BARRIOS DE GUANAJUATO M

Juan Carlos Delgado Zárate

Director General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial

Luis Eduardo Martínez Rivera

Director de Imagen Urbana y Gestión del Centro Histórico

Monserrat Del Rocío Villagómez López Directora de Administración Urbana

Fernando Felipe Pérez Millán

Director de Ecología y Medio Ambiente

Susana Amellali Cantero González Directora de Vivienda

Geraldine Sánchez Cordero Dirección de Técnica Administrativa

Jorge Arturo Serrano Soria Departamento de Procedimientos e Informática

Livier Alejandra Contreras Montoya Departamento de Jurídico

Ernesto López Hernández Departamento de Permisos en Vía Pública

Julieta Borja Lara Jefa de la Unidad de Gestión del Centro Histórico

Orlando Miranda Durán

Araceli Renteria Mendoza María José Morán Jaime Ana Lucía González Aguilera José Alberto Ríos Juárez Adriana Guadalupe Luna Torres Unidad de Gestión del Centro Histórico

Formación y diseño editorial: Araceli Renteria Mendoza

Corrección de estilo: Ana Alejandra Flores Tejada Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción o transmisión parcial o total de esta obra bajo cualquiera de sus formas, electrónica o mecánica, sin el consentimiento previo y por escrito de los titulares.

1ra Edición Impreso y hecho en México Printed and made in Mexico

Portada: Imagen tomada a partir de la reinterpretación del plano de Rozuela, realizada por el Arq. Ricardo Almanza Carrillo

Textos: 2022 sus autores

Imágenes: 2022 sus autores, redes sociales y autoría editorial con apoyo de Adriana Guadalupe Luna Torres

Directorio Honorable

ayuntamiento

Mario Alejandro Navarro Saldaña Presidente Municipal de Guanajuato

Martha Isabel Delgado Zárate Secretaria del H. Ayuntamiento

Stefany Marlene Martínez Armendáriz Síndica

Rodrígo Enrique Martínez Nieto Síndico

Mariel Alejandra Padilla Rangel Regidora

Carlos Alejandro Chávez Valdéz Regidor

Cecilia Pöhls Covarrubias Regidora

Víctor de Jesús Chávez Hernández Regidor

Ana Cecilia González de Silva Regidora

Marco Antonio Campos Briones Regidor

Patricia Preciado Puga Regidora

Paloma Robles Lacayo Regidora

Estefanía Porras Barajas Regidora

Ángel Ernesto Araujo Betanzos Regidor

Liliana Alejandra Preciado Zárate Regidora

Celia Carolina Valadez Beltrán Regidora

Un año más, la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, en colaboración con la Universidad de Guanajuato, y el Colegio de Arquitectos Guanajuatenses, recoge en una obra las vivencias del ciclo de conferencias ‘Barrios de Guanajuato y su Patrimonio Cultural’, llevadas a cabo durante el año 2022. Esta fantástica experiencia de puro orgullo guanajuatense ha tenido continuidad con cinco sesiones más: San Fernando y San Roque; la Bola; la Calzada de Guadalupe; Pardo y Cuatro Vientos; y Paseo de la Presa.

Estas páginas nos enseñan historia, pero también, nos animan a poner en valor la riqueza de nuestro inmenso patrimonio, y nos motivan a promover la conservación y protección de esta ciudad única en el mundo. Y, quién mejor para protagonizar esta obra que la propia gente de Guanajuato, con los mismos vecinos dialogando en sus barrios con expertos e historiadores que recuerdan el esplendor de cada rincón, plaza y callejón. Vivir en Guanajuato es un privilegio, somos Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, y la Capital Cervantina de América, pero quien nos convierte en una ciudad tan especial, es nuestra propia gente, las y los guanajuatenses que siempre piensan en grande.

Mario Alejandro Navarro Saldana

Guanajuato, Patrimonio de la Humanidad, como territorio, contiene elementos tangibles e intangibles, en donde sus habitantes desarrollan sus diversas actividades derivadas de sus necesidades sociales, culturales, económicas, políticas, religiosas y de hábitat. Para lo cual, a lo largo del tiempo, se han ido forjando estructuras urbanas que dan soporte a estas actividades, las cuales inciden directamente en la parte ecológica y ambiental del territorio, y que en conjunto generan el paisaje de este. Como parte de este paisaje, son sus barrios los cuales poseen valores, tales como: el natural, el estético, el histórico, el simbólico, de uso social, productivo, patrimonial y humano.

Mismos que de manera tangible expresan en su conformación urbana, paisajística y arquitectónica, aspectos que hacen única a la ciudad. Y dentro de la ciudad, cada barrio, cada callejón, cada plazuela sea única también. De ahí su riqueza para el disfrute y deleite tanto de sus habitantes como de sus visitantes. En el año de 1541, Don Rodrigo Vázquez, a quien el virrey Don Antonio de Mendoza otorgó estas tierras, colocó la primera piedra de estas tierras que con el correr del tiempo, como los buenos vinos, ha ido madurando gracias al trabajo de quienes han continuado colocando piedras sobre aquella primera que puso Don Rodrigo.

Los barrios, y esta gran ciudad en su conjunto, conservan y manifiestan el espíritu y sobre todo, el amor y la dedicación con que se ha edificado este patrimonio, con orgullo perteneciente a la humanidad. Viene a mi mente aquel relato, que algunos atribuyen a Fidias, cuando se construía el Partenón y otros. sin personalizar lo cuentan en relación con la construcción de una catedral. De cualquier manera el mensaje no cambia. Se dice que Fidias o cualquier otra persona recorría aquella gran obra que se estaba realizando y pregunto a tres de los canteros que ahí trabajaban: —¿Qué estás haciendo? El primero respondió: —labrando piedra; el segundo dijo: —trabajando para poder sostener a mi familia y el tercero le dijo: con un aire de orgullo —construyendo un templo.

Los tres canteros respondieron bien y los tres pusieron lo mejor de sí en su trabajo, pero el tercero era quien entendió el espíritu de aquella obra. Sostener esta obra que se llama Guanajuato requiere comprender el espíritu con que se ha ido edificando, valorar el trabajo realizado por cada uno de los que han ido colocando las piedras, de la primera que se colocó hasta la más reciente. Y en ese mismo espíritu, continuar esta magna obra viendo a futuro. El dejar registro de los valores presentes en los barrios y por ende de la ciudad, es importante para las futuras generaciones de guanajuatenses, como parte de su identidad. Por tal motivo, el Colegio de Arquitectos Guanajuatenses A.C, participa en este programa de paneles de barrios, con la finalidad de difundir sus valores; mismos que quedan de manifiesto en este libro que recopila, lo presentado en cada uno de los paneles por todos aquellos amantes de Guanajuato.

Es importante que la memoria no se pierda con el tiempo. Por eso es importante que las ciudades recobren su historia de forma constante, desde el presente y el pasado, que tengan vida. Es por eso que nuevamente se realizó un esfuerzo conjunto del Ayuntamiento, del Colegio de Arquitectos A.C. y del Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato, para publicar otro episodio sobre los barrios de la ciudad de Guanajuato. La ocasión anterior, en el 2021, dio un excelente resultado al conjuntar las experiencias de conocimiento de los historiadores, los arquitectos y los vecinos de los barrios, así que nuevamente se ofreció el mismo formato para las charlas. No hay mejor evidencia del acercamiento de las instituciones a la sociedad que cuando se reúnen personas con diferentes profesiones y formas de vida, pero con la misma intención. A saber: compartir experiencias sobre los barrios. Además de los panelistas que compartieron sus experiencias también el público en general asistió para conocer la historia de los barrios. Otros prefirieron acercarse a la historia de manera virtual a través de las distintas plataformas digitales de las diferentes instituciones involucradas.

Más allá de la ciudad de Guanajuato que conocemos como ciudad turística, se encuentran en sus venas los callejones y barrios en los cuales las personas viven, sufren, aman, trabajan, comercian e intercambian experiencias en su dinámica cotidiana. Ellos, los habitantes actuales, y los del pasado, han tejido la historia de estos lugares y, para dar cuenta de ello, en este año 2022 se abordaron los barrios de San Fernando y San Roque, el del Venado (Barrio de la bola), el del Cerro del Cuarto, el de la Calzada de Guadalupe, el de Pardo y el de Cuatro Vientos y el de Paseo de la Presa. En todos ellos fuimos testigos de los relatos de viva voz de los panelistas sobre los cambios en patrimonio edificado que se han producido en dichos barrios, calles y callejones. En ellos se encuentran iglesias, plazas, jardines, escuelas, casas, con rasgos de antigüedad, otros con huellas de los desastres naturales y de aquellos que el hombre ha provocado. Con todo esto, es evidente que la ciudad ha sido intervenida históricamente, pero también pudimos escuchar las alternativas para restaurar, conservar y mantener en buen estado el patrimonio.

Aunado a lo anterior, constatamos el alma del barrio al ser testigos de los relatos de sus habitantes que nos contaron sobre los negocios tradicionales que se encontraban en el lugar, algunos de ellos aún siguen abiertos, diversiones y prácticas que se volvieron recurrentes entre los niños y jóvenes, actividades que se organizaban para las diferentes festividades, los diferentes oficios a los cuales se dedicaban. También es importante que estas charlas sirvan

para informar a las autoridades de las carencias, de lo que les aqueja a los vecinos, de sus esperanzas de que sus hijos vivan tranquilos en esos mismos lugares en los que ellos han caminado. Así que sirvan estas charlas no solo para destacar el patrimonio magnífico de la ciudad, sino también para una posible mejora de las condiciones sociales, económicas y de seguridad de sus habitantes. Todo el conocimiento anterior no puede solamente quedarse en este papel, tiene que ser activo.

Que de esta interrelación entre historiadores, arquitectos, urbanistas, vecinos y autoridades salgan iniciativas para llevar a cabo iniciativas o políticas públicas de atención al patrimonio, la memoria y la vida de los habitantes de la ciudad. Al final, de estas charlas los vecinos nos despidieron a todos los asistentes con una bondadosa cena, ya fuera de enchiladas, tamales o pan de anís con cajeta, agua o atole. Con este gesto nos invitaron a su barrio, a su cotidianidad, en pocas palabras, a su vida. La amabilidad de sus pobladores es la verdadera riqueza de estos barrios. Sigamos fomentando la historia, su historia. En este capítulo 2022, agradezco a los historiadores, arquitectos y vecinos que nos acompañaron. Y, nuevamente reconozco la labor del ayuntamiento de la ciudad y del Colegio de Arquitectos Guanajuatenses A.C. para que se lograra esta actividad.

La presente obra editorial reseña las sesiones de los Barrios de San Fernando y San Roque, del Venado (La Bola), de la Calzada de Guadalupe, de Pardo y Cuatro Vientos y de Paseo de la Presa, en un trabajo coordinado por la Administración Municipal a través de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, con el Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato y el Colegio de Arquitectos Guanajuatenses. Hemos recurrido a la historia contada por los vecinos de cada lugar, buscando a aquellos con mayor arraigo y edad, para procurar el rescate de su patrimonio cultural, con respeto y cuidado a todas las manifestaciones vecinales de convivencia y de tradición, donde estriba su identidad y añoranza por el pasado.

El común denominador de los barrios de esta ciudad histórica, sin duda alguna, es nuestra herencia minera, y en forma generalizada en cada uno nos encontramos los vestigios de lo que fueron sus haciendas de beneficio de metales, pero cada lugar mantiene particularidades excepcionales por sus costumbres, sus oficios, sus personajes o sus fiestas patronales. Se dejó sentir el entusiasmo de la gente por participar en reuniones donde los principales protagonistas eran ellos mismos, y al reconocerse y encontrarse como vecinos de tantas generaciones conviviendo en un ambiente de camaradería que jamás han perdido, y en circunstancias comunes de experiencias de vida comunitaria; invariablemente, manifestaron siempre, que “este es el mejor barrio de Guanajuato”.

Para las autoridades municipales representó un ejercicio muy valioso para conocer la gran riqueza cultural que existe en cada barrio al proyectar a futuro lo necesario para restaurar el tejido social. No nos podemos equivocar si escuchamos a los ciudadanos cuando manifiestan sus necesidades por no perder o recuperar su tranquilidad provinciana, que tanto señorío les ha dado. Será menester posterior a este trabajo, regresar a los barrios para desarrollar, junto con los vecinos, dinámicas de historia oral y actividades culturales que promuevan el rescate de valores de identidad y de raíces interfamiliares, que desafortunadamente en tiempos modernos se han ido perdiendo.

Juan Carlos Delgado Zarate Director General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial

Juan Carlos Delgado Zarate Director General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial

CIBanco, como como promotor de la cultura mexicana, agradece la invitación de la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato, a través de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, en colaboración con el Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato y el Colegio de Arquitectos Guanajuatenses A. C. para colaborar en la publicación del libro Barrios de Guanajuatoysupatrimoniocultural.

Es un honor formar parte de este proyecto que difunde el desarrollo de los barrios de esta Ciudad Patrimonio Mundial.

PRÓLOGO 14

118 2

SAN FERNANDO Y SAN ROQUE 26 38

José Luis Lara Valdés Paisaje Urbano y Arquitectónico de Guanajuato visto desde la Plazuela de San Roque

Salvador Flores Fonseca Plaza de San Fernando y San Roque, Un barrio abandonado por las circunstancias políticas y socioeconómica de sus moradores

DE LA BOLA

52 60 86

Luis Ernesto Camarillo Ramírez Barrio de la Bola

Octavio Hernández Díaz "Barrio del Venado o Barrio de la Bola” María de Los Ángeles Lara Espinosa Mi Querido Barrio

Juan Antonio Oliva Palma Barrio de la Bola 94

102

3CALZADA DE GUADALUPE

Eduardo Vidaurri Aréchiga La Calzada de Guadalupe

110 118

Claudia Ivette Martínez Chávez Barrio de Nuestra Señora de Guadalupe

Salvador Cuevas Manjarrez Barrio y Santuario de Nuestra señora de Guadalupe

124

María de Jesús Valdés Macías Barrio de la Calzada de Guadalupe

130

Artemio Guzmán López Antecedentes Históricos Del Barrio de Pardo y Cuatro Vientos

Jorge Marmolejo Grimaldo Barrio de Pardo y Cuatro Vientos

4VENADO Y CUATRO VIENTOS 136 146

Juana Gabriela Porras Mares Barrio de Pardo

José David Marmolejo Aguirre Presente antiguo… 154

162

5PASEO DE LA PRESA 174 184

Gerardo Martínez Delgado La Presa de La Olla y su entorno. De rancho a paseo y de suburbio veraniego a barrios

Pedro Ayala Serrato "Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación De Imagen Urbana en la Calle Paseo de La Presa, Tramo: Escuela La Normal a Plaza San" Renovato”

José Javier Zárate Rincón El Paseo de la Presa

Cristina Rangel de Alba Brunel Paseo de la Presa 196

Jesús Moreno Ramírez Callejón San Juan de Dios 204

Francisco Mares Balderas Callejón de San Antonio 208

En una segunda estampa, los guanajuatenses disfrutaremos de un documento valioso que interpreta y dibuja a nuestra ciudad con el Proyecto “Barrios de Guanajuato y su Patrimonio Cultural”. Primero, recorreremos los Barrios de San Fernando y San Roque, donde destaca la participación del Dr. José Luis Lara Valdés, el Arq. Salvador Flores Fonseca y la de los vecinos Lucila Rodríguez Hernández y Héctor Villegas Gasca. Después nos detendremos en el Barrio del Venado, o de la Bola, como algunos vecinos le llaman. Admiraremos la sapiencia del Mtro. Luis Ernesto Camarillo y la añoranza por este barrio a través del testimonio de María de los Ángeles Lara Espinosa y Juan Antonio Oliva Palma. En el siguiente apartado, dedicado al Barrio del Venado, inició el principio de la cultura guanajuatense que derivó en el Festival Internacional Cervantino.

Hace 80 años, en 1942, se integró un grupo de amigos de las letras y las artes, que se reunía para discutir obras y proyectos en una casa cerca al callejón del Beso. Estudio, se llamó el centro de reunión, en el que por las noches los bohemios guanajuatenses convivieron en tertulia hasta 1947.Aquí germina, en 1953, con Enrique Ruelas Espinosa, el Teatro Universitario y, con la actuación como Miguel de Cervantes Saavedra, del entonces Rector de la Universidad de Guanajuato, Armando Olivares Carrillo, la consolidación de la cultura en Guanajuato. Más adelante, en otro capítulo, el Dr. Eduardo Vidaurri Aréchiga, cronista guanajuatense, presenta una brillante narración sobre la Calzada de Guadalupe. Además, participan la Arq. Claudia Martínez Chávez y los vecinos Salvador Cuevas Manjarrez y María de Jesús Valadés Macías.

Al camino recorrido, le sigue la lectura sobre los Barrios de Pardo y Cuatro Vientos para el que participaron el Historiador Artemio Guzmán López, el Arq. Jorge Marmolejo Grimaldo y los vecinos Juana Gabriela Porras Mares y el Dr. José David Marmolejo Aguirre. Finalmente, en el quinto capítulo, nos detenemos en el barrio de Paseo de La Presa. Este cuenta con las intervenciones del Dr. José Javier Zárate, el Dr. Gerardo Martínez y los vecinos Cristina Rangel de Alba, Jesús Moreno, Francisco Mares. Además, el Mtro. Arq. Pedro Ayala Serrato, presenta un interesante proyecto que contempla la puesta en valor del Paseo de la Presa, como eje articulador del paisaje de la zona; misma que tiene valores naturales, históricos, sociales y patrimoniales.

En cada barrio incluido en esta segunda edición, la cohesión de historiadores, investigadores, profesionistas y vecinos, interactuaron y lograron una identidad plena al permitirnos conocer y aprender sobre sus recuerdos, sus costumbres, sus tradiciones y los valores intrínsecos de su comunidad; en especial, nos compartieron el pensamiento de quienes vivieron en cada sitio y entendimos que cada uno de los personajes, provocaron con su actuar, lo que hoy significamos. El objetivo se ha consolidado: valorar y reconocer a quienes fueron parte del impulso de una ciudadprodigiosa,unaciudadtanimportantecomoloesGuanajuato,CiudadPatrimoniodela Humanidad.

Cada barrio tiene un sello especial, coincidencia única y destacada cultura. Sus habitantes siempre tienen presente triunfar y sentirse orgullosos de sus raíces, eso se ha demostrado en cada una de las sesiones comunitarias que la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Municipio de Guanajuato han realizado. Los vecinos que han participado en cada panel son sinónimo de calidad humana, con su trabajo, sus estudios y diversas actividades, cada uno de ellos, ha logrado que Guanajuato sea una ciudad inigualable. Con sus anécdotas han inmortalizado las personalidades que los han antecedido, ese es un acto de reconocimiento eterno que da lugar a que esas entidades sigan estando entre nosotros.

Hoy comprendemos su legado y sabemos de la responsabilidad que tenemos para prodigarlo a nuestros niños y jóvenes. Cada pensamiento de quienes han participado nos engalana y nos deja un valor inigualable. Nuevamente, reconozco el liderazgo del Alcalde de Guanajuato, Mario Alejandro Navarro Saldaña, que hace posible que la historia de cada barrio quede inscrita en los hogares guanajuatenses.

Arq. J. Jesus Octavio Hernandez Diaz

Presidente del Consejo Directivo de Guanajuato Patrimonio de la Humanidad, A. C.

SAN ROQUE Y SAN FERNANDO 1

Sesión

José Luis Lara Valdés1 Paisaje Urbano y Arquitectónico de Guanajuato visto desde la Plazuela de San Roque

José Luis Lara Valdés1 Paisaje Urbano y Arquitectónico de Guanajuato visto desde la Plazuela de San Roque

Aquí en San Roque vemos algo de historia urbana en paisaje arquitectónico y ensanche interior realizados durante los siglos que tiene de desarrollo la ciudad de Guanajuato. Hoy es plazuela dedicada a encuentros artísticos, todavía en las primeras décadas del siglo XIX era panteón. Hacia el siglo XVII, el sitio de la Santa Hermandad, templo y panteón de esta cofradía dedicada al cuidado y vigilancia de los caminos pudiera haber sido sitio de procesamiento mineral en el siglo XVI. La iglesia es la evolución arquitectónico-estilística de la capilla que adquirió el Capitán Francisco Cervera para su hacienda minera. Entre el Jardín Reforma y la más extensa plaza de San Fernando tan, de haber sido planificada, barroca, por la traza en ensanche de triángulo con acceso a la principal calle, en un tiempo Calzada de Nuestra Señora de Guanajuato, y, antes del siglo XVIII, acaso en los orígenes Calle Real, se encuentra el camino que comunicó a los originarios reales de Santa Fe, Santa Ana, Tepetapa y Marfil.

Esta calle, que es demarcación de esta plazuela de San Roque, por ser meandro originario del río principal de la cañada, hoy Calle Subterránea. En cuanto al Jardín Reforma, debe el nombre al acto gubernamental de expropiación de la huerta que había sido en el siglo XVIII, del convento y hospital de religiosos Betlemitas. San Roque, plazuela, iglesia y barrio que configuran estas callecitas breves, entre las dos calles emblemáticas de la ciudad, la Juárez y la Positos, más antigua ésta, Lucio Marmolejo atribuye haber sido la primera entre los Reales de Santa Fe, Tepetapa y Santa Ana, por Terremoto este y por Tamazuca aquel. San Roque, entonces, es otro punto caminero por donde transitaron herreros, carpinteros, talabarteros, textileros, procesadores de alimentos y comerciantes. Como todavía quedan en los recuerdos de quienes por aquí pasamos de manera constante y, con mayor razón, sus vecinos.

Hoy son tiempos de postpandemia mundial, quienes aquí nos encontramos y cuantos nos siguen y verán en redes sociales, hay que decir que hemos evolucionado, cuantos sobrevivimos. Diremos que ya nos faltan, recordaremos nombres y figuras de quienes ya no están y por aquí pasaban. Es excelente que nos podamos ver aquí para continuar las historias, pero miren nada más quién está llegando, el vecino de la callecita junto al templo, el Arquitecto Arturo Parra Moreno². Él encontró la Carta Topográfica de la ciudad de Guanajuato del año de 1750. Conocíamos una copia de 1926, sobre la que no pocos hemos trabajado, pero fue Arturo quien la encontró y la proporcionó para publicarla en la Universidad de Guanajuato. Es una copia en fotografía que el Arquitecto Parra realizó y, me parece, basada en ella es el paisaje de fondo que utilizan los gestores de estos coloquios Barrios de Guanajuato y su Identidad Patrimonial.

1 Profesor en la Universidad de Guanajuato, con más de 40 años dedicado a la investigación documental y trabajo de campo sobre historia urbana, con publicaciones en libros, artículos y capítulos de libros, entre varias RamoCitadinoylaCartaTopográfica de Rozuela Ledezma (INAH, 1982); “Usos y abusos al historiar la ciudad de Guanajuato (El Colegio del Bajío, 1988); “Evolución de la hacienda minera de Cervera” (INAH, ); Historias urbanas de Guanajuato (Presidencia Municipal de Guanajuato,) LaciudaddeGuanajuatoenel SigloXVIII (Presidencia Municipal de Guanajuato, ) “Lecciones de historia urbana que contiene la ciudad de Guanajuato” (Universidad Autónoma de Baja California/Universidad de Guanajuato)

2 El cartel que ha publicado la Universidad de Guanajuato, Carta Topográfica de la Ciudad de Guanajuato, año de 1750, ha sido con base en fotografía que el Arquitecto Parra realizó al original, existente en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. En este documento baso esta presentación, con imágenes del mismo, y en el que inicié estudios de historia urbana, mi primer publicación a la vez, en 1982.

Fiel copia de Santa Fe de Guanajuato. Carta Topográfica y perspectiva para la inteligencia del reparo de su río. Iosephus Rosuela Ledesmenesis, 1750.

D ecía que nos encontramos en un lugar muy emblemático de la historia urbana. Me refiero a los siglos XVII, XVIII, XIX y XX. Acaso mencionaba que, desde el siglo XVI, se asentaron entre peñas, cantiles a la vera del río principal, viniendo de allá arriba con cargamento de mineral extraído en socavones del luego llamado Cerro del Cuarto. Entre peñas que todavía están en esa Carta Topográfica de 1750, habrían instalado zangarros, un mínimo espacio para moler y tener en hornos castellanos; o bien, moler y repasar con otras sustancias para el beneficio en frío, la amalgamación con azogue. Es el sitio que habría reclamado por los que en él se habían posesionado, en cuanto hubo autoridades, después de 1570; que es cuando se establece la Alcaldía Mayor de Guanajuato. Llegaría a ser vagamente ubicado en sus partes durante el siglo XVII que comenzaron los herederos del Capitán Francisco Cervera a vender: cuadrilla del otro lado del río, solares, casas pequeñas, el Callejón del Sepulturero con Osario, junto al templo, sí, ese que queda empedrado a diferencia de todo el piso en los contornos, adoquinado.

Los asentamientos para la industria minera y comercial que se establecen, a partir de 1570, como ayuntamientos, allá arriba donde aún sigue Presidencia Municipal, en casas que rentaron para el propósito a fines del siglo XVI y adquirieron a principios del siglo XVII, para dignificar las funciones de administración y vivienda de funcionarios (sigo a Lucio Marmolejo en sus Efemérides guanajuatenses); aquellos administradores de la función pública fueron los que determinaron la intervención en el espacio, habilitaron como calles los caminos y las vías de acceso para actividades industriales. Debo compartir con ustedes que, a mi vez, sobreviviente en fin, aquí con esta actividad y con ustedes estoy celebrando 40 años de mi primer publicación, como hace referencia el Dr. en Arquitectura Arturo Parra Moreno en Librodetítulolarguísimoperodecontenidobreveysustancioso, resultó de haber paleografiado y clasificado uno de los ramos de aquella Alcaldía Mayor de Guanajuato. Hoy en día fondo documental en proximidad a este barrio de San Roque, allá en el Jardín Reforma, a buen resguardo en el sótano de la Biblioteca Armando Olivares está la Memoria Histórica del Municipio de Guanajuato bien custodiada y organizada para su puesta en valor de patrimonio documental por la Universidad de Guanajuato. Para que, cuantos aquí entre los presentes quieran ir a conocer este ramo y otros donde podrán ver e imaginar más historias urbanas y arquitectónicas con abundantes materiales gráficos.

No todos en original pero sí sustanciosos cuando queremos aprovechar, están los documentos originales de que hice guía y me sirvieron para entender y ubicar la Carta Topográfica de 1750, en copia del original realizada en 1926 por el Ing. Enrique Cervantes, y de la cual imprimió, en 1977, la Sociedad Mexicana de Antropología que nos compartió en ocasión de realizar en la Universidad de Guanajuato una mesa redonda. Don José Chávez Morado con ella inició una compilación de copias, incluso mandó hacer dos copias de sendos mapas en el Archivo General de la Nación. Don José diseñó el piso de la actual plaza de San Fernando a manera de sus ejercicios de murales con piedra. Chávez Morado reunió un acervo cartográfico de la ciudad de Guanajuato que hoy puede ser consultado en el Museo Alhóndiga de Granaditas, incluido el Mapa Topográfico de Lucio Marmolejo del año de 1866. Allá hay que ir y a la Biblioteca Armando Olivares para corroborar y ampliar estas historias urbanas.

Trabajé con una copia de las impresas en 1977, ubicando segmentos urbanos, aplicando colores, el río con afluentes en azul, en amarillo las vías que entraban, discurrían y salían por los rumbos de la población, las peñas y cantiles en café. El área donde nos encontramos, el n° 4 es “betlemitasysuconvento”, hoy en día bajo tierra, la ubicación y referencias en la Carta Topográfica son de 1750. Es posible verla sobre construcciones enterradas a partir del año de 1780, porque así lo dispuso el Ayuntamiento de Guanajuato. Prueba hay, las albarradas tan singulares de la Calle Subterránea con esos arcos

entre muros si nos asomamos al Restaurante La Bohemia de San Fernando es lo que vemos y estamos parados sobre las fincas de “los hornos” enterradas. Así, las casas contiguas a este lugar, la vecindad de San Rafael del otro lado a la esquina donde la calle tiene por placa “Puente de la Libertad” y su fecha. Parte pues del relleno subterráneo de San Fernando es aquella intervención urbanística para el ensanche interior.

Las albarradas sostienen muros que se elevan desde las peñas del río, muros que contienen edificaciones de ese paisaje que se ve en la Carta Topográfica de 1750. Lo que llamo ensanche interior ya que la ciudad ganó espacios, dio plano a lo que era escabroso, entre peñas y cantiles, como es el sitio donde nos encontramos, aquel del Jardín Reforma y San Fernando. Tan demarcado por la Calle Subterránea y junto a cuyos muros han venido siendo recuperados lo que dan en llamar “sótanos”, paisaje arquitectónico y urbanístico que se ve en la Carta de Ledezma. Entre albarradas y albardones, los estribos, como técnicamente distinguían la obra de ingeniería, contrafuertes adosados a las murallas y paredes fuertes, otro “pedazo de pared” llamado estribo “porqueestribaenellalapared”, nos dice el glosario de términos que consulto (Covarrubias) “cuando de dentro rempuja en terrepleno, el arco o la bóveda”, son los arcos soporte de muros “que contrarrestan el empuje de las tierras”. Así está hecha nuestra ciudad de Guanajuato por los ingenieros mineros aplicados al tracismo en pendientes y entre río y arroyos, no por nada el notable reconocimiento en la Lista del Patrimonio Mundial UNESCO. Paisaje urbano arquitectónico singular, acaso únicos en el mundo, sólo falta ser puesto en valor, como son estos coloquios en barrios, como está ya en la primera publicación e irán en la segunda que comienza con esta charla entre nosotros.

En la Carta Topográfica de 1750 no se ubica San Fernando, ya que eran hornos, está San Roque y junto, un espacio abierto, los hornos, vemos un puente que cruza el río a la Calle Real donde estaba el Real Ensaye; lugar donde debían acudir los hacendados mineros por el azogue para llevar a sus haciendas, zangarros, y para lo cual utilizaban el lecho del río donde debían ser conducidos mulas y burros. Más de cien años después, se hizo el puente de La Libertad. Vean con detenimiento esa Carta, quienes puedan llevarla en imagen digital, si traen usb, soliciten esta presentación, o por redes al Colegio de Arquitectos Guanajuatenses, al Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato donde yo trabajo. Lleven el documento ahora en digital y allí verán más de lo que les reseño, contextualizando a otros documentos, aquellos del Ramo Citadino que originaron las quejas de vecinos de la calle de Alonso por problemas de daños patrimoniales en sus propiedades debido a la crecida de las aguas en el lecho del río y arroyos vertientes cada temporada de lluvias; cauce lleno de cuanto otros vecinos echaban al río, desmontes de obras, deshechos de moliendas de mineral, cualquier cosa, con lo que la acumulación impedía el libre paso de las aguas, y la salida a calles, plazas y casas dañando propiedades.

Los expedientes que yo publiqué (INAH, 1982) comienzan hacia 1747 y para 1750 el ayuntamiento ordena pregonar para posturas de quienes quisieran proponer la solución de dicho problema, se presentó José Gabriel Rozuela Ledezma, originario de Toledo, con dibujo por él elaborado, la Fiel carta topográfica de la ciudad de Guanajuato para la inteligencia de reparo de su rio. Lo que propuso, después de explicar las situaciones de problemas, enterrar las fincas junto al río y de levantar en la ciudad nuevo piso, haciéndolo regular. Pedía únicamente como pago ser nombrado por el ayuntamiento como Ingeniero Arquitecto. No hay respuesta en el grupo documental. Los siguientes datos son del año de 1780 cuando, con todo y que se hacían limpiezas anuales al río y arroyos vertientes, el ayuntamiento decretó que los vecinos colindantes al río procedieran a levantar el piso de la ciudad.

Ustedes recuerdan en este contorno, a nuestra izquierda, Juan Valle, Avenida Juárez que al dar vuelta y pasar frente al Jardín Reforma hay sótanos que se han recuperado; dedicados a comercios a baños púbicos, la Sede Belén de nuestra Universidad de Guanajuato está sobre estos atierres posteriores a 1780. El Arquitecto Héctor Bravo, también aquí presente, le veo entre los concurrentes a este coloquio, recuperó de Belén el piso anterior a 1780, allí está el testimonio, y lo publicó en un libro de gran formato que vale la pena lo busquen. Allí está el segmento de San Roque y abajo el acceso a San Fernando. Cuanto no vemos hoy bajo tierra, todo está enterrado, alineado a ese patrón arquitectónico; los hornos, propios de zangarros, primeras instalaciones de beneficiar mineral. Usaban leña meses enteros, después el proceso de beneficio de patio, mezclando azogue, sal, pirita de cobre.

Los hornos requerían fuelleo, logrado con energía hidráulica. Allá abajo debe estar la arquitectura hidráulica del siglo XVI y siglo XVII. Tenemos esa gran reserva para la historia urbana de la ciudad de Guanajuato, tendremos que hacer arqueología urbana. Ese submundo subterráneo debajo de San Fernando es el Guanajuato encantado del que nos hablaban nuestros abuelos; bueno, yo sí tuve abuela que bajó del Monte de San Nicolás y le contaron leyendas los mineros. El Guanajuato enterrado, allá abajo, dando contorno y configuración a este templo, plazuela y barrios de San Roque. En la catalogación de la hacienda de Cervera, publiqué sobre la evolución de la hacienda todo el fichero, desde cuando el hacendado puso a remate la cuadrilla de Cervera en 1686. Francisco de Cervera vendió propiedades que heredó y estaban al otro lado del rio, el hoy barrio del Venado, San Roque era la iglesia de la hacienda. La cuadrilla era el lugar para que llegaran los trabajadores traídos por tandas de congregaciones de naturales, obligados a trabajar en minas y haciendas.

Pero Cervera no es mencionada en la visita del Obispo de Michoacán entre 1630 a 1639, cuando sólo tiene cuatro haciendas de beneficio Guanajuato. Pensamos que es posterior a la fecha la hacienda de Cervera más pudo haber existido en los antecedentes de zangarro, sí, ermita de caminos también por ser sede de la Santa Hermandad. Luego entonces habiendo podido solicitar trabajadores cada tres meses, ofreciendo por obligación cuadrilla de alojo y templo. Hoy se dice que un barrio así se originó, las capillas son las iglesias, los patios son las plazas, como San Fernando. Los historiadores necesitamos encontrarnos con evidencias para entender y explicar la historia, no tan solo trasmitir la historia tradicional que nos platicaron, no, teniendo tanto recurso, tanto métodos interdisciplinario por aplicar.

Cuando erigen la ciudad en 1745, hay mejoras como en toda esta traza urbanística arquitectónica, competencia de la administración de aquellos Ayuntamientos. El barrio de los desterrados, Embajadoras hacia allá, a una autoridad diferente, el territorio, por ello se acepta la decisión de convocar posturas para mejorar la situación del poblado con el río y, después, obligar a los propietarios a enterrar sus fincas junto al elemento natural. Todo esto está en mi primer publicación antes mencionada. En el Padrón de 1760 en Antiguo Archivo del Obispado de Michoacán (véase mi libro HistoriasurbanasdeGuanajuato), los nombres de calles, plazas y otros sitios dan materia para ver con mayor precisión la Carta Topográfica de Ledezma y, para corroborar con el Mapa de Lucio Marmolejo, el plano así logrado de este sector de la ciudad. Si vemos el vado del río donde pasa arriero con sus burros cargado, hoy varios metros abajo, ¿qué tantos quedaron estos a la altura de la calle actual, la Subterránea? Se enterró todo, ¿no importó que perdieran patrimonio, que dejaran abajo fincas? A cambio, se ofreció irse sobre el claro del río. Pudieron levantar, fincar, ampliarse, ensanche interior pues. Sé que el término no va con el concepto de ensanche ya que se aplica.

Ubicación de cuartes correspondientes a San Roque y San Fernando en la Fiel copia de Santa Fe de Guanajuato. Carta Topográfica y perspectiva para la inteligencia del reparo de su río. Iosephus Rosuela Ledesmenesis, 1750

Para la división de la ciudad en cuarteles o barrios que hizo el Intendente Riaño hacia 1792, ya estaba casi consumado el paisaje urbano arquitectónico que vemos. Nombró un vecino de cuartel o barrio, como habría sido la vida aquí en San Roque, allá en san Fernando, en El Venado. El mapa de Lucio Marmolejo, plano casi catastral, ubica cuarteles y manzanas, organiza la nomenclatura, para ser colocada en las boca calles. Era Secretario del Ayuntamiento cuando se ordenó que se pusieran planchuelas como esas que vemos y que hay que proteger. San Roque y San Fernando quedaron entre el puente de La Libertad, nos dice la planchuela de 1858, para conectar con la finca de la Aduana, que había sido el Real Ensaye y está enterrado debajo el puente de San Ignacio hacia la plazuela de Los Ángeles. El puente de Nuestra Señora de Guanajuato, nivelaron pisos de calles y casas, la arquitectura es el testimonio. Levantaron con albarradas y muros de estribo alrededor del sitio donde nos encontraron para dar a la plazuela de San Roque acceso; porque hubo camposanto en terreno elevado, para salir con los féretros de entierro por el piso del templo.

En el siglo XIX, por las leyes sanitarias dejó de tener uso habiendo sido el sitio donde trajeron innumerables cadáveres que dejó la toma de la Alhóndiga. Ninguno fue registrado. El piso del panteón con todo y tumbas fue rebajado hasta el nivel donde estamos, los restos humanos los llevaron al nuevo panteón de Santa Paula o panteón civil. Así se logró este nivel de piso donde andamos. Nada evoca el camposanto de San Roque, santo patrono de los panteoneros. Esa callecita era el Callejón del Sepulturero, el osario donde iban a dar todos los huesos que nadie reclamaba. El dato histórico es del 29 de septiembre, el enterramiento a manera de fosa común, los masacrados en la Alhóndiga. Hoy la identidad de la plaza son las reuniones, pero me parece que, como ésta no habíamos tenido muchas, bueno, sí, el Colegio de Historiadores de Guanajuato organizó una lectura pública de la novela Las buenas conciencias de Carlos Fuentes, porque si ubican en esa esquina de San Roque para bajar al Jardín Reforma, la casa de los Ceballos, y por aquí a Jaime Ceballos aquella noche que su amigo y él se separaron. Pero hay Teatro Universitario, [San Roque] ha sido escenario de representaciones, como cuando Los Juglares nos divertían con su disciplina, conciertos de estudiantinas, rondallas, coros, bailes de danzón, de música mexicana. En fin, hoy en día es una gran lugar para celebrar. ¿Por qué no? Incluso la historia de la ciudad, como hoy aquí la tenemos.

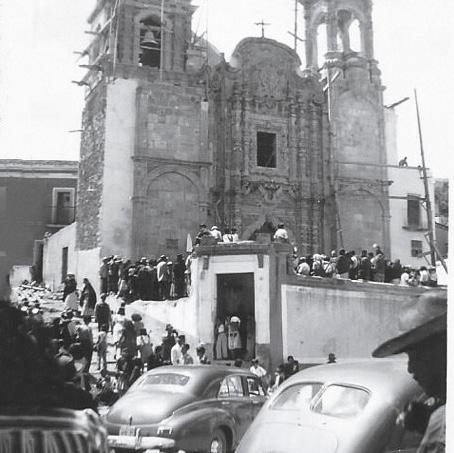

Plaza de San Fernando y San Roque a inicios del siglo xx

Salvador Flores Fonseca

Plaza de San Fernando y San Roque a inicios del siglo xx

Salvador Flores Fonseca

Plaza de San Fernando y San Roque

UN POCO DE HISTORIA

En 1939, se construyó el kínder de San Fernando, llamado Luis I. Rodríguez, en honor al gobernador en turno, quien renunció al poco tiempo para irse de cónsul a Francia. Posteriormente tuvo varios nombres como: Ángela Cornejo y Mtro. Justo Sierra. El edificio fue destinado a la educación pública, por las políticas cardenistas impulsadas en ese tiempo, con criterios de diseño espacial apegado a normas vanguardistas de influencia socialistas educativas. En esa escuela se formaron brillantes profesionistas, políticos, artistas, empresarios y gente del pueblo. Ocupaba un tercio de la plaza. En la década de los cincuenta, se hizo un ajuste de locatarios en el mercado Hidalgo para dar cabida a vendedores de cerámica, alfarería y artesanías que ofrecían sus productos en las afueras. En cambio, retiraron a quienes vendían verduras y frutas que llegaban de varias comunidades. A ellos se les dio la oportunidad de ocupar la plaza de San Fernando, inicialmente formaron un sindicato de paleteros y varios.

El comercio creció y multiplicó su oferta de productos como: ropa usada, fierros viejos, antojitos, flores, entre otros. Para 1968, se encontraban organizados en la Unión de Tianguistas, adheridos a la CROC. Esta fue una década de buenas ventas, pues se habían abierto muchos comercios periféricos en los locales contiguos a la plaza, como: abarroteras, cristalerías, ferreterías, zapaterías, ropa, talleres y muchos más negocios. Fue el centro de consumo a bajo costo más importante de la ciudad y punto de llegada de muchos comerciantes de Irapuato, León y Silao que llenaban la plaza los domingos, abarcando incluso San Roque y Cantaritos. Los clientes más frecuentes eran la comunidad estudiantil y los habitantes de los barrios aledaños.

REMODELACIÓN Y DESALOJO DE COMERCIANTES

En 1969, bajo un nuevo modelo urbano de recuperación de la plaza como uno de los proyectos de modernización turística que albergara y diera vida al Cervantino con espectáculos en su plaza, se da la orden de desalojar a los comerciantes por parte del Gobierno del Estado. El Gobierno del Estado y el municipio no dieron ninguna otra alternativa a los comerciantes, por lo que estos optaron buscar amparos e iniciar una lucha para defender su derecho a permanecer en un espacio que daba sustento a más de 300 familias. No obstante, en 1971, se agotaron los recursos judiciales y bajo un violento desalojo por parte del Ejército del Estado y policía municipal se destruyeron toldos, jacales, cargaron con cajas de jitomates, naranjas, mercancías, etc. Sus líderes comerciales y todo aquel que se opusiera al desalojo, fueron encarcelados. Los derechos humanos eran letra muerta en ese tiempo.

Con esta acción, comenzó un abandono paulatino de sus moradores y comercios establecidos. La lógica capitalista imponía su principio de oferta-demanda. A los dueños de casas ya no les convenía rentar a una familia. Por el contrario, se las ofertaban a restaurantes, comercios y simplemente se vendían las casas. Así se fue muriendo el barrio, sus costumbres, sus hábitos y sus tradiciones. Una emblemática casa es la vecindad de San Fernando, propiedad del Licenciado Diaz, quien fuera notario público a principio del siglo XX, situada al fondo de la plaza, formó parte de la vida comercial de la zona. En su momento, era la única alternativa de la clase trabajadora para encontrar un cuarto donde rentar y vivir. Aún se puede ver un edificio ruinoso que sus herederos no pueden acreditar la propiedad.

Casas y comercios de San Fernando

Personajes de San Fernando y San Roque Sus jóvenes moradores.

Fotografía de San Fernando donde se observa parte del piso levantado y personas caminando.

Hoy la plaza está ocupada en su mayoría por restaurantes, bares y tiendas para el turismo, llegando a invadir al máximo el poco espacio que se destina al peatón. Ignorando por completo el valor histórico urbano y comercial de lo que fue el barrio de San Fernando.

Fotografía de la Fuente de San Fernando, al fondo se observan comercios de la actualidad,

La soledad. Imágenes de archivo personal y redes sociales. Con respeto a las familias que aparecen en las imágenes.

EL MOMENTO QUE VIVIMOS

Debido al impulso del sector turístico y la dinámica propia de las ciudades Patrimonio de la Humanidad, se entiende que muchas personas viven de este sector. Sin embargo, a falta de políticas públicas que pongan límites a la convivencia turística, provoca que sus pobladores emigren a la periferia. La memoria histórica se pierde cada día que pasa, ya pocos recuerdan los negocios de antaño de la Av. Juárez y la Plaza de San Fernando y San Roque, las familias que ahí vivieron, sus oficios, los sucesos, las tragedias, sus héroes. Hoy, como muchos barrios de centros históricos, estas plazas como muchas otras perdieron su esencia, su identidad, pasan a ser solo recuerdos de quienes ahí vivieron y ocuparon esos espacios. El dilema sigue siendo si las ciudades son para sus moradores o para el turismo.

Lusila Rodríguez Herrera San Roque¹

Lusila Rodríguez Herrera San Roque¹

Este panel nos adentra a bellas plazas icónicas de la ciudad de Guanajuato que todo visitante recuerda, así como a sus tradiciones, anécdotas y detalles particulares. Hoy es el caso de San Roque y San Fernando. Nos hablará de este barrio la señora Lusila Rodríguez Herrera, originaria del Rancho del Medio, Guanajuato. Actualmente tiene 68 años, desde 1970, es Cargadora de Nuestra Señora de los Dolores y es la encargada del templo de San Roque.

Yo llegué al templo de San Roque en el año 1970 y de la manera en la que llegué fue porque venía con mi papá cada ocho días. Precisamente al mercadito, veníamos aquí a comprar la verdura y nos dimos cuenta de que había una convocatoria en la que estaban solicitando cargadores, fue así como empecé a acercarme al templo. Nosotros asistíamos a misa de nueve, con el padre Miguel Rojas Barroso, y ya de ahí nos íbamos a comprar al mercado con mi papá. Entonces, al ver esa invitación para venir a cargar pues me interesó, me vine a inscribirme. Estuve dispuesta a lo que se necesitara y a partir de ahí entramos a la hermandad solamente. En ese año entramos dos personas, una compañera, ella es María de Lubina Cuéllar, fuimos las únicas mujeres que entramos en ese año. Desde ese entonces el Padre me encargó que fuera haciendo la lista de cargadoras.

Para poder entrar a cargar, debemos tener un uniforme, que consiste en estar vestidas de negro, cubiertas de la cabeza con un velo y descalzas. Así venimos a cargar a todas las imágenes, al Señor Jesús, Nuestra Señora de los Dolores, San Juan y Santa Magdalena. Aproximadamente, en cada una de las andas cargamos 30 personas con 2 celadoras, una en la parte de adelante y otra en la parte de atrás para poder dirigir las andas porque son bastante pesadas. En la crucifixión de Nuestro Señor, el Viernes Santo, el Padre Francisco Bueno, da la plática de las Siete palabras y enseguida bajan al Señor para ponerlo en la urna. Ya colocado en la urna, inicia la procesión, salen primero los monaguillos, después el Padre.

Festividad en la Plaza de San Roque.

Festividad en la Plaza de San Roque.

Fotografía de las Cargadoras con su vestido negro.

Luego ya sale el Señor del Santo Entierro, seguido de todas las andas, hacemos una procesión bastante larguita y las mismas que cargamos en la mañana cargamos en la tarde porque no tenemos para hacer relevo. Salimos de la plaza por San Fernando, tomando la Avenida Juárez, subimos por la calle Juan Valle, seguimos por todo Positos, para bajar a la Alhóndiga de Granaditas. En la Alhóndiga seguimos de frente para llegar a la Avenida Juárez, damos toda la vuelta y entramos nuevamente por la plaza de San Fernando para llegar al templo. También nosotros participamos en la procesión del Jueves de Corpus. En los preparativos hacemos la colocación de los altares, a un lado del templo, junto a la puerta lateral. Ese día venimos uniformadas, de blanco y rojo.

Tenemos la festividad del Señor San Roque, es el 16 de agosto, pero se pasa al domingo más próximo. Él es el protector de las enfermedades contagiosas. En 1976 fue la coronación de nuestra Señora del Rosario, ella no tenía corona, estaba de Capellán el padre Anselmo Rosas. Nuestra Señora del Rosario se sacó en procesión solamente en el año de 1985. La virgen peregrina desde que llegué andaba de visita en los hogares, visitaba toda la ciudad, en los diferentes barrios, andaba en cada casa con la finalidad de que se rezará el rosario diario entonces los días que se dejaba si era un novenario o era 3 días que fueran era destinado para que la familia rezará el santo rosario. Se le hace la fiesta a Santa Cecilia, para ello todos los músicos se encargaban de los preparativos desde las 5 de la mañana, había cohetes y mucha música durante todo el día.

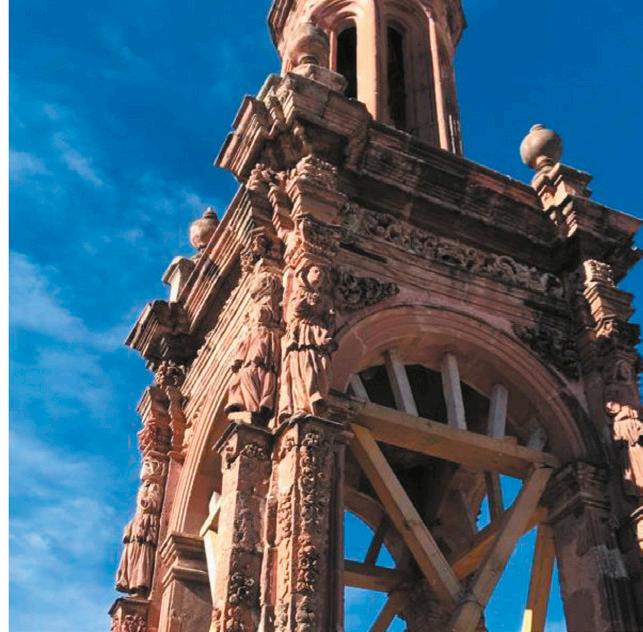

Se organizaban y el padre celebraba la misa y ellos hacían toda la festividad como parte de la tradición. El acostamiento y levantamiento del niño Dios, desde que llegué el único padrino que conocí para levantar al niño era la licenciada Cadena y su esposo. Ellos eran los que hacían el levantamiento hasta que falleció el licenciado. Después, la licenciada continuó con la tradición junto con sus hijos, hasta que falleció. El arquitecto Héctor Bravo Galván forma parte de nuestra asociación. Y nosotros poníamos puestos de comida todos los días de la semana por la noche y los domingos solamente era por la mañana, con la finalidad de recaudar fondos para para la restauración y conservación del Templo. Con mucho orgullo les decimos que estamos trabajando con mucho gusto. Cabe señalar que dentro de cuatro años cumplirá el templo de San Roque los 300 años de su construcción. Las autoridades competentes deben de tomar cartas en el asunto para hacer algún festejo.

Fotografías del seguimiento a las obras de restauración que se hicieron dentro del Templo de San Roque a cargo del Arq. Héctor Bravo Galván.

Callejón de Cantaritos en diferentes temporalidades.

Héctor Villegas Gasca San Fernando ¹

Héctor Villegas Gasca San Fernando ¹

El señor Héctor Herrera Villegas Gasca, oriundo de San Fernando, tiene 68 años viviendo en esta zona. Aprendió el oficio de sastre, fue trabajador de la Secretaría de Finanzas por treintaidós años y también fue parte del equipo de San Fernando 70 por veinticinco años. Además, es esposo y es padre de un ingeniero, así como abuelo de dos nietos.

Soy vecino originario de aquí del barrio de San Fernando. Nací en la casa de mis padres, en el año de 1954, ubicada en Independencia #44, ahora más conocida como Plaza San Fernando. Después de nacer allí, nos vinimos a vivir aquí al callejón del Ramillete, nunca he salido de este barrio, aunque sí viví en diferentes callejones. En el callejón del Ramillete, ya cuando tuve edad, me inscribieron en la escuela primaria, que contaba con seis salones nada más. Recuerdo que tenía un pasillo muy grande, al frente estaba un patio con otro salón y en medio había un árbol muy grandote, creo que era de aguacate. La escuela fue demolida posteriormente para construir lo que hoy es la Plazuela de San Fernando, diseñada por José Chávez Morado.

Durante mi infancia conviví con muchos amigos y compañeros que vivían alrededor de la escuela de San Fernando. Nos poníamos a jugar en toda la plazuela. En ese tiempo se organizaban muchas posadas. Lo que ahora ya no hay ni una en la plazuela, antes salíamos de una posada y nos íbamos a otra posada. En Día de Reyes teníamos un amigo que se encargaba de despertarnos muy temprano desde las seis de la mañana para jugar con los juguetes que nos trajeron los reyes magos, era muy tranquilo y un buen lugar para jugar.

Fotografías de las vivencias en la juventud y de la Sastrería Villegas ubicada en San Roque.

A partir de los ocho años, aprendí el oficio de la sastrería en el negocio de mi padre, ubicado en San Roque, que aún sigue en el mismo lugar donde mi hermano y yo seguimos laborando.

Para el año de 1970, en donde estaba la herrería estaban organizando un equipo de fútbol porque la inauguración iba a ser para el setenta. Vino la Selección de Brasil a entrenar al Nieto Piña y nació la fiebre del fútbol en Guanajuato, surgiendo el equipo del Barrio llamando “San Fernando 70”. Iban a jugar en el equipo Luis Palomino y Juan Vivanco, que trabajaban de cobradores en la tienda de Salinas y Rocha, y el señor era tío de Palomino y lo invitó a que nos patrocinara y él nos patrocinó ese año nada más. Según él, nos llevaba a entrenar todos los días a las siete de la mañana a la estación. El señor Salvador se nos unió en ese tiempo el equipo. En diciembre pasado, acaba de cumplir los cincuenta años, ya tenemos cincuenta y dos, pero dos años no se cuentan por cuestión de la pandemia y por lo tanto en diciembre celebramos los cincuenta años.

En 1978, entré a trabajar en la Secretaría de Finanzas y en septiembre de ese año, me casé con la señora Rosita Zavala. En ese tiempo que me casé mi abuelita vivía aquí en la Avenida Juárez y ella vivía sola y nos invitó a que nos fuéramos a vivir allí. Ya de casados vivimos diez años ahí, ya en el 90 nos regresamos aquí a la Plazuela de San Fernando. Actualmente estoy en la casa de mis papás, le ayudo a mi hermano en la sastrería, estoy jubilado de finanzas y ya tengo un poco más de tiempo de trabajarle a mi hermano que es el maestro sastre. También mi señora le anda haciendo sus pininos en la sastrería.

En la plaza de San Fernando siempre ha sido de comercio. Duró un tiempo los puestos de verdura, y en la noche también vendían en los puestos de tacos o de tamales, mientras construían el Mercado Embajadoras, haciéndose el mercado los quitaron a todos y quedó la plazuela limpia, hasta que llegaron los restaurantes con su mobiliario. San Fernando cuando estaba limpia y sin tanto comercio, en esa época se firmaron las películas de “El miedo no anda en burro” con la India María, “el Santo contra las Momias de Guanajuato” y allí las andaba correteando en toda la plazuela. También filmaron la de “Juan sin miedo” con Luisa Aguilar y “el Santo Oficio”, y “la Llorona”.

La maestra Chachita organizó un patronato de vecinos y compuso mucho la plaza, le quedó bonita y la inscribió en ese tiempo a concursos de barrios. La plazuela tuvo la fortuna de ganar tres años seguidos, los premios están actualmente en la pila. Ya quedamos muy poca gente viviendo en la plazuela. Actualmente es casi puro negocio, se acabaron las casas familiares, pero nosotros aquí seguimos viviendo en el barrio.

Plaza de Sasn Fernando antes y después.

LA BOLA

Luis Ernesto Camarillo Ramírez Barrio de la Bola

Luis Ernesto Camarillo Ramírez Barrio de la Bola

Fotografía de la Pila del barrio, crédito AGLT.

En principio muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, en uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad, en pleno corazón de Guanajuato. Muchas gracias por la invitación, agradezco a las autoridades del Municipio de Guanajuato, como siempre a mi amigo el Ing. Juan Carlos Delgado Zárate por la invitación, al Ing. Eduardo Martínez Rivera, a los regidores que nos acompañan, muchas gracias por su presencia y a mis compañeros del panel. Es grato reencontrarnos, en estos avatares, en estas experiencias, donde lo que hacemos es solamente compartir el conocimiento que antes me compartieron. Hace unos días recordaba cómo desde el Colegio de Historiadores A. C., en apoyo a la Dirección de Cultura Municipal, se organizó un ciclo de charlas en las que, en principio acudíamos por los barrios para caminar por los callejones, para platicar con ellos.

Nos encontrarnos con los vecinos, a tocar las puertas y platicar solamente y ver qué es lo que uno se puede encontrar, porque ahí está la memoria. Luego se organizaba la charla y se mostraba el resultado de esa observación participante y ya en la charla, se hacía una retroalimentación en la que participaba la comunidad. Recuerdo de un evento de estos que tuvimos en la Rosita de San Juan, en un centro social, comentábamos, que la historia no está en los libros, la historia la tienen ustedes y qué mejor que salir a la calle y recuperarla. Estamos en el barrio de la Bola. Estamos en la arteria principal del callejón del Venado. En lo que toca a mí, trataré de dar algunos pincelazos acerca de la historia de este lugar, de lo que podemos encontrar en la documentación acerca de este pequeño espacio.

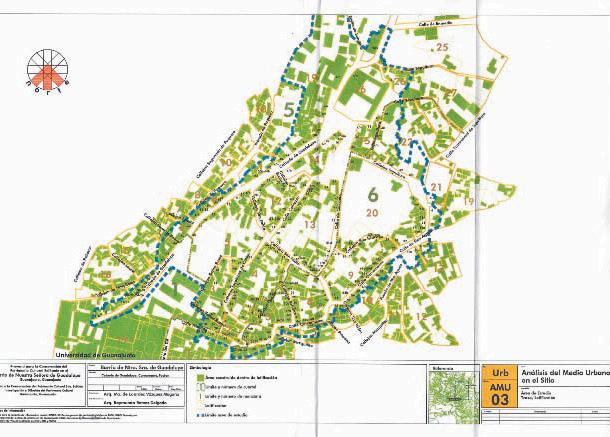

Barrio de La Bola corresponde al CUARTEL NÚMERO 2. Manzana 9a. —se compone de 21 fincas y comienza en la esquina formada por la subida de la Mula y la Plazuela de los Ángeles, Plazuela de los Ángeles, callejón del Patrocinio, por ambas aceras, Puentecito; subida de la Bola, calle del Venado, calle de la Mula y callejón del Beso bajada del mismo nombre. Mapa de José Gabriel Rozuela y Ledesma, en 1750, archivo histórico de la UG.

El barrio es pues cada una de las partes en las que se dividen los pueblos o ciudades, es un espacio pequeño delimitado. En la realidad nos damos cuenta de que en la mente de las personas es diferente la delimitación, ya que no un barrio de ninguna manera es un espacio rígido, no es un espacio tan claramente delimitado. Estuve platicando con vecinos de este lugar y les preguntaba acerca del del barrio, dónde comienza y termina o incluso hasta cómo se llama o cómo se conoce y uno se sorprende de la variedad de formas de reconocer un espacio. Hay gente que lo reconoce como el barrio del Venado y en alguna parte de la cartografía también lo llaman así, pero también lo llamaran de la Bola, como se ha llamado para esta charla y también será el barrio de Los Ángeles, por una capilla que se encuentra en la plaza que está en la parte baja, en el margen del río y que debió ser expropiada durante la Guerra de Reforma y el predio es ahora una casa-habitación. Esta capilla se puede ver en un grabado de Tomás Egertón, quien estuvo en Guanajuato hacia 1840. Poco ha cambiado la fisonomía de la plazuela, salvo que ahora ya no está la espadaña; de ahí, todo sigue muy similar.

La palabra barrio tiene su origen en el idioma árabe y significa estar en un lugar exterior, refiriéndose al conjunto de edificaciones que se ubican extramuros de una ciudad. Estamos en las manzanas principales de Guanajuato, por nuestra topografía es difícil encontrarlas, no tenemos manzanas como como tal, la traza urbana no está a manera de damero o de un tablero de ajedrez como en las ciudades edificadas en un plan.

En Guanajuato lo que tenemos es un lomerío con casas, pero aun así se cuenta con demarcaciones que se reconocen como barrios, como en el que estamos ahora y los más próximos a las ciudades serían los arrabales. De ahí viene que eres un “arrabalero”, pues sí porque vivo afuera de la ciudad, en este caso, un espacio como Sangre de Cristo lo que era la Calle de los Desterrados, sería parte de un arrabal y más si el lugar no tiene tanto auge económico, estamos hablando un poco del origen de la palabra.

Específicamente del barrio de la Bola, tenemos que decir que en principio los habitantes de éste sitio fue la puebla de la Hacienda de Beneficio del Patrocinio. Es lo que genera que los vecinos se congreguen extramuros de la hacienda. Un espacio, en este caso sería el trabajo quien dio el origen de este de este barrio que por ende debe ser reconocido como minero. Pero, cuántas haciendas de beneficio no tenemos alrededor y la más próxima es la del Patrocinio, aunque hay varias. Entrando en materia, un referente será siempre el Padre Lucio Marmolejo quien, en 1883, dividió esta ciudad en varios cuarteles. Estamos ahorita en la manzana novena y se compone de 21 fincas, comienza en la esquina formada por la subida de la Mula y la plazuela de Los Ángeles, de plazuela de Los Ángeles al callejón del Patrocinio por ambas aceras, Patrocinio a subida de la Bola en calle del Venado, de la calle de la Mula y Callejón del Beso.

En las Efemérides Guanajuatenses o datos para formar la historia de la ciudad de Guanajuato de Lucio Marmolejo, en el tomo I de 1883, solo marca que existen 21 fincas en este barrio. A la fecha cuánto a pasado, cuánto ha crecido. En uno de los planos más conocidos de Guanajuato es el dibujado por José Gabriel Rozuela y Ledesma en 1750. Tenemos el recuadro, en la parte de abajo del mapa, vemos que hay un barrio del Venado, pero por la disposición de la perspectiva, el barrio del Venado se encontraría a un costado de la Basílica y luego, frente a espaldas de la casa de Ramón Alcázar; esto es, de espaldas al Mesón de San Antonio. Según la anotación, el número 13 estaría en el barrio del Venado, así con v chica y que no sería este lugar necesariamente o no en esta área en la cual nos encontramos.

Más bien correspondería al encuadre que no tiene nombre, ni siquiera saldría en el plano de Rozuela y Ledesma. En el siguiente mapa, el elemento principal que tenemos es la Hacienda del Patrocinio. Ahí la tenemos con todo el conglomerado, podemos ver la Hacienda de Beneficio y alrededor, las fincas que ahí se encuentran, más abajo

De arriba hacia abajo: Mapa de José Gabriel Rozuela y Ledesma, en 1750, archivo histórico de la UG; Barrio del Venado, a espaldas al Mesón de San Antonio. mapa de Ponciano Aguilar, 1973, archivo histórico de la UG.

del mapa dice barrio del Venado, pero con b grande, ahí estaría este barrio. Hablemos de referentes culturales, y el barrio de la Bola tiene uno y muy importantes: la familia Oliva, con el apoyo de los Barrón, son custodios de la tradición de las fiestas de San Antonio de Padua del 13 de junio. El barrio de la Bola es un escenario y referente importante para la danza. Colocan al santo patrono y se hace el desfile con todos los danzantes. La memoria parte de la herencia del patrimonio, tiene que ver con la reproducción de este tipo de fenómenos, los danzantes se encuentran en Cuesta China, en la casa de la familia y lugar de la Capilla de San Antonio de Padua.

El 13 de junio, se convierte en el epicentro no solamente de la de la danza a nivel local, ni a nivel estatal, sino a nivel nacional; o sea, vienen grupos de todo el país a celebrar a San Antonio de Padua y al mismo tiempo de aquí van a otros lugares de visita recíproca. Revisando la hemerografía, busqué en periódicos, me encontré una nota del 04 de diciembre de 1938, y dice así: “la Presidencia Municipal, figura la urbanización de los callejones de la capital, se emplearán para tal efecto muy importante las losas que se van a quitar de las calles principales de la ciudad, las cuales serán cambiadas por losetas de las que producen los reclusos de la cárcel [de Granaditas]. El Callejón del Beso debido a su atractivo turístico será de los primeros que resientan tales mejoras”.

Podemos resaltar los datos, que en la ciudad de Guanajuato a finales de los años treinta, hay un cambio en la fisonomía urbana de la ciudad, pues cambiaron las viejas losas que extraían de los cerros y hechas por los canteros. Las losetas que se hacían en la Alhóndiga de Granaditas y en los años treinta, ya se habla de que el Callejón del Beso es un atractivo bajo la categoría de turístico por lo cual merece ser pavimentado. En las imágenes antiguas que circulan de Guanajuato, podemos ver una del Callejón del Beso, presumiblemente tomada por los Hermanos García. En esta toma se observa sólo hay un balcón, el del lado derecho, el lado otro lado no existe. Eso es lo bonito de Guanajuato, que siempre estamos recreando historias.

La leyenda del Callejón del Beso es un relato de tradición oral y se debe a la publicación primero de don Agustín Lanuza y posteriormente Fulgencio Vargas y todos los que han continuado a partir de sus romances en donde se narra la historia del minero y la hija del rico minero. Orgullo para este terruño dentro de la ciudad de Guanajuato son todos los próceres que aquí han nacido o vivido pero merece un acento aparte el que en este barrio nación el proyecto cultural más importante de habla hispana en el mundo, y todo surge en un predio de la avenida principal conocido por quienes lo habitaron como el Estudio del Venado: Una casa que rentada a la que acudían entre otros Armando Olivares Carrillo, Eugenio Trueba, Luis García Guerrero, Cristóbal Castillo, Luis Pablo Castro, José Guadalupe Herrera, Enrique Ruelas, Manuel Leal, Josefina sosa viuda de Romero, Paula Alcocer, o sea la crema y nata de la intelectualidad de Guanajuato.

Callejón del Beso antes de su intervención, foto de los Hermanos García.

En esta casa rentada se platicaba se platicaba de las novedades editoriales mientras alguien tocaba el piano o en otro cuarto Luis García Guerrero pintaba sus paisajes de Guanajuato, pero también se prefiguraba el montaje de los Entremeses Cervantinos, que luego sería la simiente para el nacimiento del Festival Internacional Cervantino, de lo que le da presencia cultural a la ciudad de Guanajuato.

En el estudio del Venado, no solamente estaban ellos, también había invitados quienes venían a ese lugar, entre otros Alfonso Reyes, Nemesio García Naranjo, Margarita Paz Paredes, Joaquín Pardavé, los hermanos Soler, Luis Echeverría Álvarez y Carlos Fuentes. Carlos Fuentes fue Secretario Particular de Luis Echeverría en los años cincuenta, mientras éste último fue Delegado del PRI en Guanajuato. Carlos Fuentes vivía en una casa de la plaza de San Roque, la casa de los Valcárcel, familia principal de la novela de Las Buenas Conciencias. Entonces aquí se platicaba de cultura. El objetivo del Estudio del Venado fue: la cultura, la música, el arte, la lectura. Todo unido por la amistad y camaradería de los que ahí asistían. El Estudio del Venado, fue una casa que contaba con tres habitaciones, la renta era pagada por Luis Pablo Castro.

En un cuarto estaba el piano de Luis Pablo Castro, en otro cuarto estaba el estudio del pintor Luis García Guerrero, en el tercer cuarto había un sofá y sillas; ahí se llevaban a cabo las reuniones culturales y de ahí salieron los grandes planes que muchos fueron materializados, entre otros el convertir el viejo Colegio de Guanajuato, en Universidad. Una nota periodística dice que el Estudio del Venado no sólo fue refugio del gremio [intelectual de Guanajuato], sino que fue un verdadero centro universitario, de posteriores universitarios, del que brotó una intensa actividad básica para el colegio inicialmente y después para la Universidad. De ahí saldría la célebre publicación de Garabato, que incluía cuentos de Olivares Carrillo, Eugenio Trueba y Pablo Herrera.

De ahí salió también la idea de la organización de la tradicional feria del libro, la feria más antigua del país. Muchas ideas que sirvieron para engrandecer a la Universidad. El hacer un acercamiento tan íntimo como lo es un barrio, como historiadores no es sencillo, no es tarea nada fácil, pero qué mejor que salir a caminar y para platicar, conocer en vivo y así poder difundir y regresarles su historia, su identidad con un diálogo y así seguir acercándonos y recuperando nuestra historia, esa que se conforma de la memoria colectiva, producto de los recuerdos y las fuentes escritas y las imágenes.

Calle del Venado donde se ve parte de la Pila y a sus habitantes.

Pila del barrio, sobre la calle del Venado, crédito AGLT

Octavio Hernández Díaz "Barrio del Venado o Barrio de la Bola”

Octavio Hernández Díaz "Barrio del Venado o Barrio de la Bola”

El proyecto “Barrios de Guanajuato y su Patrimonio Cultural”, es un acierto que ha permitido lograr la resignificación de la sociedad guanajuatense. Nos ofrece la oportunidad de valorar y reconocer a quienes fueron parte del impulso de una ciudad milagrosa, una ciudad minera tan importante como lo es Guanajuato, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por ello, nuestro agradecimiento al Lic. Alejandro Navarro Saldaña, Presidente Municipal de Guanajuato, MRSM. A la Arq. Julieta Borja Lara, Coordinadora de la Unidad de Gestión del Centro Histórico; a Graciela Velázquez Delgado, Directora del Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato; al Mtro. Arq. Pedro Ayala Serrato, Presidente del Colegio de Arquitectos Guanajuatenses y a todas las familias del Barrio del Venado (de La Bola) y de los callejones adyacentes.

Un hito ornamental que es nuestra identidad, como Barrio, es “la pila”, así se le conoce a nuestra fuente de agua, sus características son las siguientes:

1. De cantería verde, es una toba local. Tiene compuestos de silicio: feldespatos, cuarzo y algún mineral de hierro.

2. Semi redondel trilobulado.

3. Fuste con tendencia barroco salomónico. Interrumpido en el centro por una moldura de inspiración mesoamericana, sujetada con un cordón franciscano.

4. Un plato de distribución del agua con ornamentación de borbotones simulados, ovas y hojas de acanto.

5. Remate con molduras, insinuando roleos, soportan una cruz de cantería.

6. La cruz se colocaba simbolizando bendición para que no faltara el agua.

Fuste con tendecia barroca salomónica, con cordoón franciscano en su centro. crédito OHD.

Un dato interesante es que, en 1849, el ayuntamiento tomó en cuenta las proposiciones hechas por Marcelino Rocha para la introducción de agua a la ciudad. Cuando recibí la invitación para participar en tan significativo evento, me sorprendí y lo valoré pues el barrio de la Bola es un lugar en Guanajuato en donde los personajes son leyenda e historia. El principio de la investigación inicia con una agradable conversación con el Ing. Víctor Manuel Ramírez Herrera, pues me interesó saber sobre el Ing. Antonio Negrete, tío de Jorge Negrete, nuestro paisano, “El Charro Cantor”. Mi madre, la Mtra. Carmen Díaz Villanueva, me platicaba que el Ing. Negrete había sido su maestro, pero datos muy importantes surgieron al platicar con el Ing. Víctor.

Don Amado Delgado y su esposa Refugio Fernández, Propietarios de la Ex Hacienda del Patrocinio.

En su lugar de estudio tiene dos grandes fotografías, la pregunta obligada fue: “¿quiénes son?”, y la respuesta fue sumamente valiosa: es Don Amado Delgado y su esposa Refugio Fernández, propietarios de la Ex Hacienda del Patrocinio, Oro molido, me dijo. Pues para el tema ellos significaban el principio de mi conversación, con autorización visité el sitio y disfruté el espacio, crucé un gran portón y en la fachada interior hay una placa que dice: Hacienda del Patrocinio de N. S. de Gvanaxvato Año de 1801. Luego la capilla doméstica de la Ex-Hacienda de Beneficio del Patrocinio, hoy habitación. Tuve en mis manos las fotos originales del Maestro Ing. Don Antonio Negrete con su esposa Isabel Herrera 1894 y con su hija Luz María Negrete.

Fachada con la leyenda "Hacienda del Patrocinio de N. S. de Gvanaxvato Año de 1801”.

También Ing. Antonio Negrete y su esposa Isabel Herrera, celebrando el 25° aniversario de bodas en 1919 y, curiosamente, el niño a la izquierda es el Ing. Víctor Manuel Ramírez Herrera, quien me obsequió su tiempo y su maravillosa charla. Después visité la casa en donde vivió el Ing. Antonio Negrete. En el interior de la Ex Hacienda del Patrocinio, una gran escalera permite acceder a la vivienda: “Jorge Negrete de chico, era muy travieso, lo amarraban del barandal para que se estuviera tranquilo”, mencionó el Ing. Víctor Herrera, quien también es vecino y exdirector de la Facultad de Ingeniería Civil. Con gran sorpresa el Ing. Ramírez me mostró el plano total de lo que fue la Hacienda del Patrocinio.

Posteriormente obtuve las fotografías de Don Sabino Ortiz y su hija Leonor, eran muy fuertes de carácter. Él fue un rico administrador de la Hacienda de Flores, hoy Comercial Mexicana. La investigación siguió y recordé al Mtro. Eugenio Trueba Olivares que, en ocasiones, hacía una remembranza del famoso Estudio del Venado y, ¡claro!, en el Barrio del Venado inicia el principio de la cultura guanajuatense que deriva en el Festival Internacional Cervantino. ¿Cómo surge?, pues se platica que, en 1942, se integra un grupo de amigos de las letras y las artes, que se reunía para discutir obras y proyectos en un cubículo cercano al callejón del Beso.

De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha: Ing. Antonio Negrete y su esposa Isabel Herrera 1894; Ing. Antonio Negrete y su hija Luz María Negrete; Ing. Antonio Negrete familiares y amigos; Jorge Negrete en su juventud; Ing. Antonio Negrete y su esposa Isabel Herrera, celebrando el 25 aniversario de bodas 1919 El niño a la izquierda es el Ing. Víctor Manuel Ramírez Herrera.

Arriba: Placa Conmemorativa del 50 aniversario del FIC, colocada en donde estuvo el Estudio del Venado.

Estudio del Venado, centro de reuniones, ubicado cerca del callejón del Beso, crédito OHD.

Estudio, se llamó el centro de reunión de los bohemios guanajuatenses, situado en el callejón del Venado; allí, por las noches en tertulia, convivieron desde 1942 hasta 1947 Los integrantes fundadores: Armando Olivares Carrillo, Eugenio Trueba O. (cuentista, director escénico), José Guadalupe Herrera (narrador cuentista), Enrique Ruelas Espinoza (aficionado a la dirección escénica), Manuel Leal G. (pintor), Josefina Zozaya Vda. de Romero, Manuel Escurdia, Paula Alcocer de Aguilera (poeta), Luis García G. (pintor), Luis Pablo Castro, Salvador Lanuza y Rodolfo González (escultor) y el Mtro. Camarillo nos ilustró de otros intelectuales, como Alfonso Reyes, Nemesio García Naranjo, Andrés y Fernando Soler, Margarita Paz Paredes, Luis Echeverría Álvarez, Joaquín Pardavé y Carlos Fuentes; se dice que aquí surgió la inspiración para comenzar a escribir la obra “Las buenas conciencias”, novela que trata de una familia guanajuatense, pues bien, aquí, en el “Estudio del Venado”, se reunían cotidianamente.

Después vino a mi memoria el querido Mtro. Virgilio Fernández Wrenches, él fue participante en la película El Santo Oficio y también integrante de la Estudiantina de la Universidad de Guanajuato. Y, en la esquina de San Cristóbal y Caño Puerco, vivió un afamado sastre llamado Juan Antonio Juárez Sánchez (1953-2018). Su hija, Cecilia, la más pequeña, nos cuenta que: “fue instructor de escoltas y de la banda de guerra en la Secundaria Benito Juárez, en el Instituto La Salle, en el Colegio Valenciana y en la Normal Superior. Tenía un gran amor a su barrio, La Bola, San Cristóbal A, donde nació y trabajó con su lema "Viva, viva, Señor San Miguel".

Por la parte alta de San Cristóbal también vivía Don Alberto Jaramillo Vázquez, uno de los mejores sastres cortadores de Guanajuato, que confeccionaba trajes a los políticos de la época. Y en “la pila”, recuerdo la voz maravillosa de Pepe García “El Quemado”, hoy, su hijo ha heredado su talento artístico y se presenta en destacados programas de televisión por redes. Se llama igual que su papá Pepe García, su papá no era del Barrio de la Bola, era del Boliche, pero diariamente le gustaba cantar con su guitarra en la pila del Venado. Personajes inolvidables fueron Don Luis Villafaña Domínguez y Doña María Domínguez Barrón, dueña de “La Tiendita”. “¿Se acuerdan de los ahogados? Bolillo, rebanada de queso, un chile jalapeño, y un chorro de vinagre. ¿Y de los encurtidos?, ¡Fabuloso!, “Hasta se me hizo agua la boca”, se dice.

De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha: Manuel Leal G. (pintor); Enrique Ruelas Espinosa; Eugenio Trueba Olivares (cuentista, director escénico); Armando Olivares C.; el Mtro.

Virgilio Fernández Wrenches.

Hijos de Antonio Juárez: Mario, Jesús, Angélica y Cecilia Juárez, junto a la pila del barrio.

Luego Don Andrés Escobar y su hermano Manuel, excelentes carpinteros de la Universidad de Guanajuato y organizadores de la iluminación en Venado. Con el Lic. Porfirio Villafaña Domínguez, en su momento, Director de la Estudiantina de la Universidad de Guanajuato, tuve varios desayunos en donde surgieron más y más datos, recuerdos anecdóticos que, cuando venían a la mente, se me llenaba el alma de nostalgia, alegría y también, ¿por qué no?, de momentos tristes. Cuando niño visitaba frecuentemente, para comprar golosinas, una tienda ubicada en El Patrocinio, se llamaba “La Coyota” y, su dueña era “Doña Mariquita”, María Emerenciana Puga. ¡Caray que recuerdos tan significativos! Ella tuvo varios hijos, entre ellos “Filo”, el Dr. Quintín Carlos Olmos Caudillo, un excelente traumatólogo guanajuatense.

De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha: Pepe García

“El Quemado”su hijo Pepe García; Porfirio Villafaña Domínguez ; Doña Mariquita”María Emerenciana Puga; Don Andrés Escobar y su hermano Manuel; Mtra. Carmen Hernández Paz y Lic. Néstor Raúl Luna Hernández; Mtra. Luz María Luna Hernández; Tipógrafo Miguel Anguiano Medina; Sr. Guillermo Alejandrí.

Pasaron los días y tuve la oportunidad de visitar a la Lic. Alicia Luna, hija del Lic. Néstor Raúl Luna Hernández. Me mostró imágenes de su abuela, la Mtra. Carmen Hernández Paz, Fundadora de la Academia de Taquimecanógrafos. Su papá fue Rector de la Universidad de Guanajuato y su tía, la Mtra. Luz María Luna Hernández 25 años de catedrática en la Escuela de Auxiliar de Contador (en la UG). Formó una gran cantidad de secretarias, en la Academia de Taquimecanógrafos. En el barrio vivió el Sr. Guillermo Alejandrí, dueño de La Imprenta, que se ubicaba en la Calle de Alonso, y el tipógrafo, Miguel Anguiano Medina. En 1949, a la edad de 12 años comenzó a trabajar en la imprenta de la familia Alejandrí, duró 28 años. En 1977, inició su trayectoria en el Taller Imprenta de la Secretaría de Educación de Guanajuato.

En el ámbito deportivo destacan el famoso Jhonny Morales García y su hijo, el Prof. Luis Gerardo Morales González, grandes deportistas-beisbolistas. Recuerdo bien a Raúl Villafaña Domínguez, integrante de la Estudiantina de la Universidad de Guanajuato. Él era parte de la pandilla de ese tiempo: Armando Macías Estrella, Gaspar Segoviano, Alberto Andrade Ardines, Adolfo Lara Espinosa (“Simón”), “El Monterrey”, Javier Segoviano, Villafaña Domínguez, Manuel Segoviano, José Segoviano y Juan Jaramillo. Puedo decir que, en realidad, el Barrio de la Bola, fue un crisol de artistas, entre ellos, Juan Antonio Palacios Hernández, integrante fundador de la Estudiantina de la Universidad de Guanajuato y hermano de mi gran amigo, el Mtro. Luis Palacios Hernández, de grata memoria.

Otros integrantes de tan importante grupo musical fueron Alfredo Ramírez Herrera, “El muerte”, Luis Felipe Rodríguez “El trucus”, y Pedro Luis Martínez. Que no se me olvide, el Lic. Armando Andrade Domínguez, también fue Director de la Estudiantina de la Universidad de Guanajuato; con él se grabó el tema que dio vuelta al mundo: “De Colores”. Su hija, Marisa Andrade, me platicó: “mi abuelo se llamaba Juan Manuel Andrade Gutiérrez y era ingeniero topógrafo, mi abuelita era Carmen Domínguez Carpio, ambos originarios de Chiapas. Mi papá Armando Andrade Domínguez fue el más pequeño, él y mi tía Gloria que es la niña, ya nacieron aquí en Guanajuato”.

Y muy presumidos en el barrio, pues, mi Maestro el Arq. Edmundo Almanza Roa, fue nombrado “Guanajuatense distinguido” y el Teniente Mario Barrón, integrante del cuerpo de bomberos de Guanajuato, también. El día de la presentación les comenté a los asistentes que el Barrio de la Bola estaba bendecido, pues tenemos al Presbítero, Miguel Juárez Sánchez y, si faltaran bendiciones, pues está el Maestro José Manuel Amézquita Huerta, Director de la Estudiantina Guanajuatense. Las tiene, pues su grupo interpretó temas para el Papa Francisco I, soltaron una carcajada. Un señorón fue Don Pablo Rosas Quintero, Director del Grupo los 7 Diablos, y de la Banda del Estado de Guanajuato, él se casó con Doña María Dolores Gasca Salazar, su hijo Roberto Rosas, me facilitó unas elegantes fotos.