Università degli studi di Catania

Dipartimento di ingegneria Civile ed Architettura (DICAR)

Corso di laurea in Ingegneria Edile – Architettura

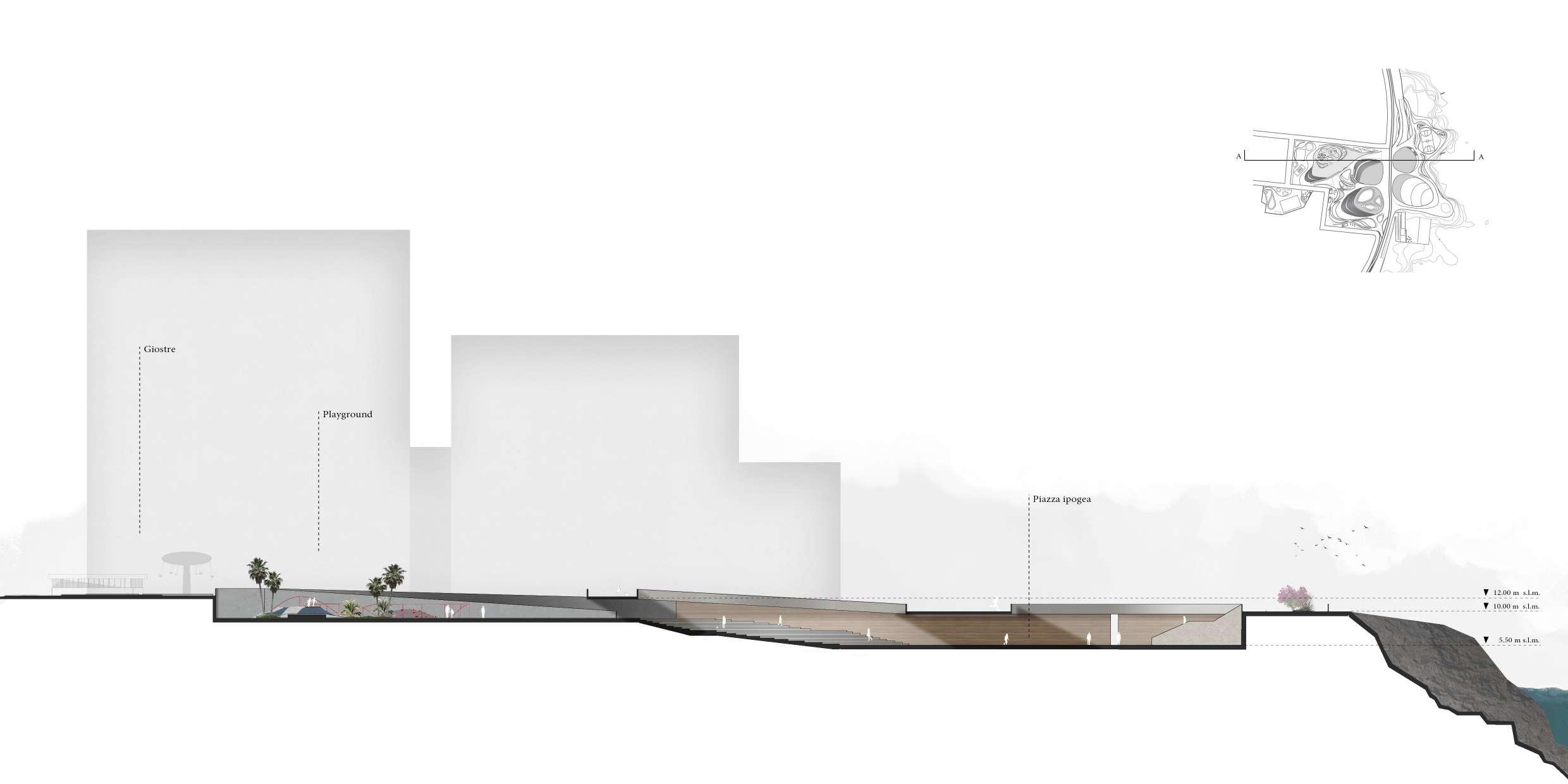

Progetto di riqualificazione per nuovi spazi pubblici nell’area di Piazza Nettuno lungo il waterfront di Catania

Anno accademico 2019/2020

Relatore: Prof. Ing. Sebastiano D’Urso

Laureanda: Daniela Aquilina

Parte I - Il Waterfront

1_Premessa

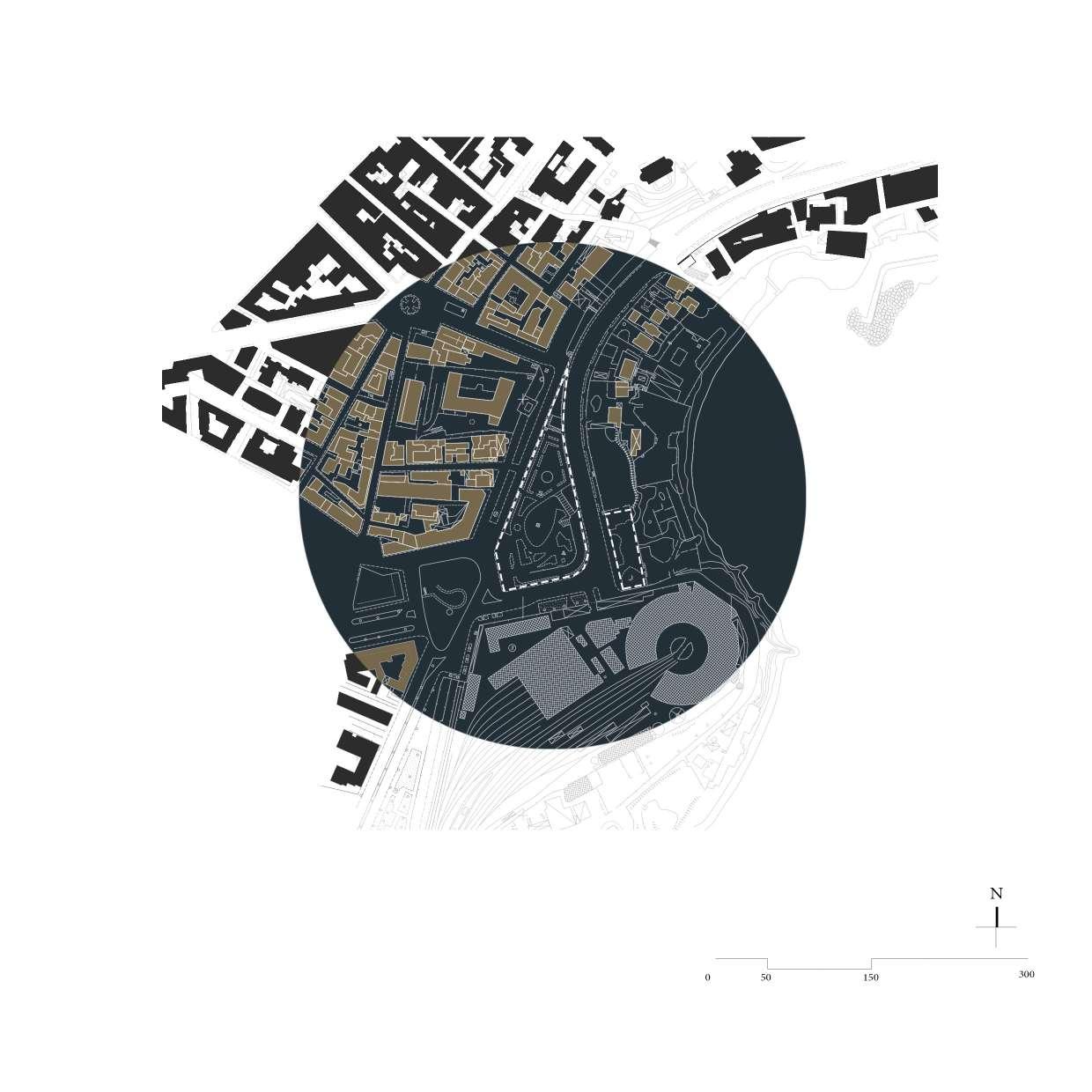

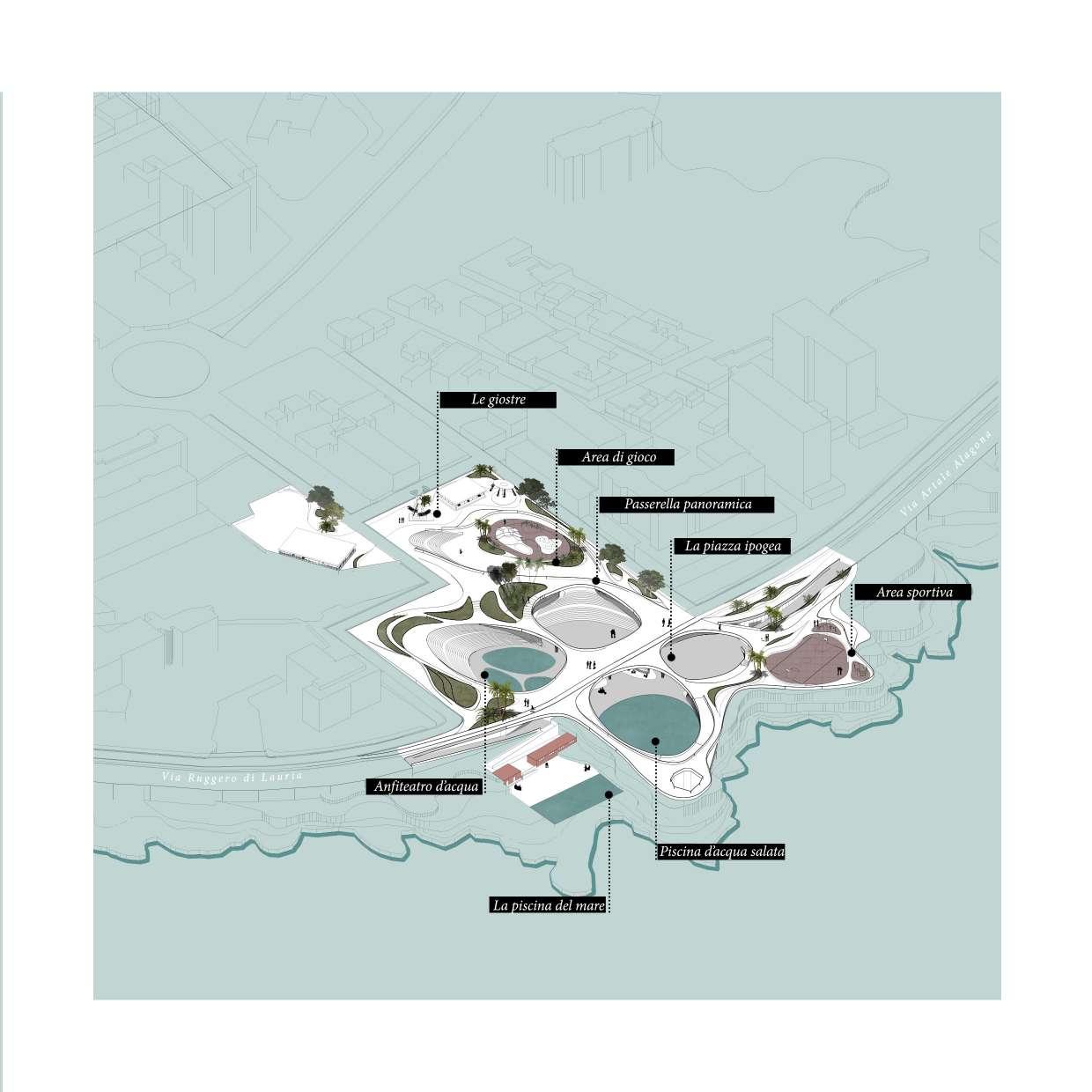

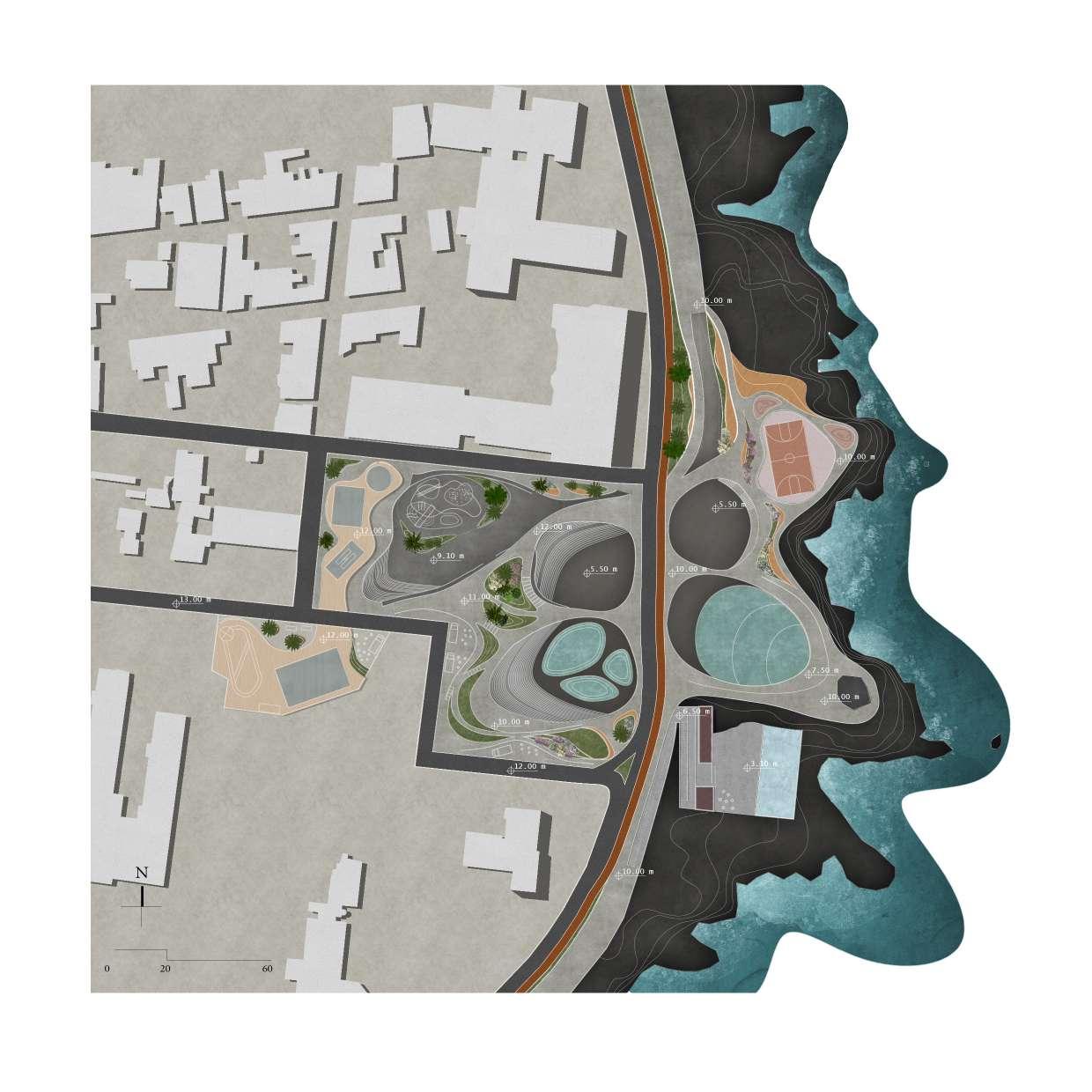

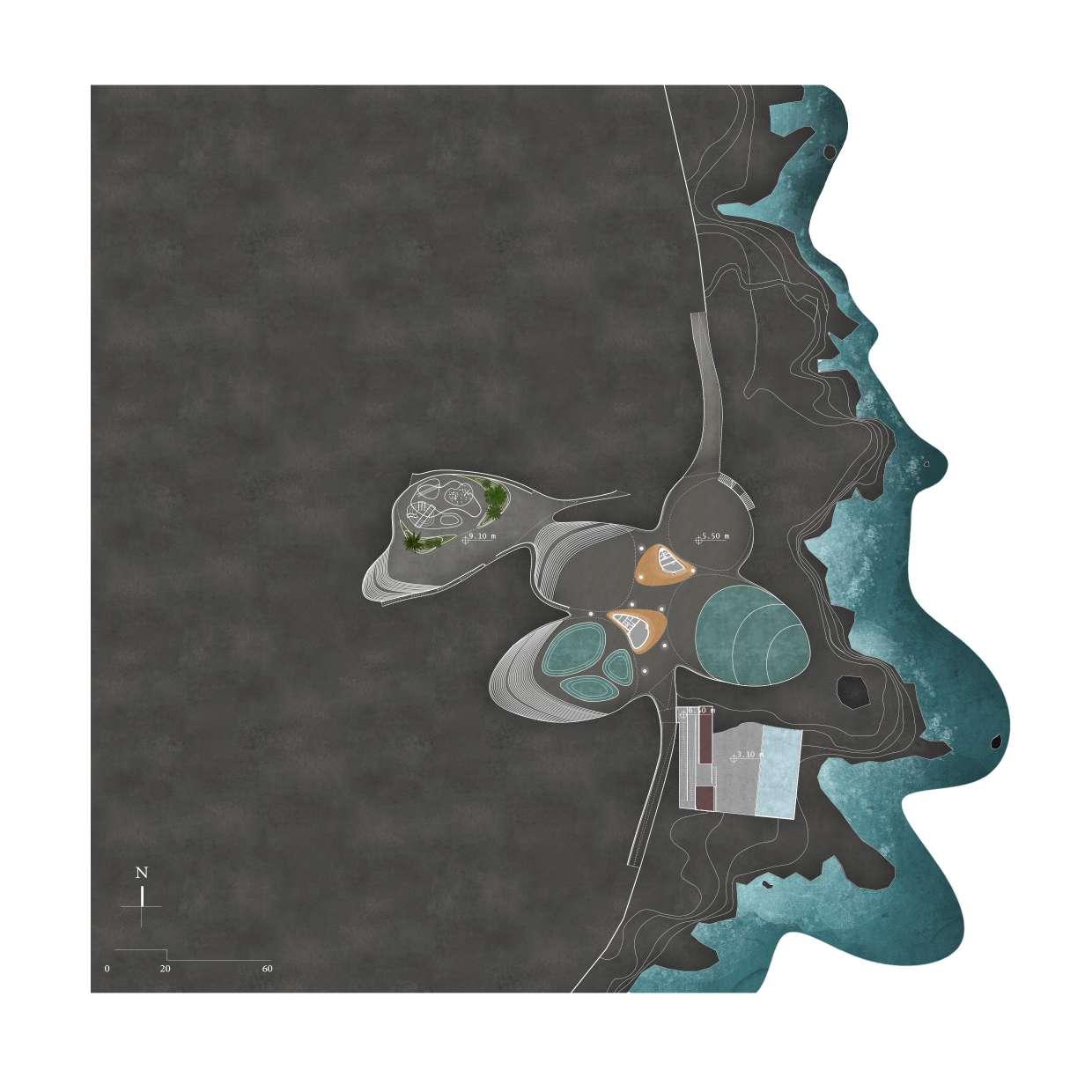

Il lavoro di tesi svolto si pone l’obiettivo di affrontare la tematica del waterfront catanese, oggetto di ampi dibattiti, attraverso l’elaborazione di una proposta progettuale finalizzata alla realizzazione di uno spazio pubblico, multifunzionale, da realizzarsi mediante la riqualificazione del litorale roccioso del Lungomare di Catania e con particolare attenzione ci si vuole soffermare sull’area di Piazza Nettuno, considerato un punto nevralgico del litorale catanese, con la finalità di conferirgli un nuovo assetto funzionale ed estetico.

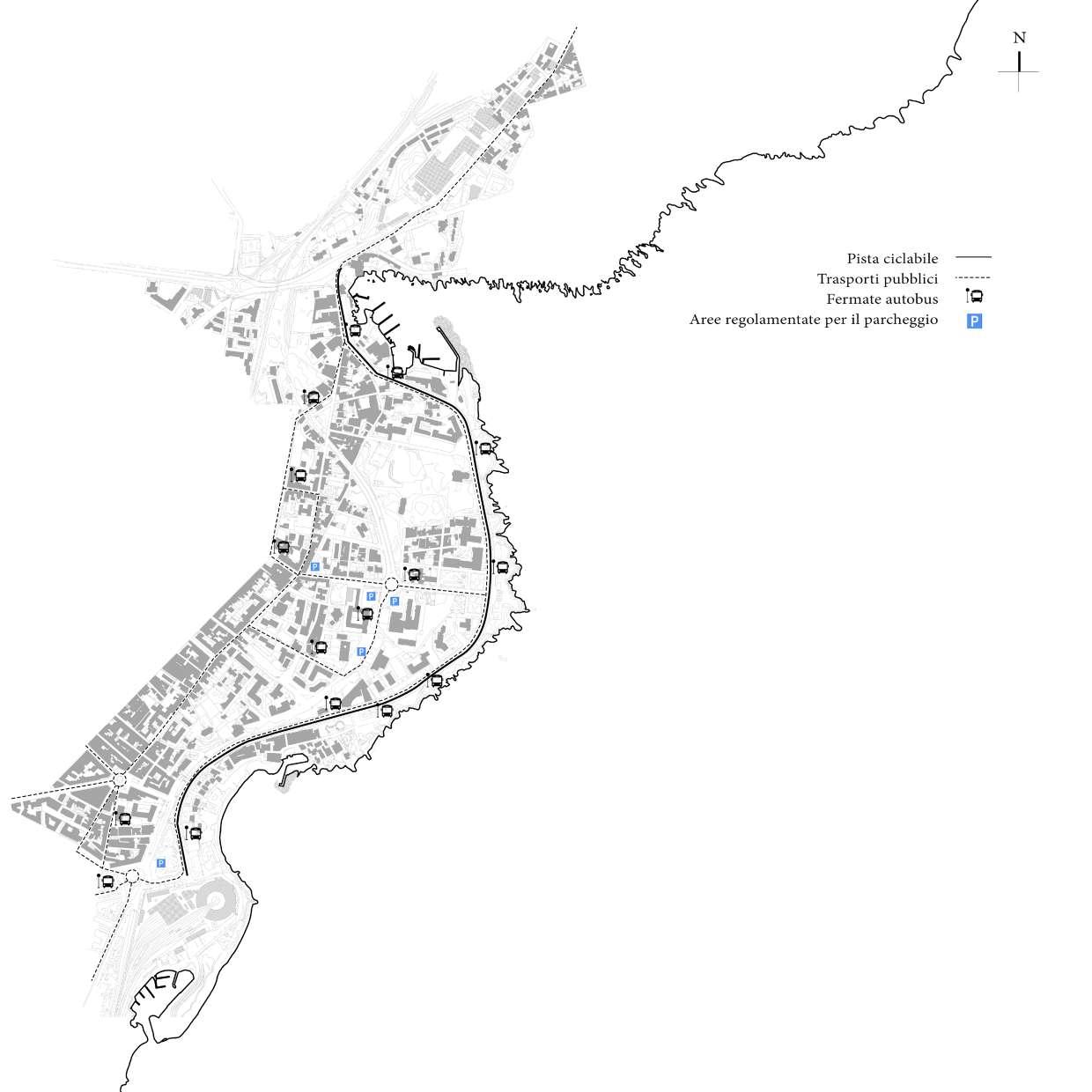

Questo lavoro si sviluppa secondo tre fasi, la prima della quali, una fase introduttiva, analizza e studia il concetto di waterfront e la sua evoluzione nel corso del tempo, effettuando una rassegna di casi esemplificativi di tale concetto, una seconda fase, quella conoscitiva, la quale si concentra dapprima sull’intero litorale roccioso, analizzandone i diversi aspetti circa la mobilità, l’accessibilità e il sistema del verde, il sistema delle attrazioni e degli eventi.

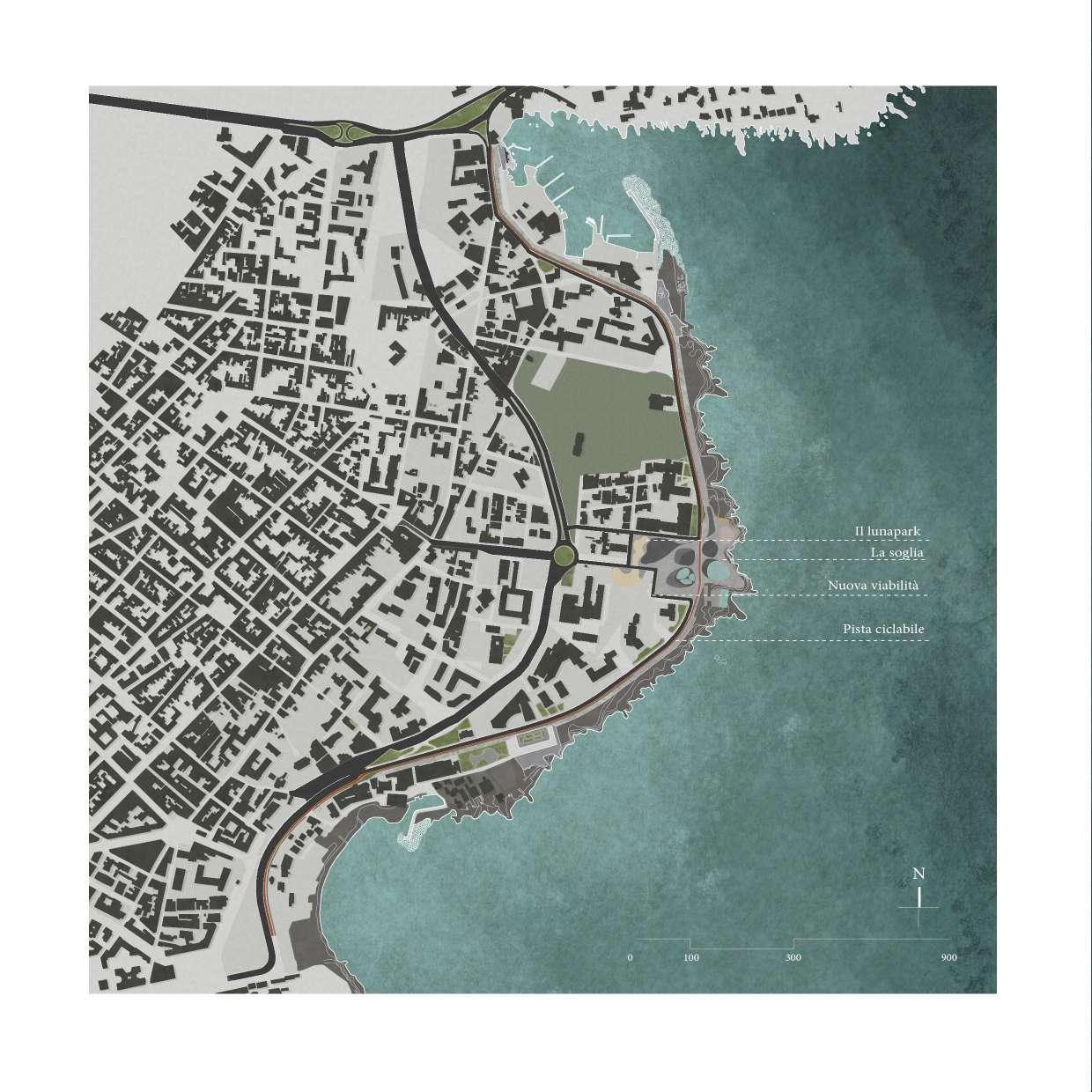

A partire da un inquadramento a scala vasta che inquadra la città di Catania e l’area di progetto all’interno del proprio territorio, segue una ricostruzione storica di come la città ha negato il dialogo con il mare nel corso dei decenni, analizzandone il sistema antropico, il sistema naturale e costiero, al fine di evidenziare i rapporti tra la realtà urbana e quella fronte mare.

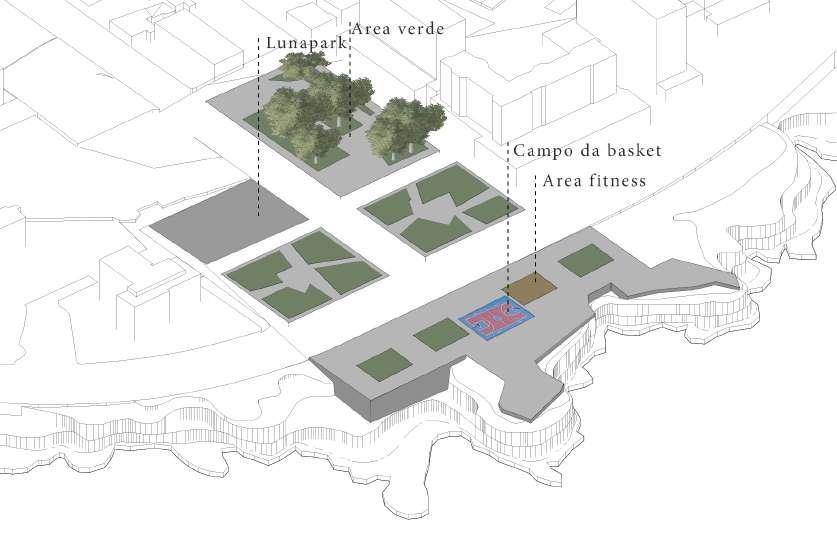

Con l’ultima fase, quella progettuale, si propone un intervento volto a ricostruire un vero e proprio dialogo, favorendo la dimensione del cittadino e del suo contatto diretto con il mare. La fase di progetto perciò si sviluppa a partire da un nuovo sistema di mobilità, teso a favorire la dimensione naturalistica, paesaggistica e pedonale, seguito poi dallo sviluppo di un masterplan generale dell’area di studio e un’elaborazione progettuale.

2_L’uomo e l’acqua

Elemento essenziale della storia e della natura, l’acqua, ha assunto diverse connotazioni nel suo incontro con l’uomo, divenendo risorsa, fonte di ricchezza, fonte di vita, la base dell’economia e del trasporto, ma rappresentando anche la fonte di divertimento e svago. Ha da sempre influenzato la vita dell’uomo, costituendo l’elemento fondamentale per lo sviluppo economico e culturale di tutte le popolazioni. Nel corso dei secoli l’uomo ha intessuto stretti rapporti con questo elemento ma differenti per epoca e geografia. Il suo valore simbolico è stato trasmetto dalla storia, dalle religioni, dalla mitologia e dalla letteratura, dove sorgenti, fiumi e piogge sono associati alla fertilità. All’elemento dell’acqua si lega peraltro una dimensione mistica, fatta di simbolismi e di riti di purificazione che sfociano nell’atto del battesimo. L’acqua assume così un ruolo terapeutico e si concretizza nelle sorgenti, negli specchi d’acqua e nelle fontane da sempre presenti nella cultura architettonica dell’uomo sino ai nostri giorni. Tuttavia, da elemento mistico, legato alla sfera della ritualità, esso diventa materia di studio acquisendone valore laico, ed è importante sottolineare come nella storia dell’uomo e delle civiltà l’acqua costituisca l’elemento fondante di ogni attività umana: corsi d’acqua e canali sono stati i primi luoghi intorno ai quali è nata la civiltà, divenendo garanzia di vita e possibilità di sostentamento e comunicazione, di difesa, di risorsa e di trasporto. Le aree del lungomare e del lungofiume hanno da sempre rappresentato un luogo privilegiato per l’insediamento dell’uomo: molte delle città storiche più importanti sono state fondate in posizione strategica sulle principali rotte per il commercio e l’approvvigionamento di merci. Agli albori della società industriale settecentesca, assistiamo tuttavia ad un mutamento del rapporto tra città e acqua, all’avvento della ferrovia si rendono superflui i trasporti fluviali e ha inizio il processo di rottura delle

relazioni dirette con i fiumi. Ne emerge tuttavia, per tutto l’Ottocento, uno stretto interesse dell’acqua legato allo svago e al tempo libero: ai margini del tessuto urbano, tra la campagna e la città, una folla brulicante di persone popola le rive godendosi l’aria aperta e il contatto con la natura. Si pensa ad una sponda brulicante di persone ed è subito immediato il richiamo alle opere di Georges Seurat.

Criticoèperciòilmomentoincuisiperdeilcontattoconlanaturaelosiricerca al di fuori dell’ambito urbano, poiché è proprio la sua espansione sempre crescente che ha determinato la perdita e la cancellazione di tutte le tracce di naturalità esistenti al suo interno. Dunque l’acqua perde definitivamente il valore essenziale di elemento di relazione tra città e paesaggio.

I primi decenni del Novecento segnano infatti tale processo di rottura: la quasi totalità di attività ed usi che caratterizzano i paesaggi urbani sull’acqua, vengono sostituiti da intense attività industriali che contraddistinguono l’avvio della società moderna, una società sempre più tesa alla produzione e allo sfruttamento del territorio e delle sue risorse, allo sviluppo di nuove vie di comunicazione stradale e ferrovie a discapito delle aree fronte mare Spesso infatti, tali aree vengono trasformate in infrastrutture per lo scorrimento veloce, numerosi sono i casi delle città che vedono i propri litorali chiusi da linee ferroviarie, precludendo ogni contatto, fisico e visivo, del fronte mare al cittadino. Il processo di urbanizzazione ha reso la fascia costiera estranea ed ostile, e anche quando si è tentato di avvicinare l’uomo al mare, sono state attuate metodologie inadeguate, corrompendo l’integrità del paesaggio e spesso avvalendosi di cementificazioni inopportune.

Esemplificativo è il caso del lungomare e della zona portuale di Catania, la quale vede il proprio litorale precluso dalla linea ferroviaria, da una rete stradale a veloce scorrimento e a gran parte del fronte lavico cementato, comportando così una grave perdita del valore paesaggistico che le colate laviche conferiscono al litorale catanese.

Il Waterfront

La ricerca effettuata propone una riflessione su un tema emergente che interessa le realtà urbane sviluppatesi lungo zone costiere, fiumi, canali, e che sifocalizzasulleopportunitàchetaliareediconfinepossonooffrire.Talizone, lungo le quali la linea di costa incontra la città, sono definite “waterfront” e con tale termine, che letteralmente si traduce in “fronte d’acqua” si intende waterfront perciò quella porzione di tessuto della città che si pone a contatto conl’acqua,chesiaessadolce,salataosalmastra,edèilluogoincuiavvengono e si scontrano numerosi processi di riqualificazione urbana. Esso rappresenta l’interfaccia acqua – città e offre una ampia potenzialità di sviluppo non preclusa alla singola zona bensì per un’area molto più vasta. Il waterfront dunque, funge da cerniera e costituisce uno spazio di sovrapposizione tra la sfera urbana e il sistema marino, in cui funzioni ed usi si intersecano, dando origine ad un sistema singolare. Si presenta come un vero e proprio spazio di interconnessione eterogeneo, all’interno del quale si incontrano i diversi flussi materiali ed immateriali che fanno riferimento alle molteplici attività presenti nell’area.

La città del XXI secolo, è un sistema complesso e stratificato, assume configurazioni aperte e spesso indefinite. Essa può essere letta come un sistema di frammenti, di relazioni, forme d’uso e di compresenze diversificate, dove passato e contemporaneità convivono e l’evoluzione del tessuto urbano avviene per integrazione, sostituzione e connessione spesso su aree dismesse e su vuoti urbani. Il cambiamento ha interessato anche relazioni tra la città e il porto generando il fenomeno urbano contemporaneo del “waterfront redevelopment” altresì conosciuto come “waterfront regeneration”, che ha prodotto ampi dibattiti ed episodi di notevole interesse. I waterfront interagiscono con il paesaggio contemporaneo secondo metodi

innovativi, capaci di sfruttarne le opportunità per generare nuove economie e dinamiche nell’ambito dello sviluppo territoriale. Si tratta di luoghi in costante evoluzione, di cui risorse e opportunità permettono di suscitare nuove rappresentazioni nell’immaginario e diventare progetto, generando nuove forme urbane, nuove relazioni, connessioni, nuovi paesaggi e nuove dinamiche sociali e di mercato, infine nuove forme di identità.

Il waterfront appare dunque come una realtà urbana complessa, un luogo scenografico di grande visibilità e di grande impatto: l’interazione tra due sistemi diversi, quello dell’acqua e della terra, esercita da sempre un’attrazione particolare da un punto di vista sociale, culturale e paesaggistico e allo stesso tempo ne emerge la sua ricchezza in termini di risorse e potenzialità.

Nella città contemporanea che muta, l’interfaccia acqua – terra è letta come un’area di transizione in costante evoluzione, afferendo ad una nuova centralitàurbanacheconiugailnuovoconlepreesistenzesecondounrapporto di equilibrio. I waterfront si fanno portatori dell’identità urbana, diventano landmarks in continua trasformazione e riconoscibili nell’evoluzione storica degli insediamenti, e diventano essi stessi, catalizzatori dinamici di attività, eventi ed economie, in grado di trasformare l’intera città e non limitatamente al perimetro costiero.

Rappresentano il luogo dell’espressione del mutamento, dello sviluppo e dell’evoluzione e si traduce concretamente in metodi e strumenti del progetto urbano e dell’architettura, ma allo stesso tempo è il luogo della conservazione della memoria e di tutela del patrimonio storico, costituendo esso stesso l’identità del luogo, in quanto risultato di un processo di sedimentazione.

Numerose sono le esperienze in cui è stato affidato al waterfront il valore trainante nella prospettiva dello sviluppo urbano e territoriale, affrontati attraverso un approccio strategico multidisciplinare di riqualificazione e ne hanno determinato una riconquista delle zone che s’affacciano sui fronti

d’acqua. La storia urbana degli ultimi decenni ha portato all’attenzione le vicende di questa porzione di tessuto, divenendo tema nevralgico di progettazione urbana e delle politiche di trasformazione e riqualificazione dei tessuti urbani della città contemporanea, riconoscendone il ruolo di elemento strutturale.

Inoltre, in Europa le dinamiche di trasformazione devono far fronte alla necessità di conservazione del patrimonio materiale e immateriale dei waterfront urbani, richiedendo quindi, sperimentazioni progettuali che però si confrontino con analisi sulla sensibilità, sui rischi e sui valori ambientali e paesaggistici.

Dal punto di vista delle dinamiche di trasformazione urbana, i waterfront rappresentano perciò una delle declinazioni più feconde in cui si può investire in termini di valorizzazione della cultura locale, del suo sviluppo economico e identitario. Sono luoghi ibridi e densi di risorse, opportunità, aspirazioni e ambizioni della città.

Si attinge infine al «Manifesto per le città creative» (Carta 2007) dal quale emergono sette principi che declinano l’azione creativa volta all’innovazione urbana. - Principio di identità, ossia il riconoscimento dell’identità culturale, sociale, funzionale ed economica; - Principio di attivazione economica;

- Principio di potenzialità, identificando i waterfront urbani come luoghi in cui esiste un dislivello tra i bisogni percepiti rispetto alle attuali funzioni e dunque riconoscendovi un potenziale di trasformazione inespressa;

- Principio di dinamicità, secondo il quale il waterfront non è che un’intersezione di diversi flussi;

- Principio di interazione, secondo il quale il waterfront è riconosciuto come ambiente capace di accogliere la diversità e la varietà, e di diventare luogo di scambio;

- Principio di multisettorialità;

- Principio di perturbazione, ossia il dinamismo culturale sociale ed economico che il waterfront è in grado di generare deve avere un potente riverberosuitessutiurbani,nonlimitatoallasingolafasciaportualeecostiera.

Storia ed evoluzione del concetto di waterfront

Il rapporto tra le città costiere e il mare è molto complesso e nel corso dei secoli, ha subito notevoli trasformazioni, in linea con la diversa prospettiva che si ha avuto nel tempo nel modo di concepire e vivere il mare. Esso infatti, col mutare degli equilibri politici e delle condizioni sociali e culturali, ha acquisito via via nuove sfaccettature fino a diventare una nuova via per lo sviluppo.

La presenza di fiumi e di mari ha storicamente svolto un ruolo di calamita di attrazione per la nascita dei primi insediamenti urbani, i quali sono sorti laddove fosse possibile reperire e usufruire dell’acqua come risorsa, in ogni forma in cui essa si presentasse. L’acqua infatti, rappresentava una forma di sostentamento, una forma di ostacolo per la difesa, un mezzo di trasporto e commercio. Il fronte mare del passato, pertanto, non si limita ad essere solamente un affaccio sull’acqua, ma costituisce un luogo polifunzionale in cui si concentrano numerose attività, la cui presenza ha permesso di definire tali luoghi come ambienti ricchi di caratteristiche singolari e di identità locali, che vanno a costituire poi i piccoli borghi marinari che ancora oggi sopravvivono.

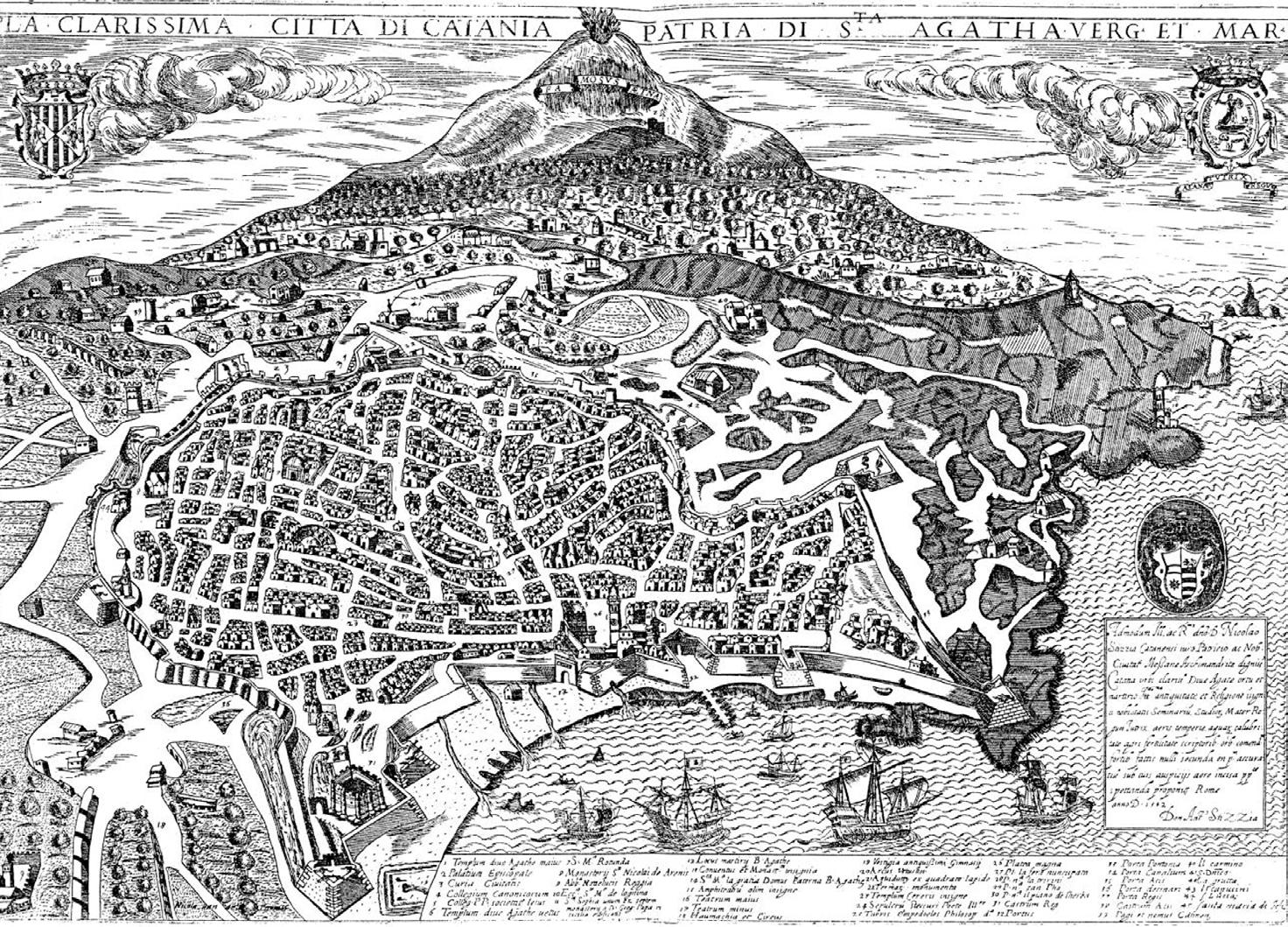

Fino al Cinquecento, viene concepito infatti come un punto di vulnerabilità, da cui bisognava difendersi e per il quale era necessario ergere cinte murarie. È il caso dei Bastioni di Catania, fortificazioni distribuite lungo le mura di Carlo V, in seguito distrutte dalle devastazioni che colpiscono la città di fine Seicento, la colata lavica del 1669 e il terremoto del 1693. Il mutato clima post Seicentesco permette l’innesco di nuovi equilibri e di nuove condizioni politiche che portano al ridimensionamento delle esigenze difensive. Il fronte mare diventa il luogo in cui si concretizza l’ascesa della borghesia legata al commercio, le tracce di tale manifestazione sono

rinvenibili nelle città di Napoli, Reggio Calabria o Messina, nella quale, tra il 1622 e il 1625, viene eretta la Palazzata.

Sulla fascia costiera di Messina, viene costruito un vero e proprio anfiteatro marittimo, un unico grande palazzo alto quattro piani e lungo quasi un chilometro e mezzo, il quale si collega alla città retrostante mediante diciotto porte aperte. La palazzata è espressione della borghesia commerciale in ascesa, la quale manifesta mediante la monumentalità di tale architettura, la propria ricchezza, creando uno spazio pubblico inedito fronte mare.

La tendenza dei centri urbani ad aprirsi verso il mare si accentua con l’avvento del Settecento, fenomeno principalmente legato all’affermazione di nuovi valori estetici, orientati prevalentemente al paesaggio. Si assiste infatti alla diffusione del nuovo gusto del pittoresco, alimentata sicuramente dalle correnti artistiche del tempo. Emerge perciò la riscoperta di scorci, di bellezze panoramiche e dalla suggestione che ne deriva dal rapporto tra l’ambiente costruito e quello naturale, e si approda ad una nuova chiave interpretativa della realtà volta alla sua estetizzazione. Si assiste ad un rinnovato senso estetico che si esplica in una nuova visione urbana che predilige spazi aperti. Ed è proprio in questo periodo che nascono i primi spazi organizzati sul bordo dell’acqua.

ApartiredalXIXsecolo,conl’avventodellerivoluzioniindustriali,ilrapporto tra la città e il mare subisce un radicale cambiamento, nell’ambito del quale molti dei fronti marittimi si trasformano in vere e proprie aree industriali, nelle quali i porti, in continua espansione, diventano progressivamente aree di separazione tra la terra e il mare, compromettendo ogni contatto diretto. L’avvio della società industriale ha dunque portato ad un travalicamento di quel limite di sostenibilità che caratterizzava l’equilibrio preesistente tra uomo e natura costituendo una totale cesura.

La clarissima Città di Catania Patria di S.ta Agatha Verg. Et Mar., Nicola Van Aelst, Roma 1592

Le aree costiere della città, infatti, a causa di mutamenti tecnici, economici e sociali, hanno subito intense trasformazioni volte all’insediamento delle infrastrutture portuali e di trasporto. La crescita delle zone portuali ha determinato un sempre maggiore distacco tra mare e città a causa della costruzione di banchine, magazzini, silos, riempimenti a mare, ma anche opere di infrastrutture ferroviarie e stradali necessarie alla movimentazione delle merci.

Mentre la linea di costa subisce radicali modifiche, l’accesso al fronte mare viene progressivamente e definitivamente negato, impedendone anche la percezione visiva.

L’altra tendenza dell’800 era quella di trasformare il confine tra la città e il mare, in uno spazio ben strutturato e attrezzato, di creare una passeggiata a mare. Sorgono le prime strutture balneari, semplici e smontabili, quali le cabine, ma ben presto verranno sostituite da strutture edilizie vere e proprie. Il confine terra-mare si connotava così, sempre più come uno margine ben caratterizzato da infrastrutture turistiche, attrezzature e servizi, che risponde ad esigenze funzionali di diversa natura- difesa della costa, organizzazione di attività portuali, fruizione del mare – e tenta, al tempo stesso, di conferire un carattere ben preciso a questo singolare ambito urbano, sviluppandosi generalmente per fasce parallele, poste tra l’arenile e la cortina degli edifici, e dando vita ad una sequenza di fasce specializzate e multifunzionali.

L’inizio del XX secolo porterà ad una vera e propria rottura con il mare. Si osserva uno sovrasfruttamento del territorio, da parte dell’uomo il quale ricopre le coste per la loro posizione strategica: infatti insediare gli stabilimenti industriali lungo la fascia litoranea significava risparmiare sui costi del traporto dallo stabilimento al porto. Ne segue dunque, un

processo invasivo di fenomeni di cementificazione del territorio litoraneo compromettendone il paesaggio naturale e costiero e avviandosi verso un processo di deterioramento progressivo.

Solo dopo il secondo dopoguerra, si assiste ai primi tentativi di legare la città al mare, infatti, nell’ambito della ricostruzione post bellica dei porti, ne emerge il tentativo di superare il senso di estraneità tra i due mondi ormai separati. Le cause che hanno condotto questa tendenza sono da ricercarsi innanzitutto nelle nuove esigenze commerciali.

Infatti, con la rapida espansione commerciale e industriale e con il cambiamento delle esigenze legate alla logistica, che richiedono bacini portuali sempre più ampi e dotati di funzionalità tecniche maggiormente efficienti per la movimentazione di navi di dimensioni sempre maggiori, spazi e strutture più adeguati alle nuove attività portuali e alle nuove tecnologie di trasporto, i porti diventano oggetto di grandi trasformazioni funzionale con il conseguente trasferimento degli stessi in ampi siti, generalmente nelle zone periferiche delle città e accessibili da reti autostradali mentre le vecchie aree portuali risultano così obsolete.

La presenza di ferrovie e il sistema stradale ha costituito una vera e propria rottura tra il centro urbano e il waterfront e ne ha impedito qualsivoglia tipo di relazione tra i due ambiti.

A tali problematiche si aggiunge una maggiore coscienza ambientale e la volontà di migliorare la qualità estetica – paesaggistica di queste aree urbane con il conseguente focus sul lungomare, dando via a fenomeni di waterfront regeneration.

Nell’ambito litoraneo, la scarsa pianificazione dei collegamenti infrastrutturali ha comportato inoltre. un rallentamento dell’economia locale e impedendo il corretto uso dei litorali dando vita a problemi di diverso tipo legati all’ambiente, all’inquinamento e al consumo sregolato del suolo.

Processi di riappropriazione del fronte acqua

Il fronte mare passa dall’esser considerato una semplice linea di confine tra l’acqua e la terra ad una fonte di innumerevoli opportunità in termini di funzione pubblica, commerciale e ricreativa. Non più considerato dunque, come una semplice passeggiata attrezzata tipica di ottocentesca memoria, come può essere il caso di Barcellona o di Salerno, piuttosto si erge a vero e proprio landmark della città, assume un ruolo fondamentale per lo sviluppo urbano, ne diviene il fulcro, capace di innescare processi di rinnovamento che coinvolgono l’intero contesto urbano. Non più considerato mera linea di demarcazione tra acqua e terra, bensì una porzione di territorio che si fa portatrice di identità e centralità, che esalta il mare e il dialogo che esso ha con l’uomo.

Si procede perciò con l’obiettivo di ottenere una maggiore accessibilità, attraverso l’abbattimento di barriere fisiche e visive, quali infrastrutture, ferrovie, strade, recinzioni che si interpongono tra la costa e il centro urbano.

Emblematico è, infatti, il caso della città di Catania. Lafruibilitàègarantitaattraversolapedonalizzazioneditaliaree,favorendone lo sviluppo di spazi pubblici e attrezzature e servizi per lo sport, il tempo libero, la cultura e la socializzazione.

Altro obiettivo di cui si fanno carico tali progetti di riqualificazione consiste nella valorizzazione di spazi marginali o in disuso, rendendo produttivi tali spazi portuali attraverso azioni di recupero e riconversione. Si tratta dunque di trasformazioni volte a generare nuovi spazi collettivi qualificati che integrano la presenza dell’acqua, la quale spesso diviene elemento fondante dello spazio stesso e rappresenta un valore inestimabile di tali progetti.

Ha così inizio il processo di rigenerazione e di risanamento delle aree costiere in cui la domanda di accessibilità e il desiderio di riappropriazione dello spazio pubblico si concretizzano in una serie di operazioni di grande interesse.

A partire dagli anni 60- ’70, si rende più pressante l’esigenza di superare la barriera cementata del porto per poter avviare la riconquista del mare, attraverso il recupero delle aree portuali dismesse e degradate, nel tentativo di dare una seconda vita a queste aree, e costituendo per le città, un’occasione di riscatto.

Si distinguono tre stagioni di trasformazione dei fronte acqua nelle città portuali.

Il processo di rivitalizzazione dei waterfront è un fenomeno che affonda le sue radici in USA negli anni ’60, e vede in seguito una rapida diffusione nel resto del mondo tale da condurre alla definizione di una nuova tipologia di intervento urbano che è proprio quello del “waterfront redevelopment”. Boston, Baltimora e San Francisco si annoverano tra le prime esperienze urbane pionieristiche di rigenerazione, dove sono state privilegiate tipologie di progetti puntuali che prevedono la realizzazione di singole strutture quali hotel, strutture turistiche, aree direzionali, centri culturali o di intrattenimento.

Segue una seconda stagione, collocabile tra gli anni ’70 e ’80, nella quale in città come Sydney, Londra e Toronto, viene favorito lo sviluppo del settore terziario e immobiliari.

Emblematica è anche l’esperienza di San Francisco, dove all’inizio degli anni ’80 si mette in atto la prima importante opera di rivitalizzazione del waterfront volta a riconvertire un’ampia zona portuale in disuso.

Infine, nella terza e ultima stagione, che collochiamo a partire dagli anni ’90,

Vista aerea dell’area portuale di San Francisco

la rigenerazione costiera diventa oggetto di interesse anche in Europa, in città come Oslo, Rotterdam, Barcellona, Bilbao, Londra e Genova. Spesso si sfruttano i finanziamenti legati a grandi eventi espostivi, come nel caso di Bilbao o di Genova, per costruire nuovi poli attrattivi come centri divertimento, museali o multifunzionali.

Significativo è stato il caso di Genova e della darsena, che ha avuto la finalità di creare un polo di attrazione a livello internazionale. Il processo di rigenerazione è stato favorito da tre importanti occasioni di finanziamento quali, le celebrazioni Colombiane del 1992, il G8 tenutosi a Genova nel 2001 e Genova Capitale della Cultura Europea nel 2004. Il suo è stato uno sviluppo avvenuto per fasi, con l’inserimento di elementi di attrattività culturali e turistici, quali l’Acquario, la Bolla, il Museo del Mare, il Bigo.

Anche Barcellona, in occasione dei Giochi Olimpici del 1992, ha avuto l’occasione di creare nuovi accessi all’acqua e quindi, consentire la realizzazione di nuovi spazi pubblici. È stata riqualificata l’area del Porto Vecchio con la realizzazione di Piazza della Dogana, aperta verso il mare sulla quale confluiscono i viali alberati della Rambla de Flores, connettendo così il centro storico al mare.

Altri casi significativi sono Valencia (America’s Cup nel 2007), Saragozza (Expo 2008), Lisbona (Expo 1998 e Parco delle Nazioni 1993), Liverpool (Città Marittima Mercantile Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO dal 2004).

Nell’ultimo ventennio, le città del Sud Europa, Barcellona, Bilbao, Valencia, Lisbona e Saragozza, si sono distinte nell’ambito della rigenerazione delle aree urbane, oggi invece, si può affermare che siano le città nordiche ad essersi assunte il ruolo trainante, città come Oslo, Copenaghen, Helsinki, Reyjyavik, Amburgo.

Di grande rilievo è la Global Conference on the Urban Future (Urban 21), svoltasi nel 2000 a Berlino, durante la quale si è affrontato il tema della rigenerazione urbana a partire dalla riqualificazione dei waterfront. Ne emergono principi secondo i quali sono stati fissati i punti che definiscono questa tipologia di intervento, in termini di spazio pubblico, partecipazione, identità del luogo, rispetto del passato. Il processo di rigenerazione dei fronte acqua urbani, secondo tali principi, ha quindi trasformato in opportunità la situazione di criticità relativa alla presenza di ampie aree dismesse o degradate in prossimità dell’acqua e la necessità di giungere ad una nuova identità e destinazione d’uso. Si manifesta la volontà di avviare azioni sinergiche ed integrate volte sia a risolvere le criticità ambientali, sia alla valorizzazione del patrimonio, sia a ristabilire un rinnovato rapporto tra l’acqua e il territorio.

I dieci principi per lo sviluppo sostenibile dei waterfront urbani:

1. Garantire qualità ambientale: la qualità dell’acqua in un sistema di corsi d’acqua, fiumi, laghi e mari è un pre-requisito per qualsiasi intervento di waterfront regeneration;

2. Integrare il waterfront al contesto urbano esistente: i nuovi interventi devono essere concepiti come parte integrante della città esistente e del territorio, contribuendo allo sviluppo locale, e in tal senso l’acqua è parte del paesaggio e dovrebbe essere utilizzata per funzioni specifiche quali il trasporto, il tempo libero, la dimensione estetica;

3. Preservare l’identità storico-culturale: l’acqua è intesa come elemento fondante del paesaggio e della sua storia. La tutela del passato è un elemento importante del recupero;

4. Assicurare un mix di funzioni ed usi: valorizzare la presenza dell’acqua attraversounavarietàdifunzioniculturali,ricreative,didattiche,commerciali e insediative;

5. Garantire fruibilità dei luoghi: l’accessibilità di tali luoghi deve essere

garantita a livello visivo e fisico, ad ogni classe di utenza;

6. Favorire partnership pubblico-private: i nuovi programmi di sviluppo per i waterfront devono essere proposti secondo tale ottica;

7. Partecipazione pubblica;

8. Adottare una prospettiva a lungo termine;

9. Pianificare in modo aperto e flessibile alla trasformazione, concependo il processo di rivitalizzazione come un processo continuo;

10. Confrontarsi con le esperienze internazionali e favorire gli scambi culturali.

Dall’analisi di questi dieci punti si evince l’importanza che il waterfront assume nei confronti del territorio urbano in quanto portatore di identità.

Risulta inoltre, evidente una rinnovata sensibilità verso tematiche ambientali, sociali e l’importanza dello scambio di esperienze e conoscenze.

Esso deve costituire per la città un motore di sviluppo e un punto di vantaggio e non deve porsi come entità a contrasto che mina l’integrità del tessuto stesso, e deve in tal senso diramarsi al suo interno, in modo tale da creare flussi continui tra il mare e la città secondo una crescita sinergica Una mancata integrazione del waterfront comporterebbe invece la formazione di un sistema in antitesi, in cui i due elementi mancano di una relazione biunivoca e che tutt’al più si concentra solo sul waterfront comportando un impoverimento del resto della città.

Si tratta, dunque, di una riconfigurazione di tipo funzionale, morfologico e identitario di queste porzioni di tessuto urbano, costituenti dei vuoti urbani, la quale si basa su un approccio strategico che mira al recupero della memoria storica e identitaria del luogo mediante la conservazione di antiche strutture e l’innesto di nuove funzioni. Intervenire su queste aree significa riorganizzare le loro forme e funzioni attraverso la

ricucitura dei tessuti urbani mediante aree residenziali, commerciali, culturali e aree destinate a parchi e giardini e l’intero sistema dovrà poi esserebencollegatomediantelariorganizzazionedellamobilitàurbana.

Nel panorama generale delle città d’acqua, pertanto, il waterfront redevelopment non consiste più nella semplice realizzazione di parchi di waterfront, ma questa tipologia di intervento si sta spingendo verso la realizzazione di vere e proprie aree attrattive, ricreative, svuotate delle loro vecchie funzioni, e rese più accessibili e più attraenti.

Effetto Bilbao

La città di Bilbao nasce come un centro mercantile nel Medioevo, e durante l’800 basa la propria economia sull’industria metallurgica, navale e sulle attività estrattive. Negli anni ’80 si assiste ad una migrazione da parte della popolazione dalla riva del fiume Nevriòn verso l’area metropolitana della città di Bilbao, ciò a causa di una trasformazione del sistema produttivo dovuto alla fine delle politiche protezionistiche, con la conseguente nascita di una profonda crisi.

Dopo la seguente crisi, e soprattutto dopo la successiva piena del fiume che inonda la città nel 1983, si punta alla ricostruzione di una nuova immagine per la città e soprattutto alla ripresa economica.

In questi anni, la città diviene oggetto di risanamento e vive un periodo di rinascita grazie al sistema metropolitano progettato da Norman Foster, al sistema infrastrutturale di Santiago Calatrava e soprattutto, alla presenza del museo Guggenheim di Frank O. Gehry.

La città vede pertanto trasformato il proprio panorama urbano. Vengono attuate diverse politiche volte alla rigenerazione sociale e ambientale, ed è in questi anni, in particolare nel 1992, che viene costituita la società Bilbao Ria 2000, con il compito di conferire usi urbanistici a zone urbane degradate e avviare diversi programmi di sviluppo, e in particolar modo concentrandosi sulle aree industriali dismesse.

Successivamente all’inaugurazione del museo nel 1997, l’intera regione basca rifiorisce, segnando l’inizio di un significativo processo di rigenerazione urbana, sociale e culturale, a seguito del quale si è largamente diffuso il fenomeno conosciuto come “effetto Bilbao”.

A Bilbao è stato applicato un modello di rigenerazione innovativo, risultato di una pianificazione integrata dell’intera area metropolitana basato su: potenziamento infrastrutturale, sostenibilità economica, attenzione a

tematiche paesaggistiche, partenariato pubblico e privato.

La progettazione del nuovo porto industriale alla foce del fiume Nevrion consente lo spostamento delle attività portuali e la rivitalizzazione della riva sinistra del fiume, e la realizzazione di un grande collettori fognario ha consentito il disinquinamento delle acque fluviali.

Le vecchie aree industriali dismesse lungo il fiume Nerviòn sono diventate poli per l’innovazione, per il turismo e per la cultura.

È proprio la costruzione del Guggenheim, tra il 1993 e il 1997, che segna la prima tappa di un importante sviluppo dell’intera area di Abandoibarra, a sud del fiume Nerviòn. L’edificio del Guggenheim Museum si erge a edificio simbolo di una città, dal gusto accattivante e dalla forma riconoscibile, identificativa, ne diventa un vero e proprio landmark.

I diversi interventi si concentrano proprio negli spazi pubblici a diretto contatto con il fiume e questo ha permesso di interrogarsi circa il dialogo da instaurare con l’elemento liquido, il quale, viene concepito come nuovo asse di connessione tramite la costruzione di nuovi attraversamenti trasversali.

Il caso di Bilbao rappresenta pertanto, l’esempio di rigenerazione del riverfront, che ha comportato la reinvenzione dell’intera città.

Guggenheim Museum, Bilbao

Guggenheim Museum, Bilbao

Eventi recenti

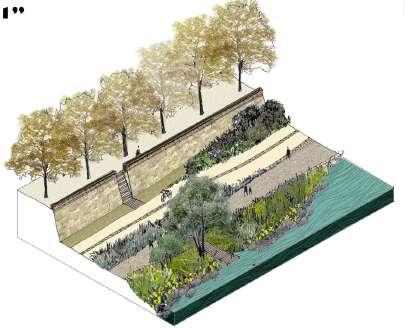

Nell’ultimo decennio si assiste ad una ulteriore progresso nella riqualificazione dei fronti acqua, con una maggiore consapevolezza nel reinserimento della dimensione paesaggistica nell’ambito del sistema urbano, in particolar modo, basata sulla condizione di fruizione da parte della popolazione stessa, sulla gestione e la costruzione di infrastrutture verdi per la protezione da esondazioni fluviali e inondazioni marittime.

Basti pensare al progetto della Dry Line, un’idea sviluppata appositamente per New York, un progetto che mira a salvare l’isola di Manhattan da inondazioni costiere e uragani sempre più frequenti. La proposta prevede la creazione di una barriera verde lunga 16 chilometri, situata a ridosso della linea costiera e rialzata rispetto al livello del mare, nella quale potranno essere ospitati spazi pedonali, piste ciclabili, nuovi locali commerciali, ricreativi e culturali. Il nome del progetto deriva dall’assonanza con la High Line, parco lineare realizzato sul tracciato ferroviario dismesso e la Low Line, il parco underground, attualmente in fase di costruzione. Il progetto è costituito da una cintura a forma di U che avvolge la Lower Manhattan con una serie di interventi paesaggistici e si configura come un parco naturale immediatamente confinante con i grattacieli di Manhattan, che in caso di inondazione è adibito all’assorbimento dell’acqua.

Il Brooklyn Bridge Park è situato su una vasta area lineare che si estende per due chilometri sulla riva dell’East River e comprende sei moli del vecchio porto di New York. Il tratto costiero post industriale è stato radicalmente trasformato in un parco connettore tra la città e l’acqua, uno spazio che accoglie una vasta gamma di attività, tra cui parchi gioco, campi sportivi e aree polifunzionali.

Progetto del Brooklyn Bridge Park

Contesto europeo

In Europa negli ultimi decenni si annoverano numerosi e importanti interventi che mirano alla riqualificazione urbana dei bordi sull’acqua delle città.

Tante città europee, negli ultimi anni, hanno sperimentato, con varie procedure e progetti, il rilancio verso una nuova immagine di creatività Ogni caso è singolare in quanto ogni città gode di una propria identità e di caratteristiche uniche.

A Siviglia, è stato l’evento dell’Expo del 1992, ad innescare i cambiamenti radicali che la città ha vissuto negli ultimi anni.

La città di Madrid, nel 2011, vede completato il progetto di ricucitura urbana tra due parti di città, dove è proprio il fiume che viene concepito come elemento chiave di tale connessione: il fiume viene restituito alla città, l’autostrada viene interrata e viene realizzato un parco pensile che s’affaccia sul fiume.

Si tratta di un progetto dello studio West 8, che prevede l’interramento di 43 chilometri di autostrada in modo tale da restituire il corso del fiume alla città, e il nuovo paesaggio polifunzionale, con percorsi pedonali e piste ciclabili al posto dell’autostrada, lungo il fiume Rio Manzanares.

A Lione, le aree lungo il fiume Rodano, sono state trasformate dallo studio In Situ Architectes Paysagistes: cinque chilometri di corsie ad alta velocità lungo il fiume sono state rivoluzionate radicalmente per dare vita ad aree dedicate alla pesca, aree relax, noleggio biciclette.

3_Letteratura dei waterfront contemporanei

Nell’ambito del panorama europeo, la Spagna, è da considerarsi pioniera nel campo delle politiche per la rigenerazione costiera. Si sceglie pertanto, di focalizzare l’attenzione sugli interventi effettuati a Barcellona, in quanto emblematici ed esemplificativi di un modus operandi divenuto poi un modello.

Il caso di Barcellona

L’esperienza di Barcellona, con la riconquista del suo fronte marittimo, è diventata emblematica nelle tendenze attuali per la riqualificazione dei fronti marittimi. Il modello spagnolo si basa su una serie di interventi facenti riferimento ad una strategia di sviluppo a lungo termine, e oggi si configura come uno degli esempi cardine del waterfront redevelpment.

La storia Barcellona sorge su un’ampia fascia litoranea che si estende per diversi chilometri tra il fiume Besòs a Oriente, e quello del Llobregat, a Occidente. La città, ha sempre avuto un forte legame con il mare, poi consolidatosi con la costruzione del nuovo porto, nel 1477, costruito sugli arenili, presso il quali sorgerà poi la Barceloneta. Essa si afferma nel contesto del Mediterraneo come uno dei porti più importanti e centro di scambio commerciale. Quello che in questo periodo, costituisce la Barceloneta, ossia un ampio spazio vuoto, successivamente costituirà il luogo dell’espansione della città, nella quale sorgerà la Plaza de Palau, uno spazio aperto sul mare, ossia il primo tentativo di spostare il baricentro cittadino dal centro in direzione della costa

Con l’avvento della Rivoluzione Industriale, la città vive un periodo di sviluppo, favorito dalla costruzione della prima linea ferroviaria spagnola. Questo è il periodo in cui sorgono i primi stabilimenti balneari ottocenteschi, ma è anche in questo contesto che si ha un progressivo degrado del fronte marittimo.

Negli anni ’70, molti sono i siti e gli insediamenti che vengono dismessi, ritenuti ormai obsoleti, con il conseguente degrado del fronte mare della città.

Allo stesso tempo vengono smantellati anche gli storici stabilimenti balneari al fine di consentire l’accesso pubblico e gratuito alla spiaggia.

Fatto di rilievo è proprio la scadenza delle concessioni e la restituzione del carattere pubblico al demanio, coincidente con la gran trasformazione di Barcellona in occasione delle Olimpiadi del 1992. Prima di allora, la città era totalmente separata dal mare anche se furono attuati vani tentativi di apertura.

Con quest’evento di importanza mondiale, vengono finalmente forniti alla città gli strumenti ma soprattutto i finanziamenti per intraprendere un processo di recupero dei suoli del demanio pubblico lungo la costa e la riqualificazione del fronte mare.

A metà degli anni ’80, Barcellona vive un vero e proprio periodo di trasformazione, passando da città industriale a capitale del turismo europeo e divenendo oggetto di una profonda azione di rinnovamento urbano che ben presto è diventata, su scala mondiale, un riferimento operativo ed un esempio di come, il progetto architettonico, può essere uno strumento per la definizione di una rinnovata identità urbana e una nuova consapevolezza dell’abitare metropolitano.

La città infatti, si riappropria del proprio patrimonio costiero grazie alle opere di riqualificazione del waterfront e alla realizzazione dei parchi urbani.

Moll de Fusta

Prima di esse, tuttavia, è rilevante citare l’intervento di apertura verso il mare elaborato da Manuel de Solà Morales per Moll de Fusta: si tratta di un’elaborazione progettuale di uno spazio pubblico, un luogo di incontro e di relazione tra il contesto urbano e quello marino.

Il progetto di Manuel de Solà Morales, per Moll de Fusta di Barcellona 1983-1987 può essere considerato il primo intervento di all’apertura verso il mare. Si vuole rendere progettare uno spazio pubblico tentando di rendere compatibile all’attraversamento una via a scorrimento veloce e progettare dunque,unluogodiincontrotralacittàeilmare,questofupossibilemediante la realizzazione di una sezione trasversale a gradinata volta ad incanalare il traffico in un tunnel semiinterrato e tentando di restituire la quota della strada al cittadino, rendendo l’area adatta al transito e alla sosta pedonale. Questo intervento segna infatti il primo momento di riconquista del mare Successivamente la capitale catalana, sfrutterà due grandi eventi per poter avviare un lungo processo di rigenerazione. La prima stagione pertanto si apre con il primo evento, l’occasione cardine che dà avvio a questo lungo processo trasformativo, rappresentata dalle Olimpiadi del 1992, che offre alla città grandi opportunità di rigenerazione, migliorando infatti, l’accesso all’acqua, la percorribilità pedonale e permettendo il raggiungimento di altissimi livelli qualitativi di vita. Viene avviata la rigenerazione del quartiere Poblenou, allora un’area prettamente industriale. Questo intervento si incardina in un contesto dove era già in atto un notevole cambiamento urbano, in termini di funzionalità legame con il contesto, integrazione sociale e equilibrio tra la tradizione e l’innovazione. Si procede perciò, con una rilocalizzazione delle strutture portuali lungo il fiume Liobregat, liberando la costa.

La Villa Olimpica

Le Olimpiadi del 1992 rappresentano l’occasione per trasformare quella che costituiva una zona prettamente industriale, sede di manifatture chimiche, farmaceutiche, metallurgiche e anticamente, una zona destinata alla lavorazione del cotone. Negli anni ’70, con la crisi industriale, molte sono le fabbriche costrette a chiudere e a lasciare che la zona diventasse sempre più degradata. Il recupero di quest’area inizia proprio con la realizzazione del Villaggio Olimpico nella zona di Nuova icarìa, un quartiere che avrebbe dovutoospitareresidenze,hotel,ufficieattrezzaturesportive.Larealizzazione di questi interventi diventa espediente per avviare la sistemazione della costa e la sua dotazione infrastrutturale, l’interramento della linea ferroviaria e la costruzione di una strada costiera, la Ronda Litoral. Qui sorge il Porto Olimpico: inizialmente fu pensato di costruire una piazza d’acqua, non prevedendone il carattere portuale, tuttavia il progetto mutò in un vero e proprio porto turistico. Dopo le Olimpiadi, il porto si evolve in uno spazio ludico – ricreativo denso di attività e locali. La villa Olimpica viene realizzata con l’intento di agganciarsi alla vecchia maglia articolata dal Cerdà, si opera dunque, mediante una sorta di “ricucitura”, secondo una maglia che riprende quella ottocentesca ma che al contempo si adatta alle nuove esigenze.

Port Vell

Quello di Port Vell, rappresenta uno degli interventi cardine di questo processo: si dà avvio alla rivitalizzazione del waterfront del quartiere marinaro di Barceloneta, in particolare proprio del Port Vell, l’antico porto della città al confine con l’estremità della Rambla, il quale subisce un processo di riconversione, e quello che un tempo era caratterizzato dalla vita di porto e dai mercati del pesce, è oggi un’area multisettoriale

Si pensa alla riqualificazione del porto antico sulla base del modello delle prime città americane, con cinema, acquari, locali, a discapito, tuttavia, dell’immagine storica della città. Viene rielaborato un efficace sistema di pedonalizzazione che collega Placa Catalunya lungo le Ramblas con il Port Vell. Il recupero del waterfront è legato allo spostamento delle attività portuali più a sud, lungo la costa: attraverso il recupero del porto vecchio Barcellona ha avviato un grande processo di trasformazione urbana, e nel corso di un ventennio si è espansa verso Nord per circa 10 km, diventando così una complessa infrastruttura su cui poggia l’intera città.

Il Port Vell non è stato del tutto sradicato dalla sua originaria natura, è infatti mantenuta una zona adibita alla pesca, che prende il nome della Torre del Rellotge, e ad un piccolo mercato del pesce. Permangono gli antichi arsenali medievali, le Drassanes Reials, testimone dell’antica potenza della marina catalana.

Rambla de Mar

Un altro intervento su cui ci si vuole soffermare è quello riguardante la costruzione della Rambla de Mar, ossia una passerella di legno, che nasce dalla Placa de Colom, estremità della Ramblas.

La Rambla de Mar, il cui nome vuole suggerire la continuità della Rambla, come una estensione sul mare, si presenta come una passerella, costituita da un percorso principale centrale, ai cui lati si trovano panchine e divisori per favorire la sosta degli utenti. Nasce con l’intento di connettere il centro storico alle acque del porto permettendo, quindi, un flusso continuo.

Explanada del Forum

Conclusasi l’avventura olimpica, la seconda stagione è invece segnata da un altro grande evento, quello del Forum delle Culture del 2004, con il quale si traccia una nuova direttrice di espansione, la zona orientale della città. Fino agli anni ’90, la Avenida Diagonal, infatti, rappresentava una arteria lunga quasi 10 km che tuttavia era priva di un proprio sbocco a mare, bensì si perdevainun’areadegradata.ÈagliinizideglianniDuemila,che,all’estremità orientale di questa arteria, si progetta un insediamento residenziale sul mare. Nel contesto del Forum delle Culture del 2004, il progetto dell’Explanada del Fòrum viene assegnato a Josè Antonio Martinez Lapena e Elìas Torres Tur, ed ha permesso la sistemazione dell’area posta all’estremità orientale dell’Avenida Diagonal: grandi piazze e spazi pubblici, connessi con rampe e terrazzamenti ad un porto sportivo e ad un parco litorale. Il Forum delle Culture rappresentò dunque, l’occasione per poter avviare il recupero di questa zona degradata del fronte mare. Intorno a questo spazio si innestano una serie di edifici adibiti a diverse funzioni. Si erge, a simbolo di questa zona, un edificio triangolare, il Museu Blau, progettato da Herzog & De Meuron.

L’Explanade rappresenta una grande area – filtro tra la città e il mare, caratterizzata da una pergola Fotovoltaica di 400 mq, la quale produce ombra ed energia.

Planimetria di progetto dell’area del Forum

Il caso di Lione

Lione si sviluppa presso la confluenza del Saone e del Rodano. Nell’ambito internazionale, Lione si afferma tra le città interessate da sperimentazioni di pianificazione territoriale e progettazione urbana a partire dagli anni ’80. La città si afferma come modello di qualità per la riqualificazione dello spazio pubblico e soprattutto per il rinnovato rapporto città-natura. Il processo vede la rigenerazione di spazi aperti e del sistema del verde, il miglioramento della mobilità pubblica e privata e l’aumento delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali.

A partire degli anni ‘90, l’area metropolitana di Lione cerca di riconquistare i suoi fiumi attraverso grandi progetti di urbanistica. I progetti s’inseriscono in una strategia d’insieme e sono basati su una nuova relazione tra natura, paesaggio, e città. Si tratta di una pianificazione strategica inaugurata dal Grand Lyon attravers la quale superare l’inefficacia della tradizionale visione territoriale tipica dei piani urbanistici.

Nel 1992 viene definito il piano strategico “Lyon 2000”, articolato secondo diversi piani tematici: il Plan Presqu’île, sulla rivitalizzazione del centro storico, il Plan Lumière, sulla creazione di un nuovo sistema di illuminazione della città, il Plan Couleurs, sulla riqualificazione di alcuni quartieri attraverso piani del colore, lo Schèma d’amènagement des espace publics, sullarifunzionalizzazionedeglispazipubblici,IlplanVert, sullasalvaguardia e della valorizzazione delle aree verdi, il Plan Bleu, sulla sistemazione dei margini fluviali del Saone e del Rodano, fino alla loro confluenza.

Inparticolarmodo,ilPlanBleu,ossiailpianodeglispaziblu,hacomeobiettivo il recupero del rapporto tra la città e i suoi due fiumi e la rigenerazione delle sue rive, mediante l’individuazione di una serie di interventi di progettazione di spazi verdi di qualità, nuove connessioni ciclopedonali, spazi attrezzati per

lo sport, e delle strategie volte a migliorare la navigabilità dei fiumi mediante banchine, imbarcaderi, rampe d’accesso.

Il Rodano e la Saône presentano fisionomie differenti: il Rodano è un corso d’ acqua alpino con forte declività, e la Saône, invece, è un fiume di pianura, con bassa declività. Di conseguenza sono state adottate due tipi percorrenze delle rive: presso la sponda del Saone, sono adibiti spazi per la pedonalità, mentre la riva sinistra del Rodano è accostata da piste ciclabili.

Citè Internationale

All’estremità nord – orientale di Lione, la Cité Internationale, rappresenta uno dei primi progetti che ha introdotto la politica di trasformazione della città, configurandosi come una nuova parte di città e si estende linearmente tra l’ottocentesco Parc de la Tête d’Or e il Rhône.

Sul lato opposto del boulevard urbain, sorgono gli edifici progettati da Renzo piano, che con le loro coperture in vetro richiamano le serre tipiche ottocentesche. Si tratta di un nuovo complesso della Cité Internationale, che ospita un ampio sistema di attività culturali e congressuali, residenze e uffici, e costituisce un importante punto di accesso nella città dall’esterno.

Il progetto si presenta come il connubio tra architettura e natura un sistema di edifici residenziali, culturali commerciali che si fonde con ampi spazi verdi e permette di ricucire il rapporto tra il parco e il fiume, secondo una logica compositiva che si articola per fasce parallele, a seguire l’andamento del fiume.

Les Berges du Rhone

Avviato nel 2005, il progetto, facente parte di un più ampio piano di riqualificazione della città di Lione, prevede la riappropriazione dei fiumi e del sistema naturale e un vasto intervento di risistemazione della riva sinistra che si snoda per la lunghezza di cinque chilometri dal Parc de la Tête d’Or e il parco di Gerland, prolungando verso sud la rete dei percorsi definiti da Michel Corajoud nel sito della Citè Internationale. L’obiettivo è quello di restituire alla fascia contigua all’acqua, dapprima asfaltata e adibita alla sosta carrabile, il ruolo di elemento di connessione degli spazi della città, ed espediente per dotare i quartieri limitrofi di un sistema di passeggiate ciclopedonali e di ambiti pubblici estrani dal flusso delle automobili. A tal scopo, sono stati realizzati parcheggi sotterranei.

L’intervento sul fiume Rhône, su progetto dell’architetto paesaggista Annie Tardivon, si articola secondo una successione di spazi pubblici dedicati allo sport e al tempo libero per un’estensione di cinque chilometri lungo la sponda del fiume.

Nel progetto, dunque, le sponde del fiume diventano parte integrande della città, e si trasformano in un sistema di piazza continua che dà affaccio sul fiume, dove si alternano percorsi pedonali, ciclabili, spazi ricreativi, strutture per le attività sportive, spazi per l’incontro, specchi d’acqua, giocando sulle diversità di materiale e di vegetazione.

I tratti posti all’estremità della promenade, mostrano una maggiore connotazione naturale, in cui gli interventi si limitano alla pavimentazione del percorso, la realizzazione di rampe, gradonate di collegamento e pontili per la pesca, e l’accurata scelta della vegetazione fluviale. I tratti centrali, invece, assumono connotazioni urbane, dove il trattamento degli spazi si fa più incisivo.

I percorsi lungo il fiume terminano nel quartiere di Gerland, polo economico ed urbano della città. L’area ospita il Parc de Gerland, terzo polmone verde di Lione, dopo il Parc de la Tête d’Or e il Parc des Hauteurs, si pone come il è frutto della riconversione di 80 ettari di aree industriali dismesse, e della loro riconnessione con le sponde del Rhône.

Il progetto del paesaggista Michel Corajoud, si basa sulla volontà di unire le diverse modalità di utilizzo quella di luogo di passeggio e quella di centro per lo sport. E vuole integrare le attrezzature sportive esistenti (tra cui lo Stadio di Tony Garnier) con le nuove strutture e i nuovi spazi per lo sport e il tempo libero.

La realizzazione del sito si articola in due fasi.

La prima fase a cavallo tra il ’90 e il 2000, riguarda l’area settentrionale, ha riguardato la sistemazione di un’area di circa 20 ettari, originariamente occupata dai mattatoi comunali e da stabilimenti petrolchimici, in cui si oppone alla frammentarietà delle architetture, la continuità di un vasto prato verde di forma triangolare che raccorda l’interno del parco con la sponda del Rodano, con boschetti radi tali da mantenere libera la visuale sul fiume, mentre a nord-est si trova un giardino che costeggia il viale d’accesso ai nuovi insediamenti dell’Universitè Lyon I.

Tra il parco e il giardino si estende la promenade plantée, con la sua grande varietà di specie erbacee e arbustive, il cui intento è quello di giocare sulle diverse trame vegetali che variano in funzione del tempo.

Si ha poi una seconda fase, che si concentra sulla parte terminate di avenue Jean Jaurés, a fianco degli insediamenti sportivi. L’area si articola in tre diverse fasce, una prima fascia di aree verdi destinate ad accogliere attività all’aperto, una seconda fascia adibite a giardino e attraversata da un canale, e un’ultima fascia, contigua alle precedenti e prospiciente l’avenue, si struttura come una sequenza di aree per il gioco e giardini.

Vista del lato sinistro del Rhone, adibito a percheggio, prima dell’intervento

Vista del lato sinistro del Rhone, a livello del Avenue Leclerc, dopo l’intervento

La Confluence

Costituisce uno dei migliori esempi di riqualificazione quello del distretto de “La Confluence”, un’area di ben 150 ettari collocata alla confluenza dei due fiumi Rhône e Saône, precedentemente occupata da stabilimenti industriali che, dal 2003 è stata oggetto di un’intensa trasformazione, per dare impulso alla creazione di un nuovo quartiere.

Alla base di tale trasformazione, vengono definiti gli obiettivi da perseguire: -La liberazione del sito dai fasci infrastrutturali e ferroviari; -La ripresa di una struttura insediativa dai forti connotati urbani, quale quella per isolati, che caratterizza il centro cittadino, resa però più permeabile dalla presenza pervasiva di percorsi e spazi aperti; -L’applicazione di una concezione di continuum paesaggistico e la riconquista delle rive dei fiumi.

La rigenerazione del paesaggio industriale dismesso è affidata all’architetto Oriol Bohigas, la cui proposta si estende per un ampio arco temporale, e prevede l’interramento di fasci stradali e ferroviari che hanno comportato la separazione di tale area dal resto della città per poter avviare la realizzazione di nuove connessioni pedonali tra i due fiumi, dapprima impedite, ed una radicale rigenerazione del sito con realizzazione di aree con funzioni residenziali, commerciali, culturali, di servizio, in un contesto con spazi aperti ed aree verdi di alta qualità.

La riconnessione funzionale e spaziale è affidata all’architetto F. Grether e al paesaggistaM.Desvigne,allaqualesiaggiungeanchelarealizzazionediservizi e attrezzature di livello urbano. Si vuole sottolineare il carattere processuale dell’intervento, il quale garantisce un conettivo verde che si evolve durante la realizzazione dell’intervento, occupando con orti, promenades e allestimenti

La Concluence

vegetazionali provvisori gli spazi in attesa di trasformazione. La volontà è quindi quella di costruire un paesaggio intermedio tale da accompagnare il processo di trasformazione dell’area mediante frammenti verdi provvisori.

Il masterplan di Grether e Desvigne propone una strategia fondata su un processo evolutivo basato su principi di valorizzazione del paesaggio, della natura dei luoghi, sulla prevalenza della mobilità sostenibile che privilegia l’uso della bicicletta, e infine, sull’uso dell’acqua, tramite la quale si vuole rafforzare il rapporto tra la città e il fiume e rimane elemento centrale dell’intero processo.

Questalogicad’insiemebensiadattaconlaricercataeccezionalitàdegliedifici, mirata a connotare il nuovo distretto come un luogo di sperimentazione dell’architetturacontemporanea,infatti,lungoilfiumesitrovanoedificicome la nuova sede Euronews, la Sucrière della Biennale d’arte contemporanea, il Padiglione Dogane, Gli uffici Dark Point. Sulla punta sud dell’area, alla confluenza tra i due fiumi, si erge il nuovo Musée des Confluences, progettato dallo studio viennese Coop Himmelb(l) au. Questo edificio si staglia sul paesaggio come un insieme di volumi che si compenetrano, tra acciaio, vetro e cemento.

Schizzo, del Musée des Confluences

Schizzo, del Musée des Confluences

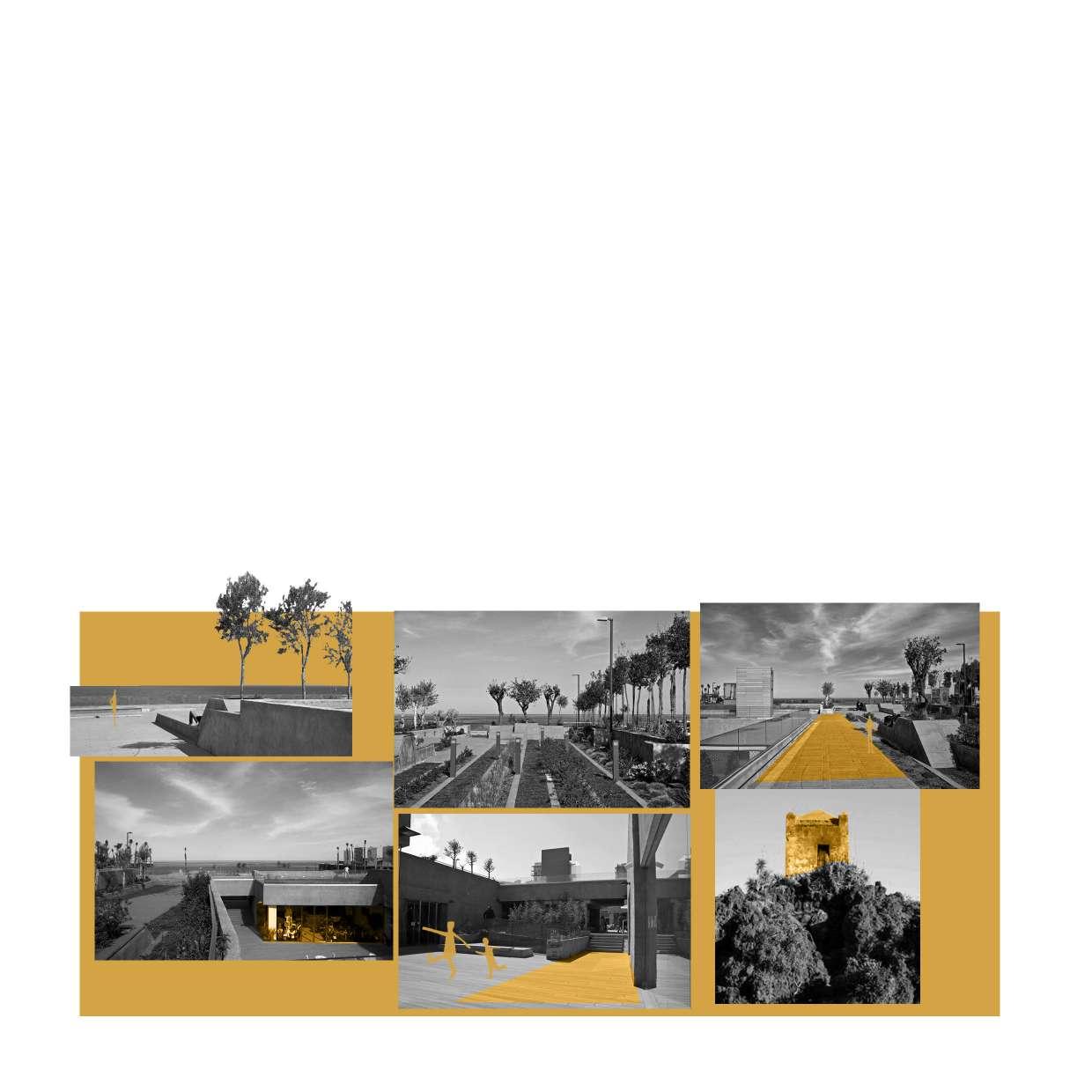

4_Riferimenti progettuali

Sono differenti gli approcci che si possono adottare nel progetto di un contesto naturale costiero, nel quale si può decidere di intervenire superando il limite “terreno” e valicando quella soglia terra – mare per dare vita a strutture artificiali sul mare, oppure di intervenire adeguandosi e adagiandosi letteralmente al contesto, il fine è tuttavia comune: quello di dare luogo ad uno spazio ricreativo, dedicato al tempo libero e allo svago e allo stesso tempo riparato.

Siindividuanodegliesempichebenesplicanolaprimatipologiadiintervento, che si occupa di creare delle vere e proprie estensioni sul mare, che esprimono l’azione e la direzione dell’uomo verso il mare e la sua conseguente invasione. In seguito si individueranno quelle tipologie di intervento che mirano ad un progetto che non vuole emergere dal contesto, una tipologia di intervento che fa riferimento alle piscine naturali scavate dall’azione persistente del mare, un approccio che si basa sulla volontà di agire nella linea esatta del margine.

Le estensioni sul mare Copenaghen Harbour Bath/ BIG

Lo studio di architettura BIG, si è occupato di dare un luogo ricreativo al waterfront di Copenaghen. La città infatti, sta assistendo ad una trasformazione che vede il proprio porto passare da area industriale a centro culturale e sociale e questo progetto è esemplificativo di questo processo. L’obiettivo è quello di estendere il parco circostante oltre il limite calpestabile, assolvendo a quelle funzioni sociali e alle esigenze in termini di accessibilità e sicurezza. Si tratta dunque di un vero e proprio “terrazzamento” sull’acqua, che ospita al suo interno, ben tre vasche, una di 50 metri una per bambini e una per le immersioni, e due saune, e che assolve la funzione di portare l’acqua nel suo uso ricreativo in città, dando luogo ad uno spazio dedicato allo svago, al relax, all’intrattenimento ma anche all’incontro e all’interazione sociale.

The Kalvebod Waves / JDS

Con l’apertura delle Kalvebod Waves nel porto di Copenaghen, una parte centrale del porto è finalmente resa accessibile e attrattiva per il pubblico. Questo nuovo spazio pubblico sull’acqua conferisce al porto una nuova dimensione in termini di spazio ricreazionale collocato al centro della città: lo scopo è riconnettere il centro cittadino con il proprio porto e creare una sorta di continuità urbana rivitalizzando una storica area industriale. Nell’elaborazione del progetto, gli architetti si concentrano su un aspetto importante,cheèquellodiindividuare,nellanuovastruttura,unorientamento ottimale affinché sin dai primi raggi estivi, le piscine godano di una adeguata esposizione: le ombre lunghe proiettate dagli edifici adiacenti ombreggiano quasi permanentemente il tratto di lungofiume oggetto dell’intervento.

A seguito di uno studio sul percorso di tali ombre, sono state individuate sull’acqua due principali aree soleggiate, presso cui sono collocati gli spazi di sosta sull’acqua.

Sono state disegnate lunghe passerelle sul mare, che accolgono spazi di sosta e di belvedere, con punti che si alzano di quota sormontando aree chiuse destinate ad attività acquatiche di diverso tipo. Si vuole dunque permeare il luogo con una vocazione al divertimento che richiama pubblico semplicemente per fare il bagno, prendere il sole o godersi la vista del canale dalle panchine, ma anche per praticare sport come il kayak. L’andamento sinuoso delle banchine di Kalvebod waves ha lo scopo di diversificare la funzionalità di quest’area, offrendo anche lunghi coperti come quello che ospita il club di canoa. Il complesso è costituito da un molo fluttuante, dal quale cittadini e visitatori possono godere della vista sul porto da diversi livelli.

Spreebrucke è un chiaro esempio del riuso e del riciclo nelle sue differenti declinazioni. Si tratta di un progetto facente parte di una iniziativa promossa dallaorganizzazioneCityArtproject,ilBerlinCityCouncileHeikeCahterina Muller nel 2003, ponendosi come obiettivo il rafforzamento delle relazioni sociali e culturali tra la città e il fiume, basato sull’idea di creare un vero e proprio ponte capace di creare una connessione tra la natura e la città. In tal senso il progetto si pone come il ponte che crea un legame tra i cittadini e il fiume Spree, fino ad ora sfondo dello sviluppo industriale della città e ridotto ad un bassissimo livello igienico.

Il fiume assume perciò una nuova immagine: quella di un posto di incontro e comunicazione. Si vuole suscitare una nuova consapevolezza del fiume e delle sue qualità: infatti come una goccia di acqua pulita, afferma lo stesso architetto, il progetto annuncia la possibilità di nuotare nel fiume, risollevandosi dalla sua immagine tradizionale.

Le piscine del mare

Molteplici sono gli esempi di piscine costruite ai margini costieri, che esplicano la volontà di antropizzare un luogo totalmente naturale e di renderlo un posto accessibile e più sicuro a tutti. Si tratta dunque di fondere insieme naturale e artificiale, adattando la necessità di svago allo sfondo naturale senza intaccarne in maniera totalizzante il contesto.

Le rocce, la sabbia il mare permangono comunque come elementi principali e da valorizzare, si prediligono costruzioni quasi mimetiche, che poco contrastino con l’ambiente naturale, prevalgono a strutture balneari visibili che si impongono sul contesto.

Swimming Pool / Fernando Menis

La piscina naturale dell’oceano Atlantico di Fernando Menis, costruita nel 1993, si trova a sud dell’isola di Tenerife (Canarie). La piscina di Menis è un richiamo all’azione naturale del mare che, scavando nella roccia, genera queste piscine.

Costruita in cemento e rivestita in pietra locale, dalla forma circolare, e dà affaccio diretto sull’Atlantico, si innesta nel contesto come un volume cementizio che si riempie e si rinnova con l’acqua dell’Oceano, esempio di un’architettura a basso costo: l’impatto sul paesaggio è minimo in termini di imposizione dell’architettura stessa sul contesto. Per la sua costruzione inoltre, è stato fatto riferimento al calendario delle maree per determinare i livelli dell’acqua di bassa e alta marea. Col passare del tempo, l’acqua ha eroso la roccia e vi si sono insediati licheni e alghe, tali da generare sempre più una stretta contaminazione della natura sull’artificio.

Vida della piscina

Pianta e sezione della piscina naturale di Fernando Menis

Carpa Oliveira, Colectivo Urbano

Carpa Oliveira / Colectivo Urbano

Viene costruita nel 1915, lungo la Olas Atlas Beac nei pressi del centro storico di Mazatlan (Messico), tuttavia l’esposizione alle intemperie e un urugano la devasta conducendola all’abbandono. Nel 2015, l’anno in cui lo studio di architettura Collettivo Urbano avvia un progetto di recupero del luogo, al fine di ripristinare le funzioni originarie. Il progetto prevede l’integrazione di un nuovo elemento, lo scivolo a spirale, un elemento definito come un “playful element”, capace di promuovere la riattivazione sociale dell’area.

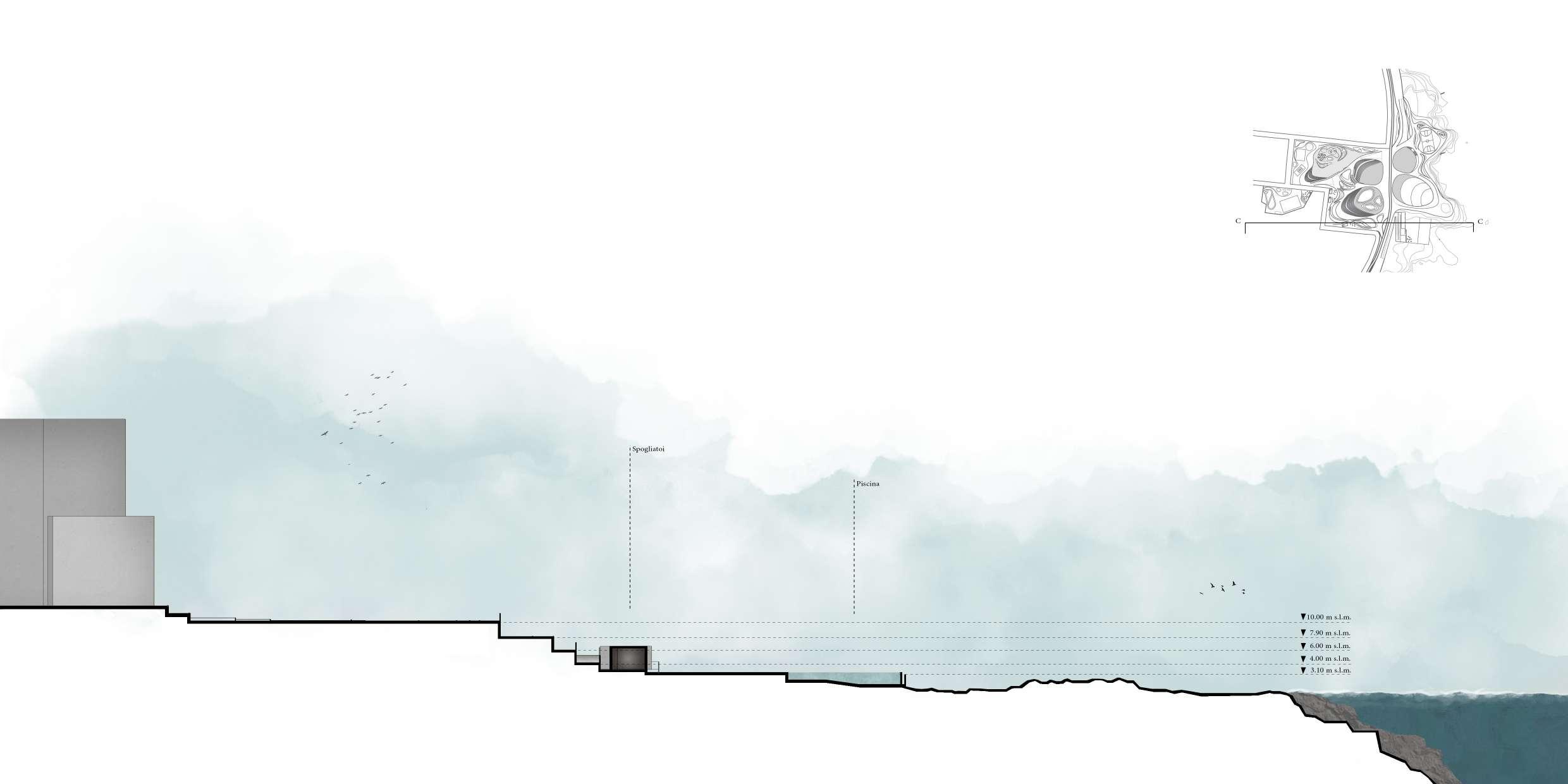

Le piscine delle Maree / Alvaro Siza

Il complesso di piscine Leça, dell’architetto portoghese Alvaro Siza, si trova sulla costa settentrionale di Matosinhos, una piccola città a nord di Porto ed è stato costruito nel 1960.

Si tratta di un sistema balneare comprensivo di spogliatoi, un cafè e due piscine d’acqua salata, di cui una per adulti e una per bambini.

Giungendo da fuori la struttura non risulta visibile, poiché è collocata al di fuori della vista: il complesso risulta infatti abbassato rispetto alla quota della strada, ed è proprio grazie a questo espediente che Siza promuove una disconnessione totale tra le piscine e l’infrastruttura stradale della città, collegato e accessibile mediante un sistema di rampe parallele alla carreggiata.

Solo provenendo dal mare o dalla spiaggia è possibile scorgere il sistema di volumi, che costeggia la strada ma che ne risulta del tutto nascosto.

Duplice è la motivazione di tale scelta formale: la prima, quella di non voler minare la visibilità dell’oceano dalla strada, e la seconda, quella di disconnettere un posto naturale dal contesto urbanizzato.

Il progetto inoltre rappresenta la sintesi formale di un programma architettonico ben preciso: un progetto dalle forme semplici, a tratti confondibile, per grana e per colore, con le rocce della scogliera a cui fa da sfondo, il cui scopo è quello di ricavare uno spazio intermedio tra l’antico centro abitato e l’Atlantico, costituito da una serie di terrazzamenti e di piscine, riparato dai suoni provenienti dalla strada e che funga da connessione tra l’oceano e la terra.

Il complesso architettonico dunque, si insedia nel luogo in maniera del tutto graduale, parallelamente al percorso di chi vi si addentra, che viene dolcemente guidato da setti murari in calcestruzzo a faccia vista, seguendo un percorso sensoriale, in cui la vista cede lentamente il predominio della cognizione agli altri sensi, al suono dell’oceano che in crescendo si sente

Vista aerea della Piscina delle Maree

attraversando i camerini. L’accesso alle piscine è permesso mediante una rampa in cemento, parallela alla strada, che lungo il percorso, dà accesso agli spogliatoi e alle docce. Addentrandosi, mentre i muri, in calcestruzzo faccia a vista, oscurano lentamente la visuale dell’oceano, si avverte sempre di più il suono del mare Si gioca volutamente sulla prevalenza del senso dell’udito su quello della vista. Il programma architettonico si sviluppa secondo una lineare concatenazione di ambienti, puntualmente adattata alle variazioni di quota della costa Si ottiene così progressivo dipanarsi di episodi spaziali, raccordati da un percorso obbligato che lentamente conduce a mare. La struttura inoltre, non si impone con le sue forme nel contesto naturale della spiaggia, a tratti un po’ rocciosa e un po’ sabbiosa, poiché la volontà dell’architetto è quella di non intaccare l’ambiente naturale, bensì di preservarlo e valorizzarlo, e questa scelta si sintetizza tanto nella scelta dei materiali quanto nella composizione formale della struttura stessa tale da risultare semplice ma ricercata, sviluppandosi secondo una sequenza di piattaforme,dispaziapertiedispazicoperti,delimitatidasettiincalcestruzzo che individuano il percorso da compiere per arrivare alle piscine.

In ogni scelta di Siza si evince la volontà di non violare l’Oceano e il suo ambiente, diversamente prova a far sì che il suo progetto diventi parte di esso: la scelta del materiale che si riversa su un cemento duro, grezzo, che si mimetizza con il paesaggio, per colore e consistenza, la scelta di creare un senso di continuità facendo sì che la linea dell’oceano e quella della piscina sembrino coincidenti, ricreando dunque una connessione visiva dei due orizzonti, che peraltro sembra essere perseguita anche attraverso i tetti verde rame che si confondono con il colore dell’acqua.

Il volume degli spogliatoi e dei bagni è posto ad un livello intermedio, fungendo da elemento di congiunzione e transizione dei due contesti. Particolare attenzione è stata posta anche nel preservare gran parte delle

Vista della piscina per adulti

formazioni rocciose esistenti. Le piscine, infatti, si adagiano in maniera naturale sul litorale roccioso senza determinare una perimetrazione netta. Si giunge ad una sorta di fusione tra l’elemento artificiale in cemento e l’elemento naturale roccioso, permettendo così la riconciliazione tra natura e architettura, nel puro rispetto per la fascia costiera rocciosa. Nessun limite chiaro imposto dall’architetto tra artificiale e naturale nella sistemazione della scogliera. Le rocce penetrano il cemento delle piattaforme, le sabbie sfumano i bordi dei terrazzamenti. Nella piscina per adulti, i muri sprofondano nel mare e si fondono con la formazione roccioso, a perseguire quel senso di continuità, senza confini e transizioni, di paesaggio ininterrotto. La piscina per bambini invece, risulta maggiormente protetta, posta più all’interno e delimitata da un basso muro curvilineo di cemento a spezzare l’insieme delle forme rettilinea dei restanti volumi.

Vista della piscina minore

Parte II - Il Waterfront di Catania

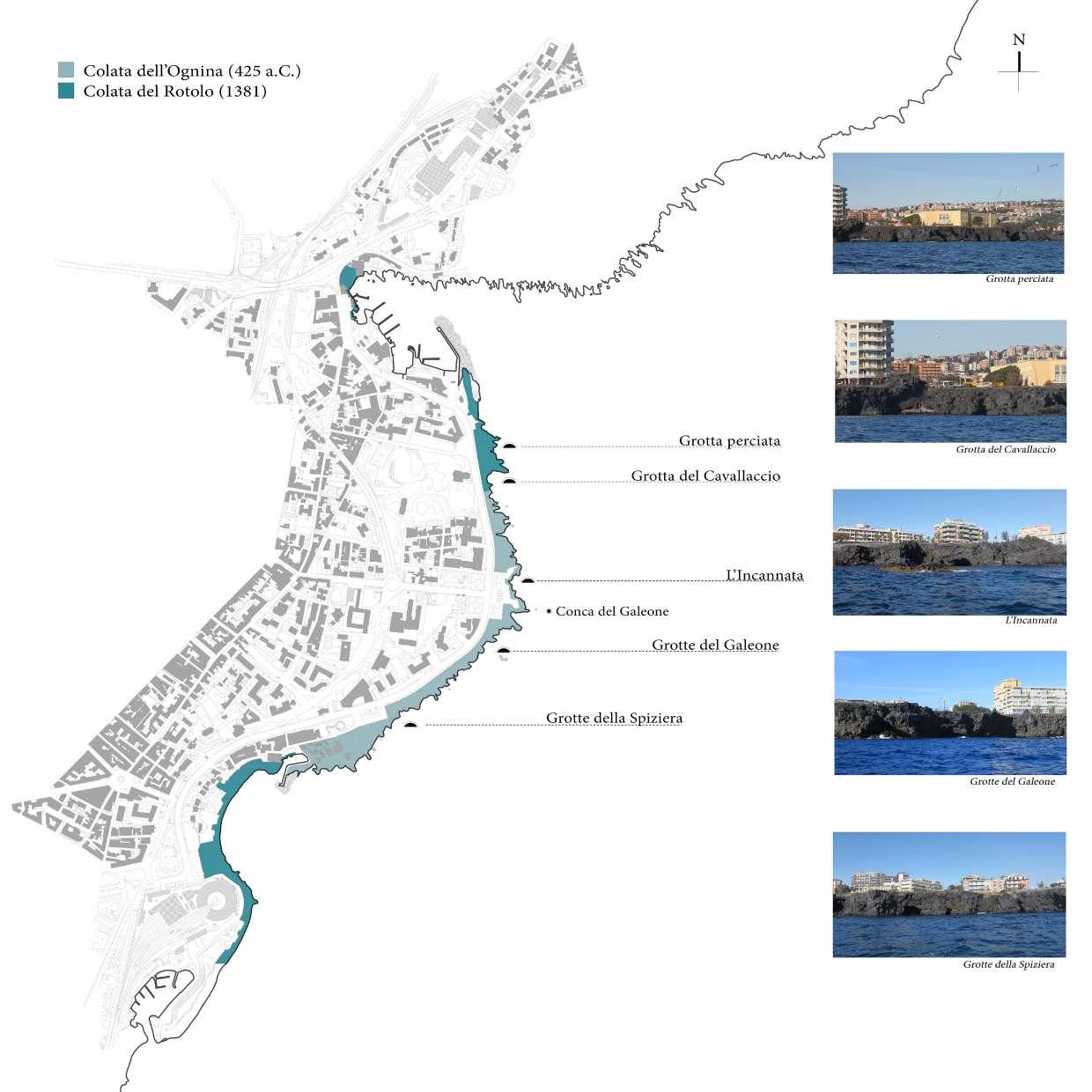

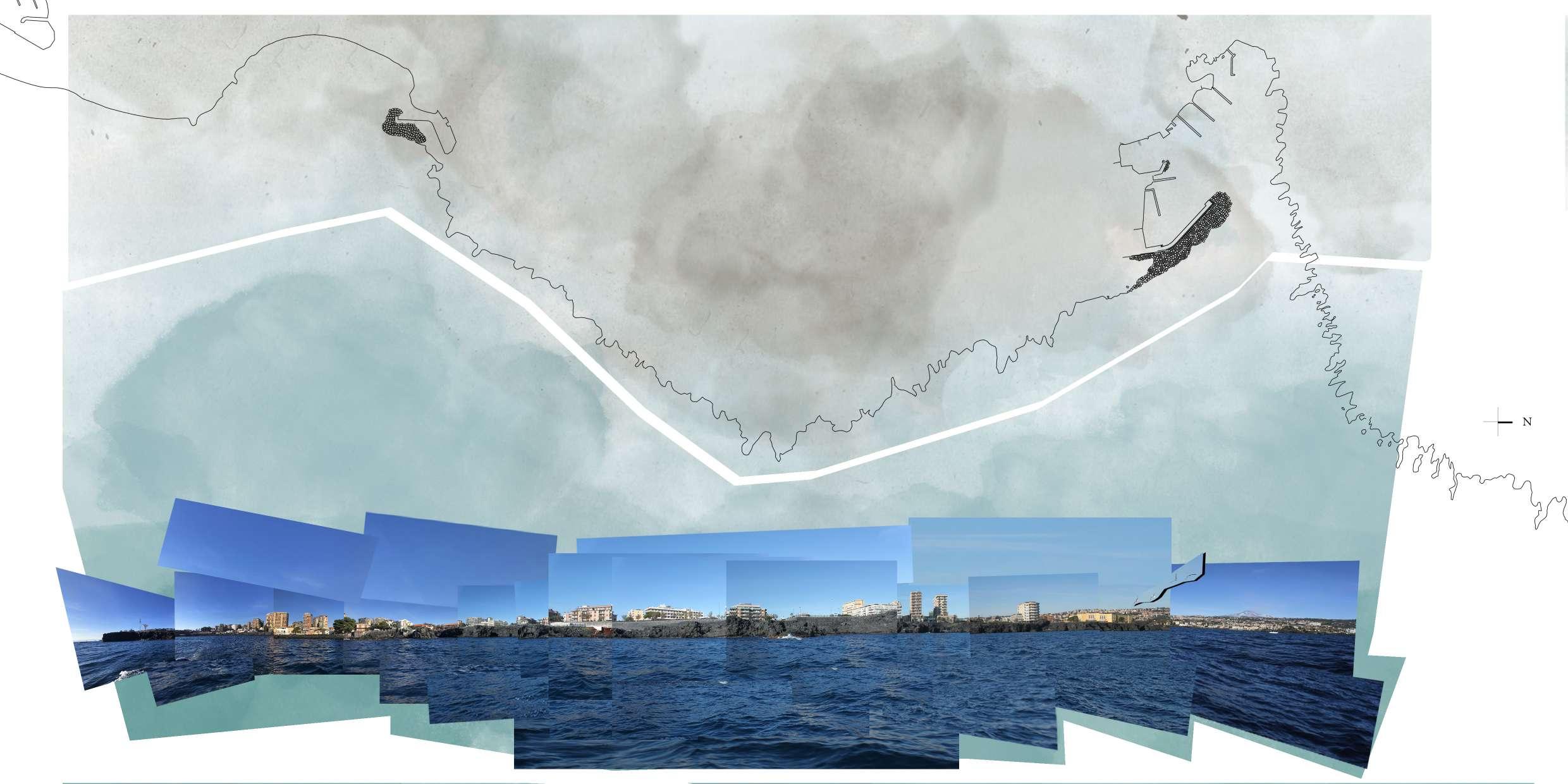

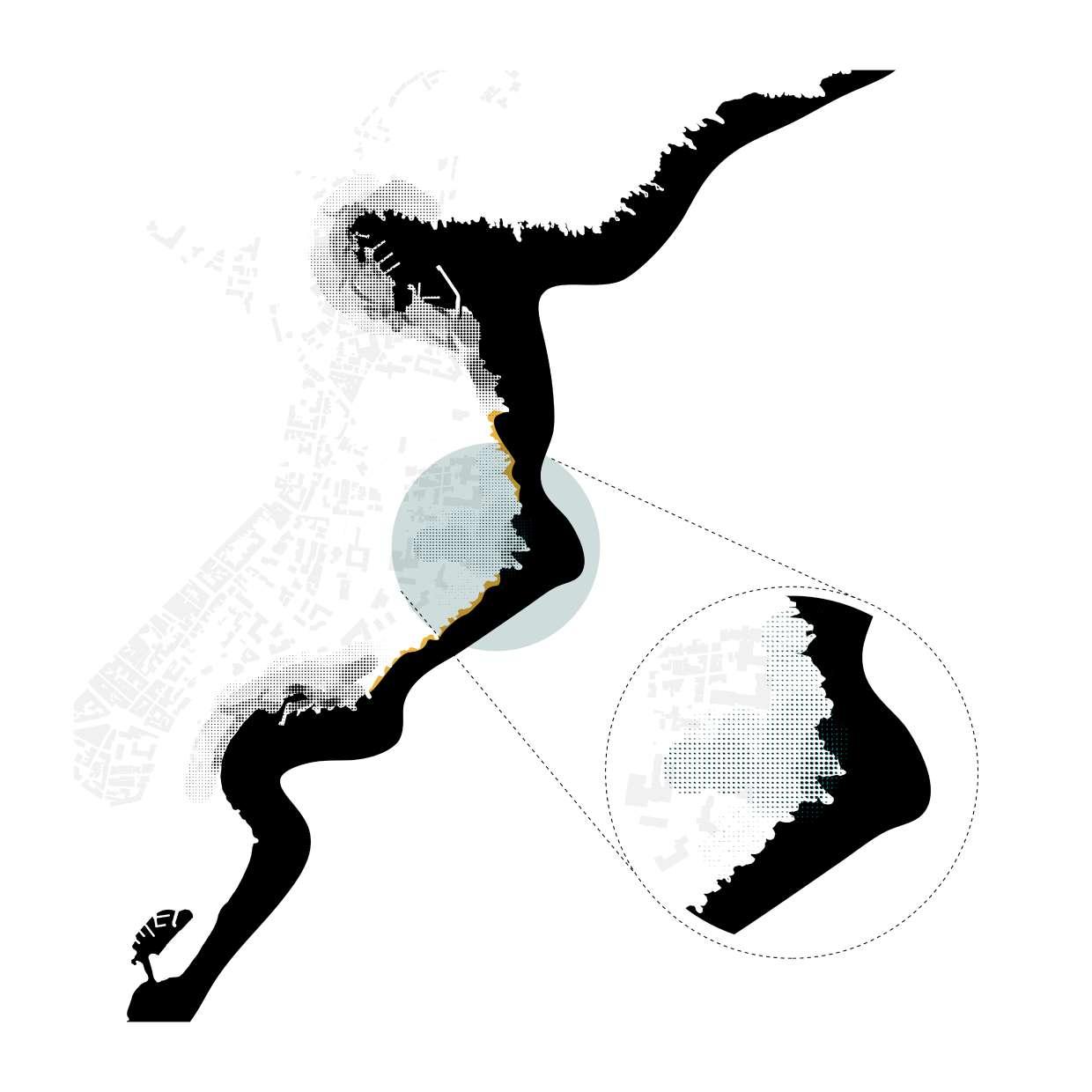

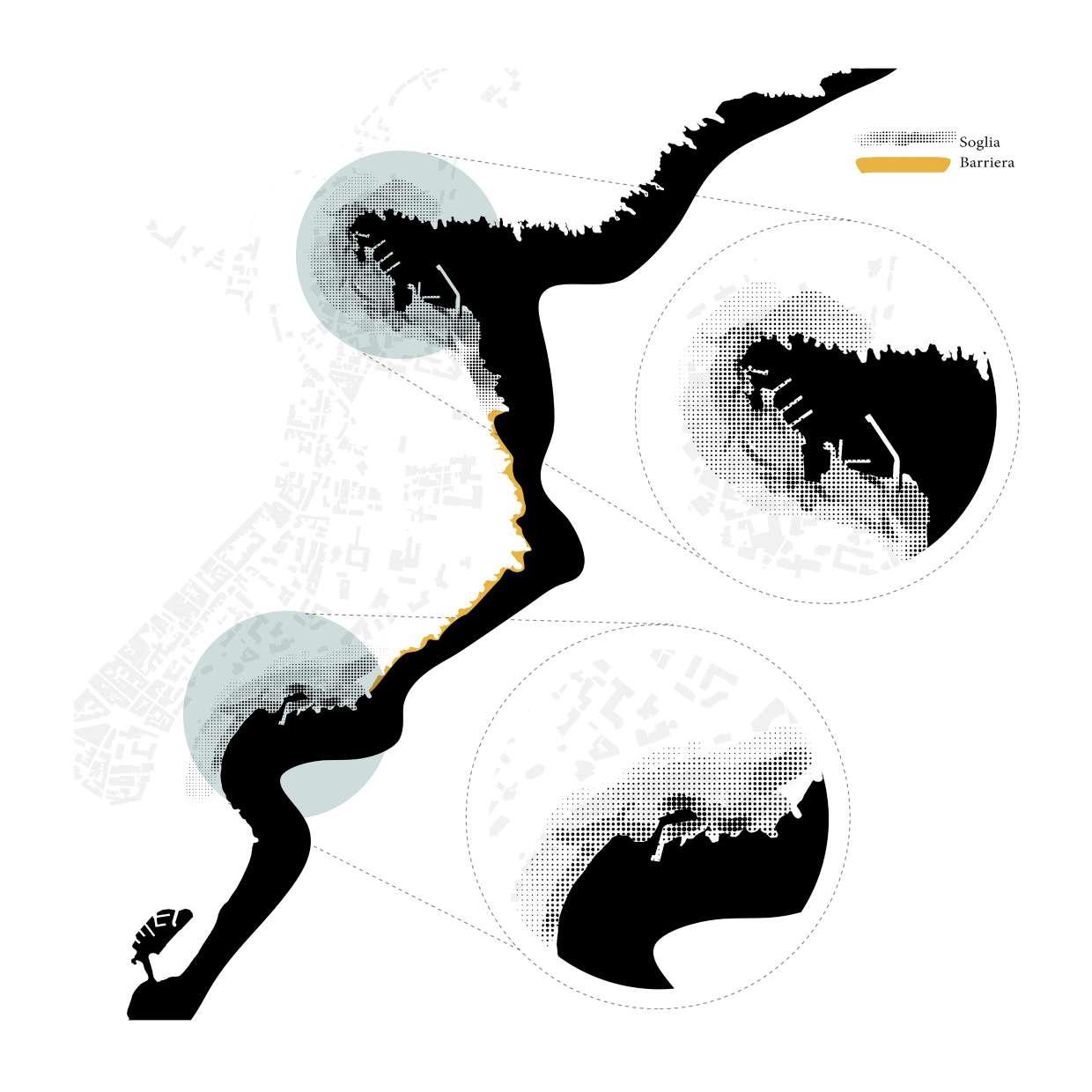

Catania si affaccia sul mare per uno sviluppo totale di 15 km, su una costa che risulta diversificata. Si passa infatti, a partire da Sud, dalla spiaggia, determinata dai depositi sabbiosi continentali e marini, alla scogliera, nella fascia costiera Nord, determinata dalle diverse colate laviche.

In prossimità della stazione ferroviaria sono ancora esistenti i resti delle canne fumarie, a testimonianza della storica vicenda legata allo zolfo e alle sue raffinerie che hanno reso Catania protagonista nell’ambito dell’attività industriale di fine Ottocento.

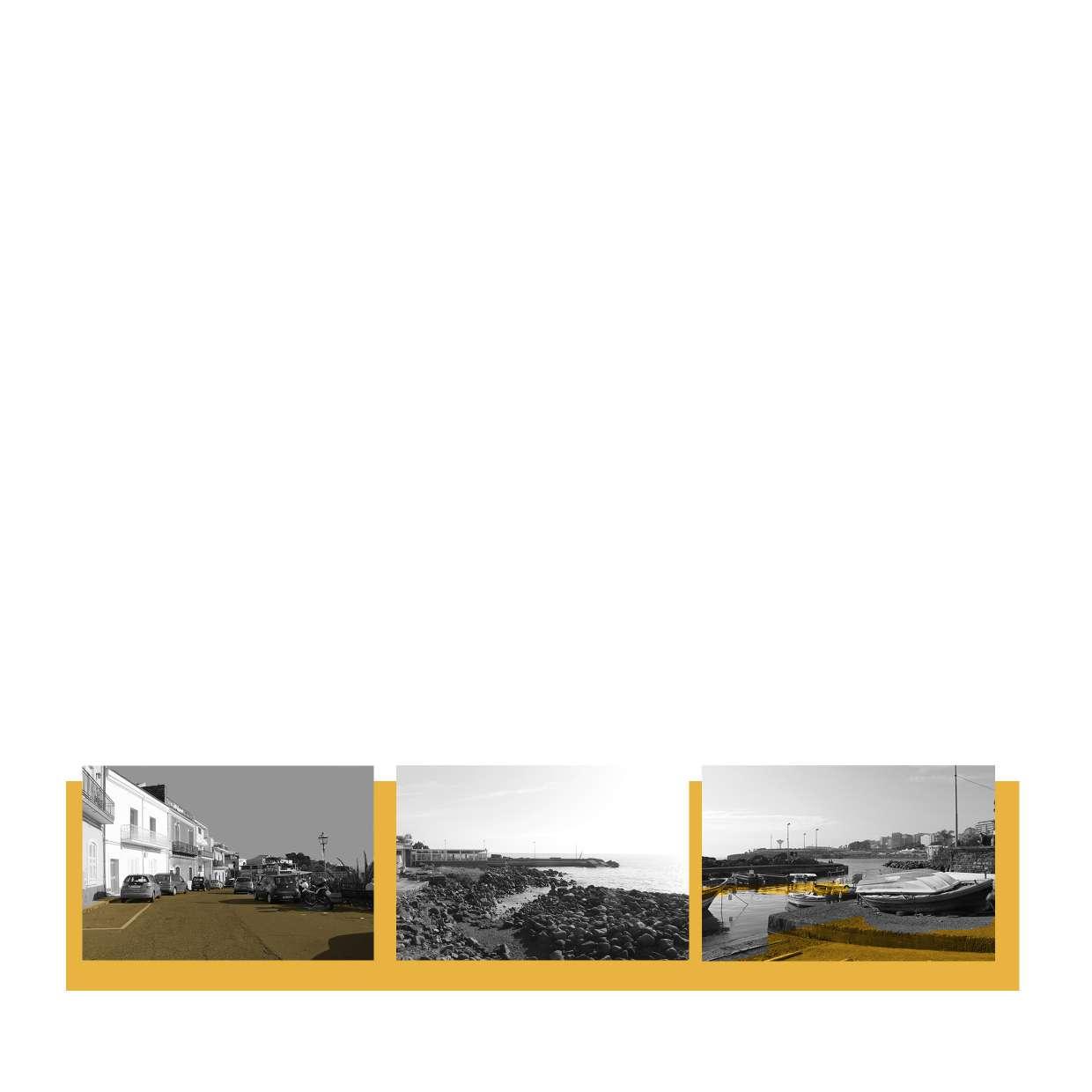

Frutto di un rapporto diversificato nel tempo, il rapporto col mare si esplica dunque secondo una varia composizione di tipi edilizi, quali case terrane per i pescatori, ville, strutture per la balneazione, depositi e strutture ferroviarie. Questa diversificazione nel tempo ha condotto ad una condizione di scarsa fruibilità dell’area in termini fisici e percettivi, determinando una barriera tra il mare e l’entroterra. L’area litoranea caratterizzata dalla presenza della scogliera lavica, si estende a partire dal porto di Catania, fino a Cannizzaro per uno sviluppo di circa 8 km, e si presenta secondo una morfologia frastagliata, con cavità e anfratti prodotti dall’ininterrotta opera di erosione da parte del mare. Un tratto di due chilometri circa della fascia, compresa tra il Porto fino a Piazza Europa, è occupato dal sistema ferroviario che la separa nettamente dalla città, un altro tratto di due chilometri circa è occupato dall’area portuale e altrettanti due chilometri dipartono da Piazza Europa fino al

Porticciolo di Ognina, costituendo il Lungomare di Catania, la cui costa si assesta su quote comprese tra gli otto e gli undici metri di altezza dal mare.

In prossimità dei tre porti, il Porto Rossi, il porto di S. Giovanni e il Porto di Ognina, vi è un cambio di topografia per il quale la città raggiunge la quota del mare. I due borghi marinari, quello di S. Giovanni Li Cuti e quello di Ognina, seguono l’assetto del terreno, e si distaccano dalla città: il primo segue un abbassamento di quota pur costeggiando la strada principale, via Ruggero di Lauria, il secondo invece, viene precluso dalla presenza del ponte stradale, che passa al di sopra della piazza di Ognina, dividendo percettivamente il borgo di Ognina. Nell’area di Ognina, in corrispondenza del Porto Ulisse, che sorge presso una insenatura naturale, si trovano due spiagge, di cui una localizzata davanti la Chiesa Santa Maria di Ognina, ed utilizzato come banchina, mentre la seconda, localizzata più a Nord. All’estremità sud dell’area individuata del lungomare di Catania, vi è un’altra spiaggia storica, all’interno del borgo di S. Giovanni Li Cuti, di sabbia “nera” di origine vulcanica. Di notevole rilevanza naturalista sono i prodotti dei fenomeni erosivi marini quali per l’appunto grotte, archi e faraglioni di cui si parlerà in maniera più specifica nei paragrafi successivi dedicati alla morfologia costiera del Lungomare.

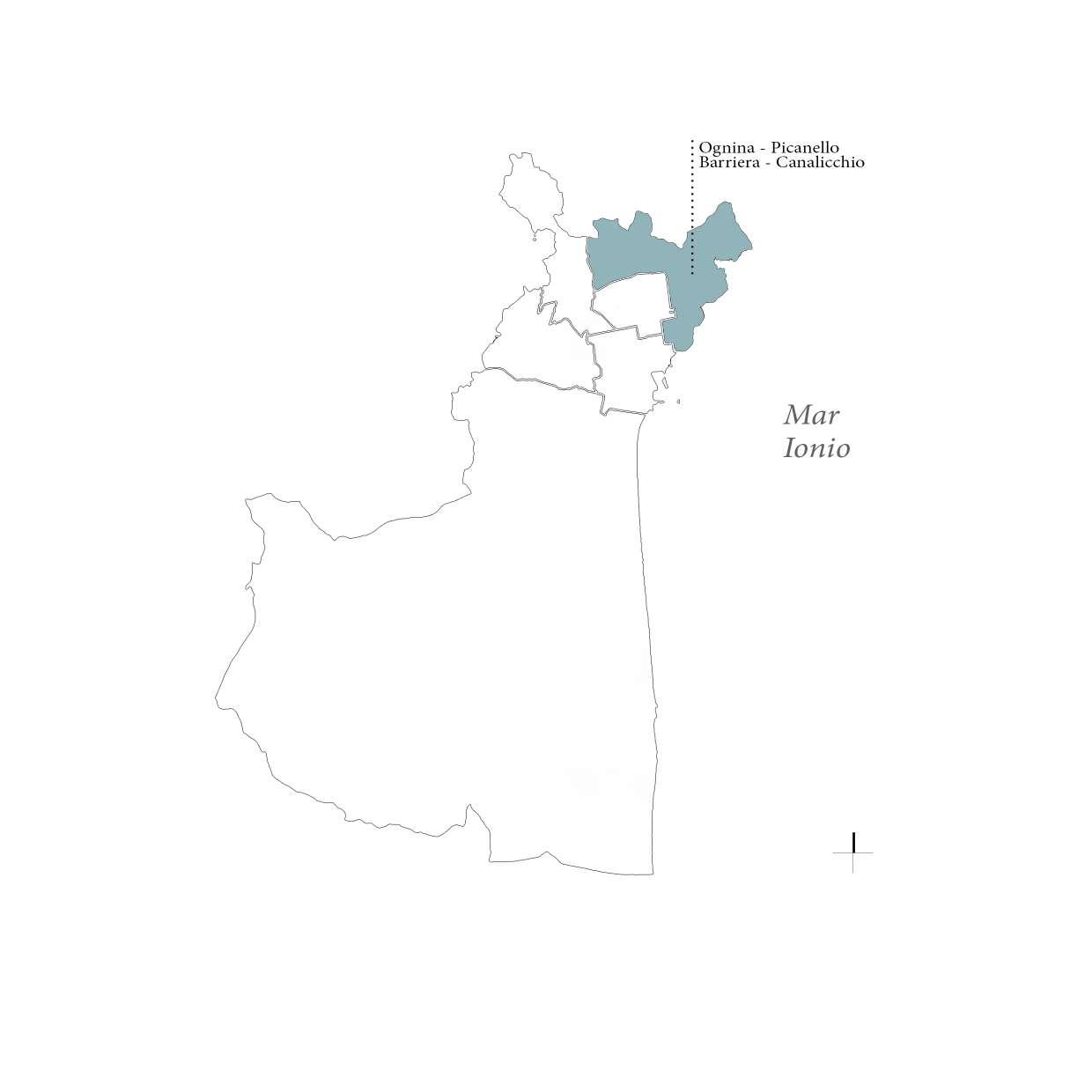

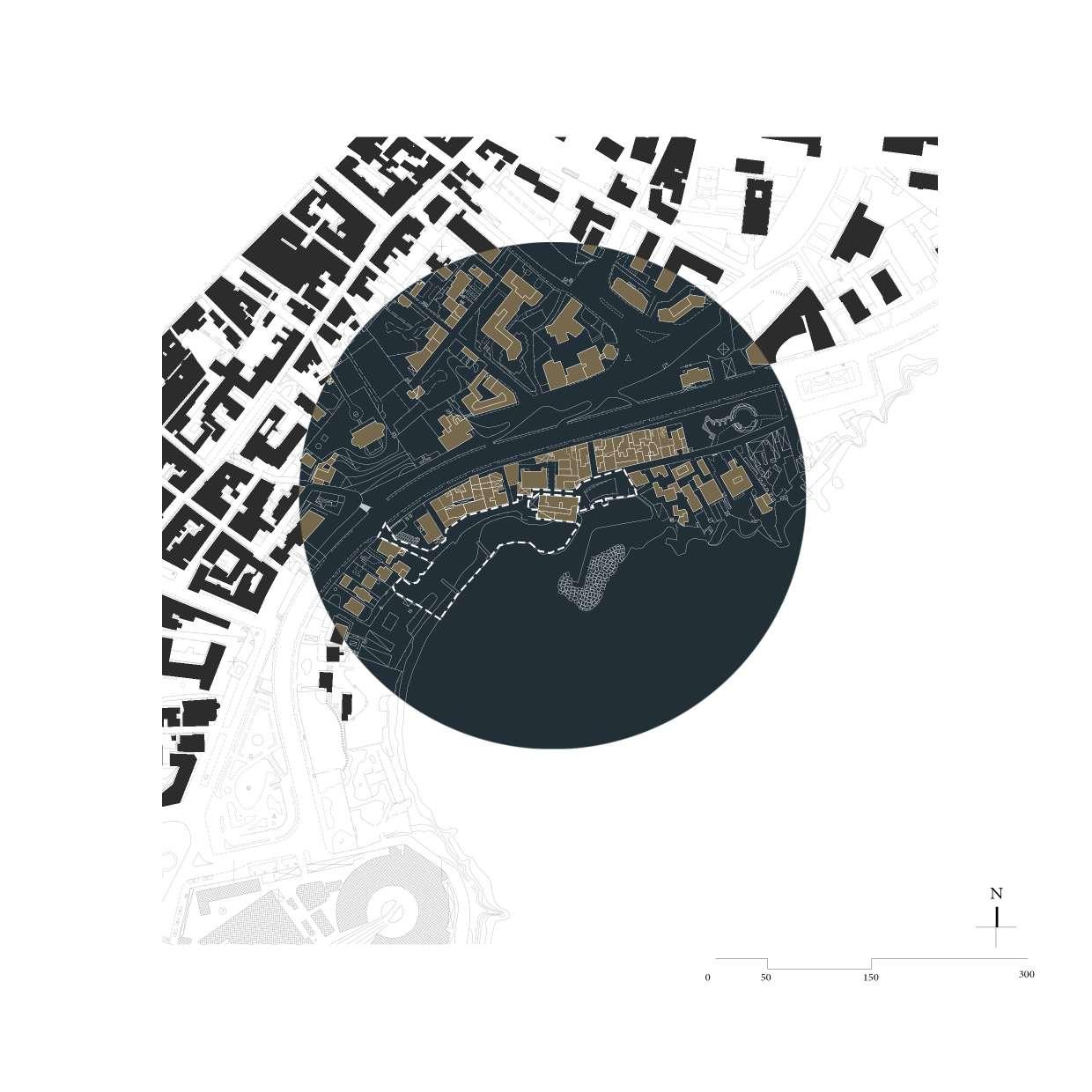

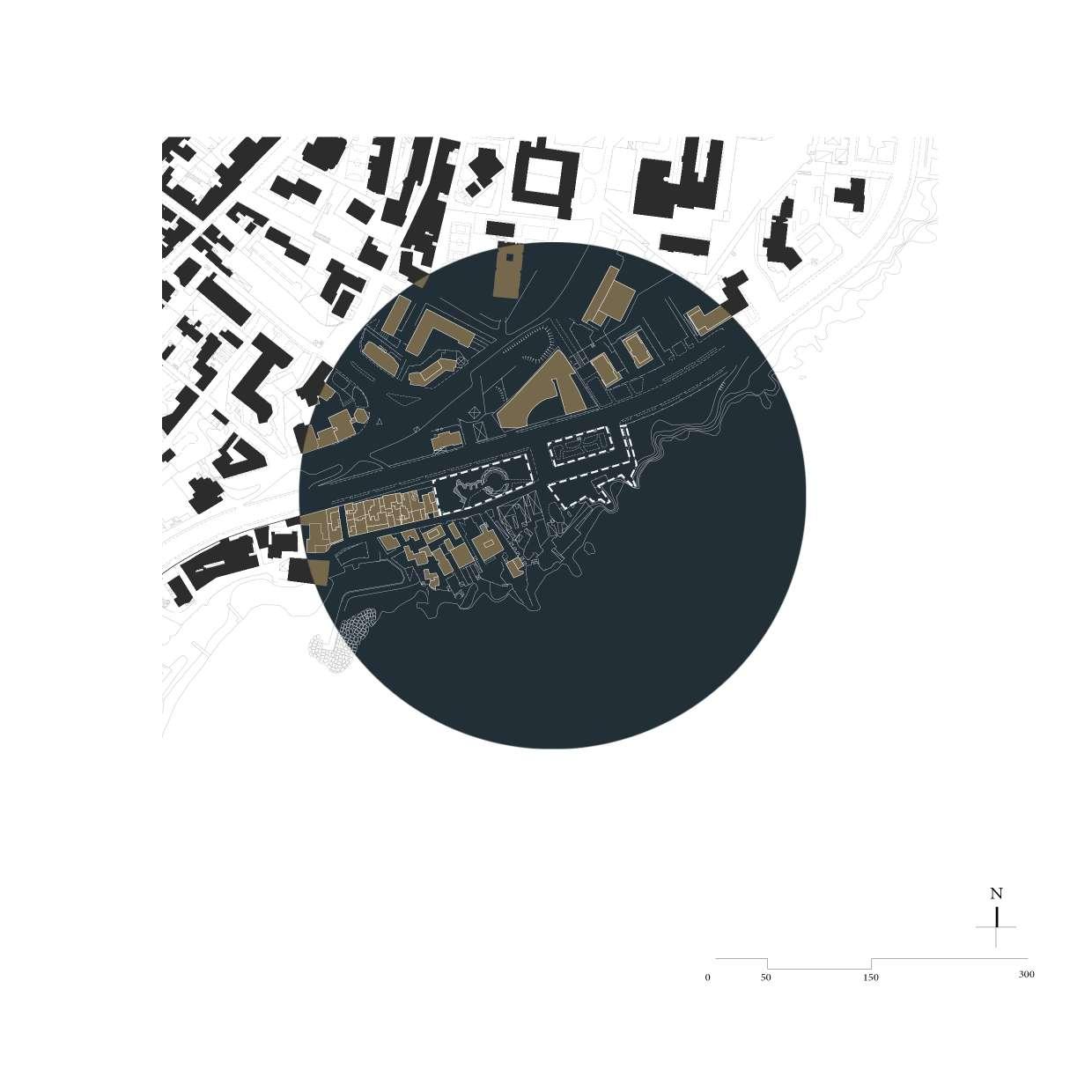

Individuazione della circoscrizione di pertinenza

5_Lungomare di Catania

Inquadramento storico

Catania è una città di mare, e con esso vive un rapporto di simbiosi. È una città che ha fondato su questo rapporto il proprio carattere identitario, e ne ha fatto uno degli elementi fondativi, uno dei fattori che ha contribuito da definire la città nei suoi caratteri dominanti.

Il porto, costruito tra il 1600 e il 1800, diviene la manifestazione fisica di questo rapporto, e la sua realizzazione si rende necessaria a seguito della distruzione del vecchio porto dovuta all’evento devastante della colata lavica del 1381, la cui conseguenza fu un avanzamento della linea di costa di alcune centinaia di metri.

È negli anni della ricostruzione post terremoto del 1693, che il ruolo del porto passa in secondo piano, in favore di una nuova infrastruttura: la ferrovia. Con il suo avvento, la logica prevalente fu quella di utilizzare le aree facilmente accessibile, ossia quella costa, andando a determinare la cesura che di fatto ha portato all’allontanamento della città dal mare.

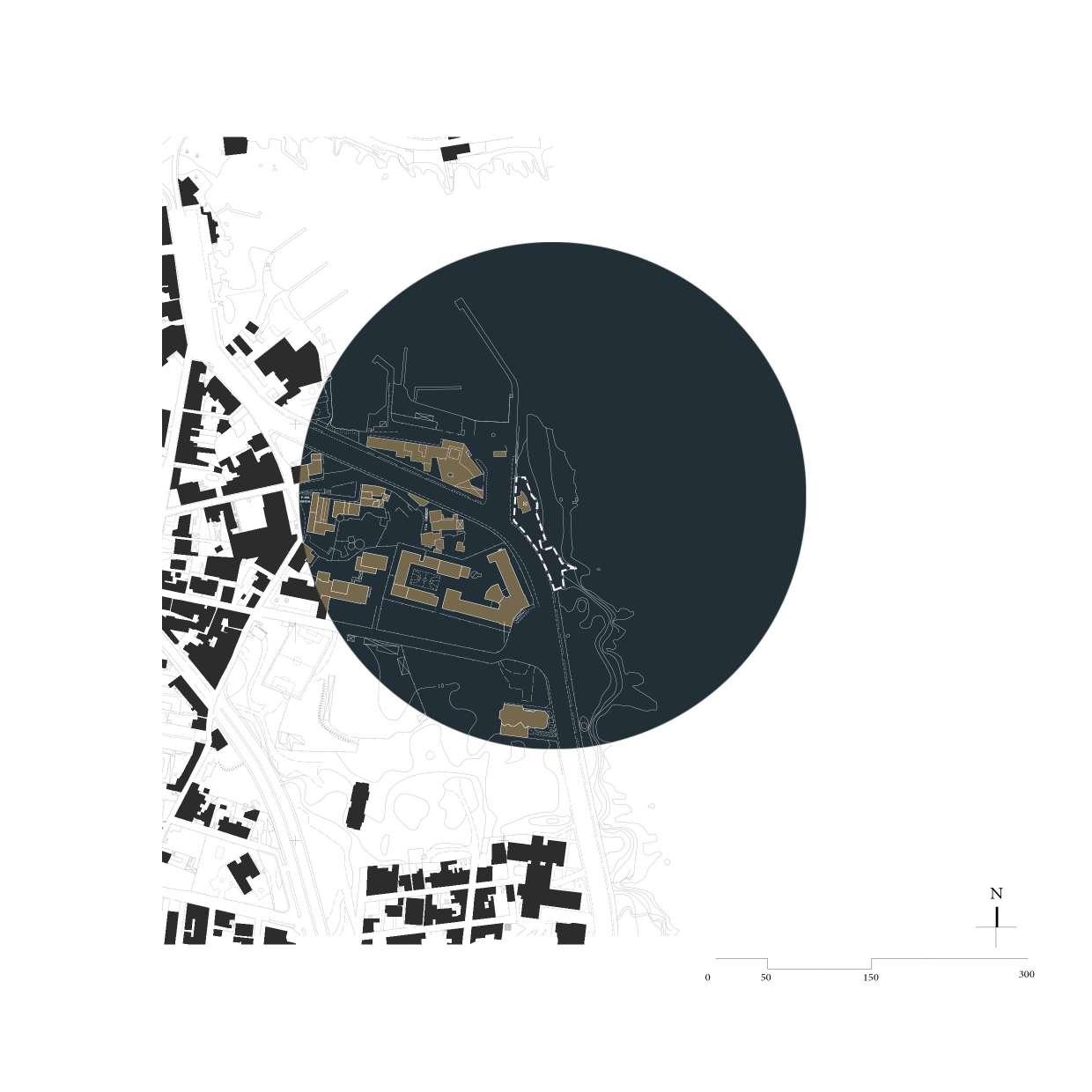

Individuazione dell’area di studio

Cenni urbanistici e il rapporto con il quartiere di Ognina

Il quartiere di Ognina comprende una porzione di territorio urbano di differenti origini ma in gran parte costituitasi nel XIX secolo a partire da quattro nuclei principali, da ricercarsi nei sobborghi di Ognina, Picanello, Barriera e Canalicchio.

Il borgo di Ognina si afferma come realtà a sé stante a causa della sua conformazione di piccolo golfo presso il quale si sono insediati i pescatori dello Jonio.

L’insenatura presso il quale sorge il borgo, è di natura vulcanica, infatti sono le eruzioni del Rotolo e del Crocifisso, risalenti al 6 Agosto del 1381, a determinarne l’attuale morfologia.

Prima delle grandi eruzioni, tuttavia, il borgo si presentava come un villaggio di marinai, e per lungo tempo ha assunto la conformazione di luogo adibito al transito delle merci, che dal suo grande porto noto in tutto il Mediterraneo come Porto di Ulisse, partiva o arrivava via mare, per avviarsi in tutti i paesi del mondo antico, ogni tipo di merce. A tutti gli effetti, la “baia di Lognina” era il porto di Catania e già ai tempi di Plinio il Vecchio (79 d.C) veniva indicato col nome di “porto di Ulisse”.

Per secoli esso rappresentò un punto di intenso traffico commerciale tra l’Europa e il Medio Oriente; con maggiore incremento durante il periodo di dominio romano che, in quel tempo, rappresentava gran parte del mondo civile. Ed è per questo che l’intera costa, che da Letojanni si estende fino alla Playa, trovandosi in una delle principali vie marittime di comunicazione del mondo greco-romano, è ricca di leggende pagane raccontate nell’Odissea da Omero.

Nei pressi della spiaggia di Ognina, sorgeva un tempietto dedicato ad Athena di Lognina, poiché la mitologia tramandava che essa avesse insegnato la navigazione agli uomini, successivamente viene sostituita dalla Madonna di Lognina, per la quale viene edificato il suo Santuario, l’attuale Parrocchia Santa Maria di Ognina.

Il susseguirsi di calamità, scatenatesi su Catania, ha portato alla cancellazione del disegno del tessuto, e nello specifico caso di Ognina, il terremoto e il maremoto del 1693 hanno cancellato ogni traccia di quella che doveva essere la precedente situazione. Dopo il terremoto, la ricostruzione di Catania viene affidata al Duca di Camastra, il quale base il piano di ricostruzione della città su un programma che seguiva nuove direttrici e tracciava la struttura della città secondo un impianto di assi ortogonali.

Si realizzano i primi collegamenti stradali, con botteghe e attività lungo i margini, comportando la formazione di piccoli nuclei abitativi.

Il nucleo di Ognina, comincia perciò ad assumere l’aspetto di borgo marinaro.

Fino all’800 viene considerato il limite ultimo del perimetro nord della città.

Fino al XIX pertanto mantiene la sua caratteristica di borgo autonomo, separato dalla restante città, tuttavia, è lo sviluppo dell’industria dello zolfo a comportare un significativo cambiamento nella struttura territoriale della Sicilia Orientale, cambiamento che ha coinvolto in maniera radicale anche il piccolo borgo marinaro.

Con la costruzione della ferrovia viene abbandonata la vecchia strada che collegava ad Ognina, oggi nota come Via Vecchia Ognina, per un nuovo percorso più vicino alla ferrovia e alle industrie: nell’arco temporale che va dal 1830 al 1835, viene realizzata la via Messina, strada che collegava la zona delle raffinerie.

La via Messina dunque, si scosta dalla via Vecchia Ognina, ripercorrendola fino a Piazza Santa Maria della Guardia, e prosegue fino alla via del Rotolo secondo un percorso rettilineo, fino a giungere alla zona del golfo di porto

Ulisse e per poi proseguire verso i paesi limitrofi della costa.

Successivamente, nel 1866, viene realizzata la tratta ferroviaria Messina –Catania, la quale comporta la necessità di tagliare in due il borgo, il quale, nello stesso periodo, vede procedere l’edificazione lungo le strade che collegavano in borgo alla città, fino ad integrarlo totalmente.

Nel periodo di fine Ottocento, si ha un impulso maggiore nello sviluppo della città che va a determinare una trasformazione nella struttura della stessa, e la sua espansione nelle zone suburbani, quali le zone di Cibali, Barriera, Picanello e Ognina.

Si tratta di aree prive di alcuno schema di pianificazione che si sviluppano per iniziativa privata. L’espansione spontanea di queste aree determina la nascita delle ville suburbane, prossime al mare: sono le case di villeggiature delle famiglie benestanti, e tra queste figurano le ville di Ognina, caratterizzate peraltro da una varietà di tipi edilizi, a testimonianza della compresenza delle differenti classi sociali insediate nel borgo.

È anche in questi anni, che sorge la piazza Mancini battaglia, la cui realizzazione si deve alla famiglia Mancini Battaglia.

Nel 1888, il piano del Cusa – Gentile, piano volto al risanamento del centro storicodellacittàdiCatania,prevedeinoltrel’ampliamentoel’urbanizzazione dei territori di collegamento tra la città e i suoi sobborghi, questo comprende anche lo sviluppo dell’area comprendente Picanello e Ognina. Nei primi del Novecento si assiste alla nascita dei primi lidi di balneazione lungo tutto il litorale, a partire dalla stazione sino ad Ognina: per iniziativa del barone Paolo Castorina, nascono, accanto all’attuale terrazza Balsamo i bagni pubblici “Porto Ulisse” e, nella costa dell’Armisi più a sud della Stazione