Diego Andrés Murillo Rozo

Diseñador Gráfico

Universidad Nacional de Colombia

Especialista en Docencia Universitaria

Universidad Piloto de Colombia

Calle 25 No 32a - 90 Interior 11 Apto 201

Cel: 312 320 4154

damurillor@gmail.com

Formación Profesional Especialización en docencia universitaria

Universidad Piloto de Colombia

Año: 2010

Profesional: Diseñador Gráfico

Universidad Nacional de Colombia

Año: 2006

Experiencia

Laboral Diseñador Gráfico

Alianza de Bioversity International y CIAT

Diseño y diagramación de piezas editoriales, reportes cientificos y académicos, elaboración de piezas promocionales, e infografías .

Periodo: 2022 - 2023

Diseñador Gráfico

Independiente

Diseño y diagramación de piezas editoriales, elaboración de proyectos de imagen corporativa y piezas promocionales, diseño y montaje de páginas web, asesoría en desarrollos de proyectos gráficos para pequeña y mediana empresa principalmente.

Periodo: 2009 - 2022

Diseñador gráfico

Valores Urbanos S.A. (Empresa constructora)

Diseño, diagramación y seguimiento del material publicitario de los diferentes proyectos de la compañía. Manejo de la identidad de la empresa. Contacto con proveedores de impresión y páginas web. Seguimiento y cumplimiento de cronogramas para los diferentes medios publicitarios en los que pauta la empresa

Jefe inmediato: René Medina - Gerente de Mercadeo y publicidad

Periodo: marzo de 2008 - mayo de 2009

Experiencia Docente

Diseñador gráfico

Sanmartín Obregón & Cía (Empresa editorial)

Elaboracion de propuestas de diseño y artes finales para los clientes de la empresa.Diagramacion de la revista “Carta Fedegan”, de la Federación Nacional de Ganaderos. Diseño y diagramacion de papelería (tarjeta, hoja carta, factura, folleto de presentación) de los clientes de la compañía

Cliente-s: Federacion Nacional de Ganaderos (Fedegan), Gimnasio Moderno, Ministerio de Educación Nacional, Solmaq.

Jefe Inmediato: Daniel Sanmartín - Gerente Administrativo

Periodo: agosto de 2007 - febrero de 2008

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Instructor durante el último año a cargo de cursos de formacion titulada en la especialidad de Tecnología en Desarrollo de Medios

Gráficos Visuales

Corporacion Universitaria Minuto de Dios.

Docente encargado del proceso de articulación con estudiantes de grado 10° y 11° del American School de Soacha (Cundinamarca) con las asignaturas Elaboración de piezas gráficas y Administración de insumos y materiales durante el segundo trimestre de 2020

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior - CUN

Docente desde 2016 -1 hasta 2019-1, a cargo de las asignaturas: Diseño Tridimensional Análogo| Esquemática básica | Diseño de Orientación Gráfica | Graficadores Vectoriales | Diseño Editorial

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

Docente desde 2013-2 hasta 2015-1, a cargo de las asignaturas: Diseño Tridimensional Análogo | Diseño de Hipertextos | Diseño de Interfaces Diseño Análogo Digital

Universidad Nacional de Colombia

Docente ocasional durante 2013 a cargo de la asignatura Producción de medios impresos.

Universidad Piloto de Colombia

Docente de hora cátedra desde 2011 -1, hasta 2015-2 a cargo de asignaturas como:

Laboratorio preparatorio de tecnología (Imagen vectorial) | Laboratorio de tecnología 1 (Produccion de imagen digital) | Taller 3Diseño de información.

Educación no formal Diplomado Docencia para ambientes educativos virtuales. Universidad Piloto de Colombia

Año 2011

Curso

Curso de Diseño Web. Mejorando.la

Año 2013

Reconocimientos y certificaciones

Finalista

4ta Bienal de Afiches de la Cámara de Comercio de Bogotá

“Bogotá Respira“

Año: 2009

Finalista

5ta Bienal de Afiches de la Cámara de Comercio de Bogotá

“Bogotá Se Mueve“

Año: 2011

Ganador

Concurso de imagen corporativa para “Defendamos La Paz“

Año: 2019

Referencias personales

Katherine Rios García

Abogada

Tel: 301 235 87 02

Manejo de software

Desempeño en plataformas MAC y Windows: Suite Adobe CC (especial énfasis en Illustrator, Indesign, Photoshop, Dreamweaver)

Sublime Text .

Microsoft Office.

Miguel Ángel

Diseñador

Tel: 315 608 56 46

Sandra Bibiana Murillo

Tel: 310 781 27 67

Propuesta finalista enviada a la Bienal de Afiches de Bogotá, organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, con la temática “Bogotá Respira”

Independiente - 2009

Propuesta finalista enviada a la Bienal de Afiches de Bogotá, organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, con la temática “Bogotá se mueve”

Independiente - 2011

Diseño de imágenes para redes sociales (instagram, facebook y twitter) de la candidatura al Concejo de Clara López

Independiente - 2019

Identidad corporativa para “Premium Seismic Channel Exploration” Independiente - 2017

Identidad corporativa para “Unión 724” Independiente - 2018

Identidad corporativa para “LKD Asesorías” Independiente - 2018

Identidad corporativa para “Defendamos la Paz” Independiente - 2019

Diagramación de informe ”Trabajando por sistemas alimentarios sostenibles”

Alianza de Bioversity International y CIAT - 2023

Resumen

Serie Implementación 8

dOCUMENTO dE TRABAJO

EL SISTEMA GENERAL dE REGALÍAS Y EL PLAN MARCO dE IMPLEMENTACIÓN: ENTRE EL dESFINANCIAMIENTO

Y EL COMPROMISO TERRITORIAL

Portada Páginas internas

El Sistema General de Regalías y el Plan Marco de Implementación: entre el desfinanciamiento gubernamental y el compromiso territorial 2

El Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Participaciones, el Sistema General de Regalías, los recursos provenientes de los entes territoriales y los aportes de la comunidad internacional y el sector privado, constituyen las fuentes de financiamiento del Plan Marco de Implementación PMI. Al respecto, ya han sido señaladas las preocupaciones generadas por el insuficiente esfuerzo fiscal asumido por el Gobierno nacional y por la inexistencia de una base presupuestal estable, suficiente y autónoma que asegure los recursos demandados por la implementación del Acuerdo de Paz En este contexto, el presente documento centra su atención en el Sistema General de Regalías SGR y su contribución al PMI. Teniendo en cuenta que el monto indicativo mínimo del PMI asciende a $129,6 billones entre los años 2017 y 2031, y que el SGR participa con el 14% de dichos recursos ($18,1 billones), se mostrará el desfinanciamiento del PMI desde el punto de vista del SGR. Esto por cuanto en el año 2017 se dejaron de canalizar $460.000 millones, y en el periodo 2017-2020 podría configurarse un faltante de alrededor $2 billones. El documento muestra la estructura del SGR y su relevancia como tercera fuente más importante de financiamiento del PMI. Señala, además, la inestabilidad que caracteriza a estos recursos y la centralidad que adquiere el OCAD Paz en tanto bolsa de financiamiento menos fluctuante. La insuficiencia de los recursos provenientes del OCAD Paz quedará demostrada cuando se evidencie la brecha existente entre el monto promedio anual que entre 2017 y 2031 deberá aportar el SGR para financiar el PMI ($1,2 billones), y los presupuestos bianuales de regalías diseñados para los años 2017-2018 y 2019-2020. Este último, presentado recientemente por el Gobierno nacional al Congreso de la República mediante proyecto de ley titulado “Proyecto de Presupuesto del Sistema General de Regalías para el Bienio 1º de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020”. En todo caso, es probable que el nivel de desfinanciamiento sea menor al anotado, pues el Gobierno nacional mantiene expectativas sobre los precios internacionales del petróleo que resultan ser bastante moderadas si se comparan con aquellas definidas por otros analistas. Como consecuencia de esta visión conservadora, el Gobierno nacional insiste en la falta de dinero para financiar sus múltiples compromisos y en la necesidad de profundizar el ajuste definido por la regla fiscal, en un contexto en que ha reiterado la inexistencia de recursos suficientes para financiar el Plan Marco de Implementación. Ante el desfinanciamiento mencionado, solo queda recurrir al compromiso y voluntad de los entes territoriales para que canalicen recursos adicionales desde el SGR para financiar el PMI, tanto como a su esfuerzo fiscal para que logren sanear sus pasivos pensionales y liberar recursos del SGR que les permitan impulsar la implementación del Acuerdo de Paz. Adicionalmente, es importante fortalecer su capacidad técnica para el diseño adecuado de los proyectos y asegurar la redacción de capítulos especiales para la implementación del PMI tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en los planes de desarrollo de los entes territoriales, pues la inclusión de los proyectos asociados al PMI dentro de estos instrumentos de planeación constituye un requisito básico para que puedan ser 1. Ver: “Implementación del Acuerdo de Paz sin recursos. A propósito del proyecto de Presupuesto General de la Nación 2019”. Bogotá: Centro de Pensamiento y Diálogo Político, Documento de Trabajo No. 3, septiembre de 2018.

Documento de trabajo # 8

estudiados, aprobados y financiados por los Órganos Colegiados de Administración y Decisión OCAD. Corresponde al Gobierno nacional prever mecanismos de coordinación y compensación que, ante la inestabilidad e insuficiencia de los recursos provenientes del SGR, y desde el Presupuesto General de la Nación, garanticen la canalización de las inversiones mínimas establecidas en el PMI y ratificadas por el Documento CONPES 3932 de2018.

I. El Sistema General de Regalías: estructura y objetivos

El Sistema General de Regalías y el Plan Marco de Implementación: entre el desfinanciamiento gubernamental y el compromiso territorial 3

1. Las regalías son una contraprestación económica que se realiza por la explotación de recursos naturales no renovables. Técnicamente, las regalías no hacen parte del Presupuesto General de la Nación. Hasta el año 2011, los recursos de regalías se distribuían entre los departamentos y municipios en donde se explotaban los recursos naturales no renovables y entre los municipios portuarios, marítimos o fluviales por donde se transportan los recursos explotados o sus productos derivados. Hasta ese momento, los entes territoriales debían invertir las regalías en la consecución de metas de cobertura cuasi-universal en salud, educación y agua potable y alcantarillado. Legalmente, el sistema establecía la existencia de regalías “directas” e “indirectas”. Las primeras se distribuían exclusivamente entre los departamentos y municipios en donde se explotaban o por donde se transportaban los recursos naturales. Las segundas, conformaban el Fondo Nacional de Regalías, encargado de financiar mediante concurso proyectos de promoción de la minería y el mejoramiento del medio ambiente, así como inversiones regionales definidas como prioritarias en los planes de desarrollo. A los recursos del Fondo Nacional de Regalías podían acceder todos los entes territoriales, incluidos aquellos que ya recibían regalías directas.

2. Entre 1994 y 2009 las regalías sumaron $42,2 billones de 2009. Las regiones productoras y portuarias recibieron regalías directas por $33,3 billones y el Fondo Nacional de Regalías $8,9 billones. En ese mismo periodo de tiempo, los departamentos recibieron en promedio el 61% de las regalías directas, los municipios el 38% y las corporaciones autónomas regionales el 1.6%. Sin embargo, en el marco de la bonanza minero-energética que experimentó Colombia en 2010 y que se preveía se extendería por una década, se adujo que el sistema de regalías existente resultaba injusto por la excesiva concentración de recursos que producía, pues se consideraba crítico que en un contexto en que se esperaba una acumulación de regalías de cerca de 92 billones entre 2010 y 2020, el 80% de las mismas beneficiarían desproporcionadamente a 8 departamentos y tan solo al 17% de la población del país (en su orden, los departamentos de Casanare, Meta, Arauca, Guajira, Huila, Santander, Córdoba y Cesar).

3. En este contexto, el Gobierno nacional decide reformar el esquema de distribución de las regalías consignado en la Constitución Política de 1991 a través del Acto Legislativo 05 de 2011 y la Ley 1530 de 2012. Esta reforma sustituyó las regalías directas y el Fondo Nacional de Regalías con la creación del Sistema General de Regalías SGR. Y determinó que los recursos percibidos a través del nuevo Sistema debían sustentarse en proyectos formulados por los entes territoriales y evaluados por los Órganos Colegiados de Administración y Decisión OCAD. Estos proyectos ya no debían restringirse a los sectores de educación, salud y saneamiento básico: en adelante, todos los departamentos y municipios del país tendrían acceso, mediante concurso, a los recursos de las regalías y podrían presentar proyectos de inversión en cualquier sector.

4. Los OCAD decidirían sobre la posibilidad de financiar o no dichos proyectos sobre la base de criterios de viabilidad, priorización y coordinación con objetivos macroeconómicos generales. De esta forma se esperaba que los recursos se distribuyeran sobre todo el territorio nacional y que se eliminara el sesgo concentrador del régimen que marchitaba. Esto en un contexto de mayor control por parte del Gobierno nacional, pues este haría parte, junto con los gobiernos departamentales y municipales, de todos los OCAD.

5. Sistema General de Regalías SGR estableció, entonces, una estructura orientada a incrementar la equidad social y regional, aumentar el ahorro para el futuro, fortalecer la competitividad regional y promover las inversiones en ciencia, tecnología e innovación. Para ello creó distintos fondos con una repartición de recursos en la que se le brindó prioridad a los departamentos y municipios con mayores niveles de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI (Figura No. 1).

El Sistema General de Regalías y el Plan Marco de Implementación: entre el desfinanciamiento gubernamental y el compromiso territorial 4

6. Aunque un análisis detallado del SGR trasciende los objetivos de este documento, es importante mencionar que su arquitectura ha sido objeto de distintas críticas, pues aunque sí ha favorecido la mejor distribución territorial de las regalías, los departamentos productores han insistido en que el nuevo monto de regalías directas que les corresponden es insuficiente para cubrir los costos sociales y ambientales provocados por la extracción de los recursos naturales no renovables. También, se ha señalado que el esquema de financiamiento por proyectos ha provocado la canalización de recursos hacia una multiplicidad de programas carentes de articulaciones que generen impactos estratégicos en las regiones del país. Finalmente, se ha resaltado que la educación básica y media se ha visto afectada negativamente debido a que, en contraste con el régimen anterior, la educación ha dejado de ser un sector prioritario en la asignación de los recursos.

Figura No. 1.

Diseño y diagramación de Serie “Documentos de Trabajo” del Centro de Pensamiento y Diálogo Político - CEPDIPO

Independiente - 2019

Clic para ver la serie completa

Documento de trabajo # 8

AUSENTE

Un Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022) sin capítulo específico de la implementación del Acuerdo de paz

CSIVI- FARC

Centro de Pensamiento y Diálogo Político

Plan Plurianual de Inversiones y financiación del Capítulo específico de la implementación

se

Portada

el “Pacto por la construcción de paz”- reciben el 3% de los recursos ($32,5 billones). No está expresado cuánto de estos recursos se dirigirán al “Pacto por la Construcción de Paz”. Tampoco es claro si aquí se contabilizan los gastos e inversiones demandados por la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011). Este punto requiere mucha más claridad, pues de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018, para contabilizar los recursos que se ofrecen al punto quinto del Acuerdo de Paz, se deben tener en cuenta únicamente los recursos adicionales a los demandados por la Ley 1448 de 2011, pues ésta es anterior al Acuerdo de paz y presenta sus propias metas y recursos.

Entradas de capítulo

Páginas internas

Plan Plurianual de Inversiones y financiación del Capítulo específico de la implementación [ ]

5.1. Condiciones generales de la financiación del PND y del capítulo específico de la implementación

Como ya se ha venido afirmando, el “Pacto por la construcción de Paz” no constituye un capítulo específico que defina una estrategia bien estructurada para ejecutar el Plan Marco de Implementación, ni lo definido en el Documento Conpes 3932 de 2018. En el cuadro No. 1 se muestra que solo 21% de los 501 indicadores que permiten hacer seguimiento al PMI se encuentran “asociados” directamente al “Pacto por la Construcción de Paz”. Los 338 indicadores (79%) restantes, se encuentran dispersos en los demás 23 pactos estratégicos, transversales y regionales. No son evidentes y no se encuentran sustentados el significado y el alcance de los indicadores “asociados”; tampoco, cuál es la visión estratégica y articulada que facilitaría la implementación adecuada del PMI. Todo indica que la “asociación” constituye una formalidad para demostrar el compromiso gubernamental con la implementación del Acuerdo de paz.

En la Tabla No. 1 presenta el monto global al que asciende el PND entre 2019 y 2022. Un análisis de estos recursos mostrará el riesgo de desfinanciamiento que sufriría el PMI en el próximo cuatrienio, a pesar de que su ejecución requeriría una participación mínima en los total del valor del PND. En efecto, el PND demanda 1.096 billones para su ejecución en los próximos cuatro años. Si se tiene en cuenta que para la implementación del Acuerdo de paz se destinarían 36 billones de pesos, es notorio el bajo impacto presupuestal de la implementación durante el cuatrienio del PND; solo el 3,2% del valor total del PND. Por otra parte, a lo largo de los distintos pactos establecidos en el PND se reitera el compromiso con la implementación de los PDET. Según el PMI, el costo estimado de los PDET asciende a 79,6 billones en 15 años. Es decir, que para el próximo cuatrienio se requerirían 21,2 billones de pesos. Teniendo en cuenta el monto del PND, avanzar en la implementación de los PDET en los 170 municipios PDET representaría únicamente el 1,9% de los recursos del PND en el periodo 2019-2022; avanzar en la reforma rural integral costaría el 2,6% del presupuesto del PND ($7,37 billones anuales). Las inversiones demandadas por el PMI o sus principales componentes son, por lo tanto, mínimas si se tiene en cuenta el Plan Plurianual de Inversiones sobre el que se sustentan las bases del PND.

A pesar del bajo costo que representa el PMI dentro del PND, hay riesgo grande de desfinanciamiento. Los 10 primeros pactos que se muestran en el Cuadro No. 1 concentran el 86% del total de los recursos del PND. “Otros pactos” -entre los

Diseño y diagramación de libro “La Paz Ausente” del Centro de Pensamiento y Diálogo Político - CEPDIPO

Independiente

- 2019

Clic para ver el libro completo

De FARC-EP a FARC

pueda excluirse incluso la reaparición de la violencia. En tal sentido, la paz que ha sido negociada no sólo es limitada y parcial sino necesariamente precaria, pues los intereses de las partes que se oponen en el conflicto nunca serán coincidentes: del lado de los beneficiarios del orden existente, la paz es un instrumento para afianzarlo y profundizarlo, nunca para eliminarlo. Del lado de quienes nos oponemos a él, no puede ser la aceptación de la cooptación o la integración como ha sucedido en otras experiencias en otros momentos, en el país o en otras sociedades, sino la apertura hacia la búsqueda incesante de otros escenarios y otros medios para la resistencia y para la construcción de un nuevo orden y poder social. En tales términos, el poder constituyente debe desprenderse de la noción que lo vincula exclusivamente con la posibilidad de organización de un nuevo ordenamiento jurídico-constitucional, para entenderse más bien como una potencia que se expresa como un proceso que puede desatarse y desplegarse en tiempos de distinta duración, en forma continua o discontinua y como producto de una vasta pluralidad de iniciativas políticas y de reconocimiento de subjetividades plurales, como germinación amplia y radical del deseo de libertad e igualdad.

3.2. Dimensiones de un proceso constituyente abierto o bases del Programa estratégico

Entre las múltiples dimensiones de esa acción en la ruta de ese proceso constituyente abierto, consideramos en los actuales momentos las siguientes:

1. Reconocimiento y construcción de nuevos sujetos políticos y sociales

2. Orden de democracia real, avanzada y profunda

3. Superación del Estado y edificación de una nueva institucionalidad

4. Garantía y ejercicio pleno de los derechos humanos

5. Preservación y reproducción de las condiciones naturales de la vida

6. Desmercantilización y apropiación social de los bienes comunes esenciales

7. Hacia una nueva economía política plural

8. Organización territorial diversa y autónoma

9. Cultura y ética para la emancipación

10. Orden mundial solidario y unidad de Nuestra América

3.2.1. Reconocimiento y construcción de nuevos sujetos políticos y sociales

El nuevo orden social que aspiramos contribuir a construir se fundamenta en el reconocimiento y la construcción de nuevos sujetos y subjetividades plurales y diversas, individuales y colectivas, con sueños y aspiraciones múltiples y diferenciadas, concurrentes en propósitos emancipatorios y de humanismo profundo. No se trata de sujetos políticos y sociales —mujeres y hombres— predeterminados, sino de aquellos surgidos de las transformaciones del orden social capitalista vigente y de las múltiples luchas que, con diferente intensidad y escala —y en forma desigual y diferenciada— se adelantan para enfrentarlo y superarlo.

Los cambios sufridos por el capitalismo nos indican que se ha asistido a una ampliación y diversificación de los sujetos que conforman el espectro de sometimiento a

Capítulo VI

la lógica de la organización capitalista, amplificando y extendiendo esa lógica de dominación y explotación más allá del trabajo asalariado formal. Ese proceso de subsunción real de la gran mayoría de la población nos ha llevado a una redefinición del sujeto, a comprenderlo como clase trabajadora, como “gentes del común”, en general, y a un nuevo entendimiento del régimen de luchas sociales y de clase, del movimiento real, derivado precisamente de la amplificación y extensión de la lógica del capital.

En ese escenario renovado, hemos advertido que las formas organizativas y de movilización no son estables, sino que se materializan de diversa manera según las coyunturas de protesta y de rechazo, en la mayoría de las veces más allá de las estructuras partidistas y sindicales. En el horizonte no existe aún claridad sobre modalidades que catalicen de manera orgánica esos nuevos procesos, que quizás podrían continuar con los mismos rasgos de inestabilidad, informalidad e innovación política, ni mucho menos sobre los mecanismos de integración o cooptación concebidos por parte del régimen político.

En el difícil camino de reconocimiento del cambio que ha experimentado el capitalismo existe, por consiguiente, un espacio, así sea limitado, heterogéneo y complejo, para el rechazo del sistema de organización social vigente, para orientar una acción cuyo norte sea la construcción de otro mundo posible, sin temor a plantear una perspectiva no capitalista. Es imperativo lograr que en todas las dimensiones de la organización estatal se reconozcan esas expresiones múltiples y diversas que han surgido como modalidades de resistencia a las transformaciones contemporáneas del capitalismo, con las especificidades históricas colombianas, así como todos los movimientos, organizaciones y protestas sociales, con sus rasgos de inestabilidad e informalidad que los caracterizan, que reclaman la diversidad de sus situaciones y reivindicaciones, pero que están enlazados por su sentido comunitario de pertenencia a la especie humana y que comparten la necesidad de una alternativa societaria opuesta al capitalismo.

Se trata, en síntesis, de reconocer la necesidad de otras modalidades de manifestación del conflicto, como las que se han escenificado en múltiples latitudes en los tiempos recientes. Favorecer que existan condiciones para su presentación es una tarea esencial en el tiempo presente de cara a las construcciones futuras, así como contribuir a su articulación y coordinación. En la conjunción de organización y movimiento se encuentra la posibilidad de la construcción incesante del sujeto político y social para la superación del orden social capitalista vigente.

3.2.2. Orden de democracia real, avanzada y profunda

Buscamos contribuir a construir en nuevo poder político y social basado en un nuevo orden de democracia real, avanzada y profunda. Reconocemos los límites históricos de la organización democrático-representativa en la perspectiva de ruptura y cambio del sistema vigente, evidenciados en las múltiples experiencias de movimientos y diversas expresiones organizadas que se niegan a la cooptación representativa; buscamos avanzar en medio de sus imperfecciones en la adquisición de algunas condiciones que posibiliten redefinir la relación de poder; que permitan libertad plena a los movimientos, organizaciones y partidos para intervenir en política; que otorguen igualdad real en el acceso a los medios

Segunda parte Discurso y ejecutorias gubernamentales al desnudo

1. Introducción

En esta parte del documento se analiza el “Informe de gestión de la Consejería

Presidencial para la Estabilización y la Consolidación para el periodo agosto 7 de 2018 a julio 31 de 2019”, bajo el entendido de que en él se encuentra plasmada tanto la visión específica de la implementación que posee el gobierno actual, como las ejecutorias que éste considera se constituirían en demostración de su compromiso con el cumplimiento del Acuerdo de paz y de los avances que se estarían registrando en su implementación. Desde el punto metodológico se ha procedido a diseccionar el señalado informe en 64 afirmaciones que darían cuenta del estado del proceso en los diferentes puntos del Acuerdo de paz. Seguidamente se ha realizado un ejercicio de contraste de cada una de esas afirmaciones con la información disponible con el fin de determinar su veracidad y aproximar el estado real y efectivo de las ejecutorias formuladas por el Gobierno. Es así como cada afirmación se encuentra acompañada de la correspondiente glosa. El análisis realizado permite señalar que las afirmaciones seleccionadas se caracterizan en su gran mayoría por ser verdades a medias, inexactas, ambiguas, engañosas o, incluso, falaces. Con alta frecuencia se registran asertos que preten-

Portada

La implementación del Acuerdo de paz durante el gobierno de Iván Duque Tendencia a la perfidia y simulación

juicio para verificar el ritmo de cumplimiento efectivo. La siguiente tabla comparativa permite dar cuenta del panorama.

Tabla N.° 3. Síntesis comparación de indicador de PMI sobre formalización versus informes de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación durante el primer año del gobierno de Iván Duque Márquez.

Indicador PMI Indicador bases PND

Familias beneficiarias del subsidio integral.

Informe agosto a febrero 2019 CPEC

Informe agosto a abril 2019 CPEC

No se menciona. No se reporta. No se reporta.

Informe mayo 2019 CPEC

Se formalizaron 76 subsidios de tierras.

Informe junio 2019 CPEC Informe julio 2019 CPEC

90 subsidios de tierras que benefician a 200 familias por valor de $ 9.859 millones.

Se han formalizado subsidios de tierras a 262 familias por $13.211 millones.

Fuente: Elaboración propia a partir de DNP (2018, 2019) y CPEC (2019a, 2019b, 2019c, 2019d, 2019e).

Mecanismos alternativos de Resolución de Conflictos

“Se articuló la alianza entre el Ministerio de Justicia, Ministerio de Comercio y Confecámaras para la creación de Centros de Conciliación y resolución de conflictos en los Municipios PDET. El proyecto busca fortalecer las capacidades institucionales de las entidades a fin de facilitar el acceso a los mecanismos de resolución de conflictos en materia de tierras, principalmente uso y tenencia.

Para la ejecución del proyecto se construyó un módulo de formación que incluye el contenido necesario en materia de tierras para el abordaje de conciliación de casos y un módulo relacionado con conocimientos básicos de MASC y competencias para la negociación. El proyecto inició con su aproximación local en el departamento de Antioquia que permitió materializar la primera jornada de formación. Se formó a un (1) personero; tres (3) inspectores de policía de los municipios priorizados (Valdivia, Cáceres e Ituango), funcionarios locales y nacionales de otras entidades asociadas al proyecto (ANT, ART, Defensoría del Pueblo, Gobernación de Antioquia (10); cinco (5) conciliadores privados vinculados a la Cámara de Comercio de Medellín y cinco (5) líderes y lideresas de la subregión PDET. En total se formaron 29 personas” (CPEC, 2019e, p. 5).

Segunda parte Discurso y ejecutorias gubernamentales al desnudo

La información pública -hasta este momento pública- no permite analizar cómo el convenio podría ser reportado como avance en el cumplimiento del indicador respectivo en el PMI, el cual establece: “Mecanismos de conciliación y resolución de conflictos de uso y tenencia incluyendo mecanismos tradicionales y la intervención participativa de las comunidades, creados y en funcionamiento”. Lo que hasta ahora se conoce del convenio no evidencia cómo se han incorporado “los mecanismos tradicionales y la intervención de las comunidades” y, por lo tanto, no es verificable un avance en el cumplimiento del indicador de PMI.

3.3. Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)

Sobre los resultados PDET

En los numerales 1 al 5, la CPEC presenta elementos generales relacionados con la expedición de “un” Decreto que permite el acceso a la administración pública en las subregiones PDET. El numeral 2, insiste en la firma de los dieciséis (16) PDET. El numeral 3, señala la estrategia de obras PDET en 52 municipios, es decir, el 30% de los 170 entes territoriales priorizados. El numeral 4, la convocatoria de estructuración de proyectos a través de la ART para infraestructura y reactivación económica; por último, el numeral 5, los proyectos presentados en el OCAD-Paz.

El documento nunca establece una relación con los indicadores del PMI o para los dieciséis (16) Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR). Por ello, no resulta claro de qué manera tales proyectos se relacionan con la implementación de los PATR firmados, es decir, la priorización realizada por los participantes en el proceso de planeación PDET (numerales 4 y 5).

Proyectos en el nivel territorial que corresponden a estrategias generales

En los numerales 6 al 15 se pretenden presentar los resultados de proyectos, tales como: “Agricultura por Contrato”, acuerdos comerciales, proyectos ambientales, la relación con el “Grupo Éxito”, la estrategia empresarial “Comercializadores Sociales”. Estos proyectos, de acuerdo con la información presentada por la CPEC, se desarrollan en algunos municipios PDET (o subregiones).

del Centro de Pensamiento y Diálogo Político - CEPDIPO

Independiente - 2019

Clic para ver el libro completo

Diseño y diagramación de libro “La implementación del Acuerdo de Paz durante el Gobierno de Ivan Duque. Tendencia a la perfidia y la simulación”

II

El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS): balance, retrocesos y desfiguraciones

Yenly Angélica Méndez Blanco

Abogada, Magíster en Desarrollo Rural. Investigadora del Centro de Pensamiento y Diálogo Político.

Johana Silva Aldana Abogada. Magíster y doctorante en Ciencias Sociales. Investigadora del Centro de Pensamiento y Diálogo Político. Ana María González Suárez

Politóloga. Aspirante a magíster en Estudios Políticos Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Colombia. Investigadora del Centro de Pensamiento y Diálogo Político.

Introducción

El punto cuarto del Acuerdo Final de Paz representa un giro radical con respecto a la política antidrogas que tradicionalmente se ha implementado en Colombia. Instaura un enfoque que trasciende las preocupaciones de seguridad, lucha contrainsurgente y defensa del Estado de derecho, y propone una perspectiva de transformación de los territorios afectados por la producción y comercialización de los cultivos de uso ilícito para superar las situaciones de marginalidad, desigualdad y violencia que los caracterizan. Además, ofrece un enfoque de salud pública para enfrentar las problemáticas asociadas al consumo de drogas ilícitas.

El núcleo de este punto del Acuerdo es el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), creado por medio del Decreto 896 de mayo de 2017, que estableció el propósito, la estructura y los mecanismos de operativización del programa. El PNIS busca ofrecer oportunidades de desarrollo socioeconómico a las poblaciones afectadas por las economías asociadas a los cultivos de uso ilícito, promueve su sustitución voluntaria, incentiva la generación de proyectos productivos alternativos y el fortalecimiento de la presencia institucional del Estado, así como la construcción participativa de los territorios en los que se ubican dichos cultivos. En este sentido, mediante el PNIS, el Acuerdo

Final de Paz propone un cambio de perspectiva en las políticas antidrogas, pues defiende la necesidad de una visión integral que conjugue la transformación estructural del campo en Colombia, con procesos de tratamiento diferenciado y participativo de los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico.

El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos

El Acuerdo de paz en Colombia priorizados para el PNIS. De los 51 municipios que a la fecha hacen parte del programa, el 60,7% está recibiendo subsidios sin contar aún con asistencia técnica. De igual manera, aún existe un 65% de municipios que no ha terminado de realizar la definición y desarrollo del Plan de Atención Inmediata (PAI) (ver mapa N.° 1).

Mapa N.° 1. Municipios PNIS con asistencia técnica, pagos y vinculaciones

Etapa del Municipio

2 19 30

Tabla N.° 10. Estado de avance implementación PNIS por componente

Solo con vinculaciones

Con asistencia técnica

Solo con vinculaciones y pagos

PAI comunitario: 33 65%

Fuente: FIP (2018). ¿En qué va la sustitución de cultivos ilícitos?

A continuación se relacionan algunos resultados de la implementación del PNIS:

» El nivel de avance de la implementación del PNIS es diferenciado de acuerdo con los territorios, lo que permite que a la fecha más del 60% de municipios estén en la fase de asignaciones familiares sin que aún tengan asistencia técnica. El Gobierno debería considerar medidas diferenciadas para aquellas zonas que van más adelante en el proceso de sustitución y para los territorios que tienen mayor retraso.

» Únicamente el 67% de las familias que firmaron acuerdos colectivos en los 51 municipios del PNIS están formalmente vinculadas al programa, esto representa un retraso en la inscripción de cerca de 40.000 familias, número que puede ser mayor teniendo en cuenta que el PNIS se está implementando solo en 51 de los 90 municipios que firmaron inicialmente acuerdos colectivos.

Fuente: FIP (2018). ¿En qué va la sustitución de cultivos ilícitos?

La tabla N.° 10 muestra el estado de avance de los diferentes componentes de la implementación del PNIS, al corte de agosto de 2018.

150

» El 63% de las familias vinculadas al PNIS ha recibido el primer pago, pero aún no se ha verificado -debido a dificultades logísticas, de seguridad y limitaciones de personal para desplazarse en el territoriosi una parte importante de estas familias erradicó los cultivos de coca (ver gráfico N.° 2).

Diseño y diagramación de libro “El Acuerdo de Paz en Colombia. Entre la perfidia y la potencia transformadora” del Centro de Pensamiento y Diálogo Político - CEPDIPO

Independiente - 2019

Clic para ver el libro completo

Infografia “Ventajas para Colombia de la ratificacion del acuerdo TIRFAA“ Alianza de Bioversity International y CIAT - 2022

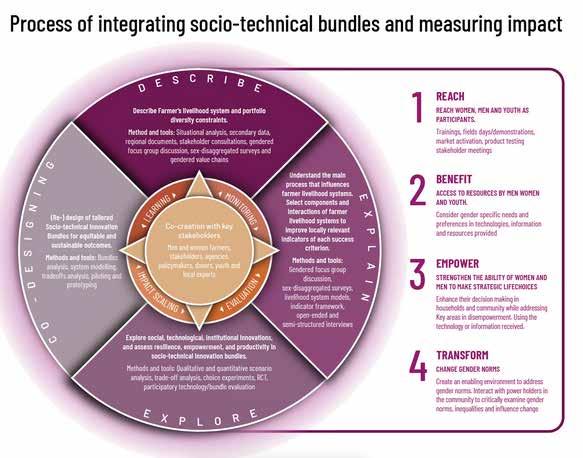

Infografia “Process or integrating socio-technical bundles and measuring impact“ Alianza de Bioversity International y CIAT - 2023

Infografia para comunicacion interna de la candidatura al Concejo de Clara López Independiente - 2019

Página web para Celagem

Año: 2013

www.celagem.com

Página web para Androfertil

Año: 2013

www.androfertil.org

Página web para Corpoetica

Año: 2014 www.corpoetica.org

Página web para Ministerio Familias Bendecidas

Año: 2015 www.familiasbendecidas.com.co