蟲洞連綴起相異的時間與空間 ,並折疊了我們

。

INTRO VISUAL DESIGN PERFORMANCE: PROGRAM

EXHIBITION: AGENDA

EXHIBITION: TOPIC I

EXHIBITION: TOPIC II

CONTENTS o1 o3 o7 11 13 21

ABOUT CURATING

「成果展演」為所上的期末交流盛會 。內容為研究生這一

年來的研究與學習成果 ,可與課程或畢業主題相關 ,也可

是個人或團隊的創作 、踏查 、計畫等 。展演將聘請跨領

域學者與藝術工作者來參與意見交流 ,並開放參與觀摩 。

本次成果發表有別於過往形式 ,為接續性展演 ,於三種不

同時間(4/14 、5/31 、6/1) 、不同場域(藝術大樓中庭 、

學院 、活動中心) 激盪出異質空間與學生作品間的創新性, 且開拓師生與觀者交流的局限性。

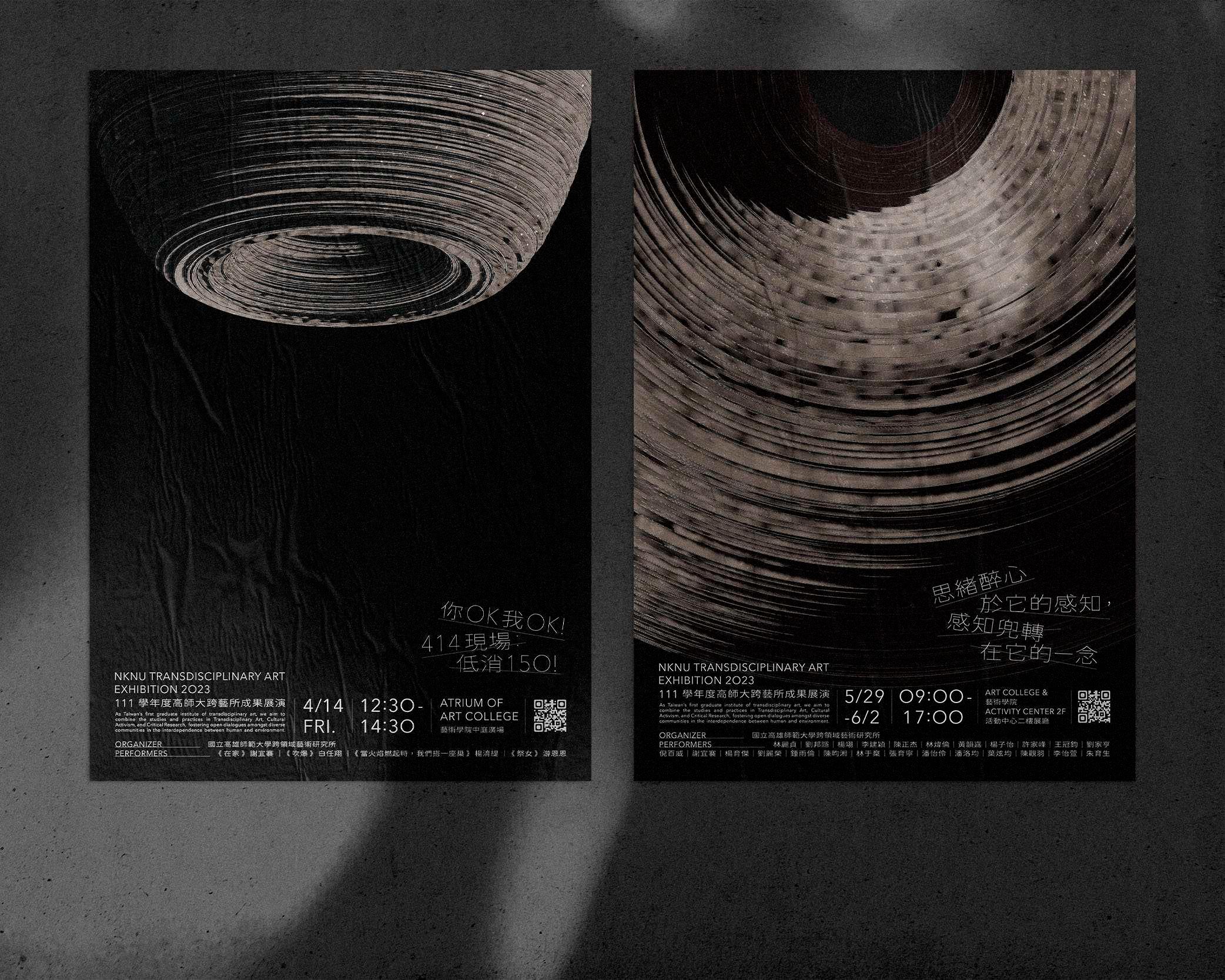

本次活動分為三大子題,以表演形式的《你OK我OK!414

現場-低消150! 》展開成果發表會序曲 ,後以兩大場域:

活動中心⸺ 《思緒醉心於它的感知》 、

藝術學院⸺ 《感知兜轉在它的一念》作為成果展演結尾。

INTRO o1

INTRO o2

EXHIBITION PERFORMANCE

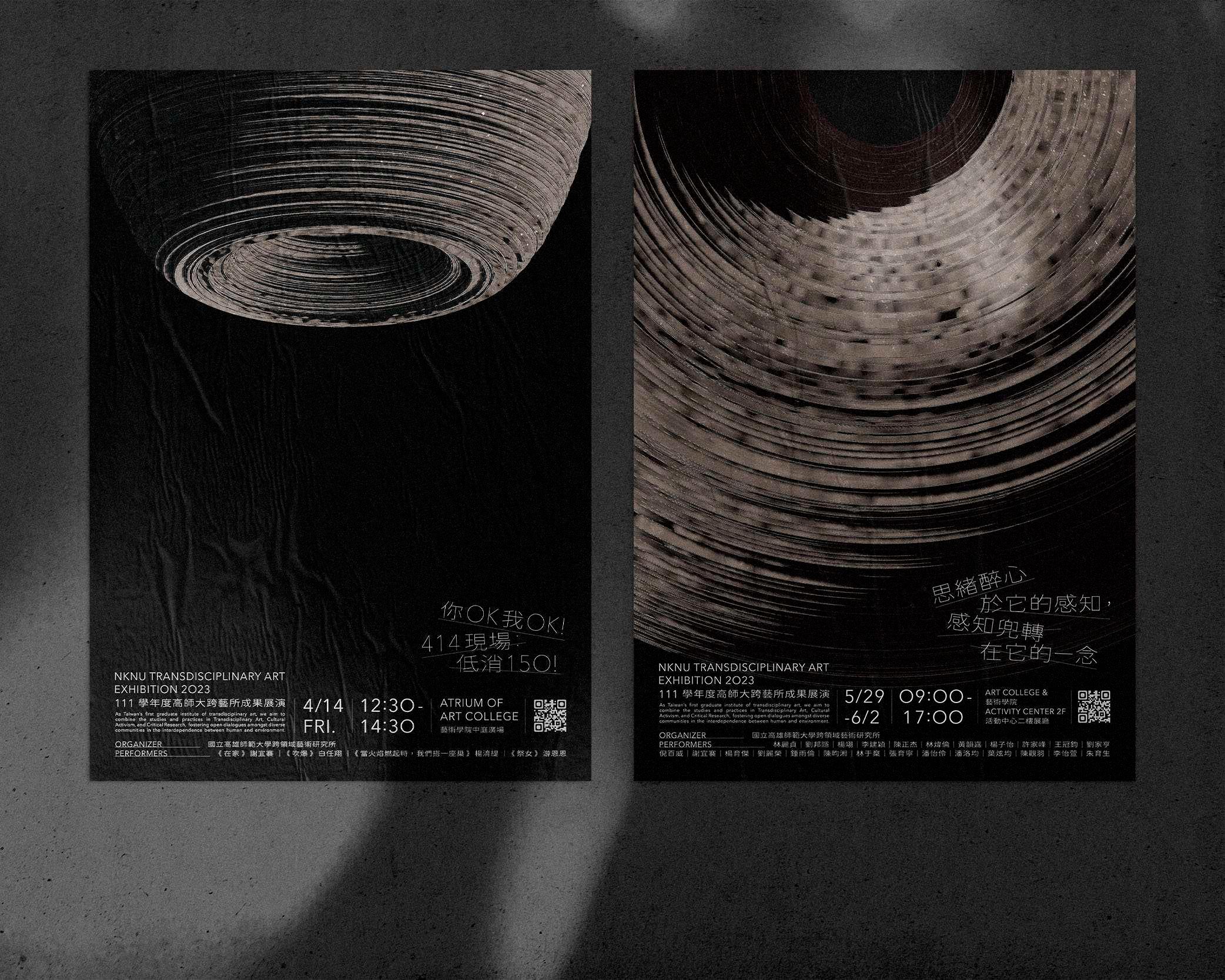

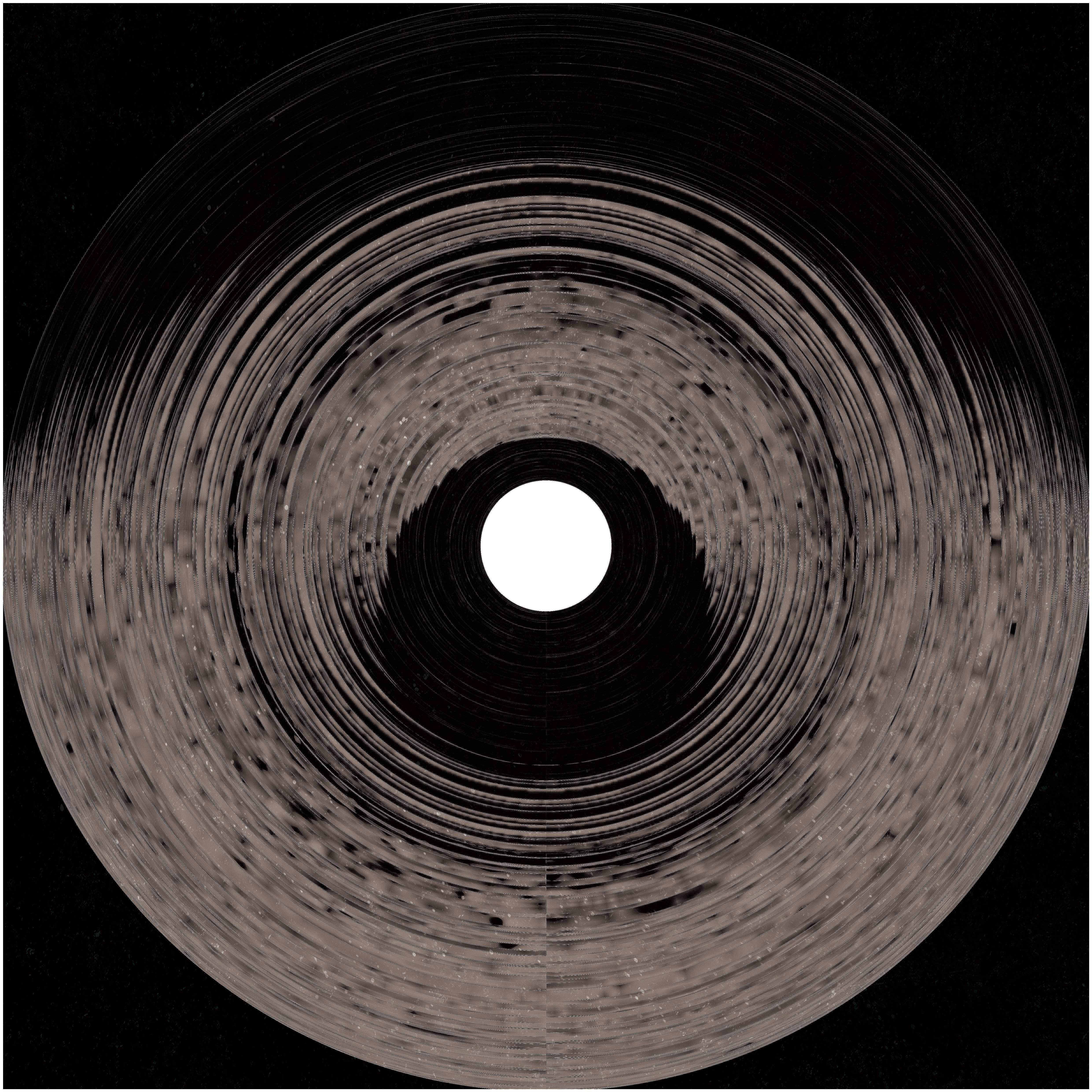

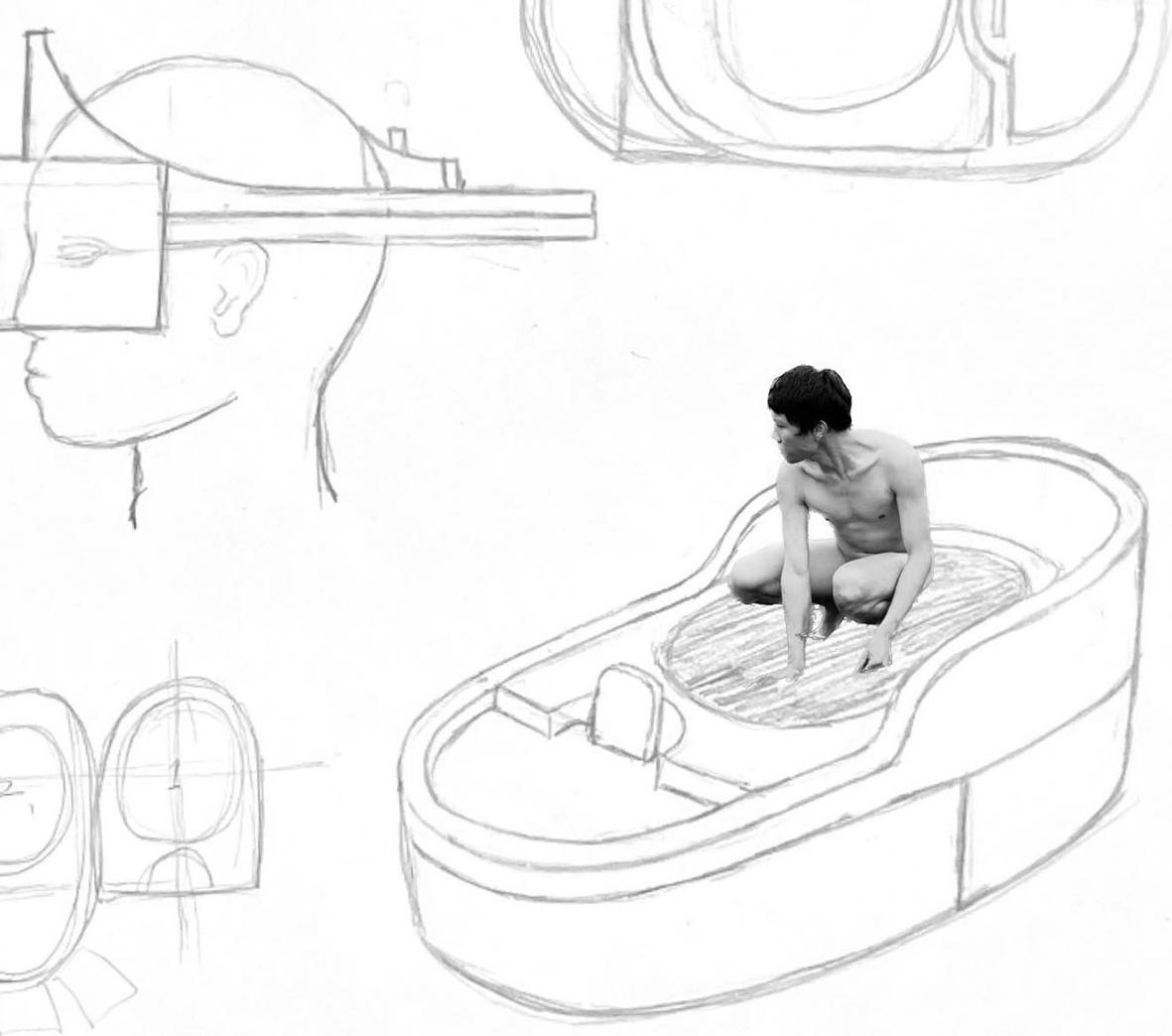

藉RosenBridge羅森橋作為主視覺物件 ,以雙海報 呈現設計概念:「蟲洞連綴起相異的時間與空間 ,

並折疊了我們」 ,描述參展的創作者們於不同時間

和空間中 ,經由一個亙古未有的通道 ,銜接起彼此

的生理與心理 、行為與感知 ,並揭示著個體的外在

實相與內在投射之關係 。

ABOUT DESIGN DESIGN KEYWORDS

內與外 、心理剖面 、探索與覺察 、私密性與公共性

o3

VISUAL DESIGN

PERFORMANCE o6

在家

祭女

當火焰燃起時, 我們搭一座巢

謝宜褰《在家》 記憶逐漸遺忘,越是想保留 的部分越是能感受它在消逝 。那天傍晚走在聚落巷弄時 ,腦中出現曾經的記憶畫面 ,有味道、有聲音、有溫度 還有特定時間的閒話家常。

藉由日常在家的行為-煮食 ,詮釋無法量化的感受,思

考私人與公共界限 。

白任翔《吹爆》 2 1 34 楊淯緹《當火焰燃起時,

這個作品是叩問內在風暴的 大命題,我將內在跟氣球做 了意義上的嵌合,實際上是 說明內在的情緒就像氣球裡 的空氣一樣無色 、 無味 , 我 忽視了每次的、或多或少的 累積,它卻悄悄提升了焦慮 的重量,當積累到某種程度 後,會承受不住壓力導致爆 裂與聲響,重複性的來回操 演,內在終將負荷不了的停 擺或癱軟,吐出一又氣似乎 沒什麼大不了,當再也吐不 出氣時才發現事情大條 。

我們搭一座巢》游恩恩《祭女》

1969 年 , 祖父在復中輪船上 擔任船員,一趟從台灣出發 的中美貿易航線,在中途抵 達美國密西西比河時,與一 艘油輪船對撞,祖父和復中 輪船沉入密西西比河底。我 想像,祖父和沈船、魚類、 海底生物,自此形成一個新 活動。祖父生命的另一面由 此展開。祖父和浮游動物皆 是以人類肉眼看不見得那一 群,浮游動物需要透過顯微 鏡發現他們的存在,此刻顯 微鏡也彷彿是帶我通往祖父 另一個存在的空間;裡面有 浮游生物,或許也有祖父的 影子。而牽引我趨近海底的 念頭,是祖母在訴說這些故

事時 , 難以忘懷的神情 。

現代的太魯閣族,殺豬分食 poda 常在舉辦祭典 、 結婚 、 喜慶上,也有為了消災也厄 ,透過獻祭來與祖靈溝通, 藍白條紋的帆布,常是部落 裡肢解豬肉、分食豬肉的現 代祭臺。創作者藉身體探討 性/性別兩者互為表裡,密 不可分的關係,透過日常的 易裝在祭臺上行為描繪身體 的獻祭歷程,細膩跨出身體 /精神 、陽性/陰性的二元牢 籠 。

PERFORMANCE o8

INTRO 1o

TOPIC I

EXHIBITION:

11

AGENDA

TOPIC II

EXHIBITION:

12

AGENDA

葉炫均 植物紀書 A2_2 陳畇湘 老師叫我不要拆樂器 A2 3 李怡萱 三年三班 A2 4 張育寧 如何拾起靈魂的碎塊⸺ 探詢體內的疏離與破碎 A3 1 鍾雨倫 妻之島,海之夫 A3_2 潘怡伶 無盡的復返 A3 3 林于椉 我的影像躍場 A1_1 潘洛均 羅春⸺自畫像 A1

劉麗榮 關於移動,迴返與共生

陳觀羽 生生不息

謝宜褰 椅子與地圖

楊育傑 一起來分紅⸺ 阿公店溪北岸消失的地景 《後紅聚落》藝術計劃 A2

ARTWORKS EXHIBITION:

13 p18 p19 p2o p15 p16 p17

2

A1_3

· ENDLESSLY A1 4

A1 5

1

TOPIC I

EXHIBITION: TOPIC I

FLOOR PLAN

14

林于椉 我的影像躍場 A1_1

我是一個持續觀看與拍照的人 ,試圖透過影像來理解 日常與我的關係 ,影像是人對視覺感知的物質再現 , 攝影的二維特性將三維的現實事物壓縮於一個扁平的 面 ,它重新塑造了介於現實和虛幻的疆界 ,開啟了日

常之中微小的隙縫 。生活周圍的物件它開放的如星辰 般圍繞在身邊 ,我使用攝影拍下並捕捉那些散落在環 境中曖昧的及懸而未定的訊息 ,它開啟我想像 ,而我 持續漫遊在這百無聊賴的城市當中 。

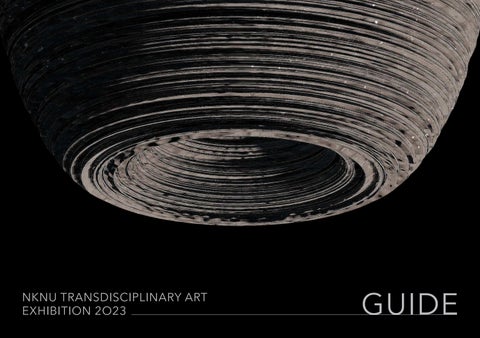

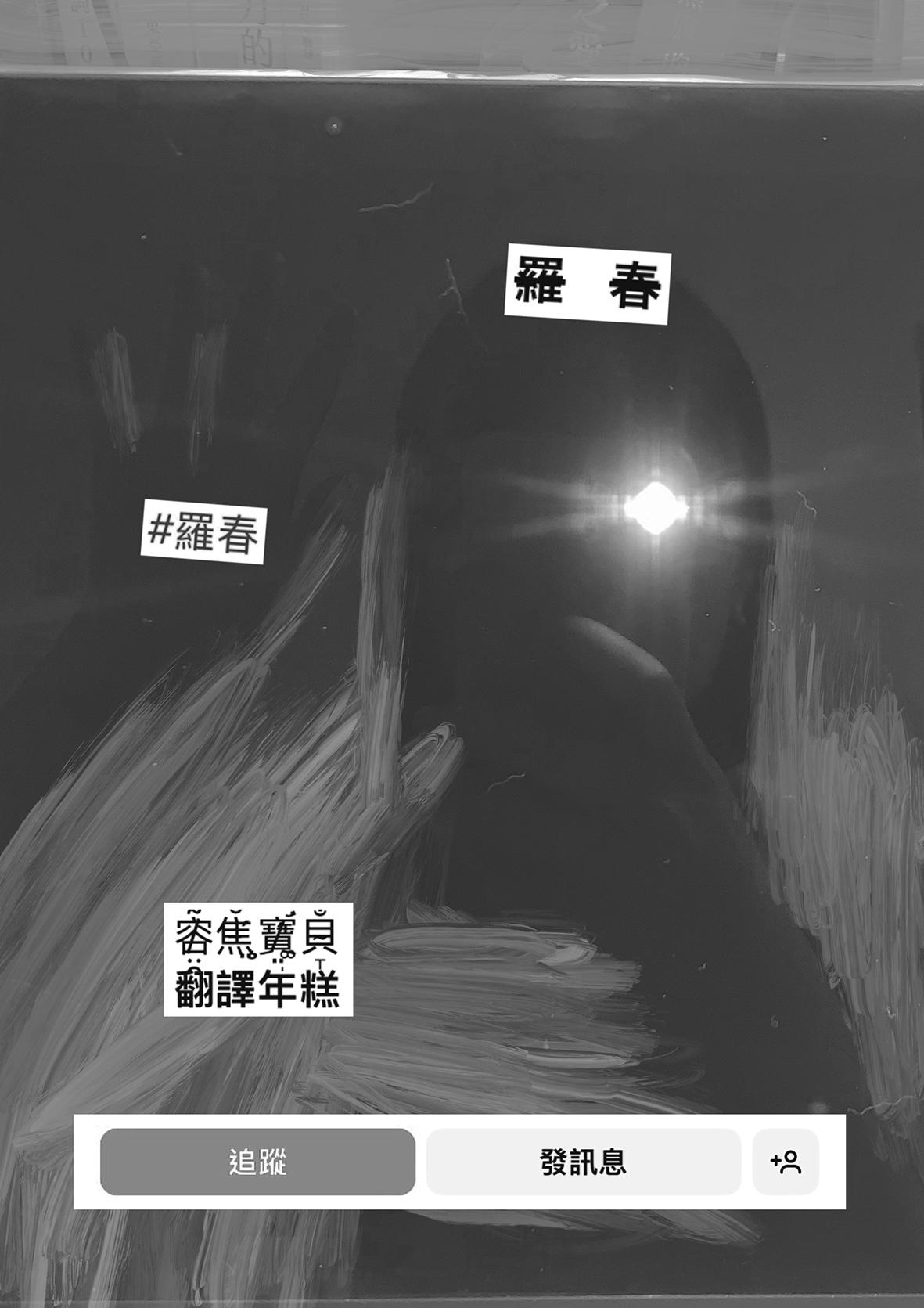

潘洛均 羅春⸺自畫像 A1 2 藝術家以自畫像作為表達自我的方式 ,而在當代社會

中 ,則是以自拍呈現自己美好的一面 。隨著智慧型手 機普及 ,社群媒體已然成為社交的重要管道 ,發文以 影像為單位的「 Instagram 」在千禧世代中蔚為主流 ,

三格方形縮圖並排的介面使得使用者開始注意個人形 象的營造 ,加上商業廣 告 的滲透 ,形成由個人風格與 廣 告 語言交織而成的視覺景觀 。

15

EXHIBITION: TOPIC I

關於移動,迴返與共生 A1 3

創作者感受著一路回家的過程 ,想像自己是個容 器 ,與家有關的思緒不斷迴盪其中 。把對家的千 絲萬縷化為簡單的問答 ,寫在家屋的瓦片上 ,再 將之敲碎 ,感受不會消失 ,而以碎片的形式回到 故土裡重組 ,長成一個能夠安放身心的「家」 。 生生不息 · ENDLESSLY A1 4

每個人對於生與死都有不同的見解 ,肉身是精緻 無比的容器 ,靈魂是廣闊而永恆的存在 。死亡不 需要美化 ,肉身的腐敗也不需要被醜化 ,它們本 來就令人動容 。死亡並不是終點 ,萬事萬物皆有 機會成為永恆 ,我要的不只是存有 ,更是將當下 無窮無盡的往下延伸 。

「用你認為最好的方法面對死亡 ,就是一種包含你

自己在內的 ,對眾生靈魂的珍惜 。 」

EXHIBITION:

16

TOPIC I

謝宜褰 椅子與地圖

A1 5

即將成為新材料循環產業園區位址的大林蒲 ( Tōa-nâ-pô ) ,已有四百年歷史 。大多數居民同意盡

快完成遷村 ,少部分居民則希望留在此地 ,各方 權利與權力的纏繞 。如遷移是必然的 ,百年聚落

是否一同消失?而又有哪些是可以帶著前往新住 所?

一起來分紅 ⸺ 阿公店溪北岸消失的地景

《後紅聚落》藝術計劃

楊育傑

A2 1

本計劃「一起來分紅」咋聽之下是紅利分享,實則 藉由紅的意象開啟消失場域在歷史交疊下不同的 想像 , 藉由聆聽後紅歷史 ,觀看後紅紅瓦厝老照

片 ,品嚐後紅阿嬤們所製作的紅龜粿及巡禮繞行 月台上消失的後紅聚落 ,經由不同的感官連結 , 認識歷史上的後紅,緬懷土地上最早遭受離散經驗 的平埔原住民 , 感受米食文化所發展而成的場域 精神 ,也檢視土地正義制度薄弱年代迫遷者艱辛 走過的歲月。

歷史不會完全被遺忘 ,藉由行動過程 從場域縫隙中生出新意

17

EXHIBITION: TOPIC I

,開啟對這片土地的重新 認識及住民土地正義的反思。

葉炫均

植物紀書 A2 2 一本關於植物的生長的樣貌與紀錄 ,慢慢描摹與

認識 ,關於在田野地的發現 。散步騎車然後寫下 來 。

陳畇湘 老師叫我不要拆樂器 A2 3

我是一位患有肌張力異常的單簧管演奏者 。發病 前 ,樂器對我而言親如孿生 ,又或者是身體或精 神的延伸 。十二年來,我與它日覆一日的經歷生 活的一切 。發病後 ,由於神經系統線路的改變 , 讓我逐漸失去精細且靈敏的動作 。最後 ,樂器對 我而言 ,是極為痛苦且壓抑的 。我的精神就像擠

在那些該被吹好的音符裡 ,而我的手指就像是死 在冰冷的按鍵上 。它是限制 ,也是壓迫 。憤怒與 委屈 ,是每當我回想就學期間發病的那段日子的 感受 。這種感受 ,不僅單純源於受傷的自我挫 折 ,而是整個過程及環境中 ,不被理解甚至是被

誤解累積下的結果;而拆樂器對我來說 ,具有破 壞的快感 。同時 ,以實際的破壞 ,回應這段經驗

對「我」的破壞 。

EXHIBITION:

18

TOPIC I

EXHIBITION: TOPIC I

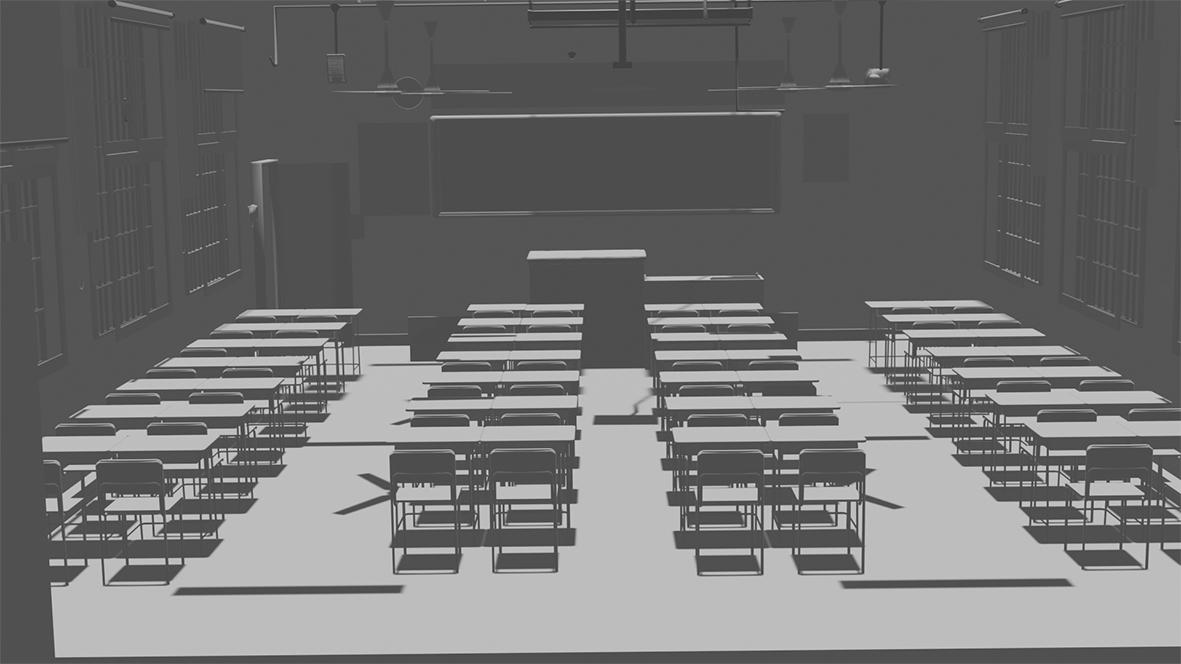

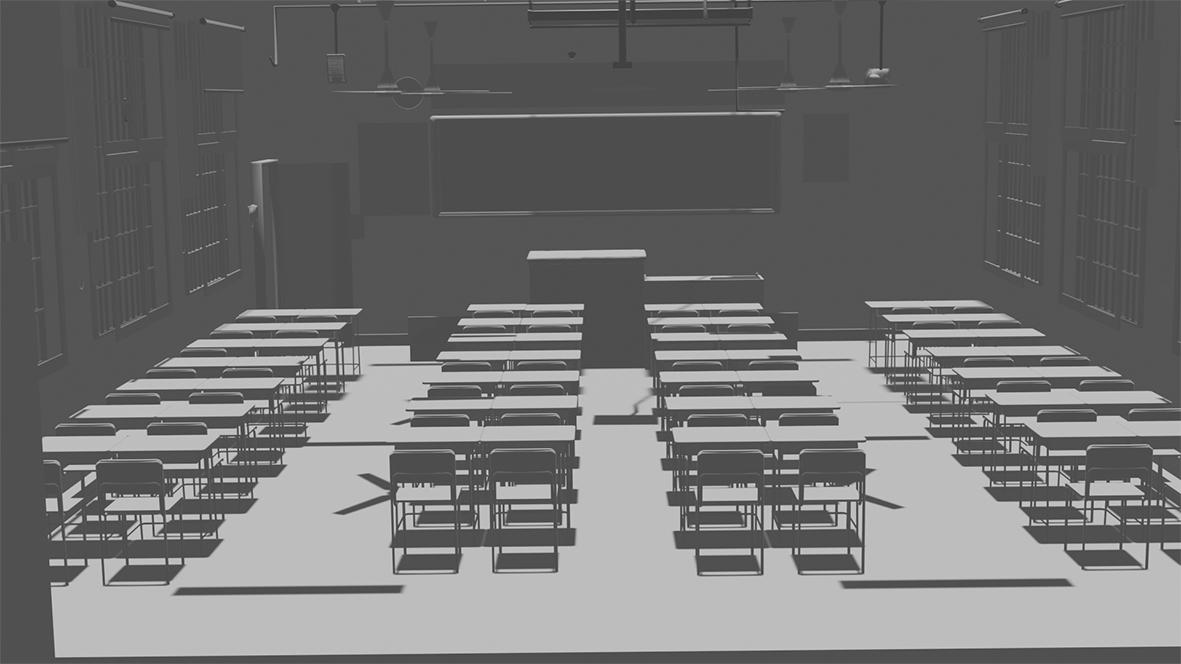

李怡萱 三年三班 A2_4

空間是客觀的 、無情感的實體存在 ,而當公共空 間透過大眾注入記憶 、感受 、與表象後 ,它便成

為了一種具內發的主觀空間 ,承載了眾多意涵及 語彙 。本創作收集並調查國昌國中三年三班學生 對於 教 室空間的記憶 ,針對 教 室中所見物件闡述其

顏色 、材質 ,紋路及引發出的相關故事 ,並從中 擷取關鍵字 ,透過AI繪圖技術產生材質圖像 ,運

用於3D建置中的材質紋理貼圖 ,創造出一個具有 情感 、敘事性 ,學生公共記憶中的空間樣貌 。

如何拾起靈魂的碎塊⸺

探詢體內的疏離與破碎

張育寧

A3 1

「疏離自己」創作者時常感到自我疏離 ,不太確定 自己是誰?不確定自己的喜好 ,也不太確定自己 的想法與感受 。同時 ,也會感覺自己和親密他人 時常存在著無以名狀的距離感 ,無法敞開心胸的 和親密他人相處 ,卻又時常默默渴望能夠和親密 他人擁有更 真 誠 、親近的關係 。

「破碎自己」同時亦會有碎裂的感受 ,有時候不能 明確的確認身體是屬於自己的 ,也會感受靈魂如 同四處飛濺的碎塊一般 ,不知道要從哪裏開始撿 拾這些屬於靈魂的碎片 。

19

EXHIBITION: TOPIC I

鍾雨倫 妻之島,海之夫 A3 2

因為不知道要做什麼 ,我覺得自己沒有問題 ,彷 彿一切都已經有了自己的答案 ,做議題也只是迷 幻魔咒 ,所以把自己小時候寫的小說跟日記都翻 了出來 ,翻著翻著翻到了一場夢......在那場夢裡我 是海的丈夫 ,為了和人類女子交歡而逃至內陸 , 內陸沒有海 ,偶見破碎的浪花......於是以這樣的設 定為起點 ,並試著用漫畫描繪了極短篇故事 ,看 看主角能逃到哪裡去 。

潘怡伶 無盡的復返 A3 3

如果「路」是找尋歷史的身世 ,台灣的山路總有 不同時期遺留的痕跡 。這件作品的構想 ,來自於 參與內本鹿回家行動 。以取材部落的黃藤枝條作

為支點 ,以在 清 水駐在所取材作成的苧麻繩作路 引 ,用纏繞的方式呼應不斷往返舊部落的這個行 動 。同時也有鐵丁以及工業麻繩交相纏繞著 。

土地不會拒絕每一顆種子 ,而他們以無法梳理分

類的姿態茁長蔓延 。

2o

EXHIBITION: TOPIC II 21 林麗貞 集點 2 B2_1 林心衡 秩序邊緣 B2 2 王冠鈞 彼方 The Other Side B2 3 倪百葳 隔離。後 B3 2 許家峰 軌跡 B3 3 楊翊 甸 B1_1 陳正杰 Drifter Ltd. B1 2 林煒倫 澎湖縣望安鄉攝影作品 B1 3 李建穎 結、連 B1 4 楊子怡 外在形象的質感描繪 B1 5 朱育生 迴響 B1 7 劉邦隱 憶遇 B1_6 ARTWORKS p26 p27 p28 p23 p24 p25 p26 p29 劉家亨 掘地三尺 扎皮三百微米 B3 1

EXHIBITION:

22 1F 2F 3F FLOOR PLAN 樓梯間 5317 中庭 穿堂 電梯牆面 電梯 5216

TOPIC II

楊翊 甸 B1 1

甸可以會是郊外 、田野的產物 。

焚燒過後的野地 ,周邊圍繞的墳墓 、炭窯不會是 了無生機的表現 ,而是在這一片土地上的物件觀 看至另一個時空背景;草原 、樹林動態的變化 , 看似靜默的觀者實則位於變化的中心 ,被一切所 牽動 ,沒有誰被受益或是誰沒被迫害 。

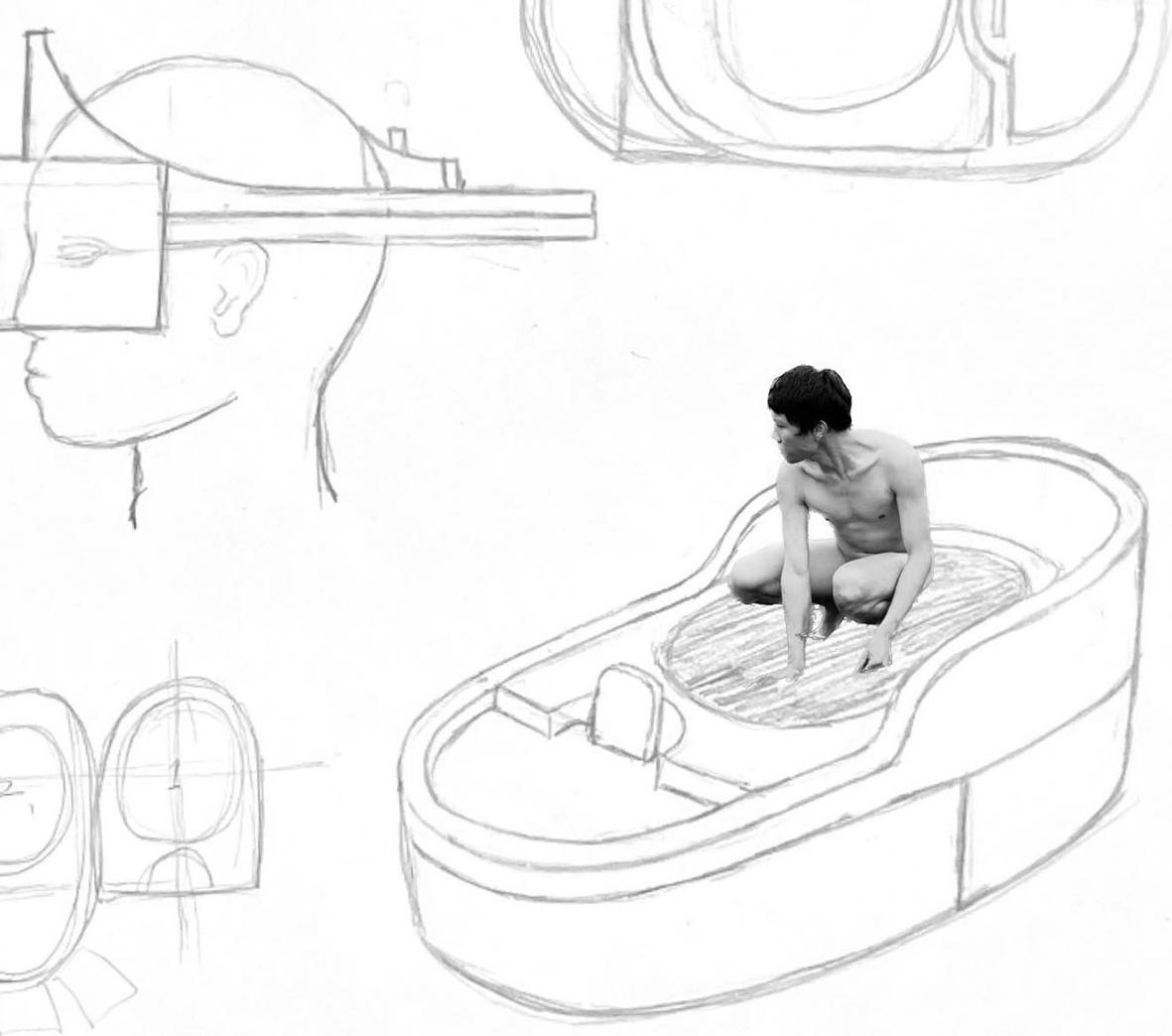

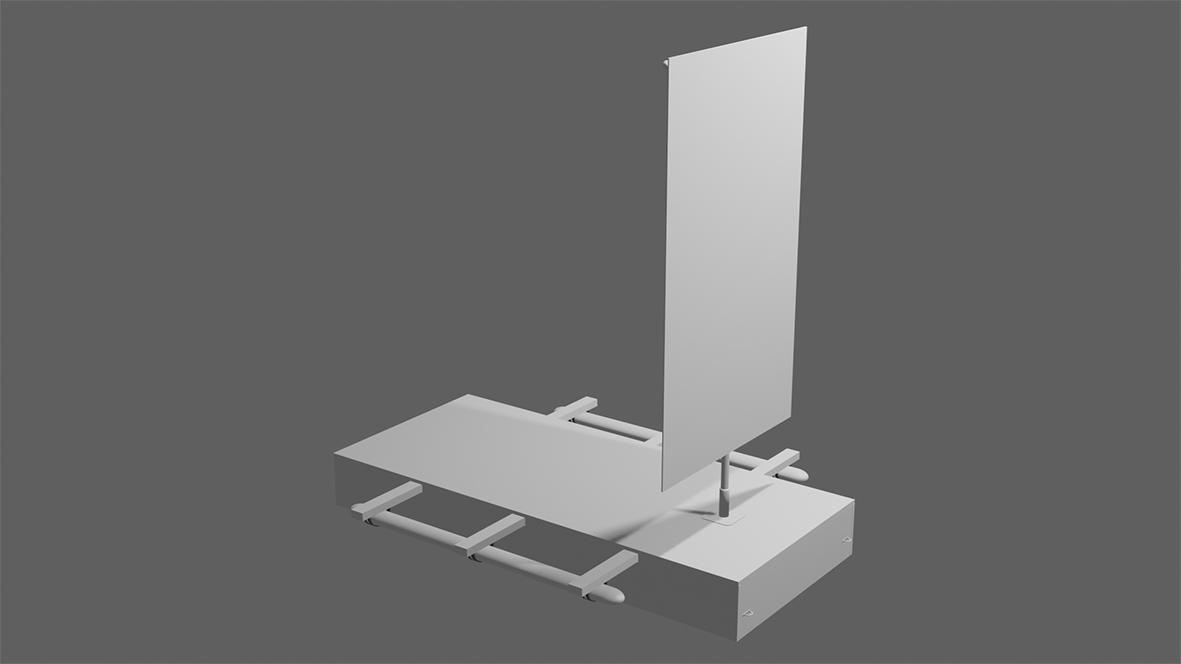

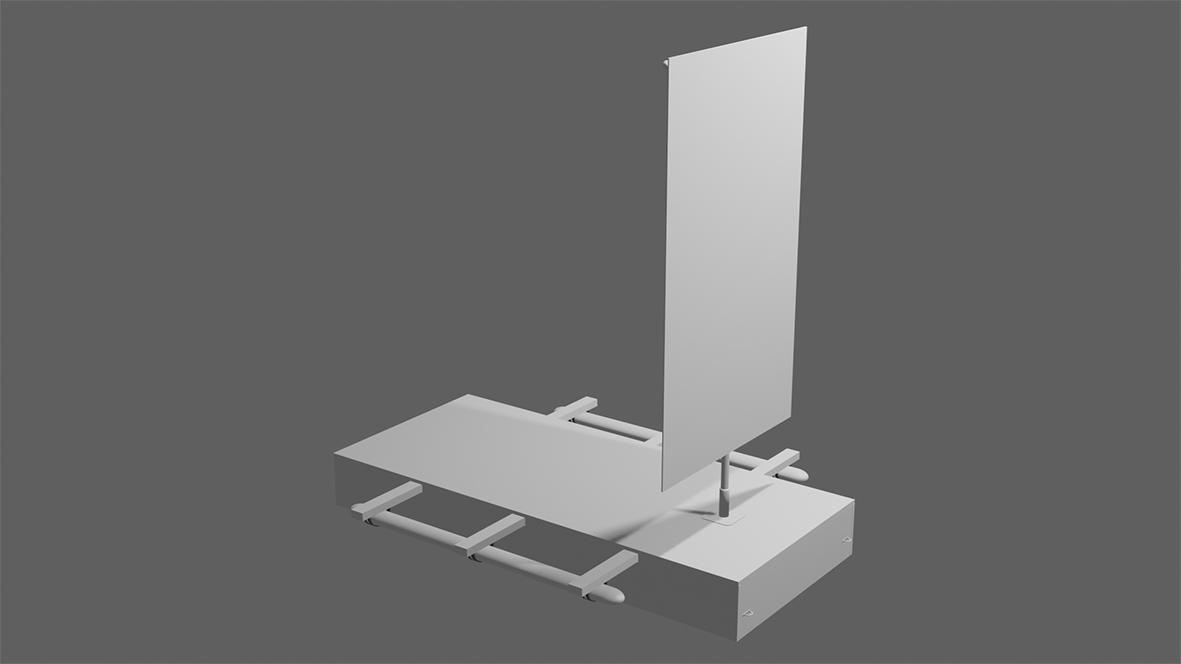

陳正杰 Drifter Ltd. B1 2

成立於 2023 年 ,致力於開發簡易航行設備,以輕 量 、環保 、低價為述求 ,讓每個人都可以輕易組 裝 ,並進行鄰近水域探索 。道路作為陸地上的行 進空間 ,因為政府或是權力機構的關係 ,往往有 很強烈的運動限制 ,方向 、速度 、區域皆是 ,雖 然確保了安全與空間正常運作 ,但邊界感強烈 。

而水域覆蓋著地球近 72 % 的面積 ,過去人類在新 航道和新資源的探索上不遺餘力 ,在歷史上留下 許多足跡跟印記 ,冒險就是一種人類的天然基因 ,

讓你想探索未知的領域 。 Drifter 希望用一種親近 自然的方式 ,每個人都是探險家 ,讓更多的人有

機會親近自然和探險 。同時 , Drifter 的水上工具 在登岸之後 ,也可以迅速組合成簡易居所 ,有個 棲居之所 ,可以讓人們更長時間地在自然環境中 停留 ,深入體驗大自然的美妙和神奇 。

23

EXHIBITION: TOPIC II

EXHIBITION: TOPIC II

林煒倫 澎湖縣望安鄉攝影作品 B1 3 這次參與環境藝術課程至澎湖望安調查 ,所記錄 下的紀實攝影作品 。

李建穎 結、連 B1 4 自從爺爺過世後 ,家族的連繫不再熱絡 ,從每周 都會回去相見歡 ,現如今逢年過節都未必能見到 全部人 ,連繫家族的核心不見 ,大家也變得分崩

離析 ,從一個群體變成數個個體 。老家位於大 寮 ,許多長輩並不會講中文都是用台語溝通 ,大 多數女性長輩都是文盲 ,導致科技無法幫助情感 維繫 。因緣際會下大姑取得一小塊地 ,於是開啟 整項計畫 ,我們在那塊地上搭起一個菜棚 ,並種 植各種蔬菜水果 ,一開始我們都是種植者 ,隨著 時間的推進 ,我的角色逐漸變成採收者與維繫者 , 大姑會採集自家夠吃的量 ,剩下的就是我負責採

收並送到各家族成員手中 ,大家會討論如何烹煮 及好不好吃 。整個過程中 ,我如同一條線將分散

的大家串起 ,讓大家距離靠近些 。

24

EXHIBITION: TOPIC II

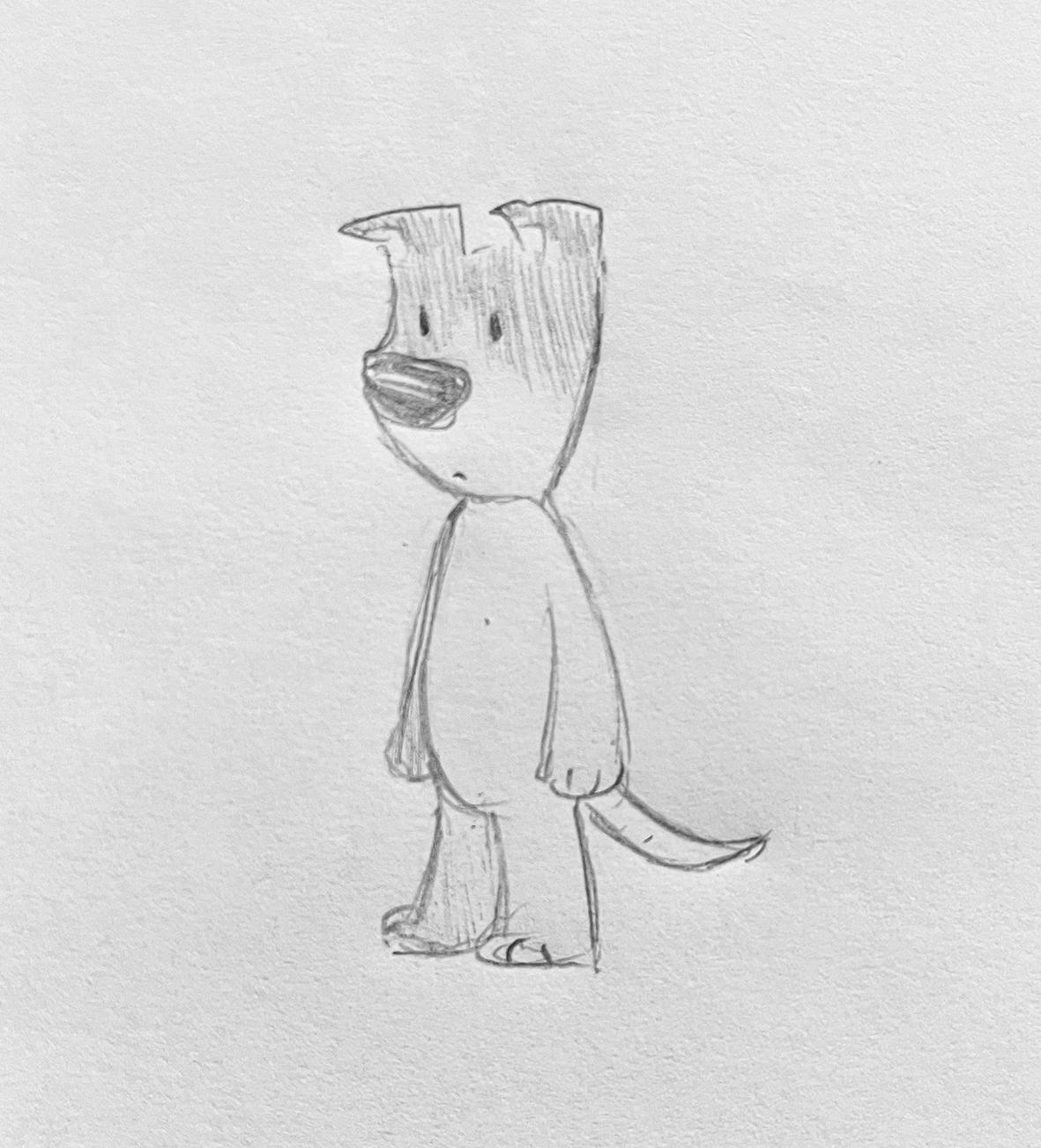

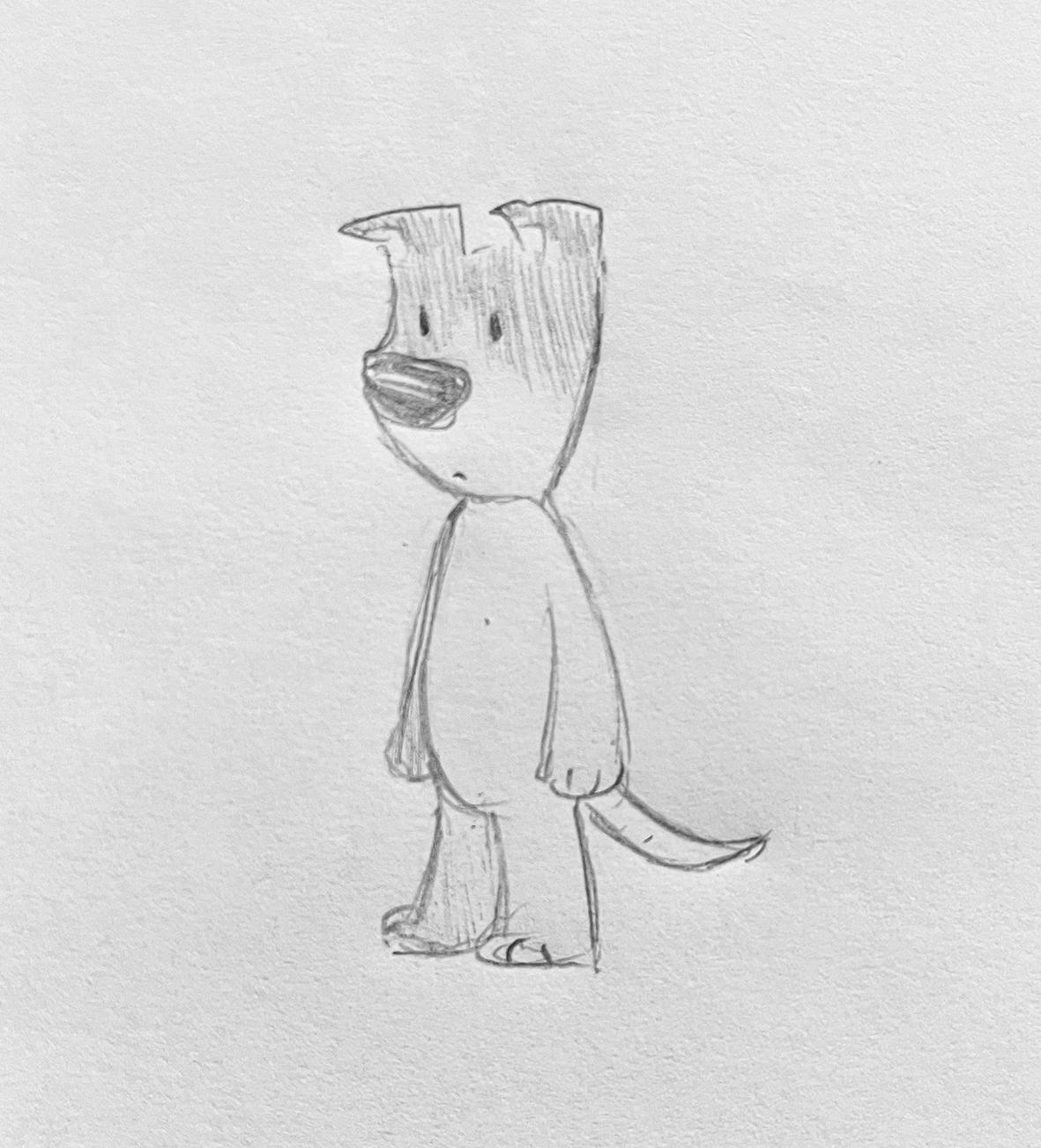

楊子怡 外在形象的質感描繪

B1 5

自我外在形象的錨定對一個人來說說經常是模糊 不 清 的 ,而在成長過程中必定會接收到來自他者 對自身的期待 、評價 、甚至是批評 ,我們也許會 被受影響並且設法做出改變 ,又或者進而產生反 思 ,而這些其實都是形塑自我的過程 ,無好壞之 分。 本創作計畫採集親人與好友以一到兩個形容詞描 述對創作者自身的看法與感覺 ,針對這些形容詞

本身的感受 ,將透過蠟筆媒材搭配不同技法的使 用 ,在一特定框架中 ,描繪出他人對自我形象詮 釋的質感與紋理 。其中該框架的外觀為具有小狗 意象之角色(如圖) ,是取自日後參與少家法院藝

術課程之繪本 教 材中 ,預計與學員進行共創的概 念框架 。

劉邦隱 憶遇 B1_6

靜寂編織時間現實幻夢 記憶想望重生糾葛

喃語無形影魂游盪靈光失速 空谷落石回音誰的視野?

俗塵偶遇傷影你又什麼?

25

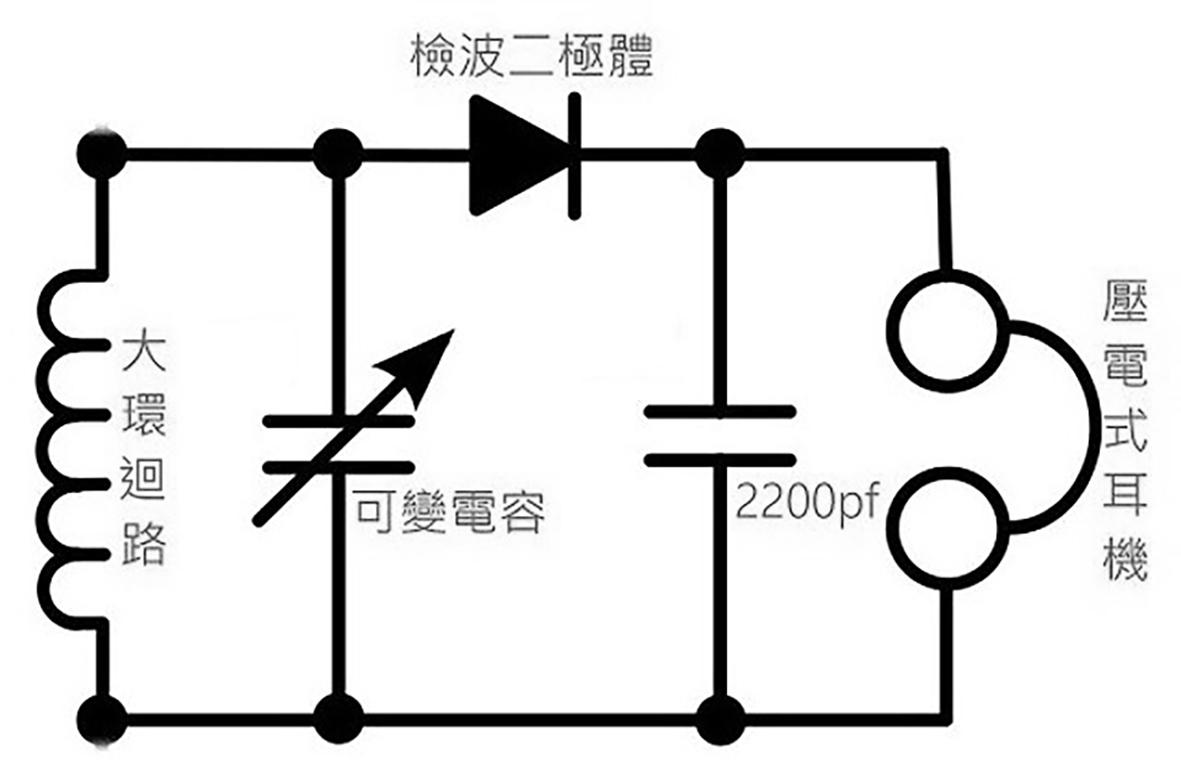

朱育生 迴響 B1 7

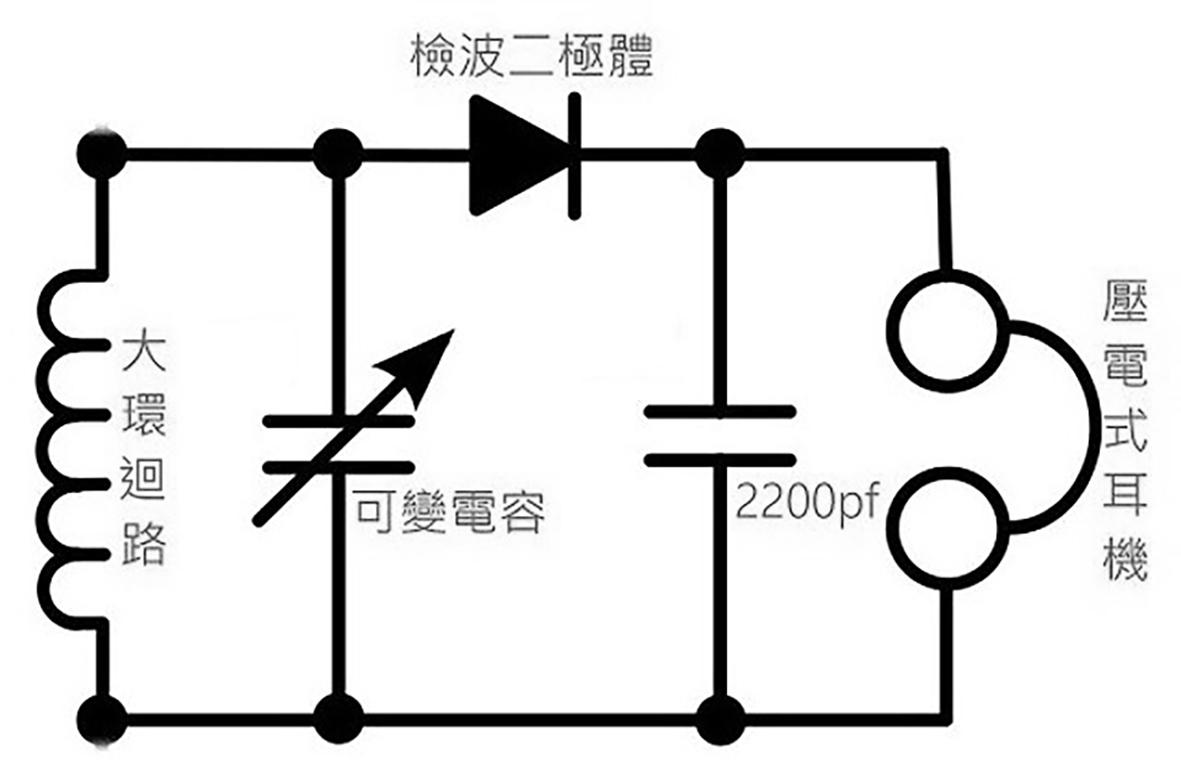

礦石收音機作為一種傳統不使用電力之電波接收 器 ,其原理為透過接收空氣中的無線電訊號轉化 為電力再轉為聲波 。在過去的歷史中曾有因牙齒 填 充物為不同金屬使得人體成為礦石收音機之案 例 。牙齒除了咀嚼功能外也與講述 清 晰息息相關 , 牙齒的排列及存在使得話語可 清 晰的被說出 ,而 今使用經手術移除之牙齒替代礦石做為收音機選 頻媒介 ,不僅僅重現過去人體礦石收音機的案例 , 也希望透過牙齒傳遞的聲音 ,除了搜集現在的電 波外還可搜集到過去的聲音 。

林麗貞 集點2 B2 1

藝術很難我看不懂沒有理念可言......我有兩隻可愛 的貓 ,為了避免他們在外面撲殺野生動物 ,我把 他們關在家裡養 ,但需要買罐罐和乾乾給他們吃 , 歡迎捐錢給我和貓咪 。他們每天都會認 真 梳頭髮 , 認 真 吃東西 ,也認 真 睡覺 。有時候會上牽繩帶他 們出去散步 。貓咪很喜歡吃草 ,聽得懂自己的名 字和別人的名字 ,理解簡單的話 ,這些事我以前 都不知道 。

26

EXHIBITION: TOPIC II

林心衡 秩序邊緣 B2_2

在新自由主義的經濟體制下 ,人們默許「為了維 護市場的自由 ,有些人可以生活的很糟 。 」他們 是「無家者」( homeless ) ,是在資本掛帥的勞動力

市場中敗下陣來的群體 ,他們被都市遺忘 、賤 斥 ,揉捏成名為「貧窮」的團塊 ,而當人被社會 遺忘時 ,我們是否已死亡?

王冠鈞 彼方 The Other Side B2_3

世界凝縮到只剩原始 、易辨析的核心元素 ,萬物 名號隨實體沒入遺忘;色彩 ,飛鳥 ,食物 ,最後 輪到那些人們一度信以為 真 的事物 。 The world shrinking down about a raw core of parsible entities. The names of things slowly following those things into oblivion. Colors. The names of birds. Things to eat. Finally the names of things one believed to be true.

—— The Road, 2OO6

EXHIBITION: TOPIC II 27

EXHIBITION: TOPIC II 28

掘地三尺 扎皮三百微米 B3_1

劉家亨

地表上所生長出的僵固 ,如同身體上的傷口結痂 , 是傷害之後會出現的硬塊 。在幫他人刺青時會經 常碰見皮膚上的痂 ,就像走路遇到障礙物 ,需要 爬過他或是繞路而行 。我把地表視為皮膚 ,我凝 視著他 ,嘗試與地表的膿瘡傷痂取得聯絡 ,疼痛 是語言 ,藉由侵入式的對話 ,企圖破解內部與外

部的關係 。

倪百葳 隔離。後 B3 2

人的一生那麼短 ,卻背負著很多無形的重量在身 上 ,自己及與的 ,家庭無形的 , 教 育灌輸的 ,社

會施加的 。一道一道的枷鎖銬在自己身上 ,但卻 也早習以為常 ,隨著年齡的漸長 ,我們越來越

忙 ,沒有空去思考這些背負事物的意義 ,眼下的 也只剩社會所逼迫的生存與那幾乎忘卻的理想 。 病毒肆虐的這些日子 ,那是一個契機 ,失去工作

與被迫獨自生活的我擁有了好不容易的喘息片刻 , 我開始思考很多事情 ,開始一個人走上街頭拍照 , 慢慢的與自己對話 ,也慢慢的理解我所要的 。孤 獨變成了我生活中的一部份 ,那是我偶然得到的 。 孤獨後才得以理解 真 正的自己 ,並帶著所有的束 縛走向外面的世界 。

EXHIBITION: TOPIC II

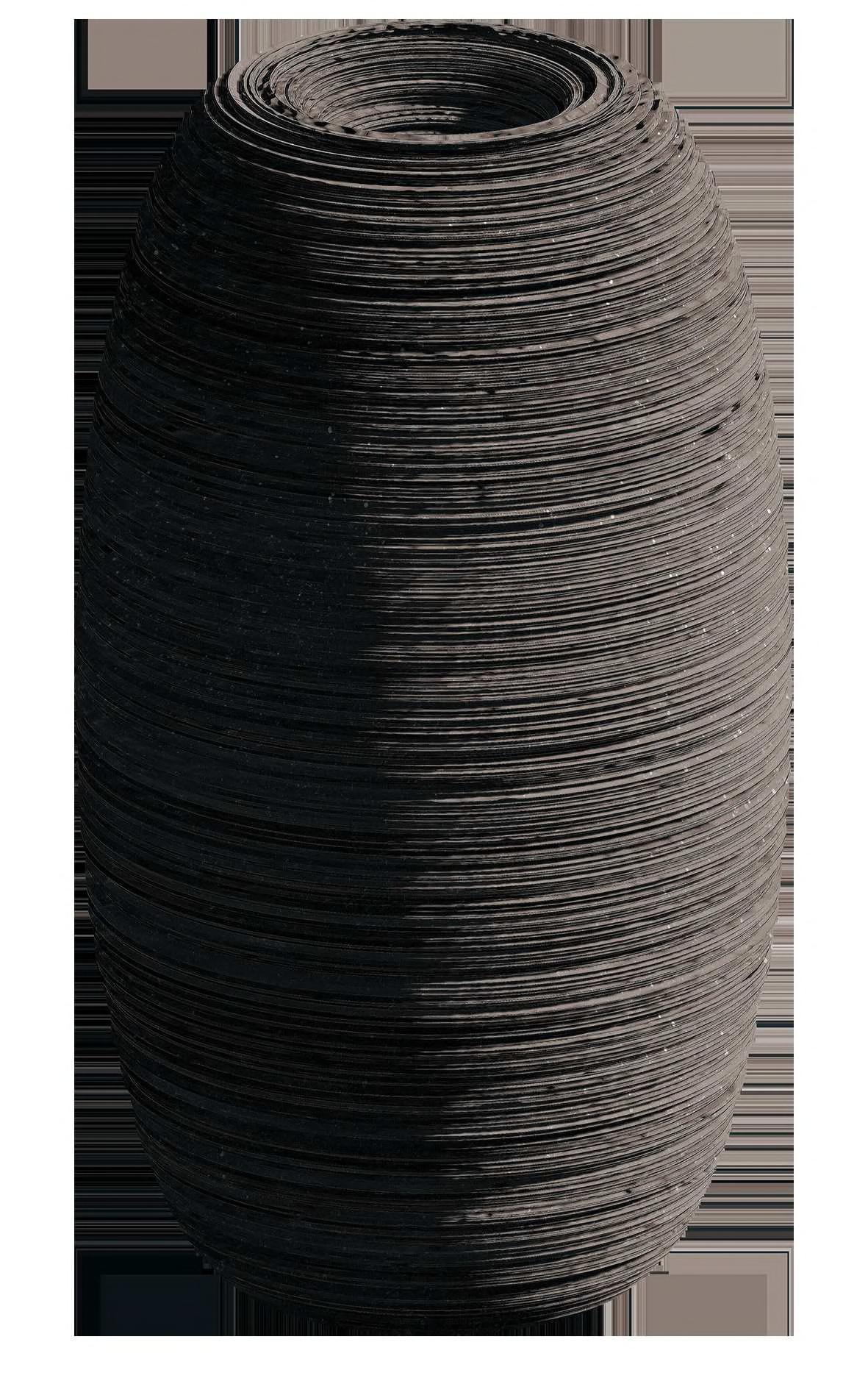

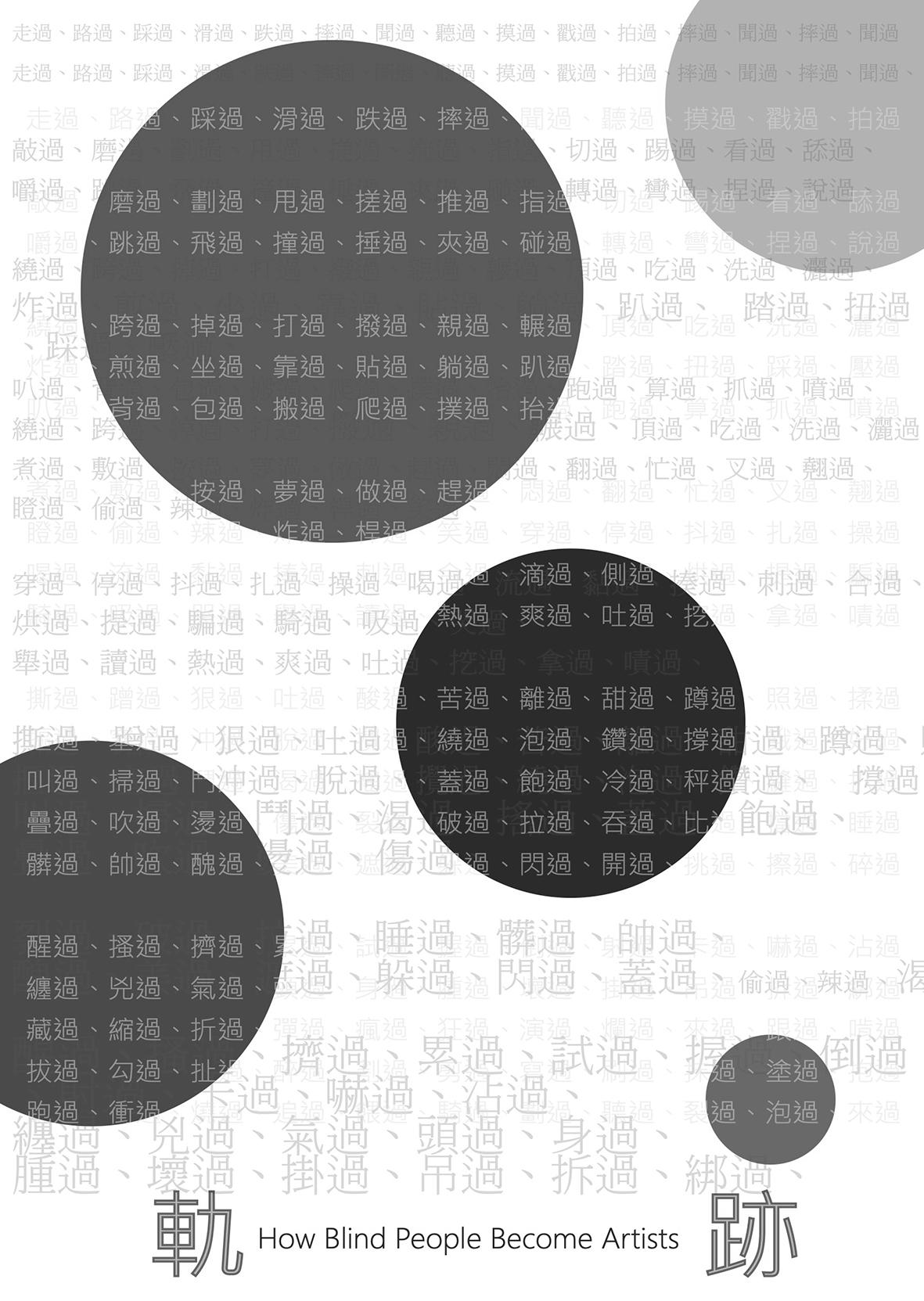

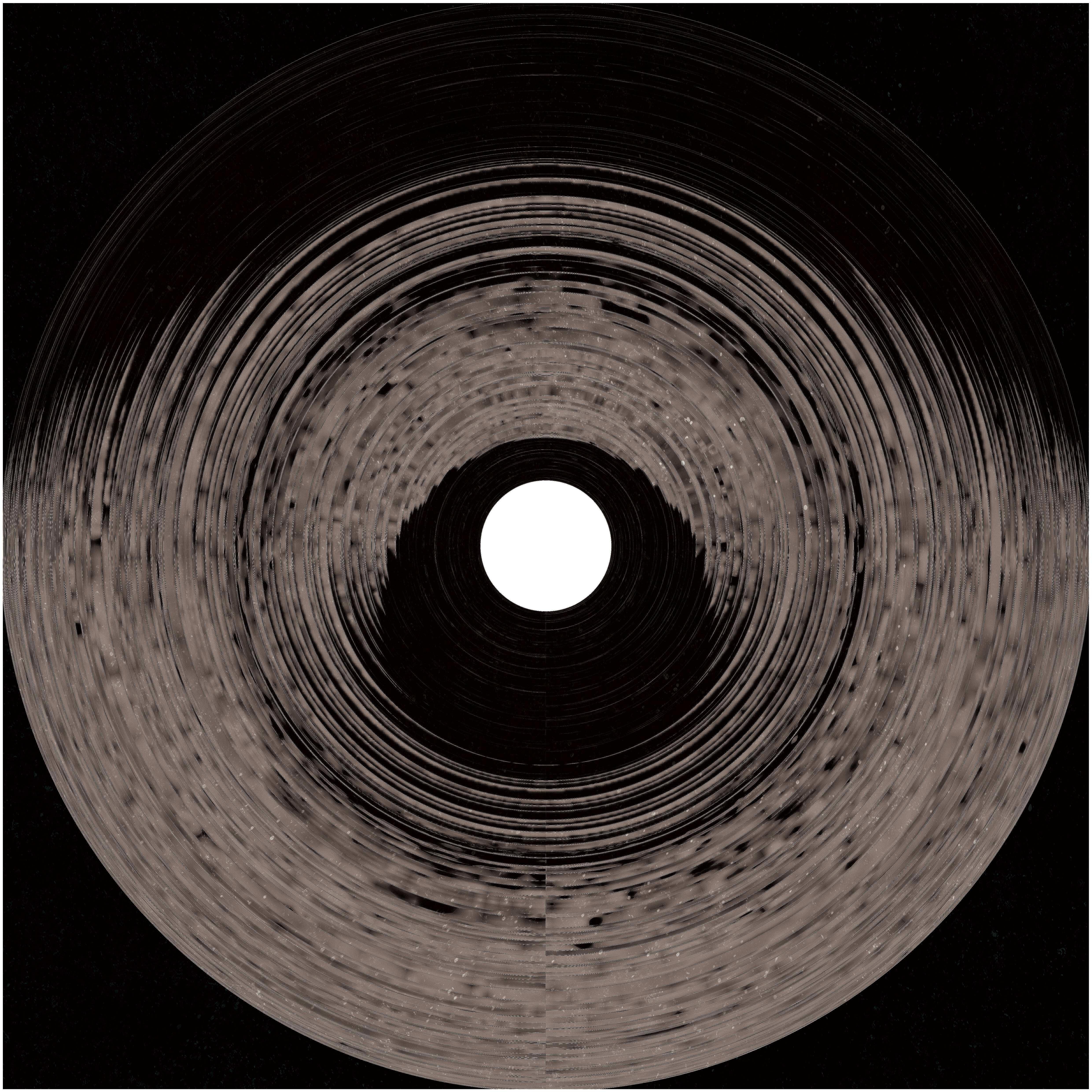

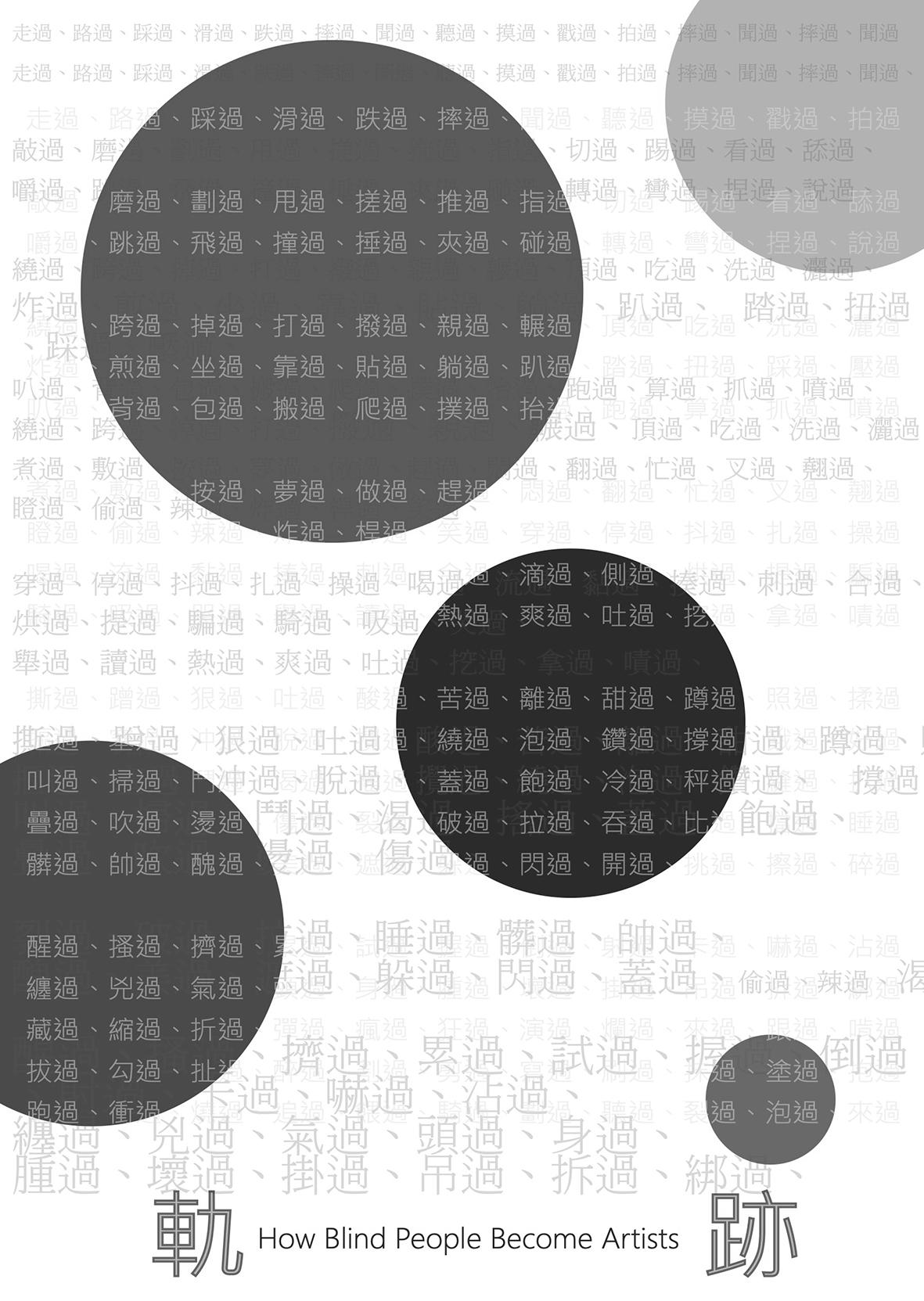

許家峰 軌跡 B3 3

走過、路過、踩過、滑過、跌過、摔過、聞過、聽過、 摸過、戳過、拍過、敲過、磨過、劃過、甩過、搓過、 推過、指過、切過、踢過、看過、舔過、嚼過、跳過、 飛過、撞過、捶過、夾過、碰過、轉過、彎過、捏過、 說過、繞過、跨過、掉過、打過、撥過、親過、輾過、 頂過、吃過、洗過、灑過、炸過、煎過、坐過、靠過、 貼過、躺過、趴過、踏過、扭過、踩過、壓過、叭過、 背過、包過、搬過、爬過、撲過、抬過、跑過、算過、 抓過、噴過、煮過、敷過、按過、夢過、做過、趕過、 悶過、翻過、忙過、叉過、翹過、瞪過、偷過、辣過、 炸過、桿過、笑過、穿過、停過、抖過、扎過、操過、 喝過、流過、黏過、揍過、刺過、合過、滴過、側過、 烘過、提過、騙過、騎過、吸過......

29

李怡萱 展演總召 楊翊 展演副召 楊子怡 行政文書 蕭嘉儀 器材機動 潘洛均 活動主持 王冠鈞 視覺設計

EXECUTIVE TEAM