LISTA DE FIGURAS

58 e 59 - Rua Barão Domingues Mendes

Figuras 60 e 61 - Parada na Rua dos Amores

Figura 62 - Tabela Edf. Alfredo Fernandes

Figura 65 e 66 - Grupo passando em frente ao Edf. Alfredo Fernandes

Figura 68 - Grupo em Frente ao Paço do Frevo

Figura 69 - Parada e Conversas em Frente a Feirinha do Arsenal

Figura 70 - Tabela Rua do Bom Jesus

Figuras 71, 72 e 73 - Passagem do Grupo pela Rua do Bom Jesus

Figuras 75 e 76 - Av Rio Branco

Figura 77 - Vista da Av Rio Branco para o Marco Zero

Figura 78 - Grupo Caminhando para Marquês de Olinda

Figura 79 - Tabela Av Marquês de Olinda

Figura

Figura

Figura

Figura 99 - Corte esquemático de Fachadas por trás de Muros altos

Figura 100 - Corte esquemático de Fachadas Ativas e Vigilância Social

Figura 101 - Corte esquemático de Rua com Vitalidade e Identidade Urbana

Figura 102 - Simulação de alcance de iluminação de poste para carros

Figura 103 - Simulação de alcance de iluminação pedonal

Figura 104 e 105 - Calçadas Interrompidas

Figura 106 - Desenho Esquemático de Modelo de Calçada Inclusivo

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral

2.2. Objetivos Específicos

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1. Teorias de Percepção e Espaço Urbano

3.2. Desenho Urbano e Diversidade

3.3 Teorias de Gênero

3.3.1 Violência de Gênero

3.3.2 Mobilidade Urbana de Gênero

3.4 Metodologia

4. METODOLOGIA

5. RESULTADOS

5.1 Área de Estudo

5.2 Mapa do Percurso

5.3 Pontos de Parada

5.4 Questionário Preliminar: Análise de Dados

5.4.1

5.5

5.6 Mapas Afetivos

5.7 Questionário Feedback da Jane’s Walk

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1 Fluxo de Pessoas

6.2 Diversidade de Usos

6.3 Fachadas Ativas

6.4 Vitalidade e Identidade Urbana

6.5 Iluminação Pública

6.6

7.

8.

1. INTRODUÇÃO

A pesquisa trazida neste estudo trata dos impactos que o desenho urbano e o planejamento das cidades, em específico da cidade do Recife, impactam na liberdade e segurança dos corpos femininos e afeminados. O conceito adotado como ponto de partida deste estudo foi o de que o espaço urbano é o elemento comum, agregador e instrumento de democratização das cidades. Gehl (2013) diz que o espaço de convivência é uma extensão da cidadania e deve ser garantido de forma que todos e todas possam exercer igualitariamente. Para isso, o planejamento urbano e as políticas públicas devem garantir que as diferentes necessidades sejam atendidas quanto à segurança, mobilidade, acessibilidade, cultura, trabalho e lazer

A escolha da área de estudo no Bairro do Recife se deu pela vivência e consciência de que o centro histórico da cidade do Recife, carrega para além de sua tradição de ponto de encontro democrático e coração da cidade, também um ambiente onde mulheres não se sentem seguras para caminhar sem estar acompanhadas. Nascimento e Luz (2012) traçam um panorama da modernização e ocupação feminina na cidade de Recife no final do século XIX e início do século XX. A luta pela emancipação feminina acontecia com a entrada das mulheres na política, na campanha abolicionista, buscando quebrar paradigmas cristãos e sociais de que deveriam servir aos seus maridos exclusivamente. A inserção da mulher no mercado de trabalho trazia também esses corpos para o espaço urbano. Se antes andavam apenas acompanhadas, agora essas trabalhadoras faziam seus percursos de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Apesar de toda a liberdade conquistada, o discurso conservador partia da prerrogativa de que mulher livre era mulher fácil, e o cenário de violência de gênero, já sofrido dentro das suas casas, se espalha também pelas ruas da cidade, justificado pelo machismo e misoginia que subjugam o corpo feminino.

Nascimento e Luz (2012) o conceito de espaço público versus liberdade, destacando a diferença da ocupação masculina e feminina nesse contexto. O corpo da mulher inserido na cidade, desacompanhado, passa a ser enxergado como um objeto possível de abusos por quem assim desejar A ideia de propriedade que acompanha

15 a relação homem x mulher no âmbito familiar, ganha dimensão no espaço público, gerando medo e insegurança, que acompanha as mulheres no seu dia a dia ainda hoje, no século XXI. A ideia do “outro”, como traz Beauvoir (1949), onde a condição da mulher dentro da sociedade é sempre inferior e, portanto, menos considerada. Em um recorte mais aproximado, visualiza-se a mulher negra e periférica dos grandes centros urbanos que, diferente da maioria das mulheres brancas de classe média, utilizam a cidade de maneira ainda menos segura, tendo que percorrer longos percursos para chegar aos seus trabalhos utilizando transporte público ou a pé, observa-se um cenário de descaso e violência ainda maiores. Todo o planejamento urbano é pensado para quem atravessa a cidade de carro, deixando a maioria da população sujeita à própria sorte com sinalizações inadequadas, pouca alternativa de transporte, ruas mal iluminadas e fachadas cegas que cercam quem atravessa o espaço urbano.

IPEA (2024), entre 2012 e 2022, dentre as violências analisadas, mulheres são 60,1% das vítimas, e são maioria em violência física (52,0%), psicológica (64,7%) e sexual (86,7%). Ainda no mesmo período, ao menos 48.289 mulheres foram assassinadas no Brasil. Doze estados tiveram aumento dos homicídios de mulheres em relação ao ano de 2021, sendo Roraima (52,9%), Mato Grosso (31,9%) e Paraná (20,6%) os que registraram aumentos mais expressivos.

Governo do Estado de Pernambuco (2024) nos sete primeiros meses deste ano, apenas através do “Ligue 180” foram registrados 3.072 denúncias de violência contra a mulher, sem contar os demais canais de denúncia, como o da polícia militar, por exemplo. Isso resultou num aumento de 37,4% de denúncias em relação ao mesmo período do ano passado. As mulheres pretas e pardas são alvo de 57,9% dos casos, enquanto a faixa etária com maior incidência de casos de violência fica entre 35 e 39 anos.

Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco (2024) analisa historicamente os casos de estupro por municipios dos ultimos vinte anos, Recife registra 470 casos de violência sexual apenas este ano. Em 2004 foram 96 casos, mas o município já registrou 538 casos só no ano de 2019.

Silva (2015) diz que na contemporaneidade a violência atinge a sociedade como um todo, mas de um modo mais específico nos sujeitos do sexo feminino, negros e

16 pobres. Ela aponta para violência e desigualdade de gênero associadas a desigualdade social.

Apesar dos avanços e do conjunto das conquistas históricas no campo dos direitos humanos, os direitos das mulheres são continuamente colocados em risco, questionados e muitas vezes banalizados por uma lógica extremamente arraigada em nossa cultura que tem a questão da violência como algo natural, ou seja, da natureza das relações entre homens e mulheres A violência e a desigualdade de gênero, associadas à desigualdade social, mitificam a possibilidade do exercício da liberdade de escolhas e ampliação das condições de direitos e cidadania (SILVA, 2015, p 134)

As violências sofridas pelas mulheres não estão apenas relacionadas ao rompimento de sua integridade física, estendendo-se de forma estrutural e institucional. O simbolismo da dominação é um tipo de agressão que os seres femininos conhecem de perto, se manifestando em todos os âmbitos das relações que essas mulheres estabelecem com o mundo. Nas relações comunitárias, de trabalho e de direitos. Ser invisibilizada e violada faz parte do cotidiano feminino nos grandes centros urbanos.

Afinal, como o planejamento urbano e a arquitetura das cidades pode contribuir para a segurança da mulher? Biancardine (2017) acredita que a Arquitetura influencia diretamente na criação dos códigos que são capazes de incluir ou excluir as pessoas. Caminhar por uma cidade como Recife tem seus desafios para quaisquer gêneros, raça ou classe social. A perspectiva que desejou-se trazer nesse estudo tem ênfase na vivência feminina, que utiliza o espaço público diariamente.

A falta de planejamento estratégico para que sejam oferecidos os mesmos esquemas de segurança e mobilidade a todos os cidadãos e cidadãs é um problema urgente. Se a oferta de bicicletas compartilhadas, por exemplo, é dada como alternativa para todos e todas, a segurança no percurso não é garantida para os corpos femininos e afeminados, sempre sujeitos a cantadas intimidadoras e, muitas vezes, investidas mais agressivas que percebem o deslocamento da mulher sozinha como um convite ao assédio.

Questões como distribuição das atividades econômicas espalhadas em todas as regiões da cidade e não apenas no grande centro, oferta de transporte público de qualidade e com segurança, acessos de calçadas e iluminação públicas, fachadas sem muros altos que isolam o espaço público tornando-o ainda mais inseguro, são algumas respostas possíveis para um planejamento urbano inclusivo, que contribua para o direito mais igualitário a cidade.

Este estudo analisou o Bairro do Recife através de aplicação de métodos de teóricos da área do Urbanismo como Janes Jacob, escritora e ativista que defende o planejamento das cidades pela perspectiva das pessoas que vivem nela, e Kevin Lynch, urbanista e escritor que contribuiu para o desenvolvimento urbano com suas pesquisas sobre como os indivíduos observam a cidade. Unindo o chamado de Jacob para olhar a cidade e conversar sobre ela, com o mapa afetivo sugerido por Lynch para formar imagens de uma cidade sob o ponto de vista de quem transita por ela, foram convocadas mulheres para uma caminhada pelo centro histórico de Recife e distribuídos entre elas mapas para fabricação de cartografia afetiva, obtendo assim o resultado e avaliando trecho a trecho a sensação de segurança ou insegurança dos corpos femininos e afeminados.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral

Investigar como o desenho urbano do Bairro do Recife impacta a segurança e a percepção das mulheres ao caminhar pelas ruas, analisando o espaço público sob a ótica da diversidade de corpos femininos e entendendo como algumas decisões de planejamento do ambiente urbano promovem maior ou menor inclusão e equidade de gênero.

2.2. Objetivos Específicos

● Identificar os principais desafios enfrentados pelas mulheres ao caminhar no Bairro do Recife, com foco na diversidade de corpos femininos.

● Analisar o desenho urbano do bairro, considerando aspectos como calçadas, fluxo de pessoas, uso do solo, presença de equipamentos culturais e de lazer

● Aplicar a metodologia de Jane's Walk como ferramenta participativa para coletar impressões e experiências de mulheres sobre segurança e acessibilidade.

● Explorar teorias de gênero, urbanismo e percepção espacial para embasar a análise dos dados obtidos.

● Entender como intervenções urbanas promovem maior ou menor segurança e conforto para mulheres no espaço público, alinhadas às boas práticas de desenho urbano.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

Este referencial apresenta o embasamento teórico que fundamenta a análise proposta neste trabalho. Por meio de uma abordagem interdisciplinar, são discutidas as relações entre a percepção espacial, o desenho urbano, o feminismo e as desigualdades de gênero. As bases teóricas sustentam a investigação sobre como o espaço público no Bairro do Recife impacta a segurança de mulheres com corpos diversos, conectando aspectos de planejamento urbano com questões sociais e culturais. A seguir, são apresentadas as principais teorias e conceitos que orientaram a pesquisa.

3.1 Teorias de Percepção e Espaço Urbano

O espaço urbano é um reflexo das interações humanas e de como essas relações moldam a cidade e suas dinâmicas. A percepção do ambiente construído está diretamente relacionada à segurança, acessibilidade e à sensação de pertencimento que o espaço proporciona aos seus usuários. Dois autores de destaque nesse campo, Kevin Lynch e Jane Jacobs, oferecem perspectivas complementares que auxiliam na análise do Bairro do Recife e na compreensão da experiência das mulheres que circulam por esse território.

As teorias de Kevin Lynch e Jane Jacobs emergem no contexto de transformações sociais, urbanas e políticas dos anos 1960, um período marcado pelo rápido crescimento das cidades, pela consolidação do planejamento urbano moderno e pela ascensão de movimentos sociais que questionavam as estruturas tradicionais de poder Esse cenário foi propício para debates sobre o papel das cidades na vida das pessoas e sobre como o urbanismo poderia promover ou restringir o bem-estar e a equidade social.

Na época, os Estados Unidos e outros países enfrentavam os desafios da urbanização acelerada, incluindo a expansão das áreas metropolitanas, a segregação socioespacial e a crescente dependência do automóvel como principal meio de transporte. O urbanismo tradicional estava amplamente influenciado pelas ideias modernistas, que priorizavam a funcionalidade e o zonamento estrito, separando áreas residenciais, comerciais e industriais. Esse modelo, defendido por arquitetos como Le Corbusier, favorecia mega projetos e intervenções em larga escala, muitas vezes ignorando as necessidades das comunidades locais e a escala humana.

Foi nesse contexto que surgiram vozes críticas, como as de Lynch e Jacobs, que desafiaram essas práticas e propuseram abordagens mais humanas e centradas nas experiências das pessoas.

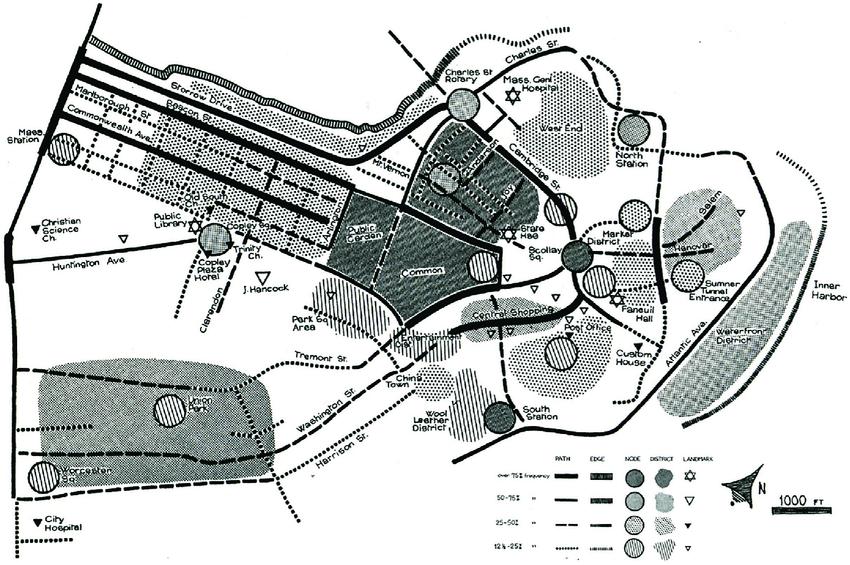

Kevin Lynch publicou A Imagem da Cidade em 1960, um marco nos estudos urbanos que rompeu com a visão mecanicista do planejamento modernista. Sua

20 pesquisa foi pioneira ao investigar como as pessoas percebem e interpretam os ambientes urbanos. Lynch reconheceu que, para além de projetos grandiosos, era essencial considerar a experiência cotidiana dos habitantes das cidades. Ele introduziu o conceito de "legibilidade urbana", argumentando que uma cidade compreensível e bem organizada oferece segurança psicológica, promove o bem-estar e facilita a navegação.

Suas ideias surgem em um momento em que muitas cidades enfrentam desconexões físicas e sociais devido às intervenções modernistas, que priorizavam vias expressas e grandes edifícios em detrimento dos espaços públicos e do tecido urbano tradicional.

Um exemplo notável é o projeto de construção da Cross Bronx Expressway, em Nova York, liderado por Robert Moses. Essa via expressa cortou bairros residenciais densos, deslocando milhares de pessoas, desintegrando comunidades locais e deixando como legado áreas com altos índices de pobreza e degradação urbana.

Outro caso emblemático é o Plano Piloto de Brasília, que, embora inovador em termos arquitetônicos, foi criticado por privilegiar a circulação de automóveis em detrimento de pedestres, resultando em uma cidade com baixa interação humana em suas áreas públicas.

Outro caso emblemático é o da cidade Detroit, a construção de rodovias expressas como a Interstate 75 também fragmentou bairros predominantemente afro-americanos, intensificando a segregação socioespacial e o abandono de áreas centrais da cidade.

Esses exemplos ilustram como o urbanismo modernista frequentemente sacrificava a coesão social e a escala humana em nome da funcionalidade e do progresso.

Diante do impacto das intervenções modernistas que fragmentaram comunidades e priorizaram infra estruturas mecânicas ao invés da experiência humana, Kevin Lynch propôs uma abordagem que coloca a percepção das pessoas no centro do planejamento urbano. O conceito de "legibilidade urbana" estabelece que a clareza e a organização do espaço são essenciais para a orientação, a segurança e o pertencimento no ambiente urbano. Lynch defende que cidades bem estruturadas, onde os indivíduos conseguem formar uma "imagem mental" clara do ambiente, promovem interações mais seguras e agradáveis.

Uma cidade legível não apenas facilita o deslocamento, mas oferece aos seus habitantes a confiança de que eles podem se localizar, planejar trajetos e compreender as relações entre os espaços. Esse conceito é particularmente relevante em contextos urbanos complexos, onde a desorientação pode gerar ansiedade, desconforto e até insegurança.

Além de identificar os cinco elementos estruturais do espaço urbano, Kevin Lynch dedicou-se ao desenvolvimento de metodologias para compreender e validar seu conceito de legibilidade urbana, explorando como as pessoas percebem e organizam mentalmente o ambiente construído. Um de seus principais métodos foi a

21 criação de mapas mentais, nos quais os participantes eram convidados a desenhar representações de suas cidades com base em memórias, percepções e experiências pessoais. Esses mapas revelaram como os indivíduos reconheciam e priorizavam os elementos urbanos em sua interação cotidiana, destacando áreas de alta e baixa legibilidade.

Para complementar os dados obtidos nos mapas mentais, Lynch utilizou uma abordagem metodológica ampla que incluía entrevistas e observações de campo, capturando relatos detalhados sobre as experiências e dificuldades dos habitantes ao se orientarem em suas cidades. Outro recurso metodológico importante foi o uso de fotografias e análises visuais, que documentaram elementos físicos do espaço urbano, como sinalização, fachadas e acessibilidade, e os correlacionaram com as percepções dos participantes. Além disso, Lynch analisou os fluxos de movimentação urbana, observando como as pessoas tomavam decisões ao navegar pela cidade e como elementos como marcos e pontos nodais influenciavam essas escolhas. Essa abordagem integrada conectava os aspectos físicos do ambiente urbano às experiências subjetivas dos usuários, destacando a importância de projetar cidades que fossem intuitivamente compreensíveis e acolhedoras. Lynch conduziu sua pesquisa inicial em três cidades norte-americanas: Boston, Jersey City e Los Angeles Essas localidades foram escolhidas por apresentarem diferentes graus de organização urbana e características distintas, oferecendo uma ampla gama de contextos para análise. Em Boston, uma cidade com ruas históricas e uma estrutura urbana complexa, os mapas mentais ajudaram a identificar como elementos tradicionais, como marcos históricos e bordas naturais, influenciavam positivamente a navegação e a memória dos habitantes. Em contrapartida, Jersey City, com uma malha urbana mais caótica e menos estruturada, revelou dificuldades na formação de imagens mentais coerentes, destacando os desafios da legibilidade em cidades desorganizadas. Já em Los Angeles, uma metrópole marcada pela dependência de automóveis e pela fragmentação urbana, os mapas demonstraram como grandes distâncias e a falta de pontos nodais comprometem a clareza do espaço.

Após o sucesso inicial de sua metodologia, Lynch aplicou suas abordagens em outros contextos internacionais, ampliando sua análise para cidades fora dos Estados Unidos. Em Venice, Itália, por exemplo, ele explorou como uma cidade histórica com características únicas, como canais em vez de ruas, influenciava a percepção espacial. A legibilidade de Veneza mostrou-se notável, com marcos claros, distritos bem definidos e caminhos intuitivos, mesmo em um ambiente urbano que fugia às convenções modernistas. Já em Tóquio, Japão, uma cidade densa e em constante transformação, Lynch observou que a percepção urbana dos habitantes era moldada por distritos altamente especializados e por uma rede de transporte público eficiente, que criava novos pontos nodais dinâmicos.

Esses estudos demonstraram que, embora os cinco elementos identificados por Lynch sejam aplicáveis de forma universal, a maneira como são percebidos e

22 valorizados varia de acordo com o contexto cultural, histórico e físico de cada cidade. Seus métodos não apenas validaram a importância da legibilidade urbana, mas também destacaram a necessidade de considerar as vivências e as memórias das pessoas ao projetar e planejar ambientes urbanos. Dessa forma, Lynch forneceu uma base prática para entender como os espaços urbanos podem ser mais inclusivos e acessíveis, promovendo uma melhor relação entre as cidades e seus habitantes.

Lynch demonstrou que a legibilidade não é apenas uma questão técnica, mas uma experiência profundamente humana, onde os elementos físicos da cidade se entrelaçam com as emoções, memórias e interações dos seus habitantes. Ao propor um urbanismo que respeite e valorize essa percepção, Lynch convida planejadores e arquitetos a repensarem suas práticas, criando cidades que não apenas atendam às demandas funcionais, mas também promovam segurança, pertencimento e qualidade de vida.

Embora Kevin Lynch tenha contribuído significativamente para o entendimento da organização e da percepção espacial, é importante destacar que sua análise não aborda explicitamente questões de gênero ou as especificidades de grupos vulneráveis, como mulheres. A leitura contemporânea de sua obra, no entanto, permite aplicar seus conceitos a esses contextos. Por exemplo, a legibilidade urbana pode ser reinterpretada como uma ferramenta para melhorar a segurança percebida por mulheres em ambientes urbanos, especialmente ao se considerar a necessidade de caminhos bem definidos, iluminação adequada e marcos visuais claros que facilitem a navegação e reduzam a sensação de vulnerabilidade.

A compreensão das cidades como espaços intuitivos e organizados, proposta por Kevin Lynch, lança as bases para a análise do ambiente urbano por meio de seus elementos estruturais e da percepção dos indivíduos. No entanto, Lynch foca principalmente na legibilidade e na organização espacial, enquanto Jane Jacobs amplia essa discussão ao explorar como as dinâmicas sociais e as interações humanas moldam a vitalidade das cidades e a segurança dos espaços públicos. As teorias de Jacobs complementam as ideias de Lynch, trazendo uma perspectiva que não se limita à forma física da cidade, mas que incorpora os usos e as relações sociais como componentes essenciais para a funcionalidade e a inclusão urbana.

Jane Jacobs foi uma jornalista, socióloga urbana, ativista e autora que desempenhou um papel crucial na crítica ao planejamento urbano modernista e na defesa de cidades mais humanas e inclusivas. Sua obra mais conhecida, Morte e Vida das Grandes Cidades Americanas, publicada em 1961, surgiu como uma resposta direta às práticas urbanísticas predominantes nas décadas de 1950 e 1960, marcadas pela ênfase em grandes infraestruturas, como rodovias expressas e complexos habitacionais, frequentemente desconectadas das dinâmicas sociais e das necessidades das comunidades locais.

Residente em Nova York, Jacobs viveu no bairro de Greenwich Village, um local vibrante e diverso que exemplifica os princípios que ela defendia. Nesse ambiente,

23 ela observou como os grandes projetos liderados por figuras como Robert Moses desmantelaram bairros dinâmicos e coesos, fragmentando comunidades e substituindo-as por espaços monofuncionais e desumanizados. Um exemplo emblemático foi a proposta da Lower Manhattan Expressway, que teria destruído parte do Greenwich Village, gerando forte oposição local, com Jacobs à frente da resistência.

Sua crítica ao urbanismo modernista desafiava a ideia de que projetos grandiosos poderiam solucionar os problemas das cidades. Em vez disso, ela propôs um modelo que valorizava a vida cotidiana, argumentando que a segurança e a funcionalidade urbana estão diretamente relacionadas à presença de pessoas e à vitalidade das ruas. Esse princípio está sintetizado na sua teoria dos "olhos na rua", que sugere que a vigilância natural proporcionada por pedestres, moradores e comerciantes é mais eficaz para garantir segurança do que soluções tecnológicas ou planejamentos centralizados.

Ao apresentar princípios diferentes, escreverei principalmente sobre coisas comuns e cotidianas, como, por exemplo, que tipo de ruas são seguras e quais não são; por que certos parques são maravilhosos e outros são armadilhas que levam ao vício e à morte; por que certos cortiços continuam sendo cortiços e outros se recuperam mesmo diante de empecilhos financeiros e governamentais; o que faz o centro urbano deslocar-se; cidades (JACOBS, 2011)

Nesse contexto de profundas transformações urbanísticas e crescentes tensões sociais, a socióloga escreveu Morte e Vida das Grandes Cidades Americanas no qual apresenta uma crítica contundente ao planejamento modernista. Ela defendia uma abordagem baseada na observação do cotidiano e na valorização das interações espontâneas, reforçando o argumento de que a diversidade e a vitalidade das ruas são os elementos que tornam uma cidade dinâmica, segura e funcional. Sua visão contrastava fortemente com os modelos abstraídos e segregadores que dominavam o urbanismo da época.

Jacobs escreveu em um momento em que muitas cidades norte-americanas enfrentam desafios como o declínio de suas áreas centrais, a segregação socioeconômica e o aumento da criminalidade. Ela argumentava que a segurança e a vitalidade urbana não dependiam de megaprojetos ou infra estruturas monumentais, mas sim de ruas ativas, usos diversificados e a presença constante de pessoas no espaço público. Essas ideias não apenas influenciaram o debate sobre o planejamento urbano na época, mas permanecem relevantes como uma alternativa ao urbanismo que negligencia a escala humana e a vivência cotidiana.

A partir dessa perspectiva, os conceitos de Jacobs, como a diversidade funcional, os "olhos na rua" e a valorização da escala humana, foram analisados em profundidade, demonstrando como suas propostas contribuem para o desenvolvimento de cidades mais inclusivas, seguras e acolhedoras.

Para Jacobs, a diversidade funcional era um elemento indispensável para a vitalidade urbana. A convivência de residências, comércios e espaços de lazer em

24 uma mesma área garante o movimento constante de pessoas ao longo do dia e da noite, promovendo uma vigilância natural e reduzindo a sensação de insegurança. Essa diversidade contrasta com áreas monofuncionais, como zonas exclusivamente comerciais, que tendem a se esvaziar fora do horário comercial, tornando-se propensas ao abandono e à criminalidade. Um exemplo emblemático de sucesso da diversidade funcional pode ser observado no bairro Marais, em Paris, onde pequenos comércios, cafés e moradias coexistem, criando um ambiente acolhedor e seguro.

Da mesma forma, Jane Jacobs, ao destacar a importância dos 'olhos na rua' e da vitalidade urbana, não incorporou explicitamente uma perspectiva de gênero em sua análise. No entanto, suas ideias podem ser revisitadas sob esse prisma, reconhecendo que ruas movimentadas e diversificadas são especialmente significativas para mulheres, que muitas vezes enfrentam maior risco de assédio ou violência em áreas desertas ou isoladas. Em um contexto contemporâneo, a diversidade funcional que Jacobs defendia pode ser entendida como um elemento que não apenas promove segurança geral, mas também atende às necessidades específicas de mulheres e outros grupos marginalizados.

Jacobs também defendia a escala humana no planejamento urbano, criticando grandes quadras, edifícios monolíticos e vias expressas que isolavam os pedestres e fragmentavam comunidades. Ao contrário, ela valorizava quadras menores, ruas conectadas e fachadas ativas, onde vitrines, janelas e entradas voltadas para a rua favorecem a interação social e a sensação de pertencimento. Essa lógica pode ser vista em cidades como Amsterdam, onde o planejamento prioriza pedestres e ciclistas, contrastando com cidades como Houston, onde a dependência de automóveis e grandes avenidas afasta as pessoas do espaço público.

Os espaços públicos, como praças e parques, também eram centrais em sua teoria. Jacobs argumentava que esses locais devem ser integrados ao tecido urbano e cercados por atividades que garantam um fluxo constante de pessoas. Parques isolados ou mal conectados, segundo ela, correm o risco de se tornarem vazios e inseguros. O Bryant Park, em Nova York, exemplifica sua visão: revitalizado a partir da integração com o fluxo urbano e da adição de usos complementares como cafés e eventos, o parque transformou-se em um espaço vibrante e seguro.

Por fim, Jacobs rejeitava a visão centralizadora e tecnocrática do urbanismo modernista, defendendo que o planejamento das cidades deve partir das necessidades reais das comunidades e das observações do cotidiano. Ela acreditava que cidades bem-sucedidas emergem da interação espontânea entre pessoas, funções e espaços, celebrando o "caos organizado" como um elemento vital para a criação de ambientes dinâmicos e inclusivos. Um exemplo disso é o bairro Prenzlauer Berg, em Berlim, que se revitalizou de forma espontânea após a reunificação alemã, combinando moradias, espaços culturais e comércios locais de maneira orgânica e bem-sucedida.

25

As teorias de Jacobs permanecem altamente relevantes, oferecendo uma alternativa ao planejamento urbano que negligencia a escala humana e a diversidade social. Seus conceitos continuam a influenciar debates contemporâneos sobre inclusão, segurança e sustentabilidade urbana.

A ausência de uma abordagem explícita de gênero nas teorias de Lynch e Jacobs reflete o contexto de suas épocas, em que questões de desigualdade de gênero raramente eram centrais nos debates urbanos. No entanto, o urbanismo contemporâneo, impulsionado por estudos interseccionais e feministas, permite expandir essas teorias e reinterpretá-las sob novas perspectivas. Isso demonstra a versatilidade de seus conceitos e a necessidade de atualizá-los para enfrentar desafios sociais mais amplos e inclusivos.

3.2 Desenho Urbano e Diversidade

A análise das dinâmicas urbanas a partir das ideias de Kevin Lynch e Jane Jacobs destaca a importância da percepção espacial e das interações humanas para a vitalidade e segurança dos espaços públicos. No entanto, o entendimento de como o desenho urbano influencia diretamente o comportamento e o bem-estar das pessoas exige uma abordagem mais detalhada sobre a relação entre os elementos físicos do espaço e as necessidades dos usuários. Nesse contexto, Jan Gehl oferece uma contribuição indispensável ao explorar como o planejamento urbano pode moldar a experiência humana e promover a inclusão e a diversidade.

Gehl, arquiteto e urbanista dinamarquês, dedica-se ao estudo do impacto do desenho urbano na vida cotidiana, enfatizando a necessidade de criar cidades para as pessoas. Sua obra propõe uma perspectiva prática e humanista, abordando como características físicas, como a escala dos edifícios, a qualidade das calçadas e a organização dos espaços públicos, influenciam diretamente a interação social, a mobilidade e o senso de pertencimento.

Enquanto Lynch e Jacobs enfatizavam a percepção e as dinâmicas sociais, Gehl foca nas experiências físicas e sensoriais dos usuários, argumentando que o desenho urbano deve priorizar a inclusão e o bem-estar. Sua abordagem destaca que a qualidade do espaço público é fundamental para garantir que ele seja acolhedor e acessível a todos, independentemente de gênero, idade ou capacidade física.

Em sua obra Cidade para as Pessoas, destaca que as cidades devem ser projetadas para serem vivenciadas na escala humana, ou seja, sob a perspectiva de pedestres e ciclistas. Ele critica o legado modernista que priorizou grandes infraestruturas, como avenidas largas e edifícios monumentais, que alienam os usuários do espaço público. Para Gehl, o desenho urbano deve promover ambientes que convidem as pessoas a permanecerem, interagirem e se deslocarem com conforto e segurança.

26 Elementos como calçadas amplas, mobiliário urbano acessível, vegetação e fachadas ativas são cruciais para tornar os espaços públicos mais acolhedores. Em Copenhague, sua cidade natal, Gehl demonstrou como a requalificação de praças e a redução do espaço destinado aos automóveis resultaram em um aumento expressivo na ocupação e uso dos espaços públicos. Essa abordagem pode ser aplicada em diferentes contextos, promovendo uma vivência mais segura e inclusiva, especialmente para grupos como mulheres, idosos e crianças.

O arquiteto dinamarquês classifica as atividades realizadas em espaços públicos em três categorias: necessárias, opcionais e sociais. As atividades necessárias, como deslocamentos diários, ocorrem independentemente da qualidade do ambiente. Já as atividades opcionais, como passeios ou pausas em praças, e as atividades sociais, como interações entre pessoas, dependem diretamente da atratividade e funcionalidade do espaço público. Para ele, melhorar a qualidade do ambiente urbano estimula essas atividades opcionais e sociais, aumentando o uso e a vitalidade dos espaços.

O conceito de convites implícitos é central em sua teoria. Gehl argumenta que o design do espaço público pode incentivar ou desencorajar determinados comportamentos. Por exemplo, bancos posicionados estrategicamente à sombra de árvores convidam as pessoas a descansar, enquanto calçadas estreitas e mal iluminadas desestimulam o uso por pedestres. Assim, um desenho urbano planejado com cuidado pode fomentar a interação social, a sensação de pertencimento e o uso democrático dos espaços públicos.

A mobilidade é outro aspecto essencial no pensamento de Gehl. Ele defende que cidades inclusivas priorizam pedestres e ciclistas, reduzindo a dependência de automóveis e promovendo modos de transporte sustentáveis. Calçadas acessíveis, ciclovias bem conectadas e cruzamentos seguros não apenas melhoram a circulação, mas também incentivam a presença de grupos vulneráveis no espaço público. Em Copenhague, a implantação de uma extensa rede de ciclovias mostrou como a reestruturação da mobilidade pode beneficiar toda a população, reduzindo a segregação socioespacial e incentivando interações mais frequentes entre os cidadãos.

As ideias de Gehl são especialmente relevantes em contextos urbanos que buscam promover equidade e diversidade. Ao priorizar o bem-estar humano e a qualidade do espaço público, ele oferece ferramentas práticas para transformar cidades em lugares mais acolhedores, seguros e vibrantes. Sua abordagem, baseada na observação do comportamento humano, permite que planejadores e arquitetos desenhem espaços que atendam às necessidades de diferentes grupos, promovendo interações positivas e reduzindo desigualdades.

O foco de Gehl na escala humana e na vivência cotidiana complementa as teorias de Lynch e Jacobs, trazendo para o debate um olhar detalhado sobre como o ambiente físico pode fomentar ou limitar a diversidade e a inclusão. Assim, sua contribuição amplia as possibilidades de criar cidades verdadeiramente para as

pessoas, onde todos os grupos possam ocupar o espaço público de maneira segura e integrada.

3.3 Teorias de Gênero

A análise das dinâmicas urbanas a partir das perspectivas de Kevin Lynch, Jane Jacobs e Jan Gehl revela como o espaço público pode ser projetado para promover a vitalidade e a interação social. No entanto, essas abordagens, apesar de inovadoras em seu tempo, não consideram explicitamente as desigualdades de gênero e como essas desigualdades se manifestam na vivência das cidades. Nesse sentido, as teorias de gênero oferecem uma perspectiva crítica e interseccional, essencial para compreender e transformar os espaços urbanos, visando maior inclusão e segurança para todos os grupos sociais.

O feminismo urbano, representado por autoras como Dolores Hayden, analisa como o espaço público reflete as relações de poder e frequentemente reforça desigualdades de gênero. Hayden argumenta que as cidades têm sido projetadas predominantemente para atender às necessidades masculinas, ignorando as experiências e demandas específicas das mulheres, especialmente no que se refere ao trabalho doméstico e de cuidado. Em sua obra A Grande Revolução Doméstica, Hayden destaca que "os espaços urbanos organizam a vida pública e privada, mas raramente o fazem considerando as experiências femininas de maneira ampla" (HAYDEN, 1980, p. 15, tradução nossa).

A ausência de mulheres nos processos de planejamento urbano até o início do século XX contribuiu para a criação de espaços que refletiam uma lógica masculina de uso do território. Como argumenta Hayden (1980), "os planejadores urbanos projetaram cidades para uma força de trabalho masculina e para mulheres confinadas à esfera doméstica". Essa divisão se manifestou em estruturas urbanas que priorizavam o deslocamento para o trabalho e ignoravam as demandas cotidianas das mulheres, como a proximidade a mercados, creches ou espaços de lazer

Essa exclusão histórica começou a ser contestada na segunda metade do século XX, com a entrada de mulheres no campo da arquitetura e do urbanismo, trazendo novos olhares para o uso e a ocupação do espaço urbano. Por exemplo, iniciativas lideradas por mulheres em movimentos de moradia coletiva questionaram as soluções habitacionais que segregavam o trabalho doméstico do espaço público, propondo novas formas de integração entre os dois.

Após a reflexão de Dolores Hayden sobre a organização desigual dos espaços urbanos, é relevante observar que as mulheres passaram a ocupar um espaço mais significativo na prática e no ensino de arquitetura e urbanismo apenas a partir do século XX. Antes disso, o planejamento urbano e a arquitetura eram campos dominados por homens, moldados por uma visão que priorizava as necessidades masculinas e desconsiderava as experiências das mulheres no espaço público e

28 privado. A inclusão feminina nesses campos trouxe novas perspectivas e demandas, muitas vezes ignoradas pelos planejadores tradicionais.

Segundo Dolores Hayden (1980), as cidades modernas não consideraram adequadamente as realidades das mulheres, especialmente aquelas relacionadas ao trabalho doméstico e de cuidado, que permanecem fortemente atrelados à vida feminina. Essa negligência se reflete na distribuição espacial de equipamentos públicos e serviços. Por exemplo, a localização inadequada de creches, escolas e postos de saúde força longos deslocamentos diários, impactando desproporcionalmente mulheres que acumulam essas responsabilidades. Hayden propõe uma "revolução doméstica" no urbanismo, na qual o espaço urbano seja redesenhado para compartilhar e redistribuir essas funções de cuidado, promovendo equidade e maior participação das mulheres na vida pública.

A falta de visibilidade e iluminação em espaços urbanos é outro ponto frequentemente destacado por Hayden e Kern. Esses aspectos impactam diretamente na percepção de segurança, especialmente para mulheres. Kern (2021) enfatiza que "o medo não é apenas um sentimento individual, mas um reflexo de estruturas de poder que moldam o espaço urbano" (KERN, 2021, p. 88, tradução nossa). Por isso, intervenções como a instalação de iluminação pública eficiente, a abertura de fachadas para ruas e a presença de usos mistos são medidas práticas que reforçam a segurança real e percebida.

Exemplos bem-sucedidos incluem programas como o "Safe Cities and Safe Public Spaces", promovido pela ONU Mulheres, que implementa medidas para tornar os espaços urbanos mais acessíveis e seguros para mulheres, principalmente em regiões urbanas de países em desenvolvimento.

A partir da segunda metade do século XX, com o fortalecimento dos movimentos feministas, as mulheres começaram a se destacar no campo da arquitetura e do urbanismo. Autoras como Denise Scott Brown e a própria Hayden abriram espaço para discussões sobre como o ambiente construído reflete as relações de gênero. Esses debates se intensificaram à medida que o feminismo foi incorporado à teoria da arquitetura. Segundo Nesbit (1996), "a introdução do feminismo à arquitetura representou uma ruptura epistemológica, desafiando os paradigmas dominantes e propondo uma crítica às estruturas patriarcais do espaço" (NESBIT, 1996, p. 32, tradução nossa).

Nesbit destaca que o feminismo na arquitetura não se limita a propor mudanças físicas no ambiente construído, mas também questiona as metodologias e as premissas do próprio campo. Esse movimento abriu caminho para a criação de espaços mais inclusivos, que levam em consideração não apenas as experiências femininas, mas também as necessidades de diferentes grupos sociais marginalizados. Um exemplo disso é o desenvolvimento de projetos habitacionais comunitários que integram moradia, trabalho e equipamentos sociais, rompendo com a segregação funcional típica do urbanismo modernista.

29

Além disso, a integração do feminismo ao urbanismo trouxe à tona a necessidade de repensar o espaço público como um local de segurança e pertencimento para todos. Hayden e outras teóricas feministas argumentam que o desenho urbano deve considerar a experiência cotidiana das mulheres para criar ambientes que promovam a confiança e a liberdade de circulação.

Embora as teorias feministas tenham ampliado significativamente o debate sobre o urbanismo, os desafios persistem. A adoção de uma perspectiva de gênero no planejamento urbano frequentemente enfrenta resistência em contextos onde as desigualdades estruturais estão profundamente arraigadas. Além disso, há uma necessidade crescente de integrar essas abordagens com outras interseccionalidades, como raça, deficiência e classe social, para criar políticas e projetos realmente inclusivos.

Um exemplo de abordagem contemporânea é a reconfiguração de espaços urbanos em Barcelona, onde os "superquarteirões" foram projetados para reduzir o tráfego de automóveis, priorizando pedestres e ciclistas. Esses projetos incorporam a perspectiva de gênero ao considerar a proximidade de serviços essenciais e espaços públicos acessíveis para todos os grupos sociais.

Portanto, ao mesmo tempo em que o feminismo questiona os pressupostos históricos da arquitetura e do urbanismo, ele propõe novas abordagens que buscam uma distribuição mais equitativa dos recursos e das oportunidades no espaço urbano. Incorporar essas ideias no planejamento urbano contemporâneo é essencial para criar cidades verdadeiramente inclusivas, onde a organização do espaço público e privado reflita as necessidades e os direitos de todos os seus habitantes.

Enquanto o feminismo no urbanismo trouxe à tona questões fundamentais sobre como as cidades impactam as mulheres, a interseccionalidade amplia essa análise ao considerar que diferentes formas de opressão se sobrepõem para criar experiências únicas de exclusão. Desenvolvida pela jurista Kimberlé Crenshaw, a interseccionalidade examina como gênero, raça, classe, deficiência, orientação sexual e outros marcadores sociais interagem para moldar vivências distintas no espaço urbano. Aplicada ao planejamento urbano, essa perspectiva revela como o desenho das cidades pode reproduzir desigualdades estruturais e, simultaneamente, oferecer caminhos para a inclusão.

Segundo Crenshaw (1991), "as categorias de opressão não atuam de forma isolada, mas se cruzam e se entrelaçam, criando formas complexas de desigualdade" (tradução nossa). Essa visão é crucial para entender o impacto do espaço urbano em grupos historicamente marginalizados. Por exemplo, enquanto mulheres brancas de classe média podem enfrentar desafios relacionados à mobilidade e à segurança, mulheres negras e periféricas lidam adicionalmente com a precariedade de infraestrutura, como transporte público insuficiente e serviços básicos distantes.

A ausência de uma abordagem interseccional no planejamento urbano tradicional perpetua a exclusão de grupos marginalizados. Bairros periféricos, muitas vezes

30 habitados por populações negras e de baixa renda, frequentemente carecem de iluminação pública adequada, calçadas acessíveis e transporte eficiente, expondo seus moradores especialmente as mulheres a maiores vulnerabilidades. Essa negligência reflete a falta de planejamento que considere as realidades sobrepostas de desigualdade.

Ao incorporar a interseccionalidade, o planejamento urbano pode identificar e atender às necessidades específicas de diversos grupos. Por exemplo, políticas públicas que promovem a construção de creches próximas a estações de transporte público ou a implementação de corredores iluminados e conectados são essenciais para mulheres que vivem em regiões afastadas e dependem de transporte coletivo.

Além disso, programas como o Gender Inclusive Cities Programme, desenvolvido em cidades como Delhi e Bogotá, demonstram como uma abordagem interseccional pode transformar espaços urbanos. Essas iniciativas consideram questões como acessibilidade para pessoas com deficiência, segurança para mulheres em comunidades vulneráveis e conectividade para bairros periféricos, mostrando que o urbanismo interseccional pode promover maior justiça social.

A interseccionalidade também reforça a importância da participação comunitária no planejamento urbano. Grupos marginalizados devem ser incluídos nos processos decisórios para garantir que suas necessidades sejam refletidas no desenho das cidades. Por exemplo, em Medellín, na Colômbia, projetos de urbanismo social envolveram moradores de comunidades periféricas para desenvolver espaços públicos mais inclusivos e conectados. Esse tipo de engajamento não apenas fortalece o pertencimento, mas também assegura que as soluções urbanas atendam a uma ampla diversidade de realidades.

Incorporar a interseccionalidade ao planejamento urbano é essencial para enfrentar as desigualdades estruturais reproduzidas pelas cidades. Isso implica não apenas repensar os espaços públicos para atender às necessidades de mulheres, negros, LGBTQIA+ e pessoas com deficiência, mas também incluir essas vozes na formulação de políticas e projetos. Como argumenta Crenshaw (1991), "uma sociedade interseccionalmente consciente deve ser capaz de identificar onde as barreiras se cruzam para criar exclusões e agir para desmantelá-las" (tradução nossa).

Essa abordagem amplia a visão de feminismo no urbanismo e se alinha ao objetivo central deste trabalho: analisar como o espaço urbano pode ser transformado para promover inclusão, segurança e pertencimento para todos. Ao trazer a interseccionalidade para o centro do debate, é possível projetar cidades que não apenas reconheçam, mas também celebrem a diversidade e a equidade como pilares fundamentais de sua organização.

3.3.1

Violência de Gênero

Diante das discussões sobre feminismo urbano e interseccionalidade, torna-se indispensável abordar como a violência de gênero se manifesta no espaço urbano. Essa forma de violência, profundamente enraizada nas estruturas sociais e culturais, revela as desigualdades de gênero em suas diversas facetas, desde a opressão física até a privação do direito ao uso seguro e igualitário da cidade. A análise da violência de gênero, portanto, é fundamental para compreender como as dinâmicas de poder moldam o acesso aos espaços públicos e como essas desigualdades podem ser enfrentadas por meio de políticas urbanas inclusivas e transformadoras.

Para conceituar o termo "violência de gênero", é necessário compreender primeiro a definição de gênero em uma perspectiva social. Não se trata de características biológicas de masculino e feminino, mas de comportamentos e papéis socialmente atribuídos que definem masculinidade e feminilidade. Dessa forma, gênero está intrinsecamente ligado a uma construção cultural local, desvinculada de aspectos naturais ou biológicos.

Os papéis de gênero são culturalmente construídos e reproduzidos por meio de normas e valores que orientam as expectativas sociais. Segundo Hailborn e Rodrigues (2018), “a diferença sexual deve ser entendida como produto da cultura e não como substrato natural ou essência que informaria a modelação dos chamados papéis sexuais”. Essa perspectiva destaca que indivíduos são socializados para agir, pensar e sentir de acordo com esses papéis, que tendem a se manter estáveis e resistentes a mudanças sociais. Com isso, relações de poder estabelecidas com base no gênero perpetuam desigualdades e opressões que variam conforme raça e classe.

A violência de gênero, nesse contexto, pode ser definida como qualquer forma de agressão física, psicológica, sexual ou simbólica que limita os direitos e o bem-estar de uma pessoa, incluindo a liberdade de transitar de maneira segura nos espaços públicos. Tal violência não é restrita a corpos biologicamente femininos, mas também afeta pessoas tidas como afeminadas ou trans, evidenciando como a construção cultural do gênero molda as dinâmicas de opressão e exclusão. Vigano e Laffin (2019) argumentam que "o patriarcado e as relações de hierarquia são responsáveis pela subalternidade feminina e pela legitimidade de violências contra as mulheres, especialmente em função de estereótipos como a fragilidade feminina e a devoção ao homem".

No espaço público, as violências de gênero se manifestam de maneira ainda mais complexa. Além das agressões físicas, há formas sutis e naturalizadas de privação, como a insegurança em locais mal iluminados ou isolados, que configuram uma restrição do direito à cidade. Essas violências muitas vezes passam despercebidas, pois o ato violento é geralmente associado apenas à agressão física. Contudo, a privação do acesso seguro ao espaço público também é uma forma de violência que reforça as desigualdades de gênero e limita o pleno desenvolvimento das pessoas afetadas.

Vigano e Laffin (2019) destacam que cabe ao Estado a responsabilidade de implementar políticas públicas que protejam os direitos individuais e redistribuam benefícios sociais de forma a reduzir desigualdades. Essas ações devem incluir a garantia de infraestrutura urbana adequada, como iluminação, transporte acessível e espaços públicos seguros, para promover condições de existência digna. Smith e Santos (2016) reforçam que a violência de gênero, além de ser uma manifestação de desigualdade, constitui uma violação dos Direitos Humanos, afetando a dignidade, igualdade e liberdade dos indivíduos. Para eles, "assegurar essa dignidade é garantir as condições adequadas de existência através da participação ativa da vida na comunidade".

Portanto, o enfrentamento das violências de gênero exige a articulação de políticas públicas que compreendam a dimensão estrutural dessas desigualdades. Mais do que garantir a integridade física, é necessário promover uma cidade inclusiva, onde a segurança e o acesso igualitário ao espaço público sejam direitos assegurados para todos os gêneros. Essa abordagem reflete não apenas o combate às desigualdades de gênero, mas também o reconhecimento do direito à cidade como um pilar fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Diante das discussões sobre violência de gênero e suas manifestações no espaço urbano, é essencial abordar como a mobilidade urbana, ou a falta dela, afeta desproporcionalmente mulheres e outros grupos marginalizados. A mobilidade urbana não se limita ao deslocamento físico, mas reflete também o acesso a direitos e oportunidades, sendo uma dimensão fundamental para a equidade e a inclusão social. No entanto, as cidades frequentemente ignoram as necessidades de diferentes perfis de usuários, perpetuando desigualdades estruturais, especialmente relacionadas a gênero, classe e raça. Assim, analisar a mobilidade a partir de uma perspectiva interseccional é crucial para compreender as dinâmicas de exclusão e propor soluções mais inclusivas.

3.3.2 Mobilidade Urbana de Gênero

A mobilidade urbana é um elemento central para a igualdade de gênero no espaço urbano. Como apontado por Hino e Cunha (2017), cidades planejadas para carros serão boas para carros, e cidades projetadas para homens tenderão a atender principalmente às necessidades masculinas. Essa relação evidencia como a mobilidade está atrelada a questões de gênero, impactando diretamente a qualidade de vida das mulheres. Para De Araújo (2011), mobilidade é um dos principais fatores de inclusão social e deve ser analisada em conjunto com as dinâmicas de gênero, visto que ambos os conceitos são inseparáveis.

De acordo com Hanson e Hanson (1980) e outros autores como Kwan (1999), a mobilidade de gênero reflete as relações de poder embutidas nos conceitos culturais e sociais. Nesse contexto, mobilidade pode ser entendida como uma ferramenta de acesso a serviços essenciais, como saúde, educação, trabalho e lazer A falta de

33 mobilidade adequada, por sua vez, limita essas oportunidades, criando barreiras que impactam desproporcionalmente as mulheres.

As mulheres desempenham múltiplas funções em suas rotinas diárias, que vão desde o cuidado com a casa e os filhos até o sustento financeiro de suas famílias. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2018) apontou que quase metade dos lares brasileiros (45%) são sustentados por mulheres, correspondendo a mais de 34 milhões de domicílios. No entanto, esse avanço na participação econômica não veio acompanhado de condições adequadas de mobilidade urbana. Mulheres frequentemente enfrentam deslocamentos mais longos e complexos, que incluem ir ao trabalho, levar e buscar filhos na escola, realizar compras e participar de atividades de lazer Essas tarefas exigem que suas jornadas diárias sejam meticulosamente planejadas, mas a infraestrutura urbana nem sempre atende a essas demandas.

A falta de acessibilidade e segurança nos sistemas de transporte público é outro desafio significativo. Mulheres, especialmente aquelas que vivem em regiões periféricas, muitas vezes precisam enfrentar longas viagens em transportes públicos lotados, mal iluminados e com trajetos inadequados às suas necessidades. Essa precariedade não apenas aumenta o cansaço físico, mas também coloca em risco a segurança, expondo-as a situações de assédio e violência durante seus deslocamentos.

Por outro lado, a mobilidade urbana pode ser uma poderosa ferramenta de empoderamento. Quando projetada de forma inclusiva, permite que as mulheres acessem plenamente seus direitos, ampliando suas oportunidades e autonomia. Isso requer uma abordagem que priorize infraestrutura adequada, como sistemas de transporte público eficientes, rotas seguras para pedestres e ciclistas, e planejamento urbano que conecte moradias a serviços essenciais.

Portanto, a mobilidade urbana não é apenas uma questão técnica, mas também uma dimensão crítica de justiça social e igualdade de gênero. A criação de sistemas de transporte que considerem as especificidades de gênero pode contribuir para cidades mais inclusivas, onde mulheres tenham autonomia para se deslocar com segurança e liberdade, garantindo acesso igualitário às oportunidades disponíveis.

A mobilidade urbana, como discutido, reflete as dinâmicas de inclusão e exclusão no espaço público, afetando desproporcionalmente as mulheres e outros grupos vulneráveis. Para aprofundar a análise dessas dinâmicas e compreender como a mobilidade é vivenciada no cotidiano, este trabalho adota a Jane’s Walk como metodologia participativa. Inspirada pelas ideias de Jane Jacobs, a Jane’s Walk é uma caminhada coletiva que incentiva a observação crítica, o diálogo e a troca de experiências sobre o espaço urbano, permitindo identificar problemas e propor soluções a partir da vivência direta.

Essa abordagem permite que as participantes, principalmente mulheres de perfis diversos, compartilhem suas percepções sobre segurança, acessibilidade e os desafios enfrentados durante seus deslocamentos. Ao mesmo tempo, a caminhada

34 oferece uma oportunidade prática para observar como o planejamento urbano impacta a mobilidade e a qualidade de vida, conectando as discussões teóricas à realidade vivida.

3.4 Metodologia Participativa: Jane’s Walk e Cartografia Afetiva

A metodologia participativa é um conceito que surgiu em meados dos anos 1960 e é uma ferramenta inclusiva no planejamento urbano, por exemplo, onde se busca trabalhar coletivamente ouvindo e considerando todas as vozes envolvidas em uma problemática, facilitando assim as ações necessárias para uma reestruturação social de maneira sustentável e inclusiva. Esse tipo de abordagem inclui a participação ativa na elaboração dos resultados de uma análise, encorajando as pessoas participantes do estudo a tomar para si o tema e torná-lo mais rico a partir de suas experiências individuais. Igualdade de participação, diálogo e escuta ativa, cooperação e empoderamento são os princípios básicos desse tipo de metodologia de pesquisa. O resultado disso tende a ser mais efetivo nas transformações propostas trazendo um maior engajamento da comunidade envolvida, assegurando que as decisões tomadas partem de vivências coletivas e não individuais nas políticas públicas e no desenvolvimento de projetos sociais.

Essa metodologia é estruturada com um mediador, que assume o papel de facilitar o entendimento e a aplicação correta da pesquisa, e os agentes contribuintes, a quem é dado a liberdade de trabalho e organização de suas idéias, seguindo um roteiro que pode ser flexível para atingir os objetivos desejados. A importância desse tipo de metodologia está na participação popular e na apropriação do conhecimento gerado a partir dela. Projetos que visam estar conectados com a realidade e oferecer resultados eficientes, devem incluir os conhecimentos daqueles que enfrentam os problemas propostos na pesquisa, especificamente nesta as mulheres.

Nesta parte do trabalho, foram discutidas as principais teorias que fundamentam a análise proposta neste estudo. Os conceitos de legibilidade urbana, vitalidade das ruas e qualidade do espaço público, abordados por Lynch, Jacobs e Gehl, ofereceram um olhar crítico sobre o planejamento urbano e suas implicações na vivência dos espaços. As teorias de gênero e interseccionalidade ampliaram essa análise, destacando como desigualdades estruturais se manifestam no espaço público, impactando desproporcionalmente mulheres e outros grupos marginalizados.

A adoção da Jane’s Walk como metodologia participativa surge como um elo fundamental entre teoria e prática. Inspirada pelas ideias de Jane Jacobs, essa abordagem permite observar e vivenciar, de maneira colaborativa, os desafios e potencialidades do espaço urbano. Por meio dessa prática, é possível conectar as experiências cotidianas das participantes aos conceitos teóricos discutidos, promovendo uma análise crítica e inclusiva.

Esse referencial teórico, portanto, estabelece as bases para a metodologia apresentada no próximo capítulo. Ao articular os conceitos de mobilidade, gênero e

35 espaço urbano com a experiência prática da Jane’s Walk, o trabalho busca não apenas compreender as dinâmicas do Bairro do Recife, mas também contribuir para a construção de cidades mais inclusivas, seguras e acessíveis para todos. A seguir, será detalhada a metodologia utilizada para alcançar os objetivos propostos.

A escolha da cartografia afetiva para dar corpo a esta pesquisa se baseia na ideia de Lynch de dar forma visual às cidades para entender como as pessoas percebem e estruturam suas imagens no espaço urbano. A ideia trata a forma como observa-se a cidade a partir de um ponto de vista das pessoas que a utilizam. Essa análise utiliza mapas, fotografias e questionários para criar uma cartografia afetiva. Para isso foram escolhidos parâmetros e identificados os cinco principais elementos através dos quais as pessoas constroem sua leitura urbana: caminhos, limites, bairros, pontos nodais e marcos. Uma cidade legível (evidente e visível) tem esses fatores facilmente perceptíveis e agrupados num modelo geral.

Esse aspecto de legibilidade se reflete na experiência humana e na segurança daqueles que contemplam o espaço público. Ter uma leitura clara de cidade faz com que os seus cidadãos identifiquem-se e se apropriem dela. Vai além da experiência individual, visto que somos formados por uma mesma cultura e natureza fisiológica, vamos experimentar a vivência no espaço público de formas muito próximas.

O termo cartografia afetiva, trazido por Rolnik (1989) para descrever a maneira como a paisagem se transforma e se desenha do ponto de vista do movimento que se faz, nas transformações e percepção do espaço, se utiliza do olhar dia a dia para descrever pontos como saneamento, mobilidade, moradia, arborização, na experiência dos usuários, em como as pessoas percebem a sua cidade e a paisagem. O comportamento das pessoas é o que determinaria a formalidade dos espaços e não somente a geometria deles.

A verdadeira experiência da cidade está no caminhar O caminhante, Baudelaire (1957), é o primeiro a se apropriar do espaço público. O trabalhador informal, a mulher com carrinho de bebê, a criança que vai a escola, são os caminhantes que se apropriam desse espaço e ditam quais os empecilhos, vantagens e desvantagens de cada trecho de cidade por onde passam. Não somente numa visão contemplativa, mas trazendo questionamento sobre impeditivos dessa cidade, o que acarreta colocar esse corpo na rua.

Lynch foi precursor da aplicação dos mapas mentais ao contexto urbano, portanto a obra “A imagem da cidade” é uma referência clássica também dos estudos do campo da Psicologia Ambiental A análise dos mapas mentais através dos cinco elementos propostos pelo autor – vias, limites, distritos, pontos nodais e marcos –possibilitam uma rica análise das inter-relações entre o homem e o ambiente urbano (ASSUNÇÃO; DANTAS, 2019)

Essa maneira de analisar a cidade traz uma ampla noção sobre como deve-se projetar os espaços e pra quem esses espaços servem, sendo um dos referenciais teóricos deste estudo.

4. Metodologia

A metodologia deste trabalho foi estruturada em etapas sequenciais que buscaram

Fonte: ResearchGate

A etapa de planejamento incluiu a criação de materiais de divulgação para a Jane’s Walk. Cartazes digitais foram desenvolvidos com informações detalhadas sobre o evento, como o tema do passeio, data, horário, ponto de encontro e um mapa com os principais pontos de interesse do percurso. A divulgação ocorreu por meio de redes sociais, como Instagram e WhatsApp, ampliando o alcance do convite e assegurando a diversidade de perfis das participantes. Após a confirmação de presença, as participantes foram incluídas em um grupo no WhatsApp, utilizado para comunicação e envio do primeiro questionário.

Figura 3 -Mapa Comunitário de Boston Feito Através de Intrevistas

4 - Material de Divulgação da Caminhada

Produzido no Canva

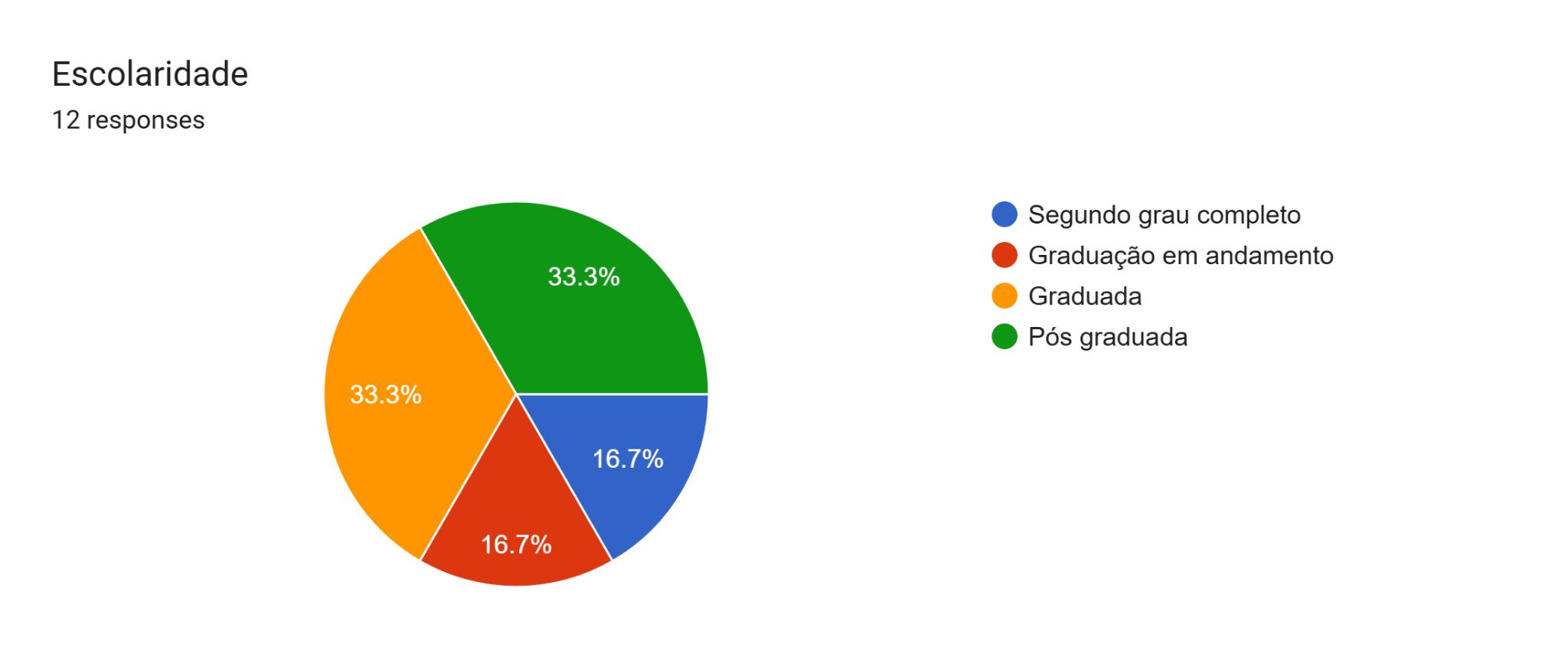

O primeiro questionário, elaborado no Google Forms, foi enviado às participantes com o objetivo de traçar seus perfis socioeconômicos e captar percepções iniciais sobre mobilidade, segurança e uso do espaço urbano. Esse questionário permitiu refinar os objetivos da pesquisa com base nas respostas obtidas. Doze mulheres responderam a essa etapa, oferecendo um panorama inicial das questões que seriam aprofundadas durante o passeio.

A realização da Jane’s Walk foi a etapa central da metodologia, proporcionando uma análise prática e participativa do espaço urbano. No dia do passeio, as participantes receberam mapas e instruções no ponto de encontro, orientando-as a registrar suas percepções ao longo do percurso. Durante a caminhada, foram observados aspectos como as condições das calçadas, a acessibilidade, a iluminação pública e a ocupação dos espaços. Além disso, as participantes compartilharam suas impressões, enriquecendo a análise com relatos diretos sobre suas vivências no ambiente urbano.

Figura 5 - Mapa Distribuído entre as Participantes

Figura

Ao final do percurso, os mapas preenchidos pelas participantes foram recolhidos para análise.

Após a caminhada, um segundo questionário foi enviado via Google Forms com perguntas abertas e fechadas para obter o feedback das participantes sobre suas experiências durante a Jane’s Walk. Esse questionário buscou captar as impressões gerais sobre o percurso, identificar elementos positivos e negativos do espaço analisado e recolher sugestões para melhorias. Embora apenas seis participantes tenham respondido a essa etapa, os dados qualitativos obtidos foram valiosos para complementar as informações coletadas durante o passeio.

A última etapa consistiu na organização e análise dos dados. Os mapas mentais elaborados pelas participantes foram transcritos e examinados para identificar elementos-chave, como caminhos principais, áreas de conflito e marcos urbanos. As respostas dos questionários foram tabuladas e analisadas de forma estatística e qualitativa, permitindo compreender as demandas e percepções das participantes. Além disso, as observações feitas durante o passeio foram organizadas em tabelas, conectando as experiências práticas ao referencial teórico previamente construído. Essa metodologia permitiu uma abordagem integrada, conectando teoria e prática para compreender as dinâmicas do Bairro do Recife. A análise dos dados reforçou a importância de considerar a perspectiva de gênero no planejamento urbano, contribuindo para o desenvolvimento de cidades mais inclusivas, seguras e acessíveis.

5. Resultados

Após a descrição da metodologia adotada, é essencial detalhar a área de estudo escolhida e o processo de aplicação prática das ferramentas metodológicas. O Bairro do Recife, selecionado para esta pesquisa, possui características únicas que o tornam um espaço significativo para analisar as dinâmicas de mobilidade urbana, segurança e inclusão sob a perspectiva de gênero. Sua relevância histórica, cultural e funcional oferece um rico campo para observação e análise.

Nesta seção, serão apresentados os aspectos históricos e urbanos do Bairro do Recife, destacando os elementos que justificam sua escolha como área de estudo. Em seguida, será descrito o processo prático da Jane’s Walk, incluindo o percurso realizado, os principais pontos observados e as contribuições das participantes durante a caminhada. A partir disso, serão exploradas as percepções registradas nos mapas mentais e nos questionários, conectando essas observações aos conceitos discutidos no referencial teórico.

Essa abordagem permite não apenas contextualizar o espaço analisado, mas também demonstrar como as metodologias aplicadas se conectaram à vivência real do local. Dessa forma, esta parte do trabalho reforça a importância de compreender

o espaço urbano a partir de múltiplas perspectivas, contribuindo para os objetivos da pesquisa e para a discussão sobre cidades mais inclusivas e seguras.

Com isso, inicia-se a apresentação detalhada da área de estudo e do processo aplicado, trazendo à tona os resultados e análises obtidos ao longo da pesquisa.

5.1 Área de estudo

O Bairro do Recife integra juntamente com os bairros de São José, Santo Antônio e Boa Vista, o sítio histórico da cidade de Recife. A cidade existiu antes de mais nada como porto, na primeira metade do século XVI, quando Duarte Coelho tomou posse da capitania de Pernambuco. Por sua natureza geográfica e os arrecifes existentes que protegem os rios Capibaribe, Beberibe e Tejipió, tornou-se o principal porto de escoamento das riquezas produzidas no país. Tombado pelo IPHAN como Bem Patrimonial da União, o bairro está sujeito a exigências legais para quaisquer intervenções que venham a ser feitas nele.

A princípio o bairro era apenas uma faixa de areia que foi sendo aterrada com o tempo até ganhar a configuração de ilha, acessada pelo restante da cidade por meio de suas pontes.

Figura 6 - Vista do Recife Forte do Picão

Fonte: Memória do Transporte Brasileiro

Com a chegada dos Holandeses, a urbanização da cidade foi acontecendo e ela então tornou-se a cidade mais cosmopolita das Américas. Mas, foi com a chegada do conde Maurício de Nassau que Recife foi ganhando mais elementos da cidade que conhecemos hoje.

Figura 7 - Planta da Vila do Recife 1760

Fonte: Prefeitura da Cidade do Recife

Em 1654 os Holandeses foram expulsos da cidade e a intolerância religiosa dos portugueses se fez presente influenciando o traçado que ganhava. A Igreja do Pilar, onde existiam as ruínas do Forte São Jorge, é um exemplo de obra que data deste período. No século XIX, o bairro já era três vezes maior que aquela inicial faixa de areia, com seus sobrados altos e ruas estreitas.

Figura 8 - Construção dos Prédios na Praça Rio Branco

Fonte: Acervo Museu da Cidade do Recife

A reforma que aconteceu em 1910, inspirada no modelo de Haussmann em Paris, visava modernizar o porto, higienizar e melhorar as condições de salubridade. Boa parte do bairro foi demolida, cerca de ⅔ dele, para alargar as ruas e transformá-las em avenidas monumentais, substituindo os antigos sobrados por edifícios ecléticos, causando ao Recife uma elitização inevitável e arrancando dela a imagem de cidade colonial.

Fonte: As Catedrais Continuam Brancas de Amélia Reynaldo O bairro como conhecemos hoje, no que diz respeito ao traçado urbano, se deu somente no século XX. Com reformas no Bairro de Santo Antônio para torná-lo pólo de comércio de luxo e dessa maneira transformar o bairro do Recife em reduto de boemia intelectual e artística por meio de uma vida noturna bastante agitada. Característica esta que acompanhou o bairro até os dias atuais, ou praticamente isso, visto que há um abandono completo acontecendo nas ruas do sítio histórico da cidade, agravada pela pandemia.

Figura 9 - Mulher Caminhando na Travessa do Carmo em 1910

Também acontece no Bairro do Recife, atualmente ainda, o carnaval multicultural da cidade, que leva ao lugar milhares de pessoas durante os dias de folia, com seus blocos líricos que desfilam pelas ruas históricas, palcos espalhados pelos principais pontos, incluindo o principal no Marco Zero, onde acontecem shows de artistas de todos os lugares do Brasil e do mundo. Além disso, se instalou um pólo de tecnologia, referência no Brasil, com escolas e empresas que hoje funcionam nos edifícios já existentes no bairro, como o prédio do Paço Alfândega, trazendo para a vida diurna do lugar um maior fluxo de pessoas, e conferindo às ruas de comércio e boêmia uma nova cara até então não conhecida.

Fonte: Acervo Pessoal

Todo esse passado e presente do Bairro do Recife foi levado em consideração para ser o caminho do passeio proposto nesta pesquisa. Avaliar como hoje se comportam as ruas e prédios históricos no contexto da mulher inserida na cidade, foi o ponto de partida para traçar um caminho em que os principais, ou pelos menos parte deles, pontos turísticos, de cultura e lazer existentes alí fosse analisado do ponto de vista de quem caminha em um dia qualquer por ali.

No que diz respeito a violência sofrida pelas mulheres na cidade, uma pesquisa recente divulgada pelo Instituto Patrícia Galvão, mostrou que 84% das mulheres que se deslocam pelo Recife se sentem inseguras com relação ao trajeto e que, 63% delas já sofreram violência em seus percursos diários no espaço urbano. 350

Figura 10 - Praça do Marco Zero 2024

44 mulheres com idade acima dos 18 anos foram ouvidas na pesquisa intitulada “Vivências e demandas das mulheres por segurança no deslocamento”. 36% delas não consideram as ruas seguras, 53% consideram pouco seguras e 11% acham muito seguras. Notou-se na pesquisa que a forma como se deslocam pela cidade influencia diretamente na sua sensação de segurança ou insegurança, visto que apenas 25% delas fazem seus deslocamentos a pé. Essa taxa é a menor do Brasil. Ônibus e carros de aplicativos dispararam como meios de transporte mais utilizados pelas mulheres na nossa cidade, sendo 61% e 34% respectivamente das escolhas. Dos 84% de mulheres que sentem medo de alguma violência ao se locomover pela cidade, 73% sentem medo de assaltos e furtos, 72% tem medo de sofrer violência sexual, 65% sentem medo de importunação ou assédio sexual, 64% de agressões físicas, 39% caminham com medo de olhares e cantadas. Essa pesquisa também avaliou quais estratégias as mulheres do Recife costumam usar para tentar fugir dessas violências e, 97% responderam que evitam lugares desertos, 89% evitam sair à noite, 87% pensam na roupa para evitar assédio, 82% escolhem caminhos mais longos por serem mais seguros.

5.2 Mapa do Percurso

Figura 11 - Mapa Trecho Bairro do Recife

Fonte: Esig

Partindo do Bairro do Recife, a caminhada precisava atender alguns requisitos dispostos pelo Instituto Jane’s Walk e entre eles o de que o passeio deveria durar em média uma hora e meia. Por isso foi preciso reduzir e escolher muito bem quais ruas e pontos de discussão seriam escolhidos para que a pesquisa tivesse melhor proveito. Pensando em alguns marcos culturais e históricos e também em quais ruas teriam situação mais interessante de avaliação, seja pela questão dos usos das edificações ou mesmo pelo abandono delas, seja pela situação de suas calçadas e iluminação pública e ainda pelo fluxo de pessoas que predominantemente acontece em cada uma delas, foram escolhidos dez pontos de parada e seus caminhos.

Dessa maneira temos o mapa da Jane’s Walk - A segurança dos Corpos Femininos na Cidade do Recife definido assim:

5.3 Pontos de Parada

Figura 12 - Percurso da Caminhada Pelo Centro Histórico g

1. Museu Cais do Sertão

Idealizado como parte da integração no Novo Porto do Recife, construído no local do antigo Armazém 10 com projeto do escritório Brasil Arquitetura assinado por

Francisco Fanucci e Marcelo Ferraz, tem área de 7.500 metros quadrados e é hoje um marco da arquitetura local. Com seu gigante cobogó rendado e seu imenso vão livre de aproximadamente 25 metros em concreto aparente pigmentado, abriga encontros e eventos importantes da região, além de exposição permanente com um acervo que conta a história do povo sertanejo, peças do acervo de Luiz Gonzaga e exposição imersiva.

Fonte: Archdaily

2. Torre Malakoff

Construída no período de 1853 a 1855 com materiais da demolição do Forte do Bom Jesus, sua função inicial era de observatório astronômico e portão para o Arsenal da Marinha e, em 2000, passou a ser um espaço cultural para música e fotografia. Conta com salas de exposição, administrativas e educativas, além de um anfiteatro na área externa que recebe diversos eventos culturais da cidade. É um monumento tombado pelo IPHAN e administrado pela FUNDARPE.

Figura 13 - Museu Cais do Sertão

3. Praça do Arsenal

Praça Arthur Oscar, mais conhecida como Praça do Arsenal da Marinha, data do século XIX resultado ds aterros feitos na época no Bairro do Recife. Chamava-se

Largo ou Praça dos Voluntários da Pátria quando, durante a Guerra do Paraguai, um batalhão se formou no local. O paisagismo é de Burle Marx. A praça recebe inúmeros turistas e abriga algumas feiras de rua no seu entorno que movimentam o local.

Figura 14 - Torre Malakoff

Fonte: Visit Recife

Figura 15 - Praça do Arsenal da Marinha

Fonte: Acervo pessoal

4. Porto Digital

Com um investimento de mais de R$33 milhões por parte do Governo do Estado para criar um ambiente de negócios em tecnologia na região, surgiu no ano de 2000

o Porto Digital, um parque urbano de tecnologia e inovação, hoje um dos principais do Brasil e da América Latina. A sede encontra-se localizada no Cais do Apolo, mas

o parque já se expande pelos bairros de Santo Antônio, São José e Santo Amaro, e ocupa uma área de quase dois quilômetros reunindo 415 empresas da área. Ocupa inúmeros prédios reconstruídos e emprega cerca de 18 mil pessoas.

Figura 16 - Porto Digital

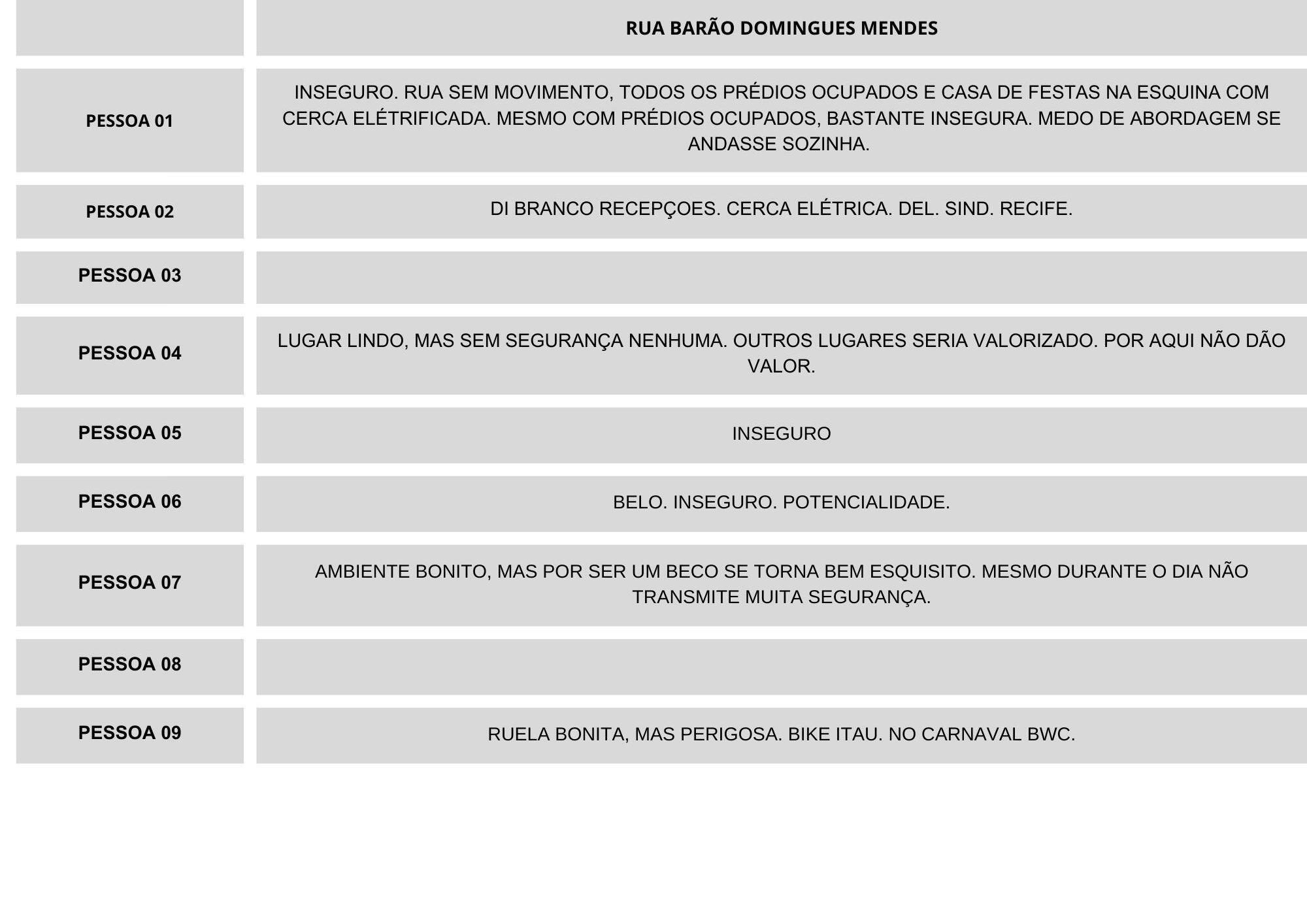

5. Rua Barão Domingues Mendes

A rua representa uma área que no século XVII limitava o Norte da cidade que ali se formava e, através de dois baluartes construídos formava uma cortina que abria a porta Norte da cidade, também conhecida como ‘porta da terra’, por onde entravam e saiam mercadorias do Recife para Olinda e servia como limitador da expansão da cidade.. Para garantir o controle de entrada e saída das mercadorias, a área era cercada e, dessa maneira, se distinguia o que era interior e ‘fora de portas’ onde o trânsito era aberto.

No século XIX, com a unificação do bairro, a distinção física entre dentro e fora de portas deixou de existir, embora a área de fora seguisse com ‘status’ de ‘periferia’ da cidade.

Fonte: Folha PE

17 - Rua Barão Domingues Mendes

6. Edificio Alfredo Fernandes

Construído em 1945, o prédio com estilo art déco é um ícone do bairro do Recife.

Localizado na Avenida Barbosa Lima, o prédio já nasceu destinado a atividades empresariais e já abrigou, inclusive, a Câmara Municipal do Recife. Como o prédio situava-se perpendicular à Rua da Guia, que possuia má fama, a Câmara foi batizada por muitos como ‘Câmara da Guia’, deixando os parlamentares incomodados. Em 1962, ela foi transferida para o edifício onde até então funcionava a Escola Normal, na Rua Princesa Isabel, e está localizada lá até os dias de hoje.

Durante o período da Guerra Fria, o edifício se transformou em uma espécie de ‘segundo consulado americano’, abrigando distribuidoras de filmes.

Figura 18 - Edf Alfredo Fernandes

Figura

Fonte: Acervo pessoal

Fonte: Acervo pessoal

7. Paço do Frevo

Em 1908 foi inaugurado o prédio da Western Telegraph Company, empresa inglesa que por muito tempo operou os telégrafos no Brasil, na Rua Arthur Oscar (Praça do Arsenal), um edifício de arquitetura eclética, bastante inovador para sua época, sendo totalmente à prova de fogo com tubos pneumáticos para transportar mensagens e escritórios que visavam o máximo de eficiência. A Western de Recife parou de funcionar em 1973, com a não renovação da concessão pela Embratel, responsável pela tutela dos serviços de comunicação.

O edifício seguiu abandonado por três décadas, sendo restaurado em 2014 para abrigar o Museu Paço do Frevo, um espaço de ações de difusão, pesquisa e formação da dança e da música do frevo. Atualmente, no térreo também funciona o Café da Aurora.

19 - Museu Paço do Frevo

Fepeg

8. Rua do Bom Jesus

A rua que já foi considerada uma das mais bonitas do mundo, conhecida por muito tempo como a rua dos judeus, pois abrigou a primeira Sinagoga das Américas, a Kahal Zur Israel (Rochedo de Israel), foi batizada com o nome que possui hoje em

Figura

Fonte:

51 1870 pelo Instituto Arqueológico e Geográfico de Pernambuco em homenagem ao arco do Bom Jesus que servia de porta de entrada para a cidade.

A Rua do Bom Jesus resistiu bravamente às inúmeras reformas e demolições do início do século XX, mas foi afetada pela decadência que se seguiu nos anos 1940, servindo como mais uma rua de prostíbulos até meados dos anos 1990, quando todo bairro passou por uma revitalização, mas preservando a arquitetura e o desenho urbano da mesma.

Figura 20 - Rua do Bom Jesus

Fonte: Arquivo pessoal

9. Avenida Rio Branco