22 minute read

Pág. 3 Pág

from eek29

by Revista eek'

Las radiaciones ionizantes, sus efectos y aplicación

Antonio Baltazar Raigosa raigosa.antonio@hotmail.com Héctor René Vega Carrillo fermineutron@yahoo.com

Advertisement

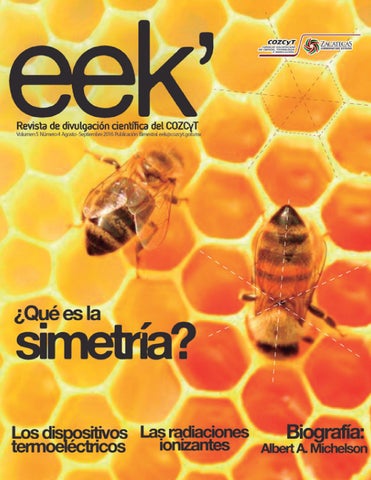

En muchas de las ocasiones al escuchar el término “radiación”, lo asociamos, principalmente, a algo negativo. Sin embargo, la existencia de las radiaciones es más benéfica de lo que se piensa, siempre que su manejo se haga de forma responsable. Las radiaciones tienen una gran diversidad de aplicaciones que contribuyen a mejorar el nivel de vida de las personas.

La radiación es el transporte y propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas (OEM). Existen diversos tipos de radiaciones y éstas pueden ser clasificadas de diferentes maneras. Se clasifican en base a parámetros de la onda como son su frecuencia, su longitud de onda o su energía. En la figura 1 se muestra una gráfica del espectro electromagnético donde las ondas electromagnéticas se presentan en base a su frecuencia y su longitud de onda.

1024 1022 Frecuencia en Hertz

1020 1018 1016 1014 1012 1010 108 106 104 102 100

Rayos cósmicos Rayos gamma Rayos X

Ultravioleta

Infrarrojo

Luz Visible

400 500 600 700 Longitudes de Onda nm Radar

FM

Televisión

Onda corta Radio difusión Transmisión energía eléctrica

10-14 10-12 10-10 10-8 10-6 10-4 10-2 100 102 104 106 108 Longitud de onda en metros

Figura 1. Espectro electromagnético. En la gráfica del espectro OEM de la figura 1, se incluyen las ondas asociadas a la energía eléctrica que usamos en casa que tiene baja frecuencia, 60 Hertz, y por tanto gran longitud de onda. También se incluyen las OEM correspondientes a las señales de la radio, la televisión, el teléfono celular, etc. La luz que vemos, con diferentes colores, son también OEM, así como los rayos X y los rayos gamma. Una característica de todas las OEM, sin importar su longitud de onda o su frecuencia, es que en el vacío viajan a 300,000 km/s.

Desde las ondas de menor frecuencia hasta la luz ultravioleta, forman un grupo de OEM que no son ionizantes, esto implica que no tienen la energía suficiente para arrancarle electrones a los átomos. Aquellas que están más allá de la luz ultravioleta, como los rayos X, los rayos gamma y los cósmicos, son radiaciones ionizantes (RI), lo que implica que en su interacción con la materia, si tienen la capacidad de arrancar electrones y de dejar los átomos excitados.

En forma genérica se le llama radiación ionizante a las partículas alfa y beta (que tienen masa y carga eléctrica), así como a los rayos X y a los rayos gamma. La radiación alfa, beta y gamma se produce en los núcleos de los átomos, mientras que los rayos X se producen en las capas de los electrones de los átomos. Todas estas se incluyen en el grupo de las RI.

Las RI pueden atravesar la materia, como se observa en la figura 2. En esta figura se incluyen los neutrones que no ionizan la materia ya que no tienen carga eléctrica, no obstante forman parte del grupo conocido genéricamente como radiación.

Partículas Alfa

Partículas Beta

Rayos X y Rayos Y

Neutrones

Figura 2. Poder de penetración de las RI en la materia.

Cuando la radiación interactúa con el cuerpo humano, deposita una cantidad de energía. La cantidad de energía absorbida por unidad de masa del cuerpo se conoce como dosis absorbida y ésta puede producir dos tipos de efectos: estocásticos y determinísticos. En los primeros, la probabilidad de ocurrencia de que se presente algún daño, a causa de la dosis recibida por la radiación, no está establecida ya que pueden o no presentarse debido a que las dosis recibidas son pequeñas. Sin embargo, cuando esta dosis aumenta deja de ser estocástico el efecto, convirtiéndose en determinístico. Es decir, cuando se supera cierto umbral de dosis, la aparición de los efectos es al instante o en un corto plazo de tiempo.

En la industria, las radiaciones se utilizan para detectar deficiencias en piezas metálicas, rupturas en la soldadura de unión o en la superficie de los materiales. Se emplean, también, para medir el nivel de líquidos en grandes recipientes, se usan para polimerizar monómeros, para la medición de humedad de suelos (neutrones), determinar fugas en tubos que llevan combustible (gasolina o gas) y para la detección de humo con partículas alfa y beta. En seguridad, se usan los rayos X para la revisión de equipajes; en cambio, la irradiación gamma se utiliza para la esterilización de alimentos, control de plagas, datación fósil mediante técnicas no destructivas, esterilización y en la mejora genética de alimentos, entre otras aplicaciones. La radiación también se utiliza con fines analíticos y permite determinar la presencia de cantidades muy pequeñas de sustancias nocivas a la salud. Una aplicación muy importante es en la producción de energía eléctrica que se realiza en las centrales nucleares.

La medicina es una de las áreas que ha sido más beneficiada con las RI. En este campo de trabajo, los usos van desde la esterilización de material quirúrgico, hasta el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el cáncer. Las técnicas más empleadas son la radiografía, la tomografía computarizada (TC), la mamografía y la tomografía por emisión de positrones (PET), entre otras. Uno de sus principales usos es el tratamiento contra el cáncer a través de la radioterapia y la medicina nuclear.

El beneficio que se ha logrado, en base a la aplicación de las RI, supera por mucho la percepción negativa que se pudiera tener sobre los efectos de éstas. Empleadas de forma adecuada y con las medidas de seguridad que deben ser consideradas en protección radiológica, el uso de estas radiaciones constituye un gran beneficio para la humanidad. Para el uso adecuado de las RI es necesario entender cómo interactúan con la materia y esto se logra a través del estudio y la investigación científica.

Diente de león

Familia: Asteraceae = compositae. Nombre científico: Taraxacum officinale (G. H. Weber ex Wigg). Nombre común: Achicoria amarga, amargón, cerraja (Jalisco), diente de león (Hidalgo, México, Puebla y Zacatecas), moraja (Sinaloa), globillo, lechuguilla, chipule, endivia, lechuguilla de viejo. En el Bajío se usa árnica y chicoria. En EUA, common dandelion, blowball, faceclock.

Etimología: Palabra latina derivada del persa tharakhchakon o talj chakuk, que significa “hierba amarga”. También se le atribuye la etimología griega taraxos, mal, enfermedad, y akon, remedio, en alusión a su propiedades medicinales.

Descripción: Son un grupo de plantas que son difíciles de distinguir, se cree que algunas son introducidas y otras nativas de América. Son de hábitos perennes, es decir, que se mantiene a lo largo del año. Llegan a medir de 10 a 50 cm de alto; con un tallo erecto y hueco; hojas alargadas de 2 a 4 cm de longitud; sus flores van desde las 80 hasta las 250 (inflorescencia), miden de 7 a 15 mm y son de un color blanquecino. Sus raíces son gruesas y a veces ramificadas.

Distribución: Se conoce en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Importancia ecológica: Fuertemente asociada a pastizales y bosques de pino encino, la propagación por semilla se da con la ayuda del viento y el agua. Las plantas establecidas se propagan por rebrotes, a menudo como impureza de semillas de pastos y otros cultivos. Es muy común entre las especies de corte, como la alfalfa; se ha registrado en cultivos de ajo, algodón, avena, caña, cártamo, cebada, cítricos, frijol, frutales, garbanzo, haba, hortalizas, lenteja, maíz, manzana, papa, sorgo, soya, tomate, viveros y de manera silvestre. Es una excelente planta purificadora de sangre por sus propiedades diuréticas, depurativa y laxante suave. Como anécdota, en distintos lugares se conoce a esta planta como “mea-camas” o “hierba urinaria”.

Referencias

Jesús Antonio Astorga Moreno astorgajesus333@gmail.com Julio César López Domínguez jlopez@fisica.uaz.edu.mx

¿Qué es la simetría?

Desde nuestra etapa de educación básica nos relacionamos con las formas geométricas y algunas propiedades inherentes a ellas. Pensando por ejemplo en: un cuadrado, un triángulo equilátero o un rombo; al trazar en ellos ciertas líneas, de un modo adecuado, notamos que estas formas geométricas quedan divididas de manera imaginaria en dos partes exactamente iguales, como se muestra en la figura 1.

D

c C C D

c C

d

A

a b

B

b

A

a

c B AB

d

a b

Figura 1. Simetrías del cuadrado, triángulo equilátero y rombo.

También es cierto que no todas las formas geométricas poseen esta propiedad, basta con tratar de trazar algunas líneas en un trapecio escaleno, mostrado en la figura 2, que una sus vértices o parta de alguno de sus lados.

Figura 2. Trapecio escaleno.

¿Qué es lo que hace que las formas geométricas anteriores, de la figura 1, tengan esta característica? Si observamos detenidamente vemos que el número de lados que toca cada vértice es dos, el ángulo entre los lados es el mismo, al menos para el cuadrado y para el triángulo equilátero, mientras que para el rombo es el mismo por pares. También, si comparamos el tamaño de los lados del cuadrado y del triángulo equilátero, vemos que es el mismo para todos y en el rombo se da la igualdad en parejas, siendo esta uniformidad lo que hace que tengan esta característica y por eso se les conoce como polígonos regulares [1]. Esta propiedad tan peculiar no sólo la encontramos en lo estudiado en los polígonos regulares, también en objetos que tenemos a simple vista. Cuando empezamos a interactuar con el mundo que nos rodea, notamos que la mayoría de las formas que lo componen poseen una belleza y un sentido de armonía o uniformidad que las hacen ser agradables a nuestra vista; ya sea desde formas orgánicas, como una mariposa o una flor, hasta la mesa donde comemos o la televisión que nos divierte todos los días. En la figura 3 se muestra el dibujo El hombre de Vitrubio. En éste, Leonardo Da Vinci nos regala una representación muy clara de cómo la belleza y armonía están presentes en nosotros, mediante las proporciones de las partes de nuestro cuerpo.

Figura 3. El hombre de Vitrubio.

En nuestra experiencia, los polígonos regulares como el cuadrado, conservan la uniformidad de la que hemos hablado, aunque lo giremos, movamos de lugar, reflejemos o aumentemos sus dimensiones. Esto nos sugiere que este tipo de transformaciones del cuadrado: la rotación, traslación, etc., mostradas en la figura 4, también forman parte de esta singular característica. Los objetos que poseen esta propiedad, llamada simetría (del latín symmetria), se les conoce como simétricos.

Figura 4. Transformaciones del cuadrado.

En la naturaleza no siempre es fácil encontrar simetrías. Por esto, algunas áreas de la ciencia estudian fenómenos relacionados con esta propiedad. En la química, donde sirve para poder dar una clasificación de las moléculas, y en la biología para clasificar a los seres vivos de acuerdo a su forma, se necesitan tiempo y esfuerzo para descubrirlas. Las matemáticas nos ofrecen una forma de cómo poder descubrir, clasificar y trabajar con las simetrías, pero de una manera que no es la que nos indicaría un artista o un arquitecto, Ésta, en cambio, se basa en el equilibrio de las partes del objeto, que es más natural para nosotros. Para ejemplificar este punto de vista volvamos al ejemplo del cuadrado y formulemos la siguiente pregunta: ¿Qué pensaríamos si no hubiéramos visto cuando se giró, movió, reflejó o aumentó de tamaño el objeto? Si sólo observamos el resultado de aplicar estas transformaciones y no estuvimos en la transición, jamás dudaríamos que perdería su propiedad de simetría, ya que en el proceso la figura no cambió. Es decir, conservó sus propiedades geométricas.

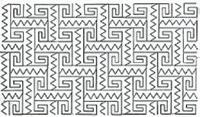

A las transformaciones que al momento de aplicarse a un objeto lo dejan invariante, se les conoce en matemáticas como simetrías [2]. Esta forma de ver dicha propiedad nos permite justificar cuándo una figura es simétrica, aun si no lo podemos asegurar a simple vista. En el relieve mixteco, figura 5, vemos intuitivamente que posee simetría ya que al observarlo encontramos balance en él, pero no es tan natural de ver y explicar como lo es en las formas geométricas simples. El método para darnos cuenta de si es un objeto simétrico es por repetición, o los que los matemáticos llaman traslación, pero ¿cómo explicarlo? Primero tracemos un círculo sobre una pequeña área de la figura, de manera que tengamos encerrado un pedazo bien definido de ella. Como segundo paso, a la izquierda o derecha del círculo anterior trazamos contornos de igual forma y tamaño, que se tocan en un solo punto, mostrado en la figura 5. Inmediatamente, se observa que los tres círculos encierran el mismo pedazo de figura. Siendo un poco más fantasiosos, es como si estuviéramos en el círculo inicial y por alguna fuerza extraña nos teletransportaran a cualquiera de los otros dos; nunca notaríamos que tal cambio sucedió ya que todo a nuestro alrededor parecería igual, claro, mientras el relieve no tenga bordes. De igual manera, sucede lo mismo si tomamos regiones circulares por encima o debajo de nuestro círculo inicial, describiendo un tipo de simetría muy similar al encontrado en las estructuras cristalinas.

Figura 5. Relieve mixteco.

Volviendo a las figuras geométricas, pensemos en una forma muy común a nosotros: un cubo. Por una parte, si lo partimos a la mitad obtendremos dos figuras iguales, como es esperado, pero si ahora aplicamos nuestro nuevo modo de ver la simetría, sabiendo intuitivamente que podemos manipularlo de ciertas maneras y no afectar su forma (como ejemplo sería girarlo o moverlo de lugar), resulta que el cubo es un objeto que cumple esta propiedad en un sentido más amplio. En total tenemos 48 transformaciones con las cuales lo dejamos invariante, o dicho de otra manera, simétrico, y la mayoría de ellas las podemos visualizar al momento de intentar armar el cubo Rubik.

Las matemáticas generalizan un concepto que es natural en geometría y lo llevan a una noción que ayuda a describir el mundo que nos rodea. Lo anterior es posible por la técnica desarrollada durante la revolución francesa por el matemático Evariste Galois, quien creó el concepto de grupo. Esta idea tiene que ver en cómo, al aplicar a un objeto una o más transformaciones (rotaciones, traslaciones, reflexiones, etc.) no se modifica su esencia, sólo cambia su estado inicial. Todo este conjunto de ideas, conceptos y técnicas es muy útil en las ciencias, como la física [3], para poder dar una descripción bastante precisa de los fenómenos que nos rodean. En ese sentido, uno de los resultados más importantes, en esta disciplina, es el que relaciona las simetrías de un sistema con la conservación de cantidades físicas (energía, momento lineal, momento angular), y viceversa.

Referencias

[1].- Baldor, J.A. (2004). Geometría plana y del espacio y trigonometría. México: Publicaciones cultural [2].- Herstein, I.N. (1980). Álgebra Moderna. México: Editorial Trillas [3].- Zaldívar, F. (2006). Introducción a la teoría de grupos. México: SMM

Los dispositivos termoeléctricos:

El desarrollo de una alternativa energética

Nidia Esther Moreno Cabrera nidia.moreno@fisica.uaz.edu.mx

Sergio Molina Valdovinos sergiom@fisica.uaz.edu.mx

En 1821, Thomas J. Seebeck [1] demostró que se puede generar una corriente eléctrica cuando se calienta un par de conductores metálicos en contacto, a este descubrimiento se le conoce como efecto Seebeck.

Trece años después, en 1834, un relojero francés, Jean C. A. Peltier [2], descubrió el efecto inverso. Él observó que al pasar una corriente eléctrica a través de dos uniones metálicas distintas se genera un calentamiento o un enfriamiento, dependiendo de la dirección de la corriente eléctrica. A este descubrimiento se le conoce como efecto Peltier.

Posteriormente, en 1855, William Thompson (Lord Kelvin) demostró que el efecto Seebeck y el efecto Peltier están relacionados. Adicionalmente, encontró un tercer efecto conocido como efecto Thomson, el cual consiste en el calentamiento o enfriamiento producido cuando una corriente eléctrica que va en dirección del flujo de calor pasa a través de un material.

Estos efectos reciben el nombre de efectos termoeléctricos [3] y la termoelectricidad es la rama de la física que se encarga de su estudio. Es decir, del proceso de conversión de la energía eléctrica en energía térmica, o viceversa. No obstante, los efectos termoeléctricos dejaron de ser de interés debido al bajo rendimiento termoeléctrico de los metales.

Fue hasta 1950, con la llegada de los materiales semiconductores, que se comenzaron a utilizar como materiales termoeléctricos. Los semiconductores poseen una combinación única de propiedades de transporte eléctrica y térmica, tales como: conductividad eléctrica menor pero cercana a la de un metal y baja conductividad térmica similar a la del vidrio. Si a un cristal semiconductor puro o intrínseco, se le agregan pequeñas cantidades de determinados elementos químicos, que pueden ser aceptores o donadores de electrones, entonces se puede crear un semiconductor, extrínseco, tipo-p o tipo-n, respectivamente.

Ensamblando más de un par de semiconductores fue posible construir los primeros generadores termoeléctricos con una eficiencia relativamente alta para aplicaciones industriales.

Un generador termoeléctrico [4] consiste en un arreglo de semiconductor tipo-n y tipo-p conectados eléctricamente en serie, de modo que una corriente fluye entre los dos materiales. Los semiconductores se colocan dentro de un par de placas. Cada semiconductor es llamado termoelemento y cada par de termoelementos, termocupla. De este modo, el dispositivo puede recolectar calor de un extremo y generar una corriente, la cual se puede almacenar en una batería, como se muestra en la figura 1.

Placas Metálicas Fuente de calor

Semiconductor Tipo N

Semiconductor Tipo P

Disipador de calor

Resistencia

Figura 1. Efecto Seebeck. Corriente eléctrica

De forma inversa, si el dispositivo está conectado a una fuente de alimentación eléctrica, se puede generar calor sobre una cara del dispositivo mientras que la otra cara se enfría, como se muestra en el esquema de la figura 2.

Enfriamiento

Placas Metálicas

Semiconductor Tipo N

Semiconductor Tipo P

Calor expulsado

Fuente de alimentación eléctrica

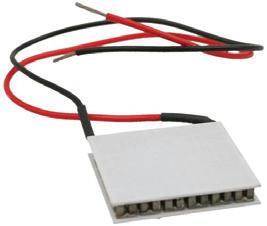

Típicamente, más de cien de estas celdas se empaquetan en serie para formar un módulo de enfriamiento termoeléctrico, que tiene una superficie aproximada de una pulgada cuadrada, con un espesor de un cuarto de pulgada, como se puede apreciar en la figura 3 [5].

Enfriamiento

Conectores de corriente eléctrica

Calor expulsado

Placas de cerámica Placas metálicas

Termoelementos

Figura 3. Dispositivo termoeléctrico.

Existen diversas aplicaciones donde se pueden utilizar dispositivos termoeléctricos, por ejemplo, la elaboración de diferentes equipos de refrigeración. La refrigeración por métodos termoeléctricos podría sustituir, en muchos casos, a los sistemas de refrigeración actuales, eliminando así el uso de los clorofluorocarbonos. Los clorofluorocarbonos son gases contaminantes compuestos por cloro, flúor y carbono que destruyen la capa de ozono, y fueron prohibidos en 1987 por el Protocolo de Montreal.

Estos dispositivos pueden convertir la energía solar en una diferencia de temperatura para actuar como refrigeradores o calentadores, con la ayuda de celdas solares. También pueden convertir la energía solar térmica, a partir de la diferencia de temperatura, en energía eléctrica para actuar como generadores de energía.

Los refrigeradores termoeléctricos podrían ser utilizados en la microelectrónica para estabilizar la temperatura de diodos láser, para enfriar detectores infrarrojos y dispositivos de acoplamiento de carga.

Los dispositivos termoeléctricos han sido utilizados, desde 1961 por la NASA, para proveer energía eléctrica a las naves espaciales. Otro ejemplo es la recuperación de residuos de calor en automóviles. La reacción de combustión puede ser reducida en un 5 %, si en el escape se coloca un dispositivo termoeléctrico que recupere el calor de los gases expulsados y lo convierta en electricidad.

Este tipo de dispositivos ofrecen una serie de ventajas, respecto a otras tecnologías, entre las que se destacan: • Disminuir la temperatura o generar calor, indistintamente, invirtiendo la dirección de la corriente eléctrica aplicada. • Son silenciosas y no producen vibraciones. • Fácil variación de la potencia refrigerante, actuando sobre la corriente eléctrica que alimenta el dispositivo. • No poseen elementos móviles y no necesitan mantenimiento. • Funcionan en cualquier posición. • El tiempo de vida de operación excede las 100,000 horas.

A casi 200 años desde que se conocen los efectos termoeléctricos y, aproximadamente, 30 años desde que se comercializan dichos dispositivos, estos tienen una eficiencia de conversión relativamente baja. Esto ha limitado las posibles aplicaciones tecnológicas a gran escala. Experimentalmente, el rango de eficiencia de los dispositivos termoeléctricos actuales no supera al 15 %, lo cual es poco, comparado con un refrigerador convencional, que alcanza una eficiencia de hasta un 70 %.

Así pues, las aplicaciones industriales de los dispositivos termoeléctricos no son económicamente viables cuando se requiere enfriar volúmenes muy grandes. Las aplicaciones se limitan al enfriamiento de volúmenes pequeños, en particular para equipamiento electrónico, los cuales se encapsulan en las computadoras.

¿Cuáles son los retos que enfrentan los dispositivos termoeléctricos para aumentar su eficiencia y con ello su comercialización?

Pese a las numerosas ventajas de los dispositivos termoeléctricos, su uso comercial todavía es limitado, debido a que su actual eficiencia es demasiado baja para ser económicamente competitivos.

El incremento en la eficiencia de conversión y la reducción de costos, para la producción de materiales, termoeléctricos son puntos clave en el desarrollo del mercado de los dispositivos termoeléctricos.

A mediados de 1990, los estudios teóricos sugirieron que los materiales a nano escala (materiales formados por partículas de demensiones del orden de un nanómetro o 10-9m) reducían la conductividad térmica y así mejoraban la eficiencia de los dispositivos termoeléctricos [6, 7]. Con el fin de optimizar las propiedades termoeléctricas de un material, éste requerirá estructuras compuestas por nano partículas. Desafortunadamente, la fabricación de estas estructuras es, en particular, desafiante y costosa.

Una alternativa es la utilización de hilos cuánticos, que ofrecen las ventajas de las nano estructuras cuánticas, además de técnicas de nano fabricación menos costosas. Otro material potencial es el grafeno, que presenta estructura bidimensional de un átomo de grosor con un arreglo hexagonal de átomos de carbono. Éste tiene propiedades únicas como es son, su alta conductividad térmica y eléctrica.

Con el desarrollo de estos y otros materiales se expandirían las aplicaciones [8] de los dispositivos termoeléctricos en diferentes campos.

Referencias

[1].- http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/seebeck.htm [2].- http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/peltier.htm [3].- Rowe, D. M. (1995). CRC Handbook of thermoelectrics (ed.). Boca Raton: CRC press. [4].- Riffat, S.B. & Ma, X. (2003). Thermoelectrics: A review of present and potential applications. En applied thermal engineering. 23,913–935. Nottingham: ELSEVIER. [5].- Snyder, G. J. & Toberer, E. S. (2008). Complex thermoelectric materials. 7, 105-114. Reino Unido: Nature materials. [6].- Bux, S. K., Fleurial, J. P. & Kaner, R. B. (2010). Chem. Commun. 46, 8311–8324. Estados Unidos: PubMed. [7].- Rowe, D. M. (2005). Thermoelectrics handbook macro to nano (ed.). Boca Raton: CRC press. [8].- Ewert, M. K. (1998). Terrestrial and aerospace solar heat pump development: past, present and future, ASME paper at solar ’98. Albuquerque: NM. artículos y reportajes 10

Freir alimentos con aceite vegetal

requiere de precauciones

Michael Mosley, médico y periodista de la BBC, decidió consultar a especialistas sobre el empleo de los aceites vegetales en la cocción de alimentos y presentar los resultados en el programa televisivo de la BBC “Confía en mí, soy médico y periodista”. Para ello se puso en contacto con la Universidad de Montfort, en Leicester, Inglaterra, donde el profesor Martin Grootveld y su equipo conducían un experimento en el que calentaban aceites y grasas a altas temperaturas, como para freír.

Cuando se fríe o cocina a temperaturas elevadas (unos 180oC), se producen cambios en la estructura molecular del aceite o de la grasa. A esas temperaturas el proceso de oxidación que experimentan da lugar a la formación de aldehídos perjudiciales para la salud.

El equipo del profesor Grootveld encontró que los aceites ricos en ácidos grasos poliinsaturados, como el de maíz o el de girasol, generaron niveles muy altos de aldehídos. Por otro lado, los aceites más ricos en ácidos grasos saturados y monoinsaturados, como el de canola y especialmente el de oliva, son mucho más estables cuando se calientan y producen menos aldehídos.

Como resultado de sus investigaciones el profesor Grootveld recomienda usar el aceite de oliva cuando se trata de freír o cocinar a altas temperaturas.

Otras investigaciones han confirmado que la formación de aldehídos, al calentar el aceite para freír, es algo importante que debemos tener en cuenta. Y, como siempre, de los descubrimientos de las y los científicos podemos derivar algunas recomendaciones para proteger nuestra salud.

1. Trate de consumir la menor cantidad posible de alimentos fritos.

2. Si debe freír algo utilice preferentemente aceite de oliva o, en caso extremo, aceite de canola porque éstos tienen mayores proporciones de ácidos grasos monoinsaturados. Use la menor cantidad posible de aceite y retire con papel absorbente el aceite que queda impregnado en los alimentos.

3. No reutilice el aceite después de haberlo mantenido a altas temperaturas. Si fríe varias veces con el mismo aceite aumentará considerablemente la proporción de sustancias tóxicas que se forman con el calentamiento.

Las carnes rojas, como la de res y la de cerdo pueden ser un componente de una dieta saludable, pero sólo si consumimos pequeñas cantidades de las mismas. Un estudio realizado con más de 60,000 adultos en Singapur, unido a otros resultados obtenidos en investigaciones en Japón y Estados Unidos, muestra que existe una relación bien comprobada entre el consumo frecuente de carnes rojas y el desarrollo de la enfermedad renal crónica (ERC).

Normalmente los médicos recomiendan reducir el consumo de todas las proteínas a los pacientes de ERC para evitar o alejar el momento en que haya que acudir a una diálisis. Sin embargo, después de las investigaciones anteriormente señaladas, pueden ser más específicos en sus recomendaciones y aconsejar la ingesta de proteínas de origen vegetal, como las contenidas en la soya y las legumbres. Incluso, también como resultado de esas investigaciones científicas, pueden autorizar el consumo de pescado, pollo y huevos evitando siempre el consumo de carnes rojas naturales o procesadas industrialmente. Se trata de una advertencia más de que el consumo de carnes rojas debe ser moderado si queremos conservar nuestra salud.

Fuente: BBC mundo

Otro aviso sobre las carnes rojas