Los bailes prohibidos:

El que baile son, tango o champeta será castigado Sofía Deveaux Durán

L

a champeta colombiana “transmite mensajes subliminales a los que la escuchan y bailan, transformándolos en seres violentos y agresivos”, declaró en un acto como anacrónico el alcalde de Malambo, Colombia, en 1999, logrando la prohibición de este baile en toda la ciudad. Este hecho nos recuerda que el baile siempre ha espantado al poder, pero ¿por qué? El tango argentino, más de medio siglo antes, pasó por un juicio similar cuando bailarlo violaba la ley dictada por las autoridades científicas y sanitarias de Buenos Aires, que lo condenaban como insalubre y una amenaza a los valores de la nación. A los colombianos champetúos que no se aguantaron las ganas de bailar en ese año les decomisaron sus sistemas de sonido callejeros; pasaba la camioneta de la autoridad y los dejaba sin música. Más grave era el castigo para las atrevidas tangueras desalineadas, pues no les decomisaban sus zapatos sino que eran ellas mismas recogidas e ingresadas en un hospital psiquiátrico al cual no se entraba pero sí se salía totalmente loca. La misma prohibición sufrieron los sones y jarabes en México desde mediados del siglo XVIII hasta la primera década del XIX en donde los bailarines más necios que fueran descubiertos en pleno fandango eran llevados a la Santa Inquisición y sólo se les deseaba la mejor de las suertes. Inserto en el espacio cotidiano de lo lúdico, el baile aparentemente no representa una amenaza directa al orden público, sin embargo su práctica involucra un elemento central en cualquier orden social: el cuerpo. Su poder “rebelde” reside en lo que me gusta llamar cercanía anónima, forma de interacción corporal en la que se realiza una doble transgresión. La primera es vivida de manera personal; el baile rompe con el distanciamiento corporal predominante en nuestra sociedad, acercando a los cuerpos de los bailarines en una intimidad entre desconocidos que contrasta con las normas cotidianas de interacción. Desde el inicio de la Modernidad, el contacto cercano de los cuerpos es algo penoso y prohibido; nos damos la mano al saludar pero pocas veces sentimos, olemos o acariciamos a nuestros compañeros de trabajo o incluso a nuestros amigos. Nos

número 75

enseñaron a ser formales, a guardar distancia, a los niños les decimos “mira pero no toques”. El tacto y por ello el contacto son cosa rara, lo que impera es lo visual, que puede hacerse a muchos metros de distancia y es superficial. Como diría Rubén Blades “se ven las caras, se ven las caras, pero nunca el corazón”. Pero estas reglas –como toda regla- tienen sus grietas, sus espacios de ruptura: el baile permite tocarnos, sentirnos, o para decirlo más cúrsimente, permite “vernos el corazón” y generar una familiaridad temporal que semeja por un instante al amor, paradójicamente, entre desconocidos. Se genera una cercanía corporal entre personas ajenas o lejanas emocionalmente en un espacio público, cuando lo que impera en la sociedad es la distancia corporal incluso entre personas emocionalmente cercanas (colegas, vecinos, familiares) y que solo llegan a la cercanía física en los espacios más privados, casi escondidos, los de la “intimidad”. Esta inversión de hábitos corporales es la primera transgresión. La segunda es social y más compleja. Se trata del cruce de fronteras espaciales y sociales. El baile, al tener la capacidad de establecer esa interacción cercana entre personas que no comparten antecedentes que los vinculen, sólo pide que el cuerpo sea capaz de acoplarse con el cuerpo del otro; sabiendo los pasos y dejándose llevar ningún idioma o afinidad cultural es necesaria. Y esta posibilidad de intimar con otro totalmente diferente es transgresivo para el orden social y las fronteras raciales y de clase implí-

citamente definidas y separadas. A diferencia de la danza artística que implica una preparación institucionalizada y representada en espacios muy específicos (foros, teatros, salones) ante un público, el baile popular es una actividad corporal abierta a todos; sólo falta desear bailar para estar invitado a la fiesta. Como lo expresa un asiduo asistente a los salones de baile de la Ciudad de México, refiriéndose a los masivos “sonideros”: Estos eventos han tenido mucho éxito debido a que todos los asistentes bailan como pueden y quieren; ahí no hay malos bailarines, todos son tan malos que todos son buenos, o sea todos son iguales. Este tipo de eventos reúnen a miles de personas, […] todos se divierten en el anonimato, en el brinco (entrevista a Miguel Nieto, en Sevilla 1998: 235). El borramiento temporal de las diferencias sociales y la apertura de un espacio de cercanía entre personas por completo desconocidas es, desde el punto de vista de la regulación social, si no un peligro sí un desafío. Las políticas de regulación de lo corporal (de la sexualidad, la reproducción, la fuerza laboral, la higiene, el cuidado de la salud, etc.) parecen secundarias pero en realidad son centrales para cualquier mantenimiento del orden social más elemental. Multiculturalismo, ¿se acabaron las prohibiciones en el baile? En los años 80 el movimiento multiculturalista tomó fuerza de manera simultánea en muchos países del mundo, reconociendo y celebrando la diversidad cultural de un mundo cada vez más interconectado. En América Latina el sueño del mestizaje

había marcado la historia, pues se deseaban naciones (y un subcontinente) homogéneo culturalmente como una premisa básica para la armonía y el progreso. Esto es relevante porque en el baile las fronteras culturales, las líneas de la exclusión que llevaron a la prohibición de bailes anteriormente, empezaron a difuminarse también. Y como parte de la celebración de que todos somos diferentes, se invitaba a cruzar fronteras y a participar en tradiciones de los otros (justo aquello que, como vimos, antes estaba prohibido basado en la idea de que hay gente “mejor” que otra). Este intercambio ya se había dado antes: pensemos por ejemplo en el nacimiento de la salsa en Nueva York o en la apropiación de música proveniente de África Occidental en todo el Caribe en la década de los 60s; pero es hasta el final del milenio que este proceso es institucional. De ahí nace el movimiento de World music que además de dar a conocer cosas de acá para allá permite una desterritorialización de las producciones culturales antes enraizadas en sus lugares de origen. Es así como el pasito duranguense nace en Chicago. Con la alta migración de duranguenses en esta ciudad, la música norteña empezó a ser oída y disfrutada en las discotecas. Los puertorriqueños se sumaron a las filas de bailadores que iban a escuchar a la banda chicana Montez de Durango, y le fueron imprimiendo su propio toque. Ahí se gesta este baile, una mezcla de quebradita y merengue, un ritmo desértico bailado con sabor caribeño. ¿Qué podemos aprender de la prohibición del baile? A ponerse zapatos de baile, a usar el movimiento inteligentemente, a encontrarse con los otros y sentirse, sentirse de verdad, con los poros bien abiertos y viéndose el corazón. Usemos la cercanía anónima como arma contra la segregación social. A bailar pues. Sofía Deveaux, mexicana, es socióloga y maestra en estudios culturales, bailarina profesional de flamenco, y dirige un taller de crónica con jóvenes del centro de la Ciudad de México

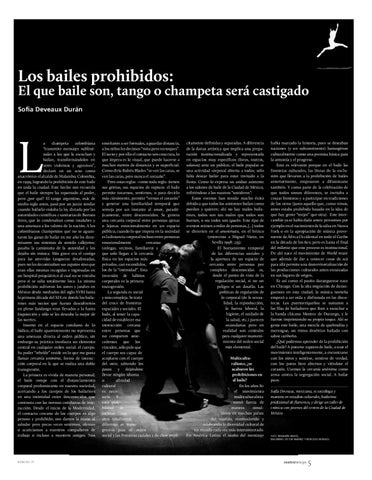

foto: Benjamín Anaya, Bailarines: Víctor ramírez y mercedes morales

contratiempo

5