el

Autores

Fernando J. González Villarreal

Raúl Rodríguez Márquez

Felipe Arreguín Cortés

Jorge Fuentes Martínez

Jorge Alberto Arriaga Medina

Directorio CERSHI

Fernando J. González Villarreal

Director General

Jorge Alberto Arriaga Medina

Coordinador Ejecutivo

Marie Claire Mendoza Muciño

Subcoordinadora de Comunicación y Difusión

Joel Santamaría García

Subcoordinador de Comunicación y Difusión

Diseño gráfico y editorial

Jorge Cornejo Martínez

Revisión y edición

Jorge Fuentes Martínez

Irán Gutiérrez Méndez

Directorio Consejo Consultivo del Agua

Raúl Rodríguez Márquez

Presidente del Consejo Directivo

Jorge Fuentes Martínez

Director de Proyectos

Los autores agradecen a todos los expertos participantes en el Taller, así como al especialista Enrique Aguilar Amilpa, cuyos comentarios y aportaciones contribuyeron a enriquecer este documento.

Introducción

1. Resumen ejecutivo

2. Caracterización de la zona de estudio

2.1. Ubicación geográfica

2.2. Orografía

2.3. Clima

2.3.1. Tormentas, ciclones tropicales y frentes fríos

2.3.2. Olas de calor y sequías

2.4. Aguas superficiales

2.5. Aguas subterráneas

3. Disponibilidad de agua

3.1. Disponibilidad de agua superficial

3.2. Disponibilidad de agua subterránea

4. Población

5. Agua para ciudades y comunidades rurales

5.1. Coberturas

5. 2. Arreglos institucionales

5.3. Financiamiento

5.4. Zonas metropolitanas

6. Agua para la agricultura

6. 1. Agricultura de temporal y participación comunitaria

6.2. Distritos de riego

6.3. Distritos de temporal tecnificado

6.4. Unidades de riego

7. Agua para la industria

8. Grandes obras de ingeniería en la región

8.1. Refinería Olmeca en Dos Bocas

8.2. Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec

8.3. Tren Maya

9. Principales retos identificados

9.1. Biodiversidad en riesgo

9.2. Impacto del cambio climático

9.3. Contaminación hídrica

9.4. Uso ineficiente del agua en la agricultura

9.5. Deficiencias de los servicios de agua y saneamiento en comunidades, ciudades y zonas metropolitanas

9.6. Deficiente manejo del agua y creciente erosión hídrica

10. Orientaciones hacia la seguridad hídrica

10.1. Precondiciones

10.2. Acciones sustantivas

10.2.1. Restauración y conservación de la biodiversidad

10.2.2. Mejora de la calidad del agua

10.2.3. Manejo integral del agua y reducción de la erosión hídrica

10.2.4. Uso eficiente del agua en comunidades, ciudades y zonas metropolitanas

10.2.5. Uso eficiente del agua en la agricultura

10.3. Temas transversales

11. Conclusiones

ANEXO

Taller “Retos y oportunidades para la seguridad hídrica en el sureste de México: Chiapas, Tabasco y Veracruz”

Figura 1. Región Veracruz-Tabasco-Chiapas

Figura 2. Ubicación de los estados deChiapas, Tabasco y Veracruz

Figura 3. Orografía de la República Mexicana

Figura 4. Mapa de los climas de México

Figura 5. Precipitación media en Veracruz

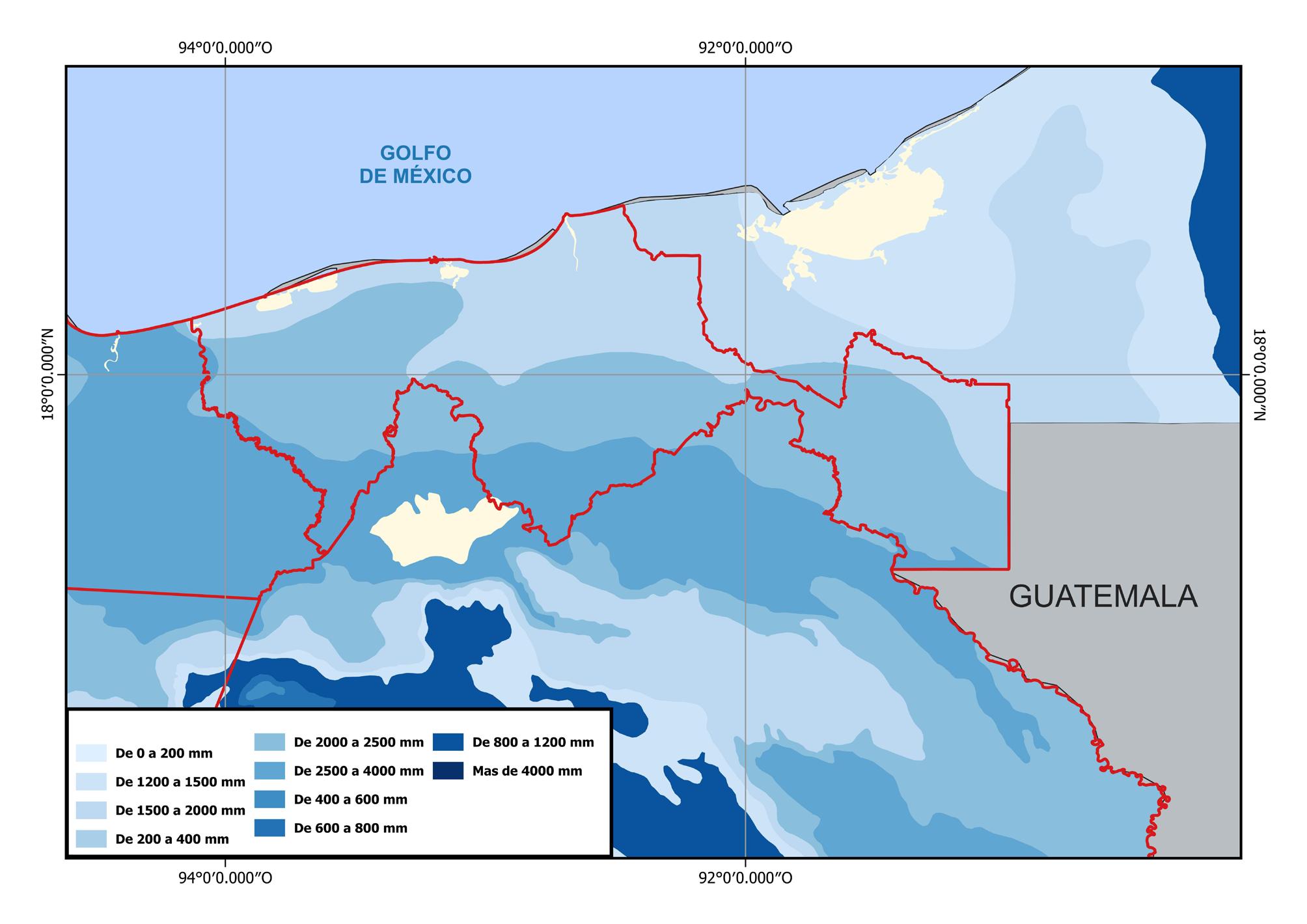

Figura 6. Precipitación media en Tabasco

Figura 7. Precipitación media en Chiapas

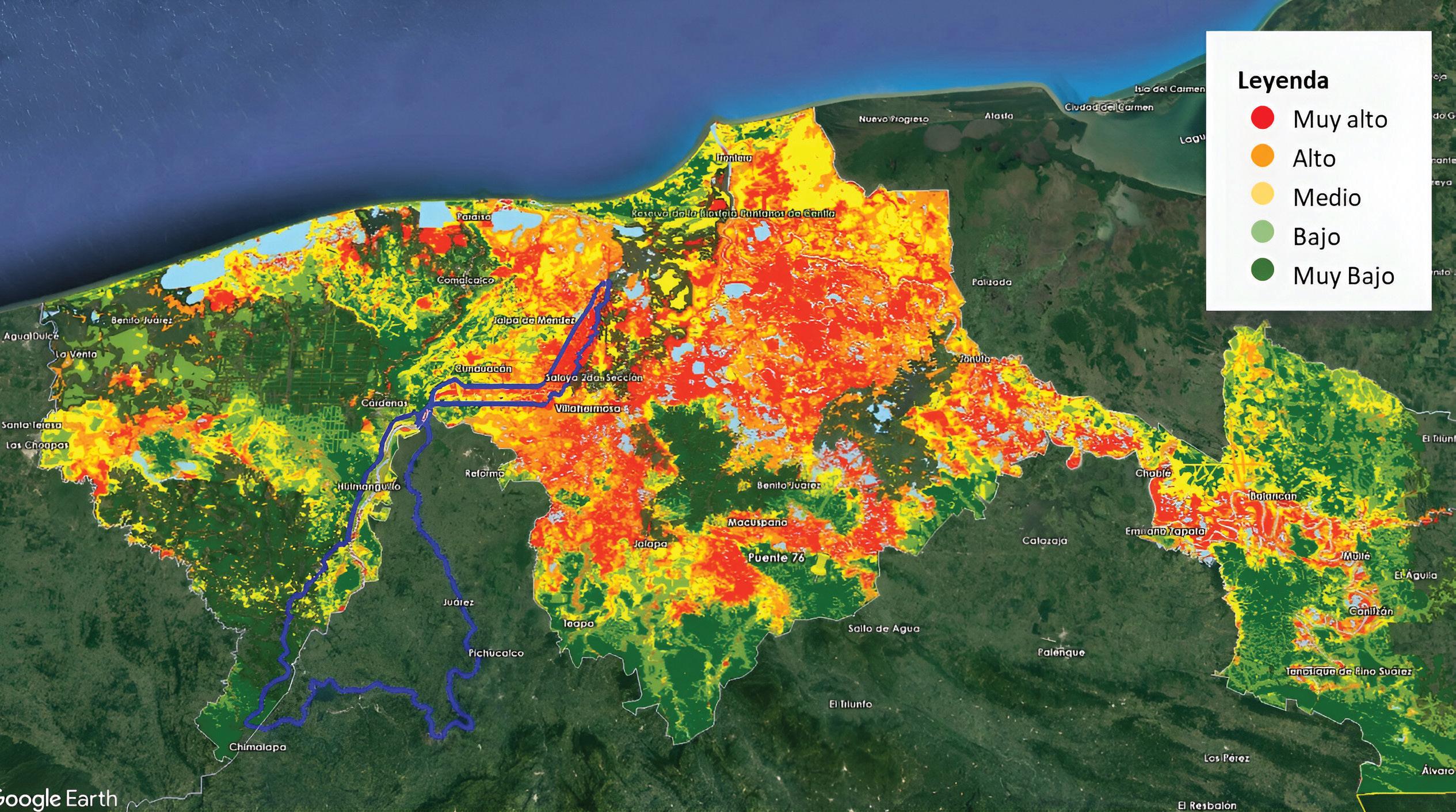

Figura 8. Zonas susceptibles de inundarse en el estado de Tabasco

Figura 9. Porcentaje de afectación por sequía del territorio de la República Mexicana

Figura 10. Hidrografía de la región Chiapas, Tabasco y Veracruz

Figura 11. Regiones hidrológicas de la región Chiapas, Veracruz y Tabasco

Figura 12. Hidrografía de Veracruz

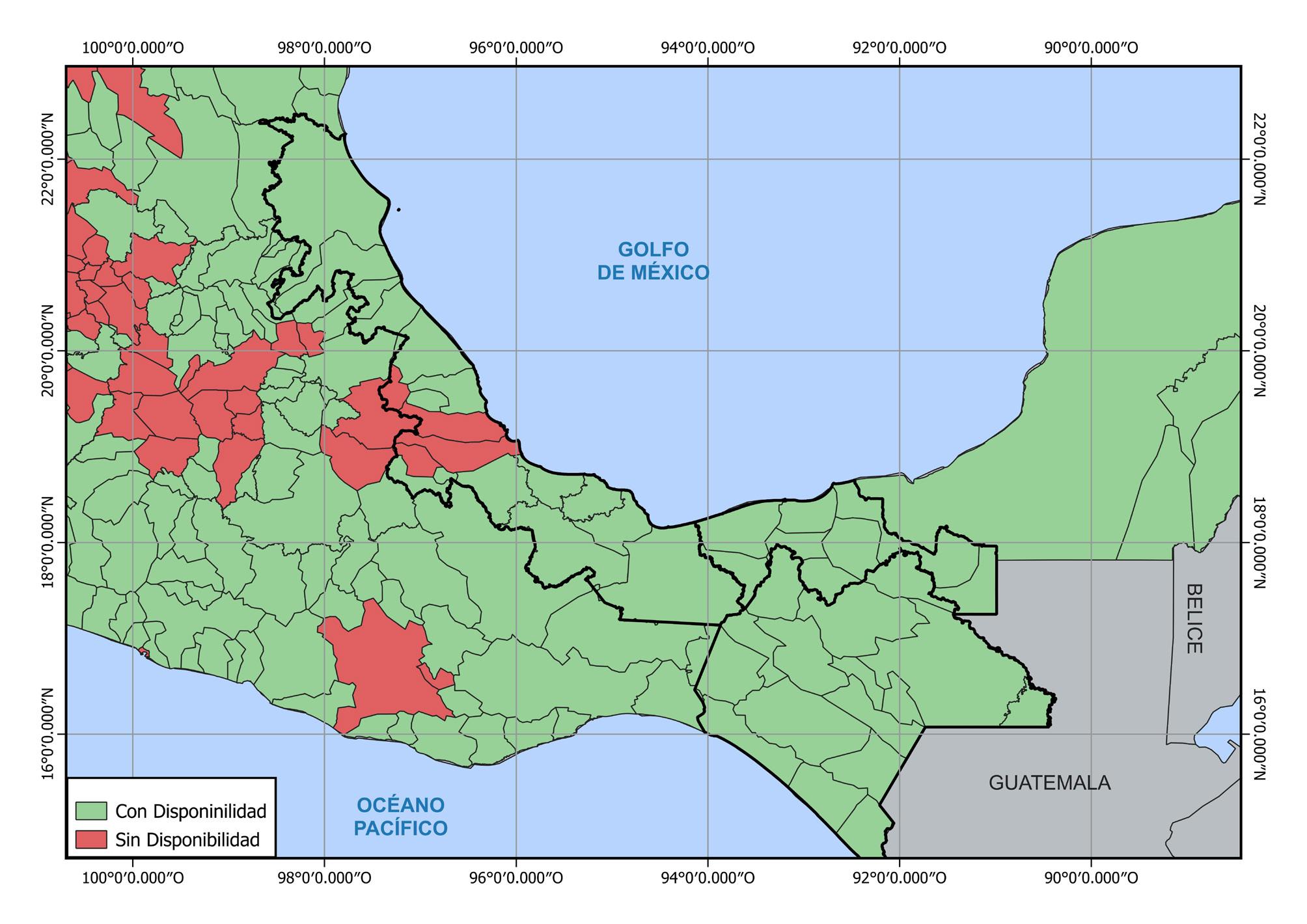

Figura 13. Acuíferos de la región. En rojo se señalan aquellos que no cuentan con disponibilidad

Figura 14. Disponibilidad de agua superficial en México

Figura 15. Ubicación de la Refinería Olmeca en Dos Bocas

Figura 16. Corredor Interoceánico

Figura 17. Tramo 1 del Tren Maya

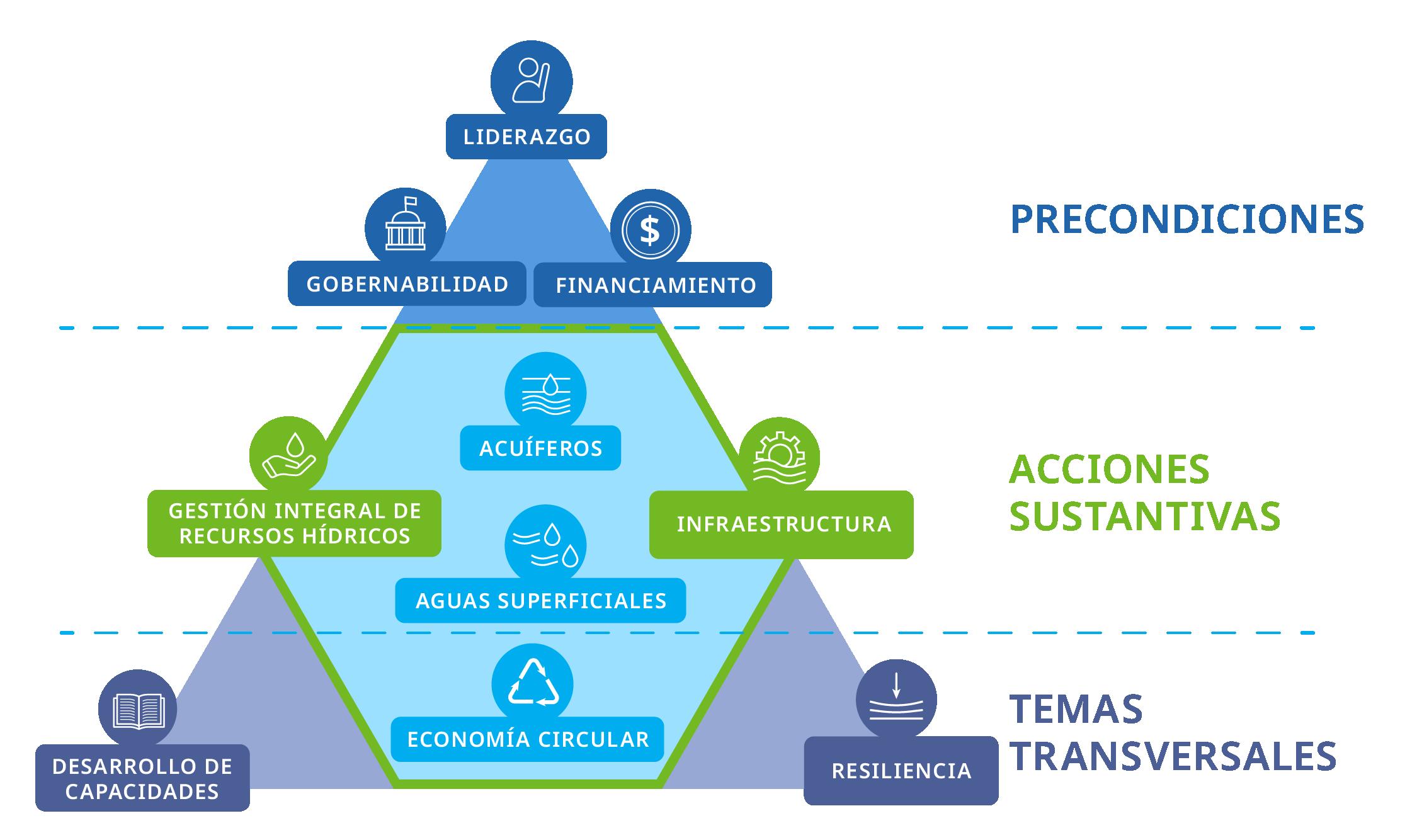

Figura 18. Niveles de análisis de las orientaciones hacia la seguridad hídrica

Tabla 1. Características de las principales corrientes superficiales que se encuentran en la región Chiapas, Tabasco y Veracruz

Tabla 2. Disponibilidad de agua superficial en la región

Tabla 3. Disponibilidad de agua subterránea en el estado de Veracruz

Tabla 4. Disponibilidad de agua subterránea en el estado de Tabasco

Tabla 5. Disponibilidad de agua subterránea en el estado de Chiapas

Tabla 6. Población en México y de los tres estados de la región

Tabla 7. Distribución de las localidades por tamaño en México y los tres estados de la región

Tabla 8. Población por tamaño de localidad en México y los tres estados de la región

Tabla 9. Cobertura de los servicios de agua y alcantarillado

Tabla 10. Inversiones en las localidades urbanas y rurales por entidad federativa, 2022 (millones de pesos)

Tabla 11. Distritos de riego de Veracruz

Tabla 12. Distritos de riego de Chiapas

Tabla 13. Distritos de temporal tecnificado de Veracruz

Tabla 14. Distritos de temporal tecnificado de Tabasco

Tabla 15. Distritos

La región conformada por los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz enfrenta importantes desafíos en materia de seguridad hídrica. A pesar de contar con una de las mayores disponibilidades de agua en el país, la combinación de factores naturales y humanos ha generado un escenario complejo que compromete la seguridad y la sustentabilidad del recurso hídrico en el mediano y largo plazos. Fenómenos como la variabilidad climática, el crecimiento poblacional, el desarrollo industrial y agropecuario, así como la falta de infraestructura adecuada para el manejo del agua han derivado en problemas de escasez, contaminación y acceso desigual al recurso.

Desde un punto de vista ecosistémico, la región se caracteriza por una gran diversidad, que incluye selvas tropicales, humedales, numerosos ríos y una extensa línea costera. Estos estados abarcan dos de las cuencas hidrográficas más caudalosas de México, Grijalva-Usumacinta y Papaloapan, y sus ríos atraviesan y proveen agua para el consumo humano, las actividades productivas y la generación de energía. Sin embargo, el impacto del cambio climático ha intensificado los eventos hidrometeorológicos extremos, como huracanes e inundaciones, afectando la resiliencia de las comunidades y los medios de subsistencia de millones de personas, además de presionar la estabilidad de los ecosistemas y la disponibilidad del agua en cantidad y calidad adecuadas.

En el ámbito social y económico, la inequidad ha generado brechas significativas en la prestación de servicios de agua y saneamiento entre las comunidades rurales y urbanas. Mientras que algunas ciudades, entre ellas Villahermosa y Veracruz, enfrentan problemas de sobreexplotación de acuíferos y contaminación de cuerpos de agua, las zonas rurales tienen dificultades para acceder a fuentes seguras de abastecimiento y las organizaciones comunitarias no cuentan con un reconocimiento jurídico, lo que dificulta su acceso a financiamiento

y profesionalización de su personal. Por otra parte, el crecimiento de actividades industriales y energéticas, como la refinación de petróleo en Veracruz y Tabasco y la generación de energía hidroeléctrica en Chiapas, ha aumentado sus impactos en la calidad de los cuerpos de agua.

En este contexto, el presente documento tiene como objetivo analizar los retos y las oportunidades para la gestión del agua en la región sureste de México, con un enfoque integral que considera los cuatro pilares de la seguridad hídrica: 1) agua para todas las personas; 2) agua para los ecosistemas y ecosistemas para el agua; 3) agua para las actividades productivas; y 4) resiliencia de las comunidades ante los impactos de los fenómenos hidrometeorológicos extremos intensificados por el cambio climático.

Para alcanzar este objetivo, el documento analiza y sintetiza diversas fuentes oficiales y literatura especializada y recoge la opinión de expertos locales y nacionales en los diferentes temas de la seguridad hídrica para brindar información clave que fortalezca la toma de decisiones y proporcione bases para la formulación de políticas públicas orientadas a garantizar un manejo sostenible del agua en Chiapas, Tabasco y Veracruz.

El documento se estructura en cuatro secciones principales:

• Diagnóstico del sistema hídrico regional: Se presenta un panorama del estado actual de los recursos hídricos en la región, considerando la disponibilidad del agua y su calidad, pero también los avances en la prestación de servicios de agua y saneamiento para las personas y las actividades productivas.

• Retos e impactos de la inseguridad hídrica: Se analizan los principales desafíos relacionados con la infraestructura, la sustentabilidad de las fuentes, la gobernanza del agua y los efectos del cambio climático sobre la seguridad hídrica.

• Orientaciones hacia la seguridad hídrica: Se plantean una serie de estrategias y acciones encaminadas a mejorar la gestión del agua en la región, con un énfasis en la resiliencia, la equidad y la sostenibilidad.

• Memoria del taller de expertos: Se presenta una síntesis del diálogo sostenido durante las mesas de trabajo, en las que especialistas abordaron el estado actual de los recursos hídricos, los principales desafíos en torno a la seguridad hídrica y las estrategias para su fortalecimiento.

Se distinguen tres niveles de análisis en las orientaciones hacia la seguridad hídrica: primero, las precondiciones para implementar cualquier reforma, que incluyen el fortalecimiento de un sistema de gobernanza regional con responsabilidades diferenciadas pero complementarias entre los distintos niveles de gobierno y sectores clave, así como la asignación de recursos financieros suficientes y la implementación de un sistema de integridad que garantice transparencia, rendición de cuentas y participación social. Segundo, las

acciones sustantivas que permitan hacer realidad la Gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRH), priorizando el derecho humano al agua y al saneamiento, la conservación de ecosistemas, el conocimiento del ciclo hidrológico, y la rehabilitación y desarrollo de nueva infraestructura. Finalmente, los temas transversales que fomenten el desarrollo de capacidades en todos los niveles y promuevan la resiliencia ante fenómenos hidrometeorológicos extremos y la gestión integral del riesgo con amplia participación social.

Las propuestas incluidas en las orientaciones hacia la seguridad hídrica consideran, por un lado, los pilares de la seguridad hídrica y, por el otro, las áreas prioritarias de atención y constituyen una vía para la cooperación interinstitucional y multisectorial, promoviendo una gestión sostenible y participativa en el aprovechamiento eficiente del agua en la región. Si bien el documento plantea acciones específicas para cada estado, en términos generales se considera prioritario avanzar en los siguientes temas:

hídrica

Agua para todas las personas

Agua para los ecosistemas, ecosistemas para el agua

Agua para las actividades productivas

Gobernanza

Financiamiento

• Fortalecimiento del Grupo de Operación Integral del Grijalva con Sentido Social y Protección

• Reconocimiento jurídico a organizaciones comunitarias

• Actualización de leyes estatales del agua

Áreas prioritarias de atención

Gestión Integrada de Recursos Hídricos

• Incremento progresivo de recursos federales y estatales al sector

• Revisión de tarifas de organismos operadores

• Robustecimientos de sistemas de transparencia, rendición de cuentas y participación

Infraestructura

• Actualización y vigilancia de programas de ordenamiento territorial y ecológico

• Modernización de sistemas de monitoreo de cuerpos de agua superficiales y subterráneos

• Reforzamiento de sistemas de monitoreo vigilancia de descargas cuerpos receptores

• Ampliación de coberturas de agua potable, con énfasis en poblaciones rurales

• Impulso a Soluciones Basadas en la Naturaleza

Fortalecimiento de capacidades

• Capacitación técnica y administrativa a personal de organismos operadores

• Ampliación de coberturas de saneamiento, con énfasis en poblaciones rurales

• Mejora en la gestión de residuos sólidos

• Desarrollo e implementación de modelos de educación ambiental con enfoque comunitario

• Mantenimiento y rehabilitación de sistemas de drenaje agrícola (temporal tecnificado) riego suplementario

• Creación de programa de investigación en agricultura, ganadería aprovechamiento tropical

Resiliencia

• Desarrollo de un proyecto piloto de adecuación de viviendas sensible al género

• Implementación de programas de manejo y recuperación de humedales

• Generación de estudios de riesgo de activos adopción de seguros de protección ante inundaciones

actividades

Resiliencia ante fenómenos hidrometeorológicos

Protección de la Población

participación ciudadana

monitoreo y descargas a receptores

• Implementación de planes de manejo de cuenca para evitar erosión

sistemas agrícola tecnificado) y de suplementario

programa en ganadería y forestal

• Modernización de Sistemas de Alerta Temprana

• Mantenimiento, rehabilitación y desarrollo de infraestructuras de protección

• Generación de herramientas de comunicación del riesgo efectivas y culturalmente apropiadas estudios activos y seguros ante

Este estudio busca contribuir al debate público y al diseño de soluciones viables para enfrentar los retos hídricos del sureste de México. La seguridad hídrica de Chiapas, Tabasco y Veracruz es fundamental para el bienestar de sus habitantes y el desarrollo de sus sectores productivos y sobre todo, la conservación de los valiosos ecosistemas que sostienen el equilibrio ambiental de la región. Con un enfoque coordinado de los distintos niveles de gobierno, la sociedad civil, la academia y el sector privado, es posible avanzar hacia un modelo de gestión del agua que garantice su disponibilidad para las generaciones presentes y futuras.

Fuente: Elaboración propia.

La región conformada por los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz es una de las áreas más biodiversas de América Latina debido a su ubicación cercana al Trópico de Cáncer y a la influencia de los océanos Atlántico y Pacífico. Cuenta con una topografía variada de montañas, llanuras costeras, selvas tropicales y sistemas fluviales que interactúan y crean un mosaico de ecosistemas interconectados, que son clave para la conservación de la biodiversidad y la estabilidad climática.

Los tres estados albergan una gran variedad de flora y fauna, y los ecosistemas brindan refugio a especies endémicas y migratorias, lo que convierte a la región en un punto clave para la conservación de la biodiversidad en el ámbito global.

Los humedales y manglares, ubicados principalmente en Tabasco y Veracruz, desempeñan funciones ecológicas de protección contra desastres naturales, regulan el clima y absorben carbono. Por su parte, las selvas tropicales de Chiapas y Veracruz tienen una vasta diversidad de plantas y animales, muchos de los cuales no se encuentran en otra parte del mundo.

Estos ecosistemas están amenazados por actividades humanas, como la deforestación para actividades agrícolas y ganaderas, y la expansión de la infraestructura urbana, que fragmentan hábitats y reducen la capacidad de los ecosistemas para absorber gases de efecto invernadero, agravando los impactos del cambio climático.

Dos de las cuencas hidrográficas más caudalosas de México cruzan la región: la del GrijalvaUsumacinta y la del Papaloapan, ambas cruciales para el abastecimiento de agua para consumo humano, la industria, la agricultura, la ganadería y

la generación de energía. Estas cuencas enfrentan problemas de sobreexplotación de agua, sobre todo en época de sequías, y la contaminación municipal e industrial en varias de las corrientes fluviales, lo que pone en riesgo a los ecosistemas y a la seguridad hídrica.

A pesar de ser una región con gran cantidad de agua superficial y subterránea, la distribución de los recursos hídricos no es equitativa, pues las comunidades rurales tienen menos oportunidades de acceso al agua que las ciudades.

El uso industrial del agua es especialmente significativo en Veracruz. El 23.31% del volumen total de agua destinada a la industria en México se utiliza en este estado. La industria petroquímica en ciudades como Coatzacoalcos y Minatitlán, y la extracción de petróleo en Tabasco, utilizan grandes cantidades de agua, mientras que en Chiapas la generación de energía hidroeléctrica es la gran demandante de recursos hídricos.

Las zonas metropolitanas más grandes de la región, Xalapa, Veracruz-Boca del Río, Villahermosa y Tuxtla Gutiérrez, enfrentan desafíos relacionados con la gestión del agua, como la sobreexplotación de acuíferos, la contaminación y la falta de infraestructura adecuada. La vulnerabilidad a las inundaciones es un problema recurrente en Villahermosa y en varias ciudades de los tres estados.

Algunas actividades industriales con presencia en la zona, particularmente aquellas que no cuentan con sistemas de tratamiento de aguas residuales, han afectado a algunos cuerpos receptores. Destacan, por la calidad de sus aguas, los ríos Papaloapan, Minatitlán y Coatzacoalcos, que podrían generar problemas de salud pública en algunas comunidades.

El desarrollo sostenible de la región dependerá en gran medida de la mejora en la infraestructura de distritos de riego, como La Antigua y Río Blanco

en Veracruz, y Cuxtepeques en Chiapas, en los distritos de temporal tecnificado y en las unidades de riego.

La construcción de grandes proyectos de infraestructura, por ejemplo, la Refinería Olmeca en Dos Bocas, el Corredor Transístmico y el Tren Maya, generan preocupación por su impacto ambiental y su presión sobre los recursos hídricos. Si bien estos proyectos prometen impulsar el desarrollo económico, requieren una operación cuidadosa y de los ajustes necesarios para minimizar los efectos negativos en los ecosistemas, y así garantizar que el uso de los recursos naturales sea sostenible a largo plazo.

La propuesta de hacer una redistribución territorial de la industria para reducir el estrés hídrico de algunas regiones del país y desarrollar económica y socialmente zonas con cantidades abundantes de agua, como la región Chiapas, Tabasco y Veracruz, es una estrategia viable si su implementación está acompañada de programas de apoyo integral que garanticen su sostenibilidad y viabilidad.

Los principales retos identificados en este trabajo son el rescate y preservación de la biodiversidad; la mitigación y adaptación al impacto del cambio

climático; la lucha contra la contaminación hídrica; el impulso al uso eficiente del agua en la agricultura; la equidad en el abastecimiento de agua para comunidades, ciudades y zonas metropolitanas; y la reducción de la erosión hídrica.

Como propuestas de solución se incluyen orientaciones que podrían ser adaptadas a los planes y programas de los tres niveles de gobierno en México: federal, estatal y municipal, respetando la autonomía de los gobiernos estatales y municipales, y garantizando la coordinación con las comunidades locales, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales (ONG), las instituciones educativas y de investigación, y las agencias internacionales.

En conclusión, la región enfrenta una compleja interacción entre su riqueza natural y los distintos desafíos socioeconómicos y ambientales. Para asegurar su futuro sostenible, es fundamental encontrar un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, la gestión eficiente de los recursos hídricos y el desarrollo socioeconómico, con una visión de largo plazo que priorice la resiliencia frente al crecimiento poblacional y los impactos del cambio climático.

Caracterización de la zona de estudio

La región, conformada por los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz, es una de las áreas con mayor biodiversidad del continente americano. Tradicionalmente, se han analizado las características ecológicas de estos estados por separado; sin embargo, un enfoque regional permite apreciar mejor los procesos que conectan estas áreas y su importancia en la conservación de la biodiversidad global.

La ubicación geográfica de la región, cercana al Trópico de Cáncer y con la influencia de los océanos Atlántico y Pacífico, la convierte en un mosaico de

ecosistemas interconectados. Desde las selvas tropicales hasta los manglares y humedales proporcionan hábitats para una diversidad de flora y fauna. Lo que ocurre en uno de estos ecosistemas afecta directamente a los demás. Por ejemplo, los ríos que nacen en las montañas de Chiapas y Veracruz alimentan las planicies inundables y manglares en la costa de Tabasco, creando un ciclo ecológico interdependiente.

Esta interconexión facilita la coexistencia de muchas especies. En las selvas y montañas de la región hay más de 30 tipos de ecosistemas, desde

Figura 1. Región Veracruz-Tabasco-Chiapas. Fuente: El Alba.

las selvas altas perennifolias, como las de la Selva Lacandona, hasta bosques mesófilos de montaña y humedales costeros que proveen refugio a una rica biodiversidad.

El enfoque regional muestra que los tres estados comparten un número importante de especies, muchas de ellas endémicas. Esto se debe en parte a que estas zonas han funcionado históricamente como puentes biológicos entre América del Norte y América Central. Las especies que habitan en esta área a menudo tienen rangos de distribución que se extienden a lo largo de los tres estados.

En la región existe una importante riqueza de mamíferos, por ejemplo el jaguar, el tapir centroamericano y el mono aullador, y más de 1,500 especies de aves, lo que la convierte en un punto clave para la conservación de la avifauna, incluyendo especies migratorias que utilizan los humedales costeros como áreas de descanso.

El endemismo es fuerte en las zonas montañosas y selvas tropicales. Especies como el quetzal, que habita en las zonas altas de Chiapas y Veracruz, son emblemáticas de la región y reflejan la singularidad de estos ecosistemas. Además, un gran número de anfibios y reptiles, como el ajolote de montaña, son exclusivos de este corredor biológico.

Otro factor que identifica a la región como una unidad es su importancia hidrológica. Las cuencas de los ríos Grijalva-Usumacinta y Papaloapan son fundamentales para el flujo de agua que recorre la zona. Estas cuencas sostienen una vasta red de humedales, manglares y áreas de inundación. Además, los humedales y otros cuerpos de agua son barreras naturales contra el cambio climático, absorbiendo carbono y regulando el clima local.

Los manglares de Tabasco y Veracruz son cruciales para las especies que los habitan, y para la pesca y las comunidades costeras que dependen de estos ecosistemas. Dichos manglares, conectados con

los sistemas fluviales de Chiapas, forman parte de una red ecológica que asegura la filtración de nutrientes y protege las costas de la erosión.

A pesar de la rica biodiversidad, la región enfrenta desafíos comunes derivados de la deforestación, la expansión agrícola y ganadera, y la urbanización que amenazan con fragmentar los ecosistemas.

Un ejemplo preocupante es la pérdida de grandes áreas de la Selva Lacandona, uno de los puntos críticos de biodiversidad en el mundo, que se ha visto afectada por la tala ilegal y la agricultura extensiva. En Veracruz y Tabasco, la degradación de los manglares y los cuerpos de agua por contaminación también ha reducido la calidad de los hábitats acuáticos.

Los estados de la región comparten, además, características económicas, sociales, culturales y de abundancia de recursos hídricos y energéticos, que les ofrecen oportunidades y retos similares (Figura 1).

En la región el clima predominante es tropical húmedo, caracterizado por altas temperaturas durante la mayor parte del año, la temporada de lluvias normalmente se extiende de mayo a octubre, con influencias de ciclones y ondas tropicales y otros fenómenos atmosféricos como los frentes fríos. Los tres estados son propensos a inundaciones, deslizamientos de tierra y otros desastres naturales relacionados con el exceso o con la ausencia de lluvias.

La diversidad étnica y cultural guarda similitudes, pues los tres estados tienen una presencia significativa de comunidades indígenas que conservan sus lenguas y tradiciones. Por ejemplo, en Veracruz se ubican los huastecos, mazatecos, nahuas, y otomíes, entre otros. En Tabasco, los chontales, los chinantecos y los zapotecos. Mientras tanto, en Chiapas la población indígena está representada por tzotziles, tzeltales y choles; todos ellos con costumbres y organizaciones

similares. (IMPI e INALI, 2024). Además, las tradiciones y festividades son esenciales en la vida social de su población, como el Carnaval de Veracruz, la Feria de Tabasco o la de San Juan Chamula, en Chiapas.

La agricultura y la ganadería tienen fuerte influencia en la economía de esta región, por ejemplo, la producción de caña de azúcar en Veracruz, la de plátano y la ganadería en Tabasco, o el café en Chiapas. Otra característica común de estos estados es la producción de energía, fundamentalmente de petróleo, gas, energías no convencionales, la solar y la eólica, aunque destaca su potencial hídrico para generar electricidad.

Sin embargo, los estados enfrentan desafíos similares. En este sentido, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP, 2023), señala que durante la década de los años setenta y hasta el año 2002, las selvas en México se redujeron de 255,000 km² a 44,000 km², y que los cambios más significativos ocurrieron en Veracruz, Tabasco y la sierra de Chiapas con el objetivo de convertirlas en tierras ganaderas. La deforestación trae aparejada la erosión del suelo, que tiene como consecuencias el azolve en ríos, lagunas y presas de almacenamiento, y la presencia de turbiedad en el agua para consumo humano.

La contaminación es otro problema que afecta de manera similar a los tres estados. En Veracruz, la petroquímica y la agroindustria impactan fuertemente al medio ambiente y a muchas corrientes de agua, entre ellas los ríos Papaloapan y Coatzacoalcos. En Tabasco, la industria petrolera ha contaminado suelos, ríos y lagunas, y en Chiapas la contaminación es principalmente de tipo difuso, producto de pesticidas y fertilizantes empleados en la agricultura (FAO, 2019; INECC, 2018).

Los servicios de agua potable y saneamiento también enfrentan desafíos comunes, como la

disparidad en el acceso entre zonas urbanas y rurales. Muchas comunidades dependen de pozos, manantiales y arroyos de los cuales obtienen el recurso con algún grado de contaminación con aguas residuales, industriales o de actividades agrícolas, en tanto que la infraestructura frecuentemente es insuficiente o se encuentra en mal estado.

Por otra parte, los problemas en las zonas urbanas suelen ser similares: fuentes agotadas o contaminadas, infraestructura que ha cumplido su vida útil y falta de capacidades entre el personal encargado de administrar los servicios. Estas situaciones se magnifican en las zonas metropolitanas como las de Coatzacoalcos, Córdoba, Minatitlán, Veracruz y Xalapa, en el estado de Veracruz; Villahermosa en Tabasco, y Tapachula y Tuxtla Gutiérrez en Chiapas.

Un número significativo de comunidades de los tres estados viven en condiciones de pobreza y tienen acceso limitado a los servicios básicos de educación, salud y saneamiento. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2023), en el 2022 el 61.8% de la población de Veracruz vivía en situación de pobreza y el 15.7% en pobreza extrema; en Tabasco, el 50.9% de la población se encontraba en situación de pobreza y el 10.7% en pobreza extrema; y en Chiapas, el 73.5% de la población vivía en situación de pobreza y el 29.2% en pobreza extrema, siendo uno de los estados más pobres del país.

En materia de educación, el rezago educativo en Chiapas era del 22.3%; en Veracruz del 19.2%; y en Tabasco, del 17.4%. En cuanto a salud, en Chiapas el 30.4% de la población carecía de acceso a servicios de salud; en Veracruz, el 23.1%, y en Tabasco el 21.8%. El acceso a servicios de calidad en agua potable y saneamiento también es limitado. En Chiapas, el 35.9% de la población no tenía acceso a servicios básicos de vivienda,

incluidos agua potable y saneamiento adecuado; en Veracruz, este porcentaje era del 26.5%, y en Tabasco alcanzaba el 21.6%.

Otro desafío que enfrenta la región es la migración interna y hacia Estados Unidos, al que se suman los movimientos migratorios provenientes de Sudamérica y Centroamérica. Chiapas, Veracruz y Tabasco son clave en la ruta migratoria hacia el norte, lo que influye en las condiciones económicas y sociales locales. Históricamente, Chiapas ha enfrentado esta situación debido a su cercanía con Guatemala. Asimismo, Tabasco ha visto un aumento en la migración por la atracción que genera la industria petrolera. Y en Veracruz, con una tradición migratoria hacia Estados Unidos, se observa un incremento de personas provenientes de Centroamérica, pues este estado se encuentra en la ruta hacia los estados del norte.

Como expresión de la migración, las remesas enviadas desde Estados Unidos son fundamentales para la economía de la región; tan solo en 2023 superaron los $7,361.1 millones de dólares (Banxico, 2024). En una región donde la pobreza rural afecta a más del 60% de la población, estas transferencias permiten mejorar el acceso a los alimentos, la salud, la educación y la vivienda.

2.1. Ubicación geográfica

Chiapas colinda al norte con el estado de Tabasco, al oeste con Veracruz y Oaxaca, al sur con el océano Pacífico y al este con la República de Guatemala. Está ubicado entre las coordenadas 17° 59’ y 14° 32’ de latitud norte, y 90° 22’ y 94° 14’ de longitud oeste. Tiene una superficie territorial de 74,415 km², que lo ubica como el octavo estado más grande de la república mexicana (Figura 2)

El estado de Tabasco está ubicado entre las coordenadas geográficas 18° 39’ y 17° 15’ de latitud norte, y 91° 00’ y 94° 07’ de longitud oeste. Colinda al norte con el Golfo de México y Campeche, al este con Campeche y la República

de Guatemala, al sur con Chiapas y al oeste con Veracruz. Abarca una superficie de 24,747 km², que representa 1.3% del total del país, lo cual sitúa al estado en el vigésimo cuarto lugar nacional en cuanto a extensión, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2024) (Figura 2).

El estado de Veracruz se ubica en el centro-este de la república mexicana, a lo largo del litoral del Golfo de México, entre las coordenadas geográficas extremas: latitud norte desde 22° 27´ al norte, hasta 17° 03´ al sur, y longitud oeste desde 93° 36´ al este, hasta 98° 36´ al oeste. Abarca una extensión territorial de 71,286 km², que equivalen al 3.66% del territorio nacional, y cuenta con 745 km de litorales, que representan el 6.4% de la república mexicana. Veracruz limita al norte con Tamaulipas, al este con el Golfo de México, al sureste con Tabasco y Chiapas, al sur con Oaxaca, y al oeste con San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla (Figura 2).

La orografía de la región es variada: abarca desde llanuras costeras hasta montañas de gran altitud. Esta diversidad topográfica ha moldeado el paisaje físico de la zona, su clima, flora, fauna y la vida de sus habitantes.

Veracruz es un estado con una orografía diversa, que se extiende desde las planicies costeras del Golfo de México hasta las elevaciones de la Sierra Madre Oriental. La región costera es una llanura de gran amplitud, formada por depósitos aluviales que descienden hacia el mar a lo largo de 745 kilómetros. Estas llanuras costeras ocasionalmente alojan sistemas de dunas o cerros aislados, aunque en general la topografía es plana, apta para actividades agrícolas, ganaderas y de pesca (Figura 3).

Conforme se aleja de la costa hacia el interior de la república, la topografía cambia con la aparición de la Sierra Madre Oriental, que atraviesa al centro

Figura 2. Ubicación de los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz. Fuente: México Map.

del estado de norte a sur. En esta sierra, y ya en la frontera con Puebla, se ubican el Pico de Orizaba o Citlaltépetl, que es la montaña más alta de México con una elevación de 5,636 metros sobre el nivel del mar (msnm), y el Cofre de Perote con 4,282 msnm. La sierra tiene grandes pendientes, cañones profundos y valles intermontanos, propios para la agricultura.

Entre la Sierra Madre Oriental y la costa se ubican las llamadas sierras bajas, que son cerros y montañas de menor altitud que descienden hacia las llanuras costeras, destacando la sierra de Zongolica y la sierra de los Tuxtlas.

Tabasco, en contraste con Veracruz y Chiapas, es predominantemente una región de tierras bajas y planas. La mayor parte del estado se ubica sobre

una amplia llanura costera con escasa altitud sobre el nivel del mar, formada por sedimentos aluviales transportados por varios ríos, entre los que destacan los de la sierra, Grijalva y Usumacinta, los más caudalosos de México.

La planicie tabasqueña cuenta con una extensa red de ríos, lagunas, pantanos, como los de Centla, y estuarios que forman el sistema hidrológico más complejo del país.

A medida en que la planicie se adentra hacia el interior del país se encuentra con las estribaciones de la sierra de Chiapas, donde el terreno se vuelve ligeramente ondulado y alcanza elevaciones de hasta 300 msnm. Esta diferencia de alturas origina un cambio en el paisaje del estado.

Chiapas es el estado de la región con la orografía más accidentada. Su topografía está dominada por una serie de sistemas montañosos, mesetas, valles y llanuras costeras.

La característica orográfica más importante del estado es la Sierra Madre de Chiapas (Figura 3), que corre paralela a la costa del Pacífico y atraviesa el estado de noroeste a sureste, con cumbres que alcanzan hasta 4,000 msnm. Una de las montañas más altas es el volcán Tacaná en la frontera con Guatemala, con una altitud de 4,092 msnm.

Otra formación significativa es la Depresión Central, que se extiende a lo largo del centro del estado. Este valle es una de las áreas más fértiles de Chiapas, atravesado por el río Grijalva, que

socavó grandes profundidades en las rocas, como el Cañón del Sumidero.

Al norte de la Depresión Central, a una altitud entre 1,500 y 2,000 msnm, se encuentra la Meseta Central, que aloja diversas cadenas montañosas, y donde se ubica, por ejemplo, San Cristóbal de las Casas.

Al este de la Meseta Central se encuentra la Selva Lacandona, de clima tropical, la cual cubre las tierras bajas y montañas al este del estado. La orografía, en general, es menos pronunciada, sin embargo, destaca la sierra de los Cuchumatanes, que se adentra en esta región desde Guatemala (IG-UNAM, 2007).

2.3. Clima

La región de Chiapas, Tabasco y Veracruz, en el sureste de México, tiene una gran diversidad climática y geográfica, generando por ello una amplia gama de ecosistemas y condiciones meteorológicas. Los tres estados se ubican en una de las zonas más húmedas del país; su proximidad al Golfo de México y al océano Pacífico generan características similares, pero factores como la topografía provocan particularidades que definen su clima.

Veracruz se extiende desde las llanuras costeras del Golfo de México hasta las montañas de la Sierra Madre Oriental, lo que provoca una variabilidad climática amplia. En las zonas costeras y llanuras

bajas predomina el clima tropical húmedo, con temperaturas cálidas todo el año que oscilan entre los 25 °C y 35 °C.

A medida que se asciende hacia las zonas montañosas, como en Xalapa, Coatepec y Orizaba, el clima cambia volviéndose más fresco, con temperaturas que pueden llegar a los 10 °C durante el invierno (Figura 4). Estas áreas se caracterizan por tener lluvias frecuentes y neblina densa.

Un fenómeno importante que afecta al estado son los “nortes”: vientos fríos y fuertes que pueden alcanzar hasta 100 km/h, se generan en el norte del continente y se presentan principalmente durante la época de invierno. Estos fenómenos provocan descensos fuertes de temperatura, notables en

una región con clima cálido y también generan lluvias intensas. En la Figura 5 se presentan las precipitaciones medias anuales.

Tabasco, ubicado al este de Veracruz, es uno de los estados más húmedos y calurosos de la república mexicana. Su clima es tropical con temperaturas que llegan a superar los 30 °C. Las precipitaciones son intensas durante todo el año, con un promedio anual de 2,500 mm. En la Figura 6 se presentan las precipitaciones medias anuales. Estas condiciones, sumadas a que la mayor parte del estado se ubica en una planicie, favorecen la presencia de la selva tropical y los pantanos.

Estas mismas características hacen que Tabasco sea un estado muy vulnerable a las inundaciones,

en particular durante la época de ciclones, ondas tropicales y frentes fríos.

Chiapas es el estado más meridional de los tres. Tiene una orografía variada, que va desde las costas del océano Pacífico hasta la Sierra Madre de Chiapas, lo que hace que su clima sea muy variable, dependiendo de su ubicación y altitud.

En las regiones costeras y llanuras bajas del centro del estado el clima es cálido-húmedo con temperaturas elevadas y lluvias abundantes. Este clima tropical es importante para la existencia de selvas como la Lacandona.

A medida que se avanza hacia el interior del territorio nacional, y se asciende en las montañas,

Figura 5. Precipitación media en Veracruz. Fuente: CENAPRED, Instituto de Ingeniería, UNAM.

Precipitación media en

el clima cambia: regiones como los Altos de Chiapas y la Meseta Central tienen un clima templado-húmedo; en ciudades como San Cristóbal de las Casas las temperaturas pueden llegar a los 0 °C en invierno, y en las zonas altas crean condiciones para el crecimiento de bosques de pino y encino.

La costa de Chiapas, que se extiende a lo largo del océano Pacífico, tiene un clima tropical cálidohúmedo, con temperaturas que oscilan entre los 26 y 29 °C, con máximas de 35 °C y humedad durante la mayor parte del año. Las precipitaciones medias anuales pueden alcanzar entre 1,500 y 2,500 mm, y son mayores durante la época de tormentas y ciclones tropicales. En la Figura 7 se presenta la precipitación media anual.

En resumen, la región es un ejemplo de diversidad climática en México, con climas tropicales en las costas y llanuras, hasta los climas frescos y lluviosos de las montañas (CONABIO, 2025).

2.3.1. Tormentas, ciclones tropicales y frentes fríos

La región es altamente vulnerable a fenómenos climáticos extremos, como tormentas, ciclones, ondas tropicales y frentes fríos. Estos eventos naturales tienen un impacto significativo en la infraestructura, la economía y el bienestar social de sus habitantes.

Veracruz es uno de los estados con mayor incidencia de huracanes en México, debido a su ubicación geográfica en la costa del Golfo

Figura 7. Precipitación media en Chiapas. CENAPRED, Instituto de Ingeniería, UNAM. de México. Cuenta con un litoral de 745 km, lo impactan los ciclones tropicales que se desarrollan en la cuenca del océano Atlántico y recibe los efectos indirectos de los que se originan en el Golfo de Tehuantepec o inciden en Oaxaca y el oeste de Chiapas. De acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN, 2024) y de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz (SPC, 2023), el estado ocupa el segundo lugar con más impactos del país (13.3%), después de Baja California.

Existen registros desde 1552 (López Romero, 2016), y se han presentado huracanes destructivos, como Janet, en 1955, de categoría 5, que cobró 1,000 vidas. En 1988, el huracán Gilberto, también de categoría 5, después de

impactar en la península de Yucatán, recorrió el Golfo de México y afectó a Veracruz con vientos de 290 km/h. En el 2005, Stan causó inundaciones y deslizamientos en el estado; los vientos máximos fueron de 130 km/h, dejó daños por mil millones de dólares y causó 80 muertes (SMN, 2005).

En el 2010 Karl fue un ejemplo del poder devastador de un huracán de categoría 3, con velocidades máximas de 195 km/h y rachas de 230 km/h, que afectó a más de 200,000 personas y causó daños materiales estimados en casi cuatro mil millones de pesos y 22 personas fallecidas (SMN, 2010). Las inundaciones resultantes afectaron 211 de los 212 municipios, mostrando la vulnerabilidad de la infraestructura y de la economía agrícola del estado. En el 2021 Grace

impactó en dos ocasiones el territorio nacional, la primera en Quintana Roo y la segunda en Veracruz con categoría 3, vientos máximos sostenidos de 205 km/h y rachas de 240 km/h (SMN, 2021).

En Veracruz los frentes fríos y “nortes” pueden causar un descenso abrupto en las temperaturas, lo cual afecta las zonas costeras y montañosas. Estos eventos agravan las condiciones de vulnerabilidad en el campo, particularmente los cultivos de hortalizas y frutas tropicales, que son sensibles a las bajas temperaturas.

Por otro lado, Tabasco, con su geografía predominantemente plana, y la presencia de ríos caudalosos, como el Grijalva y el Usumacinta, enfrenta un riesgo significativo de inundaciones durante la presencia o combinación de diversos fenómenos atmosféricos (Arreguín et al., 2014).

Aunque la incidencia de huracanes en este estado es menor en comparación con Veracruz, destacan los huracanes Opal (categoría 4) y Roxane (categoría 3) en 1995, que aunque no impactaron sobre territorio tabasqueño, tuvieron efectos sobre las precipitaciones en la planicie, causando severas inundaciones.

Entre las inundaciones más destructivas está la de 1999, asociada al frente frío número 7 de ese año, que provocó el desbordamiento de los ríos de la sierra y el río Carrizal, afectando a más de 160,000 personas y 25,000 hectáreas de cultivos.

Se suma la inundación de 2007, que provocó 500,000 damnificados en 679 localidades de 17 municipios, considerando que el 62% del territorio estatal quedó bajo las aguas y las pérdidas estimadas ascendieron a más de cuatro mil millones de pesos (CENAPRED, 2024). En el 2010 se desbordaron los ríos Grijalva y Carrizal, que inundaron más del 80% del estado, lo que afectó a más de un millón de personas y causó daños por más de treinta mil millones de pesos; mientras que

el año 2020 se conjugaron los frentes fríos 4, 9, 11 y 13 con la tormenta tropical Gamma, que afectó a 800,000 personas y causó 10 muertes.

Los fenómenos atmosféricos, asociados a la hidrografía y la topografía de la región, ubican al estado de Tabasco como la entidad con mayor riesgo de inundaciones, como se muestra en la Figura 8.

Los frentes fríos en el estado, además de los vientos y las lluvias intensas, pueden provocar descensos importantes en la temperatura, lo cual afecta la producción ganadera, ya que, en combinación con la alta humedad, pueden causar enfermedades respiratorias en el ganado con la consecuente reducción en su productividad.

Aunque Chiapas no está en la trayectoria directa de la mayoría de los huracanes, sufre los efectos indirectos de estos fenómenos, sobre todo por las intensas lluvias que provocan deslizamientos de tierra en las zonas montañosas. El huracán Stan, en el año 2005, fue uno de los eventos más destructivos en la historia reciente del estado, con lluvias torrenciales que provocaron deslizamientos de tierra y la destrucción de más de 25,000 viviendas. Este desastre afectó aproximadamente a 600,000 personas y dejó una secuela de daños económicos y sociales significativos.

La estabilidad de las laderas de cerros y montañas en el estado se ve afectada por diferentes factores, entre ellos, la baja resistencia del material del terreno, la presencia de fallas o fracturas, la forma del relieve, las rocas arcillosas que favorecen la ocurrencia de deslizamientos, los sismos intensos en el lugar, las lluvias excesivas y la erosión del terreno. Pero, sin duda, uno de los factores que causa mayor impacto es la influencia humana mediante la tala inmoderada, el cambio de uso del suelo, la construcción de obras civiles, la extracción de material pétreo y los asentamientos irregulares sobre laderas con pendientes inclinadas, que ocasionan la disminución de la

resistencia y equilibrio de las laderas (Gobierno del Estado de Chiapas, 2023).

Un ejemplo de este tipo de fenómenos ocurrió el 4 de noviembre del 2007, que afectó al poblado de San Juan de Grijalva, en la comunidad de Ostuacán. El deslizamiento se produjo debido a la combinación de lluvias intensas, la inestabilidad geológica de la región y la deforestación de las áreas circundantes. El resultado fue que una enorme masa de tierra se desprendió de una de las laderas, bloqueó el cauce del río Grijalva y puso en riesgo la infraestructura y a la población ubicada aguas abajo. El desastre causó la muerte de al menos 16 personas.

2.3.2. Olas de calor y sequías

A pesar de que en los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz predomina el clima tropical húmedo, se han visto afectados por un aumento significativo en la frecuencia e intensidad de las olas de calor

en los últimos años, fenómeno atribuido al cambio climático. Durante el año 2023 se registraron alrededor de cuatro ondas de calor. Durante este fenómeno, las temperaturas superaron los 40°C de manera constante en varias zonas, especialmente en Tabasco y partes de Chiapas, donde las temperaturas máximas alcanzaron hasta 45°C.

Las olas de calor tienen un impacto directo en la salud de la población, ya que elevan el riesgo de golpes de calor y deshidratación, además de afectar severamente a la agricultura y los recursos hídricos, esenciales para la subsistencia de las comunidades rurales. Las proyecciones sugieren que la frecuencia de dichas olas podría seguir en aumento, intensificando los retos económicos y ambientales en la región.

La república mexicana ha sufrido varias sequías severas a través del tiempo, en particular las más recientes ocurridas en los años 2011 a 2012 y 2019 a 2024. La Figura 9 muestra el porcentaje del territorio nacional afectado entre los años 2003 y 2025. Estas sequías han tenido un impacto directo en la región.

Por ejemplo, en el 2011 el estado de Veracruz se vio afectado en más del 70% de su territorio, con pérdidas agrícolas por más de mil quinientos millones de pesos. Los cultivos de maíz y caña de azúcar, esenciales para la economía local, fueron los más perjudicados, con una reducción del rendimiento de hasta 40%. En la sequía más reciente, durante el año 2019, varias regiones del norte del estado enfrentaron escasez de agua potable, lo que obligó a implementar medidas de racionamiento y distribución.

Tabasco, aunque menos susceptible a este fenómeno, también ha experimentado episodios que perjudicaron gravemente a la agricultura y la ganadería. Durante la sequía del 2011 la producción de pastizales disminuyó 50%, lo que originó pérdidas significativas en el sector ganadero. Además, la escasez de agua potable durante estos periodos agrava las condiciones de vida de la población, especialmente en las comunidades más pobres. En cuanto a Chiapas, enfrenta el desafío de las sequías en sus regiones montañosas, donde la agricultura de subsistencia es común. En el 2020, la sequía afectó gravemente a las comunidades indígenas de los Altos, donde la producción de maíz y frijol se redujo en 35%. Este descenso incrementó la inseguridad alimentaria en una región ya vulnerable.

Las sequías también incrementan la presión sobre los recursos hídricos, exacerbando la competencia por el agua entre los usos agrícola, industrial y doméstico. Esto crea un ciclo de vulnerabilidad que afecta el desarrollo sostenible en la región. Por otro lado, los periodos de sequía también reducen

la capacidad del ecosistema para retener agua, lo que aumenta la vulnerabilidad a otros desastres naturales, como los incendios forestales.

En resumen, los ciclones tropicales, frentes fríos, olas de calor y sequías tienen un impacto profundo en la región, afectando múltiples aspectos de la vida económica y social. Los datos muestran que estos fenómenos no solo causan daños inmediatos, sino que también tienen efectos a largo plazo en la productividad agrícola, la seguridad alimentaria y la infraestructura (Arreguín et al., 2016; PRONACOSE, 2024).

2.4.

La región cuenta con volúmenes abundantes de agua superficial. Se estima que existen más de 100 ríos importantes: 40 en Veracruz, 30 en Tabasco y 40 en Chiapas. Además, en esta región se ubican los tres ríos más caudalosos de México: Grijalva-Usumacinta, Papaloapan y Coatzacoalcos (Figura 10).

Veracruz se ubica sobre las Regiones Hidrológicas RH26 Pánuco, RH27 Norte de Veracruz, RH28 Papaloapan y RH29 Coatzacoalcos; Tabasco se encuentra también sobre la RH29 y la RH30 Grijalva-Usumacinta; y Chiapas se sitúa sobre las RH 30, la RH22 Tehuantepec y la RH23 Costa de Chiapas (SINA, 2024) (Figura 11).

La mayoría de las regiones hidrológicas y las cuencas son de tales dimensiones que se ubican en varios estados o países; por lo mismo, el caudal que conducen en las partes bajas se genera muchos kilómetros aguas arriba. Por ejemplo, la cuenca del río Pánuco, que tiene un área de 84,596 km², se ubica sobre San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Veracruz, Querétaro, Guanajuato, Estado de México, Nuevo León y Puebla; y la cuenca de los ríos Tuxpan-Nautla, con una extensión de 18,259 km², se asienta en los estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz (Figura 12).

9. Porcentaje de afectación por sequía del territorio de la república mexicana. Fuente: CONAGUA, 2025.

10. Hidrografía de la región Chiapas, Tabasco y Veracruz. Fuente: Semarnat, 2015.

Figura 11. Regiones hidrológicas de la región Chiapas, Veracruz y Tabasco. Fuente: Para todo México.

Por otro lado, la cuenca del río Grijalva tiene una extensión de 102,465 km² y se ubica sobre México y Guatemala. La RH23 Costa de Chiapas tiene una superficie de 12,293 km², una precipitación media de 2,220 mm anuales y un escurrimiento natural de 12,551 hm3/año. Cuenta con 25 cuencas hidrológicas y 21 corrientes de corta longitud que nacen en la Sierra Madre de Chiapas y descargan en el océano Pacífico, después de pasar por la planicie costera. Los ríos más importantes son el Suchiate y el Coatán, que se originan en Guatemala (CONAGUA, 2022).

En la Tabla 1 se presentan las características de algunos de los ríos más caudalosos de la región.

La región es una zona geológicamente diversa, con formaciones de calizas, areniscas y depósitos fluviales que permiten la infiltración, almacenamiento y flujo de agua subterránea. Alberga importantes recursos hídricos subterráneos, cuya dinámica hidrogeológica es importante para el abastecimiento de agua a los sectores agrícola, industrial y urbano.

En muchas áreas, los acuíferos son la principal fuente de agua potable debido a la escasa infraestructura de almacenamiento superficial; sin embargo, la sobreexplotación local, la contaminación por actividades industriales, agrícolas y urbanas y el cambio climático ponen en riesgo su sustentabilidad a largo plazo.

Figura 12. Hidrografía de Veracruz. Fuente: Gobierno de Veracruz, 2010

Existen algunos acuíferos estrechos y de poco espesor, sobre todo los ubicados fuera de los valles o planicies, que son fuertemente afectados por el impacto del cambio climático, en particular por las sequías. Por otro lado, varios acuíferos tienen niveles freáticos someros y están muy expuestos a la contaminación antropogénica. En la Figura 13 puede observarse los 41 acuíferos de la región; de ellos, cuatro no cuentan con disponibilidad.

3 Disponibilidad de agua

La región es una de las zonas más ricas en recursos hídricos en la república mexicana. La disponibilidad superficial y subterránea de agua desempeña un papel importante en la vida económica, social y ambiental de la región. Su red hidrográfica y

número de acuíferos son amplios, y el régimen de lluvias es de los más altos en el territorio nacional, en particular durante la temporada de verano y con la ocurrencia de ciclones tropicales y frentes fríos. Su aporte al riego agrícola, al abastecimiento de agua para consumo humano, a la generación de energía eléctrica y al sustento de los ecosistemas de la región es significativo.

Sin embargo, la distribución del agua no es uniforme y las diferencias geográficas, climáticas, demográficas y de calidad del recurso generan disparidad en el acceso entre los diferentes usuarios, urbanos, rurales, agrícolas e industriales, la cual se verá incrementada por el impacto del cambio climático, que altera los regímenes de lluvia y aumenta la vulnerabilidad de la región a sequías e inundaciones.

Figura 13. Acuíferos de la región. En rojo se señalan aquellos que no cuentan con disponibilidad. Fuente: Comisión Nacional del Agua, 2024.

*Nota: las áreas y longitudes de las corrientes son totales, es decir, incluyen todos los estados o países sobre las que se asientan.

Tabla 1. Características de las principales corrientes superficiales que se encuentran en la región Chiapas, Tabasco y Veracruz. Fuente: CONAGUA, 2021.

3.1. Disponibilidad de agua superficial

La Figura 14 muestra que ninguna de las cuencas que forman la región presentan problemas de disponibilidad de agua; no obstante, esta información reporta valores medios en el tiempo y el espacio.

En la Tabla 2 se presenta la disponibilidad media anual de las aguas nacionales superficiales de siete regiones hidrológicas de la región (DOF, 2023).

3.2. Disponibilidad de agua subterránea

En las Tablas 3, 4 y 5 se presentan las disponibilidades de agua en cada uno de los estados. Se observa que en el estado de Veracruz existen cuatro acuíferos sin disponibilidad: PeroteZalayeta, Costera de Veracruz, Orizaba-Córdoba y Cotaxtla.

En el año 2020 la región contaba con una población de 16,008,996 habitantes. Es una de las más complejas en términos culturales y demográficos, con dinámicas poblacionales que reflejan su historia, geografía y contexto socioeconómico. De acuerdo con INEGI (2022), la población del estado de Veracruz asciende a 8,062,570 habitantes.

Los acuíferos en la región significan un recurso vital para el abastecimiento de agua potable a un gran número de comunidades urbanas y rurales, y también para las actividades agrícolas e industriales, debido a que estos juegan un papel importante al amortiguar la variabilidad en la disponibilidad de agua superficial, en particular en temporadas de lluvias escasas o sequías.

Figura 14. Disponibilidad de agua superficial en México. Fuente: CONAGUA, 2024.

Tabla 2. Disponibilidad de agua superficial en la región. Fuente: DOF, 2023.

Tabla 3. Disponibilidad de agua subterránea en el estado de Veracruz. Fuente: DOF, 2023.

4. Disponibilidad de agua subterránea en el estado de Tabasco. Fuente: DOF, 2023.

5. Disponibilidad de agua subterránea en el estado de Chiapas. Fuente: DOF, 2023.

La distribución demográfica muestra que el 78.4% de la población vive en áreas urbanas y el 21.6% habita zonas rurales. Destacan la ciudad de Veracruz, Xalapa y Coatzacoalcos como los principales centros de población.

En el estado, más de un millón de personas se identifican como indígenas. Las lenguas más habladas son el náhuatl, totonaco y popoluca. Además, más de 266,000 personas se identifican como afromexicanos, población que se ubica principalmente en la región de los Tuxtlas y la Cuenca del Papaloapan.

En términos de crecimiento poblacional, este ha sido moderado en las últimas décadas y presenta un fenómeno de migración hacia otros estados o hacia el extranjero en búsqueda de mejores oportunidades económicas.

Por su parte, Tabasco es uno de los estados con menor población en México, con 2,402,598 habitantes (INEGI, 2022). El 68.4% de su población vive en zonas urbanas, particularmente en su capital, Villahermosa, y en áreas conurbadas, lo cual es un reflejo del impacto de la industria petrolera en el desarrollo del estado.

La población indígena es menos numerosa que en los otros dos estados de la región. De acuerdo con INEGI (2022), el 1.5% se identifica como indígena, principalmente de los grupos étnicos chol, tzetzal y zoque, aunque la mayoría de la población es monolingüe en español.

El crecimiento de la población ha sido influenciado por la migración relacionada con la industria petrolera, que genera desafíos de infraestructura y servicios, particularmente en Villahermosa.

Chiapas tenía en 2020 una población de 5,543,828 habitantes. Es uno de los estados con mayor población indígena, de la cual aproximadamente el 27.2% se identifica como tal. Las comunidades más grandes son los tzotziles, tzeltales, choles y zoques, con sus lenguas y tradiciones vivas. El

51.7% de la población vive en áreas rurales, lo cual contrasta con la distribución nacional y muestra la importancia de la agricultura y de la vida tradicional.

El estado tiene uno de los índices más altos de pobreza, y de migración interna y externa. El crecimiento poblacional ha sido constante y la alta natalidad se ha traducido en una presión sobre la infraestructura y los servicios. Recientemente se registraron manifestaciones sociales y políticas, como el movimiento zapatista, y actualmente la migración de varios países del sur de América.

Las diferencias económicas también impactan en su dinámica poblacional. Mientras Veracruz y Tabasco son influenciados fuertemente por la industria petrolera, en Chiapas predominan las actividades agrícolas.

Cada estado ha desarrollado características propias en respuesta a su contexto histórico, geográfico y económico. Veracruz es una entidad con alta urbanización y diversidad étnica, una economía diversa y un crecimiento poblacional moderado. Tabasco, debido a su dependencia petrolera, ha generado una urbanización rápida, pero con retos de sostenibilidad, y Chiapas con una alta población indígena y rural, tiene desafíos de desarrollo socioeconómico.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI, 2022), la población total de los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz ascendía a poco más de 16 millones de habitantes, equivalente al 12.7% de la población del país. En los tres estados se aloja cerca del 25.57% de la población rural de México, es decir, poblaciones en localidades con menos de 2,500 habitantes. Así, mientras el país muestra una clara tendencia hacia una mayor urbanización, la población rural en los tres estados mencionados es todavía importante, con

grandes dificultades en el acceso al agua potable y el saneamiento (Tabla 6).

Al igual que en el ámbito nacional, en las tres entidades se presenta una gran dispersión entre las localidades rurales, mientras que el resto de la población tiende a concentrarse en los principales centros urbanos, especialmente en las capitales estatales que conforman ya zonas metropolitanas.

Como se observa en la Tabla 7, el número de localidades rurales en Chiapas y Veracruz es significativo y proporciona un primer indicio sobre los retos que enfrentan ambas entidades para alcanzar el acceso universal al agua y al saneamiento básicos.

El tamaño de una localidad define, en cierta forma, su capacidad técnica y financiera para organizar y prestar los servicios de agua y saneamiento. De acuerdo con las opiniones de algunos expertos, es posible distinguir tres grupos de localidades: (i) las localidades de menos de 10,000 habitantes, con poca capacidad para administrar por sí mismas la prestación de los servicios de agua y saneamiento; (ii) las localidades de entre 10,000 y 50,000 habitantes, que potencialmente podrían administrar la prestación de los servicios de agua y saneamiento, aunque requerirían de algún apoyo externo temporal para alcanzar la autosuficiencia técnica y financiera, y (iii) las localidades mayores de 50,000 habitantes que, en principio, deberían

ser capaces de administrar en forma autónoma la prestación de los servicios de agua y saneamiento.

De la clasificación anterior, aunado a la estructura poblacional en términos del número y tamaño de las localidades, puede comprenderse mejor el reto que enfrentan los tres estados.

Las coberturas de los servicios de agua y saneamiento son también indicativos de la realidad que presentan Chiapas, Tabasco y Veracruz. En el ámbito nacional, las coberturas son relativamente altas; sin embargo, los promedios de estos tres estados se encuentran por debajo del promedio a nivel federal. Destaca el caso de Chiapas, con coberturas inferiores al 90%. Esta información se observa en la Tabla 9.

Los promedios de cobertura de servicios de agua y saneamiento no expresan de manera clara una realidad significativa, que es la inequidad entre los poblaciones rurales y urbanas. En el caso del agua potable, la cobertura en localidades rurales se determina mayormente por viviendas que cuentan con el servicio fuera de ella, pero dentro del terreno, mientras que en las ciudades de más de 10,000 habitantes, la cobertura está determinada por las viviendas que cuentan con el servicio al interior de estas. En el caso del drenaje, la cobertura en las comunidades rurales está determinada por el porcentaje de viviendas que cuentan con fosa séptica, mientras que en las localidades de más de 10,000 habitantes, la cobertura está determinada por las viviendas conectadas a la red pública de alcantarillado. Esta situación tiene, al menos potencialmente, un efecto importante en la salud.

En cada uno de los tres estados existe un ente responsable de los servicios de agua y saneamiento: el Instituto Estatal del Agua en Chiapas (INESA), la Comisión Estatal del Agua en Tabasco (CEAS) y la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV). Por lo que respecta a los arreglos institucionales, un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2011) señala que los marcos jurídicos de los tres estados Ley de Aguas para el Estado de Chiapas (reformada en el 2013), Ley de Usos del Agua de Tabasco (reformada en el 2015) y Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (reformada en el 2011)— reconocen la responsabilidad primaria de los municipios de proveer los servicios de agua y saneamiento en sus ámbitos territoriales, ya sea de manera directa o a través de distintas formas de organización, a las que se les conoce genéricamente como organismos operadores. Sin embargo, reconoce que los tres estados presentan problemas, que derivaban, fundamentalmente, de su limitada capacidad técnica y financiera para atender el abasto de agua en el mediano y largo plazos.

Los organismos operadores de la región suelen concentrar su atención en las cabeceras municipales, especialmente en las capitales de los estados y en ciudades de tamaño medio o grande. Por su parte, las localidades rurales y ciudades pequeñas brindan el servicio a través de los entes estatales, con apoyo federal limitado por cuestiones técnicas y financieras.

De manera general, las legislaciones prevén la posibilidad de constituir organizaciones sociales comunitarias que asuman la administración de los servicios, pero terminan por adoptar reglas similares a las del resto de los organismos operadores. En escenarios de contracción presupuestal, la capacidad de los entes estatales para apoyar a los organismos comunitarios es muy

limitada, a lo que se suma la falta de reconocimiento institucional en la legislación nacional.

5.3.

De acuerdo con la CONAGUA (2022), las inversiones en materia de agua potable y saneamiento para las localidades urbanas y rurales en los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz representaron el 4.1% de la inversión en el país para este mismo concepto (Tabla 10). En ese mismo año poco más del 50 % de las inversiones destinadas a localidades urbanas se asignaron al estado de Tabasco, mientras que el 63% de las inversiones para localidades rurales de los tres estados se canalizó al estado de Veracruz. Destaca también que el 83% de las inversiones se destinaron a localidades urbanas de los tres estados, y que solo el 21% de la inversión total en los tres estados se otorgó al estado de Chiapas, mientras que el 44 % del mismo total se aplicó en el estado de Tabasco.

5.4.

El INEGI (2024) define una zona metropolitana como el “conjunto de municipios cuya relación se basa en un alto grado de integración física o funcional intermunicipal o interestatal, y la población total de los municipios que la conforman es de 200,000 habitantes o más. La localidad urbana o conurbación que da origen a la zona metropolitana cuenta con 100,000 habitantes o más.”

Así, en la región existen las siguientes zonas metropolitanas: Coatzacoalcos, Córdoba, Minatitlán, Veracruz y Xalapa, en el estado Veracruz; Villahermosa en Tabasco; y Tapachula y Tuxtla Gutiérrez en Chiapas.

En general, los problemas que enfrentan estos grandes conglomerados son los siguientes: sobreexplotación local de los acuíferos, contaminación de las fuentes de agua, insuficiencia de la infraestructura hidráulica, inundaciones, sequías y administración limitada

del recurso. A continuación, se describen algunas particularidades de cada una de estas zonas:

Coatzacoalcos, con una población de 319,187 habitantes (INEGI, 2020), enfrenta problemas de contaminación del río del mismo nombre con hidrocarburos y metales pesados, Además, la infraestructura para el suministro de agua potable es insuficiente, lo que obliga a la ciudad a aprovechar los acuíferos que también están en riesgo de contaminación.

Córdoba cuenta con 204,721 habitantes (INEGI, 2020) y tiene problemas de sobrexplotación de los acuíferos que la abastecen. Durante la temporada de secas y en sequía, la disponibilidad disminuye y afecta a miles de habitantes. A pesar de encontrarse en una zona de buena disponibilidad superficial, la falta de infraestructura hidráulica limita el acceso al agua de buena calidad.

Minatitlán, con 356,020 habitantes en el 2020, tiene una importante presencia industrial, particularmente petrolera, que suele contaminar los cuerpos de agua cercanos a la ciudad. Además, su deficiente infraestructura provoca que el suministro de agua sea desigual e inequitativo.

Veracruz-Boca del Río con 828,000 habitantes en el 2020, enfrenta problemas de cantidad y calidad del agua y de intrusión salina en las áreas costeras, lo que afecta a varios pozos de la zona.

La infraestructura hidráulica es insuficiente para

atender la demanda de la población, en particular durante las épocas de mayor afluencia turística.

La contaminación, debida a las descargas de aguas residuales, industriales y municipales, es otro problema de esta zona metropolitana. En fechas recientes, el impacto de la sequía para el abastecimiento a las poblaciones ha sido notable.

Xalapa, la capital del estado, tiene una población de 488,531 habitantes (INEGI, 2020) y enfrenta problemas de contaminación de las fuentes superficiales y subterráneas cercanas. La deforestación de las áreas montañosas que rodean a la ciudad reduce la disponibilidad de agua durante la época seca y de sequía. Además, la infraestructura es insuficiente para abastecer a la zona metropolitana, donde es frecuente el racionamiento y la distribución por tiempos.

Villahermosa, con una población de 684,847 habitantes (INEGI, 2020), tiene un problema de contaminación por las descargas de aguas industriales y municipales debido a la falta o insuficiencia de tratamiento de sus aguas residuales. La carencia de infraestructura hidráulica y las sequías generan grandes problemas al sistema operador de agua potable. Además, la ciudad es altamente vulnerable a inundaciones, debido a las condiciones propias de la región y a que no se han terminado y operado adecuadamente los sucesivos planes para enfrentar este fenómeno.

Tapachula, con una población de 353,706 habitantes (INEGI, 2020), aun cuando cuenta con disponibilidad superficial, varios de los cuerpos de agua cercanos a la ciudad se encuentran contaminados. Enfrenta también problemas de acceso al agua potable por falta de infraestructura o por el envejecimiento de la existente, lo que origina la explotación de los acuíferos sin una planeación adecuada.

Tuxtla Gutiérrez tiene 653,810 habitantes (INEGI, 2020). Al igual que las otras zonas metropolitanas de la región, cuenta con amplios recursos superficiales, pero presentan grados de contaminación con desechos industriales y urbanos, y la infraestructura no es suficiente para satisfacer la demanda de la población.

Para alcanzar los objetivos de soberanía alimentaria, alivio a la pobreza y desarrollo sustentable, es fundamental reforzar el apoyo a la participación comunitaria en la agricultura e impulsar el fortalecimiento de la infraestructura hidroagrícola nacional.

Para gestionar el agua para riego se han implementado en México diferentes sistemas, como el riego de temporal, que es el más antiguo, los distritos de riego y de temporal tecnificado y las unidades de riego.

6. 1. Agricultura de temporal y participación comunitaria

La agricultura de temporal depende directamente de las lluvias estacionales y abarca una parte significativa de la superficie cultivable de los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz. En estas áreas, que a nivel nacional representan el 60%, se cultivan maíz, frijol, caña de azúcar, plátano, cacao y hortalizas tropicales (SIAP, 2024). En Veracruz existen grandes regiones de temporal

en los municipios de Tierra Blanca, Cosamaloapan y San Andrés Tuxtla, donde se cultiva maíz, frijol y caña de azúcar. En Tabasco se cultiva plátano y cacao, principalmente en Cárdenas, Huimanguillo y Emiliano Zapata. Y en Chiapas las áreas de esta forma de cultivo están distribuidas a todo lo largo del territorio, cultivando café, mango y palma de aceite principalmente.

A pesar de la abundancia de lluvias en la región, los efectos del cambio climático han incrementado la intensidad de las lluvias, pero también cada vez son más frecuentes las sequías.

Históricamente, la región ha sido un ejemplo de organización comunitaria en la gestión de la agricultura. Los olmecas desarrollaron sistemas agrícolas basados en la cooperación entre aldeas. Los mayas tenían una organización de colaboración colectiva más compleja para el aprovechamiento de los sistemas de terrazas que desarrollaron. Durante la Colonia, las comunidades fueron obligadas a integrarse a las encomiendas y haciendas, sin embargo, algunas comunidades mantuvieron sus formas de producción comunal por medio de sistemas de tierras ejidales y pueblos indios.

En el siglo XIX, muchas tierras comunales fueron privatizadas, limitando la participación comunitaria, sin embargo, en 1930, con la promulgación de la Reforma Agraria, los ejidos fueron la base para retomar la producción agrícola comunitaria en la región. Y aun con diferentes sistemas de organización, como las cooperativas, asociaciones y colectivos agrícolas, la reducción del apoyo federal causó que la agricultura comunitaria se debilitara. Recientemente, se han reactivado modelos de gestión como las cooperativas agroecológicas y las redes de productores que fortalecen el desarrollo agrícola de estos estados.

Las comunidades han implementado estrategias de captación y almacenamiento de agua y sistemas

de riego comunitario (Domínguez y Castillo, 2018). Han adoptado técnicas agroecológicas como la rotación de cultivos, el uso de abonos orgánicos y la siembra en curvas de nivel. Las cooperativas y asociaciones de productores han facilitado el acceso a financiamiento, capacitación y tecnologías sustentables con el apoyo de universidades, ONG y agencias internacionales.

Sin embargo, a pesar de los avances logrados, la participación comunitaria en la agricultura enfrenta problemas comunes, entre ellos, la falta de infraestructura, la dependencia de insumos externos y el impacto del cambio climático.

Es necesario fortalecer las redes comunitarias y el apoyo de políticas públicas orientadas a la sustentabilidad, promoviendo estrategias participativas y modelos de gestión basados en la inclusión y el respeto al medio ambiente.

6.2. Distritos de riego

Los distritos de riego son grandes áreas agrícolas donde se gestiona y distribuye el agua para hacer eficiente la productividad del suelo. En las Tablas 11 y 12 se presentan los nombres y superficies de los distritos de riego de Veracruz y Chiapas.

6.3.

Debido a que en el sur y sureste de México existen regiones cuya característica principal es la presencia de altas precipitaciones que limitan el desarrollo agropecuario e incluso ponen en riesgo la vida de sus habitantes, el gobierno federal estableció los distritos de temporal tecnificado para el control y dominio del agua por medio de la operación de la infraestructura hidroagrícola construida, que permitiera el incremento y

diversificación de la producción, el uso racional de los recursos y la mejora en el nivel de vida de los productores y sus familias.

Los distritos de temporal tecnificado o distritos de drenaje están constituidos por proyectos generados por el Programa de Desarrollo Rural del Trópico Húmedo entre 1978 y 1994, y otros proyectos anteriores, como el de la Chontalpa en Tabasco que, mediante decreto presidencial, se estableció en 1972 como distrito de drenaje

y control de inundaciones; o el distrito de San Fernando, en Tamaulipas, que también contó con un decreto presidencial para su creación en 1980.

El Programa de Desarrollo Rural Integrado del Trópico Húmedo (PRODERITH) surgió como una de las recomendaciones del Plan Nacional Hidráulico de 1975, con el que se buscaba el crecimiento de la región mediante una metodología que involucraba la participación de los productores para la atención

simultánea de problemas físicos, técnicoproductivos, socioeconómicos y de coordinación, que históricamente habían limitado la puesta en marcha de proyectos siguiendo la metodología de distritos de riego, aplicada en el norte y centro del país. En las Tablas 13, 14 y 15 se presentan los nombres de los distritos de temporal tecnificado de Chiapas, Tabasco y Veracruz.

13. Distritos de temporal tecnificado de Veracruz. Fuente: CONAGUA, 2022.

Tabla 14. Distritos de temporal tecnificado de Tabasco. Fuente: CONAGUA, 2022.

Tabla 15. Distritos de temporal tecnificado de Chiapas. Fuente: CONAGUA, 2022.

La consolidación de los distritos de temporal tecnificado requiere, entre otras acciones, la rehabilitación de la infraestructura disponible y el desarrollo del riego suplementario en las zonas tropicales.

Para su conservación es fundamental establecer mecanismos de pago para el mantenimiento y rehabilitación de las redes de caminos y drenaje, ya sea mediante impuestos prediales a la tierra o a la comercialización de los productos, como frutales, perenes, ganadería y otros.

Generalmente, no se aplica la ley de pagos por mejoras a la tierra por obras de infraestructura hidráulica, que podría, con las modificaciones necesarias, ser un mecanismo de pago de fondos para la conservación de las obras.

La rehabilitación de las zonas y la introducción de riego suplementario representa una inversión estimada de $1,000 dólares por hectárea, mientras que la terminación de proyectos en zonas de temporal requiere de inversiones alrededor de $2,500 dólares por hectárea.

Los proyectos identificados para el impulso al temporal tecnificado se localizan, entre otros sitios, en la costa de Chiapas, norte y centro de Veracruz y la llanura tabasqueña.

6.4.

Las unidades de riego son sistemas más pequeños y locales, diseñados con sistemas diferentes a los de los distritos de riego, para proveer agua de manera eficiente a superficies agrícolas de menor extensión. Se estima que en la región Golfo Centro existen 1,328 unidades, aunque no se cuenta con información específica para Tabasco y Chiapas.

Los distritos de riego, distritos de temporal tecnificado y unidades de riego desempeñan un papel esencial en el desarrollo agrícola de la región, por lo que debe buscarse que el agua, como recurso fundamental, sea gestionada de

manera eficiente para maximizar la productividad agrícola, sobre todo en áreas con características climáticas y topográficas tan diversas como las que caracterizan a la región.

La industria demanda un volumen significativo de agua en toda la región. Por ejemplo, de acuerdo con la CONAGUA (2024), el estado de Veracruz utiliza el 23.31% del volumen total del uso industrial del país. Veracruz tiene concesiones de agua subterránea de 63.48 hm3 y 577.86 hm3 de aguas superficiales. Destacan las industrias de los complejos petroquímicos de Coatzacoalcos y Minatitlán, pero también existen otras actividades económicas que demandan recursos hídricos. Por su parte, la agroindustria demanda solamente 0.4 hm3 de agua superficial.

En Tabasco, la industria tiene concesiones de agua subterránea de 35.8 hm3 y 49.52 hm3 de aguas superficiales (CONAGUA, 2024), mayormente relacionadas con la extracción y el procesamiento del petróleo, particularmente en Cárdenas y Huimanguillo.

Las concesiones de agua subterránea para la agroindustria son muy bajas, pues representan únicamente 0.05 hm3, utilizada básicamente en la Chontalpa para el riego de caña de azúcar y palma aceitera.

Chiapas cuenta con 33.67 hm3 de agua subterránea concesionada y 0.87 hm3 de agua superficial para usos industriales (CONAGUA, 2024). Las centrales hidroeléctricas tienen títulos para la generación de energía, pero no son de uso consuntivo.

Una de las propuestas de política pública que adquirió relevancia en los últimos años fue la relocalización de la industria para reducir el estrés hídrico de algunas regiones del país, así como para desarrollar económica y socialmente zonas con

cantidades abundantes de agua: los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz. Su posible aplicación requiere un análisis cuidadoso para cada tipo de industria.

La relocalización de industrias o la instalación de nuevos desarrollos en el sureste podría distribuir de manera más equitativa el uso del agua en México, pues el aprovechamiento planeado de las cuencas de ríos Usumacinta, Grijalva, Papaloapan o Coatzacoalcos, por ejemplo, podría ayudar a mitigar los problemas de sobreexplotación de los acuíferos del norte del país, del Bajío o del Valle de México. La llegada de nuevas industrias a la región podría estimular la economía local mediante la creación de empleos directos e indirectos y el desarrollo de cadenas productivas en sectores estratégicos (INEGI, 2025).