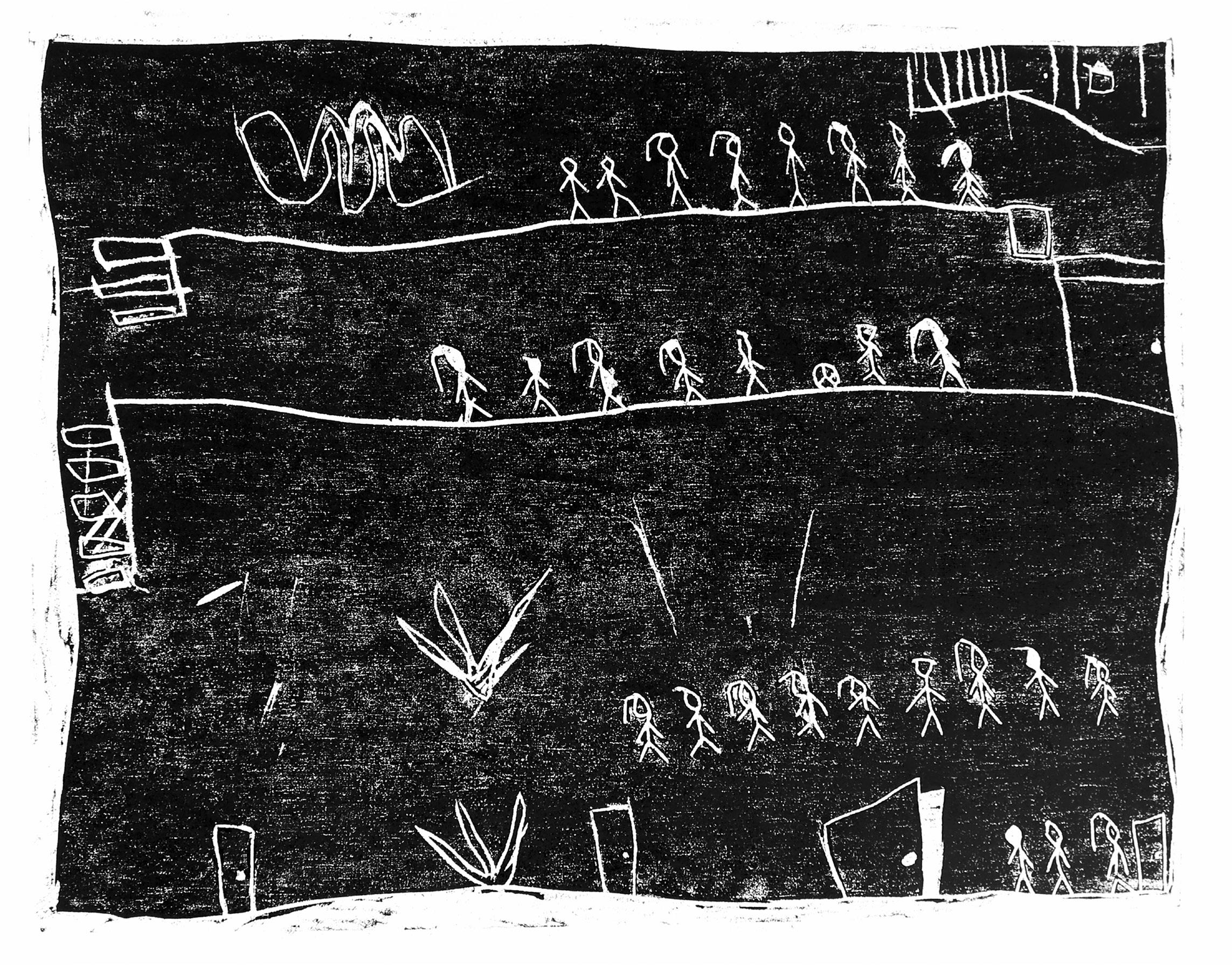

Ya son casi ocho meses desde que la sociedad chilena despertó y se alzó contra la desigualdad y los abusos de un sistema que por décadas ha imperado en nuestro país. Un proceso concordante con otros a nivel global que evidencia la reacción popular ante el desequilibrio de una pretenciosa globalización y que al mismo tiempo ha sido un retorno del sentido crítico a la sociedad, agotada por la alienación y de que “no todo está bien”. La creación siempre despierta ante la reacción y desde octubre pasado hemos visto cómo se han multiplicado las manifestaciones artísticas expresando ese sentir y asociadas también a la población, integrándola y formando un canal de divulgación de las pasiones colectivas. Ocho meses han pasado desde ese estallido y hoy se agrega una pandemia global que ha acentuado los resultados de esta sociedad despolitizada y quebrantada. Barrios y poblaciones que son islas autónomas divididas

por calles, autopistas, líneas férreas y tendidos eléctricos, que nacieron de planificaciones débiles pensadas desde un computador o del ignorante trazo de un urbanista que desde las alturas no ha sido capaz de ver la multiplicidad de colores, vidas y modos de habitar de la población en general. Un alejamiento de la realidad del que podemos encontrar además huellas durante la década de 1970 y 1980 bajo el yugo militar que fomentó expulsiones, movimientos forzados y expropiaciones. Una sumatoria de hechos que da como resultado ciudades disgregadas, plagadas de voces silenciadas que en la búsqueda de la dignidad y del acceso a derechos básicos se han alzado y unido.

El Bosque, La Pintana, Puente Alto, Teniente Merino, Santa Sabina, Boca Sur y tantas otras comunas y barrios, comparten trayectorias y un pasado común teniendo hoy un presente marcado por la lucha y por la integración de nuevos procesos como el arribo de una población migrante que ha dado nuevos matices a la ciudad, resignificando espacios y modos de habitar, eso sí, aún sin ser parte de las llamadas políticas urbanas que de política solo se quedan en la terminología. Expresiones sociales de cambios que se contraponen al mutismo de la despolitización y que es un sentir que el arte ha sabido llevar y expresar. Basta ver cómo la proyección de la palabra “HAMBRE” generó tantos anticuerpos en los que nos quieren despolitizar dando cuenta de cómo la creación expresa la reacción de un sentir masivo. La pregunta es,

¿podremos encontrar esa reacción en los espacios “doctos” o tradicionales de exhibición artística? ¿se ha despolitizado el arte? Al parecer, más allá de cualidades reaccionarias o de complementar la discusión crítica, nos damos cuenta que en un afán por teorizar o por academizar la creación, se reducen los valores de la expresión e incluso se omiten pasajes o autores que dejaron un legado con su trabajo, despertando emociones e incomodando a elites. La historia da cuenta de aquello y la ausencia de planteamientos críticos del arte da como resultado la construcción de relatos livianos, distanciados de procesos o posiciones categóricas de los radicales tiempos que vivimos que son repercusiones de momentos del ayer.

Lo presentado en un salón o un museum es limitado y las musas no están en el discurso preparado por los saberes validados por la academia, están en la calle y los muros de la ciudad, lienzos explícitos de la crítica y el despertar que instan a resignificar la misma oficialidad del arte. Signos de cambios donde el cuestionamiento, la crítica y la política se han adherido a la población y sus expresiones, construyendo puentes entre islas y el conocimiento pero que al parecer muchos prefieren mantener separadas y en silencio.

La aparición y desarrollo de los estudios culturales, desde aproximadamente los años treinta en sus luces más remotas, abrieron la puerta al ingreso de las cotidianeidades en el interés investigativo, aportando a la construcción de un concepto de cultura mucho más amplio, integrador y complejo de lo accesible hasta el momento. En su relato sobre la historia de este desarrollo, Stuart Hall, uno de los más influyentes directores del Centro de Estudios Culturales Contemporáneos de la Universidad de Birmingham, destaca la importancia que tuvo la literatura en la generación de esta rama de estudio, así como el aporte hecho por estudiosos y académicos, que desde el ejercicio biográfico, observaron y describieron sus infancias vividas en familias obreras, inmersas en el trabajo industrial y en los cambios políticos, económicos, sociales y culturales que este conllevaba.

Comienza entonces, con un marcado énfasis en la estratificación social, una historia definida por el mismo Hall, como teorética, para referirse a su cualidad de constante cambio, autocrítica y nulo interés por las conclusiones definitivas, y como un “proceso de teorización continua que siempre responde a los desafíos políticos de lo que él llamaba una coyuntura”. Estos desafíos y coyunturas, entendidos como procesos históricos por medio de los cuales las sociedades cambian o se hacen cambiar, son numerosos y trágicos en la historia de localidades como Pisagua, al punto de incidir profundamente en la identidad del territorio y de sus habitantes.

En conocimiento del proyecto audiovisual y editorial propuesto por Changos y de su antecesor Pisagua. Verás un sendero de agua, podemos decir que se trata de una continuidad virtuosa, que aprovecha ese primer encuentro con este territorio remoto desde su imponente paisaje, para luego adentrarse con mayor énfasis en su gente, en sus oficios, y más certeramente en sus cuerpos, en sus gestos como evidencia de una herencia cultural originaria y reflejo de una identidad particular actual. En este sentido, opera la producción artística como investigación cultural, develando además el interés del artista visual por su posición en la vereda del

observador, en este caso, intensificada con el uso del formato documental.

Changos es una propuesta que observa, e invita a observar y observarnos, en esos movimientos, palabras y acciones que nos evidencian como repositorios de una memoria particular, contenedores de una inmaterialidad, que en este territorio, persiste en los diversos aspectos de la vida marina desde hace más de 8000 años. Esta forma de observar, nos enfrenta al animal humano en su devenir imagen, la imagen de una clase, de un oficio, de una identidad forjada por el territorio habitado, la imagen de una cultura, que podemos leer en la minucia frágil y fugaz del gesto.

Inevitable referente de esta mirada sensible es Pier Paolo Pasolini, que en su artículo titulado El vacío de poder en Italia (1975), popularmente conocido como El artículo de las luciérnagas, describe apasionada y poéticamente, la desaparición de las culturas obreras en vías de una homogenización de las formas de vida, metaforizando la danza de las luciérnagas como un momento de resistencia frágil y fugaz, ante la oscuridad de la noche o la luz fe -

roz de los reflectores, refiriéndose así al avance de un marchitamiento o genocidio cultural.

“El verdadero fascismo emprende contra los valores, las almas, los lenguajes, los gestos, los cuerpos del pueblo. Sin ejecuciones, suprime amplias porciones de la sociedad. Por esto hay que llamar genocidio a esta asimilación total al modo y cualidad de vida de la burguesía,” que reduce la humanidad a su más mínima expresión, solo capaz de hacernos una pequeña señal en la noche.

Pasolini está observando estos cambios con preocupación, con una desesperación política dirá Didi- Huberman, que no lo dejará ver en su propia metáfora de las luciérnagas, una respuesta a sus interrogantes, pues estas señales mínimas, que también llamarán singularidades o migajas, estas intermitencias dirá Huberman, desaparecen de su vista porque se queda en su lugar, que ya no es el lugar adecuado para percibirlas, y para comprender citando a Benjamin, “de qué modo los tiempos se hacen visibles, como la propia historia se nos aparece en un resplandor pasajero que hay que llamar imagen”.

En esta declaración desesperada, Pasolini desconoce las supervivencias, los gestos de resistencia del subproletariado que él mismo nos mostró durante la década anterior en filmes como Accatone o Mamma Roma, la presencia de aquello que aparece pese a todo, y que en Changos podemos identificar en el movimiento de las manos al pasar el hilo, en la postura sobre el bote, o en la forma de dirigir la mirada sobre el mar.

La figura del observador es llevada a la representación en el cine de Béla Tarr, encarnada por el individuo detrás de la ventana, un personaje reiterativo en sus filmes, que también tiene su representación subjetiva en las perspectivas múltiples en que el director nos presenta sus escenas. En análisis de su trabajo, Rancière dice que el cine es un arte de lo sensible, no solamente de lo visible, y lo describe como el “arte del tiempo de las imágenes y de los sonidos, un arte que construye los movimientos que ponen a los cuerpos en relación unos con otros dentro de un espacio” .

Sátántangó, nos enfrenta a las ruinas de una forma de vida, la de los habitantes de una granja colectiva en la Hungría post-comu -

nista, un lugar en que la lluvia y el viento, como condena, penetran en los personajes, volviéndose la causa material de todo lo que les sucede. En los filmes de Béla Tarr, “se trata de ver lo que ellos ven (los personajes), puesto que la acción finalmente no es más que el efecto de lo que perciben y sienten.” El observador, es generalmente representado como un espectáculo y el lento desplazamiento hacia quien lo mira, quien mira como las cosas vienen a él, dejándose invadir por estas. Béla Tarr quiere que sus personajes sean lo más realistas posible, y para esto, retrata su contexto material, la lluvia, el barro, el viento, las condiciones de vida como detonantes de su identidad y personalidad, tanto individual como colectiva. De este modo, lo que los personajes ven los construye, y estos, son a su vez vistos por el individuo observador al cual afectan, ante una cámara giratoria en la que todos son observadores y a la vez observados.

Changos mira y nos muestra, cómo este territorio ha pulido técnicas, develando en los cuerpos y su interacción, la aparición intermitente de lo arcaico en el presente, como resistencia política

a la historia de un puerto-cárcel que insiste en sobreponerse como asentamiento de una cultura.

Rancière titula su ensayo sobre el cine de Béla Tarr como Después del final, para referirse al tiempo después de las historias, cuando el interés se centra directamente en la materia sensible, y para expresar que, sin historia tampoco hay centro perceptivo.

Los estudios culturales, entendidos en su diversidad y constante construcción, en sus inicios se distinguieron de otras áreas como la antropología y la sociología, por su forma de estudiar la cultura en sus relaciones con el poder, y en el juego de dominación y subordinación a que estas están sometidas. En este contexto, sus precursores se esmeran en dar a conocer el área, no como un proyecto intelectual, sino como un proyecto político. Así se presenta también esta publicación, como un eslabón más dentro del proyecto no intelectual sino político, desarrollado por su autor en el conjunto de su obra, que insiste en la preocupación por grupos humanos que han intentado ser avasallados ideológica y corporalmente por el aparato económico dominante, identificándose con éstos, observándolos y dejándose afectar por sus formas de hacer, decir y resistir, inmiscuyéndose en el gesto como una forma tan poderosa y sutil, muchas veces contradictoria, de trascender.

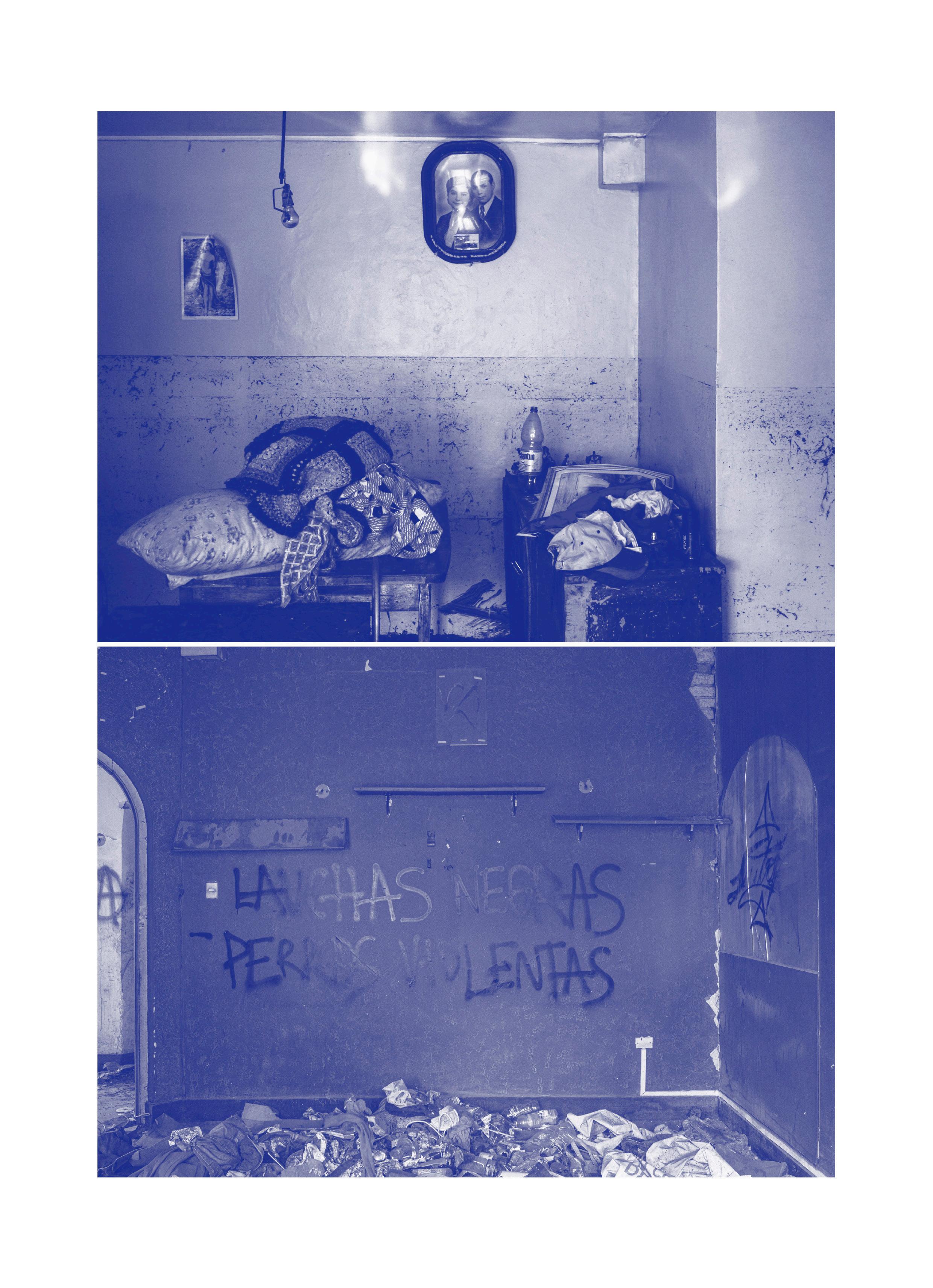

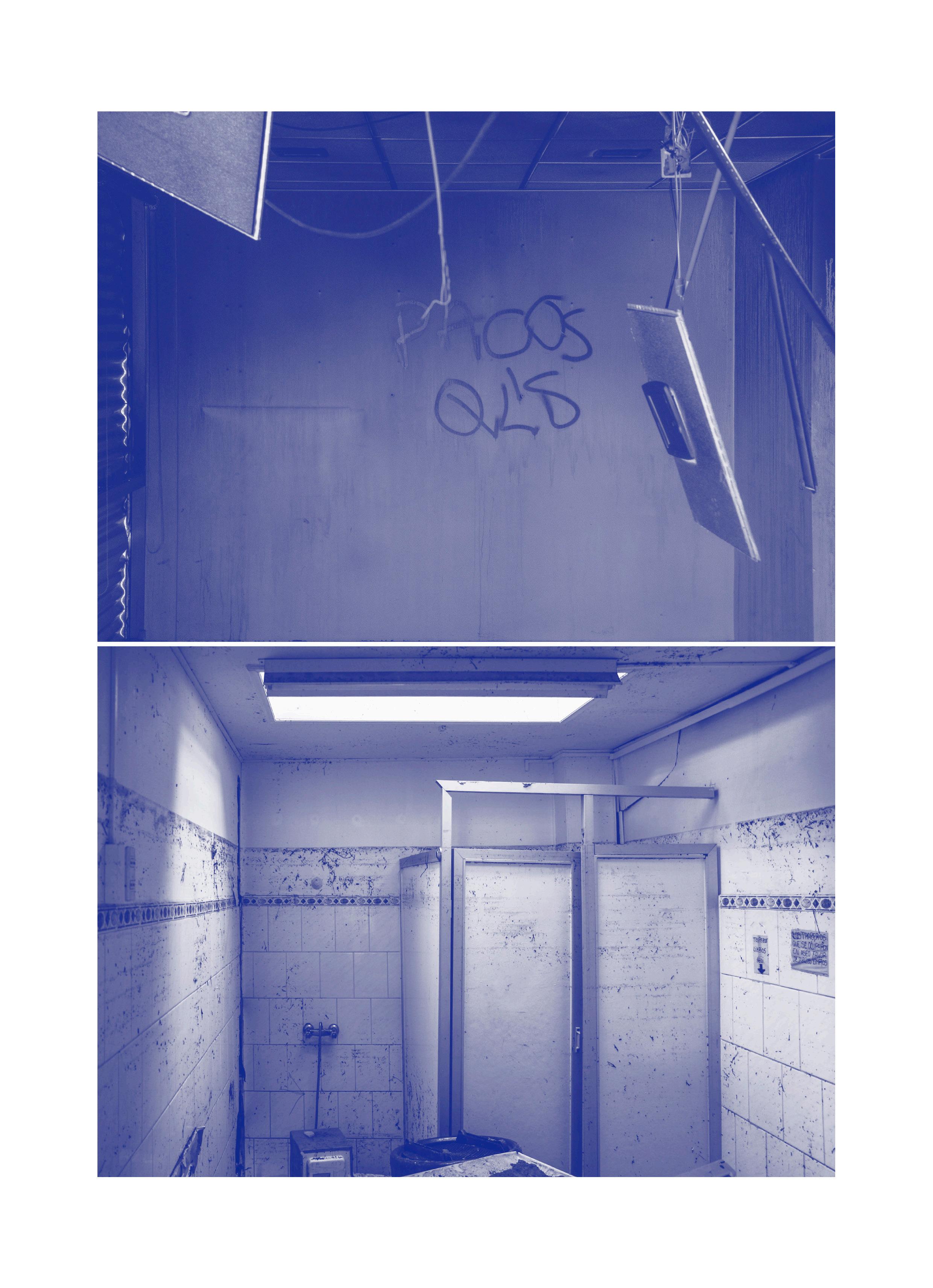

Al lograr entrar a uno de los espacios comerciales saqueados e incendiados durante el estallido social de octubre del 2019 en Concepción, mi memoria retrocedió, como flashback, a aquella experiencia estremecedora vivida dentro de habitaciones destruidas luego del maremoto de febrero del 2010. A diez días de aquel siniestro, viajé a Talcahuano y recorrí sus calles cubiertas de lodo grisáceo sobre el suelo y en las bases de casas y edificios, acompañado de un fuerte hedor a descomposición. Poco a poco me atreví a entrar a recintos comerciales abiertos y abandonados, donde el caos y la oscuridad era la constante, hasta encontrarme con uno más abierto, pequeño e iluminado, que dejaba ver claramente, como si fuera una intervención pictórica, la huella de lodo que cubría los muros del recinto pintado de amarillo, superando por poco a una puerta interior pintada color verde, plasmando así una violenta marca que ilustraba hasta donde había inundado el mar.

Impactado me quedé observando por varios minutos, leyendo cada detalle, abstraído y emocionado entre belleza y consternación, sumido en un silencio interior que me guio en la única toma (acostumbro a sacar al menos tres fotografías por escena) y en la decidida búsqueda de tal “marca” en otros interiores de bordes costeros afectados. Casi dos meses estuve fotografiando habitaciones diversas, experimentando, una y otra vez, aquella consciente intromisión, absorto en un silencio contemplativo.

Luego de 10 años, y al tenor de un compartido clamor que aún exige justicia social, estalló el malestar reprimido, que derivó en saqueos e incendios de recintos comerciales que rápidamente fueron clausurados y blindados. Surgió de inmediato la idea de lograr entrar, ver y fotografiar; y, como una especie de memoria corporal, rebrotó en mí aquella práctica fotográfica inmersa ante la devastación.

De la experiencia del maremoto devino la serie fotográfica MARca (febrero, marzo, 2010), que intentó ser una síntesis visual para invitar a reflexionar sobre la vulnerabilidad del borde costero, símbolo de una especie de fractura entre la realidad social y el discurso político de la época; también fue un trabajo fotográfico de urgencia que me permitió, por primera vez, experimentar la desolación percibida al interior de un espacio doméstico violentado, cargado de imágenes y memoria.

Del estallido, en tanto, surgió la serie fotográfica #maldeojo (octubre y noviembre, 2019), otra forma de abordar una intimidad estremecedora del espacio violentado, donde la marca esta vez estaba en los “mensajes” rayados al interior de aquellos recintos quemados y/o saqueados. Su intervención pareciera no responder al rayado público, que fuera hipervisibilizado por capturas hechas con celulares en las RRSS, sino más bien a un silencioso acto de “cargar” al lugar con un hechizo o maldeojo. Lo más probable es que las pocas personas que entraron y vieron estos mensajes fueran sus dueños o la policía, más los pocos que logramos ingresar para registrar o hacer turismo negro. Estar allí de pie, leyendo estos escritos dentro una densa atmósfera de destrucción, estremece. En una época de declive de creencias generalizado, las supersticiones aún se mantienen, por lo que la casi invisible y

mínima acción performática realizada, pareciera desprenderse del imaginario popular como un maleficio ante un modelo neoliberal responsable de una brutal e indigna desigualdad.

“Estamos en guerra. Estamos enfrentando un enemigo poderoso, implacable. Que no respeta a nada ni a nadie” (Sebastián Piñera, octubre 2019).

El discurso político da contexto a esa “guerra” y el “enemigo poderoso” recurre a una “firma anónima”, única arma que deja ver la catarsis social. En tanto, el discurso de guerra no pudo haber tenido otro objetivo que naturalizar y justificar el uso de la fuerza.

La violencia surgida, tanto por el desastre natural como por la revuelta social, circuló mediada por una vorágine de relatos e imágenes de destrucción, actuando como un ruido ensordecedor que perturbaba e impedía tomar distancia suficiente, como para lograr aprehender el momento histórico. Este contexto, principalmente periodístico, con imágenes y discursos dramáticos propios de nuestra sociedad del espectáculo, se sobrepone a la violencia estructural que subyace, quedando ésta invisibilizada.

La hiper vulnerabilidad social que vive Chile queda en evidencia ante estos episodios, sus brotes violentos son solo avisos de algo mucho más grande y perturbador. Ver imágenes de violencia, sería como ver la cúspide de un iceberg, pero es solo un síntoma de una enfermedad invisible a simple vista. Mirar escenas o vestigios de la violencia a cuerpo presente te marca y enseña a tomar distancia, para no apresurar el juicio y reflexionar sobre nuestra desequilibrada sociedad y naturaleza humana.

La posibilidad civilizatoria de construir una “imagen de mundo” constituye el atributo más sustancial al oficio del arquitecto. No existe arquitectura inocente, detrás de cada obra subyace una concepción de persona y mundo. Tal como señala Andrei Tarkovski, si “el conocimiento científico y frío de la realidad es como un ir avanzando por los peldaños de una escalera sin fin, el conocer artístico recuerda un sistema infinito de esferas interiormente perfectas. Las esferas pueden complementarse o contradecirse mutuamente, pero en ningún caso puede una sustituir a la otra…, dan testimonio de que el hombre es capaz de conocer y de expresar de quien es imagen”.

No sólo habitamos con el cuerpo, también con la memoria. Jorge Teillier, refiriéndose a la experiencia poética, nos relata en “el mundo donde verdaderamente habito”, “la descriptiva del paisaje visto como un signo que esconde otra realidad”, para narrar “la historia de un personaje contada con un marco de referencia que es siempre la aldea”. El arquitecto, como constructor de escenas, tiene la posibilidad de proyectar desde la memoria, proyectar sería una reconstrucción de memoria con proyección de futuro. Se trataría de volver los ojos hacia la comprensión de las costumbres y ritos, reelaborando sus significados y

símbolos, hacia un “realismo secreto” que permita repensar una arquitectura donde “no se desdeña el lugar común, pero el lugar común ya ennoblecido por el uso, como los guijarros transformados por los ríos, en claros homenajes al paso del tiempo.” Si trasponemos la poética teilleriana hacia “una arquitectura lárica”, el rol de la arquitectura consistiría en acoger “la vida cotidiana del prójimo gracias a una [arquitectura] que muestre el rostro de la realidad: he ahí la tarea.”

Parafraseando a Teillier, el arquitecto sería “el guardián del mito y de la imagen hasta que lleguen tiempos mejores…, lo importante no es el lado pura-

mente estético, sino la [arquitectura] como creación del mito, de un espacio y tiempo que trascienden lo cotidiano, utilizando lo cotidiano…, una recreación de los sentidos para recibir limpiamente las maravillas del mundo.”

En un comienzo de esta investigación, nuestro principal interés estaba centrado en el fresco HistoriadelaMedicinaylaFarmacia enChilede Julio Escámez Carrasco, artista oriundo de Arauco que hemos estado estudiando desde hace algunos años. Ubicado en la ciudad de Concepción, esta obra mural se presentaba como una particular metáfora, y anomalía, de las condiciones en las que se desarrolló el arte en Chile en la década del 50.

Pero su particularidad nos acercó también a las condiciones históricas y redes de sociabilidad que permitieron su realización, así imágenes, historias y relatos sobre el devenir cultural de la ciudad fueron levantando nuevas personalidades, eventos y espacios. Sin duda el primero fue el matrimonio de la farmacéutica María Maluje y el abogado Luis Eguidio Contreras y la relevancia de la Farmacia Maluje para Concepción. Los procesos de vacunación. La llegada de Carlos Martner junto a jóvenes estudiantes de arquitectura de la Jota como Maco Gutiérrez, Betty Fishman, Sergio Bravo, la llegada de Violeta Parra, el fisiólogo Alejandro Lipchutz, la publicaciones de los libros del escritor y farmacéutico Daniel Belmar, el curso y exposiciones que dio Nemesio Antúnez en la escuela de Verano de 1958 así como la presencia de Nicanor Parra en los encuentros de escritores, entre otras personalidades que fueron densificando un campo cultural en cada relato, en cada imagen.

Ante este contexto se tornó fundamental, comprender quién era este matrimonio n su radio de influencia, cuál su círculo de relaciones, sus vínculos sociales y políticos, y, finalmente, qué los llevó a imaginar y construir un edificio residencial que contuviera oficinas, una sala de exposición, una farmacia y, dentro de ella, el fresco de Escámez.

Para ello nos abocamos a la reunión de antecedentes a partir de la revisión de prensa y documentos, así como a la realización de entrevistas que nos permitieran identificar hechos que presentar la intensidad de la actividad en Concepción en esos años. Observamos, así, las condiciones culturales y sociopolíticas de la escena penquista, cuando las Escuelas de Verano de la Universidad de Concepción, organizadas por el poeta Gonzalo Rojas, recibían visitas nacionales e internacionales de renombre, quienes, junto a actores locales de distintas disciplinas, articularon redes que aun hoy reco-

nocemos como hitos para la historia cultural de la ciudad.

Al mismo tiempo, pudimos ver de manera conjunta y en interrelación con el mural las preocupaciones que la salubridad de la época, -precariedad, pandemias y campañas de vacunación gubernamental y educacionales mediadas por políticas nacionales e internacionales, ponina esfuerzos en estructura soluciones integrales para la población.

Así, a partir de la identificación de las condiciones de este encargo, fue tomando mayor fuerza la figura de María Maluje David, químico farmacéutica y propietaria de la Farmacia, aun hoy recordada por su aporte y compromiso con la salud pública. recibe con admiración y respeto el reconocimiento, trascendiendo la comuna y la región del Biobío, María creó un espacio social, sanador y educativo: muchas generaciones hicieron sus prácticas universitarias en el recinto, muchos asistían con fe casi religiosa en búsqueda de medicamentos realizados por la farmacéutica y a su vez estudiantes escolares acudían a hacer sus tareas de arte toda vez que ese mural era uno de los pocos espacios de exhición gratuitos pintura con técnica renacentista.

El llamado “mural de la Maluje”, entonces, por su monumentalidad, particularidad y belleza, impresionaba a quienes iban a la farmacia; y revive en la memoria hablada, narrada, una experiencia histórica y estética de memoria colectiva. Reflejo del reconocimiento a la farmacéutica es el premio María Maluje David1 que cada once de octubre entrega la Municipalidad de Concepción para distinguir a niñas y adolescentes de por su aporte a la comuna en distintas disciplinas.

En este sentido, parece relevante dar cuenta de la importancia que tiene la mujer en el mural: cuidadoras, machis, académicas, curanderas y trabajadoras, en una narrativa que representa un acercamiento

multidimensional de su rol en los temas de cuidado y salud. Muchas veces, mirando el mural, nos preguntamos por las posibles conversaciones entre María Maluje, Luis Eguidio Contreras, Maco Gutiérrez y Julio Escámez sobre la esta hora que opera como retrato de social y cultural.

Por último quisiéramos destacar también la fuerza política y territorial de su temática. El título Historia de la farmaciaylamedicinaenChilepropone pensar nuestro país no solo como lugar de representación de la salud moderna centralista santiaguina sino, antes bien, como un espacio en el que conviven y colaboran saberes étnicos, culturales, religiosos e históricos, y que en esa diversidad de constituye la historia de nuestra sociedad.

En este sentido la importancia de los pueblos originarios, en esta caso, mapuche, pero también la cultura campesina, religiosa o moderna, pone de manifiesto la necesidad de comprender la medicina como respuesta epistémica de una cosmovisión cultural y que, en correlato con uno de los retratados en el mural, el fisiólogo comunista es que trabajó en la Universidad de Concepción entre 1926 y 1937, Alejandro Lipschutz, admite entrelazar discusiones en voga en ese momento que defienden la antropológica de las culturas originarias como fuente sustantiva de conocimiento contemporáneo de nuestro país y Latinoamérica.

Trabajar en este libro nos permitió, entonces, comprender el lugar que ocupa esta obra y su inmueble en la historia de Concepción y, por lo mismo, la importancia de su valoración y conservación. Pese a que la declaratoria de Monumento Nacional el año 2015, en la exfarmacia Maluje, resulta lamentable que no haya traído consigo acciones directas para su mantención y conservación. Nos llama la atención también que, luego de la declaratoria, no fuese instalada una placa o identificación con información relativa a su deno-

minación, autoría, técnica, años de ejecución o agentes que posibilitaron su realización y que aportarían a nuestra memoria colectiva y al reconocimiento de nuestra historia local.

Surge, por ello, dudas respecto del rol del Estado en los procesos e implicaciones de los Monumentos Nacionales y las trabas que puede significar para los propietarios de un inmueble una declaratoria bajo esta categoría, sin un respaldo económico, político o administrativo para su preservación.

Fue por ello que, en octubre de 2021, en pleno desarrollo de este proyecto, la Fundación Julio Escámez organizó una campaña de apoyo para la restauración del mural Historia de la medicina y farmacia en Chile Entre las razones que fundamentaron esta iniciativa primó la necesidad de su reconocimiento como referente penquista y patrimonio para la ciudad. A esta iniciativa se sumaron vecinos, artistas y agentes de la escena política y cultural, que en la búsqueda de apoyo ciudadano para preservar esta obra logró reunir más de 9.400 firmas.

Este libro quiere poner así su grano de arena que contextualice las condiciones de posibilidad de la casa proyectada por el arquitecto Maco Gutiérrez, la Farmacia Maluje y el mural de Escámez a partir de entrevistas, registros de prensa y fotográficos para movilizar la historia y memoria reciente de nuestra ciudad y de fundamentos a las necesidades de patrimonio ciudadano de nuestras región.

La revisión de los tres paños del mural operan, entonces, como una apertura hacia algo que está ocurriendo en la sociedad contemporánea; a saber, una acción que representa a un relato o narración mayor y que, en su conjunto, se articulan sobre la recolección, investigación y los cuidados de la salud: la cosmovisión Mapuche, el campesinado, la iglesia católica y

la educación superior y centros de estudios de la ciencia moderna, así también las políticas públicas de vacunación o destrucción social todas ellas, esfuerzos por vivir mejor. Creemos que este ejercicio podría dar una nueva dimensión a una obra pintada al estilo de los frescos del renacimiento italiano que acompañada de relatos e historias pondrá en contexto y sentido las redes políticas y de sociabilidad, a la base de su realización.

Por ello, este libro requirió escuchar, mirar, estudiar, distintas saberes, comprensiones de mundo y memorias. Agradecemos a quienes nos han antecedido con investigaciones que abordan estos años de álgido movimiento cultural en Concepción y que generosamente aportaron con su experiencia e información. Agradecemos también a todas aquellas personas que compartieron sus memorias, nos abrieron las puertas de su casa, repasaron sus historias familiares y confiaron en nosotras. En honor a ellas, a ellos, construimos este espacio de reflexión para tensar el tiempo, su pasado y su presente que lo reclama en momentos que altos edificios se erigen debilitando barrios y los monopolios de las cadenas farmacéuticas se coluden y mientras nuestra salud deviene en bien de cambio.

Esperamos que la relevancia de esta edificación y la deuda de restauración de su mural devengan sinergia que como luz haga pensar en un ideal: su transformación en un lugar de uso público orientado hacia la cultura, las artes, la documentación u otros temas afines tan relevantes para nuestra ciudad; un espacio que resguardade, proteja y socialice la memoria de su población como corresponde a un Monumento Macional. Un espacio que contenga y vuelva explanda la escena penquista, que incentive alianzas público-privadas de recuperación, así como también salve la deuda histórica con Julio Escámez, artista nacido en esta región y exiliado de ella que no tuvo en vida el

justo reconocimiento por su trabajo antes bien fue olvidada, mal cuidada o destuida.

Esperamos que esta revisión abra perspectivas sobre la importancia en nuestra vida en común, sobre las redes y vínculos virtuosos entre arte, política, sociedad tan debilitada por un sistema neocapitalisra que ha normalizado el descascaramiento y deterioro de su patrimonio cultural.

Por último decir que, trabajar en este libro en el periodo de pandemia mediadas por la discusión sobre los preocesos vacunación contra el Covid 19 actualizó los debates sobre salud políticas y pública que atraviesan toda la representación del mural Historia de la Medicina y la farmacia en Chile.

Esta obra se resiste al olvido, protege la memoria, e invita vivir la experiencia de repensar quiénes somos y como cuidarnos en comunidad.