SOBRE LA de Puerto Rico POR . E. D. Colon

Cantero, Ferninde;o Co,. Inc. San J,ia11. Pverto Rico 19 3 0

DEDIOADO

A Za memoria d,e mi padre, lridoro

S. OoZ6n 11 Col6n, alma olancG, Biempr6'1iga de simpatia, quien 'Vivi~ co1nsz:an:i;e1neiiie enamorado de la eny de loB li'bros.

El Autor, 19!9.

ERT_EN

CIA.

: desarrollo de nuestra agricul~~Q.iS~Rse encuentran al presente .ys y excesiva:mente fraccionados en ~~x.to ~hehan visto la luz hasta ahora; e.niobras hist6ricas de dificil acceso; '*~\f~~arcidas aqui y alla en nuestras mt~a~••Y privadas; y, mucha parte, dencia e informes ineditos en los ar6t{fofn() Insular. No es de extrafiarse, ~h~ifos hoy generalmente desconocidos

~~[1Wccesibilidad al ciudadano de una ;.c.~ltlll'a antepasada y al preocupado en ... ~,f ~gricolaspresentes de una documeni:ii~pe11sable a su amplia comprensi6n. PJ~i~?~ por ello, hace unos dos afios, l a a.c,~$~laf y resnmir l os datos agricolai;i )~11 este trabajo, con notas explicativas 4equiera que ellas han parecido interec~}~[rie I,

El Pueblo Golonizador, y la B.i'evei .Resena del Desenvolvimiento Agri- .·~°:§ha b~nevolencia de los historiadores [1J por no tratarse de un campo ha#osotros; · Invadido fue p or la imperiosa

"f!It.,

n&<,~rily an ope• pm~ss. sod ·!t?¢>a;nd :~if;tory of. fuH value to men consist 11~rally a11d clearly known; this is sureJy a t.Cwe have still ·to ·discover how to preserve tif j>hilosophy and research frolm th-e caking Jrig ll.Cctimulations of narrow and dingy-s pirited \H, 0:. Wells, "The Outline of History."

necesidad en que estabamos de ofrecer al lector un~ relacion ordenada que, dandole una idea general d ·•· las etapas mas sobresalientes de nuestras vicisitu• des agricolas, le sirviera de base para la coordina. ci6n adecuada de los asuntos tratados en la Parte: III. Los hechos relatados en la Parte II han sido tomados de obras aparecidas antes del 1898, las cuales se enumeran en la Parte I, Capitulo II/ Fuentes de Injormaci6n en Relacion con las Diver/ sas Etapas del Desenvolvimiento Agricola antes deii

A.no 1898; y de otras publicadas mas luego por Don Salvador Brau, por el Dr. Cayetano Coll y Toste y otros. Hemos procurado hacer referenda a la bk bliografia de la Parte I, Capitulo II, valiendonos de numeros arabigos en parentesis redondos inter• •• calados en el texto. Los numeros en parentesis rec• tangulares se refieren a las notas al pie de cada pa.gina.

En la Parte III, Asuntos Agricolas, hemos tenido el prop6sito de resumir concisamente los particula0 res de nuestro conocimiento y de alguna significacion en relacion con cada uno de los temas tratados. No deben considerarse estos todos los posibles, ni los datos que los explican los unicos e:xistentes. En la seleccion de ambos, asuntos y datos, han pesado mucho la importancia actual del tema como asunto de estudio y la originalidad de las observaciones y gestiones desarrolladas en relaci6n con ellos. En cuanto al espacio dedicado a cada tema, quiza si a menudo, han quedado demasiado compendiados aquellos de que mas informaci6n disponemos y tra• tados mas prolijamente los menos nutridos. En to•

1fiil~~fildo cl etlmr entrar en dema¢~;7sii~?lo eldar una idea general con ·· ~pftfsP?:nd.iente, para el que desee re• f ~11~e1{ol'iginales.

'~its~anconsistido de muchas obras pucltt{d~s.ieII.la lista bibliografica de la oJI,. ya mencionada; per-0 mas esi~ipedientes manuscritos originales #Jii Junta Provincial de Agricul· do d~ Fomento, a la Diputaci6n Pro• Esta.~ion:es Agronomicas. Muchos de os: no Se enumeran en la lista arriba l)~C>lisistir de comunicaciones y otros 6ficiiiles de dificil clasificaci6n.

~•~~§a.pid fos deslices y lagunas que indu<.~a. li~tllr~n en este trabajo; por lo que l~]µz cc,nfiando en que las faltas habran ~#-it~~ poi' otros cuyo interes haya des)1~ lec.tura de las poco conocidas y peor ··· ·. ~~:fi.0J1es de nuestros antepasados en pro ·. ·· ·11ad poco menos que irrealizable

·· .. a politico y econ6mico en que ha,. .C~?-i•••·••\·

~.ii#tfaida una deuda de gratitud con los ~liillermo Esteves Volckers, Ex-Comi• terior y Don Jose Gutierrez, Archivero ..,§ l)~partamento, por las cortesias que ).,.I'()~ ~:nJas numerosas veces que hubimos . t\J?~<archivos bajo su autoridad y cus-

EL AUTOR, 1922.

. 'l'ABLA DB MATERIAS

\ Bthcolonizador.

d.e Infonnaci6n (1500-1898) en Rela6rt.las Diversas Etapas del Desenvol•fo.•Agricola antes <lel Afio 1898.

/~ARTE SEGUNDA

\}#cultura lndigena en 1493 dd6Minero (1510-1530) .¢ai'fa de Azucar. la Cana de Azucar al Ca.fiafistolo

•J~iigibre. a.to.<; de Ganado ~bilCO y el Cacao >II~IJaritrabando. del Yemen :•.A.gr1c11ltura Puertorriquena en 1765 c~ Anos Des-pues · as Orientaciones ftc( Rico en Marcha . . (C.itc:ufacicin a la Zaga de la Producci6n Cia eLTrabajo Libre /lritelecttialidad en la Agricultura :Pr6blemas de Nuestra Historia 'g#cofa en 1s98. . . . . ~ta.do y Cultura Agricolas a del Siglo XIX

.. PARTE TERCERA .·· <AsuNTos AomooLAs

%\le\ A~~:ivechamiento, /153 f!~l>j~ic 0J~. \5:s

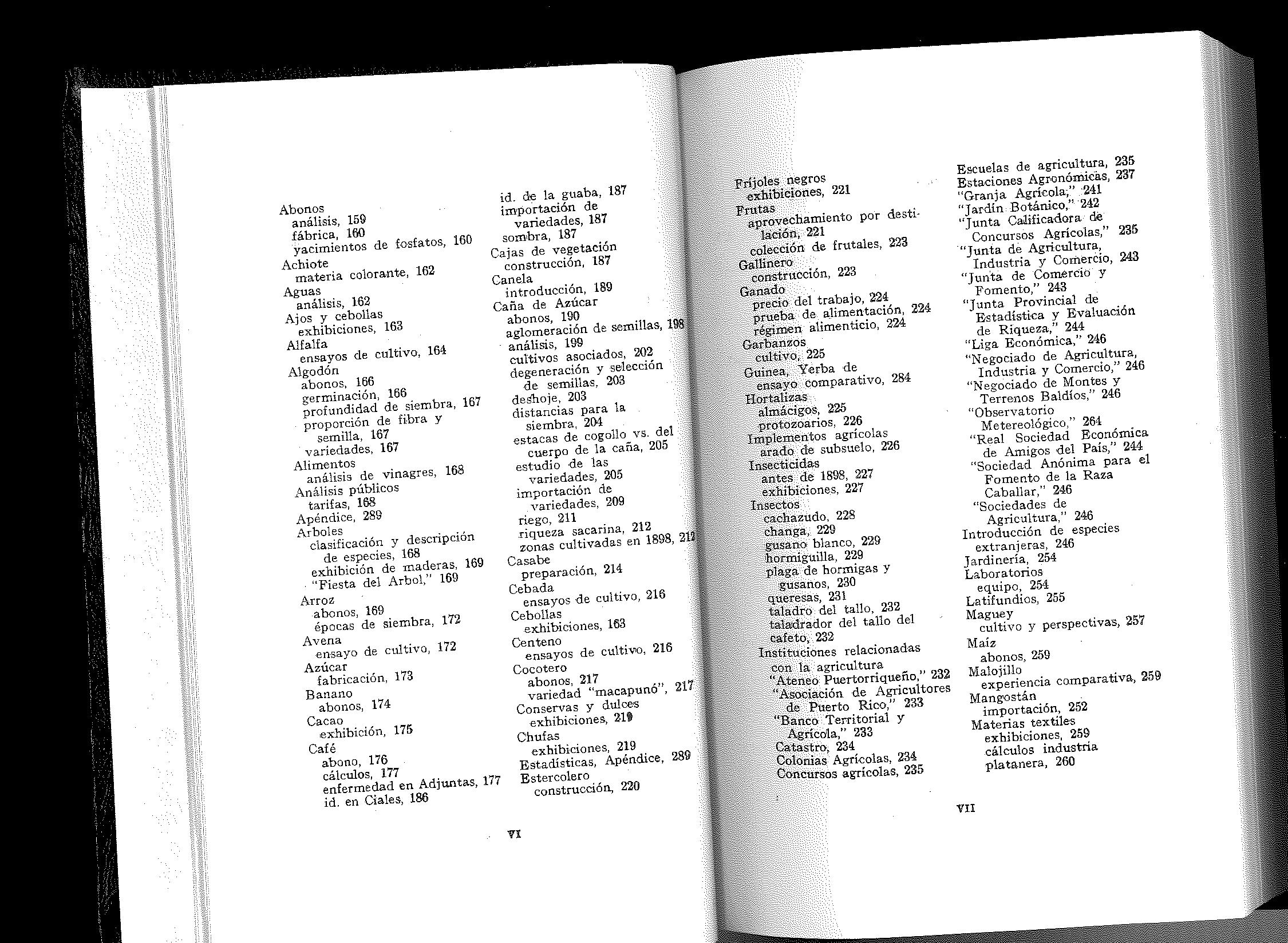

Abonos analisis, 159 fabrica, 160 yacimientos de fosfatos, 160

Achiote materia color ante, 162

Aguas ana.lisis, 162

Ajos y cebollas exhibiciones, 163

Alfalfa ensayos de c ultivo, 164

Algod6n abonos. 166 gerrni naoon , 166 profundidad de siernbra, 167 propor ci6 n de fi:bra y semilla, 167 variedades, 167

Alirnentos analisis de vinagres, 168

Ana.lisis publicos tarifas, 168

Apendice, 289

Arboles clasifica ci6n y descripci6n de especies, 168 exhibici6n de madera s, 169 · " Fiesta del Arbol," 169

Arroz abonos, 169 epocas de siembra, 172

Avena ensayo de cultivo, 172

Azucar fabricaci6 n , 173

Banano abonos, 174

Ca cao exhibici6n, 175

Cafe

id. de la guaba, 187 importaci6n de variedades, 187 sornbra, 187

Ca jas de vegetaci6n constru cci6n, 187

Canela introducci6n, 189

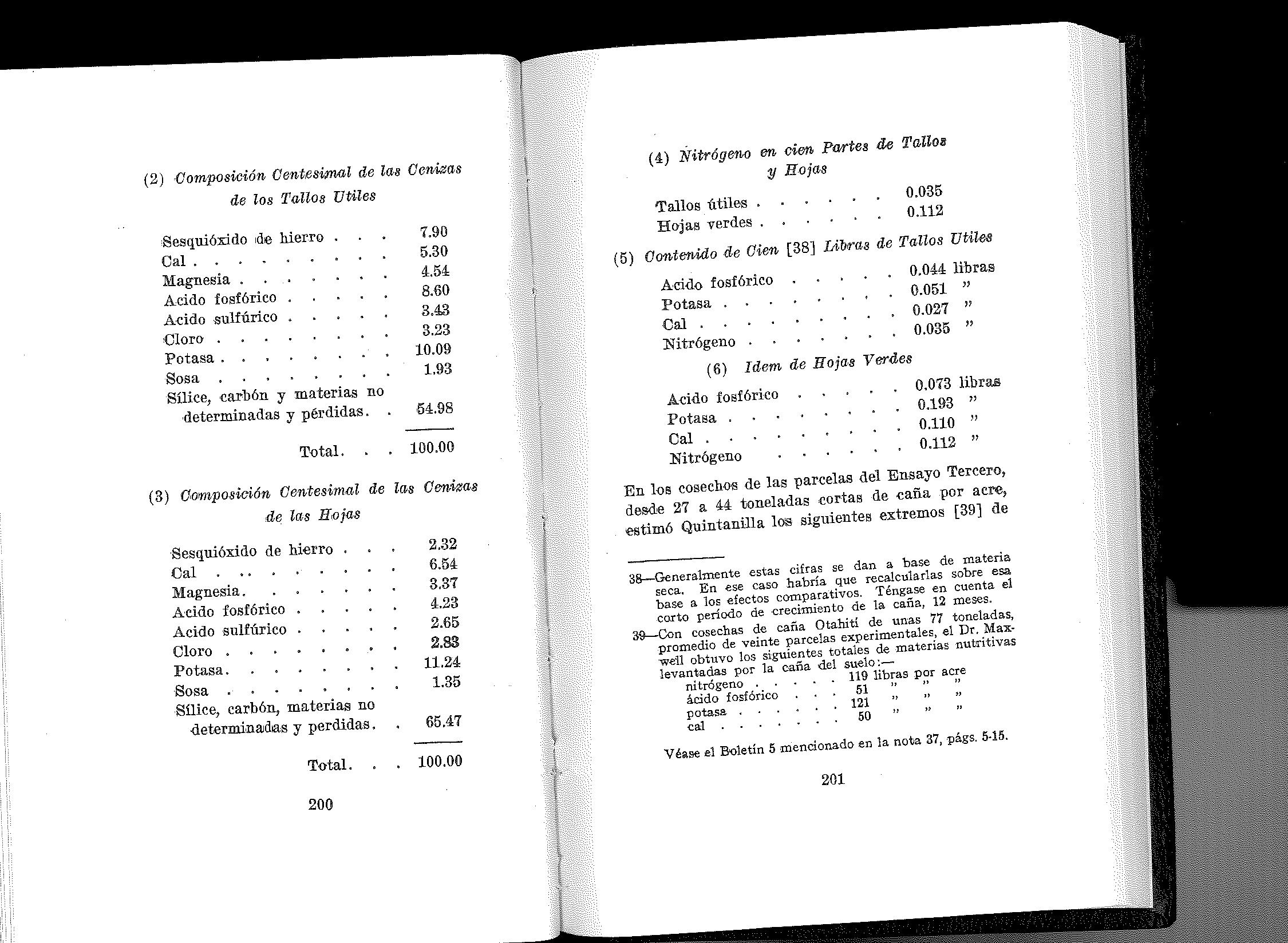

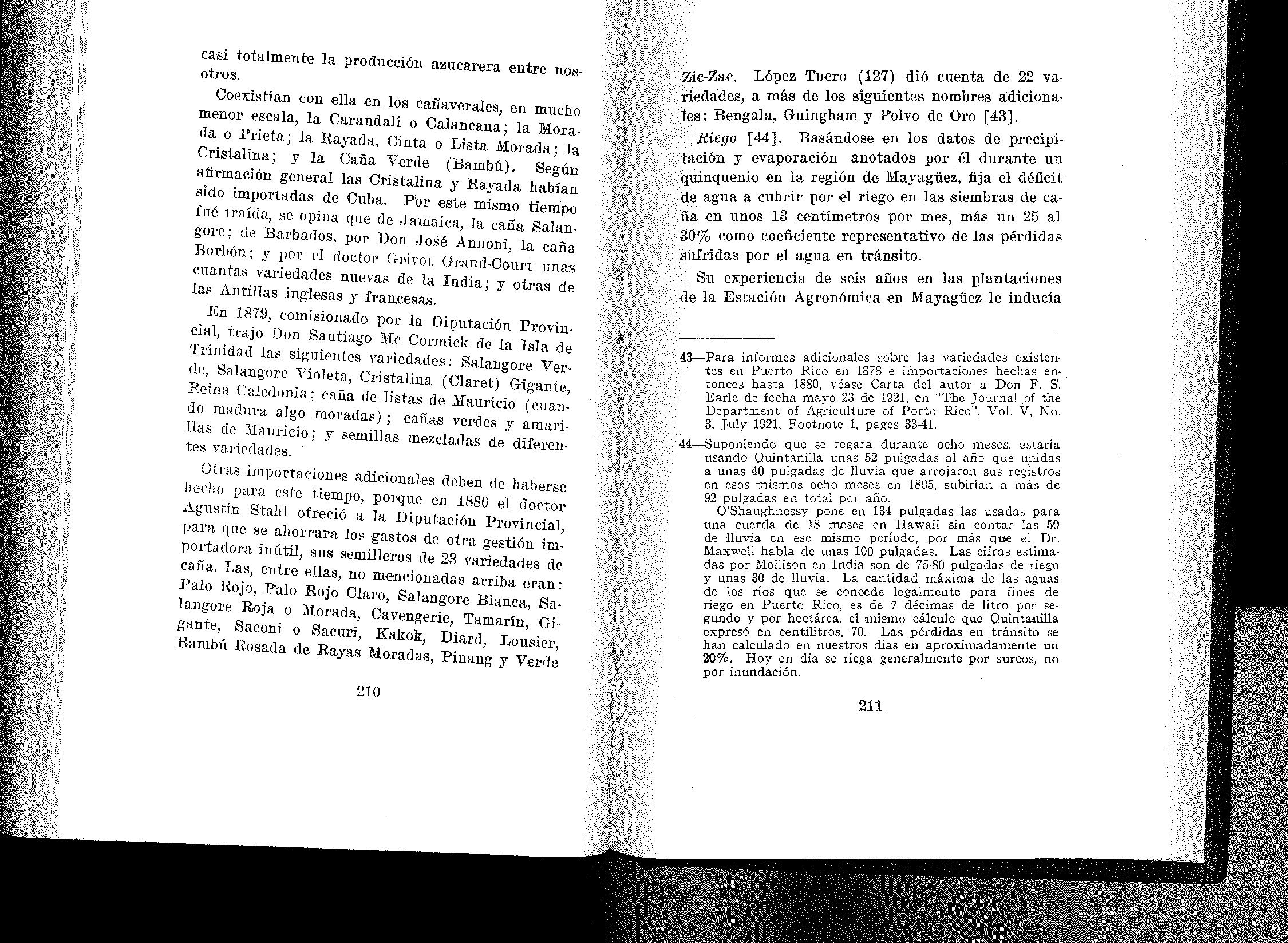

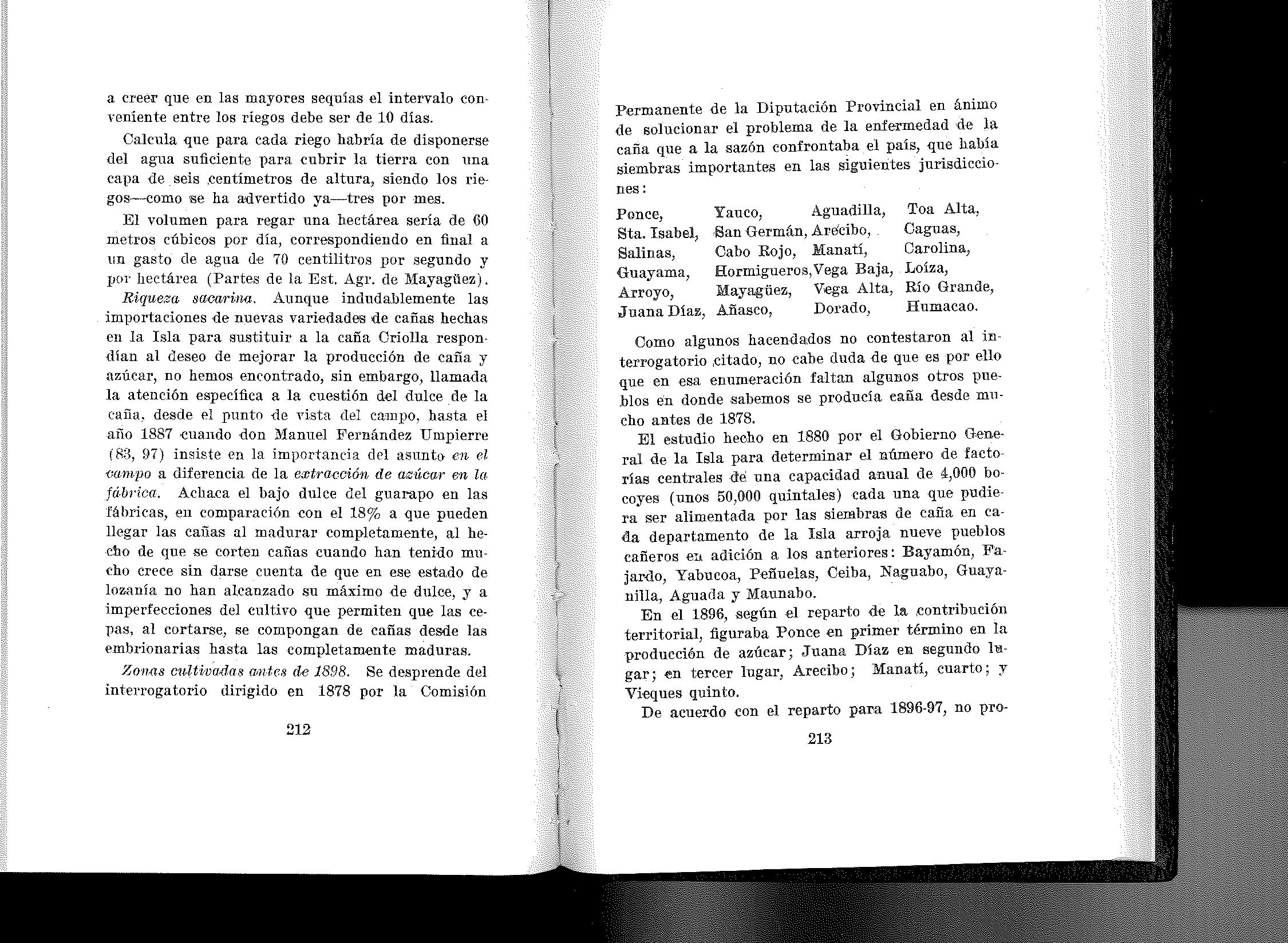

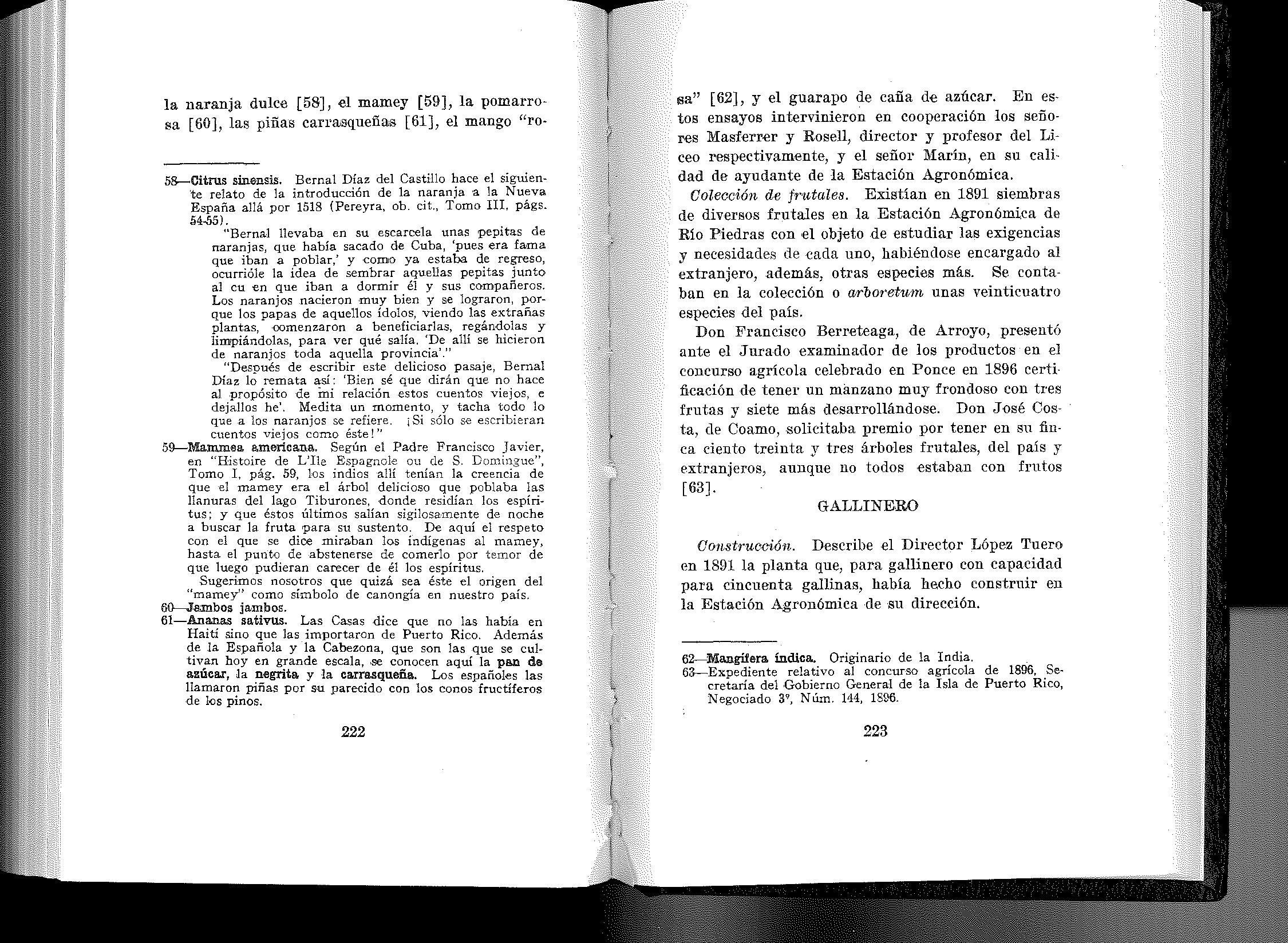

Cana de Azucar abonos, 190 aglomeraci6n de sernilla s, 198 ana.lisis, 199 cuttivos asociados, 202 degeneraci6n y selecci6n de semillas, 203 deshoje, 203 d istanci as para la siembra, 204 estacas de cogollo vs. del cuerpo de la cana, 205 estudio de las variedades, 205 importaci6n de variedades, 209 riego, 211 xiqueza sacari n a , 212 zonas cultivadas e n 1898, 2

Casabe · preparaci6n, 214

Cebada ensayos <le c ultivo, 216

Cebollas exhibiciones, 163

Centeno ensayos de cultiv,o, 216

Cocote ro abonos. 217 variedad " macapun6", 217 . Conserva s y dulces exhibiciones, 21t Chufas

abono, 176 calculos, 177 enfermedad en Adjuntas, 177 id. en Cia les, 186

exhibiciones, 219 Estadisticas, Apendice, Estercolero construc.ci6n, 220

Mgros :oiejones, 221

ovechamiento por desti• aci6n, 221 ecci6o de frutales , 223 ·aero

llStrucci6n, 223 ado redo del t rabajo, 224 ueba de ~limen taci6n, 224 men alimenticio, 224 banzos tivo, 225 ea, -Yerba de sayo comparativo, 284 talizas _ a.cigps, 225 rotozoarios, 226 lementos agricolas ado de subsuelo, 226 cticid'as tes de 1898, 227 ibiciones, 227 -ctos hazudo 228 n ga, 229 a.110 blanco, 229 . ·guilla, 229 ga de bormigas y usanos, 230 resas, 231 adro del tallo, 232 adrador del tallo del feto, 232 tuciones relacionadas la. agricultura teneo Puertorriqueiio " 232 iaci6n <le Agricultores Puerto Rico," 233 nco Territorial y ricola," 233 tro, 234 nias Agricolas, 234 cursos agricol a s, 235

E scuela s d e agricultura, 235

Estaciones Agr-on6roicas, 237

" Granja Agricola;" -'241

"Jard.in Botani-co," 242

"Junta Califica-dora.- de Concursos Agricolas," 235

"Junia de Agricultura, Industria y Comeri:io, 243

"Jun'ta de Comercio y Fomen to," 243

"Junta Provincial de E-stadistica y Evaluaci6n de Riqueza," 244

" Lig a Econ6mica," 246

"Negociado de Agricultura, Industria y Cornercio," 246

" Negociado de Montes y Terrenos Baldios," 246

"Observatorio

Metereol6gico," 26-1

" Real Sociedad Econ6mica de Amigos -del Pais," 244

" Sociedad An6nima para el Fomento d e ta Raza Caballar," 246

"Sociedades de Agricultura," 246

Introducci6n de especies extranjer-as, 246

Jardineria, 254

Laboratorios equipo, 254

Latifundio s, 255

Magueycultivo y perspectiva-s, 257

Maiz abonos, 259

Malojilloexperiencia comparativa, 259

Mangostan imp ortaci6n, 252

Materias textile-s exhibiciones, 259 calculos indus tria plataneTa, 260

VII

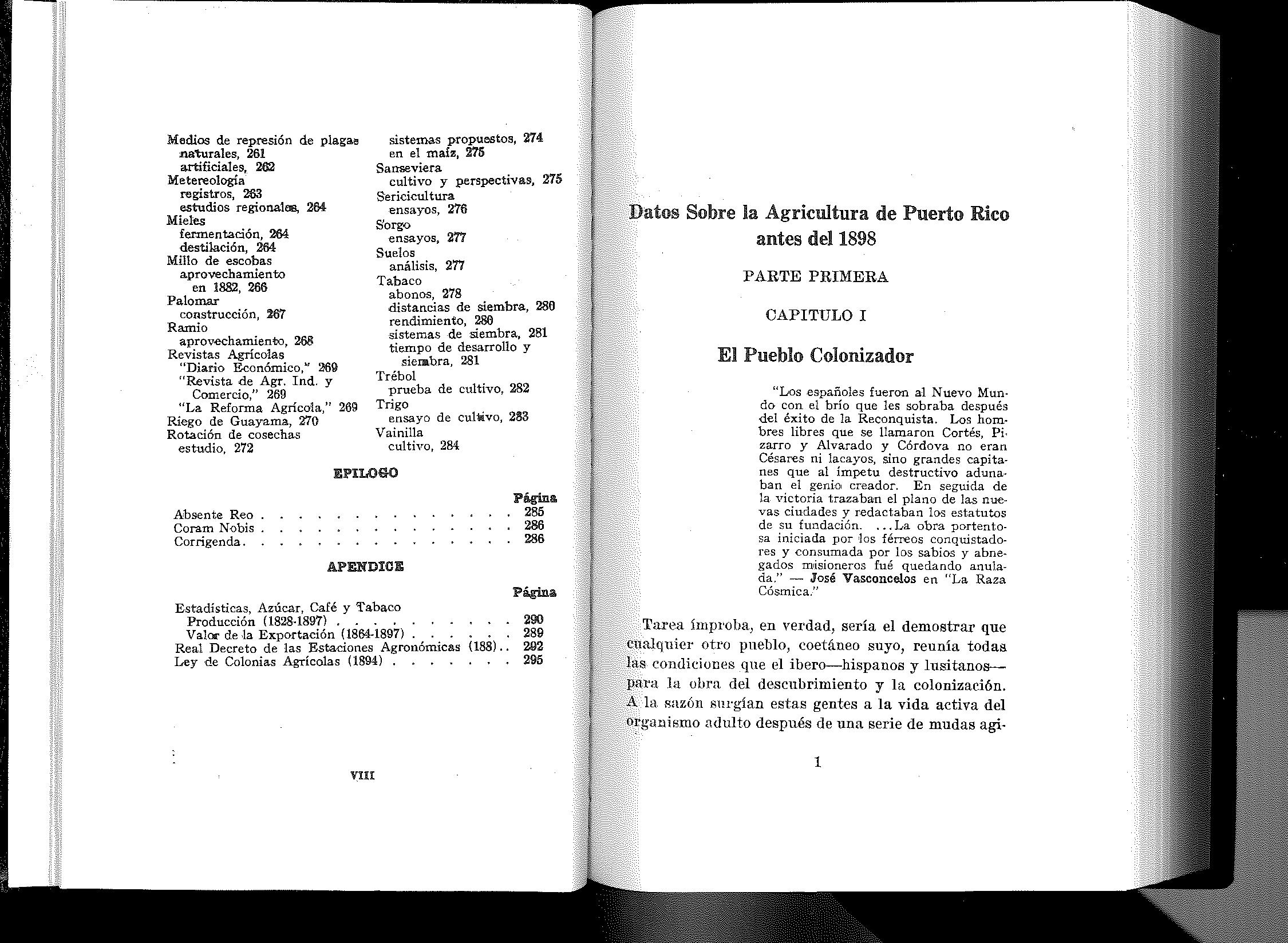

Medios de represi6n de p!agae naturales, 261 artificiales, 262

Metereologfa registros, 263

estudios regiona1EIB, 264

Mieles fermentaci6n, 264 destilaci6n, 264

Milla de escobas

aprovechamiento en 1882, 266

Palomar construcci6n, 267

Ramio

aprovechamiento, 268

Revistas Agricolas "Dia.rio Econ6mico," 2611

"Revista de Agr. Ind. y Comercio," 269

"La Reforma Agricola," 269

Riego de Guayama, 270 Rotaci6n de cosechas estudio, 272

Absent.e Reo Coram Nobis Corrigenda.

sistemas propuestos, 274 en el mafz, 275

Sameviera cultivo y perspectivas, 275

Sericicultura

ensayos, 276

Sorgo ensayos, 277

Suelos analisis, 277

Tabaco abonos, 278 distancias de siembra, 288 rendimiento, 288 sistemas de siembra, 281 tiempo de desarrollo y siembra, 281

Trebol prueba de cultivo, 282

Trigo ensayo de cuhivo, 233

Vainilla cultivo, 284

EPILOGO

APENDIC'.11: Pigina. 285 , 286 . 286 Pigina

Estadisticas, Azucar, Cafe y Tabaco

Producci6n (1828-1897) , . . , 290

Val~ de ,la Exportaci6n (1864-1897) . 289

Real Decreto de las Estaciones Agron6micas {188) . . ~2

Ley de Colonias Agricolas (1894) , 295

Sohre la Agricultura de Puerto Rico antes del 1898

PARTE PRIMERA

CAPITULO I

El Pueblo Colonizador

"Los espaiioles fueron al Nuevo Mundo con el brio que les sobraba despues del exito de la Reconquista. Los hombres libres que se llamaron Cortes, Pizarro y Alvarado y Cordova no eran Cesares ni lacayos, sino grandes capitanes que al impetu destructive aduna• ban el genio creador. En seguida de la victoria trazaba:n el piano de las nuevas ciudades y redactaban los estatutos de su fundaci6n. . .. La obra pe:>rtentosa iniciada por Jos ferreos conquistadores y consumada par los sabios y abnegados rnisioneros fue quedando anulada " - Jose Vasconcelos en "La Raza C6smica."

improba) en verdad, seria el demostrar que otro pueblo, coetaneo suyo, reunia todaa condiciones que el ibero-hispanos y lusitanos-la obra del descubrimiento y la colonizaci6n. saz6n snrgian estas gentes a la vida activa del adulto despues de una serie de mudas agi1

tadas que completaron su tumultuosa ninfosis hist6rica. Visto desde las alturas ventajosas que nos dau Ios siglos que han pasado, no parece el salto a America sino l a jornada 16gica que habia de aplacar sus inquietudes heredadas; inquietudes estas de gamas ricas y complejas, tan ricas y complejas como ricos y complejos habian sido sus contactos humanos v su contextura racial. Preponderantemente vasc~s y celtiberos en las lobregueces de la antig{iedad; griegos en Rosas y en Ampurias; fenicios en Cadiz; cartagineses en la Betica; romanos de la Espana Citerior y Ulterior; germanicos con Ataulfo; y, por ultimo, arabes con Tarik y l os Abderramanes, cstaba ese pueblo constitucionalmente preparado para una amplia comprensi6n y espontanea tolerancia de los rasgos e idiosincrasias d e los grupos etnicos amigos con los cnales habian de conviYir en el Nnevo Mundo.

No vacilarian tampoco ante l os grupos hostiles que les costara domefiar. Poseian en el fisico la r eciedumbre adqnirida en casa y fuera de casa durante siglos; de constante campafia. Segunda naturaleza les era la veloz carrera en sus fogosos caballos a.rabes. Del beduino habian copittdo la l igereza del movimiento belico desconcertador. Podian ·ya confiar en el a cero templado en sns fundiciones. Conodan el nso de la polvora. Segnros se sentian · de sn arrojo indomable. Terrian fe ciega en la Cruz que los acompafiaba en los combat.es , en su heraldo ci vilizador.

Por otra parte, el viaje a America no seria sino

una mas aiiadida a su ya larga serie de expedicionet1 maritimas; y las tierras americanas, otros hallazgos a cartografiar por sns experiment.ados cosm6grafos. Los viajes de los catalanes a Oriente databan de mny antiguo. Ellos levantaron quiza si l a primera carta geogra:fica plana en representaci6n de un sistema cosmogra:fico y planetario, y cnatro mapas geograficos del mun<lo conocido. Barcelona estaba considerada clesde el siglo XII como el p rimer dep6sito occidental para las mercaderias de la Indi a. Y ya desde el trece, los reyes de Arago n enviaban y recibian c6nsnles y embajadores en reciprocidad con soldan de Babilonia, y los mogo1es y otros principes de Oriente. El "Oonsulado de mar" el primer c6d.igo de derecho maritimo, adoptado luego norma en el iUediterrimeo y el Ocean(), fue redactado por los armadores de la "Oiud ad Comlal". Convirti6se despues Lisboa en el lugar de ci ta de los mas celebres marinas. Juan II , el lusitano, f ue el protector- de los mwegant es. Bartolome Diaz, el portugues, precursor de Vasto d e Garnn , regreya en 1487 de su recon ocimi en t o de 1a punfa austral del Africa. Hay autores qu e afirman que habia estado ya en Islandi a . Empren derian tarnbien como de eo stumbre la funde los nuevos pueblos aquellos quieues, en historia, habian visto ta.ntos surgir y tantos deAsirnismo tambien cimentarian en conplena sus murallas y torreo nes , l os puentes caminos que habrian de facilitarles la penetraci6n adentro, y los templos dignos de su fe cato-·

lica ; porque ellos conocian de la solidez grandiosa de las construcciones romanas y del primor y her. mosura de las niezquitas a r abes.

Con respe cto a las leyes que habian de darse a los pueblos sojuzgados i, que t ropiezos podian halla~• las gentes qne fueron jurisperitas con l os c6digos del L a cio; que vivieron celosos siempre de su rl gimen muu:icip al; que vieron con los godos surgir la monarquia electiva en que Ios reyes reinan pero no gobiernan, y el Fi,,er o Jii z go en que la fidelidad conyugal -fundamento del hogar y la familia-

Y la estabilidad del matrimonio estaban bien garant i zadas; qne sup ier on de las hermandade.s de Castilla ; quc r cgistraron en H12 el Parlament o d e Caspe tlonde los p ueblos d el cet ro de Aragon supieron vencerse a, s i mismos acatando el fallo del m em or abl e t ribunal ?

L es respa ldaban, a demas, la capacidad y el h abito .ad quirido al hacerse cargo de la educaci on de las nuevas gen cr adones l atino -americanas. Pensar en esto es pensar en C6rdoba, en A.bderraman, e n Hakem S e h a dicho: "Hasta alla muy lejos, en el Norte, en fas celdas d el clau s t r o saj 6n de Gandersh~im penetran h ts noticias de la m a r avillosa ciudad de Gundalqnivir. Mientras que en el resto de Europa casi nadie, salvo los clerigos, sabia leery escribir, el con ocimi cnto d e amba s cosas estaba en Andalucfa. g('Mr almeu t e d iv nlga do." Este celo por la inst ru cci6n y s us portavo ccs en este p eriodo de la historia csp:1.f:ola fu e en.tusiasticamente pu esto de r elieve p or uu edncador pu " 1·torr.if]uefio: Don Isidoro S. Colon

y Col6n, en su Memoria Oonsideraciones a lo s Maestros en, l os reinados de Al fonso X y Enrique II (1895), que fue premiada e n el certamen pedag6gico celebrado por la Academia de Maestros d e Lares en Diciembre de 1889. De ella tomamos los parrafos que sigu en a continuaci 6n:

"Con las escuelas crea das en los anteriores reinados ma s otras 27 que fund6 Alhakem, contaba la ilustrada C6rdob a con 80 plantel es de ensefianza, en los cuales se educaban gratuitamente los nifios pobres".

"Fecha luctuosa era p a ra Alhakem II, y en general para l a ciudad de Cordoba, el dia que fallecia un profesor di s tinguido".

"Tambien sabemos por tradici6n que du• r ant e el reinado de Alfonso X los m aestros gozaban de mu chos honores, exenciones y preemi nencias, y t a nto Profesores como estudiantes tenian la preferencia en el arriendo de las oasas, de la s qite no po dfa n ser desalojado& n i aun por los individuos d e la Corte"

T omada de l a misma obra transcribimos a continuacion, l'? la orden del privilegio otorgada por el Rey F ernando Tercero el Santo a los estudiantel!! de la ren ombrada Univ-ersidad de Salamanca :

"Conocida cosa sea., a cuantos esta carta vieren, como yo don Fernando, por l a gracia 5

de Dios rey de Castilla, de Le6n, de Galicia, de Sevilla, de C6rdoba, de Murcia, e de Jaen, otorgo, que los escolarea que estudian en Salamanca, que non den portadgo por quantas cosas aduxiesen por si mismos ellos, 6 otros homes por e llos, nin de ida nin de venida. E otro si otorgo y mando que vengan y vayan seguros por todas partes de mfo regno, que ninguno non sea osado de embargarlos, nin de facetles mal ningllllo ; nin de rendrarlos, si non fuere por su debda propia, o por fiadura qne ellos mismos hayan hecho; ca cualquier que lo ficiese abrie mi ira, e pecharmie en coto den mrs. e a ellos, 6 a quien su voz toviese todo el daiio duplado. "

2 ~ Lo que el mismo soberano dice ac erca de los Maestros en su Ley II , titulo 31, parte 2?:

" Otros1: decimos que los ciudadanos de aquel luga r do fu er e el estudio, deben mucho , gu ar dar y honrar a los maestros ea todas su s cosas e non les debe ninguno prendar ni embarga r po r deuda. E esta seguranza les otorga• mos por todos Ios logares de nuestro sefiorfo. E cualquiera que contra esto fici ere, tomandola por fuerza, debenguel o pechar cuatro doblado, e si lo ficiere e deshonrare, debe ser escarmentado cruelmente como ome que quebra nta nuestra tregua e nuestra seguranza."

3~ La pre rrogativa otorgada a los Maestros en 6

la Ciudad de Toro, afio 1369, por don Enrique II de Trastamara:

"Por cuanto en los nuestros reinos y se.fiorios no se pueden p asar sin maestros que enseiien las primeras letras, por ende ordenamos y mandamos que la Casa que el Maestro eligiere para su menester y ensefianza non se la quiteis ni hagais quitar, antes la habeis de dar y quitar para el dando y pagando lo que vale la renta de ella, y que sea en parte publica. "

" Item : vos ordenamos y mandamos que los Maestros esaminados no sean presos nin molestados por ninguna causa ni raz6n, nin lleveis a la c{trcel publica sin dar primero cuenta a nues tro Consejo y tan solamente si fuese causa d e mue rte le prended y dad l a casa por ca.reel y poned pena no la quebrante, y le remitid a nu estra casa y Corte, y non habeis de conocer de - esta causa nin de lo demas pena de mil doblas de oro al que lo contrario ficiere: y d esde luego para entonces vos damos por conclenados aplicandolo para nuestra casa y Corte."

"Item: ordenamos y mandamos a las nuestras Justicias, que si los maestros tuvieren algun p l eito, lo fagais ver el primero, y a las Jnsticias y escribanos vos mando salgais ::t recebir a los maestros tres pasos de vuestrae

audiencias, y deis asiento; y les oigais y guardeis justicia so la dicha pena de las mil doblas de oro a los rebeldes que lo contrario :ficieren contra las nuestras !eyes y pragmaticas, nin les lleveis derechos en causa ninguna sino antes les haced _pagar."

"Item : vos ordenamos y mandamos que los tales maestros puedan tener a rmas defensivas, y ofensivas, publicas y secretas p ara en guarda de sus personas, y puedan tener cuatro lacayos o escolares con espadas y tengan caballos de armas como los han y tiene:D. los hijodalgos, so la pena de las mil doblas de oro a las personas y Justicias que contra es• tas leyes fueren." ·

" Item : ordenamos y mandamos que de ninguna manera non consintais que en las casas de los tales maestros no se hayan de alojar compafiias ni soldados de repartimiento."

" Item : Vos ordenamos y mandamo s que los maestros ante t odas cosas no sean quintados, y si cayere el quinto en su casa, es nuestra voluntad pase adelante sin que sean molestados, sino que se pase dejando libre al maestro ·en su casa quieto y paci:fico y concedido que non le hagais salir por fuerza en actos publicos y alardes, si el de su voluntad non fuere."

"Item: por fallarnos bien servidos y pagados de nuestros Maestros · que nos ensefiaron, asi en estos como en los que fueran en adelante, l es concedemos que estando en acto de no poder ensefiar y hayan ensefiado cuarenta afios la doctrina cristiana, es nuestra voluntad que gocen de cuantas gracias y privilegios gozan los Duques, Marqueses y Condes de n uestra cas a y se lea de para sustento l o que hubiere menester cada a:iio y de ser de su voluntad el pedir la cantidad que quisieren de la nuestra casa y Corte y ha de durar por todos los dias de su vida."

{Cc Al pasar revista a este periodo hist6rico y a las {S universidades de Espana, con:fiesa H. G. Wells que ) \ su luz brill6 fuera del pais atray,endo estudiantes

\ \ del oriente y de occidente, a C6rdoba particular/ mente; y haciendo sentir considerablemente su ini fiuencia sobre l as ensei'ianzas filos6ficas en las UniCversidades de Paris, Oxford, Italia y, en general, sobre el pensamiento occidental.

ff L a ensefianza que antes se bas6 en los estudios

\ / clasicos de los griegos y romanos, pudo haberse, } ~esde entonces, inclinado a las ciencias ya las artes

• .J;ndustriales, como es tendencia en nuestros tiempos;

\ . porqp.e ellas tuvieron tambien en la peninsula ibei ci\ric a SUS r epresentantes distinguidos. Cuenta Cor. tada q:ne, 9

"muchisimos andaluces emprendian fatigosas peregrinaciones a los mas apartados paises a fin de saciar su sed de ciencia."

Ha.sta entonces, en ning6.n otro pais y en ningun otro periodo cultural habia sido tan comun la afici6n a los largos viajes cientificos como en la Espafia m usulmana. Estos viajes llevaban a veces a Samarkanda tras las -explicaciones de algun sabio, a la India, al .Africa y a la China. La biblioteca de Ha.kem abierta al publico en su palacio de 06rdoba se decia pasaba de 400,000 volumenes. Averroes contribuy6 en este periodo mas que ning6.n otro hombre de ciencias a libertar el estndio cientifico del dogmatismo teol6gico_ que lo apesadumbraba. Regeneraron la medicina y la -cirujia Avenzoar, el medico por excelencia, y Albucasis, el cirujano cordob~s. Paso a paso con la medicina adelantaron la botanica, la zoologia, l a quimica y la farmacia . A.qui <leben nombrarse muy especiailmente al zo6logo granadino Domairi, y al "Doctor Iluminado", el mallorquin Raimundo Lulio. Se cultivaron la aritmetica y el algebra, aplicando esta ultima a la geometria, trigonometria y astronomia. Testigo memorable de ello fue la formaci6n de las Tablas astron6micas A.lfonsinas en Toledo, por unos cincuenta astr6nomos presididos por el Rey Sabio. Particularmente entre los hebreos espafioles se cultivaron la fisica y las matematicas, para lo que supieron rodearse de laboratorios, maquinas e instrumentos. Las fabricas de textiles, sederias y lanas de la

:/~spaiia arabe alcanzaron juato renombre. Malaga \ Valencia llegaron ya a ser centros de fabricaci6n · ra.mica. Calatayud y Mallorca descollar on por ' s trabajos de alfareria y loza. Mantenfanse fun• ;ciones, tenerias, tintorerias, azucarerias. Fabri"fl.banse azulejos, vinos, vidrios, esencias, papel. Los labajos de adamasquinado de este tiempo fueron superados.

tiJ: Del desarrollo de las artes utiles corresponde al a.rte agricola especi al menci6n, no s6lo porque es p:fecisamente una historia agricola -la de Puerto ~ico-- la que nos ha traido hasta aqui, sino por el ~ltisimo nivel a que lleg6 a alcanzar en Espafia antes del descubrimiento. Esencialm.ente agricola Jste pais antes del arribo a sus playas de griegos, }ieni cios y cartagineses, fue mas tarde para la Roma i fuperial el granero de donde se surtia. De ella, y por el riego, convirtieron en su tiempo los .Abderra, ilianes muchos eriales en fertiles vergeles. Levan/f:"taron diques p a r a proteger sus campos de las inun} d aciones, y desa rroll a ron sistemas para el avenainiento. Muchas de las acequias asi como r estos de las r edes de tubos p ara el desagiie subterraneo s e /i bfrecen aun a la vista del viajero en los campos de {.A.ndalucia. De esta epoca procede el fundamento de { inuchas de l as leyes que hoy conocemos para el regi\-men y distribuci6n de las aguas. El valle del Gua\ dalquivir diz que se pobl6 de huertas, jardines y {j iublicas alamedas. Se encomia a la Espafia maho) ii~tana de aquel tiempo por sus extensos campos, ../) >ien cultivados, deslindados y divididos por firmes

cercas. Se utllizaban abonos natu rales, se escogian Jos suelos apropiados para cada siembra, se hacia uso d el injerto, y se conocia de la producci6n de nuevas variedades de fl.ores y de frutos. E n tre los beneficiados, cuentanse entre otros como importados a la Peninsula de Oriente por los arabes: el granado (Pun-ioa granat-um); el naranjo, el limoncro, el cidral o manzano del Yemen (Citrus esps.); el albaricoquero o manzano de Armenia (Prunus (l,'/"meniaca); la caiia de az6.car (Saccharum officwnarW1n}, importada desde el pais del Nilo a Espana y Sicili a; el cafiamo (Cannabis sativa), de Persia o China; el arroz (Oryza sativa), traido a Europa de Egipto; el durrah (Sorghw!n vulgar e), tambien procedent.e de Egipto; la rubia (Rubia tinctorum), de Medina; el altramuz (Lupinus albus), de Babilonia; los esparragos ( Aspwragus esp.) , de Siria.

Cultivaban, ademas, las espinacas (Spinacea esp.); las berzas y las coliflorcs (Brassica esp.) ; los i·'lbanos (Raphanus esp.); los n abos (l!rnssica naJ)u.~)j las cebollas ( Allium cepa); los puerros ( Allium pot·rum); los cohombros (Cucumis esp.); las achicorias (Ckicorium esps.); y las adormideras (Papaver esps ), blancas y negras.

En su arboricultura descollaban, a mas de las mencionadas ya, el -castafio (OatJtanea esp.); el almendro (P. amygdavt.M); los nogales (Juglandaceas) ; y el melocot6n (Prunus persica esp.).

E n los campos cosechaban el banano (Musa esp.); el arroz acufttico y de secano; el ajonjoli (Sesamum orientale); el algod6n (Gossypium esp.), en rota-

ci6n con los trigos (Triticum esp ); el lino (Linmn iisit atissimum) ; los demas cereales; tres variedades de hab as (Vici(i esp); y doce de judias (Phaseo;~::fiit z'it-s esp.); alimentaban las vacas y las cabras con arvejas negras (Vicici esp ) ; los camellos con alhovas ' ·,,., ( Prigo nella faenum graectim); y ntilizaban la alfalfa (Medicago sativa) para todos los cuadt·upedo~ berbivoros.

Ademas de la rubia ya mencionada, explotaban el azafran (Crocus sativus) por sus propiedades tin"' t6reas.

Nos viene a l a memoria en est.e momento, al pasar · ,i.fevista a estas plantas, la qu inta Ruzafa de Abderraman en las ·afueras de C6rdoba. En l os jardines f{/; 'ijue se extendian a su rededo r hizo el plantar a.rboles raros de Siria y de otras tierras de Oriente. Una pa.Ima crecia alli como en su patria oriental bajo el apacible ci.elo de Andalucl.a, y parece hab er s1do la madre de muchas oti·as palmas de Europa Infunf.t:; ,di6 ella en el alma de Abderraman melanc6licos recu erdos del pais natal, inspirandole l os siguientes .:•, versos:

"Tu tambi en eres, i oh palma ! En este suclo extranjera.

6 C6mo h as de llorar mis penas?

Tu no sientes cual yo siento

E l martirio de la a usencia .

Si tu pndieras sentir, Amargo lla nto vei:,tieras,

A tus hermanas de Oriente

Mandarias tristes quejas.

Llora, pues; mas, siendo muda,

A las palmas que el Eufrates

Con sus claras ondas riega .

Pero tu olvi das l a patria

Al par que me la r ecuerdas

La patri a de donde Abbas

Y el hado a dverso me alejan. "

La end echa transcrita nos ha t rasladado, sin querer, a la expresi6n litera ria del ~ntir espafiol antes del descubrimiento. Nos invita a men cionar las "Cantigas a l a Virgen", el "Romancero del Cid." De ese Romancero es el celebre reto de Diego Ordonez ante l a pl a za d€ Zamor a,

"Yo os rep to, l os Zamoranos, por tr aidores fementidos, riepto a todos l os mu ertos, y con ellos a los vivos, riepto hombres y mujeres los por nascer y nascidos, riepto a to dos los grandes a l os gran des y a los chi cos a las carnes y pescados y a las aguas de l os rios .."

Precisamente el delicado sent ido poetico de l a endecha del -califa moro y el valor t emerario que se manifiesta en la estrofa d el poem a epico espafiol se nos presentan de continuo amalgamados en el

\ ~aracter de los conquistador,es espafioles. Crist6bal .Ool6n, el Almirante, dej6 traslucir su vigorosa imagina ci6n p oeti-ca al dar s us impresion es del N uevo \ Mundo en elegante pros a, t oda -color. El sacerdote :espafiol solia pasar -de l a oraci6n contemplativa al t l:iabit o guerrero . El sen tido poetico es mistici s,mo enl a religi6n; en el amor, galanteria; en la luch ai (iitballerosidad. Y la fe, la caballerosi dad y la gafanteria fueron l os distint i vos mas notables de la ' raza colonizadora . A cada paso se l os encuentra ( ~xteriorizados en la gran epopeya a meri cana. D e 11:qui l os modales atentos, la deli cadeza de senti:/mientos y de palabra, la extremada defer enda p ara

J as mujeres, a 1as que tenia por criaturas de una /[sfera superior al hoa:nbre . Y •Como -serie de sec ue\ ] as, su parti cularisimo con cepto del h onor en la /(familia ; en el ciudadano, en el militar; su indivi":dualism o exager ado ; sn s 11011ma:s e mocional es ; su aprecio del color v d e la melodia.

i( \ Todo este acerv~ raci al fluy6 al calor del genio de u.n pueblo en movhniento. Brot6 -como por encanto i ante los a•borigen es de l as costas americ anas; s al( pic6 las playas de nuestra Aguada ,con el De scubri{ dor un dia de noviembre; se rem a ns6 en Caparra T i con Ponce d e L e6n; oscH6 en vol rumen a diversos \ i n te rvalO'S; rebot6 <le Santo Domingo y Venezu ela; ;C\: se tifi6 en SUS ma.rgenes con el rojo d el indio ; obsc e:ureci6se pa sajerame nte b ajo las pardas de la raza

% \ ~tiope; y corr iendo , siempre espafiola, predominan} temente bla nca, confundi6 en sus remolin os las p ar\' ticula-s flotantes galas, sa jonas y germani cas que ii se arrimaron a su alcance.

Pr6diga de s u vida d e multiples fa<!etas, repiti6 en Borinquen su hist6rico festin . Fue emprendedora <!on Ponce de Le6n; apasionada de Guanina con Sotomayor; astuta y temeraria con Juan Gonzalez; brava con Salazar; d e vota con Santa Ro.ea de Lima; aventurera con Cofresi; epica con Juan de Haro; rebelde eon Ruiz Belvia; docta -con A-costa; sencillamente sll!bia <!on Hostos; eadenciosa "alma sublime" con Juan Morell Campos. · Repitamos con Rnben Darfo:

"Va, -como Don Quijote, en ideal -campafia; Vive de amor de Aim.erica y de p a:si6n de Espana; y envu.elto e n armonfa y en melodia yen ,canto, tiene r asgos de heroe y actitudes de Santo."

De fas incertidumbi-es inherentes al comporta, miento de tipos biol6gkamente descentraidos de au nucleo racial; d e los dolores de su hiperestesia ; ·d•! rms precipitaciones, sus d ebilidad es y omisiones en la gran tarea de crear el cuerpo politico adecuado; d e lo que sabian hacer y no hicieron; de .lo que pretendieron haeer y no pudieron ;, para que hablar si, pasado el pc-ligro, la es.:peranza es tanta? si como cli-ce el ilustre Vasconcelos,

''Reu nidos es tan ya en abundancia los m ateriales biologicos, las predisposic i ones, los ea racteres, las genas de que hablan los mend eUstas, y s6lo ha estado faltando el impulso organizador .... "

CAPITUL0 II

Fuentes

de Informacion (1526 - 1898)

~n Relacion con las Diversas Etapas del Desenvolvimiento Agricola antes "'·, del aiio 1898

.1.-"Hi-storia Genera· ! y Natural de las Indias, '' ;;,ii i po.r Gonzalo Fernandez de Oviedo ( 1526-1535).

";.,, }_2~:;_"Historia General de las Indias," por Fray ; ~c'.B;rtolome de l as Casas (ES<!rita entre 1527 y 1559).

: iC: 3 .~"Histori a General de los hechos de los Castel '(iuanos en l as islas y Tforra l<"'irme del Mar O ceano, '' (Jp()rA. Herrera y Tordesillas (1601) .

f J' / 4,:__ccHistoria de] Nuevo l\fundo o Descripc i 6n de I f1ds Indias 0ccideutales," por Frane isco L6pez d e f tkt6mara ( 1552 ).

! f fo\-" Historia del Nuevo Mundo o Descripci6n de iJla~ lndias 0 ccidentales,' ' por Jn a n de Laet (1640).

~. I f 6,.:.._'•Memorfo. y Descripci6n de la Isla de Puerto f·{Rico," mandada l1a eer por S. M. el Rey D on Felipe ! ;' It el afio 1582 En el Boletin Rist6rico de Puerto ,. ~,!{ico, Afio I , Som. :J, 1!)14, por el Dr. Cayetano Coll y Toste. (Infonue del 0obernador Melgarejo. ) Ya en 1571 habia emitido Juan Lopez de Velasco, su foforme ''D<'sc·1'ipd6n d e la Isla de Puerto Rico."

7.--"La Toma de la Capital por Oumberland.'' Extra-cto del Informe del Conde de Cumberland (1625). Coll y Toste, ob. cit., Ano V, Num. I, 1918.

8.-"Carta del Obispo de Puerto Rico, Don Fray Dcl!mian Lopez de Haro, a Don Juan Diaz de la Calle (1644) ." Coll y Toste, ob. cit., Afio IV, Nfun. 2, 1917.

9.-"Des-cripcion de la Isla y Ciudad de Puerto Rico ; y de su vecindad y poblaciones,. presidios, gobernadores y obispos; frutos y minerales (1617) ." Coll y Toste, ob. cit., Afio III, Num. 3, 1916.

10.-"Real Orden prohibiendo la fabricacion de aguardiente de cafia, su venta y uso; y la de sus componentes (1747) ." Coll y rroste, ob. cit., Afio V, Num. I, 1918.

11.-''l\femoria de Don Alexandro O'Reylly a S. M. sobre la Isla de Puerto Rico en 1765." Coll y Toste, ob. cit., Ailo VIII, Num. 2, 1921.

12.-"Real Cedula de Carlos 'J'ercero (Libertad de Comercio, 1765)". Coll y Toste, ob. ·cit., Afio I, Nfrm. 6.

13.- "Land und Susswasser-Schnecken von :Porto Rico," po r E. de Martens [1].

H.--''Real Cedula Concediendo la Propiedad de las Tienas de Pnerto Rico (1778) ." Coll y Toste, ob. cit., Aiio I, Nfrm. 6, 1914.

1--Anteriormente el naturalista suizo Schutleworth c1asific6 y describi6 un gran numero de moluscos que le enviara el Sr. B. Fr. Blauner, suizo que vivi6 algun tiempo en la costa oriental de Puerto Rico.

18

;/ 15.-"Historia Geografica, Civil y Politica de la Isla de Puerto Rico," por Fray Inigo A·bbad y La~ierra (1788) .

. /16.-"Historia del Nuevo Mundo," por D. Juan autista l\'Iufioz (1793).

i·.>17.-''Viaje a la Isla de Puerto Rico en el afio >1797, ejecutado por una comisi6n de sabios franee-$¢~ por orden de su Gobierno y bajo la direcci6n ~el bri.pitan N. Baud.in con objeto de hacer indagac10:i~es y colecciones relativas a la Historia Natural," (por D. Andres Pedro Ledr(1. Versi6n espafiola por D. Julio L. de Vizcarrondo en 1863.

18.-"Diario Econ6mico de Puerto Rico (1814-. \fs15)." F ,und&do por Don Alejandro Ramirez.

>_ 19.~ "Real Ceclula de 1815 ( Ceclnla de Gracias) Y /~rregla,mento para Establedmiento de Colonos Exj;ranjeros (187G) ." Coll y Toste, ob, cit., Afio I, ifom. 6, 1914.

i/ 20.-"Coleccion de los viaJes y descnbrimientos }/gne hicieron 11or mar los espafiolcs desde fines del : siglo XV," por Don Martin Fernandez de Navarre% (1825).

\ . 21.-"G aceta de Puerto Rico (Organo Oficia1 de1 /(tobierno de la Isla)," (1807-1901).

\ 22.-"Memorias geograficas, hist6ricas, econ&rni\~as y estadisticas de la Isla de Puerto Rico," por D. : Pedro Tomas de Cordoha ( 1831-1833) .

·Y 23.-"An Account of the Present State of the Is~ <land of Porto Rico," by Colonel Flinter (1834).

\\ <24.- "Memoria sobre todos los ramos de la admii\riistraci6n de la Isla de Puerto Rico," POI' Pedro

Tomas de C6rdoba (1838). Incluye una memoria por el mismo autor elevada al Gobierno de S. M. en 1818.

25.-"Merrnoria acerca de la agricultura, el eomercio y las rentas publicas de la Isla de Puerto Rico," por D. Dario de Ormachea (1847). Coll y Toste, ob. cit., Afio II, N(nn. 4, 1916.

26.-"Cuesti6n de Brazos para el Cu'1tivo Actual de las Tierras de Puerto Rico," por D. Jose Julian Acosta y Calbo (1853).

27.-"Biblioteca Hist6rica de Puerto Rico," por D. Alejandro Tapia y Rivera (1854).

28.-"Programa de la exposici6n, feria y festejos pi1blicos que se celebraran el mes de junio de 1854," Coll y Toste, ob. cit., A:iio III, Nfun. 3, 1916.

29.-"Memoria descriptiva de ,Ia prrmera exposici6n pi-.,blica, de la industria, agricultura y bellas al'tes de la Isla de Puerto Rico, en junio de 1854," Coll y Toste, ob. -cit., Afio III, Nfun. 3, 1916. Contiene esta memoria una lista de ciento ochenta maderaa del pais con Ios nombres cientificos de las plantas y anotaciones -sobre ellas.

30.-"Relaciones Mercantiles entre Espana y I'uerto Rico; estado actual de la agricultura y co• mercio de la Antilla; producciones, su valoraci6n y proyecto de reforma en los arancele,s de la peninsula respecto a la importaci6n de los articulos ,coloniales," por el secretario cesante de la Junta de Comercio y Fomento, Don Andres Vifia ( 1855) .

31.-"Programa para la feria, exposici6n y festejos pi1blicos, del afio 1855, que tendran luga.r en el

20

mes de junio," Coll y Toste, ob. cit., Afio V, Nl'.tlll. 5, 1916.

32.-"Memoria descriptiva de la segunda exposici6n publica de las bellas artes, agricultura e industria de la Isla •de Puerto Rico, celebrada en junio 1855," Coll y Toste, ob. cit., Num. 5, Aiio V, 1916.

33.-"El Medico Botanico Criollo," por Mr. Renato Grossourdy (1860).

34.-"Memoria referente a la Estadistica de la "por D. Ignacio Guasp (1861).

35.-"l\Iemoria referente a la Esta,distica de la Isla de Puerto Rico," por D. Paulino Garcia (1861).

36.-"Estudios Econ6micos," por D. Federico Asenjo (1862).

37.-"Tratado de Agricultma Te6rica con aplkaci6n a los Cultivos Intertropicales," por Don Jose Julian Acosta y Calbo (1862).

38.-"El Comercio de la Isla v l a Influencia aue en el ha de ejercer el Banco Espanol de Puerto Rico," por don Federico Asenjo (1862).

39.-"Real Decreto y Reglamento para la Organiz.aci6n y Funciones d e las Jun tas de Agricultura, Industria y Co,mercio (1863) ."

40.-"Programa de la Cuarta Feria y Exposici6n Publica que se ha de celebrar en esta Isla en el mes de jnnio de 1865," por D. Pedro G. Goyco y Don Roman Baldorioty d e Castro.

41.-"Memoria descr iptiva tle la Cuarta F eria y Exposici6n PuMica de la Agricultura, la Industria y las Bellas Artes de la Isla -de Pue rto Rico," por 21

el Secretario de la Comisi6n, Don Roman Baldorioty de Castro (1865).

42.-"Historia Geografica, Civil y Natural de la Isla de Puerto Rico, por Fray Inigo Abbad y Lasierra." Nueva edid6n anotada en la parte hist6rica y continuada en la estadistica y economica por D. Jose J,ulian Acosta y Calvo (1866).

43.-"List of Birds from Porto Rico presented to the Smithsonian Institution by Robert Swifs Esq. ancl George Latimer Esq., w ith descriptions of new species," by Henry Bryant, M . D., in the Proceedings of the Boston Sodety of N'atural History (1866.)

44.-"Exposici6n Unive rsal de Paris en 1867/' 111emoria presentada a l a Comisi6n Provincial de Puerto Rico por el Licenciado Roman Bal dorioty de Castro (1868).

45.-"Memoria sobre la situaci6n de la I sla de Puerto Rico y reforma,s que deben introducirse en su regimen," por Don Juan A . Hernandez Arvizu (1869).

46.-"Foglarne pa P. Rico (Aves de la Isla de Puerto Rico)," por el n aturalista sueco, el Dr. C. ,J . Sundevall. En Anales de la A~ademia Real de Ciencias de Estocolmo, M e ddelaclt ( 1869) .

47.-" Monografia del Genero Certhiola,,, por el Dr. C. J . S undevall. En Anales de la Academia Real de Ciencias de Esto colmo. M edd eladt (1869).

48.-"Bases par a la fundaci6n de un banco de emisi6n y descuento destinado prindpalmente a prestamos a la agricultura y el comercio movilizando

\na parte de la r i,queza rustica y urbana y promo, iendo la garantia provindal del interes," por Ron Baldorioty de Castro (1871).

'iii 49.-"Memoria descriptiva de la quinta f eria y xposici6n publi ca de la Agricultura, la Industria las Bellas Artes de la Isla de Puerto Rico (1871) ."

< 50.-"Puerto Rico y su Hacienda," por D on Joaquin Maria Sanroma ( 1873).

( 51.-"Menwria de las ,causas del estado precario ·•·· e Ia agricultura en Puerto Rico y medios d e salarla ·de su ,completa ruina," por D. Melit6n Agui-

.· re y Don Rafael de Le6n. Escrita por encargo de mportantes hacendados de la Isla para elevar al studio y consideraci6n de S. E., el Sr. Ministro de ltramar (1875).

52.-",Sitzung cler physikalis ch mathematischen . alss," por el Dr. Guillermo P e ters, Director del 1useo Zoo16gko de Berlin (1876).

53.-"Manual del Cultivo del Ta:ba-co," por D. Ric·ardo C. Aguayo. Primera edici6n (1876).

. 54.-"Mittheilungen des Munchener ento:mologis\~hen Verein," por el Dr. H . Dewitz (1877).

55.-" Memoria sobre la enfermedad de la cafia de a~ucar," presentad a a la Excelentisima Diputa·• ci6n Provindal por varios ha-cendados del Ouarto •Departamento y redactada por el Ingeniero, Don ••A ntonio Ruiz Quinones (1877).

56.-"Memoria leida por el Sr. Presidente de la Sociedad de Agricultura de Ponce (1877) "

57.-"'.Proyecto de Riego," por D . . Adolfo Runge, . 23

publicado en los num:eros 8 y 9 del "Agente de Negocios," peri6dico de San J1u,an (1877).

58.- "A la Sociedad de Agricultura de Ponce.'' En "La Cr6nica" de Ponce, por el Dr . Domingo BeUo Espinosa (1877).

59.-"Apuntes para la Flora de Puerto Rico." En Anales de la Sociedad Espanola de Hi,storia Natural de Madrid, por el Dr. D. Domingo Bello Espinoga (1881-83).

60.-"A la Sociedad de Agricultnra de Ponce," por D. Santiago McCormick (1877).

*

61.-"Expediente promovido por R. 0. No. 485 de 22 de Setiembre de 1877 disponiendo que por las Corporadones competentes y -por este Gobierno General se informe acerca del establecimiento en esta Isla de una Escuela Provincial de Agricultura, con su granja modelo ,experimental y su estaci6n agron6mica y de l os medios para costearlo." Gobierno General de la Isla -de Puerto Rico. Secretaria (18771886) .

62.- "fala de Puerto Ri-co." Estudio Hist6rico, geografico y estadi-stico de la misma, por Don Manuel Ubeda y Delgado (1878).

63.-"Informe sobre la Enfermedad de la Cafia/ ' por la Comisi6n nombrada por el Municipio de Mayagtiez. En "La Prensa" de Febrero 1878.

64.-"Paginas para 1os J ornaleros de Puerto Rico," por D. Federico Asenjo (1879).

65.-"El Sistema Prohibitivo y la Libertad de Co.merdo en America; Bosquejo Hist6rico," por Don Jose Julian Acosta y Calvo (1879).

24:

66.- "Mitin Libre-Cambista sobre las Reformas Arancelarias en las Antillas (1880) ."

67.-"Informe dado a la Excelentfsima Diputaci6n Provincial sobre la Enfermedad de la Cafia de Azucar en el Quarto Departamento de la Isla de Puer to Rico," por l os comisionados a:l efecto Dres.

S. Grivot Grandcourt y Agustin Stahl, y til Ledo. Jose Julian Acosta y Calvo (1880).

68.-"La Enfermeda,d de la Cana de Azucar," por el Dr. Don Agustin Stahl (1880).

69.-"Factorias Centrales en P uerto Rico," por Don Santiago McCormick (1880).

* 70.-"Informe sobre l a Agricultura, Cultivo e Industria del Tabaco," por J. Rodriguez Fuentes, en representaci6n de la Junta de Agricultura, Industria y Oomercio (1880).

71.-"Berliner Entom. Zeitschrift," Bd. XXV, 1881. Heft II, por el Dr. H. Dewitz.

72.-"Las Clases J ornaleras en Puerto Rico: su estado actual ; causas que lo sostienen y medios pa· ra el progreso moral y materia:l de estas ultimas (1882) ."

73.-"Las Razas Bovina:s -de Puerto Rico," por D. Eusebio Molina Serrano (1882) .

74.-"Consejo Superior y Juntas Provinciales de Agricultura, Industria y Comercio." Disposiciones referentes a su -0rganizad6n (1883).

75.-"Catalogo del Gabinete Zool6gico," del Dr. Agustin Stahl en Bayaim6n, Puerto Rico, precedido de una c lasificaci6n sistematica de ,Ios a'Qimales que corresponden a esta fauna (1882) .

76.-"Clases Jornaleras de Puerto Rico,'' por D. Salvador Brau (1882).

77.-"La Cafia Dulce, o de Azucar, y su Enfermedad en Puerto Rico," por D. Manuel Fernandez Umpierre (1883).

78.-"Memoria dirigida por 1a Sociedad de Agricultura del Departamento de Ponce al Excmo. Sr. Gobernador General ,de Ja Provincia, y Real Orden en contestaci6n a la citacla Memoria (1883) ."

79.-"La Exposici6n Agricola e Industrial de Tahaco." Realizada en Ponce, Puerto Rico, durante el mes de diciembre de 1883, por Don Jose Ramon Abbad (1884).

80-aManual del Cultivo del Tabaco/' por Don Ricardo C. Aguayo. Segunda edici6n revisada y aomentada (1884).

81.-"El Cafe y la Cana de Azticar. Bosquejo Ilist6rico," por Jose J. Acosta y Calvo (1884 ).

82.-1'Viaje a la Isla de la Mona,'' por Don Juan Brusi y Font (1884).

83.-"l\fanual Practico de fa Agricultura de la Cana de Az(1car," por Don Manuel Fernandez Umpiene (1884) .

* 84.-"Informe .sobre el Estableci:miento de una Escuela de Agricultura en P,uerto Rico/' por Don Enrique Gadea, en su ,capacidad de miembro de la Junta de Agricultura, Industria y Comercio (1884).

* 85.-"Memoria sobre los :medios de impulsar la construcci6n de las obras publicas de P uerto Rico," por el Ingeniero Don Enrique Gadea (1884).

86.-"Puerto Rico en ,la Feria Exposicion de Ponen 1882," por Don Jose Ram6n Abbad ( 1885).

87 -"Poblacion y Oomercio de la Isla de Puerto " por D. J. Jimeno Agius-Memoria de 1885. y Toste, ob. cit., Afio V, Nu.m. 5, 1918.

* 88.-"Informe acei~ca de la Producci6n de Hi;,,.,i,n,nt-o en esta Isla, por Don Federico Asenjo, en rede la Jlmta Provincial de Agricultura, y Comercio ( 1885) ."

89.-"Las Obras Proyectadas. Importancia relade las mis:mas. Los ferrocarriles, base <lel proagricola e industrial. La Crisis y •la Situaci6n pais. Los billetes del tesoro, su forma de pago .su atraso Con version de esta deuda. El credito La Difusi6n, (Colecci6n de articulos, de "El Asimilista," 1885).

90.-"Las Dos Ori.sis. A,puntes para el Estudio Malestar de Puerto Rico," por D. Jose G. Prats.

91.-"Viaje por la Costa N oroeste de la Isla de Rico," por el Ingeniero, Don Mariano Si( 1886).

92.- "Acta de la ,Junta Magna celebrada en la Villa de Aibonit o por los delegados de los departamentos de Puerto Rico." Informes de las Comisioues Departamentales ( 1886).

93.-"Campafias Econ6micas", por I. Diaz Can,eja (1886).

93A-"Lecciones de Industri as Quimicas", por D. Aureliano ,Timenez y Sanz (1888).

94.- "Revista de Agricultura", Industr ia y Comer•

cio." Publicaci6n mensual, San Juan, Puerto Rico (1885 - 93). .

95.-"A.nuario Estadistico de Puerto Rico", por Don Angel Vasconi ( 1896).

96.-"A.puntes sobre la Flora de Puerto Rico". por el Dr. Agustin Stahl (1883 . 88). ·

97.-"Estudios sobre el Cultivo de la Cafia de Azucar", por Don Manuel Fernandez Umpierre (1886).

98.-"Exposici6n al Excmo. Sr. Ministro de Ultramar acompafiando el Acta de la Asamblea de Aibonito" (1886).

99.-"Estudios Econ6micos. El Canje de la Moneda de Plata Mejicana en Puerto Rico", por el Ledo. Don Jose J. Acosta y Calvo (1887).

100.-"Los A.nimales Vertebrados Utiles y los Dafiinos a la Agricultura del Pais," por el Dr. F. del Valle Atiles (1887).

101.-"A.puntes para la Fauna Puerto Riquefia", por Gundlach F. Anales de la Sociedad Espanola de Historia Natural, Vols. 7 (1878), 10 (1880), 12 (1883), 16 (1887).

102.-"L'Ile Mona". Rapport presente en Septembre 1887 a Messrs. Porrata Doria et Contreras par Mr. H. Davoine, Inigenieur de L'Ile.

103.-"Almanaque de la Junta de A.gricultura, Industria y Comercio ( 1888-92.)" ·

104.-"El Campesino Puertorriquefio. Sus condiciones fisicas, intelectuales y morales, causas que las determina.n y medios para mejorarlas", por el Dr. Don Francisco del Valle A.tiles (1889).

28

y. 105.-"Aguas. Su utilidad practica en general; \ especialmente las subterraneas y del Este, Sur y /iNoroeste de Puerto Rico", por el Ingeniero Don Ma/Hano Sichar (1889).

>< 106.-"La Isla de Puerto Rico", por Don Adolfo \Nones (1889).

\ 107.-"Los Indios borinquefios," por el Dr. Don ~gustin Stahl ( 1889).

.ii 108.-"El Catastro de Puerto Rico. Necesidad de /~u I<'ormaci6n y Posibilida.des de Hevarlo a cabo", <ipor Don Pederico Asenjo y Arteaga (1890).

109.-"Memoria sobre el Abono mas adecuado al iCJultivo del Maiz en Puerto Rico". (Presentada a }os Jueces de la Peria Agricola llevada a cabo en

• San Juan, Puerto Rico en junio de 1890), por Don

.. :Francisco Feliu y Torg.

\ . 110.-"Tarifas de A.nalisis para el Servicio Publi-

·> co de las Estaciones .Agron6micas de la Isla." Ga/ceta de Puerto Rico ( 1890).

(\ 111.-"Parte (2] que el Ingeniero Director de la \ Estaci6n Agron6mica de Rio Piedras eleva al Exmo.

. Sr. Gobernador General de la Provincia dando cuen.>ta de los Trabajos verificados en cumplimiento del \Real Decreto de la Creaci6n de las Estaciones Agro<.Mmicas de la Isla de 3 de agosto de 1888." Primer

•/. 2-Vi_stos las manuscritos originales de los partes agronci•

micas, aunque muchos de los informes de las Estaciones Agronom:icas espaiiolas de Puerto Rico aparecieron en la Gaceta Oficial de Puerto Rico; otros en la Reforma Agricola-6rgano oficia:l de la Asociacion de. Agricultores.

Trimestre, desde julio 1, 1890 a septiembre 30 de 1890.

112.-"Memoria Anual q_ue presenta el Ingeniero Director de la Estaci6n Agronomica de Rio Piedras sobre los trabajos veri fi cados en l a misma hasta el 15 de julio de 1890", por G. Quintanilla.

113.-"Programa de los Trabajos para el .A.fio 1890-91." (Esta-ci(m de Rio Piedras.) Por el Director Guiller.mo Quintanilla.

114.-" Parte Trimestral de l os t rabajos ejecuta- · dos en l a Estacion Agron6mica de Rio Piedras" Segundo Trimestre del Afio Econ6mico (1890-91) Por el Director Fernando Lopez Tuero.

115.-"Parte Trimestral de l os Trabajos ejecu tados en la Estacion agronomica de Rio Piedras." Tercer trimestre del m1o ecop.omico (1890-91). Por el Director Fernando 'L6pez Tuero.

116 -"Parte Trimes tral de l os 'l' rabajos ejecu tados en la Estacion Agron6mi ca de Rio Piedras". Cuarto trimestre del a.no economico 1890-91 , por el Director Fernando L6pez Tuero.

117.-Memoria Anual de l os Trabajos de l a Estaci6n Agron6mica de Mayagiiez, durante el aiio 1890-91." Por el Director Guillermo Quintanilla.

118.-"Reglarnen to para el Regimen y Servicio de las Estaciones Agron6micas de la Isla (1891) ," por el Sr. Fernando Lopez Tuero.

118a.-"Breves Apuntes sobre el Cultivo del Ca~ feto y l a i.ndustria de p r eparaci6n de sus productos" (1892), por Don Guillermo Quintanilla.

119.-"La Reforma Agricola", por . F ernando Lopez Tuero (1891).

30

120.-"Memoria correspondi-ente al ejerc1c10 de 1891-94." Estaci6n Agron6mica de Mayagiiez. Por el' Director Guillermo Quintanilla.

121.-Idem (1895-96) .

122.-"La Exposici6n de Puerto Rico (1892-93) ", por Don Alej a ndro In fi esta (1895) .

123.-"Teoria Moderna Contraria a la In:fluencia de l a Vegetaci6n en la Producci6n de l as Lluviaa Locales", po:r el Ingeniero Agr6nomo Don Fernando L6pez Tuero (1895) .

124.-"Estado Moral de los factores de la producci6n en Ouba y Puerto Rico", por el Ingeniero Agr6nomo Don Fernando L6pez Tuero.

125.-"Teoria Zoo tecnica: ·Ventaja de los animales de pequefia alzada," por el Ingeniero Agr6nomo Don Fernando L6pez Tuero.

126.-"Estudios de Economia Rural", por el Ingeniero Agr6nomo Don Fernando L6pez Tuero (1893).

127.-''La Cana de Az11car en Puerto Rico". Memoria elevada al Excmo . Sr. Ministro d e Ultramar por el Director de la Estaci on Agron6mica de Rio Piedras, el Ingeniero Agronomo Don Fernando Lopez Tuero (1895). Public ada luego bajo el titulo "Az11car de Cana y Enf.ermedades de l a Cafia".

128.-Fabrica de Snperfosfatos y Abonos .Mineral es en Mayagi't ez" ( Te rcer a Edici6n Corregida). Por el Ingeniero Agr6nomo Dou Guillermo Quintanilla (1895) .

129.-"La Industria del Alcohol", por Federico L egrand.

31

130.-"Puerto Rico en Exposiciones y Concursos", por el Sr. Jose G. del Valle (1895).

131.-"Tratado de Oultivos Tropicales. Algod6n, Achiote, Afiil, Arroz, Alcanfor, Abaca, Cacao, Cafe, Canela, Cafia d·e Azucar, Curcuma, Jengibre, Maiz, Palma de Coco, Pifia de America, Pimentero, Pla.tano, Tabaco, V:ainilla," por el Ingeniero Agr6nomo Don Fernando Lopez Tuero (1896).

132.-"Dictamen de 1a Junta Consultiva Agron6mica sobre la Memoria redactada por el Director de la Estacion Agron6mica de Rio Piedras referente al .cultivo y modo de tratar y combatir la enfermedad de la cafia de azucar (1896).

* 133.-"Memoria sobre la Produccion Anual de Cacao en Puerto Rico", por Don Rafael Janer y Soler, en su capacidad de miembro de la Junta Provincial de Agricultura, Industria y Comercio (1896).

134.-"El Porvenir d-e Utuado", Imprenta "La Union", Utuado, P. R. (1896).

135.-"Repertorio Hist6rico de Puerto Rico", Coll y Toste (1896) .

136.-"Memoria sobre las Pl,;tntas Textiles (Henequen y San Severia)". Elevada al Excmo. Sr. Ministro de Ultramar por el Director de la Estacion Agron6mica de Rio Piedras, Fernando L6pez Tnero (1897).

137.-"Observaciones Metereologicas," por el Director de la Estacion Agronomica de Rio Piedras.

* Indica que las obras asi marcadas solo se han visto en su manuscrito original.

f,ernando L6pez Tuero (1890-97). Gaceta de Puerto Rico.

\ 138.-"Observaciones Metereol6gicas", por el Director de la Estacion Agron6mica de Mayagiiez, Guil_lermo Quintanilla ( 1890-97). Gaceta de Puerto R,ico.

./ 139.-"La Reforma Agricola'', Organo Oficial Aso.ciaci6n de A,gricultores de Puerto Rico. Colecci6n /(1896-97).

\ 140.-"Las Plantas Textiles", por el Sr. Jose Cor~lobes Berrios ( 1897).

>141.-"Memoria de la Riqueza Rustica de Puerto ~ico por la Comisi6n Inspectora Auxiliar de la JunJa Provincial de los Registros y Amillaramientos de Puerto Rico." Gaceta de Puerto Ri-co ( 1897).

> 142.-"Prehistoria de Puerto Rico", por el Dr. .(:1. Coll y Toste (1897).

____ 143-"Expediente sol.Jre cablegrama a Ministro de pitramar sobre admisi6n libre de otros de los pro;dnetm; de Cuba, Pnerto Rico y Filipinas," ,Tunio -1sns.

FIN DE LA P .ARTE PRIMERA.

PARTE SEGUNDA

CAPITULO III

LA. A GRICUL'.l'URA 1:NDIGENA EN 1493

. ... no opusieron r esistencia sino despues de instigados p or la ferocidad y la sensualidad de los usur-padores; no entab l aron compe t encia de territorio, p orque lo cedian, n i de productos, por- . que !es sobraban .... " Eugenio Mari.a de Hostos , "Moral S'o cial" (1906 ) .

Don ,Tuan B autista Munoz en sn Historia del :i'iuevo Mundo (16) d ice ''que los indios i n t erpretes pintaban la Isla fertil , bien pob.lada y cu l tivada."

E sa fertilidad nos l a recuer-da el Padre Abbad i 15) cu a ndo nos hab-l a de la pasmosa frondo si dad de sus costas y de la va riedad y m agni t ud d e sus :'i.rbo les, qne e:s:.cedfan a lo s vi stos por los descubridores en Europa .

J<}u cnan to n.l culti vo de sus ca mvos, p arece nat ural qne, en sn bajo grado de -civilizaci6n , creyeran los aborigenes suficientes su s cortas sementeras, p orqn e la agricultnra fue ayer -co mo hoy 1.ma oc u paci6n c uyo d esarroHo ha depen dido exclusiva.mente de mt consumo, y este a su vez, de las necesidades qne en diverso gra<l o tiene -cada pueblo seg(m su

1ensidad de poblaci6n y su grado d e r efin-a.miento social; y -los inclios de B oriquen, a SU descubrimien\ o, segun Coll y Toste, no pasaban mucho de sesenta m il, y a travesaban ento nces el periodo de l a ,pie.dra p ulimentada [ 1).

Pocas eran sus n ecesidades. A fa corta ca ntidad ~e ,los alimentos que usaba n proveian los hombres ,fon los productos de la caza y de la·p esca y las m11J eres COO el cuidado de SUS tala-s de maiz [2) , tu}evculos y raices [3 ), principalmerite de l a b a ta-

<:t-Coll y T oste. " Prehistoria de Puerto Rico" (1917), no· ta al p ie, pag. 92 . Pablo Morales Cabre r a en "El Agricu!tOT Puertorriq uefi o," N um. 9, Ano III, Vol. VI; N u rns. 11 y 12, A fi o IV, Vol. V II ( 1928-29).

:\'" 2-Zea Ma ys. Atd.emas veanse los interesantes articulos de ···. D on Pablo Morales Cabr era , en " El Agrictiltor P u ertorr iqueifo", Nt\ms 5 y 6, A fi o III Vol. VI : y Num 1, Ano IV , Vol. VII .

3---Los inclios comian las ya utias (Xantho.wma esp . ) la imocoma y Jos guayaz,o-.;. Describiend o l a imocoma dice Coll y T oste, en el "Boletin H ist6rico de Puerto Rico," Ario I , No 2, pag. 79, que asada sabe a yuca , con la hoja com o la yautia, aunque no tan ancha y si mas prolongad a Del guayaro expli ca ahi el mismo autor q ue •es blanco y echa u n bej uquillo o ve r gueta a lta . A juzgar por la descripci6n de la hoja , habria que situar la imocoma en uno de los generos XANTHOSOMA o CALA DIUM (Col ocasia , Arum). Barrett, 0 W., "The Tropical Crops," 1928, pag 380, d ice que los Aruacas com fan la Canna edulis bajo e l neimbre de "miocona." Britton y Wilson en "Botan y of P orto Rico and the Virgin Islands," V ol. 5, parte 2, pag . 164, mencionan el guayaro baj o el genero Ra.jania, y sus sin6ni mos : be juco de guaraguao, iiame Gulumbo : Gunda Apreciaban e l Jen~n (Calathea allouya). 35

ta [4] y la yu ca [5] -con la que fabrica ban el casahe. El algod6n [6], la ,pita [7] y la emajagua [8] les proporcionaban la fibta para sus hamac.as, corde- .· les y delantal es. Los arb oles [9] y pajaros de sus bo.sques vir-genes les •brindaban las 1plumas, las re• ·.. sinas, aceites y tintes con que pintaban, a<lornaban .• y protegian su -cuerpo de la hUim.edad y de los mos- • quitos y otros insectos :moiestosos; la estopa con que · confeccionaban las pelo tas para el juego del batey ; y la-s .maderas y bejucos para la construcci6n de sus viviendas, ,fa fabricac i6n de sus muebles, utensilios domesticos, instrumento s musicos, armas, piraguas y cayu oos. E n el aji [10] tenian el condimento. L a f ermentaci6n del maiz, fa yuca, las f rutas y otras s nb st a.ncias les <laba las bebi das con que celebraban sus b ailes o arei-tos j y el tabaco, [11]

4-Los indigenas d ifer enci aban, segun Coll y T o s te, ob. cit. , cinco esp ec ie s d e batatas (Ipo;moea. ba.t~t.as) la aniguamar q ue ,consideraban la meJor; y fas a.t1b1une1.X, guaraca, gui:.ca.rayca. y guana.nagax. 5--Manihot utilissima.. 6--Gossypium esp. 7-Agave esp. 8-Hibiscus tilliaceus. 9--0tras plantas in digenas q u e merecen especial ,mencion son a! a chio te (Bixa orellana), la higuera (Cresc,e-ntia cujete), la jagua (Genipa. amerlca.. na) el cuoe v ( Cluaia rosea), el tartago (Ja.tropha curca.s) , la ta.uttia . (Jatrop,ha g?ssypifolia.), l a pina (Anana sativus), y . el ma ni (Ara.chis hypogea). 10-Caps~cum es.p. 11--Ni.~;Citia-na t a bacum. 12- Era u n palo- p m,t1agud o. L o s a u.st ra lian c,s lo u sa ban analogo. Se usa en el •pais t o d avia para hace r los h oyitos donde ha de depositarse la se m il'.:a.. No debe olvidarse que el p roximo pa so l o constitu yo el "garabat.o." El "pico sueco" era en r ealidad u,, g arabato. H echo mas p esado y tirado par e l h o m br:; abri6 el s urc o m as primitivo que conocem os A iiadi,dale una vara que sirviera de guia y una pun ta de hi ~rro, t~nemos casi el a rado egipcio.

iiho mo amn6.lico que abso,·bian por la nari, con a.fiutillo-s, tendidos en sus hamaca.s, en sns b a iles Y h sus silen cios con tem plativos. Satisfecho su frugal consumo sin gr an esfuerzo, gue no les exigia la b enignidad dal d ima y la ferilidad del s u el o ; s in estimulo l a con tratacion ; sin ; deas ningunas del valor de la s -cosas; sin moneda, :i pesos, ni medidas; sin aves do.mesticas ; sin cuar (1pedos domesticabl es para los trabaj os de -campo .·· ii.a a:limentaci6n; s in otro implem ento agricola que la coa [12 ] ; y des1ll'ovista su flora de la mayor parte de ,la s plantas que mas tard e habian de for.mar ~u mayor riqueza, difki1mente · p uede concebirse de ~,Jteriores avances en l a a gricultura i sl efia s i n el &oncurso de otro pueblo mas corn plejo que trajera ) consigo nuevas ideas, nuevas plantas, nuevos -ani{males y nuevas relaciones .

OAPITULO IV

PERIODO MINERO (1510-1530)

"Deso-lan, y ya han civilizado. Pero, seres de raz6n, civilizar no es desolar; civilizar no es sustituir la poblaci6n de un territorio con los advenedizos que ponemos en lugar d-e ella. Civilizar es proceder con alta raz6n, con entera y benevola conciencia, con dominio completo de los recursos y el objeto del progreso, y trasmitir, para bien de ellos · y para nuestro bien, atrayendolos a la vida dviliza·da, que es vida de raz6n y de conciencia, a los seres que !la;mamos inferi-ores por solo ser mas novicios en e-1 uso de los recurses -de la asociaci6n." Eugenio Maria. de Hostos, "Moral Social" (1906).

Ese pueblo lleg6 en 1493. La busqueda de oro sobre toda otra explotaci6n fue la ocupaci6n a:lrededor de la cual se desarroll6 la vida material de] pais por espacio de unos veinte afios, exclusivis,mo por el cual ha merecido este intervalo la designaci6n de "periodo minero."

Cuando, agotadas las venas auriferas superficiales, diezmados los indios encomendados que las explotaban, y endeudados los colonizadores con la adquisici6n de los esclavos negros que -los su.stituyeron, se di6 el grito de "al Peru", aquellos que que-

· daron en la Isla volvieron sus ojos hacia la agricultura -como medio de salvar 1a primera crisis ecofh6mica de la Colonia en el aiio 1534.

Felizmente para los pobladores en ese difkil mo: ;mento de transid6n, la agricultura habia mientras itanto quieta:mente adquirido nuevos elementos de valor.

· Yanez Pinz6n [13], en preparaci6n para dar cum:plimiento a su acuerdo de colonizaci6n con el Rey )Don Fernando, habia en 1505 hecho desembarcar y <soltar ,cabro,s y cerdos en las playas de la Aguada.

.••·.- El Padre Abbad (15), al referir la instala,ci6n >de Juan Cer6n como gobernador de Puerto Rico,

"Ceron y los suyos se alojaron por entonces entre los indios .sin fo~mar establecimiento ,separado. Algunos se dedicaron a las granjerias -de ganado, cafia de azucar y otras especies que habian Hevado de Santo Domingo; aunque generalmente todos aplicaban ,su trabajo y el de los indios a beneficiar las minas y sacar oro, que era el principal objeto."

En 1510 autoriz6 el Rey a Ponce de Le6n para adquirir en Santo Domingo, para ·su traslado a Puerto Rico, de las vacas y yeguas que necesitara, y citando a Brau (14],

l~alvador Brau - "Historia de Puer'to Rico," 1914, pagina 19.

14--Brau, S., ob. cit., pag. 116.

" .... infinitas· son las ·cedufas de vecindacl , concedidas para San Juan, en que se acreditan las importaciones de ·-ganado de todas dasea."

Juntamente con el gan ado, Ponce de Le6n traj o en ese viaje buena variedad de \Semillas [15].

E l platano dominico o clel Congo [16), llevado de las Canarias a ,la Espafiola por Fray Tomas de Berlanga en 1516, ,pas6 luego a Puerto Rico; y asimismo _ :mas tarde el guineo [ 17) y el iiame [18] que, con otras plantas mas, fueron introd11cidas d el Africa por l os barcos importadores de esclavoa.

Ya para este ti~po habia establecido Don Fernando el Cat6lico una granja agricola en las o rillas del rfo Toa, e n el s itio conociclo todavia bajo el nom-bre d-e "Los Reyes Cat6licos" ; donde, segu.n Brau [19), a expensas de las r entas real-es, Iabl'a-

15-R;efiriendose a orde nanzas de! Rey en el Ano 1513 d ice Coll y Toste, " B oletin Hist6rico de Puerto Rico ,: Ano !, mun . ~ . pag. 244: "A P uerto Rico se import6 la cana d e azucar desde La Es-paiiola.; pero e n la s or• ~en anzas de! Rey, dadas en Val•l adolid e l 27 de Sept1embre de 1523, para r emedio de la poblaci6n de Ia 1s!a de Sa.net Xoan, no se la cita. Unica.mente se dis• po~e, que todo vecino desde que tuviere indios sera obhgado a plantar en espa.cio de dos afios cuatro arboles de cada especie, de ~rana-dos, perales, manzanos, camuesas; . duraznos, albancoques, nogales y castanos. Ya_ se cu,t1vaban las hor talizas y el maiz, arroz (Oryza sattva) y .Jos tuberculos farinaceo s propios del pais."

16-Musa regia.

17-Musa sapientae.

18-Dioscorea saliva.

19-Brau, S., ob. ci t ., pag. 54.

dores expertos ensayaron frutales, .gra,m i nea s y hortalizas t r aidas de Espana y de Oanariaa, d ando asi ejempl o y enseiianza practica a -los eol onos. D esgraciadamente la m u erte del soberano, ocurr:ida en 1516, no permiti6 la fundaci6n d e l a otra granja que se le pedia en el di,strito de San German, ni que se mantuvieran largo tiempo las ensei'ianzas de 1a del Toa.

,En 1533, al 3(proximarse nuestra primera crisis economica, la siembra de la variedad de la cafia de azucar Criolla [ 20), int rodu cida de Santo Domingo, babia tornado algun incremento, existiendo

20-La Cana Criolla fue la variedad que los arabes llevaron a Espana antes d e! Ano 1000 de la Era Cristiana. En 1493 la llev 6 Crist6bal Colon a ,la Espanola en s u seg und o via j-e, de donde pas6 a Puerto Rico. Por espacio de tres sig,los constituy6 esta variedad la base de nues tra industria azu.carera. H oy ·Se la e nc uentra todavia en cepas aisladas, y, muy partjcularmente, cerca de los bohfos de nuestros campesi nos a quienes gusta co nse rvar la como remedio y golosina, ya que su blandura la bace de facil masticaci6n por los ninos. Un ejem.plar de esta varie dad, obtenido por el auto r , .a solici tud de! Dr. Noel D eer, sirvi6 d e modelo a Don Mario Brau, pintor puertorriqueiio, para la cr omolito• g rafia que la ilustra en su obra , "Cane Sugar", edici6n de 1921. Hoy crece raq uitica, pronunciandose asi mas la finura de sus tallos, el corto desarrollo de sus -canutos y la -estrechez de s us b ojas verdecl a ras, paradas en forma de escobilJ6n. E l color de! taHo varia de! verdoso al almarillento, salvo las manchas color ma• rron quc a.parecen a su ma-durez dondeq uiera que -las castiga excesivamente el sol. De Sornay en su obra "La Canne a Sucre a L 'Ile Maurice," la supone identica a .Ia Tibboo Teelon. descrita po.r Wray, procedente de fas N uevas Hebridas.

en funci6n en la Isla un trapiche hidranlico [21] y dos movidos por caballos. En dicho afio se enviaron a Sevilla 952 arrobas de azucar (22].

21-Brau1 S., ~b. cit., _pag. 76. Sin embargo, Coll y Toste, ob. cit., _Ano I, Num. 5, pag. 244, afirma que en el Ano 1549 foe que Don Diego Lorenzo, can6nigo de Cabo Verde, ensen6 a los puertorriquenos c6mo se habian de fabricar los ingenios de agua para hacer azucar.

22--La. primera azucar que se hizo en el Nuevo Mundo lo fue en Santo Domingo par Miguel Ballestero y Gonza. lei: <le Ve,Iora con el auxilio de obreros ca.narios en el pnmer_ ~rnpiche de America, un trapiche de t~s mazas, engido en 1506.

42

CAPITULO V

LA CANA DE AzucA.R

"Pueblo que no ahorra, pueblo que consU!IDe anualmente todo lo que pro• duce, que no acumula capitales, es pue• blo muerto para la lucha por la prosperidad nacional. Ese pueblo no pelechara, ese no ira lejos."-Antonio Jose Restrepo, "El Moderno Imperialismo" (192-1).

Para •contrarrestar la crisis que causaba la mer· ma en la produccion aurifera, no habia otro camino abierto que ,desarrollar la industria sacarina. Comprendiendolo asi el procurador Juan de Castellanos y no escondiendosele al m:ismo tiempo la necesidad -de recabar protecd6n para la nueva industria por lo ,costoso de la-s instalaciones, march6 a Espana, donde obtuvo del Rey Carlos V en 1536 un emprestito ,de 4,000 pesos para fomentar los ingenios, suma insuficiente que hubo de aumentar el monarca a 6,000 ,pesos en 1546, haciendo al mis• mo tiempo extensiva a Puerto Rico la pragmatica [23] imperial ,que durante siglos prohibi6 trabar

23--Una pragmatica era un decreto solemne expedido por reyes o emperadores en resoluci6n de cuestiones de suma importancia a el sometidas por algunas de sus provincias. Se diferenciaba de los rea1es. decretos y 6rdenes generales en las formulas de su publicaci6n.

43

ejecuciones por deudas "en los esclavos, artefactos, pertrechois y demas cosas necesarias al aviamento y molienda de los ingenios."

A la protecci6n oficial agreg6se la ayuda del dero de San Juan, el que empez6 a prestar a los agricultores de cafia los sobrantes de sus rentas, oportuno auxilio de,spues de los tres ciclones consecutivos que destruyeron sus propiedades en Julio y Agosto de 1537.

A 1pesar de las perturbaciones causadas por la orclenanza general de 1541, que declaraba pastos, aguas y malezas de aprovecha;miento comun, en abierto conflkto con la practica establecida desde el principio de la colonizaci6n por la que a cada colono se le sefiaiaba en la •cedula de vecindad la porci6n de tierra q_ue en usufr-ucto le correspondia, no tard6 en sentirse el efecto de la protecci6n lega:l y de las mayores facilidades para obtener credito en el mayor bienestar general y en la fundaci6n de nuevos ingenios, entre ellos dos de agua -calificados entonces de poderosos; uno por Don Gregori o de Santaolaya en Bayamon en 1548, y otro por Don Alonso Perez Marte1 en 1549. Fue el ,can6nigo Lorenzo quien ,por esta fecha introdujo en la Isla la pa~ma de coco [24] y las gallinas de Guinea [25].

En 1550 el Gobernador Vallejo se referia a la prosperidad nuestra en estos terminos:

24-Coeos nucifera.

25--<Comunmente !lamadas "guineas" en Puerto Rico, Numida esp,)

44,

"La i<sla andaba decaicla porque andahan flacas la.s minas; agora con el trato del az11car esta pr6spera ... "

En el ultimo tercio del ,sig'1o XVI los ingenios [26] eran once con una producci6n annal de unas quince mil arrobas de az(war-la (mica producci6n import.ante de la Isla.

26-Lopez Dominguez, F., "Libro Azul de Puerto Rico," 1923, describe las primeras instalaciones azucareras en estos terminos:- ·

"En los albores de la industria, cuando alla por el siglo XVI se empez6 a practicar en la India, la cafia se exprimia en una especie de pilones de madera o piedra, con macetas, y el jugo se sacaba por un agujero en un costado siendo despues filtrado por un tamiz, y luego evaporado en paila·s montadas en hornillas de l adrillo hasta darJe una consistencia seimis6lida, despues de lo cual se le dejaba enfriar en cubos o se amasaba en bolas. Las impurezas quc flotaban sabre la superficie del guarapo se removian. Luego se busc6 la manera de operar la maceta po-r fuerza animal. Esta for.ma de exprimir la caiia evolucion6 despues al trapiche primitivo, que fue el primero conocido en Puerto Rico, consistente en dos o tres mazas cilindricas, dispuestas verticalmente, hecha·s -de madera primero, y mas tarde de hierro, engranadas entre si por m.edio de ruedas tlentadas, de modo que al hacer girar a una scbre su eje longitudinal, esta le impartiera su movimiento rotatorio a la otra. Estos trapiches eran movidos par fue r za animal, hiclraulica , o del viento. Mas tarde se ide6 usar las mazas en posici6n horizontal y moverlas por vapor, innovaci6n de donde arranca la construcci6n de Jos molinos modernos. Los trapiches de madera daban una extracci6n de guarapo de 30 a 40%, mientras que las de vap or alcanzaban a un 62%."

CAPITULO VI

DEL AZUCAR A LA CANAFISTOL A Y EL JENGIBRE

" E spafia y 1os p aises de Ultramar e ran, v irtualmen te, 'J}aises bloqueados, que solo se comwiicaban entre si por medio de expediciones a rmadas . ... .. .

todo estaba calculado para mante• ner en estado de languidez el cornerci o trasatlant i co, y a si continu6 duran te eJ periodo de organizaci6n d e las nuevas sociedades americanas.. . .. . . .. ....... .

i Cua] podria ser el coeficiente d e pro• greso e n un trafico tan r est r ingido? Caxlos Pereyra, "El Imperio Espafi ol" (Hist . Am. E sp .).

Desgracia dament e l a intelig en cia e in:iciat iva de los hombres que pri,mero levantar on n-u-estra in d u st ria azucarera parece l a habian el evado a mayor altura de lo que j ustificaban las condiciones reinantes. Nuevos, in s uper-ab-l oo obstaculos fueron en l o s twesivo agregandose a los que ya h a bian tenid o ~ue allanar en el pasad o.

Los continuos <lesacuerdos y rivalidades de las agrupa-ciones religiosas entre s i y del pode r ecl es ia stico, el militar y los oficiales reales dieron Jugar · a ban.derfas que no hadan ciertamente de la Isla.

46

G ; un sitio favorable para practicar las artes de la :;::::: / paz.

Ci Empeora,ban esta situaci6n de intraiiquilidad los V continuos ataques y desembarcos de los earibes y >de los -corsarios europeos. Muchos ingenios sucum• <bieron en ocasi6n de esas invasiones. Ni a Santo ' Domingo e ra fa-cil el 0Ill:barcar productos por el continuo c-rucero de corsarios.

Qued6 des via da por estas cireunstandas la afluen• cia de -colonos peninsulares ha-cia los men os e xpuestos y mas ricos ,paises del continente . La i nmigraci6n extranjera, como se recordara, estaba prohi• bida. Si encima d e todo esto quedaba r e ducida la pobl aei6n existente - como qued 6-por l a emigraci6n, •las continuas luchas y la pla,ga ·de viru el as que en 1596 se ceb 6 en negros y bla n cos, no e s de extrafiarse que -finaliza ra el s i gl o XVI con la Isl a casi desiert a . No h abfa la gente n ec-esaria para p roducir el azucar.

T a mp oco h ab i a y a, como antes, creclito facil p ara ad quirir lo s escla vos y 1Hiles necesa rios . La u s nra habia ech ado s us raices en el suelo fertil que le ofre. cia la agricnltura indpiente de una so ciedad s in suficiente moneda circul ante. E ste s isterna ini cno, especialmente en l os llamados pr esta mos sobre cos e chas en flor , fue denunciado valientemente desde 1523 por el Bachiller Francisco de G uadiana. Tan ese asa lleg6 a estar la mon eda, que los tributos se

satisfac1an en especie; esto es, en azu,car [27] y cueros, .que despues se realizaban en Santo Domingo .

Inflado el valor del real en las co1o-nias por esta falta de numerario cir,culante, se autoriz6 en 1544 una aouilaci6n es·pecial por ,casas de moneda en Mejico y Santo Domingo, con igual ley [28], peso y valor [29] que en la Metr6poli. No result6 ser

27-En aas ,primerias de la industria en el Nuevo Mundo se producian dos clases principales de azucares, la mosc.abada en el que parte de las mieles se separaban drenandolas par gravedad en en vases a prop6sito; o la de pilon en que se obtenia una separaci6n mas imperfecta hacienda que ,una suspension de barro y agua se percolara por el producto y se llevara consigo parte de las b.nelazas adheridas.

28-La ley o titulo de una moneda es la proporci6n en que se encuentra el metal fino con el cobre, que es la liga o aleaci6n de esto s metales ,para formar una. pasta dura. El oro y la plata se consideran hoy divididos en 1,000 partes llamadas milesimas de fino. El oro puro tendria 1,000 milesimas de fino. De he• cho, ,los paises de la "U ni6n iVIcme taria Latina" y paises adherido-s observan las sigui-entes purezas :-

Para las monedas de oro:

900 milesi:mas de fino y 100 de cobPe.

Para las de plata:

835 milesimas de fino y 165 de cobre.

Para las de cobre:

950. milesimas de cobre, 40 d e e stafio y 10 de zinc.

En lo,3 sig.Jos ,pasados Esp.aria expresaba la ley de sus monetlas de orn y joyas de este m e tal en quilates finos. El oro pure se representaba por 24 quilates

La ley de la plata se expre saba en dineros teniendo la plata pura 12 dineros.

29--Ei valor de una .mo ne da depe nde de la cantidad d el metal fino que contenga y de.J valor de ese metal en el mercado. 48

a:si, y, depreciada. la monecla, no tuvo aceptaci6n en Espana.

Los tratantes se retrajeron y los barcos redujeron sus visitas. -Si se tiene en cuenta que desde el principio de la colonizad6n se habia prohibido todo comercio -con extranjeros, a ,qnienes se consideraba enemigos, y que se habia concedido a la Compafiia de Indias estab1ecida en Sevilla el monopolio de nuestro ·comercio-pucliendo ,solo ella vencler los escasos artefactos que en P ,uerto Rico se consumian en cambio de los cuales adquiria a su vez los fruto-s deJ pais al precio y concliciones que a ella pudieran convenirle--, se formara cabal idea. de lo que para el pais significaba la reducci6n del corto, cortisimo trafico que normalmente .se le permitia.

Mediaba otra ,circunstancia. Desde el afio 1503 el de Sevilla y el cle Cadiz descle 1519 eran los (mi~os puertos a donde podian exportarse Ios productos coloniales. A ,·ect:s se retanlaha la comunkaci6n de la Isla con ellos l)Or espacio de todo m1 ai1o. Ni era tampoco el az(lcar en el siglo XVI un articulo de const,mo genera.1.

De manera que i,,in capital, sin brazos y si n mercado amplio ni medios de condneir su producto a el, se desalentaron los imlnstriales azucareros ab-.:'tndonando muchos de ellos el pais.

No es <le extrafiarse, pues, que s6lo fnucionaran ocllo ingenios en 1602 ·con una produccion de menos de I:,000 arrobas-12,000 arrobas m e nos qne la producci6n alcanza<la en 1582-, y de que encontraran los hacendados puertorriquefios restantes ma•s ven-

tajoso el aprovechaJmiento de la cafiaff.stola (30] y el jengibre [31]-segun Brau (32], el Curc'Ulma Lon• gci,-siembra la ultima que no i;equeria instalaciones -costosais, conocida de los n egros africanos, y de gran aceptaci6n en Europa por el ex celente tinte que de sus rakes ,se extraia.

30-Cassia fistola. Introducida por los espaiioles a la Es· paii o!a de las Indias Orienta-Jes, y de ahi a San Juan, de donde se exporta b a ya en 1540.

31-El jengibrillo o curcuma foe importado de la Oce ania a tv! ej ico en 1543 ,per los espafioles De alli se exten• cli6 a l,i.s Antillas En 1580 el exportado de San Juan se t e nia p or mas fin e que el de la E spanola. Se extrae de el u n tin te amari!lo cuyo prin cipio basico es la curcnmina. En quimica se usa para preparar el papel reactive que se enroj ece por las acido,s y el aci do b6ri co.

32-Coll y Toste en s u n ot a (7 ), pagina 23 de! "Boletin Hist6rico", Afio X. Num. 4, dice de la c urcuma:

"No prendi6 su cultivo e n e:l pais y pronto se aba ndon6. Por e l contrario, el jengibr.e (Zingiber) se ex ten di6 y di6 grandes rendimientos hasta que el Gobierno prohibi6 ter:minantemente su cultivo."

50

CAl'lTULO VII

Los HATos DE GANADO

"Si quereis coger m.is trigo que ahora y que os salga, por tanto, imas bara to, sembrad menos y cria d mas ga,. nado;

Joaquin Costa, "La F6rmula de la Agricul tura espafiola" (1911).

Aument6 luego la producci6n clel jengibre, a pe··.·.· r de haberse prohibido su siembra por el Gober • ador y por el cabildo de San J,ian en 1602 y 1603 espectivamente.

a No podfan, sin embargo, sustraerse la cafia.fistola f el jengibre mejor qne la ~aiia de azucar a la in• puencia depresiva d e las condiciones desfavorables feinantes en la Colonia. Al igual qne ella, tuvo el ·en gibre su asc-enso ha sta el p nnto de qne en 1624, ..· .. falta de 111onecla acufiada, se envi ab an a Felipe ,V 119 qnintales 45 libras de jengibre seco, a grael [38] , acompaiiauclo .a nnas 175 arrobas de azu. } ar-la contribuci (m de los veci nos para los prepafativos de Ia guer ra que amenazaba con Francia. de cadencia fue, emper-0 , decididamente mas ra•