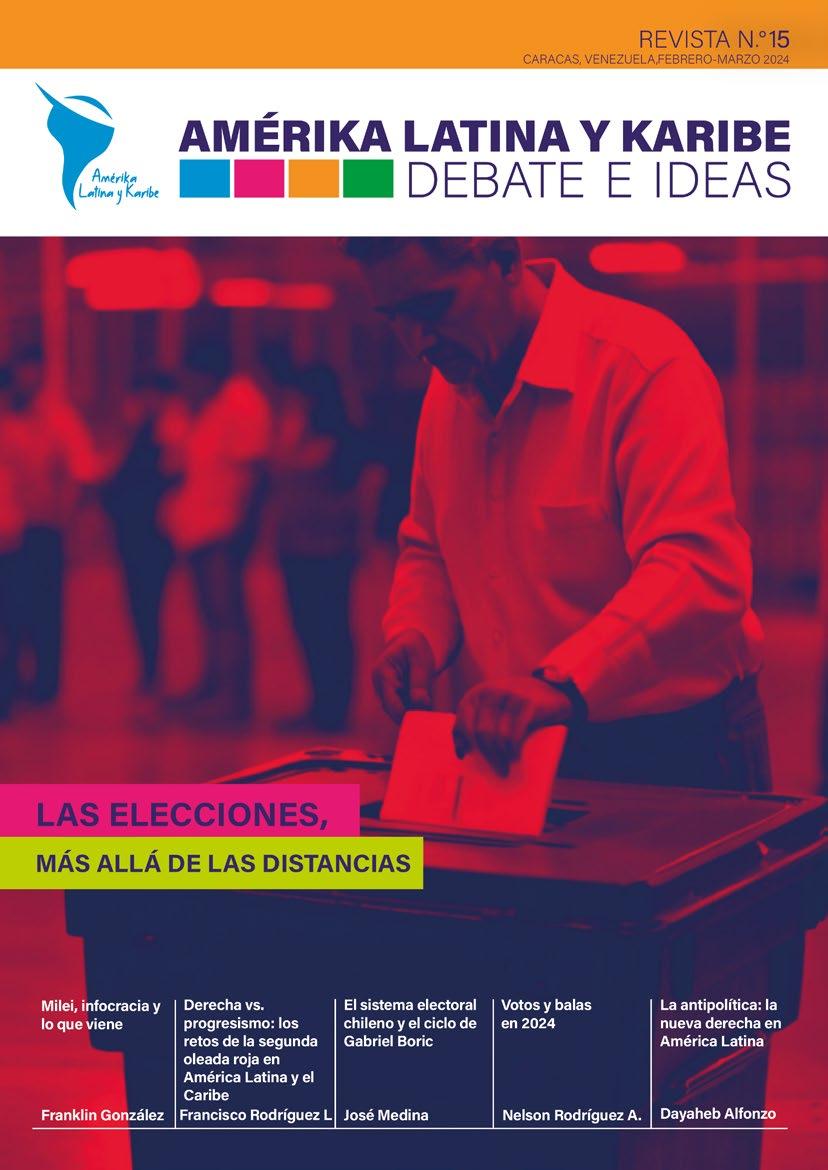

©Amérika Latina y Karibe. Debate e ideas

Número 15, febrero-marzo, año 2024

Comité Editorial

Nelson Rodríguez A.

Francisco Rodríguez L.

Franklin González

Omar Galíndez ( )

Dirección de Edición

Dannybal Reyes Umbría

Coordinación de Edición

Juaníbal Reyes Umbría

Diseño y Diagramación

Juaníbal Reyes Umbría

Inocencio Pereira

Corrección

Raúl Gómez

Agradecimientos especiales

Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los autores, revisores y colaboradores que han hecho posible la publicación de este número. Su dedicación y experiencia han sido fundamentales para mantener los altos estándares de calidad de nuestra revista.

Contacto

Si tienes alguna pregunta o consulta relacionada con la revista, no dudes en ponerte en contacto con nosotros:

Dirección: Av. Garcilazo, Colinas de Bello Monte Caracas.

País: Venezuela

Teléfono: +58-4124284803

Correo electrónico: amerikalatinayelkaribe@gmail.com

Sitio web: www.amerikalatinaykaribe.com

Depósito Legal: DC2023000832

ISSN: 9771234567875

Se permite la reproducción de los artículos siempre y cuando se cite la fuente. Esta obra está bajo una Licencia Atribución-No Comercial-Compartir Igual Venezuela (CC BY-NC-SA 3.0 VE). Usted es libre de copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato; también adaptar, transformar y construir a partir del material citando la fuente; todo ello bajo los siguientes términos: Atribución –Debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante. No Comercial –No puede hacer uso del material con propósitos comerciales. Compartir Igual –Si remezcla, transforma o crea, a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original. No hay restricciones adicionales –No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia.

Amérika Latina y Karibe reúne a intelectuales, periodistas y profesionales de distintas disciplinas humanistas, que fungen como docentes e investigadores de prestigiosas instituciones de tercer y cuarto nivel de enseñanza en Venezuela, así como a catedráticos de importantes institutos de investigación universitaria del continente, dedicados al análisis cientí co de temas relacionados con las ciencias sociales, con especial énfasis en la geopolítica, la cultura, la economía, la gerencia pública y la gobernanza moderna.

Nuestra revista constituye un aporte temático de indispensable consulta, tanto para el estudio y profundización del conocimiento en temas de actualidad, como para el apoyo a quienes se dediquen a la educación universitaria. De igual forma, los contenidos de los textos que ofrecemos, son una cátedra abierta al alcance de la comunidad cientí ca y de todo aquel que pretenda profundizar en el estudio de la realidad internacional con una visión crítica y nuestramericana. Ilustración tomada de: Lexica.art y modi cada para uso no comercial

La antipolítica: la nueva derecha en América Latina

Dayaheb Alfonzo.............................................................................................6

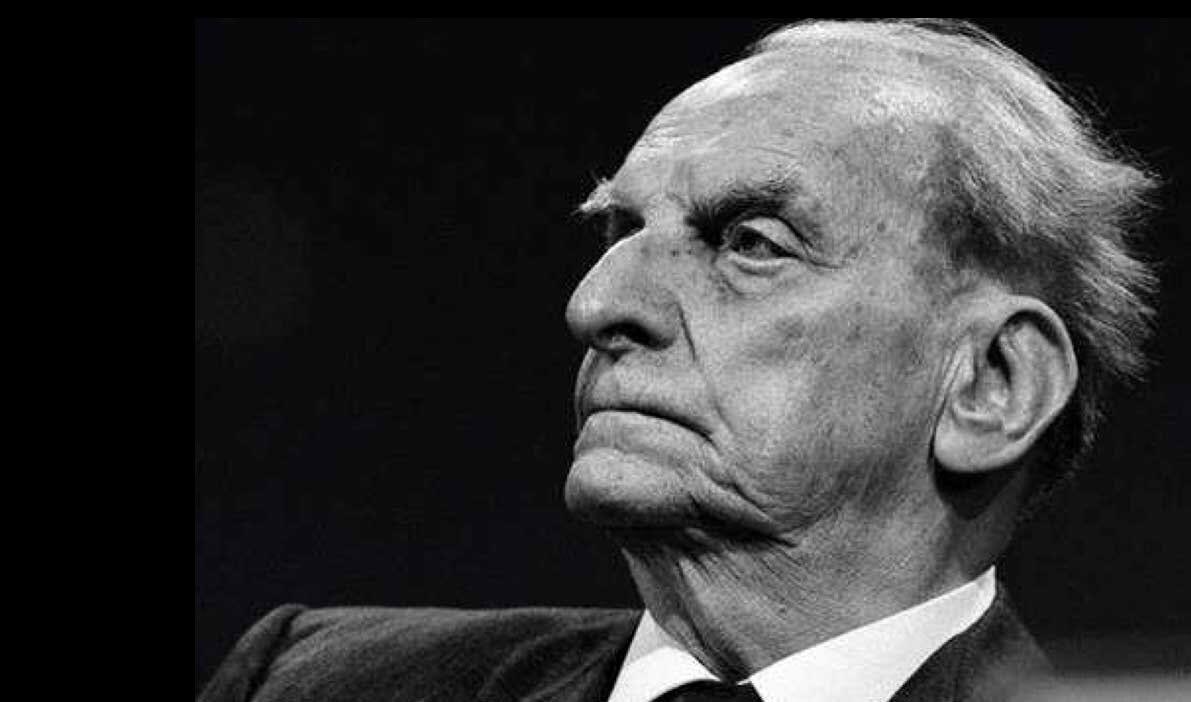

Postal Henry Kissinger (1923-2023).........................................................9

Milei, infocracia y lo que viene

Franklin González.........................................................................................10

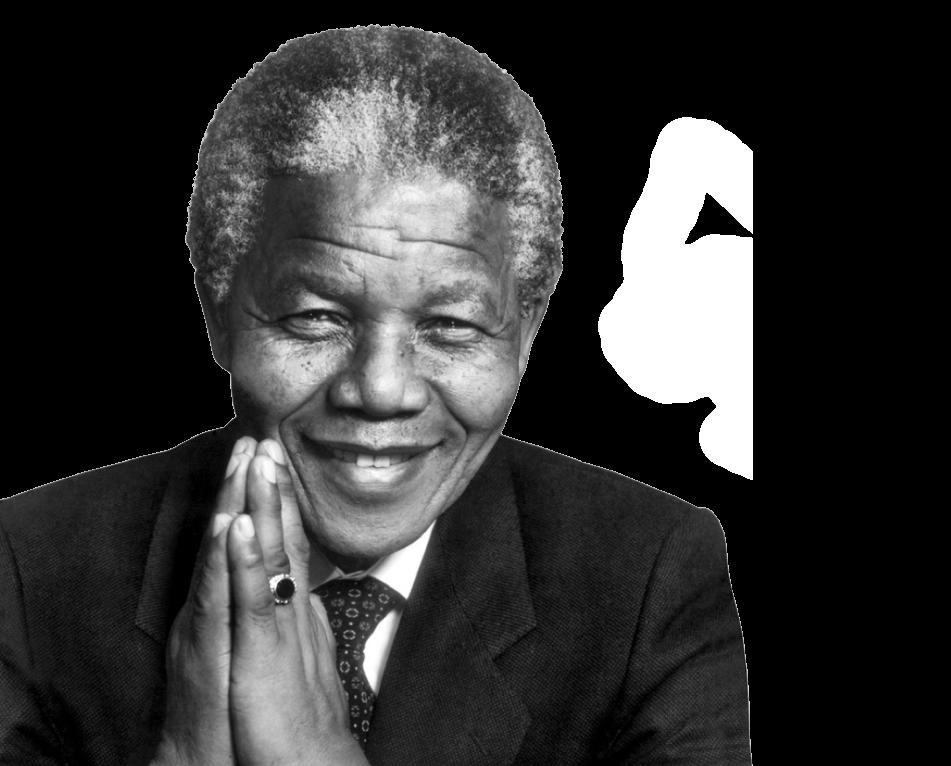

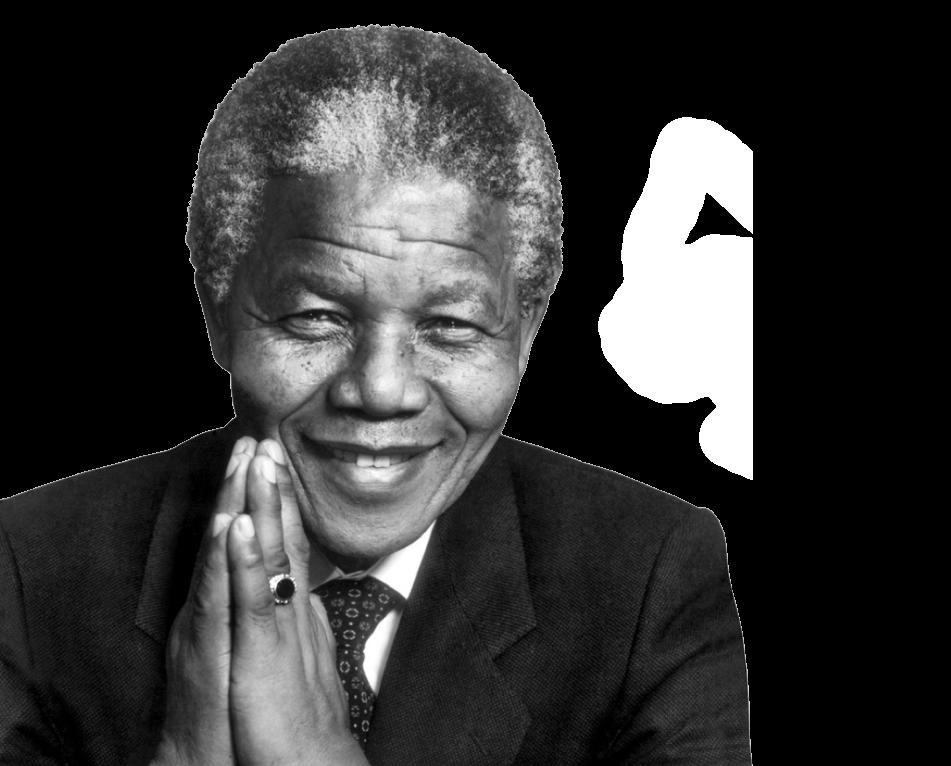

Postal Nelson Mandela (1991-1997)........................................................13

¿Nueva teoría económica en América Latina?

El anarcocapitalismo de Javier Milei

Jesús David Rojas Hernández.....................................................................14

Quienes pretenden ser los nuevos dueños de Argentina. El pacto Milei-Musk y los fondos buitre

Lucila Gallino.................................................................................................17

El sistema electoral chileno y el ciclo de Gabriel Boric

José Medina.....................................................................................................20

Votos y balas en 2024

Nelson Rodríguez A.....................................................................................24

Postal José Martí: el Apóstol de Cuba (1853-1895)............................27

Derecha vs. progresismo: los retos de la segunda oleada roja en América Latina y el Caribe

Francisco Rodríguez L. ..............................................................................28

El universo que encierra el tema electoral muestra avances de una cultura que se subsume en la expresión «poder del pueblo». Una soberanía que se expresa y sostiene en conquistas que a lo largo y ancho del mundo —por varios siglos— ha arrastrado innumerables vidas inocentes y otras comprometidas con valores esenciales del ser humano en sus luchas por alcanzar, como derecho, signi cativas conquistas de los tiempos.

A la vista se nos presenta un escenario que, en los años 2017 a 2024, ha dado luz a un superciclo electoral en el continente latinoamericano y caribeño, propiciando cambios en la correlación de fuerzas entre el progresismo, que se ha moderado como propuesta de cambio, dejando a un lado las posturas identi cadas como más radicales, y la derecha, que se ha endurecido en su postura liberal y conservadora, imbuida como opción al progresismo.

Introducirnos y explorar sobre tales aportes y sus implicaciones geopolíticas, que guardan relación con los cambios en la coyuntura mundial, es, a lo que se abocan los articulistas de esta edición número 15 de nuestra revista Amérika Latina y Karibe, que cuenta, cada vez más, con mayor número de seguidores a escala internacional.

/ DOCENTE E INVESTIGADORA

El colapso de la vieja izquierda crea di cultades tanto para las élites privilegiadas del sistema-mundo como para las fuerzas progresistas.

Inmanuel Wallerstein, 2005Hablar de América Latina es hacer referencia a un territorio, sin duda, maravilloso; un “lugar exuberante”, colmado de “tierras tan hermosas y gruesas para plantar y sembrar, para criar ganados de todas suertes, para edi cios de villas y lugares… y de los ríos muchos y grandes y buenas aguas, los más de los cuales traen oro” (Ceceña, 2010).

Hablar de América Latina y el Caribe es más que lo anterior; es hablar de petróleo, de economía y de geopolítica mundial.

Más allá del lugar que le han concedido la historia y la geografía, América Latina es una región de grandes potencialidades y múltiples oportunidades, lo que históricamente la ha llevado a luchar incansablemente por lograr su independencia y alcanzar el tan anhelado desarrollo, que le permita la administración propia de sus recursos, en medio de las relaciones desiguales norte-sur y oriente-occidente, convirtiéndola en el epicentro de las confrontaciones del centro por mantener el centro; razón su ciente para que las amenazas que se alzan con el objeto de controlar este vasto territorio sean tanto o más grandes que las fortalezas y las oportunidades que posee.

Esto hace de América Latina un escenario de profundas contradicciones, pues —siendo tan rica en recursos— la desigualdad, la pobreza, la dis-

tribución de los ingresos, el acceso a la salud, la educación y la protección social son asuntos no resueltos y, en consecuencia, son temas de discusión constante que se sitúan en el centro de la narrativa político-partidista de los ejes izquierda-derecha.

En política, un hecho relevante es el derecho al voto, mediante el cual las ciudadanas y los ciudadanos eligen a sus representantes para que gobiernen en su nombre; es decir, en nombre del pueblo y por el poder que este les con ere a través del voto. Vale mencionar que, para poder ejercer el derecho al sufragio, los electores no están obligados a llevar a cabo investigaciones so sticadas para de nir su intención de voto y mucho menos para ejercerlo, pues resulta menos complejo decidir por aquello que más se acerca a la posición propia, bien por simpatía o por rechazo. Por ello se puede a rmar que el sufragio es un hecho generalmente empírico.

Fotografía tomada de: Lexica.art y modi cada para uso no comercial

Siendo así, el escenario que se plantea para América Latina este 2024 puede tornarse incierto frente a las seis elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en la región, en buena parte por la inestabilidad que representa la eterna disputa entre la derecha y la izquierda, pero también por las promesas incumplidas de las izquierdas que se alinearon con las derechas y se volvieron cómplices del sistema al que juraron transformar, lo cual le ha dado una ventaja competitiva a las élites que ahora se presentan con un discurso antiideológico o antipolítico, respaldadas con todo el poder de las redes sociales.

En la actualidad existe una tendencia que pretende trascender el discurso tradicional de la izquierda y la derecha. Esto es una narrativa antipolítica en toda su expresión, aparentemente sin ideología, donde imperan el uso de las redes sociales y la internet, la implementación de la “ losofía del ‘me gusta’”, el uso de memes y de chatbots (robots que imitan la comunicación humana) para viralizar la información y los mensajes espectaculares que desdibujan la realidad, con la nalidad de crear en la mente del público objetivo una nueva utopía, distinta a aquella en la que se construye un mundo más humano y menos desigual.

Más que un cambio de ideología, se podría decir con Wallerstein (2005), en El n de las certidumbres y los intelectuales comprometidos, que “la paciencia y esperanza fue destinada al fracaso, cuando las masas se dieron cuenta de la complicidad tácita de los movimientos antisistémicos con el sistema-mundo capitalista, así como de su corrupción y de sus múltiples errores”; por lo que todo podría apuntar a que el cambio se trata más de sacar del camino al que está, por el hartazgo de tanta ine cacia, ine ciencia e indiferencia, que por las discrepancias ideológicas.

En consecuencia, es posible que ocurra, y de hecho está ocurriendo, lo que normalmente sucede cuando no hay resultados favorables, tangibles o intangibles, y es lo que se conoce como oposición, pero esta vez no se trata de una oposición tradicional, sino de aquella que está naciendo a partir de una narrativa “renovada” a la luz de la infodemia (exceso de información que provoca desinformación; González, 2023), dando paso a fenómenos como el de Javier Milei en Argentina y Nayib Bukele en El Salvador, por mencionar solo dos casos.

Por un lado, tenemos a un político de extrema derecha, con una narrativa liberal, además de agresiva, llena de ironía y sarcasmo. Milei no necesitó visitar lugares en los cuales ganó, ya que las redes sociales jugaron un papel determinante en su triunfo, sobre todo en la población joven. En su discurso se presenta como enemigo de las “castas políticas” y “el populismo”, y defensor de la meritocracia.

Por otro lado, nos encontramos con Nayib Bukele, empresario y publicista. En 2017 anunció su decisión de lanzar un movimiento para disputar la presidencia de El Salvador, a través de su canal en YouTube. Construyó su discurso en línea, a través de la red social Twitter, con gobiernos de derecha de la época, empleando una narrativa desideologizada para romper con la alternancia bipartidista y sobre todo exponiendo en redes sociales lo que la gente esperaba que fuera expuesto, logrando así capitalizar el descontento y la descon anza hacia los partidos tradicionales, y promoviendo la necesidad de apostar por una nueva clase política, sin ideología. El eslogan de su campaña fue “El dinero alcanza cuando nadie roba”, viralizando el hashtag #DevuelvanLoRobado (Grassetti, 2022).

En la actualidad, Bukele se presenta como el candidato favorito en El Salvador y con grandes probabilidades de ser reelecto en 2024, aun cuando

la Constitución de ese país no contempla la reelección para dos períodos presidenciales consecutivos, siendo lo más extraño e inusual, en este caso, que Estados Unidos, defensor de la libertad y la democracia, no se haya pronunciado al respecto

Expuestos los casos anteriores que muestran la nueva cara de la derecha en América Latina, como ejemplos de la antipolítica y la desideologización que busca desmarcarse de la política tradicional, ofrezco algunas re exiones:

Durante este año, se sorteará el futuro de América Latina; sin embargo, no debemos solo esperar a que ocurran los hechos, pues aún estamos a tiempo de actuar.

Conocer la historia nos permite tener un margen más cercano de aproximación a la realidad para disminuir la incertidumbre; así como hacer una crítica, bien fundada y oportuna, siempre podrá aclarar el camino para quienes tienen ojos y quieren ver, y para quienes tienen oídos y desean escuchar.

Aceptar y advertir los aciertos de la derecha no implica necesariamente un discurso antiprogresista, y en los casos expuestos en este artículo, Bukele y Milei, como decimos en Venezuela, “la batearon de jonrón”, no por la práctica política que llevaron a cabo, sino por el triunfo que le asestaron a la nueva derecha en la región; sin pasar por alto que, vieja o nueva, la derecha siempre será derecha.

Sin importar cuán buenas intenciones haya tenido y tenga la izquierda, ni cuanto haya sufrido en su intento por transformar y trascender el sistema, sin poder lograrlo, lo total y lo concreto, lo que realmente importa, en época de elecciones, son los resultados electorales, pues en democracia el voto es el único instrumento para hacer, formar y mantener el gobierno; pero el error más grande que hemos cometido, y seguimos cometiendo, es ocuparnos del pueblo solo en época de elecciones.

Dejemos de contarnos mentiras y asumamos de una vez que la responsabilidad en este tipo de contradicciones no le pertenece al pueblo, que con inocencia y voluntad se dirige a las urnas electorales para delegar un poder que solo le pertenece a él, con la esperanza de vivir dignamente.

Referencias

Ceceña, A. (2010). “El Gran Caribe, umbral de la geopolítica mundial”. Consultado el 10 de enero de 2024. Texto disponible en línea https:// drive.google.com/drive/u/0/search?q=de%20 la%20emancipaci%C3%B3n%20a%20la%20 integraci%C3%B3n

González, F. (2023). “¿Estamos en tiempo de la ‘Huelga Cerebral’?”. Artículo publicado en el portal Aporrea el 24 de marzo de 2023, consultado el 16 de enero de 2024. Disponible en línea en: https:// www.aporrea.org/tecno/a320525.html

Grassetti, J. (2022). “El discurso político de Nayib Bukele en Twitter”, consultado el 15 de enero de 2024. Disponible en línea en: El discurso político de Nayib Bukele en Twitter (scielo.org.ar)

Lissardy, G. (2024). “Qué elecciones tiene América Latina en 2024 y cómo puede cambiar una tendencia rme”, consultado el 4 de enero de 2024. Disponible en https://www.bbc.com/mundo/ articles/crgx91rkx19o

Mativ Savic, F. (2024). “Javier Milei, análisis de un discurso político”. Ensayo. Consultado el 15 de enero de 2024. Disponible en línea en: Javier Milei, análisis de un discurso político | Revista Ábaco (revista-abaco.es)

Wallerstein, I. (2005). “El n de las certidumbres y los profesionales comprometidos”. Documento en línea consultado el 10 de enero de 2024. Disponible en: El n de las certidumbres y los intelectuales comprometidos.docx - Documentos de Google

Ilustración tomada de: Lexica.art y modi cada para uso no comercial

Ilustración tomada de: Lexica.art y modi cada para uso no comercial

«Los sistemas políticos son demasiado importantes para dejarlos a los votantes».

Personaje emblemático de Estados Unidos, descolló en la historia de ese país, donde llegó en 1938 a la edad de 28 años, con su familia judía, huyendo de la persecución nazi en Alemania.

Cuando el doctor Salvador allende triunfó en la consulta electoral de 1970 en Chile, Kissinger, entonces secretario de Estado estadounidense, le hizo al presidente Richard Nixon una recomendación aberrante: «Haz que su economía llore sangre».

Resultan harto conocidos los ataques a la economía chilena y lo que ocurrió la mañana del 11 de septiembre de 1973: el golpe de Estado y la muerte del presidente Allende y su equipo de colaboradores más cercanos.

/ DOCTOR EN CIENCIAS SOCIALES Y PROFESOR UNIVERSITARIO (UCV)

Las izquierdas no pueden contentarse con ser una alternativa moderada o reformista al neoliberalismo. Las personas no salen a las calles a votar por la izquierda para que esta sea una versión más humana del capitalismo.

Álvaro García Linera

Las elecciones realizadas en Argentina, donde salió triunfante Javier Milei y sus primeros anuncios como presidente de ese país, han generado cualquier cantidad de análisis, interpretaciones, preocupaciones y también especulaciones de todo tipo.

Se dice que es un desgraciado, un “hombre sin alma”, un entregado a los intereses del capital, del imperio y del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Lo tildan de neonazi, de ultraderechista, y predicen que convertirá a Argentina en una colonia económica; que viene de los sectores más extremistas de Estados Unidos, del trumpismo y del sionismo, y que, más allá de eso, se constituye en una tremenda amenaza para América Latina.

También se agrega que el pueblo argentino y sobre todo los jóvenes votaron por sus verdugos y que ahora verán las consecuencias, como en efecto está ocurriendo.

Pero eso, siendo cierto, no va al fondo del porqué triunfó Milei.

La infocracia

Hoy no hay ninguna elección que tenga lugar en el mundo, y mucho menos en América Latina y el Caribe, que no sea víctima de los monopolios de la información y de sus élites empresariales. Hoy, las guerras de información se libran con todos los medios técnicos y psicológicos imaginables y la disrupción tecnológica está menoscabando el proceso democrático. Allí se inscribe ese “fenómeno” electoral, llamado Milei.

El filósofo coreano Byung Chul Han, en su texto: Infocracia: La digitalización y la crisis de la democracia, al iniciar con la descripción del régimen de la información, establece una diferencia con el régimen disciplinario que describió Michel Foucault en vigilar y castigar, como característica fundamental de la época moderna, donde se encontraban cuerpos dóciles, sometidos como máquinas de producción, que son portadores de energías, convertidos en ganado laboral.

Resulta que, en el capitalismo de la información, sustentado en la comunicación y las redes, el sujeto se cree libre, auténtico y hasta creativo.

Ahora, los vigilados no necesitan estar encerrados para que el control disciplinario opere con sus efectos. En esta era digital, la vigilancia ocurre a través de los dispositivos electrónicos conectados a Internet. Su interés no está, como en la biopolítica de Foucault, en el cuerpo, sino que se apodera de la psique (psicopolítica). La sujeción producida por estos medios vigila de un modo que aparenta una falsa libertad.

Presencia de latinoamerica. Mural Casa del Arte UDEC. Tomada de: Lexica.art y modi cada para uso no comercialSegún Han, “la tecnología de la información digital hace de la comunicación un medio de vigilancia” y, por tanto, a mayor cantidad de datos generados, más intensa es la comunicación y más e caz la vigilancia. Aquí, las personas no se sienten vigiladas, sino que, más bien, se sienten libres; y esa sensación de libertad es la que asegura la dominación. Por ejemplo, el teléfono móvil se constituye en un instrumento de vigilancia y sometimiento, que explota la libertad y la comunicación. “La dominación se consuma en el momento en que la libertad y la vigilancia se aúnan”. Impera la losofía del “me gusta”, en tanto “se produce y se realiza a sí mismo”.

Así que todo debe presentarse como información. No son las personas las que gozan de la libertad, sino la información que circula. El sistema explota la libertad en lugar de suprimirla y así se controla la voluntad en el plano inconsciente.

La primacía de la información y los algoritmos digitales se enquistan en el campo político, lo cual tiene consecuencias, sobre todo, a la hora de decidir por los nuevos gobernantes; es decir, la información es corrosiva para el proceso democrático.

La infocracia es un acontecimiento de los medios digitales y la abundancia de información hace posible la creación de algoritmos que operan con datos de los usuarios para disponer sobre sus comportamientos y preferencias. Los algoritmos digitales elaboran una psicometría o psicogra a de los usuarios de las redes sociales en función de obtener un per l de personalidad, elaborado a partir del consumo de información en la red digital.

Los algoritmos, junto a la psicometría, construyen al usuario que es sometido por el régimen de la información y este es una expresión psicopolítica; esto es, puede controlar y disponer sobre la psique humana, y, como consecuencia, facultades inherentes al ejercicio democrático como la autonomía o el libre albedrío se vulneran en nombre del dominio infocrático.

El algoritmo digital, que opera de forma arbitraria, tiende a favorecer a determinados actores o partidos políticos; y la democracia, como sistema político que de ende la soberanía del pueblo y el derecho de este a elegir y controlar a sus gobernantes, se opaca, se desdibuja, ante la infocracia como poder de la información.

De allí que, en las actuales circunstancias, las campañas electorales degeneran en una guerra de información y los partidos políticos con eren más interés al control de esta información que a la elaboración de sus propuestas y planes de desarrollo. Los votantes no están informados del programa político de un partido, sino que se les manipula con publicidad electoral, adaptada a su psicoprograma, con posverdades y fake news (bulos) incluidas.

Ilustración tomada de: Lexica.art y modi cada para uso no comercial

Ilustración tomada de: Lexica.art y modi cada para uso no comercial

Lo que viene

Por tanto, no habrá campaña electoral, de las que se realizarán en América Latina, que no se inscriba en esa realidad; lo que signi ca que, con su cientes datos, se puede calcular con precisión la personalidad del usuario y eso es ideal para el mercadeo político, para los “fenómenos” electorales y para los outsider. En otras palabras, en las campañas electorales, entendidas como guerra de información, no son ya los mejores argumentos los que prevalecen, sino los algoritmos más inteligentes.

De allí que, en las elecciones por efectuarse, los votantes serán llamados por robots, que sustituirán a los ciudadanos y los inundarán con noticias falsas. Ejércitos de troles intervendrán en las campañas electorales difundiendo en forma deliberada noticias falsas y teorías conspirativas, con difamaciones y comentarios cargados de odio.

Pero siendo verdad lo anterior, también debemos decir que esos “monstruos” no nacen de la nada. Siempre son el producto de un pasado, y el caso de Argentina fue emblemático. Allí gobernaba el “progresismo”; y, para algunos analistas, la realidad prevaleciente era esta: una aguda crisis económica (con una in ación descontrolada del más del 100 % anual), social (con índices de pobreza cercanos al 50 % y en aumento con la in ación) y política (fuerte descrédito de quienes estaban en el gobierno).

Dos antídotos pueden ayudar a evitar esos “fenómenos”. Uno, del sociólogo y escritor boliviano Álvaro García Linera: “Las izquierdas deben ser radicales en sus reformas para resolver los problemas de la pobreza, la desigualdad, la precariedad y la inseguridad. Solo así podrán ganar la con anza de la gente y derrotar a la ultraderecha”; y dos, del periodista y sacerdote jesuita Numa Molina: “O las izquierdas latinoamericanas hacen de la coherencia una opción de vida o todas correrán el peligro de ir cayendo como castillo de naipes arrastradas por la inercia que generan los cargos y la comodidad, aunado a los negocios solapados de los que el pueblo siempre tendrá noticias”.

Ilustración tomada de: Lexica.art y modi cada para uso no comercial

Ilustración tomada de: Lexica.art y modi cada para uso no comercial

«El sufragio universal, fundamental entre los votantes en una Sudáfrica unida, democrática y no racial, es el único camino hacia la paz y la armonía racial».

Héroe por sus luchas contra el apartheid en Sudáfrica, Premio Nobel de la Paz. Recibió un centenar de reconocimientos por su abnegada labor universal, como la Medalla Presidencial de la Libertad y el Premio Lenin de la Paz.

/ DOCTOR EN DERECHO INTERNACIONAL Y DOCENTE UNIVERSITARIO (UNESB)

Surge, entonces, la conciencia de que hay que buscar el desarrollo o a través de una vía puramente capitalista o mediante una vía claramente popular y no capitalista.

Franz Hinkelammert(Economista y teólogo alemán, exponente de la Teología de la Liberación y de la Crítica Teológica al Capitalismo)

El ayer de un gobierno tibio en de niciones políticas de Alberto Fernández heredado de una pesada carga de deuda económica con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la presión chantajista de Estados Unidos, asumida por su predecesor Mauricio Macri, para dejar endeudado al país, imposibilitar políticas sociales y abrir camino al liberalismo económico, decidió ceder al chantaje de que podía ser embargado y bloqueado, por lo que este no solamente cambió políticas populares por otras de corte neoliberal, sino que generó decepción y frustración en el pueblo. Ante el desencanto, la gente joven que votó, cansada del engaño, por algo distinto aunque no lo entendiera, se decantó por un partido “nuevo” que preconizaba una política diferente, liderado por Javier Milei.

Su modelo, desarrollado desde el 10 de diciembre de 2023, se fundamenta en una doctrina llamada anarcocapitalismo1 , que pretende eliminar el Estado

1 Briceño V., Gabriela. (2017). Anarcocapitalismo. Recuperado el 17 diciembre, 2023, de Euston96: https://www.euston96. com/anarcocapitalismo/ Anarcocapitalismo | Qué es, historia, características, principios, ejemplos (euston96.com)

y sustituirlo por la soberanía expresada por la propiedad privada y el poder que este concede frente a otros factores de producción, los trabajadores. Esta doctrina tiene básicamente cuatro principios fundamentales:

El primero de ellos es el principio de no agresión: el anarcocapitalismo promueve tanto la anarquía como el liberalismo económico a partes iguales; el principio de no agresión es la idea de que nada ni nadie tiene derecho a iniciar la violencia contra otras personas o su propiedad.

Este principio, en su ejecutoria, a juzgar por el extenso decreto promulgado por el presidente Milei, pareciera establecer que solamente tienen derecho los grandes propietarios y empresarios, mientras que a los trabajadores se les cercenan los derechos conquistados, pues ha sido de tal magnitud que no son los privados quienes agreden, sino que es el Estado el que limita derechos en nombre de la propiedad privada. Se entiende que los trabajadores, si se oponen, estarían violentando este principio y serían reducidos con el uso de la ley y la fuerza pública, pues, según esta visión losó ca, los trabajadores deben ceder todos sus derechos para la recuperación del aparato productivo en favor de la recuperación de la economía argentina.

El segundo principio es el de la ley y el orden. Las instituciones privadas serán las encargadas de velar por la seguridad y la justicia en los mercados, y de aplicar los mecanismos oportunos para la defensa. Así, la ley solamente protegerá a los propietarios y al capital, volviendo a épocas ya superadas por la humanidad y por los modelos económicos; situación

Ilustración tomada de: Lexica.art y modi cada para uso no comercialya superada por el “Estado de bienestar”, surgido en Estados Unidos2, con lo cual el anarcocapitalismo no es tan nuevo como se pretende; al contrario, con nuevo nombre pretende desmontar el Estado y los derechos de la población.

El tercer principio habla de la propiedad privada El anarcocapitalismo de ende la propiedad privada como un derecho fundamental y como una forma de proteger la libertad individual, en virtud de lo cual los demás derechos, sobre todos los sociales, ceden ante los poderes que otorga. Cabe advertir que, bajo este esquema losó co-económico, Argentina denunciará, tarde o temprano, los tratados internacionales que la vinculan con los derechos humanos y sus tribunales los interpretarán y manipularán restrictivamente hasta vaciarlos de contenido.

El cuarto principio es la libertad individual. Se promueve la libertad individual ilimitada y la no agresión como principios fundamentales, pero la libertad individual se impone sobre los derechos colectivos de solidaridad, y cooperación; es decir, quienes tengan más dinero —no importa cómo lo obtengan, si es lícito o ilícito—, siempre prevalecerán sobre los valores de la honestidad y los derechos de los ciudadanos a la verdad, a la equidad, a la solidaridad entre los trabajadores.

Por la pesada carga económica que tiene Argentina y con este tipo de políticas, llegarán capitales extranjeros a realizar inversiones que, como siempre ha ocurrido, se van a traducir en extraer tres o cuatro veces la suma invertida, y el país será saqueado de todas sus riquezas, depauperadas sus clases trabajadoras, destruido su medio ambiente. Lo que importa es la ganancia que no se reinvierte en el propio país, sino que los capitales se van a invertir en los Estados hegemónicos. Adicionalmente, para el pago de la deuda externa que sigue teniendo, Argentina será forzada a ceder la soberanía para poder saldarla, y su pueblo seguirá endeudado, empobrecido y embrutecido.

El mañana de Argentina luce oscuro. El cambio y la estabilidad dependen de la reacción de su pueblo para volver a asumir las riendas de su destino con 2 “Estado de bienestar”. Autor: Equipo editorial, Etecé. De: Argentina. Para: Enciclopedia Humanidades. Disponible en: https://humanidades.com/estado-de-bienestar/. Última edición: 23 enero, 2023. Fuente: https://humanidades.com/ estado-de-bienestar/#ixzz8NumIjuBI

mucho valor y con la solidaridad latinoamericana. Resulta obvio que la política exterior de Milei se enfoque en ser un súbdito de las potencias hegemónicas, y que él se comporte más como capataz que como presidente. ¿Una “nueva teoría económica en América Latina”? No la hay.

Lastimosamente, el pueblo argentino pasará a ser pieza de cambio y no dueño de su futuro; sus soldados pelearán guerras de otros, en Ucrania, Israel, Taiwán, en los lugares que les asigne la potencia hegemónica, con el apoyo de sus aliados José Antonio Kast (Chile), Jair Bolsonaro (Brasil), Luis Lacalle Pou (Uruguay), Irfaan Ali (Guyana), Daniel Noboa (Ecuador); con políticas que tratarán de reimplantar el colonialismo europeo del siglo XIX con otros nombres y otras formas en el siglo XXI.

Hagamos causa común para evitar que este fenómeno se repita en otros países, como Venezuela, donde hay precandidatos a la Presidencia de la República que han anunciado la desaparición del Banco Central de Venezuela (Roberto Enriquez)3; privatización de las universidades públicas (Benjamín Rausseo)4, privatización de empresas públicas (María Corina Machado)5, parecidas a las propuestas de Milei, por lo que se in ere que este programa fue diseñado en Estados Unidos para ser aplicado en toda América Latina, sin que ningún candidato presidencial en su historia, hubiese propuesto nunca teorías anarcocapitalistas, con lo que se demuestra que no confían en su éxito para gobernar, pero sí para sojuzgar.

Ante ese panorama, la izquierda tiene que dar muestras ideológicas, teóricas, donde muestre cómo recuperar el salario, cómo distribuir la riqueza, cómo se va a recuperar el aparato productivo venezolano: con venezolanos organizados, lucha frontal contra

3 Roberto Enríquez: “Cerrar el BCV es darle dignidad a los venezolanos” - Diario Versión Final (version nal.com. ve) https://version nal.com.ve/politica-dinero/roberto-enriquez-cerrar-el-bcv-esdarle-dignidad-a-los-venezolanos/

4 El “Conde del Guácharo” propone un bachillerato técnico y que universidades públicas sean privatizadas - ALnavío (alnavio.es) El “Conde del Guácharo” propone un bachillerato técnico y que universidades públicas sean privatizadas - ALnavío (alnavio.es)

5 María Corina Machado insiste en privatización de PDVSA y otras empresas públicas estratégicas (venezuela-news.com) María Corina Machado insiste en privatización de PDVSA y otras empresas públicas estratégicas (venezuela-news.com)

la corrupción, dando el ejemplo. No se puede exigir el sacri cio al trabajador, mientras se exhibe vida de lujo y ostentación derivada del cargo burocrático. Tenemos que luchar con el ejemplo y con las teorías y prácticas revolucionarias, siendo claros y con ando en la conciencia del pueblo.

Ilustración tomada de: Lexica.art y modi cada para uso no comercial

Ilustración tomada de: Lexica.art y modi cada para uso no comercial

/

La devastación avanza

Ola de calor en Buenos Aires. 31 de enero y 1 de febrero de 2024. La postal es de una Argentina sitiada. Millones de trabajadores salen a las calles a manifestarse contra el DNU (decreto de necesidad y urgencia) y la ley ómnibus (que incluye toda la reforma del Estado que no fue contemplada en el DNU).

Son casi 300 desregulaciones, pero nadie sabe adónde fueron escritas. Estas leyes, misteriosamente, ya estaban redactadas a las pocas horas de asumir el presidente “libertario” Javier Milei. El documento y sus centenares de páginas (en total unas 500) fueron elaboradas y redactadas meses antes como un traje a medida para la candidata Patricia Bullrich, quien perdió en las primarias, pero quien actualmente ejerce el cargo de ministra de Seguridad. Este mismo documento —se dice— se lo dieron como un regalo de bodas y se lo pusieron en la mesa del despacho presidencial el mismo día que asumió Milei.

No hay antecedentes en la historia democrática argentina de tanta acumulación de poder en un presidente; el único antecedente fue durante la dictadura cívico-militar.

Durante tres días de discusiones, nalmente se aprobó una ley con más de 600 puntos, entre los que se encuentran la concesión total de la suma del poder publico al presidente y la venta del país a Black Rock, Elon Musk y sus socios locales.

Black Rock no es un fondo buitre; es la más poderosa expresión de la etapa superior del capitalismo: la de la primacía nanciera por sobre la producción.

extractivismo. Para lograrlo, es necesario convertir el Parlamento en una realidad virtual tipo Gran Hermano, mientras todos juegan en la X de Elon Musk.

Ya no son los Estados naciones; son las grandes corporaciones transnacionales. Mientras tanto, la riqueza permanece igual, inalterable. Nada ha cambiado.

La estita de algunos pocos a cambio de la pobreza y el desamparo de millones de compatriotas. Yo la llamaría el pacto Milei-Musk.

El poder transnacional y las nuevas fórmulas de gas pimienta

Para esta entrega económica del pais —que es lo que esta intentando llevar adelante Milei—, es indispensable aplicar una feroz represión y cercenar los derechos de sus ciudadanos; no importa si hay que sacarle los ojos a más de uno. Ya lo vimos en Chile durante las represiones de 2019 con más de 1000 casos de pérdida ocular.

Cuanto más se ausenta el Estado de la fase económico-social, más protagonismo adquiere la fase represiva.

El hecho de que la excandidata presidencial, Patricia Bullrich —y Luis Petri de “Juntos por el Cambio”— se haya quedado con todo el esquema de seguridad interior y defensa nacional implica la reedición y la versión actualizada de la doctrina de seguridad nacional, que es la necesidad de reprimir al enemigo interno. Para Bullrich, el enemigo interno siempre fue el pueblo, y su politica históricamente estuvo alineada al sionismo y al Pentágono.

Se vuelve a unir la politica interna con el agresor; es decir, con la injerencia extranjera. De esta manera puede alinearse con la OTAN; y permitir

que la OTAN opere libremente en el Atlántico Sur y en las Malvinas, porque esa es la puerta para que el Comando Sur controle los recursos naturales que estan dispuestos a entregar con el DNU y con la ley. Siempre hay un espejo permanente entre política exterior y política interna.

Según trascendió en algunos medios, en los próximos días estaría llegando un portaviones nuclear de Estados Unidos, en una clara injerencia de asuntos extranjeros, lo que signi ca intervencionismo militar, los que en 2021 hicieron ejercicios con un submarino nuclear de la fortaleza de Malvinas en nuestra plataforma usurpada.

La represión recién comienza…

Mientras los diputados sesionaban en medio del sofocante e inédito calor de este verano argentino, miles de trabajadores que se expresaban pacíficamente en los alrededores del Congreso fueron reprimidos por la policía junto a la gendarmería y otras fuerzas represivas que disparaban balas de goma, gasi caban y pegaban palos a periodistas, jubilados y manifestantes.

Los médicos de muchas partes del país vinieron desde los hospitales para defender la salud publica. Un joven médico, que se solidarizó con las manifestaciones y colaboró para instalar una carpa de primeros auxilios al costado del Congreso, contaba que a los médicos también los reprimen la policía, la gendarmería, incluso la naval.

Ya son más de 150 manifestantes agredidos con balas de goma, y los médicos a rman que el gas lacrimógeno o gas pimienta que estan usando tiene características nunca vistas: “es novedoso, es más fuerte, se esparce; es una combinación de gas pimienta y lacrimógeno y genera muchísimo ardor con quemaduras químicas de extrema concentracion”.

La resistencia al gobierno de Milei comenzó a las dos semanas de su asunción. Todos los miércoles la gente se cita en plazas públicas, y la mayor convocatoria fue el pasado 24 de enero, con una marcha que adquirió impacto internacional. Solo en Argentina se convocaron más de 1,5 millones de manifestantes contra las medidas anticonstitucionales del presidente Milei.

Si las marchas se organizan para resistir los embates, esta marcha fue contundente: grandes sectores

de la población piden que Milei renuncie en los próximos meses y la presión aumenta día a día. Para algunos no llega a marzo o no pasa de abril. Los diputados y un reality caricaturesco

Los diputados de Milei representan la ilógica de la política. Son la antipolítica. Vociferan y se mofan como si estuvieran en un programa farandulesco de TV. Los diputados de LLA (La Libertad Avanza), cuando hablan, siempre finalizan sus discursos vociferando: “Viva la libertad carajo”.

En contraste con los representantes de LLA, destacó el discurso potente de la diputada Lorena Pokoik. Cito aquí textual:

El debate huele a trampa, la ley que se esta poniendo en consideración jamás debe sancionarse. Esto se parece más a un intento de reforma constitucional. Si Milei obtiene la suma de los poderes se rompen todos los equilibrios, esta ley mamarracho representa un peligro para la conformación de la nación. Recuerda al pacto Roca-Runsiman hace 90 años, ahora la historia se repite cuando intentaron ponernos de rehenes frente a los británicos en desmedro del pueblo argentino. Como decía el pensador Arturo Jauretche, cuando se refería al estatuto legal del coloniaje que proporcionaba el andamiaje político y cultural: “no se trata de cambiar la correa al perro sino de dejar de ser perros”.

Como dijo Cristina Fernández de Kirchner en 2022, cuando realizó su propia defensa por las causas montadas por el “law fare”: “No vienen por mí, vienen por ustedes [re riéndose al pueblo argentino], vienen por todos”.

Aquí no hay nada nuevo. Son las mismas recetas renovadas que retoman sobre el achicamiento del Estado. Y en cada uno de los países donde se ha implementado, este modelo ha fracasado dejando a millones de compatriotas bajo la línea de pobreza. Nuevamente quieren volver a ese pasado. Eso no es vocación por el bien común ni por la politica. Además, se repiten los protagonistas que ya nos arruinaron más de una vez. De memoria sabemos lo que implica un ajuste brutal.

Así lo expreso la diputada Gisela Marziotta: Esta ley signi ca la supresión de la Constitución nacional, por más que le saquen todos los artículos y solo quede uno, que es el de las facultades delegadas, lo que van a hacer es instaurar en la

Argentina una dictadura civil libertaria. En estos momentos tenemos un presidente que va a gobernar por decreto ley, lo mismo que hizo la dictadura militar en la República Argentina.

Este Gobierno es enemigo de la democracia, es enemigo de la patria. Los diputados que estan colaborando para que esta ley salga son entreguistas. Dejaron de ser dialoguistas y serán recordados por entregar el país.

Muchos votaron a Milei con la esperanza de vivir más felices, pero lejos de ir por la casta politica fueron por los jubilados, las madres con subsidios y los trabajadores.

Lamentablemente, la media sanción en Diputados logró —por ahora, falta tratarse en Senadores— una in ación del 25 % mensual y le está vaciando las cuentas a los trabajadores del país, le sacó la comida a los comedores, les pegó y encarceló a decenas de manifestantes y periodistas.

Como tuiteó Alicia Castro:

El presidente Milei y la banda de empresarios y buitres que lo sostienen, quieren forzar que le demos la suma del poder para violar la Constitución y anular el Parlamento… La gran mayoría de los argentinos no renunciamos a nuestros derechos ni a nuestros bienes sociales. No lo permitiremos.

Por otra parte, en un comunicado de prensa emitido por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas se revela el falso nacionalismo que expresan los dirigentes de “La Libertad Avanza” que buscan la desintegración de la Argentina.

Milei como laboratorio mundial y la economía de la muerte

Milei, el primer presidente anarcocapitalista en la historia de la región, representa un experimento mundial por las características de su proyecto.

Si existe un laboratorio de prueba de un gobierno de las corporaciones en el mundo, sin dudas se está ensayando en Argentina.

En nuestra región se está empezando a veri car también esto que se conoce bajo el concepto de armas nancieras de destrucción masiva.

Del mismo modo, no se requiere derramar bombas atómicas cuando puedes derramar bombas nancieras; esto es lo que está sucediendo en Argentina.

El neoliberalismo ha bombardeado la posibilidad de soberanía de nuestros Estados, que han sido invadidos por el liberalismo. Vemos cuán difícil es recuperar eso que han destruido, no solo nuestras economías sino las sociedades.

Legalmente se puede robar y desfalcar al Estado; el neoliberalismo, no solo como economia, sino tambien como cultura, necesita corromper a un país, a sus élites y sus representantes para hacer posible que ellos de forma entusiasta desfalquen la soberanía de sus propios Estados.

Llaman libertad a lo que en realidad es violencia; estamos en una pérdida y un desplome de todo un sistema de valores y creencias; ya no estamos viviendo en un mundo; este ya no es el mundo que queríamos.

Como decía Heidegger, [ya no existe] “el ser en el mundo”.

Me quedo con las palabras de la periodista Raquel Robles:

Mientras buscamos nuevas formas de resistencia, también debemos buscar nuevas formas de tratar de entender y actuar en colectivo. Si la ilógica impera en esta era Milei, y es inexplicable cómo un político llega al poder anunciando que “nos va a arruinar” porque hay que bene ciar a los verdaderos emprendedores que son millonarios.

A pesar de la velocidad con la que nos estan aplastando, nos toca poner toda la imaginación en la búsqueda de “qué hacer”, como hubiera dicho Lenin.

Seguro no es tratando de imponer un relato. Seguro implica grandes dosis de paciencia y comprender este teatro del absurdo que estamos viviendo con otras herramientas; no las que siempre usamos bajo la lógica clásica. De esa manera no vamos a poder salir de este laberinto.

/MAGÍSTERENCIENCIASDEINGENIERÍAYENPOLÍTICAEXTERIORIlustracióntomadade:Lexica.artymodicadaparausonocomercial

A lo largo de los siglos XIX y XX, Chile ha ido reforzando a ritmo pausado la institucionalidad democrática, y ha logrado un considerable grado de estabilidad.

Durante todo el siglo XIX, las instituciones democráticas se vieron afectadas por la injerencia del poder ejecutivo; además, por estar la sociedad altamente jerarquizada, la cual concentraba el poder político en las élites de terratenientes y comerciantes.

Las primeras elecciones chilenas fueron en 1810 con motivo de la elección del primer Congreso Nacional. Esta primera elección, que pretendía hacerse costumbre en las instituciones políticas, no tuvo éxito debido a la guerra de independencia y la lucha entre distintas facciones internas.

Dos décadas más tarde, después de imponerse el ala conservadora, se estableció un sistema político de corte autoritario y su cientemente presidencialista, lo cual se expresa en la Constitución de 1833. Pronto sucedieron con regularidad una serie de elecciones presidenciales, todas ellas marcadas por la intervención del poder ejecutivo. Como consecuencia de esta injerencia, el o cialismo, con periodicidad, obtenía el triunfo.

Entre 1871 y 1891, debido al establecimiento de un sistema de partidos políticos y al auge de la oposición liberal, se dan reformas que gradualmente

van impidiendo al poder ejecutivo intervenir en los procesos electorales. Se comenzó con la prohibición de la reelección; luego se amplió el derecho al sufragio, y en los años ochenta se produjeron dos reformas que otorgaron mayor transparencia y con abilidad a las elecciones. En esa misma década se aprobó la ley de Comuna Autónoma, en la que se consagró la independencia de los municipios en relación con el poder central. Sin embargo, las elecciones, a pesar de todos los avances mencionados, seguían estando amañadas, lo que garantizaba que el poder se conservara en las manos de una pequeña élite.

Las elecciones de 1920 se distinguen por tener una dinámica electoral diferente. Aquí participan los movimientos sociales, una pauta que durará durante todo el siglo XX. Gradualmente se van aumentando los niveles de participación de la población. Este período se ve fortalecido por la aparición en la arena política del Partido Comunista en 1922 y del Partido Socialista diez años más tarde.

Después de la caída de Carlos Ibáñez en 1931, las instituciones se readecuaron al nuevo escenario político, donde la fuerte competencia era el eje motriz. Esto dio lugar a que el Frente Popular, una coalición de izquierda, lograra llegar al poder. Varios años antes se había incorporado el voto femenino, en forma similar. Para nales de los cincuenta se aprobó la cédula de identidad única electoral, concluyendo los sesenta con la aceptación del voto de ciegos, y más adelante, en 1972, se admitió el voto para analfabetos.

Toda esta historia de los procesos electorales, desde los años de independencia, parecida en matices a la de los demás pueblos latinoamericanos, se vio frustrada en su desarrollo el 11 de septiembre de 1973, cuando Augusto Pinochet, futuro dictador por un poco más de década y media, ejecutó, con el apoyo de la CIA, un golpe de Estado contra el mandato del presidente electo constitucionalmente Salvador Allende.

Después de unos dieciséis años, se puso n a la dictadura militar bajo un plebiscito, donde la ciudadanía expresó mayoritariamente su deseo de retomar el camino democrático. Sin embargo, a pesar de que en 1989 ganó las elecciones el grupo de partidos representantes de la centroizquierda, así como las otras elecciones realizadas hasta mediados del año dos mil, la configuración del Parlamento estuvo marcada por la presencia de senadores designados por los militares.

En 2012 se aprobó la ley 20.568, que instaura la inscripción automática y el voto voluntario; en el 2014 se promulga la reforma constitucional donde se otorga el derecho a voto desde el exterior, para plebiscitos y elecciones presidenciales (Elecciones, sufragio y democracia en Chile 1810-2012, Biblioteca Nacional de Chile).

Elección presidencial 2021

En la primera vuelta de esta elección presidencial participaron siete candidatos: Gabriel Boric (CS), José Antonio Kast (PREP), Yasna Provoste (PDC), Sebastián Sichel (IND-Chile Podemos Más), Eduardo Artés (UPA), Marcos Enríquez-Ominami (PRO), y Franco Parisi (PDG).

Los resultados de esta primera vuelta fueron 27,91 % de los votos para J. A Kast y un 25,82 % para G. Boric.

En la segunda vuelta, llevada a cabo el 21 de noviembre, donde hubo la mayor participación elec-

toral en la historia de Chile, con 8.364.481 votos, el candidato Gabriel Boric obtuvo un rotundo triunfo con un 55,87 % del total de los votos emitidos.

La abrumadora participación a favor de Gabriel Boric fue una justi cación para adjudicarle al candidato ganador varias formas de llamarlo. Algunos decían que era el segundo Allende; otros, que sería el personaje histórico que lograría los cambios requeridos por el pueblo chileno. Entre la euforia del triunfo y miles de deseos y esperanzas de las clases trabajadoras, se preparó un cóctel que todos beberían y brindarían como señal del bienestar que los nuevos tiempos deberían traer.

Pero muy pronto se empezaron a ver, en el presidente electo, cualidades que inducían a pensar de otra manera, sin quitar mérito a algunas actuaciones del Gobierno nacional, que intenta sobrevivir bajo una oposición tenaz, aguerrida y rmemente establecida, con capacidad, recursos económicos, medios audiovisuales y con una representación en el Parlamento nada despreciable, que obstaculiza y frena las iniciativas y propuestas o ciales; además, existen unas fuerzas armadas que observan —y muchos dicen que con recelo— la actuación del Gobierno. Apartando esa realidad, podemos reseñar que existen serios indicios de que el proceder del Ejecutivo en su papel revolucionario ha estado por debajo de las expectativas.

Entre los argumentos que se encuentran en el sentir de muchos chilenos y ciudadanos de otros pueblos

Ilustración tomada de: Lexica.art y modi cada para uso no comercial

Ilustración tomada de: Lexica.art y modi cada para uso no comercial

latinoamericanos se encuentran la casi nula o poca mención de próceres latinoamericanos y revolucionarios en los discursos o ciales; la errática política exterior, donde se cuestiona a líderes latinoamericanos y se congelan los acercamientos fraternales, propios de países progresistas con vías revolucionarias; la no movilización de las masas trabajadoras chilenas; el silencio al referente ideológico con que conduce su mandato; la posición ambigua con respecto al caso Palestina; el reservado y cauteloso discurso contra las agresiones imperiales a nivel mundial; su declaración en la Asamblea de la ONU, donde catalogó a Rusia de injusto e invasor, lo que se traduce como “Estoy de acuerdo con el cerco de la OTAN a Moscú”, y las insigni cantes y tímidas críticas que le realiza al capitalismo.

Quizás en este instante sea adecuado mencionar un artículo reciente publicado por Venezuela News, donde Álvaro García Linera dice: “Las izquierdas no pueden contentarse con ser una alternativa moderada o reformista al neoliberalismo. Las personas no salen a las calles a votar por la izquierda para que esta sea una versión más humana del capitalismo”.

Primera elección a la nueva Constitución chilena

Aquí, bajo la limitación del espacio disponible, identi caremos algunas de las causas que fueron razón del fracaso de esta propuesta, para cambiar el texto constitucional. Lo que se había proyectado como un mero trámite para validar el proceso constituyente, terminó en una dura derrota para las fuerzas progresistas chilenas.

El rechazo se impuso al apruebo con ventaja de casi un 25 % y solo perdió en 8 de las 346 comunas del país, así que cabe formular la pregunta: ¿A dónde fueron a parar los votos de apoyo y entusiasmo con que comenzó este proceso constituyente?

Empezaremos diciendo que la Convención Constitucional sería paritaria en género, con cuotas para pueblos originarios y facilidades para las candidaturas independientes; de hecho, el hito más relevante de estas elecciones fue el irrefutable triunfo de los independientes que venían de las movilizaciones del 2019; de los 155 miembros de la Convención Constitucional, 103 no tenían militancia en la política tradicional.

Sin embargo, a pesar de quedar con gurada la Convención bajo un aparente control de las fuerzas

progresistas independientes, los resultados fueron adversos. De las muchas las razones, destacaremos solo tres, extraídas del portal Nueva Sociedad en su número 301: a) Rechazo al matiz de espectáculo que tomó la Convención, b) La fusión de la Convención con la política tradicional, c) La reacción de las instituciones tradicionales ante la fuerza con que se veía venir el proceso de la Convención.

Las actividades realizadas por los manifestantes en las protestas, donde mostraron sus performances callejeras, las cuales se percibían como entereza ante el abuso de las autoridades, se veían desde otro ángulo en los salones de la Convención; aquí ya los disfraces utilizados en las calles, los chistes en plena reunión, el toque de guitarra, eran vistos como inadecuados, pero ¿por qué? Es claro que esos espacios les pertenecían a la política tradicional; el o cialismo de derecha hábilmente propuso el cese de las protestas en las calles, la protesta pasó de espontaneidad en la calle al protocolo o cial de los grandes salones del Gobierno o cial, y el proletariado estaba encerrado en sus casas viendo los sucesos por TV. Naturalmente, aquellos que participaban en la Convención poco a poco empezaron a ser vistos como protagonistas aislados; las críticas comenzaron a hacer mella y a la larga desacreditaron la imagen de muchos líderes y del progresismo que engendraban.

El segundo aspecto señalado consiste en que la fuerza inicial de la Convención provenía de que se viera como distinta de la política tradicional; mas los debates y trifulcas ocurridos hicieron parecer a este proceso igual a los ocurridos entre los partidos políticos tradicionales; se alejaron de la imagen de representantes más e caces para llegar a acuerdos y sacar adelante las demandas ciudadanas. En medio del proceso de la Convención se realizó la elección presidencial, de la que salió victorioso Gabriel Boric.

El nuevo gobierno estaba fuertemente asociado a la génesis del proceso constituyente. Esto signi có que oponerse al proceso constituyente era igual a oponerse al propio gobierno, y la derecha así lo hizo; quizás en ese momento el delirio por los resultados obtenidos en las elecciones presidenciales no permitió ver que era indispensable sacar al pueblo a la calle, y mantenerlo movilizado durante todo el tiempo que duraría la Convención. Gabriel Boric se montó sobre la inercia dejada por Piñera en el Ejecutivo, hacien-

do lo tradicional y dejando al pueblo nuevamente encerrado en sus casas viendo TV.

El tercer punto fue la reacción de las identidades tradicionales a las propuestas con que venía la Convención. Una de ellas era la propuesta donde se consagraba a Chile como un Estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural y ecológico. Se les reconocían algunos derechos colectivos a los indígenas y se presentó un sistema de justicia indígena. Inmediatamente, todas las baterías de la oposición fueron dirigidas contra la pluralidad, logrando sembrar confusión y hacían ver que la comunidad indígena no podía tener privilegios sobre el resto de la población; se utilizaron los medios de comunicación con mucha fuerza y los resultados se vieron en el amplio rechazo obtenido el día de la votación.

El resultado fue una derrota para Gabriel Boric, ya que la Constitución quedó sin modi carse. El cambio signi caba una ruptura con el pasado, una puerta al bienestar para las nuevas generaciones. ¡Quién sabe cuánto tiempo habrá que esperar para tener otra oportunidad o coyuntura histórica parecida!

Segunda elección a la nueva Constitución chilena

El rechazo ganó la elección en su primera votación, y dejó en el ambiente un concepto bien manejado y promocionado por la derecha, donde se establece que el estallido social tenía un componente claramente antiélite, pero no necesariamente de izquierda, y ahora se debía escribir de nuevo la nueva propuesta constitucional.

La oposición y la ultraderecha se encargaron de redactar en buena parte esta segunda propuesta de Constitución. Aprovechando la reciente derrota del Gobierno, redactaron una Constitución que de facto privilegiaba a las élites del país, daba ventajas inmensas al sistema privado de salud y pensiones; en la educación se acentuaba la libertad de enseñanza, y también se favorecía ampliamente a la clase rica chilena con cambios en temas medioambientales, derecho al agua y a la vivienda. La impresión ahora era que el nuevo texto constitucional se ubicaba demasiado a la derecha política.

Quien llevó en su hombro, esta vez, la redacción del texto constitucional fue el ultraderechista José Antonio Kast. Es claro que la elección que se pretendía

sería ganada por la derecha, y sería utilizada no solo para tener una Constitución peor que la de Pinochet, sino también para demostrar que ya el pueblo no apoyaba a las fuerzas de izquierda.

Sin embargo, esto no sucedió; el texto fue redactado con tan poca moral, que inmediatamente después de conocerse su contenido, el clamor popular era de ir en contra. Durante varias semanas se mantuvo esa tendencia; ninguna de las encuestadoras daba por ganador el a favor de la derecha. Los resultados fueron claros: el contra logró un 55,7 % y el a favor un 44,2 %. El nuevo texto constitucional fue rechazado por segunda vez.

Estos resultados suponen una derrota para Kast y la derecha chilena; pero, en realidad, el resultado general de las dos elecciones se convirtió en un factor favorable para la clase dominante, ya que se mantiene la Constitución sin cambios, la cual les favorece, y las élites seguirán disfrutando del poder y control del país. Próximas elecciones presidenciales, diciembre 2025

En noviembre del 2025 se realizarán las próximas elecciones presidenciales. Existen ya nombres que, al parecer, estarán en la contienda; entre ellos se tiene a Evelyn Matthei (UDI), José Antonio Kast (P. Republicano), expresidentes como Sebastián Piñera y Michelle Bachelet; con cierta posibilidad, Camila Vallejo (P. Comunista), Rodolfo Carter (Chile Vamos) y la posible aparición del multimillonario Leonardo Farkas.

Se avizora una nueva elección bajo las leyes establecidas, con candidatos ya conocidos, quienes no ofrecen cambios sustanciales; el poder comunicacional en manos de la oposición, unas calles sin pueblo, con ausencia de una nueva Carta Magna y con el sistema electoral tradicional.

Bajo este panorama es indispensable que ocurra algún evento que acelere la dinámica política de Chile; de lo contrario, la inercia hará que nada ocurra, que todo siga igual, y las esperanzas del pueblo de Allende podrían dormir por varias décadas más.

Quizás en este momento debamos repetir las palabras de García Linera: “Las izquierdas no pueden contentarse con ser una alternativa moderada o reformista al neoliberalismo. Las personas no salen a las calles a votar por la izquierda para que esta sea una versión más humana del capitalismo”.

/ PERIODISTA Y DIPLOMÁTICO

Solo una izquierda radicalizada puede vencer a la ultraderecha. Álvaro García Linera: (revista Jacobin)

El presente año 2024 abre las compuertas de un submundo convulsionado en el cual la geopolítica abarca la óptica del nuevo comportamiento universal de los pueblos. Todo es geopolítica: de norte a sur; de este a oeste. No hay que llamarse a engaño. En la expresión geopolítica está focalizado el interés de las dirigencias a nivel de todos los órdenes del comportamiento global (político, económico, cientí co, cultural, etcétera).

Al cientí co social, expresidente de Bolivia y profesor universitario Álvaro García Linera, en el marco de los disturbios protagonizados por la derecha y la oposición boliviana entre el 10 y el 20 de noviembre de 2019, para derrocar, al Gobierno democrático del presidente Evo Morales Ayma, le saquearon la vivienda y le destruyeron su biblioteca personal (cual pira), que contenía varios centenares de libros y documentos propios de un intelectual de su talla, entre ellos, manuscritos de libros, tesis y textos de importante valor para un docente universitario dedicado al estudio de la sociohistoria.

En una extensa entrevista concedida a la revista de circulación internacional Jacobino, García Linera opinó que “solo una izquierda radicalizada puede vencer a la ultraderecha”.

García Linera plantea que “... el progresismo debe apostar por una mayor audacia para, por un lado, responder con responsabilidad histórica a las demandas profundas que se encuentran en la base

Imagen tomada de: Lexica.art y modi cada para uso no comercial

de la adhesión popular y, por otro, neutralizar los cantos de sirena de las nuevas derechas. Esto implica avanzar en reformas profundas sobre la propiedad, los impuestos, la justicia social, la distribución de la riqueza y la recuperación de los recursos comunes en favor de la sociedad...”.

Lenin, de quien se cumplen cien años de ausencia física, comentó una vez a sus allegados camaradas: “Hay décadas en las que no pasa nada y hay semanas en las que pasan décadas”.

A propósito de esta especie de trabalenguas, resulta oportuno subrayar, tomando en consideración el objetivo principal de esta revista Amérika Latina y Karibe n.º 15, primera del año 2024, que 75 países en el mundo han convocado a elecciones presidenciales para este año. Una consulta electoral que involucra a más de cuatro mil millones de electores; algo así como la mitad de la población mundial, entre ellos los venezolanos, quienes esperan por la fecha que debe ser anunciada pronto por la Asamblea Legislativa, o el Consejo Nacional Electoral (CNE) como lo reza la Constitución Nacional en su artículo 187, que regula aspectos fundamentales de la materia electoral venezolana.

Recientemente, en una entrevista televisada que le hiciera el periodista español Ignacio Ramonet, exdirector del periódico francés Le Monde Diplomatique en español, al presidente venezolano Nicolás Maduro, sobre su posible candidatura a la reelección presidencial, el dignatario eludió dar una respuesta y pre rió declinarla en manos de la majestad divina: “Solo Dios lo sabe”, alcanzó a decir y enfocó su interés en otros aspectos de la vida nacional.

El tema electoral en Venezuela, hasta hace poco tiempo, carecía de la preeminencia que se le da ahora. Si hacemos un pequeño ejercicio de recordación, nos encontraremos con que eran pocas las excepciones de personas —diría yo— a las que se les notaba cierto interés por saber los resultados electorales de un país en particular, vecino o distante.

La generalidad de las personas aquí prefería conocer otras peculiaridades de ese extenso y apasionante mundo de las noticias internacionales, como, por ejemplo, el resultado del juego de beisbol de las grandes ligas en Estados Unidos. En las incidencias de conversaciones entre amigos, no se hacían esperar aquellas preguntas relacionadas con el juego de pelota de anoche entre los Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore. Pero temas como el electoral estaban lejanos de esas pláticas. Por supuesto que había individualidades que no ocultaban su interés por este asunto; me re ero a algún investigador, un profesor, o un estudioso de la sociología política, ¿quién sabe?

Pero las cosas han cambiado. En el país se han creado universidades públicas y privadas por doquier; las misiones educativas se han convertido, sin duda, en focos del conocimiento sobre todo en lo concerniente a los adultos. Esos cambios han traído consigo sustanciales avances en la cultura de un pueblo como el nuestro, cuyas estadísticas son por demás elocuentes. Ello, por supuesto, ha producido en el venezolano de hoy una cultura política a gran escala, inapelable.

Por ejemplo, sí usted presencia una conversación sostenida entre amigos en un autobús de la ruta San Ruperto o en los autobuses de color verde de San Bernardino, para citar dos líneas bastante conocidas, observará que la gente del común no solo está interesada en saber que candidato presidencial ganó en tal o cual contienda electoral, de un país lejano

en Venezuela; el venezolano de a pie estudia a Simón Bolívar, a Zamora, a Simón Rodríguez, y sabe diferenciar de otros su pensamiento político. Usted, amigo lector, sabrá ubicar la génesis de los cambios a los cuales me he referido.

Existe una serie de términos que la gente, tal vez por los parámetros del desarrollo alcanzado, ha dejado de utilizar o cada vez utiliza menos y han quedado como barómetros para los investigadores medir ciertos avances sociopolíticos de determinadas comunidades o poblaciones. Me re ero, por ejemplo, a la palabra democracia. Ese término se había convertido en ícono de los discursos políticos a raíz del derrocamiento de la dictadura militar del general Marcos Pérez Jiménez (1958); hoy, en la modernidad, su utilización podría considerarse demodé u obsoleta. Sin embargo, el ejercicio de la democracia constituye un factor importante en el desenvolvimiento de una sociedad moderna. Yo diría que la dirigencia del mundo contemporáneo como que debería revisar si sus procesos políticos se alejan o di eren de la rigurosidad de estas terminologías.

Y eso lo sostengo, en atención a la experiencia que está acumulando la República de Argentina a raíz (hace un mes escasamente) de la elección de un presidente constitucional, cuyo comportamiento acaba de ser cuestionado con un paro nacional de la población, que se ha expresado contraria a las tesis de Javier Milei, el nuevo presidente. Este es un caso atípico que podría terminar en una revocación del mandato o en una insurrección popular de proporciones únicas en América. Hay mucha tela

nueva que cortar en el escenario argentino del momento, sobre el cual, probablemente, escribiremos en los días venideros.

Rosa Luxemburgo (1871/1919), la polaca que participó activamente en Europa en las luchas revolucionarias de las postrimerías del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y murió a los 48 años de edad ejecutada por criminales de la derecha fascista alemana, dejó para la humanidad, aún vigente, textos de su autoría muy signi cativos, si observamos este continente en su conjunto. Sobre todo, los acontecimientos de Argentina, Ecuador y la propia Guatemala.

Luxemburgo pareciera haberse adelantado más de un siglo en sus premoniciones sobre lo que América se reservaba para el siglo XXI. No imaginó que su visión prospectiva tendría tanta vigencia para los argentinos y ecuatorianos de hoy. Y para los demás pueblos de América que, nuevamente, como lo hicieron con los chilenos víctimas de la dictadura del general Pinochet, recibiesen las expresiones de tanto afecto en cada latinoamericano. He aquí el legado de la lideresa polaca:

La democracia es quizás inútil, o incluso molesta para la burguesía hoy; para la clase obrera, es necesaria, incluso indispensable. Es necesaria, porque crea las formas políticas (autoadministración, derecho de voto, etc.) que servirán al proletariado de trampolín y de apoyo en su lucha por la transformación revolucionaria de la sociedad burguesa. Pero es también indispensable porque es solo luchando por la democracia y ejerciendo sus derechos como el proletariado tomará conciencia de sus intereses de clase y de sus tareas históricas.

Ilustración tomada de: Lexica.art y modi cada para uso no comercial

Ilustración tomada de: Lexica.art y modi cada para uso no comercial

El poeta, héroe y símbolo de la independencia de la República de Cuba, José Martí, en su tiempo, al opinar sobre el tema electoral, dijo:

«el ejercicio del voto para elegir a los gobernantes es un símbolo de la modernidad, mientras que la democracia es un sistema que ampliaba la participación política, a pesar de que desde la antigüedad diversos pueblos y culturas habían apelado a ese comportamiento. Los gobiernos monárquicos generalmente no se ocuparon de establecer el voto para decidir quién asumía el mando...».

Durante la época histórica de Martí, los sistemas electorales pugnaban aún por abrirse paso en buena parte del mundo. Las viejas aristocracias y las nuevas burguesías solían establecer limitaciones para impedir a las amplias mayorías el acceso a las urnas.

(25.º aniversario de la creación de Habana Radio).

Ilustración tomada de: Lexica.art y modi cada para uso no comercial

Ilustración tomada de: Lexica.art y modi cada para uso no comercial