133. RÉINTERROGER L’ORDRE CHLOÉ MEYRUEIS - MÉMOIRE DE DIPLÔME ÉCOLE SPÉCIALE D’ARCHITECTURE DE PARIS RÉINTERROGER L’ORDRE DANS QUELLE MESURE L’ARCHITECTURE PEUT PARTICIPER À LA DÉCONSTRUCTION DE SYSTÈMES NORMATIFS ? LIONEL LEMIRE, DIRECTEUR ANNE-LAURE JOURDHEUIL, PRÉSIDENTE INES SMOUNI, ARCHITECTE DESA . APOLLINE VRANKEN, EXPERTE 2

C omment ? 4 P ourquoi ? 24 D’ où Partons - nous ? 25

CONSTATONS 26

L es D ominan C es D ans L a vi LL e 28 D is Parités au sein D e D is P ositifs 48 q ue se Passe - t - i L C hez L es ar C hite C tes ? 54 L’ or D re étab L i Par et P our L ’ homme 68 n ous avons C onstaté , qu ’ avons - nous essayé ? 79

DÉJÀ ESSAYÉES 80

q ui s ’ en saisit ? 81 D es métho D es D ’ a C tion féministes 82 L e P ouvoir D es arts ... 92 ... e t C e L ui D es réseaux so C iaux 106 s oi et autrui fa C e à D es D is P ositifs 112 P rogrammations féministes 120 P our C on CL ure 128

PRÉAMBULE 8

1

AGISSONS 130

f i C tion 134 a ubervi LL iers , une C ommune en évo L ution 136 q ue font L es a L bertivi LL arien · nes ? 150 L’ ar C hite C ture sensorie LL e 162 D é P ressurisation 174 a C u P un C ture 180 L es monstres 220

BIBLIOGRAPHIE 276 ANNEXE 286

RÉINTERROGER L’ORDRE

2

AGISSONS

137. RÉINTERROGER

L’ORDRE

Ce projet ne veut pas s’adresser uniquement à une élite parisienne. Tout le monde doit pouvoir avoir accès à la culture, à la connaissance, et participer à une réflexion sociétale. Chacun doit avoir sa place dans les débats. L’implanter en banlieue, au sein du Grand Paris, accessible en transports en communs depuis la capitale est aussi un symbole de requalification des dominances.

Encore une fois, il faut tenter de regarder d’où provient l’essence du problème, et il ne sera pas étonnant de constater que les oppressions vécues par les ‘‘minorités’’ proviennent d’éléments communs, que le fonctionnement de dominances soit activés sur un ensemble de catégories d’individu·es. Il est maintenant nécessaire que l’ensemble des membres de notre société prenne part aux débats, aux réflexions, à la recherche. Les sachant·es, s’iels s’enclavent, ne peuvent donner au monde une interprétation lisible de leurs conclusions.

Il faut dépasser ces normes sociales, tenter de les confondre, qu’elles n’aient plus la place d’exister. Si elles persistent, c’est pour comprendre que chacune des différences qui nous habitent et qui nous font être l’unique personne que nous sommes peuvent et en tout cas doivent pouvoir enrichir autrui. Ce projet doit créer tous les liens nécessaires à l’enrichissement des connaissances et à la requalification des normes établies, via des débats comme par l’art ou la recherche.

AGISSONS

138.

139. RÉINTERROGER

L’ORDRE

FICTION

140. AGISSONS

Dessiné sur une toile de fond fictionnelle, ce travail prend place dans un univers où ses acteur·ices décisionnaires se saisissent du dérèglement des formes de dominances.

Au cœur de cet assemblage, les architectes sont missionné·es pour inventer une manière d’étudier, de ressentir, d’interroger, de s’instruire et d’évaluer sous un nouvel angle nos relations.

L’objectif de ce travail est d’offrir des espaces capables d’accueillir ou de faire germer les raisonnements qui accompagneront une réinterprétation des formes de dominances.

Le fantasme au sein duquel nous nous immergeons conserve l’ensemble des aspects de notre réalité et tente d’inventer des dispositifs capables de nous immerger dans une nouvelle méthode de réflexion, une nouvelle définition des perceptions, plus consciente de l’impact que chacun·e exerce sur le monde et sur autrui.

RÉINTERROGER L’ORDRE

141.

AUBERVILLIERS, UNE COMMUNE EN ÉVOLUTION

142.

AGISSONS

AUBERVILLIERS, UNE COMMUNE QUI ÉVOLUE

LES AMBITIONS DE LA CITÉ DES SHS

Les sciences peuvent-elles jouer un rôle dans notre interprétation des formes de dominances, ainsi que dans leur établissement en société ? A-t-on besoin d’intellectualiser nos relations pour mieux les comprendre, les maîtriser, les apprivoiser, pour mieux vivre ensemble ? Le Campus Condorcet étudie les sciences humaines et sociales et l’un de ses sites se trouve à Aubervilliers, l’une de communes qui jouxte Paris par sa frontière Nord. Cette commune se verra dans un future proche être intimement attachée à la capitale, entre autre par le Projet du Grand Paris dont elle fait partie. Dans un premier temps, voici les informations récoltées concernant le Campus :

« Le Campus Condorcet se veut en outre ouvert sur son territoire, qui accueille un nombre croissant d’acteurs économiques, associatifs et culturels et qui s’inscrit dans le contexte plus large du développement métropolitain du Grand Paris. Pour porter cette ambition, le Campus Condorcet doit être conçu comme un écosystème fondamentalement ouvert . Il sera également ouvert sur le monde avec l’objectif de contribuer au rayonnement et à l’attractivité des sciences humaines et sociales françaises et de renforcer leur influence au sein de l’espace européen de la recherche. Il sera enfin ouvert sur son temps, avec l’ambition d’apporter des éclairages nouveaux et des solutions originales à certains des principaux enjeux sociétaux du XXIe siècle. Un Centre de médiation scientifique du Campus sera créé afin de permettre aux acteurs économiques et politiques et aux citoyens de travailler directement avec les chercheurs dans une approche de recherche-action et de science participative. Ses établissements membres animeront 2 à 3 grands programmes thématiques en coopération étroite avec les acteurs du territoire et autour des

AGISSONS

144.

thèmes interdisciplinaires portés par le Campus. Ils développeront ensemble des dispositifs de diffusion des savoirs ainsi qu’une offre de formation tout au long de la vie et d’expertise pour mieux répondre aux besoins des administrations publiques, des entreprises et des associations.» 1

On perçoit aisément que l’un des objectifs est l’ouverture sur le territoire qui l’abrite. C’est, entre autre, cette notion qui m’a particulièrement intéressée. Autrement, comment peut-on participer à une recherche sur les sciences humaines et sociales ? Qu’étudiet-on ? Qui étudie-t-on ? Qui étudie qui ? Qui a les compétences pour étudier les humain·es ?

Dans un second temps, je vous propose une deuxième lecture de l’impact du Campus Condorcet, et de sa vision d’ouverture.

1. https://www.campus-condorcet.fr/

146. AGISSONS

AUBERVILLIERS, UNE COMMUNE QUI ÉVOLUE

L e mi L itantisme peut - i L être drô L e ? p ourquoi L a viri L ité des hommes est - e LL e directement corré L ée à L eur sexua L ité ?

L a courbe fait - e LL e penser à L a femme ? L’ ang L e fait - i L penser à L ’ homme ? L es formes ont - e LL es un genre ? c omment combattre L es vio L ences conjuga L es ?

p ourquoi L es hommes subissent - i L s une injonction à L a viri L ité ? p ourquoi L es femmes doivent - e LL es être be LL es ?

RÉINTERROGER L’ORDRE

147.

AUBERVILLIERS, UNE COMMUNE QUI ÉVOLUE

LE CAMPUS CONDORCET, OUVERTURE RELATIVE

« Le Campus Condorcet est l’un des premiers pôles de recherche en sciences sociales et humaines, à l’échelle mondiale. Il prend place au sein de la commune d’Aubervilliers ainsi qu’à Paris et est un lieu d’innovations et d’intégrations numériques, de synergies scientifiques, donnant l’accès à de nombreuses plateformes de services dédiées à la recherche. » 1

Le Campus situé à Aubervilliers intègre 60 unités de recherche et accueille 12 000 personnes. Aussi intitulée ‘‘La Cité des sciences humaines et sociales’’, la création de ce nouveau noyau dynamique permet de stimuler le mouvement scientifique autour des sciences humaines et sociales et contribue au rayonnement de ses sciences.

Situé au Sud Ouest de la commune d’Aubervilliers et appartenant au projet de Plaine Commune, le Campus Condorcet prend place au sein d’un ancien tissu ouvrier et industriel.

Son positionnement lui octroie une situation complexe : cette zone semble distincte des communes d’Aubervilliers et de Saint Denis, d’une part à cause du Canal Saint-Denis qui la sépare le centre d’Aubervilliers et d’autre part pour des raisons politiques, administratives et historiques.

Ce site est également enclavé par des zones d’activités économiques (commerce de gros, tertiaire, stockage) et d’une zone de grossistes.

Les limites physiques, historiques et mentales qui lui sont encore rattachées tendent pourtant à se déconstruire mais la mutation de la zone de grossistes entraîne avec elle de grandes incertitudes qui rendent l’ouverture de ce Campus sur la ville complexe et 1. https://www.campus-condorcet.fr/

148. AGISSONS

149. RÉINTERROGER L’ORDRE RÉSIDENCE ÉTUDIANTE CONDORCET ALPHA EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS ET CULTURELS BATIMENTS DU CROUS CENTRE DES COLLOQUES MAISON DES CHERCHEURS SIÈGE DE L’INED BÂTIMENT DE RECHERCHES DE L’EHESS PÔLE SOCIOMÉDICAL HÔTEL À PROJETS ET SIÈGE DE L'EPCC GRAND ÉQUIPEMENT DOCUMENTAIRE RECHERCHE NORD RECHERCHE SUD L e C am P us C on D or C et à a ubervi LL iers 100 m

AUBERVILLIERS, UNE COMMUNE QUI ÉVOLUE

incertaine. Enfin, la Cité des sciences humaines et sociales se voit reliée aux communes avoisinantes par la ligne 12 et le tramway T3b, prochainement par le T8 sud et le RER B. Selon une étude datant de 2019, les Albertivillarien·nes et les Dionysien·nes se montrent passif·ves et indifférent·es face à ce Campus.

«Le projet Condorcet ne génère ni l’adhésion ni l’opposition local, mais plus l’indifférence et l’ignorance.» 1

En effet, les riverain·es ont peu connaissance de ce quartier, n’ont que peu de raison de s’y rendre et ont du mal à se sentir concernés par ce nouveau programme qui semble ne pas les y intégrer. Aussi, seule 20% de la population possède un diplôme universitaire.

Les enjeux du Campus Condorcet résident en la possibilité d’instruire, de former et de contribuer à la recherche tout en s’efforçant de créer une certaine synergie entre les catégories de population qui cohabitent (étudiant·es, habitant·es, salarié·es du tertiaires, personnel administratif, chercheur·euses ...) et en accompagnant les associations déjà présentes au sein de certaines évènements culturels.

Ce Campus installe un véritable nouveau quartier, qui malgré la volonté initiale d’ouverture sur les communes d’Aubervilliers et de Saint-Denis se retrouve relativement enclavé. Il ne s’ouvre pas sur les quartiers avoisinants et se trouve coincé entre des domaines d’activités diverses et des quartiers résidentiels peu attrayants.

1. Les défis du Campus Condorcet , Métropolitiques, Beatriz Fernández & Antoine Gosnet & Marie-Vic Ozouf-Marignier, 2020

150.

AGISSONS

151. RÉINTERROGER

L’ORDRE

AUBERVILLIERS, UNE COMMUNE QUI ÉVOLUE

UN CAMPUS ENCLAVÉ

Cette démarche m’a donc particulièrement intéressée, tant par son contenu que par ses ambitions d’ouvertures sur son territoire et sur le monde. Pourtant il semblerait qu’une autre intervention, plus au lien avec les habitant·es, moins intellectualisée, semble nécessaire si l’on souhaite avoir un réel impact sur les systèmes oppressifs que je traite au sein de ce travail.

Son enclavement n’est donc pas uniquement physique. La position sociale que traduit cette Cité des sciences humaines et sociales n’inclue qu’une faible proportion des riverain·es d’Aubervilliers. En effet, seule une maigre poignée de ‘sachant·es’ auront accès aux études, aux réflexions, aux conclusions engendrées par ce lieu de formation et de recherche. Pourtant, là n’était pas la volonté première de ce Campus Condorcet, l’objectif était de pouvoir dialoguer étroitement avec les populations locales.

Alors, pourquoi cette initiative semble-t-elle avoir échoué malgré des démarches inclusives qui continuent à être mise en place ?

152.

AGISSONS

COMMENT RÉPONDRE À CET ENCLAVEMENT

Comment permettre à toustes d’accéder à l’information ? Comment rendre accessible les recherches, les conclusions ? Faut-il vulgariser l’information pour qu’elle soit audible et compréhensible par le plus grand nombre ? Peut-on trouver un système pour transmettre l’information d’une nouvelle manière dans le but de ne pas avoir besoin de vulgariser l’information, au sens que l’on connait, mais plutôt de lui permettre d’être comprise sans la dénaturer ?

Peut-on passer par l’art pour réussir à engendrer ce phénomène ? Comment combler le fossé qui sépare les chercheur·euses et les autres ? L’architecture ne peut à elle seule permettre de réduire ces barrières, mais peut être le berceau de nouvelles connexions, considérations, synergies.

Implanter un projet en raisonnance avec ce Campus aura pour but de réunir les chercheur·euses, les étudiant·es, les habitant·es, les artistes, les artisan·es, les penseur·euses, les philosophes, les militant·es, les activistes, les politiques, etc., dans objectif de devenir le lieu du débat, des échanges de connaissances, d’avis, de jugements, d’expérimentations autour du vaste sujet des formes de dominances et plus largement de la relation à autrui en société.

154.

AGISSONS

AUBERVILLIERS, UNE COMMUNE QUI ÉVOLUE

155. RÉINTERROGER

L’ORDRE

QUE FONT LES ALBERTIVILLARIEN·NES ?

156. AGISSONS

DE PREMIÈRES DÉMARCHES COMMUNALES ENCOURAGEANTES

Depuis plusieurs années, la commune d’Aubervilliers met en place différents évènements qui permettent de visibiliser les problématiques liées à la condition des femmes.

Conférences, débats, ateliers, ces sessions ont pour but d’informer et de réunir tous ceux et toutes celles qui considèrent qu’il est temps d’agir ensemble au sujet des disparités ressenties par les minorités, et ici les femmes, au sein de la commune d’Aubervilliers. Au fur et à mesure, ce sont ces acteur·ices iels-mêmes qui s’emparent de cette mission, accompagné·es par les encouragements des représentant·es de la commune. Petit à petit, les questionnements qui jaillissent de ces interventions s’évasent, tentant maintenant de comprendre pourquoi et comment ces systèmes perdurent encore.

Depuis août 2017, la ville lance un appel à projets auprès du milieu associatif pour mener des actions qui promeuvent l’égalité femmeshommes dans l’espace public et la mixité de son usage. Cet appel a projet, intitulé « Plus de place pour les femmes dans l’espace public » , se verra renouvelé tous les 6 mois au vu de l’engouement qu’il créée. Plusieurs collectifs, groupes, individualités se sont alors regroupés pour travailler sur ces projets.

158.

AGISSONS

QUE

FONT LES ALBERTIVILLARIEN·NES ?

UN NUMÉRO VERT POUR RÉPONDRE À TOUTES QUESTIONS SUR L’IVG VICTIMES DE DISCRIMINATION, DÉFENDEZ-VOUS ! FOCUS CONDAMNATIONS POUR DISCRIMINATION RÉFUGIÉS : NON AUX IDÉES REÇUES COMBATTRE LE HARCÈLEMENT DANS LES TRANSPORTS STOP CYBER-SEXISME EN ÎLE DE FRANCE ADRESSES UTILES ET AGENDA MOBILISATION CONTRE LE CANCER DU SEIN discrimination ? N° 6 // Déc. 2015

L’INVESTISSEMENT DE L’ATELIER

APPROCHE.S

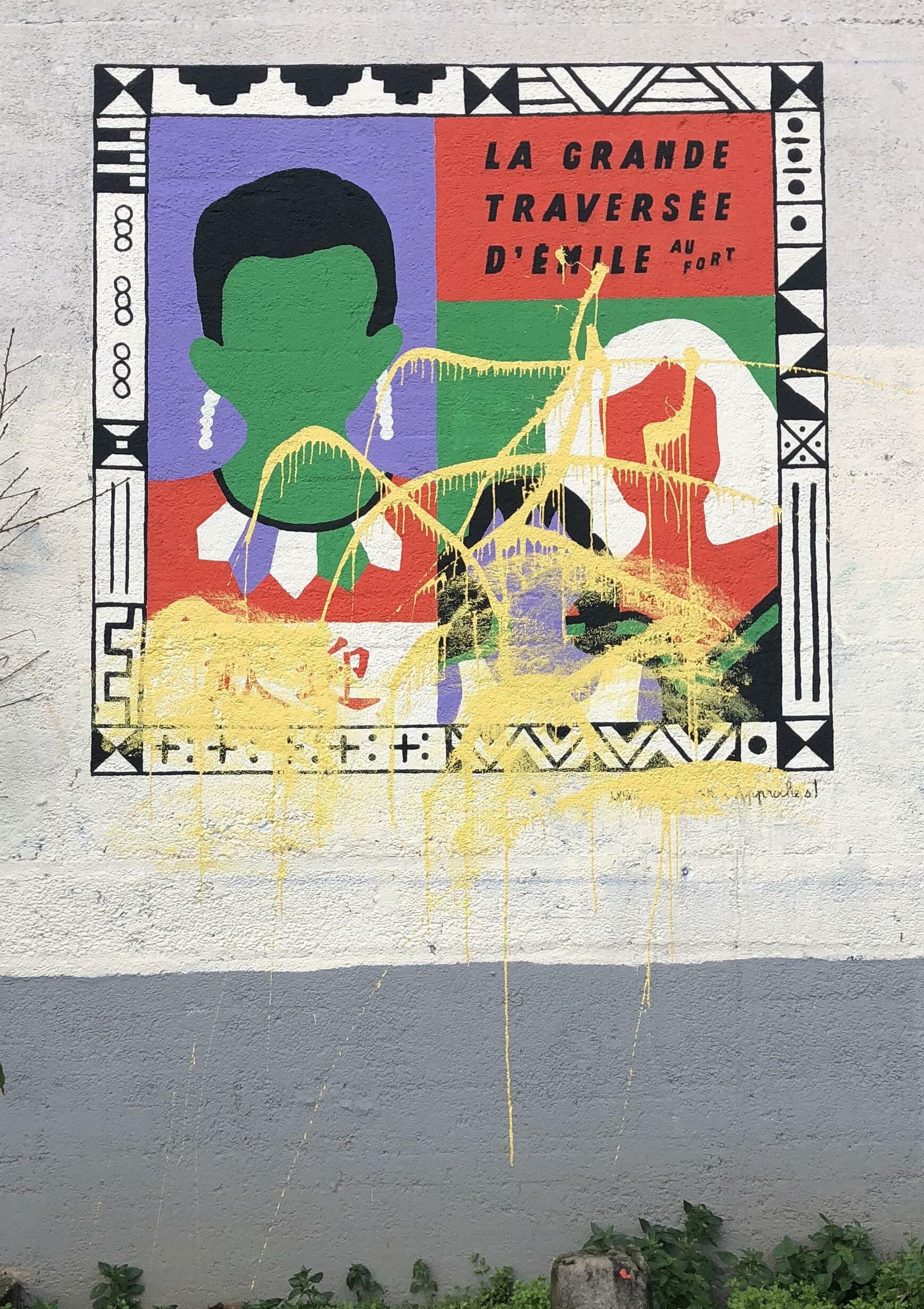

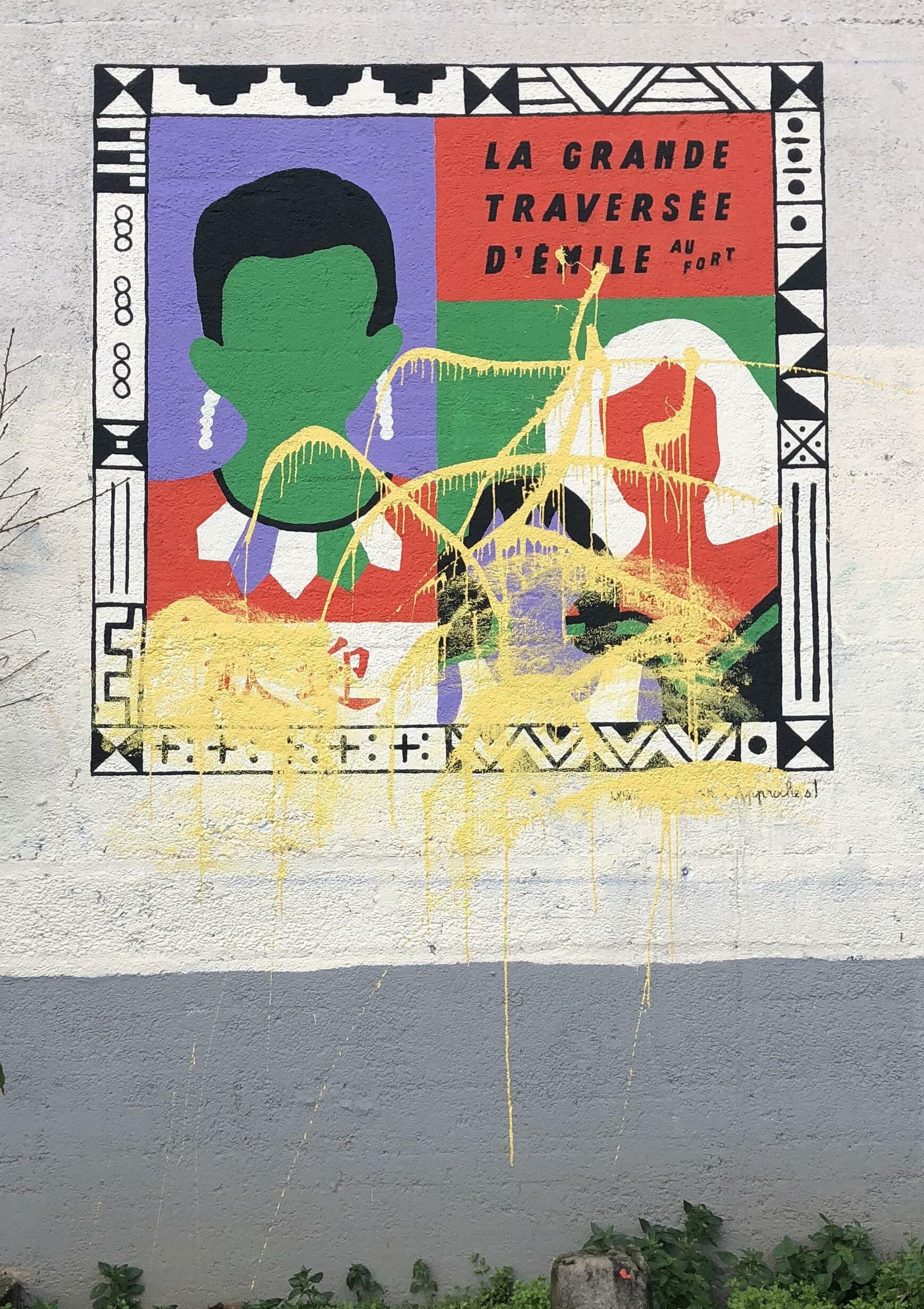

Je me suis plus particulièrement attardée sur les projets réalisés par l’Atelier Approche.s, comme réponse à cet appel à projet. L’atelier Approche.s est porté par une équipe pluridisciplinaire composée d’architectes, d’urbanistes, d’expertes en projets culturels et de graphiste, et accompagnée par un groupe de réflexions élargies sur les pratiques innovantes de l’urbanisme.

En 2018, elles réalisent une étude-action concernant la pratique genrée de l’espace public dans le quartier d’Émile Dubois, à l’est d’Aubervilliers. Elles se sont alors interrogées : « En quoi la pratique de l’espace public par les femmes diffèret-elle de celle des hommes et comment favoriser une occupation équilibrée ?»

Suite à cette étude, l’Atelier Approche.s inaugure en 2019 l’Aquarium, un lieu temporaire à destination des femmes leur permettant de trouver un espace accueillant et convivial ouvert à toustes pour se retrouver, échanger et créer. Cet installation permet également de visibiliser une volonté des femmes à se saisir de l’espace public.

En parallèle et dans le même quartier, elles décident de coconstruire un parcours graphique reliant le quartier d’Émile Dubois au Fort d’Aubervilliers. L’idée principale est de permettre aux femmes de se réattribuer les espaces qui leur sont proposés par la ville, les alentours de leurs logements, le quartier dans lequel elles voient évoluer leurs enfants, où elles travaillent, où l’Atelier Approche.s aimerait qu’elles se sentent plus chez elle.

160.

AGISSONS

QUE FONT LES ALBERTIVILLARIEN·NES ?

P hotogra P hie P rise P ar L ’ auteure

P hotogra P hie P rise P ar L ’ auteure

P hotogra P hie P rise P ar L ’ auteure

Ces initiatives sont nécessaires et touchent toute la population d’un quartier. Pourtant, à plus ou moins court terme, quel réel impact ces nouvelles attributions des espaces va-t-il avoir ? Les personnes qui arriveront dans quelques années vont-elles l’interpréter comme tel ? Je me suis rendue découvrir ses fresques, et l’Aquarium, voici ci-avant l’une des photographies que j’ai pu prendre, montrant les dégradations qui sont déjà à l’œuvre sur ces projets.

Quelques rues plus loin, je découvre l’Aquarium. Vide et seule, des travaux sont à ses pieds.

Il est nécessaire de traiter les problématiques de ‘place pour les femmes dans l’espace public’ en regardant plus loin, se demandant pourquoi les femmes n’ont pas de place dans l’espace public ? Pourquoi les autres semblent avoir de la place ? Ou alors, pourquoi se permettent-ils de la saisir ?

On ne pourra pas ‘‘changer les choses’’ sans voir le problème dans sa globalité, il faut que nous aussi nous sortions du cadre.

164.

AGISSONS

QUE FONT LES ALBERTIVILLARIEN·NES ?

P hotogra P hie P rise P ar L ’ auteure

P hotogra P hie P rise P ar L ’ auteure

La condition des femmes au sein de l’espace public à Aubervilliers est déjà questionnée, au sein des appels à projet lancés par la commune. L’Atelier Approche.s a déjà une certaine influence sur la place des femmes dans la ville, en créant des fresques ou des endroits ‘pivots’ qui permettent à ces personnes de se réapproprier certains espaces et de s’y sentir légitime. Mais aussi en général :

Pourquoi y a-t-il si peu de femmes dans les rues ? Pourquoi cette omniprésence des hommes engendre un sentiment d’insécurité ? Les habitudes de déambulation dans la ville sont-elles différentes selon le genre ? Pourquoi peut-on se rendre compte que les femmes se dirigent d’un point A vers un point B tandis que les hommes se permettent d’user de la ville, de rester sans rien faire, de profiter des services qui leur sont mis à disposition ?

Aussi, la problématique féministe est certes majeure au sein de cette commune, mais le lien aux religions, aux cultures différentes et au questions de précarité sont également au cœur des débats et entrent en concordance avec les formes de dominations sociétales actuellement en place. Cela permettra alors de ne pas se figer sur une lutte en particulier, mais bien d’accéder à une forme de convergence des luttes.

Enfin, ce projet viendra raisonner avec le Campus Condorcet, étudiant les sciences humaines et sociales.

AGISSONS

166.

QUE FONT LES ALBERTIVILLARIEN·NES

?

167. RÉINTERROGER

L’ORDRE

L’ARCHITECTURE SENSORIELLE

« b ien sûr , L ’ architecture ne peut guérir tous L es maux ; c ’ était L à une idée moderne . L es architectes ont cependant L a possibi L ité , et même L e devoir , de stimu L er L es sens et , par conséquent , L a transformation des esprits .» 1

1. Entrevue avec Ray Affleck par Line Ouellet, continuité automne 1985 n°29, «Une architecture des sens».

168. AGISSONS

169. RÉINTERROGER

L’ORDRE

SE SENTIR AU MONDE

L’utilisation des sens permet de se sentir au monde, d’exister pour et avec autrui.

Comment leur stimulation impacte notre rapport à l’autre ?

Comment l’architecture se retrouve être l’un·e des acteur·ices de ces effets ?

Quel impact l’architecture a-t-elle sur nos perceptions ?

Quels dispositifs architecturaux amplifient ou inhibent ces perceptions ?

Peut-on engendrer des émotions grâce à la stimulation des sens en architecture ?

Comment ce travail des sens par l’architecture peut-il avoir un impact sur nos relations avec autrui ?

Peut-il participer à une réponse pour réinterroger l’ordre, la norme, en architecture comme dans nos schémas de penser ?

170.

AGISSONS

L’ARCHITECTURE SENSORIELLE

171. RÉINTERROGER L’ORDRE

VOIR, SE VOIR, ÊTRE VU·E, DONNER À VOIR

Enregistrer l’image de ce qui se trouve dans le champ visuel, d’une manière passive, sans intention préalable ; en percevoir la forme, la couleur, la position, le mouvement. 1

Tout au long de ma réflexion, j’ai souvent tenté d’expliquer que l’une des raisons de l’ancrage des disparités tient aussi à l’invisibilisation de ces inégalités. Au sein de cette architecture je m’interroge sur cette question de visibilité. Comment permettre à autrui de se sentir le plus en ‘sécurité’ possible pour parler, penser, exprimer et avancer ? De quoi pourraient-iels se méfier ?

Faut-il créer des espaces opaques, à huit clos ? Fautil permettre un lieu insonorisé ? Faut-il ouvrir ces espaces, les ouvrir pour donner envie à tout le monde de venir participer à ces moments ? Faut-il jouer sur cet entre deux pour inviter autrui à la curiosité sans tout dévoiler directement et donc en permettant aux usager·es de s’exprimer ‘moins publiquement’ ? Quelle relation entretient un·e usager·e du bâtiment avec les passant·es dans la rue ?

Pourtant, il ne faudrait pas réduire cette recherche de déconstruction des dominances établies à un seul besoin de sécurité.

1. CNRTL, définitions, léxicographie du mot ‘‘voir’’.

172. AGISSONS

L’ARCHITECTURE SENSORIELLE

e tre vu . e en étant vu · e e tre vu · e en étant partie LL ement vu · e e tre partie LL ement vu e en étant vu e e tre partie LL ement vu · e en étant partie LL ement vu · e s e voir et être vu e sans voir s e voir et être vu · e s e voir

RÉINTERROGER L’ORDRE

173.

TOUCHER, SE TOUCHER, ÊTRE TOUCHÉ·E

Un des cinq sens comprenant différentes classes de sensations (cutanées, kinesthésiques, thermiques, etc.), qui permet d’apprécier la consistance des objets et d’effectuer leur exploration par palpation. 1 Entrer en contact avec quelqu’un, quelque chose. 2

Comment le contact physique modifie notre perception d’autrui ? Une épaule, une main, un bras, une cuisse, une fesse, un pied, pourquoi les parties de notre corps que nous permettons à autrui de toucher ne sont pas les mêmes selon notre rapport avec cette personne ? Comment l’architecture se saisit de ce constat ?

La texture, le matériau, le contact à une surface froide, chaude, rugueuse, molle, l’étonnement de ne pas être averti d’un contact différent, toutes ces caractéristiques modifient notre rapport à l’espace. C’est bien dans ces espaces que nous évoluons, et que nous interagissons avec l’autre. Peut-on offrir des conditions idéales pour créer un rapport sain avec un·e autre individu·e ?

1. CNRTL, dictionnaire, lexicographie du mot ‘‘toucher’’, subst masc.

2. CNRTL, dictionnaire, lexicographie du mot ‘‘toucher’’, verbe transitif.

174.

AGISSONS

L’ARCHITECTURE SENSORIELLE

e tre touché · e en étant touché · e e tre touché · e en étant partie LL ement touché · e e tre partie LL ement touché e en étant touché e e tre partie LL ement touché · e en étant partie LL ement touché · e s e toucher et être touché e sans toucher s e toucher et être touché · e s e toucher

RÉINTERROGER L’ORDRE

175.

ENTENDRE, S’ENTENDRE, ÊTRE ENTENDU·E

Percevoir par l’oreille. 1

L’ouïe est souvent le premier sens qui nous permet de prendre conscience de la présence d’un·e autre. On peut le·a détecter sans qu’iel soit présente face à nous, sa position peut également être précisément comprise pour une oreille avertie. Comment interprètet-on cette présence selon ce sens ? A quel moment cela va être dérangeant ? Encombrant ? A l’inverse, quelles sont les possibilités pour apprécier ces sons qui nous arrivent ?

Les matériaux utilisés par l’architecture modifient grandement notre perception de ce sens, et de fait, de la position et des agissements d’autrui. Un parquet grinçant, une dalle en béton granuleux, un carrelage glissant, une pavé crissant ... Ces différents outillages modifient notre rapport à l’espace et aux personnes qui y évoluent.

1. CNRTL, dictionnaire, lexicographie du mot ‘entendre’’, verbe transitif.

176. AGISSONS

L’ARCHITECTURE SENSORIELLE

e tre entendu · e en étant entendu · e e tre entendu · e en étant partie LL ement entendu · e e tre partie LL ement entendu e en étant entendu e e tre partie LL ement entendu · e en étant partie LL ement entendu · e s ’ entendre et être entendu e sans entendre s ’ entendre et être entendu · e s ’ entendre

177. RÉINTERROGER L’ORDRE

Quelle relation entretient-on avec autrui lorsqu’une table nous sépare pour discuter ?

Quelle relation entretient-on avec autrui lorsque nos pas font du bruit en marchant ?

Quelle relation entretient-on avec autrui lorsqu’il faut tenir la porte de sortie du métro ?

Quelle relation entretient-on avec autrui lorsque le passage est trop étroit pour deux personnes ?

Quelle relation entretient-on avec autrui lorsqu’on se bouscule à un angle de rue ?

RÉINTERROGER L’ORDRE

179.

DÉPRESSURISATION

sas - n . m . : [ a rch . - d iv .] L oca L intermédiaire situé entre deux pièces , ou entre deux mi L ieux , pour L esque L s on veut éviter une communication directe . 1 1. Editions Eyrolles, Dictionnaire du BTP.

180.

AGISSONS

181. RÉINTERROGER L’ORDRE

UN ESPACE QUI PERMET DE S’EXPRIMER

Un sas de décompression pour apaiser les conflits entre collégien·nes. Interview 1 par Manag’Educ de Grazielle Noel, principale du collège Ulysse, 2019, retranscription.

« Quel est l’objectif du sas de décompression que vous avez mis en place ?

Ce lieu est un lieu où l’on peut exprimer sa colère, son mal être, son énervement, plutôt que de l’exprimer soit au sein de la classe soit en tapant sur le collègue qui nous a vraiment exaspéré, ou se sortir d’un conflit. On fait beaucoup ça avec nos élèves d’Ulysse, qui peuvent avoir mal compris des choses, des interprétations des uns et des autres, et qui rentrent dans ce lieu pour se faire expliquer. On va échanger autour de pourquoi l’un ou l’autre a dit ça pour résoudre le conflit ou en tout cas apaiser le conflit. »

Cette idée, si simple soit-elle, offre un moment précieux, par l’architecture, à ces élèves. Grazielle Noël, principale de cet établissement, décrit cet espace comme un lieu de liberté d’expression, corporelle comme verbale.

C’est entre ces murs, et seulement entre ces murs, que les peurs, la frustration ou la colère peuvent être exprimés à la guise des concerné ·es.

1. https://www.youtube.com/watch?v=8UK1n5olyik&ab_channel=Manag%27Educ

182. AGISSONS

DÉPRESSURISATION

UN TEMPS À SOI POUR SE RECONNECTER AUX

AUTRES

« Pouvez-vous nous décrire ce lieu et son fonctionnement ?

«C’est une salle qui est extérieure au grand bâtiment principal qui concentre les salles de l’établissement. Il est plutôt du côté de l’espace administratif, c’est un sas qui est en fait un ancien appartement de fonction qu’on a réaménagé. On y a mis du matériel pour se reposer donc des petits canapés, on y a mis des objets pour faire diversion de ses états émotionnels et de ses humeurs (jeux de constructions, Lego, boules antistress, argile, livres...). Donc quand on a des élèves qui se sentent trop mal, trop énervés, trop en conflit pour suivre les cours, ils peuvent venir d’eux mêmes dans ce sas de décompression. »

Cet espace donné, ce temps autorisé sont le biais vers une certaine reconnexion avec soi même et de fait avec le monde et les autres.

Ici, extérioriser des sentiments négatifs permettra aux élèves de mieux communiquer avec leurs camarades, leurs professeurs, et ainsi évoluer dans un environnement plus apaisant et offrant de meilleures conditions d’apprentissage.

183.

RÉINTERROGER L’ORDRE

VERS LE PROJET

Cette initiative trouve bien un sens étroit avec le sujet que je veux traiter, dans son ambition comme dans sa forme. Ce que j’appellerai ‘‘sas de dépressurisation’’ s’apparente à un espace pour l’heure indéfini qui donnerait l’autorisation d’extérioriser les sentiments des individu·es dans l’objectif de se permettre d’être au monde en en sortant. Cette enjeu cathartique 1 semble essentiel dans ce travail, afin de pouvoir s’autoriser à recevoir les informations, les débats et la connaissance présente au sein des programmations avancées.

Alors, comment l’architecture peut permettre à un individu·e de faire ce travail libérateur et permettant de se détacher au maximum des préjugés et des présomptions extérieures ? L’objectif n’est pas d’annihiler la vision d’un e individu e, qu’elle quelle soit, mais bien de lui permettre d’accepter d’écouter celle des autres.

Les sas sont pour la majorité des espaces tampons qui semblent résulter des programmations qui se logent dans le bâtiment.

Ces espaces peu étudiés sont pourtant les premiers pas d’un·e visiteur·euse dans la découverte d’un nouvel endroit.

Ces sas auraient pour but de rentrer dans cette expérience avec les sens les plus ouverts possibles et les émotions les plus apaisées pour qu’elles puissent évoluer tout au long du parcours. Inconsciemment, ces espaces doivent aussi avoir pour effet de « remettre tout le monde au même niveau ». En entrant dans ce bâtiment, les différences entretenues avec autrui doivent pouvoir être exacerbées pour les percevoir comme une force.

1. Se dit d’un événement conduisant l’individu·e à se libérer de ses pulsions et de ses passions pour remédier à un traumatisme vécu et resté latent.

AGISSONS

184.

DÉPRESSURISATION

185. RÉINTERROGER

L’ORDRE

ACUPUNCTURE

186. AGISSONS

187. RÉINTERROGER

L’ORDRE

CHEMINER

La création d’un parcours dans la ville répond à plusieurs enjeux majeurs. Dans un objectif de remise en question de l’ordre social établi, il est nécessaire de mettre en lien le Campus Condorcet, Cité des Sciences Humaines et Sociales (à l’Ouest), ainsi que les interventions de l’Atelier Approche.s (à l’Est).

En effet, ce Campus est majoritairement composé d’intellectuel·les, et est très enclavé dans la ville d’Aubervilliers. Il dialogue peu avec l’extérieur, ce qui tend à présager que ces recherches prennent peu en compte son environnement proche, c’est-à-dire les Albertivillarien·nes.

Au contraire, les interventions de l’Atelier Approche.s dans le quartier d’Emile du Bois, réponse à l’appel à projet ‘‘ plus de place pour les femmes dans la ville’ ’, se tourne directement vers les femmes de ce quartier et a donc un impact réduit sur le reste de la commune.

Il serait alors nécessaire de relier ces deux pôles aux échelles très différentes de manière intellectuelle et physique. Intellectuellement, l’ensemble des utilisateur·ices de ces deux lieux doivent pouvoir se retrouver au même endroit pour développer des idées ensemble.

L’architecture proposée doit donc être assez attractive pour que toutes les populations aient le désir d’y venir. Il conviendra alors de développer des architectures qui permettront ces rencontres. Dans le même temps, à une seconde échelle, des interventions viendront se disséminer dans la ville, créant un parcours entre le Campus et le quartier d’Émile Dubois.

AGISSONS

188.

ACUPUNCTURE

Reliant cette fois-ci physiquement ces deux entités, cette acupuncture permettra de visibiliser certaines questions tout en offrant aux usager·es de la ville une nouvelle manière d’envisager leur commune. La traversée compte une petite heure de marche, ponctuée par de nombreux transports en commun qui donnent la possibilité à chacun·e d’envisager cette exploration comme iel le souhaite.

RÉINTERROGER L’ORDRE

189.

PARIS LA

C

C

REVITALISER DECADRONS TUNNEL

COURNEUVE SAINT-DENIS

AMPUS

ONDORCET

TUNNEL A TELIER A PPROCHE . S

LE CHARGEUR

PANTIN COURNEUVE

0

N

100 200

AU CAMPUS CONDORCET

Le Campus Condorcet reste largement enclavé dans la ville, délimité par des clôtures, inaccessible pour les riverain·es qui n’y évoluent pas. Comment apporter un sentiment d’inclusion dans cet espace ? Aussi, l’utilisation des éléments d’assises dans la cour du Campus pourrait être étendue sur l’espace public afin de donner une plus grande harmonie au quartier ainsi que de nouveaux mobiliers urbains pour les riverain·es.

192.

AGISSONS

ACUPUNCTURE

193. RÉINTERROGER

L’ORDRE

© Photographies de l’auteure

© Photographies de l’auteure

SAINT GOBAIN RESEARCH CENTER - O. DECK

« Saint-Gobain Research Paris est un centre de recherche et développement industriel au service des filiales du Groupe SaintGobain, leader mondial de la construction durable. » 1

Ici, c’est le matériau utilisé qui me semble intéressant, des plaques d’indaten. Cet élément, appliqué pour recouvrir la façade d’origine, vieillit avec une grande capacité esthétique. L’usage du temps rentrerait donc dans une seconde dimension, à l’image de la temporalité fluctuante des mouvements de luttes sociales.

Il serait donc pertinent de réutiliser ce matériau pour les différentes interventions qui seront proposées tout au long du parcours défini pour rejoindre le Campus aux interventions de l’Atelier Approche.s.

1. http://www.sgr-paris.saint-gobain.com/

AGISSONS

196.

ACUPUNCTURE

197. RÉINTERROGER

L’ORDRE

© Photographies de l’auteure

© Photographies de l’auteure

LA TRAVERSÉE DU CANAL SAINT-DENIS

Aux abords du pont piéton qui permet de rejoindre la rive droite de la commune d’Aubervilliers se trouvent plusieurs espaces vides, jonchés de détritus ou végétalisés. Longeant le canal Saint-Denis, il serait judicieux de les redynamiser en offrant de nouveaux usages et en visibilisant ces espaces.

Ils pourraient alors accueillir un petit espace de vente de boissons, quelques bancs pour s’y reposer tout en ayant la vue sur le canal. Ces installations éphémères pourraient reprendre, en partie, les plaques d’Indaten pour faire écho au centre de recherche Saint Gobain.

200. AGISSONS

ACUPUNCTURE

201. RÉINTERROGER

L’ORDRE

© Photographies de l’auteure

© Photographies de l’auteure

L’AUTRE RIVE, UN INSTANT BUCOLIQUE

Passé ces lieux, un instant bucolique s’offre à nous, une seconde balade le long du Canal. Ici n’a pas lieu d’accueillir une nouvelle activité, c’est l’ambiance du passage qui se verra retrouvée au niveau des autres interventions.

AGISSONS

204.

ACUPUNCTURE

205.

RÉINTERROGER L’ORDRE

© Photographie de l’auteure

© Photographie de l’auteure

DÉCADRONS L’ESPACE

Cet espace dont la géométrie me semble particulièrement intéressante se verrait complété par des interventions diverses. Le vide créée par les deux édifices qui cadrent l’image serait comblé par des outils : le ‘‘camion’’, dont nous parlerons à la suite de ce mémoire, un rideau, des barrières de chantier. Des spectacles, performances, auraient alors lieu ici. Tel un décor de théâtre, cet espace s’adapterait aux différents évènements qui écloront dans le centre ville d’Aubervilliers.

AGISSONS

208.

ACUPUNCTURE

209.

RÉINTERROGER L’ORDRE

© Photographie de l’auteure

© Photographie de l’auteure

LONGÉVITÉ

Ces entités m’ont particulièrement attirées par leur matériau comme par leur géométrie. Une ligne droite, longue voie, s’est vue interrompue par une nouvelle programmation, un commissariat, qui vient courber le voile. A l’image d’une feuille de papier que l’on serait venu tordre, ce mur en brique dessine de nouveaux reliefs dans la ville. Les perspectives qui sont données à voir en longeant ces espaces donnent une compréhension différente de la commune d’Aubervilliers, et ici, de ce quartier. De nombreux programmes sont implantés le long de cette architecture, lycée, collège, commissariat, logements.

212. AGISSONS

ACUPUNCTURE

213. RÉINTERROGER

L’ORDRE

© Photographies de l’auteure

© Photographies de l’auteure

LE CHARGEUR

Cette vaste friche aujourd’hui inutilisée est un espace idéal pour la possibilité d’entreprendre la création de nouvelles visions du monde. Il sera nécessaire de ne pas dénaturer l’état de cet espace. L’aplanir reviendrait à le confronter à une norme. Jouer avec ses dénivelés permettra de contrer cet effet tout en y ajoutant des interventions architecturales et urbaines.

AGISSONS

216.

ACUPUNCTURE

217. RÉINTERROGER

L’ORDRE

© Photographie de l’auteure

© Photographie de l’auteure

© Photographie de l’auteure

© Photographie de l’auteure

L’AQUARIUM, ATELIER APPROCHE.S

Pour clore ce parcours, nous arrivons à l’Aquarium, l’une des interventions de l’Atelier Approche.s. Cet espace est : « un lieu temporaire à destination des femmes. Un espace accueillant et convivial ouvert à toutes pour se retrouver, échanger et créer. » 1

L’objectif de ce parcours est de relier cette intervention aux complexe du Campus Condorcet. Par leurs échelles, leurs dimensions sociales et leur architecture, les trois points à traiter tenteront de répondre à cette nécessité. Quels sont donc ces trois éléments ?

1. https://atelierapproches.fr/tous-les-projets/l-aquarium-un-nouveau-lieu-pour-les-femmes

222. AGISSONS

ACUPUNCTURE

223. RÉINTERROGER

L’ORDRE

LES MONSTRES

226. AGISSONS

Les arts qui prendront place au cœur de l’édifice permettront aux usager ·es de questionner le monde, tout en utilisant un langage universel et à la portée de toustes. Ce projet sera également l’endroit de la découverte des conquêtes féministes.

Ces espaces devront être pensés selon l’impact des sens, les dispositifs prennent compte la gestion des interactions avec autrui : qui voit qui ? Comment sont placés les escaliers ? A la vue de tous ou cachés ? Ou se trouvent les entrées ? Combien en faut-il ? Faut-il pénétrer dans le bâtiment par une entrée déguisée, en soussol, ou au contraire par une vaste porte qui dévoile le contenu de ce bâtiment ?

Ce projet en lui même doit pouvoir faire office d’espace d’expérimentations, comme d’expositions, de débats, d’apprentissage, de recherches et surtout d’espaces pour se reconnecter au monde, pour interroger nos relations à l’autre et à soi-même et tenter de réinitialiser les systèmes de domination néfastes à la société.

Les séquences de circulations seront également au cœur de mon travail. Elles seront pensées non comme une résultante des programmations précédentes, mais bien comme des espaces à part entière qui permettront d’amener les usager·es vers de nouvelles expérimentations sensibles.

Les couleurs, les textures, les éclairages, les matériaux, la géométrie, etc., devront être en concordance avec un désir précis d’observation et de recherche.

RÉINTERROGER L’ORDRE

227.

LE CHARGEUR

Implanté à Aubervilliers, proche du quartier Émile Dubois sur un terrain en friche, l’édifice qui fait office de ‘‘chargeur’’ doit pouvoir regrouper l’ensemble des idées transmises par les interventions présentes dans la ville. Son mot d’ordre est de réunir, et de visibiliser (des pensées, des faits, des individu·es).

Y seront exposés des œuvres qui réinterrogent une/des norme(s), ainsi que les travaux déjà accomplis par celles et ceux qui se sont démené·es pour acquérir une plus grande égalité de genre au sein de notre société.

Le projet se dessine comme un assemblage de transformation du paysage habitable. Chaque espace est pensé de façon autonome, mais semble former ensemble une famille. Les techniques utilisées pour chacune de ces architectures sont diverses, expérimentales, pensées comme une liberté.

Trois catégories d’espaces émergent sur le chargeur : trois espaces de débats, à différentes échelles ; trois espaces d’expositions, formés autour de trois œuvres distinctes, ainsi que trois lieux de vie, d’administration, de gestion.

Détaillons maintenant chacune de ces architectures.

228. AGISSONS

LES MONSTRES

229. RÉINTERROGER

L’ORDRE

LE CHARGEUR - DÉBATTONS

L ieu de polémiques et de débats, Portant réflexions et interrogations, Les êtres s’installent. Iels sont là.

Cette hélice, d’un doux sentiment, les étreint. Ensemble, plus que jamais, dans cet écrin, Les âmes s’apprêtent à entrer en raisonnance.

Caliné·es par deux hémisphères emboîtées, La volute qui nous relie semble infinie. Soudain, au cœur de cet univers, une symphonie retentit.

AGISSONS

230.

LES MONSTRES

231. RÉINTERROGER

L’ORDRE

LES MONSTRES

LE CHARGEUR - PARTAGEONS

U n appel, un élément vertical, une tour faite de pierre et de terre dessine les contours d’une balade.

Les plis de la terre, les bourrelets d’une empreinte, nous invitent au centre.

Chorégraphie des corps : autour de cette scène, l’auditoire gravite en chœur.

On s’y adosse, à cette forme ondulante.

Un nouvel objet enlace l’espace, S’exposent les conquêtes déferlantes,

Des femmes qui surpassent.

AGISSONS

232.

233. RÉINTERROGER

L’ORDRE

LES MONSTRES

LE CHARGEUR - DANSONS

Nos corps s’étreignent, vacillent, s’oublient le long de ses courbures. Protégé·es par sa douce cambrure, nous tanguons au rythme de la brise.

Le calme se contient, les langues se délient, nous parlons librement. Cet étrange maillage permet aux sons, aux vibrations, aux souffles de s’engouffrer.

Les autres êtres s’en amusent, tissent des toiles, forment des nids, s’y accrochent. Nous formons ensemble de nouvelles possibilités d’osmoses, de symbioses.

234. AGISSONS

235. RÉINTERROGER

L’ORDRE

LES MONSTRES

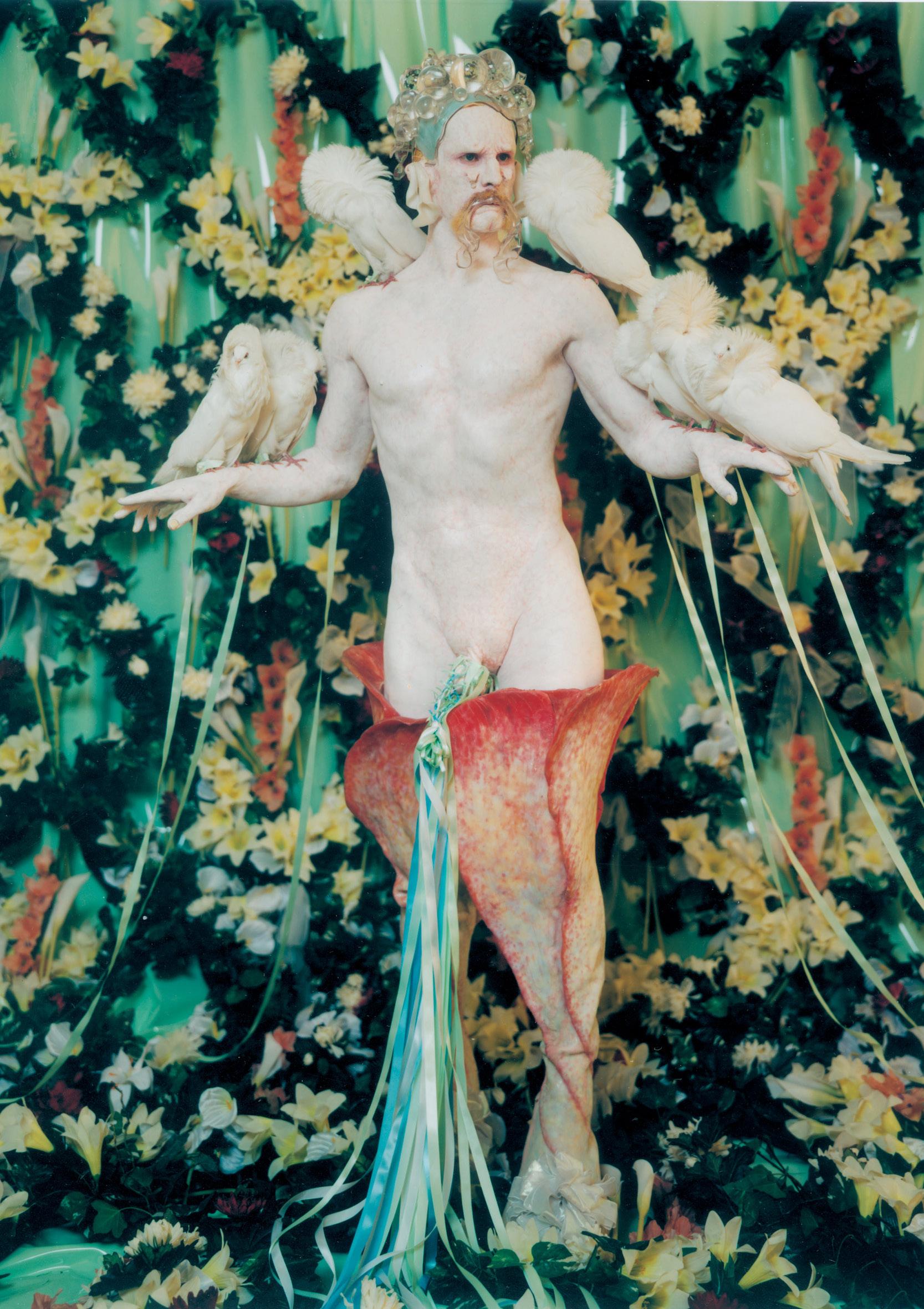

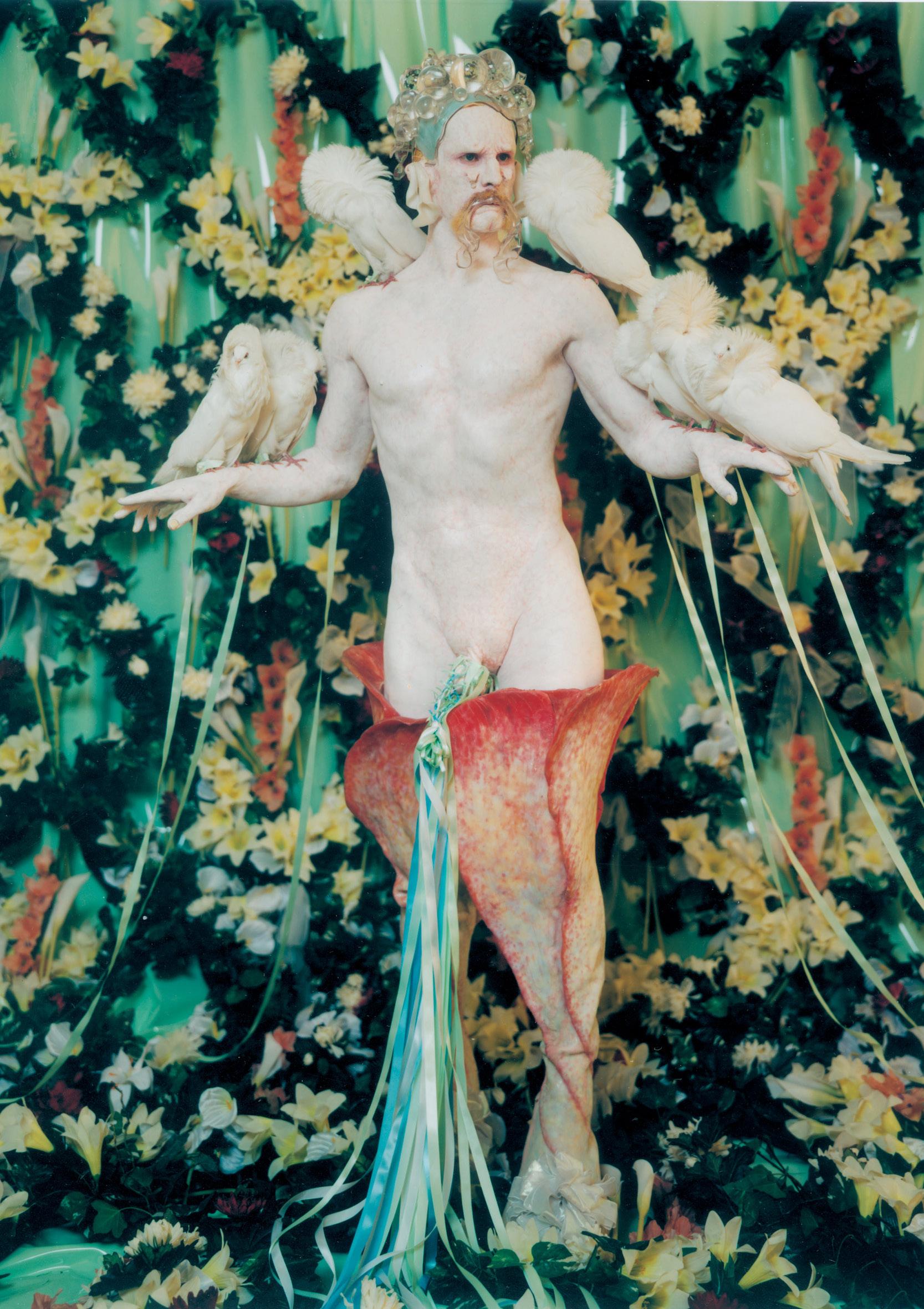

LE CHARGEUR - S’EXPOSER

Une ouverture se dessine le long de cette haute façade sombre. Je m’y glisse.

Un faisceau zénithal éblouit l’entrée, la perception de ce vaste espace est altérée. Suis-je seul e ? Une présence. Une lourde masse immobile se dessine.

Elle est dissimulée par un jeu d’épais vitrages granuleux.

Des parois inclinées tendent leurs bras vers le ciel. Déséquilibré e, ébloui e, la perception de cet espace est perturbée. Qu’elle est cette entité qui se dévoile partiellement ? Recouvrant mes acuités, je m’approche et distingue des teintes. Une légère odeur de poussière emplit la salle et caresse mes narines.

Un binôme de murs lisses m’attire. Je m’y introduis.

Du bout des doigts se dessine un revêtement en plastique poli. Enlaçante, apaisante, sa courbure harmonieuse guide le chemin.

La luminosité diminue, un sentiment de protection envahit l’espace.

Les parois se réchauffent, changent de textures, de formes.

Plus épais, plus rugueux, plus foncé, une seule ouverture s’y creuse.

Une ficelle tombe, permettant d’adapter sa hauteur au regard.

Un seul œil se glisse permettant d’observer cette masse intrigante.

Il n’est pas une, mais trois entités entrelacées.

Un recul. J’y retourne. Un petit garçon, assit sur un banc. Un petit garçon enlace un être.

Cet être, mi vielle dame, mi étrange animal, s’est endormi, étendu·e.

Une réticence soudaine m’envahit face à cette étrangeté.

Une profonde tendresse m’étreint alors, Engendrée par l’amour qui l’amour qui m’apparaît.

236. AGISSONS

J’avance pour les contempler de face.

Cette fois-ci plus rien n’obstrue ma découverte, pourtant j’hésite. Un nouvel espace.

Il est composé des éléments qui ont accompagné mon expérience. Vitrage, mur courbe, plastique, lumière, rythment mon exploration.

Le ciel est haut, je ne le discerne pas.

De longs draps dansent, Sous le rythme des pas des visiteur·euses du niveau supérieur. Iels dorment tendrement.

L’attente a été longue. Ai-je été trop lent e ?

Je glisse mon corps dans cet espace.

La découverte curieuse des protagonistes s’approfondie. Ce moment suspendu fût interrompu par des bruits de pas. D’autres aventurier ·es sont entré ·es.

Je les observe à travers les parois vitrées. Elles les séparent de ce tendre instant. Iels disparaissent le long de ce mur épais.

Je sais qu’iels vont maintenant pouvoir m’épier à leur tour.

Figé·e, assis ·e juste assez proche de cette créature, Une relation inattendue se créer.

Une première personne glisse son regard sur cette dernière.

Puis sur le petit garçon.

Enfin, iel de jeter son dévolu sur moi. Une minute s’écoule, puis deux, je n’ai pas bougé.

Suis-je devenu ·e le quatrième élément de cette démonstration affective ?

RÉINTERROGER L’ORDRE

237.

© Patricia Piccinini, The Long Awaited.

© Patricia Piccinini, The Long Awaited.

LES MONSTRES

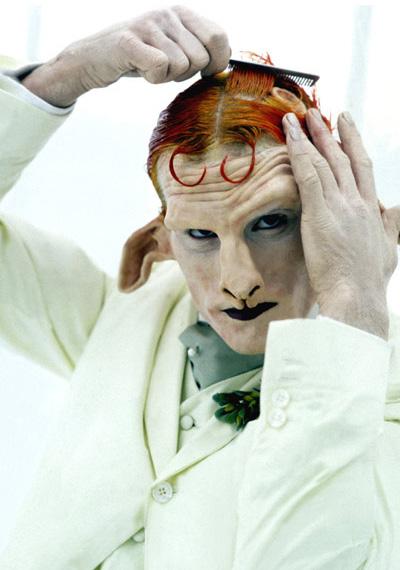

LE CHARGEUR - PERFORMER

Du mouvement, un bras mécanique robotisé. Dans sa cloche en verre, il s’articule.

Récoltant inlassablement la substance qui semble lui permettre d’exister, il oublie un temps sa besogne, s’interrompt, danse.

Ses mouvements mécaniques, mêlés aux gouttes rouges dégoulinantes, saisissent d’inquiétude comme de curiosité.

Des larmes rousses tâchent les toiles qui nous abritent.

240. AGISSONS

241. RÉINTERROGER L’ORDRE

LES MONSTRES

LE CHARGEUR - AFFICHER

Un dédale de parois.

Couleurs, tailles, épaisseurs, matériaux, courbures, inclinaisons, Tous sont uniques.

Une œuvre, puis deux, puis plusieurs. Elles semblent pouvoir se déplacer, je ne peux les admirer. Les yeux au ciel.

Pourquoi toustes ont-iels la tête rivée au plafond ?

Un miroir, encore des œuvres. Les mêmes, mais lisibles.

Un pas en arrière, je la distingue parfaitement.

L’architecture s’adapte à l’individu·e par un système mécanique. Les œuvres se déplacent verticalement afin de convenir à la taille de son observateur·ice.

L’individu·e s’adapte à l’architecture qui elle a prévu de convenir à toustes. Ma position dans l’espace joue avec les œuvres, selon mes caractéristiques physiques, je peux les contempler depuis des points précis.

Allongé sur un divan, toustes auraient le regard au même niveau, fixant l’œuvre qui leur ai présenté. Dans cette position, le·a visiteur·euse observe, prend le temps, questionne.

AGISSONS

244.

245. RÉINTERROGER

L’ORDRE

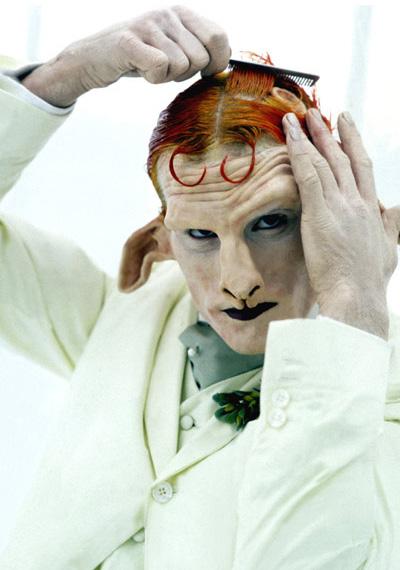

© Matthew Barney, Cremaster 5, 1997.

© Matthew Barney, Cremaster 5, 1997.

©

Matthew Barney, ???.

LES MONSTRES

LES AMARRAGES

Le long du parcours imaginé entre le Campus Condorcet à les travaux de l’Atelier Approche.s, des interventions viennent s’ajouter à la ville, intensifiant ou complétant des installations et des espaces déjà présents.

Les lieux pointés précédemment ne bénéficieront pas tous d’un remaniement. Certains inspireront, par leur ambiance, leur matériau ou leur aspect, les nouvelles implantations.

248. AGISSONS

249. RÉINTERROGER

L’ORDRE

LES MONSTRES

LES AMARRAGES - TUNNEL

J’amorce cette traversée en m’enfouissant lentement sous le sol. Sous mes pieds, le rythme des dalles en ardoise s’accélère au contraire de mon allure, leurs couleurs évoluent en fonction de leur inclinaison. Des murs en granit colossaux très lissent se dressent autour de moi, m’enlaçant tout en occultant ma vision périphérique. Tout s’obscurcit, je progresse à la lueur des éclairages qui n’illuminent que mes pas. A présent une masse informe m’étreint. Je ne peux pas distinguer qu’au touché. Cette longue cavité m’engloutit sans bruit.

Le revêtement des parois qui m’enveloppent permute périodiquement, je les caresse du bout des index, je sens mon parcours se contracter. Le rythme de mes foulées ralenti tandis que celui de mon pouls se précipite au rythme des éclats engendrés par les lanternes. L’écho de mes pas retentit, étourdissant, je ne discerne que ma respiration qui raisonne jusque dans les profondeurs. L’odeur de la peinture fraiche me saisit. L’intensité de la luminosité fluctue m’empêchant de discerner correctement mon environnement. Je sens les matériaux changer. C’est froid, dure, mou, rugueux, lisse, chaud, plus rien n’est droit.

Le silence est insoutenable, le manque de repère est étouffant. Un cri strident s’échappe de ma poitrine. Le tunnel résonne. Je perçois que sa fin est proche. Une autre odeur, non identifiable mais réconfortante, s’annonce à moi. Elle me rappelle chez moi. J’entends des voix. Le rythme du dallage se pondère, les parois s’écartent, une entrée se révèle. J’avance plus vite, sans me retourner, comprenant que cette expérience m’a permis d’éveiller tous mes sens.

J’arrive.

250. AGISSONS

LES AMARRAGES - DÉCADRER

Quelles interventions ajouter à cet espace ? Le vide créé par les deux édifices qui cadrent l’image se voit comblé par différents éléments. Un camion, des rideaux, des barrières de chantier. Des spectacles, performances, auraient alors lieu ici. Tel un décor de théâtre, cet espace s’adapterait aux différents évènements qui écloront dans le centre ville d’Aubervilliers.

252.

AGISSONS

LES MONSTRES

LES AMARRAGES - REVITALISER

Une vue de la rive droite du Canal Saint-Denis. Un espace vide, abandonné, laissé à l’interprétation des graffeur·euses d’Aubervilliers. Ce pont est pourtant très emprunté par les riverain·es, piéton·nes et cyclistes. Comment leur permettre d’être attiré·es par cet espace ? Quelle utilité lui proposer ?

L’artiste Evila LAIVINA est invitée pour exposer en ce lieu l’une de ses séries d’œuvres : Beauty Warriors. Cette série est une collection de photographies présentant des produits qui sont censés permettre aux femmes d’être ‘‘belles’’. L’autrice affirme : «Pour réussir, vous devez être parfait·e et avoir l’air parfait·ece sont les règles de notre société, que nous suivons tous sans même réaliser à quel point les normes sont ridicules. On oublie souvent l’importance de la beauté intérieure.»

En offrant une nouvelle fonction à ce bout de rive, les habitant·es curieux·ses s’y arrêtent, s’informent, observent. Iels prennent le temps de s’asseoir, iels reconnaissent les assises, ce sont celles du Palais des Tuileries.

254. AGISSONS

LES MONSTRES

LE VAISSEAU

Le troisième élément devra s’adapter au mouvement très changeant des méthodes d’action, de visibilisation, de communication. Pour sentir ce mouvement, je décide d’utiliser l’une de mobilité urbaine courante, le véhicule. Il a pour rôle de propager, d’accompagner les changements, tout en étant lui même très modulable. Démontable, remontable, il complète une installation, lui ajoute une fonction, transporte des éléments d’un endroit à l’autre.

Pour l’occasion, le projet invite Inox 1, œuvre de Jean Nouvel, à rejoindre cette collection de monstres. Visible dans la ville comme au niveau du chargeur, cette invitation étend le dialogue entre les différentes spécificités de chacun·e.

256. AGISSONS

C’EST OÙ ?

257.

RÉINTERROGER L’ORDRE

CONCLUSION

260. AGISSONS

Les différentes architectures de ce projet formeront un ensemble permettant de visibiliser des notions sociétales, par leur forme, leur liberté d’exécution et les programmations qu’elles habitent.

Aubervilliers, par sa capacité à se renouveler rapidement et l’essor certain qui va la toucher en tant que commune jouxtant Paris, est une ville idéale pour la création de ce projet. Pourtant, il est certain que ce type d’interventions aurait pu trouver place dans de nombreuses autres communes, tout en s’adaptant de nouveau à son contexte. L’objectif de ces réalisations n’est pas d’imposer un nouvel ordre, une nouvelle vision du monde et de pensée, mais bien de permettre à chacun·e de prendre conscience qu’il est devenu nécessaire de requestionner nos agissements et les schémas qui sont ancrés dans nos inconscients.

Regrouper, réunir, rassembler autour de questions sociales et sociétales est un premier biais vers une requalification des dominances établies.

Le dessin d’un parcours reliant le Campus Condorcet aux interventions de l’Atelier Approche.s permettra aux riverain·es d’Aubervilliers et des communes adjacentes de lui découvrir un nouveau visage. Jonché par des interventions ludiques et appelant à la création d’événements conviviaux, les habitant·es pourront découvrir une perception différente de certains sujets tout en profitant des services de la commune.

RÉINTERROGER L’ORDRE

261.

CONCLUSION

De part son rôle aussi bien politique que social, l’architecture peut engendrer la déconstruction de certains systèmes normatifs. Assumant une architecture différentielle, multiple, aux caractéristiques s’adaptant à ses usager·es, elle permet de réinterroger des schémas systémiques et systématiques imposés en mesure universelle.

L’ensemble de ce mémoire aura permis, dans un premier temps, de dresser un état des lieux des problématiques liées au genre et aux dominances dans l’espace public comme dans l’architecture.

Dans un deuxième temps, compiler et analyser les travaux de celles et ceux qui ont déjà pris en charge la mission de rétablir une plus grande parité sociétale nous aura appris différentes méthodes d’actions performantes.

Enfin, tentant d’acquérir l’essence de chacune de ses initiatives, et ayant chercher à comprendre tous les enjeux des structures de dominances, le projet tend à permettre à chacun·e de réinterroger les injonctions qui nous sont inculquées.

RÉINTERROGER L’ORDRE

263.

BIBLIOGRAPHIE

265. RÉINTERROGER

L’ORDRE

OUVRAGES

BOURDIEU Pierre, La domination masculine , 1998.

CALVINO, Les villes invisibles , 2002.

CAMBRELENG Eve, A Corps et à Cris , 2021.

DE BOTTON Alain, L’architecture du bonheur , 2006.

FEMIA Alfonso et ARDENNE Paul, La Bonne Ville - Pour une architecture bienveillante , 2021.

PALLASMAA Juhani, Le regard des sens , 2010.

PEYTAVIN Lucile, Le coût de la virilité , 2021.

RAIBAUD Yves, La ville faite par et pour les hommes , 2014.

TUMMERS Lidewij, Stéréotypes de genre dans la pratique de l’urbanisme , 2015.

TUAILLON Victoire, Les couilles sur la Table , 2019.

VIGIER Emmanuel, Espaces publics genrés : En comprendre la construction, se reconstruire pour mieux les détruire , 2017.

VRANKEN Apolline, Des béguinages à l’architecture féministe. Comment interroger et subvenir les rapport de genre matérialisés dans l’habitat ? , 2018.

ZUMTHOR Peter, Atmosphères , 2006.

CONFÉRENCES

La ville au prisme du genre, Acte 1 L’espace urbain du ‘care’.

BRUGÈRE Fabienne, philosophe, professeur à Paris 8.

LAPALUD Pascale, co-directrice de Genre et Ville.

KERN Anna, pilote de la démarche ‘Genre et Aménagement’.

La ville au prisme du genre, Acte 2 Expérimentations pour un changement des pratiques.

YOUNÈS Chris, philosophe, professeure à l’ESA.

BENDIMERAD Sabri, architecte, enseignant ENSA Paris Malaquais.

KERSTENNE Nola et LEROY Vincent, collectif Communa, Bruxelles.

266.

BIBLIOGRAPHIE ET ANNEXE 266.

BIBLIOGRAPHIE

PODCAST

FRANCE CULTURE par Jean de Loisy, Jean Jacques Lequeu, un architecte raté ?, 2018

INTERFERENCES, ANAIS // Hacking space, acting queer INTERFERENCES, CAMILLE // Sex in the City , 2020.

INTERFERENCES, APOLLINE // Dégenrer l’Architecture INTERFERENCES, JEAN ET MAHE // Révéler le genre dans l’espace .

LES COUILLES SUR LA TABLE, Binge Audio, Episode 09 : Educations viriles , par Victoire TUAILLON

LES COUILLES SUR LA TABLE, Binge Audio, Episode 19 : Pourquoi le sport reste encore un truc de mec , par Victoire TUAILLON, Thierry TERRET, 2018.

LES COUILLES SUR LA TABLE, Binge Audio, Episode 25 : Des villes viriles , par Victoire TUAILLON, Yves RAIBAUD, 2018.

LES COUILLES SUR LA TABLE, Binge Audio, Episodes 47, 48, 49 et 50 : Meuf King-Kong , par Victoire TUAILLON qui reçoit Virginie Despentes, 2019.

MOULIN Solène, La guerre des femmes, Suisse repetita , Binge Audio et la RTS, 2019.

ARTICLES

ARLANDIS Fanny, La rue, fief des mâles, Le Monde, 2012.

BILLARD Céline, Femme architecte, un documentaire nécessaire , AMC-Archi, 2018.

BLANCHARD Sophie et HANCOCK Claire, Enjeux de genre et politiques urbaines : les enseignements d’une recherche à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) , 2017.

BLAY Anna, Le féminisme à travers les réseaux sociaux , l’Ouvreuse, 2021.

COLLECTIF ARCHITOO, Où sont les femmes architectes ? ,

267. RÉINTERROGER L’ORDRE

Métropolitiques, 2021.

COUTRAS Jacqueline, Crise urbaine et espaces sexués , 1996.

FERRAND Laure, Les marches exploratoires de femmes. Quand un dispositif à visée participative renforce le pouvoir d’agir des professionnels de l’action sociale , Pensée plurielle, 2016.

METTETAL Lucile, MANDON Olivier, LAURENCE, L’habitat participatif à la suédoise, entre liberté individuelle et règles communes , Institut Paris Région, 2018.

OUELLET Line, Une architecture des sens, une entrevenue avec Rag Affleck , 1985.

PAQUIN Sophie, compte rendu de la revue Recherches féministes , Volume 10, numéro 2, 1997.

TUMMERS Lidewig, Stéréotypes de genre dans la pratique de l’urbanisme , 2015.

VIGIER Emmanuel, Espaces publics genrés : En comprendre la construction, se reconstruire pour mieux les détruire , 2018.

MUSIQUES

STROMAE, Multitude , 2022.

VIAN Boris, La complainte du progrès , 1956.

VINS, #MeToo, 2019.

BIBLIOGRAPHIE ET ANNEXE

268.

BIBLIOGRAPHIE

269.

RÉINTERROGER L’ORDRE

CITATIONS ET NOTES DE BAS DE PAGES

ARLANDIS Fanny , La rue, fief des mâles , Le Monde, 2012.

BAUER Mélanie , Féminisme, sexiste et musique , France Inter, 2020.

BENGIS Ingris , Combat in the erogenous zone , 1973.

BILLARD Céline , Femme architecte, un documentaire nécessaire , AMC-Archi, 2018.

BLANCHARD Sophie et HANCOK Claire , Enjeux de genre et politiques urbaines : les enseignements d’une recherche à Aubervilliers , 2017.

BLAY Anna , Le féminisme à travers les réseaux sociaux , l’Ouvreuse, 2021.

BOTTE Julie , Les musées de femmes : De nouvelles propositions autour du genre et du rôle social du musée , Culture & Musées, 30 | 2017.

BOURDIEU Pierre , La domination masculine , page 23, 1998

BOURDIEU Pierre , La domination masculine , page 47, 1998

BOURQUIN Jimmy , Mode : depuis quand les femmes portent-elles des pantalons en France ?, France Inter, 2020.

COUTRAS Jacqueline , Crise urbaine et espaces sexués , 1997.

DE BOTTON Alain , L’architecture du bonheur , page 215, 2006.

DORLIN Elsa , 2012.

BIBLIOGRAPHIE ET ANNEXE

270.

EDDY DE PRETTO , Kid , Cure, 2017.

FAINSTEIN et SERVON , Gender and Planning, 2005.

FERRAND Laure , Les marches exploratoires de femmes. Quand un dispositif à visée participative renforce le pouvoir d’agir des professionnels de l’action sociale , dans Pensée plurielle , pages 97 à 109, 2016.

FERNÁNDEZ Beatriz et GOSNET Antoine et OZOUF-MARIGNIER Marie-Vic , Les défis du Campus Condorcet , Métropolitiques, 2020.

GUÉRINI Marie , coordinatrice générale de l’événement pour HF Ile de France, pour Néon Magazin , 2021.

LIEBER , Genre, violences et espaces publics. La vulnérabilité des femmes en question, Page 198, 2008.

MASSEY Doreen , Stéréotypes de genre dans la pratique de l’urbanisme, 2015.

METTETAL Lucile et MANDON Olivier et LAURENCE Lise , L’habitat participatif à la suédoise, entre liberté individuelle et règles communes publié sur L’institut Paris Région, 2018.

OUELLET Line , Entrevue avec Ray Affleck, Une architecture des sens , 1985.

PAQUIN Sophie , compte rendu de la revue Recherches féministes , Volume 10, numéro 2, 1 p. 219–221, 1997.

PERENNES Patricia , Osez le féminisme , 2012.

271. RÉINTERROGER L’ORDRE

CITATIONS ET NOTES DE BAS DE PAGES

RAIBAUD Yves , La ville faite par et pour les hommes , 2015.

STROMAE , Multitude, Déclaration , 2022.

TUAILLON Victoire et RAIBAUD Yves , Des villes viriles , Les couilles sur la table, 2018.

TUMMERS Lidewij , Stéréotypes de genre dans la pratique de l’urbanisme , 2015.

VARGAS Fred , Texte lu par Charlotte Gainsbourg à la COP24, 2008.

VINS , # Metoo, 23h59, 2018.

WOOLF Virginia , A Room of One’s Own, 1929.

BIBLIOGRAPHIE ET ANNEXE

272.

273. RÉINTERROGER

L’ORDRE

274. BIBLIOGRAPHIE

ET ANNEXE ANNEXE

275. RÉINTERROGER

L’ORDRE

ANNEXE

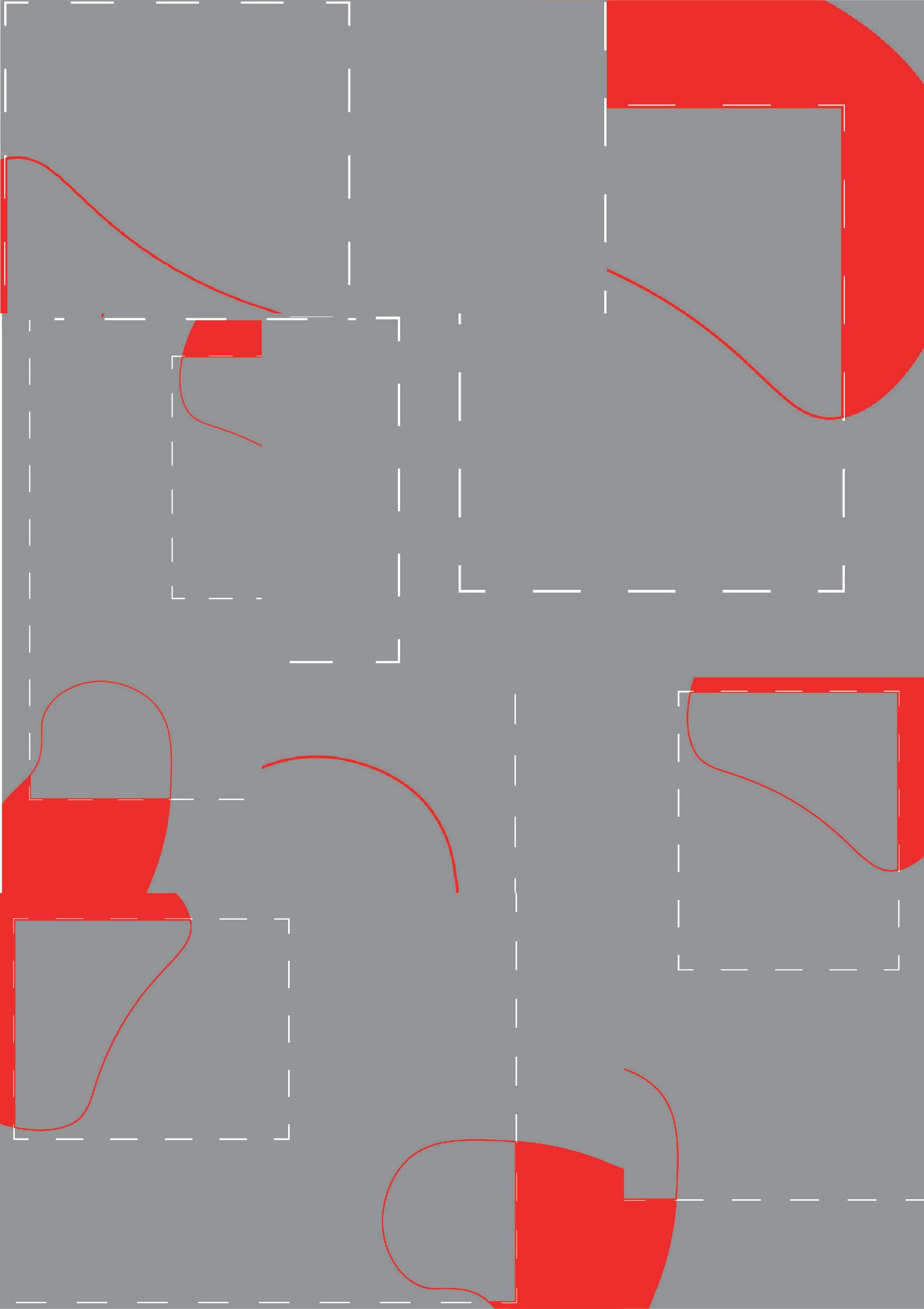

LE CADRE

Disséminé tout au long de cet écrit, en voici l’explication :

Il semblerait que l’espace dans lequel nous évoluons interfère avec nos façons de penser la vie et de fait, de nous présenter au monde et à autrui. Par le cadre, je voudrais ré-interroger les limites qui nous sont données à vivre par la société et par la ville. Voir au-delà du cadre revient à en découvrir un autre, relié ou pas par des éléments communs au précédent.

Nous nous baserons sur une trame de fond commune à toustes. Des éléments bousculent cette trame et s’y intègre mais sont physiquement distincts. Ces éléments, contenus dans des cadres dialoguent par cette séparation mais semblent ne pas pouvoir se lier. Le cadre vient modifier certains de ces éléments, par les contraintes qui lui sont imposées.

Une fois cette “composition” installée elle s’est “décomposée” afin de recadrer l’image selon les limites dessinées. Je les ai ré-assemblées en les retournant, ou pas, en les modifiant d’emplacement, ou pas, en changeant leur échelle ou en leur laissant leur apparence d’origine. Alors, les cadres se croisent. Les objets s’interchoquent, recréant un nouvel environnement plus mélangé, presque chaotique.

Dans ce nouvel assemblage j’y vois de nouvelles possibilités d’échanges, de liens, de confrontation. Ainsi que de nouvelles limites. Pour illustrer ces milliers de nouvelles possibilités, je trace deux cheminements, escaladant les formes, suivant des bouts de limites. Ces nouveaux cheminements donnent de la logique à lire le dessin. Ils semblent rassurants, permettent de comprendre les rapports

BIBLIOGRAPHIE ET ANNEXE

276.

entre les objets, et créant de nouveaux espaces moins délimités. Le tout est d’interpréter le manque de connexion des nos cadres, imposés par et pour toustes, semblant immuables et plus encré que nous puissions l’imaginer. Alors, comment réinterroger ces barrières ? sont-elles nécessaires à un certain équilibre ? comment les remanier pour trouver accompagner les changements sociétaux et sociaux à venir ?

RÉINTERROGER L’ORDRE

277.

LES ÉTOURNEAUX

Les étourneaux se comportent comme une unité formant une nuée. Lorsqu’elle se met en place, des centaines voire des milliers d’oiseaux s’envolent, se rassemblent et parcourent le ciel, synchronisés, s’assemblant en une gigantesque masse ondulante assimilable à une vague. Ces nuées d’oiseaux sont appelées ‘‘murmuration’’. Ils oscillent dans le ciel pour éviter que les mêmes oiseaux restent aux extrémités où le danger est prédominant. Chaque oiseau a la capacité d’amorcer un changement de direction. Son mouvement se décuple en se propageant par ondes à travers la masse. Un étourneau réagit aux mouvements de ses sept voisins les plus proches.

BIBLIOGRAPHIE ET ANNEXE

278.

ANNEXE

279.

RÉINTERROGER L’ORDRE

P hotogra P hie P rise P ar L ’ auteure

P hotogra P hie P rise P ar L ’ auteure

P hotogra P hie P rise P ar L ’ auteure

P hotogra P hie P rise P ar L ’ auteure

© Photographies de l’auteure

© Photographies de l’auteure

© Photographies de l’auteure

© Photographies de l’auteure

© Photographies de l’auteure

© Photographies de l’auteure

© Photographie de l’auteure

© Photographie de l’auteure

© Photographie de l’auteure

© Photographie de l’auteure

© Photographies de l’auteure

© Photographies de l’auteure

© Photographie de l’auteure

© Photographie de l’auteure

© Photographie de l’auteure

© Photographie de l’auteure

© Patricia Piccinini, The Long Awaited.

© Patricia Piccinini, The Long Awaited.

© Matthew Barney, Cremaster 5, 1997.

© Matthew Barney, Cremaster 5, 1997.