CONTENTS Others Dancing with Nature 旭水長流 尋旅石碇 阡陌水綠 破牆重生 Campus Design 2021.10-2021.12 Public Space Design 2022.02-2022.04 Urban Space Design 2022.04-2022.05 02 22 10 26 18 29 Ecological Garden Design 2022.04-2022.06 Public Space Design 2022.10-2022.12 Academic Assignments 03 04 05 02 01 06 1

01 2

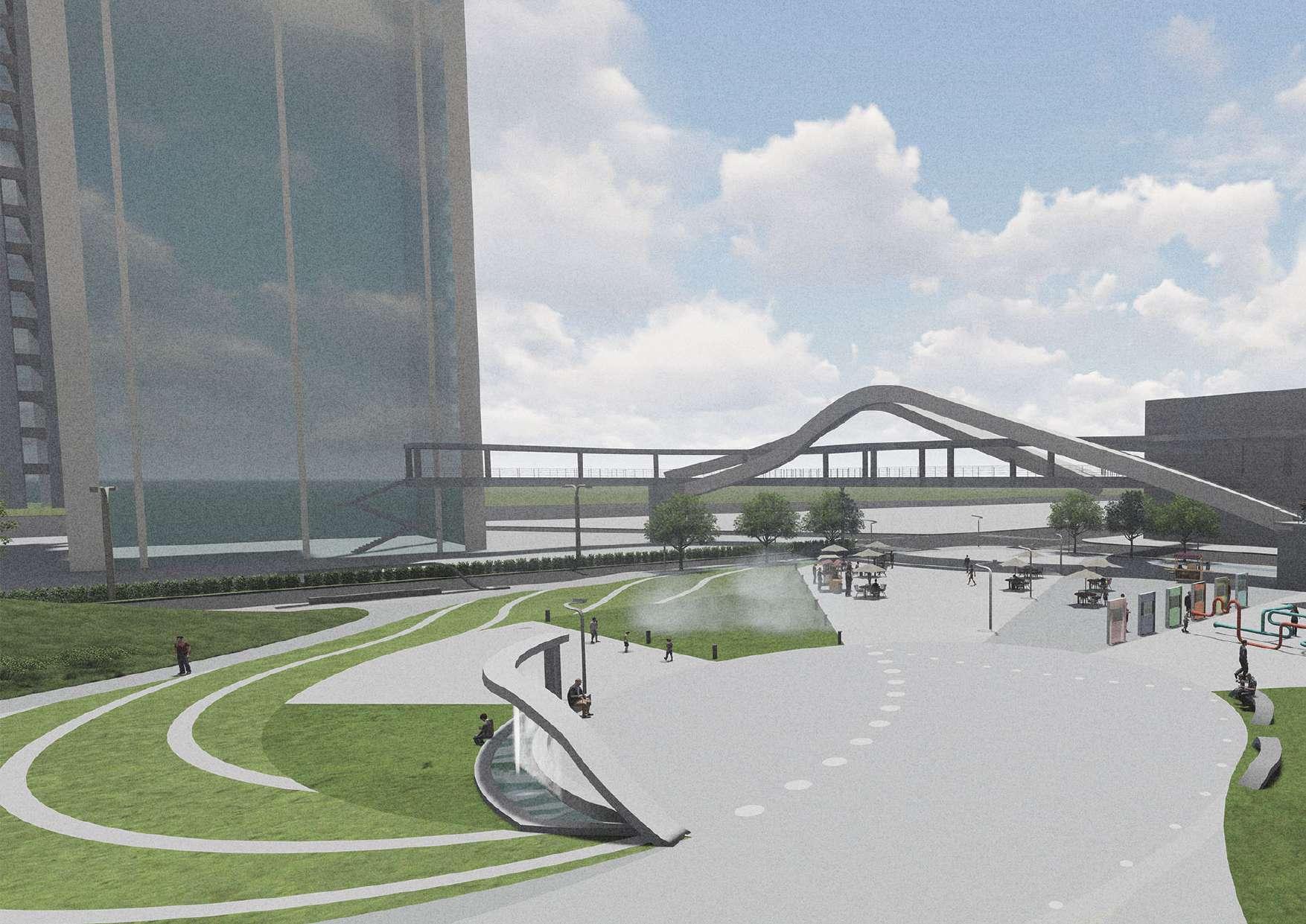

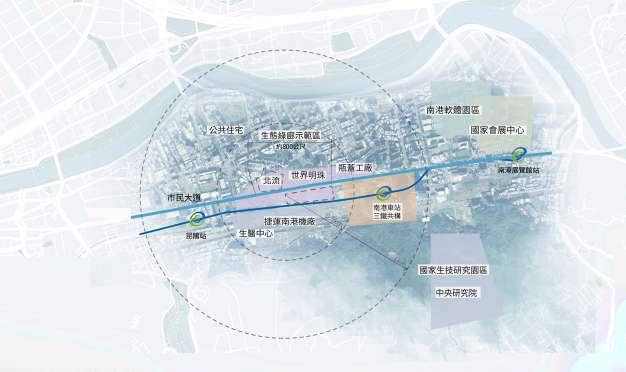

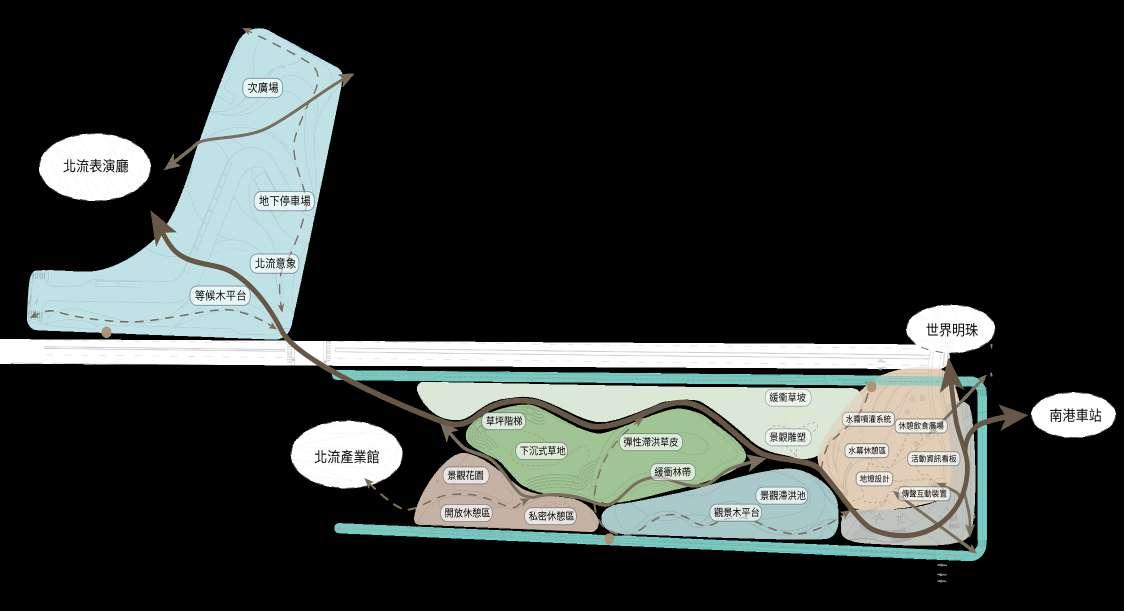

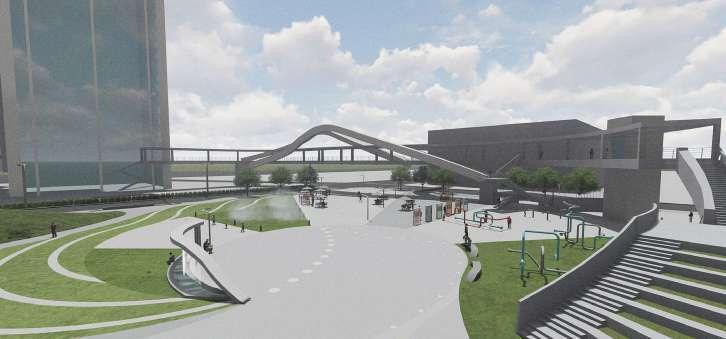

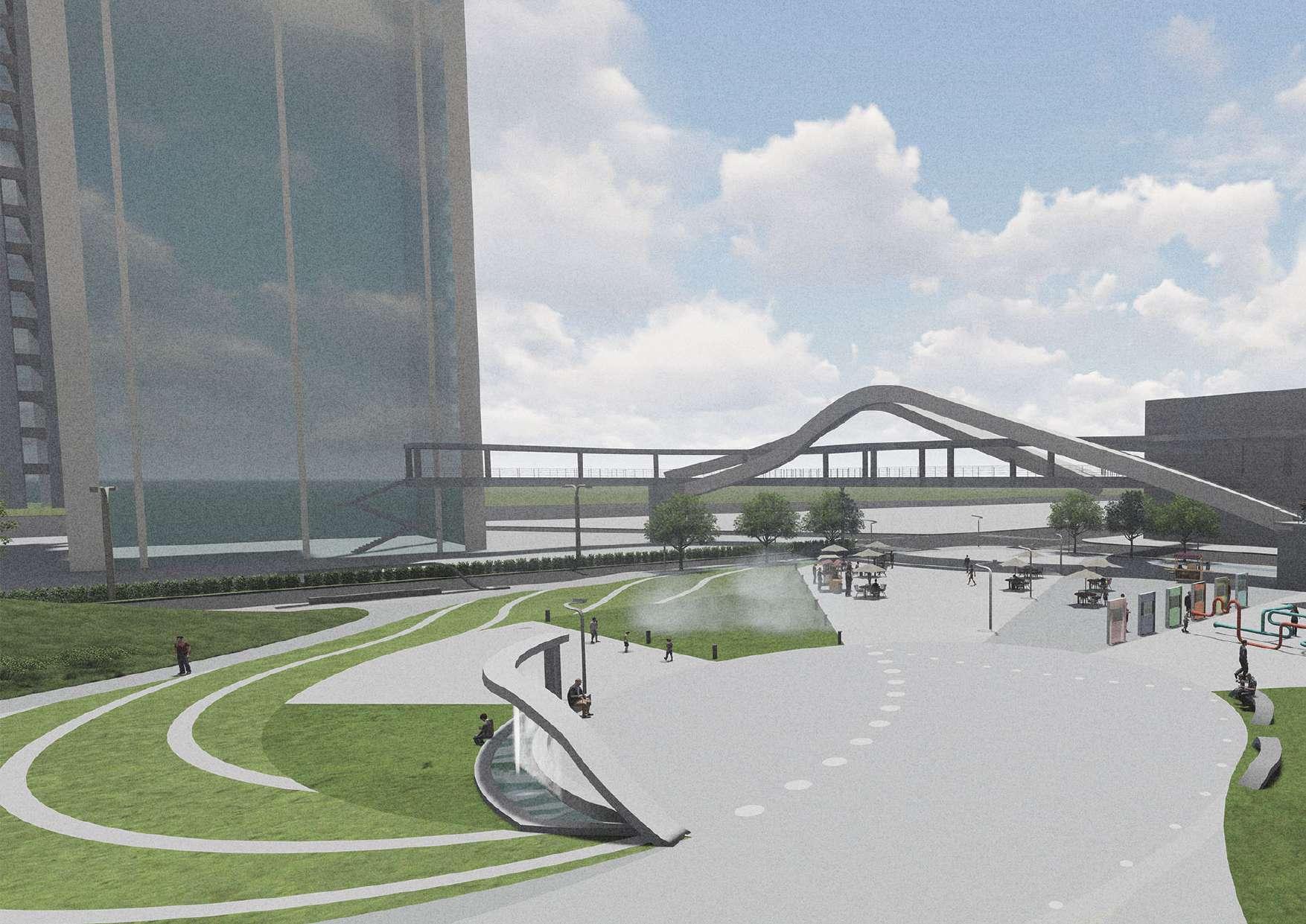

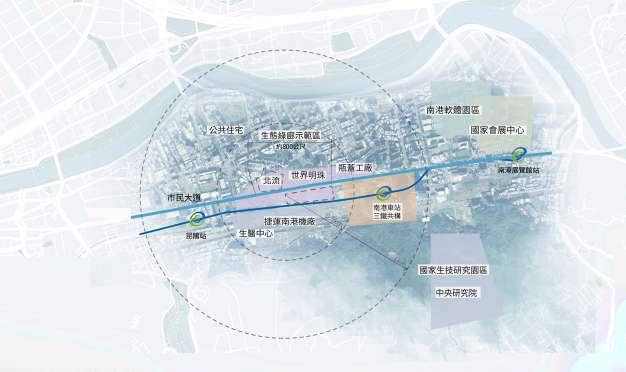

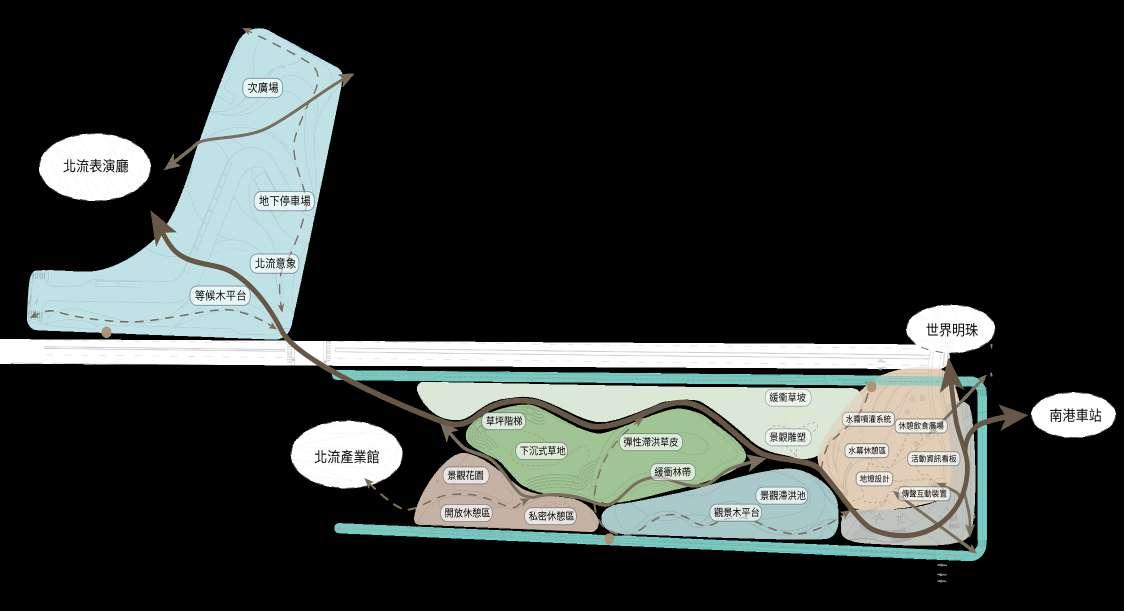

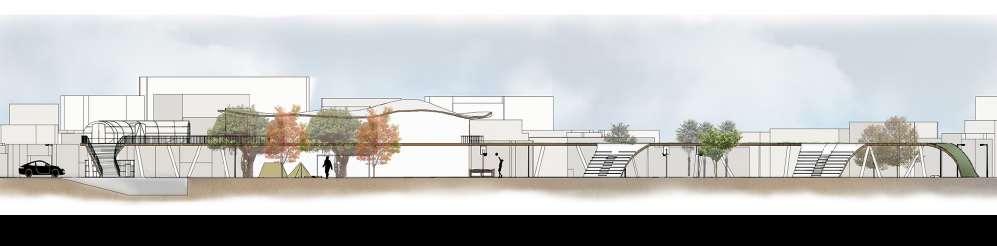

隨著交通發展、企業進駐與都市計畫的推展,現今的南港逐漸成為台北東區重 要據點;本設計需在綠廊計畫之下,於北流周邊打造東區門戶意象。

現今的南港如東昇太陽般是新起的產業發展區,本次計畫將結合其地域背景及 音樂、科技特色重新營造人與景觀的互動。希望透過此門戶設計使南港如流水 般永續發展,展現地域多元樣貌。

南港綠廊核心公園設計

3

臺灣 臺北市信義區 臺北流行音樂中心

基地位置及面積

(一) 基地位於台北市南港區市民大道八段99號,為北流前廣場及產業館東側土地 (二) 基地面積約3.2公頃

台北市南港區

市民大道

由於南港氣候環境適合茶 樹的生長,清代移民引進

茶樹種植,使南港成為臺

灣包種茶的發源地。

工廠的遷入帶給南港

繁榮,但也因工廠排

放濃密黑煙,使南港

成為「黑鄉」。

由於環境品質惡 化,南港進行通 盤檢討,開始產 業轉型。

施行都市更新計畫,將 南港傳統工業轉型成發 展以知識經濟為主的南 港軟體工業園區。

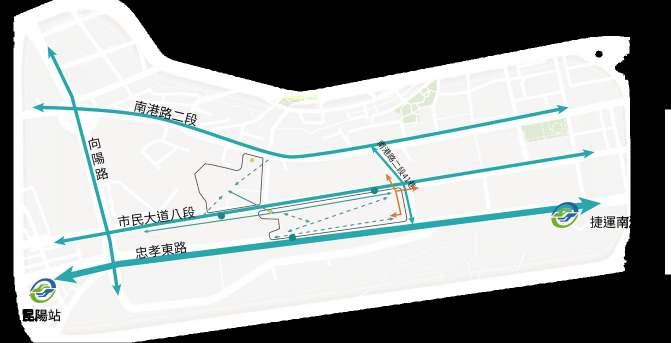

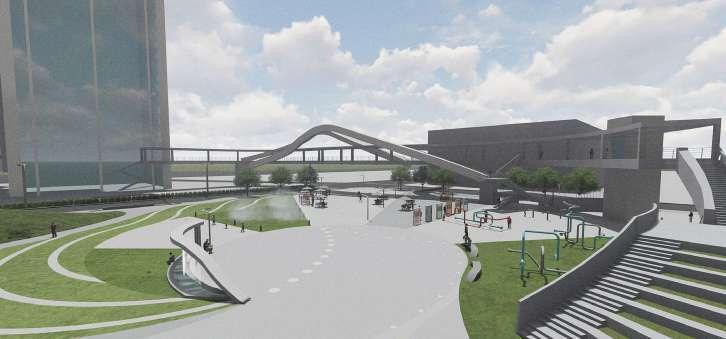

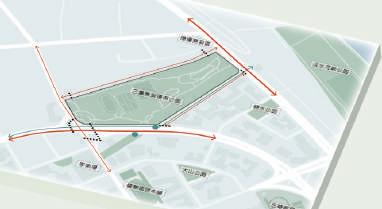

東區門戶計畫:結合多項公共建設打造臺北市新創產業經濟軸帶 南港綠廊子計畫:用空橋系統整合南港車站與綠廊平面動線並延伸至南港經貿園區

基地範圍

國家轉運樞紐

國家生技產業廊帶

流行音樂及文創產業

軟體產業

會展產業

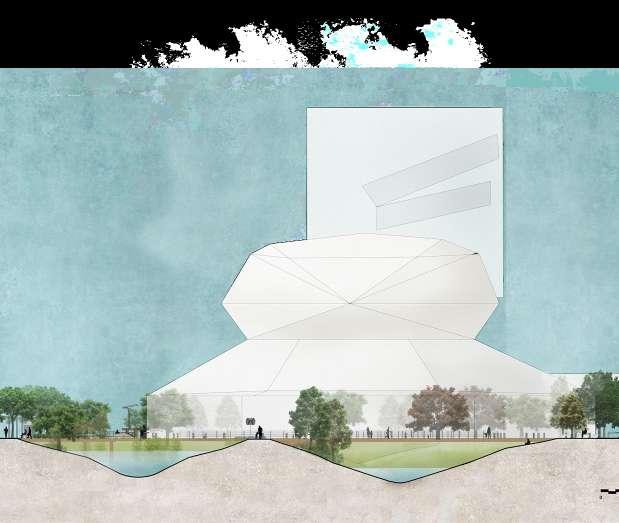

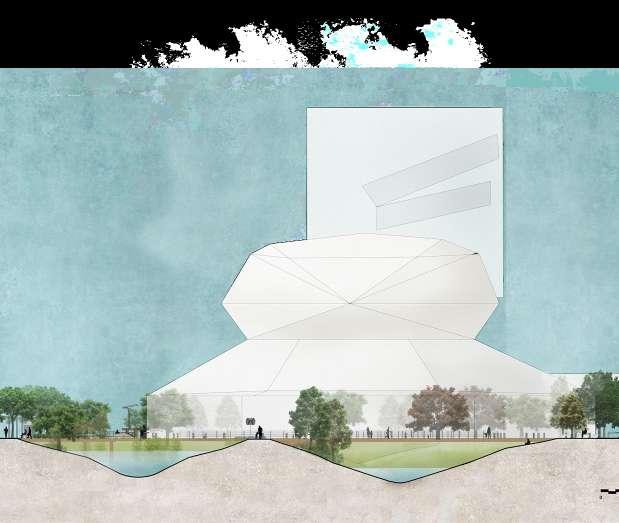

表演廳

以不規則殼狀模擬台灣山巒意象

可容納5000人

使用北流空間的樂團、表演者

產業館

錄音室、排練室、練團空間

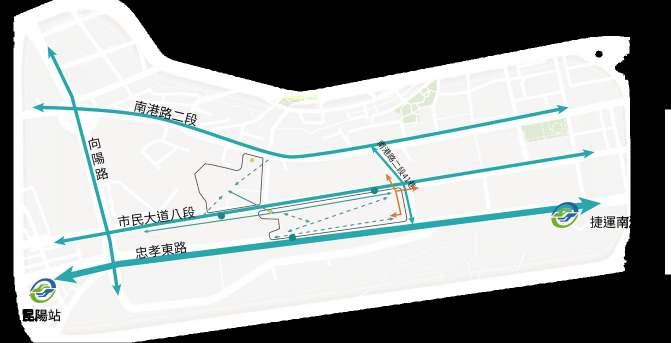

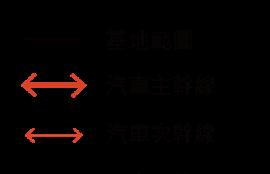

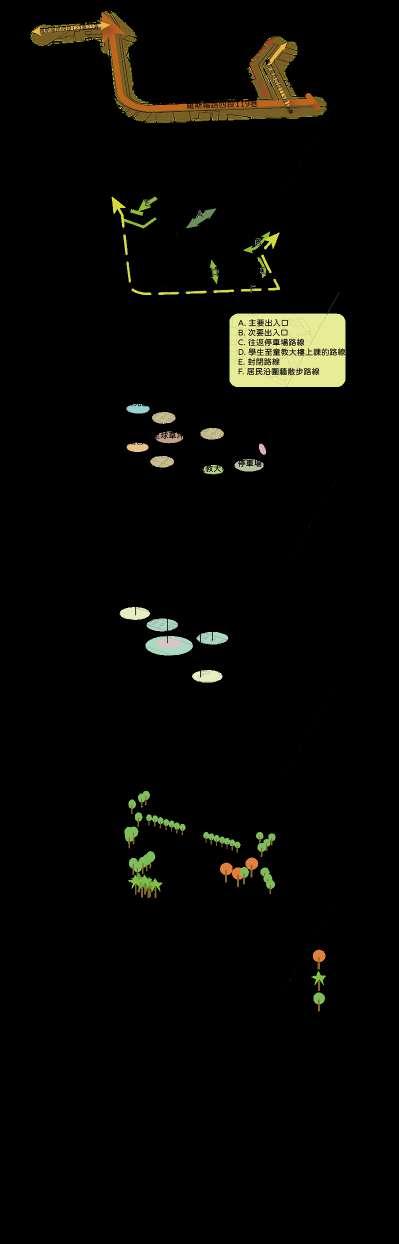

車行主動線 車行次動線 未來空橋系統 人行主動線 人行次動線 公車站 Ubike2.0

戶外音樂空間

滯洪池

活動前後聚集的大量人潮

周邊居民、路過之行人 因東區門戶計畫而增加的居民、遊客

因綠廊空橋、科技產業引駐增加的 上班族人流

SITE ANALYSIS

相關計畫 周邊藍綠帶 基地歷史 交通分析 北流建築及設施分析 使用者分析

聲光裝置藝術

4

04 加值北流空間使用

導入活動及設施,創造人與景觀的互動

融入南港產業特色,增加區域美學意涵

設計構想

02 連結南港綠廊計畫

串聯周邊據點打造友善行人的動線系統

從南港坐落東邊之地理環境特色出發,結合地區科技產業、音樂藝文背景。本

設計欲以智慧生態為概念,並以互動裝置藝術串聯主軸,於北流周邊打造台北 東區門戶意象。

規劃滯洪區域,同時也營造都市新地景

結合東郊山系特色及台灣水文意象設計整體形式

結合東郊山系特色及台灣水文意象設計整體形式 導入智慧生態概念呼應南港科技產業密集的特色

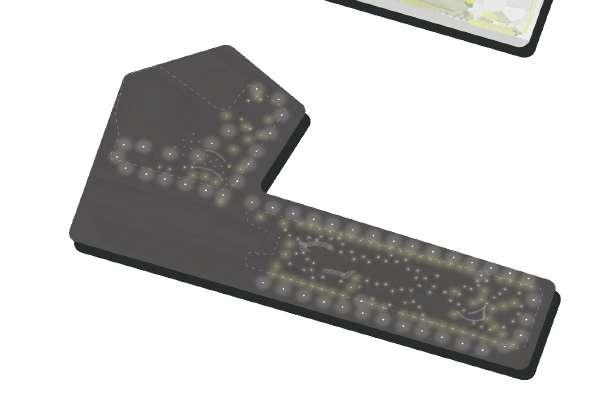

導入智慧生態概念呼應南港科技產業密集的特色 以具聲光效果的互動裝置藝術加深北流音樂特色

以具聲光效果的互動裝置藝術加深北流音樂特色

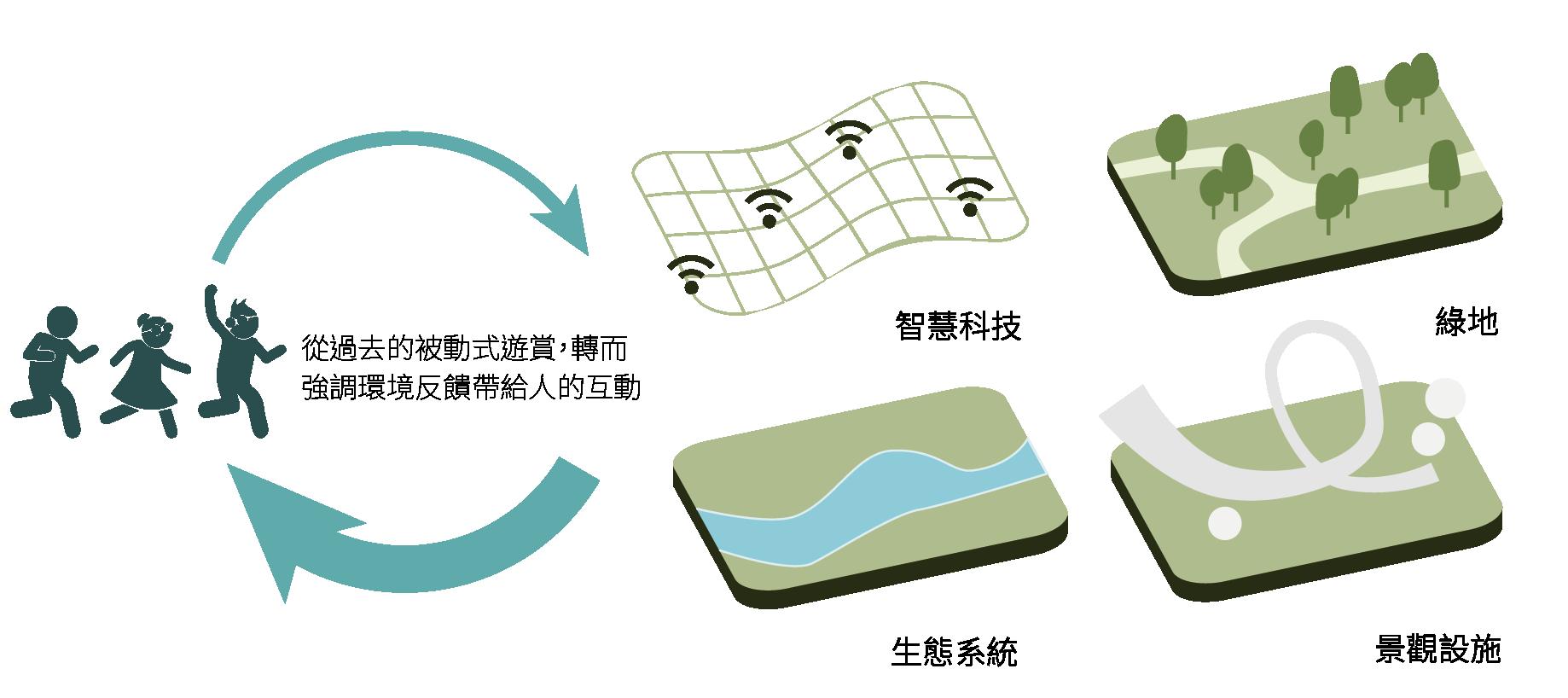

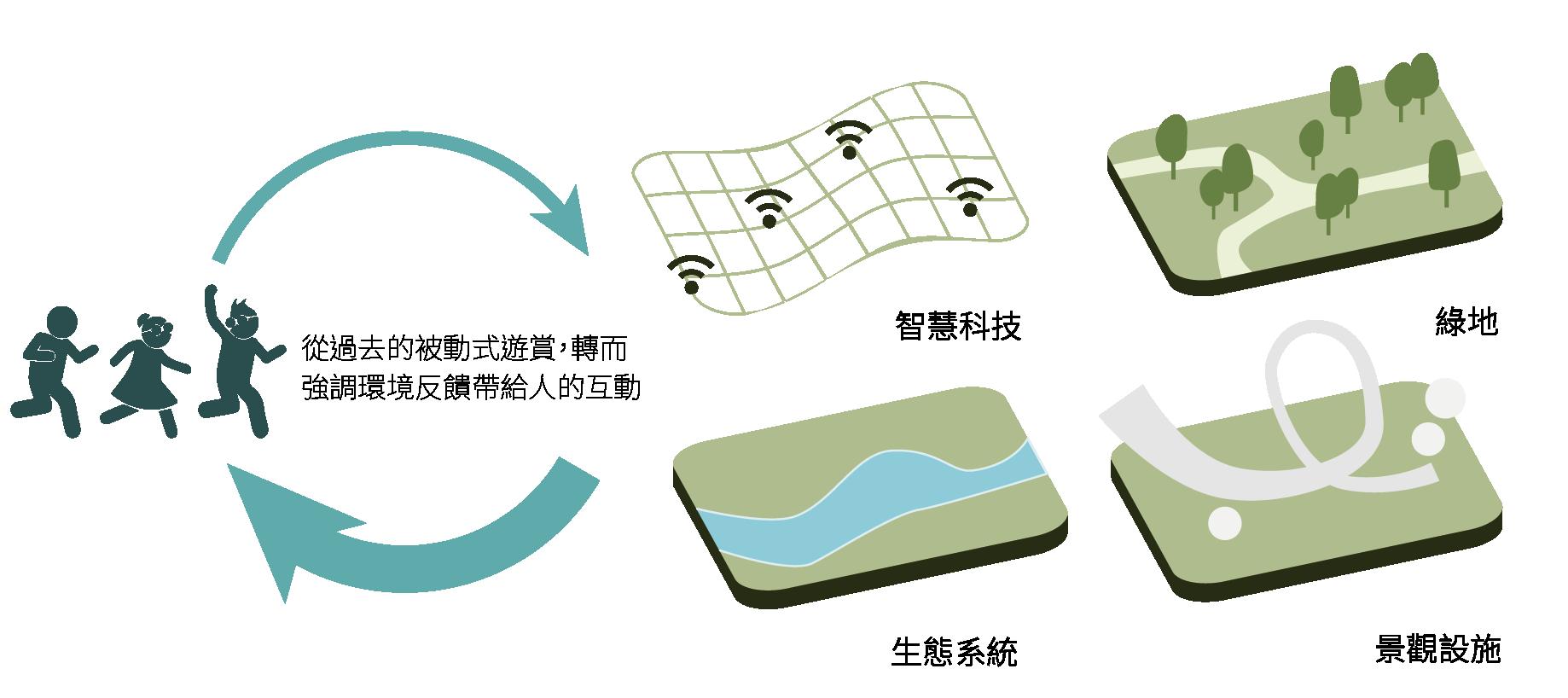

從過去的被動式遊賞,轉而強調環境反饋帶給人的互動。 設計意象

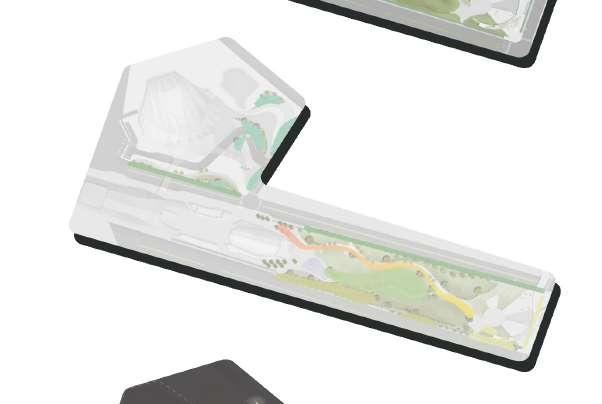

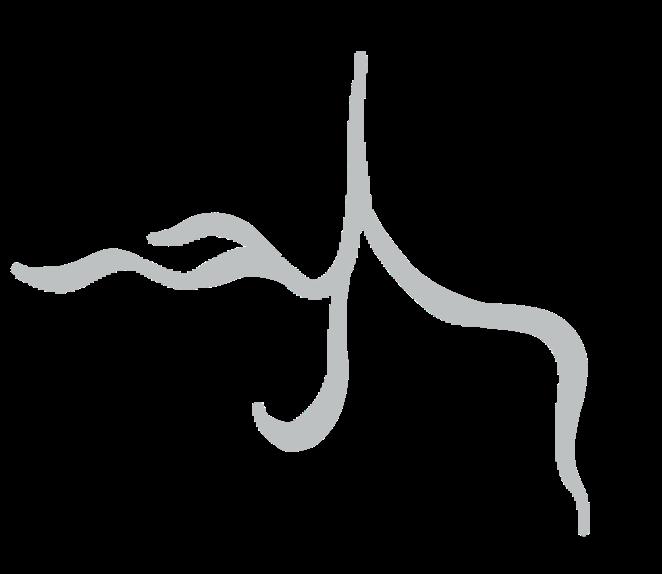

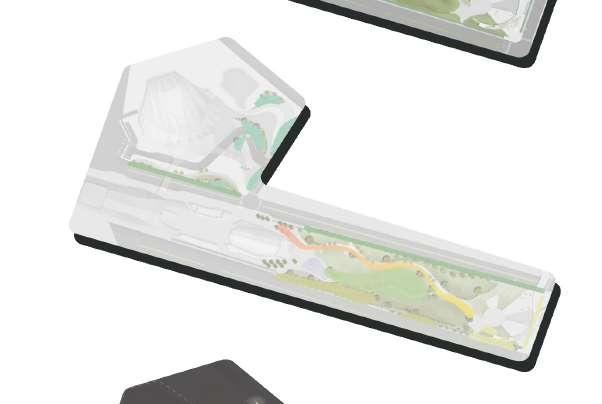

呼應北流山巒堆疊的建築設計,將台灣水文意象落實到基地設計線條, 模擬太陽東昇後照亮山澗流水,流經河口平原、最後打上岸上浪花的樣貌, 回應南港作為新興東區門戶之意象。

設計原則

DESIGN CONCEPT 課題與對策

岸上浪花

太陽東昇

山澗流水

地理環境 科技產業 音樂藝文 01

打造東區門戶意象

綠地 景觀設施 生態系統 5

智慧科技

PRESENTATION

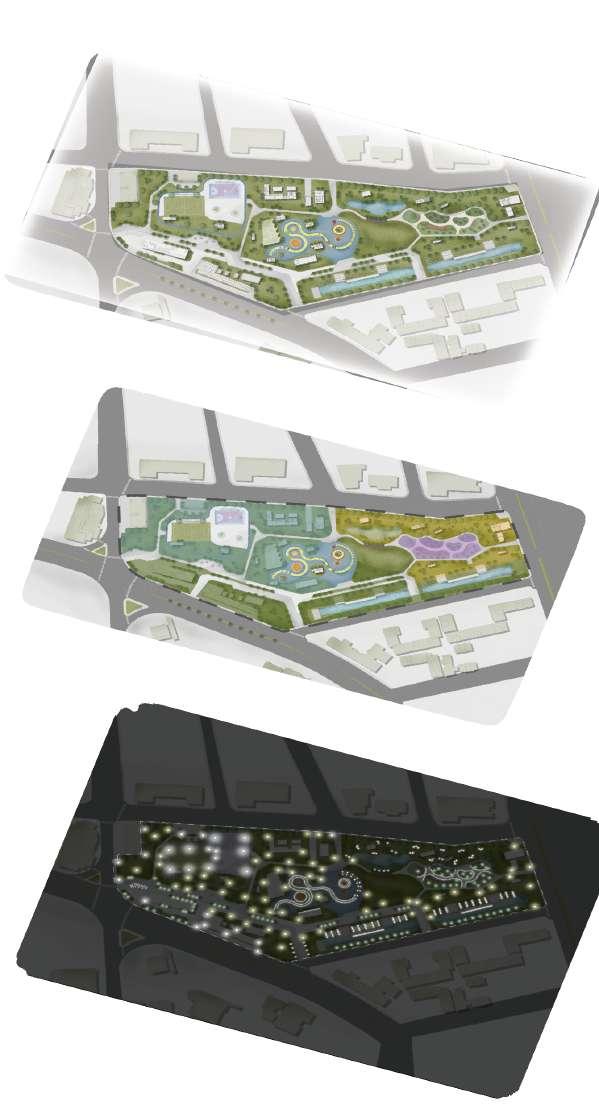

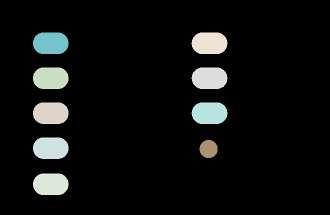

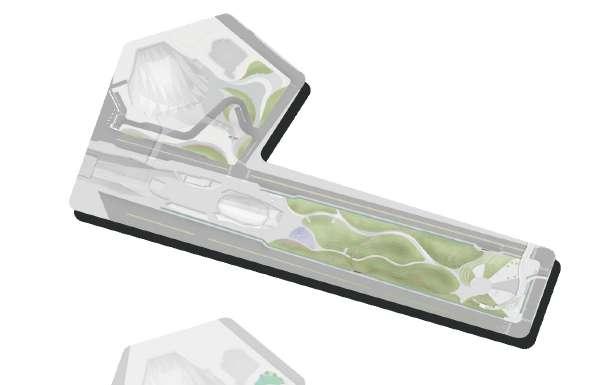

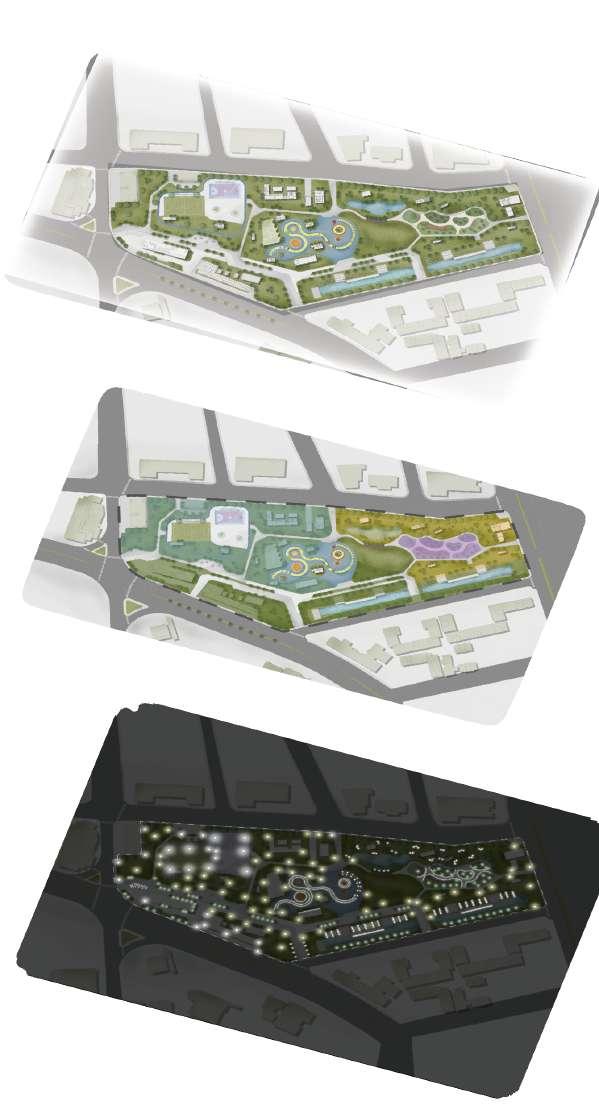

全區平面配置圖 機能分區圖

E B

C A A' C'

D E' 6

B'

D'

1.以冷灰色調做為道路基底,呼應周邊都市建築

2.以大曲率線條模擬溪水的流動,自山間注入海口

1. 選擇適種於基地環境的多樣本土樹種

2. 以曲線排列植栽,增強與鋪面的互動

3. 以灌木串聯不同質感種類的喬木

位置 區域特色 選擇樹種

主動線 建立視覺焦點,引導行人動線,感受區域變化 鳳凰木、楓香、阿勃勒

廣場 易接近辨認之樹種 白千層

臨市民大道 樹型優美、枝葉濃密之常綠喬木 樟樹、茄苳

開放綠地 邊緣種植高大、樹型優美之單排大型喬木 火焰木、大葉合歡

休憩空間 以灌木群創造私密空間,種植小型樹種 厚葉石斑木 空橋周邊 選擇耐陰灌木、小喬木 金葉龜甲冬青

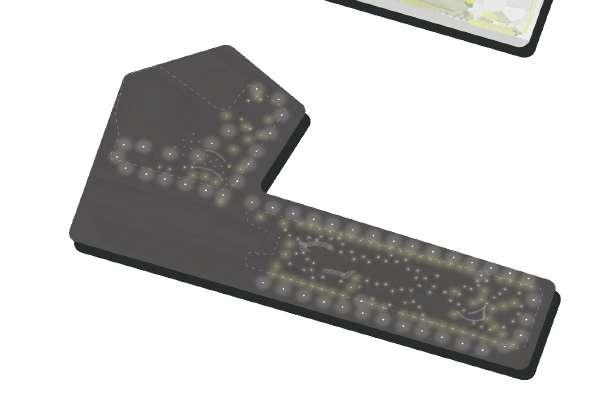

1. 根據活動需求及安全制定燈光亮度

2. 將燈具隱藏在花木之中,提供必要照明且避免眩光

3. 打造智慧照明系統,透過個別調控達到節能效果

4m高燈 結合音符的意象轉化 可同時照亮人行道及自行車道

內部動線配置暖光矮燈形成夜間環狀步道 外圍跑道配置四米冷光高燈提供充足照明 於人群停留的廣場集中照明

鋪面計畫 植栽計畫

草地 鳳凰木 楓香 阿勃勒

冷色系的混凝土及木頭

楓香 阿勃勒

軟鋪面:

硬鋪面:

鳳凰木

7

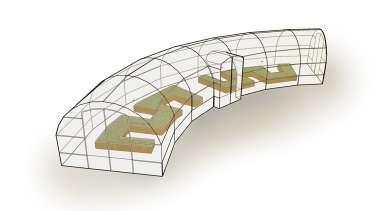

以不同類型的景觀裝置刺激人類的視覺、聽覺、觸覺、聽覺,增加人們與環境互動的機會。設施 包含智慧導覽看板、水幕休憩區、趣味傳聲筒、水霧噴灌裝置、集能跑道等等。

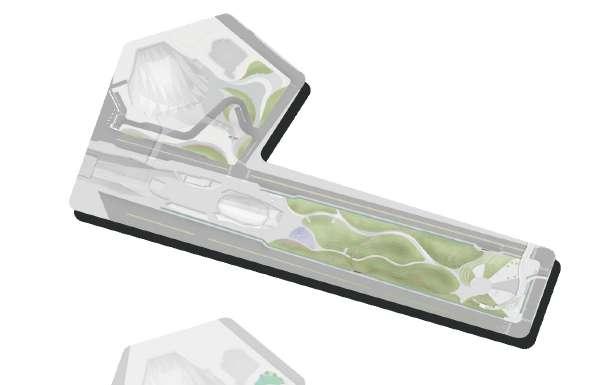

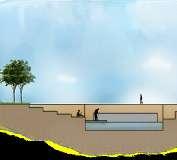

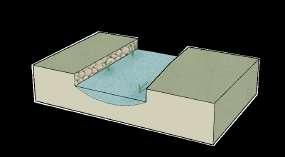

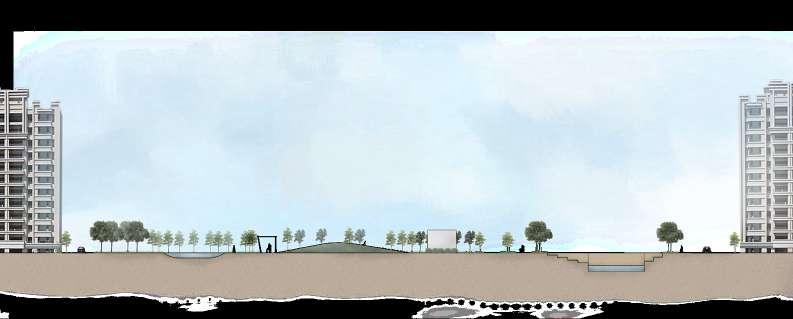

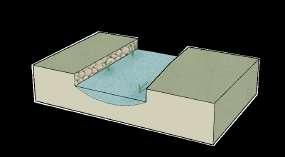

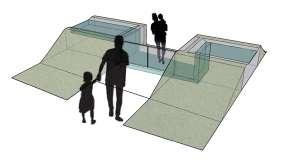

北側的彈性滯洪草皮深4公尺,晴天時提供聚集、活動之功能,雨天時收集周邊下沉綠地的雨水,延緩洪峰。 南側的滯洪池為都市景觀導向,除了維持1.5m之常水位,另亦增設平台及高架木棧道提供人們穿梭水域的體驗。

景觀雕塑由高音譜記號轉化 而來,具有攀爬、休憩、觀

賞之機能

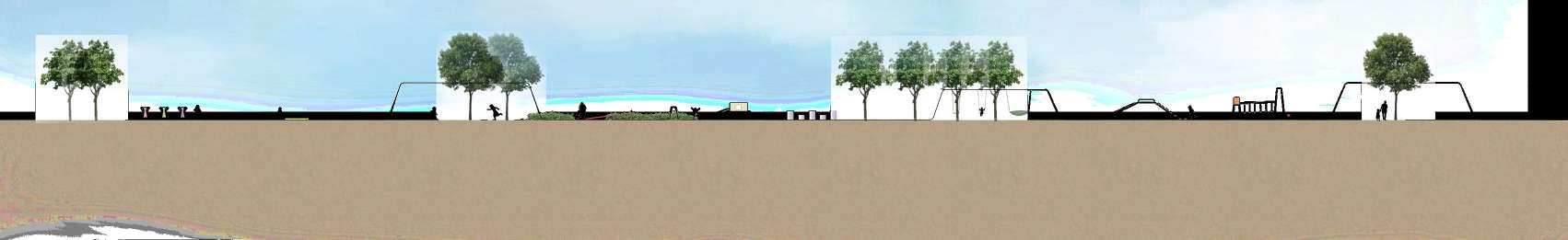

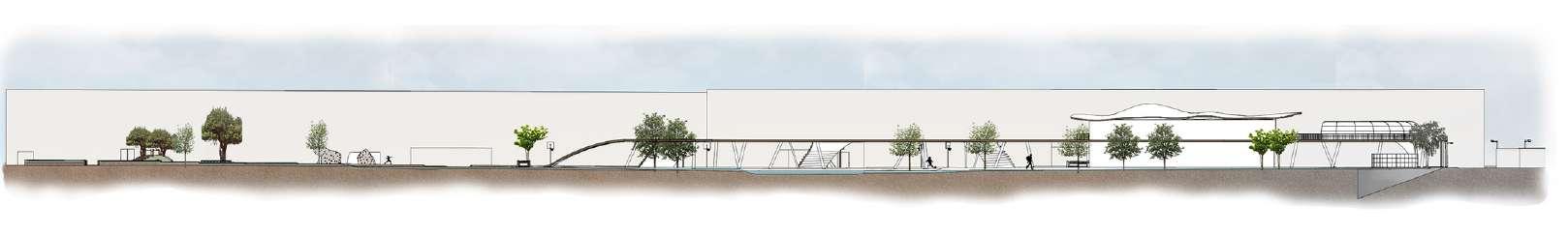

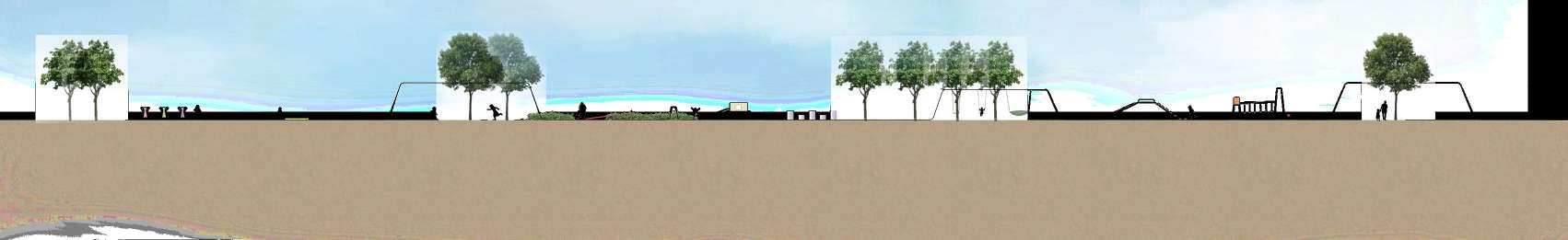

分區設計 剖立面圖

水幕休憩區作為圍合廣場的虛 空間,透過水幕可以看見後方景

觀雕塑

緩衝綠覆及互動雕塑 水幕休憩區 趣味傳聲筒 綠廊空橋入口 景觀木棧觀景平台 彈性滯洪草皮 緩衝綠覆 智慧導覽看板設置在人口匯 流處,提供北流活動資訊 趣味傳聲筒藉由高低粗細聲 筒符合不同使用者的需求 景觀互動廣場 彈性滯洪草坪 A-A' B-B' 8

大面積的下沉草坪可滿足都市居民野餐、遊憩、集會之 需求,階梯及空地分別能引導不同的使用活動。

為了導入不同活動機能,設置等待表演、飲食座位區域; 同時將LOGO具象化為雕塑,塑造東區門戶意象。

望向景觀花園旁的開放閱讀區,透過戶外空間視覺刺激 激發產業館之音樂相關工作者不同的靈感。

設置於次動線旁,利用落葉植栽、景觀設施的包覆感及 色彩打造讓人有安全感的私密休憩區

全區俯視圖

4M深滯洪池 觀景平台 水上棧道 草坪空間 入口等待空間 市民大道 階梯座位區 地下停車場 次廣場 北流Logo雕塑 下沉休憩草坪

C-C' D-D' E-E' 9

北流前廣場 戶外休憩區

02 10

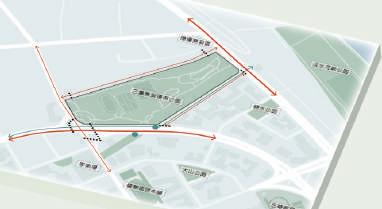

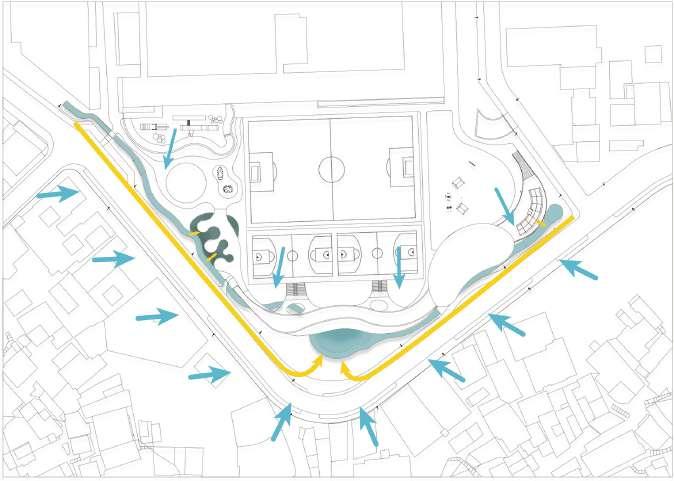

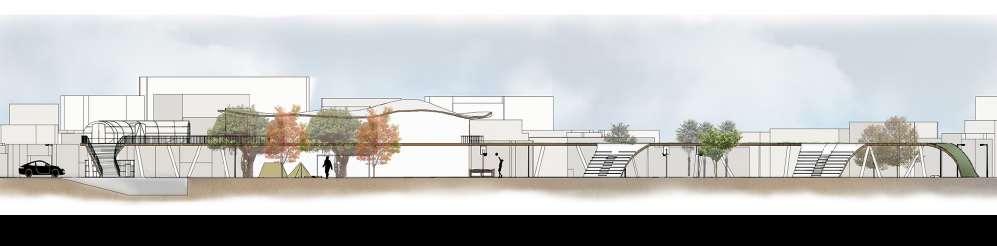

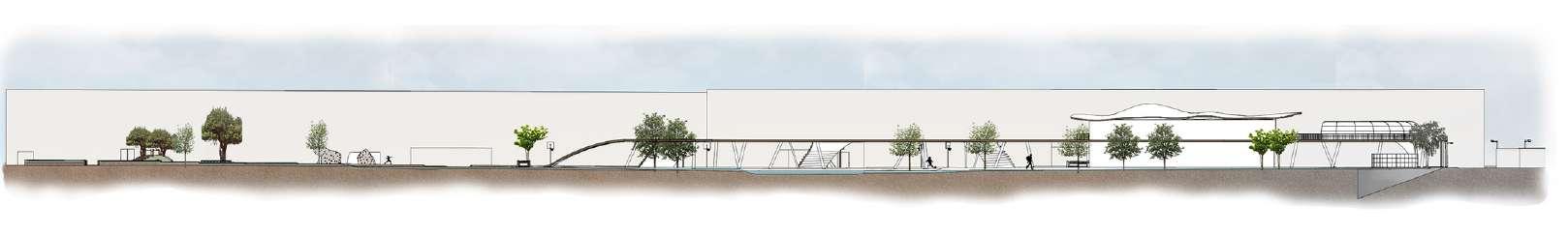

臺北市捷運工程局於109年規畫將於集賢公園下方設置捷運環狀線北環段的地下 機廠,機廠完工後集賢公園上方將進行復舊維持公園綠地形式。

集賢公園作為三蘆地區最大的綠地,於分子尾捷運站興建後必提升其地理位置重 要性。本設計欲將三重過去的交通歷史融入公園,在乘載未來交通人流的同時並 凸顯集賢公園位置的重要性。

集賢公園增設環狀線機廠之設計

臺灣 新北市三重區 集賢環保公園 11

12

土地使用分區

基地東南側近捷運公車站點,故動線 相對西北側通達 基地內植栽樹種繁多 有花色的植栽種於東南側入口處 水道兩岸列排種植 清晨 下午 老年人散步及遛狗 親子使用遊戲場 中年人健走 老年人大排垂釣 溪美大排垂釣 遊戲場 運動場

1925 1934 1979 2020

台北大橋竣工,成為 大稻埕地區往三重埔、 新莊的要道

埔

於三重設立高速公路起 終點,奠定三重交通的 重要性 規劃以捷運環狀線 與大台北地區串聯

SITE ANALYSIS

歷史分析 設計意象 動線分析 植栽分析 使用者分析

先民從淡水河上游而 下,開墾出一整片三重

都市計畫後,基地西北側會從農業用區轉為捷 運開發區及住宅區

DESIGN CONCEPT

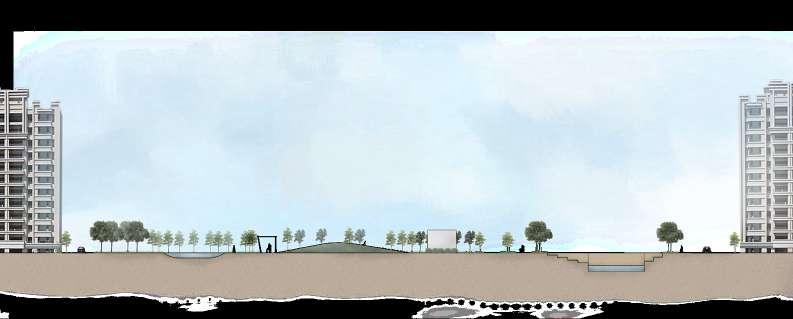

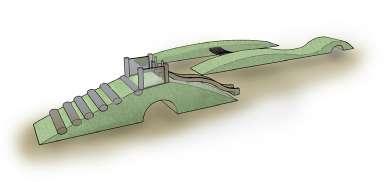

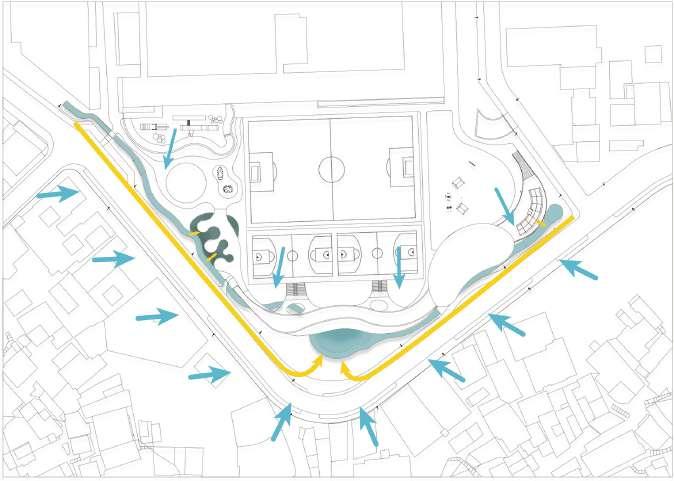

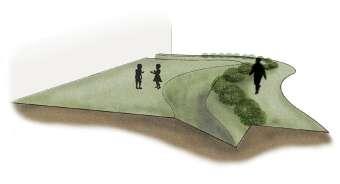

本設計欲呼應三重隨著不同時期的建設提升其交通地位,以基地周圍 阡陌縱橫的道路作為路徑形式發想,將交通元素落實到基地設計中。

DESIGN CONCEPT

使用者年齡廣泛

導致使用者活動衝突

應用通用設計提供相應使用空間

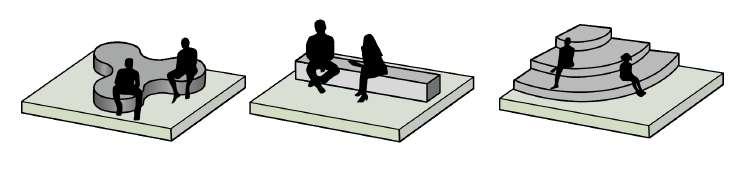

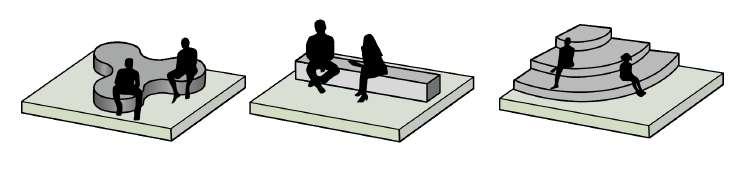

集會座椅

強調面對面交流的互動性

設施老舊不統一

缺乏在地性

以三重區交通意象為主題進行設計

長座椅 設置予休息、等候之用途

階梯座椅 開放性、製造俯瞰效果

機廠的附加設施物

影響公園美觀

使用植栽弱化地面設施物、

地上投燈 球燈 樹燈 上方投燈

作為空間間接光源 弱光源營造趣味性 以不同色光營造氛圍感 引導行人,作為主要照明

課題與對策

機能分區圖 細部設計

B A B' A' 13

將設施物融入公園主題 PRESENTATION

鋪面計畫 分區設計

將交通意象落實至鋪面形式及色彩,配合植栽設計,打造可乘載通勤、等待人流的帶狀廣場

每隔30-50米設置座椅,使用者可隨時駐足休息 於節點處打造地燈裝置,於白天夜晚營造不同焦點

設計上遵守無障礙、安全 性等原則,並使用粗糙不 易打滑的鋪面。

廟前廣場設置草地以回應原本居民跳 舞、打太極等娛樂需求

PRESENTATION

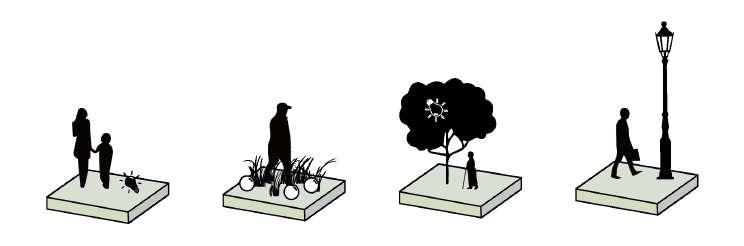

植栽計畫 燈光計畫 草地 透水鋪面(廣場) 行道樹 彈性軟墊(遊樂場) 視覺遮擋綠林 木頭(戶外休憩處) 原生植物 石板(花園) 觀賞花卉 景觀互動廣場 運動區

多向式籃球架,以不同高度滿足不同 身體的尺度需求

14

兒童遊樂場 生態區 車道 車道 滯洪池 緩衝草坡 住宅區 休憩木平台 帶狀廣場 步道 花園 花園 溪美大排 住宅區 近水平台 靜態 動態 以軌道遊具串聯動靜態遊樂區 草坡創造不同遊樂方式,也作為分區間的緩衝帶 保留此區域原有的生態,增設休憩區域 種植四季香花植物,透過視覺及嗅覺療癒使用者 增設休憩平台,提供觀賞夜景、釣魚等活動 種植觀賞植栽林,形塑四季植栽變化 B' A' B A 15

全區俯瞰圖 實體模型1/200 街道廣場 日間 夜間 集會座椅區 停車場 設施物弱化手法 16

17

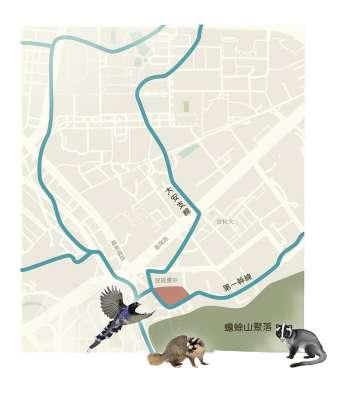

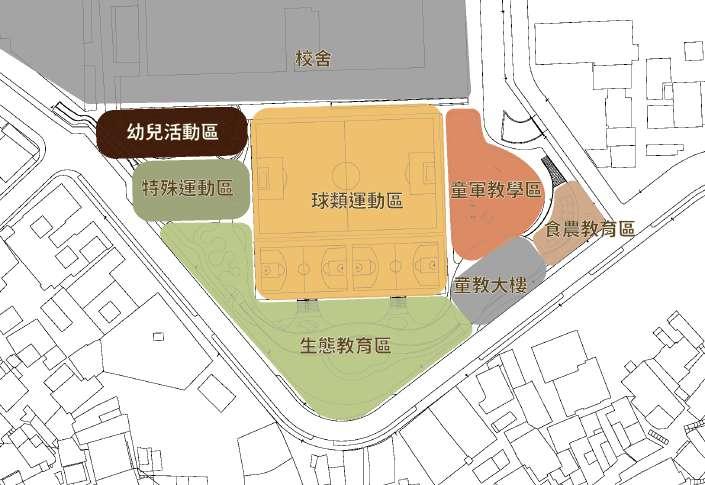

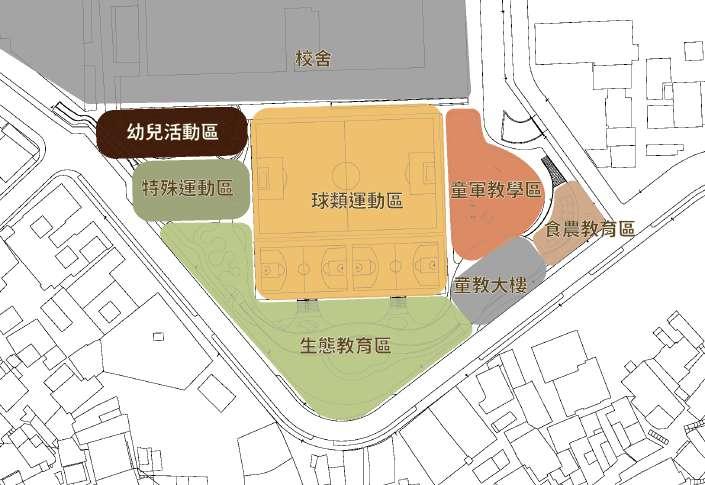

民族實驗中學位於臺北市南端,鄰近蟾蜍山,是一個結合豐富生態與歷史文化的 特殊場域。近年校園的課程已經轉型並變得多元化,但是校舍的老舊狀況卻仍需 要改善。

本設計旨在營造一個多元化的生態環境,同時也能夠增進校園師生活動的場所, 讓民族實驗中學更加富有活力和創意。

03

18

民族實驗中學校園生態改善設計

歷史分析 水文及生態分析

現況分析 設計策略

1750

郭錫瑠開鑿瑠公圳,圳 道流經蟾蜍山路,灌溉 了整片台北盆地。

1903 得於水圳之便,日本政 府於城南發展農業技 術,基地有蠶業改良場 和人員宿舍等建築。

一旁的空軍司令部及 農村遷移,使這裡了 眷村和農村人口混和, 依著山坡,交織呈現更 多元的生活面貌。

郭錫瑠集結眾人於新店溪開鑿水圳,括 月景美溪截取水源並路過蟾蜍山麓,分 三支支流匯入台北盆地,灌溉萬甲。

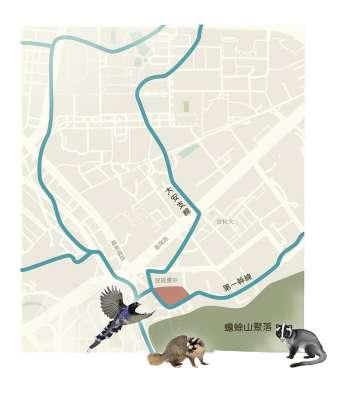

蟾蜍山生態豐富,校園曾見白鼻心、山 羌、鼬獾等生物出現。

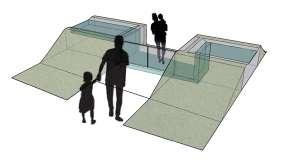

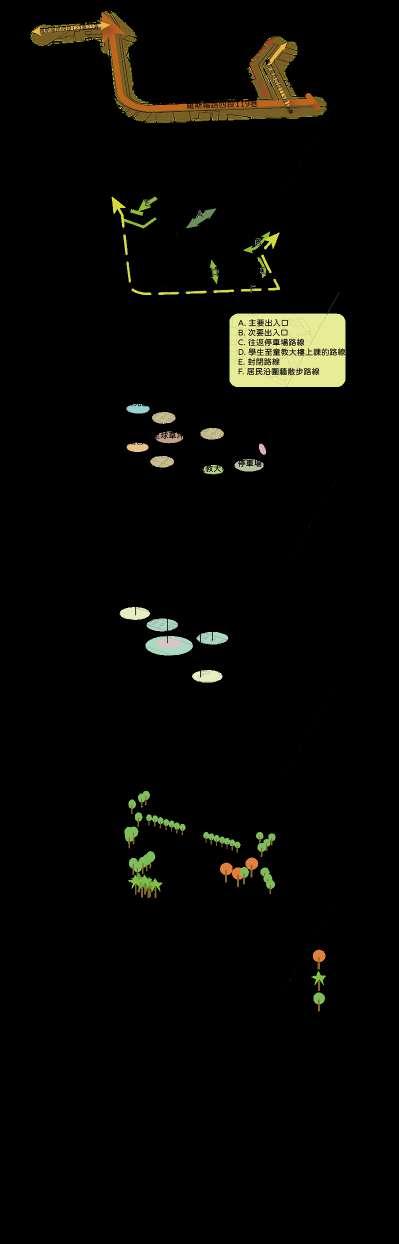

以CPTED理論為基礎,提高罪 犯感知被發現的可能性,打破圍 牆,增加視野通透性

水道形式

利用水的高低變化及植栽配置增 加跨越的心理壓力

以生態跳島為概念建立過渡綠 帶,引入蟾蜍山的生態

考量幼童出入,以落水的牆面 壩體為主,加強流速,減少橫 跨慾望

作為微型濕地跳島,產生更多 水流變化,並增加石塊以提供

生物棲息處

河道仿造過往農村水道的印 象,兩旁為砌石護岸,以回應 周邊之鴨舍及農舍

SITE

ANALYSIS DESIGN CONCEPT

1960 19

平面配置圖

細部設計 剖立面圖

利用高低差,創造保持視野通透性 的圍牆,避免兒童往外跑出可控制

範圍

利用聯通管原理,創造在壩體間仍 可通行的道路,將門開在外側,兩 側裝置透明壓克力板,使學童可以 觀察此景象

濕地木平台的形狀,使學生可以延 伸,並圍繞在區塊周遭觀察生態, 擁有更親近的距離

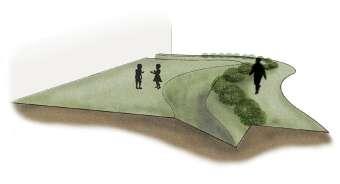

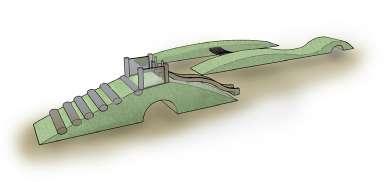

印襯遠方山景,以連綿的山坡地創造活動 場所,提供躲藏、穿越、爬坡等行為

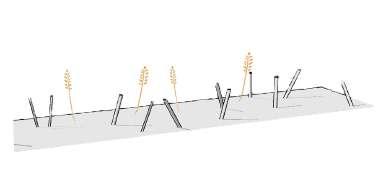

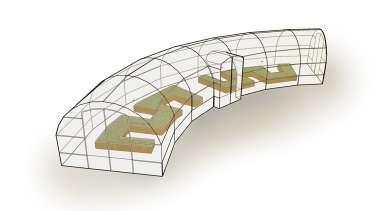

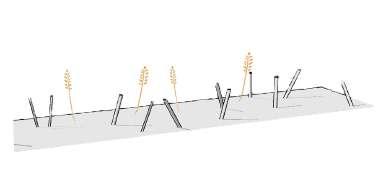

回應過往農業試驗的歷史,提取於稻稈生 長作為柱子形式

充分利用土地,呈現類鑰匙孔的植栽箱, 讓學生在教學或操作時有更多互動機會

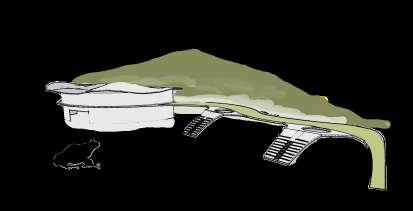

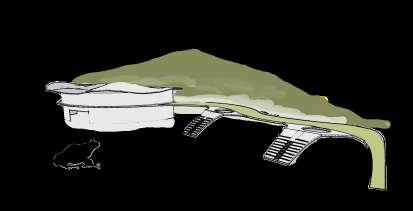

以蟾蜍山的山形為靈感,童軍大樓和廊道不 僅連綿如山,也宛如一直吐著舌頭的蟾蜍

PRESENTATION 泡泡圖

1 1 5 5 2 2 4 4 3 3 7 7 6 6 童軍教學區 比賽看台 童教大樓 籃球場 生態綠廊 教職員停車場 A' A A B B' A' 20

利用灌木及地形變化創造安全又自然的邊界

藉由木平台的曲線變化增加與生態互動的機會

使用年輕活潑的色彩作為鋪面,結合綠化屋頂作為休息看台

利用水道分隔社區人士及校園孩童的同時,保持視野通透性

以自然草地做為軟鋪,提供適當遮蔭,配合國中生野營、走繩等活動

改善原有的鴨舍及農舍環境,做為生態教育課程的一環

渲染圖

幼兒園 濕地教學區 籃球場

攀岩運動區 童教大樓 生態跳島 停車場 幼稚園 B' B 童軍教學區 鴨舍及農舍 生態廊道 21

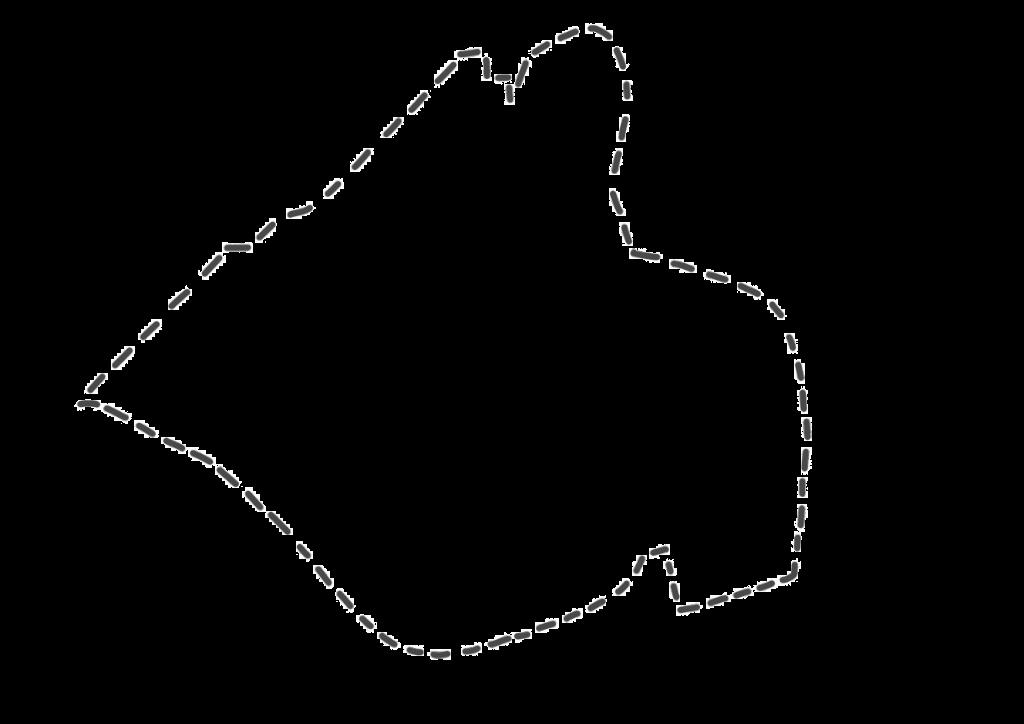

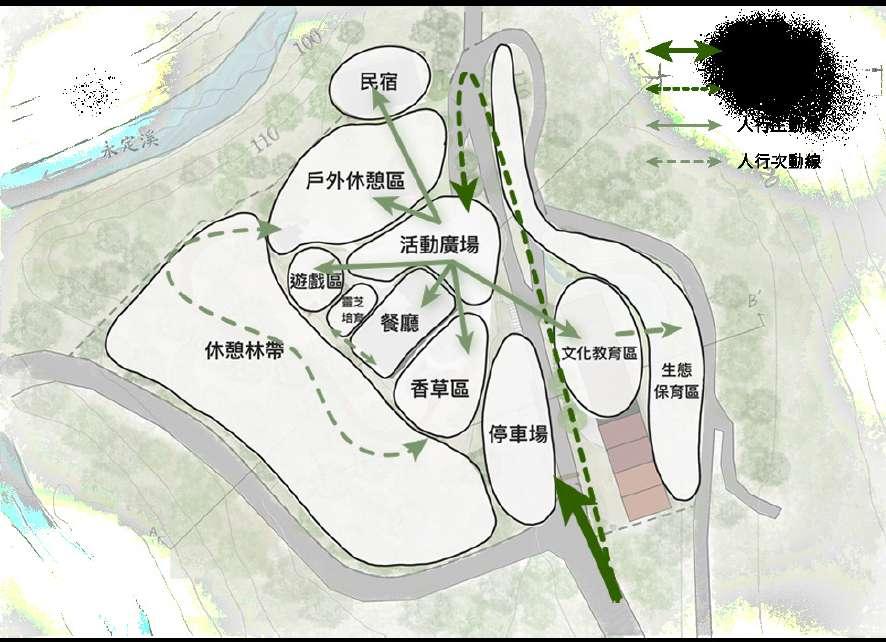

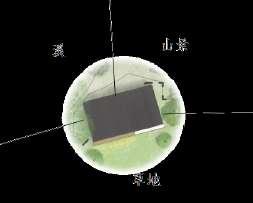

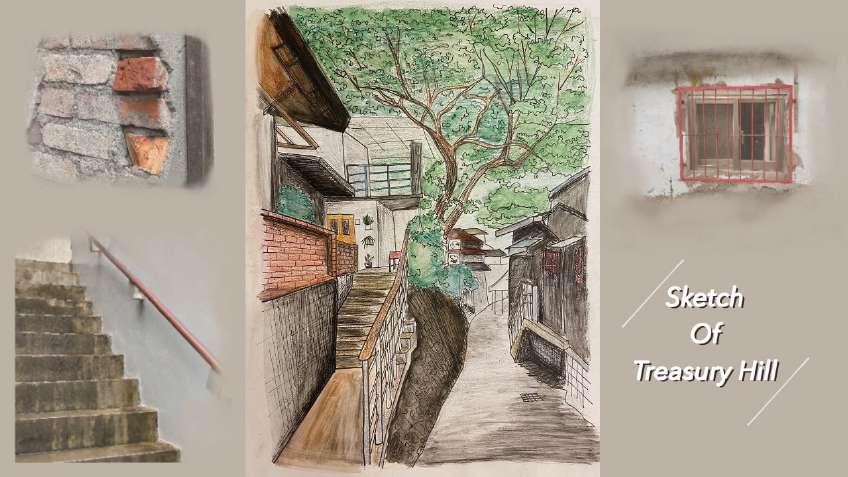

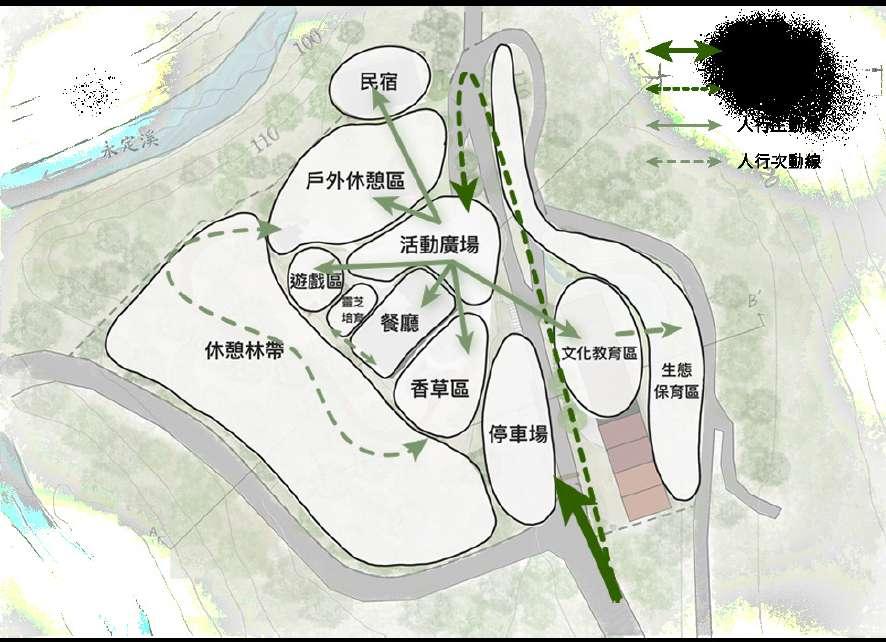

隨著近郊遊憩逐漸多元化發展,座落石碇的三才靈芝生態農場應考慮使用者需求, 並結合當地人文歷史及生態特色,重新規劃未來發展定位。

本設計希望將基地視為周邊旅遊景點導覽地,透過整合周邊旅遊資源、打造更優

質的住宿環境、融入當地人文特色的菜餚及活動,吸引嚮往深度旅遊的旅客駐足。

生態農場庭園景觀設計

22

旅遊資源分析

未來發展定位 整合周邊旅遊資源,作為石碇文史探索基地

空間機能規劃 保留生態、教育機能,增加住宿、遊憩使用

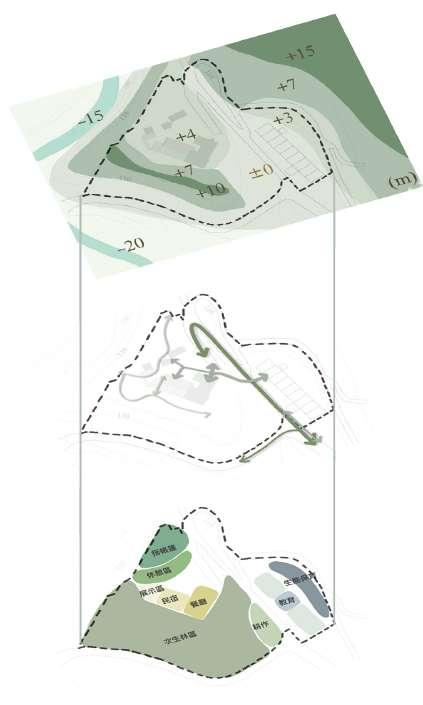

永定溪既見證了過去的產業興衰,也滋養如今的翠綠山林及山邊聚落。 本設計欲提取溪流的意象並將其轉化為基地的鋪面,串連區域的人文及生態活動。

SITE ANALYSIS DESIGN

CONCEPT

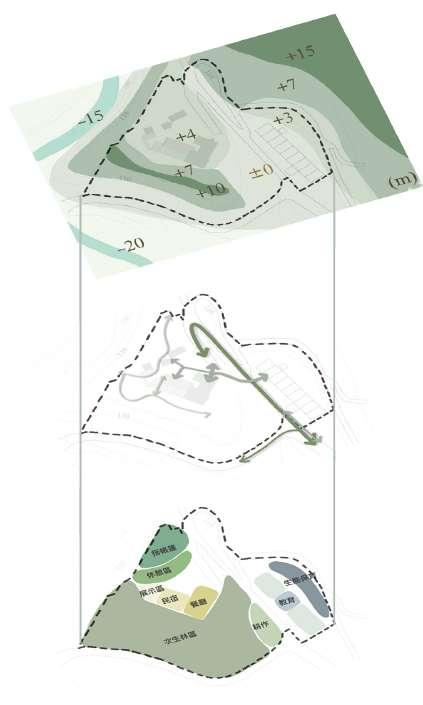

地勢分析 動線分析 活動分析

車行主動線 人行主動線 人行次動線 車行主動線 人行主動線 人行次動線 農場經營方 希望落實環境教育 發展ESG精神的社區旅遊 於農場工作、販賣農產品 孩童於書屋閱讀 以自然景觀為特色 但農場內活動不足難以久留 當地居民 遊客 3km

概念轉化 課題與對策 使用者分析

活動導入 更新老舊設施,融入地域文化相關設施及活動

23

將民生廢水、雨水收集淨化,透過 地下管線注入螢火蟲復育水域

將礦坑造型透過木頭及石頭屋材質轉化而成的迎賓拱門

將停車場移至入口左側,增設停車位以容納更多遊客。

停車場 螢火蟲復育水池 文教區 車道

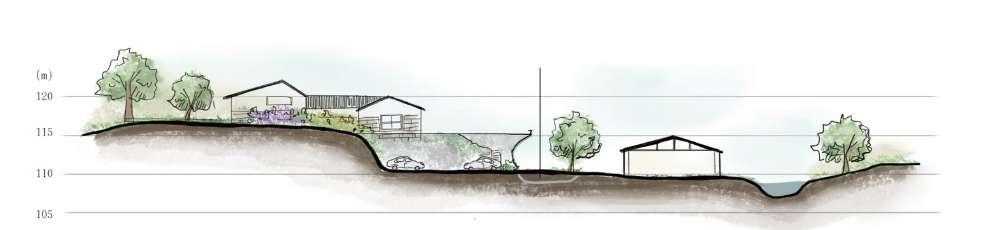

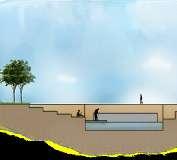

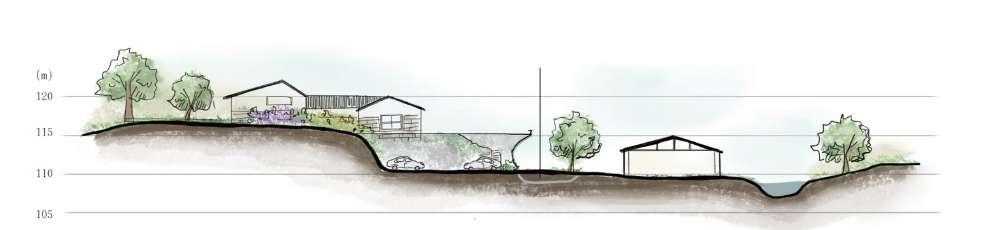

休憩林帶 香草區 A' A 機能分析圖 剖立面圖 設計說明 平面配置圖

山坡地民宅 石頭屋餐廳 車道 車道 入口廣場 休憩林帶 木棧道 透過延伸之廣場將流水 由虛轉實 B' B

PRESENTATION

入口意象區

1 1 5 2 4 3 6 24

以草溝、複層植栽帶、水池石岸打造符合螢火蟲習性的棲地; 於螢火蟲季帶領旅客親近自然生態,同時回應業主環境教育理念。

休憩林帶

於原有的次生林帶設置自然木棧道,並設計階梯座椅讓旅客進行聆聽永定溪、欣賞自然景 觀、觀賞香草園草花等活動,以達到舒緩身心靈之效果。

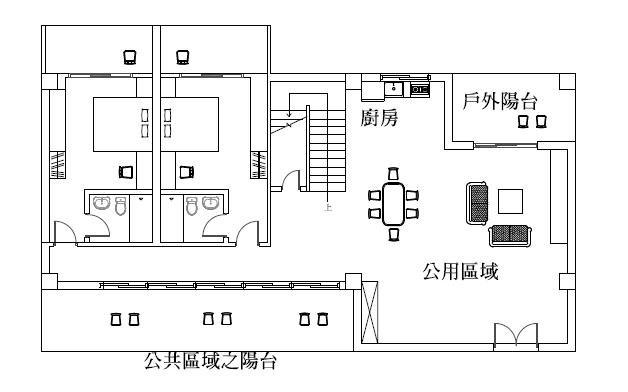

民宿與休憩草坪

以軟木屑鋪面、結合地形的遊具打造自然系遊戲場,以吸引親子旅客停留的意願; 更動舊有涼亭位置可提供家長及走完步道的人們休憩。

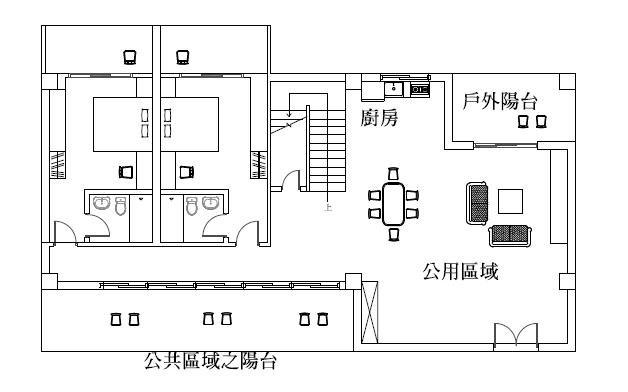

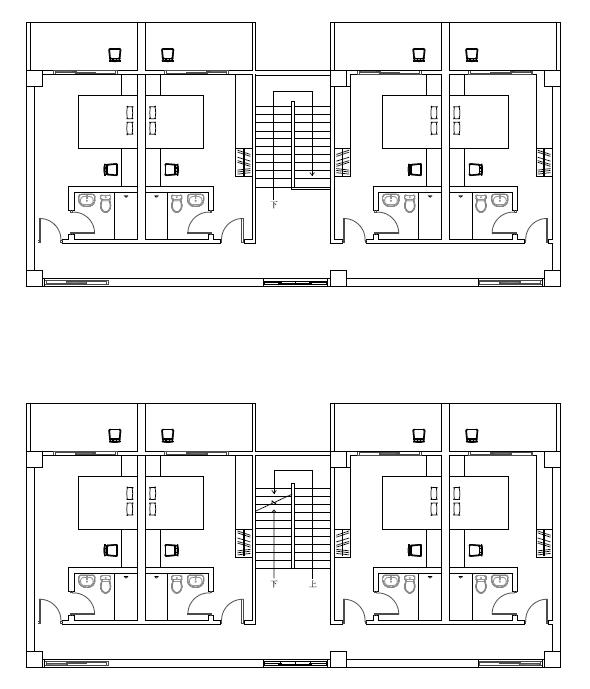

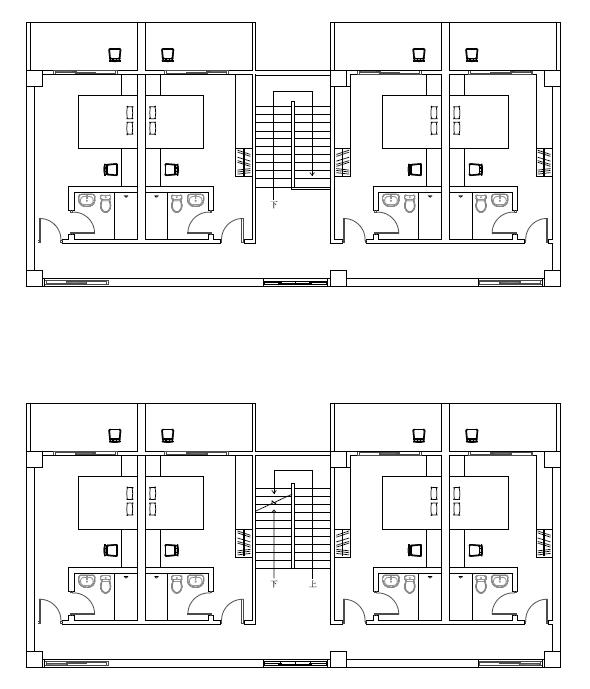

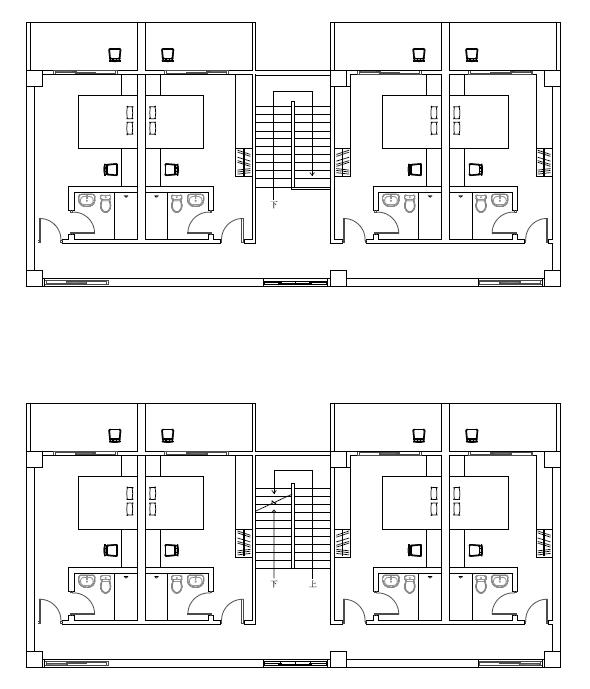

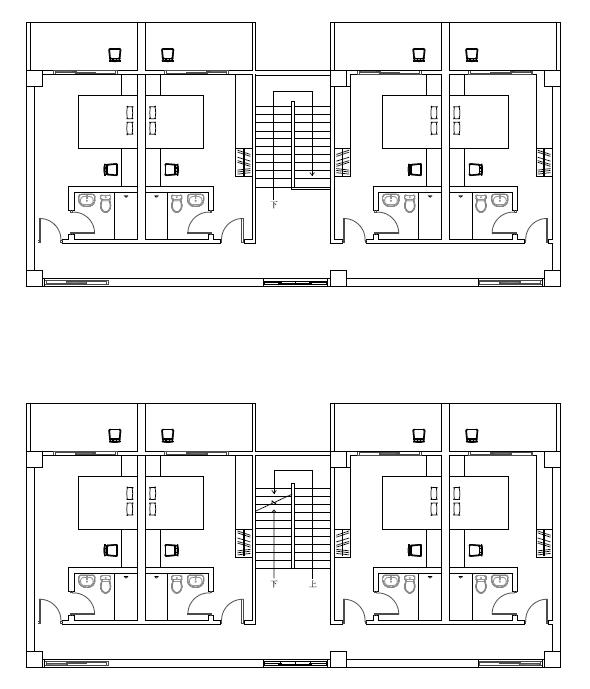

民宿視覺分析 2F 3F

民宿內部

5 2 4 3 6 兒童遊戲場 山景 草地 永定溪 25

石頭屋餐廳 生態保育區

保留既有涼亭咖啡廳及休憩功能,並改造民宿以容納更多住宿需求,讓在石碇旅遊結束的 人們回到基地可以好好享受生態農場的自然氛圍。 1F

打造陽光充足的香草園區吸引遊客,讓人在走入香草園的同時注意到石頭屋立面,感受地域文化。

Dancing with nature

Dance Construction

by Simone Forti, 1961

The model depicts human movement from a dance to symbolize a connection with the environment. The film shows people huddling and taking turns climbing, using a rope to hang and tilt, and whistling in unison from inside a box.

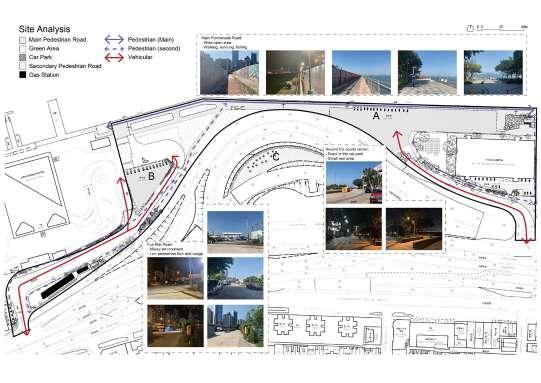

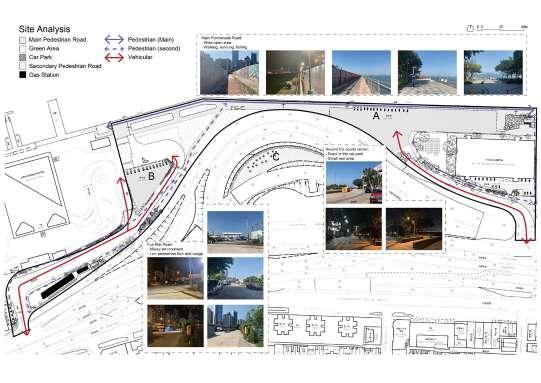

Site Analysis

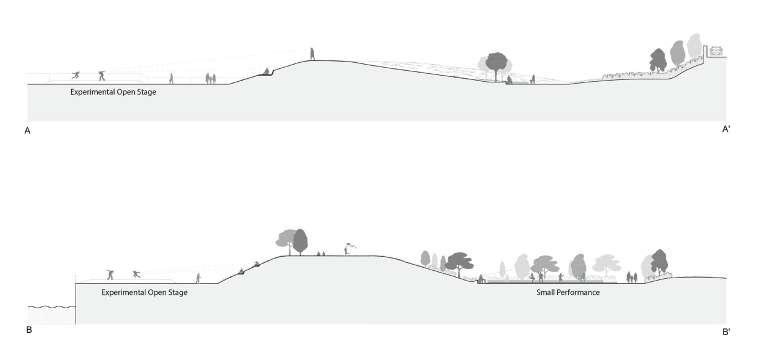

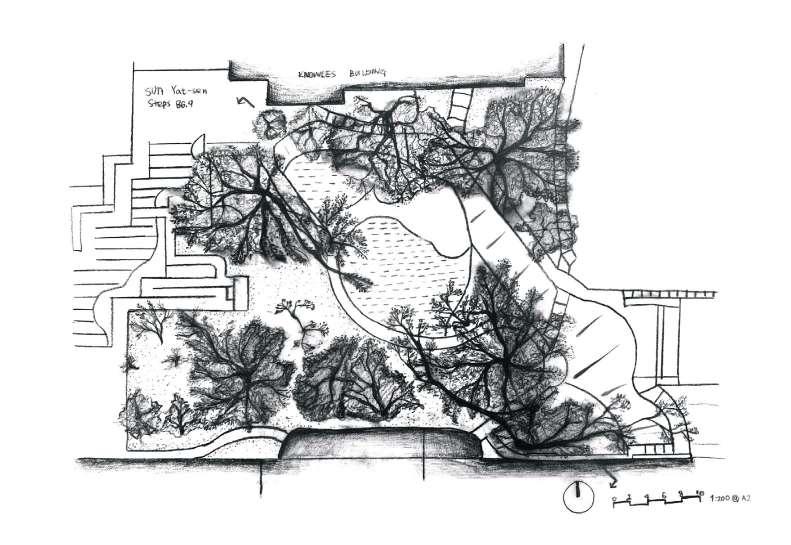

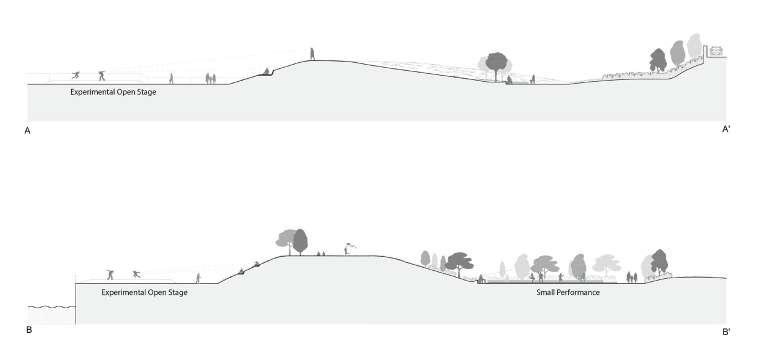

From the abstraction of movements of assigned choreographies, students proposed interventions in Sai Ying Pun, Hong Kong. A landscape is configured by three stages of different scales for a dance festival in the city.

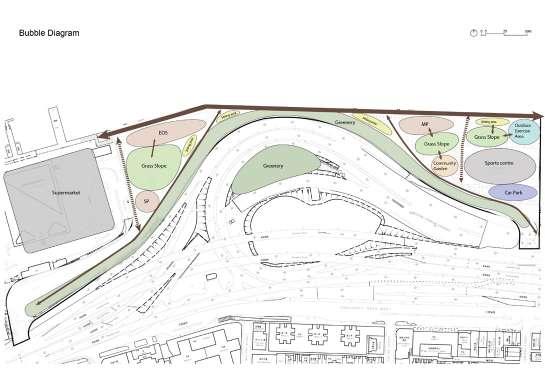

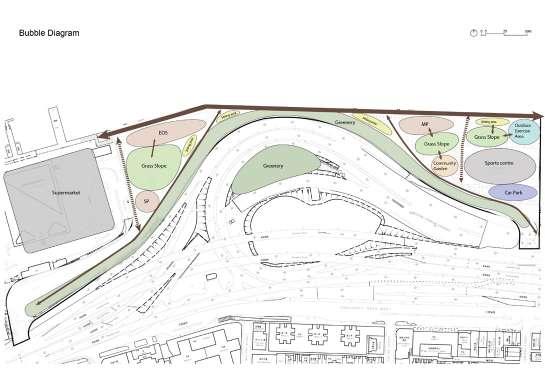

Bubble Diagram

Strategy Plan

05 26

Photomontage

A A' B' Wood Blow-up Plan 5 0 1 10M Key Area

Sections 27

Others 06 28

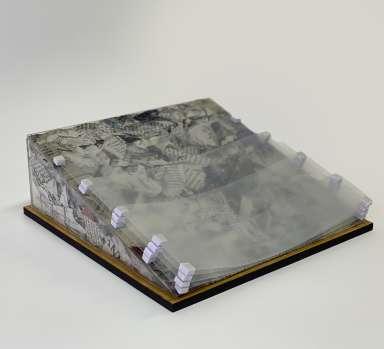

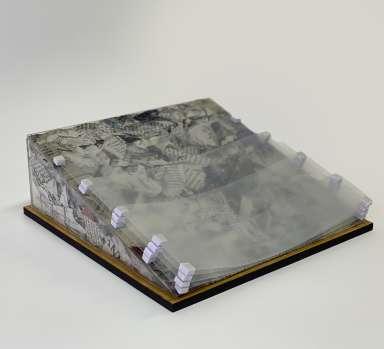

Physical model 1/200

Blow-up Plan

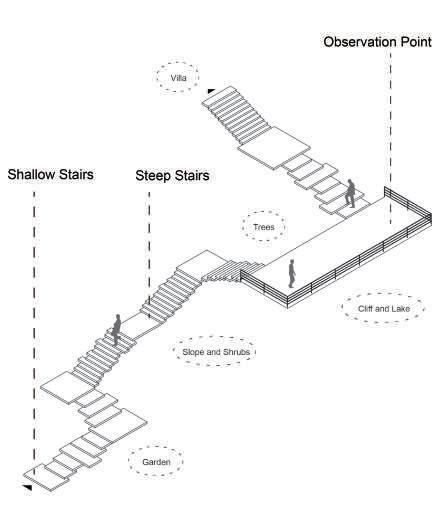

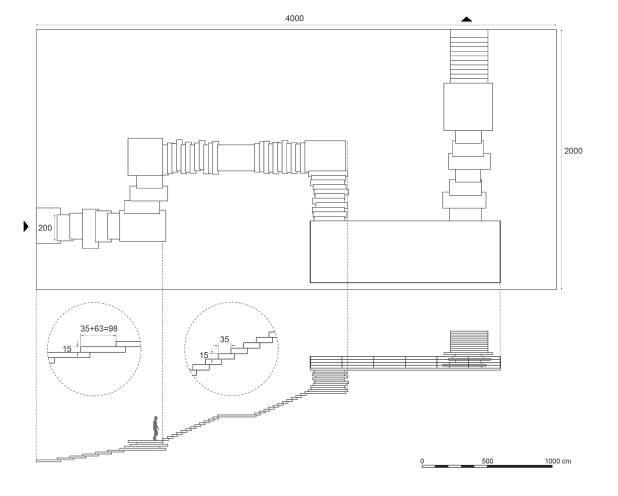

Anxonometric View

Study Models

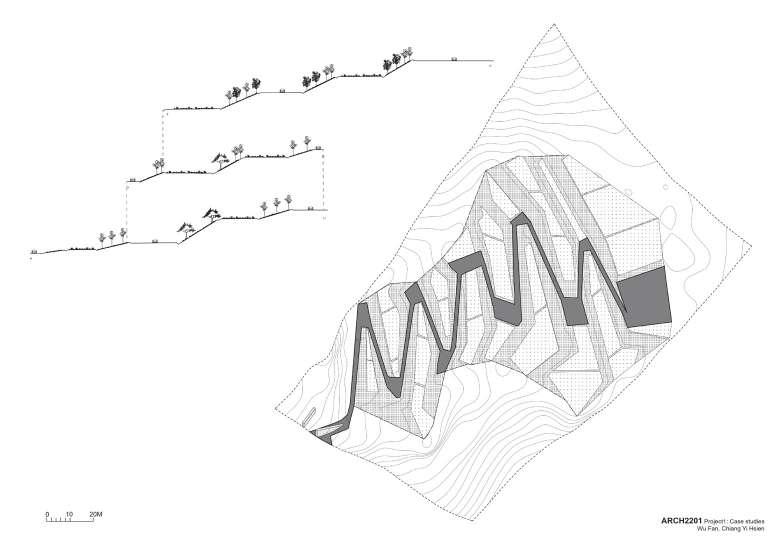

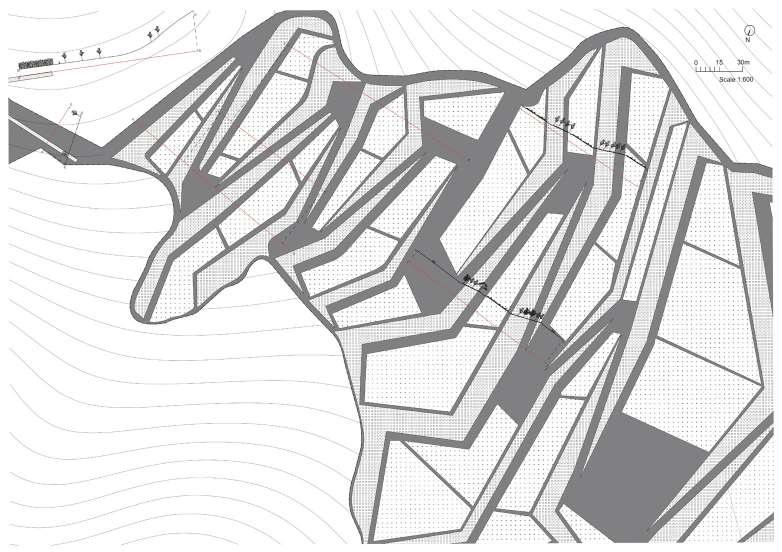

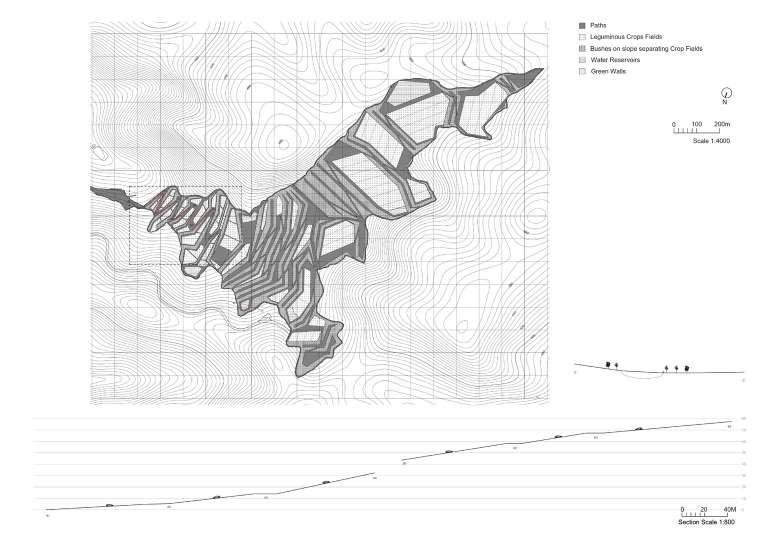

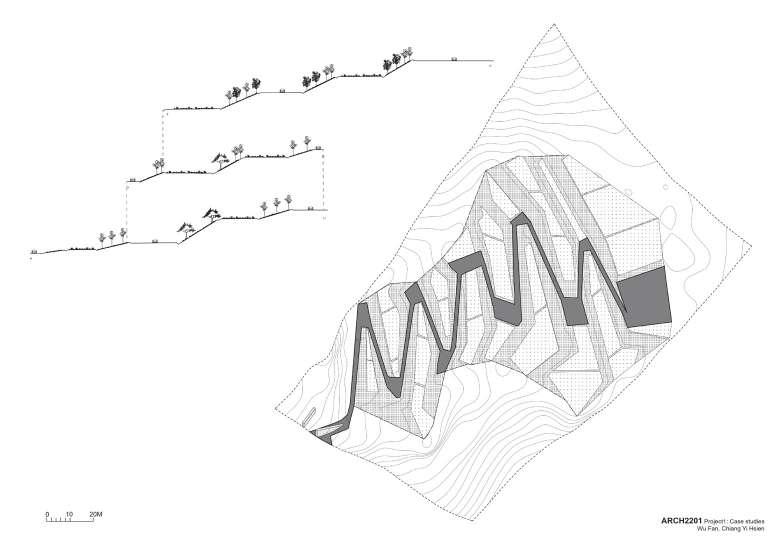

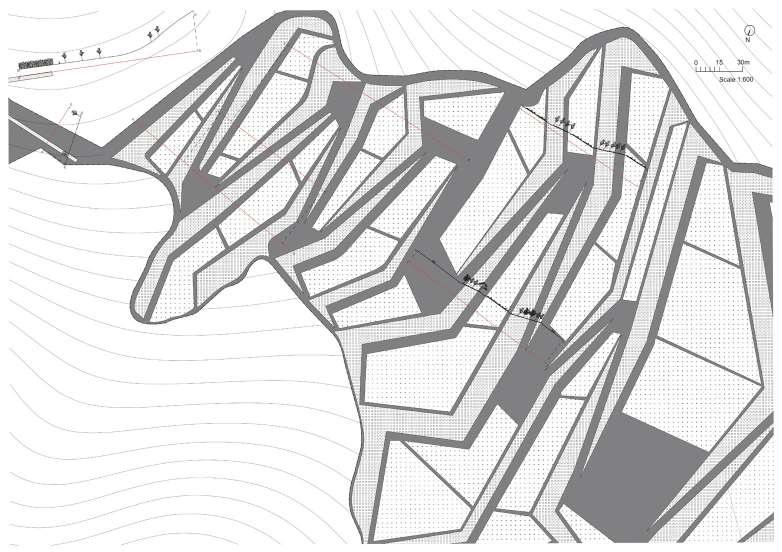

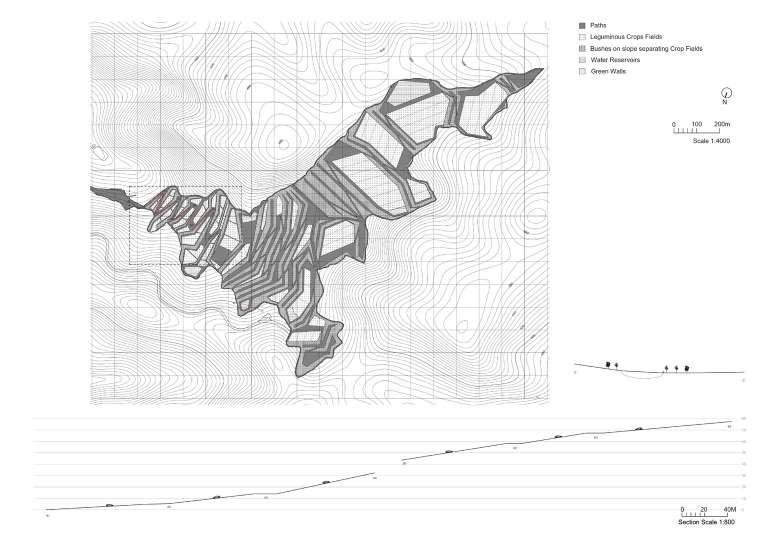

As time passes, the history of Garraf natural park as a landfill is gradually obscured by layer

Plan

upon layer of filtration.

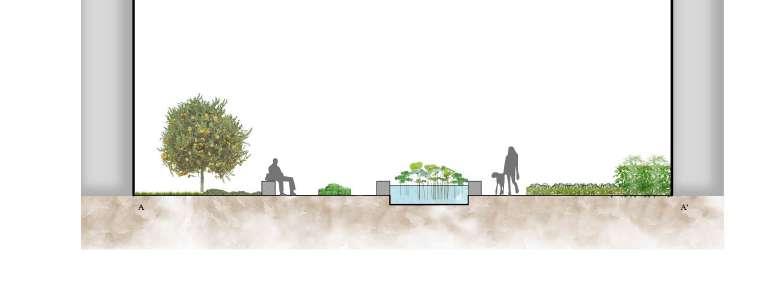

The interlaced terraces depict a landscape of cars and people coming and going on the road.

29