Panorama Internacional

2025

SUMARIO

10 años de Panorama Cesce y el fin del mundo que lo vio nacer

Ricardo Santamaría Director de Riesgo País

10 años de Panorama Cesce y el fin del mundo que lo vio nacer

La última década ha sido una década intensa, contundente y abigarrada de acontecimientos disruptivos. Sin duda, hemos sido testigos de un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Testigos de una ruptura del paradigma vigente, cuyo alcance todavía hoy no somos capaces de medir. Asistimos a una mutación que no ha concluido y que no sabemos a dónde nos dirige. No sabemos cuáles pueden ser las implicaciones para nuestra civilización, para los valores que compartimos, así como para nuestras vidas y las de nuestros hijos.

Mirar hoy por el espejo retrovisor da vértigo.

Si hubiera que resumir en un párrafo los cambios producidos en el orden mundial, diríamos que el mundo multilateral –basado en reglas y liderado por Estados Unidos–, en el que predominaba la paz y los valores liberales democráticos en lo político, así como el librecambio en lo económico, se ha transformado en un mundo bipolar, caracterizado por la rivalidad entre potencias, la proliferación de conflictos, el unilateralismo, el proteccionismo y el debilitamiento del liberalismo democrático occidental. La geopolítica ha doblegado a la economía.

Cuando nació Panorama no éramos conscientes de que la semilla de la disrupción geopolítica estaba germinando ya, y pocos supieron anticipar lo que estaba por ocurrir

elegido por Estados Unidos, son todos procesos que se derivan de esos dos principales motores del cambio.

Cuando nació Panorama, hace ya más de 10 años, no éramos conscientes de que la semilla de la disrupción geopolítica estaba germinando ya, y pocos supieron anticipar lo que estaba por ocurrir.

A la hora de entender cómo hemos llegado hasta aquí, podemos señalar que los cambios se han debido sustancialmente, en primer lugar, a la ruptura de la estabilidad hegemónica de Estados Unidos como consecuencia del ascenso de China y, en segundo lugar, al debilitamiento de los valores liberales democráticos occidentales. La rivalidad sistémica, la priorización de los intereses geopolíticos sobre los económicos, la prevalencia de la seguridad sobre la eficiencia, la multiplicación de conflictos, el unilateralismo y el cambio en el estilo de liderazgo internacional

El mundo que hemos dejado atrás, nacido tras la Segunda Guerra Mundial, ha brillado especialmente desde la caída del muro de Berlín, beneficiado por el fin de la Guerra Fría y la simultánea liberalización del comercio internacional. Un mundo que había propiciado el desarrollo de la cooperación internacional, el multilateralismo, así como la llamada globalización. Un mundo con imperfecciones y dramas humanitarios, pero con reglas y principios edificados durante décadas y consensuados internacionalmente, en el que las fronteras parecían inamovibles, y donde la paz había prevalecido (al menos en el mundo occidental) como pocas veces antes lo había hecho en la historia. Un mundo en el que dominaban los valores occidentales, liderados, defendidos, promovidos y financiados principalmente por el único “hegemón”: Estados Unidos.

Mientras que ese mundo y sus valores parecían estar en su máximo apogeo, en 2008 irrumpió la crisis financiera de las subprime quebrando la fiabilidad de los activos financieros de muchas carteras, primero en Estados Unidos y luego en el resto del mundo, poniendo en duda las calificaciones de los créditos y la solvencia de los deudores. La crisis financiera se propagó por el mundo, incidiendo con contundencia en los países que habían apelado reiteradamente al ahorro externo. La crisis puso de relieve con nitidez las dificultades a las que se enfrentaban muchas regiones y países occidentales que acumulaban reiterados e importantes déficits corrientes, propiciados, en parte, por la migración de muchas de sus industrias de tecnologías intermedias o intensivas en factor trabajo a Oriente. La denominada integración vertical de las cadenas internacionales de valor y el desplazamiento creciente de la producción de manufacturas de Occidente a Oriente dejaba al desnudo, en plena crisis, las vulnerabilidades de la reasignación productiva y un reparto asimétrico de las ganancias del comercio entre sus jugadores.

Para aquel entonces, la creciente desigualdad distributiva acumulada de forma ininterrumpida en muchas economías de Occidente, en especial en Estados Unidos, unida al crecimiento de los niveles de paro durante la crisis económica, generaron importantes bolsas de población resentida y económicamente excluida y marginada, que rápidamente se refugió en posiciones políticas contrarias a la migración, a la diversidad y al libre comercio. Sin duda, tanto el Brexit como la primera victoria de Donald Trump fueron las primeras manifestaciones palpables de una nueva deriva de las democracias más avanzadas, que hoy se ha agudizado y explica, en gran parte, la transformación de nuestras sociedades.

En paralelo, en aquellos años de impacto y recuperación de la crisis financiera, el ascenso de China dejó de ser silencioso, cobrando visibilidad y sonido para toda la humanidad. Su nuevo líder, Xi Jinping, declaró el comienzo de la “era de la dignidad”, llamando así a China a conquistar el liderazgo mundial. Habiendo sido el poder dominante del mundo durante milenios, China debía recuperar el protagonismo que le correspondía y del que se había alejado transitoriamente desde que la derrota en las guerras del Opio inaugurara un largo siglo de “la era de la humillación”. La política exterior china cobró asertividad, y rápidamente mostró discrepancias con los valores que Occidente había promovido universalmente, los cuales, a sus ojos, no eran tan universales. El liberalismo democrático de Occidente se enfrentaba así, nuevamente, a un sistema alternativo, y “el fin de

La crisis financiera de 2008 se propagó por el mundo, incidiendo con contundencia en los países que habían apelado reiteradamente al ahorro externo

la historia” de Francis Fukuyama se convertía nada más que en un punto y aparte.

A medida que el eje de gravedad de la economía internacional migraba del Atlántico al Indo-Pacífico, China era crecientemente percibida por Occidente como un free rider, como el ganador tramposo de la globalización, ya que, lejos de unirse a la economía global abrazando sus principios y reglas, había decidido elegir solo los elementos del sistema de su conveniencia. Aquellos consistentes con su progreso nacional, con su sistema político y con su existencia. Para muchos, su ventaja comparativa se sustentaba fundamentalmente en el incumplimiento de los estándares sociales y medioambientales que se aplicaban y promovían en Occidente.

El dirigismo del sistema político de Pekín, la alineación de su Gobierno con el Partido Comunista y el sector empresarial, así como la ausencia de cualquier oposición y poder compensador, han permitido al Gobierno de Xi dar un último gran salto en la estrategia de desarrollo de China desde 2015 hasta hoy.

El plan estratégico industrial “Made in China 2025”, la nueva “Ruta de la Seda” y la iniciativa de “Doble Circulación” son tres expresiones de una misma estrategia de desarrollo basada en la geopolítica, es decir, en el interés nacional por encima de cualquier consideración, con el propósito de aupar la economía china a la vanguardia tecnológica mundial, minimizando sus vulnerabilidades frente al resto del mundo.

En efecto, estas estrategias han posibilitado a la industria china dar el salto a las tecnologías más vanguardistas en sectores estratégicos, y tejer una red de alianzas e infraestructuras internacionales que dan seguridad a su economía, le garantizan el aprovisionamiento de los recursos minerales y energéticos que el país necesita, la salida de sus exportaciones al resto del mundo y el desarrollo de toda una estrategia defensiva. Hoy, reducir la dependencia de su economía del sector exterior sigue siendo la gran tarea inconclusa, fruto de las problemáticas en su economía doméstica.

Todos los analistas coinciden en atribuir a ese aumento en el peso de China, primero de forma sigilosa y posteriormente haciendo el mismo ruido que un elefante en una cacharrería, el origen de los cambios que han venido sacudiendo el orden mundial. Sin ninguna duda, la visibilización del ascenso del gigante asiático hace saltar la chispa de la rivalidad entre potencias y constituye, en sí misma, la pérdida de la estabilidad hegemónica de Estados Unidos.

La rivalidad entre una potencia hegemónica y una aspirante a ocupar ese lugar ya se había producido, según Graham Tillet Allison, en 16 ocasiones a lo largo de la historia de la humanidad, y en 12 de ellas había terminado desembocando en un conflicto bélico. La llamada “trampa de Tucídides” ha cobrado especial protagonismo cuando Estados Unidos, bajo el Gobierno de Trump, inicia el despliegue de una política de contención del ascenso de China, que tiene su primera manifestación en una guerra comercial, interrumpida por la crisis del COVID en 2020, y que se ha trasladado después también al campo tecnológico y diplomático.

La crisis del COVID y el apoyo manifiesto de China a Rusia, durante la invasión y posterior guerra de Ucrania, mostraron al mundo los costes que la globalización también había tenido en términos de seguridad económica. En efecto, la dependencia que muchos países tenían para el suministro de sectores estratégicos resultó desconcertante. Ambos acontecimientos disruptivos evidenciaron las vulnerabilidades y dependencias que los países más ricos de la OCDE tenían con respecto a muchos productos sensibles y estratégicos: en energía, en principios activos de medicamentos esenciales, en material y equipamiento hospitalario, en semiconductores, en paneles solares, en baterías necesarias para la descarbonización, en minerales críticos, etc. Occidente, en mayor o menor medida, había pasado a depender de otros países, muchas veces distantes en lo ideológico y otras veces poco confiables.

A la zaga de China emergen de la globalización otras potencias intermedias que reclaman también una voz propia en la escena internacional, en lo que se ha dado en llamar el “Nuevo Sur Global”. China, interesadamente, promueve la agrupación de muchos de estos países, lanza nuevas instituciones internacionales de financiación y pone sobre la mesa nuevas iniciativas globales de desarrollo, de seguridad y de civilizaciones, desplegando claramente su voluntad de liderazgo internacional.

Nace así un mundo crecientemente fragmentado y multipolar, en el que China constituye una amenaza externa para los valores del liberalismo democrático occidental y el orden internacional basado en reglas, liderado por Estados Unidos. En ese mundo prende la mecha de la denominada desglobalización y la primacía de la geopolítica sobre la eficiencia económica. Crece el proteccionismo y proliferan las políticas industriales que apuestan por el apoyo público para el desarrollo de industrias estratégicas. Se configura así un escenario en el que se hace patente la existencia de una rivalidad sistémica entre bloques, y en el que pasan a priorizarse en los negocios internacionales estrategias encaminadas a asegurar la autonomía estratégica, que a menudo implican maniobras de decoupling, friendshoring y nearshoring.

En los mercados crece la incertidumbre y la geopolítica condiciona las decisiones de internacionalización de las empresas. Nos encontramos en un mundo en el que se está dispuesto a pagar más

La crisis del COVID y el apoyo manifiesto de China a Rusia durante la guerra de Ucrania mostraron los costes que la globalización había tenido en términos de seguridad económica

a cambio de mayor seguridad y donde las decisiones de inversión se ralentizan para poder interpretar mejor las tendencias.

La guerra de Oriente Próximo, tal y como antes lo hizo la guerra de Ucrania, muestra nuevamente el alineamiento de los diferentes países y potencias en posiciones enfrentadas. La escalada del conflicto a Irán y la implicación de las milicias armadas hutíes en el mar Rojo pasan a ser una nueva fuente de preocupación general.

La llegada de Trump a su segunda presidencia y las políticas desplegadas por la nueva administración americana constituyen el último y gran elemento disruptivo del orden mundial y pueden ser interpretadas como una suerte de implosión interna del sistema.

La mayoría de los analistas entienden lo que persigue la administración de Trump, pero pocos consideran que sea posible hacerlo en una legislatura

Poco o nada de lo que hemos vivido en los meses previos al cierre de la redacción de Panorama 2025 puede entenderse sin comprender, por un lado, la firme voluntad de Estados Unidos de mantener su liderazgo a toda costa y, por otro, el cambio del modelo de liderazgo internacional introducido por su nueva administración, y que responde fielmente al perfil del líder elegido mayoritariamente por sus votantes.

Estados Unidos ha decidido abandonar un liderazgo internacional basado en la conformación de alianzas para la defensa de ideales y valores compartidos, por un modelo basado en la imposición unilateral de decisiones y voluntades desde un podio investido de fuerza y de dominio. En consecuencia, abandona la defensa, promoción y financiación de las reglas y valores internacionales que ha defendido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y se concentra en la consecución de objetivos geopolíticos, más o menos acertados, con un marcado interés nacional.

Esta actitud ha desconcertado a sus aliados, que deben ahora reajustar su posición, objetivos y estrategia en el nuevo contexto internacional. Curiosamente, hay muchas similitudes y analogías entre los objetivos del programa de política económica seguido por la nueva administración americana y la estrategia de desarrollo seguida por China durante la última década. Es como si Washington hubiera querido despojarse del lastre que implica ser el líder y defensor del orden internacional basado en reglas y, al mismo tiempo, librarse del corsé que implica aplicar las propias reglas y valores que había venido defendiendo. El unilateralismo, el aislacionismo y el nacionalismo de esta nueva estrategia han sorprendido, por su radicalidad, a casi todos.

El objetivo es evidente: disminuir la vulnerabilidad y preservar su liderazgo como potencia global. Llámese MAGA o America First, Estados Unidos persigue su mayor autonomía y la reindustrialización interna mediante la sustitución de importaciones, valiéndose para ello de un muro arancelario. Al mismo tiempo, comunica la voluntad de anexionarse territorios foráneos que aseguren el control de rutas marítimas estratégicas para el comercio y la defensa, así como el suministro de minerales críticos y tierras raras.

Y todo ello, de la noche a la mañana, con una velocidad de vértigo, multiplicando órdenes ejecutivas.

La mayoría de los analistas entienden lo que persigue la nueva administración americana, pero pocos consideran que sea posible hacerlo en una legislatura y, menos aún, generando incertidumbre. Más bien al contrario, existe cierto consenso en que el daño para Estados Unidos puede ser mayor que los beneficios.

Al cerrar la redacción de Panorama 2025 no sabemos qué volumen de los “aranceles recíprocos” anunciados el pasado 2 de abril de 2025, “día de la liberación”, y aplazados unos días más tarde por Trump, prevalecerán finalmente. En este momento está abierto un proceso de negociación, en el que las rebajas arancelarias, a cambio de otras dádivas y ofertas de los socios comerciales amenazados, son muy probables. Sí sabemos, fruto del mejor acuerdo posible alcanzado por el Reino Unido, que al menos habrá un arancel recíproco del 10%.

Tampoco podemos saber si el deterioro que previsiblemente sufrirá la coyuntura económica estadounidense cambiará significativamente el voto de los fieles seguidores para los que Trump gobierna. Circunstancia que conoceremos en las futuras elecciones de medio término, que se celebrarán en menos de dos años. Por último, no sabemos cuáles serán los próximos pasos y medidas de política exterior en pos de la consecución de los objetivos que Estados Unidos persigue ni cómo pueden afectarnos.

Mientras, observamos desde la distancia cómo el enfrentamiento del Gobierno americano con otras autoridades independientes de su andamiaje institucional, así como la polarización de la sociedad americana, van ganando protagonismo y generando preocupación en la sociedad estadounidense.

Es complejo saber qué puede ocurrir en un futuro. Podemos anticipar muchos posibles escenarios. Incluso siendo optimistas, algunos de esos escenarios están, por desgracia, entre lo malo y lo pésimo. Lo que sí sabemos es que la incertidumbre es hoy la única certeza y que eso, para la economía, no es nada bueno.

RIVALIDAD ENTRE POTENCIAS. ESCENARIOS DE COLISIÓN

1

El ascenso de China y la pérdida de la estabilidad hegemónica. La rivalidad como motor del cambio

Si hay un motor que desencadena todos los cambios que se están produciendo en el orden mundial, ese es, sin duda, la competencia y la creciente colisión entre Estados Unidos y China. Esa rivalidad seguirá marcando, además, los cambios que están por venir.

Este enfrentamiento cobra protagonismo con el primer gobierno de Donald Trump y el inicio del primer conflicto comercial entre ambos países, en 2018. Ahora bien, tiene su germen en el ascenso de China como potencia económica, circunstancia que se acelera y se visibiliza bajo el gobierno de Xi Jinping.

Xi Jinping llega a la presidencia de China el 14 de marzo de 2013, con el propósito de acelerar la estrategia de desarrollo iniciada por Deng Xiaoping a finales de los años 70. Xi Jinping declara el fin de la “etapa del desarrollo” y el inicio de la “etapa de la dignidad”. Llama a China a reconquistar el liderazgo mundial, actuando como una potencia, con voz propia, defendiendo su identidad, con un sistema político que, lejos de estar basado en el sufragio universal, se define como una dictadura democrática popular, gobernada por el Partido Comunista, del pueblo y para el pueblo. China defiende su legitimidad para defender sus propios valores, diferentes a los occidentales, afirmando que el Estado está siempre por encima de la libertad de los individuos. Ese momento, en el que cuestiona tanto la universalidad de los valores occidentales como su papel subordinado en la escena internacional, constituye un desafío explícito.

— PROGRESIÓN DEL PIB MUNDIAL – PORCENTAJE DEL PIB MUNDIAL POR PAÍSES /REGIONES

¿LAS ACTUALES TENSIONES COMERCIALES SON VERDADERAMENTE UN INTENTO DE OBSTACULIZAR EL IMPRESIONANTE ASCENSO DE CHINA?

Fuente: Bank of America

Por otra parte, Xi Jinping ha logrado concentrar un grado de poder desconocido desde la época de Mao Tse Tung. Lo ha hecho escudándose en una campaña de limpieza de la corrupción en los estamentos públicos sin precedentes, que dio lugar a la destitución de 1,4 millones de funcionarios y al procesamiento de más de 170 ministros y viceministros, quienes han sido sustituidos por figuras afines al presidente. Análoga purga se ha acometido en la cúpula del Partido Comunista, donde se ha llevado a cabo una progresiva sustitución de representantes de la “Liga de las Juventudes Socialistas” por miembros del denominado “Clan Zhejiang”, formado por aquellos que coincidieron con Xi cuando era gobernador de esa provincia.

Xi se rodea, así, de acólitos, lo que le permite inicialmente alcanzar más fácilmente decisiones colegiadas y, posteriormente, ir concentrando en su persona mayores cuotas de poder. Crea comités bajo su tutela y disminuye el peso de las comisiones ejecutivas del partido. Finalmente, en octubre de 2022, en el último congreso del Partido Comunista, se quebró el mecanismo de transición interna del partido, establecido desde 1949, pues se obvió el límite de dos mandatos consecutivos, permaneciendo Xi al frente del Gobierno. Hasta hoy, nadie conoce el plazo ni la fecha que pondrá fin a su mandato.

Tres han sido las principales estrategias desplegadas por Xi para propiciar el gran salto geopolítico de China: la nueva Ruta de la Seda (oficialmente conocida como la Iniciativa de la Franja y la Ruta), la Doble Circulación y el plan “Made in China 2025”.

Sin duda, la Iniciativa de la Franja y la Ruta es la estrategia de diplomacia exterior y posicionamiento geopolítico, sin recurrir al uso de la fuerza, más rápida y ambiciosa de la historia de la humanidad. Con ella, China aspiraba a construir, en un tiempo récord, una red de alianzas internacionales, así como a fortalecer los lazos económicos y políticos con una diversidad de países, con el objetivo de asegurarse el acceso a materias primas críticas y un lugar de paso seguro para sus exportaciones al resto del mundo.

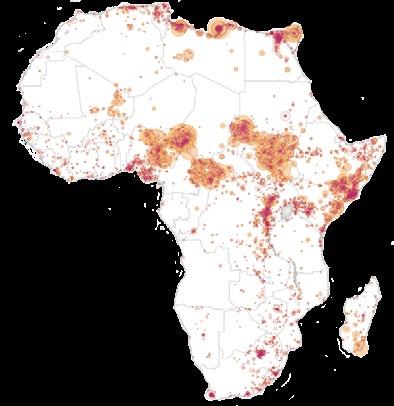

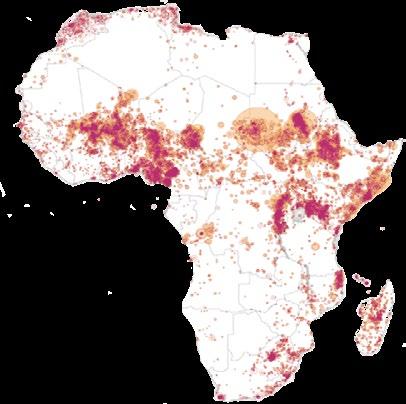

China ya venía desplegando, desde hacía años, en muchos países ricos en materias primas, un modelo de cooperación que responde a la lógica de la diplomacia económica, llamada por algunos “diplomacia extractiva”. Consiste en la financiación y construcción de infraestructuras, a menudo de transporte, en países “socios”, a cambio de la adquisición en condiciones favorables de materias primas.

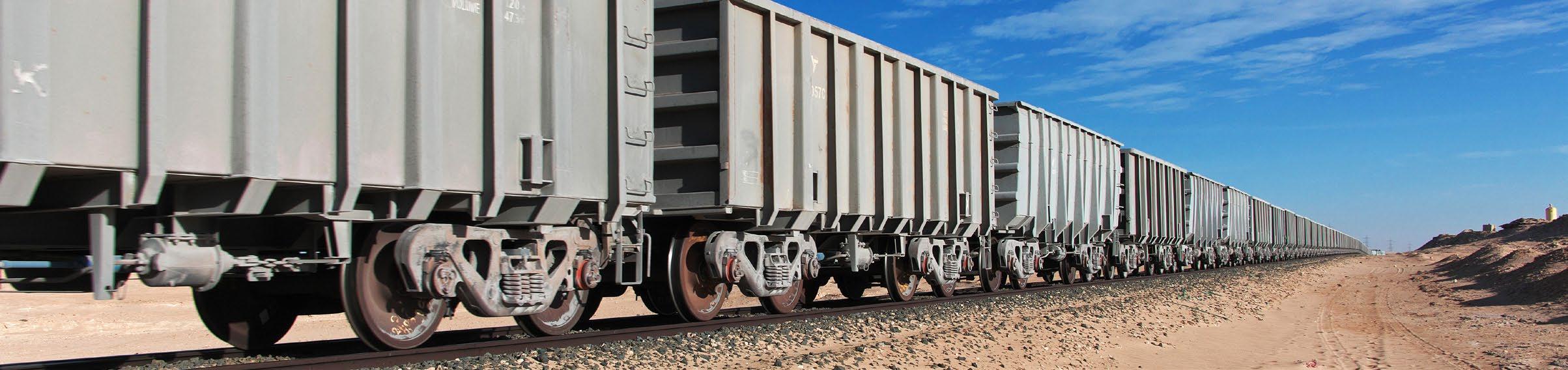

La Iniciativa de la Franja y la Ruta es la sistematización de esa estrategia, a través de la definición de corredores terrestres y marítimos que permiten conectar a China con el resto del mundo. Una red de corredores terrestres que conectan a China con Asia Central, Rusia y Europa; y rutas marítimas que comunican las costas de China con el Sudeste Asiático, el sur de Asia, Oriente Medio, África y Europa. La iniciativa se centra en la financiación y construcción de infraestructuras de transporte (puertos, ferrocarriles, etc.), cuyo propósito fundamental es facilitar la importación de materias primas o la exportación de mercancías al resto del mundo.

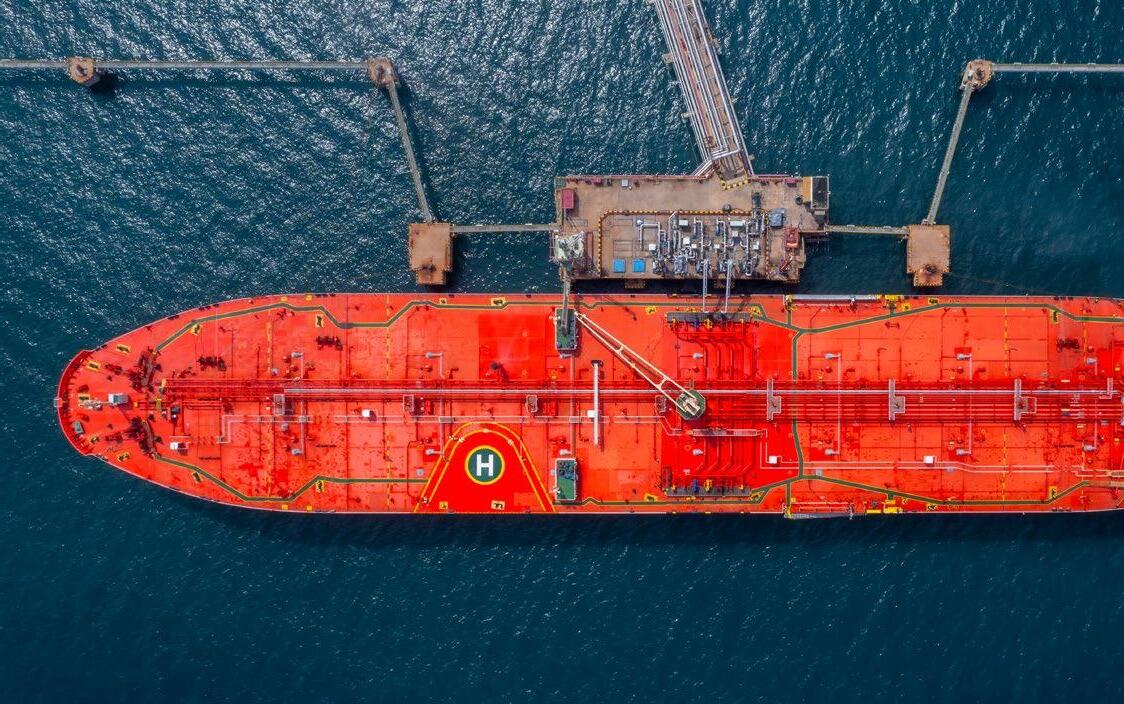

Los puertos son elegidos en emplazamientos estratégicos y los países a los que se invita a formar parte son, muchos de ellos, ricos en recursos o están en lugares estratégicos en los corredores diseñados. En total, más de 150 países forman parte de la iniciativa. En el marco de la misma, se han financiado, mediante instituciones creadas para ese propósito, más de tres mil proyectos. China ha establecido alianzas estratégicas con países que representan, en conjunto, más del 55% del PIB mundial y concentran más del 75% de los recursos energéticos del mundo. Mención especial merece el hecho de que muchos de los puertos construidos en zonas estratégicas cuentan con una guardia costera china, muchas veces militarizada.

En paralelo, se ha producido la expansión de empresas chinas que operan puertos relevantes en todo el mundo, circunstancia esta que ha saltado a primer plano recientemente, cuando Donald Trump se ha referido al canal de Panamá de forma amenazante. Nótese que la empresa privada china Hutchison Ports venía operando, hasta hace pocos meses, los puertos de Balboa y Cristóbal, situados a ambos extremos del Canal.

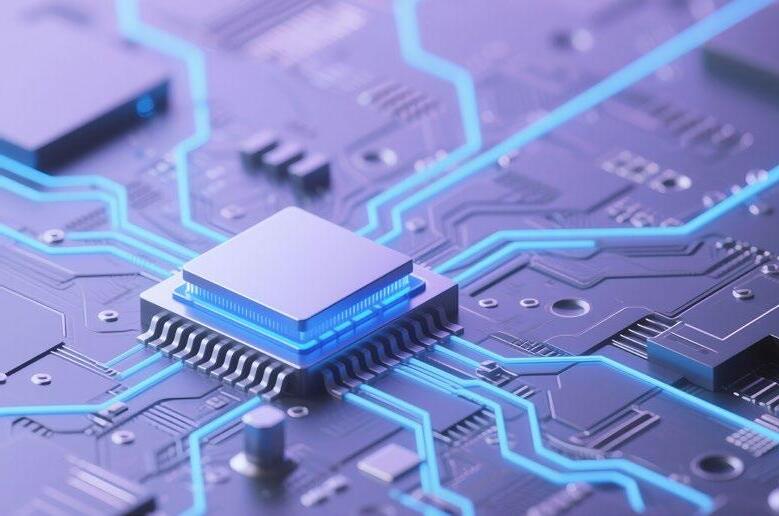

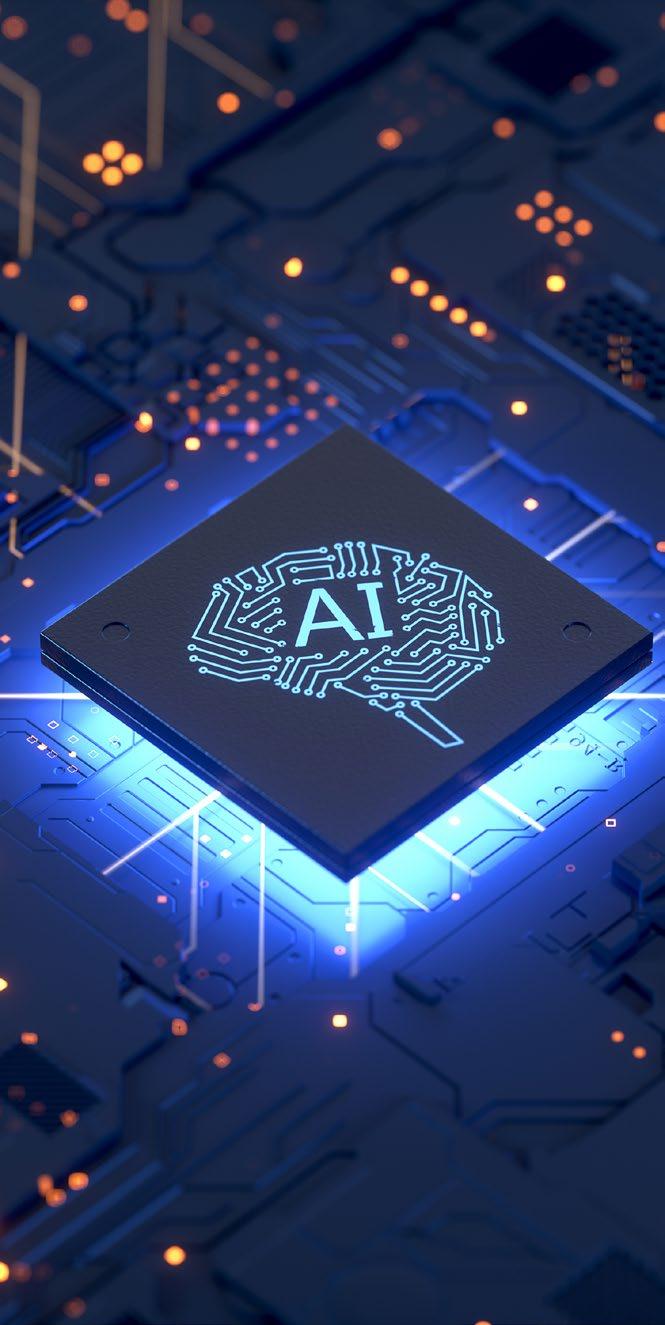

La segunda gran iniciativa desplegada por Xi es una monumental política de promoción industrial, denominada “Made in China 2025”. Su objetivo es que China alcanzara la autosuficiencia tecnológica en 2025. Hay que tener en cuenta que gran parte del crecimiento exponencial de China se había basado tradicionalmente en el denominado catch-up tecnológico. Es decir, en la asimilación de las tecnologías más avanzadas y estandarizadas que ya aplicaban los países más avanzados tecnológicamente.

“Made in China 2025” es un antes y un después, pues constituye una iniciativa de inversión masiva con un enfoque estratégico nacional. La iniciativa identifica sectores estratégicos en los que el gigante

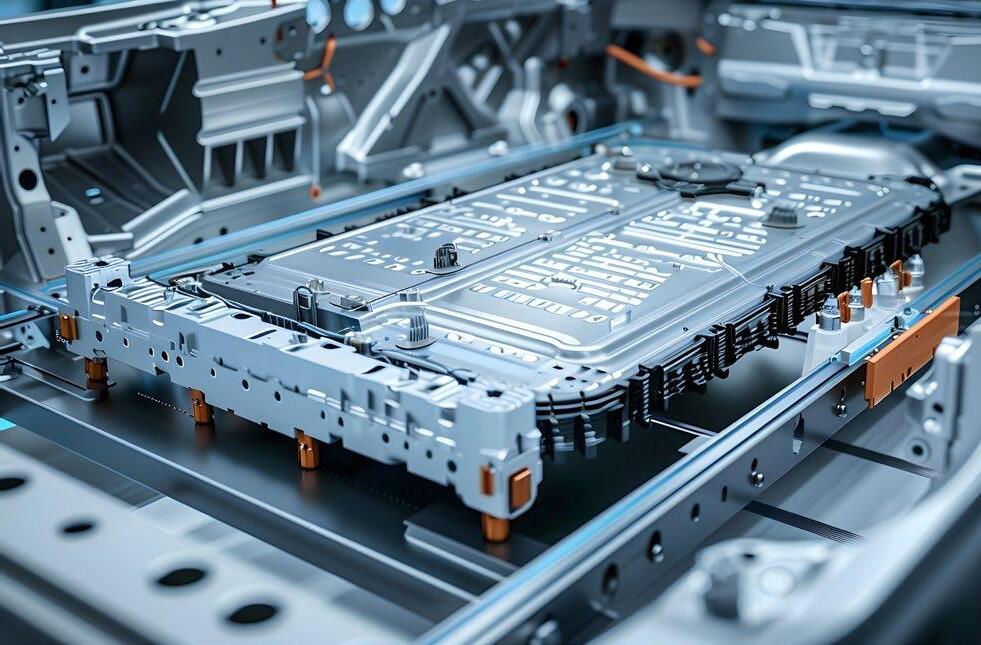

La Iniciativa de la Franja y la Ruta es la estrategia de diplomacia exterior y posicionamiento geopolítico, sin recurrir al uso de la fuerza, más rápida y ambiciosa de la historia

asiático pretende situarse a la vanguardia y lograr la autosuficiencia. Se apuesta por la innovación y la mejora de la calidad y la eficiencia en ellos, así como por el desarrollo de marcas nacionales que promuevan una base industrial sólida en los sectores con mayor proyección de futuro: energía sostenible y electrificación de la movilidad (trenes y automóviles eléctricos), conducción autónoma y baterías, computación cuántica, IoT, robótica, big data, IA, semiconductores, sector aeroespacial, ingeniería y minería oceánica, sector naval, nuevos materiales, medicamentos y dispositivos médicos, biotecnología, etc. A día de hoy, está previsto que comience el desarrollo de una segunda fase del plan, que se extenderá durante los próximos diez años.

MADE IN CHINA 2025

Y EL SALTO TECNOLÓGICO

El resultado alcanzado por el Plan 2025 ha sido espectacular. Basta con algunos ejemplos para comprobarlo. China lidera ya la producción mundial de baterías y coches eléctricos, así como la de componentes para la generación de energía solar. Un 80% de la fabricación mundial de paneles fotovoltaicos y un 60% de la de baterías y coches eléctricos corresponde a China. Por su parte, DeepSeek ha puesto de manifiesto la capacidad del gigante asiático para desarrollar inteligencia artificial. El modelo LLM de DeepSeek es equiparable, en resultados, a los productos de GPT y OpenAI, aunque con una inversión de tan solo un 6% de la realizada por cualquiera de ellos. La empresa Huawei ha liderado la implantación de la tecnología 5G en telecomunicaciones a escala global, circunstancia que motivó que la primera Administración Trump parara la expansión del gigante tecnológico chino en territorio estadounidense. En materia de computación cuántica, hace solo unos meses, la Universidad de Ciencia y Tecnología de China presentó un nuevo récord en computación cuántica superconductora, con el modelo Zuchongzhi 3.0, de 105 qubits. Este modelo está siendo aplicado ya para la optimización de los modelos de IA. Asimismo, China ha desplegado la aplicación de la tecnología cuántica a la fotónica y cuenta con un satélite de comunicación (Mozi) y una red nacional de comunicación cuántica que la sitúa como líder en este campo.

En el sector aeroespacial, China sigue teniendo retos por resolver. Tiene ya algún modelo de avión comercial operativo (Comac 919), aunque su industria sigue dependiendo de los fabricantes extranjeros, tanto para aeronaves como para componentes críticos. También tiene cierto retraso en la construcción de aviones militares de combate de última generación. No obstante, destacan los logros en el sector aeroespacial, pues cuenta con una estación espacial propia, ha realizado exploración en la Luna y en Marte, y ha desarrollado cohetes portadores avanzados.

Lo mismo podríamos decir en materia de semiconductores pues, si bien China sigue teniendo cierto retraso respecto de Estados Unidos, ha demostrado la capacidad de escalar la producción de semiconductores con nodos maduros, en concreto, con nodo litográfico 7.

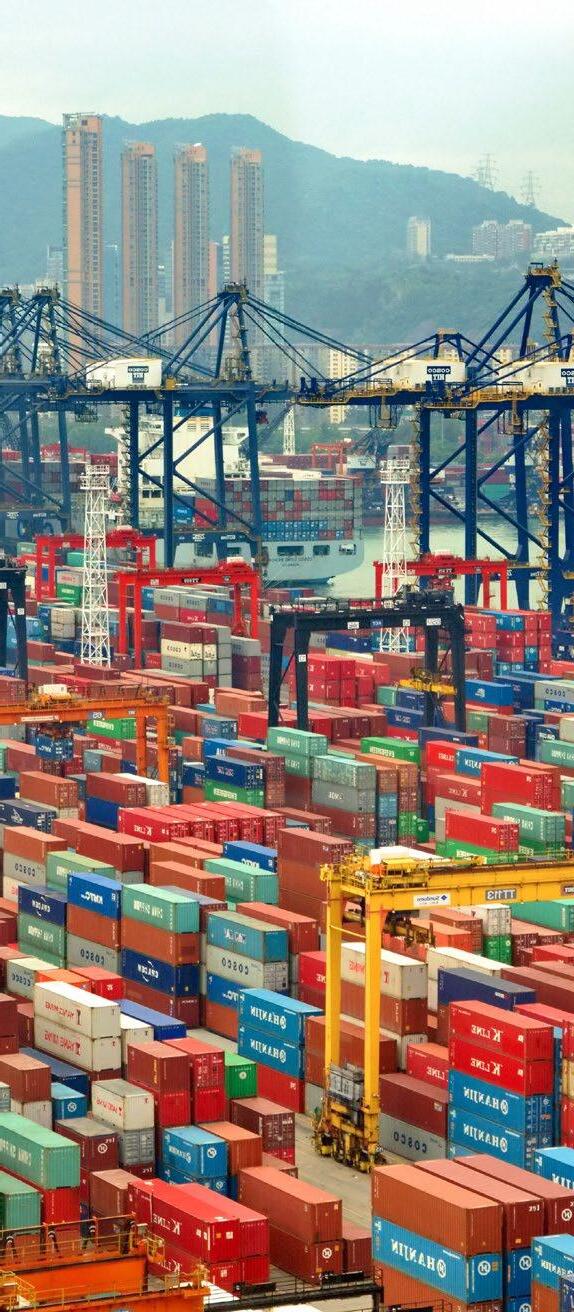

Ahora bien, si hay un capítulo en el que el creciente liderazgo tecnológico e industrial de China genera especial preocupación a su rival, es el de la construcción naval. Hoy, China construye el 55% de los barcos comerciales del mundo y acapara más del 60% de la cartera de pedidos a escala global. China domina 14 de las 18 categorías de buques comerciales convencionales que existen. Lo anterior puede extenderse también al sector de la defensa. La China State Shipbuilding Corporation (CSSC) desarrolla igualmente la flota militar. Esta estrategia de fusión civil-militar facilita la conversión rápida de la producción de nuevos barcos comerciales en barcos de guerra, lo que incrementa la capacidad de respuesta del país en cualquier conflicto armado.

La estrategia “Made in China 2025” puede ser calificada de profundo éxito, atendiendo a los resultados y al progreso alcanzado durante su despliegue. Un aspecto crucial a tener en cuenta es la alineación absoluta del Estado chino con su sector empresarial, así como con los centros de investigación. Esto contrasta con el modelo occidental, en el que, muchas veces, ha sido el propio sector empresarial el que ha promovido el cambio y la innovación.

La tercera iniciativa desplegada por Xi es la “Doble Circulación”, cuyo propósito es construir un modelo económico más resiliente y autosuficiente y menos dependiente del exterior. Para ello, se pretende reducir el protagonismo del sector exterior en la tracción del crecimiento de China (circulación externa), trasladando más responsabilidad al consumo doméstico (circulación interna) en la demanda y en la generación de valor. Con esta estrategia, China equilibraría su crecimiento y sería menos vulnerable frente al exterior, por ejemplo, a los posibles aranceles que pudieran imponer sus principales clientes… ¡Qué caprichosa es la historia!

Esta estrategia es seguramente la que peores resultados ha tenido. Aun así, el peso de las exportaciones chinas de bienes ha disminuido de forma notable en los últimos 20 años, pasando de oscilar en torno al 35% del PIB a los niveles actuales, ligeramente inferiores al 20%. Uno de los frenos al desarrollo de la iniciativa ha sido la crisis del sector inmobiliario, que ha salpicado a la banca en la sombra. La crisis ha impedido a China aplicar una política monetaria más laxa, que estimulara el consumo y la inversión. China se ha visto obligada, en diferentes ocasiones, a enfriar el mercado de crédito para mitigar la burbuja inmobiliaria y evitar las insolvencias de un sistema financiero sobreapalancado. La crisis inmobiliaria, la política de COVID cero, la creciente desigualdad distributiva y el envejecimiento de la población, son todos frenos al crecimiento de China y las razones de que su crecimiento se haya ralentizado.

Estas tres estrategias han propiciado el salto económico de China y el fortalecimiento geopolítico del país durante la última década. China ha pasado así, a disputar con Estados Unidos el liderazgo mundial. Su PIB alcanza el 18% del PIB planetario, es la primera potencia exportadora del mundo, el principal socio comercial de más de 140 países, el mayor consumidor de materias primas y el mayor procesador de minerales críticos y tierras raras del planeta.

— PAÍSES POR PRINCIPAL SOCIO COMERCIAL

Este ascenso y posicionamiento geoestratégico de China rompe la estabilidad hegemónica de Estados Unidos, que percibe por primera vez que China no es “solo” una potencia en ascenso, sino que tiene capacidad para sobrepasarle, para sustituirle a la cabeza de las economías del mundo, lo que ha desatado una política de contención por parte de Washington, que busca así frenar el ascenso del país asiático.

La percepción en Occidente de que el ascenso de Pekín se ha producido gracias a la acumulación de desequilibrios comerciales, haciendo un uso desleal de las reglas del libre comercio, así como la creciente asertividad de Xi en la defensa de valores y principios distintos a los promovidos por Occidente, han despertado aún más el recelo y la desconfianza. Este recelo se ha materializado, de forma más o menos acusada, en medidas y reacciones, dependiendo de los liderazgos y las coyunturas de cada momento en el eje euroatlántico.

En consecuencia, China pasa a ser definida como “rival sistémico” en la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en 2022. La propia Estrategia señala que China se convierte en el único competidor con intención de remodelar el orden internacional, con cada vez mayor capacidad de poder hacerlo. Por su parte, la Comisión Europea, en un documento estratégico de 2019 referido a su relación con China, define al gigante asiático como socio, competidor y rival sistémico, dejando patente que China supone un desafío para la Unión Europea.

Evidentemente, no todos los países occidentales ni todos sus gobiernos comparten la misma perspectiva ni utilizan el mismo lenguaje, apostando unos más por la necesidad de fortalecer la cooperación y el diálogo, y otros por una mayor confrontación o competencia.

Fuente: Econovisuals (US Census, Customs of China)

EE.UU. como socio comercial dominante China como socio comercial dominante Intercambio comercial (100.000 M$)

Durante los dos mandatos de Donald Trump, la Casa Blanca se ha mostrado más asertiva y con mayor determinación, argumentando que el gigante asiático habría jugado sucio y se habría aprovechado de Estados Unidos, infligiéndole un déficit comercial que ha propiciado la desindustrialización del denominado “Rust Belt” norteamericano. Aunque ya se venía hablando de la pérdida de ocupación y empleo en esos territorios como consecuencia de la crisis del acero, la del sector del automóvil y la del carbón desde los años 70 y 80, lo cierto es que la Administración Trump ha criticado repetidamente el impacto que las prácticas desleales de comercio exterior de China han tenido, especialmente sobre los territorios de Michigan, Ohio, Pensilvania y Wisconsin.

Ahora bien, aunque fuera el primer Gobierno de Trump el que pusiera de manifiesto el giro respecto a China, declarando la primera guerra comercial entre ambas potencias en 2018, la Administración Biden, aunque sin duda más moderada y diplomática en sus declaraciones, también ha desplegado una intensa política de contención frente al gigante asiático.

Cuando Biden recibe la presidencia de Estados Unidos, el 21 de enero de 2021, hereda una situación de tregua en la guerra comercial con China, negociada por su antecesor en 2019. El acuerdo contemplaba que China debía incrementar sus compras a Estados Unidos para que se redujera el desequilibrio comercial. Esta condición no se cumplió y Biden optó por desplegar una

política industrial destinada a replicar en cierto modo el “Made in China 2025”. El objetivo obvio era garantizar la supremacía estadounidense en sectores estratégicos. Así, iniciativas como la “Ley de Chips y Ciencia” y la “Inflation Reduction Act” pasaron a comprometer ingentes recursos públicos en investigación, promoviendo inversiones para el desarrollo de nuevas capacidades en sectores prioritarios: la IA, la computación cuántica, la sostenibilidad ambiental y la electrificación, el desarrollo de semiconductores, etc. Estas iniciativas contemplan, asimismo, limitaciones relevantes en las exportaciones de tecnología avanzada a China. En respuesta, China ha prohibido las exportaciones a Estados Unidos de algunos productos clave, como el galio y el germanio.

En el campo diplomático y militar, Washington ha girado toda su atención, durante el mandato de Biden, al Indo-Pacífico. Ha promovido el acuerdo Aukus, que compromete a Estados Unidos y Reino Unido a apoyar a Australia en la adquisición de submarinos de propulsión nuclear con armamento convencional, en el desarrollo de tecnologías de defensa avanzadas, así como a promover la estabilidad y seguridad en la región. Asimismo, la Administración Biden decidió retirar las tropas de Afganistán para concentrar los esfuerzos de paz global en el Indo-Pacífico, fortaleciendo para ello el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (QUAD) con Japón, Australia e India, para favorecer el intercambio de información y ejercicios militares conjuntos, en una suerte de semialianza militar.

La segunda presidencia de Trump se ha iniciado con una nueva escalada en lo que a la rivalidad entre potencias se refiere

La segunda presidencia de Trump se ha iniciado con una nueva escalada en lo que a la rivalidad entre potencias se refiere. La concepción que Trump siempre ha tenido del comercio, como juego de suma cero, en el que hay ganadores, con superávit comercial, y perdedores, con déficit, ha presidido sus primeros meses de gobierno. Los aranceles se han convertido en los protagonistas de su política exterior y en la herramienta principal con la que pretende corregir los “abusos” que el resto del mundo habría venido cometiendo con el país americano. Ahora, no solo China, sino el resto de los socios comerciales, y en especial la Unión Europea, han pasado también a estar en la diana de sus críticas.

Tras el anuncio, el pasado 2 de abril, “día de la liberación” de una miríada de “aranceles recíprocos” para todos los países que registren superávit comercial con Estados Unidos, la nueva administración americana ha fijado un plazo de tres meses para alcanzar con cada socio un acuerdo que rectifique el desequilibrio comercial o, de lo contrario, impondrá el correspondiente arancel recíproco que permita corregir las “injusticias comerciales”.

En lo que respecta a la rivalidad con China, los primeros 100 días del Gobierno de Trump han sido vertiginosos. China anticipó que respondería en los mismos términos a cualquier medida arancelaria estadounidense, circunstancia que propició una escalada de aranceles que, de facto, concluyó con un arancel americano a China del 145%, similar al impuesto por China a Estados Unidos (125%). Esto suponía, en la práctica, la desaparición de los intercambios y un muro al comercio bilateral. Habida cuenta del tamaño de las exportaciones de China a Estados Unidos, aproximadamente de 440.000 millones de dólares, un 15% del total de sus ventas al exterior, y de la enorme diferencia con las exportaciones estadounidenses a China, aproximadamente 140.000 millones de dólares, Pekín tenía más que perder con esta situación. Ahora bien, ambos países siguen teniendo una fuerte dependencia en productos críticos, por lo que el bloqueo comercial infringe un daño severo a ambos. De hecho, Estados Unidos se vio obligado, días después, a exceptuar de aranceles a las importaciones provenientes de China de teléfonos móviles, ordenadores portátiles y otros componentes tecnológicos. China, además, reaccionó comunicando la suspensión de toda su cartera de pedidos a Boeing y la interrupción de la exportación de tierras raras a Estados Unidos.

Tras un mes de caída abrupta de los intercambios, la negociación se ha abierto camino y ambas potencias han alcanzado un acuerdo temporal, días antes de cerrarse la redacción de este documento. El acuerdo sitúa el arancel americano general a los productos chinos en un 30%, resultante de aplicar un arancel recíproco de un 10% sobre el 20% ya establecido por Trump a China en las primeras semanas de gobierno. Por su parte, China aplicaría ese mismo arancel del 10% a los productos norteamericanos. Esta situación tiene un impacto evidente sobre ambas economías, y seguramente lo tendrá también sobre otras muchas. El comercio interanual entre los dos gigantes había caído ya un 21% en el mes de abril de 2025.

Sea como fuere, el acuerdo representa un balón de oxígeno tanto para ambos países como para la economía mundial; en las horas posteriores a que se comunicara, se produjo una fuerte recuperación de las bolsas y de la cotización del dólar. La acumulación de contenedores vacíos en los principales puertos chinos ha ido disminuyendo los días posteriores, tal y como había ocurrido

Estados Unidos se ha visto obligado a revisar el bloqueo comercial, exceptuando de aranceles a las importaciones provenientes de China de teléfonos móviles, ordenadores portátiles y otros componentes tecnológicos

las semanas previas al anuncio de los aranceles recíprocos. Los leads y lags comerciales, la aceleración y paralización de envíos, fruto de la incertidumbre, han pasado a ser la práctica comercial habitual en los últimos meses, lo que ha generado tensiones en las cadenas de suministros.

Como resultado de todos los acontecimientos anteriores, la incertidumbre se ha multiplicado y, en estos momentos, no es posible anticipar cuál será el devenir de los acontecimientos en los próximos meses. Sin duda, la rivalidad entre potencias seguirá produciéndose en el campo comercial, tal y como ha venido ocurriendo, y se seguirá produciendo en el campo tecnológico, diplomático y, seguramente, también militar.

Ahora bien, al referirnos a los diferentes escenarios de colisión entre potencias, no podemos dejar de mencionar aquí acontecimientos geopolíticos en los que ambos rivales han tomado una posición enfrentada. En concreto, nos referimos a la guerra de Ucrania y al conflicto de Oriente Próximo.

2 Escenarios de colisión

Tanto la guerra de Ucrania como el conflicto de Oriente Próximo han copado los titulares y crónicas de los últimos años. Como todas las guerras, ambos conflictos constituyen un drama humanitario, pero también la constatación de los cambios geopolíticos que se están produciendo en el mundo. Y es que cada uno de ellos no solo es una amenaza para la seguridad de las zonas afectadas, sino también, por la posible escalada de los mismos, una amenaza para la seguridad global.

En un contexto en el que se desmantelan las reglas de funcionamiento del orden internacional y aumentan los actores que reclaman una voz propia, parece inevitable que proliferen los conflictos. Como si de un juego de cartas se tratara, si eliminamos las reglas y multiplicamos los jugadores, es inevitable que se incrementen las discusiones. Ahora bien, estos conflictos se agravan y se hacen más profundos y extendidos en el tiempo cuando las potencias rivales del planeta se alinean, aunque sea en un pretendidamente discreto segundo plano, en distintos bandos, dando soporte y aliento al cruce de sables.

2.1. La Guerra de Ucrania

Rusia es, a todas luces, una potencia intermedia en el plano económico y, seguramente, geopolítico, pero es una nación en la que prevalece una capacidad nuclear equiparable a la de Estados Unidos. Pese a tener un PIB algo menor al de Italia, Rusia aspira a ser un actor decisivo en un mundo multipolar, aunque, con toda probabilidad, solo sea un actor nuclearmente decisivo, en un mundo fundamentalmente bipolar.

El revisionismo histórico de Putin encontró en febrero de 2022 el momento propicio para retrotraer la arquitectura de seguridad de Europa a 1989. La autopercepción de Rusia como “Estado imperio” –por su vasta extensión y su composición multiétnica, por su centralismo político y su pasado soviético, en el que se promovió la rusificación de las minorías étnicas de territorios y regiones distantes– siempre ha dado argumentos para negar la soberanía y la independencia de las exrepúblicas soviéticas. Una negación especialmente vehemente cuando nos referimos a la que se considera la cuna de la civilización rusa: la Rus de Kiev. Es decir, a Bielorrusia y Ucrania. Bajo esta perspectiva histórica, la pérdida de control de Kiev se interpreta como una amputación

de la historia y del origen de Rusia, es decir, como la pérdida de la propia identidad.

La aproximación de Ucrania a la esfera occidental –a la Unión Europea en particular, y su posible incorporación a la OTAN, en especial– constituía no solo la pérdida de la “joya de la corona”, sino la desaparición de una zona de influencia que hacía las veces de colchón frente a Occidente y que para Rusia constituía un elemento de su seguridad irrenunciable. Todo ello ocurría en un momento de creciente preocupación para Putin, obsesionado por la recuperación de influencia en el espacio postsoviético, sobre todo en los óblasts con una importante presencia de población rusa, no solo del Donbás ucraniano, sino también de Moldavia y Georgia: Transnistria, Abjasia y Osetia del Sur.

A todo lo anterior se sumó el revisionismo histórico y la voluntad de volver a edificar aquello que la historia arrebató injustamente con la caída de la URSS. El aliento y el apoyo que supuso para Rusia el “Acuerdo de Amistad sin Límites” suscrito con Xi Jinping a principios de 2022 hizo el resto. Con todos esos mimbres, Putin

Tanto la guerra de Ucrania como el conflicto de Oriente Próximo han copado los titulares y crónicas de los últimos años

invadió Ucrania el 24 de febrero de ese mismo año e inició una guerra que movió las fronteras de Europa. Nadie hubiera podido imaginar esta invasión unos años antes, en plena expansión de la “Ostpolitik”, ideada por Willy Brandt, a finales de los años 60, y claramente secundada por Angela Merkel y sus antecesores, mucho después.

En el momento de la invasión, Rusia proveía el 40% del gas de la Unión Europea, el 35% del carbón y el 25% del petróleo, además de ser un suministrador relevante de aluminio, níquel, paladio, hierro, gas neón, argón y fertilizantes.

La resistencia inicial de Ucrania y el apoyo de la comunidad occidental a Kiev, con la Administración de Biden a la cabeza, impidieron una guerra rápida, al igual que a Rusia el respaldo de Pekín le permitió sostener con comodidad un conflicto en el que se multiplicaron las sanciones de Occidente.

Las reservas de 90.000 millones de dólares americanos, mantenidas en el Banco Central de China (PBOC) y la línea swap de 150.000 millones de renminbis, acordada con antelación a la guerra con el gigante asiático, así como la desviación de todas las exportaciones energéticas hacia China, han permitido a Rusia mantenerse resiliente en el conflicto y dirigir su industria hacia una economía de guerra.

Por su parte, Ucrania ha pervivido en el conflicto con una dependencia absoluta de Estados Unidos y de la Unión Europea. El primero ha facilitado ayuda tanto financiera como militar, siendo esta última de enorme relevancia. Tanto la información de inteligencia provista por el sistema de satélites Starlink –imprescindible para guiar drones y conocer los movimientos del contrario– como los misiles Patriot, que permiten implementar escudos aéreos defensivos, han sido dos pilares fundamentales del apoyo americano a Kiev. Por lo que a la Unión Europea se refiere, el grueso de su ayuda ha sido fundamentalmente financiera y en munición. Se estima que, en total, el importe de las ayudas recibidas por Ucrania ha ascendido a unos 200.000 millones de dólares al año.

Todo este apoyo externo recibido por ambos bandos ha permitido que, con ofensivas y contraofensivas, el conflicto se haya anquilosado en el tiempo. Rusia ocupa desde el comienzo territorios en el Donbás, al este del Dniéper. Muchos analistas perciben a Rusia hoy como un jugador totalmente dependiente de China, y la alianza de China con Moscú, una forma de llevar el poder económico chino hasta la misma frontera oriental de Europa.

La escalada de la inflación y la desaceleración del crecimiento global han sido la principal secuela económica de la guerra de Ucrania

Sin duda, durante todo este tiempo, la posibilidad de una escalada del conflicto –y en especial la expansión a suelo europeo– ha sido siempre el principal riesgo que ha enfrentado el mundo. El potencial nuclear de Rusia ha sido mencionado y utilizado como amenaza en reiteradas ocasiones. La denuncia por parte de Rusia del “Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas” (Nuevo Start), en 2023, y la retirada previa de Estados Unidos, en 2019, del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, presagiaban una posible escalada del conflicto con resultados imprevisibles.

En el plano económico, las principales secuelas de la guerra de Ucrania se sufrieron sobre todo durante su primer año, especialmente en Europa, en forma de crisis energética. El precio del petróleo llegó a escalar hasta 137 dólares por barril, en marzo de 2022, y el gas en Europa multiplicó su valor hasta los 339 euros/MWh (TTF holandés), en agosto de ese año. Como consecuencia, se desencadenó un fuerte shock de oferta que generó un fuerte aumento de los niveles de inflación hasta tasas no vistas en décadas, y que en España rozaron los dos dígitos.

La escalada de la inflación y la desaceleración del crecimiento global, como consecuencia de las políticas monetarias contractivas aplicadas para doblegar el crecimiento de los precios por parte de los principales bancos centrales del mundo, han sido la principal secuela económica de la guerra de Ucrania. Los tipos de interés del dólar y del euro ascendieron desde mediados de 2022, y en apenas un año subieron cada uno cinco puntos porcentuales. Lo anterior ha tenido un notable impacto en la ralentización del consumo y la inversión a escala global.

A lo largo de estos tres años de conflicto, se estima que han perdido la vida unas 300.000 personas, y el número de heridos asciende a más de un millón. Las infraestructuras y ciudades devastadas son ingentes. Pero parece que la economía global ya ha digerido las repercusiones económicas del conflicto. Al cerrar esta redacción, los precios y los tipos de interés, especialmente en Europa, se han reconducido hasta los niveles objetivo, rozando el 2%. Por su parte, los mercados energéticos se han estabilizado, en gran parte gracias a que se han redireccionado y equilibrado las compras de gas y petróleo a escala global y a que no haya escalado el conflicto de Oriente Próximo al estrecho de Ormuz.

Sin embargo, el conflicto de Ucrania sigue vivo. Las promesas formuladas por Trump durante su campaña anticipaban una solución en un corto espacio de tiempo. Era muy previsible que cualquier final pasara por la cesión a Rusia de los territorios ocupados en el Donbás y, previamente en Crimea, a cambio del compromiso de no agresión al resto del territorio ucraniano. Tanto es así que Zelenski, ya en agosto de 2024, se aventuró a conquistar territorio en Kursk, cuando se preveía una solución negociada al conflicto y un posible canje de cromos.

Pero, como casi siempre, el diablo está en los detalles.

La necesaria renuncia de Ucrania a entrar en la OTAN, la negativa de Europa a que se cedan territorios a Rusia a cualquier precio, el rechazo de Putin a que haya fuerzas de paz de Europa en territorio de Ucrania, el cómo se garantiza entonces la seguridad de Kiev y el tratamiento que debe recibir la población civil de los territorios ocupados, son todas cuestiones muy difíciles de acordar.

Para colmo, nadie se esperaba que los términos del acuerdo se negociaran inicialmente solo entre Estados Unidos y Rusia y que, más tarde, se impusieran a Ucrania condiciones que prácticamente equivalen a una rendición, difíciles de aceptar. Por si no fuera suficiente, la nueva administración americana ha exigido a Ucrania también la devolución de la ayuda recibida estos años de guerra, como si de un préstamo se hubiera tratado y como si el conflicto hubiera sido responsabilidad de Kiev. En consecuencia, se ha alcanzado un “acuerdo” que permite a Estados Unidos explotar minerales críticos y tierras raras en el territorio de Ucrania.

La economía global ya ha digerido las repercusiones del conflicto en Ucrania y los tipos de interés se han reconducido

A día de hoy, lo que pretendía ser un posible acuerdo de paz se ha convertido en una posible tregua temporal, y esta última, en un arreglo de menor alcance todavía, que permite solamente el intercambio de prisioneros y la exportación de grano. Cuestiones menores, al fin y al cabo. Putin ha exigido condiciones que Estados Unidos no puede garantizar, pues afectan a las sanciones impuestas por la Unión Europea, circunstancia que ha permitido devolver cierta voz a Europa en la resolución del conflicto.

El acuerdo definitivo es complejo y exige la participación de todos los involucrados, incluyendo, como no puede ser de otra forma, a la Unión Europea y a Ucrania. Washington ha amenazado con retirarse de las negociaciones si no percibe verdadera voluntad de compromiso entre los contendientes.

Todas las partes que sustentan a Ucrania sufren cierto agotamiento, por lo que el conflicto debería estar más cerca de su final. Estados Unidos no va a seguir apoyando a Ucrania como lo ha hecho hasta el momento y la Unión Europea no parece capaz de seguirlo haciéndolo sola, pues militarmente no dispone de los medios que puedan sustituir a los elementos indispensables que venía suministrando Estados Unidos, especialmente a la inteligencia militar y al escudo antimisiles.

Una opción posible y probable es que vayan disminuyendo la intensidad de los enfrentamientos, fruto de acuerdos menores y parciales. Que estos enfrentamientos no desaparezcan del todo, y que se produzcan escaladas puntuales de la tensión, en una suerte de congelación del conflicto que, sin ser una tregua, sepa a algo parecido para casi todos los involucrados.

2.2. El conflicto de Oriente Próximo

Desde siempre, los analistas de riesgos han mantenido un ojo abierto mirando a Oriente Medio, pues lleva más de un siglo siendo un constante foco de tensiones, enfrentamientos y conflictos, con graves implicaciones para la seguridad y la economía global. Lo que se dice un polvorín.

Lo sorprendente es que el 7 de octubre de 2023 nadie anticipara la posibilidad de que se desencadenara un conflicto en la zona y, mucho menos, de la entidad del que ha tenido lugar. Y, seguramente, los mismos motivos por los que no se anticipaba la posibilidad de un conflicto de esa envergadura justo en aquel momento, son los que dieron lugar al mismo. En efecto, tras el lanzamiento por parte de la Administración Trump 1.0 de los Acuerdos de Abraham, consistentes en el acercamiento y reconocimiento del Estado de Israel por parte del mundo árabe, en 2020, distintos países, singularmente Emiratos y Marruecos, los habían secundado. Faltaba, sin embargo, la participación de alguna de las grandes potencias árabes, sobre todo Arabia Saudita. Recordemos que Egipto, desde los acuerdos de Camp David en 1978, ya reconocía al Estado de Israel.

Arabia Saudita lleva años desplegando una nueva política exterior, abriéndose al resto del mundo, promoviendo una mayor integración internacional y la consecución de nuevas alianzas internacionales que favorezcan la atracción de inversiones y el desarrollo de su plan Visión 2030. En el marco de ese nuevo enfoque, el acercamiento a Israel era evidente y la posibilidad de que Arabia terminara reconociendo al Estado hebreo, en el corto plazo, una posibilidad inminente.

En esas circunstancias, en general se interpretaba que se estaba produciendo una relajación en las tensiones entre Israel y el mundo árabe. Quizá fuera la coyuntura más favorable desde la declaración de Balfour, en 1917, para desencadenar cierto entendimiento y convivencia entre las posiciones más flexibles de uno y otro lado.

La injustificable e imperdonable masacre desatada por Hamás en Israel, el 7 octubre de 2023, supuso la ruptura de cualquier posible puente de entendimiento entre las posiciones moderadas de palestinos y judíos, e implicó que las posiciones más extremas

Oriente Medio lleva más de un siglo siendo un constante foco de tensiones, enfrentamientos y conflictos, con graves implicaciones para la seguridad y la economía global

de ambos bandos sean quienes lleven la voz cantante en la relación. Un plan perfecto para evitar cualquier solución pacífica y la coexistencia armónica entre los dos pueblos. Es evidente que ambos extremos se necesitan, pues tienen en su rival a su principal alimento y razón de ser. La reacción de Israel no se hizo esperar y cumplió, a pies juntillas, el guion que su rival parecía haberle trazado, alejando nuevamente, con su justificable pero desaforada reacción, a Israel de una gran parte del mundo árabe.

El Gobierno de Israel, muy débil en ese momento, pasó a tener en el enemigo externo el acicate para recuperar la confianza política, y convocó un gabinete de emergencia, en el que participaba el principal partido de la oposición, y en el que el pensamiento nacionalista radical adquirió enorme influencia. Las posiciones más extremas y radicales cobraron fuerza y protagonismo, y se desató una nueva espiral de odio.

El balance del desastre humanitario subsiguiente es estremecedor, como estremecedores fueron los ataques de Hamás en 2023. Más de 40.000 civiles han muerto en la Franja de Gaza, un 40% de los cuales tienen menos de 14 años. Un 90% de los edificios han sido destruidos y millones de personas han sido desplazadas en más de una ocasión. El odio se ha diseminado. Pensemos que un 80% de la población de Gaza tiene familiares directos fallecidos en el conflicto con Israel.

Tras año y medio de guerra, Israel puede considerarse el claro vencedor. Israel ha destruido y ocupado parte de la Franja de Gaza y el sur del Líbano y, para colmo, en diciembre de 2024, cayó el Gobierno de Bashar al-Assad en Siria.

Posiblemente, esa posición de fortaleza explica el paso que ha dado para terminar de “redibujar el mapa de Oriente Medio”, usando las palabras de Benjamín Netanyahu. A lo largo del conflicto, la posibilidad de que Irán se implicara abiertamente era una de las principales preocupaciones, por el riesgo de escalada que entrañaba. Pero, aunque se habían producido ataques puntuales entre Israel e Irán, la proporcionalidad estratégica y medida de las respuestas atenuaba ese temor. Sin embargo, esa contención ha llegado a su fin. Israel lanzó, la madrugada del 13 de junio, varios ataques con misiles sobre diversos objetivos iraníes, entre ellos la central nuclear de Natanz y la sede de la Guardia Revolucionaria en Teherán. En los ataques murieron los responsables de la cúpula militar, incluido el jefe de la Guardia Revolucionaria y varios científicos nucleares. Una semana después, Estados Unidos se sumó a la guerra contra Irán al lanzar un espectacular ataque dirigido primordialmente contra las principales instalaciones de enriquecimiento de uranio (Fordow, Natanz e Isfahán).

El objetivo declarado de la operación es frenar el desarrollo del programa nuclear, que, según la inteligencia israelí, ha avanzado hasta acercarse peligrosamente al umbral necesario para la fabricación de cabezas nucleares, y forzar a Teherán a negociar un acuerdo a largo plazo. Pero tanto Trump como Netanyahu especulan con la posibilidad de un cambio de régimen. La capacidad de respuesta de Irán se encuentra muy

mermada como consecuencia de las sanciones internacionales, el debilitamiento de su ejército y el desmembramiento de las milicias chiitas en la región. Sin embargo, no se debe subestimar su voluntad de resistencia ni la posibilidad de que recurra, en respuesta, a acciones no convencionales.

En el momento de escribir estas líneas, doce días después del primer ataque de Israel, se ha declarado una tregua que Estados Unidos pretende que sea definitiva, con lo que esta sería una “guerra controlada” y habría conseguido el objetivo de poner de rodillas a Irán sin consecuencias políticas ni económicas para Washington. Evidentemente, ni por los factores que conforman el conflicto ni por la personalidad de los actores involucrados puede descartarse un proceso de escalada.

Por otra parte, Israel, a pesar del éxito al descabezar y castigar a las milicias armadas proiraníes, solo ha podido recuperar una parte de los rehenes vivos secuestrados el 7 de octubre de 2023 por Hamás. Y ello ha sido, además, gracias a la instrumentación de la primera fase del acuerdo de tregua alcanzado a finales de 2024, y no tanto por medio de su campaña militar.

El apoyo incondicional de la nueva administración americana al Gobierno de Netanyahu, la oposición interna de los más conservadores en Israel a cualquier tregua y la falta de delicadeza

El objetivo declarado del ataque contra Irán es frenar el desarrollo de su programa nuclear, que, según la inteligencia israelí, ha avanzado hasta acercarse peligrosamente al umbral necesario para la fabricación de cabezas nucleares

de Hamás en el cumplimiento de sus compromisos han invitado a que se suspendiera la segunda fase del acuerdo de tregua al empezar 2025, reanudándose los ataques y los bombardeos sobre la Franja, así como los titulares con fallecidos en los periódicos.

Por su parte, Estados Unidos ya se ha ofrecido unilateralmente para controlar el futuro territorio de Gaza y reconstruir el mismo, convirtiéndolo en un destino turístico. Para ello, ha solicitado a los vecinos árabes que acojan a la población de Gaza.

BALANCE DEL CONFLICTO

Israel puede considerarse el gran vencedor del conflicto y su presidente uno de los principales beneficiados, pues, de estar seriamente cuestionado ha pasado a tener un importante refrendo de sus votantes.

En efecto, más allá de la campaña contra Hamás, el castigo infligido a las milicias de Hezbolá, desde septiembre de 2024, y la caída de Bashar al-Ásad en Siria, en diciembre del mismo año, han asestado un duro golpe al denominado “eje de resistencia” o “anillo de fuego” de Irán. El grupo de milicias chiitas, además, ha quedado desvertebrado al desconectarse Irán e Iraq del Líbano. Esto, en definitiva, supone un marcado debilitamiento de los principales enemigos de Israel en la región.

Por su parte, la milicia de los hutíes (Ansar Allah), en Yemen, ha sufrido también un fuerte desgaste por parte de la coalición internacional liderada por Estados Unidos, como respuesta a los ataques de esa milicia contra el tráfico de buques mercantes que transitan por el mar Rojo hacia el canal de Suez.

La escalada de un posible conflicto con Irán ha sobrevolado desde el comienzo como la derivada más grave y con mayor repercusión, tanto desde el punto de vista de la seguridad como del impacto sobre la economía mundial. Durante un tiempo, parecía que iba a poder evitarse, entre otras cosas por la contenida respuesta de Irán a los ataques contra sus proxis, en especial Hezbolá. Sin embargo, este peligro se ha materializado en junio de 2025 con el contundente ataque israelí, seguido por el estadounidense, contra las principales instalaciones nucleares y militares iraníes. La respuesta de Teherán ha sido, una vez más, muy controlada (un bombardeo contra una base militar estadounidense en Catar). En el momento de redactar estas líneas, se ha declarado una frágil tregua orquestada por Estados Unidos, que ni Israel ni Irán parecen estar respetando.

La intención declarada de Israel es poner fin al programa nuclear de Irán, al que considera una amenaza existencial. El momento parece propicio, debido a la debilidad de Teherán, y el hecho de que Estados Unidos ya no necesite el petróleo de Oriente Medio para abastecerse también ha facilitado su intervención, indispensable desde el punto de vista de la capacidad militar. Hay que tener en cuenta que el ataque se ha producido en medio de las negociaciones entre Teherán y Washington sobre el programa nuclear iraní. Tras los ataques israelíes, Teherán ha endurecido su postura —al menos de cara a la galería—, descartando cualquier tipo de conversación indirecta con Washington e incluso ha aprobado un plan para suspender sus compromisos en el marco del Tratado de No Proliferación Nuclear e interrumpir la cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica.

Estos acontecimientos acercan el riesgo inminente de una guerra a gran escala en Oriente Medio, que podría arrastrar a otras potencias regionales e internacionales.

El conflicto ha facilitado el cambio de régimen en Siria y la transición del país a una posible democracia.

En efecto, la concentración de Rusia en la guerra de Ucrania y el debilitamiento de las milicias iraníes han propiciado que la coalición rebelde liderada por Hayat Tahrir al-Sham (HTS) tomara el poder en diciembre, después de 13 años de guerra.

El nuevo Gobierno, liderado por Mohamed al Bashir (HTS), promete la inclusión étnica y religiosa y una futura transición democrática. Por su parte, los combates entre las milicias proturcas, el Ejército Nacional Sirio y las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS), de mayoría kurda, en el noreste, han cesado con un acuerdo que anticipa la estabilidad política en el territorio. Turquía obtiene así una victoria y gana más peso como potencia regional. En paralelo, Irán habría retirado del territorio más de 5.000 efectivos de la Guardia Revolucionaria.

El impacto que este conflicto ha tenido sobre la economía internacional ha sido menor y ha consistido, fundamentalmente, en el incremento de los tiempos de traslado y de los fletes marítimos, debido a la desviación del tráfico comercial hacia el cabo de Buena Esperanza para evitar posibles ataques de los hutíes en el canal de Suez.

La reacción tras el ataque a Irán ha sido mucho menor de lo esperado. En efecto, la posibilidad de una escalada del conflicto hacia Irán y el estrecho de Ormuz era el principal riesgo derivado del conflicto en Oriente Próximo. Por ese estrecho discurre aproximadamente un 20% del crudo y un 30% del gas del planeta. Algunas estimaciones anticipaban que el conflicto podría situar el precio del crudo en 170 dólares el barril, lo que, de facto, supondría un nuevo shock de oferta con repercusiones dramáticas en la economía global. Sin embargo, el precio del barril experimentó un alza moderada tras los primeros ataques, y al cierre de estas líneas se sitúa en torno a los 65 $/barril. Esto indica, por una parte, que Occidente —y sobre todo Estados Unidos— depende menos del crudo de Oriente Medio que en el pasado. Y, por otra, que los mercados no creen que Irán pueda mantener un cierre prolongado del estrecho de Ormuz, a pesar de sus amenazas, porque sería uno de los principales perjudicados. También lo sería China, su principal valedor.

Una parte de Occidente se distancia ideológicamente de una parte del mundo árabe. Sin duda, una de las lecturas más amargas de este conflicto es el distanciamiento de una parte de Occidente de una parte del mundo árabe, debido a lo que algunos han dado en llamar la pérdida de legitimidad moral de Occidente. Los abusos de Israel contra la población civil de Gaza y la radicalización de la ocupación de colonos en Cisjordania han sido denunciados por el mundo árabe y algunas instancias multilaterales, dando lugar a resoluciones de la Corte Penal Internacional que han sido ignoradas o no secundadas por muchos países occidentales. Esta circunstancia y el doble rasero aplicado por Occidente con Israel estarían alejando a una parte del mundo árabe de Occidente y del mundo basado en reglas.

Una gran parte del territorio de Cisjordania se encuentra colonizado, y la cesión de la Franja de Gaza a los palestinos ya no ofrecería a Israel unas garantías mínimas de seguridad

Con la incógnita de cómo pueda evolucionar el enfrentamiento con Irán, el conflicto de Gaza parece, por tanto, agotarse por derivar en una clara victoria de Israel. Esto no significa que en el futuro no se sigan produciendo atentados, escaramuzas y nuevas represalias.

La solución que pasa por el reconocimiento de los dos Estados no cuenta con el apoyo internacional suficiente, y el reparto del territorio conforme a la partición de la ONU de 1948 está claramente desfasado y sería rechazado rotundamente por Israel. Una gran parte del territorio de Cisjordania se encuentra colonizado, y la cesión de la Franja de Gaza a los palestinos ya no ofrecería a Israel unas garantías mínimas de seguridad. De hecho, Israel ha manifestado su decisión de ocupar una fracción significativa de ese territorio, seguramente de forma definitiva.

Por otro lado, la negativa de Jordania y Egipto, principalmente, a acoger a la población gazatí complica el cumplimiento, en el corto plazo, de la solución propuesta por la nueva Administración de Trump.

2.3. Taiwán y más

Si hay un conflicto que deambula en nuestras cabezas, como el elefante en la habitación, es el posible enfrentamiento de China con Taiwán. Sin duda, se trataría del más relevante escenario de colisión entre las potencias rivales, habida cuenta de la previsible implicación de Estados Unidos en esa confrontación. Por desgracia, es un conflicto al que los analistas asignan probabilidades estadísticamente significativas.

En virtud de lo dispuesto en el Taiwán Relations Act (1979), Estados Unidos es defensor del actual statu quo de la isla. Sin ningún género de duda, ese posible conflicto, dado su alcance y el tamaño de las fuerzas implicadas, alcanzaría el calificativo de “guerra mundial”. El estrecho de Taiwán es uno de los puntos geopolíticos más calientes del planeta. En palabras del presidente chino, Xi Jinping, es el asunto más importante y crítico de la relación bilateral entre Pekín y Washington.

Fue en 1949 cuando los ejércitos rebeldes de Chiang Kai-shek se refugiaron en la isla, tras perder la guerra civil contra Mao Zedong, y proclamaron su independencia de la China continental. En 1954, Taiwán y Estados Unidos firmaron el Tratado de Defensa Mutua, en virtud del cual el país americano garantizaba la protección de Taiwán, en caso de una hipotética agresión de China. El actual statu quo tiene su origen en la Guerra Fría, tras el reconocimiento diplomático por parte de el país americano de la China de Mao, en 1979, y la aprobación del Taiwán Relations Act (TRA). El TRA permite a Estados Unidos mantener relaciones no oficiales con Taiwán, comprometiéndose a ayudar a la isla a mantener su autodefensa, proveyendo armas y manteniendo la capacidad de la isla de resistir la posible coerción de China. Aunque no es un tratado de defensa formal, declara el interés de Washington en la paz y la estabilidad del estrecho de Formosa, al tiempo que mantiene una “ambigüedad estratégica” sobre si defendería militarmente a Taiwán ante un ataque chino. En definitiva, el TRA nace para equilibrar el reconocimiento de China con un compromiso significativo con la seguridad y el bienestar de Taiwán. Sin duda, Estados Unidos ha hecho de la independencia de Taiwán un pilar fundamental de su política exterior en la región, especialmente durante toda la Guerra Fría.

Con la finalización de esta, hubo un momento en el que se atisbó la posibilidad de la reunificación pacífica de la isla, siguiendo los pasos de Hong Kong. Ahora bien, con el transcurrir del tiempo, la experiencia de Hong Kong, la importancia estratégica que ha ido cobrando la isla para Occidente y la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China hicieron que rápidamente se desvaneciera ese posible escenario. Al contrario, Washington ha ido potenciando sus relaciones con la isla, circunstancia que ha sido duramente criticada por Pekín.

Pese a que Estados Unidos reconoce el principio de “Una sola China”, mantiene una posición deliberadamente ambigua sobre la soberanía de Taiwán, manteniendo cierto funambulismo entre sus relaciones con Beijing y su apoyo a Taipéi.

Con la llegada de Xi Jinping a la presidencia del gigante asiático y muy especialmente tras la renovación de su tercer período de gobierno, la postura de China hacia la isla se ha hecho más vocal. En el último Congreso del Partido Comunista, en 2022, Xi reivindicó la soberanía del territorio y fijó la reunificación como un objetivo prioritario que China debía alcanzar en el menor plazo de tiempo posible.

Desde entonces, la tensión no ha hecho sino aumentar, bien porque China desplegaba maniobras militares frente a la costa de Taiwán, bien porque las autoridades estadounidenses felicitaban al vencedor independentista, William Lai, en las elecciones presidenciales celebradas a comienzos de 2024. Tampoco han gustado a Pekín las visitas a la isla de autoridades americanas de segundo nivel, simulando visitas diplomáticas oficiales.

Más allá de los lazos políticos, ideológicos e históricos, existen elementos adicionales que hacen de Taiwán un enclave estratégico para Estados Unidos Entre todos ellos, destaca seguramente el hecho de que la isla concentre, en el fabricante TSMC, más del 50% de la producción de semiconductores del mundo.

Por su parte, para China es evidente que existen razones históricas y políticas de primer orden para reclamar la reunificación, pero también hay motivos de índole geoestratégica que hacen que el territorio de Taiwán sea crucial para Pekín. En efecto, la isla y el estrecho de Formosa son el acceso natural de China al océano y la falta de control de ese territorio es una fuente de vulnerabilidad, que limita la seguridad de su comercio marítimo y la capacidad defensiva de su territorio continental. Ahora bien, también restringe la capacidad de China de desplegar su poderío naval. Sin duda, el poder naval ha sido históricamente destacado

por estrategas y politólogos como un elemento consustancial al hecho de ser una potencia, y China es una clara defensora de la talasocracia.

A este respecto, destaca la obra de Nicholas Spykman (1893-1943) por referirse muy específicamente a la importancia geográfica que el control de las costas de Eurasia (Rimland) tendría para controlar el corazón o centro geográfico del continente (Heartland) y, por ende, el mundo.

Muchos visualizan la confrontación en torno a Taiwán como dos trenes circulando a alta velocidad por una misma vía y en dirección opuesta. Lo cierto es que parece más prudente y realista visualizar a dos gigantes echando un pulso y elevando temporalmente la fuerza que ejercen sobre su contrario, aunque sin perder el equilibrio.

Un conflicto en Taiwán tendría unas consecuencias devastadoras sobre la economía internacional. Existe una estimación de Bloomberg que atribuye a ese posible conflicto una caída del PIB mundial superior a 10 puntos porcentuales. Tendría, por tanto, un impacto muy superior al de la pandemia del COVID. Estas mismas estimaciones apuntan que un mero bloqueo comercial de la isla comprometería el suministro mundial de semiconductores, provocando una caída del producto mundial de entre un 5 y un 6%.

— EL RIESGO GLOBAL DE UNA GUERRA EN TAIWÁN

LAS ESTIMACIONES DEL MODELO MUESTRAN QUE UNA GUERRA EN TAIWÁN PODRÍA TENER UN MAYOR IMPACTO EN EL PIB GLOBAL QUE OTROS CHOQUES RECIENTES

Fuente: Bloomberg

Guerra Israel-Hamás (2023)

Ataques del 11 de septiembre (2001)

Guerra del Golfo (1991)

Bloqueo de Taiwán Crisis Financiera Global (GFC) (2009)

Pandemia de COVID-19 (2020)

Guerra en Taiwán

PIB Global - desviación de la tendencia precrisis

Hay varios elementos que contribuyen a tranquilizar a los observadores más optimistas, aunque bien informados, frente a otras voces desasosegantes, que últimamente vienen proliferando.

El primero de ellos es el socorrido argumento de la destrucción mutua asegurada, en virtud del cual un conflicto entre Estados Unidos y China a gran escala no podría ocurrir, pues implicaría la destrucción segura de ambas potencias y probablemente de toda la humanidad.

Un argumento más reciente tiene que ver con la creciente traslación de la capacidad de producción de semiconductores a Arizona. A este respecto, existen diversos proyectos en curso. La primera de las plantas proyectadas ya está produciendo circuitos integrados en el nodo litográfico N4, que pertenece a la familia FinFET de 5 nanómetros (nm). De hecho, está a punto de entregar las primeras partidas de chips a Apple. La segunda fábrica de Arizona estará operativa en 2028 y producirá circuitos integrados en los nodos N3 (3 nm) y N2 (2 nm). Por último, la tercera fábrica no estará lista del todo hasta finales de esta década y producirá chips en el nodo N2 (2 nm). Este importante paso se interpreta, no tanto como una

El nuevo desorden mundial y la creciente rivalidad entre las dos grandes potencias van a seguir siendo elementos facilitadores de conflictos

amenazantes, sugiriendo que “tarde o temprano” China tomará medidas para recuperar Taiwán.

Por lo que a Estados Unidos se refiere, la Administración Biden siempre fue bastante explícita sobre su compromiso con la isla. El enfoque más transaccional de Trump abre incógnitas. Es verdad que ha mantenido siempre silencio al respecto, pero el pasado verano ya manifestó a Bloomberg que Taiwán debería pagar por la defensa de la isla.

estrategia de seguridad y autonomía de Estados Unidos, que también lo es, sino como una vía para reducir la exposición a lo que ocurra en la isla en el medio plazo, lo que favorecería otras posibles soluciones que no impliquen el enfrentamiento entre potencias.

Sea como fuere, China ha intensificado su asertividad. Su Gobierno considera la reunificación con Taiwán una “línea roja” y un objetivo fundamental de su política. Mientras, el país asiático ha intensificado su preparación militar, incluyendo ejercicios que simulan una invasión, mediante el uso de tecnologías avanzadas, como misiles hipersónicos y drones autónomos. Altos funcionarios chinos han hecho declaraciones

El nuevo desorden mundial y la creciente rivalidad entre las dos grandes potencias van a seguir siendo elementos facilitadores de conflictos, y el alineamiento de las potencias tras los contendientes, una causa de su prolongación en el tiempo. Nadie sabe dónde surgirá el próximo enfrentamiento o pico de tensión. La rivalidad y disputa de las aguas territoriales en las futuras rutas del Ártico, las disputas en el Indo-Pacífico por atolones e islas entre China y sus vecinos, un incremento de las tensiones entre India y Pakistán, la disputa por el agua potable en algunas zonas del planeta, como Oriente Medio o el noreste de África, son todos escenarios a los que nos hemos referido estos años en Panorama y a los que seguiremos haciendo mención, sin duda, los próximos años.

LA PANDEMIA QUE NOS HIZO SENTIRNOS VULNERABLES Y LA INFLACIÓN QUE LA SIGUIÓ

En estos diez últimos años estamos siendo testigos de una reconfiguración geopolítica sin precedentes, que ha alterado el equilibrio global sin vuelta atrás. Sin embargo, si tuviéramos que identificar el acontecimiento más trascendental y de mayor impacto global de esta década, seguramente no tendría que ver con la compleja danza de la política internacional, sino con un suceso ajeno al control directo de la voluntad humana: la epidemia de COVID-19. Su llegada no solo desencadenó una crisis sanitaria global que se cobró millones de vidas y colapsó los sistemas de salud, sino que también paralizó economías, transformó patrones sociales, aceleró la digitalización y expuso las vulnerabilidades a las que nos dejaba expuestos la interconexión de nuestro mundo globalizado, dejando una huella indeleble que sigue moldeando el presente y el futuro.

La pandemia del COVID golpeó a la economía mundial como casi ningún otro acontecimiento de la historia moderna lo había hecho antes. En los últimos 150 años, el mundo ha sufrido 14 recesiones; la del COVID es la tercera peor medida por su intensidad, solo superada por las crisis que ocurrieron al comienzo de la Primera Guerra Mundial, en 1914, y la Gran Depresión, tras el crash del 29.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el PIB mundial solo se había contraído una vez, durante la crisis financiera de 2009, y lo hizo apenas un -0,1%. En 2020, en plena crisis del COVID experimentó una contracción del 3,1%.

— CRECIMIENTO DEL PIB MUNDIAL

Fuente: FMI

La pandemia del COVID golpeó a la economía mundial como casi ningún otro acontecimiento de la historia

El lado positivo de la crisis económica fue la corta duración de su fase aguda, ya que el periodo contractivo de la actividad, es decir, la recesión, fue únicamente de tres trimestres.