PORTAFOLIO

CÉSAR AUGUSTO

BAUTISTA LEÓN

Geógrafo

CÉSAR AUGUSTO

BAUTISTA LEÓN

Geógrafo

Curriculum Vitae

Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible - FCDS

Equipo de analisis de motores de deforestación y trazabilidad. 2024

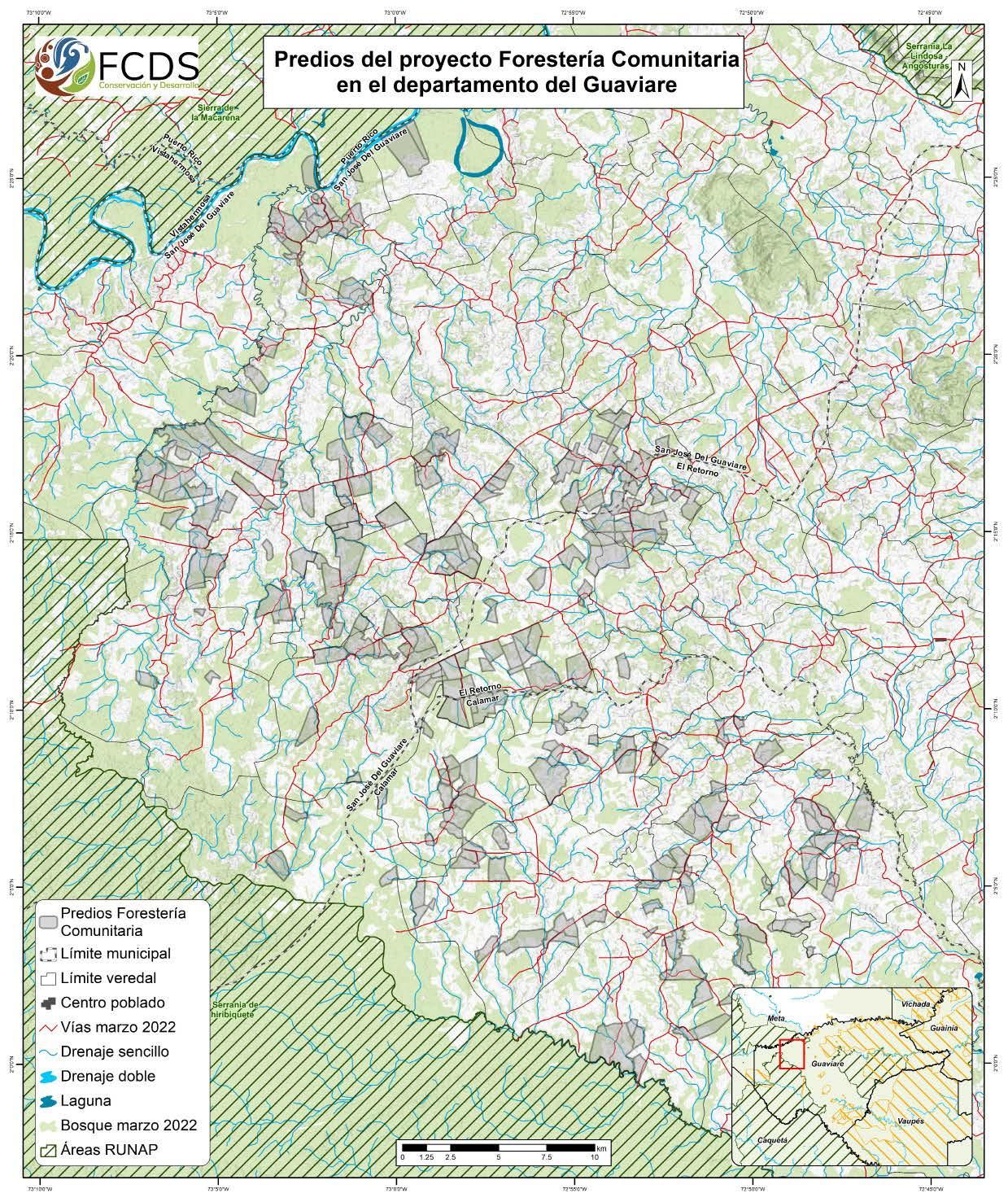

Programa Forestería Comunitaria. 2023

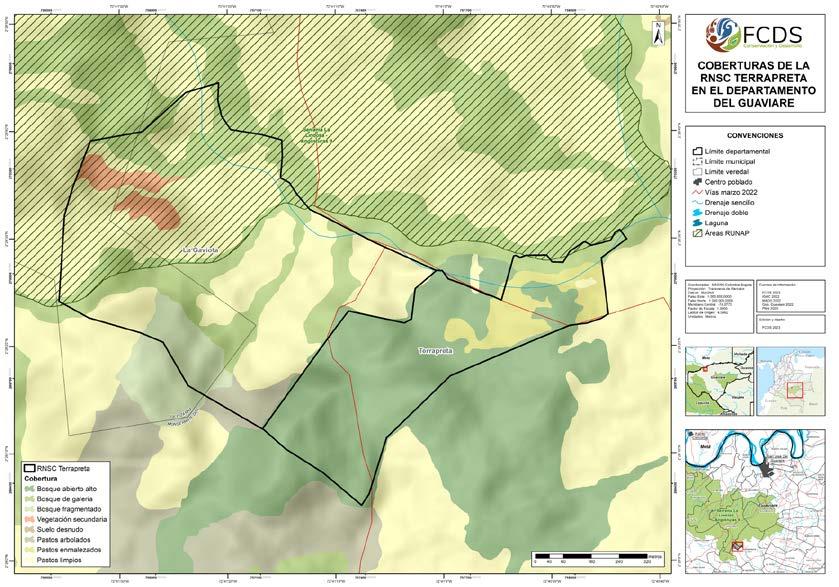

Reserva Natural de la Sociedad Civil Terrapreta. 2023

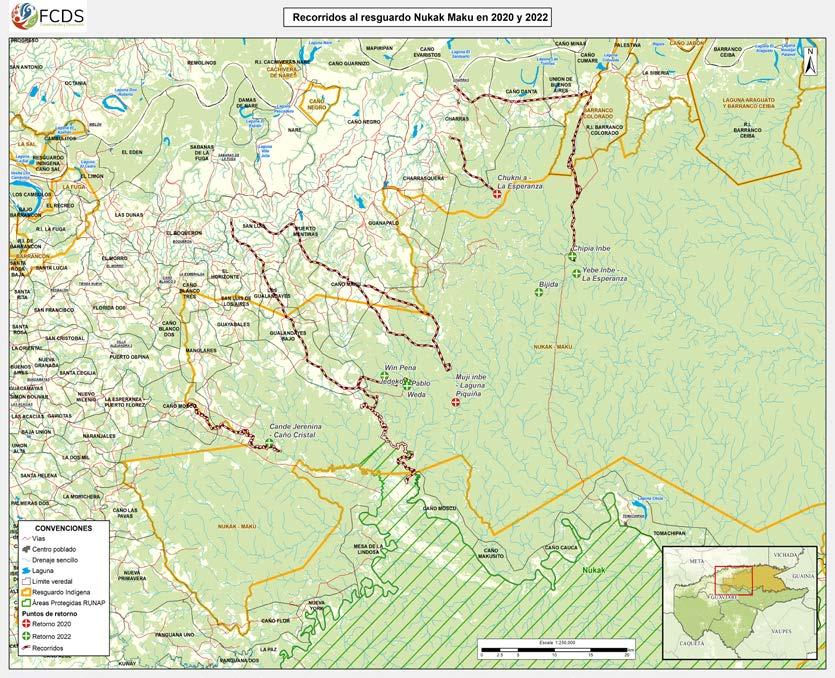

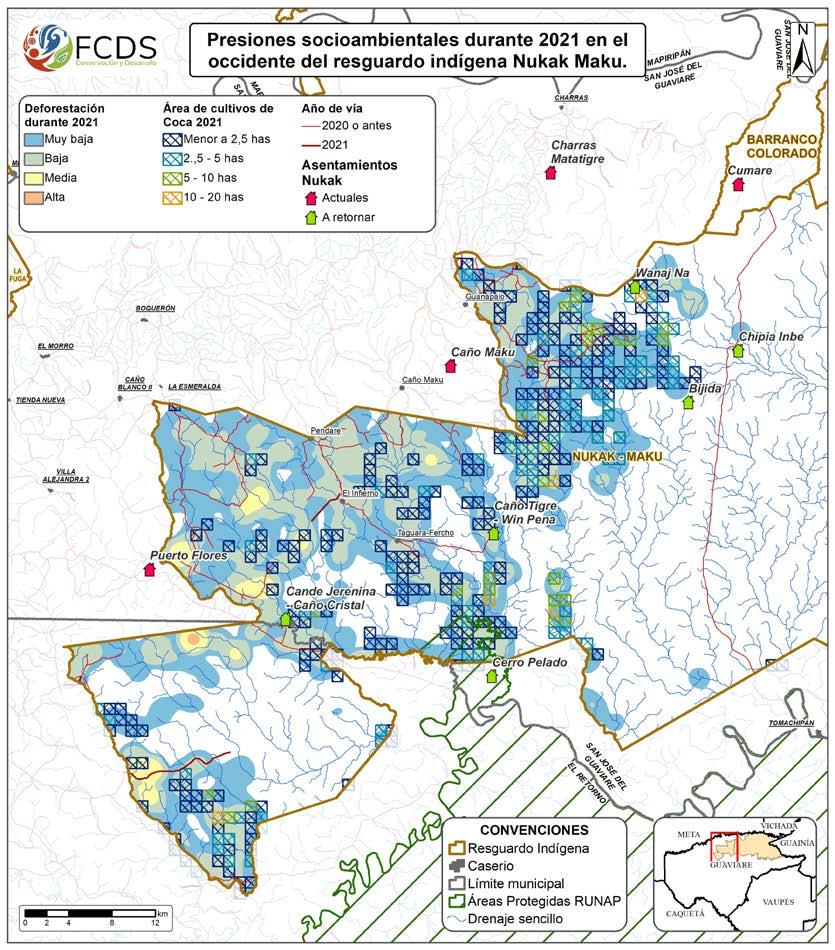

Proyecto Clua Nukak. 2022

Lineamientos de Infraestructura Verde Víal. 2022

Trabajo de grado

La ganadería en la frontera agrícola amazónica y las emisiones de gases de efecto invernadero, Caso del departamento del Guaviare, Colombia.

2023 Diciembre - 2024 diciembre

Investigador SIG en el equipo de Análisis de Motores de deforestación, aplicación de la ley y trazabilidad de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). Recopilación, estructuración de información geográfica sobre dinámicas de la ganadería, cultivos de uso ilícito y plantaciones de palma aceitera, así como sus impactos ambientales en conectividad, fragmentación y degradación de los bosques. Bogotá, Colombia.

2022 Enero - 2023 octubre

Profesional en SIG en el Programa Forestería Comunitaria de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), departamento del Guaviare. Recopilación, estructuración y creación de información geográfica. Seguimiento de proyectos y análisis de conectividad ecológica en predios de familias beneficiarias en el departamento del Guaviare.

San José del Guaviare, Colombia.

2022 - 2023. Diciembre - enero

Profesional SIG en TERRASOS, Banco de Hábitat de RNSC Matarredonda, departamento del Meta. Cartografía temática, definición del área del proyecto, identificación de áreas potenciales para la presencia de Seje (Oenocarpus bataua), delimitación de predios involucrados en el área del proyecto y áreas potenciales para conectividad y restauración ecológica.

San Martín, Meta, Colombia

2021 Febrero - diciembre

Profesional en SIG de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), Sede Bogotá. Estructuración y creación de información geográfica y análisis territorial de presiones ambientales sobre los PNNs de la Amazonía colombiana, análisis de conectividad ecológica para especies focales de la Selva Amazónica colombiana, Apoyo a la formulación de los lineamientos de Infraestructura Vial Verde con el proyecto piloto en el departamento del Guaviare.

Bogotá, Colombia.

2020. Abril - julio, Septiembre - noviembre

Asistente de investigación con datos espaciales de Bogotá. Estructuración de geodatabases, análisis de redes de movilidad de Bogotá y análisis espacial de la criminalidad y conjuntos residenciales en la ciudad de Bogotá, como parte de una investigación académica de Angie Carolina Camacho Gutiérrez, Arquitecta y Magíster en Urbanismo Integrado y Diseño Sostenible. Bogotá, Colombia.

EDUCACIÓN PROFESIONAL

2015 - 2020

Geografía. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.

2008 – 2013

Bachiller académico. Institución Educativa Distrital Villemar el Carmen. Bogotá, Colombia.

EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA

2024

Elaboración de mapas con R: De lo estático a lo dinámico. Curso virtual de 34h en la Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia.

2020

Mitigación y Adaptación al Cambio Climático

a Nivel Local. Curso corto virtual del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Bogotá, Colombia.

2019

Cambio Climático. Curso virtual de del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia – CR2, Universidad de Concepción y Universidad Austral de Chile. Bogotá, Colombia.

2018

Bases conceptuales del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono – SMByC como soporte a la gestión de información sobre los bosques naturales de Colombia. Curso Virtual. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM. Bogotá, Colombia.

Español Idioma nativo Inglés C1 según puntaje de TOELF (96) Francés A2 no certificado

SOFTWARE

Paquete de Microsoft Office

Word

Excel

PowerPoint

Adobe Creative Suite

Photoshop

InDesign

Sistemas de información geográfica SIG

ArcGis

QGis

Fragstats

MaxEnt

R Studio

Otros

KoboCollect

Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible - FCDS

El Equipo de análisis de motores de desforestación, aplicación de la ley y trazabilidad es un grupo de investigación de la FCDS que busca analizar cómo las actividades económicas productivas, ya sean legales o ilegales, inciden directa o indirectamente en la deforestación y cambio de uso del suelo en la Amazonia colombiana y otras regiones de importancia ambiental del país.

Las investigaciones realizadas por este equipo se desarrollan bajo distintos espacios y métodos de abordaje. Como analista e investigador del componente geográfico he participado en el análisis de impactos de la producción ganadera en el bosque de los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá; el impacto de los cultivos de coca en los Parques Nacionales Naturales de Colombia y la implementación del reglamento de Cero deforestación de la unión europea

Una reciente investigación del equipo de análisis de motores con apoyo de la embajada de Reino Unido denominada Ganadería como motor de deforestación: Condiciones habilitantes y dinámicas territoriales en el Guaviare evidencia cómo la deforestación de bosques amazónicos está estrechamente relacionada con las prácticas ganaderas, el acaparamiento de tierras y los ingresos provenientes de economías ilegales. La investigación se centró en cuatro zonas del departamento del Guaviare que se destacan por sus cifras de deforestación y ganado vacuno cerca a áreas de especial importancia ambiental. Los resultados de esta investigación fueron expuestos en los debates del Senado de la República sobre el proyecto de ley que buscaba garantizar la ganadería libre de deforestación en Colombia.

Por otra parte, en la Amazonia colombiana se encuentran varios núcleos de cultivos de coca del país, asociados a los Parques Nacionales Naturales La Paya, Sierra de la Macarena y la Reserva Nacional Natural Nukak. Aunque la actividad cocalera ha presentado una crisis económica en los últimos meses, estos núcleos parecen no cesar su actividad y representan una amenaza a largo plazo: con las presiones sociopolíticas de sustitución y erradicación de la planta, los campesinos y productores migran a otras economías como

la ganadera o la minera, impactando aún más en los ecosistemas naturales del país. En ese sentido, este equipo busca aportar información valiosa sobre la transformación de bosque, la afectación a la conectividad y la fragmentación de estas áreas protegidas a las organizaciones de administración y protección de los Parque Nacionales Naturales de Colombia.

Finalmente, se han acompañado ejercicios de socialización y asesoría a distintas asociaciones sociales y empresariales que quiere cumplir con el reglamento de Cero Deforestación y Debida Diligencia de la Unión Europea para las cadenas de Carne, Leche, Cacao y Café, pues las investigaciones del equipo de Análisis de Motores lo ha convertido en un referente del monitoreo de los impactos de estas y otras economías.

Relación entre cultivos de uso ilícito de coca y deforestación en Colombia.

Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible - FCDS

El programa de Forestería Comunitaria se desarrolla en el área de influencia directa del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete con financiación de la Embajada de Noruega y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). En la actualidad el programa cuenta con más de 300 usuarios que se localizan en 32 veredas, agrupadas en tres sectores: Asocapricho, Cristalina y Guayabero. El programa se desarrolla en el departamento del Guaviare, en conjunto con las Juntas de Acción Comunal de cada vereda. El programa de Forestería Comunitaria cuenta con la

Iniciativa de Bosques Productivos (IBP), que busca mejorar las condiciones ecológicas de los predios de familias campesinas y así generar beneficios económicos basados en la conservación y restauración del bosque. Esta iniciativa consiste en proyectos familiares de enriquecimiento del bosque con especies nativas, división de potreros con cercas con especies frutales también llamadas cercas vivas, parcelas agrícolas de seguridad alimentaria, apoyo a sistemas agroforestales, viveros comunitarios, ecoturismo comunitario y apicultura con abejas meliponas .

Para el eficiente desarrollo del proyecto se adoptó la estrategia de Planificación Predial Sostenible (PPS) decretada por la gobernación del Guaviare. Esta estrategia consiste en la caracterización de los predios y familias del área rural del departamento para implementar una planeación territorial basada en las necesidades de las familias, las características del predio y las áreas con potencial de conservación, todo con una vigencia de doce años. El programa Forestería Comunitaria busca ampliar el manejo adecuado de los recursos naturales a través de una intervención integral y la reconversión de sistemas productivos que disminuyan los procesos de deforestación y fomenten el aprovechamiento de los recursos forestales y no forestales del Bosque. De esta manera la PPS es una plataforma donde la Forestería

Comunitaria puede verse integrada en el plan de vida de sus beneficiarios, involucrando así a mujeres y jóvenes en el manejo y mejora de sus predios.

Los aportes más significativos al programa Forestería Comunitaria desde los SIG se fueron la consolidación de una base de datos unificada de los proyectos IBP y su debido seguimiento en los predios, para ello se capacitó al equipo técnico en el uso herramientas móviles de recolección de datos. En la estrategia PPS se realizaron talleres de cartografía social en los que se complementó la información de límites prediales y coberturas, que fue enriquecida con información las figuras de ordenamiento, uso potencial del predio y zonificación del predio de acuerdo con el plan de acción concertada por los propietarios.

Por otra parte, se realizó una evaluación de factores ambientales en las parcelas que hacen parte del plan de manejo y aprovechamiento forestal de Asai (Euterpe precatoria) y Seje (Oenocarpus bataua) en el corregimiento El Capricho, San José del Guaviare, así como un análisis de distribución potencial de Inchi Cacay (Caryodendron orinocense) en las 32 veredas de trabajo.

Cartografía de Planificación Predial Sostenible de un predio del Guaviare.

Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible - FCDS

La Reserva Natural de la Sociedad Civil Terrapreta es una apuesta a la formación desde y para lo local sobre la vida en armonía con el bosque amazónico. Es un predio de 82 hectáreas localizado en la vereda Monserrate, del municipio de San José del Guaviare, que se encuentra parcialmente dentro de los límites de la Reserva Forestal Protectora Nacional Serranía de la Lindosa - Angosturas II.

Si bien el predio aún no se encuentra dentro del Registro Único de Áreas Protegidas (RUNAP), desde su adquisición en 2018 ha desarrollado actividades de restauración y monitoreo a la fauna local. Cuenta con 41,9 hectáreas de bosque, 37,7 hectáreas de pastos y 2,7 hectáreas de vegetación secundaria en restauración. Desde allí nacen seis quebradas que aportan aguas al río Caño Negro, perteneciente a la cuenca alta del río Inírida. El objetivo de la RNSC Terrapreta es convertirse en un centro de pensamiento amazónico, donde se pueda poner en práctica proyectos

sostenibles y servir como modelo de iniciativas de manejo adecuado del bosque, ejercicios de restauración y reconversión de ecosistemas, e implementación de prácticas sostenibles para familias y grupos campesinos. En ese sentido, la FCDS adelanta allí las distintas líneas de proyectos que se encuentran en el programa Forestería Comunitaria, es por esto que desde 2022 se ha avanzado con la definición de senderos turísticos, la recolección de abejas meliponas, el aislamiento de rondas hídricas y el inventario de productos no maderables del bosque, entre otras actividades.

Por otra parte, al considerar la conectividad ecológica dentro de los focos prioritarios de conservación y restauración, se han realizado muestreos con cámaras trampa en los bosques de la reserva, gracias a esto se han registrado más de cien especies animales, entre las que se destacan el mono churuco (Lagotrix lagotricha), mono ardilla (Saimiri cassiquiarensis), pecarí barbiblanco (Tayassu

pecari) y el oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla), cuyo estado de conservación es vulnerable según la IUCN.

Dentro de los avances más significativos se encuentra la instauración de un vivero que facilitará los procesos de restauración y enriquecimiento de áreas estratégicas en la reserva. Actualmente la FCDS busca el registro oficial del predio Terrapreta como una reserva natural de la sociedad civil ante la oficina de Parques Nacionales Naturales, este proceso se ha apoyado con la identificación de límites prediales con propietarios vecinos, interpretación de coberturas y usos de la tierra, zonificación para el manejo de la reserva, georreferenciación y levantamiento de infraestructura y sitios de especial interés, entre otros.

Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible - FCDS

El proyecto denominado Conflictos Socioambientales del departamento del Guaviare, financiado por Climate and Land Use Alliance (CLUA) y desarrollado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), tuvo como objetivo facilitar y acompañar procesos de revitalización de la movilidad de cinco grupos locales de la etnia Nükak en sus corredores territoriales, generando espacios de diálogo, así como prácticas de uso y manejo del territorio, apoyados con información y análisis de conflictos socioambientales en el resguardo Nükak Maku, del departamento del Guaviare.

A partir de rutas establecidas por los grupos locales, se realizaron recorridos por vía terrestre o fluvial hasta sitios definidos, desde los cuales se realizaron caminatas que variaron entre 5 y 27 kilómetros para llegar a los asentamientos o lugares de interés. En

estos recorridos se identificaron lugares de importancia ambiental y cultural en donde traductores locales lideraban el diálogo para comprender aspectos sobre sus rutas de movilidad, uso y significado cultural de los bosques, las historias y memorias de los acontecimientos de cómo y porqué se habían interrumpido estas antiguas rutas de movilidad, entre otros.

Los espacios de trabajo, tanto en recorridos como en talleres de fortalecimiento de las movilidades territoriales, implementaron metodologías orientadas al análisis colaborativo a partir del diálogo intercultural, en ese sentido se buscó acatar las formas de organización local, fortalecer las capacidades de líderes e interlocutores de los grupos locales, entender cómo se interpretan culturalmente ciertos elementos sobre aspectos de oferta ambiental, áreas de importancia cultural y conceptos sobre los conflictos socioambientales, y generar diálogos e intercambios con los cinco grupos locales sobre sus usos tradicionales

y conflictos territoriales a partir del uso de herramientas cartográficas. Los aportes desde mi cargo al proyecto desarrollado por la FCDS fue la consolidación y estabilización de procesos de reocupación territorial, con un acompañamiento directo en áreas de su territorio tradicional y del resguardo, esto a partir de una metodología participativa, intercultural e interdisciplinaria. Por otra parte, se generó información actualizada sobre los procesos de ocupación, deforestación, relaciones interculturales y conflictos socioterritoriales con los grupos con los que se trabajó en el sector occidental del resguardo Nükak Maku, esta información mantuvo una constante apropiación por parte de líderes y sabedores locales, así, en la medida en que se fortalecen las reocupaciones, movilidades y revitalización de las prácticas tradicionales, también se fortalece la gobernanza del pueblo Nükak sobre su territorio y su derecho a decidir sobre su devenir y sobre las garantías y derechos que defienden.

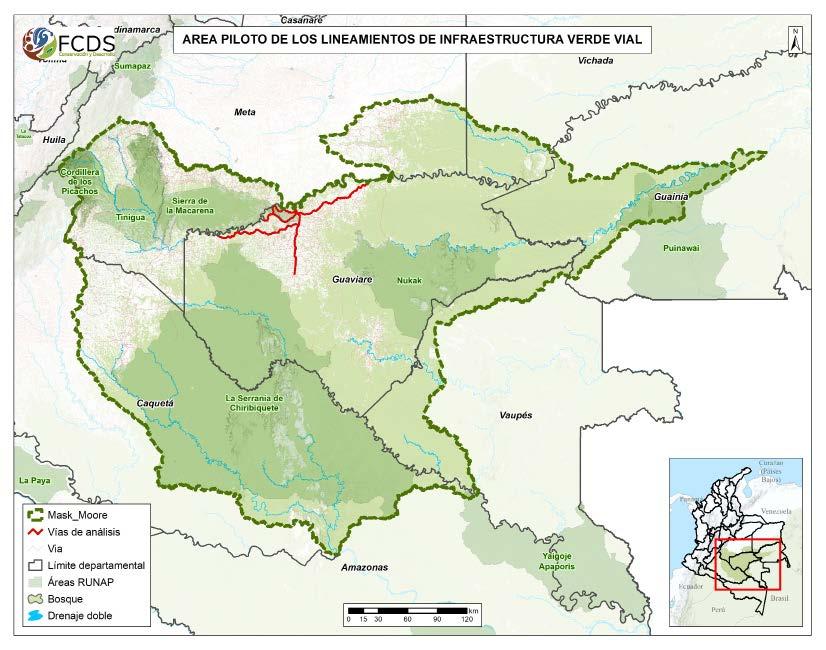

La Agenda Ambiental Interministerial establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Transporte incluye en sus planes de acción la prevención y manejo de los conflictos presentados entre la infraestructura vial y la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos por medio de normativas generales que puedan ser adoptadas en el desarrollo de infraestructura verde.

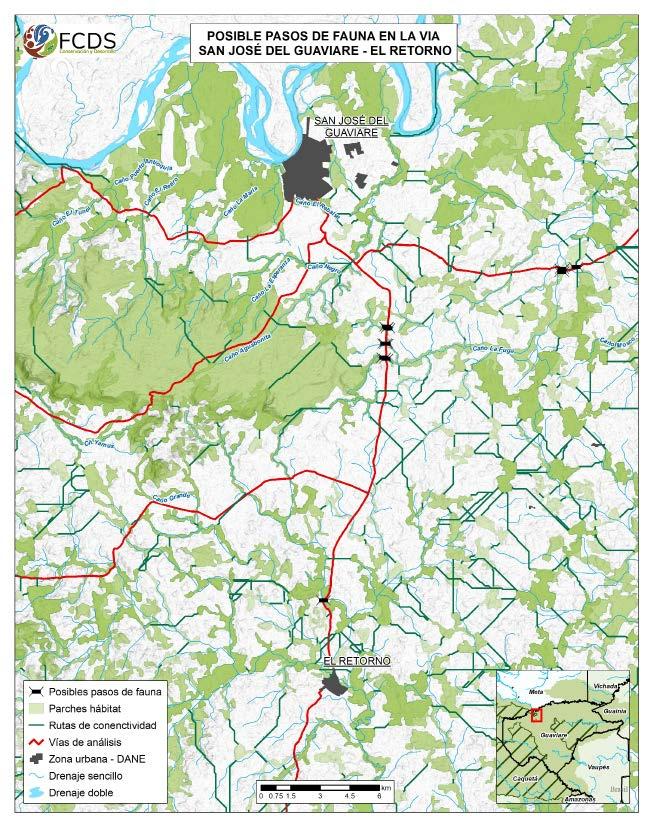

Para definir estos lineamientos en la planeación de infraestructura vial, se desarrolló un piloto de análisis e implementación en el departamento del Guaviare, específicamente en cuatro ejes viales de gran importancia en dicha zona: vía San José - Calamar, vía San José - Charras, vía San José - Puerto Cachicamo, vía Perimetral de la Lindosa. Estas vías fueron seleccionadas por ser ejes

de gran movilidad regional que permiten la conectividad entre veredas y la capital departamental, además de estar relacionadas a importantes áreas de conservación como el PNNs Serranía de Chiribiquete, Sierra de la Macarena y las sabanas de la Fuga, entre otros. Para identificar los tramos de intervención para la mejora de la conectividad ecológica en estas vías, se desarrolló un modelo de corredores de conectividad en un área mayor a la del Guaviare, abarcando la totalidad de los PNNs serranía de Chiribiquete, Sierra de la Macarena y Tinigua, además del límite del bioma amazónico al sur del meta y parte de las sabanas del Yarí en el departamento de Caquetá.

El análisis se basó en levantamientos y recolección de muestreos de diez especies focales de fauna, los cuales permitieron definir los parámetros del modelo de conectividad a partir de los requerimientos de hábitat de las especies. De este modo, basándose en las coberturas frecuentadas, la distribución y él área de hábitat de cada especie, se definieron tres grupos para realizar el modelo, el cual contó con la creación de variables como índice de biomasa, índice de fragmentación, distancias a coberturas y áreas estratégicas, densidad de población, entre otros. La implementación de herramientas y estrategias basadas en los SIG permitió realizar un estudio de

alto valor para el análisis de conectividad ecológica en el Guaviare, con este insumo se pudieron definir importantes puntos en las vías para establecer pasos de fauna. Tanto organizaciones civiles como entes de gobierno han hecho uso de esta información para incluirlas en los ejercicios y planes de manejo territorial, dando así al estudio un gran alcance social e institucional.

Por otra parte, incluir análisis de conectividad y estudios de este tipo es un elemento transversal en los LIVV , que ya es parte de las etapas tempranas de proyectos de conectividad vial. En ese sentido, durante la última etapa del proyecto, se socializaron y entregaron resultados de la evaluación de la conectividad a las comunidades involucradas en el proyecto y a los ministerios que empiezan a adaptar los LIVV en la planificación de sus proyectos.

La ganadería en la frontera agrícola amazónica y las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, caso del departamento

del Guaviare, Colombia. 2020

Trabajo de grado presentado por César Bautista para optar por el título de Geógrafo. Dirigido por Daniel Pabón Caicedo

El departamento del Guaviare, se localiza en el norte de la Amazonía colombiana, allí la ganadería ha contribuido a la deforestación llegando a posicionar al Guaviare como el tercer departamento con mayor tasa de perdida de bosque en el país, problema que se agravó desde el año 2016 luego de que el acuerdo de paz que llevó a la desaparición del control territorial ejercido por las FARCEP y posteriormente, a la llegada de grandes acaparadores de tierra ante la poca presencia estatal en esa región.

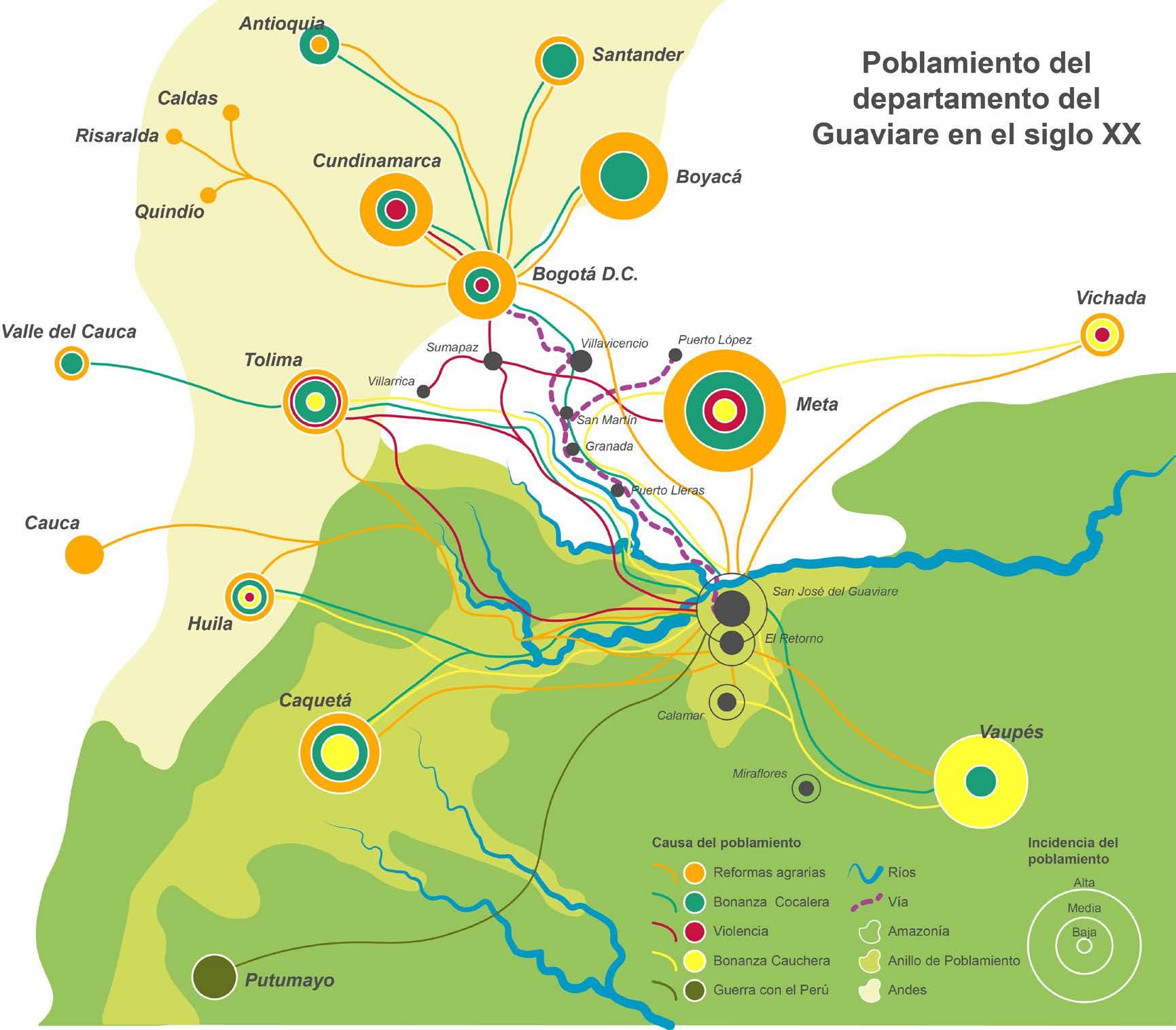

Sin embargo este problema va más allá y se enmarca en la coyuntura global del Cambio Climático; para entender ello se ha realizado a un análisis a la actividad ganadera del Guaviare y principalmente a su al municipio capital, San José, donde se han abordado temas desde la llegada de la ganadería al departamento, el sistema ganadero actual, su contribución a la deforestación y praderización, las consecuentes emisiones de gases de efecto invernadero y las posibles medidas a la mano del Estado y la población para hacer frente a este creciente fenómeno.

Esta investigación se desarrolló como trabajo de grado para optar por el título de Geógrafo en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y fue dirigida por el profesor PhD. José Daniel Pabón Caicedo. El desarrollo de la investigación estuvo caracterizado por una metodología mixta, en la cual se hizo uso

de técnicas cuantitativas y cualitativas, así, ejercicios de procesamiento e interpretación de datos espaciales, el análisis de las cifras históricas, la correlación entre las distintas variables, entre otros ejercicios realizados, se enmarcan en los métodos cuantitativos. Por otro lado, ejercicios como el análisis de la relación de las distintas comunidades con a la ganadería y con el bioma amazónico producto de la revisión de antecedentes y de las entrevistas realizadas a los diferentes actores, además de la recopilación de información encontrada en los distintos reportajes y medios de comunicación que han abordado temas relacionados componen la estrategia cualitativa.

La investigación contó con cinco etapas: reconocimiento histórico-social del Guaviare, actividades económicas y de poblamiento, trabajo de campo a zonas rurales del departamento, identificación de

sistema ganadero y problemas ambientales relacionados a la ganadería, estimación de emisiones de GEI asociados a la ganadería y formulación de propuestas de mitigación de cambio climático en el departamento del Guaviare.

Inicialmente, el reconocimiento histórico se enfocó en el análisis del poblamiento de la región. Se dieron a conocer las actividades económicas predominantes a lo largo de las últimas décadas y una breve relación de los actores involucrados en estas, eso permitió identificar cuatro causas del poblamiento del departamento del Guaviare: la explotación cauchera a inicios del siglo XX hasta la década de los 40, La Violencia entre los 40 y los 70, las Reformas Agrarias desde los 30 hasta los 80, los cultivos ilícitos desde los 70 hasta inicios del siglo XXI.

Desde la llegada del cultivo de coca al Guaviare en la década de los 80, el departamento se consolidó como uno de los principales en la producción de este cultivo de uso ilícito; desde el 2000 hasta el 2002 Guaviare pasó de tener 17.619 hectáreas a 27.381 hectáreas de cultivo de coca aumentando así el área del 10,8% al 26,8% a nivel nacional; ese aumento estuvo causado por el desplazamiento de la

producción proveniente del departamento de Putumayo donde se desarrolló una fuerte campaña de erradicación mediante la aspersión.

En los años posteriores la producción de ese cultivo se desplazó a departamentos como Nariño, Cauca, Norte de Santander y nuevamente Putumayo, los programas

de reducción de cultivos por medio de erradicación voluntaria y forzosa además del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG) estuvieron presentes en Guaviare, Gladis Romero recuerda cómo a mediados de los 2000 este programa impulsó indirectamente el aumento de ganado en San José del Guaviare.

Gladis Romero: “Ya de la coca ya teníamos unos comienzos de ganadito un poquito y como teníamos pasto pues eso los amigos que tenían harto ganado también empezaron a darnos ganado del aumento y ya pa’ dejar los cultivos fue porque fumigaron las avionetas y tocó acabar Guaviare. por ley porque como ahí si llegaban las avionetas era a fumigar y a quemar pastos eso se quemaban los pasto y la yuca y el plátano y todo eso”.

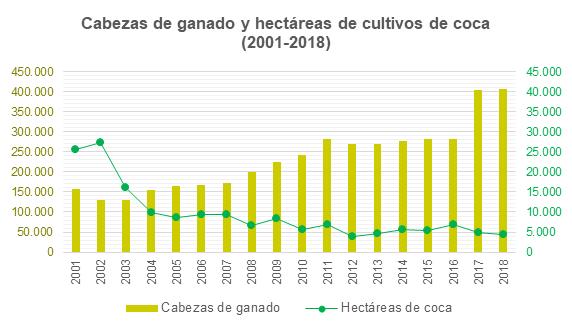

Desde el incremento de aspersión de glifosato en San José del Guaviare y en el resto del departamento, la ganadería se ha ido afianzando como la principal actividad económica, aunque la coca sigue presente y continúa atrayendo ciertos colonos para cultivarla.

Una vez entendido el poblamiento y la llegada de la ganadería al Guaviare, se optó por entender las dinámicas y sistema de esta actividad actualmente. La cultura arraigada que dejó la producción y cultivo de coca está aún presente en los habitantes del Guaviare, quienes manifiestan que la capacidad adquisitiva generada por los ingresos resultantes de aquella producción ilícita no es comparada con la actual generada por la ganadería. La mayoría de los campesinos guaviarenses entrevistados manifestaron que los ingresos que les dejó el cultivo de coca les permitieron acceder a la compra de ganado, luego de que los proyectos de aspersión causaran un daño en los cultivos que les daban sustento.

John Bermúdez: “Los campesinos hicieron su transformación de lo ilícito a lo lícito, en esa transformación fue donde hubo mucha hambruna, fue donde hubo una escasez de dinero, [...] del campesino llegar y recibir dos, cuatro, seis millones de pesos por la venta de los cultivos de coca a recibir trescientos, cuatrocientos mil pesos por la venta del queso,

porque ya empezaron a vivir del queso, fue difícil, fue una transformación difícil pero se dio, a la fecha de hoy el campesino aquí vive es de la ganadería en su mayoría”

Si bien la ganadería estuvo presente en el departamento desde el siglo pasado, ha presentado un incremento en las últimas

Cabezas de ganado y hectáreas de cultivos de coca (2001 - 2010). ICA, OCDE.

dos décadas; la escasez causada por las fumigaciones para erradicar los cultivos de coca se presenta como una de las situaciones que intervino en el aumento y establecimiento indirecto de la ganadería durante la década de los 2000.

2019). ICA.

En estas cifras se resalta el aumento en número de cabezas de ganado en el año 2017 y predios ganaderos que se presentó en 2018, los dos años siguientes a la firma del acuerdo de paz. La firma de los acuerdos trajo consigo la oportunidad de explotar áreas a las que

antes no se podía acceder o no era permitido a causa de los controles a la deforestación y libre movilización en el territorio impuestos por las FARC-EP. Una vez garantizada la viabilidad para extender las actividades ganaderas, se hizo necesaria la apertura y creación de pastizales para poder dar lugar al nuevo y creciente número de ganado. Los campesinos, aún bajo una ausencia estatal, ampliaron sus pastizales al menos una hectárea anual, quitándole terreno al bosque amazónico. De igual manera, con la salida de integrantes

de las FARC-EP del territorio guaviarense se incrementó el acaparamiento de tierras por parte de terratenientes con una gran capacidad adquisitiva que les permite comprar fincas a pequeños campesinos, los cuales aún mantenían parte de su propiedad con bosque amazónico. La creación de grandes pastizales a partir de áreas de bosque que ha sido

deforestado también se relaciona con algunos de los habitantes del Guaviare, pues según varios de los entrevistados, las actividades de socolar y tumbar el bosque hacen parte de las labores que generan ingresos para varias familias de ese departamento.

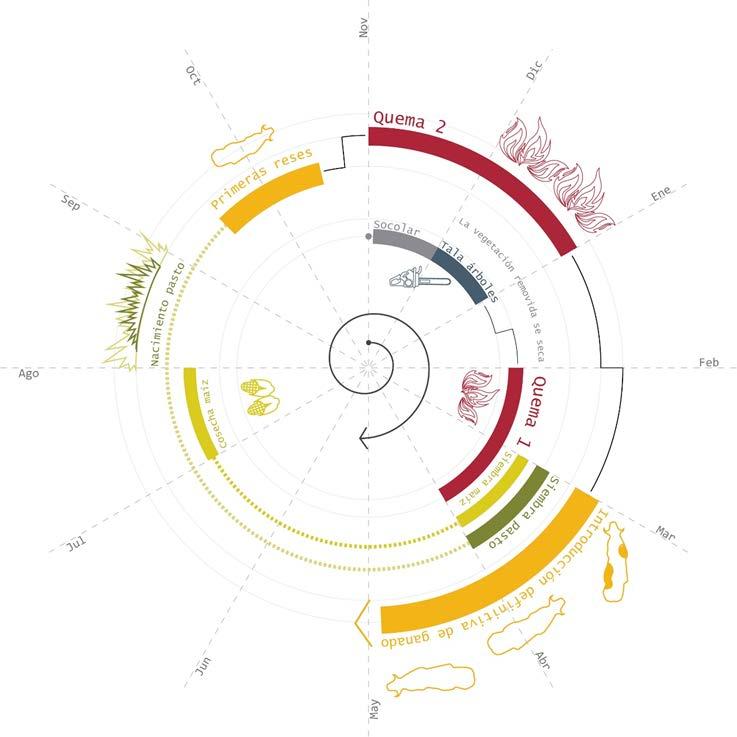

El proceso de praderización, según campesinos, dura un año y está ligado a algunas características del ambiente. Inicia entre los meses de noviembre y diciembre removiendo las plantas y hierbas presentes en el bosque o del rastrojo mismo. Tras socolar se procede a tumbar los árboles, para ello se

usa una motosierra que desde que se empezó a usar aumentó drásticamente la capacidad de tumbar por persona. Según campesinos, socolar y tumbar una hectárea de bosque es tarea de un día para una persona. En el mes de febrero y hasta inicios de marzo, cuando las plantas cortadas están secas, se inician las quemas de lo que se ha tumbado, esto se realiza en dicho periodo debido a que se presentan las mayores temperaturas y las precipitaciones son las menores del año.

Una vez realizadas las quemas controladas, en el mes de marzo se siembra maíz y pasto juntos, el primero se cosecha entre julio y agosto, el segundo se deja intacto. Según testimonios, el pasto nace en agosto, pero es hasta septiembre u octubre cuando se introducen las primeras reses. El objetivo de estas primeras reses es compactar el suelo con el pisoteo ya que el primer forraje de dicho pasto que recién nace no es de utilidad, por ello en el mes de noviembre y diciembre quema nuevamente para que el pasto germine una vez más con el suelo compacto, así se introduce el ganado nuevamente y se da por praderizada un área que tan solo un año atrás estaba ocupada por bosque.

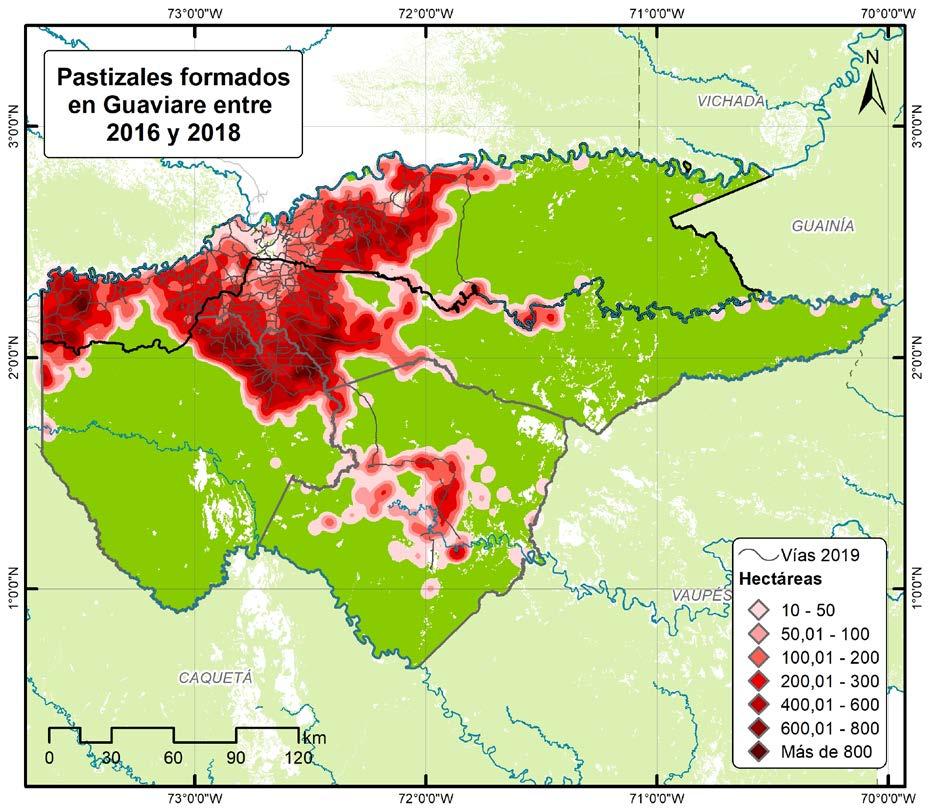

Se realizaron mapas de calor a partir de la información de coberturas de la Amazonía colombiana elaborada por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI), donde se identifican las coberturas del suelo entre 2012 y 2018 en periodos de dos años, esa información también permite conocer las zonas donde se presentaron los cambios de coberturas como la pérdida y

ganancia de bosques y pastizales.

En el periodo 2016-2018 los bosques en el departamento del Guaviare pasan de 4.544.466 hectáreas a 4.495.519 hectáreas, la pérdida de bosque fue de 52.689 hectáreas con una ganancia de 3.742 hectáreas. Este fenómeno se concentró en los kilómetros próximos a la frontera agrícola con una mayor acción en el flanco occidental en las veredas occidentales de San José del Guaviare y las veredas nororientales del municipio de Calamar.

En cuanto a la formación de nuevos pastizales, en el departamento pasaron de ocupar 425.544 hectáreas en 2016 a ocupar 508.329 hectáreas en 2018 aumentando un 19,5%, durante ese periodo hubo una formación de 110.470 hectáreas de nuevos pastizales con una pérdida de 27.685 hectáreas dando un aumento neto de pastizales de 82.785 hectáreas en esos años.

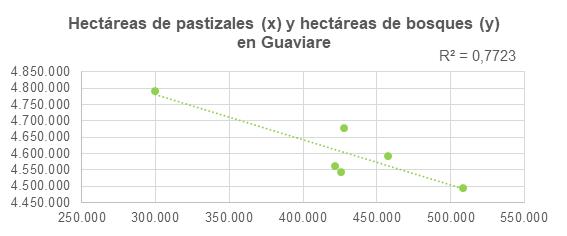

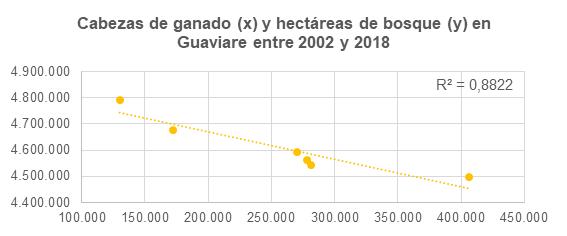

Para poder corroborar está relación entre el

aumento de la cobertura de pastizales y la disminución de la cobertura de bosques se ha optado por realizar un cuadro de dispersión con una regresión simple entre la cantidad de hectáreas de cada cobertura.

En el municipio de San José del Guaviare hay una muy alta correlación igual a 96% entre aumento de los pastizales representado en el eje X, y la disminución de bosque representado en el eje Y, desde el 2002 al 2018, esto desarrollado a partir de la información obtenida de las coberturas generadas por el Instituto SINCHI.

En el caso del departamento de Guaviare

para el mismo periodo, la correlación entre el aumento de los pastizales y la disminución de bosque, representados en los mismos ejes, es menor con un valor del 77% pero sigue existiendo una relación.

Lo anterior no está relacionado directamente con la actividad ganadera, si bien es sabido que los pastizales presentes en el departamento del Guaviare tienen como fin general ser de uso ganadero, no hay informaciones suficientes que pueda confirmar cuantas hectáreas de pastizales son usados en esta actividad, de manera que se asumen los pastizales identificados por el Instituto SINCHI como de uso ganadero.

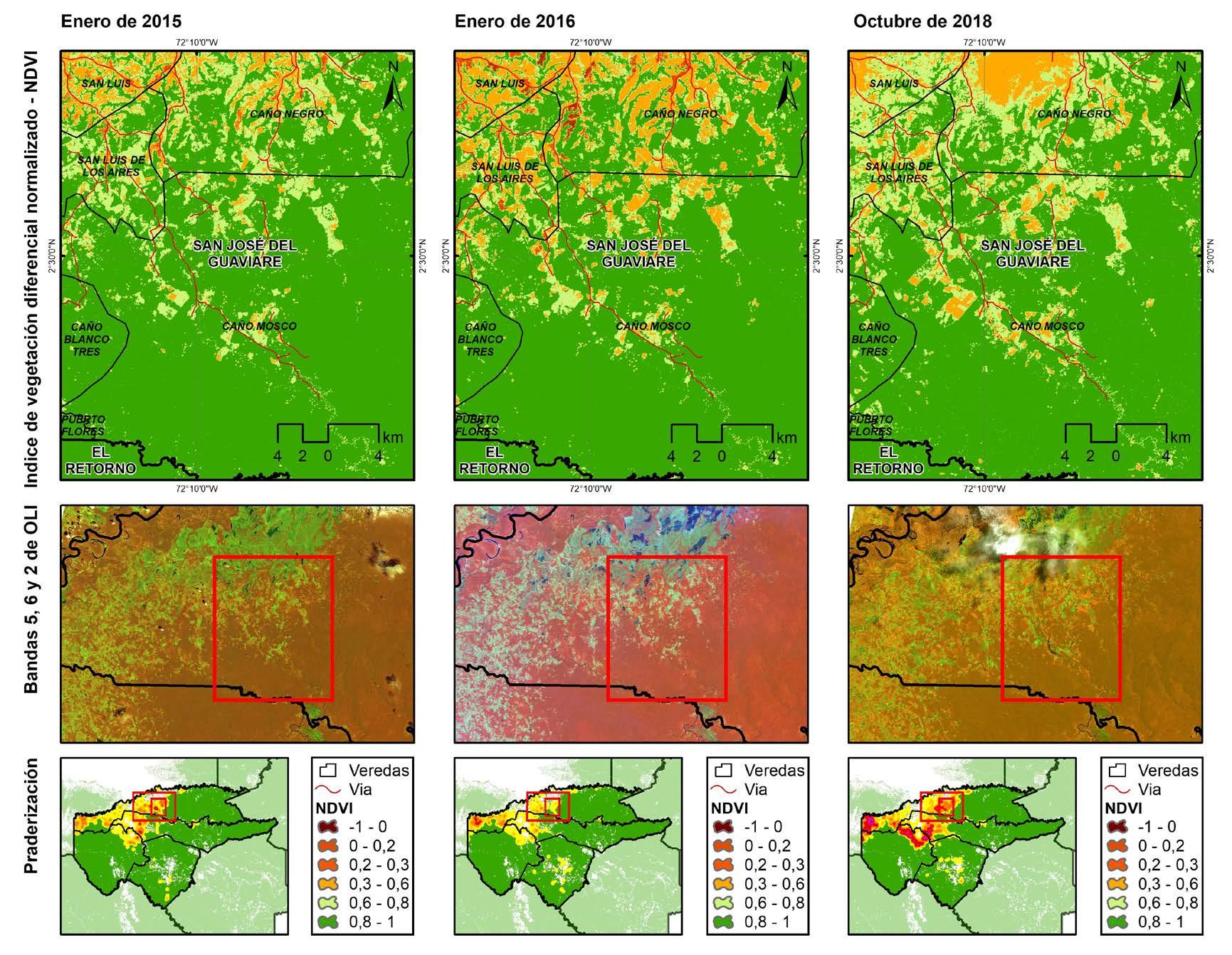

Los Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) realizados a partir de imágenes satelitales de LandSat 8 evidencian el avance de la deforestación en dos frentes donde se presenta la mayor transformación del bosque en pastizales, ambas zonas se encuentran localizadas en el municipio de San José del Guaviare cercanas a la frontera agrícola. El frente occidental, de mayor área praderizada, se ve impulsada por varios ejes viales entre los cuales se encuentra la carretera Marginal de la Selva que buscaba conectar Meta con Caquetá, y en gran escala a

Venezuela con Ecuador, este proyecto empezó en los 60 pero tras décadas de inactividad fue retomado en el 2012; en Guaviare esta vía impulsó la deforestación y las economías informales de manera incontrolable lo que llevó al cuestionamiento de dicho proyecto y su posterior cancelación el 2018.

No se puede asegurar con certeza que la totalidad de los pastizales formados o bosques transformados en pastizales sean fruto de la deforestación para una actividad ganadera, sin embargo, nuevamente se ha

optado por una regresión lineal simple que permita correlacionar la pérdida del bosque amazónico con el aumento del hato ganadero en el departamento de Guaviare. El impacto de la deforestación, ya sea para introducir

pastizales u otra cobertura para una actividad diferente a la ganadería, va más allá de una afectación ecosistémica; la ganadería y la deforestación son unas de las principales causas de emisión de metano (CH4) y

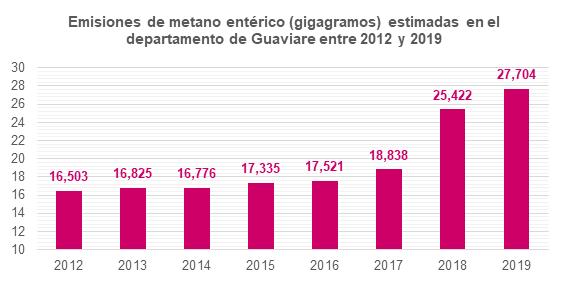

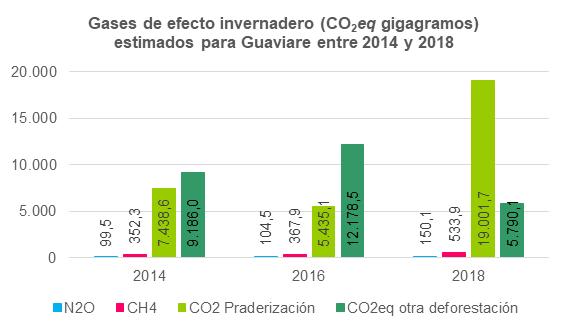

dióxido de carbono (CO2) respectivamente. Usando los métodos de nivel 1 del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) para las de estimaciones de emisión gases de efecto invernadero (GEI) se han estimado las emisiones de metano entérico y óxido nitroso; para ello se utilizó el número de cabezas de ganado el cual fue obtenido del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), así como las cifras estándar desarrolladas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para América Latina en los valores como factor de emisión de CH4 , factor de emisión de N2O, tasa de excreción, entre otros. Tanto las emisiones de metano entérico como las de óxido nitroso presentan un aumento drástico luego del 2016. Las emisiones de metano entérico y óxido

Emisiones de metano entérico(Gigagramos) estimados en el departamento de Guaviare entre 2012 y 2019.

nitroso están relacionadas estrechamente a la actividad ganadera, pues su origen al ser el organismo del mismo ganado los cataloga como los gases con mayor relación a la ganadería, en mayor parte el metano entérico.

Estimación de emisiones de N2O eq (Gigagramos) generados por depósitos de estiercol en las pasturas del departamento de Guaviare.

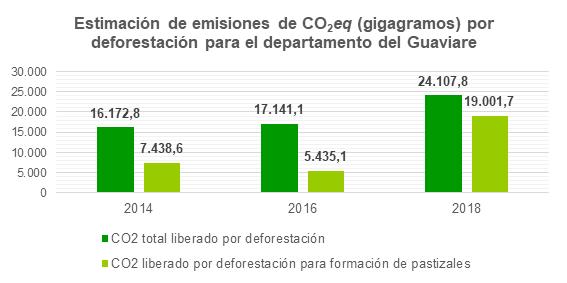

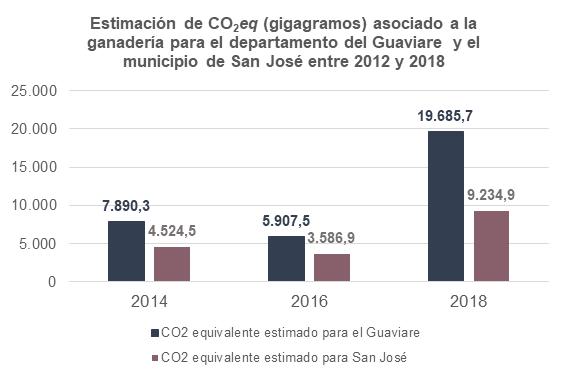

Por otra parte, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), los bosques húmedos tropicales en Colombia tienen la capacidad de almacenar 132,1 toneladas de carbono por hectárea, carbono que es liberado a la atmósfera cuando el bosque es talado, y aumentando aún más las emisiones cuando la biomasa es quemada. Al igual que las emisiones de metano entérico y óxido nitroso responden directamente a las cifras de cabezas de ganado bovino, las cifras de emisiones de dióxido de carbono responden a las cifras de deforestación. La conversión a dióxido de carbono equivalente para un periodo de 100 años para el CH4 , N2O y C permite estimar una totalidad de emisión de gases de efecto invernadero relacionados a la ganadería, para esta estimación se sumaron los valores de dióxido de carbono equivalente para el metano entérico, el óxido nitroso y dióxido de carbono por transformación

Estimación de emisiones de CO2 eq (Gigagramos) generado por deforestación para el departamento de Guaviare.

a pastizales siendo este último gas el que equivalente al 95,3% de las emisiones totales del departamento y el 94,3% de las emisiones totales del municipio, mientras que el metano entérico y el óxido nitroso representan cerca del 3,7% y el 1% respectivamente de las emisiones totales de San José, y cerca del 4,5% y 1,3% respectivamente de las emisiones totales del departamento. Es evidente cómo en el periodo posterior a la firma de los acuerdos de paz, tanto el aumento de ganado como la llegada de grandes deforestadores, influyó no solo en la conversión de bosques a

pastizales para un objetivo que se presume sea ganadero, sino que estas dinámicas en las cifras de las cabezas de ganado como en la conversión de tierras tiene unas repercusiones en la dinámica global del clima, las emisiones que puedan llegar a la atmósfera contribuirán al calentamiento del planeta trayendo consecuencias socioambientales

que ya han sido ampliamente difundidas. Para contrarrestar esto, varios planes, proyectos y propuestas se han planteado en Colombia desde diferentes posiciones con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero originadas en distintos sectores de la economía.

Los sistemas silvopastoriles representan una de las mejores opciones para la mitigación del cambio climático y la restauración ecosistémica en áreas donde los bosques

han sido reemplazados por algún sistema ganadero, consisten en la incorporación de individuos arbóreos para generar algún producto agrícola o maderero en interacción con pastizales para la ganadería, estos árboles pueden introducirse como cercas vivas que dividan los potreros al igual que separen al ganado de las vías y las fuentes hídricas cercanas.

Asimismo, nuevas formas de hacer ganadería empiezan a surgir, el cada vez más constante uso de corrales ha hecho que las áreas destinadas al pastoreo sean menores, por ende, se genera una reducción en la tala del bosque, lo cual mejora con una dieta usando pasto de corte de rápido crecimiento reduciendo más el área de tala y aumentando la producción de lácteos. De esta manera los campesinos ven beneficios como ganancias económicas y disminución de la deforestación. Pasto de corte usado en sistemas

Finalmente, la activación de otros sectores de la economía, como el ecoturismo, se ha planteado en el departamento del Guaviare ya que este cuenta con zonas de alto valor cultural y ecológico a las que años atrás, debido al conflicto, no se tenía acceso.

Actualmente el Guaviare ha sido redescubierto y el turismo se ha planteado como una actividad que muestra una nueva cara del territorio, los campesinos ahora optan para tener un ingreso extra con atractivos turísticos como las pinturas rupestres de más de 12 mil años de antigüedad que se encuentran en la Serranía de la Lindosa y la Serranía de

Chiribiquete le han valido que a este último sea nombrado como Patrimonio Mundial de la UNESCO, asimismo atractivos paisajísticos como Ciudad de Piedra, el balneario de Trankilandia o el mismo Río Guaviare son promovidos por las agencias y oficinas de turismo que se encuentran en San José.