孔儒意象

指導老師:陳運星 學生:邱予柔

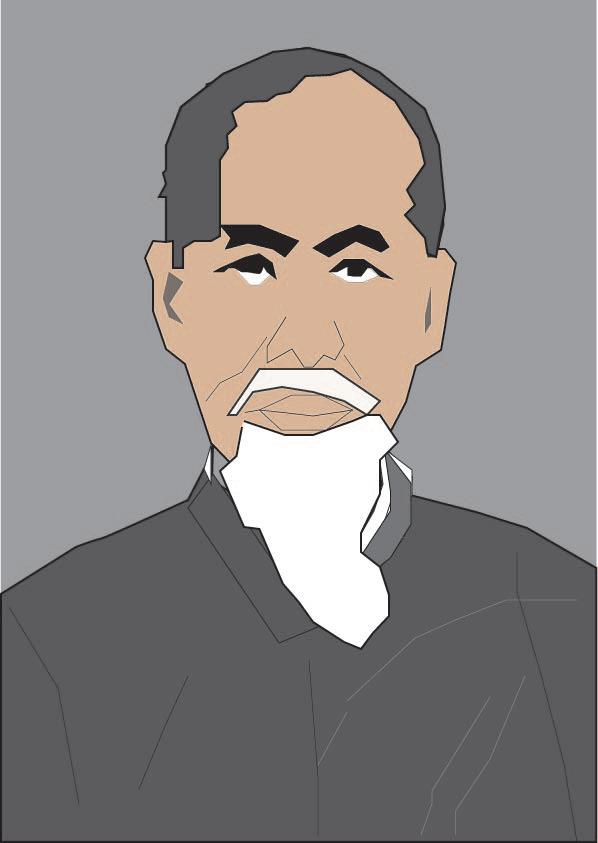

一.孔子

提到老師與教育相關,就不得不提到「至 聖先師」孔子啦

!

大家對於孔子的初始印象是什麼呢?是畫像上 那個留著一綹長鬚、衣著簡樸、和藹可親的 學者還是國文課本裡那個和學生頻頻互動、 時而教誨學生人生哲理,時而闡述自己抱負 與理想的老師…

孔丘,字仲尼。後世敬稱為孔子或孔夫子, 春秋時代魯國人,先祖為宋國貴族,孔子是 當時魯國重要的教育家和哲學家,曾在魯國 擔任要職,之後周遊列國長達十四年後再回 到魯國專心編寫《春秋》一書,也是儒家的 創始人兼代表人物。

孔子一生主要的貢獻在於教育方面,他聚徒講學, 從此開啟了私人講學的風氣,讓平民百姓也能擁有 受教育的權利,在他之前,受教育是貴族才有的待遇。

他提倡「因材施教」、「有教無類」,前者針對學 生特質進行不同的教育方法,後者打破「學在官府 」的壟斷局面,主張只要有心向學,不論身分地位

資質,都該是受教育的對象。

至西漢時,漢武帝採納儒生董仲舒的建議,採取「 罷黜百家,獨尊儒術」的治國政策,儒家成為兩千

多年來中國傳統文化的正統和主流思想,也是從這 時候開始,統治者或當權者常以儒家思想做為統治 和教化工具。

以日治時期儒家在台灣的發展為例,初期,總督府採用 戰略高於文教的統治思維,台灣不少孔廟、官學被移作 他用,後來待局勢穩定後,殖民政府認為儒教對治台有 利用價值的共識下,開始重建孔廟;同時,日本也開始 藉由對孔子祭祀和孔子教育理想的宣傳,營造日人和台 人對孔子一樣尊敬的共同感

,期能以「祭孔」為手段

和台灣民眾進行情感上的聯繫。

日治中、後期則透過官民合作色彩濃厚的「崇聖會」發 行《崇聖道德報》,對台人鼓吹孔聖的重要。這些都是 殖民政府努力营造「尊孔」形象以達同化殖民地人民的 策略。

禮、樂、射(甲骨文) 御、書、數(甲骨文)

二.孔儒核心思想

「儒,柔也」(《說文解字.人部》),除了 武士、「雞鳴狗盜之徒」以外,星祝卜史、 神仙方士等人都可稱為儒或儒士。

孔子的核心思想是禮與仁,他們具有多方面 的意義,因為它們首先指向一種社會政治制

度:宗法等級制,這是一種家族組織與政權組 織合一的結構。

禮是孔子思想的實際起點,也是其邏輯起點。

孔子這麼看重禮的原因在於: 在他看來,禮在社

會生活中具有無與倫比的重要意義 :「民之所由

生,禮為大。」(《禮記.哀公問》) 沒有禮就不 能君臣上下長幼的地位,不能區別父子兄弟婚姻

等的親疏遠近。由於他自幼學習周禮的緣故再加上 他曾把夏商周三代各自之禮做比較,得出一個結論

,認為周禮是三者裡頭最完備也最有文采的。他說 「周監於二代,郁郁乎文采哉,吾從周。」(《八佾 》)。

孔子(甲骨文) 仁、禮(甲骨文)

除了禮,孔子思想的另一個重要觀念是仁。仁的 涵義也和人的自我修養有關。孔子在回答顏淵問 仁時曾說:「克己復禮為仁,一日克己復禮,天下 歸仁焉。為仁由己,而由人乎哉!」(《顏淵》) 所 謂克己即約束自己,復禮即履行周禮。復禮的具體 內容是什麼呢?孔子說:「非禮勿視,非禮勿聽,非

禮勿言,非禮勿動」(同上)

簡單來說,能做到約束自己並且視聽言動一依周禮 便是仁的體現。不過,孔子也認為「為仁」應該是 一種「由己」的自覺行動而非「由人」的被迫行為。

因此仁就是一種道德自覺。

綜合以上,禮代表外在的規範,仁代表內心的自覺。

有了社會公認的道德準則,人們的社會生活才能具有 秩序;如果否認了這個準則,不承認它所規定的義務, 人人各行其是,必然產生混亂。

儒家強調一切依禮而行,即使動機是愛,也不能逾越 禮的規定。孔子的禮與仁,既是社會政治概念,又是

倫理道德概念,他們是相輔相成、不可分割的。只有 仁禮結合,才是孔子的理想:建立有等級但不過分對立

,行仁愛但仍有差別的社會。

《中庸》:「執其兩端而用其中於民。」執兩端而用中,就 是使兩種原則、兩種思想相互融通,相互補充,相互制約, 也就是不取其任何一端,而取其中和。此外,藉由不同原則

、思想等等的融通協调,剛好可以產生一個恰到好處的點, 當做到這點時即滿足了不同方面的要求,是正確的,反之, 超過它或不及它都將損害原則,所以都是錯誤的。

中庸要求無過無不及,正好達到這一點,這就是中正。但中

正這一點並不是固定不變的,它會随著條件的變化而變化, 所以人們在行動的時候必須善於找到當時的中。

在孔子之前,中國只有官府辦學,教授貴族子弟, 叫作「學在官府」,從孔子聚徒講學開始,才有私 人辦學。

孔子主張「有教無類」(《衛靈公》) 這是仁愛思想 在教育方面的具體運用,是他教育思想中備受讀譽的

一點。那些根本沒有資格入官學的平民子弟,在實施 「有教無類」原則的孔子這裏受到了教育,大量轉入 士的行列。

孔子教學經驗豐富,又善於分析、思考,因而提出了 一系列教學方法。他主張「因材施教」,同一道理, 對不同性格的學生闡述的重點和要求是不一樣的。

中庸(甲骨文) 教育(甲骨文)

孔子從不否認神、鬼的存在。例如天就在他的心裏占有崇高 的地位,危险時,他要用天來鼓舞自己,宋大夫桓魋要殺他 ,他說:「上天給了我美德,桓魋能把我怎樣!」(《憲問》)

在諸侯不支持、眾人不理睬的情況下,他說:「老天是了解我 的!」(《憲問》)發誓時要提到天:「如果我做了虧心事,讓天 厭棄我!」(《雍也》)他還說:「得罪了老天,禱告沒有用的。 」(《八佾》)。

天命鬼神(甲骨文)

從殷周以來的宗教觀念中有天命之說。所謂天命就是至上 神的命令。孔子心目中的天已經不是活靈活現的神,能發 布命令,擺布人類了,命當然就有了新的意義。他認為命

是一種不可知、不可抗拒的外在力量,命能夠帶給人幸或 不幸。

伯牛是賢人,卻得了惡疾,孔子去看望他,就說這是命:「

亡之,命矣夫!斯人也而有斯疾也,斯人也而有斯疾也!」( 《雍也》)好人得惡疾,不應該是上天的安排,這種不合情 理的事只能歸結為命。

孔子承認有命,但却不是命定論者。在富貴壽考方面他 無所求,一切聽其自然,他顯出的無所作為是不想爭, 而不是不敢爭。

在道德修養和行仁禮之道方面,他有強烈的追求,百折 不撓,奮鬥到底,雖說有命,但並不把它當作一回事。

所以從這個角度說,命不是人屈從的對象,而是人抗爭 的對象。服從内在的道德良心,搏擊外在的命的盲目力

量,這是人生的真諦。

三.儒學發展演變 先秦儒學

孔門:四聖七十二賢四科,四聖:「復聖顏

回、宗聖曾參、亞聖孟軻、述聖子思」, 而四科則是指「德行」、「言語」、「政 事」以及「文學」。

以孔孟荀學說為代表,共通點提倡仁政和 王道,孟子相信人性本善,認為人人都有 惻隱之心、羞惡之心、辭讓之心和是非之 心,能培養出四種美德:仁、義、禮、智, 又稱四端。

荀子主張性惡,他對善惡的界定在於後果

而不是人的動機,認為人天性利己,如果

只一味順從本心,將會造成壞的結果,「 善」是透過後天學習而來的。

宋明理學

理學雖然是儒學,但其中思想參照了不少道教與禪宗

的思想觀點。北宋有周敦頤、張載、程顥、程頤等四 位南宋的朱熹、陸九淵以及明代的王陽明。

始狀態是太虛,氣聚則成萬物,氣散則歸於太虛,由 此得出「萬物本是一體」的結論,並在著作《正蒙》

提及:「民吾同胞,物吾與也。」。

二程:同為理學大師代表。學術思想的不同之處在於

程顥主張「明心見性」,重視「氣」,為學應「力行」。

程頤主張「格物致知」,重視「理」,為學應「窮理」。

張載:世界的本源是「氣」而非「理」,認為氣的初

朱熹: 思想受程頤影響,集理學之大成,「聖賢千言萬

語,只教人明天理、滅人欲。」。

「理氣二元論」,「理」自然法則,「氣」萬物構成要 素,「理在先,氣在後」,而理是物質世界的基礎和根源。

陸九淵: 思想受程顥影響,是心學創始人,偏重心性的修 養,「心即是理」。

王陽明: 是心學的集大成者,繼承陸九淵的「心即是 理」思想,認為「理」全在人「心」,「理」化身宇 宙天地萬物。

熊十力

當代新儒學

面對民初新文化運動主張全盤西化的思潮,有部分學 者堅信中國傳統文化仍有價值,因此謀求一個傳統文 化兼容社會現代化的流派,提出興內聖而後開外王( 外王:民主),新儒學應運而生。

21 22

新儒學分為三個發展時期,另外,共有八位 具代表性的新儒學學者併稱新儒學八大家。

有熊十力、馮友蘭、方東美、梁漱溟、唐君毅

新儒學分為三個發展時期,另外,共有八位 具代表性的新儒學學者併稱新儒學八大家。

有熊十力、馮友蘭、方東美、梁漱溟、唐君毅

、牟宗三、張君勱、徐復觀等八位學者。

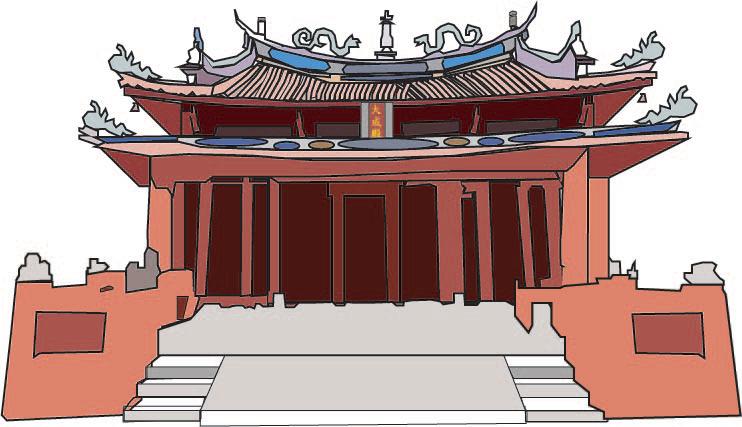

四.孔子廟

(引言)神聖空間的历史衍變,除了「巫術-宗教意義的神聖空間」這條發展脈絡

外,尚存在另外一種「世俗的」發展線索,這裡我們權且稱之為「人文意義的 神聖空間」。

文化無疑是發源於巫術的,而所謂「人文意義的神聖空間」最初

無疑也脫胎於巫術的神聖空間信仰。 這種蛻變的具體過程相當複雜,現在已很

難求證,但巫術的神聖空間的屬靈性質蛻落,衍化為人文精神性質的神聖空間的 結果卻是非常明顯的。

除此外,人們對於歷史遺跡(尤其英雄的遺蹟)和經常舉行大型典禮的地方,也 都有一種超乎尋常的神聖觀念。

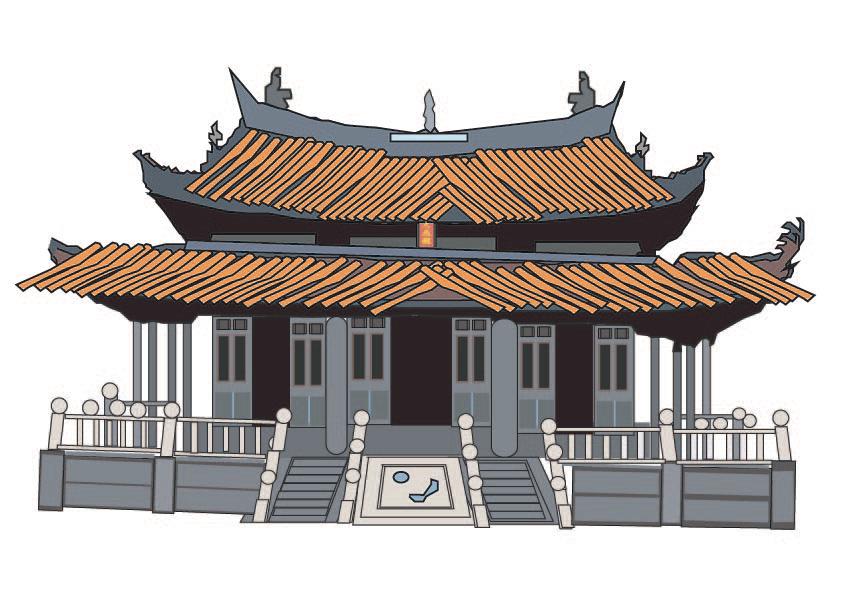

臺南孔子廟: 是台灣最早的孔子廟,建於明鄭時期。

臺南孔子廟: 是台灣最早的孔子廟,建於明鄭時期。

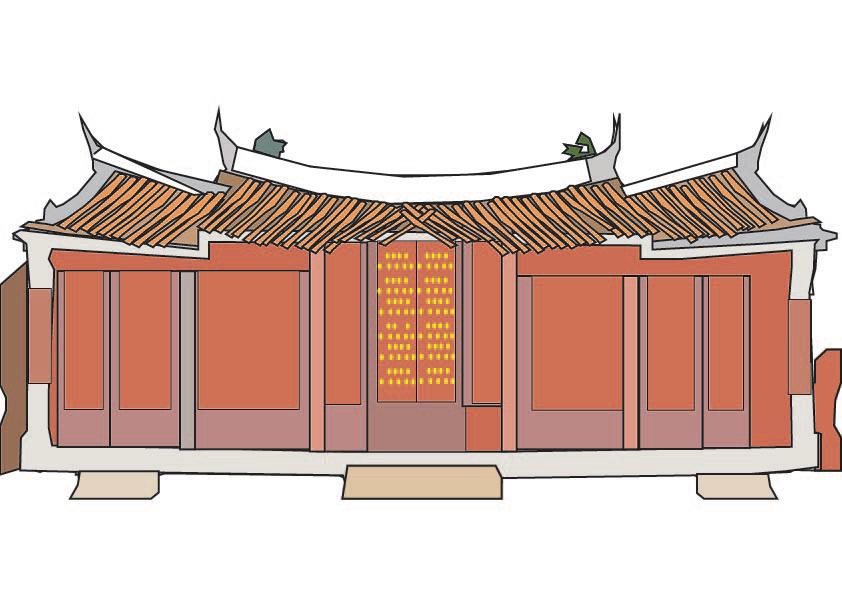

彰化孔子廟:是清代中期臺灣官建孔廟的代表之作之一。

大成門上方置有六個筒狀的通天筒,象徵孔子其德配 天地,道貫古今。

戟門,是台灣孔子廟建築的首例,戟門左右兩側掛有鐘、

鼓,為祭孔時制禮樂器之用。

彰化孔子廟 戟門

彰化孔子廟 大成殿

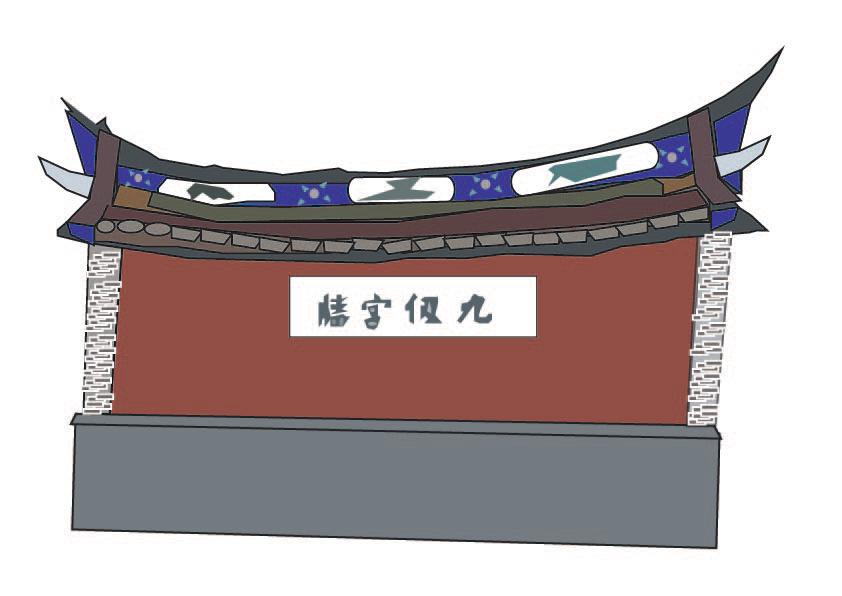

屏東書院

屏東孔子廟(屏東書院):建物是清代標準的書院配置。

日治時期以前屏東書院計有屋36間,屬一般規模的

書院。主體建築由山門、正殿(講堂)、後殿(拜殿)等

中軸線三個層次所組成,二側有與正殿平齊配置的護龍。