INDICE

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

Curriculum Vitae

Esperienze lavorative

04/2022-07/2022

Tirocinio curricolare presso Studio Vazzana

Ristrutturazione degli interni di un appartamento per una diversa distribuzione degli spazi Competenze acquisite: confronto con la committenza, soluzioni tecniche specifiche per la risoluzione di criticità

05/2020-09/2020

Tirocinio curricolare presso Studio Vazzana

Progettazione di un’abitazione a Milano con presenza in cantiere da inizio a fine lavori

Competenze acquisite: elaborazione di tavole espositive comunicative, redazione di una pratica edilizia

Istruzione

09/2020-12/2022

Laurea magistrale in Architettura delle Costruzioni

“Centro benessere sul Lago Farka: un’architettura introversa da scoprire”

di Milano

09/2017-09/2020

Laurea triennale in Progettazione dell’Architettura

“Il villaggio giardino Tiepolo (1919), studio dei quartieri giardino in Italia”

di Milano

09/2012-07/2017

Diploma di Liceo Scientifico Istituto Salesiano S. Ambrogio

Lingue Italiano Madrelingua

Inglese

Livello C1: 06/2020 TOEIC, EAS Milano

Software

Centro benessere sul Lago Farka: un’architettura introversa da scoprire

09/2021-12/2022

Tesi di laurea - Laboratorio di architettura delle costruzioni complesse 2

Relatore: Raffaella Neri

Team: Carolina Riva, Alessia Riva, Ilaria Rambaldini

Ruolo: progettazione, strutture, materiali

Tirana, Albania

Tema: progettazione del centro benessere per riqualificare l’area periferica del Lago Farka. L’idea è offrire un anello di servizi, sia privati che pubblici, che rendano il lago vivo e vivibile per costituire un nuovo polo attrattore per la città. Il rapporto con il lago e la presenza del rilievo sono fondamentali nella progettazione.

L’area di progetto è situata sul Lago Farka, un lago artificiale collocato all’interno di un parco a sud est di Tirana, e si caratterizza come una zona verde circondata da rilievi montuosi e collinari (1).

In primo luogo è stato realizzato un percorso ciclo-pedonale ad anello con una lunghezza di circa 6000 m che circonda il perimetro del lago e serve da collegamento delle diverse attività insediate. Il percorso è stato studiato per garantire il comfort pedonale, per questo motivo segue le curve di livello risultando il più possibile pianeggiante ed agevole (2).

Il progetto studiato riguarda un centro benessere, sulla sponda nord-est del lago. Esso è situato a diretto contatto con l’acqua, a risaltare l’importanza che questo elemento naturale riveste per il centro benessere.

Progettazione

Il contesto in cui si inserisce è caratterizzato da un terreno particolarmente scosceso, infatti l’ingresso avviene solamente tramite un ponte reticolare che lo collega al declivio retrostante.

Il progetto spicca per il suo carattere massivo, austero ed introverso. Per questo, su modello delle antiche terme romane, il complesso è interamente rivolto verso il suo interno, enfatizzando l’idea di valorizzare il contesto lacustre destinando degli spazi all’acqua ad uso privato.

Il tutto ruota intorno ad una corte centrale all’aperto che distribuisce vari blocchi di differenti funzioni. Questi sono collegati ad essa tramite dei corridoi di distribuzione che si ripetono nella stessa posizione ai differenti piani.

La pianta centrale quadrata è poi interrotta da un elemento rettilineo che si costituisce come una direttrice, un collegamento solo visivo tra il punto di accesso, ovvero il ponte reticolare, ed il punto più a diretto contatto con il lago, cioè un pontile.

Il complesso si sviluppa su tre livelli (3).

Il piano di accesso è quello posto più in alto e presenta gli ambienti destinati al pubblico, quali un bar ed un ristorante. Dal ponte reticolare è permesso al visitatore scorgere il panorama del lago, quasi ad invito a godere della vista, percorrendo il corridoio rettilineo. Infatti, il ballatoio che corre attorno alla corte sottostante permette l'affaccio verso il contesto naturale esterno solo in alcun punti (4). Dalla hall nel blocco a nord è possibile scendere ed arrivare direttamente agli spogliatoi. In posizione antistante a questi si apre la corte all’aperto. Attorno ad essa corre lo spazio distributivo dei vari ambienti, che presenta dei vuoti nella soletta, ossia dei lucernari che costituiscono delle fonti di luce per il piano sottostante (5).

L’ultimo piano, posto a livello dell’acqua del lago, presenta gli ambienti principali del centro benessere. Si trovano, infatti, le piscine più grandi, diverse stanze adibite a varie piscine, ambienti di piccoli dimensioni per chi vuole usufruire di massaggi e tre aule suggestive con piscine di differenti temperature. Qui si viene perdere la divisione dei vari blocchi per lasciare spazio ad una distribuzione orizzontale interna più libera e meno forzata, come quella dei piani superiori (6).

Particolarità poi dell’intero complesso sono tre padiglioni ad aula di triplice altezza con controsoffitto inclinato nell’unico punto di ingresso di luce naturale posto in sommità al centro. Questi ambienti sono pensati in successione e sono gli spazi di calidarium, tepidarium e frigidarium.

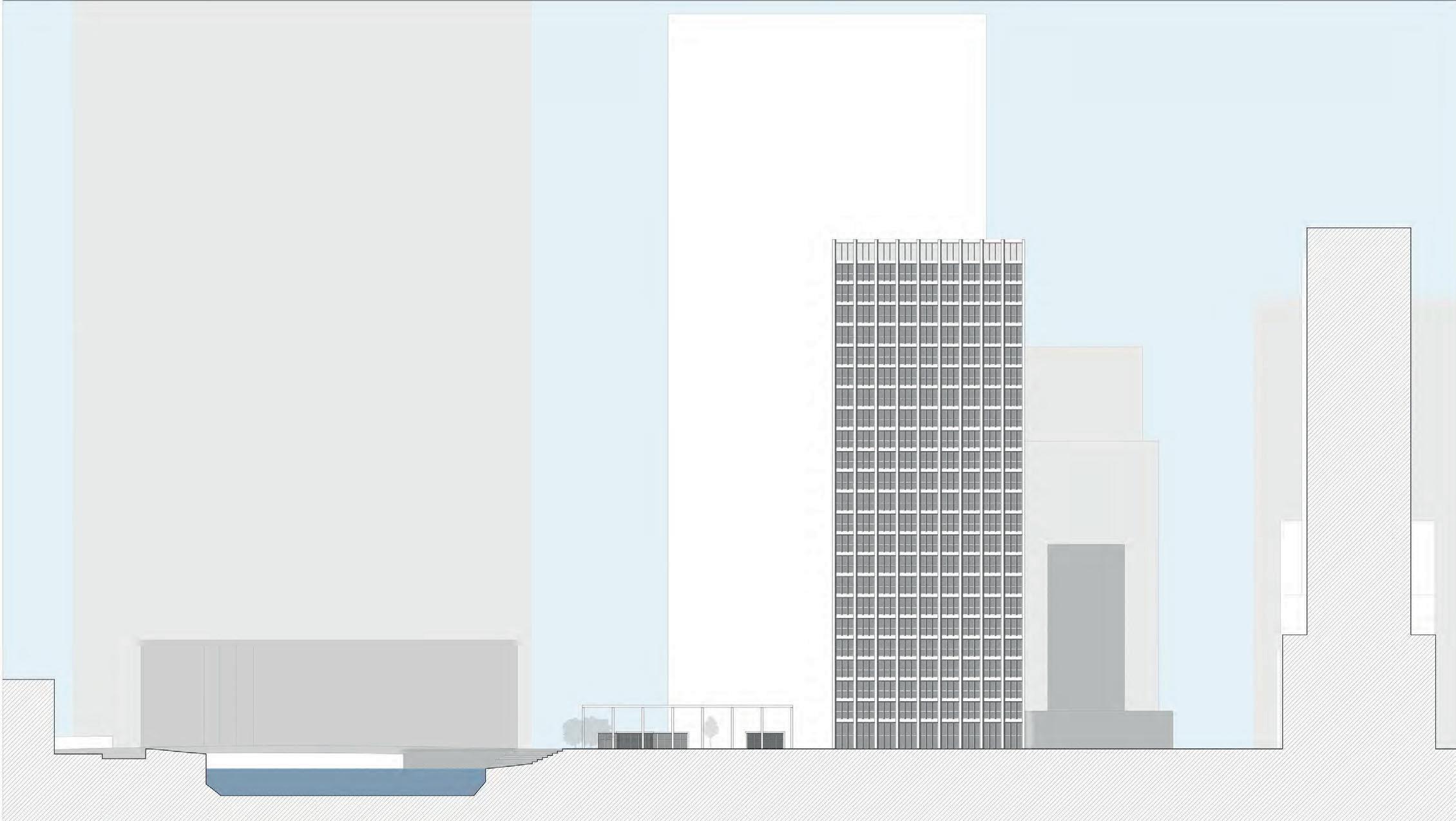

I prospetti sono caratterizzati dall’evidenziare i blocchi attraverso delle rientranze rispetto al perimetro totale esterno dell’edificio che si trovano in corrispondenza della distribuzione interna. In particolare, il prospetto di ingresso è l’unico più chiuso a riservare la scoperta degli ambienti solo all’interno (7), mentre in contrasto il prospetto verso il lago presenta le aperture più grandi per enfatizzare il rapporto con il lago (8).

Data la complessità della distribuzione interna è da sempre stato necessario uno studio approfondito in sezione che evidenzia l’alternarsi di ambienti a triplice altezza con altri ad un solo piano (9, 10, 11).

Il centro benessere ha dimensioni 75x75 m e si sviluppa per un'altezza di 13,50 m. La struttura portante è a telaio con pilastri in c.a e travi in acciaio. Tuttavia, per gli ambienti a tripla altezza sono stati dimensionati i pilastri assimilabili a setti in modo tale da ridurre gli spostamenti orizzontali per evitare l'inserimento di controventi così da poter mantenere un’apertura regolare e ripetuta dei prospetti (12). Da un punto di vista strutturale l’indipendenza delle parti è stato resa grazie all'inserimento di un giunto a sella assunto come giunto strutturale; questo è posto tra le travi principali del corridoio e i pilastri dei blocchi permettendo di svincolare le strutture in caso di sisma.

Ogni parte è stata predimensionata e verificata attraverso la modellazione con Midas Gen (13).

Il sistema impiantistico è stato ottimizzato per migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio lavorando su stratigrafie con ridotti livelli di trasmittanza, materiali ad elevate prestazioni e macchinari altamente efficienti. Per questo è stata possibile l’attribuzione della Classe Energetica A4 e la creazione di un edificio NZEB, ovvero un edificio ad altissima prestazione energetica (14).

Si prevede una tipologia impiantistica mista aria-acqua: ad aria primaria per gli ambienti non wellness che vengono sia riscaldati che raffrescati, ad aria primaria e pavimento per quelli a destinazione wellness che vengono solo riscaldati (15).

Le scelte tecnologiche e costruttive sono improntate alla riduzione delle emissioni di CO2 e al rispetto dei CAM per rendere l’edificio sostenibile dal punto di vista ambientale. Particolare attenzione è riservata all’isolamento dell’edificio, data la sua posizione semi-ipogea. La platea di fondazione, risegata in corrispondenza delle piscine in modo da creare appositi locali tecnici per la manutenzione delle stesse e viene impermeabilizzata tramite una membrana bentonitica auto-agganciante. Infine, è stato studiato l’aggancio al muro del controsoffitto inclinato dei tre padiglioni (16).

Le varie strategie sono state testate attraverso i due Allegati dell’Art.10 del PGT di Milano per valorizzare la sostenibilità ambientale. I maggiori contribuenti sono stati: la dotazione di superfici verdi nei dintorni dell’edificio, il risparmio idrico con l’uso di apparecchiature idrosanitarie particolarmente efficienti ed il recupero delle acque meteoriche tramite un’attenta progettazione dei pluviali.

Infine, la progettazione del centro benessere ha affrontato una ricerca materica accurata per investigare l'impatto ambientale generato dall'edificio attraverso l'analisi Life Cycle Assessment.

Quest'analisi è stata svolta su tre progetti alternativi per osservare come al variare di alcune categorie analizzate si modifichino gli impatti prodotti. Dai risultati è evidente che la classe dell'edificio rispetto all'impatto di CO2 emessa è salita da D nei primi due modelli a C nel modello ottimizzato (17). Per quanto riguarda l'impatto di CO2 prodotto dai tipi di elementi è possibile notare come l'acciaio sia quello più impattante per la grande quantità presente (18).

Embodied carbon benchmark

Progetto 1

Consumi CO2 totali: 6.923.000 kg

Progetto 2

Consumi CO2 totali: 5.742.000 kg

Suddivisione degli impatti legati ai materiali: progetto 3

Progetto 3

Consumi CO2 totali: 4.423.000 kg

Chicago River’s Frame

03/2021-07/2021

Esame - Laboratorio di architettura delle costruzioni complesse 1

Docente: Raffaella Neri

Team: Carolina Riva, Alessia Riva, Ilaria Rambaldini

Ruolo: progettazione, strutture

Chicago, Illinois (USA)

Tema: progettazione di due torri residenziali posizionate nei pressi del fiume Chicago River. L’obiettivo è la costruzione di due torri riconoscibili, per questo di uguale progettazione, che, una volta entrati nell’area verde, si caratterizzino come la “cornice” del Chicago River.

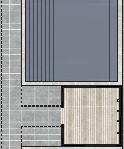

L’area di progetto è situata sulle sponde del fiume Chicago River, fiume che attraversa la città, e si caratterizza come una zona costruita in via di espansione (1).

In primo luogo è stato realizzato un percorso ciclo-pedonale lineare che permette il passaggio in prossimità del fiume, oltre a collegare le strade carrabili a nord e sud del lotto. Il percorso divide l’area verde dalla sponda del fiume, lungo la quale sono presenti delle gradonate semicircolari pensate come punti di sosta (2).

Il progetto studiato riguarda due torri residenziali, raggiungibili con una strada pedonale dal lato est del lotto, collegate tra loro con una piazza pavimentata destinata a spazi di ritrovo per il pubblico. Inoltre, nella medesima area è presente un mercato al coperto per il pubblico accessibile dal lato nord.

Progettazione

Il contesto in cui si inseriscono è caratterizzato da un terreno leggermente pendente, ad eccezione del lato adiacente al fiume che presenta una ripida discesa (3).

Il progetto spicca per la sua altezza importante. Le torri, infatti, sono alte 100 m, integrandosi con i grattacieli circostanti, senza però sovrastarli. Questo carattere è posto in contrapposizione con il padiglione ad aula, che, invece, si sviluppa in orizzontale con un’altezza ridotta, cioè 8 m (4).

Il piano terra è quello di accesso e contiene gli ambienti destinati ai residenti, quali una portineria, una hall e una palestra comune (5).

Al centro è posta la distribuzione verticale, scale e ascensori, e i locali tecnici con i relativi spazi di filtro per seguire le norme anticinedio.

I piani superiori sono pensati con due tipologie differenti di piano tipo: il primo presenta 6 alloggi (un quadrilocale, un trilocale e quattro bilocali) rappresentati nella pianta superiore, mentre il secondo presenta 4 alloggi (due quadrilocali e due trilocali) rappresentati nella pianta inferiore (6). L’obiettivo è presentare più alternative possibili mantenendo la ripetizione alternata dei diversi piani.

Le torri residenziali hanno dimensioni 38,50x17,5 m e si sviluppano per un’altezza di 100 m. La struttura portante è a telaio con pilastri e travi in acciaio. Le travi principali nelle due teste sono inclinate per appoggiarsi al core centrale. Infatti, la funzione di controvento è garantita dal nucleo in c.a. che permette alla struttura di non necessitare di ulteriori controventi in facciata, lasciandole così libere e completamente vetrate (7).

Le torri sono state predimensionate e verificate attraverso la modellazione con Midas Gen, soprattutto lo spostamento orizzontale generato dal vento in sommità (8).

Tecnologia

Le scelte tecnologiche e costruttive sono improntate alla creazione di alloggi isolati tra loro così da poter mantenere la privacy adeguata. Particolare attenzione, quindi, è riservata all’isolamento, per cui sono stati studiati non solo i muri di divisione degli appartamenti, ma anche le grandi vetrate poste in facciata per evitare la creazione di ponti termici (9).

Inoltre, grazie all’altezza dell’interpiano di 4,50 m, è presente in ogni ambiente un controsoffitto per permettere il passaggio degli impianti ad ogni piano (10). 9

Cappellotto in lamiera preverniciata

Tubolari in acciaio 50x100 mm

Cordolo in calcestruzzo 150 mm

Guaina bituminosa impermeabile 15 mm

Massetto della pendenza 5%, con canale di smaltimento acque piovane che confluiscono nei locali tecnici Isolante termico in poliuretano estruso 120 mm

Trave in acciaio principale HEM 200 Trave in acciaio secondaria HEA 200

Isolante in poliuretano estruso 120 mm

Barriera al vento e all’acqua 5 mm

Barriera al vapore 10 mm

Profilato a C in acciaio di aggancio

Pavimentazione in parquet 15 mm

Massetto di allettamento 70 mm con sistema di riscaldamento radiante

Isolante in poliuretano estruso 50 mm

Massetto in calcestruzzo 60 mm

Lamiera grecata

Vano

Scossalina in alluminio

Zoccolino 100 mm

Serramento fisso

Serramento mobile

Controsoffitto con doppia lastra di cartongesso 15 mm con agganci metallici

Soglia in pietra

Bocca di lupo

Griglia di protezione 40 mm

Telaio di supporto in angolare metallico

Areazione vespaio areato d 120 mm

Foro di scarico per le acque piovane d 200m

Magrone 100 mm

Guaina impermeabilizzante 15 mm

Pavimento in lastre di quarzo 20 mm, sottofondo di sabbia e cemento 80 mm, massetto strutturale di riartizione 100 mm con rete elettrosaldata d 10 mm, guaina impermeabile bituminosa 15 mm

Vespaio areato con igloo 430x600 mm e getto di calcestruzzo integrativo

Terreno vergine

Terreno di riporto

Power Up Pavilion

03/2020-07/2020

Esame - Laboratorio di progettazione finale

Docente: Luca Cardani

Team: Carolina Riva, Alessia Riva, Ilaria Rambaldini

Ruolo: progettazione, strutture

Hualapai Flat, Nevada (USA)

Tema: progettazione di un padiglione espositivo dell’energia solare.

Lo scopo del progetto è la costruzione di un padiglione, posto nel deserto del Nevada, che rappresenti il tema dell’energia solare e il suo utilizzo.

Il padiglione è posto nel deserto del Nevada in un punto strategico dello spazio dedicato al Burning Man Festival (1). Il contesto in cui si inserisce il progetto è completamente naturale, lasciando spazio quindi ad un panorama suggestivo senza avere fisicamente vincoli per la costruzione (3).

La proposta iniziale riguarda la presentazione di un padiglione temporaneo che sia installato nel periodo estivo, nel quale si svolge il festival, e che sia rappresentativo del tema scelto. Per questo motivo l’edificio è caratterizzato da dei pannelli solari ricercati e da un attento studio riguardo le possibili conformazioni di arredamento e funzioni che può avere.

Lo spazio centrale è sopraelevato e raggiungibile con tre accessi di uguale importanza, eliminando ogni genere di gerarchie spaziali, e non è chiuso da muri perimetrali. Le funzioni principali sono tre: punto di ricarica biciclette sul basamento esterno, punto di fermata; seduta e riposo sulle scalinate, punto di sosta; bar-ristoro sul basamento rialzato, punto di incontro (2).

Progettazione

Data la sua versatilità in pianta è stato possibile alternare una serie di funzioni definite per diversi momenti della giornata (bar, ballo e band), ma che hanno come punto di forza la creazione di spazi di ritrovo e la condivisione dello spazio naturale e costruito per tutti coloro che vivono il festival (4).

Il padiglione rientra nella tipologia ad aula poichè questa è definita unicamente dalla grande copertura, che rimanda ad una cupola ribassata (5).

Il padiglione ha un diametro di 18 m e si sviluppa per un’altezza di 5,80 m. La struttura portante è definita da un pilastro centrale a fungo che sorregge 12 travi reticolari a mensola, che a loro volta sostengono dei montanti e traversi contenenti il tamponamento in vetro; il tutto è in acciaio. Le mensole sono tenute insieme da 3 anelli di travetti di irrigidimento (6).

Il tema è ripreso dalla funzione tencologica che svolgono le parti strutturali: i pannelli raccolgono l’energia solare e la trasformano in energia elettrica, che poi viene portata, tramite le travi reticolari, al pilastro centrale e, infine, viene distribuita su tutto il basamento.

Tecnologia e BIM

Particolare attenzione è riservata allo studio tecnologico dei pannelli solari in copertura: si tratta di celle di Gratzel, ovvero delle celle fotovoltaiche non basate sul tradizionale silicio, ma su un colorante fotosensibile. Per questo motivo sono più vantaggiose per costi e impatto ambientale. Utilizzando una combinazione di pannelli fotovoltaici di colore chiaro e vetro colorato, il volume sfacettato della cupola è disegnato per riflettere la maggior quantità di esposizione al sole su ciascuna superficie. Infatti, non solo questi moduli permettono di produrre energia elettrica, ma servono anche per schermare l’ambiente sottostante (7).

Per rendere il Power Up Pavilion è stato realizzato un progetto di virtual reality attraverso l’utilizzo del software Unreal Engine (8). Dal video proposto è evidente come di giorno i pannelli raccolgono l’energia solare rimanendo trasparenti, mentre di notte si colorano rilasciando luce, così che il padiglione diventi una lanterna illuminata, ossia un punto di riferimento per i visitatori.

https://www.youtube.com/watch?v=HHN5Urdl8fo

La mano sulla Martesana

09/2018-07/2019

Esame - Laboratorio di progettazione

architettonica 2

Docente: Paolo Mazzoleni

Team: Carolina Riva, Alessia Riva, Ilaria Rambaldini

Ruolo: progettazione, strutture

Quartiere NOLO, Milano

Tema: progettazione di un complesso residenziale di Social Housing.

Il progetto nasce con l’obiettivo di riqualificare l’area dell quartiere periferico NOLO con la costruzione di un Social Housing (complesso residenziale misto) fornito spazi di servizio pubblici e privati.

Il lotto assegnato è situato nel quartiere NOLO (North of Loreto), precisamente lungo la riva del tratto del Naviglio Martesana vicino a via Jean Juares. Al momento è presente l’Eastriver Martesana, un centro eventi in disuso. Il contesto in cui si inserisce il progetto è completamente costruito ad eccezione dell’elemento naturale che riveste il fiume Martesana (1).

Dopo aver compiuto un’analisi di flussi, affluenza e risorse, l’idea vincente è stata quella di creare un edificio a pettine, costituito da diversi blocchi residenziali (di diverse forme e diverse utenze), ma uniti da un ballatoio centrale, con il piano terra destinato a servizi pubblici per il quartiere. Il concept è una “mano” che si protende verso il fiume, sottolineando l’idea di socialità, prominente nel progetto, e definendo la forma dell’edificio complessivo (2).

Il progetto si pone come nuovo polo attrattore non solo per chi lo abita, ma per tutto il quartiere.

Progettazione

I blocchi residenziali sono progettati per differenti tipologie di utenze, quali studenti, lavoratori e famiglie (3). L’elemento di maggiore studio tematico è stato il ballatoio. Lungo di esso si sviluppano tutti i servizi dedicati ai residenti, che caratterizzano il Social Housing. Ad ogni piano sono presenti diversi spazi comuni, come una zona lettura, un’aula studio e una sala cinema, oltre a diverse sedute. Il ballatoio svolge un ruolo fondamentale, essendo lui stesso, non solo collegamento, ma lo spazio comune per eccellenza, che offre a tutti i residenti di vivere il senso di comunità e condivisione che l’architettura offre (4).

L’intervento prevede un edificio residenziale composto da quattro blocchi, collegati da un corridoio (A, B, C ,D). Il tutto si sviluppa per una lunghezza di circa 50 metri per un’alezza massima di 16 metri; tuttavia, i blocchi hanno dimensioni e altezze differenti tra loro. I blocchi fisicamente costituiscono un unico edificio, staticamente, invece, funzionano come corpi completamente staccati e lavorano in modo diverso dal punto di vista sismico. I blocchi C e D sono divisi dai restanti blocchi da un giunto di dilatazione strutturale (5).

La struttura è impostata su una griglia quadrata, che permette una partizione interna degli ambienti secondo uno schema regolare, divisi in quadrati e rettangoli, e una flessibilità delle funzioni abitative. Per questi motivi, la tipologia strutturale scelta è a telaio con pilastri, setti e solai a piastra in calcestruzzo armato gettato in opera ad armatura lenta (6).

Un alloggio tipo del blocco D è stato studiato più attentamente dal punto di vista stratigrafico (7).

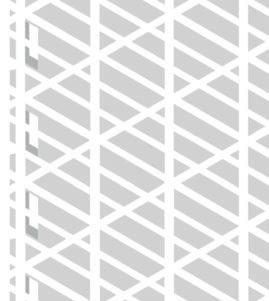

Le scelte tecnologiche sono incentrate sullo studio della facciata ventilata, ovvero un tipo di rivestimento delle pareti che prevede l'applicazione sulla superficie esterna di pannelli, non strettamente aderenti alla struttura, in cui viene creata un'intercapedine di ventilazione tra il rivestimento e l'isolamento, eliminando così i ponti termici nonché i problemi legati alla condensa (8).

09/2019-02/2020

Esame - Laboratorio di progettazione degli interni

Docente: Enrico Scaramellini

Team: Carolina Riva, Alessia Riva, Ilaria Rambaldini

Ruolo: progettazione, modellazione 3D

Piazza Cesare Battisti, Vercelli

Tema: progetto di riqualifica dell’Opera

Nazionale Dopolavoro

Il progetto ha l’obiettivo di riqualificare l’edificio esistente, ad oggi abbandonato, attraverso il ridisegno degli interni. Inoltre, è stato richiesto uno studio preliminare sullo stato conservativo dell’edificio.

L’idea progettuale prevede la riqualificazione degli ambienti interni con la proposta di nuove funzioni, che possano fungere da poli attrattori per la città, quali ristoro, educazione, svago e incontro(1).

Il concept del progetto si basa su un nastro che, srotolandosi lungo tutto l’edificio, collega le varie parti e mette in comunicazione le differenti destinazioni. Dall’ingresso principale si dividono due possibili percorsi opposti che si ricongiungono nell’ambiente finale, il bar-ristorante, momento massimo di ritrovo e incontro. Il nastro non è solo fisico ma anche concettuale: percorrendolo si compie un vero e proprio viaggio la cui fine sarà un punto comune. Si semplifica in questo modo un edificio grande e complesso che viene unificato da un unico elemento, quale il corridoio centrale (2).

Il nastro, se da un lato taglia a metà l’edificio, dall’altro lo cuce insieme andando a configuarsi non solo come corridoio, ma anche come percorso vivo e da vivere.

Progettazione

Uno studio più dettagliato è stato svolto per gli ambienti della biblioteca (3), al piano terra, e per il bar-ristorante (4) con soppalco, al primo piano. Infatti, di ogni ambiente sono stati progettati sia la disposizione degli arredi interni sia l’arredo stesso.

Il corrodoio è, quindi, il protagonista del progetto: si tratta di un collegamento tra le due grandi vetrate poste agli estremi dell’edificio, tra i due piani in altezza e tra le varie stanze. La sua particolarità è la pavimentazione caratteristica di un tappeto in stile Bauhaus che si distacca dalla preesistente in marmette di vari colori, con l’intenzione di contrastare l’esistente per evidenziare la sua importanza (5).

BAR-PRIMO PIANO

09/2020-02/2021

Esame - Laboratorio per la conservazione delle architetture complesse

Docente: Christian Campanella

Team: Carolina Riva, Alessia Riva, Ilaria Rambaldini

Ruolo: progettazione, conservazione

Via Chiara Novella, Cremona

Via Chiara Novella, Cremona

Tema: analisi sullo stato di degrado dell’ex convento Corpus Domini, proposta conservativa e progetto di riqualificazione.

Lo svolgimento di una campagna diagnostica sullo stato dell’edificio esistente ha come obiettivo l’ottenimento di basi per una proposta di progetto conservativo.

L’isolato in cui l’Ex Corpus Domini è inserito si trova nella zona nord-ovest della città di Cremona e l’edificio è situato in posizione centrale rispetto al collegamento tra la stazione e il centro città.

Dopo aver compiuto un’analisi sulle richieste e i bisogni di Cremona, la proposta di creare un complesso di co-working è nata dall’intenzione di recuperare l’edificio, abbandonato e degradato, per trasformarlo in un “nucleo” di raccolta, ossia un punto di ritrovo per tutti i cittadini cremonesi. I pilastri portanti del progetto sono la comunità (community) e la ripartenza (restart) dopo una situazione post-covid.

L’ex convento del Corpus Domini è risultato ideale per la creazione di spazi immediatamente utili, pensati per i lavori svolti in remoto o per lo studio, così da stare “isolati” ma insieme, grazie alla sua forma tipica dei chiostri che si sviluppano attorno a un cortile centrale verde (1).

Precedentemente ad una proposta di riqualificazione è stato affrontato uno studio del degrado, che costituisce una fase fondamentale per il progetto di restauro. Questa analisi è stata necessaria perchè le tecniche di rilevamento e controllo hanno aiutato a definire, in modo chiaro e univoco, lo stato di conservazione dell’edificio, individuando la tipologia, la morfologia e la distribuzione del degrado e valutando possibili analisi da effettuare in seguito. Ciò è stato fatto su tutti i prospetti dell’edificio (2).

Più precisamente, sono riportati il rilievo materico patologico (3) e il rilievo conservativo (4) del prospetto dell’ala ovest del complesso, ridisegnati sull’ortofoto ricavata dal rilievo fotogrammetrico.