L’électricité est essentielle

L’état de l’industrie canadienne de l’électricité 2025

Préparé

L’état de l’industrie canadienne de l’électricité 2025

Préparé

Notre monde ne cesse d’évoluer. Le Canada pourrait s’enliser dans une guerre commerciale avec son plus grand allié. Les conditions climatiques extrêmes se sont multipliées : ouragans, vents destructeurs et incendies de forêt font des ravages dans nos collectivités. D’où nos insécurités politiques et économiques, inégalées jusqu’ici.

Malgré tous ces changements, toute cette instabilité et tous ces extrêmes, l’électricité est toujours là.

Allumez un interrupteur et la lumière n’apparaît pas comme par magie. Quelque part, une turbine fait tourner un immense aimant à 60 Hz pour produire un courant d’électrons transporté par un vaste réseau de câbles à haute tension. Le courant est ensuite distribué aux foyers, aux commerces, aux écoles et partout où on en a besoin. Des milliers de travailleurs consciencieux supervisent toutes ces opérations. La clé est de faire tourner une turbine sans arrêt. Certaines régions du pays y arrivent facilement en employant de grandes quantités d’eau. D’autres doivent utiliser des ressources différentes : vent, énergie nucléaire, gaz naturel, etc. Parfois, il faut combiner plusieurs sources de combustible.

Le secteur canadien de l’électricité réalise cet exploit coûte que coûte.

Cependant, pendant la prochaine décennie, nous devrons nous retrousser les manches.

Pour répondre à la demande croissante en électricité, pendant les 25 prochaines années, nous devrons plus que doubler la quantité d’électricité fournie actuellement. Et nous devrons le faire en pleine pénurie : de ressources, de capitaux et de main-d’œuvre.

Par leur ingéniosité et leur esprit stratégique, les membres d’Électricité Canada devront opérer une croissance astronomique du secteur. L’objectif est réalisable, mais nous disposons de seulement dix ans pour exécuter ce projet gigantesque.

Nous n’avons que dix ans pour mener la barque à bon port.

Dans les pages qui suivent, nous mettons en évidence le besoin d’électricité au Canada et la volonté de nos fournisseurs d’électricité de bâtir pour y répondre. Mais surtout, nous voulons signaler les obstacles auxquels notre secteur se bute. Nous aborderons aussi des solutions qui permettront d’amorcer les travaux de rigueur et de stimuler continuellement les investissements sur notre territoire.

Notre monde évolue constamment. Mais peu importe ce qui arrive, l’électricité est toujours là. Les fournisseurs canadiens d’électricité s’assurent que l’alimentation en électricité ne manquera jamais pour nos gens et pour tout ce qui compte.

L’électricité sera au cœur de la prochaine décennie.

Francis Bradley

Président-directeur général Électricité Canada

Le commerce électrique canado-américain existe depuis plus d’un siècle. Les deux pays partagent les chutes Niagara comme source d’hydroélectricité et le Canada échange de l’électricité avec une trentaine d’états américains chaque année.

Mais cette année, notre relation commerciale a été marquée par la volatilité. Des séries de droits de douane ne cessent d’être annoncées, appliquées, puis annulées avant d’être soit mises au rancart, soit ressuscitées sous une nouvelle forme.

Résultat? La relation commerciale transfrontalière est ébranlée à tort et à travers, tandis que le Canada a parlé d’inclure l’électricité dans ses contremesures. Quoi qu’il en soit, le secteur de l’électricité et les secteurs canadiens qu’il soutient tentent de s’adapter à un paysage commercial méconnaissable.

Heureusement, les tarifs douaniers n’ont pas été appliqués aux biens visés par l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), ce qui a protégé l’électricité, du moins jusqu’à maintenant, non seulement des tarifs, mais aussi de l’incertitude et des remous qu’ils causent. Nous ne pouvons cependant rien tenir pour acquis dans cet environnement. Lorsque l’ACEUM sera revu en 2026, notre secteur devra d’abord et avant tout chercher à préserver la libre circulation de l’électricité.

Source: Régie de l’énergie du Canada

En cas de guerre commerciale, le secteur de l’électricité devra avancer en terrain inconnu et la fiabilité et l’abordabilité continues du système seront mises en question.

Ce que le commerce transfrontalier de l’électricité apporte au Canada et aux États-Unis

Résilience et fiabilité

Par l’intégration, on diminue la fluctuation des besoins énergétiques. Elle permet de gérer les périodes de demande prolongées dues à une météo extrême, à des vagues de froid et à la sécheresse.

La libre circulation d’électricité entre les États-Unis et le Canada aide à assurer que les prix de l’électricité demeurent concurrentiels. Ainsi, les familles canadiennes et américaines ont des factures moins élevées.

Ce que les tarifs douaniers pourraient entraîner

Emplois et croissance économique

Le commerce de l’électricité accroît le potentiel industriel et manufacturier des deux côtés de la frontière. Il crée des emplois et favorise la prospérité dans les deux pays.

Il n’existe aucun mécanisme pour appliquer des tarifs douaniers aux exportations d’électricité. Les marchés de l’électricité en Amérique du Nord ont été délibérément créés et conçus en fonction de la libre circulation transfrontalière de l’électricité.

Les factures augmenteront partout. Aux États-Unis comme au Canada, des tarifs douaniers feront augmenter le coût de l’électricité. De même, une éventuelle baisse de l’exportation de surplus d’électricité aux États-Unis entraînera une importante perte de revenus.

L’alimentation électrique d’urgence pourrait être touchée. Le commerce transfrontalier de l’électricité vise en très grande partie à répondre aux demandes de pointe provoquées par des phénomènes météorologiques extrêmes. Hausser le coût de l’électricité pourrait nuire aux consommateurs et aux entreprises lorsqu’ils ont le plus besoin d’électricité.

Selon un sondage de l’Innovative Research Group réalisé en 2024, 57 % des Canadiens et 67 % des Américains estiment que le libre-échange entre le Canada et les États-Unis a été bénéfique à leur pays respectif.

Pire encore, une guerre commerciale ne touchera pas uniquement le commerce de l’électricité, mais aussi les biens qui traversent la frontière. Le réseau électrique canadien doit croître plus rapidement. Or, les services publics et les centres de données se disputent les semi-conducteurs et les transformateurs nécessaires à cette expansion. Nous devons donc adopter une approche « équipe Canada » pour notre chaîne d’approvisionnement, comme pour notre alimentation électrique.

Aux États-Unis comme au Canada, la demande en électricité n’a jamais été aussi grande. Ce n’est pas le moment de faire obstacle à notre croissance économique et à la création d’emplois bien rémunérés d’un côté de la frontière comme de l’autre. Nous ne devons pas porter atteinte à cette relation commerciale vieille d’un siècle qui apporte une sécurité énergétique à toute l’Amérique du Nord.

BÂTIR L’INFRASTRUCTURE MAINTENANT

Lorsqu’il s’agit de bâtir un grand projet électrique, les gens qui construisent et qui investissent ont besoin d’une chose : de certitude.

Ces 25 prochaines années, la demande en électricité au Canada pourrait plus que doubler, passant d’environ 600 TWh/ an à plus de 1 200 TWh/an. Cela nécessitera la construction massive de projets électriques. Des collectivités en pleine croissance auront besoin d’être branchées à des sources d’électricité. Les réseaux de distribution devront s’agrandir et se moderniser pour que la distribution et la redistribution d’électricité soient sans entraves.

Source : Régie de l’énergie du Canada (AÉ2023)

Tout ceci nécessitera des investissements – des capitaux du secteur privé et des gouvernements provinciaux et fédéral.

L’enjeu est de taille. Nous n’avons pas les moyens de nous tromper. Toute décision prise aujourd’hui se répercutera sur 20, 30 ou même 40 années.

Distribution : Processus qui consiste à amener l’électricité à des tensions sécuritaires aux foyers et aux commerces. C’est aussi une composante essentielle de la construction de logements et de l’approvisionnement en électricité des véhicules électriques.

Roulette des questions que se pose un fournisseur d’électricité

Avons-nous les FONDS?

Disposons-nous de MAIN-D’ŒUVRE et de CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT? ? ? ? ?

Pourra-t-on construire dans des délais PRÉVISIBLES et RAISONNABLES?

Le projet rapportera-t-il LE PLUS D’AVANTAGES au COÛT LE PLUS BAS?

Il faut trouver réponse à toutes ces questions avant de poser un seul mètre de fil électrique.

Si le secteur de l’électricité veut attirer des investissements, le gouvernement doit indiquer clairement la voie à suivre pour obtenir une approbation dans des délais raisonnables.

Cela veut dire accroître les avantages financiers d’investir ou faciliter la collaboration avec plusieurs ordres de gouvernement et organismes de réglementation.

Ce qu’il faut pour attirer les investissements nécessaires à la construction d’un réseau électrique canadien plus puissant

Des investissements concurrentiels (55 milliards $ chaque année)

Un milieu réglementaire qui fonctionne

Un système d’approbation simplifié

Une façon pour les bailleurs de fonds fédéraux et provinciaux de dialoguer

Pour alimenter notre pays en électricité, le Canada doit beaucoup construire. Tous ont à gagner, car construire propulse l’économie, les investissements et la création d’emplois.

Cependant, même si la plupart des projets auraient pu démarrer il y a des années, tout est a été au ralenti au Canada. De plus en plus de projets étaient piégés par des délais de procédure. Il y a 5 ans, le Canada occupait l’avant-dernier rang des 38 pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour ce qui est des délais d’octroi de permis. Jusqu’à récemment, les permis et les approbations du gouvernement fédéral arrivaient au compte-gouttes après des démarches compliquées qui se chevauchaient. À preuve, plusieurs organismes fédéraux devaient intervenir, sans tenir compte des exigences provinciales, parfois contradictoires.

Pendant l’été de 2025, le gouvernement fédéral a pris d’importants engagements pour accélérer l’approbation de projets « d’intérêt national » et pour simplifier les processus d’octroi de permis et d’approbation dans leur ensemble. D’où la création du Bureau des grands projets en août.

Ainsi, les recommandations formulées par Électricité Canada à ce sujet en 2023 commencent à se concrétiser, ce qui aura pour effet d’améliorer les processus d’approbation au Canada.

Cependant, en vertu de ce système à « deux voies », les projets d’intérêt national sont approuvés en priorité. Du reste, rien ne change pour le moment. Le gouvernement fédéral s’est néanmoins engagé à réduire les délais d’approbation pour les autres projets et à créer un unique processus d’approbation, mais il aura besoin de deux années pour le faire.

Tout compte fait, c’est la réglementation de tous les projets qui doit s’améliorer. Quelle que soit la taille d’un projet, les retards qu’il accuse à être approuvé se traduisent pour l’industrie par une hausse des coûts qui se répercute sur la facture du client.

Autres obstacles

En 2019, la Loi sur les pêches a été modifiée, ce qui a entraîné des retards et engendré plus de coûts dans le secteur de l’électricité. Les modifications de la loi génèrent plus d’incertitude et alourdissent le fardeau réglementaire du secteur, sans pour autant être bénéfiques pour les poissons et leur habitat.

Quant au Règlement sur l’électricité propre, il engendrera beaucoup de coûts supplémentaires et mettra la fiabilité en péril dans plusieurs provinces, sans réellement réduire les émissions.

Fixer à deux ans l’échéance d’approbation de tout projet d’infrastructure cruciale. Ainsi, les grands projets seront construits plus rapidement, et la compétitivité canadienne, renforcée.

Continuer de faire accélérer les projets d’intérêt national par un processus fédéral d’octroi de permis.

Modifier le Règlement sur l’électricité propre, intenable dans sa forme actuelle et mettant en péril la fiabilité dans plusieurs provinces.

Déterminer comment mieux soutenir les infrastructures existantes.

Le gouvernement fédéral s’est engagé à faire du Canada « la superpuissance énergétique mondiale, tant dans l’énergie propre que dans l’énergie traditionnelle ». Aussi a-t-il promis d’accélérer l’approbation de projets « d’intérêt national » et de simplifier l’octroi de permis et les approbations en général. Mais ce qui est bien commencé est à demi achevé. Si la voie à suivre pour recevoir un oui ou un non dans des délais raisonnables n’est pas claire, les investisseurs se dirigeront ailleurs.

BÂTIR UN RÉSEAU ÉLECTRIQUE FIABLE ET RÉSILIENT

Au début de 2025, nous avons été témoins des effets dévastateurs de conditions météorologiques imprévisibles. Des bourrasques inhabituelles des vents Santa Ana ont transporté des braises qui ont enflammé la région de Los Angeles. En 48 heures, 17 000 acres sont montées en fumée et les incendies ne sont toujours pas contrôlés. Le nombre de morts augmente, des maisons ont disparu et bien des infrastructures électriques sont endommagées.

Un climat extrême est notre nouvelle normalité.

Les incendies de Los Angeles ne sont qu’un exemple de l’imprévisibilité due aux changements climatiques. C’est maintenant chaque année qu’une « tempête du siècle » se déclare. Chaque fois, le réseau électrique est durement touché. Comme le déclarait le Conseil consultatif canadien de l’électricité en 2024, les compagnies d’électricité en Amérique du Nord doivent relever un double défi : agrandir le réseau électrique et le protéger de grandes catastrophes climatiques.

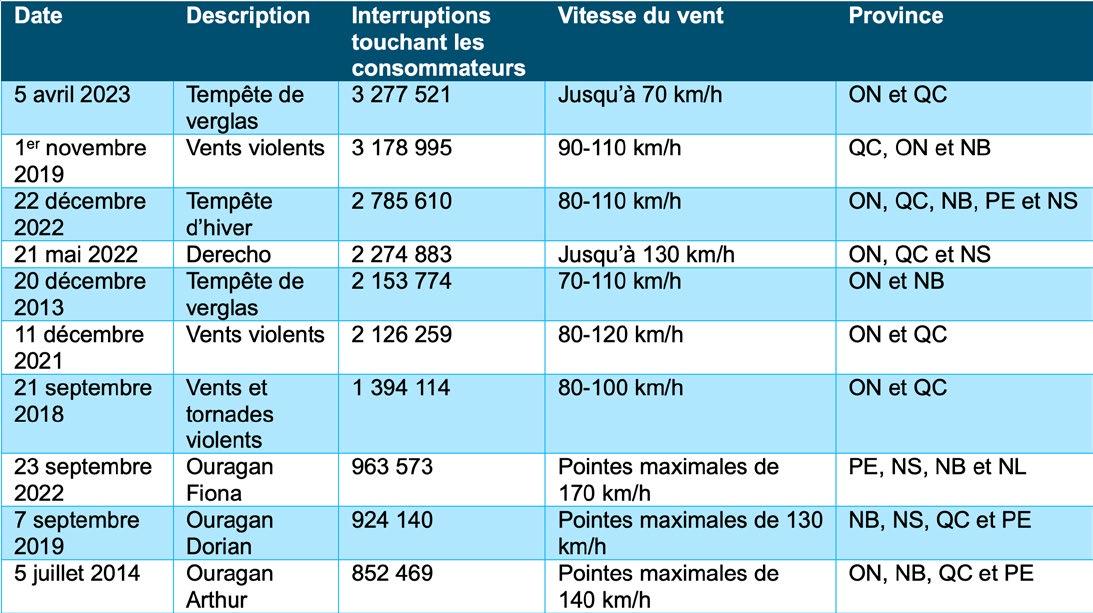

Source: Comité de la continuité du service d’Électricité Canada (pannes majeures exclues)

Bombe météorologique : Tempête de latitude moyenne qui s’intensifie rapidement et entraîne une baisse radicale de la pression centrale. On l’appelle aussi cyclogenèse intense ou explosive, ou bombogenèse.

Événement majeur : Interruption de courant qui échappe au contrôle du fournisseur d’électricité.

Ces choses peuvent être aussi diverses que la foudre, une défaillance d’équipement, un véhicule qui frappe quelque chose, un animal qui joue au malin ou même un cerf-volant pris sur un poteau électriquee

Événement d’envergure : Interruption de courant vraiment catastrophique. Ensemble, ces événements représentent au moins 2 % de la moyenne mobile nationale quinquennale des heures d’interruption de service touchant les consommateurs. Selon l’emplacement d’un service public et les conditions météorologiques, plus d’un événement majeur peut correspondre à un événement d’envergure.

Au Canada, les 10 événements d'envergure les plus importants ces 20 dernières années comprenaient des pointes maximales de vent d'au moins 70 km/h.

La pointe maximale de vent de l’ouragan Fiona était de 170 km/h.

Les 10 événements d’envergure les plus importants

se produisent entre le début de novembre et la fin de janvier.

ont été enregistrés dans la base de données sur la continuité du service entre 2004 et 2023.

utility events mapped 53 significant events between 2004 and

Il y a 8 760 heures dans une année et le client canadien moyen ne subit que deux ou trois pannes d’électricité totalisant 10 heures par année. C’est ce qu’exprime l’indice de durée moyenne des interruptions du réseau (SAIDI, de son acronyme anglais usité dans le secteur de l’électricité). En 2023, cette moyenne correspondait à une interruption moyenne de 10,08 heures par client.

On peut en déduire qu’au Canada, malgré une météo extrême, malgré une croissance massive de la demande et malgré les besoins d’électrification, l’électricité demeure fiable à plus de 99,9 %.

Les services publics d’électricité travaillent sans relâche à garder les lumières allumées, à informer leur clientèle en cas de panne et à indiquer clairement au client quand le courant sera rétabli. Mais nous devons bien penser aux constructions futures. Le réseau élargi doit pouvoir résister aux conditions météorologiques extrêmes et sa planification doit reposer sur des pratiques intelligentes de gestion du risque.

De nos jours, un véhicule sur dix qui circule est électrique. Si des mandats fédéraux expliquent en partie ce chiffre ahurissant, la croissance sans précédent de ce phénomène est surtout commerciale. En 2014, ces véhicules représentaient moins de 2 % des ventes de véhicules. Dix ans plus tard, ils en représentaient 11 %.

Les véhicules électriques (VE) sont de plus en plus abordables et les bornes de recharge, de plus en plus répandues. La confiance du consommateur s’accroît et on s’attend à ce que le nombre de VE vendus passe d’environ 480 000 aujourd’hui à 5 millions en 2030. De plus, il existe dans plusieurs provinces une industrie de construction ou de recharge des VE.

Source: Statistique Canada

Angoisse de la panne : La crainte d’épuiser la charge de son véhicule électrique avant d’arriver à destination ou de trouver une borne de recharge. Comme le réseau des bornes de recharge s’étend maintenant dans les corridors de déplacement les plus importants, cette angoisse a beaucoup diminué.

C’est surtout en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique que le VE connaît un essor. Parmi d’autres facteurs, les mandats fédéraux visant les VE sont en cause. Les programmes de financement ne correspondent pas à certaines politiques et à certains règlements dans les provinces. Les fournisseurs d’électricité ne savent plus sur quel pied danser.

À mesure que l’adoption du VE augmentera, la croissance de la charge suivra la cadence. Les fournisseurs d’électricité et les décideurs se préparent maintenant à cette éventualité : ils s’assurent d’effectuer les mises à niveau nécessaires, de gérer la demande et de mettre en place des solutions d’entreposage d’énergie en vue des périodes de recharge de pointe et pour assurer la fiabilité.

Charge annuelle des VEB (TWh)

Atlantique

Québec

Ontario

Prairies

Colombie-Britannique

Canada

Source: Ressources naturelles Canada

qu’il nous faut… et bientôt

Entre 2025 et 2041, il nous faudra aménager 679 000 bornes de recharge publiques additionnelles.

Adaptation des logements multifamiliaux

Les logements multifamiliaux ont besoin de bornes de recharge personnelles. Il faudra adapter 1,6 million de places de stationnement d’ici 2030.

Les recharges moyennes et élevées devraient dépasser les 400 000 d’ici 2030. Cela nécessitera 41 000 bornes de recharge additionnelles.

Prochain arrêt : partout

Plus le VE sera adopté, plus l’infrastructure de recharge devra s’agrandir, surtout en milieu rural et éloigné. Les corridors de déplacement fréquentés seraient un bon point de départ.

TRANSPORT INTERPROVINCIAL

Parler du « système électrique canadien » n’est pas tout à fait exact, car il n’y a pas qu’un système. En fait, il y en a treize qui desservent chaque province et territoire. En général, l’électricité circule du Nord au Sud partout au pays.

Mais est-ce que les choses doivent être ainsi?

Le transport interprovincial permettrait à des provinces voisines d’échanger de l’électricité. Ainsi, elles pourraient partager la charge lorsque la demande atteint des pointes. Cela rendrait également le réseau électrique plus stable et plus fiable. De plus, cela créerait un « corridor vert » qui procurerait une électricité renouvelable à des régions qui, jusqu’ici, dépendaient de combustibles fossiles.

AUCUNE CONNEXION

CONNEXION À DEUX SENS CONNEXION À SENS UNIQUE

Le Yukon est autosu sant en matière d’électricité.

La capacité de transfert d’électricité entre le Québec et l’Ontario est de 2 775 MW L’hiver, l’Ontario fournit souvent de l’électricité au Québec, et vice-versa l’été.

L’Île-du-Prince-Édouard tire son électricité du lien maritime, un câble sous-marin qui alimente la province de 100 MW depuis la Nouvelle-Écosse.

Interconnexion : Lien qui permet l’échange de courant entre les systèmes d’au moins deux entreprises de services publics d’électricité.

De grands projets de transport interprovincial sont en cours, dont les suivants :

T Projet de transport de Birtle, ligne de transport de 230 kilovolts d’électricité entre le Manitoba et la Saskatchewan. Le projet a été achevé avant la date prévue et à moindre coût. L’objectif est d’aider la Saskatchewan à réduire ses émissions de gaz à effet de serre en lui donnant accès aux ressources hydroélectriques abondantes du Manitoba.

T Lien entre la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick (en développement). La ligne s’étendra sur 96 kilomètres entre Onslow, en Nouvelle-Écosse, et la frontière du Nouveau-Brunswick.

Comment construire une ligne de transport interprovinciale (étape par étape)

Évaluation des besoins : les provinces déterminent qu’il faut s’attaquer à des enjeux comme le recours à de nouvelles sources renouvelables, la croissance de la charge ou la fiabilité du réseau.

1. 4. 2. 5. 3. 6.

Choix du tracé : déterminer quel sera le tracé de la ligne de transport. Entrent en jeu les évaluations environnementales, l’utilisation des terres et l’accord social.

Étude de faisabilité et évaluation d’impacts : une fois le tracé choisi, il faut se pencher sur les impacts techniques, économiques et environnementaux du projet.

Approvisionnement en matériaux : l’approvisionnement en matériaux doit commencer dès que possible, car les délais peuvent être longs, vu les risques géopolitiques et climatiques.

Construction : les contrats octroyés et le terrain préparé, une main-d’œuvre très spécialisée peut ériger les pylônes et installer les lignes.

Mise à l’essai et en fonction : une fois les essais nécessaires effectués, les corridors peuvent être alimentés et les provinces, connectées.

L’agrandissement du réseau électrique pour répondre aux besoins futurs doit tout englober : production, transport et distribution. Mais cela crée un réseau plus résilient.

L’intelligence artificielle est en plein essor, mais l’alimentation électrique doit suivre la cadence.

L’IA générative, le cerveau derrière des logiciels comme Chat GPT, nécessite une quantité jamais vue d’électricité pour alimenter de grandes « usines informatiques », les centres de données.

Demande mondiale en électricité des centres de données, de l’IA et des cryptomonnaies, 2019-2026

Source: International Energy Association, Electricity 2024: forecast to 2026

Selon l’International Energy Association, en 2022, les centres de données, les cryptomonnaies et l’IA ont consommé environ 460 TWh d’électricité (soit près de 2 % de l’électricité mondiale). Cette demande pourrait doubler d’ici 2026, pour atteindre 1 000 TWh, soit suffisamment pour alimenter le Japon. Et la puissance informatique de l’IA augmente.

Hyperscaler : Entreprise qui utilise ou vend de grandes quantités de ressources informatiques pour entraîner et exécuter des modèles d’IA plus modernes. Elle a accès à un capital illimité.

Le centre de données moyen a une superficie de 100 000 pi2. Au Canada, le plus grand s’étend sur 900 000 pi2

Les centres de données produisent d’immenses quantités de chaleur (il suffit de penser à la chaleur que dégage un portable!). Il faut donc beaucoup d’eau pour refroidir le tout.

Les réseaux de câbles à fibres optiques servent essentiellement à transmettre des données, d’où l’importance qu’un centre de données soit situé près d’une ville.

Des climats continentaux, des hivers secs, ensoleillés et froids sont propices à l’utilisation d’énergies renouvelables.

Pour produire de l’électricité, les centres de données utilisent des sources d’énergie renouvelables. Plusieurs sont munis de parcs solaires ou d’éoliennes. Mais cela ne suffit pas. Ils ont aussi besoin d’être branchés au réseau d’électricité.

Quelles pourraient être les répercussions des centres de données sur le Canada?

La valeur de marché des centres de données canadiens totalise actuellement 5,03 milliards de dollars américains, montant qui pourrait atteindre 9 milliards d’ici 2030. Environ 1 % de l’électricité au Canada sert à alimenter les centres de données. Cette consommation devrait augmenter de façon radicale, puisque différentes régions du pays se sont déclarées prêtes à accueillir des centres de données et cherchent activement à attirer des hyperscalers. En revanche, d’autres régions ont mis le holà à la construction de ces centres.

L’occasion est à saisir, mais nous devons songer aux manières dont les centres de données se répercuteront sur les besoins en infrastructure, gigantesques. L’arme à deux tranchants pourrait à la fois propulser et entraver la croissance économique du pays.

Le Canada est à doubler ou même tripler la taille de son réseau électrique. Notre croissance économique et l’essor du véhicule et du chauffage domestique électriques en dépendent. Mais la modélisation de la croissance électrique du pays, intégrée aux budgets, aux lois et aux règlements, vient seulement d’incorporer les véhicules électriques et les conditions météo variables dues aux changements climatiques.

Nous ne pouvons pas nous permettre la hausse des prix et les défis de fiabilité que pourrait entraîner l’ajout de centres de données au réseau électrique.

Une réforme réglementaire qui tient compte des conditions climatiques extrêmes. Les services publics ont besoin de règlements propices aux investissements dans la modernisation et dans le renforcement proactif du réseau électrique. Ainsi, le système électrique pourra résister aux phénomènes météorologiques extrêmes.

Défense robuste contre les tarifs douaniers imposés par les ÉtatsUnis. De nouveaux tarifs douaniers sur l’électricité ou sur les biens servant à agrandir le réseau électrique canadien seront catastrophiques pour le consommateur canadien comme pour l’américain.

Investissements dans les systèmes de distribution. Il est essentiel que la construction de logements nécessaire au Canada soit appuyée par une infrastructure de distribution d’électricité. Les structures réglementaires provinciales qui régissent cette infrastructure sont désuètes. Le gouvernement fédéral devrait fixer des normes minimales pour assurer le branchement des nouvelles constructions.

Correspondance entre les processus d’octroi de permis et d’approbation et les résultats souhaités. S’il faut bâtir et bâtir plus rapidement, il faut suivre une approche holistique. Les processus d’octroi de permis et d’approbation doivent être simplifiés et accélérés, assortis d’échéanciers clairs et de responsabilités.

Un seul processus d’approbation par projet. Il nous faut un « guichet unique » lorsqu’il s’agit de faire approuver des constructions d’envergure. Les approbations multiples à obtenir de plusieurs organismes fédéraux et provinciaux aux critères différents doivent disparaître.

Soutien de la chaîne d’approvisionnement. Pour protéger l’infrastructure électrique canadienne, il faut accroître les capacités manufacturières du pays. La chaîne d’alimentation doit pouvoir protéger la sécurité et la stabilité de notre système électrique contre les attaques et le climat.

Planification du transport interprovincial. Pour assurer une électricité abordable et fiable, il faut un transport interprovincial. La planification requise doit mobiliser à la fois les provinces, le gouvernement fédéral et les peuples autochtones.

Réglementation de la construction de centres de données. Au Canada, la réglementation énergétique en vigueur remonte à l’époque des lignes terrestres et du télégraphe. Elle doit être modernisée. Pour les fournisseurs d’électricité, les centres de données représentent à la fois une occasion à saisir et un défi à relever. Nous devons nous y préparer.