markus pöcksteiner

Verwunderndes und Vergessenes aus einer anderen Zeit band 1i

Verwunderndes und Vergessenes aus einer anderen Zeit band 1i

Markus Pöcksteiner

Verwunderndes und Vergessenes aus einer anderen Zeit

band 11

Historischer Verein Sarmingstein

impressum

1. Auflage: 2025

Verlag: Historischer Verein Sarmingstein

ISBN: 978-3-9505082-1-5

Konzept, Text und Fotoauswahl: Markus Pöcksteiner

Redaktion: Karl Hohensinner, Christoph Lettner, Markus Pöcksteiner

Lektorat: Iris Blumauer und Stefan Mandlmayr

Layout und Druckvorstufe: b2 Werbeagentur, Bad Kreuzen

Bildbearbeitung und Satz: Markus Pöcksteiner, Sarmingstein

Druck: Druckerei Sandler, Marbach an der Donau

Verwendete Schriften: FF Scala, Futura, Minion und Zallman Caps

Papier: Claro bulk matt, 135 g/m²

Copyright: Alle Rechte vorbehalten

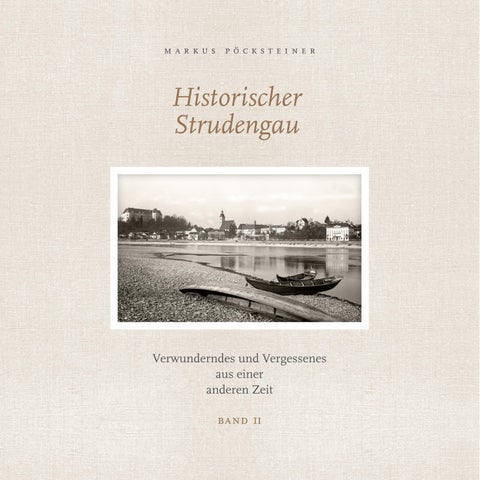

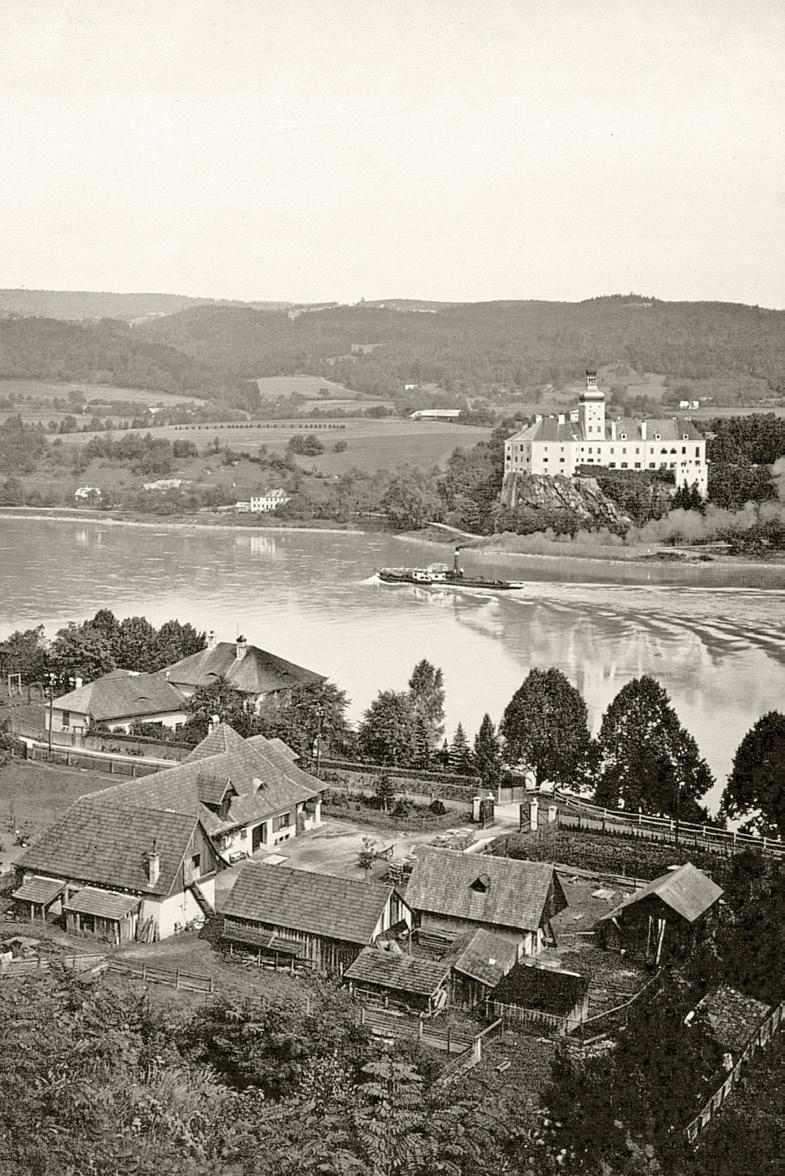

Titelbild: Grein, 1925

Die 1908 fertiggestellte neue Uferpromenade bot ankommenden Gästen einen prächtigen Anblick. Und auch für hölzerne Frachtkähne und Plätten gab es zwischen der Kreuzner- und Greinerbachmündung genügend Platz.

Das Echo auf den ersten Band über den Historischen Strudengau hat rasch alle Erwartungen übertroffen. Bereits nach einigen Monaten war eine zweite Auflage notwendig – was das Interesse der Leserschaft an den schönen Bildern und kleinen Geschichten eindrucksvoll dokumentiert.

Die Auswahl der spannendsten Fotos hatte ich 2021 auf zwei Bände verteilt, um sicherzustellen, dass auch dieser zweite Band mit sehenswertem Bildmaterial und interessanten Beiträgen aufwarten kann.

Zusätzlich enthält das Werk auch einige historische Texte, die einen direkten Einblick in die Gedankenwelt, Wahrnehmungen und Sprachformen der damaligen Menschen geben. Sie sind »authentische Stimmen« der Vergangenheit und

transportieren Atmosphäre und Weltbild auf eine Weise, die moderne Beschreibungen allein nicht leisten können.

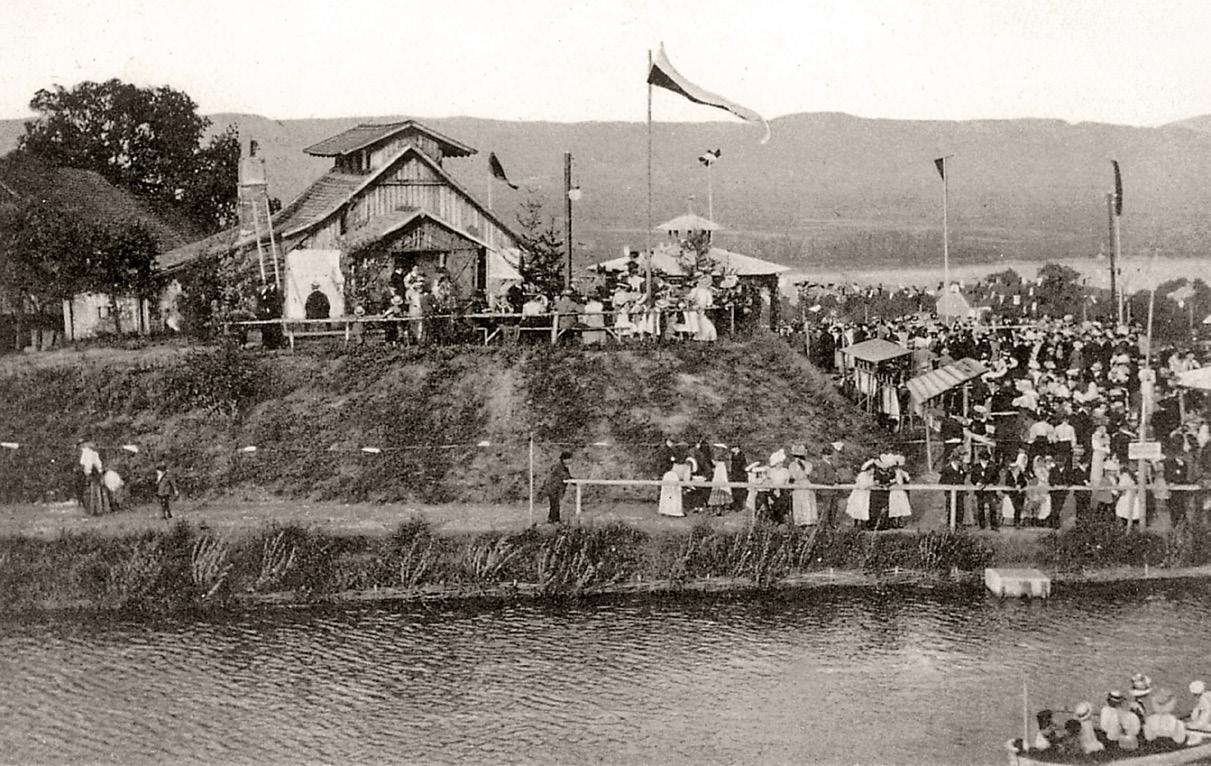

In den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg herrschte im Strudengau eine beinahe heitere Aufbruchsstimmung: Entlang der Donau entstanden elegante Villen, Sommergäste kamen aus der Stadt, es wurden Feste gefeiert, musiziert und promeniert. Die Region erlebte eine kleine kulturelle Blüte – getragen von bürgerlichem Optimismus, dem Glauben an Fortschritt und dem Wunsch, das Leben zu genießen.

Vielleicht trägt etwas von dieser alten Zuversicht noch heute die Kraft in sich, uns in einer aus den Fugen geratenen Welt wieder Optimismus, Lebensfreude, Orientierung und ein Stück mehr Solidarität zu schenken…

Dr. Markus Pöcksteiner

Mit seinen Wurzeln in Grein und seiner beruflichen Erfahrung als Soziologe und Regionalentwickler bringt Dr. Markus Pöcksteiner eine einzigartige Perspektive auf die Geschichte des Strudengaus – und auf jene, die ihn geprägt haben.

historische texte: skylla und charybdis

Christian

die fahrt von Linz nach Wien wird von Vielen als die schönste bezeichnet, die auf der Donau zu machen und in der That, was Abwechslung der Landschaft betrifft, so läßt nicht leicht eine andere Stromgegend Europas mit ihr sich vergleichen.

Die Donau hat alle Gesteinsarten durchbrochen um ihren wunderlich gewundenen Weg sich zu bahnen: bald zwängt sie sich durch Kalk, bald durch granitisches Gebirg hindurch, hier hat sie flache, dort steilere Ufer. Jetzt wird sie in die Enge getrieben und weitet sich dann wieder seeartig aus, zahllose Inseln umfließend, in viele Arme sich teilend. Und diese Zerspaltung des Stromes macht einige Stellen desselben zu Zeiten wirklich gefahrvoll, so daß die von

Linz kommenden Dampfer es für geraten finden, Lotsen aus der Umgegend zu nehmen und das Ruder ihnen anzuvertrauen. Das Schiff wenigstens, das mich fuhr, gebrauchte diese Vorsicht, und wie mir schien, aus den triftigsten Gründen.

Nicht weit unter dem Städtchen Grein gelangt man an Stellen, die von jeher der Schrecken der Schiffer gewesen und wo manches »Ave Maria« gebetet, zur Scylla und Charibdis der Donau, zum Strudel und Wirbel.

Wenn auch, Dank sei es Joseph und andern Cäsaren des Habsburger Hauses, hier schon viele Felsen gesprengt worden und dadurch diese flüssige Rutschbahn so gut als gefahrlos gemacht ist, so bedarf es doch immer noch einer geschickten Leitung des Schiffes um si-

cher durch die benachbarten Klippen zu steuern.

Noch lange ehe dieser Punkt erreicht ist und obgleich ihn niemand mehr fürchtet, wird doch auf dem Verdeck von nichts als dem Strudel gesprochen und vor ihm angelangt, heißt’s allgemein: »Jetzt kommt der Strudel!« Nun wird es auf einmal mäuschenstill, von Niemand ein Wort mehr geredet; alles schweigt bis die so verrufene Stelle durchfahren, was freilich in wenigen Minuten geschehen ist.

Daß hier in früheren Zeiten die Menschen die hülfreiche Himmelskönigin um Schutz und Beistand anflehten, war eine natürliche Sache und der gefahrvollen Lage vollkommen gemäß, lernt ja heute noch auf dem Meere mancher

wohl beten, der es zu Hause für Ueberfluß hält.

Eine Viertelstunde später hatte man eine zweite Gefahr zu bestehen, war der »Wirbel« zu kreuzen, ein weit kreisendes trichterndes Wasser. Die Volksphysik, immer kühn und anschaulich, erklärt sich diese Erscheinung ganz einfach so, daß sie annahm, es sey im Bette der Donau ein großes Loch vorhanden, welches dem Strome viel Wasser entziehe und dieses durch einen unterirdischen Schlund bis, ich weiß nicht wie viele Meilen hinab, in das Ungarland führe. Die Richtigkeit dieser Annahme (wurde behauptet) sey damit bewiesen, daß Spreu in den Wirbel geworfen, weiter unten irgendwo immer wieder erscheine.

Wenig im Einklang mit dieser sonst so klaren Erklärung steht die Erfahrung, daß seit Jahren an diesem Orte die Donau so gut als gar nicht mehr wirbelt und daher auch nicht weiter, wie in frühern Zeiten, Schiffe verschlingt.

Nachdem die kleine Angst vor Charibdis und Scylla vorüber, fängt die Gesellschaft an, sich wieder behaglich zu suhlen, das alte Gewimmel beginnt und Alles schwatzt wie zuvor durcheinander.

Unterhalb des Haussteines, eines mächtigen Felsblockes, wird das Bett der Donau weniger abschüssig, es fließen daher ihre Gewässer wieder mit anständiger Eile und lassen sich die noch immer schönen Ufer mit behaglicher Ruhe beschauen…

Christian Friedrich Schönbein

(* 18. Oktober 1788 in Metzingen; † 29. August 1868 in Baden-Baden) war ein deutschschweizerischer Chemiker. Er entdeckte das Ozon (1839), das Prinzip der Brennstoffzelle (1838) und der Schießbaumwolle (1846).

Vor allem im Rahmen seiner wissenschaftlichen Tätigkeit unternahm er in ganz Europa Reisen, die er genau dokumentierte – wie auch diese Donaufahrt von Linz nach Wien.

Besonders das Verhalten seiner Mitreisenden kommentierte er hierbei immer wieder auf amüsante Art und Weise.

von ardagger nach grein

Der historische Strudengau beginnt mit Dornach und Ardagger, zwei Orte, die früher mit einer Überfuhr verbunden waren.

In Ardagger, dem einst sogenannten »Goldenen Marktl«, fielen über lange Zeit geheimnisvolle Doppelkreuze an Kirche und Kapellenbildstock ins Auge. Auf einer Anhöhe in Felleismühl schuf ein Wiener Realitätenbesitzer ein kleines Paradies und auf dem Brandstetterkogel entstand unter herzoglichem Beistand eine Schutzhütte mit phantastischem Ausblick.

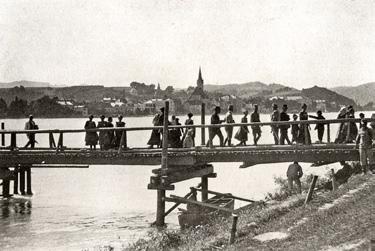

Bei Tiefenbach verband ab der Mitte des 19. Jahrhunderts eine Rollfähre Oberösterreich mit Niederösterreich. 1967 wurde diese ›Fliegende Brücke‹ durch einen massiven Stahlbetonbau, die ›Ing. Leopold Helbich Brücke‹ ersetzt.

von ardagger nach grein

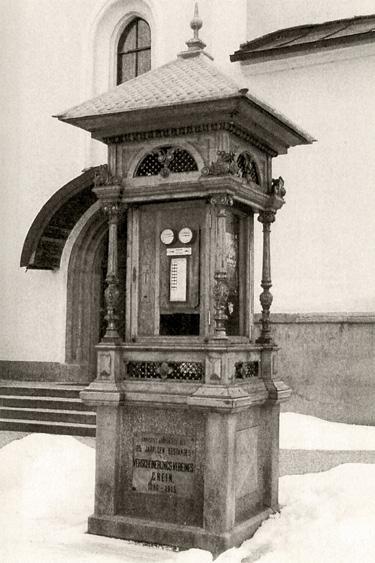

Der Kapellenbildstock am Marktplatz mit dem Doppelkreuz wurde fünf Jahre nach der letzten Pestepidemie 1713 erbaut.

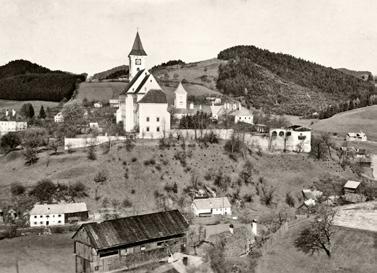

SIeit bald 1000 Jahren steht die 1049 urkundlich genannte trutzige kleine Kirche auf dem Kirchhügel hoch über dem Ort Ardagger. 1356 wurde sie zur Pfarrkirche erhoben, bis 1784 war sie dem Stift Ardagger inkorporiert.

Der Südturm ist als massiver mittelalterlicher Wehrturm am Chor angebaut. Diesen zierte – vermutlich über Jahrhunderte – ein Doppelkreuz. Derartige Kreuze symbolisieren den Leidensweg Christi, wobei der obere Querbalken für die inri -Tafel, der untere für die Arme Jesu steht.

In früheren Jahrhunderten wurde diese Form des Kreuzes aus zwei Gründen errichtet: Einerseits als sogenanntes Patriarchenkreuz, das mit hohen kirchlichen Würdenträgern wie Patriar-

chen oder Erzbischöfen assoziiert war –weshalb es häufig an Wallfahrtskirchen zu finden ist. Andererseits galt es in der Volksfrömmigkeit als schützendes Zeichen gegen Unheil und böse Mächte. Was nun genau den Ausschlag gegeben hatte, ein Doppelkreuz auf dem Kirchturm zu installieren, lässt sich heute wohl nicht mehr gesichert ergründen. Dennoch gibt es einige Anhaltspunkte:

Denkbar ist einerseits die Pest, die nicht nur im Mittelalter als »Schwarzer Tod« – sondern zuletzt auch in der Barockzeit im Jahre 1713 hier gewütet hatte. Der Bildstock am Marktplatz wurde 1718, also 5 Jahre nach der letzten Epidemie errichtet – und auch ihn ziert ein eisernes Doppelkreuz.

Über lange Zeit zierte ein Doppelkreuz den wuchtigen Kirchturm der Pfarrkirche von Ardagger.

Die Anbringung der beiden Doppelkreuze könnte dem Versuch entsprungen sein, weiteres Unheil durch die Pest von Ardagger abzuwenden. Darüber hinaus wurde das »Goldene Marktl«, wie der Ort einst genannt wurde, wiederholt von schweren Hochwassern heimgesucht – auch dies wäre als Anlass denkbar, wenngleich die Pestdeutung plausibler erscheint.

Im Jahr 1953 wurde das ursprüngliche Kirchenkreuz schließlich durch ein einfaches lateinisches Kreuz ersetzt. Vielleicht glaubte man, die Zeiten von Seuchen seien endgültig vorbei – und das Wasser werde durch den bevorstehenden Kraftwerksbau gezähmt.

Das Doppelkreuz am Bildstock indes zeugt noch immer von einer Zeit, in der einzig das Gebet blieb… ❧

Noch in der Zwischenkriegszeit bot der Marktplatz von Ardagger ein Bild aus längst vergangenen Tagen: Im Vordergrund der alte Marktbrunnen mit dem Pranger, leicht versetzt dahinter die Gemeindewaage. Der Kapellenbildstock mit dem markanten Doppelkreuz im Zentrum wurde aus Dankbarkeit für das Ende der Pest errichtet – zugleich als stilles Gedenken an ihre Opfer.

In zwei riesigen Bienenhäusern waren über 100 Bienenstöcke verbaut, deren Honig Wilhelm Palkl nach Wien verkaufte.

IAuf einer Anhöhe über der Ortschaft

Felleismühl bei Ardagger setzt die »Villa Palkl« einen markanten architektonischen Akzent.

Wilhelm Palkl wurde 1863 in Wien geboren. Aus Standesgründen ließ sein

Vater – ein adelig geborener Unternehmer und Realitätenbesitzer – den unehelichen Sohn jedoch bei Bekannten in Felleismühl aufziehen.

Nach einer kaufmännischen Ausbildung in Wien schlug Wilhelm Palkl die militärische Laufbahn ein und stieg innerhalb der k.u.k. Armee zum Zugführer mit Offizierspatent auf.

Während all seiner Jahre in Wien ließ Wilhelm Palkl die Sehnsucht nach der vertrauten Heimat nie los. 1897, nach seiner Eheschließung, kehrte er

zurück und kaufte das Haus seines Ziehvaters in Felleismühl.

Eine Erbschaft eröffnete ihm kurz darauf den Erwerb des benachbarten Grundstücks – ein Ensemble mehrerer Häuser, das mit seinem herrlichen Ausblick auf die Donauauen und Schloss Dornach den idealen Ort für seinen neuen Lebensabschnitt bot.

1905 ließ er einen feudalen Ansitz nach Plänen des aus Olmütz stammenden Baumeisters Adolf Prokesch errichten. Die elegante Villa verband in einer reizvollen Kombination historistische Elemente mit Anklängen des aufkommenden Jugendstils.

Rund um das Anwesen lagen mehrere Joch Wiesen und Gärten. Hier wurde Obst gebaut und im eigenen Presskel-

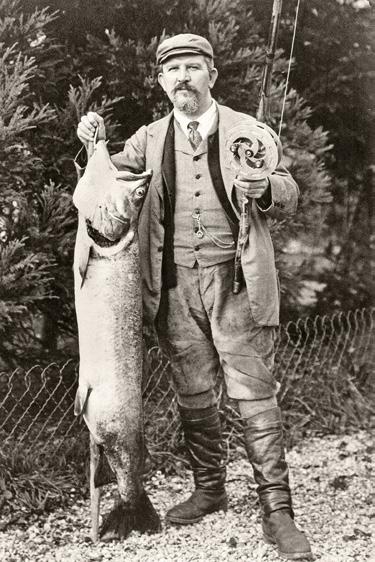

Ein mächtiger Huchen zeugt vom Anglerglück, das Wilhelm Palkl immer wieder zuteil wurde.

ler zu Most vergoren. In einem Glashaus zog er Gemüse und zwei Bienenhäuser beherbergten 100 Stöcke. Als begeisterter Fischer und Jäger durchstreifte er Auen und Wälder, um Spannung und Abwechslung zu erleben. Wilhelm Palkl war ein großzügiger Privatier, der sich hier in Felleismühl ein kleines Paradies geschaffen hat-

te. Gerne aber ließ er auch andere an seinem Glück teilhaben, bewirtete regelmäßig Gäste in seinem Haus und unterstützte Vereine und Verbände.

Die schöne Villa bewohnte nach seinem Tode der Schwiegersohn Maximilian Damböck, der ab 1970 mit hohem Engagement eine touristische Renaissance im Strudengau begründete. ❧

Die Villa Palkl wurde 1905 auf einer Anhöhe mit wunderbarem Ausblick auf die Donau und Schloss Dornach errichtet.

Sie war von einem mehrere Joch großen Garten umgeben, in dem Obst und Gemüse gezogen wurden.

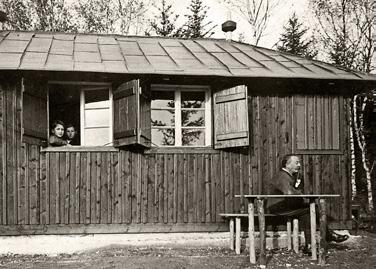

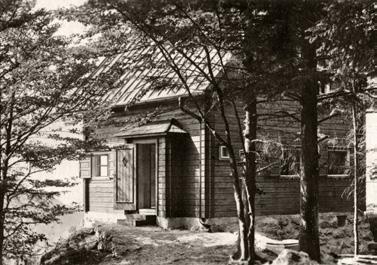

Die ursprüngliche Viktoria-Adelheid-Schutzhütte stammte von der alten Rollfähre in Gießenbach und war unweit des Nachfolgebaus von 1936 errichtet worden. von ardagger nach

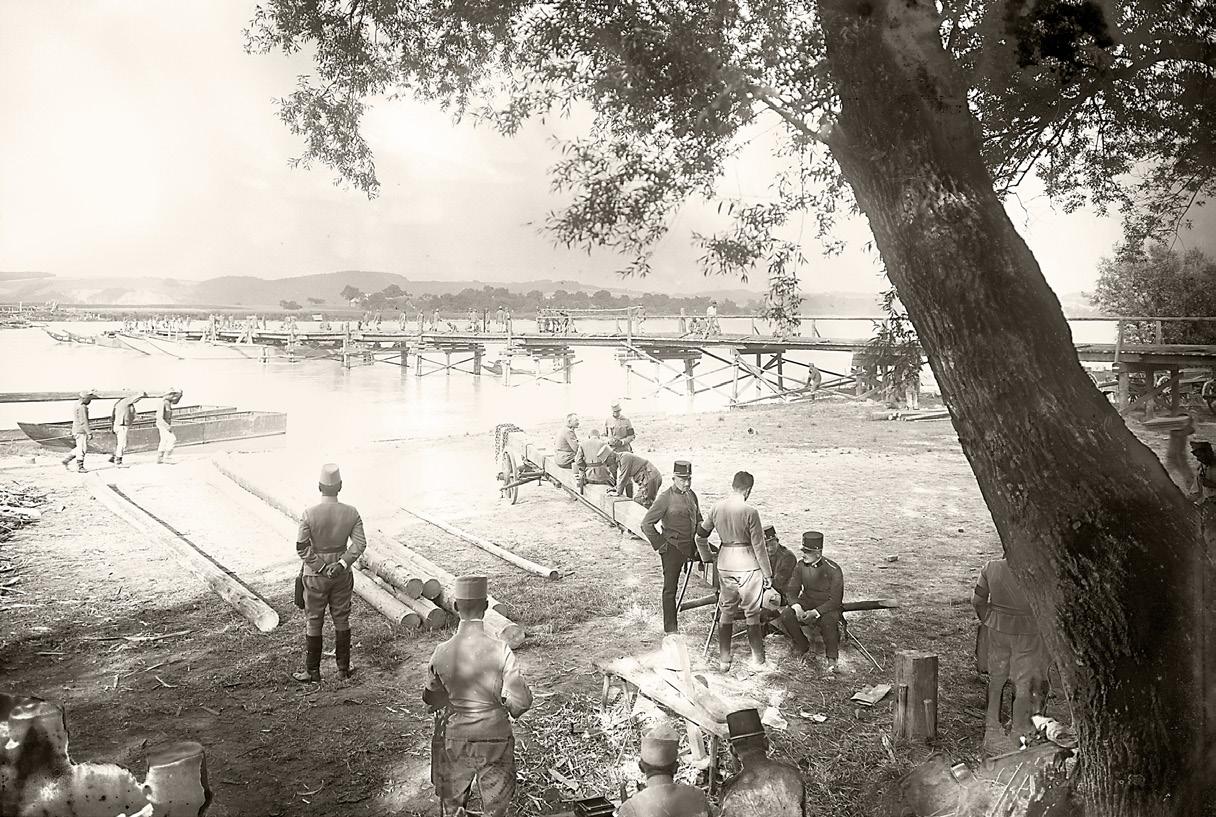

Hoch über dem rechten Donauufer, am Brandstetterkogel, bauten die Mitglieder der Sektion Strudengau des Österreichischen Touristen-Clubs 1926 die erste Schutzhütte.

Noch recht bescheiden nahm sie sich aus – errichtet aus der ausgedienten Deckhütte der alten Rollfähre, die zuvor bei Gießenbach im Einsatz gewesen war. Die einfache Konstruktion umfasste lediglich einen kleinen Aufenthaltsraum mit gemauertem Herd sowie ein Matratzenlager für sechs Personen.

Mit Zustimmung Ihrer Herzoglichen Hoheit, Viktoria Adelheid von Sachsen-Coburg und Gotha, wurde sie am 29. August 1926 als »Viktoria-Adelheid-Schutzhütte« eröffnet.

Gut erreichbar war die kleine Hütte über den mit Drahtseilen gesicherten »Matrassteig«, der seinen Namen zu Ehren des österreichischen Klubpräsidenten Franz Eduard Matras bekam. Im Laufe des nächsten Jahrzehnts besuchten tausende Wanderer von nah und fern den immer beliebter gewordenen Ausflugspunkt. So wurde bald eine Erweiterung – und schließlich ein Neubau ins Auge gefasst.

Die neue Schutzhütte sollte deutlich geräumiger ausfallen und neben Küche, Wirtschaftsraum, Gastraum und Schlaflager auch drei Zimmer sowie geeignete Sanitärräume umfassen. Zudem war eine Verlegung des Standorts vorgesehen, sodass der Neubau künftig von Grein aus sichtbar wäre.

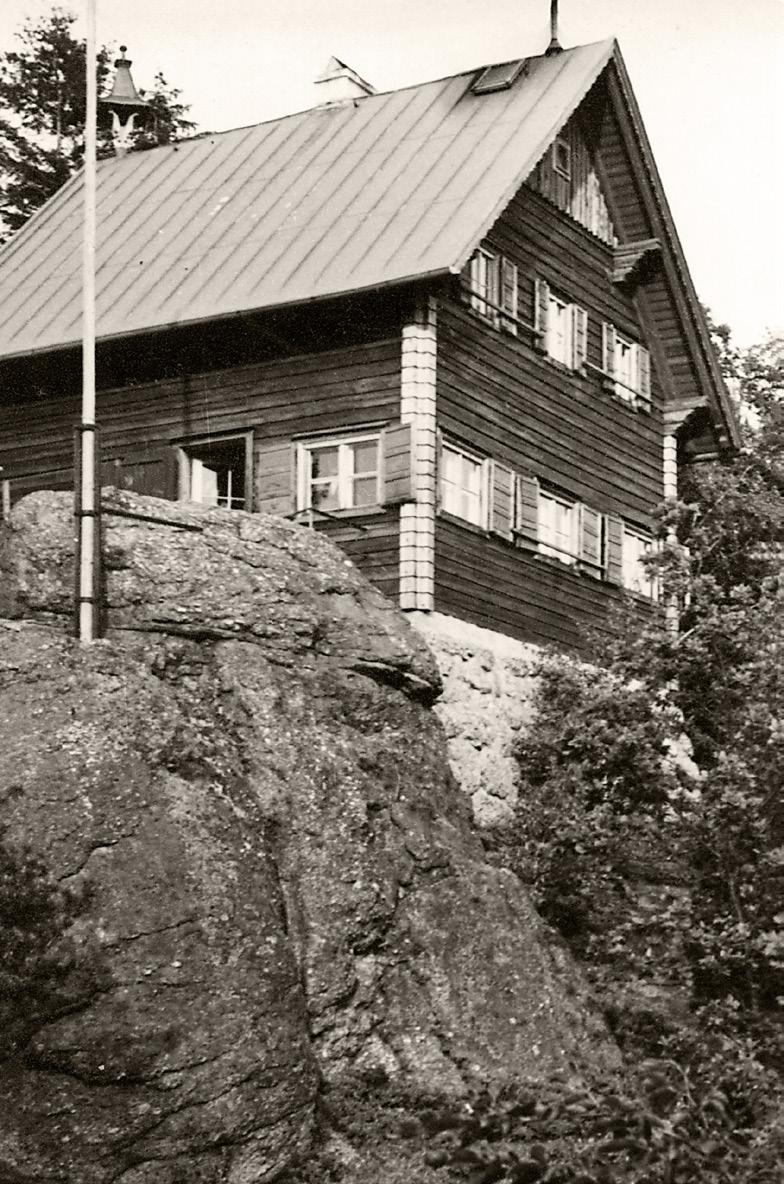

10 Jahre nach dem ersten Bau wurde die neue Schutzhütte eröffnet – sie stand günstiger und war wesentlich geräumiger.

Der größere Gastraum der neuen Schutzhütte bot nun einigen Dutzend Wanderern Platz.

Auf einer steilen Klippe des Brandstetterkogels entstand 1936 die Viktoria-Adelheid-Schutzhütte als prächtiger Neubau. Sie bot einen ergreifenden Blick auf Grein und das Mühlviertel.

Über den mit Drahtseilen gesicherten ›Matrassteig‹ konnte man den Ausflugspunkt vom Fuße des Berges innerhalb einer Stunde bequem erreichen.

Mit tatkräftiger Unterstützung zahlreicher freiwilliger Helfer errichtete die Greiner Firma Ing. Dr. Robert Koller schließlich einen ansprechenden Blockbau in alpinem Stil.

Am 4. Oktober 1936 wurde die neue Schutzhütte unter hoher öffentlicher Beteiligung feierlich eröffnet. Kühn auf einer Klippe stehend, bot sie einen eindrucksvollen Ausblick auf die Stadt Grein und weit hinein ins nördliche Mühlviertel.

Wie begehrt die Schutzhütte auch heute noch ist, zeigte sich im Jahre 2025, als der alte Pächter sich mit 73 Jahren zurückzog: Innerhalb kürzester Zeit konnte der neue Obmann des Touristen-Clubs aus einer Vielzahl von Bewerbern eine Nachfolge wählen…

spezial: verschönerungsvereine

Meist begannen Verschönerungsvereine, indem sie an Aussichtspunkten filigrane Holzpavillons errichteten, die dem Wanderer Ziel, Schutz und Erbauung boten.

IIm letzten Viertel des 19. Jahrhunderts entstanden sie überall in Österreich: die sich rasch verbreitenden »Verschönerungsvereine«.

Sie machten sich auf, Kultur- und Naturlandschaften aufzuwerten und sowohl für Einheimische als auch für Besucher ansprechender zu gestalten. Ihr Engagement reichte von Blumenschmuck an Straßen und Brücken über die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern entlang von Spazierwegen bis hin zur Anlage kleiner Bäder und der Pflege historischer Bauwerke.

Besonders in Kur- und Fremdenverkehrsorten waren sie aktiv – schufen Parks, legten entlang von Bächen und Schluchten Wanderwege an und erbauten schmucke hölzerne Pavillons

an lohnenden Aussichtspunkten. Besuchenswerten Orten verliehen sie inspirierende Namen wie »Leopoldsrast«, »Marienstein« oder »Annenquelle«. Auch im Strudengau bestanden um die Jahrhundertwende in nahezu jeder Gemeinde Verschönerungsvereine. In Grein etwa legte man im Jahr 1888, gemeinsam mit der lokalen Sektion des Österreichischen Touristenklubs, die »Kaiserpromenade« an. Der rund drei Kilometer lange, komfortable Spazierweg führte vom Gasthof »Donauwarte« in Ufer entlang einer bewaldeten Berglehne, vorbei an der prächtigen »Villa Mejstrik«, bis zu den Sandkellern im Lettental.

In Sarmingstein entstand nördlich der Bahn, hoch über dem Ort, der so-

Zum 25-jährigen Jubiläum wurde am Greiner Kirchenplatz 1905 ein Wetterhäuschen errichtet.

genannte »Verschönerungsweg«. Auch heute noch begehbar – führt er vom Sarmingbach über den Mautturm zur Kilianikirche.

Die Ybbser errichteten auf der Marienwarte ein Oktogon, von dem aus Wanderer ein spektakuläres Gebirgspanorama vom Ötscher bis zu den Ennstaler Alpen erblicken konnten.

Und auch heute gibt es im Strudengau wieder Initiativen, die sich der Verschönerung von Orten und Begegnung von Menschen widmen.

So gestaltete 2024 der Verein »Stadt. Land.Fluss.« mit hohem Engagement ein ödes, ungepflegtes Areal im Osten von Grein zu einem wunderbaren Stadtgarten um…

In Grein entstand 1888 die Kaiserpromenade. Der 3 km lange Spazierweg führte von der Donauwarte in Ufer entlang des Waldes –fortwährend mit schönem Schlossblick – bis zu den weithin bekannten und gastronomisch gut versorgten Sandkellern im Lettental.

Wunderbar gelegen in einer weitgeschwungenen Donaubucht, zog Grein seit jeher Besucher und Erholungssuchende an. Mit seinen schmucken Villen, der Aussichtswarte am Gobel und gleich zwei Freibädern wusste das kleine Städtchen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. So auch auf die Donaupaddler in ihren Faltbooten, die in den 1920er Jahren scharenweise nach Grein kamen. Und dann gab es noch ein paar Besonderheiten, wie einen wandernden Kalvarienberg oder ein bemerkenswertes Streichquartett…

An warmen Sommertagen zählte eine Zillenfahrt zur Insel Wörth mit anschließendem Picknick zu den beliebtesten Vergnügungen Greiner Bürger.

historische texte: grein

Neuer illustrierter Führer von Grein und Umgebung sowie durch das Machland.

Bahnstrecke Mauthausen–Grein mit einem Anhange ›Die Donautalbahn Grein–Krems‹.

Eine geschichtliche, topographische und landschaftliche Schilderung.

Ludwig

Commenda (1910)

grein liegt an einer Strombeuge, wodurch die Donau seeartig erscheint, am Ende eines weiten Talkessels, welcher infolge allseitiger Einschließung durch mit Nadel- und Laubholz bewaldete Berge ein sehr angenehmes Klima aufweist und eine großartige Abwechslung der landschaftlichen Bilder bietet.

Die Stadt zählt dermalen (1910) 190 Häuser mit zirka 1500 Einwohnern und ist der Sitz eines k.k. Bezirksgerichtes und Steueramtes, einer k.k. Strombauleitung, eines k.k. Notariates, einer Sparkasse, eines k.k. Post-, Telegraphen- und Telephonamtes, eines k.k. Gendarmerie-Postenkommandos und einer k.k. Finanzwache-Abteilung, sowie der Zentralverwaltung der herzoglich Coburgschen Güter.

Grein ist der Endpunkt der im Jahre 1898 eröffneten Eisenbahnlinie Mauthausen–Grein und der Endpunkt der im Dezember 1909 zur Eröffnung gekommenen linksseitigen Donautalbahn Krems–Grein, wodurch nun eine direkte Verbindung zwischen Mauthausen und Krems und mit den an die genannten Orte anschließenden Linien hergestellt ist.

Grein ist infolge seiner Lage eine sehr wichtige Dampfschiffstation, deren Bedeutung durch die Eröffnung der Donautalbahn wegen der nun möglichen kombinierten Fahrten sehr gewonnen hat.

Der Abgang jeglichen Fabriksbetriebes, eine sehr gute Kanalisierung, der felsige Untergrund und der steile Abfall

des Terrains gegen die Donau sichern der Stadt vollkommene Reinheit des Bodens. Die neuerrichtete HochquellenWasserleitung, welche fast in sämtlichen Häusern von Grein eingeleitet wurde, wird von den Quellen der bewaldeten Greiner Berge gespeist und liefert ein gutes und gesundes Wasser.

Das Klima ist ein frisches, kräftiges Gebirgsklima, die Luft selbst bei großer Hitze niemals zu trocken und vor rauhen Winden durch die ringsum aufsteigenden bewaldeten Höhen geschützt.

Einen in sanitärer Beziehung hoch anzuschlagenden Vorzug vor anderen an der Donau gelegenen Sommerfrischen hat Grein dadurch, daß der Strom hier ein sehr starkes Gefälle besitzt, keinerlei tote Lacken und Arme bildet und daß

deshalb auch stundenweit im Umkreise keine sumpfigen Auen vorkommen.

Für Körperpflege und Erfrischung ist durch schön gehaltene Waldpromenaden, durch Wannenbäder in der Stadt und durch eine ganz vorzüglich eingerichtete Badeanstalt am Kreuznerbache gesorgt.

Grein eignet sich deshalb in erster Linie zur Sommerfrische für Familien und Kinder und für Rekonvaleszente. Ferner bietet es Gelegenheit, billig und mit bestem Erfolge Wasserkuren, Trinkkuren, Terrainkuren etc. durchzuführen und ist Grein ein vorzüglicher Ort zur Erholung und Kräftigung für geschwächte, alte oder im Berufe überarbeitete Menschen, welche Ruhe, reine Luft, sowie hygienisch günstige

Ortsverhältnisse suchen, was sie in den geräuschvollen großen Badeorten und Modesommerfrischen nicht finden.

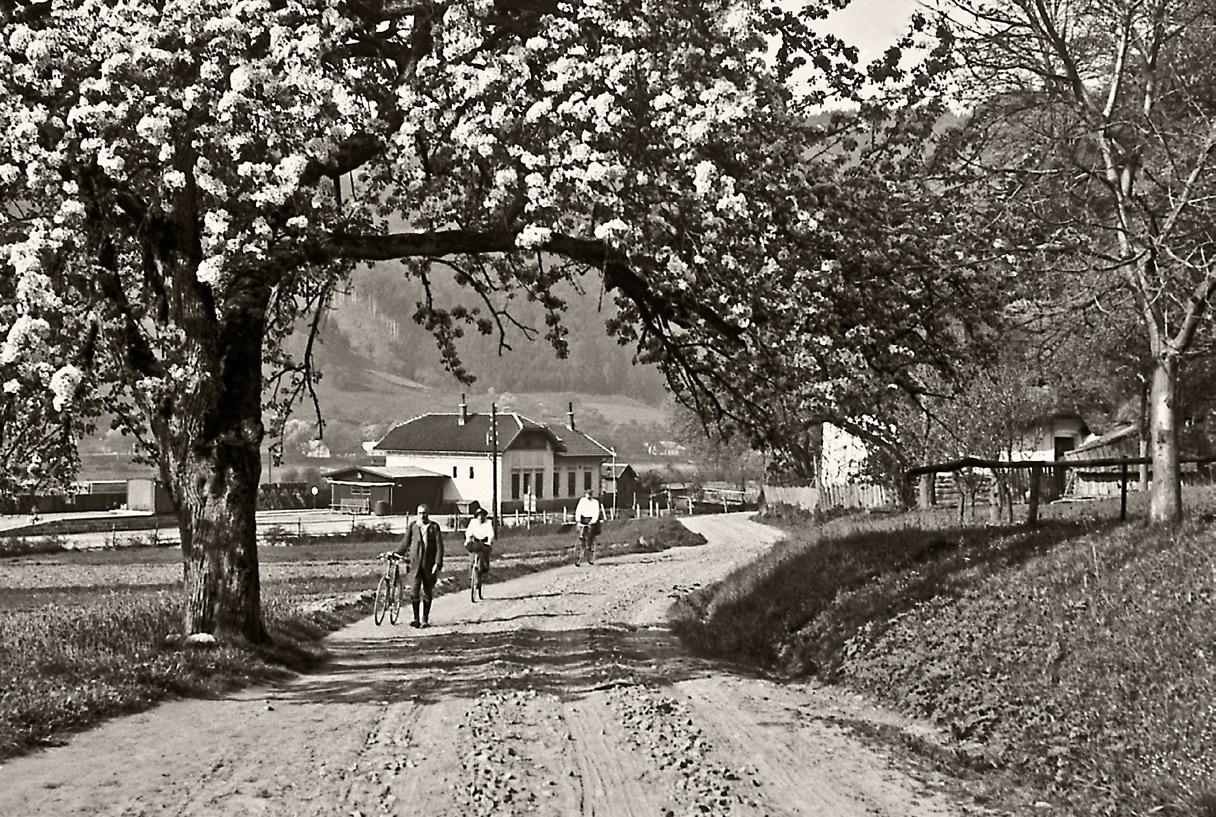

Der Fremde, welcher in Grein längeren Aufenthalt nehmen will, findet nicht nur in den Gasthöfen entsprechende Unterkunft und Verpflegung, sondern auch Privatquartiere mit vollständiger Einrichtung. Es empfiehlt sich, größere Quartiere möglichst bald zu mieten. Eine persönlich vorgenommene Wohnungsschau im Mai, wenn die ganze herrliche Umgebung Greins mit den vielen Obstgärten im Blütenschmucke prangt, wird niemand reuen.

Anfragen wegen Sommerwohnungen beantwortet bereitwilligst das Fremdenverkehrskomitee der Stadtgemeinde.

Direktor Ludwig Commenda

(* 25. August 1864 in Linz; † 1. Juni 1930 ebenda) war Lehrer u.a. in Grein und Schuldirektor in Linz. Außerdem leitete er viele Jahre die Fachschule für Buchdrucker.

In Linzer Musikkreisen erfreute er sich als ausübender Musiker wie als Musikpädagoge besten Rufes, knapp 40 Jahre lang war er Musikkritiker der ›Linzer Tages-Post‹.

Als Schriftsteller verfasste er heimatkundliche Reiseführer, die in mehreren Auflagen erschienen.

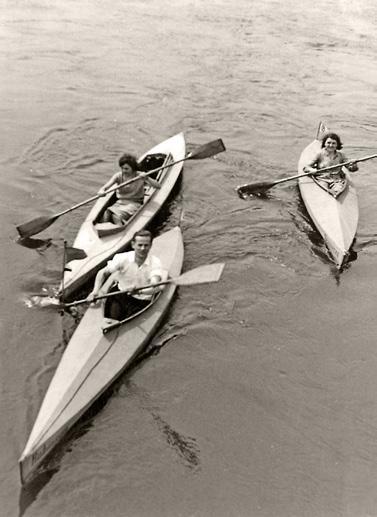

grein und umgebung

Die zusammenlegbaren Faltboote konnten mit Bus und Bahn einfach transportiert werden. In der Blütezeit der Faltbootbewegung richtete die Deutsche Reichsbahn sogar Sonderzüge ein, um die Massen von Bootsfahrern bewältigen zu können.

IIn den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg sehnten sich die Menschen nach Erholung, Abenteuer und einem Gefühl der Freiheit.

Das Faltboot war bereits 1905 erfunden worden und gewann nun rasch an Popularität. Es bot eine erschwingliche Möglichkeit, längere Flussreisen zu unternehmen und hierauf mit Bus und Bahn wieder nach Hause zu gelangen.

Eine Fahrt auf der Donau war nicht nur sportliche Betätigung, sondern auch eine Reise durch Geschichte und Natur. Die »Flusswanderer« paddelten an malerischen Ufern entlang, passierten historische Orte und erlebten vom Wasser aus ganz neue Einblicke auf die zahlreichen Klöster, Burgen und Villen, die das Donautal zierten.

In Österreich und Deutschland gründeten sich Kajakverbände, die Fahrtenbücher anboten, in denen die einzelnen Flussabschnitte genau dargestellt waren. Außerdem kooperierten sie mit Gasthöfen, die sich mit Logo als »Faltboot-Stationen« präsentieren durften. Man baute geeignete Anlegeplätze und ermöglichte in kleinen Werkstätten Reparaturen an Boot und Ausrüstung. Auch Informationen zu besonderen Gefahrenstellen konnten die Donaupaddler hier erhalten.

In unmittelbarer Nähe zum Landungsplatz an der Donau stand »Anibas’ Gasthof« mit einer Faltboot-Station des Deutschen Kajakverbandes. Hier gab es einen schattigen Gastgarten mit Blick auf die ankommenden

Tausende Flusswanderer befuhren mit ihren Faltbooten in der Zwischenkriegszeit die Donau. 1930 registrierte das Zollamt Engelhartszell über 2.000 Faltboote, die die Grenze passierten.

Boote und Schiffe sowie Zimmer zur Übernachtung. Vor dem Haus befand sich eine große Grünfläche, auf der die Paddler auch campieren konnten. War Hilfe nötig, so wurden Boote und Gepäck zur nächsten Bahnstation transportiert – wenn etwa die Fahrt durch den Struden zu gefährlich erschien oder die Reise in Grein ihr geplantes Ende fand.

Der zweite Weltkrieg beendete dieses herrliche Freizeitvergnügen jäh. Ab den 1950er und 60er Jahren kamen Kunststoffkajaks auf, die robuster und langlebiger waren – den Charme der einstigen Faltboote aber nicht besaßen. Heute werden Faltboote wieder hergestellt und einige Enthusiasten unternehmen damit im Sommer besinnliche Touren entlang der Donau… ❧

Die Faltboot-Station bei Anibas’ Gasthof stand nicht nur den Mitgliedern des Deutschen und Österreichischen Kajakverbandes zur Verfügung. Derartige Stationen boten Service und Unterkunft an, ermöglichten Erfahrungsaustausch und gaben aktuelle Informationen zu schwierigen Flussabschnitten weiter.

grein und umgebung

Nach der Auflösung des Franziskanerklosters baute man die zweite Kalvarienberg-Kapelle direkt an die Klostermauer an.

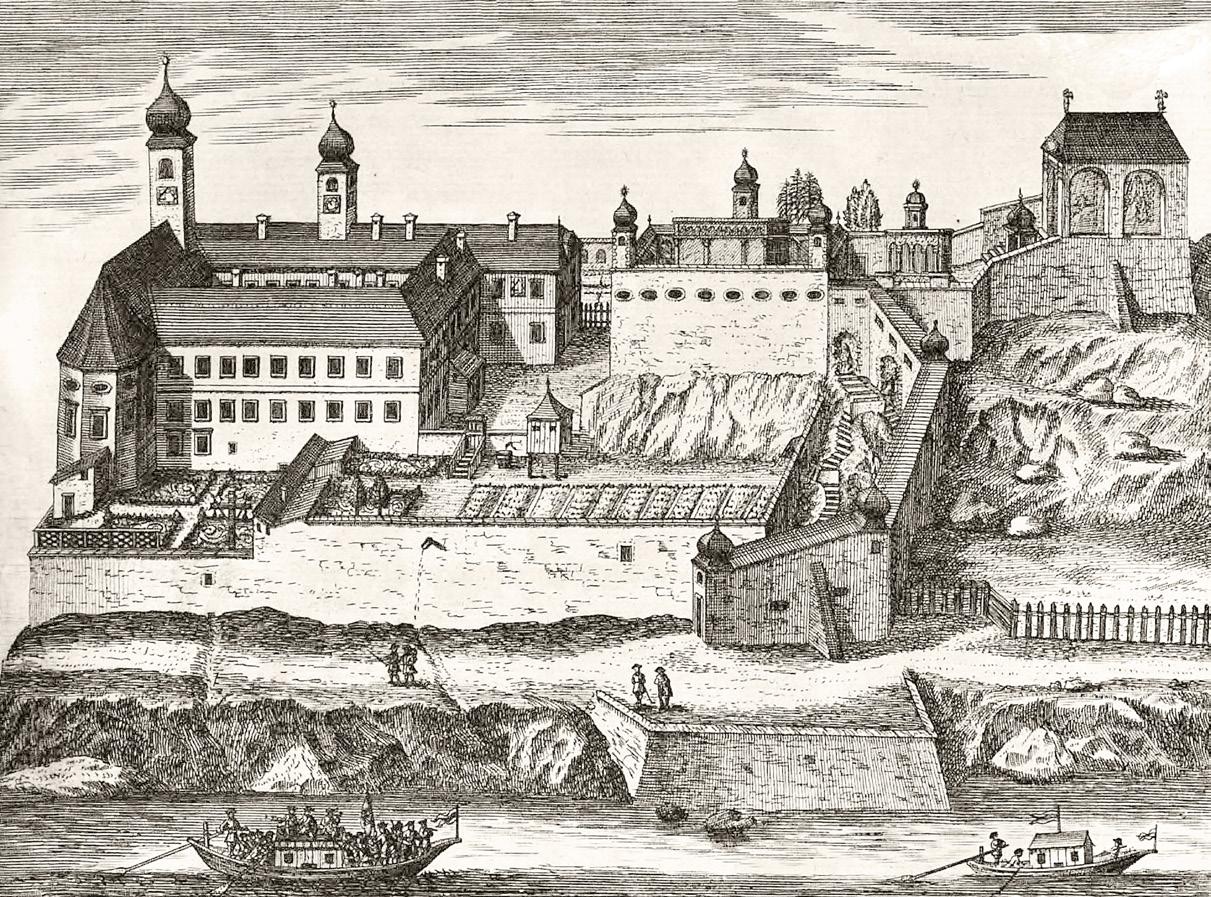

LIeonhard Helfried Graf Meggau hatte im Jahre 1622 das Franziskanerkloster als gegenreformatorisches Zentrum im oberösterreichischen Donautal gegründet.

Es war eine stattliche Anlage, die neben dem Konvent mit der Klosterkirche nach Osten hin die Lorettokirche und das »Heilige Grab« umfasste. Den baulichen Abschluss bildete die Kalvarienberg-Kapelle. Über die »Heilige Stiege«, einen gedeckten Gang, konnten Pilger von der Donau her das Klosterareal direkt erreichen.

Damit verlor auch die KalvarienbergKapelle ihren ursprünglichen Standort. Um diese, in der Barockzeit begründete Verehrung der Passion Christi fortzuführen, errichtete man an der südlichen Klostermauer eine neue Kapelle. Mit der Fertigstellung des neuen Donaukais im Jahr 1908 zeigte sich, dass diese Kalvarienberg-Kapelle nicht mehr in das neue Stadtbild passte. Hinzu kam, dass sie nicht – wie der Name erwarten ließ – auf einer Anhöhe, sondern in der Ebene stand.

So suchte man einen würdigeren Standort und fand diesen zwischen der Berggasse und der 1898 neu gebauten Jubiläumsstraße nach Dimbach.

Nachdem Joseph II. den Konvent 1784 aufgehoben hatte, fielen die frei gewordenen Flächen östlich des Klostergebäudes an die Stadt. Diese begann in der Folge, die Grundstücke zu verkaufen und für Wohnzwecke nutzbar zu machen.

Die dritte Kalvarienbergkapelle wurde nach der neuen Kaigestaltung 1908 auf eine kleine Anhöhe zwischen der Berggasse und der Jubiläumsstraße gesetzt.

Bei der Sprengung des Schwalleck 1958 stürzte ein Felsbrocken auf den Turm der Kapelle. Eine Renovierung schien nicht lohnend und so fand man bald einen neuen Standort am verbliebenen Bergrücken des Schwalleck. Dort wurde die neue Kapelle 1969 eingeweiht.

Einzig die Figurengruppe »Christus und die Schächer« hat die Reise unbehelligt überstanden. Um 1640 von Johann Worath, einem in Südtirol geborenen Holzbildhauer geschaffen, hängt sie nun in der heutigen Kalvarienbergkapelle.

Der Kupferstich aus dem Jahre 1740 zeigt die großzügige Klosteranlage, die Graf Meggau 1622 gestiftet hatte:

Neben dem Klostergebäude stand die ›Lorettokirche‹ und anschließend das ›Heilige Grab‹. Den Abschluss bildetet der Kalvarienberg mit Kapelle. Die gesamte Anlage konnte über eine gedeckte Stiege erreicht werden.

grein und umgebung

Als ›Damenkapelle Leichtsinn‹ wussten Greiner Musiker das Publikum im Fasching zu begeistern. Das Schrammelquartett spielte in einer Besetzung mit zwei Violinen, Ziehharmonika und Kontragitarre.

SItreichquartette waren um 1900 in Kleinstädten ab etwa 5.000 Einwohnern verbreitet, da es hier lokale Musikschulen und bürgerliche Salons gab.

Grein hatte im Jahre 1900 noch keine 2.000 Einwohner – aber engagierte

Bürger. Allen voran der Organist und Chorleiter Carl Plohberger, der neben

Klavier auch noch Zither, Violine, Viola und Cello unterrichtete.

Um ihn herum gab es ein ganzes

Ensemble an talentierten Amateurmusikern: So spielten der Gerichtsadjunkt

Dr. Theodor Stifter sowie die Lehrer Ludwig Commenda und Hugo Schulz

Violine, der Lehrer Otto Ahorner Cello, und im Notfall standen weitere Instrumentalisten für Proben und Aufführungen zur Verfügung.

Im Walchshofer’schen Gasthof »Zum Schwarzen Rössl« in der Donaugasse fanden unter hohem Besucherinteresse eigene Kammermusikabende statt. Neben dem bewährten Streichquartett spielte der Greiner Forstmeister Hugo Fritsch Klavier. Und so kam für die Konzerte ein erstaunlich breites Repertoire zustande:

Klavierquartette von Felix Mendelssohn Bartholdy, Sonaten und Klaviertrios von Ludwig van Beethoven sowie Klavier- und Streichquartette von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Darbietungen scheinen von guter Qualität gewesen zu sein: »Sämtliche, äußerst fein gebrachten Piècen wurden mit so großem Beifall aufgenommen, daß die Vortragenden einige Zugaben bringen mußten.«

In den Goldenen Zwanziger Jahren spielten Greiner Violinisten in neu entstandenen Ensembles wie der ›Musikkapelle Karl Kern‹ oder dem ›Salonorchester Holzer‹.

Hinreißend komisch müssen die Auftritte des streichenden Quartetts im Fasching gewesen sein:

In der gerne fotografierten »Damenkapelle Leichtsinn« spielten vier kostümierte Herren – manchmal auch mit gesanglicher Unterstützung – Schrammelmusik mit Violinen, Ziehharmonika und Kontragitarre.

Mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs fand das Engagement der geigenden Herren ein vorläufiges Ende.

In den 1920er Jahren entstanden neue Ensembles wie die »Musikkapelle Karl Kern« oder das »Salonorchester Holzer«, in denen Greiner Violinisten das Publikum mit beherztem Spiel in ihren Bann zogen. ❧

In wechselnder Besetzung gestaltete das Greiner Streichquartett ganze Kammermusikabende. Hier etwa mit Lehrer Ludwig Commenda (1. Violine), Lehrer Hugo Schulz (2. Violine), Organist Carl Plohberger (Cello) und Schuldirektor Karl Schön (Viola).

grein und umgebung

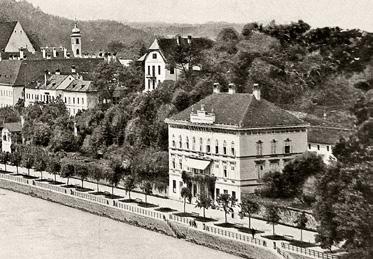

Josepha Herndl, Frau des Schiffmeisters und Landtagsabgeordneten Franz Herndl, ließ die prachtvolle Villa am Donaustrand von 1860 bis 1864 errichten.

IUm die Wende zum 20. Jahrhundert entstanden überall entlang der Donau stattliche Villen. Stilistisch bedienten sie sich aus den Epochen des Historismus, Klassizismus und Jugendstils.

In der Mitte des 19. Jahrhunderts ließ sich der aus Würnsdorf stammende Maurermeister Karl Donabauer in Grein nieder und gründete hier eine Baufirma unter seinen Namen.

Den Auftakt seiner größeren Projekte bildete die prächtige Villa an der Donaulände, die im Auftrag von Josepha Herndl, der Frau des Schiffmeisters und Landtagsabgeordneten Franz Herndl, entstand. Inmitten eines parkähnlichen Gartens errichtet, zählte sie fortan zu den beeindruckendsten Gebäuden im Strudengau.

Im Auftrag des Wiener Antiquars und Schriftstellers Adolf Mejstrik errichtete die Firma 1902 am Hofberg eine stattliche Villa. Der zweigeschossige Bau wurde mit Mansarddach, Eckturm und offenen Loggien ausgeführt und war von einem weitläufigen Garten mit Pavillons, Plätzen und Wegen umgeben. Unterhalb von Schloss Greinburg, am Schulweg entstand ebenfalls 1902 die »Gabauer-Villa«. Der schmucke Bau besitzt einen spitzen Turm und eine im östlichen Obergeschoß geschickt verborgener Loggia.

Der Neffe Ludwig Donabauer plante bzw. baute ab 1910 mehrere Villen in der Seilerstätte – darunter die »KernVilla«, die »Villa Grete« sowie ein originelles Wohnhaus im Cottagestil.

Über einem kreuzförmigen Grundriss baute die Firma Donabauer 1902 die ›Villa Gabauer‹ mit versteckter Loggia.

Oberhalb des Bahnhofs »Grein-Stadt« errichtete die Firma Donabauer 1928 eine elegante Jugendstilvilla. Sie verfügt über einen kreisförmigen Säulenvorbau, einen Balkon und bietet eine fabelhafte Aussicht auf Stadt und Strom. Auch außerhalb von Grein waren die Donabauer tätig: In den Jahren 1895 und 1896 verwandelten sie nach Plänen der Wiener Architektenbrüder Drexler

ein kleines, unauffälliges Wohnhaus in Sarmingstein in die prächtige »KargerVilla«.

Die Villen der Donabauer sind mehr als profane Bauwerke – sie sind steingewordene Zeugnisse einer Zeit des Aufbruchs, als entlang der Donau Geschmack und Handwerk eine stilvolle Allianz eingingen und neue Lebensart sichtbar wurde. ❧

Die repräsentative ›Villa Mejstrik‹ am Hofberg (später auch: ›Feyrer-Villa‹) wurde 1902 im Auftrag des bekannten Wiener Antiquars und Schriftstellers Adolf Mejstrik vollendet.

Dieser war auch Stifter des historischen Mejstrik-Preises, der von 1920 bis 1928 u.a. an Rainer Maria Rilke, Franz Karl Ginzkey und Hermann Hesse vergeben wurde.

grein und umgebung

Kleine Badehütten standen zwischen 1920 und 1939 am Platze des vormaligen Donau-Strandbades ›à la Gänsehäufl‹.

IUrlaubsorte, die über ein Schwimmbad verfügten, wurden von Sommerfrischlern seit jeher bevorzugt.

Gleich zwei Bäder standen in Grein um 1910 zur Verfügung, nämlich das »Donau-Strandbad à la Gänsehäufl« und die »Schwimmanstalt mit Duschund Wellenbad« am Kreuznerbach. Doch der Reihe nach:

1877 wurde in der Kehre des Greiner Winterhafens ein neues Donaubad mit Schwimmschule eröffnet. Auf zwei verbundenen Standschiffen waren Umkleidekabinen – und in einem kleinen hölzernen Becken ein Bassin für Nichtschwimmer errichtet worden.

Nachdem der Kreuznerbach 1890 in sein heutiges Bachbett verlegt worden war, entstand an seiner Mündung

in der Folge das »Donau-Strandbad à la Gänsehäufl«. Dieses »Licht-, Luft-, Sonnen- und Sandbad« lag wunderbar am Donaustrand – hatte aber einen entschiedenden Nachteil: Es war laufend von Hochwasser bedroht.

Mit der neuen »Schwimmanstalt mit Dusch- und Wellenbad« ging 1888 der Wunsch nach einem sicheren Bade in Erfüllung. Ein Jahr zuvor hatte die Sparkasse der Stadt Grein die alte Rumpelmühle gekauft, die an der heutigen Kreuzung der Greinerwaldstraße mit der Breitenangerstraße stand. Wo zuvor ein hölzernes Fluder das alte Mühlrad mit Wasser gespeist hatte, sorgte nun der kühle Schwall eines Sturzbachs für Spaß und Abkühlung. Rasch wurde das neue Bad zur Attrak-

Schnell zur Attraktion wurde die 1888 an Stelle der vormaligen Rumpelmühle errichtete ›Schwimmanstalt mit Dusch- und Wellenbad‹.

tion und bot ganzen Familien ein unbeschwertes Badeerlebnis.

1920 wurde das »Donau-Strandbad à la Gänsehäufl« durch ein Hochwasser zerstört. Die »Schwimmanstalt mit Dusch- und Wellenbad« indes bestand bis zum Jahre 1978. Dann musste sie der neuen West-Umfahrung weichen und wurde 1982 durch die heutige Schwimm- und Freizeitanlage ersetzt.

Mit leichtem Schauern erinnern sich ältere Greiner übrigens noch an das alte Bad am Kreuznerbach: Die Wassertemperatur überstieg aufgrund des fließenden Kreuznerbaches selten 18° Celsius und gelegentlich ertönten spitze Schreie von Damen, die untrüglich darauf hinwiesen, dass soeben wieder eine Schlange im Bassin gesichtet worden war…

90 Jahre lang bot der kühle Schwall des Kreuznerbachs den Besuchern der ›Schwimmanstalt mit Dusch- und Wellenbad‹ Spaß und Erfrischung.

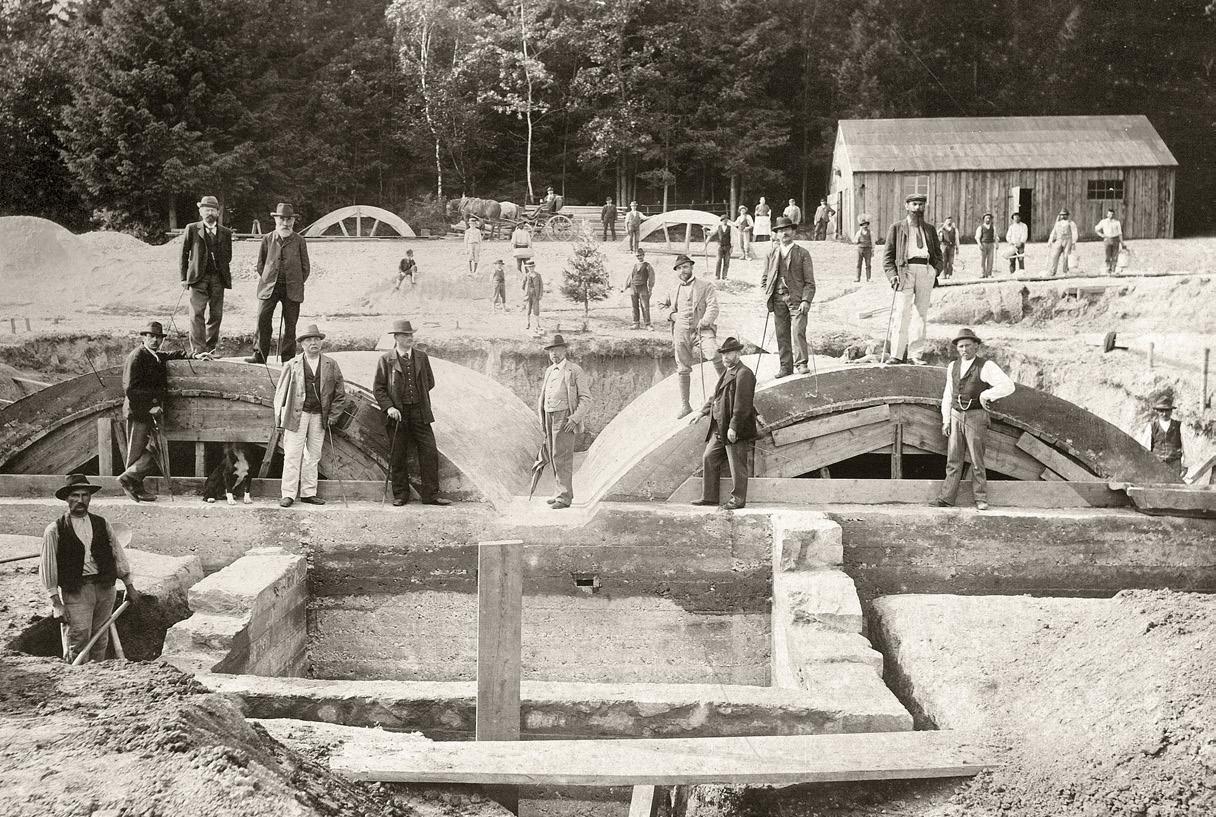

Mußestunden wie diese waren beim Bau der Greiner Hochquellen-Wasserleitung angesichts des straffen Zeitplans wohl rar. Und zwei kaiserliche Jubiläen waren nötig, damit das ambitionierte Projekt zustande kam.

Iach vielen Untersuchungen und Vorplanungen war es am 8. September 1903 schließlich so weit: Die neue Hochquellen-Wasserleitung in Grein wurde am Stadtplatz eröffnet.

Noch aus der Zeit des Grafen Meggau stammte die alte Wasserleitung, die ursprünglich wohl nur für das Franziskanerkloster bestimmt war. Zwar lieferte sie insgesamt genügend Wasser, die Qualität aber war unbefriedigend.

Starker Regen führte regelmäßig zur Trübung des Wassers, sodass für Genusszwecke private Hausbrunnen nötig waren.

1892 beschloss die Stadt Grein deswegen, die alte Anlage mit Filterkammern zu versehen – dieser Plan gelangte aber nie zur Ausführung.

Erst im März des Jahres 1898 erhielten die Verhandlungen einen rascheren Gang. Anlässlich des 50-jährigen Regierungsjubiläums von Kaiser Franz Joseph 1. widmete die Stadtsparkasse 15.000 Kronen für einen Neubau.

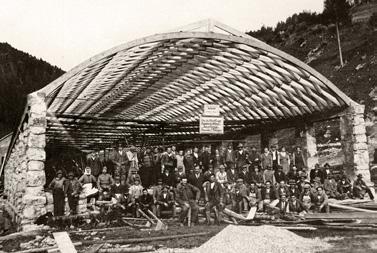

Nach mehreren Studien und Vorerhebungen im Quellgebiet empfahl die Firma Karl Freiherr von Schwarz aus Wien den Bau einer modernen Hochdruckleitung. Als 1900 die Sparkasse zum 70. Geburtstag des Kaisers erneut 20.000 Kronen spendete, betraute die Stadtgemeinde die Firma Kramer, Sprinar und Hertlein aus Graz mit der Planung und Ausführung des Baus. Nun wurden acht Quellen aufgedeckt und die Rohrgräben ausgehoben. Für den Bau des 300 Kubikmeter fas-

Am Lehermaier-Plateau entstand der Hochbehälter mit der Aufschrift: ›Kaiser Franz Josef I. Jubiläums Hochquellen-Wasserleitung – Stadt Grein 1903‹

senden Hochbehälters wurde ein kompliziertes Holzgerüst ersonnen, das immer wieder Neugierige anzog. Sodann verlegte man die Rohre bis zur Stadt und den einzelnen Häusern.

Für den gesamten Bau waren 7.500 Sprengschüsse nötig. Die Gesamtlänge der Rohrleitungen von den Quellen bis zu den Haushalten betrug 8.822 Meter.

Unter großer Beteiligung der Greiner Bevölkerung wurde am 22. Juli die Hydrantenprobe am Stadtplatz abgehalten. Zum allgemeinen Gaudium ergoss sich der Wasserstrahl »bis zu dem Gesimse des Kirchturms«.

Bis heute versorgt die HochquellenWasserleitung große Teile der Stadt mit frischem Trinkwasser. ❧

Bis zu 150 Personen arbeiteten gleichzeitig am Bau der Hochquellen-Wasserleitung. In nicht einmal einem halben Jahr wurde die gesamte Wasserleitungsanlage mit Quellenfassungen, Sammelschächten, Reservoir, Verrohrung und Hausanschlüssen 1903 fertiggestellt.

grein und umgebung

Vom kleinsten Mostfässchen bis zu voluminösen Bierfässern wurden die Gebinde in jeder Größe individuell gefertigt.

IIn jedem größeren Dorf betrieb früher zumindest ein Fassbinder sein Handwerk. Hölzerne Gebinde wurden überall benötigt, ob in der Landwirtschaft, im Transportwesen oder einfach im Haushalt.

Unweit der Bindereien standen auf ebener Wiese merkwürdige Gebilde, die aus unfertigen Fassdauben, den Rohlingen, errichtet worden waren: die hölzernen »Daubenkästen«.

In diesen Daubenkästen blieben die immer längs zur Faser gehackten Rohlinge einige Jahre, bis sie gänzlich ausgetrocknet waren und der Regen die Gerbsäure herausgewaschen hatte. Erst dann arbeitete der Bindermeister sie mit einem Breitbeil nach und brachte sie in eine gewölbte Form.

Nun wurden die benötigten Dauben aneinander im Kreis gestellt und am oberen Ende mit einem Eisenreifen fixiert. In der Mitte entzündete man ein Feuer, während von außen mit Wasser genetzt wurde. Danach konnte man sie am unteren Ende mit einer Winde peu à peu in Fassform bringen. Im Strudengau fertigte man vor allem Most- und Bierfässer, von denen die größten 10 Eimer, also 560 Liter fassten. Daneben entstanden auch Schnaps- und Essigfässer, Sur- und Kühlbottiche sowie Bütten, Sechter und Schaffe.

Viele Binder gingen zudem mit einem Lehrling auf die Stör. Sie hatten ihre Arbeitsgeräte dabei und verbrachten einige Tage bis Wochen bei

Der vierjährige Georg Kirchhofer ahnte wohl noch nicht, dass er sein ganzes Leben in der geichnamigen Binderei bei Klam verbringen würde.

den Bauern, die das gesamte benötigte Holz selbst besaßen. Hieraus fertigten sie dann alle gewünschten Gebinde. Der Niedergang der Fassbinder begann in den 1950er und 60er Jahren, als Kunststoffe allmählich Holzgebinde ersetzten. Sie waren leichter und flexibler, länger haltbar, einfacher zu reinigen sowie kostengünstig auch in verschiedenen Farben herstellbar.

In den 1970er Jahren wurde die Arbeitszeit zum Aufstellen der Daubenkästen schließlich zu teuer. Außerdem hatten kleinere Sägewerke begonnen, sich auf die Herstellung von Fassdauben im Rohzustand zu spezialisieren und diese günstig anzubieten. Und so verschwanden die hölzernen Wundertürme schließlich gänzlich aus den Ortsbildern… ❧

Bis zu 10 Meter konnten die Daubenkästen der Fassbinder erreichen. Noch in der Zwischenkriegszeit waren sie überall im Strudengau zu sehen – wie hier die Holztürme der Binderei Karl Kern am heutigen Areal der Freiwilligen Feuerwehr in Grein.

Daubenkästen standen zwei bis drei Jahre, damit die Rohlinge trocknen konnten und der Regen die Gerbsäure ausspülte.

grein und umgebung

Von der Plattform der alten ›Gobelwarte‹ eröffnete sich ein grandioses Panorama auf Grein, das umliegende Hinterland und die Alpen – vom Schneeberg bis hin zum Dachstein.

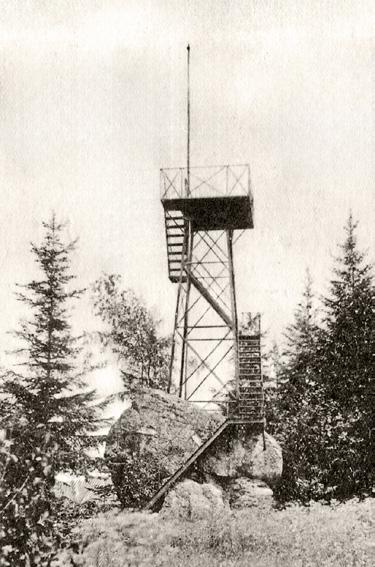

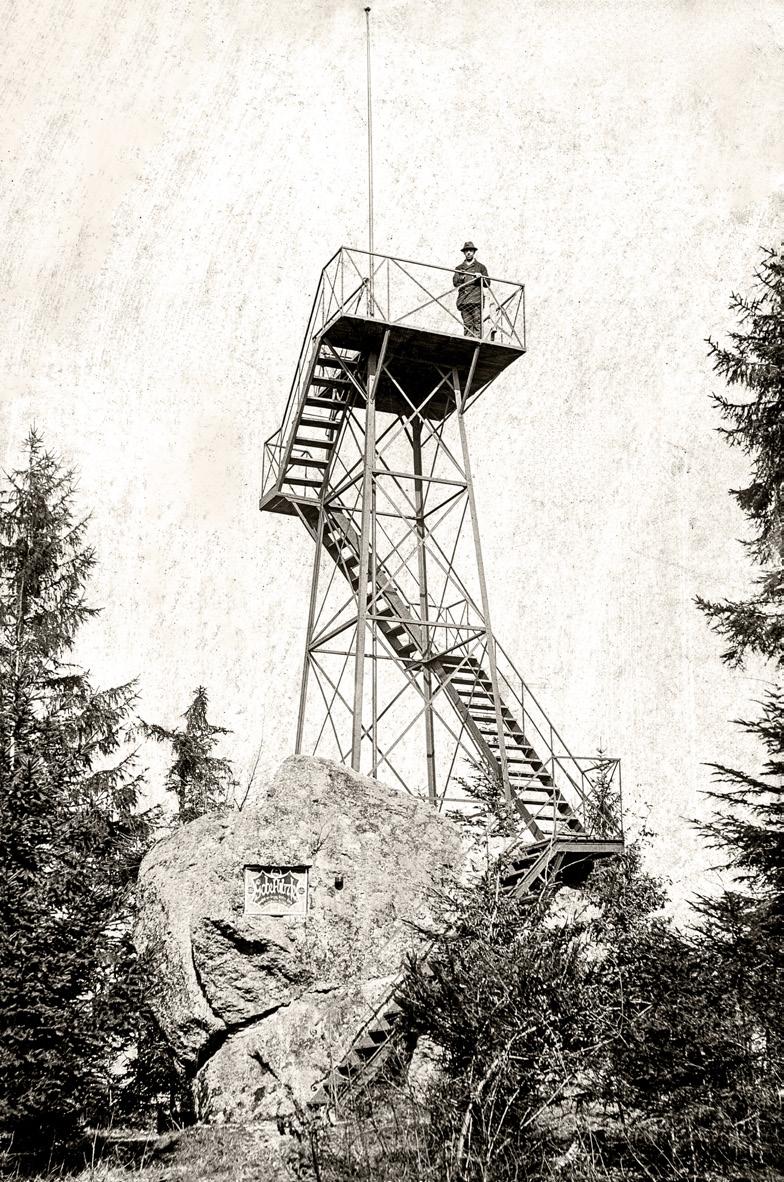

Nach dem Vorbild des 1857 in London gebildeten »Alpine Club« gründete Gustav Jäger 1869 den »Österreichischen Touristen-Club« mit dem Ziel, die Schönheit der Alpen einer breiteren Gesellschaft zugänglich zu machen.

Auch im Strudengau fand diese Idee Anklang und so entstand 1884 die Sektion Grein, die in der Folge mehrere lohnende Ausflugsziele im Strudengau schaffen sollte.

Zu ihrem 10-jährigen Bestehen eröffnete sie 1894 auf der »Bockmauer«, einem mächtigen Felsblock auf dem Gobel bei Grein, die sogenannte »Gobelwarte«. Innerhalb einer Stunde ließ sich die Aussichtswarte von Grein aus zu Fuß gut erreichen und sprach damit auch weniger trainierte Gäste an.

Architektonisch ermöglichten die Errungenschaften des neuen Stahlbaus eine elegante, filigrane Konstruktion, die mit wenig Material auskam. Dank klug angebrachter Verstrebungen war sie stabil genug, Schneelast und Stürmen zu trotzen. Der hohe Fahnenmast ließ die Warte noch eindrucksvoller erscheinen und fungierte gleichzeitig als Blitzableiter.

In Reiseführern beworben, entwickelte sich die Gobelwarte schnell zu einem beliebten Ausflugsziel. Sie bot einen überwältigenden Ausblick auf die Stadt – und vom Mühlviertel über das Donautal hin bis zu den Alpen. An schönen Tagen reicht der Blick vom Schneeberg über den Ötscher hin bis zum Traunstein und Dachstein.

500 Meter über dem Meeresspiegel und 250 Meter über der Donau erhob sich die ›Gobelwarte‹.

Zum 10-jährigen Bestehen der Sektion Grein errichtete der Österreichische Touristen-Club 1894 auf dem Gobel bei Grein die ›Gobelwarte‹. 124 Jahre lang trotzte der elegante Bau Wind und Wetter.

Über den mit einer Stufenanlage versehenen Kirchensteig sowie den gut markierten Reitsteig gelangten Wanderer sicher zur Warte.

Nach beinahe einem Jahrhundert musste die Gobelwarte 1988/89 saniert werden – Korrosionsschäden hatten der Konstruktion an vielen Stellen zugesetzt. 2018 schließlich wich die baufällig gewordene Warte einem neuen, kühnen Bau mit fast doppelter Höhe.

Zur Eröffnung schuf der Künstler Miguel Horn eine eindrucksvolle, fünf Meter hohe Skulptur, die vom Fuß der alten Warte aufragt. Eine Emailletafel erinnert an die alte Gobelwarte, wie sie 124 Jahre lang in ihrer ursprünglichen Form bestanden hatte.

Und ein paar findige Köpfe ließen am Plateau noch einen fünf Meter tiefen Brunnen graben, aus dem Besucher jederzeit über eine Kurbel kühle Getränke ziehen können… ❧

spezial: signalhäuser und signalzeichen

Signalstelle Tiefenbach: Ein gesenkter Korb und ein offenes, durchsichtiges Jalousie-Signal bedeuteten, dass eine Durchfahrt durch den ›Struden‹ möglich war.

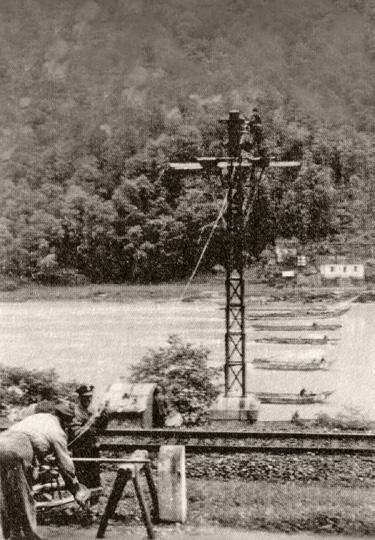

AIls schwierigste Passage entlang der ganzen Donau galt seit jeher der Streckenabschnitt zwischen Grein und St. Nikola.

Die Insel Wörth teilt die Donau in zwei Kanäle: Links fließt der Struden und rechts der Hössgang. Bis zum Bau des Donaukraftwerks Ybbs-Persenbeug 1958/59 konnte nur der Struden befahren werden, da der Wasserstand im Hössgang zu gering war.

Schon die Strudner Mautordnung von 1523 beinhaltet Regelungen, wie verhindert werden konnte, dass bergund talfahrende Schiffe sich im engen Struden trafen. Böllerschüsse und daraufhin ausgesteckte Fahnen zeigten an, dass ein Schiffszug durch den Strudenkanal gezogen wurde.

Bereits 1833 war der elektrische Telegraph erfunden. Bis er zur Übermittlung von Nachrichten an der Donau eingesetzt wurde, dauerte es noch eine Weile. 1856 schließlich errichtete man in Grein, Baumgarten und St. Nikola Signalstationen – in Tiefenbach, Struden und Weins eigene Signalhäuser. Anfänglich regelte man nun – kontinuierlich untereinander verbunden –den Schiffsverkehr mit Korbsignalen. Diese bestanden aus kugelförmig geflochtenen Korbballonen, die rot-weiß gestrichen waren. Gut sichtbar auf einem Signalbaum befestigt, signalisierten sie senkrecht hochgezogen »Halt«. Bei schlechter Sicht zuverlässiger indes waren Jalousie-Signale. Eine geschlossene Jalousie zeigte an, dass die

Verlegung der Telegraphen-Freileitung über die Donau zur Signalstation ›Tiefenbach‹ am rechten Donauufer

Talfahrt durch den Struden gesperrt war. In diesem Falle mussten talfahrende Schiffe vor Grein anlegen und warten, bis der Gegenzug passiert hatte.

Ergänzend zeigte eine weiße Tafel mit roten Ziffern – x, xv oder xx – die Minuten an, die seit der letzten Durchfahrt eines Ruderschiffs oder Floßes vergangen waren. Talfahrende Schiffe

hatten nun ihre Fahrtgeschwindigkeit so zu wählen, dass sie die vor ihnen fahrenden Schiffe in der Struden-Enge nicht einholen konnten.

Auch heute gilt der Streckenabschnitt durchaus noch als gefährlich – seinen einstigen Schrecken aber hat der Struden mit dem Kraftwerksbau in Ybbs-Persenbeug endgültig verloren.

Das Jalousie-Signal in St. Nikola wurde 1910 errichtet und bestand bis 1960, ehe es durch die heutige Ampelanlage gegenüber der Volksschule abgelöst wurde.

Die separate Glockenanlage links neben dem Jalousie-Signal wurde elektrisch gesteuert. Sie begleitete den Signalwechsel und sollte die Aufmerksamkeit der Schiffsbesatzung wecken.

struden und st. nikola

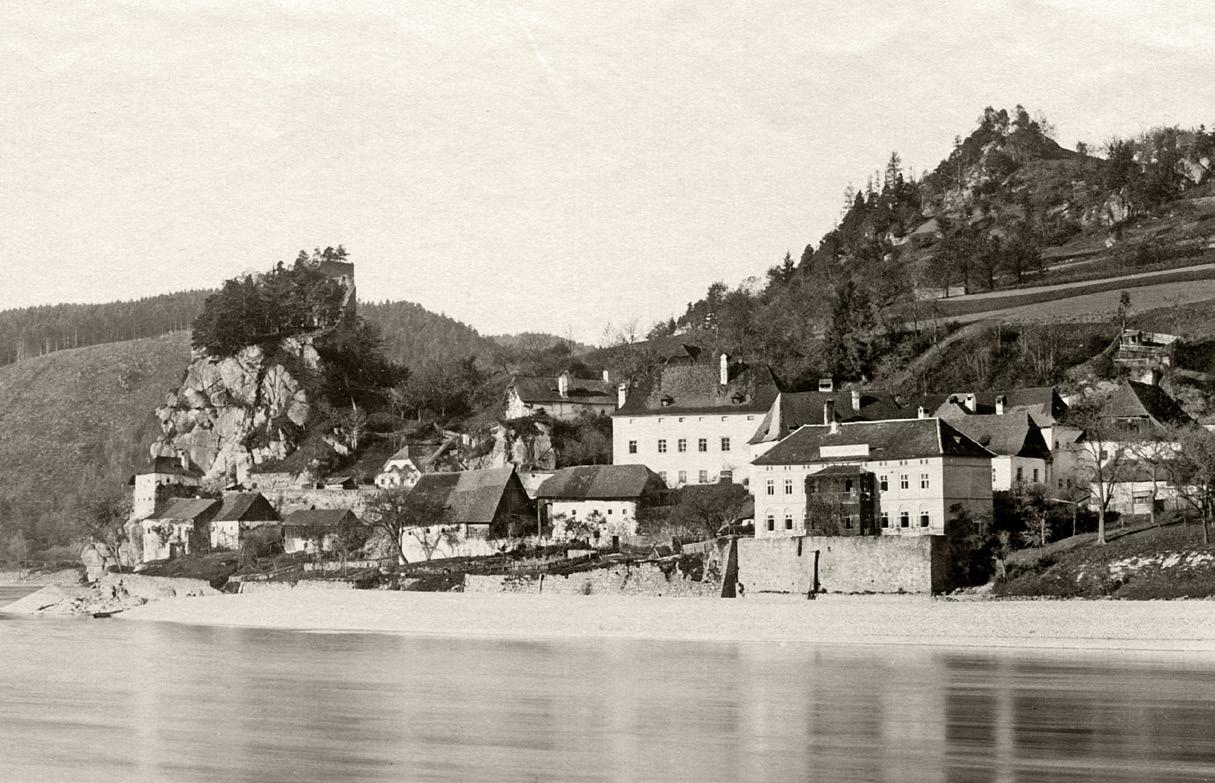

Verwundernde und anrührende Geschichten um die Insel Wörth und die »Salva Guardia« am kaiserlichen Mauthaus verweisen auf die lange Historie von Struden. In St. Nikola wurde fleißig Gerstensaft gebraut und das elegante neue Schulhaus durfte sich gar mit dem Titel »Kaiser Franz Joseph-Jubiläumsvolksschule« schmücken.

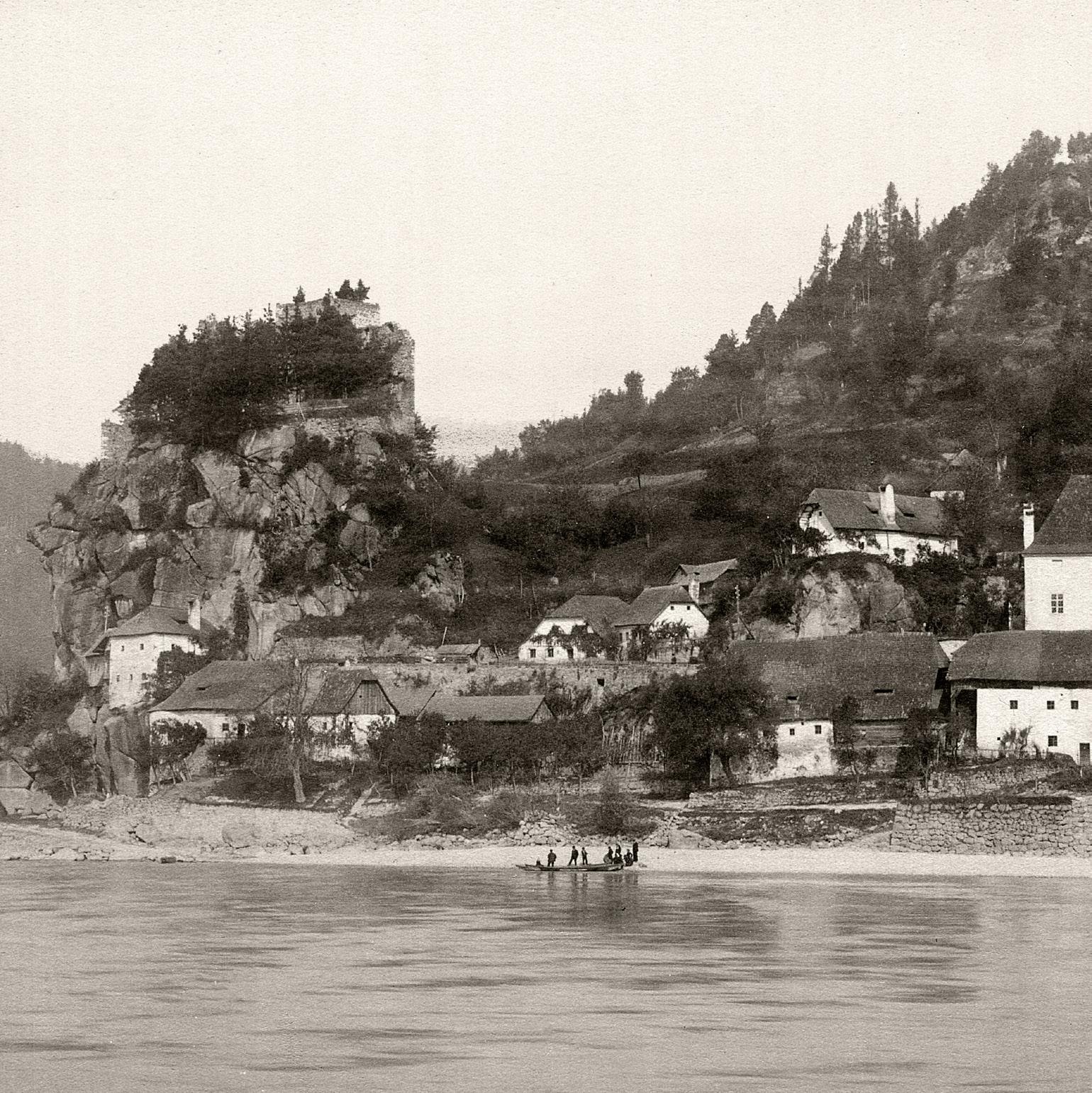

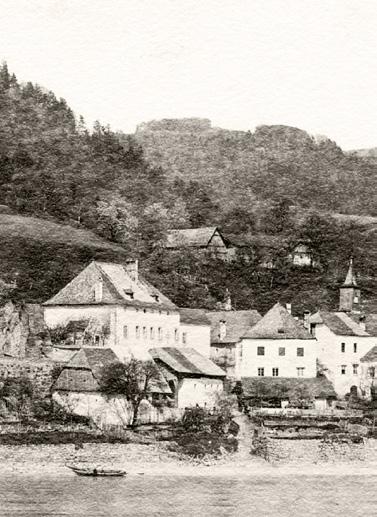

Auf seiner Donau-Reise im Jahr 1875 hielt der Teplitzer Fotograf Amand Helm die eindrucksvolle Landschaft des Strudengaus in einer Serie fest. Das Foto vereint die Ruine Werfenstein, den sagenumwobenen Schusterstein, das markante Mauthaus und die direkt ans Wasser gebauten Häuser Strudens zu einem stimmungsvollen Zeitbild.

historische texte: die insel wörth

Oesterreich,

Kärnthen, Salzburg, Berchtesgaden, Tirol und Baiern

nach Wien. Nebst einer romantisch pittoresken

Darstellung mehrerer Ritterburgen und ihrer

Volkssagen, Gebirgsgegenden und Eisglätscher auf dieser Wanderung, unternommen im Jahre 1825.

Zweiter Theil

Joseph Michael Kyselak (1828)

jetzt flogen wir dem verhängnisvollen Städtchen Grein, am linken Ufer gelegen, vorbei, selbes kaum eines Blickes würdigend, noch sein schönes dem Prinzen von Coburg gehöriges Schloß; die alten Wartthürme, Ruinen von Raubschlössern, die einst die zitternde Menschheit hier noch mehr erschreckten, alles hielt jetzt gegen den Strom keinen Vergleich!

Strumfahrer sind geschickt, mit dem Strudel und Wirbel wohlbewanderte Schiffer und Einwohner vom Städtchen Grein oder Markt Strum. Fremde, so wie des Stromes nicht ganz kundige Schiffsleute, verlangen ober Grein solche erfahrne Hülfstruppen; dieses wird entweder durch Schreien: »Strumfahrer heraus!« oder wenn jemand ein Gewehr

hat, durch Schießen angedeutet. Noch ist zu bemerken, daß unter der Leitung eines solch heimischen Wassermannes, auch bei kleinem und daher gefährlichstem Wasser von Verunglückung eines Fahrzeuges kein Beispiel ist, dennoch verschmähen die Nauführer nicht sowohl des zu bezahlenden Betrages (26 Kr. C. M. pro Mann), als ihrer eingebildeten Ehre wegen, meistenteils diese Hülfsmänner.

Gerade auf die Felseninsel Wörth, deren höchste, mit Burgtrümmern bedeckte Spitze, ein kollosales Kreuz schmücket, muß der Nauführer die Schiffsrichtung nehmen, damit es im tiefsten Hauptschwalle, die rings im Wasser befindlichen Klippen nicht berühre, und glücklich vorbei streiche;

denn ein Ruck auf einen dieser spitzigen Felsen, und Schiff und Ladung sind für immer entschwunden!

Wenn man auf die gebüschreiche Insel Wörth schifft, so wird das über den Trümmern des alten Mitterbergs oder Painthurms errichtete steinerne Kreuz, zu dem man aber nur auf einem halsbrecherischen Nichtwege gelangt, einen trefflichen Uebersichtspunkt der pittoresken Felseninsel gewähren, so wie des Strudels im befahrten linken Donau-Arme, und des Hößganges oder kleineren rechten Armes, endlich nach Grein hinauf, und der alten Veste Struden hinüber, welche, aus bemoosten Ringmauern und viereckigem Thurme bestehend, auf lockeren Granitblöcken beinahe balanzirend, über dem Markte wankt.

Auf dem Abhange des Kreuzfelsens befindet sich ein rundes, gemauertes, mit eiserner Thür verwahrtes Häuschen, welches den Eingang zu dem ehemalig hier bestandenen Pulverthurme verwahrt; das Behältniß ist nun leer, aber wegen der mühsamen Felsenausmeisselung besehenswerth.

Die begrünte Felseninsel wird übrigens, so drohend sie den Wasserfuhrleuten grinset, von einer Bauernfamilie bewohnt; zwei Häuschen sichern ihr Unterkommen, und mehrere Krautund Kohlgärten, Erdäpfelstriche, und Kleefelder für einige Geissen, schaffen deren dürftigen Unterhalt.

Hier, so wie weiter unten, wo durch Anschwellung des Stromes an einer ebenfalls erhöhten Felseninsel (Haus-

stein), worauf sich die Ringmauern und ein Wartthurm der seit Jahrhunderten in Trümmern liegenden Veste Werfenstein befinden, der Wirbel entsteht, waren vor Zeiten Mauthabforderungen, und Ketten über die Donau gespannt.

Wie die grösseren Lastschiffe an diesen Plätzen länden, und die erzwungenen Gebühren entrichten konnten, ist schwer zu ersehen; so viel ist aber gewiß, daß, wenn heut zu Tage ein beladenes Schiff zu unvorsichtig den Ufern naht, selbes entweder an der bereits vom Wasser ausgespühlten Felsenwand, oder in dem untiefen, rechts den Hausstein umfliessenden Lueger-Arme verunglückt!

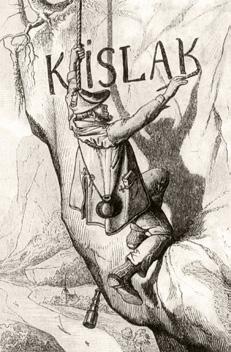

Joseph Michael Kyselak (* 22. Dezember 1799 in Wien; † vermutlich 17. September 1831 ebenda) war Alpinist und Hofkammerbeamter in Wien.

Bekannt wurde er weniger für seine Reisebeschreibungen als für die merkwürdige Gewohnheit, auf Wanderungen seinen Namen in großen Buchstaben zu hinterlassen. Dies brachte ihm Berühmtheit und die Aufnahme in Wurzbachs ›Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich‹.

Er gilt durch die Hinterlassung seines Namens im öffentlichen Raum als Vorläufer des modernen Taggens bzw. der Graffiti-Kultur.

Vor dem Kraftwerksbau 1958/59 gab es rund um die Wörth noch einen langgezogenen Sandstrand, der zum Sonnen und Picknicken einlud. Viele Strudengauer Familien nutzten diese Idylle für einen Sonntagsausflug mit der Zille.

IDass die letzte natürliche Donauinsel heute noch nahezu unberührt erhalten ist, gleicht einem halben Wunder. Zahlreiche Versuche gab es seit

Beginn des 20. Jahrhunderts, die Insel Wörth wirtschaftlich zu nutzen.

1908 kaufte eine tschechische Firma die 13,5 Hektar große Insel. Nach Kolportagen über eine geplante Abholzung und den Bau einer Zementfabrik regte sich allerorten Widerstand. Petitionen u.a. des Greiner Schriftstellers

Franz Herndl führten dazu, dass die Oö. Strombauleitung die Wörth kaufte.

1926 stellte ein Wiener Firmenkonsortium konkrete Pläne vor, wie an der Insel Wörth ein »Donaukraftwerk mit Hochspeicherausgleichswerk im Dimbachtale« zu errichten wäre. Zweck des

Strudenwerkes sei, »im Verein mit den bestehenden Wasserkraftwerken […] den gesamten für das Jahr 1930 veranschlagten Strombedarf Wiens zu decken«.

1970 sollte eine Bungalowsiedlung auf der Insel Wörth entstehen. Dies konnte dadurch abgewendet werden, dass die Insel zum Naturschutzgebiet erklärt wurde.

Rührend indes ist die Sage, in der von der Errichtung des »Wörther-Kreuzes« erzählt wird:

»Ein Tiroler Graf erlitt im Jahre 1540, als er mit seiner jungen Gemahlin nach Wien reisen wollte, im Strudel Schiffbruch. Während die Schiffer und die Gräfin anscheinend ein Opfer der Wellen wurden, gelang es dem Diener des Grafen, sich selbst und seinen bereits bewußtlos ge-

Das Wörther-Kreuz war über Jahrhunderte gut sichtbar. An seinem Fuße ist die Jahreszahl 1552 eingraviert, die auf eine alte Sage Bezug nimmt.

wordenen Herrn zu retten. Als der Graf wieder zu sich kam, war er über den Verlust seiner geliebten Gemahlin so verzweifelt, dass er beschloss, sein weiteres Leben auf der Insel zu verbringen.

Wunderbarerweise war aber auch die Gräfin mit dem Leben davongekommen. und lebte nun in tiefer Trauer um dem totgeglaubten Gatten bei ihrem Bruder in Wien. So vergingen zwölf Jahre, als durch

einen Zufall die Kunde von dem Einsiedler auf der Wörther Insel nach Wien gelangte. Von einer Ahnung geleitet, reiste der Bruder der Gräfin dorthin und fand den tot beweinten Schwager.

Die alsbald glücklich vereinten Gatten ließen zum Gedenken an diese wunderbare Zusammenführung 1552 ein steinernes Kreuz errichten und kehrten auf ihre Besitzungen nach Tirol zurück.« ❧

Der Kupferstich aus dem Jahre 1781 zeigt die Wörth mit dem Wörthfelsen und dem Wörther-Kreuz. Das Haus des Wörthbauern war noch bis 1862 bewohnt, als die ›Allerheiligengieß‹, ein mächtiges Hochwasser, das Anwesen unbewohnbar machte.

Rechts von der Insel, in der Donaumitte sind die drei gefürchteten Kachlets des Strudels erkennbar, an denen unzählige Schiffe zerschellten.

Alleine die beeindruckende Größe das Hauses verwies schon auf seine Bedeutung als Mautstation.

Die ›Salva Guardia‹ im kaiserlichen Mauthaus

IEs zählte zu den prächtigsten und wertvollsten Häusern im gesamten

Strudengau: Das Strudener Mauthaus.

Das Haus war ursprünglich Teil der im 12. Jahrhundert gegründeten Herrschaft Werfenstein. Um 1685 wurde das mächtige Bauwerk mit eigenem Wehrgeschoß auf mittelalterlichen Gebäudeteilen errichtet.

Das große farbige Wappen aus dem Jahre 1689 trägt über dem Doppeladler den einfach übersetzbaren Spruch »Iustitia Regnorum Fundamentum est« – also: »Gerechtigkeit ist das Fundament der Herrschaft«.

Am Eingangstor prangt eine alte, besondere Inschrift: »Salva Guardia«. Sie weist den Eintretenden darauf hin, hier sicheres Geleit zu haben. Aufgrund

seiner strategischen Lage war Struden häufig dem Durchzug von Truppen ausgesetzt, was rasch zu Plünderungen und damit hohen wirtschaftlichen Schäden hätte führen können.

Um dem entgegenzuwirken, wurde das Mauthaus in Struden mit Privilegien ausgestattet, die das Haus und seine Bewohner mit all seinen Gästen unter den besonderen Schutz des Herrschers stellten. Wer also versucht hätte, dieses Gebäude zu plündern, wäre genauso streng bestraft worden, als hätte er den Kaiser selbst beraubt.

Besonders während des Dreißigjährigen Krieges (1618–1648) war eine solche Regelung von hoher Bedeutung, da die Region mehrfach von unterschiedlichen Heeren durchstreift wurde.

Die Strudener Maut war eine ständig wirkende Einnahmequelle, da das Mauthaus in einer Enge stand, die von Wägen wie Schiffszügen passiert werden musste.

Die Revolution von 1848 brachte eine

Welle liberaler Reformen mit sich. Mit dem Fall der Binnenmaut verlor auch das Mauthaus nach etwa 700 Jahren seinen ursprüngliche Zweck.

Zwar war es noch bis zum Jahre 1891 ärarisch, also in kaiserlichem Besitz –mit dem Tode des letzten Beamten, einem k.k. Stromaufseher endete aber auch die Salva Guardia.

Hierauf wurde das Strudener Mauthaus veräußert und hatte unterschiedliche Besitzer. Die gegenwärtigen Eigentümer sind sich der Historie aber wohl bewusst:

Beim Anstoßen mit Gästen ertönt im Mauthause kein alltägliches »Prost!« –im Gedenken an das einstmalige kaiserliche Privileg ist vielmehr ein lautes »Salva Guardia!« zu hören…

Das wuchtige Mauthaus in Struden stand über Jahrhunderte unter dem besonderen Schutz der ›Salva Guardia‹:

Alle Bewohner, deren Gäste und das gesamte Hab und Gut mussten auch im Kriegsfalle unversehrt bleiben.

Vor dem Kraftwerksbau hoch über der Donau: das alte Bräuhaus mit dem geräumigen Stadel

IMehr als 1000 Brauereien existierten

Mitte des 19. Jahrhunderts im Gebiet des heutigen Österreich. Auch im Strudengau wurde früher fleißig Bier gebraut: in den herrschaftlichen Brauereien auf Burg Clam, Schloss Greinburg und Schloss Persenbeug, ferner in Ardagger, Waldhausen und Ybbs – und im kleinen St. Nikola.

Bereits um 1600 roch es im Ort nach Bier. Der eigentliche Aufstieg der Brauerei St. Nikola begann jedoch im Jahr 1668, als ein gewisser Georg Weinstabl die Liegenschaft erwarb. Über sechs Generationen entwickelten sich die Weinstabl zu einem stolzen Bürgergeschlecht mit eigenem Familienwappen und erweiterten das Absatzgebiet bis ins benachbarte Waldviertel.

Alles, was zum Brauen nötig war, hatte der Brauer zur Verfügung oder konnte es herstellen. Das Wasser kam aus eigenen Quellen vom Bräuerberg, Hefe wurde gezüchtet und Malz gedarrt. Neben Bier stellten die Weinstabl bald weitere Produkte her. So entstand im Sommer, wenn es zu warm zum Brauen war, aus Weintrester und Brauereiabfällen »gutter Weinessig«. Ab dem Jahre 1850 wurde die Brauerei gründlich modernisiert. Im zugehörigen Nachbarhaus legte man einen großen Gärkeller mit Eisgrube an. Zwischen den beiden Häusern entstand eine erhöhte Verbindung, die »Kühl«, ausgestattet mit einem großen gusseisernen Kühlschiff. Mit diesen Maßnahmen gelang es, die Qualität wie auch

Der erste Lastkraftwagen transportierte Bier in Fässern und Flaschen ab dem Jahre 1929: ein Austro-Fiat AFN mit 1,5 Tonnen Nutzlast.

die Leistung der Produktion deutlich zu steigern.

Allerdings waren die dazu nötigen Investitionen bereits weitgehend über fremdes Kapital getätigt worden. Zum Ende des 19. Jahrhunderts drängten nach dem Bahnbau große Brauereien auf den Markt, die günstiger produzierten – und so zeichnete sich in St. Nikola langsam das Ende des Bierbrauens ab.

1910 wurde die eigene Brauerei aufgegeben. Der Besitzer begann, zuerst Bier aus Budweis und schließlich die Erzeugnisse der österreichischen Braubank AG zu vertreiben.

Heute ist es ruhig in dem Haus mit den schönen Korbbögen. Der Nachfahre aber erzählt noch mit lustigen Augen von einer Zeit, als »Bierdümpfel« 10 Maß am Tag tranken… ❧

In dem mächtigen Haus mit den eleganten Korbbogenarkaden wurde über Jahrhunderte Bier erzeugt.

Zur Herstellung nutzte die Brauerei Quellwasser, hauseigene Hefe und gedarrtes Malz. Jährlich wurden an etwa 100 Tagen 3.000

Hektoliter Bier gebraut, im Eiskeller gelagert und in der Umgebung vertrieben.

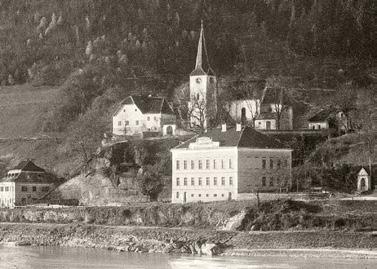

Die zweite Volksschule wurde 1813 in diesem Haus am Standort der heutigen Schule eröffnet.

Die ›Kaiser Franz JosephJubiläumsvolksschule‹

IAlles begann im Jahr 1774, als Kaiserin Maria Theresia erkannte, dass ein starkes Reich gebildete Bürger braucht. So führte sie die »Allgemeine Schulordnung« ein, mit der zum ersten Mal alle Kinder zwischen 6 und 12 Jahren eine Schule besuchen mussten.

Mit dem Reichsvolksschulgesetz von 1869 wurde das Schulwesen staatlich neu organisiert: Die Schulpflicht wurde auf acht Jahre ausgeweitet, der Unterricht unentgeltlich, und jede Gemeinde war verpflichtet, eine eigene Volksschule einzurichten.

In St. Nikola hatte die Marktgemeinde bereits 1771 das kleine Haus an der Zufahrt zur Kirche gekauft und begonnen, dort mit einem Lehrer einklassigen Unterricht anzubieten.

Mit der neuen Schulpflicht benötigte man bald ein größeres Gebäude – das 1813 mit dem Haus der Familie Dietrich am Standort der heutigen Volksschule gefunden wurde. Nach weiteren knapp hundert Jahren wurde 1906 die noch heute bestehende Schule schließlich vollständig neu erbaut. Anlässlich seines 60-jährigen Regierungsjubiläums gestattete der Herrscher, das stilvolle Gebäude als »Kaiser Franz JosefJubiläumsvolksschule« zu benennen. Zu dieser Zeit leitete Anton Topitz die Schule. Der umtriebige Pädagoge war auch als Organist und Chorleiter tätig, gründete einen Kinderchor und gab Gesangs- und Musikunterricht. Darüber hinaus beschrieb er als Mitglied der »Zoologisch-botanischen Gesell-

Die Klasse 1B der ›Kaiser Franz Josef-Jubiläumsvolksschule‹ St. Nikola 1910 mit ihrem Direktor Anton Topitz; er war Ehrenbürger von St. Nikola und wurde auch mit dem Goldenen Verdienstkreuz der Republik Österreich ausgezeichnet.

Am Kirchenareal rechts oben zeigt sich das kleine Häuschen, in dem ab 1771 die erste Volksschule ihr Domizil hatte.

schaft in Österreich« eine Vielzahl von Pflanzen und verfasste Rechenbücher.

In seine Zeit fiel die Hochblüte der Schule. Über 200 Schüler besuchten 1910 die neue Volksschule – viele ruderten mit eigenen Zillen vom anderen Donauufer herüber, da der Schulweg hierdurch wesentlich kürzer war.

Von solchen Zahlen lässt sich heute nur träumen: In jüngster Zeit stand aufgrund der geringen Schülerzahl immer wieder die Schließung im Raum.

Doch bislang war der »Kaiser Franz Josef-Jubiläumsvolksschule« das Glück hold – womöglich bleibt es ihr ja noch lange erhalten… ❧

Am Standort der vorigen Schule 1906 neu erbaut, durfte sich das späthistoristische Bauwerk zwei Jahre später als ›Kaiser Franz Josef-Jubiläumsvolksschule‹ bezeichnen.

Über 200 Kinder hatten 1910 in dem schönen Gebäude Unterricht – allerdings in Klassen mit oft über 60 Schülern.

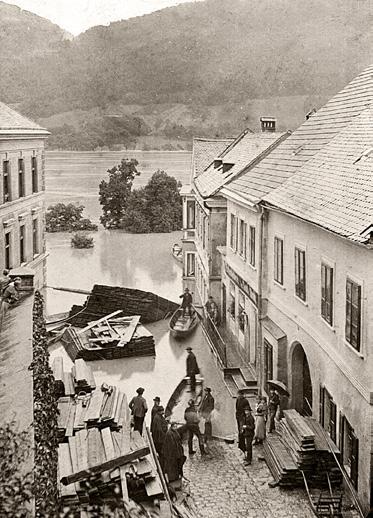

spezial: hochwasser

1954 erlebte Oberösterreich sein schwerstes Hochwasser im 20. Jahrhundert. Im Eferdinger Becken reichte die Überflutung über ein Gebiet von der dreifachen Größe des Traunsees. Auch im Strudengau konnten viele Wohnungen nur mit Zillen erreicht werden.

ITreffen im Alpenraum starke Regenfälle und Schneeschmelze aufeinander, so wird die Donau rasch zur Bedrohung.

Immer wieder trat der Strom über die Ufer – wobei einige Fluten als besonders verheerend in die Geschichte eingingen. Eine davon war die »Magdalenenflut« vom 22. Juli 1342, die an vielen europäischen Flüssen zu Rekordpegeln führte. Ganze Ortschaften wurden zerstört, Ackerland verwüstet oder weggeschwemmt, sodass es zu Ernteausfällen und Hungersnöten kam.

Das größte bekannte Hochwasser an der Donau fand am 15. August 1501 statt. Über diese »Himmelfahrtsgieß« schreibt Pfarrer Lorenz Mittenauer aus Wels:

»Im Jahr 1501 von der jungfräulichen Geburt ereignete sich um das Fest ›Mariä Himmelfahrt‹ eine derart große Überschwemmung, wie sie es in der Erinnerung der Menschen nie gegeben hatte. Die Häuser, die in der Ebene lagen, trug sie fort, ganze Dörfer riß sie hinweg, die Brücken über die großen Flüsse zerstörte sie, Menschen und Vieh ließ sie ertrinken, die Mauern der Städte und kleine Hügel am Land bedeckte sie durch ihre Größe.«

1787 trat die »Allerheiligengieß« auf, ein mächtiges Hochwasser, das viele Gebäude in Mitleidenschaft zog und auch das Haus des »Wörth-Bauern« auf der Insel Wörth mit sich fortriss.

Das Hochwasser von 1899 übertraf jenes, das zwei Jahre zuvor stattgefunden hatte, noch deutlich. Der Rückstau

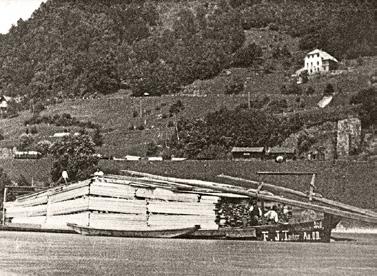

Beim verheerenden Donauhochwasser von 1899, einem der höchsten des Jahrhunderts, gingen in Grein unter anderem erhebliche Mengen an Bauholz verloren.

vom engen Struden führte zu einem riesigen See, der zwischen Ardagger und Wallsee alles unter Wasser setzte. Katastrophen-Hochwasser, die alle 50 bis 100 Jahre auftreten, fanden im Strudengau auch noch im 20. und 21. Jahrhundert statt: 1954, 2002 und 2013. Weder wasserregulierende Kraftwerke noch der Ausbau von Retentionsräumen konnten bislang die verheerenden Überschwemmungen verhindern.

Ein Trost bleibt: Donauhochwasser kommen selten über Nacht. Sie steigen langsam und kündigen sich in der Regel mit Vorlauf an.

Dies verschafft den Anwohnern genügend Zeit für Vorbereitungen. Auch bei den schwersten Fluten bezog sich der Verlust meist auf Hab und Gut. Nur in Ausnahmefällen kamen Menschen in dieser sonst so bevorzugten Region ums Leben.

Bereits 1897 hinterließ das Hochwasser in Sarmingstein tiefe Spuren an vielen Gebäuden. Doch das Wasser von 1899 sollte noch höher steigen – und den Ort in Angst und Schrecken versetzen.

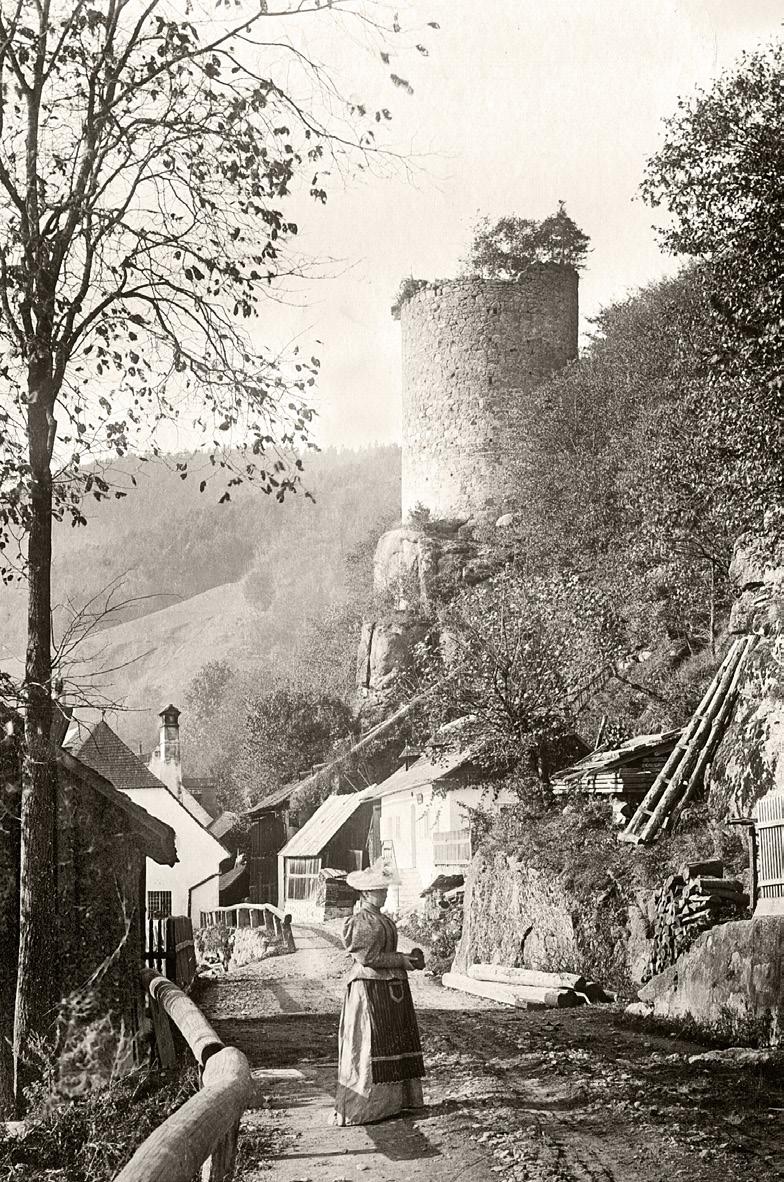

Zwei Wahrzeichen besaß der kleine Markt einst: den Mautturm und den Sarmingstein. Während der eine noch präsent über der Donau steht, erlitt der andere ein unrühmliches Ende. Rühmlich hingegen war eine Patronanz, die Bürger der Marktkommune Sarmingstein über ihre Kirche errichteten. Und entlang des Sarmingbaches trieben Wasserräder einst über 70 Sägen, Mühlen und Schmieden an.

Das Leben in Sarmingstein spielte sich um 1900 vorrangig an der Donau ab. Jedes Haus hatte seinen eigenen Uferzugang und viele Bürger betrieben Handel mit Holz und Steinen; oder sie führten eine Gastwirtschaft, in der durstige Fuhrleute aus dem Hinterland Labung fanden.

Blick von Mautturm Sarmingstein auf den Ort und donauaufwärts nach St. Nikola

Wohl zwischen 1400 und 1450 wurde der Mautturm Sarmingstein errichtet. Mit zwei schräg zum Mauthaus – dem späteren Schiffmeisterhaus –verlaufenden Mauern, die in die beiden Mauttore mündeten, bildete er eine kaiserliche Mautstelle. Hier wurde bis 1848 Wein- und Salzmaut eingehoben. Ab 1480 war die Mautanlage an die adeligen Brüder Prüschenk verpachtet, die u.a. aus diesen Einnahmen Schloss Greinburg erbauten.

1572 verlieh Kaiser Maximilian II. Sarmingstein das Marktwappen, in dem Turm und Bastei in stilisierter Form zu finden sind. Um 1613 gelangte der Turm in den Besitz der Marktgemeinde Sarmingstein, die ihn bis 1717 für Wohnzwecke nutzte.

Um 1785 wurde das Dach abgedeckt, um der Dachsteuer Joseph II. zu entkommen, worauf das Gebäude rasch verfiel. Ab 1832 gehörte er der Schiffmeister-Familie Schalberger bzw. deren Nachfahren. Im Zuge des Bahnbaus wurde er durch Sprengungen beschädigt und um etwa zwei Meter gekürzt. Ab 1968 pachtete die Marktgemeinde St. Nikola den Turm und machte ihn öffentlich zugänglich.

Nach einem Mauerausbruch an der Nordseite 2013 war der Bestand des Bauwerkes gefährdet. Mithilfe einer Notsicherung durch die Gemeinde St. Nikola konnte er aber erhalten werden. 2018 sanierte der Historische Verein Sarmingstein den Turm umfassend und ließ ihn auch beleuchten.

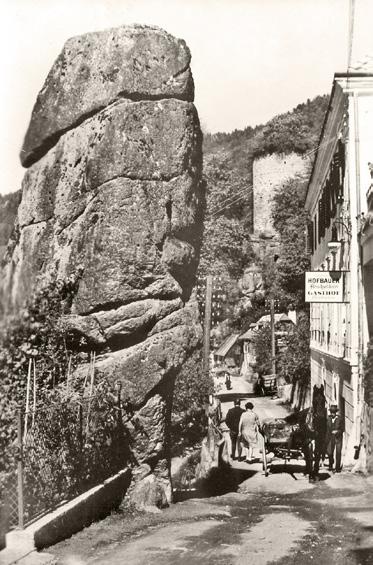

Der wuchtige Sarmingstein wurde 1940 gesprengt, um Panzern die Durchfahrt zu ermöglichen.

Der Mautturm war Teil einer kaiserlichen Mautanlage, in der Wein- und Salzsteuern eingehoben wurden. Mit der Einführung der Dachsteuer entledigte man sich um 1785 der schützenden Bedeckung, worauf der Turm rasch verfiel.

Auf einem Rundweg, hoch über den Dächern des Ortes, lässt sich der Mautturm Sarmingstein heute gut erreichen. Hier eröffnet sich ein weiter Blick über das Donautal von St. Nikola bis Freyenstein.

Die ältesten Strudengauer kennen ihn noch: den Sarmingstein.

Ein wuchtiger, natürlicher Granitblock, der an der Südseite des sogenannten »Hofbauerbergs« stand. 1940 wurde er von deutschen Truppen gesprengt, da die Engstelle für Panzer unpassierbar war. Davon berührt, schrieb Pfarrer Franz Schopper seinerzeit in der Pfarrchronik:

»Der Stein ist weg, der Ort ist leer, –es gibt jetzt nur ein Sarming mehr.«

sarmingstein

Ivermutlich Sitz des 1147 von Otto von Machland gegründeten Augustinerklosters »Säbnich« war die kleine Kirche von Sarmingstein.

Dem Kloster Säbnich waren als Pfarre die Kirchen von Kreuzen, Pabneukirchen, Königswiesen, St. Georgen am Walde und Dimbach zugeordnet. Außerdem betreute es die Pfarren Münzbach, Saxen, Mitterkirchen und Grein.

Spästestens 1162 wurde das Kloster nach Waldhausen verlegt – Sarmingstein bildete fortan zusammen mit St. Nikola eine Doppelpfarre. Seit 1351 ist das Gotteshaus dem Hl. Kilian geweiht.

Als im Jahre 1901 wieder eine größerere Kirchenrenovierung anstand, wurde offenkundig, dass hierzu kein Geld

vorhanden war. Die bis dato gesammelten Spenden und Opfergelder waren in die Pfarrkirche St. Nikola transferiert –und dort verbraucht worden.

Die Bürger der Marktkommune Sarmingstein zeigten sich darob wenig erfreut und beschlossen, die Angelegenheit in ihre eigenen Hände zu legen. So errichteten sie über die Kirche eine Patronanz mit allen Rechten und Pflichten. Aus einer vormals pfarrlichen Kirche wurde eine sogenannte Bürgerkirche, die so bis heute besteht. Und nachdem die Sarmingsteiner Marktkommune aus vermögenden Bürgern bestand, wurden neben den nötigen Renovierungen auch gleich drei neue Altäre des Südtiroler Bildschnitzers Franz Schmalzl angeschafft.

Die neue Innenaustattung gestaltete 1901 der Südtiroler Meister

Zahlreiche Sarmingsteiner Bürger förderten über die Zeit die Kilianikirche –der größte Gönner war sicherlich Jodok Ployer, der alleine im Jahre 1724 die Stiftung von 156 Messen initiierte.

Ein weiterer Förderer war der Holzhändler Josef Gruber, der 1956 den Nachfahren der ehemaligen Kommune einen kleinen Wald vermachte.

Heute sind Kirche und Friedhof im Besitz des »Historischen Vereins Sarmingstein«, der 2015 anlässlich der anstehenden Sanierung des Mautturms gegründet wurde.

Zwar gibt es heute keine Sonntagsmessen mehr – aber zu hohen Festtagen füllt sich die Kirche mit den Nachfahren der alten Marktkommune …

Der vordere Teil des Friedhofs, der sogenannte ›Bürgerfriedhof‹ war den Mitgliedern der Marktkommune Sarmingstein vorbehalten, die die Kirche aus privaten Mitteln erhielt.

Kirche und Friedhof sind heute im Besitz des ›Historischen Vereins Sarmingstein‹.

In der Bergschmiede wurden bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges noch Hufeisen und Kleinwerkzeuge erzeugt. Heute dient der gesamte Bau als Wohnhaus.

AIuf einer Strecke von nicht einmal

20 Kilometern drehten sich um die vorletzte Jahrhundertwende 72 Wasserräder. Der kleine Bach trieb 6 Schmieden, 25 Mühlen und 41 Sägen an.

Alle paar hundert Meter stand ein Betrieb, in dem Werkzeuge geschmiedet, Korn gemahlen und Bretter geschnitten wurden. Dazu benötigte man größere Wassermengen, die aus dem Endlasmüller- und dem Stadlerteich am Oberlauf des Baches kamen. Hierzu wurden die Teiche abends mit einem Schuber »gesteckt« und morgens »gezogen«. Der jeweilige Betrieb der Sägen und Mühlen folgte einem genauen Reglement, das den einzelnen Standorten tageweise Betriebszeiten zuwies.

Die meisten Betriebe waren im Besitz von Landwirten. Über kleine Hausmühlen konnten sie ihren Eigenbedarf an Mehl decken und in den »Bauernsägen«, also Gemeinschaftssägen meist benachbarter Höfe, sägten sie in einblättrigen »Venezianergattern« Bretter für Hütten, Stadel und Eindeckungen. Gewerbliche Sägen hingegen schnitten über sogenannte »Vollgatter« ganze Stämme auf einmal durch. Täglich brachten an die 40 Fuhrwerke das Schnittholz nach Sarmingstein, wo es donauabwärts verschifft wurde.

Alleine an der letzten Steilstufe zur Donau standen neun Betriebe. Darunter etwa die kleine Bergschmiede, in der bis in die 1930er Jahre Kleinwerkzeuge sowie Hufeisen für die zahlreich

Idyllisch muten uns heute Bilder wie dieses hier an: die alte Säge der Familie Fannenböck.

vorbeiziehenden Arbeitspferde hergestellt wurden.

Die bekannte Sarmingsteiner Schiffmeisterfamilie Schalberger betrieb hier zwei Sägen, ebenso die an der Donau liegende Gastwirtschaft Fannenböck. Und die Schmiede Exenberger arbeitete im Schichtbetrieb an der Herstellung ihrer weithin bekannten Schiffsanker.

Der Wirtschaftsaufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg brachte mit sich, dass viele kleine Betriebe unrentabel –und schließlich stillgelegt wurden.

Heute erinnert nur noch das Schnurren einiger kleiner Elektrizitätswerke an eine Zeit, in der jeder Zentimeter Gefälle wertvoll war und für Wasserkraft genutzt wurde… ❧

Immer wieder Motiv für Maler war die an der letzten Steilstufe gelegene Ankerschmiede der Familie Exenberger.

Über 70 Betriebe konnte der Sarmingbach einst versorgen, indem Wasser über Nacht in Teichen gesammelt und tagsüber abgelassen wurde.

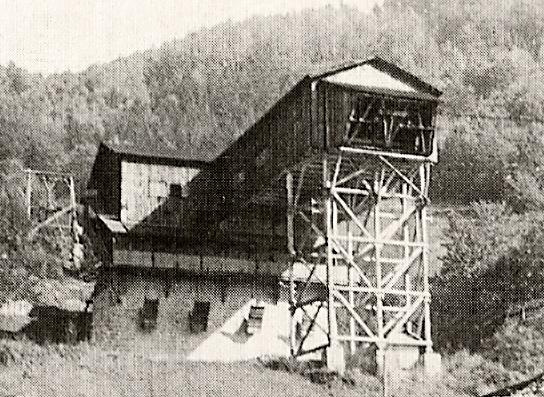

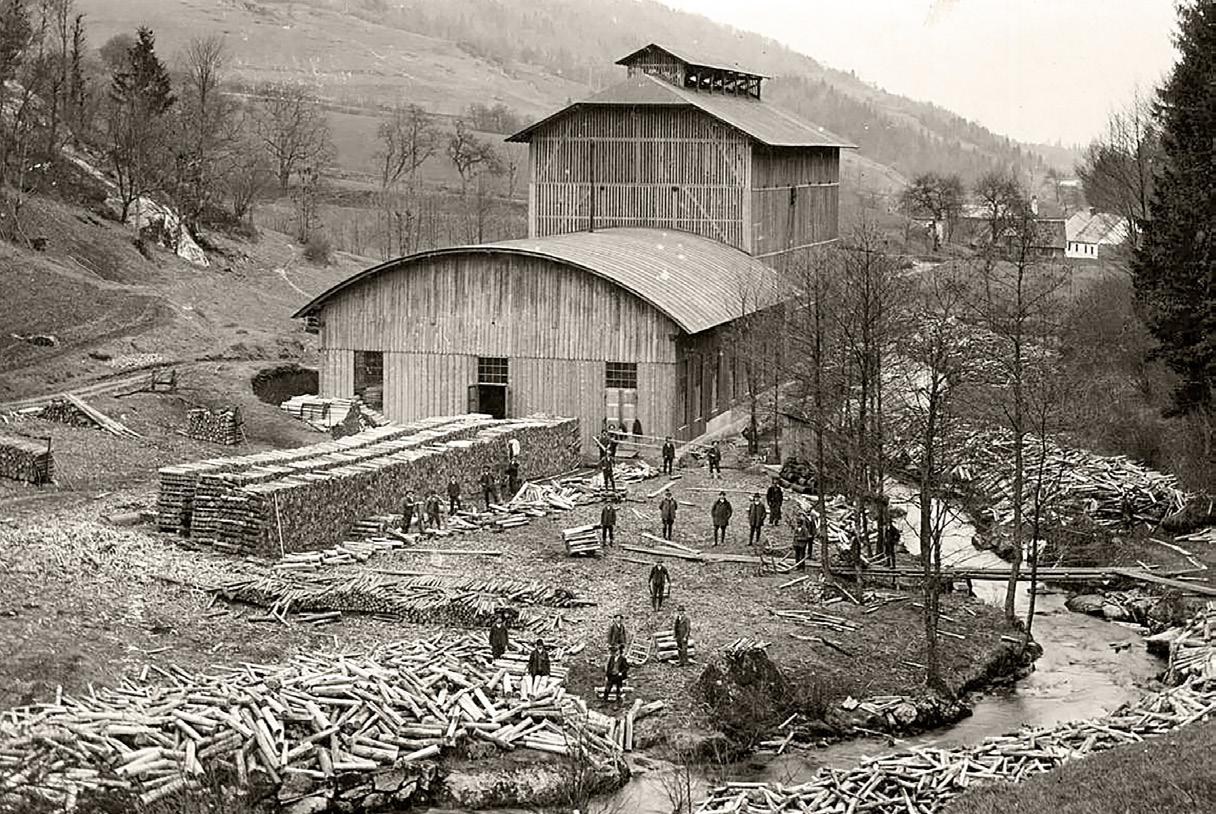

Ab 1929 stand in Langenbach das Dampfsäge- und Hobelwerk der Firma Ernst Schulhof. Die hier erzeugte Schnittware transportierte man von St. Nikola auf dem Schiff- und Bahnwege weiter nach Wien und Budapest. Nach mehreren Umbauten und unter verschiedenen Besitzern stand das Sägewerk bis 2006 in Betrieb. rund um waldhausen

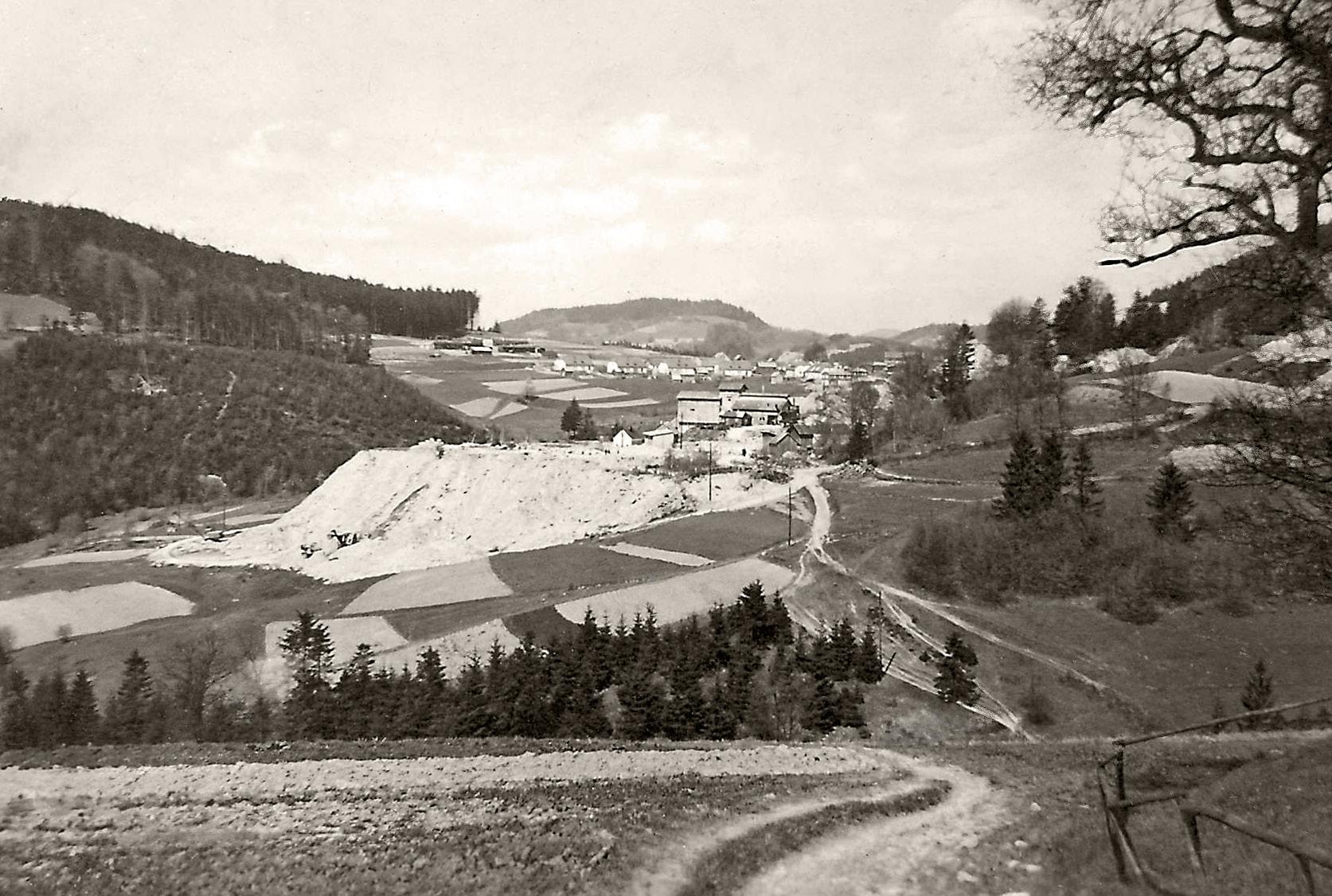

So ruhig und abgeschieden die Umgebung von Waldhausen einst gewirkt haben mag – um 1900 gab es durchaus Orte, an denen es laut und geschäftig zuging. Im Steinbruch von Gloxwald hallte das ganze Jahr über das rhythmische Schlagen der Pflastersteinhämmer. Ein Betrieb in Waldhausen verkaufte Heidelbeerwein in ganz Altösterreich und im Tal des Dimbachs schnitt ein großes Sägewerk Bretter zurecht, die bis in die Levante exportiert wurden.

EIeine Handvoll Bauernhöfe fand sich um 1850 im »Gloxwald«, während eine Siedlung dieses Namens noch gar nicht existierte. Um 1900 lebten in der mittlerweile entstandenen

Siedlung Gloxwald 445 Einwohner in 47 Häusern – was trug sich hier zu?

Im Jahre 1870 kaufte der Gastwirt Josef Strasser aus Hirschenau 26 Joch Steinbruchareal im Gloxwald und begann alsbald damit, Granit abzubauen.

Sein Sohn Leopold erweiterte ab 1873 den Betrieb und erwarb 1880 hierzu weitere Liegenschaften.

Zuerst einige Dutzende – bald aber über 100 Arbeiter wurden für einen rentablen Abbau benötigt. So zogen immer mehr Familien in eigens errichtete Arbeiterwohnungen nach Gloxwald.

Mit Pferdefuhrwerken schaffte man die gebrochenen Steine nach Sarmingstein, wo sie auf Plätten und Schiffen donauabwärts transportiert wurden.

Ab 1909 konnten die Steine auch auf Waggons der Donauuferbahn verladen werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg baute man eine Materialseilbahn nach Sarmingstein, was den Weitertransport wesentlich erleichterte.

Unterschiedliche Fachleute waren in den fünf Brüchen tätig: Da gab es Felsenarbeiter, Hämmerer, Ritzer, Ausmacher, Steinmetze sowie diverse Hilfskräfte. Die Steinmetze fertigten ganze Grabsteine und Denkmäler selbständig an. Ritzer bereiteten die Steine für die Ausmacher vor, die hieraus Würfel für zukünftige Stöckelpflaster klopften. rund

Wesentliche Erleichterung brachte die Materialseilbahn zum Bahnhof Sarmingstein, die nach dem Zweiten Weltkrieg von der Firma Spreitzgrabner aus Ybbs errichtet wurde.

Die Arbeit im Steinbruch war nicht nur körperlich schwer: Viele der Arbeiter erkrankten durch den entstehenden Feinstaub an Silikose.

Besonders in der wirtschaftlich schwierigen Zwischenkriegszeit sicherten die Steinbrüche in Gloxwald vielen Familien ein Auskommen. Die Arbeit im »Bruch« war indes schwer. Neben der körperlichen Anstrengung machte den Arbeitern die große Hitze im Sommer zu schaffen – zudem erkrankten viele durch den Feinstaub an Silikose.

Nach über 100 Jahren Betrieb wurden die Steinbrüche in Gloxwald 1979 geschlossen. Aufgrund der großen Entfernung zur Bahn waren sie über die Zeit unwirtschaftlich geworden. Aber noch heute hat der Steinbruch seinen Wert: Jugendliche nutzen den mittlerweile mit Wasser zugelaufenen Altbruch zum Baden… ❧

Erst 1870 entstand im Gloxwald durch den Abbau von Granit im ›Strasser-Steinbruch‹ die heutige Siedlung.

Vor allem in der wirtschaftlich schwierigen Zwischenkriegszeit bot die Arbeit in den fünf ›Brüchen‹ vielen Familien Lohn und Brot.

rund um waldhausen

Das dunkle Gebäude im Vordergrund zeigt den Lohstadel, in dem Baumrinde gelagert wurde. 200 Meter nördlich davon stand die Lohstampfe; hier wurde Lohe erzeugt, die beim Gerben von Tierhäuten Verwendung fand.

SIehr wahrscheinlich aus der nördlichen Lombardei stammt die Familie Lucchinetti [lukki’netti]. Um 1840 fasste sie in Waldhausen Fuß und errichtete in den folgenden Jahrzehnten äußerst erfolgreiche Unternehmen.

Neben einer Vielzahl an Grundstücken erwarb die Familie Lucchinetti nach und nach auch die repräsentativsten Gebäude des Marktes. Ihr Stammsitz war das stattliche Kauf- und Wohnhaus am unteren Markt. Gegenüber lag das »Magazin« – ein großräumiges Lager für den Warennachschub.

Auch über Waldhausen hinaus betrieben die Lucchinetti ihre Geschäfte. So kauften und erweiterten sie 1895 in Dimbach ein Haus am Marktplatz und errichteten dort eine Filiale.

Unterhalb des Stiftes Waldhausen an der Staumauer des heutigen Badesees stand früher die Klostermühle. Die Lucchinetti bauten die alte Anlage zu einem Lohwerk aus und vermahlten Eichenrinde zu einem feinen Pulver. Dieses verkauften sie an Gerbereien, die es mit Wasser verrührten und als Lohe zum Gerben von Leder einsetzten.

Weit über den Ort hinaus bekannt aber waren die Lucchinetti für zwei flüssige Spezialitäten: Heidelbeerwein und Heidelbeerlikör.

Sommers ließ man die Beeren in den nahegelegenen Wäldern sammeln und verarbeitete sie hierauf in einem eigenen Gebäude hinter dem Magazin zu Alkoholika. Besonders der Heidelbeerwein wurde ausführlich beworben.

Wie schon sein Vater war der Kaufmann, Produzent und Realitätenbesitzer Konrad Lucchinetti auch Bürgermeister von Waldhausen.

Versehen mit dem Zertifikat der »K.k. Chemisch-Physiologischen Versuchsstation für Wein- und Obstbau« in Klosterneuburg, empfahl man ihn bei »verschiedenen Magen- und Darmerkrankungen in ständiger Verwendung« warm zu trinken. Der Wein wurde in Apotheken von Salzburg über Linz, Wien, Laibach und Mohacs bis Trient verkauft.

Natürlich schürt Erfolg auch Neid. Und so wurde nach dem Tode von Konrad Lucchinetti folgender Reim gedichtet: »Hier, in dieser Gruft, liegt Lucchinetti, dieser Schuft, lasst ihm kein Geld nit seh’n –sonst tut er wieder aufersteh’n!«

Neid muss man sich verdienen, Mitleid bekommt man umsonst… ❧

Die größten und schönsten Häuser am unteren und oberen Marktplatz standen im Besitz der Lucchinetti – so auch das heutige Röthlin-Haus im Hintergrund.

Gegenüber dem Kaufhaus befand sich das einstöckige Magazin und dahinter die Weinund Likörerzeugung. Der warm zu trinkende Heidelbeerwein wurde groß beworben und in der gesamten Monarchie verkauft.

rund um waldhausen

Bau des Dampfsäge- und Hobelwerks 1929 in Langenbach

EIrnst Schulhof hatte als erfolgreicher

Wiener Bankbeamter 20.000 Kronen gespart, die als Vermögensbasis für einen 1919 begonnenen Holzhandel dienten.

Das Geschäft verlief glänzend, worauf sich der Unternehmer dem Export zuwandte und hierzu das stiftliche Sägewerk in Seitenstetten pachtete. 1929 entschied er, den Holzhandel um eine eigene Produktion zu erweitern und begann, in dem einladenden Talboden von Langenbach mit dem Bau eines Dampfsäge- und Hobelwerks.

Doch bereits zu Baubeginn traten bei der Fundierung des Werkes enorme Schwierigkeiten auf, da der Boden aus Schwemmland bestand. Die ursprünglich mit 60.000 Schilling veranschlag-

ten Baukosten beliefen sich bis zur Fertigstellung auf 300.000 Schilling.