Aluna: Bruna Magno Socci Bezerra

Orientador: Prof. Kelly Cristina Magalhães

Aluna: Bruna Magno Socci Bezerra

Orientador: Prof. Kelly Cristina Magalhães

1. Introdução

1.1 Metodologia

02 03

2. Introdução

2.1 Mas afinal, quem são as pessoas em situaçao de rua?

2.2 E no Brasil, é diferente?

3. Brasill

3.1 Leis Brasileiras

3.2 O que existe para essas pessoas?

3.2.1 Centro de Referência

Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP)

3 2 2 Centros de Acolhida

3.2.3 República para Adultos

3.2.4 Vilas Reencontro

3.2.5 Albergue

3.2.6 Hotel Social

3.2.7 Núcleo de Convivência (NCIs)

3.2.8 ONGs

3.3 Visita técnica: Complexo Boracea

4. Mundo

4.1 O que existe para essas pessoas no mundo?

4.1.1 Arquitetura Hostil

4.2 Estados Unidos

4.2.1 Estudo de caso Hilda L. Solis

Care First Village (HSCFV)

5. Projeto

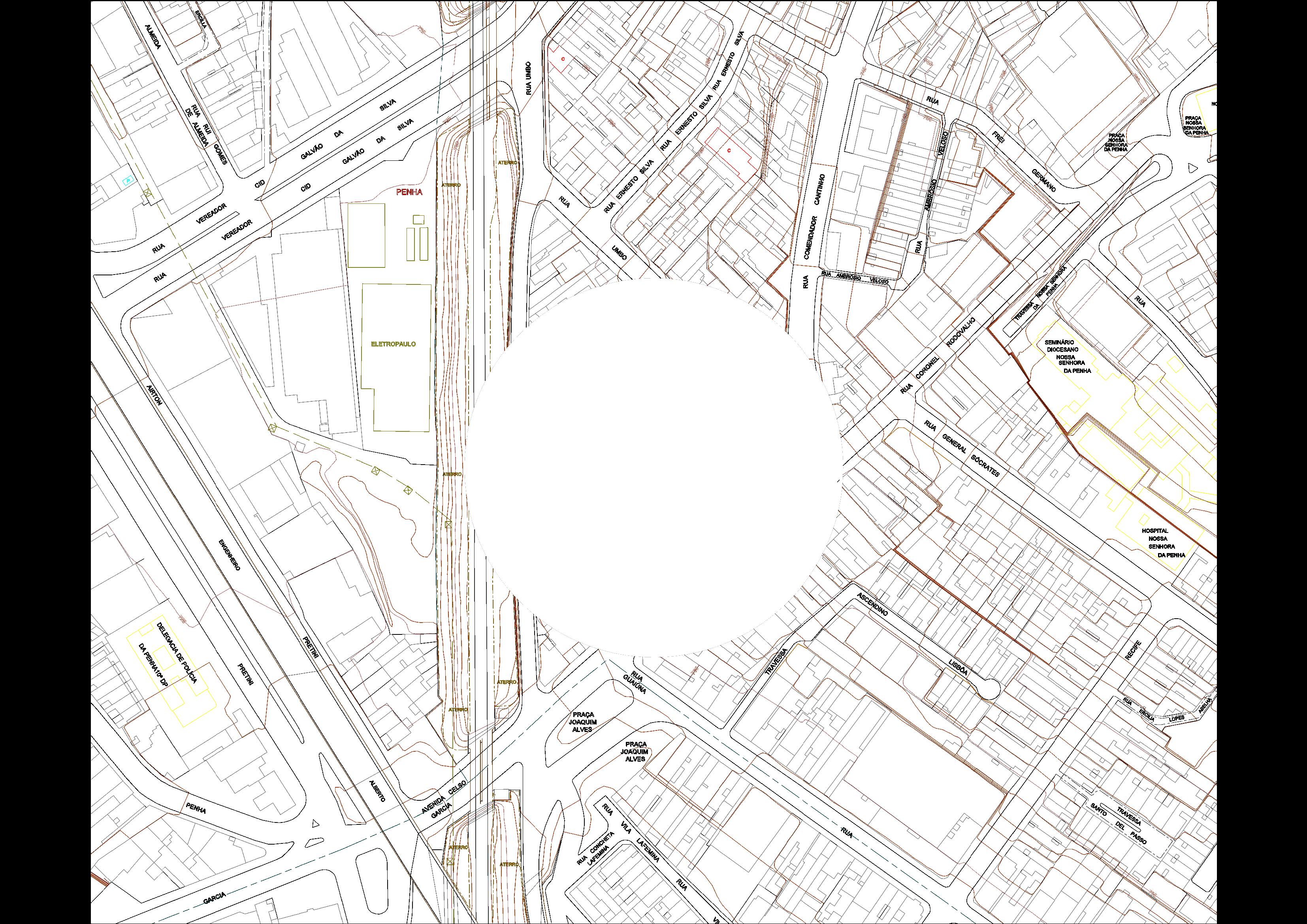

5.1 Localização

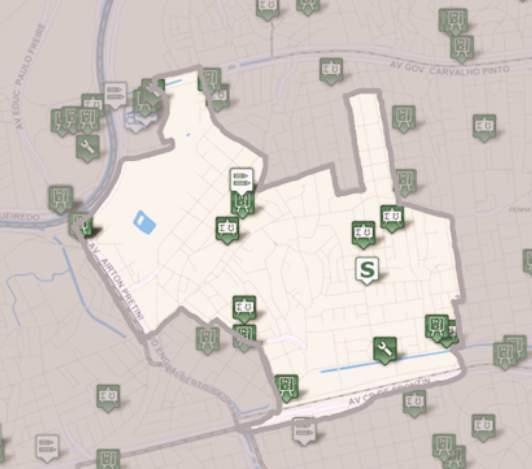

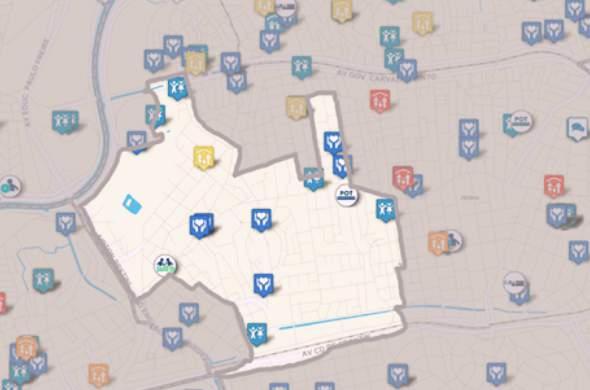

5.1.1 Transporte

5.1.2 Educação

5.1.3 Cultura e Lazer

5.1.4 Saúde

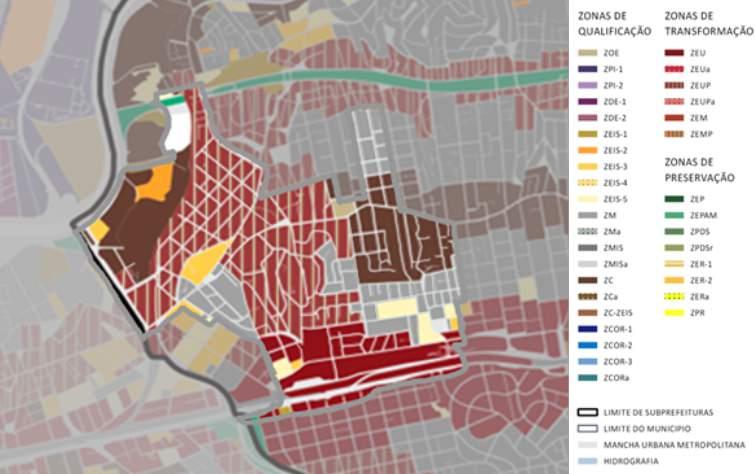

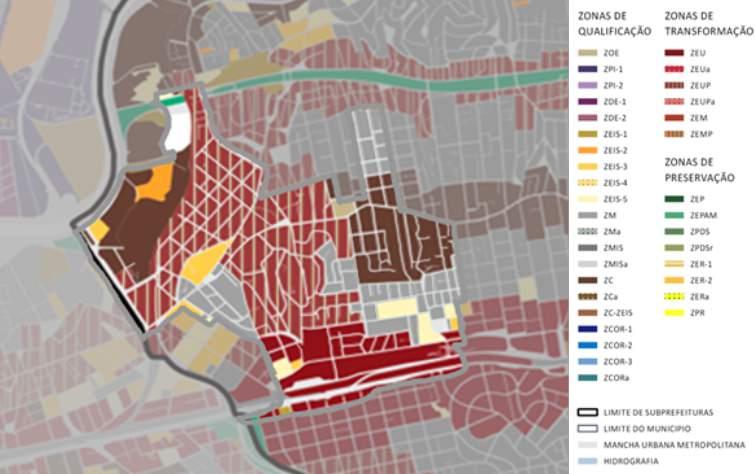

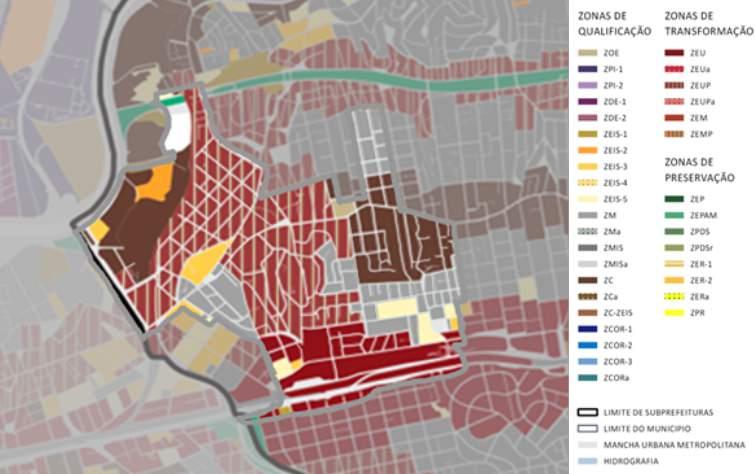

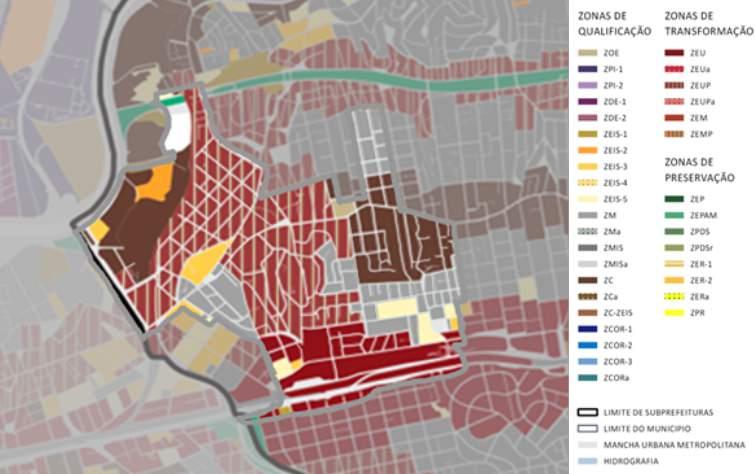

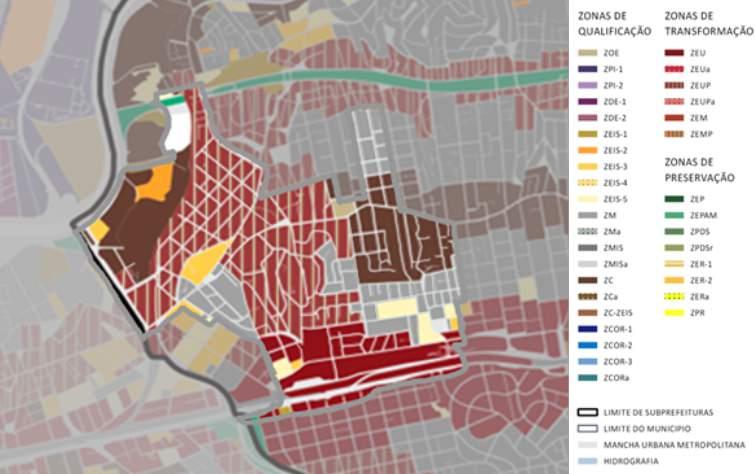

5 1 5 Uso do Solo

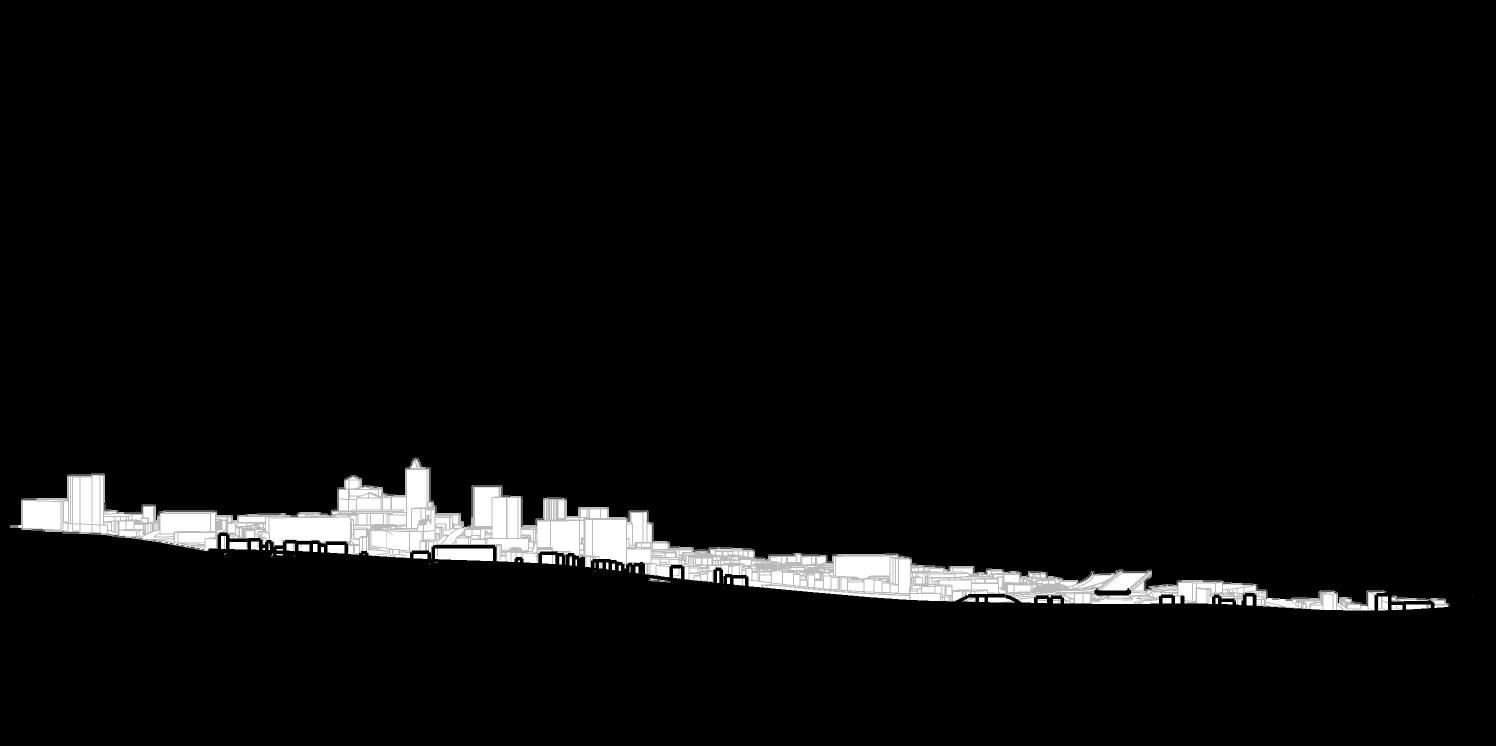

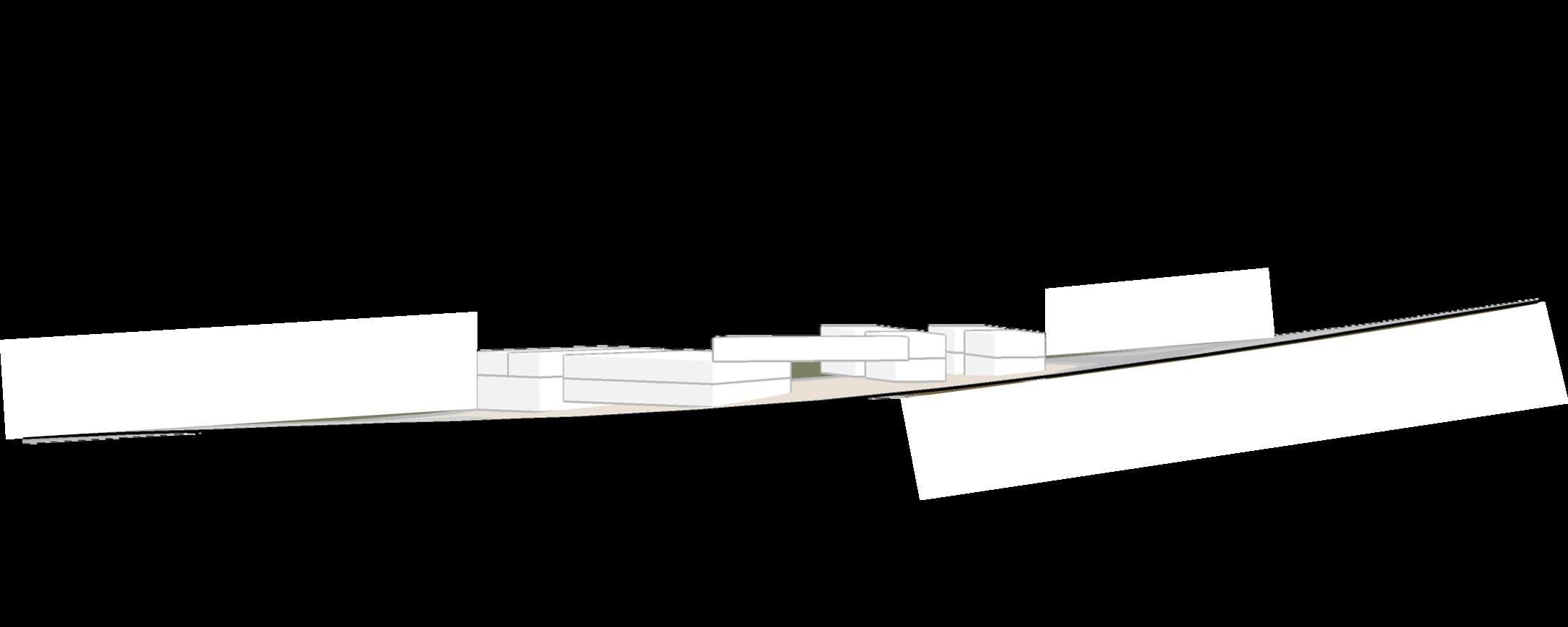

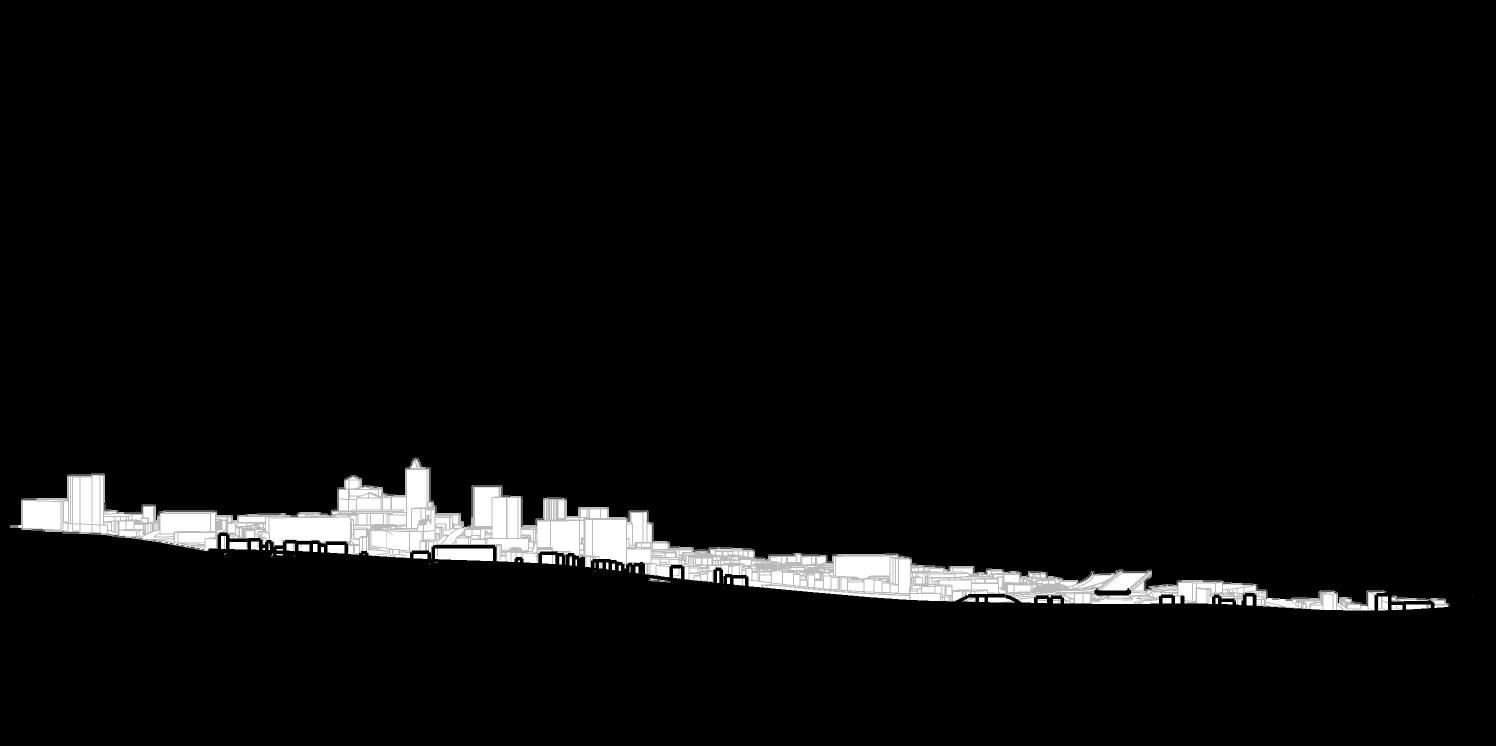

5.1.6 Análise da paisagem

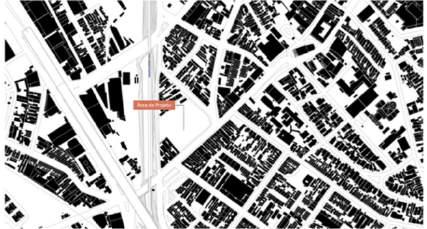

5.1.7 Análise do entorno

5.2 Conceito

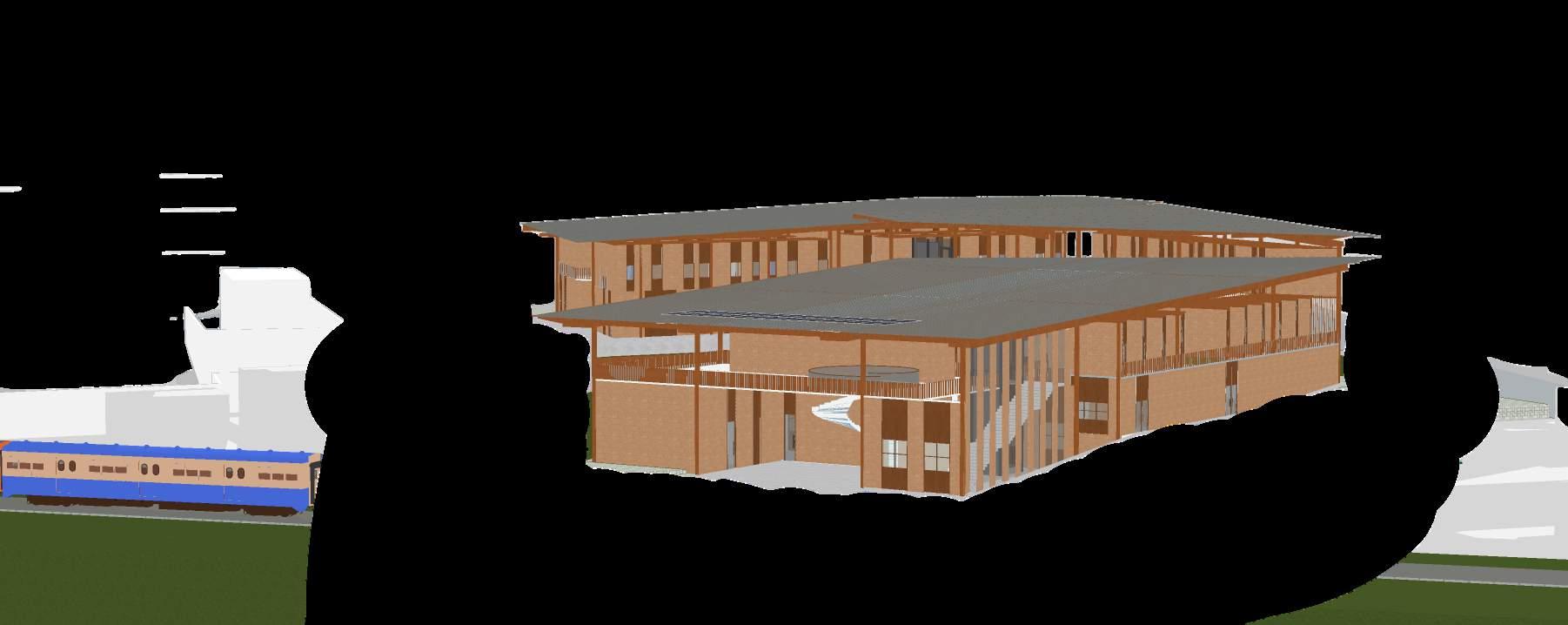

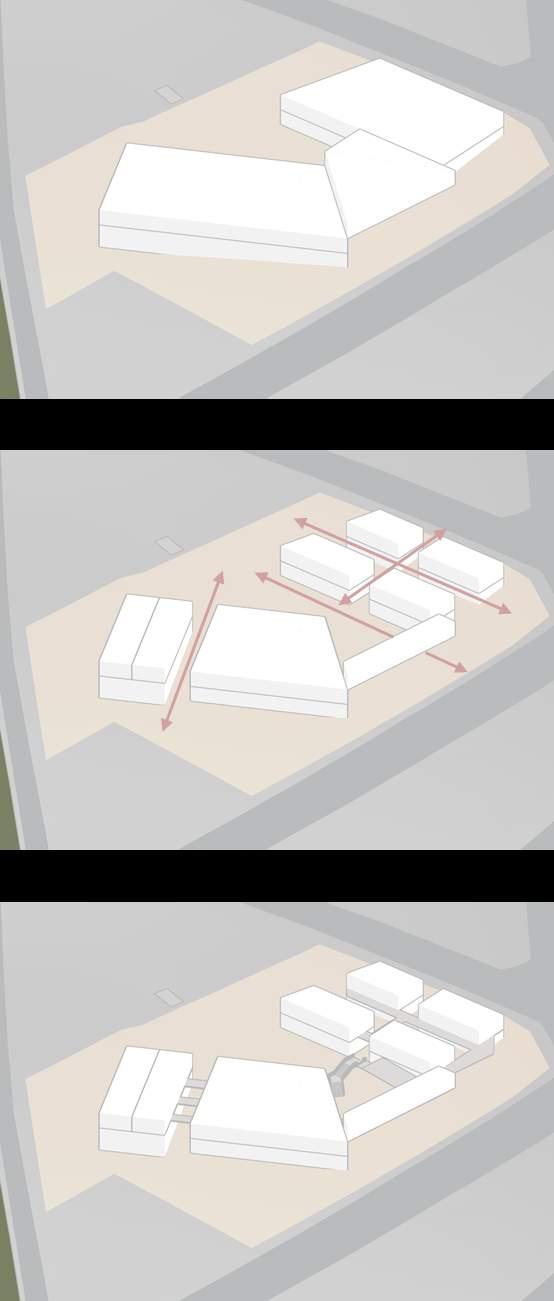

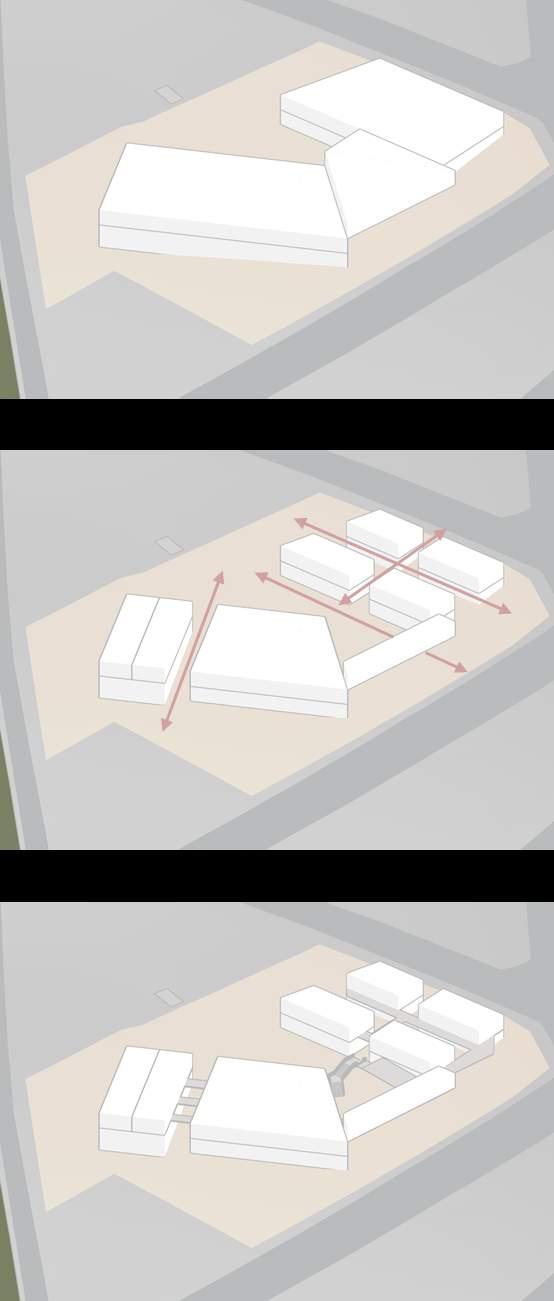

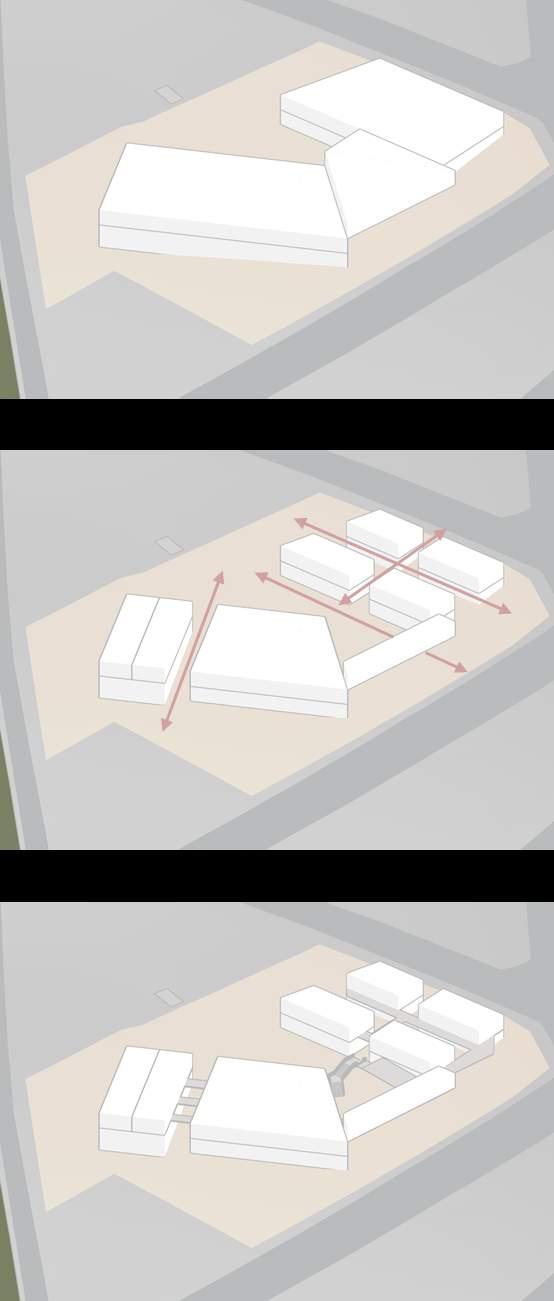

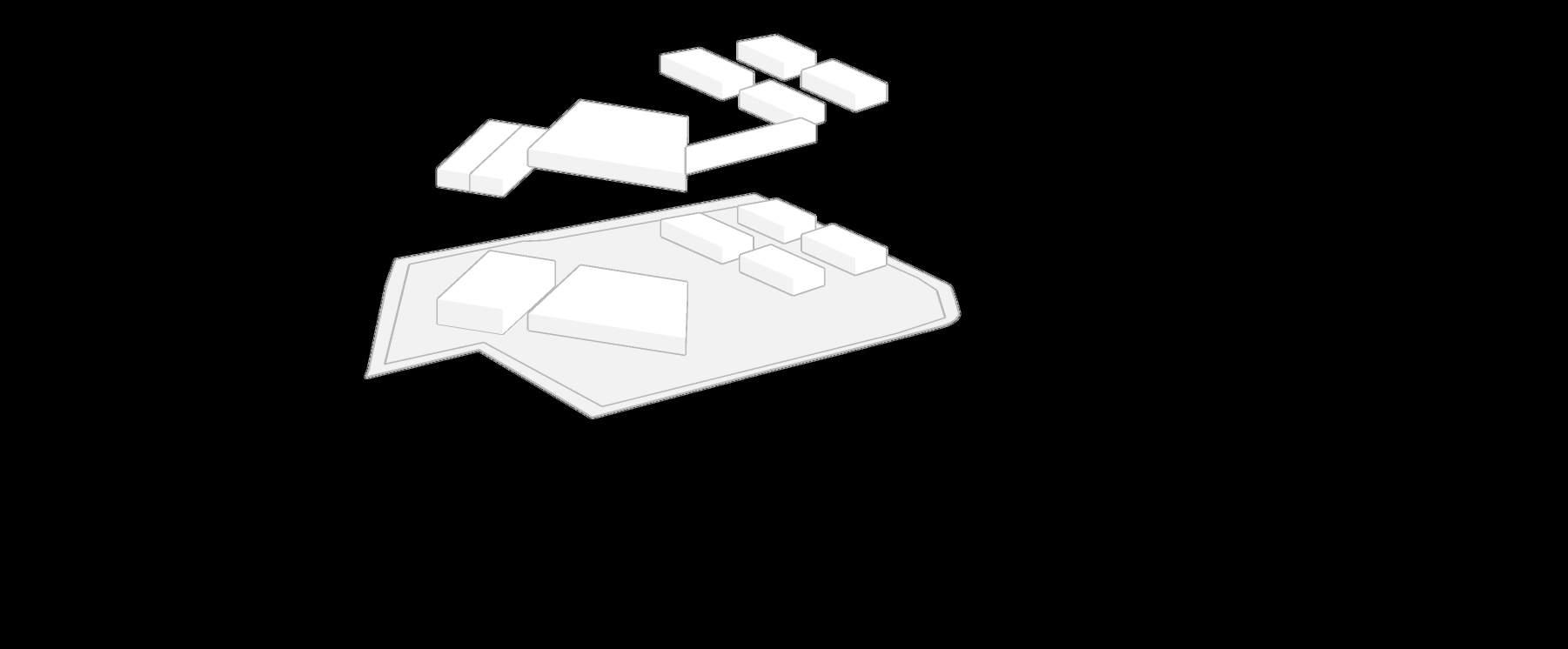

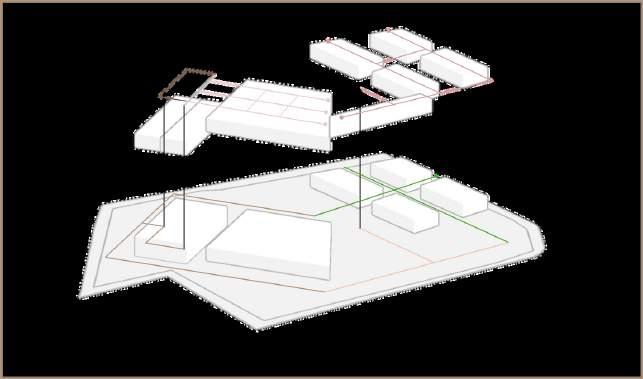

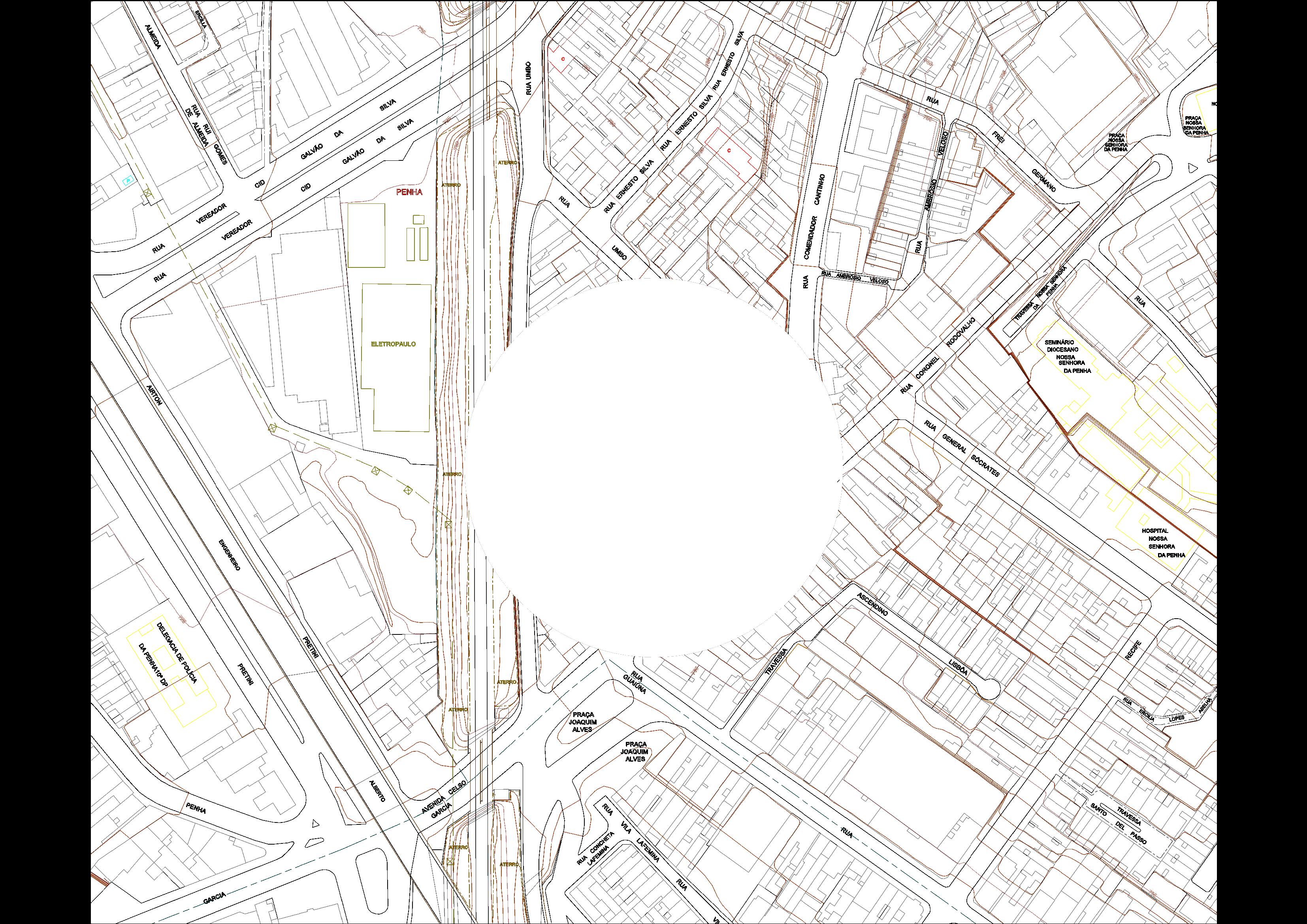

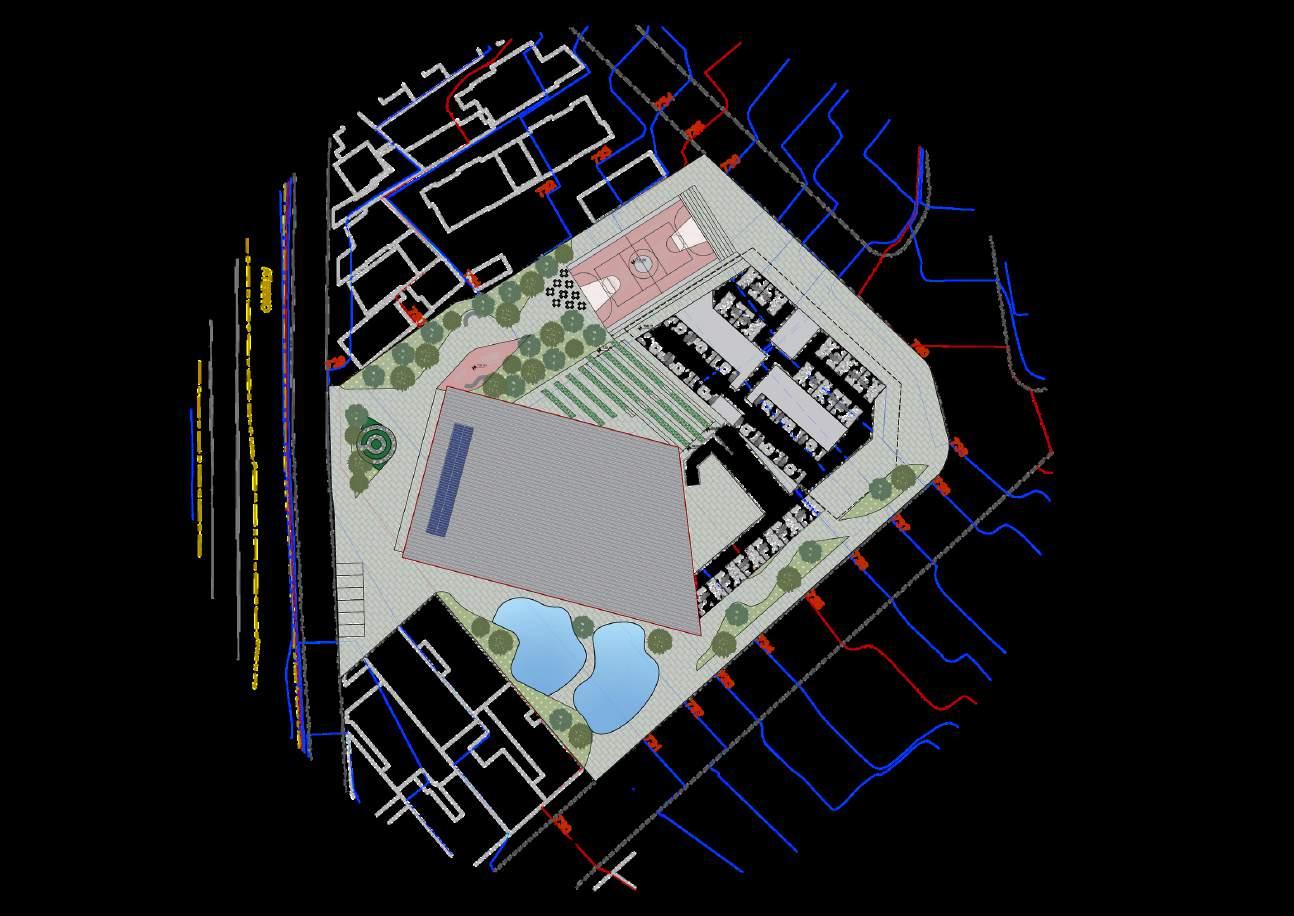

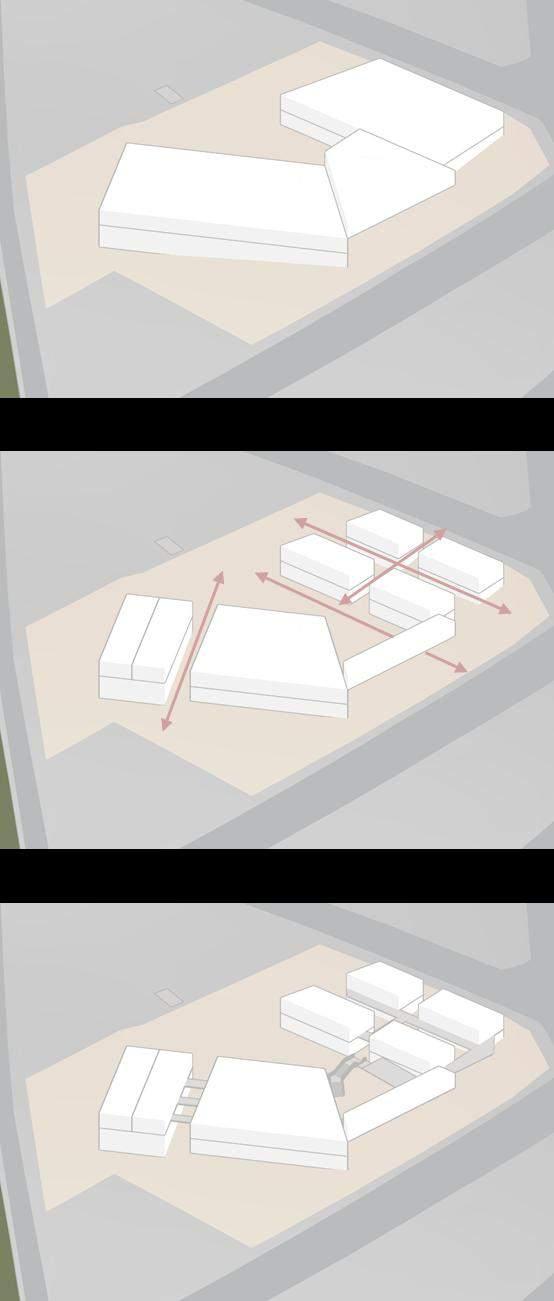

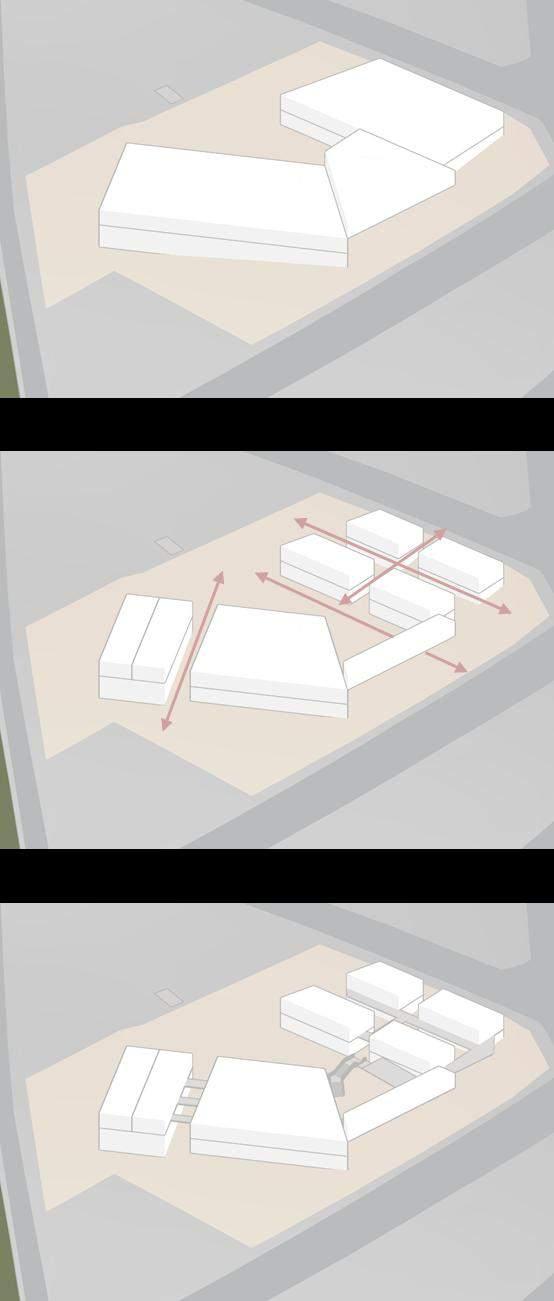

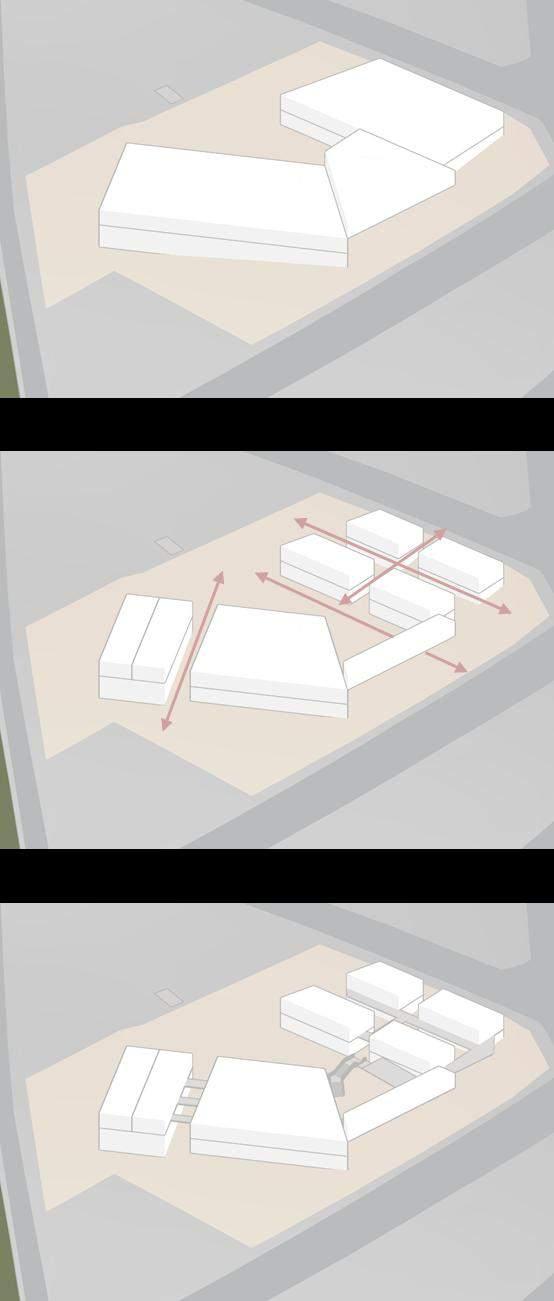

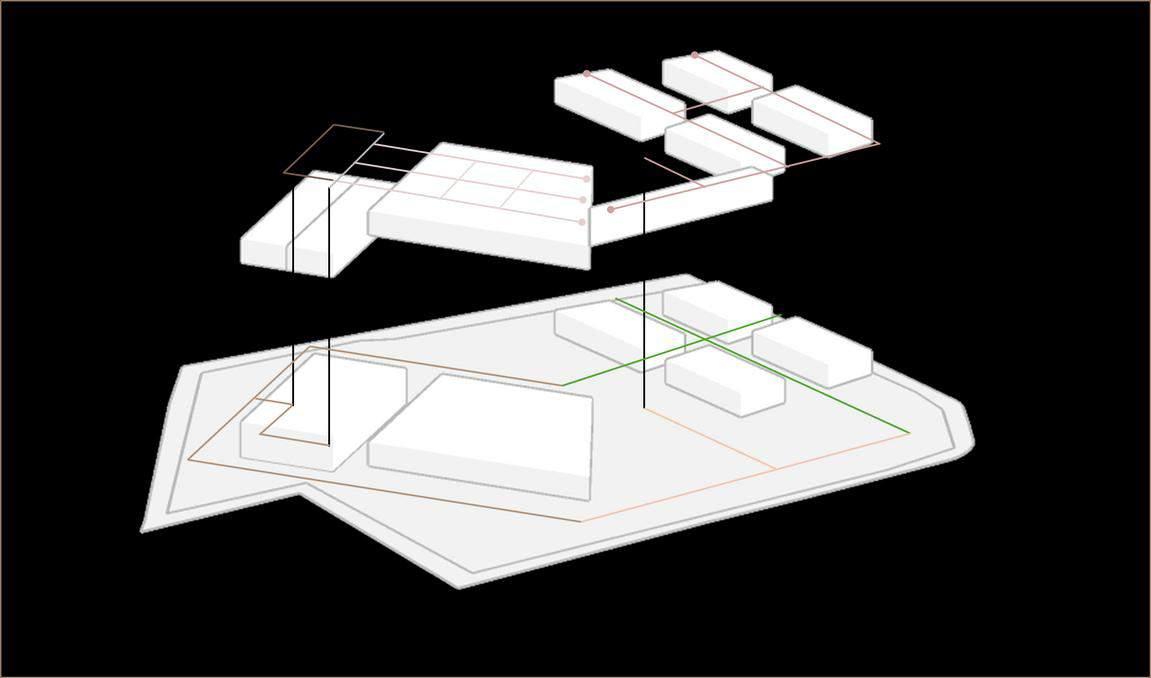

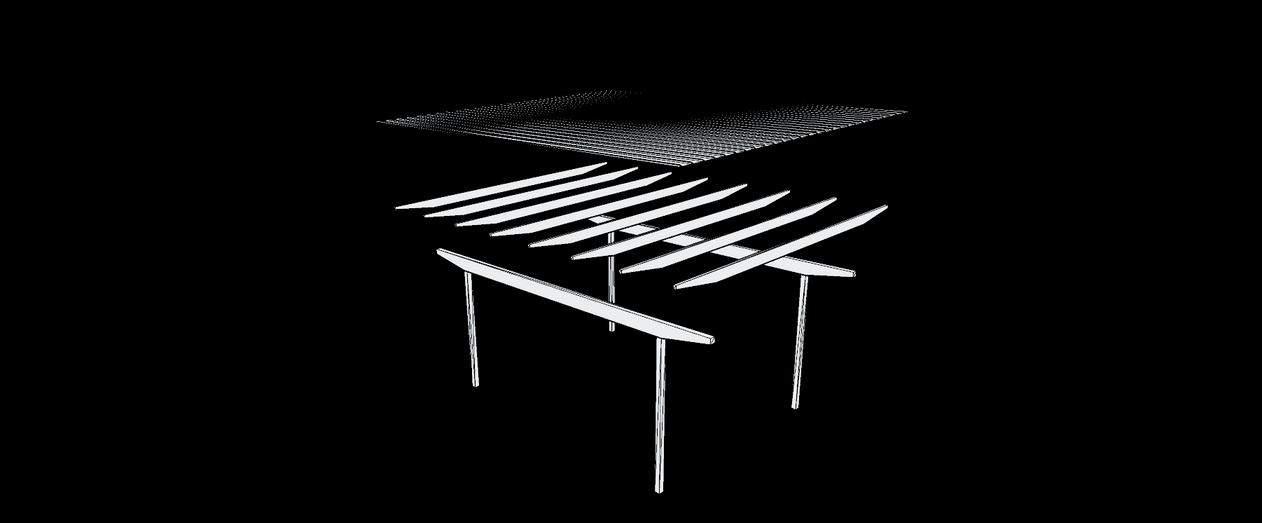

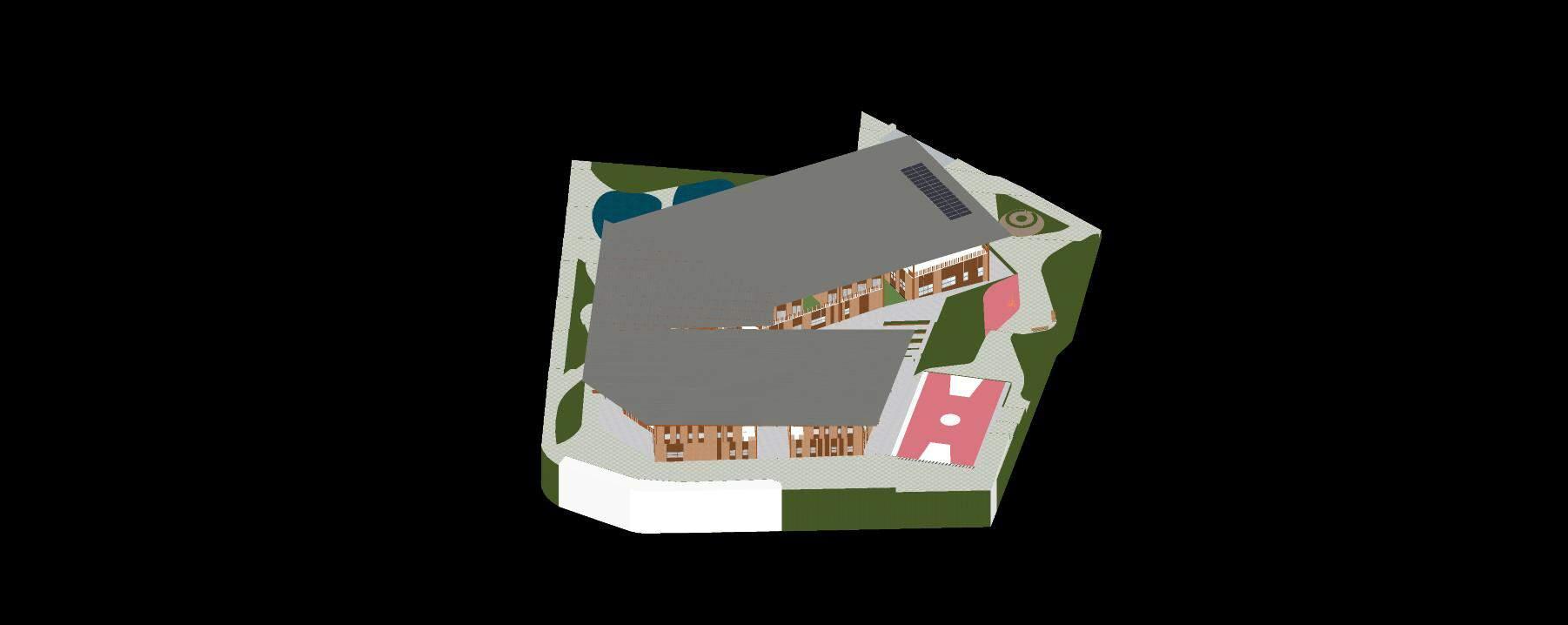

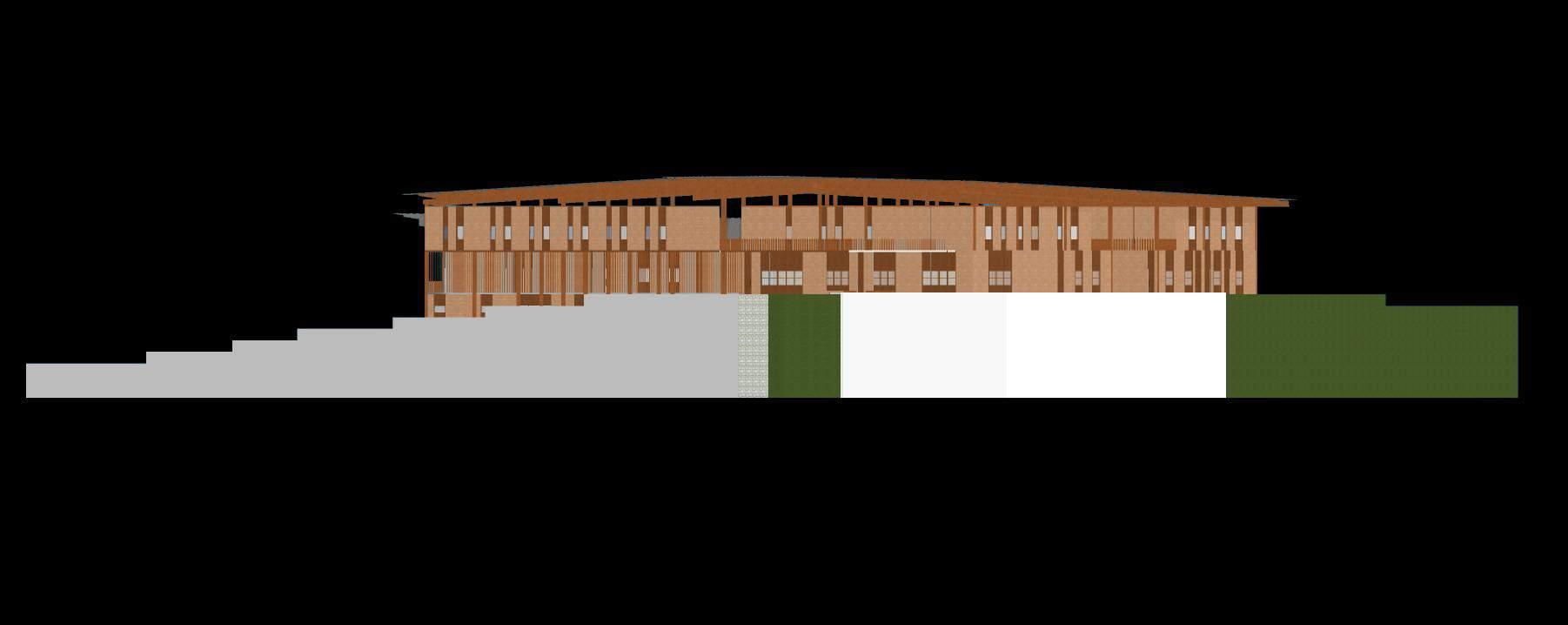

5.2.1 Forma

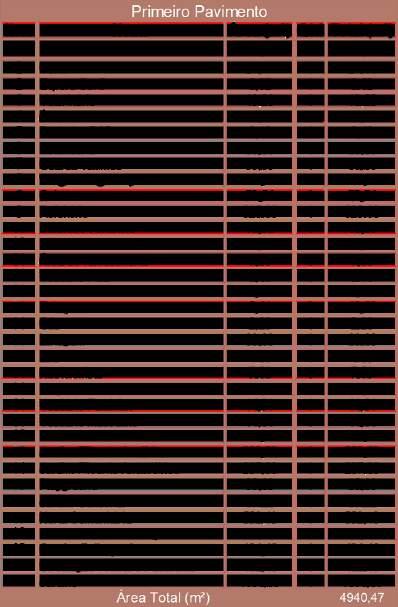

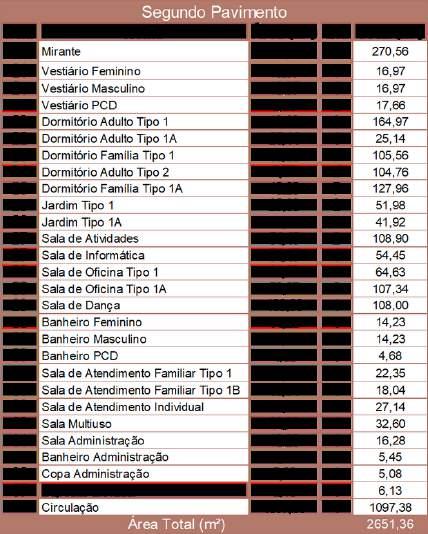

5.2.2 Programa

5.2.3 O espaço

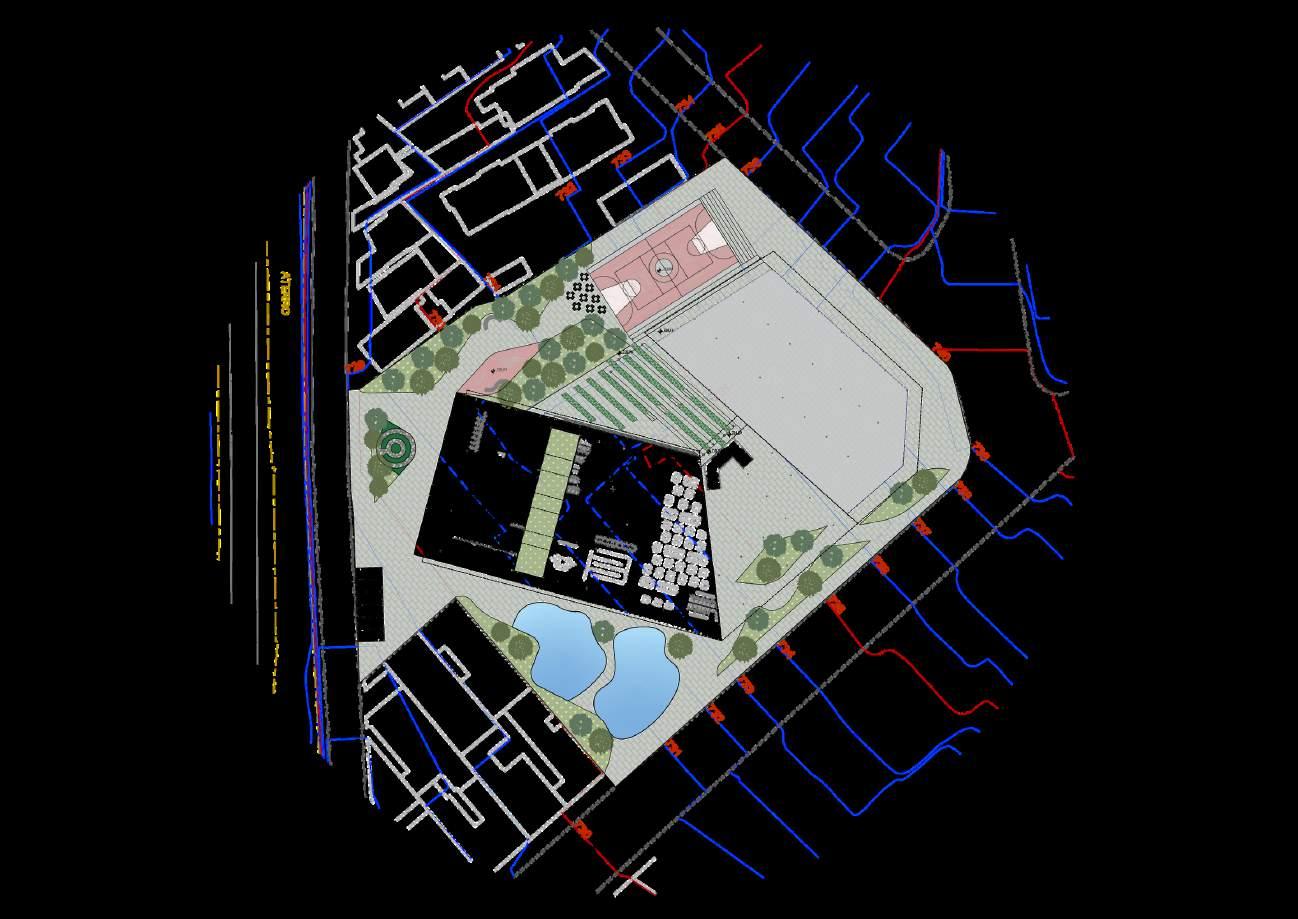

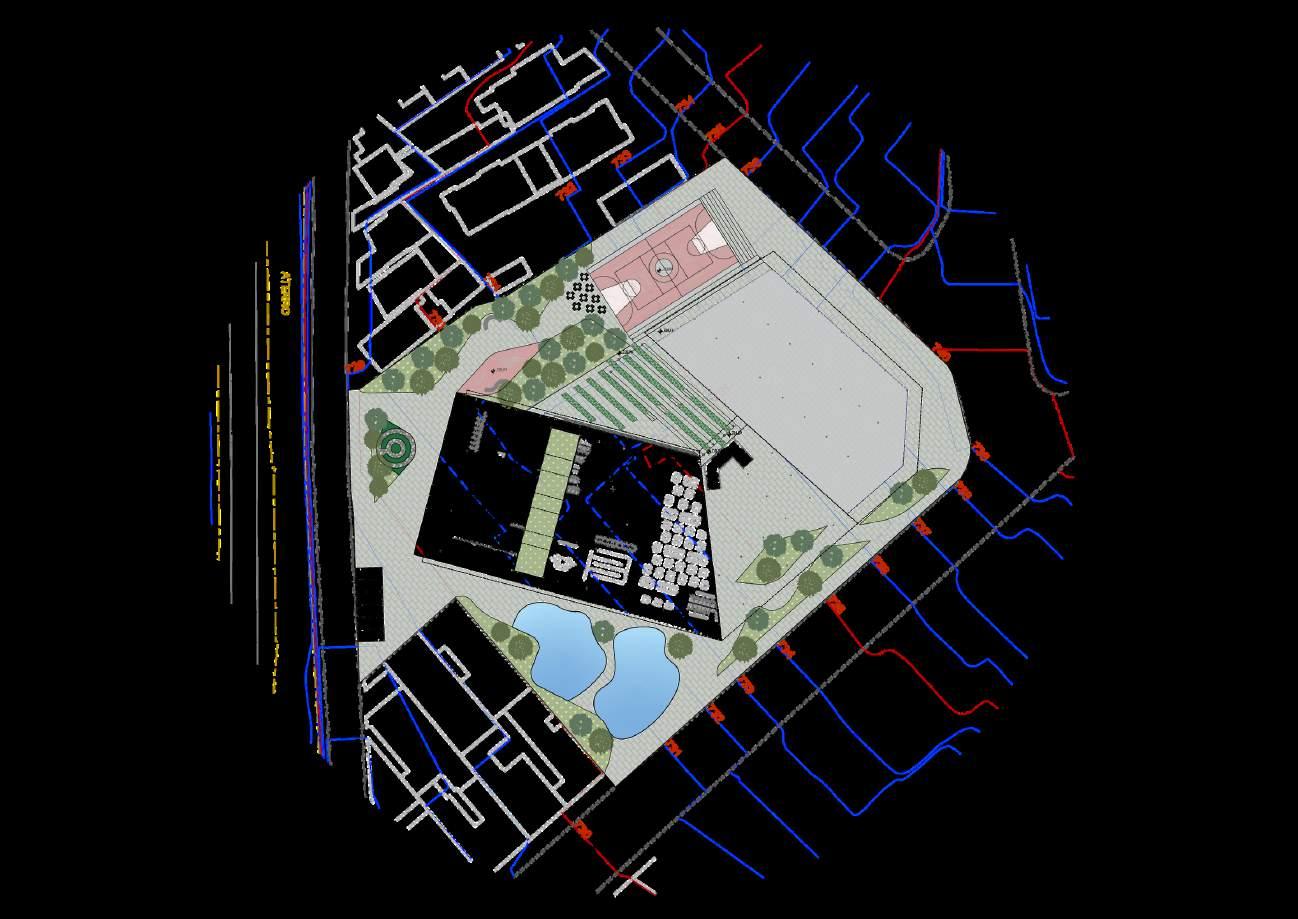

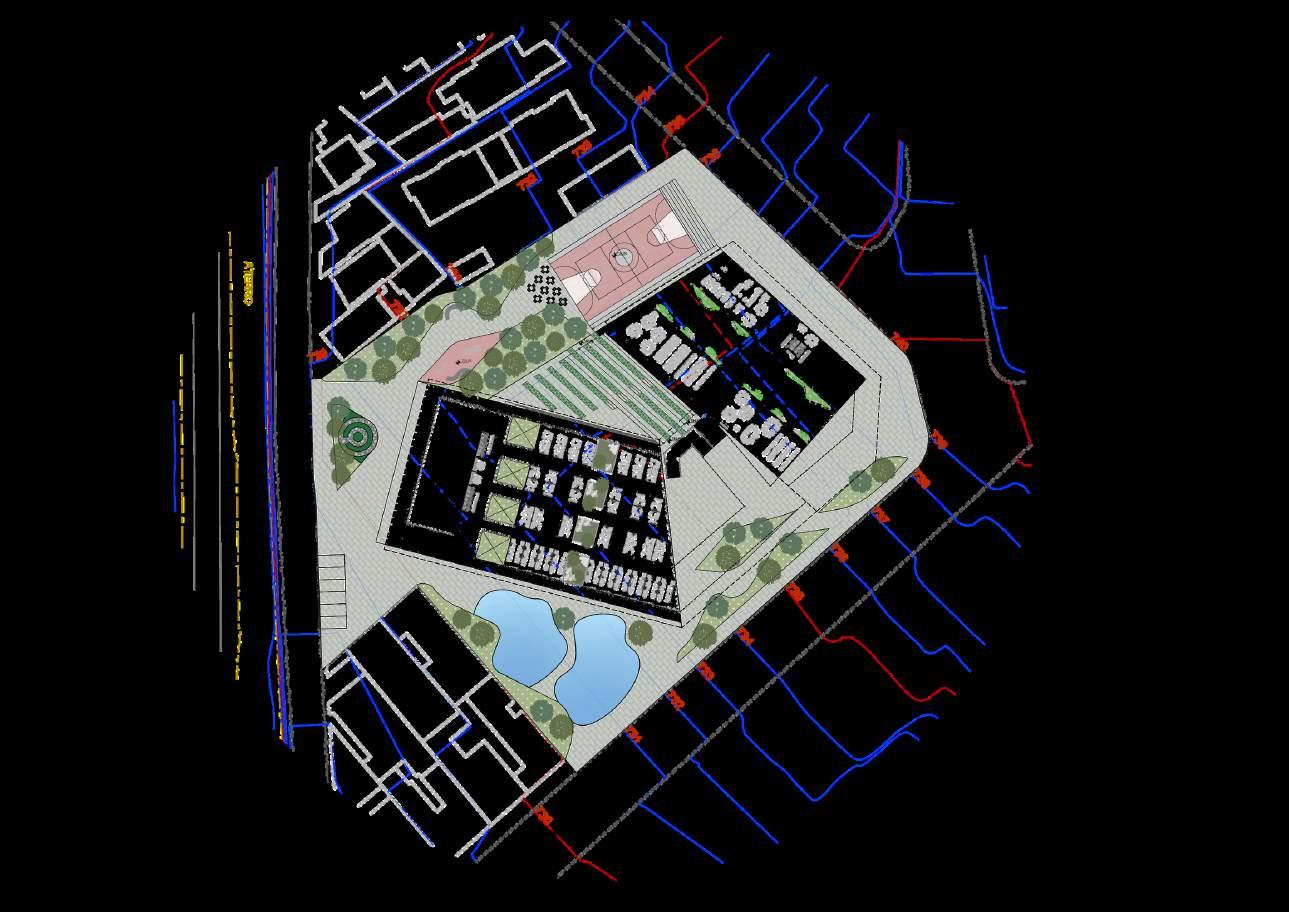

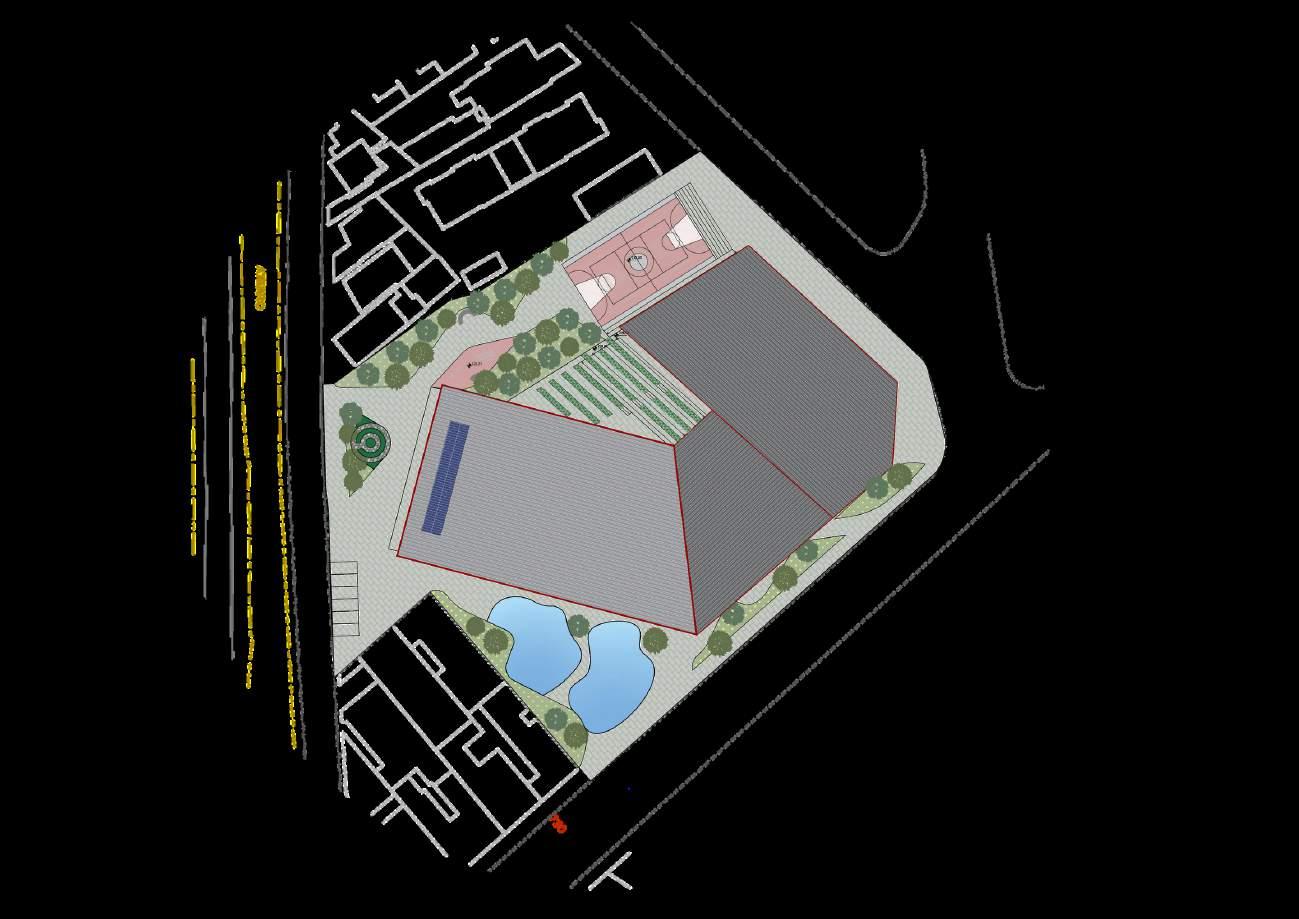

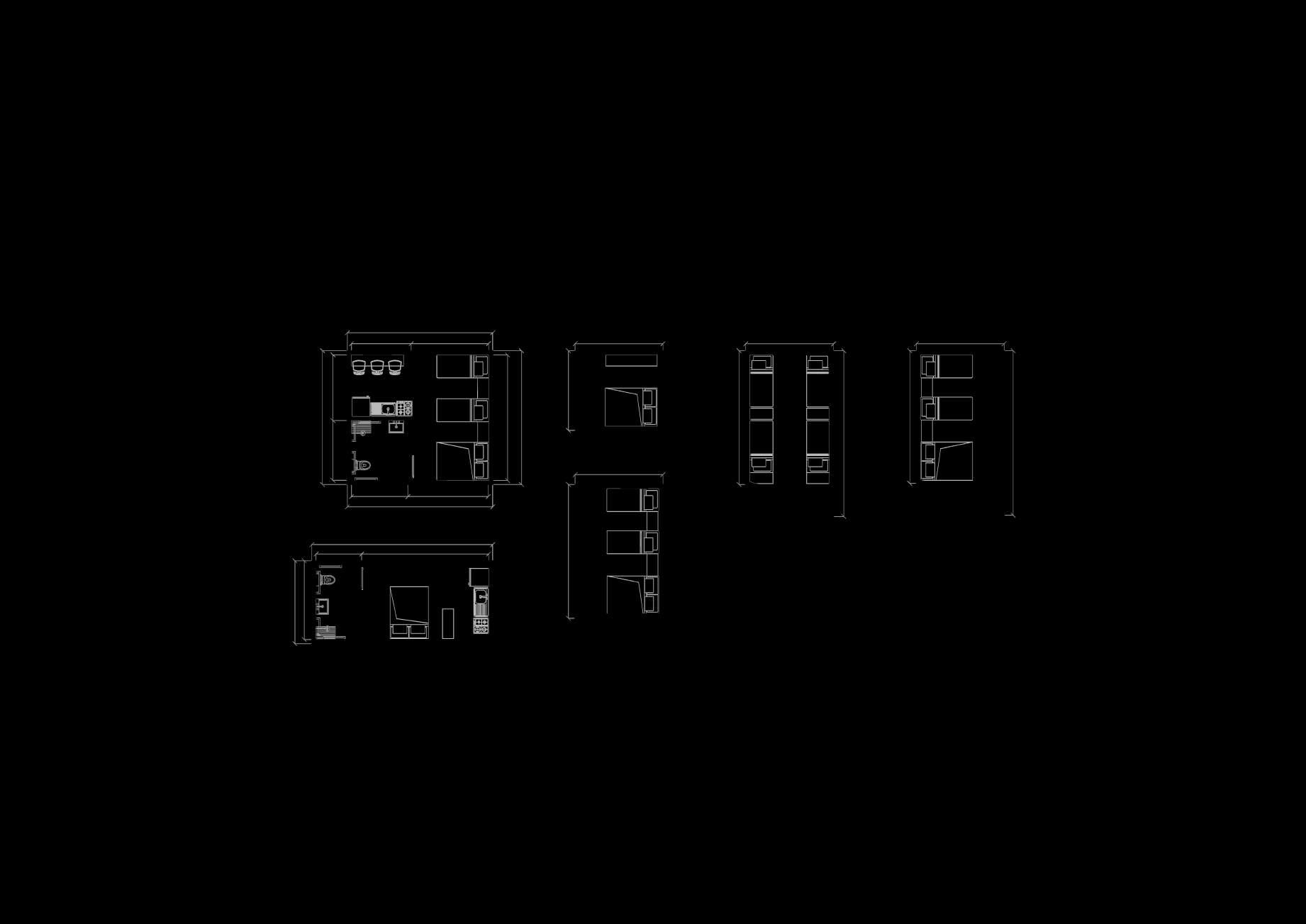

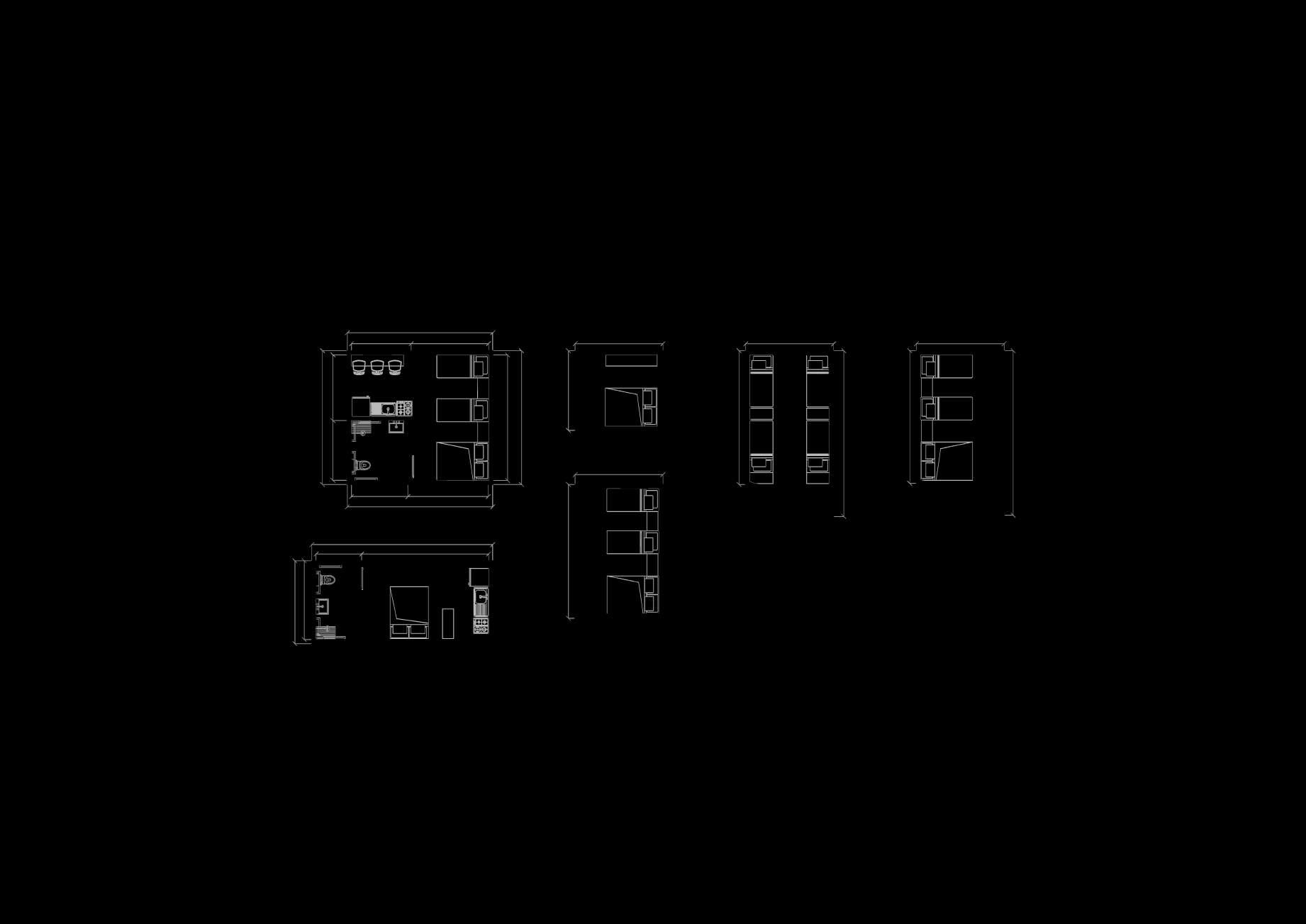

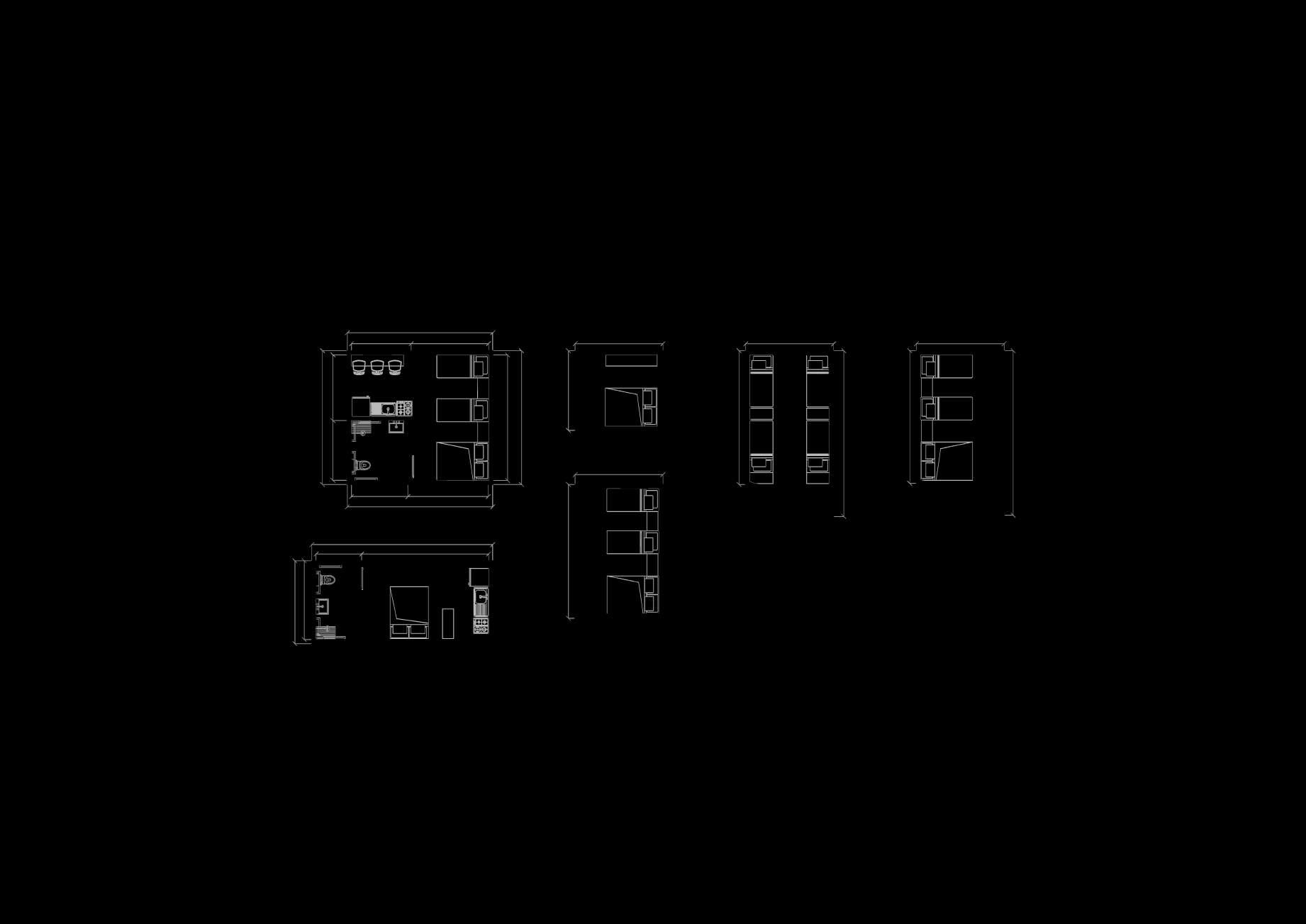

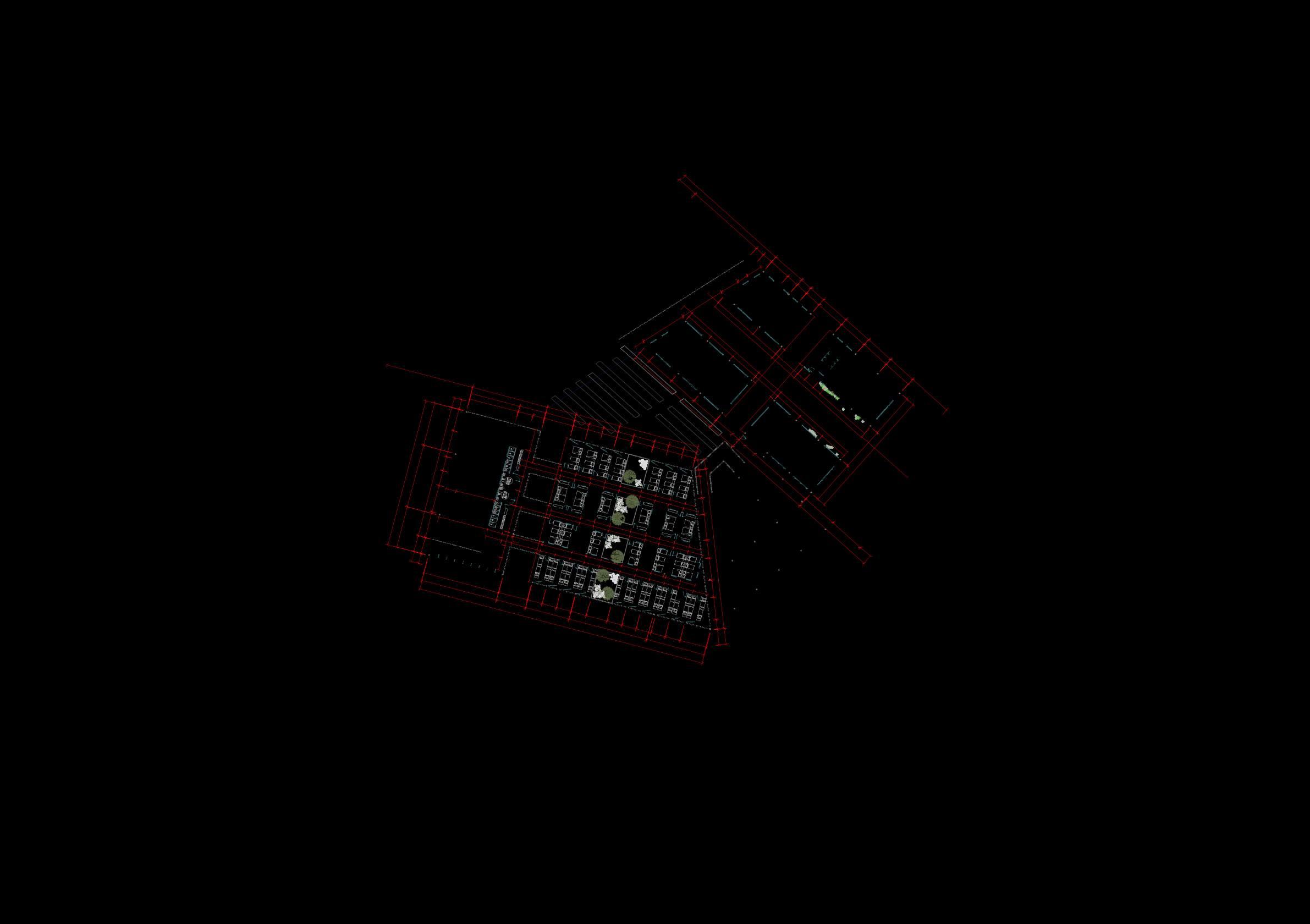

5.2.4 Planta

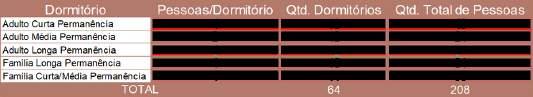

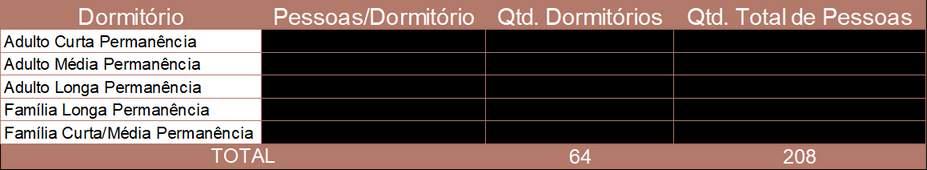

5.2.5 Dormitórios

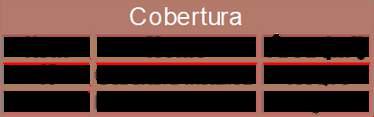

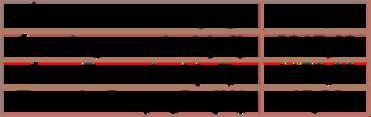

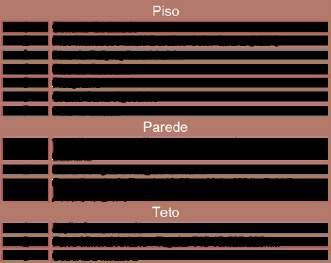

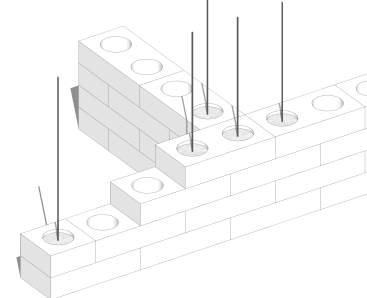

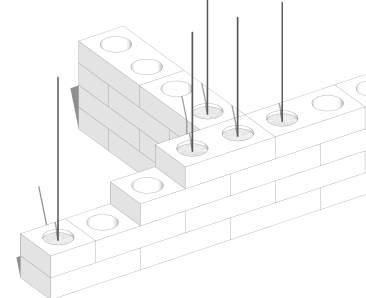

5.2.6 Materialidade

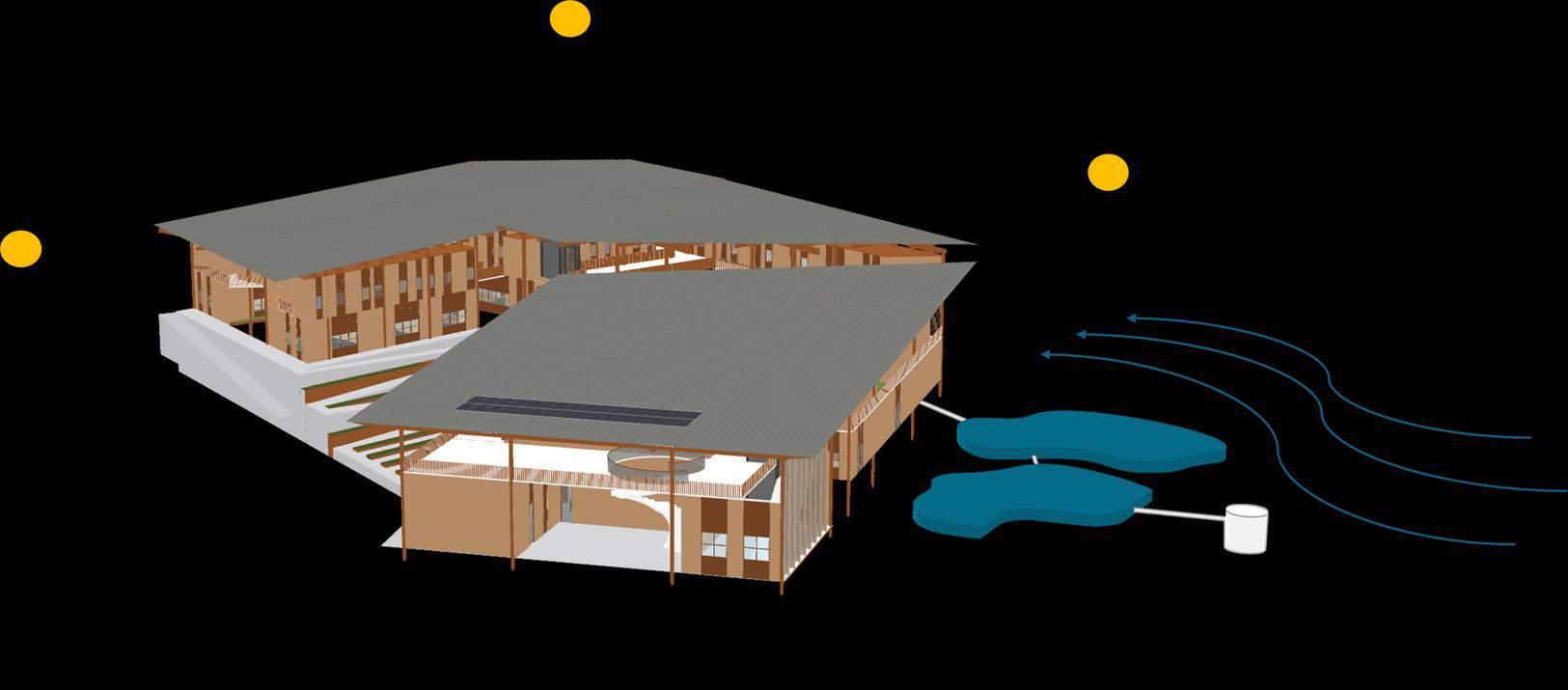

5.2.7 Sustentabilidade

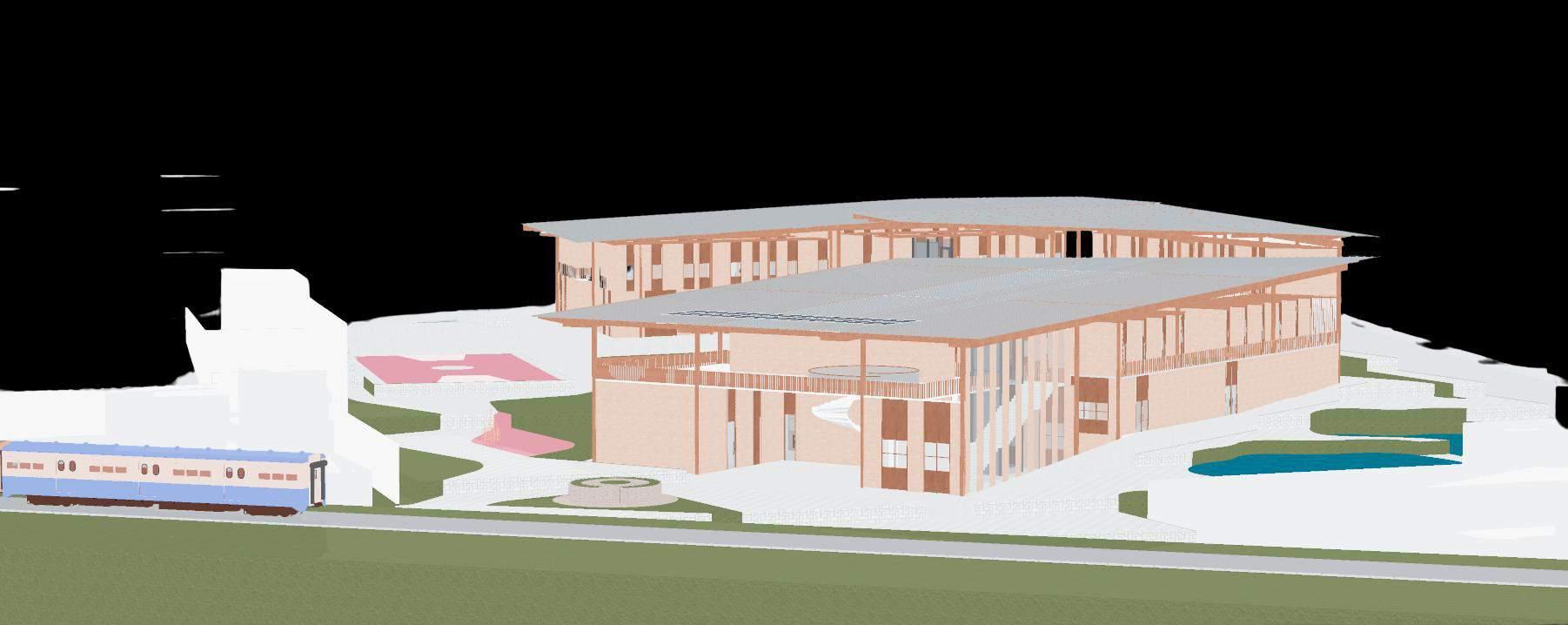

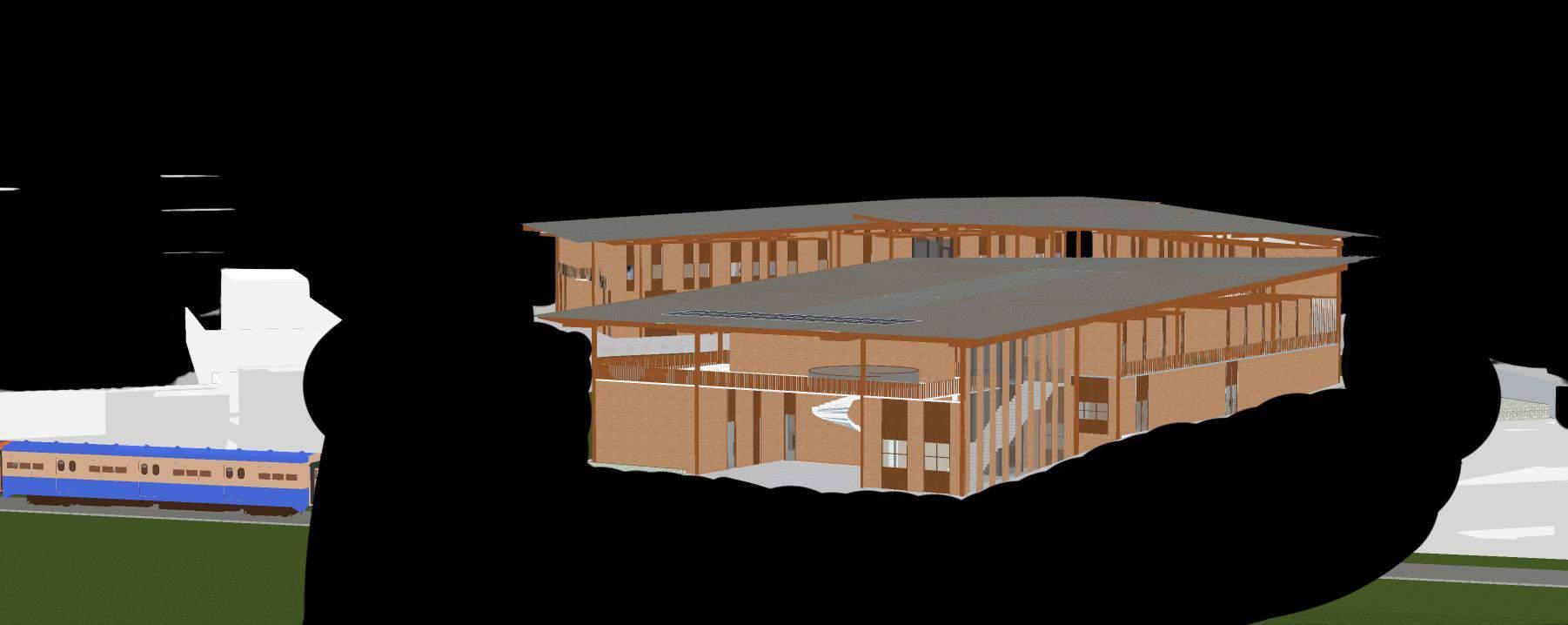

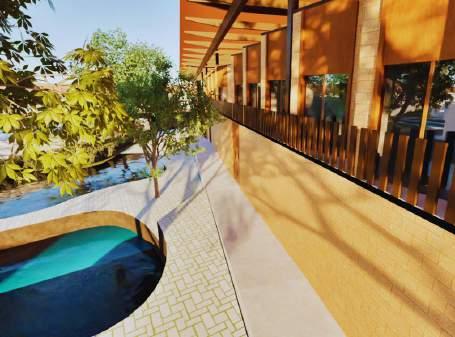

5 2 8 Perspectivas

6. Referências

6.1 Anexos

Este trabalho explora a situação das pessoas em situação de rua com enfoque na cidade de São Paulo, analisando os fatores sociais, econômicos e culturais que as levam à vulnerabilidade. Através de revisão bibliográfica, análise de dados públicos (IBGE, CadÚnico e GeoSampa) e estudos de caso, busca-se compreender os perfis dessa população, os desafios enfrentados e as políticas públicas existentes.

A pesquisa justifica-se pela necessidade de desenvolver soluções arquitetônicas que promovam dignidade, individualidade, segurança e inclusão. O objetivo final deste trabalho será propor um projeto que integre acolhimento e desenvolvimento social e de autonomia, consequentemente, melhorando a qualidade de vida dessas pessoas.

Palavras-chave: população em situação de rua, vulnerabilidade social, políticas públicas, arquitetura inclusiva.

O presente trabalho da disciplina de LAUP IX, busca entender os complexos e diversos aspectos sociais, econômicos, históricos e culturais das pessoas em situação de rua, abrangendo como a sociedade e o governo abordam as questões desse grupo que tem sua vida afetada em questões psicológicas e sociais devido as situações que enfrentam no cotidiano, tais como, violência, discriminação, condições climáticas adversas, dificuldade ao acesso de serviços e necessidades básicas. Para que assim, seja proposto futuramente, um projeto arquitetônico que dê dignidade e condições de melhoria da qualidade de vida dessas pessoas.

O levantamento de dados sobre a população de rua, como e onde vivem, são fundamentais para a elaboração e implantação da gestão pública no território como um todo. No Brasil, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia Estatística) é responsável pelo levantamento de dados que permitem caracterizar o país e a população brasileira.

O censo de 2022 foi o primeiro a realizar a pesquisa acerca da população em domicílio coletivo no país, caracterizando 0,4% da população total. Nesse índice enquadram-se moradores dos domicílios tipo “Asilo, Hotel ou pensão, Alojamento, Penitenciária, Abrigo para população em situação de rua, Abrigo para outros grupos vulneráveis, Clínica psiquiátrica, Orfanato, Unidade de internação de menores, Quartel, Outros”.

Com relação ao tipo de domicílio “Abrigo, albergue ou casa de passagem para população em situação de rua”, uma grande parcela da população, cerca de 50,6%, situava-se em São Paulo. Porém, como o Censo Demográfico é uma pesquisa realizada a domicílio, não contabiliza a população de rua no país a qual vive fora de abrigos e lugares improvisados, dificultando o entendimento da motivação para a situação de rua e à procura de medidas preventivas desse cenário.

Apesar de desde 2009 estar vigente a Política Nacional para a População em Situação de Rua (PNPSR), onde trás em um dos seus objetivos instituir a contagem oficial da população em situação de rua para oferecer políticas apropriadas, ainda há a limitação de dados sobre essas pessoas, sendo a principal fonte atual para a consulta desses dados atualmente o Cadastro Único.

Tabela 1 - Dados do Cadastro Único e do Censo Demográfico 2022 do IBGE.

POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO CADASTRO ÚNICO 2024

Fonte: Autora, 2024

DO TOTAL DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA EM RELAÇÃO A REGIÃO ANALISADA

Nota-se que mais de ¼ da população de rua do Brasil cadastrada no CADÚNICO está localizada em São Paulo, ressaltando que esse número é incompleto por não abranger a população que não tem CPF ou título de eleitor e fica marginalizada de programas e benefícios sociais.

Assim, este estudo tem o objetivo de entender e mitigar a situação de vulnerabilidade que a população de rua vive em São Paulo, tais como, a insegurança alimentar, a exposição a intempéries e, consequentemente, aos problemas de saúde que ocorrem devido às condições precárias de higiene e a falta de acesso a serviços médicos regulares, a violência (seja praticada por intolerantes, ou por disputa material ou pessoal, seja por ações higienistas, ou por violência sexual), a falta de senso comunitário e ao desemprego. Assim, serão analisados os perfis e quais políticas públicas conseguem ajudar a população de rua, e os tipos de projetos arquitetônicos existentes para elas no Brasil e no mundo.

A metodologia deste trabalho combina diferentes abordagens para garantir uma análise abrangente sobre a situação das pessoas em situação de rua em São Paulo, com foco em entender quem são essas pessoas, a partir de quando e como se deu a origem dessa situação a qual se encontram e a que condições elas se sujeitam.

A pesquisa foi fundamentada em uma extensa revisão de literatura acadêmica e técnica, com destaque para a obra de Maximo e Melo (2016), a qual fornece uma base teórica sólida sobre as políticas públicas e o histórico da população de rua.

Dados quantitativos foram coletados de fontes públicas, como o IBGE, CadÚnico e GeoSampa, para mapear a distribuição demográfica, econômica e urbana da população em situação de rua, criando um perfil e um comparativo entre as regiões e a qualidade de sua infraestrutura. Para complementar os dados bibliográficos e quantitativos, foi realizada uma entrevista no Complexo Boracea, com o objetivo de compreender o funcionamento do Centro de Acolhida e realizar uma Análise PósOcupação. Durante a visita, foram coletadas informações sobre as dinâmicas do espaço, os serviços oferecidos, os desafios enfrentados pela equipe e as perspectivas dos acolhidos. A entrevista seguiu um roteiro semiestruturado, explorando questões relacionadas à infraestrutura, organização do espaço, atividades promovidas e o impacto do acolhimento na vida dos usuários.

A combinação entre revisão bibliográfica, análise de dados públicos e entrevistas em campo proporcionou uma visão ampla e integrada do tema.

2.1 Mas afinal, quem são as pessoas em situação de rua?

De modo geral, entende-se por aqueles que circulam e fazem da rua seu espaço de moradia. No dicionário por exemplo, há uma definição parecida ao procurar por “sem-teto” ¹ :

adj m+f sm+f sing e pl

Diz-se de ou pessoa que não possui moradia fixa, própria nem condições econômicas de alugar uma moradia, e acaba morando na rua, ao ar livre: São muitas as pessoas sem-teto numa cidade grande “Sem-teto, famintos, drogados, todos atravessam a noite em busca da dignidade que perderam de dia” (ZUGAIB,2009) “Esta aqui pode mandar para os semteto que ficam debaixo do viaduto, do outro lado da emissora” (BRANDÃO,2002)

Outro termo mais abrangente, mas muito usado para referir-se à população em situação de rua é desabrigado²:

adj

1 Que não tem abrigo ou morada: O ciclone deixou no seu rastro milhares de pessoas desabrigadas

2 Que está exposto a intempéries.

3 Que não garante abrigo ou proteção: Vivia numa casa desabrigada; as janelas não tinham vidros nem ferrolhos.

4 Que está desagasalhado ou descoberto: Você está muito desabrigada; está frio demais lá fora.

sm

Acrescenta-se ainda o termo “mendigo”, usado comumente no Brasil principalmente até os anos 70, mas ainda muito presente no linguajar dos brasileiros³:

Aquele que está desabrigado. sm

Indivíduo que vive de pedir esmolas; pedidor, pedinte

Sobre sua origem Stoffels (1977) reconhece o surgimento de pessoas que viviam em condições próximas à população em situação de rua hoje, a partir da propriedade privada na Grécia Antiga, onde moldou-se as estruturas sociais e favoreceu a desigualdade social e econômica, tendo como consequência a escravidão e exclusão social, a divisão do trabalho e a economia monetária, favorecendo condições de extrema pobreza, a falta de moradia adequada e pessoas consideradas como mendigos e vagabundos (Stoffels, 1977, apud Cesar, 2022, p. 28).

Durante a Idade Média, a pobreza atingiu a maior parte da população, sendo ela definida, pela Igreja Católica, como um grupo social que despertava sentimento de piedade e necessário para a prática de caridade cristã. Quem recebia ajuda era visto como uma representação do próprio Cristo, sendo uma forma de elevar o estado de pobreza, que perdurou até a passagem do feudalismo para o capitalismo.

1 MICHAELIS. Sem-teto. Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/palavra/okENB/sem-teto. Acesso em: 4 out. 2024.

2 MICHAELIS Desabrigado Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa Disponível em: https://michaelis uol com br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/desabrigado/ Acesso em: 4 out 2024

3 MICHAELIS Mendigo Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa Disponível em: https://michaelis uol com br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=mendigo Acesso em: 4 out 2024

Com a transição para a sociedade capitalista, na Idade Moderna, há o agravamento dessa condição como consequência do renascimento urbano e da Peste Negra, ao mesmo tempo em que começa a ser criminalizada e combatida, pois as principais instituições que ficavam responsáveis pelas doações começam a não dar conta, e a visão dominante, moldada pelas transformações econômicas, priorizava a meritocracia e o valor do trabalho, considerando consequentemente, como “vagabundos” aqueles que não era considerados inválidos para trabalhar e mesmo assim, não tinham fonte de renda.

Para a Igreja, a caridade começa a ser algo que precisava merecer para receber e com o capitalismo essas pessoas tornam-se questionáveis, preguiçosas e delinquentes aos olhos da sociedade:

Nos séculos XVII e XVIII, com a intensificação da exploração da força de trabalho que caracterizou o período pré-industrial e industrial, aumentaram ainda mais a repressão e o castigo à mendicância transgressão Se no final da Idade Média a indigência passara a ser condenada moralmente, neste período, mais do que isto, era vista como um crime econômico: a produtividade do indivíduo tornava se uma condição essencial para a riqueza (MAGNI, 2006, p 20, apud PRIORI, 2019, p 111)

Em consequência, criou-se na Inglaterra a Lei dos Pobres, onde atingia o pauperismo das massas populares ao tentar evitar que multidões empobrecidas buscassem auxílio nas paróquias mais ricas, pois apenas os pobres vinculados a paróquia poderiam ser socorridos por ela, ressaltando assim, uma exclusão e marginalização territorial e social desse grupo, já datada na Inglaterra com Henrique VIII:

A coroa inglesa, vendo o número desses indivíduos crescer, tratou logo de promulgar leis contra eles, de forma a tentar coibir essas atividades Os quatro monarcas e suas leis que trataram desse assunto serão listados a seguir:

a) Henrique VIII (1530): Mendigos velhos podem implorar por caridade Os que estivessem em condições de trabalho seriam obrigados a voltar para o seu lugar de nascimento e trabalhar lá. Sofreriam grande punição corporal sendo “atados à parte traseira de um carro, deviam ser fustigados até que o sangue jorrasse de seu corpo”

b) Eduardo VI (1547): Todo aquele que for acusado de vadiagem será condenado à escravidão Aquele que o tiver denunciado terá direito a usufruir de sua força de trabalho, sendo este escravo marcado com a letra S (escravo, do inglês slave) Qualquer escravo que tramar contra o seu dono será condenado à morte e os que fugirem deverão retornar a seu local de origem e trabalhar.

c) Elizabeth (1572): Mendigos maiores de 18 anos reincidentes na vadiagem serão executados Os maiores de 14 anos que não estivessem empregados teriam a sua orelha esquerda marcada com ferro Foi um período muito difícil e rígido para a atividade dos mendicantes, já que a punição severa foi realmente aplicada, tendo a Inglaterra presenciado de 300 a 400 execuções todos os anos após a promulgação desta lei. d) Jaime I: Todos os mendigos serão considerados vagabundos, sendo punidos com a execução se reincidentes Os açoites são comuns e os vagabundos que por acaso se rebelassem, deveriam ser marcados com a letra R no ombro esquerdo. (Rodrigues, Alves, & Lima, 2009)

De acordo com Stoffels (1977), ainda no século XVI, a necessidade de tirar as pessoas da vida em sociedade é vista pela internação de mendigos em hospitais para inválidos representando uma forma de estruturação para aplicação de punições. No século seguinte, a prática de confiná-los em hospitais gerais aumentou, e esses estabelecimentos passaram a exercer um papel mais repressivo do que caritativo.

Na Idade Contemporânea, mais especificamente a partir de meados do século XIX, quando ocorria o primeiro impulso industrial, a pobreza atinge também a população trabalhadora, se tornando o que se designou de “questão social” (CESAR, 2020, p.35 apud Netto, 2004, p.42-43). De acordo com Máximo e Melo (2016), o auxílio à população em situação de rua passa da predominância da Igreja, através de irmandades, congregações, esmolas e doações, para um problema do Estado, dando origem ao Welfare State⁴ .

Essa nova organização de gestão a partir do Estado ocorre, pois há uma série de protestos que ameaçam a estrutura social existente, devido ao inconformismo dessa população mais pobre.

Assim, segundo Gomes (2006, apud CESAR, 2020, p.35) o Estado de Bem-Estar oferece, pelo Estado, serviços e benefícios sociais para que todos tenham o mínimo para se viver e consigam enfrentar a sociedade capitalista excludente, porém, para Pereira (2008, apud CESAR, 2020, p.35) está claro que é apenas um mecanismo para controle da população carente para desenvolvimento do capitalismo, do mesmo modo como a Lei dos Pobres, deste modo, “produz-se a separação entre o pobre (objeto de ações assistenciais, por mendicância e vadiagem) e trabalhador (objeto de serviços de saúde e previdência social)” (MONTAÑO, 2012, p. 273, apud CESAR, 2020, p.37).

Destaca-se que, apesar dessa fachada de “benefícios sociais” ofertados pelo Estado, o objetivo dessas ações, segundo Casini e Gimenes (2021), era livrar as ruas dessa população mais pobre, que ficava em situação de rua, para “limpar o espaço urbano”, que na presença deles era considerado lugares de doenças e depravação moral. Uma forma de isolar as pessoas em condições de rua era pelo recolhimento dos desempregados às Workhouses (Casas de trabalho), onde ficavam confinados à espera de trabalho, barateando mais ainda a mão de obra, numa época na qual não existia nenhum direito trabalhista.

No Brasil, o Estado apoiava instituições de caridade que prestavam assistencialismo aos pobres, de acordo com Máximo e Melo (2016), tal modelo de assistência foi predominante até os anos de 1930 no país, porém, muitas vezes estavam ligados a alguma corrente religiosa.

Na década de 1960, seguida dos anos 70 com a crise do petróleo, Bobbio (2000, apud CESAR, 2020, p.41) relata que essa lógica do Welfare State começa a ser considerada insustentável, gerando uma separação entre Estado e Sociedade, focando na acumulação de capital e no Neoliberalismo.

Segundo Bresser (1989, apud CESAR, 2020), esse modelo neoliberal tira as bases das políticas sociais, defendendo a desigualdade social, e consequentemente, fomentando a pobreza e a exclusão social. Isso ocorre com a justificativa, de que todas as pessoas são diferentes, consequentemente, disponibilizam diferentes graus de aptidão e diferentes níveis sociais, afetando principalmente países menos desenvolvidos.

2.2 E no Brasil, é diferente?

No século XVI, com o superpovoamento europeu e a pauperização sócio industrial, que ajudou a determinar a desigualdade social existente no mundo capitalista, a paisagem europeia ficou marcada pelas pessoas em situação de rua e consequentemente, determinou a estrutura social brasileira.

Figura 2 - Miséria Inglaterra Industrial

Fonte: DORÉ, GUSTAVE Corbis/Latinstock/Coleção Stapleton

O Brasil foi estruturado pelo clero, a família patriarcal, escravos e os pobres livres, que vieram com recursos escassos para a colonização, agravando a desigualdade social já existente

A matriz colonial, nos seus pilares de sustentação –apoiados no caráter autoritário, patrimonialista e escravocrata –, criou uma herança de dominação excludente e produziu uma sociedade permeada por relações autoritárias de poder, estruturada em uma cultura política que envolveu colonizador e colonizado na reprodução da desigualdade social, dando origem a uma rígida estratificação de classes sociais (SALES, 1994, apud SIQUEIRA, 2009)

A camada mais pobre, era marginalizada e sobrevivia de trabalhos informais temporários e esmolas, presente desde zonas rurais até os centros urbanos, eram amparados pela caridade da Igreja e a Ordem Da Misericórdia, mantendo o princípio lusitano de religiosidade para assistência dos mais necessitados. Sua maioria era composta de negros livres, mestiços, brancos sem trabalho e/ou biscateiros, mendigos, bastardos e oriundos de núcleo familiar dirigido por mulheres sozinhas, que se amesquinhavam na sombra da caridade nas cidades (Souza, 1986, apud Siqueira, 2009). Assim, mantinha-se uma dependência social da pobreza e caridade, que divergia do discurso da Europa moderna.

No Brasil colônia, a instituição de assistência mais significativa foi a hospitalar - a “Santa Casa”, mantida pela Irmandade da Misericórdia, ajudava além de doentes, os negligenciados e marginalizados.

No Brasil, a atuação desta Ordem da Misericórdia se estabeleceu, inicialmente, pela instituição da esmola, seguida pela ação de assistência institucionalizada, passando posteriormente a assimilar uma noção de filantropia higiênica, uma vez que as epidemias, as doenças contagiosas e a insalubridade das cidades se faziam presentes, atingindo principalmente a população pobre, sem amparo por parte do poder público (Sposati, 1988, apud Siqueira, 2009).

Assim como na Europa, não se deve romantizar esse assistencialismo ocorrido aqui. Junto à ação pública, o perfil de doadores eram os fazendeiros, comerciantes urbanos e ricos em geral, os quais mascaravam o objetivo de afastar essa população que era foco de infecções e doenças, assim, o local desses hospitais eram em níveis elevados em relação aos mangues.

Não havia perspectiva por parte do governo ou de ações privadas de diminuir a pobreza ou a miséria que era crescente nas colônias, contribuindo historicamente para a ausência de cidadania dessa população em situação de rua, mais pobre e marginalizada.

Além disso, apesar de ter ocorrido ações políticas de bem-social no Brasil, não houve efetivamente o Welfare State nessa mesma época que se desenvolvia no resto do mundo, pois ocorreram apenas ações pontuais e na época em que este manifestava-se na Europa, o Brasil não tinha uma estrutura industrial e quando começou a ganhar este aspecto, essa política começou a ser questionada.

No Brasil Império até a República, surge o “vadio”, nomeando uma parcela da população em situação de rua, que representava pessoas sem ocupação, sem moradia e sem senhor, as quais podiam ser presas ou expatriadas para África, pois iam contra as Leis Criminais do Império que consideravam a vadiagem como crime.

Fraga Filho (1994) apud Casini e Gimenes (2021), relata que as décadas de 1880 e 1890 foram o auge da repressão à vadiagem.

Não à toa, quando paramos para analisar os acontecimentos da época nos deparamos com os movimentos abolicionistas ganhando força e relevância: Lei do Ventre Livre de 1871⁵ , a Lei do Sexagenário datada em 1885 e a Lei Áurea de 1888.

Aproximadamente 700 mil escravos conquistaram sua liberdade no último país do Ocidente a abolir a escravidão e tiveram que enfrentar a falta de políticas públicas para uma efetiva reforma social, sem reforma agrária e com a Lei de Terras⁶ em vigor, a ausência da ampliação do mercado de trabalho, do acesso à saúde e da educação, pois o real objetivo era apenas o desenvolvimento econômico, onde os escravos eram vistos como obstáculos devido aos custo de manutenção - “A abolição é a aurora da liberdade, esperemos o sol. Emancipado e negro, resta emancipar o branco” (MACHADO DE ASSIS, Esaú e Jacó, cap. 37, 1904).

Dessa forma, essas pessoas não tiveram acesso à terra e nem ao estudo, tendo que sujeitar-se aos baixos salários, e a partir da República, competir com a mão de obra imigrante, virando um enorme contingente industrial de reserva, descartável e sem força política, que ficavam, e ficam, à mercê da própria sorte, sujeitas às mesmas mentalidades e regras sociais, que ancoravam o racismo.

Havia alguma coisa diferente no seu modo de sentir a realidade do Rio de Janeiro, sem o véu culto, ilustrado, falsamente livresco de seus contemporâneos, embriagados de fórmulas Somente ele, isolado na multidão que aclama, ousou manifestar a inanidade do 13 de maio. Livre o escravo, estará na rua, sem emprego, ou receberá do senhor a esmola do salário, em troca de igual trabalho, com antigas pancadas e injúrias (FAORO, p , 323, 1988)

Assim, por uma questão higienista, socioeconômica e racial, os ataques às pessoas em situação de rua prevaleceram, junto às práticas de controle dessa população que só aumentava, citando a prisão forçada, assim como na Europa, que as pessoas eram obrigadas a trabalhar.

As leis referentes ao início do século XX para as pessoas mais pobres e em situação de rua mostram ainda o viés assistencialista e o policiamento para regulamentar a ordem urbana. A partir de 1930, começa a crise do sistema político e econômico vigente devido ao crescimento urbano e a definição do termo cidadão, onde eram apenas membros da sociedade aqueles que tinham trabalho reconhecido e definido por lei - CLT, mantendo ainda a filantropia higienista e excludente.

De acordo com Maximo E Melo, apenas em 1934 com a Constituição, houve a primeira obrigação explícita do Estado com a assistência, que tinha como objetivo amparar os desvalidos e garantir 1% das rendas tributárias à maternidade e à infância, garantindo necessidades pontuais para sobreviver. Observa-se, que o governo não analisava uma certa população para identificar suas necessidades e ordená-las, na verdade, os projetos tinham foco apenas no indivíduo.

Durante a Ditadura, não houve muitos avanços para a construção de um bem-estar social, isto é, não houve planos para distribuição de renda e de propriedade, o foco do governo era o desenvolvimento econômico e das lutas de esquerda o anti-imperialismo estadunidense.

Ademais, podemos dizer que na década de 60, para a contenção de classes, presencia-se leis voltadas ao trabalhador urbano, onde o Estado garantia renda, através do sistema previdenciário de assistência social (INPS), saúde, educação (SOS) e habitação (BNH).

6 De acordo com a Agência do Senado (2023), os latifundiários, prevendo o fim da escravidão apoiaram a Lei de Terras, impedindo que ex-escravos e imigrantes pobres tivessem acesso à terra garantiram que esses grupos virassem sua mão de obra barata O historiador Marcio Both ressalta que desde a Colônia com as sesmarias, já havia sido consolidado o modelo do latifúndio associado ao trabalho escravo no Brasil

Nos anos 60 e 70, com a mecanização da mão de obra rural e mais da metade da população nas zonas urbanas, há um aumento no número de pessoas em situação de rua, pois parte dessa massa migrante não é absorvida pelo mercado, assim “no plano intelectual, ela se torna progressivamente objeto de análises acadêmicas. No plano político se torna objeto de contenção” (PRIORI ,2019). Como consequência, começa a questionar sobre essas pessoas das ruas, tratando como um grupo derivado do capitalismo e a escassez do mercado de trabalho, não mais como um fracasso individual, onde a nomeação passa de “mendigo” para “pessoas em situação de rua”.

Já nos anos 80, começa o viés das relações sociais, onde a situação de rua é consequência da exclusão social. Foi uma época marcada por diversos movimentos sociais, como a luta da cidadania, os direitos das mulheres e a Constituição de 1988, que gerou uma maior organização e posicionamento do Estado com princípios de um Bem-estar Social, isto é, assumir um papel garantidor de direitos, inclusive de assistência social - antes era algo apenas realizado pela Igreja e voluntariado.

Desta maneira, a atenção aos mais pobres vai cada mais se enraizando nas práticas estatais, o que não significa, porém, ruptura como ações não estatais, mas sim que o Estado busca para si exclusividade não sobre as práticas em si, mas o poder de definir as diretrizes para tais trabalhos, sejam realizados por ele próprio ou pela sociedade civil Passam a conviver, desta maneira, órgãos estatais, filantrópicos, religiosos etc., os quais de um lado são fiscalizados e regulados pelo Estado e de outro financiados por ele (PRIORI ,2019)

A partir dos anos 2000, com o governo Lula, torna-se cada vez mais importante entender quem são essas pessoas, o que fazem, o porquê de estarem naquela situação e como o governo pode resolvê-lo, deixando de lado as privações. Nessa época também que a população em situação de rua começa a se organizar politicamente, criando o Movimento Nacional de Defesa e Luta pelos Direitos da População de Rua (MNPR) em 2001, que tomou força depois do massacre da Praça da Sé, quando nas noites de 19 e 22 de agosto de 2004, 7 pessoas morreram e 8 ficaram feridas enquanto dormiam no local, depois de serem atacadas por policiais que ficaram impunes.

Outro marco importante, foi a realização da Pesquisa Nacional sobre a população de rua, pelo Instituto Meta, entre 2007 e 2008, identificando cerca de 31.922 pessoas, o qual apesar de ser um número significativo, não constatou a verdade do Brasil, na medida em que não foram incluídas todas as cidades para traçar o perfil socioeconômico desse grupo.

Isso mostrou que a vida nas ruas é um problema estatal e precisa de uma política própria e não medidas punitivas como a lei contra a mendicância - que deixou de ser uma contravenção penal apenas em 2009. No mesmo ano surge um decreto para a garantia de direitos mínimos para essas pessoas:

Art 7o São objetivos da Política Nacional para a População em Situação de Rua:

I - Assegurar o acesso amplo, simplificado e seguro aos serviços e programas que integram as políticas públicas de saúde, educação, previdência, assistência social, moradia, segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e renda;

II - Garantir a formação e capacitação permanente de profissionais e gestores para atuação no desenvolvimento de políticas públicas intersetoriais, transversais e intergovernamentais direcionadas às pessoas em situação de rua;

III - instituir a contagem oficial da população em situação de rua;

IV - Produzir, sistematizar e disseminar dados e indicadores sociais, econômicos e culturais sobre a rede existente de cobertura de serviços públicos à população em situação de rua;

V - Desenvolver ações educativas permanentes que contribuam para a formação de cultura de respeito, ética e solidariedade entre a população em situação de rua e os demais grupos sociais, de modo a resguardar a observância aos direitos humanos;

VI - Incentivar a pesquisa, produção e divulgação de conhecimentos sobre a população em situação de rua, contemplando a diversidade humana em toda a sua amplitude étnico-racial, sexual, de gênero e geracional, nas diversas áreas do conhecimento;

VII - implantar centros de defesa dos direitos humanos para a população em situação de rua;

VIII - incentivar a criação, divulgação e disponibilização de canais de comunicação para o recebimento de denúncias de violência contra a população em situação de rua, bem como de sugestões para o aperfeiçoamento e melhoria das políticas públicas voltadas para este segmento;

IX - Proporcionar o acesso das pessoas em situação de rua aos benefícios previdenciários e assistenciais e aos programas de transferência de renda, na forma da legislação específica;

X - Criar meios de articulação entre o Sistema Único de Assistência Social e o Sistema Único de Saúde para qualificar a oferta de serviços; XI - adotar padrão básico de qualidade, segurança e conforto na estruturação e reestruturação dos serviços de acolhimento temporários, de acordo com o disposto no art. 8o; XII - implementar centros de referência especializados para atendimento da população em situação de rua, no âmbito da proteção social especial do Sistema Único de Assistência Social; XIII - implementar ações de segurança alimentar e nutricional suficientes para proporcionar acesso permanente à alimentação pela população em situação de rua à alimentação, com qualidade; e XIV - disponibilizar programas de qualificação profissional para as pessoas em situação de rua, com o objetivo de propiciar o seu acesso ao mercado de trabalho.

Apesar de na teoria, o Decreto nº 7.053/2009 ter que realizar sua vigência imediata após a publicação, sua efetiva implementação depende da atuação coordenada dos entes públicos, perpetuando a falta de direitos dessa camada, indo de frente ao artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que cita que deve haver políticas públicas que assegurem o bem-estar social e econômico da população, especialmente para aqueles em situações vulneráveis

A Pesquisa Nacional realizada em 2008, citada anteriormente, identificou que as pessoas em situação de rua são, em sua maioria, homens adultos com baixo nível de escolaridade e renda, desempenhando atividades informais remuneradas ou desempregados. A maior parte delas nasceu no mesmo município em que se encontra ou migrou para outros municípios dentro do mesmo estado.

De acordo com os dados da Meta/MDS (2008), em relação às condições de vida 69% dessas pessoas dormem na rua, enquanto 22% em abrigos ou outras instituições, e 8,3% alternam entre a rua e abrigos. Quanto ao nível educacional, 74% sabem ler e escrever, e quase metade completou o ensino fundamental.

As causas que levaram essas pessoas à rua incluem, em 35,3% dos casos, o alcoolismo ou o uso de drogas, 29,8% relatam desemprego, e 29,1% mencionam desavenças familiares, mas há também pessoas nessa situação devido problemas de saúde mental, desigualdade social (que gera diversos problemas como a falta de acesso a serviços básicos), doenças crônicas e violência.

Em relação à saúde, cerca de um terço dessas pessoas afirmam ter alguma doença, sendo 10,1% com hipertensão, 6,1% com transtornos psiquiátricos ou mentais e 5,1% com HIV/AIDS.

No aspecto econômico, 70,9% das pessoas em situação de rua realizam algum trabalho remunerado, com 27,5% atuando como catadores de materiais recicláveis, 14,1% como flanelinhas, 6,3% na construção civil, 4,2% em limpeza e 3,1% como carregadores Em termos de renda, 52,6% recebem entre 20 e 80 reais por semana, e apenas 15,7% dependem principalmente da esmola como fonte de sustento.

Essa pesquisa revela as condições e desafios enfrentados pela população em situação de rua no Brasil, além disso, é necessária para entender as políticas públicas e leis que melhor atenderiam a essa população.

No Brasil Colonial, com sua base no trabalho escravo, pessoas libertas ou incapazes de se inserir nesse sistema acabavam frequentemente marginalizadas, sendo as pessoas em situação de rua consideradas pela Igreja Católica como “abandonadas por Deus” ou “castigadas pelos seus pecados”. O assistencialismo era limitado e relacionado diretamente à religião e às instituições de caridade.

No Brasil Imperial, a pobreza urbana ficou ainda mais visível especialmente em grandes cidades como o Rio de Janeiro. Na época foram iniciadas reformas urbanas que desalojaram a população mais pobre e criadas “leis de vadiagem” como o artigo 295 de 1830 que previa pena de 8 a 20 dias de trabalho por andar mendigando e com 2 advertências do Juiz de Paz, essas punições poderiam aumentar. Destaca-se que a pena para escravizados divergia dos homens livres, sendo que eles poderiam ser condenados não só ao trabalho forçado, mas também ao açoite e à pena de morte (ocorrido principalmente logo antes da Lei Aurea).

Para Sousa, a mera prisão não seria uma punição pesada o suficiente para os escravizados:

Excluindo-se do código a pena de morte e as galés, resta a prisão Ora, o escravo que vive vergado sob o peso dos trabalhos terá porventura horror a encerrar-se em uma prisão, onde poderá entregar-se à ociosidade e à embriaguez, paixões favoritas dos escravos? Ele julgará antes um prêmio que o incitará ao crime. Citarei um exemplo mui frisante Na Filadélfia no tempo do inverno, a gente desarranjada cometia pequenos crimes para ser recolhida à casa de correção Foi necessário tornar a prisão mais incômoda, acrescentando-lhe trabalhos pesados. (Agência Senado, 2020)

As leis abolicionistas, vieram desprovidas de políticas de integração de ex-escravos levando muitos a viverem em extrema pobreza e ocuparem espaços públicos como forma de sobrevivência.

No início da República, mesmo com o aumento da urbanização e o número crescente de moradores de rua, não havia um olhar voltado para os cuidados e os direitos dessas pessoas, com fomento a políticas de higienização sendo implementadas retirando os pobres das áreas centrais e levando-os às periferias.

Na Primeira Constituição Republicana de 1891 vemos a exclusão do poder de voto dos considerados mendigos e analfabetos:

Não podiam votar os mendigos, os analfabetos e as praças de pré, excetuados os alunos das escolas militares de ensino superior (art. 70). Em comparação com a Constituição de 1824, a Constituição de 1891 não fazia a exigência de uma determinada renda para ser eleitor (GROFF, 2008)

"Se estes [mendigos inválidos] inspiram piedade e devem ser socorridos pela sociedade, aqueles [mendigos válidos] constituem causa de fundado perigo à ordem social, pois não tendo o necessário para viver e não querendo buscá-lo no trabalho honesto colocam-se na precisão de servirem-se do crime para subsistirem A mendicidade assume assim o aspecto de uma contravenção contra a ordem pública". (SIQUEIRA, p. 912)

Na Era Vargas, apesar das políticas trabalhistas instituídas, a população de rua que crescia com o aumento do êxodo rural, permaneceu excluída do sistema formal de trabalho e, portanto, de seus benefícios. Temos como exemplo a Lei de Assistência Social de 1934, que criou o Serviço Social para apoiar famílias e indivíduos, mas a questão da mendicância ainda era tratada com punições e controle social.

“Em 1938 é fundado o Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS), ligado ao ministério da educação e saúde pública e tinha como objetivo receber, avaliar e fiscalizar o apoio financeiro estatal para entidades filantrópicas. Em 1942, é criada a Fundação Legião Brasileira de Assistência (LBA), presidida pelas primeiras-damas do país até 1995, ano de sua extinção

A associação entre entidades sociais e Estado na operação das políticas assistenciais, porém, persiste:

“em muitos municípios surgiram os Serviços de Obras Sociais (SOS), entidades filantrópicas, muitas vezes ligadas a alguma corrente religiosa” (MAXIMO E MELO, 2016, f. 120).

Esse olhar para a população de rua aparece gradualmente apenas após o fim da Segunda Guerra Mundial com a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, que influenciou a visão do mundo sobre essa população (com a guerra o número de pessoas de rua aumentou devido à problemas econômicos e mentais, desenvolvidos nela) indo ao encontro com os movimentos sociais e políticas de inclusão.

Esse olhar para a população de rua aparece gradualmente apenas após o fim da Segunda Guerra Mundial com a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, que influenciou a visão do mundo sobre essa população (com a guerra o número de pessoas de rua aumentou devido à problemas econômicos e mentais, desenvolvidos nela) indo ao encontro com os movimentos sociais e políticas de inclusão.

Na Nova República vemos que com a redemocratização houve pressão pelo fim da contravenção de mendicância que passou a ser vista como uma forma de preconceito social, denominada "criminalização da pobreza" e, portanto, foi aos poucos deixando de ser aplicada a lei sem, no entanto, ver uma mudança efetiva na legislação Foi apenas em 2009 que a Lei de Contravenções Penais foi revogada oficialmente pela Lei 11.983 de 17 de julho de 2009, pondo fim a contravenção de mendicância, que já não era praticamente aplicada desde 1970. (QUEIROZ, 2000).

Com a Constituição de 1988 houve o reconhecimento dos direitos sociais, incluindo o direito de voto. O Artigo 6º reconhece a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados como direitos sociais dando base legal as políticas públicas para a população em situação de vulnerabilidade e o surgimento de movimentos como Movimento Nacional de Defesa e Luta pelos Direitos da População de Rua (MNPR) que se fortalece a partir de 2004 após o massacre na Praça da Sé quando 15 pessoas foram golpeadas na cabeça e 7 morreram.

Foi criado o Plano Nacional de Assistência Social que inclui programas de assistência para populações vulneráveis, como pessoas em situação de rua. e foi criada a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) com seu pilar na universalidade e na equidade, estabelece direitos para a população em situação de vulnerabilidade social, incluindo as pessoas em situação de rua.

Após a LOAS, temos a criação de leis direcionadas para a proteção de direitos de pessoas com transtornos mentais, como a Lei nº 10.216/2001, tendo forte impacto para a população em situação de rua, que representa uma parcela importante das pessoas com problemas de saúde mental e que podem contar com Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) seja por conta da saúde mental, seja pela dependência química.

Em 2009 o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) iniciou a Política Nacional para a População em Situação de Rua (PNPSR) com o objetivo de garantir os direitos e a inclusão social dessa população. Esta política é um marco legal importante, já que define as diretrizes para o atendimento e apoio a pessoas em situação de rua, incluindo acesso ao SUS com ações específicas para promoção de saúde, segurança alimentar e habitação.

Quanto à habitação, a fim de facilitar o acesso à moradia às pessoas de baixa renda diminuindo o déficit habitacional, foi lançado o Programa Minha Casa, Minha Vida, que não atende plenamente o objetivo.

De acordo com Rolnik (2010), há uma ineficácia na abrangência dessas famílias com renda de até 3 salários-mínimos, que representam 80% do déficit de habitação no Brasil. Além disso, a ineficiência desse programa aparece também quanto à localização da maioria dos conjuntos habitacionais construídos pelo MCMV, Maricato (2009) cita que estes, situados em “terrenos que sobram” distantes do centro da cidade, aumentam a segregação e desigualdade nas cidades brasileiras.

Porém, uma tentativa recente do governo para reverter essas críticas, foi o aumento do orçamento em 41%, além da priorização por atender mulheres vítimas de violência doméstica e pessoas em situação de rua, refletindo programas internacionais como o Housing First.

O avanço na criação de políticas públicas não para por aí, na última década temos a criação da Lei nº 13.739/2018 (Política Nacional de Combate à Pobreza e Redução das Desigualdades) que estabelece um marco para o combate à pobreza no Brasil, sendo uma tentativa de criar um sistema mais amplo e inclusivo, com medidas que podem beneficiar também a população em situação de rua.

Em 2011 com a Portaria nº 2.866/2011, criou-se a modalidade “Consultório na Rua” com o objetivo de levar serviços de saúde diretamente a população em situação de rua, ampliando o acesso e fortalecendo o vínculo com a atenção básica.

Foi apenas em 2020 que o IBGE iniciou a realização de censos para mapear a população em situação de rua no Brasil, um esforço de fornecer dados mais precisos para a formulação de políticas públicas que é de extrema importância para analisarmos as reais necessidades da população. Nesse mesmo ano foi feito o Decreto Nº 59.246, de 28 de fevereiro de 2020 que fala sobre como tratar a população de rua no município de São Paulo, a fim de proteger a dignidade e os direitos dessas pessoas durante ações de limpeza e ordenação de espaços públicos, proibindo a sua remoção compulsória, garantindo a restituição de bens e a proteção dos bens pessoais além da articulação com serviços sociais.

Em 2021, temos a Criação da Lei nº 14.134/2021 (Lei da Inclusão Social e Habitação) que estabelece condições para a oferta de habitação de interesse social para populações vulneráveis, incluindo as pessoas em situação de rua. Ela propõe um modelo de habitação popular mais inclusivo, com foco na reintegração dessas pessoas à sociedade.

Infelizmente, em 2022, o Brasil retornou ao Mapa da Fome, em meio a um governo que negava a existência do problema. O país contabilizou 33 milhões de pessoas passando fome, sendo a população de rua atingida diretamente pela precarização das condições de vida no país, levando o governo federal a tratar com prioridade essa população, criando ações emergenciais para lidar com as situações mais urgentes como a Operação Inverno Acolhedor, aliadas a políticas de médio e longo prazo incorporadas no Plano de Ação e Monitoramento pela Efetivação da PNPSR.

Em 2022, veio a Lei Aldir Blanc 2 (Lei nº 14.399/2022) que institui a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), com o objetivo de garantir apoio permanente ao setor cultural no Brasil e que apesar de não ter sido criada especificamente para a população em situação de rua, ela pode beneficiá-la de forma indireta ao incentivar a inclusão social e cultural.

Dentre as Leis mais recentes temos, em janeiro de 2024, a publicação da Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a População de Rua (PNTC PopRua) a fim de promover os direitos humanos a pessoas em situação de rua em relação ao trabalho, à renda, à qualificação profissional e à elevação de escolaridade. Essa política busca enfrentar as desigualdades estruturais, incentivando a empregabilidade dessas pessoas em condição de vulnerabilidade. Para isso foram criados Centros de Apoio ao Trabalhador em Situação de Rua (CatRua); Bolsas de Qualificação (QualisRua); Programas de aprendizado e empreendedorismo; Selo Amigo PopRua que é dado a empresas que promovem a contratação dessas pessoas, entre outras.

Apesar das mudanças de discurso e do avanço das leis, ainda existem muitos desafios a serem superados como a gentrificação, o estigma e preconceito, a violência contra a população de rua, a falta de dados precisos sobre essa população associada a falta de políticas que realmente sejam capazes de alterar a qualidade de vida dessa população, e não apenas ações pontuais emergenciais que não abordam as causas estruturais da pobreza.

Povo da rua

É povo carente

É povo presente

É povo invisível

Marginalizados

Povo da rua

É povo sem renda

É povo sem teto

É povo sofrido

É povo banido

Povo da rua

É povo sem vínculos

Sem família aplaudindo

É povo que perde

É povo que se perde

Nas mazelas da vida

Nas pingas bebidas

Nas drogas ingeridas

Povo da rua

É povo que adoece

O corpo e a mente

Quase ausente

Mesmo sempre

... persistente

Povo da rua

É emergente

É heterogêneo

De realidades distintas

Que se cruzam esquinas

Dos lugares que sobrou

Embora resiliente

Precisam de mudanças urgente

É povo que nem qualquer gente

Só que com direitos violados pelo povo malvado

Que relutam em nos dar as mãos

Cristiano e Samuel

[Pessoas com trajetória de rua]

Quanto ao preconceito vemos que a mídia desempenha um papel significativo na formação da percepção pública sobre os moradores de rua. Reportagens sensacionalistas e estereotipadas podem reforçar preconceitos, enquanto abordagens mais humanizadas e informativas podem promover a empatia e a compreensão.

Ser morador de Rua na América não significa só ter descido ao nível mais baixo do sistema de status; significa também se defrontar com dúvidas desgastantes sobre valor próprio e o significado da existência Essas preocupações exasperantes não são apenas os efeitos psíquicos de se ter decaído até as ruas, mas são também alimentadas por encontros com os domiciliados que constantemente fazem os moradores de rua lembrarem de onde se situam em relação aos outros (SILVA, 2009, p 41)

3.2 O que existe para essas pessoas?

3.2.1 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP)

Constitui-se em uma unidade de referência da Proteção Social Especial (PSE) de Média Complexidade, de natureza pública e estatal. O Centro POP volta-se, especificamente, para o atendimento especializado à população em situação de rua, ofertando obrigatoriamente o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua (SEPR) e podendo ainda ofertar o Serviço Especializado em Abordagem Social, conforme avaliação do gestor local. Deve proporcionar vivências para promoção da autonomia estimulando a organização, mobilização e participação social.

Os horários de funcionamento podem variar, mas devem estar abertos no mínimo 5 dias na semana por 8 horas por dia.

É oferecido acolhimento por demanda espontânea ou por encaminhamento durante o dia com oferta de espaços para higiene pessoal, guarda de pertences e alimentação, além de atividades de convivência e fortalecimentos de vínculos com oficinas. O Centro POP oferece ainda atendimento psicossocial e suporte para a construção de projetos de vida, visando a promoção de autonomia e inserção social.

De acordo com a Scretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo, “é um serviço de funcionamento ininterrupto que oferece acolhimento provisório para pessoas adultas, em situação de rua, a partir dos 18 anos, respeitando suas condições sociais e diferenças de origem.” Tem o objetivo de acolher a pessoa em situação de rua, oferecendo proteção integral, escuta e condições para o fortalecimento de sua autonomia, contribuindo para o seu protagonismo e possível superação da situação de rua e garantindo assim direitos básicos como acesso à moradia, segurança e dignidade. O acesso ao centro de acolhida geralmente se dá por meio de encaminhamento de outros serviços socioassistenciais.

Existem diversas modalidades de centros de acolhida: Centro de Acolhida para Adultos; Centro de Acolhida Especial para Idosos; Centro de Acolhida Especial para Famílias; Centro de Acolhida Especial para Mulheres; Centro de Acolhida Especial para Mulheres Trans; Centro de Acolhida Especial para Homens Trans; Centro de Acolhida Especial para Pessoas em Período de Convalescença; Centro de Acolhida Especial para Catadores; Centro de Acolhida com Inserção Produtiva; Autonomia em Foco.

Entre as principais críticas aos Centros de Acolhida estão: Superlotação e infraestrutura precária de alguns locais, resultando em condições insalubres e falta de privacidade; Regras rígidas como horário de entrada, proibição de animais de estimação, o que desestimula a adesão da população de rua; Conflitos internos e episódios de violência comprometendo a segurança dos acolhidos; E a falta de articulação com políticas públicas de habitação, saúde mental, limitando a reinserção social.

De acordo com a prefeitura de São Paulo, a República para Adultos é um serviço de suporte e acolhimento provisório para pessoas acima dos 18 anos, as quais estão em situação de rua e vulnerabilidade social, especialmente aqueles com laços familiares rompidos ou severamente enfraquecidos. Para solicitar uma vaga, o usuário pode entrar em contato com as seguintes unidades: Poder Judiciário, Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centros POP, Centro de Defesa e Convivência da Mulher (CDCM), Centro de Cidadania da Mulher (CCM), Centro de Referência da Mulher (CRM), Casa da Mulher Brasileira (CMB) e Núcleo para Pessoa em Situação de Rua.

Vale ressaltar que o sistema implementa um modelo de cogestão, ou seja, a pessoa deve ter planejamentos financeiros e de vida autônoma visando uma moradia própria, deve possuir uma fonte de renda para cobrir despesas próprias, como alimentação, enxoval e higiene pessoal. Também, deve ter autonomia na realização de atividades diárias, como manutenção e limpeza de casa, atos de higiene pessoal, preparo de alimentação e controle de medicação.

Todos esses pontos, junto ao histórico do período de acolhimento e instrução prévia do serviço, são considerados na elegibilidade da vaga, pois estão inclusos na análise técnica, a qual é baseada no Plano Individual de Atendimento (PIA). Um ponto importante é que adultos com deficiência podem ser encaminhados desde que tenham autonomia, basta informar a demanda de acessibilidade e/ou uso de equipamento assistivo.

O pedido de análise de vaga será realizado em até 4 horas. Caso o perfil seja aceito pela Central de Vagas, ocorrem 2 possibilidades: vaga disponível ou inexistência de vagas. Na primeira, o acolhimento deverá acontecer em até 3 dias, após a comunicação ao Centro Pop ou CREAS solicitante, o indivíduo deverá ser encaminhado para a República Adulto com alguns documentos, sendo eles: cópia do último relatório técnico, cópia do PIA e, se houver, documentos pessoais originais e relatório médico indicando continuação de tratamento e/ou acompanhamento médico. Se o acolhimento não ocorrer, o usuário será desvinculado, a vaga voltará a ficar disponível e, caso necessário, uma nova solicitação deve ser feita à Central de Vagas. Já na segunda possibilidade, a pessoa entrará em uma lista de espera, caso ela já estiver em um serviço de acolhimento, permanecerá lá até abrir uma nova vaga, caso não, essa será vinculada ao Centro de Acolhida mais próximo de sua localização pela Central de Vagas. Caso o perfil não seja aceito pela Central, haverá uma reavaliação feita pela Coordenação de Pronto

Atendimento Social no prazo de 4 horas.

Apesar de ter mais autonomia e liberdade em relação ao Centro de Acolhida, há menos recursos oferecidos, como a alimentação. Por mais que isso gere maior apoio e suporte entre os usuários, obrigaos a terem alguma fonte de renda. Além disso, como a maioria dos lugares de acolhimento, há o problema da falta de privacidade no local.

São espaços planejados e organizados para oferecer um ambiente digno, seguro e estruturado, onde pessoas em situação de rua podem encontrar abrigo temporário, serviços de apoio e oportunidades de reintegração social.

Conta com espaços que respeitam a privacidade e individualidade das pessoas através de pequenas moradias (containers, cabanas etc.) associados a serviços como atendimento médico, assistência social e jurídica, educação e programas de reinserção no mercado. Além de promover a integração e colaboração entre moradores com áreas comuns de convivência como hortas e cozinhas.

Temos em São Paulo, por exemplo, a Vila Reencontro no Pari/Canindé que disponibiliza casas modulares, de 18m², para famílias em situação de rua, sendo oferecidas por até 2 anos.

3.2.5 Albergue

Os albergues são instalações públicas ou privadas, destinadas a oferecer abrigo temporário para pessoas em situação de vulnerabilidade, incluindo aquelas em situação de rua, imigrantes sem recursos, vítimas de desastres ou violência, e outros grupos em risco social. Eles fazem parte da rede de proteção social e têm como objetivo garantir um espaço seguro para pernoite e suporte básico, como alimentação, higiene e, em alguns casos, assistência social.

Oferecem camas, alimentação básica e infraestrutura mínima com banheiros e locais para higiene pessoal. Muitos albergues oferecem ainda apoio psicológico, orientação profissional e encaminhamento para outros serviços sociais.

O acesso pode variar a depender da política de cada instituição sendo voltada a pessoas de maior vulnerabilidade. Existem albergues municipais financiados por prefeituras, albergues para refugiados, albergues de juventude voltado para viajantes jovens oferecendo hospedagem econômica e albergues de emergência que são criados em situações de crises como desastres naturais ou no inverno rigoroso.

Seus principais problemas se assemelham aos demais serviços sociais: superlotação, falta de recursos, problemas de infraestrutura e apoio limitado para reinserção social. Além dos regulamentos restritivos com regras rígidas como horários de saída e entrada e proibição de trazer pertences pessoais que acabam desencorajando a usar o serviço

Os hotéis sociais são acomodações temporárias destinadas a pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, porém já estão com um grau de autonomia maior, tendo uma renda vinda de trabalhos formais e informais, e buscam seguir um planejamento de vida. Os critérios de aceitação variam conforme o estabelecimento, sendo que a forma de entrada, normalmente, é por meio de encaminhamentos por outros serviços sociais, como Centro POP e albergues.

Cada hotel tem uma variação de custo própria por uma série de fatores, como o número de pessoas, sendo individual ou uma família, e o fato de ser uma organização privada ou pública. Normalmente, caso seja estabelecido um custo, este acaba sendo mínimo, como se fosse um valor simbólico, pois os usuários ainda não têm condições de arcar os custos de uma hospedagem convencional.

Os serviços como refeições, assistência social, encaminhamento para serviços de saúde e aconselhamento para se reinserir na sociedade são oferecidos para ajudar a superar as dificuldades.

Vale ressaltar, que os horários de funcionamento variam conforme cada unidade. Além disso, um dos diferenciais do hotel, é proporcionar um endereço formal ao usuário, pois ainda se mantém um preconceito em torno dos albergues.

Porém, há desafios para os hotéis continuarem em atividade, visto que a quantidade de recursos disponíveis não arca com os gastos operacionais. Isto porque muitos dos estabelecimentos sobrevivem por meio de doações, parcerias e até mesmo voluntários para atuar nas atividades do hotel.

O Núcleo de Convivência é um serviço destinado a promover atividades que contribuem no desenvolvimento interpessoal, na capacitação profissional, na promoção da saúde mental e bemestar e no combate ao isolamento. O público-alvo varia, podendo atender diferentes grupos como idosos, crianças e adolescentes e pessoas socialmente vulneráveis. Além de atividades, os locais oferecem alimentação e espaços para lavagem de roupas.

O atendimento é contínuo, funcionando somente nos períodos da manhã e da tarde. Suas acomodações não são feitas para período de pernoite, já que os NCIs são para uso diário e não residencial. Para usufruir das unidades, a pessoa interessada pode procurar espontaneamente esse serviço ou ser encaminhada por um dos seguintes serviços: CRAS, CREAS, Centro POP, CPAS e rede socioassistencial.

São organizações não-governamentais, entidades privadas sem fins lucrativos que trabalham em causas sociais, culturais, ambientais, humanitárias, educacionais, de saúde, entre outras. São complementares em relação às ações do governo, obtendo seu investimento por meio de doações, patrocínios e convênios e geralmente funcionam através de voluntários.

As ONGs que trabalham com moradores de rua geralmente oferecem: distribuição de alimentos, roupas, cobertores, kits de higiene e água; prestação de serviços de saúde básicos; capacitação e reintegração social; desenvolvimento de autoestima e confiança por meio de oficinas. Cada ONG tem diferentes profissionais que podem ajudar de várias maneiras, seja por meio da alfabetização, apoio jurídico, cabeleireiros, fotógrafos, moradia, cursos profissionalizantes, apoio psicológico etc.

A SP invisível, criada em 2014 com o objetivo de dar visibilidade às histórias de pessoas em situação de rua, combatendo estigmas e preconceitos. Iniciou como projeto de fotografia e contação de histórias, hoje realiza diversas ações como distribuição de kits, alimentos, roupas e produção de conteúdo educativo.

A ONG DaRua oferece programa de capacitação, empregabilidade e renda dando suporte para reintegrar essas pessoas no mercado de trabalho, além de realizar ações regulares e emergenciais com distribuição de cobertores, alimentos, roupas e iniciativas em datas comemorativas.

A ONG ARCAH (Associação de Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade) realiza trabalho em centros de acolhida e nas ruas, com foco em ações que resgatam autoestima e oferecem capacitações diversas. A equipe conta com psicólogos, dentistas e outros profissionais voluntários para atendimento humanizado e incentivo ao pertencimento social.

Em 2003, na zona oeste de São Paulo, próximo ao metrô Palmeiras Barra Funda, foi inaugurado o Projeto Oficina Boracea, feito em parceria com o Programa Acolher - Reconstruindo Vidas, contemplando um espaço com 17.000m² de área construída.

Em sua concepção, foi um abrigo, o qual além de hospedar até 400 pessoas, ofereceu cursos em diversas áreas como forma de incentivar o trabalho, refeições previstas até 2000 pessoas por dia, um depósito que serviu como garagem para os catadores de rua guardarem seus carrinhos, um canil, no qual os animais dos moradores de rua podiam ser abrigados e até mesmo um ambulatório de atendimento médico. Para o andamento do projeto, havia em torno de 190 pessoas trabalhando de forma direta (funcionários públicos e contratados por ONGs) e um gasto anual de aproximadamente 10 milhões de reais.

Com o passar do tempo, ocorreram mudanças significativas que impactaram como o Projeto se encontra hoje. Devido ao crescimento da população de rua e encerramento de outros abrigos/centros de acolhimento, o Complexo Boracea (composto por sete Centros de Acolhida, sendo eles: CA Barra Funda I, CA Barra Funda II, CA Barra Funda III, CA Nova Vida, CA Boracea, Núcleo de Convivência Boracea, CAE para Pessoas em Período de Convalescença) atende em torno de 1200 pessoas.

Já o número de pessoas trabalhando diretamente não teve um aumento tão expressivo e proporcional ao número de pessoas atendidas. Há somente 310 funcionários, sem contar os trabalhadores do AMA e da UBS, os quais ajudam a trazer uma qualidade de vida melhor devido à oferta de serviços de saúde no cotidiano dos usuários. Vale ressaltar, que a AMA e a UBS foram implementadas apenas em abril de 2008 e janeiro de 2009, respectivamente.

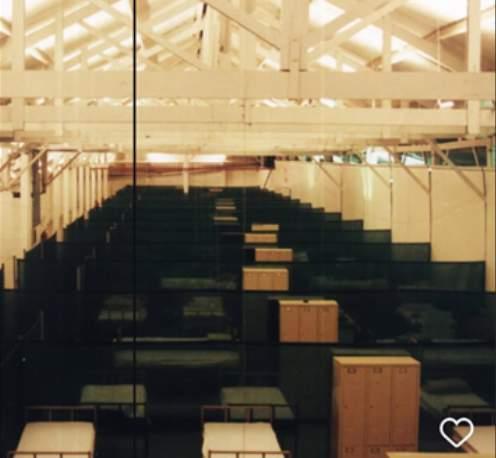

Foi realizado uma visita técnica com a metodologia Walkthrough, onde através da observação, entrevista e diálogo com usuários, possibilitando o diagnóstico do ambiente analisado e a relação desenvolvida pelos usuários (RHEINGANTZ et al., 2009). Constatouse que, por mais que o espaço seja amplo, os galpões que o compõem são adaptados, gerando uma superlotação. Tem-se como exemplo, alas com 80 a 85 pessoas, nas quais o ideal seria somente 4 e no máximo 20 indivíduos.

O local já foi fábrica e estacionamento de ônibus, porém apesar da adaptação de layout através dos mobiliários, não houve a ajuste pleno para o atual uso. Nota-se que parte do lugar não está sendo usufruído pelos usuários, sendo utilizados como depósito e pela qualidade que se encontra.

Sobre a análise térmica e acústica, é perceptível a falta de isolamento de ambos, pois a cobertura é de telha metálica simples. Além disso, nas entrevistas, foi citado que muitas vezes ocorrem infiltrações e vazamentos em dias chuvosos devido à falta de verba para manutenção.

No quesito luminotécnico e de ventilação, o lugar atende com mais eficácia durante o dia, por causa de suas aberturas, mas durante a noite e em períodos de frio intenso causa desconforto térmico.

Parte dos trabalhadores do complexo não tem um treinamento adequado, facilitando o acesso a drogas dentro do espaço. Isso acaba ocorrendo mesmo que haja controle da entrada de moradores, não sendo autorizada a entrada de não fixos - estes têm

acesso somente ao Núcleo de Convivência; e, devido ao fato de existir uma oferta considerável de substâncias químicas nas proximidades, especialmente na calçada em frente, pois sabem que as pessoas do Complexo são mais suscetíveis ao uso de drogas devido às condições que se encontram.

Em relação à acessibilidade do local, constatou-se que nem todos os ambientes são acessíveis, mas há lugares adaptados, já que o complexo recebe cerca de 40 pessoas com diferentes deficiências.

Já o CAE por ser focado em pessoas em período de convalescença, tem um nível de acessibilidade maior. Porém, devido a um problema em sua fundação, pela falta de análise do solo, causou rachaduras e elevações no piso impactando na acessibilidade.

Além disso, os usuários reclamaram da necessidade da troca dos colchões, os quais possuem baixa qualidade e muito tempo de uso, encontrando-se em péssimas condições e consequentemente, causando problemas físicos nos mesmos. A infraestrutura do Complexo como um todo também precisa de manutenção, mas a falta de verba impede que isso ocorra.

Sobre a análise do mobiliário, de forma geral são camas beliches, com exceção do CAE, onde são camas hospitalares, sem nenhum mobiliário fixo, ajudando na limpeza e adaptação do local conforme uso.

Outra observação, foi que por se tratar de um espaço amplo, há inúmeras possibilidades para aproveitamento, como a oferta de atividades de lazer, porém muitos dos ambientes, inclusive os já existentes não estão sendo usufruídos, pois dependem de ONGs e terceiros para o aproveitamento através da ministração de cursos, assim, essas áreas ficam subutilizadas como depósitos de materiais que muitas vezes precisam ser descartados, mas a prefeitura não recolhe.

Atualmente há 36 funcionários terceirizados que realizam a vigilância e ficam responsáveis pelo controle de quem entra e sai. Já a respeito da segurança sobre os pertences dos usuários, cada CA atende de um jeito, sendo que a maioria há um funcionário que recebe esses bens e tem que registrar o recebimento e retirada, já no CA Nova Vida, cada usuário tem uma chave e é responsável pelas suas próprias coisas.

Ademais, concluiu-se pelas entrevistas que poderiam ser ofertados serviços que utilizassem melhor o amplo espaço, já que a maior parte do tempo os usuários não têm tantas atividades ofertadas, como atividades ao ar livre, esportes etc.

A respeito do impacto à vizinhança, além da sensação de insegurança devido ao aumento da venda de drogas e álcool no entorno, os usuários do complexo são vistos como marginalizados pela sociedade, o que contribui para a percepção da região como empobrecida.

Há muitas denúncias para vigilância sanitária e polícia relacionadas à Lei do Silêncio, devido aos eventos realizados no complexo, como festa junina e shows. As denúncias chegam a mencionar o simples fato dos frequentadores “estarem olhando para o apartamento do prédio recém-construído”, conforme relatado pelo gerente do CA Boracea. Essas ações são vistas como tentativas de fechar o Complexo Boracea, refletindo um processo de gentrificação na área.

4.1 O que existe para essas pessoas no mundo?

É inegável que a arquitetura influencia a forma como as pessoas agem e isso não difere nos espaços urbanos. A arquitetura atua nas questões ambientais, no desenvolvimento sustentável, nas percepções dos sentidos e na inclusão (ou exclusão) social.

A pobreza frequentemente resulta na exclusão social, pois aqueles que vivem nessas condições acabam, de forma quase inevitável, privados de direitos e oportunidades fundamentais. Para aumentar ainda mais a marginalização desse grupo social, principalmente daqueles que vivem em situação de rua, a arquitetura tem sido utilizada, justificando que a ocupação e o uso "não autorizado" do espaço público dessas pessoas poderiam afetar a imagem, a segurança e a funcionalidade da cidade, enquanto na verdade, os espaços públicos são o amparo delas, já que não tem um abrigo seguro e adequado.

Quando analisamos de forma superficial, as condições habitacionais inacessíveis economicamente são um dos principais fatores que levam ao número crescente de população em situação de rua. Governos reconhecem que o alto custo da moradia afeta amplamente a população. Na Europa, por exemplo, mais da metade da população gasta 40% do salário em habitação. E apesar desse reconhecimento, os preços das moradias seguem subindo enquanto os salários permanecem estagnados.

Ignorando o dever dos governos de fornecer abrigo seguro e adequado, há cada vez mais estratégias urbanas para restringir o uso desses espaços pelos moradores de rua, surgindo assim, a arquitetura hostil

Por mais que o termo arquitetura hostil seja recente, sendo popularizado na década de 2000, já se havia o termo arquitetura defensiva que consistia em tomada de decisões no espaço urbano para aprimorar a segurança dos cidadãos, visando, teoricamente, a diminuição da criminalidade. Um exemplo dessas decisões é a implementação de grades, portões e muros delimitando áreas públicas e/ou privadas restringindo locomoção e acesso a quem não se "enquadra" ao local. Isto resulta no sentimento angustiante e negativo dos transeuntes, trazendo uma sensação de como se fosse proibido usufruir de seus direitos (FERRAZ, 2013).

Ainda se têm outros elementos que contribuem para esse sentimento, como calçadas estreitas e irregulares dificultando passagens, a falta de bancos ou a existência desses com divisores ou formatos não ergonômicos e a falta de permeabilidade visual. O conjunto dessas decisões, as quais pretendem trazer o sentimento de bem-estar da população, acabou por afastar o público que se sentia indesejado na cidade, gerando, consequentemente, uma segregação social.

No mesmo caminho, observamos um exemplo de 2007, no Rio de Janeiro onde havia furos em um cano que percorria a marquise para que água fosse jogada nas pessoas que se encontravam abaixo.

Em contrapartida à arquitetura hostil, têm-se pensamentos nos quais a cidade devem abraçar o cidadão, valorizando-o e permitindo-o participar do desenvolvimento e transformação não importando sua classe social, seja via participação política ou por ações próprias. Isto é retratado no “Direito à Cidade”, do filósofo francês, Henri Lefebvre, ainda no qual abrange pontos como o direito de permanência e mobilidade, garantindo a todos circulação livre e ocupação de locais públicos sem afrontas.

Seguindo essa linha, o arquiteto Jan Gehl (2013), reafirma que espaços urbanos mais urbanizados são aqueles com caminhadas livres, sem obstáculos sendo acessíveis a todos, aqueles que protegem o pedestre a partir de design e da arquitetura, que os mobiliários permitam interação urbana e que haja uma boa iluminação.

No Brasil, o projeto de Lei 488/2021 alterou a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade) para proibir o uso de arquitetura hostil em espaços de uso público. No ano seguinte, em 2022, o projeto de lei se consolidou e o governo federal regulamentou em decreto a Lei Padre Júlio Lancellotti (Lei nº 14.489/2022). Contudo, mesmo com essas medidas, ainda há o emprego da arquitetura hostil, seja com designs evidentes ou seja por uma arquitetura estratégica.

Por exemplo, em 2025, a prefeitura de São Paulo ergueu um muro de 40 metros na Cracolândia, uma região conhecida pela concentração de pessoas dependentes químicas. Esse foi implementado com o objetivo de garantir segurança, acesso e atendimento às pessoas que ocupam o terreno e substituir os tapumes, os quais quebravam com frequência e ofereciam riscos. No entanto, é visto que o muro impede a livre circulação da população e limita necessidades básicas como acessibilidade a água potável e até mesmo sanitários. Também, dificultou acesso de ações sociais que prestam serviços essenciais como atendimentos médicos. Além disso, é perceptível a queda no número de indivíduos já que estes se espalharam para outras regiões.

Nos últimos anos tem ocorrido o aumento do número de moradores de rua na costa Oeste devido a gentrificação e às empresas de tecnologia que tem boa remuneração, tornando Los Angeles a segunda cidade dos Estados Unidos com a maior população em situação de rua, depois de Nova York.

Outra causa do aumento do número de pessoas em situação de rua é o desemprego estrutural, onde idosos e minorias perdem o emprego e sua moradia, devido à tecnologia. Os cortes de verbas destinadas a programas habitacionais acessíveis e cuidados à saúde mental (causada por estresse pós-traumático por ter lutado em uma guerra, por exemplo) também influenciam, assim como a pandemia.

O governo também não contribui para a diminuição dessa igualdade quando há cidades como a Grants Pass, em Oregon, que multa as pessoas que não tem lugar para dormir e passam a noite em espaços públicos ou acampamentos, para tentar remover essas pessoas da rua e acabar com crimes, incêndios, doenças, danos ambientais e overdoses, aos quais essa população é acusada injustamente.

"Na verdade, muitos dos tipos de leis [ ] são versões modernas de leis anti vadiagem, aprovadas nas últimas décadas pelas cidades especificamente para punir pessoas sem-teto."(Selbin, apud BBC News Brasil, 2024)

De acordo com a BBC News Brasil (2024), apesar de não ser preso ou condenado criminalmente, a multa poderia gerar o banimento do espaço público por um mês. No entanto, ainda há parte da verba pública para os direitos dessas pessoas. A política americana focada nisso é o housing first, aonde o investimento vai para moradia para população em situação de rua, pois acreditam que se essas pessoas se sentirem limpas e seguras, não tendo que pensar em necessidades básicas, conseguirão arrumar um trabalho.

Para conseguir participar, deve-se inscrever no programa do governo, que tem uma longa lista de espera. Mas assim que conseguem, ficam numa moradia onde pagam aluguel - que é menor do que o valor de mercado, mas assim, são obrigados a ter uma renda, seja por trabalho, seja por pensão do governo.

Sobre a arquitetura, o projeto foca em pequenas residências, que não tenham cozinhas, para que essas pessoas passem o menor tempo possível sozinhas e vão para as ruas e aos refeitórios, que a maioria dessas comunidades oferece.

4.2.1 Estudo de caso Hilda L. Solis Care First Village (HSCFV)

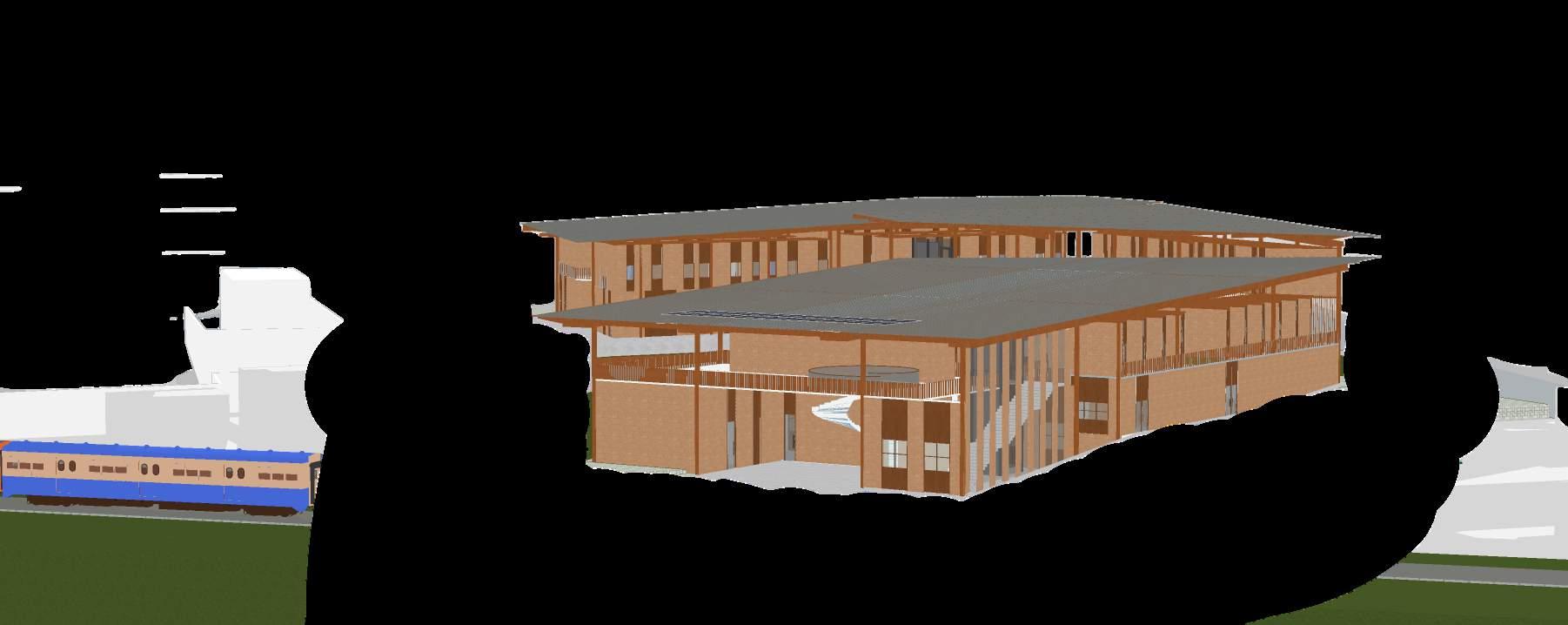

É uma infraestrutura pública para moradia e cuidados com saúde física e mental para pessoas em situação de rua em Los Angeles.

Apesar da destinação inicial do local de 16187,40 m², ser para um novo sistema carcerário, se tornou um centro de atendimento para pessoas em situação de rua, oferecendo serviços sociais, de moradia e de saúde.

Fonte: Nac Architecture

Observa-se que, por estar localizado no centro de Los Angeles, contempla uma série de infraestruturas, tanto viárias, quanto culturais e de lazer. No bairro Chinatown, há uma variedade de restaurantes com temática chinesa, edifícios históricos e parques como o Los Angeles Historic State Park. Além disso, está ao lado do centro de transporte da cidade, o Union Station, que é o maior terminal ferroviário de passageiros do oeste dos Estados Unidos.

Assim, vai em direção oposta ao Brasil, que reforça a segregação socioespacial e dificulta o acesso das populações vulneráveis a serviços essenciais, oportunidades de emprego e infraestrutura urbana de qualidade, ao implantar a maioria das habitações sociais em regiões periféricas, onde o preço dos terrenos é mais acessível.

1 2 3

Fonte:

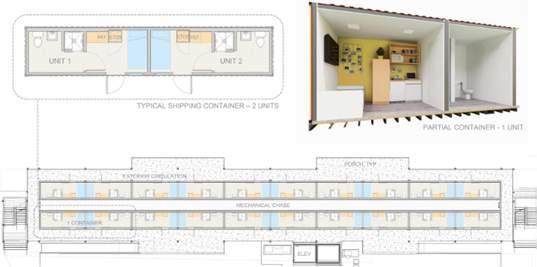

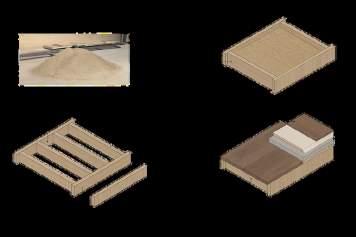

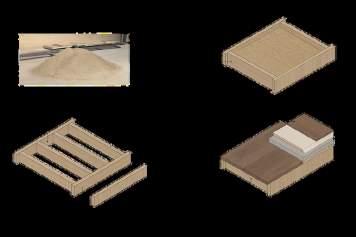

Visando um investimento rápido e barato para enfrentar a crise de moradia nos EUA, que se intensificou devido a pandemia e gerou a necessidade de quartos individuais para prevenção de contaminações, foi optado pelo método de construção da pré fabricação modular. Assim, em 5 meses, conseguiu-se entregar 232 unidades de moradia, formado por estruturas térreas (item 2, conforme figura 18), dois edifícios de três pavimentos (item 1, conforme figura 18), além do setor administrativo com refeitório (item 3, conforme figura 18). Foram utilizados 60 contêineres (item 1 na figura 18) - totalizando 132 unidades permanentes.

Além de aquecimento e ventilação, cada contêiner abriga dois apartamentos de 12,5m² equipados com uma cama, micro-ondas, mini geladeira, televisão e banheiro privativo. Já as de estrutura temporária, estilo trailer, de woodframe, totalizam 20 módulos com 100 unidades.

Observa-se que foi pensado na acessibilidade, já que o espaçamento respeita o espaço para uma cadeira de rodas e andador, há a presença de barras de apoio no banheiro, além disso, foram instalados elevadores nos edifícios. Porém, apesar de se ter pensado na acessibilidade, não se pensou, para esses containers, nos diferentes tipos de famílias e grupos que compõem as pessoas em situação de rua.

No prédio administrativo há refeitório e lavanderia comunitária, já no espaço externo, há lugares temporários para atendimento ao público conforme a demanda e um espaço para cães, visto que muitas pessoas em situação de rua, não optam por abrigos pois estes não aceitam animais.

Inaugurado em abril de 2021, o complexo habitacional foi completamente ocupado em um mês. Cada unidade custou cerca de US$ 86 mil, um total de 48 milhões, economizando US$ 9 milhões do orçamento inicial, enquanto para o projeto foi desembolsado US$ 57 milhões, com US$ 51 milhões vindos da Lei de Ajuda, Alívio e Segurança Econômica (CARES) do governo federal e o restante sendo pago pelo governo local.

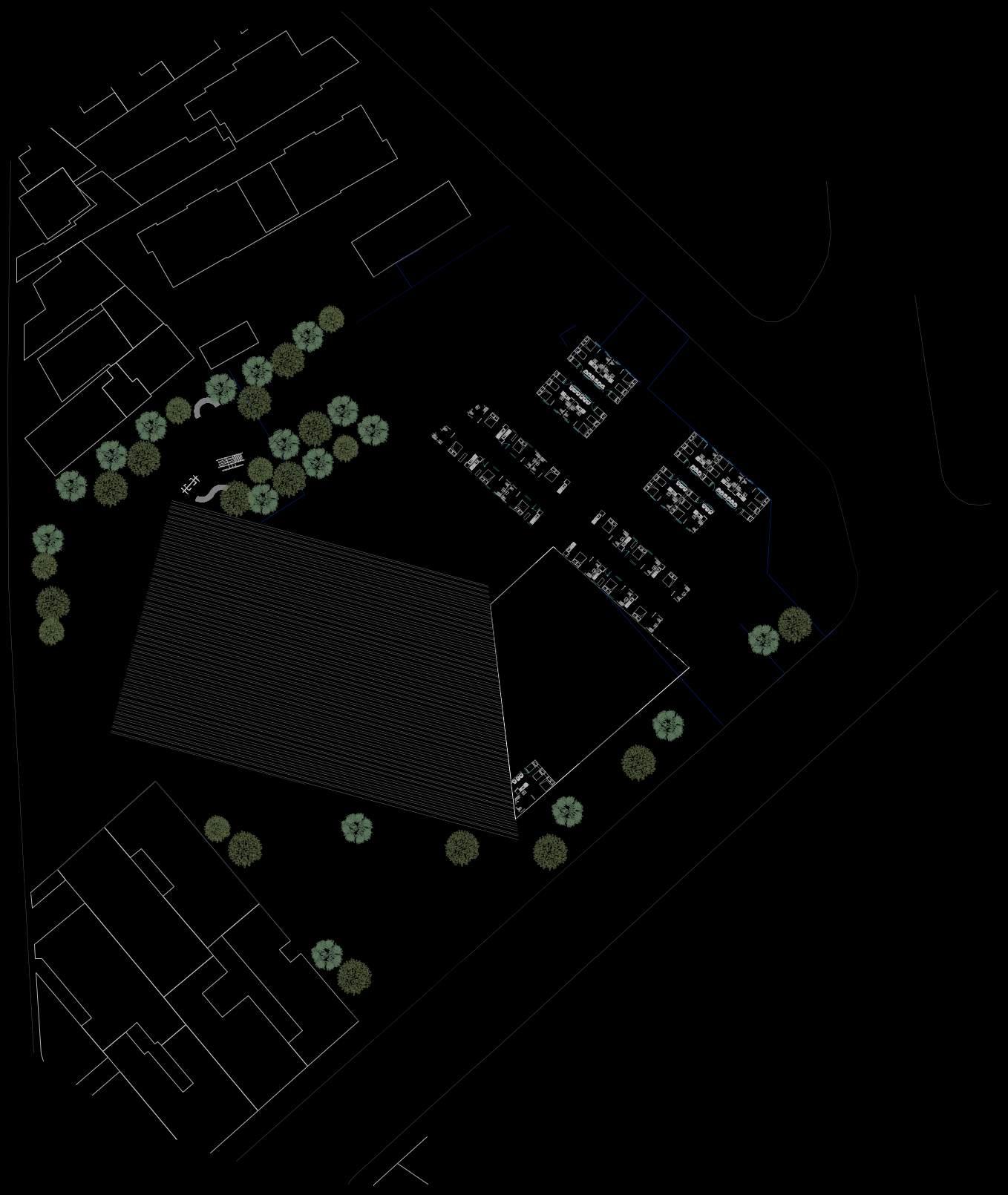

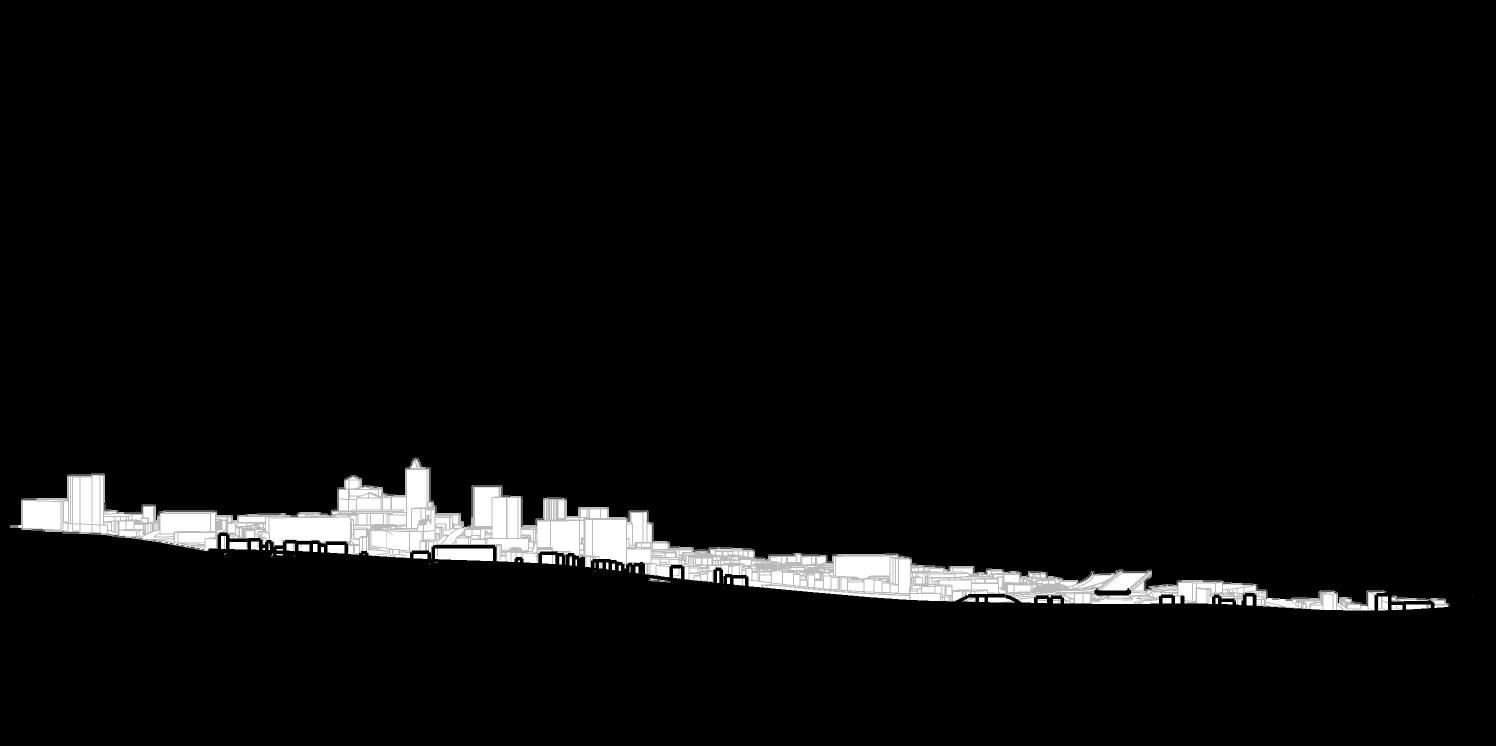

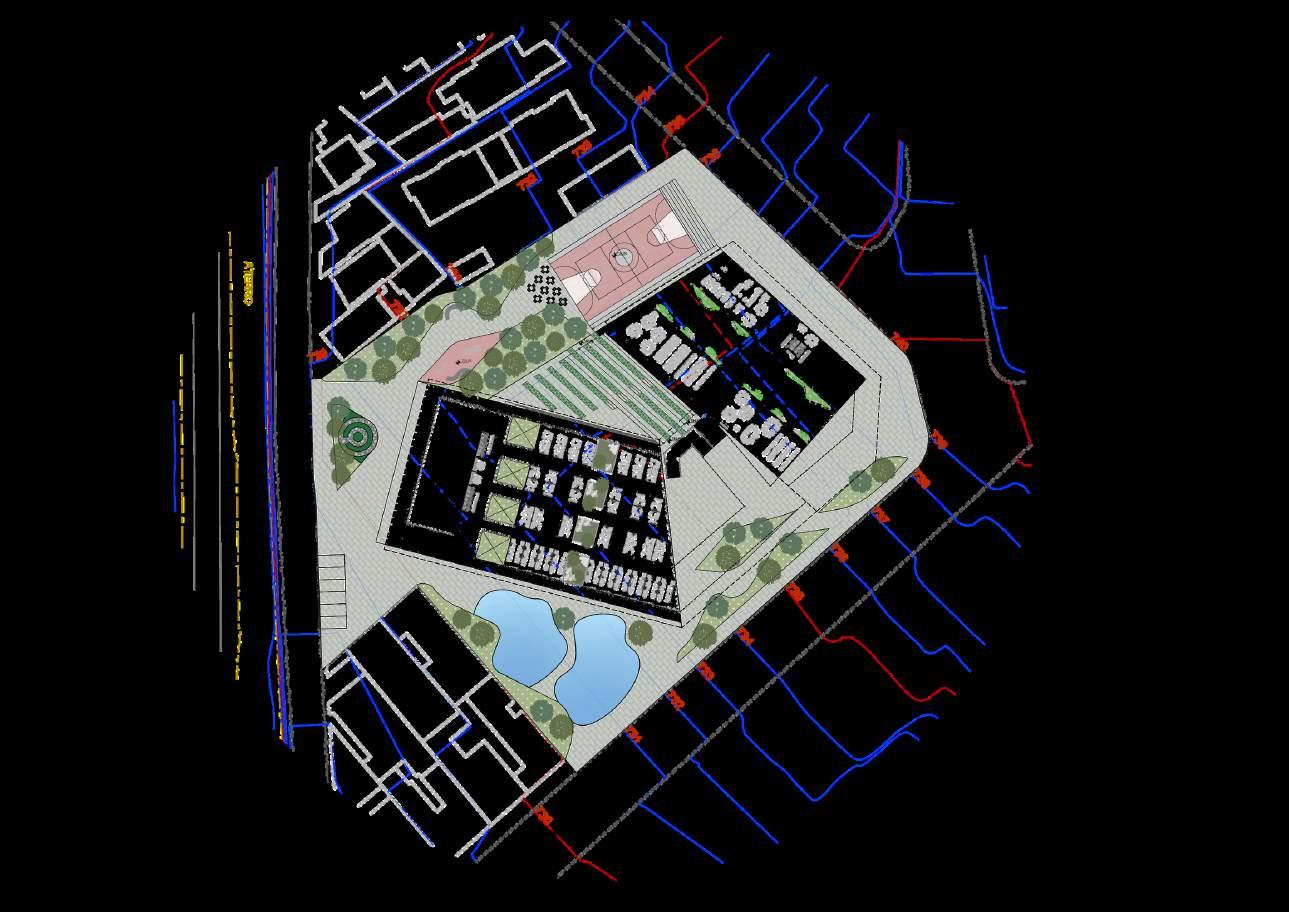

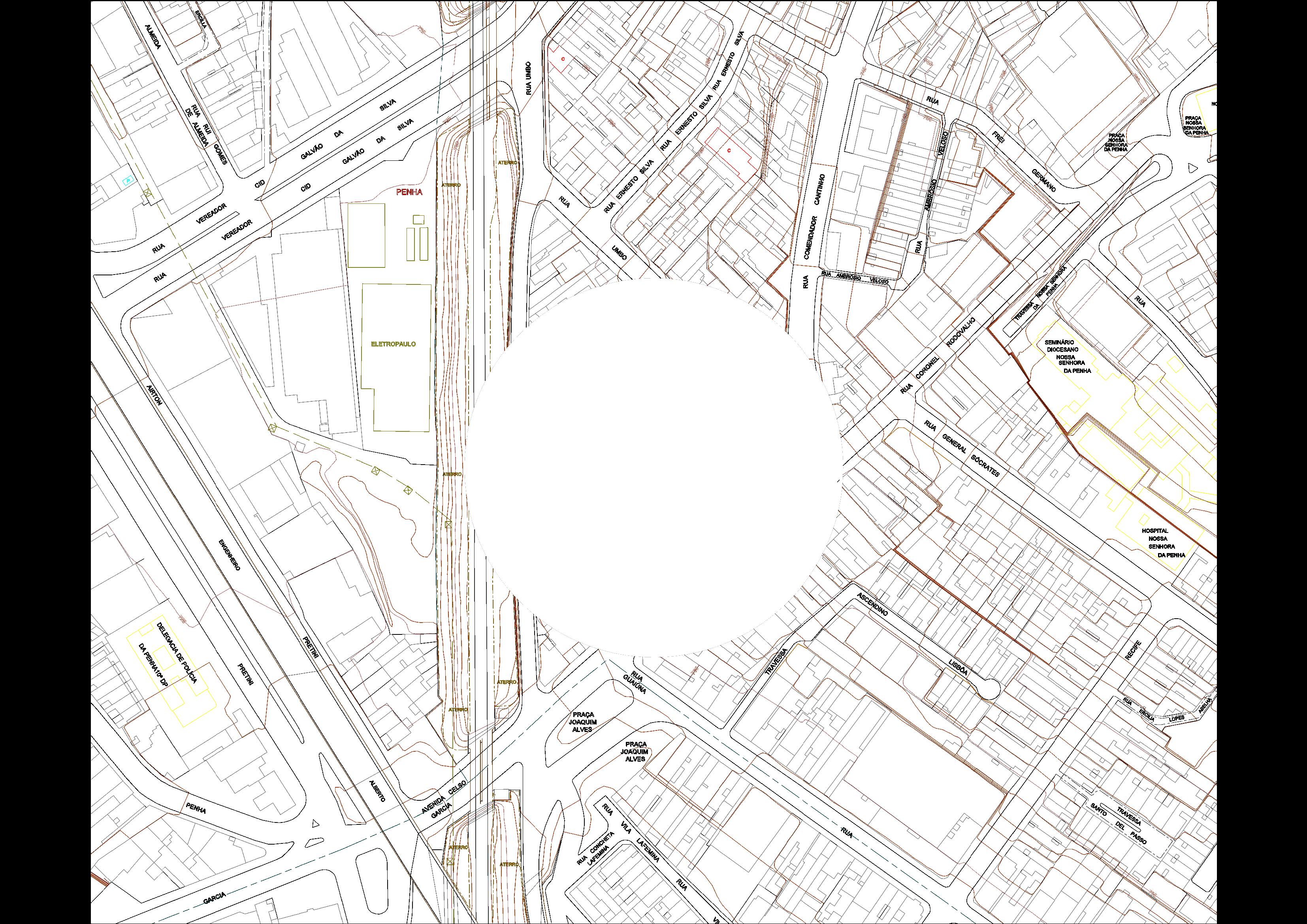

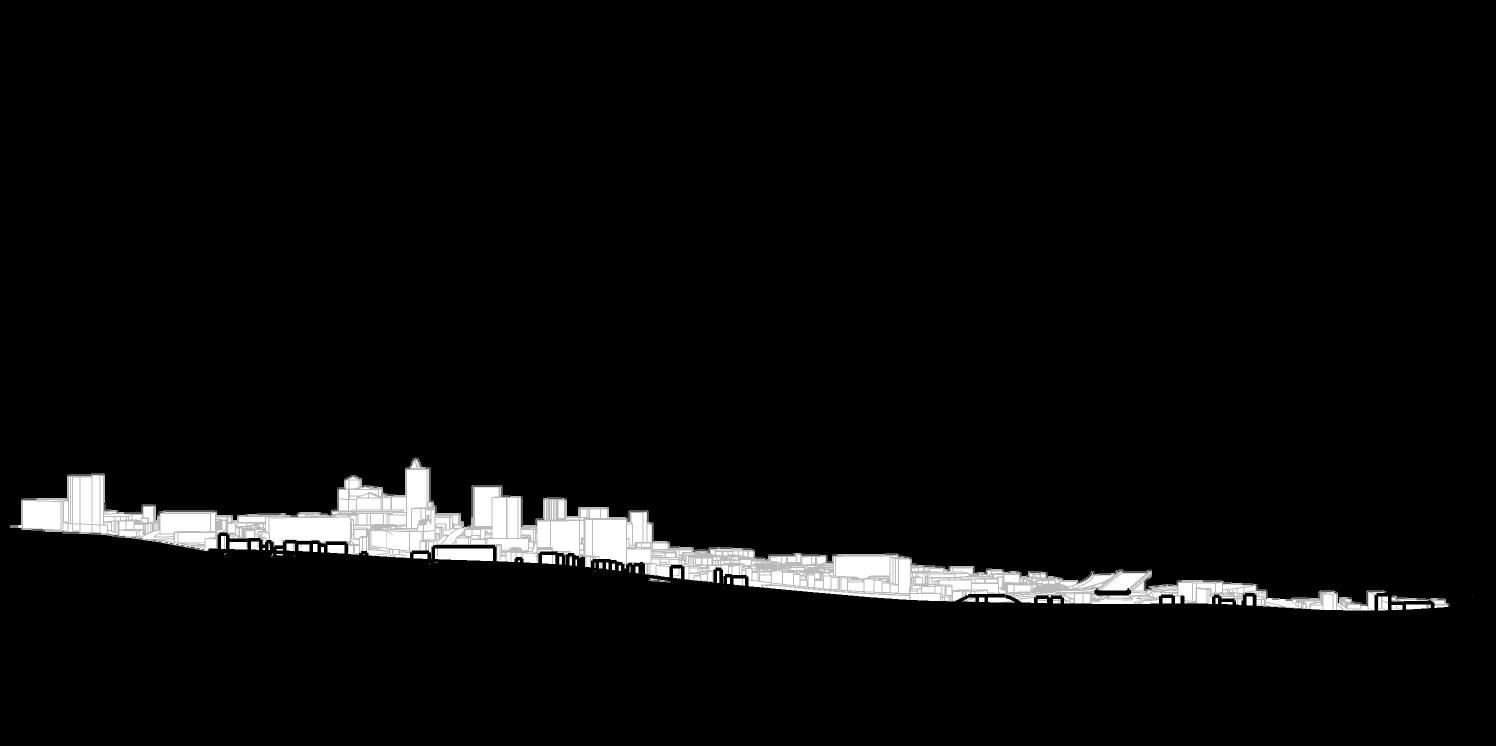

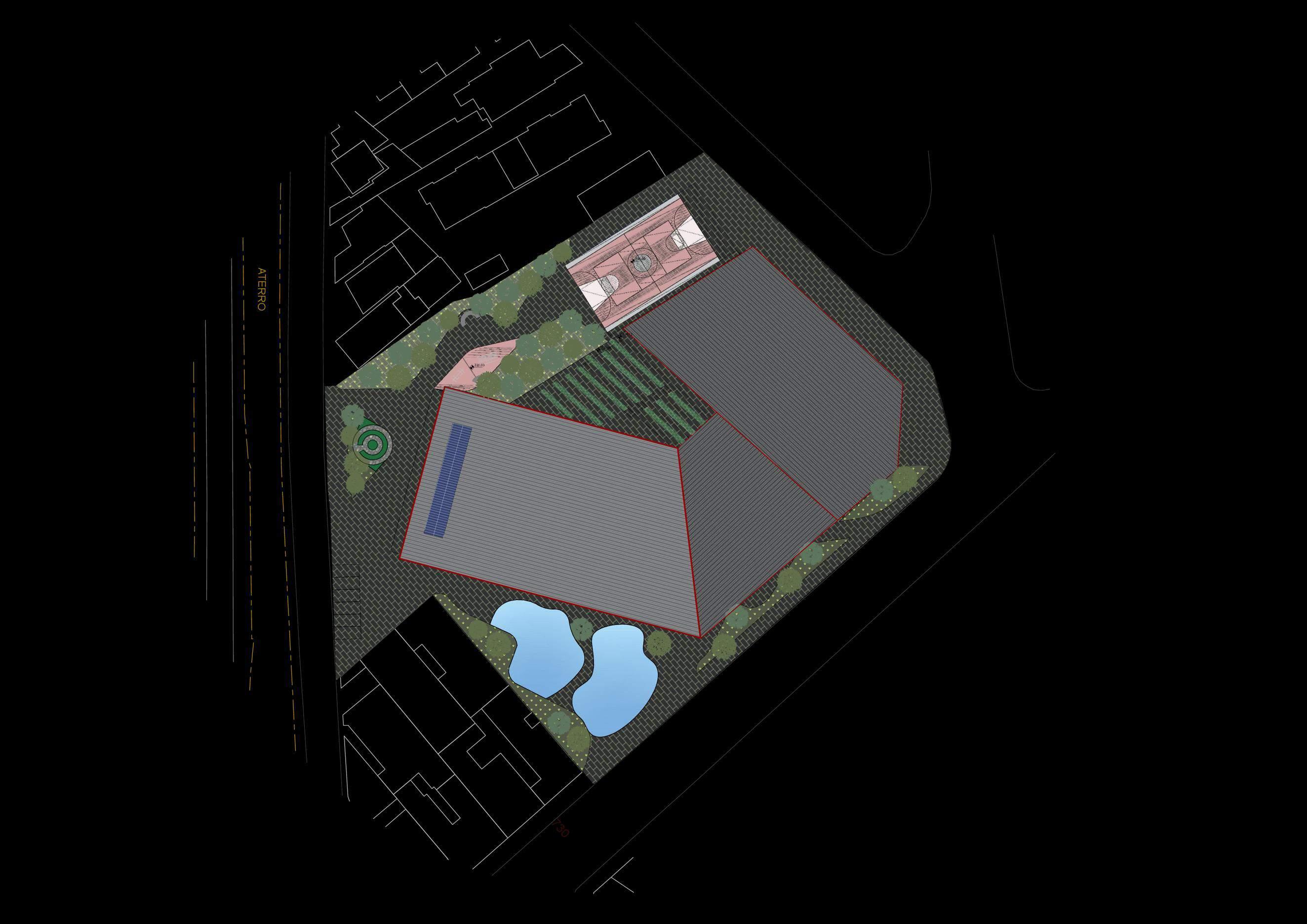

Embora seja considerada uma área periférica de São Paulo, a Penha carrega uma rica herança histórica e cultural, sendo no passado, um importante centro comercial. Atualmente, o bairro vive um momento de transformação urbana, impulsionado por diversas obras de infraestrutura, como a expansão das linhas de metrô e trem, que conectam a região ao restante da cidade de São Paulo

Essa reconfiguração tende a atrair um maior fluxo de pessoas, elevando a densidade demográfica e fortalecendo o papel da Penha como um novo polo regional da Zona Leste.

No entanto, essas melhorias urbanas frequentemente desencadeiam processos de gentrificação, que acabam expulsando moradores de baixa e média renda, devido ao aumento no custo da moradia. Isso pode contribuir para o crescimento do número de pessoas em situação de rua, à medida que mais indivíduos chegam ao bairro em busca de melhores condições de vida, mas se deparam com um mercado imobiliário cada vez mais inacessível.

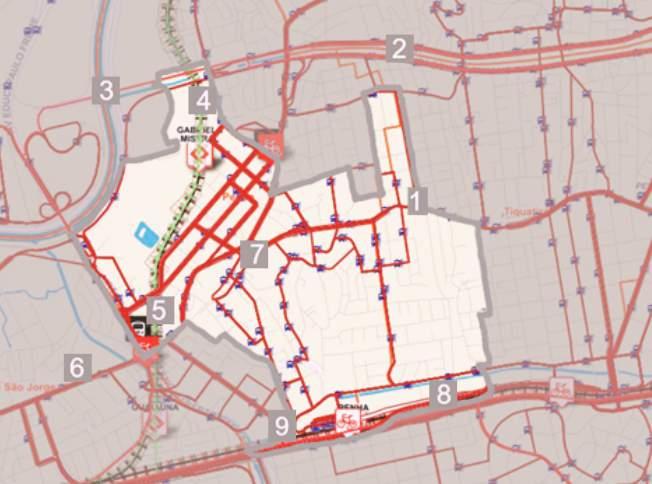

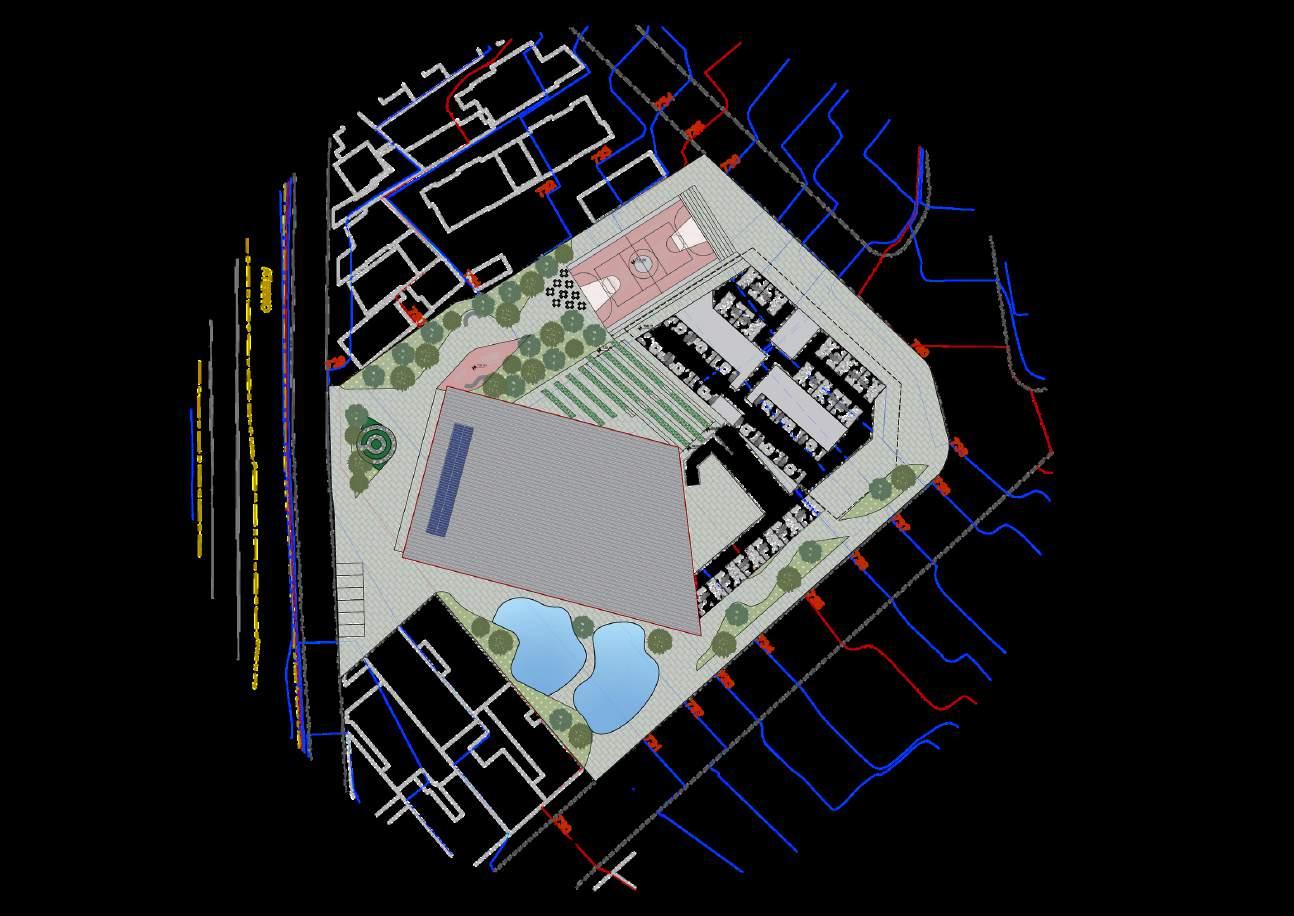

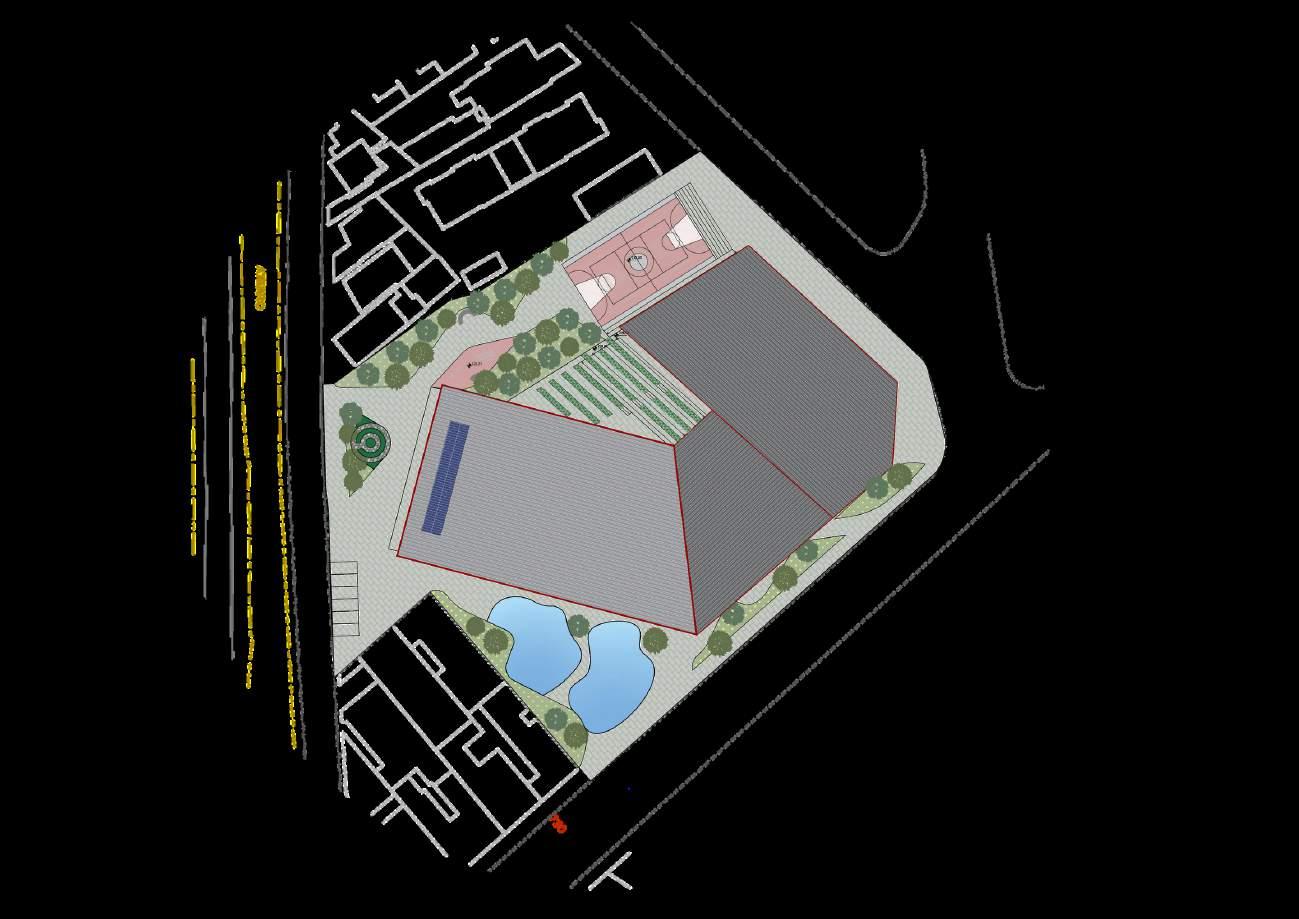

O terreno selecionado localizado na Rua Umbó, 45, Penha de França - São Paulo, está estrategicamente posicionado próximo às principais vias de acesso, ao sistema de transporte público existente e planejado (metrô e trem), além de estar integrado às infraestruturas de saúde do bairro. Essa localização permite não apenas atender a população em situação de rua, mas também conectá-la aos serviços essenciais, promovendo sua reintegração social e autonomia.

Por meio deste projeto, busca-se explorar soluções arquitetônicas e urbanísticas que possam acolher, capacitar e empoderar a população em situação de rua, contribuindo para um desenvolvimento mais justo e inclusivo na Penha, ao mesmo tempo em que dialoga com o rico contexto histórico e cultural do bairro.

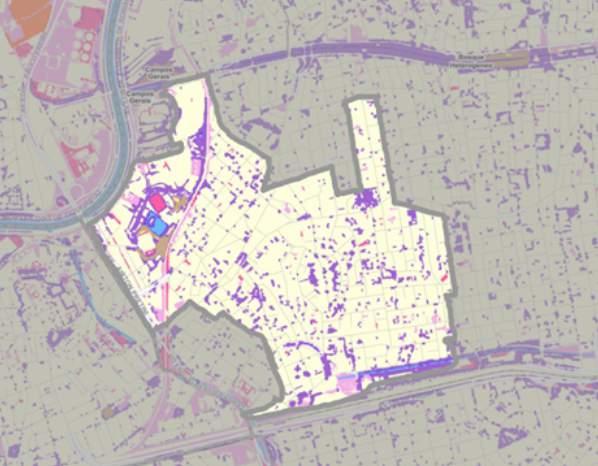

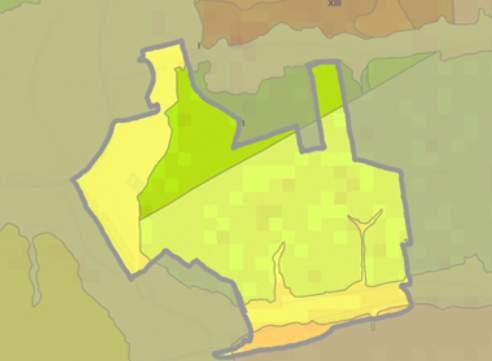

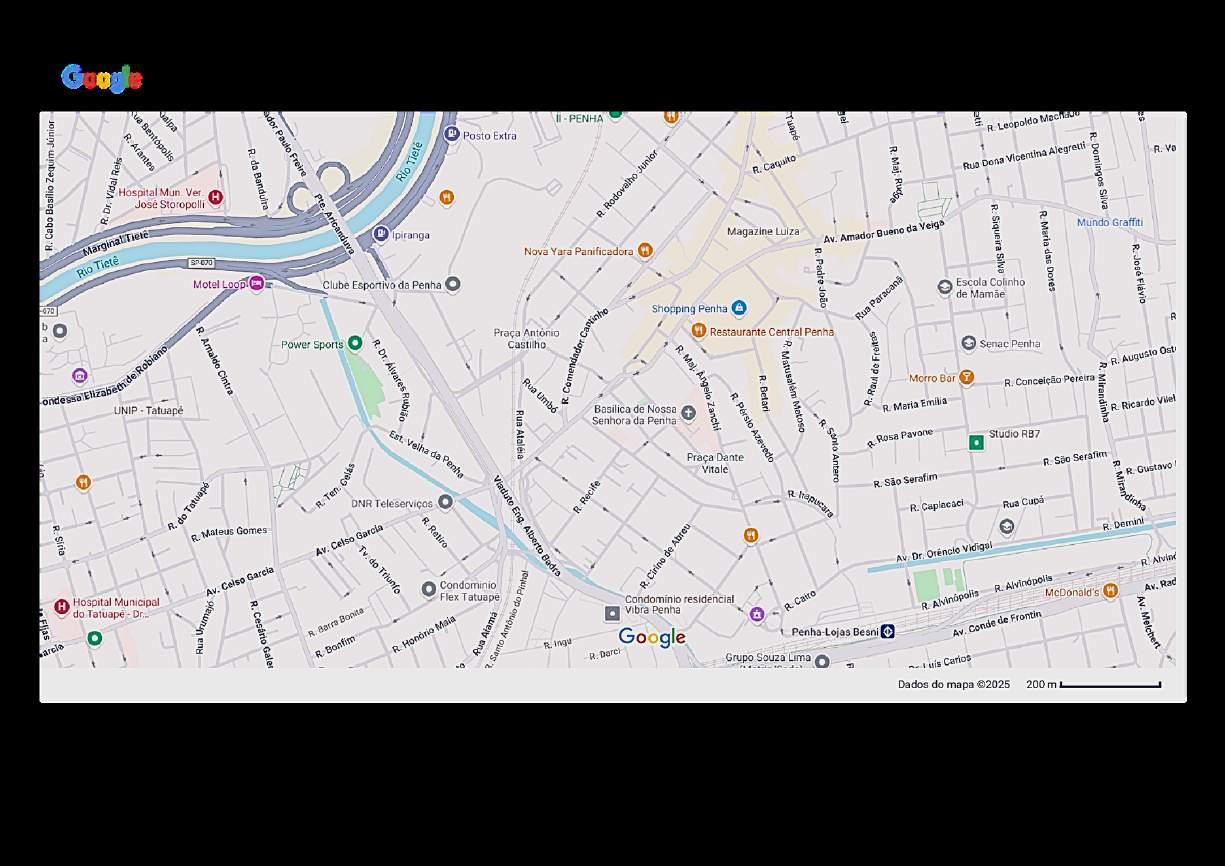

Figura 24 - Mapa Localização Terreno Proposto

Mapa do Google Earth Pro Situado na zona leste de São Paulo, no distrito da Penha, o bairro da Penha de França reúne características históricas, culturais e econômicas marcantes, além de ter um papel estratégico no desenvolvimento da cidade.

A fundação do bairro se dá no século XVII, quando os irmãos Nunes de Siqueira, responsáveis pela construção da capela de Nossa Senhora da Penha, obtiveram a concessão das terras, em 5 de setembro de 1668. Ainda antes dessa concessão, a capela já atraía um fluxo significativo de devotos, o que demandou sua reforma e ampliação, devido a sua relevância religiosa para São Paulo.

onte:

Além do papel religioso, a Penha mostra ser economicamente relevante desde sua origem Suas terras férteis e muito cobiçadas, favoreceram o cultivo de alimentos como milho, feijão e mandioca e junto da pecuária eram essenciais para abastecer São Paulo e as regiões vizinhas. Por estar localizada no Caminho do Mar, rota que conectava a capital paulista ao litoral e ao interior, o bairro tornou-se um ponto estratégico de parada para tropeiros e viajantes, estimulando a economia local por meio de estalagens e do comércio de suprimentos e serviços.

Com o passar do tempo, a parte religiosa continuou impulsionando o comércio, principalmente durante eventos como a tradicional Festa da Penha, que atraía fiéis e peregrinos em grande número, gerando ainda mais renda para a comunidade.

No século XIX, com o avanço da urbanização e a expansão das linhas ferroviárias e dos bondes, a Penha foi integrada ao crescimento da cidade, atraindo pequenas indústrias e estabelecimentos comerciais. Assim, enquanto outros bairros surgiam em áreas periféricas com pouca infraestrutura, a Penha consolidava-se como um polo comercial relevante na zona leste.

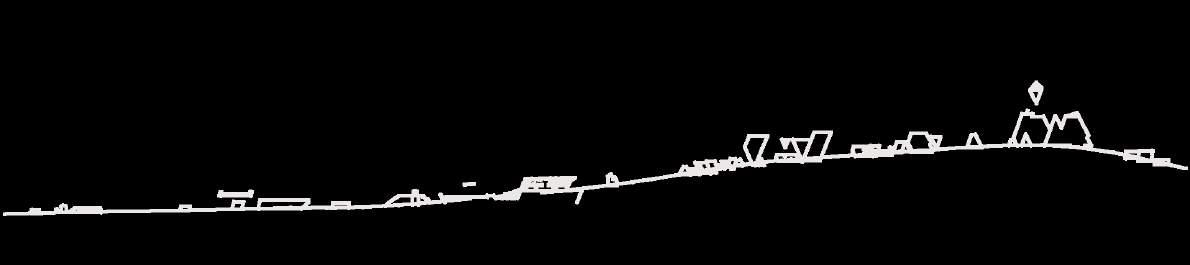

O traçado urbano do bairro da Penha, se deu inicialmente como um bairro rural, como pequeno aglomerado populacional, ao redor de uma capela, distante do centro de São Paulo, sem ligação de transportes. A partir da segunda metade do século XIX, houve a implementação da ferrovia estadual, inaugurada em 1867. Somando mais tardar, o bonde e o ônibus, tendo impacto direto na expansão da ocupação urbana da Zona Leste de São Paulo, com ônibus ligando essa região ao Centro da cidade, outros bairros da Zona Leste e a Guarulhos. A formação urbana inicial foi fortemente influenciada pela topografia acidentada da região com ruas sinuosas que acompanhavam as elevações naturais e os córregos.