REVISTA do Centro de Estudos Históricos de Torres e Região

n.1 ano 2022

Nesse ano de 2022 os associados do Centro de Estudos Históricos de Torres e Região - CEHTR se mobilizaram para concretizar a primeira publicação de nossa revista. Trata-se de um momento histórico em que uma entidade da sociedade se apresenta publicamente para a comunidade da Região das Torres, que contempla o nordeste do RS e o extremo sul de SC. Nessa paisagem que abrange o litoral e a planície litorânea, estiveram na linha do tempo os povos pescadores que deixaram marcas nos sambaquis e, posteriormente, os colonizadores que se deslocaram da Amazônia para esse espaço, ou seja, os povos guaranis predominantemente. Esses últimos desapareceram desse local levados para atuarem como mão de obra escrava no centro e no norte do país, por serem duas regiões que tentavam prosperar. Na mesma orientação o assunto diz respeito também aos escravizados africanos, imigrantes forçados, que acompanharam os colonizadores da península ibérica. Eram responsáveis por prover a realização material de seus senhores, pertencentes a uma sociedade escravagista, exercida por agentes do estado, clérigos da igreja católica, militares, fazendeiros, senhoras administradoras domésticas, entre muitos outros representantes. Não permanecia ninguém, nem mesmo os negros escravizados ou libertos e seus descendentes. Não se pode esquecer pelo simbolismo, que os guaranis castelhanos vencidos pelas armas, foram deslocados de seus territórios originários e escravizados para prestar serviços forçados, inclusive na Região das Torres, aonde chegaram antes dos imigrantes germânicos, edificando junto com escravizados negros a 1ª capelinha católica - no espaço de que se falavoltada para a lagoa das Torres.

Na linha da ocupação e do aumento da produção agrícola vieram imigrantes brancos europeus - continentais e insularessupervalorizados pela sociedade em detrimento dos demais partícipes da construção do que somos hoje. Essa anulação histórica foi ultimada pelo desproporcional diálogo que os locais estabeleceram com esses imigrantes, principalmente o germânico.

O CEHTR com esta revista está abrindo espaço para que os associados possam contribuir com textos curtos, de suas escolhas pessoais, a serem publicados como se fossem uma fotografia de época que o grupo lega para a posteridade. Esta minha apresentação se insere resumidamente nesse contexto levantando temas possíveis de serem debatidos.

Fica a expectativa que os que vierem depois de nós, possam dar continuidade aos valores que nossa associação se propõe a defender, e que estão materializados no estatuto aprovado em 2021, e ainda, que a revista, agora inaugurada, possa prosperar contribuindo com a publicação periódica de estudos históricos - que estão na essência da instituição - em proveito da comunidade.

EDITORIAL

Diderô Carlos Lopes

CEHTR|2

Presidente do Conselho Administrativo do CEHTR

Conselho Administrativo: (biênio 2021 a 2023)

Presidente:

Diderô Carlos Lopes.

Vice-presidente:

Renata Carreira Corvino.

Secretária Executiva:

Débora Lupim Fernandes.

Secretária de Projetos:

Cloreci Ramos Matos.

Secretário de Comunicação: Paulo Cezar Timm.

Tesoureira:

Eliana Santos da Rosa Lummertz.

Conselho Fiscal: Jaime Luis da Silveira Batista, Mariseti Cristina

Soares Lunckes, Paola Vieira da Silveira, Tommaso Mottironi (suplente).

CONSELHO EDITORIAL:

Débora Lupim Fernandes

Diderô Carlos Lopes

Jaime Luis da SilveiraMartins

revisão e finalização:

Vera Menezes

Cloreci Ramos Matos

diagrmação e edição:

Mottironi Editore

Agradecimentos

O Centro de Estudos Históricos e Região - CEHTR agradece ao associado Tommaso Mottironi que patrocinou a edição e publicação desta revista.

Da mesma forma agradece à Diretora de Projetos do CEHTR Cloreci Ramos Matos, que trabalhou cooperativamente com os associados para que essa publicação fosse possível.

Cloreci Ramos

Roni Dalpiaz TORRES

Rafael Frizzo

Jorge Herrmann

Leonardo Gedeon

Mariseti Cristina Soares Lunckes | Jorge Luis de Medeiros Bezerra

sumário:

CEHTR|3

CASARÃO DOS MÜLLER 04

O

E O TURISMO SUSTENTÁVEL

06

“Pedras que querem voar!”: reinventar às Torres 08

PLANÍCIES APONTAMENTOS DE CAMPO - MARÇO 2014

DISCRETAS

11

CULTURAL E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL EM TORRES/RS 13

PATRIMÔNIO

Construindo conhecimento sobre a História e o Patrimônio Cultural: educação patrimonial e histórica

Quadros

A VILA COMEÇA... 18

15 Terezinha Borba

ONDE

CLORECI RAMOS

O CASARÃO DOS MÜLLER

Na colina, subindo a estradinha de chão, empoeirada, na beira da estrada, vislumbramos o magnífico grande Casarão dos Müller, construído no ano de 1881, conforme uma fachada encontrada nos fundos da casa com a inscrição do ano da finalização da obra.

141 anos, mais de um século de histórias. Uma só casa, muitas memórias. A sua estruturação se deve a pedras e ripas de palmito, com reboco de barro e cal. O assoalho, as divisórias e o forro do telhado todo composto por tábuas largas em madeiramento de lei. Possivelmente edificada por escravizados.

A família adquiriu esta propriedade de Isidoro Espíndola, este precisou vender por não conseguir terminar a construção devido a dificuldades financeiras. Ao longo do tempo a casa serviu à família de Guilherme André Müller e Alexandrina Baltazar Müller. A edificação sobreviveu a diversas intempéries, o local serviu para plantio de cana-de-açúcar, produtos de subsistência, criação de gado, plantação de café e também possuía um engenho no local. Casa antiga, mais precisamente do Século XIX, traz vestígios de períodos distintos e diferenças sobre morar e trabalhar. Algumas práticas permanecem, outras vão surgindo. A inexistência de energia elétrica, era substituída por lamparinas de querosene para clarear a varanda e cômodos da casa. Não havia água encanada e gás. Para conservar a água bem fresquinha usavam os tarros de barro que eram buscados no poço um pouco distante da casa. Sem contar que o sabão era feito em casa com gordura ou cinza. Lavavam roupas na sanga, água muito distante, fogão de lenha com chapa de 05 furos, tudo a pixirica (querosene), e usavam velas que eles mesmo faziam. Para tomar banho era num bacião. Colchões de palha. A família produzia quase tudo que consumia. Observando os móveis que ainda restam no casarão, percebe-se: armários antigos que realçam a beleza da arquitetura dos oficineiros, os armários embutidos na parede, o cofre de madeira, as camas e guarda-roupas, tudo feito pela família. Nessa propriedade tinha também uma oficina de carpintaria, onde se construíam carros de bois e carretões. É possível encontrar também instrumentos de madeira que eram utilizados para pesar os produtos e tinham a seguinte medida: “Meio alqueire, só pesava e

CEHTR|4

colocava num saco na época; meio alqueire de farinha, um alqueire de milho, era assim”. Do balcão existente no local, as prateleiras foram retiradas para colocar milho, igualmente medido por alqueire.

Na casa, de estrutura alta, ainda se avista o local da linha para se colocar o lápis que anotava tudo bem em cima, a marca permanece. Quando precisavam puxavam o cordão e o lápis vinha para marcar.

A peneira, também antiga, era usada para peneirar feijão. No local ainda foi possível encontrar as torradeiras de café. E as paredes, embora descascadas pelo tempo, ainda mantêm a estrutura original: pau a pique.

Uma das netas de Guilherme e Alexandrina, Judith Müller (1925 –falecida em 2018) casada com Odilo Ramos Müller, continuou as atividades de seu pai e manteve o ponto comercial no local, sendo esse um ponto de passagem de tropeiros.

A partir disso o casarão passou a ter outras finalidades que não só a de propriedade. Servia como um forte armazém de secos e molhados e loja de tecidos, onde ali se realizava a compra, venda e troca produtos, sendo referência para as pessoas de Morro do Forno e Roça da Estância. A grande parte era vendida aos tropeiros e cargueiros que vinham da região serrana e também trocavam, nesta casa, seu charque e farinha de trigo por produtos como: açúcar, feijão, arroz, milho e rapadura.

Esse legado deixado pela família é hoje patrimônio histórico-cultural, sendo essa a principal rota nos limites dos municípios de Mampituba e Torres, localizado no “Geoparque Caminho dos Cânions do Sul”. De divisas entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por que preservar sua estrutura?

A preservação de estruturas como o casarão dos Müller, localizado na Vila Lothhammer no município de Torres, RS, próximo à divisa da comunidade de Cambraia, no município de Mampituba/RS, é essencial para a preservação da história local, bem como a disseminação do conhecimento.

Este Tombamento está sendo mobilizado por familiares, lideranças, Câmara de Vereadores, Administração Municipal e CEHTR-Centro de Estudos Históricos de Torres e Região.

CEHTR|5 CEHTR|5

fotos cedidas pelo arquivo da prefeitura Municipal de Mampituba/RS

RONI DALPIAZ

TORRES E O TURISMO SUSTENTÁVEL

Essa história de Turismo Sustentável já é antiga. Antes de virar consenso mundial e interdisciplinar, o ramo do turismo já estava na dianteira desse movimento. Ninguém falava em sustentabilidade, mas os pensadores e estudiosos do turismo já levantavam esta bandeira. Turismo Sustentável, mas o que vem a ser isso?

Segundo a OMT “o turismo sustentável deve ser aquele que salvaguarda o ambiente e os recursos naturais, garantindo o crescimento econômico da atividade, ou seja, capaz de satisfazer as necessidades das presentes e futuras gerações. O turismo sustentável pode ser definido como aquele que desenvolve as suas atividades de forma a minimizar os impactos ambientais e sociais negativos e a maximizar os positivos.”

Torres pratica um turismo sustentável?

Aqui em Torres, ao que parece, está sendo um pouco complicada a compreensão e a adaptação deste modelo de Turismo. Não vou fazer afirmações, embora eu tenha várias certezas. Vou apenas perguntar, ainda que tenha algumas respostas.

· A infraestrutura e as atividades turísticas são programadas de forma que seja protegido o patrimônio natural e que sejam preservadas as espécies ameaçadas da fauna e da flora selvagens?

· Os agentes do desenvolvimento turístico, principalmente os profissionais, permitem que sejam impostas limitações ou obstáculos às suas atividades, quando elas forem exercidas em zonas particularmente sensíveis, como a nossa zona costeira, parques naturais ou reservas protegidas?

· As empresas do setor que ambicionam ser sustentáveis procuram maximizar a riqueza gerada e distribuída por todas as partes interessadas, respeitando sempre o equilíbrio ambiental e social, indo ao encontro dos interesses de todos os stakeholders (participantes)?

· Fazemos um uso ótimo dos recursos naturais que constituem um elemento chave no desenvolvimento do Turismo, de forma a manter os processos ecológicos cruciais e a ajudar na conservação da herança natural e da biodiversidade?

· Respeitamos a autenticidade das comunidades locais, conservamos as suas heranças culturais construídas e os valores

CEHTR|6

tradicionais, contribuindo para a existência de um espírito de compreensão intercultural e tolerância?

· Asseguramos operações econômicas viáveis no longo prazo, de forma a providenciar benefícios socioeconômicos a todos os stakeholders (participantes e envolvidos)?

As respostas a estas perguntas ficam por conta dos nossos gestores e por nossa conta (moradores/veranistas/turistas).

Lembro que o turismo de massa (turismo ainda modelo em nossa cidade e muitas outras do país) pode causar alguns efeitos, como o consumo intensivo de recursos naturais (água, energia e materiais), o uso do solo e consequente degradação, a compactação do solo (aumento do escoamento superficial e da erosão), a poluição (água, ar e sonora), a destruição e perda da biodiversidade, a afetação dos sistemas de suporte ecológicos, a alteração da paisagem natural. Algumas soluções para estes problemas são facilmente alcançáveis, é só promover a atividade turística como forma de preservação do patrimônio natural e cultural. Investir na diferenciação positiva de projetos com base em critérios ambientais e na distinção das melhores práticas ambientais, promover e defender as riquezas naturais, valorizar o ambiente local, sensibilizar os turistas para o valor dos recursos naturais, promover e defender o patrimônio construído, enaltecer a variedade cultural e o patrimônio histórico. Fácil! Mas tem que começar.

*Fonte: OMT: www.unwto.org/sustainable-development

Fotomontagem do autor CEHTR|7

Rafael frizzo

Habitante da Agrofloresta Lagoa Itapeva, Torres/RS

Doutorando em Antropologia PPGAnt/UFPel

“Pedras que querem voar!”: reinventar às Torres

* Entrevista concedida no dia 27 de mundo de 2020, no canal @liliaschwarcz

** É preciso destacar que “às Torres” serão apresentadas com crase em nosso texto Uma vez que tal entendimento parte do reconhecimento da Natureza como sujeito de direitos. Deste modo, referenciamos-nos ao ambiente natural das Torres, portanto, como substantivo feminino onde permanece o conjunto da paisagem, flora, fauna e etnias originárias do lugar. Inspirado em imperativos éticos dos “Direitos da Natureza” (GUDYNAS, 2019), serve também para diferenciá-la diretamente do termo “Torres”, que historicamente foi forjado junto com a toponímia de controle do sítio, no século XVIII. Nesse entendimento, como essência ou propriedade de algo.

Era uma manhã de sábado ensolarada durante o período de reclusão imposta pela pandemia. O escritor indígena Ailton Krenak concedeu uma entrevista à historiadora e antropóloga Lilian Schawarcz *. Comentando sobre como estava observando a vida, na varanda de casa, às margens do Rio Doce/MG, antes de iniciar o diálogo aproveitou brevemente o momento para compartilhar um sentimento: a narrativa sobre “pedras que querem voar!”. Atribuindo significados ancestrais aos elementos da Natureza, explicava que seu povo – os Krenak – nomeiam uma das montanhas da aldeia como Tatukrak. Nome que expressam porque suas pontas – como lanças – apontam para o céu. Junto à referência dessa memória, trazia na lembrança de sua fala outra formação rochosa que também assinala para cima: “Torres”, no litoral do Rio Grande do Sul. Com o significado da montanha Tatukrak – e por toda a densidade rochosa que ela representa –, Ailton Krenak tecia analogia “às Torres”** por também serem “pedras que querem voar!” . Talvez, afetado por algum momento da vida que tenha passado por aqui. Provavelmente, inspirado com a formação da “Pedra da Guarita” e que também aponta para o céu. Eis que, alguém de nós, um dia precisa lhe perguntar. Naquela manhã de sábado, uma das principais lideranças indígenas brasileiras estendia profundo recado de alerta para o “povo das Torres”: uma mensagem sobre a perda da capacidade de nos afetarmos com o mundo – suas montanhas, rios, árvores e outros tantos seres incríveis que há muito tempo deixamos de dialogar. Uma completa “desalfabetização” e que, segundo suas significativas reflexões, foi-nos privada pela sociedade capitalista, militarizada e ecologicamente problemática. Um progresso cada vez mais cego e abstrato, que nos envolve, cada vez mais. Saberes que os povos indígenas resistem para não perder. Ensinamentos por eles transmitidos sobre pluriversos mundos que devem ser permanentemente reimaginados. Pois, como sugere Krenak, não existe um único momento ou um único dia em que o mundo foi criado e/ou apareceu: o mundo é reinventado todos os dias, a toda hora e a cada instante! Enquanto seguirmos perdendo a capacidade de nos afetarmos, provavelmente continuaremos sem chances de

CEHTR|8

compreender melhor o que está acontecendo ao nosso redor. Portanto, não somente precisamos reencontrar outros sentidos às Torres – essas “pedras que querem voar!”; como realmente precisamos levar a sério os ensinamentos dos povos originários, como o pensamento ameríndio de Ailton Krenak (2020).

Desde que o sociólogo peruano Aníbal Quijano (2019) estabeleceu o conceito da “colonialidade do p o d e r ” , n a d éc a d a d e 1 9 8 0, profundas transformações têm conferido crescente atenção por demandas que envolvem direitos humanos, justiça socioambiental e reparação histórica na América Latina. Efeitos surgidos com o processo colonizador sobre uma “América Profunda”, como bem proferiu o argentino Rodolfo Kusch (2007). Que não são ensinados nas escolas, tampouco é noticiada ou está presente nos discursos de poder. Enfrentamentos inevitáveis e que permanecem avançando contra corpos, povos e territórios. Debates que seguem emergindo com urgência no campo das ciências sociais e das filosofias do conhecimento. Perspectivas decoloniais que nos incidem, por exemplo, repensar a antropologia do patrimônio: a emergência da restituição pública de lugares e objetos; ao relativo sentido das coleções, museus e monumentos. Horizontes "culturais" que evidenciam o ideal capitalista neoliberal. Não deixemo-nos enganar, infelizmente. Evidências implícitas sobre dores, expropriações e violações cometidas pelo empreendimento colonial. Relações de poder e estruturas de dominação forjadas por conflitos, tensões e jogos de força. Lugares, na História, na Memória e no Patrimônio, onde o silêncio é elemento hegemônico como espaço de decisão.

Em 2022, celebra-se o bicentenário da Independência brasileira. Mas, afinal: Como está a sociedade, a cultura e a biodiversidade? Como estão as populações tradicionais, os patrimônios e os museus? Como vai o Estado, nossa democracia e vidas? Tramas comuns e que envolvem diretamente nossas trajetórias. Questões de confluência, onde à 33ª Reunião Brasileira de Antropologia, com o tema: Defender direitos e fazer Antropologia em tempos extremos, têm-nos instigado repensar a consciência histórica que

CEHTR|9

Imagem área dos “Rochedos de Torres” feita pelo naturalista gaúcho Padre Balduíno Rambo S J. (1942)

atravessamos enquanto nação. Será que estamos tendo responsabilidade, compromisso e engajamento ético com a vida neste momento crítico? Diálogos que perpassam vozes com o pensamento antropológico contemporâneo e atingem um amplo consenso: que também é preciso “reinventar o Brasil” (ABA, 2022).

Urgentemente. Reinventar, enfrentando e desconstituindo os domínios da violência, da guerra, do genocídio, da tortura, do estupro, da escravidão, do racismo étnico e ambiental que nos assolam. Problemas profundos que estão institucionalmente arraigados com as estruturas de 1822, também.

E hoje, localmente: Quais são esses “patrimônios” – materiais e imateriais – que (de)marcam histórias e memórias nas paisagens das Torres? Será que entre suas belezas naturais há lugar para resistências de vidas indígenas, negras e bicuíras? Que tipos de “patrimônios” – coleções, sítios arqueológicos, museus, monumentos e centro histórico – a herança colonial legou? Será que as mesmas vozes que denunciam, encontram espaço para diálogo, reconhecimento, reparação e justiça? Qual o papel do patrimônio junto aos desafios comuns contemporâneos de direito à cidade, à cidadania e à democracia? Situações de limite; evidências de dinâmicas complexas para serem resolvidas. Mas que, quando observadas – porque precisam ser atendidas –, explicitam o quanto a política do esquecimento serve de instrumento a interesses únicos e que negligenciam o direito coletivo à memória. Problematizações, tampouco locais. Como são amplas, chamam a atenção da Unesco (2016). Do mesmo modo que, nacionalmente, passaram a estar presentes junto às principais metas e desafios na promoção de princípios fundamentais nos processos de patrimonialização. Portanto, como forma indissociável para uma reconstrução efetiva de uma Política Nacional ao Patrimônio Cultural (IPHAN, 2018).

Como território entrelaçado pela herança colonial explicitamente presente na história oficial do Baluarte Ipiranga (1822) é preciso que voltemos a nos afetar com as “pedras que querem voar”, isto é: reinventar às Torres. Encontrar outros sentidos - juntosneste momento crítico que requer compreensão. Especialmente, nossas profundas raízes históricas e sociais. Reconhecer a diversidade étnica e ambiental da questão, suas realidades e desafios. Mas, também, não deixar de sonhar com a reimaginação.

Tio Bento Barcelos da Silva (2017) estava ciente disso. Seus escritos ensinam a lição. Lembremo-nos sempre dele, com carinho. Quanta falta ele faz, nessa discussão.

Referências:

KRENAK, Aílton. Ideias para adiar o fim do mundo. Companhia de Letras, 2020.

KUSCH, Rodolfo. El Pensamiento Indígena y Popular en América. In: Obras Completas. Fundación

Ross, Tomo II, 2007

QUIJANO, Aníbal. Ensayos en torno a la colonialidad del poder. Ediciones del Signo, 2019.

RAMBO, Balduíno. A Fisionomia do Rio Grande do Sul. Ensaio de monografia natural. Of. Graf.

Imprensa Oficial, 1942

SILVA, Bento Barcelos da. Vale do Mampituba: história, realidade e imaginação. Editora RJR, 2017

CEHTR|10

jorge herrmann

Artísta plástico

DISCRETAS PLANÍCIES

APONTAMENTOS DE CAMPO - MARÇO 2014

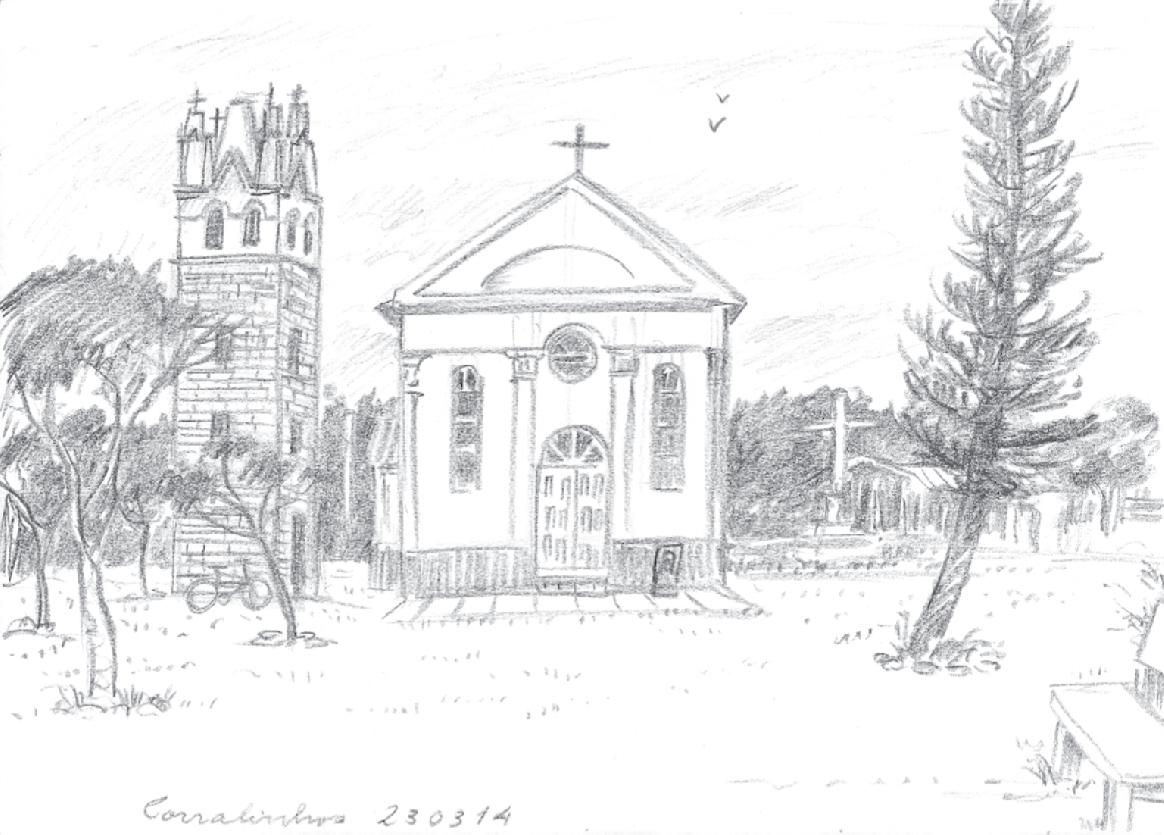

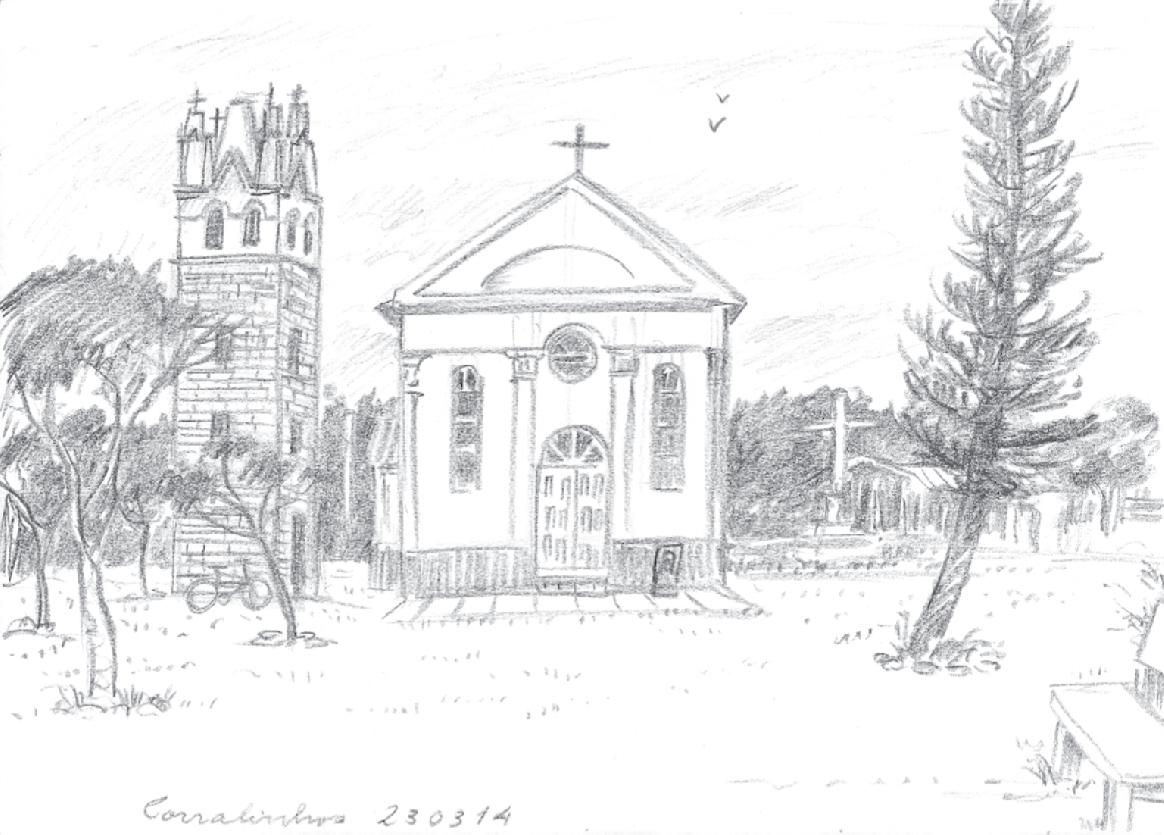

Igrejas têm um poderoso efeito sobre as paisagens. Mobilizam remotos sentimentos e se intrometem no imaginário do observador. Estou em Curralinhos, Passo de Torres, extremo sul do litoral catarinense. É uma região pouco visitada pelos riograndenses por não ter as belezas evidentes das praias situadas mais ao norte. Mas para mim, isso não é propriamente um problema. Não busco essas belezas escancaradas. Estou à cata de outras, mais sutis, que para muitos sequer existem. Da estradinha de chão que margeia a lagoa do Sombrio, é possível ver a pequena torre, azul e branca de Curralinhos despontando acima das árvores. Sempre que passo por aqui, meu olho invariavelmente procura esse ponto da paisagem. Talvez seja por uma inclinação pessoal. Mas acho que não. Igrejas são edificações com um propósito diferente. Refletem, bem ou mal, uma intenção de transcender, de buscar algo que nos é muito anterior.

Igreja de Curralinhos, apontamento de campo, março de 2014, Jorge Herrmann

Essa igrejinha é bem velha. Pelo que me contaram, tem pra lá de setenta anos. Assim como quase todas as igrejas de pequenas localidades, parece organizar a vida do lugar. Mas ela não é a construção mais antiga por aqui. A alguns quilômetros dali, há a antiquíssima ruína de uma casa. É feita de grandes pedras

CEHTR|11

encaixadas e tem grossas paredes. Pertenceu desde sempre à família Rodrigues, que por sete gerações habita parcelas de uma antiga sesmaria, na margem sul da lagoa do Sombrio. Desta margem, com algum esforço, consigo ver outra igreja, lá longe. É uma pequena manchinha branca mergulhada no horizonte: a igreja de Sombrio.

Margens da Lagoa do Sombrio, apontamentos de campo, março de 2014, Jorge Herrmann

A região, além do Morro dos Macacos, apresenta pequenas elevações de terreno arenoso. Um dia, foram dunas móveis, hoje retidas pela fixação da cobertura vegetal. Aqui e ali, dividem minha atenção com outras figueiras, que se esparramam solenemente sobre a planura. Muitas dessas figueiras são vestígios das matas que cobriam a região. Hoje são apenas coadjuvantes em uma paisagem profundamente alterada pela presença do eucalipto, uma árvore exótica original da Austrália. O eucalipto foi introduzido em nossas paisagens há muito tempo, obedecendo a uma mentalidade imediatista, segundo a qual não temos espécies nativas com o mesmo valor econômico. Conhecido em outras partes do mundo como a “árvore egoísta”, por ser um voraz consumidor de recursos hídricos, no Brasil ele é plantado em grandes áreas, destruindo ecossistemas inteiros e esgotando incontáveis cursos d'água. Quem observa o que tem acontecido com arroios e nascentes por esse interior afora, sabe bem do que estou falando.

Toda essa planície é emoldurada, até onde a vista alcança, por uma mancha de um verde profundo, a Serra Geral. Ela é resultado de um tempo remotíssimo. Foi gerada por meio de sucessivas erupções vulcânicas que modelaram grande parte das regiões sudeste e sul do Brasil. Da estrada que liga Curralinhos à BR 101, admiro a imagem que a serra faz em conjunto com as palmeiras situadas em primeiro plano. É uma paisagem encantadora e grandiosa. Sinto uma calma quase estranha aqui. Há esse silêncio, mas há também essa larga estrada, que parece preparar um futuro não mais tão silencioso. Sinto então uma antecipada e inquietante nostalgia por esse lugar.

LEOnardo GEDEON

PATRIMÔNIO CULTURAL E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL EM

TORRES/RS

O Patrimônio Cultural é compreendido como o conjunto de bens culturais materiais, imateriais e o meio ambiente natural que tenha relevância social e afetiva para uma coletividade. Os aspectos simbólicos e materiais resultantes das relações sociais são considerados bens do Patrimônio Cultural. Ao longo do processo histórico, as sociedades foram atribuindo uma série de valores e representações simbólicas à produção material, até chegar ao que conhecemos como patrimônio. De origem latina, patrimonium, para os romanos significava o que pertencia ao pater famílias (pai de família). Em âmbito global se discute políticas públicas de preservação do Patrimônio Cultural, valorizando os traços culturais dos centros urbanos e rurais. O reconhecimento, a valorização e a preservação dos patrimônios material e imaterial fundamentam-se num processo educacional que privilegie as comunidades e sua diversidade cultural. As possibilidades dialógicas entre Educação Popular e Educação Patrimonial são amplas e diversas, compreendidas como um processo.

A Educação Patrimonial pode ser entendida como um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no patrimônio cultural como fonte primária de conhecimento. Tratase de um processo de ensino-aprendizagem que reconhece e valoriza os bens culturais de uma determinada comunidade. Nossa sociedade, considerada moderna, está destruindo tudo aquilo que representa o nosso passado, em nome do progresso. As novas construções e tecnologias estão tomando espaço daquelas antigas construções e práticas da cultura popular, consideradas velhas e ultrapassadas. Nesse sentido, grande parte do patrimônio cultural, construído por diversos povos ao longo dos anos, está desaparecendo.

Diante dessa situação, a Educação Patrimonial pode desempenhar um importante papel e um grande avanço na valorização e preservação do patrimônio cultural. Esses artefatos que resistiram no tempo, são fontes de informação, parte das nossas histórias espalhadas pelas cidades, são vestígios das formas do saber e dos gestos e técnicas, costumes que precisam ser preservados. Fortalecer o sentimento de identidade é crucial para que o

CEHTR|13

patrimônio cultural seja preservado. Para isso, é necessário que as pessoas se sintam parte da história e percebam a sua contribuição. Temos que valorizar toda forma de cultura que representa o povo, não simplesmente uma parte do patrimônio que representa apenas uma minoria da população.

O panorama da cidade de Torres é um testemunho da história geológica da cisão continental. A conformação do ambiente propiciou o povoamento primitivo do litoral norte por grupos humanos distintos, evidenciados pelos diferentes vestígios arqueológicos. Inúmeros são os sítios arqueológicos pré-coloniais e históricos na região, como sambaquis, aldeias guaranis, paradeiros caçadores e coletores, e petróglifos na zona rural. A variabilidade de sítios arqueológicos comprova o mosaico cultural que compunha o litoral norte. Esta materialidade resulta de um longo processo de povoamento da região, proporcionado pelas condições geográficas favoráveis. O núcleo histórico está localizado na encosta da Torre Norte (Morro do Farol) e compreende a Rua de Cima (atual José A. Picoral) e a Rua de Baixo (atual Júlio de Castilhos). Perfilados no sentido Norte/Sul, nestas duas ruas encontravam-se os sobrados e casarios coloniais. Nesta área foi construída a Freguesia São Domingos das Torres, em 1824, e a Casa nº 1 que pertencia ao Alferes Manoel Ferreira Porto, para citar apenas as edificações mais antigas. Na porção superior, em meia encosta, foram fixadas as fortificações de Torres, iniciando sua implantação em 1777. Provavelmente, a Guarda e Registro estava fixada na porção inferior que afunilava no caminho que cortava a vila entre a lagoa (Violão) e a falésia norte.

Na parte meridional, na Praia da Cal, existiam fornos de processamento de matériaprima para a construção civil, primeiramente uma olaria e logo após as caieiras. Associado a este sítio, uma área de extração de argila para a olaria. Entre a Praia da Cal e a Guarita, na Torre do Meio (Morro das Furnas) na face leste da elevação, há um sítio muito interessante associado ao Datum Altimétrico ou Marégrafo de Torres. E por fim, na Praia da Guarita encontra-se os vestígios da área de extração das rochas e do quebra-mar pertencente ao Porto de Torres, projetado na Primeira República, durante o governo de Deodoro da Fonseca, em 1890. Em relação ao patrimônio edificado, existem outras áreas de interesse histórico: o Farol de Torres, o Cine Ronda, o SalvaVidas no calçadão da Praia Grande, a Ponte Pênsil, os Molhes do Mampituba, o Abrigo da Praia Grande, os prédios antigos de veranistas e dos primeiros hotéis, diversas casas e chalés da Prainha, Praia Grande e Praia da Cal, que remontam à história do turismo de veraneio em Torres.

Um longo caminho a ser percorrido na preservação dos bens históricos e culturais em que os processos e metodologias pedagógicas tornam-se fundamentais para pavimentar uma sociedade mais democrática e justa, um berço para a diversidade étnica e cultural.

Referência:

GEDEON, Leonardo. O Passado em Ruínas: turismo e patrimônio arqueológico em Torres. Torres: Editora TC, 2014.

CEHTR|14

Mariseti Cristina Soares Lunckes

Doutora em História Social pela UFRJ. Profª de História aposentada da UFTO

Jorge Luís de Medeiros Bezerra

Mestre em História Prof. de História/UFTO/Araguaína

Prof. de História do Instituto Federal do TO

Construindo conhecimento sobre a História e o Patrimônio Cultural: educação patrimonial e histórica

O presente texto busca apresentar de forma sucinta os fundamentos do conhecimento histórico e do fazer pedagógico em sala de aula e na comunidade, sendo necessário pensar tais fundamentos a partir de uma proposta interdisciplinar. Ou seja, entre diferentes campos da filosofia, antropologia, história, psicologia e pedagogia que nos respondam as seguintes questões: de onde viemos? O que somos e para onde vamos? Para Rüsen (2010), tempo e espaço são fundamentais para compreender os fenômenos humanos e a constituição de sentidos da experiência no presente, passado e futuro. Para dominarmos as razões do conhecimento histórico-científico precisamos entender a vida prática e o cotidiano dos indivíduos.

Dentro deste contexto, observamos importantes e aceleradas mudanças mundiais em relação ao pensamento crítico, habilidades de comunicação, colaboração, criatividade e memória histórica. Mudanças que exigem adaptação e a necessidade de aprender sempre. Em relação ao aprender e ao ensinar Jörn Rüsen (2011) destaca que a História enquanto disciplina não pode ficar restrita à transposição didática do que é produzido nas academias para o ambiente escolar, não podendo se limitar apenas à característica puramente hermenêutica. Rüsen (2011) menciona que a didática é a episteme da História enquanto ciência, pois ela nascera da necessidade que o ser humano tem pela busca do conhecimento e pela necessidade de transmitir esse conhecimento para futuras gerações, sendo assim, questões relacionadas ao ensino e aprendizagem do conhecimento histórico são tidas como prioridade.

Para Rüsen a cultura histórica é o campo onde a ciência Histórica se manifesta, na medida em que esse campo é composto por um conjunto de elementos por onde o conhecimento histórico é gerado não sendo necessariamente a escola seu maior produtor. Cultura histórica pode ser entendida como toda produção humana que direciona para a vida prática.

Rüsen propõe um Ensino de História que tem por finalidade o

CEHTR|15

* Rusen (2011) define topologicamente a consciência histórica em quatro categorias, definida hierarquicamente, porém manifestadas em muitos casos de forma concomitante. Sendo elas: tradicional, exemplar, critica e genética.

desenvolvimento da consciência histórica*. O ensino de história tem a função de despertar a consciência histórica e uma vez despertada o educando poderá se orientar melhor dentro de seu contexto social, político, enfim, ele estará mais apto para viver em sociedade e entender as diferenças temporais e espaciais presentes em sua comunidade. Rüsen chama de “operações mentais”, compreender a evolução temporal de si, partindo do seu presente e de sua cultura ele possa entender o passado e para com isso projetar um futuro de forma consciente pelo qual possa se orientar de forma prática atendendo as demandas das mudanças atuais.

A autora Helena Pinto em seu artigo Interpretação de fontes patrimoniais em educação Histórica de 2012, norteado pelo pensamento de RÜSEN, aponta como o patrimônio pode ser um importante instrumento na formação da consciência histórica. A pesquisadora fez um estudo de caso a partir do patrimônio material. O objeto de estudo foi o centro histórico de Guimarães em Portugal, onde ela avaliou um grupo de 87 alunos cursando do 7° ao 10° ano.

Em seu trabalho ela procurou observar os diferentes olhares que os estudantes tinham em respeito ao patrimônio local, valorizando o conhecimento prévio e residual dos educandos sobre o patrimônio histórico cultural. Utilizando o patrimônio histórico como um recurso didático para as aulas de História, além de possibilitar a reconstrução do passado histórico, seu estudo demonstrou que o patrimônio material pode ser uma ferramenta importante “para a construção de sentidos de pertenças” e memória histórica. Isso valoriza a cultura local e promove assim a consciência histórica dos educandos.

Ehlker em seu trabalho intitulado Patrimônio Imaterial e Educação Histórica, problematiza os resultados de um estudo de caso em turmas da 6ª Série e uma 7ª Série do Ensino Fundamental de uma Escola da Rede Pública Estadual no Estado do Paraná. Sua proposta foi trabalhar o patrimônio imaterial como ferramenta para a educação histórica. Os resultados de sua pesquisa indicam a importância do patrimônio imaterial para o ensino de história, uma vez que esse patrimônio remonta aos fazeres e saberes de seus antepassados. O patrimônio imaterial trabalhado na perspectiva da Educação Histórica possibilitou uma maior empatia entre os jovens e o conhecimento histórico, assim como a valorização do patrimônio cultural local. (Ehlker, 2008, p. 29)

Assim, a discussão sobre a preservação do patrimônio Cultural torna-se relevante, visto que demandas da economia e do mercado

CEHTR|16

imobiliário se acelera em diferentes espaços, ocorrendo a destruição do patrimônio cultural. Araújo (2019) citando Hobsbawn (1995) escreve que se torna importante pensar o nosso tempo e entender a necessidade da construção da consciência histórica para enfrentar as disputas e interesses de diferentes segmentos sociais em relação ao patrimônio cultural.

A Educação Patrimonial e a Educação Histórica se inserem neste contexto, pois propõe um exercício de alteridade cultural, a partir da leitura de diversos pontos de vista sobre o patrimônio cultural de uma determinada comunidade. Sendo assim, perceber as diferenças entre sujeitos e tempos históricos que integram o mesmo espaço sociopolítico, onde os educadores e educandos estão inseridos como elementos formadores da sociedade, é requisito básico para o desenvolvimento da cidadania de uma possível consciência histórica. Com isso, a Educação Patrimonial e Histórica abre espaços para novos olhares, promovendo uma discussão para novas práticas pedagógicas articulando cultura local, saberes e fazeres das comunidades a partir da experiência direta com o patrimônio cultural.

Referências Bibliográficas:

ARAÚJO, Marcos Edilson Clemente. MANIERI, Dagmar. (org) in DESIDÉRIO, Mik-Eison de Souza. O conhecimento histórico na vida social dos estudantes. Curitiba: Editora CRV, 2019

BEZERRA, Jorge Luis de Medeiros. Educação patrimonial: novas perspectivas para o ensino de história. Araguaína. UFT mestrado de Historia Prohistória. 2016. prof. Dr Mariseti Cristina Soares

Lunckes (orientadora)

BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes - Ensino de História. Fundamentos e Métodos – 4° edição. São Paulo: Cortez, 2011.

FREIRE P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra; 2004.

EHLKER, Tania Gayer. Patrimônio Imaterial e Educação Histórica. Setor de Educação– DTPEN –Departamento de Teoria e Prática de Ensino. 2008. Disponível em: www.diaadiaeducacao.pr.gov.br.

PINTO, H. (2012). Interpretação de fontes patrimoniais em educação histórica. História & Ensino, 18(1), 187-218

RÜSEN, Jörn. História Viva – Teoria da História III: formas e funções do conhecimento histórico.

Trad.Estevão de Rezende Martins. Brasília: Ed. da UNB, 2010.

Jörn Rüsen e o ensino de História/organizadores: Maria Auxiliadora Schmidt, Isabel Barca, Estevão de Rezende Martins – Curitiba: Ed. UFPR, 2011.

CEHTR|17

TEREZINHA BORBA quadros

ONDE A VILA COMEÇA...

Relata-se na história torrense que nossa gente era muito religiosa. E seu primeiro templo espiritual, a Capela de São Domingos (das Torres), é uma obra de imenso valor artístico e cultural, na simplicidade do seu estilo colonial barroco, que agrega magia e encantamento arquitetônicos. É o segundo patrimônio histórico material mais antigo ainda existente na nossa cidade. Foi tombada em 1983 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do RGS. No entorno da Capela há relatos das histórias do povo, com seus costumes, tristezas e alegrias que complementam a simplicidade de tudo ali existente.

Aqui serão relatadas algumas particularidades: capela inaugurada em 24 de outubro de 1824 (conforme inscrição existente na própria matriz). A primeira celebração religiosa em Torres, foi no dia de Natal, consta que na região viviam cerca de 300 almas, como registrado em carta assinada pelo Visconde de São Leopoldo. A construção da Capela foi determinante para a formação do núcleo urbano, pois a partir dela foi possível agregar os moradores rurais ali residentes estabelecendo um centro comunitário de referência. Quem autorizou a construção da Capela, em 1815, foi o Bispo Dom José Caetano Coutinho, do Rio de Janeiro, que em uma de suas viagens pastorais pela região, atendeu a demanda do Comandante da Guarda Militar, o então Sargento Manoel Ferreira Porto, que se fez de porta-voz dos moradores reivindicando uma Capela para evitar a dispersão dos habitantes locais. Assim, o funcionário do Posto Fiscal, Domingos Antônio da Costa Guimarães, foi designado para presidir a Comissão da Capela. Alguns presumem que foi ele quem escolheu o Santo Protetor (São Domingos). A tal Comissão identificou o local para o templo, a oeste do Morro do Farol, ficando ao lado da casa do Sargento Manoel Ferreira Porto. Conforme pesquisas existentes, Ferreira Porto hospedou o Bispo e outros ilustres que por aqui transitaram, pois existia uma estradinha única (atual Júlio de Castilhos) por onde passavam as mercadorias sujeitas a registro e tributo.

Em 1826, foi elevada à Capela Curada trazendo muito progresso à vila, incluindo doações de terras para o povo se arranchar. Tem-se notícias que da mata atrás da Praia da Cal e das proximidades da

CEHTR|18

lagoa no centro da vila, foram extraídos barrotes para a construção da torre da matriz. Quem relata tal fato foi o botânico francês SaintHilaire que em viagem ao sul do Brasil, por volta de 1820, passando pela vila se deparou com o madeirame já cortado para a construção da Igreja.

Sobre o padroeiro de Torres, São Domingos: nasceu em Burgos, na Espanha, em 1170, de família nobre e rica. Foi ordenado aos 30 anos e logo reconhecido e nomeado Cônego da Catedral. Desde cedo fazia caridade e sua luta era a criação da Ordem Religiosa Os Dominicanos, só aprovada em 1216, e da Ordem Feminina As Irmãs Dominicanas, que também fizeram história na nossa cidade. Na Itália, encontrou-se com São Francisco de Assis. Faleceu em Bolonha em 1221. Quando sua mãe, grávida, aguardava o nascimento desse filho, teve um sonho: viu um cão carregando na boca um facho aceso que iluminava o mundo. Por isso, na iconografia é representado tendo ao seu lado um cão carregando um facho, mas também, em outra representação, aparece ajoelhado diante de Nossa Senhora com o Infante nos braços, recebendo dela um rosário, devoção que ele propagou.

A Igreja Matriz São Domingos e/ou São Domingos das Torres, foi inaugurada em 1824, ampliada em 1857/58, passando por obras de manutenção. Em 1898 foi construído o campanário, sendo que no projeto inicial constavam duas torres, porém só foi erguida a torre da esquerda, por ordem do Padre Giusepe Lomonaco. Em 1928 rebaixaram o forro e fizeram escoramento de algumas paredes. Em 1936 foram feitos alguns reparos em virtude de um raio ter atingido o topo da torre. Em 2011 foi iniciada uma restauração mais ampla ao custo de um milhão e trezentos mil reais (conforme explicitado nos tapumes que a isolavam do público) obtidos através do Ministério da Cultura e contribuintes através de Leis de Renúncia Fiscal Estadual e Nacional. Concluída restauração em 2016, no início de 2017 com muitas mudanças internas em relação com que conhecíamos, foi celebrada a sua reabertura para a comunidade.

CEHTR|19

Fotos Ídio K. Feltes

Fontes:

Sito da Prefeitura Municipal de Torres, em 15 de julho de 2022.

Raízes de Torres, 1996, Torres Tem Histórias, Ruy Ruben Ruschel/Organizado por Nilza Huyer Ely.

O traçado dessa linha delimitadora da "Região das Torres" foi suportado pelas observações dos conceitos geomorfológicos e culturais locais desde o passado até o presente.

O resultado é que as Torres estão em suas posições desde que o homem se conhece como espécie e, mais recentemente, aquelas populações inseridas nesse contexto possuem identidades semelhantes. Os dados demonstram que em relação a esse ponto o rio Mampituba é entendido como “divisa-natural”, jamais separou as comunidades culturais do norte RS e extremo sul de SC, pois ambas têm características análogas, e que as duas se destacam sim - consideravelmente - dos “serranos” que possuem outros atributos.

Pode-se até reconhecer que essas “diferenças” entre aqueles que ocuparam as planícies costeiras e aqueles dos planaltos vêm desde os tempos imemoriais, representadas aqui por dois povos ameríndios, a saber: os “carijós” nas primeiras e os “guaianás/bugres” na segunda. Uma para encontrar a outra necessitava subir ou descer o terreno algo em torno de 700 metros.

contracapa

Características da Região das Torres

diderô carlos lopes

Existe um longo caminho para se percorrer entre o litoral, a planície costeira, a encosta do planalto e o planalto propriamente dito.

As palavras “Região das Torres” foram publicadas pela primeira vez pelo Prof. Ruschel em 1988 - referindo-se a um evento acontecido por volta de 1825 - ao expressar um significado de identidade local inserido no contexto que deseja descrever. Aqui mantém-se os créditos, demarca-se o espaço e amplia-se o conceito. Resumindo: um olhar geográfico considerando-se as relações socioculturais e históricas, onde são encontrados todos os elementos que propiciam uma melhor compreensão dos eventos acontecidos no local.

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)

R454 Revista do Centro de Estudos Históricos Torres e Região, número 1 / org. Diderô Carlos Lopes - Torres: Centro de Estudos Históricos de Torres e Região, 2022 16p.; 20 cm.

ISBN 978-65-998624-0-3

1. Arquitetura 2. Patrimônio histórico

3. Preservação e proteção do patrimônio histórico

I Título, II Centro de Estudos Históricos de Torres e Região

CDD 720.9

Catalogação pelo Editor

O Centro de Estudos Históricos da Região das Torres é uma associação sem fins lucrativos constituída desde junho de 2015 e registrada em cartório em 2022. Desde 2018 o CEHRT é Ponto de Cultura, certificado a partir dos critérios estabelecidos pela Lei Cultura Viva (Lei n. 13.018/2014).