Helmut Lachenmann

Echo Andante

für Klavier | for Piano

Helmut Lachenmann

Echo Andante (1961–62)

Aufführungsdauer | Performing Time etwa 12 Minuten | approx. 12 minutes

Uraufführung | World Premiere

Helmut Lachenmann (Klav | Pno)

Darmstadt | 18/07/1962

Echo Andante, nach meiner Rückkehr vom Studienaufenthalt bei Luigi Nono in Venedig komponiert, von mir selbst 1962 in Darmstadt uraufgeführt, bedeutet – trotz anderer früherer Arbeiten, die ich nicht verleugnen mag (etwa die SchubertVariationen) – zusammen mit Souvenir und Fünf Strophen wohl mein „Opus 1“, mit einer ähnlichen zugleich abschließend rückblickenden und aufbrechend vorwärtsblickenden Rolle, die etwa Bergs Klaviersonate oder Weberns Passacaglia in deren Schaffen spielte. Ich war geprägt und fasziniert von der Reinheit und Konsequenz des damaligen nonfigurativen Vokalsatzes meines Lehrers Nono, bei welchem die Töne als gehaltene während ihrer Dauer in fließende Intervallbeziehungen zueinander treten, wobei diese über flexible Dynamik und Klang- beziehungsweise Vokalfarben noch weiter innerlich artikuliert und hierarchisch abgestuft werden. Mein Vorhaben, von solcher Praxis bei der Entwicklung eines Klaviersatzes auszugehen (Nono hat damals wohlweislich nichts für Klavier, überhaupt kaum etwas für Soloinstru-

mente geschrieben), war bewußt ein Versuch am widerspenstigen Objekt, wo doch der Klavierklang permanent unter den Händen zerrinnt. Den ständig fliehenden Ton als Komponente von sich auf-, ab- und umbauenden Intervallstrukturen „rechtzeitig“ zu nutzen und gerade dadurch den stereotypen Diminuendo-Charakter zugleich bewußt zu machen und wenn schon nicht zu überwinden, so doch immer wieder zu überlisten unter Einbeziehung von Pedal- und Flageolett-Techniken (mittels stumm gedrückter Tasten), aber auch durch Einbeziehung von „tonalen“ Konsonanzen als hörbar gemachten Obertonspektren, führte zu Ergebnissen, in denen der Ausgangswiderspruch sich selbst thematisierte und die Form des Stückes regelte. Andererseits führte solche Auseinandersetzung mit dem Vorbild Nono zugleich von dessen Idiom weg zu einem Klangdenken, in dem Struktur nicht Mittel zu expressiven Zwecken, sondern Expressivität als vorweg Gegebenes, den Mitteln bereits Anhaftendes, zum Ausgangspunkt für strukturelle Abenteuer wurde.

(Helmut Lachenmann, 1962)

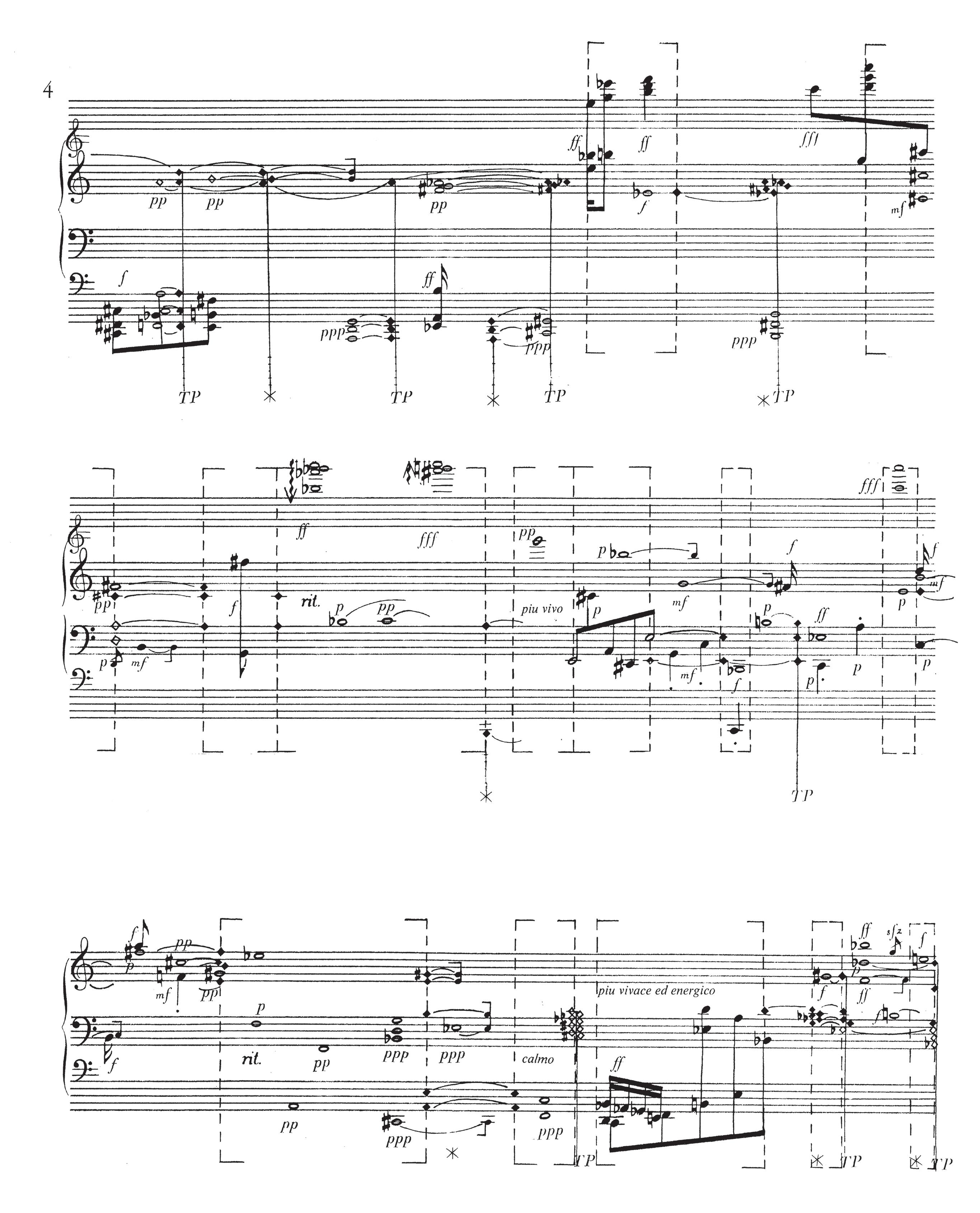

Leseprobe Sample page

Leseprobe Sample page

Leseprobe Sample page

Leseprobe Sample page

Weitere zeitgenössische Klavierwerke bei Breitkopf & Härtel Further contemporary works for piano at Breitkopf & Härtel

Helmut Lachenmann (*1935) Marche fatale 2016/17/20

Dauer | Duration 8′

EB 9253 Original für Klavier | 24,90 €

Helmut Lachenmann (*1935) 5 Variationen

über ein Thema von Franz Schubert

1956

Dauer | Duration 7′ EB 9420 | 24,90 €

Helmut Lachenmann (*1935) Wiegenmusik 1963

Dauer | Duration 3′ EB 9458 | 19,90 €

Helmut Lachenmann (*1935) Guero 1969/88

Dauer | Duration 5′ EB 9018 | 19,90 €

Johannes Maria Staud (*1974) A propos 2019

Dauer | Duration 6′

EB 9370 | 25,50 €

Christian Mason (*1984) Inner Landscapes 2018 / 2109

Dauer | Duration 17′ EB 9333 / 42,00 €

Christian Mason (*1984) ... just as the sun is always ... 2006/09

Dauer | Duration 7′

EB 9254 | 23,90 €

Breitkopf & Härtel KG

Walkmühlstraße 52 65195 Wiesbaden Germany

info@breitkopf.com www.breitkopf.com