Edition Breitkopf 8814

Thomas Schlink

Heft 2

Edition Breitkopf 8814

Heft 2

Eine Schule für Kinder und Jugendliche

Mit Klaviersätzen von Thomas Blomenkamp

Illustrationen von Dorothea Lindenberg

Heft 1 EB 8813

Heft 2 EB 8814

BREITKOPF & HÄRTEL

Edition Breitkopf EB 8814

Printed in Germany

WIESBADEN · LEIPZIG · PARIS

Edition Breitkopf 8814

Printed in Germany

Alle Übungen, Melodien, Texte und Sätze stammen, wenn nicht anders angegeben, vom Autor.

Dankeschön!

Für ihre Unterstützung möchte ich mich sehr herzlich bei Nele Weißmann und Moritz Baerens und ganz besonders bei Thomas Blomenkamp bedanken, der auch dieses Heft mit seinen wunderbaren Klaviersätzen bereichert hat.

Außerdem danke ich Friedhelm Pramschüfer für sein humorvolles und erfahrenes Lektorat und nicht zuletzt meiner Frau Gunda Schlink für einfach alles.

Thomas SchlinkBildnachweise siehe Seite 99.

Edition Breitkopf 8814

© 2012 by Breitkopf & Härtel, Wiesbaden

Notensatz, Layout und Reproduktion: Kontrapunkt Satzstudio Bautzen

Druck: druckhaus köthen GmbH, Köthen

Druck: Halstan Deutschland GmbH, Mainz

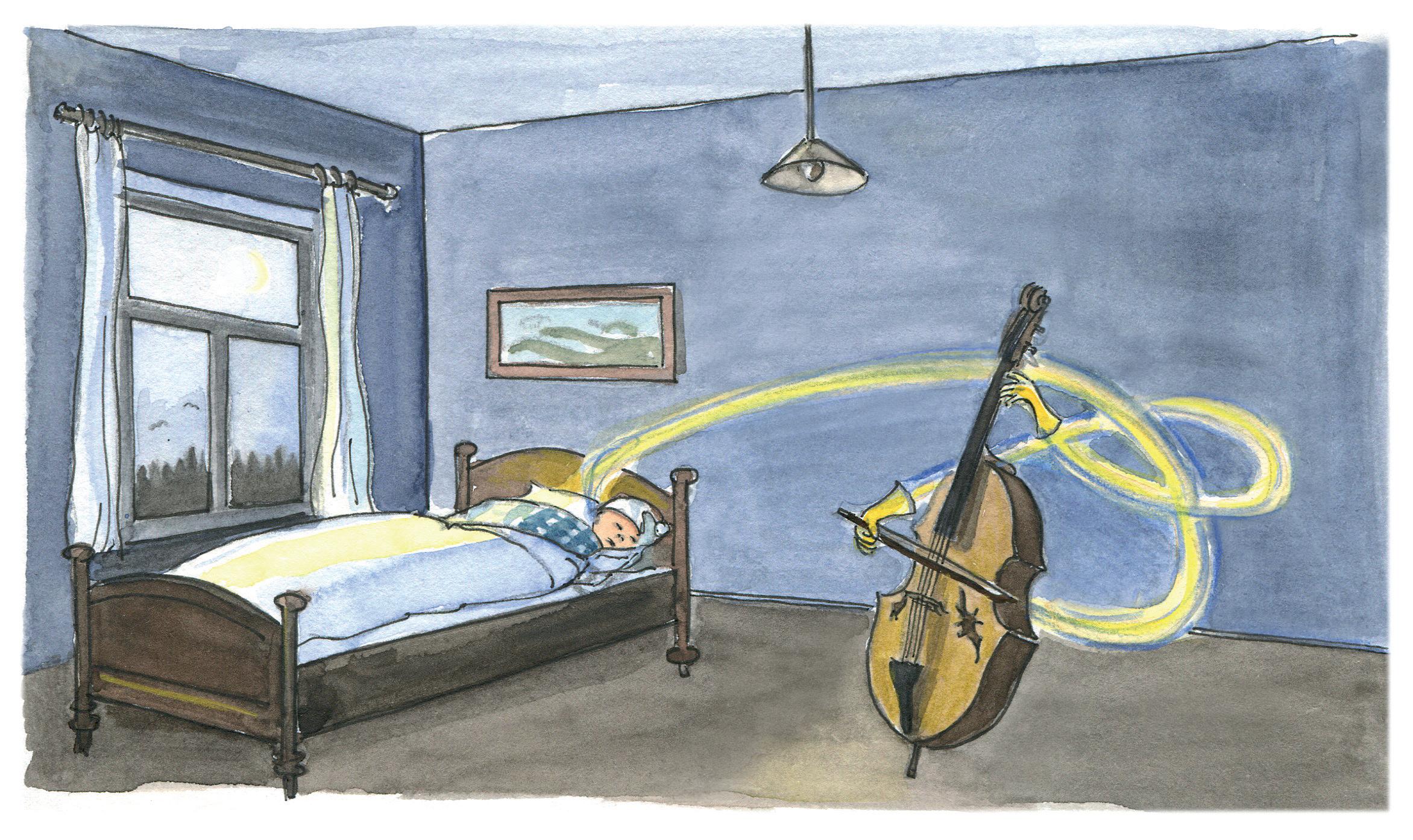

Liebe Bass-Schülerin, lieber Bass-Schüler,

inzwischen bist du ja schon vertraut im Umgang mit deinem kleinen, großen „Rieseninstrument“. Wahrscheinlich kommt es dir auch gar nicht mehr so groß vor wie am Anfang. Nachdem du schon viel alleine und gemeinsam mit Anderen musiziert hast, geübt mit dem Bogen umgehen kannst und die erste Lage beherrschst, startet mit diesem Heft die spannende Eroberung des Griffbretts mit der linken Hand. Du wirst dich mit den Lagen und dem Lagenwechsel beschäftigen und neue Bogentechniken kennen lernen, wie das Spiccato und das Spiel mit der Bogenstange (col legno).

In diesem Heft begegnen dir außerdem typische Kontrabass-Stimmen aus Orchesterwerken berühmter Komponisten, und du erfährst, welche Rolle der Bass im Jazz spielt. Dazu findest du einige Jazz-Standards, mit denen du Erfahrungen in diesem Bereich sammeln kannst. Du weißt natürlich inzwischen auch, dass ein guter Musiker regelmäßig üben muss. Auch wenn das nicht immer einfach durchzuhalten sein mag, wird dies dadurch belohnt, dass du immer abwechslungsreichere und spannendere Musik spielen kannst. Das ist auch ein Grund, warum ich mich bis heute immer noch jeden Tag auf das Kontrabass-Spielen freue. Ich hoffe, dass dir dieses Heft so viele interessante Anregungen bietet, dass es dir ähnlich geht, und wünsche dir viel Erfolg und ganz viel Freude beim Spielen auf unserem Lieblingsinstrument.

Kaarst, im Frühjahr 2012

I Der Lagenwechsel und die Bezeichnung der Lagen ........ 7 Klingendes Memory-Spiel – Der Lagenwechsel in Zeitlupe – Von den Intervallen - die große und die kleine Sekunde – Das Zweifinger-Lagenmaß –Fingerjogging – Die Bezeichnung der Lagen

II Die zweite Lage ...................................... 11

1 Die Töne der zweiten Lage ............................... 11 Von den Intervallen – die Quarte

2 Die Verbindung von erster und zweiter Lage ................. 14 Lagenwechsel über den Zeigefinger und über den kleinen Finger –Lagenwechsel mit Zwischentönen – Die C-Dur-Tonleiter – Derselbe Ton in verschiedenen Lagen – Lieder

3 Strichweisen und Übemodelle ............................ 24 Punktierte Viertelnoten – Der Portato-Strich – Gefühlvolle Bogeneinteilung –Üben ohne Instrument – Luftstriche – Punktierte Achtelnoten – Lieder

4 Der Kontrabass in der Orchester- und Kammermusik I ......... 30 Haydn: Schöpfung – Schubert: Forellenquintett

III Die halbe Lage ....................................... 31

1 Die Töne der halben Lage ...............................

31 Lieder – Die B-Dur-Tonleiter – Aus der Kontrabass-Schule von Franz Simandl – Für Vorspiel und Konzert I – Spiccato – Die F-Dur-Tonleiter –Jazz-Standards begleiten

2 Die Verbindung von erster, zweiter und halber Lage ........... 40 Dreiklangsstudie – Gemischte Vorzeichen –Aus der Kontrabass-Schule von Giovanni Bottesini – Jazz-Standards begleiten – Für Vorspiel und Konzert II

3 Der Kontrabass in der Orchester- und Kammermusik II ........ 48 Vivaldi: L’inverno – Saint-Saëns: Tortues –Mendelssohn Bartholdy: Sinfonie Nr. 4

/ = Zu diesem Stück gibt es einen Begleitsatz mit Klavier / einem Melodie-Instrument auf der angegebenen Seite im Einleger.

= Schreibaufgabe

[S. XX] = siehe Lehrertext

Nachdem du die Lieder und Übungen aus Heft 1 gespielt hast, kennst du die Töne der ersten Lage. Wahrscheinlich hast du schon bemerkt, dass viele der bisher gelernten Töne auf verschiedenen Saiten gegriffen werden können.

Hier siehst du immer zweimal den gleichen Ton. Darunter sind die Saiten angegeben, auf denen du ihn spielen sollst. Finde heraus, wo die Töne jeweils liegen, und greife mit dem 1. Finger.

G-SaiteD-SaiteD-SaiteA-SaiteG-SaiteD-SaiteD-SaiteA-SaiteD-SaiteG-Saite

G-SaiteD-SaiteD-SaiteA-SaiteG-SaiteD-SaiteD-SaiteA-SaiteD-SaiteG-Saite

Findest du noch mehr Pärchen?

Spiele das Lied zunächst wie gewohnt in der ersten Lage. Danach spielst du es noch einmal, aber nur mit dem 1. Finger auf der A-Saite. Achte darauf, dass der Daumen immer mitrutscht.

Spiele erst pizzicato und dann arco.

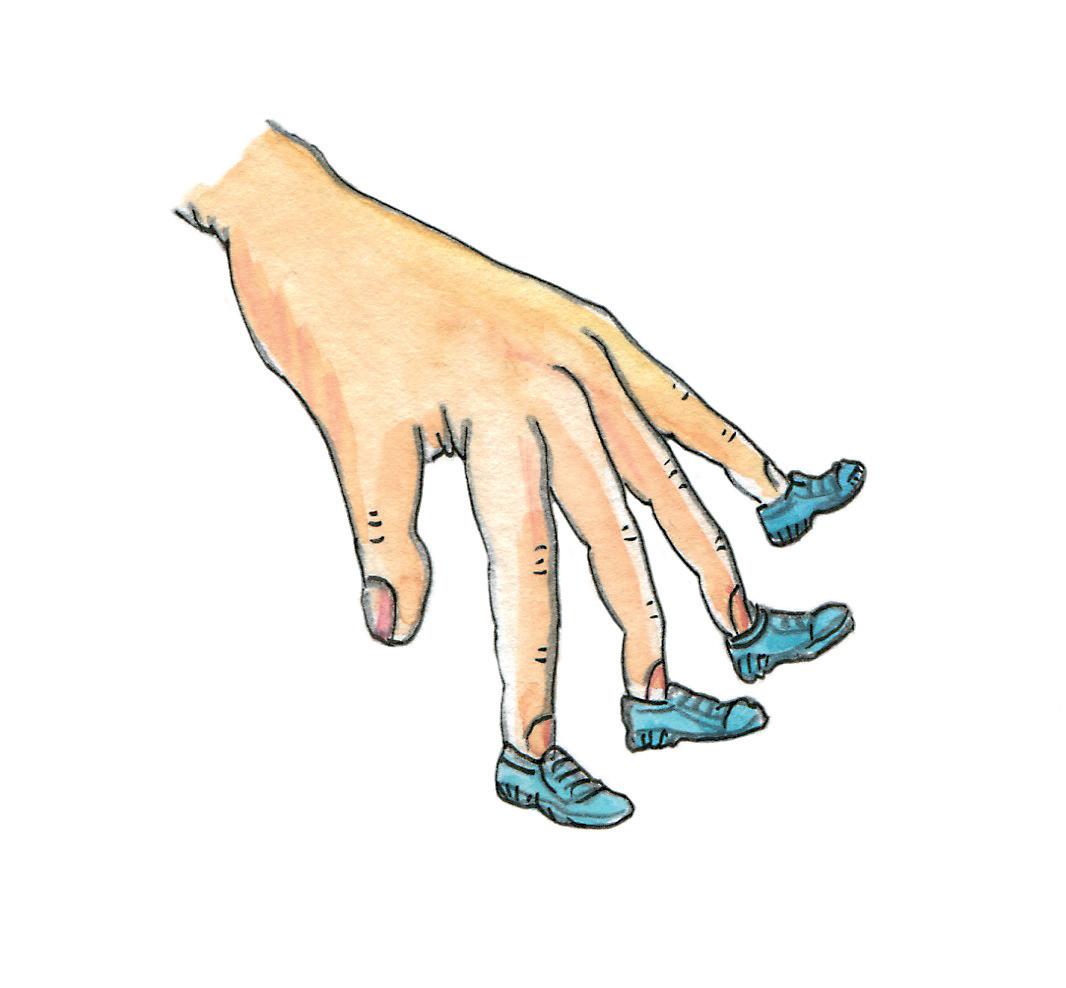

Um an all den unterschiedlichen Stellen zu greifen, musst du also die Hand auf dem Griffbrett verschieben. Dieses Verschieben der Hand bezeichnen wir als Lagenwechsel . Wir wollen einmal in Zeitlupe betrachten, wie so ein Lagenwechsel abläuft.

Nachdem du den ersten Ton gespielt hast, entspannt sich der Greiffinger und liegt nur noch lose auf der Saite. In dieser Haltung fährt die ganze Hand wie auf einer Schiene in die neue Lage, ohne den Kontakt zur Saite zu verlieren. Wichtig dabei ist, dass der Daumen mitrutscht.

a) Ohne Lagenwechsel

b) Mit Lagenwechsel

4 Ist ein Mann in’ Brunn’ gefallen

Erarbeite das Lied wie bei Zum Knutschen beschrieben.

Spiele das Lied auch auf der A-Saite, beginnend mit A.

5 Von den Intervallen – die große und die kleine Sekunde

Den Abstand zwischen zwei Tönen nennt man Intervall (lat. intervallum = der Zwischenraum).

In der uns vertrauten abendländischen Musik ist der kleinste Abstand ein Halbtonschritt, wie z. B. von H nach C. Er heißt kleine Sekunde (lat. secundus = der Zweite). Einen Ganztonschritt, also zwei Halbtonschritte, wie von C nach D nennen wir große Sekunde. Das Unterscheiden der Sekunden ist sehr nützlich für deine ersten Lagenwechsel.

Das Zweifinger-Lagenmaß kann dir bei der Orientierung helfen, wie weit du bei einem Lagenwechsel rutschen musst. Noch wichtiger ist es aber, den nächsten Ton vorauszuhören.

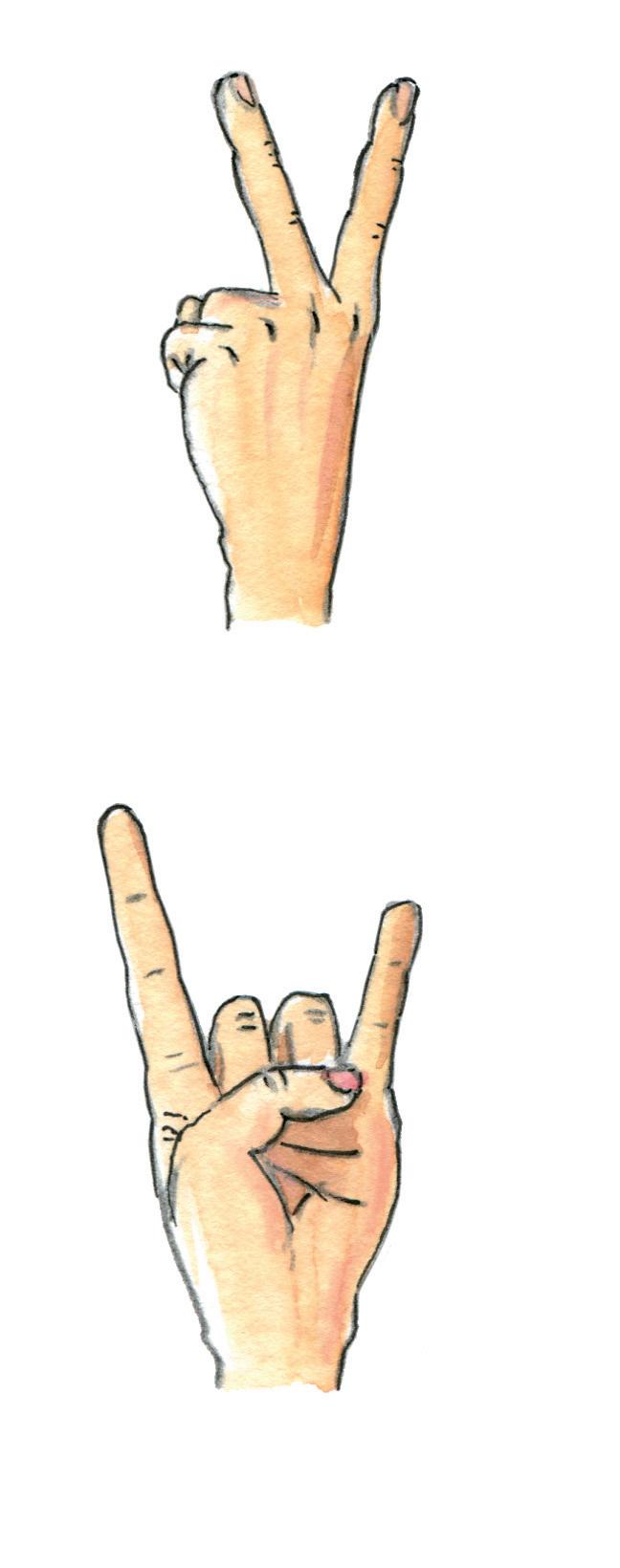

a) Für Halbtonlagenwechsel

Der 1. Finger rutscht auf die Position des Tones, den du vorher mit dem 2. Finger gespielt hast.

b) Für Ganztonlagenwechsel

Der 1. Finger rutscht auf die Position des Tones, den du vorher mit dem 4. Finger gespielt hast.

Bestimme in Zum Knutschen (Seite 7) die Halbton- und Ganztonlagenwechsel.

7

Wo gibt es Halbton-, wo Ganztonlagenwechsel?

Wechsele von einem Finger zum anderen wie angegeben. Achte dabei darauf, dass der jeweilige Ton immer gleich klingt. Wichtig: Der Daumen rutscht immer mit!

Um bei all diesen Möglichkeiten, Töne zu greifen, ein zuverlässiges System zu haben, sie auch zielsicher zu treffen, teilen wir das Griffbrett in Lagen ein. Die bereits in der ersten Lage gelernte Stellung deiner Hand bildet sozusagen das Zentimetermaß der Töne. Als Orientierung dient der 1. Finger auf der A-Saite. Greift er dort einen natürlichen Ton, dann ist das eine Hauptlage. Greift er einen erhöhten oder erniedrigten Ton, dann ist es eine Zwischenlage

Sieh dir noch einmal das Lied Zum Knutschen (Seite 7) an. Wenn du alle Töne mit dem 1. Finger greifst, wechselst du fortwährend von der ersten bis zur vierten Lage und zurück. Trage die Lagen mit römischen Ziffern ein.

Wir wollen uns die einzelnen Lagen nun näher anschauen.

Hier siehst du alle Töne der zweiten Lage. Schreibe ihre Namen jeweils unter die Noten. Wie heißt die einzige neue Note?

Der Ton c ist der vierte Ton der G-Dur-Tonleiter (vergleiche Heft 1, Seite 81). Der Abstand von vier Tönen, hier von g nach c1, wird deshalb Quarte (lat. quartus = der Vierte) genannt. Die Quarte klingt wie das Martinshorn der Feuerwehr. Wir wollen sie daher als „Feuerwehr-Quarte“ bezeichnen. Sie kann dir dabei helfen, schnell die zweite Lage zu finden.

Übrigens hast du schon andere Intervalle kennen gelernt, nämlich im ersten Heft die Oktave (auf Seite 17), die Terz und die Quinte (auf Seite 84) und in diesem Heft auf Seite 8 die kleine bzw. große Sekunde. Weißt du, auf welcher Stufe der Tonleiter sie jeweils stehen?

1. Ich 2. Ich

Schnell wie die Feuerwehr œ œ

ei schnell lei Ka kommt Frank

- -

ter 2 œ œ œ œ o

5 œ œ œ œ seh Blau fährt

ich licht die

ge le satz ser fe ter

nen die ter sehr da œ œ

eins sieht sen eins di schreck, zwei rekt, denn und dass Frank rasch ist her ben

--

-

Da Mit Er œ œ-

man „Ta ge œ œ

weg. bei. steckt.

ihn, und lan

9 œ œ ri,tra œ Œ

--

œ œ œ œ glaubt tü Lei

es ta ter

-

œ œ œ œ sitzt ganz holt

Er sind und œ œ

kaum. ta“ aus

ganz schnell ihn

o ro aus

? ?

ben te dem œ œ

--

œ œ J œ auf Au Baum

J œ „Tra ‰ f-

Baum. da! raus. œ j œ

’nem tos he

? ?

œ œ ra,die œ Œ

œ œ œ œ Feuerwehrist œ œ œ œ cresc.

œ ‰ J œ da! Tra œ ‰ J œb -? ? . . . .

11 Der Kater im Baum Leseprobe Sample page

13 œ œ ri,tra œb œb œ œ ra,die œb œb œ œ œ œ Feuerwehrist œb œ œ œb œ ‰ da!“ œb ‰? ? J œ Der ‰ F 17 œ œ œ œ Katermaunztund œ œ

œ œ œ œ ichbinfrohund œ œ

œ œ œ œ jedemistjetzt œ œ

21 œ ‰ J œ ri, tra œ ‰ J œ œ ‰ J œ ra, die œ ‰ J œ

œ ‰ J œ klar:„Tra œ Œ f - -? ?

œ œ œ œ Feuerwehrwar J œ ‰ œ œ œ œ

œ ‰ da!“ œ ‰ -

Verschiebe wie bei den vorherigen beiden Liedern die Hand mit dem Zeigefinger zwischen der ersten und der zweiten Lage. Achte darauf, dass der Daumen immer mitrutscht. Trage die Fingersätze selbst ein.

18 Nun ruhen alle Wälder

16.

T.: Paul Gerhardt (1607–1676)

In Nun ruhen alle Wälder musst du gleichzeitig die Lage und den Greiffinger wechseln. Um einen Anhaltspunkt zu haben, wie weit du rutschen musst, kannst du einen Zwischenton als Hilfsnote einbauen. Stell dir dazu vor, dass der 1. Finger an die Stelle des 2. Fingers rutscht. Erst danach setzt der 4. Finger auf. Lasse den

Hier ist der Zwischenton b eingebaut. Greife ihn in der zweiten Lage mit dem 1. Finger.

Gibt es noch mehr Zwischentonlagenwechsel in dem Lied als den gezeigten?

Das nächste Lied beginnt mit dem c1. Zupfe, bevor du zu spielen beginnst, leise die Feuerwehr-Quarte, damit du weißt, wie dieser Ton klingt.

Vergiss nicht, den Daumen immer mitrutschen zu lassen.

21 Summ, summ, summ

Findest du bei diesem Lied selbst einen Lagenwechsel mit Zwischentönen?

Nutze auch hier die Feuerwehr-Quarte zur Vorbereitung des Anfangstones.

Das Tonleiter-Lied enthält die Töne von C-Dur. Schreibe sie der Höhe nach geordnet in halben Noten auf. Spiele dann die entstandene Tonleiter – auch auswendig!

Umkreise Grundton, Terz und Quinte und schreibe sie auf. Bilde auch den Dreiklang aus diesen Tönen (vergleiche Heft 1, Seite 84).

Du hast sicher schon gemerkt, dass der Ton, den der 4. Finger in der zweiten Lage greift, genauso hoch klingt wie die nächsthöhere leere Saite. Welchem Intervall entsprechen die Abstände der vier Kontrabass-Saiten also? Spiele zuerst mit leeren Saiten. Danach greifst du das g in der zweiten Lage.

Die Gavotte ist ein altfranzösischer Tanz im einfachen Zweiertakt allabreve und häufig Bestandteil der barocken Suite. Sie beginnt mit zwei leichten Taktzeiten und endet auf einer schweren, wodurch bei gemäßigtem Tempo eine wellenförmige Bewegung entsteht.

Bewege deine rechte Hand in gleichmäßigen Achteln einmal ohne Bogen, so als würdest du die Töne streichen, und singe das Lied dazu (vergleiche die Luftstriche in Heft 1, ab Seite 76).

Du kannst beide Stimmen spielen.

36 Punktierte Viertelnoten

Wie aus Handball und Fußball Hand und Fuß werden

Sprich die folgenden Worte im notierten Rhythmus und klatsche dazu im Grundschlag in die Hände (Viertelnoten). Du kannst auch im Viertelrhythmus dazu gehen.

Als nächstes stellst du dir die Silbe „Ball“ nur vor, sprichst sie also nicht laut aus. Danach nimmst du Bass und Bogen und spielst beides. Achte darauf, dass zwischen den Tönen keine Pause entsteht.

Im Notenbild wird die übergebundene Achtelnote immer kleiner, bis nur noch ein Punkt zu sehen ist. Der Punkt bezeichnet also die Verlängerung der Note um die Hälfte ihres Wertes.

Vielleicht ist dir die eine oder andere Achtelnote zu stark betont geraten, weil sie kürzer ist und du schneller streichen musstest, um an den Frosch zurückzukommen. Eine gute Möglichkeit, das auszugleichen, ist der Portato-Strich (siehe Heft 1, Seite 90).

Spiele auch die C-Dur-Tonleiter im Rhythmus von Hand und Fuß.

T.: Simon Dach (1605–1659)

M.: Friedrich Silcher (1789–1860) Satz: Th. Blomenkamp

Hier geht es darum, für Ännchen von Tharau eine musikalisch sinnvolle Bogeneinteilung zu finden. Erarbeite die Aktionen deiner Hände getrennt in drei Schritten.

1.) Sprich den Text des ersten Abschnitts im Rhythmus und klatsche den Grundschlag dazu.

2.) Streiche den Rhythmus auf einer beliebigen Note, z.B. der leeren D-Saite. Sprich den Text dazu. An welcher Bogenstelle beginnst du mit dem Streichen? Beachte Länge und Geschwindigkeit deiner Striche.

3.) Übe die Tonhöhen und Lagenwechsel im Pizzicato. So musst du nur die linke Hand kontrollieren. Finde die anderen drei Abschnitte, erarbeite sie auf die gleiche Weise und setze zum Schluss alles zusammen.

Erarbeite das Lied auf die gleiche Weise. Beginnst du mit Aufstrich oder mit Abstrich? An welchen

du den Bogen zurückholen?

In der klassischen Musik unterscheidet man zwischen Orchesterund Kammermusik.

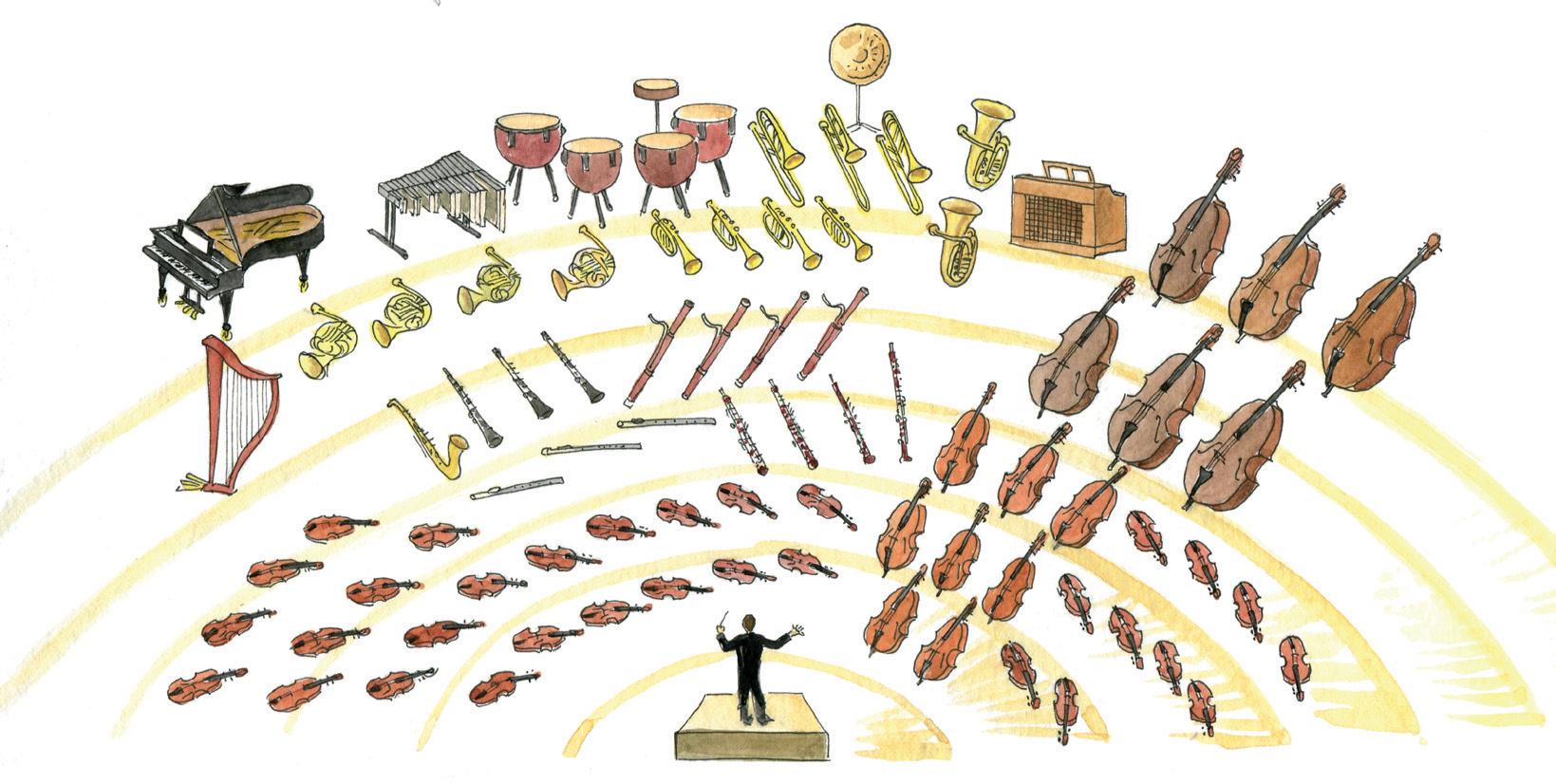

Im Orchester spielen mehrere Kontrabässe als Gruppe zusammen. Je nachdem, welches Stück mit Orchester aufgeführt wird, ändert sich auch die Anzahl der Kontrabässe. Während beispielsweise in Wolfgang Amadeus Mozarts Sinfonien meist zwei bis vier Kontrabässe besetzt sind, werden bei großen romantischen Opern und Orchesterwerken etwa von Richard Wagner oder Gustav Mahler bis zu zwölf Kontrabässe besetzt. Hier siehst du, wie ein modernes Sinfonieorchester aufgestellt sein kann.

Häufig werden im Orchester Kontrabässe mit fünf Saiten gespielt. Sie haben eine tiefe Saite zusätzlich, die noch dicker ist und tiefer klingt als deine E-Saite. Sie wird auf Kontra-C bzw. Subkontra-H gestimmt.

Der Name Kontrabass leitet sich übrigens her vom lateinischen „contra“, was ursprünglich gegen, gegenüber bedeutet. Im Laufe der Musikgeschichte wurde „contra“ auch für die Benennung von Instrumenten verwendet, deren Stimmlage gegenüber dem nächstgrößeren oder -kleineren Instrument ihrer Familie um eine Oktave höher oder tiefer lag. Mit „Contra bassus“ wurden also Instrumente bezeichnet, deren Klang eine Oktave tiefer als der „normaler“ Bassinstrumente war. Und von „Contra bassus“ zu „Kontrabass“ war es dann nur noch ein kleiner Schritt.

In kammermusikalischen und kleinen Ensembles spielt meistens nur ein Kontrabass. Bekannte Beispiele für solche Musik sind u. a. das Septett Es-Dur op. 20 von Ludwig van Beethoven für Klarinette, Fagott, Horn, Violine, Viola, Violoncello und Kontrabass, das Oktett F-Dur D 803 für Klarinette, Fagott, Horn, zwei Violinen, Viola, Violoncello und Kontrabass und das Klavierquintett A-Dur D 667 („Forellenquintett“) für Klavier, Violine, Viola, Violoncello und Kontrabass von Franz Schubert sowie die Serenade für Bläser, Violoncello und Kontrabass in d-Moll op. 44 von Antonín Dvorˇák.

Terzett und Chor

Joseph Haydn (1732–1809) aus: Die Schöpfung Hob XXI:2

Franz Schubert (1797–1828) aus: Forellenquintett

Du erreichst die halbe Lage, wenn du die erste Lage um einen Halbtonschritt nach unten verschiebst.

Auch in Heft 2 von Kontrabass! habe ich aus Rücksicht auf die verbreiteten, sehr unterschiedlichen Spielweisen unseres Instruments bewusst auf Fotos und Detailbeschreibungen wie etwa zur Haltung des Instruments, der Daumenstellung der linken Hand sowie auf didaktische Hinweise verzichtet. Ich beschränke mich weiterhin auf allgemeine technische Hinweise, die unabhängig von der per sönlich bevorzugten Spielweise hilfreich sein können. Alle technischen Aspekte bedürfen also Ihrer zusätzlichen Einweisung.

Die meisten Stücke und Übungen erschließen sich in ihrem didaktischen Sinn von selbst. Daher möchte ich nur zu einigen wenigen Übungen Hinweise anfügen.

Das Zweifinger-Lagenmaß (Seite 9)

Diese Übungen sollen das Lagenwechselprinzip optisch begreifbar machen, während in Ist ein Mann in’ Brunn’ gefallen (Seite 8) und Auf dem Spielplatz (Seite 9) geübt wird, den Lagenwechsel vorzuhören.

Col legno battuto (Seite 72)

Um die Lesbarkeit zu erleichtern und den Klangunterschied zu den „normalen“ Noten auch optisch deutlich zu machen, sind die Col legno-Töne entgegen sonst verbreiteter Praxis mit Kreuzköpfen notiert.

Lieder wie Blues in der Hundehütte (Seite 39), Blue Bossa (Seite 46), „Hoho-Hahaha“ – Ein Lachtanz (Seite 51), Double Bass Double (Seite 70), Der Rebe Hot Geheysn Freylekh Zayn! (Seite 74) und St. Thomas (Seite 57) sind dazu gedacht, von Schüler und Lehrer selbst in Besetzung, Begleitungen und Abfolge der Teile arrangiert zu werden.

Wie das erste Heft bietet auch die Fortsetzung von Kontrabass! vielfältige Materialien zum Musizieren mit anderen Instrumenten. Die Hinweise dazu aus dem ersten Heft seien hier, leicht erweitert, wiederholt:

• Die Begleitstimmen können auch von Cello, Fagott oder Posaune übernommen werden.

• Eine Auswahl aus diesen Stimmen habe ich für ein Melodie-Instrument im Violinschlüssel bearbeitet. Von der Gavotte II von Händel (Seite 42) gibt es wegen der besonders gut klingenden Besetzung für Viola und Kontrabass auch eine Fassung im Bratschenschlüssel.

• Die ungewöhnlichen und sehr humorvollen Klavierbegleitungen bieten weitere Möglichkeiten zum gemeinsamen Spiel.

• Gelegentlich gesetzte Akkordsymbole eröffnen die Möglichkeit, z. B. eine Gitarre als BegleitInstrument einzusetzen.

Die Orchesterstellen und Jazz-Stücke dienen dem Zweck, die Kinder „auf den Geschmack zu bringen“ und herauszufinden, in welcher Richtung möglicherweise persönliche Stärken und Vorlieben zu fördern sind.

Ich empfehle dazu, die Schüler auf Aufnahmen hinzuweisen.

Der Abschnitt zur gefühlvollen Bogeneinteilung (Seite 26) sowie das Lied Hör’ mal (Seite 24) können auch als ein Einstieg in die Idee des mentalen Übens gesehen werden. Ich halte es für empfehlenswert, nach dieser Einführung immer wieder zu vermitteln, dass der körperliche Ablauf des Musizierens sich unmittelbar aus der musikalischen Vorstellung entwickelt und man nicht einfach irgendwie die Noten spielt.

Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude und Erfolg bei der Arbeit mit Kontrabass!

Kaarst, im Frühjahr 2012 Thomas Schlink

Dies ist eine Leseprobe.

Nicht alle Seiten werden angezeigt.

Haben wir

Ihr Interesse geweckt?

Bestellungen nehmen wir gern über den Musikalienund Buchhandel oder unseren Webshop entgegen.

This is an excerpt.

Not all pages are displayed. Have we sparked your interest?

We gladly accept orders via music and book stores or through our webshop.

versteht sich als Leitfaden für den Unterricht mit Kindern und Jugendlichen ohne instrumentale Vorkenntnisse. Dabei ist so konzipiert, dass Lehrerinnen und Lehrer ihre jeweils persönlich bevorzugte Spieltechnik und Spielweise ohne Einschränkung vermitteln können.

Heft 2 beschäftigt sich zunächst mit dem Lagenwechsel im Allgemeinen und bietet Materialien für das Erarbeiten der zweiten, halben und dritten Lage sowie der zweiten Hochlage an. Gleichzeitig werden das Spiccato, Portato und Col Legno sowie als Strichkonzepte der wandernde Bogen und die gefühlvolle Bogeneinteilung eingeführt.

Um die Schülerinnen und Schüler auf einen Einstieg in das Orchester-, Ensemble- und Bandspiel vorzubereiten, wurde eine Zusammenstellung von Auszügen aus bekannten Orchester-, Chor- und Kammermusikwerken sowie einige Jazzstandards in das Heft aufgenommen. Darüber hinaus enthält es Materialien zur Erarbeitung ungewöhnlicher Spieltechniken, Ideen für Vorspiele sowie ausgewählte Etüden aus den Kontrabassschulen von Bottesini, Simandl, Laska und Montag. Interessantes und Wissenswertes rund um das Instrument, Anregungen zum sinnvollen Üben und eine Zusammenfassung wichtiger musikalischer Zeichen und Begriffe runden das Konzept ab.

Bei all dem steht natürlich das gemeinsame und stilistisch vielfältige Musizieren weiterhin im Vordergrund. Dazu bietet für viele Spielstücke eine zusätzliche Stimme für Bass, Klavier oder für ein Melodie-Instrument an.

Im Mittelpunkt von Heft 1 (EB 8813) stehen

• Zupfen und Streichen der leeren Saiten Pizzicato, Arco, Saitenübergänge, Bogeneinteilungen, Liedbegleitung

• Spiel in der ersten Lage Greifen mit dem ersten, zweiten und vierten Finger, Tonleiter und Tonart, Improvisation und Komposition, Lesen und Schreiben von Noten

Thomas Schlink (* 1962), studierte Kontrabass zunächst in Düsseldorf, später in Wien bei Ludwig Streicher. Seine Ausbildung am Instrument vervollständigte er in zahlreichen Meisterkursen. Von 1987 bis 2006 unterrichtete er an verschiedenen Musikschulen, seit 1995 mit Schwerpunkt auf dem Unterricht mit Kindern ab 7 Jahren. Schlinks vielseitige Konzerttätigkeit erstreckt sich vom klassischen Bereich mit regelmäßigen Engagements in verschiedenen Orchestern, wie den Niederrheinischen Sinfonikern und dem FolkwangKammerorchester, über die Neue Musik als langjähriges Mitglied des Düsseldorfer Ensembles notabu bis hin zu Jazz und PopProjekten mit namhaften Künstlern sowie zahlreichen Musicalengagements an verschiedenen Theatern. Darüber hinaus komponierte und arrangierte er im Bereich Kinderlied u. a. für den WDR.

9790004183816

www.breitkopf.com

ISMN979-0-004-18381-6

9790004183816

Foto: Albrecht Korff

Foto: Albrecht Korff