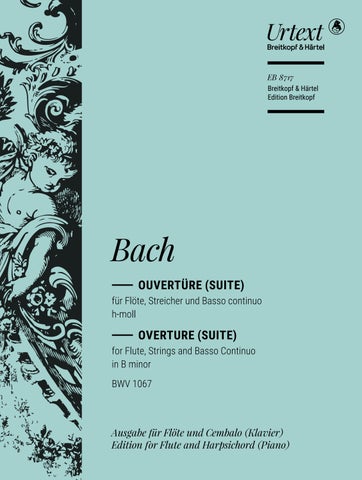

Vorwort

Von Johann Sebastian Bachs vier Ouvertüren für Instrumentalensemble (auch als „Orchestersuiten“ bezeichnet) ist die in hmoll stehende (BWV 1067) nach einhelliger Meinung der Bachforschung die späteste. Die Hauptquelle, ein teilautographer Stimmensatz der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz zu Berlin (Mus. ms. Bach St 154) stammt größtenteils aus der Zeit um 1738/39; und vermutlich ist die Komposition selbst nicht wesentlich älter.

Wie viele andere Werke Bachs aus dieser Zeit ist auch die hmollOuvertüre von dem Bestreben charakterisiert, einem traditionellen Kompositionstypus unerwartet Neues abzugewinnen. Höchst originell ist schon im ersten Satz (also der „Ouvertüre“ im engeren Sinne) die Idee, die am Schluss erwartete Wiederaufnahme des Eröffnungsteiles in den langsamen 3/4Takt zu versetzen. Dass der schnelle Mittelteil der Ouvertüre polyphon gehalten ist, ergibt sich aus der für diesen Teil üblichen Fugentechnik. Aber auch in den folgenden Sätzen wird das Ensemble über weite Strecken mit äußerst kunstvoller Polyphonie behandelt. Dabei überrascht Bach mit besonderen Kunststücken: in der Sarabande mit einem Quintkanon zwischen den Außenstimmen, in der Polonaise mit dem Funktionswandel der Hauptmelodie des ersten Teils, die im Double zur Bassstimme wird, über der die Flöte ihre virtuosen Passagen entfaltet. Gerade das Double ist repräsentativ dafür, wie SpielerischVirtuoses sich mit der Entfaltung von kontrapunktischer Kunst verbindet. Selbst der für den Eindruck beherrschende Schwung, von dem die Bourrée getragen ist, wird noch geregelt – und vielleicht sogar in seiner Wirkung erhöht – von dem QuasiOstinato der Begleitstimmen in beiden Teilen. Eindeutig dominierend ist das virtuose Element nur in der abschließenden Badinerie, die eines der populärsten Stücke Bachs ist.

Die hier vorgelegte Bearbeitung des Werkes für Flöte und ein Klavierinstrument hat eine doppelte Funktion. Sie soll auf der einen Seite als Hilfsmittel für das Einstudieren des Flötenparts dienen (der genau dem der Fassung für Flöte und Streicher entspricht), auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit bieten, das Werk in der Besetzung für Flöte und ein Tasteninstrument zu spielen.

Für die Einrichtung des Klavierauszugs musste die Grundtatsache maßgeblich sein, dass wir es nicht mit einem Werk für Flöte und „Begleitung“ zu tun haben, sondern mit einer Partitur, deren Rückgrat der vierstimmige Streichersatz ist. Die Flöte schließt sich über weite Strecken der 1. Violine im Unisono an; Selbständigkeit gewinnt sie nur in einigen Partien der Ouvertüre, an einer Stelle des Rondeau (T. 32–36), in der Bourrée II, im Double der Polonaise und in der Badinerie. In den Rahmenteilen der Polonaise hat die Flöte zwar keine eigene Stimmführung, gibt aber durch die Oktavierung der 1. Violine dem Satz eine besondere Färbung.

Aus der tragenden Rolle des Streichersatzes ergibt sich, dass seine polyphone Substanz so weitgehend wie möglich

erhalten werden muss. Erleichtert wird dies dadurch, dass an den Stellen, an denen die Flöte im Original mit der 1. Violine zusammengeht, auf die Übernahme der 1. Violine in den TasteninstrumentSatz verzichtet werden konnte. (Das gilt nicht für die Polonaise; hier sollte auch die 1. Violine im Klavierpart enthalten sein, damit die oktavierende Funktion der Flöte deutlich bleibt.)

Die Originalfassung rechnet mit einem Violone, also einem nach der Tiefe oktavierenden Streichinstrument. Diese Oktavierung ist im vorliegenden Klavierauszug im allgemeinen nicht ausgeschrieben, da sie vom Spieler selbständig vorgenommen werden kann. (Wird ein Cembalo benutzt, so scheitert eine BassOktavierung meist an der unteren Umfangsgrenze des Tasteninstruments.)

Da in den Streicherstimmen fast durchweg auch die Harmonien mit enthalten sind, schien es überflüssig und sogar verunklarend, außer den obligaten Stimmen auch Elemente einer GeneralbassBegleitung in den Klavierauszug aufzunehmen. Nur in der Prima volta von T. 20 ist eine akkordische Ergänzung nach Maßgabe der Bezifferung nötig. Einen Sonderfall stellt allerdings das Double der Polonaise dar. Hier sind zur Begleitung der Flöte nur das Violoncello und das Tasteninstrument aktiv. Der Bearbeiter hat in diesem Satz eine Führung der rechten Hand vorgeschlagen, die durch obligat geführte Mittelstimmen die Außenstimmen Flöte und Bass zu einem vierstimmigen polyphonen Satz ergänzt.

Die Genauigkeit bei der Wiedergabe des Streichersatzes findet an einer Reihe von Stellen ihre Grenze in der klavieristischen Spielbarkeit. Hier waren – ein allgemeines Problem jedes Klavierauszugs – Kompromisse nötig. „Spielbarkeit“ ist zugegebenermaßen ein dehnbarer Begriff. Wir haben ihn so gefasst, dass nicht nur das abstrakte Notenbild zum Maßstab genommen wird, sondern auch das Tempo berücksichtigt wird. Denn eine etwas komplizierte Stimmführung, die in einem AdagioSatz relativ mühelos darstellbar ist, braucht es in schnellem Tempo nicht zu sein. Deshalb hat der Bearbeiter gerade im schnellen Teil der Ouvertüre gelegentlich auf Stimmen verzichtet, und zwar aufgrund der Überlegung, dass auch Momente wie „Leichtflüssigkeit“ und „Eleganz“ das Gesicht der Musik prägen. Der Bearbeiter hat dennoch versucht, das Ziel eines partiturnahen Textes nicht aus dem Auge zu verlieren.

Erwähnt sei noch, dass Stimmkreuzungen zwischen den originalen Streicherstimmen im Klavierauszug im Allgemeinen nicht kenntlich gemacht sind. Doch wird der originale Stimmenverlauf immer dann durch die Halsung ausgedrückt, wenn sich durch reine Klangnotation im Notenbild scheinbare Stimmführungsfehler ergäben.

Erlangen, Frühjahr 2001 Werner Breig

Preface

Of Johann Sebastian Bach’s four Overtures (entitled “Ouvertures” but also known as orchestral suites) for instrumental ensemble, the one in B minor (BWV 1067) is unanimously regarded by Bach scholars as the latest. The principal source is a partly autographic set of parts from the Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz zu Berlin (Mus. ms. Bach St 154) which stems to a large part from the period around 1738/39. The work itself is most likely not substantially earlier.

Like many other of Bach’s works from this period, the orchestral suite in B minor is also characterized by the composer’s endeavor to draw something unexpectedly new from a traditional type of composition. The first movement – the “Overture” in the strict sense of the term – already features a highly original idea: the transposition to a slow 3/4 time of the repeat of the opening section that is expected at the close. The polyphonic texture of the rapid middle section of the Overture results from the fugal technique that is customary for this section. The following movements also interweave an extremely learned polyphony into the tutti over broad stretches as well, whereby Bach serves up a surprising variety of artistic effects: there is a canon at the fifth between the outer parts in the Sarabande; and in the Polonaise, the leading melody of the first section changes function when it becomes the bass part in the Double, above which the flute unfolds its virtuoso passages. It is precisely the Double that epitomizes how Bach reconciles lightness and bravura with the rules of counterpoint. Even the vivacity that creates the main impression here and drives the Bourrée along is still regulated – and its effectiveness perhaps even underscored – by the quasiostinato of the accompanying voices in the two sections. The virtuoso element unequivocally dominates only in the closing Badinerie, one of Bach’s most popular pieces.

This arrangement of the work for flute and keyboard instrument has a dual purpose. It is intended on the one hand as an aid for studying the flute part (which corresponds exactly to that of the version for flute and strings) and on the other as a means of allowing a performance of the piece for flute and keyboard instrument.

In preparing the piano reduction, we had to proceed from the fact that this is not a work for flute and “accompaniment”, but a piece whose backbone is a fourpart string ensemble. The flute doubles the first violin in unison over large sections of the work; it is treated independently only in several parts of the Overture, at one passage in the Rondeau (mm. 32–36), in the Bourrée II, the Double of the Polonaise, and in the Badinerie. In the outer sections of the Polonaise, the flute has no independent voice leading but still gives the piece its unique color by duplicating the first violin’s line at the interval of an octave.

Due to the supporting role of the string part, its polyphonic substance had to be maintained as much as possible. This

was facilitated by the fact that at the passages where the flute plays along with the first violin in the original, it was possible to omit the first violin part in the keyboard reduction. (This does not apply to the Polonaise, where the first violin had to be kept in the keyboard part so that the flute’s octave transposition remains distinct.)

The original version called for a violone, thus for a string instrument that doubles its octave towards the bass. This doubling has not generally been carried out in the piano reduction since it can be effected independently by the performer. (If a harpsichord is used, it is usually impossible to double the bass an octave lower because of this instrument’s limitations in the bass.)

Since the harmonies are almost always fully contained in the string parts, it seemed superfluous and even confusing to include elements of a thoroughbass accompaniment in the piano reduction, in addition to the obbligato parts. Only in the Prima volta of measure 20 it was necessary to fill in the chord according to the figures. The Double of the Polonaise is a special case, however. Here only the cello and keyboard instrument actively accompany the flute. The arranger suggests a voice leading here in which the right hand supplements the outer parts – flute and bass – with obbligato middle parts, creating a fourpart polyphonic texture.

Despite the wish to be as accurate as possible, the arrangement of the string part often reaches the limits of what is performable on the piano. This is a general problem of any piano reduction, which always makes it necessary to seek compromises. Admittedly, “performability” is a concept that can be loosely interpreted. We have understood it in the sense that the tempo, and not the abstract notation alone, should also be taken into consideration. A rather complex voice leading that is relatively easy to play in an Adagio movement will not necessarily be as easy in a rapid tempo. This is why the arranger occasionally omitted certain voices, particularly in the rapid section of the Overture, in consideration of the fact that moments of “nimbleness” and “elegance” also stamp the character of the music. The arranger has nonetheless attempted not to lose sight of his goal of keeping the musical text as close to that of the score as possible.

It should be noted that the crossing of voices among the original string parts was not generally made visible in the piano reduction. However, the original voice leading is always depicted by the direction of the stem whenever the mere notation of the sound would lead to errors of voice leading.

Erlangen, Spring 2001

Werner Breig