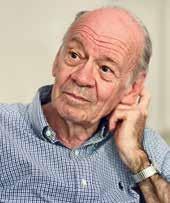

Jean-François Monnard

Hinter den Noten

Jean-François Monnard

Hinter den Noten

Texte zu Breitkopfs

Ravel-Editionen

Über dieses Buch

Die Texte in dieser Veröffentlichung basieren auf den Vorworten der von Jean-François Monnard herausgegebenen Ravel-Editionen und sind in diesem Rahmen zum Teil überarbei tet bzw. erweitert worden.

PB 5299 Bolero

PB 5374 La Valse

PB 5530 Rapsodie espagnole

PB 5539 Valses nobles et sentimentales

PB 5540 Le Tombeau de Couperin

PB 5532 Tableaux d’une exposition

PB 5650 Daphnis et Chloé

PB 5716 L’ Heure espagnole

PB 5753 L’Enfant et les Sortilèges

BV 514

ISBN 978-3-7651-0514-2

© 2025 by Breitkopf & Härtel KG

Walkmühlstraße 52 65195 Wiesbaden / Germany info@breitkopf.com www.breitkopf.com

Alle Rechte vorbehalten

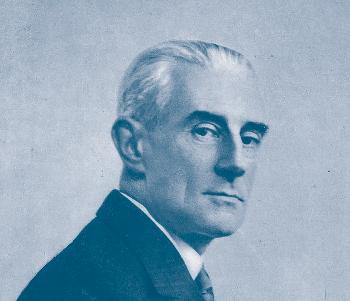

Umschlagfotos: Portrait M. Ravel © picture alliance / Heritage Images / Lipnitzki Portrait J.-F. Monnard © Breitkopf & Härtel / Arthur Mildner

Umschlaggestaltung: Tankred Steinicke (Breitkopf & Härtel)

Layout und Satz: Tankred Steinicke (Breitkopf & Härtel)

Druck: Plump Druck & Medien GmbH, Rheinbreitbach

Printed in Germany

Interview mit Jean-François Monnard

Herausgeber der bisher bei Breitkopf & Härtel veröffentlichten Urtext-Ausgaben

Maurice Ravels ist der Dirigent und Musikwissenschaftler Jean-François Monnard. Der aus Lausanne (Schweiz) stammende Ravel-Experte begann bereits 1997 mit der Arbeit an einer neuen kritischen Ausgabe zu La Valse. Knapp 10 Jahre später war es dann so weit und die erste Ravel-Partitur aus seiner Hand erschien bei Breitkopf & Härtel. In den folgenden Jahren ergänzte Monnard das Verlagsprogramm um weitere Neuausgaben Ravelscher Orchester- und Bühnenwerke.

Wir haben mit Jean-François Monnard anlässlich des Ravel-Jubiläums 2025 über seine Arbeit als Herausgeber und seine Beziehung zur Musik Ravels gesprochen.

Breitkopf & Härtel: Herr Monnard, was ist für Sie das Besondere am Komponisten Maurice Ravel?

Jean-François Monnard: In erster Linie ist es das Werk Ravels, das immer auf dem gleichen, hohen Niveau steht. Aber auch der Mensch Ravel fasziniert, wie er geistig unabhängig in die Rolle des Zauberers und Illusionisten schlüpft. Und zuletzt die Modernität, die Ravel zum Vorreiter unserer Zeit macht, während er gleichzeitig Zeitgenosse seiner eigenen bleibt.

B&H: Wie näherten Sie sich dem Werk Ravels in Ihrer Rolle als Herausgeber?

JFM: Das Abenteuer begann in den neunziger Jahren, als Breitkopf & Härtel auf mich zukam und mir vorschlug, eine kritische Ausgabe zu La Valse herauszugeben, und zwar „aus der Sicht eines um die Verlässlichkeit des Notentextes und der daraus resultierenden aufführungspraktischen Folgeerscheinungen bemühten Dirigenten“.* Der erste Schritt bestand dann aus dem Besuch der französischen Nationalbibliothek in Paris, um eine Kopie des ersten Partiturdrucks zu bekommen, und setzte sich fort in der Bestellung einer Fotokopie der autographen und von Ravel autorisierten Partitur bei der Pierpont Morgan Libary in New York. Danach folgte eine gründliche Beleuchtung und Analyse der Dokumente, die in einer Suche nach weiteren Quellen mündete. Diese Nachforschungen waren nicht immer einfach, doch ich hatte Glück und wurde von erfahrenen Lektoren begleitet.

B&H: Die Arbeit an den einzelnen Ausgaben hat einige Jahre in Anspruch genommen. Hat sich Ihre Zielsetzung während dieser Zeit verändert?

JFM: Mein Ziel war es weniger, die Werke Ravels besser zu verstehen, als vielmehr, den musikalischen Text besser abhorchen zu können, in ihn einzutauchen und all seine Feinheiten zu erkennen, um dadurch die Absicht des Komponisten besser achten zu können und um die dahinterliegenden Gedanken zu erfassen. Solch eine Zielsetzung verlangt ein schrittweises Vorgehen, bei dem eine von Objektivität geprägte und von Gemütszuständen befreite Disziplin genauso wenig fehlen darf wie die notwendige Portion Bescheidenheit, um sich mit Meisterwerken zu befassen.

Vorwort

Die Noten befragen

Nachdem ich in einem ersten Leben die Rolle des Dirigenten innegehabt habe, befrage ich weiterhin die Noten. Auf eine andere Art und Weise, aber mit der gleichen Leidenschaft. Die Untersuchung von Ravels Manuskripten stellt eine Suche nach der Wahrheit dar. „Die Handschrift ist die Urquelle, durch sie befinden wir uns in der unmittelbaren Nähe des Werkes und seines Schöpfers.“ 1 (András Schiff). Es gilt, sie mit einer fast manischen Akribie zu entziffern, sie unermüdlich zu hinter fragen. Wenn man das Manuskript konsultiert, hat man das Glück, Zugang zu den Details zu haben – den Streichungen, Korrekturen, Kratzern, Flecken –, die verschwinden, wenn der Text ediert wird. In den meisten Fällen kann das Manuskript jedoch nicht als absolute Referenz dienen. Denn beim Vergleich zwischen dem Manuskript und der ersten gedruckten Version treten oft zahlreiche Unterschiede zutage. Es geht also darum, durch sorgfältige und geduldige Nachforschungen die wahren Absichten des Komponisten zu ergründen. Dies erfordert ein ständiges Hin- und Herwechseln zwischen den Quellen, um gesicherte Fakten zu sammeln, die es dann ermöglichen, eine Referenzversion anzubieten. Es ist immer eine langwierige Arbeit, bei der man viel herumprobiert, bevor man in der Lage ist, eine Hypothese in eine Gewissheit zu verwandeln. Die Intuition lenkt die Forschung (auch wenn man sie später verwerfen muss) und das Motiv ist das der Gründlichkeit.

Oft wirft Ravels Notation Fragen zu fehlenden Vorzeichen, fehlenden Verbindungen oder Nuancen auf, die ins Leere führen, wo der Orchestermusiker keine Kenntnis von der erforderlichen Dynamik hat. Manchmal sogar, wenn Zweifel das Denken lähmen, ist man erleichtert und dankbar für den Rat erfahrener Musiker wie Charles Dutoit, der ein unvergleichlicher Interpret des Ravelschen Werks bleibt.

Das Studium von Ravels Manuskripten ermöglicht es auch, die hervorragende Umsetzung, die handwerkliche Arbeit, die plastische Schönheit und die Präzision der Handschrift zu schätzen – Eigenschaften, die den meisten großen Schöpfern gemeinsam sind und die für Henri Dutilleux immer Vorbildcharakter hatten. Es ist bekannt, dass Ravel Skizzen und Entwürfe anfertigte, die er korrigierte, aber die Reinschriften sind makellos und bereiten uns ein großes ästhetisches Vergnügen. Ich liebe es, mir die Hand vorzustellen, die die Zeichen auf das Papier gezeichnet hat, die Klangideen zu entziffern, das Versprechen der Resonanz zu untersuchen, das in der Unbeweglichkeit sein Gutes hat, und ein wenig Seele zwischen den Noten und der Stille zu dekantieren.

1 András Schiff, Musik kommt aus der Stille. Gespräche mit Martin Meyer. Essays, Kassel 2017, S. 225.

Ravel – Chronologische Anhaltspunkte *

1875 7. März: Maurice Ravel wird in Ciboure geboren.

1878 13. Juni: Geburt des Bruders Édouard in Paris.

1882 Erster Klavierunterricht bei Henry Ghys.

1888 Freundschaft mit Ricardo Viñes.

1891 Aufnahme in die Klavierklasse von Charles de Bériot am Pariser Konservatorium.

1893 Lernt Erik Satie kennen.

1897 Erster Vertrag mit dem Verleger Enoch (Menuet antique, Ricardo Viñes gewidmet).

1898 Aufnahme in die Kompositionsklasse von Gabriel Fauré.

5. März: Uraufführung der Sites auriculaires für 2 Klaviere durch Ricardo Viñes und Marthe Dron. Salle Pleyel.

18. April: Uraufführung des Menuet antique für Klavier solo durch Ricardo Viñes, Salle Érard.

1899 27. Mai: Uraufführung von Shéhérazade, Ouverture de féerie für Orchester unter der Leitung des Komponisten, Nouveau-Théâtre.

1902 5. April: Uraufführung von Pavane pour une infante défunte und Jeux d’eau für Klavier solo durch Ricardo Viñes, Salle Pleyel.

1903 Lernt Maurice Delage kennen, der Ravels Schüler und sein engster Freund wird.

1904 5. März: Uraufführung des Gabriel Fauré gewidmeten Quartetts durch das Heymann-Quartett, Schola Cantorum.

17. Mai: Uraufführung von Shéhérazade für Gesang und Orchester durch Jane Hatto unter der Leitung von Alfred Cortot, Nouveau-Théâtre.

1905 Juni/Juli: Kreuzfahrt an Bord der Jacht Aimée von Alfred und Misia Edwards.

November: Erscheinen der Sonatine bei Durand, der zum alleinigen Verleger der Werke von Ravel wird.

* Quellen:

Marcel Marnat, Maurice Ravel, Paris 1986.

Maurice Ravel, Lettres, Écrits, Entretiens, vorgestellt und kommentiert von Arbie Orenstein, Paris 1989. Roger Nichols, Ravel, New Haven 2011.

Maurice Ravel, L’intégrale. Correspondance (1895–1937), écrits et entretiens, hrsg. von Manuel Cornejo, Paris 2018.

Rapsodie espagnole

„Der Tanz“, schreibt André Suarès, „beherrscht Ravels Musik vollständig …“ 1. Diese Feststellung lässt sich ohne weiteres auf die Rapsodie espagnole (ohne h) übertragen, auch wenn dieses Werk kein Ballett ist. Im Gegensatz zu Bolero und La Valse handelt es sich bei der Rapsodie espagnole um ein symphonisches Werk absoluter Musik, ursprünglich für Klavier zu vier Händen konzipiert. Rhapsodisch ist es im weitesten Sinn. Im Verständnis der alten Griechen entstammt das Wort „Rhapsodie“ dem rhápsôdos, was sich aus rháptein (nähen, flicken) und odè (Gesang, Gedicht) zusammensetzt und das singende Zusammenfügen einzelner Teile meint. Im alten Griechenland war der vortragende Rhapsode ein umherziehender Barde, der epische Gedichte rezitierte, vor allem die Verse Homers. Im Lauf der Zeit befreite sich die Rhapsodie von ihren textlichen Bezügen und entwickelte sich zu einer eigenen musikalischen Gattung. Franz Liszt war es, der diese Gattung dann auf das Orchester übertrug, indem er sich von Werken inspirieren ließ, die real oder imaginär durch nationale oder regionale Themen geprägt waren. Sein Ziel war es, das lokale Kolorit und den epischen Charakter der Rhapsodie zu bewahren. In dieser Hinsicht verdient die Rapsodie espagnole ihren Namen – man könnte sie mit einem Patchwork aus andalusischen Klischees vergleichen.

Während eines vierwöchigen Aufenthalts an Bord der Yacht Aimée von Misia und Alfred Edwards im Sommer 1907 entwarf Ravel die vier Sätze der Rapsodie espagnole In der Pierpont Morgan Library in New York werden drei autographe Seiten (Quelle K) aufbewahrt, die einen vollständigen Entwurf des Prélude à la nuit enthalten. Weder steht dort eine Tempoangabe, noch finden sich dynamische Abstufungen außer einem p expressif. Es fehlen auch zahlreiche Vorzeichen. Die vollständige Fassung der Rapsodie espagnole für Klavier zu vier Händen komponierte Ravel in seiner Wohnung in Levallois im Oktober desselben Jahres, zeitgleich mit dem Klavierauszug von L’Heure espagnole. Die Orchestrierung entstand im Februar 1908, als Ravel sein Werk Charles de Bériot widmete, dessen Klavierklasse er im Pariser Konservatorium seit 1891 besucht hatte. Ein Brief an Ida Godebska2 belegt, dass er die Orchesterstimmen Ende Mai/Anfang Juni Korrektur las, und dies lässt darauf schließen, dass die Änderungen im Autograph in der Probenphase oder sogar nach der Uraufführung, die am 15. März 1908 im Pariser Châtelet unter der Leitung von Édouard Colonne stattfand, eingetragen wurden. Das ziemlich unausgewogene Programm des Konzerts begann mit der Ouvertüre zu Le Roi d’Ys, es folgten Schuberts „Unvollendete“, ein Stück aus Rimskij-Korsakows Die Weihnacht, gesungen von Mme. de Wieniawski, sowie Faurés Ballade für Klavier und Orchester, gespielt von Alfred Cortot. Dann kam die Rapsodie

1 André Suarès, Pour Ravel, in: La Revue musicale, April 1925, S. 7.

2 Brief von Ravel an Ida Godebska vom 22. Mai oder 5. Juni 1908, vgl. Maurice Ravel, Lettres, Écrits, Entretiens, vorgestellt und kommentiert von Arbie Orenstein, Paris 1989, S. 96f.

espagnole an die Reihe, gefolgt von Auszügen aus Rimskij-Korsakows Oper Schneeflöckchen, die Variations symphoniques von César Franck, wiederum interpretiert von Alfred Cortot, und schließlich der Marsch aus dem zweiten Akt vom Tannhäuser „Das Publikum begrüßte das Werk warmherzig – und sehr spontan, könnte man sagen.“ 3 Nur die Malagueña verursachte eine gewisse Unruhe und wurde schließlich wiederholt, als Florent Schmitt mit Donnerstimme vom Olymp herab befahl: „Noch einmal: für diejenigen da unten, die nichts kapiert haben.“

Die Rapsodie espagnole besteht aus vier Teilen. Das Prélude à la nuit stellt „die Ermattung am Ende eines heißen Tages“ dar, schreibt Vladimir Jankélévitch.4 Ein aus den vier Tönen F–E–D–Cis bestehendes Motiv, das in Malagueña und Feria wiederkehrt, erweckt in der Tat die Vorstellung eines Ortes, wo Apathie und Gleichgültigkeit das Gefühl einer unendlichen Erschlaffung hervorrufen. Dies wird durch den binären Rhythmus unterstützt, den Ravel in den Dreiertakt einfügt. Der kadenzierende Einsatz der Klarinetten und Fagotte wirkt improvisiert und zeigt den Einfluss Rimskij-Korsakows. Dennoch steht außer Frage, dass Ravel die Ökonomie der Mittel beherrscht.

Die Malagueña ist eine Art Scherzo, ein Tanz im Dreiertakt von der Costa Brava in einem üblicherweise eher gemäßigten Tempo. Ravel schreibt „Assez vif“ vor und ersetzt den 3/8- durch einen 3/4-Takt. Die Dynamik, die im Prélude nicht über mf hinausging, wird eruptiver, und der vollständige Schlagzeugapparat bildet einen starken Kontrast zu der lieblichen Englischhorn-Melodie, die mit ihrer geschmeidigen Bewegung an die sehnsüchtige Weise des Fagotts in der Alborada erinnert, gleichzeitig aber auch Erinnerungen an die Ariette des Gonzalve hervorruft, für die sich Ravel in L’Heure espagnole ebenfalls der Malagueña-Form bediente.

Auch der dritte Satz, die Habanera, ist ein Tanz, der die Faszination des jungen Ravel für ein Spanien aufgreift, wie er es aus den idealisierenden Erzählungen seiner Mutter kannte. „Als er Spanien musikalisch darstellen wollte“, schreibt Manuel de Falla, „verwendete er mit Vorliebe den Habanera-Rhythmus, den Gesang, den seine Mutter in jenen unruhigen Zeiten abends auf den Madrider Straßen am meisten hörte.“5 Diese sehnsuchtsvolle Szene ist nichts anderes als die Orchestrierung eines Stückes für zwei Klaviere, komponiert im November 1895 und uraufgeführt in Paris am 5. März 1898 durch Marthe Dron und Ricardo Viñes in der Société Nationale, der ehemaligen Salle Pleyel, zusammen mit Entre Cloches unter dem gemeinsamen Titel Sites auriculaires. „Da die Interpreten nicht oder kaum geprobt hatten, kam ein so großes Durcheinander heraus, dass die ruhige Habenera zu Anfang darüber ganz vergessen war. Nur Debussy hörte der Habanera, diesem genialen pianistischen Einfall, aufmerksam zu. Dies sollte seine Folgen haben […]. Fünf Jahre später glaubte der Meister, diesen Geistesblitz für sich in Anspruch nehmen zu können [Soirée dans Grenade].“ 6 Daraus entwickelte sich zwischen Debussy und Ravel ein Streitfall, von dem Manuel Rosenthal in seinen Souvenirs an Marcel Marnat berichtet: „La Soirée dans Grenade

3 Jean d’Udine, in: Le Courrier musical, 1. April 1908.

4 Vladimir Jankélévitch, Ravel, Paris 1959, S. 44.

5 Manuel de Falla, in: La Revue musicale, März 1939.

6 Marcel Marnat, Faux-jours et pleine lumière: Ravel, in: Cahiers Maurice Ravel, Nr. 12, Séguier 2009, S. 10.

aus Debussys Estampes (1903) scheint die Musik von Ravels Habanera (1895) nachzuzeichnen, die nach dem Misserfolg bei der Uraufführung im März 1898 in Vergessenheit geraten war. Debussy hatte den jungen Musiker um eine Abschrift des Stücks gebeten, das ihn lebhaft interessierte. Angesichts der Lobeshymnen, die die Soirée dans Grenade hervorrief, sah sich Ravel gezwungen, in der Öffentlichkeit bekanntzugeben, dass seine Musik zuvor entstanden war. Die unausweichliche Folge war, dass Debussy sich mit dem Jüngeren überwarf. Angeblich fand sich wenig später beim Umzug Debussys die Abschrift der Habanera wieder, die hinter das Klavier gefallen war. Ravel vermied jedoch, Öl ins Feuer zu gießen, indem er sein Werk orchestrierte und es – mit dem Entstehungsdatum – in seiner Rapsodie espagnole an dritter Stelle einfügte.“ Und der Autor fügt hinzu: „Mir gegenüber hat er [Ravel] Debussy niemals direkt angeklagt. Stattdessen sagte er ausweichend: ,Er [Debussy] hat sie [die Habanera] länger bei sich behalten als vorgesehen. Ich hätte sie mehrfach von ihm zurückfordern sollen.‘“ 7 Es scheint überdies, dass Debussy auch auf Jeux d’Eau „schielte“, als er zwei Jahre später Les Jardins sous la pluie schrieb. 1913 sollte er dann vom „Phänomen der Autosuggestion“ sprechen, als er erfuhr, dass Ravel in genau derselben Zeit Soupirs und Placet futile komponiert hatte.

In diesem Zusammenhang dürfte es nicht erstaunen, dass die Feria, der letzte Satz der Rapsodie espagnole, Debussys Ende 1908 abgeschlossene Iberia ein Stück weit vorwegnimmt. Wie der Name andeutet, beschreibt die Feria einen ausgelassenen musikalischen Jahrmarkt. Sie nimmt ihrerseits das Bacchanale aus Daphnis et Chloé vorweg und entlehnt einige Motive aus der in Aragon volkstümlichen Jota. Der Farbenreichtum dieses diabolischen, frenetischen Tanzes erinnert auch an Rimskij-Korsakows Capriccio espagnol, obwohl es keineswegs solch glitzernde Farben aufweist. In der Rapsodie espagnole zeigt sich Ravels bewundernswerte Kunst des Crescendo, die das entfesselte Finale von La Valse vorausahnen lässt. Man könnte Strawinsky verdächtigen, 1910 die beiden letzten Takte der Rapsodie espagnole (mit dem p-fff-p-Effekt der Holzbläser auf einem Atem) am Ende der Danse infernale im Feuervogel „kopiert“ zu haben, müsste man nicht davon ausgehen, dass es gerade der Wettstreit der Ideen ist, der Meisterwerke wie diese hervorbringt.

Rhythmus und Bewegung sind das prägende Stilmerkmal der Rapsodie espagnole, die neben einem erstaunlichen Gespür für Entwicklungen einen großen Einfallsreichtum und eine Vielzahl ungewöhnlicher Klänge aufweist. Die bestechende Partitur enthält eine derartige Fülle an Instrumentationsdetails, dass es sich lohnt, einige davon herauszuheben: die Teilung der Streicherpulte (im Prélude und in der Habanera), die eine herrliche Transparenz ergibt, die Flageolett-Arpeggien der SoloVioline (Prélude, T. 54 → 1-01, S. 85), die am Frosch repetierten Bogenabstriche (Prélude, T. 32–35), Griffbretteffekte (Malagueña, T. 40–45), Bogenholzeffekte (Feria, T. 127–130 → 1-02, S. 85) und nicht zuletzt Glissandoeffekte wie das KontrabassSolo in hoher Lage (Feria, T. 75ff. → 1-03, S. 86) und der ausdrückliche Hinweis „mit dem Finger in Stegnähe leicht über die Saite gleiten“ (Feria, T. 6 → 1-04, S. 86). Virtuos verwendet Ravel Flageoletts, und er scheut sich nicht, der Harfe ein hohes G

7 Ravel. Souvenirs de Manuel Rosenthal, gesammelt von Marcel Marnat, Paris 1995, S. 75.

Notenbeispiele

Rapsodie espagnole

NB 01-01 G G B B

1-01 (Prélude, Solo-Vl., T. 54)

NB 01-02

G G G G G G G

1-03 (Feria, Cb. I solo, T. 75–77)

1-06 (Habanera, Trp. I–III,

Nicht alle Seiten werden angezeigt.

This is an excerpt. Not all pages are displayed. Have we sparked your interest? We gladly accept orders via music and book stores or through our webshop at www.breitkopf.com. Dies ist eine Leseprobe.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Bestellungen nehmen wir gern über den Musikalien- und Buchhandel oder unseren Webshop unter www.breitkopf.com entgegen.

Jean-François Monnard

geb. 1941, musikalische Ausbildung und Jurastudium in seiner Geburtsstadt Lausanne. Dirigieren bei Heinz Dressel und Theorie bei Krzysztof Penderecki an der Folkwang Hochschule in Essen (1968 Künstlerische Reifeprüfung mit Hauptfach Dirigieren).

Monnards Theaterweg führte ihn von Kaiserslautern über Graz, Trier, Aachen, Wuppertal nach Osnabrück wo er als Generalmusikdirektor wirkte. Er wurde von zahlreichen Opernhäusern eingeladen und war in bedeutendem Umfang im Bereich der Symphonik tätig. 1998 wechselte er an die Deutsche Oper Berlin, zunächst als Künstlerischer Betriebsdirektor, dann als Operndirektor.

2007 Rückkehr in die Schweiz, wo neue Aufgaben auf ihn warten: Stellvertretender Direktor des Festivals „Septembre Musical Montreux-Vevey“, Leiter des Bereichs Planning and Casting an der Genfer Oper und Künstlerischer Berater beim Orchestre de la Suisse Romande.

Seit 2013 zunehmend musikwissenschaftliche Tätigkeit, insbesondere als Herausgeber einer kritischen Ausgabe Ravels Orchester- und Bühnenwerke für den Verlag Breitkopf & Härtel (neun Bände) sowie als Chefredakteur der „Cahiers Ravel“, einer Veröffentlichung der Stiftung Maurice Ravel in Paris. Darüber hinaus hat er mehrere Werke bei inFOLIO veröffentlicht:

• Septembre Musical. 70 ans de festival, 2016

• L’Orchestre de la Suisse Romande. Un siècle en poche, 2018

• Markevitch. Musicien cosmopolite, 2021

• Magaloff. Prince des pianistes, 2023