2011 a grar B ericht

Herausgeber

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)

CH-3003 Bern

Telefon: 031 322 25 11

Telefax: 031 322 26 34

Internet: www.blw.admin.ch

Copyright: BLW, Bern 2011

Gestaltung

Artwork, Grafik und Design, St. Gallen

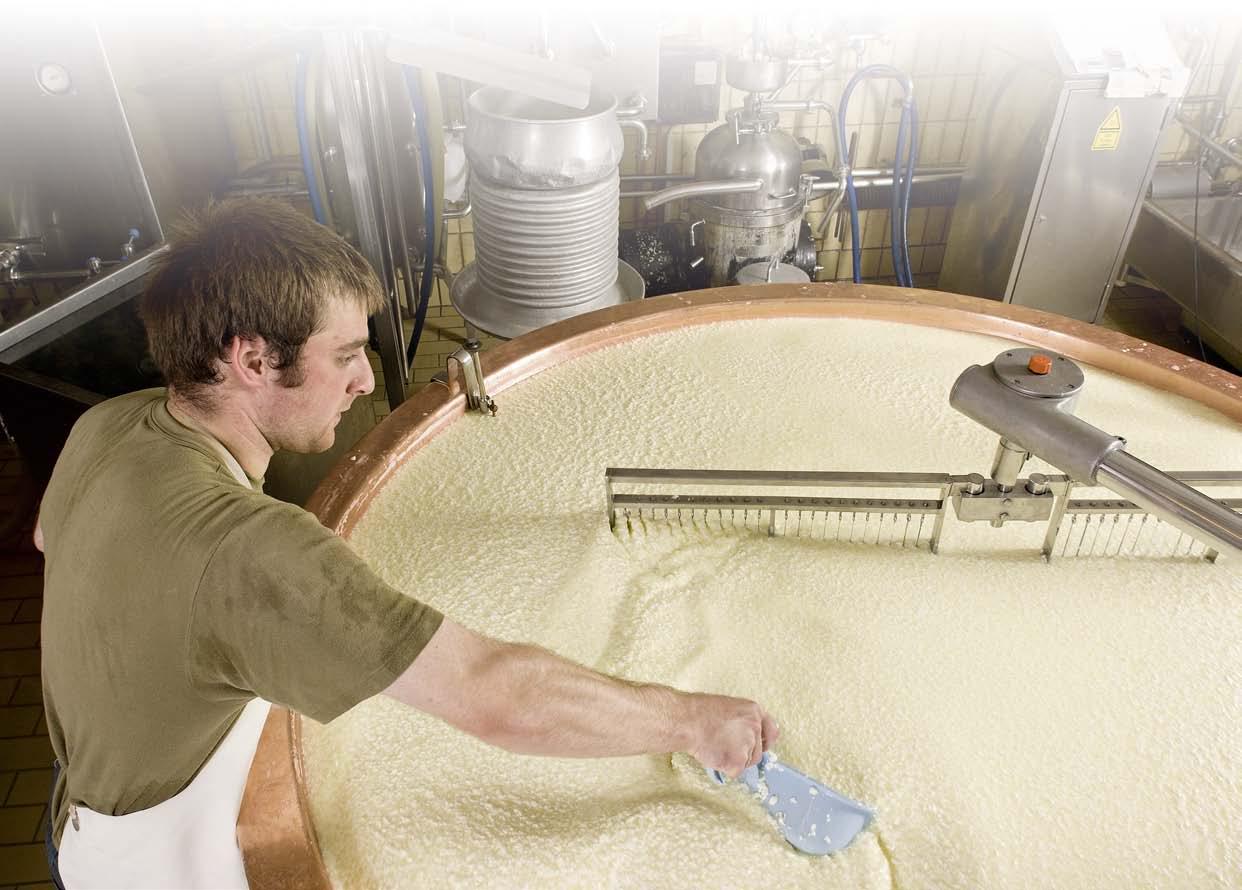

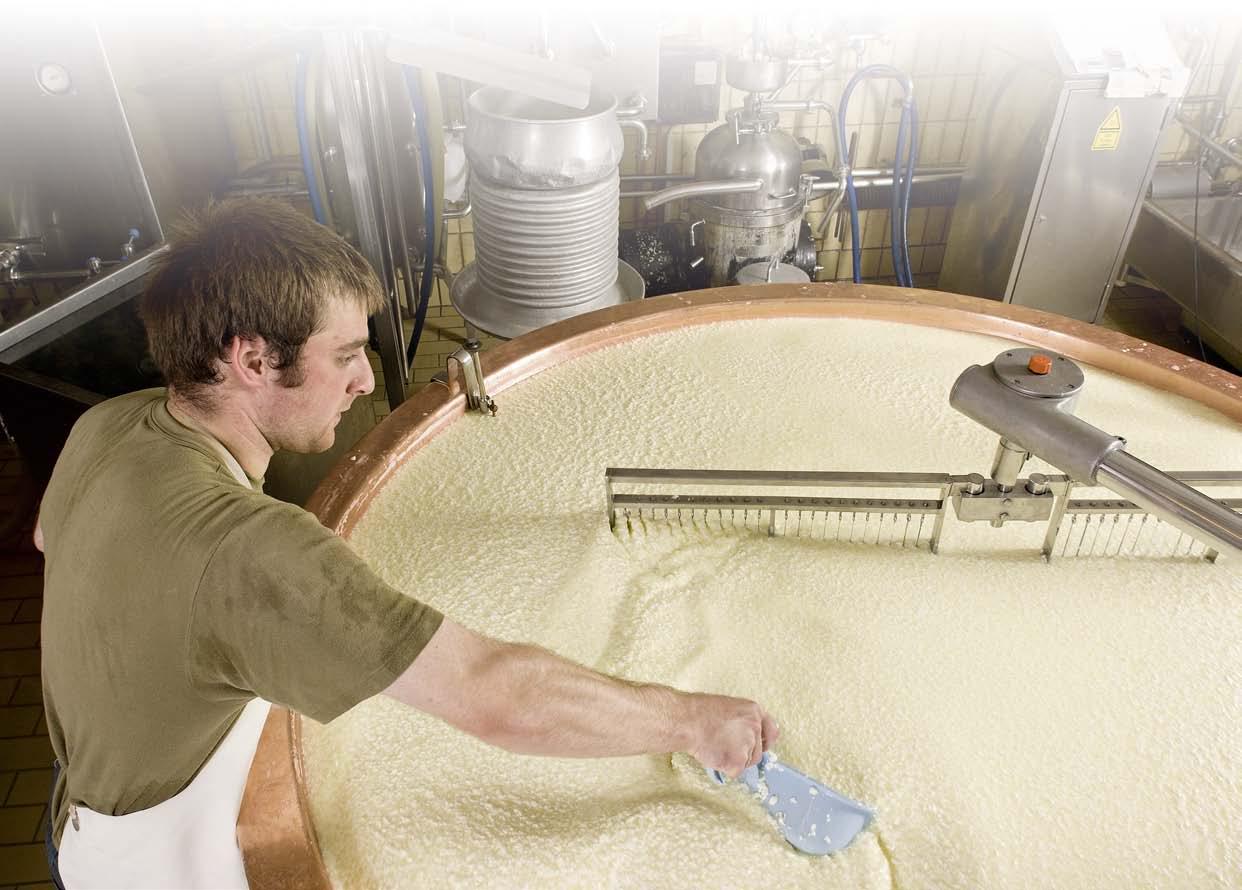

Fotos

Agrarfoto

Bundesamt für Landwirtschaft BLW

Christof Sonderegger, Fotograf – Gabriela Brändle, ART – Getty Images

– Peter Mosimann, Fotograf

– Peter Studer, Fotograf

Philip Büchler

SRF / P. Mosimann, «Ab auf die Alp»

Switzerland Cheese Marketing AG

Bezugsquelle

BBL, Vertrieb Publikationen

CH-3003 Bern

Bestellnummern:

Deutsch: 730.680.11 d

Französisch: 730.680.11 f

Italienisch: 730.680.11 i

www.bundespublikationen.admin.ch

2 Impressum

–

–

–

–

–

–

10.11 1500d 860275668

3 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis n Vorwort 6 n 1. Bedeutung und Lage der Landwirtschaft 9 n 1.1 Ökonomie 9 1.1.1 Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft 10 1.1.1.1 Strukturentwicklungen 10 1.1.1.2 Wirtschaftliche Kennziffern 12 1.1.1.3 Bundesausgaben 16 1.1.2 Märkte 18 1.1.2.1 Milch und Milchprodukte 19 1.1.2.2 Tiere und tierische Erzeugnisse 23 1.1.2.3 Pflanzenbau und pflanzliche Produkte 28 1.1.3 Wirtschaftliche Lage des Gesamtsektors 36 1.1.3.1 Sektor-Einkommen 2010 36 1.1.3.2 Schätzung des Sektor-Einkommens 2011 38 1.1.4 Wirtschaftliche Lage der Einzelbetriebe 41 1.1.4.1 Einkommen und Arbeitsverdienst 42 1.1.4.2 Weitere betriebswirtschaftliche Kennzahlen 45 n 1.2 Soziales und Gesellschaft 47 1.2.1 Soziales 48 1.2.1.1 Einkommen und Verbrauch 48 1.2.1.2 Ausbildung und Arbeit 50 1.2.2 Gesellschaft 57 1.2.2.1 Soziale Dienstleistungen in der Landwirtschaft 57 n 1.3 Ökologie und Ethologie 63 1.3.1 Ökologie 63 1.3.1.1 Flächennutzung und Produktionsmittel 64 1.3.1.2 Klima 66 1.3.1.3 Energie 82 1.3.1.4 Luft 86 1.3.2 Ethologie 89 n 2. Agrarpolitische Massnahmen 93 n 2.1 Produktion und Absatz 93 2.1.1 Übergreifende Instrumente 95 2.1.1.1 Qualitätspolitik 95 2.1.1.2 Branchen- und Produzentenorganisationen 95 2.1.1.3 Absatzförderung 98 2.1.1.4 Kennzeichnung von Landwirtschaftsprodukten 101 2.1.1.5 Qualitätssicherung 104 2.1.1.6 Instrumente des Aussenhandels 105

4 Inhaltsverzeichnis 2.1.2 Milchwirtschaft 109 2.1.3 Viehwirtschaft 114 2.1.4 Pflanzenbau 121 n 2.2 Direktzahlungen 125 2.2.1 Bedeutung der Direktzahlungen 126 2.2.2 Allgemeine Direktzahlungen 133 2.2.2.1 Flächenbeiträge 133 2.2.2.2 Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere 134 2.2.2.3 Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen 135 2.2.2.4 Hangbeiträge 136 2.2.2.5 Neuerungen 2011 137 2.2.3 Ökologische Direktzahlungen 138 2.2.3.1 Ökobeiträge 138 2.2.3.2 Ethobeiträge 150 2.2.3.3 Sömmerungsbeiträge 151 2.2.3.4 Beiträge für den Gewässerschutz 153 2.2.3.5 Nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen 155 2.2.3.6 Neuerungen 2011 156 n 2.3 Grundlagenverbesserung 157 2.3.1 Strukturverbesserungen und soziale Begleitmassnahmen 158 2.3.1.1 Strukturverbesserungen 158 2.3.1.2 Soziale Begleitmassnahmen 161 2.3.1.3 Gemeinschaftliche Projektinitiativen 162 2.3.1.4 Agrotourismus 163 2.3.1.5 Meliorationen als Teil einer ganzheitlichen Raumorganisation 164 2.3.1.6 Einfluss der Bewirtschaftung auf Naturgefahren 166 2.3.2 Landwirtschaftliches Wissen – forschen, beraten, bilden 170 2.3.2.1 Landwirtschaftliches Wissens- und Innovationssystem 170 2.3.2.2 Forschung 172 2.3.2.3 Beratung 176 2.3.2.4 Berufsbildung 177 2.3.3 Produktionsmittel 179 n 2.4 Spezialthemen 180 2.4.1 Finanzinspektorat 180 2.4.2 Vernetzung der Agrar-Datenbanken 182

5 Inhaltsverzeichnis n 3. Internationale Aspekte 185 n 3.1 Internationale Entwicklungen 185 3.1.1 Abkommen mit der EU in den Bereichen Landwirtschaft, Lebensmittelund Produktsicherheit sowie öffentliche Gesundheit 186 3.1.2 Freihandelsabkommen mit Ländern ausserhalb der EU 188 3.1.3 Agrarabkommen Schweiz – EU 189 3.1.4 Protokoll Nr. 2 191 3.1.5 Gemeinsame Agrarpolitik der EU 191 3.1.6 WTO 194 3.1.7 OECD 197 3.1.8 FAO 201 3.1.9 Genetische Ressourcen / Agrobiodiversität 203 3.1.10 Internationaler Getreiderat und Lebensmittelhilfe-Übereinkommen 205 n 3.2 Internationale Vergleiche 207 3.2.1 Produzenten- und Konsumentenpreise – Vergleich mit den Nachbarländern 207 3.2.2 Schweizer Milchbetriebe im Vergleich mit Österreich und Deutschland 212 n Mitarbeit am Agrarbericht 2011 216 n Stichwortverzeichnis 218 n Anhang A1 Tabellen A2 Rechtserlasse, Begriffe und Methoden A59 Abkürzungen A60 Literatur A62

Vorwort

Die letzten Jahre waren geprägt durch steigende Herausforderungen für Gesellschaft und Wirtschaft. Finanz-, Wirtschafts-, Nahrungsmittel- und zuletzt vor allem Schuldenkrise sind Stichworte dazu. Eine grosse Herausforderung für die Schweiz ist die Stärke des Schweizer Frankens. Davon betroffen ist auch die Land- und Ernährungswirtschaft. Direkte Auswirkungen gibt es für den Export von Nahrungsmitteln, indirekt nimmt der Druck auf die Nahrungsmittelproduktion in der Schweiz zu, insbesondere durch den in den letzten Monaten stark gestiegenen Einkaufstourismus. Der Bundesrat hat in seinem Paket zur Unterstützung des Werkplatzes Schweiz von Ende August eine Aufstockung der Beiträge für den Export von verarbeiteten Nahrungsmitteln um 10 Mio. Fr. beschlossen. Das Parlament hat diese Massnahme in der Herbstsession gutgeheissen. Die Massnahmen des Bundes können aber nur subsidiären Charakter haben. Die Frankenstärke ist eine Herausforderung für die Akteure der gesamten Wertschöpfungskette. Dabei dürfte die wechselkursbedingte Veränderung der Wettbewerbsfähigkeit für die Land- und Ernährungswirtschaft erst in den nächsten Monaten vollumfänglich spürbar werden. Entsprechend sind alle gefordert, einen Beitrag zur Bewältigung der schwierigen Situation zu leisten.

Im Agrarbericht stehen nicht die aktuellen Ereignisse im Mittelpunkt, sondern die Berichterstattung über die Auswirkungen der Agrarpolitik im vergangenen Jahr. Dabei bilden Ökonomie, Soziales und Ökologie – die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit – die Grundlage der Berichterstattung.

Für das Berichtsjahr 2010 zeigt sich im ökonomischen Bereich ein Rückgang des Arbeitsverdienstes je Familienarbeitskraft um 5 % gegenüber 2009. Damit ist der Arbeitsverdienst zum zweiten Mal hintereinander rückläufig. Er liegt aber im Vergleich der letzten zehn Jahre über dem Durchschnitt. Gemäss den Schätzungen der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung ist für das laufende Jahr eine Stabilisierung der Einkommen zu erwarten. Für die nächsten Jahre gilt es auch für die Landwirtschaft, mit innovativen und kreativen Ideen die Produktivität weiter zu steigern. Das Wissen und Können in der Schweizer Landwirtschaft ist gross, so dass sie ihren Beitrag zur Bewältigung der künftigen Herausforderungen leisten kann. Die wirtschaftliche Bedeutung der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten wie Direktverkauf, Arbeiten für Dritte oder Agrotourismus hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Rund 8 % der Einnahmen entfallen auf einem durchschnittlichen Betrieb auf diese Aktivitäten. Im Agrarbericht 2011 wird das Anbieten von sozialen Dienstleistungen durch Landwirtschaftsbetriebe näher vorgestellt. Die Ergebnisse eines Projektes der Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon ART zeigen, dass diese Dienstleistungen eine Diversifikationsstrategie für Betriebe darstellen können. Neben den sozialen Kompetenzen, der geeigneten Situation eines Familienbetriebs und dem Einverständnis aller Mitglieder für eine derartige Arbeit, bedarf es einer ausgeprägten Bereitschaft, sich auf ein solches Vorhaben einzulassen. Damit soziale Dienstleistungen in der Landwirtschaft ihre Bedeutung halten und ausbauen können, sind gemäss der Studie aber weitere Anstrengungen notwendig, so in der Qualitätssicherung, der Öffentlichkeitsarbeit, der Entlastung von Betreuenden und der Tarifgestaltung.

6 Vorwort

Grosse Anstrengungen sind auch notwendig, um die Herausforderungen des Klimawandels bewältigen zu können. Das Thema Klima ist im ökologischen Bereich ein Schwerpunkt der Ausgabe 2011 des Agrarberichts. Das Klima hat einen grossen Einfluss auf die landwirtschaftliche Produktion. Trockenheit oder Nässe können zu beträchtlichen Ernteeinbussen führen, wie z.B. letztes Jahr in Russland und der Ukraine. Die wetterbedingten Ernteausfälle in bedeutenden Exportregionen der Welt hatten auch einen wesentlichen Anteil an den stark schwankenden Preisen für landwirtschaftliche Rohstoffe in den letzten Jahren. Eine weit vorausschauende Politik ist beim Klima besonders wichtig, denn heutiges Unterlassen wird sich erst viel später auswirken. Das BLW hat deshalb eine Klimastrategie Landwirtschaft ausgearbeitet, die ehrgeizige Ziele setzt. Noch wichtiger als hohe Ziele sind aber konkrete Massnahmen, um die Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft zu senken und Anpassungen an den Klimawandel rechtzeitig in die Wege zu leiten. Das BLW wird diese wichtigen Fragen zusammen mit Partnern aus Forschung und Privatwirtschaft weiter bearbeiten. Für die nahe Zukunft gilt die volle Aufmerksamkeit aber vor allem der Agrarpolitik 2014–2017 (AP 14–17). Die Vorlage ist in der Vernehmlassung auf ein grosses Interesse gestossen. Insgesamt sind 687 Stellungnahmen eingegangen. In der Mehrheit ist die Vorlage auf Zustimmung gestossen. Auch das Herzstück der AP 14–17, das weiterentwickelte Direktzahlungssystem, ist von einer Mehrheit begrüsst worden. Allerdings gehen die Meinungen zu einzelnen Punkten recht weit auseinander. Die umstrittenen Fragen gilt es sorgfältig zu analysieren und für die Botschaft kohärente Lösungen zu entwickeln. Zusätzlich sind für die Botschaft aber auch die veränderten Wechselkursverhältnisse mit in die Überlegungen einzubeziehen. Der Bundesrat wird die Botschaft zur AP 14–17 voraussichtlich anfangs 2012 zuhanden des Parlamentes verabschieden.

Bernard Lehmann Direktor des Bundesamtes für Landwirtschaft

7 Vorwort

8

1. Bedeutung und Lage der Landwirtschaft

1.1 Ökonomie

Die Landwirtschaft ist auf eine ausreichende wirtschaftliche Basis angewiesen, damit sie die von ihr verlangten Leistungen erbringen kann. Die Darstellung der ökonomischen Auswirkungen der Agrarpolitik bilden deshalb einen wichtigen Bestandteil der Berichterstattung. Diese gibt unter anderem Auskunft über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Landwirtschaftsbetriebe, über die Strukturentwicklungen, über die Verflechtungen zur übrigen Wirtschaft oder über die Verhältnisse auf den verschiedenen Märkten.

Im Folgenden werden die ökonomische Stellung der Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft dargestellt, Informationen über Produktion, Verbrauch, Aussenhandel, Produzenten- und Konsumentenpreise auf den einzelnen Märkten vermittelt sowie die wirtschaftliche Lage des Gesamtsektors und der Einzelbetriebe aufgezeigt.

9 1.1 Ökonomie

1.1.1 Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft

1.1.1.1 Strukturentwicklungen

Bei der Analyse der Strukturen in der Landwirtschaft wird der Fokus auf die Zahl der Betriebe und deren Grössenverhältnisse und auf die Zahl der Beschäftigten gelegt. Die folgenden Abschnitte orientieren über die Veränderungen dieser beiden Strukturmerkmale.

n Betriebe

Im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends ging die Zahl der Landwirtschaftsbetriebe insgesamt um rund 11 500 Einheiten oder jährlich um 1,8 % zurück. Mit 1,6 % noch etwas tiefer war die Abnahmerate zwischen 2009 und 2010.

Entwicklung der Anzahl Betriebe nach Grössenklassen und Regionen

Die Entwicklung nach Grössenklassen zwischen 2000 und 2010 zeigt, dass die Wachstumsschwelle sich nach oben verschoben hat. Sie liegt aktuell bei 30 ha. Das heisst, dass die Anzahl Betriebe in den Grössenklassen bis 30 ha ab- und über diesem Wert zunehmen.

In den einzelnen Regionen war die Abnahmerate zwischen 2000 und 2010 ähnlich gross.

10 1.1 Ökonomie

Merkmal Anzahl Betriebe Veränderung pro Jahr in % 2000 2009 2010 2000–2010 2009–2010 Grössenklasse 0–3 ha 8 371 6 648 6 659 –2,3 0,2 3–10 ha 18 542 13 146 12 655 –3,7 –3,7 10–20 ha 24 984 19 865 19 305 –2,5 –2,8 20–25 ha 7 244 6 794 6 761 –0,7 –0,5 25–30 ha 4 430 4 760 4 671 0,5 –1,9 30–50 ha 5 759 6 937 7 050 2,0 1,6 >50 ha 1 207 1 884 1 964 5,0 4,2 Region Talregion 31 612 26 708 26 297 –1,8 –1,5 Hügelregion 18 957 16 468 16 221 –1,5 –1,5 Bergregion 19 968 16 858 16 547 –1,9 –1,8 Total 70 537 60 034 59 065 –1,8 –1,6 Quelle: BFS

Tabelle 1 Seite A2

Entwicklung der Anzahl Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe nach Regionen

Die Abnahmerate war bei den Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben zwischen 2000 und 2010 insgesamt ähnlich hoch. Differenzen zeigen sich zwischen den Regionen. Bei den Haupterwerbsbetrieben waren die Abnahmeraten mit 2 % in der Tal- und Hügelregion doppelt so hoch wie in der Bergregion. Anders präsentiert sich das Bild bei den Nebenerwerbsbetrieben. Dort ist die Abnahmerate in der Bergregion mit 3,3 % mit Abstand am höchsten, gefolgt von der Talregion mit 1,4 % und der Hügelregion mit 0,7 %.

n Beschäftigte

Der Rückgang der Anzahl Landwirtschaftsbetriebe ist mit einer Reduktion der Anzahl Beschäftigten verbunden.

Entwicklung der Anzahl Beschäftigten

Im Jahrzehnt 2000–2010 ist die Zahl der Beschäftigten insgesamt um rund 36 500 Personen gesunken. Wie bei den Betrieben betrug die Abnahme 1,9 % pro Jahr. Dabei war der Rückgang bei den familieneigenen und familienfremden Arbeitskräften prozentual praktisch gleich hoch, absolut ging die Anzahl der familieneigenen Arbeitskräfte um 30 000, diejenige der familienfremden um 6 500 zurück. Im letzten Jahr hat die Zahl der familienfremden Arbeitskräfte wieder leicht zugenommen.

11 1.1 Ökonomie

Merkmal Anzahl Betriebe Veränderung pro Jahr in % 2000 2009 2010 2000–2010 2009–2010 Haupterwerbsbetriebe Talregion 23 536 19 655 19 261 –2,0 –2,0 Hügelregion 13 793 11 629 11 402 –1,9 –2,0 Bergregion 11 910 10 930 10 771 –1,0 –1,5 Total 49 239 42 214 41 434 –1,7 –1,8 Nebenerwerbsbetriebe Talregion 8 076 7 053 7 036 –1,4 –0,2 Hügelregion 5 164 4 839 4 819 –0,7 –0,4 Bergregion 8 058 5 928 5 776 –3,3 –2,6 Total 21 298 17 820 17 631 –1,9 –1,1 Quelle: BFS

Merkmal Anzahl Beschäftigte Veränderung pro Jahr in % 2000 2009 2010 2000–2010 2009–2010 Familieneigene 165 977 138 860 136 209 –2,0 –1,9 davon: Betriebsleiter 74 724 57 136 56 238 –2,8 –1,6 Betriebsleiterinnen 2 346 2 898 2 827 1,9 –2,4 Familienfremde 37 816 30 928 31 253 –1,9 1,1 Total 203 793 169 788 167 462 –1,9 –1,4 Quelle: BFS

Tabelle 2 Seite A2

1.1.1.2 Wirtschaftliche Kennziffern

n Bruttowertschöpfung

Die Schweizer Wirtschaft erreichte im Berichtsjahr eine Bruttowertschöpfung von 520 Mrd. Fr. Das sind rund 14 Mrd. Fr. oder 2,7 % mehr als im Vorjahr. Der Anteil des Primärsektors lag bei 1,1 %. Davon entfielen gut zwei Drittel auf die Landwirtschaft.

der Bruttowertschöpfung der drei Wirtschaftssektoren Angaben zu laufenden Preisen

2

3

n Aussenhandel

Der Schweizer Aussenhandel hat sich nach dem schwierigen, durch die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise geprägten 2009 im Berichtsjahr wieder etwas erholt. So waren die Ein- und Ausfuhren mit 183,1 Mrd. Fr.

203,3 Mrd. Fr. um 8 % resp. 9 % höher als im Vorjahr. Die Handelsbilanz schloss 2010 mit einem Exportüberschuss von 20,2 Mrd. Fr. ab, das sind 1,8 Mrd. Fr. mehr als 2009. Entwicklung

Der Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen hat sich im Berichtsjahr insgesamt positiv entwickelt. Gegenüber 2009 blieben die Importe stabil und die Exporte konnten weiter ausgebaut werden. Die Handelsbilanz bei den Landwirtschaftsprodukten schloss zwar auch 2010 mit einem Importüberschuss ab, aber mit 3,7 Mrd. Fr. war er so tief wie noch nie.

Im Berichtsjahr stammten rund 77 % der Landwirtschaftsimporte aus der EU. 62 % der Exporte wurden in den EU-Raum getätigt. Die Handelsbilanz mit der EU bei den Landwirtschaftsprodukten schloss 2010 mit einem Importüberschuss von 4,0 Mrd. Fr. ab.

12 1.1 Ökonomie

Entwicklung

Sektor 2000 2008 2009 2 2010 3 Anteil Veränderung 2010 2008/10 In Mio. Fr. in % in % Primärsektor 6 363 6 460 6 001 5 850 1,1 –9,4 davon Landwirtschaft nach LGR 4 830 4 573 1 4 105 3 878 0,7 –15,2 Sekundärsektor 107 852 142 119 133 611 141 068 27,2 –0,7 Tertiärsektor 281 559 365 576 366 281 372 614 71,7 1,9 Total 395 774 514 155 505 894 519 533 100,0 1,0

Halbdefinitiv

1

Provisorisch

Schätzung

Quelle: BFS

2000/02 2008 2009 2010 2000/02–10 Mrd. Fr. % Einfuhren total 137,2 197,5 168,8 183,1 33,5 Landwirtschaftsprodukte 8,5 12,2 11,5 11,5 35,3 davon aus EU 27 6,4 9,4 8,9 8,8 37,5 Ausfuhren total 137,0 216,3 187,2 203,3 48,4 Landwirtschaftsprodukte 3,5 7,6 7,5 7,8 122,9 davon in EU 27 2,5 4,9 4,8 4,8 92,0 Quelle: OZD

bzw.

des Aussenhandels

Landwirtschaftlicher Aussenhandel mit der EU 2010

Landwirtschaftsprodukte hat die Schweiz im Berichtsjahr wertmässig am meisten aus Deutschland eingeführt, gefolgt von Italien und Frankreich. Praktisch zwei Drittel der gesamten Importe aus der EU stammten aus diesen drei Ländern. Gut die Hälfte der wertmässigen Ausfuhren in die EU gingen 2010 in die drei Länder Deutschland, Frankreich und Italien.

Die Handelsbilanz mit den umliegenden EU-Ländern sowie mit Spanien und den Niederlanden wies im Berichtsjahr Importüberschüsse aus. Die schlechteste Bilanz wies die Schweiz mit Italien aus. Einen Exportüberschuss von 155 Mio. Fr. wies die Schweiz 2010 im Verkehr mit den übrigen EU-Ländern aus.

Ein- und Ausfuhren von landwirtschaftlichen Produkten und Verarbeitungserzeugnissen nach Produktekategorie 2010

Tierische Produkte, Fische (1, 2, 3, 5, 16)

Früchte (8)

Gemüse (7)

Lebende Pflanzen, Blumen (6)

Ölsaaten, Fette, Öle (12, 15)

Getreide und Zubereitungen (10, 11, 19)

Getränke (22)

Tierfutter, Abfälle (23)

Nahrungsmittel (20, 21)

Milchprodukte (4)

Tabak und Diverses (13, 14, 24)

Genussmittel (9, 17, 18)

Quelle: OZD

Quelle: OZD 1 500 1 000 1 500 2 000 1 000 2 500 500 0 500 in Mio. Fr. Einfuhren Ausfuhren Import- bzw. Exportüberschuss übrige Länder Niederlande Spanien Österreich Italien Frankreich Deutschland 1 153 1308 155 1 010 657 312 51 353 693 381 369 977 862 318 1 744 1 243 501 1 727 750 2 091 1 229

2 500 2 000 1 000 1 000 1 500 1 500 500 2 000 500 0 in Mio. Fr. Einfuhren Ausfuhren Import- bzw. Exportüberschuss

1 687 119 1 464 2280 816 441 803 362 582 712 130 1 020 1 009 1 568 630 575 11 634 4 580 361 128 5 587 491 96 1 044 683 1726 1 598 236 450 214 52 1 291 1 239 13 1.1 Ökonomie

Im Berichtsjahr wurden vor allem Getränke, tierische Produkte (inkl. Fische), Genussmittel (Kaffee, Tee, Gewürze) sowie Nahrungsmittelzubereitungen eingeführt. Die wertmässigen Getränkeeinfuhren setzten sich vor allem aus rund 64 % Wein, 15 % Mineralwasser und etwa 10 % Spirituosen zusammen. Von den Gesamteinfuhren unter dem Titel «tierische Produkte» waren 41 % dem Sektor Fleisch, 29 % dem Sektor Fisch und der Rest dem Sektor zubereitetes Fleisch und Fleischkonserven zuzuordnen.

2010 wie im Vorjahr wurden vor allem Genussmittel und Getränke exportiert, gefolgt von Nahrungsmittelzubereitungen, Tabak und Diverses sowie Milchprodukte. Unter den Genussmitteln waren es vorwiegend Kaffee mit 1 282 Mio. Fr. (2009: 1 025 Mio. Fr.) sowie Schokolade und kakaohaltige Nahrungsmittel mit 773 Mio. Fr. (2009: 743 Mio. Fr.). Hauptanteile bei den Nahrungsmittelausfuhren bildeten die Lebensmittelzubereitungen, Kaffee-Extrakte, Suppen und Saucen.

Die Handelsbilanz nach Produktekategorien wies im Berichtsjahr vor allem bei tierischen Produkten inkl. Fische (–1 568 Mio. Fr.) und Früchten (–1 009 Mio. Fr.) Importüberschüsse aus. Wesentlich tiefer lag der Importüberschuss bei den Getränken (–128 Mio. Fr.). Exportüberschüsse wurden 2010 bei Genussmitteln, Tabak und Diverses sowie Milchprodukten erzielt.

n Selbstversorgungsgrad

Der Selbstversorgungsgrad wird definiert als Anteil der Inlandproduktion am inländischen Gesamtverbrauch. Es wird unterschieden zwischen einem Selbstversorgungsgrad brutto und einem Selbstversorgungsgrad netto, wobei beim Selbstversorgungsgrad netto berücksichtigt wird, dass ein Teil der Inlandproduktion auf importierten Futtermitteln beruht.

Nahrungsmittel Total netto Pflanzliche Nahrungsmittel

Das Schwergewicht der Schweizer Landwirtschaft liegt auf der tierischen Produktion, was auch den verhältnismässig hohen Selbstversorgungsgrad in diesem Bereich erklärt. 2009 lag der Inlandanteil bei tierischen Produkten mit 95,2 % über zwei Prozentpunkte höher als 2008 (92,9 %) und sogar gut 4 Prozentpunkte höher als 2007 (91,0 %). Der Anteil bei pflanzlichen Produkten stieg 2009 ebenfalls um 2 Prozentpunkte gegenüber 2008 auf 47,9 %. Insgesamt lag 2009 der Selbstversorgungsgrad brutto mit 63,3 % fast zwei Prozentpunkte höher als 2008 (61,4 %). Der Selbstversorgungsgrad netto lag 2009 bei 56,0 %, also 1,2 Prozentpunkte höher als 2008.

14 1.1 Ökonomie

2000 Entwicklung des Selbstversorgungsgrades kalorienmässiger Anteil in % Quelle: SBV 0 20 40 60 80 100 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tierische Nahrungsmittel Nahrungsmittel Total brutto

14

A13

Tabelle

Seite

n Entwicklung von Preisindices

Der Produzentenpreisindex landwirtschaftlicher Erzeugnisse (Basis 2000/02 = 100) ist nach dem Anstieg auf 105,3 % 2008 in den darauf folgenden zwei Jahren deutlich gesunken. Im Berichtsjahr lag der Index bei 92,8 %.

Im Gegensatz zum Produzentenpreisindex haben die anderen Indices seit Beginn des Jahrtausends zugenommen. Der Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) für die Untergruppe Nahrungsmittel und Getränke legte in den Jahren 2000/02 bis 2008 um 7,0 Prozentpunkte zu. Seither ist die Tendenz wieder leicht sinkend (2010: 105,6 %).

Entwicklung des Produzenten-, Konsumenten- und Importpreisindexes für Nahrungsmittel sowie des Indexes der Preise für landwirtschaftliche Produktionsmittel

Importpreisindex für Nahrungsmittel Index der Preise der landwirtschaftlichen Produktionsmittel Landesindex der Konsumentenpreise, Untergruppe Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke Produzentenpreisindex Landwirtschaft

Quellen: BFS, SBV

Der Index der Preise der landwirtschaftlichen Produktionsmittel stieg bis 2008 auf 110,6 % an. In den letzten beiden Jahren ging er leicht auf 108,0 % zurück. Der Index kann in Produktionsmittel landwirtschaftlicher Herkunft (Saatgut, Futtermittel) und übrige Produktionsmittel unterteilt werden. Beide waren 2010 rückläufig. Ersterer etwas mehr, da vor allem die Futtermittelpreise sanken.

Der Importpreisindex für Nahrungsmittel entwickelte sich ziemlich parallel zum Index der Preise der landwirtschaftlichen Produktionsmittel. Der Anstieg war aber im Vergleich dazu etwas steiler und erreichte 114,5 % 2008. Seither ist der Index wieder auf 108,9 % gesunken.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass sich die Preishausse 2007/08 am Weltmarkt auch in den Schweizer Produzenten- und Konsumentenpreisen niedergeschlagen hat.

15 1.1 Ökonomie

2000 – 02 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Index (200 0 / 0 2 =100)

70 85 80 75 95 90 105 100 110 115 120

1.1.1.3 Bundesausgaben

n Ausgaben für Landwirtschaft und Ernährung

2007 wurde beim Bund das Neue Rechnungsmodell (NRM) eingeführt. Der Systemwechsel in der Rechnungslegung führte u.a. zu Veränderungen bei den Ausgaben nach Aufgabengebieten. Diese sind deshalb nicht mehr mit denjenigen früherer Jahre vergleichbar. Die Reihe wurde aber bis 2004 zurück gerechnet (vgl. Graphik).

Die Gesamtausgaben des Bundes beliefen sich im Berichtsjahr auf 59 266 Mio. Fr., was einer Zunahme von rund 1 Mrd. Fr. gegenüber 2009 entspricht. Für Landwirtschaft und Ernährung wurden 3 666 Mio. Fr. aufgewendet, 26 Mio. Fr. oder rund 1 % weniger als 2009. Nach sozialer Wohlfahrt (18 454 Mio. Fr.), Finanzen und Steuern (10 102 Mio. Fr.), Verkehr (8 225 Mio. Fr.), Bildung und Forschung (6 067 Mio. Fr.) und Landesverteidigung (4 395 Mio. Fr.) liegen die Ausgaben für Landwirtschaft und Ernährung an sechster Stelle.

Entwicklung der Ausgaben des Bundes für Landwirtschaft und Ernährung

Der Anteil von Landwirtschaft und Ernährung an den Gesamtausgaben des Bundes lag 2010 bei 6,2 %.

16 1.1 Ökonomie

2004 in Mio. Fr. in % absolut (Mio. Fr.) in % der Gesamtausgaben Quelle: Staatsrechnung 0 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0,0 1,0 10,0 8,0 9,0 6,0 7,0 4,0 5,0 2,0 3,0 2005 2006 2007 2008 2010 2009 3 750 3 608 3 645 3 601 3 551 3 666 3 692

Tabelle 52

Seite A58

Im Berichtsjahr wurden die letzten Änderungen im Rahmen der Agrarpolitik 2011 umgesetzt. Die Exportsubventionen liefen 2010 aus und die Beiträge an die Obstverwertung wurden wesentlich reduziert. Zudem war der Bedarf für Marktentlastungsmassnahmen bei den Beihilfen für Schlachtvieh und Fleisch geringer als im Vorjahr. Die Ausgaben zugunsten der Milchwirtschaft sind aufgrund eines Nachtragskredites zur Stabilisierung des Milchmarktes in der Höhe von 10,5 Mio. Fr. nur geringfügig tiefer ausgefallen (–6 Mio. Fr.).

Gesamthaft nahmen die Ausgaben im Bereich Produktion und Absatz gegenüber 2009 um 43 Mio. Fr. ab.

Entwicklung der Ausgaben des Bundes für Landwirtschaft und Ernährung

Anmerkung: Mit der Einführung des Neuen Rechnungsmodells (NRM) im Jahr 2007 erfolgte ein Systemwechsel in der Rechnungslegung des Bundes. Aufgrund dieses Strukturbruchs sind Vorjahresvergleiche nicht mehr möglich.

Quellen: Staatsrechnung, BLW

Für Direktzahlungen hat der Bund im Berichtsjahr 27 Mio. Fr. mehr ausgegeben als 2009. Den stärksten Zuwachs verzeichneten bei den allgemeinen Direktzahlungen die Hangbeiträge wegen den höheren Ansätzen und bei den ökologischen Direktzahlungen die regionalen Programme und Massnahmen auf Grund der Mehrbeteiligung.

Die Ausgaben im Bereich Grundlagenverbesserung haben gegenüber dem Vorjahr um gut 2 Mio. Fr. zugenommen. Diese geringfügige Zunahme resultiert aus Mehraufwendungen bei den landwirtschaftlichen Strukturverbesserungsmassnahmen im Zusammenhang mit Projekten, die mit den Stabilisierungsmassnahmen (Stufe 2) initiiert worden waren.

Bei den weiteren Ausgaben ist die Senkung um knapp 12 Mio. Fr. im Wesentlichen auf zwei Effekte zurückzuführen. Zum einen sanken die Ausgaben für landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte (Schoggigesetz) um 16 Mio. Fr. Andererseits mussten im Bereich der Verwaltung rund 4 Mio. Fr. mehr eingesetzt werden. Diese Mehraufwendungen sind hauptsächlich auf einen Nachtragskredit zugunsten des Projektes ASA 2011 (Agrar-Sektor-Administration) in der Höhe von 1,9 Mio. Fr. sowie eine Mittelabtretung aus dem IKT-Wachstumskredit des Bundes in der Grössenordnung von 3,4 Mio. Fr. zurückzuführen.

17 1.1 Ökonomie

Ausgabenbereich 2005 2006 2007 2008 2009 2010 in Mio. Fr. Produktion und Absatz 677 606 548 536 471 428 Direktzahlungen 2 464 2 553 2 596 2 546 2 742 2 769 Grundlagenverbesserung 178 201 175 184 170 172 Weitere Ausgaben 289 285 282 285 308 297 Total Landwirtschaft und Ernährung 3 608 3 645 3 601 3 551 3 692 3 666

1.1.2 Märkte

Ein später Saisonstart und ein feuchter, wechselhafter Frühling und Frühsommer liessen das Jahr 2010 wenig vielversprechend beginnen. Entsprechend war die Futterproduktion erschwert und Menge und Qualität der Weizenernte geringer. Bei den Zuckerrüben und Kartoffeln waren die Erträge geringer als im Vorjahr, aber immer noch auf einem hohen Niveau. Die Obst- und Rebkulturen profitierten vom sonnigen Herbst mit kühlen Nächten. Die Traubenernte war denn auch qualitativ hochwertig. Insgesamt machten die Erlöse des Pflanzenbaus 44 % des Gesamtproduktionswerts des landwirtschaftlichen Sektors 2010 aus. Für die Viehwirtschaft (46 % des Gesamtproduktionswerts) erwies sich das Jahr 2010 wie bereits das Vorjahr als schwierig. Nach einer leichten Erholung der Wirtschaft Anfang Jahr erschwerte der im Lauf des Jahres sinkende Eurokurs die Exporte von Schweizer Produkten stark. So sank der Milchpreis im Berichtsjahr weiter. Der Schweinemarkt schliesslich war geprägt durch eine anhaltende Überproduktion und schlechte Preise. Der restliche Anteil der Produktion, der sich aus landwirtschaftlichen Dienstleistungen (spezialisierte Arbeiten im Ackerbau und Tierhaltung) und nichtlandwirtschaftlichen Nebentätigkeiten zusammensetzt, blieb im Vorjahresvergleich praktisch unverändert (10 % des Gesamtproduktionswerts). Der Produktionswert des gesamten Sektors betrug im Berichtsjahr 10,3 Mrd. Fr. Im Jahr 2009 belief sich dieser Wert auf 10,7 Mrd. Fr.

Zusammensetzung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereiches 2010

Total 10,3 Mrd. Fr.

Nichtlandw. Nebentätigkeiten 3 %

Landw. Dienstleistungen 6 %

Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 2 %

Wein 4 %

Obst 5 %

Gemüse- und Gartenbau 14 %

Futterpflanzen 12 %

Kartoffeln, Zuckerrüben 3 %

Getreide 4 %

Milch 21 %

Rindvieh 12 %

Schweine 9 %

Geflügel, Eier 4 %

Sonstige tierische Erzeugnisse 1 %

Quelle: BFS

Der Wert der Erzeugung von tierischen und pflanzlichen Produkten sank insgesamt um 4 % im Vergleich zu 2009. Der Pflanzenbau ging dabei mit fast 5 % etwas stärker zurück, vor allem aufgrund der geringeren Erzeugung in den Bereichen Gartenbau, Obst, Wein und Zuckerrüben. Bei der Viehwirtschaft ist die Entwicklung wie im Vorjahr in erster Linie auf die Lage auf dem Milchmarkt und auf dem Schweinemarkt zurückzuführen.

18 1.1 Ökonomie

Tabelle 15

Seite A14

1.1.2.1 Milch und Milchprodukte

Der Wirtschaftsstandort Schweiz konnte sich überraschend schnell Ende 2009 und im Frühjahr 2010 von der weltweiten Wirtschaftskrise erholen. Die Nachfrage nach Agrarprodukten stieg wieder an und der ProKopf-Konsum von Milchprodukten nahm im Berichtsjahr um rund 0,5 % zu. Diese Entwicklung liess jedoch den Produzentenpreis für Milch nicht ansteigen, weil auch die Produktion von Verkehrsmilch leicht höher war. Der Absatz von Milchprodukten, insbesondere im Ausland, wurde im Verlauf des Berichtsjahres wegen des starken Frankens zunehmend schwieriger.

n Produktion: Rekordhohe Milcheinlieferungen

Die Gesamtmilchproduktion im Jahr 2010 betrug 4,11 Mio. t, wovon rund 668 000 t für die Selbstversorgung verwendet oder auf dem eigenen Betrieb verfüttert wurden. Die Milcheinlieferungen inkl. diejenigen der Freizone rund um Genf (Zonenmilch) und der Milch aus dem Fürstentum Liechtenstein (FL) stiegen gegenüber dem Vorjahr um 0,7 % auf 3,438 Mio. t. Die Produktion von Käse und Butter nahm in der gleichen Zeitspanne ebenfalls zu, während die Produktionsmenge von Konsummilch, Rahm und von Milchpulver rückläufig war.

Entwicklung der Milcheinlieferungen (inkl. Zonenmilch und Milch aus FL)

n Verwertung: Käse und Butterproduktion steigen

Bei der Herstellung der verschiedenen Milchprodukte werden unterschiedliche Anteile von Inhaltsstoffen der Milch benötigt. So wird z.B. bei der Käseproduktion je nach Fettstufe der Käse Milchfett abgeschöpft oder zugefügt. Deshalb wird die Verwertung der vermarkteten Milch nach den Inhaltsstoffen der Milch in Milchäquivalenten (MAQ) angegeben. Ein MAQ entspricht 73 g Eiweiss oder Fett, das heisst einem Kilogramm durchschnittlicher Milch mit einem Gehalt von 33 g Eiweiss und 40 g Fett. Das MAQ dient somit als Massstab zur Berechnung der in einem Milchprodukt verarbeiteten Milchmenge. Nach wie vor fliessen 43 % der MAQ in die Käse- und Quarkherstellung, welche damit die wichtigsten Verwertungsarten sind.

19 1.1 Ökonomie

2000 /02 2005 2006 2007 2008 2010 2009

in t Quelle:

3 000 000 3 100 000 3 200 000 3 300 000 3 400 000 3 500 000

TSM

Milchverwertung nach Milchäquivalent 2010

Butter 16,9 %

Dauermilchwaren (Kondensmilch, Milchpulver, Rahmpulver etc.) 10,7 %

übrige Frischmilchprodukte (Speiseeis, Milchgetränke, Dessertprodukte etc.) 2,9 %

Jogurt 3,3 %

Konsumrahm 7,8 %

andere Verwertung (z.B. hochprozentige Eiweisspulver)

3,4 %

Käse 42,3 %

Quark 0,5 %

Konsummilch 12,3 %

Quelle: TSM

Die Käseproduktion verzeichnete 2010 eine Zunahme um 3 000 t oder 1,7 % gegenüber 2009 und erreichte 181 328 t. Hartkäse weist mit insgesamt 69 765 t (+193 t) bzw. 38,5 % immer noch den grössten Anteil auf. Grössere Mengenzunahmen sind bei Weichkäse mit 6,7 % (+500 t), sowie Halbhartkäse mit 2,0 % (+1 103 t) und Frischkäse mit 2,9 % (+1 276 t) zu verzeichnen. An der Spitze der meistproduzierten Käsesorten stehen Le Gruyère AOC und Emmentaler, von denen rund 28 200 t bzw. 27 100 t hergestellt werden. An dritter Stelle folgt Mozzarella mit einer Jahresproduktion von 18 800 t. Mozzarella weist ausserdem das stärkste Wachstum mit beinahe 10 % auf. Die Produktion von Milchpulver und Milchpulverkondensat verminderte sich trotz der hohen Milcheinlieferungen um 3 300 t oder 5,4 % gegenüber dem Vorjahr, wobei der Rückgang ausschliesslich auf die Minderproduktion von Magermilchpulver zurückzuführen ist. Die Butterproduktion nahm als Folge der hohen Milcheinlieferungen wiederum zu. Sie betrug 48 511 t (+616 t) oder 20 % mehr als im Durchschnitt der Jahre 2000/02. Stabil geblieben ist die Herstellung von Jogurt mit rund 141 000 t. Wie im Vorjahr hat die Herstellung von Milchgetränken mit 65 712 t (–8,8 %) weiter abgenommen.

n Aussenhandel: Handelsbilanz bleibt positiv

Die Handelsbilanz der Schweiz mit Milch und Milchprodukten schloss auch im Berichtsjahr positiv ab. Beim Joghurt konnten insgesamt 6 905 t exportiert werden, rund 1 400 t mehr als im Vorjahr, während sich die Importe um 900 t auf rund 10 600 t ausdehnten. Bei Käse, Milchpulver, Butter und Rahm überstiegen hingegen die exportierten Mengen deren Importe.

Der Käseexport stieg im Berichtsjahr um 2,3 % auf 58 379 t. Der Käseimport betrug 46 892 t und wies eine Zunahme von 6,0 % auf. Wertmässig wurden 2010 Käse für 559 Mio. Fr. exportiert und Käse im Wert von rund 372 Mio. Fr. importiert. Die Schweiz führte rund 82 % bzw. 47 700 t Käse in EU-Länder aus, wobei Deutschland mit 20 742 t und Italien mit 14 380 t die Hauptabnehmer waren. Der Rückgang bei der Exportmenge in die EU betrug 688 t. Wie in den Vorjahren weist der Hartkäse mit 35 662 t den höchsten Exportanteil auf. Beim ausländischen Konsumenten am beliebtesten war Emmentaler, wovon insgesamt 19 339 t exportiert wurden. Der grösste Teil des Emmentalers (54 %) konnte nach Italien abgesetzt werden. In Übersee am gefragtesten war Le Gruyère AOC. Davon konnten 3 040 t in die USA verkauft werden.

Die Importe aus der EU lagen bei 46 834 t und wuchsen gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 2000/02 um 15 725 t. Praktisch die gesamte Menge der 2010 von der Schweiz importierten Käse stammte aus der EU. Wiederum wurde der grösste Teil aus Italien (17 512 t), Frankreich (13 123 t) und Deutschland (10 365 t) eingeführt. Die bedeutendsten Importanteile wiesen mit einer Menge von 17 416 t die Frischkäse sowie mit 8 191 t die Weichkäse auf. Während die Importe von Weichkäse um 117 t oder 1,4 % leicht gesunken sind, verzeichneten Hart- und Halbhartkäsesorten gesamthaft eine Zunahme um 326 t oder 2,3 %. Die Importe von Frischkäse erhöhten sich wie schon im Vorjahr deutlich um 2 134 t (+14 %). Bei den Frischkäsen war Italien mit 7 142 t Hauptlieferant, während 5 200 t oder knapp zwei Drittel der eingeführten Weichkäse aus Frankreich stammen. Gestiegen sind mit 12,2 % auch die Importe von Schmelzkäse (Conveniencekäse als Vorfabrikat für die verarbeitende Lebensmittelindustrie) auf total 3 260 t.

20 1.1 Ökonomie

Total 3 437 622 t Milch

Käsehandel Schweiz – EU

Der Verbrauch von Butter konnte 2010 durch die inländische Butterproduktion mehr als gedeckt werden. Vorwiegend wegen der hohen Milcheinlieferungen und den Absatzproblemen bei einzelnen Käsesorten hat sich die Butterproduktion stark ausgedehnt und lag bei 48 511 t. Aus diesem Grund und wegen des kleinen Teilzollkontingents für Butter beschränkten sich die Importe 2010 auf 220 t.

Trotz der ungünstigen Wechselkurse konnten 4 200 t Butter exportiert werden, was etwa der Vorjahresmenge entspricht. Nachdem 2009 noch 5 354 t Rahm vorab aufgrund ausserordentlicher Entlastungsmassnahmen ausgeführt wurden, fiel die Exportmenge im Berichtsjahr auf 2 745 t.

n Verbrauch: Stabiler Konsum

Der Pro-Kopf Konsum von Milch und Milchprodukten schwankt seit mehreren Jahren nur noch in geringem Mass. Erhöht hat sich der Verbrauch von Käse und von Rahm. Mit einem Konsum von 21,5 kg pro Kopf wurde gegenüber dem Vorjahr 0,5 % mehr Käse verzehrt. Der Rahmkonsum stieg um 0,1 kg auf 8,3 kg pro Kopf. Der Pro-Kopf-Konsum von Jogurt hingegen nahm um 0,5 kg auf 18,2 kg (–1,6 %) ab. Butter, Milchgetränke und Konsummilch wiesen ebenfalls etwas tiefere Verbrauchszahlen auf.

n Produzentenpreise: weiter unter Druck

Der durchschnittliche Produzentenpreis für Milch ist im Berichtsjahr weiter gesunken, wenn auch weniger markant als im Vorjahr. Der mittlere Produzentenpreis belief sich auf 61,79 Rp./kg, was gegenüber 2009 einen Rückgang um rund 3 Rp. bedeutet.

Die Schweizer Milchwirtschaft ist abhängig von den ausländischen Märkten, weshalb der durchschnittliche Milchpreis von den internationalen Preisentwicklungen und speziell von der Absatzsituation in der EU beeinflusst wird. Im Zuge der Erholung der Märkte hätte sich die Absatzsituation für Milch und Milchprodukte sowohl im In- als auch im Ausland eigentlich verbessern sollen. Zusätzlicher Antrieb für den Export wurde von dem geringeren Abstand zu den ausländischen Milchpreisen erwartet, insbesondere zum durchschnittlichen Milchpreis in der EU. Die Milchpreisdifferenz zur EU betrug 2010 im Schnitt 20 Rp./kg, rund 5 Rp./ kg weniger als 2009. Der starke Schweizer Franken hatte jedoch zur Folge, dass die günstige Ausgangslage keine positive Wirkung auf die Produzentenpreise ausüben konnte.

21 1.1 Ökonomie

in t CH-Importe aus

CH-Exporte in die EU Quelle: OZD 0 50 000 45 000 40 000 35 000 25 000 30 000 20 000 15 000 10 000 5 000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2009

der EU

Milchpreisvergleich Schweiz / International 2008 bis Frühjahr 2011

Durchschn. Milchpreis CH (4,0 % Fett, 3,3 % Protein, inkl. MwSt)

Durchschn. Milchpreis EU (4,2 % Fett, 3,4 % Protein, ohne MwSt)

USA

Neuseeland

n Konsumentenpreise: rückläufige Tendenz

Quellen: BLW, www.milkprices.nl

Die durchschnittlichen Konsumentenpreise der meisten Milch und Milchprodukte gingen im 2010 zurück. Preisanstiege gegenüber dem Vorjahr waren vereinzelt bei Frischmilchprodukten und Hartkäse zu verzeichnen. 1 kg Gruyère mild kostete 17.87 Fr. (+0.05 Fr./kg) und für Sbrinz mussten 23.98 Fr./kg (+0.23 Fr./ kg) bezahlt werden. Die Mehrzahl der Käsesorten kostete die Konsumentinnen und Konsumenten 2010 indes weniger. So bezahlten sie beispielsweise für Emmentaler surchoix einen durchschnittlichen Preis von 20.28 Fr./kg (–0.60 Fr./kg), für Appenzeller surchoix 19.50 Fr./kg (–0.58 Fr./kg) und für Tilsiter mild 15.13 Fr./kg (–0.38 Fr./kg).

Die hohe Butterproduktion führte dazu, dass die Konsumentenpreise im Berichtsjahr rückläufig waren. Der durchschnittliche Preis für Vorzugsbutter lag bei 2.96 Fr. pro 200 g (–3 Rp.). Die mittleren Preise für Jogurt sanken um rund 3 Rp. pro Becher zu 180 g auf 0.64 Fr. Beim Konsumrahm waren Preissenkungen zwischen 14 und 24 Rp. pro Liter zu

22 1.1 Ökonomie

Rp. / kg

10 20 30 40 50 60 70 80 90 März 08 Mai 08 Jul 08 Sept 08 Nov 08 Jan 09 März 09 Mai 09 Jul 09 Sept 09 Nov 09 Jan 10 Mai 10 Jul 10 Sept 10 Nov 10 Jan 11 März 11 März 10

beobachten. Konsumentenpreisindizes für Milch und Milchprodukte Index (Dez. 201 0 =100) Quelle: BFS 85 115 110 105 100 95 90 2000 / 02 2006 2008 2010 Rahm Milch Käse andere Milchprodukte Butter

1.1.2.2 Tiere und tierische Erzeugnisse

Für die Viehhalter und Viehhalterinnen war das Berichtsjahr wirtschaftlich zum zweiten Mal in Folge ein schwieriges Jahr. Die durchschnittlichen Produzentenpreise für Schweine sanken um 12 %, für Lämmer um 6 % und für Kühe um 4 % gegenüber 2009. Augenfällig ist das Wachstum von 10 % des Konsums von Rindfleisch im Vergleich zu 2000/02 und dasjenige von Geflügelfleisch um 19 %. Seit Jahren wächst der Geflügelfleischmarkt, wovon sowohl die inländische Landwirtschaft als auch die Verarbeitungsindustrie profitieren. Die Geflügelfleischproduktion erhöhte sich gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 2000/02 um die Hälfte und erreichte rund 44 000 t. Diese positiven Entwicklungen stehen im Zusammenhang mit dem Bevölkerungswachstum, mit der in den letzten Jahren steigenden Präferenz einer breiten Schicht der Bevölkerung für Schweizer Produkte und mit dem seit langem zunehmenden Geflügelfleischkonsum. Über alle Fleischarten betrachtet stammen 80 % des konsumierten Fleisches aus der einheimischen Produktion.

n Produktion: Schweine-, Geflügel- und Ziegenbestände steigen

Die Bauern und Bäuerinnen hielten im Berichtsjahr unverändert rund 1,6 Mio. Stück Rindvieh. Allerdings sank der Bestand an Milch- und Mutterkühen infolge des Preisdrucks auf dem Milchmarkt um 8 000 auf 700 000 Stück. Der Schweinebestand stieg wie schon in den Vorjahren und lag bei 1,588 Mio. Stück (+2,0 %). Da in den letzten zehn Jahren 5 800 Schweinehalter die Haltung von Schweinen aufgab, gibt es in der Schweiz noch rund 8 800 Halter. Weiterhin beliebt sind die Ziegen, deren Bestand im Berichtsjahr auf 87 000 Tiere (+2,2 %) stieg. Der Schafbestand stieg um 2 000 auf 434 000 Stück (+0,5 %). Dank der guten Lage auf dem Geflügelfleisch- und Eiermarkt wuchs der gesamte Geflügelbestand auf 8,9 Mio. Stück oder um 2,3 %.

23 1.1 Ökonomie

Als Folge der Entwicklung der Viehbestände stieg wie schon im Vorjahr die Produktion aller Fleischarten zusammen um 3,6 %. Die Schweinefleischproduktion nahm um fast 5 % auf knapp 250 000 t SG zu und die Rindfleischproduktion erhöhte sich um beinahe 2 % und belief sich auf über 111 000 t SG. Das inländische Schweinefleisch deckte 95 % (+1 %) und das Rindfleisch 84 % (–1 %) des Konsums in Privathaushalten und in der Gastronomie. Die anhaltend gute Nachfrage nach Geflügelfleisch führte zu einer Ausdehnung der inländischen Produktion um über 6 % auf gut 44 000 t Verkaufsgewicht. Erstmals wurde mehr als 50 % des konsumierten Geflügelfleisches in der Schweiz produziert. Demgegenüber sank die Produktion von Pferdefleisch um 7 % auf 748 t oder um mehr als einen Drittel gegenüber der Menge im Durchschnitt der Jahre 2000/02 (1 164 t). Die Schaffleischproduktion wuchs entgegen dem Trend der Vorjahre um 2 % auf 5 477 t. Die Eierproduktion kletterte 2010 um knapp 5 % auf 752 Mio. Stück. Obschon die zusätzlich produzierten Eier gut verkauft werden konnten, waren die Produzentenpreise rückläufig. Diese sanken für Freilandeier auf 23 Rp./Ei und für Bodenhaltungseier auf rund 22 Rp./Ei. Ein Grund dafür dürfte sein, dass die ausländischen Konsumschaleneier günstiger eingekauft werden konnten. Weil die Importmenge gleichzeitig einen leichten Rückgang um 2,5 Mio. Stück verzeichnete, wuchs der Anteil Schweizer Eier an den verkauften Konsumeiern auf 75 %. Berücksichtigt man die Eiprodukte in der Verbrauchsstatistik, so produzierten die inländischen Legehennenhalterinnen und -halter die Hälfte der konsumierten Eier und Eiprodukte.

n Aussenhandel: Rindstrockenfleisch ist das wichtigste Exportprodukt

Die Ausfuhr von Fleisch und Fleischerzeugnissen betrug im Berichtsjahr 2 745 t und lag damit rund 430 t oder knapp ein Fünftel höher als 2009. Mehr als 95 % wurden in die EU-Länder verkauft. Nach wie vor das wichtigste Exportprodukt ist Rindstrockenfleisch mit über 1 800 t, das fast ausnahmslos nach Frankreich (1 350 t) und Deutschland (477 t) ausgeführt wird. Die Wurstwarenexporte stiegen erneut um 34 t auf 236 t (+17 %), hingegen fielen die Exporte von Fleischkonserven und Zubereitungen um 35 % auf 213 t. Diese Produkte wurden grossmehrheitlich nach Deutschland (164 t) und in geringerem Umfang nach Italien und der Tschechischen Republik ausgeführt. Zusätzlich führte die Schweiz mehr als 21 000 t Schlachtnebenprodukte aus, die vorab in der Tiernahrungskonservenindustrie verwendet werden. Der Handelswert der schweizerischen Fleisch- und Schlachtnebenproduktexporte betrug im Berichtsjahr insgesamt knapp 68 Mio. Fr. und lag 8 Mio. Fr. höher als im Vorjahr.

24 1.1 Ökonomie

Entwicklung der Fleisch- und Eierproduktion Index (200 0 / 0 2 = 100) Quellen: Proviande / Aviforum 60 150 140 130 120 100 110 80 70 90 2000 / 02 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Geflügelfleisch Rindfleisch Schaleneier Schweinefleisch Schaffleisch Pferdefleisch

Herkunft der Fleischimporte 2010

Schweizer Firmen importierten 2010 insgesamt 119 069 t Fleisch, Fleischerzeugnisse und Schlachtnebenprodukte. Der Handelswert belief sich auf 841 Mio. Fr. (unverzollt, an der Grenze). Gegenüber dem Vorjahr sank die Menge um 2 %, während der Handelswert um rund 3 % zunahm. Die wichtigsten Lieferländer waren Deutschland mit 38 092 t (32 %), Brasilien mit 19 897 t (17,2 %) und Italien mit 9 079 t (7,6 %). Insgesamt stammten 81 976 t (68,8 %) der Importe aus EU-Ländern. Geflügel- und Rindfleisch mit Einfuhren von 53 933 t bzw. 19 542 t waren die dominierenden Fleischsorten. Ausserdem wurden 69 023 t Fische und Krustentiere mit einem Handelswert von 670 Mio. Fr. importiert.

Deutschland bleibt sowohl für Rind- als auch für Schweinefleisch der wichtigste Lieferant der Schweiz. Mehr als ein Drittel des eingeführten Geflügelfleisches kommt aus Brasilien, hauptsächlich als gefrorene Ware. Die weltweit grössten Exportländer Australien und Neuseeland liefern rund 80 % des importierten Schaffleisches. Praktisch sämtliches importiertes Ziegenfleisch stammt aus Frankreich. Die Wurstwaren aus Italien bleiben im Inland sehr begehrt: Rund 3 000 t wurden 2010 in die Schweiz verkauft. Ausserdem wurden etwa 1 700 t deutsche und 1 300 t französische Fleischkonserven und Zubereitungen in Schweizer Haushalten und in der Gastronomie abgesetzt.

Auf den 1. Januar 2010 wurden die Beihilfen für den Viehexport abgeschafft. Insgesamt wurden im Berichtsjahr 555 Rinder und Kühe exportiert, gegenüber 5 531 Stück im Vorjahr. 317 Tiere, also mehr als die Hälfte, konnten nach Italien verkauft werden. Aus dem Ausland stammen 4 294 Tiere der Rindergattung, wovon 3 313 Stück oder 77 % aus Frankreich importiert wurden. Käufer in der Schweiz bezogen 3 939 Esel und Pferde aus dem Ausland, 578 Tiere oder 17 % mehr als im Vorjahr. Die Zunahme ist auf die Erhöhung des Zollkontingents um 500 Einheiten auf 3 822 Tiere im 2010 zurück zu führen. Davon stammten 41 % aus Deutschland und knapp 40 % aus Frankreich. Die Anzahl ausgeführter Pferde und Esel sank um 6 % auf 1 559 Stück. Bei Schafen und Ziegen erhöhten sich die Importe um 55 % auf 580 Stück, während die Exporte um 75 % auf 213 Stück zurückgingen. Zu diesen Entwicklungen dürfte die Schwäche des Euros beigetragen haben.

Die Einfuhren von Schaleneiern (inkl. Bruteier und im Veredelungsverkehr eingeführte Schaleneier) erhöhten sich um 2,3 % auf 34 336 t. Nahezu jedes dritte importierte Ei wurde in den Niederlanden gelegt. Die Eiprodukteherstellungsbetriebe schlugen gut die Hälfte der eingeführten Eier maschinell auf und die daraus hergestellten Eiprodukte fanden Absatz in der Lebensmittelindustrie und in der Gastronomie. Zudem wurden 7 831 t flüssige und getrocknete Eiprodukte sowie Eieralbumine in die Schweiz eingeführt.

25 1.1 Ökonomie

in % andere Länder Australien Neuseeland Frankreich Deutschland Brasilien Quelle: OZD 0 100 90 70 80 60 50 30 40 20 10 Rindfleisch Schweinefleisch Geflügelfleisch Schaffleisch Ziegenfleisch

n Verbrauch: Steigender Fleischkonsum

Nachdem der Fleischkonsum im 2009 rückläufig war, lag er im Berichtsjahr gut 3 % (427 138 t) über dem Vorjahreswert. An der Spitze stand Schweinefleisch (201 919 t), gefolgt von Rindfleisch (89 254 t) und Geflügelfleisch (87 665 t). Ausserdem wies der Konsum von Fischen und Krustentieren wie im 2009 eine Wachstumsrate von 3 % auf. Die insgesamt verzehrte Menge lag bei 70 292 t. Einzig beim Kalbfleisch ging der Konsum um 380 t auf rund 25 100 t zurück.

Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums von Fleisch und Eiern

Die gute Konsumentenstimmung als Folge der günstigen Wirtschaftslage und sinkender Ladenpreise hat sich positiv auf den Verbrauch niedergeschlagen. Der Pro-Kopf-Konsum von verkaufsfertigem Fleisch nahm im Berichtsjahr um 2,3 % auf 53,59 kg zu. Schweinefleisch bleibt nach wie vor mit 25,33 kg pro Kopf sehr beliebt. In der Gunst der Konsumentinnen und Konsumenten stehen auch Rindfleisch (11,20 kg) und Geflügelfleisch (11 kg). Der Verbrauch von Kalbfleisch verminderte sich auf 3,15 kg pro Kopf (–2,3 %). Während Geflügelfleisch eine Zunahme des Pro-Kopf-Konsums von annähernd einem Fünftel gegenüber dem Mittelwert der Jahre 2000/02 verzeichnete, sanken der Verbrauch von Kalb- und Schaffleisch im gleichen Zeitraum um einen Fünftel. Der Eierkonsum blieb mit 189 Stück pro Kopf gegenüber dem letzten Jahr praktisch unverändert.

n Produzentenpreise: Anhaltend rückläufiger Trend

Als Folge der Mehrproduktion bei fast allen Tierkategorien blieben die Produzentenpreise für Schlachtvieh und Schweine fast ausnahmslos unter dem Vorjahresniveau. Weil die Preise schon im Vorjahr beträchtlich gesunken waren, erlitten die Viehhalterinnen und Viehhalter zum Teil erhebliche Einbussen. Mit einem Durchschnitt von Fr. 3.80 je kg SG lagen die Preise für Schlachtschweine 12 % tiefer als im vorhergehenden Jahr. Gegenüber 2008 sanken die durchschnittlichen Schweinepreise um rund Fr. 1.20/kg SG, die Bankviehpreise um 80 Rp./kg SG, die Kuhpreise um 70 Rp./kg SG, die Lammpreise um Fr.1.60/kg SG und die Kälberpreise um Fr. 1.10/kg SG.

26 1.1 Ökonomie

Index (200 0 / 200 2 = 100)

80 120 115 110 100 105 90 85 95 2000 / 02 2005 2006 2007 2008 2010 2009 Geflügelfleisch Rindfleisch Pferdefleisch

Quellen: Proviande / Aviforum

Schaleneier Schweinefleisch Kalbfleisch Schaffleisch

Entwicklung der Produzentenpreise Schlachtvieh und Schweine

Kälber Handelsklasse T3, QM Lämmer Handelsklasse T3 Muni Handelsklasse T3, QM

n Bruttomargen Fleisch

Kühe Handelsklasse T3, QM Fleischschweine, QM ab Hof

Proviande

Gegenüber dem Vorjahr nahm der Jahresdurchschnitt der Bruttomarge Verarbeitung und Verteilung aller Fleischkategorien ab. Am stärksten vom Rückgang betroffen waren Schweinefleisch (–9,4 %), gefolgt von Frischfleisch, Fleisch- und Wurstwaren (–6,1 %) sowie Rind- und Lammfleisch mit Einbussen von je rund 5,7 %.

27 1.1 Ökonomie

Fr / kg SG Quelle:

2.00 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 4.00 6.00 2000 / 02 12.53 12.31 7.64 5.18 4.57 2005 13.20 10.30 7.97 6.16 4.02 2006 14.43 10.34 8.44 6.35 3.85 2007 14.47 10.45 8.73 6.77 4.04 2008 14.57 11.31 8.93 7.08 4.96 2010 2009 13.31 13.48 10.30 9.71 8.09 8.16 6.62 6.36 4.29 3.80

Verteilung von Fleisch Index (Februa r –April 199 9 = 100) Quelle: BLW 90 170 160 150 140 120 130 100 110 2000 / 02 2005 2006 2007 2008 2010 2009 Lammfleisch Kalbfleisch Frischfleisch, Fleisch- und Wurstwaren Rindfleisch Schweinefleisch

Entwicklung der Bruttomargen Verarbeitung und

1.1.2.3 Pflanzenbau und pflanzliche Produkte

n Ackerkulturen

Offenes Ackerland nimmt ab

Das offene Ackerland und das gesamte Ackerland (offenes Ackerland zuzüglich Kunstwiesen, überdecktes Gemüse, Saatgut [ohne Getreide und Kartoffeln]) sind wie die landwirtschaftliche Nutzfläche rückläufig. Der Vergleich der Mittelwerte der Jahre 2000 bis 2002 mit jenen der Jahre 2008 bis 2010 zeigt, dass das offene Ackerland um 5,3 %, das gesamte Ackerland um 1,1 % und die landwirtschaftliche Nutzfläche um 1,5 % abgenommen haben. Der überproportionale Rückgang des offenen Ackerlandes erklärt sich mit dem Anstieg der Kunstwiesenfläche, die in der Betrachtungsperiode um rund 10 % auf rund 130 000 ha zugenommen hat. Mit einem Zuwachs von rund 13 % auf 46 000 ha hat innerhalb der offenen Ackerfläche der Silo- und Grünmais markant zugelegt. Ausgehend von einer geringeren Anbaufläche verzeichnen auch die Ölsaaten (30 %) und die Zuckerrüben (10 %) Flächengewinne. Der Rückgang der Brotgetreidefläche ist auf die Liberalisierung der Marktordnung – 2001 wurde die Preis- und Abnahmegarantie durch den Bund aufgehoben – und leistungsfähigere Getreidesorten zurückzuführen. Die wirtschaftliche Attraktivität von Futtergetreide hat infolge der mittels Direktzahlungen nur teilweise kompensierten Reduktion des Grenzschutzes für Futtermittel zugunsten der Tierhaltung abgenommen, was sich im Rückgang der Futtergetreidefläche manifestiert. In den letzten zehn Jahren haben Nutzungen für die Wiederkäuerfütterung zu Lasten des Getreidebaus Anteile am Ackerland gewonnen. Trotz der Ausdehnung der Kunstwiesenfläche erreichten 2010 die Heuimporte mit über 150 000 t Heu eine Rekordmarke.

28 1.1 Ökonomie

1 provisorisch

Seit 2006 entspricht die inländische Brotweizenproduktion in Abhängigkeit der Erntequalität in etwa dem Bedarf. Ergänzungsimporte sind innerhalb des Zollkontingentes Brotgetreide von 70 000 t möglich. Überschüsse an backfähigem Brotgetreide deklassiert der Schweizerische Getreideproduzentenverband (SGPV) auf eigene Kosten zu Futtergetreide. 2005 lancierte der SGPV eine Kampagne zugunsten der Produktion von Futterweizen. Diese war erfolgreich und die Produktion erhöhte sich markant. Seit 2007 ist die Ernte aber wieder rückläufig. Die Körnermaisproduktion hängt von den Erntemengen im Wiesenfutterbau ab. Fallen die Wiesenfuttererträge unterdurchschnittlich aus, wird zur Körnerproduktion angebauter Mais vermehrt frisch verfüttert oder als Silage konserviert. Die Erntemenge von Triticale hat sich stabilisiert. Am unteren Ende der Skala verzeichnet Dinkel kontinuierliche Produktionszunahmen.

1 provisorisch

Entwickelten sich die Weltmarktpreise für Weizen im ersten Semester 2010 stabil, so erhielten sie zur Jahresmitte infolge der Trockenheit und der damit einhergehenden Ernteausfälle in Russland und der Ukraine Auftrieb. Die von den beiden Ländern verhängten Exportverbote festigten die höheren Preise bis zum Jahresende. Mitte Februar 2011 wurde die höchste Notierung erreicht bis die Preise aufgrund von höher geschätzten Lagerbeständen und einer tieferen Verbrauchserwartung an der Warenterminbörse in Paris innert Monatsfrist von rund 270 Euro auf nahezu 200 Euro/t zurückgingen. Das Niederschlagsdefizit in Anbaugebieten der USA, China, Russland und Europa stärkte in der Folge die Weizennotierungen wieder.

29 1.1 Ökonomie

des Ackerlandes in 1 000 ha übriges Ackerland Freilandgemüse Kartoffeln Zuckerrüben Raps Silo- und Grünmais Kunstwiesen Futtergetreide Brotgetreide Quelle: SBV 0 450 400 350 300 250 150 200 100 50 2000/02 2005 2006 2007 2008 2009 20101

Nutzung

Getreidemarkt

Entwicklung der Getreideproduktion in 1 000 t

0 600 500 400 300 100 50 200 2000 / 02 2005 2006 2007 2008 2009 20101 Brotweizen Gerste Körnermais Futterweizen Triticale Hafer Roggen Dinkel

Quelle: SBV

Entwicklung der Preise von Weichweizen an der MATIF1 Paris

Notierung Weizen in Fr./t Notierung Weizen in Euro/t Eurokurs in Fr.

1 MATIF = Marché à Terme International de France

Reuters

Die Preisentwicklung an den internationalen Märkten und der transparente Berechnungsmodus zur Bemessung des Kontingentszollansatzes anlässlich der vierteljährlichen Prüfung bewirkten, dass im vierten Quartal 2010 wegen der per 1. Januar 2011 erwarteten Zollsenkung relativ wenig Brotgetreide importiert wurde. Mit Importen von rund 64 000 t wurde das Zollkontingent im Berichtsjahr nicht ausgeschöpft. Nach der Reduktion der Grenzbelastung für Brotgetreide von 23 Fr./100 kg auf 18.30 Fr./100 kg per 1. Januar 2011 sowie von 18.30 Fr./100 kg auf 14 Fr./100 kg per 1. April 2011 nahmen die Importe zu. Ende April waren die ersten beiden Zollkontingentsteilmengen von insgesamt 40 000 t ausgeschöpft. Infolge rückläufiger Rohstoffpreise und Wechselkurse wurde die Grenzbelastung per 1. Juli 2011 auf 17.80 Fr./100 kg erhöht. Im Bereich Futtergetreide konnten die Preisbewegungen der Einzelfuttermittel an den internationalen Märkten durch das Schwellenpreissystem absorbiert werden.

Viel Bewegung auf dem Zuckermarkt

Vor der von 2006 bis 2009 umgesetzten EU-Zuckermarktreform wurde der Bedarf der inländischen verarbeitenden Industrie zur Versorgung des Inland- und der Exportmärkte vorwiegend mit aus der EU importiertem Zucker ergänzt. In der EU ging die Zuckerproduktion als Folge der Reform markant zurück, ohne dass die präferenziellen Einfuhren aus den afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten (AKP) wie erwartet anstiegen. Die Zollpräferenzen der EU sind für die AKP-Staaten derzeit von mässiger Attraktivität, weil seit Ende 2010 die Weltmarktpreise für Zucker über den Marktpreisen in der EU liegen.

Die geringe Versorgung des EU-Marktes mit Zucker und die über dem Niveau der EU liegenden Weltmarktpreise für Zucker wirkten sich auf den Schweizer Markt aus. Das Geschäft mit dem Export von Getränkegrundstoffen verlor infolge der Preisrelationen an Bedeutung, weshalb der Bruttoverbrauch an Zucker (Inlandbedarf für Direktkonsum und Verarbeitung) gegenüber den Vorjahren von rund 500 000 t auf 350 000 t abnahm und entsprechend auch die Einfuhrmengen zurückgingen.

30 1.1 Ökonomie

Euro bzw. Fr. pro t Fr. pro Euro Quelle:

0 400 350 200 300 250 50 100 150 0 6.0 4.5 3.0 1.5 01.01.2010 01.02.2010 01.03.2010 01.04.2010 01.05.2010 01.06.2010 01.07.2010 01.08.2010 01.09.2010 01.10.2010 01.11.2010 01.12.2010 01.01.2011 01.02.2011 01.03.2011 01.04.2011 01.05.2011 01.06.2011 01.07.2011 01.08.2011 01.09.2011

In den Jahren 2005 und 2006 war Brasilien hinter Deutschland und Frankreich drittwichtigstes Herkunftsland von Zuckerimporten (mit rund 1 700 t bzw. 800 t). Aufgrund des Rückgangs der EU-Zuckerproduktion stiegen die präferenziellen Weisszuckerimporte aus Brasilien 2007 auf 85 000 t an, wodurch Brasilien zum zweitwichtigsten Herkunftsland hinter Deutschland avancierte. Da Brasilien als weltgrösster Zuckerexporteur Importe aus anderen Entwicklungsländern verdrängen kann, wurde dem Land im Bereich Zucker der Status Entwicklungsland Ende 2007 aberkannt und damit die präferenziellen Bedingungen für Exporte in die Schweiz. Von 2008 bis 2010 fielen die jährlichen Importe aus Brasilien von 27 000 t auf weniger als 1 t Weisszucker zurück.

Die sogenannte «Doppel-Null-Lösung» des Protokolls Nr. 2 zwischen der Schweiz und der EU schliesst die Ausrichtung von Exporterstattungen und die Erhebung von Zöllen für Zucker in Verarbeitungsprodukten im Deckungsbereich des Protokolls aus. Dies erfordert in etwa paritätische Zuckerpreise auf dem Schweizer und dem EU-Markt, um vergleichbare Rahmenbedingungen für die Lebensmittelindustrien beidseits der Grenze sicherzustellen. Die Schweiz stellt diese Parität mittels periodischer Prüfung und gegebenenfalls Anpassung der Grenzbelastung für Zucker her. Nachdem die Zollansätze per Januar 2010 auf null gesenkt wurden, wird seit Dezember 2010 auch kein Garantiefondsbeitrag mehr erhoben. Somit sind die Interventionsmöglichkeiten erschöpft und die Finanzierung des Pflichtlagers für Zucker mittels zweckgebundener Abschöpfung an der Grenze in Frage gestellt.

Ölsaatenmarkt

Seit Ende des Leistungsvertrags mit dem BLW im Jahr 2009 ist der «Produktionspool Ölsaaten» des SGPV für die Marktregulierung zuständig. Der Pool wird zu zwei Drittel durch die Produzenten und zu einem Drittel durch die Ölwerke finanziert.

Der Konsum von Fetten und Ölen zu Speisezwecken setzt sich in der Schweiz wie folgt zusammen:

Speiseöl: 84 000 t

Speisefett: 35 000 t

Margarinen/Minarinen: 21 000 t

Butter: 42 000 t

Quelle: SwissOlio

31 1.1 Ökonomie

in 1 000 t übrige Welt ärmste Entwicklungsländer (PMA) Entwicklungsländer ohne PMA Brasilien EU andere Deutschland Frankreich Quelle: OZD 0 350 250 300 200 100 150 50 2000/02 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Entwicklung der Einfuhren von Kristallzucker1

1 Tarif-Nr. 1701.9999

Was den Konsum von pflanzlichen Ölen betrifft, so behält das Sonnenblumenöl seinen Spitzenplatz mit einem Marktanteil von 33 %, auch wenn dieser seit mehreren Jahren rückläufig ist (2004 waren es noch 41 %). Parallel dazu wird mehr Rapsöl (23 %, Tendenz steigend) und Palmöl (19 %) konsumiert. Auch beim Olivenölkonsum ist ein Aufwärtstrend zu beobachten; der Marktanteil von Olivenöl beträgt fast 10 %.

Kartoffelmarkt

Nach der ausserordentlichen Ernte von 2009, die eine finanzielle Unterstützung des Bundes zur Überschussverwertung notwendig machte, trug das Produktionsniveau 2010 den Marktbedürfnissen besser Rechnung. Innerhalb eines Jahres ging die Gesamtproduktion um ungefähr 100 000 t zurück und lag 2010 bei 421 000 t, was einem Ertrag von 387 dt/ha entspricht. Sowohl die Anbaufläche (10 874 ha) als auch die Anzahl der Produzenten (6 100) sind weiterhin leicht rückläufig.

Die Ernte des Jahres 2010 wurde folgendermassen verwertet:

mit privater Finanzhilfe:

Quelle: Swisspatat

Die WTO-Abkommen verlangen einen Marktzugang von 5 %. Dies entspricht 22 250 t Kartoffeln. 2010 wurde das Teilkontingent für Speisekartoffeln für eine Gesamtmenge von 6 300 t temporär erhöht.

Anbaufläche bleibt stabil

Die von der Schweizerischen Zentralstelle für Gemüsebau (SZG) erhobene Gemüsefläche (inkl. Mehrfachanbau pro Jahr) betrug im Berichtsjahr 14 700 ha. Diese Fläche entsprach dem Durchschnitt der vier Vorjahre.

Die Apfel- und Birnenflächen betrugen 2010 wie schon im Vorjahr rund 4 200 ha, bzw. 830 ha. Die Apfelsorten Gala, Braeburn und Pinova legten wie gewohnt um einige Hektaren zu. Ausserdem sind beachtliche Flächen und Zuwachsraten bei den Sorten Jazz/Scifresh, DIWA/Milwa, Pink Lady und Mairac zu beobachten. Sie wurden auf einer Fläche von 248 ha angebaut; das entspricht 39 ha mehr als im Vorjahr. Steinobst war weiterhin im Trend: Dessen Fläche dehnte sich gegenüber dem Vorjahr um 42 ha auf 1 529 ha aus. Vor allem Aprikosen und Kirschen waren vom Flächenzuwachs betroffen. Die Beerenfläche betrug wie in den Vorjahren rund 700 ha.

Die Rebfläche der Schweiz betrug im Berichtsjahr 14 942 ha und nahm gegenüber dem Vorjahr um 122 ha zu. Der Grund für die Zunahme ist die Berücksichtigung der Rebfläche von 135 ha aus der Grenzzone von Genf, deren Trauben zu Genfer bzw. Schweizer Weinen verarbeitet werden können. Ohne die Grenzzone hätte die Fläche also um 13 ha abgenommen. Insgesamt waren 6 326 ha (+81 ha) mit weissen und 8 616 ha (+41 ha) mit roten Trauben bestockt. Die Rebsortenverteilung blieb mit 42 % weissen und 58 % roten Sorten stabil.

Im Berichtsjahr wurden 341 000 t Gemüse (ohne Verarbeitung) und 131 000 t Tafelobst geerntet. Im Vergleich zum Durchschnitt der vier Vorjahre handelt es sich beim Gemüse um eine Ertragssteigerung von 7 % und beim Obst um eine Ertragseinbusse von 6 %.

32 1.1 Ökonomie

Speisekartoffeln: 183 000 t Kartoffelprodukte: 154 000 t Pflanzkartoffeln: 24 000 t Verfütterung

18

t Verfütterung

000

normal: 42 000 t

n

Spezialkulturen

Variable Selbstversorgungsgrade bei Gemüse

Die Marktvolumina der Gemüse- und Obstarten, die in der Schweiz angebaut werden können, betrugen 556 000 t bzw. 179 000 t. Das Gemüsevolumen war 4 % grösser und das Obstvolumen 3 % kleiner als im Durchschnitt der letzten vier Jahre. Der Selbstversorgungsgrad von Schweizer Gemüse betrug 61 % und derjenige von Obst 74 %. Diese Prozentwerte entsprachen ungefähr den Werten der Vorjahre.

Während Lagergemüse in der Regel Selbstversorgungsgrade von mehr als 90 % aufweisen, sind diejenigen von Frischgemüse wesentlich tiefer. Im Zeitverlauf verhalten sich die Selbstversorgungsgrade von Frischgemüse und Lagergemüse ebenfalls unterschiedlich. Nachfolgend werden diese Unterschiede anhand von Tomaten und Karotten dargestellt.

Einfuhren, Inlandmengen und Selbstversorgungsgrade von runden Tomaten und Fleischtomaten im Jahr 2010

2010 wurden 26 000 t runde Tomaten und Fleischtomaten eingeführt und 35 300 t in der Schweiz produziert. Dies entsprach einem Selbstversorgungsgrad von 58 %. Die Selbstversorgungsgrade von Frischgemüse ändern sich in der Regel sehr stark im Verlauf des Jahres. Bei den Tomaten dominieren im Winterhalbjahr die Importe. Die wöchentlichen Selbstversorgungsgrade sind entsprechend tief. Im Frühling werden die ausländischen Tomaten allmählich von den Schweizer Tomaten abgelöst und im Sommer dominieren die einheimischen Tomaten. Während der effektiven Bewirtschaftungsperiode (Einfuhrregelung), die ungefähr der eigentlichen Schweizer Tomatensaison entspricht, betrugen die wöchentlichen Selbstversorgungsgrade im Durchschnitt 90 %. Im Herbst werden die Inlandtomaten wieder allmählich von den Importen abgelöst.

Einfuhren, Inlandmengen und Selbstversorgungsgrade von Karotten der Lagersaison 2010/11

33 1.1 Ökonomie

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 Woche: 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 in t in % Importmenge Inlandmenge Selbstversorgungsgrad Quellen: KIC (BLW) und Schweizerische Zentralstelle für Gemüsebau 0 2 500 2 000 1 500 500 1 000 0 100 80 60 40 20 effektive Bewirtschaftungsperiode

22 2010 24 2010 26 2010 28 2010 30 2010 32 2010 34 2010 36 2010 38 2010 40 2010 42 2010 44 2010 46 2010 48 2010 50 2010 52 2010 2 2011 4 2011 6 2011 8 2011 10 2011 12 2011 14 2011 16 2011 18 2011 20 2011 Woche: in t in % Importmenge Inlandmenge Selbstversorgungsgrad Quellen: BLW (KIC), SZG 0 2 500 2 000 1 500 500 1 000 0 100 80 60 40 20 effektive Bewirtschaftungsperiode

In der Lagersaison 2010/11 wurden 4 600 t Karotten eingeführt und 56 000 t in der Schweiz produziert. Dies entsprach einem Selbstversorgungsgrad von 92 %. Zu Beginn der Karottensaison dominierten während wenigen Tagen die Importkarotten. Sehr schnell wurden sie von den Schweizer Karotten abgelöst. Während der effektiven Bewirtschaftungsperiode, welche 49 Wochen dauert, betrug der Selbstversorgungsgrad 96 %. Erst am Saisonende gab es wieder nennenswerte Importmengen während rund 4 Wochen. In diesem Zeitraum, in dem frei eingeführt werden konnte, betrug der Selbstversorgungsgrad 56 %.

Im Berichtsjahr lag das Erntevolumen beim Wein mit 1,031 Mio. hl rund 7 % tiefer als im Vorjahr. Grund für den Rückgang sind die nur schwach oder bisweilen unvollständig ausgebildeten Trauben und die kleineren Beeren. Insgesamt wurden 497 146 hl Weisswein und 533 792 hl Rotwein produziert.

Vollversorgung mit Kernobstsaft-Produkten noch knapp gewährleistet

2010 verarbeiteten die gewerblichen Mostereien 65 175 t Mostäpfel und 10 547 t Mostbirnen aus dem Inland. Dies entspricht bei den Mostäpfeln 60 % und bei den Mostbirnen 45 % des Durchschnitts der vier Vorjahresernten. Im Rahmen des WTO-Zollkontingentes für Kernobstsaftprodukte wurden 33 t Mostäpfel und 76 t Mostbirnen eingeführt. Gemessen an der durch den SBV im August 2010 herausgegebenen Vorernteschätzung verzeichnete die eingebrachte Ernte bei den Mostäpfeln ein Minus von 27 % und bei den Mostbirnen ein solches von 19 %. Der inländische Bedarf an Apfel- und Birnensaftprodukten wurde per Ende 2010 gemessen an der Normalversorgung bei den Mostäpfeln zu 102 % und bei den Mostbirnen zu 130 % gedeckt.

Der Konsum ungegorener Obstsaftgetränke ist im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr um 2 % gesunken und liegt auf dem Stand von 2006. Der Obstgetränkeausstoss bei den teilweisen und ganz gegorenen Obstsaftgetränken betrug lediglich 44 % im Vergleich zur Ersterhebung im Jahr 1980.

Einfuhren von Gemüse und Obst nehmen leicht zu

Die Einfuhren von Frischgemüse und Frischobst, welche in der Schweiz angebaut werden können, beliefen sich 2010 auf 216 000 t bzw. 48 000 t. Das waren 1 % mehr Gemüse und 7 % mehr Obst als im Durchschnitt der vier Vorjahre. Die Exporte lagen in der Höhe der Vorjahre und waren mit 1 100 t Gemüse und 1 100 t Obst unbedeutend.

Im Berichtsjahr nahmen die Weineinfuhren im Vergleich zum Vorjahr erneut zu und zwar um 1,7 % auf 1,940 Mio. hl. Davon wurden 1,679 Mio. hl innerhalb des Zollkontingentes eingeführt. Das Zollkontingent von 1,7 Mio. hl wurde somit erneut nicht ausgeschöpft. Die Weissweinimporte registrierten mit einem Gesamtvolumen von 366 749 hl eine Zunahme von 11 626 hl oder 3,3 %. Dabei stieg der Anteil der Einfuhren an Flaschenweinen um 7,6 %, während derjenige an Offenweinen um 2 % zunahm. Beim Rotwein mit einer Gesamteinfuhrmenge von 1,382 Mio. hl nahmen die Flaschenimporte zu (+6,3 %) während die Offenweineinfuhren um 5,3 % zurückgingen. In diesen Zahlen sind alle Weineinfuhren einschliesslich Verarbeitungswein und Einfuhren zum Ausserkontingentszollansatz berücksichtigt.

Der Gemüse- und Obstkonsum bleibt stabil

2010 betrug der Pro-Kopf-Konsum von frischem Gemüse 71 kg, derjenige von Tafelobst (ohne tropische Früchte) 23 kg. Die Konsumwerte entsprachen fast dem Durchschnitt der vier Vorjahre.

Der Gesamtverbrauch an Wein betrug (inkl. Verarbeitungsweine und exportierte bzw. wiederausgeführte Weine) im Berichtsjahr 2,803 Mio. hl, was einer Abnahme um 1,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Konsum von Schweizer Wein lag mit 1,062 Mio. hl um 3,2 % über der Vorjahresmenge. Damit konnte ein Teil der Verluste aus dem Jahr 2009 wieder wett gemacht werden. Der Konsum von ausländischen Weinen nahm um 0,8 % zu und erreichte 1,740 Mio. hl. Der Marktanteil von Schweizer Wein nahm um 0,5 % zu und erreicht neu 38 %.

34 1.1 Ökonomie

Anstieg der Preise und der Bruttomarge bei Gemüse

Gemüse wurde 2010 teurer. Im Vergleich zu 2009 stiegen der durchschnittliche Einstands- und Endverkaufspreis der beobachteten Gemüsesorten um 18 Rp./kg auf 1.44 Fr./kg bzw. um 23 Rp./kg auf 3.29 Fr./ kg. 2010 überstieg die Bruttomarge auf den ausgewählten Gemüsesorten den im Vorjahr beobachteten Wert um 5 Rp./kg und belief sich auf 1.85 Fr./kg.

Es ist jedoch anzumerken, dass sowohl der Einstands- und Endverkaufspreis als auch die Bruttomarge im Jahr 2010 die Durchschnittswerte des Zeitraums zwischen 2000 und 2005 überschritten (+21 Rp./kg, +27 Rp./kg bzw. +6 Rp./kg). Die höchste Bruttomarge auf Gemüse seit 2000 wurde im Jahr 2008 beobachtet. Sie lag bei 1.93 Fr./kg.

Entwicklung der Preise und der Bruttomargen ausgewählter Gemüse

Einstandspreis für Früchte praktisch unverändert, Konsumentenpreis steigt

Der durchschnittliche Einstandspreis für Früchte blieb 2010 gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert (–2 Rp./kg, 1.80 Fr./kg), während der Endverkaufspreis um 14 Rp./kg auf 4.43 Fr./kg stieg. 2010 überstieg das Preisniveau den Durchschnitt des Zeitraums zwischen 2000 und 2005. Der Einstandspreis war um 4 Rp./kg höher und der Endverkaufspreis um 39 Rp./kg. Die Bruttomarge erreichte ihrerseits beinahe ihr 2006 beobachtetes Rekordniveau von 2.64 Fr./kg seit 2000 und betrug 2.63 Fr./kg.

Entwicklung der Preise und der Bruttomargen ausgewählter Früchte

35 1.1 Ökonomie

in Fr / kg

Quelle: BLW

1.00 1.50 2.00 3.00 2.50 3.50 Ø 2000 – 05 2006 2007 2008 2009 2010 Bruttomarge Einstandspreis Verkaufspreis

Berücksichtigte Gemüse: Tomaten, Blumenkohl, Karotten, Zwiebeln, Chicorée, Gurken und Kartoffeln

in Fr / kg

Quelle: BLW

1.00 1.50 2.00 3.00 4.00 2.50 5.00 4.50 3.50 Ø 2000 – 05 2006 2007 2008 2009 2010 Bruttomarge Einstandspreis Verkaufspreis

Berücksichtigte Früchte: Äpfel, Birnen, Aprikosen, Kirschen, Nektarinen, Erdbeeren, Orangen

1.1.3 Wirtschaftliche Lage des Gesamtsektors

n Zwei Indikatorensysteme für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage

Gemäss Artikel 5 LwG wird mit den agrarpolitischen Massnahmen angestrebt, dass nachhaltig wirtschaftende und ökonomisch leistungsfähige Betriebe im Durchschnitt mehrerer Jahre Einkommen erzielen können, die mit den Einkommen der übrigen erwerbstätigen Bevölkerung in der Region vergleichbar sind.

Die Beurteilung ist in der Nachhaltigkeits-Verordnung (Artikel 3 bis 7) geregelt und erfolgt mit Hilfe zweier Indikatorensysteme. Eine sektorale Beurteilung basiert auf der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung (LGR), welche vom BFS mit Unterstützung des Sekretariats des SBV erstellt wird. Die LGR wurde 2007 teilrevidiert. Alle hier ausgewiesenen Zahlen beruhen auf der neuen Methodik. Eine einzelbetriebliche Betrachtung stützt sich auf die Buchhaltungsergebnisse der Zentralen Auswertung der Agroscope Reckenholz-Tänikon ART (vgl. Abschnitt 1.1.4).

1.1.3.1 Sektor-Einkommen 2010

Im Jahr 2010 betrug das Nettounternehmenseinkommen 2,640 Mrd. Fr. Im Vergleich zu den Jahren 2007/09 war es um 248 Mio. Fr. oder 8,6 % tiefer. Gegenüber 2009 sank es weniger stark, nämlich um 86 Mio. Fr. (–3,2 %). Im Vergleich zum Dreijahresmittel 2007/09 sanken die Erlöse (landwirtschaftliche Produktion –570 Mio. Fr. resp. –5,2 %) stärker als die Kosten (vor allem Vorleistungen –137 Mio. Fr. resp. –2,1 % und Abschreibungen –30 Mio. Fr. resp. –2,8 %).

36 1.1 Ökonomie

Ergebnisse der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung der Schweiz Angaben zu laufenden Preisen, in Mio. Fr.

1 Halbdefinitiv, Stand 12.9.2011

2 Provisorisch, Stand 12.9.2011

3 Schätzung, Stand 12.9.2011

4 wird in der Literatur und in der Eurostat-Methodik als Nettounternehmensgewinn bezeichnet

Die Zahlen werden auf- oder abgerundet, wodurch die Summe der Komponenten gegenüber der Totale oder Salden abweichen kann.

Sonstige Subventionen Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs Ausgaben (Vorleistungen, sonstige Produktionsabgaben, Abschreibungen, Arbeitnehmerentgelt, gezahlte Pachten, gezahlte Zinsen abzüglich empfangene Zinsen)

Nettounternehmenseinkommen

1 Halbdefinitiv, Stand 12.9.2011

2 Provisorisch, Stand 12.9.2011

3 Schätzung, Stand 12.9.2011

15–16

A14–A15

37 1.1 Ökonomie

2000/02 2007 2008 2009 1 2010 2 2011 3 Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs 10 749 10 674 11 229 10 679 10 291 10 251 – Vorleistungen 6 250 6 485 6 655 6 687 6 472 6 470 Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen 4 499 4 189 4 574 3 993 3 819 3 781 – Abschreibungen 2 056 2 216 2 283 2 287 2 232 2 129 Nettowertschöpfung zu Herstellungspreisen 2 443 1 973 2 291 1 706 1 587 1 651 – sonstige Produktionsabgaben 114 143 139 149 150 171 + sonstige Subventionen (produktunabhängige) 2 407 2 707 2 655 2 837 2 876 2 915 Faktoreinkommen 4 737 4 536 4 807 4 394 4 313 4 396 – Arbeitnehmerentgelt 1 139 1 244 1 276 1 239 1 251 1 257 Nettobetriebsüberschuss / Selbständigeneinkommen 3 598 3 292 3 531 3 155 3 063 3 139 – gezahlte Pachten 205 201 203 204 203 203 – gezahlte Zinsen 246 244 270 239 230 232 + empfangene Zinsen 33 14 17 13 11 11 Nettounternehmenseinkommen 4 3 180 2 861 3 076 2 726 2 640 2 715

Quelle: BFS

landwirtschaftlichen Gesamtrechnung Angaben zu laufenden Preisen in Mio. Fr. Quelle:

0 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 2000 / 02 2007 2008 20091 20102 20113

Entwicklung der

BFS

Tabellen

Seiten

1.1.3.2 Schätzung des Sektor-Einkommens 2011

Die Schätzung des landwirtschaftlichen Produktionswertes 2011 liegt mit 10,251 Mrd. Fr. um 4,5 % tiefer als das Dreijahresmittel 2008/10. Gegenüber dem Vorjahr dürfte der Rückgang allerdings nur 0,4 % betragen. Trotz der Probleme auf dem Milch- und Schweinemarkt wird die tierische Produktion parktisch gleich hoch eingeschätzt wie letztes Jahr. Der leichte Rückgang beim Pflanzenbau ist vor allem auf die gegenüber letztem Jahr tieferen Erträge im Futterbau zurückzuführen.

Die pflanzliche Produktion (4,440 Mrd. Fr.; inbegriffen produzierender Gartenbau) wird 2011 gegenüber dem Mittel der drei Vorjahre um 3,8 % und gegenüber dem Vorjahr um 1,4 % tiefer geschätzt.

Beim Getreide nahm die Anbaufläche 2011 weiter ab. Gute Erträge und gute Qualität trugen jedoch dazu bei, dass die Erlöse höher als 2010 ausfallen dürften. Ausserdem wird damit gerechnet, dass die Preise 2011 ähnlich hoch sein werden wie 2010. Der Wert der Getreideernte 2011 wird zwar 1,8 % unter dem Dreijahresmittel, jedoch 5,7 % über dem Vorjahreswert veranschlagt.

Die ersten Rübenuntersuchungen deuten auf eine sehr gute Ernte hin. Die gegenüber dem Vorjahr erhöhte Vertragsmenge und die hohen Zuckergehalte der Rüben dürften 2011 zu einem wesentlich höheren Produktionswert gegenüber 2010 führen. Die erneute Ausdehnung der Rapsanbaufläche und die guten Erträge lassen eine höhere Produktionsmenge als im Vorjahr erwarten. Die Produzentenpreise inklusive der Anbaubeiträge sollten höher als im Vorjahr ausfallen. Die Tabakernte wird als gut eingeschätzt. Der Produktionswert der Handelsgewächse dürfte insgesamt für 2011 im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2008/10 um 2,9 % tiefer ausfallen, hingegen gegenüber dem Vorjahr um 11,4 % zulegen.

Die Raufutterproduktion wird dieses Jahr tiefer ausfallen. Dies ist vor allem auf die trockenheitsbedingten tieferen Erträge beim Heu zurückzuführen. Die höhere Anbaufläche für Silomais und die guten Aussichten für hohe Erträge dürften die Verluste durch die Heuernte teilweise kompensieren. Der Produktionswert der Futterpflanzen wird dieses Jahr 13,4 % unter dem Dreijahresmittel 2008/10 geschätzt. Der Wert 2011 liegt 12,2 % unter demjenigen des Vorjahres.

Nach dem guten letzten Jahr wird der Produktionswert für den Gemüsebau dieses Jahr tiefer als 2010 geschätzt. Bedingt durch den schönen und trockenen Frühling gab es schon sehr früh viel Ware auf dem Markt mit entsprechendem Preisdruck. Ende Mai und im Juni sorgte dann der EHEC-Erreger noch für zusätzliche Absatzprobleme bei den Gurken, Salaten und Tomaten. Im Vergleich zum Mittel der drei Vorjahre resultiert für den Gemüsebau zwar nur ein um 0,7 % tieferer Produktionswert, gegenüber dem Vorjahr dürfte er aber um 4 % zurückgehen.

Beim produzierenden Gartenbau wird 2011 gegenüber dem Vorjahr eine geringe Zunahme des Produktionswertes erwartet. Positiv auf das Ergebnis dürfte sich die weitere Ausdehnung des Anbaus von Weihnachtsbäumen auswirken, negativ hingegen die Frankenstärke, welche die Preise bei Zierpflanzen und Blumen unter Druck setzt. Der Produktionswert 2011 wird 0,9 % tiefer als das Mittel der drei Vorjahre geschätzt, gegenüber dem Vorjahr dürfte er hingegen um 0,4 % steigen.

Bei den Kartoffeln zeichnet sich im Vergleich zur kleinen Vorjahresernte eine ähnlich gute Ernte wie 2009 ab. Dazu trägt nach mehrjährigem Rückgang eine leichte Ausdehnung der Anbaufläche bei. Die Produzentenpreise dürften dagegen tiefer als im Vorjahr sein. Der Produktionswert 2011 wird 3,4 % tiefer als das Dreijahresmittel 2008/10 geschätzt, gegenüber dem Vorjahr entspricht dies aber einer Steigerung um 1,7 %.