1.1 Economie

Pour pouvoir fournir les prestations que l’on attend d’elle, l’agriculture doit disposer d’une base économique suffisante. La présentation des incidences économiques de la politique agricole constitue de ce fait une partie importante du rapport. Elle fournit notamment des informations sur les résultats économiques des exploitations agricoles, l’évolution des structures, les interactions avec les autres secteurs de l’économie ainsi que sur les conditions prédominant sur les différents marchés.

Ensuite on présente la place économique de l’agriculture en tant que pan de l’économie nationale, on fournit des informations sur la production, la consommation, le commerce extérieur, les prix à la production et à la consommation sur les différents marchés, de même que sur la situation économique des exploitations individuelles et du secteur dans son ensemble.

■■■■■■■■■■■■■■■■■

9 1.1 ECONOMIE 1

■ Exploitations

1.1.1 L’agriculture, partie intégrante de l’économie

Evolutions structurelles

L’analyse des structures dans l’agriculture se concentre sur le nombre d’exploitations et leur taille ainsi que sur le nombre de personnes qu’elles emploient. Les paragraphes qui suivent donnent des indications sur les changements intervenus concernant ces deux caractéristiques structurelles.

Durant la décennie 1990 à 2000, la réduction du nombre des exploitations était due pour moitié au recul des mini-exploitations d’une superficie ne dépassant pas 3 ha. Les exploitations de 3 à 20 ha ont également été en nette diminution. En revanche, celles supérieures à 20 ha ont vu leur nombre s’accroître. Pendant la dernière décennie, l’augmentation la plus importante, en chiffres absolus, est celle du nombre d’exploitations appartenant à la classe de grandeur 30–50 ha (+2’210).

Au cours de la période quinquennale 2000 à 2007, le taux de diminution annuel a nettement faibli par rapport aux années nonante pour les très petites exploitations, alors qu’il a légèrement progressé pour les exploitations de 3 à 10 ha et de 10 à 20 ha. Durant la même période, les exploitations de 20 à 25 ha ont été par contre en légère diminution, ce qui est nouveau. En ce qui concerne le seuil de croissance, il a progressé, passant de 20 à 25 ha. Cela signifie que, depuis 2000, le nombre d’exploitations ne dépassant pas 25 ha a diminué et le nombre de celles comptant plus de 25 ha a augmenté. Pendant ces sept années, la diminution la plus importante, en chiffres absolus, est celle du nombre d’exploitations appartenant à la classe de grandeur 3–10 ha (–4’000).

■■■■■■■■■■■■■■■■■

10 1.1 ECONOMIE 1

Tableau 1, page A2

Evolution du nombre d’exploitations, par classe de grandeur et par région

L’évolution du nombre d’exploitations par région entre 1990 et 2000 montre, en chiffres absolus, une baisse plus forte en plaine (environ 10’000) que dans la région des collines (5’500) et celle de montagne (6’500). Mais en termes relatifs, le taux de diminution annuel a été le plus élevé dans la région de montagne. Depuis l’an 2000, on constate une baisse du taux de diminution dans toutes les régions, par comparaison avec les années nonante.

Evolution du nombre d’exploitations à plein temps et à temps partiel, par région

ParamètreNombre d’exploitationsVariation annuelle en %

Exploitations à plein temps

Région de plaine30 13923 53620 947–2,4–1,7 Région des collines17 45213 79312 620–2,3–1,3

Région de montagne16 65111 91011 467–3,3–0,5

Total64 24249 23945 034–2,6–1,3

Exploitations à temps partiel

Région de plaine11 4518 0766 490–3,4–3,1

Région des collines7 0895 1644 341–3,1–2,4

Région de montagne10 0338 0585 899–2,2–4,4

Total28 57321 29816 730–2,9–3,4

Source: OFS

ParamètreNombre d’exploitationsVariation annuelle en % 1990200020071990–20002000–2007 Classe de grandeur 0–3 ha19 8198 3716 577–8,3–3,4 3–10 ha27 09218 54214 148–3,7–3,8 10–20 ha31 63024 98420 876–2,3–2,5 20–25 ha6 6777 2446 9610,8–0,6 25–30 ha3 3644 4304 7342,81,0 30–50 ha3 5495 7596 7515,02,3 >50 ha6841 2071 7175,85,2 Région Région de plaine41 59031 61227 437–2,7–2,0 Région des collines24 54118 95716 961–2,5–1,6 Région de montagne26 68419 96817 366–2,9–2,0 Total92 81570 53761 764–2,7–1,9 Source: OFS

1990200020071990–20002000–2007

1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 11 1

Entre 2000 et 2007, le recul des exploitations à plein temps a été dans toutes les régions nettement plus faible que durant les années nonante. Il a été le plus bas (0,5% par an) dans les régions de montagne. Les exploitations à temps partiel ont subi une évolution contraire. Leur taux de recul est passé de 2,9 à 3,4%. Dans l’ensemble, entre 2000 et 2007, le nombre d’exploitations à plein temps a baissé d’environ 4’200 et celui des exploitations à temps partiel, de plus de 4’500.

La diminution du nombre d’exploitations agricoles a pour corollaire la réduction du nombre de personnes occupées dans l’agriculture.

Evolution de la main- d’œuvre

Dans les années nonante, le nombre des personnes actives dans l’agriculture a diminué de près de 50’000. La réduction a concerné exclusivement la main-d’œuvre familiale, alors que la main-d’œuvre non familiale a, en revanche, légèrement augmenté durant cette période.

Depuis l’année 2000, le nombre de personnes exerçant une activité dans l’agriculture a encore baissé (–30’000 personnes). A la différence des années nonante toutefois, cette diminution a aussi concerné la main-d’œuvre non familiale. Au total, le taux de recul a été légèrement plus élevé après l’an 2000 que pendant la décennie précédente. Il s’est élevé à 2,3%, ce qui représente 0,4% de plus que le taux de recul concernant les exploitations. C’est le contraire de ce qui s’est produit entre 1990 et 2000, où les exploitations ont diminué de 2,7% par année, et la main d’œuvre, de 2,2% seulement.

ParamètreMain-d’œuvreVariation annuelle en % 1990200020071990–20002000–2007 Main-d’œuvre familiale217 477165 977142 657–2,7–2,1 dont: chefs d’exploit.88 88974 72458 766–1,7–3,4 cheffes d’exploit.3 9262 3462 998–5,03,6 Main-d’œuvre non familiale36 08437 81630 3340,5–3,1 Total253 561203 793172 991–2,2–2,3 Source: OFS

■ Main-d’œuvre

1.1 ECONOMIE 1 12

Tableau 2, page A3

■ Valeur ajoutée brute

Paramètres économiques

Pendant l’exercice sous revue, l’économie suisse a réalisé une valeur ajoutée brute de 482,1 milliards de francs, soit une augmentation de 5,2% par rapport à l’année précédente. La part revenant au secteur primaire, dont les deux tiers au moins proviennent de l’agriculture, est restée faible (1,2%).

Evolution de la valeur ajoutée brute dans les trois secteurs économiques Indications en prix courants

Secteur20052006 1 2007 1 Part Variation 20072005/07 en mio. de fr.en %en %

dont l’agriculture

■ Commerce extérieur

L’année sous revue peut être qualifiée d’excellente pour le commerce extérieur suisse. Les importations, d’un montant de 193,1 milliards de francs, et les exportations, d’un montant de 206 milliards de francs, ont atteint de nouveaux records. Cela équivaut à une augmentation de respectivement 9% et 11,2% par rapport à 2006. La balance commerciale 2007 s’est clôturée par un excédent d’exportation de 13 milliards de francs. On avait par contre enregistré en 2000 un excédent d’importation de 3 milliards de francs.

Le commerce de produits agricoles a également augmenté. Par rapport à l’année précédente, les importations (11,3 milliards de francs) ont augmenté de 1,2 milliard de francs; les exportations (6,5 milliards de francs), ont augmenté du même montant.

Pour les produits agricoles, la balance commerciale 2007 s’est clôturée par un excédent d’importation de 4,8 milliards de francs, alors que cet excédent était de 5 milliards en 2000. La balance commerciale s’est donc améliorée de 0,2 milliard de francs. Durant l’exercice écoulé, 76,1% des importations agricoles (8,6 milliards de francs) provenaient de l’UE. 70,8% des exportations agricoles, représentant une valeur totale de 4,6 milliards de francs, étaient destinées à l’UE. Pour les produits agricoles, la balance commerciale 2007 avec l’UE s’est soldée par un excédent d’importation de 4 milliards de francs. En 2000, cet excédent d’importation était de 3,7 milliards de francs. La balance commerciale s’est détériorée de 0,3 milliard de francs.

8463

secondaire118 324 126 758 134 951

Secteur tertiaire312 067 325 954 341 511 70,89,4 Total435 870 458 153482 069 100,010,6 1 provisoire Source: OFS

Secteur primaire5 478 5 4415 6071,22,4

selon les CEA4 083 3

9170,8–4,1 Secteur

28,014,1

1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 1 13

En termes de valeurs, durant l’exercice écoulé, la Suisse a importé des produits agricoles principalement de France, mais aussi d’Allemagne et d’Italie. Presque deux tiers de l’ensemble des importations depuis l’UE provenaient de ces trois pays. En 2000, déjà, la situation n’était guère différente. En 2007, une bonne moitié des exportations vers l’UE, en termes de valeurs, était destinée à l’Allemagne, à la France et à l’Italie. En 2000, il s’agissait d’environ 60%.

La balance commerciale 2007 avec les pays de l’UE environnants s’est soldée par des excédents d’importation. Comparativement à 2000, l’excédent d’importation avec l’Allemagne a fortement augmenté. Avec l’Italie et les Pays-Bas, il a augmenté faiblement à moyennement. L’excédent d’importation avec la France, l’Autriche et l’Espagne a légèrement diminué. Avec les autres pays membres de l’UE, la balance commerciale suisse 2007 s’est soldée par un excédent d’exportation.

20002001200220032004200520062007 2000–07 en milliards de fr.en % Importations globales 139,4141,9130,2129,7138,8157,6177,1193,0 38,5 Produits agricoles8,58,68,58,98,99,410,111,332,9 dont de l’UE 15-25-27 1 6,06,26,36,76,97,17,88,643,3 dont de l’UE 27 2 6,26,46,67,06,97,17,88,638,7 Exportations globales 136,0138,5136,5135,4147,4166,0185,2206,0 51,5 Produits agricoles3,53,63,53,64,04,45,36,585,7 dont de l’UE 15-25-27 1 2,32,42,32,52,83,13,74,6100,0 dont de l’UE 27 2 2,42,52,52,62,83,13,74,691,7

Source:

1 2000-2003: UE15-25-27: 2004: UE15; 2005: UE 25; à partir de 2006: UE 27 2 UE 27: tous les pays actuellement membres de l’UE

DGD

14 1.1 ECONOMIE 1

Commerce extérieur de produits agricoles avec l'UE 2000/2007

Importations et exportations de produits agricoles et produits transformés par catégorie de produits 2000/2007

2000

Source: DGD Allemagne France Italie Autriche Espagne Pays-Bas autres pays EU15

autres pays EU27

754 976 1 240 1 929 388 1 588 699 1 870 263 1 267 430 1 751 160 233 320 351 61 479 254 590 133 747 367 1 059 552 714 1 263 1 073 2 000 2 500 1 5001 5002 000 1 000500 0 en mio. de fr. 5001 000 Importations 2000 Excédent d'importations ou d'exportations 2000 Exportations 2000 Importations 2007 Excédent d'importations ou d'exportations 2007 Exportations 2007

Source: DGD Tabac et divers

laitiers

alimentaires

d'agrément

pour animaux, déchets Céréales et préparations

graisses et huiles Plantes vivantes, fleurs Légumes Fruits Boissons Produits animaux, poissons 712 474 743 435 537 318 660 571 819 813 1 384 1 251 599 761 1 505 1 326 158 315 262 398 413 597 642 1 017 43 346 76 544 3 545 4 628 5 553 5 662 5 854 13 1 042 191 1 433 1 075 1 813 54 1 407 102 1 640 2 000 2 500 1 5001 5002 000 1 000500 5001 000 Importations

Excédent d'importations

d'exportations

Exportations

Importations 2007 Excédent d'importations ou d'exportations 2007 Exportations 2007 0 en mio. de fr. 15 1.1 ECONOMIE 1 1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE

(2000)

(2007)

Produits

Préparations

Produits

Aliments

Oléagineux,

2000

ou

2000

La Suisse est grande importatrice de denrées alimentaires. Elle a, durant le dernier exercice, importé surtout des boissons, des produits d’origine animale (poissons compris), des produits d’agrément (café, thé, épices), ainsi que des préparations alimentaires. La situation était déjà similaire en 2000. Les importations de boissons concernent le vin, à raison d’environ 64%, les spiritueux, à raison d’environ 10%, et les eaux minérales, à raison d’environ 10%. De toutes les importations figurant dans la catégorie «produits animaux», 40% environ peuvent être attribués au secteur de la viande, 30% au secteur des poissons et les 30% restants au secteur des préparations à base de viande et des conserves de viande.

En 2007, les produits d’agrément et les préparations alimentaires figuraient en tête des exportations, suivis par les boissons, les produits de la catégorie «tabac et divers» et les produits laitiers. Dans la catégorie «produits d’agrément» ont principalement été exportés du café (570 millions de francs) ainsi que du chocolat et d’autres préparations alimentaires contenant du cacao (774 millions de francs). La majeure partie des denrées alimentaires exportées concernait les préparations alimentaires, les extraits de café, les soupes et les sauces. Ces postes ont nettement augmenté en comparaison avec l’année 2000.

La balance commerciale par catégorie de produits montre en 2007 un excédent d’importation, surtout pour les produits d’origine animale, poisson compris, (–1’538 millions de francs) et les fruits (–1’029 millions de francs). L’excédent d’importation est moins élevé pour les boissons (–738 millions de francs). Par rapport à l’année 2000, on constate une nette réduction de l’excédent d’importation (504 millions de francs), en premier lieu pour les boissons.

Pour les produits de la catégorie «tabacs et divers», les produits laitiers, les produits d’agrément et les préparations alimentaires, on est parvenu en 2007 à des excédents d’exportation. Comparativement à 2000, les produits de la catégorie «tabacs et divers», les produits d’agrément et les préparations alimentaires ont augmenté, alors que l’excédent d’exportation pour les produits laitiers a baissé de 45 millions de francs (89 millions de francs).

■

d’autosuffisance Evolution du taux d'autosuffisance 199519961997199819992000200120022003200520042006 Part des calories exprimée en % Denrées alimentaires d'origine animale Total denrées alimentaires Denrées alimentaires végétales Source: USP 0 100 80 60 40 20 16 1.1 ECONOMIE 1

Taux

Selon la Constitution, l’agriculture suisse est chargée de fournir une contribution substantielle pour garantir l’approvisionnement de la population en denrées alimentaires. Par degré d’autosuffisance, on entend la part de la production indigène à la consommation totale du pays.

La production animale est le pilier principal de l’agriculture suisse, ce qui explique le taux d’autosuffisance plutôt élevé dans ce domaine. En 2006, la part indigène de produits d’origine animale s’est élevée à 93%, diminuant ainsi de 1% par rapport à 2005. Pour les produits d’origine végétale, cette part (40%) a baissé de 3%. Dans l’ensemble, en 2006, le degré d’autosuffisance, situé à 57%, a été de 3% inférieur à celui de l’année 2005. En comparaison à long terme, une légère tendance à la baisse se dessine.

19551960196519701975198019851990200019952005

Si l’on considère la production indigène (mesurée en calories) sur les cinquante dernières années, on constate qu’elle a pratiquement doublé. Cet accroissement considérable de la production a permis de maintenir le taux d’autosuffisance presque au même niveau, alors que, pendant la même période, la population a augmenté d’environ 50%. Depuis 1990, la production indigène totale a encore pu être augmentée de 6%. Alors que la production végétale a augmenté de 20% au cours des 15 dernières années, la production animale a baissé d’environ 5%.

L’indice des prix à la production a fortement baissé pour les produits agricoles entre 1990 et 2002. Après une légère augmentation durant l’année de sécheresse 2003 et le printemps 2004, l’indice a de nouveau affiché une tendance à la baisse. Après le creux de 2005, il a quelque peu augmenté au cours des deux dernières années (2006: 74,8 points d’indice; 2007: 75 points d’indice). Cela s’explique par la robustesse du marché du gros bétail et par l’augmentation du prix des produits maraîchers.

Tableau 13, page A13

■ Evolution de l’indice des prix

Evolution de la production indigène

Térajoules Total denrées alimentaires Denrées alimentaires d'origine animale Denrées alimentaires végétales Source: USP 0 25000 20000 15000 10000 5000 17 1.1 ECONOMIE 1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1

Indice (1990/92 = 100)

Par rapport à l’indice des prix à la production, l’indice suisse des prix à la consommation n’a cessé d’augmenter pour le sous-groupe «denrées alimentaires et boissons» jusqu’en 2004. Depuis, il est resté presque stable, même si l’indice des prix à l’importation de denrées alimentaires a augmenté de 5% pendant ce temps. Pendant l’année sous revue, l’indice était de 111,3 points, et celui des prix à l’importation de denrées alimentaires, de 108,1 points.

Evolution de l'indice des prix à la production, à la consommation et à l'importation de denrées alimentaires ainsi que de l'indice des prix des moyens de production agricoles

Indice des prix des moyens de production agricole 1

Indice suisse des prix à la consommation, sous-groupe denrées alimentaires et boissons non alcoolisées

Indice des prix à la production, agriculture

Indice des prix à l'importation de denrées alimentaires 2

1 Base mai 1997 = 100. Le nouvel index porte à 100% sur des moyens de production. Dans l'ancien (base 1976), les facteurs de production travail et capital étaient inclus dans l'indice total avec un poids de 25%. Le poids des moyens de production était donc de 75%.

2 Base mai 2003 = 100. Pour cet indice, les données portant sur une période antérieure ne sont pas disponibles. Jusqu'en avril 2003, l'indice des prix à l'importation relatif au groupe «Denrées alimentaires» ne comprenait que les sous-groupes «Viande», «Autres denrées alimentaires» et «Boissons». Depuis la révision de mai 2003, d'autres sous-groupes ont été pris en compte. Ainsi, l'indice couvre désormais une part plus importante des denrées alimentaires importées.

Sources OFS, USP

Après une forte hausse au début des années nonante, l’indice des prix des moyens de production agricole a fléchi régulièrement et de façon continue jusqu’en 1999. Il a ensuite légèrement augmenté jusqu’en 2003, puis de façon plus prononcée jusqu’en 2006. Le taux de l’indice est ainsi un peu plus élevé qu’au début des années nonante. Durant l’année sous revue, l’indice des prix des moyens de production agricole a progressé de 1 point par rapport à 2006, passant à 107,4 points. L’indice peut être réparti entre les moyens de production d’origine agricole (semences, aliments pour animaux) et les autres moyens de production. L’indice partiel des moyens de production d’origine agricole a baissé dans l’intervalle précité; celui des autres moyens de production a augmenté.

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 19901992 19931994199519961997199819992000200120032007 20042006 2005 2002 1.1 ECONOMIE 1 18

Dépenses de la Confédération

Le nouveau modèle comptable de la Confédération (NMC) a été introduit en 2007. Dans la présentation des comptes, le changement de système a notamment entraîné des modifications dans les dépenses par domaine d’activité. Elles ne peuvent donc plus être comparées avec celles des années précédentes.

Les dépenses totales de la Confédération se sont élevées à 53’965 milliards de francs en 2007. Cela correspond à une augmentation d’environ 1,6 milliard de francs, soit 3%, par rapport à l’année 2006. 3’601 millions ont été consacrés à l’agriculture et à l’alimentation, soit environ 44 millions de francs (1,2%) de moins qu’en 2006. Elles se situent en sixième position après la prévoyance sociale (16’945 millions de fr.), les finances et les impôts (9’753 millions de fr.), les transports (7’349 millions de fr.), la recherche et la formation (4’978 millions de fr.) et la défense nationale (4’327 millions de fr.).

La part de l’agriculture et de l’alimentation aux dépenses totales de la Confédération s’est élevée à 6,7% en 2007. Les deux années qui ont précédé, elle était de 7%.

■ Dépenses pour l’agriculture et l’alimentation Evolution des dépenses de la Confédération pour l'agriculture et l'alimentation 2004200520062007 en mio. de fr. en % chiffres absolus (mio. de fr.) en % des dépenses totales Source: Compte d'Etat 0 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0,0 1,0 10,0 8,0 9,0 6,0 7,0 4,0 5,0 2,0 3,0 3 7503 6083 6453 601 1.1 ECONOMIE 19 1

Les dépenses consacrées à la production et aux ventes ont également diminué pendant l’exercice écoulé. Elles ont diminué de 58 millions de francs par rapport à 2006.

Evolution des dépenses de la Confédération pour l’agriculture et l’alimentation Domaine2004200520062007

Remarque: L’introduction, en 2007, du nouveau modèle comptable de la Confédération (NMC), a entraîné un changement de système dans la présentation des comptes de la Confédération. En raison de cette rupture dans la structure, il n’est plus possible d’établir des comparaisons annuelles.

Source: Compte d’Etat

Pendant l’exercice écoulé, 40 millions de francs de plus qu’en 2006 ont été dépensés au titre des paiements directs. Cette augmentation est surtout imputable à une participation accrue aux programmes éthologiques facultatifs et aux reports de paiement de l’exercice comptable 2006.

Durant la période sous revue, les dépenses faites dans le domaine de l’amélioration des bases de production sont redescendues au niveau de 2005, après un pic en 2006 (dépenses supplémentaires en raison des intempéries 2005).

en mio. de

Production et ventes731677606548 Paiements directs2 4982 4642 5532 596

des bases de production202178201175 Autres dépenses319289285282 Total agriculture et alimentation3 7503 6083 6453 601

fr.

Amélioration

Tableau 51, page A58 1.1 ECONOMIE 1 20

L’année 2007 a été en partie marquée par des conditions météorologiques extrêmes. Une fin d’hiver douce et caractérisée par un manque de précipitations ainsi qu’un mois d’avril sec, suivis d’un printemps et d’un été très pluvieux ont conduit à un bilan très contrasté dans le domaine de la production végétale (44% de la valeur de la production totale). Selon le mode de production et la région, les rendements ont été très différents. La production animale (47% de la valeur de la production totale), en revanche, a dans l’ensemble profité des bonnes conditions de vente. Le reste de la production, comprenant les prestations de services agricoles (travaux spécialisés dans les domaines de la culture des champs et de l’élevage) et les activités accessoires non agricoles, est dans l’ensemble resté pratiquement inchangé (9% de la valeur de la production totale). La valeur de la production de l’ensemble du secteur a été de 10,6 milliards de francs.

Activités accessoires non agricoles 3%

Lait 21%

Bovins 12%

maraîchères et

9%

Volaille, œufs 4% Autres produits animaux 1%

La production de denrées alimentaires (produits animaux et produits végétaux) a augmenté de 7,0% par rapport à 2006, à savoir de 2,1% pour la production animale (104 mio. de fr.) et de 12,8% pour la production végétale (532 mio. de fr.). La forte augmentation en production végétale s’explique par une amélioration des rendements par rapport à 2006, notamment pour ce qui est des plantes fourragères.

■■■■■■■■■■■■■■■■■

1.1.2 Marchés

du secteur agricole en 2007

Ventilation

Porcs

Fruits

5%

Cultures

horticulture

Prestations de services agricoles

Source: OFS Autres

13%

6% Vin 4% Pommes de terre, betteraves sucrières 3% Céréales 4% Plantes fourragères 13%

produits végétaux 2%

1.1 ECONOMIE 21 1

Tableau 14, page A14

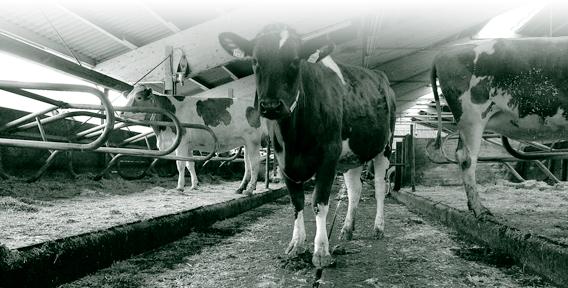

■ Production: les livraisons de lait à leur plus haut niveau

Lait et produits laitiers

Par rapport à l’année précédente, les livraisons de lait ont augmenté de 1,7% au cours de l’année sous revue. On constate une hausse dans la vente de lait et de produits laitiers ainsi qu’une augmentation de la production en ce qui concerne le fromage, le beurre, la poudre de lait et la crème en 2007. La tendance à la baisse en ce qui concerne les prix à la production du lait s’est confirmée.

Par rapport à l’année précédente, la production laitière totale a augmenté de 60’700 t pour passer à environ 4,02 millions de t, dont quelque 757’100 t ont servi à l’autoapprovisionnement ou à l’alimentation des animaux dans l’exploitation. Les livraisons de lait, y compris celles de lait en provenance de la zone franche de Genève et de la Principauté de Liechtenstein, se sont élevées à 3,26 millions de tonnes pendant l’année écoulée, ce qui représente une augmentation de près de 55’000 t. Pour l’année laitière 2007, le nombre de vaches moyen a été estimé à 692’000.

par mois en 2006 et 2007

Livraisons

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre par 1 000 t Livraisons de lait 2006 Livraisons de lait 2007 Source: TSM 220 230 250 240 270 260 280 290 300 310 320

de lait

1.1 ECONOMIE 1 22

Tableaux 3–12, pages A4–A12

Au cours de l’année écoulée, la quantité de lait livrée et commercialisée s’est élevée à 3,233 millions de tonnes (sans le lait en provenance de la zone franche de Genève ni de la Principauté de Liechtenstein). Elle a été transformée comme suit:

en fromage:1,427 mio de t(+1,71%) en beurre:0,452 mio de t(–2,59%) en lait de consommation: 0,447 mio de t(–0,67%) en crème:0,261 mio de t(+3,98%) en d’autres produits laitiers:0,646 mio de t(+5,73%)

La quantité totale de fromage produit a augmenté de 1,9% entre 2006 et 2007, pour s’établir à 176’279 t. C’est la production de fromage de chèvre et de brebis qui a enregistré proportionnellement la plus grande augmentation (+7,3%, pour atteindre les 995 t). Pour les fromages à pâte mi-dure, la hausse est de 5,2%, soit une quantité totale de 52’158 t; pour les fromages à pâte molle, de 2% (6’909 t) et pour le fromage frais, de 2% (41’382 t). Dans le domaine des fromages frais, il convient de souligner la forte progression de la production de mozzarella qui affiche une quantité totale de 16’191 t (+4,7%). Comme toujours, la majeure partie du fromage produit est du fromage à pâte dure (42%). La production pour l’année écoulée se monte à 74’836 t, ce qui représente une baisse de 0,4% par rapport à 2006.

La production de produits laitiers frais est demeurée stable par rapport à 2005 et 2006 (environ 750’000 t). La quantité de lait acidulé et des produits à base de lait acidulé a atteint, en 2007, 7’494 t, ce qui représente une hausse de 33,9% par rapport à 2006. La production de boissons à base de lait a progressé de 0,8% entre 2006 et 2007, pour atteindre 65’668 t, tandis que celle de yoghourt est demeurée stable.

Au cours de l’année écoulée, la production de crème a connu une nouvelle augmentation; cette dernière se monte à 2’362 t, soit 3,6% de plus que l’année précédente. Le beurre et la graisse butyrique ont également enregistré une hausse de leur production de 6,4%, pour atteindre 43’474 t, au même titre que la poudre de lait, qui s’élève à 50’834 t au cours de l’année écoulée (+5,1%).

1990/92 200520062007 par 1 000 t de lait Autres produits laitiers Crème Beurre Sources: TSM, USP Fromage Lait de consommation 0 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 ■ Transformation: production de fromage en hausse 1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 23 1

Transformation du lait commercialisé

■ Commerce extérieur: balance commerciale positive

La balance du commerce extérieur pour 2007 montre que la Suisse exporte davantage de fromage, de poudre de lait et de crème qu’elle n’en importe. Pour ce qui est des yoghourts et du beurre, les importations ont dépassé la quantité exportée.

Par rapport à l’année précédente, les exportations de fromage, y compris le séré, ont progressé d’environ 7% pour atteindre 54’321 t. Quant aux importations de fromage, elles se sont élevées à 37’329 t, ce qui représente une hausse de 11%. Comme c’était déjà le cas l’année précédente, les importations de yoghourts ont augmenté de façon considérable (+71%), pour atteindre 6’674 t. Pour ce qui est de la poudre de lait, on constate un recul aussi bien dans le domaine des exportations (–44,3%) que dans celui des importations (–21,6%).

Le 1er juin 2007, l’accord sur le fromage conclu dans le cadre des négociations bilatérales I entre la Suisse et l’UE est entré en vigueur après une période transitoire de cinq ans au cours de laquelle les entraves tarifaires au commerce ont progressivement été démantelées. Avec cette libéralisation complète du commerce du fromage, tous les droits de douane, les restrictions d’accès au marché et les subventions à l’exportation ont été supprimés. Depuis cette date, le commerce entre la Suisse et l’UE se fait sans droits de douane ni limitations de quantité pour toutes les sortes de fromages.

Immédiatement après la période transitoire de cinq ans entre 2002 et 2007, les échanges commerciaux entre la Suisse et l’UE ont sensiblement augmenté dans le domaine du fromage. Suite à la libéralisation totale du commerce du fromage, les exportations de fromage entre juin 2007 et mai 2008 ont considérablement augmenté par rapport à l’année qui a directement précédé la période transitoire de cinq ans (de juin 2001 à mai 2002), puisqu’elles sont passées de 5’244 t à 56’703 t. Les importations de fromage ont fortement progressé pendant cette période, passant de 7’859 t à 39’629 t. Les importations supplémentaires ont facilement pu être écoulées sur le marché suisse, étant donné que la consommation annuelle par habitant a augmenté de 2,3 à 20,7 kg entre 2001 et 2007.

C’est le fromage frais qui a connu la plus grande expansion au cours de la libéralisation du commerce du fromage entre la Suisse et l’UE; en effet, les exportations dans ce domaine sont passées d’environ 55 t à environ 1’733 t entre juin 2001 – mai 2002 et juin 2007 – mai 2008. Pour ce qui est du fromage à pâte molle, les exportations en direction de l’UE ont, en outre, pratiquement quintuplé. Les exportations de fromage à pâte dure ont, par contre, baissé d’environ 6’800 t. Pendant les périodes de référence mentionnées, les importations de fromage frais et de fromage à pâte mi-dure ont respectivement progressé de 47,9% et de 41,1%; il s’agit là des hausses les plus importantes.

1.1 ECONOMIE 1 24

■ Consommation de fromage en hausse

La consommation de lait et de produits laitiers par habitant est en légère progression. En 2007, la consommation de yoghourt et de beurre a respectivement augmenté de 1,1% et de 1,8%. Celle de séré, quant à elle, est restée stable.

Evolution de la consommation par habitant

La consommation de fromage par habitant a connu une hausse de 3,7% par rapport à l’année précédente. La consommation de fromages à pâte molle et à pâte dure a, quant à elle, enregistré une hausse de respectivement 5,6% et 8,9%. Pour le fromage frais, la hausse s’est montée à 2% et pour le fromage à pâte mi-dure, à 1,8%.

Au cours de l’année écoulée, la consommation de lait a connu un recul de 1,5% par rapport à 2006 et se situe à 77,7 kg. La vente de boissons à base de lait est demeurée, pour 2007, à 8,5 kg par habitant.

1990/92 200520062007 kg par habitant Fromage Yoghourts

Beurre Séré 0,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 14,0 16,0 18,0 20,0 1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 25 1

Source: USP

■ Prix à la production: baisse du prix du lait

Le prix moyen à la production pour le lait s’est élevé à 70.04 ct./kg pour 2007, ce qui représente une baisse de 1.79 centimes par rapport à l’année précédente. Au début de l’année 2007, le prix à la production pour le lait a été soumis à une certaine pression du fait de la réduction des aides destinées au soutien du prix du lait. La situation favorable que connaissait le marché du lait a été suivie – vers la fin 2007 – par la perspective d’une hausse des prix dès 2008. Les producteurs suisses de lait n’ont, toutefois, pu bénéficier de la hausse internationale des prix intervenue début 2007 sur le marché du lait qu’avec un certain retard.

Prix du lait en 2007, pour toute la Suisse et selon les régions 1

Ct./kgCHRégion IRégion IIRégion IIIRégion IVRégion V

Total70.0470.4570.1769.5169.8370.10

Lait industriel68.8068.8869.2968.3368.3966.46

Lait transformé en fromage70.6673.3169.7269.5970.2974.95

Par rapport à 2006, les différences régionales concernant le lait industriel et le lait transformé en fromage se sont légèrement estompées en 2007. La différence de prix entre régions a atteint 2.83 ct./kg pour le lait industriel et jusqu’à 5.36 ct. pour le lait transformé en fromage. En ce qui concerne les prix à la production pour le lait biologique, la différence régionale est passée de 4.93 ct./kg à 2.6 ct. en comparaison avec l’année précédente. En moyenne, le prix à la production pour le lait biologique était plus bas qu’une année auparavant, puisqu’il s’élevait à 78.31 ct./kg (–1.93 ct., soit –2,41%). En comparaison avec le lait industriel, le lait biologique a été vendu en moyenne 9.51 ct./kg de plus en 2007.

■ Prix à la consommation: nouveau recul

Les prix à la consommation pour le lait et pratiquement tous les produits laitiers ont connu un nouveau recul en 2007. Pour 1 kg de fromage Emmental surchoix, le consommateur a payé 19.04 frs en moyenne, ce qui représente une baisse de 17 ct. par rapport à 2006. Quant au Gruyère surchoix, il s’est vendu, en 2007, à 19.94 frs le kilo en moyenne. La baisse des prix à la consommation a aussi touché la crème de consommation et les yoghourts, en particulier la crème entière (conditionnée, ½ l) qui s’est vendue 34 centimes de moins, soit à 3.63 frs.

Lait biologique78.3180.4178.2878.1677.81 Non recensé

1Région I: Suisse romande; Région II: Berne, Suisse centrale; Région III: Suisse du Nord-Ouest; Région IV: Zurich/Suisse orientale; Région V: Suisse méridionaleSource: OFAG

26 1.1 ECONOMIE 1

Indices des prix à la consommation pour le lait et les produits laitiers

■

La marge brute totale pour le lait et les produits laitiers a atteint en avril 2007 son plus haut niveau, pour ne cesser de baisser ensuite jusqu’au mois d’octobre, puis finalement remonter légèrement en novembre et décembre 2007.

Evolution de la marge brute 2007

La marge brute pour le yoghourt a atteint en mars son plus bas niveau, ce qui s’explique par les ventes promotionnelles menées par deux distributeurs. En juin, prenait fin une vente promotionnelle de beurre de choix du mois précédent chez un grand distributeur; c’est la raison pour laquelle la marge brute pour le beurre a atteint son plus haut niveau. Le recul de la marge brute pour le beurre qui a suivi – entre juin et octobre – est dû à un renchérissement du prix de la matière première.

tendance à la baisse

Marge du marché:

Indice (déc. 2005 = 100) 94 98 96 100 102 104 106 2003200420052007 2006 Lait Fromage Beurre Source: OFS Crème Autres produits laitiers

Indice (2000 = 100) Lait et produits laitiers Fromage Beurre Yoghourts Source : OFAG 60 65 70 75 80 85 90 105 100 95 110 115 120 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 27 1

Animaux et produits d’origine animale

La consommation de viande en 2007 a augmenté de 1,2%, grâce surtout à la bonne conjoncture et à la diminution de l’acuité de la problématique des épizooties (grippe aviaire et ESB). Cette consommation, qui n’avait plus atteint un tel niveau depuis 2002, s’est élevée à 51,95 kg de viande par habitant. Chaque personne a consommé en outre 8,29 kg en moyenne de poisson et de crustacés. Par rapport à l’année précédente, c’est la viande de volaille qui a enregistré la plus forte hausse (16,3%) et la viande de mouton, la plus forte baisse (5,1%).

L’année sous revue, caractérisée par des prix à la production élevés, a de nouveau été une année faste pour les engraisseurs de veaux. Le prix annuel des veaux, de 14,47 francs par kg PM a même été de 0,9% supérieur au prix moyen des années 1990 à 1992. Les prix à la production sur le marché de la viande de bœuf ont également augmenté pour atteindre le niveau de 2001. En ce qui concerne les taureaux et les vaches de la classe commerciale T3, leur prix a atteint en moyenne annuelle 8,73 et 6,77 par kg PM respectivement. L’offre suisse réduite, surtout en viande de vache pour la transformation, a été complétée par environ 16’000 t d’importations. Le marché de la volaille s’est complètement rétabli après la période d’incertitude causée par la grippe aviaire. La production indigène de volaille a été de près de 16% supérieure à celle de 2006.

1.1 ECONOMIE 1 28

Tableaux 3–12, pages A4–A12

■ Production: le cheptel de porcs est en diminution

En 2007, le cheptel bovin a légèrement augmenté (+0,3%); le nombre des exploitations élevant des bovins (43’700) a encore diminué entre-temps de 800 unités supplémentaires. C’est l’effectif des vaches mères qui a le plus augmenté. Il est actuellement de quelque 94’000 têtes. En Suisse, une vache sur sept est une vache mère. Durant les trois dernières années, un nombre à peu près égal de vaches ont été élevées pour la production de lait commercialisé. Le cheptel porcin a baissé de 3,8% pour s’établir à 1,573 mio. de têtes. L’effectif de truies d’élevage a diminué de près de 10’000 têtes pour totaliser actuellement 140’600 animaux. Ces deux évolutions sont le résultat de la baisse des prix sur le marché. L’élevage de chèvres et de chevaux est toujours plus prisé depuis 1990; les effectifs sont en constante augmentation. Par comparaison à 1990, l’élevage de chèvres a augmenté de 25% et celui de chevaux de pas moins de 48%. Le cheptel ovin s’est par contre stabilisé à près de 445’000 têtes au cours des trois dernières années. En raison de la grippe aviaire, les engraisseurs de volaille ont réduit leurs effectifs d’environ 10% en 2006. Pendant l’exercice sous revue, la consommation de viande de volaille a toutefois enregistré de façon imprévue une forte hausse. L’élevage de poulets de chair donc a repris: il dépasse de nouveau 5 millions de têtes. L’effectif de pondeuses s’est par contre abaissé à environ 2 mio. d’animaux. Plus de 50% des moutons et plus de 75% des chèvres sont élevés dans la région de montagne où ils se nourrissent de fourrage grossier. En revanche, 85% des porcs et de la volaille sont gardés dans des porcheries et des poulaillers situés dans la région de plaine. La majeure partie des bovins, de la volaille, des chèvres et des chevaux est élevée dans le canton de Berne. Le canton de Lucerne est celui qui compte le plus important effectif porcin et le canton du Valais celui d’ovins.

Evolution des effectifs

en 1 000en 1 000en 1 000en 1 000%

Bovins1 8581 5551 5671 571–15,81

–vaches dont le lait est commercialisé726568565564–22,09 –vaches traites, dont le lait n’est pas commercialisé515353512,61 –vaches mères14788794516,67

Porcs1 7761 6091 6351 573–9,59

Moutons35544645144425,92

Chèvres6174767925,14

Chevaux3855565848,25

Poulets de chair2 8785 0604 4815 00268,44

Poules pondeuses et poules d’élevage2 7952 1892 1472 030–24,08

Source: OFS

Espèce animale19902005200620071990–2005/07

1.1 ECONOMIE 1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 29 1

La production de viande de porc (241’902 t PM) a été pratiquement aussi élevée qu’en 2006. C’est la plus importante du point de vue quantitatif, suivie par celle de viande de bœuf (102’147 t). A l’exception de la viande de volaille, la production de toutes les autres catégories de viande a baissé. Ce sont la viande de cheval (–12,4%) et la viande de mouton (–6,3%) qui ont accusé la baisse la plus marquée. En revanche, le goût des consommateurs pour la volaille suisse s’est traduit par une augmentation de 16,1%, la plus importante production indigène enregistrée (34’579 t poids prêt à la vente) par comparaison aux années précédentes. Cela a permis de repeupler les poulaillers d’engraissement temporairement restés vides. Deux tendances essentielles ont été observées de 1990/92 jusqu’à l’année sous rapport. La production de viande de volaille a augmenté de 67% et celle de viande de porc et de bœuf a baissé de respectivement 9% et 22%. Durant cette même période, la production indigène de viande de cheval a diminué de 34%. Ce recul a été compensé par une augmentation des quantités importées. La production de viande de chèvre est, quant à elle, restée stable.

Les viandes de bœuf et de porc consommées ont été produites en Suisse à raison de respectivement 84,1% et 94,5%. La viande de veau (96%) représente la part la plus importante de production indigène. Par contre, seulement un kilo de viande de cheval sur douze, un kilo de viande de lapin sur cinq et un kilo de viande de volaille, de chèvre et de mouton sur deux sont issus de la production suisse. Durant l’année sous revue, la part indigène de toutes les catégories de viande provenant d’animaux de boucherie, à l’exception de la volaille, s’est montée à 88,8% et celle de la volaille, à 46,5%.

En 2007, la production d’œufs a reculé de 0,9% par rapport à l’année précédente, passant ainsi à 654 millions de pièces. En comparaison de la période 1990/92, elle s’est néanmoins accrue de 2,5%. L’approvisionnement du marché en oeufs suisses a été plutôt serré. C’est pourquoi il y a eu très peu d’œufs en stock en été. Des importations supplémentaires d’œufs en coquille ont donc été nécessaires. Par suite, la part de consommation d’œufs en coquille suisses est tombée à 70,4%. Il s’agit là de la plus faible valeur enregistrée depuis 1996.

Indice (1990/92 = 100) Viande de bœuf Viande de mouton Viande de volaille Sources: Proviande, USP Viande de veau Viande de chèvre Oeufs en coquille 60 70 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 Viande de porc Viande de cheval 1.1 ECONOMIE 1 30

Evolution de la production animale

1990/92200520062007

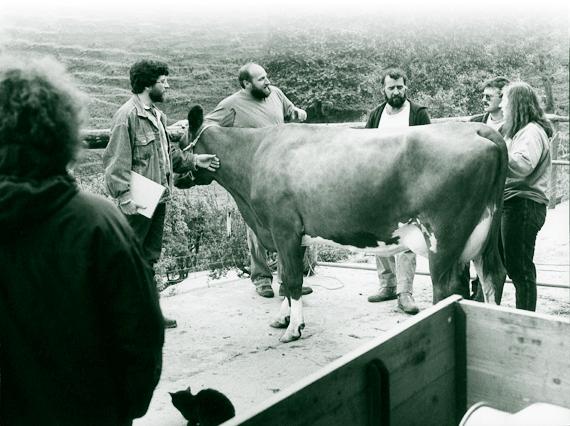

■ Bien-être des animaux: part des labels dans la production de viande suisse

Les labels sont un élément essentiel de la commercialisation visant des valeur ajoutée dans le domaine de la production de viande. Les programmes de label imposent avant tout des exigences élevées en matière de bien-être des animaux (sorties en plein air, surface nécessaire, etc.). Les programmes sont contrôlés et certifiés par des organes indépendants. La principale exigence imposée pour obtenir le label est souvent de remplir les critères stipulés dans les programmes d’encouragement fédéraux SST et/ou SRPA. La proportion des ventes de viande labellisée de production suisse a été déterminée en 2007 par la Protection Suisse des Animaux dans le cadre d’une enquête menée auprès des principaux détaillants. Près de la moitié de la viande est vendue dans le commerce de détail, tandis que l’autre moitié sert à fournir les restaurants et les cantines. Chez Migros, la proportion de viande labellisée de bœuf, de mouton et de volaille de production suisse se situe à 75%. Chez Coop, la viande labellisée représente 90% pour la volaille, 50% pour le porc et 25% pour le veau. En revanche, chez Volg, Carrefour et Denner, cette proportion est inférieure à 25%. Il ressort de précédentes enquêtes que pour l’ensemble de l’assortiment de viande du commerce de détail alimentaire, la part en termes de valeur s’élève à près de 1,5 milliard de francs (40% du chiffre d’affaires).

■ Commerce extérieur: niveau record d’importations

En 2007, les exportations de viande et de produits à base de viande ont reculé de 171 t pour s’établir à 1’914 t. Plus de 90% des exportations vont vers des pays de l’UE. La viande séchée de bœuf est le principal produit d’exportation, la quasi-totalité des 1’351 t exportées étant destinée à la France et à l’Allemagne. Les exportations de charcuterie ont grimpé de 32% pour atteindre 69 t et celles de viande en conserve et de préparations à base de viande de 102%, pour atteindre 186 t. La majeure partie de ces produits ont été exportés vers l’Allemagne, la France, l’Autriche, le Luxembourg et l’Italie. Le contingent exempt de droits de douane en vigueur depuis 1er janvier 2008, qui a été accordé par l’UE pour 1’900 t de charcuterie, offre des possibilités élargies d’exportations. Au cours de l’exercice sous revue, la valeur commerciale des exportations de viande suisse s’est montée à quelque 40 millions de francs. Elle a ainsi augmenté de 5 millions de francs par rapport à 2006.

En 2007, les entreprises suisses ont importé une quantité record de 119’336 t de viande, de produits à base de viande et d’abats correspondant à une valeur commerciale de 817 millions de francs. 81’600 t (68,4%) provenaient de pays de l’UE, 24’896 t (20,9%) d’Amérique du Sud, 6’935 t (5,8%) d’Océanie et 3’160 t (2,6%) d’Amérique du Nord. Compte tenu du recul de l’offre indigène, les quantités importées ont augmenté de 9,5% par rapport à 2006. Les principaux pays fournisseurs ont été l’Allemagne avec 36’210 t (30,3%), le Brésil avec 23’123 t (19,4%), la France avec 10’486 t (8,8%) et l’Italie avec 9’418 t (7,9%). En volume, la viande de volaille et de bœuf l’emportent, avec des importations de 50’076 t et 15’966 t respectivement. 63’500 t de poisson et de crustacés d’une valeur commerciale de 687 millions de francs ont été importées. Les principaux fournisseurs ont été le Danemark et le Vietnam, avec chacun près de 7’000 t.

1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 31 1

En 2007, 44% de la viande de bœuf et de la viande de veau ont été importés du Brésil, ce qui représente une diminution de 19% par rapport à l’année précédente. Suivent l’Allemagne (26%), l’Autriche (6,2%) et les Pays-Bas (4,9%). Le Brésil exporte avant tout des morceaux parés de la cuisse de bœuf, des aloyaux et du High-Quality-Beef. La perte de parts de marché subie par le Brésil est la conséquence de l’augmentation notable des importations de viande de vache en provenance de pays européens.

Les deux tiers de la viande de porc importée proviennent de l’Allemagne et près d’un cinquième de l’Autriche. Avec une part de 89%, l’Australie et la Nouvelle-Zélande sont les plus importants fournisseurs de viande de mouton et d’agneau. Quant à la viande de cheval, elle provient principalement du Canada (46%) et du Mexique (18%). On enregistre un fléchissement des importations en provenance des Etats-Unis qui étaient jusqu’à présent le principal fournisseur de viande de cheval de la Suisse. A la suite du débat politique à propos de l’interdiction d’abattre les chevaux aux Etats-Unis, divers abattoirs chevalins ont été fermés. Avec une part de marché de 34%, le Brésil est le principal fournisseur de viande de volaille. L’Allemagne fournit 21% et la France 12% de la viande de volaille étrangère. Les produits de charcuterie italiens sont toujours autant appréciés dans notre pays; quelque 2’700 t y sont vendues. De plus, environ 1’300 t de viande en conserve et de préparations à base de viande d’origine allemande, française et hongroise sont consommées dans les ménages suisses et dans la restauration.

3’311 ânes et chevaux ont été importés en Suisse en 2007, ce qui correspond à une augmentation de près de 750 animaux par rapport à 2006. Cette augmentation est le résultat du système du fur et à mesure, nouvelle méthode de répartition à la frontière qui a remplacé la mise en adjudication en ce qui concerne le contingent tarifaire des animaux de l’espèce équine. A la suite de cette simplification administrative, quelquesuns des chevaux importés provisoirement avant le 1er janvier 2007 ont été définitivement dédouanés. De nombreuses personnes ont retardé leurs importations de chevaux pour pouvoir bénéficier de dispositions moins strictes. Cette hausse des importations durant l’année sous revue doit donc être considérée comme exceptionnelle. Un cheval importé sur trois provient d’Allemagne et un sur quatre de France. Durant la même période, la Suisse a exporté 2’001 équidés. Grâce à la bonne demande, 1’717 ânes et chevaux ont pu être vendus à l’Allemagne, la France et l’Italie et 284 à d’autres pays. On n’avait jamais plus atteint ce chiffre d’exportation depuis plus de dix ans. 4’453 bœufs et vaches ont pu trouver acquéreur à l’étranger, surtout grâce aux aides à l’exportation. Les producteurs suisses ont acquis 970 animaux d’élevage de l’espèce bovine à l’étranger. La Suisse a exporté respectivement quelque 250 animaux de l’espèce ovine et caprine et 50 animaux de l’espèce porcine. Les importations se sont montées à près de 1’000 animaux de l’espèce porcine, 230 animaux de l’espèce ovine et 30 animaux de l’espèce caprine.

En raison de l’offre restreinte en œufs suisses, l’importation d’œufs en coquille a augmenté de 11,8% pour atteindre 32’329 t. Notre principal fournisseur a été l’Allemagne, suivie par les Pays-Bas et la France. Près de la moitié des œufs en coquille importés sont cassés en Suisse et utilisés en tant qu’ovoproduits dans l’industrie alimentaire et la restauration, l’autre moitié étant vendue dans le commerce de détail. Les exportations suisses se sont limitées à 5 t. De plus, 8’500 t d’ovo-produits liquides ou séchés ainsi que des ovalbumines ont été importés, dont les deux tiers en provenance des Pays-Bas. Les exportations se sont par contre élevées à seulement 38 t.

1.1 ECONOMIE 1 32

Dans le cadre du cycle d’Uruguay de l’OMC, la Suisse s’est engagée à faciliter l’accès au marché d’une quantité de viande déterminée en abaissant les droits de douane perçus sur les contingents. Depuis 1996, le contingent d’importation s’élève en tout à 22’500 t pour les viandes de bœuf, de veau, de mouton, de cheval et de chèvre. La Suisse a rempli chaque année ses engagements. Quant à la viande de porc et de volaille, le volume du contingent tarifaire a passé de 50’020 t en 1996 à 54’500 t en 2000 et s’est stabilisé à ce niveau depuis. En 2007, le contingent tarifaire a été utilisé à 99% (53’770 t). Depuis 1996, le contingent tarifaire d’animaux de l’espèce équine est fixé à 3’322 têtes. Il est utilisé en moyenne à raison de 89%. Durant l’exercice sous revue, il l’a été à plus de 99%.

La consommation de viande, qui s’est élevée à 401’037 t, a progressé de 2,2% par rapport à l’année précédente. La viande de porc (195’750 t) vient en tête, suivie par la viande de bœuf (82’577 t) et par la viande de volaille (74’292 t). La consommation de viande de volaille a augmenté de 17,5%. Celle de viande d’agneau et de viande de veau a par contre reculé de 4,2 et 2,4% respectivement. En outre, les Suisses ont consommé 63’969 t de poisson et de crustacés, dont près de 97% ont été importés de l’étranger.

Pendant l’année écoulée, la consommation par habitant de viande prête à la vente a augmenté de 1,2%, passant à 51,95 kg. Comme depuis plusieurs années déjà, la consommation de viande de porc vient en tête (25,36 kg), suivie par celle de viande de bœuf (10,70 kg) et de viande de volaille (9,62 kg). C’est la consommation par habitant de viande de volaille qui a le plus progressé (+16,3%). Pour toutes les autres catégories de viande, la consommation s’est stabilisée ou a reculé. En queue de peloton viennent la viande de mouton et la viande d’agneau dont la consommation a reculé de respectivement 5,1 et 3,3%. La consommation de viande de cheval n’a pas bougé (0,68 kg par habitant). Les œufs étant revenus au goût du jour, une reprise de la consommation (188 œufs par habitant), qui stagnait depuis des années déjà, a été constatée. La consommation accrue a entraîné une augmentation des quantités importées.

Evolution de

consommation

1990/92 200520062007 Indice (1990/92 = 100) Viande de bœuf Viande de porc Viande de chèvre Sources: Proviande, USP Viande de volaille Viande de veau Viande de mouton 70 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 Viande de cheval Oeufs en coquille 1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 33 1

■ Consommation de viande de volaille en hausse

la

de viande et d'œufs par habitant

■ Prix à la production: hausse du prix du bétail de boucherie

Durant l’exercice écoulé, les producteurs de bovins de boucherie ont réalisé de très bons prix. Cette évolution a été favorisée par la stabilité de la demande associée à la faiblesse de l’offre. En ce qui concerne les taureaux et les bœufs de qualité moyenne (classe commerciale T3), le prix du kilo de viande PM franco abattoir s’est établi à respectivement 8,73 fr. et 8,58 fr. en moyenne annuelle. Cela correspond à une hausse d’environ 30 ct. par rapport à l’année précédente et 70 ct. par rapport à 2005. Après une baisse du prix des porcs dans les années 2005 à 2006, le prix à la production est remonté à 4,04 fr. par kg PM «prix départ ferme», principalement en raison de la baisse de la production indigène. Après le creux de l’année 2004, le prix de l’agneau a constamment grimpé à cause du recul de l’offre indigène.

Les prix mensuels moyens à la production évoluent de manière saisonnière pour diverses catégories de viande. La saison des grillades stimule la consommation de viande de porc et les prix atteignent un pic en mai et en juin. L’offre réduite de veaux en automne et en hiver fait que les prix à la production sont les plus élevés à cette période. Avec l’accroissement de l’offre à partir de mars jusqu’en été, les prix baissent de nouveau. Aucune évolution saisonnière des prix de la viande de bœuf et de vache n’a été observée durant l’exercice sous revue. Vu que l’offre indigène est restée très réduite et a dû être constamment complétée par des importations supplémentaires, l’offre plus importante de l’automne n’a pas eu d’effets négatifs sur les prix à la production.

Prix mensuels de bétail de boucherie et de porcs en 2007

Fr./kg PM Veaux cl. commerciale T3 Agneaux cl. commerciale T3 Taureaux cl. commerciale T3 Vaches cl. commerciale T2/3 Porcs charnus, légers Source: USP 3.00 4.00 6.00 5.00 8.00 7.00 9.00 11.00 10.00 13.00 12.00 15.00 14.00 16.00 17.00 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 1.1 ECONOMIE 1 34

■ Hausse des prix à la consommation

La hausse des prix à la production des porcs et des bovins a entraîné une augmentation générale des prix à la consommation. Les consommateurs ont payé l’entrecôte près de 59 francs le kilo et la côtelette de porc près de 20 francs le kilo. Toutes catégories d’animaux confondues, les prix à la consommation ont été plus élevés durant l’exercice sous revue qu’au cours de la période 1990/92, même si certains prix à la production ont considérablement baissé depuis. C’est la viande de veau qui enregistre la hausse la plus marquée du prix à la consommation depuis 1990/92. On observe toutefois que la part réservée aux produits alimentaires et aux boissons non alcoolisées sur les dépenses totales des ménages est en recul depuis plusieurs années. Elle n’était plus que de 7,7% en 2005, date de la dernière année d’enquête.

■ Marge brute réalisée sur la viande

Par rapport à l’année précédente, la marge brute nominale de transformation-distribution réalisée sur la viande de bœuf fraîche a reculé de 3,3%. Les marges concernant la viande de veau et de poulet n’ont en revanche que peu rétréci. La marge concernant la viande d’agneau a même augmenté de 11,4%. Au total, la marge brute sur toutes les catégories de viande (bœuf, veau, porc et agneau), de même que sur les produits à base de viande et produits de charcuterie, a atteint la moyenne annuelle la plus basse qui ait été enregistrée depuis plusieurs années. Elle a été supérieure de quelque 10% à celle de la période de référence (février–avril 1999). Ceci est le signe d’une concurrence accrue. Il est intéressant d’observer l’évolution saisonnière de la marge brute sur la viande de porc. En effet, depuis plusieurs années, celle-ci est au plus bas de sa valeur durant les mois de juillet et d’août. La stimulation des ventes par des baisses de prix durant la période des vacances d’été peut constituer une explication.

Evolution

Indice (février-avril 1999 = 100) Porcs Bœuf Veau Agneau Viande fraîche, produits carnés et charcuterie Source: OFAG 150 155 135 140 145 130 125 120 115 110 105 100 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 35 1

des marges brutes sur la viande en 2007

■ Conditions météorologiques: l’été en avril

Production végétale et produits végétaux

L’année 2007 a été extrêmement chaude. La première moitié de l’exercice a été marquée par des températures supérieures à la moyenne. Dans le sud de la Suisse, l’excédent de chaleur était d’environ 2°C. En altitude, il était légèrement plus faible. Les températures étaient estivales au mois d’avril. Les mois de mai et de juin étaient également de 1,5 à 3°C plus chauds que la moyenne pluriannuelle. C’est pourquoi, du mois d’avril jusqu’à l’été, la végétation était en avance de deux à trois semaines. En juillet et en août, les températures se sont normalisées, et le mois d’octobre était même légèrement plus froid que la moyenne pluriannuelle (1961–1990). Sur le plateau, il n’y a eu que deux courtes périodes hivernales avec de la neige (du 24 au 26 janvier et du 19 au 24 mars). L’année sous revue a été riche en précipitations dans la Suisse occidentale. La quantité de pluie, normale à l’Est, a été inférieure à la moyenne dans le Sud et en Engadine. Le mois d’avril a été extrêmement sec; en de nombreux endroits, il n’a pas plu pendant 25 jours d’affilée. Au mois de juillet, de nombreuses précipitations se sont abattues sur la Suisse centrale, alors qu’au Tessin, il est tombé moins de la moitié des quantités habituelles de pluie. Le mois d’août a également été particulièrement pluvieux. Par contre, après un mois de septembre normal, le mois d’octobre a été sec dans de nombreuses régions. L’ensoleillement annuel supérieur à la moyenne est dû avant tout au mois d’avril, qui a été particulièrement radieux. Pendant l’été, les écarts par rapport à la moyenne des heures d’ensoleillement ont été faibles. En août, néanmoins, l’ensoleillement était nettement inférieur à la norme dans certaines régions.

Les violentes précipitations des 8 et 9 août ont constitué un événement météorologique extrême qui a marqué l’année sous revue. En 48 heures, environ 140 mm de pluie sont tombés sur Wädenswil et Zurich. En de nombreux endroits (surtout à Berne et à Bâle), les pluies diluviennes ont conduit à de graves crues.

1.1 ECONOMIE 1 36

■ Production: diminution des superficies cultivées en courges à huile et en soja

Cultures des champs

La surface occupée par les terres ouvertes a diminué de 4’795 ha (2%). La surface de céréales panifiables a légèrement augmenté (2%), alors que celle consacrée à la culture des céréales fourragères a diminué de 12% par rapport à l’année précédente. Les betteraves sucrières (10%), le colza (8%), le maïs d’ensilage et le maïs vert (2%) ainsi que les cultures maraîchères de plein champ (1%) figurent parmi les cultures dont les surfaces ont augmenté au cours de l’année sous revue. Par contre, les surfaces ont diminué en ce qui concerne les courges à huile (–14%), le soja (–11%), les tournesols (–8%), les betteraves fourragères (–5%), les pommes de terre (–2%) et les légumineuses (–1%).

Composition des terres ouvertes 2007 (provisoire)

Total 279 671 ha

Maïs d'ensilage et maïs vert 15% 42 773 ha

Légumes de plein champ 3% 9 254 ha

Colza 7% 18 649 ha

Betteraves sucrières 7% 20 660 ha

Autres cultures 7% 19 018 ha

Céréales 56% 157 572 ha

Pommes de terre 4% 11 745 ha

Source: USP

Les rendements, faibles en 2006, sont remontés, sauf pour l’orge et le colza, qui n’ont pas tout à fait atteint le rendement de l’année précédente (–2%). Le rendement du blé a pu être augmenté de 5% par rapport à l’année précédente et celui des betteraves sucrières, de 12%. Pendant l’année en question, le rendement des pommes de terre, particulièrement faible l’année précédente (324 q/ha), a augmenté de 29%, dépassant les 400 q (417 q/ha) pour la première fois depuis 2000.

Evolution du rendement de produits des champs sélectionnés

Produits (rendements 2007 provisoire)

Blé d'automne (59,4 q/ha)

Pommes de terre (417,0 q/ha)

Colza (30,3 q/ha)

Orge (60,6 q/ha)

Betteraves sucrières (743,4 q/ha)

Source: USP

1990/92199920002001200220052007 2006 20032004

(1990/92

Indice

= 100)

70 140 130 120 110 100 90 80

1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 37 1

Tableaux 3–12, pages A4–A12

■ Mise en valeur: germination sur pied observée sur les céréales

La production de céréales panifiables n’a augmenté que de 1% par rapport à l’année précédente; les surfaces de production ont certes augmenté, mais on a noté une légère baisse de rendement. La production de céréales fourragères a pu être maintenue à son niveau malgré une forte réduction des surfaces. Pendant l’année précédente, la production de maïs-grain avait considérablement diminué. Malgré une nouvelle réduction des surfaces, la production a pu à nouveau augmenter (19%) durant l’année sous revue, grâce à un très bon rendement. La production d’avoine a continué à diminuer régulièrement, comme au cours des dernières années (–16%). La production de blé est en moyenne restée constante, mais une observation détaillée montre que la surface affectée à la culture de blé comme céréale panifiable a augmenté de 2% alors que la surface affectée à la culture de blé comme céréale fourragère a diminué de 26% par rapport à l’année précédente.

Les conditions météorologiques du printemps de l’année sous revue promettaient une bonne récolte de céréales. Le temps, humide au mois de juillet, a cependant rendu la récolte des céréales difficile et a donné lieu en de nombreux endroits à un pourcentage élevé de germination. La teneur en sucre des betteraves sucrières, très faible l’année précédente (16,4%), a atteint le taux très élevé de 17,8% pendant l’exercice sous revue. Malgré un temps humide pendant le semis, et sec en avril, la récolte des betteraves sucrières a atteint un niveau normal, avec un rendement moyen de 13,2 tonnes de sucre par hectare. Pendant l’année sous revue, au total 282’754 t de sucre ont été produites. La récolte des pommes de terre a atteint 99’300 t (rendement moyen: 417 q/ha), malgré une surface de culture réduite de 300 ha. Les bonnes conditions météorologiques au printemps ont conduit à un excès de l’offre en pommes de terre Charlotte sur le marché indigène. Bien que la qualité présentée permettait une consommation à l’état frais, de grandes quantités n’ont pas pu être écoulées. C’est la principale raison pour laquelle 116’000 t de pommes de terre ont été utilisées à l’état frais pour l’affouragement des animaux pendant l’exercice sous revue. Malgré les efforts de la branche pour respecter les priorités de mise en valeur, seule une petite quantité de pommes de terre (5’600 t) a été transformée en flocons et en farine. Dans certaines régions, les violents orages qui ont eu lieu peu avant la récolte du colza ont engendré des pertes de récolte importantes. La culture du colza et des tournesols a souffert des mauvaises conditions météorologiques et les rendements à la surface ont été moins élevés que la moyenne. Pour les tournesols, comme l’année précédente, la

Evolution de la production céréalière 1990/92 2005200620071 en 1 000 t Blé Triticale Source: USP 1 provisoire Seigle Avoine Epeautre Maïs-grain Orge 0 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 547 342 211 536 211 181 533 230 152 521 231 199

1.1 ECONOMIE 1 38

■ Commerce extérieur: augmentation du prix des matières premières

quantité cible n’a pas pu être entièrement attribuée. Les contrats conclus par les huileries, qui portaient sur environ 15’000 t, ont dû être revus à la baisse.

En raison de divers facteurs, les prix du marché agricole mondial ont commencé à augmenter dans des proportions imprévisibles pendant le deuxième semestre de l’année sous revue. Parallèlement à l’apparition récente de la spéculation boursière sur les produits agricoles, la demande croissante des pays émergents et des pays en développement, les pertes de récoltes considérables dues à des intempéries et l’utilisation de matières premières agricoles pour la fabrication de carburants biogènes ont influé sur l’évolution des prix. Pour le marché du sucre, en plus des événements advenus sur le marché international, des quantités de sucre bien plus importantes que les années précédentes ont été importées à un taux contingentaire préférentiel déjà pendant le premier semestre 2007. Le prix du sucre en Suisse risquait ainsi de chuter en dessous du prix pratiqué dans l’UE. L’accord de 1972 conclu par la Suisse avec la Communauté économique européenne (CEE) (Protocole n°2), selon lequel le prix du sucre devrait être pratiquement le même en Suisse et en UE («solution double zéro»), était menacé par l’augmentation des importations de sucre bon marché en provenance des pays en développement. Pour ne pas compromettre le Protocole n°2, les droits de douane préférentiels pour les pays en développement ont été suspendus entre le 1er septembre et le 31 décembre 2007. Cette modification ne concernait ni les pays les moins développés (PMD) ni les pays bénéficiant d’un accord bilatéral. Le contingent d’importation pour le sucre blanc en provenance de pays en développement a été arrêté à 10’000 t à partir du 1er janvier 2008 (contingent supplémentaire de 7’000 t pour le sucre brut), afin d’éviter à l’avenir la suppression à court terme des droits de douane préférentiels.

Importations de sucre (27.8.2006–22.2.2008) (lot ≥ 1 t, prix ≤ 80.–/100 kg)

NPF y compris CFG

SGP y compris CFG

PMA 25% y compris CFG

août 2006 oct. 2006 déc. 2006 février 2007 avril 2007 juin 2007 août 2007 oct. 2007 déc. 2007 février 2008 Quantité PeD SGP Quantité PeD NPF Quantité non PeD Sources: OFAG, DGD 0 45 40 35 30 25 20 15 10 5 en 1000 t fr. /100 kg 0 60 45 30 15 1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 39 1

■ Prix à la production: augmentation du prix du colza

Le prix des pommes de terre, élevé l’année précédente, a légèrement baissé. Pendant l’exercice écoulé, le prix à la production des pommes de terre est resté très élevé par rapport aux années 2004 et 2005. Le prix à la production moyen des années de référence 1990/92 n’était que de 82 centimes plus élevé.

Pour la première fois depuis 2003, le prix à la production moyen du colza a augmenté pendant l’année considérée. Cette tendance s’explique par l’augmentation du prix des huiles sur le marché mondial pendant le second semestre.

Evolution des prix à la production concernant les produits des champs

■ Prix à la consommation: le prix du sucre reste élevé

à la production 2006 Blé cl. 1, 52.37 fr./q

Le prix moyen du sucre n’a pas substantiellement diminué (–2 ct./kg) depuis sa hausse de l’année passée. La demande en sucre reste élevée sur les marchés mondiaux, surtout en raison de la production d’éthanol utilisé comme carburant. Le prix des pommes de terre a augmenté de 3% par rapport à l’année précédente. Les prix à la consommation de la farine blanche, du pain bis, du pain mi-blanc, des petits pains, des croissants, des spaghetti et de l’huile de tournesol ont fortement diminué en cours d’année, c’est pourquoi ils ne sont plus publiés sous la forme de prix annuels moyens.

1990/92199920002001200220042006 2005 2003 Variation en %

Betteraves sucrières,

Colza,

Prix

11.49 fr./q

75.55 fr./q

Orge, 41.87 fr./q Pommes de terre, 38.07 fr./q –70 0 –10 –20 –30 –40 –50 –60 40 1.1 ECONOMIE 1

Source: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART

■ Production: développement dynamique des exploitations de moyenne et grande importance cultivant des légumes sous serre

Cultures spéciales

Une surface de 23’600 ha, soit de 2,2% de la SAU, a été affectée aux cultures pérennes, dont 14’847 ha de vignes, 6’602 ha de cultures fruitières et 302 ha de baies arbustives.

Les surfaces recensées (y compris les cultures successives) par la Centrale suisse de la culture maraîchère et des cultures spéciales (CCM) se sont élevées à 14’400 ha. Les augmentations de surfaces les plus importantes de ces dernières années concernent les asperges vertes et les asperges blanches ainsi que les légumes de transformation que sont les petits pois et les haricots.

En ce qui concerne les surfaces réservées à la culture des fruits, les tendances observées ces dernières années se sont confirmées. La surface affectée aux pommiers a encore diminué de quelques hectares, puisqu’elle est de 4’235 ha. En revanche, les surfaces occupées par les variétés Gala, Braeburn, Topaz et Pinova se sont encore accrues. Au cours des cinq dernières années, la part qu’elles occupent dans les surfaces affectées à la culture des pommes a augmenté de 9%, pour atteindre 28%. La surface de poiriers s’est élevée à 870 ha, en légère baisse par rapport à l’année précédente. Les fruits à noyau sont toujours très appréciés. La surface affectée à leur culture a augmenté de 39 ha par rapport à l’année précédente, atteignant 1’451 ha. Par contre, pour la première fois depuis plusieurs années, la surface affectée aux baies, 709 ha, a diminué de quelques hectares.

La surface viticole totale de la Suisse était de 14’847 ha et a légèrement diminué par rapport à l’année précédente (–38 ha). Cette surface était plantée de cépages blancs sur 6’303 ha (–61 ha) et de cépages rouges sur 8’543 ha (+23 ha). Le recul des plantations de cépages blancs observé au cours de ces dernières années s’est ralenti un peu plus en 2007. Il faut s’attendre à moyen terme à une consolidation de la répartition des cépages au niveau actuel de 43% pour les variétés blanches et 57% pour les variétés rouges.

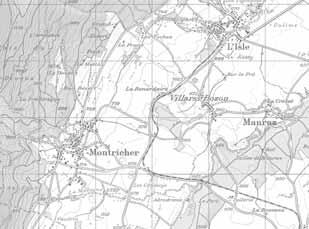

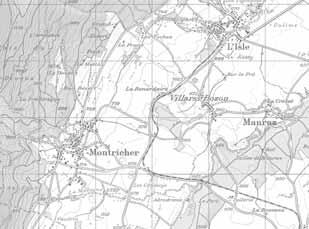

Cultures maraîchères sous abri avec fondations permanentes 2007

Les cultures maraîchères sous abri avec fondations permanentes se trouvent surtout dans certaines régions de la Suisse centrale, de la vallée du Rhône et du Tessin.

en ha 0,11– 0,50 0,51– 1,00 1,01– 2,00 2,01– 3,00 3,01– 5,00 5,01– 10,07

41 1.1 ECONOMIE 1 1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE

Source: OFAG, GG25 ©2008 swisstopo Valeurs par commune

Cultures maraîchères sous abri avec fondations permanentes; évolution des surfaces par classes de taille des exploitations

La surface des serres maraîchères avec fondations permanentes est passée de 100 à 180 ha au cours des huit dernières années (+80%). Le nombre des exploitations possédant plus de 3 ha de serres maraîchères a particulièrement augmenté. En 2007, 11 exploitations appartenaient à cette classe de grandeur; elles comptaient en tout 54 ha. La part des grandes exploitations cultivant sous serre représentait 31% de la surface totale des serres. De plus, ces spécialistes de la culture sous serre ont consacré 385 ha à des cultures maraîchères de plein champ, ce qui représente 5% de la surface consacrée à ce type de culture.

Les récoltes de légumes se sont montées à 311’000 t (sans la transformation) et celles de fruits de table, à 146’000 t. Comparés à la moyenne des quatre dernières années, les rendements obtenus ont progressé de 2% pour les légumes et de 11% pour les fruits.

Les volumes du marché pour les variétés de légumes et de fruits pouvant être cultivés en Suisse ont atteint 522’000 t et 180’000 t, respectivement. Comparé à la moyenne des quatre dernières années, le volume du marché a augmenté de 2% pour les légumes et de 1% pour les fruits. La part des légumes suisses au volume du marché s’est élevée à environ 60% et celle des fruits, à 81%. Elle est supérieure de 1% à la moyenne des années 2003/06 en ce qui concerne les légumes. Pour les fruits, elle dépasse cette moyenne de 8%.

Durant l’année sous revue, la production de vin, 1,040 mio. hl, a de nouveau été inférieure à la moyenne. Ont été produits: 512’292 hl de vin blanc et 528’139 hl de vin rouge. Le volume s’est situé à environ 2,9% de plus que l’année précédente.

199920002001200220032004200520062007 prov. Surface (en ha) >3,01 1,01–3,00 0,11–1,00 Source: OFAG 0 200 150 100 50 42 1.1 ECONOMIE 1

■ Mise en valeur: récolte de fruits à cidre supérieure à la moyenne grâce à une météo idéale

D’après le principe de l’alternance, on s’attendait en 2007 à une récolte de fruits à cidre inférieure à la moyenne. Grâce à une situation idéale pendant la floraison et à des conditions météorologiques optimales pendant le développement des fruits, c’est une récolte supérieure à la moyenne qui a été engrangée, malgré des pertes de production en raison du feu bactérien, qui n’ont pas pu être chiffrées. La quantité de pommes à cidre transformée dans les cidreries s’est élevée à 123’662 t; celle de poires à cidre, à 39’162 t. Dans les limites du contingent tarifaire de fruits à cidre de 172 t par année, 168 t de poires à cidre ont été importées. La récolte a été supérieure –de 15% pour les pommes et de 68% pour les poires –à l’estimation préalable faite par l’USP en août 2007. Comparé à l’approvisionnement ordinaire, à la fin de l’année, le taux de couverture s’est élevé à 163% pour les pommes à cidre et à 166% pour les poires à cidre.

La tendance à la hausse que l’on enregistre depuis l’an 2000 pour les boissons non fermentées à base de jus de fruits s’est confirmée en 2007. En 2007, la quantité écoulée, 540’000 hl, était presque équivalente à celle de 1980, année durant laquelle les évaluations ont commencé. En ce qui concerne les boissons fermentés à base de jus de fruits, la quantité écoulée a pu être maintenue depuis quatre ans à son niveau, qui est bas (123’000 hl).

■ Commerce extérieur: grâce à la bonne récolte, les importations de fruits ont été particulièrement peu importantes

Les importations de légumes frais et de fruits frais pouvant être cultivés en Suisse se sont élevées à 212’000 t et à 38’000 t, respectivement, soit une hausse de 1% pour les légumes et de 22% pour les fruits par rapport à la moyenne des quatre dernières années. Les quantités de fruits et de légumes exportés ont été insignifiantes, comme au cours des années précédentes (400 t de légumes; 3’400 t de fruits).

En comparaison avec l’année précédente, les importations de vin ont augmenté de 108’325 hl, pour atteindre 1,875 mio. hl, dont 1,635 mio. hl ont été importés à l’intérieur du contingent tarifaire. L’importation de vin blanc, 341’058 hl au total, a augmenté à nouveau (+33’017 hl ou +10,7%). La part des importations de vins en bouteille s’est également accrue (+13,6%), de même que celle des importations de vins en vrac (+8,9%). Pour le vin rouge, les importations de vins en bouteille, 1,357 mio. hl de volume total, ont nettement augmenté (+11%); les importations de vins en vrac ont quant à elles diminué de 8’233 hl (–1,2%). Ces chiffres tiennent compte de toutes les importations de vin, y compris les vins industriels et les importations au taux hors contingent.

■ Consommation: la consommation de vin remonte

La consommation par habitant de légumes frais s’est chiffrée à 69 kg, celle de fruits de table (sans les fruits tropicaux) à 24 kg. Ces quantités correspondent à la moyenne pluriannuelle.

La consommation totale de vins s’est élevée à 2,798 mio. hl pendant l’exercice, ce qui représente une augmentation de 3,6% par rapport à l’année précédente (vins industriels et vins exportés ou réexportés inclus). La consommation de vins suisses (1,079 mio. hl) a augmenté de 5,6% et celle des vins étrangers (1,719 mio. hl), de 2,3%. Dans l’ensemble, la part de marché du vin suisse, qui avoisine les 38%, est restée stable.

1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 43 1.1 ECONOMIE 1

■ Prix: nouveau chiffre d’affaires record pour les légumes

En ce qui concerne les légumes, le chiffre d’affaires augmente continuellement depuis plusieurs années. En 2007, il a atteint pour la première fois les 866 mio. de francs, ce qui représente 9% de plus que la moyenne des quatre années précédentes. Le prix moyen des légumes (emballé, franco grande distribution) s’est élevé à 2.79 fr./kg contre 2.76 fr./kg l’année précédente et 2.61 fr./kg en moyenne pour les quatre dernières années.

Evolution

Légumes marge brute Légumes vente Légumes vente (linéaire)

Légumes prix de revient

Légumes prix de revient (linéaire)

Légumes marge brute (linéaire)

La marge brute pour les légumes est restée pratiquement stable en 2007. Elle a augmenté d’un centime, atteignant 1.60 fr./kg. Alors que le prix de revient augmentait de 1 ct./kg,le prix de vente final augmentait de 2 ct./kg. Le prix de revient moyen a représenté, en 2007, 40% du prix de vente final.

Evolution des prix et des marges brutes de fruits sélectionnés

Fruits marge brute

Fruits vente

Fruits vente (linéaire)

Fruits prix de revient

Fruits prix de revient (linéaire)

Fruits marge brute (linéaire)

La marge brute totale sur les fruits a de nouveau baissé (–24 ct./kg), après une nette augmentation en 2006. Alors que le prix de revient augmentait de 13 ct./kg, le prix de vente final baissait de 11 ct./kg. Le prix de revient moyen a représenté, en 2007, 43% du prix de vente final.

1.1 ECONOMIE 1 44

1993199419951996199719981999200020012002200320052007 2006 2004 en fr./kg Source:

0 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50

des prix et des marges brutes de légumes sélectionnés

OFAG

en fr./kg

0 5.00 4.50 3.50 4.00 3.00 2.00 1.50 2.50 1.00 0.50 1993199419951996199719981999200020012002200320052007 2006 2004

Source: OFAG

■ Deux systèmes d’indicateurs

Revenu et paramètres d’économie d’entreprise

Evolution du revenu des exploitations agricoles: moyenne de toutes les régions

La prestation brute a progressé de 6,1% en 2007 par rapport à la moyenne des années 2004/06. L’augmentation par rapport à 2006 est du même ordre (+7,0%). Cela est en partie dû à des prix à la production plus élevés pour les différents produits d’origine animale ou végétale (bovins, porcs, légumes) ainsi qu’à l’extension des surfaces affectées à la culture du colza et de betteraves sucrières; il est également dû à des récoltes plus importantes dans le domaine de la culture des champs (surtout pommes de terre et betteraves sucrières), dans celui de la culture fourragère et en arboriculture. Les paiements directs par exploitation ont augmenté de 7,1% par rapport aux trois années précédentes. Par rapport à 2006, l’augmentation a été de 4,4%. Cela s’explique par un accroissement de la surface des exploitations et l’octroi, pour la première fois, de paiements directs en faveur des vaches laitières (contributions destinées aux animaux consommant des fourrages grossiers).