AGRARBERICHT

Agrarbericht 2008 des Bundesamtes für Landwirtschaft

1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■

Herausgeber

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)

CH-3003 Bern

Telefon:031 322 25 11

Telefax:031 322 26 34

Internet: www.blw.admin.ch

Copyright:BLW, Bern 2008

Gestaltung

Artwork, Grafik und Design, St.Gallen

Fotos

–AGRIDEA Lindau

–Agrofot Bildarchiv

–Agroscope Changins-Wädenswil ACW

– Agroscope Reckenholz-Tänikon ART

–Bundesamt für Landwirtschaft BLW

–Christof Sonderegger, Fotograf

–Getty Images GmbH

–Herbert Mäder, Fotograf

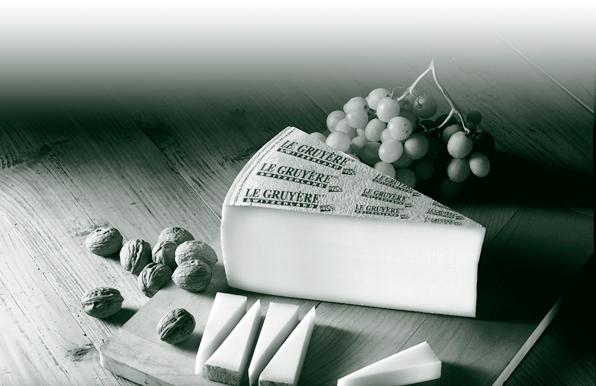

–Interprofession du Gruyère

–Peter Mosimann, Fotograf

–Peter Studer, Fotograf

–PhotoDisc Inc.

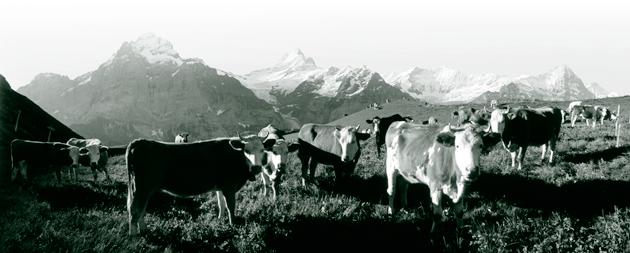

–Schweizerischer Bauernverband SBV

–Schweizer Milchproduzenten SMP

–Switzerland Cheese Marketing AG

–Tobias Hauser, Fotograf

Bezugsquelle

BBL, Vertrieb Publikationen

CH-3003 Bern

Bestellnummern:

Deutsch:730.680.08 d

Französisch:730.680.08 f

Italienisch:730.680.08 i www.bundespublikationen.admin.ch

2 IMPRESSUM 11.08 1800 206415

■■■■■■■■■■■■■■■■■ Inhaltsverzeichnis Vorwort 4 ■ 1.Bedeutung und Lage 1.1Ökonomie 9 der Landwirtschaft 1.1.1Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft 10 1.1.2Märkte 21 1.1.3 Wirtschaftliche Lage des Gesamtsektors 45 1.1.4 Wirtschaftliche Lage der Einzelbetriebe 51 1.2Soziales 59 1.2.1 Einkommen und Verbrauch 60 1.2.2 Junge Bewirtschaftende und ihre Sicht der Zukunft 62 1.3Ökologie und Ethologie 85 1.3.1 Ökologie 85 1.3.2 Ethologie 107 1.4Internationale Nahrungsmittelmärkte 110 ■ 2.Agrarpolitische 2.1Produktion und Absatz 125 Massnahmen 2.1.1Übergreifende Instrumente 126 2.1.2Milchwirtschaft 137 2.1.3 Viehwirtschaft 145 2.1.4 Pflanzenbau 155 2.2Direktzahlungen 167 2.2.1 Bedeutung der Direktzahlungen 168 2.2.2 Allgemeine Direktzahlungen 178 2.2.3 Ökologische Direktzahlungen 187 2.3Grundlagenverbesserung 209 2.3.1Strukturverbesserungen und soziale Begleitmassnahmen 210 2.3.2 Landwirtschaftliches Wissenssystem 223 2.3.3 Produktionsmittel 237 2.4Sektion Finanzinspektorat 243 2.5Vernetzung der Agrar-Datenbanken 246 ■ 3. Internationale 3.1Internationale Entwicklungen 251 Aspekte3.2 Internationale Vergleiche 273 ■ Anhang Tabellen A2 Rechtserlasse, Begriffe und Methoden A59 Abkürzungen A60 Literatur A62 INHALTSVERZEICHNIS 3

Das Berichtsjahr 2007 war für die Schweizer Landwirtschaft ein gutes Jahr. Obwohl die Schweizer Bauern nicht im gleichen Ausmass von den Preiserhöhungen verschiedener Produkte auf dem Weltmarkt profitieren konnten wie z.B. ihre Kollegen in der EU oder in den USA, erhöhten sich die einzelbetrieblichen Einkommen um rund 15% und erreichten das Niveau der ebenfalls guten Jahre 2000 und 2004. Für das laufende Jahr sind die Erlösaussichten ebenfalls sehr gut. Die Erlöse aus der landwirtschaftlichen Erzeugung dürften um 300 Mio. Fr. steigen. Gleichzeitig erhöhen aber Preissteigerungen insbesondere bei den Vorleistungen für Dünger und Treibstoffe die Kosten. Die Schätzungen gehen davon aus, dass das Sektoreinkommen gut 2,8 Mrd. Fr. betragen dürfte.

International war das Halbjahr zwischen Herbst 2007 und Frühling 2008 geprägt durch starke Preissteigerungen bei verschiedenen Ackerbauprodukten und bei der Milch. Die Rede war von Nahrungsmittelkrise und die Medien berichteten breit über Auswirkungen und mögliche Ursachen. Diese Situation brachte deutlich zum Ausdruck, wie wichtig die Landwirtschaft für die Gesellschaft ist. In diesem Zusammenhang war es eindrücklich, wie an der im Juni 2008 durchgeführten FAO-Konferenz zur Nahrungsmittelkrise die multifunktionale Landwirtschaft als Modell für die zukünftige Ausrichtung der Landwirtschaft in den Mittelpunkt gestellt wurde. Die Konferenzteilnehmer hoben hervor, dass künftig wieder mehr in die Landwirtschaft investiert werden muss, so im Bereich der Produktionsgrundlagen, der Forschung und Beratung und der Logistik für die Weiterverarbeitung und den Transport von den Produzenten zu den Konsumzentren, dies insbesondere in den Entwicklungsländern. Als grundlegende Herausforderung steht die Frage im Mittelpunkt, wie bei begrenzten Flächenreserven je ha höhere Erträge erzielt werden können ohne oder mit möglichst geringen Auswirkungen auf die Umwelt. Dies ist eine grosse Herausforderung, wie z.B. die Diskussionen zum Thema Stickstoffbelastung durch die Landwirtschaft in der Schweiz zeigen.

Die Situation auf den internationalen Märkten für Agrarrohstoffe hat sich inzwischen beruhigt. Die Ernte 2008 kündigt sich als weitere Rekordernte an und die Produktion dürfte die Nachfrage leicht übersteigen, was einen bescheidenen Aufbau der Lagerhaltung erlaubt. Die Preise für Weizen oder Reis sind gegenüber ihren kurzfristig erreichten Höchstständen in diesem Frühjahr bedeutend zurückgegangen. Das Niveau ist allerdings bei Weizen, bei Butter oder Milchpulver nach wie vor fast doppelt so hoch wie vor den Preissteigerungen. Die Lage bleibt nach wie vor labil. Schon eine schlechte Ernte nächstes Jahr kann die Preise wieder steigen lassen.

VORWORT 4 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ Vorwort

Für die Schweiz als Nettoimporteurin im Nahrungsmittelbereich sind diese Entwicklungen mittel- und längerfristig von Bedeutung. Unmittelbarer betroffen ist der Agrarsektor aber von den Verhandlungen im Rahmen der WTO-Doha-Runde und von einem Freihandelsabkommen mit der EU im Agrar- und Lebensmittelbereich (FHAL). Trotz intensiven Bemühungen von allen Verhandlungsteilnehmern konnten die WTO-Verhandlungen dieses Jahr noch nicht abgeschlossen werden. Bestehen im WTO-Bereich Unsicherheiten über den weiteren Verlauf, sind die nächsten Schritte für ein FHAL bekannt. Der Bundesrat hat am 14. März 2008 für ein FHAL sowie für ein Gesundheitsabkommen ein gemeinsames Verhandlungsmandat verabschiedet. Ein FHAL soll die Märkte für sämtliche Produkte entlang der Wertschöpfungskette gegenseitig vollständig öffnen. Das Abkommen würde sowohl tarifäre Handelshemmnisse wie Zölle und Kontingente als auch nicht-tarifäre Hürden wie unterschiedliche Produktvorschriften und Zulassungsbestimmungen abbauen.

Der Bundesrat ist überzeugt, dass mittelfristig die Chancen einer Marktöffnung überwiegen. Er ist sich aber bewusst, dass diese kurzfristig für die Landwirtschaft und die ganze Lebensmittelkette eine Herausforderung darstellt. Er ist daher gewillt, den Agrarsektor beim Übergang zu unterstützen. So hat er diesen Herbst eine Vorlage in Vernehmlassung geschickt, welche die Finanzierung von Begleitmassnahmen zum Ziel hat. Das EVD hat im April zudem eine breit abgestützte Arbeitsgruppe eingesetzt, welche die Aufgabe hat, ein Konzept für konkrete Begleitmassnahmen auszuarbeiten. Die Arbeiten sind in vollem Gang und ein entsprechender Bericht soll dem EVD spätestens im Mai 2009 vorgelegt werden.

Ein durch die Agroscope Reckenholz-Tänikon ART zusammen mit dem BLW durchgeführtes Projekt über junge Bauern und Bäuerinnen und ihre Sicht der Zukunft zeigt, dass die jungen Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter der Zukunft realistisch entgegensehen. Sie sind der Meinung, dass weitere Marktöffnungen anstehen und sie ihren Betrieb diesen Herausforderungen laufend anpassen müssen. Die Mehrheit der Befragen ist der Auffassung, dass es ihnen gelingen wird, in der Landwirtschaft verbleiben zu können, sei dies durch Formen der überbetrieblichen Zusammenarbeit, Diversifizierung auf dem Betrieb oder durch die Aufnahme eines Nebenerwerbs.

Die Produktion erreichte 2007 einen hohen Stand, die Einkommen waren so hoch wie in den guten Jahren 2000 und 2004, der effiziente Einsatz beim Stickstoff verbesserte sich wieder und die ökologischen Flächen mit guter Qualität sowie die Beteiligung bei den Programmen zur Förderung des Tierwohls nahmen weiter zu. Aus der Sicht der nachhaltigen Entwicklung war 2007 ein positives Jahr.

Manfred Bötsch

Direktor des Bundesamtes für Landwirtschaft

VORWORT 5

und Lage der

1 7 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 1. Bedeutung

Landwirtschaft

In Artikel 104 der Bundesverfassung ist festgehalten, dass «der Bund dafür zu sorgen hat, dass die Landwirtschaft durch eine nachhaltige und auf den Markt ausgerichtete Produktion einen wesentlichen Beitrag leistet zur:

a.sicheren Versorgung der Bevölkerung;

b.Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Pflege der Kulturlandschaft;

c.dezentralen Besiedlung des Landes».

Die in der Verfassung verankerten Ziele machen deutlich, dass die Landwirtschaft Aufgaben erfüllt, die über die reine Nahrungsmittelproduktion hinausgehen. Man spricht in diesem Zusammenhang von der Multifunktionalität der Landwirtschaft. Die Landschaftspflege, die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und die dezentrale Besiedlung sind Leistungen, die im öffentlichen Interesse liegen, welche sich über den Markt aber nur teilweise abgelten lassen.

Der Begriff «nachhaltig» wurde 1996 zum ersten Mal in der Verfassung verankert. Er ist seit der Konferenz über Umwelt und nachhaltige Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 eine wichtige Leitlinie für politisches Handeln geworden.

Der Bundesrat verfolgt die Auswirkungen der neuen Agrarpolitik. Er hat in der Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft die dafür notwendigen Voraussetzungen geschaffen. Die Verordnung sieht in Artikel 1 Absatz 1 vor, dass die Agrarpolitik und die Leistungen der Landwirtschaft unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit zu untersuchen sind. Absatz 2 hält fest, dass die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen zu beurteilen sind. Das BLW wird beauftragt, jährlich über die Ergebnisse der Untersuchungen Bericht zu erstatten. Mit dem Agrarbericht kommt das BLW diesem Auftrag nach.

Die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit bilden die Grundstruktur zu den Informationen von Kapitel 1 des Agrarberichts. Dieses gibt Auskunft über die Bedeutung und Lage der Landwirtschaft.

8 1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1

1.1 Ökonomie

Die Landwirtschaft ist auf eine ausreichende wirtschaftliche Basis angewiesen, damit sie die von ihr verlangten Leistungen erbringen kann. Die Darstellung der ökonomischen Auswirkungen der Agrarpolitik bilden deshalb einen wichtigen Bestandteil der Berichterstattung. Diese gibt unter anderem Auskunft über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Landwirtschaftsbetriebe, über die Strukturentwicklungen, über die Verflechtungen zur übrigen Wirtschaft oder über die Verhältnisse auf den verschiedenen Märkten.

Im Folgenden werden die ökonomische Stellung der Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft dargestellt, Informationen über Produktion, Verbrauch, Aussenhandel, Produzenten- und Konsumentenpreise auf den einzelnen Märkten vermittelt sowie die wirtschaftliche Lage des Gesamtsektors und der Einzelbetriebe aufgezeigt.

9 1.1 ÖKONOMIE ■■■■■■■■■■■■■■■■■

1

1.1.1

Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft

Strukturentwicklungen

Bei der Analyse der Strukturen in der Landwirtschaft wird der Fokus vorwiegend auf die Zahl der Betriebe und deren Grössenverhältnisse und auf die Zahl der Beschäftigten gelegt. Die folgenden Abschnitte orientieren über die Veränderungen dieser beiden Strukturmerkmale.

Im Jahrzehnt 1990–2000 war die Hälfte der Reduktion der Anzahl Betriebe auf den Rückgang der Kleinstbetriebe mit einer Fläche bis 3 ha zurückzuführen. Klar rückläufig waren auch die Betriebe der Grössenklassen bis 20 ha. Demgegenüber konnten die Betriebe der Grössenklassen über 20 ha zahlenmässig zunehmen. Die höchste absolute Zunahme der Anzahl Betriebe in diesem Jahrzehnt konnte mit +2'210 in der Grössenklasse 30–50 ha verzeichnet werden.

In den Jahren 2000 bis 2007 schwächte sich die jährliche Abnahmerate bei den Kleinstbetrieben gegenüber den neunziger Jahren markant ab. Leicht zugenommen hat sie hingegen bei den Betrieben der Grössenklassen 3 bis 10 ha und 10 bis 20 ha. Neu war in dieser Zeitspanne auch in der Grössenklasse 20 bis 25 ha eine schwache Abnahmerate auszumachen. Die Wachstumsschwelle stieg von 20 auf 25 ha. Das heisst, dass seit der Jahrtausendwende per Saldo die Anzahl Betriebe in den Grössenklassen bis 25 ha ab- und über diesem Wert zugenommen hat. Die höchste absolute Abnahme in diesen sieben Jahren wurde mit über 4'000 Betrieben in der Grössenklasse 3–10 ha festgestellt.

■■■■■■■■■■■■■■■■■

■ Betriebe

10 1.1 ÖKONOMIE 1

Tabelle 1, Seite A2

Entwicklung der Anzahl Betriebe nach Grössenklassen und Regionen

Die Entwicklung der Anzahl Betriebe nach Region zwischen 1990 und 2000 wies absolut eine stärkere Abnahme in der Talregion (rund 10'000) als in der Hügel- und Bergregion (5'500 bzw. 6'500) auf. Relativ betrachtet war aber die jährliche Abnahmerate in der Bergregion am höchsten. Seit dem Jahr 2000 waren die Abnahmeraten im Vergleich zu den neunziger Jahren in allen Regionen tiefer.

Entwicklung der Anzahl Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe nach Regionen

Haupterwerbsbetriebe

Talregion30 13923 53620 947–2,4–1,7

Hügelregion17 45213 79312 620–2,3–1,3

Bergregion16 65111 91011 467–3,3–0,5

Total64 24249 23945 034–2,6–1,3

Nebenerwerbsbetriebe

Talregion11 4518 0766 490–3,4–3,1

Hügelregion7 0895 1644 341–3,1–2,4

Bergregion10 0338 0585 899–2,2–4,4

Total28 57321 29816 730–2,9–3,4

Quelle: BFS

MerkmalAnzahl BetriebeVeränderung pro Jahr in % 1990200020071990–20002000–2007 Grössenklasse 0–3 ha19 8198 3716 577–8,3–3,4 3–10 ha27 09218 54214 148–3,7–3,8 10–20 ha31 63024 98420 876–2,3–2,5 20–25 ha6 6777 2446 9610,8–0,6 25–30 ha3 3644 4304 7342,81,0 30–50 ha3 5495 7596 7515,02,3 >50 ha6841 2071 7175,85,2 Region Talregion41 59031 61227

Hügelregion24 54118 95716 961–2,5–1,6 Bergregion26 68419 96817 366–2,9–2,0 Total92 81570 53761 764–2,7–1,9 Quelle: BFS

437–2,7–2,0

1990200020071990–20002000–2007

MerkmalAnzahl BetriebeVeränderung pro Jahr in %

1.1 ÖKONOMIE 11 1 1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT

Bei den Haupterwerbsbetrieben war die Abnahmerate zwischen 2000 und 2007 in allen Regionen bedeutend weniger hoch als in den neunziger Jahren. In der Bergregion war sie mit 0,5% pro Jahr am tiefsten. Bei den Nebenerwerbsbetrieben war die Entwicklung umgekehrt. Die Abnahmerate erhöhte sich von 2,9 auf 3,4%. Insgesamt sank zwischen 2000 und 2007 die Zahl der Haupterwerbsbetriebe um rund 4'200 und jene der Nebenerwerbsbetriebe um über 4'500.

Der Rückgang der Anzahl Landwirtschaftsbetriebe ist mit einer Reduktion der Anzahl Beschäftigten verbunden.

Entwicklung der Anzahl Beschäftigten

In den neunziger Jahren ging die Zahl der Beschäftigten in der Landwirtschaft um rund 50'000 Personen zurück. Der Rückgang betraf ausschliesslich die familieneigenen Arbeitskräfte. Demgegenüber stieg die Zahl der familienfremden Arbeitskräfte in dieser Zeitspanne leicht an.

Seit dem Jahr 2000 ist die Zahl der Beschäftigten um weitere 30’000 Personen gesunken. Im Unterschied zu den neunziger Jahren ging zwischen 2000 und 2007 auch die Anzahl familienfremde Arbeitskräfte zurück. Insgesamt war die Abnahmerate nach 2000 leicht höher als in den zehn Jahren zuvor. Mit 2,3% war sie 0,4 Prozentpunkte höher als diejenige bei den Betrieben. Zwischen 1990 und 2000 war noch das Gegenteil der Fall: die Betriebe nahmen um 2,7% pro Jahr ab, die Beschäftigten nur um 2,2%.

12 1.1 ÖKONOMIE 1

BeschäftigteVeränderung pro Jahr in % 1990200020071990–20002000–2007 Familieneigene217 477165 977142 657–2,7–2,1 davon: Betriebsleiter88 88974 72458 766–1,7–3,4 Betriebsleiterinnen3 9262 3462 998–5,03,6 Familienfremde36 08437 81630 3340,5–3,1 Total253 561203 793172 991–2,2–2,3

MerkmalAnzahl

Quelle:

BFS

■ Beschäftigte

Tabelle 2, Seite A3

■ Bruttowertschöpfung

Wirtschaftliche Kennziffern

Die Bruttowertschöpfung der Schweizer Wirtschaft im Berichtsjahr lag mit 482,1 Mrd. Fr. 5,2% höher als im Vorjahr. Der Anteil des Primärsektors war mit 1,2% gering. Davon entfielen gut zwei Drittel auf die Landwirtschaft.

Entwicklung der Bruttowertschöpfung der drei Wirtschaftssektoren Angaben zu laufenden Preisen

Sektor20052006 1 2007 1 Anteil Veränderung 20072005/07 in Mio. Fr.in %in %

Primärsektor5 478 5 4415 6071,22,4 davon Landwirtschaft nach LGR4 083 3 8463 9170,8–4,1

Sekundärsektor118 324 126 758134 951 28,014,1

Tertiärsektor312 067 325 954341 511 70,89,4

Total435 870 458 153482 069 100,010,6

1 provisorisch Quelle: BFS

■ Aussenhandel

Für den Schweizer Aussenhandel war das Berichtsjahr ein herausragendes Jahr. Einund Ausfuhren erreichten mit 193,1 Mrd. Fr. resp. 206 Mrd. Fr. neue Höchstwerte. Dies entspricht einer Zunahme von 9% resp. 11,2% gegenüber 2006. Die gesamtwirtschaftliche Handelsbilanz erreichte 2007 einen Exportüberschuss von 13 Mrd. Fr. Demgegenüber wurde im Jahr 2000 noch ein Importüberschuss von 3 Mrd. Fr. verbucht.

Der Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen zog ebenfalls an. Die Importe erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Mrd. Fr. auf 11,3 Mrd. Fr., die Exporte ebenfalls um 1,2 Mrd. Fr. auf 6,5 Mrd. Fr. Die Handelsbilanz bei den Landwirtschaftsprodukten schloss 2007 mit einem Importüberschuss von 4,8 Mrd. Fr. Im Vergleich dazu lag der Importüberschuss im Jahr 2000 bei 5 Mrd. Fr. Die Handelsbilanz verbesserte sich demzufolge um 0,2 Mrd. Fr.

Im Berichtsjahr stammten 8,6 Mrd. Fr. oder 76,1% der Landwirtschaftsimporte aus der EU. 4,6 Mrd. Fr. oder 70,8% der Exporte wurden in den EU-Raum getätigt. Die Handelsbilanz mit der EU bei den Landwirtschaftsprodukten schloss 2007 mit einem Importüberschuss von 4 Mrd. Fr. Im Jahr 2000 lag der Importüberschuss bei 3,7 Mrd. Fr. Die Handelsbilanz verschlechterte sich um 0,3 Mrd. Fr.

1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 13 1.1 ÖKONOMIE 1

1 EU15-25-27: 2000-2003 EU15, 2004-2005 EU25, ab 2006 EU27

2 EU27: alle heutigen EU-Mitgliedsländer

OZD

Landwirtschaftsprodukte hat die Schweiz im Berichtsjahr wertmässig am meisten aus Frankreich eingeführt, gefolgt von Deutschland und Italien. Fast zwei Drittel der gesamten Importe aus der EU stammten aus diesen drei Ländern. Das gleiche Bild zeigte sich bereits im Jahr 2000. Gut die Hälfte der wertmässigen Ausfuhren in die EU gingen 2007 in die drei Länder Deutschland, Frankreich und Italien. Im Jahr 2000 waren es rund 60%.

Die Handelsbilanz mit den umliegenden EU-Ländern wies 2007 Importüberschüsse aus. Gegenüber 2000 nahm der Importüberschuss mit Deutschland stark zu, leicht bis mittelstark nahm der Importüberschuss mit Italien und den Niederlanden zu. Leicht abgenommen hat der Importüberschuss mit Frankreich, Österreich und Spanien. Einen Exportüberschuss wies die Schweiz 2007 im Verkehr mit den übrigen EU-Ländern aus.

14 1.1 ÖKONOMIE 1 20002001200220032004200520062007

Einfuhren total139,4141,9130,2129,7138,8157,6177,1193,0 38,5 Landwirtschaftsprodukte8,58,68,58,98,99,410,111,332,9 davon aus EU15-25-27 1 6,06,26,36,76,97,17,88,643,3 davon aus EU27 2 6,26,46,67,06,97,17,88,638,7 Ausfuhren total136,0138,5136,5135,4147,4166,0185,2206,0 51,5 Landwirtschaftsprodukte3,53,63,53,64,04,45,36,585,7 davon in EU15-25-27 1 2,32,42,32,52,83,13,74,6100,0 davon in EU27 2 2,42,52,52,62,83,13,74,691,7

2000–07 Mrd. Fr.%

Quelle:

Landwirtschaftlicher Aussenhandel mit der EU 2000/2007

Einfuhren 2000 Import- bzw. Exportüberschuss 2000 Ausfuhren 2000

bzw. Exportüberschuss 2007 Ausfuhren 2007

Ein- und Ausfuhren von landwirtschaftlichen Produkten und Verarbeitungserzeugnissen nach Produktekategorie 2000/2007

Einfuhren 2000 Import- bzw. Exportüberschuss 2000 Ausfuhren 2000

2007 Ausfuhren 2007

15 1.1 ÖKONOMIE 1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1

Quelle: OZD Deutschland Frankreich Italien Österreich

Niederlande übrige Länder

übrige Länder EU27

754 976 1 240 1 929 388 1 588 699 1 870 263 1 267 430 1 751 160 233 320 351 61 479 254 590 133 747 367 1 059 552 714 1 263 1 073 2 000 2 500 1 5001 5002 000 1 000500 0 in Mio. Fr. 5001 000

Einfuhren

Import-

Spanien

EU15 (2000)

(2007)

2007

Quelle: OZD Tabak und Diverses Milchprodukte Nahrungsmittelzubereitungen Genussmittel Tierfutter, Abfälle Getreide und Zubereitungen Ölsaaten, Fette und

Pflanzen, Blumen Gemüse Früchte Getränke Tierische Produkte,

712 474 743 435 537 318 660 571 819 813 1 384 1 251 599 761 1 505 1 326 158 315 262 398 413 597 642 1 017 43 346 76 544 3 545 4 628 5 553 5 662 5 854 13 1 042 191 1 433 1 075 1 813 54 1 407 102 1 640 2 000 2 500 1 5001 5002 000 1 000500 5001 000

Öle Lebende

Fische

Einfuhren

Import-

Exportüberschuss

0 in Mio. Fr.

2007

bzw.

Die Schweiz ist bezüglich Nahrungsmittel ein stark importorientiertes Land. Im Berichtsjahr wurden vor allem Getränke, tierische Produkte (inkl. Fische), Genussmittel (Kaffee, Tee, Gewürze) sowie Nahrungsmittelzubereitungen eingeführt. Ein ähnliches Bild zeigte sich bereits im Jahr 2000. Die Getränkeeinfuhren setzen sich zusammen aus rund 64% Wein und je rund 10% Spirituosen und Mineralwasser. Von den Gesamteinfuhren unter dem Titel «tierische Produkte» sind rund 40% dem Sektor Fleisch, 30% dem Sektor Fisch und der Rest dem Sektor zubereitetes Fleisch und Fleischkonserven zuzuordnen.

Im Jahr 2007 wurden vor allem Genussmittel und Nahrungsmittelzubereitungen exportiert, gefolgt von Getränken, Tabak und Diverses sowie Milchprodukten. Unter den Genussmitteln waren es vorwiegend Kaffee (570 Mio. Fr.) sowie Schokolade und kakaohaltige Nahrungsmittel (774 Mio. Fr.). Hauptanteile bei den Nahrungsmittelausfuhren bildeten die Lebensmittelzubereitungen, Kaffee-Extrakte, Suppen und Saucen. Im Vergleich zum Jahr 2000 gab es bei den genannten Positionen markante Zunahmen.

Die Handelsbilanz nach Produktekategorien wies 2007 vor allem bei tierischen Produkten inkl. Fische (–1’538 Mio. Fr.) und Früchten (–1’029 Mio. Fr.) Importüberschüsse aus. Tiefer lag der Importüberschuss bei den Getränken (–738 Mio. Fr.). Gegenüber 2000 gab es vor allem bei den Getränken eine markante Reduktion des Importüberschusses um 504 Mio. Fr.

Exportüberschüsse wurden 2007 bei Tabak und Diverses, Milchprodukten, Genussmitteln sowie Nahrungsmittelzubereitungen erzielt. Gegenüber 2000 legten Tabak und Diverses, Genussmittel und Nahrungsmittelzubereitungen zu; bei den Milchprodukten sank der Exportüberschuss um 45 Mio. Fr. auf 89 Mio. Fr.

Die Schweizer Landwirtschaft hat gemäss Verfassung den Auftrag, mit ihrer Produktion einen wesentlichen Beitrag zur sicheren Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu leisten. Der Anteil der Inlandproduktion am inländischen Gesamtverbrauch wird allgemein als Selbstversorgungsgrad definiert.

16 1.1 ÖKONOMIE 1

■

Entwicklung des Selbstversorgungsgrades 199519961997199819992000200120022003200520042006 kalorienmässiger Anteil in % Tierische Nahrungsmittel Nahrungsmittel Total Pflanzliche Nahrungsmittel Quelle: SBV 0 100 80 60 40 20

Selbstversorgungsgrad

Das Schwergewicht der Schweizer Landwirtschaft liegt auf der tierischen Produktion, was auch den verhältnismässig hohen Selbstversorgungsgrad in diesem Bereich erklärt. Im Jahr 2006 lag der Inlandanteil bei tierischen Produkten mit 93% einen Prozentpunkt tiefer als 2005. Der Anteil bei pflanzlichen Produkten sank um 3 Prozentpunkte auf 40%. Insgesamt lag 2006 der Selbstversorgungsgrad mit 57% 3 Prozentpunkte tiefer als 2005. Im längerfristigen Vergleich zeigt sich insgesamt eine leicht sinkende Tendenz.

Wird die Inlandproduktion (gemessen in Kalorien) über das letzte halbe Jahrhundert hinweg betrachtet, so zeigt sich, dass diese nahezu verdoppelt werden konnte. Diese markante Produktionssteigerung erlaubte es, den Selbstversorgungsgrad etwa auf gleich hohem Niveau zu halten, obwohl in dieser Zeit die Bevölkerung um rund 50% zunahm. Seit 1990 konnte die gesamte Inlandproduktion um weitere 6% erhöht werden. Während in diesen 15 Jahren die pflanzliche Produktion einen 20%igen Anstieg erfuhr, sank die tierische Produktion um rund 5%.

Der Produzentenpreisindex landwirtschaftlicher Erzeugnisse ging von 1990 bis 2002 stark zurück. Nach einem leichten Anstieg im Trockenjahr 2003 und dem darauf folgenden Frühjahr 2004, zeigte der Index wieder sinkende Tendenz. Nach dem Tiefststand 2005 hat sich dieser in den letzten beiden Jahren etwas erholt (2006: 74,8 Indexpunkte; 2007:75 Indexpunkte). Dazu beigetragen haben die gute Verfassung des Grossviehmarktes und höhere Preise beim Gemüsebau.

1.1 ÖKONOMIE 17 1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1

13,

Entwicklung der Inlandproduktion 19551960196519701975198019851990200019952005 Terajoules Nahrungsmittel Total Tierische Nahrungsmittel Pflanzliche Nahrungsmittel Quelle: SBV 0 25000 20000 15000 10000 5000

■ Entwicklung von Preisindices Tabelle

Seite A13

Index (1990/92 = 100)

Im Vergleich zum Produzentenpreisindex legte der Landesindex der Konsumentenpreise für die Untergruppe Nahrungsmittel und Getränke bis 2004 kontinuierlich zu. Seither ist er praktisch stabil geblieben, dies obwohl der Importpreisindex für Nahrungsmittel sich in diesem Zeitraum um 5 Prozentpunkte erhöhte. Im Berichtsjahr lag der Index bei 111,3 Punkten, derjenige für importierte Nahrungsmittel bei 108,1 Punkten.

Entwicklung des Produzenten-, Konsumenten- und Importpreisindexes für Nahrungsmittel sowie des Indexes der Preise für landwirtschaftliche Produktionsmittel

Index der Preise der landwirtschaftlichen Produktionsmittel 1

Landesindex der Konsumentenpreise, Untergruppe Nahrungsmittel und Getränke

Produzentenpreisindex

Landwirtschaft

Importpreisindex

für Nahrungsmittel 2

1 Basis Mai 1997 = 100. Der neue Index enthält zu 100% Produktionsmittel. Im alten Index (Basis 1976) waren die Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital mit 25% Gewicht im Gesamtindex eingeschlossen. Das Gewicht der Produktionsmittel betrug damals 75%.

2 Basis Mai 2003 = 100. Ältere Zeitreihen sind für diesen Index nicht vorhanden. Bis April 2003 enthielt der Importpreisindex für die Gruppe «Nahrungsmittel» lediglich die Untergruppen «Fleisch», «Andere Nahrungsmittel» und «Getränke». Mit der Revision von Mai 2003 wurden zusätzliche Untergruppen aufgenommen. So deckt der Index nun einen weit grösseren Bereich der Nahrungsmittelimporte ab.

Quellen: BFS, SBV

Der Index der Preise der landwirtschaftlichen Produktionsmittel ging nach einem starken Anstieg zu Beginn der neunziger Jahre bis 1999 kontinuierlich leicht zurück. Bis 2003 stieg er dann leicht an, bis 2006 stärker. Der Indexstand ist damit leicht höher als zu Beginn der neunziger Jahre. Im Berichtsjahr legte der Index gegenüber 2006 um 1 Prozentpunkt auf 107,4 Punkte zu. Der Index kann in Produktionsmittel landwirtschaftlicher Herkunft (Saatgut, Futtermittel) und übrige Produktionsmittel unterteilt werden. Der Teilindex Produktionsmittel landwirtschaftlicher Herkunft ist im betrachteten Zeitraum gesunken, der Teilindex der übrigen Produktionsmittel angestiegen.

1.1 ÖKONOMIE 1 18

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 19901992 19931994199519961997199819992000200120032007 20042006 2005 2002

■ Ausgaben für Landwirtschaft und Ernährung

Bundesausgaben

Im Jahr 2007 wurde beim Bund das Neue Rechnungsmodell (NRM) eingeführt. Der Systemwechsel in der Rechnungslegung führte u.a. zu Veränderungen bei den Ausgaben nach Aufgabengebieten. Diese sind deshalb nicht mehr mit denjenigen früherer Jahre vergleichbar.

Die Gesamtausgaben des Bundes beliefen sich im Berichtsjahr auf 53'965 Mio. Fr. Dies entspricht einer Zunahme von rund 1,6 Mrd. Fr. oder 3% gegenüber 2006. Für Landwirtschaft und Ernährung wurden 3'601 Mio. Fr. aufgewendet, rund 44 Mio. Fr. (–1,2%) weniger als 2006. Nach sozialer Wohlfahrt (16'945 Mio. Fr.), Finanzen und Steuern (9'753 Mio. Fr.), Verkehr (7'349 Mio. Fr.), Bildung und Forschung (4'978 Mio. Fr.) und Landesverteidigung (4'327 Mio. Fr.) liegen die Ausgaben für Landwirtschaft und Ernährung an sechster Stelle.

Entwicklung der Ausgaben des Bundes für Landwirtschaft und

Der Anteil von Landwirtschaft und Ernährung an den Gesamtausgaben des Bundes war 2007 bei 6,7%. In den beiden Jahren zuvor lag er bei 7%.

Ernährung 2004200520062007 Mio. Fr. in % absolut (Mio. Fr.) in % der Gesamtausgaben Quelle: Staatsrechnung 0 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0,0 1,0 10,0 8,0 9,0 6,0 7,0 4,0 5,0 2,0 3,0 3 7503 6083 6453 601 1.1 ÖKONOMIE 1 19

Die Ausgaben für Produktion und Absatz sanken auch im Berichtsjahr. Gegenüber 2006 nahmen sie um 58 Mio. Fr. ab.

Entwicklung der Ausgaben des Bundes für Landwirtschaft und Ernährung

Anmerkung: Mit der Einführung des Neuen Rechnungsmodells (NRM) im Jahr 2007 erfolgte ein Systemwechsel in der Rechnungslegung des Bundes. Aufgrund dieses Strukturbruchs sind Vorjahresvergleiche nicht mehr möglich.

Quelle: Staatsrechnung

Bei den Direktzahlungen wurden im Berichtsjahr rund 40 Mio. Fr. mehr ausgegeben als 2006. Diese Zunahme ist vor allem auf die grössere Beteiligung an den freiwilligen Ethoprogrammen sowie auf Zahlungsüberhänge aus dem Rechnungsjahr 2006 zurückzuführen.

Die Ausgaben im Bereich Grundlagenverbesserung gingen im Berichtsjahr nach einem Zwischenhoch 2006 (Mehrausgaben aufgrund der Unwetterschäden 2005) wieder auf das Niveau von 2005 zurück.

1.1 ÖKONOMIE 1 20

Ausgabenbereich2004200520062007 in Mio. Fr. Produktion und Absatz731677606548 Direktzahlungen2 4982 4642 5532 596 Grundlagenverbesserung202178201175 Weitere Ausgaben319289285282 Total Landwirtschaft und Ernährung3 7503 6083 6453 601

Tabelle 51, Seite A58

Das Jahr 2007 war zum Teil durch extreme Wetterverhältnisse geprägt. Ein milder und niederschlagsarmer Winterabschluss sowie ein trockener Monat April, gefolgt von einem äusserst regnerischen Frühling und Sommer haben bei der pflanzlichen Erzeugung (44% des Gesamtproduktionswertes) zu einer stark durchzogenen Bilanz geführt. Die Erträge fielen je nach Anbauart und Region sehr unterschiedlich aus. Demgegenüber profitierte die tierische Erzeugung (47% des Produktionswertes) von gesamthaft guten Absatzbedingungen. Der restliche Anteil der Produktion, der sich aus landwirtschaftlichen Dienstleistungen (spezialisierte Arbeiten in Ackerbau und Tierhaltung) und nichtlandwirtschaftlichen Nebentätigkeiten zusammensetzt, ist insgesamt praktisch unverändert geblieben (9% des Produktionswertes). Der Produktionswert des gesamten Sektors betrug 10,6 Mrd. Fr.

Zusammensetzung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereiches 2007

Nichtlandw. Nebentätigkeiten 3%

Landw. Dienstleistungen 6%

Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 2%

Wein 4%

Obst 5%

Gemüse- und Gartenbau 13%

Futterpflanzen 13%

Kartoffeln, Zuckerrüben 3%

Getreide 4%

Milch 21%

Rindvieh 12%

Schweine 9%

Geflügel, Eier 4% Sonstige tierische Erzeugnisse 1%

Quelle: BFS

Die Nahrungsmittelproduktion (tierische und pflanzliche Produkte) vergrösserte sich um 7,0% gegenüber 2006. Dabei nahm die tierische Erzeugung um 2,1% (104 Mio. Fr.) und der Pflanzenbau um 12,8% (532 Mio. Fr.) zu. Die starke Zunahme beim Pflanzenbau erklärt sich durch bessere Erträge gegenüber 2006, vor allem bei den Futterpflanzen.

■■■■■■■■■■■■■■■■■

1.1.2 Märkte

1.1 ÖKONOMIE 21 1

Tabelle 14, Seite A14

Milch und Milchprodukte

■ Produktion: Milcheinlieferungen auf Höchstwert Milcheinlieferungen nach Monaten 2006 und 2007

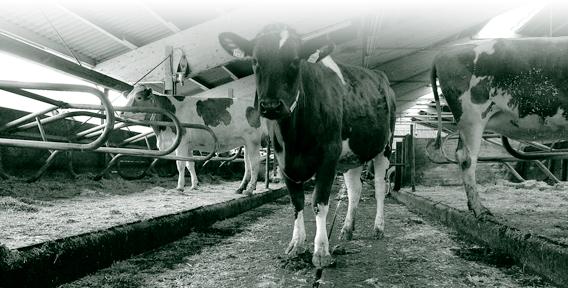

Im Berichtsjahr hat die eingelieferte Milchmenge gegenüber dem Vorjahr um 1,7% zugenommen. Der Absatz von Milch und Milchprodukten stieg an und bei Käse, Butter, Milchpulver und Rahm wurde 2007 eine Zunahme der Produktion beobachtet. Eine weiterhin sinkende Tendenz zeigte sich bei den Produzentenpreisen für Milch.

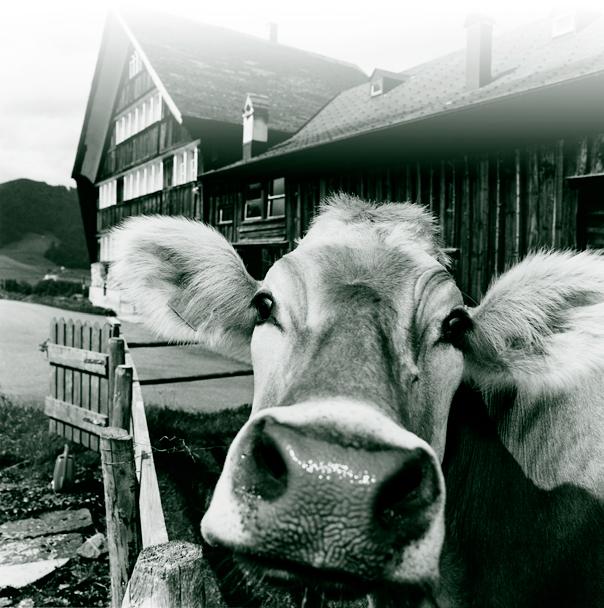

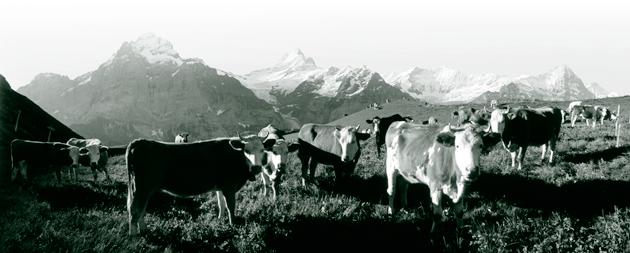

Gegenüber dem Vorjahr stieg die Gesamtmilchproduktion um 60'700 t auf rund 4,02 Mio. t. Davon wurden 757'100 t für die Selbstversorgung verwendet oder auf dem Hof verfüttert. Die Milcheinlieferungen inkl. der Milch aus der Freizone rund um Genf und aus dem Fürstentum Liechtenstein betrugen im Berichtsjahr 3,26 Mio. t, was gegenüber dem Vorjahr einer Zunahme von rund 55'000 t entspricht. Im Milchjahr 2007 betrug der geschätzte mittlere Jahresbestand an Kühen 692'000 Tiere.

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember in 1 000 t Milcheinlieferungen 2006 Milcheinlieferungen 2007 Quelle: TSM 220 230 250 240 270 260 280 290 300 310 320

22 1.1 ÖKONOMIE 1

Tabellen 3–12, Seiten A4–A12

■ Verwertung: weiterhin steigende Käseproduktion

Im Berichtsjahr wurde die eingelieferte und vermarktete Milch von 3,233 Mio. t (ohne diejenige aus der Freizone rund um Genf und aus dem Fürstentum Liechtenstein) wie folgt verwertet:

Zu Käse:1,427 Mio. t(+1,71%)

Zu Butter:0,452 Mio. t (–2,59%)

Zu Konsummilch: 0,447 Mio. t (–0,67%)

Zu Rahm:0,261 Mio. t (+3,98%)

Zu anderen Milchprodukten:0,646 Mio. t (+5,73%)

Die Gesamtmenge an hergestelltem Käse stieg 2007 gegenüber 2006 um 1,9% auf 176'279 t. Die grösste prozentuale Steigerung verzeichnete die Herstellung von Schafund Ziegenkäse mit 7,3% auf 995 t. Die Zunahme beim Halbhartkäse betrug 5,2% auf 52'158 t, beim Weichkäse 2% auf 6'909 t und beim Frischkäse 2% auf 41'382 t. Mit 4,7% auf 16'191 t ist im Bereich der Frischkäse die Herstellung von Mozzarella stark angestiegen. Nach wie vor nimmt der Hartkäse mit 42% den grössten Anteil der produzierten Käse ein. Im Berichtsjahr wurden davon 74'836 t hergestellt, was gegenüber 2006 ein Rückgang von 0,4% bedeutet.

Entwicklung der Verwertung der vermarkteten Milch

Im Berichtsjahr war die Produktion von Frischmilchprodukten im Vergleich zu 2005 und 2006 in etwa stabil und lag bei rund 750'000 t. Sauermilch- und Sauermilchprodukte erreichten im Jahr 2007 ein Volumen von 7'494 t, was einer Zunahme von 33,9% gegenüber 2006 entspricht. Die Produktion von Milchgetränken nahm zwischen 2006 und 2007 um 0,8% auf 65'668 t zu, während sie beim Jogurt stabil blieb.

Erneut wurde im Berichtsjahr mehr Rahm produziert. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr belief sich auf 2'362 t (+3,6%). Butter und Butterfette verzeichneten mit einer Zunahme von 6,4% auf 43'474 t ebenso eine steigende Produktion wie das Milchpulver, wovon im Berichtsjahr 50'834 t hergestellt wurden (+5,1%).

1990/92 200520062007 in 1 000 t Milch andere Milchprodukte Rahm Butter Quellen: TSM, SBV Käse Konsummilch 0 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500

1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1.1 ÖKONOMIE 23 1

■ Aussenhandel: positive Handelsbilanz

Die Aussenhandelsbilanz für das Jahr 2007 zeigt, dass die Schweiz mengenmässig mehr Käse, Milchpulver und Rahm exportierte als sie einführte. Beim Jogurt und bei der Butter überstiegen die Importe die ausgeführten Mengen.

Gegenüber dem Vorjahr nahm der Käseexport inkl. Quark um rund 7% auf 54’321 t zu. Der Käseimport stieg auf 37’329 t an, was einer Zunahme von 11% entspricht. Wie bereits im Vorjahr sind die Importe von Jogurt auffallend angestiegen: Im Berichtsjahr betrug deren Einfuhr 6'674 t (+71%). Beim Milchpulver gingen sowohl die Exporte (–44,3%) als auch die Importe (–21,6%) zurück.

Am 1. Juni 2007 trat nach einer fünfjährigen Übergangsfrist mit einem schrittweisen Abbau der tarifären Handelshemmnisse das Käseabkommen der Bilateralen Verhandlungen I zwischen der Schweiz und der EU in Kraft. Mit dieser vollständigen Liberalisierung des Käsehandels fielen sämtliche Zölle, Marktzutrittsbeschränkungen und Exportsubventionen weg. Zwischen der Schweiz und der EU können seit diesem Datum alle Käsesorten zollfrei und ohne mengenmässige Einschränkungen gehandelt werden.

Unmittelbar nach der Übergangsfrist von 2002 bis 2007 ist der Warenaustausch zwischen der Schweiz und der EU im Bereich des Käses deutlich gestiegen. Nach der vollständigen Liberalisierung des Käsehandels haben die Käseexporte im Zeitraum von Juni 2007 bis Mai 2008 gegenüber dem Jahr unmittelbar vor der fünfjährigen Übergangsfrist (Juni 2001 bis Mai 2002) um 5'244 t auf 56'703 t zugenommen. Die Käseimporte kletterten in diesem Zeitraum um 7'859 t auf 39'629 t. Die Mehrimporte wurden auf dem Schweizer Markt problemlos abgesetzt, weil auch der Konsum von 2001 bis 2007 um 2,3 kg auf 20,7 kg pro Kopf stieg.

Mit Exporten von rund 55 t zwischen Juni 2001 – Mai 2002 und rund 1'733 t von Juni 2007 – Mai 2008 verzeichnen die Frischkäse das grösste Wachstum im Zuge der Liberalisierung des Käsehandels zwischen der Schweiz und der EU. Beim Weichkäse hat sich der Export in die EU zudem nahezu verfünffacht. Gesunken ist hingegen der Export von Hartkäse, und zwar um rund 6'800 t. In den erwähnten Vergleichsperioden wiesen die Importe von Frisch- bzw. Halbhartkäse mit +47,9% bzw. +41,1% die mengenmässig grössten Steigerungen auf.

1.1 ÖKONOMIE 1 24

■

Verbrauch: Käsekonsum im Hoch Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums

Die Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums an Milch- und Milchprodukten ist leicht zunehmend. 2007 wurden 1,1% mehr Jogurt und 1,8% mehr Butter konsumiert. Der Konsum von Quark blieb hingegen stabil.

Der Pro-Kopf-Konsum von Käse nahm 2007 um 3,7% gegenüber dem Vorjahr zu. Beim Weich- und Hartkäseverbrauch konnte ein Anstieg von 5,6% bzw. 8,9% verzeichnet werden. Beim Frischkäse betrug die Zunahme 2%, beim Halbhartkäse 1,8%.

Ein Rückgang von 1,5% auf 77,7 kg konnte im Berichtsjahr gegenüber 2006 im ProKopf-Verbrauch von Konsummilch beobachtet werden. Der Absatz von Milchgetränken blieb 2007 mit 8,5 kg pro Kopf gegenüber dem Vorjahr unverändert.

1990/92 200520062007 kg pro Kopf Käse Jogurt Quelle: SBV Butter Quark 0,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 14,0 16,0 18,0 20,0 1.1 ÖKONOMIE 25 1

■ Produzentenpreise: tiefere Milchpreise

Der durchschnittliche Produzentenpreis für Milch betrug im Jahr 2007 70.04 Rp./kg, was gegenüber dem Vorjahr einem Rückgang von 1,79 Rp. entspricht. Per Anfang 2007 kam der Produzentenpreis für Milch aufgrund der reduzierten Beihilfen zur Stützung des Milchpreises unter Druck. Der positiven Lage auf dem Milchmarkt folgte gegen Ende 2007 die Aussicht auf eine Erhöhung des Milchpreises ab 2008. Die Schweizer Milchproduzenten konnten aus der ab dem Frühjahr 2007 eintretenden Hausse auf den internationalen Milchmärkten nur verzögert einen Nutzen ziehen.

Milchpreise 2007 gesamtschweizerisch und nach Regionen 1

Die regionalen Unterschiede bei der Industriemilch und der verkästen Milch sind 2007 im Vergleich zu 2006 etwas kleiner geworden. Bei der Industriemilch betrugen die Preisdifferenzen zwischen den Regionen bis zu 2.83 Rp./kg, bei der verkästen Milch bis zu 5.36 Rp. Bei den Produzentenpreisen für Biomilch verkleinerte sich die regionale Differenz im Vergleich zum Vorjahr von 4.93 Rp./kg auf 2.6 Rp. Im Berichtsjahr wurde mit durchschnittlich 78.31 Rp./kg (–1.93 Rp. oder –2,41%) auch für Biomilch ein tieferer Produzentenpreis ausbezahlt. Im Vergleich zur Industriemilch liess sich 2007 mit Biomilch durchschnittlich ein um 9.51 Rp/kg höherer Preis erzielen.

■ Konsumentenpreise: erneuter Rückgang

Die Konsumentenpreise für fast alle Milch- und Milchprodukte nahmen im Jahr 2007 gegenüber dem Vorjahr erneut ab. Für 1 kg Emmentaler surchoix zahlte der Konsument durchschnittlich Fr. 19.04, was gegenüber 2006 einer Abnahme von 17 Rp. entspricht. 1 kg Gruyère surchoix kostete 2007 durchschnittlich Fr. 19.94. Sinkende Konsumentenpreise wiesen auch Konsumrahm und Jogurt auf, wobei die grösste Abnahme beim Vollrahm 35% (verpackt, ½ l) mit –34 Rp. auf 3.63 Fr. verzeichnet wurde.

Rp./kgCHRegion IRegion IIRegion IIIRegion IVRegion V Gesamt70.0470.4570.1769.5169.8370.10 Industriemilch68.8068.8869.2968.3368.3966.46 Verkäste Milch70.6673.3169.7269.5970.2974.95 Biomilch78.3180.4178.2878.1677.81 Nicht erhoben

1Region I: Westschweiz; Region II: Bern, Zentralschweiz; Region III: Nordwestschweiz; Region IV: Zürich/Ostschweiz; Region V: SüdschweizQuelle: BLW

1.1 ÖKONOMIE 1 26

Konsumentenpreisindices für Milch und Milchprodukte

■ Marktspanne: tendenziell

Die Gesamtbruttomarge für Milch und Milchprodukte erreichte im April 2007 ihren Jahreshöchstwert, sank dann bis Oktober kontinuierlich und verzeichnete in den Monaten November und Dezember 2007 wieder einen leichten Anstieg.

Entwicklung der Bruttomarge 2007

Milchprodukte

Die Bruttomarge für Jogurt erreichte im März ihren tiefsten Wert, was auf Aktionsverkäufe zweier Verteiler zurückzuführen ist. Im Juni beendete ein Grossverteiler seine Aktionsangebote für Vorzugsbutter des Vormonats, aufgrund dessen die Bruttomarge für Butter ihren Jahreshöchstwert erreichte. Der anschliessende Rückgang der Bruttomarge für Butter zwischen Juni und Oktober ist auf eine Verteuerung des Rohstoffs zurückzuführen.

1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT

abnehmend

Index (Dez. 2005 = 100) 94 98 96 100 102 104 106 2003200420052007 2006 Milch Käse Butter Quelle: BFS Rahm Andere Milchprodukte

Index (2000 = 100) Milch-und

Käse Butter Jogurt Quelle: BLW 60 65 70 75 80 85 90 105 100 95 110 115 120 Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember 1.1 ÖKONOMIE 27 1

Tiere und tierische Erzeugnisse

Der Fleischkonsum stieg 2007 insbesondere wegen der guten konjunkturellen Lage und der weiter abklingenden Tierseuchenproblematik (Vogelgrippe und BSE) um 1,2%. Die Schweizer Bevölkerung verzehrte 51,95 kg Fleisch pro Kopf – soviel wie seit 2002 nicht mehr. Zusätzlich konsumierte jede Person durchschnittlich 8,29 kg Fisch und Krustentiere. Die grösste Zunahme gegenüber dem Vorjahr verzeichnete Geflügelfleisch mit 16,3% und die grösste Abnahme wurde bei Schaffleisch mit 5,1% beobachtet.

Für Kälbermäster war das Berichtsjahr mit hohen Produzentenpreisen erneut erfreulich. Der Jahrespreis der Kälber von Fr. 14.47 je kg SG lag sogar um 0,9% über dem durchschnittlichen Preis der Jahre 1990 bis 1992. Die Produzentenpreise auf dem Rindfleischmarkt stiegen ebenso auf ein Niveau, das letztmals 2001 erreicht wurde. Für Muni und Kühe der Handelsklasse T3 wurden im Jahresdurchschnitt Fr. 8.73 je kg SG bzw. Fr. 6.77 je kg SG erzielt. Das geringe Inlandangebot, vor allem an Kuhfleisch für die Verarbeitung, wurde mit Importen von rund 16'000 t ergänzt. Der Geflügelmarkt erholte sich nach der Verunsicherung durch die Vogelgrippe wieder vollständig. Im Inland wurde deshalb rund 16% mehr Geflügelfleisch als 2006 produziert.

1.1 ÖKONOMIE 1 28

Tabellen 3–12, Seiten A4–A12

■ Produktion: der Schweinebestand sinkt

Der Rindviehbestand stieg 2007 leicht an (+0,3%), die Zahl der Betriebe mit Rindvieh (43'700) verringerte sich indes um weitere 800 Einheiten. Gestiegen ist hauptsächlich die Zahl der Mutterkühe, deren Bestand nun bei 94'000 Stück liegt. Jede siebte Kuh in der Schweiz ist eine Mutterkuh. Während den letzten drei Jahren wurden in etwa gleich viele Kühe zur Verkehrsmilchproduktion gehalten. Der Schweinebestand sank um 3,8% auf 1,573 Mio. Stück. Der Bestand an Zuchtsauen fiel um rund 10'000 Tiere auf 140'600 Tiere. Beide Entwicklungen sind die Folge der Preisbaisse auf dem Markt. Die Haltung von Ziegen und Pferden ist seit 1990 immer beliebter geworden und die Bestände sind stetig gewachsen. Im Vergleich zu 1990 werden 25% mehr Ziegen und sogar 48% mehr Pferde gehalten. Hingegen hat sich der Schafbestand in den letzten drei Jahren bei etwa 445'000 Stück stabilisiert. Infolge der Vogelgrippe reduzierten die Geflügelmäster ihre Bestände im Jahre 2006 um rund 10%. Im Berichtsjahr zog der Konsum von Geflügelfleisch aber unerwartet stark an, so dass wieder mehr als 5 Mio. Stück Mastpoulets gehalten wurden. Der Legehennenbestand sank auf rund 2 Mio. Tiere. Mehr als 50% der Schafe und mehr als 75% der Ziegen werden im Berggebiet gehalten und nutzen dort Raufutter. Demgegenüber stehen 85% der Schweine und des Geflügels in Ställen des Talgebiets. Am meisten Rindvieh, Geflügel, Ziegen und Pferde werden im Kanton Bern gehalten. Der Kanton Luzern weist den grössten Schweinebestand und der Kanton Wallis den grössten Schafbestand auf. Entwicklung

Quelle: BFS

der Tierbestände Tierart19902005200620071990–2005/07 in 1 000in 1 000in 1 000in 1 000% Rindvieh1 8581 5551 5671 571–15,81 –Kühe für die Verkehrsmilchproduktion726568565564–22,09 –Kühe ohne Verkehrsmilchproduktion, gemolken515353512,61 –Mutterkühe14788794516,67 Schweine1 7761 6091 6351 573–9,59 Schafe35544645144425,92 Ziegen6174767925,14 Pferde3855565848,25 Mastgeflügel2 8785 0604 4815 00268,44 Lege- und Zuchthennen2 7952 1892 1472 030–24,08

1.1 ÖKONOMIE 1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 29 1

Die Schweinefleischproduktion von 241'902 t SG war im Berichtsjahr beinahe so hoch wie 2006. Sie ist bezüglich Produktionsmenge am bedeutendsten – gefolgt von der Rindfleischproduktion mit 102'147 t. Mit Ausnahme von Geflügelfleisch sank die Erzeugung aller Fleischkategorien. Am deutlichsten war dies bei Pferdefleisch mit einer Abnahme von 12,4% und bei Schaffleisch mit 6,3% der Fall. Die Lust auf Schweizer Geflügel hatte hingegen eine Produktionssteigerung um 16,1% auf die im Vergleich mit früheren Jahren grösste Inlandproduktion (34'579 t Verkaufsgewicht) zur Folge, wodurch die zeitweise leer stehenden Geflügelmastställe wieder ausgelastet waren. Von 1990/92 bis zum Berichtsjahr waren zwei wesentliche Entwicklungen zu beobachten: Erstens wurde die Produktion von Geflügelfleisch um 67% ausgedehnt und zweitens sank die Schweine- und Rindfleischproduktion um 9% bzw. 22%. Mit 34% nahm in diesem Zeitraum die inländische Pferdefleischproduktion ab. Dieser Rückgang wurde durch grössere Importmengen gedeckt. Stabil blieb indes die Erzeugung von Ziegenfleisch.

Das konsumierte Rind- und Schweinefleisch wurde 2007 zu 84,1% bzw. zu 94,5% in der Schweiz produziert. Den höchsten Inlandanteil von 96% weist seit Jahren Kalbfleisch auf. Hingegen stammt lediglich jedes zwölfte Kilogramm Pferdefleisch, jedes fünfte Kilogramm Kaninchenfleisch sowie jedes zweite Kilogramm Geflügel-, Ziegen- und Schaffleisch aus einheimischer Produktion. Im Berichtsjahr betrug der Inlandanteil bei allen Fleischarten von Schlachttieren ohne Geflügel insgesamt 88,8% und bei Geflügel 46,5%.

Entwicklung

Die Eierproduktion ging 2007 gegenüber dem Vorjahr um 0,9% auf 654 Mio. Stück zurück. Im Vergleich zur Periode 1990/92 legte sie jedoch um 2,5% zu. Der Markt war eher knapp mit Schweizer Eiern versorgt, deshalb waren im Sommer sehr wenig Eier an Lager. Dies führte zu Mehrimporten von Schaleneiern. Der Inlandanteil am Verbrauch von Schaleneiern sank dadurch auf 70,4%. Dies ist der tiefste Wert seit 1996.

1.1 ÖKONOMIE 1 30

1990/92200520062007 Index (1990/92 = 100) Rindfleisch Schaffleisch Geflügelfleisch Quellen: Proviande, SBV Kalbfleisch Ziegenfleisch Schaleneier 60 70 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 Schweinefleisch Pferdefleisch

der tierischen Produktion

■ Tierwohl: Labelanteile in der schweizerischen Fleischproduktion

Labels sind das wesentliche Element für die Vermarktung von Mehrwerten in der Fleischproduktion. Die Labelprogramme beinhalten in erster Linie höhere Anforderungen an das Tierwohl (Auslauf, Flächenbedarf, etc.). Die Programme werden von unabhängigen Stellen kontrolliert und zertifiziert und als Grundanforderung wird häufig die Erfüllung der staatlichen Förderprogramme BTS und/oder RAUS vorausgesetzt. Die Verkaufsanteile von Labelfleisch aus Schweizer Produktion wurden 2007 bei den wichtigsten Detaillisten vom Schweizer Tierschutz in einer Umfrage ermittelt. Im Detailhandel wird schätzungsweise die Hälfte des Fleisches verkauft, währenddem die andere Hälfte in der Gastronomie und in Kantinen Absatz findet. Bei Migros liegt der Labelanteil für Rind-, Lamm- und Geflügelfleisch aus schweizerischer Produktion bei 75%. Bei Coop beträgt der Labelanteil für Geflügelfleisch 90%, für Schweinefleisch 50% und für Kalbfleisch 25%. Die Labelanteile bei Volg, Carrefour und Denner belaufen sich hingegen auf unter 25%. Aus früheren Untersuchungen geht hervor, dass der wertmässige Anteil der Labels im gesamten Fleischsortiment des Lebensmitteldetailhandels rund 1,5 Mrd. Fr. (40% des Umsatzes) beträgt.

■ Aussenhandel: Importe auf Rekordniveau

Die Ausfuhr von Fleisch und Fleischerzeugnissen fiel 2007 gegenüber dem Vorjahr um 171 t auf 1'914 t. Über 90% der Exporte gehen in EU-Länder. Rindstrockenfleisch ist das wichtigste Exportprodukt, wobei von 1'351 t fast die gesamte Menge nach Frankreich und Deutschland verkauft wurde. Die Wurstwarenexporte kletterten um 32% auf 69 t und die Exporte von Fleischkonserven und -zubereitungen um 102% auf 186 t. Diese Produkte wurden grossmehrheitlich nach Deutschland, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Italien ausgeführt. Weiteres Exportpotenzial bietet das am 1. Januar 2008 in Kraft getretene zollfreie Kontingent der EU für 1'900 t Schweizer Wurstwaren. Der Handelswert der schweizerischen Fleischexporte betrug im Berichtsjahr rund 40 Mio. Fr. und ist im Vergleich zu 2006 um 5 Mio. Fr. gestiegen.

Schweizer Firmen importierten 2007 insgesamt eine Rekordmenge von 119'336 t Fleisch, Fleischerzeugnissen und Schlachtnebenprodukten mit einem Handelswert von 817 Mio. Fr. Aus EU-Ländern stammten 81'600 t (68,4%), aus Südamerika 24'896 t (20,9%), aus Ozeanien 6'935 t (5,8%) und aus Nordamerika 3'160 t (2,6%). Infolge des gesunkenen Inlandangebots stieg die Einfuhrmenge gegenüber dem Vorjahr um 9,5%. Die wichtigsten Lieferländer waren Deutschland mit 36'210 t (30,3%), Brasilien mit 23'123 t (19,4%), Frankreich mit 10'486 t (8,8%) und Italien mit 9'418 t (7,9%). Geflügel- und Rindfleisch mit Einfuhren von 50'076 t bzw. 15'966 t waren die dominierenden Fleischsorten. Fisch und Krustentiere wurden im Umfang von 63'500 t mit einem Handelswert von 687 Mio. Fr. importiert. Die wichtigsten Lieferanten waren Dänemark und Vietnam mit je rund 7'000 t.

1.1 ÖKONOMIE 1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 31 1

2007 stammten 44% des eingeführten Rind- und Kalbfleisches aus Brasilien, was einer Abnahme um 19% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Es folgten Deutschland (26%), Österreich (6,2%) und die Niederlande (4,9%). Brasilien exportiert vor allem Spezialstücke des Rindsstotzens, Nierstücke und High-Quality-Beef. Der Marktanteilsverlust von Brasilien ist die Folge der wesentlich grösseren Einfuhrmenge von Kuhfleisch aus europäischen Ländern.

Zwei Drittel des eingeführten Schweinefleischs kommen aus Deutschland und rund ein Fünftel aus Österreich. Australien und Neuseeland sind mit einem Anteil von insgesamt 89% die grössten Lieferanten von Schaf- und Lammfleisch. Das Pferdefleisch stammt hauptsächlich aus Kanada (46%) und Mexiko (18%). Eingebrochen ist der Import aus den USA, dem bisher wichtigsten Herkunftsland von Pferdefleisch. Infolge politischer Diskussionen zu einem Pferdeschlachtverbot in den USA wurden diverse Pferdeschlachtbetriebe geschlossen. Brasilien ist mit einem Marktanteil von 34% Hauptlieferant von Geflügelfleisch. Aus Deutschland kommen 21% und aus Frankreich 13% des ausländischen Geflügelfleischs. Grosser Beliebtheit erfreuen sich nach wie vor die italienischen Wurstwaren, wovon rund 2'700 t in die Schweiz verkauft werden. Ausserdem landen je etwa 1'300 t deutsche, französische und ungarische Fleischkonserven und -zubereitungen in Schweizer Haushalten und in der Gastronomie.

3'311 Esel und Pferde wurden 2007 in die Schweiz eingeführt, was einer Zunahme um rund 750 Tiere gegenüber 2006 entspricht. Diese Steigerung ist die Folge der neuen Verteilmethode «Windhund an der Grenze», welche für das Zollkontingent Tiere der Pferdegattung die Versteigerung abgelöst hat. Im Nachgang zu dieser administrativen Vereinfachung wurden einige vor dem 1. Januar 2007 provisorisch eingeführte Pferde definitiv verzollt. Viele Personen haben den Pferdeimport zeitlich verschoben, um von erleichterten Bestimmungen zu profitieren. Dieser Mehrimport im Berichtsjahr ist daher als einmaliger Effekt zu beurteilen. Jedes dritte Importpferd stammt aus Deutschland und jedes vierte aus Frankreich. Während desselben Zeitraums wurden aus der Schweiz 2'001 Tiere ausgeführt. Dank der guten Nachfrage konnten 1'717 Pferde und Esel nach Deutschland, Frankreich und Italien und weitere 284 Stück in andere Länder verkauft werden. Seit über zehn Jahren wurde diese Zahl nicht mehr erreicht. Vor allem dank Exportbeihilfen fanden 4'453 Rinder und Kühe einen ausländischen Käufer. Aus dem Ausland bezogen Schweizer Produzenten 970 Zuchttiere der Gattung Rinder. Exportiert wurden je rund 250 Tiere der Schaf- und Ziegengattung sowie rund 50 Tiere der Schweinegattung. Die Importe lagen bei rund 1'000 Tieren der Schweinegattung, 230 Tieren der Schafgattung und 30 Tieren der Ziegengattung.

Als Folge des knappen Angebots an Schweizer Eiern nahm die Einfuhr von Schaleneiern um 11,8% auf 32'329 t zu. Bei der Herkunft belegte Deutschland vor den Niederlanden und Frankreich den Spitzenplatz. Etwa die Hälfte der eingeführten Eier wird in der Schweiz aufgeschlagen und als Eiprodukte in der Lebensmittelindustrie und in der Gastronomie verwendet, die andere Hälfte wird im Detailhandel verkauft. Ausgeführt wurden lediglich 5 t. Zudem wurden 8'500 t flüssige und getrocknete Eiprodukte sowie Eieralbumine in die Schweiz gebracht. Zwei Drittel davon stammten aus den Niederlanden. Die Ausfuhren beliefen sich hingegen nur auf 38 t.

1.1 ÖKONOMIE 1 32

■ Verbrauch: Geflügelfleisch im Hoch

Im Rahmen der Uruguay-Runde der WTO hat sich die Schweiz verpflichtet, den Marktzutritt für eine bestimmte Fleischmenge zu tiefen Kontingentszöllen zu gewähren. Für Rind-, Kalb-, Schaf-, Pferde- und Ziegenfleisch beträgt die Zollkontingentsmenge seit 1996 zusammen 22'500 t. Die Schweiz hat ihre Verpflichtung jedes Jahr eingehalten. Für Schweine- und Geflügelfleisch nahm die Zollkontingentsmenge von 50'020 t im Jahre 1996 auf 54'500 t im Jahre 2000 zu; seither ist sie konstant. 2007 betrug die Ausnützung des Zollkontingents 99% (53'770 t). Seit 1996 beträgt das Zollkontingent für Tiere der Pferdegattung 3'322 Stück. Die Ausnützung liegt bei durchschnittlich 89% und im Berichtsjahr bei über 99%.

Der Fleischverbrauch lag mit 401'037 t um 2,2% über dem Vorjahreswert. Spitzenreiter ist Schweinefleisch mit 195'750 t, gefolgt von Rindfleisch (82'577 t) und Geflügelfleisch (74'292 t). Um 17,5% ist der Verbrauch von Geflügelfleisch gestiegen. Hingegen brach der Verbrauch von Lammfleisch um 4,2% und von Kalbfleisch um 2,4% ein. Ausserdem verzehrten die Schweizerinnen und Schweizer 63’969 t Fisch und Krustentiere. Davon stammten rund 97% aus dem Ausland.

Der Pro-Kopf-Konsum von verkaufsfertigem Fleisch nahm im Berichtsjahr um 1,2% auf 51,95 kg zu. Wie seit Jahren wird Schweinefleisch (25,36 kg) am meisten konsumiert, gefolgt von Rindfleisch (10,70 kg) und Geflügelfleisch (9,62 kg). Den grössten Sprung im Pro-Kopf-Konsum verzeichnete das Geflügelfleisch mit einem Anstieg von 16,3%. Alle anderen Fleischkategorien wiesen einen rückläufigen oder stabilen Pro-KopfKonsum auf. Grösste Verlierer sind Schaf- und Lammfleisch mit einem Rückgang von 5,1% und Kalbfleisch mit 3,3%. Stabil blieb der Konsum von Pferdefleisch mit 0,68 kg pro Kopf. Die Lust auf Eier führte zu einem seit langem wieder steigenden Konsum auf 188 Eier pro Kopf. Der Mehrkonsum ging auf das Konto einer höheren Importmenge.

Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums von Fleisch und Eiern

Quellen: Proviande und Aviforum

1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1.1 ÖKONOMIE 1 33

1990/92 200520062007 Index (1990/92 = 100) Rindfleisch Schweinefleisch Ziegenfleisch

Geflügelfleisch Kalbfleisch Schaffleisch 70 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 Pferdefleisch Schaleneier

Im Berichtsjahr erzielten die Produzenten von Schlachtvieh der Rindergattung sehr gute Preise. Zu dieser Entwicklung trugen einerseits die stabile Nachfrage und andrerseits das geringe Angebot bei. Für Muni und Rinder mittlerer Qualität (Handelsklasse T3) wurden im Jahresmittel Fr. 8.73 bzw. Fr. 8.58 je kg SG franko Schlachthof bezahlt. Dies entspricht einem Anstieg von rund 30 Rp. gegenüber dem Vorjahr und 70 Rp. gegenüber 2005. Nach einer Preisbaisse bei den Schweinen in den Jahren 2005 und 2006 stieg der Produzentenpreis wieder auf Fr. 4.04 je kg SG ab Hof an. Dafür ist hauptsächlich die tiefere Inlandproduktion verantwortlich. Seit dem Tiefpunkt 2004 ist der Preis für Lämmer stetig gestiegen; als Ursache gilt das rückläufige Inlandangebot.

Die durchschnittlichen Produzentenpreise eines Monats verlaufen bei verschiedenen Fleischkategorien saisonal. Die Grillsaison belebt den Konsum von Schweinefleisch und führt zu den höchsten Preisen im Mai und Juni. Das geringe Angebot an Kälbern im Herbst und Winter führt zu den höchsten Produzentenpreisen in dieser Zeit. Mit steigendem Angebot ab März bis zum Sommer sinkt in der Folge der Preis wieder. Kein saisonaler Preisverlauf war im Berichtsjahr bei Rind- und Kuhfleisch zu beobachten. Weil das Inlandangebot grundsätzlich sehr gering war und durch Mehrimporte permanent ergänzt werden musste, wirkte sich das grössere Angebot im Herbst nicht negativ auf die Produzentenpreise aus.

1.1 ÖKONOMIE 1 34

■ Produzentenpreise: Preise für Schlachtvieh im Hoch

Fr. pro kg SG

Monatliche Schlachtvieh- und Schweinepreise 2007

Kälber, Handelsklasse T3 Lämmer Handelsklasse T3 Muni, Handelsklasse T3

Kühe, Handelsklasse T2/3 Fleischschweine, leicht

3.00 4.00 6.00 5.00 8.00 7.00 9.00 11.00 10.00 13.00 12.00 15.00 14.00 16.00 17.00 Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

Quelle: SBV

■ Konsumentenpreise steigen

Die steigenden Produzentenpreise für Schweine und Tiere der Rindergattung bewirkten insgesamt höhere Konsumentenpreise. Für Entrecôte bezahlten Konsumenten rund Fr. 59.– je kg und für Schweinekoteletten rund Fr. 20.– je kg. Die beobachteten Konsumentenpreise für Fleisch aller Tierkategorien lagen im Berichtsjahr höher als 1990/92, obwohl seither die Produzentenpreise teils wesentlich gesunken sind. Die grösste Steigerung bei den Konsumentenpreisen seit 1990/92 weist Kalbfleisch auf. Allerdings ist der Anteil der Ausgaben für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke an den gesamten Haushaltsausgaben seit Jahren rückläufig. Er betrug im letzten Erhebungsjahr 2005 lediglich noch 7,7%.

■ Bruttomarge auf Fleisch

Gegenüber dem Vorjahr ging der Jahresdurchschnitt der Bruttomarge Verarbeitung und Verteilung von frischem Rindfleisch um 3,3% zurück. Wenig gesunken sind hingegen die Margen für Kalb- und Schweinefleisch. Um 11,4% stieg die Marge für Lammfleisch. Über alle Fleischkategorien (Rind, Kalb, Schwein und Lamm) sowie Fleisch- und Wurstwaren zusammen gerechnet sank die Bruttomarge auf den tiefsten Jahresdurchschnitt seit mehreren Jahren. Die Bruttomarge lag rund 10% über der Basisperiode (Februar-April 1999). Dies ist ein Zeichen des verstärkten Wettbewerbs. Interessant ist der saisonale Verlauf der Bruttomarge Schweinefleisch: Diese weist seit einigen Jahren im Juli und August jeweils die tiefsten Werte auf. Eine mögliche Erklärung für diese Beobachtung ist die Ankurbelung des Verkaufs durch tiefere Preise in der Sommerferienzeit.

1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1.1 ÖKONOMIE 1 35

Index (Februar–April 1999 = 100) Schwein Rind Kalb Lamm Frischfleisch, Fleisch- und Wurstwaren Quelle: BLW 150 155 135 140 145 130 125 120 115 110 105 100 Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

Entwicklung der Bruttomargen Fleisch 2007

■ Wettersituation: Sommer im April

Pflanzenbau und pflanzliche Produkte

Das Jahr 2007 war extrem warm. Die erste Hälfte des Berichtsjahres war von überdurchschnittlichen Temperaturen geprägt. In der Südschweiz betrug der Wärmeüberschuss rund 2°C, in höheren Lagen war ein etwas geringerer Wärmeüberschuss zu verzeichnen. Der April präsentierte sich sommerlich warm. Mai und Juni waren auch um 1,5–3°C wärmer als im langjährigen Mittel. Dementsprechend war die Vegetation ab April bis im Sommer stets 2–3 Wochen im Vorsprung. Im Juli und August normalisierten sich die Temperaturen, der Oktober war sogar leicht kühler als das langjährige Mittel (1961–1990). Im Mittelland gab es nur zwei kurze Wintereinbrüche mit Schnee (24.–26. Januar und 19.–24. März). Das Berichtsjahr war in der westlichen Schweiz niederschlagsreich. Im Osten fielen normale Mengen, während im Süden und im Engadin unterdurchschnittliche Regensummen fielen. Der April war extrem trocken, vielerorts fiel bis zu 25 Tage kein Regen. Westlich der Reuss brachte der Juli grosse Regenüberschüsse, während im Tessin teils weniger als die Hälfte der Normalsummen fielen. Der August war ebenfalls äusserst regenreich, dafür war der Oktober, nach einem normalen September, vielerorts trocken. Die überdurchschnittliche Jahresbesonnung war 2007 hauptsächlich dem extrem sonnigen April zu verdanken. Im Sommer waren die monatlichen Überschüsse respektive Defizite an Sonnenstunden gering, einzig der August verzeichnete in einigen Gebieten ein deutliches Sonnenscheindefizit.

Die intensiven Niederschläge vom 8./9. August werden im Berichtsjahr als extremes Wetterereignis festgehalten. In 48 Stunden erhielten Wädenswil und Zürich um die 140 mm Regen. Vielerorts (vor allem Bern und Basel) führten die extremen Regenmengen zu kritischen Hochwassersituationen.

1.1 ÖKONOMIE 1 36

■ Produktion: Flächenabnahme bei Ölkürbissen und Soja

Ackerkulturen

Die offene Ackerfläche wurde gegenüber dem Vorjahr um 4'795 ha (2%) reduziert. Die Brotgetreidefläche wurde mit 2% ein wenig vergrössert, während die Futtergetreidefläche im Vergleich zum Vorjahr um ganze 12% zurückging. Unter den Kulturen, welche im Berichtsjahr an Fläche gewonnen haben zählen Zuckerrüben (10%), Raps (8%), Silo- und Grünmais (2%) und Freilandgemüse (1%). Flächenabnahmen verzeichneten die Ölkürbisse (–14%), Soja (–11%), Sonnenblumen (–8%), Futterrüben (–5%), Kartoffeln (–2%) und Hülsenfrüchte (–1%).

Zusammensetzung der offenen Ackerfläche 2007 (provisorisch)

Total 279 671 ha

Silo- und Grünmais 15% 42 773 ha

Freilandgemüse 3% 9 254 ha

Raps 7% 18 649 ha

Zuckerrüben 7% 20 660 ha

übrige Kulturen 7% 19 018 ha

Getreide 56% 157 572 ha

Kartoffeln 4% 11 745 ha

Quelle: SBV

Mit Ausnahme von Gerste und Raps, welche die Erträge des Vorjahrs nicht ganz erreichten (–2%), übertrafen die Kulturen die niedrigen Erträge von 2006. Der Weizenertrag konnte im Vergleich zum Vorjahr um 5% und der Zuckerrübenertrag um 12% gesteigert werden. Auch der letztjährige ausserordentlich tiefe Kartoffelertrag von 324 dt/ha überschritt im Berichtsjahr zum ersten Mal seit 2000, durch eine Ertragssteigerung um 29%, die Grenze von 400 dt (417 dt/ha).

Entwicklung der Flächenerträge ausgewählter Ackerprodukte

1990/92199920002001200220052007

Produkte (Erträge 2007 provisorisch)

Winterweizen (59,4 dt/ha)

Kartoffeln (417,0 dt/ha)

Raps (30,3 dt/ha)

Gerste (60,6 dt/ha)

Zuckerrüben (743,4 dt/ha)

Quelle: SBV

1.1 ÖKONOMIE 1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1 37

2006 20032004

(1990/92 = 100)

Index

70 140 130 120 110 100 90 80

Tabellen 3–12, Seiten A4–A12

■ Verwertung: Auswuchs bei Getreide

Die Brotgetreideproduktion erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr, mit einer Steigerung der Produktionsfläche und einer leichten Abnahme der Erträge, nur um 1%. Die Futtergetreideproduktion konnte trotz einer starken Flächenreduktion konstant gehalten werden. Im Vorjahr ging die Körnermais-Produktion stark zurück. Trotz einer weiteren Flächenreduktion konnte im Berichtsjahr die Produktion dank sehr guten Erträgen wieder gesteigert werden (19%). Die Haferproduktion nahm wie in den letzten Jahren weiterhin kontinuierlich ab (–16%). Die Weizenproduktion ist insgesamt konstant geblieben. Eine detaillierte Betrachtung zeigt jedoch, dass die Anbaufläche von Weizen als Brotgetreide um 2% gesteigert wurde, während die Futterweizenfläche um 26% niedriger war als im Vorjahr.

Die Wetterbedingungen im Frühjahr des Berichtsjahres waren vielversprechend für eine gute Getreideernte. Das nasse Wetter im Juli erschwerte jedoch die Getreideernte und führte vielerorts zu einem hohen Protzensatz an Auswuchs. Nach einem sehr niedrigen Zuckergehalt der Zuckerrüben von 16,4% im letzten Jahr erreichten die Zuckerrüben im Berichtsjahr einen sehr hohen Zuckergehalt von 17,8%. Trotz zu nassen Wetterbedingungen bei der Saat und zu trockenen Bedingungen im April war die Zuckerrübenernte mit einem Durchschnittsertrag von 13,2 t Zucker pro Hektare auf einem normalen Niveau. Insgesamt wurden im Berichtsjahr 282’754 t Zucker produziert. Die Kartoffelernte konnte trotz einer um 300 ha niedrigeren Kartoffelanbaufläche als im Vorjahr um 99'300 t gesteigert werden (Durchschnittsertrag von 417 dt/ha). Die guten Wetterbedingungen im Frühling führten zu einem Überangebot an Charlotte auf dem Inlandmarkt. Grosse Mengen konnten trotz Frischkonsumqualität nicht abgesetzt werden. Dies war der Hauptgrund warum im Berichtsjahr 116’000 t Kartoffeln frisch verfüttert wurden. Dank den Bemühungen der Kartoffelbranche die Verwertungsprioritäten einzuhalten, wurde nur eine kleine Menge von 5’600 t zu Flocken und Mehl verarbeitet. Starke Gewitter kurz vor der Rapsernte führten an einigen Orten zu grösseren Ernteeinbussen. Die Kulturen von Raps und Sonnenblumen litten unter den schlechten Witterungsverhältnissen, wodurch die Flächenerträge unterdurchschnittlich ausfielen. Bei den Sonnenblumen konnte wie im Vorjahr nicht die ganze Zielmenge zugeteilt werden. Die von den Ölwerken abgeschlossenen Kontrakte über rund 15'000 t mussten gekürzt werden.

38 1.1 ÖKONOMIE 1

Entwicklung der Getreideproduktion 1990/92 2005200620071 in 1 000 t Weizen Triticale Quelle: SBV 1 provisorisch Roggen Hafer Dinkel Körnermais Gerste 0 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 547 342 211 536 211 181 533 230 152 521 231 199

■ Aussenhandel: Anstieg der Rohstoffpreise (Bsp. Zucker)

Aufgrund verschiedener Faktoren begannen die Preise auf dem Agrarweltmarkt in der zweiten Jahreshälfte des Berichtjahres in einem unvorhersehbarem Masse anzusteigen. Nebst den neu aufgetretenen Börsenspekulationen mit Agrargütern hatten die steigende Nachfrage in Entwicklungs- und Schwellenländern, grosse wetterbedingte Ernteausfälle und die Nachfrage nach Rohstoffen zur Herstellung von biogenen Treibstoffen Einfluss auf die Preisentwicklungen. Zu den Ereignissen auf dem Weltmarkt kam speziell beim Zuckermarkt dazu, dass bereits in der ersten Jahreshälfte 2007 im Vergleich zu den Vorjahren viel grössere Mengen Zucker zum präferenziellen Zollansatz eingeführt wurden. Dadurch drohte der schweizerische Zuckerpreis wesentlich unter denjenigen der EU zu fallen. Durch die vermehrten Einfuhren von billigem Zucker aus Entwicklungsländern war das Abkommen (Protokoll Nr. 2) der Schweiz mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) von 1972 gefährdet, wonach der Zuckerpreis der EU und derjenige der Schweiz annähernd gleich sein sollten («Doppel-NullLösung»). Um das Protokoll Nr. 2 nicht zu gefährden, wurde per 1. September 2007 (bis 31. Dezember 2007) der Präferenzzoll für Entwicklungsländer aufgehoben. LDCLänder (Least Developed Countries) und Länder mit bilateralen Abkommen wurden von dieser Änderung nicht betroffen. Per 1. Januar 2008 wurde die Einfuhr von Weisszucker aus Entwicklungsländern auf 10'000 t kontingentiert (zusätzliches Kontingent für Rohzucker von 7’000 t), damit kurzfristige Aufhebungen der Präferenzzölle künftig verhindert werden können.

Einfuhren von Zucker (27.8.2006–22.2.2008) (Charge ≥ 1 t, Preis ≤ 80.–/100 kg)

MFN inkl. GFB

APS inkl. GFB

LDC 25% inkl. GFB

1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 39 1.1 ÖKONOMIE 1

Aug. 2006 Okt. 2006 Dez. 2006 Febr. 2007 April 2007 Juni 2007 Aug. 2007 Okt. 2007 Dez. 2007 Febr. 2008 EL APS Menge EL MFN Menge Nicht EL Menge Quellen: BLW, OZD 0 45 40 35 30 25 20 15 10 5 in 1000 t Fr. je 100 kg 0 60 45 30 15

■ Produzentenpreise: Anstieg der Rapspreise

Die hohen Kartoffelpreise aus dem Vorjahr gingen wieder leicht zurück. Im Vergleich zu den Jahren 2004 und 2005 befanden sich die Produzentenpreise von Kartoffeln im Berichtsjahr immer noch auf einem sehr hohen Preisniveau. Der durchschnittliche Produzentenpreis der Basisjahre 1990/92 war nur gerade 82 Rappen höher.

Der durchschnittliche Produzentenpreis von Raps verzeichnete im Berichtsjahr zum ersten Mal seit 2003 einen Anstieg. Diese Tendenz kann mit den steigenden Ölpreisen auf dem Weltmarkt in der zweiten Jahreshälfte erklärt werden.

Entwicklung der Produzentenerlöse für Ackerprodukte

■ Konsumentenpreise: Hoher Zuckerpreis konstant

Produzentenpreise 2006 Weizen Kl. I, 52.37 Fr./dt Zuckerrüben, 11.49 Fr./dt Raps, 75.55 Fr./dt

Gerste, 41.87 Fr./dt Kartoffeln, 38.07 Fr./dt

Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART

Der letztjährige hohe Durchschnittspreis von Kristallzucker konnte sich im Berichtsjahr mit einem Rückgang von 2 Rp./kg kaum erholen. Die Nachfrage nach Zucker auf den Weltmärkten ist nach wie vor hoch, nicht zuletzt wegen der Ethanolproduktion zu Treibstoffzwecken. Der Kartoffelpreis stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3% an. Weil die Konsumentenpreise von Weissmehl, Ruchbrot, Halbweissbrot, Weggli/Semmel, Gipfeli, Spaghetti und Sonnenblumenöl übers Jahr stark schwanken, werden sie nicht mehr in Form von jährlichen Durchschnittspreisen publiziert.

1.1 ÖKONOMIE 1 40

2005 2003

in %

1990/92199920002001200220042006

Abweichung

–70 0 –10 –20 –30 –40 –50 –60

■ Produktion: Dynamische Entwicklung der mittleren und grossen Gemüsegewächshaus-Betriebe

Spezialkulturen

Auf einer Fläche von 23’600 ha oder 2,2% der LN wurden Dauerkulturen angebaut. Davon waren 14’847 ha Reben, 6’602 ha Obstanlagen und 302 ha Strauchbeeren.

Die von der Schweizerischen Zentralstelle für Gemüsebau und Spezialkulturen (SZG) erhobene Gemüsefläche (inkl. Mehrfachanbau pro Jahr) betrug 14’400 ha. In den letzten Jahren waren die bedeutendsten Flächenzunahmen bei den Verarbeitungsgemüse Erbsen und Bohnen sowie bei den Grün- und Bleichspargeln zu verzeichnen.

Bei den Obstflächen waren die gleichen Entwicklungstendenzen wie in den Vorjahren zu beobachten. Die Apfelfläche betrug 4’235 ha und nahm weiter um einige Hektaren ab. Hingegen legten die Apfelsorten Gala, Braeburn, Topaz und Pinova weiter zu. In den letzten fünf Jahren steigerten sie ihren Anteil an der gesamten Apfelfläche um 9 Prozentpunkte auf 28%. Die Fläche der Birnenanlagen betrug 870 ha und nahm gegenüber dem Vorjahr um einige Prozente ab. Steinobst war weiterhin im Trend. Die Fläche von Steinobst dehnte sich gegenüber dem Vorjahr um 39 ha auf 1’451 ha aus. Hingegen nahm die Beerenfläche erstmals seit mehreren Jahren um einige ha auf 709 ha ab.

Die gesamte Rebfläche der Schweiz betrug 14’847 ha und hat gegenüber dem Vorjahr leicht abgenommen (–38 ha). Davon waren 6’303 ha (–61 ha) mit weissen und 8’543 ha (+23 ha) mit roten Trauben bestockt. Der in den letzten Jahren zu beobachtende Rückgang des Anbaus weisser Rebsorten hat sich 2007 weiter verlangsamt. Mittelfristig ist mit einer Konsolidierung der Rebsortenverteilung auf dem derzeitigen Niveau von 43% weissen und 57% roten Sorten zu rechnen.

Die Gemüsegewächshäuser mit festem Fundament konzentrieren sich auf einige Regionen im Mittelland, des Rhonetales und des Tessins.

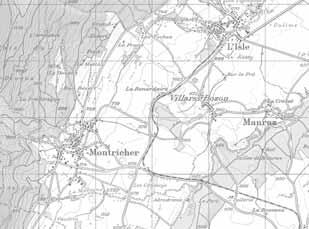

1.1 ÖKONOMIE 1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1 41

in ha 0,11– 0,50 0,51– 1,00 1,01– 2,00 2,01– 3,00 3,01– 5,00 5,01– 10,07

Gemüsekulturen in Gewächshäusern mit festem Fundament 2007

Quelle: BLW, GG25 ©2008 swisstopo Werte pro Gemeinde

Die Fläche der Gemüsegewächshäuser mit festem Fundament nahm in den letzten acht Jahren von 100 auf 180 ha zu (+80%). Besonders stark legten die Betriebe mit mehr als 3 ha Gewächshausgemüse zu. Diese Betriebsgrössenklasse bestand im Jahre 2007 aus 11 Betrieben, welche zusammen 54 ha umfassten. Der Anteil der grossen Gewächshausbetriebe, gemessen an der gesamten Gewächshausfläche, betrug 31%. Zusätzlich bauten diese Gewächshausspezialisten 385 ha Freilandgemüse an. Der Anteil an der gesamten Freilandgemüsefläche bertrug lediglich 5%.

Es wurden 311'000 t Gemüse (ohne Verarbeitung) und 146’000 t Tafelobst geerntet. Im Vergleich zum Durchschnitt der vier Vorjahre handelt es sich um Ertragssteigerungen von 2% bei Gemüse und 11% bei Obst.

Die Marktvolumina der Gemüse- und Obstarten, die in der Schweiz angebaut werden können, betrugen 522’000 t bzw. 180’000 t. Das Gemüsevolumen war 2% und das Obstvolumen 1% grösser als im Durchschnitt der letzten vier Jahre. Der Anteil der Schweizer Gemüse am Marktvolumen betrug 60% und derjenige von Obst 81%. Bei Gemüse ist dieser Wert 1% und bei Obst 8% grösser als im Vierjahresmittel 2003/06.

Die Weinernte war im Berichtsjahr mit 1,040 Mio. hl erneut unterdurchschnittlich. Davon waren 512’292 hl Weisswein und 528’139 hl Rotwein. Das Erntevolumen lag um rund 2,9% höher als im Vorjahr.

1.1 ÖKONOMIE 1 42

199920002001200220032004200520062007 prov. Fläche (in ha) >3,01 1,01–3,00 0,11–1,00 Quelle: BLW 0 200 150 100 50

Gewächshausgemüse mit festem Fundament; Entwicklung der Flächen je Betriebsgrössenklassen

■ Verwertung: Dank optimalen Wetterbedingungen überdurchschnittliche Mostobsternte

Nach den Gesetzmässigkeiten der Alternanz wäre im Jahr 2007 mit einer unterdurchschnittlichen Mostobsternte zu rechnen gewesen. Dank idealen Bedingungen während der Blüte sowie optimalen Witterungsverhältnissen während der Fruchtentwicklung und trotz nicht bezifferbaren Ernteausfällen, verursacht durch Feuerbrand, wurde eine überdurchschnittliche Ernte eingebracht. Die in den Mostereien verarbeitete Menge Mostäpfel betrug 123’662 t und jene der Mostbirnen 39’162 t. Importiert wurden im Rahmen des Importkontingentes für Mostobst von jährlich 172 t 168 t Mostbirnen. Die Mitte August 2007 durch den SBV herausgegebene Vorernteschätzung unterschätzte die eingebrachte Ernte bei den Mostäpfeln um 15% und bei den Mostbirnen um 68%. Der Deckungsgrad, gemessen an der Normalversorgung, betrug per Ende Jahr bei den Mostäpfeln 163%, bei den Mostbirnen 166%.

Der seit dem Jahr 2000 bei den ungegorenen Obstsaftgetränken verzeichnete Aufwärtstrend beim Getränkeausstoss setzte sich auch 2007 fort. Mit 540'000 hl lag er 2007 praktisch wieder auf dem Niveau der im Jahr 1980 begonnenen Erhebungen. Der Getränkeausstoss der gegorenen Obstsaftgetränke konnte seit vier Jahren auf gleichbleibendem, tiefem Niveau gehalten werden (123'000 hl).

■ Aussenhandel: Dank guter Obsternte besonders geringe Obsteinfuhren

Die Einfuhren von Frischgemüse und Frischobst, welche in der Schweiz angebaut werden können, beliefen sich auf 212'000 t bzw. 38’000 t. Das waren 1% mehr Gemüse und 22% weniger Obst als im Durchschnitt der vier Vorjahre. Die Exporte waren mit 400 t Gemüse und 3'400 t Obst wie in den Vorjahren unbedeutend.

Die Einfuhren von Wein stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 108'325 hl und erreichten 1,875 Mio. hl. Davon wurden 1,635 Mio. hl innerhalb des Zollkontingents eingeführt. Die Weissweinimporte registrierten mit einem Gesamtvolumen von 341’058 hl erneut einen Anstieg (+33'017 hl bzw. +10,7%). Dabei stiegen sowohl der Anteil der Einfuhren an Flaschenweinen (+13,6%) als auch derjenige an Offenweinen (+8,9%). Beim Rotwein mit einer Gesamtmenge von 1,357 Mio. hl zeigten die Flaschenimporte einen markanten Anstieg (+11%), während die Offenweineinfuhren um 8'233 hl abnahmen (–1,2%). In diesen Zahlen sind alle Weineinfuhren einschliesslich Verarbeitungswein und Einfuhren zum Ausserkontingentszollansatz berücksichtigt.

■ Verbrauch: Weinkonsum nimmt wieder zu

Der Pro-Kopf-Konsum von frischem Gemüse betrug 69 kg, derjenige von Tafelobst (ohne tropische Früchte) 24 kg. Die Werte entsprechen dem langjährigen Mittel.

Der Gesamtweinverbrauch betrug (inkl. Verarbeitungsweine und exportierte bzw. wiederausgeführte Weine) im Berichtsjahr 2,798 Mio. hl, was einer Zunahme um 3,6% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dabei stieg der Konsum von Schweizer Weinen auf 1,079 Mio. hl (+5,6%) und derjenige der ausländischen auf 1,719 Mio. hl (+2,3%). Insgesamt blieb der Marktanteil von Schweizer Wein mit rund 38% stabil.

1.1 ÖKONOMIE 1 43 1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT

■ Preise: Erneuter Rekordumsatz bei Gemüse

Der Umsatz von Gemüse ist seit Jahren kontinuierlich am Wachsen und war mit 866 Mio. Fr. so gross wie noch nie zuvor. Er war 9% grösser als im Durchschnitt der vier Vorjahre. Der durchschnittliche Gemüsepreis (verpackt, franko Grossverteiler) betrug 2.79 Fr. pro kg gegenüber 2.76 Fr. pro kg im Jahr zuvor und 2.61 Fr. pro kg im Durchschnitt der vier Vorjahre.

Entwicklung der Preise und der Bruttomargen ausgewählter

Gemüse Bruttomarge Gemüse Verkauf Linear (Gemüse Verkauf)

Die Bruttomarge Gemüse ist im Jahr 2007 praktisch stabil geblieben. Sie ist um 1 Rp. auf 1.60 Fr./kg angestiegen. Während sich der Einstandspreis um 1 Rp./kg erhöhte, stieg der Endverkaufspreis um 2 Rp./kg. Der durchschnittliche Einstandspreis des Jahres 2007 betrug 40% des Endverkaufspreises.

Entwicklung der Preise und der Bruttomargen ausgewählter

Früchte Bruttomarge

Früchte Verkauf Linear (Früchte Verkauf)

Früchte Einstand Linear (Früchte Einstand) Linear (Früchte Bruttomarge)

Die Gesamtbruttomarge Früchte ist nach einem markanten Anstieg im Jahr 2006 wieder zurückgegangen (–24 Rp./kg). Während der Einstandspreis um 13 Rp./kg anstieg, sank der Endverkaufspreis um 11 Rp./kg an. Der durchschnittliche Einstandspreis des Jahres 2007 betrug 43% des Endverkaufspreises.

44 1.1 ÖKONOMIE 1

Gemüse 1993199419951996199719981999200020012002200320052007 2006 2004 in Fr./kg Quelle: BLW 0 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50

Linear (Gemüse Einstand) Linear (Gemüse Bruttomarge)

Gemüse Einstand

in Fr./kg Quelle: BLW 0 5.00 4.50 3.50 4.00 3.00 2.00 1.50 2.50 1.00 0.50 1993199419951996199719981999200020012002200320052007 2006 2004

Früchte

■ Zwei Indikatorensysteme für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage

1.1.3Wirtschaftliche Lage des Gesamtsektors

Gemäss Artikel 5 LwG wird mit den agrarpolitischen Massnahmen angestrebt, dass nachhaltig wirtschaftende und ökonomisch leistungsfähige Betriebe im Durchschnitt mehrerer Jahre Einkommen erzielen können, die mit den Einkommen der übrigen erwerbstätigen Bevölkerung in der Region vergleichbar sind.