1.1.4Situazione economica delle singole aziende

La valutazione della situazione economica delle aziende si fonda sui risultati della Centrale analisi di Agroscope Reckenholz-Tänikon ART. Non soltanto i diversi dati concernenti il reddito, bensì, ad esempio, anche gli indicatori sulla stabilità finanziaria forniscono informazioni importanti in merito alla situazione economica delle aziende. Gli indicatori figurano dettagliatamente nella tabella in allegato. Nelle pagine seguenti ne vengono trattati approfonditamente alcuni.

Adeguamenti metodologici 2007

Quest’anno la Centrale analisi ha introdotto due tipi di adeguamenti metodologici. Essi riguardano il passaggio dal conto reddito lordo al conto prestazione lorda nonché i costi del commercio dei contingenti lattieri.

–Passaggio dal conto reddito lordo al conto prestazione lorda: il reddito lordo è un parametro economico in disuso che riporta le entrate rettificate in base agli acquisti di animali. Nel calcolo della prestazione lorda gli acquisti di animali non vengono registrati in negativo, bensì aggiunti alla lista dei costi. I valori delle rubriche prestazione lorda, spese materiali e costi di terzi variano in funzione dei costi legati agli acquisti di animali. Non è tuttavia possibile procedere a tali adeguamenti poiché non si dispone delle informazioni dettagliate per gli anni prima del 2003.

–Riclassificazione dei costi del commercio dei contingenti lattieri: secondo la nuova definizione, tali costi non vengono più considerati come spese materiali derivate dalla detenzione di animali. I costi legati all’acquisto di un contingente figurano come ammortamenti alla rubrica spese strutturali, che, proprio come le spese materiali derivate dalla detenzione di animali, rientrano nella categoria delle spese materiali. I costi derivati dalla presa in affitto di un contingente figurano per la prima volta alla rubrica canoni d’affitto che fa parte della cosiddetta categoria delle spese materiali 2 (costi del personale, interessi).

Per rendere possibile il confronto con gli anni precedenti, è stato necessario adeguare i dati relativi agli anni 2003–2005. Tali adeguamenti non hanno ripercussioni sull’ammontare del reddito agricolo né su quello del profitto del lavoro.

■■■■■■■■■■■■■■■■

Terminologia e metodi, pagina A59

51 1.1 ECONOMIA 1

■ Il reddito agricolo 2006 è diminuito rispetto al 2003/05

Reddito e indicatori economico-aziendali

Andamento dei redditi delle aziende agricole: media di tutte le regioni

Nel 2006 la prestazione lorda derivata dalla produzione agricola è rimasta praticamente costante rispetto alla media degli anni 2003/05 (+0,5%) e all’anno prima (–0,2%). Rispetto al triennio precedente i pagamenti diretti per azienda sono aumentati del 4,8 per cento. L'incremento rispetto al 2005 è stato del 2,6 per cento. Ciò è riconducile alla crescita dell’azienda in termini di superficie nonché allo sviluppo della detenzione di vacche madri.

Nel 2006 i costi di terzi sono stati del 2,9 per cento superiori al livello del triennio 2003/05. Rispetto al 2005 si registra un aumento dello 0,5 per cento. In particolare sono aumentati i costi per foraggi concentrati per bovini, altri foraggi, edifici, personale, interessi passivi e costi generali d’esercizio. Sono invece diminuiti i costi per l’acquisto di animali in seguito al calo dei prezzi dei suinetti.

Il reddito agricolo è il risultato della differenza fra prestazione lorda e costi di terzi. Esso indennizza da un lato il lavoro della manodopera familiare pari mediamente a 1,24 unità e dall’altro il capitale proprio investito nell’azienda pari mediamente a 411'000 franchi. Nel 2006 il reddito agricolo risultava del 2,5 per cento al di sotto del valore registrato nel 2005 e del 6,5 per cento inferiore al valore medio degli anni 2003/05.

Tabelle 17–26, pagine A16–A26

1990/9220052006 20032004 fr. per azienda Reddito extraagricolo Reddito agricolo Fonte: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART 0 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 16 264 62 822 1,39 ULAFUnità di lavoro annuale della famiglia 21 557 60 472 1,25 22 172 54 274 1,24 22 939 52 915 1,24 21 210 55 029 1,24 52 1.1 ECONOMIA 1

Nel 2006, rispetto agli anni 2003/05, il reddito agricolo ha subito una flessione nella regione di pianura e in quella collinare pari rispettivamente all’8 e al 7,4 per cento; nella regione di montagna si è registrato un calo pari al 2,1 per cento. Il reddito extraagricolo ha segnato un incremento in tutte le regioni, ma soprattutto in quella di pianura (+6,9%), seguita dalle regioni collinare (+2,8%) e di montagna (+7,8%). Nella regione di montagna il reddito globale è leggermente aumentato (+1,1%), mentre nella regione collinare (–4,3%) e in quella di pianura (–4,5%) è diminuito.

Reddito delle aziende agricole secondo le regioni

Nel 2006 la quota di pagamenti diretti rispetto alla prestazione lorda era del 16,4 per cento nella regione di pianura, del 22,9 per cento in quella collinare e del 36,3 per cento in quella di montagna. Rispetto al 2003/05 la quota nella regione di pianura e in quella di collinare è aumentata lievemente, mentre è leggermente diminuita nella regione di montagna.

Reddito per regioneUnità1990/9220032004200520062003/05–2006 % Regione di pianura Superficie agricola utileha16,6619,7920,0720,6421,024,2 Unità di lavoro della famigliaULAF1,361,191,211,191,19–0,6 Reddito agricolofr.73 79464 12972 61562 69661 132–8,0 Reddito extraagricolofr.16 42920 64220 53221 53122 3396,9 Reddito globalefr.90 22384 77193 14684 22783 471–4,5 Regione collinare Superficie agricola utileha15,3018,4818,5218,9218,881,3 Unità di lavoro della famigliaULAF1,401,261,231,231,22–1.6 Reddito agricolofr.59 83851 44254 74249 62748 114–7,4 Reddito extraagricolofr.14 54421 67122 16723 27723 0002,8 Reddito globalefr.74 38273 11476 90972 90471 114–4,3 Regione di montagna Superficie agricola utileha15,7618,6018,6319,0919,664,7 Unità di lavoro della famigliaULAF1,421,311,331,341,330,3 Reddito agricolofr.45 54143 92146 10944 80743 980–2,1 Reddito extraagricolofr.17 85321 66222 64522 15123 8797,8 Reddito globalefr.63 39465 58368 75466 95867 8581,1

Fonte: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART

1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 53 1.1 ECONOMIA 1

Tabelle 17–20, pagine A16–A19

La situazione relativa al reddito negli undici tipi di azienda (indirizzi di produzione) è indicatrice di differenze ragguardevoli.

Reddito delle aziende agricole secondo i tipi di azienda – 2004/06

Tipo di aziendaSuperficie Unità di Reddito Reddito Reddito agricola utilelavoro della agricoloextraagricologlobale famiglia haULAFfr.fr.fr.

Nella media degli anni 2004/06 le aziende attive nei settori colture speciali, campicoltura nonché determinate aziende combinate (latte commerciale/campicoltura, trasformazione) hanno realizzato il reddito agricolo più elevato. Queste aziende, assieme alle aziende del tipo «Aziende combinate, vacche madri», hanno ottenuto parimenti il reddito globale più alto. Il reddito agricolo e il reddito globale più bassi sono stati rilevati nelle aziende dei tipi «Equini/ovini/caprini» e «Altro bestiame bovino». Le aziende specializzate del tipo «Latte commerciale» hanno fatto segnare valori medi. I loro risultati inerenti a tutte le categorie di reddito sono risultati al di sotto della media.

Media di tutte le aziende19,691,2455 88722 22378 110 Campicoltura23,000,9763 02329 60292 625 Colture speciali12,951,2867 89120 33088 221 Latte commerciale19,791,3253 25218 73871 990 Vacche madri19,411,1444 59832 88477 482 Altro bestiame bovino16,831,2437 35127 01564 366 Equini/ovini/caprini13,191,1726 72539 06365 788 Trasformazione11,641,2154 39527 98082 374 Aziende combinate, latte commerciale/campicoltura26,501,2770 26715 22485 490 Aziende combinate, vacche madri23,001,0753 59632 20485 800 Aziende combinate, trasformazione19,851,2568 10516 96585 070 Aziende combinate, altre21,931,2358 49122 14480 636 Fonte: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART

54 1.1 ECONOMIA 1

Tabelle 21a–21b, pagine A20–A21

■ Profitto del lavoro –2006

Il profitto del lavoro conseguito dalle aziende agricole (reddito agricolo meno interessi per il capitale proprio investito nell’azienda) remunera il lavoro della manodopera famigliare non salariata. Il profitto del lavoro registrato nel 2006 per unità di lavoro della famiglia (valore mediano) è cresciuto del 6,3 per cento rispetto alla media del triennio 2003/05. Rispetto al 2005 si è invece registrato un calo del 4,1 per cento. Profitto del lavoro e reddito agricolo sono quindi diminuiti in ugual misura negli ultimi tre anni. Dal confronto con il 2005 risulta tuttavia che il profitto del lavoro ha fatto registrare un calo maggiore rispetto al reddito agricolo. Ciò è dovuto all’aumento degli interessi (interessi delle obbligazioni della Confederazione più elevati).

Il profitto del lavoro per unità di lavoro della famiglia ha seguito un andamento molto diverso a dipendenza della regione. Mediamente esso è stato decisamente più elevato nella regione di pianura che in quella di montagna. Divari notevoli si registrano anche per quanto concerne i quartili. Nel periodo 2004/06 nella regione di pianura, il profitto del lavoro nel primo quartile è stato pari al 22,3 per cento e nel quarto quartile al 202,6 per cento del valore medio di tutte le aziende della regione. La varianza è stata simile nella regione collinare (18,3% e 196,3%) e ancora più marcata in quella di montagna (9,8% e 207,5%).

Profitto del lavoro delle aziende agricole – 2004/06, per regioni e quartili

Profitto del lavoro 1 in fr. per ULAF 2 Valore

1L’interesse del capitale proprio corrisponde al tasso d’interesse medio delle obbligazioni della Confederazione. 2004: 2,73%, 2005 2,11%; 2006: 2,50% 2Unità di lavoro annuale della famiglia: base 280 giorni di lavoro

Fonte: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART

Valori

mediano RegioneI quartileII quartileIII quartileIV quartile (0–25%)(25–50%)(50–75%)(75–100%) Regione di pianura43 08710 12834 39852 24791 841 Regione collinare32 5546 18925 44239 46466 498 Regione di montagna25 5712 66119 47032 18656 514

medi

Tabelle 22–25, pagine A22–A25

55 1.1 ECONOMIA 1

■ Stabilità finanziaria

Nel 2004/06 nella regione di pianura e in quella collinare il quarto quartile delle aziende agricole ha superato il livello di salario lordo annuale della rimanente popolazione rispettivamente di circa 23'000 e 3'000 franchi. Nel periodo considerato nella regione di montagna il quarto quartile ha mancato di poco il livello del rispettivo salario comparabile. Rispetto al periodo 2003/05 la regione di pianura è stata la sola a migliorare leggermente la sua situazione in termini relativi.

Salario comparabile – 2004/06, per regioni

Va tenuto in considerazione che le economie domestiche agricole non dispongono soltanto del profitto del lavoro per il proprio sostentamento. Il loro reddito globale, compreso quello non agricolo, è notevolmente maggiore del profitto del lavoro.

La quota del capitale di terzi rispetto al capitale globale indica il grado d’indebitamento dell’impresa. Se questo dato viene combinato con l’entità della formazione del capitale proprio, è possibile esprimere considerazioni in merito alla sopportabilità di un debito. Dal profilo finanziario un’azienda permanentemente confrontata con una quota elevata di capitale di terzi e una formazione del capitale proprio negativa non è in grado di sopravvivere.

Sulla base di queste considerazioni, le aziende sono state classificate in quattro gruppi con stabilità finanziaria diversa.

Classificazione delle aziende in quattro gruppi con stabilità finanziaria diversa

Aziende con … Quota di capitali di terzi Bassa (<50%)Elevata (>50%)

Formazione di positiva... una situazione... un’autonomia financapitale proprio buonaziaria limitata negativa... un reddito ... una situazione finaninsufficienteziaria preoccupante

Fonte: De Rosa

RegioneSalario comparabile 1 fr. per anno Regione di pianura68 953 Regione collinare63 281 Regione di montagna58 150

1Valore mediano dei salari lordi annui di tutte le persone impiegate nel secondario e nel terziario.

Fonti: UST, Agroscope Reckenholz-Tänikon ART

1.1 ECONOMIA 1 56

Dalla valutazione della stabilità finanziaria delle aziende scaturisce un quadro analogo per tutte le regioni. Il 40–44 per cento delle aziende ha una buona situazione finanziaria. Nel 34–36 per cento circa dei casi la situazione è considerata problematica (aziende con formazione del capitale proprio negativa). La media del triennio 2004/06 segna dunque un peggioramento generalizzato in tutte le regioni rispetto al 2003/05.

Valutazione della stabilità finanziaria 2004/06: per regioni

Regione di pianuraRegione collinareRegione di montagna Quota di aziende Situazione finanziaria preoccupante Reddito insufficiente Autonomia finanziaria limitata Situazione finanziaria buona Fonte: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART 0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 18 18 22 42 18 17 25 40 14 20 23 44 1.1 ECONOMIA 1 57

■ Formazione di capitale proprio, investimenti e quota di capitali di terzi

Rispetto al 2003/05 gli investimenti effettuati nel 2006 dalle aziende di riferimento di ART sono scesi del 4,5 per cento. Si è registrato anche un calo per quanto riguarda il cash flow (–5,5%). Il rapporto fra cash flow e investimenti si è quindi contratto dell’1,5 per cento. La situazione relativa alla formazione di capitale proprio (reddito globale meno consumo privato) è decisamente peggiorata rispetto al periodo di riferimento (–42,8%), mentre la quota di capitale di terzi è leggermente cresciuta (+3,8%). Il motivo di tale incremento è dato dal fatto che il capitale di terzi è cresciuto maggiormente rispetto al capitale proprio. Per quanto riguarda il capitale di terzi, sono infatti aumentati in modo particolare i crediti ipotecari e il capitale di terzi a medio e lungo termine.

Evoluzione della formazione del capitale proprio, degli investimenti e della quota di capitali di terzi

1Investimenti lordi (senza prestazioni proprie) dedotti sovvenzioni e disinvestimenti

2

fra cash flow (formazione del capitale proprio più gli ammortamenti più/meno le variazioni delle scorte e dell'inventario vivo) e investimenti

Fonte: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART

Caratteristica1990/9220032004200520062003/05–2006 % Formazione di capitale propriofr.19 51313 34315 5909 4937 325–42,8 Investimenti 1 fr.46 91447 58051 26147 33646 524–4,5 Rapporto cash flow – investimenti 2 %9595918890–1,5 Quota di capitale di terzi%43434443453,8

Rapporto

1.1 ECONOMIA 1 58

Con quale grado d’efficienza l’agricoltura fornisce prestazioni multifunzionali?

In virtù dell’articolo 104 della Costituzione, la Confederazione deve provvedere affinché l’agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e orientata verso il mercato, contribuisca efficacemente a garantire l’approvvigionamento della popolazione, a salvaguardare le basi vitali naturali e il paesaggio rurale e a garantire un’occupazione decentrata del territorio. Dall’inizio degli anni ’90, si parla, a tal proposito, della multifunzionalità dell’agricoltura. Uno studio presentato nella primavera 2007, curato da 4hm AG e dal centro di ricerche di business metrics dell’Università di San Gallo, mostra che i compiti multifunzionali fissati nell’articolo della Costituzione hanno una grande valenza per la popolazione. Parallelamente, le aziende efficienti possono raggiungere un reddito adeguato a condizione che queste prestazioni siano fornite.

Da alcuni anni l’OCSE si occupa attivamente delle prestazioni multifunzionali dell’agricoltura. Un tema importante è la cosiddetta «jointness», ovvero il tipo e l’intensità del legame tra la produzione di derrate alimentari e le prestazioni multifunzionali, alla luce della quale acquista grande valenza anche l’efficienza delle capacità multifunzionali dell’agricoltura. Nel quadro di un progetto dell’OCSE incentrato su tale tema, l’UFAG ha commissionato una ricerca per trattarne i vari aspetti. Dopo una breve introduzione della tematica, di seguito, vengono illustrati i principali risultati di questa ricerca.

Il termine multifunzionalità è riconosciuto internazionalmente nella misura in cui vengono accettati strumenti di indennizzo delle prestazioni multifunzionali. In Svizzera è mediante i pagamenti diretti che vengono indennizzate le prestazioni multifunzionali dell’agricoltura fissate ai sensi della Costituzione.

L’OCSE ha analizzato il concetto della multifunzionalità dal profilo economico-teorico, traendo conclusioni per l’impostazione di provvedimenti di natura politica. Uno dei punti chiave per definire provvedimenti di natura politica efficaci è il grado di jointness, ovvero la portata del legame tra la produzione di beni e le prestazioni multifunzionali. Esso viene definito attraverso il principio delle economie di scopo (economies of scope). A tal fine i costi della produzione congiunta vengono confrontati con quelli di prestazioni alternative. Vengono stimati i costi che sarebbero generati se tutte le attuali prestazioni multifunzionali dell’agricoltura (p.es. cura del paesaggio) non fossero più fornite in maniera congiunta alla produzione agricola, bensì da altri fornitori (p.es. giardinieri paesaggisti). Secondo l’OCSE si parla di economie di scopo se la produzione congiunta è economicamente più conveniente della produzione separata di beni agricoli e prestazioni multifunzionali. In tal caso la produzione congiunta e il rispettivo sostegno all’agricoltura sono efficienti e anche economicamente opportuni.

1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 1.1 ECONOMIA 1 59

■ Multifunzionalità e jointness

La valutazione della jointness nel quadro dell’agricoltura svizzera è particolarmente interessante al fine di impiegare in modo efficiente i fondi federali. La difficoltà sta nelle complesse relazioni tra l’agricoltura e le prestazioni pubbliche, ma anche tra le diverse prestazioni. L’agricoltura fornisce parallelamente diverse prestazioni multifunzionali interagenti e difficilmente separabili le une dalle altre. Un primo passo nell’analisi di problemi complessi risiede nella suddivisione in sottoaspetti e nell’analisi separata di questi sottoproblemi. A tal proposito sono utili le conoscenze, di seguito riportate, emerse dagli studi sulla jointness tra agricoltura e paesaggio, sviluppo rurale, nonché sicurezza alimentare quali basi per una valutazione sovrasettoriale dell’efficienza della fornitura di prestazioni multifunzionali da parte dell’agricoltura.

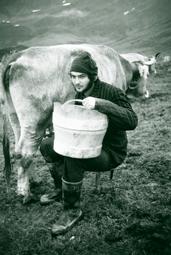

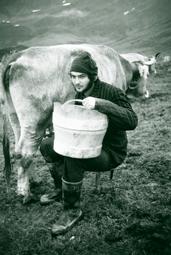

Lo studio di Robert Huber (PFZ) fornisce una stima dei costi, alle condizioni del mercato mondiale, relativi alla cura del paesaggio non da parte dell’agricoltura nella regione del lago di Greifen. Questo studio fornisce spunti per la valutazione della jointness tra agricoltura e paesaggio. L’analisi verteva sulla funzione estetica del paesaggio, che è correlato all’agricoltura attraverso il tipo di gestione dei terreni e gli elementi paesaggistici quali alberi e siepi.

I costi per una cura del paesaggio alternativa sono costituiti, da un lato, dai costi per la cura delle superfici (sfalcio e pacciamatura) e la valorizzazione della biomassa ottenuta, dall’altro dai costi per la conservazione della varietà del paesaggio e per gli elementi paesaggistici (alberi e siepi). I costi si riferiscono tuttavia soltanto alle superfici che non vengono impiegate per l’avvicendamento delle colture. In tal modo si assicura che i costi di fornitura alternativa per la cura del paesaggio colturale non si mescolino con l’obiettivo della garanzia dell’approvvigionamento della popolazione.

Dai calcoli effettuati è emerso che i costi annui per la fornitura alternativa della cura del paesaggio nella regione del lago di Greifen ammontano a 8,5 milioni di franchi circa. Con tale importo si assicurerebbe la cura di una superficie pari a 3'580 ettari, pari al 43 per cento della superficie totale della regione presa in esame. I costi per la cura degli elementi paesaggistici rappresentano soltanto un quinto dei costi totali, mentre quelli per la cura delle superfici rappresentano poco meno di un quarto. I costi di valorizzazione della biomassa, pari ad oltre il 55 per cento, fanno registrare la quota più alta rispetto ai costi di fornitura di prestazioni alternative.

I costi della cura del paesaggio non congiunta alla produzione agricola nella regione di pianura svizzera dipendono essenzialmente dal modo in cui viene valorizzata la biomassa. Il fatto che l’agricoltura disponga di vantaggi legati ai costi relativi alla cura del paesaggio dipende dalla misura in cui essa può utilizzare le superfici ai prezzi del mercato mondiale e dal modo in cui sviluppa i metodi tecnici di valorizzazione di forniture alternative.

1.1 ECONOMIA 1 60

■ Jointness tra agricoltura e paesaggio nella regione di pianura

Lo studio di Christian Flury, Gianluca Giuliani e Simon Buchli (Flury&Giuliani GmbH) verteva da un lato sulla valenza dell’agricoltura dal profilo dell’occupazione e del valore, dall’altro sul confronto tra i costi per l’attuale sostegno dell’agricoltura e quelli per la creazione di possibilità occupazionali alternative. Nello studio sono state prese in considerazione quattro regioni di montagna della Svizzera orientale (GR, GL): Sernftal, Poschiavo, Safiental e Albula.

Spiegazione della terminologia

Valore aggiunto: incremento di valore che si verifica nell’ambito della produzione o della trasformazione di un bene. Se si compra un bene per 1 franco e lo si rivende, trasformato, per 1.50 franchi, si ha un valore aggiunto di 0.50 franchi.

Effetto sul valore aggiunto: effetto moltiplicatore relativo al valore aggiunto. Indica quale influsso ha un franco prodotto nell’agricoltura sul flusso medio degli altri settori economici.

Effetto sull’occupazione: effetto moltiplicatore relativo all’occupazione. Indica quale influsso ha un posto di lavoro nell’agricoltura attraverso le interconnessioni economiche sui posti di lavoro degli altri settori economici.

Nelle quattro regioni prese in esame il 14–72 per cento delle persone occupate e il 7–49 per cento del valore aggiunto sono direttamente o indirettamente vincolati all’agricoltura. Il contributo dell’agricoltura è alto soprattutto nelle regioni a vocazione agricola e le ripercussioni negative indirette diminuiscono in maniera inversamente proporzionale alla quota dell’agricoltura di una regione. Le possibilità di ottenere prestazioni preliminari, beni d’investimento e di consumo in regioni con un’economia poco differenziata sono limitate e pertanto l’effetto sull’occupazione e sul valore aggiunto esercitato dall’agricoltura negli altri settori economici è esiguo.

1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 1.1 ECONOMIA 1 61

■ Jointness tra agricoltura e sviluppo rurale nella regione di montagna

■ Jointness tra agricoltura e sicurezza alimentare

Valenza dal profilo economico-regionale dell’agricoltura nelle quattro regioni prese in esame

Effetto indiretto sull'occupazione del primario Persone direttamente occupate nel primario Effetto indiretto sul valore aggiunto del primario Valore aggiunto diretto del primario

L’effetto sull’occupazione esercitato dall’agricoltura, attraverso il sostegno vincolato alla produzione e i pagamenti generali, genera costi che variano a seconda della regione da un minimo di 35'000 ad un massimo di 55'000 franchi per equivalente a tempo pieno. Per quanto riguarda l’effetto sul valore aggiunto, i costi oscillano tra 0.52 e 0.73 franchi per franco di valore aggiunto. I costi sono elevati soprattutto nelle regioni a vocazione agricola e ciò è riconducibile al minor valor aggiunto dell’agricoltura e al minor effetto moltiplicatore in relazione a occupazione e valore aggiunto.

Un andamento analogo si osserva per i costi delle possibilità occupazionali alternative. Nelle regioni a vocazione agricola, alle attuali condizioni quadro, è praticamente impossibile trovare e mantenere un impiego nel secondario e nel terziario siccome i costi superano il valore aggiunto realizzabile. Ciò significa che in queste regioni si può parlare di economie di scopo in relazione allo sviluppo rurale poiché il sostegno dell’agricoltura presenta dei vantaggi rispetto alle forniture alternative. Nelle regioni (grandi) che hanno un’economia diversificata o a vocazione turistica si potrebbero creare possibilità occupazionali alternative a costi più bassi rispetto al primario.

Lo studio sul contributo dell’agricoltura alla sicurezza alimentare è stato pubblicato dal prof. Pius Hättenschwiler (Università di Friburgo) e Christian Flury (Flury&Giuliani GmbH). È stato fatto un paragone tra l’attuale garanzia dell’approvvigionamento in situazioni di crisi e quella data da una produzione indigena alle condizioni del mercato mondiale, ovvero da un’agricoltura senza alcun sostegno.

Quota rispetto all'occupazione e al valore aggiunto regionali in %

Sernftal 0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Puschlav

1.1 ECONOMIA 1 62

Fonte:

Flury & Giuliani GmbH

Safiental Albula

In Svizzera la strategia di sicurezza alimentare è impostata in maniera da poter garantire il completo approvvigionamento della popolazione nei primi sei mesi di crisi. In questo periodo devono poter essere adottati provvedimenti per gestire la crisi. La strategia tiene conto di vari rischi e sviluppi entro e oltre i confini europei oppure delle ripercussioni di cambiamenti globali. Uno scenario medio di crisi standard parte dal presupposto che la metà della superficie agricola utile non sia più disponibile, che il commercio estero sia limitato al 50 per cento dei normali contatti commerciali e che le scorte obbligatorie nei primi sei mesi debbano essere usate per l’approvvigionamento della popolazione.

Esperti dell’Amministrazione, di organizzazioni agricole e di produttori nonché degli ambienti scientifici hanno effettuato una stima dei volumi di produzione dell’agricoltura svizzera alle condizioni del mercato mondiale. Tutti si attendono un calo compreso tra il 50 e il 70 per cento dell’utilizzo delle superfici, il quale, nel caso della campicoltura, potrebbe essere ancor più sensibile. Si stima una diminuzione del 25–40 per cento degli effettivi di animali, che nella peggiore delle ipotesi potrebbe toccare addirittura il 75 per cento. Per ottimizzare e valutare la sicurezza alimentare è stato impiegato il Modello Decision Support System (DSS), un supporto decisionale disponibile in Svizzera. Il DSS è stato sviluppato dal Dipartimento di informatica dell’Università di Friburgo (DIUF) quale supporto decisionale strategico e operativo per l’ottimizzazione della sicurezza alimentare in Svizzera.

Dai calcoli effettuati è emerso che in uno scenario di crisi come quello appena illustrato i volumi di produzione stimati non possono di fatto garantire l’approvvigionamento alimentare a medio e lungo termine. In uno scenario medio di crisi, invece, l’attuale produzione indigena e il relativo potenziale produttivo permettono di garantire la sicurezza alimentare in modo durevole.

Nell’ottica di crisi di approvvigionamento di breve durata è di per sé possibile scorporare la sicurezza alimentare dalla produzione agricola. Riducendo sostanzialmente la produzione indigena, gli alimenti necessari all’approvvigionamento della popolazione potrebbero comunque essere forniti (scorte obbligatorie). Tuttavia, ciò potrebbe determinare l’aumento sostanziale dei costi legati alla tenuta delle scorte obbligatorie imposta dallo Stato. A medio e lungo termine, non è invece possibile prescindere dal legame fra produzione indigena e sicurezza alimentare. In caso di lunghi periodi di crisi, assicurare le capacità di produzione e di trasformazione nonché la disponibilità dei mezzi di produzione necessari risulta fondamentale per poter convertire ed estendere la produzione. Per quanto riguarda le capacità di produzione, ciò implica la tutela delle superfici agricole in quanto potenziale produttivo nonché la conservazione del capitale rappresentato dai macchinari e dagli edifici. Benché non sarebbe indispensabile mantenere la produzione ai livelli odierni, limitare la produzione indigena equivarrebbe a ridurre le capacità di trasformazione. In situazioni di crisi sarebbe quasi impensabile ripristinare tali capacità in poco tempo e di conseguenza garantire l’approvvigionamento della popolazione.

1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 1.1 ECONOMIA 1 63

In linea di massima, si potrebbe anche immaginare di scorporare capacità di produzione e produzione stessa, affidandosi a provvedimenti alternativi. Quest’eventualità non è tuttavia stata oggetto di questo studio. Non è quindi dato saper se mantenere o meno le capacità produttive determini una reale differenza sul piano dei costi. Non sono state espresse considerazioni di alcun tipo riguardo all’efficienza dell’attuale sistema di sicurezza alimentare rispetto a un sistema alternativo alle condizioni del mercato mondiale. Mantenere il potenziale produttivo dell’agricoltura è comunque determinante, dal momento che, in situazione di crisi, non è possibile garantire un approvvigionamento della produzione a lungo termine sulla base di una produzione ai prezzi del mercato mondiale.

Nell’ambito di tali studi, è stata effettuata una distinzione fra economie di scopo e singole prestazioni multifunzionali, successivamente analizzate senza tenere conto della loro interconnessione. I risultati indicano che scorporare le diverse prestazioni potrebbe rivelarsi vantaggioso dal punto di vista economico. Nella realtà, però, l’agricoltura fornisce nel contempo varie prestazioni multifunzionali interconnesse. Con la produzione di derrate alimentari, ad esempio, essa contribuisce alla garanzia dell’approvvigionamento nonché alla diversificazione del paesaggio. Nelle regioni a vocazione agricola viene inoltre fornito un contributo allo sviluppo rurale. La fornitura delle prestazioni multifunzionali sotto forma di pacchetto costituisce un elemento centrale della multifunzionalità dell’agricoltura. Nelle ricerche svolte per conto dell’OCSE, non sono però state effettuate analisi in questo senso. Ne consegue che, sulla base dei risultati delle singole osservazioni, non è quindi possibile stabilire in che misura l’attuale sostegno alla sicurezza dell’intero pacchetto di prestazioni multifunzionali sia realmente valido. Il presente studio sottolinea tuttavia come, pur dipendendo dal tipo di prestazione specifica, nella maggior parte dei casi il grado di jointness potrebbe essere molto elevato.

64 1.1 ECONOMIA 1

■ Conclusioni tratte dagli studi

1.2 Aspetti sociali

Il resoconto sugli aspetti sociali nell’agricoltura si suddivide nei tre ambiti seguenti:

–reddito globale e consumo privato delle economie domestiche agricole; –rilevamento di tematiche sociali importanti; –studi su aspetti sociali.

Nel presente rapporto agricolo vengono illustrati il reddito e il consumo delle economie domestiche agricole in base all’analisi centralizzata dei dati contabili di Agroscope Reckenholz-Tänikon ART. Nell’ambito del resoconto sulle componenti determinanti per fotografare la situazione sociale vengono illustrati i risultati della valutazione particolare sul tema «Lavoro e formazione professionale». Lo studio di quest’anno approfondisce le questioni relative ai «Rapporti fra città e campagna» in ambito agricolo.

■■■■■■■■■■■■■■■■■

1.2 ASPETTI SOCIALI 1 65

1.2.1Reddito e consumo

Reddito e consumo sono due indicatori importanti per valutare la situazione delle famiglie contadine sul piano sociale. Nella dimensione economica della sostenibilità, l’aspetto del reddito è interessante soprattutto come indicatore per appurare la produttività delle aziende. Nella dimensione sociale l’accento è posto sulla situazione reddituale delle economie domestiche agricole. Per tale motivo nell’analisi viene preso in considerazione anche il reddito extraagricolo delle famiglie contadine. Vengono analizzati sia il reddito globale che l’evoluzione del consumo privato.

Nel 2004/06, il reddito globale, formato dal reddito agricolo e extraagricolo, ha registrato valori medi tra i 67'900 e gli 86'900 franchi per economia domestica a seconda della regione. Il reddito globale delle economie domestiche della regione di montagna corrispondeva al 78 per cento circa di quello delle economie domestiche della regione di pianura. Con un reddito extraagricolo medio che variava dai 21'500 ai 22'900 franchi, le famiglie contadine hanno avuto una fonte di reddito supplementare importante, che per le economie domestiche nella regione di pianura rappresentava il 25 per cento del reddito globale, mentre costituiva rispettivamente il 31 e il 34 per cento del reddito globale per le economie domestiche della regione collinare e per quelle della regione di montagna. Nel caso delle economie domestiche della regione di montagna si registra il reddito extraagricolo più alto, pari a 22'900 franchi.

Reddito globale e consumo privato per azienda a seconda della regione – 2004/06

Fonte: Centrale analisi, Agroscope Reckenholz-Tänikon ART

In tutte le regioni la formazione del capitale proprio, ossia la parte del reddito globale non consumata, costituisce in media il 13 per cento circa del reddito globale. Il consumo privato si situa al di sopra del valore del reddito agricolo. Rispetto al volume del reddito globale, il consumo privato ha registrato i valori assoluti più elevati nelle economie domestiche della regione di pianura e i valori assoluti più bassi in quelle della regione di montagna.

Nel 2006 il reddito globale medio per economia domestica è stato pari a 75'900 franchi, segnando una flessione rispetto agli anni 2003/05 (78'200). Il consumo privato per economia domestica, invece, è aumentato di 3'100 franchi rispetto al 2003/05 raggiungendo i 68'500 franchi.

■■■■■■■■■■■■■■■■■

■ Reddito globale e consumo privato

In fr. Consumo privato Reddito extraagricolo Reddito agricolo

Regione di pianuraRegione collinareRegione di montagna

0 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 1.2 ASPETTI SOCIALI 1 66

1 Quartile in base al profitto del lavoro per unità di manodopera familiare

2 Unità di consumo = membro della famiglia d’età superiore a 16 anni che partecipa al consumo annuo della famiglia

Fonte: Centrale analisi Agroscope Reckenholz-Tänikon ART

Il reddito globale per unità di consumo delle economie domestiche del primo quartile ha raggiunto il 42 per cento di quello delle economie domestiche del quarto quartile. Per quanto concerne il consumo privato la differenza fra il primo e il quarto quartile è decisamente più contenuta: il consumo privato delle economie domestiche del primo quartile è stato pari al 68 per cento di quello delle economie domestiche del quarto quartile.

Nel 2004/06, nelle aziende del primo quartile il reddito globale per unità di consumo non ha coperto il consumo delle famiglie. La formazione del capitale proprio è stata negativa. Se tali aziende continueranno ad attingere alla sostanza dell’azienda per lungo tempo, presto o tardi dovranno cessare l’attività. Negli altri quartili il consumo privato è stato inferiore al reddito globale: nelle aziende del secondo quartile rappresentava il 95 per cento del reddito globale, nelle aziende del terzo e quarto quartile rispettivamente l’83 e il 71 per cento.

Nel 2006 il reddito globale per unità di consumo ha segnato un aumento rispetto agli anni 2003/05 che ha interessato tutti i quartili, sebbene il reddito globale medio per economia domestica abbia segnato una battuta d’arresto rispetto al triennio precedente. Ciò è riconducibile al fatto che nel 2006 il numero delle unità di consumo era più basso rispetto al 2003/05 e il calo del reddito globale è stato compensato dalla diminuzione delle unità di consumo. Nello stesso anno il consumo privato di tutti i quartili ha segnato un incremento rispetto alla media degli anni 2003/05.

Reddito globale e consumo privato per unità di consumo per quartile 1 –2004/06 PrimoSecondoTerzoQuartoTutte le quartilequartilequartilequartileaziende Reddito globale per UC 2 (fr.)14 78918 91723 82934 92522 995 Consumo privato per UC (fr.)16 95817 93619 85824 82719 841

1.2 ASPETTI SOCIALI 1 67

1.2.2Formazione professionale e lavoro

La formazione professionale e il lavoro sono componenti importanti nella vita di un individuo e ne determinano la situazione sociale. Nell’ambito del resoconto sugli aspetti sociali nell’agricoltura, questi elementi costituiscono dunque uno dei temi principali oggetto di rilevamento quinquennale sulla base di indagini rappresentative.

La rilevazione delle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS), effettuata annualmente dall’Ufficio federale di statistica, permette di esprimere considerazioni sulla situazione di chi ha un lavoro, di coloro che non esercitano un’attività lucrativa e dei disoccupati. Vengono rilevati dati concernenti le condizioni di lavoro, la situazione famigliare e quella abitativa. Nell’ambito della rilevazione viene contattata una persona in qualità di rappresentante dell’economia domestica. Ogni anno vengono contattate telefonicamente persone scelte a caso dall’elenco telefonico (48'000 nel 2006). L’insieme di base di riferimento della RIFOS è rappresentato dalla popolazione residente di età superiore a 15 anni. Sulla base dell’esito di tale sondaggio sono estrapolati dati per l’intera popolazione.

I risultati importanti per il resoconto sugli aspetti sociali nell’agricoltura sono elencati nelle seguenti sezioni «Situazione famigliare e abitativa» e «Formazione professionale e situazione lavorativa». Le cifre corrispondono ai dati RIFOS 2006. Viene confrontata la situazione delle cinque categorie di lavoratori di seguito elencate:

–Lavoratori indipendenti nell’agricoltura (308 uomini e 178 donne);

–Lavoratori indipendenti nell’artigianato/industria (1'048 uomini e 160 donne);

–Altri lavoratori indipendenti (1'298 uomini e 1'430 donne);

–Lavoratori dipendenti nell’agricoltura (73 uomini e 35 donne);

–Altri lavoratori dipendenti (12'066 uomini e 11'347 donne);

Per lavoratori s’intende chi, nella settimana precedente il sondaggio, ha svolto un lavoro retribuito per almeno un’ora o chi, in qualità di membro della famiglia, ha lavorato gratuitamente nell’azienda famigliare. Nella categoria «lavoratori indipendenti nell’agricoltura»possono essere incluse anche le mogli che collaborano nell’azienda. I campioni di lavoratori dipendenti del settore primario sono molto esigui e pertanto i dati percentuali estrapolati per questa categoria sono statisticamente poco affidabili e i paragoni con le altre categorie vanno interpretati con la dovuta cautela. Per tale ragione nel presente rapporto non vengono espresse considerazioni particolari al riguardo.

I risultati relativi alla valutazione speciale RIFOS 2001 sono stati pubblicati per la prima volta nel Rapporto agricolo 2002. Nella presente edizione, nella sezione «Formazione professionale e situazione lavorativa» i dati relativi agli uomini e quelli relativi alle donne sono esposti separatamente. Gli indicatori del 2002 «tempo dedicato complessivamente ai lavori domestici e alla famiglia» e «soddisfazione in merito alle condizioni di lavoro» derivano da un modulo supplementare della RIFOS, che non si è ritenuto opportuno riprendere nel 2006. Nella presente edizione non compare più neanche l’indicatore «lavoro serale e notturno», mentre sono stati introdotti per la prima volta i dati concernenti la «custodia dei figli» nonché la «formazione più alta terminata». Le variazioni e gli sviluppi riscontrati fra il 2001 e il 2006 sono puntualmente menzionati nel testo.

■■■■■■■■■■■■■■■■■

1.2 ASPETTI SOCIALI 1 68

■ La rilevazione delle forze di lavoro in Svizzera quale base

■ Situazione famigliare e abitativa

In questa sezione vengono illustrati i dati relativi agli indicatori «età delle persone occupate», «numero di persone e di vani per economia domestica», «condizioni di proprietà» nonché «custodia dei figli», introdotto quest’anno.

Età delle persone occupate

Lavoratori indip. agricoltura Lavoratori indip. artigianato/industria

Altri lavoratori indip. Lavoratori dip. agricoltura 1

Altri lavoratori dip.

In % 06040100 20 80

15–39 anni 55–64 anni

40–54 anni 65+ anni

Da questi dati emerge che, fra i «lavoratori indipendenti nell’agricoltura», la percentuale dei lavoratori attivi di età superiore a 65 anni, pari al 15 per cento, è il doppio delle percentuali registrate per le altre due categorie di lavoratori indipendenti. Tra gli agricoltori indipendenti inoltre, la quota dei lavoratori di età inferiore a 55 anni è più esigua rispetto agli impiegati agricoli. Sempre in questa categoria, rispetto al 2001 nel 2006 la percentuale delle persone attive di età superiore a 65 anni risulta ancora una volta superiore alle altre categorie, sebbene la tendenza sia al ribasso.

Numero di persone nell'economia domestica

In % 06040100 20 80

Lavoratori indip. agricoltura Lavoratori indip. artigianato/industria

Altri lavoratori indip. Lavoratori dip. agricoltura 1 Altri lavoratori dip.

1 persona

3–4 persone

2 persone

5 o più

Circa un terzo dei «lavoratori indipendenti nell’agricoltura» vive in economie domestiche composte da cinque o più persone. La differenza con le altre categorie professionali è notevole; negli altri casi, infatti, tale quota risulta pari al 10 per cento (impiegati agricoli esclusi). D’altro canto, solo il 5 per cento degli agricoltori indipendenti vive in un’economia domestica formata da una singola persona, mentre per gli altri gruppi la percentuale sale al 15 per cento.

Fonte: UST

1 Dati statisticamente poco affidabili

Fonte: UST

1 Dati statisticamente poco affidabili

persone

1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 1.2 ASPETTI SOCIALI 1 69

Numero di vani per economia domestica *

Lavoratori indip. agricoltura Lavoratori indip. artigianato/industria Altri lavoratori indip. Lavoratori dip. agricoltura 1 Altri lavoratori dip.

1

Fonte: UST

Vista la dimensione dell’economia domestica, i lavoratori indipendenti del primario vivono in alloggi con molti vani. Il 70 per cento circa vive in case o appartamenti con cinque o più vani. Le altre categorie non rispecchiano questa tendenza; ad esempio, solo un terzo circa degli altri lavoratori dipendenti vive in grandi alloggi.

Condizioni di proprietà

Lavoratori indip. agricoltura Lavoratori indip. artigianato/industria Altri lavoratori indip. Lavoratori dip. agricoltura 1 Altri lavoratori dip.

1 Dati statisticamente poco affidabili

(Com-) proprietario Altro (p.es. appartamento di servizio)

Locatario appartamento (cooperative incluse), casa

Per quanto concerne le condizioni di proprietà, emerge che più dell’80 per cento dei «lavoratori indipendenti nell’agricoltura» è proprietario o comproprietario e solo meno del 10 per cento locatario. Quasi il 60 per cento degli altri due gruppi di lavoratori indipendenti è proprietario, mentre fra i lavoratori dipendenti tale percentuale si eleva al 40 per cento circa. Negli ultimi cinque anni, fra i «lavoratori indipendenti nell’agricoltura» la quota dei proprietari è leggermente cresciuta.

* Cucina e bagno esclusi

* Cucina e bagno esclusi

1–2

4 vani 3 vani 5 o più vani

Dati statisticamente poco affidabili

vani

In % 06040100 20 80

Fonte: UST

In % 06040100 20 80 1.2 ASPETTI SOCIALI 1 70

■ Formazione professionale e situazione lavorativa

Custodia dei figli

Lavoratori indip. agricoltura

Lavoratori indip. artigianato/industria

Altri lavoratori indip. Lavoratori dip. agricoltura 1 Altri lavoratori dip.

Custodia dei figli esterna alla famiglia

Custodia dei figli interna alla famiglia

I dati relativi a questo indicatore tengono conto esclusivamente delle economie domestiche con figli di età inferiore ai 15 anni. La percentuale degli interpellati che affida i figli a persone al di fuori della cerchia famigliare si situa fra il 20 e il 40 per cento per tutte le categorie. La quota più bassa si registra fra gli agricoltori indipendenti (23%).

Nelle pagine seguenti vengono illustrati i dati relativi agli indicatori «formazione professionale e attività svolta», «formazione più alta terminata» (nuovo), «frequenza di corsi di perfezionamento», «ore di lavoro settimanali», «lavoro al fine settimana» e «numero di giorni di ferie». Viene operata una distinzione fra i dati che riguardano gli uomini e quelli che riguardano le donne.

Formazione professionale e attività svolta

Lavoratori indipendenti agricoltura

Lavoratori indipendenti artigianato/industria

Altri lavoratori indipendenti

Lavoratori dipendenti agricoltura 1

Altri lavoratori dipendenti

Professione svolta = prima professione appresa

Professione svolta = diversa dalla prima prof. appresa Nessuna professione appresa

Fonte: UST

1 Dati statisticamente poco affidabili

In % 06040100 20 80

Fonte: UST

1 Dati statisticamente poco affidabili

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne In % 06040100 20 80

1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 1.2 ASPETTI SOCIALI 1 71

I dati relativi alla categoria «lavoratori indipendenti nell’agricoltura» evidenziano enormi differenze fra i sessi. Gli uomini svolgono la prima attività appresa nella misura del 77 per cento (percentuale in assoluto più elevata rispetto alle altre categorie), mentre nel caso delle donne tale quota raggiunge appena il 20 per cento. Un quarto di esse ammette inoltre di non aver appreso alcuna professione, rispetto al 10 per cento circa degli uomini. In generale, la percentuale di donne non qualificate è superiore a quella degli uomini. Negli ultimi cinque anni, tali cifre non hanno subito variazioni di rilievo. Il numero degli uomini e delle donne che lavorano nell’agricoltura da indipendenti senza aver appreso alcun tipo di professione è leggermente diminuito.

Formazione più alta terminata

Lavoratori indipendenti agricoltura

Lavoratori indipendenti artigianato/industria

Altri lavoratori indipendenti Lavoratori dipendenti agricoltura 1

Altri lavoratori dipendenti

Scuola dell'obbligo

Tirocinio professionale (formazione empirica inclusa)

Maturità e scuole professionali a tempo pieno (scuole di diploma incluse)

Università/politecnico e formazione professionale superiore (scuole universitarie professionali incluse)

1 Dati statisticamente poco affidabili

Fonte: UST

Per quanto riguarda il grado di formazione, spicca in particolare la quota di lavoratori indipendenti uomini con un diploma universitario o con una formazione professionale superiore (più del 50%). La maggior parte degli agricoltori indipendenti (60%), invece, dichiara di aver completato un tirocinio professionale. Anche nel caso di questo indicatore, la differenza fra i sessi è notevole. Da questi dati emerge infatti che gli uomini possono vantare un grado di formazione più alto delle donne.

06040100 20 80

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne In % 1.2 ASPETTI SOCIALI 1 72

Frequenza

perfezionamento (negli ultimi 12 mesi)

06040100 20 80

Lavoratori indipendenti agricoltura

Lavoratori indipendenti artigianato/industria

Altri lavoratori indipendenti

Lavoratori dipendenti agricoltura 1

Altri lavoratori dipendenti

Per «corsi di perfezionamento» s’intendono esclusivamente le varie forme di perfezionamento professionale. Per quanto concerne le tre categorie di lavoratori indipendenti, i risultati parlano chiaro: nei dodici mesi precedenti il sondaggio il 20 per cento circa degli interpellati ha frequentato almeno un corso di perfezionamento, ad eccezione delle lavoratrici indipendenti nell’ambito agricolo la cui quota sfiora appena il 10 per cento. Al contrario, più di un quarto delle donne impiegate in altri settori afferma di aver investito nel proprio perfezionamento professionale. Nel 2001, la percentuale delle lavoratrici indipendenti nell’agricoltura che riconoscevano di frequentare almeno un corso all’anno si situava al 18 per cento. Fatta eccezione per il 2006 (9%), negli ultimi cinque anni tale quota si è stabilizzata al 15 per cento.

Ore di lavoro settimanali * 06040100 20

Lavoratori indipendenti agricoltura

Lavoratori indipendenti artigianato/industria

Altri lavoratori indipendenti

Lavoratori dipendenti agricoltura 1

Altri lavoratori dipendenti

1–19 20–39 40–49 50 ed oltre

Fonte:

UST 1 Dati statisticamente poco affidabili Nessuno Almeno uno

di corsi di

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne In %

Fonte: UST

* Lavoro svolto normalmente in ore settimanali 1 Dati statisticamente poco affidabili

80

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne In % 1.2 ASPETTI SOCIALI 1 1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 73

1 1.2 ASPETTI SOCIALI 1 74

Per quanto riguarda le ore di lavoro settimanali, vengono conteggiate esclusivamente quelle dedicate all’attività lucrativa (fonte principale di reddito). I lavori domestici non entrano in linea di conto. Il totale delle ore di lavoro è alto nel caso degli agricoltori indipendenti. Quasi i tre quarti di essi infatti lavorano generalmente più di 50 ore alla settimana. Anche in questo caso, i dati evidenziano una grande differenza fra uomini e donne: in generale gli uomini lavorano più delle donne, anche se spesso ciò è riconducibile al fatto che esse non lavorano a tempo pieno. I «lavoratori indipendenti nell’agricoltura» uomini lavorano più a lungo rispetto al passato. Cinque anni fa, infatti, la percentuale di coloro che accumulavano più di 50 ore alla settimana si attestava ancora attorno al 60 per cento. Nello stesso arco di tempo è invece diminuita la quota degli altri lavoratori indipendenti uomini con più di 50 ore settimanali al loro attivo (artigiani: dal 47% nel 2001 al 38% nel 2006, altri lavoratori indipendenti: dal 46 al 42%).

al fine settimana In %

Mai Talvolta di sabato o domenica (gratuitamente o contro retribuzione) Generalmente di sabato o di domenica Generalmente di sabato e di domenica Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Nella categoria dei lavoratori indipendenti nell’agricoltura, il 2 per cento degli uomini e il 13 per cento delle donne dichiara di non lavorare mai durante il fine settimana. Per quanto concerne le altre due categorie di indipendenti, tale percentuale varia tra il 35 (uomini) e il 39 (donne) per cento nei «lavoratori del settore artigianato e industria» e tra il 23 (uomini) e il 45 (donne) per cento negli «altri lavoratori indipendenti». Oltre il 70 per cento degli uomini e il 60 per cento delle donne che lavorano nell’agricoltura come indipendenti ammettono di lavorare spesso anche al sabato e alla domenica.

Fonte: UST

Lavoro

06040100 20 80 Lavoratori indipendenti agricoltura Lavoratori indipendenti artigianato/industria Altri lavoratori indipendenti Lavoratori dipendenti agricoltura

1 Dati statisticamente poco affidabili Altri lavoratori dipendenti

■ Conclusioni

Numero di giorni di ferie

Lavoratori indipendenti agricoltura

Lavoratori indipendenti artigianato/industria

Altri lavoratori indipendenti

Lavoratori dipendenti agricoltura 1

Altri lavoratori dipendenti

06040100 20 80

Per semplificare il conteggio dei giorni di ferie, vengono presi in considerazione solo i lavoratori a tempo pieno. Con una media di circa 7 giorni l’anno sono i lavoratori indipendenti del primario a fare meno giorni di ferie. La cifra sale a 19 e 21 giorni rispettivamente per i lavoratori indipendenti del settore artigianato e industria e per gli altri lavoratori indipendenti. Gli altri lavoratori dipendenti dispongono, in media, di 25 giorni di ferie l’anno. Contrariamente agli altri lavoratori indipendenti, quelli del primario, segnatamente gli allevatori di bestiame da reddito, non possono semplicemente chiudere temporaneamente l’azienda. Negli ultimi cinque anni, la percentuale degli agricoltori indipendenti che non si concedono neppure un giorno di ferie è costantemente diminuita, mentre il numero medio di giorni di ferie è salito da sei a sette.

Come già evidenziato cinque anni or sono, le differenze più marcate fra gli agricoltori e le altre categorie di lavoratori riguardano i giorni di ferie e il lavoro al fine settimana. Nel 2006, i primi hanno fatto in media solo 7 giorni di ferie, mentre i lavoratori delle altre categorie 19 giorni o più. La quota degli agricoltori che non si concedono neppure un giorno di ferie è leggermente scesa (2001: 26%; 2006: 21%). Gli agricoltori che dichiarano di non lavorare mai durante il fine settimana sono solo il 2 per cento (uomini) e il 13 per cento (donne); per quanto riguarda le altre categorie, invece, tali valori variano dal 23 al 56 per cento. Degno di nota è pure il divario fra il totale delle ore di lavoro settimanali. Nel 2006 quasi i tre quarti dei lavoratori indipendenti del primario uomini hanno accumulato generalmente più di 50 ore alla settimana (nel 2001 erano il 60%); tra i lavoratori indipendenti, invece, questa percentuale si aggira attorno al 40 per cento. Sebbene oggi, rispetto a cinque anni fa, gli agricoltori indipendenti lavorino di più, vi è stato un lieve aumento del numero dei giorni di ferie. È confermata la tendenza del 2001 che vede la quota di lavoratori che svolgono la prima professione appresa (77%) e che dispongono di un tirocinio professionale quale più alto grado di formazione (58%) raggiungere la percentuale più elevata. Dai dati relativi al tempo di lavoro e alla formazione emergono chiare differenze fra i sessi: le donne hanno un grado di formazione generalmente più basso e svolgono più frequentemente impieghi a tempo parziale rispetto ai colleghi uomini.

Fonte: UST

1 Dati statisticamente poco affidabili

0 1–10 11–25 26 ed oltre

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne In %

1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 1.2 ASPETTI SOCIALI 1 75

■ Vendita diretta, in fattoria e cesti di prodotti tipici

1.2.3Rapporti fra città e campagna

L’agricoltura svizzera contribuisce in diversi modi e luoghi alla promozione dei rapporti fra città e campagna. Le iniziative quali la vendita diretta, la vendita in fattoria, i cesti di prodotti tipici assortiti, i «contratti di vicinato», il programma «Scuola in fattoria» e Agro-image, il servizio agricolo, l’offerta di innumerevoli compiti di assistenza, il brunch del 1° agosto e altre manifestazioni analoghe nonché il successo dell’agriturismo, favorisconola reciproca conoscenza tra i due mondi. Quest’anno, nel resoconto sugli aspetti sociali in ambito agricolo vengono esaminati più da vicino le varie proposte fatte dall’agricoltura nell’ottica dell’avvicinamento fra città e campagna.

La vendita diretta, su semplici scaffali o in locali dell’azienda appositamente allestiti, di frutta, verdura, cereali, formaggio, latte, carne o persino legna da ardere, costituisce una valida alternativa al supermercato.

La cura e la fidelizzazione della clientela è molto importante nel mercato della vendita diretta, dal momento che il successo dell’attività dipende in gran parte dalla relazione personale instaurata con il cliente. Tra le varie iniziative di fidelizzazione della clientela figurano le porte aperte e gli «incontri in fattoria», momenti che mirano a far conoscere la vita della fattoria e a risvegliare l’interesse per i prodotti della terra. Molto spesso, infatti, chi acquista i prodotti direttamente in fattoria vuole sapere da dove vengono.

I cesti di prodotti nostrani di tutte le regioni della Svizzera rivelano la dedizione e l’amore dei contadini per le loro specialità e sono un regalo particolarmente gradito.

L’elenco dei commercianti diretti e di prodotti di nicchia nell’ambito agricolo è disponibile sul sito www.bauernbieten.ch.

■ Contratti di vicinato

Il concetto di contratto di vicinato (agriculture contractuelle de proximité) nasce in Giappone circa 40 anni fa quando abitanti delle città decidono di concludere contratti con i contadini, per acquistare i loro prodotti a un prezzo pattuito. Oggi, in Giappone sono diversi milioni le persone che hanno adottato questo sistema, chiamato «Teikei». Negli Stati Uniti, invece, questa pratica è conosciuta come «Community supported agricolture».

Su questa scia, anche in Svizzera, a seconda della struttura dell’azienda e della domanda dei consumatori vengono offerti prodotti quali carne, frutta, verdura o anche prodotti lavorati. Le cooperative agricole forniscono il quantitativo settimanale dei propri prodotti ai clienti situati prevalentemente in aree urbane, i quali non solo pagano il prezzo convenuto in precedenza ma partecipano anche all’attività delle aziende. Questa forma di collaborazione implica un confronto concreto e attivo con l’agricoltura e favorisce la comprensione e la solidarietà fra gente di città e di campagna.

■■■■■■■■■■■■■■■■■

1.2 ASPETTI SOCIALI 1 76

La seguente tabella elenca i progetti elaborati nell’ottica dei contratti di vicinato in Svizzera. Alcune aziende qui non menzionate, come la Brüglingerhof di Basilea, offrono abbonamenti abbinati all’acquisto di verdura o di frutta. Questi abbonamenti non hanno tuttavia niente a che vedere con la sopraccitata collaborazione.

Progetti relativi ai contratti di vicinato per la promozione dei rapporti tra città e campagna

NomeRegione Anno di Numero Prodotti Fornitura Bio / PER Contatti fonda- di persone zioneimpiegate

Le Jardin des Charrotons GE 2007 80 4,5 sett. Bio charrotons@hotmail.com

Les Vergers d’EpicureGE2007205irregolareBiowww.vergers-epicure.ch

Prodotti forniti

1. Prodotti che si possono immagazzinare (patate, lenticchie, cereali, ecc.)

2. Prodotti lavorati (succo di frutta, aceto, ecc.)

3. Vini

4. Frutta

5. Verdura

6. Latticini

7. Prodotti carnei

PER:Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

Bio:Agricoltura biologica

Fonti: Uniterre, UFAG

Uniterre offre una piattaforma che riunisce le persone interessate a partecipare a uno scambio di esperienze e di opinioni: www.uniterre.ch (agriculture contractuelle de proximité)

Les Jardins de Cocagne GE 1978 400 1,2,4,5 sett. Bio www.cocagne.ch La Clef des champs JU 1980 130 1,4,5,6,7 sett. Bio www.clef-des-champs.ch BirsmattehofBL1980300sett. Biowww.birsmattehof.ch L’Affaire TourneRêve GE 2003 1 300 1,2,4,5,7 2 / anno Bio / PERwww.affairetournereve.ch Le lopin bleu NE 2005 360 1,2,3,6,71 / anno Bio / PERwww.lopinbleu.ch L’Agrihotte VD 2005 150 1,2,4,5,7 2 / anno Bio / PERwww.lagrihotte.ch L’Abbaye de Fontaine-AndréNE 2005401,4,5sett. Bio www.fontaine-andre.ch Les cueillettes de Landecy GE 2006 50 4,5 Fai da teBio www.cueillettes.org Les ares et vous GE 2006 60 1,2,4,5 sett. Bio t.descombes@infomaniak.ch Le Panier à 4 pattes GE 2006 100 1,2,3,4,5,7 2 / anno PERwww.paniera4pattes.ch Le Jardin Potager VD 2006 240 1,4,5 sett. Bio www.lejardinpotager.ch La ferme du Taulard VD 2006 50 4,5 sett. PERwww.marchepaysan.ch Saveurs de Saison JU 2006 50 1,2,3,4,5,6,7 1 / anno Bio www.saveurs-de-saisons.ch Femmes Solidaires VD 2006 30 4 2 / mese PERnicolepletscher@yahoo.fr Notre panier Bio FR 2006 140 1,2,3,4,5,6,7 6 / anno Bio g.hasinger@bio-conseil.ch Lumière des Champs VD 2007 ? 4,5 sett. ? www.lumiere-des-champs.ch Les Jardins du FlonVD2007501,2,4,533 / annoPER / Biowww.lesjardinsduflon.ch

1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 1.2 ASPETTI SOCIALI 1 77

■ Scuola in fattoria e Agro-Image

Le fattorie sono luoghi di apprendimento ideali poiché offrono agli scolari un contesto creativo e globale. Le varie materie, dalle lingue alla matematica e persino l’economia domestica, trovano riscontro nella vita di tutti i giorni. Il programma Scuola in fattoria (SIF) prepara i piccoli alla vita. I corsi pratici destano la curiosità degli scolari per l’ambiente e l’interazione fra uomo, suolo, acqua, aria, piante e animali. Inoltre, i lavori pratici svolti in comune a stretto contatto con la natura stimolano le competenze individuali e sociali.

Le aziende svizzere che partecipano a quest’iniziativa sono circa 500, per più di 20'000 scolari che ogni anno frequentano la scuola della fattoria per uno o più giorni. Maggiori informazioni possono essere ottenute sul sito www.schub.ch.

Agro-Image: l’agricoltura fa scuola. Giovani agricoltori offrono lezioni gratuite agli allievi di scuola media superiore, scuole professionali e licei, trasmettendo loro le conoscenze sull’agricoltura e la produzione di derrate alimentari. I corsi sono adattati alle esigenze scolastiche, degli allievi nonché della pratica agricola.

Nel 2006, i collaboratori di Agro-Image hanno tenuto all’incirca 270 corsi. Quasi la metà delle classi proveniva dai Cantoni di Berna e Soletta e un terzo dalla Svizzera romanda. Per ulteriori informazioni: www.agro-image.ch.

■ Servizio agricolo

Istituito nel 1946, il servizio agricolo permette ai giovani in età compresa fra i 14 e i 25 anni, per lo più svizzeri ma anche provenienti da altri Paesi dell’UE, volontari o scolari, di svolgere per un breve periodo un’attività pratica che consente loro di farsi un’idea dell’agricoltura.

Gli aiutanti agricoltori coadiuvano le famiglie contadine nello svolgimento delle mansioni quotidiane e imparano a conoscere la vita in fattoria. Con questa iniziativa si intende gettare un ponte fra città e campagna, fra regioni linguistiche diverse nonché fra consumatore e produttore. Ogni anno quasi 3'000 giovani e 1'200 famiglie contadine partecipano al progetto. Per ulteriori informazioni: www.landdienst.ch.

■ Compiti di assistenza

Alle persone che cercano un’abitazione a titolo provvisorio o stabile, viene offerta la possibilità di vivere e lavorare nell’ambito dell’agricoltura, sia in casa che nell’azienda. Le aziende agricole in cui la struttura famigliare è ritenuta solida, i pasti sono consumati in comune, le attività giornaliere sono regolari e i rapporti interpersonali vengono costantemente curati rappresentano una buona alternativa alla realtà domestica. Ancora oggi però, questa soluzione viene sfruttata relativamente poco. Occuparsi di bambini e adolescenti difficili, di disabili o anziani risulta molto impegnativo e tutta la famiglia deve farsi carico di questa responsabilità.

1.2 ASPETTI SOCIALI 1 78

Le varie possibilità di assistenza possono essere suddivise nelle seguenti categorie:

–Età: bambini, adolescenti, adulti, anziani;

–Esigenze: presa a carico durante il giorno, pranzo, educazione e sostegno, riabilitazione, assistenza a persone con disturbi psichici, cura di disabili.

–Situazione temporale: centro diurno adibito a diversi scopi. Mensa, madre diurna, asilo nido, gruppi gioco all’aperto, ippoterapia, soggiorni per disabili e giovani con difficoltà famigliari, assistenza a medio o lungo termine, sostegno e cura.

Per ulteriori informazioni: www.agridea.ch (Para-agricoltura/assistenza nella fattoria).

Il 1° agosto 2007, le famiglie contadine svizzere hanno aperto le porte alla popolazione per la quindicesima volta. Quasi 420 famiglie di tutte le regioni della Svizzera hanno accolto 200'000 ospiti. Il brunch è un’occasione per avvicinare la gente di città alla realtà agricola, promuovendo nel contempo la comprensione e la simpatia reciproche.

Con una spesa compresa tra i 18 e i 30 franchi, ognuno ha quindi la possibilità di gustare formaggio, pane, burro, marmellata, latte, carne, frutta e altri specialità fatte in casa o della regione. È un momento privilegiato in cui ci si lascia sorprendere dalla provenienza, dalla qualità e dalla bontà dei prodotti indigeni e nel contempo ci si rende conto di quanto lavoro e fatica stiano dietro a tutto ciò.

Per informazioni più dettagliate e per ottenere la lista delle aziende partecipanti, vedasi il sito www.brunch.ch.

La visita alla stalla è un’iniziativa coordinata a livello nazionale. Il 21 aprile 2007, più di 200 aziende agricole svizzere hanno infatti aperto le porte delle loro stalle, consentendo ai consumatori di entrare in un mondo a loro sempre più sconosciuto. Per ulteriori informazioni: www.stallvisite.ch.

In molti casi, le aziende agricole mettono a disposizione spazi per seminari, feste e riunioni aziendali e offrono attività quali trekking, labirinti nei campi di mais, swin-golf, wellness eccetera. Per quel che concerne l’attuazione di tali offerte, l’agricoltura trae numerosi vantaggi dalla revisione della legge sulla pianificazione del territorio.

1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 1.2 ASPETTI SOCIALI 1 79

■ Brunch del 1° agosto e altre manifestazioni analoghe

■ Agriturismo

Tranquillità e relax, ospitalità sincera, appartamenti di vacanza accoglienti e curati oppure camere, ostelli o capanne di montagna. Le vacanze in una fattoria svizzera sono sempre un’esperienza piacevole.

Le circa 250 aziende che partecipano al progetto «Vacanze in fattoria» sono presenti su tutto il territorio nazionale, le attività che vi si tengono sono certificate e la qualità dell’offerta è garantita. Per ulteriori informazioni: www.bauernhof-ferien.ch. Voglia di vacanze in un’azienda bio? Sul sito www.bioterra.ch figurano le possibilità di pernottamento. Offerte di pernottamento a prezzi vantaggiosi per entrare per un attimo nella realtà della fattoria: ecco quindi la «Schlaf in Stroh», ovvero «dormire sulla paglia». Ulteriori informazioni sul sito www.schlaf-im-stroh.com.

■ Conclusioni

Il contributo dell’agricoltura alla promozione dei rapporti fra città e campagna è molteplice: vendita diretta, in fattoria, cesti di prodotti genuini, contratti di vicinato, scuola in fattoria e Agro-Image, servizio agricolo, compiti di assistenza, brunch del 1° agosto e visita alle stalle, agriturismo eccetera.

Questa ampia gamma di offerte per una maggiore comprensione tra città e campagna implica un ruolo attivo da parte delle famiglie contadine e invita gli abitanti delle aree urbane a confrontarsi con la realtà dell’agricoltura e la vita di campagna. Nel caso dei contratti di vicinato invece, anche i cittadini sono chiamati a partecipare attivamente.

In ambito sociale, l’assistenza prestata nel quadro di aziende agricole permette di sgravare i servizi sociali e gli istituti cittadini. L’esempio di Eggiwil (Rapporto agricolo 2001), mostra come bambini e adolescenti a rischio abbiano avuto la possibilità di ritrovare il calore di una casa presso alcune famiglie contadine dell’Emmental. La collaborazione fra città e campagna si rivela dunque molto vantaggiosa, sia per i bambini che per gli adolescenti. La ricerca di spazi in cui poter offrire questa assistenza è tuttora in atto, poiché si è convinti che in questo ambito il potenziale dell’agricoltura possa essere ulteriormente sfruttato.

1.2 ASPETTI SOCIALI 1 80

Nel presente rapporto agricolo accanto a dati fondamentali inerenti all’utilizzo del suolo e ai mezzi di produzione, per la seconda volta dopo il 2003, vengono illustrati approfonditamente aspetti correlati ai temi clima, energia e aria.

Per quanto attiene alla tematica del clima, viene esaminato l’andamento delle emissioni di gas a effetto serra (anidride carbonica, metano, protossido d’azoto e gas sintetici) in Svizzera nonché la rispettiva quota riconducibile all’agricoltura. Inoltre, viene discusso l’impatto del cambiamento climatico globale sulla realtà svizzera e in particolare sul primario. Infine, vengono illustrate le possibili misure che l’agricoltura svizzera può adottare per adeguarsi al mutamento delle condizioni climatiche (innalzamento delle temperature, variazione delle precipitazioni, ecc.).

Nel capitolo dedicato all’energia viene dato particolare risalto al consumo energetico, presentando, inoltre, determinati risultati dello studio «Ecobilancio di prodotti energetici».

Oltre che delle emissioni dirette di polveri fini (particolato primario), ad esempio la fuliggine diesel generata dai veicoli agricoli, il primario è responsabile delle emissioni di gas precursori di particolato secondario. Sulla scorta di uno studio su modelli viene esaminata approfonditamente la correlazione tra ammoniaca (NH3) e particolato secondario.

■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■

1.3Ecologia ed etologia

1.3.1Ecologia

1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 81

Uso del suolo e mezzi di produzione

Andamento

della quota di superficie gestita in modo rispettoso dell'ambiente In % della SAU Gestione rispettosa dell'ambiente 1 Di cui bio Fonte: UFAG 1 1993–1998: PI + Bio; dal 1999: PER 1993199419951996199719981999200020012002 0 100 80 60 40 20 90 70 50 30 10 20052006 2004 2003 Andamento della superficie di compensazione ecologica 1 1993199419951996199719981999200020012002200320052006 2004 In 1 000 ha Regione di montagna Regione di pianura Fonte: UFAG 1 Senza alberi da frutta ad alto fusto nei campi, prima del 1999 soltanto per superfici di compensazione ecologica aventi diritto a contributi 0 140 120 100 80 60 40 20 Andamento dell'effettivo di animali 1990199619971998199920002001200220052006 2004 2003 In 1 000 UBG 1 Altri Suini Bovini Fonte: UST 1 UBG: unità di bestiame grosso 0 1 500 1 250 1 000 750 500 250 1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 82

Andamento del consumo di concimi minerali In 1 000 t Azoto (N)Fosfato (P2O5) Fonte: USC 1990/9219941996199820002002 19931995199719992001 0 80 70 60 50 30 40 20 10 20032005 2004 2006 Andamento del consumo di alimenti concentrati per animali 1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320052006 (provv.) 2004 In 1 000 t Altri CH Panelli di semi oleosi CH Cereali da foraggio CH Trasformazione di alimenti importati per animali Alimenti importati per animali Fonte: USC 0 2 000 1 750 1 500 1 250 1 000 750 500 250 1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 83

Andamento delle vendite di prodotti fitosanitari 199119921993199419951996199719981999200020012002200320042006 2005 In t di principio attivo Fungicidi, battericidi, prodotti per la concia delle sementi Erbicidi Insetticidi, acaricidi Regolatori della crescita Rodenticidi Fonte: Società svizzera dell'industria chimica 0 2 500 2 000 1 500 1 000 500 1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 84

■ Emissioni di gas a effetto serra in Svizzera

Clima

Per clima s’intende l’insieme delle condizioni atmosferiche che caratterizzano una determinata regione. La temperatura è un parametro importante per descriverlo. La temperatura terrestre dipende dall’effetto serra. L’intensità dell’effetto serra vitale viene determinata dalla naturale presenza nell’atmosfera di vapore acqueo (H2O), anidride carbonica (CO2), metano (CH4), protossido d’azoto (N2O) e altri gas. Negli ultimi decenni l’attività umana ha provocato una continua crescita delle emissioni dei cosiddetti gas a effetto serra, alla base del surriscaldamento della superficie e dell’atmosfera terrestri e dei conseguenti cambiamenti del ciclo dell’acqua. Questi ultimi hanno assunto una portata tanto allarmante da suggerire un vero e proprio cambiamento climatico globale. In futuro si imporrà una sfida a livello internazionale, con l’obiettivo di attuare provvedimenti finalizzati sia ad arginare il problema del cambiamento climatico sia ad adeguarsi al mutamento delle condizioni climatiche.

Per certi aspetti, l’agricoltura è direttamente responsabile del surriscaldamento globale a causa delle emissioni di gas a effetto serra che provoca (soprattutto metano e protossido d’azoto). Nel 2005 la Svizzera ha ratificato il Protocollo di Kyoto, firmato nel 1997, impegnandosi a ridurre, entro il periodo 2008–2012, le emissioni di gas a effetto serra nella misura dell’8 per cento rispetto al 1990, l’anno di riferimento del Protocollo di Kyoto. A tal riguardo nelle pagine seguenti verrà illustrato l’andamento dei gas a effetto serra agricoli. Per altri aspetti, invece, il progressivo cambiamento climatico incide sempre più sulla realtà svizzera e in particolar modo sull’agricoltura. Le conseguenze e le possibili strategie d’adeguamento al cambiamento climatico vengono illustrate nel capitolo intitolato «Cambiamento climatico nella Svizzera entro il 2050».

Per gas a effetto serra s’intende l’insieme delle sostanze gassose che contribuiscono all’effetto serra. Possono essere d’origine naturale o generati dall’attività umana, cui è riconducibile gran parte dell’aumento registrato per alcuni di questi gas. I gas citati dal Protocollo di Kyoto sono: anidride carbonica, metano, protossido d’azoto e gas sintetici (HFC, PFC e SF6). Per agevolare il confronto, tutti i valori dei gas relativi al potenziale di surriscaldamento globale sono espressi in CO2 equivalente (CO2eq.): 1 kg di metano e 1 kg di protossido d’azoto equivalgono rispettivamente a 21 e 310 kg di anidride carbonica. È importante prendere conoscenza di questa equivalenza. Un animale da reddito assume una quantità di anidride carbonica fissata nel foraggio, la quale durante il processo di digestione viene scissa in metano, un gas a maggior impatto climatico.

1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 85

L’elevata quota dell’agricoltura rispetto alla totalità delle emissioni di metano in Svizzera (quasi 80%) è riconducibile alla fermentazione che avviene durante la digestione all’interno del rumine e allo stoccaggio di concimi aziendali. Pressoché dello stesso ordine di grandezza è la quota dell’agricoltura rispetto alle emissioni totali di protossido d’azoto (75% circa). In questo caso le emissioni sono riconducibili alla gestione dei concimi aziendali e allo sfruttamento agricolo del suolo. Nel caso delle emissioni di protossido d’azoto dal suolo vengono considerate le emissioni dirette dalla superficie agricola utile (sulla scorta dell’immissione di azoto attraverso i concimi minerali e aziendali, l’incorporazione nel terreno dei resti del raccolto e le leguminose che fissano l’azoto, nonché della coltivazione di suoli organici) e dalla detenzione di animali (pascolo) nonché le emissioni indirette non generate dalla superficie agricola utile. Queste ultime provengono da altre fonti, quando i composti azotati vengono trasportati mediante volatilizzazione (ammoniaca e ossidi d’azoto), erosione o dilavamento, accumulandosi altrove.

La quota dell’agricoltura rispetto alla totalità delle emissioni di metano e protossido d’azoto in Svizzera è considerevole. Tuttavia, nel complesso, le emissioni di gas a effetto serra riconducibili all’agricoltura espresse in CO2 eq. rappresentano soltanto il 9,8 per cento rispetto alle emissioni totali svizzere. Considerando la necessità di ridurre le emissioni totali dell’8 per cento entro il 2008–2012 e in maniera massiccia entro il 2050, la politica di riduzione della Svizzera non deve trascurare le emissioni di gas a effetto serra provocate dal primario, nonostante la loro percentuale sia relativamente bassa.

Principali gas a effetto serra in Svizzera – 2005 CO2 Metano 6,6 (79)6,1 (75,1) 1,7 85,7 (1,4)* Protossido d'azotoGas sintetici In % CO 2 eq.

Fonte: UFAM

Emissioni di gas a effetto serra Quota dell'agricoltura 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 86

( ): Quota in % dell'agricoltura per ciascun gas a effetto serra ( )*: Quota in % dell'agricoltura e della silvicoltura nell'emissione di CO2

■ Emissioni di gas a effetto serra secondo le fonti

Secondo il metodo IPCC, nel 2005 la Svizzera ha emesso 53,5 milioni di tonnellate circa di CO2 eq. La principale fonte sono i trasporti, con una quota pari al 30 per cento. Economie domestiche e industria sono responsabili rispettivamente del 20 per cento circa delle emissioni. L’agricoltura occupa il quarto posto, con una quota del 10 per cento circa, che include le emissioni di metano e di protossido d’azoto ma non le emissioni dirette di anidride carbonica provocate ad esempio dai tubi di scappamento delle macchine agricole e forestali. Secondo il metodo IPCC esse, infatti, non vengono classificate specificatamente in ambito agricolo. Se, invece, le emissioni dirette di anidride carbonica provocate dall’uso di veicoli agricoli e forestali nonché dall’essiccazione del fieno venissero conteggiate insieme a quelle di metano e protossido d’azoto, la quota dell’agricoltura per il 2005 salirebbe all’11,2 per cento.

Le emissioni di gas a effetto serra non dovute al consumo di energia dell’agricoltura (senza emissioni dirette di anidride carbonica) sono riconducibili alla detenzione di bestiame (43% circa, digestione), allo sfruttamento agricolo del suolo (39% circa) e alla gestione di concimi aziendali (17% circa).

Emissioni di gas a effetto serra, secondo le fonti – 2005 Totale 53,64 mio. t CO2 equivalente

Il calo delle emissioni di metano nel primario è correlato al calo costante dal 1990 dell’effettivo di bestiame. La riduzione delle emissioni di protossido d’azoto è riconducibile, da un lato, alla diminuzione dell’effettivo di animali e, dall’altro, dal minor uso di concimi minerali azotati. In controtendenza rispetto alla diminuzione delle emissioni di gas a effetto serra nell’agricoltura (metano + protossido d’azoto + anidride carbonica), le emissioni lorde registrate in Svizzera nel 2005 hanno segnato un aumento rispetto al 1990.

Trasporti 29,2% Economie domest. 22,3% Fonte:

Agricoltura 9,8% Servizi 10,3% Rifiuti 5,5% Industria 21,5% Essicazione

veicoli agricoli e forestali 1,4% Terreni agricoli 39,2% Gestione concimi aziendali 17,2% Altro 0,2% Detenzione animali da reddito 43,4%

UFAM

del fieno nonché

1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 87

■ Metano e protossido d’azoto provenienti

Andamento delle emissioni di gas a effetto serra

Emissioni lorde Svizzera N2O agricoltura Effettivo

CH4 agricoltura Obiettivo Kyoto (emissioni lorde)

L’agricoltura svizzera, con una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 10,9 per cento tra il 1990 e il 2004, rientra nella media internazionale. Dall’andamento delle emissioni di gas a effetto serra dell’agricoltura di alcuni Paesi scelti emergono notevoli differenze. In Germania la riduzione delle emissioni agricole ha raggiunto il 18,3 per cento, mentre in Nuova Zelanda si è registrato un aumento del 14,9 per cento. Anche i dati relativi alla quota dall’agricoltura rispetto alle emissioni totali di gas a effetto serra nel 2004 si rivelano particolarmente eterogenei. In Francia si registra una quota superiore al 17 per cento che si contrappone al 2 per cento del Giappone. La Svizzera, con una quota del 9,9 per cento, si posiziona a metà della graduatoria.

Andamento delle emissioni di metano e di protossido d'azoto provocate dall'agricoltura nei Paesi selezionati