RAPPORT AGRICOLE

Rapport agricole 2006 de l’Office fédéral de l’agriculture

■■■■■■■■■■■■■■■■

1

Editeur

Office fédéral de l’agriculture (OFAG)

CH-3003 Berne

Tél.:031 322 25 11

Fax:031 322 26 34

Internet:www.blw.admin.ch

Copyright:OFAG,Berne 2006

Layout et graphisme

Artwork,Grafik und Design,Saint-Gall

Impression RDV AG,Berneck

Photos

– Agroscope Changins-Wädenswil ACW

– Agroscope Reckenholz-Tänikon ART

–Archives d’illustrations Agrofot

–BananaStock Ltd.

–Christof Sonderegger,photographe

–Getty Images GmbH

–Herbert Mäder,photographe

–OFAG Office fédéral de l’agriculture

–Peter Mosimann,photographe

–Peter Studer,photographe

–PhotoDisc Inc.

–Switzerland Cheese Marketing AG

–Tobias Hauser,photographe

Diffusion

OFCL,Diffusion publications

CH-3003 Berne

No de commande:

français:730.680.06 f allemand:730.680.06 d italien:730.680.06 i www.publicationsfederales.admin.ch

ACHEVÉ D’IMPRIMER 2 11.06 1100 161996/2

■■■■■■■■■■■■■■■■ Table des matières Préface 4 ■ 1.Rôle et situation1.1Economie 9 de l‘agriculture 1.1.1L’agriculture,partie intégrante de l‘économie 10 1.1.2Marchés 19 1.1.3 Situation économique du secteur agricole 43 1.1.4 Situation économique des exploitations 49 1.2Aspects sociaux 57 1.2.1 Revenu et consommation 58 1.2.2 Prestations des assurances sociales 60 1.2.3 Les paysannes et paysans à l’âge de la retraite 68 1.3Ecologie et éthologie 89 1.3.1 Ecologie 89 1.3.2 Ethologie 113 ■ 2.Mesures de politique2.1Production et ventes 119 agricole 2.1.1Instruments transversaux 120 2.1.2Economie laitière 129 2.1.3 Economie animale 135 2.1.4 Production végétale 143 2.2Paiements directs 151 2.2.1 Importance des paiements directs 152 2.2.2 Paiements directs généraux 161 2.2.3 Paiements directs écologiques 169 2.3Amélioration des bases de production 185 2.3.1 Améliorations structurelles et mesures d’accompagnement social 186 2.3.2 Recherche,haras,vulgarisation,formation professionnelle,CIEA 197 2.3.3 Moyens de production 204 2.3.4 Elevage 209 2.4 Section Inspectorat des finances 211 ■ 3.Aspects internationaux 3.1Développements internationaux 217 3.2 Comparaisons internationales 227 ■ Annexe Tableaux A2 Textes légaux,Définitions et méthodes A64 Abréviations A65 Bibliographie A67 TABLE DES MATIÈRES 3

L’année agricole 2005 peut être qualifiée de moyenne,en comparaison pluriannuelle. Ainsi,par rapport à la très bonne année 2004,tant la valeur de la production animale que celle de la production végétale ont régressé.Le revenu sectoriel s’est élevé à un peu plus de 2,7 milliards de francs,s’établissant à un niveau similaire à celui de l’année 2003.Quant aux estimations pour l’année en cours,elles tablent sur un léger recul par rapport à 2005.

L’attention se focalise aujourd’hui sur les délibérations concernant la Politique agricole 2011 au Parlement,lesquelles ont été précédées de nombreuses discussions.Fait indéniable,les paysans accomplissent quotidiennement un travail précieux et les prestationsqu’ils fournissent en faveur de la population suisse – production de denrées alimentaires de haute qualité,contribution à l’approvisionnement de la population ou à l’entretien du paysage rural – ont leur prix dans un pays comme la Suisse où le niveau de vie est élevé.Par contre,les avis sur la manière de rétribuer au mieux ces prestations sont des plus partagés.Dans son message sur la Politique agricole 2011,le Conseil fédéral a en effet proposé de réallouer aux paiements directs les fonds destinés au soutien du marché et de réduire les droits de douane perçus sur les fourrages et les céréales.Ces mesures visent à rendre les matières premières agricoles suisses plus compétitives au niveau des prix et doivent permettre également à l’industrie de transformation de s’orienter davantage vers le marché.

Pour autant,cette nouvelle étape de la réforme est-elle une réponse adéquate et le secteur agricole est-il en état de supporter les conséquences qui en découleront? Le Conseil fédéral s’est penché intensivement sur ces deux questions et,pour prendre sa décision,il s’est appuyé sur les résultats enregistrés dans les domaines économique, social et écologique,qui sont présentés dans les rapports agricoles.La production est un facteur essentiel pour le développement durable de l’agriculture.Les recettes provenant de la vente des produits constituent toujours la première source de revenu des exploitations,en particulier pour les entreprises agricoles installées en plaine.Et les produits agricoles suisses trouvent des acheteurs quand ils sont compétitifs.Par des mesures politiques,il importe donc de créer les conditions favorisant d’autres améliorations.Cette démarche ne conduit pas à des pertes de revenu si les agriculteurs parviennent à compenser les baisses de prix par une augmentation de leur productivité.Ils y parviennent d’ailleurs,comme le montrent les chiffres publiés dans les rapports agricoles.C’est ainsi que,malgré la baisse des prix à la production,les revenus sont restés stables depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’agriculture en 1999.En outre,pour la période 2003 à 2005,on constate que le produit du travail des exploitations a,en moyenne,atteint ou dépassé le salaire de référence du reste de la population dans le premier quartile de toutes les régions.Autre preuve de la stabilité de la situation:depuis l’an 2000 l’évolution structurelle se poursuit à un rythme plus lent que dans la décennie précédente.On peut donc en conclure que le rythme des réformes était adéquat jusqu’à présent.La Politique agricole 2011 ne prévoit pas de l’accélérer,mais de le maintenir afin de permettre une évolution continue qui laisse aux intéressés la marge de manœuvre nécessaire pour prendre les décisions qui s’imposent.

PRÉFACE ■■■■■■■■■■■■■■■■

Préface

4

En revanche,les progrès réalisés dans le domaine écologique sont incontestables.Le présent rapport agricole montre que les agriculteurs utilisent aujourd’hui moins d’engrais commerciaux et moins de produits phytosanitaires qu’au début des années nonante,qu’ils entretiennent davantage de surfaces de compensation écologique et gardent un plus grand nombre d’animaux conformément aux exigences des programmes SRPA et SST.L’agriculture suisse a globalement atteint un bon niveau sur le plan écologique.Mais il existe encore un potentiel d’amélioration au niveau régional. C’est pourquoi,la Politique agricole 2011 propose d’allouer des aides initiales pour la mise en œuvre de techniques et de systèmes de production ménageant les ressources. Des améliorations sont également envisagées au niveau de l’exécution.Ainsi,la coordination des contrôles et la simplification des processus,tout en restant crédibles, doivent contribuer à ce que la charge administrative soit raisonnable pour les agriculteurs.

Le Conseil des Etats examinera la Politique agricole 2011 au cours de la session d’hiver 2006 avant que le projet soit soumis au Conseil national.Les adaptations prévues dans la Politique agricole 2011 ainsi que le montant des fonds requis pour l’enveloppe financière 2008 à 2011 seront probablement connus l’été prochain.L’important est que l’on connaisse d’ici fin 2007 les dispositions d’exécution nécessaires pour que les paysans disposent ensuite jusqu’en 2011 d’un cadre clair pour prendre leurs décisions.

Manfred Bötsch

Directeur de l’Office fédéral de l’agriculture

PRÉFACE

5

■■■■■■■■■■■■■■■■ 1.Rôle et situation de l’agriculture

1 7

Conformément à l’art.104 Cst.,la Confédération veille à ce que l’agriculture,par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché,contribue substantiellement:

a.à la sécurité de l’approvisionnement de la population;

b.à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;

c.à l'occupation décentralisée du territoire.

Les buts ancrés dans la Constitution indiquent clairement que l’agriculture remplit des tâches qui vont au-delà de la seule production de denrées alimentaires.On parle à ce propos de multifonctionnalité de l’agriculture.L’entretien du paysage,le maintien des bases naturelles de l’existence et l’occupation décentralisée du territoire sont des prestations d’intérêt public qui ne peuvent être compensées que partiellement par le marché.

En 1996,la Constitution a introduit la notion de durabilité.Celle-ci constitue,depuis la Conférence sur l'environnement et le développement durable de 1992,à Rio de Janeiro,une ligne directrice majeure en matière de politique.

Le Conseil fédéral entend suivre les effets de la nouvelle politique agricole.Il a créé les conditions indispensables pour ce faire dans son ordonnance sur l'évaluation de la durabilité de l'agriculture.Les dispositions de l’art.1,al.1,de ladite ordonnance prévoient que la politique agricole et les prestations de l’agriculture soient régulièrement appréciées sous l’angle de la durabilité,celles de l’art.2 que les conséquences économiques,sociales et écologiques soient évaluées.L’OFAG a reçu mandat de présenter chaque année un rapport présentant les résultats des analyses;il y répond par la rédaction du rapport agricole.

Les trois dimensions de la durabilité constituent la structure de base des informations contenues dans la 1ère partie du rapport agricole,partie consacrée au rôle et à la situation de l’agriculture.

8 1.RÔLE ETSITUATION DE L’AGRICULTURE 1

Pour pouvoir fournir les prestations que l’on attend d’elle,l’agriculture doit disposer d’une base économique suffisante.La représentation des incidences économiques de la politique agricole constitue de ce fait une partie importante du rapport.Elle fournit notamment des informations sur les résultats économiques des exploitations agricoles, l’évolution des structures,les liens financiers au reste de l’économie ainsi que les relations aux différents marchés.

Les paragraphes qui suivent présentent la place économique de l’agriculture en tant que pan de l’économie,quelques informations quant à la production,la consommation,le commerce extérieur,les prix à la production et à la consommation sur les différents marchés,la situation économique du secteur dans son ensemble et celle des exploitations individuelles.

■■■■■■■■■■■■■■■■

1.1 Economie

9 1.1 ECONOMIE 1

■ Exploitations

1.1.1 L’agriculture,partie intégrante de l’économie

Evolutions structurelles

L’évolution des structures agricoles représente un processus d’adaptation aux nouvelles conditions économiques.Ces changements se traduisent par une diminution du nombre des exploitations,qui va de pair avec une augmentation de la surface moyenne des exploitations,un recul de la population agricole et une mécanisation croissante.Les chapitres qui suivent donnent un aperçu des structures dans l’agriculture,sur la base de l’évolution du nombre des exploitations et des personnes exerçant une activité dans le secteur agricole.

Le nombre des exploitations ne cesse de décroître depuis plusieurs décennies.Dans les années cinquante et soixante,le recul était de 2% en moyenne par an.Moins marquée pendant les deux décennies suivantes,l’évolution structurelle s’est à nouveau accélérée avec la réorientation de la politique agricole dans les années nonante.Depuis le changement de millénaire,le recul est de nouveau plus faible par rapport aux années nonante.

Evolution du nombre d’exploitations,par classe de grandeur et par région

■■■■■■■■■■■■■■■■

ParamètreNombre d'exploitationsVariation annuelle en % 19902000200320051990–20002000–2005 Classe de grandeur 0–3 ha19 8198 3717 1186 622–8,3–4,6 3–10 ha27 09218 54216 22015 133–3,7–4,0 10–20 ha31 63024 98423 07721 994–2,3–2,5 20–25 ha6 6777 2447 1557 1570,8–0,2 25–30 ha3 3644 4304 6134 6492,81,0 30–50 ha3 5495 7596 2166 4945,02,4 >50 ha6841 2071 4671 5785,85,5 Région Région de plaine41 59031 61229 10228 180–2,7–2,3 Région des collines24 54118 95717 97217 398–2,5–1,7 Région de montagne26 68419 96818 79218 049–2,9–2,0 Total92 81570 53765 86663 627–2,7–2,0 Source:OFS

10 1.1 ECONOMIE 1

Tableau 1,page A2

Au cours de la dernière décennie,la moitié des exploitations qui ont disparu étaient des mini-exploitations dont la surface ne dépassait pas 3 ha.Les exploitations de 3 à 20 ha ont également été en nette diminution.En revanche,celles supérieures à 20 ha ont vu leur nombre s’accroître.

Au cours de la période quinquennale 2000–2005,le taux de diminution annuel a faibli par rapport aux années nonante pour les très petites exploitations,alors qu’il a légèrement progressé pour les exploitations de 3 à 10 ha et de 10 à 20 ha.Constat semblable pour les exploitations de 20 à 25 ha:elles sont en légère diminution.Pour ce qui est du seuil de croissance,il a progressé,passant de 20 à 25 ha.Cela signifie que,depuis 2000,le nombre d’exploitations ne dépassant pas 25 ha a diminué et le nombre de celles comptant plus de 25 ha a augmenté.

L’évolution du nombre d’exploitations par région entre 1990 et 2000 montre,en chiffres absolus,une baisse plus forte en plaine (environ 10’000) que dans la région des collines (5’500) et celle de montagne (6’500).Mais en termes relatifs,le taux de diminution annuel a été le plus élevé dans la région de montagne.Ces cinq dernières années,le taux de diminution a nettement baissé par rapport aux années nonante, avant tout dans la région des collines et dans celle de montagne.

Evolution du nombre d’exploitations à plein temps et à temps partiel, par région

Source:OFS

Pour les exploitations à plein temps,le taux de diminution a reculé entre 2000 et 2005, par rapport aux années nonante,dans toutes les régions.Il a été le plus bas (0,6% par année) dans la région de montagne.Pour les exploitations à temps partiel,le taux de diminution enregistré dans cette région a été presque deux fois plus élevé que pendant la décennie précédente.Dans la région de plaine et des collines,il est resté plus ou moins stable,quoique à un niveau relativement élevé.Dans l’ensemble,entre 2000 et 2005,le nombre d’exploitations à plein temps a baissé de 3’300 et celui des exploitations à temps partiel de 3’600.

ParamètreNombre d'exploitationsVariation annuelle en % 19902000200320051990–20002000–2005 Exploitations à plein temps Région de plaine30 13923 53622 00721 454–2,4–1,8 Région des collines17 45213 79313 21712 894–2,3–1,3 Région de montagne16 65111 91011 90211 563–3,3–0,6 Total64 24249 23947 12645 911–2,6–1,4 Exploitations à temps partiel Région de plaine11 4518 0767 0956 726–3,4–3,6 Région des collines7 0895 1644 7554 504–3,1–2,7 Région de montagne10 0338 0586 8906 486–2,2–4,2 Total28 57321 29818 74017 716–2,9–3,6

1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 11 1

■ Main-d’œuvre

La diminution du nombre d’exploitations agricoles a pour corollaire la réduction du nombre de personnes occupées dans l’agriculture.

Evolution de la main-d’œuvre

Dans les années nonante,le nombre de personnes engagées dans l’agriculture a reculé de quelque 50’000.La réduction a concerné exclusivement la main-d’œuvre familiale, alors que la main-d’œuvre non familiale a,en revanche,légèrement augmenté durant cette période.

Depuis l’année 2000,la main-d’œuvre a encore baissé (–15’700).A la différence des années nonante toutefois,cette diminution a aussi concerné la main-d’œuvre non familiale,étant donné que presque la moitié de la diminution a touché cette catégorie.

ParamètreMain-d’œuvre Variation annuelle en % 19902000200320051990–20002000–2005 Main-d’œuvre familiale217 477165 977157 683157 360–2,7–1,1 dont: chefs d’exploitation88 889 74 72469 48167 888–1,7–1,9 cheffes d’exploitation3 9262 3462 5171 989–5,0–3,2 Main-d’œuvre non familiale36 08437 81635 49630 6640,5–4,1 Total253 561203 793193 179188 024–2,2–1,6

Source:OFS

Tableau

1.1 ECONOMIE 1 12

2,page A3

Paramètres économiques

L’économie suisse a réalisé en 2004 une valeur ajoutée brute de 447’976 millions de francs,soit une augmentation de 2,1% par rapport à 2003.La part revenant au secteur primaire,dont les trois quarts proviennent de l’agriculture,est restée faible (1,3%).

Evolution de la valeur ajoutée brute dans les trois secteurs économiques Indications en prix courants

Dans les années 2000 à 2005,les importations globales ont augmenté de 18,2 milliards de francs,soit de 13,1%,les exportations de 30 milliards de francs,soit de 22,1%. Le commerce de produits agricoles a également augmenté durant cette période:les importations se sont accrues de 0,9 milliard de francs pour atteindre 9,4 milliards,les exportations de 0,9 milliard également pour atteindre 4,4 milliards.

Durant l’exercice écoulé,75,7% des importations agricoles (7,1 milliards de fr.) provenaient de l’UE (UE25).69% des exportations agricoles représentant une valeur totale de 3,1 milliards de francs étaient destinées à l’UE (UE25).Par rapport à 2004,les importations en provenance de l’UE (UE25) ont progressé de 208 millions de francs et les exportations vers ces pays de 302 millions de francs.

Secteur199920002001200220032004 1 Variation 1999/2004 en mio.de fr.en % Secteur primaire5 9656 4365 7725 6935 4245 866–1,7 dont l’agriculture selon les CEA4 6454 9874 4244 3704 0244 398–5,3 Secteur secondaire109 973111 978116 423116 687115 784117 8737,2 Secteur tertiaire285 005300 106303 493313 354317 489324 23713,8 Total400 943418 520425 688435 734438 698447 97611,7 1 provisoire Source:OFS

Evolution du commerce extérieur 200020012002200320042005Variation 2000/05 en milliards de fr.en % Importations globales139,4141,9130,2129,7138,8157,613,1 Produits agricoles8,58,68,58,98,99,410,6 dont produits provenant de l’UE 1 6,06,26,36,76,97,118,1 Exportations globales136,0138,5136,5135,4147,4166,022,1 Produits agricoles3,53,63,53,64,04,425,7 dont produits exportés vers l’UE 1 2,32,42,32,52,83,133,4 1 UE15 jusqu’en 2003;à partir de

Source:DGD

2004,UE25

■ Valeur ajoutée brute

1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 1 13

■

Commerce extérieur

Commerce extérieur de produits agricoles avec l'UE 2005

Importations Excédents d'importations Exportations

Source: DGD

En termes de valeur,la Suisse a importé des produits agricoles en 2004 principalement de France,mais aussi d’Italie et d’Allemagne.Presque deux tiers de l’ensemble des importations de l’UE provenaient de ces trois pays.La situation n’était guère différente les années précédentes.La majeure partie des exportations était destinée à l’Allemagne.Le bilan de la Suisse est fortement négatif par rapport à l’Italie,la France,les Pays-Bas et l’Espagne.En revanche,en ce qui concerne l’Autriche,les importations et les exportations sont équilibrées à un niveau relativement bas.

Importations et exportations de produits agricoles et de produits transformés, par catégorie, en 2005

Tabac et divers (13, 14, 24)

Produits laitiers (4)

Denrées alimentaires (20, 21)

Produits d'agrément (9, 17, 18)

Aliments pour animaux, déchets (23)

Céréales et préparations (10, 11, 19)

Oléagineux, graisses et huiles (12, 15)

Plantes vivantes, fleurs (6)

Légumes (7)

Fruits (8)

Boissons (22)

Produits animaux, poissons (1, 2, 3, 5, 16)

Source: DGD

Allemagne France Italie Autriche Espagne Pays-Bas Autres pays 1 018 1 318 575 1 662 298 1 493 251 282 115 526 251 849 573 959 2 000 1 5001 500 1 000500 0 en mio. de fr. 5001 000

609 397 584 442 1 140 999 917 996 219 327 505 712 68 432 3 562 5 587 11 1 011 288 1 500 77 1 395 en mio. de fr.

des

Importations Excédents d'importations ou d'exportations Exportations 2 0001 5001 500 1 00050005001

14 1.1 ECONOMIE 1

( ): Numéro du tarif

douanes

000

Grande importatrice de denrées alimentaires,la Suisse a,durant le dernier exercice, importé surtout des boissons,des produits d’origine animale (poissons compris) ainsi que des fruits et des préparations alimentaires.Les importations de boissons concernent le vin,à raison d’environ 67%,les spiritueux,à raison d’environ 10%,et les eaux minérales,à raison d’environ 10%.De toutes les importations figurant dans la catégorie «produits animaux»,40% environ peuvent être attribués au secteur de la viande, 30% au secteur des poissons et les 30% restants au secteur des préparations à base de viande et des conserves de viande.

Pour ce qui est des exportations,les denrées alimentaires et les produits d’agrément figuraient en tête.La majeure partie des denrées alimentaires exportées concernait les préparations alimentaires,les extraits de café,les soupes et les sauces.Dans la catégorie «produits d’agrément» ont principalement été exportés du café torréfié,des préparations à base de sucre ainsi que du chocolat.Pour ce qui est des fruits,des légumes et des produits animaux,les exportations sont restées modestes.

Des excédents d’exportation ont été réalisés dans les catégories «tabac et divers» (+213 millions de fr.),«produits laitiers» (+142 millions de fr.) et «denrées alimentaires» (+141 millions de fr.).Par rapport à 2004,l’excédent a diminué de 63 millions de francs dans la catégorie «tabac et divers» et de 20 millions dans celle des produits laitiers;en revanche,il a augmenté de 46 millions dans la catégorie «denrées alimentaires».

Selon la Constitution,l’agriculture suisse est chargée de fournir une contribution substantielle à l’approvisionnement sûr de la population en denrées alimentaires.Par degré d’autosuffisance,on entend la part de la production indigène à la consommation totale du pays.

La production animale constitue depuis toujours le pilier principal de l’agriculture suisse,ce qui explique le taux d’autosuffisance plutôt élevé dans ce domaine.En 2004, celui-ci était de 94%,en légère diminution par rapport à 2003 (–1%).Concernant les produits végétaux,il a nettement augmenté après l’année de sécheresse 2003,passant de 39% à 45%.Globalement,le taux d’autosuffisance a atteint 60% en 2004,en hausse de 4% par rapport à l’année précédente.

Evolution du taux d'autosuffisance 199319941995199619971998199920002001200320022004 part en calories, exprimée en % Denrées alimentaires d'origine animale Total des denrées alimentaires Denrées alimentaires d'origine végétale Source: USP 0 100 80 60 40 20 Tableau 13,page

15 1.1 ECONOMIE 1 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE

■ Taux d’autosuffisance

A13

■ Evolution des indices des prix

L'indice des prix à la production a fortement baissé pour les produits agricoles entre 1990 et 2002.Après une légère hausse enregistrée en 2003 et 2004,l’indice s’est de nouveau mis à baisser.En 2005,il s’élevait à 74%,un plancher jamais encore atteint au cours des 15 dernières années.La diminution est de presque 3% par rapport à l’année précédente (76,8%):dans l’ensemble,la plupart des positions étaient en recul; les plus touchés étaient les prix des porcs de boucherie et ceux des légumes.Seul le prix des veaux a connu une forte augmentation par rapport à 2004.

A la différence de l’indice des prix à la production,l’indice suisse des prix à la consommation n’a cessé d’augmenter pour le sous-groupe «denrées alimentaires et boissons» jusqu’en 2004.Une forte hausse est observée notamment à partir de 1999.Durant l’année sous revue,il a légèrement reculé (–0,8 point),pour s’établir à 110,4 points.

Evolution de l'indice des prix à la production, à la consommation et à l'importation de denrées alimentaires et de l'indice des prix des moyens de production agricoles

Indice (1990/92 = 100)

Indice des prix à la production, agriculture

Indice suisse des prix à la consommation, sous-groupe denrées alimentaires et boissons

Indice des prix des moyens de production agricoles 1

Indice des prix à l'importation de denrées alimentaires 2

1 Base mai 1997 = 100. Le nouvel indice porte à 100% sur des moyens de production. Dans l'ancien (base 1976), les facteurs de production travail et capital étaient inclus dans l'indice total avec un poids de 25%. Le poids des moyens de production était donc de 75%.

2 Base mai 2003 = 100. Pour cet indice, des données portant sur une période antérieure ne sont pas disponibles. Jusqu'en avril 2003, l'indice des prix à l'importation relatif au groupe «Denrées alimentaires» ne comprenait que les sous-groupes «Viande», «Autres denrées alimentaires» et «Boissons». Depuis la révision de mai 2003, d'autres sous-groupes ont été pris en compte. Ainsi, l'indice couvre désormais une part bien plus importante des denrées alimentaires importées.

Sources: OFS, USP

L’indice des prix des moyens de production agricoles affiche,depuis 1999,une légère tendance à la hausse.Une augmentation un peu plus forte est perceptible ces deux dernières années.En 2005,il a progressé de 1,5 point par rapport à 2004,passant à 105,3 points.L’indice peut être réparti entre les moyens de production d'origine agricole (semences,aliments pour animaux) et les autres moyens de production.L’indice partiel des moyens de production d’origine agricole a baissé dans l’intervalle précité, celui des autres moyens de production a augmenté.

En mai 2003,l’indice des prix à l’importation de denrées alimentaires a été revu et une nouvelle base a été définie (mai 2003 = 100).Des sous-groupes supplémentaires ont été admis dans le panier de la ménagère,de sorte que l’indice regroupe une plus grande part des importations de denrées alimentaires.Au cours de l’exercice considéré,l’indice s’est élevé à 103,3 points,ce qui fait 0,9 point de plus qu’en 2004.

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 1990–1992 19931994199519961997199819992000200120032005 2004 2002 16 1.1 ECONOMIE 1

Dépenses de la Confédération

■ Dépenses pour 1.1

Tableau 1

A58

Les dépenses totales de la Confédération se sont élevées en 2005 à 51'403 millions de francs.Cela équivaut à une augmentation de 1,1 milliard de francs ou 2,2% par rapport à 2004.Pour l’agriculture et l’alimentation,les dépenses ont été de 3’771 millions de francs.Elles figurent toujours à la cinquième place,après la prévoyance sociale (14’143 millions),les finances et les impôts (10’216 millions),les transports (7’806 millions) et la défense nationale (4’576 millions).Par rapport à l’année précédente,on note que si les dépenses ont progressé globalement de quelque 1,3 milliard de francs,à savoir de 330 millions pour la prévoyance sociale,de 779 millions pour les finances et les impôts et de 371 millions pour les transports,elles ont diminué de 65 millions pour la défense nationale et de 131 millions pour l’agriculture et l’alimentation,soit de près de 200 millions de francs.

La part de l’agriculture et de l’alimentation à l’ensemble des dépenses de la Confédération a été de 7,3% en 2005,le pourcentage le plus bas jamais atteint.

l’agriculture et l’alimentation Evolution des dépenses de la Confédération pour l'agriculture et l'alimentation ECONOMIE 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE

19951996199719981999200020012002200320042005 en mio. de fr. en % chiffres absolus (mio. de fr.) en % des dépenses totales Source: Compte d'Etat 0 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0,0 1,0 10,0 8,0 9,0 6,0 7,0 4,0 5,0 2,0 3,0 3 547 3 953 3 922 3 925 4 197 3 727 3 962 4 067 3 908 3 902 3 771

51,page

Les dépenses consacrées à la production et aux ventes continuent de diminuer.Après que,durant la période de 1998 à 2003,l’engagement prévu à l’art.187 des dispositions transitoires de la nouvelle LAgr – réduction d’un tiers des moyens destinés au soutient du marché – a été respecté,il a été possible de réduire encore,en 2004 et 2005,les dépenses dans ce domaine de 60 millions de francs annuellement,soit d’environ 8%. 17

Evolution des dépenses de la Confédération pour l’agriculture et l’alimentation

Remarque:la répartition des moyens financiers entre les différents domaines d’activité repose sur le compte d’Etat 1999. Les dépenses pour la mise en valeur des pommes de terre et des fruits,par exemple,ou celles liées à l’Administration fédérale des blés en 1990/92,ont été intégrées dans les dépenses de l’OFAG,alors qu’à l’époque,les comptes étaient encore séparés.Les chiffres de 1990/92 ne coïncident donc pas avec les données du compte d’Etat,mais ceux de 2003 à 2005 sont de nouveau comparables.

Sources:Compte d’Etat,OFAG

Concernant les paiements directs effectués pendant l’exercice écoulé,ils ont été inférieurs à ceux de 2004,le recul dépassant quelque peu les 30 millions de francs.Il est dû avant tout aux économies réalisées dans le cadre du programme d’allégement 03 (PA 03).

Les dépenses faites dans le domaine de l’amélioration des bases de production ont, quant à elles,diminué de 24 millions de francs.Comme c’est le cas pour les paiements directs,le recul des dépenses s’explique par les économies réalisées dans le cadre du PA 03.

Domaine1990/92200320042005 en mio.de fr. Production et ventes1 685798731677 Paiements directs7722 4352 4982 464 Amélioration des bases de production186215202178 Autres dépenses405460471452 Total agriculture et alimentation3 0483 9083 9023 771

1.1 ECONOMIE 1 18

L'année 2005 s'est déroulée sous des auspices moins favorables que l'année précédente.Les conditions météorologiques de l'année sous revue – sauf dans les régions touchées par des événements majeurs – ont permis aux agriculteurs d'obtenir des rendements moyens.La production laitière est restée plus ou moins stable par rapport à 2004,malgré la baisse des prix aux producteurs.Le marché de la viande de bœuf bénéficia d’un bon prix alors que le porc a connu une année plus difficile qu’en 2004 à cause des prix aux producteurs relativement bas.Par contre,la consommation de viande porcine a continué à augmenter,aux dépens de la consommation de viande de volaille.La production maraîchère a,parallèlement au maintien des prix à un niveau relativement élevé,atteint des rendements stables par rapport à 2004.Globalement, la valeur de la production de l’ensemble du secteur s’élève à 10,3 milliards de francs.

Ventilation

Activités annexes non agricoles 3%

Lait 22% Porcs 9%

Bovins 11%

œufs 4% Autres produits animaux 1%

5% Source: OFS

La production de denrées alimentaires (produits animaux et végétaux) a diminué de 6,6% par rapport à 2004,année relativement bonne par rapport à 2005.La production végétale a diminué de 8,4% (–414 millions de fr.) et la production animale de 4,8% (–247 millions de fr.).La production animale étant moins directement liée aux conditions météorologiques,il est compréhensible que sa valeur ait diminué plus faiblement que la production végétale.

■■■■■■■■■■■■■■■■

1.1.2 Marchés

du secteur agricole en 2005

Fruits

Volaille,

Cultures maraîchères et horticulture 13% Prestations de services agricoles 6% Vin

Pommes de terre, betteraves sucrières 3% Céréales 5% Plantes fourragères

Autres produits végétaux 2% 1.1 ECONOMIE 19 1

4%

12%

Tableau 14,page A14

■ Production:volume total en hausse – livraisons de lait en légère baisse

Lait et produits laitiers

En 2005,il a été livré un peu moins de lait que l’année d’avant.L’évolution concernant le fromage,le principal produit de l’économie laitière,a été réjouissante sur les marchés tant intérieur qu’extérieur.De même,les ventes de produits laitiers frais,de yogourt et de crème de consommation ont augmenté,d’où une baisse des quantités de poudre de lait et de beurre,qu’il est souvent difficile de mettre en valeur d’une manière conforme au marché.Les prix à la production du lait,quant à eux,continuent de baisser.

Par rapport à l’année précédente,la production laitière totale a augmenté de 20'000 t pour passer à 3,96 millions de t,dont quelque 19% ont servi à l’auto-approvisionnement ou à l’affouragement dans la ferme.Au contraire,les livraisons de lait (3,203 mio. de t) ont légèrement baissé en 2005 (–8'765 t).Cette quantité a été produite par 567'997 vaches.La performance laitière moyenne par vache s’est un peu améliorée (+10 kg) pour atteindre 5'690 kg.

Livraisons de lait par mois 2004 et 2005

Les fortes fluctuations saisonnières des livraisons de lait posent toujours le même défi pour la transformation.Une pointe a ainsi été enregistrée au mois de mai de l’année sous revue,soit 59'500 t ou 24% de plus que,par exemple,en août.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre en 1 000 t Livraisons de lait en 2005 Livraisons de lait en 2004 Source: TSM 220 230 250 240 270 260 280 290 300 310 320 1.1 ECONOMIE 1 20

Tableaux 3–12,pages A4–A12

En 2005,la totalité du lait commercialisé (3,203 mio.de t) a été mise en valeur comme suit (en t de lait):

lait de consommation et autres produits laitiers:1 099 889 t(–2,6%) fromage:1 371 514 t(+2,2%)

crème/beurre:731 819 t(–1,2%)

La quantité de fromage fabriquée a progressé de 3,3% par rapport à l’année précédente,passant à 167'708 t.Les quantités produites de fromage frais,à pâte mi-dure et à pâte dure se sont également accrues,passant respectivement à 39'781 t (+8%), 49'433 t (+3,2%) et 71'050 t (+0,5%).Le volume de production de fromage à pâte molle a légèrement reculé à 6'565 t (–2,4%),tandis que celui des fromages de brebis et de chèvre a augmenté à 879 t (+8%).

La production de produits laitiers frais poursuit,elle aussi,sa courbe ascendante.Celle de yogourt a atteint,à elle seule,un volume de presque 140'471 t (+4,6%).La production de crème de consommation a par contre régressé de 1,7%,passant à 488'412 t.

Dans l’année considérée,la production de crème a accusé une faible tendance à la hausse,pour la première fois depuis quelques années.La production de lait écrémé et de lait entier a un peu baissé,alors que pour le beurre,le recul a été plus marqué: –3,7%,ou presque 1'500 t.

1990/92 200320042005 en 1 000 t de lait Autres produits laitiers Crème Beurre Sources: TSM, USP Fromage Lait de consommation 0 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 ■ Mise en valeur: davantage de fromage 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 21 1

Evolution de la mise en valeur du lait commercialisé

■ Commerce extérieur: bilan global positif

Dans le secteur laitier,le bilan du commerce extérieur est resté positif.En termes de volumes,la Suisse a exporté plus de fromage,de lait en poudre,de yoghourt et de crème qu’elle n’en a importé.

Les exportations de fromage (y compris 5'312 t de fondue prête à l’emploi) ont progressé de 2% à 57'020 t,les importations ont légèrement augmenté et sont passées à environ 31'912 t.A noter surtout,en 2005,un recul marqué des exportations de yogourt de 57,1% à 7'300 t.Les exportations de crème,en revanche,ont fait un bond de 210%,passant à 4'275 t.Cette différence s’explique en partie par une utilisation judicieuse du contingent tarifaire «Yogourt et crème» permettant l’importation en franchise dans l’UE.Par rapport à l’année précédente,les exportations de poudre de lait se sont accrues de 1'353 t ou 8,7%,atteignant ainsi 16’970 t,alors que les importations ont diminué de 41,1%.

Dans la quatrième année suivant l’entrée en vigueur de l’accord sur le fromage avec l’UE,une fois de plus,les quantités pouvant être importées dans le cadre des contingents à droit zéro n’ont pas été entièrement attribuées.Sur les 19'500 t disponibles, 16'059 t seulement ont été acquises aux enchères.Contrairement aux deux années précédentes,le contingent 119 (mozzarella) a toutefois été attribué intégralement en 2005.

Contingents d’importation de fromage en Suisse

gentattribuéegentattribuée

La mise aux enchères des deux premières tranches semestrielles de droits d’importation pour l’année 2006/07 a confirmé l’évolution des quatre années passées.Alors que les quantités contingentaires de mozzarella,d'autres fromages frais,à pâte molle,à pâte mi-dure et dure ont été entièrement attribuées,2'090 t seulement des 2'500 t de la quantité contingentaire no 121 ont été acquises et 163 t des 250 t offertes en ce qui concerne le provolone.

Produit1ère année 2ème année 3ème année4ème année (juin 02 – mai 03)(juin 03 – mai 04)(juin 04 – mai 05)(juin 05 – mai 06) Contin-QuantitéContin-QuantitéContin-QuantitéContin-Quantité gentattribuéegentattribuée

en ten ten ten ten ten ten ten t 119Mozzarella5005007005009507001 0501 050 120Fromages frais et à pâte molle1 0001 0003 3001 0004 8504 8506 3506 037 121Asiago,bitto,brà,fontal, montasio,etc.5 0002 7195 0005 0005 0003 4275 0003 073 122Provolone500211500500500304500273 123Fromages à pâte dure et mi-dure5 0004 5695 0005 0005 7005 3676 6005 626 Source:OFAG

N o du contingent 1.1 ECONOMIE 1 22

■ Consommation: yogourts à la mode

Selon l’accord précité,la Suisse a disposé la quatrième année d’un volume de 6'750 t pour des exportations supplémentaires de fromage en franchise vers l’UE (augmentation du contingent à droit zéro de 1’250 t par rapport à la troisième année).Comparé à la troisième année,cette possibilité d’accès au marché a été mieux utilisée.En juillet 2005 (début de l’année contingentaire),l’UE a délivré pour la période de juillet à décembre 2005 des licences d’importation correspondant à un volume de 1'564 t,ce qui représente une augmentation de 613 t,soit 64,4%,par rapport à la période correspondante de l’année précédente.Or,une quantité de 3'375 t était disponible pour ce premier semestre contingentaire.Il resterait donc pour le second semestre 2005/06 un volume de 5'186 t,lequel incluait les contingents non utilisés au premier semestre.

Le contingent de 2'000 t offert par l’UE pour les importations en franchise de yogourt et de crème a,quant à lui,de nouveau été utilisé intégralement.

L’évolution de la consommation de certains produits laitiers par habitant montre qu’à l’exception de la hausse concernant les yogourts,la tendance reste stable.

La consommation par habitant de fromages à pâte molle,mi-dure et dure a légèrement diminué par rapport à l’année précédente.Celle de fromages frais a compensé ce recul par une augmentation de 4,9%,qui a fait passer la consommation par habitant à 6,4 kg.Quant aux ventes de yogourts,elles ont atteint 17,8 kg par habitant,soit une remarquable hausse de 2,2 kg ou 14,1%.

Evolution de la consommation par habitant 1990/92 200320042005 kg par habitant Fromage Yoghourt Source: USP Beurre Séré 0,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 14,0 16,0 18,0 20,0 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 23 1

■ Prix à la production: tendance à la baisse

En comparaison de l’année précédente,le prix à la production moyen du lait au départ de la ferme ou du centre collecteur a baissé de 2,2 ct.,passant à 72,41 ct.

Prix du lait en 2005,pour toute la Suisse et selon les régions 1

■ Prix à la consommation: pression accrue

1Région I:Suisse romande;région II:Berne,Suisse centrale;région III:Suisse du Nord-Ouest; région IV:Zurich/Suisse orientale;région V:Suisse méridionaleSource:OFAG

Dans l’année sous revue,les différences régionales de prix concernant le lait industriel et le lait transformé en fromage ont augmenté,atteignant respectivement jusqu’à 2,22 ct.et 8,66 ct.Au contraire,la différence régionale du prix du lait biologique a diminué jusqu’à 4,24 ct.Le prix de ce lait a baissé de 4,3% pour s’établir en moyenne à 81,81 ct./kg.Selon la région,le lait biologique est de 8,36 à 14,03 ct./kg plus élevé que le lait industriel ou le lait transformé en fromage.

Quelques exemples illustrent la pression générale exercée sur les prix des produits laitiers au niveau de la vente:en 2005,1 kg d’emmental a coûté en moyenne 19,63 francs,soit 30 ct.de moins que l’année précédente.De même,le consommateur a payé 20,19 francs le kg de gruyère,à savoir 35 ct.de moins.S’agissant de la mozzarella 45%,le prix à la consommation a baissé de 7 ct.par rapport à l’année précédente, s’établissant à 2,13 francs les 150 g.Les prix du beurre surchoix et de la crème entière ont également baissé en l’espace d’une année,passant respectivement de 3,14 à 2,95 francs (200 g) et de 4,50 à 4,22 francs (1⁄2 l ).

Evolution des indices des prix à la consommation du lait et de produits laitiers

Contrairement à l’année précédente,les indices des prix à la consommation de tous les produits laitiers accusent une tendance à la baisse en 2005.Celui du beurre a reculé le plus fortement:moins 2,91 points ou 3%.

ct./kgSuisseRégion IRégion IIRégion IIIRégion IVRégion V Total72.4172.6972.0971.5774.0274.15 Lait industriel71.0471.4271.1070.3671.6972.58 Lait transformé en fromage72.2175.1770.7071.8271.8179.36 Lait biologique81.8184.4181.6484.3980.17 non relevé

1990/92 200320042005 Indice (mai 1993 = 100) Lait Fromage Beurre Source: OFS Crème Autres produits laitiers 75 85 80 90 95 100 105 1.1 ECONOMIE 1 24

■ Marge du marché: tendance à la baisse

Après avoir atteint le pic au mois de juin,la marge brute totale sur le lait et les produits laitiers a continuellement baissé jusqu’en décembre.L’évolution de la marge brute réalisée sur le fromage est un exemple typique.De manière générale,cette baisse, très évidente aussi pour le beurre,s’explique par diverses ventes promotionnelles au second semestre 2005.

Indice (janvier 1997 = 100) Fromage Lait et produits laitiers Yogourt Beurre Source: OFAG 40 50 60 70 80 100 90 110 120 130 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 1.1 ECONOMIE 25 1

Evolution de la marge brute en 2005

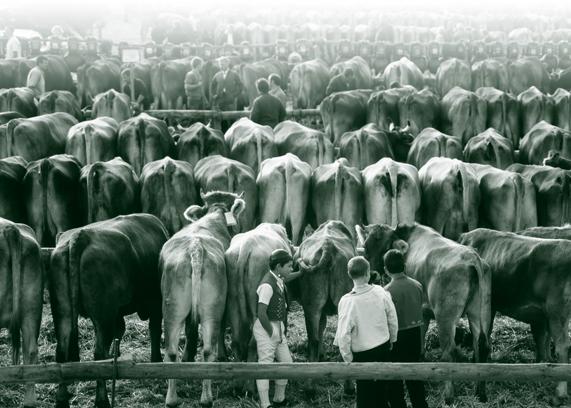

Animaux et produits d’origine animale

L’apparition de la grippe aviaire en Europe a occasionné un effondrement de la consommation de viande de volaille vers la fin de l’année sous revue.A partir d’octobre 2005,les ventes ont chuté d’environ 20%,et n’ont pas repris avant le printemps 2006. La consommation de viande de volaille par habitant a ainsi baissé de 2,8% par rapport à l’année précédente.Les prix à la production de poulets et de dindes sont restés relativement stables,mais les abattoirs ont réduit leur production.Ils ont demandé aux engraisseurs de se procurer moins de coquelets ou d’observer des périodes intermédiaires prolongées.Ces deux mesures ont causé des pertes de recettes aux engraisseurs.En revanche,la grippe aviaire n’a pas eu d’influence notable sur le marché des œufs.Dans l’année sous revue,chaque habitant a mangé 185 œufs en moyenne. La production dans le pays s’est accrue de 0,8% (5 mio.de pces),mais la Suisse a aussi importé 1'300 t de plus que l’année d’avant.

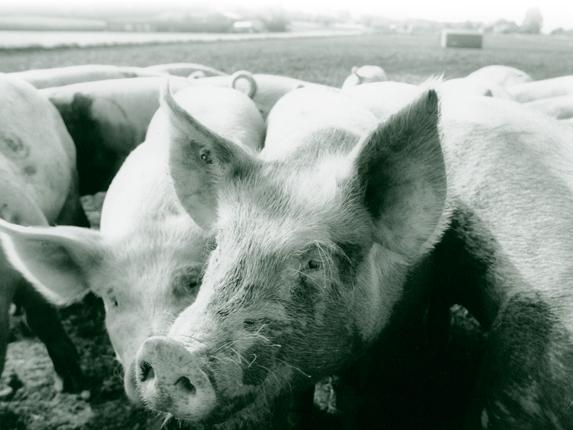

Le marché des porcs a subi une baisse historique,et les producteurs n’ont obtenu en moyenne de l’année que 4,02 fr./kg PM.Ce phénomène est le résultat d’une augmentation de la production de 4%.Les consommateurs ont profité du recul d’environ 10% des prix de vente,et la consommation de viande de porc a ainsi augmenté de plus de 2% par rapport à 2004.Avec un prix annuel de 13,20 fr./kg PM,les engraisseurs de veaux ont connu une bonne année.Ce prix n’avait pas été atteint depuis plus de 10 ans.Comme les veaux dits «maigres» destinés aux exploitations d'engraissement de veaux ou de gros bétail étaient rares,ils ont coûté cher.Sur le marché des bovins, les prix à la production étaient plus bas que l’année précédente;la consommation en revanche a continué d’augmenter.En considération du manque de viande de transformation,l’importation de plus de 2'400 t de viande de vache a été autorisée.

26 1.1 ECONOMIE 1

Tableaux 3–12,pages A4–A12

■ Production:progression du cheptel de porcs

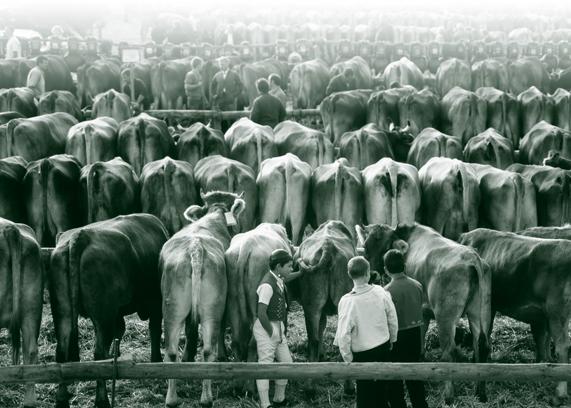

Pour la première fois depuis 2001,l’effectif de bovins s’est accru (+0,7%).Depuis des années,le nombre de vaches produisant du lait destiné à la commercialisation diminue, tandis que celui de vaches allaitantes augmente.Les bovins étaient détenus dans 45'430 exploitations,soit quelque 750 exploitations de moins qu’en 2004.L’effectif de porcs, en hausse de 4,7%,a atteint 1,609 millions de têtes.Il n’a jamais été aussi important depuis 1994.Le nombre de truies d’élevage a augmenté de 5'600 têtes,passant à 148'800 animaux.La garde de moutons,de chèvres et de chevaux étant très appréciée, ces cheptels ont beaucoup augmenté depuis 1990.C’est dans la région de montagne que les effectifs de moutons et de chèvres sont les plus nombreux.

Evolution des effectifs

Espèce animale19902003200420051990–2003/05

en 1 000en 1 000en 1 000en 1 000%

Bovins1 8581 5701 5441 555–16,24 –vaches dont le lait est commercialisé726587570568–20,80 –vaches traites,dont le lait n’est pas commercialisé515151531,31

–vaches allaitantes14657078407,14

Porcs1 7761 5291 5371 609–12,26

Moutons35544544044624,98

Chèvres6167717415,85

Chevaux3853545542,11

Poulets de chair2 8784 5184 9715 06068,51

Poules pondeuses et poules d’élevage2 7952 1172 0882 189–23,75

Source:OFS

L’effectif de poulets de chair a continué de grimper et compte désormais plus de 5 millions de têtes,soit une augmentation de 76% par rapport à 1990.Dans l’ensemble,quelque 1'000 exploitations gardent des poulets de chair.

La production de viande de porc (236'165 t PM) est la plus importante du point de vue quantitatif,suivie de la viande de bœuf (100'024 t PM) et de la viande de volaille (33'361 t de poids prêt à la vente).Par rapport à 2004,la production suisse de viande de chèvre a augmenté de 16,4% et celle de viande de porc de 4%.On a par contre enregistré une baisse dans la production de viande de cheval (–10,4%),de mouton et d’agneau (–6,1%),de veau (–4,1%) et de volaille (–2,9%).Depuis le début des années nonante,la production de viande de volaille en Suisse s’est accrue chaque année.Cette tendance a été interrompue pour la première fois en 2005 à cause de la grippe aviaire.Depuis 1990/92,les effectifs de bovins et de porcs sont en diminution dans les fermes suisses,ce qui a entraîné une baisse de la production de 23,5% et 11,4% respectivement.La production de ces deux types de viande s’est donc adaptée à la consommation en recul à long terme.Le phénomène inverse a été observé pour la viande de volaille,dont la production en Suisse s’est accrue de 60,9% suite à la hausse substantielle de la consommation depuis 1990/92.En ce qui concerne la viande de mouton et d’agneau,l’évolution n’est pas parallèle:alors que la consommation est restée stable depuis 15 ans,la production indigène a augmenté de 22,2%.

1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 27 1

Evolution de la production animale

■ Commerce extérieur: le Brésil,principal fournisseur de viande de bœuf et de volaille

Les viandes de bœuf et de porc consommées sont produites en Suisse à raison de 85,9% et de 94,3% respectivement.Mais seulement un kilo de viande de cheval sur dix,un kilo de viande de lapin sur cinq et un kilo de viande de volaille,de chèvre et de mouton sur deux sont issus de la production suisse.Toutes catégories confondues,la part de la production suisse s’est montée à 80,5% dans l’année sous revue.

La production d’œufs,quant à elle,a augmenté de 0,8%,passant à 657 millions de pièces.En comparaison de la période 1990/92,elle s’est accrue de 3%.

Les exportations de viande et de produits à base de viande suisses se sont élevées à 2'160 t.Avec une part de marché de 1'218 t,la viande séchée de bœuf est le produit d’exportation principal,qui est presque exclusivement destiné à la France et à l’Allemagne.La valeur commerciale des exportations de viande s’est montée à quelque 30 millions de francs.

Dans l’ensemble,les entreprises suisses ont importé plus de 103’000 t de viande,de produits à base de viande et d’abats pour une valeur commerciale d’environ 690 millions de francs.Les principaux pays fournisseurs ont été l’Allemagne (31'000 t),le Brésil (20'000 t) et la France (10'000 t).Ces importations représentent au total une valeur commerciale d’environ 275 millions de francs.En termes quantitatifs,la viande de volaille et de bœuf l’emportent,avec des importations de 42'100 t et 12'600 t respectivement.L’offre de viande de bœuf dans le pays a été faible;depuis de nombreuses années,la Suisse n’en avait pas importée autant.

79% des importations de viande de bœuf et de veau proviennent du Brésil,ce qui correspond à une augmentation de 5% par rapport à l’année précédente.Suivent l’Afrique du Sud (5%),les Pays-Bas (4%) et la France (4%),mais d’assez loin.Le Brésil exporte avant tout des morceaux parés de la cuisse de bœuf,des aloyaux et du HighQuality-Beef.Avec une part de 82%,l’Australie et la Nouvelle-Zélande sont les plus grands exportateurs de viande de mouton et d’agneau.Quant à la viande de cheval, elle provient principalement des Etats-Unis (46%) et du Canada (34%).Pour la première fois,le Brésil est devenu notre fournisseur le plus important de viande de volaille,avec une part de 26% aux importations.Ce pays est également le plus grand

1990/92200320042005

bœuf Viande de mouton Viande de volaille

Proviande, USP Viande de veau Viande de chèvre Oeufs en coquille 70 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 Viande de porc Viande de cheval

Indice (1990/92 = 100) Viande de

Sources:

1.1 ECONOMIE 1 28

■ Consommation:la viande de porc vient en tête

exportateur au niveau mondial.19% de la viande de volaille sont importés d’Allemagne et 17% chacun de France et de Hongrie.Les produits de charcuterie italiens ont toujours la cote dans notre pays;quelque 2'600 t y sont vendues.En outre,les ménages suisses et le secteur de la restauration utilisent environ 1'600 t de préparations de viande et de conserves provenant de France.

3'229 ânes et chevaux ont été importés en Suisse.Un cheval sur trois provient d’Allemagne,un sur quatre de France.La Suisse a également exporté 1'064 équidés.

Le commerce extérieur d’œufs se distingue par son caractère unilatéral.En effet, les importations s’élèvent à plus de 28'300 t alors que les exportations n’excèdent pas 70 t.Les importations ont augmenté de 1'300 t par rapport à l’année d’avant. La moitié environ des oeufs importés sont vendus dans le commerce de détail,l’autre moitié étant cassée et utilisée dans l’industrie alimentaire.Les œufs provenant d’Allemagne,des Pays-Bas et de France,soit 22'800 t au total,représentent la majeure partie des importations.La Suisse a par ailleurs importé 10'500 t de produits à base d’œufs liquides et séchés,ainsi que des ovalbumines,dont plus de la moitié provient des Pays-Bas.Quant aux exportations,elles s’élèvent seulement à 10 t.

Dans le cadre du cycle d’Uruguay de l’OMC,la Suisse s’est engagée à faciliter l’accès au marché pour une quantité de viande déterminée en abaissant les droits de douane perçus sur les contingents.Depuis 1996,le contingent d’importation s’élève en tout à 22'500 t pour les viandes de bœuf,de mouton,de cheval et de chèvre.La Suisse a respecté cet engagement chaque année et autorisé,en moyenne annuelle,l’importation de plus de 28'000 t au cours des dix dernières années.Quant à la viande de porc et de volaille,le volume du contingent tarifaire a passé de 50'020 t en 1996 à 54'500 t en 2000 et s’est stabilisé à ce niveau depuis.Les contingents convenus pour ces deux viandes ont également été dépassés pour la moyenne des années 1996 à 2005,s’élevant à 54'570 t par an.Durant six années,la quantité contingentaire n’a toutefois pas été atteinte,mais ce déficit a été plus que compensé par des importations supplémentaires dans quatre années.Depuis 1996,le contingent tarifaire d’animaux de l’espèce chevaline est fixé à 3'322 têtes.Il est utilisé en moyenne à raison de 89%.

La consommation de viande,qui s’est élevée à 393'296 t,a progressé de 0,6% par rapport à celle de l’année précédente.La viande de porc en représente la moitié,tandis que la viande de chèvre n’y a qu’une faible part (708 t).De plus en plus appréciées,tant la viande de bœuf que celle de porc ont été davantage consommées (+2,1%).Par contre, la consommation de volaille a régressé de 2,3%,surtout à cause de la grippe aviaire. Cependant,le recul le plus marqué a été enregistré pour la viande de gibier et de lapin (–6,6%) ainsi que pour celle de mouton et d’agneau (–4,2%).En outre,les Suisses ont consommé 58'057 t de poissons et de crustacés,ce qui correspond à une baisse de 1%.

La consommation de viande par habitant est restée stable,à 51,75 kg,pendant l’année sous revue.Comme l’année précédente,la consommation de viande de porc vient en tête (25,2 kg),suivie de la viande de bœuf (10,39 kg).La consommation par habitant s’est accrue de 1,6% dans les deux cas.Celle de viande de cheval est restée inchangée à 0,63 kg.Les baisses de consommation les plus importantes par habitant ont été observées pour la viande de volaille (–0,28 kg) et pour la viande de veau (–0,11 kg).

1.1 ECONOMIE 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 29 1

■ Prix à la production: hausse du prix des veaux de boucherie

De même,les poissons et les crustacés ont été moins prisés et la consommation a baissé de 1,5%,pour s’établir à 7,64 kg.La consommation d’œufs,qui avait tendanciellement diminué depuis 1990/92,a repris en 2005.185 œufs ont été consommés par personne (2004:182).

Indice (1990/92 = 100)

1990/92

Les ménages privés consomment beaucoup de saucisses et de charcuterie,à savoir 45% de la consommation totale.La viande de porc et la viande de volaille sont importantes en termes de quantité (18% chacune).Le secteur de la restauration sert le plus souvent de la charcuterie (part de 19%) et de la viande de bœuf (17%).

Concernant les animaux de l’espèce bovine (taureaux,bœufs et génisses) de qualité moyenne (classe commerciale T3),le prix du kg de viande PM franco abattoir s’est établi à environ 8 francs en moyenne annuelle.Les prix sont restés stables depuis 2003.Par contre,les prix des vaches ont baissé;dans toutes les classes commerciales, ils étaient inférieurs d’environ 0,5 fr./kg PM à ceux de l’année précédente.Pour une vache de la classe commerciale T3,les agriculteurs ont touché 6,16 fr./kg PM.Vers la fin de l’année sous revue,le prix des veaux de boucherie a grimpé à plus de 15 fr./kg PM.Le prix annuel moyen de 13,20 fr./kg PM a été le plus élevé depuis 1994.Cette hausse s’explique principalement par l’offre restreinte qui,à son tour,résulte d’un faible effectif de vaches et d’une consommation stable.L’accroissement de la production de porcs (4%) a causé un effondrement du prix annuel des porcs à viande,qui a atteint un plancher record de 4,02 fr./kg PM.Le prix des agneaux de qualité moyenne (classe commerciale T3) a légèrement augmenté (1%) en raison d’une diminution de la production suisse (–6,1%).

Evolution de la consommation de viande et d'œufs par habitant

200320042005

Viande de bœuf Viande de porc Viande de chèvre

Proviande,

Viande de volaille Viande de veau Viande de mouton 70 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 Viande de cheval Oeufs en coquille (pces)

Sources:

USP

1.1 ECONOMIE 1 30

Des variations saisonnières de prix sont apparues et ont concerné les porcs et les veaux.Au cours du second semestre,le prix des veaux a grimpé de 11,85 fr.à 15,10 fr. le kg PM en raison de la diminution de l’offre.Comme d’ordinaire,c’est de mai à juillet que le prix des porcs était le plus élevé (4,76 fr./kg PM),car la demande s’accroît généralement à la saison des grillades.A partir de l’été,les prix des porcs ont continuellement baissé,atteignant encore 3,73 fr./kg PM en novembre.S’agissant des agneaux,les pics saisonniers de l'offre sont observés au printemps et en automne.Aux mois d’avril et d’octobre,les producteurs ont ainsi touché moins de 10 fr./kg PM.

Dans l’année sous revue,les morceaux de viande de porc ont été vendus aux consommateurs à un prix jusqu’à 10% inférieur à celui de 2004.La baisse des prix à la production s’est donc répercutée jusqu’à l’étalage.Ces trois dernières années,les prix à la consommation de divers morceaux de bœuf et d’agneau sont restés stables.Toutes catégories d’animaux confondues,les prix à la consommation au cours de la même période ont été supérieurs à ceux de 1990/92.Cela s’explique probablement par la part plus élevée de viande produite sous label et des coûts supplémentaires dans la chaîne de valeur ajoutée (RPLP,élimination de sous-produits animaux,coûts supplémentaires pour la déclaration et la traçabilité des denrées alimentaires,etc.).C’est le prix du ragoût de veau qui a grimpé le plus fortement depuis 1990/92 (+43%).Celui des côtelettes de porc n’a augmenté que de 3,5%.Une chute des prix a par contre été enregistrée depuis 1990/92 pour les taureaux (–13%),les veaux (–12%),les porcs (–25%) et les agneaux (–31%).L’écart entre les prix à la production et à la consommation s’est donc nettement creusé.

Prix mensuels du bétail de boucherie et des porcs en 2005 Fr./kg PM

Veaux cl. commerciale T3 Agneaux cl. commerciale T3 Taureaux cl. commerciale T3

Vaches cl. commerciale T2/3 Porcs charnus, légers

2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Source: USP

1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 31 1

■ Prix à la consommation: viande de porc meilleur marché

La hausse continue de la marge brute nominale de transformation-distribution réalisée sur la viande de bœuf,la viande de porc et le panier de toutes les sortes de viande fraîche,y compris produits carnés et charcuterie,a marqué le pas en 2005.La marge a baissé de 5% en ce qui concerne la viande de bœuf et de 2,4% et 1,6% pour ce qui est respectivement de la viande de porc et de l’ensemble des sortes de viande fraîche. Quant à la viande d’agneau,la marge n’a pas changé par rapport à l’année précédente.En effet,la tendance à la hausse qui avait été observée de 1999 à 2003,avait pris fin en 2004.De manière générale,le recul des marges brutes est attribuable au renforcement de la concurrence dans la filière de la viande.L’entrée annoncée sur le marché de grands discounters de denrées alimentaires est une des raisons.Par ailleurs, la mise aux enchères d’une partie des contingents tarifaires de viande a déjà accru la concurrence.L’augmentation de la marge la plus marquée depuis 1999 a été observée pour la viande de porc (+35,5%) et la plus faible pour la viande de veau (+15,1%).La marge réalisée sur le panier de la ménagère contenant toutes les sortes de viande fraîche,y compris des produits à base de viande et des produits de charcuterie,n’a cessé de grimper depuis la période de référence (février-avril 1999,indice = 100),pour atteindre 118,8 points.

■ Marge brute réalisée sur la viande

Indice (février–avril 1999 = 100) Porcs Bœuf Veau Agneau Viande fraîche, produits carnés et charcuterie Source: OFAG 150 135 140 145 130 125 120 115 110 105 100 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 1.1 ECONOMIE 1 32

Evolution des marges brutes sur la viande en 2005

■ Conditions météorologiques:temps chaud et ensoleillé

Production végétale et produits végétaux

Dans l’année sous revue,les températures ont dépassé la moyenne de 1961 à 1990 des deux côtés des Alpes.Le plus grand excédent de chaleur a été enregistré en juin, suivi des mois de mai,octobre,avril et septembre.Les mois de février et décembre,par contre,ont été plus froids que d’ordinaire.Le long du Plateau suisse et des Alpes centrales surtout,les précipitations sont restées en dessous de la moyenne.En août, elles ont été particulièrement fortes au nord des Alpes,ramenant régionalement la somme annuelle à la normale.Dans toute la Suisse,le mois de novembre et à maints endroits aussi le mois de mars,ont été trop secs.Comme la quantité de pluie a été inférieure,chaque mois,à la moyenne pluriannuelle au sud des Alpes,cette région a enregistré un gros déficit de précipitations.A l’exception du Puschlav et de la BasseEngadine,la durée d’ensoleillement a dépassé la moyenne pluriannuelle.Les mois de juin,mai,mars et janvier,en particulier,ont été plus ensoleillés que d’habitude.

Il y a aussi eu des événements extrêmes:la période de froid de mi-février à mi-mars, avec un déficit moyen de température de 5°C par rapport à la moyenne pluriannuelle; le retour de l’hiver en Suisse occidentale du 17 avril,avec 20 cm de neige à Aarberg et 30 cm à Lausanne;la tempête de grêle du 18 juillet dans le Lavaux,qui a causé de gros dégâts dans une grande partie des vignobles,et les fortes pluies des 21 et 22 août au nord des Alpes.Depuis 1901,la Suisse n’avait plus connu de pluies diluviennes occasionnant autant de dégâts.Cet événement a surtout touché l’Oberland bernois et la Suisse centrale,partiellement aussi les Préalpes,en particulier entre l’Emmental et la région des lacs de Zoug et des Quatre-Cantons,ainsi que le Prättigau.Dans ces régions,on a mesuré la plus grande quantité de pluie jamais tombée en 1,2 et 5 jours depuis 1901.

1.1 ECONOMIE 33 1

■ Production:extension des cultures de colza et de céréales

Cultures des champs

La surface occupée par les terres ouvertes a globalement augmenté de 6'412 ha (2%) par rapport à l’année précédente.Les cultures de céréales fourragères se sont étendues plus fortement (7%) que celles de céréales panifiables (1%),si bien que la régression de l’année passée a été compensée.Les surfaces ont également augmenté en ce qui concerne les légumineuses (6%),le colza (5%),ainsi que le maïs d’ensilage et le maïs vert (2%).Elles ont au contraire diminué pour ce qui est du soja (–39%),des betteraves fourragères (–13%),des pommes de terre (–6%) et des betteraves sucrières (–1%).

Composition des terres ouvertes en 2005 (provisoire)

Total 287 715 ha

Maïs d'ensilage et maïs vert 15% 43 111 ha

Légumes de plein champ 3% 8 840 ha

Colza 6% 17 715 ha

Betteraves sucrières 6% 18 352 ha

Autres cultures 7% 18 686 ha

Céréales 59% 168 449 ha

Pommes de terre 4% 12 562 ha

Source: UFP

En comparaison des très bons résultats de l’année précédente,les rendements ont été moindres dans l’année sous revue.Le recul le plus marqué a été enregistré pour l’orge (–11%) et le plus faible pour les betteraves sucrières (–1%).

Evolution des rendements à la surface de divers produits des champs

Indice (1990/92 = 100)

1990/92199920002001200220042005 2003

Produits (rendements 2005 provisoires)

Blé d'automne (57,5 dt/ha)

Pommes de terre (387,0 dt/ha)

Colza (32,3 dt/ha)

Orge (61,4 dt/ha)

Betteraves sucrières (762,8 dt/ha)

Source: USP

70 140 130 120 110 100 90 80 1.1 ECONOMIE 1 34

Tableaux 3–12,pages A4–A12

En dépit de l’extension des surfaces céréalières,la production de céréales,tant panifiables que fourragères,est restée en-deça de celle de l’année précédente (–3%).Une tendance inverse a été observée seulement pour le maïs-grain,avec une augmentation de la surface et des rendements légèrement plus élevés.Pour la première fois depuis 2001,200'000 t de maïs-grain ont été battues.

Malgré une plus faible récolte de céréales panifiables,la Fédération suisse des producteurs de céréales a été contrainte de transférer quelque 41'000 t au secteur des aliments pour animaux,en raison d’une offre excédentaire.Les conditions de croissance ayant été favorables jusqu’à fin novembre,les betteraves ont présenté une teneur en sucre réjouissante de 17,5%,et la récolte (13,3 t/ha) a également été très bonne.Avec un taux de rendement approchant les 90%,la production de sucre s’est élevée à 221'434 t.En moyenne des années 2002 à 2004,environ 35% de la récolte de pommes de terre n’ont pas pu être utilisés dans le secteur de l’alimentation.Alors qu’en 2003,65% de cette quantité ont été affouragés à l’état frais,cette part à augmenté à 73% en 2004 et à 88% dans l’année sous revue.L’affouragement des tubercules non traités a nettement gagné en importance.La très bonne récolte de colza de l’année 2004 a été suivie d’une bonne récolte en 2005 (57'000 t).Pour la première fois depuis l’introduction de l’égalisation des récoltes en 2001,elle a couvert,en 2005, les besoins pour la fabrication d’huiles comestibles;il n’a donc pas été nécessaire de céder aux huileries du colza destiné à un usage technique.

1990/92 200320042005 1 en 1 000 t Blé Triticale Source: USP 1 provisoire Seigle Avoine Epeautre Maïs-grain Orge 0 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 547 516 232 201 528 257 181 428 218 91 342 211

1.1 ECONOMIE 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 35 1

Evolution de la production céréalière

■ Mise en valeur: l’affouragement de pommes de terre à l’état frais a augmenté

■ Commerce extérieur: huiles et oléagineux destinés à des fins techniques

Les huiles végétales sont utilisées dans l’alimentation humaine et animale ou,en dehors du secteur alimentaire,à des fins techniques,par exemple comme lubrifiants dans des domaines sensibles de l’industrie alimentaire ou pour la fabrication de carburants,tels que l'ester méthylique de colza.Dans l’année considérée,environ 31'000 t d’huiles ont servi à des fins techniques;de plus,7'100 t d’oléagineux destinés à la fabrication d’huile pour des fins techniques ont été importées.Sur les 42'710 t d’huile de tournesol importées,46% étaient destinés à un usage technique.S’agissant des oléagineux importés pour la fabrication d’huile à des fins techniques,le colza vient au premier rang,suivi du soja.

Importations d'huiles végétales et d'oléagineux destinés à des fins techniques 2005

Tournesols, carthame en 1 000 t Ricin Betteraves, colza, moutarde

■ Prix à la production: baisse des céréales

Le prélèvement à la frontière sur les céréales panifiables et les aliments pour animaux ayant été réduit au 1er juillet 2005,la branche a abaissé les prix indicatifs.Tandis que celui fixé pour les céréales de la classe I avait été largement dépassé dans l’année 2003 marquée par la sécheresse et qu’il avait été atteint en 2004,le prix à la production a été inférieur au prix indicatif dans l’année sous revue.

La réduction des contributions fédérales octroyées pour la transformation de betteraves sucrières et d’oléagineux,ainsi que pour la mise en valeur de pommes de terre, n’a que légèrement influé sur leurs prix à la production.S’agissant des pommes de terre,les prix moyens à la production ont été un peu plus élevés que l’année précédente,bien que la part utilisée dans l’alimentation animale ait de nouveau été importante.

Palme Soja Jojoba Arachide Tung Olives Coco Autres végétaux Source: DGD Huile Fruits 0 48121620

Lin

1.1 ECONOMIE 1 36

1990/92199920002001200220042005 2003

Prix à la production 2005

Blé cl. I, 52.42 fr./dt

Betteraves sucrières, 11.77 fr./dt

Colza, 76.83 fr./dt

Orge, 42.24 fr./dt

Pommes de terre, 34.30 fr./dt

Source: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART

Les prix à la consommation de la farine blanche et du pain mi-blanc sont restés stables. Une augmentation des prix a été enregistrée pour le pain bis (1%),les pommes de terre (1%),les petits-pains (2%) et le sucre (4%),tandis que ceux de l’huile de tournesol (–2%) et des spaghettis (–8%) ont baissé.

partiellement en baisse

des recettes des producteurs pour des produits des champs

■ Prix à la consommation:

Evolution

Ecart en %

–70 0 –10 –20 –30 –40 –50 –60 1.1 ECONOMIE 37 1

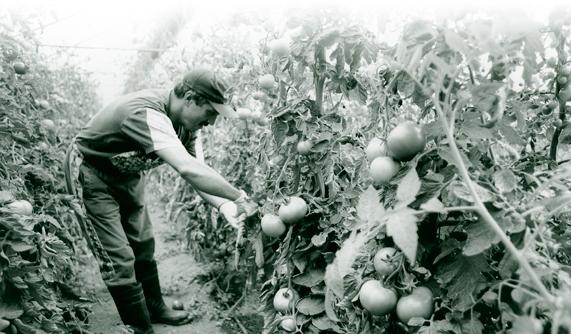

■ Production:plus de légumes et de fruits, mais moins de vin

Cultures spéciales

Une surface de 23'745 ha,soit 2,2% de la SAU,a été affectée aux cultures pérennes, dont 14'903 ha de vignes,6'672 ha de cultures fruitières et 297 ha de baies.

Les surfaces recensées (y compris les cultures successives) par la Centrale suisse de la culture maraîchère (CCM) se sont élevées à 13'800 ha.Elles ont augmenté de 350 ha par rapport à l’année précédente.Ce sont les cultures d’épinards de conserve (+150 ha),ainsi que de haricots à conserve et de chicorée Witloof (+50 ha chacune) qui se sont le plus fortement accrues.Après le recul enregistré l’année précédente, les cultures d’épinards ont repris au cours de l’année sous revue.Pour les surfaces affectées aux carottes et aux oignons,l’offre fluctue beaucoup d’année en année. En comparaison de l’année précédente,où elle avait augmenté de 110 ha,la surface affectée à ces légumes a reculé de 130 ha.

En ce qui concerne les surfaces dévolues aux fruits,la tendance observée ces dernières années s’est confirmée.La surface affectée aux pommiers (4'315 ha) a perdu quelques hectares,mais elle a diminué moins fortement que les années antérieures.En revanche, les surfaces occupées par les variétés Gala,Braeburn,Topaz et Pinova se sont encore accrues.Elles ont ainsi doublé au cours des sept dernières années et couvrent désormais 1'000 ha.La surface de poiriers s’est élevée à 946 ha,en légère baisse par rapport à 2004.Les fruits à noyau et les baies sont toujours très appréciés,de sorte que la surface affectée aux fruits à noyau a augmenté de 15 ha (1'366 ha) et celle réservée aux baies a progressé de 24 ha (720 ha).

La surface de vigne s’est élevée à 14'903 ha,soit 34 ha de moins que l’année précédente.Cette surface était plantée de cépages blancs sur 6'454 ha (–133 ha) et de cépages rouges sur 8'449 ha (+99 ha).En raison de la demande modérée de vins blancs et des contributions octroyées pour l’arrachement de plants de vignes Chasselas et Müller-Thurgau,les surfaces plantées de cépages blancs continueront de diminuer les prochaines années,mais plus faiblement.

Salades à feuilles: évolution de l'offre de 1996/98 à 2003/05

Salade pommée en t Batavia Chou de Chine Endives Salade à feuilles, autres Lollo rouge Salade pain de sucre Salade iceberg Salade feuilles de chêne Doucette Chicorée rouge Source: CCM 1996/98 2003/05 0 5 000 10 000 15 00020 000 1.1 ECONOMIE 1 38

■ Mise en valeur:faible récolte de fruits à cidre

Les récoltes de légumes se sont montées à 316'000 t (sans la transformation) et celles de fruits de table à 133'000 t.Comparés à la moyenne des quatre dernières années, les rendements obtenus ont progressé de 6% pour les légumes et de 5% pour les fruits.

Les légumes-feuilles,qui ont généré 273 millions de francs,représentent un tiers du chiffre d’affaires réalisé par la vente de légumes.En termes quantitatifs,leur importance est toutefois moindre.Les 80'000 t récoltées correspondent à un quart de la quantité totale de légumes.Dans les sept dernières années,l’offre de légumes-feuilles a augmenté de 6'400 t,soit de 9%.Le choix de salades a fortement varié durant cette période.L’offre de salade feuilles de chêne et de salade iceberg a respectivement triplé et doublé.La salade pommée est restée la principale variété consommée,même si la baisse de l’offre a été la plus marquée (26%).

Les quantités commercialisées de variétés de légumes et de fruits pouvant être cultivées en Suisse ont atteint 516’000 t et 183’000 t respectivement.Par rapport à la moyenne des quatre années précédentes,cela équivaut à une hausse de 1% pour les légumes et de 5% pour les fruits.La part des légumes suisses au volume du marché s’est élevée à environ 61% et celle des fruits à 73%.Elle est de 3% supérieure à la moyenne des années 2001/04 en ce qui concerne les légumes et égale à cette moyenne pour les fruits.

Au cours de l’exercice considéré,100,1 millions de litres de vin ont été encavés,soit 15,8 millions de litres de moins que l’année précédente.Le volume encavé comprend 47,9 millions de litres de vins blancs et à 52,2 millions de litres de vins rouges.Les rendements moyens ont été de 0,7 l/m2 pour les cépages blancs et de 0,6 l/m2 pour les cépages rouges.

La quantité de pommes à cidre récoltée et transformée dans les cidreries s’est élevée à 73'431 t et celle des poires à cidre à 22'165 t.De fait,comparée à l'estimation préalable de l'USP d’août 2005,la récolte a été inférieure de 9% pour les pommes et de 8% pour les poires.Comme elle attendait une faible récolte,l'interprofession a renoncé à percevoir des retenues en vue de la mise en valeur des excédents.Les stocks (réserves de marché et excédents) constitués de pommes à cidre récoltées en 2004 ont permis de couvrir entièrement les besoins du pays en produits à base de jus de pommes.

La tendance à la hausse que l'on enregistre depuis l'an 1998 pour les boissons non fermentées à base de jus de fruits s'est renforcée après la chute de l’année précédente.

1.1 ECONOMIE 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 39 1

■ Commerce extérieur: augmentation des exportations de vin

Les importations de légumes frais et de fruits frais pouvant être cultivés en Suisse se sont élevées à 200'000 t et à 51'000 t,respectivement,en baisse de 6% pour les légumes et en hausse de 5% pour les fruits par rapport à la moyenne des quatre dernières années.Le recul des importations a surtout concerné les carottes (–1'500 t) et les oignons (–4'200 t),tandis que les importations ont augmenté pour ce qui est des pruneaux,des poires et des fraises (env.1'000 t chacun).Les exportations ont atteint le même ordre de grandeur que les années précédentes,soit 200 t pour les légumes et 1'100 t pour les fruits,mais elles sont insignifiantes dans l’ensemble.

157,6 millions de litres de vin de bouche ont été importés,dont 134,8 millions de litres de rouge et 22,8 millions de litres de blanc.Il convient d’y ajouter 12,9 millions de litres de mousseux,8 millions de litres de vins destinés à la transformation et 1,5 million de litres de vins doux ou de spécialités.Par rapport à 2004,on observe toutefois une diminution de l’ordre de 1,2 million et une augmentation de 0,5 million de litres pour les importations de vins rouges et blancs respectivement.Les importations de mousseux ont légèrement augmenté.Il en va de même des exportations de vins suisses en bouteille,qui ont atteint 1,8 million de litres (+29%).

■ Consommation: consommation de vin encore en baisse

La consommation par habitant de légumes frais s’est chiffrée à 69 kg,celle de fruits de table (sans les fruits tropicaux) à 25 kg.Comparée à la moyenne de quatre ans 2001/2002,elle est restée stable pour les légumes et s’est accrue de 1 kg pour les fruits.

La consommation de vin rouge et de vin blanc (sans ceux destinés à l’industrie) s’est élevée à 264,9 millions de litres.Pour autant,la consommation globale a continué de régresser (–6,4 millions de litres).Par contre,la consommation de vins étrangers, rouges et blancs,a légèrement augmenté.Selon les indications concernant les stocks données par le commerce à la Commission fédérale du commerce de vins (sans les stocks des vignerons-encaveurs),la consommation de vins suisses a reculé de 10 millions de litres au total (rouges:–5,5 mio.;blancs:–4,5 mio.).La part de marché des vins suisses a donc diminué et n’atteint plus que 37,4%,soit 2,3% de moins que l’année précédente.Toutefois,si l’on tenait compte des stocks constitués par les vignerons-encaveurs,la consommation de vins suisses serait stable.Malgré ce résultat réjouissant,une certaine prudence est indiquée,car les données sont encore peu nombreuses.La consommation totale de vins,y compris ceux destinés à l’industrie, s’est montée à 273 millions de litres,dont environ 70% de vins rouges.

40 1.1 ECONOMIE 1

■ Prix:de nouveau chiffre d’affaires record pour les légumes,franco grande distribution

Ces dernières années,les ventes de légumes ont constamment augmenté;dans l’année sous revue,les recettes ont atteint 806 millions de francs comme l’année d’avant,soit une hausse de 9% par rapport à la moyenne des quatre années précédentes.Le prix moyen des légumes (emballé,franco grande distribution) s’est élevé à 2,55 fr./kg contre 2,52 fr./kg en 2004 et 2,48 fr./kg en moyenne pour les quatre dernières années.

Salades à feuilles: évolution des prix, des quantités et des recettes de 1996/98 à 2003/05

Salade pommée en %

Batavia

Chou de Chine Endives

Salades à feuilles, autres Lollo rouge Salade pain de sucre

Les prix des salades à feuilles sont à la hausse depuis 1996/98,mais l’évolution a été très différente selon la variété.La hausse a été inférieure à 20% pour la doucette et la chicorée rouge et supérieure à 50% pour la salade pommée,la batavia,le chou de Chine et les endives.En conséquence,les recettes tirées de la vente de toutes les variétés de légumes-feuilles ont augmenté;cela ne signifie toutefois pas dans tous les cas que les hausses des prix et des recettes évoluent parallèlement.La plus forte augmentation a été enregistrée pour la chicorée pain de sucre,la salade iceberg et la salade feuilles de chêne,ce qui s’explique surtout par l’énorme accroissement des quantités.S’agissant de la salade pommée,du chou de Chine,des endives et du lollo rouge,l’augmentation des recettes a été déterminée par des prix plus élevés,l’offre étant plus faible qu’il y a quelques années.On peut supposer que la hausse des prix n’a pas toujours engendré un bénéfice accru,car les prestations de services dans le secteur maraîcher ont augmenté et occasionnent ainsi davantage de coûts.

Salade iceberg Salade feuilles de chêne Doucette Chicorée rouge Source: CCM –50 –500 0 50 100 150 200 250 300 Evolution des prix Evolution des quantités Evolution des recettes 41 1.1 ECONOMIE 1 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE

■ Marge brute sur les fruits de nouveau en recul

Evolution des prix et des marges brutes de divers légumes

Pour la première fois depuis 2002,la marge brute réalisée sur les légumes a quelque peu progressé en 2005,malgré un prix de revient stable.Le prix de revient moyen a représenté,en 2005,41% du prix de vente final.

La marge réalisée sur les composantes de la marge totale s’est accrue pour les tomates et le chou-fleur,tandis qu’elle a baissé pour les oignons,les carottes et la chicorée et qu’elle n’a pas changé pour les pommes de terre.

Evolution des prix et des marges brutes de divers fruits

La marge brute sur les fruits a fléchi de 24 ct.en 2005,et le prix de revient de 7 ct. Le prix de revient moyen a représenté,en 2005,43% du prix de vente final.

À l’exception des oranges,on a constaté une baisse de la marge sur tous les fruits observés (pommes,poires,abricots,cerises,nectarines,fraises).

199319941995199619971998199920002001200220032005 2004 fr./kg

0 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 Prix de vente

Source: OFAG Légumes choisis: tomates, choux-fleurs, carottes, chicorées, concombres, oignons et pommes de terre

Prix de revient Marge brute

199319941995199619971998199920002001200220032005 2004 fr./kg

0 5.00 4.50 3.50 4.00 3.00 2.00 1.50 2.50 1.00 0.50 Prix de vente

de

Marge

Source: OFAG

Prix

revient

brute

Fruits choisis: pommes, poires, abricots, cerises, nectarines, fraises et oranges

42 1.1 ECONOMIE 1

■ Deux systèmes d'indicateurs

Revenu et paramètres d’économie d’entreprise

Evolution du revenu des exploitations agricoles: moyenne de toutes les régions