AGRARBERICHT

Agrarbericht 2006 des Bundesamtes für Landwirtschaft

1 ■■■■■■■■■■■■■■■■

Herausgeber

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)

CH-3003 Bern

Telefon:031 322 25 11

Telefax:031 322 26 34

Internet:www.blw.admin.ch

Copyright:BLW,Bern 2006

Gestaltung

Artwork,Grafik und Design,St.Gallen

Druck RDV AG,Berneck

Fotos

–Agrofot Bildarchiv

– Agroscope Changins-Wädenswil ACW

– Agroscope Reckenholz-Tänikon ART

–BananaStock Ltd.

–BLW Bundesamt für Landwirtschaft

–Christof Sonderegger,Fotograf

–Getty Images GmbH

–Herbert Mäder,Fotograf

–Peter Mosimann,Fotograf

–Peter Studer,Fotograf

–PhotoDisc Inc.

–Switzerland Cheese Marketing AG

–Tobias Hauser,Fotograf

Bezugsquelle

BBL,Vertrieb Publikationen

CH-3003 Bern

Bestellnummern:

Deutsch:730.680.06 d

Französisch:730.680.06 f

Italienisch:730.680.06 i www.bundespublikationen.admin.ch

2 IMPRESSUM 11.06 1800 161996/1

■■■■■■■■■■■■■■■■ Inhaltsverzeichnis Vorwort 4 ■ 1.Bedeutung und Lage 1.1Ökonomie 9 der Landwirtschaft 1.1.1Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft 10 1.1.2Märkte 19 1.1.3 Wirtschaftliche Lage des Gesamtsektors 43 1.1.4 Wirtschaftliche Lage der Einzelbetriebe 49 1.2Soziales 57 1.2.1 Einkommen und Verbrauch 58 1.2.2 Leistungen der Sozialversicherungen 60 1.2.3 Bäuerinnen und Bauern im Pensionsalter 68 1.3Ökologie und Ethologie 89 1.3.1 Ökologie 89 1.3.2 Ethologie 113 ■ 2.Agrarpolitische 2.1Produktion und Absatz 119 Massnahmen 2.1.1Übergreifende Instrumente 120 2.1.2Milchwirtschaft 129 2.1.3 Viehwirtschaft 135 2.1.4 Pflanzenbau 143 2.2Direktzahlungen 151 2.2.1 Bedeutung der Direktzahlungen 152 2.2.2 Allgemeine Direktzahlungen 161 2.2.3 Ökologische Direktzahlungen 169 2.3Grundlagenverbesserung 185 2.3.1Strukturverbesserungen und soziale Begleitmassnahmen 186 2.3.2 Forschung,Gestüt,Beratung,Berufsbildung,CIEA 197 2.3.3 Produktionsmittel 204 2.3.4 Tierzucht 209 2.4Sektion Finanzinspektorat 211 ■ 3.Internationale 3.1Internationale Entwicklungen 217 Aspekte3.2 Internationale Vergleiche 227 ■ Anhang Tabellen A2 Rechtserlasse,Begriffe und Methoden A64 Abkürzungen A65 Literatur A67 INHALTSVERZEICHNIS 3

Das Berichtsjahr 2005 war im mehrjährigen Vergleich ein durchschnittliches Landwirtschaftsjahr.Gegenüber 2004,einem sehr guten Jahr,gingen sowohl der Wert der Tierals auch derjenige der Pflanzenproduktion zurück.Das Sektoreinkommen betrug etwas über 2,7 Mrd.Fr.und war damit ähnlich hoch wie im Jahr 2003.Die Schätzungen für das laufende Jahr gehen von einem leichten Rückgang gegenüber 2005 aus.

Im Brennpunkt des Interesses stehen für die Landwirtschaft zurzeit die parlamentarischen Beratungen über die Agrarpolitik 2011.Im Vorfeld hat diese viele Diskussionen ausgelöst.Unbestritten ist,dass die Bäuerinnen und Bauern täglich wertvolle Arbeit verrichten und ihre Leistungen zugunsten der Schweizer Bevölkerung,wie die hochwertige Produktion von Nahrungsmitteln,der Beitrag zur Versorgung oder die Kulturlandschaftspflege,in unserem Land mit seinem hohen Lebensstandard ihren Preis haben.Die Meinungen,wie die Abgeltung am besten zu gestalten ist,gehen hingegen auseinander.Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Agrarpolitik 2011 die Umlagerung von finanziellen Mitteln für die Marktstützung zu den Direktzahlungen sowie den Abbau von Zöllen auf Futtermitteln und Getreide vorgeschlagen.Damit soll einerseits eine weitere Verbesserung der preislichen Wettbewerbsposition der Schweizer Agrarrohstoffe erreicht werden,anderseits muss sich auch die Verarbeitungsindustrie vermehrt nach dem Markt ausrichten.

Ist dieser Reformschritt richtig und kann die Landwirtschaft die entsprechenden Auswirkungen verkraften? Der Bundesrat hat sich mit diesen Fragen intensiv auseinandergesetzt.Die in den Agrarberichten präsentierten Resultate im ökonomischen,sozialen und ökologischen Bereich dienen als Grundlage für die Entscheidfindung.Für eine nachhaltige Entwicklung der Landwirtschaft ist die Produktion sehr wichtig.Der Erlös aus dem Produkteverkauf hat für die Einkommensbildung der Landwirtschaftsbetriebe nach wie vor den höchsten Stellenwert.Dies gilt vor allem für die Betriebe im Talgebiet. Abnehmer finden die Schweizer Produkte,wenn sie konkurrenzfähig sind.Es gilt deshalb,die politischen Massnahmen so auszugestalten,dass weitere Verbesserungen möglich werden.Dies führt dann nicht zu Einkommenseinbussen,wenn die Landwirtschaft es schafft,die tieferen Preise mit Produktivitätsverbesserungen aufzufangen.Wie die Zahlen in den Agrarberichten zeigen,gelingt ihr dies.So sind die Einkommen seit dem Inkrafttreten des neuen Landwirtschaftsgesetzes 1999 trotz tieferen Produzentenpreisen stabil geblieben.Für die Jahre 2003 bis 2005 kann ausserdem festgestellt werden,dass der durchschnittliche Arbeitsverdienst der Betriebe im obersten Quartil in allen Regionen den entsprechenden Vergleichslohn der übrigen Bevölkerung erreicht oder übertroffen hat.Ein weiterer Hinweis für die stabile Situation ist die seit 2000 gegenüber den neunziger Jahren etwas tiefere Rate beim Strukturwandel.Diese Entwicklungen lassen den Schluss zu,dass das Reformtempo bisher angepasst war.Die Agrarpolitik 2011 sieht keine Beschleunigung vor,sondern eine kontinuierliche Weiterentwicklung,die den Betroffenen den notwendigen Spielraum für ihre Entscheidungen lässt.

VORWORT 4 ■■■■■■■■■■■■■■■■ Vorwort

Unbestritten sind die Verbesserungen im ökologischen Bereich.Der vorliegende Agrarbericht zeigt auf,dass die Landwirtinnen und Landwirte weniger Handelsdünger und weniger Pflanzenschutzmittel einsetzen,deutlich mehr ökologische Ausgleichsflächen pflegen und mehr Tiere gemäss den Anforderungen der beiden Tierhaltungsprogramme RAUS und BTS halten als zu Beginn der neunziger Jahre.Die Schweizer Landwirtschaft hat insgesamt im ökologischen Bereich einen guten Stand erreicht.Auf regionaler Ebene gibt es ein Potenzial für weitere Verbesserungen.Deshalb werden in der Agrarpolitik 2011 Starthilfen für ressourcenschonende Techniken und Produktionssysteme vorgeschlagen.Verbesserungen werden aber auch beim Vollzug angestrebt.Die Koordination der Kontrollen und die Vereinfachung der Abläufe sollen unter Wahrung der Glaubwürdigkeit dazu beitragen,dass für die Landwirtschaft der administrative Aufwand massvoll ist.

Der Ständerat wird die Agrarpolitik 2011 in der Wintersession 2006 behandeln. Anschliessend geht die Vorlage in den Nationalrat.Voraussichtlich werden die mit der Agrarpolitik 2011 vorgesehenen Anpassungen sowie die Höhe der finanziellen Mittel für den Rahmenkredit 2008 bis 2011 im Sommer 2007 bekannt sein.Ziel ist es,dass auch die notwendigen Ausführungsbestimmungen bis Ende 2007 bekannt sind,damit die Bäuerinnen und Bauern anschliessend bis 2011 klare Vorgaben für ihre Entscheidungen haben.

Manfred Bötsch

Direktor des Bundesamtes für Landwirtschaft

VORWORT 5

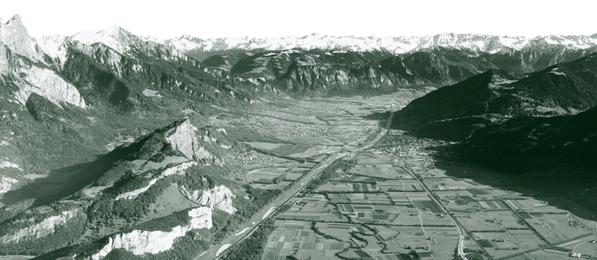

■■■■■■■■■■■■■■■■ 1.Bedeutung und Lage der Landwirtschaft

1 7

In Artikel 104 der Bundesverfassung ist festgehalten,dass «der Bund dafür zu sorgen hat,dass die Landwirtschaft durch eine nachhaltige und auf den Markt ausgerichtete Produktion einen wesentlichen Beitrag leistet zur:

a.sicheren Versorgung der Bevölkerung;

b.Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Pflege der Kulturlandschaft;

c.dezentralen Besiedlung des Landes».

Die in der Verfassung verankerten Ziele machen deutlich,dass die Landwirtschaft Aufgaben erfüllt,die über die reine Nahrungsmittelproduktion hinausgehen.Man spricht in diesem Zusammenhang von der Multifunktionalität der Landwirtschaft.Die Landschaftspflege,die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und die dezentrale Besiedlung sind Leistungen,die im öffentlichen Interesse liegen,welche sich über den Markt aber nur teilweise abgelten lassen.

Der Begriff «nachhaltig» wurde 1996 zum ersten Mal in der Verfassung verankert.Er ist seit der Konferenz über Umwelt und nachhaltige Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 eine wichtige Leitlinie für politisches Handeln geworden.

Der Bundesrat verfolgt die Auswirkungen der neuen Agrarpolitik.Er hat in der Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft die dafür notwendigen Voraussetzungen geschaffen.Die Verordnung sieht in Artikel 1 Absatz 1 vor, dass die Agrarpolitik und die Leistungen der Landwirtschaft unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit zu untersuchen sind.Absatz 2 hält fest,dass die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen zu beurteilen sind.Das BLW wird beauftragt, jährlich über die Ergebnisse der Untersuchungen Bericht zu erstatten.Mit dem Agrarbericht kommt das BLW diesem Auftrag nach.

Die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit bilden die Grundstruktur zu den Informationen von Kapitel 1 des Agrarberichts.Dieses gibt Auskunft über die Bedeutung und Lage der Landwirtschaft.

8 1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1

Die Landwirtschaft ist auf eine ausreichende wirtschaftliche Basis angewiesen,damit sie die von ihr verlangten Leistungen erbringen kann.Die Darstellung der ökonomischen Auswirkungen der Agrarpolitik bilden deshalb einen wichtigen Bestandteil der Berichterstattung.Diese gibt unter anderem Auskunft über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Landwirtschaftsbetriebe,über die Strukturentwicklungen,über die Verflechtungen zur übrigen Wirtschaft oder über die Verhältnisse auf den verschiedenen Märkten.

Im Folgenden werden die ökonomische Stellung der Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft dargestellt,Informationen über Produktion,Verbrauch,Aussenhandel, Produzenten- und Konsumentenpreise auf den einzelnen Märkten vermittelt,die wirtschaftliche Lage des Gesamtsektors und der Einzelbetriebe aufgezeigt.

9 1.1 ÖKONOMIE ■■■■■■■■■■■■■■■■

1.1 Ökonomie

1

1.1.1

Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft

Strukturentwicklungen

Bei der Entwicklung der landwirtschaftlichen Strukturen handelt es sich um einen Prozess der Anpassung an veränderte wirtschaftliche Bedingungen.Sichtbar werden diese Veränderungen in einer Verminderung der Anzahl Betriebe bei gleichzeitiger Vergrösserung der durchschnittlichen Betriebsfläche sowie im Rückgang der landwirtschaftlichen Bevölkerung und der fortschreitenden Mechanisierung.Die folgenden Abschnitte orientieren über die Strukturen in der Landwirtschaft anhand der Entwicklung der Zahl der Betriebe und der Beschäftigten.

Seit mehreren Jahrzehnten nimmt die Zahl der Betriebe stetig ab.In den fünfziger und sechziger Jahren lag die durchschnittliche Abnahme pro Jahr bei rund 2%.Etwas schwächer war sie in den zwei darauffolgenden Jahrzehnten.Mit der Neuorientierung der Agrarpolitik in den neunziger Jahren setzte wieder ein höherer Strukturwandel ein. Seit der Jahrtausendwende ist die jährliche Abnahmerate gegenüber den neunziger Jahren wieder zurück gegangen.

Entwicklung der Anzahl Betriebe nach Grössenklassen und Regionen

■■■■■■■■■■■■■■■■

MerkmalAnzahl BetriebeVeränderung pro Jahr in % 19902000200320051990–20002000–2005 Grössenklasse 0–3 ha19 8198 3717 1186 622–8,3–4,6 3–10 ha27 09218 54216 22015 133–3,7–4,0 10–20 ha31 63024 98423 07721 994–2,3–2,5 20–25 ha6 6777 2447 1557 1570,8–0,2 25–30 ha3 3644 4304 6134 6492,81,0 30–50 ha3 5495 7596 2166 4945,02,4 >50 ha6841 2071 4671 5785,85,5 Region Talregion41 59031 61229 10228 180–2,7–2,3 Hügelregion24 54118 95717 97217 398–2,5–1,7 Bergregion26 68419 96818 79218 049–2,9–2,0 Total92 81570 53765 86663 627–2,7–2,0 Quelle:BFS ■ Betriebe

10 1.1 ÖKONOMIE 1

Tabelle 1,Seite A2

Im Jahrzehnt 1990–2000 war die Hälfte der Betriebe,die abnahmen,Kleinstbetriebe mit einer Fläche bis 3 ha.Klar rückläufig waren auch die Betriebe der Grössenklassen bis 20 ha.Demgegenüber konnten die Betriebe der Grössenklassen über 20 ha zahlenmässig zunehmen.

In der Fünfjahresperiode 2000–2005 schwächte sich die jährliche Abnahmerate bei den Kleinstbetrieben gegenüber den neunziger Jahren ab.Leicht zugenommen hat sie hingegen bei den Betrieben der Grössenklassen 3 bis 10 ha und 10 bis 20 ha.In der Grössenklasse 20 bis 25 ha war in dieser Zeitspanne eine schwache Abnahmerate auszumachen.Die Wachstumsschwelle stieg von 20 auf 25 ha.Das heisst,dass seit der Jahrtausendwende per Saldo die Anzahl Betriebe in den Grössenklassen bis 25 ha abund über diesem Wert zugenommen hat.

Die Entwicklung der Anzahl Betriebe nach Region zwischen 1990 und 2000 wies absolut eine stärkere Abnahme in der Talregion (rund 10'000) als in der Hügel- und Bergregion (5'500 bzw.6'500) auf.Relativ betrachtet war aber die jährliche Abnahmerate in der Bergregion am höchsten.In den ersten fünf Jahren des neuen Jahrtausends konnten im Vergleich zu den neunziger Jahren vor allem in der Hügel- und Bergregion deutlich tiefere Abnahmeraten festgestellt werden.

Entwicklung der Anzahl Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe nach Regionen

29818 74017 716–2,9–3,6

Quelle:BFS

Bei den Haupterwerbsbetrieben gab es zwischen 2000 und 2005 in allen Regionen einen Rückgang der Abnahmerate gegenüber den neunziger Jahren.In der Bergregion war sie mit 0,6% pro Jahr am tiefsten.Bei den Nebenerwerbsbetrieben wurde in der Bergregion eine fast doppelt so hohe Abnahmerate festgestellt als im Jahrzehnt zuvor. In der Tal- und Hügelregion blieb sie auf relativ hohem Niveau ziemlich stabil.Insgesamt ging zwischen 2000 und 2005 die Zahl der Haupterwerbsbetriebe um gut 3'300 und jene der Nebenerwerbsbetriebe um rund 3'600 zurück.

MerkmalAnzahl BetriebeVeränderung pro Jahr in % 19902000200320051990–20002000–2005 Haupterwerbsbetriebe Talregion30 13923 53622 00721 454–2,4–1,8 Hügelregion17 45213 79313 21712 894–2,3–1,3 Bergregion16 65111 91011 90211 563–3,3–0,6 Total64 24249 23947 12645 911–2,6–1,4 Nebenerwerbsbetriebe Talregion11 4518 0767 0956 726–3,4–3,6 Hügelregion7 0895 1644 7554 504–3,1–2,7 Bergregion10 0338 0586 8906 486–2,2–4,2 Total28 57321

1.1 ÖKONOMIE 11 1 1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT

■ Beschäftigte

Der Rückgang der Anzahl Landwirtschaftsbetriebe ist mit einer Reduktion der Anzahl Beschäftigte verbunden.

Entwicklung der Anzahl Beschäftigten

MerkmalAnzahl

Quelle:BFS

In den neunziger Jahren ging die Zahl der Beschäftigten in der Landwirtschaft um rund 50'000 Personen zurück.Der Rückgang betraf ausschliesslich die familieneigenen Arbeitskräfte.Demgegenüber stieg die Zahl der familienfremden Arbeitskräfte in dieser Zeitspanne leicht an.

Seit dem Jahr 2000 ist die Zahl der Beschäftigten um weitere 15'700 Personen gesunken.Im Unterschied zu den neunziger Jahren gingen zwischen 2000 und 2005 auch die familienfremden Arbeitskräfte zurück.Fast die Hälfte der Reduktion betraf diese Kategorie.

BeschäftigteVeränderung

Jahr

19902000200320051990–20002000–2005

477165 977157 683157 360–2,7–1,1

pro

in %

Familieneigene217

88974 72469 48167 888–1,7–1,9 Betriebsleiterinnen3 9262 3462 5171 989–5,0–3,2

08437 81635 49630 6640,5–4,1 Total253 561203 793193 179188 024–2,2–1,6

davon: Betriebsleiter88

Familienfremde36

12 1.1 ÖKONOMIE 1

Tabelle 2,Seite A3

Wirtschaftliche Kennziffern

Die Schweizer Wirtschaft erreichte 2004 mit 447'976 Mio.Fr.eine um 2,1% höhere Bruttowertschöpfung als im Vorjahr.Der Anteil des Primärsektors war mit 1,3% gering. Davon entfielen drei Viertel auf die Landwirtschaft.

Entwicklung der Bruttowertschöpfung der drei Wirtschaftssektoren Angaben zu laufenden Preisen

Entwicklung des

In den Jahren 2000 bis 2005 stiegen die Gesamteinfuhren um 18,2 Mrd.Fr.oder 13,1%,die Gesamtausfuhren um 30 Mrd.Fr.oder 22,1%.Der Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen zog zwischen 2000 und 2005 ebenfalls an.Die Importe erhöhten sich in dieser Zeitspanne um 0,9 Mrd.Fr.auf 9,4 Mrd.Fr.,die Exporte ebenfalls um 0,9 Mrd.Fr.auf 4,4 Mrd.Fr.

Im Berichtsjahr stammten 7,1 Mrd.Fr.oder 75,7% der Landwirtschaftsimporte aus der EU (EU25).3,1 Mrd.Fr.oder 69,6% der Exporte wurden in den EU-Raum getätigt (EU25).Gegenüber dem Vorjahr nahmen die Einfuhren von der EU (EU25) um 208 Mio.Fr.und die Ausfuhren in diese Länder um 302 Mio.Fr.zu.

Sektor199920002001200220032004 1 Veränderung 1999/2004 in Mio.Fr.in Mio.Fr.in Mio.Fr.in Mio.Fr.in Mio.Fr.in Mio.Fr.in % Primärsektor5 9656 4365 7725 6935 4245 866–1,7 davon Landwirtschaft nach LGR4 6454 9874 4244 3704 0244 398–5,3 Sekundärsektor109 973111 978116 423116 687115 784117 8737,2 Tertiärsektor285 005300 106303 493313 354317 489324 23713,8 Total400 943418 520425 688435 734438 698447 97611,7 1 provisorisch Quelle:BFS

Aussenhandels 200020012002200320042005Veränderung 2000/05 in Mrd.Fr.in Mrd.Fr.in Mrd.Fr.in Mrd.Fr.in Mrd.Fr.in Mrd.Fr.in % Einfuhren total139,4141,9130,2129,7138,8157,613,1 Landwirtschaftsprodukte8,58,68,58,98,99,410,6 davon aus der EU 1 6,06,26,36,76,97,118,1 Ausfuhren total136,0138,5136,5135,4147,4166,022,1 Landwirtschaftsprodukte3,53,63,53,64,04,425,7 davon in die EU 1 2,32,42,32,52,83,133,4 1 EU15 bis 2003,ab 2004 EU25 Quelle:OZD ■ Bruttowertschöpfung ■ Aussenhandel 1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 13 1.1 ÖKONOMIE 1

Landwirtschaftsprodukte hat die Schweiz im Berichtsjahr wertmässig am meisten aus Frankreich eingeführt gefolgt von Italien und Deutschland.Fast zwei Drittel der gesamten Importe aus der EU stammten aus diesen drei Ländern.Das gleiche Bild zeigte sich auch in den Jahren zuvor.Die meisten Ausfuhren wurden nach Deutschland getätigt.Eine stark negative Bilanz weist die Schweiz mit Italien,Frankreich,der Niederlande und Spanien aus.Ausgeglichen erscheint sie hingegen auf relativ tiefem

Ein- und Ausfuhren von landwirtschaftlichen Produkten und Verarbeitungserzeugnissen nach Produktekategorie 2005

Tabak und Diverses (13, 14, 24)

Milchprodukte (4)

Nahrungsmittel (20, 21)

Genussmittel (9, 17, 18)

Tierfutter, Abfälle (23)

Getreide und Zubereitungen (10, 11, 19)

Ölsaaten, Fette und Öle (12, 15)

Lebende Pflanzen, Blumen (6)

Gemüse (7)

Früchte (8)

Getränke (22)

Tierische Produkte, Fische (1, 2, 3, 5, 16)

Quelle: OZD

14 1.1 ÖKONOMIE 1

mit Österreich.

Niveau

Landwirtschaftlicher Aussenhandel mit der EU 2005

Deutschland Frankreich Italien Österreich Spanien Niederlande übrige Länder 1 018 1 318 575 1 662 298 1 493 251 282 115 526 251 849 573 959 2 0001 5001 500 1 0005000 in Mio. Fr. 5001 000 Einfuhren Importüberschuss Ausfuhren

Quelle: OZD

609 397 584 442 1 140 999 917 996 219 327 505 712 68 432 3 562 5 587 11 1 011 288 1 500 77 1 395 in Mio. Fr.

Zolltarif-Nr. Einfuhren Import- bzw. Exportüberschuss Ausfuhren 2 0001 5001 500 1 00050005001 000

( ):

■ Selbstversorgungsgrad

Die Schweiz ist bezüglich Nahrungsmittel ein stark importorientiertes Land.Im Berichtsjahr wurden vor allem Getränke,tierische Produkte (inkl.Fische) sowie Früchte und Nahrungsmittelzubereitungen eingeführt.Die Getränkeeinfuhren setzen sich zusammen aus rund 67% Wein und je rund 10% Spirituosen und Mineralwasser.Von den Gesamteinfuhren unter dem Titel «tierische Produkte» sind rund 40% dem Sektor Fleisch,30% dem Sektor Fisch und der Rest dem Sektor zubereitetes Fleisch und Fleischkonserven zuzuordnen.

Bei den Ausfuhren lagen Nahrungsmittel und Genussmittel an der Spitze.Hauptanteile bei den Nahrungsmittelausfuhren bilden die Lebensmittelzubereitungen,KaffeeExtrakte,Suppen und Saucen.Unter dem Titel «Genussmittel» wurden vorwiegend Röstkaffee,Zuckerwaren sowie Schokolade ausgeführt.Bei Früchten,Gemüse und tierischen Produkten blieben die Exporte bescheiden.

Exportüberschüsse wurden im Berichtsjahr bei Tabak und Diverses (+213 Mio.Fr.), Milchprodukten (+142 Mio.Fr.) sowie Nahrungsmitteln (+141 Mio.Fr.) erzielt.Gegenüber dem Vorjahr sank der Exportüberschuss bei Tabak und Diverses um 63 Mio.Fr. und bei Milchprodukten um 20 Mio.Fr.,hingegen stieg er bei Nahrungsmitteln um 46 Mio.Fr.

Die Schweizer Landwirtschaft hat gemäss Verfassung den Auftrag,mit ihrer Produktion einen wesentlichen Beitrag zur sicheren Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu leisten.Der Anteil der Inlandproduktion am inländischen Gesamtverbrauch wird allgemein als Selbstversorgungsgrad definiert.

Das Schwergewicht der Schweizer Landwirtschaft liegt seit jeher auf der tierischen Produktion,was auch den verhältnismässig hohen Selbstversorgungsgrad in diesem Bereich erklärt.Im Jahr 2004 lag der Inlandanteil bei tierischen Produkten mit 94% einen Prozentpunkt tiefer als 2003.Der Anteil bei pflanzlichen Produkten stieg nach dem sehr trockenen 2003 (39%) wieder deutlich (45%).Insgesamt lag 2004 der Selbstversorgungsgrad mit 60% um 4 Prozentpunkte höher als 2003.

15 1.1 ÖKONOMIE 1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1

Entwicklung des Selbstversorgungsgrades 199319941995199619971998199920002001200320022004 kalorienmässiger Anteil in % Tierische Nahrungsmittel Nahrungsmittel Total Pflanzliche Nahrungsmittel Quelle: SBV 0 100 80 60 40 20

Tabelle 13,Seite A13

■ Entwicklung von Preisindices

Der Produzentenpreisindex landwirtschaftlicher Erzeugnisse ging von 1990 bis 2002 stark zurück.Nach einem leichten Anstieg 2003 und 2004,zeigte der Index wieder sinkende Tendenz.Im Berichtsjahr lag dieser mit 74,0 Prozentpunkten so tief wie noch nie in den vergangenen 15 Jahren.Gegenüber dem Vorjahr (76,8) war er fast 3 Prozentpunkte tiefer.Insgesamt waren die meisten Positionen gegenüber 2004 rückläufig, besonders stark betroffen waren die Preise für Schlachtschweine und für Gemüse.Nur die Kälberpreise wiesen im Vorjahresvergleich eine starke Zunahme aus.

Im Vergleich zum Produzentenpreisindex legte der Landesindex der Konsumentenpreise für die Untergruppe Nahrungsmittel und Getränke bis 2004 kontinuierlich zu. Eine stärkere Zunahme ist besonders ab 1999 feststellbar.Im Berichtsjahr ging der Index um 0,8 Prozentpunkte auf 110,4 Prozentpunkte leicht zurück.

Entwicklung des Produzenten-, Konsumenten- und Importpreisindexes für Nahrungsmittel sowie des Indexes der Preise für landwirtschaftliche Produktionsmittel

Produzentenpreisindex

Index (1990/92 = 100)

1 Basis Mai 1997 = 100. Der neue Index enthält zu 100% Produktionsmittel. Im alten Index (Basis 1976) waren die Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital mit 25% Gewicht im Gesamtindex eingeschlossen. Das Gewicht der Produktionsmittel betrug damals 75%.

Landwirtschaft

Landesindex der Konsumentenpreise, Untergruppe Nahrungsmittel und Getränke

Index der Preise der landwirtschaftlichen Produktionsmittel 1

Importpreisindex für Nahrungsmittel 2

2 Basis Mai 2003 = 100. Ältere Zeitreihen sind für diesen Index nicht vorhanden. Bis April 2003 enthielt der Importpreisindex für die Gruppe «Nahrungsmittel» lediglich die Untergruppen «Fleisch», «Andere Nahrungsmittel» und «Getränke». Mit der Revision von Mai 2003 wurden zusätzliche Untergruppen aufgenommen. So deckt der Index nun einen weit grösseren Bereich der Nahrungsmittelimporte ab.

Quellen: BFS, SBV

Der Index der Preise der landwirtschaftlichen Produktionsmittel zeigt seit 1999 eine leicht steigende Tendenz.Ein etwas kräftigerer Anstieg ist in den beiden letzten Jahren sichtbar.Im Berichtsjahr legte der Index gegenüber 2004 um 1,5 Prozentpunkte auf 105,3 Punkte zu.Der Index kann in Produktionsmittel landwirtschaftlicher Herkunft (Saatgut,Futtermittel) und übrige Produktionsmittel unterteilt werden.Der Teilindex Produktionsmittel landwirtschaftlicher Herkunft ist im betrachteten Zeitraum gesunken, der Teilindex der übrigen Produktionsmittel angestiegen.

Der Importpreisindex für Nahrungsmittel wurde im Mai 2003 revidiert und auf eine neue Basis gestellt (Mai 2003 = 100).Zusätzliche Untergruppen wurden in den Warenkorb aufgenommen,so dass der Index nun einen grösseren Bereich der Nahrungsmittelimporte abdeckt.Im Berichtsjahr lag der Index bei 103,3 Punkten und somit 0,9 Prozentpunkte höher als 2004.

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 1990–1992 19931994199519961997199819992000200120032005 2004 2002 16 1.1 ÖKONOMIE 1

■ Ausgaben für Landwirtschaft und Ernährung

Bundesausgaben

Die Gesamtausgaben des Bundes beliefen sich im Berichtsjahr auf 51'403 Mio.Fr.Dies entspricht einer Zunahme von 1,1 Mrd.Fr.oder 2,2% gegenüber 2004.Für Landwirtschaft und Ernährung wurden 3'771 Mio.Fr.aufgewendet.Nach sozialer Wohlfahrt (14'143 Mio.Fr.),Finanzen und Steuern (10'216 Mio.Fr.),Verkehr (7'806 Mio.Fr.) und Landesverteidigung (4'576 Mio.Fr.) liegen die Ausgaben für Landwirtschaft und Ernährung nach wie vor an fünfter Stelle.Im Vorjahresvergleich zeigt sich,dass während für soziale Wohlfahrt (+330),Finanzen und Steuern (+799) und Verkehr (+371) die Ausgaben insgesamt um rund 1,3 Mrd.Fr.zunahmen,diese für Landesverteidigung (–65 Mio.Fr.) und Landwirtschaft und Ernährung (–131 Mio.Fr.) um rund 200 Mio.Fr. abnahmen.

Entwicklung

Der Anteil von Landwirtschaft und Ernährung an den Gesamtausgaben des Bundes erreichte 2005 mit 7,3% einen Tiefstwert.

Die Ausgaben für Produktion und Absatz sind weiter im Sinken begriffen.Nachdem in der Periode 1998–2003 die Verpflichtung von Art.187 der Übergangsbestimmungen zum neuen LwG – Senkung der Mittel für die Marktstützung um ein Drittel – eingehalten wurde,konnten 2004 und 2005 die Ausgaben in diesem Bereich jährlich um weitere 60 Mio.Fr.oder rund 8% reduziert werden.

Ernährung 19951996199719981999200020012002200320042005 Mio. Fr. in % absolut (Mio. Fr.) in % der Gesamtausgaben Quelle: Staatsrechnung 0 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0,0 1,0 10,0 8,0 9,0 6,0 7,0 4,0 5,0 2,0 3,0 3 547 3 953 3 922 3 925 4 197 3 727 3 962 4 067 3 908 3 902 3 771

der Ausgaben des Bundes für Landwirtschaft und

1.1 ÖKONOMIE 17 1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1

Tabelle 51,Seite A58

Entwicklung der Ausgaben des Bundes für Landwirtschaft und Ernährung

Anmerkung:Die Staatsrechnung 1999 bildet die Basis für die Aufteilung der finanziellen Mittel auf die einzelnen Aufgabengebiete.So wurden z.B.die Aufwendungen für die Kartoffel- und Obstverwertung oder die Ausgaben für die Getreideverwaltung 1990/92 als Ausgaben des BLW einbezogen.Zu diesem Zeitpunkt gab es dafür noch separate Rechnungen.Die Zahlen für 1990/92 sind deshalb nicht identisch mit den Angaben in der Staatsrechnung,diejenigen zwischen 2003 und 2005 sind jedoch wieder vergleichbar.

Quellen:Staatsrechnung,BLW

Bei den Direktzahlungen wurden im Berichtsjahr gut 30 Mio.Fr.weniger ausgegeben als 2004.Diese Abnahme ist vor allem auf die Einsparungen zurückzuführen,die im Rahmen des Entlastungsprogrammes 03 (EP 03) getätigt wurden.

Die Ausgaben im Bereich Grundlagenverbesserung gingen im Berichtsjahr um 24 Mio.Fr. zurück.Wie bei den Direktzahlungen hängt auch in diesem Bereich der Ausgabenrückgang mit den Einsparungen im Rahmen des EP 03 zusammen.

1.1 ÖKONOMIE 1 18

Ausgabenbereich1990/92200320042005 in Mio.Fr. Produktion und Absatz1 685798731677 Direktzahlungen7722 4352 4982 464 Grundlagenverbesserung186215202178 Weitere Ausgaben405460471452 Total Landwirtschaft und Ernährung3 0483 9083 9023 771

Die Umstände waren 2005 weniger günstig als im Vorjahr.Die Witterungsbedingungen ermöglichten den Landwirten – ausgenommen in den durch Extremereignisse betroffenen Regionen – durchschnittliche Erträge einzufahren.Die Milchproduktion blieb trotz sinkender Produzentenpreise gegenüber 2004 mehr oder weniger stabil. Während auf dem Rindfleischmarkt ein guter Preis zu erzielen war,bescherten relativ tiefe Produzentenpreise der Schweinebranche ein schwierigeres Jahr als 2004.Der Schweinefleischkonsum hingegen stieg auf Kosten des Geflügelfleisches.Angesichts des wiederum relativ hohen Preisniveaus fielen die Erträge im Gemüsebau etwa gleich aus wie im Vorjahr.Der Produktionswert des gesamten Sektors beträgt 10,3 Mrd.Fr.

Zusammensetzung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereiches 2005

Nichtlandw. Nebentätigkeiten 3%

Landw. Dienstleistungen 6%

Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 2%

Milch 22%

Obst 5%

Gemüse- und Gartenbau 13%

Futterpflanzen 12%

Wein 4% Kartoffeln, Zuckerrüben 3% Getreide 5%

Rindvieh 11%

Schweine 9%

Geflügel, Eier 4% Sonstige tierische Erzeugnisse 1%

Quelle: BFS

Die Nahrungsmittelproduktion (tierische und pflanzliche Produkte) verminderte sich um 6,6% gegenüber 2004,das im Vergleich zu 2005 ein relativ gutes Jahr war. Der Pflanzenbau ging um 8,4% (–414 Mio.Fr.) zurück,die Viehwirtschaft um 4,8% (–247 Mio.Fr.).Letztere ist weniger von den Wetterbedingungen abhängig,was den geringeren Rückgang erklärt.

■■■■■■■■■■■■■■■■

1.1.2 Märkte

1.1 ÖKONOMIE 19 1

Tabelle 14,Seite A14

■ Produktion:steigende Gesamtproduktion –leicht sinkende Milcheinlieferungen

Milch und Milchprodukte

Im Jahr 2005 wurde etwas weniger Milch eingeliefert als im Vorjahr.Die Absatzlage beim wichtigsten Produkt der Milchwirtschaft,dem Käse,hat sich sowohl im Inland als auch beim Export erfreulich entwickelt.Auch die Verkäufe von Frischmilchprodukten, Joghurt und Konsumrahm haben zugenommen.Entsprechend tiefer lauten denn auch die Produktionszahlen für Milchpulver und Butter,deren marktkonforme Verwertung oft schwierig ist.Weiterhin sinkende Tendenz weisen die Produzentenpreise für Milch auf.

Die Gesamtmilchproduktion stieg gegenüber dem Vorjahr um 20‘000 t auf 3,96 Mio.t. 19% dieser Menge diente der Selbstversorgung oder wurde auf dem Hof verfüttert. Mit 3,203 Mio.t waren hingegen im 2005 die Milcheinlieferungen geringfügig (–8'765 t) tiefer als im Vorjahr.Diese Milchmenge stammte von 567'997 Kühen.Die durchschnittliche Milchleistung pro Kuh nahm im Berichtsjahr leicht auf 5'690 kg (+10 kg) zu.

nach Monaten 2004 und 2005

Nach wie vor sind die saisonalen Schwankungen bei den Milcheinlieferungen gross und für die Milchverwertung immer wieder eine Herausforderung.Im Spitzenmonat Mai des Berichtsjahres lagen sie rund 59'500 t oder über 24% höher als beispielsweise im August.

Milcheinlieferungen

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember in 1 000 t Milcheinlieferungen 2005 Milcheinlieferungen 2004 Quelle: TSM 220 230 250 240 270 260 280 290 300 310 320 20 1.1 ÖKONOMIE 1

Tabellen 3–12,Seiten A4–A12

Im Jahr 2005 wurde die insgesamt vermarktete Milch (3,203 Mio.t) wie folgt verwertet (in t Milch):

zu Konsummilch und anderen Milchprodukten:1 099 889 t(–2,6%)

zu Käse:1 371 514 t (+2,2%)

zu Rahm/Butter:731 819 t (–1,2%)

Die hergestellte Menge Käse nahm gegenüber dem Vorjahr um 3,3% auf 167'708 t zu. Der Frischkäse stieg um 8,0% auf 39’781 t,der Halbhartkäse um 3,2% auf 49’433 t, der Hartkäse um 0,5% auf 71'050 t.Das Produktionsvolumen von Weichkäse sank leicht auf 6'565 t (–2,4%),jenes der Schaf- und Ziegenkäse erhöhte sich auf 879 t (+8%).

Auch die Produktion von Frischmilchprodukten ist insgesamt nach wie vor zunehmend: Joghurt allein erreichte im Berichtsjahr ein Volumen von fast 140’471 t (+4,6%). Zurückgegangen um 1,7% auf 488’412 t ist hingegen die Konsummilchproduktion.

Im Berichtsjahr konnte bei der Rahmproduktion erstmals seit ein paar Jahren wieder eine leicht positive Tendenz festgestellt werden.Die Magermilch- und Vollmilchpulverproduktion sank geringfügig;die Butterproduktion reduzierte sich um relativ deutliche 3,7% oder fast 1'500 t.

1990/92 200320042005 in 1 000 t Milch andere Milchprodukte Rahm Butter Quellen: TSM, SBV Käse Konsummilch 0 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500

Entwicklung der Verwertung der vermarkteten Milch

1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1.1 ÖKONOMIE 21 1

■ Verwertung:mehr Käse

■ Aussenhandel:positive Gesamtbilanz

Im Milchsektor ist die Aussenhandelsbilanz nach wie vor positiv.Die Schweiz exportiert bei Käse,Milchpulver,Joghurt und Rahm mengenmässig mehr als sie einführt.

Die Käseausfuhr (inkl.Fertigfondue von 5'312 t) stieg im Berichtsjahr um 2,0% auf 57’020 t,der Käseimport nahm leicht auf rund 31'912 t zu.Auffallend ist im 2005 die Abnahme der Joghurtexporte um 57,1% auf 7’300 t.Der Export von Rahm stieg hingegen um 210% auf 4'275 t.Die unterschiedliche Entwicklung kann teilweise auf eine entsprechend angepasste Nutzung des Zollfreikontingents «Joghurt und Rahm» der EU zurückgeführt werden.Der Export von Milchpulver wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 1'353 t oder 8,7% auf 16'970 t.Der Import nahm um 41,1% ab.

Auch im vierten Jahr nach Inkrafttreten des Käseabkommens mit der EU wurden nicht bei allen Nullzollkontingenten die zur Verfügung stehenden Importmengen zugeteilt. Von den verfügbaren 19’500 t wurden nur 16’059 t ersteigert.Im Gegensatz zu den zwei vorangehenden Jahren konnte aber diesmal das Kontingent 119 (Mozzarella) vollumfänglich zugeteilt werden.

Die Versteigerung der ersten Halbjahresmengen der Einfuhrrechte für das Jahr 2006/07 bestätigte die Entwicklung der letzten vier Jahre:die Kontingentsmengen für Mozzarella,andere Frisch- und Weichkäse sowie für Halbhart- und Hartkäse konnten vollumfänglich zugeteilt werden.Hingegen wurden nur 2'090 t der ausgeschriebenen 2'500 t der Kontingentsmenge Nr.121 und 163 t von 250 t der Kontingentsmenge für Provolone ersteigert.

Käse-Importkontingente der Schweiz Produkt1.Jahr2.Jahr 3.Jahr4.Jahr (Juni 02 – Mai 03)(Juni 03 – Mai 04)(Juni 04 – Mai 05)(Juni 05 – Mai 06) Kontin-ZugeteilteKontin-ZugeteilteKontin-ZugeteilteKontin-Zugeteilte gentMengegentMenge gentMengegentMenge in tin tin tin tin tin tin tin t 119Mozzarella5005007005009507001 0501 050 120Frisch- und Weichkäse1 0001 0003 3001 0004 8504 8506 3506 037 121Asiago,Bitto,Brà,Fontal, Montasio …5 0002 7195 0005 0005 0003 4275 0003 073 122Provolone500211500500500304500273 123Hart- und Halbhartkäse5 0004 5695 0005 0005 7005 3676 6005 626 Quelle:BLW

1.1 ÖKONOMIE 1 22

Kontingents-Nr.

Gemäss Abkommen standen im vierten Jahr 6'750 t für einen zusätzlichen zollfreien Käseexport in die EU zur Verfügung (Erhöhung des Nullzollkontingentes um 1'250 t gegenüber dem dritten Kontingentsjahr).Im Vergleich zu diesem dritten Jahr wurde die Marktzutrittsmöglichkeit besser genutzt.Im Juli 2005 (Beginn Kontingentsjahr) vergab die EU für den Zeitraum Juli 2005 bis Dezember 2005 Einfuhrlizenzen in der Höhe von 1'564 t.Gegenüber der Vorjahresperiode bedeutet dies eine Erhöhung um 613 t oder 64,4%.Verfügbar wären für diesen ersten Halbjahreszeitraum 3'375 t gewesen.Für die zweite Jahreshälfte 2005/06 standen demnach,einschliesslich der im ersten Halbjahr nicht ausgenützten Kontingente,5'186 t zur Verfügung.

Das Zollfreikontingent der EU von 2'000 t für schweizerischen Joghurt- und Rahmexport wurde wiederum voll beansprucht.

1

1.1

Die Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums einzelner Milchprodukte zeigt,dass mit Ausnahme des steigenden Joghurtkonsums weiterhin stabile Tendenzen dominieren.

14,0 16,0 18,0 20,0

12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0

0,0

Verbrauch:Joghurt im Trend Butter Quark

■ kg pro Kopf Käse Joghurt Quelle: SBV

ÖKONOMIE 23

1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT

Der Weich-,Halbhart- und Hartkäsekonsum pro Kopf war im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig.Der Frischkäseverbrauch kompensierte diesen Rückgang mit einem Anstieg um 4,9% auf 6,4 kg.Der Joghurtabsatz betrug 17,8 kg pro Kopf,bemerkenswerte 2,2 kg oder 14,1% mehr. Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums 1990/92 200320042005

■ Produzentenpreise: sinkende Tendenz

Im Vergleich zum Vorjahr lag der durchschnittliche schweizerische Produzentenpreis für Milch ab Hof bzw.Sammelstelle um 2.2 Rp.tiefer bei 72.41 Rp.

Milchpreise 2005 gesamtschweizerisch und nach Regionen 1

1Region I:Westschweiz;Region II:Bern,Zentralschweiz;Region III:Nordwestschweiz; Region IV:Zürich/Ostschweiz;Region V:SüdschweizQuelle:BLW

Die regionalen Differenzen bei der Industriemilch und der verkästen Milch nahmen im Berichtsjahr zu.Sie betrugen bei der verkästen Milch bis zu 8.66 Rp.und bei der Industriemilch bis zu 2.22 Rp.Hingegen verkleinerte sich im Vergleich zum Vorjahr die regionale Differenz bei der Biomilch auf bis zu 4.24 Rp.Der Preis für Biomilch sank um 4,3% und erreichte 81.81 Rp.pro kg Milch.Für Biomilch wird je nach Region zwischen 8.36 und 14.03 Rp.pro kg Milch mehr als für Industrie- oder verkäste Milch bezahlt.

■ Konsumentenpreise: verstärkter Druck

Einige wenige Beispiele dokumentieren den allgemeinen Preisdruck bei Milchprodukten an der Verkaufsfront:1 kg Emmentaler kostete im Jahr 2005 durchschnittlich Fr.19.63.Die Abnahme beträgt gegenüber dem Vorjahr 30 Rp.Für 1 kg Gruyère zahlte der Konsument Fr.20.19 oder 35 Rp.weniger.Der Konsumentenpreis für 150 g Mozzarella 45% nahm im Vergleich zum Vorjahr um 7 Rp.ab auf Fr.2.13.Wie beim Käse sanken auch bei der Vorzugsbutter 200 g oder beim Vollrahm 1⁄2 l die Preise innert Jahresfrist von Fr.3.14 auf Fr.2.95 bzw.von Fr.4.50 auf Fr.4.22.

Entwicklung der Konsumentenpreisindices für Milch und Milchprodukte

Die Konsumentenpreisindices sämtlicher Milchprodukte weisen im 2005 – im Gegensatz zum Vorjahr – sinkende Tendenzen auf.Der Index für Butter ist am stärksten gesunken:minus 2,91 Punkte oder 3%.

Rp./kgCHRegion IRegion IIRegion IIIRegion IVRegion V Gesamt72.4172.6972.0971.5774.0274.15 Industriemilch71.0471.4271.1070.3671.6972.58 verkäste Milch72.2175.1770.7071.8271.8179.36 Biomilch81.8184.4181.6484.3980.17 nicht erhoben

1990/92 200320042005 Index (Mai 1993 = 100) Milch Käse Butter Quelle: BFS Rahm Andere Milchprodukte 75 85 80 90 95 100 105 1.1 ÖKONOMIE 1 24

■ Marktspanne:tendenziell abnehmend

Nachdem die Gesamtbruttomarge auf Milch und Milchprodukte ihren höchsten Wert des Berichtsjahres im Juni erreicht hatte,verzeichnete sie bis Dezember eine stetige Abnahme.Dafür typisch ist der Verlauf der Bruttomarge beim Käse.Generell erklärt sich diese auch bei der Butter deutlich festzustellende Entwicklung durch verschiedene Verkaufsaktionen im zweiten Halbjahr 2005.

Entwicklung der Bruttomarge 2005

Index (Januar 1997 = 100) Käse Milch-und Milchprodukte Joghurt Butter Quelle: BLW 40 50 60 70 80 100 90 110 120 130 Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember 1.1 ÖKONOMIE 25 1

Tiere und tierische Erzeugnisse

Das Auftreten der Vogelgrippe in Europa führte gegen Ende des Berichtsjahres zu einem Einbruch des Geflügelfleischkonsums.Die Verkäufe von Geflügelfleisch gingen ab Oktober 2005 um rund 20% zurück.Eine Erholung trat bis in den Frühling 2006 nicht ein.Als Folge davon sank der Pro-Kopf-Konsum von Geflügelfleisch gegenüber dem Vorjahr um 2,8%.Die Produzentenpreise für Poulets und Truten blieben relativ stabil,hingegen drosselten die Schlachtbetriebe die Produktionsmenge.Sie liessen bei den Mästern weniger Mastküken einstallen oder sie veranlassten längere Perioden,in denen keine Küken eingestallt wurden.Beides führte zu Erlösausfällen bei den Mästern.Keinen nennenswerten Einfluss hatte die Vogelgrippe auf den Eiermarkt. Jeder Schweizer und jede Schweizerin ass im Berichtsjahr 185 Eier.Einerseits stieg die Inlandproduktion um 0,8% (5 Mio.Stück),andererseits wurden auch 1'300 t mehr eingeführt.

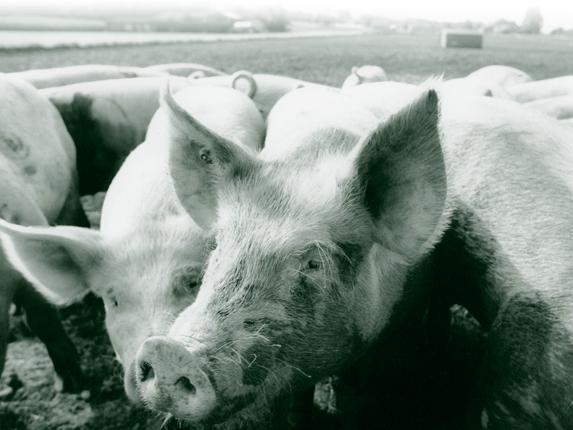

Der Schweinefleischmarkt durchlief ein historisches Tief und die Produzenten erhielten im Durchschnitt des Jahres lediglich Fr.4.02 je kg SG.Der Hauptgrund ist die Ausdehnung der Produktion um 4%.Die Konsumenten profitierten von rund 10% tieferen Preisen beim Einkauf und konsumierten daher auch über 2% mehr Schweinefleisch als 2004.Die Kälbermäster erlebten ein gutes Jahr mit einem Jahrespreis von Fr.13.20 je kg SG.Es war der höchste seit mehr als 10 Jahren.Da die Tränkekälber für die Kälberund Grossviehmast sehr rar waren,mussten entsprechend hohe Ankaufspreise bezahlt werden.Auf dem Rindfleischmarkt erreichten die Produzentenpreise zwar ein tieferes Niveau als im Vorjahr,doch stieg der Konsum weiter an.Weil im Inland vor allem Verarbeitungsfleisch fehlte,wurden Kuhfleischeinfuhren von mehr als 2'400 t bewilligt.

1.1 ÖKONOMIE 1 26

Tabellen 3–12,Seiten A4–A12

■ Produktion:Steigender Schweinebestand

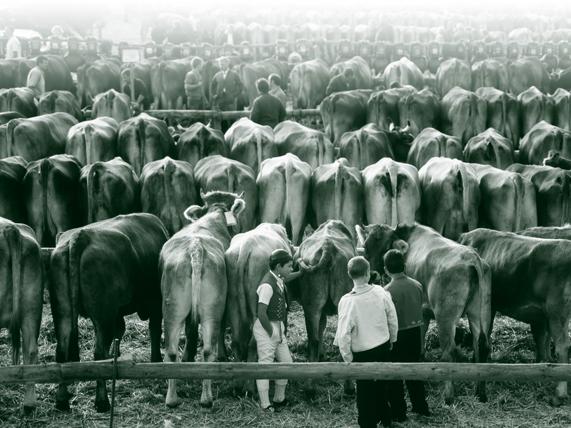

Der Rindviehbestand stieg erstmals seit 2001 wieder an,und zwar um 0,7%.Der Bestand der Verkehrsmilchkühe ist seit Jahren rückläufig,derjenige für die Mutter- und Ammenkühe steigend.Das Rindvieh wird insgesamt auf 45'430 Betrieben gehalten, was rund 750 Betriebe weniger sind als 2004.Der Schweinebestand wurde um 4,7% ausgedehnt und erreichte 1,609 Mio.St.Letztmals wurden 1994 so viele Schweine gehalten.Der Zuchtsauenbestand stieg um 5'600 St.auf 148'800 St.Die Schaf-, Ziegen- und Pferdehaltung ist sehr beliebt,weshalb wesentlich mehr Tiere als 1990 gehalten werden.Die Mehrheit der Schafe und Ziegen wird im Berggebiet gehalten.

Entwicklung der Tierbestände

Der Mastgeflügelbestand kletterte weiter und liegt nun bei über 5 Mio.St.Im Vergleich zu 1990 steht 76% mehr Mastgeflügel in Schweizer Ställen.Das Mastgeflügel wird auf rund 1'000 Betrieben gehalten.

Die Produktion von Schweinefleisch ist mit 236'165 t SG am bedeutendsten.An zweiter Stelle folgt Rindfleisch mit 100'024 t SG und an dritter Stelle Geflügelfleisch mit 33'361 t Verkaufsgewicht.Gegenüber 2004 wurde 16,4% mehr Ziegenfleisch und 4,0% mehr Schweinefleisch im Inland erzeugt.Gesunken ist dagegen die Produktion von Pferdefleisch (–10,4%),Schaf- und Lammfleisch (–6,1%),Kalbfleisch (–4,1%) und Geflügelfleisch (–2,9%).Seit Anfang der neunziger Jahre wurde jedes Jahr mehr Geflügelfleisch in der Schweiz erzeugt.Dieser Trend wurde nun erstmals im Berichtsjahr wegen den Auswirkungen der Vogelgrippe gebrochen.Seit 1990/92 sinkt der Rindvieh- und Schweinebestand auf den Schweizer Bauernhöfen und entsprechend ist die Produktion um 23,5% und 11,4% tiefer.Damit hat sich die Erzeugung beider Fleischarten dem langfristig rückläufigen Konsum angepasst.Genau umgekehrt ist es beim Geflügelfleisch,wo die substanzielle Konsumzunahme seit 1990/92 zu einer Steigerung der Inlandproduktion um 60,9% führte.Keine gleichgerichtete Entwicklung ist bei Schaf- und Lammfleisch zu beobachten:Der Konsum ist seit 15 Jahren stabil, wohingegen die Inlandproduktion um 22,2% stieg.

Tierart19902003200420051990–2003/05 in 1 000in 1 000in 1 000in 1 000% Rindvieh 1 8581 5701 5441 555–16,24 – Kühe für die Verkehrsmilchproduktion726587570568–20,80 – Kühe ohne Verkehrsmilchproduktion, gemolken515151531,31 – Mutter- und Ammenkühe14657078407,14 Schweine 1 7761 5291 5371 609–12,26 Schafe 35544544044624,98 Ziegen 6167717415,85 Pferde 3853545542,11 Mastgeflügel 2 8784 5184 9715 06068,51 Lege- und Zuchthennen 2 7952 1172 0882 189–23,75 Quelle:BFS

1.1 ÖKONOMIE 1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 27 1

Entwicklung der tierischen Produktion

■ Aussenhandel:Brasilien ist der wichtigste Rind- und Geflügelfleischlieferant

Vom konsumierten Rind- und Schweinefleisch stammen 85,9% bzw.94,3% aus der Schweiz.Hingegen kommt lediglich jedes zehnte Kilogramm Pferdefleisch,jedes fünfte Kilogramm Kaninchenfleisch sowie etwa jedes zweite Kilogramm Geflügel-,Ziegenund Schaffleisch aus inländischer Produktion.Der Inlandanteil aller Fleischkategorien zusammen lag im Berichtsjahr bei 80,5%.

Die Eierproduktion stieg um 0,8% und belief sich auf 657 Mio.St.Im Vergleich zur Periode 1990/92 nahm die Produktion um 3% zu.

Die Ausfuhren von Schweizer Fleisch und Fleischerzeugnissen beliefen sich auf 2'160 t. Rinds-Trockenfleisch ist das wichtigste Produkt mit einem Marktanteil von 1'218 t;es wird fast ausschliesslich nach Frankreich und Deutschland verkauft.Der Handelswert der schweizerischen Fleischexporte betrug rund 30 Mio.Fr.

Schweizer Firmen führten insgesamt über 103'000 t Fleisch,Fleischerzeugnisse und Schlachtnebenprodukte ein,die einen Handelswert von über 690 Mio.Fr.aufweisen. Die wichtigsten Handelspartner sind Deutschland (31'000 t),Brasilien (20'000 t) und Frankreich (10'000 t).Der Handelswert dieser Waren erreichte zusammen rund 275 Mio.Fr.Mengenmässig sind Geflügel- und Rindfleisch dominierend,wovon 42'100 t bzw.12'600 t importiert wurden.Wegen des kleinen Inlandangebotes wurde so viel Rindfleisch eingeführt,wie seit vielen Jahren nicht mehr.

Aus Brasilien stammen 79% des eingeführten Rind- und Kalbfleisches,was einer Anteilszunahme um 5 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr entspricht.Südafrika (5%),Niederlande (4%) und Frankreich (4%) sind die nächstgrössten,aber viel kleineren Lieferanten.Brasilien exportiert vor allem Spezialstücke des Rindsstotzens, Nierstücke und High-Quality-Beef.Die grössten Exporteure von Schaf- und Lammfleisch sind Australien und Neuseeland mit einem Anteil von zusammen 82%.Das Pferdefleisch stammt hauptsächlich aus den USA (46%) und Kanada (34%).Brasilien hat erstmals die Spitze als grösster Lieferant von Geflügelfleisch mit einem Importanteil von 26% erreicht.Es ist zurzeit auch der weltweit grösste Exporteur.Aus Deutschland kommen rund 19% sowie aus Frankreich und Ungarn je 17% des ausländischen Geflügelfleisches.Nach wie vor beliebt sind italienische Wurstwaren,wovon etwa

1990/92200320042005 Index (1990/92 = 100) Rindfleisch Schaffleisch Geflügelfleisch Quellen: Proviande, SBV Kalbfleisch Ziegenfleisch Schaleneier 70 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 Schweinefleisch Pferdefleisch

1.1 ÖKONOMIE 1 28

■ Verbrauch: Schweinefleisch wird am meisten gegessen

2'600 t in die Schweiz verkauft werden.Ausserdem landen etwa 1'600 t französische Fleischzubereitungen und Konserven in Schweizer Haushalten und in der Gastronomie.

Schweizer und Schweizerinnen führten insgesamt 3'229 Esel und Pferde ein.Jedes dritte Pferd stammt aus deutscher,jedes vierte aus französischer Herkunft.Immerhin wurden aus der Schweiz auch 1’064 Equiden ausgeführt.

Der Aussenhandel mit Eiern ist sehr einseitig.Den Eiereinfuhren von über 28'300 t stehen Ausfuhren von lediglich 70 t gegenüber.Die Einfuhren stiegen um 1’300 t gegenüber dem Vorjahr.Etwa die Hälfte der Importeier wird im Detailhandel verkauft und etwa die Hälfte aufgeschlagen und in der Nahrungsmittelindustrie als Eiprodukt verwendet.Deutsche,niederländische und französische Eier von zusammen 22'800 t weisen den grössten Anteil auf.Zudem wurden auch 10'500 t flüssige und getrocknete Eiprodukte sowie Eieralbumine in die Schweiz gebracht.Mehr als die Hälfte davon stammen aus den Niederlanden.Die Ausfuhren beliefen sich hingegen nur auf 10 t.

Im Rahmen der WTO Uruguay-Runde hat sich die Schweiz verpflichtet,den Marktzutritt für eine bestimmte Fleischmenge zu tiefen Kontingentszöllen zu gewähren.Für Rind-, Schaf-,Pferde- und Ziegenfleisch beträgt die Zollkontingentsmenge seit 1996 zusammen 22'500 t.Die Schweiz hat diese Verpflichtung jedes Jahr eingehalten und im Jahresmittel der letzten zehn Jahre über 28'000 t Einfuhren zugelassen.Für Schweine- und Geflügelfleisch nahm die Zollkontingentsmenge von 50'020 t im Jahre 1996 auf 54'500 t im Jahre 2000 zu;seither ist sie konstant bei 54'500 t.Auch diese Verpflichtung wurde im Durchschnitt der Jahre 1996 bis 2005 mit 54'570 t pro Jahr übertroffen.Allerdings gab es sechs Jahre,in denen die Zollkontingentsmenge nicht erreicht wurde.Diese wurden jedoch von vier Jahren mit Mehrimporten überkompensiert.Seit 1996 beträgt das Zollkontingent Tiere der Pferdegattung 3'322 St.Seither liegt die Ausnützung bei durchschnittlich 89%.

Der Fleischverbrauch lag mit 393'296 t um 0,6% über dem Vorjahreswert.Etwa die Hälfte davon war Schweinefleisch.Den kleinsten Anteil weist Ziegenfleisch mit 708 t auf.Wieder steigender Beliebtheit erfreuen sich sowohl Rindfleisch wie auch Schweinefleisch mit einer Zunahme des Verbrauchs von je 2,1%.Der Geflügelfleischverbrauch sank dagegen um 2,3%.Dies ist hauptsächlich auf die Vogelgrippe zurück zu führen, welche einen Konsumrückgang auslöste.Die grössten Einbussen mussten jedoch das Wild- und Kaninchenfleisch (–6,6%) und das Schaf- und Lammfleisch (–4,2%) verbuchen.Ausserdem verzehrten die Konsumentinnen und Konsumenten 58'057 t Fische und Krustentiere,was eine Abnahme von 1% bedeutet.

Der Pro-Kopf-Konsum von Fleisch blieb im Berichtsjahr stabil auf 51,75 kg.Wie bereits im Vorjahr ist der Konsum von Schweinefleisch am grössten (25,2 kg),gefolgt von Rindfleisch (10,39 kg).Von beiden Fleischsorten stieg der Pro-Kopf-Konsum um je 1,6%.Unverändert blieb der Konsum von Pferdefleisch bei 0,63 kg.Die grössten Abnahmen in Kilogramm pro Kopf verzeichneten Geflügelfleisch (–0,28 kg) und Kalbfleisch (–0,11 kg).Ebenfalls weniger beliebt sind Fische und Krustentiere.Der Konsum sank um 1,5% auf 7,64 kg.Nach einem seit 1990/92 tendenziell sinkenden Eierkonsum,stieg er im 2005 wieder an.Pro Person wurden 185 Eier gegessen (2004: 182 Eier).

1.1 ÖKONOMIE 1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 29 1

Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums von Fleisch und Eiern

■ Produzentenpreise: Preise für Schlachtkälber im Hoch

Der Konsum von Wurstwaren und Charcuterie ist in Privathaushalten sehr bedeutend. Zusammen beträgt deren Anteil rund 45% am gesamten Konsum.Mengenmässig auch bedeutend sind sowohl Schweine- als auch Geflügelfleisch (je 18%).In der Gastronomie werden im Vergleich dazu Charcuterie mit einem Anteil von 19% und Rindfleisch mit 17% am meisten serviert.

Für Muni,Ochsen und Rinder mittlerer Qualität (Handelsklasse T3) wurden im Jahresmittel rund Fr.8.– je kg SG franko Schlachthof bezahlt.Die Preise sind seit 2003 stabil geblieben.Gesunken sind dagegen die Kuhpreise,die in allen Handelsklassen etwa einen halben Franken je kg SG tiefer lagen als im Vorjahr.Für eine Kuh der Handelsklasse T3 erhielten die Bauern Fr.6.16 je kg SG.Gegen Ende des Berichtsjahres wurden für Schlachtkälber mehr als Fr.15.– je kg SG bezahlt.Der mittlere Jahrespreis von Fr.13.20 je kg SG ist der höchste seit 1994.Die Hauptursache ist das kleine Angebot auf Grund des geringen Kuhbestandes bei gleichzeitig stabilem Konsum. Wegen der steigenden Schweinefleischproduktion (4%) brach der Jahrespreis für Fleischschweine ein,und zwar auf ein historisches Tief von Fr.4.02 je kg SG.Der Preis für Lämmer mittlerer Qualität (Handelsklasse T3) stieg moderat um 1% infolge der rückläufigen Inlandproduktion (–6,1%).

1990/92 200320042005 Index (1990/92 = 100) Rindfleisch Schweinefleisch Ziegenfleisch Quellen: Proviande, SBV Geflügelfleisch Kalbfleisch Schaffleisch 70 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 Pferdefleisch Schaleneier (in St.)

1.1 ÖKONOMIE 1 30

Monatliche Schlachtvieh- und Schweinepreise 2005

■ Konsumentenpreise: Schweinefleisch wurde billiger

Saisonale Preisschwankungen traten bei Schweinen und Kälbern auf.Der Kälberpreis stieg infolge des rückläufigen Angebotes in der zweiten Jahreshälfte von Fr.11.85 auf Fr.15.10 je kg SG.Für Schweine wurde wie gewohnt von Mai bis Juli mit bis zu Fr.4.76 je kg SG der höchste Preis bezahlt.Die Grillsaison bewirkt jeweils eine Zunahme der Nachfrage.Vom Sommer an fielen die Schweinepreise stetig und lagen im November nur noch bei Fr.3.73 je kg SG.Saisonale Angebotsspitzen treten bei den Lämmern im Frühling und Herbst auf.Die Produzenten erzielten deshalb im April und Oktober jeweils weniger als Fr.10.– je kg SG.

Fleischstücke vom Schwein wurden im Berichtsjahr bis zu 10% günstiger an Konsumentinnen und Konsumenten verkauft als im Jahre 2004.Der tiefere Produzentenpreis für Schweine hat sich somit bis zur Ladentheke ausgewirkt.Stabile Konsumentenpreise in den letzten drei Jahren wiesen die verschiedenen Stücke vom Rind und vom Lamm auf.Die beobachteten Konsumentenpreise für Fleisch aller Tierkategorien lagen in den letzten drei Jahren höher als 1990/92.Gründe dafür dürften der höhere Anteil von Labelfleisch und zusätzliche Kosten in der Wertschöpfungskette sein (LSVA,Entsorgung von tierischen Nebenprodukten,Mehraufwand für die Deklaration und Rückverfolgbarkeit der Nahrungsmittel etc.).Die grösste Preiszunahme seit 1990/92 weist mit 43% das Voressen vom Kalb auf.Lediglich um 3,5% kletterte der Preis für geschnittene Koteletten vom Schwein.Die Produzentenpreise brachen dagegen seit 1990/92 um 13% für Muni,um 12% für Kälber,um 25% für Schweine und sogar um 31% für Lämmer ein.Die Schere zwischen Produzentenund Konsumentenpreisen hat sich deutlich geöffnet.

Fr. pro kg SG Kälber, Handelsklasse T3 Lämmer Handelsklasse T3 Muni, Handelsklasse T3

Handelsklasse

Fleischschweine, leicht

SBV 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

Kühe,

T2/3

Quelle:

1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1.1 ÖKONOMIE 1 31

■ Bruttomarge Fleisch

Die stetige Steigerung der nominalen Bruttomarge Verarbeitung und Verteilung für Rindfleisch,Schweinefleisch und für den Warenkorb aller Frischfleischsorten,inkl. Fleisch- und Wurstwaren,wurde im Berichtsjahr unterbrochen.Die Marge für Rindfleisch sank um 5 Prozentpunkte,für Schweinefleisch um 2,4 Prozentpunkte und für alle Frischfleischsorten um 1,6 Prozentpunkte.Bei Lammfleisch blieb die Marge im Berichtsjahr stabil gegenüber dem Vorjahr.Der steigende Trend der Marge von Lammfleisch von 1999 bis 2003 wurde bereits 2004 gebrochen.Insgesamt ist der Rückgang der Bruttomargen auf einen verstärkten Wettbewerb in der Fleischbranche zurückzuführen.Zum einen ist die Ankündigung des Markteintritts von grossen LebensmittelDiscountern verantwortlich.Zum anderen hat auch bereits die Versteigerung eines Teils der Zollkontingente Fleisch mehr Wettbewerb ermöglicht.Die augenfälligste Margenzunahme von 35,5% seit 1999 ist beim Schweinefleisch festzustellen.Am geringsten ist sie mit 15,1% beim Kalbfleisch.Die Marge des Warenkorbes aller Frischfleischsorten,inklusive der Fleisch- und Wurstwaren,kletterte seit der Basisperiode (FebruarApril 1999,Index = 100) stetig auf 118,8 Punkte.

Entwicklung der Bruttomargen Fleisch 2005

1.1 ÖKONOMIE 1 32

Index (Februar–April 1999

100) Schwein Rind Kalb Lamm Frischfleisch, Fleisch- und Wurstwaren Quelle: BLW 150 135 140 145 130 125 120 115 110 105 100 Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

=

■ Wettersituation: sonnig und warm

Pflanzenbau und pflanzliche Produkte

Die Temperaturen lagen im Berichtsjahr beidseits der Alpen über dem langjährigen Mittel von 1961 bis 1990.Der Juni wies vor den Monaten Mai,Oktober,April und September den grössten Wärmeüberschuss aus.Kälter als gewöhnlich war es im Februar und Dezember.Vor allem entlang des Mittellandes und der Zentralalpen fielen unterdurchschnittliche Niederschlagsmengen.Aussergewöhnlich starke Niederschläge im August am Alpennordhang führten regional zu normalen Jahressummen.Landesweit zu trocken war der November und vielerorts auch der März.Auf der Alpensüdseite resultierte aus den in jedem Monat hinter dem langjährigen Mittel zurückbleibenden Regenmengen ein extremes Niederschlagsdefizit.Mit Ausnahme des Puschlavs und des Unterengadins lag die Sonnenscheindauer über dem langjährigen Mittel.Sonniger als gewöhnlich waren die Monate Juni,Mai,März und Januar.

Zu extremen Ereignissen zählen die Kälteperiode von Mitte Februar bis Mitte März mit einem mittleren Temperaturdefizit von 5°C gegenüber dem langjährigen Mittel,der Wintereinbruch in der Westschweiz vom 17.April mit 20 cm Schnee in Aarberg und 30 cm in Lausanne,der Hagelsturm vom 18.Juli im Lavaux mit grossflächigen Verwüstungen in den Rebkulturen und die starken Regenfälle vom 21./22.August am Alpennordhang.Seit 1901 lässt sich kein Starkregen mit vergleichbarem Schadensausmass finden.Betroffen waren vor allem das Berner Oberland und die Innerschweiz, gebietsweise aber auch das Voralpengebiet,besonders vom Emmental bis zur Zugerund Walenseeregion sowie das Prättigau.In den Einzugsgebieten der betroffenen Regionen wurden die seit 1901 grössten Regensummen für 1,2 und 5 Tage registriert.

1.1 ÖKONOMIE 1 33

■ Produktion: Flächenausdehnung bei Raps und Getreide

Ackerkulturen

Insgesamt nahm die offene Ackerfläche gegenüber dem Vorjahr um 6’412 ha zu (2%). Stärker als die Brotgetreidefläche (1%) stieg die Futtergetreidefläche (7%) an,womit der Flächenrückgang vom Vorjahr wettgemacht wurde.Flächengewinne verbuchten zudem Hülsenfrüchte (6%),Raps (5%) sowie Silo- und Grünmais (2%).Flächenabnahmen verzeichneten Soja (–39%),Futterrüben (–13%),Kartoffeln (–6%) und Zuckerrüben (–1%).

Zusammensetzung der offenen Ackerfläche 2005 (provisorisch)

Total 287 715 ha

Silo- und Grünmais 15% 43 111 ha

Freilandgemüse 3% 8 840 ha

Raps 6% 17 715 ha

Zuckerrüben 6% 18 352 ha

übrige Kulturen 7% 18 686 ha

Getreide 59% 168 449 ha

Kartoffeln 4% 12 562 ha

Quelle: SBV

Gegenüber dem sehr guten Vorjahr fielen die Erträge im Berichtsjahr geringer aus.Am meisten betrug der Rückgang bei Gerste (–11%),am wenigsten bei Zuckerrüben (–1%).

Entwicklung der Flächenerträge ausgewählter Ackerprodukte

Index (1990/92 = 100)

1990/92199920002001200220042005 2003

Produkte (Erträge 2005 provisorisch)

Winterweizen (57,5 dt/ha)

Kartoffeln (387,0 dt/ha)

Raps (32,3 dt/ha)

Gerste (61,4 dt/ha)

Zuckerrüben (762,8 dt/ha)

Quelle: SBV

1.1 ÖKONOMIE 1 34

70 140 130 120 110 100 90 80

Tabellen 3–12,Seiten A4–A12

■ Verwertung: Frischverfütterung nicht marktfähiger Kartoffeln legte zu

Trotz der Ausdehnung der Getreidefläche blieb im Berichtsjahr sowohl die Produktion von Brot- als auch Futtergetreide um 3% hinter dem Vorjahresergebnis zurück.Einzig bei Körnermais resultierte aus einer Flächenausdehnung und leicht höheren Erträgen eine Produktionsausdehnung.Erstmals seit 2001 wurden wieder 200'000 t Körnermais gedroschen.

Trotz geringerer Brotgetreideernte hatte der Schweizerische Getreideproduzentenverband wegen eines Angebotsüberhangs rund 41'000 t in den Futtermittelsektor umzulenken.Günstige Wachstumsbedingungen bis Ende November führten bei den Zuckerrüben zu einem erfreulichen mittleren Zuckergehalt von 17,5% bzw.einem sehr guten Zuckerertrag von 13,3 t je ha.Bei einer Ausbeute von gegen 90% erreichte die Zuckerproduktion 221'434 t.Im Mittel der Jahre 2002 bis 2004 liessen sich rund 35% der Kartoffelernte nicht im Speisesegment absetzen.Wurden im Jahre 2003 davon 65% frisch verfüttert,steigerte sich dieser Anteil im Jahre 2004 auf 73% und im Berichtsjahr auf 88%.Die kostengünstigere Verfütterung unverarbeiteter Knollen gewann deutlich an Bedeutung.Auf eine sehr gute Rapsernte im Jahre 2004 folgte im Berichtsjahr mit 57'000 t eine gute Ernte.Erstmals seit der Einführung des Ernteausgleichs im Jahre 2001 deckte im Berichtsjahr die Rapsernte den Bedarf zur Speiseölproduktion,ohne dass zur technischen Verwendung bestimmter Raps an die Speiseölwerke abgegeben werden musste.

1.1 ÖKONOMIE 1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1 35

1990/92 200320042005 1 in 1 000 t Weizen Triticale Quelle: SBV 1 provisorisch Roggen Hafer Dinkel Körnermais Gerste 0 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 547 516 232 201 528 257 181 428 218 91 342 211

Entwicklung der Getreideproduktion

■ Aussenhandel: Öl und Ölfrüchte zu technischen Zwecken

Pflanzenöle werden zur menschlichen Ernährung,in der Tierfütterung oder ausserhalb des Ernährungsbereichs zu technischen Zwecken (z.B.als Schmiermittel in sensiblen Bereichen der Nahrungsmittelindustrie oder zur Herstellung von Treibstoffen wie Rapsmethylester) verwendet.Im Berichtsjahr wurden insgesamt rund 31'000 t Öle zu technischen Zwecken und 7'100 t Ölfrüchte zur Ölgewinnung zu technischen Zwecken eingeführt.Von total 42'710 t importiertem Sonnenblumenöl dienten 46% technischen Verwendungen.Bei den importierten Ölfrüchten zur Ölgewinnung zu technischen Zwecken führt Raps vor Soja die Rangfolge an.

Importe von Pflanzenölen und Ölfrüchten zu technischen Zwecken 2005

in 1 000 t

Sonnenblumen,

■ Produzentenpreise: Getreide tiefer

Die per 1.Juli 2005 in Kraft getretene Senkung der Grenzbelastung von Brotgetreide und Futtermitteln veranlasste die Branche zur Reduktion der entsprechenden Richtpreise.Nachdem der Richtpreis von Weizen Kl.I im Trockenjahr 2003 deutlich übertroffen und im Jahr 2004 erreicht wurde,blieb der erzielte Produzentenpreis im Berichtsjahr unter dem Richtpreis.

Die Kürzung der Bundesbeiträge für die Verarbeitung von Zuckerrüben und Ölsaaten sowie für die Verwertung von Kartoffeln wirkte sich nur geringfügig auf die Produzentenpreise von Zuckerrüben,Raps und Kartoffeln aus.Trotz des gesamthaft nach wie vor hohen Anteils Kartoffeln,die in die Tierfütterung gelangen,stiegen die mittleren Produzentenpreise von Kartoffeln gegenüber dem Vorjahr leicht an.

36 1.1 ÖKONOMIE 1

Saflor

Rizinus Rüben, Raps, Senf Lein Palm Soja Jojoba Erdnuss Tung Oliven Kokos andere Pflanzen Quelle: OZD Öl Früchte 0 48121620

■ Konsumentenpreise: teilweise rückläufig

Entwicklung der Produzentenerlöse für Ackerprodukte

Produzentenpreise 2005

Weizen Kl. I, 52.42 Fr./dt Zuckerrüben, 11.77 Fr./dt Raps, 76.83 Fr./dt

Gerste, 42.24 Fr./dt Kartoffeln, 34.30 Fr./dt

Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART

Die Konsumentenpreise von Weissmehl und Halbweissbrot blieben stabil.Die Preise von Ruchbrot (1%),Kartoffeln (1%),Weggli (2%) und Zucker (4%) stiegen an. Hingegen sanken die Preise von Sonnenblumenöl (–2%) und Spaghetti (–8%).

37 1.1 ÖKONOMIE 1

1990/92199920002001200220042005 2003 Abweichung in %

–70 0 –10 –20 –30 –40 –50 –60

■ Produktion:Mehr Gemüse und Obst, aber weniger Wein

Spezialkulturen

Auf einer Fläche von 23’745 ha oder 2,2% der LN wurden Dauerkulturen angebaut. Davon waren 14’903 ha Reben,6’672 ha Obstanlagen und 297 ha Strauchbeeren.

Die von der Schweizerischen Zentralstelle für Gemüsebau (SZG) erhobene Gemüsefläche (inkl.Mehrfachanbau pro Jahr) betrug 13’800 ha.Sie vergrösserte sich gegenüber dem Vorjahr um 350 ha.Die bedeutendste Flächenzunahmen waren bei Konservenspinat mit 150 ha sowie bei Konservenbohnen und Chicoré Witloof mit je 50 ha zu verzeichnen.Spinat konnte sich nach dem Einbruch im Vorjahr wiederum erholen. Karotten und Zwiebeln sind durch jährlich bedeutende Flächenschwankungen geprägt, welche Angebotszyklen verursachen.Im Vergleich zum Vorjahr reduzierte sich die Fläche um 130 ha,während ein Jahr zuvor die Fläche um 110 ha zunahm.

Bei den Obstflächen waren die gleichen Entwicklungstendenzen wie in den Vorjahren zu beobachten.Die Apfelfläche betrug 4’315 ha und nahm weiter um einige Hektaren ab – allerdings nicht mehr so stark wie in den Vorjahren.Hingegen legten die Apfelsorten Gala,Braeburn,Topaz und Pinova weiterhin zu.In den letzten sieben Jahren verdoppelte sich deren Fläche auf 1’000 ha.Die Fläche der Birnenanlagen betrug 946 ha und nahm gegenüber dem Vorjahr leicht ab.Steinobst und Beeren waren weiterhin im Trend.Die Fläche von Steinobst dehnte sich um 15 ha auf 1’366 ha und diejenigen der Beeren um 24 ha auf 720 ha aus.

Die Rebfläche betrug 14’903 ha.Das sind 34 ha weniger als ein Jahr zuvor.Davon waren 6’454 ha (–133 ha) mit weissen und 8’449 ha (+99 ha) mit roten Trauben bestockt.Der Rückgang der mit weissen Trauben bestockten Flächen dürfte aufgrund der verhaltenen Weissweinnachfrage und der gewährten Umstellungsbeiträge für die Rodung der Rebsorten Chasselas und Müller-Thurgau in den kommenden Jahren wenn auch in geringem Umfang weiter gehen.

Blattsalate: Angebotsentwicklung zwischen 1996/98 und 2003/05

Kopfsalat

Batavia Chinakohl Endivien

Blattsalate, andere Lollo rot

Zuckerhut Eisberg echter Eichenlaubsalat

Nüsslisalat Cicorino rot

Quelle: SZG

1.1 ÖKONOMIE 1 38

in t

1996/98 2003/05 0 5 000 10 000 15 00020 000

■ Verwertung:Kleine Mostobsternte

Es wurden 316'000 t Gemüse (ohne Verarbeitung) und 133’000 t Tafelobst geerntet. Im Vergleich zum Durchschnitt der vier Vorjahre handelt es sich bei Gemüse um eine Ertragssteigerung von 6% und bei Obst von 5%.

Die Blattgemüse machten mit 273 Mio.Fr.ein Drittel des Gemüseumsatzes aus. Mengenmässig waren sie weniger bedeutend.Sie umfassten ein Viertel der Gemüsemenge,nämlich 80'000 t.In den letzten sieben Jahren nahm das Angebot an Blattgemüse um 6’400 t oder 9% zu.Die Salatpalette unterlag während diesem Zeitraum teilweise sehr grossen Schwankungen.Das Angebot von Eichenlaubsalat verdreifachte sich und dasjenige von echtem Eisbergsalat verdoppelte sich.Der wichtigste Blattsalat ist immer noch Kopfsalat,obwohl er die stärkste Angebotsreduktion (26%) zu verzeichnen hat.

Die Marktvolumen der Gemüse- und Obstarten,die in der Schweiz angebaut werden können,betrugen 516’000 t bzw.183’000 t.Das Gemüsevolumen war 1% und das Obstvolumen 5% grösser als im Durchschnitt der letzten vier Vorjahre.Der Anteil der Schweizer Gemüse am Marktvolumen betrug 61% und derjenige von Obst 73%.Bei Gemüse ist dieser Wert 3% höher und bei Obst gleich gross wie im Vierjahresmittel 2001/04.

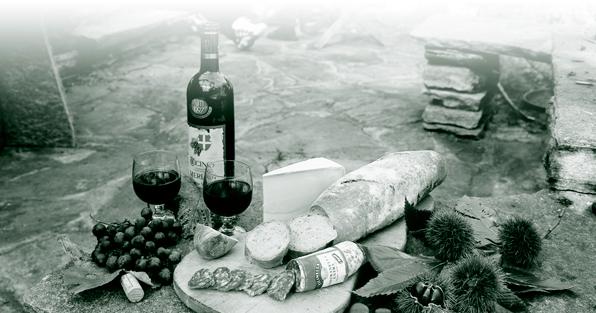

Im Berichtsjahr wurden 100,1 Mio.Liter Wein gekeltert.Das sind 15,8 Mio.Liter weniger als im Vorjahr.Davon waren 47,9 Mio.Liter Weisswein und 52,2 Mio.Liter Rotwein.Die durchschnittlichen Erträge betrugen 0,7 Liter pro m2 bei den weissen und 0,6 Liter pro m2 bei den roten Gewächsen.

Die eingebrachte und in den Mostereien verarbeitete Menge Mostäpfel betrug 73’431 t und jene der Mostbirnen 22’165 t.Gemessen an der durch den SBV im August 2005 herausgegebenen Vorernteschätzung verzeichnete die eingebrachte Ernte bei den Mostäpfeln ein Minus von 9% und bei den Mostbirnen ein solches von 8%.Auf Grund der als klein veranschlagten Ernte konnte auf den Einzug von Rückbehalten zur Verwertung von Übermengen durch die Branchenorganisation verzichtet werden.Dank der Lager (Marktreserve und Übermengen) aus der Vorjahresernte konnte der inländische Bedarf an Apfelsaftprodukten vollumfänglich gedeckt werden.

Der seit 1998 bei den ungegorenen Obstsaftgetränken zu verzeichnende Aufwärtstrend beim Getränkeausstoss konnte nach einem Einbruch im Vorjahr erfreulicherweise erneut weiter ausgebaut werden.

1.1 ÖKONOMIE 1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1 39

■ Aussenhandel: Weinexport nahm zu

Die Einfuhren von Frischgemüse und Frischobst,die in der Schweiz angebaut werden können,beliefen sich auf 200'000 t bzw.51’000 t.Das waren 6% weniger Gemüse und 5% mehr Obst als im Durchschnitt der vier Vorjahre.Von den Importrückgängen waren vor allem Karotten (–1’500 t) und Zwiebeln (–4’200 t) und von den Importzunahmen waren Zwetschgen,Birnen und Erdbeeren mit je rund 1000 t betroffen.Die Exporte waren mit 200 t Gemüse und 1'100 t Obst in den gleichen Grössenordnungen wie in den Vorjahren,insgesamt aber unbedeutend.

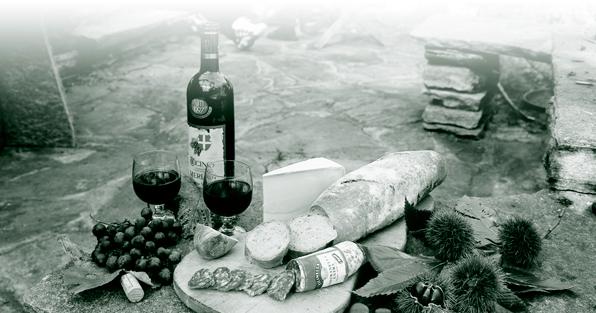

Die Einfuhren an Trinkwein betrugen 157,6 Mio.Liter Wein.Davon waren 134,8 Mio. Liter Rotwein und 22,8 Mio.Liter Weisswein.Dazu wurden noch 12,9 Mio.Liter Schaumwein,8 Mio.Liter Verarbeitungsweine und 1,5 Mio.Liter so genannte Süssweine oder Spezialitäten eingeführt.Gegenüber dem Vorjahr war eine weitere Reduktion von 1,2 Mio.Liter bei den Rotwein- und eine Zunahme von 0,5 Mio.Liter bei den Weissweinimporten festzustellen.Die Schaumweinimporte nahmen ebenfalls leicht zu.Die Exporte von Schweizer Flaschenwein nahmen gegenüber dem Vorjahr erneut zu und erreichten 1,8 Mio.Liter (+29%).

■ Verbrauch:Weinkonsum nimmt weiter ab

Der Pro-Kopf-Konsum von frischem Gemüse betrug 69 kg,derjenige von Tafelobst (ohne tropische Früchte) 25 kg.Gegenüber dem Vierjahresmittel 2001/04 wurden gleich viel Gemüse und 1 kg mehr Obst gegessen.

Der Konsum an Rot- und Weisswein (ohne Verarbeitungsweine) betrug 264,9 Mio. Liter.Der Gesamtverbrauch ging somit weiterhin zurück (–6,4 Mio.Liter).Dabei nahm der Konsum an ausländischen Weinen sowohl bei den Rotweinen als auch bei den Weissweinen leicht zu.Gemäss der Lagerbestandsmeldung des Handels bei der Eidgenössischen Weinhandelskommission (ohne Vorräte der Selbsteinkellerer) ging beim Schweizer Wein hingegen der Konsum um insgesamt 10 Mio.Liter,das heisst beim Weissen um 5,5 Mio.Liter und beim Roten um 4,5 Mio.Liter zurück.Der Marktanteil von Schweizer Wein war somit rückläufig und betrug nur noch 37,4% (2,3% weniger als im Vorjahr).Wenn man allerdings die Lager der Selbsteinkellerer berücksichtigt,wäre der Konsum an Schweizer Weinen stabil.Trotz dieses erfreulichen Resultats sind diese Zahlen aufgrund der kurzen Zeitreihen noch mit Vorsicht zu interpretieren.Der gesamte Weinkonsum (inkl.die Verarbeitungsweine) bezifferte sich auf rund 273 Mio.Liter,wovon 70% auf Rotweine entfiel.

1.1 ÖKONOMIE 1 40

■ Preise:Bei Gemüse weiterhin Rekordumsatz auf Stufe franko Grossverteiler

Der Umsatz von Gemüse stieg in den letzten Jahren kontinuierlich an und erreichte wie im letzten Jahr 806 Mio.Fr.Im Vergleich zum Durchschnitt der vier Vorjahre stieg er um 9%.Der durchschnittliche Gemüsepreis (verpackt,franko Grossverteiler) betrug 2.55 Fr. pro kg gegenüber 2.52 Fr.pro kg im Jahr zuvor und 2.48 Fr.pro kg im Durchschnitt der vier Vorjahre.

Blattsalate: Preis-, Mengen- und Erlösentwicklung zwischen 1996/98 und 2003/05

Kopfsalat in % Batavia Chinakohl Endivien Blattsalate, andere Lollo rot Zuckerhut

echter

Preisentwicklung Mengenentwicklung Erlösentwicklung

Die Preise der Blattsalate nahmen seit 1996/98 zu.Ihre Entwicklung war jedoch sehr unterschiedlich.Während die Preiszunahmen von Nüsslisalat und Cicorino rot unter 20% blieben,nahmen die Preise von Kopfsalat,Batavia,Chinakohl und Endivien um mehr als 50% zu.In Übereinstimmung mit den Preiszunahmen konnten bei allen Blattgemüse die Erlöse gesteigert werden.Allerdings hat die grösste Preissteigerung nicht automatisch die grösste Erlössteigerung zur Folge.Zuckerhut,Eisbergsalat echt und Eichenlaubsalat wiesen die grössten Erlössteigerungen auf.Diese beruhten vorwiegend auf den enormen Mengensteigerungen.Hingegen basierten die beachtlichen Erlössteigerungen von Kopfsalat,Chinakohl,Endivien und Lollo rot auf den höheren Preisen.Denn diese Blattsalate wiesen geringere Angebotsmengen auf als noch vor wenigen Jahren.Es kann angenommen werden,dass die Preiszunahmen nur teilweise mit einem höheren Gewinnen verbunden waren.Tendenziell waren mehr Dienstleistungen in den Gemüseprodukten enthalten,so dass dem höheren Erlös höhere Kosten gegenüber standen.

1.1 ÖKONOMIE 1 41 1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT

Eichenlaubsalat Nüsslisalat Cicorino rot Quelle: SZG –50 –50050 100 150 200 250 300

Eisberg

■

Die Gesamtbruttomarge Gemüse ist im Jahr 2005 seit 2002 erstmals wieder leicht gestiegen;dies bei einem stabilen Einstandspreis.Der durchschnittliche Einstandspreis des Jahres 2005 betrug 41% des Endverkaufspreises.

Bei den Einzelprodukten,aus welchen sich die Gesamtbruttomarge zusammensetzt, wurde bei Tomaten und Blumenkohl eine steigende,bei Zwiebeln,Karotten und Chicorée eine sinkende und bei Kartoffeln eine stabile Bruttomarge beobachtet.

Die Gesamtbruttomarge Früchte ging im Jahr 2005 um 24 Rp.zurück,während der Einstandspreis um 7 Rp.sank.Der durchschnittliche Einstandspreis des Jahres 2005 betrug 43% des Endverkaufspreises.

Bei den Einzelprodukten der Gesamtbruttomarge wurde mit Ausnahme der Orangen bei allen beobachteten Produkten (Äpfel,Birnen,Aprikosen,Kirschen,Nektarinen,Erdbeeren) ein Rückgang festgestellt.

42 1.1 ÖKONOMIE 1

199319941995199619971998199920002001200220032005 2004 in Fr./kg

0 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 Verkaufspreise Einstandspreise Bruttomarge

Entwicklung der Preise und der Bruttomargen von ausgewählten Gemüsen

Quelle:

BLW Berücksichtigtes Gemüse: Tomaten, Blumenkohl, Karotten, Chicorée, Gurken, Zwiebeln und Kartoffeln

199319941995199619971998199920002001200220032005 2004 in Fr./kg Quelle: BLW 0 5.00 4.50 3.50 4.00 3.00 2.00 1.50 2.50 1.00 0.50 Verkaufspreise Einstandspreise Bruttomarge

Obst:

Entwicklung der Preise und der Bruttomargen von ausgewählten Früchten

Berücksichtigtes

Äpfel, Birnen, Aprikosen, Kirschen, Nektarinen, Erdbeeren und Orangen

Bruttomarge bei Obst wieder zurückgegangen

■ Zwei Indikatorensysteme für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage

1.1.3Wirtschaftliche Lage des Gesamtsektors

Gemäss Artikel 5 LwG wird mit den agrarpolitischen Massnahmen angestrebt,dass nachhaltig wirtschaftende und ökonomisch leistungsfähige Betriebe im Durchschnitt mehrerer Jahre Einkommen erzielen können,die mit den Einkommen der übrigen erwerbstätigen Bevölkerung in der Region vergleichbar sind.

Die Beurteilung ist in der Nachhaltigkeits-Verordnung (Artikel 3 bis 7) geregelt und erfolgt mit Hilfe zweier Indikatorensysteme.Eine sektorale Beurteilung basiert auf der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung (LGR),welche vom BFS mit Unterstützung des Sekretariats des SBV erstellt wird (vgl.Abschnitt 1.1.3).Eine einzelbetriebliche Betrachtung stützt sich auf die Buchhaltungsergebnisse der Zentralen Auswertung der Agroscope Reckenholz-Tänikon ART (vgl.Abschnitt 1.1.4).

■ Sektor-Einkommen 2005

Im Jahr 2005 betrug das Nettounternehmenseinkommen des landwirtschaftlichen Sektors 2,746 Mrd.Fr.Im Vergleich zu den Jahren 2002/04 war es 312 Mio.Fr. oder rund 10% tiefer.Verantwortlich dafür waren einerseits die tiefere Erzeugung (–195 Mio.Fr.oder 1,9%) und die geringeren sonstigen Subventionen (–25 Mio.Fr. oder 0,9%),andererseits die höheren Kosten (Vorleistungen:+45 Mio.Fr.oder 0,7%; Abschreibungen:+48 Mio.Fr.oder 2,5%;Arbeitnehmerentgelt:+51 Mio.Fr.oder +4,3%).Mildernd wirkte sich die Abnahme bei den gezahlten Zinsen (–36 Mio.Fr.oder 10,6%) aus.

Gegenüber dem Jahr 2004 nahm das Nettounternehmenseinkommen um 535 Mio.Fr. ab (–16,3%).Das tiefere Einkommen des Sektors im Jahr 2005 im Vergleich zum Vorjahr ist insbesondere auf die Abnahme bei der Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs um 664 Mio.Fr.(–6,1%) zurückzuführen.Bedeutend tiefer als im Jahr 2004 waren sowohl die Erträge im Pflanzenbau als auch in der Tierproduktion. Eine Abnahme um 36 Mio.Fr.(–1,3%) verzeichneten auch die sonstigen Subventionen. Auf der Kostenseite nahmen die Vorleistungen um 203 Mio.Fr.(–3,2%) ab.Stabil geblieben sind das Arbeitnehmerentgelt sowie die gezahlten Pachten und Zinsen. Leicht zugenommen haben die Abschreibungen.

43 1.1 ÖKONOMIE 1 ■■■■■■■■■■■■■■■■

1.1 ÖKONOMIE 1 44 Ergebnisse der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung der Schweiz Angaben zu laufenden Preisen,in Mio.Fr. 1990/92 2002200320042005 1 2006 2 Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs13 87010 38110 11410 95110 28710 009 – Vorleistungen6 6276 0106 0916 4226 2205 996 Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen7 2424 3704 0244 5284 0674 013 – Abschreibungen2 0151 9251 9191 9391 9752 004 Nettowertschöpfung zu Herstellungspreisen5 2282 4462 1052 5902 0922 010 – sonstige Produktionsabgaben44328335308309311 + sonstige Subventionen (produktunabhängige)8782 7092 6942 7172 6822 687 Faktoreinkommen6 0624 8264 4634 9994 4654 386 – Arbeitnehmerentgelt1 2341 1251 1511 2191 2151 211 Nettobetriebsüberschuss/Selbständigeneinkommen4 8283 7023 3123 7813 2503 175 – gezahlte Pachten193203200200201201 – gezahlte Zinsen553393326299303306 Nettounternehmenseinkommen4 0833 1062 7863 2812 7462 669 1Provisorisch,Stand 13.9.2006 2Schätzung,Stand 13.9.2006 Geringe Abweichungen gegenüber Originaldatenbank des BFS sind wegen Rundung möglich Quelle:BFS

■ Schätzung des SektorEinkommens 2006

Entwicklung der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung

Sonstige Subventionen Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs Ausgaben (Vorleistungen, sonstige Produktionsabgaben, Abschreibungen, Arbeitnehmerentgelt, gezahlte Pachten, gezahlte Zinsen abzüglich empfangene Zinsen) Nettounternehmenseinkommen

Die Schätzung des Produktionswertes der Landwirtschaft liegt 2006 mit 10,009 Mrd.Fr.um 4,2% tiefer als das Dreijahresmittel 2003/05.Der lange Winter und die Sommerhitze beeinträchtigten die pflanzliche Produktion.Die im Vergleich zum Vorjahr tieferen Erträge wurden aber teilweise durch höhere Preise kompensiert.Gegenüber 2005 konnten im tierischen Bereich dank den ausgeglichenen Märkten bei Milch und Rindvieh ähnliche oder höhere Preise erzielt werden.Weniger vorteilhaft waren die Marktverhältnisse in der Schweine- und Geflügelbranche.Beim Geflügel setzte die Vogelgrippe dem Absatz stark zu.Insgesamt wird geschätzt,dass sowohl die pflanzliche als auch die tierische Erzeugung tiefer ausfallen werden als im Dreijahresmittel 2003/05.

Der Wert der pflanzlichen Produktion (4,205 Mrd.Fr.,inbegriffen Gartenbau) wird gegenüber dem Mittel der drei Vorjahre um 7,2% tiefer geschätzt.Dieses Ergebnis ist vor allem auf die ungünstigen Wetterverhältnisse zurückzuführen.

Die Getreideernte wird qualitativ gut und mengenmässig leicht besser als die letztjährige Ernte beurteilt.Nur Körnermais dürfte deutlich weniger anfallen als im Jahre 2005. Die frühzeitige Verwendung als Futter wegen der Trockenheit und die tiefen Erträge sind die Gründe dafür.Der Anbau von Futterweizen wurde auf Kosten der backfähigen Weizensorten weiter ausgedehnt.Gegenüber dem Dreijahresmittel 2003/05 wird der Wert der Getreideernte 2006 insgesamt um 5,8 % tiefer veranschlagt.

Die ersten Rübenuntersuchungen deuteten sowohl beim Ertrag als auch beim Zuckergehalt auf tiefere Werte als in den letzten Jahren hin.Die Grundpreise wurden unverändert gelassen.Für Ölsaaten werden trotz guter Nachfrage und weltweit geringerer Ernte nur leicht höhere Preise als im Vorjahr erwartet.Mit Ausnahme von Soja wurde erneut eine grössere Fläche mit Ölsaaten angebaut.Die tieferen Erträge konnten dadurch jedoch nicht aufgefangen werden.Insgesamt wird der Produktionswert der Handelsgewächse im Mehrjahresvergleich 2003/05 um 7,8% tiefer geschätzt.

1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1.1 ÖKONOMIE 1 45

1990/9220022003200420051 20062 Angaben zu laufenden Preisen in Mio. Fr.

Quelle: BFS 1 Provisorisch, Stand 13.9.2006 2 Schätzung, Stand 13.9.2006 0 12 000 14 000 16 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000

Tabellen 14–15,Seiten A14–A15

Die Futterpflanzen haben unter der Trockenheit gelitten.Betroffen davon waren der erste und zweite Emd-Schnitt,je nach Region jedoch unterschiedlich.Der Produktionswert der Futterpflanzen wird dieses Jahr 23% unter dem Dreijahresmittel 2003/05 veranschlagt.

Der Gemüsebau hat ebenfalls unter der Trockenheit,der Hitze und einem verspäteten Erntebeginn aufgrund des langen Winters gelitten.Gegenüber dem Vorjahr werden weniger Menge dafür aber höhere Kilopreise erwartet,da die ungünstigen Wetterbedingungen die meisten europäischen Länder trafen.Insgesamt wird unterstellt,dass die höheren Preise die kleinere Ernte kompensieren werden und der Produktionswert ähnlich wie im Jahre 2005 ausfallen wird.

Beim produzierenden Gartenbau ist keine einheitliche Entwicklung zu erwarten.Bei allgemein stabilen Preisen wird bei den Baumschulpflanzen mit einer steigenden Produktion gerechnet.Beim Blumen- und Zierpflanzenanbau hingegen mit einem Rückgang.Insgesamt wird geschätzt,dass der Produktionswert um 3,4% tiefer ausfallen wird als das Dreijahresmittel 2003/05.