RAPPORT AGRICOLE

Bundesamt für Landwirtschaft Office fédéral de l’agriculture Ufficio federale dell’agricoltura Uffizi federal d’agricultura

Rapport agricole 2005 de l’Office fédéral de l’agriculture

■■■■■■■■■■■■■■■■

1

Editeur

Office fédéral de l’agriculture (OFAG)

CH-3003 Berne

Tél.:031 322 25 11

Fax:031 322 26 34

Internet:www.blw.admin.ch

Copyright:OFAG,Berne 2005

Layout et graphisme

Artwork,Grafik und Design,Saint-Gall

Impression RDV AG,Berneck

Photos

– Agroscope FAL Reckenholz

– Agroscope FAW Wädenswil

–Agroscope RAC Changins

–Archives d’illustrations Agrofot

–Christof Sonderegger,photographe

–Corbis

–Herbert Mäder,photographe

–OFAG Office fédéral de l’agriculture

–Peter Mosimann,photographe

–Peter Studer,photographe

–PhotoDisc Inc.

–Tobias Hauser,photographe

–USP Union suisse des paysans

Diffusion

OFCL,Diffusion publications

CH-3003 Berne

No de commande:

français:730.680.05 f

allemand:730.680.05 d

italien:730.680.05 i

Fax:031 325 50 58

Internet:www.publicationsfederales.ch

ACHEVÉ D’IMPRIMER 2 10.2005 1200 860142266

■■■■■■■■■■■■■■■■ Table des matières Préface 4 ■ 1.Rôle et situation1.1Economie 9 de l‘agriculture 1.1.1L’agriculture,partie intégrante de l‘économie 10 1.1.2Marchés 19 1.1.3 Situation économique du secteur agricole 42 1.1.4 Situation économique des exploitations 49 1.2Aspects sociaux 57 1.3Ecologie et éthologie 73 1.3.1 Ecologie 73 1.3.2 Ethologie 95 1.4Appréciation de la durabilité 99 1.4.1Bilan 116 ■ 2.Mesures de politique2.1Production et ventes 119 agricole 2.1.1Instruments transversaux 120 2.1.2Economie laitière 129 2.1.3 Economie animale 135 2.1.4 Production végétale 143 2.2Paiements directs 151 2.2.1 Importance des paiements directs 153 2.2.2 Paiements directs généraux 160 2.2.3 Paiements directs écologiques 168 2.3Amélioration des bases de production 185 2.3.1 Améliorations structurelles et mesures d’accompagnement social 186 2.3.2 Recherche,haras,vulgarisation,formation professionnelle,CIEA 195 2.3.3 Moyens de production 204 2.3.4 Elevage 212 2.4 Section Inspectorat des finances 213 2.5 Evolution future de la politique agricole 216 ■ 3.Aspects internationaux 3.1Développements internationaux 223 3.2 Comparaisons internationales 233 ■ Annexe Tableaux A2 Textes légaux,Définitions et méthodes A64 Abréviations A65 Bibliographie A67 TABLE DES MATIÈRES 3

L’année 2004 a été une année agricole supérieure à la moyenne,en comparaison pluriannuelle.Ce résultat positif est essentiellement attribuable aux bons rendements obtenus dans la production végétale et aux conditions stables qui ont prévalu sur les marchés du bétail de boucherie.En 2005,il faut par contre s’attendre à un nouveau recul significatif des revenus qui,selon les estimations,devraient retomber au niveau de l’année 2003.

Conformément à l'ordonnance sur l'évaluation de la durabilité de l'agriculture,l'OFAG est tenu d’examiner les conséquences économiques,sociales et écologiques de la politique agricole et des prestations fournies par l’agriculture et de publier des informations à ce sujet.Son rapport établi avec des indicateurs se fonde pour la première fois sur un concept qui s’appuie sur la définition de la durabilité,retenue par le Conseil fédéral.Chacun des indicateurs renseignent sur les ressources et l’efficience ainsi que sur l’équité.Les tendances à court terme du développement ne permettent cependant pas de déduire si l’on est en présence d’un développement durable.En revanche,les indicateurs portant sur les trois dimensions de la durabilité (économie,social,écologie) révèlent dans quel sens les choses évoluent depuis 1990.

Vu sous l’angle de la durabilité,le développement de l’agriculture présente de nombreux aspects positifs mais aussi quelques aspects plutôt négatifs.Dans le domaine de l’économie,la productivité du travail s’est améliorée.Autre point positif:les investissements opérés dans les bâtiments,les machines et les installations sont restés constants depuis 1990 par rapport à l’ensemble du capital existant.Par contre,la diminution des terres arables a un effet pervers puisqu’elle affaiblit à long terme la sécurité de l’approvisionnement.Sur le plan social,l’écart de revenus entre la population agricole et les autres groupes de la population s’est creusé,évolution devant être considérée comme négative en termes de durabilité.Il convient de noter à ce propos que cet écart était devenu plus important avant la mise en œuvre de la réforme agricole de 1993 et qu’il s’est relativement stabilisé depuis.Les indicateurs qualité de vie et formation ne permettent pas encore de tirer des conclusions sur le développement.Dans le domaine de l’écologie,une évolution positive a été enregistrée pour l’azote,les produits phytosanitaires,la biodiversité et la qualité du sol.Pour autant,d’autres améliorations sont nécessaires dans tous les secteurs.Un autre point jugé négatif concerne l’indicateur énergie.L’efficience énergétique est restée stable,certes,mais il n’a pas été possible par contre d’observer la substitution des sources d’énergie fossile par des sources d’énergie renouvelable.Sous l’angle de la durabilité,il s’agit pourtant d’un défi majeur que la politique agricole ne saurait toutefois relever à elle seule.Il en va de même de l’indicateur terres arables qui affiche une évolution négative.

Globalement,l’agriculture a connu un développement durable tout au long de la réforme agricole,notamment dans les domaines sur lesquels la politique agricole peut influer.Ce développement durable est d’ailleurs l’objectif de demain.Et il est aussi une gageure.Au niveau international,il faut s’attendre,dans l’état actuel des choses,à une nouvelle réduction notable de la protection à la frontière en raison des négociations en cours à l’OMC.Sur le plan intérieur,le budget de l’agriculture est toujours sous la pression des mesures d’économie.Autant de défis qui ont été pris en considération dans le développement futur de la politique agricole projeté pour la période 2008 à

PRÉFACE ■■■■■■■■■■■■■■■■

Préface

4

2011.Le 14 septembre 2005,le Département fédéral de l’économie a donné le coup d’envoi de la consultation sur la politique agricole 2011 (PA 2011).Cette dernière entend aller de l’avant et poursuivre résolument les réformes entreprises.C’est ainsi que toutes les subventions à l’exportation et plus de la moitié des fonds affectés actuellement au soutien du marché seront réalloués aux paiements directs non liés à la production,afin d’améliorer la compétitivité de la production des denrées alimentaires.Les moyens à disposition,d’un montant annuel de 3,36 milliards de francs pour la période 2008 à 2011,doivent contribuer à ce que le développement reste socialement supportable.Il conviendra toutefois de réexaminer la situation si la clôture des négociations avec l’OMC ou un éventuel accord de libre-échange avec les Etats-Unis entraînent des pertes pour l’agriculture suisse,dépassant celles prévues dans la PA 2011.

Le délai de consultation sur la politique agricole 2011 court jusqu’au 16 décembre 2005.Les prises de position montreront si les propositions relatives au développement futur de la politique agricole trouvent une majorité et si d’éventuelles retouches doivent encore être apportées au projet.Le Conseil fédéral devrait adopter au printemps 2006 le message sur la PA 2011 à l’intention du Parlement pour que les Chambres puissent commencer les délibérations à l’automne 2006.L’objectif visé étant que les dispositions d’exécution soient connues fin 2007 et puissent entrer en vigueur en 2008.

Manfred Bötsch

Directeur de l’Office fédéral de l’agriculture

PRÉFACE

5

6

1.Rôle et situation de l’agriculture

1 7

■■■■■■■■■■■■■■■■

Conformément à l’art.104 Cst.,la Confédération veille à ce que l’agriculture,par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché,contribue substantiellement:

a.à la sécurité de l’approvisionnement de la population;

b.à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;

c.à l'occupation décentralisée du territoire.

Les buts ancrés dans la Constitution indiquent clairement que l’agriculture remplit des tâches qui vont au-delà de la seule production de denrées alimentaires.On parle à ce propos de multifonctionnalité de l’agriculture.L’entretien du paysage,le maintien des bases naturelles de l’existence et l’occupation décentralisée du territoire sont des prestations d’intérêt public qui ne peuvent être compensées que partiellement par le marché.

En 1996,la Constitution a introduit la notion de durabilité.Celle-ci constitue,depuis la Conférence sur l'environnement et le développement durable de 1992,à Rio de Janeiro,une ligne directrice majeure en matière de politique.

Le Conseil fédéral entend suivre les effets de la nouvelle politique agricole.Il a créé les conditions indispensables pour ce faire dans son ordonnance sur l'évaluation de la durabilité de l'agriculture.Les dispositions de l’art.1,al.1,de ladite ordonnance prévoient que la politique agricole et les prestations de l’agriculture soient régulièrement appréciées sous l’angle de la durabilité,celles de l’art.2 que les conséquences économiques,sociales et écologiques soient évaluées.L’OFAG a reçu mandat de présenter chaque année un rapport présentant les résultats des analyses;il y répond par la rédaction du rapport agricole.

Les trois dimensions de la durabilité constituent la structure de base des informations contenues dans la 1ère partie du rapport agricole,partie consacrée au rôle et à la situation de l’agriculture.

8 1.RÔLE ETSITUATION DE L’AGRICULTURE 1

Pour pouvoir fournir les prestations que l’on attend d’elle,l’agriculture doit disposer d’une base économique suffisante.La représentation des incidences économiques de la politique agricole constitue de ce fait une partie importante du rapport.Elle fournit notamment des informations sur les résultats économiques des exploitations agricoles, l’évolution des structures,les liens financiers au reste de l’économie ainsi que les relations aux différents marchés.

Les paragraphes qui suivent présentent la place économique de l’agriculture en tant que pan de l’économie,quelques informations quant à la production,la consommation,le commerce extérieur,les prix à la production et à la consommation sur les différents marchés,la situation économique du secteur dans son ensemble et celle des exploitations individuelles.

■■■■■■■■■■■■■■■■

1.1 Economie

9 1.1 ECONOMIE 1

■ Exploitations

1.1.1

L’agriculture,partie intégrante de l’économie

Evolutions structurelles

L’analyse des structures dans l’agriculture se concentre cette année sur l’évolution du nombre des exploitations et des personnes qui y travaillent.Cette analyse se fonde sur le recensement des exploitations effectué depuis 1990 et sur les relevés annuels des structures agricoles.

Le nombre d’exploitations est en constante diminution depuis plusieurs décennies. Dans les années cinquante et soixante,la diminution annuelle était de 2% en moyenne.Moins marquée pendant les deux décennies suivantes,l’évolution structurelle s’est à nouveau accélérée avec la réorientation de la politique agricole mise en œuvre dans les années nonante,pour ensuite ralentir durant les quatre premières années du nouveau millénaire.

Evolution du nombre des exploitations,par classes de grandeur et par régions

■■■■■■■■■■■■■■■■

ParamètreNombre d'exploitationsVariation annuelle en % 1990200020041990–20002000–2004 Classe de grandeur 0–3 ha19 8198 3716 819–8,3–5,0 3–10 ha27 09218 54215 529–3,7–4,3 10–20 ha31 63024 98422 521–2,3–2,6 20–25 ha6 6777 2447 0850,8–0,6 25–30 ha3 3644 4304 6592,81,3 30–50 ha3 5495 7596 3315,02,4 >50 ha6841 2071 5225,86,0 Région Région de plaine41 59031 61229 005–2,7–2,1 Région des collines24 54118 95717 448–2,5–2,1 Régionde montagne26 684 19 96818 013–2,9–2,5 Total92 81570 53764 466–2,7–2,2 Source:OFS

10 1.1 ECONOMIE 1

Tableau 1,page A2

Près de la moitié des exploitations disparues entre 1990 et 2000 étaient des exploitations de très petite taille,d’une surface inférieure ou égale à 3 ha.De même,les exploitations de la classe 3–20 ha sont en nette diminution.En revanche,on a constaté une augmentation des exploitations d’une taille supérieure à 20 ha.

De 2001 à 2004,le recul annuel des très petites exploitations a fléchi par rapport à la précédente décennie,tandis qu’il s’est accentué pour les exploitations appartenant aux classes de 3 à 10 ha et de 10 à 20 ha.Quant au seuil de croissance,il a lui aussi progressé,passant de 20 à 25 ha.Cela signifie que,depuis 2000,le nombre d’exploitations a diminué en ce qui concerne les classes allant jusqu’à 25 ha et qu’il a augmenté pour les exploitations comptant plus de 25 ha.

Entre 1990 et 2000,le nombre d’exploitations a reculé de 10'000 unités dans la région de plaine,de 5'500 dans celle des collines et de 6'500 dans la région de montagne, avec un taux de diminution annuel comparable pour les trois régions.De 2000 à 2004, ce taux a,par rapport à la décennie précédente,baissé davantage dans la région de plaine que dans les deux autres régions.

Evolution du nombre d’exploitations gérées à titre principal et à titre accessoire,par région

4518 0767 115–3,4–3,1

Région des collines7 0895 1644 510–3,1–3,3

Région de montagne10 0338 0586 435–2,2–5,5

Total28 57321 29818 060–2,9–4,0 Source:OFS

De 2000 à 2004,les entreprises exploitées à titre principal connaissent,dans toutes les régions,un taux de diminution plus faible par rapport aux années nonante.Ce taux était le plus bas (–0,7%) dans la région de montagne.Par rapport à la décennie précédente,ce taux a augmenté pour les entreprises exploitées à titre accessoire,notamment en région de montagne.Au total,entre 2000 et 2004,le nombre d’exploitations gérées à titre principal a baissé de 2'833 et celui des exploitations gérées à titre accessoire de 3'238 unités.

ParamètreNombre d'exploitationsVariation annuelle en % 1990200020041990–20002000–2004 Entreprises exploitées à titre principal Région de plaine30 13923 53621 890–2,4–1,8 Région des collines17 45213 79312 938–2,3–1,6 Région de montagne16 65111 91011 578–3,3–0,7 Total64 24249 23946 406–2,6–1,5 Entreprises exploitées à titre accessoire Région de plaine11

1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 11 1

■ Main-d’œuvre

Ces dernières années,la main-d’œuvre occupée dans l’agriculture a continué de diminuer,parallèlement au nombre des exploitations.

En 2000,l’agriculture occupait dans l’ensemble 49'768 personnes de moins qu’en 1990,réduction qui,durant cette période,a concerné exclusivement la main-d’œuvre familiale.La part de la main-d’œuvre non familiale a,quant à elle,légèrement progressé.

Entre 2000 et 2004,la diminution de la main-d’œuvre a été moins marquée dans l’ensemble,mais surtout en ce qui concerne la main-d'œuvre familiale,alors que la main-d’œuvre non familiale a nettement reculé durant la même période.Par rapport à 2000,le nombre de personnes employées en 2004 a diminué de 7'000 unités (–18%). Concernant la main-d’œuvre familiale,il est frappant de constater que le taux de diminution des chefs d'exploitation est resté pratiquement identique à celui de la décennie précédente.

Evolution de la main-d’œuvre ParamètreMain-d’œuvre Variation annuelle en % 1990200020041990–20002000–2004 Main-d’œuvre familiale217 477165 977159 447–2,7–1,0 dont: chef d’exploitation88 88974 72469 348–1,7–1,8 cheffe d’exploitation3 9262 3462 030–5,0–3,6 Main-d’œuvre non familiale36 08437 81630 9310,5–4,9 Total253 561203 793190 378–2,2–1,7 Source:OFS

Tableau 2,page A3 1.1 ECONOMIE 1 12

Paramètres économiques

La valeur ajoutée brute aux prix du marché sert à mesurer la prestation d’une économie.Elle correspond à la valeur brute de la production,déduction faite des consommations intermédiaires,et sert à payer les facteurs de production,soit le travail (frais de personnel) et le capital (excédent net d'exploitation),les amortissements (diminution de valeur des immobilisations) ainsi que les impôts indirects,moins les subventions.Les flux d’argent (production,consommations intermédiaires et valeur ajoutée) peuvent être classifiés selon la branche,le secteur institutionnel (entreprises non financières,instituts financiers,assurances,etc.) ou selon le secteur économique.

Evolution de la valeur ajoutée brute dans les trois secteurs économiques Indications en prix courants

Entre 1998 et 2003,la valeur ajoutée brute aux prix du marché a connu une évolution différente dans les trois secteurs.Alors qu'elle a chuté de 18,4% dans le secteur primaire,elle a progressé de 6,4% et de 12,6% dans les secteurs secondaire et tertiaire.De manière générale,on a enregistré une augmentation de 10,4% durant la période considérée.L'économie dans son ensemble a réalisé en 2003 une valeur ajoutée brute de 438'507 millions de francs.Le secteur primaire y a contribué faiblement,avec une part de 1,0%,provenant pour les trois quarts de l'agriculture.

Durant l’exercice considéré,les importations totales ont progressé de 6,7% et les exportations de 8,6% par rapport à l’année précédente.Les importations ont passé de 129,7 à 138,8 milliards de francs,les exportations de 135,4 à 147,4 milliards de francs.Le commerce de produits agricoles a légèrement repris au cours de cette période,du moins pour ce qui est des exportations.Alors que les importations sont restées pratiquement au niveau de l'année précédente (8,9 milliards de fr.),les exportations se sont accrues,passant de 3,6 à 4,0 milliards de francs.

En 2004,74,9% des importations agricoles (6,7 milliards de fr.) provenaient de l’UE (UE15) et 2,4% des dix nouveaux pays membres.67,3% de nos exportations représentant une valeur totale de 2,7 milliards de francs étaient destinées à l'UE (UE15) et 1,9% aux nouveaux pays membres.En comparaison de l’exercice précédent,les importations en provenance de l’UE15 ont progressé de 40 millions de francs environ et les exportations dans ces pays d’environ 378 millions de francs.

Secteur199819992000200120022003 1 Variation 1998/2003 en mio.de fr.en % Secteur primaire6 6525 9656 4365 7725 6935 426–18,4 dont agriculture selon CEA5 2614 6454 9874 4244 3704 020–23,6 Secteur secondaire108 982109 973111 978116 423116 687115 9896,4 Secteur tertiaire281 707285 005300 106303 493313 354317 09212,6 Total397 342400 943418 520425 688435 734438 50710,4 1 provisoire Source:OFS

■ Valeur ajoutée brute

1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 1 13

■ Commerce extérieur de produits agricoles

Commerce extérieur agricole avec l'UE 2004

Source: DGD

En termes de valeur,la Suisse a importé ses produits agricoles principalement de France,mais aussi d'Italie et d'Allemagne,soit environ deux tiers de l’ensemble des importations en provenance de l’UE.Il en a été de même en 2002 et en 2003.La plupart des exportations ont pris la destination de l’Allemagne.Le bilan de notre pays est cependant fortement négatif avec la France,l’Italie,les Pays-Bas et l'Espagne,mais équilibré,quoique à un niveau relativement bas,avec l’Autriche.

Importations et exportations de produits agricoles et de produits agricoles transformés, par catégorie de produits 2004

Tabac et divers (13, 14, 24)

Produits laitiers (4)

Denrées alimentaires (20, 21)

Produits d'agrément (9, 17, 18)

Aliments pour animaux, déchets (23)

Céréales et préparations (10, 11, 19)

Oléagineux, graisses et huiles (12, 15)

Plantes vivantes, fleurs (6)

Légumes (7)

Fruits (8)

Produits animaux, poissons (1, 2, 3, 5, 16)

Boissons (22)

Source: DGD

Grande importatrice de denrées alimentaires,la Suisse a surtout importé,en 2004,des boissons,des produits d’origine animale (y compris des poissons) ainsi que des préparations alimentaires et des fruits.Les importations de boissons se sont composées d’environ 67% de vin et d’environ 10% de spiritueux et autant d’eaux minérales.

Allemagne France Italie Autriche Espagne Pays-Bas Autres pays 910 1 231 501 1 693 278 1 436 238 261 87 505 164 804 603 951 2 0001 5001 500 1 0005000 en mio. de fr. 5001 000 Importations Excédents d'importations Exportations

653 357 584 422 1 034 939 754 808 198 337 498 715 42 419 3 559 4 566 5 912 69 1 362 174 1 500 en mio. de fr.

): no du tarif douanier

Excédents d'importations ou d'exportations Exportations 2 0001 5001 500 1 00050005001 000 14 1.1 ECONOMIE 1

(

Importations

De toutes les importations appartenant à la catégorie «produits animaux»,environ 40% sont attribuables au secteur de la viande,30% au secteur des poissons et les 30% restants au secteur des viandes préparées et des conserves de viande.

■ 1.1

Ont figuré en tête des exportations les denrées alimentaires et les produits d’agrément. La plus grande part des denrées alimentaires exportées a concerné les aliments élaborés,les extraits de café,les soupes et les sauces.Dans la catégorie «produits d’agrément» ont principalement été exportés du café torréfié,des sucreries ainsi que du chocolat.Pour ce qui est des fruits,des légumes et des produits animaux,les exportations sont restées modestes.

Des excédents d’exportation ont été réalisés dans la catégorie «tabac et divers» (+296 millions de fr.),ainsi qu'avec les produits laitiers (+162 millions de fr.) et les denrées alimentaires (+95 millions de fr.).Comparé à l'année précédente,l'excédent s’est accru de 35 millions de francs pour la catégorie «tabac et divers»,de 40 millions pour les produits laitiers et de 84 millions pour les denrées alimentaires (année précédente:11 millions de fr.).

13,page A13 ECONOMIE

Selon la Constitution,l’agriculture helvétique a pour mandat de fournir,à travers sa production,une contribution essentielle à l’approvisionnement sûr de la population en denrées alimentaires.Par degré d’autosuffisance,on entend la part de la production indigène à la consommation totale du pays.

Les fluctuations annuelles dans le degré d'autosuffisance sont dues aux rendements réalisés dans la production végétale et qui dépendent fortement des conditions atmosphériques.C’est ainsi que de grands écarts ont été enregistrés notamment à partir de la seconde partie de la dernière décennie.

1 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE

Taux d’autosuffisance Evolution du taux d'autosuffisance 19931994199519961997199819992000200120022003 Part de calories en % Denrées alimentaires animales Denrées alimentaires total Denrées alimentaires végétales Source: USP 0 100 80 60 40 20 Tableau

En 2003,le degré d’autosuffisance,situé à 56%,a été de 5% inférieur à l'année 2002. Dans la production végétale,cette valeur a passé de 44% en 2002 à 39%,en raison de la grande sécheresse.S’agissant des produits animaux,la part indigène est restée stable à 95%,comme en 2002. 15

■ Evolution des indices des prix

Concernant les produits agricoles,l'indice des prix à la production a fortement baissé de 1990 à 2002.Pour 2003 et 2004,l'indice affiche une légère tendance à la hausse. En 2004,il a augmenté de 1,2 point pour s’établir à 76,8 points.Cette augmentation est due avant tout aux prix relativement élevés des animaux de boucherie de l'espèce bovine.Les prix des produits biologiques,quant à eux,ont évolué en-dessous de la moyenne.

Comparé à l’indice des prix à la production,l’indice suisse des prix à la consommation a connu une évolution diamétralement opposée durant cette période pour le sousgroupe «Denrées alimentaires et boissons».Après une progression enregistrée surtout à partir de 1999,l’indice a continué d’augmenter de 0,6 point par rapport à 2003 pour atteindre le niveau de 111,2 points en 2004.

Evolution des indices de prix de denrées alimentaires à la production, à la consommation et à l'importation ainsi que de l'indice des prix des moyens de production agricoles

Indice des prix à la production

Indice (1990/92 = 100)

1 Base mai 1997 = 100. Le nouvel indice porte à 100% sur des moyens de production. L'ancien (base 1976) comprenait également les facteurs de production travail et capital avec un poids de 25% de l'indice total. Le poids des moyens de production était alors de 75%.

Agriculture

Indice suisse des prix à la consommation, sous-groupe denrées alimentaires et boissons

Indice des prix des moyens de production agricoles 1

Indice des prix à l'importation de denrées alimentaires 2

2 Base mai 2003 = 100. Des séries de chiffres plus anciennes ne sont pas disponibles pour cet indice. Jusqu'en avril 2003, l'indice des prix à l'importation du groupe «denrées alimentaires» comprenait uniquement les sous-groupes «viande», «autres denrées alimentaires» et «boissons». Lors de la révision de mai 2003, des sous-groupes y ont été ajoutés. L'indice couvre maintenant un champ bien plus large des importations de denrées alimentaires.

Sources: OFS, USP

L’indice des prix des moyens de production agricoles a été revu et une nouvelle base a été définie (mai 1997 = 100).Dans l'ancien indice (base 1976),les facteurs de production travail et capital étaient compris dans l'indice total à raison de 25%.La pondération des moyens de production n'était donc que de 75%.Dans le nouvel indice,la pondération des moyens de production est de 100 %,les facteurs de production travail et capital (intérêts sur le capital) sont considérés séparément.

L'indice des prix des moyens de production agricoles affiche,depuis 1999,une légère tendance à la hausse.En 2004,il a progressé de 1,3 point par rapport à 2003,passant ainsi à 103,8 points.L'indice peut être subdivisé en moyens de production d'origine agricole (semences,aliments pour animaux) et autres moyens de production.S’agissant des premiers,il a diminué tout au long de la période observée,tandis qu’il a grimpé pour ce qui est des seconds.

En mai 2003,l’indice des prix à l’importation a été revu et modifié pour les denrées alimentaires et une nouvelle base a été définie (mai 2003 = 100).Des sous-groupes supplémentaires ont été admis dans le panier type,de sorte que l'indice regroupe une plus grande part des importations de denrées alimentaires.Au cours de l’exercice considéré,l’indice s’est élevé à 102,4 points,soit 2 points de plus qu'en 2003.

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 1990–9219931994 199519961997199819992000200120032004 2002 16 1.1 ECONOMIE 1

■ Dépenses pour l’agriculture

et l’alimentation

Dépenses de la Confédération

Les dépenses totales de la Confédération se sont élevées à 50’285 millions de francs en 2004.Cela équivaut à une augmentation de 323 millions ou 0,6% par rapport à 2003.Les dépenses concernant l’agriculture et l’alimentation,pour leur part,ont été pratiquement identiques,puisqu’elles se sont montées à 3’902 millions de francs.Elles se situent toujours en cinquième position après la prévoyance sociale (13’813 millions de fr.),les finances et les impôts (9’417 millions de fr.),les transports (7’435 millions de fr.) et la défense nationale (4’641 millions de fr.).

La part de l’agriculture et de l’alimentation à l’ensemble des dépenses de la Confédération a atteint 7,8%,comme en 2003.Depuis 2000,elle est légèrement inférieure à 8%.

De 1998 à 2003,les dépenses pour la production et les ventes ont été comprimées; elles ont passé de 1’203 millions de francs à 798 millions.L’obligation définie à l’art. 187,al.12,des dispositions transitoires de la nouvelle loi sur l’agriculture,selon lequel, dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi,les moyens financiers affectés au soutien du marché doivent diminuer d’un tiers,a ainsi été remplie.Au cours de l’année sous revue,ces fonds ont encore diminué de 67 millions de francs,soit de 8,4% par rapport à 2003.

19941995199619971998199920002001200220032004 en mio. de fr. en % en chiffres absolus (mio. de fr.) en % des dépenses totales Source: Compte d'Etat 0 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 7,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 3 496 3 547 3 953 3 922 3 925 4 197 3 727 3 962 4 067 3 908 3 902

Evolution des dépenses de la Confédération pour l'agriculture et l'alimentation

17 1.1 ECONOMIE 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1

Tableau 50,page A58

Evolution des dépenses de la Confédération pour l’agriculture et l’alimentation

Remarque:la répartition des moyens financiers entre les différents domaines d’activité repose sur le compte d’Etat 1999. Les dépenses pour la mise en valeur des pommes de terre et des fruits,par exemple,ou celles liées à l’Administration fédérale des blés en 1990/92,ont été intégrées dans les dépenses de l’OFAG,alors que les comptes étaient encore séparés dans la période de référence.Les chiffres de 1990/92 ne coïncident donc pas avec les données du compte d’Etat, mais ceux de 2002 à 2004 sont de nouveau comparables.

1Les dépenses dans ces domaines ont été regroupées en fonction des enveloppes financières.Ce regroupement a entraîné une adaptation de la rubrique «amélioration des bases de production»,de sorte que le total figurant dans cette rubrique ne peut plus être comparé à celui des rapports agricoles précédents. 2Les dépenses extraordinaires dans le secteur laitier sont comprises dans ce montant;elles ont été prélevées sur les montants attribués à d’autres secteurs tels que les améliorations structurelles et la production animale.

Sources:Compte d’Etat,OFAG

L’augmentation des dépenses pour les paiements directs en 2004 s’explique par une participation accrue aux programmes écologiques et éthologiques.

Le recul des dépenses pour l’amélioration des bases de production (–13 millions de fr.) est notamment lié au fait qu’en 2003,un crédit supplémentaire a été adopté pour la réparation des dégâts causés par les intempéries de 2002.

Domaine1990/92200220032004 en mio.de fr. Production et ventes 1 1 685979 2 798731 Paiements directs 1 7722 4292 4352 498 Amélioration des bases de production 1 186190215202 Autres dépenses405469460471 Total agriculture et alimentation3 0484 0673 9083 902

1.1 ECONOMIE 1 18

L'année 2004 s'est déroulée sous des auspices plus favorables que l'année précédente. En effet,les conditions météorologiques ont permis aux cultures de se développer normalement et ainsi aux agriculteurs d'engranger de bonnes récoltes.La production laitière a légèrement augmenté par rapport à 2003;il en est allé de même de l'écoulement du fromage,des yoghourts et de la crème sur les marchés d'exportation.Les marchés de la viande de bœuf et de porc ont connu une bonne année.Par contre, la consommation de viande de volaille a reculé pour la première fois depuis de nombreuses années.La production maraîchère a atteint des rendements-record en 2004.

La production de denrées alimentaires (produits animaux et végétaux) a augmenté de 6,6% par rapport à 2003,année durant laquelle l'été très sec avait restreint la production de plusieurs secteurs agricoles.La production végétale a progressé de 12,4% (+525 millions de fr.) et la production animale de 1,5% seulement (75 millions de fr.). La production animale ayant moins fortement souffert de la sécheresse de 2003,il est compréhensible que sa valeur ait augmenté plus faiblement.Le secteur agricole comprend depuis 2003 également les plantes fourragères,les produits horticoles,les prestations de services agricoles et les activités accessoires non agricoles.

■■■■■■■■■■■■■■■■

1.1.2 Marchés

Ventilation du secteur agricole en 2004 Lait

Porcs

Bovins

Activités annexes non agricoles 3% Fruits 5% Source: OFS Volaille, œufs

Autres produits animaux

Cultures maraîchères et horticulture 13% Prestations de services agricoles 6% Vin 4% Pommes de terre, betteraves sucrières 3% Céréales 4% Plantes fourragères 13% Autres produits végétaux 1% 1.1 ECONOMIE 19 1

23%

10%

10%

4%

1%

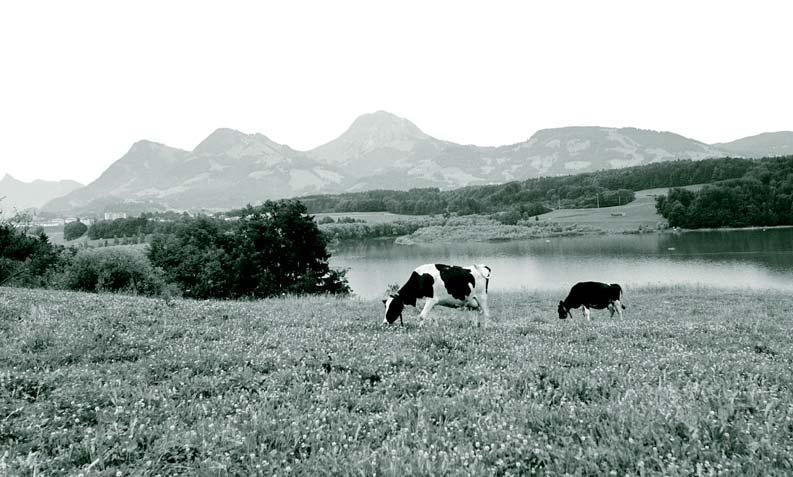

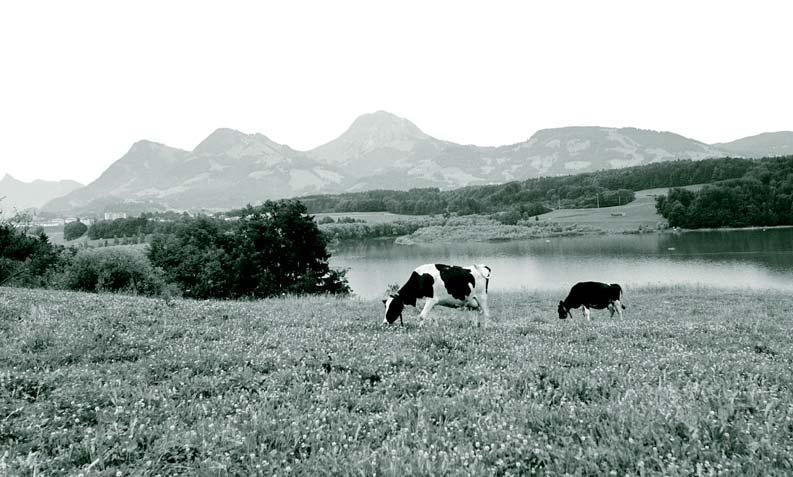

■ Production:livraisons de lait en légère hausse

Lait et produits laitiers

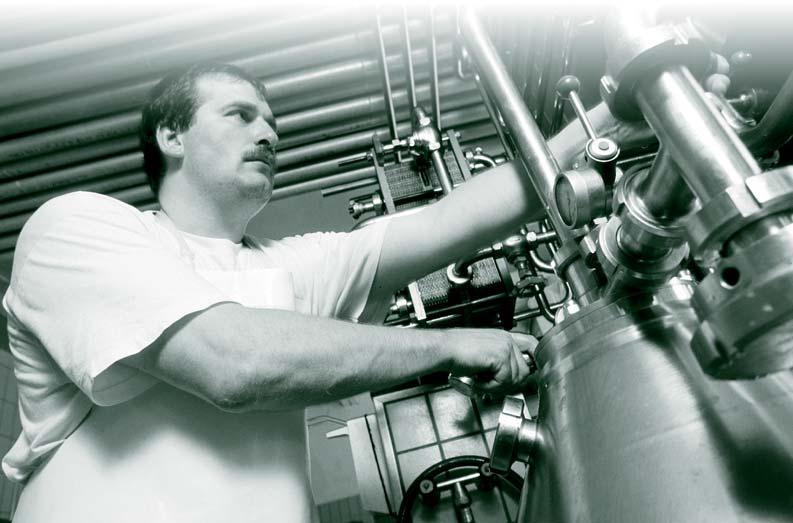

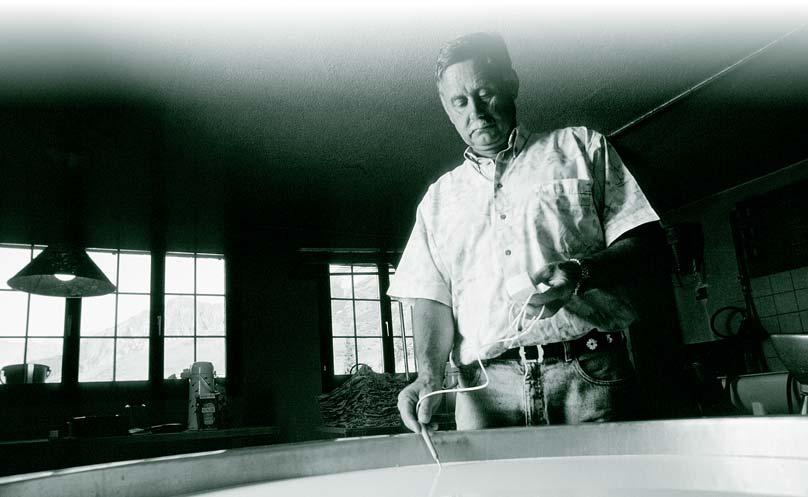

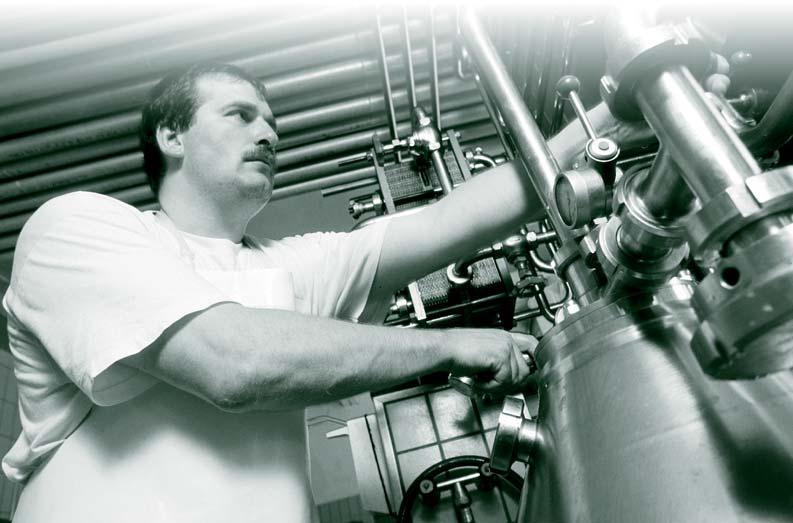

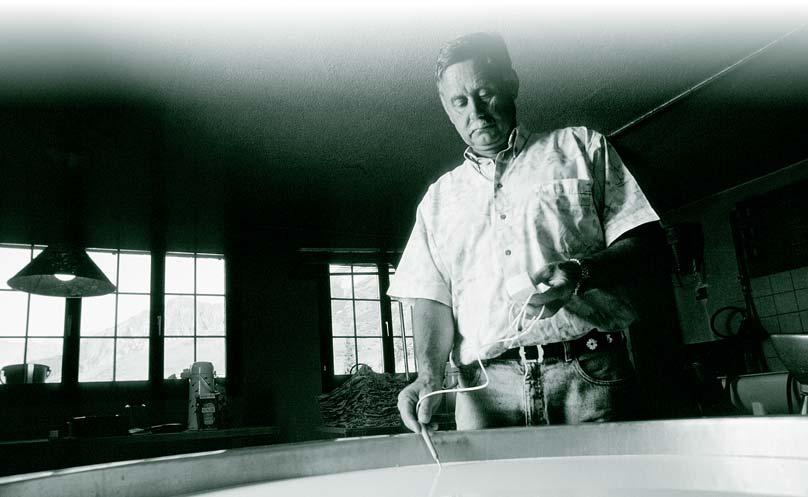

En 2004,les laiteries et fromageries ont transformé environ 3,21 millions de t de lait et les productions de fromage et de produits à base de lait frais ont augmenté. Parallèlement à la nouvelle hausse des exportations de fromage,les exportations de yoghourts et de crème se sont accrues elles aussi.Cependant,les prix du lait à la production ont continué de baisser au cours de l’exercice sous revue,alors que les indices des prix à la consommation,à l’exception de celui du beurre,ont affiché une légère tendance à la hausse.

Durant l’exercice considéré,la production laitière totale a augmenté de 32'800 t pour s’établir à 3,94 millions de t,dont quelque 23% ont servi à l’auto-approvisionnement ou à l’affouragement dans les exploitations.La production laitière par vache s’est encore accrue de 90 kg en moyenne par rapport à l’année précédente,pour atteindre 5'680 kg.

En 2004,les producteurs ont vendu 3,21 millions de t de lait,soit 1,15% de plus que l’année d’avant.Cette quantité a été produite par 570'000 vaches.Le cheptel de vaches a légèrement régressé (–5'000 têtes) par rapport à 2003.

de lait par mois 2003 et 2004

En janvier,février,mai,juin,octobre et novembre 2004,les livraisons de lait mensuelles ont été supérieures à celles de l’exercice antérieur,alors qu’elles ont été à peu près équivalentes pour les mois de juillet à septembre et en novembre.La quantité de lait commercialisé a été moindre seulement en mars et en avril.

Livraisons

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre en 1 000 t Livraisons 2004 Livraisons 2003 Source: TSM 220 230 250 240 270 260 280 290 300 310 320 1.1 ECONOMIE 1 20

Le lait commercialisé (3,21 millions de t) au cours de l’exercice 2004 a été transformé en totalité,à savoir:

en fromage:1 323 000 t (+2,2%) en lait de consommation et autres produits laitiers:1 124 000 t (+0,8%) en crème/beurre:741 000 t (–0,3%)

La production de fromage,en hausse de 1,4% par rapport à l’année précédente,s’est élevée à 70'160 t de fromage à pâte dure (+1'238 t ou +1,8%) et à 47'878 t de fromage à pâte mi-dure (+1'228 t ou +2,6%).Par contre,la production de fromage frais qui avait progressé ces dernières années a marqué le pas (–279 t) pour s’établir à 36'822 t.A l’instar des années précédentes,la production de fromage de brebis et de fromage de chèvre s’est développée de manière positive,passant de 708 à 810 t (+14,5%).

L’accroissement de la production de produits à base de lait frais enregistré en 2003 a pu être également observé durant l’exercice 2004;il a ainsi atteint près de 5,4% tandis que la production s’établissait à 229'880 t.Concernant le lait de consommation,la tendance baissière observée depuis quelques années s’est redressée en 2004.La quantité produite a augmenté de 2'386 t pour atteindre 497'021 t.

Quant à la production de beurre,elle est restée stable,contrairement à celle de poudre de lait qui a reculé de 8,1% par rapport à 2003,passant de 55'536 t à 51'048 t.

Evolution de la mise en valeur du

1990/92200220032004 en 1000 t de lait Autres produits laitiers Crème Beurre Sources: TSM, USP Fromage Lait de consommation 0 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 ■ Mise en valeur: davantage de fromage 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 21 1

lait commercialisé

■ Commerce extérieur: exportations de yoghourt en

Comme les années passées,la balance du commerce extérieur a été positive.En termes de volumes,la Suisse a exporté davantage de fromage,de yoghourt,de lait en poudre et de crème qu’elle n’en a importé.Deux points méritent pourtant d’être relevés,à savoir la hausse notable des exportations de yoghourt et de crème et le recul des exportations de poudre de lait.

En 2004,les exportations de yoghourt ont bondi de 60,1% pour atteindre 17'033 t,à la différence des importations qui ont légèrement régressé par rapport à l’année précédente.En ce qui concerne le lait en poudre,les exportations ont diminué de 18% à 15'617 t,tandis que les importations reculaient elles aussi.Les importations de beurre pour l’approvisionnement du pays ont augmenté de 107% et s’élevaient à 977 t en 2004 tandis que les exportations de crème augmentaient de 317 t (+29,8%) pour s’établir à 1'379 t.

Trois ans après l’entrée en vigueur de l’accord sur le fromage,les contingents à droit zéro n’ont pas tous été épuisés.Sur un volume disponible de 17'000 t,14'898 t au total ont été mises en adjudication.Comme les deux premières années,les deux contingents 119 (Mozzarella) et 120 (fromages frais et à pâte molle) ont pu être intégralement attribués.

Contingents d’importation

de fromage en Suisse

Produit1re

Contin-QuantitéContin-QuantitéContin-Quantité gentattribuéegentattribuée gentattribuée en ten ten ten ten ten

En vertu de l’accord précité,la Suisse a disposé la troisième année d’un volume de 5'500 t pour des exportations supplémentaires de fromage en franchise de douane à destination de l’UE (augmentation des contingents à droit zéro de 1’250 t par rapport à la deuxième année).Comparé à la deuxième année,l’accès au marché a été mis à profit de manière à peu près similaire.En juillet 2004,l’UE a délivré des certificats d’importation portant sur un volume de 951 t pour la période de juillet à décembre 2004,le contingent disponible pour ce premier semestre étant de 2'750 t.Il est donc resté pour le second semestre 2004/05 un volume de 4'549 t,lequel incluait les contingents non utilisés au premier semestre.

Le contingent disponible pour l’exportation dans l’UE de yoghourt et de crème en franchise de douane a,pour la première fois,été attribué dans sa totalité (2'000 t).

année 2e année 3e année (juin 02 à mai 03)(juin 03 à mai 04)(juin 04 à mai 05)

119Mozzarella500500700700950950 120Fromages frais et à pâte molle1 0001 0003 3003 3004 8504 850 121Asiago,Bitto, Brà,Fontal, Montasio,etc.5 0002 7195 0003 4135 0003 427 122Provolone500211500293500304 123Fromages à pâte dure et mi-dure5 0004 5695 0005 0005 7005 367 Source:OFAG

t

No du contingent 1.1 ECONOMIE 1 22

hausse

■ Consommation de yoghourt en léger recul

La consommation de lait et de produits laitiers par habitant a été stable,celle de séré, de fromage et de beurre est restée pratiquement inchangée en 2004.

Consommation par habitant

1990/92200220032004

La consommation de boissons à base de lait a augmenté par rapport à l’année précédente,passant de 4,6 kg à 6,1 kg (+32,6%).Quant à la consommation de yoghourt, elle accuse un léger recul de 0,6 kg (–3,7%) par rapport à 2003 et s’établit à 15,6 kg.

kg par habitant Fromage Yoghourt

Beurre Seré 0,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 14,0 16,0 18,0 20,0 1.1 ECONOMIE 23 1

Source: USP

■ Prix à la production: la tendance à la baisse persiste

Par rapport à 2003,une nouvelle baisse des prix à la production a été enregistrée en 2004.Le prix moyen du lait en Suisse a diminué de 0,91 ct.par kg de lait pour atteindre 74,63 ct.Cela dit,les prix du lait industriel,du lait transformé en fromage et du lait biologique étaient inférieurs en 2004 à ceux de l’année précédente.

Prix du lait en 2004,pour toute la Suisse et selon les régions

En ce qui concerne le lait industriel et le lait biologique,les différences régionales se sont une nouvelle fois légèrement accentuées par rapport à 2003.Durant l’exercice considéré,les écarts de prix ont atteint 1,48 ct.pour le lait industriel et 4,59 ct.pour le lait biologique.En revanche,les différences de prix entre les régions ont été à peu près comparables à celles de 2003 pour le lait transformé en fromage et n’ont pas dépassé 7,76 ct.Le prix à la production du lait biologique a reculé de 3,76 ct.par kg de lait (–4,3%) en comparaison de l’exercice précédent.Le consommateur le paie de 2,71 à 15,06 centimes plus cher que le lait ordinaire.

■ Prix à la consommation: en baisse pour le beurre

Les prix à la consommation ont évolué de manière contrastée pour le fromage en 2004. L’Emmental surchoix a ainsi coûté en moyenne 19,93 fr.le kilo (–4,6% ou –96 ct.) et le Gruyère surchoix 20,54 fr.le kilo (–2,3% ou –48 ct.).Par contre,le prix du Sbrinz a augmenté de 4,4%,progressant de 21,75 fr.à 22,71 fr.,et celui de l’Appenzell surchoix de 0,25% qui est passé de 19,76 fr.à 19,81 fr.En ce qui concerne le camembert à 45% et les fromages à pâte molle et croûte fleurie,le consommateur a payé les mêmes prix qu’en 2003.

Les indices des prix à la consommation pour le fromage,la crème et d’autres produits laitiers ont affiché une légère tendance à la hausse en 2004,contrairement au beurre dont l’indice a baissé de 1,76 point,soit de 1,8%.

ct./kgSuisseRégion IRégion IIRégion IIIRégion IVRégion V Total74,6374,5074,6274,0176,4675,78 Lait industriel73,2973,5473,3172,9272,9974,40 Lait transformé en fromage73,8476,5072,7773,8272,7880,53 Lait biologique85,4587,5685,7487,8383,24 non relevé Source:OFAG

Indice (mai 1993 = 100) Lait Fromage Beurre Source: OFS Crème Autres produits laitiers 75 85 80 90 95 100 105 1.1 ECONOMIE 1 24

Evolution des indices des prix à la consommation pour le lait et les produits laitiers

1990/92200220032004

Après avoir observé,entre mars et juin 2004,une légère tendance à la hausse de la marge brute totale réalisée sur le lait et les produits laitiers,on a enregistré une baisse continue de celle-ci entre juillet et octobre,suivie d’une nouvelle augmentation vers la fin de l’exercice.Cette évolution a également concerné la marge brute de transformation-distribution réalisée sur le groupe de produits «fromage» de même que celle afférente au yoghourt.En revanche,la marge brute sur le beurre était plus élevée fin 2004 qu’en début d’année.Pour autant,les importantes fluctuations enregistrées au cours de l’exercice sont imputables à l’évolution contrastée des prix à la production et à la consommation.La baisse des prix à la production en avril et en mai a entraîné une forte augmentation de la marge brute.L’adaptation des prix à la consommation vers le bas a induit en juillet une nouvelle diminution de la marge brute qui s’est ensuite redressée du fait de la baisse des prix à la production pour des raisons saisonnières.

■ Marge brute:lait et produits laitiers

■ Marge brute:lait et produits laitiers

Indice (janvier 1997 = 100) Fromage Lait et produits laitiers Yoghourt Beurre Source: OFAG 40 50 60 70 80 100 90 110 120 130 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 1.1 ECONOMIE 25 1

Evolution de la marge brute 2004

Animaux et produits d’origine animale

Le cheptel bovin ne cesse de diminuer en Suisse depuis le début des années nonante: de 1,85 millions de têtes,il est tombé à 1,54 millions d’animaux.Ce recul est principalement imputable à l’exploitation de plus en plus extensive des surfaces ainsi qu’aux progrès réalisés en matière de sélection,alors que la production laitière faisait simultanément l’objet d’un contingentement.Durant l’exercice 2004,le nombre de vaches gardées en Suisse a,pour la première fois,été inférieur à 700'000 têtes.

L’ESB a pratiquement disparu puisque seuls trois cas de maladie ont été enregistrés. Les années précédentes,le nombre de cas dépistés était toujours supérieur à vingt. Cette situation réjouissante est attribuable à la fixation de normes claires,à l’application de contrôles systématiques uniformisés tout au long de la chaîne de production et au conseil accru,axé sur la pratique,dont bénéficient les exploitations.

De l’avis des producteurs,le marché de la viande et des œufs s’est développé de manière positive.Ceux-ci ont en effet obtenu des prix supérieurs ou au moins identiques à ceux de l’exercice précédent,sauf pour la viande d’agneau.Conséquence de la diminution de 10% des abattages de vaches,les prix à la production ont par exemple augmenté de 15%.Le prix de la viande de porcs (4,54 fr.par kg PM) a également été supérieur à celui des années 2002 et 2003.Par contre,les producteurs de viande d’agneau,confrontés à une offre accrue sur le marché intérieur,ont vu leurs prix fondre de 11%.La production indigène,toutes catégories de viande confondues, a néanmoins baissé et a été partiellement compensée par la hausse des volumes d’importation.Sur les 391'000 t de viande globalement consommées en Suisse, quelque 85'000 t,soit 22%,étaient d’origine étrangère,contre 21% en 2003.La consommation de viande et de poisson,en baisse de 0,6%,s’est s’élevée en 2004 à 59,49 kg par habitant.Pour la première fois depuis des années,la viande de volaille a perdu de son importance,la consommation étant retombée sous la barre des 10 kg par habitant.

26 1.1 ECONOMIE 1

■ Production:augmentation du cheptel de chevaux,de chèvres et de poulets de chair

Le cheptel de bovins,en constante diminution,a régressé de 1,6%.C’est surtout le nombre de vaches dont le lait est commercialisé qui a baissé (–17'000 têtes).En revanche,celui des vaches mères et nourrices a progressé (+5'000 têtes).Dans l’ensemble,quelque 46'200 exploitations gardent des bovins.L’effectif de porcs d’environ 1,5 millions de têtes et celui des truies d’élevage qui atteint quelque 143'000 têtes sont restés relativement stables par rapport aux dernières années. Cependant,le nombre d’exploitations a chuté de 20% depuis 2001.

Evolution des effectifs

Espèce animale19902002200320041990–2002/04

en 1 000en 1 000en 1 000en 1 000%

Bovins1 8581 5941 5701 544–15,54

– vaches dont le lait est commercialisé726605587570–19,10 –vaches traites,dont le lait n’est pas

commercialisé515351511,31

–vaches allaitantes14586570359,52

Porcs1 7761 5611 5291 537–13,16

Moutons35543044544023,47

Chèvres6166677111,48

Chevaux3851535438,60

Poulets de chair2 8784 2984 5184 97159,68

Poules pondeuses et poules d’élevage2 7952 1542 1172 088–24,16

Source:OFS

L’effectif de poulets de chair a continué de grimper et compte désormais près de 5 millions de têtes.Comparé à 1990,ce chiffre représente une augmentation de 74%. Les 1'084 poulaillers d’engraissement gardent en moyenne un effectif de 4'500 têtes. Cependant,suite à l’amélioration continue des performances de ponte,le nombre de poules pondeuses et de poules d’élevage a diminué de 1,3%.Cet effectif a même été divisé par quatre par rapport à celui enregistré en 1990.Quant au nombre d’exploitations,il a lui aussi continuellement baissé et s’est élevé à 16'400 (–5,5%) en 2004.

Concernant la production de viande indigène,la viande de porc occupe le premier rang avec 227'085 t PM,suivie par la viande de bœuf avec 100'308 t PM.Ces deux catégories de viande représentent une part d’environ 76% à l’ensemble de la production qui atteint 431'745 t PM.Environ la moitié de la production de viande de bœuf est en fait de la viande de vache provenant surtout des exploitations laitières.

Par rapport à 2003,l’agriculture suisse a accru sa production de viande de mouton et d’agneau de 6,8% et celle de volaille de 6,1%.Depuis 1990/92,la production suisse a même augmenté de 30% pour la viande de mouton et d’agneau et de 66% pour la viande de volaille.Fait remarquable,le marché a absorbé aisément ces quantités supplémentaires de viande de volaille.A l’inverse,le prix des agneaux a été fortement mis sous pression.Depuis deux ans toutefois,la production de viande de bœuf,de veau et de porc ainsi que la production d’œufs diminuent en raison du recul des effectifs d’animaux.

1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 27 1

Evolution de la production animale

■ Commerce extérieur: le Brésil est notre premier fournisseur de viande bovine

Les viandes de bœuf et de porc consommées sont produites en Suisse à raison de 88% et de 93% respectivement.Mais seulement un kilo de viande de cheval sur huit,un kilo de viande de lapin sur six et un kilo de viande de volaille,de chèvre et de mouton sur deux sont issus de la production suisse.

La production d’œufs a baissé de 4% et s’élève à 652 millions d’unités,sachant que 97% des œufs indigènes sont vendus dans le commerce de détail et dans la restauration.Les œufs restants sont cassés et vendus à l’industrie agroalimentaire.Quant aux importations d’œufs,elles sont le fait du commerce de détail et de l’industrie agroalimentaire,à raison de 50% chacun.

Les exportations de viande et de produits à base de viande suisses ont bondi de 360 t pour s’établir à 2'160 t.Plus de la moitié de ces exportations (1'151 t) concerne la fameuse viande de bœuf séchée qui est presque intégralement vendue (plus de 99%) en France et en Allemagne.La valeur commerciale des exportations de viande s’est élevée à quelque 25 millions de francs.

Dans l’ensemble,les entreprises suisses ont importé plus de 103’000 t de viande,de produits à base de viande et d’abats pour une valeur commerciale d’environ 680 millions de francs.En termes de volumes,les importations ont concerné en premier lieu les viandes de volaille (42'500 t) et de porc (11'600 t).Notre principal partenaire est l’Allemagne avec une part de 35'000 t représentant une valeur commerciale de 82 millions de francs.

Les viandes de bœuf et de veau importées proviennent du Brésil à raison de 74%,ainsi que d’Afrique du Sud (13%),d’Italie (9%) et de France (7%).Ce sont essentiellement des morceaux de la cuisse de bœuf et des pièces répondant au label High-Quality-Beef que nous importons du Brésil.Depuis plusieurs années,les Suisses ont une préférence pour la viande de mouton et d’agneau venant d’Australie et de Nouvelle-Zélande,dont les importations représentent une part de 82%.La France,l’Allemagne et le RoyaumeUni se partagent les 18% restants.Quant à la viande de cheval,nos principaux fournisseurs sont le Canada (38%),les Etats-Unis (38%),l’Argentine (11%) et l’Australie (9%).Les importations de viande de volaille proviennent essentiellement de France et

1990/92 2002 2003 2004 Indice (1990/92 =

Viande de bœuf Viande de mouton Viande de volaille Sources: Proviande, USP Viande de veau Viande de chèvre Oeufs en coquille 70 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 Viande de porc Viande de cheval

100)

1.1 ECONOMIE 1 28

■ Consommation:la viande de porc vient en tête

de Hongrie,avec une part respective de 21%.Les produits de charcuterie italiens ont toujours la cote dans notre pays,comme le prouvent les quelque 2'600 t achetées chez notre voisin méridional par les entreprises de commerce suisses.Par contre,les préparations de viande et les conserves (1'400 t) sont essentiellement importées de France.

Dans le cadre du cycle d’Uruguay à l’OMC,la Suisse s’est engagée à faciliter l’accès au marché pour une quantité de viande déterminée en abaissant les droits de douane perçus sur les contingents.Depuis 1996,le contingent d’importation s’élève en tout à 22'500 t pour les viandes de bœuf,de mouton,de cheval et de chèvre.La Suisse a respecté cet engagement chaque année et autorisé,en moyenne annuelle,l’importation de plus de 27'000 t au cours des neuf dernières années.Quant à la viande de porc et de volaille,le volume du contingent tarifaire a passé de 50'020 t en 1996 à 54'500 t en 2000 et s’est stabilisé à ce niveau depuis.Les contingents convenus pour ces deux viandes ont également été dépassés pour la moyenne des années 1996 à 2004,s’élevant à environ 55'200 t par an.Si le volume du contingent tarifaire n’a pas été entièrement atteint certaines années,il a cependant été plus que compensé par des importations supplémentaires effectuées d’autres années.

Les importations de chevaux et d’ânes ont régressé de 4% pour s’établir à 3'064 têtes. Un cheval sur trois provient d’Allemagne et un sur quatre de France.En contrepartie,la Suisse a tout même exporté 1'035 chevaux.

Le commerce extérieur d’œufs se distingue par son caractère unilatéral.En effet,aux importations qui s’élèvent à plus de 27'000 t font pendant des exportations qui n’excédent pas 1 t.Les quelque 14'800 t d’œufs allemands et français importés sont principalement écoulées dans le commerce de détail.En revanche,les œufs cassés en Suisse qui sont utilisés dans l’industrie alimentaire proviennent en majeure partie des pays d’Europe de l’Est:Bulgarie,Pologne et République tchèque.Ces trois pays livrent en tout 7'400 t d’œufs au commerce suisse.De surcroît,10'800 t de produits à base d’œufs (liquides ou séchés) et d’ovalbumine sont importées en Suisse,dont plus de la moitié provient des Pays-Bas.Quant aux exportations,elles s’élèvent seulement à 190 t.

La consommation de viande s’est élevée à 391'065 t,soit 0,2% de moins qu’en 2003. D’une manière générale,les Suisses ont consommé davantage de viande de cheval (+6,1%),de gibier et de lapins (+3,2%),de viande de bœuf (+1,3%) ainsi que de viande de mouton et d’agneau (+0,9%).Par contre,la consommation de volaille a régressé de 0,6%.En outre,les Suisses ont consommé 58'649 t de poissons et de crustacés,ce qui correspond à une augmentation de 2,8%.

La consommation de viande par habitant a diminué de 0,7% pour s’établir à 51,73 kg. Cependant,le porc demeure la viande la plus consommée (24,80 kg),suivi du bœuf (10,23 kg),de la volaille (9,97 kg) et de la viande de veau (3,54 kg).Les autres catégories de viande sont beaucoup moins consommées.L’assiette du consommateur contient en moyenne 140 g de viande et de produits à base de viande par jour.La consommation par habitant de poissons et de crustacées a évolué de manière positive: en augmentation de 2,4%,elle a atteint 7,76 kg.

1.1 ECONOMIE 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 29 1

Evolution de la consommation de viande et d'œufs par habitant

(1990/92 = 100)

Les ménages privés ont principalement consommé de la viande de porc et de la volaille.De même,la charcuterie et les produits de charcuterie occupent une place significative en termes de quantité.Dans la restauration,en revanche,ce sont la viande de bœuf et la charcuterie qui viennent en tête du classement.

Concernant les animaux de l’espèce bovine (taureaux,bœufs et génisses) de qualité moyenne (classe commerciale T3),le prix du kilo de viande PM franco abattoir s’est établi entre 8,07 fr.et 8,17 fr.en moyenne annuelle.Par conséquent,les engraisseurs ont obtenu des prix aussi élevés que l’année précédente.Le prix des vaches de bonne qualité (classe commerciale T3) a,quant à lui,grimpé de 15%,s’établissant à 6,62 fr./kg PM.Cette augmentation s’explique principalement par la diminution du nombre des abattages (–10%).La baisse enregistrée dans la production de viande de porc (–1,1%) a induit une augmentation de 2% du prix des porcs à viande,lequel a passé à 4,54 fr. par kg/PM.Quant au prix des agneaux de qualité moyenne (classe commerciale T3),il a baissé pour atteindre,en moyenne annuelle,10,21 fr.le kg PM,soit une chute de 11% par rapport à 2003 et de 24% par rapport à 2002.Cette évolution est surtout imputable à la hausse continue de l’offre indigène.En comparaison de l’année 2002,les ventes de viande de mouton et d’agneau ont en effet augmenté de 11% sur le marché suisse.

1990/92 2002 2003 2004 Indice

Viande de bœuf Viande de porc Viande de chèvre Sources: Proviande, USP Viande de volaille Viande de veau Viande de mouton 70 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75

(pces)

Viande de cheval Oeufs en coquille

fr./kg PM

Taureaux

Porcs charnus, légers Source: USP 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Prix mensuels du bétail de boucherie et des porcs en 2004, départ de la ferme

Veaux classe commerciale T3

classe commerciale T3

Vaches

classe commerciale T2/3

1.1 ECONOMIE 1 30

■ Prix à la production: hausse du prix des vaches

de boucherie

Comme à l’accoutumée,des variations de prix saisonnières sont apparues et ont concerné les porcs et les veaux.Au cours du second semestre,le prix des veaux a grimpé de 11,15 fr.à 13,90 fr.le kg/PM en raison de la diminution de l’offre.Pour les porcs,c’est entre mai et juillet que les prix les plus élevés ont été payés,à savoir jusqu’à 5,40 fr.le kg/PM,la saison des grillades ayant favorisé la demande.Malgré la désalpe, le prix payé pour les vaches s’est stabilisé à l’automne,s’établissant entre 6,40 fr.et 6,80 fr.le kg PM.

La hausse des prix à la production enregistrée pour les bœufs et les veaux s’est répercutée au comptoir avec une augmentation des prix à la consommation allant de 50 ct. à 2,50 fr.le kg.En revanche,pour les morceaux de porc et d’agneau les prix à la consommation sont demeurés relativement stables.Néanmoins,les consommateurs ont dépensé plus d’argent que pendant la période 1990/92 pour les morceaux de viande observés,toutes catégories d’animaux confondues.Ainsi,les hausses de prix se sont inscrites dans une fourchette allant de 4% pour le rôti de bœuf à 39% pour l’émincé de veau.L’augmentation de la part de viande sous label a influé en partie sur cette évolution.Par rapport à 1990/92,les prix à la production par kg PM se sont effondrés en 2004 pour le bœuf (–12%),le veau (–15%) et les vaches (–28%).

La marge brute de transformation-distribution a augmenté en valeur nominale de 9 points par rapport à 2003 pour la viande de bœuf,mais elle a diminué pour la viande d’agneau (–6 points),la viande de porc (–1 points) et la viande de veau (–2 points). La plus forte augmentation de marge (+38%) jamais enregistrée depuis le début des observations en 1999 a été observée pour la viande de porc,tandis que l’augmentation la plus faible a été relevée pour la viande de veau (+13%).La marge réalisée sur le panier de la ménagère contenant toutes les sortes de viande fraîche,y compris des produits à base de viande et des produits de charcuterie,n’a cessé de grimper depuis la période de référence (février-avril 1999,indice = 100).Ainsi,en 2004,cet indice s’élevait en moyenne à 119,2 points,en hausse de 3 points par rapport à l’année précédente.C’est la viande d’agneau qui a connu les plus fortes fluctuations mensuelles avec un indice se situant entre 105 et 127,8 points.

Indice (février–avril 1999 = 100) Porc Bœuf Veau Agneau Viande fraîche, produits carnés et charcuterie Source: OFAG 150 135 140 145 130 125 120 115 110 105 100 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Evolution des marges brutes sur la viande 2004

■ Prix à la consommation: de nouveau en hausse pour les viandes de bœuf et de veau

1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 31 1

■ Marge brute réalisée sur la viande

■ Conditions météorologiques:temps chaud et ensoleillé

Production végétale et produits végétaux

La douceur de l’hiver 2003 s’est poursuivie sur le Plateau en janvier et février 2004. Hormis en mars et en mai,toutes les valeurs moyennes mensuelles ont dépassé la moyenne des températures mesurées entre 1961 et 1990 sur les versants Nord et Sud des Alpes.De même,les mois de janvier et février ainsi que septembre et octobre ont été plus chauds qu’en 2003,année de la canicule.La période comprise entre février et mai et le mois de septembre ont bénéficié d’un bon ensoleillement.A l’exception de janvier et d’octobre,la durée moyenne d’ensoleillement pour les autres mois a été conforme à la moyenne de ces dernières années.Toujours par rapport à cette moyenne, janvier et octobre ont connu un faible ensoleillement mais de nombreuses précipitations.Les pluies ont,par contre,été rares en février et en avril ainsi qu’en septembre, novembre et décembre.Malgré l’impression contraire ressentie par rapport à la canicule de 2003,l’année 2004 a globalement été chaude et ensoleillée;pour autant la quantité de précipitations est restée légèrement en-deçà de la moyenne des dernières années.

Au nombre des caprices de la météo figurent les précipitations extrêmes mesurées en janvier où,dans le nord et l’ouest de la Suisse,à peu près l’équivalent d’un mois normal est tombé en deux jours.Fin mars,l’hiver a fait un retour en force jusqu’à basse altitude en Suisse orientale avec 75 cm de neige fraîche à St-Gall.Début juin,de très fortes précipitations ont provoqué des glissements de terrain et des inondations notamment dans l’Oberland bernois.Le 8 juillet,un orage de grêle avec des grêlons mesurant jusqu’à 4 cm de diamètre a traversé le Plateau,du lac Léman jusqu’au lac de Constance.Conséquence des hautes températures enregistrées,de nombreux et violents orages d’été sont survenus en octobre,phénomène inhabituel à cette période de l’année.

1.1 ECONOMIE 1 32

■ Production:des rendements de pointe compensent le recul des surfaces

Cultures des champs

La surface occupée par les terres ouvertes a globalement diminué de 2'173 ha (–0,8%) par rapport à l’année précédente.Le recul le plus significatif a concerné les cultures de céréales fourragères (–6'236 ha ou –8,0%) alors que la surface des céréales panifiables progressait de 1'430 ha (+1,6%).Une extension des surfaces a également été enregistrée pour le maïs d’ensilage et le maïs vert (+5,1%),les cultures maraîchères (+4,9%),le colza (+5,3%) et les betteraves sucrières (+6,2%).Par rapport à la surface cultivée,le recul enregistré pour les cultures de betteraves fourragères et de matières premières renouvelables (plantes à fibres) s’est poursuivi.

Composition des terres assolées 2004 (provisoire)

Total 281 302 ha

Maïs d'ensilage et maïs vert

15% 42 433 ha

Légumes de plein champ

3% 8 813 ha

Colza 6%

16 839 ha

Betteraves sucrières 7%

18 622 ha

Autres cultures 7% 19 508 ha

Céréales 57% 161 752 ha

Pommes de terre 5% 13 335 ha

Source: USP

Alors que la sécheresse de l’été 2003 avait provoqué une chute des rendements,les conditions météorologiques de l’année 2004 ont favorisé les cultures des champs –sauf celles de pommes de terre,de tournesol et de soja – qui ont affiché des rendements de pointe.

Evolution des rendements à la surface pour des cultures sélectionnées

1990/9219992000200120022004 2003

Produits (rendements 2004 chiffres provisoires)

Blé d'autome (63,1 dt/ha)

Pommes de terre (395,0 dt/ha)

Colza (34,5 dt/ha)

Orge (68,8 dt/ha)

Betteraves sucrières (779,0 dt/ha)

Source: USP

Indice (1990/92 = 100)

70 140 130 120 110 100 90 80 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 33 1

■ Mise en valeur:marché en déséquilibre pour le blé panifiable et les pommes de terre

Compte tenu des rendements élevés obtenus malgré le recul des surfaces cultivées,la production céréalière a excédé en 2004 les récoltes des trois précédentes années.Si la production de céréales fourragères a pu être écoulée sans problèmes sur le marché,il n’en a pas été de même pour le blé panifiable,l’offre ayant considérablement excédé les besoins.

■ Commerce extérieur: bilans de sucre et importations d’aliments pour animaux

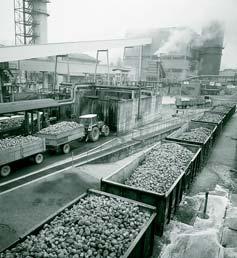

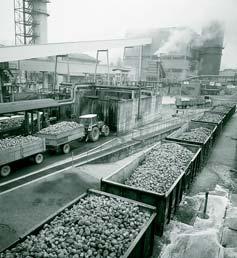

Les conditions météorologiques favorables de l’année 2004 ont permis d’obtenir non seulement des rendements élevés mais aussi des récoltes de bonne qualité.Soucieuse de stabiliser les prix en raison de l’excédent de blé panifiable,la Fédération suisse des producteurs de céréales a mis en œuvre un train de mesures pour assurer la mise en valeur de cet excédent par le secteur fourrager.En service continu pendant 90 jours,les sucreries d’Aarberg et de Frauenfeld ont transformé la récolte record de betteraves sucrières (1,45 millions de t) en 221'803 t de sucre.L’importante récolte de pommes de terre s’est toutefois heurtée à une limitation de la demande,qu’il s’agisse des pommes de terre de table ou de celles destinées à la transformation.Excédentaire et de qualité insuffisante,cette récolte a dû être en partie transformée dans le secteur fourrager,avec le soutien de la Confédération.Concernant les oléagineux,seule la récolte de colza a dépassé l’objectif visé.Mais au vu de la demande réjouissante,les transformateurs se sont déclarés prêts à prendre en charge la totalité de la récolte pour produire notamment de l’huile de table et,à titre complémentaire,du carburant (ester méthylique de colza).

Conséquence de la variation des surfaces cultivées et des fluctuations du rendement dues aux conditions météorologiques,la production indigène de sucre s’établissait autour de 200'000 t depuis 1999 pour des besoins estimés à 230'000 t.Durant cette période,les importations ont augmenté,passant de 140'000 à 288'000 t.Les quantités supplémentaires importées ont été utilisées presque exclusivement dans des produits de transformation destinés à l’exportation.De plus,une gestion active des stocks a permis de parer à tout approvisionnement insuffisant ou excédentaire.

1990/92200220032004 1 en 1 000 t Blé Triticale Source: USP 1 provisoire Seigle Avoine Epeautre Maïs-grain Orge 0 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 547 539 258 181 428 218 91 509 247 189 342 211

Evolution de la production céréalière

1.1 ECONOMIE 1 34

bilans de sucre

Le sucre importé en Suisse provient en majeure partie de l’UE.Assurant 47,8% des importations totales de sucre en Suisse,la France a été le premier fournisseur en 2004, devançant l’Allemagne (45,5%),la Grande-Bretagne (3,6%),l’île Maurice (1,0%) et le Brésil (0,8%).Vingt-neuf autres pays se partagent le reste des importations (1,3%) –sucre de canne,sucre de betterave ou saccharose pur.

La baisse des rendements provoquée par la sécheresse de l’été 2003 a eu des répercussions sur le commerce extérieur jusqu’à la récolte 2004.Grâce aux bons rendements à la surface réalisés dans les fourrages au cours de l’exercice considéré,les importations ont diminué au second semestre.Comparées à 2003,les importations complémentaires de foin et de céréales fourragères ont régressé.

Evolution des importations des principaux aliments pour animaux

Evolution des

en 1 000 t Diminution des stocks Importations Production dans le pays Source:

Augmentation des stocks Exportations Consommation nette 0 600 500 400 300 200 100

199920002001200220032004

rérservesuisse

en 1 000 t

2001 2002 20032004 FoinBlé tendreMaïs-grainOrge 0 120 80 100 60 40 20 1.1 ECONOMIE 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 35 1

Source: DGD

■ Prix à la production: en majorité plus bas qu’en 2003

L’importante récolte et la réduction des taux de contributions ont eu une incidence négative sur le prix des pommes de terre en 2004.Dans le secteur alimentaire,les prix ont été comparables à ceux de l’année précédente,cependant les prix à la production se sont ressentis de la quantité plus importante à disposition,laquelle a été mise en valeur à bas prix dans le domaine fourrager.Malgré la baisse des contributions fédérales et l’importance de la récolte,le prix des betteraves sucrières a pu se maintenir à peu près au niveau de 2003.En ce qui concerne le blé,si l’offre excédentaire a pénalisé les prix à la production,la réduction des droits de douane décidée en novembre 2004 par le Conseil fédéral,avec effet au 1er juillet 2005,a elle aussi influé sur ces prix.En dépit des mesures d’allégement du marché financées par les producteurs,le prix du blé a fléchi.Anticipant la baisse des prix-seuils qui avait été décidée,le prix de l’orge a également diminué tandis que le prix des oléagineux et des autres aliments protidiques résistait plutôt bien.

■ Prix à la consommation: tendance à la hausse

1990/92200220032004

Prix à la production 2004 Blé cl. I, 57,84 Fr./dt Betteraves sucrières, 11,85 Fr./dt Colza, 76,60 Fr./dt

44,26 Fr./dt

de terre, 33,38 Fr./dt

Source: Agroscope FAT Tänikon

Le prix à la consommation de la farine fleur qui avait tendance à augmenter a continué de grimper en 2004.En revanche,les prix des produits de boulangerie comme le pain bis et le pain mi-blanc,ainsi que des petits pains et des croissants sont restés pratiquement stables.Le prix du sucre cristallisé est demeuré inchangé par rapport à l’année précédente,alors que les prix des pommes de terre et de l’huile de tournesol ont progressé.

Evolution des recettes réalisées par les producteurs avec des produits des champs

Ecart en %

Orge,

Pommes

–40 –50 –60 –70 –30 –20 –10 0 1.1 ECONOMIE 1 36

■ Production:conditions météorologiques optimales

Cultures spéciales

Une surface de 23'700 ha,soit de 2,2% de la SAU a été affectée aux cultures pérennes,dont 14'937 ha de vignes,6'750 ha de cultures fruitières et 284 ha de baies.

Les surfaces recensées (y compris les cultures successives) par la Centrale suisse de la culture maraîchère (CCM) se sont élevées à 13'500 ha,ne variant que de quelques hectares par rapport à l’année précédente.Ce sont les surfaces consacrées aux légumes de garde qui ont le plus augmenté.Occupant une surface de 733 ha,soit 10% de plus qu’en 2003,les cultures dévolues aux carottes de garde n’ont jamais été aussi étendues.Le plus net recul des surfaces cultivées a concerné les légumes de conserve.A titre d’exemple,la surface affectée aux épinards de conserve a chuté de 28% et ne couvre plus que 858 ha.

En ce qui concerne les surfaces dévolues aux fruits,la tendance observée ces dernières années s’est confirmée.La surface affectée aux pommiers (4'384 ha) a perdu quelques hectares,mais elle a diminué moins fortement que les années antérieures.En revanche, les surfaces occupées par les variétés Gala,Braeburn,Topaz et Pinova se sont encore accrues.Elles ont ainsi doublé au cours des sept dernières années et couvrent désormais 927 ha.La surface de poiriers s’est élevée à 958 ha,soit de nouveau en légère hausse par rapport à 2003.Les fruits à noyau et les baies sont toujours appréciés de sorte que la surface affectée aux fruits à noyau a augmenté de 159 ha (+13%) et s’établit à 1'353 ha,celle réservée aux baies a progressé de 20 ha (+3%) et atteint 671 ha.

Surface des cultures fruitières protégées contre les intempéries en 2004

Total 1 120 ha

Poiriers 88 ha

Pommiers 940 ha

Cerisiers 78 ha

Pruneautiers 14 ha

Source: OFAG

Sur une surface de 1'120 ha (17%),les cultures fruitières étaient protégées par des filets anti-grêle et/ou des films de protection contre la pluie.Ce sont les vergers de pommiers qui sont le mieux protégés contre les intempéries;940 ha ou 21% des surfaces sont équipés de filets anti-grêle.L’emploi de ces filets est également répandu dans les vergers de poiriers (88 ha),de cerisiers (77 ha) et de pruneautiers (14 ha). Dans les vergers de cerisiers,55 ha étaient en outre dotés d’une couverture contre la pluie et 9 ha d’un système combinant filet anti-grêle et film de protection contre la pluie.

1.1 ECONOMIE 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 37 1

■ Mise en valeur:récolte moyenne de fruits à cidre

De son côté,la surface viticole a atteint 14'937 ha,soit 8 ha de plus que l’année précédente.Cette surface était plantée de cépages blancs sur 6'587 ha (–130 ha) et de cépages rouges sur 8'350 ha (+138 ha).Le recul des surfaces de cépages blancs devrait se poursuivre,mais de façon plus modérée,ces années prochaines,en raison de la demande et des contributions versées pour la reconversion des vignobles.

Les récoltes de légumes se sont montées à 320'000 t (sans la transformation) et celles de fruits de table à 134'000 t.De nombreuses variétés de légumes et de fruits ont connu des récoltes records.Comparés à la moyenne des quatre dernières années,les rendements obtenus ont progressé de 11% pour les légumes et de 5% pour les fruits.

Les volumes du marché pour les variétés de légumes et de fruits pouvant être cultivés en Suisse ont atteint 533'000 t et 190'000 t respectivement.Comparé à la moyenne des quatre dernières années,le volume du marché a progressé de 7% pour les légumes et de 9% pour les fruits.La part des légumes et des fruits suisses aux volumes du marché s’est élevée à environ 60% et 71%,respectivement,en hausse de 2% pour les légumes et en baisse de 3% pour les fruits par rapport à la moyenne des années 2000 à 2003.

En viticulture,les sévères restrictions décrétées en 2002 et 2003 en raison de la situation sur le marché du vin ont été prorogées en 2004.Au cours de l’exercice considéré, 115,9 millions de litres de vin ont été encavés,soit 18,9 millions de plus que l’année précédente,les vendanges 2003 ayant été exceptionnellement faibles par suite de la sécheresse.Le volume encavé s’est élevé à 55,2 millions de litres pour les vins blancs et à 60,7 millions de litres pour les vins rouges.Les rendements moyens ont été de 0,8 l/m2 pour les cépages blancs et de 0,7 l/m2 pour les cépages rouges.

Avec ses 156'670 t,dont 133'210 t de pommes à cidre et 23'460 t de poires à cidre, la récolte moyenne de fruits à cidre a été conforme à la moyenne des dix dernières années.De fait,comparée à l'estimation préalable de l'USP effectuée en août 2004,la récolte a correspondu précisément aux attentes pour les pommes et avec un taux de précision de 97% pour les poires.Sur la base de ces estimations,Fruit-Union Suisse a pu une nouvelle fois renoncer à percevoir des retenues pour la mise en valeur des excédents.Si l’on considère un approvisionnement normal,les besoins indigènes en produits à base de jus de pommes et de poires sont couverts à raison de 147% pour les pommes à cidre et de 124% pour les poires à cidre.

La consommation de boissons non fermentées à base de jus de fruits a reflété la tendance actuelle et été conforme à la moyenne des deux dernières années,tandis que le déclin des boissons à base de jus de fruits fermentés ou partiellement fermentés s’est encore poursuivi.

1.1 ECONOMIE 1 38

■ Commerce extérieur: hausse des importations malgré les bonnes récoltes indigènes

Les importations de légumes frais et de fruits frais pouvant être cultivés en Suisse se sont élevées à 213'000 t et à 55'000 t respectivement,en hausse de 1% pour les légumes et de 16% pour les fruits par rapport à la moyenne des quatre dernières années.Ces importations provenaient de l’UE à raison de 85%,notamment d’Italie,de France,d’Espagne et des Pays-Bas.Les principaux pays fournisseurs non européens sont le Maroc pour les tomates,les Etats-Unis pour les asperges vertes,la NouvelleZélande pour les pommes et l’Afrique du Sud pour les poires.Les exportations ont atteint le même ordre de grandeur que les années précédentes,soit 180 t pour les légumes et 450 t pour les fruits,mais elles sont insignifiantes dans l’ensemble.

Les importations de vin de table,dont 136,0 millions de litres de vin rouge et 22,3 millions de litres de vin blanc,se sont élevées à 158,3 millions de litres.S’y sont encore ajoutés 12,4 millions de litres de mousseux,7,2 millions de litres de vins destinés à la transformation et 1,5 million de litres de vins dits liquoreux ou de spécialités.Par rapport à 2003,on observe toutefois une diminution de l’ordre de 5,7 millions et une augmentation de 2,4 millions de litres pour les importations de vins rouges et blancs respectivement.Quant aux importations de mousseux,elles sont restées stables.Les exportations de vins suisses en bouteille,en forte progression (+75%) par rapport à 2003,ont atteint 1,4 million de litres.

■ Consommation: en hausse pour les légumes et les fruits

La consommation par habitant de légumes frais s’est chiffrée à 72 kg,celle de fruits de table (sans les fruits tropicaux) à 25 kg,soit une hausse de 3 kg pour les légumes et de 2 kg pour les fruits par rapport à la moyenne des années 2000/03.

La consommation de vin rouge et de vin blanc (sans ceux destinés à la transformation) s’est élevée à 275,6 millions de litres.Pour autant,la consommation globale a continué de régresser (–2,2 millions de litres).Quant aux vins étrangers,si la consommation a diminué pour le vin rouge,elle a en revanche légèrement augmenté pour le vin blanc.Concernant les vins suisses,la consommation de vin blanc est demeurée stable tandis que celle de vin rouge a baissé d’environ 3 millions de litres.La part de marché détenue par les vins suisses a donc reculé et n’atteint plus que 39,7%,soit 0,5% de moins que l’année précédente.La consommation totale de vins,y compris ceux destinés à la transformation,s’est montée à 283 millions de litres,dont environ 69% de vins rouges.

■ Prix à la production: chiffre d’affaires record pour les légumes

Le chiffres d’affaires réalisé avec les légumes,d’un montant de 806 millions de francs, a battu tous les records,progressant de 5% par rapport à 2003 et de 17% comparé à la moyenne des quatre dernières années.Le prix moyen des légumes (emballé,franco grande distribution) s’est élevé à 2,52 fr./kg contre 2,59 fr./kg en 2003 et 2,39 fr./kg en moyenne des quatre dernières années.

1.1 ECONOMIE 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 39 1

Les récoltes de carottes connaissent parfois d’importantes fluctuations d’une année à l’autre.Mais considérée sur plusieurs années,l’offre a cependant tendance à augmenter. Cette tendance est encore plus perceptible pour les surfaces affectées à cette culture. Depuis neuf ans,celles-ci n’ont cessé d’augmenter chaque année de 40 ha en moyenne et ont atteint 1'400 ha en 2004.Le graphique montre comment les prix réagissent en fonction de l’offre:les prix baissent en présence de grandes quantités et montent quand l’offre est réduite.Au fil des années,on dénote toutefois une hausse des prix notamment imputable au fait que les prix à la production englobent toujours plus de prestations de services (lavage,portionnement,emballage,etc.).Les recettes elles aussi n’ont cessé de croître,parallèlement à l’augmentation de l’offre et des prix. Elles se sont chiffrées à 88 millions de fr.en 2004,les fluctuations des prix à la production ayant été reportées sur les prix à la consommation.La marge réalisée,c’est-à-dire l’écart entre le prix à la consommation et le prix franco grande distribution,est restée constante au cours des neuf dernières années.

Prix de vente final Prix à la production

Prix de vente final Prix à la production

96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Quantité offerte Saison Sources: CCM, OFAG 0 80 000 70 000 60 000 30 000 40 000 20 000 10 000 50 000 Quantité en t Prix en fr./kg 0 3.00 2.00 2.50 1.50 1.00 0.50 40 1.1 ECONOMIE 1

Carottes: offre et prix de la saison 1996/97 à la saison 2004/05

■ Prix à la consommation, marge brute:augmentation de la marge sur les fruits

Evolution des prix et des marges brutes de légumes choisis

L’amélioration significative de l’approvisionnement par rapport à 2003 a entraîné une baisse des prix des légumes.Le prix de revient des sept principaux légumes (tomates, choux-fleurs,carottes,chicorées,concombres,oignons et pommes de terre) a diminué de 12 ct.pour s’établir à 1,10 fr.le kilo (–10%).Le prix de vente final,en recul de 13 ct., s’est élevé à 2,64 fr.Pour la deuxième fois consécutive,la marge brute a donc légèrement régressé (–1 ct.) et a atteint 1,53 fr.le kilo en 2004.

Evolution des prix et des marges brutes de fruits choisis