Agrarbericht 2005 des Bundesamtes für Landwirtschaft

Herausgeber

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)

CH-3003 Bern

Telefon:031 322 25 11

Telefax:031 322 26 34

Internet:www.blw.admin.ch

Copyright:BLW,Bern 2005

Gestaltung

Artwork,Grafik und Design,St.Gallen

Druck RDV AG,Berneck

Fotos

–Agrofot Bildarchiv

– Agroscope FAL Reckenholz

– Agroscope FAW Wädenswil

–Agroscope RAC Changins

–BLW Bundesamt für Landwirtschaft

–Christof Sonderegger,Fotograf

–Corbis

–Herbert Mäder,Fotograf

–Peter Mosimann,Fotograf

–Peter Studer,Fotograf

–PhotoDisc Inc.

–SBV Schweizerischer Bauernverband

–Tobias Hauser,Fotograf

Bezugsquelle

BBL,Vertrieb Publikationen

CH-3003 Bern

Bestellnummern:

Deutsch:730.680.05 d

Französisch:730.680.05 f

Italienisch:730.680.05 i

Telefax:031 325 50 58

Internet:www.bundespublikationen.ch

Das Berichtsjahr 2004 war im mehrjährigen Vergleich ein überdurchschnittliches Landwirtschaftsjahr.Gute Erträge im Pflanzenbau und stabile Verhältnisse auf den Schlachtviehmärkten trugen wesentlich zu diesem positiven Resultat bei.Für das Jahr 2005 ist wieder ein deutlicher Einkommensrückgang zu erwarten.Die Schätzungen zeigen,dass die Einkommen auf den Stand von 2003 zurückfallen dürften.

Die Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft verlangt, dass die ökonomischen,sozialen und ökologischen Auswirkungen der Agrarpolitik und der Leistungen der Landwirtschaft untersucht werden und darüber informiert wird. Die Berichterstattung mit Indikatoren basiert erstmals auf einem Konzept,dem die bundesrätliche Nachhaltigkeitsdefinition zu Grunde liegt.Im Einzelnen machen die Indikatoren Aussagen zu den Ressourcen,zur Effizienz und zur Gerechtigkeit.Ob eine Entwicklung nachhaltig ist,lässt sich nicht aus kurzfristigen Entwicklungstrends ablesen.Die Indikatoren in den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit zeigen deshalb wo möglich Entwicklungen ab 1990 auf.

Die Entwicklung in der Landwirtschaft hat aus einer Nachhaltigkeitsperspektive viele positive und einige eher negative Aspekte.Im Bereich der Ökonomie hat sich die Arbeitsproduktivität verbessert.Positiv ist,dass die Investitionen in Gebäude,Maschinen und Einrichtungen im Verhältnis zum gesamten Kapitalbestand seit 1990 konstant geblieben sind.Negativ zu Buche schlägt hingegen die Abnahme bei den ackerfähigen Böden.Langfristig wird damit die Versorgungssicherheit geschwächt.Beim Sozialen vergrösserte sich der Einkommensabstand zur übrigen Bevölkerung,was aus einer Nachhaltigkeitsperspektive negativ zu werten ist.Hier ist anzumerken,dass der Abstand vor Beginn der Agrarreform 1993 grösser wurde und seit diesem Zeitpunkt ziemlich konstant blieb.Zu den Indikatoren Lebensqualität und Ausbildung kann bezüglich Entwicklung noch keine Aussage gemacht werden.Bei der Ökologie war in den Bereichen Stickstoff,Pflanzenschutzmittel,Biodiversität und Bodenqualität eine positive Entwicklung festzustellen.Allerdings sind in allen Bereichen weitere Verbesserungen notwendig.Negativ zu beurteilen ist der Indikator Energie.Die Energieeffizienz ist zwar konstant geblieben,eine Substitution von fossiler durch erneuerbare Energie konnte hingegen nicht beobachtet werden.Aus einer Nachhaltigkeitsperspektive ist dies eine zentrale Herausforderung,welche allerdings nicht durch die Agrarpolitik gelöst werden kann.Dasselbe gilt auch für die negative Entwicklung beim Indikator ackerfähige Böden.

Insgesamt blieb die Entwicklung in der Landwirtschaft in den Jahren der Agrarreform nachhaltig,insbesondere in jenen Bereichen,welche durch die Agrarpolitik beeinflusst werden konnten.Eine nachhaltige Entwicklung ist auch das Ziel für die Zukunft.Dies ist eine anspruchsvolle Aufgabe.An der Aussenfront ist mit der laufenden WTO-Runde gemäss den heutigen Kenntnissen ein wesentlicher zusätzlicher Abbau des Grenzschutzes zu erwarten.An der Innenfront wird das Agrarbudget weiter unter Spardruck stehen.Diese Herausforderungen wurden bei der Weiterentwicklung der Agrarpolitik für die Periode 2008 bis 2011 berücksichtigt.Das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement hat am 14.September 2005 die Vernehmlassung zur Agrarpolitik 2011 eröffnet.Mit der Agrarpolitik 2011 wird der Reformkurs konsequent und vorausschauend weitergeführt.Um die Konkurrenzfähigkeit der Nahrungsmittelproduktion zu

stärken,werden alle Exportsubventionen und mehr als die Hälfte der Marktstützungsmittel in produktunabhängige Direktzahlungen umgelagert.Die finanziellen Mittel in der Höhe von 3,36 Mrd.Fr.pro Jahr für die Periode 2008 bis 2011 erlauben es,dass die Entwicklung sozialverträglich bleibt.Neu beurteilt werden muss die Situation,falls der Abschluss der WTO-Verhandlungen oder ein allfälliges Freihandelsabkommen mit den USA Einbussen für die Landwirtschaft mit sich bringen,welche über diejenigen der Agrarpolitik 2011 hinausgehen.

Die Vernehmlassung zur Agrarpolitik 2011 dauert bis zum 16.Dezember 2005.Die Stellungnahmen werden zeigen,ob die Vorschläge zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik eine Mehrheit finden und wo allenfalls noch Änderungen vorgenommen werden müssen.Geplant ist,dass der Bundesrat im Frühjahr 2006 die Botschaft Agrarpolitik 2011 zuhanden des Parlamentes verabschiedet,damit die parlamentarischen Beratungen im Herbst 2006 in Angriff genommen werden können.Ziel ist es, dass die Ausführungsbestimmungen Ende 2007 bekannt sind und 2008 in Kraft treten können.

Manfred Bötsch

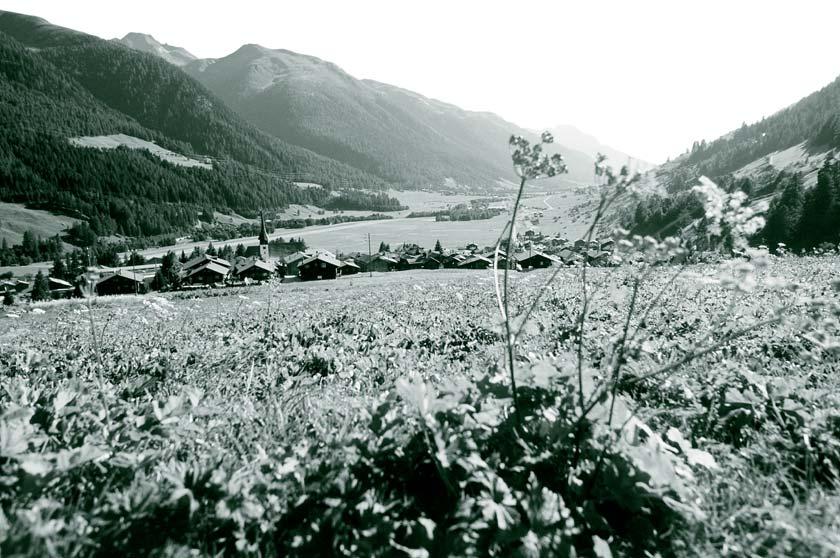

In Artikel 104 der Bundesverfassung ist festgehalten,dass «der Bund dafür zu sorgen hat,dass die Landwirtschaft durch eine nachhaltige und auf den Markt ausgerichtete Produktion einen wesentlichen Beitrag leistet zur:

a.sicheren Versorgung der Bevölkerung;

b.Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Pflege der Kulturlandschaft;

c.dezentralen Besiedlung des Landes».

Die in der Verfassung verankerten Ziele machen deutlich,dass die Landwirtschaft Aufgaben erfüllt,die über die reine Nahrungsmittelproduktion hinausgehen.Man spricht in diesem Zusammenhang von der Multifunktionalität der Landwirtschaft.Die Landschaftspflege,die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und die dezentrale Besiedlung sind Leistungen,die im öffentlichen Interesse liegen,welche sich über den Markt aber nur teilweise abgelten lassen.

Der Begriff «nachhaltig» wurde 1996 zum ersten Mal in der Verfassung verankert.Er ist seit der Konferenz über Umwelt und nachhaltige Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 eine wichtige Leitlinie für politisches Handeln geworden.

Der Bundesrat will die Auswirkungen der neuen Agrarpolitik verfolgen.Er hat in der Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft die dafür notwendigen Voraussetzungen geschaffen.Die Verordnung sieht in Artikel 1 Absatz 1 vor,dass die Agrarpolitik und die Leistungen der Landwirtschaft unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit zu untersuchen sind.Absatz 2 hält fest,dass die wirtschaftlichen,sozialen und ökologischen Auswirkungen zu beurteilen sind.Das BLW wird beauftragt,jährlich über die Ergebnisse der Untersuchungen Bericht zu erstatten.Mit dem Agrarbericht kommt das BLW diesem Auftrag nach.

Die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit bilden die Grundstruktur zu den Informationen von Kapitel 1 des Agrarberichts.Dieses gibt Auskunft über die Bedeutung und Lage der Landwirtschaft.

Die Landwirtschaft ist auf eine ausreichende wirtschaftliche Basis angewiesen,damit sie die von ihr verlangten Leistungen erbringen kann.Die Darstellung der ökonomischen Auswirkungen der Agrarpolitik bilden deshalb einen wichtigen Bestandteil der Berichterstattung.Diese gibt unter anderem Auskunft über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Landwirtschaftsbetriebe,über die Strukturentwicklungen,über die Verflechtungen zur übrigen Wirtschaft oder über die Verhältnisse auf den verschiedenen Märkten.

Im Folgenden werden die ökonomische Stellung der Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft dargestellt,Informationen über Produktion,Verbrauch,Aussenhandel, Produzenten- und Konsumentenpreise auf den einzelnen Märkten vermittelt,sowie die wirtschaftliche Lage des Gesamtsektors und der Einzelbetriebe aufgezeigt.

1.1.1

Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft

Strukturentwicklungen

Bei der Analyse der Strukturen in der Landwirtschaft richtet sich das Augenmerk in diesem Jahr auf die Entwicklung der Zahl der Betriebe und der Beschäftigten.Als Basis dienen dabei die Landwirtschaftlichen Betriebszählungen ab 1990 und die seit 1996 jährlich stattfindenden Betriebsstrukturerhebungen.

Seit mehreren Jahrzehnten nimmt die Zahl der Betriebe stetig ab.In den fünfziger und sechziger Jahren lag die durchschnittliche Abnahme pro Jahr bei rund 2%.Etwas schwächer war sie in den zwei darauffolgenden Jahrzehnten.Mit der Neuorientierung der Agrarpolitik in den neunziger Jahren setzte wieder ein höherer Strukturwandel ein. In den ersten vier Jahren des neuen Jahrtausends ist die jährliche Abnahmerate gegenüber den neunziger Jahren wieder zurück gegangen.

Entwicklung der Anzahl Betriebe nach Grössenklassen und Regionen

Die zahlenmässige Abnahme der Betriebe im Zeitraum von 1990 bis 2000 betraf rund zur Hälfte Kleinstbetriebe mit einer Fläche bis 3 ha.Klar rückläufig waren auch die Betriebe der Grössenklassen bis 20 ha.Zunahmen wurden hingegen bei Betrieben der Grössenklassen über 20 ha festgestellt.

In den ersten vier Jahren des neuen Jahrtausends schwächte sich die jährliche Abnahmerate bei den Kleinstbetrieben gegenüber 1990 bis 2000 etwas ab.Zugenommen hat sie hingegen bei den Betrieben der Grössenklassen 3 bis 10 ha und 10 bis 20 ha. Die Wachstumsschwelle stieg von 20 auf 25 ha.Dies bedeutet,dass seit 2000 per Saldo die Anzahl Betriebe in den Grössenklassen bis 25 ha abgenommen und über diesem Wert zugenommen hat.

Zwischen 1990 und 2000 nahm die Zahl der Betriebe in der Talregion um rund 10’000 ab,in der Hügel- und Bergregion wurden zirka 5’500 bzw.6’500 weniger Betriebe gezählt.Die jährliche Abnahmerate in dieser Zeit war in den drei Regionen vergleichbar.Zwischen 2000 und 2004 hat sie gegenüber den zehn Jahren zuvor in der Talregion stärker abgenommen als in der Hügel- und Bergregion.

Bei den Haupterwerbsbetrieben ist die Abnahmerate in der Periode 2000–2004 gegenüber den neunziger Jahren in allen Regionen zurückgegangen.In der Bergregion war sie mit –0,7% am tiefsten.Bei den Nebenerwerbsbetrieben ist die Abnahmerate im Vergleich zum Jahrzehnt zuvor insbesondere in der Bergregion angestiegen. Insgesamt ging zwischen 2000 und 2004 die Zahl der Haupterwerbsbetriebe um 2'833 und jene der Nebenerwerbsbetriebe um 3'238 zurück.

■ Beschäftigte

In den letzten Jahren hat parallel zur Zahl der Betriebe auch die Zahl der Beschäftigten kontinuierlich abgenommen.

Entwicklung der Anzahl Beschäftigten

MerkmalAnzahl BeschäftigteVeränderung pro Jahr in %

Familieneigene217 477165 977159 447–2,7–1,0

davon:

Betriebsleiter88 88974 72469 348–1,7–1,8

Betriebsleiterinnen3 9262 3462 030–5,0–3,6

Familienfremde36 08437 81630 9310,5–4,9

Total253 561203 793190 378–2,2–1,7

Quelle:BFS

Im Jahr 2000 wurden in der Landwirtschaft gesamthaft 49'768 Beschäftigte weniger gezählt als noch 1990.Abgenommen haben in diesem Zeitraum ausschliesslich die familieneigenen Arbeitskräfte.Die Zahl der familienfremden Arbeitskräfte erfuhr eine leichte Zunahme.

Zwischen 2000 und 2004 schwächte sich der Rückgang der Beschäftigten gesamthaft ab.Klar weniger abgenommen hat in diesem Zeitraum die Anzahl familieneigene Arbeitskräfte.Bei den familienfremden Beschäftigten war der Rückgang hingegen deutlich.Im Jahr 2004 waren fast 7'000 Personen (–18%) weniger angestellt als im Jahr 2000.Bei den Familieneigenen fällt auf,dass die Abnahmerate der Betriebsleiter gegenüber dem Jahrzehnt 1990–2000 praktisch gleich geblieben ist.

■ Bruttowertschöpfung

Wirtschaftliche Kennziffern

Die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen ist ein Massstab für die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft.Sie entspricht dem Saldo aus den Geldströmen des Bruttoproduktionswertes und der Vorleistungen.Sie dient der Bezahlung der Produktionsfaktoren – Arbeit (Personalkosten) und Kapital (Nettobetriebsüberschuss) –, Abschreibungen (Wertminderungen des Anlagevermögens) sowie der indirekten Steuern,abzüglich Subventionen.Die erwähnten Ströme (Produktion,Vorleistungen und Wertschöpfung) lassen sich nach Branchen,institutionellen Sektoren (nichtfinanzielle Unternehmen,Finanzinstitute,Versicherungsunternehmen,usw.) oder aber nach Wirtschaftssektoren gliedern.

Entwicklung der Bruttowertschöpfung der drei Wirtschaftssektoren Angaben zu laufenden Preisen

■ Aussenhandel mit Landwirtschaftsprodukten

Die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen der drei Wirtschaftssektoren entwickelte sich in der Zeitspanne 1998–2003 unterschiedlich.Während sie im Primärsektor um 18,4% sank,stieg sie im Sekundär- und Tertiärsektor um 6,4% bzw.12,6%. Gesamthaft wurde in der betrachteten Periode eine Zunahme von 10,4% festgestellt.Die gesamte Wirtschaft erreichte im Jahr 2003 eine Bruttowertschöpfung von 438'507 Mio.Fr.Der Anteil des 1.Sektors war mit 1,0% gering.Davon entfielen rund drei Viertel auf die Landwirtschaft.

Im Berichtsjahr nahmen die gesamten Einfuhren gegenüber dem Vorjahr um 6,7% zu,die gesamten Ausfuhren um 8,6%.Die Importe stiegen von total 129,7 auf 138,8 Mrd.Fr.,die Exporte von 135,4 auf 147,4 Mrd.Fr.Der Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen zog in dieser Zeitspanne zumindest auf der Ausfuhrseite wieder an.Während die Importe praktisch auf dem Niveau des Vorjahres verharrten (8,9 Mrd.Fr.),stiegen die Exporte von 3,6 auf 4,0 Mrd.Fr.

Im Berichtsjahr stammten 74,9% der Landwirtschaftsimporte (6,7 Mrd.Fr.) aus der EU (EU15).2,4% wurden aus den zehn neuen EU-Ländern eingeführt.67,3% der Exporte (2,7 Mrd.Fr.) wurden in den EU-Raum getätigt (EU15).1,9% der Ausfuhren gingen in die neuen EU-Länder.Gegenüber dem Vorjahr haben die Einfuhren von den EU15 um rund 40 Mio.Fr.und die Ausfuhren in diese Länder um rund 378 Mio.Fr.zugenommen.

OZD

Landwirtschaftsprodukte hat die Schweiz im Berichtsjahr wertmässig am meisten aus Frankreich eingeführt gefolgt von Italien und Deutschland.Fast zwei Drittel der gesamten Importe aus der EU stammten aus diesen drei Ländern.Das gleiche Bild zeigte sich auch 2003 und 2002.Die meisten Ausfuhren wurden nach Deutschland getätigt.Eine stark negative Bilanz weist die Schweiz mit Frankreich,Italien,der Niederlande und Spanien aus.Ausgeglichen erscheint sie hingegen auf relativ tiefem Niveau

Ein- und Ausfuhren von landwirtschaftlichen Produkten und Verarbeitungserzeugnissen

nach Produktekategorie 2004

Tabak und Diverses (13, 14, 24)

Milchprodukte (4)

Nahrungsmittel (20, 21)

Genussmittel (9, 17, 18)

Tierfutter, Abfälle (23)

Getreide und Zubereitungen (10, 11, 19)

Ölsaaten, Fette und Öle (12, 15)

Lebende Pflanzen, Blumen (6)

Gemüse (7)

Früchte (8)

Tierische Produkte, Fische (1, 2, 3, 5, 16)

Getränke (22)

Quelle: OZD

Die Schweiz ist bezüglich Nahrungsmittel ein stark importorientiertes Land.Im Berichtsjahr wurden vor allem Getränke,tierische Produkte (inkl.Fische) sowie Nahrungsmittelzubereitungen und Früchte eingeführt.Die Getränkeeinfuhren setzen sich zusammen aus rund 67% Wein und je rund 10% Spirituosen und Mineralwasser. Von den Gesamteinfuhren unter dem Titel «tierische Produkte» sind rund 40% dem Sektor Fleisch,30% dem Sektor Fisch und der Rest dem Sektor zubereitetes Fleisch und Fleischkonserven zuzuordnen.

Bei den Ausfuhren lagen Nahrungsmittel und Genussmittel an der Spitze.Hauptanteile bei den Nahrungsmittelausfuhren bilden die Lebensmittelzubereitungen,KaffeeExtrakte,Suppen und Saucen.Unter dem Titel «Genussmittel» wurden vorwiegend Röstkaffee,Zuckerwaren sowie Schokolade ausgeführt.Bei Früchten,Gemüse und tierischen Produkten blieben die Exporte bescheiden.

Exportüberschüsse wurden bei Tabak und Diverses (+296 Mio.Fr.),Milchprodukten (+162 Mio.Fr.) sowie Nahrungsmitteln (+95 Mio.Fr.) erzielt.Gegenüber dem Vorjahr stieg der Exportüberschuss bei Tabak und Diverses um 35 Mio.Fr.,bei Milchprodukten um 40 Mio.Fr.und bei Nahrungsmitteln um 84 Mio.Fr.(Vorjahr 11 Mio.Fr.).

Die Schweizer Landwirtschaft hat gemäss Verfassung den Auftrag,mit ihrer Produktion einen wesentlichen Beitrag zur sicheren Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu leisten.Der Anteil der Inlandproduktion am inländischen Gesamtverbrauch wird allgemein als Selbstversorgungsgrad definiert.

Ursache der jährlichen Schwankungen beim Selbstversorgungsgrad sind die stark witterungsabhängigen Erträge im Pflanzenbau.Besonders ab der zweiten Hälfte der neunziger Jahre wurden grössere Ausschläge registriert.

2003 lag der Selbstversorgungsgrad mit 56% um 5 Prozentpunkte tiefer als 2002.Im Pflanzenbau sank der Wert von 44% im Jahr 2002 auf 39% infolge grosser Trockenheit.Bei tierischen Produkten lag der Inlandanteil bei 95% wie im 2002.

■ Entwicklung von Preisindices

Der Produzentenpreisindex landwirtschaftlicher Erzeugnisse ging von 1990 bis 2002 stark zurück.Für 2003 und 2004 zeigt der Index eine leicht steigende Tendenz.Im Berichtsjahr stieg der Index um 1,2 Prozentpunkte auf 76,8 Prozentpunkte an.Der Anstieg ist vor allem auf die vergleichsweise hohen Schlachtviehpreise beim Rindvieh zurückzuführen.Unterdurchschnittlich haben sich die Preise für biologische Produkte entwickelt.

Im Vergleich zum Produzentenpreisindex verlief in dieser Zeitspanne die Entwicklung des Landesindexes der Konsumentenpreise für die Untergruppe Nahrungsmittel und Getränke in die entgegengesetzte Richtung.Vor allem ab 1999 ist eine Zunahme feststellbar.Mit einem Wert von 111,2 Punkten im Berichtsjahr legte der Index gegenüber 2003 um 0,6 Prozentpunkte zu.

Entwicklung des Produzenten-, Konsumenten- und Importpreisindexes für Nahrungsmittel sowie des Indexes der Preise für landwirtschaftliche Produktionsmittel

Produzentenpreisindex

Index (1990/92 = 100)

1 Basis Mai 1997 = 100. Der neue Index enthält zu 100% Produktionsmittel. Im alten Index (Basis 1976) waren die Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital mit 25% Gewicht im Gesamtindex eingeschlossen. Das Gewicht der Produktionsmittel betrug damals 75%.

Landwirtschaft

Landesindex der Konsumentenpreise, Untergruppe Nahrungsmittel und Getränke

Index der Preise der landwirtschaftlichen Produktionsmittel 1

Importpreisindex für Nahrungsmittel 2

2 Basis Mai 2003 = 100. Ältere Zeitreihen sind für diesen Index nicht vorhanden. Bis April 2003 enthielt der Importpreisindex für die Gruppe «Nahrungsmittel» lediglich die Untergruppen «Fleisch», «Andere Nahrungsmittel» und «Getränke». Mit der Revision von Mai 2003 wurden zusätzliche Untergruppen aufgenommen. So deckt der Index nun einen weit grösseren Bereich der Nahrungsmittelimporte ab.

Quellen: BFS, SBV

Der Index der Preise der landwirtschaftlichen Produktionsmittel wurde revidiert und auf eine neue Basis gestellt (Mai 1997 = 100).Im alten Index (Basis 1976) waren die Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital mit 25% Gewicht im Gesamtindex eingeschlossen.Das Gewicht der Produktionsmittel betrug deshalb nur 75%.Beim neuen Index beträgt nun das Gewicht der Produktionsmittel 100%,die Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital (Kapitalzinsen) werden getrennt ausgewiesen.

Der Index der Preise der landwirtschaftlichen Produktionsmittel zeigt seit 1999 eine leicht steigende Tendenz.Im Berichtsjahr ist der Index gegenüber 2003 um 1,3 Prozentpunkteauf 103,8 Punkte angestiegen.Der Index kann in Produktionsmittel landwirtschaftlicher Herkunft (Saatgut,Futtermittel) und übrige Produktionsmittel unterteilt werden.Der erste Teilindex (Produktionsmittel landwirtschaftlicher Herkunft) ist über die beobachtete Periode gesunken,der Teilindex der übrigen Produktionsmittel ist in derselben Periode angestiegen.

Im Mai 2003 wurde der Importpreisindex für Nahrungsmittel revidiert und auf eine neue Basis gestellt (Mai 2003 = 100).Zusätzliche Untergruppen wurden in den Warenkorb aufgenommen,so dass der Index nun einen grösseren Bereich der Nahrungsmittelimporte abdeckt.Im Berichtsjahr lag der Index bei 102,4 Punkten und somit 2 Prozentpunkte höher als 2003.

■ Ausgaben für Landwirtschaft und Ernährung

Bundesausgaben

Die Gesamtausgaben des Bundes beliefen sich im Berichtsjahr auf 50'285 Mio.Fr.Dies entspricht einer Zunahme von 323 Mio.Fr.oder 0,6% gegenüber 2003.Für Landwirtschaft und Ernährung wurde mit 3'902 Mio.Fr.praktisch gleich viel aufgewendet wie im Vorjahr.Nach sozialer Wohlfahrt (13'813 Mio.Fr.),Finanzen und Steuern (9'417 Mio.Fr.),Verkehr (7'435 Mio.Fr.) und Landesverteidigung (4'641 Mio.Fr.) liegen die Ausgaben für Landwirtschaft und Ernährung nach wie vor an fünfter Stelle.

Entwicklung der Ausgaben des Bundes für Landwirtschaft und Ernährung

Der Anteil von Landwirtschaft und Ernährung an den Gesamtausgaben des Bundes lag im Berichtsjahr bei 7,8% wie im Vorjahr.Dieses Verhältnis ist seit dem Jahr 2000 leicht unter 8%.

Die Ausgaben für Produktion und Absatz konnten zwischen 1998 und 2003 von 1'203 Mio.Fr.auf 798 Mio.Fr.gesenkt werden.Damit wurde die Verpflichtung gemäss Artikel 187,Absatz 12 der Übergangsbestimmungen zum neuen LwG,wonach in den fünf Jahren nach In-Kraft-Treten des Gesetzes die Mittel im Bereich der Marktstützung um einen Drittel abzubauen sind,erfüllt.Im Berichtsjahr wurden diese Mittel um weitere 67 Mio.Fr.reduziert.Dies entspricht einer Abnahme von 8,4% gegenüber dem Vorjahr.

Anmerkung:Die Staatsrechnung 1999 bildet die Basis für die Aufteilung der finanziellen Mittel auf die einzelnen Aufgabengebiete.So wurden z.B.die Aufwendungen für die Kartoffel- und Obstverwertung oder die Ausgaben für die Getreideverwaltung 1990/92 als Ausgaben des BLW einbezogen.Zu diesem Zeitpunkt gab es dafür noch separate Rechnungen.Die Zahlen für 1990/92 sind deshalb nicht identisch mit den Angaben in der Staatsrechnung,diejenigen zwischen 2002 und 2004 sind jedoch wieder vergleichbar.

1Die Ausgaben in diesen Bereichen wurden gemäss Zahlungsrahmen neu gruppiert.Durch diese Neugruppierung hat es eine Anpassung bei den Grundlagenverbesserungen gegeben,so dass das Total dieser Rubrik nicht mehr mit dem Total früherer Agrarberichte verglichen werden kann.

2Die ausserordentlichen Ausgaben im Milchsektor sind in diesem Betrag eingerechnet.Dies ging zulasten von anderen Bereichen wie z.B.Strukturverbesserungen und Viehwirtschaft.

Quellen:Staatsrechnung,BLW

Die Ausgabenerhöhung bei den Direktzahlungen im Berichtsjahr ist auf Mehrbeteiligungen an den Öko- und Ethoprogrammen zurückzuführen.

Der Ausgabenrückgang von 13 Mio.Fr.bei den Grundlagenverbesserungen im Berichtsjahrhängt insbesondere damit zusammen,dass im Jahr 2003 ein Nachtragskredit für die Behebung der Unwetterschäden 2002 bewilligt wurde.

Das Produktionsjahr 2004 verlief günstiger als das Vorjahr.Die Witterungsbedingungen ermöglichten eine normale Entwicklung der Kulturen,die entsprechend gute Ernten ergaben.Die Milchproduktion nahm leicht zu,wie auch der Absatz von Käse, Joghurts und Rahm auf den Auslandmärkten.Auf den Rind- und Schweinefleischmärkten herrschten ebenfalls gute Bedingungen.Zum erstenmal seit vielen Jahren ging hingegen der Konsum von Geflügelfleisch zurück.In der Gemüseproduktion waren Rekordernten zu verzeichnen.

Zusammensetzung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereiches 2004

Nichtlandw. Nebentätigkeiten 3%

Landw. Dienstleistungen 6%

Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 1%

Wein 4%

Obst 5%

Gemüse- und Gartenbau 13%

Futterpflanzen 13%

Kartoffeln, Zuckerrüben 3%

Getreide 4%

Milch 23%

Rindvieh 10%

Schweine 10%

Geflügel, Eier 4% Sonstige tierische Erzeugnisse 1%

Quelle: BFS

Die Lebensmittelproduktion (tierische und pflanzliche Produkte) erfuhr eine Steigerung von 6,6% gegenüber dem Jahr 2003,dessen ausserordentlich trockener Sommer die Produktion in mehreren Sektoren einschränkte.Während die Zunahme im Pflanzenbau 12,4% (+525 Mio.Fr.) betrug,erreichte sie in der tierischen Produktion lediglich 1,5% (+75 Mio.Fr.),was sich dadurch erklären lässt,dass dieser Bereich 2003 weniger stark unter der Trockenheit litt.Seit 2003 fallen auch Futterpflanzen,Erzeugnisse des Gartenbaus,landwirtschaftliche Dienstleistungen und nichtlandwirtschaftliche Nebenerwerbe unter den landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereich.

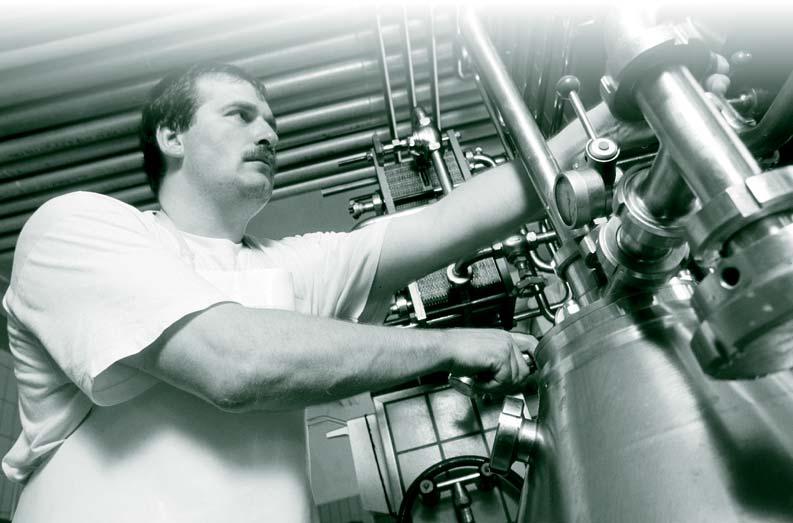

■ Produktion:leicht steigende Milcheinlieferungen

Milch und Milchprodukte

Die Molkereien und Käsereien verarbeiteten im Jahr 2004 rund 3,21 Mio.t Milch. Gestiegen ist die Produktion in den Bereichen Käse und Frischmilchprodukte.Es konnte wieder ein Anstieg des Käseexportes verzeichnet werden,ebenso stieg die Ausfuhr von Joghurt und Rahm.Im Berichtsjahr 2004 sanken die Produzentenpreise für Milch weiter.Hingegen wiesen die Konsumentenpreisindices,mit Ausnahme von Butter,eine leicht steigende Tendenz auf.

Die Gesamtmilchproduktion hat im Berichtsjahr um 32’800 t zugenommen und betrug 2004 3,94 Mio.t.Rund 23% dieser Menge diente der Selbstversorgung oder wurde auf dem Hof verfüttert.Die Milchleistung pro Kuh stieg weiter,und zwar im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 90 kg auf 5’680 kg.

Im Berichtsjahr haben die Milchproduzenten 3,21 Mio.t Milch oder 1,15% mehr als im Vorjahr verkauft.Diese Milchmenge stammte von 570’000 Kühen.Der Kuhbestand hat gegenüber dem Vorjahr leicht (um 5'000 Tiere) abgenommen.

Milcheinlieferungen nach Monaten 2003 und 2004

In den Monaten Januar,Februar,Mai,Juni sowie Oktober und November des Berichtsjahres waren die monatlichen Einlieferungen höher als im Vorjahr.Etwa die gleiche Menge Milch wurde in den Monaten Juli bis September und November eingeliefert. Nur im März und April wurde etwas weniger Milch vermarktet.

■ Verwertung:mehr Käse

Im Berichtsjahr 2004 wurde die insgesamt vermarktete Milch (3,21 Mio.t) wie folgt verwertet:

zu Käse:1 323 000 t (+2,2%)

zu Konsummilch und anderen Milchprodukten:1 124 000 t (+0,8%)

zu Rahm/Butter:741 000 t (–0,3%)

Die Käseherstellung nahm gegenüber dem Vorjahr um 1,4% zu.Im Berichtsjahr wurden 1'233 t (auf 70'160 t) mehr Hartkäse und 1'228 t (auf 47'878 t) mehr Halbhartkäse produziert.Beim Hartkäse ist dies eine Steigerung um 1,8%,beim Halbhartkäse um 2,6%.Das steigende Produktionsvolumen der letzten Jahre von Frischkäse konnte im Berichtsjahr nicht fortgesetzt werden.Im Vergleich zum Vorjahr sank 2004 die Produktion um 279 t auf 36'822 t.Wie in den letzten Jahren wies das Produktionsvolumen von Schaf- und Ziegenkäse eine positive Entwicklung auf (von 708 auf 810 t oder +14,5%).

Die im Vorjahr festgestellte Zunahme der Produktion von Frischmilchprodukten konnte auch im Jahr 2004 beobachtet werden.Diese betrug knapp 5,4% (auf 229’880 t).Der seit einigen Jahren sinkende Trend bei der Konsummilch änderte sich im Berichtsjahr. Die Produktionszunahme bei Konsummilch betrug 2'386 t auf 497'021 t.

Die Butterproduktion blieb stabil,hingegen war die Milchpulverproduktion rückläufig. Gegenüber dem Vorjahr wurde eine Abnahme um 8,1% (von 55'536 t auf 51'048 t) verzeichnet.

■ Aussenhandel:steigende Joghurt-Exporte

Die Aussenhandelsbilanz ist wie in den vergangenen Jahren nach wie vor positiv.Die Schweiz exportiert mengenmässig mehr Käse,Joghurt,Milchpulver und Rahm als sie importiert.Auffallend sind die markante Zunahme beim Joghurt- und Rahmexport und die Abnahme beim Milchpulverexport.

Im Jahr 2004 nahmen die Joghurtexporte um 60,1% auf 17’033 t zu.Die Joghurteinfuhr hingegen ist im Vergleich zum Vorjahr etwas gesunken.Der Export von Milchpulver sank um 18% auf 15’617 t.Der Import in diesem Bereich hat ebenfalls abgenommen.Die Buttereinfuhr für die Inlandversorgung hat um 107% zugenommen und erreichte im Jahr 2004 977 t.Der Rahmexport wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 317 t oder 29,8% auf 1'379 t.

Im dritten Jahr nach In-Kraft-Treten des Käseabkommens wurden nicht bei allen Nullzollkontingenten die zur Verfügung stehende Menge zugeteilt.Von den verfügbaren 17'000 t im dritten Jahr wurden insgesamt 14'898 t versteigert.Wie schon im ersten und zweiten Jahr konnten die beiden Kontingente 119 (Mozzarella) und 120 (Frisch- und Weichkäse) vollumfänglich zugeteilt werden.

Käse-Importkontingente der Schweiz

Kontingents-Nr.

Gemäss Abkommen standen im 3.Jahr 5'500 t für einen zusätzlichen zollfreien Käseexport in die EU zur Verfügung (Erhöhung der Nullzollkontingente um 1'250 t gegenüber dem 2.Jahr).Im Vergleich zum 2.Jahr wurde die Marktzutrittsmöglichkeit etwa gleich genutzt.Im Juli 2004 vergab die EU für den Zeitraum Juli 2004 bis Dezember 2004 Einfuhrlizenzen in der Höhe von 951 t.Verfügbar wären für diesen ersten Halbjahreszeitraum 2'750 t gewesen.Für die zweite Jahreshälfte 2004/05 standen demnach,einschliesslich der im ersten Halbjahr nicht ausgenützten Kontingente,4'549 t zur Verfügung.

Zum ersten Mal wurde die gesamte zur Verfügung stehende Menge für zollfreien Joghurt- und Rahmexport in die EU verteilt (2'000 t).

■ Verbrauch:leicht sinkender Joghurtkonsum

Die Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums von Milch und Milchprodukten zeigt eine stabile Tendenz.Der Käse-,Quark- und Butterkonsum ist 2004 im Vergleich zum Vorjahr praktisch unverändert geblieben.

Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums

1990/92200220032004

Der Konsum von Milchgetränken nahm im Vergleich zum Vorjahr von 4,6 kg auf 6,1 kg (+32,6%) zu.Beim Joghurtkonsum konnte eine leicht rückläufige Entwicklung beobachtet werden.Gegenüber dem Vorjahr nahm dieser um 0,6 kg ab (–3,7% auf 15,6 kg).

■ Produzentenpreise: Tendenz weiterhin sinkend

Im Jahr 2004 wurde im Vergleich zum Vorjahr ein weiterer Rückgang der Produzentenpreise festgestellt.Der schweizerische Gesamt-Milchpreis ist um 0.91 Rp.pro kg Milch auf 74.63 Rp.gesunken.Dabei waren im Berichtsjahr die Preise für Industriemilch, verkäste Milch und für Biomilch tiefer als im Vorjahr.

Milchpreise 2004 gesamtschweizerisch und nach Regionen

Die regionalen Differenzen bei der Industriemilch und der Biomilch sind 2004 im Vergleich zum Vorjahr wieder etwas grösser geworden.Im Berichtsjahr betrugen sie bei der Industriemilch bis zu 1.48 Rp.und bei der Biomilch bis zu 4.59 Rp.Die Preisdifferenzen zwischen den Regionen bei der verkästen Milch hingegen sind etwa gleich gross wie schon im Vorjahr:sie betrugen bis zu 7.76 Rp.Der Produzentenpreis für Biomilch sank im Vergleich zum Vorjahr um 3.76 Rp.pro kg Milch (–4,3%).Für Biomilch wird zwischen 2.71 Rp.und 15.06 Rp.pro kg Milch mehr als für die übrige Milch bezahlt.

■ Konsumentenpreise: für Butter sinkend

Die Konsumentenpreise für Käse haben sich im Berichtsjahr unterschiedlich entwickelt. Der Preis für 1 kg Emmentaler surchoix betrug durchschnittlich Fr.19.93 (–4,6% oder –96 Rp.) und für 1 kg Greyerzer surchoix Fr.20.54 (–2,3% oder –48 Rp.).Hingegen stieg der Preis für Sbrinz von Fr.21.75 auf Fr.22.71 (+4,4%) und für Appenzeller surchoix von Fr.19.76 auf Fr.19.81 (+ 0,25%).Für Camembert 45% und Weichkäse mit Schimmelreifung bezahlte der Konsument den gleichen Preis wie im Vorjahr.

Entwicklung der Konsumentenpreisindices für Milch und Milchprodukte

1990/92200220032004

Die Konsumentenpreisindices für Käse,Rahm und andere Milchprodukte wiesen im Jahr 2004 leicht steigende Tendenzen auf.Dagegen ist der Index für Butter um 1,76 Punkte oder 1,8% gesunken.

■ Bruttomarge:Milch und Milchprodukte

Nachdem von März bis Juni 2004 eine leicht steigende Tendenz bei der Gesamtbruttomarge auf Milch und Milchprodukten beobachtet wurde,verzeichnete sie von Juli bis Oktober eine stetige Abnahme,um gegen Ende des Berichtsjahres wieder etwas anzusteigen.Dieselbe Entwicklung war bei der Bruttomarge Verarbeitung – Verteilung auf der Produktegruppe «Käse» zu beobachten sowie bei derjenigen für Joghurt.Bei der Butter dagegen war die Bruttomarge am Ende des Jahres höher als zu Beginn. Dabei gab es während des Jahres grosse Schwankungen.Diese sind auf unterschiedliche Entwicklungen bei den Produzenten- und Konsumentenpreisen zurückzuführen. Tiefere Produzentenpreise im April und Mai hatten eine markant höhere Bruttomarge zur Folge.Die Anpassung der Konsumentenpreise nach unten liess die Bruttomarge im Juli wieder sinken.Der anschliessende Anstieg ist auf die saisonal tieferen Produzentenpreise zurückzuführen.

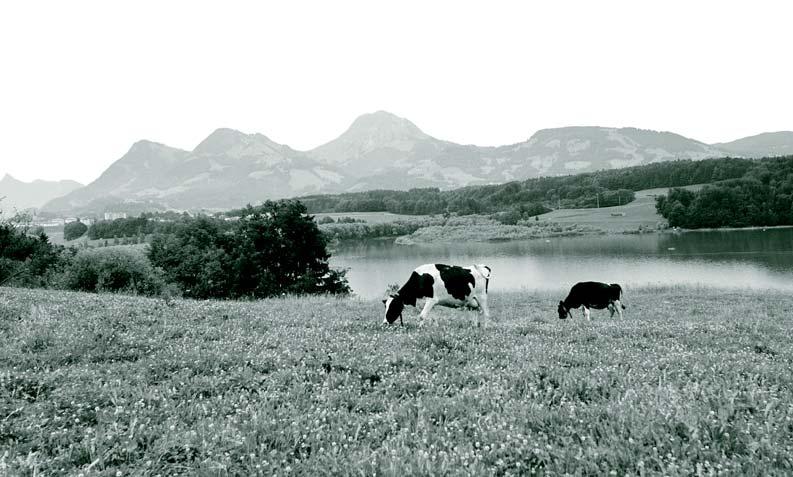

Tiere und tierische Erzeugnisse

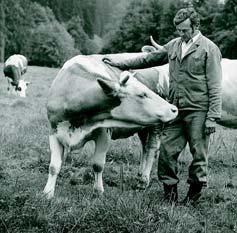

Seit Beginn der neunziger Jahre sinkt der schweizerische Rindviehbestand stetig.Von rund 1,85 Mio.St.ging er auf 1,54 Mio.St.zurück.Die tendenziell extensivere Bewirtschaftung der Flächen sowie der Zuchtfortschritt bei gleichzeitiger Kontingentierung der Milchproduktionsmenge sind die massgebenden Gründe dafür.Erstmals wurden im Berichtsjahr weniger als 700'000 Kühe in der Schweiz gehalten.

Die Rinderkrankheit BSE verschwand praktisch vollständig.Es wurden lediglich 3 BSEFälle registriert.In den Vorjahren traten stets über 20 Fälle auf.Zu verdanken ist diese erfreuliche Situation der Festlegung klarer Standards,der einheitlichen,konsequenten Kontrolle entlang der ganzen Produktionslinie und der verstärkten,praxisorientierten Beratung in den Betrieben.

Der Fleisch- und Eiermarkt verlief aus Sicht der Produzenten positiv.Sie erzielten,mit Ausnahme beim Lammfleisch,höhere oder mindestens gleich hohe Preise wie im Vorjahr.Als Folge der 10% tieferen Kuhschlachtungen stiegen beispielsweise die Produzentenpreise um 15%.Für Schweine wurde mit durchschnittlich Fr.4.54 je kg SG ebenfalls mehr bezahlt als in den Jahren 2002 und 2003.Hingegen erlitten die Lammfleischproduzenten,insbesondere wegen des nochmals grösseren Inlandangebotes,eine Preiseinbusse von 11%.Die inländische Produktion aller Fleischkategorien zusammen sank und wurde teilweise mit grösseren Einfuhrmengen kompensiert.Vom schweizerischen Gesamtkonsum von über 391'000 t stammten rund 85'000 t (22%) aus dem Ausland.Im Jahre 2003 waren nur 21% des konsumierten Fleisches ausländischer Provenienz.Der Fleisch- und Fischkonsum sank im Berichtsjahr um 0,6% auf 59,49 kg pro Kopf.Erstmals seit Jahren verlor dabei das Geflügelfleisch an Bedeutung und pro Kopf wurden wieder weniger als 10 kg gegessen.

■ Produktion:Steigender Pferde-,Ziegen- und Mastgeflügelbestand

Der Rindviehbestand nahm um 1,6% ab.Damit setzt sich der kontinuierliche Rückgang fort.Vor allem die Verkehrsmilchkühe wurden deutlich reduziert (–17'000 St.). Zugenommen hat hingegen der Mutter- und Ammenkuhbestand (5'000 St.).Das Rindvieh wird insgesamt auf rund 46'200 Betrieben gehalten.Der Schweinebestand von rund 1,5 Mio.St.und der Zuchtsauenbestand von rund 143'000 St.blieben demgegenüber in den vergangenen Jahren recht stabil.Allerdings hat die Zahl der Betriebe seit 2001 um 20% abgenommen.

Entwicklung der Tierbestände

Tierart19902002200320041990–2002/04

in 1 000in 1 000in 1 000in 1 000%

Rindvieh 1 8581 5941 5701 544–15,54

–Kühe für die Verkehrsmilchproduktion726605587570–19,10

– Kühe ohne Verkehrs-

Der Mastgeflügelbestand kletterte weiter und liegt nun bei fast 5 Mio.St.Im Vergleich zu 1990 steht 74% mehr Mastgeflügel in Schweizer Ställen.Im Mittel weisen die 1'084 Mastbetriebe eine Bestandesgrösse von 4'500 St.auf.Primär als Folge der stetig verbesserten Legeleistung ging der Lege- und Zuchthennenbestand zurück,und zwar um 1,3%.Im Vergleich zu 1990 sank der Bestand sogar um einen Viertel.Auch die Zahl der Betriebe ist stetig abnehmend und lag im Berichtsjahr bei 16'400 (–5,5%).

An der Spitze der inländischen Fleischproduktion steht das Schweinefleisch mit 227'085 t SG gefolgt von Rindfleisch mit 100'308 t SG.Diese beiden Fleischsorten weisen einen Anteil von rund 76% an der gesamten Inlandproduktion Fleisch von 431’745 t SG auf.Rund die Hälfte der Rindfleischproduktion ist Kuhfleisch,das vorwiegend von Milchproduktionsbetrieben stammt.

Im Jahr 2004 produzierte die Schweizer Landwirtschaft 6,8% mehr Schaf- und Lammfleisch und 6,1% mehr Geflügelfleisch als im Vorjahr.Seit 1990/92 stieg die Produktion in der Schweiz sogar um 30% beim Schaf- und Lammfleisch und um 66% beim Geflügelfleisch.Die Mehrmengen beim Geflügelfleisch nahm der Markt mühelos auf. Demgegenüber gerieten die Lämmerpreise merklich unter Druck.Seit zwei Jahren rückläufig ist die Rind-,Kalb- und Schweinefleischproduktion sowie die Erzeugung von Eiern.Dies ist die Folge der sinkenden Tierbestände.

■ Aussenhandel:Brasilien ist der bedeutendste Rindfleischlieferant

Index (1990/92 = 100)

Entwicklung der tierischen Produktion

1990/92200220032004

Quellen: Proviande, SBV

Vom konsumierten Rind- und Schweinefleisch wird 88% bzw.93% in der Schweiz produziert.Andererseits stammt lediglich jedes achte Kilogramm Pferdefleisch,jedes sechste Kilogramm Kaninchenfleisch sowie etwa jedes zweite Kilogramm Geflügel-, Ziegen- und Schaffleisch aus schweizerischer Produktion.

Die Eierproduktion fiel um 4% und betrug 652 Mio.St.97% der inländischen Eier werden im Detailhandel und in der Gastronomie verkauft.Die restlichen Eier werden aufgeschlagen und in der Lebensmittelindustrie verbraucht.Bei den eingeführten Eiern beträgt das Verhältnis Detailhandel - Lebensmittelindustrie 50:50.

Die Ausfuhr von Schweizer Fleisch und Fleischerzeugnissen kletterte um 360 t auf 2'160 t.Das bekannte Rinds-Trockenfleisch nimmt davon mehr als die Hälfte ein (1'151 t) und wird zu über 99% in Frankreich und Deutschland verkauft.Der Handelswert der Fleischexporte betrug rund 25 Mio.Fr.

Schweizer Firmen führten insgesamt über 103'000 t Fleisch,Fleischerzeugnisse und Schlachtnebenprodukte ein.Diese Waren haben einen Handelswert von rund 680 Mio. Fr.Am bedeutendsten sind das Geflügel- und Schweinefleisch,wovon 45'900 t bzw. 11'600 t importiert wurden.Der wichtigste Partner ist Deutschland mit einem Anteil von 35'000 t und einem Handelswert von 82 Mio.Fr.

Aus Brasilien stammen 74% des eingeführten Rind- und Kalbfleisches.Südafrika (13%),Italien (9%) und Frankreich (7%) sind die nächstgrössten Lieferanten.Vor allem Spezialstücke des Rindsstotzens und High-Quality-Beef werden aus Brasilien bezogen. In der Gunst der Schweizerinnen und Schweizer stehen wie seit vielen Jahren australisches und neuseeländisches Schaf- und Lammfleisch,das einen Importanteil von 82% aufweist.Frankreich,Deutschland und das Vereinigte Königreich teilen sich die restlichen 18%.Kanada (38%),die USA (38%),Argentinien (11%) und Australien (9%) sind die bevorzugten Pferdefleischlieferanten.Den Import des Geflügelfleisches teilen sich hauptsächlich Frankreich und Ungarn mit Marktanteilen von je 21%. Italienische Wurstwaren sind in der Schweiz äusserst beliebt.Etwa 2'600 t kaufte der Schweizer Handel im südlichen Nachbarland ein.Importierte Fleischzubereitungen und Konserven stammen dagegen grösstenteils aus Frankreich (1'400 t).

■ Verbrauch:Schweinefleisch wird am meisten gegessen

Im Rahmen der WTO Uruguay-Runde hat sich die Schweiz verpflichtet,den Marktzutritt für eine bestimmte Fleischmenge zu tiefen Kontingentszöllen zu gewähren.Für Rind-, Schaf-,Pferde- und Ziegenfleisch beträgt die Zollkontingentsmenge seit 1996 zusammen 22'500 t.Die Schweiz hat diese Verpflichtung jedes Jahr eingehalten und im Jahresmittel der letzten neun Jahre über 27'000 t Einfuhren zugelassen.Für Schweineund Geflügelfleisch nahm die Zollkontingentsmenge von 50'020 t im Jahre 1996 auf 54'500 t im Jahre 2000 zu;seither ist sie konstant bei 54'500 t.Auch diese Verpflichtung wurde im Durchschnitt der Jahre 1996 bis 2004 mit rund 55'200 t pro Jahr übertroffen.Allerdings gab es Jahre,wo die Zollkontingentsmenge nicht ganz erreicht wurde.Diese wurden jedoch von Jahren mit Mehrimporten überkompensiert.

Der Pferde- und Eselimport ging um 4% auf 3'064 St.zurück.Jedes dritte Pferd stammt aus deutscher,jedes vierte aus französischer Provenienz.Immerhin exportierte die Schweiz im Gegenzug auch 1’035 Pferde.

Der Aussenhandel mit Eiern ist sehr einseitig.Den Eiereinfuhren von über 27'000 t stehen Ausfuhren von 1 t gegenüber.Deutsche und französische Eier im Umfang von 14'800 t werden hauptsächlich im Detailhandel verkauft.Dagegen stammen Eier, welche in der Schweiz aufgeschlagen und für die Nahrungsmittelindustrie verwendet werden,zur Hauptsache aus den osteuropäischen Ländern Bulgarien,Polen und Tschechien.Der Schweizer Handel bezieht aus diesen drei Ländern zusammen 7'400 t. Insgesamt 10'800 t flüssige und getrocknete Eiprodukte sowie Eieralbumine wurden in die Schweiz eingeführt.Mehr als die Hälfte davon liefert die Niederlande.Die Ausfuhren beliefen sich hingegen lediglich auf 190 t.

Der Fleischverbrauch lag mit 391'065 t lediglich 0,2% unter dem Vorjahreswert. Steigender Beliebtheit erfreuen sich Pferdefleisch (+6,1%),Wild und Kaninchen (+3,2%),Rindfleisch (+1,3%) sowie Schaf- und Lammfleisch (+0,9%).Der Geflügelfleischverbrauch sank hingegen um 0,6%.Ausserdem verzehrten die Konsumentinnen und Konsumenten 58'649 t Fische und Krustentiere,was einer Zunahme von 2,8% entspricht.

Der Pro-Kopf-Konsum von Fleisch fiel um 0,7% auf 51,73 kg.Schweinefleisch ist nach wie vor der Spitzenreiter mit 24,80 kg,gefolgt von Rindfleisch (10,23 kg),Geflügelfleisch (9,97 kg) und Kalbfleisch (3,54 kg).Alle anderen Fleischsorten werden deutlich weniger konsumiert.Im Mittel liegen je Tag 140 g Fleisch und Fleischerzeugnisse auf den Tellern der Konsumentinnen und Konsumenten.Positiv entwickelt hat sich der ProKopf-Konsum bei Fischen und Krustentieren:er kletterte um 2,4% auf 7,76 kg.

■ Produzentenpreise:

Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums von Fleisch und Eiern

1990/92 2002 2003 2004

In Privathaushalten wird hauptsächlich Schweine- und Geflügelfleisch gegessen. Mengenmässig ebenso bedeutend sind zudem Charcuterie und Wurstwaren.In der Gastronomie liegt dagegen Rindfleisch an der Spitze gefolgt von Charcuterie.

Für Muni,Ochsen und Rinder mittlerer Qualität (Handelsklasse T3) wurden im Jahresmittel zwischen Fr.8.07 und 8.17 je kg SG franko Schlachthof bezahlt.Die Mäster erzielten somit die gleich hohen Preise wie im Vorjahr.Hingegen kletterten die Preise für Kühe guter Qualität (Handelsklasse T3) um 15% auf Fr.6.62 je kg SG.Die Hauptursache ist die Reduktion der Schlachtungen um 10%.Wegen der rückläufigen Schweinefleischproduktion (–1,1%) stieg auch der Preis für Fleischschweine um 2% auf Fr.4.54 je kg SG.Gesunken ist der Preis für Lämmer mittlerer Qualität (Handelsklasse T3).Er lag im Jahresmittel auf Fr.10.21 je kg SG,was einer Einbusse von 11% gegenüber 2003 und 24% gegenüber 2002 entspricht.Diese Entwicklung ist vor allem durch das stetig steigende Inlandangebot bedingt.Im Vergleich zu 2002 wurden 11% mehr Schaf- und Lammfleisch auf dem Schweizer Markt verkauft.

Monatliche Schlachtvieh- und Fleischschweinepreise 2004,

■ Konsumentenpreise: Rind- und Kalbfleisch wurden erneut teurer

Saisonale Preisschwankungen traten wie gewohnt bei Schweinen und Kälbern auf.Der Kälberpreis stieg infolge des rückläufigen Angebotes in der zweiten Jahreshälfte von Fr.11.15 auf rund Fr.13.90 je kg SG.Für Schweine wurden wiederum im Mai–Juli mit bis zu Fr.5.40 je kg SG ab Hof die höchsten Preise bezahlt.Die Grillsaison fördert in dieser Periode die Nachfrage.Trotz Alpentladung verblieben die Kuhpreise im Herbst stabil zwischen Fr.6.40 und Fr.6.80 je kg SG.

Die höheren Produzentenpreise für Rinder und Kälber schlugen bis zum Ladentisch durch.Die Steigerung der Konsumentenpreise betrug zwischen Fr.0.50 und 2.50 je kg. Relativ stabil verblieben hingegen die Konsumentenpreise für Stücke vom Schwein und vom Lamm.Für die beobachteten Fleischstücke aller Tierkategorien mussten die Konsumentinnen und Konsumenten in den letzten drei Jahren tiefer ins Portemonnaie greifen als 1990/92.Die Preissteigerungen bewegen sich dabei in einer Bandbreite von 4% für Rindfleischbraten bis 39% fürs Kalbsvoressen.Der höhere Anteil von Labelfleisch hatte auf diese Entwicklung einen gewissen Einfluss.Die Produzentenpreise je kg SG brachen hingegen im Vergleich von 2004 zu 1990/92 um 12% bei Rindern,um 15% bei Kälbern und um 28% bei Kühen ein.

■ Bruttomarge Fleisch

Die nominale Bruttomarge Verarbeitung und Verteilung stieg für Rindfleisch gegenüber 2003 um 9 Prozentpunkte.Rückläufig war sie für Lammfleisch (–6 Prozentpunkte), Schweinefleisch (–1 Prozentpunkt) und Kalbfleisch (–2 Prozentpunkte).Die markanteste Margensteigerung (+38%) seit Beginn der Beobachtungen im Jahre 1999 ist beim Schweinefleisch zu beobachten.Am geringsten ist sie beim Kalbfleisch,wo eine Zunahme von 13% festzustellen ist.Die Marge des Warenkorbes aller Frischfleischsorten,inklusive der Fleisch- und Wurstwaren,kletterte seit der Basisperiode (FebruarApril 1999,Index=100) stetig nach oben.Im Jahre 2004 lag das Mittel bei 119,2 Punkten und damit 3 Punkte über dem Vorjahr.Die grössten monatlichen Schwankungen im Berichtsjahr traten beim Lammfleisch auf,dessen Index sich zwischen 105 und 127,8 Punkten bewegte.

■ Wettersituation: sonnig und warm

Pflanzenbau und pflanzliche Produkte

Die milden Wintermonate im Jahre 2003 setzten sich im Januar und Februar des Berichtsjahres im Mittelland fort.Ausser in den Monaten März und Mai übertrafen sämtliche Monatsmittelwerte auf der Alpennord- und Südseite das Temperaturmittel von 1961 bis 1990.Wärmer als im Hitzejahr 2003 waren der Januar und Februar sowie die Herbstmonate September und Oktober.Sonnig präsentierten sich die Monate Februar bis Mai und der September.Mit Ausnahme von Januar und Oktober erreichte die mittlere Sonnenscheindauer der übrigen Monate in etwa das langjährige Mittel. Niederschlagsreich gegenüber dem langjährigen Mittel fielen die sonnenarmen Monate Januar und Oktober aus.Vergleichsweise wenig Regen fiel im Februar,April, September,November und Dezember.Trotz der vom Hitzejahr 2003 konträr geprägten Empfindungen war das Berichtsjahr insgesamt warm,sonnenreich und die Niederschlagsmengen blieben leicht hinter dem langjährigen Mittel zurück.

Unter Wetterkapriolen sind die extremen Niederschläge im Januar einzuordnen,als in nördlichen und westlichen Regionen innerhalb von 2 Tagen in etwa die normale Monatsmenge fiel.Ende März erlitt die Ostschweiz einen Wintereinbruch bis in tiefe Lagen,St.Gallen erhielt 75 cm Neuschnee.Anfangs Juni lösten heftige Niederschläge vor allem im Berner Oberland Erdrutsche und Überschwemmungen aus.Ein Hagelzug mit Korngrössen bis zu 4 cm durchquerte das Mittelland vom Genfer- bis zum Bodensee am 8.Juli.Als Folge der hohen Temperaturen traten im Oktober ungewöhnlich zahlreiche und heftige Sommergewitter auf.

■ Produktion:Spitzenerträge kompensieren

Flächenrückgang

Ackerkulturen

Insgesamt nahm die offene Ackerfläche gegenüber dem Vorjahr um 2'173 ha ab (–0,8%).Den bedeutendsten Flächenrückgang verzeichnete das Futtergetreide mit 6'236 ha (–8,0%),während die Brotgetreidefläche um 1'430 ha (1,6%) anstieg. Flächengewinne verbuchten gegenüber 2003 zudem Silo- und Grünmais (5,1%), Freilandgemüse (4,9%),Raps (5,3%) und Zuckerrüben (6,2%).Futterrüben und nachwachsende Rohstoffe (Faserpflanzen) setzten bezogen auf die Anbaufläche die rückläufige Tendenz fort.

Zusammensetzung der offenen Ackerfläche 2004 (provisorisch)

Total 281 302 ha

Silo- und Grünmais 15% 42 433 ha

Freilandgemüse 3%

8 813 ha

Raps 6% 16 839 ha

Zuckerrüben 7% 18 622 ha

übrige Kulturen 7% 19 508 ha

Getreide 57% 161 752 ha

Kartoffeln 5% 13 335 ha

Quelle: SBV

Die Auswirkungen des Trockensommers 2003 zeigten sich anhand des Ertragseinbruchs.Im Berichtsjahr lieferten die Ackerkulturen mit Ausnahme von Kartoffeln, Sonnenblumen und Sojabohnen aufgrund günstiger Witterungsbedingungen Spitzenerträge.

Entwicklung der Flächenerträge ausgewählter Ackerprodukte

1990/9219992000200120022004 2003

Produkte (Erträge 2004 provisorisch)

Winterweizen (63,1 dt/ha)

Kartoffeln (395,0 dt/ha)

Raps (34,5 dt/ha)

Gerste (68,8 dt/ha)

Zuckerrüben (779,0 dt/ha)

Quelle: SBV

■ Verwertung: Marktungleichgewichte bei Brotweizen und Kartoffeln

Im Berichtsjahr überstieg die Getreideproduktion aufgrund hoher Erträge trotz kleinerer Anbauflächen die Erntemengen der vorangegangenen drei Jahre.Während die produzierte Futtergetreidemenge problemlos am Markt platziert werden konnte, übertraf das Angebot an backfähigem Weizen den Bedarf erheblich.

■ Aussenhandel: Zuckerbilanzen und Futtermittelimporte

Günstige Witterungsbedingungen im Berichtsjahr ermöglichten nicht nur hohe Erträge, sondern sorgten auch für eine gute Qualität der Ernteprodukte.Zur Stabilisierung der Preise infolge überschüssigem Brotgetreide führte der Schweizerische Getreideproduzentenverband umfangreiche Massnahmen zu dessen Verwertung im Futtersektor durch.Im 90-tägigen Dauerbetrieb verarbeiteten die Zuckerfabriken Aarberg und Frauenfeld die Rekordernte von 1,45 Mio.t Zuckerrüben zu 221’803 t Zucker.Die reiche Kartoffelernte traf auf eine begrenzte Nachfrage zu Speise- und Veredelungszwecken.Ungenügende Qualitäten und überschüssige Mengen mussten daher teilweise mit Bundesmitteln dem Futtersektor zugeführt werden.Von den Ölsaaten übertraf einzig Raps die Zielmenge.Die Verarbeiter erklärten sich in Anbetracht der erfreulichen Nachfrage bereit,die gesamte Erntemenge vor allem zur Gewinnung von Speiseöl und ergänzend zur Herstellung von Treibstoff (Raps-Methyl-Ester) zu übernehmen.

Infolge variabler Anbauflächen und witterungsbedingter Ertragsschwankungen variierte die inländische Zuckerproduktion seit 1999 im Bereich von 200'000 t bei einem Bedarf von rund 230'000 t.Im selben Zeitraum sind die Importe von 140'000 auf 288'000 t angestiegen.Verwendet wurden die zusätzlichen Importe nahezu ausschliesslich für den Export in Verarbeitungsprodukten.Erntebedingte Unter- oder Überversorgung konnte mit einer aktiven Lagerbewirtschaftung jeweils aufgefangen werden.

Grösstenteils stammt in die Schweiz eingeführter Zucker aus der EU.Mit 47,8% der gesamten Zuckerimporte war Frankreich im Berichtsjahr der wichtigste Lieferant vor Deutschland mit 45,5% sowie Grossbritannien (3,6%),Mauritius (1,0%) und Brasilien (0,8%).Die restlichen Einfuhren von Rohr-,Rübenzucker oder reiner Saccharose verteilten sich auf 29 Länder (1,3%).

Die Mindererträge des Trockensommers 2003 wirkten sich im Aussenhandel bis zur Anschlussernte 2004 aus.Infolge erfreulicher Flächenerträge im Berichtsjahr bei Wiesen- und Ackerfutter sanken die Futtermitteleinfuhren im zweiten Halbjahr.Im Vorjahresvergleich nahmen die Ergänzungsimporte von Heu und Getreide zu Futterzwecken ab.

■ Produzentenpreise: Preise mehrheitlich tiefer als 2003

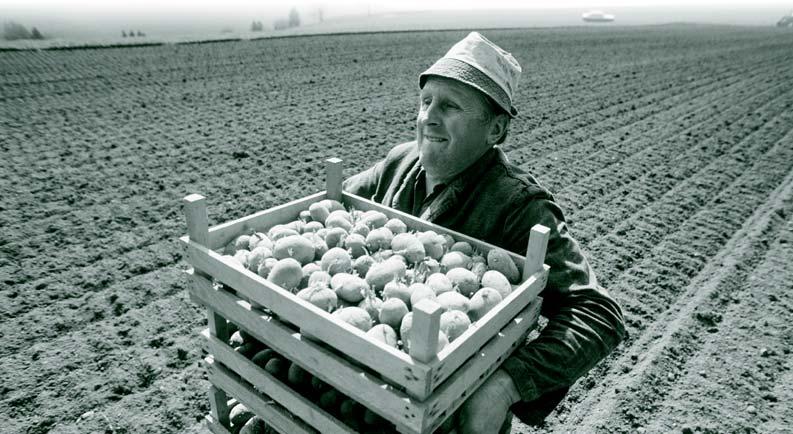

Im Berichtsjahr wirkte sich die grosse Erntemenge und die Kürzung der Beitragssätze für die Verwertung negativ auf die Kartoffelpreise aus.Im Nahrungsmittelbereich wurden ähnliche Preise wie im Vorjahr erzielt,doch verminderte die grössere Menge, die zu tiefen Preisen im Futterbereich verwertet wurde,den mittleren Produzentenpreis.Trotz rückläufiger Bundesbeiträge und grosser Ernte konnte der Zuckerrübenpreis in etwa auf dem Vorjahresniveau gehalten werden.Beim Weizen belastete das Überangebot den Produzentenpreis,wobei sich auch die vom Bundesrat im November 2004 beschlossene Reduktion der Grenzbelastung per 1.Juli 2005 auswirkte.Trotz den von den Produzenten finanzierten Marktentlastungsmassnahmen gab der Weizenpreis nach.Im Vorfeld der beschlossenen Schwellenpreissenkung sank auch der Gerstenpreis,während die Auswirkungen auf die Ölsaaten und übrigen Eiweissträger eher gering blieben.

■ Konsumentenpreise: tendenziell steigend

1990/92200220032004

2004

Kl. I, 57.84 Fr./dt

11.85 Fr./dt Raps, 76.60 Fr./dt

Der Trend zu steigenden Konsumentenpreisen von Weissmehl setzte sich im Berichtsjahr fort.Hingegen blieben die Preise für Backwaren wie Ruch- und Halbweissbrot sowie Weggli und Gipfeli nahezu stabil.Gegenüber dem Vorjahr zeigte der Preis für Kristallzucker keine Veränderung.Preissteigerungen verzeichneten aber die Kartoffeln und das Sonnenblumenöl.

■ Produktion:Optimale Witterungsbedingungen

Spezialkulturen

Auf einer Fläche von 23’700 ha oder 2,2% der LN wurden Dauerkulturen angebaut. Davon waren 14’937 ha Reben,6’750 ha Obstanlagen und 284 ha Strauchbeeren.

Die von der Schweizerischen Zentralstelle für Gemüsebau (SZG) erhobene Gemüsefläche (inkl.Mehrfachanbau pro Jahr) betrug 13’500 ha.Sie vergrösserte sich gegenüber dem Vorjahr nur um einige Hektaren.Die bedeutendste Flächenzunahme ist bei den Lagergemüse zu verzeichnen.Mit einer Fläche von 733 ha wurden so viel Lagerkarotten wie noch nie angebaut.Sie erfuhren gegenüber dem Vorjahr eine Flächenzunahme von 10%.Die bedeutendste Flächenreduktion gab es bei Konservengemüse. Unter anderem verminderte sich die Anbaufläche von Konservenspinat um 28% auf 858 ha.

Bei den Obstflächen waren die gleichen Entwicklungstendenzen wie in den Vorjahren zu beobachten.Die Apfelfläche betrug 4’384 ha und nahm weiter um einige Hektaren ab – allerdings nicht mehr so stark wie in den Vorjahren.Hingegen legten die Apfelsorten Gala,Braeburn,Topaz und Pinova weiterhin zu.In den letzten sieben Jahren verdoppelte sich deren Fläche auf 927 ha.Die Fläche der Birnenanlagen betrug 958 ha und nahm gegenüber dem Vorjahr wieder leicht zu.Steinobst und Beeren waren weiterhin im Trend.Die Fläche von Steinobst dehnte sich um 159 ha (13%) auf 1’353 ha und diejenigen der Beeren um 20 ha (3%) auf 671 ha aus.

Fläche der Obstkulturen unter Witterungsschutz 2004

Die Obstkulturen waren auf einer Fläche von 1'120 ha oder 17% mit Hagelnetzen und/oder Regenfolien geschützt.In Apfelkulturen besteht der umfangreichste Witterungsschutz;940 ha oder 21% waren mit Hagelnetzen versehen.Im Weiteren sind die Hagelnetze bei Birnen- (88 ha),Kirschen- (77 ha) und Zwetschgenkulturen (14 ha) verbreitet.Bei Kirschenkulturen waren zusätzlich 55 ha mit Regendächer und 9 ha mit kombinierten Hagelnetz-Foliendächer bedeckt.

■ Verwertung:Mittelgrosse Mostobsternte

Die Rebfläche betrug 14’937 ha.Das sind 8 ha mehr als ein Jahr zuvor.Davon waren 6’587 ha (–130 ha) mit weissen und 8’350 ha (+138 ha) mit roten Trauben bestockt. Der Rückgang der mit weissen Trauben bestockten Flächen dürfte aufgrund der Nachfrage und der Umstellungsbeiträge in den laufenden Jahren wenn auch in kleinerem Umfang weiter gehen.

Es wurden 320'000 t Gemüse (ohne Verarbeitung) und 134’000 t Tafelobst geerntet. Viele Gemüse- und Obstarten haben Rekordmengen erreicht.Im Vergleich zum Durchschnitt der vier Vorjahre handelt es sich bei Gemüse um eine Ertragssteigerung von 11% und bei Obst um 5%.

Die Marktvolumen der Gemüse- und Obstarten,die in der Schweiz angebaut werden können,betrugen 533’000 t bzw.190’000 t.Das Gemüsevolumen war 7% und das Obstvolumen 9% grösser als im Durchschnitt der letzten vier Vorjahre.Der Anteil der Schweizer Gemüse am Marktvolumen betrug rund 60% und derjenige von Obst rund 71%.Bei Gemüse ist dieser Wert 2% höher und bei Obst 3% tiefer als im Vierjahresmittel 2000/03.

Die aufgrund der Situation des Weinmarktes in den Jahren 2002 und 2003 verfügten, strengen Mengenbeschränkungen wurden weitergeführt.Im Berichtsjahr wurden 115,9 Mio.Liter Wein gekeltert.Das waren zwar 18,9 Mio.Liter mehr als im Vorjahr, wobei festzuhalten ist,dass die Ernte 2003 aufgrund der Trockenheit aussergewöhnlich tief war.Davon waren 55,2 Mio.Liter Weisswein und 60,7 Mio.Liter Rotwein.Die durchschnittlichen Erträge betrugen 0,8 Liter pro m2 bei den weissen und 0,7 Liter pro m2 bei den roten Gewächsen.

Die mittelgrosse Mostobsternte entsprach mit einer Menge von 156’670 t (Mostäpfel 133’210 t,Mostbirnen 23’460 t) dem Mittel der letzten 10 Jahre.Gemessen an der durch den SBV im August herausgegebenen Vorernteschätzung entsprach die eingebrachte Ernte bei den Mostäpfeln genau der Schätzung und bei den Mostbirnen einer solchen von 97%.Erneut konnte der Schweizerische Obstverband auf Grund der geschätzten Erntemengen auf den Rückbehalt für die Verwertung von Übermengen verzichten.Der inländische Bedarf an Apfel- und Birnensaftprodukten wurde gemessen an der Normalversorgung bei den Mostäpfeln zu 147% und bei den Mostbirnen zu 124% gedeckt.

Der Konsum ungegorener Obstsaftgetränke war weiterhin im Trend und lag im Mittel der beiden Vorjahre.Der stetige Abwärtstrend bei den teilweise und ganz gegorenen Obstsaftgetränken setzte sich ungebrochen fort.

■ Aussenhandel:Einfuhren trotz guter Inlandernte höher

Die Einfuhren von Frischgemüse und Frischobst,die in der Schweiz angebaut werden können,beliefen sich auf 213'000 t bzw.55'000 t.Das waren 1% mehr Gemüse und 16% mehr Obst als im Durchschnitt der vier Vorjahre.85% dieser Frischprodukte stammten aus der EU.Die Hauptlieferländer der EU sind Italien,Frankreich,Spanien und die Niederlande.Bei den aussereuropäischen Lieferländern sind Marokko mit Tomaten,die USA mit Grünspargeln,Neuseeland mit Äpfeln und Südafrika mit Birnen von Bedeutung.Die Exporte waren mit 180 t Gemüse und 450 t Obst in den gleichen Grössenordnungen wie in den Vorjahren,insgesamt aber unbedeutend.

Die Einfuhren an Trinkwein betrugen 158,3 Mio.Liter Wein.Davon waren 136,0 Mio. Liter Rotwein und 22,3 Mio.Liter Weisswein.Dazu wurden noch 12,4 Mio.Liter Schaumwein,7,2 Mio.Liter Verarbeitungsweine und 1,5 Mio.Liter so genannte Süssweine oder Spezialitäten eingeführt.Gegenüber dem Vorjahr ist eine Reduktion von 5,7 Mio.Liter bei den Rotwein- und eine Zunahme von 2,4 Mio.Liter bei den Weissweinimporten festzustellen.Die Schaumweinimporte blieben hingegen stabil. Die Exporte an Schweizer Flaschenweine nahmen gegenüber dem Vorjahr stark zu und erreichten 1,4 Mio.Liter (+75%).

■ Verbrauch:Erhöhter Konsum bei Gemüse und Obst

Der Pro-Kopf-Konsum von frischem Gemüse betrug 72 kg,derjenige von Tafelobst (ohne tropische Früchte) 25 kg.Gegenüber dem Vierjahresmittel 2000/03 wurden 3 kg mehr Gemüse und 2 kg mehr Obst gegessen.

Der Konsum an Rot- und Weisswein (ohne Verarbeitungsweine) betrug 275,6 Mio. Liter.Der Gesamtverbrauch war somit weiterhin rückläufig (–2,2 Mio.Liter).Der Konsum an ausländischen Weinen nahm beim Rotwein ab und beim Weisswein leicht zu.Derjenige von Schweizer Wein hingegen blieb beim Weissen stabil,ging hingegen beim Roten um rund 3 Mio.Liter zurück.Der Marktanteil von Schweizer Wein war somit ebenfalls rückläufig und betrug noch 39,7% oder 0,5% weniger als im Vorjahr. Der gesamte Weinkonsum (inkl.die Verarbeitungsweine) betrug rund 283 Mio.Liter, wovon 69% auf Rotweine entfallen.

■ Produzentenpreise: Rekordumsatz bei Gemüse

Der Umsatz von Gemüse war mit 806 Mio.Fr so gross wie noch nie zuvor.Er stieg um weitere 5% im Vergleich zum Vorjahr und 17% im Vergleich zum Durchschnitt der vier Vorjahre.Der durchschnittliche Gemüsepreis (verpackt,franko Grossverteiler) betrug 2.52 Fr.pro kg gegenüber 2.59 Fr.pro kg im Jahr zuvor und 2.39 Fr.pro kg im Durchschnitt der vier Vorjahre.

Die Erntemengen von Karotten unterliegen teilweise grossen jährlichen Schwankungen.Über die Jahre hinweg zeigt das Angebot jedoch steigende Tendenz.Klarer ist dieser Trend bei der Fläche erkennbar:Seit neun Jahren nahm sie beinahe kontinuierlich jedes Jahr um durchschnittlich 40 ha zu und erreichte im Berichtsjahr 1’400 ha.Die Abbildung zeigt,wie stark die Preise auf die Angebotsmengen reagieren:Grosse Mengen führen zu tiefen Preisen und kleine Mengen zu hohen Preisen.Über die Jahre hinweg kann allerdings auch bei den Preisen eine Steigerung ausgemacht werden. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen,dass in den Produzentenpreisen immer mehr Dienstleistungen (Waschen,Portionieren,Abpacken,etc.) enthalten sind.Entsprechend den höheren Mengen und Preisen sind auch die Erlöse stetig gewachsen. Sie erreichten im Berichtsjahr 88 Mio.Fr.Die Schwankungen bei den Produzentenpreisen wurden von den Konsumentenpreisen mitgemacht.Die Preismarge,das heisst die Differenz zwischen Konsumentenpreis und Preis franko Grossverteiler,war in den letzten neun Jahren konstant.

■ Konsumentenpreise,

Entwicklung der Preise und der Bruttomargen von ausgewählten Gemüse

Die deutlich bessere Versorgungslage im Vergleich zum Vorjahr führte zu sinkenden Gemüsepreisen.Der Einstandspreis von sieben wichtigen Gemüsearten (Tomaten, Blumenkohl,Karotten,Chicorée,Gurken,Zwiebeln und Kartoffeln) sank um 12 Rp.auf 1.10 Fr.pro kg (–10%).Der Endverkaufspreis ging um 13 Rp.auf 2.64 Fr.pro kg zurück.Somit ging die Bruttomarge zum zweiten Mal in Folge leicht zurück (–1 Rp.) und betrug im Berichtsjahr Fr.1.53 pro kg.

Entwicklung der Preise und der Bruttomargen von ausgewählten

Bei den Früchten öffnete sich die Preisschere hingegen weiter.Der durchschnittliche Einstandspreis der sieben beobachteten Früchte (Äpfel,Birnen,Aprikosen,Kirschen, Nektarinen,Erdbeeren und Orangen) ging um 3 Rp.auf 1.81 Fr.pro kg (–1,1%) zurück, während der Endverkaufspreis um 11 Rp.auf 4.34 Fr.pro kg anstieg.Die Bruttomarge stieg demnach um 14 Rp.oder 5,9% auf 2.53 Fr.pro kg.

■ Zwei Indikatorensysteme für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage

1.1.3Wirtschaftliche Lage des Gesamtsektors

Gemäss Artikel 5 LwG wird mit den agrarpolitischen Massnahmen angestrebt,dass nachhaltig wirtschaftende und ökonomisch leistungsfähige Betriebe im Durchschnitt mehrerer Jahre Einkommen erzielen können,die mit den Einkommen der übrigen erwerbstätigen Bevölkerung in der Region vergleichbar sind.

Die Beurteilung ist in der Nachhaltigkeits-Verordnung (Artikel 3 bis 7) geregelt und erfolgt mit Hilfe zweier Indikatorensysteme.Eine sektorale Beurteilung basiert auf der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung (LGR),welche vom BFS mit Unterstützung des Sekretariats des SBV erstellt wird (vgl.Abschnitt 1.1.3).Eine einzelbetriebliche Betrachtung stützt sich auf die Buchhaltungsergebnisse der Zentralen Auswertung der Agroscope FAT Tänikon (vgl.Abschnitt 1.1.4).

■ Sektor-Einkommen 2004

Im Jahr 2004 betrug das Nettounternehmenseinkommen des landwirtschaftlichen Sektors 3,218 Mrd.Fr.Im Vergleich zu den Jahren 2001/03 war es rund 8% höher. Hauptverantwortlich dafür war die um 346 Mio.Fr.gestiegene Erzeugung (+3,4%). Um 79 Mio.Fr.(+3%) zugenommen haben auch die sonstigen Subventionen (zum grössten Teil produktunabhängige Direktzahlungen).

Gegenüber dem Jahr 2003 nahm das Nettounternehmenseinkommen um 432 Mio.Fr. (+15,5%) zu.Das höhere Einkommen des Sektors im Jahr 2004 im Vergleich zum Vorjahr ist insbesondere auf die Zunahme bei der Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs um 478 Mio.Fr.(+4,7%) zurückzuführen.Bedeutend höher als im Jahr 2003,welches durch die lange Trockenheit im Sommer geprägt war,waren die Erträge im Pflanzenbau.Auch die ausgeglichene Marktlage im Schlachtviehsektor wirkte sich positiv auf die landwirtschaftliche Erzeugung im Jahr 2004 aus.Einen Anstieg um 57 Mio.Fr.(+2,1%) verzeichneten auch die sonstigen Subventionen.Auf der Kostenseite gab es einen Anstieg bei den Vorleistungen um 103 Mio.Fr.(+1,7%) und bei den Abschreibungen um 17 Mio.Fr.(+0,9%).Dem stehen tiefere Ausgaben für Zinsen von 17 Mio.Fr.(– 5,3%) gegenüber.Insgesamt war der Kostenanstieg bedeutend geringer als die höheren Einnahmen bei der Produktion und bei den Direktzahlungen.

Ergebnisse der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung der Schweiz Angaben zu laufenden Preisen,in Mio.Fr.

■ Schätzung des SektorEinkommens 2005

Entwicklung der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung

Sonstige Subventionen Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs Ausgaben (Vorleistungen, sonstige Produktionsabgaben, Abschreibungen, Arbeitnehmerentgelt, gezahlte Pachten, gezahlte Zinsen abzüglich empfangene Zinsen)

Die Schätzung des Produktionswertes der Landwirtschaft 2005 liegt mit 9,995 Mrd.Fr. um 3,5% tiefer als das Dreijahresmittel 2002/04.Zu diesem Ergebnis tragen sowohl tiefere Einnahmen aus dem Ackerbau als auch aus der Tierhaltung bei.

Die pflanzliche Produktion (inbegriffen Gartenbau) wird gegenüber dem Mittel der drei Vorjahre um 4,9% tiefer geschätzt (4,202 Mrd.Fr.).

Die Getreideernte fiel qualitativ und vor allem mengenmässig schlechter aus als die gute Ernte 2004.Insbesondere beim Weizen gab es im Vergleich zum Vorjahr tiefe Hektolitergewichte,so dass einzelne Posten sofort deklassiert wurden.Auch bei der Gerste waren die Erträge tiefer als letztes Jahr.Beim Mais hingegen lässt die Ausdehnung der Fläche eine höhere Ernte erwarten.Die Richtpreise für Getreide wurden erneut gesenkt.Der Wert der Getreideernte 2005 wird deshalb um 6,3% unter dem Dreijahresmittel 2002/04 veranschlagt.

Die ersten Rübenuntersuchungen lassen eine mengenmässig gute Ernte erwarten.Der Zuckergehalt wird ähnlich wie im Vorjahr geschätzt.2005 wurden die Grundpreise reduziert und die Bio-Rübenproduktion aufgegeben.Die Marktstützung des Bundes zugunsten der Verwertung der Ölsaaten wurde gekürzt.So werden für alle Ölsaaten tiefere Preise bezahlt.Beim Raps waren zudem die Erträge deutlich tiefer als im Vorjahr.Zugenommen hat hingegen die Anbaufläche.Insgesamt resultiert beim Raps für 2005 ein deutlich tieferer Produktionswert als 2004.Stark rückläufig war die Anbaufläche für Soja.Insgesamt wird geschätzt,dass der Produktionswert der Handelsgewächse um 6,5% tiefer sein wird als das Dreijahresmittel 2002/04.

Bei den Futterpflanzen ist für 2005 sowohl qualitativ als auch quantitativ von einer guten bis sehr guten Ernte auszugehen.Deswegen wurden im Vergleich zum Vorjahr wesentlich tiefere Preise bezahlt.Der Produktionswert der Futterpflanzen dürfte deshalb dieses Jahr 10,2% unter dem Dreijahresmittel 2002/04 liegen.

Beim Gemüse blieben Angebot und Nachfrage meistens im Gleichgewicht,so dass gute Preise erzielt werden konnten.Bei den Lagergemüsekulturen ist wiederum eine gute Ernte zu erwarten.Die Rekordmenge des letzten Jahres dürfte aber nicht erreicht werden.Insgesamt wird mit einem Produktionswert gerechnet,der vergleichbar mit 2004 ist.

Im Bereich des produzierenden Gartenbaues hat sich die Lage deutlich verschlechtert. Verringern dürften sich sowohl die Einnahmen aus Baumschulerzeugnissen,als auch aus dem Blumenanbau.Geschätzt wird ein Rückgang des Produktionswertes von 6,5% gegenüber dem Dreijahresmittel 2002/04.

Die Kartoffelanbaufläche ging 2005 wie in den Vorjahren zurück.Die Erträge sind tiefer als letztes Jahr.Die Qualität wird als gut bezeichnet.Bei gleichbleibenden Preisen wie letztes Jahr wird der Erntewert mit 2,3% leicht tiefer als letztes Jahr und 7,2% tiefer als das Dreijahresmittel 2002/04 geschätzt.

Beim Obst kann dieses Jahr von einer guten Ernte ausgegangen werden,die um 0,8% über dem Dreijahresmittel 2002/04 liegen dürfte.Die Preise hingegen dürften tiefer sein.Der Produktionswert wird deshalb leicht tiefer als im Vorjahr veranschlagt.

Der Produktionswert der Weine beruht teilweise auf den Vorjahren (Veränderungen der Vorräte).Die Weinverkäufe 2005 werden noch durch den Absatz der letzten Vorräte des Jahrganges 2003 geprägt,welcher qualitativ hoch stehend war.Dadurch sind die Weinpreise besser als im Dreijahresdurchschnitt 2002/04,und es wird für 2005 eine Zunahme des Weinproduktionswertes von 5,6% erwartet.Trotz schwerem Hagel im Lavaux-Gebiet wird die schweizerische Weintraubenernte 2005 mengenmässig nur leicht geringer als im Jahr 2004 geschätzt,mit durchschnittlich stabilen Weintraubenpreisen.Der Produktionswert für Weintrauben dürfte 2005 gegenüber dem Dreijahresmittel 2002/04 um 6,4% zunehmen.

Bei der tierischen Produktion wird 2005 im Vergleich zum Dreijahresmittel 2002/04 mit einer Abnahme von 4,0% gerechnet (4,843 Mrd.Fr.).Ein Rückgang wird sowohl bei der Nutz- und Schlachtviehproduktion als auch bei der Milchproduktion geschätzt. Beim Rindfleisch sind die Preise gegenüber 2004 ziemlich stabil geblieben,bei allerdings tieferen Schlachtungszahlen.Beim Nutzvieh wird der Absatz als gut bezeichnet. Der Viehexport dürfte trotz der Kürzung der Exportbeiträge keine Einbussen erleiden. Die höheren Schlachtzahlen bei den Schweinen waren im Vergleich zum Vorjahr mit deutlich tieferen Produzentenpreisen verbunden.Der Produktionswert dürfte deshalb gegenüber dem Dreijahresmittel 2002/04 um 8% tiefer sein.Die inländische Geflügelproduktion ist bei ähnlichen Importzahlen wie im Vorjahr zurückgegangen und damit dürfte der Produktionswert leicht unter dem Wert des Dreijahresmittels 2002/04 liegen.Bei den Schlachtlämmern ist ein markanter Rückgang der Produktion festzustellen bei Preisen,die dem Vorjahresniveau entsprechen.Einem starken Druck ausgesetzt sind die Fohlenpreise,weil die Schlachtbetriebe für den Kauf von inländischen Fohlen ab diesem Jahr keine Importkontingente mehr erhalten.Weiter rückläufig ist der Produktionswert bei der Milch.Dies ist auf tiefere Produzentenpreise zurückzuführen. Bei den Eiern wird mit stabilen Preisen und einer stabilen Produktion gerechnet.Die von den Witterungsbedingungen stark abhängige Honigernte wird tiefer als in den letzten Jahren geschätzt.

Die Erzeugung landwirtschaftlicher Dienstleistungen dürfte 2005 im Vergleich zum Dreijahresmittel 2002/04 um 8,0% zunehmen und einen Wert von 667 Mio.Fr. erreichen.Gegenüber dem Vorjahr wird allerdings nur mit einer leichten Steigerung gerechnet.Dabei wird angenommen,dass die Einnahmen aus der Verpachtung von Milchkontingenten auf dem Vorjahresniveau verbleiben.

Für den Wert der nicht trennbaren nichtlandwirtschaftlichen Nebentätigkeiten wird 2005 im Vergleich zum Dreijahresmittel 2002/04 ein Anstieg um 1,2% geschätzt. Der Wert dürfte sich auf 284 Mio.Fr.belaufen.Diese Position wird massgeblich von der Verarbeitungsmenge von Mostobst und den Dienstleistungen ausserhalb der landwirtschaftlichen Branche wie Strassenrand- und Landschaftspflege,der Haltung von Pensionstieren und vom Schlafen im Stroh beeinflusst.

Die Ausgaben für Vorleistungen werden für 2005 auf 5,971 Mrd.Fr.veranschlagt. Gegenüber dem Dreijahresmittel 2002/04 bedeutet dies eine Abnahme um 2,1%.Die Ausgaben für Futtermittel dürften insgesamt tiefer als in den Vorjahren ausfallen.Dazu tragen sowohl die tiefere Einschätzung der innerbetrieblich erzeugten und verbrauchten Futtermittel (Gegenbuchung aus dem Produktionskonto) als auch geringere Ausgaben für die zugekauften Futtermittel bei.Bei letzteren dürfte der Rückgang der Mischfutterpreise stärker ins Gewicht fallen als die Zunahme der Menge.Die Energiekosten haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen.Dies ist auf die höheren Erdölpreise zurückzuführen,welche die Ausgaben für Brenn- und Treibstoffe im Jahr 2005 gegenüber dem Dreijahresmittel 2002/04 um 16% (35 Mio.Fr.) ansteigen lassen dürften.Leicht steigende Lohnkosten in der übrigen Wirtschaft verteuerten in den letzten Jahren auch die zugekauften Dienstleistungen wie Tierarztkosten und Instandhaltung sowie andere administrative Kosten.Die geschätzte Abnahme der Ausgaben für Vorleistungen im Jahr 2005 gegenüber dem Dreijahresmittel 2002/04 ist praktisch ausschliesslich auf die tieferen Ausgaben für Futtermittel zurückzuführen.

Bei der Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen wird mit einer Abnahme von 5,6% gegenüber dem Dreijahresmittel 2002/04 gerechnet (4,025 Mrd.Fr.).Die tieferen Ausgaben für Vorleistungen können den niedrigeren Produktionswert des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereiches nicht kompensieren.

Die Abschreibungen werden 2005 gegenüber dem Dreijahresmittel 2002/04 um 2,4% höher geschätzt (1,973 Mrd.Fr.).Für das Jahr 2005 wird zwar ein Rückgang der Investitionen in nichtlandwirtschaftliche Güter und für Neuinvestitionen in Ausrüstungen (Fahrzeuge und Maschinen) und in Gebäude vorausgesagt.Die Abschreibungen werden jedoch zum grossen Teil von den in den Vorjahren getätigten Investitionen und der gegenwärtigen Preisentwicklung beeinflusst.Die Preisentwicklung war in den letzten Jahren sowohl für Ausrüstungsgüter wie auch für Bauten steigend.

Die sonstigen Produktionsabgaben dürften 2005 gleich bleiben wie im Dreijahresmittel 2002/04.Die übrigen Produktionsabgaben (Motorfahrzeug- und Stempelgebühren) dürften ansteigen,die Unterkompensation der Mehrwertsteuer (abhängig von Vorleistungs- und Investitionsausgaben) dagegen tiefer ausfallen.

Die sonstigen Subventionen beinhalten alle Direktzahlungen,den berechneten Zins für zinslose öffentliche Darlehen (Investitionskredite,Betriebshilfe) und die übrigen kantonalen und von Gemeinden erbrachten laufenden Beiträge.Nicht Bestandteil sind die Gütersubventionen,welche bereits im Produktionswert zu Herstellungspreisen berücksichtigt wurden (z.B.Zulage für verkäste Milch) und die Vermögenstransfers (z.B.Investitionskredite für Strukturverbesserungen),welche im Vermögensbildungskonto verbucht werden.Zusätzlich enthalten die sonstigen Subventionen auch die Überkompensation der Mehrwertsteuer,welche für 2005 auf 155 Mio.Fr.geschätzt wird.Mit voraussichtlich 2,712 Mrd.Fr.(2,557 Mrd.Fr.ohne die Überkompensation der Mehrwertsteuer) dürften die sonstigen Subventionen 2005 gegenüber dem Dreijahresmittel 2002/04 um 0,2% abnehmen.Die Differenz zwischen Über- und Unterkompensation der Mehrwertsteuer liegt für 2005 bei 115 Mio.Fr.(Anstieg von 6,6% gegenüber dem Dreijahresmittel 2002/04),was zu Lasten der Landwirtschaft zu verbuchen ist.

Das Arbeitnehmerentgelt (= Angestelltenkosten) wird 2005 gegenüber dem Dreijahresmittel 2002/04 um 0,4% höher veranschlagt (1,148 Mrd.Fr.).Der Rückgang von Angestellten in der Landwirtschaft (–2,3%,in Jahresarbeitseinheiten ausgedrückt) dürfte durch den Anstieg der Lohnkosten (inkl.Sozialbeiträge der Arbeitsgeber) mehr als kompensiert werden.

Die gezahlten Pachten werden 2005 gegenüber dem Dreijahresmittel 2002/04 um 0,7% tiefer eingeschätzt (199 Mio.Fr.).Die gezahlten Schuldzinsen dürften 2005 gegenüber dem Dreijahresmittel 2002/04 um 9,7% tiefer zu liegen kommen (309 Mio.Fr.).Dies ist zum grossen Teil auf die Senkung der Hypothekarzinsen zurückzuführen.Erwartet wird aber auch ein leichter Rückgang des Anteils der teuren kurzfristigen Kredite am gesamten Fremdkapital.

Als Nettounternehmenseinkommen würden 2,776 Mrd.Fr verbleiben.Dies entspricht einem Rückgang von 8,6% gegenüber dem Dreijahresmittel 2002/04.Das Nettounternehmenseinkommen dürfte damit etwa gleich hoch sein wie im Jahr 2003, welches durch die Trockenheit geprägt war.

1.1.4Wirtschaftliche Lage der Einzelbetriebe

Die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Betriebe beruht auf den Ergebnissen der Zentralen Auswertung der Agroscope FAT Tänikon.Neben den verschiedenen Einkommensgrössen liefern Indikatoren wie z.B.zur finanziellen Stabilität oder zur Rentabilität wichtige Hinweise auf die wirtschaftliche Lage der Betriebe.Im Tabellenanhang sind die Indikatoren detailliert aufgeführt.Im Folgenden wird auf ausgewählte Indikatoren näher eingegangen.

■ Einkommen 2004 besser als 2001/03

Tabellen 16–25,Seiten A16–A26

Einkommen und betriebswirtschaftliche Kennziffern

Entwicklung der Einkommen der Landwirtschaftsbetriebe: Mittel aller Regionen

1990/922004 200120022003

Im Jahr 2004 waren die wirtschaftlichen Ergebnisse besser als im Durchschnitt der Jahre 2001/03.Der Rohertrag aus landwirtschaftlicher Produktion nahm gegenüber 2001/03 um 9% zu.Beim Pflanzenbau waren die Erlöse 11% höher,zurückzuführen vor allem auf hohe Erträge im Ackerbau und bei der Raufutterproduktion sowie auf gute Obstpreise.Die Erlöse aus der Tierhaltung stiegen um 4%.Hier konnte der 5 Rp. tiefere Milchpreis durch eine positive Entwicklung beim Nutz- und Schlachtvieh kompensiert werden.So haben die Erlöse in der Schweinehaltung leicht zugenommen und jene der Geflügelhaltung sind stark gestiegen,zurückzuführen vor allem auf Bestandesvergrösserungen.Positiv beeinflusst wurde das Resultat auch durch eine höhere Bilanzbewertung des Rindviehs.Die Direktzahlungen pro Betrieb nahmen gegenüber den drei Vorjahren im Durchschnitt der Betriebe um 5% zu.Sie sind die Folge der weiterhin steigenden Beteiligung bei den Öko- und Ethoprogrammen wie BTS (Besonders tierfreundliche Stallhaltung),RAUS (Regelmässiger Auslauf im Freien) und regionale Förderung der Qualität und der Vernetzung von ökologischen Ausgleichsflächen.

Die Fremdkosten lagen im Jahr 2004 um 8% über dem Dreijahreswert 2001/03. Zugenommen haben insbesondere die Kosten für Futtermittel,Arbeiten durch Dritte, Reparaturen und das Personal.Die gestiegenen Kosten für zugekauftes oder zugemietetes Milchkontingent stehen in direktem Zusammenhang mit den höheren Erträgen in diesem Bereich.Trotz Zunahme der Hypothekarschulden konnten bei den Schuldzinsen infolge der gesunkenen Zinssätze grössere Einsparungen realisiert werden.

Das landwirtschaftliche Einkommen ist die Differenz zwischen Rohertrag und Fremdkosten.Im Jahr 2004 lag es 10% über dem Vorjahreswert und 14% über dem Mittelwert der Jahre 2001/03.Das landwirtschaftliche Einkommen entschädigt einerseits die Arbeit der durchschnittlich 1,25 Familienarbeitskräfte und andererseits das im Betrieb durchschnittlich investierte Eigenkapital von rund 400'000 Fr.

Das landwirtschaftliche Einkommen war 2004 gegenüber 2001/03 in allen Regionen höher,am stärksten war die Zunahme in der Talregion (+15%),gefolgt von der Berg(14%) und der Hügelregion (13%).Das ausserlandwirtschaftliche Einkommen hat auch überall zugenommen,in der Talregion um 13%,in der Bergregion um 10% und in der Hügelregion um 8%.Das Gesamteinkommen stieg damit am stärksten in der Talregion (+14%),gefolgt von der Berg- (13%) und der Hügelregion (+12%).

Der Anteil der Direktzahlungen am Rohertrag betrug im Jahr 2004 16% in der Talregion,24% in der Hügelregion und 38% in der Bergregion.Damit hat der Anteil in allen Regionen abgenommen,am stärksten in der Bergregion.

Die Einkommenssituation der 11 Betriebstypen (Produktionsrichtungen) weist erhebliche Differenzen auf.

Einkommen der Landwirtschaftsbetriebe nach Betriebstypen 2002/04 BetriebstypLandw.Familien- Landw.Ausserlandw.GesamtNutzflächearbeits-EinkommenEinkommeneinkommen kräfte

Im Durchschnitt der Jahre 2002/04 erzielten die Betriebstypen Spezialkulturen, Ackerbau,Veredlung und bestimmte kombinierte Betriebe (Veredlung,Verkehrsmilch/ Ackerbau) die höchsten landwirtschaftlichen Einkommen.Diese erwirtschafteten zusammen mit dem Betriebstyp kombiniert Mutterkühe auch die höchsten Gesamteinkommen.Die tiefsten landwirtschaftlichen Einkommen und Gesamteinkommen erreichten die Betriebstypen anderes Rindvieh und Pferde,Schafe,Ziegen.Dazwischen liegen die spezialisierten Verkehrsmilchbetriebe.Ihre Ergebnisse sind in allen Einkommenskategorien unterdurchschnittlich.