Bundesamt für Landwirtschaft

Office fédéral de l’agriculture

Ufficio federale dell’agricoltura

Uffizi federal d’agricultura

Bundesamt für Landwirtschaft

Office fédéral de l’agriculture

Ufficio federale dell’agricoltura

Uffizi federal d’agricultura

Herausgeber

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)

CH-3003 Bern

Telefon:031 322 25 11

Telefax:031 322 26 34

Internet:www.blw.admin.ch

Copyright:BLW,Bern 2004

Gestaltung

Artwork,Grafik und Design,St.Gallen

Druck RDV AG,Berneck

Fotos

–Agrofot Bildarchiv

– Agroscope FAL Reckenholz

– Agroscope FAT Tänikon

– Agroscope FAW Wädenswil

– Amelia Magro,Fotografin

–BLW Bundesamt für Landwirtschaft

–Christiane Dörig,Fotografin

–Getty Images GmbH

–Herbert Mäder,Fotograf

–ImagePoint AG

–Incolor AG

–LBL Landwirtschaftliche Beratungszentrale Lindau

–Peter Mosimann,Fotograf

–Peter Studer,Fotograf

–PhotoDisc Inc.

–Prisma Dia-Agentur AG

–Switzerland Cheese Marketing AG

Bezugsquelle

BBL,Vertrieb Publikationen

CH-3003 Bern

Bestellnummern:

Deutsch:730.680.04 d

Französisch:730.680.04 f

Italienisch:730.680.04 i

Telefax:031 325 50 58

Internet:www.bundespublikationen.ch

Das Berichtsjahr 2003 war geprägt durch die Hitze und Trockenheit im Sommer.Das extreme Wetter hat sich zum Glück nicht negativ auf die wirtschaftliche Situation der Betriebe ausgewirkt.Vor allem die guten Verhältnisse auf dem Schlachtviehmarkt stützten die Einkommen.

2003 war das letzte Jahr der Reformperiode 1999 bis 2003.Der fünfte Agrarbericht zeigt,dass die wirtschaftliche Lage in den letzten Jahren relativ stabil geblieben ist.Im Vergleich zu Beginn der neunziger Jahre sind die Gesamteinkommen heute aber um 8% tiefer.Die Einkommen der bäuerlichen Haushalte sind denn auch erheblich niedriger als jene von entsprechenden Vergleichshaushalten.Die Resultate der Einkommens- und Verbrauchserhebung des Bundesamtes für Statistik für das Jahr 2002 machen dies deutlich.Die Unterschiede werden zwar kleiner,wenn die Besonderheiten der bäuerlichen Haushalte wie günstiges Wohnen,Eigenversorgung oder Wegfall von Kosten für Arbeitsweg und Ausserhausverpflegung berücksichtigt werden.Eine Differenz bleibt aber bestehen.Die Einkommen sind nach wie vor tief,obwohl in der Landwirtschaft seit 1990 eine grosse Strukturanpassung stattgefunden hat.Zum einen gaben jährlich mehr als 2% der Betriebe die landwirtschaftliche Tätigkeit auf,zum andern investierten die verbleibenden Betriebe laufend in neue,leistungsfähigere Maschinen und arbeitssparendere Einrichtungen,wie ein Vergleich der Betriebszählungsergebnisse von 1990 und 2003 zeigt.

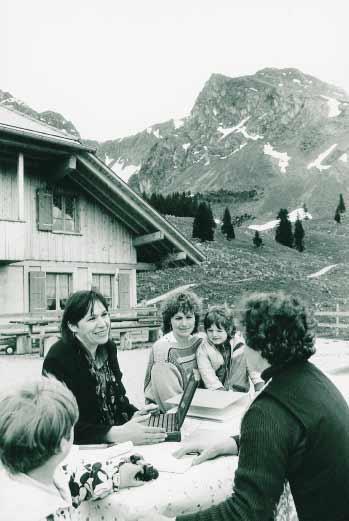

Die angespannte wirtschaftliche Situation in der Landwirtschaft hat in den vergangenen Jahren in verschiedenen Kantonen zum Aufbau von Angeboten für Bauernfamilien in Schwierigkeiten geführt.Die Bauernfamilien erhalten damit die Möglichkeit, sich bei sozialen und wirtschaftlichen Problemen an eine kompetente und vertrauenswürdige Stelle zu wenden.Die Erfahrungen in den Kantonen haben gezeigt,dass die Angebote eine wertvolle Hilfe in der Zeit des Umbruchs sind und die sozialverträgliche Entwicklung in der Landwirtschaft wirkungsvoll unterstützen.Im vorliegenden Agrarbericht werden diese Angebote im Abschnitt Soziales dargestellt.

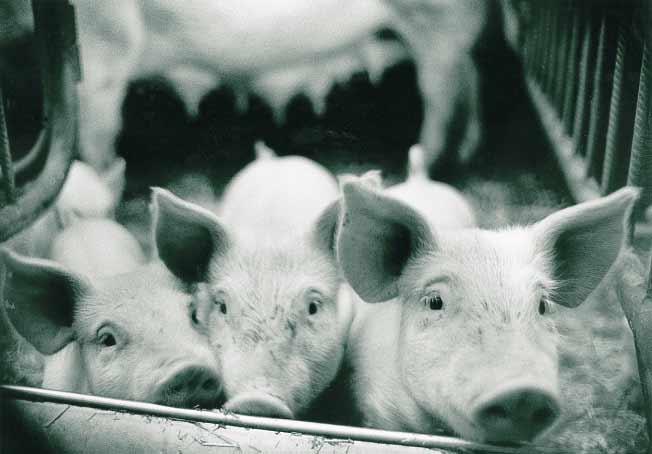

Erfreulich ist,dass die ökologischen Leistungen der Landwirtschaft im Jahr 2003 im Vergleich zum Vorjahr weiter zugenommen haben.So wurden die ökologischen Ausgleichsflächen um 3% ausgedehnt und die biologisch bewirtschaftete Fläche stieg auf über 10%.Je 4 Prozentpunkte höher sind die nach den Regeln des RAUS-Programms gehaltenen GVE und diejenigen in besonders tierfreundlichen Ställen.Auch die von der Landwirtschaft ausgehenden Umweltbelastungen gingen bis 1998 stark zurück. Seither ist eine Stagnation eingetreten.Der Agrarbericht 2004 zeigt im Bereich Stickstoff,dass regional und lokal insbesondere bei den Ammoniakemissionen noch Handlungsbedarf da ist.Diese Probleme gilt es mit regionalen Projekten anzugehen.

Die Landwirtschaft steht vor verschiedenen Herausforderungen.An der Innenfront ist es die Sanierung der Bundesfinanzen,welche das Budget für die Landwirtschaft reduziert.Das vom Bundesrat verabschiedete Entlastungsprogramm 04 sieht in diesem Bereich ab 2007 Einsparungen von jährlich 130 Mio.Fr.vor.Damit stehen pro Jahr über 3% weniger finanzielle Mittel als geplant zur Verfügung.An der Aussenfront gab es in diesem Jahr Bewegung bei den WTO-Verhandlungen.In Genf wurde anfangs August ein Rahmenabkommen verabschiedet,welches im Agrarbereich einen substanziellen Zollabbau,eine Reduktion der produktgebundenen internen Stützung sowie die mittelbis längerfristige Abschaffung aller Formen von Exporthilfen vorsieht.Die konkreten Zahlen und Modalitäten sind noch nicht bekannt.Sie werden Gegenstand von Verhandlungen im nächsten Jahr sein.Es lässt sich aber schon heute sagen,dass für die Schweizer Landwirtschaft die Einnahmen aus dem Produkteverkauf erheblich zurückgehen dürften.Der Beginn der Umsetzung der voraussichtlichen Verpflichtungen dürfte sich zeitlich mit der nächsten Periode der Zahlungsrahmen von 2008 bis 2011 decken. Dies bedeutet,dass die Auswirkungen in die Überlegungen zur weiteren Entwicklung der Agrarpolitik miteinbezogen werden müssen und diese stark beeinflussen werden.

Die endgültigen Ergebnisse der WTO-Verhandlungen im Rahmen der Doha-Runde werden eine grosse Herausforderung sein bei der Weiterentwicklung der Agrarpolitik. Wir werden uns dafür einsetzen,dass für die Landwirtschaft in den Detailverhandlungen tragbare Ergebnisse erzielt werden können.Die betroffenen und interessierten Kreise werden bei der Weiterentwicklung der Agrarpolitik einbezogen,so im Rahmen des Produzentenforums,welches eine Plattform zur Diskussion aktueller Probleme ist oder in so genannten Landsgemeinden,wo zweimal jährlich breit über den Stand der Arbeiten informiert wird.Die ordentliche Vernehmlassung über die weitere Entwicklung der Agrarpolitik soll im nächsten Herbst eröffnet werden.

Manfred Bötsch Direktor des Bundesamtes für Landwirtschaft1.Bedeutung und Lage der Landwirtschaft

In Artikel 104 der Bundesverfassung ist festgehalten,dass «der Bund dafür zu sorgen hat,dass die Landwirtschaft durch eine nachhaltige und auf den Markt ausgerichtete Produktion einen wesentlichen Beitrag leistet zur:

a.sicheren Versorgung der Bevölkerung;

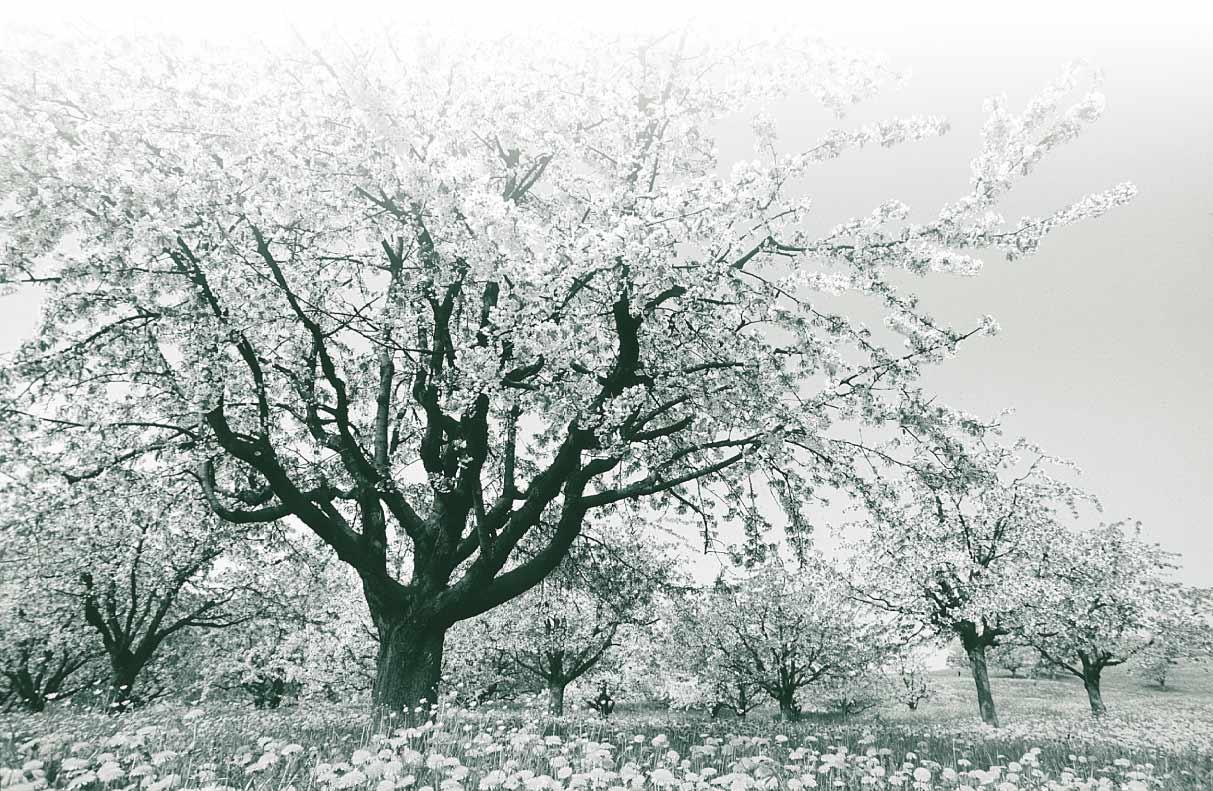

b.Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Pflege der Kulturlandschaft;

c.dezentralen Besiedlung des Landes».

Die in der Verfassung verankerten Ziele machen deutlich,dass die Landwirtschaft Aufgaben erfüllt,die über die reine Nahrungsmittelproduktion hinausgehen.Man spricht in diesem Zusammenhang von der Multifunktionalität der Landwirtschaft.Die Landschaftspflege,die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und die dezentrale Besiedlung sind Leistungen,die im öffentlichen Interesse liegen,welche sich über den Markt aber nur teilweise abgelten lassen.

Der Begriff «nachhaltig» wurde 1996 zum ersten Mal in der Verfassung verankert.Er ist seit der Konferenz über Umwelt und nachhaltige Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 eine wichtige Leitlinie für politisches Handeln geworden.

Der Bundesrat will die Auswirkungen der neuen Agrarpolitik verfolgen.Er hat in der Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft die dafür notwendigen Voraussetzungen geschaffen.Die Verordnung sieht in Artikel 1 Absatz 1 vor,dass die Agrarpolitik und die Leistungen der Landwirtschaft unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit zu untersuchen sind.Absatz 2 hält fest,dass die wirtschaftlichen,sozialen und ökologischen Auswirkungen zu beurteilen sind.Das BLW wird beauftragt,jährlich über die Ergebnisse der Untersuchungen Bericht zu erstatten.Mit dem Agrarbericht kommt das BLW diesem Auftrag nach.

Die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit bilden die Grundstruktur zu den Informationen von Kapitel 1 des Agrarberichts.Dieses gibt Auskunft über die Bedeutung und Lage der Landwirtschaft.

Die Landwirtschaft ist auf eine ausreichende wirtschaftliche Basis angewiesen,damit sie die von ihr verlangten Leistungen erbringen kann.Die Darstellung der ökonomischen Auswirkungen der Agrarpolitik bilden deshalb einen wichtigen Bestandteil der Berichterstattung.Diese gibt unter anderem Auskunft über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Landwirtschaftsbetriebe,über die Strukturentwicklungen,über die Verflechtungen zur übrigen Wirtschaft oder über die Verhältnisse auf den verschiedenen Märkten.

Im Folgenden werden die ökonomische Stellung der Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft dargestellt,Informationen über Produktion,Verbrauch,Aussenhandel, Produzenten- und Konsumentenpreise auf den einzelnen Märkten vermittelt,die wirtschaftliche Lage des Gesamtsektors und der Einzelbetriebe aufgezeigt.

■

Bei der Analyse der Strukturen in der Landwirtschaft richtet sich das Augenmerk in diesem Jahr auf die Entwicklung der Zahl der Betriebe und Beschäftigten sowie der technischen Ausrüstung.Als Basis dienen dabei die Landwirtschaftlichen Betriebszählungen ab 1990 und die seit 1996 jährlich stattfindenden Betriebsstrukturerhebungen.

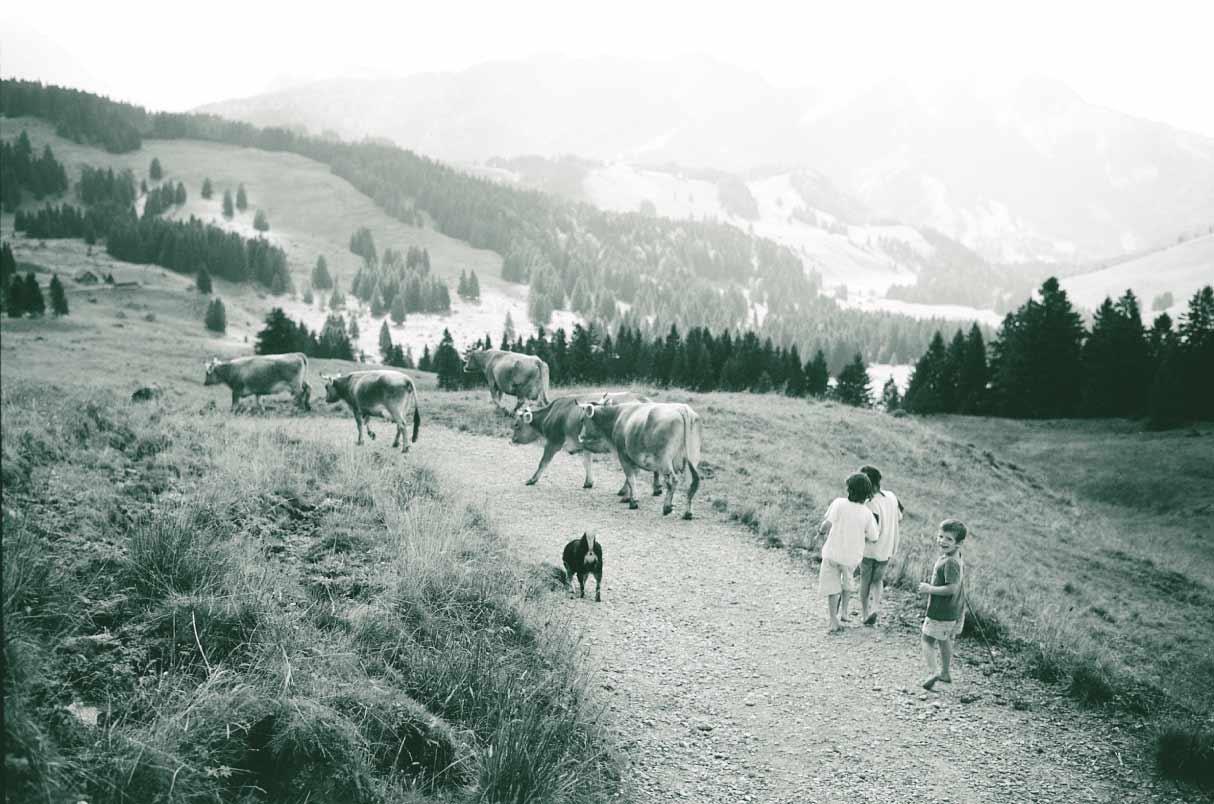

Seit mehreren Jahrzehnten nimmt die Zahl der Betriebe stetig ab.In den fünfziger und sechziger Jahren lag die durchschnittliche Abnahme pro Jahr bei rund 2%.Etwas schwächer war sie in den zwei darauffolgenden Jahrzehnten.Mit der Neuorientierung der Agrarpolitik in den neunziger Jahren setzte wieder ein höherer Strukturwandel ein. In den ersten drei Jahren des neuen Jahrtausends ist die jährliche Abnahmerate gegenüber den neunziger Jahren wieder leicht zurück gegangen.

Die zahlenmässige Abnahme der Betriebe im Zeitraum 1990–2000 betraf rund zur Hälfte Kleinstbetriebe mit einer Fläche bis 3 ha.Klar rückläufig waren auch die Betriebe der Grössenklassen bis 20 ha.Zunahmen wurden hingegen bei Betrieben der Grössenklassen über 20 ha festgestellt.

In den ersten drei Jahren des neuen Jahrtausends schwächte sich die jährliche Abnahmerate bei den Kleinstbetrieben gegenüber 1990–2000 etwas ab.Höher war sie hingegen bei den Betrieben der Grössenklassen 3–10 ha und 10–20 ha.Die Wachstumsschwelle lag im Jahr 2003 bei 25 ha.Dies bedeutet,dass per Saldo die Anzahl Betriebe in den Grössenklassen bis 25 ha abgenommen und über diesem Wert zugenommen hat.

Im Jahrzehnt 1990–2000 nahm die Zahl der Betriebe in der Talregion um rund 10'000 ab,in der Hügel- und Bergregion wurden zirka 5'500 bzw.6'500 weniger Betriebe gezählt.Die jährliche Abnahmerate in dieser Zeit war in den drei Regionen vergleichbar.

Zwischen 2000 und 2003 wurden in der Talregion rund 2'500 weniger Betriebe gezählt,in der Hügelregion lag der Rückgang bei rund 1'000 Betrieben und in der Bergregion bei rund 1'200 Betrieben.Die jährliche Abnahmerate war in der Talregion gleich hoch wie in den zehn Jahren zuvor,in der Hügel- und Bergregion deutlich geringer.

Entwicklung der Anzahl Haupterwerbsbetriebe nach Region

Entwicklung der Anzahl Nebenerwerbsbetriebe nach Region

Talregion11 4518 076–3,47 5517 095–4,2

Hügelregion7 0895 164–3,14 8644 755–2,7

Bergregion10 0338 058–2,27 5526 890–5,1

Total28 57321 298–2,919 96718 740–4,2

Quelle:BFS

Bei der Entwicklung der Anzahl Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe sind deutliche Unterschiede festzustellen.So ist die Abnahmerate bei den Haupterwerbsbetrieben in den letzten Jahren gegenüber den neunziger Jahren zurückgegangen.In der Bergregion wurden 2003 praktisch gleich viele Haupterwerbsbetriebe gezählt wie im Jahr 2000.Auf der anderen Seite ist die Abnahmerate bei den Nebenerwerbsbetrieben angestiegen,insbesondere in der Bergregion.Insgesamt wurden zwischen 2000 und 2003 2’113 Haupterwerbsbetriebe und 2’558 Nebenerwerbsbetriebe aufgegeben.

Der Pachtlandanteil hat in der Zeit von 1990 bis 2003 in allen Regionen zugenommen. Am grössten war die Verschiebung im Berggebiet.Dort erhöhte sich der Anteil um 4 Prozentpunkte.In absoluten Zahlen nahm die Pachtfläche je Betrieb in dieser Region um 2,7 ha zu,die Fläche im Eigentum um 2,2 ha.In der Tal- und Hügelregion bestand der Flächenzuwachs je zur Hälfte aus Zupacht und Kauf.Die Ausdehnung des Pachtlandanteils war in diesen Regionen mit rund 3 Prozentpunkten etwas geringer als in der Bergregion.Interessant ist,dass die Verschiebung zugunsten des Pachtlandes zwischen 1990 und 1996 stattfand.Seit diesem Zeitpunk ging der Anteil in allen Regionen wieder leicht zurück.

Zwischen 1990 und 2003 wurden in allen Regionen Zunahmen der duchschnittlichen LN pro Betrieb festgestellt.In der Talregion stieg die bewirtschaftete Fläche um 4,9 ha auf 17,2 ha,in der Hügelregion um 4 ha auf 15,4 und in der Bergregion um 4,9 ha auf 15,1 ha.

Parallel zum Rückgang der Anzahl Betriebe nahmen auch die Beschäftigten in den letzten Jahren kontinuierlich ab.

Entwicklung der Anzahl Beschäftigte

Im Jahr 2000 wurden in der Landwirtschaft gesamthaft 49'768 Beschäftigte weniger gezählt als noch 1990.Abgenommen haben in diesem Zeitraum ausschliesslich die familieneigenen Arbeitskräfte.Die Zahl der familienfremden Arbeitskräfte erfuhr eine leichte Zunahme.

Zwischen 2000 und 2003 schwächte sich der Rückgang der Beschäftigten in ähnlichem Ausmass ab wie bei der Anzahl Betriebe.Sowohl die Zahl der Familieneigenen als auch die der Familienfremden nahm ab.Bei den familieneigenen Arbeitskräften fällt auf,dass die Zahl der Betriebsleiterinnen zugenommen hat.

Der Einsatz der Technik hat es der Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten ermöglicht,die Arbeitsproduktivität stark zu erhöhen.Die technische Ausrüstung hat sich auch seit 1990 weiter entwickelt.

Entwicklung der technischen Ausrüstung in der Landwirtschaft

1990:inkl.Kleinstbetriebe

1996:neue Erhebungsnorm 2003:hochgerechnete Stichprobenergebnisse

In den letzten Jahren hat der Einsatz schlagkräftigerer Maschinen und Einrichtungen zugenommen.So stieg beispielsweise die Anzahl Traktoren mit über 75 PS Leistung und die Anzahl Sammelpressen für Grossballen stark.Mehr als verdreifacht hat sich ebenfalls die Anzahl drei- oder mehrschariger Anbaupflüge.Die Zahl der Mähdrescher zeigt wie schon in früheren Erhebungen eine sinkende Tendenz,dafür kommen aber grössere und leistungsfähigere Maschinen zum Einsatz.Bei den Einrichtungen ist eine rasche Entwicklung in Richtung arbeitssparender Anlagen beobachtbar.So verringerte sich im betrachteten Zeitraum die Zahl der Eimermelkanlagen zu Gunsten von Rohrmelkanlagen und Melkständen deutlich,und die Anzahl der eingesetzten Futtermischwagen hat sich seit 1996 mehr als verdoppelt.

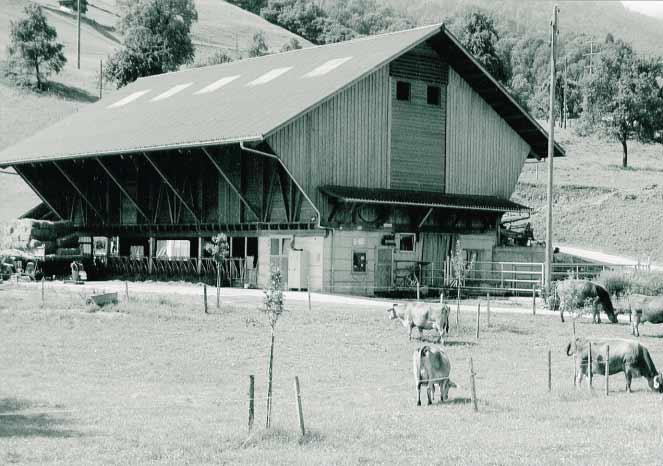

Zwischen 1996 und 2003 gab es in der Rindviehhaltung eine weitere markante Verlagerung der Anzahl Stallplätze vom Anbinde- zum Laufstall.Rund 45% der Plätze befanden sich 2003 in Laufställen.1996 lag der Anteil bei 32%.Diese Entwicklung in Richtung vermehrter Laufstallhaltung wurde u.a.durch die Ausrichtung von Beiträgen für die besonders tierfreundliche Stallhaltung (ab 1996) und zusätzlich seit 1999 durch erhöhte Investitionshilfen beim Bau dieser Ställe beeinflusst.

■

Die Landwirtschaftliche Gesamtrechnung (LGR) wird vom BFS in Zusammenarbeit mit dem SBV nach dem europäischen System volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen berechnet.2003 wurde die LGR einer umfassenden Weiterentwicklung unterzogen. Mit der Revision sind die Ergebnisse direkt mit jenen der EU vergleichbar.

Bruttowertschöpfung 1 der Landwirtschaft und ihrer vor- und nachgelagerten Branchen

■ Aussenhandel mit Landwirtschaftsprodukten

Die Entwicklung der Bruttowertschöpfung in der Zeitspanne 1997–2001 zeigt für die Landwirtschaft einen anderen Verlauf als für die vor- und nachgelagerten Branchen. Während in den vor- und nachgelagerten Branchen die Bruttowertschöpfung um 815 Mio.Fr.oder 12,4% bzw.1,6 Mrd.Fr.oder 8,5% zunahm,ging der Wert der Landwirtschaft um fast 800 Mio.Fr.oder rund 15% zurück.Gesamthaft erhöhte sich in diesen Jahren die Wertschöpfung des Nahrungsmittelsektors um 1,6 Mrd.Fr.oder 5,4%. Anteilsmässig trugen 2001 die nachgelagerten Branchen mit 63% am meisten zur Wertschöpfung bei.Der Anteil der vorgelagerten Branchen lag bei rund 23%,derjenige der Landwirtschaft bei 14%.

Im Berichtsjahr haben die gesamten Einfuhren gegenüber dem Vorjahr um 0,3% abgenommen,die gesamten Ausfuhren um 0,8%.Die Importe sanken von total 130,2 auf 129,7 Mrd.Fr.,die Exporte von 136,5 auf 135,4 Mrd.Fr.Der Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen hingegen zog in dieser Zeitspanne wieder leicht an.Die Importe stiegen von 8,5 auf 8,9 Mrd.Fr.,die Exporte von 3,5 auf 3,6 Mrd.Fr.

Im Berichtsjahr stammten 75,2% der Landwirtschaftsimporte (6,7 Mrd.Fr.) aus der EU.

67,6% der Exporte (2,5 Mrd.Fr.) wurden in den EU-Raum getätigt.Gegenüber dem Vorjahr haben die Einfuhren von der EU um gut 330 Mio.Fr.und die Ausfuhren in die EU um rund 120 Mio.Fr.zugenommen.

Ein- und Ausfuhren von landwirtschaftlichen Produkten und Verarbeitungserzeugnissen nach Produktekategorie 2003

Tabak und Diverses (13, 14, 24)

Milchprodukte (4)

Nahrungsmittel (20, 21)

Genussmittel (9, 17, 18)

Tierfutter, Abfälle (23)

Getreide und Zubereitungen (10, 11, 19)

Ölsaaten, Fette und Öle (12, 15)

Lebende Pflanzen, Blumen (6)

Gemüse (7)

Früchte (8)

Tierische Produkte, Fische (1, 2, 3, 5, 16)

Getränke (22)

Einfuhren Import- bzw. Exportüberschuss Ausfuhren

Quelle: OZD

Die Schweiz ist bezüglich Nahrungsmittel ein stark importorientiertes Land.Im Berichtsjahrwurden vor allem Getränke,tierische Produkte (inkl.Fische) sowie Nahrungsmittelzubereitungen und Früchte eingeführt.Die Getränkeeinfuhren setzen sich zusammen aus rund 67% Wein und je rund 10% Spirituosen und Mineralwasser.Von den Gesamteinfuhren unter dem Titel «tierische Produkte» sind rund 40% dem Sektor Fleisch,30% dem Sektor Fisch und der Rest dem Sektor zubereitetes Fleisch und Fleischkonserven zuzuordnen.

Bei den Ausfuhren lagen Nahrungsmittel und Genussmittel an der Spitze.Hauptanteile bei den Nahrungsmittelausfuhren bilden die Lebensmittelzubereitungen,KaffeeExtrakte,Suppen und Saucen.Unter dem Titel «Genussmittel» wurden vorwiegend Röstkaffee,Zuckerwaren sowie Schokolade ausgeführt.Bei Früchten,Gemüse und tierischen Produkten blieben die Exporte bescheiden.

Exportüberschüsse wurden bei Tabak und Diverses (+261 Mio.Fr.) sowie Milchprodukten (+122 Mio.Fr.) erzielt.Gegenüber dem Vorjahr ging der Exportüberschuss bei Milchprodukten um 34 Mio.Fr.zurück,bei Tabak und Diverses blieb er praktisch stabil (2002:+259 Mio.Fr.).

Die schweizerische Landwirtschaft hat den Verfassungsauftrag,mit ihrer Produktion einen wesentlichen Beitrag zur sicheren Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu leisten.Der Anteil der Inlandproduktion am inländischen Gesamtverbrauch wird allgemein als Selbstversorgungsgrad definiert.

Von Jahr zu Jahr sind Schwankungen festzustellen.Dies trifft vor allem auf die stark witterungsabhängigen Erträge im Pflanzenbau zu.Besonders ab der zweiten Hälfte der neunziger Jahre wurden grössere Ausschläge registriert.

2002 lag der Selbstversorgungsgrad bei 61% und war damit 2 Prozentpunkte höher als 2001.Im Pflanzenbau stieg der Wert von 40 im Jahr 2001 auf 45 Prozentpunkte. Bei tierischen Produkten lag der Inlandanteil gleich hoch wie 2001 (94%).

Der Produzentenpreisindex landwirtschaftlicher Erzeugnisse ist in den neunziger Jahren und in den ersten beiden Jahren des neuen Jahrtausends mit Ausnahme des Jahres 2000 kontinuierlich gesunken.Im Berichtsjahr stieg der Index um 1,1 auf 75,6 an.Der Anstieg ist einerseits auf hohe Produktepreise vor allem bei Gemüse infolge extremer Trockenheit und guten Preisen beim Fleisch zurückzuführen.Aber auch die biologische Produktion (Gemüse,Obst,Milch) und die Labelproduktion (Natura Beef), welche neu seit der Revision des Indexes im Mai 2003 berücksichtigt werden,dürften zum Anstieg beigetragen haben.

Im Vergleich zum Produzentenpreisindex verlief in dieser Zeitspanne die Entwicklung des Landesindexes der Konsumentenpreise in die entgegengesetzte Richtung.Vor allem ab 1999 ist eine starke Zunahme feststellbar.Mit einem Wert von 110,6 Prozentpunkten im Berichtsjahr legte der Index gegenüber 2002 um weitere 1,3 Prozentpunkte zu.

Entwicklung des Produzenten-, Konsumenten- und Importpreisindexes für Nahrungsmittel sowie des Indexes der Preise für landwirtschaftliche Produktionsmittel

Produzentenpreisindex

Index (1990/92 = 100)

Landwirtschaft

Landesindex der Konsumentenpreise, Untergruppe Nahrungsmittel und Getränke

Index der Preise der landwirtschaftlichen Produktionsmittel

Importpreisindex

1 Basis Mai 2003 = 100. Ältere Zeitreihen sind für diesen Index nicht vorhanden. Bis April 2003 enthielt der Importpreisindex für die Gruppe «Nahrungsmittel» lediglich die Untergruppen «Fleisch», «Andere Nahrungsmittel» und «Getränke». Mit der Revision von Mai 2003 wurden zusätzliche Untergruppen aufgenommen. So deckt der Index nun einen weit grösseren Bereich der Nahrungsmittelimporte ab.

für Nahrungsmittel 1 Quellen: BFS, SBV

Der Index der Preise der landwirtschaftlichen Produktionsmittel ist im Berichtsjahr gegenüber 2002 um 0,1 Prozentpunkte auf 99,7 Prozentpunkten leicht angestiegen. Der Index ist seit 2001 praktisch konstant.Eine nähere Betrachtung zeigt jedoch,dass sich in diesem Index sowohl Produktionsmittel aus hauptsächlich landwirtschaftlicher Herkunft (Saatgut,Futtermittel) und solche aus der übrigen Wirtschaft ausdrücken.Der erste Teilindex ist zwar über die beobachtete Periode gesunken,der letztere jedoch in derselben Periode angestiegen.

Im Mai 2003 wurde der Importpreisindex für Nahrungsmittel revidiert und auf eine neue Basis gestellt (Mai 2003 = 100).Zusätzliche Untergruppen wurden in den Warenkorb aufgenommen.Durch die Basisanpassung hat sich das Niveau der ganzen Kurve nach unten verschoben (vgl.Agrarbericht 2003).Im Berichtsjahr lag der Index bei 100,4 Prozentpunkten und somit 0,2 Prozentpunkten tiefer als 2002.

Die Gesamtausgaben des Bundes beliefen sich im Berichtsjahr auf 49'962 Mio.Fr. Dies entspricht einer Reduktion von 1,5% gegenüber 2002.Für Landwirtschaft und Ernährung wurden 3'907 Mio.Fr.oder 3,9% weniger als im Vorjahr aufgewendet.Nach sozialer Wohlfahrt (13'388 Mio.Fr.),Finanzen und Steuern (9'622 Mio.Fr.),Verkehr (7'338 Mio.Fr.) und Landesverteidigung (4'700 Mio.Fr.) liegen die Ausgaben für Landwirtschaft und Ernährung nach wie vor an fünfter Stelle.

Der Anteil von Landwirtschaft und Ernährung an den Gesamtausgaben des Bundes lag im Berichtsjahr bei 7,8%.Der Wert ist tiefer als 2002 (8%) sowie 2001 und 2000 (7,9%).

Die Entwicklung der Ausgaben für Produktion und Absatz ist auf die Erfüllung der in Artikel 187,Absatz 12 der Übergangsbestimmungen zum neuen LwG festgehaltenen Verpflichtung ausgerichtet,wonach in den fünf Jahren nach In-Kraft-Treten des Gesetzes die Mittel im Bereich der Marktstützung um einen Drittel gegenüber den Ausgaben im Jahr 1998 abzubauen sind.Diese Verpflichtung entspricht in diesem Zeitraum einem Abbau von rund 400 Mio.Fr.1998 betrugen die Ausgaben für Produktion und Absatz 1‘203 Mio.Fr.2003 waren es noch 798 Mio.Fr.Mit einem Abbau von 405 Mio.Fr.zwischen 1998 und 2003 wurden somit die Verpflichtungen erfüllt.

Entwicklung der Ausgaben des Bundes für Landwirtschaft und Ernährung

Anmerkung:Die Staatsrechnung 1999 bildet die Basis für die Aufteilung der finanziellen Mittel auf die einzelnen Aufgabengebiete.So wurden z.B.die Aufwendungen für die Kartoffel- und Obstverwertung oder die Ausgaben für die Getreideverwaltung 1990/92 als Ausgaben des BLW einbezogen.Zu diesem Zeitpunkt gab es dafür noch separate Rechnungen.Die Zahlen für 1990/92 sind deshalb nicht identisch mit den Angaben in der Staatsrechnung.

1Die ausserordentlichen Ausgaben im Milchsektor sind in diesem Betrag eingerechnet.Dies ging zulasten von anderen Bereichen wie z.B.Strukturverbesserungen und Viehwirtschaft.

Quellen:Staatsrechnung,BLW

Die leichte Ausgabenerhöhung bei den Direktzahlungen im Berichtsjahr ist auf Mehrbeteiligungen an Ökoprogrammen wie Bio,BTS und RAUS zurückzuführen.

Der Ausgabenzuwachs von rund 20 Mio.Fr.bei den Grundlagenverbesserungen im Berichtsjahr ist u.a.mit dem Nachtragskredit für die Behebung der Unwetterschäden

2002 in Verbindung zu setzen.

Der heisse Sommer 2003 hat die Produktion verschiedener landwirtschaftlicher Erzeugnisse beeinflusst.Die Milchproduktion ging gegenüber dem Vorjahr leicht zurück, ebenso der Absatz von Käse auf den Exportmärkten.Dafür konnte der Rind- und Schweinefleischmarkt von einem guten Jahr profitieren.Auch der Geflügelfleischkonsum stieg weiter an.Die Trockenheit führte bei den Ackerkulturen zu Ertragseinbussen. Wegen Futtermangel wurde Körnermais vorzeitig siliert.Im Vergleich zu den vier Vorjahren stiegen die Erntemengen von Gemüse leicht an,die Obstmengen verzeichneten einen leichten Rückgang.

Zusammensetzung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereiches 2003

Nichtlandw. Nebentätigkeiten 3%

Landw. Dienstleistungen 6%

Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 2%

Wein 4%

Obst 5%

Gemüse- und Gartenbau 14%

Futterpflanzen 10%

Kartoffeln, Zuckerrüben 3% Getreide 4%

Milch 23%

Rindvieh 10%

Schweine 11%

Geflügel, Eier 4% Sonstige tierische Erzeugnisse 1%

Quelle: BFS

Die Erzeugung landwirtschaftlicher Güter (Tierische und pflanzliche Erzeugnisse) hat gegenüber dem Vorjahr um 4,0% abgenommen:Pflanzliche Erzeugung minus 7,8% (–357 Mio.Fr.);tierische Erzeugung minus 0,4% (–22 Mio.Fr.).In der pflanzlichen Erzeugung sind neu auch die Futterpflanzen,die Erzeugnisse des Gartenbaus,die landwirtschaftlichen Dienstleistungen sowie die nichtlandwirtschaftlichen Nebentätigkeiten (z.B.Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf dem Betrieb) enthalten.

■ Produktion:leichter Rückgang der Milcheinlieferungen

Das Berichtsjahr 2003 war wiederum ein schwieriges Milchjahr für Produzenten, Verarbeiter und Handel.Obwohl weniger Milch eingeliefert wurde,erholten sich die Produktemärkte nicht.Speziell der Käseexport stagnierte weiter.Dagegen stieg der Import von Käse.Diese Marktsituation führte im Ergebnis auch zu tendenziell tieferen Erlösen der Milchproduzenten.

Die gesamte Milchproduktion betrug im Jahr 2003 3,91 Mio.t (–20’000 t gegenüber 2002).Rund 19% dieser Menge diente der Selbstversorgung oder wurde auf dem Hof verfüttert.Die Milchleistung pro Kuh nahm im Berichtsjahr weiter auf 5'590 kg (+40 kg) zu.

Im Berichtsjahr verkauften die Produzenten 3,17 Mio.t Milch oder 1,2% weniger als 2002.Diese Milch stammte von gut 600’000 Kühen.

In den ersten acht Monaten des Berichtsjahres waren die monatlichen Milcheinlieferungen tiefer als im Vorjahr.In den Monaten September bis Dezember wurde mehr Milch als im Jahr 2002 eingeliefert.Der leichte Rückgang der Produktion (–37’817 t oder –1,2%) ist auf folgende Gründe zurückzuführen:

die Milchkontingentsmenge wurde von 102,5% auf 100% des Grundkontingents gekürzt; – der Sommer 2003 war heiss und trocken;

der Käseabsatz auf den Exportmärkten war schlecht.

Im Berichtsjahr wurde die insgesamt vermarktete Milch (3,17 Mio.t) wie folgt verwertet (in t Milch):

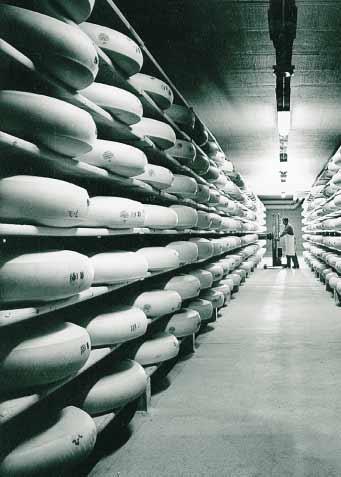

Zu Käse:1 295 000 t (–0,2%)

Zu Konsummilch und anderen Milchprodukten:1 115 000 t (–0,7%)

Zu Rahm/Butter:743 000 t (–3,4%)

Im Jahr 2003 veränderte sich die Käseproduktion gegenüber dem Vorjahr kaum (Rückgang von 160'403 t auf 160'165 t oder –0,15%).Die Produktion von Hartkäse nahm um 46 t auf 68'927 t zu,hingegen sank diejenige von Halbhartkäse um 785 t und erreichte 46'650 t.Die in den letzten Jahren kontinuierlich steigende Produktion von Frischkäse konnte auch im Berichtsjahr,in etwas kleinerem Umfang,beobachtet werden:+1,7% (auf 37'101 t).Ebenfalls eine leicht positive Entwicklung wies das Produktionsvolumen von Schaf- und Ziegenkäse auf (von 652 auf 708 t oder +8,6%).

Nachdem letztes Jahr ein Rückgang im Bereich der Frischmilchprodukte festgestellt wurde,konnte im Jahr 2003 eine Produktionszunahme (ausser bei Konsummilch) um 7,9% auf 218’199 t verzeichnet werden.Bei der Konsummilch änderte der seit einigen Jahre sinkende Trend auch im Berichtsjahr nicht (von 503'325 t auf 494'635 t).

Rückläufig waren die Rahm- und die Butterproduktion.Gegenüber dem Vorjahr nahm die Produktion bei Rahm um 7,1% (von 68'873 t auf 63'997 t) und bei Butter um 3,2% (von 42’226 t auf 40'857 t) ab.

■ Aussenhandel:Deutlich mehr Joghurt-Exporte

Die Aussenhandelsbilanz hat sich auch im Berichtsjahr kaum verändert:sie ist nach wie vor positiv.Die Schweiz exportiert mengenmässig mehr Käse,Joghurt,Milchpulver und Rahm als sie importiert.Folgende Entwicklungen fallen auf:die grosse Zunahme des Joghurt- und Rahmexportes und der Wegfall des Butterexportes.

Im Berichtsjahr wurden 10'642 t Joghurt exportiert.Im Vergleich zum Jahr 2002 entspricht dies einer Zunahme von 6'834 t oder 179%.Auch die Ausfuhr von Milchmischgetränken konnte gesteigert werden.Auf der anderen Seite nahmen die Einfuhren von 192 t auf 718 t (+274%) zu.Der Rahmexport wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 493 t oder 87% auf 1'062 t.

Der Käseimport aus der EU ist im Zeitraum Juni 2003 bis März 2004 gegenüber derselben Vorjahresperiode um 2,6% gestiegen.

Im zweiten Jahr nach In-Kraft-Treten des Käseabkommens wurden nicht bei allen Nullzollkontingenten die zur Verfügung stehende Menge zugeteilt.Von den verfügbaren 14'500 t im zweiten Jahr wurden insgesamt 12'706 t versteigert.Wie schon im ersten Jahr überschritt die Gebotsmenge die Kontingentsmenge der beiden Kontingente 119 (Mozzarella) und 120 (Frisch- und Weichkäse).Im zweiten Jahr war auch erstmals ein grösseres Interesse am Kontingent 123 (Hart- und Halbhartkäse) zu beobachten.Die Mengen dieser drei Kontingente konnten vollumfänglich zugeteilt werden.

Gemäss Abkommen standen im 2.Jahr 4'250 t für einen zusätzlichen zollfreien Käseexport in die EU zur Verfügung (Erhöhung des Nullzollkontingentes um 1'250 t gegenüber dem 1.Jahr).Im Gegensatz zum 1.Jahr wurde die Marktzutrittsmöglichkeit etwas besser genutzt.Im Juli 2003 vergab die EU für den Zeitraum Juli 2003 bis Dezember 2003 Einfuhrlizenzen in der Höhe von 963 t.Verfügbar wären für diesen ersten Halbjahreszeitraum 2'125 t.Für die zweite Jahreshälfte 2003/04 standen demnach, einschliesslich der im ersten Halbjahr nicht ausgenützten Kontingente,3'287 t zur Verfügung.

■ Verbrauch:stabiler Käsekonsum

Die Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums von Milch und Milchprodukten zeigt eine schwach steigende Tendenz.Der Käse- und Quarkkonsum ist 2003 im Vergleich zum Vorjahr praktisch unverändert geblieben.

Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums

1990/92200120022003

Der Konsum von Milchgetränken nahm im Vergleich zum Vorjahr von 3,7 kg auf 4,6 kg (+24,3%) zu.Ein leichter Anstieg konnte ebenfalls im Frisch- (+0,2 kg auf 4,8 kg) und Hartkäsekonsum (+0,2 kg auf 6,2 kg) verzeichnet werden.

■ Produzentenpreise: Tendenz weiter sinkend

Im Jahr 2003 wurde im Vergleich zum Vorjahr ein weiterer Rückgang der Produzentenpreise festgestellt.Der Zielpreis (per 1.Januar 2004 aufgehoben) von 73 Rp.wurde im Berichtsjahr aber dennoch übertroffen.Der Durchschnittspreis lag 2003 gegenüber dem Vorjahr 2.85 Rp.pro kg Milch tiefer bei 75.54 Rp.

Milchpreise 2003 gesamtschweizerisch und nach Regionen

Die regionalen Differenzen bei der Industriemilch und der Biomilch sind 2003 im Vergleich zum Vorjahr kleiner geworden.Im Berichtsjahr betrugen sie bei der Industriemilch bis zu 1.16 Rp.und bei der Biomilch bis zu 0.52 Rp.Die Preisdifferenzen zwischen den Regionen bei der verkästen Milch hingegen sind wie schon im Vorjahr wiederum angestiegen:sie betrugen bis zu 7.77 Rp.Der Preis für Biomilch nahm um 4,3% ab und erreichte durchschnittlich 89.21 Rp.pro kg Milch.Für Biomilch wird zwischen 7.44 Rp.und 15.21 Rp.pro kg Milch mehr als für die übrige Milch bezahlt.

■ Konsumentenpreise: für Käse steigend trotz sinkenden Produzentenpreisen

Mit Ausnahme des Mozzarella bezahlte der Konsument für den Käse einen etwas höheren Preis als im Vorjahr.Der Preis für 1 kg Emmentaler betrug durchschnittlich 20.89 Fr.(+2,8% oder +56 Rp.) und für 1 kg Greyerzer 21.02 Fr.Für einen halben Liter Vollrahm wurde im Vergleich zum Vorjahr 12 Rp.weniger (4.80 Fr.) verlangt.

Entwicklung der Konsumentenpreisindices für Milch und Milchprodukte

Die Konsumentenpreisindices für Rahm und Milch wiesen im Jahr 2003 sinkende Tendenzen auf.Der Index für Rahm sank um 2,5 Punkte oder 3,2%.Dagegen blieben diejenigen für Käse,andere Milchprodukte und Butter praktisch unverändert.

Von Juni bis Dezember 2003 wurde bei der Gesamtbruttomarge auf Milch und Milchprodukten eine sinkende Tendenz beobachtet.Im Dezember hingegen verzeichnete sie eine Zunahme,die hauptsächlich auf den gesunkenen Produzentenpreis für Milch zurückzuführen ist.Nachdem die Bruttomarge für Butter im Mai den höchsten Wert des Berichtsjahres erreicht hatte,notierte sie im November 2003 ihren Tiefststand.Infolge von Verkaufsaktionen eines Grossverteilers sind sowohl die Verkaufspreise als auch die Bruttomarge auf dem Produkt «Die Butter» gesunken.Bei der Bruttomarge Joghurt war der Tiefststand im November,auch dies lässt sich in erster Linie durch die Aktionsangebote eines Grossverteilers erklären.Im März und April erhöhte sich die Bruttomarge Verarbeitung – Verteilung auf der Produktegruppe «Käse».Ursache dafür sind hauptsächlich der Abschluss der Aktionsverkäufe auf Hart- und Halbhartkäsen und der in den vergangenen Monaten gesunkene Milchpreis.

■ Produktion:Steigender Schaf-,Ziegen- und Mastgeflügelbestand

Die Rind- und Schweinefleischproduzenten profitierten von einem guten Jahr.Sie lösten 5 bis 40% höhere Preise als im Vorjahr.Hingegen erlitten die Lammfleischproduzenten infolge des grösseren Inlandangebotes eine Preiseinbusse von 9%.Der Fleisch- und Fischkonsum lag im Berichtsjahr bei 59,86 kg pro Kopf.Ungebrochen ist dabei der Trend des steigenden Geflügelfleischkonsums.Er ist mit rund 10 kg pro Kopf nun beinahe so hoch wie der Rindfleischkonsum.Erneut ist der Bestand an Verkehrsmilchkühen gesunken,und zwar erstmals auf unter 600'000 St.

Durch einen Entscheid des EU-Agrarrats vom 17.November 2003 anerkennt die EU die Schweizer Vorschriften zur Rinderkrankheit BSE als gleichwertig an.Handelsschranken einzelner EU-Mitgliedsländer gegen Schweizer Rinder sind damit unzulässig.Seit 2002 haben Deutschland,Frankreich und Spanien die Grenzen schrittweise geöffnet.Nach dem Agrarrats-Entscheid mussten auch Italien,der vor 1996 grösste Abnehmer,und Österreich ihre Grenzen für Schweizer Rinder öffnen.Im Berichtsjahr traten 21 BSEFälle auf.Damit hat sich der Rückgang der letzten Jahre in abgeschwächter Form fortgesetzt:2002 waren es 24 BSE-Fälle,2001 gar 42.Untersucht wurden im Rahmen des behördlichen Untersuchungsprogramms rund 26'000 Tiere und auf freiwilliger Basis über 150'000 Tiere.

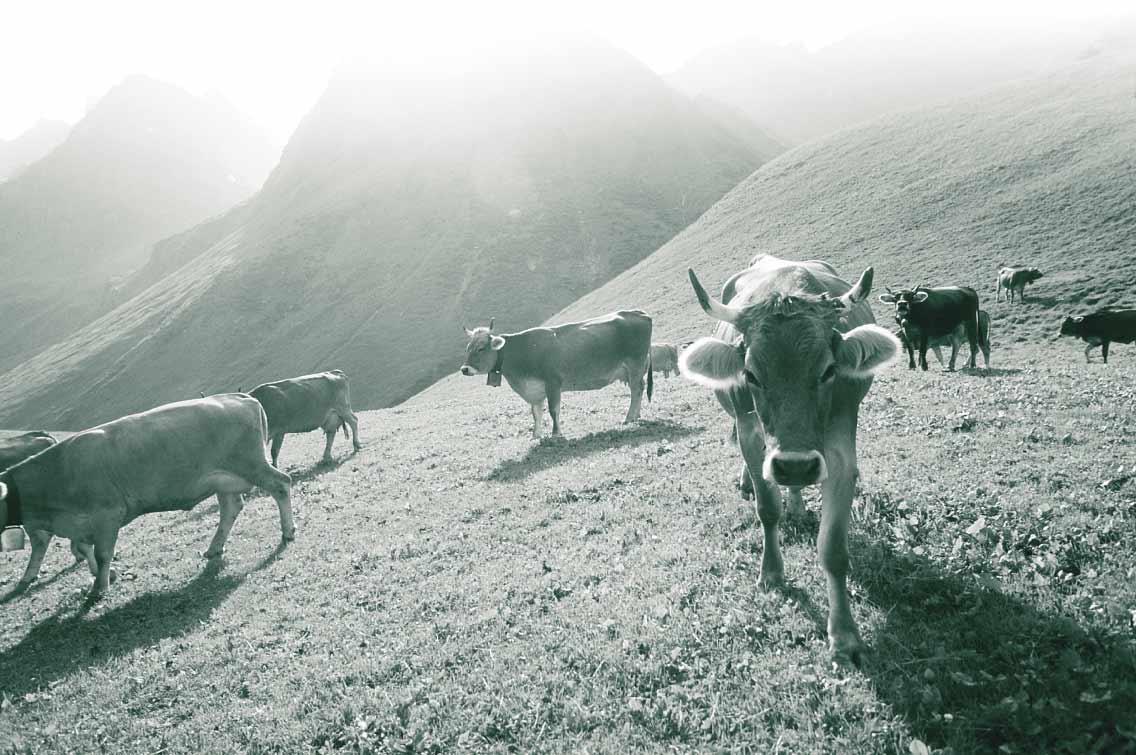

Der Rindviehbestand nahm wiederum um 1,5% ab.Vor allem die Verkehrsmilchkühe wurden deutlich reduziert (–18'000 St.).Zugenommen hat hingegen der Mutter- und Ammenkuhbestand (7'000 St.).Bereits jede zehnte Kuh ist eine Mutter- oder Ammenkuh.Die Bedeutung der Kuhhaltung wird unterstrichen durch die Tatsache,dass 94% der Rindvieh haltenden Betriebe Kühe besitzen.

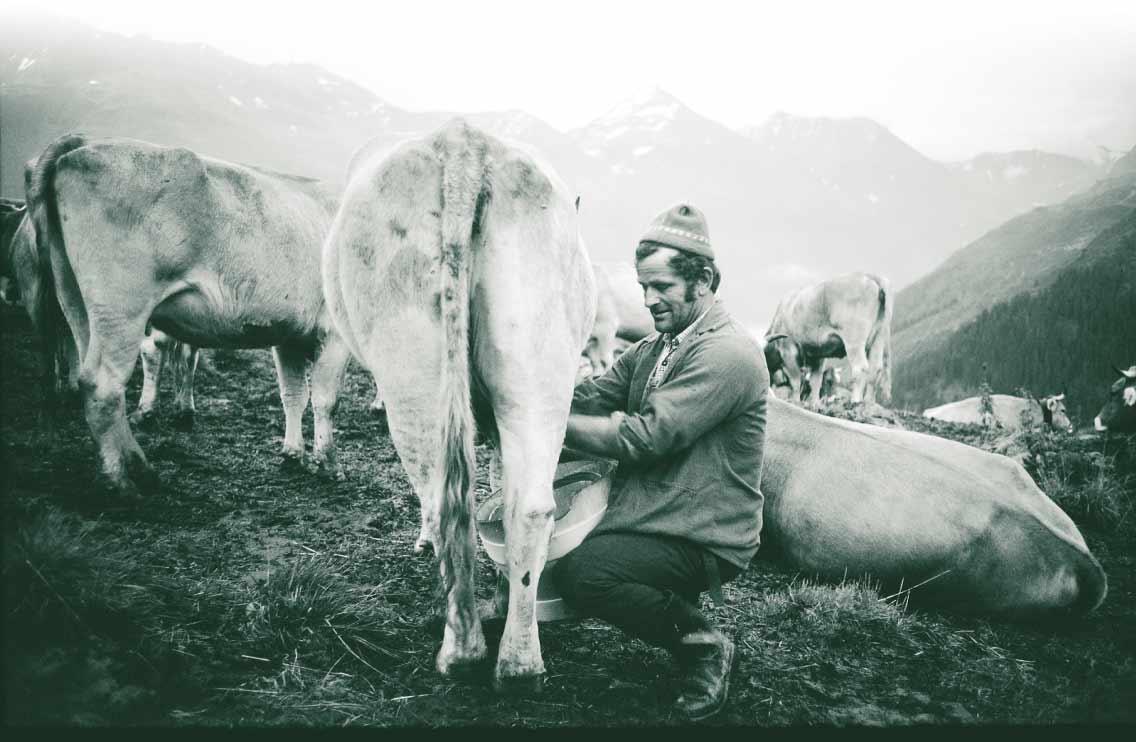

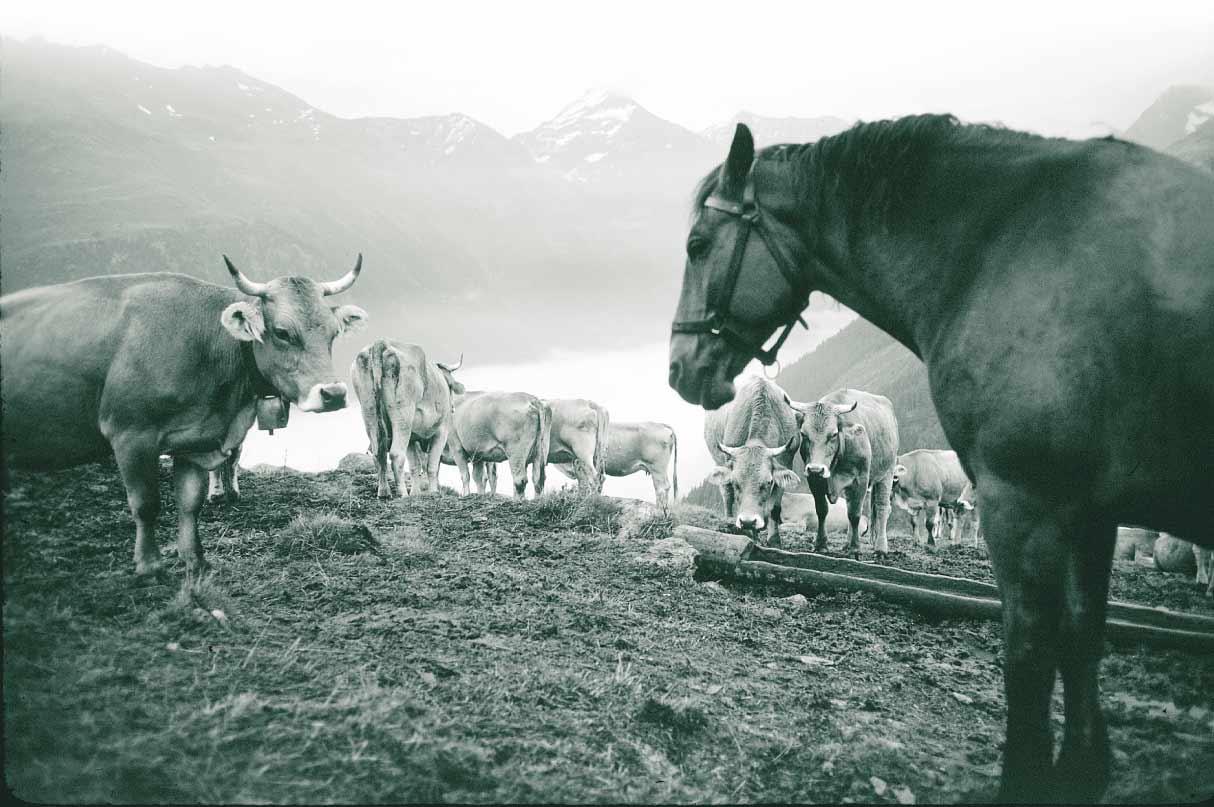

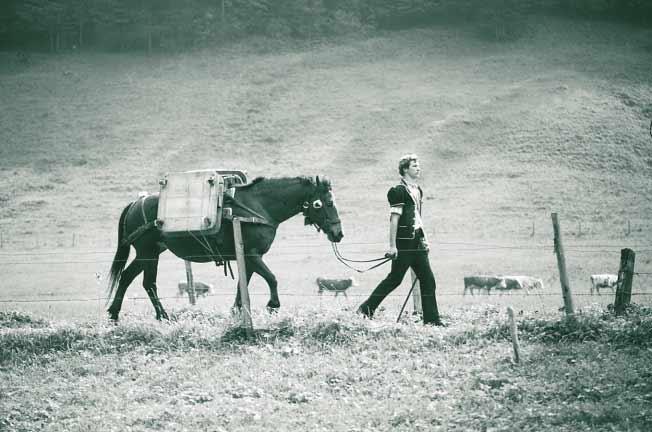

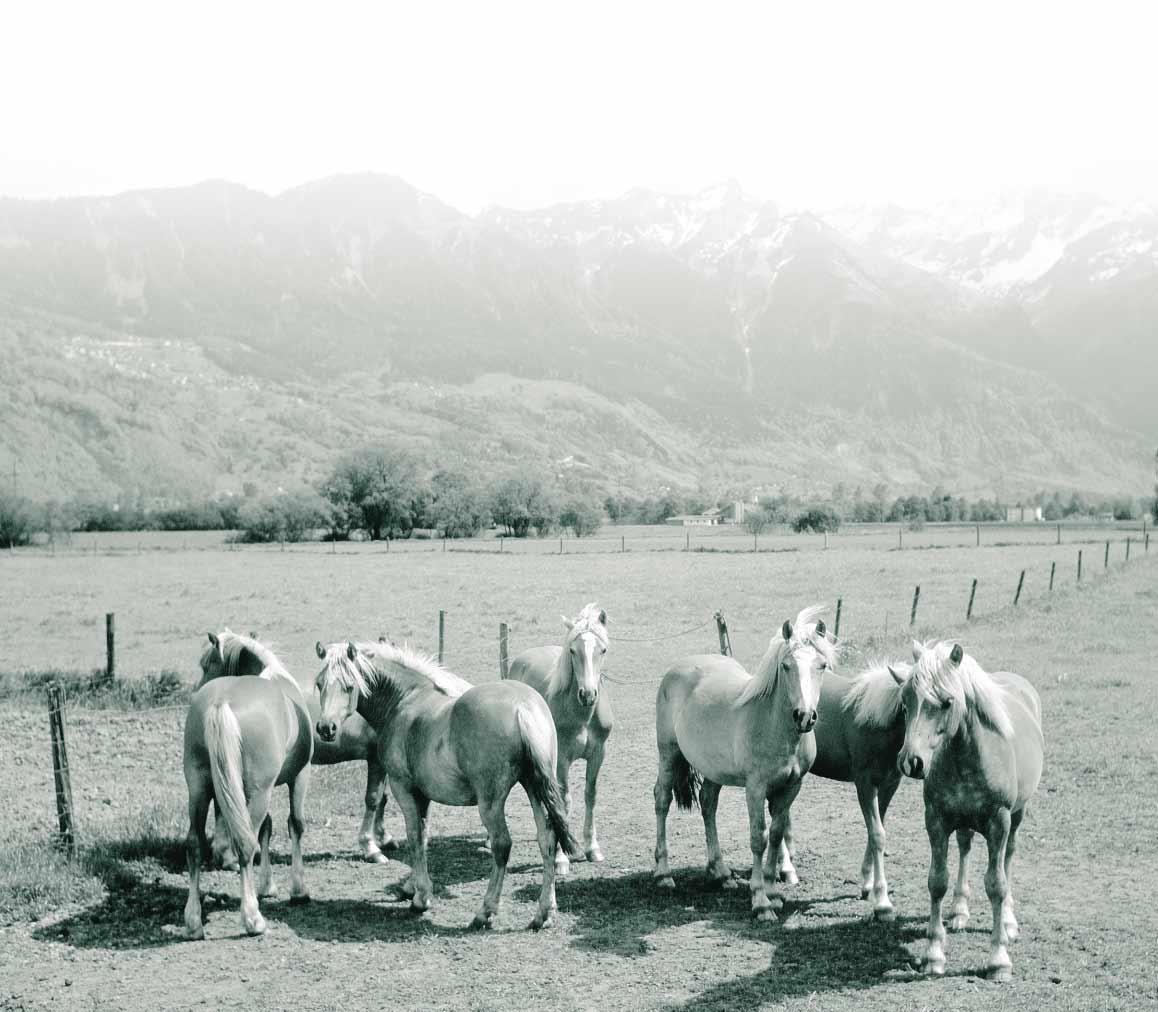

Ziegen und Schafe sind geeignete Tiere für die Beweidung von steilen Flächen und zur sinnvollen Nutzung von kleineren Parzellen in Siedlungsgebieten.Gegenüber 1990 werden 25% mehr Schafe und 10% mehr Ziegen gehalten.Stark zugenommen haben dürfte der Bestand bei Hobbyhaltern und Nebenerwerbsbetrieben.Wie in den vergangenen Jahren beträgt der Zuwachs des Mastgeflügelbestandes 5%.Im Vergleich zu 1990 stehen 57% mehr Mastgeflügel in Schweizer Ställen.Seit 1990 (38'000 Tiere) vergrösserte sich der Pferdebestand stetig und erreichte im Berichtsjahr 53'000 Tiere. Pferde werden zwar für landwirtschaftliche Arbeiten wesentlich weniger als früher gebraucht,sie sind aber ein überaus beliebtes Freizeittier.Als Folge der stetig verbesserten Legeleistung liegt der Lege- und Zuchthennenbestand erstmals unter 2 Mio. Tieren.Im Vergleich zu 1990 sank der Bestand sogar um 29%.

Im Jahr 2003 produzierte die Schweizer Landwirtschaft 4,2% mehr Schaffleisch und 3,7% mehr Geflügelfleisch als im Vorjahr.Das Mehrangebot an Schaffleisch führte zu einem Preisdruck auf dem Inlandmarkt.Lediglich Fr.10.– je kg SG bezahlten die Abnehmer für Lämmer mittlerer Qualität (Handelsklasse T3) gegen Ende des Berichtsjahres.Der steigende Konsum von Geflügelfleisch absorbierte demgegenüber die Mehrmengen problemlos.Die Produktion von Schweine- und Rindfleisch sank infolge des sinkenden Tierbestandes um 2,5 bzw.1,9%.

Lediglich jedes achte Kilogramm Pferdefleisch,jedes fünfte Kilogramm Kaninchenfleisch sowie etwa jedes zweite Kilogramm Geflügel-,Ziegen- und Schaffleisch stammt aus einheimischer Produktion.Vom konsumierten Rind- und Schweinefleisch wird demgegenüber 91% bzw.93% in der Schweiz produziert.

Die Eierproduktion sank gegenüber dem Vorjahr um 3% und belief sich auf 680 Mio.St. 96% der inländischen Eier werden im Detailhandel und in der Gastronomie verkauft. Lediglich 4% werden aufgeschlagen und als Eiprodukte in der Lebensmittelindustrie verwendet.

■ Aussenhandel: Geflügelfleisch stammt grösstenteils aus Europa

1'800 t Schweizer Fleisch und Fleischerzeugnisse wurden ausgeführt,was 300 t mehr ist als im Vorjahr.Das bekannte Trockenfleisch nimmt mit 1'042 t den Hauptanteil ein. Es wird zu über 99% in Frankreich und Deutschland konsumiert.

Schweizer Firmen führten über 86'000 t Fleisch und Fleischerzeugnisse ein.Diese Waren wiesen an der Grenze einen Wert von rund 650 Mio.Fr.auf.Am bedeutendsten sind das Geflügel- und Schweinefleisch,wovon gegen 46'000 t bzw.12'000 t importiert wurden.Wegen des geringeren Inlandangebots stiegen die Einfuhren von Schweinefleisch um 34%.Um 5% zugenommen hat auch die Einfuhr des in der Gunst der Konsumentinnen und Konsumenten liegenden Geflügelfleisches.

Hauptlieferländer von Rind- und Kalbfleisch sind Brasilien (74%),Südafrika (7%),die USA (5%) und Frankreich (4%).Aus Brasilien stammen vor allem die zugeschnittenen Rindsbinden für die Trockenfleischherstellung,aus den USA das so genannte US-Beef. Schweizerinnen und Schweizer bevorzugen australisches und neuseeländisches Schafund Lammfleisch,das einen Importanteil von 82% aufweist.Frankreich,Deutschland und das Vereinigte Königreich teilen sich die restlichen 18%.Kanada (38%),die USA (32%),Argentinien (13%) und Australien (12%) sind die beliebtesten Pferdefleischlieferanten.Vier Fünftel des eingeführten Geflügelfleisches stammen aus Europa.An erster Stelle stehen Frankreich (25%) und Ungarn (20%).China als Hauptlieferant des Jahres 2000 ist als Importeur fast bedeutungslos geworden.Sein Importanteil brach infolge der Rückstandsproblematik von Antibiotika von 35 auf 1% ein.Profitiert von diesem Einbruch haben vorab Brasilien und Deutschland,die ihre Importanteile signifikant vergrösserten.Traditionell sind italienische Wurstwaren in der Schweiz äusserst beliebt.Etwa 2'500 t kauft der Schweizer Handel im südlichen Nachbarland ein. Fleischzubereitungen und Konserven stammen dagegen grösstenteils aus Deutschland und Frankreich.

3'201 Tiere der Pferdegattung und Esel führten die Schweizerinnen und Schweizer ein. So viele Tiere wurden seit zehn Jahren nicht mehr importiert.Jedes dritte Pferd ist aus deutscher,jedes vierte aus französischer Provenienz.Immerhin exportierte die Schweiz im Gegenzug auch 832 Pferde.

Die Eierimporte (Schaleneier und Eiprodukte) kommen zu rund 35% aus Deutschland, zu 26% aus den Niederlanden und zu 18% aus Frankreich.

■ Verbrauch: Die Hälfte des Fleisches wird in Privathaushalten gegessen

Der Fleischverbrauch lag mit 393'000 t 0,3% unter dem Vorjahreswert.Sehr beliebt sind Geflügelfleisch (+4,9%),Ziegenfleisch (+4%) sowie Schaf- und Lammfleisch (+1,4%).Der Rindfleischverbrauch sank hingegen um 3,7%.Ausserdem verzehrten die Konsumentinnen und Konsumenten 57'000 t Fische und Krustentiere,was einer Zunahme von 2,5% entspricht.

Der Pro-Kopf-Konsum von Fleisch,Fisch und Krustentieren sank bei wachsender Bevölkerung um 0,9% auf 59,86 kg.Schweinefleisch ist nach wie vor das am meisten konsumierte Fleisch (25,15 kg),gefolgt von Rindfleisch (10,15 kg),Geflügelfleisch (10,09 kg),Fische und Krustentiere (7,58 kg) und Kalbfleisch (3,67 kg).Marginal konsumiert werden die anderen Fleischsorten.

Schätzungsweise die eine Hälfte des Fleisches wird in Privathaushalten konsumiert, während die andere Hälfte ausser Haus (Gastronomie und Kantinen) verzehrt wird.Die traditionellen Fleischprodukte (Charcuterie,Würste,Schweine-,Geflügel- und Rindfleisch) werden von 90% der Konsumentinnen und Konsumenten mindestens einmal pro Jahr gekauft.Wild-,Pferde- oder Kaninchenfleisch wird dagegen von weniger als einem Drittel mindestens einmal pro Jahr zuhause zubereitet.Ausser Haus wird bei jeder fünften Fleischmahlzeit Rindfleisch gegessen,bei jeder sechsten Schweinefleisch und bei jeder achten Geflügelfleisch.Praktisch bedeutungslos ist Wild- und Lammfleisch,das nur bei 2,3% der Ausserhausmahlzeiten auf dem Teller liegt.

Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums von Fleisch und Eiern

1990/92200120022003

Quellen: Proviande und SBV

■ Produzentenpreise: Preise für Kühe,Banktiere und Schweine im Hoch

Trotz regional grosser Sommertrockenheit nahmen die Kuh- und Banktierpreise um 10 bis 40% gegenüber 2002 zu.Die Befürchtungen,die Kuh- und Rinderschlachtungen könnten sich infolge des Futtermangels in einigen Regionen erhöhen,trafen nicht zu. Die Produktion ging sogar um 2% zurück – wohl auch wegen des gesunkenen Rindviehbestandes.Erstmals seit 2000 lösten die Produzenten im Jahresmittel mehr als Fr.8.– je kg SG für Muni mittlerer Qualität (Handelsklasse T3).Wegen der rückläufigen Schweinefleischproduktion (–2,5%) stiegen auch die Preise für Fleischschweine um 5% auf Fr.4.47 je kg SG.Als Folge des Mehrangebotes in der zweiten Jahreshälfte rutschten die Preise für Lämmer mittlerer Qualität (Handelsklasse T3) im Jahresmittel auf Fr.11.53 je kg SG ab.

Monatliche Schlachtvieh- und Fleischschweinepreise 2003,

■ Konsumentenpreise: steigende Rind- und Schweinefleischpreise

Saisonale Preisschwankungen treten bei Schweinen und Tieren der Rindergattung auf. Die Kälberpreise kletterten infolge des rückläufigen Angebotes in der zweiten Jahreshälfte von Fr.10.80 auf rund Fr.14.– je kg SG.Für Schweine wurden wiederum im MaiJuli mit gegen Fr.5.20 je kg SG die höchsten Preise bezahlt.Das Grillieren kurbelte in dieser Periode die Nachfrage kräftig an.Wider dem gängigen Marktverlauf stiegen die Kuhpreise im Herbst an.Trotz Alpentladung war das Angebot gering und die Preise für Kühe guter Qualität (Handelsklasse T3) kletterten im vierten Quartal auf über Fr.6.–je kg SG.

Infolge der höheren Produzentenpreise für Rind- und Schweinefleisch nahmen auch die Konsumentenpreise gegenüber dem Vorjahr bis zu Fr.3.– je kg zu.Für Entrecôtes bezahlten Konsumentinnen und Konsumenten im Mittel Fr.53.39 je kg,was etwa Fr.2.– mehr ist als im Vorjahr.Die tieferen Produzentenpreise für Lämmer schlugen nicht bis zum Ladentisch durch.Für inländisches Lammfleisch legte man im Laden bis zu 5% mehr aus.Für alle untersuchten Fleischstücke gaben die Konsumentinnen und Konsumenten in den letzten drei Jahren zwischen 1 und 34% mehr je kg aus als im Mittel der Jahre 1990/92.Im Gegensatz dazu sanken die Produzentenpreise zwischen 15 und 52% je kg SG.

Die nominale Bruttomarge Verarbeitung und Verteilung stieg im Berichtsjahr für Schweinefleisch um 7 und für Lammfleisch um 8 Prozentpunkte.Rückläufig war sie beim Rindfleisch (–2 Prozentpunkte). Über alle Frischfleischsorten,Fleisch- und Wurstwaren betrachtet stagnierte die Bruttomarge gegenüber dem Jahr 2002.Im Vergleich zur Basisperiode Februar bis April 1999 weist Schweinefleisch mit 38,8% den stärksten Zuwachs auf.Die Bruttomargen bei Rindfleisch (15%),bei Lammfleisch (24%),bei Kalbfleisch (15%) sowie beim Warenkorb aus mehreren Frischfleischsorten,Fleischund Wurstwaren (16%) liegen deutlich über der Basisperiode.Die grössten monatlichen Schwankungen im Berichtsjahr traten beim Lammfleisch auf,dessen Index sich zwischen 115,1 und 134,6 Punkten bewegte.

Entwicklung der Bruttomargen Fleisch 2003

■ Wettersituation: Hitzerekorde

Milden Temperaturen zu Jahresbeginn folgte eine andauernde Kälteperiode,die Mitte Februar im Mittelland teilweise zehntägigen Dauerfrost zur Folge hatte.Im März führten um rund 65% über dem langjährigen Mittel liegende Temperaturen im Mittelland und um rund 50% geringere Niederschlagsmengen bereits im Vorfrühling zu einer negativen Wasserbilanz (Verdunstungsmenge > Niederschlagsmenge).Ausgedehnter Hochdruckeinfluss bis Ende August ergab einen viel heisseren Sommer als alle bis 1753 zurückreichenden Klimareihen aufzeigen.Einem vergleichsweise kühlen und niederschlagsreichen Oktober folgten milde Wintermonate mit wenig Niederschlägen.Das Jahr 2003 war insgesamt 1,6 bis 2 Grad wärmer als das Mittel der Jahre 1961 bis 1990.Geringe Niederschlagsmengen von Jahresbeginn bis September führten zusammen mit den hohen Sommertemperaturen zu einer ausgedehnten Trockenheit.Die Jahresniederschläge erreichten nur 70 bis 85% der üblichen Werte.Besonders trocken war es vom Delsberger Becken bis in den Aargauer Jura,im Oberwallis,im nördlichen und mittleren Tessin,im Misox,Bündner Oberland und in Mittelbünden,wo nur 55 bis 70% der normalen Jahresniederschläge fielen.Im Mittelland erreichte die Jahresbesonnung 130 bis 140% der Normalwerte.Das Berichtsjahr war das sonnenreichste seit 1949.

■ Produktion:mehr Hülsenfrüchte und Konzentration im Obstbau

Im Vorjahresvergleich nahm die Getreideanbaufläche um rund 6'600 ha ab (–3,8%), wobei die Wintersaaten im Herbst 2002 infolge grosser Niederschlagsmengen grösstenteils unter misslichen Bodenbedingungen eingebracht werden mussten. Flächenrückgänge verzeichneten Weizen,Dinkel und Roggen,währenddem die Futtergetreidefläche stabil blieb.Durch die anhaltende Ausdehnung des Eiweisserbsenanbaus nahm die Anbaufläche der Hülsenfrüchte um 23% zu.Bei den Futterrüben setzte sich der Trend einer rückläufigen Anbaufläche fort.Hingegen verzeichneten die Ölsaaten seit dem Vorjahr eine Flächenzunahme von 4%.

Zusammensetzung der offenen Ackerfläche 2003

Total 284 281 ha

Silo- und Grünmais 14% 40 388 ha

Freilandgemüse 3% 8 459 ha

Raps 6% 16 006 ha

Zuckerrüben 6% 17 545 ha

übrige Kulturen 7% 21 458 ha

Getreide 59% 166 846 ha

Kartoffeln 5% 13 579 ha

Quelle: SBV

Auf einer Fläche von 23’689 ha oder 2,2% der LN wurden Dauerkulturen angebaut. Davon waren 14’929 ha Reben,6’584 ha Obstanlagen und 283 ha Strauchbeeren.

Die von der Schweizerischen Zentralstelle für Gemüsebau (SZG) erhobene Gemüsefläche (inkl.Mehrfachanbau pro Jahr) betrug 13’400 ha.Sie veränderte sich nur um einige Hektaren gegenüber dem Vorjahr.Die bedeutendste Flächenreduktion war im Gewächshausanbau zu verzeichnen.Es ist anzunehmen,dass im Vorjahr mit 990 ha der Flächenzenit erreicht wurde.Im Beobachtungsjahr wurden 80 ha weniger Gemüse im Gewächshaus angebaut.

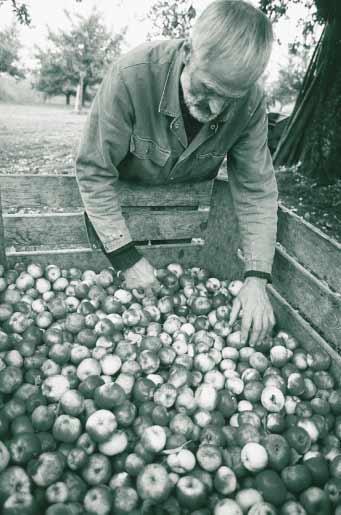

Der Apfel ist mit Abstand die wichtigste Obstart.Er belegte mit 4’410 ha zwei Drittel der Baumobstfläche.Bei den Flächenentwicklungen waren die gleichen Tendenzen wie im Vorjahr zu beobachten:die Apfelfläche nahm um einige Prozent (–155 ha) ab, wobei die Sorten Gala,Braeburn,Topaz und Pinova um 68 ha zulegten.Die Fläche der Birnenanlagen betrug 947 ha und nahm gegenüber dem Vorjahr wieder leicht zu. Steinobst und Beeren waren weiterhin im Trend.Die Flächen von Steinobst dehnten sich um 52 ha (5%) auf 1’194 ha und diejenigen der Beeren um 11 ha (2%) auf 651 ha aus.

In den letzten zehn Jahren fand eine Konzentration des Apfelanbaus statt.Weniger Produzenten kultivieren grössere Apfelanlagen.Die Anzahl Apfelproduzenten sank in diesem Zeitraum von 2’850 auf 2’400 (–16%).Betroffen von dieser Abnahme waren lediglich die kleinen Produzenten mit Apfelanlagen von weniger als 5 ha.Hingegen gibt es deutlich mehr grosse Apfelproduzenten mit Apfelanlagen von mehr als 5 ha. Nicht nur die Anzahl Grossproduzenten ist gestiegen sondern auch deren Apfelfläche pro Betrieb.Während in den Jahren 1990/93 die grössten Produzenten ein Drittel der gesamten Apfelfläche bewirtschafteten,waren es in den Jahren 2000/03 schon die Hälfte aller Apfelanlagen.Charakteristisch für diese grossen Obstbetriebe ist ausserdem der Spezialisierungsgrad.Die Apfelanlagen machten nämlich bei ihnen im Durchschnitt 45% der LN aus,bei den kleinen Produzenten hingegen lediglich 7% der LN.

Die Rebfläche betrug im Berichtsjahr 14'929 ha.Das sind 85 ha weniger als ein Jahr zuvor.Davon waren 6'717 ha (–248 ha) mit weissen und 8’212 ha (+163 ha) mit roten Trauben bestockt.Der Rückgang der mit weissen Trauben bestockten Flächen dürfte auch aufgrund der Nachfrage und der Umstellungsbeiträge in den kommenden Jahren weiter gehen.

Sämtliche mittleren Erträge bedeutender Ackerkulturen fielen gegenüber dem Vorjahr kleiner aus.Den Wintersaaten setzten Staunässe im Herbst 2002 sowie tiefe Temperaturen im Februar zu und nachfolgend führten Hitze und ausgedehnte Trockenheit zu weiteren Ertragseinbussen.Im Extremjahr 2002/03 bewiesen die Ölsaaten und Zuckerrüben insgesamt eine erstaunliche Ertragssicherheit,hingegen litten die Kartoffeln und der Weizen stark unter den Stressfaktoren.

Die geringere Körnermaisproduktion ist primär auf dessen vorzeitige Ernte zu Silagezwecken zurückzuführen,da sich dadurch Mindererträge im Futterbau teilweise kompensieren liessen.Ausserdem konnte in Trockengebieten durch die Verwendung als Maissilage dürftigen Kornerträgen aufgrund kleiner Kolben mit geringem Kornansatz vorgebeugt werden.Geringere Erntemengen von Gerste und Weizen sind primär auf geringere Erträge zurückzuführen,zumal die Gerstenfläche unverändert blieb.

Es wurden 297'000 t Gemüse (ohne Verarbeitung) und 123’000 t Tafelobst geerntet. Die Mengen waren im Vergleich zum Vorjahr bei Gemüse vor allem wegen der Trockenheit 4% und bei Obst wegen der Alternanz 8% geringer.Im Vergleich zu den vier Vorjahren waren die Gemüsemengen jedoch grösser (6%) und die Obstmengen kleiner (–5%).Unter der Trockenheit litten besonders die Blattgemüse wie Lattich,Lollo, Endivien,Eisbergsalat und Kopfsalat.

Die Marktvolumen der Gemüse- und Obstarten,die in der Schweiz angebaut werden können,betrugen 504’000 t bzw.167’000 t.Das Gemüsevolumen war 2,3% grösser, dasjenige von Obst 3,1% kleiner als im Durchschnitt der letzten vier Vorjahre.Der Anteil der Schweizer Gemüse am Marktvolumen war im letzten Jahrzehnt konstant bei rund 60%.Betrachtet man nur die inländische Saison,also diejenige Zeit während der das Schweizer Gemüse angeboten wird,betrug der Schweizer Anteil 80%.Auch dieser Wert unterlag in den letzten Jahren nur geringfügigen Schwankungen.Bei Obst betrug der Anteil Schweizer Obst am Marktvolumen 73%.Dieser Wert ist vergleichbar mit denjenigen der Vorjahre.

Die aufgrund der Situation des Weinmarktes im Jahre 2002 verfügten strengen Mengenbeschränkungen wurden 2003 weitergeführt.Zusammen mit der aussergewöhnlichen Trockenheit des Sommers 2003 wurden somit im Berichtsjahr nur 97 Mio. Liter Wein gekeltert.Das sind nochmals 14 Mio.Liter weniger als im unterdurchschnittlichen Vorjahr.Davon waren 48,4 Mio.Liter Weisswein und 48,6 Mio.Liter Rotwein.Die durchschnittlichen Erträge betrugen 0,7 Liter pro m2 bei den weissen und 0,6 Liter pro m2 bei den roten Gewächsen.

■ Verwertung:Topqualität bei Getreide,aber wenig Mostäpfel

Ausser auf die Erträge wirkte sich die extreme Witterung auch auf die Qualität und damit auf die Verwertungsmöglichkeiten der Ernteprodukte aus.Die Qualität des Brotweizens wurde insgesamt als gut bis sehr gut eingestuft.Hohe Gehalte an Nichtzuckerstoffen wirkten sich verlangsamend auf die Zuckerverarbeitung aus.Trotz der reduzierten Verarbeitungskapazität erreichten die Zuckerfabriken den termingerechten Kampagnenabschluss.Infolge von trockenheitsbedingtem Durchwuchs ergaben sich insbesondere bei den Fritteskartoffeln qualitätsbedingte Ausfälle.Gegenüber dem Vorjahr verdoppelte sich die der Frischverfütterung zugeführte Menge auf rund 85'000 t,währenddem die der kostenintensiveren Trocknung zu Futterzwecken zugeführte Menge um rund 25% auf 50'400 t abnahm.

Die eingebrachte und in den Mostereien verarbeitete Menge Mostäpfel betrug 76’366 t und jene der Mostbirnen 45’673 t.Gemessen an der durch den SBV im August 2003 herausgegebenen Vorernteschätzung verzeichnete die eingebrachte Ernte bei den Mostäpfeln ein Plus von 2% und bei den Mostbirnen ein solches von 37%.Aufgrund der als klein veranschlagten Ernte hat die Branchenorganisation seit 1997 zum ersten Mal auf den Einzug von Rückbehalten zur Verwertung von Übermengen verzichtet.Der Deckungsgrad gemessen an der Normalversorgung betrug bei den Mostbirnen 250%, jener der Mostäpfel 86%.Dank der Lager (Marktreserven) aus der Ernte 2002 bei den Mostäpfeln,konnte der inländische Bedarf an Apfelsaftprodukten vollumfänglich gedeckt werden.Der Ausstoss von ungegorenen Obstsaftgetränken hat gegenüber dem Vorjahr um 7% zugenommen.

■ Aussenhandel:hoher Bedarf an Körnermais und Heu

Die insgesamt deutlich geringeren Erntemengen im Acker- und Futterbau wirken sich bis zur Ernte 2004 auf den Aussenhandel aus.Im Berichtsjahr verdreifachten sich die Körnermaisimporte auf 121’802 t und die Heuimporte stiegen um 90% auf 108'757 t an.Relativ grosse Importzunahmen verzeichneten bei den Futtermitteln auch Luzernemehl und Sorghum,doch sind die Handelsmengen im Vergleich zu Getreide von untergeordneter Bedeutung.Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die Kartoffelimporte um 25%.Die Zuckerimporte stiegen um 36'810 t (+18%),gleichzeitig nahmen aber auch die Exporte um 49'925 t zu.

Im Berichtsjahr wurden 206'000 t Frischgemüse und 46'500 t Frischobst in die Schweiz eingeführt.Das waren 2% weniger Gemüse und 4% weniger Obst als im Durchschnitt der vier Vorjahre.Die Exporte waren mit 130 t Gemüse und 2’000 t Obst in den gleichen Grössenordnungen wie in den Vorjahren.In diesen Mengen sind die Gemüseund Obstarten enthalten,welche in der Schweiz angebaut werden.

Die Einfuhren an Trinkwein (inkl.die Einfuhren zum Ausserkontingentszollansatz) betrugen im Jahr 2003 total 160,7 Mio.Liter Wein.Davon waren 141,0 Mio.Liter Rotwein und 19,7 Mio.Liter Weisswein.Dazu sind noch 12,5 Mio.Liter Schaumwein, 7,7 Mio.Liter Verarbeitungsweine und 1,4 Mio.Liter so genannte Süssweine oder Spezialitäten eingeführt worden.Gegenüber 2002 ist eine Zunahme von rund 5 Mio. Liter bei den Rotwein- als auch eine solche von rund 2 Mio.Liter bei den Weissweinimporten festzustellen.Die Schaumweinimporte blieben hingegen stabil.Die Exporte an Schweizer Flaschenweine haben gegenüber 2002 zugenommen und erreichten 0,9 Mio.Liter.

Die Verkäufe von Speisekartoffeln in Kleinpackungen betragen jährlich rund 85'000 t. War 1990 Bintje mit 41% Marktanteil noch die Hauptsorte,sank deren Anteil bis 2003 auf 22%.Begünstigt wurde diese Entwicklung der im Anbau auf Pilzkrankheiten hochanfälligen Sorte durch die vermehrte Anpreisung des Kochtyps statt des Sortennamens an der Verkaufsfront.Seit 2002 ist Charlotte Spitzenreiter und erreichte 2003 mit rund 24'000 t einen Marktanteil von 29%.Der Rückgang der Sammelrubrik Diverse veranschaulicht,dass sich der Handel auf weniger Sorten konzentriert und das Sortenspektrum entsprechend abnimmt.

Quelle: swisspatat

Der Pro-Kopf-Konsum beim frischen Gemüse betrug 68 kg,bei Tafelobst (ohne tropische Früchte) 23 kg.Gegenüber dem Vierjahresmittel 1999/2002 wurden gleich viel Gemüse und 1 kg weniger Obst gegessen.

Der Konsum an Rot- und Weisswein (ohne Verarbeitungsweine) betrug im Weinjahr 2002/03 rund 277 Mio.Liter.Der Gesamtverbrauch war somit weiterhin rückläufig (–3 Mio.Liter).Der Konsum an ausländischen Weinen hat sowohl beim Rot- als auch beim Weisswein um je 2 Mio.Liter zugenommen.Derjenige von Schweizer Wein hingegen ging um rund 5 Mio.Liter beim Weissen und um 2 Mio.Liter beim Roten zurück.Der Marktanteil von Schweizer Wein war somit ebenfalls rückläufig und betrug noch 40,2% oder 2% weniger als in der Vorjahresperiode.Der gesamte Weinkonsum, das heisst inkl.die Verarbeitungsweine betrug rund 286 Mio.Liter,wovon rund 70% auf Rotweine entfielen.

■ Produzentenpreise: Rekordumsatz bei Gemüse

Bei einem Inlandbedarf von rund 480'000 t Brotgetreide beträgt das zugehörige Zollkontingent 70'000 t.Seit der Aufhebung der Preis- und Abnahmegarantie für Brotgetreide durch den Bund per 1.Juli 2001 ist der Schweizerische Getreideproduzentenverband (SGPV) bestrebt,die Anbaufläche von Brotweizen dem effektiven Bedarf anzupassen.Andauernde Niederschläge unmittelbar vor der Ernte 2002 führten zu qualitätsbedingten Deklassierungen zu Futtergetreide und trockenheitsbedingte Mindererträge reduzierten die Inlandernte 2003.Als Folge der aussergewöhnlichen Witterung entsprach die Erntemenge an backfähigem Getreide in den vergangenen beiden Jahren annähernd dem effektiven Bedarf.Der Weizenpreis blieb stabil,ohne dass der mit Produzentenbeiträgen geäufnete Marktentlastungsfonds stark beansprucht werden musste.

1990/92200120022003

Produzentenpreise 2003

Weizen Kl. I, 61.13 Fr./dt

Zuckerrüben, 11.87 Fr./dt Raps, 81.69 Fr./dt

Gerste, 45.82 Fr./dt

Kartoffeln, 36.21 Fr./dt

Quelle: Agroscope FAT Tänikon

Bei Obst und Gemüse führte das tiefe Angebot dazu,dass die Produzenten pro kg meist mehr lösten als im Vorjahr.

Der Umsatz von Gemüse war noch nie so gross.Er stieg um 5% und erreichte 770 Mio.Fr.Der durchschnittliche Gemüsepreis (verpackt,franko Grossverteiler) betrug 2.59 Fr.pro kg gegenüber 2.38 Fr.pro kg im Jahr zuvor und bedeutet den absoluten Preisrekord.

Eisbergsalat: Angebot und Preise 2002 und 2003

■ Konsumentenpreise, Bruttomarge:leicht rückläufige Marge bei Gemüse

Im Berichtsjahr wurde 10'500 t Schweizer Eisbergsalat angeboten.Das sind 1'000 t oder 8% weniger als im Vorjahr.Hingegen erfuhr der Schweizer Kilopreis eine durchschnittliche Steigerung von 0.39 Fr.pro kg bzw.18% (2003 2.56 Fr.pro kg).Die Angebotsmenge und die gelösten Preise führten zu einem Erlös von rund 27 Mio.Fr. Dieser Wert ist 17% höher als im Vorjahr.Während der Schweizer Saison waren die Importmengen mit 3’360 t beinahe 1’500 t höher als im Vorjahr.Der durchschnittliche Importwert war mit 1.77 Fr.pro kg ebenfalls wesentlich höher (35%).

Entwicklung der Preise und der Bruttomargen von ausgewähltem Gemüse

Die ausserordentlich trockene und heisse Witterung hat einen deutlichen Preisschub im Gemüsesektor verursacht.Der Einstandspreis von sieben ausgewählten Gemüsearten (Tomaten,Blumenkohl,Karotten,Chicorée,Gurken,Zwiebeln und Kartoffeln) ist um 10 Rp.auf 1.22 Fr.pro kg (plus 9%) angestiegen und der Endverkaufspreis um 8 Rp. auf Fr.2.76 Fr.pro kg (plus 3%).Erstmals seit 1997 war bei der Bruttomarge,die nun 1.54 Fr.beträgt,ein leichter Rückgang zu beobachten (–2 Rp.oder minus 1%).

Entwicklung der Preise und der Bruttomargen von ausgewählten Früchten

Auch bei den Früchten sind die Preise deutlich gestiegen.Der durchschnittliche Einstandspreis der sieben Früchte (Äpfel,Birnen,Aprikosen,Kirschen,Nektarinen,Erdbeeren und Orangen) erhöhte sich um 9 Rp.oder 5% auf 1.84 Fr.pro kg,während der Endverkaufspreis mit 4.22 Fr.pro kg um 15 Rp.oder 4% anzog.Die Bruttomarge stieg um 6 Rp.oder 3% auf 2.39 Fr.pro kg.

■ Zwei Indikatorensysteme für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage

Gemäss Artikel 5 LwG wird mit den agrarpolitischen Massnahmen angestrebt,dass nachhaltig wirtschaftende und ökonomisch leistungsfähige Betriebe im Durchschnitt mehrerer Jahre Einkommen erzielen können,die mit den Einkommen der übrigen erwerbstätigen Bevölkerung in der Region vergleichbar sind.

Die Beurteilung ist in der Nachhaltigkeits-Verordnung (Artikel 3 bis 7) geregelt und erfolgt mit Hilfe zweier Indikatorensysteme.Eine sektorale Beurteilung basiert auf der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung (LGR),welche vom BFS mit Unterstützung des Sekretariats des SBV erstellt wird (vgl.Abschnitt 1.1.3).Eine einzelbetriebliche Betrachtung stützt sich auf die Buchhaltungsergebnisse der Zentralen Auswertung der Agroscope FAT Tänikon (vgl.Abschnitt 1.1.4).

■ Landwirtschaftliche Gesamtrechnung: Revidierte Methodik

Zum zweiten Mal werden die Ergebnisse der LGR gemäss revidierter Methodik publiziert.Die Anpassungen hatten zum Zweck,die Resultate wieder direkt mit jenen der EU vergleichbar zu machen.Die Ergebnisse der LGR nach revidierter Methodik liegen für alle Jahre ab 1990 vor.

Es können zwei Arten von Anpassungen unterschieden werden.Erstens wurden methodische Änderungen im klassischen Sinn vorgenommen.Dazu gehören die Neudefinition der Preise,mit deren Hilfe die Produktionsleistungen der Landwirtschaft bewertet werden sowie die Abkehr vom Bundeshofkonzept.Das bedeutet,dass in der neuen LGR nicht mehr nur der Austausch zwischen der Landwirtschaft und der übrigen Wirtschaft erfasst wird.Neu werden auch inner- und zwischenbetriebliche Waren- und Dienstleistungsflüsse bewertet.Die zweite Gruppe von Änderungen bezieht sich auf Anpassungen bezüglich der erfassten Grundgesamtheit und die berücksichtigten Produkte und Dienstleistungen.Zu den wichtigsten gehört,dass neu auch der Gartenbau,landwirtschaftliche Dienstleistungen und direkt mit der Landwirtschaft verbundene nichtlandwirtschaftliche Nebentätigkeiten erfasst werden.

■ Sektor-Einkommen 2003

Im Jahr 2003 betrug das Nettounternehmenseinkommen des landwirtschaftlichen Sektors 2,790 Mrd.Fr.Im Vergleich zu den Jahren 2000/02 war es rund 13% tiefer. Hauptverantwortlich dafür war die um 452 Mio.Fr.gesunkene Erzeugung (–4%) und der gleichzeitige Anstieg der Vorleistungen um 122 Mio.Fr.(+2%).Die Zunahme bei den sonstigen Subventionen (zum grössten Teil produktunabhängige Direktzahlungen) um 139 Mio.Fr.(+5%) konnte die Einbussen bei der Erzeugung und die Kostensteigerung nicht wettmachen.

Gegenüber dem Jahr 2002 sank das Nettounternehmenseinkommen um 316 Mio.Fr. (–10%).Das tiefere Einkommen des Sektors im Jahr 2003 im Vergleich zum Vorjahr ist insbesondere auf die Abnahme bei der Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichsum 328 Mio.Fr.(–3%) zurückzuführen.Diese Verschlechterung konnte weder auf der Kostenseite noch bei den sonstigen Subventionen kompensiert werden.Die Vorleistungen blieben praktisch stabil.Die einzige nennenswerte Kostenreduktion konnte bei den gezahlten Zinsen (–51 Mio.Fr.resp. –13%) erzielt werden.Hauptgrund für das tiefere Nettounternehmenseinkommen im Jahr 2003 gegenüber dem Dreijahresmittel ist die lange Trockenperiode im Berichtsjahr.

Die einzelbetrieblichen Einkommen sind 2003 gegenüber den Jahren 2000/02 nur um 2% tiefer (vgl.Abschnitt 1.1.4).Zwei Faktoren sind für die unterschiedlichen Entwicklungen von Gesamtrechnung und Buchhaltungsergebnissen hauptsächlich verantwortlich.Zum einen sind die Effekte der Trockenheit in der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung voll im Kalenderjahr wirksam.Bei den einzelbetrieblichen Einkommen dürfte sich ein Teil der Auswirkungen hingegen erst im Jahr 2004 in den Ergebnissen niederschlagen.Zum andern hat bei den einzelbetrieblichen Einkommen die Erhöhung der Inventarwerte für das Rindvieh die Resultate positiv beeinflusst.

Dividiert man das Nettounternehmenseinkommen durch die Anzahl der in der Landwirtschaft eingesetzten nicht entlohnten Jahresarbeitseinheiten,so ergibt sich das Einkommen pro eingesetzte Einheit.2003 lag der entsprechende Wert mit 41’284 Fr. um 9% unter dem Mittel der drei vorangegangenen Jahre.

Ergebnisse der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung der Schweiz Angaben zu laufenden Preisen,in Mio.Fr.

Die Schätzung des landwirtschaftlichen Produktionswertes 2004 liegt mit 10,678 Mrd.Fr.um 4% höher als das Dreijahresmittel 2001/03.Die guten Erträge im Pflanzenbau und die ausgeglichene Marktlage im Schlachtviehsektor tragen hauptsächlich zu diesem Ergebnis bei.

Die pflanzliche Produktion (inbegriffen Gartenbau) wird gegenüber dem Mittel der drei Vorjahre um 9% höher geschätzt (4,743 Mrd.Fr.).Nach dem trockenen Sommer 2003 lassen die diesjährigen Witterungsverhältnisse gute bis sehr gute Erträge erwarten.

Die Getreideernte fiel qualitativ und vor allem mengenmässig wesentlich besser aus als die letztjährige kleine Ernte.Der Weizen zeichnete sich durch besonders hohe Hektolitergewichte und dem fast vollständigen Ausbleiben von Auswuchs aus.Die Brotgetreideernte überstieg den Bedarf,so dass bereits Posten deklassiert wurden.Da beim Futtergetreide die Erträge ebenfalls gut waren,könnten die Preise unter Druck geraten. Der Wert der Getreideernte 2004 wird deshalb 1% unter dem Dreijahresmittel veranschlagt.

Die ersten Rübenuntersuchungen lassen eine mengenmässig sehr gute Ernte erwarten. Der Zuckergehalt dürfte jedoch unter dem langjährigen Durchschnitt zu liegen kommen. Die Garantiemenge der Inlandzuckerproduktion wurde auf 200’000 t erhöht,was zu einer Ausdehnung der Zuckerrübenfläche führte.Die Fläche für die Ölsaatenproduktion wurde auch dieses Jahr erweitert.Erstmals wurde in der Schweiz Öllein angepflanzt. Bei Soja und Sonnenblumen werden ähnliche Produktionswerte wie im Vorjahr erwartet.Der gute Rapsertrag und die Ausdehnung der Fläche lassen auf einen deutlich höheren Produktionswert schliessen.Für die Handelsgewächse insgesamt wird er für das Jahr 2004 um 12% höher eingeschätzt als für die Jahre 2001/03.

Bei den Futterpflanzen ist das Ergebnis dieses Jahr sowohl qualitativ als auch quantitativ gut bis sehr gut.Nur die Bündner Südtäler,das Tessin und die Regionen am Jurafuss litten unter Futtermangel.Die hohen Raufutter- und Graspreise des ersten Semesters 2004 als Folge der letztjährigen Trockenheit trieben den Wert dieser Position zusätzlich in die Höhe.Der Produktionswert der Futterpflanzen wird dieses Jahr 28% über dem Dreijahresmittel geschätzt.

Im ersten Halbjahr blieben die Gemüsepreise aufgrund der letztjährigen Trockenheit auf hohem Niveau.Allerdings ist das zweite Halbjahr für die Gemüseproduktion viel entscheidender.Die Preise dürften sich aufgrund der erwarteten guten Mengen beim Lagergemüse kaum halten.Insgesamt wird aber mit einem guten Gemüsejahr gerechnet,das vergleichbar mit dem Jahr 2003 ist.

Für den produzierenden Gartenbau wird im Jahr 2004 eine leichte Abnahme des Produktionswertes um 1% gegenüber dem Dreijahresmittel erwartet.Damit setzt sich die in den neunziger Jahren beobachtete Entwicklung fort.

Bei einer leicht kleineren Fläche als 2003 wird für die Kartoffeln sowohl von einer vergleichbaren Erntemenge als auch von vergleichbaren Preisen wie 2003 ausgegangen.Die gute Ernte lässt ein Überangebot an Speiseware erwarten,so dass ein Teil als Futter verwertet werden muss.Da die finanziellen Mittel des Verwertungsfonds

bereits 2003 aufgebraucht wurden,dürften Beiträge für die Überschussverwertung (im Produktionswert inbegriffen) tiefer als in den Vorjahren ausfallen.Darum wird der Erntewert 5% unter dem Dreijahresmittel geschätzt.

Beim Obst kann dieses Jahr von einer mittleren Ernte ausgegangen werden,die vergleichbar mit 1999 ist,aber 7% über dem Dreijahresmittel liegen dürfte.In dieser Position sind neben dem Frischobst (Birnen, Äpfel,Steinobst und Beeren) teilweise auch die Weintrauben (Frischkonsum und Verwertung ausserhalb des Bereiches Landwirtschaft) enthalten.

Der Produktionswert des Weinbaus (Wein und Weintrauben) wird für 2004 um 1% höher als der Dreijahresdurchschnitt geschätzt.2004 dürfte die Weintraubenernte grösser ausfallen als 2003,die Preise für die Trauben hingegen tiefer.Besser als im Dreijahresdurchschnitt werden die Weinpreise sein,da der qualitativ hochstehende Jahrgang 2003 teilweise im Jahr 2004 auf den Markt kommt.

Die tierische Produktion weist im Mehrjahresvergleich eine leichte Zunahme von 1% aus.Während die Nutz- und Schlachtviehproduktion um 7% ansteigen dürfte,wird der Wert bei der Milch und bei den Eiern um 5% tiefer eingeschätzt.Der Schlachtviehmarkt wird insgesamt dank einem knappen Angebot von guten Preisen profitieren. Nur die Preise für Schlachtlämmer und -fohlen stehen unter Druck.Beim Geflügel ist der höhere Produktionswert auf eine Ausdehnung der Produktion zurückzuführen.Die leicht höhere Milchproduktion vermag die tieferen Preise nicht auszugleichen.Bei den Eiern wird mit stabilen Preisen aber mit einer tieferen Produktion als im Vorjahr gerechnet.Die Honigernte wird höher als im Vorjahr geschätzt.

Die Erzeugung landwirtschaftlicher Dienstleistungen dürfte im Mehrjahresvergleich um 4% steigen und 589 Mio.Fr.betragen.Während die Verpachtung von Milchkontingenten eher stagniert,nehmen insbesondere die Einnahmen aus Arbeiten für Dritte kontinuierlich zu.

Der Wert der nicht trennbaren nichtlandwirtschaftlichen Nebentätigkeiten wird auf 274 Mio.Fr.geschätzt.Gegenüber den Vorjahren ist dies 3% weniger.Diese Position wird massgeblich von der Verarbeitungsmenge von Mostobst und den Dienstleistungen ausserhalb der landwirtschaftlichen Branche wie Strassenrand- und Landschaftspflege,der Haltung von Pensionstieren und vom Schlafen im Stroh beeinflusst.

Die Ausgaben für Vorleistungen werden für 2004 auf 6,314 Mrd.Fr.veranschlagt, was 6% höher ist als der Dreijahresdurchschnitt.Die Kosten für Futtermittel werden insgesamt höher sein als in den Vorjahren.Dies ist fast ausschliesslich auf die innerbetrieblich erzeugten und verbrauchten Futtermittel zurückzuführen.Trotz einer Abnahme der Mischfutterpreise werden die Ausgaben für die aus der Futtermittelindustrie zugekauften Futtermittel als konstant geschätzt.Auch bei vielen anderen Vorleistungsposten wird ein Anstieg der Ausgaben erwartet.Dies gilt insbesondere für die Instandhaltung der baulichen Anlagen.Die um 2% höheren Energiekosten gehen auf das Konto der steigenden Preise auf dem Erdölmarkt.Zudem bewirken leicht steigende Lohnkosten in der übrigen Wirtschaft eine Verteuerung der zugekauften Dienstleistungen wie der Tierarztkosten.

Bei der Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen wird mit einer Zunahme von 2% gegenüber dem Dreijahresmittel gerechnet.Die im Mehrjahresvergleich höheren Ausgaben für Vorleistungen dürften durch den um 4% gestiegenen Produktionswert des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereiches kompensiert werden können.

Die Abschreibungen werden auf 1,944 Mrd.Fr.oder um 1% höher als das Dreijahresmittel geschätzt.Im Vergleich zu 2003 dürften die Bruttoanlageinvestitionen 2004 steigen.Einerseits wird vorausgesagt,dass die diesjährigen Neuinvestitionen für Ausrüstungen (Fahrzeuge und Maschinen) um 3% zunehmen werden,anderseits werden die Neuinvestitionen in Gebäude um 5% tiefer als das Dreijahresmittel eingestuft.Die Abschreibungen werden jedoch stark von den in den Vorjahren getätigten Investitionen beeinflusst.

Die Zunahme der sonstigen Produktionsabgaben um 2% ist gleichmässig auf die Unterkompensation der Mehrwertsteuer (abhängig von Vorleistungs- und Investitionsausgaben) und die übrigen Produktionsabgaben (insbesondere Stempelgebühren) zurückzuführen.

Die sonstigen Subventionen beinhalten alle Direktzahlungen,den berechneten Zins für zinslose öffentliche Darlehen (Investitionskredite,Betriebshilfe) und die übrigen kantonalen und von Gemeinden erbrachten Beiträge sowie die Überkompensation der Mehrwertsteuer,welche für 2004 auf 169 Mio.Fr.geschätzt wird.Nicht dabei sind die Gütersubventionen,welche bereits im Produktionswert berücksichtigt wurden (z.B.Anbauprämien).Mit voraussichtlich 2,741 Mrd.Fr.(2,573 Mrd.Fr.ohne die Überkompensation der Mehrwertsteuer,Kreditsperre von 3% einberechnet) dürften die sonstigenSubventionen gegenüber dem Dreijahresdurchschnitt um 3% zunehmen. Die Differenz zwischen Über- und Unterkompensation der Mehrwertsteuer wird 2004 bei 112 Mio.Fr.(Anstieg von 7% gegenüber Dreijahresmittel) zu liegen kommen.Die negative Differenz geht zu Lasten der Landwirtschaft.

Für 2004 wird das Arbeitnehmerentgelt schätzungsweise 1,138 Mrd.Fr.betragen. Das wären 1% mehr als das Dreijahresmittel.Der Rückgang von Angestellten in der Landwirtschaft dürfte kompensiert werden durch den Anstieg der Lohnkosten.

Bei den gezahlten Pachten wird eine Abnahme um 0,3% gegenüber dem Dreijahresmittel erwartet.Die gezahlten Schuldzinsen sollen gegenüber dem Dreijahresmittel um 12% sinken.Dies als Folge der tieferen Hypothekarzinsen.Dazu erwartet man einen Rückgang bei den teuren kurzfristigen Krediten.

Als Nettounternehmenseinkommen würden 3,153 Mrd.Fr verbleiben.Dies würde eine Zuname um 6% gegenüber den vorangegangenen drei Jahren bedeuten.Das Dreijahresmittel wurde durch das tiefe Ergebnis im Trockenheitsjahr 2003 geprägt.

Das Nettounternehmenseinkommen pro nicht entlohnte Jahresarbeitseinheit wird mit 47’364 Fr.um 10% höher als der entsprechende Wert für die Jahre 2001/03 geschätzt.

Die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Betriebe beruht auf den Ergebnissen der Zentralen Auswertung der Agroscope FAT Tänikon.Deren methodische Grundlagen wurden 1999 vollständig überarbeitet.Neben den verschiedenen Einkommensgrössen liefern Indikatoren wie z.B.zur finanziellen Stabilität oder zur Rentabilität wichtige Hinweise auf die wirtschaftliche Lage der Betriebe.Im Anhang sind die Indikatoren detailliert aufgeführt.Im Folgenden wird auf ausgewählte Indikatoren näher eingegangen.

■

Entwicklung der Einkommen der Landwirtschaftsbetriebe: Mittel aller Regionen 1990/922000200120022003

Im Jahr 2003 waren die wirtschaftlichen Ergebnisse leicht besser als im Jahr 2002.Im Vergleich zu 2000/02 ist das landwirtschaftliche Einkommen hingegen um 2% gesunken.Der Rohertrag aus landwirtschaftlicher Produktion nahm gegenüber 2000/02 um 4% ab.Beim Pflanzenbau waren die Erlöse massiv tiefer (–20%),was vor allem auf die lange Trockenheit und tiefere Getreidepreise zurückzuführen ist.Der Rohertrag aus der Tierhaltung nahm hingegen leicht zu (+2%).Während bei der Milch preisbedingte Einbussen zu verzeichnen waren (–5%),war die Entwicklung beim Schlachtvieh positiv (+15%).Aufgrund der Marktentwicklung wurde die Bilanzbewertung der Tiere angepasst,was das Ergebnis in der Rindviehhaltung zusätzlich günstig beeinflusste.Auch die Geflügelhaltung konnte ihr Ergebnis wesentlich verbessern (+19%).Die Direktzahlungen nahmen gegenüber den drei Vorjahren im Durchschnitt der Betriebe zu (+10%).Etwas überdurchschnittlich ist der Anstieg in der Hügel- und Bergregion.Dies liegt an den Anpassungen bei den Beiträgen für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen und den Beiträgen für die Haltung von raufutterverzehrenden Tieren,die im Jahre 2002 in Kraft traten.Die höheren Direktzahlungen pro Betrieb sind auch eine Folge der steigenden Beteiligung bei den Öko- und Ethoprogrammen wie BTS (Besonders tierfreundliche Stallhaltung), RAUS (Regelmässiger Auslauf im Freien),Biolandbau oder regionale Förderung der Qualität und der Vernetzung von ökologischen Ausgleichsflächen.Die Fremdkosten lagen im Jahr 2003 um rund 6% über dem Dreijahreswert 2000/02.Dazu beigetragen haben insbesondere höhere Aufwendungen für die Gebäude,die Miete und Abschreibung von Milchkontingenten sowie die Paralandwirtschaft.Letztere Mehrausgaben stehen in direktem Zusammenhang mit den höheren Erträgen in diesem Bereich.Abgenommen haben vor allem die Schuldzinsen aufgrund des Rückgangs des Zinsniveaus.

Das landwirtschaftliche Einkommen ist die Differenz zwischen Rohertrag und Fremdkosten.Im Jahr 2003 lag es höher als 2002 (+7%),aber leicht tiefer als 2000/02 (–2%).Das landwirtschaftliche Einkommen entschädigt einerseits die Arbeit der durchschnittlich 1,24 Familienarbeitskräfte und andererseits das im Betrieb durchschnittlich investierte Eigenkapital von rund 400'000 Fr.

Das landwirtschaftliche Einkommen war 2003 gegenüber 2000/02 in der Talregion um 6% tiefer,in der Hügelregion jedoch um 1% und in der Bergregion um 5% höher.Das Nebeneinkommen hat überall zugenommen,in der Talregion um 20%,in der Hügelregion um 5% und in der Bergregion um 10%.Das Gesamteinkommen war damit 2003 in der Talregion praktisch unverändert,während es in der Hügelregion und in der Bergregion zunahm (um 2% respektive 7%).

Der Anteil der Direktzahlungen am Rohertrag betrug im Jahr 2003 16% in der Talregion,25% in der Hügelregion und 39% in der Bergregion.Damit blieb der Anteil in der Tal- und Bergregion gegenüber 2000/02 stabil,während er in der Hügelregion etwas gestiegen ist.

Die Einkommenssituation in den 11 Betriebstypen (Produktionsrichtungen) zeigt erhebliche Differenzen auf.

Einkommen der Landwirtschaftsbetriebe nach Betriebstypen 2001/03

Landw.Neben-GesamtNutzflächearbeits-Einkommeneinkommeneinkommen kräfte

Im Durchschnitt der Jahre 2001/03 erzielten die Veredlungs-,Ackerbau- und bestimmte kombinierte Betriebe (Kombiniert Veredlung,Verkehrsmilch/Ackerbau) die höchsten landwirtschaftlichen Einkommen.Diese (mit Ausnahme der kombinierten Verkehrsmilch/Ackerbau-Betriebe) erwirtschafteten auch die höchsten Gesamteinkommen.Die tiefsten landwirtschaftlichen Einkommen und Gesamteinkommen erreichten die Betriebstypen «Pferde,Schafe,Ziegen» sowie «anderes Rindvieh»

Der von den Landwirtschaftsbetrieben erwirtschaftete Arbeitsverdienst (landwirtschaftliches Einkommen abzüglich Zinsanspruch für im Betrieb investiertes Eigenkapital) entschädigt die Arbeit der nichtentlöhnten Familienarbeitskräfte.Gegenüber dem Dreijahresmittel 2000/02 hat sich der Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft (Median) im Jahr 2003 um 12% verbessert.Im Vergleich zum Jahr 2002 stieg er gar um 22% an.Der Anstieg ist vor allem darauf zurückzuführen,dass das Zinsniveau gesunken ist und damit der kalkulatorische Zinsanspruch für das Eigenkapital stark zurückgegangen ist.

Der Arbeitsverdienst pro Familienarbeitskraft ist in den einzelnen Regionen sehr unterschiedlich.Im Durchschnitt liegt er in der Talregion wesentlich höher als in der Bergregion.Auch die Quartile liegen weit auseinander.So erreichte 2001/03 der Arbeitsverdienst pro Familienarbeitskraft in der Talregion im ersten Quartil 20% und derjenige im vierten Quartil 200% des Mittelwertes aller Betriebe der Region.In der Hügelregion war die Streuungsbandbreite ähnlich und im Berggebiet noch extremer.

Arbeitsverdienst der Landwirtschaftsbetriebe 2001/03: nach Regionen und Quartilen

1 in Fr.pro FJAE 2

1Eigenkapitalverzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen:2001:3,36%;2002:3,22%;2003:2.63%

280 Arbeitstage

FAT Tänikon

In der Talregion übertraf 2001/03 das vierte Quartil der Landwirtschaftsbetriebe den entsprechenden Jahres-Bruttolohn der übrigen Bevölkerung deutlich.In der Hügelregion erreichte das vierte Quartil den Vergleichslohn hingegen nur knapp,während in der Bergregion der Wert rund 8'000 Fr.unter dem Vergleichswert lag.Im Vergleich zur Periode 2000/02 hat die Bergregion ihre relative Situation etwas verbessert,während sie sich in der Tal- und Hügelregion verschlechtert hat.