RAPPORT AGRICOLE

für Landwirtschaft

fédéral de l’agriculture

federale dell’agricoltura

federal d’agricultura

Bundesamt

Office

Ufficio

Uffizi

Rapport agricole 2003 de l’Office fédéral de l’agriculture

1

■■■■■■■■■■■■■■■■

Editeur

Office fédéral de l’agriculture (OFAG)

CH-3003 Berne

Tél.:031 322 25 11

Fax:031 322 26 34

Internet:www.blw.admin.ch

Copyright:OFAG,Berne 2003

Layout et graphisme

Artwork,Grafik und Design,Saint-Gall

Impression

RDV,Berneck

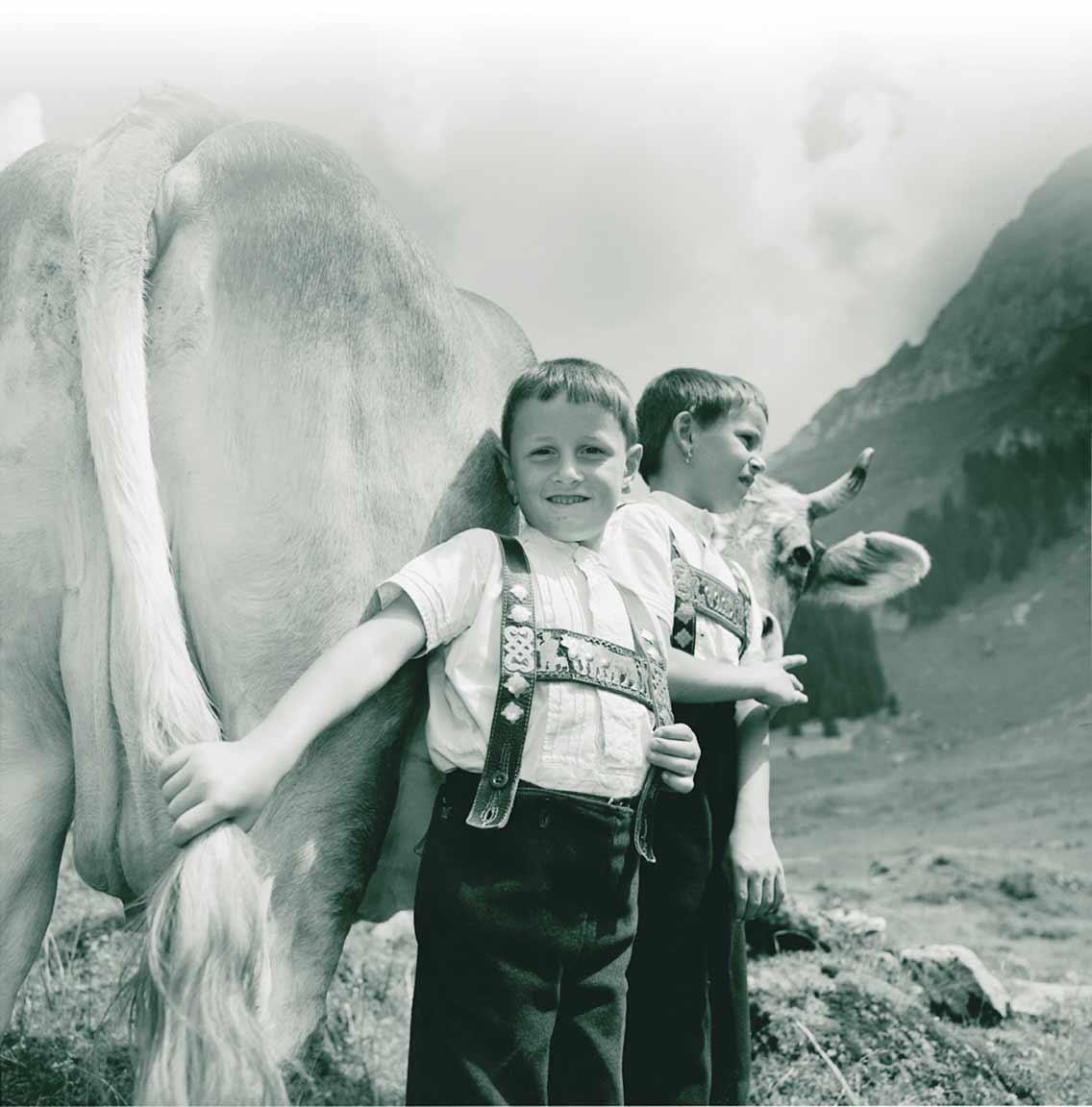

Photos

–Archives d’illustrations Agrofot

–Christof Sonderegger,photographe

–FAL Station fédérale de recherches en agroécologie et agriculture

–FAT Station fédérale de recherches en économie et technologie agricoles

–LBL Landwirtschaftliche Beratungszentrale Lindau

–Markus Redier,LID

–OFAG Office fédéral de l’agriculture

–Peter Mosimann,photographe

–Peter Studer,photographe

–PhotoDisc Inc.

–Photothèque Incolor

–Prisma Dia-Agentur

–PSL Fédération des Producteurs

Suisses de Lait

–Switzerland Cheese Marketing AG

–Tobias Hauser,photographe

–USP Union suisse des paysans

– Zefa Blue Planet

Diffusion

OFCL,Diffusion publications

CH-3003 Berne

No de commande:

français:730.680.03 f

10.2003 1400 103409

allemand:730.680.03 d

10.2003 2800 103409

italien:730.680.03 i

10.2003 200 103409

Fax:031 325 50 58

Internet:www.publicationsfederales.ch

ACHEVÉ D’IMPRIMER 2

■■■■■■■■■■■■■■■■ Table des matières Préface 4 ■ 1.Rôle et situation1.1Economie 9 de l‘agriculture 1.1.1L’agriculture,partie intégrante de l‘économie 10 1.1.2Marchés 25 1.1.3 Situation économique du secteur agricole 51 1.1.4 Situation économique des exploitations 57 1.2Aspects sociaux et société 77 1.2.1 Aspects sociaux 78 1.2.2 Société 106 1.3Ecologie et éthologie 111 1.3.1 Ecologie 111 1.3.2 Ethologie 128 1.4Appréciation de la durabilité 133 ■ 2.Mesures de politique2.1Production et ventes 139 agricole 2.1.1Instruments transversaux 141 2.1.2Economie laitière 155 2.1.3 Economie animale 163 2.1.4 Production végétale 171 2.1.5 Examen des mesures 181 2.2Paiements directs 185 2.2.1 Importance des paiements directs 186 2.2.2 Paiements directs généraux 194 2.2.3 Paiements directs écologiques 203 2.3Amélioration des bases de production 223 2.3.1 Améliorations structurelles et aide aux exploitations 224 2.3.2 Recherche,vulgarisation,formation professionnelle,CIEA,haras 234 2.3.3 Moyens de production 243 2.3.4 Elevage 249 2.4 Section Inspectorat des finances 251 2.5 Résultats de la Politique agricole 2007 254 2.6 Sécheresse et programme d’allégement 2003 258 ■ 3.Aspects internationaux3.1Développements internationaux 263 3.2 Comparaisons internationales 281 ■ Annexe Tableaux A2 Textes légaux relevant du domaine de l‘agriculture A64 Définitions et méthodes A67 Abréviations A87 Bibliographie A89 TABLE DES MATIÈRES 3

L’année 2002 s’est ressentie du contexte difficile dans lequel a évolué l’économie laitière.Il a cependant été possible d'en limiter l'impact sur l'agriculture grâce à l'engagement de tous les intéressés.Dans l’ensemble,les résultats économiques enregistrés en 2002 sont comparables à ceux de l’année précédente.Vers la fin de l’année 2002, les prix du lait ont baissé d’environ 5 ct.le kilo,réduction qui ne déploiera pleinement ses effets qu’en 2003.A cela s’ajoutent les pertes dues à la canicule et à la sécheresse de cet été.Selon les estimations des Comptes économiques de l’agriculture,les revenus 2003 devraient baisser de 13% par rapport à 2002.

L’année 2003 a vu un certain nombre de sujets d'importance pour l’agriculture figurer à l’ordre du jour tant de la politique intérieure que de la politique extérieure.Citons,sur le plan domestique,les décisions relatives à la politique agricole 2007 et le programme d’allégement 2003 visant à assainir les finances fédérales et,sur le plan extérieur,le cycle de négociations de l’OMC à Cancun ainsi que les négociations avec l’UE portant sur la compensation des différences de prix des matières premières pour les produits agricoles transformés.Les décisions adoptées en politique intérieure donnent en quelque sorte un regain de sécurité à l’agriculture pour les années à venir.Désormais, il est clair que le contingentement laitier sera aboli en 2009,mais au plus tard en 2011.Sont également fixés les moyens financiers dont l’agriculture pourra disposer au cours des quatre prochaines années.Le Parlement a approuvé trois enveloppes financières pour un montant de 14,092 milliards de francs,dont sera déduite la contribution que l’agriculture doit fournir au titre de l’assainissement des finances fédérales.Quand bien même elle est nécessaire d'un point de vue global,cette contribution fait mal.En ce qui concerne la situation au sein de l’OMC,son évolution est moins évidente que celle de la politique intérieure.Les négociations de Cancun ont échoué,mais il serait trompeur d’en déduire que l’agriculture sera épargnée par d’autres vagues de libéralisation.Au contraire,il faut s’attendre à ce que la pression continue de croître,que ce soit au niveau de l’OMC ou dans le cadre d’accords bilatéraux.Dans l'ensemble,l’agriculture restera soumise à de fortes contraintes d’ajustement dans les années à venir.

Ce quatrième Rapport agricole met en évidence que ces dernières années,l’évolution dans l’agriculture a été assez constante.Ainsi,l’évolution structurelle enregistrée entre 2000 et 2002 (2,2%) est comparable à celle des années 1990 à 2000.Quant aux paramètres micro-économiques,ils n’ont guère changé.Le ratio d’endettement a stagné à 41%;les investissements varient d’une année à l’autre,certes,mais aucune tendance à la baisse ne se profile à l’horizon.L’évaluation des données collectées lors des trois enquêtes sur la santé ne révèle aucune augmentation des problèmes de santé ou des troubles psychiques parmi la population paysanne en 2002 par rapport à 1997 ou à 1992.Autre fait indéniable,les revenus affichés dans l’agriculture sont bas,en moyenne,si on les compare à ceux réalisés dans les autres secteurs de l’économie. D'ailleurs,l’écart s’est plutôt creusé ces dernières années.Néanmoins,un nombre significatif d’exploitations continue de dépasser le revenu de référence et ce,nettement parfois.La productivité du travail est de loin le facteur le plus important qui distingue les exploitations performantes des exploitations moins rentables,ainsi qu'il ressort d'une analyse approfondie effectuée par l’EPF de Zurich dans le cadre du projet «Performance dans l’agriculture».Autrement dit,il reste encore un potentiel considérable à exploiter pour l'amélioration des résultats économiques.

PRÉFACE ■■■■■■■■■■■■■■■■ Préface

4

Le processus d'adaptation des structures devrait donc se poursuivre au même rythme durant les prochaines années.Il ne doit pas signifier pour autant la cessation de l'activité agricole dans un cas individuel.Mais les exploitations qui ne sont pas en mesure de générer des revenus suffisants avec la seule agriculture devront nécessairement améliorer la productivité du travail afin de dégager du temps libre pour exercer une activité accessoire.Il n'existe pas de recette toute faite indiquant la voie à suivre par les exploitations en général.Agir de manière responsable suppose que l'on ne ferme pas les yeux devant des changements inéluctables.De même,il est essentiel d'analyser ses atouts et ses faiblesses,ses désirs et ses moyens en toute sincérité avant de prendre une décision.

Les années à venir seront,sans nul doute,tout sauf simples pour l'agriculture.Aussi,les paysans qui perçoivent l'avenir non pas comme une menace mais comme un défi, continueront d'être le principal soutien d'une agriculture compétitive,orientée vers la production durable.

Manfred Bötsch

Directeur de l’Office fédéral de l’agriculture

Directeur de l’Office fédéral de l’agriculture

PRÉFACE

5

6

■■■■■■■■■■■■■■■■ 1.Rôle et situation de l’agriculture

1 7

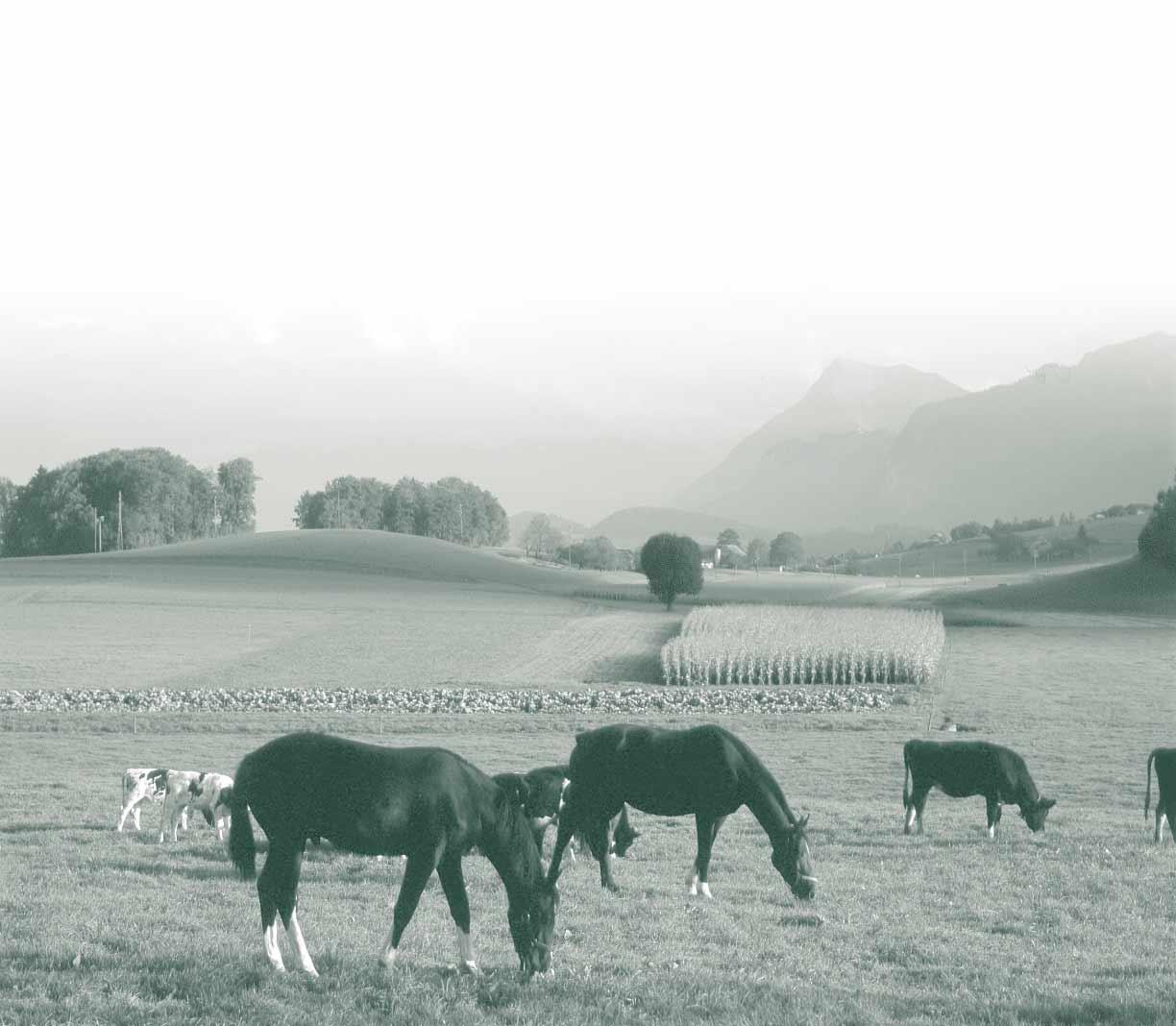

Conformément à l’art.104 Cst.,la Confédération veille à ce que l’agriculture,par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché,contribue substantiellement:

a.à la sécurité de l’approvisionnement de la population;

b.à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;

c.à l'occupation décentralisée du territoire.

Les buts ancrés dans la Constitution indiquent clairement que l’agriculture remplit des tâches qui vont au-delà de la seule production de denrées alimentaires.On parle à ce propos de multifonctionnalité de l’agriculture.L’entretien du paysage,le maintien des bases naturelles de l’existence et l’occupation décentralisée du territoire sont des prestations d’intérêt public qui ne peuvent être compensées que partiellement par le marché.

En 1996,la Constitution a introduit la notion de durabilité.Celle-ci constitue,depuis la Conférence sur l'environnement et le développement durable de 1992,à Rio de Janeiro,une ligne directrice majeure en matière de politique.

Le Conseil fédéral entend suivre les effets de la nouvelle politique agricole.Il a créé les conditions indispensables pour ce faire dans son ordonnance sur l'évaluation de la durabilité de l'agriculture.Les dispositions de l’art.1,al.1,de ladite ordonnance prévoient que la politique agricole et les prestations de l’agriculture soient régulièrement appréciées sous l’angle de la durabilité,celles de l’art.2 que les conséquences économiques,sociales et écologiques soient évaluées.L’OFAG a reçu mandat de présenter chaque année un rapport présentant les résultats des analyses;il y répond par la rédaction du rapport agricole.

Les trois dimensions de la durabilité constituent la structure de base des informations contenues dans la 1ère partie du rapport agricole,partie consacrée au rôle et à la situation de l’agriculture.

8 1.RÔLE ETSITUATION DE L’AGRICULTURE 1

1.1 Economie

Pour pouvoir apporter les prestations que l’on attend d’elle,l’agriculture doit disposer d’une base économique suffisante.La représentation des incidences économiques de la politique agricole constitue de ce fait une partie importante du rapport.Elle fournit notamment des informations sur les résultats économiques des exploitations agricoles, l’évolution des structures,les liens financiers au reste de l’économie ainsi que les relations aux différents marchés.

Les paragraphes qui suivent présentent la place économique de l’agriculture en tant que pan de l’économie,quelques informations quant à la production,la consommation,le commerce extérieur,les prix à la production et à la consommation sur les différents marchés,la situation économique du secteur dans son ensemble et celle des exploitations individuelles,ainsi que le deuxième volet de l’étude «Performance dans l'agriculture suisse».

■■■■■■■■■■■■■■■■

9 1.1 ECONOMIE 1

1.1.1

L’agriculture,partie intégrante de l'économie

Evolutions structurelles

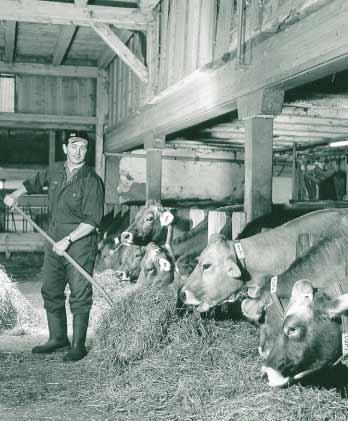

L’agriculture est étroitement liée avec le reste de l’économie.Si les mutations socioéconomiques ont des incidences sur l’agriculture,celle-ci influe de son côté sur les autres secteurs de l’économie.L’agriculture se procure en amont les moyens de production,tandis que les entreprises de transformation et de commerce lui achètent en aval ses produits et ses prestations.Les évolutions structurelles tant dans l’agriculture que dans des entreprises sélectionnées en amont et en aval sont présentées ci-après.

L’activité des agriculteurs génère des emplois dans les entreprises qui opèrent en amont et en aval de l’agriculture.En l’absence d’une agriculture productive,les activités seraient appelées à disparaître partiellement ou complètement.

De 1995 à 2001,le nombre de personnes employées,d’une part,dans l’agriculture, ainsi que,d’autre part,dans les entreprises en amont et en aval a diminué à parts égales de 50'000 au total.Seul le nombre des personnes employées dans les entreprises en amont est resté stable.

En 2001,l’agriculture et les secteurs qui lui sont étroitement liés occupaient directement environ 12% des personnes actives.Les entreprises en aval employaient pour leur part environ 215'000 personnes,celles en amont environ 60'000 personnes. Quelque 200'000 personnes ont été occupées dans l’agriculture.

10 1.1 ECONOMIE 1 ■■■■■■■■■■■■■■■■

Entreprises en amontAgricultureEntreprises en aval Nombre 1995 1 19982001 Sources: OFS, USP, OFAG 1 agriculture 1996 0 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000

Evolution du nombre d'employés dans le secteur agricole

Évolution du nombre d’exploitations selon la classe de grandeur Classe de Nombre VariationNombreVariation grandeurd’exploitations1990–2000d’exploitations2000–2002 par anpar an en %en %

Entre 1990 et 2000,22'278 exploitations ont été abandonnées au total.Dans la moitié des cas environ,il s’agissait de mini-exploitations comptant une surface de 0 à 3 ha.Leur nombre a baissé d’environ 60% au cours de cette période.L’abandon de ces exploitations n’a toutefois libéré que 16'546 ha,soit environ 1,5% de la SAU.De même,les exploitations des classes de grandeurs 3–10 ha et 10–20 ha sont en net recul.En revanche,une augmentation a été enregistrée pour les exploitations de plus de 20 ha,dont le nombre a surtout progressé dans la classe de 30 à 50 ha.On peut en déduire que la ligne de partage entre le recul et l’accroissement du nombre des exploitations se situe autour de 20 ha pour l’ensemble de la Suisse.

De 2000 à 2002,le nombre d’exploitations a diminué de 3'116 unités,soit de 2,2% par an.Cela dit,le taux de variation a été plus faible que dans les années 1990 à 2000 pour les exploitations comptant une surface de 3 ha et moins.Par contre,ce taux a affiché une hausse pour les exploitations de plus de 3 ha,passant de 1,6 % à 2,1%.

Evolution du nombre d’exploitations selon la région

Le nombre d’exploitations a reculé,de 1990 à 2000,d’environ 10'000 unités dans la région de plaine et de 5'500 et 6'500 unités respectivement dans celles des collines et de montagne.Le taux de réduction a été comparable dans les trois régions durant cette décennie.

1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 11 1

In ha1990200020012002 0–3 19 8198 371 –8,37 9977 784 –3,6 3–1027 09218 542 –3,717 52516 700 –5,1 10–2031 63024 984 –2,324 19923 640 –2,7 20–3010 04111 6741,511 77511 7890,5 30–503 5495 7595,06 0126 1333,2 > 506841 2075,81 2761 3756,8 Total92 81570 537 –2,768 78467 421 –2,2 > 3 72 99662 166 –1,660 78759 637 –2,1 Source:OFS

Région Nombre VariationNombreVariation d’exploitations1990–2000d’exploitations2000–2002

1990200020012002 Région de plaine 41 59031 612 –2,730 62130 186 –2,3 Région des collines24 54118 957 –2,518 58418 242 –1,9 Région de montagne26 68419 968 –2,919 57918 993 –2,5 Total92 81570 537 –2,768 78467 421 –2,2 Source:OFS

par anpar an en %en %

■ Agriculture

Tableau 1,page A2

Dans les trois régions,la diminution annuelle a été un peu plus faible de 2000 à 2002 que durant la décennie précédente.

Évolution du nombre de personnes occupées CatégorieNombre de VariationNombre deVariation personnes 1990–2000personnes2000–2002 occupéespar anoccupéespar an en %en %

En 2000,l’agriculture occupait dans l’ensemble 49'768 personnes de moins qu’en 1990,réduction qui a concerné exclusivement la main-d’œuvre familiale.La part de la main-d’œuvre non familiale a,quant à elle,légèrement progressé.

Un nouveau recul du nombre des personnes occupées a été observé de 2000 à 2002. Le taux de diminution a cependant été plus faible que celui de la précédente décennie. Une nouvelle fois,la part de la main-d’œuvre familiale et celle de la main-d’œuvre non familiale ont toutes deux régressé.

1990200020012002 Main-d’œuvre familiale217 477165 977 –2,7163 094160 834 –1,6 dont chefs d’exploitation88 88974 724 –1,772 64271 217 –2,4 cheffes d’exploitation3 9262 346 –5,02 2872 293 –1,1 Main-d’œuvre non familiale36 08437 8160,536 58136 102 –2,3 Total253 561203 793 –2,2199 675198 936 –1,2 Source:OFS

Tableau 2,page A2 1.1 ECONOMIE 1 12

■ Secteurs en amont et en aval

Les structures en amont et en aval ont connu une évolution variable selon le secteur.

Evolution des entreprises sélectionnées en amont de l'agriculture Fabrication

Fabrication de machines agricoles

Commerce en gros de céréales, de semences et d'aliments fourragers

199519982001

Sources: OFS, USP, OFAG

L’analyse des secteurs sélectionnés en amont durant la période 1995 à 2001 montre, en ce qui concerne la fabrication d'aliments pour animaux et de machines agricoles, une stagnation ou une légère augmentation tant pour les entreprises que pour les personnes occupées.Dans le commerce de gros de céréales,semences et aliments pour animaux,le nombre de personnes occupées a progressé alors que celui d'entreprises a diminué

Evolution du nombre d'employés dans les entreprises sélectionnées en amont de l'agriculture

Fabrication de machines agricoles

Commerce en gros de céréales, de semences et d'aliments fourragers

199519982001

Sources: OFS, USP, OFAG

d'aliments

fourragers pour animaux de rente

Nombre

0 700 100 200 300 400 500 600

Fabrication d'aliments fourragers pour animaux de rente

Nombre

0 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 1 13

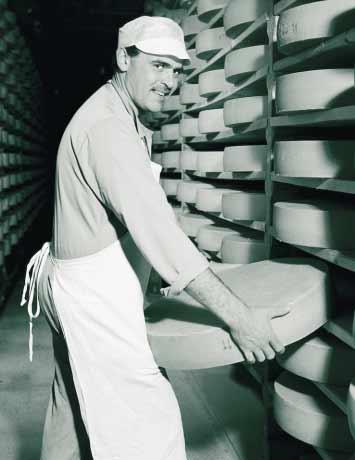

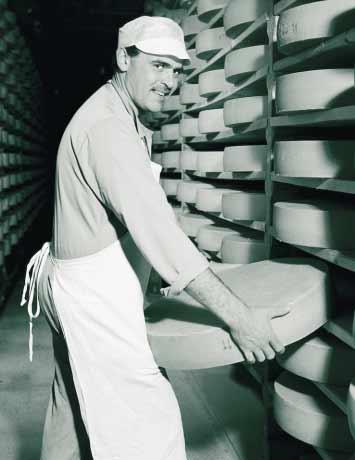

Pour les secteurs sélectionnés en aval,l’analyse met en relief une concentration pour cette même période 1995 à 2001.En 1995,10'171 personnes travaillaient dans 282 entreprises du secteur de l’abattage et de la transformation de la viande.Six ans plus tard,on dénombrait 10'683 employés (+5%) dans 262 entreprises (–7%).Pour ce qui est du secteur de la transformation du lait,tant le nombre des entreprises que celui des employés ont baissé durant cette période.Alors que 11'091 personnes trouvaient du travail dans 1'445 entreprises en 1995,elles n’étaient plus que 10'058 au bénéfice d’un emploi dans 1'148 entreprises en 2001.Quant au commerce de gros et au commerce de détail (produits alimentaires,boissons et tabac),ils ont eux aussi enregistré un recul de ces deux chiffres pour la période considérée.

Evolution des entreprises sélectionnées en aval l'agriculture

Transformation du laitAbattage et transformation de la viande

Fabrication de pain et d'articles de boulangerie

199519982001

Commerce en gros de denrées alimentaires, de boissons et de tabac

Commerce de détail spécialisé en denrées alimentaires, boissons et tabac

Sources: OFS, USP, OFAG

Evolution du nombre d'employés dans les entreprises sélectionnées en aval de l'agriculture

Transformation du laitAbattage et transformation de la viande

Fabrication de pain et d'articles de boulangerie

199519982001

Commerce en gros de denrées alimentaires, de boissons et de tabac

Commerce de détail spécialisé en denrées alimentaires, boissons et tabac

Sources: OFS, USP, OFAG

14 1.1 ECONOMIE 1

Nombre

0 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000

Nombre

0 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 Tableau

3,page A3

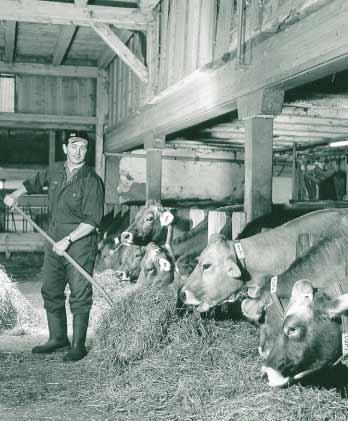

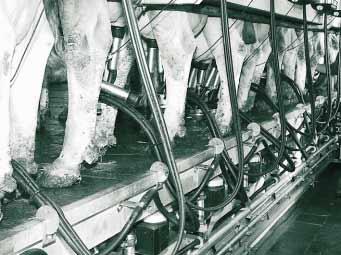

■ Exploitations laitières Les structures de la production laitière ont profondément changé au cours des années 1990/91 à 2001/02.L’introduction du commerce des contingents en 1999 a encore accéléré le processus d’adaptation.

Evolution des exploitations laitières

ParamètreTotal

1990/912001/02

ProducteursNombre50 33436 231 Contingent Ø kg58 86183 407 Surface Ø ha16,519,6

Sources:OFAG,OFS

Evolution des exploitations de l'économie laitière

Le nombre d’exploitations laitières dans la région de plaine a diminué de près d’un tiers entre 1990/91 et 2001/02.Dans le même temps,le contingent moyen a augmenté de 50%,tandis que la SAU mise en valeur par exploitation s’est accrue d’environ 20%, passant de 17,2 à 20,6 ha.

15 1.1 ECONOMIE 1 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE

dans

région de plaine 1 1990/912001/02 Nombre, kg ha Sources: OFAG, OFS 1 zone des grandes cultures, zones intermédiaires, zone des collines Producteurs Contingent Ø Surface Ø 0 30 25 20 15 10 5 0 80 000 60 000 20 000 40 000 100 000 30 076 66 903 20 771 98 197

la

Evolution des exploitations de l'économie laitière dans la région de montagne 1

Le nombre d’exploitations laitières dans la région de montagne a diminué d’un quart durant ces onze années,tandis que le contingent moyen progressait de 30%.La SAU mise en valeur par exploitation a augmenté de 17%,passant de 15,6 à 18,2 ha.

Evolution des exploitations laitières depuis l’introduction du commerce des contingents

L’introduction du commerce de contingents en 1999 a accéléré l’abandon de la production laitière par les agriculteurs,ce qui a permis aux exploitations restantes à la fois d’augmenter leur contingent et d’étendre la SAU.Ainsi,le contingent par exploitation s’est accru de 5,1% par an entre 1999/2000 et 2001/02 (soit de près de 8'000 kg au total);la SAU,quant à elle,a augmenté de 3,5% chaque année (1,3 ha au total).

16 1.1 ECONOMIE 1

1 montagne 2 1999/2001/021999/2001/021999/2001/02 200020002000 ProducteursNombre39 89036 23123 03520 77116 85515 460 Contingent Ø kg75 68983 40788 33598 19758 40663 535 Surface Ø ha18,319,619,220,617,118,2 1zone de

2zones de

I à IV

ParamètreTotalRégion de Région de plaine

grandes cultures,zones intermédiaires,zone des collines

montagne

Sources:OFAG,OFS

1990/912001/02 Nombre, kg ha Sources: OFAG, OFS 1 zones de montagne I–IV Producteurs Contingent Ø Surface Ø 0 30 25 20 15 10 5 0 80 000 60 000 20 000 40 000 100 000 20 258 46 922 15 460 63 535

Evolution des contingents laitiers 1999/2000–2001/02

Les variations des contingents laitiers entre 1999/2000 et 2001/02 montrent que le commerce des contingents répondait aux attentes des producteurs de lait.Ce sont principalement les régions situées dans la partie occidentale de la Suisse qui en ont profité.Deux facteurs en particulier ont favorisé cette évolution:des solutions de mise en valeur pertinentes pour le lait et des contingents relativement bas à l’hectare.Par contre,les régions marquées par des contingents élevés à l’hectare et par une forte densité d’animaux ont été plutôt gênées dans leurs perspectives de développement. Si les régions ayant bénéficié d’augmentations de contingents sont majoritaires,cela tient au fait que le Conseil fédéral a relevé les quantités de contingents pour l’année laitière 2001/02 (+3%).

17 1.1 ECONOMIE 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1

Source: OFAG, données cartographiques GG25 © Swisstopo (BA035290)

kg / ha 1 < –1000 –1000 – 0 0 – 1000 > 1000 pas de lait Région d'estivage

1 par communes; contingent 2001/02 moins contingent 1999/2000 divisé par la SAU totale

■ Valeur ajoutée brute

Paramètres économiques

Valeur ajoutée brute des trois secteurs économiques,de 1999 à 2001

Secteurs199920002001 1 Part en Variation 20011999/2001 en mio.de fr.en %

Secteur primaire,4 9064 6584 5551,1 –7,2 dont l’agriculture3 4603 7173 3750,8 –2,5

Secteur secondaire100 368102 168105 79826,05,4

Secteur tertiaire276 563292 752297 46972,97,6

Total381 837399 584407 821100,06,8

1 provisoire Sources:OFS,USP

La valeur ajoutée brute aux prix du marché de l’ensemble de l’économie s’est élevée à 407’821 millions de francs en 2001,en légère augmentation par rapport à l’année précédente.La part du secteur primaire est restée faible avec 1,1%,l’agriculture représentant le plus gros morceau de celui-ci avec 74,1%.

■ Commerce extérieur de produits agricoles

Conséquence du ralentissement conjoncturel et de l’attentisme qui s’est installé,allant de pair avec un recul des investissements dans la construction et les équipements,les importations ont enregistré dans l’ensemble une baisse 8,2% au cours de l’exercice sous revue,reculant de 141,9 à 130,2 milliards de francs,et les exportations de 1,4% en tout,régressant de 138,5 à 136,6 milliards de francs.Quant au commerce de produits agricoles,il a lui aussi légèrement diminué,les importations passant 8,6 à 8,5 milliards de francs et les exportations de 3,6 à 3,5 milliards de francs.

Au cours de l’année sous revue,74,1% des importations agricoles (6,3 milliards de francs) provenaient de l’UE,tandis que 66,2% de nos exportations représentant une valeur totale de 2,3 milliards de francs lui étaient destinées.En comparaison de l’exercice précédent,les importations ont progressé de près de 150 millions de francs alors que les exportations ont diminué de 10 millions de francs.

18 1.1 ECONOMIE 1

Commerce extérieur agricole avec l'UE en 2002

Importations Excédents d'importations Exportations

Source: DGD

En termes de valeur,c’est de France que la Suisse a importé la majeure partie de ses produits agricoles,soit environ un quart de l’ensemble des importations en provenance de l’UE.Comme l’année précédente,c’est aussi d’Autriche que la Suisse a le moins importé.La plupart des exportations ont pris la destination de l’Allemagne.Le bilan de notre pays est cependant fortement négatif avec la France,les Pays-Bas,l’Espagne et l’Italie,mais équilibré,quoique à un niveau relativement bas,avec l’Autriche.

Importations et exportations de produits agricoles et de produits transformés, par catégorie, en 2002

Tabac et divers (13, 14, 24)

Produits laitiers (4)

Denrées alimentaires (20, 21)

Produits d'agrément (9, 17, 18)

Aliments pour animaux, déchets (23)

Céréales et préparations (10, 11, 19)

Oléagineux, graisses et huiles (12, 15)

Plantes vivantes, fleurs (6)

Légumes (7)

Fruits (8)

Produits animaux, poissons (1, 2, 3, 5, 16)

Boissons (22)

5001000 ( ): Numéro du tarif des douanes

Importations Excédents d'importations ou d'exportations

Exportations

Source: DGD

1.1 ECONOMIE 19 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1

Allemagne France Italie Autriche Espagne Pays-Bas Autres pays 719 1107 415 1625 266 1372 191 220 71 476 124 772 556 752 2000150010005000 en mio. de fr. 5001000

644 395 548 392 859 874 665 746 147 344 410 646 28 353 3 569 4 579 5 856 59 1311 163 1463

en mio. de fr.

2000150010005000

Grande importatrice,la Suisse a surtout importé des boissons et des produits animaux (y compris des poissons) au cours de l’exercice sous revue.Les importations de boissons se sont composées d’environ 67% de vin et d’environ 10% de spiritueux et autant d’eaux minérales.De toutes les importations appartenant à la catégorie «produits animaux»,environ 40% sont attribuables au secteur de la viande,30% au secteur des poissons et les 30% restants au secteur des viandes préparées et des conserves de viande.

Ont figuré en tête des exportations les denrées alimentaires et les produits d’agrément. La plus grande part des denrées alimentaires exportées a concerné les aliments élaborés,les extraits de café,les soupes et les sauces.Dans la catégorie «produits d’agrément» ont principalement été exportés du café torréfié,des sucreries ainsi que du chocolat.Pour ce qui est des fruits,des légumes et des produits animaux,les exportations sont restées modestes.

Des excédents d’exportation ont été réalisés dans la catégorie «tabac et divers» ainsi qu’avec les produits laitiers.L’augmentation passagère de la production suisse à très haute valeur ajoutée (cigarettes et mélanges bruts de tabac fabriqués en Suisse pour l’exportation) a conduit à un important excédent d’exportation pour le tabac (chapitre du tarif douanier n° 24),qui souligne nettement l’importance de l’industrie du tabac pour l’exportation.Dans ce contexte,il convient toutefois de noter que ces exportations peuvent connaître de très fortes variations d’une année à l’autre.

20 1.1 ECONOMIE 1

En vertu de la Constitution,l’agriculture helvétique a pour mandat de fournir, à travers sa production,une contribution essentielle à l’approvisionnement sûr de la population en denrées alimentaires.Par degré d’autosuffisance,on entend généralement la part de la production indigène à la consommation totale du pays.

Au cours de la dernière décennie,l’agriculture suisse a produit en moyenne 61,3% des denrées alimentaires (exprimés en calories) consommées dans le pays.Cette valeur s’est établie à 43,3% pour la catégorie des denrées alimentaires végétales et à 95,0% pour les denrées alimentaires d’origine animale.Les fluctuations constatées d’une année à l’autre sont principalement dues aux rendements réalisés dans la production végétale et qui dépendent fortement des conditions atmosphériques.C’est ainsi que de grands écarts ont été enregistrés en particulier dans la seconde partie de la dernière décennie.

En 2001,le taux d’autosuffisance s’est établi à 59%,soit 3 % de moins qu’en 2000. Cet écart s’explique par les récoltes beaucoup plus faibles obtenues dans la production végétale,qui ont fait baisser de 47 à 41% la part des denrées alimentaires produites en Suisse dans ce domaine.Concernant les produits animaux,la part indigène s’est élevée à 94% en 2001 contre 91% en 2000.

21 1.1 ECONOMIE 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1

Evolution

199019911992199319941995199619971998199920002001 part en %, exprim é e en calories Denrées alimentaires d'origine animale Total des denrées alimentaires Denrées alimentaires d'origine végétale Source:

0 100 80 60 40 20

■ Taux d’autosuffisance

du taux d'autosuffisance

USP

Tableau 14,page A13

■ Evolution des indices des prix

A l’exception de la hausse intermittente en 2000,l’indice des prix à la production a continuellement baissé dans les années 1990 à 1999.De même,au cours de l’année sous revue,l’indice a poursuivi sa baisse (0,9%) par rapport à 2001.Les baisses de prix ont été sensibles pour les producteurs notamment en ce qui concerne les céréales,le moût de raisins,le lait,les porcs de boucherie et les œufs.

L’indice suisse des prix à la consommation reflète,entre autres,les coûts et les marges relatifs à la transformation et au commerce des denrées alimentaires,les prix mondiaux de ces denrées et des matières premières servant à leur fabrication (env.40% des denrées alimentaires consommées,exprimés en calories,sont importés),le cours de change du franc suisse et, à raison d’un septième,les prix à la production suisses.Par rapport à 2001 (106,9),cet indice a progressé de 2,4 points.

Evolution des prix à la production, à la consommation et à l'importation pour les denrées alimentaires, ainsi que de l'indice des prix pour les moyens de production agricoles

Indice des prix à l'importation pour les denrées alimentaires 1

Indice national des prix à la consommation, sous-groupe denrées alimentaires et boissons

Indice des prix pour les moyens de production agricoles

Indice des prix à la production, agriculture

1 Base mai 1993 = 100. Il n'existe pas de série chronologique plus ancienne pour cet indice. Dans l'indice des prix à l'importation, le groupe «denrées alimentaires» englobe les sous-groupes «viande», «autres denrées alimentaires» et «boissons». Ceux-ci comprennent des produits choisis et ne reflètent pas l'ensemble des importations de denrées

Sources: OFS, USP

L’indice des prix relatif aux moyens de production agricoles mesure en premier lieu les prix des aliments pour animaux,des semences et des plants,des engrais,des produits d’amendement du sol et des produits phytosanitaires,ainsi que le coût des investissements dans les constructions et les équipements.En outre,il subit en partie l’influence de l’indice suisse des prix à la consommation,notamment pour ce qui est de l’énergie (carburants, électricité),du téléphone,de l’eau,des frais d’entretien et de réparation. En 2002,l’indice a ainsi baissé de 0,3 point par rapport à l’année précédente (99,9).

Pour établir l’indice des prix à l’importation de denrées alimentaires,on ne considère pas tout le panier des produits importés destinés à l’alimentation.Cet indice est dès lors moins significatif que ceux des prix à la production et des prix à la consommation. Après être resté au niveau de 111,8 points pendant deux ans,l’indice a augmenté au cours de l’exercice considéré,passant à 112,8 points.

22 1.1 ECONOMIE 1

Indice (1990/92 = 1000)

75 80 85 90 95 100 105 110 115 1990–92199319941995199619971998199920002001 2002

■

Dépenses

Les dépenses totales de la Confédération se sont élevées à 50,715 milliards de francs en 2002,en hausse de 1% par rapport à 2001.Celles réservées à l’agriculture et à l’alimentation se sont montées pour leur part à 4,067 milliards de francs,se situant toujours en cinquième position après la prévoyance sociale (12,797 milliards de fr.),les finances et les impôts (9,472 milliards de fr.),les transports (8,091 milliards de fr.) et la défense nationale (4,788 milliards de fr.).

Evolution des dépenses de la Confédération pour l'agriculture et l'alimentation

La part de l’agriculture et de l’alimentation à l’ensemble des dépenses de la Confédération a atteint 8 % en 2002,soit pratiquement le niveau des deux années précédentes.

L’évolution des dépenses dans le domaine de la production et des ventes est conforme aux dispositions transitoires de l’art.187,al.12,LAgr,selon lesquelles les fonds fédéraux octroyés pour le soutien du marché doivent diminuer d’un tiers par rapport aux dépenses de 1998 dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi.Cela représente un montant de quelque 400 millions de francs sur l’ensemble de la période.En 1998,les dépenses pour la production et les ventes se montaient à 1,203 milliard de francs,alors qu’elles n’étaient plus que de 979 millions de francs en 2002.La hausse de 77 millions de francs par rapport à 2001 est imputable à des dépenses extraordinaires dans le secteur laitier (notamment en liaison avec la faillite de Swiss Dairy Food).Sans ces dépenses extraordinaires,les dépenses engagées pour la production et les ventes n’auraient atteint que 826 millions de francs.

1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 23 1.1 ECONOMIE 1

Dépenses pour l’agriculture et l’alimentation

1990/921993199419951996199719981999200020012002 en mio. de fr. en % en chiffres absolus (mio. de fr.) en % des dépenses totales Source: Compte d'Etat 0 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 7,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 3 048 3 416 3 496 3 547 3 953 3 908 3 926 4 197 3 727 3 962 4 067

Tableau 51,page A58

Evolution des dépenses de la Confédération pour l’agriculture et l’alimentation

Remarque:la répartition des moyens financiers entre les différents domaines d’activité repose sur le compte d’Etat 1999. Les dépenses pour la mise en valeur des pommes de terre et des fruits,par exemple,ou celles liées à l’Administration fédérale des blés en 1990/92,ont été intégrées aux dépenses de l’OFAG,alors que les comptes étaient encore séparés dans la période de référence.Les chiffres pour 1990/92 ne correspondent donc pas aux indications dans le compte d’Etat.

1Les dépenses extraordinaires dans le secteur laitier sont incluses dans ce montant et ont été prélevées sur les montants attribués à d’autres secteurs comme les améliorations structurelles et l’économie animale.

Sources:Compte d’Etat,OFAG

En ce qui concerne les paiements directs,les dépenses enregistrées en 2002,en hausse de quelque 100 millions de francs par rapport à 2001,sont imputables au relèvement des limites quant aux contributions versées pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers dans des conditions difficiles,ainsi qu’à l’accroissement de la participation aux programmes écologiques tels que Bio,SST et SRPA.

Le recul des dépenses entre 2001 et 2002 dans le domaine de l’amélioration des bases de production doit être mis en relation avec le blocage d’une partie des fonds (env.50 millions de francs) que des mesures extraordinaires ont absorbés dans le secteur laitier.

Domaine de dépenses1990/92200020012002 en mio.de fr. Production et ventes1 685955902979 1 Paiements directs7722 1142 3342 429 Amélioration des bases de production207246277223 Autres dépenses384412449435 Total agriculture et alimentation3 0483 7273 9624 067

1.1 ECONOMIE 1 24

Marquée par un printemps doux suivi d’un été pluvieux,l’année agricole 2002 a été synonyme de turbulences pour l’économie laitière en raison des problèmes de débouché rencontrés par l’emmental et de la déconfiture de Swiss Dairy Food (SDF). Les mesures adoptées par la Confédération ont toutefois contribué à stabiliser la situation.Les prix du bétail de boucherie sont demeurés bas,notamment ceux de la viande de porc du fait de l’offre surabondante.Concernant les céréales panifiables,il a fallu déclasser en céréales fourragères d’importantes quantités de blé ayant germé sur pied. Quant à la récolte de cerises,elle a dépassé de 80% celle de l’année précédente.

La production de biens agricoles (cf.les explications concernant la nouvelle méthodologie appliquée pour les comptes économiques de l’agriculture au ch.1.1.3 et à l’annexe A73) a augmenté de 180 millions de francs (+1,9%) en 2002 par rapport à 2001.Alors que la production végétale s’est accrue de 228 millions de francs (+5,2%), la production animale a régressé de 48 millions (–0,9%).

■■■■■■■■■■■■■■■■

1.1.2 Marchés

1.1 ECONOMIE 25 1

Tableau 15,page A14

Lait et produits laitiers

L’année 2002 a été difficile pour l’économie laitière:perte de parts sur les marchés fromagers à l’étranger,stocks de fromage supérieurs à la moyenne, évolution dans la mise en valeur du lait marquée par une baisse de la production fromagère et un accroissement de la fabrication de beurre,de poudre de lait écrémé et de lait entier, sans oublier le sursis concordataire de SDF,le plus grand transformateur de lait.

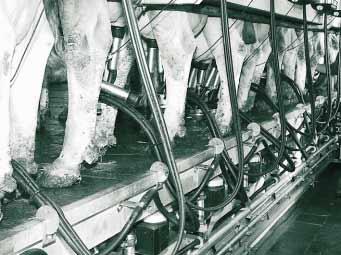

Au cours de l’année sous revue,la production totale de lait s’est élevée à 3,93 millions de t,dont 744’000 t ont servi à l’autosuffisance ou à l’affouragement dans l’exploitation.Par rapport à 2001,la performance laitière s’est encore améliorée de 30 kg par vache pour atteindre 5’570 kg.

Evolution des effectifs de vaches laitières et performance

Vaches dont le lait est commercialisé Performance

Les producteurs ont vendu 3,19 millions de t de lait.Cette quantité a été produite par 605’404 vaches.L’effectif de vaches dont le lait est commercialisé a cependant régressé en 2002 (605’404 animaux contre 614’608 en 2001).Mais grâce à l’amélioration génétique, à la meilleure alimentation des animaux et à l’optimisation des méthodes de gestion,la quantité de lait produite est néanmoins demeurée stable.

léger recul

Tableaux 4–13,pages A4–A12 ■ Production en

laitière

Nombre de vaches kg de lait par vache

1990200020012002

laitière par vache Sources: USP, OFS 500 000 550 000 5 700 5 600 5 400 5 500 5 300 5 200 5 100 5 000 4 900 4 800 4 700 4 600 700 000 650 000 600 000 750 000 1.1 ECONOMIE 1 26

Livraisons de lait par mois 2001 et 2002

■ Mise en valeur: moins de fromage

De février à mars et de juin à septembre,les livraisons mensuelles de lait ont atteint un niveau a peu près équivalent à celui de l’année précédente.En mai,les quantités de lait livrées ont été plus importantes qu’en 2001 alors qu’elles ont été moindres en janvier, ainsi que d’octobre à décembre.La légère baisse des livraisons de lait (–18’657 t ou –0,6%) est imputable à trois facteurs:

la réduction du contingent laitier de 104,5% à 102,5% du contingent de base;

– l’écoulement difficile de nos fromages sur les marchés à l’exportation;

– la situation délicate du marché laitier après l’effondrement de SDF.

La totalité du lait commercialisé (3,19 millions de t) au cours de l’année sous revue a été transformée de la façon suivante (en t de lait):

lait de consommation et autres produits laitiers:1’123’000 t (+5,3%)

fromage:1’298’000 t(–8,6%)

crème/beurre:769’000 t (+6,2%)

Janvier F é vrier Mars Avril Mai Juin Juillet Ao û t Septembre Octobre Novembre D é cembre en 1 000 t Livraisons de lait 2002 Livraisons de lait 2001 Source: TSM 220 230 250 240 270 260 280 290 300 310

–

1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 27 1

■ Commerce extérieur: répercussions de l’Accord agricole bilatéral

Evolution de la transformation du lait commercialisé

La quantité de fromage fabriquée a diminué de 6,9% par rapport à 2001.Cette baisse a atteint 14,6% pour les fromages à pâte dure (68’881 t),1,5% pour les fromages à pâte mi-dure (47’435 t) et 0,4% pour les fromages à pâte molle (6’949 t).Seul le volume de production de fromage frais et de produits spéciaux (fromage de brebis et fromage de chèvre) a connu une évolution légèrement positive.Quant au fromage fondu,il a lui aussi vu ses débouchés se restreindre considérablement.

Par rapport à l’année précédente,la production de beurre est restée quasiment inchangée (42’226 t ou +0,8%).

En revanche,la production de lait en poudre a fait un bond de quelque 22,6% (passant de 44’527 t à 54’569 t) durant cette période.L’augmentation la plus notable (44,2%) a concerné la poudre de lait écrémé,dont la production a grimpé de 18’736 t à 27’017 t.Conséquence de la forte diminution de la production de fromage,les quantités de lait ainsi dégagées ont dû être en grande partie déshydratées.

Le bilan du commerce extérieur n’a pas connu de changement fondamental au cours de l’année sous revue.En termes de volumes,la Suisse a exporté plus de fromage,de lait en poudre,de yoghourt et de crème qu’elle n’en a importé.Par contre,certains développements ne sont pas passés inaperçus:la forte croissance des exportations de poudre de lait,les exportations notables de beurre pour la première fois et le recul des exportations de fromages.

Les exportations de poudre de lait se sont élevées à 16’168 t en 2002,en augmentation de 11’263 t ou de 329% par rapport à 2001.De leur côté,les importations ont progressé de 784 t à 837 t.Conçues comme mesure d’allégement,les exportations de beurre ont atteint 1’306 t alors que les importations chutaient à 1’982 t (soit –3’547 t ou –64%).

Le 1er juin 2002 a marqué l’entrée en vigueur de l’Accord bilatéral entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. Une analyse des douze premiers mois depuis l’entrée en vigueur de l’accord sur le fromage permet de dresser le tableau suivant:

1990/92200020012002 en 1000 t de lait Autres produits laitiers Crème Beurre Sources: TSM, USP Fromages Lait de consommation 0 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500

1.1 ECONOMIE 1 28

Les importations de fromage en provenance de l’UE ont régressé de 2,2% entre juin 2002 et mai 2003 par rapport à la même période 2001/02.De même,les exportations à destination de l’UE ont baissé d’environ 4,6% dans cet intervalle de temps.

Utilisation des contingents tarifaires de fromages de Suisse entre juin 2002 et mai 2003

ProduitNo

Les contingents à droit zéro de la Suisse n’ont pas été entièrement utilisés.Sur les 12’000 t accordées la première année,8’999 t au total ont été attribuées par voie d’adjudication.Les cinq contingents à droit zéro ont suscité un intérêt contrasté.Pour les deux contingents 119 (mozzarella) et 120 (fromages frais et à pâte molle),les offres ont sensiblement dépassé la quantité contingentaire,de sorte qu’il a été possible d’attribuer l’ensemble du contingent,soit 1’500 t.Par contre,le volume attribué des trois autres contingents est resté en-deçà de la quantité contingentaire.

L’octroi de contingents à droit zéro pour l’importation de fromage de l’UE n’a guère influé sur les importations effectives,qui n’ont pas augmenté pour autant.

En vertu de l’accord,3’000 t de fromage (la première année 3’354 t) peuvent être exportées en franchise de douane vers l’UE.Or,cette possibilité d’accès au marché est peu utilisée jusqu’à présent.Au premier semestre (juillet à décembre 2002),les exportations à destination de l’UE se sont élevées à 436 t sur les 1’677 t que la branche aurait pu vendre à l’étranger.Par conséquent,les quantités à disposition pour le second semestre 2002/03,y compris les contingents inutilisés au premier semestre, atteignaient 2’918 t de fromage,sur lesquelles l’UE a attribué en janvier 2003 les licences demandées,portant sur 302 t seulement (environ 10% du contingent disponible).

du ContingentQuantité Quantité contingentattribuée effectivement importée en ten ten t Mozzarella119500500510 Fromages frais et à pâte molle1201 0001 0001 186 Asiago,Bitto,Brà, Fontal,Montasio 1215 0002 7191 846 Provolone12250021145 Fromages à pâte dure et mi-dure1235 0004 5693 209 Source:OFAG

1.1 ECONOMIE 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 29 1

La consommation de lait et de produits laitiers par habitant a stagné dans l’ensemble. En comparaison de l’année précédente,la consommation de yoghourt,de séré,de fromage et de beurre est pratiquement restée inchangée en 2002.

Evolution de la consommation par habitant

kg par habitant

Beurre Séré 0,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 14,0 16,0 18,0 20,0

Quant à la consommation de fromage frais par habitant,elle s’est établie à 5,9 kg en 2002,soit au même niveau que l’année précédente.Par contre,la demande en lait de consommation a accusé un nouveau recul,passant de 84,4 kg à 81,4 kg (–3,6%).

1.1 ECONOMIE 1 30

1990/92200020012002 Fromages (sans séré) Yoghourt

Source: USP

■ Consommation stagnante

■ Prix à la production: tendance à la baisse

D’une manière générale,une légère baisse des prix à la production a été enregistrée en 2002 par rapport à 2001.Le prix-cible de 77 ct.a néanmoins été dépassé au cours de l’année sous revue.Aussi,au 1er novembre 2002,le Conseil fédéral a-t-il abaissé de 77 à 73 ct.le prix-cible du kilo de lait contenant au total 73 g de matière grasse et de protéine.

Prix du lait 2002,pour toute la Suisse et selon les régions

En 2002,le prix moyen du lait en Suisse a baissé de 1,5 ct./kg par rapport à 2001,pour s’établir à 78,39 ct.Simultanément,les différences régionales se sont accentuées pour le lait industriel et le lait transformé en fromage,atteignant jusqu’à 2,77 ct.pour le premier et 5,77 ct.pour le second.Quant au prix du lait bio,il a également fléchi, passant en moyenne à 93,17 ct./kg (–2,15 ct.ou –2,3%),un prix néanmoins supérieur de 14,8 à 16 ct. à celui de l’autre lait.

■ Prix à la consommation: stable ou en légère hausse

Les prix à la consommation ont légèrement augmenté ou sont demeurés stables au cours de l’année sous revue, à l’exception de l’Emmental pour lequel le consommateur a payé en moyenne 20,33 fr.le kilo,soit 26 ct.de moins que l’année précédente.En revanche,pour 1 kg de Gruyère,il a dû payer 51 ct.(20,88 fr.) de plus qu’en 2001.

Evolution des indices de consommation pour le lait et les produits laitiers

1990/92200020012002

En 2002 également,les indices des prix à la consommation du fromage,du beurre et d’autres produits laitiers ont continué d’afficher une tendance à la hausse.Comme en 2001,c’est l’indice du beurre qui a connu la plus forte augmentation (2,3 points ou 2,4%) tandis que les indices du lait et de la crème restaient inchangés.

1.1 ECONOMIE 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 31 1

ct./kgCHRégion

IVRégion V Prix global78,3978,7878,4578,6777,3779,90 Lait industriel77,1677,6676,9477,7675,9578,72 Lait transformé en fromage78,5680,1677,9778,1777,6983,46 Lait biologique93,1793,3193,4993,4992,10 non relevé Source:OFAG

IRégion IIRégion IIIRégion

Indice (mai 1993 = 100) Lait Fromages Beurre Source:

Crème Autres produits laitiers 75 85 80 90 95 100 105

OFS

En novembre et décembre 2002,la marge brute de transformation-distribution sur le lait a enregistré les valeurs les plus basses de l’année sous revue.La baisse des marges brutes sur le fromage et le lait de consommation s’explique essentiellement par les nombreuses offres promotionnelles pratiquées par les distributeurs.En ce qui concerne la crème de consommation et le yoghourt,elle est imputable à la hausse du prix de la matière première.Malgré la baisse du prix du lait cru,la marge brute totale sur le lait et les produits laitiers est restée pour ainsi dire stable en décembre par rapport à novembre,et ce en raison des ventes promotionnelles de fromages et de beurre.

■ Marge brute sur le lait

■ Marge brute sur le lait

Janvier F é vrier Mars Avril Mai Juin Juillet Ao û t Septembre Octobre Novembre D é cembre Indice (janvier 1997 = 100) Source: OFAG 110 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 32 1.1 ECONOMIE 1

Evolution de la marge brute sur le lait et les produits laitiers 2002

■ Production:progression du cheptel de vaches mères et nourrices

Animaux et produits animaux

En 2002,la consommation de viande et de poisson a presque atteint le niveau antérieur à la première crise de l’ESB en 1996,pour s’établir à 60,39 kg par habitant. Défiant tous les pronostics,la consommation de viande bovine a enregistré une hausse réjouissante.Conséquence de cette évolution,les producteurs ont vendu leurs génisses,bœufs et taureaux 5% plus cher que l’année précédente malgré une offre domestique plus étoffée.

Des contrôles effectués sur la viande de volaille importée de Chine ont révélé la présence de résidus d’antibiotiques,si bien que les autorités suisses ont immédiatement stoppé les importations de viande de volaille chinoise.Au terme d’analyses et d’un renforcement des mesures de sécurité,cette restriction a pu être en partie levée. Ces événements n’ont pas pour autant empêché la consommation de volaille d’augmenter de 1%.

Le nombre de cas d’ESB a nettement reculé en 2002:seuls 24 cas ont été diagnostiqués alors qu’on en avait encore recensés 42 en 2001.La Suisse est ainsi l’un des rares pays au monde à enregistrer un tel recul de l’épizootie.Ces résultats des plus satisfaisants montrent que les mesures mises en œuvre portent leurs fruits.Le 4 juillet 2002, la Pologne a également aboli les restrictions commerciales qu’elle avait décidées à l’encontre des bovins d’élevage et de rente suisses en raison de l’ESB.Si l’embargo avait déjà été levé fin 2001 et début 2002 sur les principaux marchés que constituent l’Allemagne et la France,il restait par contre maintenu sur le marché italien.

Oscillant autour de 1,6 million de têtes ces trois dernières années,le cheptel bovin dépend essentiellement de la quantité du contingent laitier et de la performance laitière des vaches.Le nombre de vaches gardées en 2002 s’élevait à 716’000,dont 85% étaient destinées à la production de lait commercialisé,7% à l’engraissement des veaux (vaches traites dont le lait n’est pas commercialisé) et 8% à la production extensive de viande (vaches mères et nourrices).En tant qu’alternative à la production de lait,la garde de vaches allaittantes est une tendance qui se développe depuis quelques années.Par rapport à 1990,l’effectif a quadruplé et atteint 58’000 têtes en 2002. Cette évolution n’a cependant pas débouché sur une production de viande plus importante car l’effectif de vaches laitières dont le lait est commercialisé a diminué de 121’000 unités (–16,7%) au cours de la même période.

Tableaux 4–13,pages A4–A12

1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 33 1

Les effectifs de volaille à l’engrais,de moutons,de chèvres et de chevaux n’ont cessé de s’accroître ces trois dernières années.Pour ce qui est de la volaille à l’engrais,l’augmentation de l’effectif est principalement attribuable à la forte hausse de la consommation de viande de volaille tandis que pour les chevaux,elle est probablement due à l’utilisation accrue que l’on en fait comme animaux de loisir.Consommant des fourrages grossiers et considérés comme des animaux peu exigeants,les chèvres et les moutons sont idéalement adaptés à l’exploitation extensive des surfaces en forte pente.L’orientation ciblée des mesures de politique agricole vers la promotion des animaux consommant des fourrages grossiers a sans doute largement contribué à l’augmentation des effectifs de moutons (+21%) et de chèvres (+8%) depuis 1990. Par suite du recul à long terme de la consommation d’œufs en coquille et de l’amélioration continuelle des performances de ponte,les effectifs de poules pondeuses et de poules d’élevage ont diminué de 28% par rapport à 1990.

Grâce à la demande soutenue,la production de viande de volaille a progressé de 8,7% par rapport à 2001.Mais la part de la viande de volaille suisse à la consommation s’est maintenue à un bas niveau (43,1%).Quant à la viande de bœuf,de porc,de cheval et de mouton,la production domestique est restée relativement constante.Si la part de la production suisse s’élève seulement à 12,5% pour la viande de cheval,elle atteint 97,2% pour la viande de veau.

1.1 ECONOMIE 1 34 Evolution des effectifs Espèce animale19902000200120021990–2000/02 en 1 000en 1 000en 1 000en 1 000% Bovins1 8581 5881 6111 594 –14,01 – Vaches dont le lait est commercialisé 726616615605 –15,70 – Vaches traites, dont le lait n’est pas commercialisé 515455535,88 – Vaches mères et nourrices14455158266,66 Porcs1 7761 4981 5481 561 –13,53 Moutons35542142043019,34 Chèvres616263664,37 Chevaux3850505132,46 Volaille à l’engrais2 8783 8083 9934 29840,13 Poules pondeuses et d’élevage2 7952 1502 0692 012 –25,69 Source:OFS

■ Commerce extérieur: l’Allemagne et l’Autriche, nos premiers fournisseurs de viande de porc

Indice (1990/92 = 100)

Evolution de la production animale 1990/92200020012002

Par rapport à 2001,la production d’œufs a augmenté de 3% pour atteindre 703 millions d’unités.Près d’un tiers de la production est commercialisé en vente directe, les deux autres tiers étant repris par les grossistes.

Les exportations de viande et de produits carnés suisses,minimes depuis des années, se sont élevées à 1’500 t seulement en 2002.Les principaux acheteurs des 967 t de viande séchée que nous exportons,traditionnellement notre produit d’exportation le plus connu,sont des entreprises de France (87%) et d’Allemagne (10%).

Les importations de viande bovine,qui consistent en grande partie de morceaux parés de la cuisse de bœuf et de morceaux spéciaux tels que filets,entrecôtes,rumsteak et bœuf américain,ont progressé de 5’900 t à 6’900 t grâce à la plus forte demande.Les morceaux parés de la cuisse de bœuf sont utilisés pour la fabrication de viande séchée tandis que les morceaux spéciaux sont essentiellement destinés à la restauration.Les principaux fournisseurs sont le Brésil (78%),l’Afrique du Sud (8%) et les Etats-Unis (7%).Si la viande de veau provient surtout des Pays-Bas (47%),presque l’intégralité de la viande de porc importée est originaire d’Allemagne et d’Autriche.La préférence accordée à ces deux pays s’explique sans doute par la qualité équivalente de la viande, par les systèmes de garde respectueux des animaux,ainsi que par les courtes distances de transport.Les importations de viande de porc ont également progressé en raison de l’intensification de la demande,passant de 6’500 t à 8’600 t.Les premiers exportateurs de viande de mouton et d’agneau en Suisse ont été la Nouvelle-Zélande (47%) et l’Australie (36%);quant à la viande de cheval,elle provient du Canada (37%),des Etats-Unis (29%) et d’Australie (14%).Environ 70% des importations de viande de volaille viennent de France,d’Allemagne et de Hongrie.En raison des problèmes liés aux résidus d’antibiotiques,la part de la Chine,notre principal fournisseur en 2000 et 2001,a chuté à 9%.

Ont également été importés au cours de l’année sous revue 200 ânes,mulets et bardots,ainsi qu’environ 2’950 chevaux et petits poneys,soit 3% de plus qu’en 2001. Les principaux pays fournisseurs ont été l’Allemagne (33%) et la France (24%).En contrepartie,la Suisse a exporté 832 chevaux,dont les deux tiers environ ont pris la direction de l’Allemagne et de la France.

1.1 ECONOMIE 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 35 1

Viande de bœuf Viande de mouton Viande de volaille Sources: Proviande et GalloSuisse Viande de veau Viande de chèvre Œufs en coquille 70 160 150 140 130 120 110 100 90 80 Viande de porc Viande de cheval

■ Reprise de la consommation de viande bovine

Par rapport à 2001,la consommation de viande et de poisson a augmenté de 1,6% au cours de l’année sous revue pour atteindre 450’000 t.La reprise de la consommation a été particulièrement nette pour la viande de bœuf (+10%) et le gibier (+8,2%). A cette hausse fait pendant un recul de la consommation des autres viandes:lapin (–17,3%),cheval (–7,1%),poissons et crustacés (–5%) ainsi que mouton (–3,7%).

■ Prix à la production: redressement des prix pour le bétail d’étal

1990/92200020012002

Après avoir déjà augmenté de 0,3% en 2001,la consommation de viande et de poisson a encore progressé de 1% en 2002,pour s’établir à 60,39 kg par habitant,chiffre qui renoue presque avec celui enregistré en1996 avant la première crise de l’ESB.Par ordre de préférence,les consommateurs suisses ont acheté du porc (25,48 kg),du bœuf (10,64 kg) et de la volaille (9,71 kg).Toujours marginale,la consommation de viande de mouton,de chèvre,de cheval,de gibier et de lapin s’est établie à quelque 3 kg seulement par habitant.

Les prix des vaches et des porcs se sont maintenus au niveau de 2001 par suite d’une offre constante et d’une demande inchangée en ces sortes de viande.La consommation de viande de bœuf par les ménages,en hausse de 13%,explique probablement à elle seule les augmentations de prix pour le bétail d’étal (taureaux,bœufs et génisses). En vendant à 7,23 francs le kilo PM pour les taureaux de qualité moyenne (classe commerciale T3),les producteurs de bétail d’étal ont certes réalisé 5% de plus de recettes que l’année précédente,mais toujours 20% de moins qu’en 2000.Les stocks de viande de bœuf qui atteignaient 2’000 t fin 2001 ont pu être écoulés sur le marché domestique jusqu’à la fin de l’année sous revue,sans mettre véritablement sous pression les prix à la production.Pour les agneaux de qualité moyenne (classe commerciale T3),le prix payé au kilo PM s’est élevé à 12,61 francs en 2002,soit près de 2% de plus que l’année précédente.

1.1 ECONOMIE 1 36

Evolution de la consommation de viande et d'œufs par habitant

Indice (1990/92 = 100) Viande de bœuf Viande de porc Viande de chèvre Sources: Proviande et GalloSuisse Viande de volaille Viande de veau Viande de mouton 70 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 Viande de cheval Œufs en coquille (pce)

Comme à l’accoutumée,des variations de prix saisonnières sont apparues pour les porcs et les animaux de l’espèce bovine.A la suite de la forte demande en viande de porc pour les grillades,les prix avaient monté en juin et juillet pour atteindre 4,60 francs le kilo PM,mais dès septembre ils retombaient sous la barre des 4 francs le kilo PM.De septembre à décembre,le prix des veaux a grimpé de 10,50 francs à 14 francs le kilo PM en raison de l’offre limitée.Il faut dire que,depuis novembre 2000, les prix pour le bétail d’étal étaient fortement mis sous pression en raison de la reprise du débat autour de l’épizootie ESB.Pour les taureaux de qualité moyenne (classe commerciale T3),par exemple,le prix payé par kilo PM ne s’est parfois élevé qu’à 6,10 francs.A partir de septembre 2002,le marché du bétail d’étal s’est nettement calmé et les prix ont grimpé d’environ 30% par rapport à leur niveau le plus bas absolu.

Pour toutes les catégories d’animaux,les prix moyens à la production enregistrés ces trois dernières années ont été inférieurs de 15 à 25% à ceux de 1990–1992.Les prix des vaches ont même dégringolé de près de 52%.Différentes raisons expliquent sans doute cette évolution à long terme:la demande en animaux de l’espèce bovine et en porcs a diminué plus sensiblement que l’offre.C’est ainsi que l’offre indigène en viande de porc a reculé de 13% tandis que la consommation par habitant s’effondrait de 22%.A cela s’ajoutent,pour les animaux de l’espèce bovine,la hausse des frais d’élimination des déchets d’abattoir et des déchets de viande,ainsi que la baisse des recettes pour certains abats et sous-produits (peau,os).Ces frais et ces diminutions de recettes ont été inclus du moins en partie dans le calcul des prix à la production des entreprises de transformation de viande.

Le prix des œufs vendus dans les centres collecteurs a augmenté de 0,32 ct.la pièce pour atteindre 23,44 ct,soit 2 ct.de plus qu’en 2000,le plus bas niveau enregistré dans le passé.Le prix de la viande de poulet a poursuivi sa baisse entamée en 1990 et qui est probablement due à la réduction des frais d’affouragement.

1.1 ECONOMIE 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 37 1

Fr./kg PM

Porcs

Vaches

Source: USP 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 Janvier F é vrier Mars Avril Mai Juin Juillet Ao û t Septembre Octobre Novembre D é cembre

Prix mensuels de bétail de boucherie et de porcs charnus 2002, à la ferme

Veaux cl. commerciale T3 Taureaux cl. commerciale T3

charnus légers

cl. commerciale T2/3

Conséquence de la hausse des prix à la production de la viande bovine,les prix à la consommation ont eux aussi augmenté de 1 à 3 francs le kilo par rapport à l’année précédente.La tendance à la hausse enregistrée depuis des années en ce qui concerne les produits carnés et les poulets frais indigènes s’est confirmée par ailleurs.Pour ce qui est de la viande de porc,en revanche,les prix à la consommation sont demeurés stables.Pour tous les morceaux de viande analysés,les consommateurs ont dû payer entre 1 et 32% de plus par kilo au cours des trois dernières années,comparé à la moyenne des années 1990/92.Contrairement à cette évolution,les prix à la production ont chuté de 15 à 52% par kg PM.

La marge brute nominale de transformation-distribution a augmenté en moyenne de 4 à 11% en 2002 pour toutes les catégories de viande analysées.Comparée à la période de référence allant de février à avril 1999,la viande de porc a enregistré la plus forte croissance (+31,4%).La marge brute de transformation-distribution a aussi été sensiblement supérieure à celle de la période de référence pour la viande de bœuf (17%),d’agneau (16%) et de veau (15%) ainsi que pour le panier de la ménagère comprenant plusieurs sortes de viande fraîche,des produits carnés et de la charcuterie (16%).Quant à la viande d’agneau,c’est elle qui a connu les plus fortes fluctuations mensuelles avec un indice se situant entre 101 et 128,1 points.

■ Prix à la consommation: viande de bœuf en hausse

Indice f é vrier –avril 1999 = 100) Porc Bœuf Veau Mouton Viande fraîche, produits carnés et charcuterie Source: OFAG 140 130 135 125 120 115 110 105 100 95 Janvier F é vrier Mars Avril Mai Juin Juillet Ao û t Septembre Octobre Novembre D é cembre 1.1 ECONOMIE 1 38

■ Marge brute sur la viande Evolution des marges brutes sur la viande 2002

■ Situation météorologique:temps capricieux avec de fréquentes précipitations

Production végétale et produits végétaux

Au terme d’une période caractérisée par un froid sec,le thermomètre est remonté dès la mi-janvier,atteignant des températures douces pour la saison.Le mois de février s’est distingué par des précipitations supérieures à la moyenne.A un printemps doux, moyennement arrosé,a ensuite succédé un mois de mai pluvieux.Le mois de juin a, dans l’ensemble, été très chaud grâce à un temps relativement sec et ensoleillé.Les mois d’été qui ont suivi ont enregistré des températures à peu près conformes aux moyennes saisonnières.Cependant,les précipitations relevées en juin et juillet font apparaître des différences régionales considérables.Le mois d’août a été ensoleillé mais pluvieux.L’automne a fait son apparition dès septembre avec des températures fraîches et de fréquentes précipitations.Comparés à la moyenne des dernières années, octobre et novembre nous ont valu des températures douces accompagnées d’importantes précipitations.Sur le Plateau,ces dernières ont dépassé de 85% la moyenne des dernières années pour le mois d’octobre et de 124% pour le mois de novembre.Dans le canton des Grisons et sur le versant sud des Alpes,en particulier,ces précipitations extrêmes ont causé de gros dégâts dus aux glissements de terrain et aux inondations. Le mois de décembre a,quant à lui,connu des précipitations conformes à la normale saisonnière et des températures plutôt douces,mais la durée d’ensoleillement a été bien inférieure à la moyenne sur le versant nord des Alpes.

■ Production:plus de légumes,moins de céréales et de vin

La diminution des surfaces emblavées de céréales n’a pas été intégralement compensée par les autres cultures,d’où une réduction des terres ouvertes de 0,9% par rapport à 2001.La surface emblavée de céréales fourragères a reculé d’environ 7% en 2002 par rapport à l’année précédente.Les surfaces de triticale,en augmentation,n’ont pas permis non plus de compenser la réduction des surfaces d’orge et de maïs-grain.Quant aux surfaces de légumineuses,elles se sont accrues d’un tiers du fait de l’extension des surfaces de pois protéagineux.La part des surfaces cultivées a augmenté pour tous les oléagineux,les surfaces de soja ayant triplé par rapport à l’année précédente.

Tableaux 4–13,pages A4–A12

Tableaux 4–13,pages A4–A12

1.1 ECONOMIE 39 1

Composition des terres ouvertes 2002

Total 287 634 ha

Maïs d'ensilage et maïs vert

40 202 ha 14%

Légumes de plein champ

8 437 ha 3%

Colza 15 310 ha

5%

Betteraves sucrières 18 175 ha

6%

Autres cultures 18 568 ha

7%

Céréales 173 482 ha

60%

Pommes de terre 13 460 ha

5%

Source: USP

Une surface de 23’848 ha,soit de 2,2% de la SAU,a été affectée aux cultures pérennes,dont 15’014 ha de vignes,6’663 ha de cultures fruitières et 276 ha de baies.

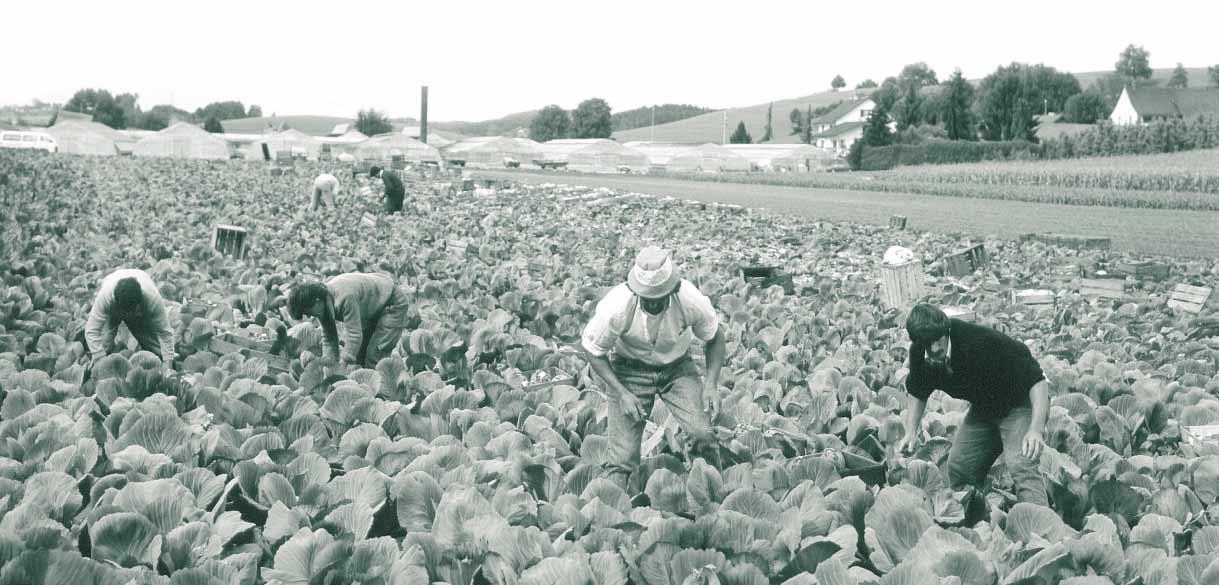

Jamais autant de légumes n’avaient été cultivés avant 2002.Les surfaces recensées (cultures successives comprises) par la Centrale suisse de la culture maraîchère (CCM) se sont élevées à 13'500 ha,en augmentation de 800 ha par rapport à 2001.Les taux de croissance les plus importants ont été observés pour les cultures sous serre (+21%) ainsi que pour les légumes saisonniers (+11%).L’accroissement des surfaces cultivées a été le plus notable pour les oignons (+143 ha),suivis par le poireau,la lollo et la salade iceberg (env.100 ha chacun).

Les vergers de pommiers occupaient encore une surface de 4'565 ha en 2002.En dépit de l’accroissement des surfaces affectées aux variétés Gala,Braeburn,Topaz et Pinova (+86 ha),la surface des cultures de pommiers a diminué au total de 140 ha par rapport à 2001.La surface des vergers de poiriers est restée inchangée avec 940 ha.Toujours à la mode,les cultures de fruits à noyau et de baies ont vu leurs surfaces une nouvelle fois augmenter quelque peu pour atteindre respectivement 1'260 ha et 635 ha.

1.1 ECONOMIE 1 40

Evolution de la structure d'âge de cultures de pommes

1–56–1011–15

Age des cultures en années 16–2021–25>25

1990/931999/2002

Source: OFAG

Concernant l’âge des cultures de pommiers,58% d’entre eux avaient moins de dix ans. La part des jeunes vergers a donc progressé de quelques pour cent au cours des dix dernières années.Pour ce qui est des poiriers,la part des jeunes vergers âgés de 1 à 10 ans s’élevait à 39%.La structure d’âge des poiriers témoigne elle aussi d’un rajeunissement des vergers de quelques pour cent durant la dernière décennie.

De son côté,la surface viticole a atteint 15'014 ha en 2002,soit 72 ha de moins que l’année précédente.Cette surface était plantée de cépages blancs sur 6'965 ha (–90 ha) et de cépages rouges sur 8'049 ha (+18 ha).

Evolution des rendements à la surface de divers produits des champs

Indice (1990/92 = 100)

1990/92200020012002

Produits (rendements 2002)

Blé d'automne (61,8 dt/ha)

Pommes de terre (390,9 dt/ha)

Colza (33,9 dt/ha)

Orge (65,1 dt/ha)

Betteraves sucrières (782,4 dt/ha)

Source: USP

Surface en ha

0 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200

70 140 130 120 110 100 90 80 1.1 ECONOMIE 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 41 1

Les rendements moyens des principales cultures des champs ont augmenté par rapport à 2001.Le rendement moyen des cultures d’orge (65 q à l’ha),très élevé,montre que les conditions climatiques ont été favorables dans l’ensemble.Du fait de la réduction des surfaces cultivées,les terres moins productives n’ont manifestement plus été utilisées.La part d’orge de printemps à l’ensemble de la récolte d’orge s’est élevée à environ 5%.Malgré les conditions de récolte difficiles,la production de sucre a augmenté en 2002,s’établissant à 221'865 t.Ce bon résultat est notamment attribuable à l’extension des surfaces affectées à la betterave sucrière (+418 ha) qui ont atteint 18'175 ha (+2%).La récolte de pommes de terre a pu être rentrée en peu de temps dans des conditions optimales.Toutes les variétés de pommes de terre ont été récoltées en quantité suffisante,mais la grosseur des tubercules était inférieure à la moyenne.

Bien que les surfaces affectées aux céréales aient diminué de 3% en 2002,la production céréalière a globalement augmenté grâce aux meilleurs rendements réalisés;elle s’est chiffrée à 1,081 million de t.La période de mauvais temps qui a sévi fin juillet a retardé la récolte de blé,ce qui a entraîné la germination d’environ 15% des plantes et des pertes de qualité.Autre constat:les agriculteurs ont dans l’ensemble tendance à cultiver des céréales panifiables,une évolution qui pourrait avoir des répercussions sur les prix à la production en cas d’importante récolte.

D’une manière générale,le gel,la grêle et les abondantes précipitations n’ont pas empêché la réalisation de très bonnes récoltes de légumes (309'000 t) et de fruits de table (133'000 t) en 2002,lesquelles ont enregistré une hausse appréciable de 16% et de 12%,respectivement,par rapport à 2001.L’accroissement a été particulièrement net pour les salades et les fruits à noyau.

Les volumes du marché pour les variétés de légumes et de fruits pouvant être cultivés en Suisse ont dépassé de beaucoup la moyenne des quatre dernières années pour atteindre 522'000tet 183'000 t,respectivement (légumes +8%,fruits de table +7%). En ce qui concerne les légumes,la part indigène (+12%) a bien plus contribué à l’augmentation des volumes que les quantités importées (+3%).La part des légumes suisses au volume du marché a ainsi pu progresser de 2% pour s’établir à 59%.Quant aux fruits,la part indigène et la part importée ont augmenté dans la même proportion, celle des fruits suisses représentant 73% du volume du marché

1.1 ECONOMIE 1 42

Evolution de la production céréalière 1990/92200020012002 en 1000 t Blé Triticale Source: OFAG Seigle Avoine Epeautre Maïs-grain Orge 0 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 547 561 456 245 218 501 247 189 274 212 342 211

Cerises de table: déroulement saisonnier des récoltes

21222324252627

1991/941999/2002

Framboises: déroulement saisonnier des récoltes

212325272931

Les récoltes de fruits à noyau et de baies suivent traditionnellement une courbe saisonnière.Les deux graphiques portant sur la répartition des récoltes montrent que les périodes de récolte des cerises de table et des framboises n’ont pas pu être prolongées au cours des dix dernières années.Contrairement à celle des cerises de tables,la courbe de récolte des framboises s’est modifiée:en automne,on récolte aujourd’hui nettement plus de framboises.

Face à la situation difficile régnant sur le marché viticole,les restrictions de quantité décidées pour la récolte 2002 – notamment dans les grands cantons viticoles Vaud, Valais et Genève – ont eu l’effet escompté.La récolte totale de l’année 2002 s’est élevée à 111,3 millions de l (6,1 millions de l de moins qu’en 2001),dont 56,6 millions de l de moûts de raisin blanc et 54,7 millions de l de moûts de raisin rouge.Les rendements moyens des vignes européennes – c’est-à-dire sans les hybrides producteurs directs – se sont élevés à 81,5 hl à l’hectare pour les cépages blancs et 68,3 hl à l’hectare pour les cépages rouges.Ils sont donc nettement plus bas que les rendements maximaux fixés par le Conseil fédéral dans l’ordonnance sur le vin,soit 112 et 96 hl à l’hectare.

1.1 ECONOMIE 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 43 1

Semaine

282930313233

0 600 500 400 300 200 100 Quantit é s r é colt é es en t

Source: Fruit-Union suisse

Semaine 3335373941

Source:

0 120 100 80 60 40 20 Quantit é s r é colt é es en t

1991/941999/2002

Fruit-Union suisse

■ Mise en valeur: récolte de fruits à cidre inférieure à la moyenne des 4 dernières années

La taille des pommes de terre récoltées,inférieure à la moyenne,a conduit en 2002 à une pénurie de grosses tubercules,la matière première spécialement destinée au perfectionnement.En outre,la qualité de nombreux lots de pommes de terre réservés à la transformation a fait l’objet de réclamations car leur pouvoir agglutinant était parfois insuffisant pour la fabrication de pommes chips et de pommes frites en raison de la basse teneur en amidon.Des rendements inférieurs ont également été observés lors de la multiplication des plants de pommes de terre.Le temps chaud enregistré au printemps a en effet conduit à une forte prolifération des pucerons qui,en suçant le jus des plantes,propagent les virus de la pomme de la terre.L’état sanitaire relativement mauvais de nombreuses tubercules a nécessité une mise en valeur des pommes de terre inadéquates pour la production de matériel de multiplication.

D’après le principe de l’alternance,on s’attendait en 2002 à ce que la récolte de fruits à cidre soit relativement bonne.Or,la quantité de pommes à cidre récoltée et transformée dans les cidreries s’est élevée à 115'600 t et celles des poires à cidre à 16'300 t. De fait,comparée à l’estimation préalable de l’USP,la récolte a chuté de 25% pour les pommes à cidre et de 51% pour les poires à cidre.Cependant,pour les pommes à cidre elle a atteint un taux de couverture de 147% par rapport aux besoins annuels qui s’élèvent à 78'700 t,tandis que pour les poires à cidre,elle n’a dépassé les besoins annuels (15'700 t) que de 4%.Concernant la production de boissons,la tendance à la hausse que l’on enregistre depuis l’an 2000 pour les boissons non fermentées à base de jus de fruits s’est encore légèrement renforcée en 2002.

■ Commerce extérieur: taux d’autosuffisance bas pour les huiles et graisses végétales

Le colza,le tournesol et le soja cultivés en Suisse sont destinés à la production d’huile. Le taux d’autosuffisance en huiles et graisses végétales se monte à environ 20%.

Le marché des huiles alimentaire et fourragère est marqué par l’huile de tournesol importée à raison de 90% pour couvrir les besoins.L’huile de colza est la plupart du temps d’origine domestique à la différence de l’huile de soja dont la production suisse couvre seulement 2% des besoins.En fonction des prix pratiqués sur le marché mondial,des produits de substitution peuvent être parfois utilisés pour les huiles destinées à l’industrie de transformation.

1.1 ECONOMIE 1 44

Dans le cadre de l’Accord GATT/OMC,la Suisse s’est engagée à concéder un accès minimal de 5% au marché des pommes de terre.L’accès est accordé sous la forme du contingent tarifaire n° 14 qui a été augmenté en six étapes et se monte,depuis 2000, à 22'250 t de pommes de terre.Cette quantité équivaut à 5% du volume du marché qui, à l’époque,avait été évalué à 445'000 t.Entre-temps,la consommation domestique a reculé et est estimée aujourd’hui à 350'000 t.Ce volume englobe 30'000 t de plants de pommes de terre,180'000 t de pommes de terre de table et 140'000 t de pommes de terre destinées à la transformation.De fait,la Suisse accorde aujourd’hui un accès minimal au marché correspondant à un peu plus de 6%.Depuis 1998,les quantités de pommes de terre importées au taux du contingent ont dépassé l’accès minimal au marché exigé.Chaque année,le contingent devait être provisoirement revu à la hausse pour assurer l’approvisionnement du marché.Les besoins supplémentaires ont été motivés en grande partie par le caractère insuffisant tant des récoltes réalisées en Suisse que de la qualité des plants et des pommes de terre destinées à la transformation.

Bilan des huiles végétales 2002 Huile de tournesol Huile de colza Huile de palme Huile d'arachide Huile d'olives Huile de coco Huile de soja Autres huiles végétales en 1 000 t Production suisse Importations Consommation Exportations Sources: DGD, swiss granum 0 50 40 30 20 10

de l'accès minimal au marché et des importations effectives de pommes de terres 1996199719981999dès 2000 1996199719981999200020012002 Accès minimal au marché Volumes effectifs d'importation en 1 000 t Produits à base de pommes de terre Pommes de terre destinées à la transformation Sources: DGD, OFAG Pommes de terre de table Plants de pommes de terre 0 50 40 30 20 10

Evolution

1.1 ECONOMIE 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 45 1

■ Consommation: l’huile de colza en vogue

214‘000 t de légumes frais et 51'000 t de fruits frais ont été importées en Suisse,soit 3% de plus pour les premiers et 6% de plus pour les seconds par rapport à la moyenne des quatre dernières années.Les quantités exportées ont atteint le même ordre de grandeur que les années précédentes,soit 400 t pour les légumes et 1'000 t pour les fruits.Sont comprises dans ces quantités les variétés de légumes et de fruits cultivés en Suisse.

Les importations de vins de table (y compris celles au taux hors contingent) se sont montées en tout à 161,1 millions de l,dont 137 millions de l de vin rouge et 24,1 millions de l de vin blanc,auxquels se sont ajoutés 12,4 millions de l de mousseux, 8,3 millions de l de vins industriels et 1,7 million de l de vins liquoreux.Par rapport à 2001,les importations de vin rouge sont en recul de 5,2 millions de l tandis que celles de vin blanc ont de nouveau augmenté (+1,6 million de l) tout comme celles de mousseux (+0,2 million de l).Quant aux exportations de vins suisses,elles sont en retrait et n’ont plus atteint que 586'000 l en 2002.