Bundesamt für Landwirtschaft Office fédéral de l’agriculture

Ufficio federale dell’agricoltura

Uffizi federal d’agricultura

Bundesamt für Landwirtschaft Office fédéral de l’agriculture

Ufficio federale dell’agricoltura

Uffizi federal d’agricultura

Herausgeber

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)

CH-3003 Bern

Telefon:031 322 25 11

Telefax:031 322 26 34

Internet:www.blw.admin.ch

Copyright:BLW,Bern 2003

Gestaltung

Artwork,Grafik und Design,St.Gallen

Druck

RDV,Berneck

Fotos

–Agrofot Bildarchiv

–BLW Bundesamt für Landwirtschaft

–Christof Sonderegger,Fotograf

–FAL Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau

–FAT Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und Landtechnik

–Incolor Bildagentur

–LBL Landwirtschaftliche Beratungszentrale Lindau

–Markus Redier,LID

–Peter Mosimann,Fotograf

–Peter Studer,Fotograf

–PhotoDisc Inc.

–Prisma Dia-Agentur

–SBV Schweizerischer Bauernverband

–Schweizer Milchproduzenten SMP

–Switzerland Cheese Marketing AG

–Tobias Hauser,Fotograf

– Zefa Blue Planet

Bezugsquelle

BBL,Vertrieb Publikationen

CH-3003 Bern

Bestellnummern:

Deutsch:730.680.03 d

10.2003 2800 103409

Französisch:730.680.03 f

10.2003 1400 103409

Italienisch:730.680.03 i

10.2003 200 103409

Telefax:031 325 50 58

Internet:www.bundespublikationen.ch

Das Berichtsjahr 2002 war geprägt durch die Schwierigkeiten in der Milchwirtschaft. Dank dem Einsatz aller Beteiligten konnten die Auswirkungen auf die Landwirtschaft im Jahr 2002 in Grenzen gehalten werden.Insgesamt sind die wirtschaftlichen Ergebnisse 2002 vergleichbar mit denjenigen im Jahr 2001.Die Milchpreise sind gegen Ende 2002 um rund 5 Rp./kg gesunken.Diese Reduktion wirkt sich erst im laufenden Jahr voll aus.Dazu kommen die Einbussen auf Grund der Hitze und Trockenheit in diesem Sommer.Die Schätzungen der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung gehen davon aus,dass die Einkommen 2003 um 13% tiefer sein werden als im Vorjahr.

Im laufenden Jahr standen für die Landwirtschaft in der Innen- und Aussenpolitik wichtige Themen auf der Traktandenliste.Innenpolitisch waren es die Entscheidungen über die Agrarpolitik 2007 und das Entlastungsprogramm 2003 zur Sanierung der Bundesfinanzen,aussenpolitisch die WTO-Verhandlungsrunde in Cancun und die Verhandlungen mit der EU über den Rohstoffausgleich bei verarbeiteten Landwirtschaftsprodukten.Die innenpolitischen Entscheide geben der Landwirtschaft für die nächsten Jahre wieder eine gewisse Sicherheit.Es ist nun klar,dass die Milchkontingentierung 2009,spätestens aber 2011 aufgehoben wird.Vorgegeben sind auch die finanziellen Mittel,welche für die Landwirtschaft in den nächsten vier Jahren eingesetzt werden können.Das Parlament bewilligte drei Zahlungsrahmen in der Höhe von 14,092 Mrd.Fr.Davon muss die Landwirtschaft einen Beitrag zur Entlastung der Bundesfinanzen leisten.Dieser Beitrag schmerzt,ist aus einer gesamtheitlichen Betrachtung heraus aber nötig.Weniger klar als die innenpolitische Entwicklung ist diejenige in der WTO.Die Verhandlungen in Cancun wurden abgebrochen.Davon abzuleiten,dass damit die Landwirtschaft vor weiteren Liberalisierungen verschont bleiben wird,wäre aber ein Trugschluss.Vielmehr ist davon auszugehen,dass der Druck weiter zunehmen wird,sei es auf der Ebene der WTO,oder aber im Rahmen von bilateralen Abkommen.Insgesamt wird die Landwirtschaft in den nächsten Jahren weiterhin einem hohen Anpassungsdruck unterworfen sein.

Der vierte Agrarbericht zeigt,dass die Entwicklung in der Landwirtschaft in den letzten Jahren ziemlich konstant verlief.So war der Strukturwandel zwischen 2000 und 2002 mit 2,2% pro Jahr vergleichbar mit der Rate zwischen 1990 und 2000.Kaum Veränderungen gab es bei den betriebswirtschaftlichen Kennziffern.Die Fremdkapitalquote stagnierte bei 41%,die Investitionen schwanken zwar von Jahr zu Jahr,ein Trend nach unten ist aber nicht festzustellen.Die Auswertung der Daten aus den drei ersten Gesundheitsbefragungen geben keine Hinweise,dass bei den Bäuerinnen und Bauern im Jahr 2002 gegenüber 1997 oder 1992 vermehrt gesundheitliche oder psychische Probleme auftraten.Die Einkommen in der Landwirtschaft sind im Durchschnitt im Vergleich mit der übrigen Bevölkerung unbestreitbar tief.Und die Schere ist in den letzten Jahren eher etwas auseinandergegangen.Eine bedeutende Zahl von Betrieben übertrifft das Vergleichseinkommen aber nach wie vor und dies zum Teil deutlich.Der mit Abstand wichtigste Faktor,der Betriebe mit guten und schlechten Ergebnissen unterscheidet,ist die Arbeitsproduktivität.Dies zeigt eine vertiefte Analyse der ETH Zürich im Rahmen des Projektes «Performance in der Landwirtschaft».Mit anderen Worten bedeutet dieses Resultat,dass es zweifellos noch ein erhebliches Potential zur Verbesserung der wirtschaftlichen Ergebnisse gibt.

Der Prozess zur Anpassung der Strukturen dürfte sich deshalb in den nächsten Jahren unvermindert fortsetzen.Das muss im Einzelfall nicht unbedingt die Aufgabe der landwirtschaftlichen Tätigkeit heissen.In Betrieben,die kein ausreichendes Einkommen allein aus der Landwirtschaft erwirtschaften können,wird es aber auch notwendig sein,die Arbeitsproduktivität zu steigern,damit Arbeitszeit frei wird für einen Nebenerwerb.Ein Patentrezept,wie es auf dem einzelnen Betrieb weitergehen soll,gibt es nicht.Verantwortliches Handeln setzt voraus,dass unvermeidliche Veränderungen nicht ignoriert werden.Wichtig ist auch eine ehrliche Analyse der eigenen Stärken und Schwächen,der eigenen Wünsche und Möglichkeiten,bevor Entscheide getroffen werden.

Bestimmt werden die nächsten Jahre für die Landwirtschaft nicht einfach sein. Bäuerinnen und Bauern,welche die Zukunft als Herausforderung und nicht als Bedrohung sehen,werden auch künftig die zentralen Stützen einer wettbewerbsfähigen und nachhaltig produzierenden Landwirtschaft sein.

Manfred Bötsch

■■■■■■■■■■■■■■■■ 1.Bedeutung und Lage der Landwirtschaft

In Artikel 104 der Bundesverfassung ist festgehalten,dass «der Bund dafür zu sorgen hat,dass die Landwirtschaft durch eine nachhaltige und auf den Markt ausgerichtete Produktion einen wesentlichen Beitrag leistet zur:

a.sicheren Versorgung der Bevölkerung;

b.Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Pflege der Kulturlandschaft;

c.dezentralen Besiedlung des Landes».

Die in der Verfassung verankerten Ziele machen deutlich,dass die Landwirtschaft Aufgaben erfüllt,die über die reine Nahrungsmittelproduktion hinausgehen.Man spricht in diesem Zusammenhang von der Multifunktionalität der Landwirtschaft.Die Landschaftspflege,die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und die dezentrale Besiedlung sind Leistungen,die im öffentlichen Interesse liegen,welche sich über den Markt aber nur teilweise abgelten lassen.

Der Begriff «nachhaltig» wurde 1996 zum ersten Mal in der Verfassung verankert.Er ist seit der Konferenz über Umwelt und nachhaltige Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 eine wichtige Leitlinie für politisches Handeln geworden.

Der Bundesrat will die Auswirkungen der neuen Agrarpolitik verfolgen.Er hat in der Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft die dafür notwendigen Voraussetzungen geschaffen.Die Verordnung sieht in Artikel 1 Absatz 1 vor,dass die Agrarpolitik und die Leistungen der Landwirtschaft unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit zu untersuchen sind.Absatz 2 hält fest,dass die wirtschaftlichen,sozialen und ökologischen Auswirkungen zu beurteilen sind.Das BLW wird beauftragt,jährlich über die Ergebnisse der Untersuchungen Bericht zu erstatten.Mit dem Agrarbericht kommt das BLW diesem Auftrag nach.

Die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit bilden die Grundstruktur zu den Informationen von Kapitel 1 des Agrarberichts.Dieses gibt Auskunft über die Bedeutung und Lage der Landwirtschaft.

Die Landwirtschaft ist auf eine ausreichende wirtschaftliche Basis angewiesen,damit sie die von ihr verlangten Leistungen erbringen kann.Die Darstellung der ökonomischen Auswirkungen der Agrarpolitik bilden deshalb einen wichtigen Bestandteil der Berichterstattung.Diese gibt unter anderem Auskunft über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Landwirtschaftsbetriebe,über die Strukturentwicklungen,über die Verflechtungen zur übrigen Wirtschaft oder über die Verhältnisse auf den verschiedenen Märkten.

Im Folgenden werden die ökonomische Stellung der Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft dargestellt,Informationen über Produktion,Verbrauch,Aussenhandel, Produzenten- und Konsumentenpreise auf den einzelnen Märkten vermittelt,die wirtschaftliche Lage des Gesamtsektors und der Einzelbetriebe aufgezeigt sowie ein zweiter Teil der Studie «Performance in der Schweizer Landwirtschaft» vorgestellt.

Die Landwirtschaft ist eng mit der übrigen Wirtschaft verbunden.Gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen wirken sich auf die Landwirtschaft aus.Die Landwirtschaft selbst beeinflusst andere Wirtschaftsbereiche.Von der vorgelagerten Stufe bezieht die Landwirtschaft Produktionsmittel.Abnehmer ihrer Produkte und Leistungen sind Verarbeitungs- und Handelsunternehmen der nachgelagerten Stufe.Im Folgenden werden die Strukturentwicklungen in der Landwirtschaft und in ausgewählten Betrieben der vor- und nachgelagerten Stufe aufgezeigt.

Die Tätigkeit der Landwirtinnen und Landwirte zeitigt eine Beschäftigungswirkung in den Betrieben,die der Landwirtschaft vor- und nachgelagert sind.Ohne produktive Landwirtschaft würden deren Aktivitäten ganz oder teilweise wegfallen.

Die Zahl der Beschäftigten in der Landwirtschaft und in den vor- und nachgelagerten Betrieben ging von 1995 bis 2001 gesamthaft um 50'000 Personen zurück.Je rund zur Hälfte waren es Beschäftigte in der Landwirtschaft und in den nachgelagerten Betrieben.Stabil blieb hingegen die Zahl der Arbeitskräfte in den vorgelagerten Betrieben.

Im Jahr 2001 waren rund 12% der Beschäftigten direkt in der Landwirtschaft oder in Branchen,die einen engen Bezug zur Landwirtschaft haben,tätig.Die Betriebe der nachgelagerten Stufe beschäftigten rund 215'000 Personen,diejenigen der vorgelagerten Stufe rund 60'000 Personen.Die Anzahl Beschäftigte in der Landwirtschaft betrug rund 200'000 Personen.

Im Zeitraum 1990–2000 wurden gesamthaft 22'278 Betriebe aufgegeben.Rund die Hälfte davon waren Kleinstbetriebe mit einer Fläche zwischen 0 und 3 ha.Ihre Zahl ging in dieser Periode um rund 60% zurück.Durch die Aufgabe dieser Betriebe wurden aber nur 16’546 ha oder ca.1,5% der LN frei.Klar rückläufig waren auch die Betriebe der Grössenklassen 3–10 ha und 10–20 ha.Eine Zunahme wurde hingegen bei den Betrieben mit einer Fläche über 20 ha festgestellt.Zahlenmässig am Bedeutendsten war diese bei der Grössenklasse 30–50 ha.Die Schwelle im Hinblick auf die Ab- bzw. Zunahme der Betriebe liegt somit gesamtschweizerisch etwa bei 20 ha.

Zwischen 2000 und 2002 ist die Zahl der Betriebe um 3’116 Einheiten gesunken.Dies entspricht 2,2% pro Jahr.Dabei war die Veränderungsrate bei den Betrieben bis 3 ha geringer als in den Jahren 1990–2000.Von 1,6% auf 2,1% angestiegen ist die Veränderungsrate bei den Betrieben mit mehr als 3 ha.

Entwicklung der Anzahl Betriebe nach Region

Im Jahrzehnt 1990–2000 nahm die Zahl der Betriebe in der Talregion um rund 10'000 ab,in der Hügel- und Bergregion wurden 5'500 bzw.6'500 weniger Betriebe gezählt. Die jährliche Abnahmerate in dieser Zeit war in den drei Regionen vergleichbar.

Zwischen 2000 und 2002 war der jährliche Rückgang in der Tal-,Hügel- und Bergregion etwas geringer als in den zehn Jahren zuvor.

Entwicklung der Anzahl Beschäftigte

KategorieAnzahl VeränderungAnzahlVeränderung Beschäftigte1990–2000Beschäftigte2000–2002 pro Jahrpro Jahr in %in %

Im Jahr 2000 wurden in der Landwirtschaft gesamthaft 49'768 Beschäftigte weniger gezählt als noch 1990.Abgenommen haben ausschliesslich die familieneigenen Arbeitskräfte.Die Zahl der familienfremden Arbeitskräfte erfuhr eine leichte Zunahme.

Zwischen 2000 und 2002 wurde ein weiterer Rückgang der Beschäftigten festgestellt. Die jährliche Abnahmerate war aber geringer als im Jahrzehnt zuvor.Abgenommen haben sowohl die familieneigenen als auch die familienfremden Arbeitskräfte.

■ Vor- und nachgelagerte Stufe Die Strukturen der vor- und nachgelagerten Stufe haben sich unterschiedlich entwickelt.

Entwicklung ausgewählter Betriebe, die der Landwirtschaft vorgelagert sind

Herstellung von Futtermitteln für Nutztiere Herstellung von landwirtschaftlichen Maschinen Grosshandel mit Getreide, Saatgut und Futtermitteln

199519982001

Quellen: BFS, SBV, BLW

Die Betrachtung ausgewählter Branchen der vorgelagerten Stufe in der Periode 1995–2001 zeigt für die Bereiche Herstellung von Futtermitteln und Herstellung von landwirtschaftlichen Maschinen sowohl bei den Betrieben als auch bei den Beschäftigten eine Stagnation bzw.eine leichte Zunahme.Im Grosshandel mit Getreide, Saatgut und Futtermitteln nahmen zwar die Beschäftigten zu,die Betriebe jedoch ab.

Entwicklung der Beschäftigten in ausgewählten Betrieben, die der Landwirtschaft vorgelagert sind

Herstellung von Futtermitteln für Nutztiere Herstellung von landwirtschaftlichen Maschinen Grosshandel mit Getreide, Saatgut und Futtermitteln

199519982001

Quellen: BFS, SBV, BLW

Bei ausgewählten Branchen der nachgelagerten Stufe wurde in der Zeitspanne 1995–2001 tendenziell eine Konzentration festgestellt.Im Jahr 1995 waren beispielsweise im Bereich Schlachten und Fleischverarbeitung 10’171 Personen auf 282 Betrieben tätig.Sechs Jahre später waren es 10'683 Beschäftigte (+5%) auf 262 Betrieben (–7%).Im Bereich Milchverarbeitung gingen in dieser Zeit sowohl die Betriebe als auch die Beschäftigten zurück.Während 1995 11'091 Personen in 1'445 Betrieben Arbeit fanden,waren es 2001 10'058 in 1'148 Betrieben.Rückläufige Zahlen verzeichneten in diesem Zeitraum ebenfalls der Gross- und Detailhandel mit Nahrungsmitteln,Getränken und Tabakwaren.

Entwicklung ausgewählter Betriebe, die der Landwirtschaft nachgelagert sind

Verarbeitung von MilchSchlachten und Fleischverarbeitung

Herstellung von Brot und Backwaren

Grosshandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren

Fachdetailhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren

Quellen: BFS, SBV, BLW

Entwicklung der Beschäftigten in ausgewählten Betrieben, die der Landwirtschaft nachgelagert sind

Verarbeitung von MilchSchlachten und Fleischverarbeitung

Herstellung von Brot und Backwaren

Grosshandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren

Fachdetailhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren

Quellen: BFS, SBV, BLW

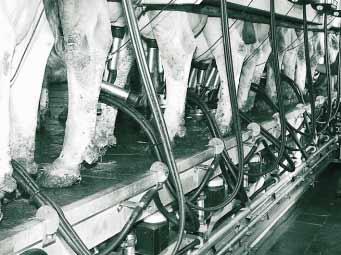

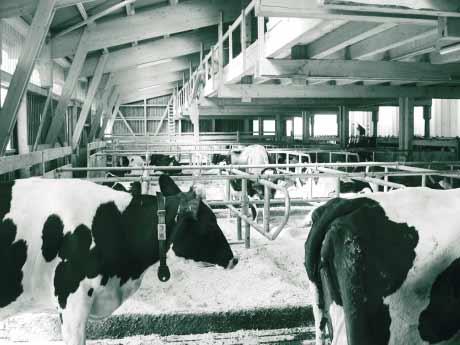

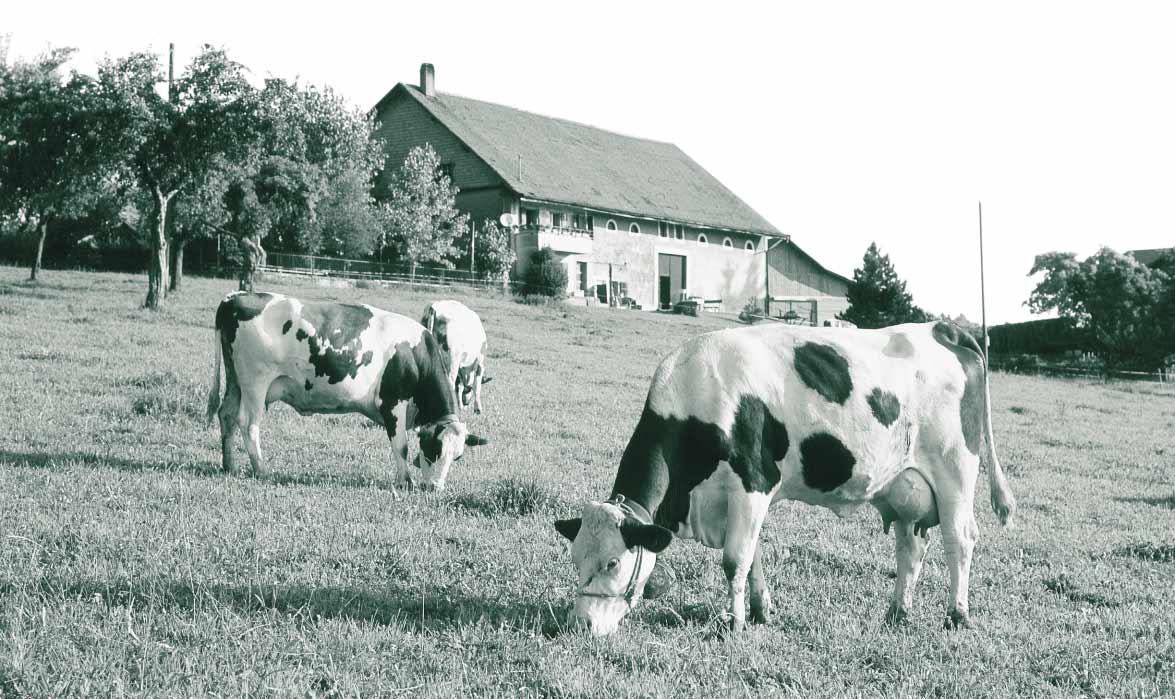

■ Milchwirtschaftsbetriebe Die Strukturen in der Milchproduktion haben sich im Zeitraum 1990/91–2001/02 wesentlich verändert.Die Einführung des Kontingentshandels im Jahr 1999 hat den Anpassungsprozess noch beschleunigt.

Entwicklung der Milchwirtschaftsbetriebe

Entwicklung der Milchwirtschaftsbetriebe

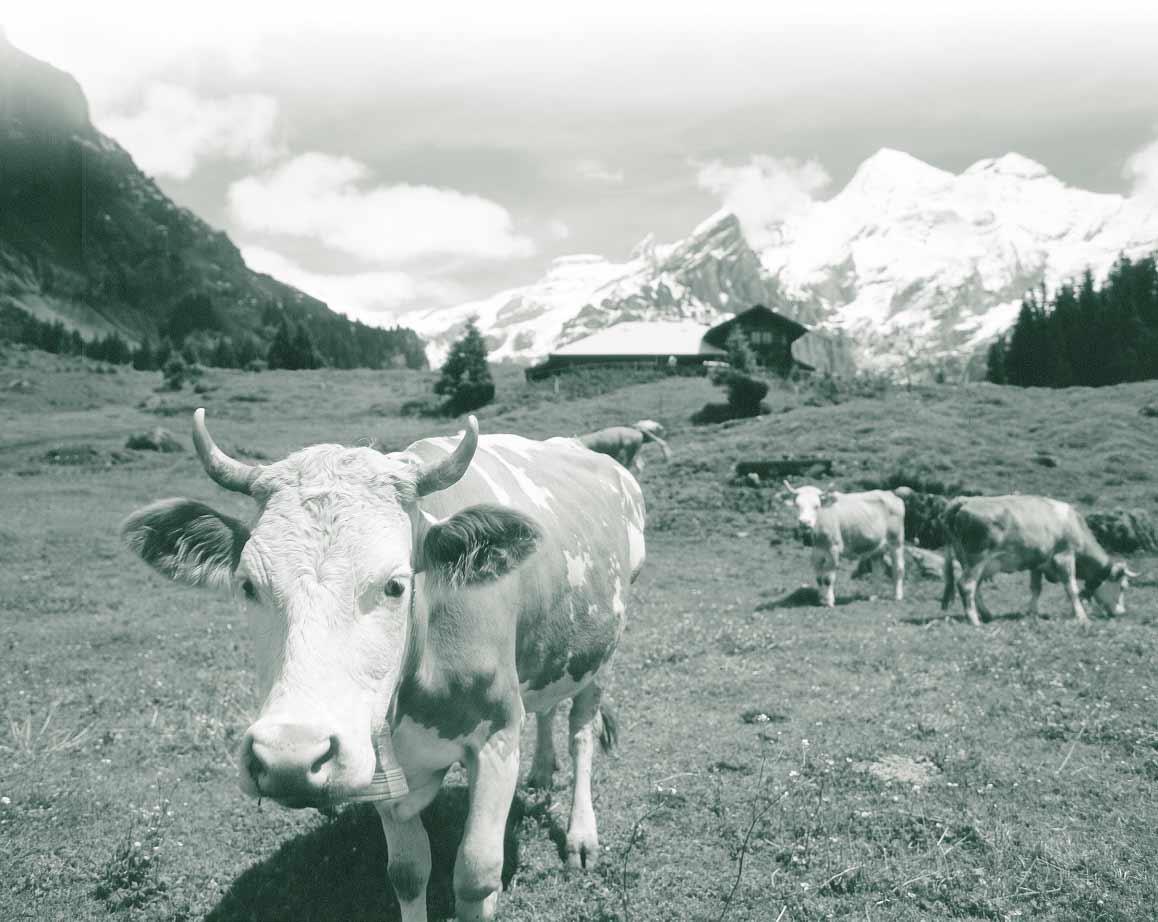

Die Zahl der Milchwirtschaftsbetriebe im Talgebiet verringerte sich von 1990/91 bis 2001/02 um rund einen Drittel.Das durchschnittliche Kontingent stieg in der gleichen Zeitspanne um 50% an.Die bewirtschaftete LN pro Betrieb erhöhte sich annähernd um 20% von 17,2 auf 20,6 ha.

Die Zahl der Milchwirtschaftsbetriebe im Berggebiet nahm in diesen elf Jahren um ein Viertel ab.Das durchschnittliche Kontingent erhöhte sich im selben Zeitraum um gut 30%.Die bewirtschaftete LN pro Betrieb stieg von 15,6 auf 18,2 ha (+17%).

Entwicklung der Milchwirtschaftsbetriebe seit Einführung des Kontingentshandels

Der 1999 eingeführte Kontingentshandel führte zu einer Beschleunigung bei der Aufgabe der Milchproduktion.Die verbleibenden Betriebe konnten dabei sowohl die Kontingentsmenge ausdehnen als auch die LN vergrössern.So wuchs die Kontingentsmenge je Betrieb zwischen den Milchjahren 1999/2000 und 2001/02 um jährlich 5,1% (insgesamt knapp 8'000 kg),die LN um jährlich 3,5% (insgesamt 1,3 ha).

Veränderung der Milchkontingente 1999/2000–2001/02

Die Veränderungen der Milchkontingente zwischen 1999/2000 und 2001/02 zeigen, dass der Kontingentshandel einem Bedürfnis der Milchproduzenten entsprach.Profitiert davon haben vor allem Gebiete im westlichen Teil der Schweiz.Insbesondere zwei Faktoren dürften diese Entwicklung begünstigt haben:Gute Verwertungsmöglichkeiten für die Milch und relativ tiefe Kontingente je ha.Regionen,welche durch Betriebe mit hohen Kontingenten pro ha und hohen Tierbesatzdichten geprägt sind,waren in ihren Entwicklungsmöglichkeiten eher eingeschränkt.Dass die Gebiete mit Kontingentszunahmen überwiegen,hängt mit der vom Bundesrat gewährten Erhöhung der Kontingentsmenge im Milchjahr 2001/02 (+3%) zusammen.

■ Bruttowertschöpfung

Bruttowertschöpfung der drei Wirtschaftssektoren 1999–2001

■ Aussenhandel mit Landwirtschaftsprodukten

2.Sektor100

3.Sektor276

1provisorisch Quellen:BFS,SBV

Die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen der gesamten Wirtschaft erreichte 2001 einen Wert von 407'821 Mio.Fr.Im Vergleich zum Vorjahr nahm sie leicht zu.Der Anteil des Primärsektors war mit 1,1% gering.Davon machte die Landwirtschaft mit 74,1% den grössten Anteil aus.

Infolge der Konjunkturbaisse und den gedämpften Erwartungen mit rückläufigen Bauund Ausrüstungsinvestitionen nahmen die gesamten Einfuhren im Berichtsjahr gegenüber 2001 um 8,2% ab,die gesamten Ausfuhren um 1,4%.Die Importe sanken von total 141,9 auf 130,2 Mrd.Fr.,die Exporte von 138,5 auf 136,6 Mrd.Fr.Der Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen war ebenfalls leicht rückläufig.Die Importe verringerten sich hier von 8,6 auf 8,5 Mrd.Fr.,die Exporte von 3,6 auf 3,5 Mrd.Fr.

Im Berichtsjahr stammten 74,1% der Landwirtschaftsimporte (6,3 Mrd.Fr.) aus der EU. 66,2% der Exporte (2,3 Mrd.Fr.) wurden in den EU-Raum getätigt.Gegenüber dem Vorjahr haben die Einfuhren um knapp 150 Mio.Fr.zu-,die Ausfuhren hingegen um 10 Mio.Fr.abgenommen.

Landwirtschaftlicher Aussenhandel mit der EU 2002

Einfuhren Importüberschuss

Quelle: OZD

Landwirtschaftsprodukte hat die Schweiz im Berichtsjahr wertmässig am meisten aus Frankreich eingeführt.Etwa ein Viertel der gesamten Importe aus der EU stammten aus diesem Land.Am wenigsten wurde aus Österreich importiert.Das gleiche Bild zeigte sich auch im Vorjahr.Die meisten Ausfuhren wurden nach Deutschland getätigt.Eine stark negative Bilanz weist die Schweiz mit Frankreich,Italien,der Niederlande und Spanien aus.Ausgeglichen erscheint sie hingegen auf relativ tiefem Niveau mit Österreich.

Ein- und Ausfuhren von landwirtschaftlichen Produkten und Verarbeitungserzeugnissen nach Produktekategorie 2002

Tabak und Diverses (13, 14, 24)

Milchprodukte (4)

Nahrungsmittel (20, 21)

Genussmittel (9, 17, 18)

Tierfutter, Abfälle (23)

Getreide und Zubereitungen (10, 11, 19)

Ölsaaten, Fette und Öle (12, 15)

Lebende Pflanzen, Blumen (6)

Gemüse (7)

Früchte (8)

Tierische Produkte, Fische (1, 2, 3, 5, 16)

Getränke (22)

Einfuhren Import- bzw. Exportüberschuss Ausfuhren

Quelle: OZD

Die Schweiz ist ein stark importorientiertes Land.Eingeführt wurden im Berichtsjahr vor allem Getränke und tierische Produkte (inkl.Fische).Die Getränkeeinfuhren setzen sich zusammen aus rund 67% Wein und je rund 10% Spirituosen und Mineralwasser. Von den Gesamteinfuhren unter dem Titel «tierische Produkte» sind rund 40% dem Sektor Fleisch,30% dem Sektor Fisch und der Rest dem Sektor zubereitetes Fleisch und Fleischkonserven zuzuordnen.

Bei den Ausfuhren lagen Nahrungsmittel und Genussmittel an der Spitze.Hauptanteile bei den Nahrungsmittelausfuhren bilden die Lebensmittelzubereitungen,KaffeeExtrakte,Suppen und Saucen.Unter dem Titel «Genussmittel» wurden vorwiegend Röstkaffee,Zuckerwaren sowie Schokolade ausgeführt.Bei Früchten,Gemüse und tierischen Produkten blieben die Exporte bescheiden.

Exportüberschüsse wurden bei Tabak und Diverses (+249 Mio.Fr.) sowie Milchprodukten (+156 Mio.Fr.) erzielt.Eine vorübergehende Fabrikationszunahme in der Schweiz mit einer sehr hohen Wertschöpfung (Zigaretten und im Inland für den Export hergestellte Tabakrohmischungen) führte zu einem hohen Exportüberschuss bei Tabak (Zolltarifkapitel Nr.24).Dies hebt deutlich die Bedeutung der Tabakindustrie für den Export hervor.In diesem Zusammenhang ist allerdings zu beachten,dass diese Ausfuhren von Jahr zu Jahr stark schwanken können.

Die schweizerische Landwirtschaft hat den Verfassungsauftrag,mit ihrer Produktion einen wesentlichen Beitrag zur sicheren Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu leisten.Der Anteil der Inlandproduktion am inländischen Gesamtverbrauch wird allgemein als Selbstversorgungsgrad definiert.

Die einheimische Landwirtschaft produzierte im vergangenen Jahrzehnt im Durchschnitt 61,3% der im Inland verbrauchten Nahrungsmittel (gemessen in Kalorien).Im Bereich pflanzliche Nahrungsmittel lag dieser Wert bei 43,3%,bei den tierischen Nahrungsmitteln bei 95,0%.Von Jahr zu Jahr sind Schwankungen festzustellen.Dies trifft vor allem auf die stark witterungsabhängigen Erträge im Pflanzenbau zu.Besonders in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre wurden grössere Ausschläge registriert.

2001 lag der Selbstversorgungsgrad bei 59% und war damit 3 Prozentpunkte tiefer als 2000.Den Ausschlag gaben die wesentlich geringeren Ernten im Pflanzenbau,welche den Anteil der im Inland produzierten Nahrungsmittel in diesem Bereich von 47 auf 41% drückten.Bei tierischen Produkten lag der Inlandanteil 2001 bei 94% gegenüber 91% im Jahre 2000.

Mit Ausnahme des Zwischenhochs 2000 ist der Produzentenpreisindex in den neunziger Jahren kontinuierlich gesunken.Auch im Berichtsjahr ging der Index gegenüber 2001 um weitere 0,9 Prozentpunkte zurück.Für die Produzenten spürbar waren insbesondere die Preisabschläge bei Getreide,Weinmost,Milch,Schlachtschweinen, Schlachtgeflügel und Eiern.

Im Landesindex der Konsumentenpreise wirken sich die Kosten und Margen der Nahrungsmittelverarbeitung und des Nahrungsmittelhandels,die Weltmarktpreise für Nahrungsmittel und Nahrungsmittelrohstoffe (rund 40% des Nahrungsmittelverbrauchs in Kalorien gemessen werden importiert),der Wechselkurs des Schweizer Frankens und etwa zu einem Siebtel die inländischen Produzentenpreise aus.Der Index hat im Berichtsjahr gegenüber 2001 (106,9) um 2,4 Prozentpunkte zugelegt.

Importpreisindex

für Nahrungsmittel 1

Entwicklung des Produzenten-, Konsumenten- und Importpreisindexes für Nahrungsmittel sowie des Indexes der Preise für landwirtschaftliche Produktionsmittel Index (1990/92 = 100)

Landesindex der Konsumentenpreise, Untergruppe Nahrungsmittel und Getränke

Index der Preise der landwirtschaftlichen Produktionsmittel

Produzentenpreisindex

1 Basis Mai 1993 = 100. Ältere Zeitreihen sind für diesen Index nicht vorhanden. Im Importpreisindex enthält die Gruppe «Nahrungsmittel» die Untergruppen «Fleisch», «Andere Nahrungsmittel» und «Getränke». Diese umfassen ausgewählte Produkte und widerspiegeln nicht den gesamten Bereich der Nahrungsmittelimporte.

Quellen: BFS, SBV

Im Index der Preise der landwirtschaftlichen Produktionsmittel drücken sich in erster Linie die Preise von Futtermitteln,Saat- und Pflanzgut,Dünge-,Bodenverbesserungsund Pflanzenschutzmitteln sowie von Bau- und Ausrüstungsinvestitionen aus. Ausserdem fliesst ein Teil der mit dem Landesindex der Konsumentenpreise gemessenen Preisentwicklungen unmittelbar in den entsprechenden Index ein.Dazu gehören u.a.Energie (Treibstoffe,Strom),Telefon,Wasser,Unterhalts- und Reparaturkosten.Im Jahr 2002 ist der Index um 0,3 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr (99,9) gesunken.

Im Importpreisindex für Nahrungsmittel ist nicht der gesamte Warenkorb der Nahrungsmittelimporte enthalten.Seine Aussagekraft ist deshalb nicht derjenigen des Produzenten- oder Konsumentenpreisindexes gleichzustellen.Nach zwei Jahren auf dem Niveau von 111,8 Prozentpunkten ist der Index im Berichtsjahr auf 112,8 Prozentpunkte angestiegen.

Die Gesamtausgaben des Bundes beliefen sich im Berichtsjahr auf 50'715 Mio.Fr., das entspricht einem Ausgabenplus von 1% gegenüber 2001.4'067 Mio.Fr.davon wurden für Landwirtschaft und Ernährung aufgewendet.Nach sozialer Wohlfahrt (12'797 Mio.Fr.),Finanzen und Steuern (9'472 Mio.Fr.),Verkehr (8'091 Mio.Fr.) und Landesverteidigung (4'788 Mio.Fr.) liegen die Ausgaben für Landwirtschaft und Ernährung nach wie vor an fünfter Stelle.

Der Anteil von Landwirtschaft und Ernährung an den Gesamtausgaben des Bundes lag im Berichtsjahr mit 8% praktisch auf dem Niveau der beiden Vorjahre.

Die Entwicklung der Ausgaben für Produktion und Absatz ist auf die Erfüllung der in Artikel 187,Absatz 12 der Übergangsbestimmungen zum neuen LwG festgehaltenen Verpflichtung ausgerichtet,wonach in den fünf Jahren nach In-Kraft-Treten des Gesetzes die Mittel im Bereich der Marktstützung um einen Drittel gegenüber den Ausgaben im Jahr 1998 abzubauen sind.Diese Verpflichtung entspricht in diesem Zeitraum einem Abbau von rund 400 Mio.Fr.1998 betrugen die Ausgaben für Produktion und Absatz 1‘203 Mio.Fr.2002 waren es noch 979 Mio.Fr.Der Anstieg von 77 Mio.Fr.im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr ist auf ausserordentliche Ausgaben im Milchsektor zurückzuführen (insbesondere im Zusammenhang mit dem Konkurs der Swiss Dairy Food).Ohne diese ausserordentlichen Ausgaben hätten die finanziellen Aufwendungen für Produktion und Absatz nur noch 826 Mio.Fr.betragen.

Entwicklung der Ausgaben des Bundes für Landwirtschaft und Ernährung

Anmerkung:Die Staatsrechnung 1999 bildet die Basis für die Aufteilung der finanziellen Mittel auf die einzelnen Aufgabengebiete.So wurden z.B.die Aufwendungen für die Kartoffel- und Obstverwertung oder die Ausgaben für die Getreideverwaltung 1990/92 als Ausgaben des BLW einbezogen.Zu diesem Zeitpunkt gab es dafür noch separate Rechnungen.Die Zahlen für 1990/92 sind deshalb nicht identisch mit den Angaben in der Staatsrechnung.

1Die ausserordentlichen Ausgaben im Milchsektor sind in diesem Betrag eingerechnet.Dies ging zulasten von anderen Bereichen wie z.B.Strukturverbesserungen und Viehwirtschaft.

Quellen:Staatsrechnung,BLW

Bei den Direktzahlungen sind die um rund 100 Mio.Fr.höheren Ausgaben im Berichtsjahr gegenüber 2001 auf die Erhöhung der Limiten bei den Beiträgen an Raufutter verzehrende Nutztiere unter erschwerenden Produktionsbedingungen sowie auf Mehrbeteiligungen an Ökoprogrammen wie Bio,BTS und RAUS zurückzuführen.

Der Ausgabenrückgang zwischen 2001 und 2002 im Bereich Grundlagenverbesserung ist mit der Sperrung eines Teils der Mittel (rund 50 Mio.Fr.) zu Gunsten von ausserordentlichen Massnahmen im Milchsektor in Verbindung zu setzen.

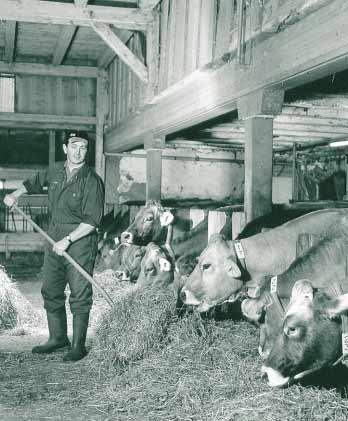

Ein milder Frühling und ein regnerischer Sommer haben das Landwirtschaftsjahr 2002 gekennzeichnet.Die Milchwirtschaft hat mit den Absatzproblemen beim Emmentaler und dem Zusammenbruch der Swiss Dairy Food (SDF) ein turbulentes Jahr hinter sich. Massnahmen des Bundes haben geholfen,die Lage zu stabilisieren.Die Schlachtviehpreise blieben tief.Insbesondere beim Schweinefleisch war dafür das hohe Angebot verantwortlich.Beim Brotgetreide musste viel Auswuchsgetreide zu Futtergetreide deklassiert werden.Die Kirschenernte war rund 80% höher als im Vorjahr.

Die Erzeugung landwirtschaftlicher Güter (vgl.dazu Ausführungen zur neuen Methodik der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung in Abschnitt 1.1.3 und im Anhang A73) hat 2002 im Vergeich zu 2001 um 180 Mio.Fr.(+1,9%) zugenommen.Während die pflanzliche Erzeugung um 228 Mio.Fr.(+5,2%) zulegte,ging die tierische Erzeugung um 48 Mio.Fr.(–0,9%) zurück.

■ Produktion:leichter

Das Jahr 2002 war für die Milchwirtschaft schwierig:Verlust von Marktanteilen auf den ausländischen Käsemärkten, überdurchschnittliche Käselager,Verlagerung bei der Milchverwertung von der Käseproduktion zur Butter-,Magermilchpulver- und Vollmilchpulverherstellung und Nachlassstundung für den grössten Milchverwerter SDF.

Im Berichtsjahr summierte sich die Gesamtmilchproduktion auf 3,93 Mio.t.Davon wurden 744'000 t zur Selbstversorgung verwendet oder auf dem Hof verfüttert.Im Vergleichzum Vorjahr nahm die Milchleistung pro Kuh um weitere 30 kg auf 5'570 kg zu.

Entwicklung des Bestandes von Verkehrsmilchkühen und

1990200020012002

Die Milchproduzenten verkauften im Berichtsjahr 3,19 Mio.t Milch,produziert von 605'404 Kühen.Im Jahr 2002 wurde wiederum ein Rückgang des Bestandes der Kühe mit Verkehrsmilchproduktion verzeichnet (von 614'608 auf 605'404 Tiere).Dank dem Zuchtfortschritt,der besseren Fütterung und dem optimaleren Management wurde dieselbe Milchmenge mit weniger Kühen produziert.

■ Verwertung: Weniger Käse

Milcheinlieferungen nach Monaten 2001 und 2002

2002

2001

In den Monaten Februar bis März und Juni bis September waren die monatlichen Milcheinlieferungen ungefähr gleich gross wie im Vorjahr.Im Mai wurde mehr,im Januar und Oktober bis Dezember hingegen weniger Milch als im Jahr 2001 eingeliefert.Zum insgesamt leicht kleineren Milchaufkommen (–18'657 t oder –0,6%) haben beigetragen:

die Kürzung der Milchkontingentsmenge von 104,5% auf 102,5% des Grundkontingentes;

– der schlechte Absatz für unsere Käse auf den Exportmärkten;

die schwierige Situation auf dem Milchmarkt nach dem Kollaps der SDF.

Im Berichtsjahr wurde die insgesamt vermarktete Milch (3,19 Mio.t) wie folgt verwertet (in t Milch):

zu Konsummilch und anderen Milchprodukten:1'123'000 t (+5,3%)

zu Käse:1'298'000 t (–8,6%)

zu Rahm/Butter:769'000 t (+6,2%)

■ Aussenhandel: Auswirkungen des bilateralen Agrarabkommens

Entwicklung der Verwertung der vermarkteten Milch

Die hergestellte Menge Käse sank 2002 gegenüber 2001 um 6,9%.Die Abnahme betrug beim Hartkäse 14,6% (auf 68'881 t),beim Halbhartkäse 1,5% (auf 47'435 t) und beim Weichkäse 0,4% (auf 6'949 t).Eine leicht positive Entwicklung wies das Produktionsvolumen von Frischkäse und von Spezialprodukten (Schaf- und Ziegenkäse) auf.Beträchtliche Absatzeinbussen musste auch der Schmelzkäse hinnehmen.

Im Vergleich zum Vorjahr veränderte sich die Butterproduktion kaum.Im Jahr 2002 wurden 42'226 t (+0,8%) Butter hergestellt.

Im Berichtsjahr stieg dagegen die Milchpulverproduktion stark an.Gegenüber dem Vorjahr wurde eine Zunahme der Produktion um 22,6% (von 44'527 t auf 54’569 t) verzeichnet.Insbesondere beim Magermilchpulver war im Berichtsjahr eine Steigerung um 44,2% (von 18'736 t auf 27'017 t) festzustellen.Die stark eingeschränkte Käseproduktion führte dazu,dass die freiwerdende Milch überwiegend getrocknet werden musste.

Die Aussenhandelsbilanz hat sich im Berichtsjahr nicht grundlegend geändert.Die Schweiz exportiert mengenmässig mehr Käse,Milchpulver,Joghurt und Rahm als sie einführt.Auffallend sind aber folgende Entwicklungen:die starke Zunahme des Milchpulverexportes,der erstmalige namhafte Butterexport und der Rückgang des Käseexportes.

Im Berichtsjahr wurden 16'168 t Milchpulver exportiert.Dies entspricht einer Zunahme im Vergleich zum Jahr 2001 von 11'263 t oder 329%.Die Einfuhren stiegen von 784 t auf 837 t.Der Butterexport als Entlastungsmassnahme erreichte im Vergleich zum Vorjahr 1'306 t.Importiert wurden im Berichtsjahr 1'982 t (–3'547 t oder –64%).

Seit dem 1.Juni 2002 ist das bilaterale Abkommen über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft in Kraft.Eine Analyse des ersten Jahres nach In-Kraft-Treten des Käseabkommens zeigt folgendes Bild:

Der Käseimport aus der EU ist im Zeitraum Juni 2002 bis Mai 2003 gegenüber derselben Vorjahresperiode um 2,2% gesunken.Ebenso nahm in diesem Zeitraum der Export in die EU um rund 4,6% ab.

Ausnützung der Käse-Zollkontingente der Schweiz von Juni 2002 bis Mai 2003

ProduktKontingents-KontingentZugeteilte

Nicht alle Nullzollkontingente der Schweiz wurden ausgenützt.Von den gewährten 12'000 t im ersten Jahr wurden insgesamt 8'999 t über das Versteigerungsverfahren zugeteilt.Das Interesse an den fünf Nullzollkontingenten war unterschiedlich gross.Bei den beiden Kontingenten 119 (Mozzarella),und 120 (Frisch- und Weichkäse), überschritt die Gebotsmenge die Kontingentsmenge deutlich,somit konnte die gesamte Kontingentsmenge von 1’500 t zugeteilt werden.Die zugeteilte Menge der drei anderen Kontingente erreichte die Kontingentsmenge hingegen nicht.

Die Gewährung von Nullzollkontingenten für die Einfuhr von Käse aus der EU hat an den effektiven Importen wenig geändert.Die Käseimporte sind dadurch nicht angestiegen.

Gemäss Abkommen können pro Jahr 3'000 t Käse (im 1.Jahr 3'354 t) zollfrei in die EU exportiert werden.Die Ausnützung dieser Marktzutrittsmöglichkeit ist bisher gering.Im ersten Halbjahr (Juli 02 – Dezember 02) wurden 436 t von möglichen 1’677 t Käse in die EU ausgeführt.Somit standen für die zweite Jahreshälfte 2002/03,einschliesslich der im ersten Halbjahr nicht ausgenützten Kontingente,2'918 t Käse zur Verfügung. Davon wurden von der EU im Januar 2003 angemeldete Lizenzen in der Höhe von nur 302 t (rund 10% des verfügbaren Kontingents) zugeteilt.

■ Verbrauch: Stagnierender Konsum

Die Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums an Milch und Milchprodukten stagniert insgesamt.Der Joghurt-,Quark- Käse- und Butterkonsum ist 2002 im Vergleich zum Vorjahr praktisch unverändert geblieben.

Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums

1990/92200020012002

Auch der Konsum von Frischkäse pro Kopf blieb 2002 im Vergleich zum Vorjahr unverändert bei 5,9 kg.Einmal mehr war hingegen ein Rückgang des Verbrauchs an Konsummilch von 84,4 kg auf 81,4 kg (–3,6%) festzustellen.

■ Produzentenpreise: Tendenz sinkend

Im Jahr 2002 wurde im Vergleich zu 2001 generell ein leichter Rückgang der Produzentenpreise festgestellt.Der Zielpreis von 77 Rp.wurde im Berichtsjahr dennoch übertroffen.Der Bundesrat hat den Zielpreis pro kg Milch mit insgesamt 73 g Fett und Protein per 1.November 2002 von 77 auf 73 Rp.gesenkt.

Milchpreise 2002 gesamtschweizerisch und nach Regionen

Der schweizerische Durchschnittspreis sank 2002 gegenüber dem Vorjahr um 1.5 Rp. pro kg Milch und lag bei 78.39 Rp.Die regionalen Unterschiede bei Industriemilch und verkäster Milch sind 2002 im Vergleich zu 2001 angestiegen.Die Preisdifferenzen zwischen den Regionen bei der Industriemilch betrugen bis zu Rp.2.77,bei der verkästen Milch bis zu Rp.5.77.Im Berichtsjahr wurde mit durchschnittlich 93.17 Rp. (–2.15 Rp.oder –2,3%) auch für Biomilch weniger ausbezahlt.Für Biomilch liessen sich zwischen 14.8 und 16 Rp.pro kg Milch höhere Preise erzielen.

■ Konsumentenpreise: stabil bis leicht steigend

Die Konsumentenpreise stiegen im Berichtsjahr leicht oder blieben stabil,mit Ausnahme des Emmentalers.Für 1 kg Emmentaler zahlte der Konsument durchschnittlich Fr.20.33.Die Abnahme beträgt gegenüber dem Vorjahr 26 Rp.Hingegen wurde für 1 kg Greyerzer im Vergleich zum Vorjahr 51 Rp.mehr (Fr.20.88) verlangt.

Entwicklung der Konsumentenpreisindices für Milch und Milchprodukte

1990/92200020012002

Quelle: BFS

Auch im Jahr 2002 wiesen die Konsumentenpreisindices für die Produkte Käse,Butter und andere Milchprodukte weiter steigende Tendenzen auf.Wie schon im Vorjahr ist der Index für Butter mit 2,3 Punkten oder 2,4% am stärksten gestiegen.Die Indices für Milch und Rahm blieben unverändert.

Im November und Dezember 2002 notierte die Bruttomarge für die Verarbeitung und Verteilung von Milch und Milchprodukten die tiefsten Werte des Berichtsjahres.Der Rückgang der Bruttomargen auf Käse und Konsummilch ist in erster Linie auf zahlreiche Verkaufsaktionen zurückzuführen.Beim Konsumrahm und bei Joghurt wurde er durch die Verteuerung des Rohstoffes verursacht.Trotz des tieferen Rohmilchpreises blieb im Dezember die Gesamtbruttomarge auf Milch und Milchprodukten aufgrund der Verkaufsaktionen für Käse und Butter im Vergleich zum November nahezu unverändert.

■ Produktion: Steigender Mutter- und Ammenkuhbestand

Der Fleisch- und Fischkonsum erreichte im Berichtsjahr mit 60,39 kg pro Kopf beinahe wieder die Höhe wie vor der ersten BSE-Krise im Jahre 1996.Entgegen den Prognosen wurde erfreulicherweise mehr Rindfleisch gegessen.In der Folge realisierten die Produzenten für Muni,Rinder und Ochsen trotz des grösseren Inlandangebotes rund 5% höhere Preise als im Vorjahr.

In eingeführtem Geflügelfleisch aus China wurden bei Kontrollen zu hohe Antibiotikarückstände festgestellt.Die Schweizer Behörden verhängten umgehend einen Importstopp gegen chinesisches Geflügelfleisch.Diese Einschränkung konnte nach Abschluss der Untersuchungen und nach der Erweiterung der Sicherheitsauflagen teilweise wieder aufgehoben werden.Trotz dieses negativen Vorkommnisses stieg der Geflügelkonsum um 1%.

Die Zahl der BSE-Fälle ging im Berichtsjahr deutlich zurück:Es wurden nur 24 Fälle diagnostiziert,während es im Jahre 2001 noch 42 Fälle waren.Damit ist die Schweiz eines der wenigen Länder weltweit,das einen solchen Rückgang verzeichnen kann. Diese erfreulichen Resultate zeigen,dass die Massnahmen zur Bekämpfung der BSE Früchte tragen.Am 4.Juli 2002 hob auch Polen die auf Grund der BSE verhängten Handelseinschränkungen gegen Schweizer Zucht- und Nutzvieh auf.Für die wichtigen Absatzmärkte in Deutschland und Frankreich gingen die Grenzen bereits Ende 2001 bzw.Anfang 2002 wieder auf,diejenigen von Italien dagegen bleiben weiterhin geschlossen.

Der Rindviehbestand pendelte sich in den letzten drei Jahren bei rund 1,6 Mio.Stück ein.Er hängt hauptsächlich von der Milchkontingentsmenge und der Milchleistungje Kuh ab.Im Berichtsjahr wurden 716'000 Kühe gehalten.Davon dienten 85% zur Verkehrsmilchproduktion,7% zur Kälbermast (Kühe ohne Verkehrsmilchproduktion, die aber gemolken werden) und 8% zur extensiven Fleischproduktion (Mutter- und Ammenkühe).Die Haltung von Mutter- und Ammenkühen als Alternative zur Milchproduktion liegt seit Jahren im Trend.Gegenüber 1990 hat sich der Bestand mehr als vervierfacht und erreichte im Berichtsjahr 58'000 Stück.Dies führte indes nicht zu einer grösseren Fleischproduktion,weil der Bestand an Milchkühen zur Verkehrsmilchproduktion im selben Zeitraum um 121'000 Stück (–16,7%) abnahm.

Der Bestand an Mastgeflügel,Schafen,Ziegen und Pferden stieg in den vergangenen drei Jahren stetig an.Die Zunahme des Mastgeflügelbestandes ist hauptsächlich auf das starke Wachstum des Geflügelfleischkonsums zurückzuführen.Für den Zuwachs bei Pferden dürfte die vermehrte Nutzung als Freizeitpferd verantwortlich sein.Ziegen und Schafe gelten als wenig anspruchsvolle Raufutterverzehrer,die sich ausgezeichnet für die extensive Bewirtschaftung von steilen Flächen eignen.Die gezielte Ausrichtung der agrarpolitischen Massnahmen auf die Förderung von Raufutterverzehrern dürfte wesentlich dazu beigetragen haben,dass der Schafbestand gegenüber 1990 um 21% und der Ziegenbestand um 8% gestiegen sind.Als Folge des langfristig rückläufigen Konsums von Schaleneiern und der stetig verbesserten Legeleistung liegt der Legeund Zuchthennenbestand im Berichtsjahr gegenüber 1990 um 28% tiefer.

Dank der grossen Nachfrage wurde 8,7% mehr Geflügelfleisch produziert als im Vorjahr.Mit 43,1% ist der Anteil des inländischen Geflügelfleisches am Konsum weiterhin tief.Bei Rind-,Kalb-,Schweine-,Pferde- und Schaffleisch blieb die inländische Produktion ziemlich konstant.Bei Pferdefleisch stammte lediglich 12,5% aus der Schweiz,wohingegen beim Kalbfleisch der Anteil aus einheimischer Produktion bei 97,2% lag.

■ Aussenhandel: Deutschland und Österreich liefern

Entwicklung der tierischen Produktion

Quellen: Proviande und GalloSuisse

Die Eierproduktion stieg 2002 gegenüber dem Vorjahr um 3% und belief sich auf 703 Mio.St.Ungefähr ein Drittel der Produktion wird direkt vermarktet,und zwei Drittel werden vom Grosshandel übernommen.

Die Ausfuhr von Schweizer Fleisch und Fleischerzeugnissen ist seit Jahren gering.Im Berichtsjahr wurden lediglich 1'500 t ausgeführt.Traditionsgemäss das bekannteste Exportprodukt ist Trockenfleisch.Firmen aus Frankreich (87%) und Deutschland (10%) sind die wichtigsten Käufer der ausgeführten 967 t Trockenfleisch.

Die Einfuhren von Rindfleisch stiegen dank der besseren Nachfrage von 5'900 t auf 6'900 t.Eingeführt wurden grösstenteils zugeschnittene Rindsbinden und Spezialstücke wie Filets,Entrecôtes,Huft und US-Beef.Rindsbinden werden zur Fabrikation von Trockenfleisch verwendet.Spezialstücke fliessen hauptsächlich in die Gastronomie. Hauptlieferanten waren Brasilien (78%),Südafrika (8%) und die USA (7%).Kalbfleisch wird hauptsächlich aus den Niederlanden geliefert (47%).Aus Deutschland und Österreich stammen beinahe 100% des eingeführten Schweinefleisches.Die vergleichbare Fleischqualität,tierfreundliche Haltungssysteme und kurze Transportwege dürften der Grund sein,weshalb diese Nachbarländer bevorzugt werden.Der Schweinefleischimport stieg ebenfalls dank der lebhaften Nachfrage von 6'500 t auf 8'600 t. Neuseeland (47%) und Australien (36%) blieben die wichtigsten Schaf- und Lammfleischexporteure in die Schweiz;das gleiche gilt für Kanada (37%),die USA (29%) und Australien (14%) beim Pferdefleisch.Rund 70% des eingeführten Geflügelfleisches wurden aus Frankreich,Deutschland und Ungarn geliefert.Der Anteil von China,dem wichtigsten Lieferanten in den Jahren 2000 und 2001,sank infolge der Antibiotikaproblematik dagegen auf 9%.

Im Berichtsjahr wurden 200 Esel,Maultiere und Maulesel und rund 2'950 Pferde und Kleinponys importiert.Dies entspricht einer Zunahme von 3% gegenüber 2001.Die wichtigsten Lieferländer waren Deutschland (33%) und Frankreich (24%).Aus der Schweiz wurden im Gegenzug 832 Pferde exportiert,wovon rund zwei Drittel nach Deutschland und Frankreich.

■ Verbrauch: Rindfleischkonsum steigt wieder

Im Vergleich zum Vorjahr nahm der Fleisch- und Fischverbrauch im Berichtsjahr um 1,6% auf 450'000 t zu.Im Trend liegen Rindfleisch (+10%) und Wild (+8,2%). Abgenommen hat der Verbrauch von Kaninchenfleisch (–17,3%),Pferdefleisch (–7,1%),Fischen und Krustentieren (–5%) sowie Schaffleisch (–3,7%).

Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums von Fleisch und Eiern

■ Produzentenpreise: Bankviehpreise erholten sich

1990/92200020012002

Nachdem der Fleisch- und Fischkonsum bereits 2001 um 0,3% wuchs,stieg er im Berichtsjahr nochmals um 1% auf 60,39 kg pro Kopf.Damit hat der Pro-Kopf-Konsum beinahe wieder das Niveau wie vor der ersten BSE-Krise im Jahre 1996 erreicht.In der Schweiz wird Schweinefleisch bevorzugt (25,48 kg),gefolgt von Rindfleisch (10,64 kg) und Geflügelfleisch (9,71 kg).Schaf-,Ziegen-,Pferde-,Wild- und Kaninchenfleisch weisen weiterhin eine marginale Bedeutung beim Konsum auf.Von diesen Fleischsorten wurden lediglich rund 3 kg pro Kopf gegessen.

Die Kuh- und Schweinepreise verharrten 2002 auf dem Vorjahresniveau.Dies ist die Folge eines konstanten Angebotes und einer unveränderten Nachfrage nach diesen Fleischsorten.Vor allem ein um 13% gestiegener Rindfleischkonsum in Privathaushalten dürfte die Ursache für Preissteigerungen beim Bankvieh (Muni,Ochsen und Rinder) sein.Die Bankviehproduzenten erzielten mit Fr.7.23 je kg SG für Muni mittlerer Qualität (Handelsklasse T3) zwar 5% mehr als im Vorjahr,aber immer noch beinahe 20% weniger als im Jahr 2000.Die Rindfleischlager im Umfang von 2'000 t aus dem Jahr 2001 konnten bis Ende des Berichtsjahres wieder dem inländischen Markt zugeführt werden,ohne dass dies die Produzentenpreise spürbar unter Druck setzte. Für Lämmer mittlerer Qualität (Handelsklasse T3) wurde im Berichtsjahr mit Fr.12.61 je kg SG beinahe 2% mehr bezahlt als 2001.

Saisonale Preisschwankungen traten wie üblich bei Schweinen und Tieren der Rindergattung auf.Als Folge der grossen Nachfrage nach Schweinefleisch zum Grillieren stiegen die Preise im Juni und Juli auf Fr.4.60 je kg SG,fielen indes ab September wieder unter Fr.4.– je kg SG.Von September bis Dezember kletterten die Kälberpreise wegen des kleinen Angebotes von Fr.10.50 auf fast Fr.14.– je kg SG.Die Bankviehpreise standen seit November 2000 infolge der wieder ausgebrochenen Diskussionen rund um die Tierseuche BSE stark unter Druck.Für Muni mittlerer Qualität (Handelsklasse T3) wurde zeitweise lediglich Fr.6.10 je kg SG bezahlt.Ab September 2002 erholte sich der Bankfleischmarkt markant und die Preise stiegen vom absoluten Tiefstand um rund 30%.

Bei allen Tierkategorien lagen die durchschnittlichen Produzentenpreise der letzten drei Jahre gegenüber 1990/92 15–25% tiefer.Die Preise für Kühe rutschten sogar bis zu 52% ab.Für diese langfristige Entwicklung dürften verschiedene Gründe massgebend sein:Bei den Tieren der Rindergattung und den Schweinen sank die Nachfrage deutlicher als das Angebot.So ging das inländische Angebot an Schweinefleisch um 13% zurück,währenddessen der Pro-Kopf-Konsum um 22% einbrach.Bei Tieren der Rindergattung dürften ausserdem die gestiegenen Entsorgungskosten für Schlachtund Fleischabfälle sowie die gesunkenen Erlöse für gewisse Schlachtnebenprodukte und Reststoffe (Haut,Knochen) hinzukommen.Diese Kosten bzw.Mindererlöse wurden zumindest teilweise in die Produzentenpreiskalkulation der Fleischverwerter einbezogen.

Der Preis für verkaufte Eier an Sammelstellen stieg im Berichtsjahr um 0,32 Rp.auf 23,44 Rp.je Stück.Er liegt somit 2 Rp.je Ei über dem in der Vergangenheit tiefsten Niveau des Jahres 2000.Seit 1990 nimmt der Pouletpreis stetig ab.Dies dürfte vor allem mit den sinkenden Futtermittelkosten zusammenhängen.

Infolge der höheren Produzentenpreise für Rindfleisch nahmen auch die Konsumentenpreise gegenüber dem Vorjahr zwischen Fr.1 bis 3.– je kg zu.Der seit Jahren steigende Preistrend für Fleischwaren und frische Inlandpoulets hat sich bestätigt.Stabil blieben hingegen die Konsumentenpreise beim Schweinefleisch.Für alle untersuchten Fleischstücke mussten die Konsumentinnen und Konsumenten in den letzten drei Jahren zwischen 1 und 32% mehr pro kg bezahlen als im Mittel der Jahre 1990/92.Im Gegensatz dazu sanken die Produzentenpreise im Mittel zwischen 15 und 52% je kg SG.

Die nominale Bruttomarge Verarbeitung und Verteilung stieg 2002 bei allen untersuchten Fleischkategorien im Mittel um 4 bis 11 Prozentpunkte.Gegenüber der Basisperiode Februar bis April 1999 weist Schweinefleisch mit 31,4% den stärksten Zuwachs auf.Die Bruttomarge bei Rindfleisch (17%),bei Lammfleisch (16%),bei Kalbfleisch (15%) sowie beim Warenkorb aus mehreren Frischfleischsorten,Fleischund Wurstwaren (16%) liegt ebenfalls deutlich über der Basisperiode.Die grössten monatlichen Schwankungen im Berichtsjahr traten beim Lammfleisch auf,dessen Index sich zwischen 101 und 128,1 Punkten bewegte.

■ Wettersituation: wechselhaft mit vielen Niederschlägen

Nach der trockenkalten Witterung stiegen ab Mitte Januar die Temperaturen für die Jahreszeit auf milde Werte an.Im Februar fielen überdurchschnittliche Niederschlagsmengen.Auf milde Frühlingsmonate mit mässigen Niederschlägen folgte ein regenreicher Mai.Relativ trockene und sonnige Witterung führte zu einem insgesamt sehr warmen Juni.Die Temperaturen der folgenden Sommermonate entsprachen in etwa dem langjährigen Mittel.Im Juni und Juli unterschieden sich die Niederschlagsmengen regional beträchtlich.Der August war sonnig,aber regenreich.Der Herbst begann im September mit kühlen Temperaturen und häufigen Niederschlägen.Bezogen auf das langjährige Mittel waren der Oktober und November bei milden Temperaturen von Niederschlägen geprägt.Im Mittelland lagen die Niederschlagsmengen im Oktober um 85% und im November um 124% über dem langjährigen Mittel.Insbesondere im Kanton Graubünden und auf der Alpensüdseite führten die extremen Niederschlagsmengen durch Rutschungen und Überschwemmungen zu grossen Schäden.Der Dezember wies bei gängigen Niederschlagsmengen überaus milde Temperaturen auf, doch lag die Sonnenscheindauer auf der Alpennordseite weit unter dem Mittel.

■ Produktion:Mehr Gemüse,weniger Weizen und weniger Wein

Die Reduktion der Getreideanbaufläche wurde durch die übrigen Kulturen nicht vollumfänglich wettgemacht,weshalb gegenüber dem Vorjahr eine Reduktion der offenen Ackerfläche um 0,9% resultierte.Die Anbaufläche von Futtergetreide sank 2002 gegenüber 2001 um rund 7%.Die Ausdehnung der Anbaufläche von Triticale konnte die Reduktion von Gerste und Körnermais nicht kompensieren.Die Kulturfläche der Hülsenfrüchte nahm durch die Flächenausdehnung der Eiweisserbsen um einen Drittel zu.Die Flächenanteile sämtlicher Ölsaaten stiegen an,wobei sich die Soja-Anbaufläche gegenüber dem Vorjahr verdreifachte.

Total 287 634 ha

Silo- und Grünmais 14% 40 202 ha

Freilandgemüse 3% 8 437 ha

Raps 5% 15 310 ha

Zuckerrüben 6% 18 175 ha

übrige Kulturen 7% 18 568 ha

Getreide 60% 173 482 ha

Kartoffeln 5% 13 460 ha

Quelle: SBV

Auf einer Fläche von 23’848 ha oder 2,2% der LN wurden Dauerkulturen angebaut. Davon waren 15’014 ha Reben,6’663 ha Obstanlagen und 276 ha Strauchbeeren.

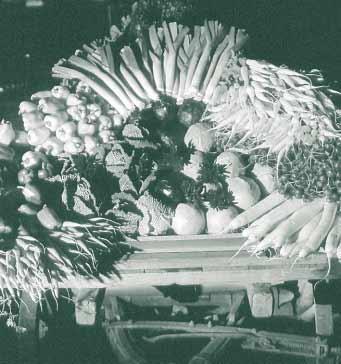

Es wurde noch nie soviel Gemüse angebaut wie im Berichtsjahr.Die von der Schweizerischen Zentralstelle für Gemüsebau (SZG) erhobene Fläche (inkl.Mehrfachanbau pro Jahr) betrug 13'500 ha.Der Anbau von Gemüse wurde im Vergleich zum Vorjahr um 800 ha gesteigert.Die grössten Flächenzuwachsraten waren bei den Gewächshauskulturen und beim Saisongemüse zu beobachten.Sie nahmen gegenüber 2001 um 21% bzw.um 11% zu.Zwiebel hatte die grösste Flächenzunahme (+143 ha).Es folgten auf den nächsten Plätzen Lauch,Lollo und Eisbergsalat mit je rund 100 ha.

Die Fläche der Apfelanlagen betrug 2002 noch 4’565 ha.Trotz den Zunahmen bei den Sorten Gala,Braeburn,Topaz und Pinova um 86 ha ging die Fläche der Apfelanlagen 2002 gegenüber 2001 insgesamt um 140 ha zurück.Die Fläche der Birnenanlagen betrug 2002 wie im Jahr zuvor 940 ha.Die Steinobst- und die Beerenkulturen sind weiterhin im Trend und deren Flächen nahmen wiederum um einige ha auf 1’260 ha, bzw.auf 635 ha zu.

Entwicklung der Altersstruktur von Apfelanlagen

1–56–1011–15 Anlagealter in Jahren

16–2021–25>25

1990/931999/2002

Quelle: BLW

58% der Apfelanlagen waren jünger als zehn Jahre.Der Anteil der jungen Anlagen konnte während den letzten zehn Jahren um einige Prozent erhöht werden.Bei den Birnen betrug der Anteil der jungen Anlagen zwischen 1 und 10 Standjahren 39%.Die Alterstruktur hat sich im letzten Jahrzehnt auch bei den Birnen um einige Prozente zugunsten der Junganlagen verschoben.

Die Rebfläche betrug im Berichtsjahr 15'014 ha,das sind 72 ha weniger als ein Jahr zuvor.Davon waren 6'965 ha (–90 ha) mit weissen und 8'049 ha (+18 ha) mit roten Sorten bepflanzt.

Entwicklung der Flächenerträge ausgewählter Ackerprodukte

1990/92200020012002

Produkte (Erträge 2002)

Winterweizen (61,8 dt/ha)

Kartoffeln (390,9 dt/ha)

Raps (33,9 dt/ha)

Gerste (65,1dt/ha)

Zuckerrüben (782,4 dt/ha)

Quelle: SBV

Im Berichtsjahr stiegen die mittleren Erträge der bedeutendsten Ackerkulturen gegenüber 2001 an.Ein sehr hoher mittlerer Gerstenertrag von 65 dt je ha zeigt,dass die Witterungsbedingungen insgesamt günstig waren.Offenbar wurden durch die Reduktion der Anbaufläche weniger produktive Standorte nicht mehr genutzt.Der Anteil Sommergerste an der geernteten Gerstenmenge betrug rund 5%.Trotz der widrigen Erntebedingungen konnte die Zuckerproduktion im Berichtsjahr auf 221’865 t gesteigert werden.Zu diesem guten Resultat trug die Ausdehnung der Zuckerrüben-Anbaufläche um 418 ha (+2%) auf 18’175 ha bei.Die Kartoffelernte konnte unter optimalen Bedingungen in kurzer Zeit eingebracht werden.Alle Sorten waren in genügender Menge vorhanden,doch wiesen die Kartoffelknollen eine unterdurchschnittliche Grösse auf.

Obwohl die Getreideanbaufläche im Berichtsjahr um 3% abnahm,stieg infolge höherer Erträge die gesamte Getreideproduktion auf 1,081 Mio.t an.Ende Juli verzögerte eine Schlechtwetterperiode die Weizenernte.In der Folge trat bei rund 15% der gesamten Weizenernte Auswuchs auf,was Qualitätsminderungen nach sich zog. Insgesamt tendieren die Landwirte zum Anbau von Brotgetreide,was sich bei einer Grossernte auf die Produzentenpreise auswirken könnte.

Trotz Frost,Hagel und viel Niederschlag gab es bei Gemüse und Obst 2002 im Allgemeinen gute bis sehr gute Ernten.Es wurden 309'000 t Gemüse und 133'000 t Tafelobst geerntet.Diese Mengen waren beachtliche 16% bzw.12% höher als im Vorjahr.Die Zunahmen waren insbesondere bei den Blattsalaten und beim Steinobst auffallend gross.

Die Marktvolumen der Gemüse- und Obstarten,die in der Schweiz angebaut werden können,waren mit 522'000 t bzw.183'000 t wesentlich grösser als im Durchschnitt der letzten vier Vorjahre (Gemüse +8%,Tafelobst +7%).Beim Gemüse trug die Inlandmenge (+12%) wesentlich stärker zur Volumensteigerung bei als die Importmenge (+3%).Der Anteil Schweizer Gemüse am Marktvolumen konnte somit um 2% auf 59% gesteigert werden.Bei Obst erfolgten die Zunahmen der Inland- und der Importmenge gleich stark.Der Anteil Schweizer Obst am Marktvolumen betrug 73%.

Tafelkirschen: Saisonaler Ernteverlauf

1991/941999/2002

Die Ernten von Steinobst und von Beeren unterliegen einem saisonalen Verlauf.Die beiden Abbildungen über die Verteilung der Erntemengen zeigen,dass in den letzten zehn Jahren die Ernteperioden von Tafelkirschen und von Himbeeren nicht verlängert werden konnte.Im Gegensatz zu den Tafelkirschen hatte sich jedoch bei den Himbeeren der Ernteverlauf verändert.Im Herbst werden heute deutlich mehr Himbeeren geerntet.

Die aufgrund der schwierigen Lage auf dem Weinmarkt verfügten Mengenbeschränkungen für die Ernte 2002 – insbesondere diejenigen in den drei grossen Weinbaukantonen Wallis,Waadt und Genf – haben ihre Wirkung gezeigt.Die Gesamternte für das Jahr 2002 betrug 111,3 Mio.Liter (minus 6,1 Mio.Liter gegenüber dem Vorjahr).Davon waren 56,6 Mio.Liter weisser und 54,7 Mio.Liter roter Traubenmost. Die durchschnittlichen Erträge bei den europäischen Reben,das heisst ohne die Direktträger,betrugen 81,5 hl pro ha bei den weissen und 68,3 hl pro ha bei den roten Traubensorten.Sie liegen somit deutlich tiefer als die vom Bundesrat in der Weinverordnung festgelegten Höchsterträge von 112 und 96 hl pro ha.

■ Verwertung: Mostobsternte unter dem Durchschnitt der vier Vorjahre

Die unterdurchschnittliche Grösse der geernteten Kartoffeln führte 2002 zu einem Mangel an grossknolligem Veredelungsrohstoff.Zudem wurde die Qualität vieler Posten von Veredelungskartoffeln beanstandet,da die Backfähigkeit aufgrund tiefer Stärkegehalte teilweise für die Herstellung von Pommes Chips und Pommes Frites nicht ausreichte.Zu Mindererträgen kam es auch bei der Pflanzkartoffelvermehrung.Die warme Witterung im Frühjahr führte zu einer starken Vermehrung der Blattläuse.Diese verbreiten durch das Saugen von Pflanzensäften Kartoffelviren.Der vergleichsweise schlechte Gesundheitszustand vieler Knollen erforderte eine Verwertung ausserhalb der Gewinnung von Vermehrungsmaterial.

Nach den Gesetzmässigkeiten der Alternanz war im Berichtsjahr mit einer grösseren Mostobsternte zu rechnen.Die eingebrachte und in den Mostereien verarbeitete Menge Mostäpfel betrug 115’600 t und jene der Mostbirnen 16’300 t.Gemessen an der Vorernteschätzung des SBV verzeichnete die eingebrachte Ernte bei den Mostäpfeln ein Minus von 25% und bei den Mostbirnen ein Minus von 51%.Die Mostapfelernte 2002 erreichte trotzdem einen Deckungsgrad von 147%,gemessen am Jahresbedarf von 78‘700 t.Die Birnenernte überstieg den Jahresbedarf (15‘700 t) hingegen nur um 4%.Der seit dem Jahr 2000 bei den ungegorenen Obstsaftgetränken verzeichnete Aufwärtstrend beim Getränkeausstoss konnte im Berichtsjahr noch leicht ausgebaut werden.

■ Aussenhandel:Tiefer Selbstversorgungsgrad bei pflanzlichen Fetten und Ölen

Im Inland werden für die Ölgewinnung Raps,Sonnenblumen und Soja kultiviert.Der Selbstversorgungsgrad mit pflanzlichen Ölen und Fetten beträgt rund 20%.Geprägt wird der Speise- und Futterölmarkt vom Sonnenblumenöl,wovon zur Bedarfsdeckung 90% importiert wird.Rapsöl stammt zumeist aus inländischer Erzeugung,hingegen deckt das Sojaöl aus heimischer Produktion lediglich 2% des Bedarfs.Je nach Preissituation auf dem Weltmarkt lassen sich die Öle für Verarbeitungszwecke teilweise substituieren.

Die Schweiz hat sich im Rahmen der GATT/WTO-Übereinkommen verpflichtet,einen minimalen Marktzutritt für Kartoffeln von 5% zuzulassen.Der Marktzutritt wird in Form des Zollkontingentes Nr.14 gewährt,welches in sechs Schritten erhöht wurde und seit dem Jahr 2000 auf 22’250 t Kartoffeln festgesetzt ist.Diese Menge entspricht 5% des damals auf 445'000 t geschätzten Marktvolumens.Inzwischen ist der Inlandverbrauch zurückgegangen und wird heute auf 350'000 t geschätzt.Diese Menge setzt sich aus 30'000 t Pflanzkartoffeln,180'000 t Speisekartoffeln und 140'000 t Veredlungskartoffeln zusammen.Die Schweiz gewährt heute somit einen minimalen Marktzutritt von etwas über 6%.Seit 1998 übertrafen die zum Kontingentszollansatz eingeführten Kartoffelmengen den geforderten Mindestmarktzutritt.Das Zollkontingent musste jedes Jahr vorübergehend erhöht werden,um die Marktversorgung zu gewährleisten.Begründet wurde der Mehrbedarf grösstenteils mit zu geringen Erntemengen im Inland sowie ungenügender Qualität inländischer Pflanz- und Veredelungskartoffeln.

■ Verbrauch: Rapsöl im Trend

Im Jahr 2002 wurden 214'000 t Frischgemüse und 51'000 t Frischobst in die Schweiz eingeführt.Das waren 3% mehr Gemüse und 6% mehr Obst als im Durchschnitt der vier Vorjahre.Die Exportmengen waren mit 400 t Gemüse und 1’000 t Obst in den gleichen Grössenordnungen wie in den Vorjahren.In diesen Mengen sind die Gemüseund Obstarten enthalten,welche in der Schweiz angebaut werden.

Die Einfuhren an Trinkwein (inkl.Einfuhren zum Ausserkontingentszollansatz) betrugen im Berichtsjahr total 161,1 Mio.Liter.Davon waren 137 Mio.Liter Rotwein und 24,1 Mio.Liter Weisswein.Dazu kommen noch 12,4 Mio.Liter Schaumweine,8,3 Mio.Liter Verarbeitungsweine und 1,7 Mio.Liter so genannte Süssweine.Gegenüber 2001 ist ein Rückgang von 5,2 Mio.Liter beim Rotwein festzustellen,hingegen haben die Einfuhren an Weisswein erneut zugenommen und zwar um 1,6 Mio.Liter.Auch beim Schaumwein kann eine leichte Zunahme der Einfuhren festgestellt werden (+0,2 Mio.Liter). Die Exporte an Schweizer Wein sind rückläufig und betrugen für das Berichtsjahr nur noch 586'000 Liter.

Der inländische Ölsaatenmarkt wird von der Nachfrage nach Speiseöl, Öl zu Futterzwecken und nach eiweissreichen Presskuchen geprägt.Rapsöl weist für die menschliche Ernährung ein günstiges Fettsäuremuster auf.Durch die positiven physiologischen Eigenschaften und intensiven Informationsbemühungen fand Rapsöl zunehmend Verwendung in der Schweizer Küche.Sojaöl hat durch den grossflächigen Anbau genetisch veränderter Sorten im Ausland eine Imageeinbusse erlitten und wird im Inland nur noch in geringem Umfang zu Speisezwecken nachgefragt.Vom importierten Sojaöl sind über 90% für Futterzwecke bestimmt,währenddem vom importierten Sonnenblumenöl lediglich 0,5% über die Tierhaltung veredelt werden.Für die Futtermittelindustrie ist die Fettqualität – Gehalt an ungesättigten Fettsäuren – der eiweissreichen Presskuchen für die Verwendung in Futtermitteln limitierend.Im Inland anfallende Presskuchen weisen gegenüber importierten Extraktionsschroten ein ungünstigeres Fett-Eiweissverhältnis auf,wodurch sich die Verwendungsmöglichkeiten für eine ausgewogene Futterration vermindern.Bei Sonnenblumen und Raps wirkt sich die Nachfrage nach Presskuchen und bei Soja die Nachfrage nach Speiseöl mit höherer Wertschöpfung limitierend auf den inländischen Anbau aus.

Im April 2002 verunsicherten die Erkenntnisse schwedischer Forscher die Konsumentinnen und Konsumenten von Kartoffelprodukten.Sie hatten festgestellt,dass sich durch starkes Erhitzen stärkehaltiger Lebensmittel Acrylamid bilden kann.Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bezeichnet Acrylamid als möglicherweise krebserregende Substanz.Negativ in die Schlagzeilen gerieten vor allem frittierte Verarbeitungsprodukte und gebratene Gerichte aus Kartoffeln.Schweizerische Forschungsarbeiten zum Thema Acrylamid werden vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) koordiniert.Eine Studie der Universität Lausanne vom Juni 2003 schreibt Acrylamid keine erhöhte kanzerogene Wirkung zu.Die Eidgenössischen Forschungsanstalten werden nach verschiedenen Voruntersuchungen im Jahre 2004 ein umfassendes Projekt starten,um die Einflussfaktoren zur Bildung von Acrylamid zu untersuchen.

■ Produzentenpreise:

Stabile Erlöse im Ackerbau

In der Schweiz wurde 2002 wieder mehr Gemüse und Obst konsumiert.Der Pro-KopfKonsum betrug 72 kg frisches Gemüse und 25 kg Tafelobst (ohne tropische Früchte). Gegenüber dem Vierjahresmittel 1998/2001 wurden 1 kg mehr Gemüse und 4 kg mehr Obst gegessen.

Der Konsum an Rot- und Weisswein (ohne Verarbeitungsweine) betrug im Weinjahr 2001/02 noch zirka 280 Mio.Liter.Der Verbrauch lag somit um rund 5,7 Mio.Liter tiefer als im Vorjahr.Während der Konsum an ausländischem Rotwein rückläufig ist (–6,2 Mio.Liter),nahm derjenige an Schweizer Rotwein leicht zu (+0,5 Mio.Liter).Beim Weisswein blieb der Konsum an ausländischen Provenienzen stabil (–0,1 Mio.Liter), derjenige von Schweizer Weinen nahm um rund 0,2 Mio.Liter zu.Der Marktanteil von Schweizer Wein stieg um etwas mehr als 1% und lag 2002 bei 42,2%.Beim Weisswein blieb der Anteil konstant bei rund 76% während er beim Rotwein um 1% auf 30% stieg.Der Gesamtverbrauch an Wein,das heisst inkl.dem Verarbeitungswein betrug 288,3 Mio.Liter,wovon 69% auf Rotweine entfielen.

Entwicklung der Produzentenerlöse für Ackerprodukte

1990/92200020012002

Produzentenpreise 2002

Weizen Kl. I, 56.63 Fr./dt Zuckerrüben, 11.64 Fr./dt Raps, 78.56 Fr./dt

Gerste, 44.88 Fr./dt Kartoffeln, 34.94 Fr./dt

Quelle: FAT

Die Produzentenerlöse der wichtigsten Ackerkulturen konnten 2002 das Niveau vom Vorjahr weitgehend halten.Infolge der Rekordproduktion an inländischem Zucker mit Quotenüberträgen aufs Zuckerjahr 2003 fiel der mittlere Produzentenerlös auf 11.64 Fr. je dt.Die Angebotsausdehnung von Brotroggen übte im Berichtsjahr Druck auf die Produzentenpreise aus.Im Frühjahr 2003 deklassierte der Schweizerische Getreideproduzentenverband (SGPV) 7'700 t Roggen zu Futterware,um die Preise zu stützen. Aufgrund des Auswuchses bei Weizen ergab sich ein knappes Angebot an inländischem Brotweizen mit leicht höheren Preisen.

Bei Gemüse und Obst führte das hohe Angebot dazu,dass die Produzenten im Jahr 2002 pro kg meist etwas weniger lösten als im Vorjahr.Der durchschnittliche Gemüsepreis (verpackt,franko Grossverteiler) betrug 2.36 Fr.je kg.Dieser Wert lag 4% tiefer als im Vorjahr und 6% höher als in den drei Vorjahren.Im Obstbereich waren besonders die Kirschenpreise erfreulich:sie blieben trotz mengenmässig guten Ernten aber dank ausgezeichneter Qualitäten auf Vorjahreshöhe.

Das Beispiel von Lollo rot zeigt wie sich die Angebotsmengen auf die Preise und die Erlöse auswirken.Im Berichtsjahr wurde mit 3'200 t 37% mehr Schweizer Ware angeboten als im Vorjahr.Der Schweizer Preis sank dadurch von durchschnittlich Fr.4.20 im Jahre 2001 auf Fr.3.20 je kg im Berichtsjahr.Dies entspricht einer Preissenkung von 24%.Der Erlös konnte somit lediglich um 6% von 8,8 auf 9,3 Mio.Fr. gesteigert werden.Die Importmengen spielten in beiden Jahren nur eine untergeordnete Rolle.Die Marktanteile der Importware waren 4% im Jahr 2002 bzw.8% im Vorjahr.

1 Addierte Konsumentenpreise (unabhängig der Inland- und der Importware) von Auberginen (250 g), Champignons (250 g), Fenchel (500 g), Karotten (1 kg), Blumenkohl (1 kg), Chinakohl (350 g), Weisskabis (500 g), Krautstiel (250 g), Lauch grün (250 g), Peperoni (200 g), Knollensellerie (600 g), Tomaten rund (2 kg), Zucchetti (600 g), Speisezwiebeln (500 g), Brüsseler Witloof (500 g), Gurken (1 kg), Kopfsalat (1 Stück), Radieschen (2 Bund), Kartoffeln (2,5 kg), Äpfel (1 kg), Orangen (1 kg), Bananen (1 kg), Kiwi (4 Stück), Trauben (1 kg).

Der Warenkorb Früchte und Gemüse hat im Berichtsjahr einen markanten Teuerungsschub von 4,3% erfahren.Besonders hohe Konsumentenpreise wurden im ersten Quartal beobachtet,welche um mehr als 30% höher lagen als 2001.Fröste und Nässe in den Herkunftsländern haben die Ernten deutlich geschmälert und zu europaweiten Preishaussen geführt.Nur gerade im Juli lagen die Preise unter dem Mittelwert der Jahre 1998–2001.

Die deutlich besseren Witterungsbedingungen im Berichtsjahr verglichen mit dem Vorjahr haben für eine leicht frühere und mengenmässig bessere Kirschenernte gesorgt.Die Inlandernte der Tafelkirschen erhöhte sich um 60% auf 2'045 t,während die Importe (nur Sommersaison) um 8% zunahmen.Der Anteil Inlandware an der Gesamtmenge stieg um 10 Prozentpunkte auf 63%.Dies schlug sich sowohl im Einstandspreis (–2,4%) als auch im Konsumentenpreis (–4%) nieder.Die Bruttomarge sank um 25 Rp.auf 4.13 Fr.je kg.

■ Zwei Indikatorensysteme für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage

Gemäss Artikel 5 LwG wird mit den agrarpolitischen Massnahmen angestrebt,dass nachhaltig wirtschaftende und ökonomisch leistungsfähige Betriebe im Durchschnitt mehrerer Jahre Einkommen erzielen können,die mit den Einkommen der übrigen erwerbstätigen Bevölkerung in der Region vergleichbar sind.

Die Beurteilung ist in der Nachhaltigkeits-Verordnung (Artikel 3 bis 7) geregelt und erfolgt mit Hilfe zweier Indikatorensysteme.Eine sektorale Beurteilung basiert auf der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung (LGR),welche vom BFS mit Unterstützung des Sekretariats des SBV erstellt wird (vgl.Abschnitt 1.1.3).Eine einzelbetriebliche Betrachtung stützt sich auf die Buchhaltungsergebnisse der Zentralen Auswertung der FAT (vgl.Abschnitt 1.1.4).

■ Landwirtschaftliche Gesamtrechnung: Revidierte Methodik

Im Rahmen des Projekts SAKO-1 (Satellitenkonten des Primärsektors) hat das BFS in enger Zusammenarbeit mit dem SBV die LGR revidiert.Mit der Revision wird sichergestellt,dass die Ergebnisse wieder direkt mit jenen der EU vergleichbar sind.

Bei der Revision handelt es sich um eine umfassende Weiterentwicklung.Deshalb können die Ergebnisse nicht mit jenen der Vorjahre verglichen werden,wie sie in den Agrarberichten 2000–2002 publiziert worden sind.Um trotzdem Aussagen über die Entwicklung machen zu können,wird die neue Methode auch auf vergangene Jahre angewandt.Bis heute liegen die Resultate 1997–2003 (2003 als Schätzung) vor.Für den Agrarbericht 2004 ist geplant,die LGR ab 1990 nach neuer Methodik darzustellen. Es können zwei Arten von Anpassungen unterschieden werden.Erstens wurden methodische Änderungen im klassischen Sinn vorgenommen.Dazu gehören die Neudefinition der Preise,mit deren Hilfe die Produktionsleistungen der Landwirtschaft bewertet werden sowie die Abkehr vom Bundeshofkonzept.Das bedeutet,dass in der neuen LGR nicht mehr nur der Austausch zwischen der Landwirtschaft und der übrigen Wirtschaft erfasst wird.Neu werden auch inner- und zwischenbetriebliche Waren- und Dienstleistungsflüsse bewertet.Die zweite Gruppe von Änderungen bezieht sich auf Anpassungen bezüglich der erfassten Grundgesamtheit und die berücksichtigten Produkte und Dienstleistungen.Zu den wichtigsten gehört,dass neu auch der Gartenbau, landwirtschaftliche Dienstleistungen und direkt mit der Landwirtschaft verbundene nicht landwirtschaftliche Nebentätigkeiten erfasst werden.

Begriffe und Methoden,Seite A73

Die Anpassungen sind im Anhang ausführlicher beschrieben.Anhand eines Beispiels wird auch aufgezeigt,wie sich diese quantitativ auswirken.

Im Jahr 2002 betrug das Nettounternehmenseinkommen des landwirtschaftlichen Sektors 3,242 Mrd.Fr.Im Vergleich zu den Jahren 1999/2001 war es rund 1% tiefer. Ein entscheidender Faktor auf der Kostenseite waren die um 229 Mio.Fr.(+4%) höheren Ausgaben für die Vorleistungen.Der Ausbau bei den sonstigen Subventionen (zum grössten Teil produktunabhängige Direktzahlungen) um 196 Mio.Fr.(+8,3%) konnte auf der Erlösseite die Kostenzunahme bei den Vorleistungen nicht ganz ausgleichen.

Gegenüber dem Jahr 2001 stieg der Wert des Nettounternehmenseinkommens um 146 Mio.Fr.(+4,7%).Das höhere Einkommen des Sektors im Jahr 2002 im Vergleich zum Vorjahr ist insbesondere auf Zunahmen bei der Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs um 188 Mio.Fr.(+1,8%) und bei den sonstigen Subventionen um 100 Mio.Fr.(+4,1%) zurückzuführen.Diese Verbesserungen waren insgesamt grösser als die Steigerung bei den Kosten.Dort standen einem höheren Wert bei den Vorleistungen von 159 Mio.Fr.(+2,7%) tiefere Arbeitnehmerentgelte von 27 Mio.Fr. (–2,4%) gegenüber.Die übrigen Kostenpositionen blieben in etwa gleich.

Beim Sektoreinkommen zeigen sich die Schwankungen der landwirtschaftlichen Einkommen in den letzten Jahren.Einem Rückgang 1999 gegenüber 1998 folgte ein Anstieg im Jahr 2000.Im Jahr 2001 fielen die Einkommen erheblich zurück und legten 2002 wieder zu.Gemäss den Schätzungen für das Jahr 2003 dürfte das Einkommen des Sektors wieder deutlich fallen und zwar auf den tiefsten bis zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Wert der Zeitreihe.

Ergebnisse der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung der Schweiz Angaben zu laufenden Preisen,in Mio.Fr.

1Stand 1.9.2003.Aufgrund der erstmals angewandten neuen Methodik sind die Werte noch nicht definitiv

2Provisorisch,Stand 1.9.2003

3Schätzung,Stand 1.9.2003

4wird in der Literatur und in der Eurostat-Methodik als Nettounternehmensgewinn bezeichnet

Erzeugung des

Ausgaben (Vorleistungen, sonstige Produktionsabgaben, Abschreibungen, Arbeitnehmerentgelt, gezahlte Pachten, gezahlte Zinsen abzüglich empfangene Zinsen)

1 Stand 1.9.2003. Aufgrund der erstmals angewandten neuen Methodik sind die Werte noch nicht definitiv

Quelle: BFS

■ Schätzung des SektorEinkommens 2003

Der Sommer 2003 war geprägt durch Hitze und Trockenheit.Neben den landwirtschaftlichen Kulturen in der Westschweiz und in weiten Teilen des Mittellandes litten auch die Kulturen in den Kantonen Schaffhausen,Graubünden und Tessin.

Die Schätzung des landwirtschaftlichen Produktionswertes 2003 liegt mit 9,902 Mrd.Fr.um 6,2% tiefer als das Dreijahresmittel 2000/02.Geringere Einnahmen aus der pflanzlichen Produktion als Folge der lang anhaltenden Trockenheit haben zu diesem Ergebnisgeführt.

Die pflanzliche Produktion (inbegriffen Gartenbau) wird gegenüber dem Mittel der drei Vorjahre um 11,1% tiefer geschätzt (4,067 Mrd.Fr.).Das Getreide,die Kartoffeln und die Futterpflanzen ertrugen die trockenen Bedingungen besonders schlecht.

Die Getreideernte 2003 fiel qualitativ besser aber mengenmässig wesentlich kleiner aus als die Ernte 2002.Vor allem der Weizen und der Körnermais bekamen die für ihr Wachstum ungünstigen Witterungsverhältnisse zu spüren.Ein grosser Teil des Körnermaises wurde schon frühzeitig geerntet und als Silomais verwertet.Die Getreideernte 2003 wird deshalb um 20,8% unter dem Dreijahresmittel veranschlagt.

Die ersten Rübenuntersuchungen lassen eine mengenmässig und auch in Bezug auf den Zuckergehalt mittlere Ernte erwarten.Der Wert von Soja und Sonnenblumen wird dank einer Flächenausdehnung höher als im Vorjahr eingestuft.Der tiefere Rapsertrag lässt auf einen leicht tieferen Produktionswert schliessen.Insgesamt dürfte der Produktionswert der Handelsgewächse nur leicht unter dem Vorjahreswert zu liegen kommen.

Die Futterpflanzen haben besonders stark unter der Hitze und Trockenheit gelitten. Nach einer qualitativ und quantitativ guten Heuernte blieben die folgenden Schnitte in den von der Trockenheit betroffenen Regionen fast oder ganz aus.Der Produktionswert der Futterpflanzen,der auch in den Vorleistungen als Gegenbuchung erscheint,liegt dieses Jahr 23,2% unter dem Dreijahresmittel.

Im Vergleich zum Vorjahr wurden beim Gemüse infolge der Trockenheit tiefere Erträge erzielt.Im Wert der Gemüseproduktion ist ebenfalls der Anteil der Pilzproduktion enthalten.Ganz Europa litt unter der Trockenheit,so dass die Preise in den Sommermonaten stark anstiegen.Sie dürften aufgrund der erwarteten kleineren Mengen beim Lagergemüse auf hohem Niveau verbleiben.Deshalb wird insgesamt mit einem guten Gemüsejahr gerechnet,vergleichbar mit 2002.Gegenüber dem Dreijahresmittel ist der Produktionswert 2003 um 4,8% höher.

Ein Teil des Gartenbaus ist neu ebenfalls Bestandteil der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung.Dazu zählt die Produktion der Baumschulen und der Betriebe im Zierpflanzenbereich einschliesslich der Weihnachtsbaumproduktion.Nicht dazu gehören die gartenbaulichen Dienstleistungen.Der Gartenbau steht nach einer Ausdehnungsphase in den neunziger Jahren seit 2001 unter Druck.Der Produktionswert für das Jahr 2003 wird deshalb tiefer als das Dreijahresmittel geschätzt.

Für die Kartoffeln wird bei einer um 3,5% grösseren Fläche als 2002 eine kleine und qualitativ schlechte Erntemenge angenommen.Der Speiseanteil wurde verglichen mit den Vorjahren noch nie so tief beurteilt.Die Preise werden sich an der oberen Grenze des Preisbandes bewegen.

Beim Obst kann dieses Jahr von einer unterdurchschnittlichen Ernte ausgegangen werden,die vergleichbar mit 1997 ist und 9,5% unter dem Dreijahresmittel liegt.In dieser Position sind neben dem Frischobst (Birnen, Äpfel,Steinobst und Beeren) auch die Weintrauben enthalten.

Der Produktionswert des Weinbaus wird teilweise beeinflusst durch die Vorräte aus den Vorjahren.Er wird für 2003 um 7,4% tiefer als der Dreijahresdurchschnitt geschätzt,der durch die beiden grossen Ernten 1999 und 2000 geprägt war.Es wird quantitativ ein kleinerer,aber dafür ein qualitativ guter bis ausgezeichneter Jahrgang erwartet.

Die tierische Produktion weist im Mehrjahresvergleich eine Abnahme von 3,2% aus.Die Schätzung geht davon aus,dass die Nutzvieh- und Schlachtviehproduktion um 1,7% ansteigt,der Wert aus der Produktion von Milch und Eiern hingegen um 7,3% abnimmt.Die Befürchtungen,dass die Preise der Schlachtkühe infolge der angespannten Lage im Milchmarkt und der Trockenheit unter Druck kommen,haben sich bis zum Zeitpunkt der Schätzungen nicht bewahrheitet.

Bei den Schweinen zeigte sich der Markt ausgeglichen.Wegen der abnehmenden Nachfrage sanken gegen Ende des Sommers erwartungsgemäss die Produzentenpreise.Die höhere Geflügelproduktion und die stabilen Preise lassen auf einen höheren Produktionswert als in den Vorjahren schliessen.

Der tiefere Produktionswert der Milch wurde durch die tieferen Preise und sinkende Milcheinlieferungen beeinflusst.Bei den Eiern wird mit höheren Preisen aber mit einer tieferen Produktion als im Vorjahr gerechnet.

Die Erzeugung landwirtschaftlicher Dienstleistungen ist in dieser Form neu in der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung.Sie wird für das Jahr 2003 auf 581 Mio.Fr. veranschlagt.Im Mehrjahresvergleich sind dies 2,2% mehr.Es wird damit gerechnet, dass die Arbeit der Lohnunternehmungen auf Vorjahresniveau bleibt,die Verpachtung von Milchkontingenten hingegen leicht ansteigt.

Die nicht trennbaren nicht landwirtschaftlichen Nebentätigkeiten sind ebenfalls neu Bestandteil der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung.Sie werden auf 321 Mio.Fr.geschätzt.Gegenüber den Vorjahren dürfte der Wert damit um 1,2% sinken.Das ist vor allem auf die kleinere Verarbeitungsmenge von Mostobst zurückzuführen.Dienstleistungen wie Strassenrand- und Landschaftspflege,Haltung von Pensionstieren und Schlafen im Stroh,welche ausserhalb der landwirtschaftlichen Branche angeboten werden,dürften dagegen gegenüber dem Dreijahresmittel um 4,2% zunehmen.

Die Ausgaben für Vorleistungen werden für 2003 auf 5,777 Mrd.Fr.veranschlagt, 1,7% tiefer als der Dreijahresdurchschnitt.Hauptgrund dafür sind die geringeren Ausgaben für Futtermittel bedingt durch die kleine Raufutterernte.Diese innerbetrieblich erzeugten und verbrauchten Futtermittel werden in den Vorleistungen gegengebucht.Dagegen sind,trotz einer Abnahme der Mischfutterpreise,die Ausgaben für die aus der Futtermittelindustrie zugekauften Futtermittel gestiegen.Zur Kostensenkung trug ebenfalls das Saatgut bei.Vor allem im Bereich der Baumschulen und der Zierpflanzenproduktion wird bei tieferen Preisen ein Rückgang der Nachfrage nach Pflanzgut erwartet.

Bei der Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen wird im Mehrjahresvergleich mit einer Abnahme von 11,9% gerechnet.Die leicht tieferen Ausgaben für die Vorleistungen dürften den tieferen Produktionswert des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereiches nicht kompensieren.

Die Abschreibungen werden auf 2,010 Mrd.Fr.oder im Mehrjahresvergleich um 1,2% höher geschätzt.Die Abschreibungen werden stark von den in den Vorjahren getätigten Investitionen beeinflusst.

Die Zunahme der sonstigen Produktionsabgaben von 5,9% ist vor allem auf die Unterkompensation der Mehrwertsteuer zurückzuführen.Einerseits stiegen die Mehrwertsteuersätze im Jahr 2001 für Primärgüter von 2,3% auf 2,4% und für übrige Güter von 7,5% auf 7,6%.Andererseits gab es bei der Zusammensetzung der Vorleistungspositionen eine gewisse Verschiebung von den Positionen mit tiefem Mehrwertsteuersatz (Saatgut,Dünger,Futtermittel etc.) zu den Positionen mit hohem Mehrwertsteuersatz (Reparaturen und Unterhalt,andere Dienstleistungen).Zudem wurde mehr für Motorfahrzeug- und Stempelgebühren ausgegeben.

Die sonstigen Subventionen beinhalten alle Direktzahlungen (allgemeine und für Ökoleistungen erbrachte Entschädigungen),den berechneten Zins für zinslose öffentliche Darlehen (Investitionskredite,Betriebshilfe) und die übrigen kantonalen und von Gemeinden erbrachten Beiträge.Sie beinhalten nicht die Gütersubventionen,welche bereits im Produktionswert berücksichtigt wurden (z.B.Anbaubeiträge).Die sonstigen Subventionen dürften sich auf 2,527 Mrd.Fr.belaufen.Das ist eine Zunahme um 5,2% gegenüber dem Dreijahresdurchschnitt.Im Vergleich zum Vorjahr liegt dieser Wert jedoch um 0,8% tiefer.

Das Arbeitnehmerentgelt (= Angestelltenkosten) wird 2003 auf 1,075 Mrd.Fr. geschätzt.Dies ist um 4,3% tiefer als der Mehrjahreswert.Der besonders starke Rückgang von Angestellten in den Baumschulen und den Betrieben der Zierpflanzenproduktion (Verlagerung der Angestellten in gartenbauliche Dienstleistungen) erwies sich als stärker als die Zunahme der Lohnkosten (inkl.Sozialbeiträge) pro Jahresarbeitskrafteinheit.

Bei den gezahlten Pachten ist mit einer Abnahme um 2,1% gegenüber dem Dreijahresmittel zu rechnen.Die gezahlten Schuldzinsen werden um 3,5% höher veranschlagt.

Als Nettounternehmenseinkommen verbleiben 2,835 Mrd.Fr.,13% weniger als in den vorangegangenen Jahren.Gegenüber dem Vorjahr liegt der Wert auch um 13% tiefer.