Bundesamt für Landwirtschaft

Office fédéral de l’agriculture

Ufficio federale dell’agricoltura

Uffizi federal d’agricultura

AGRARBERICHT

Herausgeber

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)

CH-3003 Bern

Telefon: 031 322 25 11

Telefax: 031 322 26 34

Internet: www blw admin ch

Copyright: BLW, Bern 2002

Gestaltung

Artwork, Grafik und Design, St Gallen

Druck Bruhin AG, Freienbach

Fotos

Agrofot Bildarchiv

Blue Planet Bild

BLW Bundesamt für Landwirtschaft

– Christof Sonderegger, Fotograf

– FAL Eidgenössische Forschungsanstalt

für Agrarökologie und Landbau

– Keystone Archive

Masterfile Schweiz

Peter Studer, Fotograf

PhotoDisc Inc

Prisma Dia-Agentur

– SBV Schweizerischer Bauernverband

– Schweizer Milchproduzenten SMP

– Schweiz Tourismus

Bezugsquelle

BBL, Vertrieb Publikationen

CH-3003 Bern

Bestellnummern: Deutsch:

Französisch:

Italienisch:

Telefax:

Internet: www bundespublikationen ch

–

–

–

–

–

–

–

730 680 02 d 10 2002 2800 82894

730 680 02 f 10 2002 1400 82894

730 680 02 i 10 2002 200 82894

031 325 50 58

2 I M P R E S S U M

■■■■■■■■■■■■■■■■ Inhaltsverzeichnis Vorwort 4 ■ 1. Bedeutung und Lage 1.1 Ökonomie 9 der Landwirtschaft 1 1 1 Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft 10 1 1 2 Märkte 19 1 1 3 Wirtschaftliche Lage des Gesamtsektors 47 1 1 4 Wirtschaftliche Lage der Einzelbetriebe 52 1.2 Soziales und Gesellschaft 65 1 2 1 Soziales 66 1 2 2 Gesellschaft 84 1 3 Ökologie und Ethologie 91 1 3 1 Ökologie 92 1 3 2 Ethologie 117 1.4 Beurteilung der Nachhaltigkeit 123 ■ 2. Agrarpolitische 2.1 Produktion und Absatz 131 Massnahmen 2.1.1 Übergreifende Instrumente 133 2 1 2 Milchwirtschaft 147 2 1 3 Viehwirtschaft 154 2 1 4 Pflanzenbau 160 2 1 5 Überprüfung der Massnahmen 171 2 2 Direktzahlungen 175 2 2 1 Bedeutung der Direktzahlungen 176 2.2.2 Allgemeine Direktzahlungen 184 2 2 3 Ökologische Direktzahlungen 194 2 3 Grundlagenverbesserung 213 2 3 1 Strukturverbesserungen und Betriebshilfe 214 2 3 2 Forschung, Beratung, Berufsbildung 223 2 3 3 Hilfsstoffe, Pflanzen- und Sortenschutz 230 2 3 4 Tierzucht 237 2 4 Finanzinspektorat 239 ■ 3. Internationale 3.1 Internationale Entwicklungen 245 Aspekte 3 2 Internationale Vergleiche 275 ■ Anhang Tabellen A2 Rechtserlasse im Bereich Landwirtschaft A63 Begriffe und Methoden A66 Abkürzungen A82 Literatur A84 I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 3

Das Berichtsjahr 2001 war für die Schweizer Landwirtschaft ein mittelmässiges Wirtschaftsjahr Die Endproduktion lag um 4% tiefer als im Durchschnitt der drei Vorjahre Dies ist vor allem auf schlechtere Erträge im Pflanzenbau zurückzuführen Für 2002 sieht die Situation aber wieder deutlich besser aus Die Schätzungen für das laufende Jahr gehen von einem wirtschaftlichen Ergebnis aus, welches mit dem guten Jahr 2000 vergleichbar ist Dies ist erfreulich, insbesondere vor dem Hintergrund der Schwierigkeiten auf dem Milchmarkt

Die Milchwirtschaft steht vor einer anspruchsvollen Phase der Restrukturierung, nicht nur in der Verarbeitung, sondern auch in der Landwirtschaft Die Ursachen für die aktuelle Situation reichen weit zurück In den siebziger und achtziger Jahren wurden in der Verarbeitungsindustrie Überkapazitäten aufgebaut, die vor und seit dem In-KraftTreten der neuen Milchmarktordnung nur ungenügend abgebaut wurden Die Erhöhungen der Milchpreise in den achtziger Jahren reduzierten auf der anderen Seite den Anpassungsbedarf bei den Landwirtschaftsbetrieben Verarbeitungs- und Landwirtschaftsbetriebe waren in der Folge zu wenig gut vorbereitet Die Marktkräfte, die auf Grund des neuen Verfassungsartikels für die Produktion von Nahrungsmitteln massgebend sind, haben nun die Schwächen der Schweizer Milchwirtschaft aufgedeckt Ich hoffe, dass die Krise eine Erneuerung ermöglicht, welche die Position der Milchwirtschafts- und Verarbeitungsbetriebe stärkt und so insgesamt die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Milchwirtschaft steigt Dies ist wichtig, denn die Milchproduktion trägt einen bedeutenden Anteil zur Endproduktion und damit zu einer produktiven Landwirtschaft bei

Der dritte Agrarbericht hat in der Grundausrichtung keine Änderungen erfahren. Der Bericht gibt Auskunft über die ökonomischen, sozialen und ökologischen Auswirkungen der Agrarpolitik, über die Entwicklungen bei den agrarpolitischen Massnahmen und über internationale Aspekte. Die Berichterstattung wurde gegenüber dem Vorjahr in einigen Bereichen wiederum weiterentwickelt So werden gesellschaftliche Aspekte wie z B das Konsumverhalten oder Meinungen der Bevölkerung zur Landwirtschaft neu in Abschnitt 1 2 und das Tierwohl separat in Abschnitt 1 3 dargestellt

Die Einkommen in der Landwirtschaft sind im Durchschnitt im Vergleich zur übrigen Bevölkerung tief Dies war schon unter der alten Agrarpolitik der Fall Die Ergebnisse der zentralen Auswertung von Buchhaltungsdaten der FAT zeigen ausserdem, dass sich die Situation nicht laufend verschlechtert. Die Einkommen gingen nach dem Rekordjahr 1989 bis 1995 kontinuierlich zurück, zu einem wesentlichen Teil noch vor der ersten Etappe der Agrarreform, die 1993 begann Inzwischen ist wieder eine deutliche Verbesserung eingetreten. So kann eine Mehrzahl der Betriebe genügend Eigenkapital bilden, um die betriebliche Existenz zu sichern Dies gelingt aber nicht allen Betrieben Rund ein Drittel der Betriebe ist finanziell in Bedrängnis Der Anteil dieser Betriebe hat in den neunziger Jahren leicht zugenommen Die stärkere Orientierung des Sektors am Markt bringt dies mit sich Nach wie vor wird in der Schweizer Landwirtschaft gegenüber vergleichbaren Betrieben im Ausland mehr Arbeit für dieselbe Produktionsmenge

V O R W O R T 4 ■■■■■■■■■■■■■■■■

Vorwort

eingesetzt. Es besteht also ein Spielraum für Kostensenkungen oder ein Wachstum der Betriebe Die Aufgabe von Betrieben ist in einem Sektor mit einem stagnierenden Marktvolumen und laufenden technischen Fortschritten eine natürliche Entwicklung Diese erlaubt es den übrigen Betrieben, ihre ökonomische Basis zu sichern.

Der Strukturwandel hat sich bis zum jetzigen Zeitpunkt zum grössten Teil im Rahmen des Generationswechsels abgespielt Die Sozialverträglichkeit war im Grundsatz gewährleistet Für einen Teil der Betriebe wird es auch künftig schwierig sein, sich in einem Umfeld mit mehr Konkurrenz behaupten zu können Mit der Weiterentwicklung der Agrarpolitik (AP 2007) wurden deshalb zusätzliche Begleitmassnahmen, z B die Umschulungsbeihilfen vorgeschlagen, damit der Anpassungsprozess weiterhin sozialverträglich verlaufen kann.

Die Sorgen und Ängste der Bäuerinnen und Bauern sind ernst zu nehmen Die Restrukturierung wird von allen Beteiligten viel abverlangen. Ich bin aber überzeugt, dass mit der AP 2007 wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltige Lösungen erreicht werden können

Manfred Bötsch

Direktor des Bundesamtes für Landwirtschaft

V O R W O R T 5

6

1 7 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 1. Bedeutung

Landwirtschaft

und Lage der

In Artikel 104 ist festgehalten, dass «der Bund dafür zu sorgen hat, dass die Landwirtschaft durch eine nachhaltige und auf den Markt ausgerichtete Produktion einen wesentlichen Beitrag leistet zur:

a sicheren Versorgung der Bevölkerung;

b Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Pflege der Kulturlandschaft;

c dezentralen Besiedlung des Landes»

Die in der Verfassung verankerten Ziele machen deutlich, dass die Landwirtschaft Aufgaben erfüllt, die über die reine Nahrungsmittelproduktion hinausgehen Man spricht in diesem Zusammenhang von der Multifunktionalität der Landwirtschaft Die Landschaftspflege, die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und die dezentrale Besiedlung sind Leistungen, die im öffentlichen Interesse liegen, welche sich über den Markt aber nur teilweise abgelten lassen

Der Begriff «nachhaltig» wurde 1996 zum ersten Mal in der Verfassung verankert Er ist seit der Konferenz über Umwelt und nachhaltige Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 eine wichtige Leitlinie für politisches Handeln geworden

Der Bundesrat will die Auswirkungen der neuen Agrarpolitik verfolgen. Er hat in der Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft die dafür notwendigen Voraussetzungen geschaffen Die Verordnung sieht in Artikel 1 Absatz 1 vor, dass die Agrarpolitik und die Leistungen der Landwirtschaft unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit zu untersuchen sind Absatz 2 hält fest, dass die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen zu beurteilen sind Das BLW wird beauftragt, jährlich über die Ergebnisse der Untersuchungen Bericht zu erstatten Mit dem Agrarbericht kommt das BLW diesem Auftrag nach

Die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit bilden die Grundstruktur zu den Informationen von Kapitel 1 des Agrarberichts Dieses gibt Auskunft über die Bedeutung und Lage der Landwirtschaft.

8 1 . B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 1

Die Landwirtschaft ist auf eine ausreichende wirtschaftliche Basis angewiesen, damit sie die von ihr verlangten Leistungen erbringen kann Die Darstellung der ökonomischen Auswirkungen der Agrarpolitik bilden deshalb einen wichtigen Bestandteil der Berichterstattung Diese gibt unter anderem Auskunft über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Landwirtschaftsbetriebe, über die Strukturentwicklungen, über die Verflechtungen zur übrigen Wirtschaft oder über die Verhältnisse auf den verschiedenen Märkten

Im Folgenden werden die ökonomische Stellung der Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft dargestellt, Informationen über Produktion, Verbrauch, Aussenhandel, Produzenten- und Konsumentenpreise auf den einzelnen Märkten vermittelt, die wirtschaftliche Lage des Gesamtsektors und der Einzelbetriebe aufgezeigt sowie ein Projekt «Performance in der Schweizer Landwirtschaft» vorgestellt

9 1 . 1 Ö K O N O M I E ■■■■■■■■■■■■■■■■ 1.1

Ökonomie

1

■ Landwirtschaftsbetriebe

1.1.1 Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft

Der Rückgang der Anzahl Landwirtschaftsbetriebe ist ein Prozess, der nicht nur in der Schweiz, sondern auch im übrigen Europa zu beobachten ist Im Folgenden wird die Entwicklung aufgezeigt in der Schweiz und in ausgewählten EU-Ländern

Entwicklung der Landwirtschaftsbetriebe in der Schweiz und in ausgewählten EU-Ländern

1 1996

Eurostat, BFS

Die Veränderungen der Anzahl Landwirtschaftsbetriebe im Jahrzehnt 1990–2000 zeigen sowohl in der Schweiz als auch in ausgewählten EU-Ländern vergleichbare Ausmasse. In fast allen berücksichtigten EU-Ländern ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen Die höchste Abnahmerate wurde in diesem Zeitraum in Dänemark festgestellt, die Tiefste in Grossbritannien

10 1 . 1 Ö K O N O M I E 1

■■■■■■■■■■■■■■■■

Land Anzahl Betriebe Veränderung 1990–2000 1990 1995 2000 in % Deutschland 653 550 566 910 471 960 -27,8 Frankreich 923 590 734 800 663 810 -28,1 Italien 2 664 550 2 482 100 2 152 210 -19,2 Österreich 278 000 221 750 199 470 -28,2 Niederlande 124 800 113 200 101 550 -18,6 Dänemark 81 270 68 770 57 830 -28,8 Spanien 1 593 640 1 277 600 1 287 420 -19,2 Grossbritannien 243 060 234 500 233 250 -4,0 Schweiz 92 815 79 479 1 70 537 -24,0

Quellen:

Tabelle 1, Seite A2

■ Familieneigene Arbeitskräfte nehmen ab

Bei den Beschäftigten in der Landwirtschaft wird einerseits zwischen Voll- und Teilzeitbeschäftigten unterschieden, andererseits aber auch zwischen familieneigenen und -fremden Arbeitskräften Zu den Familieneigenen gehören neben dem Betriebsleiter/der Betriebsleiterin andere Familienangehörige. Bei den Familienfremden wird zwischen Schweizerinnen und Schweizern sowie Ausländerinnen und Ausländern unterschieden

Entwicklung der familieneigenen und -fremden Beschäftigten

19901996

Quelle: BFS

1 . 1 Ö K O N O M I E 11 1

2000 A n z a h l

Familieneigene Betriebsleiterinnen Betriebsleiter Andere familieneigene Frauen Andere familieneigene Männer Familienfremde Familienfremde Schweizerinnen Familienfremde Schweizer Ausländerinnen Ausländer 0 150 000 175 000 200 000 225 000 250 000 125 000 100 000 75 000 25 000 50 000

■ Mehr Kühe ohne Verkehrsmilch

Die Gesamtzahl der familieneigenen Arbeitskräfte hat zwischen 1990 und 2000 um 51'500 oder rund 24% abgenommen Mit 35'755 handelte es sich zu 70% um Personen der Kategorie andere familieneigene Beschäftigte Auch der relative Rückgang war bei dieser Kategorie grösser als bei der Kategorie Betriebsleiter und Betriebsleiterinnen 70% des Rückgangs hat in der Teilperiode 1990–1996 stattgefunden und 30% in der Teilperiode 1996–2000 In der zweiten Periode ist demnach eine Verlangsamung eingetreten Die Entwicklung ist bei Frauen und Männern unterschiedlich verlaufen Der Anteil Frauen ging in der Teilperiode 1990–1996 um 21'460 oder knapp 27% zurück, in der Teilperiode 1996–2000 hat dagegen wieder eine Zunahme von 3'269 oder 6% stattgefunden Der Anteil Männer war in beiden Teilperioden rückläufig Insgesamt wurden im Jahr 2000 rund 31'000 Männer weniger gezählt als 1990. Das Verhältnis zwischen Männer und Frauen unter den familieneigenen Beschäftigten blieb in diesem Zeitraum konstant

Eine gegenläufige Entwicklung als bei den familieneigenen ist bei den familienfremden Arbeitskräften zu beobachten Diese haben zwischen 1990 und 2000 um 1'732 oder 5% zugenommen In der Teilperiode 1990–1996 stieg ihre Zahl gar um 8'171 oder 23% stark an In der Teilperiode 1996–2000 verringerte sich diese Zahl wieder um 6‘439 oder 14% Bei den familienfremden Beschäftigten hat sich das Verhältnis zwischen Männer und Frauen im Zeitraum 1990–2000 zugunsten der Frauen verschoben

Der Rindviehbestand der Schweiz hat sich zwischen 1990 und 2000 von 1,86 Mio auf 1,59 Mio Tiere reduziert Dies entspricht einem Rückgang von 15% Der Kuhbestand ging in dieser Zeit um 10% zurück Während die Anzahl Kühe, deren Milch in Verkehr gesetzt wird, ebenfalls um 15% abnahm, stieg die Anzahl Kühe ohne Verkehrsmilch um 34'105 Einheiten. Der Anteil der Verkehrsmilchkühe am Kuhbestand ist in diesem Jahrzehnt von 92 auf 86% zurückgegangen

Entwicklung der Anzahl Kühe mit und ohne Verkehrsmilchproduktion

12 1 . 1 Ö K O N O M I E 1

Tabelle 2, Seite A3

19901996 2000 A n z a h l Kühe mit Verkehrsmilch Kühe ohne Verkehrsmilch Quelle: BFS 0 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 726 362 64 542 70 367 98 647 693 676 615 645

■ Entwicklung von Preisindices

Die Kühe ohne Verkehrsmilch setzen sich aus gemolkenen Kühen sowie Mutter- und Ammenkühen zusammen Zwischen 1990 und 2000 erhöhte sich die Zahl der Mutterund Ammenkühe von 13'536 auf 44'882 Tiere Bei den gemolkenen Kühen dagegen war nur ein geringer Anstieg um 2'759 Tieren zu verzeichnen. Die Mutter- und Ammenkühe haben damit ihren Anteil am Bestand der Kühe ohne Verkehrsmilch von 21 auf 45% erhöht Ihr Anteil am gesamten Kuhbestand lag im Jahr 2000 bei rund 6%

Der Produzentenpreisindex ist nach einem leichten Anstieg im 2000 im Berichtsjahr wieder um 5,4 Prozentpunkte gesunken Dafür verantwortlich waren insbesondere die tieferen Preise bei Getreide und bei der Viehwirtschaft

Entwicklung des Produzenten-, Konsumenten- und Importpreisindexes für Nahrungsmittel sowie des Indexes der Preise für landwirtschaftliche Produktionsmittel

Importpreisindex

für Nahrungsmittel 1

Landesindex der Konsumentenpreise, Untergruppe Nahrungsmittel und Getränke

Index der Preise der landwirtschaftlichen Produktionsmittel

Produzentenpreisindex

Landwirtschaft

1 Basis Mai 1993 = 100 Ältere Zeitreihen sind für diesen Index nicht vorhanden Im Importpreisindex enthält die Gruppe «Nahrungsmittel» die Untergruppen «Fleisch», «Andere Nahrungsmittel» und «Getränke». Diese umfassen ausgewählte Produkte und widerspiegeln nicht den gesamten Bereich der Nahrungsmittelimporte

Quellen: BFS SBV

Im Landesindex der Konsumentenpreise wirken sich die Kosten und Margen der Nahrungsmittelverarbeitung und des Nahrungsmittelhandels, die Weltmarktpreise für Nahrungsmittel und Nahrungsmittelrohstoffe (rund 40% des Nahrungsmittelverbrauchs in Kalorien gemessen werden importiert), der Wechselkurs des Schweizer Frankens und etwa zu einem Siebtel die inländischen Produzentenpreise aus Der Index hat im Berichtsjahr gegenüber 2000 um 2 Prozentpunkte zugelegt

Im Index der Preise der landwirtschaftlichen Produktionsmittel drücken sich in erster Linie die Preise von Futtermitteln, Saat- und Pflanzgut, Dünge-, Bodenverbesserungsund Pflanzenschutzmitteln sowie von Bau- und Ausrüstungsinvestitionen aus Ausserdem fliesst ein Teil der mit dem Landesindex der Konsumentenpreise gemessenen Preisentwicklungen unmittelbar in den entsprechenden Index ein. Dazu gehören unter anderem Energie (Treibstoffe, Strom), Telefon, Wasser, Unterhalts- und Reparaturkosten Der Index der Preise der landwirtschaftlichen Produktionsmittel zeigt in abgeschwächter Form denselben Verlauf wie der Landesindex der Konsumentenpreise. Im Jahr 2001 ist der Index um 0,7 Prozentpunkte auf 99,9 angestiegen

Im Importpreisindex für Nahrungsmittel ist nicht der gesamte Warenkorb der Nahrungsmittelimporte enthalten Seine Aussagekraft ist deshalb nicht derjenigen des Produzenten- oder Konsumentenpreisindexes gleichzustellen. Der Index blieb im 2001 unverändert auf 111,8 Prozentpunkten

13 1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 1

I n d e x ( 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 )

75 80 85 90 95 100 105 110 115 1990–921993 1994 1995 1996 1997 1998 19992000 2001

■

Aussenhandel mit Land-

Im Berichtsjahr nahmen sowohl die gesamten Einfuhren als auch die gesamten Ausfuhren gegenüber 2000 um knapp 2% zu Die Importe stiegen von total 139,4 auf 141,9 Mrd Fr , die Exporte von 136,0 auf 138,5 Mrd Fr Bei den landwirtschaftlichen Erzeugnissen erhöhten sich die Importe von 8,5 auf 8,6 Mrd. Fr., die Exporte von 3,5 auf 3,6 Mrd Fr

Die EU ist im Agrarbereich die wichtigste Handelspartnerin der Schweiz Im Berichtsjahr stammten 72,1% der Landwirtschaftsimporte (6,2 Mrd Fr ) aus der EU 65,5% der Exporte (2,4 Mrd Fr ) wurden in den EU-Raum getätigt Gegenüber dem Vorjahr hat es sowohl bei den Einfuhren als auch bei den Ausfuhren leichte Zunahmen gegeben Seit 1990 hat bei den Importen der Verkehr mit der EU um 1,4 Mrd Fr und bei den Exporten um 0,7 Mrd. Fr. zugenommen.

Der Agrarhandel der Schweiz mit ausgewählten EU-Ländern ist zwischen 1990 und 2001 wertmässig mit Ausnahme von Italien sowohl auf der Einfuhr- als auch auf der Ausfuhrseite angestiegen Die Exporte nach Italien haben um 91 Mio Fr abgenommen Im Gegenzug hat der Import aus diesem Land im selben Zeitraum mit 449 Mio Fr am meisten aller ausgewählter Länder zugelegt Von Frankreich führt die Schweiz am meisten ein Am wenigsten wird aus Österreich importiert Bei den Ausfuhren hat zwischen 1990 und 2001 der Verkehr mit Deutschland um 369 Mio Fr zugenommen Die Schweiz hat also im letzten Jahrzehnt vor allem das Exportgeschäft mit dem nördlichen Nachbarn ausgebaut. Deutschland führt die Liste der ausgewählten Länder bei den Ausfuhren denn auch mit Abstand an Eine stark negative Bilanz hat die Schweiz mit Spanien und der Niederlande, während sich die Ein- und Ausfuhren nach Österreich auf relativ bescheidenem Niveau die Waage halten.

14 1 . 1 Ö K O N O M I E 1

wirtschaftsprodukten

Quelle: OZD Deutschland Frankreich Italien Österreich Spanien Niederlande übrige Länder 777 1 021 408 832 387 1 635 248 1 407 281 1 347 372 900 191 211 140 157 64 478 47 383 127 763 92 593 525 717 358 575 Einfuhren Ausfuhren 200015001000 5000 in Mio. Fr 5001000 2001 1990

Entwicklung des landwirtschaftlichen Aussenhandels mit der EU

Entwicklung der Ein- und Ausfuhren von landwirtschaftlichen Produkten und Verarbeitungserzeugnissen nach Produktekategorie

Milchprodukte (4)

Tabak und Diverses (13, 14, 24)

Nahrungsmittel (20, 21)

Tierfutter, Abfälle (23)

Getreide und Zubereitungen (10, 11, 19)

Genussmittel (9, 17, 18)

Ölsaaten, Fette und Öle (12, 15)

Lebende Pflanzen, Blumen (6)

Gemüse (7)

Früchte (8)

Tierische Produkte, Fische (1, 2, 3, 5, 16)

Getränke (22)

Quelle: OZD

Einfuhren von landwirtschaftlichen Produkten und Verarbeitungserzeugnissen werden bei allen Produktekategorien in erheblichem Umfang getätigt In den letzten elf Jahren stark zugenommen haben die Importe von Getränken, tierischen Produkten (inkl Fische), von Produkten der Kategorie Nahrungsmittel (z B Gemüse- und Früchtezubereitungen) sowie von Getreide und Zubereitungen Nahmen 1990 noch die tierischen Produkte die Spitzenposition ein, waren es im Jahr 2001 neu die Getränke. Im Gegensatz zu den Einfuhren gibt es bei den Ausfuhren einige Produktekategorien, die wenig Bedeutung haben Zu ihnen zählen z B Früchte, Gemüse und Tierische Produkte Ausgeführt werden vor allem verarbeitete Nahrungsmittel, Käse sowie Genussmittel. Im Zeitraum 1990–2001 am meisten zugelegt haben die verarbeiteten Nahrungsmittel sowie Genussmittel Bei den Milchprodukten ist der Export hingegen zurückgegangen Exportüberschüsse werden bei Milchprodukten, Tabak und Diverses und neu auch bei Nahrungsmitteln erzielt War dieser 1990 mit 248 Mio Fr noch bei den Milchprodukten grösser, lag 2001 Tabak und Diverses mit 271 Mio Fr an der Spitze Der Überschuss bei der Milch verringerte sich hingegen um 122 Mio Fr auf 126 Mio Fr

15 1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 1

541 415 594 346 659 388 469 295 849 812 475 534 154 338 120 276 420 605 160 422 718 742 438 636 3 552 4 433 4 579 30 494 7 898 7 822 48 1 382 106 1 194 165 1 507 89 1 004 25 342 45 288 Einfuhren Ausfuhren 2000150010005000 in Mio Fr ( ): Zolltarif-Nr 5001000 2001 1990

Entwicklung der Ein- und Ausfuhren von landwirtschaftlichen Produkten und Verarbeitungserzeugnissen pro Kopf der Bevölkerung in ausgewählten Ländern

Die Einfuhren von landwirtschaftlichen Produkten und Verarbeitungserzeugnissen pro Kopf der Bevölkerung haben sich von Land zu Land unterschiedlich entwickelt Im Zeitraum 1990–2001 haben sie in den meisten betrachteten Ländern zugenommen Ausnahmen waren Italien, Deutschland, die Niederlande und die Schweiz Mit Abstand am meisten zugelegt haben die Importe in Australien mit 297 $ pro Kopf der Bevölkerung gefolgt von Irland mit 218 $ Am deutlichsten abgenommen haben sie hingegen in Deutschland mit 126 $ pro Einwohner Auch auf der Ausfuhrseite wurden mit Ausnahme von Frankreich, Deutschland und der Niederlande Zunahmen beobachtet. Zwischen 1990 und 2001 war Australien mit 370 $ pro Kopf der Bevölkerung das Land mit der stärksten Exportzunahme vor Österreich mit 200 $ Am meisten abgenommen haben in diesem Zeitraum die Exporte der Niederlande mit 143 $ pro Einwohner 1990 lag die Schweiz mit 389 $ pro Kopf der Bevölkerung an erster Stelle der Nettoimporteure vor Japan mit 262 $ Als bedeutendster Nettoexporteur erwies sich damals Irland mit 893 $ pro Kopf der Bevölkerung vor der Niederlande mit 673 $ Elf Jahre später hat Japan mit 366 $ pro Kopf der Bevölkerung die Schweiz an der Spitze der Nettoimporteure abgelöst. Die Niederlande haben mit 927 $ pro Kopf der Bevölkerung Irland vom ersten Rang der Nettoexporteure verdrängt

16 1 . 1 Ö K O N O M I E 1

Quelle: OECD Irland Niederlande Australien Kanada Frankreich Spanien USA Italien Österreich Deutschland Grossbritannien Japan Schweiz 1 671 842 1 517 624 1 701 1 074 1 844 1 171 528 411 158 114 575 400 392 259 561 406 585 402 389 354 215 245 256 353 186 377 380 463 180 338 301 434 307 560 254 443 224 400 281 633 262 651 17 383 14 276 196 174 166 120 Einfuhren Ausfuhren 1 500 1 000 5000 in $ pro Einwohner 500 1 000 1 500 2 000 2001 1990

Die Schweizer Landwirtschaft produziert rund 60% der im Inland verbrauchten Nahrungsmittel (gemessen in Kalorien) Allerdings sind jährliche Schwankungen festzustellen 2000 lag der Selbstversorgungsgrad bei 62% und war damit um 4 Prozentpunkte über dem Wert von 1999. Den Ausschlag gab das bessere Pflanzenbaujahr.

Bei tierischen Produkten blieb der Inlandanteil 2000 wie 1999 stabil bei 95% Im pflanzlichen Bereich stieg er von 40% im Jahr 1999 auf 46% im 2000 Somit wurde wieder annähernd der Stand von 1998 (47%) erreicht

Der Bund hat im Berichtsjahr gesamthaft 50'215 Mio Fr ausgegeben, ein Ausgabenplus von 6,5% gegenüber 2000 Davon wurden 3'962 Mio Fr für Landwirtschaft und Ernährung aufgewendet. Nach sozialer Wohlfahrt (12'535 Mio. Fr.), Finanzen und Steuern (9'472 Mio Fr ), Verkehr (8'107 Mio Fr ) und Landesverteidigung (4'956 Mio Fr ) liegen die Ausgaben für Landwirtschaft und Ernährung nach wie vor an fünfter Stelle.

Der Anteil von Landwirtschaft und Ernährung an den Gesamtausgaben des Bundes blieb im Berichtsjahr wie im Vorjahr auf dem Stand von 7,9%

Die Entwicklung der Ausgaben für Produktion und Absatz ist auf die Erfüllung der in Artikel 187, Absatz 12 der Übergangsbestimmungen zum neuen LwG festgehaltenen Verpflichtung ausgerichtet, wonach in den fünf Jahren nach In-Kraft-Treten des Gesetzes die Mittel im Bereich der Marktstützung um einen Drittel gegenüber den Ausgaben im Jahr 1998 abzubauen sind Diese Verpflichtung entspricht in diesem Zeitraum einem Abbau von rund 400 Mio Fr 1998 betrugen die Ausgaben für Produktion und Absatz 1'203 Mio. Fr. 2001 waren es noch 902 Mio. Fr. In dieser Zeitspanne wurden die Mittel um 301 Mio Fr reduziert

1 . 1 Ö K O N O M I E 17 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 1 Entwicklung der Ausgaben

für Landwirtschaft und Ernährung 1990/921993 1994 1995 1996 1997 1998 199920002001 M i o F r i n % absolut (Mio. Fr.) in % der Gesamtausgaben Quelle: Staatsrechnung 0 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 7,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 3 0 4 8 3 4 1 6 3 4 9 6 3 5 4 7 3 9 5 3 3 9 0 8 3 9 2 6 4 1 9 7 3 7 2 7 3 9 6 2

des Bundes

■ Selbstversorgungsgrad bei 62%

■ Ausgaben für Landwirtschaft und Ernährung

Tabelle 48, Seite A56

Tabelle 13, Seite A13

Entwicklung der Ausgaben des Bundes für Landwirtschaft und Ernährung

Anmerkung: Die Staatsrechnung 1999 bildet die Basis für die Aufteilung der finanziellen Mittel auf die einzelnen Aufgabengebiete So wurden z B die Aufwendungen für die Kartoffel-und Obstverwertung oder die Ausgaben für die Getreideverwaltung 1990/92 als Ausgaben des BLW einbezogen Zu diesem Zeitpunkt gab es dafür noch separate Rechnungen Die Zahlen für 1990/92 sind deshalb nicht identisch mit den Angaben in der Staatsrechnung

Quellen: Staatsrechnung BLW

Die vorsichtige Budgetierung bei den Direktzahlungen für 1999 und 2000 führte zu Minderausgaben von 172 Mio Fr im 2000 Der Bundesrat hat diesem Umstand Rechnung getragen und bei der Beitragsgfestsetzung der Direktzahlungen für 2001 die Ansätze nach oben angepasst Dies bewirkte einen Anstieg der Direktzahlungen um 210 Mio Fr im Jahr 2001 gegenüber 2000

Die Ausgaben für Grundlagenverbesserung erhöhten sich im Berichtsjahr um 31 Mio Fr gegenüber 2000 Diese Erhöhung liegt im Rahmen der geplanten Erweiterung der Massnahmen im Bereich der Strukturverbesserungen.

18 1 . 1 Ö K O N O M I E 1

Ausgabenbereich 1990/92 1999 2000 2001 in Mio. Fr. Produktion und Absatz 1 685 1 318 955 902 Direktzahlungen 772 2 286 2 114 2 334 Grundlagenverbesserung 207 148 246 277 Weitere Ausgaben 384 445 412 449 Total Landwirtschaft und Ernährung 3 048 4 197 3 727 3 962

1.1.2 Märkte

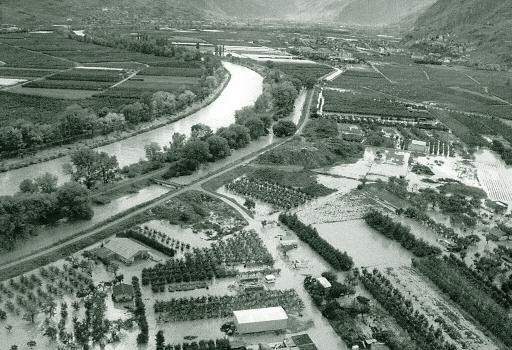

Das Jahr 2001 war insgesamt warm, in den nördlichen Alpen und auf der Alpennordseite nass bis sehr nass und im Tessin sowie im Mittelland sehr sonnig Der Sommer zeichnete sich aus durch vergleichsweise hohe Temperaturen, eine lange Sonnenscheindauer und trotzdem viel Niederschlag

Die Milch- und Käseproduktion hat im Berichtsjahr weiter zugenommen Auch der Produzentenpreis für Milch ist im Durchschnitt leicht gestiegen In der Tierproduktion stand aufgrund der BSE- und Maul-und-Klauenseuche-Diskussionen eine geringe Rindfleischnachfrage einem gleichzeitig erhöhtem Angebot und sinkenden Produzentenpreisen gegenüber Sowohl im Acker- wie auch im Gemüse- und Obstbau mussten gegenüber 2000 grösstenteils tiefere Erträge verzeichnet werden

Die Endproduktion, also der Wert aller in der Landwirtschaft erzeugten Produkte, hat gegenüber dem Vorjahr um 4,7% abgenommen: Pflanzen und pflanzliche Erzeugnisse minus 10,7% (252 Mio Fr ); Tiere und tierische Erzeugnisse minus 1,9% (100 Mio

)

19 1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 1 ■■■■■■■■■■■■■■■■

Fr

Zusammensetzung der Endproduktion 2001 Milch 36% Schweine 14% Rindvieh 13% Übrige pflanzliche Erzeugnisse 2% Früchte, Gemüse 10% Weinmost 7% Getreide 7% Quelle: SBV 1 Schätzung, Stand Winter 2001/2002 Total 7 275 Mio. Fr. 1 Geflügel, Eier 5% Übrige tierische Erzeugnisse 2% Kartoffeln, Zuckerrüben 4% Tabelle 14, Seite A14

■ Produktion:

Kontingentserhöhung wurde ausgenützt

Milch und Milchprodukte

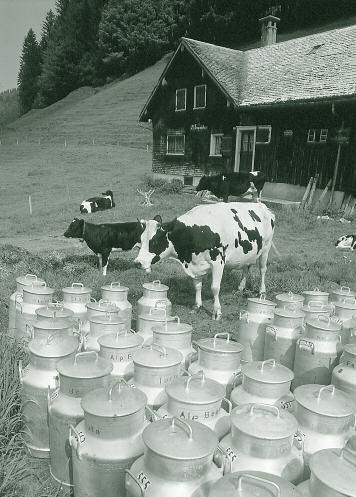

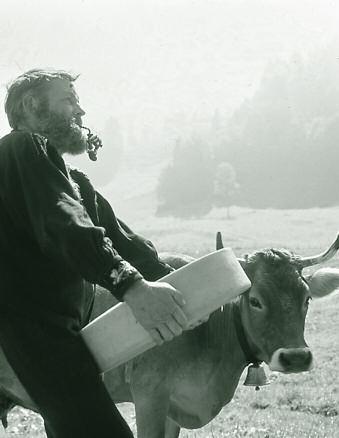

Das Berichtsjahr 2001 war nochmals ein gutes Milchjahr Die Kontingentserhöhung wurde ausgenützt und die Produktion von Käse, Frischmilchprodukten, Butter und Milchpulver ist gestiegen Die erfreuliche Marktsituation im Jahr 2001 hat auch zu stabilen Preisen für die Produzenten geführt Weiter konnte eine leicht steigende Tendenz bei den Konsumentenpreisen festgestellt werden

Die Gesamtmilchproduktion stieg gegenüber dem Vorjahr um 70‘000 t auf 3,94 Mio t Rund 19% dieser Menge diente der Selbstversorgung oder wurde auf dem Hof verfüttert. Die Milchleistung pro Kuh nahm im Berichtsjahr weiter auf 5'540 kg (+70 kg) zu.

Entwicklung von Kuhbestand und Milchleistung

Im Berichtsjahr haben die Milchproduzenten 3,21 Mio t Milch verkauft Diese Milchmenge stammte von 614'608 Kühen. Erstmals seit 1990/92 konnte im Jahr 2001 wieder eine leichte Zunahme des Kuhbestandes von 3'000 Tieren (+0,4%) verzeichnet werden Diese Entwicklung lässt sich durch die erschwerte Situation im Verkauf von überzähligen Kühen wegen der BSE-Krise und der Maul-und Klauenseuche im Frühjahr und Herbst 2001 erklären

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 20

Tabellen 3–13, Seiten A4–A13

1990/92199920002001 A n z a h l K ü h e k g M i l c h p r o K u h Kuhbestand Milchleistung je Kuh Quelle: SBV 660 000 680 000 5 600 5 500 5 400 5 300 5 200 5 100 5 000 4 900 4 800 4 700 780 000 760 000 740 000 720 000 700 000 800 000

Milcheinlieferungen nach Monaten 2000 und 2001

Mit Ausnahme von November und Dezember waren die monatlichen Milcheinlieferungen im Jahr 2001 höher als im Vorjahr, vor allem in den Monaten Januar, März, Juni bis August Die Zunahme der Produktion ist auf die generelle Erhöhung der Milchkontingentsmenge um 3% für das Milchjahr 2001/2002 zurückzuführen.

Im Berichtsjahr wurde die insgesamt vermarktete Milch (3,21 Mio. t) wie folgt verwertet (in t Milch): zu Konsummilch und anderen Milchprodukten: 1'066'000 t (+1,0%)

1 . 1 Ö K O N O M I E 21 1

zu Käse:

t

zu Rahm/Butter: 724'000 t (+1,8%)

1'420'000

(+0,7%)

J a n u a r F e b r u a r M ä r z A p r i l M a i J u n i J u l i A u g u s t S e p t e m b e r O k t o b e r N o v e m b e r D e z e m b e r i n 1 0 0 0 t Milcheinlieferungen 2001 Milcheinlieferungen 2000 Quelle: TSM 220 230 250 240 270 260 280 290 300 310 ■ Verwertung

■ Aussenhandel: steigende Joghurtexporte

der Verwertung der vermarkteten Milch 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500

Entwicklung 0

Quellen: TSM, SBV

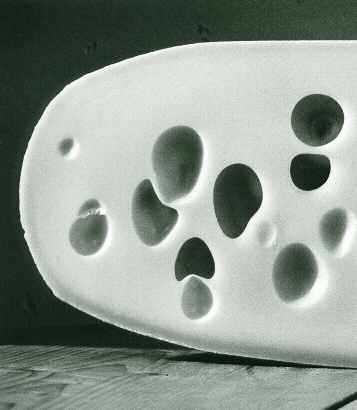

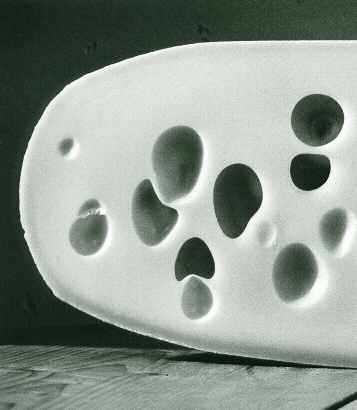

Die hergestellte Menge Käse nahm gegenüber dem Vorjahr um 2,9% zu Die Zunahme im Vergleich zum Vorjahr betrug beim Weichkäse 5,4% (auf 6'978 t) und beim Halbhartkäse 4,9% (auf 48'164 t) Das Produktionsvolumen von Frischkäse und von Hartkäse weist eine leicht positive Tendenz auf. Im Vergleich zum Vorjahr stieg im Jahr 2001 die Produktion von Spezialprodukten (z B reiner Schaf- oder Ziegenkäse) um 30% von 494 t auf 643 t

Im Berichtsjahr wurde erstmals seit ein paar Jahren wieder mehr Butter produziert Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr betrug 14,5% (von 36'611 t auf 41'904 t) Die Zunahme steht im Zusammenhang mit der höheren Milchproduktion

Die Milchpulverproduktion nahm im Berichtsjahr wiederum zu, insbesondere beim Vollmilchpulver war innert Jahresfrist eine Zunahme um 50,6% festzustellen (von 10'332 t auf 15'559 t) Sie ist mit dem höheren Bedarf in der Schokoladeindustrie zu erklären, die auf entsprechende Importe verzichtete.

Die Produktion von Frischmilchprodukten ist nach wie vor zunehmend Allerdings ist die Konsummilchproduktion gegenüber dem Vorjahr um 0,8% zurückgegangen Dafür wurden insbesondere vermehrt Joghurt und Dessertprodukte hergestellt

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 22

1990/92199920002001 i n 1 0 0 0 t M i l c h Andere Milchprodukte Rahm Butter

Im Milchsektor ist die Aussenhandelsbilanz nach wie vor positiv Die Schweiz exportiert bei Käse, Milchpulver, Joghurt und Rahm mengenmässig mehr als sie einführt. Käse Konsummilch

Entwicklung der Exporte und Importe von Käse

1990/92199920002001

Die wirtschaftlich bedeutungsvolle Käseausfuhr sank im Berichtsjahr um 1,4% auf 53'099 t Der Käseimport stieg leicht auf 31'245 t Die Hartkäseeinfuhr allein nahm um 6,8% auf 7'340 t zu (Parmesan/Grana Padano) Auffallend ist im 2001 die Zunahme der Joghurtexporte um 47,7% auf 3'981 t. Die Joghurteinfuhren sind unbedeutend (151 t) Der Export von Milchpulver bildete sich von 13'992 t auf 4'905 t (–65%) zurück Der Import nahm um 51,2% ab Im Vorjahresvergleich sank der Rahmexport stark (um 832 t bzw. 55%).

Betrachtet man die Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums einzelner Milchprodukte, so sind im Vergleich zum Vorjahr unterschiedliche Tendenzen erkennbar: steigendem Käse- und Joghurtverbrauch stehen stabilem Quark- und leicht abnehmendem Butterkonsum gegenüber

Der Käsekonsum pro Kopf erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 kg auf 18,4 kg. Der grösste Anstieg kann wiederum beim Frischkäseverbrauch verzeichnet werden, dessen Konsum neu 4,5 kg (+36,4%) erreicht Der Joghurtabsatz stieg im Berichtsjahr erstmals seit drei Jahren wieder an.

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 23 1

i n t Käseausfuhr Käseeinfuhr Handelsbilanz Quellen: OZD, BLW 0 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums

k g p r o K o p f Käse Joghurt Quelle: SBV Butter Quark 0,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 14,0 16,0 18,0 20,0 ■ Verbrauch: Käse und Joghurt im Trend

1990/92199920002001

■ Produzentenpreise: leicht höher

und Methoden, Seite A68

Der vom Bundesrat festgelegte Zielpreis lag unverändert bei 77 Rp. pro kg Milch mit insgesamt 73 g Fett und Protein Wie schon im vorangehenden Jahr wurde auch im Berichtsjahr der Zielpreis übertroffen

Milchpreise 2001 gesamtschweizerisch und nach Regionen

Die regionalen Differenzen zwischen den Preisen sind relativ gering Werden die Milchpreise 2000 mit denjenigen des Berichtsjahres verglichen, so kann eine leichte Zunahme festgestellt werden Der schweizerische Gesamt-Milchpreis ist um 0 49 Rp pro kg Milch auf 79 90 Rp gestiegen Der Preis für Biomilch nahm um 1,3% zu und erreichte 95 32 Rp pro kg Milch Für Biomilch wird zwischen 15 und 17 Rp pro kg Milch mehr als für die übrige Milch bezahlt

■ Konsumentenpreise: Leicht steigend

1 kg Emmentaler kostete im Jahr 2001 durchschnittlich Fr 20 59 Die Zunahme beträgt gegenüber dem Vorjahr 41 Rp. Für 125 g vollfetten Camembert zahlte der Konsument Fr 2 70 oder 16 Rp mehr als im Jahr 2000

Erstmals seit Jahren haben sich im Berichtsjahr die Konsumentenpreisindices für Milch und Milchprodukte erhöht Der Index für Butter ist mit 4 Punkten oder 4,3% am stärksten gestiegen Die restlichen Indices stiegen durchschnittlich um einen Punkt

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 24

Rp /kg CH Region I Region II Region III Region IV Region V Gesamt 79 90 80 05 80 40 79 63 79 30 80 41 Industriemilch 78 65 78 84 79 05 78 69 77 72 79 88 verkäste Milch 79 73 80 34 79 46 79 53 79 23 82 45 Biomilch 95 32 95 32 95 79 94 57 94 98 nicht erhoben Quelle:

BLW

Entwicklung der Konsumentenpreisindices für Milch und Milchprodukte 1990/92199920002001 I n d e x ( M a i 1 9 9 3 = 1 0 0 ) Milch Käse Butter Quelle: BFS Rahm Andere Milchprodukte 75 85 80 90 95 100 105

Begriffe

■ Bruttomarge: tendenziell

Im Dezember 2001 notierte die Bruttomarge Verarbeitung und Verteilung Milch und Milchprodukte deutlich höher als im November Diese Steigerung ist zum einen mit der im Dezember erfolgten Aktualisierung der Gewichtungsfaktoren der einzelnen Bruttomargen nach den verwerteten Milchmengen, zum anderen mit der starken Zunahme der Bruttomarge Butter im Dezember zu erklären

Entwicklung der Bruttomarge Milch und Milchprodukte 2001

1 . 1 Ö K O N O M I E 25 1

zunehmend

J a n u a r F e b r u a r M ä r z A p r i l M a i J u n i J u l i A u g u s t S e p t e m b e r O k t o b e r N o v e m b e r D e z e m b e r I n d e x ( J a n u a r 1 9 9 7 = 1 0 0 ) Quelle: BLW 105 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 Begriffe und Methoden,

A69

Seite

Tiere und tierische Erzeugnisse

Während des Berichtsjahres beeinflussten Diskussionen rund um die BSE und die Maul- und Klauenseuche (MKS) den Fleischmarkt. Im ersten Halbjahr wurden in Privathaushalten 10% weniger Rindfleisch konsumiert als in der gleichen Vorjahresperiode Die Konsumentenschaft kaufte in dieser Periode jedoch über 5% mehr Geflügel-, Lamm- und Pferdefleisch ein Um die Einschleppung der MKS zu verhindern, verhängten die schweizerischen Behörden insbesondere gegen Grossbritannien, Frankreich und die Niederlande Einfuhrsperren für tierische Produkte Erst im März 2002 hoben die Behörden die letzten Sperren gegen Grossbritannien auf

Mit dem Zweck eine aktive Oberaufsicht auszuüben, beschloss der Bundesrat am 28 Februar 2001, vorerst für eine Zeitdauer von sechs Jahren, eine BSE-Kontrolleinheit einzusetzen Die Kontrolleinheit unter der Leitung von BVET, BAG und BLW soll Lücken beim Vollzug aufdecken und damit einen einheitlichen Vollzug aller BSE-Bestimmungen sichern Ausserdem stellte der Bundesrat weitere 1,1 Mio Fr für Forschungen über Prionenkrankheiten und deren Übertragung zur Verfügung

Für Schweizer Zucht- und Nutzvieh sind die Absatzmärkte Deutschland seit dem 30. November 2001 und Frankreich seit dem 3. Mai 2002 wieder offen. Nach über fünf Jahren wurden die aus wissenschaftlicher Sicht ungerechtfertigten Handelseinschränkungen damit beseitigt

Erstmals seit vielen Jahren stieg der Rindviehbestand um 23'000 Stück (1,4%) an Hauptgrund dürften die ausserordentlich hohen Preise des Jahres 2000 sein, die vor allem einen Anreiz zur Grossviehmast gaben Nochmals gestiegen ist der Mastgeflügelbestand, der im Berichtsjahr beinahe 40% höher liegt als 1990. In dieser Vergleichsperiode hat sich der Legehennenbestand gegenläufig entwickelt (–26%) Die Zahl der Schafe, Ziegen und Pferde blieb in den vergangenen drei Jahren relativ stabil

26 1 . 1 Ö K O N O M I E 1

Entwicklung der Tierbestände Tierart 1990 1999 2000 2001 1990–1999/2001 in 1 000 in 1 000 in 1 000 in 1 000 % Rindvieh 1 858 1 609 1 588 1 611 -13,74 Schweine 1 776 1 453 1 498 1 548 -15,56 Schafe 355 424 421 420 18,78 Ziegen 61 62 62 63 2,19 Pferde 38 49 50 50 30,70 Mastgeflügel 2 878 3 747 3 808 3 993 33,75 Lege- und Zuchthennen 2 795 2 223 2 150 2 069 -23,17 Quelle: BFS

Mastgeflügelbestand Tabellen

■ Produktion: Steigender

3–13, Seiten A4–A13

Die Rind- und Kalbfleischproduktion stieg gegenüber 2000 um je 7,4%. Diese Zunahme ist beim Rindfleisch zu 40% durch höhere durchschnittliche Schlachtgewichte und zu 60% durch den Anstieg der Zahl der Schlachtungen bedingt Beim Kalbfleisch ist das Verhältnis genau umgekehrt. Trotz ausgezeichneter Nachfrage legte die Mastgeflügelproduktion lediglich um 1% zu Dies dürfte auf die zahlreichen Vorschriften für den Bau von neuen Masthallen zurückzuführen sein, die eine schnelle Anpassung der Produktion an die Nachfrage behindern

Die Eierproduktion stieg gegenüber dem Vorjahr um 5% und belief sich auf 685 Mio Stück Ungefähr ein Drittel der Produktion wird direkt vermarktet und zwei Drittel vom Grosshandel übernommen

1 . 1 Ö K O N O M I E 27

1 Entwicklung der tierischen Produktion 1990/92199920002001 I n d e x ( 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 ) Rindfleisch Schaffleisch Geflügelfleisch Quellen: Proviande und GalloSuisse Kalbfleisch Ziegenfleisch Schaleneier 70 140 130 120 110 100 90 80 Schweinefleisch Pferdefleisch

■ Aussenhandel: Brasilien, Hauptlieferant von Rindfleisch

Wichtigstes Exportprodukt ist seit Jahren Trockenfleisch. Nach Frankreich und Deutschland fliessen zusammen 97% der Ausfuhren von insgesamt 829 t Auf der anderen Seite wird aus Italien Trockenfleisch in der Grössenordnung von rund 195 t eingeführt.

Die Einfuhren von Fleisch von Tieren der Rindvieh- und Schweinegattung sanken als Folge der grösseren Inlandproduktion von rund 14'800 t auf 8'000 t bzw von 15‘700 t auf 9'300 t Hauptlieferant von Rind- und Kalbfleisch ist Brasilien mit einem Anteil von rund 70%, gefolgt von den USA und Südafrika mit je 10% Aus Deutschland und Österreich stammen beinahe 100% des eingeführten Schweinefleisches Die vergleichbare Fleischqualität, tierfreundliche Haltungssysteme und kurze Transportwege dürften der Grund sein, weshalb diese Nachbarländer bevorzugt werden. Traditionell sind Neuseeland und Australien die wichtigsten Schaf- und Lammfleischexporteure in die Schweiz (86%); das gleiche gilt für die USA und Kanada beim Pferdefleisch (67%)

Insgesamt wurden im Berichtsjahr rund 150 Esel, Maultiere und Maulesel und über 2'900 Pferde und Kleinponys importiert, womit die Einfuhrzahlen 2000 um 11% übertroffen wurden Weiter nahmen die Schaleneierimporte um 8% gegenüber dem Vorjahr zu

■ Verbrauch: Geflügelkonsum steigt

Im Vergleich zum Vorjahr nahm der Fleisch- und Fischverbrauch im Berichtsjahr um 1,1% auf 443'000 t zu. Geflügelfleisch (+7,3%), Pferdefleisch (+8,5%), Wild und Kaninchen (+10,1%) sowie Fische und Krustentiere (+2,4%) liegen im Trend, dagegen sank der Verbrauch von Rindfleisch erneut um 4,8% Der Fleisch- und Fischkonsum pro Kopf stieg erstmals seit 1998 wieder um 0,3% an und erreichte 59,76 kg Das am meisten konsumierte Fleisch ist weiterhin Schweinefleisch (25,27 kg), gefolgt von Rind- (9,73 kg) und Geflügelfleisch (9,62 kg). Geflügel- und Lammfleisch sind die einzigen Fleischarten, von welchen seit 1990/92 signifikant mehr gegessen wird Dies dürfte auf den steigenden Verbrauch in Grosshaushalten (Gastronomie, Kantinen, Spitäler) zurückzuführen sein und auf die Tatsache, dass vor allem Geflügelfleisch ein vergleichsweise billiges Fleisch ist Der grösste Rückgang ist seit 1990/92 beim Rind(–23,2%) und Schweinefleischkonsum (–14,4%) zu beobachten

Quellen: Proviande und GalloSuisse

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 28

Entwicklung

von Fleisch und Eiern 1990/92199920002001 I n d e x ( 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 ) Rindfleisch Schweinefleisch Ziegenfleisch

Geflügelfleisch Kalbfleisch Schaffleisch 70 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 Pferdefleisch Schaleneier (in St.)

des Pro-Kopf-Konsums

■ Produzentenpreise: Fleischpreise im Tief

Vom konsumierten Rind-, Kalb- und Schweinefleisch wurden jeweils über 95% im Inland produziert Diese Situation trat letztmals 1991 auf Die gestiegene Nachfrage nach Geflügelfleisch wurde fast ausschliesslich mit Importen gedeckt, so dass der Inlandanteil um 2,5 Prozentpunkte auf rund 40% sank. Sehr geringe Inlandanteile unter 15% weisen Pferde- und Kaninchenfleisch sowie Fisch auf

Die Produzenten erzielten im Berichtsjahr für alle Kategorien des Schlachtviehs und für Geflügel tiefere Marktpreise als im Vorjahr Wegen der äusserst schwachen Rindfleischnachfrage und einem gleichzeitig gestiegenen Angebot waren die Preiseinbussen von 20 bis 45% bei den Kühen und beim Bankvieh (Muni, Ochsen und Rinder) am grössten. Für Lämmer, Mastpoulets und Schweine war der Rückgang mit bis zu 2% hingegen gering Saisonale Preisschwankungen treten ausgeprägt bei Tieren der Rindviehgattung auf Da die Kühe grösstenteils in den Wintermonaten abkalben, wirkt sich dies auf den Kälber- (Mastdauer 3–4 Monate) und Bankviehmarkt (Mastdauer 13–16 Monate) aus Die Kalbfleischpreise sanken deshalb auch von Januar bis August 2001 bis auf Fr 10 je kg SG und kletterten anschliessend dank kleinerem Angebot bis Ende Jahr wieder auf über Fr 14 je kg SG Für Banktiere erzielten die Produzenten im Rekordtief von Mai bis August lediglich Fr 6 10 bis Fr 6 40 je kg SG Als Folge der grossen Nachfrage nach Fleisch zum Grillieren stiegen wie jedes Jahr die Schweinepreise im Juni und Juli an und erreichten zeitweise über Fr 5 pro kg SG

Der Preis für verkaufte Eier an Sammelstellen stieg gegenüber dem Vorjahr um rund 1,5 Rp pro Stück Somit wurde der seit 1998 andauernde Abwärtstrend gebrochen Seit 1990 nimmt der Pouletpreis stetig ab Dies dürfte vor allem mit den sinkenden Futtermittelkosten zusammenhängen.

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 29 1

Monatliche Schlachtvieh- und Fleischschweinepreise 2001, ab Hof F r p r o k g S G Kühe, Handelsklasse T2/3 Muni, Handelsklasse T3 Kälber, Handelsklasse T3 Fleischschweine, leicht Quelle: SBV 0 00 2 00 4 00 6 00 8 00 10 00 12 00 14 00 16 00 J a n u a r F e b r u a r M ä r z A p r i l M a i J u n i J u l i A u g u s t S e p t e m b e r O k t o b e r N o v e m b e r D e z e m b e r

■

Infolge der sinkenden Produzentenpreise für Rindfleisch sanken auch die Konsumentenpreise gegenüber dem Vorjahr um rund Fr 2 pro kg Sowohl beim frischen Rindwie auch beim Schweinefleisch waren die Konsumentenpreise gleich hoch wie 1990/92, obwohl seither die Produzentenpreise um ca. 20% gesunken sind. Seit Jahren stetig steigend sind die Preise für Fleischwaren und frische Inlandpoulets

■

Erstmals wurden im April 2002 die Einfuhren zur Berechnung der Bruttomargen Verarbeitung und Verteilung auf Rind-, Kalb- und Schweinefleisch einbezogen; beim Lammfleisch war dies bereits im Juni 2001 der Fall Die rückwirkend auf Januar 1999 kalkulierten Margen bestätigen den bereits vorher beobachteten Aufwärtstrend: Die nominale Bruttomarge Verarbeitung und Verteilung beim Schweinefleisch lag im Berichtsjahr durchschnittlich 25% höher als in der Basisperiode Februar bis April 1999 Wesentlich geringer war die Zunahme der Bruttomarge Rind- (12%), Kalb- (11%) und Lammfleisch (5%). Die Bruttomarge Verarbeitung und Verteilung aller Frischfleischsorten (Schwein, Rind, Kalb, Lamm), Fleisch- und Wurstwaren stieg um rund 10% gegenüber der Basisperiode Die grössten monatlichen Schwankungen im Berichtsjahr traten beim Schweinefleisch auf, dessen Index sich zwischen 114,1 und 132,0 Punkten bewegte

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 30

Konsumentenpreise: sinkende Rindfleischpreise

Bruttomarge Fleisch Entwicklung der Bruttomargen Fleisch

I n d e x ( F e b r u a r –A p r i l 1 9 9 9 = 1 0 0 ) Schwein Rind Kalb Lamm Frischfleischsorten, Fleisch- und Wurstwaren Quelle: BLW 135 130 125 120 115 110 105 100 95 J a n u a r F e b r u a r M ä r z A p r i l M a i J u n i J u l i A u g u s t S e p t e m b e r O k t o b e r N o v e m b e r D e z e m b e r

2001

■ Wettersituation: warm und nass

Pflanzenbau und pflanzliche Produkte

Die Wintermonate am Übergang vom 2000 ins 2001 zeichneten sich durch aussergewöhnlich hohe Temperaturen und viel Niederschlag aus. Wie schon Januar und März, waren auch die ersten Frühlingstage mild, aber meistenorts regnerisch und nass Markant kühler wurde es um Ostern und in der zweiten Hälfte April Der Mai war sonnig, trocken und extrem warm Anfang Juni hat Pfingsten eine markant kühlere und nasse Periode eingeleitet, mit Frostnächten bis ins Flachland und grossen Niederschlagsmengen Die sehr warmen letzten Junitage vermochten das im Norden entstandene Temperaturdefizit auszugleichen Die warme und sonnige Periode setzte sich auch zu Beginn des Juli fort Der Monat Juli war in der ganzen Schweiz um rund 1° C, der August 2° C wärmer als im langjährigen Mittel. Die Hagelschäden hielten sich in Grenzen und wurden nur lokal festgestellt Sonnenarm und regnerisch präsentierte sich der September Der Oktober war in weiten Teilen des Mittellandes der mildeste seit Messbeginn im Jahre 1864. Eine deutliche Abkühlung brachten die ersten Novembertage Ein massiver Kälteeinbruch kam im Dezember und hielt bis in den ersten beiden Dekaden des Januar 2002 an

■ Produktion: Erträge meist unterdurchschnittlich

Nur beim Getreide haben sich gegenüber dem Vorjahr gewisse Flächenverschiebungen ergeben Die Reduktion der Anbauflächen von Weizen, Roggen, Gerste und Hafer konnte durch die Ausdehnung von Dinkel, Triticale und Körnermais nicht wettgemacht werden. Es resultierte eine Reduktion der Getreidefläche von knapp 1,7%. Eine 13%ige Ausdehnung haben dagegen die Körnerleguminosen, vorab die Eiweisserbsen, erfahren

Zusammensetzung der offenen Ackerfläche 2001

T

otal 29

übrige Kulturen 5% 16 300 ha

Z

Auf einer Fläche von 24‘137 ha oder 2,3% der LN wurden Dauerkulturen angebaut. Davon waren 15‘086 ha Reben, 6‘937 ha Obstanlagen und 257 ha Strauchbeeren

1 . 1 Ö K O N O M I E 31

1 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T

Tabellen 3–13 Seiten A4–A13

Getreide 62% 179 576 ha Silo- und Grünmais 14% 41 252 ha Freilandgemüse 3% 8 390 ha

1

Quelle: SBV

0

88 ha

Raps 5% 13 129 ha

uckerrüben 6% 17 757 ha

Kartoffeln 5% 13 784 ha

Spezialkulturbetriebe

Im Berichtsjahr wurden 12'700 ha mit Gemüse angebaut (Schweizerische Zentralstelle für Gemüsebau) Diese Fläche (inkl Mehrfachanbau pro Jahr) stieg seit einigen Jahren kontinuierlich an Wetterbedingt war sie allerdings ein wenig kleiner als im Vorjahr (–200 ha) Die grösste Flächensteigerung ist beim Saisongemüse zu verzeichnen Seit 1997 nahm die Fläche um 500 ha zu und betrug im Berichtsjahr 7‘000 ha Die bedeutendsten Saisongemüse sind Kopfsalat und Blumenkohl. Die Lagergemüsefläche ist mit 1‘600 ha seit mehreren Jahren konstant Karotten und Zwiebeln sind die am meisten angebauten Lagergemüse Der Anbau in den Gewächshäusern war mit 820 ha gleich gross wie im Vorjahr, jedoch etwas grösser als in den vorhergehenden Jahren. Die wichtigsten Produkte aus dem Gewächshaus sind Tomaten, Nüsslisalat, Kopfsalat und Radieschen Die Fläche der Konservengemüse (Bohnen, Erbsen, Spinat und Karotten) nimmt seit mehreren Jahren kontinuierlich ab und betrug im Berichtsjahr 3‘100 ha

Der Flächenrückgang bei den Kernobstkulturen und die Flächenausdehnung bei den Steinobstanlagen hält an Äpfel wurden auf einer Fläche von 4‘700 ha angebaut, Birnen auf 940 ha Somit sind die Flächen im Vergleich zum Vorjahr um 1 bis 2% zurückgegangen. Hingegen nahm die Steinobstfläche seit der letztjährigen Erhebung um 6% auf 1‘240 ha zu Die gesamte Beerenfläche blieb mit 630 ha ungefähr gleich Während die Erdbeerfläche wie bereits in den letzten vier Jahren zurückging, nahmen die Himbeer-, Heidelbeer- und auch die Johannisbeerflächen weiter um einige ha zu.

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 32

Werte pro Betriebsstandort nach FAT Betriebstypologie (max. 1 GVE/LN; über 10% Spezialkulturen/LN)

Quelle: BLW - GG25 © Swisstopo (BA024503)

Das BFS führte im Jahre 2001 eine Feldobstbaumzählung durch. Dabei wurden 2,6 Mio. Hochstammobstbäume erfasst 240'000 Bäume oder 9% vom Bestand wurden in den letzten zehn Jahren neu gepflanzt Bei der letzten Zählung im Jahre 1991 wurden noch 3,6 Mio. Hochstämme gezählt. Die beiden Erhebungen sind allerdings nicht direkt vergleichbar Im Jahre 2001 wurden im Gegensatz zum Jahre 1991 keine Bäume, welche ausserhalb der Landwirtschaftsbetriebe stehen, erfasst Im Weiteren umfasste die Erhebung 2001 mehr Gemeinden als noch vor zehn Jahren Aufgrund einer Expertenschätzung kann für das Jahr 2001 mit einem Korrekturfaktor von rund 230'000 Bäumen gerechnet werden Somit kann seit 1991 von einem Baumrückgang von rund 20% ausgegangen werden

Die Erträge im Ackerbau sind gegenüber dem Vorjahr tiefer ausgefallen. Insbesondere sind die Durchschnittserträge von Zuckerrüben und Kartoffeln wegen der verspäteten Aussaat bzw Pflanzung gesunken Die Erträge von Getreide und Raps bewegten sich im Bereich des langjährigen Mittels.

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 33 1 Entwicklung der Flächenerträge ausgewählter Ackerprodukte 1990/92199920002001 I n d e x ( 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 ) Winterweizen (55,64 dt/ha) Kartoffeln (382,60 dt/ha) Produkte (Erträge 2001) Quelle: SBV Raps (29,69 dt/ha) Gerste (55,88 dt/ha) Zuckerrüben (593,22 dt/ha) 70 140 130 120 110 100 90 80

Die Getreideproduktion erfährt oft witterungsbedingt bedeutende Mengenschwankungen Das Produktionsniveau ist gegenüber dem Durchschnitt von 1990/92 gesunken Insbesondere hat die Produktion von Gerste signifikant abgenommen Die Körnermaisproduktion ist im Vergleich zu Weizen und Gerste ziemlich stabil geblieben Die Haferproduktion ist zurückgegangen, während die Produktion von Triticale zugenommen hat

Obwohl es sich bei den meisten Früchten um Dauerkulturen handelt, passen sich die Obstproduzenten den Bedürfnissen des Marktes an Seit mehreren Jahren werden jährlich zwischen 240 und 620 ha Apfelkulturen gerodet und zwischen 160 und 260 ha neue Anlagen erstellt Somit liegt die Remontierungsrate durchschnittlich bei 4% Mit jährlichen Abnahmen von mehr als 10% der Fläche wurden vor allem die Sorten Gloster, Spartan, Primerouge, Kidds, Glockenapfel, Jonathan und Idared häufig gerodet Hingegen nahmen die gefragten Sorten Gala, Braeburn und Topaz stark zu Die Zuwachsraten gegenüber dem Vorjahr betrugen bei Gala 12%, bei Topaz 29% und bei Braeburn sogar 50%.

Die gesamte Aprikosenfläche betrug 565 ha Die traditionelle Sorte Luizet besetzte mit 370 ha (65%) immer noch den grössten Teil der Aprikosenfläche Bei der übrigen Fläche handelte es sich um neue Sorten Seit 1997 wurden pro Jahr im Durchschnitt 30 ha Neuanlagen erstellt Die Sortenstruktur der gesamten Aprikosenfläche erneuerte sich um bis zu 11% pro Jahr Orangered, Goldrich, Hargrand und Bergeron sind die wichtigsten neuen Sorten Seit 1997 haben sie sich von 5 ha auf 111 ha vervielfacht Daneben gibt es noch eine Vielzahl weiterer Sorten; im Jahre 2000 wurden 25 Sorten das erste Mal erhoben Ihre Flächen waren allerdings lediglich zwischen 0,01 und 5 ha gross

Das nasskalte Wetter im Frühling liess nicht nur weniger Gemüse und Obst wachsen, es beeinträchtigte auch deren Qualität Nass gewachsene oder geerntete Gemüse waren oft nur kurz haltbar Auch für Pilzkrankheiten war die feuchte Witterung ideal Gerade die Lagergemüse, insbesondere Zwiebeln, Karotten und Sellerie, waren während der ganzen Wachstumszeit einem enormen Krankheitsdruck ausgesetzt. Deutliche Vorteile hatten Produzenten mit Kulturen unter geschütztem Anbau

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 34

Getreideproduktion 1990/92199920002001 i n 1 0 0 0 t Weizen Triticale Quelle: BLW Roggen Hafer Dinkel Körnermais Gerste 0 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 547 490 561 456 245 218 274 212 254 194 342 211

■ Verwertung: Weniger Ölsaaten verarbeitet

Die Marktvolumen der Gemüse- und Obstarten, die in der Schweiz angebaut werden können, betrugen 480‘000 t bzw 163‘000 t Diese Mengen sind ein wenig kleiner als im Durchschnitt der letzten vier Vorjahre (Gemüse –1%, Obst –4,5%) Die Anteile Schweizer Gemüse und Obst am gesamten Marktvolumen betrugen 55% bzw. 73%. Diese Anteile sind in den letzten Jahren bei Gemüse leicht sinkend und bei Obst recht konstant geblieben

Die Ertragserhebung aus den Kulturen ergab, dass 123'700 t Äpfel und 21'600 t Birnen geerntet wurden Somit sind die Ernten bei den Äpfeln um 17% und bei den Birnen um 5% kleiner ausgefallen als in den vier Vorjahren Wie in den Vorjahren erreicht Idared mit 37 t/ha den grössten Flächenertrag, gefolgt von Golden Delicious mit 34 t/ha. Das Jahr 2001 brachte den Obstbauern eine kleine bis mittlere Steinobst-, dafür aber eine ausgezeichnete Beerenernte Rekordmengen wiesen vor allem die Himbeeren auf

Die Verwertungs- und Verarbeitungsstrukturen für Zuckerrüben haben sich nicht verändert Ein kontinuierlicher Konzentrationsprozess findet weiterhin bei den Getreidemühlen und bei den Trocknungsbetrieben für Kartoffeln zu Futterzwecken statt Eine wesentliche Neuausrichtung hat bei den Ölmühlen und Fettwerken stattgefunden. Durch die Schliessung des einzigen Extraktionswerkes im November 2000 sind zwei Drittel der inländischen Ölsaatenverarbeitungs- und Raffinationskapazität verloren gegangen. Letztere konnte bei den verbleibenden Betrieben teilweise wieder aufgebaut werden In diesem Zusammenhang ist der aktive Veredelungsverkehr mit Sojabohnen stark zurückgegangen Ab 2001 beanspruchen die inländischen Ölsaaten rund 80% der verbleibenden Verarbeitungskapazitäten

Sojaöl zu Speisezwecken 20002001

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 35 1

i n t importiert abgepresst 1 exportiert verbraucht

OZD, SwissOlio 1 Aus inländischen und importierten Sojabohnen gewonnenes Öl 0 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000

Quellen:

Von der geernteten Apfelmenge aus den Kulturen konnten 77% als Tafelobst abgesetzt werden, 20% wurden als Mostäpfel der technischen Verwertung zugeführt und die restlichen 3% wurden in den eigenen Betrieben verbraucht Verglichen mit dem Vorjahr reduzierte sich der Anteil für die technische Verarbeitung zugunsten des Tafelobstabsatzes um 15% Die Birnen wurden in etwa gleich verwendet wie im Vorjahr: 67% ging als Tafelware weg, 31% wurde für die technische Verarbeitung abgeliefert und 2% verblieb in den Betrieben

Die in den Mostereien verarbeitete Menge Mostäpfel betrug 66‘000 t und jene der Mostbirnen 31‘500 t Im Jahr 2001 fielen im Gegensatz zum Erntedurchschnitt der letzten zehn Jahre (1991–2000) nur 51% Mostäpfel und 67% Mostbirnen an Zur Deckung des schweizerischen Jahresbedarfs werden rund 77‘000 t Mostäpfel und rund 15‘500 t Mostbirnen benötigt Die kleine Mostapfelernte 2001 deckte den Jahresbedarf nicht, so dass dieser mit Apfelsaftkonzentrat aus dem Vorjahr, welches für den Export bestimmt war, ergänzt werden konnte. Trotzdem standen per 31. Dezember 2001 noch 9‘400 t Apfelsaftkonzentrat (entspricht 70'000 t Mostäpfel) in den Mostereien zum Export an Lager Obschon die Mostbirnenernte 2001 als klein bezeichnet werden kann, deckte diese den Jahresbedarf um rund das Doppelte, so dass per 31 Dezember 2001 rund 1'200 t Birnensaftkonzentrat (entspricht 9000 t Birnen) für den Export ausgeschieden werden mussten. Der Jahresausstoss an ungegorenen Obstsaftgetränken hat das erste Mal seit Jahren wieder zugenommen Derjenige von gegorenen Obstsaftgetränken hat weiterhin leicht abgenommen

Die Erzeugung von Kernobstbrand durch gewerbliche Betriebe hat in den letzten Jahren massiv abgenommen Gründe dafür sind die zunehmend gehobenen Qualitätsansprüche der Veredlungsbetriebe und Endverbraucher an den Kernobstbrand, die Preisentwicklung sowie die per 1 Juli 1999 in Kraft getretene Steuerharmonisierung auf Spirituosen. Der Handel durch die alcosuisse (Profitcenter der Alkoholverwaltung) mit Kernobstbrand kam praktisch zum Erliegen

Es wurden 870 t schwarze Konservenkirschen abgeliefert und vorwiegend zu Tiefkühlprodukten verarbeitet Im Jahr zuvor betrug die Menge 2‘300 t

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 36

■ Aussenhandel: Importe rückläufig

Die Erntemengen und die Importe von Ackerbauprodukten sind mehrheitlich tiefer als im Vorjahr ausgefallen Beim Weichweizen waren keine erhöhten Ergänzungsimporte notwendig, weil die Liberalisierung der Brotgetreidemarktordnung einen ausserordentlichen Lagerabbau mit einer entsprechenden Angebotserhöhung mit sich brachte. Die Hartweizenimporte sind im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr um 22% auf 130’657 t gestiegen Diese Schwankung liegt im Bereich der üblichen Beschaffung und Lagerbewirtschaftung Die Importe von Gerste und Körnermais sind um die Hälfte gesunken Zum einen geht der Verbrauch an energiereichen Futtermitteln stetig zurück Zum anderen haben die vorhandenen Lager den Importbedarf 2001 reduziert

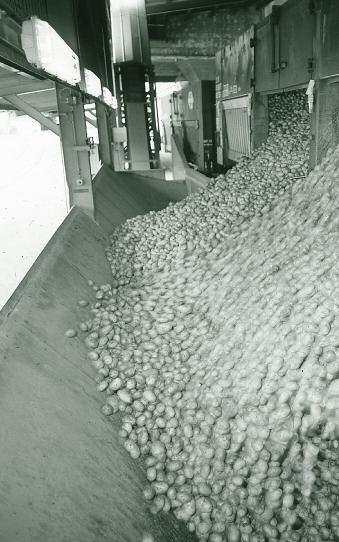

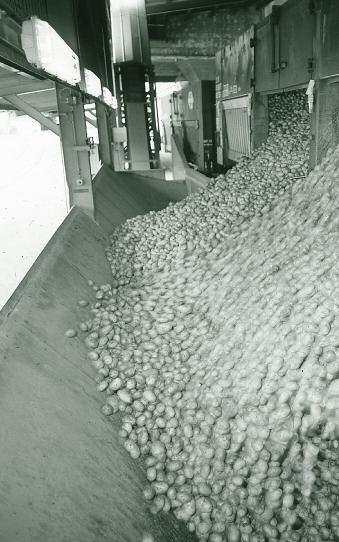

Wie die Zuckerrüben- war auch die Kartoffelproduktion im Berichtsjahr geringer als im Vorjahr. Durch die kleinere Inlandernte flossen weniger Kartoffeln in die Frischverfütterung und in die Trocknung zu Futtermitteln Um den inländischen Bedarf an Kartoffeln, insbesondere für die Veredelungsbetriebe, zu decken, hat das EVD das ordentliche Zollkontingent für Kartoffeln wie schon in den Vorjahren vorübergehend erhöht

Inlandproduktion und Import ausgewählter Produkte

Der Aussenhandel von Zucker und Ölsaaten hat strukturelle Veränderungen erfahren

Die Reduktion der Importe von Ölsaaten ist auf die reduzierten Verarbeitungskapazitäten zurückzuführen Ende 2000 hat das grösste Ölwerk mit zwei Dritteln der schweizerischen Kapazität den Betrieb eingestellt Seither sind vermehrt Speiseöle an Stelle von Ölsaaten eingeführt worden.

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 37 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T

Weichweizen Gerste Körnermais Zucker Ölsaaten Kartoffeln Gemüse Obst (ohne tropische Früchte) i n 1 0 0 0 t Import 2000 Inlandproduktion 2000 Quellen: SBV, Schweizerischer Obstverband, Schweizerische Zentralstelle für Gemüsebau, OZD, Zuckerfabriken Aarberg und Frauenfeld AG Import 2001 Inlandproduktion 2001 0 100 200 300 400 500 600 700 800

Während der Inlandkonsum von Zucker in den letzten zehn Jahren stabil geblieben ist, hat der aktive Veredelungsverkehr an Bedeutung gewonnen Die Reexporte von Zucker gelangen in Form von Limonaden zum grössten Teil in die benachbarten Länder der EU Die EU hat bei diesen Zollpositionen eine verminderte Zollbelastung gegenüber der Schweiz (Protokoll 2 des Freihandelsabkommens) Die bestehende Regelung ist Gegenstand der bilateralen Verhandlungen mit der EU (siehe Kapitel 3 1 Internationale Entwicklungen). Kommt die so genannte Doppel-Null-Lösung zustande, wird dieser Preisvorteil der schweizerischen Exporteure von Limonaden aufgehoben Die Zuckerimporte sind in den letzten beiden Jahren konstant geblieben Demgegenüber folgte auf die Rekordernte 2000 eine mengenmässig bescheidene Zuckerrübenernte 2001 In der Summe beider Jahre konnte durch die Übertragung der Mehrmenge eine ausgeglichene Versorgung erreicht werden.

215‘000 t Frischgemüse und 46‘000 t Frischobst wurden in die Schweiz importiert, das sind 5,8% mehr Gemüse und 6,0% weniger Obst als im Durchschnitt der vier Vorjahre. In diesen Mengen sind die Gemüse- und Obstarten enthalten, welche in der Schweiz angebaut werden können

Beim Trinkwein betrugen die Einfuhren 142,1 Mio Liter Rotwein und 22,5 Mio Liter Weisswein Dazu kommen noch Importe von 12,2 Mio Liter Schaumweine, 7,8 Mio Liter Verarbeitungsweine und 1,7 Mio Liter Süssweine Gegenüber dem Jahr 2000 ist ein Rückgang um 4,3 Mio Liter bei den Rotweineinfuhren festzustellen, hingegen haben die Einfuhren beim Weisswein um 4,8 Mio. Liter zugenommen. Diese Zunahme ist auf das Zusammenlegen der Rot- und Weissweinkontingente auf den 1 Januar 2001 zurückzuführen (vgl Kapitel 2 1 Produktion und Absatz) Beim Schaumwein haben die Importe wieder zugenommen (+1,4 Mio. Liter) nachdem sie im Jahre 2000 leicht rüchläufig waren Die Exporte an Schweizer Wein haben leicht zugelegt Sie haben mit rund 730‘000 Liter aber immer noch wenig Bedeutung

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 38

Entwicklung der Zuckerbilanz 1990/92199920002001 i n 1 0 0 0 t Import und Lagerveränderung Inlandproduktion Export Nettoverbrauch Quelle: Treuhandstelle der Schweizerischen Lebensmittelimporteure 0 450 400 350 300 250 200 150 100 50

■ Verbrauch: Weniger Obstund Gemüsekonsum

Der Pro-Kopf-Konsum von Brot- und Backwaren hat sich nach einem Tiefstand Mitte der neunziger Jahre bis 2000 wieder auf das Niveau von 1990 erhöht Im Berichtsjahr ist er wieder gesunken und beträgt etwas weniger als 50 kg pro Kopf Gründe für diese Entwicklung sind in den Konsumgewohnheiten und Modetrends zu suchen. Insbesondere Spezialbrote sind Ende der neunziger Jahre vermehrt konsumiert worden Dieser Trend scheint nun etwas nachzulassen

Bei Gemüse betrug der berechnete Jahreskonsum 67 kg pro Kopf der Wohnbevölkerung und bei Früchten 23 kg (ohne tropische Früchte) Gegenüber dem Vierjahresmittel 1998/2001 wurden 1 kg weniger Gemüse und ebenfalls 1 kg weniger Obst konsumiert

Der Konsum an Rot- und Weisswein (ohne Verarbeitungsweine) betrug im Weinjahr 2000/2001 286 Mio Liter Damit liegt der Verbrauch um zwei Mio Liter tiefer als im Vorjahr. Der Marktanteil an Schweizer Wein beträgt rund 41% und nimmt um 1% ab. Beim Konsum von Schweizer Weisswein ist ein starker Rückgang von 3,1 Mio Liter festzustellen Sein Anteil am Trinkweinmarkt beträgt noch 76% (Rückgang von 5% in fünf Jahren) Beim Schweizer Rotwein blieb der Konsum stabil Der Marktanteil beträgt rund 29%, was eine Zunahme von 3% in fünf Jahren entspricht Der Gesamtverbrauch an Wein, das heisst inkl. die Verarbeitungsweine, beträgt 294 Mio. Liter, wovon 69% Rotweine sind

■ Produzentenpreise: Höhere Erlöse im Gemüse- und Obstbereich Entwicklung

Nach erfolgter Liberalisierung der Getreide- und Ölsaatenmarktordnungen haben sich die Produzentenpreise auf dem meist tieferen Niveau stabilisiert Wegen der tiefen Inlandproduktion 2001 sind die Preise in einzelnen Bereichen wieder angestiegen (Zuckerrüben, Ölsaaten) Die innerhalb der swiss granum ausgehandelten Richtpreise für Getreide der Ernte 2001 konnten mit Ausnahme desjenigen für Top-Weizen und Roggen mehrheitlich realisiert werden

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 1 39

der Produzentenerlöse für Ackerprodukte 1990/92199920002001 A b w e i c h u n g i n % Produzentenpreise 2001 Weizen Kl. I, 55.65 Fr./dt Zuckerrüben, 13.3 Fr./dt Raps, 79.57 Fr./dt Quelle: FAT Gerste, 45.08 Fr./dt Kartoffeln, 35.15 Fr./dt –40 –50 –60 –70 –30 –20 –10 0

Preisschwankungen auf den internationalen Märkten wirkten sich wegen den fixen Grenzabgaben vor allem beim Brotgetreide, den Zuckerrüben und bei den Ölsaaten auf den Erlös aus dem inländischen Anbau aus Die verbliebenen marktstützenden Massnahmen hatten jedoch eine stabilisierende Wirkung auf die Preisbildung. Preiszusammenbrüche konnten bisher verhindert werden

Für den grössten Teil der Gemüse konnten die Produzenten mehr lösen als in den Vorjahren Der durchschnittliche Kilopreis betrug Fr 2 46 Dieser Wert ist 13% höher als im Vorjahr und sogar 20% höher als im Durchschnitt der drei Vorjahre

Grüner Kopfsalat: Preis und Angebot 2000 und 2001

Preis 2000Preis 2001

Das abgebildete Beispiel von grünem Kopfsalat zeigt eindrücklich wie sich Angebotsänderungen auf den Preis und somit auf den Erlös auswirken Ein Angebotsrückgang von rund 10% (12‘108 t) hatte eine Preissteigerung von 27% (3 39 Fr /kg) zur Folge Der Erlös stieg dadurch um 14% und zwar von 36 auf 41 Mio. Fr. Das Preisniveau war allerdings in ganz Europa hoch Trotz diesem für die Produktion positiven Beispiel anhand von Durchschnittswerten gab es viele Betriebe, die unter den widrigen Wetterbedingungen wirtschaftlich leiden mussten

Die Preise von Tafelobst waren im Allgemeinen besser als im Vorjahr Für Brennkirschen erhielten die Produzenten 89 Rp /kg bei 18 Brix-Grad (Zuckergehalt) Der Preis war 4 Rp tiefer als im Vorjahr, obwohl nur halb so viel produziert und importiert wurde

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 40

1 3 5 7 9 1113 15 17 19 21 23 25 27 29 31 3335 37 39 41 43 45 47 49 51 Angebot 2000 Woche Quelle: Schweizerische Zentralstelle für Gemüsebau Angebot 2001 0 1 000 800 600 200 400 i n t F r / k g 0 6 5 4 3 2 1

■ Konsumentenpreise: Entwicklung des Warenkorbes Früchte und Gemüse

Entwicklung des Warenkorbes Früchte und Gemüse im Jahr 2001 verglichen zum Mittelwert der vier Vorjahre 1

n (250 g), Champignons (250 g), Fenchel (500 g),

Karotten (1 kg), Blumenkohl (1 kg), Chinakohl (350 g), Weisskabis (500 g), Krautstiel (250 g),

Lauch grün (250 g), Peperoni (200 g), Knollensellerie (600 g), Tomaten rund (2 kg), Zucchetti (600 g), Speisezwiebeln (500 g), Brüsseler Witloof (500 g), Gurken (1 kg), Kopfsalat (1 Stück),

Radieschen (2 Bund), Kartoffeln (2,5 kg), Äpfel (1 kg),Orangen (1 kg),

Bananen (1 kg), Kiwi (4 Stück), Trauben (1 kg)

Die Preisdifferenz zum Vorjahr betrug zum Teil mehr als 14% Das Jahr 2001 hat mit deutlich tieferen Konsumentenpreisen begonnen als im Vorjahr Der Regen zog im März/April (Wochen 10–18) grössere Ertragsausfälle nach sich. Ab Mitte April zogen die Preise bis zur zweiten Hälfte Juni an Die Mindererträge führten europaweit zu Teuerungsschüben und damit zur Erhöhung der Preise für Importware In den Monaten Juli und August (Wochen 27–34) sank die Nachfrage ferienbedingt deutlich ab Innert zehn Wochen sank der Preis um Fr 14 50 oder 20% Im September (Wochen 36–39) kam das Wachstum der Kulturen aufgrund der feuchten und kühlen Witterung ins Stocken Der Oktober indes (Wochen 40–44) wartete mit besonders warmen Tagen auf, die die Produktion wieder in Gang setzten Im November (Wochen 45–48) meldeten sich schon früh die ersten Fröste und die Freilandkulturen mussten früher als im Vorjahr geräumt werden Die strengen Dezembertemperaturen liessen die Preise sowohl für Inland- als auch Importware ansteigen

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 1 41

4 7 1013 16 19 2225 28 31 34 37 40 43 46 49 52 1 Woche T o t a l F r Warenkorb 2001 Warenkorb 1997–2000 Quelle: BLW 1 Addierte Konsumentenpreise von Aubergine

48 76 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 Bruttomarge Gemüse 19931994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2000 F r / k g Bruttomarge x Menge Einstand in Fr./kg Verkauf in Fr./kg Bruttomarge in Fr./kg Quelle: BLW 0 3 00 2 50 2.00 1 50 1 00 0 50 i n M i o F r 380 370 360 350 340 330 320 310 300 290 280

Bruttomarge Früchte

Bei der Betrachtung der Bruttomarge für Verarbeitung und Verteilung (Differenz des Einstands- und Konsumentenpreises) ausgewählter Produkte im Früchte- und Gemüsebereich lässt sich für das Jahr 2001 Folgendes feststellen:

Bei den Früchten (Äpfeln, Birnen, Aprikosen, Kirschen, Erdbeeren, Nektarinen und Orangen) lag der Einstandspreis um 3,8% und bei Gemüse (Blumenkohl, Karotten, Gurken, Zwiebeln, Brüsseler Witloof, Tomaten und Kartoffeln) sogar um 9,6% höher als im Vorjahr Bei den Konsumentenpreisen wurde ebenfalls ein deutlicher Teuerungsschub festgestellt Der Endverkaufspreis hat um 6,8% bei Früchten und 6,3% bei Gemüse zugelegt Die Bruttomarge Früchte stieg um 9,2% und diejenige von Gemüse um 3,9% im Vergleich zum Vorjahr Mengenmässig wurde jedoch deutlich weniger umgesetzt, was zu einem Rückgang des mengengewichteten Wertes der Bruttomarge um 6,3% bei Früchten und 0,3% bei Gemüse führte Das heisst: der Handel hat bei den genannten Produkten nicht mehr lösen können als im Vorjahr und deshalb bei steigenden Kosten für Personal und Verteilung schlechter abgeschnitten. Fazit: Ein Jahr, das sowohl für die Produktion als auch für den Handel nicht zu den besten zählte und an der Konsumfront Preise auf Rekordniveau bescherte

42 1 . 1 Ö K O N O M I E 1

19931994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2000 F r / k g Bruttomarge x Menge Einstand in Fr./kg Verkauf in Fr./kg Bruttomarge in Fr./kg Quelle: BLW 0 4 50 4 00 3 00 2 50 3 50 2 00 1 50 1 00 0 50 i n M i o . F r . 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

■ Methodisches Vorgehen

Analyse der Deckungsbeiträge verschiedener Betriebszweige

Nach Artikel 7 LwG setzt der Bund die agrarpolitischen Rahmenbedingungen unter anderem so fest, dass die Landwirtschaft aus der Produktion einen möglichst hohen Markterlös erzielen kann Dieser macht heute drei Viertel der gesamten Einnahmen des Sektors aus, während die Direktzahlungen einen Viertel dazu beitragen Nach Abzug der Bundesausgaben für die Marktstützung verbleiben rund zwei Drittel der Einnahmen als Markterlöse Optimierungen im Marktbereich können ein Potenzial zur Verbesserung der Einkommen enthalten

Der Beitrag eines Betriebszweiges zur Einkommensbildung ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Verkaufspreis des entsprechenden Produkts und den Kosten für die Vorleistungen. Im volkswirtschaftlichen Sinne wird diese Grösse als Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen bezeichnet In der Betriebswirtschaft entspricht diese Grösse den vergleichbaren Deckungsbeiträgen (VDB) Darunter versteht man die Differenz zwischen Bruttoerlös und Sachaufwendungen, die eindeutig einem Betriebszweig zugeordnet werden können Bei dieser Betrachtung werden die Strukturkosten ausser Acht gelassen, da die Zuordnung zu einzelnen Betriebszweigen mit erheblichen methodischen Problemen verbunden ist

Um der tatsächlich auf dem Markt erzielten Wertschöpfung näherzukommen, werden die VDB jeweils mit und ohne Berücksichtigung von finanziellen Mitteln des Bundes errechnet Zu den einbezogenen finanziellen Mitteln zählen die Gelder für die Marktstützung, die Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere, die Beiträge für offenes Ackerland und Dauerkulturen sowie die spezifischen Beiträge bei den Eiweisserbsen und Ölsaaten. Die aufgezählten finanziellen Mittel des Bundes werden in der Folge als «Beiträge» bezeichnet

Die VDB werden auf Grund der Ordner «Deckungsbeiträge 2000 und 2001» von LBL/SRVA/FIBL berechnet Die Schätzungen für das Jahr 2007 stützten sich ab auf die Preise und Beiträge, die in dem von der FAT im Auftrag des BLW erarbeiteten Prognosemodell SILAS verwendet wurden Es handelt sich dabei um ein Modell zur Optimierung der Produktion und des landwirtschaftlichen Einkommens, das die Produktionsfähigkeit sowie die Rahmenbedingungen der Agrarpolitik und ihren Bezug zu den Preisen erfasst Nicht einkalkuliert werden bei der Berechnung der VDB für das Jahr 2007 die möglichen Auswirkungen des technischen Fortschritts auf die Erträge und die erforderliche Arbeitszeit. Die für einige Produktionszweige mit den Preisen des Jahres 2000 in Bayern (Deutschland) ausgeführten Vergleiche beruhen auf den vom Bayerischen Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten veröffentlichten Zahlen

Die nachfolgenden Ergebnisse für die Jahre 2000 und 2007 werden einerseits je ha, anderseits je Arbeitsstunde präsentiert

43 1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 1

■ Ergebnisse in der Viehwirtschaft

In der Viehwirtschaft werden bei der Milch Resultate für die drei Produkte Milchdrink, Butter und Emmentaler, der in die EU exportiert wird, dargestellt

VDB

Milchdrink Die Butter, Grosspackung Emmentaler, Export EU Rinder, Intensivmast Mutter- und A

In der Milchwirtschaft ist der VDB/ha für Milch, die ohne Einsatz von Silage in der Fütterung zu Emmentaler verarbeitet wird etwas höher als für Konsummilch (Milchdrink), die mit Einsatz von Silofutter produziert wird Werden die Beiträge abgezogen sieht das Bild anders aus. Mit dem Milchdrink ist ein höherer VDB/ha zu erzielen als mit Emmentaler, der in die EU exportiert wird Bei dieser Betrachtung gilt es allerdings zu beachten, dass der Milchdrink nur in der Schweiz abgesetzt werden muss und es für den Rohstoff Milch einen beträchtlichen Grenzschutz gibt

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 44

pro ha 2000 und 2007

F r / h a

Beitr

Beiträ

Quellen: BLW LBL SRVA FiBL 0 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000

mmenkühe (Natura-beef)

VDB ohne Beiträge pro ha 2000

V

DB ohne Beiträge pro ha 2007

ä

ge pro ha 2000

ge pro ha 2007

VDB pro Arbeitsstunde 2000 und 2007

F r / h

Beitr

Beiträ

Quellen: BLW LBL SRVA FiBL 0 35 30 25 20 15 10 5

Milchdrink Die Butter, Grosspackung Emmentaler, Export EU Rinder, Intensivmast Mutter- und Ammenkühe (Natura-beef)

VDB ohne Beiträge pro h 2000

V

DB ohne Beiträge pro h 2007

äge pro h 2000

ge pro h 2007

Die VDB/ha sind in der Fleischproduktion weniger hoch als in der Milchproduktion. Die Betrachtung je Arbeitsstunde zeigt, dass die VDB ziemlich ähnlich sind Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Milchproduktion arbeitsintensiver ist Bei der Mutter- und Ammenkuhhaltung sind allerdings wie bei der Butter und bei Emmentaler für den Export in die EU beträchtliche finanzielle Mittel des Staates im Spiel Bei den Ergebnissen für das Jahr 2007 ist ausserdem zu beachten, dass bei der Intensivmast im Jahr 2000 vergleichsweise hohe Preise erzielt werden konnten Aus diesem Grund ist die Differenz zwischen dem Jahr 2000 und den Schätzungen für das Jahr 2007 ziemlich hoch ausgefallen

Beim Pflanzenbau werden Mähdruschfrüchte (Wintergerste, Winterweizen, Eiweisserbsen, Raps), Hackfrüchte (Kartoffeln, Zuckerrüben) und Spezialkulturen (Tafeläpfel aus den Kulturen) miteinander verglichen

VDB ohne Beiträge pro ha 2000 VDB ohne Beiträge pro ha 2007

äge pro ha 2000

pro

VDB pro Arbeitsstunde 2000 und 2007 Wintergerste Winterweizen Eiweisserbsen Raps Zuckerrüben Speisekartoffeln Tafeläpfel, Obstkulturen

VDB ohne Beiträge pro h 2000 VDB ohne Beiträge pro h 2007

äge pro h 2000

äge pro h 2007 Quellen: BLW, LBL, SRVA, FiBL

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 1 45 VDB pro ha 2000 und 2007 Wintergerste Winterweizen Eiweisserbsen Raps Zuckerrüben Speisekartoffeln Tafeläpfel, Obstkulturen F r / h a

Beitr

0 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000

F r / h

Beitr

äge

ha 2007 Quellen: BLW, LBL, SRVA, FiBL

0 120 100 80 60 40 20

Ergebnisse im Pflanzenbau

Beitr

Beitr

■

Beim Pflanzenbau kommt der unterschiedliche Arbeitseinsatz für die verschiedenen Produkte klar zum Ausdruck Die Mähdruschfrüchte erfordern weniger Arbeit pro ha als die Hackfrüchte und bedeutend weniger als eine Obstkultur Die VDB von Kartoffeln und Tafeläpfeln sind zwar je ha am höchsten, je Arbeitsstunde hingegen am tiefsten. Bei den Zuckerrüben hat die Mechanisierung in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht Entsprechend hoch ist der VDB je ha Bei den Mähdruschfrüchten zeigt sich die Wirkung des unterschiedlichen Grenzschutzes Ohne die spezifischen Beiträge für Eiweisserbsen und Ölsaaten wären diese Kulturen gegenüber der Wintergerste und dem Winterweizen nicht konkurrenzfähig

Im Vergleich zum Jahr 2000 deuten die Schätzungen für 2007 in allen untersuchten Produktionszweigen auf einen Rückgang der VDB hin. Da die Auswirkungen des technischen Fortschritts für die Berechnung der VDB 2007 nicht berücksichtigt wurden, kann man davon ausgehen, dass die Ergebnisse pro Arbeitsstunde besser sein werden, falls der Rationalisierungseffekt im Jahre 2007 zu einer Senkung des Arbeitseinsatzes führt