R A P P O R T A G R I C O L E Bundesamt für Landwirtschaft Office fédéral de l’agriculture Ufficio federale dell’agricoltura Uffizi federal d’agricultura

Editeur

Office fédéral de l’agriculture (OFAG)

3003 Berne

Tél : 031 322 25 11

Fax: 031 322 26 34

Internet: www blw admin ch

Copyright: OFAG, Berne 2001

Layout et graphisme

Artwork, Grafik und Design, Saint-Gall

Impression Bruhin AG, Freienbach

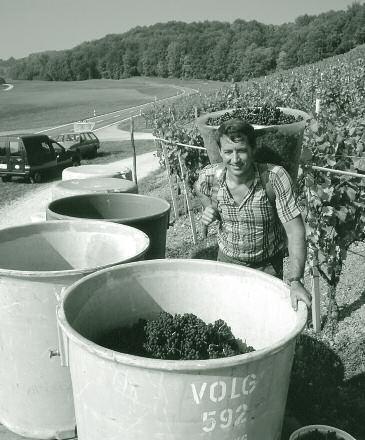

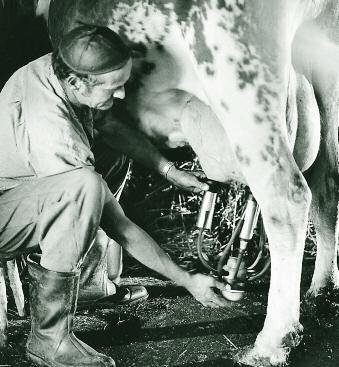

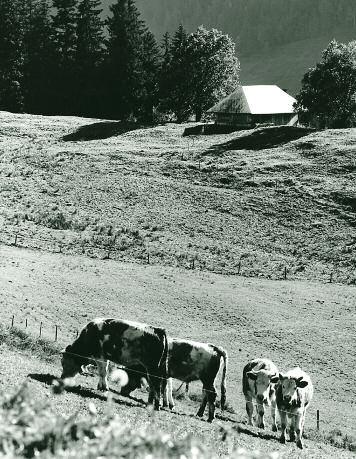

Photos

Aebi & Co AG, Maschinenfabrik

Bavaria Bildagentur

Blue Planet Bild

– FAL Station fédérale de recherches en agroécologie et agriculture

– FAW Station fédérale de recherches en arboriculture, viticulture et horticulture

Hans Kern, photographe

Incolor AG

Keystone Archive

– Markus Jenni

– OFAG Office fédéral de l’agriculture

– Peer Schilperoord

– Peter Mosimann, photographe

Peter Studer, photographe

PhotoDisc Inc

Photothèque Agrofot

Prisma Dia-Agentur

– PSL Fédération des Producteurs

Suisses de Lait

– Roger Corbaz

– Ruedi Bosshart

Switzerland Cheese Marketing AG

Diffusion

OFCL/OCFIM, 3003 Berne

No de commande:

français: 730 680 01 f

10 2001 1600 62454

allemand: 730 680 01 d

10 2001 3000 62454

italien: 730 680 01 i

10 2001 300 62454

Fax: 031 325 50 58

Internet: www admin ch/edmz

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

A C H E V É D ’ I M P R I M E R 2

■■■■■■■■■■■■■■■■ Table des matières Préface 4 ■ 1. Rôle et situation 1.1 Economie 9 de l‘agriculture 1 1 1 L’agriculture, partie intégrante de l‘économie 10 1 1 2 Marchés 25 1.1.3 Situation économique du secteur agricole 52 1 1 4 Situation économique des exploitations 55 1.2 Aspects sociaux 65 1 2 1 Concept d’information sur le social dans l’agriculture 66 1 2 2 Revenu et consommation 69 1 2 3 Enquête sur la qualité de vie 72 1 2 4 Aide aux enfants et aux jeunes à Eggiwil 79 1 3 Ecologie 83 1 3 1 Indicateurs agro-environnementaux 84 1 3 2 Thèmes spécifiques 110 1.4 Appréciation de la durabilité 117 1 4 1 Appréciation actuelle de la durabilité 118 1 4 2 Concept d’évaluation globale de la durabilité 120 ■ 2 Mesures de politique 2 1 Production et ventes 129 agricole 2 1 1 Instruments de caractère global 131 2 1 2 Economie laitière 146 2 1 3 Economie animale 152 2.1.4 Production végétale 158 2 1 5 Examen des mesures 167 2.2 Paiements directs 185 2 2 1 Importance des paiements directs 186 2 2 2 Paiements directs généraux 199 2 2 3 Paiements directs écologiques 208 2.3 Amélioration des bases de production 227 2 3 1 Améliorations structurelles et aide aux exploitations 228 2 3 2 Recherche, vulgarisation, formation professionnelle, haras 238 2 3 3 Matières auxiliaires de l’agriculture, protection des végétaux et des variétés 245 2.3.4 Elevage 255 2.4 Evolution future de la politique agricole 257 ■ 3 Aspects internationaux 3 1 Développements internationaux 265 3.2 Comparaisons internationales 287 ■ Annexe Tableaux A2 Cartes A60 Textes légaux relevant du domaine de l‘agriculture A72 Définitions et méthodes A75 Abréviations A93 Bibliographie A95 T A B L E D E S M A T I È R E S 3

Préface

L’année sous revue a été bonne pour l’agriculture suisse d’une manière générale. Les recettes ont augmenté par rapport à 1999, tant dans la production végétale qu ’ en économie animale La production finale, quant à elle, s ’est accrue de 344 millions de francs, soit d’environ 5% Mais la situation se présente sous un jour nettement moins favorable en 2001 Selon les estimations, on escompte un résultat comparable à celui de 1999 pour l’exercice en cours Les fluctuations plus marquées sur le marché, auxquelles on s ’attendait suite à la nouvelle politique agricole, sont donc bien réelles

Au mois de juillet de l’année considérée, l’OFAG a lancé l’évolution future de la politique agricole en publiant le document stratégique «Horizon 2010» Le 21 septembre 2001, le Conseil fédéral a habilité le DFE à ouvrir une large consultation sur le projet consacré à cette évolution, appelé «PA 2007». Dans l’intervalle, une discussion approfondie des futures étapes de la réforme a été menée dans tous les milieux concernés

Il en est résulté un projet destiné en premier lieu à l’optimisation des mesures existantes Le mandat constitutionnel, les grandes lignes et les objectifs de la politique agricole 2002 ne sont pas remis en question Les adaptations prévues portent avant tout sur des modifications relatives au contingentement laitier, en vue d’une suppression de ce dernier à moyen terme Je saisis l’occasion pour remercier toutes les personnes ayant contribué à ce projet

Le deuxième Rapport agricole suit la même orientation de base que le premier Il fournit des informations sur les incidences économiques, sociales et écologiques de la politique agricole, sur l’évolution des mesures de cette politique et sur des aspects internationaux Quelques domaines y sont plus étoffés que l’année précédente Le chapitre 1.2, par exemple, décrit en détail la manière d’apprécier la situation sociale des agricultrices et agriculteurs et le chapitre 1 4 présente un système servant à apprécier la durabilité de l’agriculture à l’aide d’indicateurs En outre, le rapport résume, au chapitre 2.1.5, les résultats obtenus lors de l’analyse des effets de diverses mesures dans le domaine du marché Le perfectionnement constant des instruments de suivi et l’évaluation des effets de certaines mesures permettent d’affiner encore les analyses et, partant, d’améliorer les bases de décision

En moyenne, la situation économique des exploitations peut être qualifiée de stable Les résultats du dépouillement central des données comptables effectué par la FAT montrent qu ’elle s ’est nettement améliorée après sa détérioration au milieu des années nonante. La majeure partie des exploitations sont à même de constituer suffisamment de capital propre pour assurer leur viabilité On ne saurait toutefois se fonder uniquement sur des moyennes Il ressort en effet d’une analyse plus poussée que ces dernières années, le nombre d’exploitations confrontées à des difficultés financières s ’est accru Par ailleurs, un quart des entreprises enregistrant les résultats les plus mauvais ont vu leur base économique s ’affaiblir Il faudra donc suivre de près leur situation sociale L’écart entre ces exploitations et celles qui réalisent les meilleurs résultats se creuse On s ’ y attendait, car dans le contexte de la nouvelle politique agricole, l’esprit d’entreprise des exploitants a encore davantage de poids.

P R É F A C E ■■■■■■■■■■■■■■■■

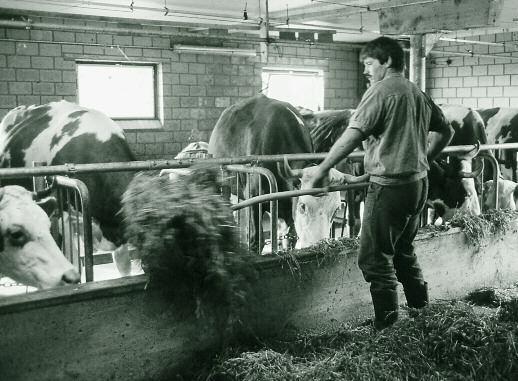

4

Comme les années précédentes, les prestations écologiques de l’agriculture ont de nouveau augmenté Les agriculteurs ont délimité plus de surfaces pour favoriser la biodiversité; ils ont aussi fait sortir plus souvent leurs animaux et en ont gardé davantage dans des étables à stabulation libre respectueuses de l’espèce. Par ailleurs, les quantités d’engrais minéraux et de produits phytosanitaires utilisées n ’ont pas augmenté en 1999 et en 2000 Enfin, les mesures visant à réduire l’administration d’antibiotiques dans l’agriculture ont également produit un effet favorable, qui se traduit par un recul de 50% depuis 1995

Le Rapport agricole 2000 a été bien accueilli dans l’ensemble Je remercie ceux d’entre vous qui ont fait des remarques et suggestions constructives Elles sont toujours bienvenues. Les réactions positives à la première édition nous ont motivés à faire en sorte que nous puissions de nouveau, cette année, vous fournir un rapport intéressant et complet Je vous souhaite une agréable lecture

Manfred Bötsch

Directeur de l’Office fédéral de l’agriculture

P R É F A C E

5

6

■■■■■■■■■■■■■■■■ 1. Rôle et situation de l’agriculture

1 7

Selon l’art. 104 de la Constitution fédérale, «la Confédération veille à ce que l’agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:

a. à la sécurité de l’approvisionnement de la population;

b à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;

c à l'occupation décentralisée du territoire»

Les buts ancrés dans la Constitution indiquent clairement que l’agriculture remplit des tâches qui vont au-delà de la seule production de denrées alimentaires On parle à ce propos de multifonctionnalité de l’agriculture L’entretien du paysage, la sauvegarde des bases naturelles de l’existence et l’occupation décentralisée du territoire sont des tâches d’intérêt public qui ne sont que partiellement rétribuées par le marché.

C’est en 1996 que la notion de durabilité a été introduite dans la Constitution pour la première fois. Elle représente, depuis la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) de 1992, à Rio de Janeiro, une ligne directrice majeure en matière de politique

Le Conseil fédéral entend suivre les effets de la nouvelle politique agricole Il a créé les conditions indispensables pour ce faire dans son ordonnance sur l'évaluation de la durabilité de l'agriculture Les dispositions de l’art 1, al 1, de ladite ordonnance prévoient que la politique agricole et les prestations de l’agriculture doivent être régulièrement évaluées sous l’angle de la durabilité, alors qu ’ en vertu de l’art. 2 ce sont les conséquences économiques, sociales et écologiques qui doivent être évaluées L’OFAG publiera chaque année un rapport sur les résultats des analyses

Les trois dimensions de la durabilité constituent la structure de base des informations contenues au chapitre 1 du Rapport agricole, chapitre consacré au rôle et à la situation de l’agriculture

8 1 . R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 1

1.1 Economie

Dans le passé, les rapports sur l’agriculture traitaient pour l’essentiel les aspects économiques de l’agriculture Signalons par exemple que les données comptables fournies par des entreprises choisies renseignaient sur le revenu des exploitations individuelles et que les comptes économiques de l’agriculture reflétaient la situation de tout le secteur Les recensements des exploitations agricoles, effectués en règle générale tous les cinq ans, livraient des informations sur le développement des structures dans l’agriculture De plus, on collectait de nombreuses données sur la production et les prix Dans le domaine économique, on disposait de bases très complètes pour la rédaction du rapport.

Ce chapitre présente la place économique de l’agriculture en tant que pan de l’économie et fournit des informations sur la production, la consommation, le commerce extérieur, les prix à la production et à la consommation sur les différents marchés, de même que sur la situation économique du secteur dans son ensemble et sur les exploitations individuelles

■■■■■■■■■■■■■■■■

9 1 . 1 E C O N O M I E 1

1.1.1 L’agriculture, partie intégrante de l’économie

Evolution structurelle des exploitations agricoles

Le recensement agricole qui a été réalisé durant l’année 2000 permet de procéder à une analyse approfondie de la structure des exploitations au fil de la décennie 1990 à 2000 Afin d’illustrer l’évolution numérique des exploitations agricoles, la période 1985 à 1990 a été prise en compte elle aussi

Depuis 1995, le recensement des entreprises agricoles et horticoles porte sur un domaine défini selon des normes internationales, fondées sur la Nomenclature générale des activités économiques (NOGA), laquelle s ’appuie sur la Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes (NACE) qu ’applique l’UE. Conformément à cette nomenclature des activités économiques, l’Office fédéral de la statistique (OFS) recense toutes les exploitations qui correspondent aux normes (adaptées aux conditions existantes en Suisse) du recensement des structures agricoles de l’UE Il s ’ensuit que, pour entrer dans le recensement des exploitations agricoles, une entreprise doit remplir au moins l’une des six conditions énumérées ci-après:

– 1 ha de surface agricole utile (SAU);

30 ares voués aux cultures spéciales;

– 10 ares de cultures sous abri;

– 8 truies;

80 porcs à l’engrais; ou

– 300 têtes de volaille

■■■■■■■■■■■■■■■■

–

–

10 1 . 1 E C O N O M I E 1

■ Les changements structurels touchent surtout les petites exploitations

Les évolutions structurelles de ces dernières décennies ont touché tous les secteurs de l’économie, et l’agriculture n ’ a pas fait exception

Evolution du nombre d’exploitations agricoles

On a dénombré, en l’an 2000, près de 28'200 exploitations de moins qu ’ en 1985 Dans la moitié des cas, il s ’agissait de petites entreprises exploitant entre 0 et 3 ha. Le nombre de ces exploitations a pratiquement été divisé par trois durant la période considérée

Entre 1985 et 1990, le nombre des exploitations d’une surface inférieure ou égale à 3 ha a régressé de 3’354 unités, soit un recul de 3,1% par an. Durant la même période, le nombre des exploitations de plus de 3 ha a chuté de 2’590 unités, ce qui correspond à un recul de 0,7% par an

De 1990 à 1996, l’évolution structurelle s ’est encore accélérée pour les exploitations d’une surface maximale de 3 ha: les entreprises de cette taille disparaissaient au rythme de 7,8% par an Les exploitations plus grandes, quant à elles, n ’ont régressé pendant la même période que de 1,3% par an

Dans la période allant de 1996 à 2000, le nombre des exploitations de la classe de grandeur «jusqu’à 3 ha» a de nouveau diminué de 3’796 unités La baisse des effectifs est donc de 8,9%, contre 2,0% par an pour les entreprises de plus de 3 ha.

Au cours de la décennie 1990 à 2000, le nombre des exploitations dont la SAU était comprise entre 3 et 10 ha a régressé fortement Par conséquent, les recensements des agricoles ne permettent pas d’étayer les hypothèses selon lesquelles les paiements directs encourageraient de nombreuses exploitations plutôt petites à poursuivre leur activité

■ Les exploitations de plus de 20 ha deviennent plus nombreuses

Vue sous l’angle des classes de grandeur, l’évolution que connaissent les exploitations depuis dix ans révèle un transfert au profit des exploitations de plus grande taille: le nombre des exploitations d’une surface allant jusqu’à 20 ha diminue, tandis que celui des exploitations plus grandes s ’accroît Au cours de cette période, le nombre des exploitations dont la SAU n ’atteint pas 20 ha a perdu 26'644 unités, alors que celui des entreprises dont la SAU dépassait 20 ha en gagnait 4'366 Parmi les exploitations de plus grande superficie, c ’est la classe de grandeur «30 à 50 ha» qui, en valeur absolue, a fait le plus grand bond en avant, passant de 3'549 unités en 1990 à 5'759 pendant l’année sous revue Au cours de la même décennie, les exploitations de 20 à 30 ha ont passé de 10'041 à 11'674 unités; les exploitations de plus de 50 ha, quant à elles, ont passé de 684 à 1'207 unités.

Classe de grandeur Nombre d’exploitations En ha 1985 1 1990 1996 2000 0–3 23 173 19 819 12 167 8 371 > 3 75 586 72 996 67 312 62 166 Total 98 759 92 815 79 479 70 537

1 déduction faite des très petites exploitations afin d’assurer la comparabilité avec les données concernant les années ultérieures

Source: OFS

Tableau 1, page A2 1 . 1 E C O N O M I E 11 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 1

Lorsque l’on compare la période allant de 1990 à 1996 à celle de 1996 à l’an 2000, il apparaît que la progression numérique des exploitations rangées dans la classe de grandeur «20 à 30 ha » a ralenti, passant de plus de 2% par an à moins de 1% Il en va de même pour les exploitations de 30 à 50 ha: leur progression numérique est tombée de près de 6% par an à moins de 4%. Seules les exploitations de plus de 50 ha ont maintenu leur progression, qui s ’est même légèrement accrue pour passer à 6% par an

Au cours de la décennie 1990 à 2000, la SAU de la Suisse n ’ a subi que des changements mineurs C’est plutôt la répartition de la surface entre les exploitations de diverses classes de grandeur qui s ’est globalement modifiée Ainsi, en 1990, l’ensemble des exploitations de la classe «0 à 10 ha» travaillaient 19% de la SAU; en 2000, cette classe de grandeur n ’avait plus accès qu’à 12% de la SAU. Les exploitations de moins de 3 ha travaillaient en 1990 26'723 ha, ce qui correspond à 3% de la SAU totale En l’an 2000, elles n ’exploitaient globalement plus que 10'197 ha, soit 1% de la SAU. Les surfaces exploitées par des entreprises de la classe «10 à 20 ha» ont elles aussi diminué, passant de 42 à 34% Ces défections ont profité aux classes de grandeur supérieures à 20 ha, qui exploitaient en l’an 2000 54% de la surface utile, contre 39% en 1990

Evolution de la SAU selon la classe de grandeur 19901996 2000 e n h a 0–10 ha Source: OFS 10–20 ha >20 ha 0 1 200 000 1 050 000 900 000 750 000 600 000 450 000 300 000 150 000 415 463 452 659 200 369 522 866 404 615 155 395 576 220 356 673 130 601

19901996 2000 N o m b r e 0–3 ha Source: OFS 10–20 ha >20 ha 0 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 14 274 31 630 27 092 19 819 17 361 27 877 22 074 12 167 18 640 24 984 18 542 8 371 3–10 ha 12 1 . 1 E C O N O M I E 1 Tableau 1,

Evolution du nombre des exploitations agricoles selon la classe de grandeur

page A2

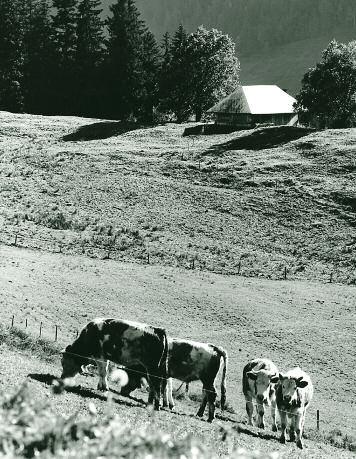

Au cours de la décennie 1990 à 2000, le cheptel total d’unités de gros bétail (UGB) a diminué de 130'000 unités Dans les exploitations des classes de grandeur allant jusqu’à 20 ha, le recul était de quelque 292'000 UGB, tandis que dans les exploitations plus grandes, on recensait un accroissement de 162'122 UGB. En dépit de ce bilan négatif, le cheptel moyen par exploitation est demeuré à peu près constant Le cheptel moyen recensé en 1990 dans les exploitations des classes «0 à 10 ha» et «10 à 20 ha» était respectivement de 7,9 et de 20 UGB Dix ans plus tard, il est respectivement de 8,6 et de 19,1 UGB Les exploitations de plus de 20 ha détenaient en 1990 un cheptel moyen de 30 UGB, contre 31,7 en 2000 Ces chiffres permettent d’affirmer qu’il n ’ y a eu ni «intensification» dans les exploitations d’assez petite taille, ni «extensification» dans les plus grandes exploitations

Evolution du nombre d'UGB selon la classe de grandeur 19901996 2000 N o m b r e 0–10 ha Source: OFS 10–20 ha >20 ha 0 1 500 000 1 350 000 1 200 000 1 050 000 750 000 900 000 600 000 450 000 300 000 150 000 428 400 632 086 369 273 526 558 541 388 268 243 590 522 478 145 230 844

Le

13 1 . 1 E C O N O M I E 1 Tableau 1,

■

cheptel par exploitation varie à peine

page A2

■ Parts relatives des entreprises exploitées à titre principal/à titre accessoire: pas de changement

La proportion d’entreprises exploitées à titre principal (70%) par rapport à celles qui sont exploitées à titre accessoire (30%) est restée, dans l’ensemble, assez stable durant les dix dernières années En 1990, comme au cours de l’année sous revue, près de la moitié des exploitations à titre principal se trouvait dans la région de plaine, un quart dans celle des collines et un quart dans celle de montagne

Evolution numérique des entreprises exploitées à titre principal ou à titre accessoire

De 1990 à 1996, puis de 1996 à 2000, les entreprises agricoles ont connu une évolution numérique différente selon la région de leur implantation et selon qu ’elles étaient exploitées à titre principal ou à titre accessoire.

En ce qui concerne les entreprises exploitées à titre principal, le recul constaté dans la région de plaine a été nettement plus fort entre 1990 et 1996 que pendant la période allant de 1996 à 2000 Dans la région de montagne, c ’est l’inverse qui s ’est produit

Pour ce qui est des entreprises exploitées à titre accessoire, celles de la plaine ont vu leur nombre régresser bien davantage de 1996 à 2000 que de 1990 à 1996 En montagne, le recul important constaté entre 1990 et 1996 a fait place, au cours de la période allant de 1996 à 2000, à une progression de plus de 5% Dans la région des collines enfin, l’évolution numérique a été semblable, mais moins marquée

14 1 . 1 E C O N O M I E 1

Nombre d’exploitations 1990 1996 2000 Variation en % 1990–1996 1996–2000 à titre principal 64 242 55 951 49 239 -12,9 -12,0 plaine 1 30 139 25 475 23 536 -15,5 -7,6 collines 2 17 452 15 636 13 793 -10,4 -11,8 montagne 3 16 651 14 840 11 910 -10,9 -19,7 à titre accessoire 28 573 23 528 21 298 -17,7 -9,5 plaine 1 11 451 10 302 8 076 -10,0 -21,6 collines 2 7 089 5 594 5 164 -21,1 -7,7 montagne 3 10 033 7 632 8 058 -23,9 5,6 Total 92 815 79 479 70 537 -14,4 -11,3

2

3

1 zone de grandes cultures et zones intermédiaires

zone des collines et zone de montagne I

zones de montagne II à IV Source: OFS

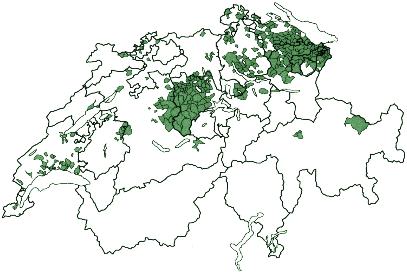

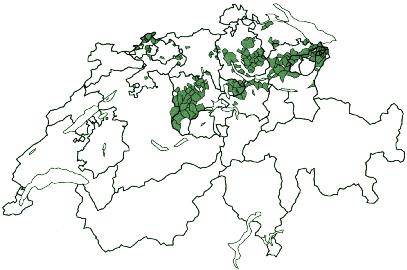

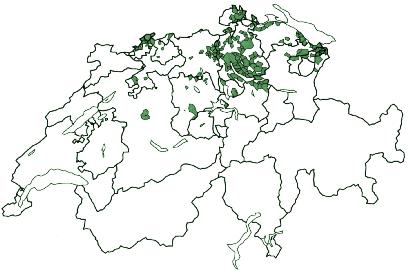

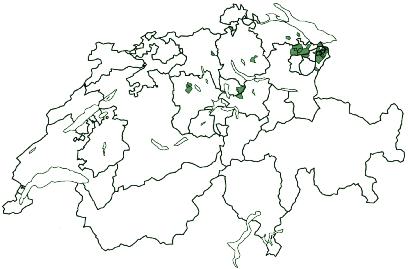

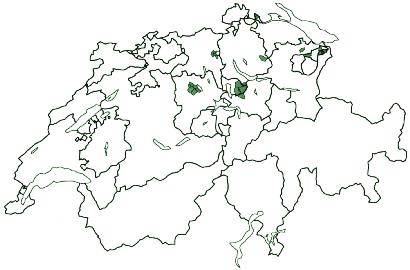

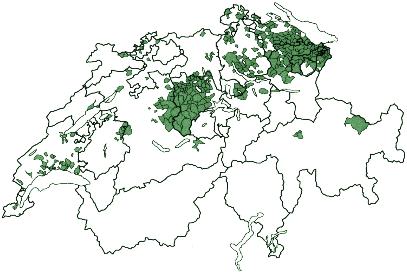

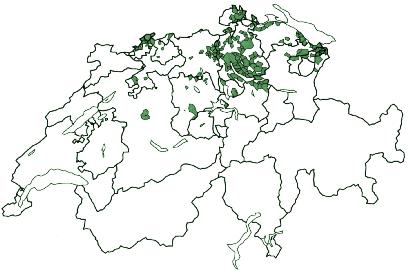

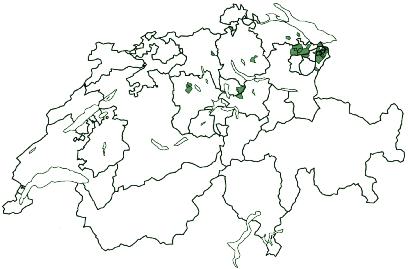

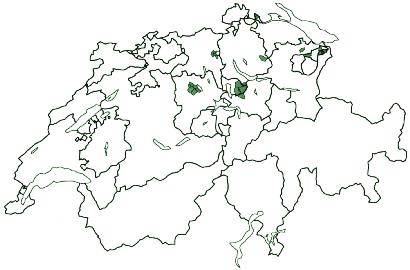

Entreprises exploitées à titre principal, variation 1990/2000

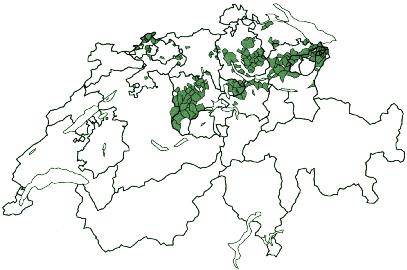

Entreprises exploitées à titre accessoire, variation 1990/2000

Recul

Au cours de la décennie écoulée, le nombre d’entreprises agricoles exploitées à titre principal s ’est comprimé dans tous les cantons sans exception S’agissant des entreprises exploitées à titre accessoire, on constate certes un tassement dans de nombreux cantons, mais il y a eu aussi une progression dans plusieurs cantons de Suisse centrale, à savoir NW, OW, SZ, UR, LU, ainsi que dans celui d’AI

15 1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 1

VS GE VD NE FR JU SO BL BS AG LU BE TI GR UR NW SZ ZH TG SH SG AI AR GL ZG OW >25% 20–25% 0–20% Recul en % Source: OFS

>25% 20–25% 0–20% Augmentation

en

Source: OFS

%

VS GE VD NE FR JU SO BL BS AG LU BE TI GR UR NW SZ ZH TG SH SG AI AR GL ZG OW

Selon la définition qu ’ en donne l’OFS, on appelle personnes actives dans le secteur de l’agriculture les personnes âgées de 15 ans au moins qui exercent un emploi au sein d’une exploitation agricole On distingue les postes à plein temps, où travaillent des personnes qui consacrent 75% ou plus de leur activité professionnelle à l’exploitation agricole, et les postes à temps partiel, occupés par des personnes qui y consacrent moins de 75%

Le nombre d’emplois dans l’agriculture a fortement reculé au cours de la décennie sous revue: de 253'561 personnes en 1990, l’effectif total des actifs est tombé à 203'793, ce qui correspond à un recul de 2,2% en moyenne annuelle Cette évolution va de pair avec la contraction du nombre des exploitations durant la même période Il convient de souligner que l’évolution numérique des effectifs a été différente selon la période étudiée (1990 à 1996 ou 1996 à 2000) et selon le taux d’occupation des personnes considérées Ainsi, la régression des effectifs travaillant à plein temps a été modérée durant la première moitié de la décennie, et assez marquée pendant la seconde Parmi les actifs à temps partiel, les effectifs ont diminué fortement entre 1990 et 1996, avant de connaître une légère remontée entre 1996 et l’an 2000 Cette évolution est sans doute très liée aux fluctuations conjoncturelles des années nonante

De 64'242 en 1990, le nombre de chefs d’exploitation exerçant leur activité à titre principal est tombé à 49'239 en l’an 2000, soit un recul de 23% environ

16 1 . 1 E C O N O M I E 1

■ L’activité

Evolution des emplois à plein temps et à temps partiel 19901996 2000 N o m b r e Personnes occupées à plein temps Source: OFS 0 300 000 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 Personnes occupées à temps partiel Tableau 2,

à temps partiel gagne du terrain face au travail à plein temps

page A3

Evolution de la part des chefs d'exploitation à plein temps, selon la classe d'âge

Lorsque l’on compare la structure par âges des exploitants agricoles à titre principal en 1990 et en 2000, deux phénomènes ne manquent pas de frapper D’abord la division par quatre du nombre des chefs d’exploitation âgés de plus de 65 ans: cette tranche d’âge comptait encore 4'926 personnes au début de la décennie, contre 1'102 en l’an 2000 Cette chute vertigineuse s ’explique pour l’essentiel par l’introduction en 1999 d’une limite d’âge pour les ayants droit aux paiements directs. Il y a en outre le recul significatif des chefs d’exploitation de moins de 35 ans Ces deux phénomènes ont conduit, au cours de la décennie sous revue, à un renforcement numérique de 8,1% de la tranche d’âge des 35 à 49 ans parmi les chefs d’exploitation à titre principal.

Evolution de la part des chefs d'exploitation à temps partiel, selon la classe

L’effectif des exploitants à titre accessoire a lui aussi diminué, passant de 28'573 en 1990 à 21'298 en l’an 2000 L’évolution par tranches d’âge est comparable à celle qui vient d’être décrite pour les exploitants à titre principal, mais en moins marqué

1 . 1 E C O N O M I E 17 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 1

Pas d'indication > 65 1990 2000 50–65 35–49 < 35 Source: OFS 40 200 20 40 60 5 0 5 8 2 2 7 7 33 9 35 7 16 8 35 0 43 8 14 0 en %

Pas d'indications > 65 1990 2000 50–65 35–49 < 35 Source: OFS 40 20 30100 en % 10 30 20 40 3 9 12 1 15 1 20 4 30 0 27 0 10 5 37 4 33 3 10 3

d'âge

A l’agriculture sont étroitement liées d’autres branches économiques dont les activités se situent soit en amont, comme l’industrie des machines agricoles, la production d’engrais, de produits phytosanitaires et de fourrages, soit en aval, comme l’industrie agro-alimentaire.

Les dernières données chiffrées disponibles concernant les personnes actives dans l’agriculture et la sylviculture, ainsi que dans les branches situées en amont et en aval, portent sur les années 1995 et 1998 Dans l’ensemble, rien n ’ a changé au fil de ces trois ans Les branches situées en aval occupaient quelque 220'000 personnes, soit 5,8% de la population active en Suisse Le secteur de la mise en valeur est le plus gros employeur, puisque les branches de l’abattage, de la transformation de viande et de lait, ainsi que de la production de pain, d’articles de boulangerie, de biscuiterie et de biscotterie occupent chacune plus de 10'000 personnes Mais d’autres branches fournissent encore davantage de travail: le commerce de gros, le commerce de détail et les détaillants spécialisés dans le domaine alimentaire comptent au total près de 160'000 salariés La proportion d’actifs travaillant dans les branches situées en amont est plus petite (1,5%, soit quelque 58'000 personnes) Globalement, l’agriculture et les branches apparentées assurent leur subsistance à plus de 12% des personnes actives

18 1 . 1 E C O N O M I E 1

■ La valeur ajoutée brute de l’agriculture

Production, prix et commerce extérieur

La valeur ajoutée brute aux prix du marché sert à mesurer les performances d’une économie. Dans le cas de l’agriculture, elle correspond à la différence entre la valeur de la production brute et celle de la consommation intermédiaire

La valeur ajoutée brute des trois secteurs économiques, en 1998 et en 1999

■ L’évolution des indices des prix

En 1999, la valeur ajoutée brute aux prix du marché s ’est chiffrée, pour l’ensemble de l’économie suisse, à 381'887 millions de francs. Elle a donc légèrement augmenté en comparaison de l’année précédente La contribution du secteur primaire est modeste (1,3%) par rapport à l’ensemble de l’économie On notera que l’agriculture fournit à elle seule 70% de la valeur ajoutée dudit secteur.

Cependant, les prestations de l’agriculture vont au-delà de la valeur des denrées produites La valeur ajoutée brute aux prix du marché ne tient compte ni des prestations d’intérêt général, ni des fonctions écologiques du secteur agricole

L’introduction de la nouvelle politique agricole a entraîné la suppression de toutes les garanties de prix et d’écoulement des produits. Les forces du marché interviennent désormais de manière plus directe sur les prix, et les produits de la vente sont plus fluctuants que par le passé L’indice des prix à la production agricole, qui n ’avait cessé de régresser entre 1990 et 1999 (perdant plus de 20 points au cours de la décennie), a gagné 3,5 points durant l’année 2000 Cette hausse s ’explique pour l’essentiel par les prix élevés de la viande (en particulier de bœuf et de veau) Mais vers la fin de l’année, les prix à la production ont accusé à nouveau un net fléchissement

19 1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 1

Secteur économique 1998 1999 1 Part pour Différence 1999 entre 1998/99 mio de fr % Secteur primaire 5 484 4 906 1,3 -10,5 part de l’agriculture 4 038 3 443 1,0 -14,7 Secteur secondaire 99 422 100 503 26,3 1,1 Secteur tertiaire 271 117 276 478 72,4 2,0 Total 376 022 381 887 100,0 1,5 1 données provisoires Sources: OFS, USP

Evolution de l'indice des prix à la production, à la consommation et à l'importation de denrées alimentaires ainsi que de l'indice des prix des moyens de production agricole

Indice des prix à l'importation de denrées alimentaires 1 Indice suisse des prix à la consommation, sous-groupe des denrées alimentaires, boissons et tabac Indice des prix des moyens de production agricole Indice des prix à la production agricole

1 Référence: mai 1993 = 100 Les données portant sur les périodes antérieures ne sont pas disponibles pour cet indice Quant à l’indice des prix à l’importation, le groupe «Denrées alimentaires» comprend les sous-groupes «Viande», «Autres denrées alimentaires» et «Boissons». Ceux-ci englobent des produits choisis et ne reflètent pas l’ ensemble des importations de denrées alimentaires

Sources: OFS, USP

En ce qui concerne les denrées alimentaires et les boissons, l’indice suisse des prix à la consommation a enregistré, entre 1990/92 et l’an 2000, une progression de 5,6 points; de 1999 à 2000, la progression a même été de 1,6 point Or cet indice des prix n ’est influencé par les prix intérieurs à la production qu’à hauteur d’un septième Il dépend bien davantage des prix du marché mondial pour les denrées alimentaires et pour les matières premières qu ’elles contiennent (la Suisse importe près de 40% de sa consommation de produits alimentaires, exprimés en calories), du taux de change du franc suisse ainsi que des coûts et des marges enregistrés dans la transformation et dans le commerce des denrées alimentaires

L’indice des prix des moyens de production agricole reflète d’abord les prix des aliments pour animaux, des semences et des plants, des engrais, des produits utilisés pour l’amendement du sol, des produits phytosanitaires, sans oublier les investissements dans les bâtiments et les équipements En outre, une partie des évolutions de prix mesurées au moyen de l’indice national des prix à la consommation est directement prise en compte dans l’indice concerné. Ce mode de calcul touche notamment l’énergie (carburants, électricité), le téléphone, l’eau, ainsi que les frais d’entretien et de réparation

Après avoir augmenté de 4 points entre 1990/92 et 1993, l’indice des prix des moyens de production agricole a baissé jusqu’en 1999, puis est légèrement remonté au cours de l’année 2000 (+1,2 point)

L’indice des prix à l’importation des denrées alimentaires a baissé de 2,6 points de 1994 à 1995, avant de progresser de 13,6 points de 1995 à 1999 En l’an 2000, il a reculé de 0,5 point Il faut rappeler cependant que cet indice ne porte pas sur la totalité du «panier» des denrées alimentaires effectivement importées; il est donc moins représentatif que l’indice des prix à la production et celui des prix à la consommation

20 1 . 1 E C O N O M I E 1

I n d i c e ( 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 )

75 1990-921993 1994 1995 1996 1997 1998 19992000 115 110 105 100 95 90 85 80

■ Le taux d’auto-approvisionnement fluctue au gré de l’évolution de la production végétale

Au cours de l’année sous revue, le commerce extérieur de la Suisse a connu une croissance d’une vigueur peu commune Les importations ont augmenté de 16% par rapport à 1999, tandis que les exportations progressaient de 13% Les échanges se sont intensifiés également en ce qui concerne les produits agricoles: les importations ont augmenté de 4,2%, les exportations de 7,1%

Dans le domaine agricole, l’UE reste le principal partenaire commercial de la Suisse Au cours de l’année sous revue, 70,6% des importations de produits agricoles provenaient de l’UE (6,0 mrd. de fr.), et 65,2% des exportations de la Suisse étaient destinées à l’Europe communautaire (2,3 mrd de fr )

Bon an, mal an, l’agriculture suisse produit près de 60% des denrées alimentaires (exprimées en calories) qui sont consommées dans le pays. Cela n ’exclut pas les fluctuations d’une année à l’autre Ainsi en 1999, l’auto-approvisionnement atteignait 58%, soit 6 points de moins que 1998 Cette différence avait pour seule cause un auto-approvisionnement plus faible en ce qui concerne les produits végétaux. Pour l’année sous revue, les calculs ne sont pas encore achevés Mais tout porte à croire que pour l’an 2000, qui a été un bon millésime pour la production végétale, le taux précité sera comparable à celui de 1998 Dans le domaine des produits animaux, la part produite en Suisse s ’est établie à 95% en 1998 et en 1999, et l’on s ’attend à une progression d’un point en 2000, ce qui porterait le taux à 96%, alors qu ’ en production végétale, il devrait atteindre le niveau de 1998 (47%)

21 1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 1

Part des produits agricoles dans l'ensemble des importations et des exportations

e n m r d d e f r Agriculture Economie nationale Source: DGD 0 20 40 60 80 100 120 160 140 6,9 94,7 8,5 139,4 2,7 89,5 3,6 136,0 Importation Exportation

1990/9220001990/922000

■ Commerce extérieur et produits agricoles

Tableau 13, page A13

Dépenses

On désigne par consommation intermédiaire de l’agriculture les dépenses faites pour acheter des semences et des plants, des engrais et des produits phytosanitaires, des suppléments de fourrage, et pour payer l’énergie, l’entretien des machines et des bâtiments d’exploitation, ainsi que des services

La valeur de la consommation intermédiaire a diminué globalement de 250 millions de francs entre 1990/92 et l’an 2000 Les agriculteurs ont dépensé nettement moins pour les fourrages, les semences et les plants, le bétail ainsi que les engrais et les produits phytosanitaires Par contre, leurs dépenses pour les services et pour l’énergie se sont accrues.

Les investissements effectués par l’agriculture ont vu leur volume baisser entre 1990 (1'525 mio de fr ) et 1999 (1'420 mio de fr ) Ce recul n ’ a qu ’ une seule cause: la diminution (-7%) des investissements dans la construction Les investissements consacrés à l’équipement ont en revanche augmenté de 3%

1 . 1 E C O N O M I E 1 22

■ Consommation intermédiaire du secteur agricole Evolution des dépenses liées à la production dans l'agriculture

e n m i o d e f r Semences et plants, bétail Energie Prestations de services E

taires Matériel ainsi qu'entretien des machines et des bâtiments d' exploitation Aliments pour animaux Source: USP 0 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 Evolution des dépenses pour les investissements dans l'agriculture

e n m i o d e f r Investissements dans les bâtiments Investissements dans les équipements Source: USP 0 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 ■ Investissements du secteur agricole

1990/922000

ngrais, produits phytosani

1990/921999

Au cours de l’année sous revue, la Confédération a dépensé au total 47'131 millions de francs, soit 3,2% de plus qu ’ en 1999 Sur cette somme, 3'727 millions de francs ont été consacrés à l’agriculture et à l’alimentation Ce groupe de tâches conserve donc sa cinquième position, derrière les dépenses pour la prévoyance sociale (12'281 mio. de fr ), pour les finances et les impôts (9'413 mio de fr ), pour les transports (6'630 mio de fr ) et pour la défense nationale (5'004 mio de fr )

Sur l’ensemble des dépenses de la Confédération, la part consacrée à l’agriculture et à l’alimentation a atteint 7,9% en l’an 2000: jamais ce taux n ’avait été si bas au cours des dernières décennies

Les dépenses pour la production et les ventes sont subordonnées à une obligation énoncée à l’art. 187, al. 12, de la nouvelle LAgr (dispositions transitoires): les fonds destinés au soutien du marché doivent être réduits d’un tiers par rapport aux dépenses de 1998 dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi Cette réduction devrait atteindre un montant de près de 400 millions de francs; jusqu’à présent, ledit soutien a diminué de 248 millions de francs

1 . 1 E C O N O M I E 23 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 1

Dépenses pour l’agriculture et l’alimentation Evolution des dépenses de la Confédération pour l’agriculture et l’alimentation 1990/921993 3 416 3 496 3 547 3 9533 908 3 926 4 197 3 727 3 048 1994 1995 1996 1997 1998 19992000 e n m i o d e f r e n % en % des dépenses totales Source: Compte d'Etat 0 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 7,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 Tableau 46,

■

page A54

Evolution des dépenses de la Confédération pour l’agriculture et l’alimentation

Remarque: la répartition des moyens financiers entre les différents domaines est fondée sur le Compte d’Etat 1999 Les dépenses pour la mise en valeur des pommes de terre et des fruits ou celles pour l administration des blés 1990/92 ont par conséquent été englobées dans celles de l’OFAG même si à l’époque les comptes étaient encore séparés

Il s ’ensuit que les chiffres pour 1990/92 et pour 1998 ne coïncident pas avec les données du Compte d’Etat

Sources: Compte d’Etat, OFAG

La nouvelle ordonnance sur les paiements directs est entrée en vigueur le 1er janvier 1999 Comme il était difficile de faire une estimation réaliste des besoins financiers avant l’introduction de ces nouvelles dispositions, les taux de contributions ont été fixés avec prudence pour les exercices 1999 et 2000 De plus, on a souvent enregistré ces dernières années des excédents de paiements, notamment en raison de la forte croissance du nombre d’exploitations participant aux programmes écologiques Pour tenir compte de ces incertitudes, pour résorber et pour éviter de nouveaux excédents de paiements, il a été décidé de fixer notamment la contribution à la surface un peu en dessous du montant possible selon les estimations Cette prudence s ’est soldée par une économie de 172 millions de francs par rapport à 1999, et le Conseil fédéral en a tenu compte le 10 janvier 2001 dans ses arrêtés pour l’année 2001 C’est ainsi que le taux de diverses contributions allouées dans le cadre des paiements directs a été révisé à la hausse. Les dépenses au titre des paiements directs devraient donc en 2001 dépasser de plus de 200 millions de francs celles de l’an 2000

Les dépenses affectées à l’amélioration des bases de production, qui n ’avaient guère varié de 1998 à 1999, se sont accrues de près de 100 millions de francs pour l’année sous revue Cette progression est due avant tout à l’extension des crédits d’investissements (aide initiale) et à l’augmentation de l’aide aux exploitations

1 . 1 E C O N O M I E 1 24

Domaine des dépenses 1990/92 1998 1999 2000 en mio de fr Production et ventes 1 685 1 203 1 318 955 Paiements directs 772 2 126 2 286 2 114 Amélioration des bases de production 207 147 148 246 Autres dépenses 384 450 445 412 Total agriculture et alimentation 3 048 3 926 4 197 3 727

1.1.2 Marchés

En 2000, les périodes de beau temps ont alterné avec les périodes d’intempéries. Succédant à un hiver froid et enneigé, la chaleur du printemps a permis à la végétation de prendre quelque deux semaines d’avance sur une année normale Le foin et les céréales engrangés étaient de bonne qualité grâce à un début d’été chaud et sec La récolte de blé panifiable a pour sa part joué de malchance vu la pluviosité du mois de juillet; la part de germination sur pied y a pris une ampleur disproportionnée En revanche, les récoltes abondantes de betteraves sucrières et de cerises ont largement dépassé les mauvais rendements de l’année précédente

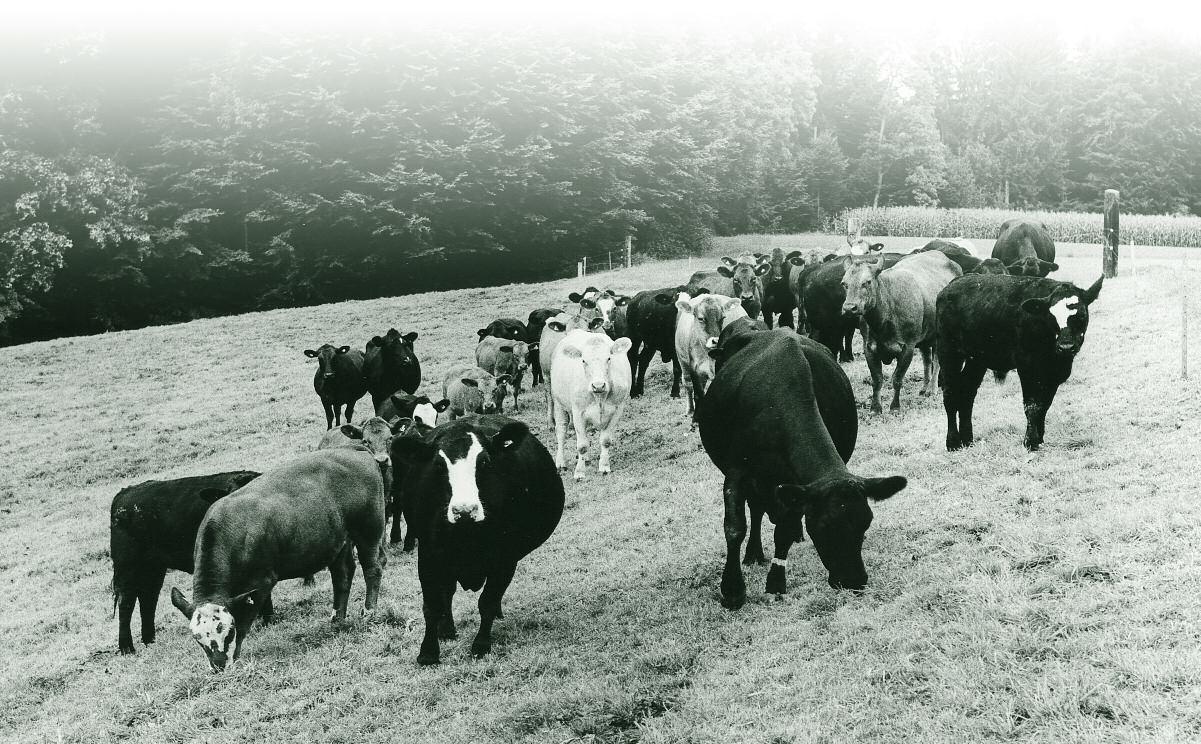

Les productions laitière et fromagère se sont inscrites à la hausse dans l’année sous revue Le marché du bétail de boucherie s ’est bien porté jusqu’en automne, où les prix avaient rejoint le niveau d'avant la crise de l'ESB de 1996. Suite aux cas d’ESB apparus en France et en Allemagne, la maladie a repris le devant de la scène en novembre 2000, avec à la clé un effondrement des prix allant jusqu’à 30%

Composition

la production finale 2000

Autres produits d'origine végétale 3%

Fruits, légumes 10% Moût de raisin 7%

Pommes de terre, betteraves sucrières 4%

Céréales 7%

Dans les comptes économiques de l’agriculture, la valeur des denrées produites par l’agriculture est présentée comme production finale Pendant l’année sous revue, celleci a progressé de 4,8% en regard de l’année précédente La valeur totale des végétaux et produits végétaux a augmenté de 3,9% (86 mio. de fr.), celle des animaux et produits animaux de 5,2% (259 mio de fr )

1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 25 1 ■■■■■■■■■■■■■■■■

de

Lait 33% Porcs 14% Bétail bovin 15%

.

. 1

Source: USP 1 estimation, état hiver 2000/2001 Total 7 583 mio

de fr

Volaille, œufs 5%

Autres produits d'origine animale 2%

14

Tableau

page A14

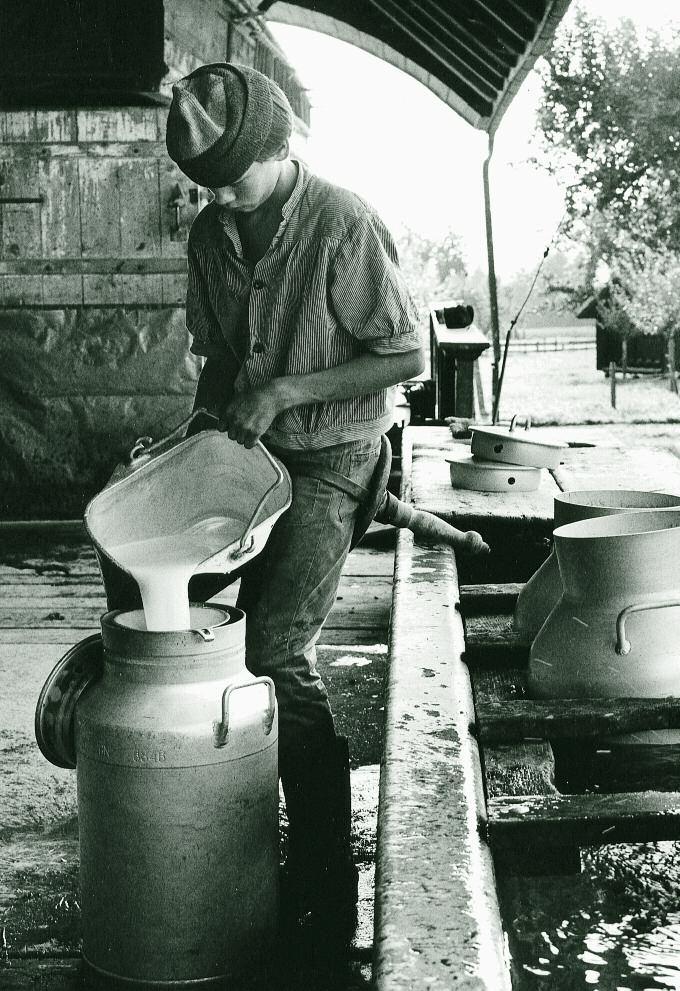

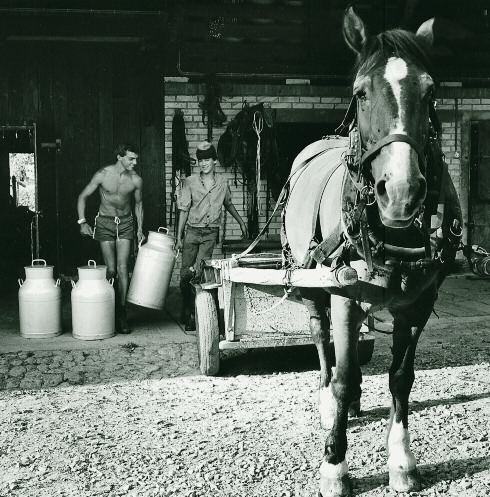

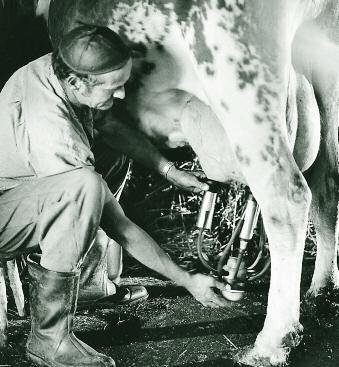

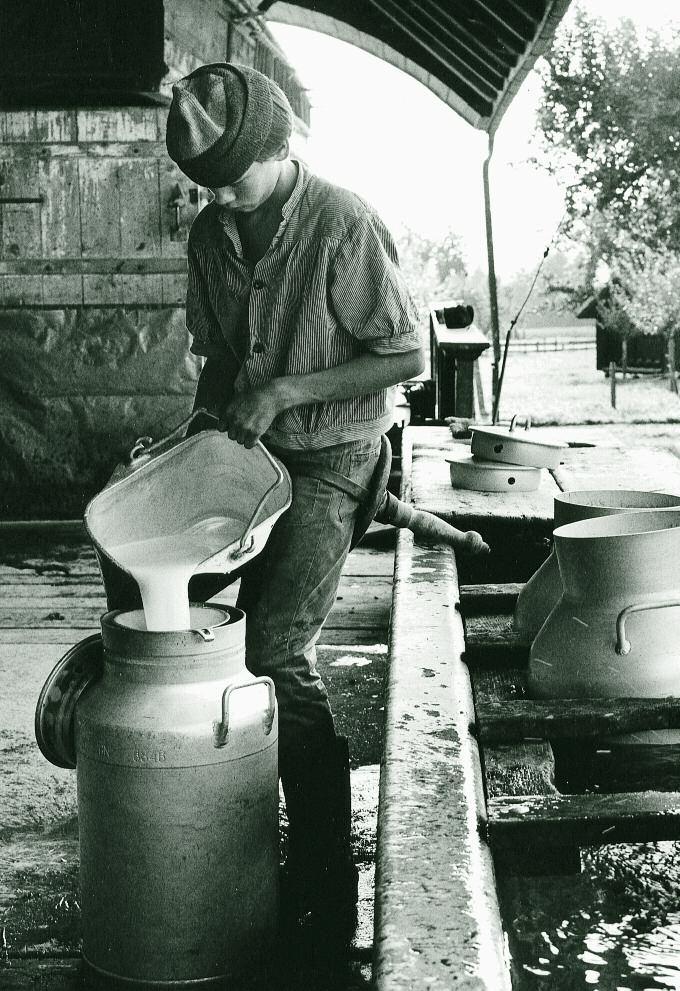

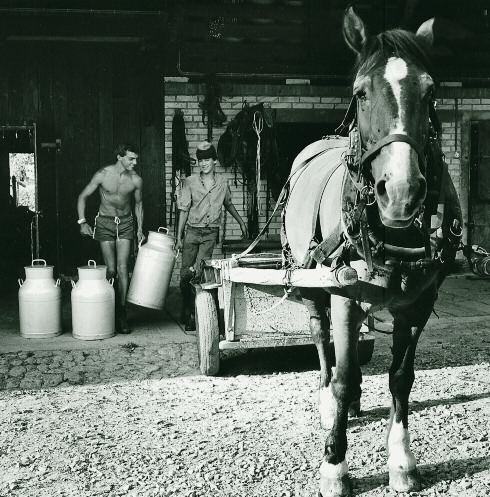

■ Une bonne année laitière

Lait et produits laitiers

Les laiteries et fromageries ont transformé environ 3,2 millions de t de lait en l’an 2000. La production dans les secteurs du fromage, des produits au lait frais et du lait en poudre a fortement augmenté La situation stable sur les marchés internationaux a permis d’écouler ce volume sans aucun problème

■ Production: hausse des livraisons de lait

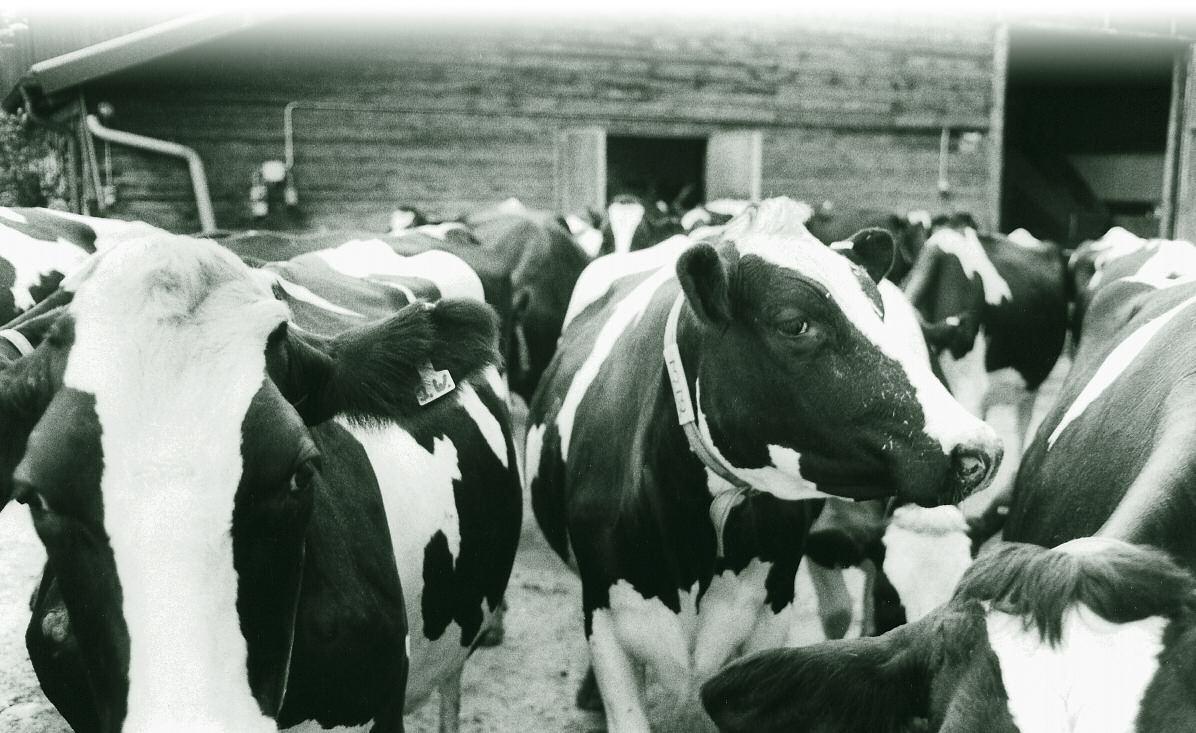

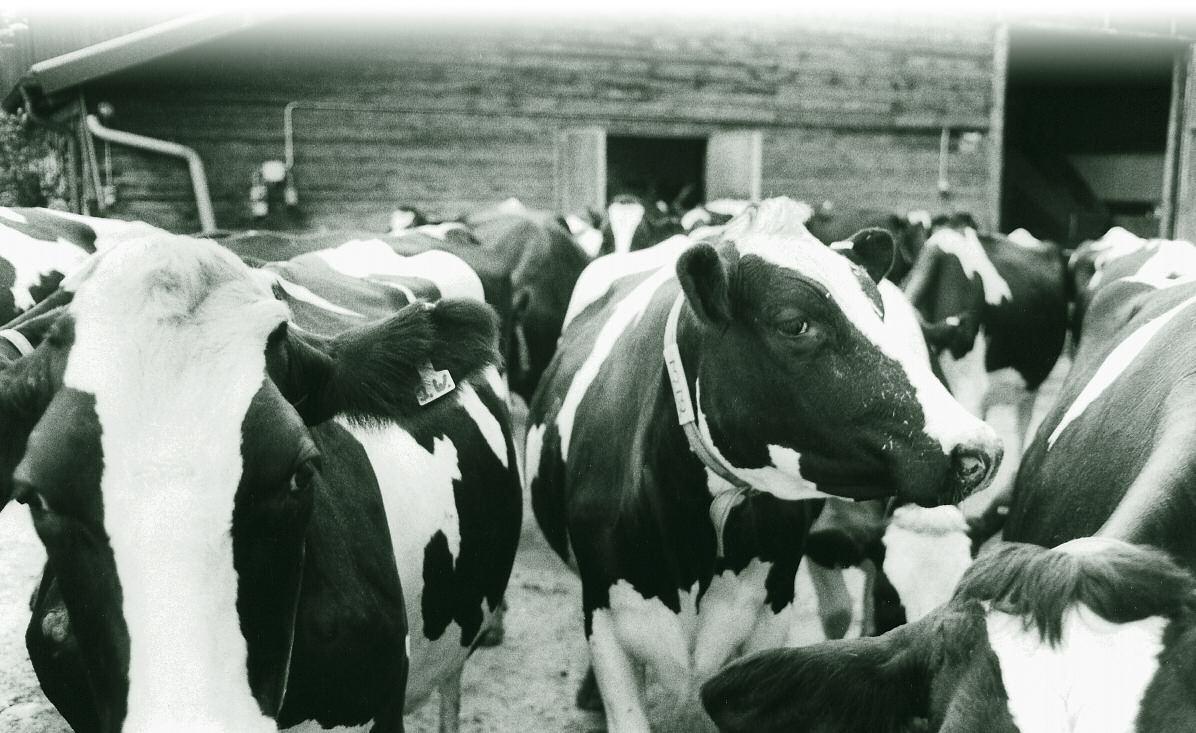

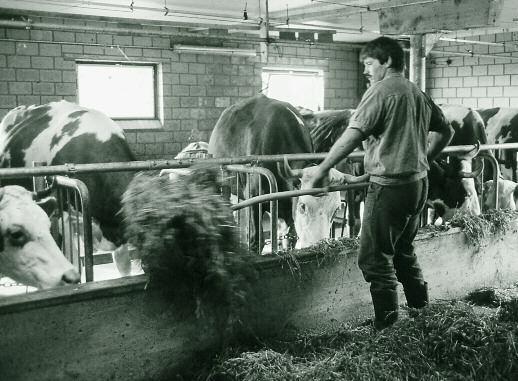

La production totale, y compris le lait mis en valeur dans les exploitations, a augmenté de 28'000 t durant l’année sous revue pour atteindre 3,88 millions de t La production laitière par vache a également poursuivi sa croissance, de 90 kg en moyenne sur un an, pour s’établir à 5'470 kg.

Les producteurs ont vendu 3,17 millions de t de lait Cette quantité a été produite par 708'000 vaches. Le cheptel a marqué un recul de 1% (7'000 animaux) par rapport à l’année précédente

Les livraisons de lait mensuelles dans l’année écoulée étaient toutes plus élevées qu ’ en 1999, excepté pendant le mois de janvier Ce sont les mois d’avril et de septembre à décembre qui ont vu la plus forte progression des livraisons L’évolution est à mettre au compte de la bonne qualité du fourrage et de la demande croissante des fromageries et des utilisateurs de lait La situation difficile observée sur les marchés du bétail de boucherie durant les derniers mois de l’exercice a contribué à l’augmentation du nombre de vaches gardées dans les exploitations, qui a eu une incidence positive sur les livraisons de lait

1 . 1 E C O N O M I E 1 26

J a n v i e r F é v r i e r M a r s A v r i l M a i J u i n J u i l l e t A o û t S e p t e m b r e O c t o b r e N o v e m b r e D é c e m b r e e n 1 0 0 0 t Livraisons de lait 2000 Livraisons de lait 1999 Sources: TSM, USP 200 220 240 280 260 300

Livraisons de lait ventilées selon les mois, 1999 et 2000

Tableaux 3–13, pages A4-A13

La totalité du lait commercialisé (3,17 mio. de t) dans l’exercice sous revue a été transformée en (en t de lait):

lait de consommation et autres produits laitiers: 1'055'000 t

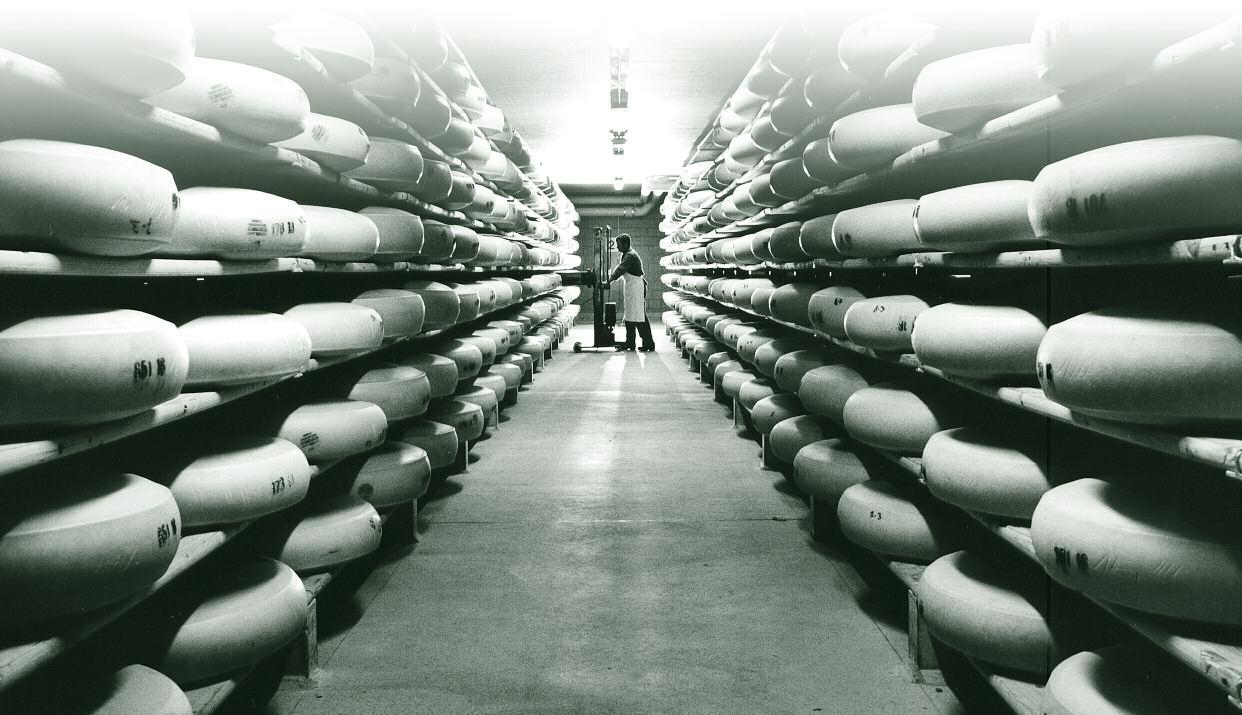

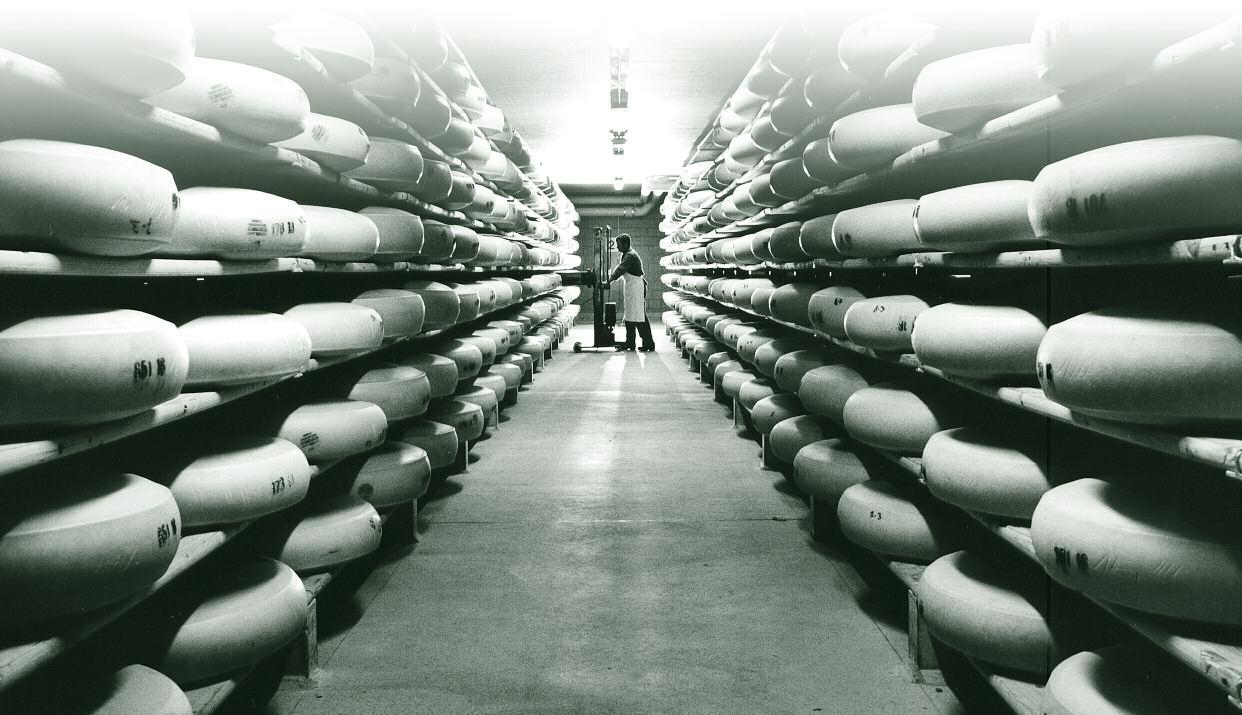

fromage: 1'410'000 t

crème/beurre: 711'000 t

La quantité de fromage produite a progressé de 24,6% par rapport à l’année précédente Cette forte croissance ne s ’explique que partiellement par une hausse de la production Elle résulte aussi de l’adoption d’une nouvelle méthode de relevé statistique: avant le 1er mai 1999, le volume de production de la plupart des fromages était déterminé sur la base du lait utilisé. Ainsi, le fromage maigre (fromage sans graisse) n'était pas saisi La nouvelle méthode prend dorénavant en compte le fromage effectivement fabriqué Par ailleurs, la production de séré, de sérac brut (Rohziger), de caillé de fromage frais et de fromage d'alpage a été comprise dans la production de fromage en 2000 (part à la production totale de fromage: env 13%)

Pour la première fois depuis de nombreuses années, la production de fromage à pâte dure s ’est accrue dans l’année sous revue Elle a augmenté de 12% par rapport à l’année précédente Le volume de production de fromage frais tel que mozzarella, ainsi que de fromage à pâte molle et mi-dure poursuit, lui aussi, sa tendance à la hausse Comparé à l’année précédente, la mozzarella a vu sa production progresser de 20%, passant ainsi de 9'634 t à 11'582 t en 2000.

1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 27 1

■ Mise

Evolution de la transformation de lait commercialisé 1990/921998 19992000 e n 1 0 0 0 t d e l a i t Autres produits laitiers Crème Beurre Sources: TSM, USP Fromage Lait de consommation 0 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500

en valeur: production de fromage en hausse

La tendance à la baisse enregistrée dans la production de beurre a persisté en 2000, bien que moins marquée qu ’ en 1999 Le recul dans l’exercice sous revue a atteint 1,7% La production de beurre de choix ne s ’est monté qu ’ a 7'142 t contre 33'222 t un an auparavant. Cette différence de taille est due à une modification dans le choix des paramètres utilisés pour établir la statistique Environ les 3⁄4 de la production suisse satisfont aux critères définis pour le beurre de choix Seuls quelque 20% toutefois sont finalement vendus comme tel, le reste servant de matière première à une transformation supplémentaire soit en «Le beurre», soit en spécialités ou en beurre déshydraté Pour l’année 2000, on n ’ a enregistré sous cette dénomination que le beurre effectivement vendu comme «beurre de choix» Les années précédentes, le beurre de choix était saisi sous cette dénomination même s’il subissait une transformation ultérieure

La quantité de lait en poudre produite dans l’exercice a progressé de 19% Cette évolution s ’explique par la demande accrue de lait entier en poudre suisse de la part de l’industrie du chocolat et par celle de lait maigre en poudre des fabricants de succédanés du lait

Le secteur laitier présente un bilan du commerce extérieur positif A l’exception du lait frais et du beurre, la Suisse a exporté plus de produits laitiers qu ’elle n ’ en a importés.

En 2000, les exportations de yoghourt ont progressé de 133% à 2'694 t La possibilité de conquérir de nouveaux marchés a été mise à profit. Les importations, au contraire, sont restées relativement constantes En ce qui concerne le lait en poudre, les exportations ont chuté de 21,3% à 13'992 t et les importations ont également reculé Par contre, les importations de beurre ont enregistré une hausse de 47,7% pour atteindre 7'370 t en l’an 2000 En comparaison de l’année précédente, les exportations de fromage ont accusé une baisse de 9'479 t (-15%) Celle-ci s ’explique principalement par les exportations extraordinaires de l’Union suisse du commerce de fromage effectuées l’année précédente dans le cadre de la dissolution de l’ancienne organisation du marché laitier. Enfin, pour ce qui est des exportations de fromage à pâte dure, on a enregistré une diminution de 18% à 40'588 t

1 . 1 E C O N O M I E 1 28

■ Commerce extérieur: baisse des exportations de fromage Evolution des importations et des exportations de fromage 1990/921998 19992000 e n t Exportations Importations Bilan commercial Sources: DGD, OFAG 0 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000

Si l’on se base sur la consommation par habitant, on observe des évolutions diverses selon les produits En 2000, la consommation de lait a augmenté de 2,2 kg par rapport à 1999 pour passer à 88,8 kg, alors qu ’elle avait continuellement diminué les années précédentes.

Pendant l’exercice sous revue, la consommation de fromage par habitant s ’est accrue de 6,4% à 16,6 kg, celle de fromage frais à elle seule de 2,9 kg à 3,3 kg. Dans le même intervalle, une tendance à la hausse se dessinait dans la consommation de fromage à pâte dure Après l’évolution positive de l’écoulement de la crème au cours des dernières années, un léger recul s ’est fait sentir en 2000

Depuis un peu plus d’une année, le prix au producteur est déterminé par la protection douanière, les mesures de soutien du marché et les forces du marché Il n ’est plus accordé qu ’ une importance secondaire au prix-cible déterminé par le Conseil fédéral, qui sert encore de valeur de référence Celui-ci est actuellement fixé à 77 ct par kg de lait pour une teneur totale cumulée de protéines et de graisse de 73 g

1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 29 1

■ Consommation: fromage frais à la hausse ■ Prix à la production: prix-cible encore dépassé

19992000 k g / h a b i t a n t Fromage Yoghourt

Evolution de la consommation de produits laitiers par habitant 1990/921998

Séré Beurre 0 12 10 8 6 4 2 14 16 18 20 Prix du lait 1999 et 2000 Total

c t p a r k g d e l a i t 1999 Source: OFAG 2000 0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Source: USP

Lait industriel Lait transformé en fromage Lait biologique

■ Prix à la consommation

En 2000, le prix-cible a encore été dépassé. Par rapport à l’année écoulée, le prix moyen du lait en Suisse a diminué de 1,52 ct par kg passant ainsi à 79,41 ct Les prix du lait industriel et du lait transformé en fromage ont également affiché une légère baisse. Le prix du lait biologique, quant à lui, a poursuivi son ascension, avec une augmentation de 2,7% l’établissant à 94,05 ct /kg

Prix du lait 2000, pour toute la Suisse et selon les régions

Considérées à l’échelon de la Suisse, les différences de prix sont relativement faibles En revanche, le prix d’un kg de lait biologique a dépassé de jusqu’à 16 ct celui du lait industriel ou du lait transformé en fromage

En 2000, le consommateur a payé, en moyenne, 2 fr 97 pour 200 g de beurre de choix, soit près de 10 ct. de plus qu ’ un an auparavant.

Les indices des prix à la consommation pour le lait et les produits laitiers ont suivi la même tendance depuis 1998. Alors que l’indice du lait diminuait de 5,7 points et celui de la crème de 7,9 points, celui du fromage en perdait 2,3 L’indice du beurre en revanche

1 . 1 E C O N O M I E 1 30

ct /kg CH Région I Région II Région III Région IV Région V Quantité totale 79,41 79,25 79,98 79,48 78,93 78,43 Lait industriel 78,29 78,40 78,49 78,61 77,73 77,91 Lait transformé en fromage 79,14 79,78 79,22 79,66 78,14 79,01 Lait biologique 94,05 93,88 94,63 93,26 94,02 pas relevé Source: OFAG

progressait

Evolution des indices des prix à la consommation du lait et des produits laitiers 1990/921998 19992000 I n d i c e ( m a i 1 9 9 3 = 1 0 0 ) Lait Fromage Beurre Source: OFS Crème Autres produits laitiers 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 105,0

Définitions et méthodes, page A77

■ Marge du marché

Définitions et méthodes, page A78

Depuis le 1er janvier 1997, la marge du marché dans le domaine du lait et des produits laitiers est calculée sur la base des prix à la production et à la consommation Comparé aux autres marchés agricoles, comme ceux de la viande ou des fruits et légumes, le marché du lait se comporte de manière plutôt statique. Les raisons principales sont les suivantes:

prix à la production Jusqu’au passage à la nouvelle organisation du marché laitier, le prix payé au producteur était fixé par l’Etat Depuis lors, les contrats de livraison entre les producteurs et les transformateurs sont renégociés chaque année

A l’échelon du producteur, le niveau des prix est donc relativement stable sur douze mois, mises à part les fluctuations saisonnières prévisibles – aides publiques. Comme par le passé, ces aides influent fortement sur les prix de vente En règle générale, les modifications ou adaptations sont décidées pour le début de l’année laitière, si bien que les aides restent fixes au moins pour la durée d’un an.

– contingentement laitier En raison du contingentement, la quantité de lait disponible, soit l’offre, est en principe déterminée d’avance

Conformément à ces données préalables, les marges de marché nominales des segments lait de consommation, fromage, crème de consommation et beurre ont évolué à un niveau relativement constant les dernières années Les fluctuations à court terme ont presque toutes été occasionnées par des ventes promotionnelles Depuis l’introduction de la nouvelle organisation de marché, les variations saisonnières du prix du lait – bas au printemps, élevé en automne – ont également influé sur les marges des divers groupes de produits

1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 31 1

–

f r / k g Lait Fromage Beurre Crème Total Source: OFAG F e b 9 7 A p r 9 7 J u n 9 7 A u g 9 7 O k t 9 7 D e z 9 7 F e b 9 8 A p r 9 8 J u n 9 8 A u g 9 8 O k t 9 8 D e z 9 8 F e b 9 9 A p r 9 9 J u n 9 9 A u g 9 9 O k t 9 9 D e z 9 9 F e b 0 0 A p r 0 0 J u n 0 0 A u g 0 0 O k t 0 0 D e z 0 0 0 00 1.60 1.40 1 20 1 00 0 80 0 60 0 40 0 20

Evolution des marges du marché de janvier 1997 à décembre 2000, par kg de lait cru transformé

Dans le segment du lait de consommation, ce sont principalement des ventes promotionnelles qui ont été à l’origine des fluctuations de la marge La baisse des prix à la production liée au passage à la nouvelle organisation de marché a été répercutée sur les prix à la consommation. La brève hausse au mois de mai 1999 s ’explique par la vente de certains produits aux anciens prix Les taxes sur le lait écrémé ayant été supprimées au 1er mai 1999, la marge s ’ en est retrouvée légèrement plus élevée

La marge sur le fromage a subi une évolution des plus disparates Il faut toutefois prendre en considération que, vu la durée de stockage, les fluctuations du prix du lait ou les changements concernant les aides ne se font sentir qu ’ avec un certain retard Dans l’ensemble, la marge de marché sur le fromage affiche une légère tendance à la hausse. Elle s ’est notamment accrue au mois de septembre 2000, au moment où l’augmentation du supplément pour le lait transformé en fromage, qui avait passé de 12 à 20 ct le 1er mai 2000, commençait à produire son effet sur les marges La réduction du prix de la matière première transformée en fromage n ’ a donc pas été entièrement ristournée aux consommateurs

La marge sur la crème de consommation est restée relativement constante jusqu’en mai 1999, mises à part quelques brèves fluctuations La hausse de mai 1999 est due, comme pour le lait de consommation, à des produits étiquetés aux anciens prix. A partir de juin 1999, la marge s ’est à nouveau stabilisée à un niveau légèrement plus bas

La marge de marché sur le beurre était également stable jusqu’au passage à la nouvelle organisation du marché laitier Diverses aides dans le domaine du beurre ont alors été réduites, voire supprimées, si bien que la marge sur le beurre s ’est rétrécie dès le mois de mai 1999 Cette baisse est à mettre au seul compte de la réduction des aides étatiques.

La marge totale sur le lait et les produits laitiers s ’est accrue de 4,52 ct entre janvier 1997 et décembre 2000, passant de 78,86 à 83,38 ct./kg de lait cru transformé. Au début 2001, davantage de hausses des prix à la consommation ont été observées En considération de la stabilité ou même de l’augmentation des prix du lait et de la suppression du soutien dès le 1er mai 2001, on doit s 'attendre, pour l’année laitière 2001/2002, à de nouvelles hausses de prix dans le commerce

32 1 . 1 E C O N O M I E 1

■ Estimations 2001

La situation sur le marché laitier se présente sous de bons augures en 2001. Les ventes de produits laitiers dans le pays et à l’étranger se développent de façon réjouissante, particulièrement dans le secteur fromager

La production de fromage poursuivra probablement son évolution positive en 2001 Selon les données disponibles, il en est de même des produits à base de lait frais La production de spécialités comme le yoghourt, les desserts et les boissons au lait devrait dépasser les résultats de l’année précédente Côté beurre, il faut s ’attendre à une légère augmentation de la production

La situation du marché favorable dans l’ensemble devrait à nouveau garantir des prix stables aux producteurs. Les chiffres du premier semestre 2001 semblent indiquer que le prix du lait devrait vraisemblablement, en moyenne annuelle, à nouveau dépasser le prix-cible de 77 ct /kg La tendance des prix à la consommation des produits laitiers au cours des derniers mois s ’affiche à la hausse. Compte tenu des prix du lait inchangés, voire en hausse, et du démantèlement du soutien dès le 1er mai 2001, on doit en principe s 'attendre à de nouvelles majorations de prix, en particulier pour ce qui est du beurre et du fromage

Selon les estimations 2001 pour les comptes économiques de l’agriculture (cf. ch. 1 1 3), la production finale de lait pourrait bien augmenter de quelque 40 millions de francs (+1,5%) en 2001 par rapport à l’année précédente Ce résultat réjouissant est imputable à la stabilité du prix du lait ainsi qu’à la décision du Conseil fédéral d’augmenter le volume contingentaire global de 3% à partir du 1er mai 2001

1 . 1 E C O N O M I E 33 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 1

Tableau 14, page A14

Tableaux 3–13, pages A4-A13

Animaux et produits animaux

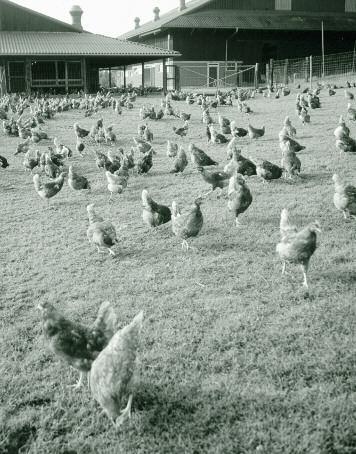

Le retour de l’ESB sur le devant de la scène en fin d’année a perturbé le marché de la viande. Le premier cas d’ESB en Allemagne, jusque-là considérée comme indemne de l’épizootie, ainsi que les nombreux comptes rendus critiques des médias dans toute l’Europe ont inquiété les consommateurs Cela a induit, en Suisse, une baisse de la consommation de viande de bœuf atteignant 20% et une chute des prix à la production d’environ 30% Vu la proximité de la France, la Suisse romande a réagi de manière particulièrement forte Cette période a cependant été propice à la consommation de viande de volaille et d’agneau

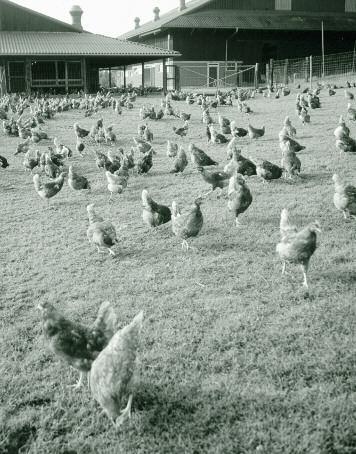

En janvier de l’exercice déjà, l’apparition de la peste aviaire dans neuf provinces d’Italie du Nord a provoqué une grande inquiétude Dans l’intervalle, la Suisse a interdit l’importation de volaille vivante, de viande de volaille et d’autres produits en provenance d’Italie.

Par une modification de l’ordonnance fédérale sur les épizooties, le 20 décembre 2000, le Conseil fédéral a entériné une interdiction générale d'affouragement de farines animales Cette décision a été justifiée par l’apparition de cas d’ESB chez des vaches nées après le renforcement, en mai 1996, des mesures dans le domaine des aliments pour animaux, ainsi que par certains indices scientifiques Les graisses dites d’extraction, issues de la production des farines animales, tombent également sous le coup de l’interdiction, entrée en vigueur le 1er janvier 2001. La Confédération participe à raison de 75% (env 28 mio de fr ) aux coûts supplémentaires liés à l’élimination par incinération

■ Production: bœuf, veau et porc en baisse

Par rapport à l’année précédente, le cheptel bovin a diminué de 1,3% et l’effectif de pondeuses de 3,3% La tendance à long terme s ’est ainsi confirmée Au contraire, l’effectif des volailles à l’engrais poursuit sa progression entamée en 1990 et dépasse ainsi, dans l’année sous revue, de 32,3% la valeur de 1990, la demande de volaille du pays étant montée en flèche Le nombre de porcs, moutons, chèvres et chevaux détenus est resté relativement stable de 1998 à 2000

1 . 1 E C O N O M I E 1 34

Evolution des effectifs Catégorie d’animaux 1990 1998 1999 2000 1990–1998/00 en 1 000 en 1 000 en 1 000 en 1 000 % Bovins 1 858 1 641 1 609 1 588 -13,17 Porcs 1 776 1 487 1 453 1 498 -16,84 Moutons 355 422 424 421 18,78 Chèvres 61 60 62 62 0,55 Chevaux 38 46 49 50 26,32 Volailles à l’engrais 2 878 3 502 3 747 3 808 28,01 Poules pondeuses et d’élevage 2 795 2 270 2 223 2 150 -20,78

Source: OFS

La production de viande de bœuf a reculé de 13,3% par rapport à 1999, celle de viande de veau de 10,4% En effet, le nombre de veaux passés à l’engraissement de gros bétail a augmenté, vu les prix intéressants du bétail d’étal L’offre de viande de mouton a également été de 12,5% plus faible qu ’ un an auparavant. La demande animée de volaille suisse, quant à elle, a induit une croissance de 7,7% de la production

Par rapport à l’année précédente, la production d’œufs a diminué de 4,1% pour s’établir à 652 millions de pièces

Les importations de viande de veau se sont élevées à 2'007 t dans l’exercice, soit 662 t de plus que l’année précédente L’offre en Suisse ayant été exceptionnellement réduite au cours du premier semestre, plus de 600 t ont été importées durant cette période déjà. Nos principaux fournisseurs sont les Pays-Bas, l’Italie et la France. Pour ce qui est des quelque 13'000 t de viande de bœuf importée, il s ’agissait avant tout de morceaux spéciaux (aloyaux, «High-Quality-Beef» et morceaux parés de la cuisse de bœuf destinés à la fabrication de viande séchée)

Au total, 96 ânes, mulets et bardots ainsi que 2'646 chevaux et petits poneys ont aussi été importés dans l’année sous revue, ce qui représente une régression par rapport à 1999 En outre, la Suisse a importé 23'597 t d’œufs en coquille, dont 55% étaient destinés au commerce de détail et à la restauration et 45% à la transformation sous la forme d’œufs cassés Considérant un poids moyen de 60,289 g, ce sont 391 millions d’œufs en coquille qui ont été importés Depuis 1990/92, les importations d’œufs de consommation ont reculé de 25%, en bonne partie à cause de la préférence donnée aux œufs suisses On constate l’inverse pour les produits à base d’œufs, puisque les importations ont augmenté de 26% durant la même période

1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 35 1

1990/921998 19992000 I n d i c e ( 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 ) Viande de boeuf Viande de mouton Volaille Source: Proviande Viande de veau Viande de chèvre Oeufs en coquille 70 140 130 120 110 100 90 80 Viande de porc Viande de cheval ■ Commerce extérieur:

de viande

hausse

Evolution de la production animale

importations

en

■ Consommation de viande et de poisson encore en baisse

En ce qui concerne la viande (toutes les catégories) et les œufs, la Suisse n ’exporte pas du tout ou alors seulement une faible part de sa production Le plus gros volume d’exportation, soit 969 t, concerne la viande séchée d’animaux de l’espèce bovine (viande séchée des Grisons), destinée essentiellement à deux pays voisins, l’Allemagne et la France

Comme ce fut le cas en 1999, aucun bovin n ’ a pu être exporté vers les pays de l’Union européenne Les cas d’ESB en Allemagne et en France et la fièvre aphteuse ont encore aggravé la situation Une campagne humanitaire mise sur pied l’automne dernier par la Direction du développement et de la coopération (DDC) a permis d’exporter 1’296 vaches et génisses vers le Kosovo Supervisée et suivie par des spécialistes, la campagne a suscité un large écho, tant en Suisse qu'à l'étranger. Au total 2'604 bovins vivants ont été importés pour l’élevage, dont une majorité des races Holstein (676 têtes) et Jersey (896 têtes) Plus de 90% des animaux provenaient d’Allemagne, du Danemark ou de France.

En 2000, la part de la consommation de viande de veau et de porc suisse s ’est élevée à environ 92% Pour ce qui est de la viande de cheval et de lapin, comme pour le poisson, la part de la production suisse se situe en dessous de 15%. En revanche, la part de la viande de volaille du pays s ’est de nouveau accrue en 2000, atteignant environ 43% 68% seulement de la consommation totale de viande et de poisson, qui s ’est chiffrée à 438'425 t, ont été produits en Suisse (1999: 70%).

La consommation de viande et de poisson a baissé de 1,6% par rapport à l’année précédente pour s’établir à 59,65 kg par habitant La tendance à la baisse persiste depuis 1998, mais la consommation des diverses catégories de viande par habitant a évolué de façon disparate; celle de porc et de bœuf a reculé de plus de 20%, tandis que celle de volaille a augmenté de 16% Avec plus de 25 kg par habitant et par an, la viande de porc est toujours en tête. La consommation de viande de mouton, de cheval, de chèvre et de lapin, par contre, reste faible et relativement constante

1 . 1 E C O N O M I E 1 36

Evolution de la consommation de viande et d'œufs par habitant 1990/921998 19992000 I n d i c e ( 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 ) Viande de bœuf Viande de porc Viande de chèvre Source: Proviande Volaille Viande de veau Viande de mouton 70 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 Viande de cheval Oeufs en coquille (pces)

■ Prix à la production: prix de la viande en hausse

De janvier à octobre 2000, les producteurs de viande de bœuf et de veau ont réalisé des prix jamais vu depuis 1995 L’offre restreinte de viande de veau a même entraîné une évolution atypique du prix, qui est resté constant à environ 13 fr /kg PM pendant le premier semestre, alors qu ’ en raison de l'offre généralement élevée en cette saison, il subit d’ordinaire une forte pression De même, la viande de porc a été payée en moyenne 7% de plus qu ’ en 1999, soit 4,69 fr /kg PM La viande d’agneau a suivi une évolution similaire avec une augmentation de 10% à 12,60 fr /kg PM L’évolution à la hausse observée pendant les dix premiers mois de l’exercice a été stoppée net par la reprise des débats sur l’ESB Vers la fin de l’année, les prix des taureaux de qualité moyenne (classe commerciale T3) ont chuté de 30% à 6,90 fr /kg PM

Sur le marché des œufs, les prix des œufs vendus aux centres collecteurs ont continué de baisser Ils ont diminué de 6% par rapport à 1999 pour s’établir à 21 ct la pièce Les mesures ciblées prises pour alléger le marché après les fêtes de Pâques ont toutefois permis d’atténuer la chute des prix saisonnière en été.

mensuels du bétail de boucherie et des porcs charnus,

■ Prix à la consommation: prix de la viande de bœuf et de veau en hausse

L’augmentation des prix au producteur pour la viande de bœuf et de veau a entraîné une hausse des prix à la consommation de 2 à 5 fr /kg Le niveau de ces derniers a même dépassé celui de la période de référence 1990/92 Les consommateurs ont aussi dû débourser plus pour la viande de porc et d’agneau, tandis que les prix des poulets frais du pays restent stables depuis plusieurs années

1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 37 1

en 2000, à la ferme f r p a r k g P M Vaches cl comm T2/3 Taureaux cl comm T3 Veaux cl comm T3 Porcs charnus, légers Source: USP 0 00 2.00 4 00 6 00 8 00 10 00 12 00 14 00 16 00 J a n v i e r F é v r i e r M a r s A v r i l M a i J u i n J u i l l e t A o û t S e p t e m b r e O c t o b r e N o v e m b r e D é c e m b r e

Prix

■

La méthode de calcul de la marge de transformation-distribution sur la viande fraîche a été entièrement révisée et appliquée avec effet rétroactif au mois de janvier 1990 Pour la viande fraîche, l’OFAG calcule désormais la «marge brute de transformationdistribution» en fr./kg PM (TVA exclue). La marge est définie comme écart entre le rendement brut (ou chiffre d’affaires) et les coûts variables du secteur de transformation et de distribution Les valeurs annuelles sont calculées sur la moyenne des valeurs mensuelles, pondérées en fonction de la consommation Concernant l’évolution de la marge brute nominale, il faut tenir compte d’une inflation de 15% entre 1990 et 2000

■ Estimations 2001

Alors que pour les producteurs, l’année 2000 peut être qualifiée de bonne, les estimations concernant l’année suivante prévoient de fortes variations L’offre indigène de viande de bœuf et de veau devrait augmenter de 5 à 15%, tout en restant plus faible en chiffres absolus que celle de 1999 Les prix moyens des taureaux et des bovins de qualité moyenne devraient baisser à environ 7,00 fr /kg PM (-20%) En moyenne annuelle, ceux des veaux devraient également reculer à environ 12 fr./kg PM (-10%). Quant à la viande de porc, l’offre de produits suisses reste stable, ce qui devrait permettre de réaliser un prix moyen de 4,40 fr /kg PM

En raison de la situation tendue sur le marché du bétail de boucherie, les importations de viande de bœuf, de veau et de porc devraient accuser un recul sensible

A long terme, la tendance observée dans les effectifs de bovins et de volailles devrait se poursuivre. Ainsi le nombre de volailles à l’engrais devrait bientôt atteindre les 4 millions, et l’effectif de bovins à la baisse approcher le million et demi

La production finale d’animaux et de produits d’origine animale, sans le lait, pourrait bien être inférieure de plus de 8% à celle de l’année sous revue, un recul dû presque exclusivement à la production bovine, dont la valeur baisserait à quelque 930 millions de francs (-18,4%) Il s ’ensuit qu ’ avec une valeur de 1 milliard de francs, stable par rapport à l’an 2000, la production porcine pourrait à nouveau atteindre la part la plus importante pour ce qui est des animaux et des produits d’origine animale. Selon les estimations, aucune modification substantielle n ’est attendue dans les autres branches de la production animale

Marge brute sur la viande

I n d i c e ( 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 ) Total Boeuf Veau Porc Source: OFAG 70 90 90 100 110 120 130 140 150 1990199119921993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

1 . 1 E C O N O M I E 1 38

Evolution de la marge brute de transformation-distribution de viande fraîche (prix nominaux) 1990–2000

Tableau 14, page A14

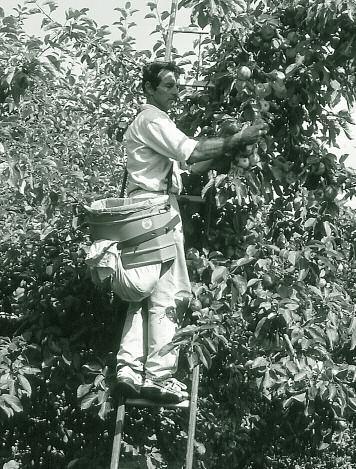

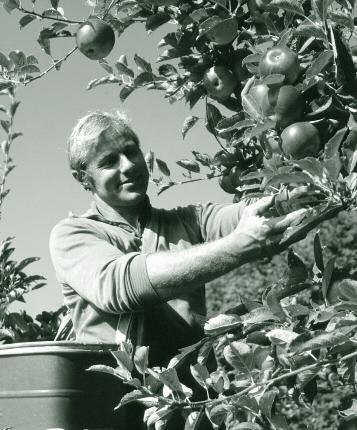

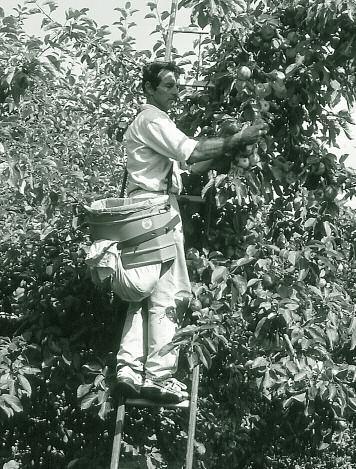

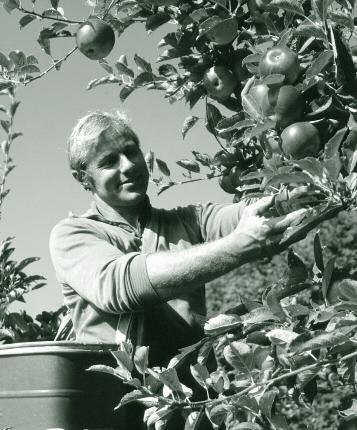

■ Production: bonne année pour la production végétale

Production végétale et produits végétaux

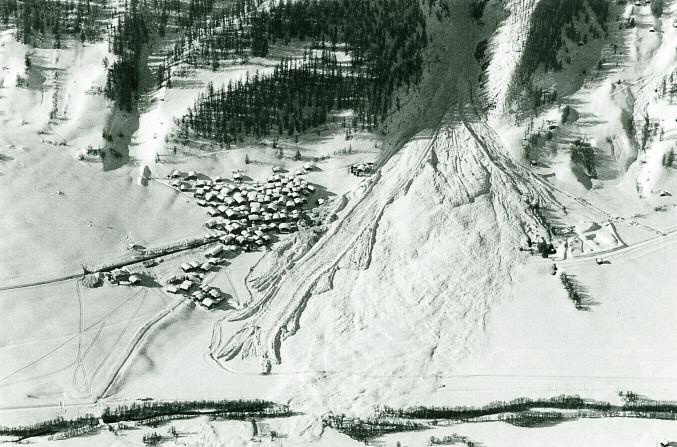

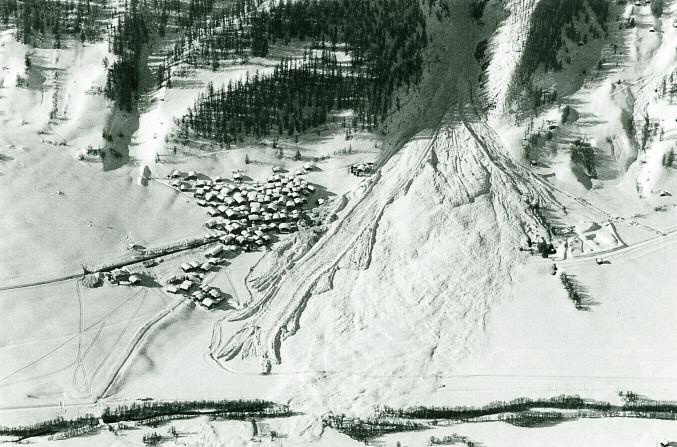

Un premier semestre 2000 particulièrement chaud et ensoleillé dans l’ensemble a été suivi d’un mois de juillet humide et frais, marqué par de nombreux orages accompagnés de grêle, qui ont causé de gros dommages ponctuels aux cultures Ce n ’est qu’à la mi-août que des conditions estivales, soit un temps chaud et sec, ont refait leur apparition Les fortes précipitations du mois d’octobre sur les sols gorgés d’eau, en Valais principalement, mais aussi dans d’autres régions, ont provoqué des coulées de boue et des inondations locales sur de grandes surfaces L’hiver qui a suivi cette année 2000 déjà exceptionnellement chaude a été doux avec des températures dépassant 0° C jusqu’à plus de 1'000 m d’altitude

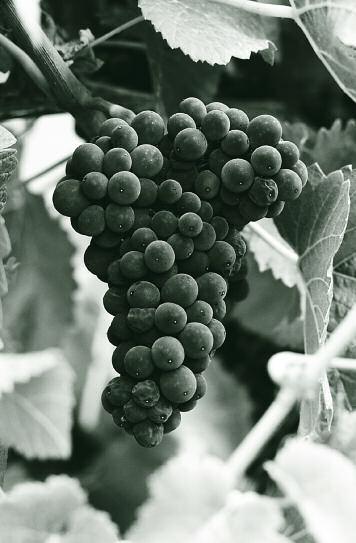

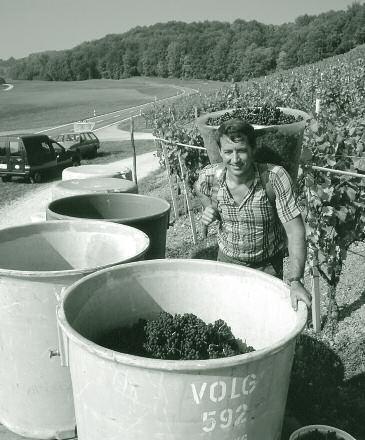

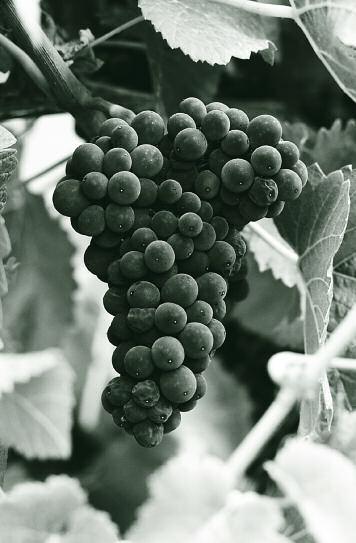

La météo chaude et les précipitations normales en moyenne annuelle ont été favorables aux cultures spéciales: les récoltes ont été précoces, importantes et de bonne qualité. Celle des cerises en particulier a commencé plus tôt que jamais et la qualité a été exceptionnelle grâce à de bonnes conditions météorologiques en début de récolte Le vin a, lui aussi, amplement bénéficié de la chaleur, ce qui fait du millésime 2000 l’un des meilleurs des dernières années

Les parts de surfaces des diverses cultures n ’ont pas grandement changé par rapport à l’année précédente Les terres ouvertes ont diminué de 1'339 ha au total Couvrant presque les deux tiers, la surface céréalière joue toujours le premier rôle. La surface vouée aux oléagineux n ’ a que peu diminué; la part des tournesols a augmenté et celles du colza et du soja ont été réduites par rapport à l’année précédente En raison de la réduction de plus de 50% des prix à la production, la culture d’oléagineux a perdu de son intérêt économique, malgré l’introduction d’une contribution spécifique à la surface. Par ailleurs, une garantie limitée en matière de prix et de prise en charge du blé panifiable était encore en vigueur dans l’année sous revue Les prix payés aux producteurs pour les oléagineux et le blé panifiable se situaient donc dans la même fourchette, soit entre 60 et 70 fr./dt. La surface cultivée en pommes de terre et en betteraves sucrières a, par contre, augmenté très légèrement

1 . 1 E C O N O M I E 39 1

Tableaux 3–13, pages A4-A13

Composition des terres ouvertes 2000

Total 292 548 ha

Maïs d'ensilage et maïs vert 14% 40 486 ha

Cultures maraîchères de plein champ 3% 8 459 ha

Colza 5% 14 343 ha

Betteraves sucrières 6% 17 725 ha

Autres cultures 5% 14 713 ha

Céréales 62% 182 669 ha

Pommes de terre 5% 14 153 ha

Source: USP

Dans les grandes cultures, les rendements varient beaucoup selon les cultures; ils ont toutefois été nettement plus élevés que l’année précédente, bien qu’ils n ’aient pu égaler les bons résultats de 1998 La culture de céréales panifiables a atteint des rendements satisfaisants, tout en laissant à désirer quant à la qualité Les précipitations abondantes du mois de juillet ont fait germer sur pied une grande partie du blé panifiable Les rendements de colza ont été modestes, alors que les 1,4 million de t de betteraves sucrières représentent un record La récolte de pommes de terre s ’est située juste en dessous de la moyenne pluriannuelle.

1990/921998

Produits (rendements 2000)

Blé d'automne (60 dt/ha) Pommes de terre (424 dt/ha)

19992000

Colza (27 dt/ha) Orge (60 dt/ha)

Betteraves sucrières (795 dt/ha)

Source: USP

Les cultures pérennes constituent 2,3% de la SAU, à savoir 24'229 ha, dont 6'984 de cultures fruitières, 250 de baies et 15'058 de vignes. La surface viticole est restée constante bien que le rapport entre les vignes à raisin rouge (7'958) et celles à raisin blanc (7'100) ait basculé en faveur des variétés rouges (+44 ha)

1 . 1 E C O N O M I E 1 40

Evolution des rendements à la surface de

produits des champs

divers

I n d i c e ( 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 )

70 140 130 120 110 100 90 80

Les cultures maraîchères couvertes de vlies ou de feuilles de plastique servant à forcer ou à rallonger la période de culture ont presque doublé ces dix dernières années, atteignant actuellement environ 2000 ha La surface sous serre ou sous tunnel ne s ’est par contre accrue que de quelques ha pendant la même période (2000; 820 ha).

Les cultures de pommes couvraient une surface de 4'812 ha, soit 203 ha de moins que l’année précédente. Les prix à la production médiocres de la saison 1998/99 ont poussé les arboriculteurs à diminuer la surface de leurs cultures 90 ha supplémentaires ont été sacrifiés en l’an 2000 lors des campagnes d’arrachage de la Fruit-Union suisse (FUS), financées à l’aide du fonds d’entraide des producteurs Comme en 1990/92, les variétés principales Golden Delicious, Idared, Jonagold, Maigold et Gala ont compté pour plus de la moitié de la surface des cultures de pommes. Une certaine concentration sur ces variétés a été constatée au cours des dix dernières années; leur part à la surface totale est passée de 53% à 62% La principale responsable est la variété Gala, dont la surface cultivée a quadruplé durant cette période. Elle occupe désormais le deuxième rang après la Golden Delicious De même, les surfaces affectées aux variétés Rubinette, Braeburn et Topaz ont continuellement pris de l’ampleur

Les volumes de marché des espèces de légumes et de fruits cultivables en Suisse se sont élevés à respectivement 485'800 t et 173'900 t en moyenne des trois dernières années La part des légumes suisses correspond à 58% de ce volume Les légumes de garde tels que carottes, céleris-pommes, betteraves rouges, choux rouges et blancs, choux de Milan et oignons, ainsi que les salades Lollo, doucette et feuille de chêne, ont affiché des parts indigènes remarquables de plus de 85% Pour ce qui est des fruits, la part au marché des produits du pays s ’est montée en moyenne à 73% au cours des quatre dernières années. Avec 92%, cette part a été particulièrement importante en ce qui concerne les pommes, contrairement aux abricots, pour lesquels elle ne s ’est élevée qu’à 19%

1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 41 1

Evolution

pommes 1990/921998 19992000 e n h a Golden Delicious Idared Gala Source: OFAG Glockenapfel Maigold Gloster 0 1 500 1 000 500 Groupe Jonagold Groupe Jonathan

des surfaces de variétés de

6'600 t de champignons de Paris produits en Suisse ont été commercialisés à l’état frais Cette quantité correspond à la moyenne des trois dernières années et à une part de marché de 80% Par contre, seules 350 t de ces champignons ont servis à la préparation de conserves; il s ’agit en fait des invendus de champignons destinés au marché frais La part de marché de champignons de conserve suisses a diminué, comme l’année précédente, et s ’est établie à 5%

La récolte de raisins en 2000 a permis une production de 127,6 millions de litres de vin, soit 3,4 millions de litres de moins que l’année précédente 60,6 millions de litres sont issus de variétés de raisin rouge et 67 millions de litres de variétés de raisin blanc

Vu la pluviosité élevée du mois de juillet, la moisson s ’est faite dans de mauvaises conditions Un quart du blé panifiable pris en charge par la Confédération a germé sur pied et n ’ a donc pu être utilisé que dans l’alimentation des animaux. La qualité du blé panifiable se prêtant à la mouture se situait dans la moyenne, et l’offre a tout juste couvert la demande en blé panifiable suisse En considérant l’évolution de la mise en valeur des céréales au cours des dernières dix années, on constate que les fluctuations de l’offre dans le pays sont atténuées par le biais du secteur des aliments pour animaux. Grâce à la prise en charge par la Confédération, il a toujours été possible de vendre du blé panifiable en quantité constante

Les sucreries d’Aarberg et de Frauenfeld ont produit 218'511 t de sucre Comme leur mandat de transformation ne porte que sur 185'000 t, il a fallu soit reporter à la campagne suivante le solde de 33'511 t de sucre dit sucre C, soit en écouler une certaine quantité aux prix du marché mondial Ces derniers ayant été élevés, de nombreux producteurs de betteraves ont préféré décompter la quantité dépassant le contingent (betteraves C), afin de bénéficier de la quantité contingentaire intégrale (betteraves A et B) l’année suivante

1 . 1 E C O N O M I E 1 42

■ Mise en valeur: beaucoup de céréales germées sur pied Evolution de l'utilisation de la récolte de céréales 199019911992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 e n 1 0 0 0 t Quantité garantie céréales panifiables Céréales germées (déclassées) Autres céréales panifiables déclassées Céréales fourragères yc céréales panifiables non livrées Source: OFAG Céréales panifiables prises en charge par la Confédération 0 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200