Bundesamt für Landwirtschaft

Officefédéral de l’agriculture

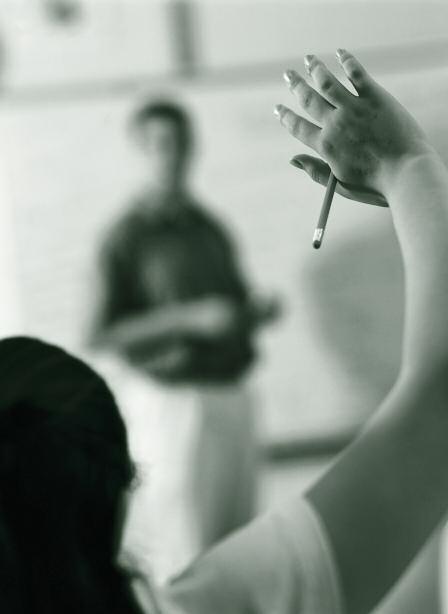

Ufficio federale dell’agricoltura

Uffizi federal d’agricultura

AGRARBERICHT

Herausgeber

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)

3003 Bern

Telefon: 031 322 25 11

Telefax: 031 322 26 34

Internet: www blw admin ch

Copyright: BLW, Bern 2001

Gestaltung

Artwork, Grafik und Design, St Gallen

Druck Bruhin AG, Freienbach

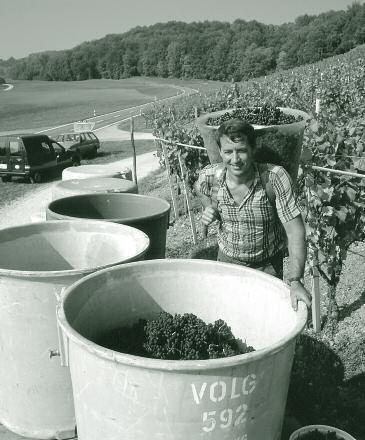

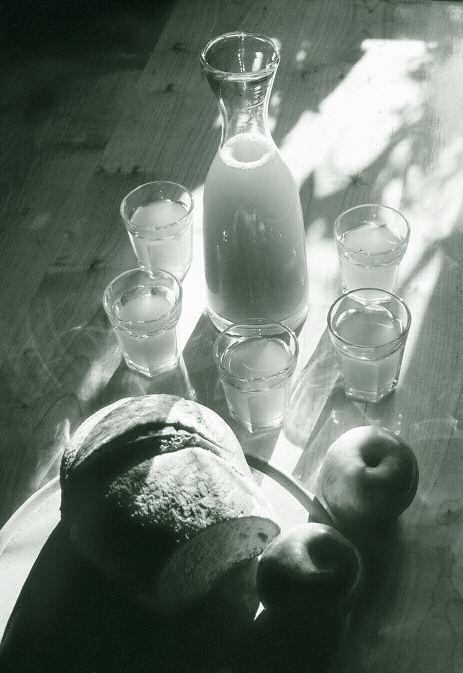

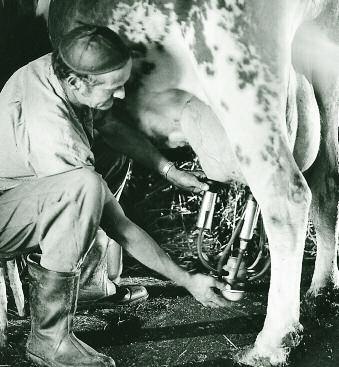

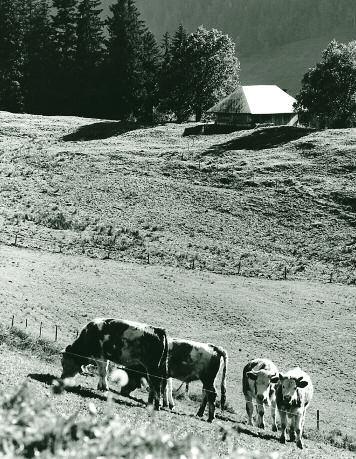

Fotos

Aebi & Co AG, Maschinenfabrik

Agrofot Bildarchiv

Bavaria Bildagentur

– Blue Planet Bild

– BLW Bundesamt für Landwirtschaft

– FAL Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau

FAW Eidgenössische Forschungsanstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau

Hans Kern, Fotograf

Incolor AG

– Keystone Archive

– Markus Jenny

– Peer Schilperoord

– Peter Mosimann, Fotograf

Peter Studer, Fotograf

PhotoDisc Inc

Prisma Dia-Agentur

Roger Corbaz

– Ruedi Bosshart

– SMP Schweizer Milchproduzenten

– Switzerland Cheese Marketing AG

Bezugsquelle

BBL/EDMZ, 3003 Bern

Bestellnummern:

Deutsch: 730 680 01 d

10 2001 3000 62454

Französisch: 730 680 01 f

10 2001 1600 62454

Italienisch: 730 680 01 i

10 2001 300 62454

Telefax: 031 325 50 58

Internet: www admin ch/edmz

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2 I M P R E S S U M

■■■■■■■■■■■■■■■■ Inhaltsverzeichnis Vorwort 4 ■ 1. Bedeutung und Lage 1.1 Ökonomie 9 der Landwirtschaft 1 1 1 Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft 10 1 1 2 Märkte 25 1.1.3 Wirtschaftliche Lage des Gesamtsektors 52 1 1 4 Wirtschaftliche Lage der Einzelbetriebe 55 1.2 Soziales 65 1.2.1 Konzept Sozialberichterstattung in der Landwirtschaft 66 1 2 2 Einkommen und Verbrauch 69 1 2 3 Erhebung über die Lebensqualität 72 1 2 4 Kinder- und Jugendhilfe in Eggiwil 79 1.3 Ökologie 83 1.3.1 Agrarökologische Indikatoren 84 1 3 2 Spezifische Themen 110 1.4 Beurteilung der Nachhaltigkeit 117 1.4.1 Aktuelle Beurteilung der Nachhaltigkeit 118 1 4 2 Konzept für eine umfassende Beurteilung der Nachhaltigkeit 120 ■ 2 Agrarpolitische 2 1 Produktion und Absatz 129 Massnahmen 2 1 1 Globale Instrumente 131 2.1.2 Milchwirtschaft 146 2 1 3 Viehwirtschaft 152 2 1 4 Pflanzenbau 158 2 1 5 Überprüfung der Massnahmen 167 2.2 Direktzahlungen 185 2.2.1 Bedeutung der Direktzahlungen 186 2 2 2 Allgemeine Direktzahlungen 199 2 2 3 Ökologische Direktzahlungen 208 2.3 Grundlagenverbesserung 227 2 3 1 Strukturverbesserungen und Betriebshilfe 228 2 3 2 Forschung, Beratung, Berufsbildung, Gestüt 238 2 3 3 Hilfsstoffe, Pflanzen- und Sortenschutz 245 2 3 4 Tierzucht 255 2.4 Weiterentwicklung der Agrarpolitik 257 ■ 3. Internationale 3.1 Internationale Entwicklungen 265 Aspekte 3 2 Internationale Vergleiche 287 ■ Anhang Tabellen A2 Karten A60 Rechtserlasse im Bereich Landwirtschaft A72 Begriffe und Methoden A75 Abkürzungen A93 Literatur A95 I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 3

Das Berichtsjahr 2000 war für die Schweizer Landwirtschaft allgemein ein gutes Jahr. Sowohl beim Pflanzenbau als auch in der Tierhaltung stiegen die Erlöse gegenüber 1999 an Insgesamt fiel die Endproduktion um 344 Mio Fr oder rund 5% höher aus Für 2001 sieht die Situation aber wieder deutlich ungünstiger aus Die Schätzungen für das laufende Wirtschaftsjahr gehen von einem mit 1999 vergleichbaren wirtschaftlichen Ergebnis aus Das macht deutlich, dass die mit der neuen Agrarpolitik erwarteten grösseren Schwankungen im Marktbereich Realität sind

Im Juli des Berichtsjahres hat das BLW mit dem Strategiepapier «Horizont 2010» die Weiterentwicklung der Agrarpolitik lanciert Am 21 September 2001 ermächtigte der Bundesrat das EVD, eine breite Vernehmlassung über die Weiterentwicklung der Agrarpolitik (Agrarpolitik 2007) zu eröffnen. Dazwischen gab es eine intensiv und breit geführte Diskussion über die weiteren Reformschritte Ergebnis davon ist eine Vorlage, bei der die Optimierung der bestehenden Massnahmen im Vordergrund steht Die Verfassungsgrundlage sowie die Grundzüge und Ziele der Agrarpolitik 2002 werden nicht in Frage gestellt Im Zentrum der Anpassungen stehen Änderungen bei der Milchkontingentierung mit dem Ziel, diese mittelfristig aufzuheben. An dieser Stelle danke ich allen Beteiligten für die konstruktive Mitarbeit

Der zweite Agrarbericht hat in der Grundausrichtung keine Änderungen erfahren. Der Bericht gibt Auskunft über die ökonomischen, sozialen und ökologischen Auswirkungen der Agrarpolitik, über die Entwicklungen bei den agrarpolitischen Massnahmen und über internationale Aspekte Die Berichterstattung wurde gegenüber dem Vorjahr in einigen Bereichen weiterentwickelt In Abschnitt 1 2 wird ein umfassendes Konzept für die Darstellung der sozialen Situation der Bäuerinnen und Bauern vorgestellt, in Abschnitt 1 4 eines für die Beurteilung der Nachhaltigkeit mit Hilfe von Indikatoren In Abschnitt 2 1 5 finden Sie Zusammenfassungen über die Ergebnisse von Wirkungsanalysen zu Massnahmen im Marktbereich. Die laufende Weiterentwicklung der Monitoringinstrumente sowie Wirkungsanalysen einzelner Massnahmen erlauben verfeinerte Analysen Damit stehen bessere Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung

Die wirtschaftliche Lage der Landwirtschaft ist im Durchschnitt aller Betriebe als stabil zu bezeichnen Die Ergebnisse der zentralen Auswertung von Buchhaltungsdaten der FAT zeigen, dass sich die Situation bis Mitte der neunziger Jahre verschlechtert hat, inzwischen aber wieder eine deutliche Verbesserung eingetreten ist Eine Mehrzahl der Betriebe kann genügend Eigenkapital bilden, um die betriebliche Existenz zu sichern. Durchschnittszahlen sagen aber nicht alles aus Eine feinere Analyse zeigt, dass die Zahl der Betriebe in finanzieller Bedrängnis in den letzten zehn Jahren leicht zugenommen hat. Ausserdem hat sich die wirtschaftliche Basis der 25% Betriebe mit den tiefsten Ergebnissen verschlechtert Die soziale Situation der Betriebe gilt es aufmerksam zu verfolgen Der Abstand zwischen den Betrieben mit den besten und schlechtesten Ergebnissen öffnet sich Dies wurde erwartet, da die unternehmerischen Fähigkeiten mit der neuen Agrarpolitik noch stärker zum Tragen kommen

V O R W O R T 4 ■■■■■■■■■■■■■■■■ Vorwort

Die ökologischen Leistungen der Landwirtschaft sind auch im Berichtsjahr gegenüber 1999 wie in den Vorjahren angestiegen, das heisst dass z B für die Erhaltung der Biodiversität mehr Flächen ausgeschieden wurden, mehr Tiere zusätzlichen Auslauf hatten und mehr Tiere in tierfreundlichen Laufställen gehalten wurden. Auf der anderen Seite ist 1999 und 2000 eine Stagnation beim Mineraldünger- und Pflanzenschutzmittelverbrauch eingetreten Positiv ausgewirkt haben sich die getroffenen Massnahmen zur Reduktion des Einsatzes von Antibiotika in der Landwirtschaft Dieser ist seit 1995 um 50% zurückgegangen

Der Agrarbericht 2000 ist insgesamt auf ein gutes Echo gestossen Für die konstruktiven Rückmeldungen danke ich bestens Diese sind weiterhin erwünscht Die gute Aufnahme der ersten Ausgabe war für uns eine besondere Motivation, Ihnen auch dieses Jahr einen interessanten und umfassenden Bericht präsentieren zu können Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre

Manfred Bötsch

Direktor des Bundesamtes für Landwirtschaft

V O R W O R T 5

6

1 7 ■■■■■■■■■■■■■■■■

1. Bedeutung und Lage der Landwirtschaft

In Artikel 104 ist festgehalten, dass «der Bund dafür zu sorgen hat, dass die Landwirtschaft durch eine nachhaltige und auf den Markt ausgerichtete Produktion einen wesentlichen Beitrag leistet zur:

a. sicheren Versorgung der Bevölkerung;

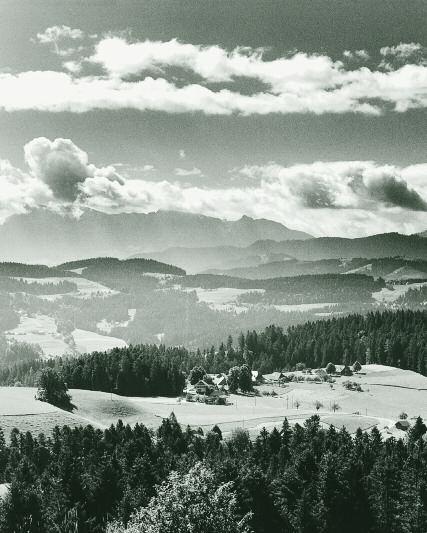

b Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Pflege der Kulturlandschaft;

c dezentralen Besiedlung des Landes»

Die in der Verfassung verankerten Ziele machen deutlich, dass die Landwirtschaft Aufgaben erfüllt, die über die reine Nahrungsmittelproduktion hinausgehen Man spricht in diesem Zusammenhang von der Multifunktionalitiät der Landwirtschaft Die Landschaftspflege, die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und die dezentrale Besiedlung sind Leistungen, die im öffentlichen Interesse liegen, welche sich über den Markt aber nur teilweise abgelten lassen

Der Begriff «nachhaltig» wurde 1996 zum ersten Mal in der Verfassung verankert. Er ist seit der Konferenz über Umwelt und nachhaltige Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 eine wichtige Leitlinie für politisches Handeln geworden

Der Bundesrat will die Auswirkungen der neuen Agrarpolitik verfolgen Er hat in der Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft die dafür notwendigen Voraussetzungen geschaffen Die Verordnung sieht in Artikel 1 Absatz 1 vor, dass die Agrarpolitik und die Leistungen der Landwirtschaft unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit zu untersuchen sind. Absatz 2 hält fest, dass die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen zu beurteilen sind Das BLW wird beauftragt, jährlich über die Ergebnisse der Untersuchungen Bericht zu erstatten Mit dem Agrarbericht kommt das BLW diesem Auftrag nach

Die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit bilden die Grundstruktur zu den Informationen von Kapitel 1 des Agrarberichts Dieses gibt Auskunft über die Bedeutung und Lage der Landwirtschaft

8 1 . B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 1

Die ökonomischen Aspekte der Landwirtschaft bildeten in der Vergangenheit einen Schwerpunkt der Berichterstattung über die Landwirtschaft So gaben z B Buchhaltungsdaten von ausgewählten Betrieben Auskunft über die Einkommenssituation der Einzelbetriebe, und die landwirtschaftliche Gesamtrechnung vermittelte ein Bild über die Lage des Gesamtsektors Die in der Regel alle fünf Jahre durchgeführten Betriebszählungen lieferten Informationen über die Strukturentwicklung in der Landwirtschaft Ausserdem wurden viele Daten über die Produktion und die Preise erfasst Im ökonomischen Bereich waren die umfassendsten Grundlagen für die Berichterstattung vorhanden.

Im Folgenden werden die ökonomische Stellung der Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft dargestellt, Informationen über Produktion, Verbrauch, Aussenhandel, Produzenten- und Konsumentenpreise auf den einzelnen Märkten vermittelt sowie die wirtschaftliche Lage des Gesamtsektors und der Einzelbetriebe aufgezeigt

9 1 . 1 Ö K O N O M I E ■■■■■■■■■■■■■■■■ 1.1

Ökonomie

1

1.1.1 Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft

Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebsstrukturen

Die im Jahr 2000 durchgeführte Landwirtschaftszählung bietet die Gelegenheit, eine vertiefte Analyse der Betriebsstrukturen für den Zeitraum 1990 bis 2000 vorzunehmen Für die Darstellung der Entwicklung der Anzahl Landwirtschaftsbetriebe wurde auch die Periode 1985 bis 1990 miteinbezogen

Der Erhebungsbereich der Landwirtschafts- und Gartenbaubetriebe richtet sich seit 1995 nach internationalen Normen. Er stützt sich auf die Systematik der Wirtschaftszweige (NOGA), welche auf der Wirtschaftszweigsystematik der EU (NACE) aufgebaut ist Entsprechend dieser Wirtschaftsnomenklatur werden vom Bundesamt für Statistik (BFS) alle Betriebe erfasst, welche die Normen der Agrarstrukturerhebung der EU

umgerechnet auf schweizerische Verhältnisse – erfüllen Um als Landwirtschaftsbetrieb gezählt zu werden, muss demnach mindestens eines der folgenden sechs Kriterien erfüllt werden:

– 1 ha landwirtschaftliche Nutzfläche (LN);

– 30 Aren Spezialkulturen;

– 10 Aren in geschütztem Anbau;

– 8 Mutterschweine;

– 80 Mastschweine; oder

– 300 Stück Geflügel

10 1 . 1 Ö K O N O M I E 1 ■■■■■■■■■■■■■■■■

–

■ Strukturwandel trifft insbesondere Kleinbetriebe

Die Strukturveränderungen der letzten Jahrzehnte haben alle Sektoren der Volkswirtschaft erfasst Davon war auch die Landwirtschaft betroffen

Entwicklung der Anzahl Landwirtschaftsbetriebe

1 in Analogie zu den späteren Jahren ohne Kleinstproduzenten Quelle: BFS

Insgesamt wurden im Jahr 2000 rund 28'200 Betriebe weniger gezählt als 1985 Die Hälfte davon waren Kleinbetriebe mit einer Fläche zwischen 0 und 3 ha Ihre Zahl schrumpfte in dieser Zeitspanne praktisch auf einen Drittel.

Im Zeitraum von 1985 bis 1990 nahmen die Betriebe mit einer Fläche bis 3 ha um 3'354 ab Das ergibt eine jährliche Abnahmerate von 3,1% 1990 wurden 2'590 Betriebe über 3 ha weniger gezählt als 1985, was einer jährlichen Abnahmerate von 0,7% entspricht.

Zwischen 1990 und 1996 beschleunigte sich der Strukturwandel bei den Betrieben mit einer Fläche bis 3 ha. Sie nahmen jährlich um 7,8% ab. Die Anzahl der Betriebe mit einer Fläche von mehr als 3 ha reduzierte sich im Vergleich nur um 1,3%

Zwischen 1996 und 2000 ging die Zahl der Betriebe der Grössenklasse bis 3 ha erneut um 3'796 Einheiten zurück Das entspricht einer Abnahmerate von 8,9% pro Jahr Bei den Betrieben über 3 ha war ein Rückgang von jährlich 2,0% zu verzeichnen.

In der Periode von 1990 bis 2000 war die Anzahl der Betriebe mit einer LN zwischen 3 und 10 ha stark rückläufig. Die Landwirtschaftszählungen können die Vermutung, dass die Direktzahlungen viele kleinere Betriebe zur Weiterführung veranlassen, nicht bestätigen

■ Betriebe über 20 ha nehmen zu

Die Betriebsentwicklung nach Grössenklassen im vergangenen Jahrzehnt zeigt, dass eine Verschiebung in Richtung grössere Betriebe stattgefunden hat Betriebe in den Grössenklassen bis 20 ha nahmen ab, diejenigen darüber zu Die Zahl der Betriebe mit einer LN unter 20 ha ist in diesem Zeitraum um 26'644 zurückgegangen, diejenige der Betriebe mit einer LN über 20 ha um 4'366 gestiegen Bei den grösserflächigen Betrieben haben diejenigen der Grössenklasse 30 bis 50 ha absolut gesehen am meisten zugelegt. Die Anzahl hat sich von 3'549 im Jahr 1990 auf 5'759 im Berichtsjahr erhöht. Die Betriebe mit einer Fläche von 20 bis 30 ha haben in dieser Zeit von 10'041 auf 11'674 zugenommen und diejenigen über 50 ha von 684 auf 1'207

1 . 1 Ö K O N O M I E 11

Grössenklasse Anzahl Betriebe In ha 1985 1 1990 1996 2000 0–3 23 173 19 819 12 167 8 371 > 3 75 586 72 996 67 312 62 166 Total 98 759 92 815 79 479 70 537

1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 1

Tabelle 1, Seite A2

Ein Vergleich der beiden Teilperioden 1990 bis 1996 und 1996 bis 2000 zeigt, dass sich das Wachstum der Grössenklasse 20 bis 30 ha von jährlich über 2% auf unter 1% und dasjenige der Grössenklasse von 30 bis 50 ha von jährlich gegen 6% auf unter 4% verringert hat Nur bei den Betrieben über 50 ha war ein stabiles, sogar leicht erhöhtes Wachstum von rund 6% pro Jahr zu verzeichnen.

Die LN der Schweiz hat sich im Zeitraum 1990 bis 2000 geringfügig verändert Eine Verschiebung erfuhr die gesamte, von den verschiedenen Grössenklassen bewirtschaftete Fläche Die Betriebe der Grössenklasse 0 bis10 ha hatten 1990 gesamthaft 19% der LN inne Im Berichtsjahr betrug ihr Anteil noch 12% Betriebe mit einer LN unter 3 ha bewirtschafteten im Jahr 1990 26'723 ha oder 3% der gesamten LN Im Jahr 2000 waren es nur noch 10'197 ha oder 1% Ebenfalls gesunken ist die bewirtschaftete Fläche der Betriebe der Grössenklasse 10 bis 20 ha, nämlich von 42 auf 34%. Von diesen Abnahmen profitierten die Betriebe der Grössenklassen über 20 ha Ihr Anteil an der Flächennutzung stieg von 39% im Jahr 1990 auf 54% im Berichtsjahr

Grössenklassen

12

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 Entwicklung

19901996 2000 i n h a 0–10 ha Quelle: BFS 10–20 ha >20 ha 0 1 200 000 1050 000 900 000 750 000 600 000 450 000 300 000 150 000 415 463 452 659 200 369 522 866 404 615 155 395 576 220 356 673 130 601

19901996 2000 A n z a h l 0–3 ha Quelle: BFS 10–20 ha >20 ha 0 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 14 274 31 630 27 092 19 819 17 361 27 877 22 074 12 167 18 640 24 984 18 542 8 371 3–10 ha

der LN nach

Entwicklung der Anzahl Landwirtschaftsbetriebe nach Grössenklassen

Tabelle 1, Seite A2

Die Anzahl Grossvieheinheiten (GVE) nahm zwischen 1990 und 2000 gesamthaft um 130'000 Einheiten ab Bei den Betrieben der Grössenklassen bis 20 ha wurde eine Abnahme von rund 292'000 GVE registriert, bei den Betrieben über 20 ha eine Zunahme von 162'122 GVE. Trotz dieser negativen Bilanz ist der durchschnittliche Bestand je Betrieb praktisch gleich geblieben Die Betriebe der Grössenklassen 0 bis 10 ha und 10 bis 20 ha wiesen 1990 im Mittel einen Tierbestand von 7,9 bzw 20 GVE auf Zehn Jahre später waren es 8,6 bzw 19,1 GVE Bei den Betriebsgrössenklassen über 20 ha standen 1990 im Mittel 30 GVE im Stall, im Berichtsjahr 31,7 Diese Zahlen deuten darauf hin, dass weder eine Intensivierung bei kleineren Betrieben noch eine Extensivierung bei grösseren Betrieben stattgefunden hat

13 1 . 1 Ö K O N O M I E

1

19901996 2000 A n z a h l 0–10 ha Quelle: BFS 10–20 ha >20 ha 0 1 500 000 1 350 000 1 200 000 1050 000 750 000 900 000 600 000 450 000 300 000 150 000 428 400 632 086 369 273 526 558 541 388 268 243 590 522 478 145 230 844

Entwicklung der Anzahl GVE nach Grössenklassen

■ Tierbestände pro Betrieb verändern sich nur minim

Tabelle 1, Seite A2

Im vergangenen Jahrzehnt lag das Verhältnis zwischen Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben konstant bei 70% Haupterwerbsbetrieben zu 30% Nebenerwerbsbetrieben Die Haupterwerbsbetriebe befanden sich sowohl 1990 als auch im Berichtsjahr zu rund der Hälfte in der Talregion und zu je einem Viertel in der Hügel- und Bergregion.

Entwicklung der Anzahl Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe

Unterschiedlich verlief die Entwicklung der Anzahl Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe über die Teilperioden 1990 bis 1996 und 1996 bis 2000 in den einzelnen Regionen

Bei den Haupterwerbsbetrieben war die Abnahme in der Talregion zwischen 1990 und 1996 bedeutend höher als zwischen 1996 und 2000. Gerade entgegengesetzt verlief die Entwicklung in der Bergregion

Die Nebenerwerbsbetriebe waren in der Talregion zwischen 1996 und 2000 viel stärker rückläufig als in der Teilperiode vorher In der Bergregion auf der anderen Seite wurde nach einem starken Rückgang zwischen 1990 und 1996 gar eine Zunahme um über 5% festgestellt In abgeschwächter Form ist diese Entwicklung bei den Nebenerwerbsbetrieben auch in der Hügelregion zu beobachten

14 1 . 1 Ö K O N O M I E 1

Betriebe 1990 1996 2000 Veränderung in % 1990–1996 1996–2000 Haupterwerb 64 242 55 951 49 239 -12,9 -12,0 Talregion 1 30 139 25 475 23 536 -15,5 -7,6 Hügelregion 2 17 452 15 636 13 793 -10,4 -11,8 Bergregion 3 16 651 14 840 11 910 -10,9 -19,7 Nebenerwerb 28 573 23 528 21 298 -17,7 -9,5 Talregion 1 11 451 10 302 8 076 -10,0 -21,6 Hügelregion 2 7 089 5 594 5 164 -21,1 -7,7 Bergregion 3 10 033 7 632 8 058 -23,9 5,6 Total 92 815 79 479 70 537 -14,4 -11,3

1 Ackerbauzone, Übergangszonen

2 Hügelzone, Bergzone I

3 Bergzonen II-IV

Quelle: BFS

■ Unverändertes Verhältnis Haupt-/Nebenerwerbsbetriebe

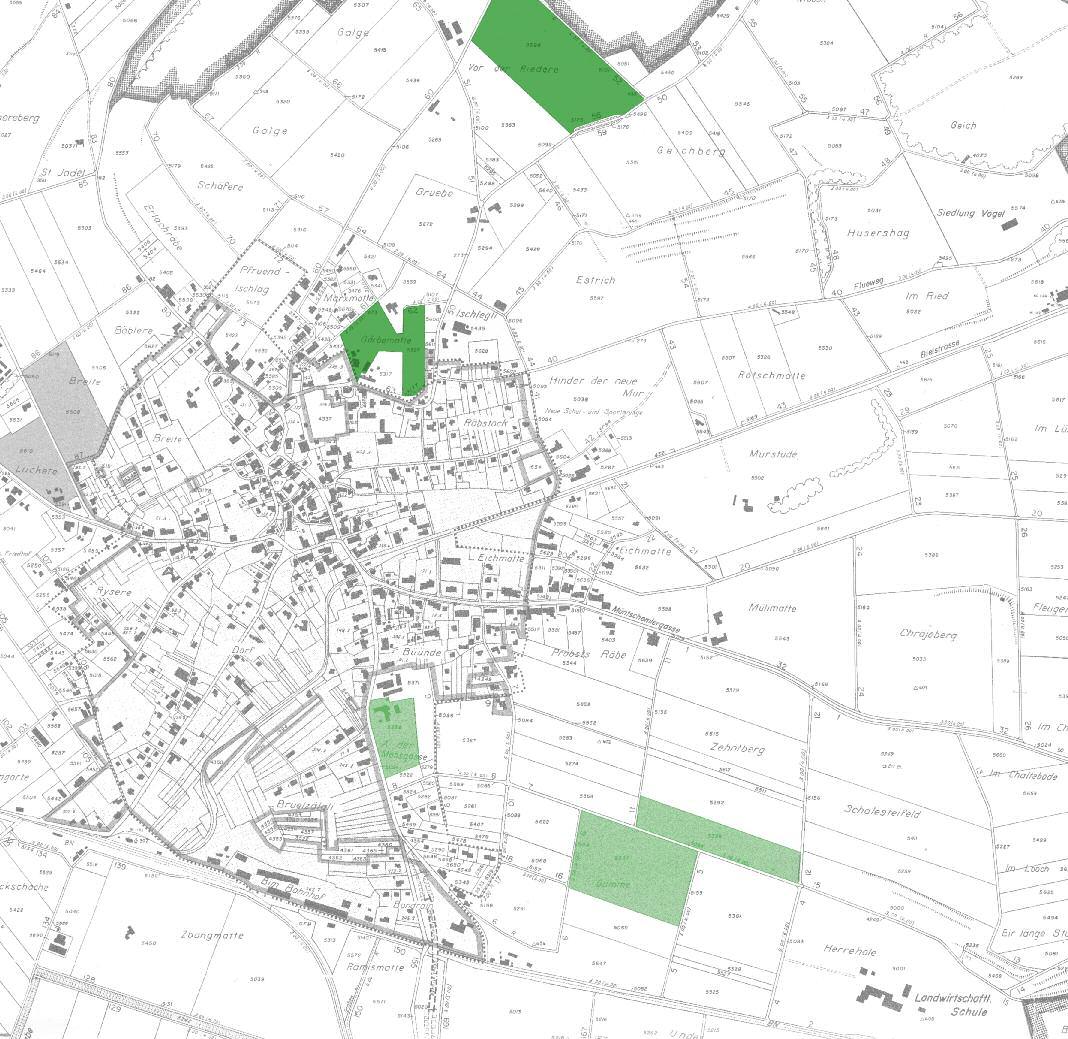

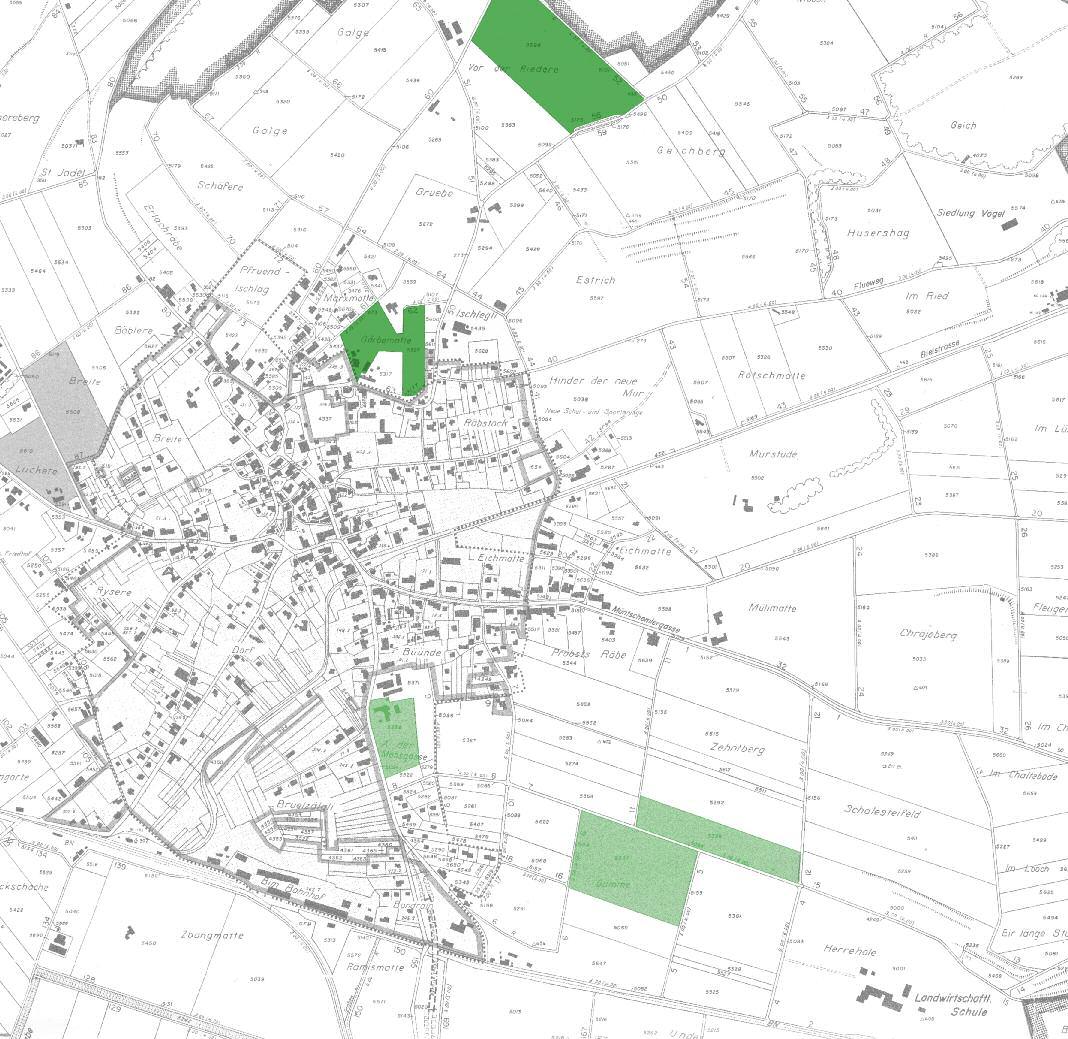

Veränderung der Haupterwerbsbetriebe 1990/2000

Veränderung der Nebenerwerbsbetriebe 1990/2000

Die Zahl der Haupterwerbsbetriebe ist im letzten Jahrzehnt in sämtlichen Kantonen zurückgegangen Bei den Nebenerwerbsbetrieben wurden neben rückläufigen Zahlen in einzelnen Kantonen auch Zunahmen festgestellt, dies in den Zentralschweizer Kantonen NW, OW, SZ, UR, LU sowie in AI

15 1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T

1 VS GE VD NE FR JU SO BL BS AG LU BE TI GR UR NW SZ ZH TG SH SG AI AR GL ZG OW >25% 20–25% 0–20% Abnahme in % Quelle: BFS

VS GE VD NE FR JU SO BL BS AG LU BE TI GR UR NW SZ ZH TG SH SG AI AR GL ZG OW >25% 20–25% 0–20% Zunahme Abnahme in % Quelle: BFS

Bei den Beschäftigten in der Landwirtschaft handelt es sich gemäss BFS um Arbeitsstellen auf dem Betrieb, die durch Personen mit einem Alter von 15 Jahren und mehr besetzt sind Unterschieden wird zwischen Voll- und Teilzeitbeschäftigten Die Vollzeitbeschäftigten arbeiten 75% und mehr von ihrer Arbeitszeit auf dem landwirtschaftlichen Betrieb, die Teilzeitbeschäftigten weniger als 75%

Die Beschäftigung in der Landwirtschaft ist zwischen 1990 und 2000 stark zurückgegangen. Die Gesamtzahl der Beschäftigten sank in dieser Zeit von 253'561 auf 203'793, was einer jährlichen Abnahmerate von 2,2% entspricht Diese Entwicklung geht einher mit der Abnahme der Betriebe in derselben Zeitspanne Die Voll- und Teilzeitbeschäftigten entwickelten sich in den Teilperioden 1990 bis 1996 und 1996 bis 2000 unterschiedlich Während die Vollzeitbeschäftigten in der ersten Teilperiode nur leicht und in der zweiten stark abnahmen, stellte sich bei den Teilzeitbeschäftigten ein starker Rückgang in der ersten Teilperiode und sogar eine leichte Zunahme in der zweiten ein Das Auf und Ab der Konjunktur in den neunziger Jahren dürfte diesen Verlauf massgebend geprägt haben.

Die Zahl der hauptberuflichen Betriebsleiter und Betriebsleiterinnen reduzierte sich von 64'242 im Jahr 1990 auf 49'239 im Jahr 2000 Dies entspricht einer Abnahme von rund 23%

16 1 . 1 Ö K O N O M I E 1

■ Verlagerung von Voll- zu Teilzeitbeschäftigung

19901996 2000 A n z a h l Vollzeitbeschäftigte Quelle: BFS 0 300 000 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 Teilzeitbeschäftigte

Entwicklung der Anzahl Voll- und Teilzeitbeschäftigte

Tabelle 2, Seite A3

Entwicklung des Anteils der hauptberuflichen Betriebsleiter und -leiterinnen nach Altersklassen

Die Gegenüberstellung der Altersstruktur der hauptberuflichen Betriebsleiter und Betriebsleiterinnen von 1990 mit derjenigen von 2000 veranschaulicht insbesondere zwei Entwicklungen Einerseits ist die Zahl der Betriebsleiter und Betriebsleiterinnen mit einem Alter über 65 von 4'926 auf 1'102, also auf weniger als einen Viertel, geschrumpft Dies dürfte vor allem auf die 1999 eingeführte Altersgrenze für den Bezug von Direktzahlungen zurückzuführen sein. Andererseits nahm auch der Anteil der Betriebsleiter unter 35 Jahren deutlich ab Als Folge dieser beiden Entwicklungen hat in dieser Zeitspanne der Anteil der hauptberuflichen Betriebsleiter und Betriebsleiterinnen im Alter zwischen 35 und 49 Jahren um 8,1% zugenommen.

Entwicklung des Anteils der nebenberuflichen Betriebsleiter und -leiterinnen nach

Die Zahl der nebenberuflichen Betriebsleiter und Betriebsleiterinnen erfuhr ebenfalls eine Reduktion und veränderte sich von 28'573 im Jahr 1990 auf 21'298 im Jahr 2000 Die Entwicklung in den verschiedenen Alterskategorien folgt in etwas weniger ausgeprägter Form derjenigen der hauptberuflichen Betriebsleiter und Betriebsleiterinnen.

1 . 1 Ö K O N O M I E 17 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T

1

ohne Angabe > 65 1990 2000 50–65 35–49 < 35 Quelle: BFS 40 200 in % 20 40 60 5 0 5 8 2 2 7 7 33 9 35 7 16 8 35 0 43 8 14 0

ohne Angabe > 65 1990 2000 50–65 35–49 < 35 Quelle: BFS 40 20 3010010 30 20 40 3 9 12 1 15 1 20 4 30 0 27 0 10 5 37 4 33 3 10 3 in %

Altersklassen

Eng verbunden mit der Landwirtschaft sind die Beschäftigungen in vorgelagerten Branchen wie der Landmaschinenindustrie, der Dünger-, Pflanzenschutz- oder Futtermittelproduktion und in nachgelagerten Branchen wie der Nahrungsmittelverarbeitung.

Die jüngsten Zahlen zu den Beschäftigten in den der Land- und Forstwirtschaft vorund nachgelagerten Branchen sind für 1995 und 1998 verfügbar Gesamthaft gesehen hat sich in diesen drei Jahren praktisch nichts verändert Die nachgelagerten Branchen beschäftigten rund 220'000 Personen Dies entspricht einem Anteil von 5,8% aller in der Schweiz Beschäftigten Im Bereich der Verarbeitung sind Schlachten, Fleisch- und Milchverarbeitung sowie Herstellung von Brot-, Back- und Dauerbackwaren mit je über 10'000 Beschäftigten die grössten Branchen. Diese werden jedoch deutlich übertroffen vom Gross-, Detail- und Fachdetailhandel im Nahrungsmittelbereich mit insgesamt rund 160'000 Beschäftigten Der Anteil in den vorgelagerten Stufen fällt mit 1,5% geringer aus (rund 58'000 Personen). Insgesamt finden über 12% der Beschäftigten direkt in der Landwirtschaft oder in Branchen, die einen engen Bezug zur Landwirtschaft haben, ihr Auskommen

18 1 . 1 Ö K O N O M I E 1

■ Bruttowertschöpfung der Landwirtschaft

Produktion, Preise und Aussenhandel

Die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen ist ein Massstab für die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft. In der Landwirtschaft ergibt sie sich als Differenz von Bruttoproduktionswert und Vorleistungen

Bruttowertschöpfung der drei Wirtschaftssektoren 1998/99

■ Entwicklung von Preisindices

Die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen der gesamten Wirtschaft erreichte 1999 einen Wert von 381'887 Mio. Fr. Im Vergleich zum Vorjahr nahm sie leicht zu. Der Anteil des Primärsektors war mit 1,3% gering Davon machte die Landwirtschaft mit 70% den grössten Anteil aus

Die Leistungen der Landwirtschaft gehen jedoch über diesen Produktionswert hinaus In der Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen nicht enthalten sind die mit Direktzahlungen abgegoltenen gemeinwirtschaftlichen und ökologischen Leistungen der Landwirtschaft

Mit der Einführung der neuen Agrarpolitik sind alle Preis- und Absatzgarantien weggefallen. Dadurch wirken sich die Marktkräfte unmittelbarer auf die Preise aus und die Markterlöse schwanken mehr als früher Nach einem kontinuierlichen Rückgang des Produzentenpreisindexes von 1990 bis 1999 um mehr als 20 Prozentpunkte, stieg dieser im Jahr 2000 um 3,5 Prozentpunkte an Dies war vor allem eine Folge der guten Fleischpreise (besonders für Rind- und Kalbfleisch) Die Produzentenpreise gingen jedoch bereits gegen Ende des Jahres wieder deutlich zurück

19 1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T

Sektor 1998 1999 1 Anteil Veränderung 1999 1998/99 Mio Fr % Primärsektor 5 484 4 906 1,3 -10,5 davon Landwirtschaft 4 038 3 443 1,0 -14,7 Sekundärsektor 99 422 100 503 26,3 1,1 Tertiärsektor 271 117 276 478 72,4 2,0 Total 376 022 381 887 100,0 1,5 1 provisorisch Quellen: BFS, SBV

1

Entwicklung des Produzenten-, Konsumenten- und Importpreisindexes für Nahrungsmittel sowie des Indexes der Preise für landwirtschaftliche Produktionsmittel

Importpreisindex für Nahrungsmittel 1

Landesindex der Konsumentenpreise, Untergruppe Nahrungsmittel und Getränke

Index der Preise der landwirtschaftlichen Produktionsmittel Produzentenpreisindex

1 Basis Mai 1993 = 100 Ältere Zeitreihen sind für diesen Index nicht vorhanden Importpreisindex enthält die Gruppe «Nahrungsmittel» der Untergruppen «Fleisch», «Andere Nahrungsmittel» und «Getränke». Diese umfassen ausgewählte Produkte und widerspiegeln nicht den gesamten Bereich der Nahrungsmittelimporte

Landwirtschaft Quellen: BFS, SBV

Der Landesindex der Konsumentenpreise für Nahrungsmittel und Getränke stieg zwischen 1990/92 und 2000 um 5,6 Prozentpunkte, davon allein zwischen 1999 und 2000 um 1,6 Prozentpunkte Dieser Index wird nur zu rund einem Siebtel von den inländischen Produzentenpreisen beeinflusst Daneben wirken sich die Weltmarktpreise für Nahrungsmittel und Nahrungsmittelrohstoffe (rund 40% des Nahrungsmittelverbrauchs in Kalorien gemessen werden importiert), der Wechselkurs des Schweizer Frankens und insbesondere die Kosten und Margen der Nahrungsmittelverarbeitung und des Nahrungsmittelhandels aus.

Im Einkaufspreisindex landwirtschaftlicher Produktionsmittel drücken sich in erster Linie die Preise von Futtermitteln, Saat- und Pflanzgut, Dünge-, Bodenverbesserungsund Pflanzenschutzmitteln sowie von Bau- und Ausrüstungsinvestitionen aus Ausserdem fliesst ein Teil der mit dem Landesindex der Konsumentenpreise gemessenen Preisentwicklungen unmittelbar in den entsprechenden Index ein Dazu gehören unter anderem Energie (Treibstoffe, Strom), Telefon, Wasser, Unterhalts- und Reparaturkosten

Der Einkaufspreisindex landwirtschaftlicher Produktionsmittel ist nach einer anfänglichen Zunahme um 4 Prozentpunkte zwischen 1990/92 und 1993 und einer anschliessenden Abnahme bis 1999, im Jahr 2000 um 1,2 Prozentpunkte wieder leicht angestiegen

Im Importpreisindex für Nahrungsmittel ist nicht der gesamte Warenkorb der Nahrungsmittelimporte enthalten Seine Aussagekraft ist deshalb nicht derjenigen des Produzenten- oder Konsumentenpreisindexes gleichzustellen. Der Index nahm zwischen 1994 und 1995 um 2,6 Prozentpunkte ab In der Folge stieg er bis 1999 um 13,6 Prozentpunkte an Im Jahr 2000 wurde wieder ein leichter Rückgang um 0,5 Prozentpunkte verzeichnet.

20

1 . 1 Ö K O N O M I E 1

I n d e x ( 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 )

75 1990-921993 1994 1995 1996 1997 1998 19992000 115 110 105 100 95 90 85 80

■ Aussenhandel mit Landwirtschaftsprodukten

Der Wert des schweizerischen Aussenhandels ist im Berichtsjahr ausserordentlich stark angewachsen Die Einfuhren legten gegenüber 1999 um 16%, die Ausfuhren um 13% zu Auch bei den landwirtschaftlichen Erzeugnissen waren Zuwachsraten zu verzeichnen. Die Importe erhöhten sich um 4,2%., die Exporte um 7,1%.

Anteil der landwirtschaftlichen Produkte an den gesamten Ein- und Ausfuhren

Die EU bleibt im Agrarbereich nach wie vor die wichtigste Handelspartnerin der Schweiz Im Berichtsjahr stammten 70,6% der Landwirtschaftsimporte (6,0 Mrd Fr ) aus der EU 65,2% der Exporte (2,3 Mrd Fr ) wurden in den EU-Raum getätigt

Die Schweizer Landwirtschaft produziert rund 60% der im Inland verbrauchten Nahrungsmittel (gemessen in Kalorien) Allerdings sind jährliche Schwankungen festzustellen 1999 lag der Selbstversorgungsgrad bei 58% und war damit um 6 Prozentpunkte unter dem Wert von 1998. Dies war ausschliesslich auf eine tiefere Selbstversorgung bei pflanzlichen Produkten zurückzuführen Für das Jahr 2000 liegen die entsprechenden Berechnungen noch nicht vor Das gute Pflanzenbaujahr 2000 dürfte aber dazu führen, dass der Selbstversorgungsgrad wieder das Niveau von 1998 erreicht Bei tierischen Produkten blieb der Inlandanteil 1999 wie 1998 bei 95% Im Jahr 2000 dürfte er leicht auf 96% ansteigen Bei den pflanzlichen Produkten dürfte für das Berichtsjahr wieder mit einem Selbstversorgungsgrad im Bereich von 1998 (47%) zu rechnen sein

21 1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T

1

i n M r d F r Landwirtschaft

Quelle: OZD 0 20 40 60 80 100 120 160 140 6,9 94,7 8,5 139,4 2,7 89,5 3,6 136,0

1990/9220001990/922000

Gesamtwirtschaft

Einfuhren

A

usfuhren

■ Pflanzenbau bewirkt Schwankungen im Selbstversorgungsgrad

Tabelle 13, Seite A13

■ Vorleistungen der Landwirtschaft

Ausgaben

Die Vorleistungen der Landwirtschaft enthalten die Aufwendungen für Saat- und Pflanzgut, Dünge- und Pflanzenschutzmittel, Futtermittelzukäufe, Energie, den Unterhalt von Maschinen und Wirtschaftsgebäuden sowie für Dienstleistungen

Entwicklung der produktionsbedingten Ausgaben der Landwirtschaft

1990/922000

Der Wert der Vorleistungen hat zwischen 1990/92 und 2000 insgesamt um 250 Mio. Fr. abgenommen Deutlich geringer sind die Ausgaben für Futtermittel, Saat- und Pflanzgut, Vieh sowie für Dünger und Pflanzenschutzmittel Demgegenüber erhöhten sich die Aufwendungen für Dienstleistungen und Energie

Das Investitionsvolumen der Landwirtschaft ist von 1'525 Mio Fr im Jahr 1990 auf 1'420 Mio Fr im Jahr 1999 gesunken Diese Reduktion ist ausschliesslich auf tiefere Bauinvestitionen, die in dieser Zeit um 7% abgenommen haben, zurückzuführen. Die Ausrüstungsinvestitionen sind um 3% angestiegen

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 22

i n M i o F r Saat- und Pflanzgut, Vieh Energie Dienstleistungen Düngemittel, Pflanzenschutzmittel Material sowie Unterhalt Maschinen und Wirtschaftsgebäude Futtermittel Quelle: SBV 0 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 Entwicklung

i n M i o F r Bauinvestitionen Ausrüstungsinvestitionen Quelle: SBV 0 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 ■ Investitionen der Landwirtschaft

der Investitionsausgaben der Landwirtschaft 1990/921999

Der Bund hat im Berichtsjahr gesamthaft 47'131 Mio. Fr. ausgegeben, ein Ausgabenplus von 3,2% gegenüber 1999 Davon wurden 3'727 Mio Fr für Landwirtschaft und Ernährung aufgewendet Nach sozialer Wohlfahrt (12'281 Mio Fr ), Finanzen und Steuern (9'413 Mio. Fr.), Verkehr (6'630 Mio. Fr.) und Landesverteidigung (5'004 Mio. Fr ) liegen die Ausgaben für Landwirtschaft und Ernährung nach wie vor an fünfter Stelle

Der Anteil von Landwirtschaft und Ernährung an den Gesamtausgaben des Bundes betrug im Berichtsjahr 7,9% und erreichte den tiefsten Wert der letzten Jahrzehnte

Die Entwicklung der Ausgaben für Produktion und Absatz ist auf die Erfüllung der in Artikel 187, Absatz 12 der Übergangsbestimmungen zum neuen LwG festgehaltenen Verpflichtung ausgerichtet, wonach in den fünf Jahren nach In-Kraft-Treten des Gesetzes die Mittel im Bereich der Marktstützung um einen Drittel gegenüber den Ausgaben im Jahr 1998 abzubauen sind Diese Verpflichtung entspricht in diesem Zeitraum einem Abbau von rund 400 Mio. Fr. Bisher wurden die Mittel um 248 Mio. Fr. reduziert

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 1 23

■ Ausgaben für Landwirtschaft und Ernährung

Ernährung 1990/921993 3 416 3 496 3 547 3 9533 908 3 926 4 197 3 727 3 048 1994 1995 1996 1997 1998 19992000 M i o F r i n % in % der Gesamtausgaben Quelle: Staatsrechnung 0 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 7,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5

46

Entwicklung der Ausgaben des Bundes für Landwirtschaft und

Tabelle

Seite A54

Entwicklung der Ausgaben des Bundes für Landwirtschaft und Ernährung

Anmerkung: Die Staatsrechnung 1999 bildet die Basis für die Aufteilung der finanziellen Mittel auf die einzelnen Aufgabengebiete So wurden z B die Aufwendungen für die Kartoffel-und Obstverwertung oder die Ausgaben für die Getreideverwaltung 1990/92 als Ausgaben des BLW einbezogen Zu diesem Zeitpunkt gab es dafür noch separate Rechnungen Die Zahlen für 1990/92 und 1998 sind deshalb nicht identisch mit den Angaben in der Staatsrechnung Quellen: Staatsrechnung BLW

Die neue Direktzahlungsverordnung ist am 1. Januar 1999 in Kraft getreten. Die mit der Einführung verbundenen Unsicherheiten bei der Schätzung des effektiven Finanzbedarfes führten zu einer vorsichtigen Festlegung der Beitragssätze für die Jahre 1999 und 2000 Zudem kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Zahlungsüberhängen vor allem als Folge starker Beteiligungszunahmen bei den ÖkoProgrammen. Aufgrund der genannten Unsicherheiten sowie zum Abbau und zur Verhinderung weiterer Zahlungsüberhänge wurde insbesondere der Flächenbeitrag etwas tiefer angesetzt als nach den Schätzungen möglich gewesen wäre Die Folge dieser vorsichtigen Vorgehensweise war, dass im Berichtsjahr gegenüber 1999 172 Mio. Fr. weniger ausgegeben wurden Die Beschlüsse des Bundesrates vom 10 Januar 2001 für das Jahr 2001 haben diesem Umstand Rechnung getragen So wurden verschiedene Beitragssätze bei den Direktzahlungen nach oben angepasst Insgesamt dürften die Ausgaben für die Direktzahlungen im Jahr 2001 um über 200 Mio Fr höher ausfallen als im Jahr 2000.

Die Ausgaben für Grundlagenverbesserung sind 1998 und 1999 praktisch konstant geblieben. Der um rund 100 Mio. Fr. höhere Betrag im Berichtsjahr ist vor allem mit dem Ausbau der Investitionskredite (Starthilfe) und der Erhöhung der Betriebshilfe in Verbindung zu setzen

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 24

Ausgabenbereich 1990/92 1998 1999 2000 in Mio. Fr. Produktion und Absatz 1 685 1 203 1 318 955 Direktzahlungen 772 2 126 2 286 2 114 Grundlagenverbesserung 207 147 148 246 Weitere Ausgaben 384 450 445 412 Total Landwirtschaft und Ernährung 3 048 3 926 4 197 3 727

1.1.2 Märkte

Im Jahr 2000 wechselten sich gute und schlechte Wetterperioden ab. Nach kalten und schneereichen Wintermonaten brachte ein warmer Frühling die Vegetation rund 14 Tage in Vorsprung gegenüber dem Normaljahr Der trockene und heisse Frühsommer erlaubte qualitativ gute Heu- und Futtergetreideernten Dagegen bot der nasse Juli schlechte Voraussetzungen für die Brotgetreideernte; es gab einen unverhältnismässig grossen Anteil an Auswuchsgetreide Hingegen übertrafen hohe Zuckerrüben- und gute Kirschenernten die tiefen Erträge des Vorjahres bei weitem

Die Milchproduktion hat im Berichtsjahr zugenommen. Auch die Käseproduktion ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen Bis im Herbst war der Schlachtviehmarkt gesund und die Preise erreichten wieder das Niveau vor der ersten BSE-Krise von 1996 Im November des Berichtsjahres nahmen als Folge von Fällen in Frankreich und Deutschland die Diskussionen über BSE wieder zu, was auf dem Schlachtviehmarkt zu Preiseinbrüchen um die 30% führte

In der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung wird der Wert der im Bereich Landwirtschaft erzeugten Produkte als Endproduktion dargestellt Die Endproduktion hat im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr um 4,8% zugenommen: Pflanzen und pflanzliche Erzeugnisse plus 3,9% (86 Mio. Fr.); Tiere und tierische Erzeugnisse plus 5,2% (259 Mio Fr )

1 . 1 Ö K O N O M I E 25 ■■■■■■■■■■■■■■■■

1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 1 Zusammensetzung der Endproduktion 2000 Milch 33% Schweine 14% Rindvieh 15% Übrige pflanzliche Erzeugnisse 3% Früchte, Gemüse 10% Weinmost 7% Getreide 7% Quelle: SBV 1 Schätzung, Stand Winter 2000/2001 Total 7 583 Mio. Fr. 1 Geflügel, Eier 5% Übrige tierische Erzeugnisse 2% Kartoffeln, Zuckerrüben 4% Tabelle 14 Seite A14

■

Milch und Milchprodukte

Die Molkereien und Käsereien verarbeiteten im Jahr 2000 rund 3,2 Mio t Milch Stark gestiegen ist die Produktion in den Bereichen Käse, Frischmilchprodukte und Milchpulver Da die Situation auf den internationalen Milchmärkten stabil war, konnte diese Menge problemlos abgesetzt werden

■

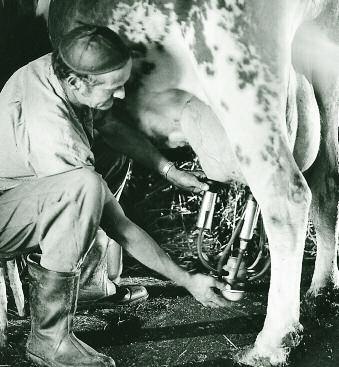

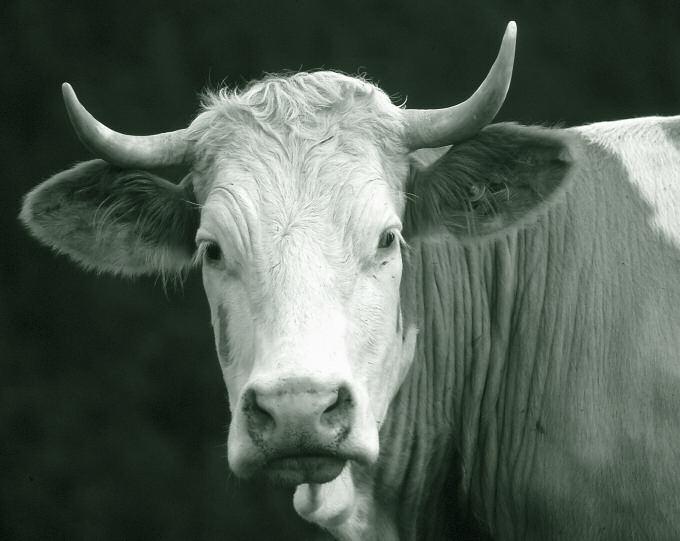

Die Gesamtproduktion einschliesslich der auf dem Hof verwerteten Milch hat im Berichtsjahr um 28‘000 t zugenommen und betrug rund 3,88 Mio t Die Milchleistung pro Kuh stieg ebenfalls weiter, und zwar im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 90 kg auf 5'470 kg.

Im Berichtsjahr haben die Milchproduzenten 3,17 Mio t Milch verkauft Diese Milchmenge stammte von 708'000 Kühen. Der Kuhbestand hat gegenüber dem Vorjahr um 1% (7'000 Tiere) abgenommen

Mit Ausnahme des Januars waren die monatlichen Milcheinlieferungen im Berichtsjahr höher als 1999 Deutlich mehr Milch wurde in den Monaten April und September bis Dezember eingeliefert Die Zunahme ist auf die gute Futterqualität und auf die steigende Nachfrage nach dem Rohstoff Milch der Käsereien und der Milchverwerter zurückzuführen Die schwierige Situation auf den Schlachtviehmärkten in den letzten Monaten des Berichtsjahres hat ausserdem dazu beigetragen, dass mehr Kühe auf den Betrieben gehalten wurden, was die Milcheinlieferungen entsprechend beeinflusste

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 26

Milchjahr

Ein gutes

Produktion:

Milcheinlieferungen Milcheinlieferungen nach Monaten 1999 und 2000 J a n u a r F e b r u a r M ä r z A p r i l M a i J u n i J u l i A u g u s t S e p t e m b e r O k t o b e r N o v e m b e r D e z e m b e r i n 1 0 0 0 t Milcheinlieferungen 2000 Milcheinlieferungen 1999 Quellen: TSM, SBV 200 220 240 280 260 300 Tabellen

steigende

3–13, Seiten A4–A13

Im Berichtsjahr wurde die insgesamt vermarktete Milch (3,17 Mio. t) wie folgt verwertet (in t Milch):

zu Konsummilch und anderen Milchprodukten: 1'055'000 t

zu Käse: 1'410'000 t

zu Rahm/Butter: 711'000 t

Die hergestellte Käsemenge nahm gegenüber dem Vorjahr um 24,6% zu Diese hohe Steigerung ist nur zum Teil durch eine höhere Produktion begründet Unter anderem ist sie auch durch eine neue statistische Erhebung bedingt Vor dem 1 Mai 1999 wurde das Produktionsvolumen der meisten Käsesorten aufgrund der eingesetzten Milchmenge bestimmt. Dies hatte zur Folge, dass Magerkäse (Käse ohne Fett) statistisch gar nie in Erscheinung trat Mit der neuen Methode wird nun der effektiv hergestellte Käse erfasst Zudem sind in der Käseproduktion von 2000 neu auch Quark, Rohziger, Frischkäsegallerte sowie Alpkäse enthalten (Anteil an der Gesamtproduktion Käse: ca 13%)

Im Berichtsjahr wurde erstmals seit Jahren wieder mehr Hartkäse produziert Die Zunahme gegenüber dem Vorjahr betrug 12% Das Produktionsvolumen von Frischkäse wie Mozzarella, von Weich- und Halbhartkäse weist nach wie vor eine steigende Tendenz auf Im Vergleich zum Vorjahr stieg im Jahr 2000 die Produktion von Mozzarella um 20% von 9'634 t auf 11'582 t

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 27

1

■ Verwertung: steigende Käseproduktion

1990/921998 19992000 i n 1 0 0 0 t M i l c h Andere Milchprodukte Rahm Butter Quellen: TSM SBV Käse Konsummilch 0 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500

Entwicklung der Verwertung der vermarkteten Milch

Die sinkende Tendenz der Butterproduktion hielt im Jahr 2000 an, war jedoch nicht mehr so ausgeprägt wie 1999 Der Produktionsrückgang im Berichtsjahr betrug 1,7% Für das Jahr 2000 wurde eine Vorzugsbutter-Produktion von 7'142 t ausgewiesen, im Vorjahr hingegen 33‘222 t. Diese grosse Differenz ist auf die geänderte statistische Erfassung der Butterherstellung zurückzuführen Rund 3/4 der schweizerischen Butterproduktion erfüllt die Kriterien für Vorzugsbutter Davon können jedoch nur rund 20% als Vorzugsbutter verkauft werden Die restlichen 80% gelangen als Rohstoff in die Weiterverarbeitung und werden zu «Die Butter», zu Butterspezialitäten oder zu entwässerter Butter verarbeitet Im Jahr 2000 wurde nur diejenige Menge als Vorzugsbutter ausgewiesen, die auch als Vorzugsbutter in den Verkauf gelangte In den vorangehenden Jahren hingegen wurde auch jene Menge Butter als Vorzugsbutter ausgewiesen, die in eine weitere Verarbeitung gelangte.

Im Berichtsjahr wurde 19% mehr Milchpulver hergestellt Diese Zunahme erklärt sich durch die steigende Nachfrage der Schokoladenindustrie nach inländischem Vollmilchpulver und der Milchersatzfutterhersteller nach inländischem Magermilchpulver

Im Milchsektor ist die Aussenhandelsbilanz positiv Frischmilch und Butter ausgenommen, exportiert die Schweiz bei allen Milchprodukten mengenmässig mehr als sie einführt

Entwicklung der Exporte und Importe von Käse

Im Jahr 2000 nahmen die Joghurtexporte um 133% auf 2'694 t zu. Die Möglichkeit der Erschliessung neuer Absatzmärkte wurde wahrgenommen Die Joghurteinfuhr hingegen ist im Vergleich zum Vorjahr etwa konstant geblieben Der Export von Milchpulver sank um 21,3% auf 13'992 t. Der Import in diesem Bereich hat ebenfalls abgenommen Die Buttereinfuhr ist um 47,7% gestiegen und erreichte im Berichtsjahr

7'370 t Im Vorjahresvergleich hat die Käseausfuhr stark abgenommen Im Jahr 2000 wurden 9'479 t (–15%) weniger Käse exportiert Dies lässt sich vor allem durch die im Vorjahr im Rahmen der Ablösung der alten Milchmarktordnung getätigten Sondergeschäfte im Export durch die Käseunion erklären. Die Hartkäseausfuhr sank um 18% auf 40'588 t

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 28

Abnehmende Käseexporte

■ Aussenhandel:

i n t Käseausfuhr Käseeinfuhr Handelsbilanz Quellen: OZD, BLW 0 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000

1990/921998 19992000

■ Verbrauch: steigender Frischkäseverbrauch

Betrachtet man den Pro-Kopf-Konsum einzelner Milchprodukte, so sind unterschiedliche Entwicklungen ersichtlich Der Verbrauch von Konsummilch hat 2000 gegenüber 1999 um 2,2 kg auf 88,8 kg zugenommen In den Jahren zuvor ging der Verbrauch kontinuierlich zurück.

Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums von Milchprodukten

■ Produzentenpreise: Zielpreis weiterhin übertroffen

Der Käsekonsum pro Kopf stieg im Vergleich zum Vorjahr um 6,4% auf 16,6 kg, der Frischkäseverbrauch allein von 2,9 kg auf 3,3 kg. Im gleichen Zeitraum konnte ebenfalls eine steigende Tendenz im Verbrauch von Hartkäse festgestellt werden Nach einer positiven Entwicklung während den letzten Jahren wurde 2000 ein leichter Absatzrückgang beim Rahm verzeichnet

Seit gut einem Jahr bestimmen der Grenzschutz, die Mittel zur Marktstützung sowie die Marktkräfte den Produzentenpreis Der vom Bundesrat festgelegte Zielpreis von 77 Rp. pro kg Milch mit insgesamt 73 g Fett und Protein hat nur noch eine Bedeutung als Orientierungsgrösse

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 29

1

19992000 k g p r o K o p f Käse Joghurt Quelle: SBV Quark Butter 0 12 10 8 6 4 2 14 16 18 20 Milchpreise 1999 und 2000 Gesamt Industriemilch verkäste Milch Biomilch R p p r o k g M i l c h 1999 Quelle: BLW 2000 0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

1990/921998

■ Konsumentenpreise

Im Jahr 2000 wurde der Zielpreis wiederum übertroffen. Im Vergleich zum Vorjahr ist der schweizerische Gesamt-Milchpreis um 1 52 Rp pro kg Milch auf 79 41 Rp gesunken Ebenfalls eine leicht sinkende Tendenz wiesen im Berichtsjahr die Milchpreise für Industriemilch und verkäste Milch auf. Hingegen hat der Preis für Biomilch weiter zugenommen Er stieg im Berichtsjahr um 2,7% und erreichte 94 05 Rp pro kg Milch

Milchpreise 2000 gesamtschweizerisch und nach Regionen

Gesamtschweizerisch sind die Differenzen zwischen den Preisen relativ gering Dagegen wurde für 1 kg Biomilch bis zu 16 Rp mehr bezahlt als für Industriemilch oder verkäste Milch

Für 200 g Vorzugsbutter zahlte der Konsument im Jahr 2000 durchschnittlich Fr 2 97 Das sind knapp 10 Rp. mehr als im Vorjahr.

Entwicklung der Konsumentenpreisindices für

Die Konsumentenpreisindices für Milch und Milchprodukte entwickelten sich in der Tendenz seit 1998 ähnlich. Der Index für die Milch ist um 5,7 Punkte gefallen, jener für Rahm um 7,9 und jener für Käse um 2,3 Punkte Dagegen ist der Index für Butter leicht gestiegen

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 30

Rp /kg CH Region I Region II Region III Region IV Region V Gesamt 79,41 79,25 79,98 79,48 78,93 78,43 Industriemilch 78,29 78,40 78,49 78,61 77,73 77,91 vekäste Milch 79,14 79,78 79,22 79,66 78,14 79,01 Biomilch 94,05 93,88 94,63 93,26 94,02 nicht erhoben Quelle: BLW

Begriffe und Methoden, Seite A77

Milch

Milchprodukte 1990/921998 19992000 I n d e x ( M a i 1 9 9 3 = 1 0 0 ) Milch Käse Butter Quelle: BFS Rahm Andere Milchprodukte 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 105,0

und

Im Bereich Milch und Milchprodukte wird die Marktspanne seit dem 1. Januar 1997 anhand der Preisniveaus auf Produzenten- und Konsumentenebene berechnet Im Vergleich zu anderen Agrarmärkten, wie für Fleisch oder Früchte und Gemüse, ist der Milchmarkt eher statisch. Die wichtigsten Gründe dafür sind:

– Produzentenpreis. Der Produzentenpreis war bis zum Übergang zur neuen Milchmarktordnung (MMO) staatlich fixiert Die Abnahmeverträge zwischen Produzent und Verarbeiter werden seither jährlich neu ausgehandelt Das Preisniveau auf Produzentenebene ist also, abgesehen von im Voraus abschätzbaren, saisonalen Schwankungen, auf ein Jahr hinaus relativ stabil

– Staatliche Beihilfen. Die Absatzpreise werden nach wie vor massgeblich von der Höhe der staatlichen Beihilfen beeinflusst. Änderungen oder Anpassungen werden in der Regel auf das neue Milchjahr hin vorgenommen, so dass die Beihilfen mindestens für die Dauer eines Jahres festgelegt sind

Milchkontingentierung. Das Angebot der verfügbaren Milchmenge ist aufgrund der Kontingentierung grundsätzlich gegeben

Entsprechend dieser Vorgaben haben sich die nominalen Marktspannen der Segmente Konsummilch, Käse, Konsumrahm und Butter in den letzten Jahren auf relativ konstantem Niveau entwickelt. Kurzfristige Schwankungen sind fast ausschliesslich auf Verkaufsaktionen zurückzuführen Seit der Einführung der neuen MMO wirkte sich ausserdem der saisonal schwankende Milchpreis – tiefe Preise im Frühjahr, hohe Preise im Herbst – auf die Spannenentwicklung der einzelnen Produktsegmente aus.

Entwicklung der Marktspannen der Periode Januar 1997 bis Dezember 2000 je kg verarbeitete Rohmilch

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 31

–

1 Begriffe und Methoden, Seite A78 ■ Marktspanne

F r / k g Milch Käse Butter Rahm Total Quelle: BLW F e b 9 7 A p r 9 7 J u n 9 7 A u g 9 7 O k t 9 7 D e z 9 7 F e b 9 8 A p r 9 8 J u n 9 8 A u g 9 8 O k t 9 8 D e z 9 8 F e b 9 9 A p r 9 9 J u n 9 9 A u g 9 9 O k t 9 9 D e z 9 9 F e b 0 0 A p r 0 0 J u n 0 0 A u g 0 0 O k t 0 0 D e z 0 0 0 00 1 60 1 40 1 20 1 00 0 80 0 60 0.40 0 20

Im Segment der Konsummilch erfolgten die Schwankungen der Marktspanne hauptsächlich aufgrund von Verkaufsaktionen Der Übergang zur neuen MMO mit tieferen Produzentenpreisen wurde mit Preisabschlägen auf der Konsumentenebene ausgeglichen. Der kurzfristige Anstieg im Mai 1999 ist darauf zurückzuführen, dass noch Produkte zu alten Preisen auf den Markt gelangten Da die Abgaben für entrahmte Milch per 1 Mai 1999 aufgehoben wurden, bewegte sich die Spanne seither auf leicht höherem Niveau

Beim Käse war die Entwicklung der Marktspanne am uneinheitlichsten Hier ist aber zu berücksichtigen, dass aufgrund des Einbezugs der Lagerdauer Schwankungen der Milchpreise oder Änderungen der Beihilfenstruktur verzögert zum Ausdruck kommen Insgesamt weist die Marktspanne beim Käse eine leicht steigende Tendenz auf. Sie ist insbesondere im September 2000 angestiegen Zu diesem Zeitpunkt wurde die Erhöhung der Zulage auf verkäster Milch ab dem 1 Mai 2000 von 12 auf 20 Rp spannenwirksam. Die Rohstoffverbilligung auf der verkästen Milch wurde also nicht in vollem Umfang an die Konsumentinnen und Konsumenten weiter gegeben

Die Spanne Konsumrahm bewegte sich bis im Mai 1999 – abgesehen von den kurzfristigen Schwankungen – auf konstantem Niveau Der Anstieg im Mai 1999 ist – wie bei der Konsummilch – auf Produkte mit alten Preisen zurückzuführen. Von Juni 1999 an bewegte sich die Spanne wieder auf konstantem, leicht tieferem Niveau

Die Marktspanne Butter bewegte sich ebenfalls bis zum Übergang zur neuen MMO auf stabilem Niveau Mit deren Einführung wurden verschiedene Beihilfen im Bereich Butter gekürzt oder gar aufgehoben, so dass sich die Marktspanne Butter ab Mai 1999 auf tieferer Stufe bewegte Die tiefere Marktspanne bei der Butter ist allein auf die Reduktion der staatlichen Beihilfen zurückzuführen

In der Periode von Januar 1997 bis Dezember 2000 ist die Gesamtspanne Milch und Milchprodukte um 4 52 Rp von 78 86 auf 83 38 Rp je kg verarbeitete Rohmilch gestiegen. Zu Beginn des Jahres 2001 sind zudem vermehrt erhöhte Konsumentenpreise festgestellt worden Aufgrund gleichbleibender oder gar steigender Milchpreise und dem ab 1 Mai 2001 vollzogenen Stützungsabbau ist im Milchjahr 2001/02 mit weiteren Preiserhöhungen auf Absatzstufe zu rechnen

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 32

■ Schätzungen 2001

Der Milchmarkt befindet sich im Jahr 2001 in guter Verfassung. Die Verkäufe von Milchprodukten im In- und Ausland, vor allem im Bereich Käse, entwickeln sich erfreulich

Die Käseproduktion dürfte sich im Jahr 2001 weiter positiv entwickeln Auf Grund der schon vorliegenden Daten setzt sich 2001 auch im Frischmilchproduktebereich die positive Tendenz fort Die Produktion von Spezialitäten wie Joghurt, Dessertprodukte und Milchgetränke dürfte das Vorjahresergebnis übertreffen Bei der Butter ist zu erwarten, dass die Produktion leicht zunehmen wird

Die insgesamt erfreuliche Marktsituation dürfte wiederum stabile Preise für die Milchproduzenten ermöglichen. Auf Grund der im ersten Halbjahr 2001 vorliegenden Zahlen wird sich der Milchpreis im Durchschnitt des Jahres voraussichtlich wiederum über dem Zielpreis von Rp 77 pro kg Milch bewegen Bei den Konsumentenpreisen für Milchprodukte ist in den letzten Monaten eine steigende Tendenz festzustellen. Auf Grund unveränderter oder gar gestiegener Milchpreise und dem ab 1 Mai 2001 vollzogenen Stützungsabbau ist im Prinzip mit weiteren Preiserhöhungen speziell für Butter und Käse zu rechnen

Gemäss den Schätzungen 2001 für die landwirtschaftliche Gesamtrechnung (vgl. Abschnitt 1 1 3) dürfte im 2001 die Endproduktion Milch um rund 40 Mio Fr (+1,5%) zunehmen im Vergleich zum Vorjahr Dieses erfreuliche Ergebnis ist auf die stabilen Milchpreise und auf den Entscheid des Bundesrates zurückzuführen, die gesamte Kontingentsmenge ab 1 Mai 2001 um 3% zu erhöhen

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 33

1

Tabelle 14, Seite A14

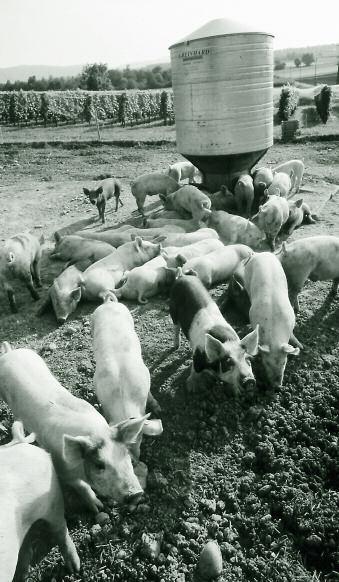

■ Produktion: sinkende Rind-, Kalb- und Schweineproduktion

Tiere und tierische Erzeugnisse

Die Fleischwirtschaft wurde gegen Ende des Berichtsjahres von den neuerlichen Diskussionen rund um die BSE negativ beeinflusst. Vor allem das erstmalige Feststellen von BSE in Deutschland, das bis anhin als seuchenfrei galt, und die vielen kritischen Medienberichte in ganz Europa verunsicherten die Konsumentinnen und Konsumenten In der Folge brach der Konsum von Rindfleisch in der Schweiz um bis zu 20% ein, und die Produzentenpreise sanken um rund 30% In der Westschweiz war die Reaktion wegen der Nähe zu Frankreich besonders heftig Vermehrt wurde jedoch in dieser Periode Geflügel- und Lammfleisch gegessen

Bereits im Januar des Berichtsjahres führte der Ausbruch der klassischen Geflügelpest in neun oberitalienischen Provinzen zu grossen Verunsicherungen Zwischenzeitlich hat die Schweiz die Einfuhr von lebendem Geflügel, Geflügelfleisch und weiteren Erzeugnissen aus Italien verboten.

Der Bundesrat beschloss am 20 Dezember 2000 mit einer Änderung der Tierseuchenverordnung ein generelles Tiermehlfütterungsverbot Anlass dazu waren BSE-Fälle bei Kühen, welche nach den im Mai 1996 verschärften Massnahmen im Bereich Futtermittel geboren wurden sowie wissenschaftliche Hinweise. Verboten wurde auch die Verfütterung so genannter Extraktionsfette, die bei der Produktion von Tiermehlen anfallen Das Verbot trat am 1 Januar 2001 in Kraft An den anfallenden Mehrkosten, die bei der Entsorgung durch Verbrennung entstehen, beteiligt sich der Bund mit 75% (ca 28 Mio Fr )

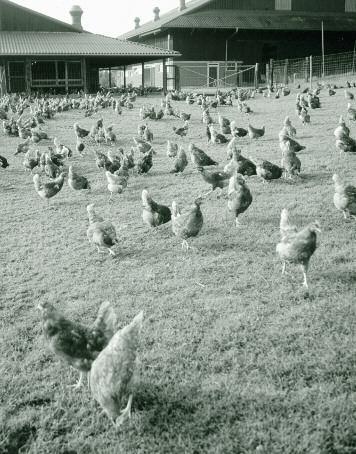

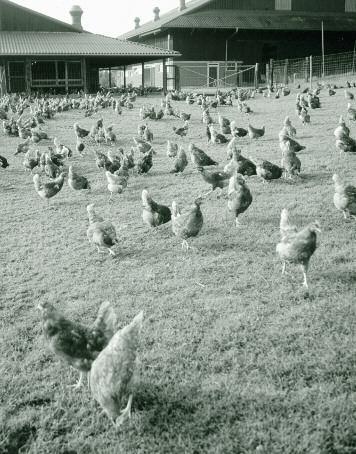

Gegenüber dem Vorjahr sank der Rindviehbestand um 1,3% und der Legehennenbestand um 3,3% Der langfristige Trend hat sich damit fortgesetzt Beim Mastgeflügel steigt hingegen der Bestand seit 1990 kontinuierlich an und liegt im Berichtsjahr 32,3% über demjenigen von 1990 Grund dafür ist die stark gestiegene Nachfrage nach inländischem Geflügelfleisch Die Zahl der gehaltenen Schweine, Schafe, Ziegen und Pferde blieb zwischen 1998 und 2000 relativ stabil.

Entwicklung der Tierbestände

34 1 . 1 Ö K O N O M I E 1

Tierart 1990 1998 1999 2000 1990–1998/00 in 1 000 in 1 000 in 1 000 in 1 000 % Rindvieh 1 858 1 641 1 609 1 588 -13,17 Schweine 1 776 1 487 1 453 1 498 -16,84 Schafe 355 422 424 421 18,78 Ziegen 61 60 62 62 0,55 Pferde 38 46 49 50 26,32 Mastgeflügel 2 878 3 502 3 747 3 808 28,01 Lege- und Zuchthennen 2 795 2 270 2 223 2 150 -20,78 Quelle: BFS

Tabellen 3–13, Seiten A4–A13

■ Aussenhandel: Fleischimporte nehmen zu

Die Produktion von Rindfleisch nahm gegenüber 1999 um 13,3% ab, jene von Kalbfleisch um 10,4% Vor allem wegen den attraktiven Bankviehpreisen wurden wieder vermehrt Kälber in die Grossviehmast geleitet Auch das Angebot an Schaffleisch war 12,5% tiefer als im Vorjahr. Die lebhafte Nachfrage nach inländischem Geflügelfleisch führte zu einem Wachstum der Produktion von 7,7%

Die Eierproduktion sank gegenüber dem Vorjahr um 4,1% und belief sich auf 652 Mio St

Im Berichtsjahr wurden 2'007 t Kalbfleisch eingeführt; dies sind 662 t mehr als im Vorjahr Ausnahmsweise war das Angebot an inländischem Kalbfleisch im ersten Halbjahr gering, so dass bereits in dieser Periode mehr als 600 t importiert wurden. Hauptlieferländer sind die Niederlande, Italien und Frankreich Bei den Rindfleischeinfuhren von rund 13'000 t handelte es sich insbesondere um Spezialstücke (Nierstücke, High-Quality-Beef und Rindsbinden für die Trockenfleischfabrikation).

Insgesamt wurden im Berichtsjahr 96 Esel, Maultiere und Maulesel und 2'646 Pferde und Kleinponys importiert, womit die Einfuhrzahlen von 1999 nicht erreicht wurden Weiter wurden 23'597 t Schaleneier eingeführt Davon flossen 55% als Konsumeier in den Detailhandel und den Gastrokanal und 45% wurden für die Eiprodukteherstellung aufgeschlagen Umgerechnet mit einem durchschnittlichen Eigewicht von 60,289 g wurden insgesamt 391 Mio Schaleneier eingeführt Nicht zuletzt wegen der Präferenz zu Schweizer Konsumeiern gingen die Importe seit 1990/92 um 25% zurück. Genau umgekehrt ist die Situation bei den Eiprodukten, deren Importe im gleichen Zeitraum um 26% gestiegen sind

1 . 1 Ö K O N O M I E 35 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T

1

1990/921998 19992000 I n d e x ( 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 ) Rindfleisch Schaffleisch Geflügelfleisch Quelle: Proviande Kalbfleisch Ziegenfleisch Schaleneier 70 140 130 120 110 100 90 80 Schweinefleisch Pferdefleisch

Entwicklung der tierischen Produktion

■ Verbrauch: Fleisch- und Fischverbrauch nimmt

In allen Fleischkategorien und bei den Eiern nehmen die Ausfuhren gemessen an der Inlandproduktion entweder nur einen geringen Anteil ein oder es werden überhaupt keine Erzeugnisse ausgeführt Am bedeutendsten waren mit 969 t die Exporte von Trockenfleisch von Tieren der Rindergattung (Bündnerfleisch), vor allem in die Nachbarländer Frankreich und Deutschland

Wie 1999 konnten keine Rinder in die EU-Länder exportiert werden BSE-Fälle in Deutschland und Frankreich und das Aufkommen der Maul- und Klauenseuche verschärften die Situation zusätzlich Im Rahmen des Hilfsprojektes der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) konnten 1'296 Rinder und Kühe in den Kosovo ausgeführt werden Fachleute überwachten und begleiteten diese Aktion, welche sowohl im In- wie auch im Ausland auf positives Echo gestossen ist. Insgesamt wurden 2'604 lebende Rinder zur Zucht eingeführt, wobei die Rassen Holstein (676 St ) und Jersey (896 St ) zusammen den Hauptanteil einnehmen Mehr als 90% der eingeführten Tiere stammen aus Deutschland, Dänemark und Frankreich.

Die Inlandanteile von Kalb- und Schweinefleisch am Verbrauch lagen im Berichtsjahr bei rund 92% Tiefe Inlandanteile unter 15% weisen Pferde- und Kaninchenfleisch sowie Fisch auf. Weiter steigend ist der Inlandanteil von Geflügelfleisch, der im Jahr 2000 rund 43% betrug Vom Gesamtverbrauch an Fleisch und Fisch in der Höhe von 438'425 t wurden lediglich 68% (1999: 70%) im Inland produziert

Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums von Fleisch und Eiern

Der Fleisch- und Fischkonsum pro Kopf sank gegenüber dem Vorjahr um 1,6% auf 59,65 kg. Der rückläufige Trend hält nun seit 1988 an, wobei sich der Pro-KopfKonsum der einzelnen Fleischkategorien unterschiedlich entwickelt hat: Bei Schweineund Rindfleisch nahm er um mehr als 20% ab, bei Geflügelfleisch hingegen stieg er um 16% Den grössten Anteil nimmt weiterhin Schweinefleisch ein, von dem pro Kopf und Jahr mehr als 25 kg gegessen werden Nach wie vor gering und relativ stabil ist der Konsum von Schaf-, Pferde-, Ziegen- und Kaninchenfleisch.

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 36

weiter ab

1990/921998 19992000 I n d e x ( 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 ) Rindfleisch Schweinefleisch Ziegenfleisch Quelle: Proviande Geflügelfleisch Kalbfleisch Schaffleisch 70 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 Pferdefleisch Schaleneier (in St.)

■ Produzentenpreise:

im Hoch

Von Januar bis Oktober 2000 realisierten die Rind- und Kalbfleischproduzenten so hohe Preise wie letztmals 1995 Das knappe Angebot an Kalbfleisch führte sogar zu einem atypischen Verlauf des Preises, indem er während der ersten Jahreshälfte stabil auf rund Fr. 13.– je kg SG verharrte. Normalerweise gerät der Preis in dieser Periode wegen dem saisonal grossen Angebot unter Druck Auch für Schweinefleisch wurde mit Fr 4 69 je kg SG im Durchschnitt 7% mehr bezahlt als 1999; das gleiche gilt für Lammfleisch mit einer Preissteigerung von 10% auf Fr 12 60 je kg SG Die positive Entwicklung in den ersten zehn Monaten des Berichtsjahres wurde schlagartig durch die wieder ausgebrochenen Diskussionen rund um die Tierseuche BSE gestoppt Gegen Ende des Jahres fielen die Preise für Muni mittlerer Qualität (Handelsklasse T3) um 30% auf Fr 6 90 je kg SG

Auf dem Eiermarkt rutschten die Preise für verkaufte Eier an Sammelstellen weiter ab Gegenüber 1999 sanken sie um 6% auf 21 Rp pro St Dank den gezielten Marktentlastungsmassnahmen nach Ostern konnte der saisontypische Preisrückgang im Sommer gedämpft werden

■

Die gestiegenen Produzentenpreise für Rind- und Kalbfleisch zogen im Berichtsjahr auch die Konsumentenpreise um 2 bis 5 Fr pro kg nach oben Es wurde ein Niveau erreicht, das sogar höher liegt als dasjenige der Referenzperiode 1990/92 Ebenfalls mehr mussten die Konsumentinnen und Konsumenten für Schweine- und Lammfleisch ausgeben. Seit Jahren stabil bleiben die Preise für frische Inlandpoulets.

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 37

1

Fleischpreise

steigende Rind- und Kalbfleischpreise

Schlachtvieh-

ab Hof F r p r o k g S G Kühe, Handelsklasse T2/3 Muni, Handelsklasse T3 Kälber, Handelsklasse T3 Fleischschweine, leicht Quelle: SBV 0 00 2 00 4 00 6 00 8 00 10 00 12 00 14 00 16 00 J a n u a r F e b r u a r M ä r z A p r i l M a i J u n i J u l i A u g u s t S e p t e m b e r O k t o b e r N o v e m b e r D e z e m b e r

Konsumentenpreise:

Monatliche

und Fleischschweinepreise 2000,

■ Bruttomarge Fleisch

Die Methode zur Berechnung der Verarbeitungs-Verteilungsspanne für Frischfleisch wurde überarbeitet und rückwirkend auf den Januar 1990 umgesetzt Das BLW berechnet neu die «Bruttomarge Verarbeitung-Verteilung» in Fr /kg SG (ohne Mwst) beim Frischfleisch. Die Marge ist definiert als Differenz zwischen dem Rohertrag oder Umsatz und den variablen Kosten des Verarbeitungs- und Verteilsektors Die Jahreswerte werden aus dem Durchschnitt der Monatswerte, die anhand des Konsums gewichtet wurden, berechnet Bei der Entwicklung der nominalen Bruttomarge ist zu berücksichtigen, dass zwischen 1990 und 2000 eine Inflation von 15% festgestellt wurde

Entwicklung der Bruttomarge Verarbeitung-Verteilung von Frischfleisch (nominale Preise)

■ Schätzungen 2001

Nach dem für Produzentinnen und Produzenten guten Jahr 2000 zeigen die Schätzungen für das Folgejahr starke Veränderungen: Das inländische Angebot an Rind- und Kalbfleisch dürfte um 5 bzw 15% steigen; es wird jedoch absolut weniger gross sein als 1999 Die durchschnittlichen Preise für Muni und Rinder mittlerer Qualität dürften auf rund Fr. 7.–/kg SG (-20%) sinken. Bei den Kälbern wird der Jahresdurchschnittspreis ebenfalls zurückgehen, und zwar auf rund Fr 12 –/kg SG (-10%) Beim Schweinefleisch bleibt das Angebot konstant Es dürfte ein durchschnittlicher Preis von Fr 4 40/kg SG realisiert werden

Infolge der angespannten Lage auf dem Schlachtviehmarkt werden die Importe von Rind-, Kalb- und Schweinefleisch signifikant sinken

Der langfristige Trend der Rindvieh- und Geflügelbestände dürfte sich fortsetzen. Somit werden wohl bald 4 Mio St Mastgeflügel gehalten und der sinkende Rindviehbestand nähert sich der Zahl von 1,5 Mio St

Die Endproduktion der Tiere und tierischen Erzeugnisse ohne Milch dürfte über 8% tiefer liegen als im Berichtsjahr Dieser Rückgang wird fast ausschliesslich von der Rindviehhaltung verursacht, deren Wert auf etwa 930 Mio Fr sinkt (-18,4%) Dadurch dürfte die Schweinehaltung wieder mit einem gegenüber 2000 stabilen Wert von 1 Mrd. Fr. den grössten Anteil bei Tieren und tierischen Erzeugnissen erreichen. In den übrigen tierischen Betriebszweigen werden keine bedeutenden Veränderungen geschätzt

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 38

I n d e x ( 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 ) Total Rind Kalb Schwein Quelle: BLW 70 90 90 100 110 120 130 140 150 1990199119921993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Tabelle 14, Seite A14

Pflanzenbau und pflanzliche Produkte

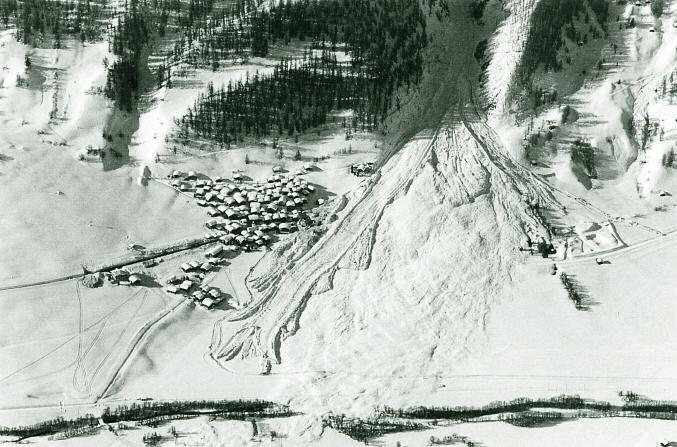

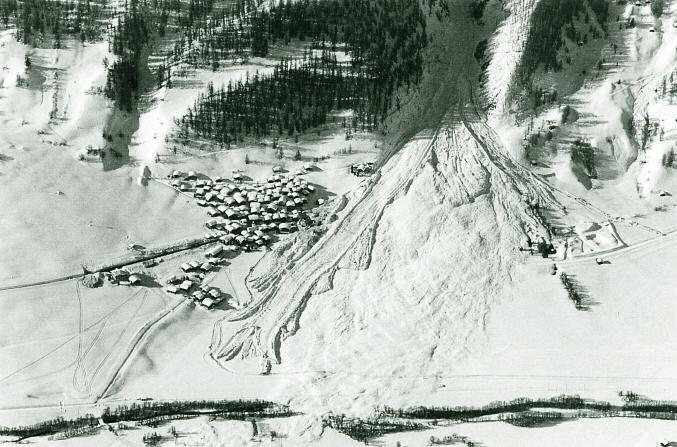

Auf ein insgesamt überdurchschnittlich sonniges und warmes erstes Halbjahr 2000 folgte ein nasser und kühler Juli mit zahlreichen Hagelgewittern, die punktuell grosse Schäden an den Kulturen anrichteten Erst ab Mitte August gab es wieder verbreitet warmes, trockenes Sommerwetter Im Oktober führten ergiebige Niederschläge auf den durchnässten Böden vor allem im Wallis und anderen Gebieten zu Murgängen und lokal zu grossflächigen Überschwemmungen Dem bereits aussergewöhnlich warmen Jahr 2000 folgte ein milder Winter mit Temperaturen über 0º C oft bis über 1000 m über Meer

Auf die Spezialkulturen wirkten sich das warme Wetter und die im Jahresdurchschnitt normalen Niederschlagsmengen positiv aus: frühe, grosse und qualitativ gute Ernten waren zu verzeichnen Insbesondere setzte die Kirschenernte so früh ein wie noch nie und dank guter Witterung zu Beginn der Ernte war die Qualität hervorragend. Auch beim Wein hatte das warme Wetter einen sehr positiven Einfluss und der Jahrgang 2000 gilt als einer der besten der letzten Jahre

Die Flächenanteile der verschiedenen Kulturen haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert Die offene Ackerfläche ging gesamthaft um 1'339 ha zurück Nach wie vor spielt die Getreidefläche im Ackerbau mit einem Anteil von fast zwei Dritteln eine zentrale Rolle. Die Ölsaatenfläche hat sich nur wenig verringert, wobei mehr Sonnenblumen und weniger Raps und Soja als im Vorjahr ausgesät wurden Die mehr als 50%ige Reduktion der Produzentenpreise machten die Ölsaaten trotz Einführung eines spezifischen Flächenbeitrags betriebswirtschaftlich weniger attraktiv Hinzu kam, dass im Berichtsjahr noch die beschränkte Preis- und Übernahmegarantie für Brotgetreide galt. Dadurch kamen die Produzentenpreise für Ölsaaten und Brotgetreide in der gleichen Höhe zwischen Fr 60 –/dt und Fr 70 –/dt zu liegen Die Kartoffelfläche und die Zuckerrübenfläche sind dagegen geringfügig angestiegen

1 . 1 Ö K O N O M I E 39

1

■ Produktion: gutes Pflanzenbaujahr

Tabellen 3–13, Seiten A4–A13

Zusammensetzung der offenen Ackerfläche 2000

Silo- und Grünmais 14%

40 486 ha

Freilandgemüse 3%

Raps 5%

14 343 ha

Zuckerrüben 6% 17 725 ha

üb

Kartoffeln 5% 14 153 ha

Q

uell

Im Ackerbau sind die Erträge je nach Kultur recht unterschiedlich, jedoch durchwegs höher als im Vorjahr ausgefallen Die guten Ergebnisse von 1998 konnten aber nicht erreicht werden Der Brotgetreideanbau erzielte befriedigende Erträge, die Qualität liess jedoch zu wünschen übrig Infolge des verregneten Julis ist ein sehr grosser Teil des Brotgetreides ausgewachsen. Beim Raps waren die Erträge mässig. Die Zuckerrübenernte erreichte mit 1,4 Mio t ein Rekordergebnis Die Kartoffelernte lag leicht unter dem mehrjährigen Mittel

Entwicklung der Flächenerträge ausgewählter Ackerprodukte

70 140 130 120 110 100 90 80

19992000 n d e x ( 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 )

1990/921998

Produkte (Erträge 2000)

Winterweizen (60 dt/ha)

Kartoffeln (424 dt/ha)

Raps (27 dt/ha)

Gerste (60 dt/ha)

Zuckerrüben (795 dt/ha)

Quelle: SBV

24‘229 ha oder 2,3% der LN sind mit Dauerkulturen bepflanzt Davon sind 6‘984 ha Obstkulturen, 250 ha Strauchbeeren und 15'058 ha Reben Die Rebfläche ist stabil geblieben, wobei sich das Verhältnis von roten (7'958 ha) zu weissen (7'100 ha) Traubensorten weiter zugunsten der roten Sorten (+44 ha) verschoben hat

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 40

Getreide 62% 182 669 ha rige Kulturen 5% 14 713 ha

8 459 ha

e: SBV

Total 292 548 ha

I

Die Abdeckung der Gemüsekulturen mit Vlies oder Plastikfolien zur Verfrühung und zur Verlängerung des Anbaues hat sich in den letzten zehn Jahren beinahe auf rund 2'000 ha verdoppelt Die Gewächshaus- und Tunnelfläche hat sich hingegen im gleichen Zeitraum nur um wenige ha vergrössert (2000: 820 ha).

1990/921998 19992000

Die Fläche der Apfelanlagen betrug 4'812 ha und ist 203 ha kleiner als im Vorjahr Die Obstbauern haben ihre Apfelkulturfläche wegen den schlechten Produzentenpreisen in der Saison 1998/99 verkleinert Die Anbaufläche wurde im Rahmen der Rodeaktion des Schweizerischen Obstverbandes (SOV), welche mit produzenteneigenen Mitteln über den Selbsthilfefonds finanziert wurde, im Jahre 2000 zusätzlich um 90 ha reduziert Die Hauptapfelsorten Golden Delicious, Idared, Jonagold, Maigold und Gala machten wie schon in den Jahren 1990/92 mehr als die Hälfte der Apfelfläche aus. Innerhalb der letzten zehn Jahre fand eine gewisse Sortenkonzentration statt Der Anteil dieser Sorten an der Gesamtfläche stieg von 53 auf 62% Dies vor allem dank der Sorte Gala, deren Fläche sich in diesem Zeitraum vervierfachte. Gala ist zur zweitwichtigsten Sorte nach Golden Delicious geworden Eine starke kontinuierliche Flächenzunahme erfuhren ebenfalls die Apfelsorten Rubinette, Braeburn und Topaz

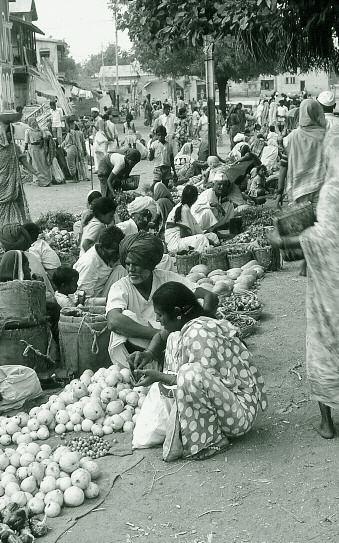

Die Marktvolumen der Gemüse- und Obstarten, die in der Schweiz angebaut werden können, betrugen im Durchschnitt der letzten drei Jahre 485'800 t Gemüse und 173'900 t Obst Das Schweizer Gemüse hatte einen Anteil am Marktvolumen von 58% Beachtliche Schweizer Anteile von teilweise wesentlich mehr als 85% wiesen die Lagergemüse Karotten, Knollensellerie, Randen, Rot- und Weisskabis, Wirz, Zwiebeln sowie die Blattsalate Lollo, Nüssli- und Eichenlaubsalat auf Bei Obst betrug der Schweizer Marktanteil im Durchschnitt der letzten vier Jahre 73% Äpfel hatten mit 92% einen besonders hohen und Aprikosen mit 19% einen besonders kleinen Anteil.

1 . 1 Ö K O N O M I E 41

1 Flächenentwicklung

von Apfelsorten

i n h a Golden Delicious Idared Gala Quelle: BLW Glockenapfel Maigold Gloster 0 1 500 1 000 500 J

pp

J

Gruppe 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T

onagold-Gru

e

onathan-

■ Verwertung: viel Auswuchsgetreide

Es wurden 6'600 t Schweizer Champignons auf dem Frischmarkt abgesetzt. Diese Menge entsprach dem Durchschnitt der drei Vorjahre und einem Marktanteil von 80% Hingegen wurden lediglich 350 t Champignons für die Konservenverarbeitung geerntet. Es handelt sich dabei um Restmengen des Frischmarktes. Wie schon im Vorjahr nahm der Marktanteil von Schweizer Champignons für Konserven ab, er betrug 5%

Die Weinernte 2000 betrug 127,6 Mio Liter oder 3,4 Mio Liter weniger als im Vorjahr Davon stammten 60,6 Mio Liter von roten und 67 Mio Liter von weissen Traubensorten

Durch die feuchten Witterungsverhältnisse im Juli musste die Getreideernte unter schwierigen Verhältnissen eingebracht werden Ein Viertel des vom Bund übernommenen Brotgetreides war ausgewachsen und musste im Futtersektor verwertet werden. Die Qualität des mahlfähigen Brotgetreides war durchschnittlich und das Angebot konnte die Nachfrage nach inländischem Brotgetreide knapp decken Ein Blick auf die Entwicklung der Getreideverwertung in den letzten zehn Jahren zeigt, dass die erntebedingten Schwankungen des inländischen Getreideangebots durch den Futtersektor aufgefangen wurden Das Brotgetreide konnte dank der Übernahme durch den Bund stets in gleichbleibender Menge verkauft werden.

Entwicklung der Verwertung der Getreideernte

Garantiemenge Brotgetreide Auswuchsgetreide (deklassiert) übriges deklassiertes Brotgetreide Futtergetreide inkl. nicht abgeliefertes Brotgetreide

Die Zuckerfabriken Aarberg und Frauenfeld haben 218'511 t Zucker produziert. Weil im Verarbeitungsauftrag an die Zuckerfabriken die Zuckermenge auf 185'000 t begrenzt ist, mussten 33'511 t so genannter C-Zucker entweder auf die nächste Kampagne übertragen oder zu Weltmarktpreisen abgesetzt werden. Wegen den hohen Weltmarktpreisen für Zucker haben viele Rübenproduzenten vorgezogen, die über das Kontingent gelieferten Rüben (C-Rüben) abzurechnen, um im nächsten Jahr wieder die volle Kontingentsmenge (A- und B-Rüben) produzieren zu können

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 42

199019911992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 i n 1 0 0 0 t

Quelle: BLW V

0 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200

om Bund übernommenes Brotgetreide

■ Aussenhandel: importierte Sojabohnen

Die Schweizer Tafelbirnen stammen wie die Tafeläpfel fast ausschliesslich aus Obstanlagen Während sich die jährlichen Tafelapfelmengen in einem engen Band bewegen, bestehen bei den Tafelbirnen recht ausgeprägte Schwankungen von Jahr zu Jahr. Die Schweizer Birnenmenge für den Frischkonsum schwankt seit 1993 zwischen 11'000 t und 16'000 t Die in den Anlagen geernteten Birnen gelangen mit Ausnahme der Sorte Williams auf den Frischmarkt Die technische Verwertung dient im Gegensatz zu den Äpfeln nicht als Puffer für den Tafelmarkt. Die Williamsbirnen werden zu einem grossen Teil als Brennbirnen verwertet Die aus dem Feldobstbau stammenden Äpfel und Birnen, die naturbedingt starken Ertragsschwankungen (Alternanz) unterliegen, werden ausschliesslich vermostet

Der über Jahre stetig rückläufige Ausstoss an ungegorenen und gegorenen Obstsaftgetränken im Inland scheint gebrochen So wurde im Jahr 2000 gleich viel gegorener Obstsaft verkauft wie im Vorjahr, bei den ungegorenen war sogar eine leichte Steigerung zu verzeichnen.

Das Saisongetränk «Obstsaft frisch ab Presse» konnte seinen Marktanteil ebenfalls leicht ausbauen, obwohl weitgehend auf Aktionen verzichtet wurde

In der Schweiz wurden im Berichtsjahr etwas weniger als 200'000 t Ölsaaten verarbeitet Davon waren 109'000 t hauptsächlich importierte Sojabohnen 14'825 t Sojaöl sind im Rahmen des Veredlungsverkehrs wieder exportiert worden. Hinzu kamen Exporte von 3'000 t inländischem Rapsöl für humanitäre Zwecke Wegen der kleinen Ernte sind 1'700 t Rapsöl zu Speisezwecken und knapp 2'000 t Rapssaaten zur Auslastung der bestehenden Bio-Dieselproduktion importiert worden. Die Verarbeitung von importierten Ölsaaten zu Speiseöl wird in den nächsten Jahren merklich zurückgehen, da mit der Schliessung des Ölwerkes in Horn (TG) rund zwei Drittel der inländischen Verarbeitungskapazität per Ende 2000 stillgelegt wurden

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 43

1

Entwicklung

1993/961997 1998 1999 2000 i n 1 0 0 0 t Feldobstbau Obstanlagen Mostbirnen Brennbirnen Tafelbirnen Quelle: BLW 0 120 100 80 60 40 20

der Verwertung der Birnenernte

Inlandproduktion und Import ausgewählter Produkte 2000

Im Berichtsjahr musste erstmals der in der WTO notifizierte minimale Marktzutritt von 5% innerhalb des Zollkontingents für Kartoffeln gewährt werden Dies entspricht 22'250 t Kartoffeln und Kartoffelprodukten Wegen der kleinen Ernte 1999 wurde das Zollkontingent erhöht, um den Anschluss an die Kartoffelernte 2000 zu gewährleisten Insbesondere der Bedarf an Veredelungsrohstoff zur Produktion von Chips, Frites, etc. konnte nicht genügend durch inländische Kartoffeln gedeckt werden

Seit Anfang der neunziger Jahre ist die Inlandversorgung mit Zucker stetig angestiegen und liegt bei gut 80% des Nettoverbrauchs Parallel dazu haben die Importe und Exporte im Rahmen des Veredelungsverkehrs in den EU-Raum zugenommen Der Grossteil dieser Zuckerexporte in Verarbeitungsprodukten besteht aus Limonaden, weil die EU bei diesen Zollpositionen eine verminderte Zollbelastung gegenüber der Schweiz hat (Protokoll 2 des Freihandelsabkommens von 1972).

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 44

Brotgetreide Futtergetreide Zucker Ölsaaten Kartoffeln Gemüse Obst (ohne trop. Früchte) i n 1 0 0 0 t Import Inlandproduktion Quellen: SBV, Schweizerischer Obstverband, Schweizerische Zentralstelle für Gemüsebau, OZD, Zuckerfarbriken Aarberg und Frauenfeld AG 0 100 200 300 400 500 600 700 Entwicklung der Zuckerbilanz 1990/921998 19992000 i n 1 0 0 0 t Import Inlandproduktion Export Nettoverbrauch Quelle: Treuhandstelle der Schweizerischen Lebensmittelimporteure 0 450 400 350 300 250 200 150 100 50

Die Versorgung der Schweiz mit Eiweissfuttermitteln ist weiterhin von einem grossen Importanteil geprägt Über drei Viertel des inländischen Bedarfes muss durch Importe gedeckt werden Mit 170'000 t hatte Soja im Berichtsjahr den grössten Anteil an diesen Importen.

Seit Beginn des Jahres 2001 gilt das Verfütterungsverbot von tierischen Proteinen (Fleischmehl, Fleischknochenmehl, Griebenmehl, Griebenkuchen, Futterknochenschrot, Blutmehl, Gelatine aus Schlachtabfällen von Wiederkäuern, Geflügelmehl und Federmehl) an alle Nutztiere Diese Massnahme hat jedoch nur geringe Auswirkungen auf die Importe, weil im Berichtsjahr nur noch knapp 2% der gesamten Eiweissfuttermittel tierischer Herkunft waren und künftig durch pflanzliche ersetzt werden müssen. Seit 1990 ist der Einsatz von Tiermehl in der Nutztierfütterung kontinuierlich zurückgegangen

Die Einfuhren von Gemüse und Obst, die in der Schweiz angebaut werden können, sind mit 206'300 t und 48‘200 t um rund 2% tiefer als im Vorjahr Zu den wichtigsten Importgemüsen und Importfrüchten gehören die oft unter Folien oder Glas angebauten Tomaten, Peperoni, Salatgurken und Erdbeeren Diese Frischprodukte machen zusammen einen Drittel der Importe aus Mehr als zwei Drittel der Gemüse- und Obstimporte stammen aus Italien, Spanien und Frankreich Weitere wichtige Lieferländer sind Holland für Gemüse, Marokko für Tomaten und Südafrika für Birnen Der grösste Teil der Gemüseimporte, nämlich 68%, erfolgt im Winterhalbjahr Die Obstimporte (67%) werden hingegen vorwiegend im Sommerhalbjahr getätigt. Seit 1998 sind besonders starke Importzunahmen bei Brennkirschen und Brennzwetschgen (inkl Maische) zu verzeichnen

Die Einfuhren an Trinkwein betrugen 142,5 Mio Liter Rotwein und 17,8 Mio Liter Weisswein Dazu kamen noch rund 10,7 Mio Liter Schaumwein, 8,4 Mio Liter Verarbeitungswein und 1,5 Mio Liter Süssweine Die Exporte schlagen wie im Vorjahr mit rund 700'000 Liter zu Buche Gegenüber 1999 wird ein Rückgang der Einfuhren an Rotweinen um 5 Mio. Liter und der Schaumweine um 2,3 Mio. Liter festgestellt. Die Importe von weissen Weinen und von Süssweinen blieben stabil

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 45 1

1990/921998 19992000 i n 1 0 0 0 t Pflanzliche, Import Tierische, Import Quellen: BLW, OZD Pflanzliche, Inland Tierische, Inland 0 450 400 350 300 250 200 150 100 50

Entwicklung der Versorgung mit Eiweissfuttermitteln

■ Verbrauch: mehr Speisekürbisse

Der Konsum von frischem, in der Schweiz anbaubarem Gemüse und Obst betrug 68 kg Gemüse pro Person im Durchschnitt der Jahre 1998/2000 und 24 kg Obst im Durchschnitt der Jahre 1997/2000 Dies entspricht einer Konsumsteigerung von 7 kg Gemüse im Vergleich zu den Jahren 1990/92. Bei Obst war dagegen ein Konsumrückgang von 1 kg pro Person im Vergleich zu den vier Vergleichsjahren 1990/93 zu verzeichnen