R A P P O R T A G R I C O L E Bundesamt für Landwirtschaft Office fédéral de l’agriculture Ufficio federale dell’agricoltura Uffizi federal d’agricultura

Editeur

Office fédéral de l’agriculture (OFAG)

3003 Berne

Tél : 031 322 25 11

Fax: 031 322 26 34

Internet: www blw admin ch

Copyright: OFAG, Berne 2000

Layout et graphisme

Artwork, Grafik und Design, Saint-Gall

Impression Bruhin AG, Freienbach

Photos

AMS Agro-Marketing Suisse

Division cantonale

Améliorations structurelles

– FAL Station fédérale de recherches en agroécologie et agriculture

– Fédération suisse d'élevage de la race brune

Haras fédéral d’Avenches

Incolor AG

Keystone Archive

LBL Centrale de vulgarisation agricole de Lindau

– M Waldburger (FAL)

– Office fédéral de l’agriculture

– Organisation fromagère suisse

PhotoDisc Inc

Photothèque Agrofot

Prisma Dia-Agentur

PSL Fédération des Producteurs

Suisses de Lait

– RAC Station fédérale de recherches en production végétale de Changins

– Suisse Tourisme

Switzerland Cheese Marketing AG

Diffusion

OFCL/OCFIM, 3003 Berne

No de commande:

français: 730 680 00 f

10 2000 2000 41727

allemand: 730 680 00 d

10 2000 4000 41727

italien: 730 680 00 i

10 2000 500 41727

Fax: 031 325 50 58

Internet: www admin ch/edmz

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

A C H E V É D ’ I M P R I M E R 2

■■■■■■■■■■■■■■■■ Table des matières Préface 4 ■ 1. Rôle et situation 1.1 Economie 9 de l‘agriculture 1 1 1 L’agriculture, partie intégrante de l‘économie 10 1 1 2 Marchés 22 1 1 3 Situation économique du secteur agricole 47 1 1 4 Situation économique des exploitations 52 1.2 Aspects sociaux 63 1 2 1 Recours à des prestations sociales 64 1 2 2 Indicateurs sociaux 77 1 3 Ecologie 81 1 3 1 Indicateurs agro-environnementaux 82 1 3 2 Evaluation de l’impact environnemental de l’agriculture suisse 104 1 3 3 Biodiversité – produit de l’agriculture 107 1.3.4 Effets externes de l’agriculture suisse 113 1.4 Appréciation de la durabilité 117 ■ 2 Mesures de politique 2 1 Production et ventes 121 agricole 2 1 1 Instruments pluriels 123 2 1 2 Economie laitière 135 2 1 3 Production animale 142 2.1.4 Production végétale 147 2.2 Paiements directs 155 2.2.1 Concept, rôle, exigences, exécution et contrôle 156 2 2 2 Paiements directs généraux 167 2 2 3 Paiements directs écologiques 175 2.3 Amélioration des bases de production 187 2 3 1 Améliorations structurelles et aide aux exploitations 188 2 3 2 Recherche, vulgarisation, haras 194 2 3 3 Matières auxiliaires de l’agriculture, protection des végétaux et des variétés 200 2 3 4 Elevage 210 ■ 3. Aspects internationaux 3.1 Développements internationaux 213 3 2 Comparaisons internationales 231 ■ Annexe Tableaux A2 Textes légaux relevant du domaine de l‘agriculture A58 Procédés et méthodes A61 Abréviations A64 Bibliographie A66 T A B L E D E S M A T I È R E S 3

Les années nonante ont été marquées par d’intenses débats sur l’orientation de la politique agricole et de l’agriculture En 1996, le peuple et les cantons ont approuvé à une nette majorité un nouvel article constitutionnel, qui prescrit la promotion d’une agriculture à la fois durable et adaptée aux exigences du marché C’est la première fois que la notion de durabilité a ainsi été introduite dans la Constitution Longtemps, l’écologie a été au premier plan du débat sur la durabilité Le deuxième sommet de 1992 à Rio a toutefois démontré qu’il ne saurait y avoir de protection de l’environnement sans progrès social et sans efficience économique L’économie, le social et l’écologie sont donc les trois dimensions de la durabilité.

La nouvelle loi sur l’agriculture, en vigueur depuis le 1er janvier 1999, forme le cadre du développement durable de l’agriculture. L’Etat se retire autant que possible des opérations du marché Il rétribue par des paiements directs les prestations d’intérêt général et les prestations écologiques particulières fournies par les agriculteurs La Confédération investit 4 milliards de francs dans l’agriculture, dont 60% pour les paiements directs Dans son ordonnance sur l'évaluation de la durabilité de l'agriculture, le Conseil fédéral a chargé l’Office fédéral de l’agriculture d’examiner les conséquences économiques, sociales et écologiques des mesures de politique agricole et de présenter chaque année un rapport sur les résultats obtenus Le premier de ces rapports informe sur l’année 1999 et renseigne sur la façon dont les fonds ont été utilisés et sur les conséquences de la politique suivie

Le bilan dressé après une année d’application de la nouvelle base légale est réjouissant La situation économique est stable, ce qui ne va pas de soi En effet, la réorientation a exigé de grandes adaptations dans plusieurs domaines. Les garanties des prix et d’écoulement ont été supprimées, et les milieux concernés doivent désormais confronter davantage les forces du marché Ce passage au nouveau système a réussi grâce à l’engagement de tous. Il n ’ y a pas eu d’effondrement des marchés. Ces dernières années, d’énormes changements ont eu lieu dans les exploitations agricoles en matière d’écologie Depuis l’introduction des contributions y relatives, les prestations écologiques ont fortement augmenté, alors que l’utilisation de moyens de production risquant de porter atteinte à l’environnement a considérablement baissé

P R É F A C E ■■■■■■■■■■■■■■■■

Préface

4

Les rapports agricoles renseigneront sur l’évolution de certains paramètres économiques, sociaux et écologiques Le premier d’entre eux pose les fondements, qu’il s ’agira de compléter et d’améliorer, surtout en ce qui concerne le domaine social et l’écologie. Les résultats de diverses analyses, auxquelles sont soumises les mesures de politique agricole, seront intégrés au fur et à mesure Les rapports serviront aussi de base pour les décisions à prendre sur le développement de la politique agricole

L’analyse des résultats exposés dans le présent rapport montre que l’amélioration de la compétitivité doit demeurer au centre des préoccupations si l’on veut que l’agriculture maintienne ses parts de marché Les contraintes d’ajustement resteront donc fortes ces prochaines années D’une part, les mesures de politique agricole devraient être conçues de façon à permettre aux agriculteurs capables et désireux de développer leur exploitation de s’imposer sur le marché D’autre part, il convient de prévoir des mesures d’accompagnement social pour que les processus d’adaptation soient socialement supportables et que les exploitations sans avenir dans l’agriculture puissent disposer de solutions de rechange Enfin, les exigences concernant les mesures écologiques doivent être consolidées

Voici donc le premier de ces rapports J’espère qu’il vous intéressera et je me réjouirais si vous me faisiez part de vos remarques et suggestions.

Manfred Bötsch

Directeur de l’Office fédéral de l’agriculture

P R É F A C E

5

6

■■■■■■■■■■■■■■■■ 1. Rôle et situation de l’agriculture

1 7

Selon l’art. 104 de la Constitution fédérale, «la Confédération veille à ce que l’agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:

a. à la sécurité de l’approvisionnement de la population;

b à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;

c à l'occupation décentralisée du territoire»

Les buts ancrés dans la Constitution indiquent clairement que l’agriculture remplit des tâches qui vont au-delà de la seule production de denrées alimentaires On parle à ce propos de multifonctionnalité de l’agriculture L’entretien du paysage, la sauvegarde des bases naturelles de l’existence et l’occupation décentralisée du territoire sont des tâches d’intérêt public qui ne sont que partiellement rétribuées par le marché.

C’est en 1996 que la notion de durabilité a été introduite dans la Constitution pour la première fois. Elle représente, depuis la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) de 1992, à Rio de Janeiro, une ligne directrice majeure en matière de politique

Le Conseil fédéral entend suivre les effets de la nouvelle politique agricole Il a créé les conditions indispensables pour ce faire dans son ordonnance sur l'évaluation de la durabilité de l'agriculture Les dispositions de l’art 1, al 1, de ladite ordonnance prévoient que la politique agricole et les prestations de l’agriculture doivent être régulièrement évaluées sous l’angle de la durabilité, alors qu ’ en vertu de l’art. 2 ce sont les conséquences économiques, sociales et écologiques qui doivent être évaluées L’OFAG publiera chaque année un rapport sur les résultats des analyses

Les trois dimensions de la durabilité constituent la structure de base des informations contenues au chapitre 1 du rapport agricole, chapitre consacré au rôle et à la situation de l’agriculture Il comprend trois volets: l’économie, le social et l’écologie

8 1 . R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 1

Dans le passé, les rapports sur l’agriculture traitaient pour l’essentiel les aspects économiques de l’agriculture Signalons par exemple que les données comptables fournies par des entreprises choisies renseignaient sur le revenu des exploitations individuelles et que les comptes économiques de l’agriculture reflétaient la situation de tout le secteur Les recensements des exploitations agricoles, effectués en règle générale tous les cinq ans, livraient des informations sur le développement des structures dans l’agriculture De plus, on collectait de nombreuses données sur la production et les prix Dans le domaine économique, on disposait de bases très complètes pour la rédaction du rapport.

Ce chapitre présente la place économique de l’agriculture en tant que pan de l’économie et fournit des informations sur la production, la consommation, le commerce extérieur, les prix à la production et à la consommation sur les différents marchés, de même que sur la situation économique du secteur dans son ensemble et sur les exploitations individuelles

9 1 . 1 E C O N O M I E ■■■■■■■■■■■■■■■■

1.1 Economie

1

1.1.1 L’agriculture, partie intégrante de l’économie

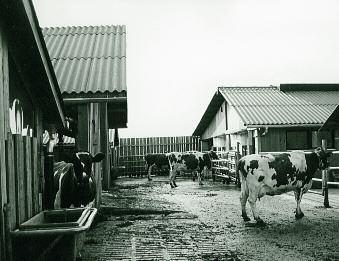

Au cours des dernières décennies, les progrès techniques ont permis d’améliorer sensiblement les prestations fournies par l’agriculture A l’heure actuelle, l’agriculteur à la tête d’une exploitation moderne est en mesure d’exploiter une surface deux à trois fois plus importante ou de garder un cheptel deux ou trois fois plus nombreux qu’il y a 30 ou 40 ans Cette évolution de la productivité se répercute sur les secteurs situés en aval, les prix à la production étant moins élevés Pour maintenir un revenu suffisant tiré exclusivement de l’activité agricole, les agriculteurs doivent donc agrandir leur exploitation S’ils n ’ont pas cette possibilité, ils ont recours à un revenu accessoire pour remplacer le manque à gagner, ou abandonnent l’exploitation à long terme, en règle générale au moment du changement de génération Le recul du nombre d’exploitations agricoles en témoigne

Dans les années cinquante et soixante, le nombre d’exploitations agricoles diminuait d’environ 2% en moyenne annuelle Cette période a été suivie, dans les années septante et quatre-vingt, d’une phase de stagnation caractérisée par un taux de baisse annuel moyen de quelque 1% L’Etat est alors intervenu directement sur les marchés et a ainsi freiné l’évolution structurelle La réorientation de la politique agricole et son alignement accru sur le marché ont entraîné une intensification du changement structurel dans les années nonante, le taux du recul atteignant celui des années soixante Dans l’année sous revue, on a dénombré en Suisse 73’591 exploitations agricoles, soit

ou

de moins qu ’

10 1 . 1 E C O N O M I E 1 ■■■■■■■■■■■■■■■■

■

agricoles en baisse

2'821

3,7%

en 1998.

Nombre d’exploitations

19551965196919751980198519901 19901 19961999 N o m b r e d ' e x p l o i t a t i o n s e n % Recul par an Nombre d'exploitations Source:

0 240 000 200 000 160 000 120 000 80 000 40 000 0 3 2,5 2 1,5 1 0,5 2,42,11,91,20,82,12,62,5

Evolution du nombre des exploitations agricoles

OFS 1 Nouvelle méthode de relevé appliquée dès 1990 (sans les plus petits producteurs)

Nombre d’entreprises exploitées à titre principal ou accessoire

Pour distinguer entre les entreprises exploitées à titre principal et celles exploitées à titre accessoire, on se fonde en premier lieu sur le degré d’occupation dans l’entreprise. On parle d’une entreprise exploitée à titre principal lorsque son chef y est occupé à 50% au moins La charge de travail doit atteindre au minimum 1'500 heures par an Les données relatives aux deux types d’exploitations sont relevées dans le cadre des recensements des entreprises et de l’agriculture qui, en principe, ont lieu deux fois par décennie. Au cours de la dernière décennie, les entreprises ont été recensées en 1990 et 1996

Pendant cette période, l’évolution a été quasiment la même pour les entreprises exploitées à titre principal et celles exploitées à titre accessoire En Suisse, le rapport entre ces deux types d’entreprises est de 2/3 pour 1/3, alors que les pays de l’UE affichent une proportion exactement inverse Dans les années septante et quatre-vingt, l’UE, bien plus que le gouvernement suisse, s ’est en effet référée à l’accroissement de la productivité pour fixer les prix minimums garantis. Ceux qui souhaitaient y exercer une activité agricole à titre principal étaient donc contraints d’agrandir leur exploitation Dans ces conditions, de nombreux agriculteurs ont opté pour une activité accessoire

Entreprises exploitées à titre principal en Suisse et en Allemagne

CH: chiffres 1996

D: chiffres 1997

Sources: OFAG, rapport agricole allemand

1 . 1 E C O N O M I E 11

Exploitations 1990 1996 Variation % A titre principal 64 242 55 951 -12,9 dont en plaine 30 144 25 475 -15,5 dont en montagne 1 34 098 30 476 -10,6 A titre accessoire 28 573 23 528 -17,7 dont en plaine 11 451 10 302 -10,0 dont en montagne 1 17 122 13 226 -22,7 Total 92 815 79 479 -14,4

1 Zone des collines et zones de montagne I à IV Source: OFS

Structure CH D Entreprises exploitées à titre principal nombre 55 951 227 000 Ø Surface ha 17,4 41,3 UMO/100 ha 10,4 3,6 UGB/UMO 13,5 42,9

1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 1

Les entreprises allemandes exploitées à titre principal cultivent une surface deux fois plus étendue que les entreprises suisses L’écart apparaît aussi clairement dans la main-d’oeuvre nécessaire à exploiter 100 ha et dans le nombre d’unités de gros bétail gardé par une unité de main-d’œuvre. La comparaison ne fournit que des ordres de grandeur, car il existe des différences dans le calcul de la charge en bétail Par ailleurs, en Allemagne, la proportion entre terres assolées et surfaces herbagères est inverse à celle de la Suisse, ces surfaces représentant 70% et 30% respectivement Or, l’exploitation des surfaces herbagères en Suisse, notamment dans la région de montagne, est plus pénible et coûteuse que celle des terres assolées en Allemagne Malgré ces différences, la comparaison permet de conclure que les entreprises allemandes exploitées à titre principal sont plus efficaces et plus productives que les entreprises suisses du même type.

Outre l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture et la pêche font partie du secteur primaire En 1998, 4,8% de la population active travaillaient dans ce secteur, dont 4% dans l’agriculture

12

1 . 1 E C O N O M I E 1 Evolution du nombre de personnes actives dans les trois secteurs économiques 196019801998 e n 1 0 0 0 Secteur primaire Secteur secondaire Secteur tertiaire Sources: OFS, USP 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 393 1 263 1 061 218 1 207 1 741 179 1 009 2 660

■ Un emploi sur huit est lié à l’agriculture

Les activités des branches situées en amont, notamment la production d’aliments pour animaux, et de celles situées en aval, telle la transformation de denrées alimentaires, sont étroitement liées à l’agriculture En l’absence d’une agriculture productive, ces activités disparaîtraient totalement ou partiellement.

Les chiffres concernant les personnes actives dans l’agriculture et la sylviculture, ainsi que dans les branches situées en amont et en aval, ont été relevés pour la dernière fois en 1995 Les branches situées en aval occupaient alors quelque 220'000 personnes, soit 5,8% de la population active La part des branches situées en amont se montait, quant à elle, à 1,5% Au total, l’agriculture et les secteurs qui lui sont étroitement liés occupent directement plus de 12% des personnes actives

La valeur ajoutée brute aux prix du marché sert à mesurer la prestation d’une économie. S’agissant de l’agriculture, elle correspond à la valeur des denrées produites (produits finis) déduction faite de la consommation intermédiaire La valeur ajoutée englobe toutes les ventes de produits agricoles à d’autres secteurs économiques, l’utilisation à des fins privées, les variations de stocks et les constructions pour compte propre

Valeur ajoutée brute aux prix du marché des trois secteurs économiques en 1998 (provisoire)

En 1998, la valeur ajoutée brute du secteur primaire aux prix du marché s’élevait à 5,9 milliards de francs, dont près des deux tiers à l’actif de l’agriculture Comparée à la valeur ajoutée de l’économie dans son ensemble, sa part de 1,1% est faible La rétribution des prestations d’intérêt général, notamment l’entretien du paysage rural, par le biais de paiements directs n ’est pas incluse dans ladite valeur Celle-ci n ’est donc pas un critère d’évaluation suffisant Mandatée par l’OFAG, l’entreprise ECOSYS SA, Genève, a dès lors évalué les fonctions écologiques de l’agriculture suisse, qui vont audelà de la pure production de denrées alimentaires. Cette étude estime l’utilité nette des fonctions écologiques à 2 milliards de francs par an (cf ch 1 3 4)

13 1 . 1 E C O N O M I E

Secteurs mio de fr % Secteur primaire 5 862 1,55 dont agriculture 3 999 1,06 Secteur secondaire 109 393 29,02 Secteur tertiaire 261 719 69,43 Total 376 974 100 Source: OFS

1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 1

■ La valeur ajoutée ne révèle pas toutes les prestations de l’agriculture

■ UE: principal partenaire commercial pour les produits agricoles

En Suisse, le rapport entre importation et exportation de produits agricoles s’établit depuis des années à 2 : 1

Notre pays importe surtout des denrées peu ou pas transformées que la production suisse n ’arrive pas à fournir en quantité suffisante ou qui ne sont pas produites en Suisse, telles que le café, le thé et les épices

A l’inverse, les produits transformés constituent la majeure partie des exportations La Suisse réexporte aussi sous cette forme des matières premières importées Tel est le cas notamment du cacao et du tabac

Part

des produits agricoles au total des importations et exportations

ImportationsExportations

Les importations et les exportations de produits agricoles ont augmenté de valeur de 1990/92 à 1999 Par contre, leur part à l’ensemble du commerce a reculé de 7,2% à 6,8% pour les importations et de 3,0% à 2,7% pour les exportations.

Echanges de produits agricoles : pays d'origine et de destination en 1999

Importations: 8 159 mio. de fr.Exportations: 3 307 mio. de fr.

Autres pays 7%

Europe centrale 2%

Etats-Unis 5%

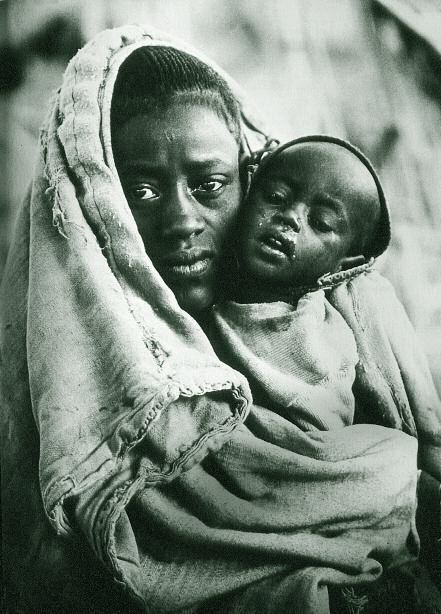

Pays en développement 14%

UE 72%

Autres pays 14%

Europe centrale 4%

Etats-Unis 6%

Pays en développement 8%

UE 68%

Source: DGD

Dans le domaine agricole, l’UE est le principal partenaire commercial de la Suisse Dans l’année sous revue, plus de 70% du total des importations agricoles provenaient de l’UE, alors qu ’environ deux tiers des exportations rejoignaient ce même espace Les premiers des viennent-ensuite étaient, pour les importations, les pays en développement avec 14% et, pour les exportations, un grand nombre de pays différents

14 1 . 1 E C O N O M I E 1

1990/9219991990/921999 e n m i l l i a r d s d e f r . Agriculture Ensemble de l'économie Source: DGD 0 20 40 60 80 100 120 140 6,9 94,7 8,2 120,0 2,7 89,5 3,3 120,7

Importation et exportation de produits agricoles et de produits transformés selon la catégorie de produits en 1999

Importations: 8 159 mio. de fr.Exportations: 3 307 mio. de fr.

Produits laitiers (4)

Tabac et divers (13, 14, 24)

Denrées alimentaires (20, 21)

Aliments pour animaux, déchets (23)

Céréales et préparations (10, 11, 19)

Denrées d'agrément (9, 17, 18)

Oléagineaux, graisses et huiles (12, 15)

Végétaux vivants, fleurs (6)

Légumes (7)

Fruits (8)

Produits animaux, Poissons (1, 2, 3, 5, 16)

Boissons (22)

2 0001 5001 00050005001 000( ): N° du tarif douanier Excédents d'importations ou d'exportations

Source: DGD

La Suisse importe tous les produits en quantité considérable. Classés en fonction de la valeur des marchandises, les produits animaux (poissons inclus) et les boissons figurent en première place avec près d’un tiers des importations Il est frappant de constater que, en matière d’exportation, seuls quelques rares produits agricoles non transformés sont vendus à l'étranger Les exportations concernent avant tout des produits transformés tels que le chocolat, les soupes et les röstis Ces produits contiennent parfois des matières premières importées, notamment le sucre qui, composant du chocolat, entre au pays pour le quitter après transformation L’excédent d’exportation le plus élevé est enregistré pour les produits laitiers. Dans l’année sous revue, il a atteint 154 millions de francs

15 1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E

408562 387504 784808 279155 536366 789606 34340 5193 5397 8397 1 28451 1 444199

1

Importation et exportation de produits agricoles et de produits transformés dans des pays sélectionnés en 1998 (par habitant)

1 5001 00050005001 0001 5002 000

Source: OCDE

La structure du commerce des produits agricoles varie d’un pays à l’autre. La Hollande est en tête du commerce par habitant aussi bien pour les importations que pour les exportations La Suisse, avec ses 400 $ par habitant, se trouve en première place des importateurs nets, devançant largement le Japon et la Grande-Bretagne. L’Irlande, quant à elle, mène le peloton des exportateurs nets avec 898 $ par habitant

■ Degré d’autosuffisance stable

L’agriculture suisse est chargée par la Constitution de fournir une contribution substantielle à la sécurité de l’approvisionnement de la population en denrées alimentaires. Par degré d’autosuffisance, on entend en général la part de la production indigène à la consommation totale du pays

Source: USP

16 1 . 1 E C O N O M I E 1

Irlande Pays-Bas Australie Canada France Espagne Etats-Unis Italie Autriche Allemagne Grande-Bretagne Japon Suisse 862 1 760 1 138 1 821 152440 376557 457635 398432 171201 395270 527362 511325 496292 35216 693293

($ par habitant)Exportations ($

habitant)

Importations

par

Excédents d'importations ou d'exportations

Evolution du degré d'autosuffisance (en énergie) 19601970198019901998 e n % Domaine animal Total Domaine végétal

30 40 50 60 70 80 90 100 110 Tableau 11, page A11

■ Les dépenses de l’agriculture stimulent l’économie de l’espace rural

Entre 1960 et 1998, l’agriculture suisse a produit environ deux tiers des denrées alimentaires consommées dans le pays Durant cette période, le degré d’autosuffisance est demeuré stable, en dépit de la croissance de la population (environ 2,5 mio de personnes en plus), grâce aux progrès réalisés en matière de productivité agricole. Le degré d’autosuffisance a pu être maintenu durant les années nonante malgré la concurrence internationale accrue à laquelle l’agriculture est confrontée notamment en raison de la réorientation de la politique agricole Par ailleurs, il convient de signaler que, depuis 1980, le degré d’autosuffisance progresse pour les produits végétaux et régresse pour les produits animaux

L’agriculture suisse est, à double titre, une cliente importante de l’économie. D’une part, elle achète en amont des prestations destinées à la production et, de l’autre, elle investit pour pouvoir fournir ses prestations

Dépenses liées à la production de l'agriculture en 1999 (estimation)

Total 3 813 mio. de fr.

Semences et plants, bétail 6%

Energie 11%

15% Engrais, produits phytosanitaires 7%

Aliments pour animaux 38%

Matériel ainsi qu'entretien de machines et de bâtiments d'exploitation 23%

Source: USP

En 1999, l’agriculture a fait l’acquisition, en amont, de marchandises d’une valeur de 3,8 milliards de francs, dont environ 1,5 milliard était destiné à l’achat d’aliments pour animaux En deuxième position, avec 865 millions de francs, on trouve le matériel ainsi que l’entretien des machines et des bâtiments d’exploitation Ensemble, ces deux positions ont représenté plus de 60% des dépenses liées à la production agricole La part de l’agriculture aux prestations préalables de l’économie dans son ensemble était de 1,1%, soit l’équivalent de sa part à la valeur ajoutée brute aux prix du marché

1 . 1 E C O N O M I E 17 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E

Services

1

■ Baisse continue des dépenses alimentaires dans les ménages

Comparaison des dépenses d’investissement entre l’agriculture et l’économie dans son ensemble en 1998 (provisoire)

Au total, l’économie a investi quelque 76 milliards de francs en 1998. Les dépenses d’investissement de l’agriculture se sont élevées à environ 1,5 milliard de francs L’agriculture et les dépenses liées à la production ont ainsi fourni une contribution à la valeur ajoutée dans d’autres branches et, par la suite, aux revenus, en particulier dans l’espace rural

19601970198019901998

Les relevés jusqu'a 1989 se fondent sur des ménages composés de salariés et de rentiers; à partir de 1990, l'enquête porte sur tous les ménages privés. Les dépenses du ménage englobent toutes les dépenses, impôts et assurances inclus. Les données relatives aux denrées alimentaires ne contiennent pas les dépenses pour les boissons et le tabac, ni celles des repas et boissons pris au restaurant.

Source: OFS

Dans le budget global des ménages privés, la part des dépenses pour les denrées alimentaires ne cesse de décroître En 1960, les denrées alimentaires représentaient 27% des dépenses des ménages privés pour tomber à 7% en 1998 Cette évolution est due à la croissance économique et à la cession des gains de producitivité de l’agriculture aux branches situées en aval

18 1 . 1 E C O N O M I E 1

Investissements Economie dans Agriculture son ensemble mio de fr mio de fr % Investissements dans les équipements 37 808 748 2,0 Investissements dans les bâtiments 38 209 743 1,9 Total 76 017 1 491 2,0 Sources: OFS USP

Evolution de la part des denrées alimentaires dans les dépenses des ménages

0 5 10 15 20 25 30 e n %

■ Stabilisation des dépenses de la Confédération pour l’agriculture et l’alimentation

La réorientation de la politique agricole des années nonante a consisté pour l’essentiel à séparer davantage la politique des prix de celle des revenus et à mieux prendre en considération des critères écologiques dans la production agricole Elle a été concrétisée, d’une part, par la réduction du soutien des prix des produits agricoles et, de l’autre, par l’introduction des paiements directs généraux et écologiques

Dépenses de la Confédération par groupes de tâches en 1999

Total 45 656 mio. de fr.

Autres tâches 10%

Relations avec l'étranger

5%

Formation et recherche

Prévoyance sociale 26%

Agriculture et alimentation 9%

7% Défense nationale 11%

Finances et impôts 18%

Trafic 14%

Source: Compte d'Etat

Dans l’année sous revue, la Confédération a consacré 4'197 millions de francs à l’agriculture et à l’alimentation Après les dépenses consacrées à la prévoyance sociale, aux finances et aux impôts, au trafic et à la défense nationale, celles pour l’agriculture et l’alimentation se placent en cinquième position

Remarque: le Compte d Etat de 1999 sert de base à la répartition des moyens financiers entre les différents domaines C’est ainsi que les dépenses pour la mise en valeur des pommes de terre et des fruits ou celles pour l’administration des blés 1990/92 ont été englobées dans les dépenses de l OFAG, même si à l époque, les comptes étaient encore séparés Les chiffres pour 1990/92 ainsi que ceux pour 1997 et 1998 ne coïncident donc pas avec les données du Compte d’Etat correspondant L augmentation des dépenses administratives, notamment après 1997, s explique par des dépenses pour des évaluations externes et des prestations à la caisse de pensions

1 budget 2000

Sources: Compte d’Etat OFAG

19 1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E

Evolution

dépenses

Domaine des dépenses 1990/92 1997 1998 1999 20001 mio. de fr. Dépenses OFAG 2 699 3 499 3 519 3 795 3 606 Production et écoulement 1 685 1 254 1 203 1 318 994 Paiements directs 772 2 070 2 126 2 286 2 316 Améliorations des bases de production 207 139 147 148 247 Administration 33 36 43 43 49 Autres dépenses 351 409 407 402 383 Total agriculture et alimentation 3 048 3 908 3 926 4 197 3 989

des

de la Confédération pour l’agriculture et l’alimentation

1

Les dépenses de la Confédération pour l’agriculture et l’alimentation ont augmenté de 860 millions de francs de 1990/92 à 1997 Cette progression s’inscrit dans la suite logique de la réorientation de la politique agricole et de l’extension des paiements directs qu ’elle implique. Au cours de la deuxième moitié des années nonante, les dépenses se sont stabilisées à près de 4 milliards L’augmentation de 271 millions de francs enregistrée au total en 1999 par rapport à 1998 s ’explique surtout par des dépenses extraordinaires en rapport avec la dissolution de l’USF et de la Butyra, ainsi que par la transition de l’ancienne à la nouvelle organisation du marché laitier

Depuis 1960, les dépenses de la Confédération pour l’agriculture et l’alimentation ont certes augmenté dans l’absolu, mais elles ont diminué en comparaison des dépenses totales. En dépit de la réorientation de la politique agricole qui pèse davantage sur les contribuables mais décharge les consommateurs, la proportion n ’ a pas évolué La légère augmentation de 1990 à 1999 est due aux dépenses extraordinaires de l’année 1999.

20

l'alimentation 19601970198019901999 m i o . d e f r . e n % en % des dépenses totales de la Confédération Source: Compte d'Etat 00 2 4 6 8 10 12 14 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 346826 163926764197 1 . 1 E C O N O M I E 1

Evolution des dépenses de la Confédération pour l'agriculture et

Tableau 41, page A50

■ Evolution différente des indices des prix

Evolution de l'indice des prix à la production et à la consommation des denrées alimentaires et de l'indice des prix des moyens de production agricole

Indice des prix des moyens de production agricole Indice national des prix à la consommation, sous-groupe denrées alimentaires et boissons Indice des prix à la production production agricole

L’indice des prix à la production des produits agricoles a reculé de 23% de 1990/92 (base = 100) à 1999 La baisse des prix à la production est l’une des conséquences de la réforme agricole et de la séparation de la politique des prix de celle des revenus. A noter que, dans le secteur de la viande, les prix ont diminué avant la réforme agricole En 1999, la vente des produits a rapporté à l’agriculture 2,6 milliards de moins qu ’ en 1990/92. Dans le même temps, une hausse des paiements directs de 1,5 milliard, montant destiné à rétribuer les prestations d’intérêt général et de nature écologique fournies par l’agriculture, a permis de compenser une partie du recul des recettes

L’indice des prix à la consommation des denrées alimentaires et des boissons a évolué différemment. Durant la période d’observation, il a progressé de 4%.

L’indice des prix des moyens de production agricole sert à mesurer l’évolution des prix de la consommation intermédiaire, des investissements dans les bâtiments et les équipements, des intérêts payés sur le capital étranger et des salaires de la maind’oeuvre non familiale En 1993, il a progressé de 4% par rapport à 1990/92 Ensuite, il a reculé constamment jusqu’en 1999, diminuant de 6% au total L’indice ne donne pas d’indications sur les économies liées à l’évolution structurelle, c ’est-à-dire à la diminution du nombre d’exploitations et de la main-d’œuvre

21 1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E

1990–921993199419951996199719981999

Sources:

USP 75 80 85 90 95 100 105 110 I n d i c e ( 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 ) 1

OFS,

1.1.2 Marchés

On se souviendra de 1999 comme d’une année aux conditions météorologiques extrêmes L’hiver des avalanches, qui ont causé de considérables dégâts aux bâtiments, forêts et terres cultivées, a été suivi d’un printemps humide et froid accompagné de crues et d’inondations, d’un été chaud et humide, d’un automne pluvieux et d’une fin d’année assombrie par l’ouragan «Lothar» et de graves dommages aux forêts et aux arbres fruitiers Ces conditions difficiles ont fait baisser les rendements en production végétale, surtout ceux de pommes de terre, de céréales et de denrées fourragères

Au plan international, les marchés agricoles ont repris après les effondrements occasionnés par la crise de 1998 en Asie La situation économique mondiale s ’est progressivement améliorée et on a enregistré un accroissement de la demande de denrées alimentaires.

L’année 1999 a également été marquée par la détection de résidus de dioxine et d’hormones dans des produits animaux, par une augmentation des cas d’ESB et par un âpre débat sur la présence d’OGM dans les aliments pour animaux et dans les semences et plants. La sécurité et la désignation des denrées alimentaires est un sujet-clé et le restera à l’avenir

Composition de la production finale en 1999

Total 7 270 mio. de fr.1

Autres produits végétaux 2%

Fruits, légumes 10%

Moûts de vin 7%

Pommes de terre, betteraves sucrières 4%

Céréales 7%

Lait 36%

Bovins 14%

Porcs 13%

Volaille, oeufs 5%

Autres produits animaux 2%

Source: USP 1 Estimation, état 23.12.1999

La production finale est un indicateur permettant d’évaluer l’importance et l’évolution des marchés des différents produits Elle a régressé par rapport à l’année précédente: en ce qui concerne les végétaux et les produits végétaux, elle a diminué de 11% (273 mio de fr ), et de 6% (322 mio de fr ) pour ce qui est des animaux et produits animaux La situation devrait toutefois s ’améliorer en 2000

1 . 1 E C O N O M I E 1 22 ■■■■■■■■■■■■■■■■

Tableau 12, page A12

■ Pas de turbulences sur le marché

Lait et produits laitiers

La nouvelle organisation du marché laitier est entrée en vigueur le 1er mai 1999. Jusqu’ici, la réforme s ’est bien déroulée et n ’ a pas provoqué de turbulences sur le marché Le prix-cible de 77 ct /kg de lait, fixé par le Conseil fédéral, a été dépassé en moyenne

La stabilité du rapport entre le franc suisse et la nouvelle monnaie européenne, de même qu ’ un dollar américain fort, ont facilité les exportations de fromage Le contexte a été favorable pour la vente de produits laitiers, surtout de fromage, notamment grâce à la relance conjoncturelle en Europe et à l’augmentation correspondante de la consommation

■ Production: stabilité des livraisons de lait

En 1999, le produit de la vente de lait a représenté une part de 36% de la production finale, proportion qui n ’ a guère changé ces dernières années

La production laitière totale a légèrement diminué, de 18'000 t, entre 1990/92 et 1999, passant à quelque 3,86 millions de t Cette quantité comprend le lait de vache (99,7%), de chèvre, de brebis et de jument (0,3%) Une performance laitière par vache en augmentation et une quantité de lait totale stable signifient réduction des effectifs De 1990/92 à 1999, la performance laitière s ’est accrue de 48 kg par an en moyenne, pour atteindre actuellement 5'390 kg par vache

En 1999, les producteurs ont livré 3,07 millions de t de lait destiné à la commercialisation Cette quantité a été produite par 715'000 vaches Les effectifs de vaches ont reculé de 1,7% (12'100 sujets) par rapport à l’année précédente et de 8% par rapport à la moyenne des années 1990/92 (62'000 sujets)

1 . 1 E C O N O M I E 23

Tableaux 1–11, pages A2–A11

des effectifs de vaches et de la performance laitière 1990/92199719981999 N o m b r e d e v a c h e s k g d e l a i t p a r v a c h e Effectif de vaches Performance laitière/vache Source: USP 680 000 5400 5300 5200 5100 5000 4900 4800 780 000 760 000 740 000 720 000 700 000 800 000 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 1

Evolution

Livraison de lait selon les mois en 1998 et 1999

■ Mise en valeur: production de fromages frais en forte hausse

Jusqu’au mois d’avril de l’année considérée, les livraisons de lait étaient supérieures à celles de 1998 A partir de mai, elles ont été nettement inférieures, surtout en raison de la période de mauvais temps qui a détérioré la base fourragère

Sur les 3,86 millions de t produites globalement, environ 20% ont servi à l'auto-approvisionnement ou à l’affouragement dans l’exploitation. Quelque 3 millions de t ont par conséquent été commercialisées, dont 15% sous la forme de lait de consommation La majeure partie du solde a été destinée à la transformation

En 1999, la moitié du lait commercialisé (1,5 mio de t) a servi à la fabrication de fromage. La production de crème (797'000 t) et celle de beurre (771'000 t) en ont absorbé chacune un quart

1 . 1 E C O N O M I E 1 24

J a n v i e r F é v r i e r M a r s A v r i l M a i J u i n J u i l l e t A o û t S e p t e m b r e O c t o b r e N o v e m b r e D é c e m b r e e n t Livraisons de lait 1999 Livraisons de lait 1998 Source: USP 200 000 220 000 240 000 260 000 280 000 300 000 320 000

Pendant l’année sous revue, la fabrication de fromage a reculé de 1,8% par rapport à l’année précédente Le recul résulte des restrictions de la fabrication imposées par l’organisation de sorte «Emmentaler Switzerland», d’une réduction des stocks pendant la mise en oeuvre de la réforme et du nouveau mode de calcul des quantités produites à l’aide de facteurs de rendement Les fromages à pâte dure représentent encore la majeure partie de cette production La légère tendance à la baisse des années précédentes s ’est poursuivie en 1999, mais elle a été compensée par une augmentation continue du volume de production d’autres types de fromage depuis 1997 Ainsi, la production de fromages frais s ’est accrue de 15,4% par rapport à l’année précédente, passant à 13'093 t Le changement d’habitudes des consommateurs au cours des dernières années favorise les ventes de fromages frais tels que la mozzarella

Après une augmentation de 2,7% de 1997 à 1998, la production de beurre a fortement baissé en 1999; un recul de 8,7% l’a ramenée à 37'238 t Début 1999, l’approvisionnement abondant en denrées fourragères et la baisse escomptée du prix du lait, liée au changement de système, ont fait augmenter les livraisons de lait à tel point que la production de beurre a atteint des quantités records de janvier à avril Au mois de mai, la tendance s ’est inversée, notamment à cause des conditions météorologiques En automne, il a donc fallu importer cinq fois plus de beurre que prévu (près de 5'000 t) Cette baisse de la production résulte d’une diminution de la quantité de lait commercialisée et de la teneur en matière grasse, ainsi que de l’augmentation de la quantité de produits laitiers frais

Quant à la production de poudre de lait, elle a augmenté de 3,1% de 1998 à 1999 Cette augmentation s ’explique par les restrictions de droit privé à la fabrication de fromage; en outre, la tendance a été renforcée par l’industrie du chocolat, qui a utilisé davantage de lait entier en poudre du pays

1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 25

1990/92199719981999 e n 1 0 0 0 t l a i t Autres produits laitiers Crème Beurre Sources: TSM, USP Fromage Lait de consommation 0 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 1

Evolution de la mise en valeur du lait commercialisé

Dans le secteur laitier, le bilan du commerce extérieur est positif. A l’exception du lait frais et du beurre, la Suisse a exporté plus de produits laitiers qu ’elle n ’ en a importés

En vertu de la réglementation spéciale dont bénéficie la zone franche de Genève, la Suisse a importé 22'795 t de lait frais en 1999, alors qu ’elle n ’ en exporte presque pas En revanche, les exportations de yoghourts accusent depuis des années une tendance à la hausse; elles ont augmenté de 25% de 1998 à 1999 passant à 1'156 t En comparaison, les importations de 110 t effectuées en 1999 sont relativement modestes Alors que les importations de beurre ont augmenté de 20,5% pour passer à 4'987 t en 1999, celles de poudre de lait ont diminué de près de 40% en faveur de la production suisse Les exportations de poudre de lait (17'768 t) ont également été considérables

En 1999, les exportations suisses de fromage ont représenté le double des importations Ce rapport n ’ a guère changé en comparaison de 1990/92 Les exportations se sont élevées à 63'359 t au total. Dans l’année considérée, les importations se sont réparties entre 38% de fromages à pâte mi-dure et à pâte dure (11'808 t) et 45% de fromages frais et à pâte molle (14'102 t)

1 . 1 E C O N O M I E 1 26

Evolution des exportations et importations de fromage 1990/92199719981999 e n t Exportations Importations Bilan commercial Sources: DGD, OFAG 0 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 Exportations et importations de fromage en 1999 Importations Exportations e n % Source: DGD 0 120 100 80 60 40 20 UE UE Italie Italie Allemagne France

■ Commerce extérieur: le fromage, produit d’exportation important

En ce qui concerne le commerce extérieur de produits laitiers, les pays membres de l’UE sont les principaux partenaires de la Suisse A cet égard, rien n ’ a changé ces dernières années Les importations effectuées par la Suisse proviennent pratiquement toutes de l’UE, alors que les exportations sont destinées à raison de 80% au marché communautaire Pendant l’année sous revue, 29,5% des exportations étaient destinées à l’Italie et 8,3% à l’Allemagne Les principaux pays de provenance des fromages importés ont été l’Italie (49,2%) et la France (36,6%)

Depuis des années, la consommation globale de lait et de produits laitiers est en légère baisse Cette évolution diffère toutefois selon les produits si l’on se fonde sur la consommation par habitant.

Alors que la population suisse avait encore consommé 104,4 kg de lait de consommation en 1990/92, ce chiffre a passé à 86,6 kg dans l’année sous revue Pendant cette même période, on a enregistré un accroissement de la consommation de fromage (+6,6%) et de crème de consommation (+4,2%). En 1998, le degré d’auto-approvisionnement (production du pays en pour-cent de la consommation) de lait et de produits laitiers s ’est monté à 110% Il se situe à ce niveau depuis des années

1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 27

baisse Consommation par habitant de lait et de produits laitiers en kg de lait en 1999 Lait de consommation 86,6 Fromages à pâte dure 41,7 Crème de consommation 33,9 Fromages à pâte mi-dure 42,6 Fromages à pâte molle 10,5 Beurre 68,2 Fromages frais 11,9

■ Consommation globale en

1

Source: USP

■ Prix à la production: prix-cible dépassé

Le prix du lait était fixé et garanti par le Conseil fédéral jusqu’au 30 avril 1999; il s’élevait alors à 87 ct /kg Depuis le 1er mai 1999, le prix à la production dépend des forces du marché, de la protection à la frontière et des fonds destinés au soutien du marché Le prix garanti a été remplacé par le prix-cible, fixé par le Conseil fédéral à 77 ct./kg de lait contenant au total 73 g de matière grasse et de protéine Dans le contexte actuel, ce prix a été dépassé pour le lait qui est transformé en produits à forte valeur ajoutée et commercialisé dans de bonnes conditions Le prix-cible ne comprend pas le supplément de non-ensilage

L’OFAG relève mensuellement les prix à la production et publie les résultats dans le «bulletin du lait» Pour ce faire, il se fonde sur quatre références: quantité de lait totale, lait industriel, lait transformé en fromage et lait biologique. Ces données sont saisies pour toute la Suisse, mais aussi ventilées selon cinq régions: Suisse romande (région I), Berne/Suisse centrale (région II), Suisse du Nord-Ouest (région III), Zurich/Suisse orientale (région IV), Sud de la Suisse (région V).

Conformément à l’ordonnance sur la réorganisation du marché laitier, les prix payés aux producteurs doivent être relevés auprès des utilisateurs de lait Tous les transformateurs industriels de lait ainsi qu ’ un choix représentatif de fromageries participent au relevé Celui-ci porte ainsi sur plus de 60% de la quantité produite D’après l’ordonnance précitée, on entend, par prix du lait payé, le prix payé au lieu du relevé (au centre collecteur ou à la ferme), compte tenu des suppléments et déductions usuels dans la localité Par contre, ni le supplément de non-ensilage, ni les cotisations volontaires aux fédérations et les déductions pour le petit-lait ne sont compris

Prix du lait en 1999 (mai à décembre), pour toute la Suisse et selon les régions

1 . 1 E C O N O M I E 1 28

CH Région I Région II Région III Région IV Région V ct./kg Quantité totale 79,89 79,73 80,59 79,98 79,27 79,52 Lait industriel 78,94 79,11 78,99 79,10 78,60 79,75 Lait transformé en fromage 79,96 80,45 80,50 80,14 78,66 78,34 Lait biologique 91,55 90,13 94,05 91,33 90,11 pas relevé Source: OFAG

Les

Source: OFAG I II III IV V

cinq régions du relevé des prix

■ Prix à la consommation: lait de consommation et crème meilleur marché

Dans l’année sous revue, le prix-cible a été d’epassé en moyenne. S’agissant de l’ensemble de la Suisse, les différences de prix sont relativement faibles En revanche, le prix d’un kilo de lait biologique a été jusqu’à 12 ct supérieur à celui du lait industriel ou du lait transformé en fromage. Les écarts de prix entre les régions sont également plus marqués pour le lait biologique

A partir du 1er mai 1999, le consommateur a payé, en moyenne, 1 55 franc pour le litre de lait de consommation (lait entier pasteurisé) et environ 6 ct de plus pour le lait UHT Contrairement au prix du lait de consommation qui, depuis le 1er mai 1999, est resté inchangé dans toutes les régions, les prix à la consommation des différents fromages ont varié d’une région à l’autre.

Evolution des indices des prix à la consommation du lait et des produits laitiers

■ Marge du marché: tendance à la baisse

Les indices des prix à la consommation du lait et des produits laitiers ont évolué différemment depuis 1997. Alors que celui du lait de consommation a diminué de 3,5 points et celui de la crème de 4,2 points, ceux du beurre et du fromage n ’ont guère bougé

Le concept de marge du marché consiste en principe à observer l’évolution de deux niveaux de prix: le prix à la production et le prix à la consommation, ainsi que la différence entre les deux Il implique un calcul théorique de la valeur ajoutée dans les segments lait de consommation, fromage, beurre, crème de consommation et yoghourt On calcule la différence entre le prix à la production réalisé par kg de lait et le prix de vente du produit final transformé

1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 29

1990/92199719981999 I n d i c e ( m a i 1 9 9 3 = 1 0 0 ) Lait Fromage Beurre Source: OFS Crème Autres produits laitiers 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 105,0 1

Marge générale sur le lait et les produits laitiers en 1999

De janvier à avril 1999, la marge générale sur le lait et les produits laitiers s ’est établie à 86 ct par kg de lait Après une légère augmentation pendant les mois d’été, elle a reculé et atteint en décembre son point le plus bas, soit 84,8 ct

■ Estimations 2000 Cette année aussi, la situation du marché laitier est bonne La relance économique contribue à la progression des ventes de produits laitiers en Suisse et à l’étranger, notamment de fromage, un secteur très important. L’influence des forces du marché améliore peu à peu la performance des entreprises et accroît leur compétitivité

La majeure partie du lait commercialisé trouvera ainsi en 2000 des débouchés intéressants côté recettes La production de fromage continuera probablement d’augmenter Compte tenu des chiffres du premier semestre 2000, la production de fromage frais et à pâte molle devrait dépasser largement les résultats de 1999 Les pronostics relatifs à la crème de consommation et aux autres produits frais sont réjouissants Quant au beurre, on peut parler d’une situation stable.

La situation sur le marché devrait garantir des prix stables aux producteurs On s ’attend à ce que pour 2000, le prix-cible de 77 ct par kg de lait soit dépassé (moyenne annuelle) Selon l’estimation 2000 des comptes économiques de l’agriculture (cf ch 1 1 3), la production finale devrait néanmoins être inférieure de 60 millions de francs à celle de 1999 Raison: le prix à la production réduit qui a cours depuis l’introduction, le 1er mai 1999, de la nouvelle réglementation du marché laitier concerne toute l’année 2000.

1 . 1 E C O N O M I E 1 30

J a n v i e r F é v r i e r M a r s A v r i l M a i J u i n J u i l l e t A o û t S e p t e m b r e O c t o b r e N o v e m b r e D é c e m b r e f r . p a r k g d e l a i t Source: OFAG 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89

Tableau 12, page A12

Animaux et produits animaux

Durant l’année sous revue, la production de viande et d’œufs a subi le contrecoup des informations diffusées sur la découverte de résidus de dioxine et d’hormones dans des produits animaux En mai et en juin, on a découvert des résidus de dioxine dans la viande de volaille, les œufs et les produits à base d’œufs belges Les services fédéraux compétents ont immédiatement édicté une interdiction d’importer Ce n ’est qu’à partir de septembre que l’importation de produits de volaille belges a de nouveau été autorisée, lorsque les nombreux échantillons analysés étaient exempts de résidus Ainsi, la consommation de volaille a diminué de 3% par habitant en 1999, suite à l’insécurisation des consommateurs.

Lors de contrôles effectués à la frontière sur de la viande de bœuf en provenance des Etats-Unis, 7 des 26 échantillons analysés (première série de tests) contenaient des résidus d’hormones En Suisse, il existe une tolérance zéro pour la teneur en hormones artificielles et en stéroïdes dans la viande suisse destinée à être vendue Cependant, la santé des consommateurs n ’ a pas été mise en danger Par ailleurs, ces substances se trouvaient en si faible concentration qu ’elles ne pouvaient développer des effets hormonaux. Par la suite, l’Office vétérinaire fédéral (OVF) a radié l‘entreprise américaine concernée de la liste des fournisseurs agréés et a demandé aux autorités américaines de prendre des mesures de contrôle efficaces En raison des problèmes précités, l’importation de bœuf américain frais et congelé a baissé, passant de 1’129 t en 1998 à 750 t en 1999

Par la mise en vigueur, le 1er janvier 2000, de l’ordonnance agricole sur la déclaration, le Conseil fédéral a rendu plus stricte la déclaration obligatoire de viande et d’œufs de consommation issus de modes de production interdits en Suisse. La viande d’animaux nourris à l’aide d'hormones, d’antibiotiques ou d’autres substances antimicrobiennes visant à stimuler les performances doit être déclarée de manière adéquate Il en va de même pour les œufs de consommation provenant d’élevages en batterie.

En 1999, 25 nouveaux cas d’ESB sont apparus et 25 autres ont été enregistrés dans le cadre du programme de surveillance annuel Conformément à celui-ci, quelque 17’900 vaches abattues ont été soumises à un test ESB depuis le 1er mars 1999

Le 1er mai 1999, le DFE a fait usage, pour la première fois, de la clause de sauvegarde spéciale de l’OMC concernant les prix de la viande de porc Jusqu’à la fin de l’année, ce sont 1'002 t d’une valeur marchande de 4 millions de francs environ qui ont été grevées d’un droit de douane supplémentaire qui s ’est élevé à 0,38 million de francs en total

1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 31

1

Tableaux 1–11, pages A2–A11

■ Production: effectifs en baisse

Le cheptel bovin a diminué de 2% par rapport à 1998. La tendance à long terme s ’est ainsi poursuivie, en raison principalement des progrès zootechniques dans la production laitière Comparé à 1990, le nombre de porcs, de poules pondeuses et de poules d’élevage a aussi nettement baissé. En revanche, celui de la volaille à l’engrais et des moutons n ’ a cessé de croître depuis 1990

Par rapport à l’année précédente, la production de viande de bœuf a diminué de 0,3%, celle de veau de 0,8% et celle de porc de 2,6%. Les agriculteurs ont en revanche augmenté de 3,9% la production de viande de mouton et de 3% celle de volaille L’augmentation de cette dernière a couvert la demande accrue de produits du pays résultant du scandale de la dioxine en Belgique

Evolution de la production des différentes catégories d'animaux 1

La production d’œufs a diminué de 1,6% par rapport à 1998, passant à 680 millions de pièces

32 1 . 1 E C O N O M I E 1

Evolution des effectifs Catégorie d'animaux 1990 1997 1998 1999 1990–1997/99 en 1 000 en 1 000 en 1 000 en 1 000 % Bovins 1 858 1 673 1 641 1 609 -11,68 Porcs 1 776 1 395 1 487 1 453 -18,64 Moutons 355 420 422 424 18,87 Chèvres 61 58 60 62 -1,64 Chevaux 38 46 46 49 23,68 Volaille à l'engrais 2 878 3 342 3 502 3 747 22,67 Poules pondeuses et d'élevage 2 795 2 278 2 270 2 223 -19,25 Source: OFS

Viande de boeuf Viande de veau Viande de porc Viande de mouton Volaille e n t

1 Poids mort; volaille en poids de vente 1990/92 1997 1998 1999 0 300 000 200 000 100 000 1 1 4 8 0 1 1 1 0 7 8 8 1 1 0 4 3 5 1 3 0 7 1 0 2 6 2 4 0 2 5 6 0 8 2 6 3 6 7 2 0 7 3 3 6 2 1 5 6 0 7 8 6 3 1 6 5 0 6 5 2 1 4 2 5 7 2 3 1 5 7 4 2 2 5 6 5 7 2 6 6 3 6 0 3 7 4 0 9 3 6 7 1 5 3 6 4 1 9 3 6 6 5 6

Source: Proviande

■ Commerce extérieur: bétail d’élevage et de rente exporté au Kosovo

Durant l’année sous revue, 1'345 t de viande de veau ont été importées, ce qui fait plus du double, comparé à 1998 Par contre, les importations de volaille ont reculé de 5% Concernant les quelque 10'000 t de viande de bœuf importées, il s ’agissait avant tout de morceaux spéciaux (aloyaux, «High-Quality-Beef» et morceaux parés de la cuisse de bœuf destinés à la fabrication de viande séchée) Ont aussi été importés 324 ânes, mulets et bardots et plus de 2'800 chevaux et petits poneys; résultat: les chiffres de 1998 ont été dépassés

Pour toutes les catégories de viande ainsi que pour les œufs, les exportations ne représentent qu ’ un faible pourcentage de la production du pays Le plus gros volume d’exportation concerne la viande séchée fabriquée à partir d’animaux de l’espèce bovine (viande des Grisons), destinée essentiellement à nos voisins, l’Allemagne et la France

Dans le cadre de l’aide humanitaire, quelque 500 génisses et vaches portantes ont été livrées au Kosovo En vertu des accords OMC, il aurait été possible de subventionner, par le biais d’une aide fédérale maximale de 17,7 millions de francs, l’exportation de 11'800 sujets Mais au vu des restrictions que de nombreux pays imposent toujours à nos exportations, suite à l’apparition de l’ESB dans le cheptel bovin suisse, nous n ’ avons pu réaliser que 4% des exportations que nous aurions pu effectuer.

■ Consommation globale en légère baisse

La part de la production suisse de viande de boeuf, de veau et de porc dans la consommation totale a représenté en 1999 plus de 90%. Pour ce qui est de la viande de cheval suisse, cette part, qui s ’est élevée à 14%, est la plus modeste Stimulée par une forte demande, celle de volaille du pays a atteint 42%, soit son niveau le plus élevé depuis 1988

Consommation par habitant de viande et de poissons en kg en 1999

Total 60,63 kg

Gibier 0,55

Lapins et lièvres 0,49

Volaille 8,71

Viande de cheval 0,62

Viande de chèvre 0,11

Viande de veau 4,08

Poissons et crustacés 7,48

Viande de boeuf 11,53

Viande de porc 25,63

Viande de mouton 1,43

Source: Proviande

La consommation de viande et de poisson a baissé de 1,1% par rapport à l’année précédente pour s’établir à 60,63 kg par habitant Le porc, qui représente 42% de l’ensemble, est la catégorie la plus importante en termes de volume Après avoir atteint en 1996 son niveau le plus bas depuis 1988, la consommation de bœuf a de nouveau augmenté: de 1,3% en 1997, de 2,4% en 1998 et de 2,5% en 1999 Toutefois, la consommation par habitant n ’ a pas atteint le niveau d’avant la crise de l’ESB. Pour ce qui est de la viande de veau, la consommation a augmenté de 1% depuis 1998, alors que celle de volaille a diminué de 3% en raison du scandale de la dioxine

1 . 1 E C O N O M I E 33 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E

1

■ Prix à la production de la viande de bœuf

La situation tendue qui a régné sur le marché du bœuf – prix bas et stocks importants

a pris fin en 1999 En raison de la consommation croissante et d’une offre moins importante, les prix des vaches, génisses, bœufs et taureaux ont augmenté à partir de l’été pour atteindre le niveau de 1995; ils s ’ y sont maintenus malgré une offre croissante (saisonnière) à la fin de l’automne Les producteurs ont obtenu en décembre environ 5 50 francs par kg/PM pour des vaches de bonne qualité (classe commerciale T2/3) La forte demande de viande de fabrication a permis à la fin de l’année d’écouler les stocks de bœuf Les prix du veau d’étal, quant à eux, se sont trouvés à un niveau très bas de février à juillet, puisqu’ils ne dépassaient guère 9 francs par kg/PM Entre janvier et avril, les producteurs de porcs ont obtenus moins de 4 francs par kg/PM Grâce à la baisse de la production et à une demande réjouissante en été, les prix se sont vite rétablis pour se stabiliser à environ 4.50 francs par kg/PM durant les derniers mois de l’année

Bétail de boucherie et porcs à viande: prix mensuels à la ferme en 1999

■ Prix à la consommation de viande de bœuf en

Vaches classe commerciale T2/3 Taureaux classe commerciale T3

Veaux classe commerciale T3 Porcs à viande, légers

Source: USP

Après la suppression, par le Conseil fédéral, des prix indicatifs des moutons et des agneaux, le 1er janvier 1999, les prix à la production ont subi de fortes pressions Les producteurs se sont vu offrir, en moyenne, 11 46 francs par kg/PM pour des agneaux pesant jusqu’à 40 kg de poids vif (47% de rendement en boucherie), soit 15% de moins que l’année précédente

Les prix des œufs vendus dans les centres collecteurs ont diminué de 9% par rapport à 1998 pour s’établir en moyenne à 22 21 ct l’œuf Grâce aux mesures ciblées d’allégement du marché prises après les fêtes de Pâques, la baisse des prix, résultant des fluctuations saisonnières, a pu être atténuée durant les mois d’été En raison de la pression exercée sur les prix, la production s ’est davantage concentrée sur des exploitations ayant des effectifs de pondeuses importants.

Le relèvement des prix à la production du gros bétail de boucherie a entraîné une augmentation des prix à la consommation du bœuf Quant aux prix du porc, ils ont également augmenté au deuxième semestre. Pour certains morceaux, ils sont toutefois restés légèrement inférieurs à ce qu’ils étaient une année auparavant

1 . 1 E C O N O M I E 1 34

–

en hausse

hausse

f r . / k g P M

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 J a n v i e r F é v r i e r M a r s A v r i l M a i J u i n J u i l l e t A o û t S e p t e m b r e O c t o b r e N o v e m b r e D é c e m b r e

■ Estimations 2000

Depuis janvier 1999, la marge sur la viande fraîche (porc, bœuf, veau et agneau) ainsi que celle sur les produits carnés et les produits de charcuterie sont calculées selon une nouvelle méthode. Ce faisant, nous nous fondons, d’une part, sur le prix de revient de la catégorie animale en question (fr par kg/PM), de l’autre sur la moyenne nationale des prix en magasin, compte tenu de la proportion que représentent les prix des produits label. Ainsi, on est parti en janvier d’une marge de 100. Selon le produit, la marge a évolué différemment De toutes les marges sur la viande fraîche, celle sur le veau a été la plus faible Elle a souvent été 10% au-dessous de la marge de janvier Celle réalisée sur le porc a augmenté jusqu’à 9% par rapport à janvier Vers la fin de l’année, la marge sur la viande fraîche a dépassé la valeur de janvier de quelque 4 points d’indice.

Viande de bœuf et de veau: l’offre indigène diminuera probablement de 10% par rapport à l’année dernière Les prix des taureaux et des génisses (de qualité moyenne) payés aux producteurs devraient augmenter de quelque 20%, pour s’établir à 9 francs par kg/PM En ce qui concerne les veaux, le prix devrait atteindre 13 francs par kg/PM (moyenne annuelle), soit 20% de plus que l’année précédente Durant le premier semestre, la réduction de l’offre de bœuf et de veau a en grande partie été compensée par des importations Le nombre d’abattages de vaches et de génisses, en net recul comparé à 1999, laisse supposer que les effectifs de vaches sont en train d’augmenter

Viande de porc: l’offre indigène est stable Les producteurs devraient obtenir un prix moyen d’environ 4 60 francs par kg/PM

Oeufs: la production augmentera probablement de quelques pour-cent Au mieux, les prix à la production atteindront ceux de l’année passée

L’estimation 2000 des comptes économiques de l’agriculture (cf ch 1 1 3) prévoit, pour la production finale dans les secteurs viande et œufs, un plus de quelque 240 millions de francs, ou 10% par rapport aux douze mois précédents, l’essentiel –presque 200 millions – étant dû, malgré un volume de production bien inférieur, aux prix relativement élevés du bœuf et du veau.

1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 35

■ Marge du marché variable sur la viande fraîche Evolution des marges en 1999 I n d i c e ( j a n v i e r 9 9 = 1 0 0 ) Porc Boeuf Veau Viande fraîche (boeuf, veau, porc et mouton) Source: OFAG 84,0 88,0 92,0 96,0 100,0 104,0 108,0 112,0 J a n v i e r F é v r i e r M a r s A v r i l M a i J u i n J u i l l e t A o û t S e p t e m b r e O c t o b r e N o v e m b r e D é c e m b r e 1

12,

A12

Tableau

page

■ Conditions météorologiques difficiles

Production végétale et produits végétaux

Le temps trop humide a entravé les semis d’automne et de printemps. Les précipitations fréquentes, associées à un temps chaud durant la période de végétation, ont accru le risque de maladie A l’exception de la viticulture, on a constaté un peu partout une baisse des rendements et des pertes de qualité

Par ailleurs, les importantes chutes de pluie printanières et les orages violents accompagnés de grêle en Suisse romande et en Suisse du Nord-Ouest ont causé d’énormes dégâts aux cultures agricoles Au total, l’assurance pour les dégâts dus à la grêle a versé 82 millions de francs d’indemnisations pour les dommages causés par la grêle et 15 millions pour ceux induits par les éléments naturels En outre, les gels en Valais sont à l’origine d’un recul de près de 50% de la récolte d’abricots par rapport à la moyenne des dix dernières années.

■ Production: mauvais rendements des cultures des champs, bonne récolte de raisins

Les terres ouvertes représentent 27% de la SAU, soit 293'949 ha, en baisse de 5'412 ha par rapport à 1998 Ce recul touche en particulier la culture céréalière (-4'611 ha) et la culture de pommes de terre (-143 ha). La surface affectée à ces deux cultures a régressé de 13% par rapport à 1990/92 Les cultures pérennes constituent 2,3% de la SAU, à savoir 24'260 ha dont 7'172 ha de cultures fruitières, 240 ha de baies et 15'042 ha de vignes.

1 . 1 E C O N O M I E 1 36

Tableaux 1–11 pages A2–A11

Composition des terres ouvertes en 1999

Total 293 949 ha

Maïs vert et d'ensilage 14%, 40 475 ha

Légumes de plein champ 3%, 8 189 ha

Colza 5%, 14 865 ha

Betteraves sucrières 6%, 17 450 ha

Autres cultures 5%, 16 974 ha

Céréales 62%, 182 256 ha

Pommes de terre 5%, 13 740 ha

Source: USP

Avec une récolte d’environ 519'300 t de céréales panifiables et 538'500 t de céréales fourragères, la production 1999 a été, en raison des conditions météorologiques, 15% inférieure à celle de l’année précédente; c ’est aussi la moins bonne des douze dernières années De même, la qualité, notamment la teneur en protéine, a été nettement inférieure à celle de 1998.

Evolution des récoltes de différents produits des champs

1990/92199719981999

Produits: rendements 1999 Blé d'automne (54,2 dt/ha) Orge (53 dt/ha)

Pommes de terre (353 dt/ha)

Betteraves sucrières (680 dt/ha) Colza (25,8 dt/ha)

Source: USP

En dépit d’une surface plus restreinte, la récolte d’oléagineux, totalisant 50'928 t, a reculé de 13% par rapport à 1998. A l’instar des années précédentes, la production de pommes de terre a poursuivi sa baisse, atteignant même son niveau le plus bas avec 484'000 t (-16 %) A l’inverse, les 1'187'334 t de betteraves sucrières battent tous les records grâce à une surface de culture étendue. Par contre, le rendement (680 dt/ha) et la teneur en sucre (16,8%) n ’ont pas pleinement égalé les valeurs de 1998

1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 37

I n d i c e ( 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 )

70 80 90 100 110 120 130 140 1

Production suisse de fruits et de légumes en 1999

Sources: OFAG, Fruit-Union Suisse, Centrale suisse de la culture maraîchère

En moyenne des trois dernières années, le volume total consommé dans le pays des variétés de légumes et de fruits cultivables en Suisse s’élève respectivement à 492'240 et 168'344 t Les légumes suisses ont représenté 59% de ce volume, les fruits 72% Au cours des dix dernières années, la production de légumes a pu préserver ses parts de marché, la progression des fruits étant même d’environ 3%

Les fréquentes précipitations estivales ont permis d’accroître les rendements viticoles Totalisant 131 millions de litres de moûts de raisin (59 mio de rouge, 72 mio de blanc), la production a dépassé de 14 millions de litres celle de 1998.

En 1999 et 2000, les céréales panifiables bénéficient encore de la garantie limitée de prix et de prise en charge de la Confédération En 1999, l’Etat a pris en charge un total de 549'300 t Il en a vendu 388'700 aux moulins à des fins d’alimentation humaine, 166'300 t ayant été déclassées et mises en valeur dans le secteur des aliments pour animaux, avec 5'100 t de céréales germées Quant aux 121'400 t de blé dur importé, elles ont servi à la fabrication de pâtes. La transformation des céréales destinées à l’alimentation de l’homme, a donné 187'200 t de produits secondaires de la meunerie, qui ont été écoulés dans le secteur de l’alimentation des animaux

1 . 1 E C O N O M I E 1 38

Produit Production 1998–1999 1990/92–1999 t%% Pommes de table 90 161 -10,7 -3,6 Abricots, cerises, pruneaux (de table) 6 239 -30,3 -43,7 Légumes (frais, sans légumes de transformation) 269 372 -6,8 +9,7

■ Mise en valeur: conditions équilibrées Evolution de la mise en valeur de la récolte de pommes de terre 1990/92199719981999 e n 1 0 0 0 t Transformation en aliments pour animaux Affouragement à l'état frais Semences et plants Perfectionnement Consommation à l'état frais Sources: OFAG, swisspatat, Association suisse des négociants de pommes de terre 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Sur les 292'600 t de pommes de terre qui ont servi à l’alimentation humaine en 1999, 121'900 t ont été transformées en pommes frites, pommes chips et autres produits à base de pommes de terre Pour des raisons de qualité, et malgré une récolte mineure, il a fallu écouler 154'100 t de pommes de terre dans le secteur des aliments pour animaux Depuis 1990/92, ce type de mise en valeur a reculé de 34%

Pour la dernière fois en 1999, la Confédération a fixé le prix et la surface des oléagineux destinés à l’alimentation humaine La récolte a permis aux huileries de produire 15'600 t d’huile comestible, 1'400 t d’huile de colza ayant servi de matière première renouvelable sous forme de combustibles et de lubrifiants

Les pommes de table suisses proviennent presque exclusivement des cultures fruitières. Depuis des années, la quantité vouée à une consommation fraîche varie entre 90'000 et 100'000 t, le reste allant aux cidreries La mise en valeur technique joue donc un rôle essentiel de tampon pour le marché des pommes de table Les pommes récoltées dans les vergers traditionnels qui, de par nature, sont soumises à de fortes variations de rendement (alternance), sont exclusivement transformées en moût (jus brut)

1 . 1 E C O N O M I E 39

Evolution de la mise en valeur de la récolte de pommes 1990/92199719981999 e n 1 0 0 0 t Vergers traditionnels (pommes) Cultures fruitières (pommes) Source: OFAG Pommes à cidre Pommes de table 0 50 100 150 200 250 300 350 1

Evolution de la transformation de légumes suisses en conserves et produits surgelés

Légumes en conserve (haricots, petits pois, carottes parisiennes)

Les légumes ont continué à perdre du terrain au cours des années nonante Par rapport à 1990/92, la quantité de légumes destinée à la production de surgelés est, quant à elle, restée stable Une forte croissance a été enregistrée dans le secteur des légumes frais transformés en légumes prêts à la cuisson, sans agent conservateur, et en aliments prêts à l’emploi (plats semi-préparés et préparés).

Les importations de produits végétaux ont une fois de plus atteint un volume considérable durant l’année sous revue Suite à la baisse de rendement, des quantités supplémentaires de pommes de terre, légumes et fruits à noyau ont été importées afin d’assurer l’approvisionnement du marché En comparaison, les exportations régulières de produits végétaux sont insignifiantes

Au total, les importations de céréales couvrent quelque 23% des besoins La demande de blé dur, notamment, est entièrement satisfaite par des importations A signaler également que, en 1999, 107'000 t de céréales panifiables et 76'200 t de céréales fourragères ont été importées à titre de complément de l’offre suisse 27'542 t de farine de céréales panifiables et de produits de mouture ont été exportées sous forme de matière première transformée en denrées alimentaires

1 . 1 E C O N O M I E 1 40

1990/92199719981999 e n t

Légumes congelés

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000

Source: Centrale suisse de la culture maraîchère

■ Commerce extérieur: importations supplémentaires de pommes de terre

Production suisse et importation de différents produits en 1999

Céréales panifiables Céréales fourragères SucreOléagineuxPommes de terre LégumesFruits (sans fruits trop.)

Importations

Sources: USP, Fruit-Union Suisse, Centrale suisse de la culture maraîchère, DGD, Sucreries d'Aarberg et de Frauenfeld SA

En raison de la diminution du rendement et d’une détérioration de la qualité, il n ’ a pas été possible, en 1999, de satisfaire aux besoins de plants de pommes de terre, de pommes de terre comestibles et de pommes de terre destinées à la transformation Le DFE a donc augmenté deux fois le contingent tarifaire de 20'470 t Au total, 42'361 t de pommes de terre et 4'910 t d’équivalents ont été importées sous forme de produits à base de pommes de terre 1'663 t de plants de pommes de terre et 5'228 t de produits de pommes de terre ont été exportées Pour ce qui est des oléagineux, la part du lion est revenue aux importations de fèves de soja à des fins fourragères (100'150 t) et de tournesols (23'000 t) Les importations ont été 10% inférieures à celles de 1998, plus de 90% des huiles de soja pressées en Suisse (14'000 t) ayant été réexportées dans le trafic de perfectionnement Par ailleurs, 400 t d’huile de colza suisse ont servi à l’aide humanitaire

Totalisant 210'889 t, les importations de légumes cultivables en Suisse ont progressé de 4,6 % par rapport à 1998, alors que, avec 20'015 t, celles d'abricots, de cerises et de pruneaux ont même fait un bond de 49%. A l’inverse, les importations de produits stockables tels que les oignons, les carottes, les pommes et les poires, ont diminué Les exportations de légumes et de fruits demeurent insignifiantes En effet, les prix de revient sont élevés et les marchés d’exportation traditionnels font défaut S’y ajoutent les droits de douane considérables perçus par l’UE Dans le secteur des légumes, seules les carottes ont été exportées en quantités notables Au cours des dernières années, la branche des fruits a commencé à exporter régulièrement des pommes et des poires, notamment dans le but de développer des relations à long terme avec les importateurs étrangers. Dans l’année sous revue, les entreprises de transformation de fruits ont également commercialisé à l’étranger, sous forme de concentrés et parfois avec l’aide de la Confédération, une part de la récolte abondante de fruits à cidre de 1998 (28'492 t)

En 1999, les importations de vin ont atteint 147,4 millions de litres pour le rouge et 17,7 millions de litres pour le blanc, auxquels se sont ajoutés 13 millions de litres de mousseux, 9,4 millions de litres de vins de transformation et 1,5 million de litres de vins liquoreux Quant aux exportations de vins suisses, elles se sont limitées à quelque 700'000 litres. Les importations de vin rouge et de vin blanc ont régressé de 1% (1,7 mio de l) par rapport à 1998 Comparées aux importations, les exportations de vin, plutôt modestes, ont tout juste égalé, durant l’année sous revue, le niveau de l’année précédente.

1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 41

e n t

Production suisse

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 1

■ Consommation: légumes frais à la mode

En 1998, chaque habitant a consommé 52,1 kg de pain et de produits de boulangerie. Par rapport à l’année précédente, la consommation s ’est accrue de 1,7 kg La moyenne des années 1996/98 est toutefois de 1,6% au-dessous de la moyenne 1990/92 Totalisant 1'450'400 t en 1999, la consommation d’aliments pour animaux a baissé par rapport à 1998 La part des céréales fourragères (692'054 t) a été légèrement inférieure à celle de l’année précédente

En 1999, la consommation suisse de sucre blanc a représenté 209'000 t, soit 32 kg par habitant, dont 85% en provenance du pays Les consommateurs se composent pour la moitié de ménages privés et pour l’autre de l’industrie

La consommation de fruits et de légumes frais cultivables en Suisse a évolué diversement En 1999, les Suisses ont consommé nettement plus de légumes frais qu’il y a dix ans Par contre, la consommation de fruits frais est en recul Durant l’année sous revue, chaque habitant a consommé 68 kg de légumes, soit 7 kg de plus qu ’ en moyenne des années 1990/92 Les fruits n ’ont pas connu la même évolution puisque les 23 kg consommés par habitant en 1999 équivalent à un recul de 4 kg par rapport à 1990/92

La consommation de légumes suisses s’inscrit dans le contexte d’un changement des habitudes alimentaires. A titre d’exemple, la consommation de salades iceberg suisses a presque doublé, passant de 7'500 t en moyenne au cours des années 1990/92 à 12'407 t en 1999, notamment au préjudice des salades pommées On observe également une très forte croissance de la consommation de brocolis suisses (1999: 2'504 t) qui a pratiquement doublé depuis 1995, parfois au détriment du chou-fleur Les courges indigènes ont aussi gagné du terrain puisque leur consommation est passée de moins de 1'000 t dans les années nonante à plus de 2'000 tonnes aujourd’hui Les tomates en branche sont de plus en plus appréciées (grappes à tomates rondes ou à tomates cerises). En 1999, la consommation de tomates suisses en branche a presque atteint 2'700 t, soit une hausse de 58% par rapport à il y a deux ans

Consommation de vin rouge et de vin blanc dans l'année vinicole 1998/99

Vin blanc étranger 9%Vin blanc: 31%

Vin rouge: 69% 294,6 mio. de litres: 100%

Vin blanc suisse 22%

Vin rouge suisse 19%

Vin rouge étranger 50%

Sources: DGD, OFAG, cantons

1 . 1 E C O N O M I E 1 42

En Suisse, la consommation de vin a atteint 294,6 millions de litres durant l’année vinicole 1998/99, soit une progression de 3,2 millions de litres par rapport à l’année précédente Le vin suisse en a représenté 41,1% Sa consommation a connu une hausse de 5 millions de litres pour s’établir à 121 millions de litres. Dans la consommation globale (vin de transformation inclus), le vin rouge a progressé de 1,1 million de litres pour aboutir à 203,6 millions de litres, alors que le vin blanc culmine désormais avec 90,9 millions de litres, soit une croissance de 2,1 millions de litres

Dans les produits végétaux, la tendance à la baisse des prix à la production persiste depuis des années Cependant, les nombreuses pertes de rendement ont souvent entraîné une raréfaction de l’offre durant l’année sous revue. Aussi, les prix à la production de quelques produits ont-ils pu être maintenus, voire légèrement améliorés, par rapport à l’année précédente