Einkommen der Landwirtschaftsbetriebe nach Betriebstypen 1997/99

57 1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T

Betriebstyp Landw. Familien- Landw. Neben- GesamtNutzfläche arbeits- Einkommen einkommen einkommen kräfte ha FJAE Fr Fr Fr Mittel alle Betriebe 18,14 1,31 54 948 18 506 73 454 Ackerbau 22,40 1,04 66 024 27 940 93 964 Spezialkulturen 12,54 1,31 62 233 20 052 82 285 Verkehrsmilch 17,43 1,36 47 668 17 900 65 568 Mutterkühe 16,99 1,13 43 711 31 311 75 022 Anderes Rindvieh 14,46 1,30 31 931 19 619 51 550 Pferde/Schafe/Ziegen 12,53 1,16 24 740 29 819 54 559 Veredlung 10,88 1,19 59 634 15 559 75 193 Kombiniert Verkehrsmilch/Ackerbau 23,58 1,37 68 193 12 986 81 179 Kombiniert Mutterkühe 24,65 1,23 57 118 25 445 82 563 Kombiniert Veredlung 17,95 1,31 72 448 16 085 88 533 Kombiniert Andere 19,40 1,30 56 633 18 637 75 270 Quelle: Zentrale Auswertung, FAT Tabellen

1

18a –18b, Seiten A18 – A19 Begriffe und Methoden, Seite A61

■

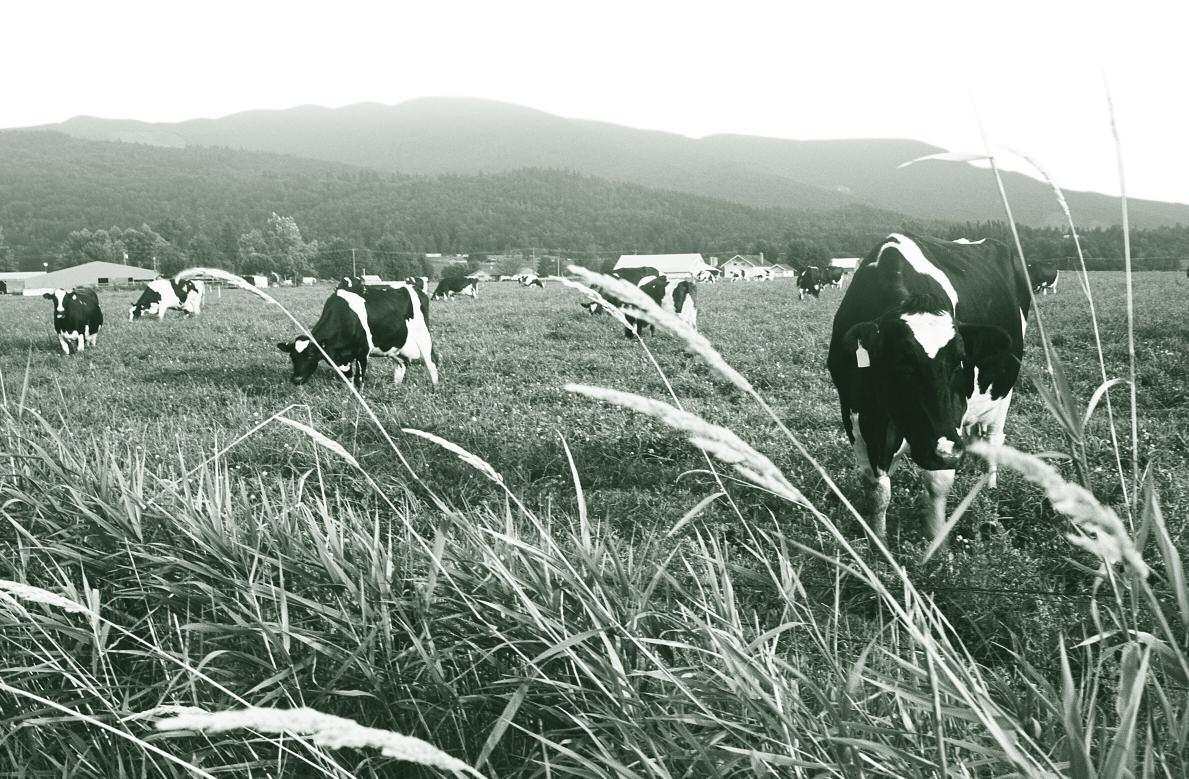

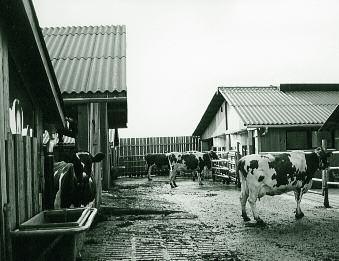

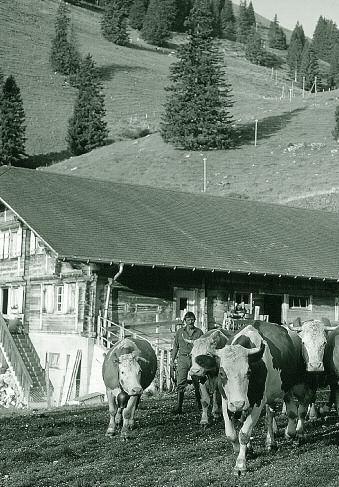

Im Durchschnitt der Jahre 1997/99 erzielten die Ackerbau- und Spezialkulturbetriebe zusammen mit den kombinierten Veredlungsbetrieben die höchsten landwirtschaftlichen Einkommen Am meisten Kapazitäten für Nebeneinkommen bestanden bei Betrieben mit arbeitsextensiven Betriebszweigen (Ackerbau, Mutterkühe, Pferde, Schafe, Ziegen) Insgesamt erwirtschafteten Verkehrsmilch-, Rindviehhaltungs- und Tierhaltungsbetriebe von Pferden, Schafen und Ziegen die tiefsten Gesamteinkommen

Die in den folgenden Ausführungen verwendeten Kennzahlen werden auf der Basis der Darstellung in Quartilen beurteilt

Der von den Landwirtschaftsbetrieben erwirtschaftete Arbeitsverdienst ist sowohl nach Regionen als auch in den einzelnen Quartilen sehr unterschiedlich In der Talregion betrug 1997/99 der durchschnittliche Arbeitsverdienst im 1 Quartil 24% und derjenige im 4. Quartil 198% des Mittelwertes aller Betriebe. Die Betriebsstrukturen dagegen variierten weniger stark Die LN im 1 Quartil lag bei 79% und im 4 Quartil bei 125% des Mittelwertes Beim Arbeitskräfteeinsatz des Betriebes (JAE) war die entsprechende Streuung nochmals kleiner (98% im 1 Quartil gegenüber 104% im 4 Quartil) Die von einer Arbeitskraft bewirtschaftete Fläche lag bei den Talbetrieben im 4 Quartil bei 120% (12,3 ha) und im 1. Quartil bei 80% (8,2 ha) des Mittelwertes (10,2 ha). Diese Aussagen lassen sich analog auf die Hügel- und die Bergregion übertragen

Arbeitsverdienst der Landwirtschaftsbetriebe 1997/99: nach Regionen und Quartilen

Arbeitsverdienst 1 in Fr pro FJAE 2

1 Eigenkapitalverzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen: 1997: 3 40%; 1998: 2 81%; 1999: 3 02%

2 Familien-Jahresarbeitseinheiten: Basis 280 Arbeitstage

Quelle: Zentrale Auswertung FAT

Die Höhe des Arbeitsverdienstes ist somit nur beschränkt eine Frage der Betriebsstruktur Vielmehr besteht ebenfalls ein starker Einfluss des Betriebsleiters oder der Betriebsleiterin auf die wirtschaftlichen Ergebnisse des Betriebes. Auffallend ist auch, dass die Ausgaben für den Lebensunterhalt der Familie (Privatverbrauch) zwischen den Quartilen nur leicht variieren

In der Tal- und Hügelregion erreichte 1997/99 das oberste Quartil der Landwirtschaftsbetriebe den entsprechenden Jahres-Bruttolohn der übrigen Bevölkerung In der Bergregion liegt der mittlere Arbeitsverdienst im 4 Quartil rund 8'000 Fr unter dem Vergleichswert

58 1 . 1 Ö K O N O M I E 1

Median Mittelwerte Region 1 Quartil 2 Quartil 3 Quartil 4 Quartil (0–25%) (25–50%) (50–75%) (75–100%) Talregion 38 286 9 849 31 101 47 255 81 326 Hügelregion 29 781 8 212 24 265 35 801 58 198 Bergregion 22 180 5 469 17 848 27 007 44 733

Tabellen 19 –22, Seiten A20 –A23

Grosse Unterschiede beim Arbeitsverdienst

■ Finanzielle Stabilität

Vergleichslohn nach Regionen 1997/99

Zieht man das Nebeneinkommen mit in die Beurteilung ein, sieht die Situation der landwirtschaftlichen Haushalte deutlich besser aus, als der alleinige Vergleich von Arbeitsverdienst mit Vergleichslohn erscheinen lässt. Die durchschnittlichen Nebeneinkommen liegen in allen Regionen bei rund 19‘000 Fr

Der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital (= Aktiven total) gibt Auskunft über die Verschuldung des Unternehmens Kombiniert man diese Kennzahl zur Verschuldung mit der Grösse der Eigenkapitalbildung lassen sich Aussagen über die Tragbarkeit einer Schuldenlast machen Ein Betrieb mit hoher Fremdkapitalquote und negativer Eigenkapitalbildung ist auf die Dauer – wenn diese Situation über Jahre hinweg anhält –finanziell nicht existenzfähig

Auf Basis dieser Überlegungen werden die Betriebe in vier Gruppen mit unterschiedlicher finanzieller Stabilität eingeteilt

Einteilung der Betriebe in vier Gruppen mit unterschiedlicher finanzieller Stabilität

Betriebe mit Verschuldungsgrad (Fremdkapitalquote)

Tief (<50%) Hoch (>50%)

Positiv ... guter ... beschränkter

Eigenkapitalbildung

finanzieller Situation finanz Selbständigkeit Negativ ungenügendem bedenklicher

Einkommen finanzieller Situation

Quelle: De Rosa

Die Beurteilung der finanziellen Stabilität der Betriebe zeigt in den drei Regionen ein ähnliches Bild Knapp die Hälfte der Betriebe befindet sich in einer finanziell guten Situation und rund ein Drittel sind als Problembetriebe einzustufen (Betriebe mit negativer Eigenkapitalbildung) Ein beträchtlicher Teil der Betriebe weist eine Eigenkapitalbildung um Null aus

59 1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T

Region Vergleichslohn1 Fr. pro Jahr Talregion 62 182 Hügelregion 56 788 Bergregion 52 656

1 Median der Jahres-Bruttolöhne aller im Sekundär- und Tertiärsektor beschäftigten Angestellten Quellen: BFS, FAT

1

Beurteilung der finanziellen Stabilität 1997/1999: nach Regionen

10 0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 14 20 19 47 15 13 27 45 14 16 22 48

TalregionHügelregionBergregion A n t e i l B e t r i e b e i n %

Zusätzliche Auswertungen zeigen, dass junge Landwirte systematisch eine höhere Verschuldung aber auch eine höhere Eigenkapitalbildung vorweisen Dagegen weisen ältere Landwirte systematisch eine niedrige Eigenkapitalbildung bei geringerer Verschuldung aus Analog zur Streuung bei der Einkommenssituation fällt die Beurteilung der finanziellen Stabilität in den einzelnen Quartilen sehr unterschiedlich aus

Beurteilung der finanziellen Stabilität 1997/1999: Talregion nach Quartilen 1

100 90 80 70 60 50 40 30 20

14 20 19 47

24 41 10 25

17 18 19 46

9 13 20 58

5 8 28 59

Mittel1. Quartil (0–25%)

2. Quartil (25–50%)

bedenkliche finanzielle Situation ungenügendes Einkommen beschränkte finanzielle Selbständigkeit gute finanzielle 10 0

3. Quartil (50–75%)

4. Quartil (75–100%)

Quelle: Zentrale Auswertung, FAT

In der Talregion gab es 1997/99 im 4 Quartil lediglich 13% Betriebe mit negativer Eigenkapitalbildung, während dieser Anteil im 1. Quartil bei rund zwei Dritteln lag. Der mittlere Verschuldungsgrad (Fremdkapitalquote) war im 1 Quartil (41%) nur leicht höher als im 4 Quartil (39%) Die grosse Streuung bei der Eigenkapitalbildung (Mittelwert 1 Quartil: -10‘127 Fr ; 4 Quartil: 39‘031 Fr ) ist vor allem auf die Abweichungen bei den Gesamteinkommen (50‘820 Fr gegenüber 120‘387 Fr ) zurückzuführen, da beim Privatverbrauch der Familie die Differenzen kleiner sind (60‘947 Fr. gegenüber 81‘356 Fr )

60 1 . 1 Ö K O N O M I E 1

A n t e i l B e t r i e b e i n %

1 Sortierkriterium: Arbeitsverdienst Situation

Zentrale Auswertung,

bedenkliche finanzielle Situation ungenügendes Einkommen beschränkte finanzielle Selbständigkeit gute finanzielle Situation Quelle:

FAT

■ Produktivität Die Produktivität misst das Verhältnis zwischen Ertrag (Output) und Faktoreinsatz (Input) Gesamtbetriebliche Aussagen zur Produktivität der eingesetzten Produktionsfaktoren lassen sich mit Hilfe des Betriebseinkommens anstellen Die gesamtbetriebliche Produktivität gibt an, wieviel Betriebseinkommen mit den eingesetzten Produktionsfaktoren (Arbeit, Fläche, Kapital) erwirtschaftet wird

Ableitung der gesamtbetrieblichen Produktivitäten

Betriebseinkommen

pro Fr. investiertes Kapital (Aktiven Betrieb)

ArbeitsproduktivitätKapitalproduktivität Flächenproduktivität

In den Tabellen im Anhang stehen alle drei Indikatoren für die Produktivitätsbeurteilung zur Verfügung Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf die Darstellung der Flächenproduktivität. Bezüglich der Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital werden andere aussagekräftige Indikatoren (Arbeitsverdienst und Kapitalrentabilität) vertieft präsentiert

Flächenproduktivität 1997/99, nach Regionen und nach

In den drei Regionen und zwischen den Quartilen bestehen beträchtliche Unterschiede Die mittlere Flächenproduktivität der Betriebe im 4. Quartil lag 1997/99 rund 67% (Talregion), 63% (Hügelregion) bzw 70% (Bergregion) über dem entsprechenden Wert im 1 Quartil Als Sortierkriterium für die Einteilung in die Quartile dient der Arbeitsverdienst Betriebe mit einem guten Arbeitsverdienst erzielen somit auch eine gute Flächenproduktivität und umgekehrt

61 1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T

pro ha LN

pro JAE (Angestellte + Familie)

1

F r / h a L N

1 Sortierkriterium:

Talregion Hügelregion Bergregion 0 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 5 3 3 1 3 1 2 9 2 1 3 0 2 9 4 4 3 4 2 9 3 6 2 2 4 2 5 3 3 0 9 6 3 8 9 9 3 9 4 0 4 8 2 2 4 4 1 3 5 4 5 8 5 0 3 5 6 5 1 7 1

Quartilen

Mittel1. Quartil (0–25%) 2. Quartil (25–50%) 3. Quartil (50–75%) 4. Quartil (75–100%)

Quelle: Zentrale Auswertung, FAT

Arbeitsverdienst

■ Rentabilität Die Kennzahlen zur Rentabilität zeigen auf, welche Entlohnung für die eingesetzten Produktionsfaktoren resultiert Die Kapitalrentabilität ist von der Kapitalproduktivität zu unterscheiden Die Kapitalproduktivität sagt aus, wieviel Betriebseinkommen durch das investierte Kapital erwirtschaftet wird. Die Kapitalrentabilität dagegen gibt an, zu welchem Zinssatz das investierte Kapital betriebsintern verzinst wird

Ableitung der Kapitalrentabilität

Eigenkapitalrentabilität

Gesamtkapitalrentabilität

Eigenkapitalrente 1

Eigenkapital Betrieb

Reinertrag 2 Aktiven Betrieb

1 Kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital; oder: landwirtschaftliches Einkommen minus kalkulatorische Abgeltung der familieneigenen Arbeit zum Ansatz des Vergleichslohnes

2 Schuldzinsen plus Eigenkapitalrente

Das landwirtschaftliche Einkommen vieler Betriebe vermag die Arbeit der Betriebsleiterfamilie nicht zum Ansatz des Vergleichslohnes abzugelten Kalkulatorisch resultiert daher eine negative Eigenkapitalrente und damit ebenfalls eine negative Eigenkapitalrentabilität. Generell sind die Streuungen der Kapitalrentabilitäten beträchtlich Die realisierten Zinssätze reichen beim Eigenkapital von -20,4% bis zu 7,7% und beim Gesamtkapital von -10,3% bis zu 5,9% Nur die Betriebe im 4 Quartil erreichten 1997/99 im Durchschnitt eine positive Verzinsung sowohl beim Eigenkapital als auch beim Gesamtkapital

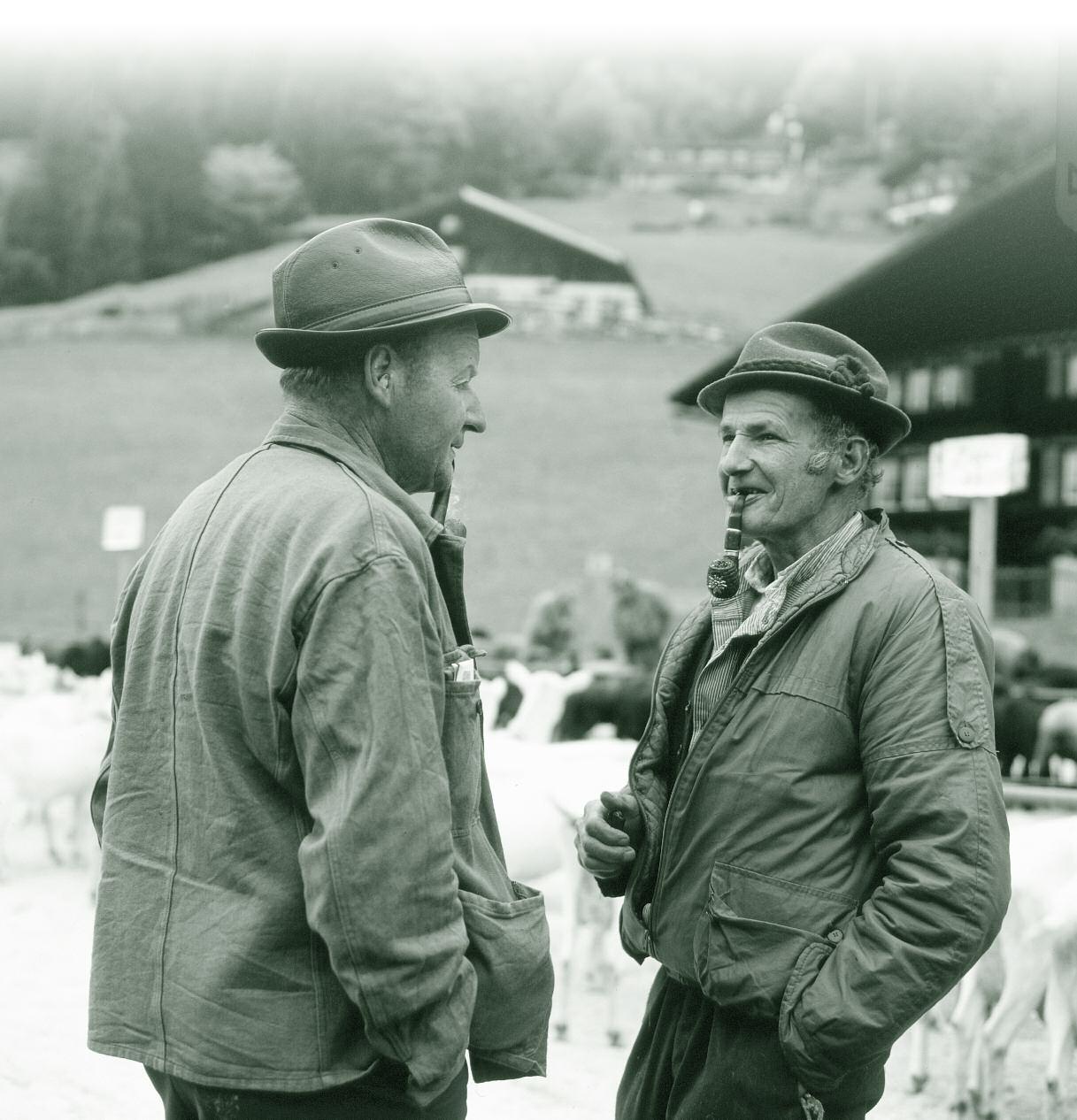

Gesamtkapitalrentabilität 1997/99: nach Regionen und nach Quartilen 1

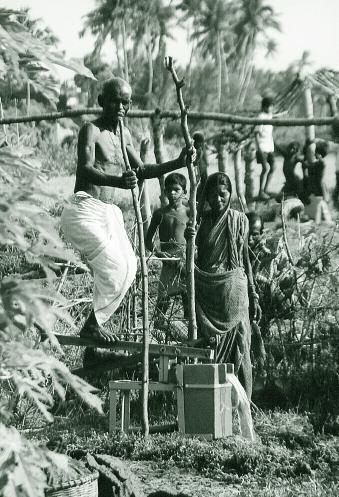

Gründe, wieso ein Landwirtschaftsbetrieb selbst bei einer negativen Verzinsung des Kapitals weitergeführt wird, bzw warum die Betriebsleiterfamilie eine tiefere Arbeitsentschädigung als den Ansatz des Vergleichslohnes in Kauf nimmt, sind neben ökonomischen Überlegungen (z B mangelnde Alternativen) auch in nicht-monetären Werten wie Selbständigkeit, Leben in der Natur, Bindung an den Familienbesitz und regionale Verbundenheit zu suchen.

62 1 . 1 Ö K O N O M I E 1

Mittel1. Quartil (0–25%) 2. Quartil (25–50%) 3. Quartil (50–75%) 4. Quartil (75–100%) V e r z i n s u n g G e s a m t k a p i t a l i n %

Talregion Hügelregion Bergregion 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0 -10,0 -12,04 , 92 , 50, 71 0 , 37 , 77 , 86 , 75 , 13 , 81, 6 1 , 1 3 , 3 5 , 9 0, 33 , 3

Quelle: Zentrale Auswertung, FAT 1 Sortierkriterium: Arbeitsverdienst

Die soziale Situation der Landwirtschaft wurde bisher wenig systematisch untersucht. Deshalb müssen entsprechende Methoden erst noch entwickelt werden Die Kriterien, anhand derer die soziale Lage der Bauernfamilien beurteilt werden kann, müssen umschrieben werden Daraus können Indikatoren abgeleitet werden, mit denen die Entwicklung im sozialen Bereich verfolgt werden kann

Für die Darstellung der sozialen Lage werden hier im Wesentlichen zwei Ansätze gewählt: Zuerst wird gezeigt, welche Leistungen der Sozialwerke in welchem Ausmass durch Bäuerinnen und Bauern in Anspruch genommen werden. Ferner orientieren erste Resultate einer Grundlagenstudie an der ETH Zürich über die Lebensqualität aus Sicht der Landwirtschaft

1 . 2 S O Z I A L E S ■■■■■■■■■■■■■■■■

1.2 Soziales

1 63

■ Alters- und Hinterlassenenversicherung

1.2.1 Inanspruchnahme sozialer Leistungen

Die staatlichen Sozialwerke sowie Personen- und Sachversicherungen bilden sowohl für die bäuerliche als auch für die nicht-bäuerliche Bevölkerung das formale Sicherheitsnetz Die Inanspruchnahme dieses Netzes von bäuerlicher Seite sowie auch weiterer sozialer Einrichtungen lässt Vergleiche mit andern Bevölkerungsgruppen zu Am Ende dieses Abschnitts wird schliesslich auf die Hemmnisse bei der Inanspruchnahme sozialer Leistungen eingegangen

Staatliche Sozialwerke

Die 1948 eingeführte AHV-Rente ist abhängig vom beitragspflichtigen Einkommen in der aktiven Zeit sowie von allfälligen Erziehungs- und Betreuungsgutschriften.

Aus der AHV-Einkommensstatistik für das Jahr 1995 ergibt sich, dass unter den insgesamt 4'125'675 Beitragszahlern 24'384 selbständige Landwirte figurieren – davon 1'206 Frauen, die keine andere beitragspflichtige Erwerbstätigkeit hatten 30'486 selbständige Landwirte – davon 935 Frauen – gingen zusätzlich einer unselbständigen Erwerbstätigkeit nach

und AHV-pflichtiges Erwerbseinkommen 1995, in Fr.

Es zeigt sich, dass diejenigen Landwirtinnen und Landwirte, die gleichzeitig als Arbeitnehmer beschäftigt sind, im Alter Renten beziehen, die nur leicht unter dem schweizerischen Durchschnitt liegen, während bei ausschliesslich selbständigen Landwirtinnen und Landwirten unterdurchschnittliche Rentenbezüge vorliegen

Der selbständige Rentenanspruch der Bäuerin (Vor-Splitting) ist meistens sehr gering Sofern die Bäuerin nicht ein ausserbetriebliches Einkommen erwirbt, erhält sie kein AHV-rechtliches Einkommen; das ganze AHV-Einkommen wird dem Mann gutgeschrieben. Es ist zwar möglich, der mitarbeitenden Ehefrau ein Erwerbseinkommen auszuzahlen, oder wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind, die Bäuerin als Selbständigerwerbende mit eigenem Einkommen zu deklarieren In der Praxis wird von diesen Möglichkeiten aber sehr selten Gebrauch gemacht. Die 10. AHV-Revision hat die Situation durch die Einführung der Erziehungs- und Betreuungsgutschriften wesentlich verbessert

1 . 2 S O Z I A L E S 1 64 ■■■■■■■■■■■■■■■■

Arbeitsverhältnis

Selbständige Landwirtinnen und Landwirte 36 496 Andere Selbständigerwerbende 65 896 Landwirtinnen und Landwirte mit Nebenerwerb 53 785 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 56 800

■ Invalidenversicherung

Die degressive Beitragsskala hat, infolge der tiefen AHV-Einkommen, welche in der Landwirtschaft erwirtschaftet werden, eine besondere Bedeutung Das durchschnittliche AHV-Einkommen der selbständigen Bauern betrug 1995 rund 36'000 Fr Vereinfacht gerechnet resultiert daraus ein AHV/IV/EO Beitragssatz von 6,942% anstelle eines Beitragssatzes ohne degressive Skala von 9,5% Die Differenz entspricht einer jährlichen Prämienreduktion von durchschnittlich 920 Fr pro Betrieb

Hauptanliegen der IV ist die Wiedereingliederung und damit die Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit

Gemäss einer Untersuchung (Donini) haben im Jahr 1985 knapp 7% der Landwirte eine IV-Rente bezogen 1993 waren es über 7,5% der Rentenbezüger Diese Anteile entsprechen mehr als dem Doppelten des Anteils bei der gesamten erwerbstätigen Wohnbevölkerung in der Schweiz. Dies ist auf die Schwere der Arbeit und das hohe Durchschnittsalter der in diesem Sektor aktiven Personen zurückzuführen (jede bzw jeder siebte Arbeitende ist über 62 bzw 65 jährig)

Bei den Landwirtinnen und Landwirten, die nebenbei noch anderweitig arbeiten, sieht das Bild anders aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine IV-Rente beziehen, ist viel kleiner: 1985 mit 2,8% und 1993 mit 3% lag die Inanspruchnahme nahe am Durchschnitt der Schweizer Erwerbsbevölkerung

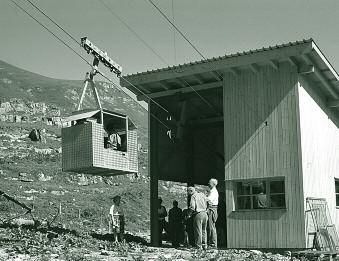

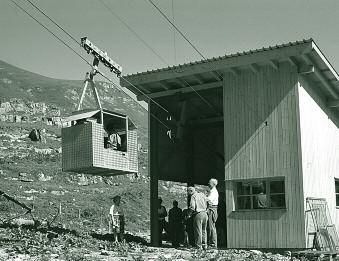

Von besonderer Bedeutung der Wiedereingliederungsmassnahmen ist die Kapitalhilfe Die Kapitalhilfe hat zum Ziel, die Erwerbsfähigkeit zu erhalten oder zu verbessern Entscheidend ist, dass die notwendigen Umstellungen im Landwirtschaftsbetrieb durch die Invalidität bedingt sind, und dass nach der Umstellung die wirtschaftliche Existenz gesichert ist. Die Kapitalhilfe kann ohne Rückzahlungspflicht oder als zinsloses Darlehen gewährt werden Sie kann auch in Form von Betriebseinrichtungen oder Garantieleistungen erbracht werden Das Gesetz legt kein Maximum fest: Die Hilfe muss im Rahmen der notwendigen und angemessenen Grenzen angesetzt werden. Der Gesamtbetrag aller noch laufenden Darlehen erreicht 1999 rund 16 Mio Fr Jährlich kommen zwischen 120 und 145 Landwirte in den Genuss solcher Hilfsmittel

■ Ergänzungsleistungen

Die Ergänzungsleistungen werden an Rentenbezügerinnen und Rentenbezüger der AHV oder IV ausgerichtet, wenn diese Renten den Existenzbedarf nicht decken Bei der Berechnung der Ergänzungsleistungen für Rentnerinnen und Rentner, denen ein Landwirtschaftsbetrieb gehört hat oder noch gehört, ist in der Regel entscheidend, wie hoch das Nettovermögen ist und wie die vermögensrechtliche Übergabe (Wohnrecht, Verzicht etc ) erfolgte

Im Rahmen der Stiftung «Landwirtschaft und Behinderte» werden Ergänzungsleistungen an behinderte Personen ausgerichtet, die von Bauernfamilien betreut werden und im Betrieb mithelfen

1 . 2 S O Z I A L E S 1 65 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T

■ Familienzulagen

Besondere Kennzahlen zur Ausrichtung von Ergänzungsleistungen in der Landwirtschaft liegen nicht vor Verschiedene Studien zeigen jedoch, dass Bauern und Bäuerinnen auf den Sozialämtern untervertreten sind (Joost 1999, Wicki und Pfister 2000). Eine Einflussgrösse, welche die Bezugsquote relativ zum schweizerischen Durchschnitt herabsetzt, ist die überdurchschnittlich häufige Erzielung eines Erwerbseinkommens über das AHV-Rentenalter hinaus Ein Faktor, welcher die Bezugsquote eher ansteigen lässt, ist die mangelnde Versicherung im Rahmen der beruflichen Vorsorge

Mit dem Erwerbsersatz soll der Verdienstausfall für Zeiten, in welchen die Versicherten in der Armee oder im Zivildienst sind, entschädigt werden: Es soll verhindert werden, dass kleinere Bauernbetriebe, aufgrund der Dienstpflicht ihrer Mitarbeiter, in Schwierigkeiten geraten Deshalb werden Betriebszulagen an mitarbeitende Familienmitglieder ausgerichtet.

Mit dieser Sonderregelung wird die Landwirtschaft – im Vergleich mit anderen Branchen, in denen Familienunternehmen tätig sind – privilegiert behandelt

Das Bundesgesetz über die Familienzulagen in der Landwirtschaft hat eine familienpolitische Zielsetzung: Bauernfamilien mit Kindern, die nur über ein bescheidenes Einkommen verfügen, sollen unterstützt werden. Die Ausrichtung von Familienzulagen an landwirtschaftliche Arbeitnehmer/innen sowie an Berg- und Kleinbauern wird durch bundesrechtliche Vorschriften geregelt Dabei liegt die Einkommensgrenze bei 30'000 Fr zuzüglich 5'000 Fr je zulageberechtigtes Kind Für die Gewährung von Familienzulagen an Arbeitnehmer ausserhalb der Landwirtschaft sind dagegen die gesetzlichen Bestimmungen der einzelnen Kantone massgebend. In den Kantonen ZH, FR, SH, SG, VD, VS, NE, GE und JU werden ergänzende Beiträge zu den Familienzulagen an landwirtschaftliche Arbeitnehmer ausgerichtet Auch für die selbständigen Landwirte kennen einige Kantone ergänzende oder zusätzliche Regelungen (ZH, SO, SH, SG, VD, VS, NE, GE, JU) Die Zulagen werden über die kantonalen Familienausgleichskassen ausgerichtet

1 . 2 S O Z I A L E S 1 66

■ Erwerbsersatzordnung

■ Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung

Nach dem Bundesgesetz werden Familienzulagen in Form von Kinder- und Haushaltszulagen gewährt

Kinder- und Haushaltzulagen

Kinderzulage pro Kind je Monat Talgebiet 160 Fr für die ersten zwei Kinder 165 Fr ab dem dritten Kind

Berggebiet 180 Fr für die ersten beiden Kinder 185 Fr ab dem dritten Kind

Haushaltszulage an landwirtschaftliche Arbeitnehmer je Monat 100 Fr

Gliederung der Familienzulagen: Jahresrechnung 1999

Das Bundesgesetz über die Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung will AHV-pflichtige Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen eine angemessene Erwerbsausfallentschädigung garantieren, wenn sie durch Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, schlechtem Wetter oder bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers betroffen sind.

Da Selbständigerwerbende generell nicht versichert sind, können auch selbständige Landwirte keine Ansprüche aus der Arbeitslosenversicherung ableiten Von der Versicherung ausgenommen sind ebenfalls die mitarbeitenden Familienmitglieder, die den selbständigen Landwirten gleichgestellt sind Relevant ist diese Versicherung daher nur bei einer Tätigkeit im Nebenerwerb

Überdies können landwirtschaftliche Betriebe – im Gegensatz zu anderen wetterabhängigen Gewerbebetrieben – nicht von der Schlechtwetterentschädigung profitieren

1 . 2 S O Z I A L E S 1 67 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T

Ertrag Mio Fr Aufwand Mio Fr Beiträge Arbeitgeber 11,7 Geldleistungen 145,7 Beiträge öffentliche Hand 137,2 Verwaltungskosten 3,2 davon Bund 2/3 91,5 + Entlastungsbeitrag 1,5 - Total Kosten Bund 93,0 - davon 1/3 Kantone 42,2 Total Ertrag 148,9 Total Aufwand 148,9 Quelle: BSV

■ Krankenversicherung

Personenversicherungen

Die Krankenversicherung umfasst obligatorisch die nötige medizinische Versorgung (bei Krankheit und Unfall) und freiwillig die Taggeldversicherung. Die meisten Landwirte sind für die Grundversicherung und eine Zusatzversicherung für ergänzende Leistungen im ambulanten Bereich, und für die allgemeine Spitalabteilung versichert

Der Schadenverlauf bei der Krankenkasse AGRISANO, deren Mitgliederbestand vorwiegend aus der Landwirtschaft stammt, zeigt, dass die Inanspruchnahme der bäuerlichen Bevölkerung unterdurchschnittlich ist und sich dies auch auf die Prämien auswirkt: Die Pflegeleistungen werden oft innerhalb der Familie erbracht Landwirte dürften zudem tendenziell eher in den kostengünstigeren Regionen prämienpflichtig sein.

Die Prämienverbilligungssysteme vieler Kantone benachteiligen die Selbständigerwerbenden durch die Festsetzung der Vermögenslimiten: Gerade die Bauern mit kleinen Einkommen sind darauf angewiesen, ihr Vermögen in den Betrieb zu investieren, wo es als steuerbares Vermögen in Erscheinung tritt Viele Landwirte mit tiefen Einkommen erhalten aus diesem Grunde keine Prämienverbilligung 1998 sind im Kanton Waadt 32% der Wohnbevölkerung in den Genuss von Prämienverbilligungen gekommen – was dem gesamtschweizerischen Durchschnitt entspricht –, in der landwirtschaftlichen Bevölkerung betrug der Anteil lediglich 23%

■ Unfallversicherung

Die Unfallversicherung ist eine Versicherung für alle in der Schweiz beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegen die wirtschaftlichen Folgen von Berufsund Nichtberufsunfällen sowie Berufskrankheiten Die selbständigerwerbenden Landwirte und ihre mitarbeitenden Familienangehörigen unterstehen nicht den Vorschriften des Gesetzes über die Unfallversicherung. Die familienfremden landwirtschaftlichen Arbeitnehmer werden von den privaten Unfallversicherern versichert

Das Unfallrisiko in der Landwirtschaft ist deutlich höher als in den anderen Sektoren der Wirtschaft; dementsprechend sind die laufenden Kosten pro Versicherten bzw die Prämien auch viel höher Hingegen sind die Nichtberufsunfälle weniger häufig und die Kosten pro Versicherten tiefer

■ Militärversicherung

Die Militärversicherung will im Militär-, Zivil- oder Zivilschutzdienst stehende Personen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Gesundheitsschäden, die sich im Dienst ereignen, schützen.

Die Militärversicherung kennt für Selbständigerwerbende – und damit auch für die selbständigen Landwirte – besondere Entschädigungen. Angemessen vergütet wird der Schaden, der während der Dauer der Arbeitsunfähigkeit aufgrund der Struktur des Betriebes durch weiterlaufende feste Betriebskosten entsteht

1 . 2 S O Z I A L E S 1 68

■ Obligatorische berufliche Vorsorge

Im Alter soll mit der beruflichen Vorsorge ein Ersatzeinkommen für den Versicherten garantiert sein, der die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung ermöglicht

Die Selbständigerwerbenden und ihre mitarbeitenden Familienmitglieder unterstehen nicht der obligatorischen beruflichen Vorsorge In der Landwirtschaft gehen mehr als die Hälfte der Betriebsleiter neben der selbständigen Tätigkeit einer unselbständigen Erwerbstätigkeit nach Bei den Männern mit gemischter Tätigkeit resultiert dabei im Durchschnitt 50,2% des Einkommens aus der Tätigkeit als Landwirt Beim durchschnittlichen von der AHV erfassten Einkommen von 53'785 Fr (1995) entfällt somit ein Einkommen von 26'785 Fr auf die unselbständige Erwerbstätigkeit: Die Grenze gemäss Bundesgesetz über die berufliche Vorsorge von 24'120 Fr wird also nur knapp erreicht: Dieser rein rechnerische Durchschnitt lässt jedoch keinen Rückschluss darauf zu, wieviele Landwirte mit zusätzlicher unselbständiger Tätigkeit dem Gesetzesobligatorium unterstehen und in welchem Ausmass eine Versicherungsdeckung vorliegt. Bei den Frauen, welche als selbständige Landwirtinnen und gleichzeitig als Arbeitnehmerinnen erfasst sind, ergibt sich ein durchschnittlicher Gesamtverdienst von 32'165 Fr Nur gerade 26% des Einkommens stammen aus der Landwirtschaft Im Durchschnitt erreichen die Frauen die im Gesetz festgelegte Grenze nicht Der Anteil der in der Landwirtschaft tätigen Personen, welche im Alter, bei Invalidität oder Todesfall aus der obligatorischen beruflichen Vorsorge keinen oder nur einen sehr geringen Versicherungsschutz hat, dürfte daher sehr hoch sein

Seit der Einführung der Steueraufzeichnungspflicht (ab Steuerperiode 93/94), hat für viele Landwirte die steuerbegünstigte Vorsorge der Säulen 2b und 3b stark an Bedeutung gewonnen Besondere Bedeutung hat die Säule 2b infolge der Einführung der Einkommens- und Vermögensgrenzen für die Ausrichtung der Direktzahlungen gemäss AP 2002 und das Prämienverbilligungsverfahren bei der Krankenversicherung erlangt. Durch Beiträge an die 2. Säule kann sowohl das massgebende Einkommen wie auch das massgebende Vermögen reduziert werden

Sachversicherungen

■ Haftpflichtversicherung

Die Haftpflichtversicherung deckt den einem Dritten zugefügten Schaden bei Personen- und bei Sachschädigungen Landwirte schliessen in der Regel eine kombinierte Betriebs- und Privathaftpflichtversicherung ab

Der Abschluss einer Haftpflichtversicherung ist obligatorisch für alle Motorfahrzeuge, die in den öffentlichen Verkehr gebracht werden: Dies gilt für landwirtschaftliche Motorfahrzeuge, wie Traktoren, Mähdrescher etc Die Versicherung für Motorhandwagen und Motoreinachser wird mit der Einlösung des Versicherungskennzeichens auf der Polizeistelle abgeschlossen.

Landwirtschaftliche Fahrzeuge werden üblicherweise mit der grünen Nummer ausgerüstet Entsprechend werden die Fahrten auf landwirtschaftliche (und gemeinnützige) Tätigkeiten eingeschränkt Die Prämie ist aufgrund des im Vergleich zu andern Fahrzeugen tieferen Risikos geringer als bei den andern Nummern.

1 . 2 S O Z I A L E S 1 69 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T

■ Gebäude- und Fahrhabeversicherung

Den Gebäuden und der Fahrhabe drohen viele Gefahren: Die wichtigsten sind die Feuer- und Elementarschäden Die Feuerversicherung deckt z B die Schäden infolge von Brand, Rauch und Explosion Auch allfällige Folgeschäden (durch Löschwasser, Russ etc.) sind mitversichert. In den meisten Kantonen ist die Gebäudeversicherung obligatorisch Für das Mobiliar besteht hingegen häufig kein Versicherungszwang

Die Landwirtschaft trägt insbesondere bei den Gebäuden ein erhöhtes Risiko, was über leicht höhere Prämien als bei andern Gebäuden berücksichtigt wird

■ Hagelversicherung

Die Schweizerische Hagelversicherungsgesellschaft in Zürich ist die einzige Gesellschaft, welche Kulturen gegen Hagel versichert.

In den Hauptanbaugebieten unseres Landes besitzen 90% der Bauern eine Hagelversicherung. Die Prämien der Hagelversicherung richten sich nach der Hagelempfindlichkeit der versicherten Kulturen, der örtlichen Hagelgefahr und der individuellen Beanspruchung durch den Versicherten (Bonus/Malus-System)

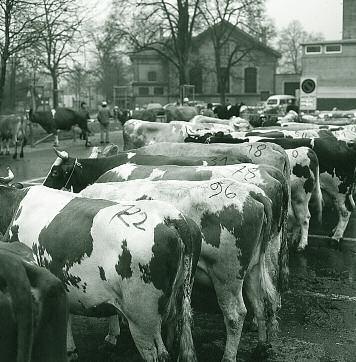

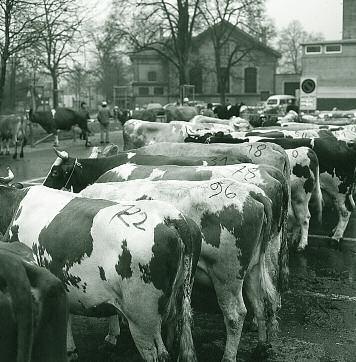

■ Viehversicherung

Das Viehversicherungswesen ist hauptsächlich auf privater Ebene und auf Gemeindeebene organisiert Viele Landwirte haben ihre Kühe gegen Unfall sowie Krankheit und Pferde auch gegen Tod versichert

Die Entschädigungen für Tierverluste infolge Seuchenfällen werden nach den Bestimmungen der Bundesgesetzgebung geleistet Zur Bemessung der Entschädigungen wird in der Regel eine amtliche Schätzung der Tiere oder der Bestände vorgenommen Diese Schätzungen erfolgt nach den Richtlinien des Bundesamtes für Veterinärwesen (BVET) Massgebend sind dabei der Schlacht-, Nutz- und Zuchtwert, wobei der Schätzwert die festgelegten Höchstansätze nicht überschreiten darf

1 . 2 S O Z I A L E S 1 70

Angaben zur Hagelversicherung 1999 Kultur Versicherte Fläche Versicherungssumme Versicherungskosten 2 % 1 Fr /ha Fr /ha bei mässigem Risiko mittlerem Risiko Getreide 85 5 000 45 110 Kartoffeln 60 15 000 135 330 Mais 55 5 200 93 166 Zuckerrüben 50 9 000 90 189 Wein (ohne Kt VS) 80 30 000 1 140 1 890 Obst 50 25 000 1 750 2 800 Gras (Wiesen und Weiden) 5 Pauschalversicherung 28 60 1 geschätzte Grössen an den gesamten Kulturflächen 2 Durchschnittswerte Quelle: Schweizerische Hagelversicherungs-Gesellschaft

■ Beziehungsnetz

Andere Sicherheitsnetze

Die in der Regel bestehende Einheit von Arbeits- und Wohnort wirkt sich positiv auf die Kinder- und Altenbetreuung aus. Es werden immer noch viele Betagte, die in der übrigen Gesellschaft in Pflegeheimen untergebracht werden, auf den Höfen gepflegt Andererseits nehmen die Betagten auf vielen Betrieben Kinderbetreuungsaufgaben wahr und verrichten wertvolle Arbeitsleistungen Die besondere Situation in der Landwirtschaft kann aber auch Ursache von Spannungen zwischen oder innerhalb der Generationen sein

■ Betriebsberatung

Landwirtschaftliche und bäuerlich-hauswirtschaftliche Beraterinnen und Berater sind bei Schwierigkeiten oft die ersten Ansprechpartner einer Bauernfamilie

Beratungskräfte mit langjährigen Erfahrungen in gesamtbetrieblicher Beratung haben normalerweise grosse soziale und menschliche Kompetenzen, die hinter den fachtechnischen Kenntnissen nicht zurückstehen Lösungen für Probleme, die soziale und betriebliche Ursachen haben, sollten im Zusammengehen von landwirtschaftlicher und sozialer Beratung gefunden werden

■ Betriebshelferdienste und Hauspflege

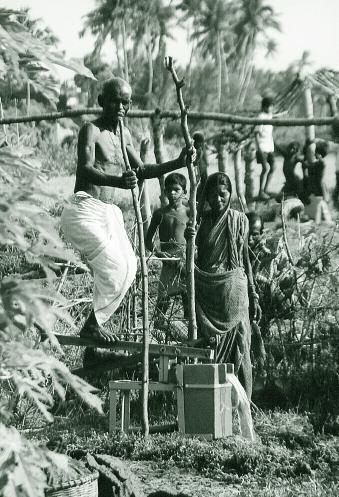

Die Betriebshelferdienste sind bäuerliche Selbsthilfeorganisationen, die das Ziel verfolgen, Landwirten, welche infolge Krankheit, Unfall, Militärdienst, Arbeitsüberlastung, etc in eine (Arbeits-) Notlage geraten, zu günstigen Bedingungen, qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen Im Vordergrund stehen dabei die Arbeiten in Feld und Stall Zum Teil werden auch Betriebshelferdienste vermittelt, um den Bezug von Ferien zu ermöglichen Die Einsatzdauer ist beschränkt

In beinahe allen Kantonen bestehen Betriebshelfer- bzw Betriebshelferinnendienste Meistens wurden diese durch die kantonalen Bauernverbände gegründet Zum Teil sind es aber auch Vereine, die völlig unabhängig funktionieren. In einzelnen Fällen wird der Betriebshelferdienst auch von landwirtschaftlichen Genossenschaften angeboten Bei Bedarf wendet sich die Bauernfamilie an die Vermittlungsstelle, welche die notwendige Hilfe organisiert Die Vermittlungs- oder Verrechnungsstelle stellt in diesen Fällen den Bauernfamilien für die Einsatzzeit Rechnung und entschädigt die Helferdienste

Auch für die Bäuerin bestehen verschiedene Dienstleistungsangebote, die sie bei ihren täglichen Arbeiten im Haushalt und bei der Haushaltsführung unterstützen Im Falle von Krankheit, Unfall, Wochenbett, Arbeitsüberlastung stehen Krankenpflege- und Hauspflegedienste (Familienhelferinnen) zur Verfügung; sie leisten einen befristeten Einsatz Diese und zusätzliche Dienste sind weitgehend unter den lokalen SpitexOrganisationen der Gemeinden oder Gemeindeverbänden zusammengefasst. Daneben existieren in einzelnen Regionen verschiedene Formen von privaten Vereinigungen (Landfrauenvereine, Bäuerinnenvereinigungen usw ), die spezifisch bäuerliche Haushalte mit eigenen Familienhelferdiensten versorgen

1 . 2 S O Z I A L E S 1 71 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T

■ Private Institutionen

Es gibt drei Arten von Leistungen: Geld-, Arbeits- und Materialleistungen. Die Hilfswerke haben sich im allgemeinen auf eine Art der Leistung spezialisiert An dieser Stelle werden nur einige Hauptakteure erwähnt Es gibt weitere zahlreiche Fonds und Stiftungen, die auch auf diesem Gebiet aktiv sind.

Hilfe bei Investitionen in der

■ Landdienst

Das Hauptziel des Landdienstes ist nicht direkt die Sozialhilfe, sondern die Förderung des Verständnisses zwischen Stadt und Land: Die Jugendlichen lernen die Lebens- und Arbeitswelt der Bauern kennen und erhalten für ihre Mithilfe, neben freier Kost und Logis, ein Sackgeld. Die Bauernfamilien werden durch die Mithilfe der Landdienstler entlastet und lernen die Lebensauffassung dieser jungen Leute kennen

■ Sorgentelefon:

«Kleine Sorgen machen viele Worte, grosse sind oft stumm »

Das Sorgentelefon ist ein Verein und wurde 1996 gegründet Zur Trägerschaft gehören: Schweizerische reformierte Arbeitsgemeinschaft Kirche und Landwirtschaft, Schweizerischer Verband katholischer Bäuerinnen, Schweizerische katholische Bauernvereinigung sowie Landwirtschaftliche Beratungszentrale Lindau Das Sorgentelefon wird über Mitgliederbeiträge und Spenden finanziert

Das Team von Freiwilligen ist das Herz des Sorgentelefons Es sind vorwiegend Bäuerinnen und Bauern, verstärkt durch Leute, die durch ihre Lebens- und Berufserfahrung mit der Landwirtschaft eng verbunden sind Sie unterstehen der strikten Schweigepflicht Seit 1997 haben knapp 400 Personen das Sorgentelefon für Bäuerinnen, Bauern und ihre Angehörigen gewählt. Unter den Anrufenden ist die

1 . 2 S O Z I A L E S 1 72

Finanzielle

Institution 1996 1997 1998 1999 1 000 Fr Patenschaft für Berggemeinden an Gemeinschaftsprojekte Landwirtschaft 2 200 3 775 2 488 Schweizer Berghilfe, Einzelbetriebe und einige Gemeinschaftsprojekte 13 502 15 048 22 116 20 453 COOP-Patenschaft 1 787 1 085 1 370 >2 000 Stiftung Weihnachtsaktion (Beobachter) Wohnbausanierungen 75 133 190 Betriebssanierungen 264 185 230 121 Stiftung zur Selbst- und Sozialhilfe in der Landwirtschaft, insbes Berggebiet 90 207 133 122 Hilfe für Berggemeinden (Gemeinschaftsprojekte Landwirtschaft) 300 400 400 410 Schweizerische Vereinigung für betriebliche Verbesserungen

der Berglandwirtschaft 313 336 402 688 Bergheimat 15 10 12 12 Total 16 346 19 604 28 628 26 300

Landwirtschaft

in

Zahlen zum Einsatz vom Landdienst Jahr 1996 1997 1998 1999 Arbeitstage 77 773 73 253 72 852 67 510 Teilnehmer 3 884 3 765 3 608 3 249 Einsatzdauer in Tagen (ø) 20 19 5 20 2 20 8

Altersstufe zwischen 56 und 65 Jahren am meisten vertreten: Diese Generation setzt sich mit der Hofübergabe auseinander Es rufen mehr Frauen als Männer an (1999: Frauen 61%, Männer 39%), wobei einige Frauen in Stellvertretung anrufen Ungefähr zwei Drittel der Anrufe erfolgen aus dem Berggebiet. Die Anrufe kommen aus der ganzen Schweiz Die meisten stammen aus der Innerschweiz und der Ostschweiz Das ist vermutlich der ständigen Publikation der Sorgentelefonnummer im entsprechenden Regionalteil landwirtschaftlicher Zeitungen zuzuschreiben (Sorgentelefon Jahresbericht)

Gewichtung der Probleme 1997 bis 1999

persönlich 30%

Suche 4%

finanziell 5%

sozial 14%

Betrieb 14%

Familie 33%

persönlich 21%

Suche 2%

finanziell 21%

Familie 8%

sozial 21%

Betrieb 27%

Unter der Rubrik «Suche» ist die Suche nach Ehepartner, Haushaltshilfe, Hof, Adressen etc gemeint Die privaten wie die beruflichen Probleme auf dem Bauernbetrieb sind häufig miteinander verflochten Dazu kommt vielmals auch eine Häufung der Probleme Nimmt man eine feinere Einteilung der Problemkreise vor, so sind die 10 meist genannten Probleme bei Frauen und Männern (1999) folgende:

Frauen Männer

Probleme mit Partner Chropfleerete

Psyche Finanzielle Probleme

Generationskonflikte Pacht, Verpachtung

Dauerbelastung

Chropfleerete

Hofnachfolgeprobleme

Gesundheitliche Probleme

Umbau, Neubau

Suche nach Finanzquellen

Probleme mit Behörden und Beratung

Rechtliche Probleme

Krise Hofaufgabe

Probleme mit Kindern

Rechtliche Probleme

Gesundheitliche Probleme

Sorgen über Agrarpolitik

Diese Gegenüberstellung zeigt eine deutlich unterschiedliche Wahrnehmung der Probleme zwischen Mann und Frau auf

1 . 2 S O Z I A L E S 1 73 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T

FrauenMänner

■ Information, Transparenz und Kenntnisstand

Hemmnisse bei der Inanspruchnahme sozialer Leistungen

Die Landwirtschaft verfügt über ein Netz von neutralen landwirtschaftlichen Versicherungsberatern. Die Versicherungsberatungsstellen haben auch regen Kontakt mit der Betriebsberatung und den AGRO-Treuhandstellen, so dass die Informationen auch über diese Kanäle zugänglich sind Die Vorsorgestiftung der schweizerischen Landwirtschaft und die Krankenkasse AGRISANO informieren laufend in der landwirtschaftlichen Presse über das Versicherungswesen Es werden Kurse angeboten, Vorträge gehalten und Merkblätter sowie Informations-Broschüren erstellt

Eine Studie (Wicki und Pfister) zeigt jedoch, dass trotzdem der Kenntnisstand in bezug auf die formale Sicherheit nur knapp ausreichend ist: Während die blosse Existenz von Ergänzungsleistungen den meisten Befragten (83%) bekannt war, konnte nur eine Minderheit korrekt angeben, wer sie bezahlt (37%) und wer darauf Anspruch hat (43%). Etwas mehr Personen wussten in der gleichen Studie, bei wem man die Ansprüche anmelden muss (57%) Wiederum nur eine Minderheit kannte die Hilflosenentschädigung (43%) Die Hilflosenentschädigung beziehungsweise die Pflegebeiträge sind Leistungen der IV für dessen Anspruch bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen Es wusste kaum jemand, wo man einen solchen Anspruch abklären könnte. Lückenhaft sind die Kenntnisse bezüglich der Sozialhilfe; deren Aufgaben und Zuständigkeiten werden unterschätzt Auch über die Organisation an sich herrscht Unklarheit

■ Besondere Hemmnisse

Der Bedarfsnachweis als Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Sozialleistungen führt dazu, dass die finanziellen Verhältnisse des Haushaltes und Betriebes aufgedeckt werden Bisher Privates muss einer Behörde oder einem Sozialdienst mitgeteilt werden. In ländlichen Verhältnissen ist dieser in der Regel nahe bei den Kunden. Die Sozialhilfebezugsquoten sind auf dem Lande deutlich tiefer als in den Städten

Unter den Landwirten verbreitete Werte wie Autonomie, Eigenständigkeit und Unabhängigkeit stehen der Inanspruchnahme öffentlicher Hilfe entgegen Viele Bauern und Bäuerinnen würden sich in ihrem Stolz verletzt fühlen, sollten sie Sozialhilfe beziehen müssen: Den meisten (ca 80%) würde es sehr schwer fallen, Sozialhilfe zu beziehen Auch wenn die Mehrheit (74%) der Landwirte glaubt, dass bei Personen, die Sozialhilfe beziehen wirtschaftliche Schwierigkeiten vorliegen, führen sie den Sozialhilfebezug doch auch auf persönliches Versagen zurück (knapp 50%) Den Bezügerinnen und Bezügern werden teilweise schwerwiegende Vorurteile entgegengebracht («frech», «wollen nicht arbeiten», etc.). Wer solche Vorurteile hegt, wird selbst nur schwerlich Sozialhilfe in Anspruch nehmen (Wicki und Pfister)

1 . 2 S O Z I A L E S 1 74

Joost hat in ihrer Vollerhebung bei allen Sozialdiensten des Kantons Baselland nur einen einzigen Unterstützungsfall aus der Landwirtschaft entdeckt Die Tendenz der Bauern und Bäuerinnen, den Sozialdienst so spät wie möglich oder gar nicht aufzusuchen, hängt vermutlich auch mit der Angst vor dem Stigma «SozialhilfebezügerIn» zusammen Wegen der mangelnden Professionalisierung der ländlichen Sozialarbeit (Fluder & Stremlow) ist Sozialhilfebezug in den kleinen Dörfern eine öffentliche Angelegenheit Veröffentlichte Fürsorgeabhängigkeit wird als belastend erlebt In der Konsequenz trauen sich Bauern in finanziellen Krisensituationen nicht, öffentliche Hilfe zu beanspruchen Viel häufiger leben sie «von der Substanz», d h es werden keine oder nur noch ungenügende Investitionen getätigt Trotz der erwähnten Stigmatisierungsproblematik wird noch am ehesten (63% der Befragten) die Beanspruchung einer Überbrückungshilfe bei der Fürsorge in Erwägung gezogen (Wicki und Pfister).

Es gibt nur wenig Hinweise dafür, dass administrative Hürden für eine mangelhafte Inanspruchnahme sozialer Dienstleistungen verantwortlich sein könnten. Es dürfte sich eher um mangelnde Kenntnisse über administrative Abläufe und Zuständigkeiten handeln als um Probleme der Administration selbst In rechtlicher Hinsicht gilt es zu beachten, dass die Sozialhilfe keine längerfristige Unterstützung an Landwirte und Landwirtinnen gewähren sollte: 1999 hat das Bundesgericht gegen eine Bauernfamilie entschieden, die eine Fortsetzung von Sozialhilfeunterstützung eingefordert hatte. Das Bundesgericht ging wie bei anderen Selbständigerwerbenden davon aus, dass Sozialhilfegelder nicht zur Erhaltung unrentabler Betriebe eingesetzt werden sollen

Neben diesen Hemmnissen gibt es eine Anzahl landwirtschaftlicher Eigenheiten, welche die Inanspruchnahme sozialer Leistungen stark beeinflussen

Landwirtschaftsbetrieb und Privathaushalt sind eng verbunden. Es bestehen soziale und buchhalterische Verflechtungen Treten grössere finanzielle Schwierigkeiten auf, so kann dies zur Falle werden, denn die betroffene Bauernfamilie haftet mit ihrem Vermögen.

In der Landwirtschaft treten jedoch kaum Konkurse auf Dies ist auf verschiedene Einflussgrössen zurückzuführen:

– Zwischen Haushalt und Betrieb besteht eine grosse Flexibilität; bei knappen finanziellen Mitteln kann der Verbrauch reduziert werden

Die agrarpolitischen Massnahmen haben zu akzeptablen Einkommen geführt und damit den Strukturwandel in einem sozialverträglichen Rahmen gehalten

Betriebe in finanziellen Schwierigkeiten leben vielfach von ihren stillen Reserven; sie können auf Investitionen verzichten und die Abschreibungen konsumieren Im Notfall können sie Land und Gebäude zum Verkehrswert verkaufen, welche sie zum Ertragswert übernommen haben.

1 . 2 S O Z I A L E S 1 75 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T

–

–

■ Landwirtschaftliche Eigenheiten

Die Betriebshilfe (vgl. auch 2.3 Grundlagenverbesserung) erlaubt die Ablösung bestehender Schulden durch zinslose Darlehen Sie kann aber auch zur Überbrückung einer ausserordentlichen finanziellen Bedrängnis eingesetzt werden In der Auswirkung entspricht sie einer einzelbetrieblichen Umschuldungsaktion. 1999 wurden in 204 Fällen insgesamt rund 18,1 Mio Fr Betriebshilfedarlehen gewährt Einzelne Kantone haben in letzter Zeit für die Lösung besonders schwieriger Fälle Krisenstäbe eingesetzt, in denen neben den Behörden, der Beratung und den Berufsorganisationen auch die Banken vertreten sind

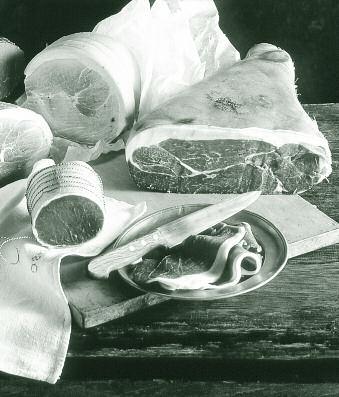

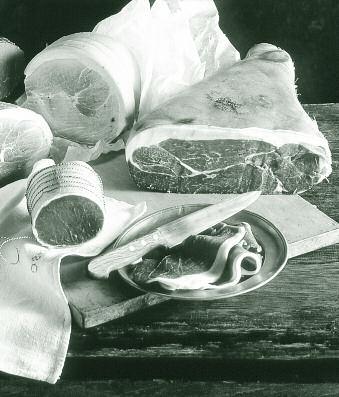

Die Einräumung des Wohnrechtes kann als wesentlicher Bestandteil der Altersvorsorge für die Bauernfamilien betrachtet werden Die Lebenshaltungskosten können somit, gegenüber einer Fremdmiete oder einem privaten Wohnungskauf, ganz wesentlich tiefer gehalten werden Die Gewährung des Rechts auf Bezug von Naturalien wie Milch, Fleisch, Gemüse und Obst, muss je nach Betrieb bewertet und festgelegt werden.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Inanspruchnahme sozialer Leistungen allgemein nur gering ist: Die Bauern und Bäuerinnen beziehen durchschnittlich kleine Renten Wegen Vorbehalten beziehungsweise landwirtschaftlichen Eigenheiten sind sie auf den Sozialdiensten untervertreten.

1 . 2 S O Z I A L E S 1 76

■ Zielsetzung

1.2.2 Sozialindikatoren

Grundlagenstudie

Am Institut für Agrarwirtschaft der ETH Zürich wird zur Zeit eine Studie zur sozialen Lage in der Schweizer Landwirtschaft durchgeführt Die Ziele der Studie sind:

– Definition von Lebensqualität;

– Einschätzung der aktuellen Lebensqualität aus der Sicht von Bauernfamilien;

– Entwicklung von Sozialindikatoren für ein Monitoring der Lebensqualität

Anhand der Sozialindikatoren wird ein Hilfsmittel für die Beurteilung der sozialen Lage der Bauern und Bäuerinnen entstehen

■ Konzept der Lebensqualität

Ein Ansatz zur Bestimmung der wesentlichen Kriterien sozialer Nachhaltigkeit aus der Sicht der betroffenen Akteure bildet das Konzept der Lebensqualität Unter Lebensqualität wird der objektive Lebensstandard und das subjektive Wohlbefinden verstanden

In der Grundlagenstudie wird das Kriterium Zufriedenheit für das subjektive Wohlbefinden verwendet, um die persönliche Bewertung von Lebensbereichen zu vergleichen Dabei wird die vorliegende Lebenssituation mit Lebenszielen, Wünschen und Plänen verglichen Entsprechend dem Ergebnis dieses Vergleichs ist die Lebenszufriedenheit hoch oder niedrig Die analysierten Lebensbereiche betreffen Arbeit, Bildung, Einkommen, Lebensstandard, Familie und soziales Umfeld, politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Freizeit, Gesundheit, Werte/Einstellungen sowie Religion

Eine hohe Lebensqualität resultiert, wenn «objektiv» messbare Lebensbedingungen vorliegen und diese von den Akteuren aufgrund ihres Zielsystems und dem aktuellen Zielerreichungsgrad subjektiv positiv bewertet werden.

■ Methodisches Vorgehen:

Zwei Phasen

Das methodische Vorgehen der Grundlagenstudie gliedert sich in zwei Phasen Auf Basis von theoretischen Ansätzen in der Literatur wurden Hypothesen über wichtige Lebensbereiche und Sozialindikatoren abgeleitet Diese wurden in einer ersten Phase mit Hilfe von problemorientierten Interviews auf die Schweizer Landwirtschaft angepasst und ergänzt In der zweiten Phase wurden diese Hypothesen getestet: Im Frühjahr 2000 wurde eine breit abgestützte schriftliche Befragung bei 1500 Landwirtinnen und Landwirte (einfache Zufallsstichprobe) im Kanton Bern durchgeführt Insgesamt haben 560 Personen den Hauptfragebogen für Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter und 461 Personen das Zusatzblatt für Ehe-/PartnerIn zurückgesandt. Der auswertbare Rücklauf beläuft sich auf 527 Fragebogen (36%) und 461 Zusatzblätter (31%)

1 . 2 S O Z I A L E S 1 77 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T ■■■■■■■■■■■■■■■■

■ Wichtige Lebensbereiche

Erste Resultate

Aufgrund der Einschätzung der Wichtigkeit sowie der Zufriedenheit der Lebensbereiche wird ein Lebensqualitätsindex ermittelt.

Die ersten Ergebnisse bestätigen die Wichtigkeit der ausgewählten Lebensbereiche für die Bestimmung von Lebensqualität in der Schweizer Landwirtschaft Diese können folglich als relevante Bestandteile des Lebensqualität-Konzeptes bezeichnet werden Für jeden dieser Bereiche sind in der Folge entsprechende Sozialindikatoren zu entwickeln

Einschätzung der Wichtigkeit der Lebensbereiche (in % aller Nennungen, n = 511)

Weiterbildung Einkommen

Lebensstandard

Familie

Soziales Umfeld

Rahmenbedingungen

Freizeit

Gesundheit

Werte, Einstellungen

Religion

sehr wichtig eher unwichtig eher wichtig völlig unwichtig unbestimmt keine Antwort

Aus der Auswertung der 511 Antworten geht hervor, dass Gesundheit und Familie für über 80 Prozent der Antwortenden sehr wichtig sind Für über 50% sehr wichtig und für rund 30% eher wichtig sind Arbeit, Ausbildung sowie Werte und Einstellungen. Eine Sonderstellung nimmt das Einkommen ein, das zwar für weniger als die Hälfte sehr, jedoch für über 50% als eher wichtig eingestuft wird

1 . 2 S O Z I A L E S 1 78

L e b e n s b e r e i c h e Ausbildung

Arbeit

in %

0102030405060708090100

Quelle: IAW-ETH

■ Einschätzung der Zufriedenheit

Die Bäuerinnen und Bauern wurden gebeten, ihre subjektive Zufriedenheit für die einzelnen aufgeführten Lebensbereiche anzugeben Die Resultate dieser Einschätzung sind in der folgenden Abbildung dargestellt Es wird deutlich, dass

im Lebensbereich Familie 60% der Antwortenden sehr zufrieden sind;

– in weiteren sechs Lebensbereichen – nämlich Arbeit, Ausbildung, Lebensstandard, soziales Umfeld, Gesundheit, Werte/Einstellung – die Mehrheit der Antwortenden sehr zufrieden oder eher zufrieden sind;

– in den Lebensbereichen Einkommen und Rahmenbedingungen die eingeschätzte Zufriedenheit am geringsten ist

In jedem der Lebensbereiche wurde den befragten Bäuerinnen und Bauern eine Reihe von Zusatzfragen gestellt. Dieses Vorgehen erlaubt die Einschätzung der Lebensqualität in einem spezifischen Lebensbereich Des weiteren ermöglicht dieses Vorgehen die Analyse der Beweggründe für die Einschätzung der Zufriedenheit in diesem Bereich

Einschätzung der Zufriedenheit der Lebensbereiche (in % aller Nennungen, n = 511)

Arbeit Ausbildung

Weiterbildung

Einkommen

Lebensstandard

Familie

Soziales Umfeld

Rahmenbedingungen

Freizeit Gesundheit

Werte, Einstellungen

Religion

sehr zufrieden unzufrieden zufrieden sehr unzufrieden unbestimmt keine Antwort

Quelle: IAW-ETH

■ Lebensqualitätsindex

Die Aussagen zur Wichtigkeit der ausgewählten Lebensbereiche kombiniert mit der Einschätzung subjektiver Lebensqualität in den einzelnen Bereichen führt zum Lebensqualitätsindex Der Frage über die Wichtigkeit einzelner Lebensbereiche wurde eine Skala von 0,2 bis 1 (völlig unwichtig bis sehr wichtig) zugrundegelegt Die Antworten zur Frage über die Zufriedenheit mit den einzelnen Lebensbereichen wurden auf einer Skala von -3 (sehr unzufrieden) bis +3 (sehr zufrieden) normiert Der Lebensqualitätsindex wurde schliesslich als Summenprodukt aus dem Wert für die Wichtigkeit bzw. der Zufriedenheit über alle zwölf Lebensbereiche gebildet Basierend auf der in der Studie gewählten Skalierung der Antworten kann der Lebensqualitätsindex Werte zwischen -36 und +36 annehmen.

1 . 2 S O Z I A L E S 1 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 79

–

in %

L e b e n s b e r e i c h e 0102030405060708090100

Bei der Interpretation des Indexes ist zu beachten, dass es sich um eine Gesamtbewertung der Lebensqualität handelt Eine negative Zufriedenheit in einem Bereich kann durch eine positive Zufriedenheit in einem anderen Bereich kompensiert sein

Generell lässt sich sagen, dass unter den befragten Bäuerinnen und Bauern grosse Unterschiede in Bezug auf die subjektiv empfundene Lebensqualität vorhanden sind Die Mehrheit der Antwortenden, nämlich rund 70%, weist einen Index zwischen 14 und 26 auf Mithin sind sie, gemessen an den gewählten Kriterien, mit ihrer sozialen Lage recht zufrieden In 15 Fällen resultiert ein negativer Index Diese Bäuerinnen und Bauern drücken eine eindeutige Unzufriedenheit in den zwölf Bereichen aus Im Indexbereich von 0 bis 24 kann eine hohe Unzufriedenheit in einzelnen Bereichen durch eine hohe Zufriedenheit in anderen Bereichen kompensiert werden. Antwortende mit einem Index von mehr als 24 weisen im allgemeinen in sämtlichen Bereichen einen hohen Zufriedenheitsgrad auf

Quelle: IAW-ETH

■ Ausblick Wenn 80% oder mehr der Befragten einen Faktor als «sehr wichtig» oder «eher wichtig» für die Zufriedenheit in diesem Lebensbereich bezeichnen, so gilt der Faktor als lebensqualitätsfördernd Andererseits wird ein Faktor als lebensqualitätsmindernd bezeichnet, wenn 80% oder mehr der Meinung sind, dass diese Faktoren Auslöser von Unzufriedenheit sind Ausgehend von diesen Lebensqualität fördernden bzw mindernden Faktoren wird die ETH in ihrer Studie Sozialindikatoren ableiten

1 . 2 S O Z I A L E S 1

80 Verteilung der empfundenen Lebensqualität ≤ 0 > 0 bis ≤ 2 > 2 bis ≤ 4 > 4 bis ≤ 6 > 6 bis ≤ 8 > 8 bis ≤ 10 > 10 bis ≤ 12 > 12 bis ≤ 14 > 14 bis ≤ 16 > 16 bis ≤ 18 > 18 bis ≤ 20 > 20 bis ≤ 22 > 22 bis ≤ 24 > 24 bis ≤ 26 > 26 bis ≤ 28 > 28 bis ≤ 30 > 30 bis ≤ 32

Antwortende

Anzahl

01020304050607080

I n d e xB e r e i c h ■ Lebensqualität in der Schweizer Landwirtschaft

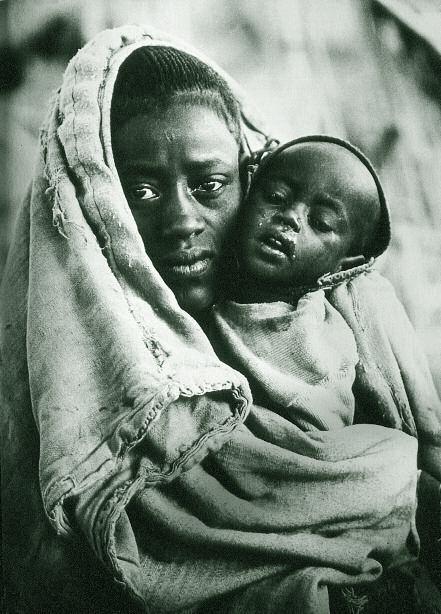

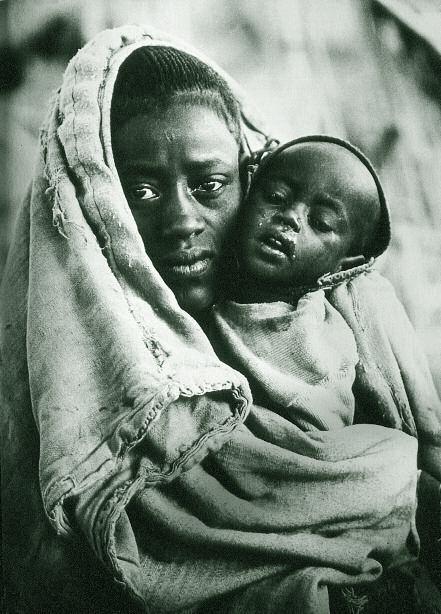

Mit der Nahrungsmittelproduktion befriedigt die Landwirtschaft ein Grundbedürfnis des Menschen Damit verbunden sind Eingriffe in die Natur Positiv wahrgenommen wird der Beitrag der Landwirtschaft zur Gestaltung der Landschaft, zur Erhaltung und Bereicherung von Lebensräumen sowie zur Pflege der Kulturlandschaft Negativ eingeschätzt werden Auswirkungen wie die Umweltbelastung durch schädliche Emissionen, der Rückgang der Artenvielfalt oder die Verarmung von Lebensräumen

Für die Ermittlung der Auswirkungen auf die Umwelt unter dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit stehen verschiedene Instrumente zur Verfügung. Davon wurden zwei ausgewählt: eine Auswahl agrarökologischer Indikatoren und eine vereinfachte Methode zur Beurteilung der Umweltbelastung der Landwirtschaft Beide Instrumente sind in einer Phase des Aufbaus. Es wird intensiv an Verbesserungen und Ergänzungen gearbeitet. Zusätzlich zu den Informationen über die beiden Instrumente wird der Bereich Biodiversität etwas vertiefter dargestellt sowie über eine Studie berichtet, die externe Effekte der Schweizer Landwirtschaft zu bewerten versucht

■■■■■■■■■■■■■■■■

1.3 Ökologie

1 . 3 Ö K O L O G I E 1 81

1.3.1 Agrarökologische Indikatoren

Die Auswirkungen der landwirtschaftlichen Tätigkeit auf die Umwelt, das Wohlbefinden der Tiere und die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen können mit Indikatoren gemessen werden Diese liefern Entscheidungsträgern und interessierten Kreisen Informationen und helfen ihnen, die Zusammenhänge zwischen Landwirtschaft und Umwelt besser zu verstehen Sie ermöglichen auch, die Effizienz der Massnahmen zur Förderung einer umweltfreundlichen Landwirtschaft zu beurteilen Die Indikatoren müssen leicht nachvollziehbar, zweckmässig, analytisch richtig, messbar und international vergleichbar sein Im Hinblick auf die Nachhaltigkeit dienen sie in erster Linie dazu, die Probleme mit langfristiger Wirkung und globaler oder regionaler Tragweite besser zu erkennen Daneben gibt es aber auch einzelne Indikatoren für lokale Probleme oder solche mit kurzfristigen Auswirkungen

Die Zahl der Umweltindikatoren ist gross. International beschäftigt sich u.a. die OECD mit dieser Fragestellung Unter den zahlreich verfügbaren Indikatoren wurde aufgrund der vorerwähnten Kriterien eine Auswahl getroffen Darunter befinden sich einige für die Schweiz besonders relevante agrarökologische Indikatoren der OECD sowie weitere, die speziell der schweizerischen Problemstellung entsprechen Für die Auswahl wurden wissenschaftliche Experten, interessierte Kreise sowie die Bundesämter beigezogen, die dem Interdepartementalen Ausschuss Rio angehören

1 . 3 Ö K O L O G I E 1 82 ■■■■■■■■■■■■■■■■

Zeit- und Raumdimension von Umweltproblemen lokal Toxizität für den Menschen Erosion Bildung von Photooxydantien Ökotoxizität Übersäuerung Biodiversität Treibhausgase Zerstörung der Ozonschicht regionalglobal Raum Z e i t ( J a h r e ) 1 1 000 100 10

Die agrarökologischen Indikatoren sind abgeleitet von Kriterien, die die vielfältigen Beziehungen zwischen Mensch und Umwelt beschreiben Da die Zusammenhänge komplex sind, lassen sich die Indikatoren nicht einzeln analysieren Zur besseren Verständlichkeit werden sie zusammengefasst und in sechs Gruppen aufgeteilt:

Landwirtschaftliche Prozesse: Stickstoff (N), Energie und Phosphor (P) sind die Triebkräfte der landwirtschaftlichen Produktion

Landwirtschaftliche Praxis: die Landwirte verwenden Hilfsstoffe für die landwirtschaftliche Produktion

Abiotische Ressourcen: die landwirtschaftliche Produktion hat Auswirkungen auf Wasser, Boden, Luft und Klima

Biotische Ressourcen: die Landwirtschaft wirkt sich auf die biologische Vielfalt aus

Umweltverhalten: das gesellschaftliche Verhalten sowie die Einkaufsgewohnheiten der Konsumentinnen und Konsumenten beeinflussen die Landwirtschaft

Verhalten den Tieren gegenüber: die Haltung der Konsumentinnen und Konsumenten und der Landwirte den Tieren gegenüber wird analysiert, wobei auch das Wohlbefinden der Tiere berücksichtigt wird

1 . 3 Ö K O L O G I E 1 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 83

Kriterien im Mensch-Umwelt-System Klima, Luft Boden Relief Wasser Flora, Fauna Belebte und unbelebte Natur Ernährung, Gesundheit Wirtschaft, Arbeit Erholung, Freizeit Verkehr, Mobilität Siedlung, Wohnen Mensch Dünger Pflanzenschutzmittel Futtermittel Maschinen 2 Klima, Luft, Wasser, Bodenfruchtbarkeit 3 Landwirtschaftliche Biodiversität Lebensraum für wildlebende Arten Landschaft 4 Verhalten gegenüber der Umwelt 5 Verhalten gegenüber den Tieren 6 Stickstoff Energie Phosphor 1 Landwirtschaft Art der Landnutzung Bereiche 1 2 3 4 5 6

Es sind zwei Arten von Indikatoren zu unterscheiden:

– Hauptindikatoren ermöglichen eine übersichtsmässige Bewertung, aus welcher Trends ersichtlich sind. Sie wenden sich vor allem an politische Entscheidungsträger und an die betroffenen Kreise

Zusatzindikatoren erlauben eine detailliertere Analyse, um zusätzliche Informationen zu erhalten sowie einen mit den Hauptindikatoren festgestellten Trend zu bestätigen oder zu relativieren Diese Indikatoren werden vorwiegend von Fachleuten verwendet

Die Indikatoren sind als Gesamtheit zu betrachten; bei der Bewertung der einzeln resultierenden Trends ist Vorsicht geboten Die ausgewählten Indikatoren sind nicht als statische Grösse zu verstehen Sie werden aufgrund neuer Erkenntnisse und Technologien, der Erwartungen der Gesellschaft und politischer Weichenstellungen weiterentwickelt Eine gewisse Konstanz ist jedoch unerlässlich, damit die Vergleichbarkeit gewahrt bleibt und die Entwicklung von Trends verfolgt werden kann

1 . 3 Ö K O L O G I E 1 84

–

1 . 3 Ö K O L O G I E 1 85 Zusammenstellung der ausgewählten agrarökologischen Indikatoren Kategorien Bereiche Indikatoren Methode Angaben AB2000 1 Stickstoff Landwirtschaftliche Stickstoffbilanz ■■■ Landwirtschaft- Anteil der Landwirtschaft an den liche Prozesse globalen Auswirkungen ■✐ Landwirtschaftliche Stickstoffeffizienz ✐■ Internationaler Vergleich ■■■ Umweltrisiko global und je Betrieb ■■■ Energie Energieverbrauch und -produktion ■■■ Anteil der Landwirtschaft an den globalen Auswirkungen ✐✐ Energieeffizienz ✐✐ Internationaler Vergleich ✐✐ Phosphor Phosphorbilanz ■■■ Düngemittel Stickstoff und Phosphor in Düngemitteln ■■■ Landwirtschaft- Grossvieheinheiten Schweiz ■■■ liche Praxis Grossvieheinheiten nach Regionen ■■■ (Verbrauch) Pflanzenschutzmittel Pestizidrisiko ✐✐ Verkäufe von Pflanzenschutzmitteln ■■■ Internationaler Vergleich ■■■ Futtermittel Einfuhr und Produktion von Futtermitteln ■■ Energie Fossile Energie ■■ Klima Treibhausgasemissionen aus der Abiotische Landwirtschaft ■■■ Ressourcen Anteil der Landwirtschaft an den globalen Auswirkungen ■■■ Internationaler Vergleich ■■■ Methanemissionen pro kg Milch ■■■ Luft ✐✐✐ Wasser Nitrat-, Phosphor- und Pestizidbelastung landwirtschaftlichen Ursprungs ✐✐ Anteil der Landwirtschaft an den globalen Auswirkungen ■✐ Boden Pestizidgehalt und Auswirkungen ✐✐ Erosion, Verdichtung ✐✐ Anteil der Landwirtschaft an den globalen Auswirkungen ✐✐ Landwirtschaftliche Verwendete Rassen und Arten ■■■ Biotische Artenvielfalt Von der Landwirtschaft abhängige Ressourcen wilde Arten ■✐ Lebensräume Ökologischer Ausgleich gesamthaft ■■ Ökologischer Ausgleich nach Zonen ■■■ Ökologischer Ausgleich nach Betriebstypen ■✐ Landschaft ✐✐✐ Gesellschaft ✐✐✐ Verhalten Konsumenten ✐✐✐ gegenüber Biomarkt ✐✐ Umwelt Pestizide, Nitrat in Nahrungsmitteln ■✐ Landwirte ✐✐✐ Biofläche oder ökologischer Leistungsnachweis ■■■ Bio, IP international ■■■ Ausbildung, Beratung ✐✐ Gesellschaft Markt und Wohlbefinden der Tiere ✐✐ Verhalten Landwirte ✐✐✐ gegenüber Tieren Tiere in tiergerechten Haltungsformen ■■■ Wohlbefinden der Tiere ✐✐✐ 1 Für den Agrarbericht 2000 verwendete Indikatoren Zeichenerklärung: Fett: Hauptindikatoren Normal: Zusatzindikatoren ✐ Indikatoren weiter zu entwickeln oder genauer zu bestimmen ■ Methode bzw Daten bekannt 1 2 4 5 6 3 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T

■ N-Bilanz: immer weniger N aus der Landwirtschaft

Der erste Agrarbericht beschränkt sich auf Resultate von ausgewählten Indikatoren, bei denen Angaben auf schweizerischer Ebene verfügbar sind Die Datenlage präsentiert sich auch bei diesen Indikatoren unterschiedlich Zeitreihen mit einer einheitlichen Referenzperiode sind deshalb nicht möglich. Die grössten Lücken bestehen in den Bereichen Luft, Wasser, Boden und Landschaft Am meisten Daten gibt es zu den landwirtschaftlichen Prozessen und zur landwirtschaftlichen Praxis Bei den Indikatoren, die die Beziehung Umwelt und Gesellschaft (Umweltverhalten) sowie Umwelt und Wirtschaft abbilden, drängen sich weitere Untersuchungen auf Der Einbezug fehlender Bereiche, eine genauere Umschreibung der Methoden sowie eine bessere Qualität und Verfügbarkeit der Daten sollen dazu beitragen, die Aussagekraft der ausgewählten Indikatoren laufend zu verbessern

Landwirtschaftliche Prozesse

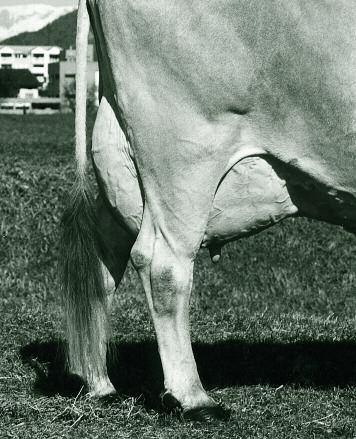

Die schweizerische Landwirtschaft erzeugt rund 60% der im Inland verbrauchten Nahrungsmittelenergie, bzw beinahe 75% des Eiweissverbrauchs Ein wichtiger Baustein von Eiweiss ist N Zusammen mit Energie und P sind es die Schlüsselelemente in der gesamten belebten Umwelt und damit auch im Zyklus Landwirtschaft-Ernährung

Die N-Bilanz wird nach der von der OECD verwendeten Methode «N-Bilanz an der Bodenoberfläche» berechnet. Dabei misst man die Differenz zwischen der gesamten, während eines Jahres zugeführten N-Menge (Mineraldünger, Abfalldünger, Hofdünger, biologische N-Fixierung und Einträge aus der Luft) und der dem Boden entzogenen NMenge durch Acker- und Futterbauprodukte wie Gras, Heu und Getreide

1 . 3 Ö K O L O G I E 1 86

in der Umwelt Entwicklung der N-Bilanz 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 1 N i n t

1 provisorische Angaben Input total Output total Bilanz 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000

Quelle: BFS

Die N-Belastung hat seit 1985 um 25% abgenommen. Der Input ging kontinuierlich zurück, während der Output ungefähr auf demselben Niveau geblieben ist Die Landwirte setzen heute den Stickstoff wesentlich effizienter ein als noch vor 10 Jahren

Die Hälfte der gesamten N-Menge wird in Form von Hofdüngern, ein Viertel in Form von Mineraldüngern zugeführt Der Rest stammt von den Ablagerungen aus der Luft und von der N-Fixierung durch die Leguminosen Entzogen wird N zu 80% durch die Gras- und Heuproduktion und zu 20% durch andere Kulturen

Die Zufuhr von N in Form von Hofdüngern hat seit 1985 kontinuierlich insgesamt um rund 20'000 t abgenommen Ab 1992 wurden auch deutlich weniger Mineraldünger eingesetzt. 1998 waren es 12'000 t weniger als 1992. Der Entzug von N ging bei der Gras- und Heuproduktion ab 1992 stark zurück Diese Entwicklung lief gleichgerichtet mit der Ausdehnung der LN, die als Wiesen extensiv oder wenig intensiv genutzt wird

■ N-Überschuss pro ha in der Schweiz entspricht dem europäischen Durchschnitt Enwicklung der N-Bilanz mehrerer OECD-Staaten

Die oben beschriebene Methode zur Berechnung der N-Bilanz wurde für die Jahre 1985 bis 1997 von allen OECD-Mitgliedländern verwendet

In den meisten Ländern geht der N-Überschuss durch die Landwirtschaft zurück, wobei allerdings zum Teil regionale Unterschiede bestehen Im Gegensatz zur Schweiz weisen die meisten OECD-Staaten, darunter auch die EU, die Mineraldünger als wichtigste N-Quelle aus. Beim Entzug von N ist in der EU dieselbe Entwicklung zu beobachten wie in der Schweiz Der Entzug beim Futterbau ist rückläufig, bei den Ackerkulturen nimmt er leicht zu

Hinsichtlich Verringerung der N-Überschüsse liegt die Schweiz im oberen Mittelfeld Der Überschuss pro ha entspricht in etwa dem EU-Durchschnitt.

in % von 1985/87 bis 1995/97kg

1 . 3 Ö K O L O G I E 1 87

Quelle: OECD Kanada USA Neuseeland Japan Frankreich EU Niederlande Österreich Schweiz Italien Deutschland 6 25 5 145 59 69 314 35 80 45 88 13 31 6 135 53 58 262 27 60 31 61 117 24 20 -7 -10 -16 -17 -23 -25 -31 -31

N/ha LN 1985–871995–97 -50050100150 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T

Veränderung

■ Umweltrelevante N-Verluste: Verringerung um 17% seit 1990

Die umweltrelevanten N-Verluste aus der Landwirtschaft setzen sich zusammen aus den Ammoniakemissionen im Stall, während der Lagerung von Hofdüngern und auf dem Feld (insgesamt gut die Hälfte der Gesamtverluste), der Nitratauswaschung (über ein Drittel) sowie den Lachgasemissionen aus Böden. Für alle diese Prozesse bestehen Modellrechnungen Die Ergebnisse dieser Berechnungen für rund 260 repräsentative Buchhaltungsbetriebe wurden auf den Sektor Landwirtschaft hochgerechnet Das Vorgehen zur Berechnung der umweltrelevanten N-Verluste ist anders als bei der N-Bilanz Die Ergebnisse sind deshalb nicht vergleichbar

Entwicklung der umweltrelevanten N-Verluste

■ Entwicklung des N-Verlustpotenzials

199019941998

Quellen: BUWAL, für 1990; IAW-ETH, für 1994 und 1998

Die umweltrelevanten N-Verluste aus der Landwirtschaft nahmen von 1990 bis 1998 gesamthaft um 17% ab Je nach Zone entwickelten sie sich zwischen 1994 und 1998 ganz unterschiedlich Im Talgebiet gingen die umweltrelevanten N-Verluste um 13% zurück, im Berggebiet erhöhten sie sich um 6% Dies lässt sich dadurch erklären, dass der Viehbestand im Berggebiet zu-, im Talgebiet jedoch abgenommen hat Besonders im Talgebiet ist gleichzeitig auch der Mineraldüngerverbrauch zurückgegangen. Allerdings sind die umweltrelevanten N-Verluste im Talgebiet 1998 mit 60'000 t entsprechend der grösseren Produktion höher als im Berggebiet mit 29'000 t

Entwicklung des N-Verlustpotenzials nach Betriebstypen in der Talzone AckerbauFutterbauKombiniertAufstockung

1 . 3 Ö K O L O G I E 1 88

N i n 1 0 0 0 t

0 120 100 80 60 40 20 107 95,9 88,9

N i n k g / h a Verlustpotenzial 1994 Verlustpotenzial 1998 Quelle: IAW-ETH 0 250 200 150 100 50

■ Energieverbrauch seit 1990 stabil

Das N-Verlustpotenzial bezeichnet den N, der theoretisch in die Umwelt entweichen kann Es umfasst die Summe der Stall- und Lagerungsverluste, den Verlust beim Ausbringen und des in den Boden gelangenden, aber von den Pflanzen nicht ausgenutzten Stickstoffs. Das N-Verlustpotenzial entwickelte sich je nach Betriebstyp zwischen 1994 und 1998 unterschiedlich

Das N-Verlustpotenzial der Aufstockungs- und Ackerbaubetriebe war 1998 gegenüber 1994 stark vermindert, was weitgehend mit dem abnehmenden Einsatz von Düngern erklärt werden kann Trotzdem weisen die Aufstockungsbetriebe sowohl 1994 wie 1998 das höchste N-Verlustpotenzial auf Das N-Verlustpotenzial war auch bei den übrigen viehhaltenden Betrieben höher als bei den Ackerbaubetrieben Dies ist auf den hohen Anteil an Hofdüngern am gesamten N-Düngerverbrauch zurückzuführen, denn die N-Verluste sind bei den Hofdüngern höher als bei den Mineraldüngern Beim N-Verlustpotenzial der Futterbau- und der kombinierten Betriebe war 1998 gegenüber 1994 keine Verbesserung festzustellen.

Bei der Energie wird sowohl die Entwicklung des Energieverbrauchs durch die Landwirtschaft betrachtet als auch diejenige, die in Agrarerzeugnissen enthalten ist

Entwicklung der eingesetzten Energie und der Energie in Agrarerzeugnissen 197019801985199019951998

In der Zeit von 1970 bis 1990 stieg der Energieverbrauch, stabilisierte sich aber im Verlauf der neunziger Jahre Gleichzeitig erhöhte sich die in Agrarerzeugnissen enthaltene, für die menschliche Ernährung nutzbare Energie Sie ist in der Zeit von 1970 bis 1990 um mehr als 20% gestiegen. Trotzdem stieg der Energieverbrauch der Landwirtschaft in der Periode 1970 bis 1990 schneller als die Energieproduktion Dies ist vor allem auf den Ersatz von menschlicher und tierischer Arbeitskraft durch Maschinen, Fahrzeuge und andere technische Hilfsmittel zurückzuführen. Seit 1990 ist nun eine allgemeine Stabilisierung der Situation eingetreten, wie im direkten Vergleich zwischen der eingesetzten Produktionsenergie und der in Agrarerzeugnissen enthaltenen Energie zum Ausdruck kommt

1 . 3 Ö K O L O G I E 1 89

T e r a j o u l e Energie für Produktionszwecke Energie in Agrarerzeugnissen Quelle: Rossier 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T

■ P-Bilanz: starke Verringerung der P-Überschüsse

Bei der P-Bilanz wird die schweizerische Landwirtschaft wie ein Betrieb betrachtet. Die Zufuhr umfasst importierte Futtermittel, Mineral- und Abfalldünger, das importierte Saatgut und die Depositionen aus der Luft Die Wegfuhr setzt sich aus den pflanzlichen und tierischen Nahrungsmitteln und andern Produkten zusammen, welche die Landwirtschaft verlassen

■ Mineraldüngerverbrauch ist stark rückläufig

Die P-Überschüsse sind von 1990/92 bis 1998 von knapp 20'000 t P auf 9000 t zurückgegangen Zurückzuführen ist dies auf die Abnahme der Zufuhr, vor allem durch den verminderten Einsatz von Mineraldüngern und durch die tieferen Futtermittelimporte Gleichzeitig hat die Wegfuhr leicht zugenommen

Landwirtschaftliche Praxis

Zu diesem Bereich zählen Indikatoren, die den Einsatz von landwirtschaftlichen Hilfsstoffen (Dünger, Pestizide, Futtermittel, Energie) aufzeigen Angaben zum Verbrauch lassen allerdings nur indirekt umweltbezogene Schlüsse zu Es sind zusätzlich Risikoanalysen und Beobachtungen im Feld erforderlich

Das Rückgrat der Nährstoffversorgung der schweizerischen Landwirtschaft bilden die Hofdünger Zur Ergänzung des Bedarfs werden Mineral- und Abfalldünger eingesetzt Über den Mineraldüngerverbrauch besteht eine langjährige Statistik.

Der Gesamtverbrauch an N- und P-Mineraldüngern hat seit Anfang der neunziger Jahre stark abgenommen. Während der Verbrauch an P-Düngern heute noch halb so hoch ist wie 1950, ist der Rückgang beim N-Mineraldünger weniger ausgeprägt Der Verbrauch liegt etwa in der Höhe der siebziger Jahre

1 . 3 Ö K O L O G I E 1 90

Entwicklung der P-Bilanz 1990–92199319941995199619971998 P i n t Quelle: FAL Total Zufuhr Bilanz Total Wegfuhr 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000

Entsprechend der Tierart und dem Tiergewicht wird ein Normwert für den Hofdüngeranfall gebildet, die Düngergrossvieheinheit. Eine Einheit entspricht 35 kg P und 105 kg N, die pro Kuh und Jahr im Durchschnitt ausgeschieden werden

Der gesamte Nutztierbestand, ausgedrückt in Düngergrossvieheinheiten, hat in der Schweiz seit 1990 deutlich, um 140'000 Einheiten oder knapp 10%, abgenommen

1 . 3 Ö K O L O G I E 1 91 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T

Entwicklung

1946195019561960196619701976198019861999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1990 N Quelle: SBV P 0 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 i n t

Tieferer Tierbestand reduziert Hofdüngeranfall Entwicklung des Tierbestandes 1990199419961998 D G V E 1 i n 1 0 0 0 Quelle: BFS 1 DGVE: Düngergrossvieheinheit 0 1600 1200 800 400 1443 1376 1336 1303

des Mineraldüngerverbrauchs

■

■ Tierbesatz geht in viehstarken Gebieten zurück

Die kantonalen Daten zum Viehbesatz werden gruppiert auf Grund des Viehbesatzes je ha Kantone mit ähnlich hohen Viehbesatzdichten werden zusammengefasst

Entwicklung des Tierbestandes gruppiert nach Viehbesatzdichte

■ Pflanzenschutzmittel: 30% weniger verkauft als 1990

Der Tierbesatz ist in der Schweiz je nach Gebiet sehr unterschiedlich Die Inner- und die Ostschweiz weisen eine überdurchschnittliche Tierdichte auf, während die Westschweiz wegen des ausgedehnten Ackerbaus, die Berggebiete entsprechend der geringeren Rauhfutterproduktion, weniger Tiere pro ha halten Die übrigen Mittellandkantone nehmen eine Mittelstellung ein. Der Tierbesatz hat vor allem in den viehstarken Gebieten abgenommen

Die hier verwendeten Daten basieren auf der Pflanzenschutzmittel-Statistik und werden in die verschiedenen Biozidgruppen aufgeschlüsselt.

Entwicklung des Pflanzenschutzmittelverkaufes

Der Verkauf von Pflanzenschutzmitteln ist zwischen 1990 und 1998 um rund 31% von 2'300 t auf 1'600 t aktive Substanzen zurückgegangen. Die beiden am häufigsten eingesetzten Stoffgruppen, Fungizide und Herbizide, weisen in dieser Zeitperiode eine Abnahme um 25% aus Mit 77% am deutlichsten rückläufig ist der Verkauf von Wachstumsregulatoren.

1 . 3 Ö K O L O G I E 1 92

D G V E 1 / h a

1 Düngergrossvieheinheit 1990 1994 19961998

TG,

GR,

0,0 2,0 1,2 1,4 1,6 1,8 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2

Quelle: BFS

GE, NE, VDBL, BS, SH, JU FR, BE, SO, AG, ZH LU, SZ, UR, NW, OW, GL, ZG

SG, AI, AR

TI, VS

i n %

Fungizide, Bakterizide und Samenbehandlungsmittel Herbizide Insektizide Wachstumsregulatoren Total 19901992199419961998 0 120 100 80 60 40 20

Quelle: Schweizerische Gesellschaft für Chemische Industrie

■ Pestizidverbrauch in der OECD

Die Mitgliedländer der OECD erheben Daten über den Verbrauch und die Verkäufe von Pestiziden Bei den Angaben handelt es sich um die Menge aktiver Substanzen Dadurch werden internationale Vergleiche ermöglicht, wobei jedoch angesichts der unterschiedlichen Bodenarten, klimatischen Bedingungen und Bewirtschaftungsweisen bei der Interpretation Vorsicht geboten ist Auch sind die Erhebungsmethoden nicht vollständig harmonisiert

Entwicklung des Pestizidverbrauchs mehrerer OECD-Staaten

Veränderung in % von 1985/87 bis 1995/97Aktive

Anmerkungen: Daten der EU ohne Deutschland und Portugal.

Die unter 85–87 aufgeführten Daten der Schweiz sind diejenigen von 1988.

Bei den Daten 95–97 sind für die USA diejenigen von 91–93 und für Kanada diejenigen von 1994 eingetragen.

Quelle: OECD

In den meisten OECD-Ländern stagnierte der Pestizidverbrauch im letzten Jahrzehnt oder ging gar zurück Die Schweiz gehört nicht zu den Ländern mit dem stärksten Rückgang; sie liegt im Durchschnitt der EU.

1 . 3 Ö K O L O G I E 1 93 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T

Neuseeland Frankreich USA Japan Kanada EU Schweiz Österreich Niederlande Schweden 3 690 96 897 377 577 97 672 35 370 333 804 2 456 5 670 20 241 3 885 3 752 97 229 373 115 84 850 29 206 253 684 1 832 3 552 10 553 1 454 1 0 -1 -13 -17 -24 -25 -37 -48 -62

Substanzen in t 1985–871995–97

-60-50-40-30-20-1001020

■ Treibhausgasemissionen: Landwirtschaft trägt mehr zur Reduktion bei als die übrigen Verursacher

Abiotische Ressourcen (Klima, Luft, Wasser, Boden)

Die landwirtschaftliche Tätigkeit kann eine chemische oder physikalische Belastung der abiotischen Ressourcen zur Folge haben. Stichworte dazu sind Nitrat und Pestizide im Wasser, Eutrophierung der Gewässer und des Bodens oder Treibhausgasemissionen Landwirtschaftliche Nutzflächen können aber auch eine Pufferwirkung ausüben und die Umweltqualität verbessern Zudem kann sich die Schädigung der abiotischen Ressourcen durch ausserlandwirtschaftliche Emissionen auch negativ auf die Landwirtschaft auswirken

Aus methodischen Gründen oder mangels geeigneter Daten ist eine Zusammenfassung der Informationen bezüglich Emissionen im Wasser, in der Luft und im Boden sowie bezüglich Erosion auf nationaler Ebene im Augenblick schwierig Für den ersten Agrarbericht wird deshalb darauf verzichtet Daten von guter Qualität gibt es dagegen bei den klimarelevanten Treibhausgasemissionen.

Im Bereich Klima können die Treibhausgase nach den vier Hauptquellen unterschieden werden: Verkehr, Industrie und Gewerbe, Land- und Forstwirtschaft sowie Haushalte Für die Jahre 1980 bis 1995 werden die durch den Menschen effektiv verursachten gesamtschweizerischen Luftschadstoffemissionen erfasst, ab 1995 wird auf Prognosen abgestellt Die Berechnungen beziehen sich auf die Emissionen der drei in der Landwirtschaft am häufigsten anfallenden Treibhausgase CO2, Methan und Lachgas, wobei Methan- und Lachgasemissionen in CO2-Äquivalente umgerechnet werden.

1 . 3 Ö K O L O G I E 1 94

Entwicklung der Treibhausgasemissionen: Schweiz total sowie Land- und Forstwirtschaft

■ Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft in der Schweiz stärker rückläufig als im Durchschnitt der EU

Sowohl die treibhausrelevanten Emissionen der gesamten Gesellschaft als auch diejenigen der Landwirtschaft sind seit Beginn der achtziger Jahre kontinuierlich am Sinken Der Anteil der Landwirtschaft an den Gesamtemissionen ist in diesem Zeitraum von 21% (1980) um rund 3 Prozentpunkte auf 18% (Prognose 2000) gesunken Den Hauptanteil der Emissionen der Landwirtschaft machen Methan und Lachgas aus. Diese Gase stammen vor allem aus der Tierhaltung Die Reduktionserfolge der Landwirtschaft sind zurückzuführen auf den Abbau des Tierbestandes, auf die bewusste Wahl emissionsoptimierter Lager- und Ausbringungstechniken von Hofdüngern sowie auf die Sensibilisierung der Landwirte und Landwirtinnen, Mist- und Gülle zum optimalen Zeitpunkt auszubringen

Angaben zu den Treibhausgasemissionen stehen für alle OECD-Länder zur Verfügung. Da die Vorgaben jedoch nicht überall gleich sind, ist beim Vergleich eine gewisse Vorsicht geboten

Veränderung der Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft in verschiedenen Ländern der OECD in % von 1990/92 bis 1995/97

1 . 3 Ö K O L O G I E 1 95 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T

1980198519902000 1995 i n t Total Schweiz Land- und Forstwirtschaft Quelle: BUWAL 0 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000

Quelle: OECD Kanada USA Niederlande Italien Österreich Neuseeland EU Frankreich Schweiz Japan Deutschland 7 4 1 12 1 -1 -2 -3 -6 -6 -8 -10-5051015