朱肇維主任專訪

三峽得利於得天獨厚的地理環境,自清朝開始即有茶歷史,但在1980年代三角湧茶產業一度落 沒。直至1990年代,飲茶有益健康的觀點廣為所知,茶農們重拾機具,才讓三峽茶產業重振旗鼓、 再度聲名遠揚。

此一波折也向我們發出了警訊,茶文化似乎沒有那麼深刻地印在三峽在地人心中。而無形的文化

北大高中結合深耕在地文化和學生學習素 養養成兩個目標,硬體方面將茶園和藍染坊搬 進高中校園;軟體方面的課程設計及師資也有 完善的準備,讓北大高中能撐起全臺獨一無二 的校訂必修「三峽學」。

「三峽學」是北大高中校訂必修課程,由 朱肇維主任帶領北大高中教師組成的課程研發 團隊共同構思而成。主要以三峽著名的藍染與 茶為兩大主軸,培養學生多元學習能力。為期 一年的必修並非簡單的外訪體驗,以課程主軸 之一的茶為例,在學生們出訪茶園參觀前,必 須要先上完紮實的前導課程。

大量的小組實作,從做中學,重視感官體驗。

北大高中在地特色課程「三峽學」播下三峽傳統產業創新的種子—— 文: 史芸軒 / 圖: 朱肇維主任 /排版設計: 王柏翔、吳秉勵 03 三峽誌——茶思 ‧ 雋永

翻轉過去單向填鴨的教育方式,課程中有

課程循序漸進,從常見的手搖飲帶入三峽茶歷 史,深入說明茶種、水質和專業感官品評方 式,再實際品水、品茶,讓學生們親身體會三 峽茶的甘美以及三角湧的茶文化底蘊。 課程最後由學生們設計茶葉包裝,由校方 委託茶行產出實際成品,用以作為學校國際 交流的禮品,讓國外賓客對三峽茶文化印象深 刻。北大高中也曾與三峽農會、在地茶行以及 臺北大學人文學院舉辦新春封茶雅集,邀請茶 藝師演繹茶道,對許多人來說是難得接觸茶道 的機會,活動也因此大受好評。

資產保存一直是三角湧這塊土地上,關心在地文化資產的有志之士們奮戰的議題。新北市立北大高級 中學108課綱校訂必修教師社群的召集人朱肇維主任接受北大新聞社專訪,慷慨地與我們分享他在教 學現場的經驗及想法。 茶園、染坊與北大高中—— 不止步於「體驗」的深度文化學習 「 我們希望先讓學生對三峽文化有感 受,才能有動力產生具體的行動。」

是朱主任自身歷史老師的身份,讓他自身對在 地文化抱持相當謙虛的態度。在決定特色課程 要結合在地文史後,課程研發團隊並沒有直接 著手設計,反而是先拜訪了在地嚮導。

和北大高中的學生們相同,教職員們多也 來自各方,因此在認識本地文史這方面也須有 精於此道的領路人,在三峽從事社區文史研究 已有二十餘年的林炯任老師於是被朱肇維主任 「找上門」。

林炯任老師帶著教師們走遍三角湧地區的 遺跡,學習製茶和藍染的專業知識。團隊在經 過大量探索後,發展課程雛形並深入學習相關 知識。研發期間也在校內以選修課的形式逐步 嘗試,經過幾番滾動式修正,三峽學才正式誕 生。

其後,研發團隊也與海山學研究中心的洪 健榮教授結識,和多個團體合作舉辦大三鶯走 路節、大溪走讀、綠茶季等活動,為靜謐的三 峽注入豐沛的活力。

從無到有的過程,旁人聽來都會覺得相當 辛苦,但朱主任不以為忤,更以藍染製成為比 喻,雖然耗時費力,成品卻也獨一無二。朱主 任愉快地表示過程中遇到不少貴人,讓團隊有 更深厚的專業將課程設計得更加完備。

▲北大高中透過大師作品入校的活動, 不但可以探索在地的故事,更可以豐富心靈。 04 北大高中在地特色課程「三峽學」播下三峽傳統產業創新的種子 「 一開始是我主動聯繫林炯任老師,心 情忐忑地想向他討教,沒想到老師開始 帶著我們上山下海。」朱主任笑著說。 三峽學這樣龐大完整的課程絕非一蹴可 幾,朱肇維主任坦言自己非三峽本地人,或許

「校內茶園想試著讓學生以科技智慧農業的 方式培育、化學老師們想嘗試其他萃取藍染原 料的方式、希望能與茶行合作架設智慧農業的 網路平台、近期打算參加聯發科的競賽⋯⋯」 當被問到課程還有什麼規劃,朱主任流暢地回 應,令人不禁讚嘆課程研發團隊源源不絕的創 意。 北大高中三峽學課程已獲新北市教學卓越 獎特優肯定,但對於教學者而言,教學現場的 評估、檢討、創新似乎都不會因此停止。朱肇 維主任和團隊在設計課程的同時,其摸索過程 或許就已親身示範何謂自主探索及多元學習。 不同領域的教師們結合自身所長,激盪在地文 史課程的各種可能,讓文資保存緊扣教育,成 為三峽學子們鍛鍊學習能力的一環,化為「峽 客」們的軟實力,同時也讓三峽文史能不斷創 新、傳承。 平地起高樓—— 打造穩健的基底、尋找專業的夥伴 展望未來—— 不會停下腳步的鳶山峽客 ▲ 二零二一年北大高中新春封茶雅集活動 圖源:中時新聞網(蔡雯如攝) 網址:https://www.chinatimes.com/ realtimenews/20210417003005-260421?chdtv

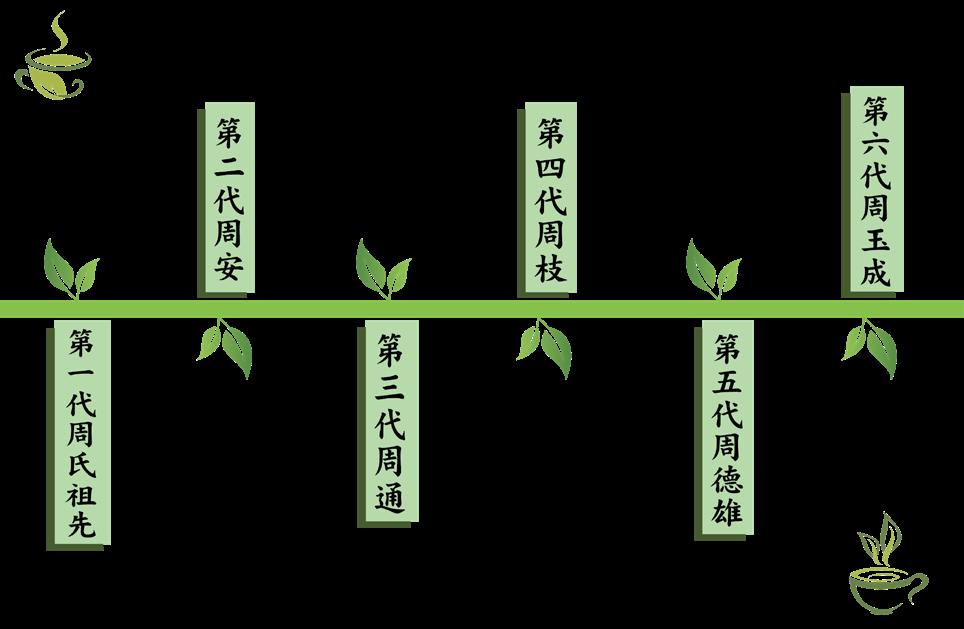

三峽多面環山、雲霧繚繞,集地理、歷史、 人文等眾多優點於一身。自1860年代起,在 茶文化的歷史添上許多無法抹滅的色彩。這次 的採訪很榮幸邀請到在地經營茶行多年的祥興 行老闆——周玉成先生。

周家祖先早期在福建安溪務農,而後遷 徙至三峽,帶著茶苗尋找適合種植的林地開 墾種植、採收、製作、販售以維持生計。周老 闆回憶道:「家中有八個兄弟姊妹,從小就在 茶園和柑橘園中長大,必須分擔茶園和果園的 工作。上學前的第一件事就是去茶園採茶,再 加上是家中長子,每一道製茶的程序都必須要 學會。從搬運、炒菁、揉捻到解塊,白天上學 晚上製茶,常常凌晨一、兩點都還沒睡,這樣 的辛勤的日常一直從小學持續到國中。」隨著 大眾對茶葉的需求量上升,工作量也開始逐漸 增加,每天的生活被製茶佔據大半,導致他有 一段時間非常抗拒製茶。後來由於父母忙不過 來,也不捨得他們那麼辛苦,以孝心為契機, 重拾家中的製茶工作。

周老闆的父親周德雄先生是三峽著名的製

和蜜香紅茶外,海山包種茶和龍井茶也是構成 三峽茶歷史不可或缺的一部份。周老闆提到, 在早期許多外省的軍人因戰爭而來到臺灣,他 們在家鄉最常喝的就是龍井茶。將領們藉品茶 解鄉愁,在臺灣帶起了一股龍井茶的風潮,三 峽就是當時龍井茶的最大產出地。隨著退役 軍人逐漸減少,喝龍井茶的人口越來越稀少, 就改以出口國外為主。周老闆說道:「海山包 種茶是三峽的輝煌歷史,並不會隨著時間被遺 忘,老饕愛包種茶的心是不會改變的。」 製茶從一開始採摘茶葉就必須謹慎—— 「二十四節氣是採收茶葉的最佳指南。」周先

薪火相傳的茶香— 文: 趙珮妤 / 圖: 周老闆老闆 /排版設計: 王柏翔、吳秉勵 三峽誌——茶思 ‧ 雋永 三峽茗茶祥興行 05

我爸爸認為製茶就跟做人做事一樣要用心和負責。 每一個環節都很關鍵,成功與否都掌握在自己手中。

茶達人,他參與的每一場製茶競賽都得到不錯 的成績,更曾獲得「包種茶王」的封號。由於 父親對於製茶的嚴謹態度和優異表現,周先生 也在茶葉的製作上不斷的學習改進,讓周家製 茶技藝代代傳承。 目前三峽主要栽種的茶種為青心柑仔,又 以碧螺春和蜜香紅茶最為著名。但除了碧螺春

酵。每一類的茶葉在後續加工上都必須仔細的 依外觀、味道和含水量等進行不同的處理,產 出的茶葉必須外觀均勻、沖泡出的茶湯必須溫 潤甘甜。

「以前客人都會親自到店裡試喝再選購, 有濃濃的人情味和鄉土風情」周先生感嘆,現 今網路便利的生活形態讓許多消費者只因包裝 精美、價錢低廉就購買茶葉,讓許多踏實真誠

▲2019-2021年於國際之比利時美食風味評鑑比賽 中,榮獲最高榮譽三星獎章,獲得來自世界的肯定。 薪火相傳的茶香——三峽茗茶祥興行 06 ▲周先生正細心的替客人泡茶,絲毫不馬虎, 讓客人有賓至如歸的感受。 生向我們說明茶葉可因季節、濕度、溫度以及 製程的不同,分為未發酵、部分發酵和完全發

的製茶人被忽視。「我們在意的是優良的品質 和信譽。」疫情的影響也讓茶行舉辦的體驗、 研習課程完全暫停,客人也因此無法好好品嘗 和選購茶葉。「希望生活能早日回到正常的步 調。」 儘管體驗活動及課程受到疫情的干擾,祥 興行依舊在今年於比利時舉行的國際米其林食 品風味評鑑中讓三峽的蜜香紅茶榮獲三星的肯 定。透過不斷參與國際評鑑,周先生希望未來 能讓三峽的茶在國外開闢另一個新的市場,延 續三峽自清代流傳下來的茶文化。 製表:趙珮妤

研究中心主任的賴賢宗教授參與訪談,為讀者們分享其茶禪研究與原生茶種在北部地區的復育經驗。

「茶禪能淘洗我們的身心,它是一種文化

薰陶。」「茶禪」是賴教授埋首多年的學術領 域,概念出自唐代趙州禪師,其將佛的文化融 入茶席之中,如同儒茶與道茶一樣,是茶文化 與其他文化相結合的體現。教授相信,傳統不 會像骨董一樣只能擺在博物館裡,而會因應潮 流發展發展出新的脈絡。

製茶工序繁瑣,浪青、揉捻、走水⋯⋯但 凡每一步都在考驗職人的技術與耐力。教授認 為,製茶與品茶的過程就像是一個身心修練的 過程,我們要有一顆柔軟的心,過度剛強會導 致無法跟他人有效溝通並營造良好關係。對於 最後的每一口茶,我們應懷有感恩之念,不斷 地澱化內心,便能靜悟出心境上的改變,持續 進步。

如人飲茶,其味自知 賴賢宗教授專訪 文: 王柏翔 / 圖: 賴賢宗教授 /排版設計: 王柏翔、吳秉勵 因鄉土精神而起的茶人生 耕耘地方的熱情茶文化推手—— 07 『它屬於臺灣本土』正是它的價值所在, 而我們的工作就是去將它給挖掘出來! 三峽誌——茶思 ‧ 雋永 「茶」自古以來在臺灣這塊寶島發展的脈絡中,一直佔有舉足輕重的地位。從清領時期風靡外國 市場的「Formosa Tea」,經日治時期名聞遐邇的「日東紅茶」,到今日在世界遍地開花的手搖茶飲 店系統,茶的文化一直在順應著時代,藉著不同的方式流傳。 藉著本次的茶人專訪系列專欄,筆者有幸邀請到人文學院教授兼國立臺北大學東西哲學與詮釋學

「這不我們從小就喝茶長大的嘛!『茶』可 是臺灣重要的文化。」對於其投入畢生於「茶」 的契機,教授的答案相當地純粹樸實。 初從中原傳出的茶文化,隨著時代演進, 在各地演變出許多深具地方特色的分支文化, 如日本的茶道以及韓國的茶儀等。而在臺灣也 存在著能與之並列的獨特文化——「奉茶」。 早期的臺灣社會,路邊家戶外隨處可見奉茶供 路人解渴,「奉茶」不僅是茶文化在臺灣鄉土 根深的展現,更是能向外展現臺灣無私奉獻精

應盡的社會責任。

除了自外傳入的中國茶種,其實臺灣本島 本就也有不少的野生茶種分布於深山中。根據

《諸羅縣志》紀載:「水沙連內山茶甚伙,味 別色綠如松蘿。」可知當時臺灣的中部山區內

便已有野茶分布。為了追尋臺灣原生的野茶, 教授亦遠赴高雄市六龜區的深山,並帶了其茶 種回北部培育。茶苗對於周邊環境十分敏感, 讓它在異地生長實屬不易之事,尤其將它培育

灣這片埔地的原生種茶樹。

條件齊備,只缺機會 多喝茶吧! ▲▼ 雖然製茶過程辛苦,但對於教授與 同行茶友來說皆是寶貴的經驗。 耕耘地方的熱情茶文化推手 08 神的重要無形資產。 從茶種被引入至今,三峽的茶產業在經歷 一波波高低潮後仍在三峽地區屹立不搖,未曾 中斷。對於教授來說,如何去關心身邊這些淵 遠的重要脈絡資產,是身為臺北大學的一份子

於平地更是未曾有人嘗試過。但他仍希望未來 有一天能讓臺北大學的學生親自接觸到屬於臺

在此次的訪談中,教授提點了三項三峽地 區在推行茶產業上的優勢。首先,根據多方文 資以及地方父老說法指出,三峽是清朝茶葉引 入臺灣後第一個種植的地方;其次,從最初的 清領時期,經日治時期,到現代幾乎各時期三 峽地區都有聞名中外的茶葉品牌;最後,三峽 是臺灣有產茶的地方之中,少數高品質白茶、 紅茶跟綠茶皆有生產的地方。可以說三峽不缺 優勢,只盼有個機會能被大家發現。 除了現有的優勢外,三峽地區在茶產業發 展上潛在的優勢其實也不少。未來三鶯線通車 後,將縮短三鶯地區與臺北市區的車程,能為 三峽帶來更多的假日遊客人潮,交通易達性提 昇將有助於讓更多人來到三峽發現三峽的茶資 產。除硬體建設之外,積極熱心的地方人士也 是重要的估建,關注地方事務並善盡社會責任 的大學生、為地方產業東奔西走的機關幹部, 以及帶著光榮使命感希望為地方盡一份心力的 鎮民們皆是未來重振三峽茶產業的重要關鍵。 除了農會以及多座茶園、茶行外,三峽地 區也有許多將茶文化融入自身佛法或禪法的佛 寺與道場。對於茶文化有興趣的人,賴教授都 強烈建議他們前往,親自體驗感受傳統茶文化 的魅力。另外在採訪的最後,賴教授仍不忘建 議讀者多多喝茶,多感受這個乘載著深遠文化 的平台。相信每個品茶者都能讓心靈變得與茶 一樣細膩,藉著茶得到許多靈感,充實人生。 願一切飲我茶者身心光明,離苦得樂。

代與第五代老闆黃正忠、黃耀寬父子共同經營。藉著這次與海山學研究中心的合作,本社十分榮幸能 夠邀請第五代黃耀寬老闆與我們分享這間百年茶行的點滴。

傳承與高峰

天芳茶行自黃氏祖先來臺後,一直從事種 茶的工作。自國民政府遷臺後,因三峽的特有 品種「青心柑仔」做出來的碧螺春與龍井茶, 其味道與中國炒菁綠茶類似而大受歡迎,也滿 足了來臺官軍民的思鄉情緒,從那時開始天芳 茶行就專注做綠茶。八零年代是三峽茶葉的顛 峰,據說當時全臺灣的三成以上的茶葉都是由 三峽供應,亦帶動三峽地區的經濟發展。

臺灣茶產業走下坡

茶是早期臺灣人生活上的必需品,但後來

以往天芳茶行一年四季都只做綠茶,但茶 葉在夏秋兩季的兒茶素含量最高,味偏苦澀而

以三峽以榮── 文: 陳晉榮、黃凱賢老闆、王柏翔 /圖:陳晉榮 /排版設計:王柏翔、吳秉勵 10 三峽誌——茶思 ‧ 雋永 09 天芳茶行 身為老字號的店家,我們以三峽以榮!全臺灣只有三峽有青心柑仔,我們佔據極 大特色! 「芽是濃度,葉子是香味。一心二葉就是說,葉子在一芽兩葉的時候是最好。」「青心柑仔」是 茶的品種,枝葉無固定生長方向,且萌芽期不一致而必須全數手工採收,量少且精緻的青心柑仔,一 直是三峽成福天芳茶行引以為傲的心血。這間百年歷史的茶行擁有自己的茶園與製茶廠,目前由第四

柳暗花明又一村

咖啡的引入嚴重打擊了茶在飲品市場上的地 位。80年代,中國茶葉市場向全球開放,取 代了臺灣綠茶在全球市場的位置,無疑雪上加 霜。面對生意大量流失,不少茶行關門售地。 這波低潮下,天芳茶行亦未能倖免,進口茶的 出現,外加當時的主流品味從綠茶轉向高山 茶,讓他們流失許多合作的批發商。

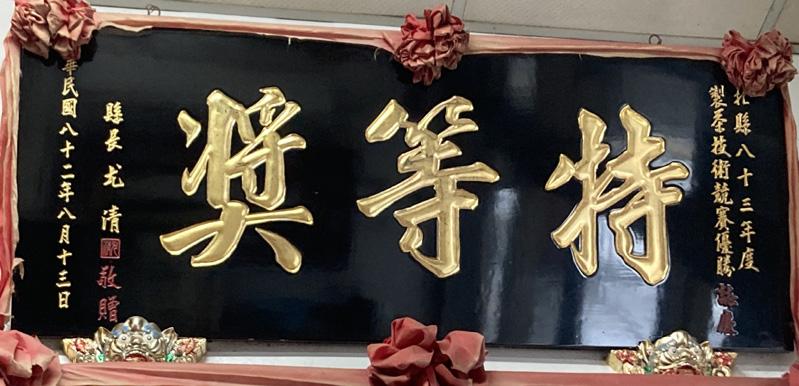

價格差,因此需要靠茶葉收益較佳的春天平衡 損益。後來於民國98年茶改場邱垂豐副場長 的指導及三峽區農會的幫助下,茶行開始在夏 秋兩季改做蜜香紅茶,一做就是十二年,更先 後榮獲民國九十七年第一屆紅茶冠軍以及代表 三峽參加的民國九十八年全國紅茶製茶技術競 賽亞軍。 黃老闆說道,天芳茶行從過往完全批發, 現今走向精緻化,參加各大比賽並藉著一次次 獲獎建立品牌。於民國八十二年,天芳茶行獲 得他們的第一份殊榮——「臺北縣八十三年度 製茶技術競賽特等奬」。從第一次出賽至今, 天芳茶行已經拿了十三、十四次冠軍。 ▲ 於民國八十二年獲得的製茶技術競賽特等 獎,是天芳茶行最早也是最引以為傲的成就。

相比以往只重批發,天芳茶行現今透過合 作舉辦導覽、體驗製茶等活動持續開發新客 源,同時也向各個年齡層推廣茶文化。在疫情

之前,天芳茶行跟「甘樂文創」合作,每個禮 拜舉辦三到四場導覽。從採茶、製茶、揉茶、 到乾燥,來客能夠體驗到完整的製茶過程,並 品嚐自己的作品。這個活動可以增加來客對飲 茶的認同,而且他們會知道怎麼泡茶(很多人

不敢喝茶其實就是因為不會泡)。以前黃老闆 爸媽的那個年代,滿四十人才開團,現在是一 個人就開了,因為黃先生相信,體驗好的話,

一個人也可以有好的推廣效果。

天芳茶行近期亦開始和附近的國小、農會 以及海山學研究中心進行合作,對外舉辦體驗 活動。黃先生希望透過和學校、農會等單位合 作,能把天芳茶行及三峽茶葉推廣出去。

踏入資訊年代,社交媒體大行其道,天芳 茶行自然也沒理由錯過這波潮流,分別在臉 書、蝦皮等平台開設專頁,更新各種新品及茶 行相關消息。以導覽服務結合科技,回覆速度 更是迅速。

與三峽許多商家一樣,黃老闆認為三峽地

11 以三峽以榮─天芳茶行 10

區若要發展出以茶葉為主軸的觀光產業,現況 下仍有許多需求要滿足。相較起坪林、宜蘭等 地,三峽由於聚落型態因素,缺少旅宿設施與 停車空間,且周邊地區的特色景點也較不豐 富,難以撐起一天以上的行程規劃。上述幾點 都使三峽難以成為大眾旅遊的首選,三峽地區 的優質產業都無法有效地向外推廣。若能克服 這些課題並結合現有資源,黃先生相信如同璞 玉的三峽也能大放異彩! 勇於開拓,自強不息 盼有一條龍的旅遊廊帶 創造出新的潛力 我們現今仍會不斷地學習新的知識與製程。 臺灣的茶葉能在世界上知名正是因為我們都在不斷地精進。 結語 黃老闆表示,當前仍是把茶葉做好,另一 點是嘗試與別人合作,設計一些加入茶葉元素 的創意產品,創造新的市場。黃老闆也希望在 疫情趨緩後,能夠把導覽活動做得更好,讓更 多人了解天芳對茶葉的用心,提升其對產品的 信任度,也增加回頭率。但說到底的話,最重 要的仍是維持天芳茶行引以為傲的茶葉品質! ▼ 天芳茶行茶園採茶的婦女

僅約十幾分鐘的車程即可抵達行修宮下方的白雞停車場。(亦可直接搭乘新北市公車778路於「白雞」 站下車。)

穿過攤販林立的小吃區,順著盡頭的石砌臺階緩步而上,便能抵達行修宮前的廣場。廟前的寬闊 廣場上方是大片湛藍天空,搭配四周翠綠的環繞連峰,儼然一片世外桃源的景色展在眼前。行修宮是 臺北市行天宮的分宮,殿內主要祭拜的是關聖帝君,當然也有其他神明。宮內於特定時段也有提供收 驚等服務,筆者參訪時,已見許多老少在一旁排著隊等待。儘管宮內早已實施「禁香禁供」,不設置 大香爐與供桌,在各個雙手合十靜心祈禱的信徒間,其肅穆虔敬的氛圍也絲毫不減。我們穿梭在做工 精巧的雕樑間,漫步於高大的殿宇內,內心似乎也受寧靜虔誠的氣氛影響,變得平靜許多。

10 三峽誌——茶思 ‧ 雋永 11 緊依都市的隱世桃源—— 文: 王柏翔 /圖: 王柏翔 /排版設計:王柏翔、吳秉勵 白雞 時值盛夏,身在都市的水泥叢林中實在悶熱難耐。於是在朋友的帶領下,筆者隨同前往了一處離 都市不遠,適合於疫情期間短暫放風的白雞地區。白雞位於新北市三峽區,其名取自周邊「白石垵山」 及「雞罩山」兩座山首字的簡稱。從市區出發沿著內山公路向南前進,轉入正義街後銜接白雞路而上,

▲ 白雞行修宮是臺北市行天宮的分廟

方是通往白雞山山徑的階梯小道,但由於內部 的道路環境較為原始且攀爬難度也相對較高, 因此我們並未繼續向上深入白雞山登山步道, 僅是在行修宮後方的山腰步道散步。

步道上的視野極佳,向下看去不僅能鳥瞰 整個行修宮,也能眺望遠方平地上的三峽舊市 區,若恰逢油桐花開花期間前來,更是能望見 四周山巒滿布五月雪的美景。步道間有座球型 的涼亭,翠綠的藤條藤葉細密地攀附在竹架間 彼此錯縱交織,在酷日下織出一塊涼爽的陰涼 處。坐在涼亭中喝口水休息,享受徐徐涼風拂 過,十分愜意。

沿著台階行下山腰便是行修宮下方的美食 街,除了尋些消暑的冷飲,這裡也有白雞著名 的滷味小吃。在成排的攤販中,一間食客熙攘 的滷味攤很快地就吸引了我們的注意。攤前的 桌上立著一紙文字有些退色的食材價目表,一 旁便是兩鍋燉煮著蘿蔔、豆干、黑輪以及茭白 筍等各式食材的大鍋,陳年的滷汁香氣四溢, 誘人的香味在攤前的人群間蔓延。嘗一口端上 桌的滷味,瞬間便能知曉為何攤前顧客如此之 多。新鮮的食材在滷汁的燉煮下,增添了香味 卻也不失原本的清甜,而且價格也十分親民。

11 緊依都市的隱世桃源——白雞 12 走出行修宮,兩旁是接往白雞山的登山步 道入口。一步一步地踩著石階而上,由於時值 正午,儘管階梯兩旁有綠植提供庇蔭,在正式 踏入登山步道前我們個個都已經汗流浹背。 階梯盡頭是平緩許多的步道,經過一番修 整的磨石鋪面步道十分容易行走,道旁有茂密 的綠蔭,在這鋪設的步道中散步十分涼爽。後

整體來看,白雞地區離市區僅有約15分 鐘的車程,也有好吃的美食,是個攜家帶眷遊 玩的好地方。來這裡不僅可以在肅穆的行修宮 沉澱身心,也可到山腰上的環山步道小小運動 ▲ 行修宮後方的白雞山步道沿途枝葉扶疏,步行於其遮 蔭下涼爽舒適。 景點資訊 景點地址:新北市三峽區白雞路155號 營業時間:全日04:00–19:00 一下,親近山林享受芬多精。平時埋頭於工作 之餘,何妨不來個放鬆身心的充電小旅行,造 訪這個緊依都市的隱世桃源!

名店與網路特色據點,更將目光聚焦於身邊的在地商家,於其中挖掘本地商家與在地的連結。

在三峽市區繁忙的中山路上,坐落著一間深受在地人青睞的水果行。實惠的價格以及老闆的親切 服務一直都是令其廣受鄉親喜愛的原因,甚至客群也涵蓋不少居住於北大特區的外宿學生。從各類新 鮮的各式當令瓜果,冷藏櫃內的鮮切果盤,到奢華大方的精緻進口果品禮盒,架上應有盡有。店鋪內, 老闆與老闆娘兩人來回走動忙碌地打理著這間雖空間不大但充滿人情味的果店。

對於有無特別推薦的水果,老闆表示只要注意自己是否有對特定品種過敏的狀況,當季的新鮮水 果都很值得推薦。一些顧客會喜歡從水果的大小來判斷品質好壞,但比起大小,其實一顆果實的品質 好壞與孕育它的果樹健康狀況以及其開花結果的過程中有沒有受到什麼影響比較有關係。現今許多水 果像是芭樂與文旦等透過精進的嫁接技術,品質管控幾乎都做得很好,個個都香甜可口。

三峽誌——茶思 ‧ 雋永 13 地方店家紀實—— 文:王柏翔/圖:截自社團自攝影片 /排版設計: 王柏翔、吳秉勵 協利水菓店 清晨的三峽,陽光照亮了街道,也喚醒之中了沉睡的人們。繁忙的車流與熙攘的人群在交織的街 道間穿梭流動,帶動著這座因依傍河流而興起的城鎮向前發展。以地方紀實為名,我們不侷限於關注

▲水果行老闆接受本社採訪的影片可以在我們的YT頻道觀看喔!

落型態偏向小型城鎮的三峽,比起大都市,具民要更富人情味,就算沒有消費需求,大家也會進店寒 暄聊個天,在這生意做久了,也認識了許多熟人。從小便與三峽這塊土地一同成長的老闆、老闆娘兩 人見證了三峽的許多改變,但不變的,依舊是三峽居民的那份純樸,能服務這些地方鄉親,是兩人的 驕傲。

當被問及是否覺得賣水果很辛苦時,老闆只是笑了一笑,表示各行各業都一樣,有它自己辛苦的 地方在。從水果批貨到擺架販售都一手包辦的老闆,每天清晨四點多就要起床去批發新鮮的水果,六 點半左右就要到店打理各項事宜。協利水菓店從原位於民權街的舊址搬遷至此也已經服務了大家二 年。雖然每天都很辛苦,但對老闆來說,讓客人能買到新鮮的水果是第一要務,也正因為老闆對於品 質的堅持以及一系列的嚴格把關,讓協利水菓店新鮮的各色水果都深受許多新舊顧客喜愛,在店址搬

15 地方店家紀實——協利水菓店 14 ▲果品種類多且價格實惠 店家資訊 店家地址:新北市三峽區中山路171-1號 營業時間:全日06:45–22:00 老闆與老闆娘兩人,都是三峽的在地人,在三峽地區從事生意買賣已經十幾年。對他們來說,聚

遷至中山路後仍有許多老顧客上門光顧。 協利水菓店就位於新北市三峽區中山路171-1號,位置接近稅捐稽徵處。如果未來有機會途經當 地一帶,不妨也走進店裡挑個水果吧!

由姊妹兩人懷著理念打點的咖啡廳,靜靜地在 巷口用夢想讓咖啡飄香。位於仁愛街口的「咖 啡。停」,以溫馨的氛圍,及姊妹兩人對餐品 品質的用心,讓它深受地方居民與外地遊客的 喜愛。

店主小貓過去曾在一間很溫馨的咖啡廳打 工,老闆夫婦待她就像自己的小孩一樣,不藏 私的教、該唸的就唸,但十分溫暖;而來店的

客人就像朋友一樣的招待,這些時光都深深種 在小貓心中,帶到「咖啡。停」發芽成長。

甫踏進「咖啡。停」,就迎來店主小貓及 姐姐親切而甜美的笑容,配合柔和的燈光及愜 意的裝潢,讓筆者感到無比溫暖。在品嚐嫩雞 香蘋咖哩飯及配湯時,發現蔬果非常鮮甜,一 問之下才得知,店主小貓採用了於後山種植的 自家蔬果,以及高品質的當地食材,希望能讓 客人們吃得開心也健康,因為他們堅信,除了 讓客人感到家的氛圍,給客人的食物就要像給 家人一樣,一定要是最好的!

三峽誌——茶思 ‧ 雋永 15 ▲姊妹一同懷著理想經營著如家一般的咖啡廳 地方店家紀實—— 文:王柏翔、陳晉榮/圖:陳晉榮 /排版設計: 王柏翔、吳秉勵 Team Coffee 咖啡。停! 清晨的三峽,陽光照亮了街道,也喚醒了沉睡之中的人們。繁忙的車流與熙攘的人群在交織的街 道間穿梭流動,帶動著這座因依傍河流而興起的城鎮向前發展。以地方紀實為名,我們不侷限於關注 名店與網路特色據點,更將目光聚焦於身邊的在地商家,於其中挖掘本地商家與在地的連結。 打造家一樣的咖啡廳 「『TEAM』是十分重要的,因為一人 很難面面俱圓,有了團隊與伙伴那力量是很強 大的!」 與人聲鼎沸的老街商圈僅隔一條街,一間

「 其實每個人都需要『聆聽』,現在很

啡。停」不只是一個能休憩果腹的地方,更是 一個能與客人彼此心靈交流的空間。舉凡從營 養知識、環保議題、到未來理想,都不離主客 間的談論範圍。對於小貓來說,能在每次對話

閃行銷,成員彼此能否齊心協力也非常重要, 她也期許日後政府相關局處,能在這方面有更 多推展與支持。

15 三峽老街旁舒適放鬆的好去處——停!Team Coffee 16 ▲ 一塊看似普通的 檸檬撻,其一口口背後皆是店 長姊妹對於理想的堅持 店家資訊 店家地址:新北市三峽區仁愛街2號 營業時間:平日11:00~19:00(周三公休) 連絡電話:0965-321-527 粉絲專頁:https://www.facebook.com/m2coffee/ 帶著專業,全力以赴 盼一同讓大家看見三峽的美 不只是杯咖啡,更是拉人 一把的心靈雞湯 開始將心力投入地方創生之行列,各文創品 牌、或媒合當地品牌,進行地區統合行銷的新 興平台如雨後春筍般冒起。對於此店主姊妹倆 樂見其成,也叮嚀欲投入相關產業或活動的學 生或社團們,除了要注意畢業的交接問題外, 亦須重視加強自身專業與文字組織能力,學習 避免因停留於一知半解而無法做出有效推廣, 或文筆差而導致內容無法確實傳達。但最重要 的,莫過於持續保有熱情去了解地方文化的精 隨,才能全力以赴執行計畫! 當提及在地發展時,店主小貓認為現階 段,商圈在推廣活動上,除了已近陳腔濫調的 資金問題外,也需要一個能將各個店家串聯起 來的媒介。就如同「咖啡。停!」的經營理念 一樣,不論是長期的合作活動,或是短期的快

隨著大學在地責任概念的推廣,以及地方 創生風氣的興起,各地也有越來越多的學生,

多人忘記聆聽自己,在這繁忙的社會中,就會 忘記了自己的夢想是什麼。」 店主小貓於大學時主修社福,希望「咖

中,將自己的理念傳達出去,去影響並幫助越 來越多的人是件十分幸福的事。 「開一間店,慢慢地傳達一些理念。當有越來 越多人知道你時,你能影響的人一定更多,能 幫助到的人也會更多!」 結語 當咬下檸檬撻時,筆者才發現,從學生到 上班族,從來沒有去細味口中的美食。當下放 空自己,去感受口中美食所帶來、最純粹的味 覺沖擊,繼而環觀周遭的環境,才意識到,原 來用心經營的咖啡廳真的可以像家一樣,原來 快樂真的可以很簡單。

梅樹月是自二零一二年開辦的三峽在地 藝文活動,由李梅樹紀念館及三峽在地藝術 家們促成。活動致力於將傳統的藝術結合各式 媒介,凡舉籌辦系列講座、畫展、工作坊、音 樂會等,更在三峽街坊間佈置戶外展覽,讓藝 術走出牆外,進入人們的生活。文化部長李永 得先生蒞臨梅樹月活動時,更曾言梅樹月促成 各地美術作品聯展,認為梅樹月是美術界的盛 事。

然而自今年五月中起,新冠肺炎疫情蔓 延,疫情指揮中心發布第三級警戒後,三峽推 動深耕在地文化資產多年的李梅樹紀念館為了 配合防疫隨之暫停開放。原訂於今年四月中開 展至六月初的梅樹月活動也只好暫停,突如其 來的疫情使館方精心設計的展覽只展出近一個 月,十分可惜,希望藉由文字向讀者們分享這 次梅樹月策展內容。

今年主題聚焦於與李梅樹同時期的張秋 海、陳澄波、廖繼春等、共計七名第一代臺灣 藝術家以及他們在東美的教師。這些優秀的臺 灣藝術家們都曾赴日至東京美術學校學習,在 東美中,又以藤島武二、岡田三郎助、田邊至 等三位教授與來自臺灣學生們關係最為密切。 七位臺灣赴日學子雖然遇到相同的老師, 但也因師生們各自性情、際遇不同而擦出各式 火花,筆下風格也大異其趣。例如深具冒險嘗 試精神的李石礁,雖與李梅樹同在東美時接受 西畫科主任岡田三郎助指導,但由於李石礁勇

三峽誌——茶思 ‧ 雋永 17 東美師生們的生命故事與畫作—— 文:史芸軒 /圖:圖源標記於圖下 /排版設計: 王柏翔、吳秉勵 二零二一年梅樹月:春風和煦

於嘗試的性格,樂於擁抱新事物的他在離開東 美出外闖蕩後,吸收不同的思潮,替畫布注入 更多新穎破格的筆觸及色彩。至於性格穩健、 甚至投身政壇為民服務的李梅樹,在各種新興 繪畫思潮的衝擊下,依舊從一而終地堅持貫徹 歐式古典主義寫實風格。個性迥然不同的兩人 相同處便是——無論變或不變,他們皆無懼於 他人的褒貶,保有自己的美學觀點。 藝術家大體皆有如此擇善固執的一面,李 梅樹眼中的老好人學長陳澄波在東美求學時, 竟然也會在課堂上與教師就其專業辯論起來, 只為了保持自己具強烈個人風格的畫風。即使 在岡田三郎助老師的繪畫研究所學習多年,也 不被老師以細膩雅緻聞名的風格限制,仍舊保 持自身獨具風格的樸實筆觸和大膽用色。嚴謹 的專業訓練再加上個人對繪畫的獨到見解,最 終在畫布上揮灑出獨特魅力讓陳澄波多次入圍 日本帝國美術展,也被譽為臺灣近代重量級畫 家。本次梅樹月展覽中展出的〈溫陵媽祖廟〉 樸拙的畫風與繪畫主題相得益彰,更顯出故鄉 的鄉土風情。 ▲ 吳天華〈自畫像〉(圖源:圖源:李梅樹紀念館官方臉書)

本次展覽中與李梅樹同屆的廖繼春同樣以 用色大膽著稱,其受一九五零年代的對比色彩 繪畫啟發,展覽中的〈庭院〉以對比色帶給觀 畫者強烈的視覺衝擊。李梅樹紀念館也用心地 選擇展出三幅分別代表廖繼春不同階段不同繪 畫風格的作品,讓觀展的訪客能欣賞其從一開 始的學院風格,接著色調轉黯,最後跳脫過往 用色使用對比色彩的變化。

七位藝術家生命及作品的精彩難以一一細 數,在這樣豐富的展覽背後是策展方辛勤的付 出。今年的梅樹月展覽在李梅樹紀念館奔波 下,才與張秋海在臺後裔取得聯繫,展出其在 臺目前僅存的唯一作品;也是在李梅樹紀念館 和各方努力中,才有機會展出吳天華畫家留存 於日本的作品,吳天華病逝於日本、晚年仍心

15 東美師生們的生命故事與畫作——二零二一年梅樹月:春風和煦 18

念家鄉,藉這次機會「返鄉」的畫作也因此更 別具意義。 七位東美師生性格、歷練各異,畫家生平 結合展出的畫作,仔細觀察更能品出其中的無 窮趣味,讓人欲罷不能。雖說今年梅樹月已結 束,但自七月底至明年四月中,李梅樹紀念館 也持續舉辦疫情解封後首場展覽——「人與人 的連結」。除了多幅以「人體曲線美」為主軸 的李梅樹畫作外,今年自日本「返鄉」的數幅 吳天華畫作在今年年底前,也會在李梅樹紀念 館以特展的形式展出。請讀者們務必把握今年 恰逢吳天華冥誕一百一十年,得以自日本暫借 作品在臺展出的機會,親自到現場欣賞作品。 在現場也務必配合館方防疫措施,在注意人與 人的距離下,細細品味「人與人的連結」一展。 ▲ 吳天華〈自畫像〉(圖源:「從北緯23.5°出發 陳澄波」網站)

本刊物由國立臺北大學新聞社製作,國立臺北大學海山學研究中心贊助。 特別感謝: 國立臺北大學中國文學系 賴賢宗教授、新北市立北大 高級中學 朱肇維主任、三峽茗茶祥興行 周玉成老闆、 天芳茶行 黃耀寬老闆、協利水菓店、咖啡。停!