NUMERI ARRETRATI

Rivolgiti all’e-mail arretrati@mondadori.it oppure al sito arretrati.pressdi.it

Il costo di ciascun arretrato è 15,00 €

SCARICA LA APP DAGLI STORE DIGITALI

Per leggere la rivista sul tuo dispositivo se sei abbonato o per acquistarla in digitale (anche arretrati) a 2,99 €

per te 12 numeri a soli 85,00€*

Invece di 118,80€

www.abbonamenti.it/cosmo

Lo sconto è computato sul prezzo di copertina al lordo di offerte promozionali edicola. La presente offerta, in conformità con l’art.45 e ss. del codice del consumo, è formulata da BFC Space Srl. Puoi recedere entro 14 giorni dalla ricezione del primo numero. Per maggiori informazioni visita il sito www. abbonamenti.it/cga

*85,00€ + 5€ come contributo spese di spedizione, per un totale di 90€ (IVA inclusa) invece di 118,80€.

VERSIONE DIGITALE INCLUSA

» Ti puoi abbonare con la CARTA DEL DOCENTE: tutte le istruzioni su www.abbonamenti.it/cartadeldocente

» COME ABBONARSI

www.abbonamenti.it/cosmo

Mail: abbonamenti.bfc@pressdi.it

POSTA

Spedisci la seguente cartolina in busta chiusa a:

DIRECT CHANNEL SPA C/O CMP BRESCIA

Via Dalmazia 13 - 25126 Brescia (BS)

TELEFONO

Chiama il numero 02.7542.9001

Attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 19:00

DAL SITO, ANCHE

REGALARE

ABBONAMENTO

Sì, mi abbono a per 1 anno (12 numeri inclusa l’edizione digitale) con lo sconto del 28%. Pagherò 85,00€ (+ 5€ di spese di spedizione per un totale di 90,00€ IVA inclusa) invece di 118,80€. Offerta Valida solo per l’Italia. Cognome

I MIEI DATI

Il pagamento dell’abbonamento è previsto in un’unica soluzione con il bollettino postale che ti invieremo a casa Se preferisci pagare con carta di credito collegati al sito www.abbonamenti.it/cosmo

La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 da BFC Space, con sede in Via Melchiorre Gioia 55 - 20124 Milano, titolare del trattamento, al fine di dar corso alla tua richiesta di abbonamento alla/e rivista prescelta. Il trattamento dei tuoi dati personali si baserà giuridicamente sul rapporto contrattuale che verrà a crearsi tra te e il titolare del trattamento e sarà condotto per l’intera durata dell’abbonamento e/o per un ulteriore periodo di tempo previsto da eventuali obblighi di legge. Sulla base del legittimo interesse come individuato dal Regolamento EU 679/2016, il titolare del trattamento potrà inviarti comunicazioni di marketing diretto fatta salva la tua possibilità di opporsi a tale trattamento sin d’ora spuntando la seguente casella o in qualsiasi momento contattando il titolare del trattamento. Sulla base invece del tuo consenso espresso e specifico, il titolare del trattamento potrà effettuare attività di marketing indiretto e di profilazione. Il titolare del trattamento ha nominato DIRECT CHANNEL SPA, responsabile del trattamento per la gestione degli abbonamenti alle proprie riviste. Il DPO del titolare del trattamento è Denis Masetti, contattabile a +39023032111. Potrai sempre contattare il titolare del trattamento all’indirizzo e-mail info@bluefinancialcommunication.com nonché reperire la versione completa della presente informativa all’interno della sezione Privacy del sito www.abbonamenti.it, cliccando sul nome della rivista da te prescelta, dove troverai tutte le informazioni sull’utilizzo dei tuoi dati personali, i canali di contatto del titolare del trattamento nonché tutte le ulteriori informazioni previste dal Regolamento ivi inclusi tuoi diritti, il tempo di conservazione dei dati e le modalità per l’esercizio del diritto di revoca.

rilascio nego il consenso per le attività di profilazione

Da questo mese Cosmo cambia formato. Pur mantenendo la qualità e la quantità dei contenuti, oltre all’eleganza della veste gra ca, le sue dimensioni siche si sono un po’ ridotte. Gli scopi dell’operazione? Aumentare la maneggevolezza e la trasportabilità della rivista. Ma anche risparmiare sui costi della carta per aumentare la tiratura e consentire una maggiore di usione della rivista. Evitando allo stesso tempo gli sprechi, per dare anche noi un piccolo contributo alla gestione delle risorse naturali del nostro pianeta. Chi si interessa di astronomia non può che interessarsi alle sorti della Terra e soprattutto a quelle dell’umanità. Perché non crediamo che al nostro pianeta importi molto essere disabitato e inquinato o viceversa. Deve invece importare molto a chi ha cuore le sorti dei suoi abitanti e della conoscenza accumulata dalla specie umana. Conoscenza che verrà certamente accresciuta grazie al telescopio spaziale Euclid dell’Agenzia spaziale europea, sulla rampa di lancio questo mese: ne parliamo di usamente nelle prime pagine di questo numero, con una intervista all’astronomo Roberto Scaramella, curata da Corrado Ruscica. Euclid è uno strumento innovativo che prende il nome dal grande geometra classico perché si propone di studiare la geometria dell’Universo, con la speranza di fate un po’ di luce sull’oscurità. Nel vero senso della parola, dato che fra i suoi obiettivi principali c’è il saperne di più sulla materia oscura e sull’energia oscura, i due più grandi enigmi dell’astro sica e della cosmologia contemporanea. Anche Euclid, come tanti altri telescopi di ultima generazione, imbarca tanta, tantissima Italia a bordo, un vanto per il nostro Paese. Pur continuando a ritenere che i con ni e le barriere stabiliti dagli uomini sul nostro pianeta, di qualsiasi natura siano, lascino il tempo che trovano, specialmente se vengono inseriti nella vastità dell’Universo. Buona lettura e buona fruizione di questo nuovo formato di Cosmo.

DI WALTER RIVA

DI WALTER RIVA

ANNO 5 - NUMERO 41 mensile registrato presso il Tribunale di Milano al n° 137 del 6 giugno 2019

CASA EDITRICE BFC SPACE

Via Melchiorre Gioia, 55 - 20124 Milano MI Tel. (+39) 02 30 32 111 - Fax (+39) 02 30 32 11 80 bfcspace.com

DIRETTORE RESPONSABILE

Walter Riva riva@bfcmedia.com

DIRETTORE EDITORIALE Piero Stroppa stroppa@bfcmedia.com

HANNO COLLABORATO

Gabriella Bernardi, Gianfranco Benegiamo, Patrizia Caraveo, Matteo Cerri, Giordano Cevolani, Giuseppe Donatiello, Aldo Ferruggia, Cesare Guaita, Walter Ferreri, Azzurra Giordani, Davide Lizzani, Antonio Lo Campo, Tiziano Magni, Piero Mazza, Corrado Ruscica.

GRAPHIC DESIGN Massimiliano Vecchio vecchio@bfcmedia.com

PUBBLICITÀ Newton Winston info@bfcspace.com

ABBONAMENTI

Direct Channel SpA c/o CMP Brescia BS Via Dalmazia 13, 25126 Brescia

ARRETRATI

Press-Di Distribuzione Stampa e Multimedia Srl arretrati.pressdi.it arretrati@mondadori.it

STAMPA TEP Arti Grafiche Srl Strada di Cortemaggiore, 50 - 29100 - Piacenza (PC) Tel. 0523.504918 - Fax. 0523.516045

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA

Press-di Distribuzione stampa e multimedia srl via Bianca di Savoia, 12 - 20122 Milano

SEGRETERIA DI REDAZIONE info@bfcspace.com

IN COPERTINA: la missione Euclid in assetto operativo, ra gurata con una rappresentazione del cosmic web, il reticolo di gas e di materia oscura che costituisce la struttura portante dell’Universo.

NEWSLETTER DI BFCSPACE Iscriviti per essere sempre aggiornato: bit.ly/3PyWCd1 oppure inquadra il QR

ASCOLTA I NOSTRI PODCAST bfcspace.com/category/podcast/

LE EDICOLE DI COSMO bit.ly/3YhHLrF

Inquadra

36

42

48

Nei mesi scorsi abbiamo annunciato su queste pagine il progetto di un viaggio in Messico per assistere alla Great North American Eclipse, la grandeeclisse totale di Sole dell’8 aprile 2024

Tutti gli articoli già pubblicati sono raccolti alla pagina bit.ly/3ZFdeVg del sito Bfcspace.com, dove si trova anche il modulo di iscrizione (individuale) al viaggio, che comprende la richiesta di versamento di un anticipo di 1000,00 euro sul totale della quota del viaggio, ssata in 4850,00 euro a testa. Al modulo si può accedere anche direttamente al link bit.ly/3C7VSGx. Tutti i trasferimenti da e per l’aeroporto e all’osservatorio sono operati da un pullman riservato e sono compresi nella quota del viaggio. Ulteriori dettagli sul viaggio saranno forniti nei prossimi numeri di Cosmo e potranno essere richiesti scrivendo a eclisse2024@ bfcspace.com.

Si prega di a rettarsi per le iscrizioni (entro e non oltre il prossimo 15 settembre), perché i posti sono limitati e occorre de nire le prenotazioni alberghiere con molto anticipo. Venite con Cosmo a osservare la Grande Eclisse Nordamericana!

» Il percorso dell’eclisse dell’8 aprile 2024 nelle regioni nord-occidentali del Messico. Le linee diagonali rosse delimitano la fascia della totalità, la linea blu è quella centrale, che corrisponde alla durata massima.

PROGRAMMA DEL VIAGGIO (5-12 APRILE 2024)

5 aprile: partenza da Milano-Malpensa (intorno ore 12) con Fly Free Airways per l’aeroporto di Torreòn (Messico), con 1-2 scali intermedi.

6 aprile: arrivo a Torreòn e alloggio dei partecipanti in Albergo 4 stelle in città con trattamento di pensione completa.

7 aprile: visita della città di Torreòn con una guida locale.

8 aprile: trasferimento all’Osservatorio astronomico di Nazas (25 km da Torreòn) per l’osservazione dell’eclisse (massimo alle 12h 18m locali).

9 e 10 aprile: escursioni naturalistiche nei dintorni di Torreòn e in serata osservazioni astronomiche guidate all’Osservatorio di Nazas, con strumenti forniti dall’organizzazione.

11 aprile: partenza dall’aeroporto di Torreòn con Fly Free Airways per il ritorno, con 1-2 scali intermedi.

12 aprile: arrivo a Milano-Malpensa.

WEBB TROVA VAPORE ACQUEO SULLA SUPER-TERRA GLIESE 486 B

2

3 UN GRANDE ATLANTE FOTOGRAFICO DI VIVAI STELLARI

5 UN QUASAR CHE BRILLA COME 100 MILA MILIARDI DI SOLI

4 L’ANELLO MANCANTE DEI BUCHI NERI

VEGA C LANCERÀ IL SATELLITE SPAZZINO EUROPEO

6

7 RINVIATA LA MISSIONE EUROPEA PER URANO 8

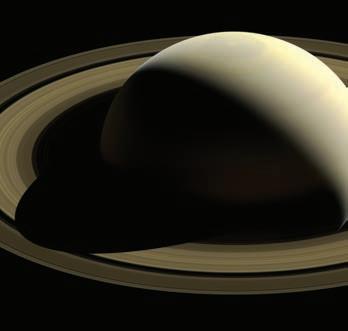

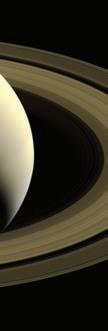

Mentre ci dedichiamo a ricerche sempre più ra nate e profonde tra i sistemi extrasolari, il buon vecchio Sistema solare ci riserva ancora delle sorprese. Un protagonista eccezionale è questa volta Saturno, che rivela la presenza di decine di nuove lune.

Nel 1655 è stata scoperta Titano, la prima luna di Saturno, e sono occorsi 368 anni per scoprirne altre 82. Negli ultimi anni abbiamo assistito al continuo avvicendamento al vertice della classi ca tra Saturno e Giove per numero di lune. Quest’ultimo sembrava ben piazzato in testa, ma il suo record è crollato grazie a una recente ricerca che ha portato all’annuncio di ben 62 nuovi satelliti di Saturno, portando il totale a 145 lune

Un gruppo guidato da Edward Ashton, un giovane borsista presso l’Institute of Astronomy & Astrophysics di Taiwan, ha utilizzato una tecnica di imaging per identi care i nuovi satelliti.

La loro bassissima luminosità richiede lunghe esposizioni, ma le lune planetarie si spostano durante l’esposizione, rischiando di perdersi nel fondo di rumore strumentale. Allora i ricercatori hanno ripreso lunghe serie d’immagini abbastanza brevi da impedire ai potenziali satelliti di produrre delle tracce; hanno quindi calcolato le possibili posizioni dei nuovi oggetti e impilato le immagini, per migliorare il rapporto segnale/ rumore delle candidate lune.

TUTTA PRIVATA VERSO LA ISS

BLUE MOON, IL LANDER LUNARE PER ARTEMIS V 9 AX-2, LA SECONDA MISSIONE

Il team ha elaborato immagini acquisite dal Canada-France-Hawaii Telescope tra il 2019 e il 2021. Sin dalle prime osservazioni, sono emersi vari candidati poi seguiti durante le osservazioni successive, con magnitudini no alla 26,3, corrispondente a oggetti di circa 2,5 chilometri di diametro. Tutte le nuove lune sono “irregolari”, cioè oggetti catturati molto tempo fa, con orbite ampie, ellittiche e inclinate rispetto alle lune regolari formatesi insieme al pianeta. Per il momento Giove si attesta a 95 lune, ma c’è da scommettere che applicando la stessa tecnica, tra qualche tempo riprenderà la competizione tra i due giganti.

Vedi la news completa su Bfcspace.com alla pagina bit.ly/3qdyxk3 G.D.

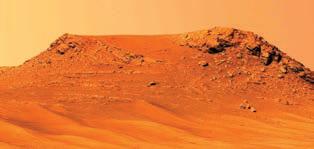

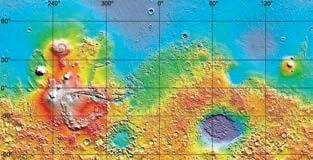

Nuove immagini scattate dal rover Perseverance della Nasa mostrano i segni di quello che un tempo doveva essere un fiume impetuoso che scorreva su Marte, in un ambiente occupato da una miriade di corsi d’acqua che sfociavano nel cratere Jezero, l’area che il rover sta esplorando.

L’attenzione è concentrata su un ammasso di roccia sedimentaria alto 250 metri e caratterizzato da strati curvilinei che potrebbero essere i resti degli argini di un fiume che si sono spostati nel tempo, trasformati in roccia e levigati dal vento (vedi in figura la collina di Pinestand).

I ricercatori stanno anche “guardando” sotto la superficie marziana con il radar Rimfax di Perseverance. La comprensione di questi ambienti è un passaggio fondamentale nella ricerca di segni di un’antica vita microbica che potrebbe essersi preservata nella roccia marziana.

Nel frattempo, il rover cinese Zhurong ha scoperto tracce “recenti” di acqua in un’altra regione del Pianeta rosso: si tratta di caratteristiche morfologiche trovate su alcune dune di sabbia, con età compresa tra 0,4 e 1,4 milioni di anni, che forniscono una prova della presenza di acqua liquida anche alle basse latitudini (vedi anche l’articolo a pag. 22). Adesso la domanda è se queste condizioni abbiano permesso lo sviluppo di forme di vita, nel passato o perfino nell’epoca presente.

Inquadra il QR per il video della Chinese Academy of Sciences dedicato a questa scoperta.

Il telescopio spaziale James Webb conferma le capacità di indagare i pianeti extrasolari e le loro atmosfere (vedi l’articolo di C. Guaita su Cosmo n. 40), grazie allo spettro dell’esopianeta roccioso Gj486 b, la cui analisi mostra la presenza di vapore acqueo. Durante i transiti di Gj486 b sulla sua stella, la luce stellare ltra attraverso i gas che costituiscono l’atmosfera planetaria, imprimendo delle “impronte digitali” che permettono agli astronomi di decodi carne la composizione. Il segnale raccolto potrebbe provenire da un’atmosfera planetaria ricca di acqua, ma anche da macchie stellari “fredde” sulla stella ospite, una nana rossa Se verrà confermata da future osservazioni spettroscopiche del Webb, che cercheranno di discriminare tra l’origine planetaria e quella stellare del vapore d’acqua, questa sarà la prima atmosfera individuata attorno a un esopianeta roccioso. Gj486 b è circa il 30% più grande della Terra e tre volte più massiccio; orbita attorno alla sua stella in poco meno di 1,5 giorni, con un’orbita sincrona e molto ravvicinata e presenta una temperatura super ciale di circa 430 °C

Le nane rosse sono stelle molto attive e rilasciano radiazioni ultraviolette e raggi X che possono distruggere le atmosfere planetarie. Perciò, se veramente Gj486 b possiede un’atmosfera, si dovrà immaginare che venga costantemente rifornita da vulcani che emettono vapore dall’interno del pianeta.

Grazie al Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy (Vista) dell’Eso, un gruppo di astronomi ha realizzato Visions, un vasto atlante infrarosso di cinque vivai stellari nel cielo meridionale. Le immagini sono state ottenute componendo a mosaico oltre un milione di singoli scatti, ripresi nell’arco di cinque anni nelle costellazioni di Orione, O uco, Camaleonte, Corona Australe ( gura) e Lupo. Distando meno di 1500 anni luce, tali regioni sono anche molto estese nel cielo e per questo è stato utile il campo di vista della Vircam, pari a circa tre lune piene.

Questi mosaici permettono agli astronomi di penetrare l’interno delle nubi dove stanno nascendo nuove stelle, un processo conosciuto a grandi linee, ma ancora sfuggente in alcuni passaggi importanti. Le immagini infrarosse vanno a integrare quelle ottiche realizzate dalla missione Gaia dell’Esa, che non è in grado di osservare dentro le nubi di gas e polveri. Così come altri sondaggi, anche Visions è a disposizione della comunità di astronomi e o rirà materiale di studio per molti anni. Gli stessi dati forniranno indicazioni per osservazioni più mirate con i grandi telescopi del futuro, come l’Extremely Large Telescope dell’Eso.

Vedi la news completa su Bfcspace.com al link bit.ly/3OIEfVj e inquadra il QR per un video di Media-Inaf dedicato a questa spettacolare campagna osservativa.

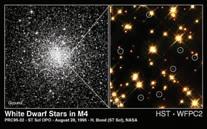

Un gruppo di ricercatori ha sfruttato i dati raccolti dal satellite Gaia dell’Esa e altri ottenuti dal telescopio spaziale Hubble per studiare un’enorme massa oscura situata al centro di M4, un ammasso globulare situato a circa 7200 anni luce di distanza nella costellazione dello Scorpione (in figura ripreso da Hubble). L’oggetto individuato nell’ammasso è 800 volte più massiccio del Sole e potrebbe essere un “buco nero di massa intermedia”. Gli astronomi stanno dando la caccia a questi buchi neri da oltre due decenni. La maggior parte di quelli noti sono resti di stelle giganti esplose come supernovae, con masse fino a cento volte quella solare, oppure gli oggetti supermassicci annidati nei nuclei di grandi galassie, con masse che possono arrivare a miliardi di volte quella del Sole. I buchi neri di massa intermedia (Imbh) sarebbero quindi l’”anello mancante” tra queste due tipologie. “Nel prossimo futuro”, afferma Luigi Bedin, ricercatore all’Inaf di Padova e co-autore della ricerca, “avremo modo di caratterizzare meglio questo eccesso di massa, grazie a nuove osservazioni dell’ammasso M4 eseguite dal telescopio James Webb”. Inquadra il QR per un viaggio virtuale verso M4 con un video dell’Eso.

Un team di astronomi ha puntato al cuore di un potentissimo quasar con strumenti ottici da terra e con satelliti per raggi X e gamma dallo spazio, per osservare cosa accade all’interno di questa “sorgenti quasi stellari” e come interagisce con l’ambiente circostante.

Si tratta di J1144, ospite di una galassia situata a 9,6 miliardi di anni luce dalla Terra, tra le costellazioni del Centauro e dell’Idra. Tra gli oggetti più brillanti e distanti dell’Universo conosciuto, i quasar sembrano alimentati dalla violenta caduta di materia verso un buco nero supermassiccio, un fenomeno estremo e inarrestabile che produce la loro prodigiosa luminosità. J1144 è 100mila miliardi di volte più luminoso del Sole, mentre la sua temperatura è 60mila volte maggiore di quella della superficie solare. La massa del buco nero al centro del quasar è 10 miliardi di volte quella del Sole e cresce di circa 100 masse solari all’anno.

Una caratteristica di questa sorgente è la variabilità della radiazione che emette, con periodicità dell’ordine dei giorni nei raggi X. Le osservazioni hanno mostrato che mentre una parte del gas viene inghiottita dal buco nero, un’altra è espulsa sotto forma di potenti correnti che introducono enormi quantità di energia nella galassia ospite. Le indagini continuano e J1144 potrebbe rivelare presto altre sorprese.

Sarà il lanciatore europeo Vega C, costruito in Italia da Avio, a portare in orbita la prima missione attiva di rimozione di detriti spaziali ClearSpace-1, che attraverso un robot spazzino di 700 chilogrammi catturerà e farà uscire dall’orbita un relitto spaziale di 112 kg dell’Agenzia spaziale europea (Esa).

Il lancio della missione è previsto dallo spazioporto europeo nella Guyana francese a partire dalla seconda metà del 2026 Lo stabilisce il contratto siglato da Arianespace e ClearSpace.

Il detrito spaziale che verrà rimosso dall’orbita è una parte della piattaforma lancia satelliti di un vecchio razzo Vega, lasciato in un’orbita di “smaltimento graduale”, in ottemperanza alle normative sulla mitigazione dei detriti spaziali, durante il secondo volo di Vega nel 2013.

Il detrito spaziale, con una massa simile a quella di un piccolo satellite, ha una forma semplice che consentirà di dimostrare le tecnologie del veicolo spaziale e del suo quartetto di bracci robotici, aprendo così la strada a missioni più impegnative con più catture per volo. La missione ClearSpace-1 rappresenta “un punto di svolta nell’industria spaziale, poiché abbiamo urgente bisogno di apportare soluzioni a un problema fondamentale: stiamo introducendo oggetti nello spazio più velocemente di quanto non vengano rimossi” - precisa Luc Piguet, amministratore delegato e co-fondatore della startup svizzera ClearSpace.

È stata rinviata al 2031 la missione Uranus Path nder, prima missione dell’Agenzia spaziale europea, in cooperazione con la Nasa, diretta verso Urano. L’arrivo al penultimo pianeta del Sistema solare è previsto per il 2043. Il programma è partito nel 2010, e il lancio era inizialmente programmato per il 2025.

E sarà sempre un razzo vettore Atlas V statunitense a inviare nello spazio la sonda che dovrà e ettuare alcuni y-by con Venere, con la Terra e Saturno, prima di raggiungere il suo obiettivo.

La conferma è giunta da ricercatori dell’Esa durante il convegno internazionale Space Exploration che si è tenuto dal 10 al 12 maggio scorso al Politecnico di Torino. Finora l’unica missione ad aver raggiunto Urano è stata la celebre Voyager 2, nel gennaio 1986, nel corso del suo storico Grand tour del Sistema solare.

La sonda della Nasa, che fece una sorta di transito, e ettuò misurazioni importanti e rivelò la rotazione del pianeta sul proprio asse, ma la nuova missione Esa-Nasa studierà a lungo il campo gravitazionale e il campo magnetico del pianeta, e per svolgere questi compiti avrà a bordo so sticate camere a largo campo, spettrometri nell’infrarosso, magnetometri, apparati di radio scienza e rilevatori di plasma. A.L.

La Nasa ha selezionato il lander Blue Moon di Blue Origin per portare gli astronauti sulla Luna a partire dalla missione Artemis V Probabilmente il lander verrà lanciato a bordo di un razzo New Glenn, ovvero il successore del New Shepard per lanci sub-orbitali di Blue Origin. Il contratto prevede che l’azienda di Je Bezos compia un allunaggio senza equipaggio prima di e ettuare la missione con astronauti, che al momento è in programma per il 2029

A salire a bordo del lander saranno solo due dei quattro astronauti della missione, perché gli altri due rimarranno a bordo del Gateway, la stazione spaziale lunare ancora in fase di sviluppo. Raggiunta la super cie selenica, gli astronauti eseguiranno esperimenti scienti ci per circa una settimana, avvicinando la realizzazione di una base lunare permanente e lo sbarco su Marte. Blue Origin si unisce quindi a SpaceX, che ha già ottenuto il contratto per Artemis III e IV con una versione della sua navicella Starship opportunamente modi cata. Dopo queste prime missioni, la Nasa alternerà l’utilizzo di Blue Moon e Starship, secondo la politica degli ultimi anni: far competere le aziende contraenti per stimolare l’avanzamento tecnologico e l’abbassamento dei costi. Inoltre, nel caso in cui uno dei due sistemi di allunaggio dovesse rivelarsi fallace, ci sarebbe l’altro pronto a sostituirlo.

Il 21 maggio è stata lanciata la capsula Crew Dragon con a bordo i quattro astronauti della missione Ax-2 di Axiom Space. Il giorno successivo la capsula ha attraccato alla Stazione spaziale internazionale (Iss), dove la comandante Peggy Whitson, ex astronauta Nasa ora passata ad Axiom Space, che detiene il record americano di permanenza in orbita, ha consegnato ai compagni una spilla dell’Association of Space Explorers, che distingue chiunque abbia orbitato attorno alla Terra. Il pilota e privato cittadino statunitense John Sho ner ha ricevuto la numero 598, lo specialista di missione Ali AlQarni la 599 e la sua collega Rayyanah Barnawi la 600, diventando la prima donna araba nello spazio.

AlQarni e Barnawi non hanno “pagato il biglietto” personalmente, perché sono sulla

Iss per lavoro: sono astronauti professionisti alla loro prima missione, pagata ad Axiom dall’agenzia spaziale dell’Arabia Saudita. Intanto, Axiom ha compiuto un altro passo verso il suo obiettivo a lungo termine: la realizzazione di una stazione spaziale privata

Nei prossimi anni verrà lanciato il primo modulo, che andrà ad attraccare alla Iss per usarne i sistemi di supporto vitale. Qui comincerà a essere utilizzato dagli astronauti Axiom. Dopo che altri moduli si saranno aggiunti al segmento di Axiom, questo diventerà autonomo e si staccherà dalla Iss per diventare una stazione indipendente.

D.L.

A COLLOQUIO CON

ROBERTO SCARAMELLA

SULLA MISSIONE

CHE INDAGHERÀ

LE ENIGMATICHE

MATERIA OSCURA

ED ENERGIA OSCURA

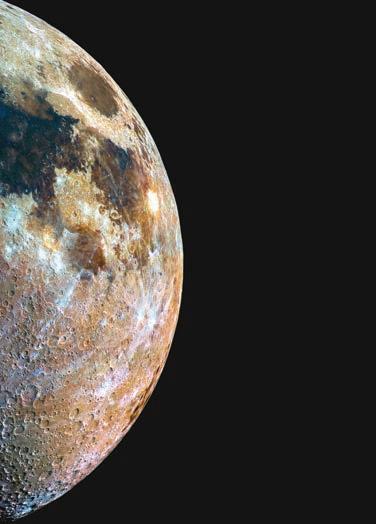

» A sinistra: Rendering di Euclid in assetto operativo. Uno schermo rivolto verso il Sole protegge la sonda, i cui strumenti si trovano sul fondo del tubo ottico. Alla base, una rappresentazione del cosmic web, il reticolo di gas e di materia oscura che costituisce la struttura portante dell’Universo.

Euclid è una missione di classe media che fa parte del programma Cosmic Vision dell’Agenzia spaziale europea (Esa). Il satellite è in partenza dalla base di Cape Canaveral dove si prevede il lancio nel corso del mese di luglio con un razzo Falcon 9 di SpaceX.

Il nuovo osservatorio spaziale è stato concepito per studiare con un’accuratezza senza precedenti la storia evolutiva dell’Universo nel corso degli ultimi dieci miliardi di anni e per tentare di rispondere ad alcune questioni di sica fondamentale e cosmologia sulla natura e proprietà dell’energia oscura e della materia oscura e sulla formazione delle strutture cosmiche.

Euclid osserverà miliardi di oggetti distribuiti su varie distanze cosmiche, coprendo un’area di cielo equivalente a più del 30% della sfera celeste

La missione durerà sei anni, durante i quali Euclid produrrà mezzo milione di immagini ottiche e infrarosse, centinaia di milioni di spettri e diverse decine di petabyte di dati.

L’Euclid Consortium (EC), che oggi comprende oltre 1500 scienziati di 14 nazioni europee e alcuni istituti canadesi, giapponesi e statunitensi (tramite la Nasa), ha inizialmente proposto la missione, ha costruito gli strumenti e si occuperà dalla riduzione dei dati e delle analisi scienti che iniziali. Cosmo ha raggiunto Roberto Scaramella, astronomo ordinario presso l’Osservatorio di Roma (Inaf), Euclid Survey Scientist e capo dell’Euclid Consortium Survey Group (Ecsurv).

Partendo dalla tesi di laurea all’Università La Sapienza di Roma e da quella di dottorato di ricerca alla Sissa di Trieste, mi sono sempre occupato di cosmologia. Verso il 2008 seppi dell’idea di colleghi francesi di proporre al loro Centro nazionale di studi spaziali (Cnes) una missione dedicata a misure di lenti gravitazionali deboli (weak lensing, WL), chiamata Dune (Dark Universe Explorer). Il WL misura la distorsione gravitazionale delle immagini di galassie distanti dovuta alle disomogeneità della materia interposta lungo la linea di vista. Questo allo scopo di determinare la distribuzione della materia oscura e la misura delle caratteristiche di crescita delle strutture cosmiche, per veri care l’esistenza dell’energia oscura o la presenza di deviazioni dagli e etti gravitazionali previsti dalla Relatività generale. L’idea era di fare una missione medio-piccola, guidata (e pagata per metà) dalla Francia, con l’aiuto di tre partner europei. Mi misi in contatto a riguardo e organizzai un primo incontro dei proponenti francesi con la comunità italiana dei molti

interessati per poi proporre all’Agenzia spaziale italiana (Asi) la partecipazione dell’Italia. In seguito, il Cnes scelse di fare un altro tipo di missione e si dovette cambiare contesto.

Successivamente, fu proposta all’Esa una versione più grande e complessa di Dune nell’ambito del programma

Cosmic Vision, riunendo parecchie nazioni europee con un principal investigator (PI) francese, A. Refregier

(Commissariat à l’énergie atomique), e un co-PI per ciascuna delle altre nazioni proponenti (il sottoscritto per l’Italia). All’Esa arrivarono una ventina di proposte diverse e in competizione tra loro, tra le quali una molto a ne come scopo scienti co, ma che usava un metodo diverso rispetto al WL, incentrato sulla spettroscopia a bassa dispersione. Questa proposta, chiamata Space (SPectroscopic All-sky

Cosmic Explorer), era inizialmente guidata da M. Robberto (Space Telescope Science Institute) e A. Cimatti (Università di Bologna) e poi dal solo Cimatti. Durante il periodo di selezione, si studiò la possibilità di unire Dune e Space in una unica missione, sfruttando le parti in comune tra i due strumenti. Da questa fusione, giudicata tecnicamente possibile e vantaggiosa, è nato Euclid. Il progetto fu selezionato per diventare la seconda missione di classe media del programma Cosmic Vision dell’Esa con approvazione nel 2012. La parte degli istituti scienti ci fu inizialmente guidata da A. Refregier e in seguito da Y. Mellier (Institute d’Astrophysique Paris), che coordina l’EC da oltre dieci anni.

Da allora c’è stato un grande lavoro che partendo dalla progettazione ha incluso la realizzazione e il test di tutte le componenti del satellite. L’Esa dirige la missione e fornisce tutto tranne gli strumenti e il segmento di analisi dati a terra. La costruzione della parte principale del satellite è stata a data alla liale italiana di ales Alenia Space a Torino, lo specchio e il modulo per il payload ad Airbus di Tolosa.

L’Asi, insieme a Inaf e Infn, ha guidato il team industriale che ha progettato e realizzato i contributi italiani agli strumenti, capeggiato da OHB Italia, in collaborazione con SAB Aerospace e Temis. La costruzione degli strumenti e la parte di analisi dati sono stati a dati all’EC, che oggi comprende tredici nazioni europee.

La Nasa è entrata a far parte della missione tramite la fornitura dei rivelatori infrarossi, mentre Canada e Giappone garantiranno la fornitura di dati ottenuti con telescopi da terra, complementari a quelli che si otterranno con le misure dallo spazio. Personalmente ricopro parecchi ruoli nella missione, alla quale lavoro da una dozzina di anni. Insieme a Cimatti rappresento l’Italia nel Board del Consorzio (le nazioni con i principali contributi hanno due membri, le altre uno). Sono, inoltre, membro dell’Euclid Science Team (Est) come survey scientist, mentre Cimatti è l’altro

membro italiano come esperto di spettroscopia.

Sempre per EC partecipo a diversi gruppi di lavoro. Il compito più gravoso è stato quello di survey scientist di EC e di leader del gruppo Ecsurv. Questo lavoro ha portato alla formulazione della survey per la missione, cioè a de nire tutti i puntamenti del satellite per l’intera durata della sua attività, nel rispetto dei numerosi vincoli tecnici e scienti ci, ottimizzandone la resa scienti ca.

Lo scopo della missione ha origine nella cosmologia, con la peculiarità di osservare dallo spazio una grandissima area di cielo: l’obiettivo è coprire oltre 14mila gradi quadrati della sfera celeste, l’area migliore per osservazioni extragalattiche, ottenendo dati in

quantità tali da ottenere risposte statisticamente signi cative. Nella survey ci si aspetta di avere dati per alcuni miliardi di galassie.

Dagli anni 30 del secolo scorso esiste il problema della materia oscura, cioè l’osservazione di fenomeni spiegabili con la presenza di massa gravitante che però non emette né assorbe luce. Dalla ne del secolo scorso, inoltre, è stata osservata la accelerazione dell’espansione dell’Universo. Questa accelerazione (oltre a far vincere il Premio Nobel ai suoi scopritori) ha fatto emergere la necessità di capire il meccanismo che causa questo fenomeno, al momento spiegabile tramite la presenza di una costante cosmologica, o con la presenza di un campo quantistico (energia oscura) o ancora modi cando le equazioni della relatività generale a grandissime distanze.

Adesso è cruciale fare il passo successivo rispetto alle misure geometriche, per esempio quelle della relazione luminosità-distanza relativa alle supernovae che hanno evidenziato l’accelerazione dell’espansione cosmica. Per questo scopo vanno fatte misure degli aspetti dinamici, ovvero del modo (e cienza e velocità) in cui si formano le strutture cosmiche (galassie, ammassi di galassie e lamenti) che crescono a partire dalle piccole uttuazioni di densità rivelate da misure del fondo cosmico di microonde (Cosmic Microwave Background), quando l’Universo aveva un’età di poco inferiore ai 400mila anni.

I processi di formazione delle strutture, infatti, cambiano a seconda delle equazioni di evoluzione dell’Universo. Quindi, utilizzando un insieme di dati signi cativo, si potrà discriminare

tra i vari modelli di evoluzione, selezionando quelli che forniscono come risultato una geometria ed evoluzione delle strutture compatibili con le osservazioni. In questo aspetto Euclid appare unico, potendo diminuire grandemente l’attuale incertezza sui parametri cruciali dei diversi modelli..

L’Italia è la seconda nazione, dopo la Francia, per i contributi alla costruzione del satellite e degli strumenti e per la partecipazione alle attività scienti che e del segmento di terra, con il lavoro di decine di scienziati e ingegneri. Gli anni-uomo di lavoro complessivo impiegati a oggi in EC da parte italiana ammontano a circa 720, eseguiti da circa 300 membri attivi.

Quindi, con il grande sostegno di Asi (B. Negri, responsabile del Volo umano e sperimentazione scienti ca, M. Salatti, program manager per strumenti Euclid ed E. Tommasi, program manager di Euclid) e poi di Inaf (Istituto nazionale di astro sica), di Infn (Istituto nazionale di sica nucleare, tramite L. Stanco) e di molte Università, l’Italia è molto impegnata e presente in tutti i campi: responsabilità del sistema di controllo, acquisizione ed elaborazione dei dati del fotometro-spettrometro infrarosso Nisp (partecipazione coordinata da L. Valenziano, Inaf-Oas); responsabilità dell’elettronica della camera per immagini nel visibile Vis (partecipazione coordinata da A. Di Giorgio, Inaf-Ifsi); responsabilità delle survey (coordinata da R. Scaramella, Inaf-Oar); responsabilità globale del

segmento di terra (coordinato da A. Zacchei, Inaf-Oats).

Il centro dati italiano è sotto la responsabilità di M. Frailis (Inaf-Oats) e le relative attività industriali sono state a date da Asi alla ditta Altec. L. Guzzo (Università di Milano) è uno dei quattro membri principali del gruppo di coordinamento scienti co. A questo si aggiungono importanti presenze nel coordinamento dei singoli gruppi scienti ci e del segmento di terra.

La peculiarità di Euclid è che le risposte ai grandi temi cosmologici vengono cercate tramite due metodi diversi e complementari.

Il primo metodo è la misura del raggruppamento delle galassie (clustering) tra i redshift 1 e 3, tramite spettroscopia nel vicino infrarosso. Il secondo è la misura delle caratteristiche del WL tramite tomogra a, cioè studiando il WL in “fette” di Universo a distanze crescenti, dove le distanze delle galassie (misurate dal loro redshift) sono stimate tramite bande fotometriche. Queste stime di redshift sono meno precise delle misure spettroscopiche, ma il metodo consente di studiare in modo complementare oggetti molto più deboli e numerosi di quelli per cui è possibile ottenere la spettroscopia.

Per il WL si usano le immagini di Euclid prese in una larga banda del visibile e per i photo-z si considerano le bande infrarosse di Euclid in combinazione con i dati ottici presi mediante telescopi da terra.

La complementarità dei metodi e del tipo di dati aiuterà a diminuire le

conseguenze di e etti sistematici sui risultati (biases), grazie alla diversità degli stessi presenti in entrambi i metodi utilizzati. Un grande problema di questo tipo di analisi statistiche, infatti, è dato dal controllare e mitigare la presenza di questi errori non casuali. Gli strumenti a bordo producono tre tipi di dati. Il Vis fornisce le immagini ottiche estremamente dettagliate (risoluzione con pixel di 0,1 secondi d’arco) necessarie all’analisi del WL. Il Nisp ha due modalità di operazione nel vicino infrarosso: lavora sia come imager (fotometria in tre bande per la stima dei redshift, con pixel di 0,3 secondi d’arco) che come spettroscopio senza fessura (slitless) a bassa risoluzione per la misura dei redshift tramite righe di emissione delle galassie. In ogni puntamento del satellite, entrambi gli strumenti osservano la stessa area di cielo, il Vis nel visibile e il Nisp nel vicino infrarosso.

Il satellite verrà situato nel punto lagrangiano L2 del sistema Sole-Terra, dove opererà per sei anni, ma questo periodo comprenderà anche i circa due anni necessari alle calibrazioni degli strumenti e all’osservazione di campi più profondi della wide survey, per la caratterizzazione statistica delle diverse sorgenti che saranno studiate e per l’individuazione di possibili e etti sistematici.

Le deep survey saranno eseguite su

*CORRADO RUSCICA

HA STUDIATO ASTRONOMIA

ALL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

E DI MILANO E GIORNALISMO

SCIENTIFICO ALL’UNIVERSITÀ

DI FERRARA, HA COLLABORATO

CON GIORNALI ON LINE

ED È AUTORE DI TESTI DI

DIVULGAZIONE ASTRONOMICA.

tre campi profondi (deep elds) pari a 53 gradi quadrati (20 per il campo North, 10 per il campo Fornax e 23 per il campo South) a una profondità limite di due magnitudini maggiore della wide survey. Verranno anche studiati alcuni campi ausiliari osservati dal telescopio spaziale Hubble. In ne, alcuni mesi saranno dedicati a osservazioni non inerenti lo scopo principale della missione. Questi campi profondi saranno unici nel panorama dell’infrarosso, per area e profondità, e sono stati scelti con l’intento di massimizzare i risultati scienti ci che possono essere ottenuti tramite altri strumenti spaziali e terrestri. Per esempio, per l’Euclid Deep Field South c’è già un accordo con il telescopio Vera Rubin (ancora in preparazione) per la copertura dello stesso campo a ussi ottici molto bassi, per massimizzare le sinergie dei due esperimenti. Tutti i dati che verranno man mano raccolti saranno resi pubblici per la comunità scienti ca in tre parti a intervalli regolari: prima

2500 gradi quadrati, poi altri 5000 e in ne la restante area osservata. Per motivi di stabilità termica, il satellite deve osservare rimanendo sempre quasi ortogonale al Sole, quindi in un dato giorno potrà osservare una striscia circolare di cielo. Le osservazioni saranno realizzate con il metodo step and stare, coprendo un’area di cielo di mezzo grado quadrato, poi puntando l’area adiacente e così via no a coprire un enorme mosaico sulla volta celeste.

COME COLLABORERÀ

EUCLID CON ALTRI

STRUMENTI TERRESTRI E SPAZIALI?

I dati fotometrici da terra sono necessari ai redshift fotometrici e per questo ci si avvale di dati esistenti, allo scambio di dati o a campagne osservative di centinaia di notti di osservazione fatte ad hoc per Euclid

In questo ambito ci sono la survey Union nel cielo nord, una survey del telescopio Subaru, la survey Des e

quelle che verranno fatte dal Vera Rubin, più il campo profondo Euclid Deep Field South.

I dati di Euclid saranno utili anche per osservazioni multifrequenza che vedono coinvolti gli strumenti radio Lofar, Alma, Meerkat+ e Ska per la banda radio, eRosita per la banda X e Planck per il fondo di radiazione cosmica.

Gli stessi dati aiuteranno per la scelta di oggetti da studiare in modo approfondito con il Jwst e l’E-elt (ancora in costruzione), per la ricerca di controparti di onde gravitazionali individuate dall’Einstein Telescope Così, diversi campi dell’astronomia bene ceranno dei dati di Euclid per decine di anni.

Lo scopo principale è studiare il modello standard cosmologico, per capire l’origine dell’accelerazione dell’espansione cosmica e per decidere se possiamo porre vincoli sulle proprietà della materia oscura e sulla massa dei neutrini. Inoltre, si vuole indagare l’isotropia dell’Universo, identi care eventuali oggetti cosmici peculiari e ricavare informazioni sui lamenti cosmici e sull’evoluzione delle galassie

A questi quesiti di carattere fondamentale si aggiungono innumerevoli temi astro sici (chiamati Legacy Science per distinguerli dai principali che caratterizzano la missione). In ne, c’è sempre da aspettarsi l’inaspettato, che magari potrebbe causare una crisi negli attuali modelli cosmologici, di portata tale da richiedere la de nizione di un nuovo modello di Universo.

PREZIOSA OPPORTUNITÀ PER TUTTI GLI AMANTI DELLO SPAZIO

CON COSMO N. 34

ESATTA REPLICA DELL’ORIGINALE REALIZZATA IN ALLUMINIO FORMATO 28X19,5 CM PER IL 50° ANNIVERSARIO DELLA MISSIONE

DISPONIBILE SU BFCSTORE.COM (bit.ly/41Fv5w4)

A 20,00 EURO (SPESE DI SPEDIZIONE INCLUSE)

Le notizie che provengono da Marte continuano a riempire le pagine delle news. Il rover cinese Zhurong, attivo dal maggio 2021 all’estremità meridionale di Utopia Planitia, ha trovato rocce che denunciano la presenza di acqua liquida nella zona equatoriale del pianeta un milione di anni fa. Non è la prima volta che sentiamo parlare di acqua su Marte, ma in genere viene trovata sotto forma di ghiaccio ad alte latitudini, dove la regione bianca in corrispondenza dei poli cambia dimensioni con le stagioni marziane, che sono lunghe il doppio delle nostre. In più, la sonda Mars Express dell’Agenzia spaziale europea (Esa) ha rivelato la presenza di laghi sotterranei a un paio di chilometri di profondità in prossimità del Polo sud. In parallelo, il monitoraggio continuo della super cie del pianeta da parte delle sonde in orbita permette di vedere quando cambia qualcosa, così su diverse pareti scoscese sono stati scoperti coni di deiezione imputati ad acqua liquida che è zampillata fuori dalla super cie a seguito della fusione di ghiaccio sotterraneo e che è rapidamente

dilavata prima di evaporare a causa della bassissima pressione atmosferica del pianeta. Zhurong ha fatto anche un’indagine geologica sulla super cie delle dune, trovando croste e crepe nella sabbia compattata che mostrano la presenza di acqua salata. Potrebbe trattarsi di neve che si è fusa, nonostante le basse temperature, proprio grazie alla presenza di sali nella sabbia; l’acqua è poi evaporata, formando le strutture osservate. Dato che le dune hanno un’età tra 0,4 e 1,4 milioni di anni, si tratta di acqua “recente” a basse latitudini. Recentemente, i ri ettori sono stati puntati anche sulla piccola luna Deimos, le cui foto ad alta risoluzione, ottenute dalla sonda Hope degli Emirati Arabi, hanno rivelato una composizione molto simile a quella di Marte, dimostrando che è veramente “ glia” del Pianeta rosso (vedi l’articolo a pag. 42).

UN TESTIMONE D’ECCEZIONE

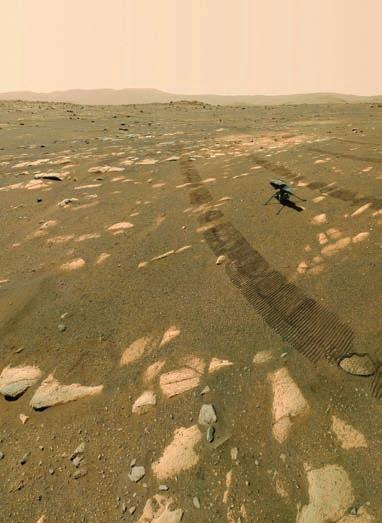

Continua a fare notizia Ingenuity, il piccolo elicottero sceso su Marte tutto ripiegato sotto il rover Perseverance nel febbraio 2021. Ingenuity

» Un selfie del rover Perseverance insieme con il drone-elicottero Ingenuity. Inquadra il QR per un video del volo n. 51 del drone marziano (22 aprile 2023).

doveva essere una prova tecnologica e ci si aspettava che avrebbe portato a termine cinque voli. Invece, le prestazioni del piccolo drone stanno superando ogni più rosea speranza e i suoi voli hanno già superato quota 50.

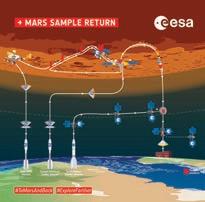

Intanto, Perseverance, dopo avere depositato in punti prestabiliti i tubi sigillati contenenti i campioni raccolti nora, ha ripreso una nuova campagna di ricerca e raccolta di altri campioni che dovranno aspettare una prossima missione per essere raccolti e portati sulla Terra. Non sarà facile, perché bisognerà disporre di un mezzo (rover o elicottero) che li recuperi e li introduca in un razzo che li porterà in orbita marziana, dove ci sarà una sonda ad aspettarli per intraprendere il viaggio di ritorno verso Terra.

Chi è interessato a questa missione (e non solo) può leggere Le s de di Marte. Storie di esplorazione di un pianeta di cile, un libro scritto da Paolo Ferri, di recente pubblicazione. Ferri è un esperto con una lunghissima carriera in Esa, che sa tutto sulle missioni marziane In questa sua opera racconta come si progettano le missioni e di come i piani originali a volte cambino per adattarsi ai problemi incontrati, alle nuove tecnologie o ai mutati assetti geopolitici.

Il lo conduttore del libro è l’attività svolta da Ferri all’Esoc (European Space Operations Center) dell’Esa, dove non vengono costruiti gli strumenti, ma ci si dedica alla progettazione del software necessario a farli funzionare e a evitare che si mettano nei guai, oltre a calcolare le traiettorie delle sonde. La storia inizia con il fallimento

del lancio dei quattro satelliti della missione Cluster, che ha spinto un giovane Ferri alquanto demoralizzato a lavorare sul segmento di terra della missione Rosetta diretta verso la cometa 67P/ChuryumovGerasimenko.

Quando l’Esa ha deciso di progettare

la sua prima missione planetaria alla volta di Marte, si è pensato di riutilizzare tutto quello che era stato fatto per Rosetta, così da contenere i costi e velocizzare i tempi. Perciò, quando si cercava un responsabile per il segmento di terra di Mars Express, è stato suggerito a Ferri

di fare domanda per la posizione. Inizialmente ha ri utato, per non abbondonare Rosetta che si stava avvicinando al lancio. Ma il razzo Ariane 5 ha avuto un malfunzionamento e il lancio della sonda cometaria è stato rimandato per indagare le cause. Così Rosetta è stata “superata” da Mars Express, mentre Ferri, ormai capo divisione, è diventato responsabile di entrambe le missioni.

Lanciata nel 2003, Mars Express si è rivelata una missione capricciosa, che spesso si blocca ed entra in safe mode, quando il software di bordo rivela qualcosa di insolito. Ogni volta

bisogna intervenire per farlo ripartire, ma la missione è arrivata a Marte ed è un grande e longevo successo, visto che dopo vent’anni è ancora in attività.

Nel frattempo, già si progettava un’altra missione marziana, ExoMars Ferri racconta come la missione sia stata divisa in due fasi, la prima con il Tgo (Trace Gas Orbiter, per cercare tracce di metano nell’atmosfera) e il modulo di discesa Schiaparelli; la seconda con un rover fornito di una trivella capace di perforare il suolo

no a 2 metri di profondità. A questo punto, sono entrate in gioco vicende internazionali, con la Nasa che doveva essere partner, ma poi si è ritirata. Allora è stato negoziato un accordo con la Roscomos russa, che ha fornito i razzi Proton per il lancio e il modulo di atterraggio per il rover, insieme ad altri strumenti.

Il lancio dell’orbiter nel 2016 è stato fonte di molte preoccupazioni per Ferri (diventato capo del dipartimento delle operazioni), che temeva l’insu cienza dei test di preparazione. I timori si sono rivelati infondati e la sonda si è comporta bene, meglio di Mars Express. I problemi non sono mancati, ma sono stati brillantemente risolti. Prima della frenata per l’inserimento in orbita marziana, è stato rilasciato il lander Schiaparelli che doveva continuare da solo la sua traiettoria. L’arrivo a Marte è stato per Ferri un momento di cile, perché alle preoccupazioni per la buona riuscita delle manovre si sono sommate quelle personali, collegate al grave stato di salute del padre. Intanto, mentre l’orbiter non ha avuto problemi a inserirsi in orbita marziana, il lander purtroppo si è schiantato al suolo.

Proprio a Ferri, che aveva sempre avuto dubbi sulle possibilità di successo di Schiaparelli, è toccato il compito di dare informazioni alla stampa su questo insuccesso. Poi si è preparato a partire per l’Italia, ma purtroppo suo padre è mancato. Nel frattempo, il Tgo svolgeva alla perfezione le manovre di aerobraking, sfruttando la tenue atmosfera marziana per modi care l’orbita. Pur tenendo molto impegnato il gruppo di Esoc che lo seguiva, ha compiuto un lavoro egregio. A questo

punto, bisognava lavorare al rover che avrebbe dovuto essere lanciato nel 2018. Purtroppo, il programma non era pronto e si è rimandato il tutto alla nestra di lancio del 2020, che però è stata resa impraticabile dalla pandemia, che ha impedito

ai gruppi di lavoro di riunirsi per portare avanti il programma. Peccato, perché, per onorare il centenario della nascita di Rosalind Franklin, la celebre scienziata i cui lavori hanno contribuito alla scoperta della struttura del Dna, l’Esa aveva deciso di dedicarle il rover marziano. Ci si è quindi preparati per il 2022 (le nestre di lancio per Marte si aprono circa ogni due anni), e questa volta sembrava che tutto fosse pronto, ma la guerra in Ucraina ha fatto saltare i piani di lancio da Baikonur, insieme a tutta la collaborazione di Esa con Roscosmos. Un vero peccato, forse evitabile, visto che la Nasa ha continuato a collaborare con l’agenzia russa per la Stazione spaziale internazionale. Ferri, come tutti i “marziani europei”, ha cercato di correre ai ripari, ma ormai occorre riprogettare tutta la missione, il cui lancio è slittato (per ora) al 2028.

Nell’attesa che riparta ExoMars, Ferri sta seguendo il progetto Mars sample return, pensato per andare a recuperare dei campioni di suolo da Marte. È una s da che vede gli sforzi congiunti di Nasa ed Esa, ma anche in questo caso il progetto si è evoluto nel corso degli anni.

Le sfide di Marte. Storie di esplorazione di un pianeta di cile è un volume di Paolo Ferri edito nel 2023 a Milano da Ra

Composto da 280 pagine formato 14x 22,5 cm, è in vendita nelle librerie al prezzo di € 22,00. Leggi liberamente le prime 43 pagine del libro su Google books al link bit.ly/42PVqbx

Deciso, cancellato e poi reinventato, adesso intende realizzare il primo passo con la raccolta dei campioni da parte di Perseverance che ne ha depositati un certo numero, ma che continuerà a raccoglierne, con l’idea di consegnarli alla missione che scenderà su Marte per poi ripartire e trasferirli in orbita marziana alla sonda Esa responsabile per il ritorno a casa nel 2031. Un progetto complesso di cui ci auguriamo il funzionamento, perché è solo analizzando i campioni a terra che capiremo qualcosa di più sull’evoluzione del nostro vicino planetario.

Le s de di Marte è un libro ideale per apprezzare quanto sia complesso raggiungere il Pianeta rosso, ma anche per rendersi conto di come è organizzata l’Agenzia spaziale europea. Si capisce come le missioni vengono proposte e come vengono approvate, come nella realizzazione di hardware e software si debba sempre tenere conto delle pressioni degli stati membri, mentre si cerca di minimizzare i rischi, utilizzando tecnologie molto provate e sicure. Ferri fa notare come questo approccio sia diverso da quello delle agenzie private, che accettano maggiori rischi per essere più veloci. In fondo è tutta una questione di decidere quanti rischi si possono accettare. È anche questa una s da.

*PATRIZIA CARAVEO

È DIRIGENTE DI RICERCA ALL’ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA (INAF)

E LAVORA ALL’ISTITUTO DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA DI MILANO.

Abbiamo dedicato molte pagine del numero di giugno di Cosmo all’altra metà dello spazio, a partire dalla celebrazione del sessantesimo anniversario del volo della prima donna spaziale, Valentina Tereshkova.

Recentemente questa metà è diventata un po’ più italiana, un altro sogno diventato realtà. Grazie a passione, ducia nei propri mezzi e caparbietà.

È l’unico modo per superare selezioni di cili, che vedono migliaia di candidati in corsa per pochi posti. È stato così anche per Anthea Comellini, classe 1992, di Chiari, in provincia di Brescia.

Ha superato 22.500 aspiranti astronauti, provenienti da tutta Europa. È passata attraverso sei fasi di test durissimi. Ed è stata selezionata dall’Agenzia spaziale europea, nell’ultimo team di astronauti europei presentati a Parigi lo scorso novembre. È una dei 17 nuovi astronauti europei (cinque in carriera, undici membri di riserva e un astronauta con disabilità) del prossimo futuro. Anthea è stata selezionata tra i membri di riserva, è l’unica donna italiana; oltre a lei, è stato selezionato anche Andrea Patassa (vedi Cosmo n. 39).

Abbiamo intervistato Anthea in collegamento da Cannes, dove c’è la sede francese di ales Alenia Space.

Non ancora, è presto. Prima o poi verremo integrati assieme al resto del Corpo astronauti Esa, inizialmente assieme ai cinque astronauti selezionati anche loro con la “classe 2022”, che hanno già iniziato il basic training per le prossime missioni.

CHE SIETE

LA GENERAZIONE DELLA LUNA…

In e etti, quando voleremo, i viaggi Terra-Luna dovrebbero svolgersi a un ritmo più o meno regolare; sarebbe meraviglioso partecipare a una missione lunare, ma al momento non ci penso troppo. Vi sono molti altri step da superare. Iniziare a integrarsi con gli astronauti, imparare ancora tante cose.

Sono cresciuta nell’era dei voli dello Space Shuttle, che tanto mi hanno appassionato. E poi ovviamente della Stazione spaziale internazionale (Iss). Ma mi sono documentata molto sulle missioni Apollo, incredibili. Sarebbe fantastico vivere le esperienze di quegli astronauti. E poi la Luna

potrebbe essere la base intermedia per l’esplorazione dello spazio profondo, e quindi anche di Marte.

Sono ingegnere specializzato per i sistemi di guida, controllo e navigazione di satelliti. In particolare, per i sistemi automatici di rendezvous e aggancio tra satelliti e veicoli spaziali. Sono apparati molto simili a quelli che abbiamo utilizzato con il cargo Atv (Automated Transfer Vehicle), che per cinque volte ha raggiunto e agganciato la Iss. Mi occupo anche dei nuovi metodi per inviare nello spazio satelliti in grado di catturare quelli abbandonati che vagano in orbita bassa. Ce ne sono ormai troppi, e il metodo per non peggiorare la situazione è

progettare satelliti che già in fase di sviluppo siano predisposti alla dismissione. Se si tratta di satelliti in orbita geostazionaria, a 36mila chilometri dalla Terra, si usa un motore in grado di portarli a una quota più distante. Se si trovano in orbita bassa, devono essere raggiunti da satelliti dotati di meccanismi di aggancio, che li recuperano e li fanno deorbitare no a raggiungere gli strati atmosferici. Si possono deorbitare satelliti di qualsiasi dimensione. Quelli “grandi” devono essere deorbitati in modo da precipitare su una regione precisa dell’oceano Paci co, per minimizzare il rischio di collisione con cose e persone. Quelli piccoli, invece, bruciano interamente in atmosfera e quindi possono rientrare dovunque. Alcuni satelliti sono già in grado di e ettuare

il rientro in maniera autonoma, come il satellite Swot (Surface Water and Ocean Topography), di cui ales Alenia Space è prime contractor, lanciato a dicembre 2022. Mi occupo anche di rendez-vous spaziali per veicoli che richiedono un rifornimento in orbita o per il recupero di satelliti in panne. Un compito che anni fa era compito degli Space Shuttle, ma con le navette spaziali si era dimostrato troppo dispendioso e richiedeva l’intervento diretto degli astronauti. Anche se in molti casi era necessario, come per la manutenzione del telescopio spaziale Hubble, che ha richiesto cinque missioni di servicing. Con attività extraveicolari complesse e anche pericolose per gli stessi astronauti. Ora, grazie all’avvento di sistemi robotici, si potranno e ettuare queste attività a costi ridotti e senza esporre a rischi gli equipaggi umani.

Certamente! Ed è una delle ragioni per cui mi sono candidata e ora sono vicina a realizzare questo mio sogno, che coltivo sin da bambina. Superare le selezioni è stato bello, appassionante e s dante. Non sono partita con l’idea dover essere selezionata a tutti i costi. Molti test ti mettono davvero alla prova. E non è tutto, perché le centrifughe e i voli in zero-g fanno parte del training vero e proprio prima di una missione.

I test sono durati più di un anno. Durante la prima fase, siamo passati in circa 1300. Dovevamo superare test psicometrici: test della memoria, della velocità di percezione, della

coordinazione occhio-mano, per citarne alcuni. Siamo rimasti in circa 400, poi tutti a Colonia, al Centro di addestramento astronauti dell’Esa, per ulteriori test sulla personalità e psicologici e qui siamo scesi a un centinaio. Dopo ulteriori e complessi test psicologici, siamo rimasti in circa 50 per un colloquio classico di lavoro con personale dell’Esa. Obiettivo: valutare le motivazioni personali. Da qui siamo stati scelti in meno di 30 e abbiamo avuto un colloquio nale con il direttore generale. In ne, siamo stati selezionati in 17.

UN BREVETTO DI VOLO?

Non era obbligatorio. Chi già è pilota di professione lo aveva inserito nel proprio curriculum.

Io un brevetto di volo ce l’ho. L’ho preso in Francia dove mi sono trasferita già dal 2015 per ragioni di studio, e ho avuto l’opportunità di prenderlo quasi gratuitamente, grazie all’università francese Isae-SupAero.

A mie spese solo il carburante. Altra esperienza fantastica, volare è davvero meraviglioso.

IN COSA CONSISTE

LA SELEZIONE DEGLI ASTRONAUTI “DI RISERVA”?

È un metodo che l’Esa ha avviato per prepararsi al futuro. Le imprese spaziali saranno sempre più numerose e il corpo di riserva serve per essere “pronti” nel caso che si manifestino nuove opportunità di volo, cosa che non è così improbabile, soprattutto in questo clima di grande interesse per la ricerca in microgravità in orbita bassa e con l’avvento di “attori” commerciali. I “riservisti” non sono mai stati intesi come backup su una missione. Questo è un ruolo

*ANTONIO LO CAMPO

È UN GIORNALISTA SCIENTIFICO

FREELANCE SPECIALIZZATO

PER IL SETTORE AEROSPAZIALE

E COLLABORA CON QUOTIDIANI

E PERIODICI NAZIONALI. PER “COSMO” CURA LA SEZIONE SPAZIO.

assicurato da un astronauta della stessa classe che si sta addestrando nello stesso periodo. Quindi il concetto del riservista è quello di avere una scorta pronta per le nuove occasioni.

ARRIVI DAL BRESCIANO, DOVE STANNO NASCENDO STARTUP SPAZIALI.

COSA NE PENSI?

Sono aziende molto competitive, che realizzano progetti molto interessanti. Sia ales Alenia Space che l’Esa o rono molte belle opportunità per i giovani talenti; quindi, potrà esservi spazio per loro nelle grandi industrie e nelle agenzie. E le startup sono una nuova realtà che si a anca alle grandi industrie. E assieme alle medie e piccole imprese, creano un ecosistema ben funzionante, quello de nito ora come New space economy.

QUALI SONO STATE LE TUE MOTIVAZIONI, PER DIVENTARE INGEGNERE IN CAMPO SPAZIALE?

Non ci sono ambiti in cui una ragazza come me non può eccellere. Siamo in grado di fare tutto, se abbiamo la passione a motivarci. E le mie scelte sono state motivate dalla passione, ma anche per le loro implicazioni positive sulla società. Noi andiamo nello spazio per osservare la Terra, per conoscerla meglio, per monitorare il cambiamento climatico, l’atmosfera, per studiare come evolve l’ecosistema terrestre, per permettere teleassistenza a zone più remote. Grazie ai sistemi satellitari di osservazione, telecomunicazione e navigazione riusciamo a intervenire per situazioni di emergenza gravi, come i disastri naturali.

Anthea Comellini ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria spaziale al Politecnico di Milano nel 2017. Nello stesso anno ha conseguito il Diplôme d’Ingénieur nell’ambito di un programma di doppia laurea con la French Grande école of engineering Isae-SupAero di Tolosa, in Francia, e ha completato un master in Elaborazione di immagini e di segnali e controllo avanzato presso l’Università di Paris-Saclay, in Francia. Ha conseguito il dottorato in Navigazione autonoma per rendez-vous nello spazio presso Isae-SupAero in collaborazione con Thales Alenia Space a Cannes e Tolosa, in Francia, nel 2021. Durante il dottorato, ha trascorso sei mesi come ricercatrice in visita nel laboratorio di robotica mobile e sistemi autonomi del Polytechnique Montréal, in Canada. Dal 2021 al 2022 ha lavorato come Ingegnere delle dinamiche di volo per la determinazione dell’orbita nelle missioni interplanetarie con il Centro europeo per le operazioni spaziali (Esoc) dell’Esa a Darmstadt, in Germania, dove ha condotto operazioni di navigazione nello spazio profondo in missioni come BepiColombo, Gaia, Mars Express e Trace Gas Orbiter. Dal 2022, lavora come ingegnere Gnc (Guidance, Navigation, and Control) e Aocs (Attitude and Orbit Control System) nel reparto di Ricerca e sviluppo di Thales Alenia Space a

in Francia (figura).

DA ESPERTA

DI RENDEZ-VOUS SPAZIALI, SAI DELLA STORIA

DI “MISTER RENDEZ-VOUS”?

Sì, è il mitico Buzz Aldrin, pilota del modulo lunare dell’Apollo 11. Parlava continuamente di rendez-vous

e di agganci nello spazio, già materia della sua tesi di laurea e poi di specializzazione durante l’inizio della sua carriera alla Nasa.

Spero che il fatto di essere una Miss Rendez-vous mi porti realmente fortuna, come è capitato a Buzz.

EXTRATERRESTRI RICHIEDONO NUOVE ATTENZIONI

E COMPETENZE IN CAMPO MEDICO

Con il procedere del Programma Artemis e gli ambiziosi obiettivi di colonizzazione delle aree più prossime del Sistema solare, alla biomedicina spaziale è richiesta un’accelerazione signi cativa, per aumentare le competenze sia pratiche che teoriche. In questo ambito si inserisce il cammino dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) nel settore delle scienze della vita, che ha compiuto un passo importante nello scorso mese di marzo con un workshop svolto presso la sede dell’Asi, dal titolo: “Biomedicina spaziale per le future missioni di esplorazione umana dello spazio: a call to action”.

Al centro di questo interesse vi è la Stazione spaziale internazionale, un laboratorio unico che no al 2030 consentirà di sperimentare le contromisure alle problematiche della permanenza spaziale senza ricorrere ai cosiddetti “analoghi terrestri”. Per il nostro Paese sarà necessario sfruttare al massimo questa risorsa, cosa che Asi già si sta apprestando a fare grazie a un bando dedicato. La visione di medio

termine vede nella Luna il necessario passaggio intermedio. Le di coltà della missione appaiono evidenti: occorrerà sviluppare sistemi biorigenerativi per conservare l’habitat umano, sistemi di radioprotezione sia per gli equipaggi umani sia per le apparecchiature elettroniche, ma soprattutto sarà necessario compiere grandi passi avanti nella biomedicina spaziale. La stessa gura dell’astronauta cambierà, come detto da Roberto Vittori nel suo intervento di chiusura del workshop: si passerà da piloti di provenienza aeronautica a squadre di specialisti in diversi settori, le cui abilità saranno necessarie sulla super cie lunare. Sarà quindi richiesto di gestire vari domini d’intervento, e la biomedicina spaziale dovrà adattarsi ad a rontare nuove s de. Da un lato, ci sarà personale sulla super cie lunare prima, e marziana poi, che dovrà a rontare la di coltà della vita su altri corpi celesti. Marte, per esempio ha livelli di radiazioni settecento volte maggiori rispetto alla Terra, una temperatura che oscilla tra -140 °C e i 20 °C, con un’atmosfera irrespirabile e una gravità uguale al 38% di quella terrestre. Dall’altro lato ci sarà personale che potrà restare

in orbita per un tempo maggiore di quanto accaduto nora, spesso lontano dalla protezione o erta dal campo magnetico terrestre. In questo scenario, la medicina diventerà un supporto fondamentale.

Negli ultimi decenni la medicina spaziale non si è evoluta con la stessa velocità delle altre discipline spaziali. Molti aspetti dell’adattamento allo spazio sono ancora il frutto di inferenze e ettuate sulla base di studi condotti in analoghi terrestri che, per quanto ben eseguiti, non possono sostituire la sperimentazione sul campo. Anche la di coltà di condurre studi sugli animali nello spazio ha contribuito a rallentare la crescita delle conoscenze nel settore della siologia dell’adattamento spaziale, ma sarà necessario a rontare questo settore di studi con progetti ambiziosi per preparare adeguatamente le future missioni. Dal punto di vista strategico, questo tipo di ricerca diventerà un asset importante per il paese che riuscirà per primo a de nire i protocolli migliori di permanenza nello spazio e le contromisure più e caci.

È ancora molto quello che non sappiamo; per esempio, se la vita possa essere concepita nello spazio, se una gravidanza possa essere portata a termine, se può avvenire una nascita e come si può sviluppare un essere umano nello spazio.

L’uso di modelli animali sarà necessario per preparare adeguatamente gli equipaggi umani: la costruzione di uno stabulario spaziale per poter ottenere e studiare specie native dello spazio potrà fornire una marcia in più al Paese che per primo lo svilupperà. Asi si sta già interessando al problema, per esempio con il progetto Ovospace, presentato al workshop da Valeria Fedeli, condotto dall’Agenzia in collaborazione con il Dipartimento di medicina sperimentale dell’Università di Roma La Sapienza ed eseguito in volo da Samantha Cristoforetti, che si propone di studiare l’adattamento delle cellule ovariche alle condizioni di microgravità.

Ora che Asi ha provveduto al rinnovo delle sue cariche apicali, inclusa la presidenza, ci auguriamo che il ruolo delle scienze della vita spaziali possa essere potenziato nei programmi di ricerca dell’Agenzia. La comunità scienti ca ha risposto con entusiasmo alla chiamata di Asi e sarebbe un peccato se questa forza propulsiva venisse meno. Molte sono le azioni che si possono intraprendere per sostenere questo rinato a ato: per esempio, sarebbe opportuna la formazione di una società scienti ca dedicata alla biomedicina spaziale, che possa essere casa di tutti i ricercatori italiani del settore; oppure, con più ambizione, si potrebbe pensare a un Istituto nazionale di biomedicina spaziale che possa avere le adeguate risorse e possibilità per diventare una frontiera della ricerca nel settore. Un modello simile a quello dell’Istituto italiano di tecnologia potrebbe essere una soluzione adeguata.

Anche la didattica non andrebbe trascurata, promuovendo la nascita di master di medicina spaziale. La leadership nella corsa allo spazio vede oggi la Cina in grande accelerazione, mentre gli Stati Uniti sembrano volersi a dare alle imprese private per cercare di difendere il proprio primato. In questo scenario, l’acquisizione di un posto in prima la nel settore della biomedicina spaziale da parte del nostro Paese ci permetterebbe di conservare un ruolo signi cativo nella corsa alle risorse che lo spazio porterà, sia in termini di tecnologia, sia in termini di risorse. Il futuro della tecnologia si costruisce con il presente della scienza.

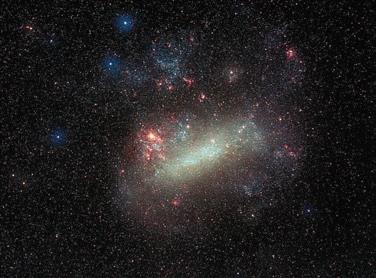

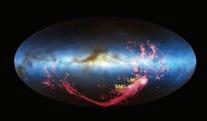

Nel volgere di pochi anni è profondamente cambiata la visione del Gruppo Locale di galassie a cui appartiene anche la Via Lattea. È apparso sempre più evidente che il nostro quartiere cosmico è tutt’altro che un semplice aggregato di galassie circondate da satelliti, ma è invece un ambiente molto dinamico e in continua evoluzione. Sempre più consistenti sono emerse le tracce di antiche fusioni con altre galassie, sia per la galassia di Andromeda (M31) sia per la Via Lattea, e gli indizi delle interazioni reciproche tra le due grandi galassie. Invece, la piccola galassia spirale del Triangolo (M33) sembra che stia entrando per la prima volta nel Gruppo Locale; quindi, non avrebbe mai interagito con M31, contrariamente a quanto si riteneva in passato. Altrettanto le due Nubi di Magellano, alle quali ci si riferisce spesso come satelliti della Via Lattea, sembrano siano al primo arrivo nel nostro ambiente galattico e non avrebbero ancora completato neanche un’orbita.

Le Nubi di Magellano non sono solo degli oggetti spettacolari da osservare nel cielo australe; sono anche interessanti per gli studiosi, perché abbastanza inconsueti nella struttura dei gruppi di galassie. Solo una piccola frazione tra le galassie simili alla Via Lattea possiede due compagne così massicce. La coppia di piccole galassie è anche colta in un momento storico particolare, poiché ha superato in tempi relativamente recenti il pericentro dell’orbita galattica (il punto più vicino al nucleo della Via Lattea) e pertanto risultano ben visibili le conseguenze di tale passaggio. Lo stato delle conoscenze delle nostre due vicine galattiche è stato recentemente sottoposto a una corposa revisione da parte di Eugene Vasiliev dell’Institute of Astronomy di Cambridge. Prima di entrare nella regione d’in uenza della Via Lattea, la Grande Nube di Magellano (LMC) era una discreta galassia spirale barrata. Gli e etti mareali hanno distorto i

suoi bracci e risucchiato materia che è andata a formare un lungo usso di gas, detto Corrente Magellanica (Magellanic Stream).

Della galassia originaria rimangono la barra centrale e un cenno di bracci. Le conseguenze dinamiche

dell’incontro con la Via Lattea sono ben rilevabili nei dati osservativi, come evidenti perturbazioni nelle popolazioni stellari e nella distribuzione delle nubi di gas. Alcune di queste perturbazioni sono registrabili anche con mezzi

amatoriali, grazie a fotogra e “profonde”, eseguite con normali teleobiettivi. Gli e etti delle perturbazioni sono stati monitorati con precisone analizzando i dati ottenuti dal satellite astrometrico Gaia dell’Agenzia spaziale europea.

L’altissima qualità raggiunta da questi dati ha permesso di ricostruire in 3D l’alone galattico e rilevare così gli e etti dell’interazione con la LMC, che ha una massa compresa tra il 10 e 20 per cento della Via Lattea. Gli e etti più poderosi dell’incontro sono più evidenti lungo la congiungente tra la LMC e la Via Lattea e meno nel disco della nostra Galassia. L’alone galattico ha subito invece una netta deformazione e altrettanto l’alone di materia oscura che circonda la Via Lattea. Gli e etti dell’incontro sono ben visibili sulla LMC e sulla SMC, mentre sono meno evidenti

sulla nostra Galassia, poiché il nostro punto di vista interno al disco galattico non ne favorisce l’osservazione. Nonostante il perfezionamento delle misure, permane ancora molta incertezza sul periodo orbitale della LMC e nella distanza dell’apocentro. Tale incertezza è in gran parte dovuta al fatto che l’orbita della LMC è appena marginalmente legata alla Via Lattea. Anzi, secondo alcuni modelli, entrambe le Nubi, dopo aver raggiunto la minima distanza, si allontaneranno inde nitamente, compiendo in pratica solo un y-by della Via Lattea.

Tali destini dipendono fortemente dalla massa della nostra Galassia e da come è distribuita. Gli indizi a favore dello scenario di un primo passaggio sono però meno forti ora di quanto non fossero 15 anni fa, poiché la velocità tangenziale della LMC sembra leggermente più bassa di quanto misurato in precedenza e forse su ciente da ritenere la Grande Nube catturata in un’orbita allungata, con periodo maggiore di cinque miliardi di anni. Se la Via Lattea fosse più massiccia di quanto è oggi stimato, la LMC si troverebbe attualmente al suo secondo passaggio al pericentro.

Le simulazioni indicano che entro circa 100mila anni luce dal centro della Via Lattea (dove risiede il buco nero supermassiccio Sagittarius A*) gli e etti delle perturbazioni causate delle Nubi di Magellano non sono evidenti. Invece, le stelle e il gas presenti nell’alone galattico subiscono perturbazioni abbastanza intense da modi care le forme e le cinematiche di queste regioni.

L’attrazione della Via Lattea sulla Grande Nube ha come prima conseguenza una riduzione del suo periodo orbitale. Perfezionare la conoscenza dell’orbita passata del grande compagno galattico servirà per conoscere quella futura e il suo destino. Le simulazioni dovranno riprodurre la situazione attuale con accuratezza elevata per poter formulare previsioni sulla evoluzione futura, un obiettivo molto di cile da ottenere. Simulazioni più accurate potranno avvalersi nel prossimo futuro di dati migliori sui traccianti cinematici nell’alone che potranno

Le Nubi di Magellano sono due piccole galassie irregolari, attuali compagne della Via Lattea. Sono visibili a occhio nudo nel cielo notturno dell’emisfero sud, e prendono il nome dal navigatore Ferdinando Magellano, poiché furono descritte nel resoconto della spedizione da lui guidata, pubblicato nel 1524.

La Grande Nube (Large Magellanic Cloud, LMC) si osserva nelle costellazioni australi del Dorado e della Mensa, dista circa 157mila anni luce e si estende per 14 mila anni luce. La Piccola Nube di Magellano (Small Magellanic Cloud, SMC), situata 20° più a ovest, nella costellazione del Tucano, dista circa 197mila anni luce e si estende per 2900 anni luce.

Entrambe le galassie sono collegate fra di loro e con la Via Lattea da un lungo ponte di idrogeno neutro e stelle, la Corrente Magellanica; un secondo flusso di materia, il Ponte Magellanico, collega le due Nubi.

La Grande Nube ospita la più grande nebulosa di usa del Gruppo Locale, la Nebulosa Tarantola, in cui è in atto una intensa attività di formazione stellare, oltre a ospitare il resto della supernova SN 1987a, la più vicina osservata negli ultimi 300 anni. Per gli aggiornamenti sulle Grandi Nubi, vedi il sito Bfcspace.com (scrivi Magellano nella finestra di ricerca).

essere rivelati da apposite surveys astrometriche.

Molto probabilmente, le due Nubi di Magellano continueranno a orbitare attorno alla Via Lattea, no a fondersi con essa entro un paio di miliardi di anni. Queste fusioni produrranno dei cambiamenti importanti nelle caratteristiche della Via Lattea, come il consistente aumento di massa dell’alone stellare e della sua metallicità, ovvero l’abbondanza di elementi pesanti.

La fusione con le Nubi di Magellano sarà il preludio all’incontro più importante con l’altra grande galassia del Gruppo Locale, cioè M31, che avverrà tra circa quattro miliardi di anni. Gli e etti dell’avvicinamento, tuttavia, cominceranno a essere percepibili ben prima, con la creazione di ussi di marea tra i due oggetti. Anzi, secondo alcuni studi, queste interazioni sono (molto debolmente) già iniziate. Non sarà comunque uno scontro diretto. ma un balletto cosmico, che porterà le due galassie a fondersi in una sola grande galassia tra 6-7 miliardi di anni, quando la nostra stella e il nostro pianeta saranno un lontano ricordo. Ma il nome è già pronto: da Milky Way (Via Lattea) e Andromeda deriverà Milkomeda. Le intelligenze che ci saranno (se ci saranno) si godranno lo spettacolo.

*GIUSEPPE DONATIELLO RESPONSABILE DELLA SEZIONE PROFONDO CIELO/UAI, È ATTIVO NELLO STUDIO DEI FLUSSI STELLARI IN GRUPPI RICERCA INTERNAZIONALI. HA SCOPERTO SEI GALASSIE NANE VICINE, QUATTRO DELLE QUALI PORTANO IL SUO NOME.

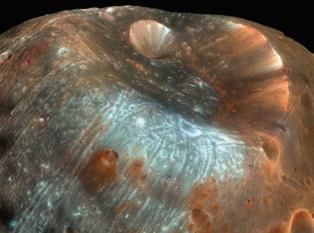

Asaph Hall nacque nel 1829 ad Annapolis, nel Connecticut, ma rimase orfano di padre a soli 13 anni e fu costretto a lavorare come garzone in una falegnameria per mantenersi agli studi. Riuscì comunque a iscriversi al New York Central College di McGrawville, per intraprendere i suoi studi preferiti, quelli di matematica.

E in quel College prese ripetizioni dall’insegnante tedesca Angeline Stickney (1830-1892), quasi sua coetanea. La comune passione per la matematica li avvicinò al punto che si sposarono nel 1856.

Angelina rinunciò alla sua carriera accademica, cercando però di aiutare quella del marito. Fu lei a contattare J. Gills, capitano della marina americana, per convincerlo ad assumere Asaph come assistente astronomo presso il Naval Observatory (Usno) di Washington. Un anno dopo, nel 1863, Asaph fu nominato

professore e nel 1875 ricevette la responsabilità del telescopio dell’Usno da 66 cm, che all’epoca era il più grande rifrattore del mondo.

Con questo strumento, in occasione della grande opposizione di Marte del 1877, Hall si dedicò a un suo sogno: quello di rintracciare satelliti attorno a Marte, una ricerca nella quale avevano fallito molti suoi più famosi colleghi.

La scoperta dei satelliti avvenne tra il 10 e il 17 agosto 1877 e importante fu il contributo della moglie Angeline. Nonostante condizioni atmosferiche pessime, il 10 agosto Asaph aveva intravisto un piccolo oggetto di magnitudine 12,8 a 1,8 secondi d’arco dal pianeta. Decise di tentare una riconferma la notte successiva, ma il tempo inclemente stava per fargli abbandonare le osservazioni.

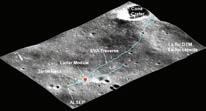

Angeline però lo convinse a insistere, nella speranza di una schiarita. Che arrivò alle 2.30 di notte, permettendo ad Hall di individuare il satellite poco a nord di Marte. Per la conferma si dovette attendere no al 16 agosto, quando fu chiaro che il piccolo oggetto, che poi sarebbe stato chiamato Deimos, era davvero un satellite, che si muoveva assieme a Marte. Ulteriori osservazioni nella notte seguente portarono alla scoperta di un secondo satellite più interno,

poi chiamato Phobos (mag. 11,6 a 24,6 secondi d’arco dal pianeta). I nomi delle due lune furono proposti dal chimico inglese Henry Madan (1838–1901), e richiamano quelli dei gli di Ares, Phobos (“paura”) e Deimos (“terrore”), che secondo la mitologia greca accompagnavano in battaglia il dio della guerra, l’equivalente greco del dio romano Marte. Nei decenni successivi, lo stesso rifrattore dell’Usno e il rifrattore Lick da 91,4 cm condussero

importanti campagne per de nire i parametri orbitali dei due satelliti. Entrambi rivoluzionano sincroni e diretti sul piano equatoriale di Marte: Deimos in 30 ore alla distanza di 23.460 km e Phobos in 7,65 ore a 9375 km. Phobos è pericolosamente prossimo all’atmosfera marziana, che per attrito ne fa decadere lentamente l’orbita; in circa 50 milioni di anni raggiungerà il limite di Roche di 5400 km e questo sarà l’inizio della sua distruzione mareale, con la probabile formazione di un anello di detriti attorno a Marte. Ulteriori piccoli satelliti di dimensioni superiori a 100 metri sono stati cercati ed esclusi dal telescopio spaziale Hubble nei primi anni 2000.

Per determinare le dimensioni e le caratteristiche morfologiche e geologiche dei due satelliti, è stato necessario aspettare i sorvoli ravvicinati da parte di sonde spaziali. Il Viking 1 scrutò Phobos da 80 km all’inizio di febbraio 1977, mentre Mars Express è passato a 45 km il 29 dicembre 2013. Deimos venne s orato dal Viking 2 da 30 km il 15 ottobre 1977. Questi passaggi hanno permesso di de nire le loro dimensioni: 26,8 × 22,4 × 18,4 km per Phobos e 15 × 12,2 × 10,4 km per Deimos.

Dalle latitudini equatoriali della super cie di Marte, Phobos allo zenit presenta un diametro angolare di 12,3’ (un terzo della nostra Luna) e una magnitudine apparente pari a -3,9. Deimos presenta un diametro di circa 2’ e una magnitudine massima pari a -0,1. Siccome il diametro angolare del Sole visto da Marte è di circa 21’, non possono veri carsi

eclissi totali di Sole sul Pianeta rosso. Dall’equatore è però possibile osservare veloci transiti di Phobos quasi ogni giorno (durata di circa 30 secondi).

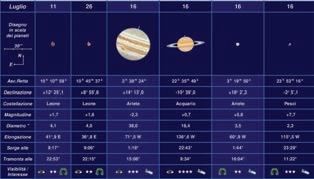

Deimos, invece, transita sul disco solare in media una volta al mese, in circa 1,5 minuti.