VALENTINA TERESHKOVA

L’ALTRA METÀ DELLO SPAZIO

TUTTI GLI ESOPIANETI DEL WEBB

IL PROGETTO SHARA

IL CIELO DEL MESE

VALENTINA TERESHKOVA

TUTTI GLI ESOPIANETI DEL WEBB

IL PROGETTO SHARA

IL CIELO DEL MESE

NUMERI ARRETRATI Rivolgiti all’e-mail arretrati@mondadori.it oppure al sito arretrati.pressdi.it

Il costo di ciascun arretrato è

*85,00€ + 5€ come contributo spese di spedizione, per un totale di 90€ (IVA

VERSIONE DIGITALE INCLUSA

Invece di 118,80€

Sì, mi abbono a per 1 anno (12 numeri inclusa l’edizione digitale) con lo sconto del 28%. Pagherò 85,00€ (+ 5€ di spese di spedizione per un totale di 90,00€ IVA inclusa) invece di 118,80€. Offerta Valida solo per l’Italia.

Cognome

Indirizzo N° Prov.

Tel.

Nome CAP Città

Il pagamento dell’abbonamento è previsto in un’unica soluzione con il bollettino postale che ti invieremo a casa Se preferisci pagare con carta di credito collegati al sito www.abbonamenti.it/cosmo

La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 da BFC Space, con sede in Via Melchiorre Gioia 55 - 20124 Milano, titolare del trattamento, al fine di dar corso alla tua richiesta di abbonamento alla/e rivista prescelta. Il trattamento dei tuoi dati personali si baserà giuridicamente sul rapporto contrattuale che verrà a crearsi tra te e il titolare del trattamento e sarà condotto per l’intera durata dell’abbonamento e/o per un ulteriore periodo di tempo previsto da eventuali obblighi di legge. Sulla base del legittimo interesse come individuato dal Regolamento EU 679/2016, il titolare del trattamento potrà inviarti comunicazioni di marketing diretto fatta salva la tua possibilità di opporsi a tale trattamento sin d’ora spuntando la seguente casella o in qualsiasi momento contattando il titolare del trattamento. Sulla base invece del tuo consenso espresso e specifico, il titolare del trattamento potrà effettuare attività di marketing indiretto e di profilazione. Il titolare del trattamento ha nominato DIRECT CHANNEL SPA, responsabile del trattamento per la gestione degli abbonamenti alle proprie riviste. Il DPO del titolare del trattamento è Denis Masetti, contattabile a +39023032111. Potrai sempre contattare il titolare del trattamento all’indirizzo e-mail info@bluefinancialcommunication.com nonché reperire la versione completa della presente informativa all’interno della sezione Privacy del sito www.abbonamenti.it, cliccando sul nome della rivista da te prescelta, dove troverai tutte le informazioni sull’utilizzo dei tuoi dati personali, i canali di contatto del titolare del trattamento nonché tutte le ulteriori informazioni previste dal Regolamento ivi inclusi i tuoi diritti, il tempo di conservazione dei dati e le modalità per l’esercizio del diritto di revoca.

rilascio nego il consenso per le attività di profilazione

Aun anno e mezzo dal lancio del James Webb Space Telescope, partito il giorno di Natale del 2021, a più di un anno dalla rst light (13 febbraio 2022) e a poco meno di un anno dal rilascio delle prime immagini (12 luglio 2022), possiamo azzardare un primo bilancio. Il sito Alive Universe Today (bit.ly/3I4B32m) sta raccogliendo le immagini più signi cative dell’epopea del nuovo occhio spaziale. Fra esse spiccano quelle riprese a partire dall’inizio della sua attività scienti ca, dopo essere entrato in orbita attorno al punto lagrangiano L2. È una sequenza impressionante. Come hanno già mostrato le primissime immagini, quelle di use lo scorso luglio tramite la conferenza stampa dalla Casa Bianca alla presenza del presidente Usa Joe Biden, colpisce soprattutto la straordinaria varietà degli oggetti ripresi: si va dai campi di galassie alle nebulose, dai pianeti di casa nostra a quelli extrasolari, no alle immagini dell’impatto della sonda Dart sul piccolo asteroide Dimorphos. E una grande sorpresa sembra già celarsi dietro le quinte, in particolare grazie alle riprese più profonde. Sembra, infatti, che le primissime galassie fossero troppe o troppo luminose rispetto a quanto previsto dagli astronomi, con una abbondanza inattesa di quelle a forma di disco. Vedremo se ciò condurrà a una rivoluzione nei modelli di formazione galattica.

Anche Cosmo sta seguendo le grandi gesta del James Webb. Nei due numeri precedenti abbiamo esaltato la sua capacità di riprendere nell’infrarosso i pianeti del Sistema solare e i suoi corpi minori. In questo numero, sempre a rma di Cesare Guaita, ci dedichiamo invece alle incredibili capacità del nuovo telescopio spaziale nel catturare gli spettri delle atmosfere degli esopianeti.Senza dimenticare le news che in ogni numero descrivono l’avanzamento delle sue scoperte. Ed è fuor di dubbio che continueremo a seguire il Webb anche in futuro, con la grandissima attenzione che si è meritato in questo anno di immagini mozza ato.

ANNO 5 - NUMERO 40 mensile registrato presso il Tribunale di Milano al n° 137 del 6 giugno 2019

CASA EDITRICE BFC SPACE

Via Melchiorre Gioia, 55 - 20124 Milano MI

Tel. (+39) 02 30 32 111 - Fax (+39) 02 30 32 11 80 bfcspace.com

DIRETTORE RESPONSABILE Walter Riva riva@bfcmedia.com

DIRETTORE EDITORIALE Piero Stroppa stroppa@bfcmedia.com

HANNO COLLABORATO

Gabriella Bernardi, Gianfranco Benegiamo, Patrizia Caraveo, Massimo De Fusco, Giuseppe Donatiello, Cesare Guaita, Walter Ferreri, Azzurra Giordani, Davide Lizzani, Antonio Lo Campo, Tiziano Magni, Franco Malerba, Piero Mazza, Gianluca Ranzini, Alessandro Ravagnin, Andrea Simoncelli, Anita Maria Vena.

GRAPHIC DESIGN Massimiliano Vecchio vecchio@bfcmedia.com

PUBBLICITÀ Newton Winston info@bfcspace.com

ABBONAMENTI

Direct Channel SpA c/o CMP Brescia BS Via Dalmazia 13, 25126 Brescia

ARRETRATI

Press-Di Distribuzione Stampa e Multimedia Srl arretrati.pressdi.it arretrati@mondadori.it

STAMPA TEP Arti Grafiche Srl Strada di Cortemaggiore, 50 - 29100 - Piacenza (PC) Tel. 0523.504918 - Fax. 0523.516045

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA

Press-di Distribuzione stampa e multimedia srl via Bianca di Savoia, 12 - 20122 Milano

SEGRETERIA DI REDAZIONE info@bfcspace.com

IN COPERTINA: La galassia M83 nella costellazione dell’Idra, ripresa in remoto dal Progetto Shara.

NEWSLETTER DI BFCSPACE Iscriviti per essere sempre aggiornato: bit.ly/3PyWCd1 oppure inquadra il QR

ASCOLTA I NOSTRI PODCAST bfcspace.com/category/podcast/

LE EDICOLE DI COSMO bit.ly/3YhHLrF

SPAZIO

14 COVER STORY VALENTINA TERESKHOVA

20“RIPARTIREI ANCHE DOMANI… PER MARTE”

24 ASTRONAUTICA L’ALTRA METÀ DELLO SPAZIO

28 IL COSMO DI MALERBA IL FESTIVAL DELLO SPAZIO 2023

CIELO

50 FENOMENO DEL MESE LA MASSIMA ELONGAZIONE ORIENTALE DI VENERE

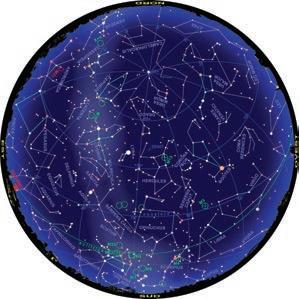

54 CIELO DEL MESE

62 OSSERVAZIONI UN PASTORE DEL CIELO A GUARDIA DEI SETTE BUOI

66 L’ORA DI ASTRONOMIA L’EVAPORAZIONE DEI BUCHI NERI

UNIVERSO

30 TEMA DEL MESE

TUTTI GLI ESOPIANETI DEL WEBB

36 RADIOASTRONOMIA

FAST RADIO BURST

40 CIELO E TERRA

UN TEMPO PER OGNI PIANETA

44 PERSONAGGI

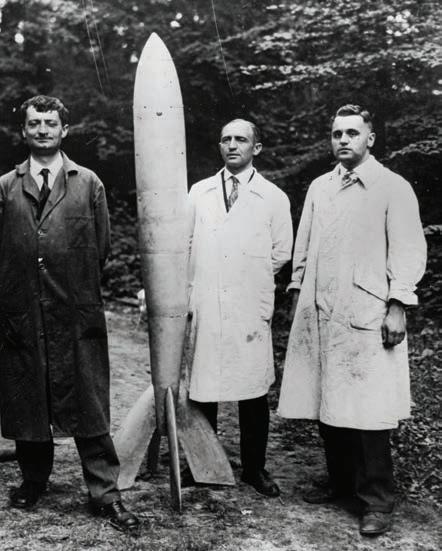

HERMANN OBERTH, E LA FANTASCIENZA DIVENNE REALTÀ

70 CITIZEN SCIENCE CLASSIFICARE LE STELLE VARIABILI

76 ASTROFOTOGRAFIA IL PROGETTO SHARA

82 LE VOSTRE STELLE

88 UAI INFORMA ASSOCIAZIONE CASCINESE ASTROFILI

92 PLANETARI PLANIT 2023: UN’OCCASIONE SPECIALE

94 EVENTI SOTTO IL CIELO

96 RECENSIONI

Inquadra con la fotocamera o con la App Scan del tuo smartphone o tablet i simboli QR che trovi in allegato agli articoli di questo numero per accedere a numerosi contenuti multimediali (video, simulazioni, animazioni, podcast, gallery).

PSYCHE: LANCIO CONFERMATO A OTTOBRE

8

9 IL LANDER HAKUTO-R SI SCHIANTA SULLA LUNA

LA CINA PRIVATA IN ORBITA CON PROPELLENTE LIQUIDO

10

Da oggi è possibile sorvolare virtualmente la super cie di Marte, osservandola nei minimi dettagli, grazie al Global CTX Mosaic of Mars, un’immagine interattiva che permette a tutti – scienziati o semplici curiosi – di esplorare nel dettaglio il Pianeta rosso, sorvolando scogliere, crateri da impatto e tracce di polvere sulla super cie. Sviluppato nei laboratori del Caltech in California, il mosaico marziano si basa su oltre 110mila fotogra e scattate dalle tre fotocamere del Mars Reconnaissance Orbiter (Mro) della Nasa ed è l’immagine globale a più alta risoluzione (25 metri quadrati di super cie per pixel) del Pianeta rosso mai creata, per un totale di 5,7 terapixel Mentre la High-Resolution Imaging Science Experiment fornisce immagini a colori di elementi della super cie piccoli come un tavolo da pranzo, la Context Camera (Ctx) fornisce immagini in bianco e nero, dando una visione più ampia del terreno intorno a questi elementi. La terza fotocamera è la Mars Color Imager, che produce una mappa delle condizioni climatiche globali giornaliere, con una risoluzione spaziale più bassa delle altre due. Il mosaico ha richiesto sei anni e decine di migliaia di ore di lavoro per comporre il puzzle. A questo scopo è stato sviluppato un algoritmo in grado di abbinare le immagini in base alle caratteristiche catturate. Ma i tecnici hanno dovuto comporre manualmente 13mila immagini che l’algoritmo non riusciva ad abbinare. E sono rimaste delle zone vuote, che rappresentano parti di Marte non riprese dalle fotocamere di Mro, oppure aree oscurate da nubi o polvere. Nonostante la complessità di questo strumento, chiunque può liberamente accedervi al link bit.ly/3oZ2ELO e usarlo, magari per accompagnare il rover Perseverance nell’esplorazione del cratere Jezero (vedi gura in alto), oppure per visitare Olympus Mons, il vulcano più alto del Sistema solare, grazie anche alla aggiunta dei dati topogra ci della missione Mars Global Surveyor, sempre della Nasa.

La missione Solar Orbiter dell’Agenzia spaziale europea, frutto della collaborazione con la Nasa e del contributo dell’Agenzia spaziale italiana, potrebbe essere a un passo dal risolvere il paradosso della corona solare, che vede la parte più esterna dell’atmosfera del Sole raggiungere temperature fino a circa 2 milioni di gradi, molto più elevate rispetto ai circa 5500 °C che caratterizzano la sua superficie.

Nel marzo dell’anno scorso, quando la sonda era ancora a metà della distanza Terra-Sole, il suo Extreme Ultraviolet Imager (Eui) ha ripreso immagini ad altissima risoluzione del Sole per indagare il fenomeno della riconnessione magnetica, la repentina riconfigurazione delle linee del campo magnetico che si aggrovigliano come degli elastici, accumulando energia e rilasciandola poi verso gli strati superiori dell’atmosfera.

Le immagini di Eui hanno dimostrato che la riconnessione magnetica avviene in modo costante su piccola scala, producendo dei blob di materia che vengono lanciati a circa 80 km/s verso l’alto. Questo flusso costante di energia può spiegare il riscaldamento eccezionale della corona. L’obiettivo dei ricercatori è ora quello di osservare la dinamicità magnetica a una risoluzione ancora più elevata, in occasione dei prossimi avvicinamenti della sonda al Sole. L’ultimo passaggio ravvicinato di Solar Orbiter è avvenuto il 10 aprile scorso, quando la sonda si trovava ad appena il 29% della distanza tra la Terra e il Sole. Inquadra il QR per un video del fenomeno osservato da Solar Orbiter

Non basta l’appartenenza di un esopianeta alla “zona abitabile” della sua stella per garantirne l’abitabilità da parte di forme di vita. La vita è molto esigente e richiede anche altre condizioni, come la presenza di un campo magnetico che possa schermare le pericolose radiazioni provenienti dallo spazio. Proprio come avviene sulla Terra.

YZ Ceti b, un pianeta roccioso in orbita intorno a una stella distante 12 anni luce da noi, sembra soddisfare questa richiesta. Scoperto nel 2017, è un esopianeta di tipo terrestre che orbita attorno a una stella di tipo M in soli due giorni. Sebastian Pineda e Jackie Villadsen hanno puntato verso YZ Ceti b la schiera di radiotelescopi del Very Large Array. Analizzando i dati raccolti, i ricercatori hanno scoperto la presenza di segnali radio che sono la probabile spia della presenza di un campo magnetico intorno al pianeta.

Le onde radio emesse dagli esopianeti sono rilevabili anche su lunghe distanze, ma devono essere molto intense. In genere arrivano da pianeti grandi almeno come Giove, ma nel caso di YZ Ceti b la vicinanza alla stella potrebbe innescato l’emissione di onde radio, grazie all’attraversamento del materiale stellare da parte del campo magnetico del pianeta.

YZ Ceti b non è comunque “abitabile”, essendo troppo vicino alla sua stella, ma lo studio del suo campo magnetico è un precedente interessante e offre lo spunto per un nuovo campo d’indagine, quello del clima spaziale extrasolare

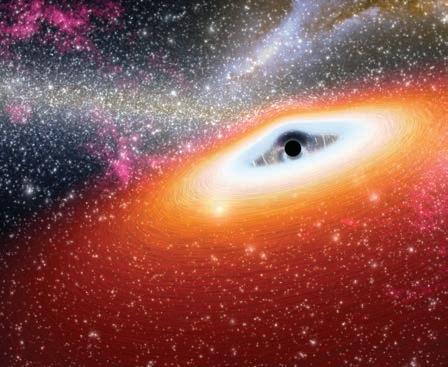

Arp 220 è un oggetto dell’Atlante delle galassie peculiari compilato dall’astronomo Halton Arp, situato a 250 milioni di anni luce di distanza nella costellazione del Serpente. Ed è uno degli eventi più spettacolari dell’Universo: una gigantesca collisione tra due galassie, iniziata circa 700 milioni di anni fa e ora ripresa nell’infrarosso dagli strumenti del telescopio spaziale James Webb

La stragrande maggioranza della produzione totale di energia di Arp 220 avviene proprio nell’infrarosso, caratteristica che le vale l’appartenenza al gruppo delle “galassie ultra-luminose nell’infrarosso” (Ulirg). La sua luminosità nell’infrarosso è pari a quella di oltre tremila miliardi di soli, superata solo dai quasar più luminosi (anch’essi generati da scontri tra galassie).

La collisione delle due galassie ha innescato un’ondata di formazione stellare (starburst) che ha portato alla comparsa di circa 200 ammassi stellari in una regione densa e polverosa di circa 5000 anni luce di diametro, al cui interno sono stati individuati 100 resti di supernove e una quantità di gas uguale a quella presente all’interno di tutta la Via Lattea. Le osservazioni con il Chandra X-ray Observatory hanno rivelato la presenza di un buco nero supermassiccio in ciascuno dei due nuclei originari.

Nell’immagine si notano le deboli code di marea presenti alla periferia dell’oggetto, costituite da stelle e gas, prodotte dall’interazione gravitazionale tra le galassie. Inquadra il QR per un video di AsiTV dedicato ad Arp 220.

Il buco nero supermassiccio (Smbh) della galassia M87 è ancora al centro dell’attenzione. Di questo oggetto, nel 2019, fu presentata la prima immagine radio, ottenuta attraverso tecniche interferometriche dall’Event Horizon Telescope. Di recente, quella immagine ha subito un nuovo trattamento, utilizzando tecniche di intelligenza arti ciale, diventando più nitida rispetto alla prima versione.

Ora abbiamo anche la ripresa simultanea dell’ombra del buco e della parte iniziale del potente getto relativistico prodotto dal mostro celeste. Grazie al Global Millimeter Vlbi Array, una schiera di radiotelescopi in Europa e Nord America, alle antenne dell’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array in Cile e del Greenland Telescope, che hanno formato un radiotelescopio virtuale grande quanto l’intera Terra.

Ogni grande galassia ospita nel suo centro un Smbh; quello di M87, a 55 milioni di anni luce da noi, ha l’asse di rotazione quasi esattamente lungo la nostra direzione di vista e questo permette di osservare frontalmente l’orizzonte degli eventi e la base del getto collimato che erutta dal disco di accrescimento.

La stessa rete di radiotelescopi punta adesso a osservare altri buchi neri utilizzando di erenti lunghezze d’onda, per rivelare dettagli sempre più ni in tali strutture. Vedi la news completa su Bfcspace.com alla pagina bit.ly/3LgPfWK

La Piramide di Cheope è la più antica delle “sette meraviglie” del mondo classico e l’unica ancora quasi intatta, ma la tecnica utilizzata per costruirla rimane un mistero. Sicuramente, deve avere una struttura interna per scaricare i pesi e stabilizzarla, ma tutto questo è inaccessibile: le uniche cavità interne note sono quelle raggiungibili dall’esterno e percorse dai visitatori. Perciò è nato il progetto ScanPyramids, che sfrutta il usso di muoni, particelle di alta energia prodotte dall’interazione dei raggi cosmici con gli atomi dell’atmosfera. I muoni vengono assorbiti dal materiale che incontrano e l’e etto è tanto più grande quanto maggiore è lo spessore del materiale. Disponendo lungo i corridoi accessibili dei rivelatori di muoni forniti dall’Università di Nagoya e dal Cea di Paris Saclay, è stata stimata la quantità di materiale che separa i rivelatori dall’esterno. Così, si è evidenziata la presenza di un’area vuota lunga una decina di metri che si trova sopra una struttura ben visibile sul lato nord della piramide, forse un’antica porta.

La misura del usso dei muoni può servire anche per monitorare i movimenti della lava all’interno dei vulcani. Il telescopio Astri, costruito dall’Istituto nazionale di astro sica sulle pendici dell’Etna per studiare i raggi gamma di altissima energia di origine celeste, potrebbe fare anche una muonogra a del vulcano, aprendo orizzonti “cosmici” alla vulcanologia. Inquadra il QR per un video sulle radiogra e muoniche.

Dopo mesi di dichiarazioni contrastanti, e in alcuni casi minacciose, alimentate dalle tensioni politiche dovute all’invasione dell’Ucraina, il governo della Federazione Russa ha u cializzato l’estensione al 2028 della sua partecipazione alla Stazione spaziale internazionale (Iss): lo ha fatto con una lettera del capo di Roscosmos, Juri Borisov, il nuovo numero uno dell’agenzia russa dai toni decisamente più pacati e collaborativi rispetto al predecessore.

Il documento è stato inviato all’amministratore della Nasa Bill Nelson, al capo dell’Esa Josef Aschbacher, al presidente della Csa Lisa Campbell e al ministro giapponese Keiko Nagaoka, come riferisce Roscosmos.

Il programma Iss è il progetto internazionale più grande e di maggior successo nel campo dello spazio - sottolinea il numero uno di Roscosmos - e sono lieto che un laboratorio così unico continuerà il suo lavoro e contribuirà alla realizzazione delle idee più audaci dell’umanità nell’esplorazione dello spazio”. Un anno fa, dopo l’inizio della guerra con l’Ucraina, l’agenzia spaziale aveva dichiarato che la partecipazione era garantita no al 2024 e che, nel caso di revoca, la Russia avrebbe dato un adeguato preavviso ai partner. Nei mesi scorsi Borisov aveva annunciato che la collaborazione sarebbe potuta continuare no al 2028, almeno no alla messa in orbita della futura stazione spaziale russa Ross ( gura). Nasa ed Esa hanno deciso di recente di prolungare l’operatività della Iss no al 2030.

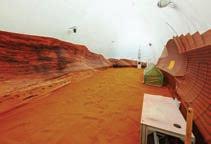

Nel centro per l’addestramento degli astronauti di Houston, in Texas, ha aperto le porte al pubblico l’habitat Chapea (Crew Health and Performance Exploration Analog) della Nasa, stampato in 3D e costruito per simulare l’ambiente marziano il più realisticamente possibile. A partire da questo mese di giugno, Chapea ospita una missione della durata di un anno, nella quale quattro volontari, non astronauti di professione, aiuteranno la Nasa a prepararsi per l’esplorazione umana di Marte, il prossimo grande passo dopo il ritorno dell’uomo sulla Luna grazie alle missioni Artemis Durante la simulazione, i membri dell’equipaggio svolgeranno diversi tipi di attività, tra cui nte passeggiate marziane, operazioni robotiche, attività di manutenzione, esercizio sico e coltivazione del raccolto. Le passeggiate verranno e ettuate in una speciale area dell’habitat di circa 365 metri quadrati, che è stata riempita con sabbia rossa per simulare il paesaggio marziano (vedi gura). Il laboratorio include anche gli alloggi, una cucina e aree dedicate per attività mediche, ricreative, sport, lavoro e crescita delle colture, nonché un’area di lavoro tecnica e due bagni. La missione sarà la prima di una serie di tre esperimenti già in programma, tutti della durata di un anno: il secondo e il terzo sono previsti rispettivamente per il 2025 e il 2026. A.L.

La Nasa ha confermato che la sonda Psyche partirà entro la ne del 2023 con alcune modi che alla traiettoria per sfruttare l’e etto della onda gravitazionale o erta da Marte. Questo permetterà l’avvicinamento all’asteroide metallico (16) Psyche, anche se in un punto diverso dell’orbita, rispetto a quanto inizialmente programmato, a causa dei cambiamenti nelle tempistiche di lancio. Gli asteroidi sono al centro di una vasta campagna di osservazioni e studio sia per motivi scienti ci legati alle origini e all’evoluzione del Sistema solare, sia per evitare eventi catastro ci che potrebbero colpire la Terra. La Nasa ha confermato che la nestra di lancio della missione si aprirà il 5 ottobre e si chiuderà il 25 dello stesso mese. La traiettoria prevede un yby di Marte con l’arrivo in orbita intorno all’asteroide metallico per l’agosto del 2029

La durata della missione sarà di 26 mesi, che verranno sfruttati per raccogliere dati da diverse altitudini. Con il nuovo piano di volo, ci potrebbe essere una migliore gestione dei propulsori elettrici e dell’utilizzo del propellente, così da consentire una missione di maggiore e cacia. Modi cando il periodo di lancio, è stato modi cato anche il periodo del primo ingresso in orbita e questo ha previsto di rivedere anche alcune operazioni.

Dopo un viaggio di 5 mesi e una corretta inserzione in orbita, il lander Hakuto-R della missione M1 ha impattato la Luna Tutto si è svolto normalmente nché, durante la discesa verso la super cie, gli ingegneri dell’azienda giapponese ispace hanno notato che le stime del carburante residuo stavano raggiungendo il valore minimo. Poco dopo, la velocità di discesa è aumentata e sono state perse le comunicazioni con il lander, che in tutta probabilità si è schiantato sulla super cie del nostro satellite. Assieme alla missione di ispace niscono, senza essere mai davvero iniziate, anche le missioni del piccolo rover Rashid dell’agenzia spaziale degli Emirati Arabi Uniti e del Transformable Lunar Robot della Jaxa, entrambi a bordo di Hakuto-R. Un brutto nale per la prima missione privata verso la Luna, che però ha visto tanti successi per un’azienda al suo volo spaziale inaugurale. Fortunatamente per lei, ispace si è tutelata con la compagnia giapponese Mitsui Sumitomo Insurance, sussidiaria di MS&AD, nel primo caso di assicurazione della Lunar Economy. Questo non ha evitato il crollo in borsa dell’azienda giapponese all’indomani della perdita del segnale col lander. Nonostante ciò, ispace continua a puntare alla Luna con le prossime due missioni programmate: la M2 nel 2024 e la M3 nel 2025.

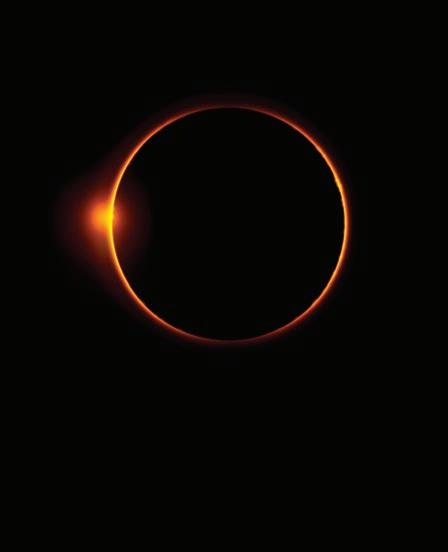

In gura, un’eccezionale foto della macchia prodotta dall’eclisse solare del 20 aprile scorso sulla Terra, ripresa dalla sonda M1 prima del tentativo di allunaggio. D.L.

Per la prima volta un’azienda privata cinese è riuscita a lanciare con successo un razzo con propellenti liquidi. L’azienda pechinese Space Pioneer ha lanciato il razzo Tianlong-2 il 2 aprile, portando in orbita un piccolo satellite dimostrativo da 8 kg realizzato dalla Hunan Hangsheng Satellite Technology. Ma a bordo c’era anche una zavorra per simulare un pieno carico. Questo razzo, con 32,8 metri di altezza e 3,35 di diametro, può portare in orbita bassa ben due tonnellate

A ridimensionare l’impresa di Space Pioneer sono i tre motori del razzo, realizzati con stampa 3D e di produzione statale. L’azienda ha però dichiarato di voler produrre in autonomia questi motori e spera di raggiungere un ritmo di 50 all’anno. I motori potranno anche essere ripensati in una versione riutilizzabile, e questo sarebbe un balzo gigante per la Cina. Un’innovazione a cui sta lavorando anche i-space, azienda di Pechino da non confondere con l’omonima giapponese, che mira a diventare la SpaceX orientale.

Il successo di Space Pioneer rimane importante poiché nessun’altra startup aveva mai raggiunto l’orbita nel lancio inaugurale. Nemmeno la concorrente pechinese LandSpace nel 2018 con il razzo a propellente solido Zhuque-1. Ci aveva riprovato nel dicembre 2022 con Zhuque-2, il suo primo razzo a propellente liquido, ma ancora una volta senza successo. Ora però la Cina ha un nuovo razzo e la partita per il dominio dell’orbita bassa continua.

ESATTA REPLICA DELL’ORIGINALE REALIZZATA IN ALLUMINIO FORMATO 28X19,5 CM PER IL 50° ANNIVERSARIO DELLA MISSIONE

DISPONIBILE SU BFCSTORE.COM (bit.ly/41Fv5w4)

A 20,00 EURO (SPESE DI SPEDIZIONE INCLUSE)

Vengono spesso de nite come “L’altra metà del cielo”. Ma a buon diritto, possiamo anche de nirle come “L’altra metà dello spazio”. Le donne astronauta, infatti, sono grandi protagoniste dello scenario spaziale. Ed esattamente sessant’anni fa avvenne il primo, pionieristico passo orbitale di Valentina Tereshkova, datato 16 giugno 1963. Da allora, le missioni spaziali hanno visto una presenza crescente di donne astronauta e cosmonauta, provenienti da varie nazioni e ormai non più solo esclusiva di russe e americane. La prima della storia, però, è stata Valentina Vladimirovna, una donna straordinaria che oggi dimostra un entusiasmo per lo spazio pari a quello di sessant’anni fa.

DUE ANNI DOPO GAGARIN

» A sinistra: la cosmonauta russa Valentina Tereshkova. Inquadra il QR per un video di Asi TV dedicato alla prima donna nello spazio.

“Ecco la vera Miss Universo: è russa, e si chiama Valentina Tereshkova”. Questo è solo uno tra i tanti titoli apparsi sui giornali di tutto il mondo il 17 giugno 1963. Il giorno prima, una donna era entrata in orbita attorno al nostro pianeta a bordo di una navicella Vostok, come quella che già due anni prima aveva portato il primo uomo nello spazio, Jurij Gagarin. Valentina Tereshkova, 26 anni all’epoca della sua missione, divenne la prima donna a volare tra le stelle, scrivendo un altro primato nel libro della conquista dello spazio e della cosmonautica russa. Mentre gli americani archiviavano con successo il Progetto Mercury ed erano già proiettati al Programma Gemini, i russi preparavano un’altra impresa spettacolare, per concludere trionfalmente il loro Progetto Vostok (in russo “Oriente”), iniziato con la missione di Gagarin. La spettacolarità era data da due lanci Vostok nel giro di 24 ore e l’appuntamento in orbita, sia pure a distanza. Per dare ampia visibilità ai propri successi in campo spaziale e per raggiungere primati in anticipo sugli americani, i responsabili del programma spaziale russo

decisero di inviare in orbita una donna. Così, un razzo vettore Vostok salì nel cielo del Kazakhistan con in vetta la Vostok 6, che ospitava Valentina Tereshkova. Due giorni prima, con la Vostok 5, era partito Valerj Bikovskij, che dalla quota di 235 per 181 chilometri e durante il suo giro attorno alla Terra di 88 minuti, attendeva di intravvedere la Vostok 6 con a bordo la prima donna delle stelle.

Il primo gruppo di cinque cosmonaute era stato selezionato nel febbraio del 1962. L’obiettivo era di addestrare il gruppo per poi candidare una donna a un volo del Programma Vostok. Alle candidate

veniva richiesta grande esperienza come paracadutiste (si scoprirà anni dopo che al ritorno i cosmonauti non toccavano terra con la Vostok, ma si lanciavano con un seggiolino eiettabile), un’età non superiore ai 30 anni, un’altezza non superiore a 172 centimetri e un peso non superiore ai 70 chilogrammi.

Il responsabile del Corpo cosmonauti, Nikolaij Kamanin, aveva ottenuto il via libera per la selezione delle prime cosmonaute nell’ottobre 1961. Si candidarono in molte: poche erano però quelle con esperienze da pilota, ma erano decisamente di più le paracadutiste.

Nel febbraio 1962 le cinque candidate iniziarono l’addestramento presso Star City, nei pressi di Mosca, unendosi al gruppo che comprendeva cosmonauti già famosi, come Jurij Gagarin e German Titov, e vennero a date, per la preparazione speci ca alla Vostok, al Progettista capo del programma, Sergheij Korolev “Fu davvero entusiasmante,” - ci ha detto Valentina Tereshkova - “era come vivere un sogno. L’addestramento era duro, e comprendeva molte ore di ginnastica e preparazione sica, oltre che quella tecnica, ma eravamo giovani e piene d’entusiasmo. E, tutto sommato,

eravamo anche carine...” - dice sorridendo mentre commenta un lmato del 1962 che la ritrae in addestramento.

DELLE DUE VOSTOK

La missione spaziale di Valentina Tereshkova si svolse all’inizio con regolarità, ma qualche apprensione ci fu la sera del 16 giugno, quando

*ANTONIO LO CAMPO GIORNALISTA AEROSPAZIALE, SCRIVE PER QUOTIDIANI NAZIONALI

E PERIODICI, E PER “COSMO” CURA LA SEZIONE SPAZIO.

l’agenzia Tass informò che la Vostok 6 era uscita dall’orbita prevista. L’agenzia rassicurava che la situazione si sarebbe presto normalizzata e che non preoccupava più di tanto i tecnici a terra. Il giorno successivo, Radio Mosca annunciava che il doppio volo delle Vostok procedeva regolare; Valentina aveva riferito di aver trascorso bene il periodo di riposo in orbita, anche se il sonno non poteva certo essere lato liscio come se niente fosse...

Le due navicelle si incrociarono e i due cosmonauti comunicarono tra loro: “Ehi, gabbianella, mi

senti?” - era la voce di Bikovskij“Sì, perfettamente”. “Ogni tanto canticchiavo” - ci ha raccontato la Tereshkova - “un po’ per allentare la tensione, un po’ perché mi sentivo tutto sommato contenta e tranquilla”. A terra giungevano le immagini televisive in bianco e nero di use dal centro di Mosca, disturbate ma chiare. Si notava la barba sul volto di Bikovskij e il sorriso di Valentina, ripresa anche mentre si alimentava da un tubetto contenente cibo lio lizzato. I due cosmonauti e ettuarono anche il previsto lavoro scienti co, con riprese e osservazioni

Nel maggio del 1962, una delegazione sovietica che includeva anche German Titov andò in visita negli Stati Uniti, e nell’occasione fu invitata a una festa organizzata per celebrare il primo volo orbitale americano di John Glenn.

La delegazione si intrattenne con Glenn, il quale confidò loro che vedeva con grande entusiasmo la possibilità che una donna astronauta andasse in orbita, e accennò a Mercury 13, il programma americano che intendeva selezionare delle donne pilota statunitensi per una missione sulla capsula Mercury. Questo programma verrà poi cancellato (non senza polemiche da parte di gruppi di femministe americane, e non solo, vedi l’articolo a pag. 20), mentre i russi tornarono a casa sapendo che gli americani avrebbero potuto e ettuare un tentativo, e diedero quindi vigore alla loro iniziativa.

Le cinque candidate, tra le quali la Tereshkova, seguirono l’addestramento dei colleghi uomini: voli parabolici in assenza di peso, centrifughe, lanci con paracadute, prove di isolamento e studi sulla propulsione dei razzi e di ingegneria spaziale relativi al funzionamento della Vostok. Accumularono anche molte ore di volo sul caccia MIG-15 Uti, in quel periodo utilizzato per l’addestramento dei cosmonauti.

Delle cinque donne ne restarono solo tre: Valentina Tereshkova, Irina Solovyova (che sarà la sua riserva per la missione della Vostok 6), e Tatjana Kuznecova. La scelta per il volo cadrà poi sulla Tereshkova. Ma le altre (a cui se ne aggiunsero quattro) avrebbero continuato a far parte del gruppo di cosmonaute fino al 1969.

L’idea di Korolev (che morì nel 1966) era di organizzare una missione tutta al femminile, con tre cosmonaute a bordo di una Vostok o di una Sojuz. Ma la gara spaziale, la corsa alla Luna e i ritardi causati dal primo, tragico volo della Sojuz fecero arrestare il programma. La successiva selezione sarebbe avvenuta solo alla

fine degli anni Settanta, per inviare cosmonaute sui laboratori orbitanti Saljut

della volta celeste, del Sole e di alcune regioni del nostro pianeta. Bikovskij, in particolare, lavorò su problemi riguardanti l’orientamento orbitale della sua Vostok 5, in vista delle missioni del successivo Programma Voskhod. Fino a quel momento, infatti, le capsule venivano guidate da terra tramite sistemi radar, ottici e radio, mentre per le imprese successive le navicelle avrebbero dovuto orientarsi autonomamente. Con questo doppio volo orbitale, i russi macinavano nuovi record di permanenza in orbita: Bikovskij concluse il suo volo dopo 119 ore, la Tereshkova dopo 71. Rientrarono entrambi il 19 giugno, in buone condizioni di salute. Valentina atterrò dopo 48 giri attorno alla Terra nella steppa kazaka, lanciandosi con il seggiolino eiettabile da una quota di circa 7000 metri, mentre la capsula impattava al suolo in un’area disabitata. La cosmonauta toccò terra con il suo paracadute presso alcune cascine.

Un’anziana contadina, vestita di nero, si avvicinò, dopo che Valentina si era liberata a fatica dal seggiolino eiettabile e dai cordoni del paracadute, e un po’ disorientata dalla scena, le chiese “Sta bene?” “Ha bisogno di aiuto?”. Poi, dopo aver capito che la donna arrivava dallo spazio, domandò: “Senta, ma lei che è stata lassù, ha incontrato Dio?”. “Mah…” - rispose Valentina - “per la verità no, ma è possibile che io abbia percorso un tragitto che non me l’ha fatto incrociare. Chissà, può essere che mi abbia accompagnato per terminare sana e salva la mia missione...”. E la contadina o rì a Valentina pane e latte, in segno di benvenuto.

» In alto:un’immagine recente di Valentina Tereshkova.

A sinistra: Valentina dopo un atterraggio con il paracadute durante l’addestramento per il suo volo spaziale.

A destra: insieme al marito, il cosmonauta Andriyan Nikolayev, e alla loro figlia Alena.

Valentina Tereshkova è nata nel 1937 in un villaggio della regione di Yaroslav. Durante gli anni della Seconda guerra mondiale, ancora bambina, aveva perso il padre, trattorista di un kolkhoz. Dopo aver lavorato in una fabbrica di pneumatici e in uno stabilimento tessile, nel 1962 aveva intrapreso la carriera politica su scala regionale.

Appassionata di paracadutismo, dal 1959 al 1963 aveva e ettuato 126 lanci col paracadute da aerei in quota. Entrata nel corpo dei cosmonauti, le fu conferito il grado di sottotenente. La Guerra fredda e la gara spaziale tra le due potenze vivevano in quel periodo le fasi più calde. Ma oggi Valentina Tereshkova mostra orgogliosa le immagini storiche della sua missione e parla del presente e del futuro della conquista spaziale con grande entusiasmo.

L’abbiamo incontrata in occasione di Bergamo Scienza, l’annuale manifestazione dedicata alla ricerca e alla divulgazione scienti ca, organizzata dal Comune e dalla Provincia di Bergamo. Insieme a mille altre ragazze aveva partecipato alle dure selezioni per diventare una cosmonauta e alla ne era stata lei a eseguire il primo volo di una donna tra le stelle.

Vedendo le immagini degli astronauti russi e americani insieme sulla Stazione spaziale internazionale, commenta: “Che invidia, come vorrei andarci anch’io lassù, su quegli spazi così ampi a godermi di nuovo la cosa più bella

che abbia mai visto nora, e cioè la Terra dallo spazio. Qualcosa di incredibile, che te la fa amare ancora di più”. E così comincia l’intervista, con una domanda molto intrigante.

“La mia missione doveva durare solo un giorno. Ma mi promisero che, se tutto si fosse svolto con regolarità, il mio volo sarebbe durato per altre 48 ore. E le cose in e etti andarono così.

A un certo punto mi accorsi, assieme al centro di controllo a terra, che la navicella si stava un po’ alla volta allontanando. Seguiva cioè un’orbita un po’ esterna, che tendeva ad allontanarsi dalla traiettoria nominale prevista. Ma grazie al continuo scambio di dati con il centro di terra, riuscimmo a risolvere il problema e tutto andò bene. Il volo della “gabbianella”, come mi chiamava il responsabile tecnico del programma, Sergheij Korolev (e nome in codice per le comunicazioni radio alla missione), poteva così proseguire con regolarità. Comunque, non ebbi paura, per due motivi. Uno perché non ne avevo il tempo: l’ansia di risolvere il problema superava anche la paura. L’altro, è che un cosmonauta (anche quelli di oggi) viene addestrato a gestire le situazioni e a non farsi prendere dal panico. Questo genere

di emozione non potrebbe che complicare ulteriormente le cose. Tutto sommato, sopportai bene il volo. La mia, pur essendo solo la sesta missione orbitale russa, era una missione con diversi risvolti scienti ci, che puntavano a capire sempre meglio come si sarebbe comportato un uomo - o una donna nel mio caso - durante una missione spaziale. Alcuni test dovevano veri care la regolarità del sonno e avevo una serie di sensori attaccati alla pelle, che dopo tre giorni quasi entrarono nella cute, e lasciandomi dei segni che si notano nelle immagini dopo l’atterraggio. Era davvero curioso dormire con le braccia che penzolavano a mezz’aria, ma ricordai l’esperienza di German Titov sulla Vostok 2 e misi le mani nella cintura mentre dormivo. Non ho fatto sogni, o perlomeno non ricordo nulla, ma avevo appetito, questo sì: avevo una dieta variata, ma pur sempre nei tubetti, e verso la ne del volo cominciai a desiderare un po’ di tradizionale cibo terrestre”.

TEMPO, PER RIVEDERE UNA

DONNA NELLO SPAZIO?

“Il programma spaziale russo ha sempre messo in primo piano, n dagli inizi, la presenza di donne nelle sue missioni, tanto che si era persino deciso di piani care una missione spaziale solo al femminile. L’idea era stata di Korolev, il regista di quei grandi successi nello spazio, che ci aiutò tantissimo a prepararci a quelle imprese, sia dal lato umano che da quello tecnico. Ma dopo la mia missione, che concluse il programma Vostok, ci furono solo due missioni della Voskhod e poi il primo

volo della nuova navicella Sojuz, che si concluse tragicamente con la morte di Komarov. Per questo il programma della Sojuz fu ritardato e fu data priorità ad altre missioni. Nel frattempo, anche per raggiunti limiti d’età, noi lasciammo il programma e subentrarono nuove cosmonaute, come Svetlana Savitskaja, che prese parte alla missione sul laboratorio Saljut nel 1982”.

Dopo la missione, Valentina Tereshkova lasciò il programma spaziale per dedicarsi al ruolo di mamma (“Ma poi sono tornata per addestrare nuovi cosmonauti” - precisa). Già un anno dopo la missione nacque la sua unica glia Alena, e il papà (e marito della Tereskhova all’epoca) era il cosmonauta Adrijan Nikolaijev

In molti dissero che la prima bimba concepita da due soggetti già stati nello spazio avrebbe potuto nascere con chissà quali misteriosi problemi.

E invece... “Mia glia oggi ha 50 anni e sta benissimo, ed è lei stessa mamma di due bimbe, ormai ragazze” - dice la prima cosmonauta“non solo, ma è lei che si occupa della salute degli altri, perché è anche un bravo medico...”.

“Sì, se potessi, ripartirei anche domani… per Marte. Studio e osservo da tempo questo pianeta, e credo sia importante esplorarlo con missioni di astronauti.

La sua super cie è ricca di minerali, sotto di essa è possibile raccogliere molte risorse ed è possibile trovare forme di vita. È un pianeta davvero a ascinante. Anche se in fondo qualsiasi astronauta, ne sono certa, ha sempre nostalgia e voglia di tornare sulla Terra, la nostra vera casa e l’unico angolo del Sistema solare dove è possibile vivere. E sempre dallo spazio si sta lavorando, e molto altro ancora si potrà fare, per controllare e intervenire sulle problematiche del nostro pianeta”.

Entra nel network editoriale che ha fatto la storia del giornalismo italiano. Scannerizza il QR code e partecipa al contest!

La prima fu Valentina Tereshkova, che durante il suo volo spaziale nel 1963 so rì terribilmente di mal di spazio. Stette così male che non riuscì a portare a termine i compiti che le erano stati a dati. Ritornò a terra in condizioni pietose, nonostante dal suo racconto tutto questo non emerga (vedi l’intervista a pag, 20). La foto ricordo alla ne della sua impresa venne fatta dopo un passaggio in ospedale e un lavoro di pulizia generale. Questi problemi, che al tempo avrebbero o uscato l’immagine della scienza sovietica, vennero taciuti al pubblico, ma il nume tutelare della cosmonautica russa, Sergei Korolev, disse che con le donne aveva chiuso. In e etti, dovettero passare 19 anni prima di vedere un’altra donna nello spazio, Svetlana Savitskaija

Non che alla Nasa le cose andassero meglio, diciamo che non si ponevano nemmeno il problema: negli anni 60 l’idea di scegliere gli astronauti tra i piloti collaudatori delle varie armi dell’esercito americano aveva automaticamente escluso le donne. Non mancavano aviatrici coraggiose ed esperte, però mancava la volontà di riconoscere e valorizzare le loro capacità.

Notevoli sforzi, purtroppo niti nel nulla, furono fatti tra il 1960 e il 1962 da un gruppo di 13 donne pilota, che Martha Ackmann descrive nel libro Mercury 13. La vera storia di tredici donne e del sogno di volare nello spazio (edizioni Springer).

Tutto era iniziato dall’incontro di Randy Lovelace, il capo del team medico che esaminava i candidati astronauti, con Jerrie Cobb, un’aviatrice di tutto rispetto.

Dopo avere visto il comportamento di tanti uomini, Lovelace si chiedeva come avrebbero reagito le donne davanti alle stesse prove. Queste prove vennero condotte nel suo ospedale su un gruppo di 13 donne di età inferiore ai 35 anni e con più di 1000 ore di volo. E bastò un articolo dedicato da Life a questa iniziativa per sommergere la Nasa di autocandidature, alle quali però venne risposto “grazie, non ci interessa”. Una delle 13 aviatrici, Jane Hart, era moglie di un senatore democratico (e madre di otto gli) ed ebbe l’idea di andare per vie politiche. Prima incontrarono il vicepresidente Lyndon Johnson,

che non si dimostrò sensibile alle loro istanze, poi ottennero una audizione parlamentare per discutere di possibili discriminazioni messe in atto dalla Nasa nella selezione degli astronauti. Finì con un buco nell’acqua e la Nasa dichiarò che aprire alle donne lo spazio non “era una priorità”.

La situazione cambiò nel 1976, quando nel bando per il reclutamento di nuovi astronauti venne introdotta

la gura dello “specialista di missione” che richiedeva solo una preparazione scienti ca: non occorreva essere un pilota collaudatore per fare la domanda. Finalmente, anche le donne potevano aspirare alla carriera di astronauta e furono in 1000 a farsi avanti, su un totale di 8370 domande.

Sally Ride lavorava all’Università di Stanford e lesse l’annuncio sullo Stanford Daily. Fece la domanda, fu selezionata e andò in orbita nel 1983 sullo Space Shuttle, vent’anni dopo Valentina.

Da allora, la percentuale di donne spaziali è in lento ma continuo aumento. Finora, hanno volato 71 donne su un totale di oltre 600 viaggiatori spaziali. Sono ancora percentuali lontane dalla metà, ma bisogna riconoscere che le azioni più decise per incrementare e valorizzare la componente femminile nel gruppo degli astronauti sono targate Nasa. Le altre agenzie spaziali sono meno attente, a cominciare da quella russa che, dopo il primato di Valentina, presenta una percentuale veramente bassa di cosmonaute. Alla Nasa, invece, nelle ultime selezioni delle nuove classi, si è arrivati alla quasi parità tra uomini e donne. Attualmente, il corpo astronauti Nasa conta 16 donne e 25 uomini. L’attenzione dell’agenzia americana alla parità traspare anche dalla scelta degli astronauti che parteciperanno alla missione Artemis per il ritorno alla Luna: la squadra è formata da nove uomini e nove donne. Dopo tutto, l’impegno della Nasa è di portare

primo uomo non bianco. Anche l’Agenzia spaziale europea (Esa) che ha appena chiuso un bando per la selezione di nuovi astronauti, ha dichiarato che farà attenzione a o rire uguali opportunità a uomini e donne e cercherà di considerare anche candidati disabili, purché questo non precluda la possibilità di essere operativi in orbita. È un passo importantissimo nella strada dell’inclusività, ricordando che all’inizio dell’era spaziale i candidati astronauti dovevano avere dei sici perfetti, non era ammesso il minimo difetto.

Nel bando dell’Esa, il primo dopo quello del 2009 che portò alla selezione di Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano, si dice che verranno considerate anche candidature di persone di bassa statura o con problemi agli arti inferiori. Dopo tutto, nello spazio le gambe si usano poco.

Tuttavia, l’Esa non potrà dire di avere introdotto la categoria dei parastronauti. La prima astronauta disabile ha fatto parte dell’equipaggio di Inspiration4, che, dal 16 al 18 settembre 2021, ha volato su una navicella Crew Dragon, la prima a non avere a bordo astronauti ma solo passeggeri. A orchestrare il tutto è stato il miliardario (lui stesso pilota) Jared Isaacman, che ha comperato il volo e ha messo in palio due

dei quattro posti disponibili, per dimostrare che non occorre essere miliardari per coronare il sogno di viaggiare nello spazio. Un posto è andato a Sian Proctor vincitrice di una gara di creatività spaziale via Twitter, mentre un altro è stato assegnato a Christopher Sembroski, grazie a una lotteria organizzata per raccogliere fondi destinati all’ospedale oncologico pediatrico St. Jude a Memphis. Sian è una donna afro-americana che aveva più volte tentato di partecipare alla selezione degli astronauti Nasa senza successo. Quando aveva ormai perso le speranze, ha partecipato a una gara organizzata da Isaacman per promuovere la sua compagnia Shift4Payments attraverso video centrati su progetti di imprenditorialità spaziale. Sian ha vinto e così ha coronato il sogno di andare nello spazio. Christopher aveva donato 50 dollari all’ospedale, ma non ha vinto la lotteria. La fortuna ha però baciato un suo amico che ha poi rinunciato al giretto nello spazio, cedendo il posto a Christopher.

Nel volo c’era anche Hayley Arceneaux che proprio nell’ospedale St. Jude era stata curata per un cancro alle ossa che le aveva attaccato la gamba sinistra dove una protesi metallica ha sostituito parte delle ossa malate. A 29 anni, Hayley è stata la più giovane astronauta americana, ma non entrerà nel Guinness dei primati, dato che Valentina Tereshkova ha

volato a 26 anni. Sarà piuttosto la sua disabilità a darle visibilità, perché è la prova vivente che lo spazio è proprio per tutti. Nell’ottobre 2021, si è registrato un altro primato femminile, quando la Stazione spaziale internazionale (Iss) ha ospitato Julia Peresild, la prima attrice cha ha girato alcune scene di un lm in orbita, insieme all’attore/ regista Klim Shipenko. Julia è stata la seconda donna non astronauta a visitare la Iss, dopo Anousheh Ansari, imprenditrice iranianaamericana e prima turista spaziale nel 2006.

Finora le donne hanno viaggiato in orbita terrestre, e la prima che si allontanerà per arrivare a circumnavigare la Luna sarà Christina Koch, selezionata come specialista di missione per Artemis II. È la donna che ha passato il più lungo periodo continuo nella Iss, 328 giorni. Dove è stata protagonista della prima attività extraveicolare (Eva) solo al femminile, insieme alla collega Jessica Meir, che ha sei Eva al suo attivo. Alle donne che sono andate in orbita vogliamo aggiungere anche quelle che hanno fatto un volo suborbitale. Al momento sono cinque quelle che hanno passato qualche minuto in microgravità. Tra loro ricordiamo Wally Funk, una delle 13 pilote che tentarono inutilmente di farsi considerare dalla Nasa. Il 20 luglio 2021 Wally è stata invitata da Je Bezos a far parte dell’equipaggio del primo lancio turistico di Blue Origin. Aveva aspettato 60 anni per uttuare senza peso e la sua soddisfazione è tutta contenuta nel bellissimo sorriso.

APPUNTAMENTO CON L’ESPLORAZIONE SPAZIALE A BUSALLA DAL 28 GIUGNO AL 2 LUGLIO

Il Festival dello Spazio di Busalla torna anche quest’anno, dal 28 giugno al 2 luglio. Sarà la settima edizione, che per il 2023 avrà come tema Abitare lo spazio

Il nocciolo del programma scienti co ruota attorno al “ritorno alla Luna per restare”, prendendo alla lettera l’impegno dell’Amministrazione americana e della Nasa, al quale molti Paesi hanno aderito, Italia compresa. E cercherà di farlo in modo accessibile, intrigante, seguendo la traccia della ricerca scienti ca, ma anche le prospettive fantascienti che più ragionevoli, fedele ai programmi istituzionali e industriali che sono in corso e che coinvolgono gli impegni nazionali e internazionali del nostro Paese.

La prima domanda è “chi è la Luna, questa sconosciuta”, che viaggia regolarmente nel cielo, misteriosa ispiratrice di interpretazioni artistiche nella musica, nell’arte e nella poesia?

La Luna è una delle “singolarità astro siche” che rendono possibile la vita sulla Terra; la sua origine è ancora da chiarire, anche se i ricercatori propendono per l’ipotesi che sia il risultato di una straordinaria collisione astronomica. Satellite solitario della Terra, con la sua forza gravitazionale impone una costanza all’inclinazione dell’asse terrestre e un regolare succedersi delle stagioni, delle maree, del ciclo dell’acqua. La Terra in ritorno impone alla Luna la sincronizzazione del moto di rotazione e di rivoluzione, per

cui della Luna vediamo sempre la stessa faccia; il giorno e la notte lunari durano 14 giorni terresti. Questa circostanza rende complessa la tecnologia della sopravvivenza e la scelta del luogo di sbarco: contrariamente ai punti di sbarco delle missioni Apollo, la zona più favorevole a una base permanente sarà ai poli lunari, dove si spera di trovare acqua sotto forma di ghiaccio e dove si può immaginare una struttura - tipo torre Ei el - che riesca a ricevere i raggi del Sole in permanenza. Ci porteranno per mano in questa scoperta della Luna Enrico Flamini, già chief scientist dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), e Tommaso Ghidini, tecnologo dell’Agenzia spaziale europea (Esa), due care conoscenze del Festival.

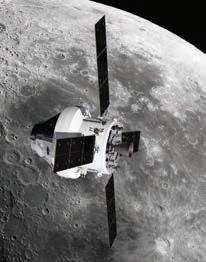

LA PROSSIMA STAZIONE CISLUNARE

Abbiamo assistito nei mesi scorsi alla missione Artemis 1, che ha collaudato la nuova capsula Orion e il grande vettore Sls, l’impianto fondamentale del nuovo sistema di trasporto verso la Luna e ritorno. A bordo c’era Argomoon, il microsatellite italiano “paparazzo”, che ha fotografato l’impresa da vicino; al Festival ce ne parleranno ricercatori di Asi e di Argotec, l’azienda che lo ha realizzato, mentre gli ingegneri di ales Alenia Space, tra cui Maria Antonietta Perino, ci aggiorneranno sui piani ambiziosi per la realizzazione della stazione cislunare Lunar Gateway e del modulo abitativobase permanente Argonaut dell’Esa.

Il villaggio lunare che comincia a prendere forma nei piani

degli ingegneri e delle agenzie spaziali è già disponibile in formato ridotto nella collezione realizzata dalla Lego, che al Festival sarà il punto di incontro dei più piccoli, così come il modello funzionante del cannone acchiappa-detriti spaziali di Stam, che fa sempre scena quando opera e che è ormai parte del museo spaziale di Villa Borzino. Nella sessione dedicata alla space economy, il Festival organizzerà dei tavoli di discussione su temi di interesse per l’industria e in particolare per le Piccole e medie imprese (Pmi) e startup, con personaggi della Commissione Europea e dell’Esa attivi nella promozione di nuove iniziative d’impresa. Si parlerà di come in diverse aree d’Italia si stanno formando dei distretti di imprese, agevolati da investimenti nazionali e regionali che possono accelerare lo sviluppo e la crescita delle PMI spaziali associate. In particolare, il Festival vedrà il ritorno di Franco Ongaro, già direttore dell’Estec, nella sua nuova veste di chief technology officer di Leonardo; lo interrogheremo sulle eccellenze spaziali della più grande impresa tecnologica italiana, dall’elettro-ottica di Campi Bisenzio alla robotica di Nerviano, alla Cybersecurity di Genova, e come questa rete di eccellenze tecnologiche possa generare opportunità di impresa.

Il Festival dello spazio di Busalla non è un convegno scientifico dove si parla degli ultimi risultati di ricerche

specifiche tra addetti ai lavori. È invece un evento culturale di divulgazione scientifica, dove - grazie al contributo dei relatori e degli eventi collaterali - si vuole coinvolgere un pubblico vario, anche allargando l’angolo visuale ad altre discipline.

Così è impostato anche il concorso che il Festival organizza ogni anno in collaborazione con la Sisri (Scuola internazionale superiore di ricerca interdisciplinare), premiando il miglior elaborato su un tema spaziale diverso ogni anno per incoraggiare la contaminazione tra approcci diversi: scientifico, medico, legale, umanistico, filosofico.

L’esplorazione umana di ambienti extraterrestri pone molte domande inusuali, che vanno al di là della tecnica necessaria per affrontare un ambiente decisamente ostile; ma riguardano i ritorni economici e geopolitici di tali investimenti e le motivazioni profonde dell’essere umano, ovvero la sua insaziabile ricerca di conoscenza e di verità.

Per questo avremo tra i relatori Marco Aime, esploratore e illustre antropologo docente all’Università di Genova ecome è ormai consuetudine - don Giuseppe Tanzella-Nitti, astronomo e teologo presso la Pontificia Università della Santa Croce a Roma. Per aggiornamenti e programma dettagliato vedi www.festivaldellospazio.com

IL SUPERTELESCOPIO JWST

SI STA MOSTRANDO IDEALE

ANCHE PER LO STUDIO

DELLE ATMOSFERE EXTRASOLARI

Le potenzialità del telescopio spaziale James Webb (Jwst) si estendono su tutti i campi dimensionali dell’Universo. Nelle news di ogni numero di Cosmo pubblichiamo dei contributi che arrivano dal nuovo osservatorio e abbiamo già dedicato due articoli alle novità più inattese, quelle riguardanti il Sistema solare con “La riscoperta dell’Universo vicino” nel numero 38 di aprile e “Il Webb all’inseguimento dei corpi minori” nel numero 39 di maggio.

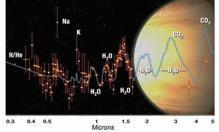

Il Webb si è già dimostrato eccellente anche per lo studio dei pianeti extrasolari e in queste pagine ci occupiamo proprio delle sue ricerche tra stelle e pianeti della nostra Galassia. La capacità di catturare la radiazione infrarossa fino a 28 micron rende agevole la ripresa di spettri delle atmosfere di pianeti in transito sulle rispettive stelle, per cercare righe di assorbimento atmosferico nella luce stellare che attraversa l’atmosfera del pianeta. Inoltre, la presenza di un coronografo in tre strumenti su quattro del Webb facilita la realizzazione di spettri anche su pianeti non in transito.

La prima osservazione coronografica del Webb è stata realizzata a metà luglio 2022 dalla camera Miri e a fine luglio 2022 dallo spettrometro NirSpec. Il target era un pianeta di circa 10 masse gioviane a 90 Unità astronomiche (UA, la distanza media Terra-Sole) dalla giovane stella HIP 65426 di due masse solari, situata a 385 anni luce nel Centauro.

Nonostante una temperatura stimata di circa 1200 °C, nel 2017 lo strumento Sphere al Very Large Telescope in Cile aveva scoperto delle bande dell’acqua. Con il Webb, il pianeta è risultato direttamente visibile e la sua massa è stata ssata in sette masse gioviane.

Dal punto di vista coronogra co, un sistema ideale per il Webb è la giovane stella HR 8799, di 1,5 masse solari a 129 a.l. in Pegaso. La stella è circondata da quattro pianeti gioviani visibili di piatto, a distanze comprese tra 16 e 71 UA. Il Webb la sta studiando da novembre 2022 e si attende che i risultati vengano u cializzati.

Nel frattempo, il Webb si è “esercitato” su VHS 1256b, un oggetto di 19 masse gioviane, di soli 150 milioni di anni e caldo (830 °C), a 150 UA da una coppia di nane brune di circa 100 masse gioviane, situate a 70 a.l. nel Corvo. Il 5 luglio 2022, gli strumenti NirSpec e Miri hanno osservato questo megapianeta, realizzando uno spettro da 1 a 29 micron che ha rivelato la presenza di acqua, monossido di carbonio, anidride carbonica e metano, mentre la Miri ha mostrato tra 8 e 11 micron la presenza di nuvole opache di composti a base di silicio, che si rimescolano di continuo, dato che VHS 1256b ruota in 22 ore, modi cando in maniera drammatica la sua luminosità. Il primo esemplare di esopianeti transitante scrutato dal Webb è stato Wasp-96b, un pianeta di taglia gioviana, in orbita circolare attorno a una stella di tipo solare a 1150 a.l. nella Fenice, che era stato scoperto nel 2013 dalla collaborazione Wide Angle Search for Planets, un

complesso di otto teleobiettivi da 200 mm situato sull’isola di La Palma alle Canarie. Il 21 giugno 2022 lo spettrometro canadese Niriss (Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph) ha misurato la curva di luce del transito del pianeta davanti alla sua stella, osservando per 6,4 ore attorno al transito, con la ripresa di dati ogni 1,4 secondi.

La diminuzione di luce dell’1,5% rivela il transito di un pianeta 1,2 volte più largo di Giove, con una massa di 0,48 masse gioviane, già nota da misure prese a terra.

Si tratta di un pianeta gassoso, che ruota attorno alla sua stella in soli 3,5 giorni, a una distanza di soli 7,5 milioni di km, con una temperatura

super ciale vicina ai 500 °C. Lo spettrometro Niriss ha ottenuto uno spettro in transito (per di erenza tra lo spettro totale e quello della stella), in cui sono presenti tutte le bande fondamentali dell’acqua. Nell’ambito di una serie di ricerche esplorative lanciate dalla Transiting Exoplanet Community guidata da Natalie Batalha (leader della missione spaziale Kepler per la ricerca di esopianeti in transito), è stata selezionata una quindicina di esopianeti transitanti “caldi”, orbitanti attorno a nane rosse e in parte già studiati. Il primo tra questi è Wasp 39b, un gigante gassoso simile a Saturno, che rivoluziona in 4 giorni a soli 7 milioni di km da una

stella di 0,9 masse solari, situata a 700 anni luce nella Vergine. La minima distanza dalla sua stella fa sì che la temperatura di Wasp 39b sia di circa 800 °C. Un singolo transito è stato osservato dal NirSpec per 8 ore il 10 luglio e dal Niriss per 5 ore il 26 luglio 2022, rivelando la presenza di una serie di assorbimenti dell’acqua e una banda dell’anidride carbonica. Per la prima volta sono apparse anche una debole banda dell’anidride solforosa, prodotta per interazione fotometrica dello zolfo con la radiazione della stella centrale, e una banda del sodio. L’anidride carbonica si era manifestata anche nelle curve fotometriche del transito realizzate in una ventina di intervalli spettrali

alla ne di luglio 2022. Il massimo abbassamento della luce stellare durante il transito del pianeta si aveva a 4,3 micron, proprio in conseguenza dell’assorbimento dell’anidride carbonica.

Anche le bande dell’acqua sono state individuate con queste modalità in altri due “Giovi caldi”: Wasp 18b (10 masse gioviane a 3 milioni di km da

una stella di tipo solare, distante 325 a.l. nella Fenice) e Wasp 43b (2 masse gioviane a 2,5 milioni di km da una nana rossa a 261 a.l. nel Sestante).

Una particolare attenzione è stata riservata ai pianeti transitanti di taglia terrestre. Il primo a essere scoperto

(dopo alcuni indizi raccolti dalla sonda Tess) è stato LHS 475b, che rivoluziona in 2 giorni attorno a una nana rossa di 0,28 raggi solari, situata a 41 a.l. nella costellazione dell’Ottante. Al NirSpec sono bastati due transiti all’inizio di settembre 2022 per confermare l’esistenza del pianeta e per realizzare la prima indagine spettrale. Questo pianeta è molto caldo, con una temperatura di circa 300 °C, alla quale concorrono la vicinanza dalla stella e un’atmosfera di anidride carbonica, che l’intensa radiazione della stella non è riuscita a disperdere. Se le osservazioni confermeranno questa interpretazione, siamo di fronte al primo esopianeta simile a Venere.

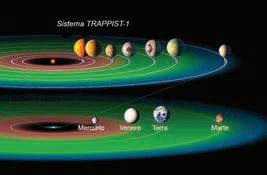

La curiosità maggiore delle prime osservazioni del Webb era riservata ai sette pianeti “terrestri” della nana rossa Trappist-1. La scoperta dei primi tre pianeti (b, c, d) di questo sistema risale all’autunno 2015, grazie al telescopio robotico Trappist (Transiting Planets and PlanestIsimals Small) da 60 cm, che un gruppo di ricerca dell’Università di Liegi ha collocato a La Silla nel giugno 2010. L’anno dopo il telescopio spaziale Spitzer scopriva altri quattro pianeti (e, f, g, h), portando a sette il numero totale.

Tutti questi pianeti transitano sulla loro stella e gli rivoluzionano vicinissimi (tra 1 e 9 milioni di km), con “anni’ che vanno da 1 a 20 giorni. Una situazione che induce dei probabili sincronismi rotazionerivoluzione che costringono uno degli emisferi di ogni pianeta a rimanere sempre rivolto verso la stella. Trappist-1 ha 500 milioni di anni, 0,08 masse solari, una temperatura

di 2300 °C ed è situata a 39 a.l. nell’Acquario. La cosa interessante è che quattro dei suoi pianeti si trovano nella fascia di abitabilità della stella, cioè in una regione dove la temperatura permetterebbe all’eventuale acqua di rimanere in forma liquida. Ma sono pianeti rocciosi come la Terra, o gassosi come Giove?

Per rispondere a questa domanda, bisogna conoscere le loro densità, che si ottengono dal rapporto tra masse e volumi. I volumi dei pianeti sono stati ricavati dalle intensità dei cali di luce, mentre le masse sono state calcolate in base ai Ttr (Transit Time Variation), ossia ai ritardi (o agli anticipi) sulla ripetitività dei cali di luce, indotti su ogni pianeta

dalla massa dei pianeti vicini. Si è così trovato che le masse dei pianeti “trappisti” vanno da 0,5 a 1,4 masse terrestri e questi dati, combinati con i rispettivi volumi, hanno mostrato che tutti i sette pianeti hanno una composizione rocciosa.

Per valutare le eventuali somiglianze con la Terra, era necessario indagare anche la presenza di atmosfere intorno a questi esopianeti, una ricerca a cui si è dedicato il Webb nei primi sei mesi di lavoro.

Sono stati già pubblicati i risultati relativi a Trappist-1b e 1c (i pianeti più vicini) e Trappist-1g (il pianeta “abitabile” più lontano). L’emissione

termica di Trappist-1b è stata calcolata dalla camera Miri, togliendo alla somma dell’energia della stella più pianeta l’energia della stella da sola in regime di “eclisse secondaria” (pianeta dietro la stella). Risulta una temperatura super ciale di 450 gradi, la stessa prevista in assenza di atmosfera. Una qualunque atmosfera, grazie ai moti convettivi indotti dal forte squilibrio termico tra l’emisfero oscuro e quello illuminato avrebbe fatto diminuire in maniera sensibile questa temperatura. Più complessa è la situazione di Trappist-1g. Il telescopio spaziale Hubble, sfruttando alcuni transiti nel 2016-2017, aveva escluso la presenza di una atmosfera molto estesa e questo dato è stato confermato anche dal Webb: ma il campo spettrale del NirSpec, molto più esteso di quello di Hubble, fa sospettare la presenza di un’atmosfera densa ed opaca, dominata da anidride carbonica e smog idrocarburici. Quindi, Trappist1g potrebbe essere simile a Titano o meglio alla Terra primordiale, data la giovanissima età della sua stella. Molte altre sorprese sono sicuramente racchiuse nei dati nora raccolti dal Webb, ma c’è estrema prudenza nelle dichiarazioni dei responsabili di queste ricerche. Però, Trappist-1 non potrà nascondere i suoi segreti ancora per molto.

*CESARE GUAITA LAUREATO IN CHIMICA E SPECIALIZZATO IN CHIMICA ORGANICA, HA LAVORATO COME RICERCATORE PRESSO I LABORATORI DI UNA GRANDE INDUSTRIA. È PRESIDENTE DEL GRUPPO ASTRONOMICO TRADATESE E DA OLTRE 25 ANNI CONFERENZIERE DEL PLANETARIO DI MILANO.

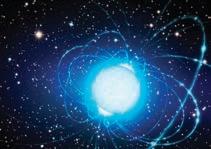

IFast Radio Burst (Frb) sono fenomeni astro sici molto frequenti: si tratta di lampi di onde radio molto brillanti, che si presentano con durate di pochi millisecondi. La maggioranza delle rilevazioni di Frb è stata ottenuta grazie ai radiotelescopi e ha dimostrato una provenienza da distanze di miliardi di anni luce.

I primi Frb sono stati registrati nel 2007 da Duncan Lorimer e colleghi della West Virginia University, grazie al radiotelescopio di Parkes, in Australia. I segnali raccolti erano distribuiti in modo inconsueto: per prime venivano percepite le onde ad alta frequenza e dopo una frazione di secondo quelle a bassa frequenza, con un conseguente cambiamento di “colore”.

La caratteristica principale di questi lampi è che si manifestano anche 10mila volte al giorno: tenuto conto della distanza di origine, si può determinare che ognuno di essi è associato a un’energia strabiliante, confrontabile con quella prodotta dal Sole in un anno.

Le ipotesi sull’origine dei Frb sono molteplici. Questi lampi radio potrebbero essere generati da collisioni esplosive di coppie di stelle di neutroni o nane bianche, che liberano grandi quantità di energia.

David Champion, del Max-Planck-Institut per la radioastronomia, ha ipotizzato la presenza di due esplosioni (una da cui ci arrivano le onde ad alta frequenza, l’altra da cui giungono quelle a bassa), a seguito della rilevazione a Parkes di un Frb esploso due volte: poteva trattarsi del collasso di una stella estremamente massiccia conclusosi con la formazione di un buco nero, oppure dello starquake di una magnetar (magnetic star), in pratica un “terremoto stellare” che ha coinvolto l’intera struttura di una stella di neutroni dotata di un enorme campo magnetico.

I Frb potrebbero essere generati anche da potenti outburst (esplosioni) di pulsar, come propone Kiyoshi Masui, della University of British Columbia. Queste esplosioni libererebbero un’energia minore rispetto alle precedenti e sarebbero anche relativamente più vicine, a una distanza non superiore ai sei miliardi di anni luce.

Shrinivas Kulkarni, astro sico del California Institute of Technology, analizzando il segnale di un Frb registrato dal radiotelescopio di Arecibo, ha proposto in ne come origine una gigantesca esplosione di una magnetar in una densa regione di plasma magnetizzato.

I FRB PERIODICI AIUTANO A SVELARE IL MISTERO

Nel 2018, per la prima volta, è stato scoperto un Frb che si ripete periodicamente. Questa sorgente è stata trovata in Canada grazie al radiotelescopio Chime (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment) e mostra un periodo di 16,35 giorni con questo schema: per quattro giorni emette uno o due burst ogni ora, poi “tace” per 12 giorni e quindi ripete il tutto.

Questo Frb proviene dalla periferia di una galassia a spirale situata a 500 milioni di anni luce di distanza, e quindi è possibile escludere che sia originato da un buco nero supermassiccio annidato nel nucleo galattico.

» Sopra: una stella di neutroni rotante altamente magnetizzata, una possibile fonte dei Fast Radio Burst

A destra: la drammatica sequenza di un pasto stellare a più riprese operato da un buco nero.

Successivamente, sono stati trovati altri Frb periodici (ormai sono più di cinquanta); in particolare, una campagna di osservazioni durata quattro anni presso l’Osservatorio Jodrell Bank dell’Università di Manchester, ha analizzato la periodicità del Frb 121102. Questa sorgente presenta ra che di burst radio per circa 90 giorni, seguite da silenzio radio per 67 giorni, con un periodo complessivo di 157 giorni. Questa scoperta suggerisce che i Frb siano collegati al movimento orbitale di una stella di neutroni o di un buco nero.

Però è necessario scoprire un maggior numero di Frb periodici, per poter dedurre con sicurezza la natura dei loro progenitori. Inoltre, lo studio di questi fenomeni così violenti e così lontani può fornire un metro per misurare le grandi

distanze cosmologiche e sondare più in profondità i vasti spazi tra le galassie, che possono essere regioni ricche di materia oscura o di energia oscura. E aiutare a comprendere le caratteristiche peculiari delle magnetar o del plasma intergalattico.

Brian Metzger, astro sico della Columbia University, ha elaborato un modello per cercare di rappresentare in modo appropriato e comprensibile i Frb. Il fenomeno è un ash della durata di pochi

millisecondi che con la sua potenza oscura temporaneamente l’emissione delle pulsar radio della nostra Galassia. Si tratta di esplosioni che avvengono nelle nubi di particelle e campi magnetici che circondano le magnetar. Queste stelle di neutroni magnetiche producono occasionalmente dei brillamenti che proiettano nello spazio elettroni, positroni e ioni, con velocità vicine a quella della luce. L’impatto di questa materia con il plasma circostante

» Sopra: il Frb 121102 è stato generato in una debolissima galassia nana distante 3 miliardi di anni luce nella costellazione dell’Auriga, qui ripresa dal telescopio Gemini Nord

Le osservazioni radio fanno supporre che l’evento sia associato a un buco nero supermassiccio o a una giovane stella di neutroni.

genera onde d’urto e intensi campi magnetici.

Ogni lampo contiene dei sotto-lampi che riducono la frequenza con il seguente meccanismo: 1) i fronti delle onde d’urto accumulano il gas mentre si espandono; 2) la massa di gas accumulata rallenta il fronte d’urto; 3) La radiazione emessa si sposta verso frequenze più basse per e etto Doppler. Questo meccanismo spiegherebbe la duplicità dei segnali e la di erenza di frequenza che manifestano.

Al centro della maggior parte delle galassie si trovano dei buchi neri supermassicci, molto di cili da individuare, nonostante abbiano masse pari anche a miliardi di masse solari. Talvolta vengono scoperti grazie a stelle che si avvicinano ad essi e vengono fatte a pezzi dalle forze mareali, formando dischi di detriti stellari di cui i buchi neri si nutrono. Durante questo processo, possono essere rilevate radiazioni su tutto lo spettro elettromagnetico, con esplosioni di radiazioni che durano mesi, no all’esaurimento del “pasto stellare”. Studi guidati dagli astronomi omas Wevers e

Il 28 aprile 2020, il radiotelescopio canadese Chime e lo statunitense Stare2 hanno rivelato un Frb trenta volte meno brillante di quelli extragalattici, ma proveniente dalla Via Lattea.

Allo stesso tempo e nella stessa direzione, diversi telescopi spaziali per le alte energie, tra cui l’europeo Integral, il cinese Hxmt e l’italiano Agile, avevano osservato un lampo all’estremo opposto dello spettro elettromagnetico, nei raggi gamma, permettendo di localizzare l’origine di questo evento in una magnetar scoperta alcuni anni prima nella costellazione della Volpetta, la SGR 1935+2154 (SGR sta per Soft Gamma Repeater). Vedi in figura, un’immagine artistica

Zhu Liu, in Germania e conclusi a gennaio 2023 hanno rivelato che molte stelle potrebbero sopravvivere al primo attacco di un grande buco nero e continuare le loro orbite per incontrare nuovamente il mostro celeste, provocando ash ricorrenti. Gli astronomi hanno trovato dei brillamenti di raggi X ripetuti in due galassie che ospitano buchi neri supermassicci a distanze rispettivamente di 900 milioni e 1 miliardo di anni luce.

Queste osservazioni, e ettuate grazie

al telescopio spaziale Xmm-Newton nel 2021 e nel 2022, hanno rilevato che il brillamento originale è stato seguito da ripetuti outburst ogni 223 giorni circa. Le similitudini con i Frb sono sorprendenti e fanno ipotizzare che in questi casi ci sia un’origine comune.

*ANITA MARIA VENA

STUDIA SCIENZE MATEMATICHE PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

DI MILANO, AREA DI SPECIALIZZAZIONE ASTROFISICA.

COME GESTIRE GLI OROLOGI SULLA TERRA CHE RALLENTA E NELLE FUTURE COLONIE EXTRATERRESTRI

Per millenni, misurare il tempo è stato un compito dell’astronomia, dato che lo scandire dei giorni era legato alla rotazione della Terra (ovvero al moto apparente del Sole). L’unità di misura del tempo, in secondo, è stata inizialmente de nita come la 86.400esima parte della durata del giorno, suddiviso in 24 ore da 60 minuti ciascuna, dove ogni minuto è a sua volta composto da 60 secondi. Ma misurare in modo individuale il tempo non basta: se ci vogliamo dare un appuntamento, il mio tempo deve essere uguale al tuo, cioè i nostri orologi devono essere sincronizzati, e questo deve valere su tutta la Terra. Un compito tutt’altro che banale, che le varie nazioni avevano a rontato già nell’800, grazie ai laboratori di metrologia che erano dedicati, tra l’altro, anche alla misura del tempo.

Per essere sincronizzati, i laboratori devono essere coordinati a livello mondiale e questo è il compito del Bipm (Bureau International des Pois et Mesures) una istituzione intergovernativa, creata a Parigi nel 1875, che oggi conta 62 stati membri e 42 associati. Tutti devono lavorare in collaborazione, perché la misura del tempo, così come la de nizione di tutte le unità di misura, è quanto di più internazionale si possa immaginare. I membri del Bipm si incontrano ogni quattro anni in “Conferenze generali dei pesi e misure”, durante le quali vengono esaminate le nuove tecnologie per la de nizione e la misura delle unità. È stato così che, nel 1967, si è deciso di sostituire la rotazione della Terra

con le vibrazioni dell’atomo di cesio che sono diventate la base della scala atomica dei tempi. È questo orologio atomico super-preciso che determina il Tempo universale coordinato (UTC) che è utilizzato ovunque. Tuttavia, non possiamo dimenticare che viviamo sulla Terra e vorremmo che il tempo scandito dall’orologio atomico fosse allineato con la rotazione del nostro pianeta, cioè con il Tempo solare osservato, noto come UT1.

Purtroppo, per e etto della complessa interazione con la Luna, la rotazione della Terra accumula piccoli

ritardi rispetto all’orologio atomico. E proprio queste misure hanno potuto valutare in modo diretto il lievissimo ma continuo rallentamento del moto di rotazione terrestre. Per correggere questo sfasamento, nel 1972 è stato deciso di aggiungere all’UTC un secondo “saltellante” quando lo scarto arriva a 0,9 secondi. Da allora la procedura è stata ripetuta 27 volte, a intervalli irregolari e non prevedibili. Con l’eccezione del 1972, non è stato mai aggiunto più di un secondo all’anno ed è capitato che siano passati diversi anni tra un’aggiunta e la successiva.

Quando ho iniziato la mia carriera scienti ca e dovevo allineare i tempi di arrivo dei raggi gamma per tracciare le curve di luce delle pulsar, dovevo sempre controllare quando erano stati aggiunti i leap second che non venivano conteggiati dall’orologio atomico a bordo del satellite. Quarant’anni fa era solo una seccatura interna all’ambiente dei ricercatori, ma nell’attuale società digitale e interconnessa è un signi cativo aggravio del sistema informatico mondiale.

Oggi le transazioni commerciali si giocano sulle frazioni dei millisecondi ed è sempre più costoso inserire questo saltino nel computo del tempo.

I primi a lamentarsi sono stati giganti come Google e Meta, che temono il veri carsi di crash informatici. Considerate le tante critiche, si è iniziato a pensare se l’inserimento del secondo saltellante fosse veramente necessario. I militari americani che gestiscono il sistema satellitare GPS, per esempio, hanno già deciso di farne a meno.

Sul problema si è dibattuto a lungo: cambiare lo status quo deciso a livello mondiale non è semplice, ma la conferenza tenutasi a Parigi a novembre dell’anno scorso ha votato a maggioranza che, dal 2035, i secondi saltellanti non verranno più aggiunti e si dovrà trovare un altro metodo per sincronizzare la rotazione della Terra con le vibrazioni dell’atomo di cesio.

Le conseguenze di questa storica decisione non saranno neanche minimamente apprezzabili per la popolazione, ma la storia dei secondi

saltellanti è un esempio di come tutta l’umanità sia costantemente s data da un problema così immateriale, ma così importante, come la misura del tempo.

Il problema di questa misura è destinato a complicarsi di pari passo con la colonizzazione del Sistema solare. Quando saranno realizzati i primi insediamenti lunari, per esempio, bisognerà poter rispondere alla domanda “che ora è sulla Luna?”. Finora, le missioni lunari sono state “posizionate” usando segnali radio inviati da grandi antenne terrestri a orari prestabiliti. Ma, quando ci saranno dozzine di missioni operative, non ci saranno abbastanza risorse per posizionare on precisione ciascuna di esse. È un problema sottile ma fondamentale, perché qualsiasi sistema di posizionamento lavora sulle di erenze dei tempi di arrivo di segnali da diversi satelliti; quindi, bisogna che gli orologi dei satelliti siano sincronizzati. Ma sincronizzati con che cosa?

Finora si è usato l’UTC terrestre, ma la scelta potrebbe non essere priva di problemi. La teoria della relatività generale ci ricorda che il tempo scorre a una velocità diversa in presenza di campi gravitazionali

diversi; in pratica, un orologio va più lentamente in un campo gravitazionale più intenso. Dato che la Luna è meno massiva della Terra, il suo campo gravitazionale è più debole e allora per un osservatore terrestre un orologio lunare va più veloce. Il guadagno è di 56 microsecondi al giorno, e non è neanche costante in ogni punto della Luna. Se si decidesse di estendere l’UTC alla Luna, sarebbe necessario risincronizzare il tempo lunare a intervalli regolari. Nell’intervallo di tempo che separa due successive sincronizzazioni, farebbe fede un proto-orologio lunare, il lunar master clock. Questa scelta avrebbe il vantaggio di sempli care le interazioni con la Terra. In alternativa, si potrebbe de nire un “Tempo standard lunare” indipendente dall’UTC ma basato su almeno tre orologi di riferimento lunari, le cui misure sarebbero combinate per produrre l’”ora lunare”. Se si decidesse per questa soluzione, bisognerebbe discutere su dove sarebbe meglio posizionare gli orologi. Sulla super cie (con attenzione alla quota, perché anche questo è un parametro importante), oppure in orbita. Una volta risolti questi problemi, si potrà disporre di un’ora lunare che, pur non

essendo correlata con il tempo terrestre, permetterebbe il corretto funzionamento della otta di satelliti che orbiterà intorno alla Luna per fornire servizi di navigazione e posizionamento. Si chiamerà Global satellite navigation system (Gnss) e, nei piani delle agenzie spaziali, dovrebbe essere operativo dal 2030.

L’Agenzia spaziale europea (Esa) ha approvato il suo progetto di navigazione lunare Moonlight nella riunione ministeriale del novembre 2022, mentre la Nasa è partita con il Lunar Communications Relay and Navigation Systems a gennaio del 2023. Intendiamoci, il Gnss non ha bisogno di un tempo lunare per poter funzionare: l’UTC andrebbe benissimo, a patto che tutti i satelliti siano sincronizzati.

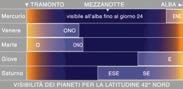

“Costruire” un tempo lunare servirà anche per prepararsi ad a rontare un problema analogo, quando inizierà la colonizzazione di Marte, dove sarebbe veramente di cile continuare a usare il tempo terrestre. Da un lato, la sincronizzazione sarebbe tutt’altro che banale, dall’altro sarebbe innaturale imporre un giorno di 24 ore su un pianeta che ha un periodo di rotazione di 24 ore e mezza (il “sol” marziano). Lo sanno bene i controllori a terra dei rover marziani, che devono continuamente spostare i loro turni, per tenere conto della mezz’ora da sommare ogni giorno al tempo terrestre. Morale, non lamentiamoci per le sottigliezze dei secondi saltellanti; quando ci sarà da gestire il Tempo Universale nel Sistema solare, sarà tutto molto più complicato.