LA PRIMA STAZIONE SPAZIALE USA

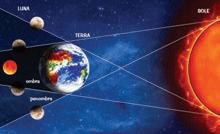

VERSO LA GRANDE ECLISSE IN MESSICO

PALLONI STRATOSFERICI

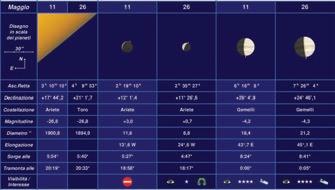

IL CIELO DEL MESE

VERSO LA GRANDE ECLISSE IN MESSICO

PALLONI STRATOSFERICI

IL CIELO DEL MESE

NUMERI ARRETRATI

Rivolgiti all’e-mail arretrati@mondadori.it oppure al sito arretrati.pressdi.it

Il costo di ciascun arretrato è

*85,00€ + 5€ come contributo spese di spedizione, per un totale di 90€ (IVA inclusa) invece di 118,80€.

VERSIONE DIGITALE INCLUSA

Ti puoi abbonare con la CARTA DEL DOCENTE: tutte le istruzioni su www.abbonamenti.it/cartadeldocente

» COME ABBONARSI

www.abbonamenti.it/cosmo

Mail: abbonamenti.bfc@pressdi.it

POSTA

Spedisci la seguente cartolina in busta chiusa a:

DIRECT CHANNEL SPA C/O CMP BRESCIA

Via Dalmazia 13 - 25126 Brescia (BS)

TELEFONO

Chiama il numero 02.7542.9001

Attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 19:00

DAL SITO, ANCHE PER REGALARE

UN ABBONAMENTO

Vai su BFCStore a bit.ly/3PJXDPd

Oppure inquadra il QR

Invece di 118,80€

Sì, mi abbono a per 1 anno (12 numeri inclusa l’edizione digitale) con lo sconto del 28%. Pagherò 85,00€ (+ 5€ di spese di spedizione per un totale di 90,00€ IVA inclusa) invece di 118,80€. Offerta Valida solo per l’Italia.

I MIEI DATI

Il pagamento dell’abbonamento è previsto in un’unica soluzione con il bollettino postale che ti invieremo a casa Se preferisci pagare con carta di credito collegati al sito www.abbonamenti.it/cosmo

La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 da BFC Space, con sede in Via Melchiorre Gioia 55 - 20124 Milano, titolare del trattamento, al fine di dar corso alla tua richiesta di abbonamento alla/e rivista prescelta. Il trattamento dei tuoi dati personali si baserà giuridicamente sul rapporto contrattuale che verrà a crearsi tra te e il titolare del trattamento e sarà condotto per l’intera durata dell’abbonamento e/o per un ulteriore periodo di tempo previsto da eventuali obblighi di legge. Sulla base del legittimo interesse come individuato dal Regolamento EU 679/2016, il titolare del trattamento potrà inviarti comunicazioni di marketing diretto fatta salva la tua possibilità di opporsi a tale trattamento sin d’ora spuntando la seguente casella o in qualsiasi momento contattando il titolare del trattamento. Sulla base invece del tuo consenso espresso e specifico, il titolare del trattamento potrà effettuare attività di marketing indiretto e di profilazione. Il titolare del trattamento ha nominato DIRECT CHANNEL SPA, responsabile del trattamento per la gestione degli abbonamenti alle proprie riviste. Il DPO del titolare del trattamento è Denis Masetti, contattabile a +39023032111. Potrai sempre contattare il titolare del trattamento all’indirizzo e-mail info@bluefinancialcommunication.com nonché reperire la versione completa della presente informativa all’interno della sezione Privacy del sito www.abbonamenti.it, cliccando sul nome della rivista da te prescelta, dove troverai tutte le informazioni sull’utilizzo dei tuoi dati personali, i canali di contatto del titolare del trattamento nonché tutte le ulteriori informazioni previste dal Regolamento ivi inclusi i tuoi diritti, il tempo di conservazione dei dati e le modalità per l’esercizio del diritto di revoca.

rilascio nego il consenso per le attività di marketing indiretto

rilascio nego il consenso per le attività di profilazione

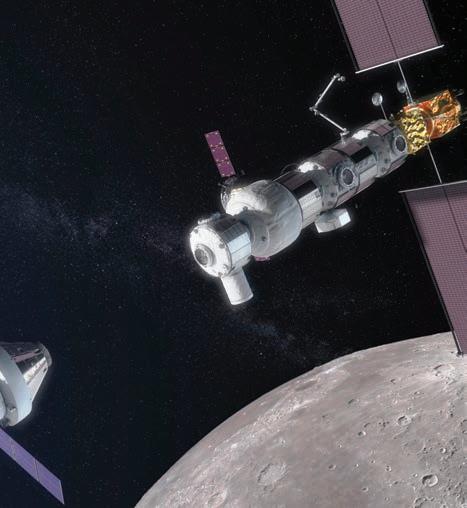

Lo scorso 3 aprile la Nasa ha nalmente annunciato l’equipaggio di quattro astronauti (tre americani e un canadese, tre uomini e una donna) della missione Artemis II, che a ne 2024, o giù di lì, sorvoleranno la Luna, senza scendervi. I prescelti sono il comandante Reid Wiseman, il pilota Victor Glover e gli specialisti di missione ChristinaKoch e Jeremy Hansen. Nomi che, al momento, dicono poco o nulla al grande pubblico. La nostra memoria va piuttosto all’Apollo 8 e all’Apollo 10, che sorvolando la Luna, avvicinarono la discesa degli astronauti dell’Apollo 11 sul nostro satellite naturale e che prepararono, anche psicologicamente, l’umanità al fatto che lo sbarco su un altro corpo celeste era davvero imminente. Adesso, a più di 50 anni di distanza, probabilmente abbiamo bisogno della stessa iniezione di ottimismo verso il futuro. La sensazione, già espressa proprio in queste pagine, è che chi non segue da vicino le vicende spaziali non si renda conto di quanto sia prossimo il ritorno alla Luna, indipendentemente dal fatto che avvenga davvero a dicembre 2025 con la missione Artemis III, come è ancora schedulato nei programmi della Nasa, o che l’allunaggio ritardi di qualche mese o anche di un paio di anni. Ai quattro nuovi “moschettieri” di Artemis II spetta quindi un altro compito, che non sarà solo quello di eseguire al meglio il programma della loro missione, ma anche quello di coinvolgere le persone, di farle “innamorare” di loro e del loro lavoro, di far sì che i loro nomi diventino celebri, di annunciare forte e chiaro, in particolare a quei (mal contati) due terzi di uomini e donne che erano troppo giovani o non c’erano ancora 50 anni fa, che potranno (ri)vivere le emozioni dei loro padri e dei loro nonni nell’alzare gli occhi al cielo e nell’ammirare quel magni co corpo celeste, così lontano per ognuno di noi ma ormai così vicino per l’umanità.

ANNO 5 - NUMERO 39 mensile registrato presso il Tribunale di Milano al n° 137 del 6 giugno 2019

CASA EDITRICE BFC SPACE Via Melchiorre Gioia, 55 - 20124 Milano MI

Tel. (+39) 02 30 32 111 - Fax (+39) 02 30 32 11 80 bfcspace.com

DIRETTORE RESPONSABILE Walter Riva riva@bfcmedia.com

DIRETTORE EDITORIALE Piero Stroppa stroppa@bfcmedia.com

HANNO COLLABORATO

Pia Bassi, Gianfranco Benegiamo, Gian Nicola Cabizza, Patrizia Caraveo, Giordano Cevolani, Laura Citernesi, Giuseppe Donatiello, Marco Sergio Erculiani, Cesare Guaita, Walter Ferreri, Azzurra Giordani, Antonio Grandieri, Davide Lizzani, Antonio Lo Campo, Tiziano Magni, Franco Malerba, Piero Mazza, Marco Montagna.

GRAPHIC DESIGN Massimiliano Vecchio vecchio@bfcmedia.com

PUBBLICITÀ

Roberta Zabotti info@bfcspace.com

ABBONAMENTI

Direct Channel SpA c/o CMP Brescia BS Via Dalmazia 13, 25126 Brescia

ARRETRATI

Press-Di Distribuzione Stampa e Multimedia Srl arretrati.pressdi.it arretrati@mondadori.it

STAMPA TEP Arti Grafiche Srl Strada di Cortemaggiore, 50 - 29100 - Piacenza (PC) Tel. 0523.504918 - Fax. 0523.516045

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA

Press-di Distribuzione stampa e multimedia srl via Bianca di Savoia, 12 - 20122 Milano

SEGRETERIA DI REDAZIONE info@bfcspace.com

IN COPERTINA: Lo Skylab, prima stazione spaziale americana, in orbita terrestre nel 1973.

NEWSLETTER DI BFCSPACE

Iscriviti per essere sempre aggiornato: bit.ly/3PyWCd1 oppure inquadra il QR

ASCOLTA I NOSTRI PODCAST bfcspace.com/category/podcast/

LE EDICOLE DI COSMO bit.ly/3YhHLrF

UNIVERSO

30 TEMA DEL MESE TRA CIELO E TERRA: I PALLONI STRATOSFERICI

36 SISTEMA SOLARE IL WEBB ALL’INSEGUIMENTO DEI CORPI MINORI

40 RICERCA ET SETI POST-DETECTION HUB

46 PERSONAGGI LA STRANA COPPIA CHE CI PORTÒ SULLA LUNA

Inquadra con la fotocamera o con la App Scan del tuo smartphone o tablet i simboli QR che trovi in allegato agli articoli di questo numero per accedere a numerosi contenuti multimediali (video, simulazioni, animazioni, podcast, gallery).

INSIEME A COSMO VERSO LA GREAT NORTH AMERICAN ECLIPSE

IL PROGRAMMA DEL VIAGGIO CHE CI PORTERÀ IN MESSICO IN APRILE 2024 PER UN APPUNTAMENTO ECCEZIONALE

Siamo entrati nella fase operativa del viaggio già annunciato sui numeri di gennaio e febbraio di quest’anno, si tratta del viaggio che Cosmo sta organizzando per volare in Messico ad assistere alla Great North American Eclipse, l’eclisse totale di Sole che si veri cherà l’8 aprile 2024. Partiremo dall’aeroporto di Milano Malpensa, possibilmente in un orario non problematico per chi viene da altre regioni, ma tutto dipenderà dall’operatività dei voli che è ancora da de nire. Faremo in modo che la partenza avvenga due o tre giorni prima dell’eclisse, così come il ritorno due o tre giorni dopo, per una durata complessiva del viaggio di 6-7 giorni con 5-6 pernottamenti. Il volo, dopo un cambio in una città europea, ci porterà a Città del Messico e successivamente a Torreòn, una città di 500mila abitanti nello stato messicano di Coahuila, circa 1000 km a nord della capitale.

Nella città di Torreòn avremo i pernottamenti in un hotel 4 stelle situato in zona centrale. Sarà organizzato un itinerario di visita alla città con una guida locale. Si partirà da Plaza de Armas, il cuore della vita sociale di Torreón, fondata poco più di un secolo fa e conosciuta anche come la Comarca Lagunera, poiché nelle sue origini il ume Nazas sfociava in una laguna. Visiteremo il Canal de la Perla, costituito da una serie di gallerie sotterranee nel centro della città, realizzate alla ne dell’800 come impianto di irrigazione che nel tempo cadde in disuso. Attualmente

è sede di esposizioni e di attività culturali. Troviamo quindi il Coliseo del Centenario, chiamato così perché è una replica del Colosseo di Roma, che costituisce il centro di intrattenimento più completo e all’avanguardia della regione Lagunera.

Una piccola escursione fuori città ci porterà al Cristo de las Noas, un’opera imponente, costruita a 220 metri sopra il livello della città e alta 22 metri. Proseguiremo per il Bosco Venustiano di Carranza, un’enorme area verde al cui interno si trova uno dei principali musei della città, il Museo Regional de La Laguna, con collezioni permanenti di archeologia regionale e Mesoamerica. Non mancherà una visita al pittoresco Mercado Juárez.

Visiteremo quindi il Planetario, un museo interattivo, con sale, laboratori e mostre, considerato uno dei migliori musei della scienza orientato all’astronomia, allo spazio e alla cura dell’ambiente in Messico.

Nei giorni prima e dopo l’eclisse saranno proposte delle escursioni in pullman, alcune comprese nel prezzo e altre facoltative. Una di queste è alle Dune di Bilbao, situate a 65 km da Torreón. Un deserto di sabbia ne prodotto dell’erosione degli elementi naturali, grazie al clima arido. La vegetazione e la fauna sono tipiche delle zone semidesertiche, con serpenti, falchi e coyote. A causa del clima, è consigliabile la visita molto presto la mattina oppure al tramonto. Un’altra escursione naturalistica potrebbe svolgersi al Parco Statale Cañón de Fernández, nella parte

nord-occidentale dello stato di Durango, oppure alla Riserva Ecologica Sierra y Cañón de Jimulco, una catena montuosa isolata che si erge sopra il deserto di Chihuahua a circa 45 km da Torreón.

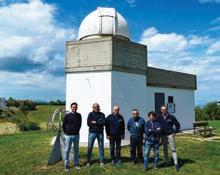

Una meta delle escursioni sarà sicuramente l’Osservatorio Astronomico di Nazas, situato a

circa 25 km da Torreòn, curato dalla locale associazione astro li. Insieme agli astro li di Torreòn trascorreremo una serata osservativa, grazie anche a telescopi portati dall’Italia, sotto la guida dei nostri esperti.

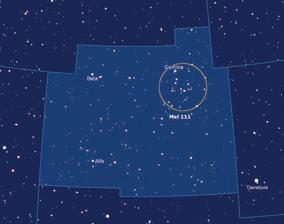

Il clima arido dell’altopiano di Coahuila, l’assenza di inquinamento luminoso, l’altitudine di 1200 metri sul mare e la vicinanza al Tropico del Cancro (si trova alla latitudine di 25° N) promettono visioni stupende del

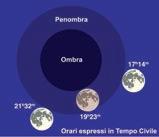

cielo, con la possibilità di addentrarsi in costellazioni australi invisibili dal nostro Paese. Lo spazio libero e protetto che circonda l’osservatorio è anche la location che è stata scelta per l’osservazione dell’eclisse, che inizierà alle ore 11 della mattina dell’8 aprile e raggiungerà la totalità alle 12h 18m, con una durata della totalità di quasi 4 minuti e mezzo (vedi la tabella per le tempistiche precise dell’evento). Il costo del viaggio, tutto compreso, si aggirerà intorno ai 4850 euro a persona. I posti sono limitati! Gli interessati al viaggio sono invitati a compilare il modulo con i propri dati al link bit.ly/3KhUdSH (o inquadrare il QR per accedervi direttamente) così da poter precisare i preventivi e organizzare prenotazioni e trasferte. Gli aggiornamenti e il programma dettagliato con i prezzi saranno pubblicati sui prossimi numeri di Cosmo e alla pagina bit.ly/3ZFdeVg del sito Bfcspace.com

*ANTONIO GRANDIERI LAUREATO IN ASTRONOMIA, HA INSEGNATO MATEMATICA E FISICA IN UN LICEO SCIENTIFICO; SI OCCUPA DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA E DI FOTOGRAFIA SOLARE.

IL PRIMO VOLO SUBORBITALE VIRGIN TUTTO ITALIANO 9

8

IN-ORBIT SERVICING ITALIANO 10

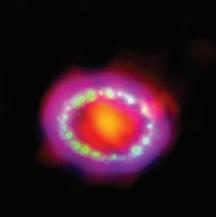

V883 Orionis è un disco di formazione planetaria che si trova a circa 1300 anni luce da noi nella costellazione di Orione. Quando una nube di gas e polvere collassa, forma una stella, intorno alla quale il materiale della nube si raccoglie in un disco. Nel corso di pochi milioni di anni, la materia nel disco si aggrega a formare comete, asteroidi e in ne pianeti. L’acqua è formata da un atomo di ossigeno e due di idrogeno. Ma un team di ricercatori del National Radio Astronomy Observatory (Usa), guidato da John J. Tobin, ha studiato la rara acqua “pesante” (HDO), in cui un atomo di idrogeno è sostituito dal deuterio, un isotopo dell’idrogeno. Poiché l’acqua semplice e quella pesante si formano in condizioni diverse, il loro rapporto può essere utilizzato per tracciare quando e dove l’acqua si è formata. Così, si è dimostrato che vi sono comete e asteroidi del Sistema solare in cui questo rapporto è simile a quello dell’acqua terrestre, suggerendo che le comete possono aver fornito acqua al nostro pianeta.

Nelle immagini del disco di V883 Orionis ( gura in alto) ottenute dai radiotelescopi Alma (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) si vede la distribuzione spaziale dell’acqua (in arancione), della polvere (in verde) e del monossido di carbonio (in blu).

IL GIAPPONE SULLA LUNA

Il “viaggio dell’acqua” dalle nubi alle giovani stelle e dalle comete ai pianeti era già stato indagato, ma nora mancava il collegamento tra le giovani stelle e le comete. V883 Orionis è l’anello mancante: la composizione dell’acqua nel suo disco è simile a quella delle comete del Sistema solare e questo conferma che l’acqua si è formata miliardi di anni fa, prima del Sole, nello spazio interstellare. Ed è stata ereditata sia dalle comete che dalla Terra, relativamente immutata.Osservare l’acqua in questi ambienti è di cile, perché in genere si presenta in forma ghiacciata, ma il disco di V883 Orionis è insolitamente caldo e l’acqua è in forma gassosa. Così si è potuto rilevarla e valutarne la quantità, circa 1200 volte maggiore di quella contenuta in tutti gli oceani terrestri. Inquadra il QR per compiere un viaggio verso il sistema di V883 Orionis

Nella news di apertura viene valutata l’acqua come uno dei componenti fondamentali dell’Universo. Ma bisogna considerare anche la polvere, che è una parte integrante del funzionamento dell’Universo. Forma dei bozzoli che proteggono le stelle in formazione, si compatta per aiutare a formare pianeti e permette alle molecole di aggregarsi insieme, fino a formare i “mattoni della vita”.

Il Mid-Infrared Instrument (Miri) del telescopio spaziale James Webb ha ripreso la stella WR 124 a 15mila anni luce di distanza nella costellazione del Sagittario; è una stella “di Wolf-Rayet”, quindi al termine della sua vita e in procinto di esplodere come supernova. Nell’immagine ripresa in luce infrarossa si presenta incorniciata da uno spettacolare alone di gas e polvere, risultato di una serie di esplosioni cicliche, che precedono il botto finale.

WR 124 ha una massa pari a 30 volte quella del Sole e ne ha già perso un terzo nella sua vita corta e turbolenta, soffiando materiale via da sé. Lo studio di questo genere di stelle è utile per aiutare a comprendere un periodo cruciale nella storia primordiale dell’Universo, quando le stelle più antiche, con le loro esplosioni, hanno disseminato il cosmo con gli elementi pesanti forgiati nei loro nuclei, per donare materiali più variegati alle generazioni di stelle future. Come il Sole.

Vedi la news completa su Bfcspace.com alla pagina bit.ly/3ZhPK81

M.S.E.

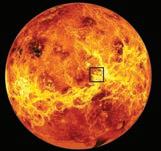

Venere è coperto da una spessa coltre di nubi e l’unico modo per osservare dettagli superficiali è l’utilizzo del radar. Nei primi anni 90, la sonda Magellan della Nasa ha mappato quasi tutta la superficie del pianeta, mostrando la presenza di numerosi e giganteschi vulcani e una superficie modellata da imponenti eruzioni.

Non c’erano finora delle prove certe di eruzioni in atto su Venere. L’archivio delle immagini di Magellan è stato recentemente analizzato da Robert R. Herrick (Università dell’Alaska Fairbanks) e Scott Hensley (Jet Propulsion Laboratory) con delle tecniche differenti da quelle usate 30 anni fa.

Nella regione Atla (nel quadrato nero in figura) si trovano due dei vulcani più grandi del pianeta: Ozza e Maat Mons, strutture sospettate di vulcanismo attivo. I ricercatori hanno identificato una bocca vulcanica che ha cambiato forma durante le riprese di Magellan, segno di un riempimento con nuovo materiale, probabilmente dovuto a un lago di lava formatosi durante gli otto mesi trascorsi tra le due riprese. Sorprende una scoperta effettuata in dati vecchi di trent’anni fa, grazie solo all’utilizzo di nuove tecnologie di indagine. Chissà quante altre importanti informazioni sono sepolte in montagne di dati archiviati, che sono fruibili da chiunque, anche da astrofili, grazie a progetti di citizen science Vedi la news completa su Bfcspace.com alla pagina bit.ly/3ZintOB

G.D. 2

Anche su Urano, come su Venere, l’indagine su dati presi decine di anni fa consente ancora di eseguire nuove scoperte. Urano fu visitato dalla sonda Voyager 2 nel gennaio 1986. Con un sorvolo spettacolare, la sonda raccolse immagini dettagliate e una enorme quantità di dati.

Già nel 2022, l’astro lo Ian Regan, elaborando le immagini d’archivio, aveva notato un anello esterno che era sfuggito ai planetologi. Ora un gruppo di ricerca ha riesaminato i dati sulle radiazioni e il magnetismo nel sistema di Urano, trovando anomalie riconducibili alle lune Ariel e Miranda. I due satelliti potrebbero avere oceani interni sotto le loro spesse croste ghiacciate. Stanno infatti espellendo particelle di plasma nello spazio, come viene dimostrato dal rilevamento di particelle energetiche. Una fonte di

calore interna permetterebbe la produzione di pennacchi simili a quelli osservati su Europa nel sistema di Giove e su Encelado in quello di Saturno.

Le particelle scoperte formano una struttura toroidale molto vicina al pianeta, compresa tra Ariel e Miranda, che pertanto con nano le particelle nella struttura che, in caso contrario, tenderebbe a di ondersi nel sistema. Servono altri dati, ma la prospettiva ra orza l’ipotesi che le lune oceaniche siano numerose nel Sistema solare. Ambienti propizi alla comparsa di vita autoctona anche in posti lontani dalla “zona abitabile” del Sole (e magari anche di altre stelle). Vedi la news completa su Bfcspace.com alla pagina bit.ly/3LSEKLd

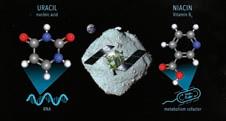

Il 6 dicembre 2020 la sonda giapponese Hayabusa-2 ha riportato sulla Terra 5,4 grammi di campioni raccolti sul piccolo asteroide Ryugu. In base alla analisi spettroscopiche, è stata trovata un’ampia gamma di composti organici, come amminoacidi di tipo racemico non proteico, acidi carbossilici, idrocarburi policiclici aromatici e azoto eterociclico. Avendo notato una analogia tra Ryugu e una classe di meteoriti in cui sono state trovate anche basi azotate, sono state cercate anche queste, ma con di coltà, a causa della esiguità del materiale a disposizione. Il risultato è stato il ritrovamento dell’uracile e della vitamina B3. L’uracile è una base azotata che forma i nucleotidi, i “mattoni” dell’acido nucleico Rna. Questi ritrovamenti nelle meteoriti avevano fatto sorgere il dubbio che si trattasse di contaminazioni dovuta all’esposizione all’ambiente terrestre. Ma Hayabusa-2 ha raccolto i campioni direttamente da Ryugu e li ha riportati sulla Terra in capsule sigillate, perciò si può escludere ogni contaminazione terrestre.

La scoperta dell’uracile nei campioni di Ryugu dà forza all’ipotesi che le basi azotate siano state portate sulla Terra primordiale da asteroidi carbonacei che avrebbero agito da “incubatori” di molecole prebiotiche. Quest’anno la missione Osiris-Rex della Nasa riporterà i campioni raccolti dall’asteroide Bennu, e uno studio comparato della composizione di questi asteroidi potrebbe fornire ulteriori conferme.

Ancora le polveri cosmiche. Non disperse nello spazio, ma piovute dal cielo sulla Terra. E che ci possono rivelare per no la presenza di forme di vita extraterrestre. Secondo uno studio condotto dal Dipartimento di Astronomia dell’Università di Tokyo, le collisioni tra oggetti celesti possono provocare l’espulsione di materiale che può essere rilevato anche a grandi distanze di tempo e di spazio. Queste polveri cosmiche possono essere analizzate per individuare la presenza di eventuali microrganismi che provengono da lontani sistemi planetari. Le distanze enormi e le radiazioni cosmiche riducono di molto le possibilità di conservare integro questo materiale. Ma circa 100mila granelli di dimensione superiore a 1 micrometro possono giungere sulla Terra ogni anno dallo spazio esterno al Sistema solare. Granelli che si possono ben conservare all’interno del ghiaccio in Antartide, dove sono recuperabili in modo relativamente semplice, perché si distinguono facilmente dal materiale terrestre; la di coltà sta nel distinguere il materiale extrasolare da quello che ha avuto origine nel nostro sistema planetario.

Un altro sistema è la raccolta di questo materiale nello spazio con l’aerogel, una sorta di schiuma solida leggerissima già utilizzata nel 2011 dalla la sonda Stardust della Nasa per raccogliere campioni di polvere della coda della cometa Wild 2 e riportarli a terra. In gura, campioni di polveri cosmiche individuate nella nostra atmosfera (Nasa).

Non era un razzo alieno il primo asteroide interstellare che ha visitato il nostro sistema planetario nel 2017. Però nella sua traiettoria spiccatamente iperbolica c’entra qualcosa la propulsione a razzo, anche se si tratta di un fenomeno naturale.

Al tempo, si scoprì che dopo il perielio ‘Oumuamua (una sorta di sigaro con le dimensioni di 115 x 111 x 19 metri), stava misteriosamente accelerando, anziché rallentare, come dettato dalle leggi della gravitazione. La soluzione del mistero è arrivata grazie a Jennifer B. Bergner e Darryl Z. Seligman, che hanno spiegato questo comportamento con un degassamento di idrogeno molecolare

Durante il viaggio interstellare di ‘Oumuamua, per milioni o miliardi di anni, raggi cosmici ad alta energia sono penetrati nel suo corpo sino a decine di metri di profondità, e dal ghiaccio d’acqua hanno estratto l’idrogeno in forma gassosa, che è rimasto intrappolato in sacche all’interno del ghiaccio stesso. Quando è stato riscaldato, passando vicino al Sole, il ghiaccio ha rilasciato le bolle d’idrogeno, che hanno fornito a ‘Oumuamua la forza che spiega la sua accelerazione non gravitazionale.

Per una cometa di diversi chilometri di diametro, il degassamento sarebbe originato da un guscio molto sottile, con un e etto non rilevabile. Ma ‘Oumuamua è così piccolo, che il degassamento ha generato un e etto razzo evidente.

Vedi la news completa su Bfcspace.com alla pagina bit.

ly/3JMqQYk e inquadra il QR per un video di AsiTV dedicato a questa scoperta.

G.D.

G.D.

L’idea di costruire un radiotelescopio sulla faccia nascosta della Luna inizia ancor prima dell’avvento dell’era delle imprese spaziali. Anche il Programma Seti e i progetti di radiotelescopi per inviare segnali radio nel cosmo hanno sempre considerato il lato nascosto del nostro satellite una collocazione ideale. Che però è ideale soprattutto per osservare e studiare l’Universo.

Come esperimento pilota parte il progetto LuSee-Night (Lunar Surface Electromagnetic Experiment), che avrà l’arduo compito di sbirciare nella cosiddetta “età buia” dell’Universo: il periodo del cosmo primordiale, tra 400mila e 400 milioni di anni dopo il Big Bang, precedente alla formazione delle prime stelle e galassie. Il telescopio, sviluppato da Dipartimento dell’Energia degli Stati

Uniti, Università della California a Berkeley e Nasa, sarà installato sulla faccia nascosta della Luna e il suo lancio a bordo di un veicolo robotico privato è previsto per la ne del 2025

Il lato nascosto del nostro satellite naturale è un ottimo posto per cercare i deboli segnali radio che potrebbero contenere indizi sul remoto passato dell’Universo, grazie al profondo silenzio radio che la Terra non può o rire. Il radiotelescopio, che sarà operativo per due anni, sarà una sorta di “esploratore”, pensato per aprire la strada a strumenti più ambiziosi. A.L.

Si svolgerà probabilmente entro l’anno la missione Virtute-1, di competenza dell’Aeronautica militare italiana (che quest’anno celebra il centenario) con il Cnr. Si svolgerà allo Spaceport America nello stato del New Mexico con lo spazioplano SpaceShipTwo della Virgin Atlantic Tutto ciò nonostante il recente fallimento della Virgin Orbit, sempre del Gruppo di Branson, che si occupava programma di invio in orbita dei velivoli spaziali. Procedono quindi (al momento) i progetti per i voli suborbitali. E questo volo fa seguito a un accordo stabilito tra l’Aeronautica militare e il Cnr del febbraio 2021.

L’obiettivo è quello di avviare il processo di avvicinamento a questa nuova forma di volo che avrà ri essi sia sul versante militare e scienti co sia su quello civile e turistico, ma anche industriale e strategico, visto l’interesse della Virgin a sfruttare in prospettiva lo spazioporto pugliese di Grottaglie

L’accordo del febbraio 2021 prevedeva l’e ettuazione del primo volo sub-orbitale nel corso dello stesso anno, ma i problemi tecnici legati allo sviluppo del velivolo lo hanno rinviato di due anni. Come previsto, servirà a condurre esperimenti multidisciplinari (quattro medici e otto tecnologici) in condizioni di microgravità. Tra le discipline coinvolte previste vi sono medicina, sica dei uidi, siologia e materiali avanzati. A.L.

Un dream team di aziende nostrane ha ricevuto dall’Agenzia spaziale italiana un contratto per lo sviluppo di una missione dimostrativa di In-Orbit Servicing (“assistenza orbitale”), che vedrà l’interazione in orbita terrestre fra due satelliti, un servicer attivo e un target passivo, come il rifornimento e la modi ca dell’orbita stessa.

Il contratto, del valore 235 milioni di euro, si inquadra nell’ambito del Pnrr e coinvolge ales Alenia Space, Avio, D-Orbit, Leonardo e Telespazio. Entro il mese di aprile 2026 queste aziende, in collaborazione con altre realtà industriali e accademiche, dovranno realizzare i due satelliti e dimostrare la capacità di e ettuare diverse attività in orbita. Queste attività vanno dall’ispezione al rifornimento, no alla modi ca dell’orbita del satellite target, e sono mirate a estendere la vita operativa di un satellite.

Tuttavia, anche la deorbitazione, cioè la discesa controllata di un satellite verso l’atmosfera terrestre, rientra nei servizi appetibili per gli operatori di satelliti e costellazioni. Questo perché ripulendo l’orbita terrestre dai pericoli rappresentati dai satelliti inattivi e dai “detriti spaziali”, si va a salvaguardare la durata vitale di tutti i satelliti. D.L.

Il lander lunare Hakuto-R M1 dell’azienda giapponese ispace ha raggiunto l’orbita lunare il 21 marzo. Era partito l’11 dicembre 2022 a bordo di un Falcon 9 ed era arrivato a circa 1,376 milioni di km dalla Terra, diventando la sonda privata più lontana di sempre. Questo lungo viaggio si è concluso con l’allunaggio nel cratere Atlas, programmato per ne aprile. Se tutto sarà andato come dovuto e le comunicazioni stabili, il lander, che misura 261 cm di lato per 226,7 cm di altezza, potrà rilasciare due importanti payload. Il primo è il piccolo rover Rashid ( gura) dell’agenzia spaziale degli Emirati arabi uniti, con solo 10 kg di peso, che ha a bordo diversi strumenti per studiare l’ambiente lunare. Il secondo è il Transformable Lunar Robot della Jaxa: una sfera di 8 cm di diametro, capace di cambiare forma, assumendo un assetto “da corsa” per esplorare il suolo selenico.

Hakuto-R M1 sarà incaricato di creare un ponte radio per le comunicazioni fra questi rover e la Terra, ma il lander ha anche un altro compito dimostrativo. Un meccanismo costruito in una gamba del lander ha la capacità di prelevare della regolite lunare e farla ricadere in uno dei piedi. Se le telecamere di bordo riusciranno a fotografare la regolite prelevata, questa verrà venduta alla Nasa per 5000 dollari, siglando così la prima transazione economica di un bene nello spazio.

OGNI VENERDÌ ALLE 22.00

ASTRONOMIA / COSMOLOGIA / SPAZIO

OSSERVATORI / STRUMENTI / ASTROFOTOGRAFIA INTERVISTE IN STUDIO E SERVIZI

DA UN’IDEA DI FRANCO CAPPIELLO CONDOTTO DA WALTER RIVA PRESENTA ADRIANA LALA

IN COLLABORAZIONE CON ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA UNIONE ASTROFILI ITALIANI

SUI CANALI DI BFC VIDEO OPPURE IN STREAMING O IN DIFFERITA SU BFCVIDEO.COM

» Mentre lo Skylab partiva da Cape Kennedy il 14 maggio 1973, un razzo Saturn 1b era già in attesa su un’altra rampa di lancio a poca distanza per inviare in orbita il primo equipaggio

IL 14 MAGGIO 1973

L’ULTIMO LANCIO

DEL GLORIOSO

SATURNO V IMMETTEVA

IN ORBITA

LO STORICO

LABORATORIO

CELESTE

Intanto che ci interroghiamo sul destino della Stazione spaziale internazionale e sulle nuove stazioni spaziali, come quella cinese, e sui progetti di quelle future come il Gateway, celebriamo il cinquantesimo anniversario di uno storico inizio di questo genere di imprese.

Il 14 maggio 1973 un razzo Saturno V si sollevava dalla piattaforma 39-A del Centro Spaziale Kennedy, in Florida. Era l’ultimo lancio di questo glorioso razzo vettore progettato a Huntsville dall’equipe guidata da Wernher von Braun per spedire l’uomo verso la Luna. Questa volta, però, sopra i due stadi del razzo non c’era il terzo stadio con in cima l’Apollo, ma un cilindro nero a fasce verticali bianche, con un cono bianco collocato sopra di esso.

Si trattava dello Skylab, considerata (per i grandi spazi al suo interno) la prima stazione spaziale orbitante degli Stati Uniti, anche se forse è più corretto de nirla un grande laboratorio spaziale, o “celeste” come recitava il suo nome.

I sovietici avevano già in orbita da tre anni il laboratorio Saljut 1, che però era stato abitato sino ad allora da un solo equipaggio, poi perito con l’incidente della Sojuz 11, ma si trattava di un modulo-laboratorio di dimensioni molto inferiori rispetto allo Skylab.

UN LABORATORIO CON TELESCOPI INCORPORATI

Figlio del Programma Aap (Apollo Application Program), lo Skylab era stato ricavato da uno stadio S-IV B dei razzi Saturno V destinati alle tre ultime imprese lunari

Apollo che erano state cancellate dalla Nasa. Lo stadio venne privato di motori e serbatoi e fu trasformato in un’area abitabile piuttosto ampia; pesava 75 tonnellate, aveva una lunghezza di 36 metri e un volume di 331 metri cubi.

Lo Skylab era composto da quattro sezioni: il modulo di lavoro, che comprendeva la sezione di abitazione degli astronauti, lunga 14,7 metri con un diametro di 6,6 metri, e una

camera di compensazione, dotata di uno sportello per uscire nello spazio e contenente gli strumenti per il controllo operativo della stazione spaziale, lunga 5,4 metri con 1,7-3 metri di diametro.

In ne, vi era il modulo di aggancio, che recava all’estremità un sistema per il docking. Questa sezione conteneva anche gli strumenti per l’osservazione della Terra, un pannello di comando per pilotare i sei telescopi montati

sulla stazione, una fornace per la fusione dei materiali e una camera ad alto vuoto per sperimentare nuove tecniche di produzione industriale. Dopo il lancio, lo Skylab fu collocato in un’orbita quasi circolare a 435 chilometri di quota. Subito dopo l’immissione in orbita, si veri cò un guasto che fece dubitare sul proseguimento della missione: lo scudo contro le meteoriti, che doveva assolvere anche una funzione di

ri essione dei raggi solari per evitare il surriscaldamento del laboratorio orbitante, si staccò, distrusse un pannello a energia solare e ne danneggiò seriamente un altro. Dopo giorni di febbrili consultazioni, alla Nasa decisero di addestrare il primo equipaggio pronto a partire verso lo Skylab, in modo che potesse riparare il pannello danneggiato. Così, il 25 maggio partiva un vettore Saturno 1-B con a bordo il comandante Charles Conrad, il pilota Paul Weitz e l’astronautamedico Joe Kerwin per la prima missione con equipaggio, battezzata Skylab 2.

I tre astronauti furono lanciati con una capsula Apollo simile a quelle

inviate verso la Luna e in grado di agganciarsi allo Skylab. Dopo il loro ingresso nel laboratorio, gli astronauti si dedicarono a un’attività extraveicolare molto complessa, per stendere una sorta di parasole per ra reddare la stazione e riparare le celle solari danneggiate. Dopo diverse ore di lavoro, riuscirono a riportare lo Skylab in piena e cienza. La prima missione durò 28 giorni (per quell’epoca un record), inaugurando l’attività scienti ca sulla stazione. Dopo meno di un mese dal rientro della prima missione, il 28 luglio

1973 un altro Saturno 1-B portava una capsula Apollo in orbita verso lo Skylab. A bordo c’erano il comandante Alan Bean, il pilota Jack Lousma e l’astronautascienziato Owen Garriott, che

installarono un più e cace pannello parasole e iniziarono l’attività di osservazione di risorse terrestri e di protuberanze solari

Riuscirono a portare a termine tutti gli esperimenti in programma, nonostante il rischio di concludere anticipatamente la missione, a causa di un guasto ai motori d’assetto dell’Apollo che li aveva portati in orbita. A terra erano già pronti Vance Brand e Don Lind, che sarebbero andati a recuperare con una missione di soccorso i tre astronauti con un’altra Apollo, ma il guasto fu risolto e gli astronauti rientrarono a terra il 25 settembre, dopo 59 giorni e mezzo in orbita.

La terza e ultima missione (Skylab 4) partì il 16 novembre 1973 con tre astronauti, tutti al loro “battesimo spaziale”: il comandante Gerald Carr, il pilota William Pogue e il ricercatore Edward Gibson Durante i 171 giorni complessivi delle tre missioni, gli astronauti e ettuarono dieci “passeggiate spaziali” per un totale di oltre 42 ore, oltre a più di 2000 ore di attività scienti che. Molti esperimenti erano di natura medica, per studiare l’adattabilità umana a periodi prolungati di relativa assenza di gravità; altre attività erano legate allo studio del Sole dallo spazio e fu osservata anche la cometa Kohoutek. Tra le ricerche astronomiche più interessanti vi fu la prima osservazione dallo spazio di una grande eruzione solare con

Alcuni anni fa abbiamo incontrato a Torino l’ex astronauta Gerald Carr (deceduto nel 2020), durante una sua visita presso l’allora Aeritalia Gruppo Sistemi Spaziali (oggi Thales Alenia Space).

Sullo Skylab, Carr stabilì il record americano di permanenza in orbita per quell’epoca, 84 giorni “Sopportammo benissimo l’accelerazione della partenza” - diceva Carr – “La vita nello spazio è davvero esaltante. Siamo rimasti per tre mesi in condizioni di microgravità e il problema era soprattutto di avere cura del corpo, perché in tale ambiente comincia ad adattarsi alla relativa assenza di peso e ne risente soprattutto il sistema cardiovascolare. Vi sono inconvenienti anche per lo scheletro; quindi, ci si deve tenere molto in esercizio e lavorare sodo per mantenersi in buone condizioni fisiche; sullo Skylab

Mount.

L’archivio di informazioni raccolte dallo Skylab portò a 250 metri quadrati di fotogra e di risorse terrestri, 70 chilometri di registrazioni su nastro di dati scienti ci e circa 250mila immagini del Sole e di migliaia di soggetti astronomici.

Proprio il Sole che aveva così tanto studiato fu la causa della ne prematura dello Skylab. L’intensa attività solare dell’estate 1979 portò lo Skylab a perdere quota a causa di un rigon amento dell’atmosfera terrestre. Le misure e ettuate dai radar di terra decretarono che il laboratorio spaziale (orami privo di equipaggio) non poteva essere salvato e che sarebbe rientrato in atmosfera, disintegrandosi. I suoi frammenti più grandi, però, avrebbero resistito

c’era tanto spazio da permetterci vari movimenti ed esperimenti. Ne abbiamo fatti 60 e riguardavano le scienze biomediche, studi sul Sole per un totale di circa 350 ore, osservazioni della Terra, con i vulcani, l’oceanografia, la geologia, le risorse, la meteorologia... insomma eravamo molto inda arati”.

Tanto inda arati che avete improvvisato una sorta di sciopero spaziale: “Si, perché uno dei problemi maggiori nel nostro programma scientifico era rappresentato dall’eccessiva di coltà del programma stesso. Trascorrevamo molte ore a lavorare più intensamente di quanto previsto e dopo un mese ci rendemmo conto che, a causa della stanchezza accumulata, avremmo potuto commettere gravi errori. D’accordo con Houston, decidemmo di modificare il programma, per avere un po’ più di libertà personale;

all’impatto e sarebbero arrivati sulla super cie terrestre. Scattò un allarme mondiale che non si era mai veri cato dall’inizio dell’era spaziale. La Nasa si attivò per garantire un rientro sicuro nell’atmosfera e i suoi tecnici, in collaborazione con il Norad (North American Aerospace Defense Command), seguirono l’evoluzione dello Skylab, riuscendo a fargli eseguire delle manovre per ridurre le probabilità che i rottami nissero sulla terraferma. L’ultima orbita dello Skylab l’11 luglio 1979 si svolse quasi tutta sugli oceani; i suoi frammenti si distribuirono su una striscia sottile sopra l’Oceano Indiano e l’Australia Occidentale, fortunatamente in una zona poco abitata.

Il rientro dello Skylab ebbe ampia risonanza sui media, che diedero la notizia della morte di una mucca colpita dai rottami (unica vittima), e della multa comminata da una

cittadina australiana al governo Usa per avere gettato ri uti sul suo territorio. Un giornale, il San Francisco, o rì un premio di 10mila dollari a chi avesse per primo consegnato un pezzo dello Skylab ai suoi u ci. Il premio venne vinto da un ragazzo, Stan ornton, che aveva trovato dei rottami sul tetto della sua casa.

La perdita dello Skylab fu rilevante, perché il laboratorio spaziale avrebbe potuto essere ancora utilizzato per altre sperimentazioni, che furono invece rimandate ad altri progetti, prima con i laboratori orbitali sovietici Saljut, poi sulla stazione spaziale sovietica/russa Mir e in ne sulla Stazione spaziale internazionale attualmente operativa. Due copie dello Skylab sono esposte allo Smithsonian National Air and Space Museum di Washington e presso il Johnson Space Center di Houston nel Texas.

così, la produttività e l’e cienza del nostro lavoro aumentò di nuovo e subito”.

Quali sono state le di coltà che avete incontrato al rientro a Terra? – abbiamo chiesto al comandante di Skylab 4: “C’è stata qualche di coltà, ovviamente. Nei primi momenti a Terra mi sentivo appesantito e con una sensazione di fatica nei movimenti.

Ma dopo quattro ore cominciai a stare meglio e in dieci giorni tutte le funzioni fisiche ripresero normalmente.

I sovietici hanno dimostrato che l’uomo può restare nello spazio per 12 mesi”.

Colonnello dei Marines e astronauta dal 1966 al 1977, “Jerry” Carr era destinato a una missione lunare, l’Apollo 19: Carr sarebbe sceso sulla Luna con Fred Haise, mentre in orbita li avrebbe attesi William Pogue. Ma la missione fu annullata e Carr fu nominato

comandante (pur non avendo preso parte a precedenti voli spaziali) per la terza missione Skylab

“Non ho rimpianti, anzi! - diceva Carr – “L’esperienza sullo Skylab è stata eccezionale e vi sono giunto dopo quattro anni di preparazione per il programma lunare. Quella lezione di tre mesi in orbita è stata utile anche per i programmi attuali di stazioni spaziali permanenti e per progetti di nuove e avanzate cabine di pilotaggio per aerei civili e militari.

Il problema è sempre il medesimo; ridurre il carico di lavoro in modo che l’equipaggio non sia occupato anche dalle piccole cose, ma abbia tempo per pensare e compiere ricerche scientifico-tecnologiche con una certa tranquillità”.

In figura, Gerald Carr impegnato in un’attività extraveicolare durante la missione sullo Skylab

» Nella pagina a fianco: il primo equipaggio di salvataggio spaziale: Vance Brand e Don Lind. Per fortuna, la loro missione non fu necessaria. Sopra: l’Apollo Telescope Mount, l’osservatorio solare dello Skylab, composto da una serie di strumenti per osservare il Sole in lunghezze d’onda dai raggi X morbidi, all’ultravioletto e alla luce visibile. Sotto: la spettacolare eruzione solare ripresa il 19 dicembre 1973 dallo spettroeliografo dello Skylab nella luce dell’elio ionizzato (estremo ultravioletto). La protuberanza si innalzò di 588mla km dalla superficie solare.

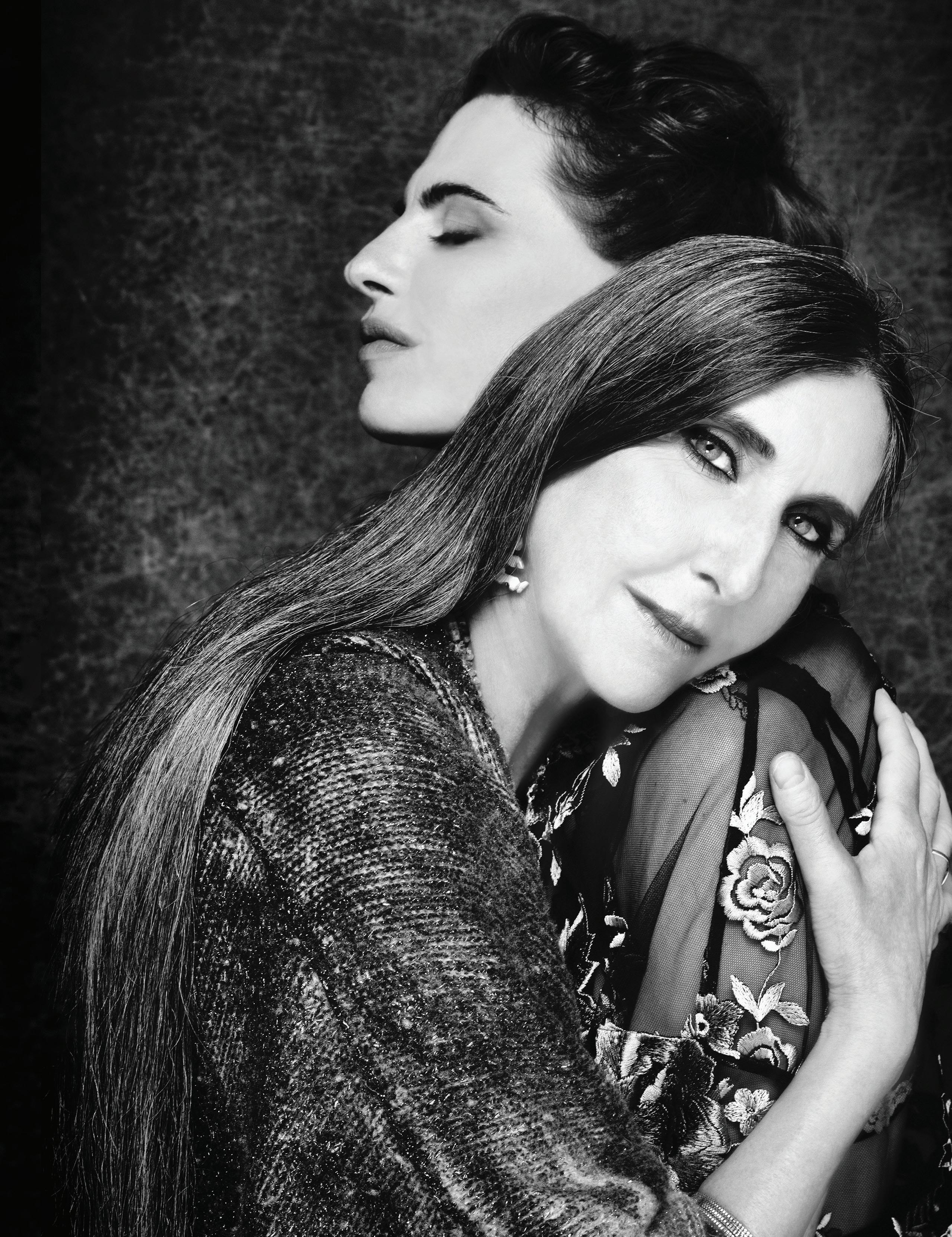

PICCOLE ASTRONAVI A MISURA D’UOMO (E DI DONNA)

DA AXIOM SPACE PER GLI ASTRONAUTI DEL PROGETTO ARTEMIS

Le tute spaziali sono un abbigliamento iconico che evolve nel tempo, ma del quale a prima vista si coglie solo l’aspetto estetico, mentre sono un concentrato della migliore tecnologia esistente. Le prime tute spaziali non erano so sticate come quelle attuali ed erano state adattate sfruttando tecnologie già sviluppate per i voli di alta quota e per le immersioni in profondità.

Una tuta spaziale deve unire il comfort con la tecnologia all’avanguardia, in modo da garantire protezione e libertà di movimento agli astronauti, in considerazione dell’ambiente in cui devono operare. Per esempio, nelle prime tute spaziali, le protezioni contro i raggi cosmici e la temperatura non erano prese in considerazione, perché non erano ancora previste le attività extraveicolari (Eva, Extra vehicular acivity).

La storica competizione tra Russia e Stati Uniti ha consentito una crescita costante della tecnologia delle tute spaziali. Quelle statunitensi, pressurizzate a 0,3 bar (poco meno di un terzo di atmosfera), sono composte da quattro elementi, che vengono indossati in ordine dall’astronauta: pantaloni, giacca con maniche, casco e guanti. Quelle russe, pressurizzate a 0,56 bar (circa mezza atmosfera), sono costituite da un unico elemento semirigido, con un’apertura all’altezza della schiena, da cui l’astronauta si in la, e che viene chiusa da un collaboratore.

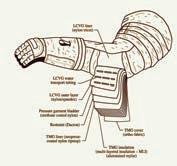

La tuta spaziale deve proteggere l’astronauta da fattori ostili come le radiazioni infrarosse e ultraviolette che nello spazio non sono ltrate dall’atmosfera, e dagli sbalzi della temperatura, che può oscillare fra -100 °C all’ombra e i +120 °C al sole. Inoltre, deve proteggere dal vuoto esterno, grazie alla pressurizzazione interna, che però non ricrea l’atmosfera terrestre a cui siamo abituati: ogni escursione spaziale equivale a una gita in alta montagna. Per tutte queste necessità, la tuta è composta da undici strati, ognuno con particolari caratteristiche, in base alla funzione cui è destinato (vedi il box a pag. 28).

Prima di ogni attività extraveicolare, un astronauta deve e ettuare un periodo di adattamento nel cosiddetto airlock, un compartimento a tenuta stagna per equilibrare la pressione prima e dopo ogni uscita, evitando le patologie da decompressione, come accade quando si va sott’acqua. Inoltre, deve respirare ossigeno puro per eliminare l’azoto presente nel corpo. Infatti, all’interno della tuta, a causa della bassa pressione, la concentrazione di ossigeno sarebbe del 6 per cento, troppo bassa per un essere umano.

La parte superiore della tuta è costituita dal casco in policarbonato rigido, che può resistere al calore e che garantisce una perfetta trasparenza. Internamente è rivestito da un liquido anti-appannamento. All’elmetto è applicata una visiera mobile, la Extravehicular Visor Assembly, fatta da due pannelli laterali e uno frontale, regolabile grazie a una coppia di manopole. La visiera è laminata con un sottile strato di oro, per proteggere la vista dell’astronauta dalla luce diretta solare e dal riverbero luminoso.

Il busto della tuta (Hard Upper Torso) è in bra di vetro e ad esso sono collegati gli altri componenti. I guanti sono molto importanti e sono meno spessi e più comodi di quanto si possa pensare. Esternamente sono rivestiti da uno strato in gomma per una migliore presa sugli oggetti, oltre ad avere ganci per appendere eventuali utensili. Le estremità delle dita sono dotate di un dispositivo di riscaldamento azionabile tramite un interruttore posizionato sul polso. I guanti sono il componente più soggetto a usura e questo può dar luogo anche a tagli o strappi pericolosi.

La parte inferiore della tuta è il Lower Torso Assembly, che comprende i gambali, con articolazioni mobili

delle ginocchia e delle caviglie, e gli stivali. I gambali sono dotati di fasce colorate, ssate con il velcro, per il riconoscimento dell’astronauta. Importanti accessori sono i contenitori per l’acqua potabile con capienza di 1-2 litri (In-suit Drink Bag), posti all’altezza del petto e dotati di un tubicino per consentire all’astronauta di bere. Abbiamo anche le lampade a batteria, posizionate lateralmente al casco, per illuminare le zone d’ombra, una telecamera, posta sul casco, attivabile dall’astronauta e collegata con la base mobile e con il centro di

» Yuri Gagarin con la tuta che indossava nel 1961 per il primo volo spaziale umano. Inquadra il QR per un video della prima “passeggiata spaziale”, compiuta il 18 marzo 1965 dal cosmonauta Aleksej Leonov.

controllo a terra, oltre a auricolari e microfoni, incorporati in una cu a di tessuto e collegati a due circuiti di alimentazione separati, per garantire il funzionamento anche in caso di guasto di uno di essi. In ne, un modulo di indicazione e controllo (Display and Control Module) è posizionato anteriormente all’altezza dell’addome per monitorare il corretto funzionamento della tuta. Grazie a uno specchietto montato sul polso, l’astronauta può controllare la temperatura, i parametri vitali, l’intensità delle radiazioni cosmiche e i livelli di ossigeno all’interno della tuta. Ma non dimentichiamo il pannolone, che serve per raccogliere le urine prodotte nelle lunghe ore di attività extraveicolare.

» Sopra: l’astronauta dell’Esa Luca Parmitano ripreso il 15 novembre 2019 durante una attività all’esterno della Stazione spaziale internazionale per la riparazione del rivelatore di particelle cosmiche AMS.

A sinistra: L’astronauta Buzz Aldrin nella prima passeggiata lunare (Apollo 11, 1969).

A destra: la tuta AxEMU progettata da Axiom Space per le missioni lunari del Programma Artemis

Il primo e il secondo strato della tuta spaziale sono costituiti dal Liquid Cooling and Ventilation Garment (Lcvg), che serve per la termoregolazione del corpo. Si tratta di una specie di calzamaglia aderente alla pelle dell’astronauta, intrecciata con dei tubicini, all’interno dei quali scorre acqua fredda che conduce il calore lontano dal corpo. Nel primo strato è presente un tubo che assorbe l’aria espirata e la trasferisce nel backpack

Il terzo strato è realizzato in nylon e serve per garantire la traspirazione, rivestito con gomma sintetica per mantenere la tenuta stagna. Il quarto strato, di poliestere, serve per mantenere stabile la pressione, evitando che la tuta si gonfi, diventando d’intralcio ai movimenti.

Il quinto strato funge da protezione contro calore, abrasioni e perforazioni dovute a micrometeoriti: questa funzione viene garantita dal mylar rivestito di alluminio, la stessa pellicola che si usa per i filtri solari dei telescopi.

Gli strati dal sesto al decimo sono una spessa barriera che garantisce un’alta resistenza al calore. Infine, l’undicesimo, chiamato Tmg, è costituito da una o due coperture in Goretex e serve per proteggere dall’impatto con micrometeoriti.

La massa delle tute per le passeggiate lunari delle missioni Apollo si aggiravano intorno ai 100 kg, mentre quelle per lo Space Shuttle superavano i 130 kg. Ogni tuta ha un costo che varia da 675mila a 1,25 milioni di euro. In passato ogni singolo pezzo era realizzato su misura per ogni astronauta, ma con l’aumentare del costo e della complessità dei materiali, le taglie sono state uniformate, per altezze degli astronauti comprese tra 167 e 187centimetri.

TUTE SPAZIALI AXIOM

Le tute che indosseranno i primi astronauti che si dirigeranno alla volta del Polo sud lunare con la missione Artemis III sono fornite da Axiom Space. Queste nuove tute spaziali consentiranno anche alle donne di camminare sulla Luna e apriranno nuove opportunità di

esplorare e fare scienza sul suolo lunare.

Si tratta delle AxEMU (Axiom Extravehicular Mobility Unit), che saranno dotate delle tecnologie più avanzate per o rire una maggiore mobilità e essibilità nell’esplorazione dell’ambiente lunare e per garantire una maggiore sicurezza. Le nuove tute sono state progettate per adattarsi a una vasta gamma di membri degli equipaggi, coprendo almeno il 90 per cento della popolazione maschile e femminile degli Stati Uniti.

Il prototipo utilizza un materiale di copertura grigio scuro, ma sarà completamente bianca la versione nale che sarà indossata dagli astronauti sulla super cie lunare, per mantenerli al sicuro dalla polvere e dai raggi solari e rimanere freschi mentre lavoreranno nel duro ambiente lunare, con escursioni termiche estreme.

Le tute AxEMU sono composte

da due elementi singoli in modo che ogni astronauta possa essere autonomo nell’indossarle, in landosi da un’apertura posta nella parte posteriore. Il casco presenta una fascia luminosa sopra la bolla, per consentire una migliore visione e una videocamera HD a lato, per poter seguire l’astronauta durante le sue esplorazioni. Gli stivali saranno ben isolati per consentire agli astronauti di lavorare anche nelle condizioni estreme delle regioni sempre in ombra della Luna. L’azienda testerà queste nuove tute in un ambiente simile allo spazio prima della missione vera e propria. Attraverso il motore di sviluppo generato da Artemis, la Nasa aprirà la strada a una presenza lunare sostenibile a lungo termine per condurre delle esplorazioni approfondite del nostro satellite naturale e poter preparare le future missioni umane su Marte.

TRA CIELO E TERRA:

PIÙ IN ALTO DEGLI AEREI E PIÙ IN BASSO DEI SATELLITI, PER OSSERVARE E STUDIARE SUOLO, ARIA E SPAZIO

PIÙ IN ALTO DEGLI AEREI E PIÙ IN BASSO DEI SATELLITI, PER OSSERVARE E STUDIARE SUOLO, ARIA E SPAZIO

La saga del pallone cinese che ha messo in allarme gli Stati Uniti nel febbraio scorso (vedi il box), con tutti i suoi risvolti politici e militari, ci ha ricordato che ogni giorno vengono lanciati migliaia di palloni, la maggior parte dei quali è dedicata a studi meteorologici.

Sono 900 le stazioni meteo sparse per il mondo (molte anche nel nostro Paese) e una campagna di misurazione richiede almeno due lanci al giorno di palloni che devono salire no a circa 30 km di altezza, dove operano per poche ore, misurando temperatura, umidità e pressione.

I palloni meteo sono fatti di un sottile materiale biodegradabile; una volta esaurito il loro compito, esplodono e vengono persi, mentre gli strumenti, dotati di paracadute, tornano a terra e possono essere recuperati per un nuovo utilizzo. Dopo i palloni meteorologici, in termini di numerosità, vengono i palloni lanciati da associazioni amatoriali per portare ad alta quota piccoli trasmettitori radio, oppure per fare piccoli esperimenti (che poi vengono recuperati).

Un’alternativa ai lanci amatoriali di piccoli razzi, con gli stessi obiettivi (vedi Cosmo n. 31 e 32).

Una sola compagnia americana dice di avere lanciato più di mille palloni negli ultimi 15 anni. Sono piccoli e poco costosi e potrebbe appartenere a questa categoria un oggetto abbattuto recentemente sul lago Huron che ha richiesto ben due missili aria-aria, perché il primo aveva mancato il bersaglio.

Poi ci sono i palloni lanciati da compagnie private per fornire servizi di telecomunicazioni, come la connettività Internet in regioni remote. Il pallone, a di erenza di un satellite, può stare fermo in una certa posizione (vento permettendo) e questo sempli ca molto la gestione del servizio.

I palloni scienti ci, molto meno numerosi, sono molto più grandi: quando raggiungono la quota operativa, si espandono no a 80 metri di diametro, hanno un carico che si misura in tonnellate e sono fatti per resistere il più a lungo possibile alla quota di circa 37 km. Mentre i palloni meteorologici sono semplicemente rilasciati a mano, quelli che portano in quota strumenti astro sici richiedono un vero e proprio team di lancio. Bisogna riempire di gas elio nel pallone che si solleva ancora relativamente sgon o, mentre un carro gru tiene il suo carico sospeso a mezz’aria e lascia la presa allo strappo del pallone in salita. Non è una manovra facile, perché va eseguita con un tempismo perfetto.

UN PALLONE DAL BRASILE

Essendomi sempre occupata di astro sica delle alte energie, ho avuto spesso a che fare con colleghi che costruivano strumenti da fare volare in pallone. Pur essendo una “spaziale”, ho anche partecipato alla campagna di lancio di un pallone dal Brasile: volevamo osservare l’emissione gamma della supernova che era esplosa nel febbraio del 1987 nella Grande Nube di Magellano e dovevamo portare il nostro rivelatore sopra la parte più densa dell’atmosfera grazie a un pallone. Sarebbe stato meglio disporre di uno strumento su satellite, ma avevamo dovuto tenere conto del fattore tempo, accoppiato al fattore costo. Costruire un satellite richiede molti anni (partendo dall’approvazione da parte di una agenzia spaziale,

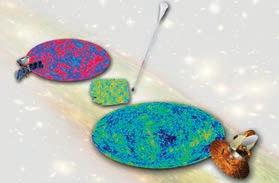

» Le anisotropie della radiazione di fondo primordiale rivelate nel 2003 dall’esperimento Boomerang (Balloon Observations Of Millimetric Extragalactic Radiation and Geophysics), a confronto con quelle misurate dai satelliti Cobe (sopra) e Wmap (sotto).

La saga del pallone cinese è iniziata il 1° febbraio 2023 con un oggetto sferico che brillava al sole nei cieli del Montana. Sollecitati dai video postati sui social, le autorità hanno inviato dei jet militari, dai quali è arrivata la conferma che si trattava di un pallone con appesa una “gondola” di grandi dimensioni, munita di pannelli solari, prevedibilmente per l’alimentazione delle sue strumentazioni.

Il pallone era a circa 20mila metri di quota, molto sopra la quota delle rotte degli aerei, e si muoveva trascinato dai venti. Il 3 febbraio era sopra il Kansas, poi ha sorvolato la South Carolina, per portarsi il giorno dopo sull’oceano Atlantico, dove è stato abbattuto (figura). La strumentazione di bordo, caduta in mare con un paracadute, è stata poi recuperata dalla Marina militare americana.

I militari americani (che l’avevano avvistato fin dal 30 gennaio, quando aveva sorvolato l’Alaska per poi passare sul Canada, prima di arrivare in Montana) non hanno avuto dubbi sulla provenienza del pallone: era una missione spia cinese.

Con una mossa inusuale, il governo cinese ha confermato che si trattava di un loro pallone stratosferico, precisando che era dedicato principalmente a studi meteorologici. Si sono anche dichiarati dispiaciuti che, a causa del forte vento, il pallone avesse deviato dalla rotta prevista e fosse entrato nello spazio aereo americano.

Più o meno in contemporanea, un altro pallone è stato avvistato nello spazio aereo del Costarica. Anche in quel caso il governo cinese ha ammesso che si trattava di un loro pallone meteorologico fuori rotta, una dichiarazione che induce a porsi domande sulle capacità di chi gestisce questi palloni così disobbedienti. Anche se il Pentagono ha rassicurato la popolazione sulla non pericolosità del pallone, chi ha visto questo oggetto si è sentito minacciato. Sembra che questa sia stata la reazione anche del presidente Biden, che avrebbe voluto dare subito l’ordine di abbattere l’intruso, ma è stato dissuaso dai consiglieri militari. Perché mai i cinesi dovevano mandare un visibilissimo pallone in missione di spionaggio? È vero che in Montana c’è una base con testate nucleari, ma non è segreta. Palloni di questo tipo sono stati avvistati sul Pacifico intorno alle Hawaii, dove possono cercare di captare le conversazioni tra basi militari, navi e aerei che pattugliano il Pacifico. Magari anche il pallone abbattuto aveva uno scopo del genere, stando a debita distanza dal territorio americano, ma è stato veramente spinto dal vento nella direzione sbagliata.

passando dalla progettazione no alla costruzione e al lancio), mentre noi sapevamo che la supernova avrebbe emesso le righe gamma (prodotte dal decadimento degli elementi sintetizzati nell’esplosione) per un tempo limitato, imposto dalla sica del decadimento.

Inoltre, bisognava cogliere l’attimo nel quale l’emissione gamma era ancora abbastanza intensa, mentre la nube di materiale in espansione si era abbastanza diradata da lasciar passare i fotoni gamma che, quando il gas è ancora abbastanza denso, vengono assorbiti. Sapevamo che le condizioni ottimali si sarebbero veri cate 9-10 mesi dopo l’esplosione, da qui la necessità di costruire uno strumento gamma in tutta fretta e portarlo sopra la parte più densa dell’atmosfera con un pallone. Questa scelta ha il vantaggio di essere molto più economica rispetto a uno strumento spaziale. Purtroppo, non abbiamo avuto fortuna, perché qualcosa non ha funzionato. Il nostro strumento - che avevamo chiamato Spegas, perché volevamo registrare lo spettro gamma di una supernova - è stato sganciato sopra la foresta del Pantanal. In un ambiente del genere, il recupero dello strumento non era dei più facili, tanto più che avevamo idee molto vaghe sulla sua posizione. Non sempre la sfortuna si accanisce contro i “pallonari”. Spesso va tutto per il verso giusto: il lancio avviene nel momento ottimale e il pallone sale con il suo carico no a raggiungere la quota prevista per operare gli strumenti, i venti si comportano bene e il volo segue la traiettoria prevista e per la quale vengono chieste tutte le

autorizzazioni, dal momento che questi oggetti attraversano lo spazio aereo di una o più nazioni. In particolare, sfruttando i vortici artici e antartici, è possibile organizzare voli di lunga durata che permettono di raccogliere molti dati. È così che lo strumento Boomerang, volando sopra l’Antartide, ha ottenuto la prima mappa dettagliata del rumore di fondo cosmico in una regione del cielo.

Nella famiglia dei palloni di grandi dimensioni, si aggiungeranno presto

quelli dotati di cabina pressurizzata, dedicati al turismo stratosferico. Nell’ambito di un progetto chiamato Open Universe, una società giapponese o re un giretto di un’ora a 25 km di altezza con una capsula pressurizzata che può ospitare due persone: il pilota e il passeggero, che pagherà l’equivalente di 175mila dollari.

*PATRIZIA CARAVEO

È DIRIGENTE DI RICERCA ALL’ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA (INAF) E LAVORA ALL’ISTITUTO DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA DI MILANO.

Sarà un turismo spaziale più slow di quello o erto da Blue Origin o da Virgin Galactic (vedi Cosmo n. 30) e certamente è meno costoso, anche se la quota raggiunta è ben lontana dai 100 km che rappresentano la divisione convenzionale tra l’alta atmosfera e lo spazio. La società ha aperto le “iscrizioni”: i primi turisti in pallone saranno annunciati in ottobre e voleranno prima della ne di quest’anno.

Secondo Keisuke Iwaya, Ceo della startup Iwava Giken, sarà un turismo spaziale gentile ed ecologico, alla portata di (quasi) tutti.

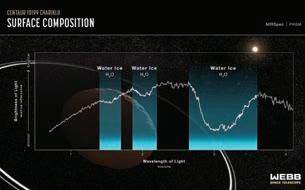

SUGLI OGGETTI TRANS-NETTUNIANI E SULLE COMETE

Nel n. 38 di Cosmo (aprile 2023) abbiamo visto come il telescopio spaziale James Webb (Jwst) stia indagando pianeti e satelliti del Sistema solare. Magari con una certa sorpresa, perché molto lo immaginano intento a scrutare solo le profondità dell’Universo, alla ricerca delle galassie più lontane. Ma non abbiamo detto tutto, perché il Jwst sta indagando anche corpi più piccoli del nostro sistema planetario. Sia quelli situati al di là delle orbite dei pianeti più lontani, dove una folla di oggetti poco conosciuti attende di essere studiata nella vasta regione che precede il vero e proprio spazio interstellare, sia le comete più vicine, che si aggirano nella Fascia principale degli asteroidi.

Pablo Santos-Sanz è un ricercatore dell’Iaa (Istituto di Astronomia dell’Andalusia) che da anni si occupa delle possibili occultazioni stellari da parte di oggetti lontani come i Tno (oggetti trans-nettuniani della fascia asteroidale di Kuiper) e i Centauri (asteroidi ghiacciati situati tra le orbite di Saturno e Urano). Queste occultazioni stellari sono molto rare ma anche molto utili per determinare con precisione forma e dimensioni, oltre a individuare satelliti e addirittura anelli attorno a questi corpi lontanissimi. Le potenzialità del Jwst sono importanti in questo campo, ma

sono anche difficili da prevedere in maniera precisa, sia per certe indeterminazioni nel moto dei piccoli corpi coinvolti, sia per le piccole variazioni orbitali del grande telescopio spaziale attorno al punto lagrangiano L2, dove è posizionato in orbita solare, a 1,5 milioni di chilometri di distanza dalla Terra. Queste caratteristiche rientrano nella cosiddetta categoria dei ToO (Target of Opportunity), cioè degli eventi improvvisi, quindi indeterminati nei tempi, ma preziosi come opportunità di indagine.

GLI

Santos-Sanz ha recentemente presentato il risultato dello studio di 36 occultazioni di stelle prodotti da oggetti Tno e quattro da Centauri. Si tratta di fenomeni in cui questi oggetti hanno brevemente occultato debolissime stelle (fino alla magnitudine 20) del grande catalogo stellare Gaia DR3 prodotto dal satellite astrometrico Gaia.

Il primo di questi eventi si è verificato il 18 ottobre 2022, quando la camera infrarossa NirCam (Near-Infrared Camera) del Jwst ha seguito per 2,3 ore l’occultazione radente di una stella di magnitudine 15,7 da parte del centauro Chariklo (diametro di 250 km). I ricercatori si erano già attivati a metà agosto 2022, quando i calcoli indicavano un’occultazione completa da parte del Centauro. Poi si era scoperto che il corpo centrale avrebbe solo sfiorato la stella: una situazione

ottimale per la ricerca di eventuali anelli intorno a Chariklo.

Già il 3 giugno 2013, l’occultazione della stella Ucac4 248-108672 (magnitudine 12,4) nello Scorpione aveva suggerito la presenza di due anelli distanti da Chariklo circa 400 km. Con il Jwst, osservando a 1,5 e 3,2 micron (per massimizzare il usso della stella rispetto a quello del Centauro), si è avuta una spettacolare conferma della presenza degli anelli e della loro struttura, grazie alla ripresa di 14.826 immagini (una ogni 3,3 secondi). Il più interno, battezzato Oiapoque, si trova a 390 km dall’asteroide ed è largo 6 km. A 8 km di distanza si trova l’anello

più esterno, largo 3–4 km e battezzato Chuí. Il risultato è particolarmente interessante, perché non ha coinvolto il Centauro, ma solo le sue vicinanze. Un’altra occultazione è stata osservata il 21 marzo scorso e una prossima è prevista per il 26 agosto.

Il 31 ottobre 2022 lo spettrometro infrarosso NirSpec (Near Infrared Spectrometer) del Jwst ha implementato lo studio di Chariklo, realizzando alcuni spettri del materiale super ciale. Vi compaiono in maniera nitida le bande di assorbimento del ghiaccio cristallino e da questo si deduce che il ghiaccio amorfo super ciale deve aver subito molti episodi di riscaldamento,

verosimilmente legati a impatti esterni: fu forse uno di questi impatti a estirpare il materiale che ha poi dato origine agli anelli.

Lo stesso strumento ha indagato gli spettri di altri Tno, tra cui Haumea, Quaoar, Sedna. I risultati evidenziano due tipologie principali di oggetti: quelli con super cie ricca di ghiaccio in parte anche cristallino (rivelato da una banda a 1,65 micron) e quelli ricchi di materia organica (banda a 3,3-3,6 micron), anidride carbonica (banda a 4,27 micron), monossido di carbonio (banda a 4,7 micron), ma poveri di ghiaccio super ciale.

Il maggiore di quelli appartenenti alla prima categoria e studiati dal

Jwst è 2002 TX300, un oggetto di 900 km di diametro, che fa parte di una famiglia di corpi che sono probabilmente “ gli” del pianeta nano Haumea, mentre il maggiore fra quelli che appartengono alla seconda categoria è Sedna, con un diametro stimato di 1500 km.

Altri oggetti previlegiati dal Jwst sono le comete, che si prestano a diventare Target of Opportunity: un caso tipico

è stato quello di una cometa di nuova apparizione come la C/2022 E3 ZTF, la “Cometa di Neanderthal” osservata e fotografata anche da molti amatori

e alla quale abbiamo dedicato un lungo articolo nel n. 38 di Cosmo (aprile 2023).

Un caso speciale riguarda un progetto osservativo che il 20 agosto 2022 ha permesso al Jwst di ricavare uno spettro della cometa periodica P/238 Read, dotata di un nucleo di 0,6 km e un periodo orbitale di 5,6 anni. Si tratta di una rara cometa situata nella Fascia principale degli asteroidi (ce ne sono una ventina, denominate Mbc, Main Belt Comets), della quale non si conoscevano le caratteristiche compositive.

I risultati ottenuti dal NirSpec sono molto interessanti: questa cometa mostra un chiaro picco

dell’acqua (H2O, banda a 2,5-2,8 micron), mentre è assolutamente assente l’anidride carbonica (CO2) a 4,2 micron, laddove nelle comete “normali” il rapporto CO2/H2O è sempre attorno al 10 per cento. Da qui l’idea che la Read non sia una cometa arrivata dalla Fascia di Kuiper e poi catturata da Giove, ma che sia originaria della Fascia principale, dove la CO2 è notoriamente molto scarsa. Ad attivarla potrebbe essere stato un impatto esterno, come ci ha insegnato la missione Dart della Nasa, che dopo aver colpito il piccolo satellite Dimorphos dell’asteroide Didymos (evento ben documentato anche dal Jwst), ne ha suscitato una lunga coda persistente per mesi. Nell’ambito dello stesso progetto, il 25 agosto 2022 è stato registrato uno spettro della cometa P/22 Kop nella regione 0,6-5,3 micron, mentre si trovava a 2,2 Unità astronomiche dal Sole: risultavano ben evidenti le bande del vapor d’acqua, dell’anidride carbonica e dei materiali organici. Il 9 luglio 2022 la NirCam era riuscita per no a individuare il nucleo della cometa Hale-Bopp che presentava la magnitudine di 25,4 e si trovava alla distanza 46 Unità astronomiche. Il 6 ottobre il NirSpec ne ha preso anche lo spettro, individuando acqua e materia organica.

*CESARE GUAITA LAUREATO IN CHIMICA E SPECIALIZZATO IN CHIMICA ORGANICA, HA LAVORATO COME RICERCATORE PRESSO I LABORATORI DI UNA GRANDE INDUSTRIA. È PRESIDENTE DEL GRUPPO ASTRONOMICO TRADATESE E DA OLTRE 25 ANNI CONFERENZIERE DEL PLANETARIO DI MILANO.

Con le sue opere visionarie Dalla Terra alla Luna (1865) e Intorno alla Luna (1870), il romanziere francese Jules Verne portava i suoi lettori in viaggio sul nostro satellite naturale già 150 anni fa, quando imprese del genere erano ritenute solo utopie, anche perché della Luna, in fondo, se ne sapeva ben poco.

La predilezione surrealistica di Verne era stata ispirata dall’amicizia con il celebre scienziato François Arago, che gli aveva lasciato idee e suggestioni utili, rielaborate secondo i consigli dell’astronomo Jules Jannsen e i calcoli del matematico Joseph Bertrand.

Una fantasia, quindi, ma corredata di nozioni scienti che impartite da scienziati dell’Accademia delle Scienze di Francia, a quel tempo la più prestigiosa al mondo. Nel 2005, in occasione del centenario della scomparsa del romanziere, è stato istituito l’Anno “Jules Verne” e gli è stato intitolato un cratere sulla Luna.

REALTÀ E UTOPIE CHE SI INTRECCIANO

A metà dicembre 2022 è stato ricordato il centenario della nascita di un altro visionario, Peter Kolosimo (pseudonimo di Pier Domenico Colosimo), che nello stesso anno 1969 del primo sbarco umano sulla Luna, si aggiudicava il Premio Bancarella con il suo libro più famoso, intitolato Non

è Terrestre. Proprio mentre le visioni di Verne diventavano realtà, veniva posta l’attenzione su una serie di misteri del passato che adombravano visite del nostro pianeta da parte di intelligenze extraterrestri, indagando piramidi senza nome, enigmatici gra ti rupestri, disegni enormi visibili solo dal cielo, leggende e miti molto simili che accomunano popolazioni lontane.

Laureato in lologia, Kolosimo li conosceva bene, quei miti. Da letterato, lo scrittore modenese era un maestro nel confondere i piani, sovvertire gli schemi e giocare con le percezioni del lettore, che rimaneva a ascinato, scoprendo realtà che neanche avrebbe immaginato, come una storia alternativa e parallela a quella più nota. Chi lo leggeva con attenzione, però, imparava a non

prenderlo troppo alla lettera. Lui stesso aveva rivelato in un’intervista che “i dischi volanti sono solo un espediente narrativo: ci sono cose sulla terra che non si possono spiegare se non tirando in ballo gli extraterrestri”.

Kolosimo è stato uno dei primi sostenitori di teorie pseudoscienti che e pseudostoriche, come quella che ipotizza la visita di civiltà extraterrestri in tempi remoti, che avrebbero preso contatto con le nostre antiche civiltà, come Sumeri, Ebrei, Egizi, Precolombiani. Teorie che si sono di use a partire dalla metà del XX secolo, collegate alla cosiddetta clipeologia, l’archeologia ufologica, che pretende di individuare tracce aliene in antiche rappresentazioni artistiche. Il nome deriva da clipeus (“scudo” in

latino), termine col quale (secondo i sostenitori di queste ipotesi) gli antichi romani indicavano le apparizioni di strani oggetti volanti. Un abile illusionista quindi, il nostro Kolosimo, i cui scritti vanno inquadrati nella narrativa utopica che – al contrario del romanzo scienti co di Verne – si basa più sul dato emozionale che su un serio confronto con dati scienti ci, datazioni accurate, lettura e interpretazione dei simboli calate nel contesto culturale e storico in cui sono stati rappresentati. Un sicuro merito l’ha avuto Kolosimo ed è stato quello di puntare l’attenzione su reperti archeologici misteriosi e “scomodi” e pertanto lasciati in disparte, ponendo nuovi interrogativi alla comunità scienti ca, con un linguaggio molto popolare, accessibile a tutti.

Il grande scienziato Stephen Hawking, nonostante il suo sostegno per un progetto dedicato alla ricerca della vita extraterrestre, aveva avvertito che la vita aliena potrebbe tentare di conquistare o colonizzare la Terra. Ma Jill Tarter, ex-direttore del Seti Institute (Search of Extraterestrial Intelligence), non condivide questo allarme. Se gli alieni fossero in grado di visitare la Terra, per Tarter ciò signi cherebbe che avrebbero capacità tecnologiche tanto so sticate da non aver bisogno di schiavi, cibo o altri pianeti e se proprio dovessero venire qui sarebbe semplicemente per esplorare. Oggi esistono progetti di difesa planetaria, anche stabiliti con le Nazioni Unite, per a rontare la minaccia rappresentata dagli impatti di asteroidi/comete sulla Terra, ma esistono solo timide iniziative per prepararci a rispondere a un segnale radio proveniente dallo spazio, o addirittura per ricevere ET se si presentasse di persona. L’interesse per questo problema è andato via via aumentando, con la scoperta dei pianeti extrasolari.

A ne 2022 il totale degli esopianeti confermati ammontava a 5235 in 3913 sistemi planetari diversi, mentre quelli ancora da confermare erano quasi il doppio. Per non parlare della ricerca di segni di vita presente e passata sui pianeti vicini a casa, come Marte e Venere e le lune che popolano il Sistema solare, come quelle gioviane verso le quali è in viaggio la sonda Juice (vedi Cosmo n. 37).

La ricerca dell’intelligenza extraterrestre, insieme alla ricerca per trovare anche semplici forme di vita, è diventata estremamente

so sticata, aumentando le probabilità che potremmo imbatterci in segni di vita aliena nei prossimi decenni, e per questo non ci dobbiamo trovare impreparati.

Per questo motivo è stato istituito un nuovo centro di ricerca internazionale, il Seti Post-Detection Hub, ospitato dal Center for Global Law and Governance dell’Università St. Andrews, in Scozia, che coordinerà le competenze globali per preparare l’umanità a un tale evento, e per stabilire come dovremmo comportarci e come si dovranno di ondere le informazioni al pubblico riguardo a un rilevamento extraterrestre confermato.

Il Seti Post-Detection Hub fornisce per la prima volta un centro permanente per coordinare lo sviluppo di tutti gli aspetti del problema, coinvolgendo ampie comunità accademiche ed esperti di politica, per lavorare su argomenti che vanno dalla decifrazione dei messaggi e l’analisi

dei dati, allo sviluppo di protocolli normativi, diritto spaziale e strategie di impatto sociale.

DOVE SONO TUTTI QUANTI?

Ormai più di 70 anni fa, il sico premio Nobel Enrico Fermi si chiedeva “Se l’Universo brulica di alieni, dove sono tutti quanti?”. Purtroppo, non abbiamo ancora una risposta: né avvistamenti lontani (segnali dallo spazio), né vicini, nonostante le fantasie clipeologiche alla Kolosimo o gli avvistamenti attuali di oggetti volanti non identi cati (Ufo). La stragrande maggioranza dei casi Ufo viene identi cata dalle indagini, mentre la modesta percentuale (1%) di casi irrisolti non signi ca che si tratta di astronavi aliene, ma semplicemente di casi per i quali non ci sono dati su cienti per una spiegazione. Da alcuni anni, inoltre, si preferisce classi care questi avvistamenti con il termine più generico Uap (“fenomeni aerei non identi cati”, vedi Cosmo n. 2), per indicare che in molti casi non si tratta neanche di oggetti, ma di semplici fenomeni luminosi (lampi, ri essi e così via).

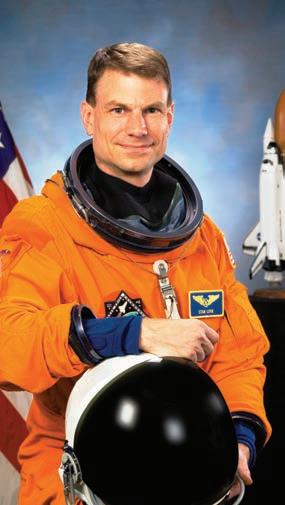

È provocatoria la posizione dell’astronomo e astronauta americano Stanley G. Love (ha volato sullo Shuttle nel 2008), secondo il quale gli alieni esistono, ma non hanno ancora visitato la Terra per tre buoni motivi.

Come primo motivo, potremmo immaginare secondo Love una vita intelligente che non si preoccupa della tecnologia, che è a suo agio nel rimanere a casa propria e che non sente il bisogno di costruire astronavi. In sostanza, gli alieni non sarebbero interessati a farci visita. Un secondo motivo è che potrebbe esserci una vita intelligente che noi non riconosceremmo nemmeno come tale, come potrebbero esserlo delle barriere coralline abbastanza complesse da avere un proprio intelletto e in grado di comunicare attraverso impulsi codi cati di larve di pesce e uova di riccio di mare e di cui noi non ne avremmo idea. Le intelligenze aliene potrebbero essere molto più comuni di quanto pensiamo, ma non le riconosciamo perché sono profondamente diverse. Un terzo motivo è che una civiltà in possesso di una quantità di energia e di competenze tali da consentire di visitarci probabilmente non ha nulla a che fare con noi e si potrebbe immaginare un suo interesse per il genere umano solo di tipo scienti co, come noi siamo interessati ai formicai. Non aver visto alcun segno di vita intelligente - per dirla con Love - non signi ca negarne l’esistenza: l’assenza dell’evidenza non è l’evidenza dell’assenza. Ma tutte queste considerazioni sono un bagno di umiltà per il genere umano. Non ci rimane che continuare a cercare e a… tenerci

La collaborazione tra Walt Elias Disney e Wernher von Braun servì a promuovere quello sviluppo civile della missilistica che portò, il 29 luglio 1958, all’istituzione della National Aeronautics and Space Administration (Nasa). Due anni più tardi la Nasa aprì in Alabama un nuovo centro spaziale, il Marshall Space Flight Center, che a dò alla direzione di von Braun. E qui fu sviluppato il Saturn V, il razzo di enorme potenza che portò gli astronauti sulla Luna. Due personaggi, motivati da interessi molto diversi, si trovarono a collaborare insieme per promuovere l’apertura di una nuova frontiera: l’esplorazione dello spazio.

Negli anni 50 del secolo scorso, Walt Disney, il disegnatore e regista statunitense che era giunto al successo realizzando lm di animazione, giudicò opportuno diversi care la propria attività imprenditoriale e decise di costruire un grande parco divertimenti che si sarebbe chiamato Disneyland. Le principali aree tematiche scelte per il parco, denominate Fantasyland, Adventureland, Frontierland e Tomorrowland, avrebbero consentito ai visitatori di esplorare territori dedicati rispettivamente a personaggi di fantasia come Topolino, alle storie di avventura, all’epopea del Far West e alle anticipazioni del mondo futuro.

La scarsità del materiale disponibile per sviluppare quest’ultima area richiese un maggiore impegno creativo e pubblicitario, essendo lo spazio un settore relativamente nuovo, così la società del disegnatore americano decise di farlo attraverso la televisione, un mezzo di comunicazione in

» A destra: Walt Disney fotografato nel 1954 durante una visita al Redstone Arsenal in Alabama dove Wernher von Braun sviluppava nuovi razzi per l’esercito statunitense.

Sotto: una popolare serie di articoli sullo spazio, illustrati da Chesley Bonestell, fu pubblicata nel 1952 dalla rivista Collier’s e tra gli autori figurava anche Wernher von Braun.

rapida ascesa che si andava a ermando come il più potente nel condizionare l’opinione pubblica.

Disney decise di realizzare una serie televisiva, presentata in anteprima nell’ottobre 1954, incentrata sull’area Tomorrowland del parco in costruzione alla periferia di Los Angeles. Un gruppo di suoi collaboratori, guidato da Ward Kimball, sviluppò la sezione dedicata al “Mondo di domani” e nel farlo cercò di documentare in maniera scienti ca come inviare uomini nello spazio.

Su questo argomento Kimball aveva letto la

serie di articoli apparsa nel 1952 sulla rivista Collier’s e anni dopo ricordava che “gli articoli erano dei massimi esperti spaziali dell’epoca (Willy Ley, Heinz Haber e Wernher von Braun) e mi interessarono molto”. I lavori preparatori della Disney coinvolsero questi esperti tedeschi giunti negli Stati Uniti subito dopo la Seconda guerra mondiale, insieme a molti altri tecnici e scienziati coinvolti dalla operazione segreta Paperclip, con il compito di contribuire allo sviluppo dell’industria aerospaziale. I consulenti presero parte alle puntate di un’ora circa andate in onda con i titoli Man in Space e Man and the Moon, così come a quella programmata due anni dopo Mars and Beyond. La prima, trasmessa il 9 marzo 1955 dalla rete televisiva ABC, fu vista secondo alcune stime da oltre 40 milioni di americani e modi cò

DI GIANFRANCO BENEGIAMOprofondamente la loro idea di viaggio spaziale.