UN CIELO SEMPRE PIÙ

NUMERI ARRETRATI Rivolgiti all’e-mail arretrati@mondadori.it oppure al sito arretrati.pressdi.it

Il costo di ciascun arretrato è

*85,00€ + 5€ come contributo spese di spedizione, per un totale di 90€ (IVA inclusa) invece di 118,80€.

VERSIONE DIGITALE INCLUSA

Ti puoi abbonare con la CARTA DEL DOCENTE: tutte le istruzioni su www.abbonamenti.it/cartadeldocente

» COME ABBONARSI

www.abbonamenti.it/cosmo

Mail: abbonamenti.bfc@pressdi.it

POSTA

Spedisci la seguente cartolina in busta chiusa a:

DIRECT CHANNEL SPA C/O CMP BRESCIA

Via Dalmazia 13 - 25126 Brescia (BS)

TELEFONO

Chiama il numero 02.7542.9001

Attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 19:00

DAL SITO, ANCHE PER REGALARE

UN ABBONAMENTO

Vai su BFCStore a bit.ly/3PJXDPd

Oppure inquadra il QR

Invece di 118,80€

Sì, mi abbono a per 1 anno (12 numeri inclusa l’edizione digitale) con lo sconto del 28%. Pagherò 85,00€ (+ 5€ di spese di spedizione per un totale di 90,00€ IVA inclusa) invece di 118,80€. Offerta Valida solo per l’Italia.

I MIEI DATI

Il pagamento dell’abbonamento è previsto in un’unica soluzione con il bollettino postale che ti invieremo a casa Se preferisci pagare con carta di credito collegati al sito www.abbonamenti.it/cosmo

La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 da BFC Space, con sede in Via Melchiorre Gioia 55 - 20124 Milano, titolare del trattamento, al fine di dar corso alla tua richiesta di abbonamento alla/e rivista prescelta. Il trattamento dei tuoi dati personali si baserà giuridicamente sul rapporto contrattuale che verrà a crearsi tra te e il titolare del trattamento e sarà condotto per l’intera durata dell’abbonamento e/o per un ulteriore periodo di tempo previsto da eventuali obblighi di legge. Sulla base del legittimo interesse come individuato dal Regolamento EU 679/2016, il titolare del trattamento potrà inviarti comunicazioni di marketing diretto fatta salva la tua possibilità di opporsi a tale trattamento sin d’ora spuntando la seguente casella o in qualsiasi momento contattando il titolare del trattamento. Sulla base invece del tuo consenso espresso e specifico, il titolare del trattamento potrà effettuare attività di marketing indiretto e di profilazione. Il titolare del trattamento ha nominato DIRECT CHANNEL SPA, responsabile del trattamento per la gestione degli abbonamenti alle proprie riviste. Il DPO del titolare del trattamento è Denis Masetti, contattabile a +39023032111. Potrai sempre contattare il titolare del trattamento all’indirizzo e-mail info@bluefinancialcommunication.com nonché reperire la versione completa della presente informativa all’interno della sezione Privacy del sito www.abbonamenti.it, cliccando sul nome della rivista da te prescelta, dove troverai tutte le informazioni sull’utilizzo dei tuoi dati personali, i canali di contatto del titolare del trattamento nonché tutte le ulteriori informazioni previste dal Regolamento ivi inclusi i tuoi diritti, il tempo di conservazione dei dati e le modalità per l’esercizio del diritto di revoca.

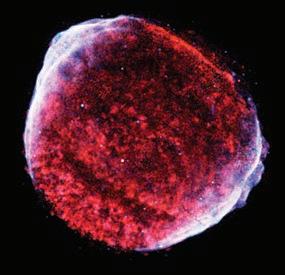

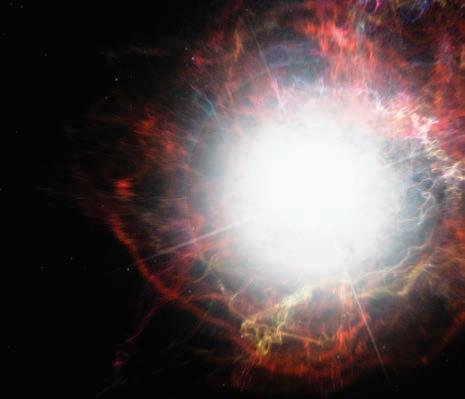

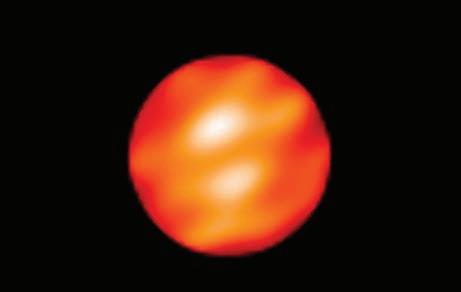

rilascio nego il consenso per le attività di profilazione

In questo numero trovate alcuni articoli che parlano di supernovae, quelle immani esplosioni stellari tipiche di stelle evolute di grande massa che, grazie alle energie messe in campo dalla straordinarietà del fenomeno, riescono a realizzare il sogno dell’alchimista medievale di trasformare gli elementi chimici semplici in altri più pesanti e più preziosi, come l’oro, l’argento e il platino. Oggi l’astronomia multi-messaggera ci ha insegnato che la fonte primaria per l’origine di questi metalli, più che nelle esplosioni di supernovae, va ricercata nelle fusioni fra stelle di neutroni, ma per ottenere una stella di neutroni occorre proprio una supernova. Ogni anno nel mese di febbraio mi trovo a pensare alla supernova del 1987 (SN 1987A), che fu avvistata nella Grande Nube di Magellano la notte fra il 23 e il 24 febbraio di quell’anno. L’osservazione fu accompagnata dalla rilevazione di alcuni neutrini sia dall’apparato giapponese Kamiokande II, sia dal Liquid Scintillation Detector all’epoca in funzione nel laboratorio sotterraneo del Monte Bianco. Purtroppo, i dati di quest’ultimo esperimento non sono mai stati accettati dalla comunità scienti ca, ma i dubbi, a distanza di più di 35 anni, rimangono aperti. Così come rimane aperta la caccia al “resto di supernova” lasciato da quell’esplosione: un buco nero, una pulsar o una “semplice” stella di neutroni? Due ricerche indipendenti, alla ne del 2019, supportate dalle osservazioni eseguite dalle antenne dei radiotelescopi di Alma sulle Ande cilene, facevano propendere per quest’ultima ipotesi. Se fosse confermata, sarebbe la più giovane stella di neutroni mai trovata. Comunque sia, quello fu l’evento precursore dell’astronomia multi-messaggera, cioè un fenomeno osservato da strumenti di erenti e portato no a noi da “messaggeri” diversi: la luce e i neutrini. Se esplodesse oggi una stella così vicina a noi, ma comunque a distanza di sicurezza, sarebbe una vera fortuna per tutta la comunità scienti ca, attrezzata oggi molto meglio di quanto non fosse trentasei anni fa. Non ci resta che sperare, continuando a osservare il cielo.

ANNO 5 - NUMERO 36 mensile registrato presso il Tribunale di Milano al n° 137 del 6 giugno 2019

CASA EDITRICE

BFC SPACE

Via Melchiorre Gioia, 55 - 20124 Milano MI

Tel. (+39) 02 30 32 111 - Fax (+39) 02 30 32 11 80 bfcspace.com

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE: Denis Masetti

CONSIGLIERE DELEGATO: Mirko Bertucci

CONSIGLIERE: Franco Cappiello

DIRETTORE RESPONSABILE

Walter Riva riva@bfcmedia.com

DIRETTORE EDITORIALE Piero Stroppa stroppa@bfcmedia.com

HANNO COLLABORATO

Gianfranco Benegiamo, Patrizia Caraveo, Laura Citernesi, Giuseppe Donatiello, Marco Sergio Erculiani, Walter Ferreri, Azzurra Giordani, Antonio Grandieri, Davide Lizzani, Antonio Lo Campo, Tiziano Magni, Franco Malerba, Paolo Palma, Piero Mazza, Massimiliano Razzano, Volodymyr Usov, Graziano Ventre.

GRAPHIC DESIGN Massimiliano Vecchio vecchio@bfcmedia.com

PUBBLICITÀ

Francesco Vannucci vannucci@bfcmedia.com

ABBONAMENTI

Direct Channel SpA c/o CMP Brescia BS Via Dalmazia 13, 25126 Brescia

ARRETRATI

Press-Di Distribuzione Stampa e Multimedia Srl arretrati.pressdi.it arretrati@mondadori.it

STAMPA TEP Arti Grafiche Srl

Strada di Cortemaggiore, 50 - 29100 - Piacenza (PC) Tel. 0523.504918 - Fax. 0523.516045

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA

Press-di Distribuzione stampa e multimedia srl via Bianca di Savoia, 12 - 20122 Milano

SEGRETERIA DI REDAZIONE info@bfcspace.com

IN COPERTINA: rendering di una rete globale di satelliti per telecomunicazioni.

NEWSLETTER DI BFCSPACE

Iscriviti per essere sempre aggiornato: bit.ly/3PyWCd1 oppure inquadra il QR

ASCOLTA I NOSTRI PODCAST bfcspace.com/category/podcast/

44

52

72

Inquadra con la fotocamera o con la App Scan

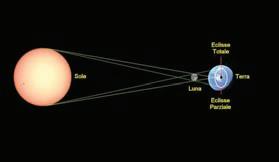

Mentre la Terra orbita intorno al Sole, la Luna orbita intorno alla Terra, e così può accadere, per la combinazione di questi moti orbitali, che questi tre corpi celesti vengano a trovarsi nella situazione particolare in cui la Luna si trovi allineata tra la Terra e il Sole. Più precisamente, molto vicino a uno dei suoi nodi, i punti in cui il piano dell’orbita lunare interseca il piano orbitale terrestre.

L’orbita lunare intorno alla Terra è un’ellisse il cui piano è inclinato di circa 5 gradi rispetto al piano dell’orbita terrestre; pertanto, la distanza tra la Luna e la Terra cambia tra un valore massimo, detto apogeo, e un valore minimo, il perigeo. Grazie alle dimensioni e alle distanze della Luna e del Sole dalla Terra, si veri ca che le dimensioni apparenti della Luna e del Sole siano praticamente le stesse, con piccole variazioni tra apogeo e perigeo.

Queste circostanze concorrono al veri carsi del fenomeno dell’eclisse di Sole. Un fenomeno unico nel

Sistema solare, perché altri pianeti hanno satelliti, ma le loro dimensioni angolari sono minori di quelle solari, e così dalle loro super ci si può assistere solo a un “transito”, come quando un satellite di Marte passa davanti al Sole. Oppure sono maggiori, producendo così una “occultazione”, come sarebbe un’eclisse di Sole provocata dalla Terra e osservata dalla Luna. Il cono d’ombra della Luna ha una lunghezza di circa 372mila km; pertanto, quando la Luna è al nodo e nei pressi del perigeo, la sua ombra s ora la Terra, determinando un’eclisse parziale di Sole. Se la Luna si trova più distante dalla Terra, l’ombra lunare non arriva sulla super cie terrestre, determinando un’eclisse anulare di Sole. Praticamente si ha un transito, che lascia scoperto un anello di Sole intorno alla Luna. Quando la Luna si trova esattamente sul nodo, allora il disco lunare copre completamente quello solare dando origine a un’eclisse totale di Sole.

La durata di un’eclisse totale dipende dalla distanza della Luna e può variare da qualche secondo a circa sette minuti e mezzo.

Durante un’eclisse totale di Sole si rendono visibili la cromosfera, le protuberanze e la corona solare Paradossalmente, le formazioni più interessanti e spettacolari della nostra stella si rendono facilmente visibili solo quando il suo disco si nasconde dietro la Luna, eliminando la luce abbagliante prodotta dalla fotosfera. Inoltre, dato che si veri ca un oscuramento anche del cielo, durante un’eclisse totale si rendono visibili le stelle più luminose e i pianeti Questo spettacolo eccezionale non si veri ca per gli altri tipi di eclisse, perché è garantito solo quando il disco solare è coperto al 100 per cento.

In ne, ci sono le eclissi ibride, come quella che si veri cherà il 20 aprile 2023 e sarà visibile in Indonesia, Australia e Papua Nuova Guinea, con la durata di 1 minuto e 16 secondi.

Un’eclisse ibrida è un raro tipo di eclisse solare che cambia il suo aspetto mentre l’ombra della Luna si sposta sulla super cie terrestre.

Più precisamente, un’eclisse ibrida si manifesta come un’eclisse anulare oppure un’eclissi totale, a seconda della posizione dell’osservatore lungo

il percorso centrale dell’eclisse. Infatti, durante questo genere di eclisse, la curvatura della Terra porta alcune aree del percorso dell’eclisse nell’ombra della Luna, producendo l’eclisse totale, mentre altre aree rimangono fuori dalla portata dell’ombra, provocando un’eclisse anulare.

L’eccezionalità della eclisse totale giusti ca l’interesse per organizzare un tour per la sua osservazione, anche se si tratta di viaggi in genere lunghi e costosi, ma solo se si ha un’alta probabilità di successo per l’osservazione e una buona disponibilità per trasporti e soggiorni.

Tutte condizioni che sono rispettate nel caso dell’eclisse dell’8 aprile 2024, se si prende in considerazione il passaggio dell’eclisse dal Messico, dove in quella stagione si ha una bassissima probabilità di copertura nuvolosa. Condizioni che non sono soddisfatte per l’eclisse di aprile 2023, sia per la logistica che per le condizioni climatiche previste.

Se analizziamo le eclissi totali di Sole dal 2023 al 2040 con una durata superiore ai 4 minuti, notiamo che sono solo tre:

- 8 aprile 2024, 4 min 28s (Messico, Stati Uniti Centrali, Canada)

- 2 agosto 2027, 6 min 23s (Marocco, Spagna, Algeria, Libia, Egitto, Arabia Saudita, Yemen, Somalia)

- 22 luglio 2028, 5 min 10s (Australia, Nuova Zelanda) Successivamente, per osservare un’eclissi totale di Sole con una durata superiore ai 4 minuti, bisognerà attendere il 2042! Quindi, per i prossimi cinque anni vale la pena investire nell’organizzazione di un tour per osservare l’eclisse di Sole del 2024. La zona di visibilità di questa eclisse

» A sinistra: la cromosfera solare (in rosso) ripresa durante l’eclisse dell’11 agosto 1999, al di sopra della quale si innalzano brillamenti e protuberanze (Getty images).

Sopra: schema delle circostanze di un’eclisse totale di Sole. Inquadra il QR per vedere una animazione del passaggio dell’ombra dell’eclisse dell’8 aprile 2024 sulla superficie terrestre.

spazia dal Messico, agli Stati Uniti centrali, al Canada, ma la durata massima di 4 minuti e 28 secondi si avrà presso la cittadina di Nazas, nello stato di Durango, in Messico. Questa località ha potenzialmente le caratteristiche climatiche e ambientali migliori per l’osservabilità del fenomeno. Situata a un’altezza di circa 1250 metri slm, presenta un clima secco o steppico, con una temperatura media annuale di circa 21 °C. La copertura nuvolosa e le precipitazioni sono praticamente assenti nel mese di aprile, con temperature medie giornaliere che si aggirano sui 27-30 °C. Nei prossimi numeri di Cosmo entreremo nel dettaglio del progetto di viaggio in Messico per l’osservazione della Great North American Eclipse, che

de nirà il periodo scelto per il tour, la location per l’osservazione dell’eclisse e le condizioni climatiche e ambientali della regione. Elencheremo anche gli strumenti che avremo a disposizione per osservare questo fenomeno magico, al quale ci prepareremo adeguatamente nei giorni precedenti l’eclisse, con l’aiuto di una squadra di esperti. Invitiamo i lettori potenzialmente interessati al viaggio a comunicarlo all’indirizzo eclisse2024@bfcspace.com per ricevere informazioni più tempestive e personalizzate.

*ANTONIO GRANDIERI LAUREATO IN ASTRONOMIA, HA INSEGNATO MATEMATICA E FISICA AL LICEO SCIENTIFICO; SI OCCUPA DI DIVULGAZIONE E FOTOGRAFIA SOLARE.ORGANIZZA UN GRANDE VIAGGIO PER ASSISTERE ALLA GREAT NORTH AMERICAN ECLIPSE

Insieme a un gruppo di esperti che terranno conferenze e osservazioni guidate del cielo. Programma del viaggio su Bfcspace.com/category/mexico-2024

I posti sono limitati! Invia la manifestazione di interesse a eclisse2024@bfcspace.com

DANURI, UN ORBITER LUNARE COREANO

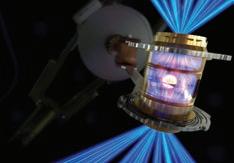

Quante volte abbiamo sentito annunciare che era stato “ricreato il Sole” in laboratorio? Che la stessa fonte di energia che fa funzionare la nostra stella sarebbe diventata presto una risorsa illimitata e non inquinante per tutta l’umanità?

L’ultimo di questi annunci è arrivato il 5 dicembre scorso dal Lawrence Livermore National Laboratory (Llnl), in California, dove è stata innescata una reazione di fusione nucleare controllata, in grado di produrre circa 1,5 volte la quantità d’energia immessa nel reattore.

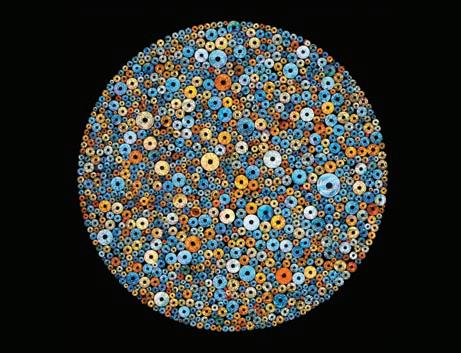

La reazione è avvenuta in meno di un miliardesimo di secondo in una capsula sferica di 4 millimetri (vedi foto in alto), che racchiudeva deuterio e trizio, due isotopi dell’idrogeno. Attraverso appositi fori, 192 fasci laser hanno colpito l’interno del contenitore, generando dei raggi X che hanno compresso la capsula, no a ottenere la temperatura di 150 milioni di gradi che ha innescato la fusione.

LA PRIMA MISSIONE PRIVATA VERSO LA LUNA 8

Fornendo 0,57 kilowattora al bersaglio (ma sono occorsi 139 kWh per produrli…), sono stati ottenuti 0,88 kWh di energia di fusione: un guadagno netto, dunque, ma molto relativo.

Il plasma prodotto dal processo è stato “con nato” dagli stessi laser, un metodo diverso da quello utilizzato dal progetto europeo Iter, che è basato sul “con namento magnetico”. In e etti, la corsa alla fusione nucleare è anche una s da tra superpotenze. Il risultato americano arriva dieci mesi dopo un altro risultato notevole: la produzione di 16 kWh per cinque secondi da parte del reattore europeo Jet (Joint European Torus), in Gran Bretagna. Ma ci vorranno comunque ancora molti anni (forse decenni) per arrivare all’uso commerciale dell’energia da fusione. Ricordiamo in ne che questi studi non hanno solo nalità scienti che e tecnologiche, ma anche militari, come ha dichiarato la segretaria Usa all’energia Jennifer M. Granholm: “Il lavoro dei nostri scienziati ci aiuterà a risolvere i problemi più complessi e urgenti dell’umanità, come fornire energia pulita per combattere il cambiamento climatico e creare un deterrente senza e ettuare test nucleari”.

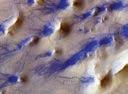

L’Agenzia spaziale europea ha recentemente pubblicato un’immagine ripresa dalla fotocamera per immagini stereo ad alta risoluzione della sonda Mars Express nella regione Ultimi Scopuli, vicino al Polo sud marziano. All’epoca dello scatto (maggio 2022), nell’emisfero australe era primavera, il ghiaccio cominciava a ritirarsi e molte dune scure facevano capolino attraverso il gelo.

Nell’immagine prodotta dalla sonda che quest’anno compie 20 anni di esplorazioni marziane, è inquadrato un grande cratere da impatto, il cui interno è striato da strati alternati di ghiaccio e sedimenti ni. Si pensa che la polvere scura provenga da antichi strati sepolti di materiale, che è stato eruttato da antichi vulcani. Questo materiale può essere trovato su tutto il pianeta, perché riesce a di ondersi facilmente grazie ai forti venti che so ano sul Pianeta rosso.

Completano la scena strati di nebbie, specialmente nella parte centrale dell’immagine. Durante l’inverno, ai poli di Marte si deposita ghiaccio di anidride carbonica, un fenomeno che interessa circa il 15 per cento dell’atmosfera marziana. Questo ghiaccio sublima in primavera, facendo aumentare la pressione atmosferica e generando forti venti. Così si crea un enorme scambio di materiale tra la super cie e l’atmosfera durante tutto l’anno marziano.

Lo studio degli esopianeti, oltre a fornirci una varietà esagerata di tipologie planetarie, al di là di quelle che no a pochi decenni fa conoscevamo nel nostro Sistema solare, ci consente di spaziare anche nel tempo: abbiamo scoperto esopianeti allo stato nascente, ancora avvolti dalla nebulosa stellare in cui si stanno formando, altri in età matura, altri invece prossimi alla loro ne.

Uno di questi ultimi è Kepler-1658b, che sta procedendo inesorabilmente verso l’inghiottimento stellare all’interno di un vecchio sistema planetario. Scoperto dal telescopio spaziale Kepler della Nasa, mostra un’orbita spiraleggiante e sempre più stretta attorno alla sua stella ospite, che si trova in una fase evolutiva avanzata. Curiosamente, Kepler-1658b è il primo esopianeta scoperto da Kepler, nel 2009, ma sono occorsi molti anni per confermare la sua esistenza. E il suo tracciamento, proseguito da terra all’Osservatorio Palomar e poi dallo spazio con il satellite Tess, ha rivelato il suo lento avvicinamento alla stella madre. Kepler-1658b ha massa e dimensioni simili a quelle di Giove, ma è caldissimo, essendo molto vicino alla sua stella, con un periodo orbitale di soli 3,8 giorni. Il motore di questa “attrazione fatale” è da ricercare nelle forze di marea, che sono in aumento, per via della espansione della vecchia stella madre, che sta entrando nella fase di “sub-gigante”. Forze che vengono dissipate all’interno del pianeta, contribuendo al suo riscaldamento.

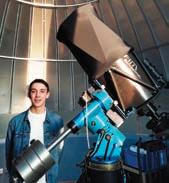

Porta la rma di un giovanissimo ricercatore la scoperta di una stella variabile nella costellazione meridionale della Carena. Lorenzo Sassaro ha 16 anni, studia in un liceo di Valdagno (VI) e – da grande appassionato del cielo – frequenta il Marana Space Explorer Center (Marsec) di Marana di Crespadoro (VI), delegazione territoriale dell’Unione astro li italiani (Uai). E proprio sotto la guida degli esperti Ivo Peretto e Stefano Lora del Marsec, Lorenzo è riuscito a individuare la stella variabile, che è stata denominata MarSEC2_V2 Lorenzo ha studiato da casa gli oggetti celesti dell’emisfero australe, analizzando i dati pubblici di recenti survey, grazie al cosiddetto data-mining, per cercare le stelle variabili, dopo un tutoraggio curato da Stefano Lora. L’attività condotta da Lorenzo ha dato il suo primo frutto in tempi eccezionalmente brevi: la scoperta è stata sottoposta all’American Association Variable Stars Observers, l’ente internazionale per le stelle variabili, che l’ha approvata dopo i necessari controlli. La stella variabile MarSEC2_V2 si trova a 1480 anni luce di distanza, ha una temperatura di 10.800 gradi e varia la sua luminosità con un periodo di un giorno e mezzo. Questi dati suggeriscono che si tratta in realtà di una coppia di stelle che interagiscono. La scoperta incoraggia la Sezione “Stelle Variabili” della Uai nella sua opera di coinvolgimento di ragazzi che con passione si dedicano alla ricerca astronomica.

Dopo oltre 30 anni di ideazione, progettazione e test, il progetto Square kilometre array (Ska, il radiotelescopio da “un chilometro quadrato”) sta nalmente diventando una realtà. In Australia e in Sudafrica sono iniziati i lavori per quello che sarà il radiotelescopio più importante al mondo.

Ska è considerato uno degli sforzi scienti ci globali più ambiziosi del XXI secolo, coinvolgendo sedici Paesi in cinque continenti. L’Italia vanta una lunga tradizione nel campo della radioastronomia e tramite l’Istituto nazionale di astro sica (Inaf) è una delle prime nazioni ad aver preso parte al progetto. Grazie alla leadership dell’Inaf, tutta la comunità scienti ca italiana godrà di un coinvolgimento trasversale in Ska.

In Sudafrica verranno installate 133 antenne a parabola di 15 metri di diametro (a sinistra in gura), in aggiunta alle 64 antenne del telescopio MeerKat già esistenti, per captare segnali radio a media frequenza. L’Australia ospiterà un array di 131.072 antenne, ciascuna alta due metri e a forma di albero di Natale per segnali a bassa frequenza (a destra in gura).

Già dalla ne di questo decennio, gli scienziati di tutto il mondo useranno le antenne di Ska per rispondere a domande cruciali sulle prime fasi di vita dell’Universo e per svelare alcuni dei misteri più profondi dell’astro sica. Vedi la notizia completa su Bfcspace alla pagina bit.ly/3VGQmCi e inquadra il QR per un video di presentazione di Ska.

La Cina si prepara a realizzare sulla sua stazione spaziale Tiangong un sistema sperimentale di generazione e trasmissione di energia solare in vista del suo completamento nel 2028. Lo ha annunciato il progettista capo della stessa Tiangong, Yang Hong, nel corso di una presentazione alla China Space Conference

Il progetto è stato avviato con la China Academy of Space Technology, il più grande fornitore di navicelle e tecnologia spaziale cinese. La prima fase sarà quella del trasporto in orbita del materiale necessario, per mezzo di un vettore Long March 9 e della costruzione che sarà e ettuata attraverso il braccio meccanico della Tiangong. La seconda fase prevede che il modulo di generazione, conversione e trasmissione, una volta realizzato e spostatosi in orbita geostazionaria a 35.800 km dalla Terra, inizi la fase sperimentale di trasmissione nel 2028.

La terza fase, nel 2035, prevede la generazione di energia solare con una potenza di 10 megawatt, mentre con la quarta e ultima fase, nel 2050 si dovrebbe arrivare a 2 gigawatt, grazie a più impianti operativi. Vi è poi la struttura terrestre che dovrà ricevere e smistare l’energia prodotta nello spazio. Il primo tassello è l’antenna alta 75 metri realizzata dalla Xidian University ( gura). Le strutture di generazione che opereranno in orbita avranno dimensioni di 1000 per 100 metri, trasmettendo poi verso Terra l’energia prodotta attraverso fasci di microonde con lunghezza d’onda di 55 metri.

Il gigante del settore alberghiero Hilton Worldwide Holdings ha rmato un contratto per la progettazione di suite e altre strutture, per gli astronauti della stazione spaziale privata Starlab, attualmente in fase di sviluppo da parte di Nanoracks, Voyager Space Holdings e Lockheed Martin.

Questa partnership tra aziende spaziali e il settore alberghiero potrebbe costituire un primo passo verso la realizzazione di progetti di hotel orbitali, ipotesi a lungo accarezzata dai due settori. Nel dicembre 2021 erano stati annunciati i tre vincitori dei fondi del programma Commercial Leo Development della Nasa, nalizzato alla costruzione delle future stazioni spaziali commerciali.

La partnership con Hilton nasce da una relazione tra le due compagnie iniziata con l’esperimento “biscotti spaziali” del 2020 che ha coinvolto Nanoracks. In quella occasione, il nostro astronauta Luca Parmitano e l’astronauta della Nasa Christina Koch avevano cucinato i biscotti DoubleTree, con l’obiettivo di testare il forno sperimentale di Zero-g Kitchen, con un impasto pronto fornito dal marchio DoubleTree di Hilton.

Danuri, l’orbiter della Corea del Sud lanciato il 5 agosto 2022 a bordo di un Falcon 9, ha raggiunto l’orbita lunare e, prima della ne del 2022, ha portato a termine tutte le manovre per arrivare all’orbita necessaria per svolgere le sue attività. Il primo orbiter lunare coreano, chiamato anche Kplo (Korea Path nder Lunar Orbiter), misura 1,4 metri di diametro per un’altezza di 2,3 metri, mentre i suoi pannelli solari raggiungono un’estensione di 7,5 metri.

La traiettoria utilizzata da Danuri è stata adottata recentemente anche dalla sonda Capstone e dal lander giapponese Hakuto-R

M1. Si chiama Ballistic Lunar Transfer e permette di raggiungere l’orbita lunare utilizzando molto meno carburante, ma impiegando molto più tempo. Dopo quasi cinque mesi di viaggio, Danuri ha cominciato a mappare la topogra a lunare, utilizzando quattro strumenti scienti ci realizzati in patria. Secondo i programmi, la missione durerà solo per il 2023, ma il team di Kplo vorrebbe estenderla di un altro anno, sempre che le condizioni della sonda lo permettano.

Grazie a Danuri, l’agenzia spaziale sudcoreana Kari diventa la settima agenzia a raggiungere con successo l’orbita lunare dopo Russia, Usa, Giappone, Europa, Cina e India.

L’11 dicembre, dopo diversi rimandi, è stata lanciata con un Falcon 9 la missione M1 dell’azienda giapponese ispace. A bordo del razzo si trovava anche il cubesat Lunar Flashlight, arrivato in ritardo per il lancio di Artemis I. Secondo i piani di viaggio, il lander Hakuto-R M1 ha passato il primo mese di viaggio allontanandosi dalla Terra di circa 1,4 milioni di chilometri, diventando la sonda privata più lontana di sempre, e spenderà poi altri quattro mesi per spiraleggiare verso la Luna. Una volta sulla super cie, il lander da 2,3 metri di altezza per 2,6 metri di lato scaricherà il piccolo rover Rashid dell’agenzia spaziale emiratina e il Transformable Lunar Robot della giapponese Jaxa, una palla robotica da 8 centimetri di diametro, che esplorerà la super cie lunare grazie alla sua capacità di cambiare forma (vedi gura e inquadra il QR per un video dedicato alla missione).

Ma Hakuto-R M1 preleverà anche un po’ di materiale lunare, grazie a un meccanismo che farà cadere una manciata di regolite all’interno del piede del lander. Questo sarà il primo simbolico prelievo che in successive missioni potrebbe essere eseguito in modo più sostanzioso per essere venduto alla Nasa, in base a un contratto già siglato da ispace nell’ambito degli Artemis Accords.

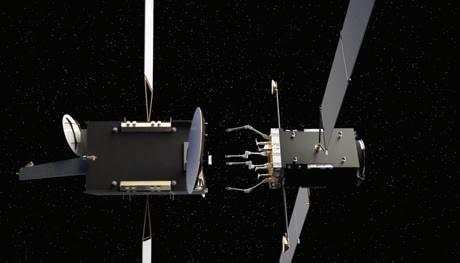

» A sinistra: il rendering di una rete globale di connessioni per telecomunicazioni creata grazie a grandi costellazioni di satelliti artificiali.

Sopra: la ripresa del gruppo di galassie NGC 5353/4 realizzata al Lowell Observatory, in Arizona. Le linee diagonali sono scie di luce lasciate da satelliti Starlink che attraversano il campo visivo del telescopio.

Da qualche anno a questa parte, alzando lo sguardo al cielo, capita di osservare, oltre alle meravigliose costellazioni stellari, anche quelle dei satelliti arti ciali. Perlopiù si tratta di piccoli satelliti applicativi, in particolare per servizi di telecomunicazioni. Pertanto, non si tratta di costellazioni stellari e nemmeno di Ufo (come tante volte vengono segnalate dagli osservatori occasionali), dato che sono oggetti perfettamente identi cati.

Il più delle volte, si tratta di “collane” della costellazione Starlink, formata da una lunga serie di piccoli satelliti. Non è più una novità. Poiché da quando la miniaturizzazione ha reso anche i satelliti arti ciali sempre più piccoli, ma altrettanto funzionali, sono sempre più numerose le compagnie spaziali che ne inviano tanti, sino a centinaia in un colpo solo. Cioè, in un solo lancio con uno stesso razzo vettore.

L’esempio più noto è proprio quello della costellazione Starlink di SpaceX, che punta a inviare in pochi anni su orbite diverse attorno alla Terra sino a centinaia di migliaia di piccoli satelliti per varie applicazioni: telecomunicazioni, internet

sempre più veloce, TV digitale, telefonia mobile. Creando però non pochi problemi per le osservazioni astronomiche e le ricerche in campo astro sico, sia nell’astronomia ottica che nella radioastronomia, anche con i più potenti osservatori terrestri.

Da circa un anno, l’astro sico Piero Benvenuti dirige il nuovo Centro per la protezione del cielo buio e silenzioso dall’interferenza delle costellazioni satellitari, che ha due sedi, una negli Usa, a Tucson (Arizona), e una in Europa, a Manchester, in Gran Bretagna. “È il tentativo dell’Unione astronomica internazionale di “salvare” l’oscurità,

Piero Benvenuti è nato il 16 febbraio 1946 a Conegliano (Padova) e attualmente è professore emerito dell’Università di Padova. Dal 1977 al 1984 è stato ricercatore per l’osservatorio spaziale ultravioletto Iue (International Ultraviolet Explorer) in ambito Esa (Agenzia spaziale europea). Dal 1984 al 2003 è stato responsabile europeo all’Hubble Space Telescope Coordination Center presso la sede Esa a Garching, in Germania.

Nel 1986 è diventato professore ordinario presso l’Università di Cagliari, incarico che ha ricoperto fino al 2007, per il quale ha insegnato astrofisica delle alte energie, fisica del plasma spaziale e storia dell’astronomia. Dal 2003 al 2007 è stato presidente dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf), poi è diventato un membro del consiglio di amministrazione dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), posizione che ha tenuto 2007 al 2011.

Dal 2007 è professore ordinario nel Dipartimento di Fisica e Astronomia presso l’Università di Padova, dove insegna astrofisica delle alte energie, astronomia e storia dell’astronomia. Dal 2011 è anche consulente del Pontificio Consiglio della Cultura a Città del Vaticano. Da agosto 2012 a agosto 2015, è stato segretario generale aggiunto della Iau (International astronomical union), primo italiano a ricoprire questo ruolo, e in seguito è diventato segretario generale fino ad agosto 2018.

Nel novembre 2018, è stato nominato Commissario straordinario dell’ Asi dal Ministero della Ricerca Scientifica, prima della nomina dell’attuale presidente Asi, Giorgio Saccoccia.

e quindi la ricerca astronomica” –dice Benvenuti, che sta portando avanti una battaglia in difesa delle osservazioni astronomiche di terra, che rischiano di restare “o uscate” da queste costellazioni di migliaia di satelliti.

Professore emerito di astro sica dell’Università di Padova, una vita e una carriera dedicata a studiare il cosmo lavorando in osservatori astronomici terrestri e a missioni spaziali di grande rilevanza, a cominciare dal telescopio spaziale Hubble, che ha seguito nel suo ruolo di astro sico dell’Esa (l’agenzia spaziale europea), Benvenuti precisa: “Non siamo contrari ai satelliti per utilizzi vari, anzi. Ma a quelle costellazioni formate da migliaia

di questi piccoli corpi arti ciali, realizzate soprattutto da compagnie private, che rischiano di impedire nei prossimi anni la ricerca astronomica”. Cosmo lo ha intervistato in occasione del recente New Space Economy Forum, organizzato dalla Fondazione Amaldi insieme a Fiera di Roma.

Ormai si è partiti, ma è necessario contenere gli e etti negativi di questo continuo lancio di grappoli di centinaia di satelliti. Se arriveranno, come pare, a 100mila, saremo al limite. Superata questa soglia, sarà quasi impossibile evitare l’interferenza dei satelliti su qualsiasi

ricerca in campo astronomico da terra.

La costellazione che oggi risulta più problematica è la Starlink, progettata tre anni fa da Elon Musk, con SpaceX, che prevede un totale di 42 mila satelliti! Gli astronomi si sono preoccupati e hanno simulato l’impatto futuro sulle osservazioni, e il risultato è notevole. C’è una probabilità molto alta di transito di satelliti sulle immagini astronomiche, questo ne riduce il valore scienti co.

In e etti, non è solo un problema da parte di SpaceX. Internet globale e le telecomunicazioni sempre più avanzate interessano molte altre compagnie, come Amazon-Kuiper

e OneWeb, con obiettivi analoghi ma diversi cati rispetto a quelli di SpaceX. E anche Cina, India e Russia hanno in programma la realizzazione di simili costellazioni satellitari. In particolare, ne è prevista una, la Blue Walker 3 di Ast SpaceMobile, che prevede di mettere in orbita ripetitori per telefonia mobile di 64 metri quadrati. Questi avranno un potere ri ettente tale da produrre una luminosità simile a quella della stella Vega. Un prototipo è stato lanciato il 10 settembre 2022 e i suoi e etti letali si sono già visti nel cielo.

Abbiamo iniziato un dialogo diplomatico come Iau (International astronomical union), tramite le organizzazioni preposte, in particolare il Copuos (Committee on the Peaceful Uses of Outer Space) dell’Onu, che opera per l’uso paci co dello spazio e anche per avere regole che limitino l’impatto delle costellazioni. Grazie a questo lavoro di diplomazia, siamo riusciti a ottenere già un primo risultato importante: SpaceX ha cambiato il

Il 28 dicembre 2022 SpaceX ha lanciato dalla Space Force Station di Cape Canaveral i primi 54 satelliti Starlink di nuova generazione (Gen2), andando così a integrare la costellazione per l’Internet globale.

Si è trattato del sessantesimo lancio del 2022 per SpaceX, quasi raddoppiando i 31 lanci e ettuati nel 2021. I nuovi satelliti sono stati inseriti in una nuova orbita, a circa 530 chilometri di quota.

Oltre ad aumentare il tra co di rete e la velocità, i satelliti di Gen2 saranno in grado di fornire la connessione via satellite direttamente agli smartphone: un ulteriore passo verso l’obiettivo di SpaceX di fornire la copertura Internet in ogni angolo del pianeta.

Inquadra il QR per la ripresa del lancio.

rivestimento dei satelliti Starlink, e ha poi creato uno schermo per evitare che i pannelli solari brillino, ri ettendo la luce del Sole. Insomma, è già un primo, importante risultato. Ora stiamo preparando nuove azioni con il supporto di oltre venti delegazioni nazionali. Il prossimo incontro, di grande importanza, si terrà entro questo mese di febbraio. Abbiamo il supporto di molti, ma non è semplice ottenere il consenso di tutti…

Per questa discussione, spesso faccio l’esempio della plastica Un’invenzione eccezionale diventata un problema, perché non abbiamo pensato subito a regole di riciclo e smaltimento. La stessa cosa va fatta con i satelliti, che sono un’invenzione straordinaria e sono fondamentali per tante nostre attività. Però va trovato il modo di non intasare lo spazio, che già è popolato da migliaia di detriti spaziali grandi e piccoli, e ora con questi oggetti che limitano o possono persino annullare la ricerca astronomica.

RISULTATI DI HUBBLE, COSA POSSIAMO ATTENDERCI

DAL WEBB TELESCOPE?

Fortunatamente, i telescopi spaziali non sono disturbati dalle costellazioni satellitari!

Con il telescopio spaziale Hubble, abbiamo avuto trent’anni di scoperte straordinarie. E ora abbiamo il James Webb, che è davvero un miracolo tecnologico e ci darà sicuramente tanti risultati scienti ci, tenuto conto delle meraviglie che già ci o re, dopo solo pochi mesi di operatività. Hubble fu progettato appositamente per essere riparato e sottoposto

a manutenzione da parte degli astronauti, dato che è stato collocato in orbita a circa 600 chilometri dalla super cie terrestre. Il Webb si trova in una posizione più vantaggiosa, per le osservazioni, nel punto lagrangiano L-2, a un milione e mezzo di chilometri da noi, ma è impossibile da raggiungere e ha richiesto pertanto delle soluzioni molto più avanzate. Certamente, Hubble, grazie alle riparazioni e agli aggiornamenti e ettuati anche da parte di astronauti dell’Esa, per essere un progetto risalente agli anni Settanta, è stato anch’esso un miracolo tecnologico. Che, peraltro, funziona ancora!

ELON MUSK HA PROPOSTO

DI SALVARE HUBBLE CON

UNA DELLE SUE DRAGON

Hubble ha ormai terminato la sua vita operativa, ma è andato molto, molto oltre le aspettative, con le sue scoperte e immagini sensazionali. Recuperarlo per non farlo ricadere e distruggere in atmosfera è un’ottima idea. Sono davvero curioso di vedere come la navicella Dragon riuscirà a portarlo in un’orbita più alta e quindi a… “salvare il soldato Hubble”.

UNO DEGLI OBIETTIVI

DEL WEBB È LA RICERCA DI ESOPIANETI.

CREDE CHE VI SI POSSA

TROVARE LA VITA?

La possibilità che forme di vita analoghe a quelle che conosciamo sulla Terra si siano sviluppate in altri pianeti extrasolari è oggi un’ipotesi che, su basi scienti che, non si può escludere, anzi appare ogni giorno più plausibile. L’evoluzione unitaria del cosmo, come oggi la conosciamo, l’evoluzione chimica del

mezzo interstellare dal quale si sono formate stelle e pianeti, il numero continuamente crescente di sistemi planetari scoperti attorno a stelle di ogni tipo, sono tutti indizi che inducono a pensare che l’evoluzione biologica e per no l’emergere della coscienza possano essere ritenute delle caratteristiche proprie e globali dell’Universo stesso.

D’altra parte, vanno considerate, sempre su base scienti ca, le enormi distanze cosmiche che intercorrono tra i possibili pianeti extrasolari “abitati”, che si traducono in tempi lunghissimi, se teniamo conto del limite sico della velocità di propagazione di ogni tipo di

informazione, cioè la velocità della luce. Se a questo aggiungiamo la durata e mera del “fenomeno umano”, a confronto con i tempi scala dell’evoluzione cosmica, otteniamo che purtroppo è praticamente nulla la possibilità che si riesca a entrare in contatto, anche solo per una comunicazione a distanza, con le eventuali forme di vita cosciente presenti nell’Universo.

*ANTONIO LO CAMPO

GIORNALISTA AEROSPAZIALE, SCRIVE PER QUOTIDIANI NAZIONALI E PERIODICI, E PER “COSMO” CURA LA SEZIONE SPAZIO.

Sul numero di dicembre 2022 (Cosmo n. 34) abbiamo fatto il punto della situazione e passato in rassegna le prospettive del prossimo futuro per i rover lunari. In questo numero ci spingiamo più lontano ed esaminiamo come procede l’esplorazione robotica di Marte, nella paziente attesa della partenza di ExoMars, la travagliata missione europea per la quale si parla adesso del 2028.

Lo studio in situ della super cie di Marte è iniziato con le sonde gemelle Viking, discese in luoghi diversi del pianeta nel 1976. I Viking avevano a bordo quattro strumenti ispirati dal grande Carl Sagan e dedicati alla ricerca di tracce biologiche, anche inerti, nel suolo. Gli strumenti, che funzionarono alla perfezione, cercavano molecole organiche collegate a forme di vita basate su carbonio e acqua.

Utilizzando il braccio meccanico fornito di una paletta, i due lander riuscirono a raccogliere una piccola quantità del terreno sabbioso di fronte alla sonda e portarla dentro la sonda stessa per accurate analisi chimiche, basate sull’osservazione di eventuali reazioni quando il campione raccolto era posto in un ambiente umido o con nutrienti (portati da Terra).

Nessuno dei quattro esperimenti diede un risultato positivo. Forse uno di essi trovò qualcosa, ma si trattò di indicazioni molto indirette, che non furono in grado di fornire prove convincenti. Per mettere nella giusta prospettiva questo risultato basato sull’analisi di qualche cucchiaiata di sabbia raccolta in un paio di località scelte a caso sulla super cie di Marte, dobbiamo considerare che, se ripetessimo lo stesso esperimento sulla Terra in un deserto in alta quota, esposto alla radiazione ultravioletta, i risultati non sarebbero molti diversi.

Dopo i Viking, l’esplorazione in situ di Marte ha avuto una battuta d’arresto e si sono dovuti aspettare 20 anni per ricominciare con la sonda Path nder e il suo robottino mobile Sojourner, che ha dimostrato le potenzialità straordinarie o erte dagli spostamenti sulla super cie del pianeta.

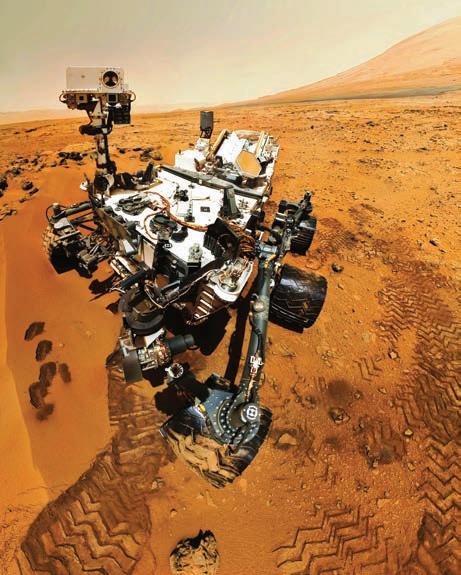

» Un selfie di Curiosity a spasso per Marte.

La mobilità marziana era la base della proposta presentata da Steve Squyres alla Nasa per costruire un rover molto più grande e complesso. La proposta venne accettata nel 2001, con la clausola di preparare due rover per sicurezza, in considerazione dei rischi degli “ammartaggi”. Iniziò così una corsa contro il tempo per arrivare alla “ nestra di lancio” di giugnoluglio 2003 per i Mars Exploration Rovers, che a seguito di un concorso tra gli studenti di tutte le scuole americane, sono stati battezzati Spirit e Opportunity.

Spirit è stato lanciato il 10 giugno 2003 ed è atterrato su Marte il 4 gennaio del 2004, mentre Opportunity è partito il 7 luglio 2003 ed è arrivato il 25 gennaio 2004. Al Jet Propulsion Laboratory (Jpl) avevano attrezzato due sale di controllo su piani diversi e di colore diverso per cercare di evitare confusione ai team che dovevano lavorare in “tempo marziano”: la di erenza tra il giorno terrestre e il “sol” marziano fa spostare ogni giorno i turni di mezz’ora per poter utilizzare tutta la nestra di comunicazione per ricevere dati e inviare istruzioni ai rover che, pur potendo contare su un basilare sistema di guida autonoma, non possono essere lasciati soli. Le traversie della costruzione e del lancio dei due rover sono state raccontate da Steve Squyres nel libro Roving Mars, che è poi diventato anche un documentario Disney nel 2006.

Spirit e Opportunity sono stati un successo straordinario per la Nasa: progettati per durare pochi mesi, hanno scorrazzato sulla sabbia

di

di Marte per anni. La durata della missione era stata calcolata supponendo che l’abbondante polvere marziana avrebbe ricoperto i pannelli solari, diminuendo le loro prestazioni e, quindi, l’energia disponibile per fare funzionare la strumentazione. Ma al Jpl non avevano tenuto conto dei dust devils, i mulinelli di sabbia che hanno spolverato i pannelli solari, ripristinando la produzione di energia. Le macchine fotogra che dei rover ne hanno immortalati moltissimi, realizzando delle sequenze

impressionanti, dato che questi mulinelli sono l’unica presenza animata nel paesaggio marziano. Spirit e Opportunity non avevano a bordo strumentazioni studiate speci camente per la ricerca della vita, e così non hanno fornito contributi interessanti al riguardo. Hanno però confermato l’evidenza

*PATRIZIA CARAVEO

È DIRIGENTE DI RICERCA ALL’ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA (INAF) E LAVORA ALL’ISTITUTO DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA DI MILANO.

di un passato con acqua liquida sulla super cie di Marte, dimostrata dalla presenza di rocce sedimentarie e dalle piccole sferule bluastre di ematite che ricoprivano il luogo di atterraggio di Opportunity

Spirit ha smesso di rispondere nel 2010 e la sua missione è stata dichiarata conclusa nel 2011, mentre Opportunity ha continuato la sua esplorazione arrivando a oltre 5000 giorni di attività. Nell’estate del 2018, dopo avere percorso 45 km sulla super cie marziana, si è arreso alla durezza delle condizioni meteo

Good Night Oppy è un documentario dedicato alla missione di Opportunity che copre oltre due decadi di storia. Guardando il cambiamento dei protagonisti umani, si tocca con mano la durata di questa missione spaziale. In un’intervista rilasciata nel giugno 2003, in occasione del lancio dei rover, Steve Squyres è un bell’uomo dai capelli scuri che dichiara di avere già dedicato 16 anni al progetto. In una chiacchierata più recente, il piglio è sempre lo stesso, ma il look è decisamente ingrigito. Il tempo fa anche crescere le giovani generazioni: una studentessa di liceo, invitata al lancio nel 2003, è stata travolta dall’entusiasmo fino a diventare una scienziata marziana al Jpl.

Il documentario ripercorre la progettazione, la costruzione, i test, il lancio, le traversie del viaggio (quando una tempesta solare fa andare in tilt il computer di bordo e il software deve essere ricaricato), l’arrivo, i risultati ottenuti e i problemi a rontati durante gli anni di operazioni delle sonde che, con le camere di ripresa sul loro braccio robotico, hanno un’apparenza quasi animata, che ricorda il robottino protagonista del film Wall-E della Disney. È istruttivo vedere per esempio la squadra del Jpl che cerca di riprodurre le condizioni di Opportunity che si è insabbiato, per capire quale manovra fare per cercare di disincastrarlo.

I rover non avevano a bordo strumenti in grado di fornire immagini ad alta risoluzione, ma il documentario non lesina sugli e etti speciali, così realistici da far pensare che ci fosse qualcuno su Marte a filmare i rover. Chissà che cosa sarà possibile ottenere con i filmati ad alta risoluzione prodotti da Perseverance Inquadra il QR per un trailer del documentario (disponibile su Amazon Prime).

forse era rimasta troppo tempo senza energia e si era congelata. La missione è stata dichiarata conclusa all’inizio del 2019: per tutti gli appassionati è stato come perdere un vecchio amico, ormai per tutti “Oppy”.

mentre stava esplorando la valle della Perseveranza, il luogo giusto per terminare una missione storica. Quando, a giugno 2018, gli strumenti in orbita avevano fotografato un’enorme tempesta, si

era capito che Opportunity sarebbe stato colpito in pieno e i responsabili lo avevano messo in ibernazione, sperando di poterlo risvegliare alla ne della bufera. Ma la sonda non ha più risposto alle chiamate da Terra:

Il lavoro di esplorazione più recente è a dato alla strumentazione della nuova generazione di rover chiamati Mars Science Laboratory. Il primo, battezzato Curiosity, è sceso su Marte ad agosto 2012, mentre il più recente Perseverance è arrivato nel febbraio 2021. Entrambi hanno le dimensioni di un Suv e sono forniti di generatori di energia basati sul decadimento del plutonio, così possono funzionare indipendentemente dall’insolazione, a di erenza del piccolo Oppy. Curiosity ha recentemente raggiunto una zona ricca di sali, che lasciano presupporre un passato con acqua abbondante. Questa area era stata scoperta dal Mars Reconnaissance Orbiter ma ora il rover l’ha raggiunta per condurre esperimenti in situ. Curiosity ha percorso dall’inizio della sua missione circa 29 km in 3700 giorni di lavoro. Perseverance prosegue nella raccolta dei campioni marziani, accompagnato dal piccolo droneelicottero Ingenuity che ha compiuto alcuni piccoli voli dimostrativi, inaugurando l’era dell’esplorazione aerea sul Pianeta rosso. I campioni raccolti da Perseverance e depositati in apposite provette sulla super cie marziana saranno prelevati dalla missione congiunta Nasa-Esa Mars Sample Return (Msr) che partirà nel 2027 per trasportarli a Terra. Inquadra il QR per un video dedicato alla missione Msr.

Tra qualche rinvio nelle missioni di preparazione al lancio, qualche lancio avvenuto puntualmente, e rendez-vous planetari in perfetto sincronismo, l’esplorazione del Sistema solare è sempre in fermento. In attesa che anche gli astronauti possano tornare ai viaggi interplanetari con le missioni TerraLuna di Artemis, e in seguito con missioni destinate a Marte, i veicoli robotizzati che esplorano pianeti e lune sono sempre numerosi: al momento sono 52 le missioni di veicoli spaziali che operano oltre l’orbita terrestre, per un totale di 59 sonde automatiche (alcune missioni comprendono più di un satellite). Partiamo dalle missioni rinviate. Nel 2022 era previsto il lancio di Psyche, sonda della Nasa che ha perso la nestra di lancio, a causa di un software non completato nei tempi previsti. Il lancio è slittato all’autunno

del 2023. Sempre nel 2022, era previsto Janus, altro veicolo spaziale automatico della Nasa, così come Slim, dell’agenzia spaziale giapponese Jaxa, che viene rinviato a causa dei ritardi accumulati da un altro progetto con cui doveva condividere il volo. Ma vediamo, passando da un corpo celeste all’altro, a che punto siamo con le missioni attualmente operative.

SULLA LUNA

La missione Artemis I, lo scorso novembre, ha sganciato undici minisatelliti, compreso l’unico europeo: ArgoMoon, dell’Asi, uno dei pochi che ha compiuto la missione con successo.

Il 15 novembre, un giorno prima della partenza del potente razzo Sls con la Orion di Artemis, era arrivata in orbita lunare Capstone della Nasa dopo molti mesi di viaggio, avendo seguito una traiettoria molto più lunga, ma a risparmio energetico, che ha richiesto

minore consumo di carburante. Un trittico di sonde lunari è stato lanciato in dicembre da un Falcon 9 di SpaceX verso la Luna, con un orbiter, un lander e dei mezzi di trasporto. L’orbiter è Lunar Flashlight, realizzato dal Jpl della Nasa; il lander M1 del programma Hakuto-R, è stato realizzato dall’azienda giapponese ispace, che porta a bordo un robot rotolante, e poi c’è il rover emiratino Rashid. Poi ci sono le missioni cinesi: Chang’e 5 è in orbita lunare con solo il modulo di servizio, mentre Chang’e 4 ha sempre il suo rover Yutu-2 sul lato nascosto della Luna e Queqiao in orbita a far da ripetitore al rover. In ne, ricordiamo Chandrayaan-2 (dell’Isro indiana) e Lro (della Nasa), due sonde che dall’orbita mappano la super cie lunare, oltre a emisArtemis (sempre della Nasa), che assieme alle P-1 e P-2 sta tracciando una mappa del campo magnetico in orbita lunare.

NEI PUNTI LAGRANGIANI

Ci sono due punti lagrangiani a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra che grazie a un equilibrio di forze gravitazionali favoriscono lo stazionamento in orbita per due ruoli scienti ci principali: dal punto L1 si osserva bene il Sole e i suoi e etti sulla Terra; dal punto L2 ci si lascia dietro questi due corpi luminosi e si punta allo studio del Sistema solare esterno, della Via Lattea e delle altre galassie. Il telescopio spaziale James Webb è

ormai nel pieno della sua missione operativa, in L-2, e continua a inviare immagini con dettagli senza precedenti che stanno rivoluzionando l’astro sica, come testimoniano le nostre Space News.

I satelliti Dscovr (Nasa/Noaa), Ace (Nasa) e Wind (Nasa) si trovano tutti nel punto L-1, dove raccolgono dati sull’attività solare, sul vento solare e sul suo impatto con la magnetosfera terrestre, insieme alla veterana SoHo (Nasa/Esa), in orbita dal 1995.

Attorno al punto L-2, oltre al James Webb, orbita anche Spektr-Rg, una missione delle agenzie spaziali di Germania e Russia, sulla quale, purtroppo, lo strumento principale, di fattura tedesca, è stato spento all’inizio della guerra russo-ucraina.

E poi c’è il satellite “mappatore stellare” Gaia (dell’Esa), lanciato nel 2013, che dopo aver e ettuato la scorsa estate il terzo rilascio completo dei dati scienti ci, è pronto per nuove indagini: recentemente ha consentito

la scoperta del buco nero più vicino alla Terra, una delle due componenti del sistema Gaia Bh-1 (vedi le Space News di Cosmo n. 35)

La sonda BepiColombo dell’Esa procede nel suo viaggio: l’arrivo all’orbita operativa attorno a Mercurio è previsto nel 2025. Venere invece, è già sotto osservazione da più di sei anni, grazie alla sonda giapponese Akatsuki che è nella fase estesa della missione e proseguirà senza una scadenza ssata.

La Parker Solar Probe della Nasa, al 12° passaggio al perielio, ha s orato l’atmosfera solare a soli 8,5 milioni di chilometri dalla super cie.

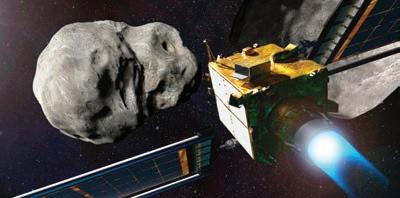

A osservare il Sole vi sono altre due sonde, Solar Orbiter (Esa), che si avvicinerà sempre di più nel corso degli anni, diminuendo la distanza al perielio e aumentando l’inclinazione orbitale, e Stereo A Passando agli asteroidi, la sonda Dart della Nasa è la prima missione spaziale di difesa planetaria, che dopo aver colpito un asteroide lo scorso settembre per deviarne la traiettoria, continua nel suo viaggio nel Sistema solare. Osiris-Rex della Nasa ha già studiato e visitato l’asteroide Bennu, e sta per trasferire dei campioni sulla Terra. La consegna avverrà “in corsa”, poiché la sonda proseguirà oltre per arrivare a ne decennio a incontrare l’asteroide Apophis, in una nuova missione chiamata Osiris-Apex In ne, la nipponica Hayabusa 2 ha già completato la sua missione primaria, portando a Terra campioni dall’asteroide Ryugu e sta procedendo verso lo studio di altri due asteroidi, 2001 CC21 e 1998 KY26.

Anche sul Pianeta rosso fervono

le attività, sia in orbita che sulla super cie, come abbiamo già indagato su Cosmo n 34. E mentre l’orbiter Tianwen-1 prosegue la sua missione scienti ca, in Cina programmano già una missione marziana più ambiziosa, Tianwen-3, con prelievo di campioni dalla super cie e ritorno a Terra entro il 2031.

Per i veicoli che operano sulla super cie marziana, vedi l’articolo a pag. 22. Aggiungiamo solo che Zhurong, l’ultimo rover arrivato su Marte, con la missione cinese Tianwen-1, prima della fase di ibernazione (sbloccata a ne dicembre), era arrivato sino a 1350 metri di distanza in linea d’aria dal luogo di atterraggio.

La sonda Lucy della Nasa procede nella sua missione, nonostante qualche inconveniente tecnico e scienti co. Nel corso di una campagna osservativa di Polymele, uno degli asteroidi da visitare durante la missione, si è scoperto che l’asteroide (un “troiano” di Giove) è binario, per cui si aggiunge un nuovo corpo celeste agli obiettivi scienti ci. La Juno (della Nasa, con tecnologia e scienza italiana a bordo), ha sorvolato da vicino la vulcanica luna Io di Giove il 16 dicembre scorso. Strumenti permettendo, la sua missione è stata prolungata no al 2025. Ancora più lontano, abbiamo tre sonde attive: New Horizons (Nasa), che continua il suo viaggio in ibernazione a 58 unità astronomiche dalla Terra, e verso lo spazio interstellare le due leggendarie sonde Voyager 1 e Voyager 2, rispettivamente a 162 e 135 unità astronomiche.

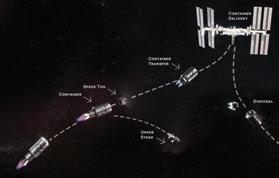

Oggi la logistica spaziale è un’attiva area di ricerca e sperimentazione che vuole rendere più e cace l’esplorazione e le operazioni commerciali. Invece di condurre una missione alla volta, com’è stato fatto in passato, stiamo iniziando a sviluppare intere campagne umane e robotiche che possano essere condotte in maniera più sostenibile. Per questo, è necessario essere consci dell’impatto della riusabilità, della multimodalità e della manutenzione orbitale. Nonché di nuovi standard per il trasporto merci che potrebbero giocare un ruolo signi cativo nel futuro della logistica spaziale.

Quando, negli anni 50, venne sviluppata la strategia di attuazione del neonato programma spaziale americano, la logistica era considerata uno degli elementi chiave. Con la transizione al programma Apollo,

invece, gli elementi legati alla logistica vennero abbandonati.

Ciò impedì lo sviluppo ordinato delle capacità di volo spaziale e la transizione a una più ampia imprenditorialità nello spazio. Il programma spaziale americano degli inizi era una proposta di esplorazione spaziale nalizzata a portare l’uomo oltre questo pianeta, ma che implicava lo sviluppo di alcuni ingredienti base: satelliti in orbita intorno alla Terra, per comprendere i requisiti tecnologici per operare in un ambiente ostile; voli orbitali con equipaggio, per determinare la capacità umana di esplorazione e sopravvivenza; astronavi riutilizzabili per viaggiare da e verso l’orbita terrestre, così da estendere i principi del volo atmosferico allo spazio e renderne le operazioni di routine; stazioni spaziali permanentemente abitate e infrastrutture orbitali critiche, come basi per le future esplorazioni della Luna e dei pianeti; esplorazione

umana della Luna, per creare basi e colonie permanenti; spedizioni con equipaggio verso Marte, con l’obiettivo di esplorarlo e, eventualmente, colonizzarlo. I voli umani rappresentavano il cuore logistico del programma, reso popolare allora da Wernher von Braun. Se questo programma fosse stato eseguito scrupolosamente, avrebbe reso disponibile sin dall’inizio un sistema di accesso allo spazio riutilizzabile, anticipando la presenza umana permanente in orbita alla metà degli anni 70. Avrebbe magari tardato l’esplorazione della Luna di circa una decade, o rendo però una possibilità di esplorare Marte negli anni 90. Tuttavia, questa visione venne abbandonata nel 1961, con la decisione del presidente Kennedy di saltare i progetti di astronavi riutilizzabili e di stazioni spaziali e procedere direttamente alla conquista della Luna.

Hans Mark, direttore dell’Ames Research Center della Nasa negli» Sopra: il rendering di un laboratorio orbitante autonomo, progettato per docking di veicoli spaziali anche automatici, come lo Space Rider dell’Esa. Sotto: rendering di un satellite “acchiappa-detriti”, dotato di meccanismi sofisticati di attracco che permetterà di recuperare satelliti abbandonati in orbita per inviarli a quote più sicure o per farli rientrare in atmosfera.

anni 60, aveva espresso un giudizio critico del programma Apollo.

“L’obiettivo del presidente Kennedy è stato debitamente raggiunto, — scrisse nel 1987 — ma abbiamo pagato un prezzo.

Il programma Apollo non ha avuto una logica eredità”. Secondo Mark, il programma Apollo era stato un binario morto, perché non aveva favorito lo sviluppo di capacità di volo spaziale che andassero al di là delle missioni lunari.

Settant’ anni dopo, con il programma Artemis, la Nasa prevede di far allunare la prima donna entro la decade, utilizzando tecnologie innovative per esplorare più super cie lunare di quanta ne sia mai stata battuta sinora. E, negli anni successivi, collaborerà con partner internazionali per portare avanti l’esplorazione in maniera sostenibile. Anche la stazione spaziale Gateway sarà un punto di svolta per la sostenibilità del programma,

diventando l’avamposto intorno alla Luna che supporterà le missioni scienti che e umane, la base futura della logistica verso lo spazio profondo. Verrà costruita con la cooperazione di aziende private e sarà un modello anche per le missioni future verso Marte.

E poi ci sono i 2,9 miliardi di dollari che la Nasa ha assegnato a Space X, che mandano un chiaro segnale di quanto e cienza e riusabilità siano diventati fondamentali per l’esplorazione spaziale. Questo contratto infatti garantirà l’utilizzo del sistema Starship come mezzo di trasporto verso il suolo lunare.

L’allunaggio più recente di un equipaggio risale alla missione Apollo 17 del 1972 (vedi Cosmo n. 34), ma con l’evoluzione tecnologica e i successi dell’ultimo decennio, la visione di una colonizzazione dello spazio si è lentamente risvegliata.

Oggi il manifesto della logistica spaziale sono i satelliti, con decine di migliaia di velivoli posizionati nell’“orbita bassa” (Low Earth Orbit). Enormi costellazioni di satelliti interconnessi tra loro che forniscono molteplici servizi (vedi la cover story a pag. 16).

E nello sforzo di mantenerne la viabilità economica, gli operatori riducono i costi di lancio e operativi. Come diretta conseguenza, l’entusiasmo verso il settore privato è aumentato; così, aziende come SpaceX e Blue Origin hanno proposto la realizzazione di enormi veicoli di lancio riutilizzabili, per trasportarne di più, a costi inferiori. Ma i grandi vettori sono e cienti solo se lanciano grandi carichi a

orbite basse. Se diventa necessario distribuire carichi in orbite diverse, o trasportarli all’estremità del pozzo gravitazionale, ovvero su orbite più distanti, come quelle geostazionarie o cislunari, va raggiunta una velocità di gran lunga più alta. In questo caso, l’utilizzo di razzi convenzionali implica che la percentuale di massa trasportabile scenda dal 5 per cento a meno dell’1 per cento. Inoltre, se il carico è di gran lunga inferiore alla capacità massima di un grande lanciatore, si devono utilizzare razzi di piccole o medie dimensioni, il cui costo, in proporzione al carico trasportato, è più alto.

Diventa indispensabile a darsi a trasporti multimodali, con vettori di grandi dimensioni, come le Starship o i New Glenn, che trasportino le merci in bassa orbita terrestre verso dei “rimorchiatori spaziali” che si occuperanno di portarli alle destinazioni nali.

È quello che sta avvenendo con compagnie come la D-Orbit, che

ha già lanciato sei volte il proprio veicolo di trasferimento orbitale (Otv), utilizzando anche razzi di erenti: raggiunta l’orbita iniziale, si sono occupati di portare i satelliti a bordo alle loro di erenti mete nali. La sostenibilità nello spazio non richiede solo il supporto ai veicoli spaziali, ma anche il mantenimento delle orbite libere da potenziali pericoli. È importante difendere il diritto all’accesso allo spazio per le generazioni future, evitando che le conseguenze della cosiddetta Sindrome di Kessler blocchino l’umanità sulla Terra per sempre. La startup svizzera ClearSpace è stata la prima azienda selezionata e nanziata dall’Esa per svolgere la prima missione di rimozione attiva di un rottame in orbita.

Si avvicina un’epoca in cui l’umanità diventerà una specie interplanetaria, espandendo le proprie attività a tutto il Sistema solare. Grandi aziende e startup stanno già lavorando per supportare l’industria al di là dei con ni terrestri. Ma che n’è del trasporto merci, il punto focale di qualsiasi sistema logistico? Bisogna

prima scendere sulla Terra per capire come siamo riusciti a costruire un intero ecosistema al riguardo. Kurs Orbital è una nuova azienda di supporto orbitale, impegnata nello sviluppo di un sistema di rimorchiatori e container che sfrutti la tecnologia di rendez-vous Kurs, responsabile di più del 65 per cento degli attracchi in orbita dal 1985. Un punto focale del suo progetto è la completa riusabilità del proprio rimorchiatore, così da sfruttarne i bene ci economici dove realmente contano. Con i suoi sensori, il sistema di attracco, l’avionica e le capacità di controllo, viene lanciato in orbita una volta sola, dove resta per tutta la durata della sua vita operativa. Senza gli stress e i rischi collegati a continui rientri e lanci orbitali.

Con le prossime stazioni spaziali private in via di sviluppo da aziende come Axiom, Blue Origin, Sierra Space, Lockheed Martin e Nanoracks, ci saranno abbondanti richieste per missioni di rifornimento nei prossimi dieci anni. Sarà davvero necessaria una soluzione e ciente in termini economici, qual è la proposta di Kurs Orbital.

Alla ne saranno la riusabilità, la multimodalità e la standardizzazione dei contenitori merci a portare lo sviluppo della logistica spaziale verso alti livelli di sostenibilità. Questa volta andremo nello spazio per rimanerci.

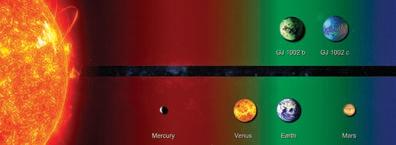

Lo scorso mese di dicembre è stata annunciata una nuova scoperta nell’ambito dell’a ascinante nuova frontiera dell’astronomia: la ricerca di pianeti extrasolari. Due pianeti che vengono considerati “fratelli della Terra”, poiché molto simili al nostro per dimensioni, e un po’ per caratteristiche, sono stati scoperti intorno alla stella GJ 1002, una nana con solo il 12 per cento della massa del nostro Sole, molto simile a Proxima Centauri, la stella a noi più vicina. Entrambi orbitano a una distanza dalla loro stella tale da mantenere l’acqua allo stato liquido e sarebbero quindi potenzialmente in grado di ospitare la vita. La scoperta di questo sistema esoplanetario, che si trova a soli 16 anni luce di distanza, in direzione della costellazione della Balena, si deve a un gruppo di ricerca internazionale guidato dall’Istituto spagnolo di astro sica delle Canarie, al quale hanno partecipato anche ricercatori dell’Istituto nazionale di astro sica (Inaf) e della Scuola Normale Superiore di Pisa.

Siamo dunque alla ricerca di un pianeta gemello con il nostro.

Ma la nostra Terra rimane un posto “molto speciale”. Sono sempre stato a ascinato dalla catena di eventi che hanno combaciato miracolosamente per far sì che sulla Terra si sia sviluppata la vita, dapprima con forme elementari, e poi come vita cosciente, capace di sopravvivere in ambienti diversi, di costruire relazioni attraverso la parola, di immaginare la matematica, di concepire il canto e la musica, di comprendere e imitare la natura con la tecnologia, di coltivare la bellezza. È di cile immaginare una ripetizione similare di tante circostanze e stimoli, a volte forse fortuiti o provvidenziali, che si sono incastrati perfettamente.

Ma certamente la scoperta di queste simil-Terre nella nostra Galassia, che stimola l’aspettativa di poter trovare forme di vita su altri pianeti, avvalora il celebre Paradosso di Fermi sugli ‘in niti mondi”. La stessa presenza dell’acqua, in gran quantità sul nostro pianeta, è la conferma della complessità di trovare vita. Proprio le nostre missioni spaziali di sonde robotizzate, e anche la scoperta degli stessi esopianeti, ci confermano quanto sia di cile trovare acqua nel Sistema solare, e oltre. Esistono, quindi, altre civiltà oltre alla nostra?

Ricordo una tavola rotonda con il cardinale Tonini, molti anni fa, dove si parlava dell’ipotesi di altre civiltà nel cosmo. Una signora pose la domanda: “se trovassimo altri esseri civilizzati, dovremmo battezzarli?”

Rispose il cardinale: “Oh glia mia, prima di prendere una decisione così importante, vediamo di incontrarli questi extraterrestri!”. In pratica, gli extraterrestri dobbiamo cercarli noi, in attesa che possano cercarci loro. Un posto ideale per entrare in contatto? La Luna potrebbe diventare la base ideale a nostra portata per ricevere segnali radio da eventuali civiltà extraterrestri collocando un radiotelescopio sul suo lato nascosto, protetto dall’inquinamento radio della Terra. Le di coltà pratiche da superare per una simile stazione sono molte, ma non insuperabili, e molti addetti ai lavori, da tempo ci stanno pensando seriamente. Il Seti (Search of Exta-Terrestrial Intelligence), passato da programma governativo a privato, al momento lo reputo un programma di ricerca serio per quanto riguarda l’ascolto dei segnali provenienti da altre eventuali forme di vita intelligente dall’Universo. È un programma che a ronta la tematica

con rigore scienti co. Purtroppo (o per fortuna) non abbiamo ancora risultati che convincono al 100 per 100. D’altra parte, abbiamo certezza solo di ciò che vediamo, tocchiamo e sperimentiamo. E non ci è stato ancora dato di incontrare intelligenze non provenienti dal nostro pianeta. Qualche volta medito sul tema, pensando che non credo che dovremmo aspettarci astronavi aliene in visita; semmai capteremmo segnali radio o radiotelevisivi, perché questo è il modo più semplice per di ondere messaggi nell’Universo.

Al di sotto di queste pretese è la ricerca di forme anche elementari di vita nell’Universo, che ritengo non solo possibile, ma probabile: la cerchiamo su Marte, a due passi da

noi; guriamoci se nel resto del cosmo non si è veri cata quella coincidenza in grado di sviluppare un sistema capace di riprodursi, sfruttando le risorse ambientali.

AVVISTAMENTO ALIENO

Molto spesso, durante le conferenze, mi chiedono: “Ha mai visto Ufo o cose simili, dai nestrini dello Shuttle, durante la sua missione?”. La mia risposta è che di cose strane se ne vedono molte, da quel panorama davvero particolare del cosmo. Ma niente Ufo. Forse la curiosità maggiore riguardò l’aver visto alcune “stelle cadenti”, che certamente appartenevano allo sciame delle Perseidi, dato che la missione si

svolgeva nella prima metà di agosto del 1992. Queste meteore si accendevano lando verso la Terra, con i bagliori intensi, estesi e di lunga durata di tempeste elettriche nell’atmosfera e lampi percepiti singolarmente negli occhi, dovuti alle radiazioni ionizzanti, che possono penetrare nel cranio e colpire la retina, provocando una sensazione simile a un ash. È certamente questo il mio più importante “avvistamento” registrato durante la mia missione.

*FRANCO MALERBA

È IL PRIMO ASTRONAUTA ITALIANO AD AVER VOLATO NELLO SPAZIO, NEL 1992. ORGANIZZA IL FESTIVAL DELLO SPAZIO DI BUSALLA (GE) ED È SOCIO FONDATORE DI START UP SPAZIALI.

LE RADIAZIONI EMESSE

DALLE GRANDI ESPLOSIONI STELLARI

POTREBBERO NON ESSERE

SOLO FONTI DI PERICOLI

Quando in una grande stella viene meno l’equilibrio fra le reazioni nucleari e la gravità, essa esplode, liberandosi degli strati più esterni: si ha una “supernova”. Nonostante la loro grande potenza, sono poche le supernovae osservate a occhio nudo nel corso della storia. D’altra parte, se da lontano queste esplosioni possono apparire a ascinanti, da vicino potrebbero causare seri problemi. Fortunatamente, lo spazio è vasto e in gran parte vuoto, e le supernovae sono relativamente rare. Inoltre, per quanto ne sappiamo, la maggior parte dei pianeti presenti nell’Universo non supporta la vita, cosa che dovrebbe rendere queste esplosioni statisticamente innocue per gli esseri viventi. Tuttavia, un nuovo studio mostra come alcuni tipi di supernova abbiano una portata più estesa di quanto si pensasse prima e che potrebbero generare delle conseguenze letali per pianeti come il nostro.

Sono state trovati indizi che le supernovae abbiano in uenzato l’evoluzione della vita sul nostro pianeta. Nel 2018 è stato pubblicato lo studio di un’esplosione stellare avvenuta 2,6 milioni di anni fa a 160 anni luce di distanza da noi. Questa supernova avrebbe avuto un ruolo importante nell’estinzione della mega fauna marina del Pliocene. Circa un terzo delle grandi specie marine della Terra

in acque costiere poco profonde venne spazzato via. E non è stata l’unica. Nel corso degli ultimi 11 milioni di anni sono esplose una ventina di supernovae nell’associazione stellare OB Scorpius-Centaurus, alcune delle quali a 130 anni luce dalla Terra. Una di esse, esplosa circa due milioni di anni fa, ha prodotto radiazioni che hanno impattato così violentemente con la nostra atmosfera da danneggiare lo strato protettivo di ozono. Ci sono diversi tipi di supernovae.

Alcune hanno una portata molto più vasta e una durata molto maggiore di altre, come le supernovae a raggi X di tipo IIn. Quando esplode una supernova a raggi X, emette le stesse radiazioni delle altre, ma una parte di queste radiazioni interagisce con il mezzo circumstellare che circonda la stella, generando raggi X che possono essere letali no a 160 anni luce di distanza.

Queste supernovae emettono anche raggi cosmici, quindi corpuscolari,

che possono arrivare centinaia o migliaia di anni dopo le radiazioni elettromagnetiche. Se questo accade a distanze relativamente vicine al nostro pianeta, i raggi cosmici possono erodere lo strato di ozono e aumentare la radiazione muonica e UV che giunge sulla sua super cie. Secondo gli studi, se un’esplosione di supernova dovesse veri carsi entro circa 25 anni luce dalla Terra, il nostro pianeta probabilmente perderebbe la sua atmosfera e di conseguenza si estinguerebbero tutte le forme di vita.

Facciamo una breve carrellata delle supernovae registrate in epoca pretelescopica e quindi particolarmente potenti, ricordando che dopo l’invenzione del telescopio, negli ultimi 400 anni, nessuna supernova è stata così luminosa da poter essere osservata a occhio nudo.

RCW 86: la più antica supernova registrata

Chissà che cosa avranno pensato gli astronomi cinesi del 185 d.C., quando videro apparire una strana “stella ospite” nel “Cancello meridionale”, un asterismo compreso tra Epsilon Centauri e Alfa Centauri “La dimensione era mezza stuoia di bambù. Mostrava vari colori e gradualmente diminuì”. Fu documentata in Cina, ma anche gli astronomi romani potrebbero avere assistito all’evento.

La generazione della supernova

RCW 86 è avvenuta dopo che una stella vicina ha scaricato enormi quantità della propria materia su una nana bianca. Ciò ha portato a una supernova di tipo Ia, esplosa a circa

8000 anni luce dalla Terra. L’onda d’urto ha riscaldato il gas interstellare circostante no alla temperatura di milioni di gradi.

G347.3-0.5: una guest star cinese Questa supernova apparve nel 393 d.C., con una luminosità che fu giudicata simile a quella di Giove. Anche Claudiano fa riferimento a una stella apparsa nei cieli nello stesso anno, ma il collegamento con la supernova G347.3-0.5 è di cile, perché non tornano la durata della sua permanenza nel cielo e la stima della luminosità.

SN 1006

Alla ne di aprile del 1006 apparve una stella incredibilmente luminosa nella costellazione del Lupo. Con una magnitudine stimata di -7,5, si rese visibile anche durante il giorno. Questo evento fu registrato in tutto il mondo: in Cina, Giappone, Iraq, Egitto, Europa e forse anche Nord America, dove un gra to trovato nel White Tank Regional Park dell’Arizona potrebbe rappresentare proprio questo evento.

La descrizione più completa è quella dell’astrologo egiziano Ali Bin Ridwan che, nel suo commentario al Tetrabiblos di Tolomeo scriveva che la stella si trovava bassa sull’orizzonte meridionale, circa tre volte più grande del disco di Venere e raggiunse circa un quarto della luminosità della Luna.

Gli scritti dei monaci dell’abbazia benedettina di San Gallo risultano concordi con queste osservazioni, con l’aggiunta che “in modo meraviglioso era a volte contratta, a volte di usa, e inoltre, a volte spenta”. Altre fonti indicano che la stella era abbastanza

brillante da proiettare ombre.

SN 1054: La Nebulosa Granchio

Il 4 luglio 1054 apparve una nuova stella nella costellazione del Toro. Inizialmente sembra che fosse più luminosa della Luna, per poi a evolirsi lentamente nel corso dei due anni successivi. Anche questo oggetto fu probabilmente visto in tutto il mondo. Alcune opere documentano l’evento, come i petrogli del Chaco Canyon National Park nel New Mexico e nella regione

circostante, anche se non tutti i ricercatori sono d’accordo con questa interpretazione.

Il resto di questa supernova è visibile ancora oggi anche con un modesto telescopio: è la Nebulosa Granchio (M1). Molto probabilmente si è formata da una supernova di tipo II, che si veri ca quando esplode una stella massiccia.

Ancora una volta, gli astronomi cinesi e giapponesi sono stati testimoni dell’esplosione di una stella avvenuta nell’anno 1181 e registrata come guest star. Le immagini del resto di questa supernova restituiscono oggi dettagli incredibili, in particolare grazie alle

» Il resto della SN 1604, la “supernova di Keplero” ripreso nella costellazione di Ofiuco, alla distanza di 16.300 a.l., da tre telescopi spaziali della Nasa: Chandra nei raggi X (in blu), Spitzer nell’infrarosso (in rosso), e Hubble nel visibile (in giallo).

riprese nella banda X eseguite dal satellite Chandra della Nasa. Al suo interno è stata individuata una stella di neutroni in rapida rotazione, una pulsar che spara getti di raggi X per miliardi di chilometri, creando anelli e vortici attorno alla stella.

SN 1572: La supernova di Tycho Nel 1572 apparve una supernova nella costellazione di Cassiopea. L’astronomo danese Tycho Brahe riportò l’osservazione di questo evento nell’opera De nova et nullius aevi memoria prius visa stella (“La stella nuova e mai vista prima nella vita o nella memoria di nessuno”), pubblicata nel 1573, mentre lavorava alla sua mappatura celeste, l’ultima prima dell’arrivo del telescopio. Secondo Brahe, la nuova stella

si trovava oltre la Luna. E aveva ragione: i cieli rivelavano di non essere immutabili come pretendeva l’astronomia classica. In Cina, la SN 1572 diede dei problemi al giovane imperatore Wanli della dinastia Ming, poiché la tradizione cosmologica cinese vedeva nella nuova stella un oscuro presagio e così l’imperatore venne invitato a considerare i suoi comportamenti scorretti.

SN 1604: La supernova di Keplero

La “supernova di Keplero” apparve nel 1604 nella costellazione di O uco e venne seguita nelle osservazioni per più di un anno. Porta il nome di Keplero perché l’astronomo parlò di questo evento nel libro De Stella nova in pede Serpentarii (“La nuova stella nel piede del Serpentario”).

La supernova fu segnalata anche in Cina e in altri paesi, poiché si rese visibile anche di giorno. Fu osservata a occhio nudo per diciotto mesi e al suo picco era più brillante di ogni altra stella del cielo, e anche di molti pianeti, grazie a una magnitudine apparente di -2,5. Ancora oggi, gli astronomi studiano il sorprendente resto di questa supernova.

Il Sistema solare si trova all’interno della cosiddetta “Bolla Locale”, una cavità scolpita nel mezzo interstellare del braccio galattico di Orione dalle multiple esplosioni di supernovae avvenute negli ultimi 10-20 milioni di anni.

Queste supernovae potrebbero davvero essere state parte integrante della storia del nostro pianeta. Infatti, su campioni oceanici risalenti a 2-3

milioni di anni fa è stata trovata la presenza di isotopi radioattivi non decaduti dell’isotopo ferro-60 che ha un tempo di dimezzamento di 2,6 milioni di anni. E le supernovae possono creare questo isotopo quando esplodono. Negli stessi campioni di crosta che contengono il ferro-60 è stato anche trovato il manganese-53, un altro isotopo radioattivo che dovrebbe essere decaduto e che, a di erenza del ferro-60, può essere prodotto soltanto dalle supernovae. Sebbene questi isotopi siano radioattivi, non rappresentano oggi una minaccia per la vita, grazie alla loro rarità, ma la loro presenza induce a pensare che la supernova che li ha creati fosse abbastanza vicina alla Terra e che al tempo dell’esplosione la radiazione che ha colpito la Terra doveva essere molto potente. Ma vediamo quali e etti possono avere le radiazioni prodotte dalle supernovae. Se riescono a indebolire lo strato di ozono dell’alta atmosfera terrestre, possono creare un varco per il passaggio di radiazioni ultraviolette in grado di causare mutazioni nel genoma degli esseri viventi. Questo processo non va considerato però solo in senso negativo, ricordando che la mutazione è il motore principale dell’evoluzione dei viventi. Un’accelerazione delle mutazioni genetiche potrebbe “rimescolare le carte” a favore del processo evolutivo. Gli studi continuano, sistemando a una a una le tessere di un enorme mosaico. L’astronomia, la biologia, la geologia, la chimica e la sica viaggiano su binari che si intrecciano in una trama complessa, per riuscire a de nire il nostro posto nell’Universo.

QUALI INDIZI POSSONO SUGGERIRICI DOVE PUNTARE I TELESCOPI PER OSSERVARE IN DIRETTA LA PROSSIMA ESPLOSIONE STELLARE

» Immagine artistica di una supergigante rossa in cui si vedono gli strati di polvere formarsi durante l’esplosione (Eso/M. Kornmesser).

Cosa succederebbe se alzando per caso gli occhi al cielo, magari di giorno, trovassimo una nuova stella che non avevamo mai visto? Come minimo resteremmo a bocca aperta e poi inizieremmo a chiederci cosa potrebbe essere quella nuova luce apparsa dal nulla.

Deve essere andata più o meno così in quella lontana estate del 1054, quasi mille anni fa, quando una nuova stella iniziò a brillare nella costellazione del Toro.