NUMERI ARRETRATI

Rivolgiti all’e-mail arretrati@mondadori.it oppure al sito arretrati.pressdi.it

Il costo di ciascun arretrato è 15,00 €

SCARICA LA APP DAGLI STORE DIGITALI

Per leggere la rivista sul tuo dispositivo se sei abbonato o per acquistarla in digitale (anche arretrati) a 2,99 €

per te 12 numeri a soli 85,00€*

Invece di 118,80€

www.abbonamenti.it/cosmo

Lo sconto è computato sul prezzo di copertina al lordo di offerte promozionali edicola. La presente offerta, in conformità con l’art.45 e ss. del codice del consumo, è formulata da BFC Space Srl. Puoi recedere entro 14 giorni dalla ricezione del primo numero. Per maggiori informazioni visita il sito www. abbonamenti.it/cga

*85,00€ + 5€ come contributo spese di spedizione, per un totale di 90€ (IVA inclusa) invece di 118,80€.

VERSIONE DIGITALE INCLUSA

» Ti puoi abbonare con la CARTA DEL DOCENTE: tutte le istruzioni su www.abbonamenti.it/cartadeldocente

» COME ABBONARSI

www.abbonamenti.it/cosmo

Mail: abbonamenti.bfc@pressdi.it

POSTA

Spedisci la seguente cartolina in busta chiusa a:

DIRECT CHANNEL SPA C/O CMP BRESCIA Via Dalmazia 13 - 25126 Brescia (BS)

TELEFONO

Chiama il numero 02.7542.9001

Attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 19:00

DAL SITO, ANCHE

REGALARE

ABBONAMENTO

su BFCStore

Sì, mi abbono a per 1 anno (12 numeri inclusa l’edizione digitale) con lo sconto del 28%. Pagherò 85,00€ (+ 5€ di spese di spedizione per un totale di 90,00€ IVA inclusa) invece di 118,80€. Offerta Valida solo per l’Italia.

I MIEI DATI

Cognome

Indirizzo

Tel.

Nome CAP Città

N° Prov.

Il pagamento dell’abbonamento è previsto in un’unica soluzione con il bollettino postale che ti invieremo a casa Se preferisci pagare con carta di credito collegati al sito www.abbonamenti.it/cosmo

La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 da BFC Space, con sede in Via Melchiorre Gioia 55 - 20124 Milano, titolare del trattamento, al fine di dar corso alla tua richiesta di abbonamento alla/e rivista prescelta. Il trattamento dei tuoi dati personali si baserà giuridicamente sul rapporto contrattuale che verrà a crearsi tra te e il titolare del trattamento e sarà condotto per l’intera durata dell’abbonamento e/o per un ulteriore periodo di tempo previsto da eventuali obblighi di legge. Sulla base del legittimo interesse come individuato dal Regolamento EU 679/2016, il titolare del trattamento potrà inviarti comunicazioni di marketing diretto fatta salva la tua possibilità di opporsi a tale trattamento sin d’ora spuntando la seguente casella o in qualsiasi momento contattando il titolare del trattamento. Sulla base invece del tuo consenso espresso e specifico, il titolare del trattamento potrà effettuare attività di marketing indiretto e di profilazione. Il titolare del trattamento ha nominato DIRECT CHANNEL SPA, responsabile del trattamento per la gestione degli abbonamenti alle proprie riviste. Il DPO del titolare del trattamento è Denis Masetti, contattabile a +39023032111. Potrai sempre contattare il titolare del trattamento all’indirizzo e-mail info@bluefinancialcommunication.com nonché reperire la versione completa della presente informativa all’interno della sezione Privacy del sito www.abbonamenti.it, cliccando sul nome della rivista da te prescelta, dove troverai tutte le informazioni sull’utilizzo dei tuoi dati personali, i canali di contatto del titolare del trattamento nonché tutte le ulteriori informazioni previste dal Regolamento ivi inclusi i tuoi diritti, il tempo di conservazione dei dati e le modalità per l’esercizio del diritto di revoca.

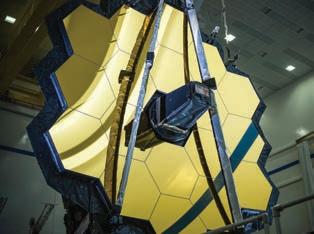

rilascio nego il consenso per le attività di profilazione

In questo numero di 128 pagine - come è tradizione nei mesi di agosto e settembre – Cesare Guaita continua, come in un romanzo a puntate, a seguire le gesta del James Webb Space Telescope. Dopo averci presentato, nei mesi scorsi, le scoperte e ettuate nel Sistema solare e tra gli esopianeti, ora ci proietta ai con ni dell’Universo, proprio là da dove era iniziata, un anno fa, la dimostrazione della potenza del Webb con quella foto dell’ammasso di galassie Smacs 0723 presentata in diretta dalla Casa Bianca dal presidente Biden e dall’amministratore delegato della Nasa Bill Nelson. Come si legge nell’articolo, sembra che spingendo lo sguardo n quasi alle porte del Big Bang, oltre che galassie relativamente piccole e poco produttive in termini di formazione stellare – come è lecito attendersi da galassie tanto giovani – il Webb stia scoprendo anche galassie più strutturate, solo di poco successive alle precedenti, non compatibili con la forma e la massa delle galassiette primordiali, nemmeno se la loro evoluzione fosse avvenuta in maniera iper-accelerata. Un bel grattacapo, la cui soluzione potrebbe chiamare in causa la “materia oscura”.

In redazione stiamo però già pensando al ritorno all’usuale cadenza mensile, che riprenderemo a ottobre, convinti che sia questa la periodicità ottimale per fornire gli approfondimenti necessari alle notizie che si inseguono giornalmente sul web e sui social senza soluzione di continuità.

Eventi da seguire con assiduità saranno la missione della sonda Psyche, che inizierà in autunno il suo viaggio verso l’asteroide metallico 16 Psyche (il lancio è piani cato a inizio ottobre), e l’evoluzione della luminosità della cometa Tsuchinshan-Atlas che potrebbe – il condizionale è d’obbligo con le comete – garantire uno spettacolo eccezionale nei nostri cieli fra poco più di un anno, sempre che non le capiti qualcosa per strada. Noi la seguiremo pertanto mese per mese, facendo i dovuti scongiuri; sarebbe veramente l’ora di osservare una bella cometa a occhio nudo! Buona estate e arrivederci al numero di ottobre.

DI WALTER RIVAANNO 5 - NUMERO 42 mensile registrato presso il Tribunale di Milano al n° 137 del 6 giugno 2019

CASA EDITRICE BFC SPACE

Via Melchiorre Gioia, 55 - 20124 Milano MI Tel. (+39) 02 30 32 111 - Fax (+39) 02 30 32 11 80 bfcspace.com

DIRETTORE RESPONSABILE

Walter Riva riva@bfcmedia.com

DIRETTORE EDITORIALE Piero Stroppa stroppa@bfcmedia.com

HANNO COLLABORATO

Salvatore Albano, Gianfranco Benegiamo, Patrizia Caraveo, Giordano Cevolani, Laura Citernesi, Giuseppe Donatiello, Marco Sergio Erculiani, Cesare Guaita, Walter Ferreri, Robert Galassi, Azzurra Giordani, Davide Lizzani, Antonio Lo Campo, Tiziano Magni, Piero Mazza, Marco Meniero, Marco Montagna, Dea Ortolani, Corrado Ruscica, Andrea Simoncelli.

GRAPHIC DESIGN Massimiliano Vecchio vecchio@bfcmedia.com

PUBBLICITÀ Newton Winston info@bfcspace.com

ABBONAMENTI

Direct Channel SpA c/o CMP Brescia BS Via Dalmazia 13, 25126 Brescia

ARRETRATI

Press-Di Distribuzione Stampa e Multimedia Srl arretrati.pressdi.it arretrati@mondadori.it

STAMPA TEP Arti Grafiche Srl Strada di Cortemaggiore, 50 - 29100 - Piacenza (PC) Tel. 0523.504918 - Fax. 0523.516045

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA Press-di Distribuzione stampa e multimedia srl via Bianca di Savoia, 12 - 20122 Milano

SEGRETERIA DI REDAZIONE info@bfcspace.com

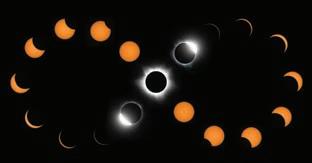

IN COPERTINA: La corona solare ripresa da Shivam Bansal durante l’eclisse totale del 20 aprile 2023 in Western Australia.

NEWSLETTER DI BFCSPACE Iscriviti per essere sempre aggiornato: bit.ly/3PyWCd1 oppure inquadra il QR

ASCOLTA I NOSTRI PODCAST bfcspace.com/category/podcast/

LE EDICOLE DI COSMO bit.ly/3YhHLrF

UNIVERSO

28

34

38

43

48

Inquadra con la fotocamera o con la App Scan del tuo smartphone o tablet i simboli QR che trovi in allegato agli articoli di questo numero per accedere a numerosi contenuti multimediali (video, simulazioni, animazioni,

LA FUSIONE CON ANDROMEDA È GIÀ INIZIATA

1

IL TERZO FLY-BY DI BEPICOLOMBO CON MERCURIO

3 ALBA E TRAMONTO SU MARTE

5

MATTONI DELLA VITA OVUNQUE 2

4 GALASSIE IN PICCHIATA NELL’AMMASSO DELLA CHIOMA

6 DRAGONFLY IN PARTENZA NEL 2027 VERSO TITANO

UNA BASE CINESE SULLA LUNA

7

IL MODULO DI SERVIZIO EUROPEO PER ARTEMIS II

8

UNA STARSHIP MODIFICATA PER IL PROSSIMO TEST

9

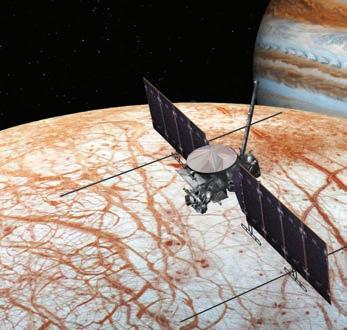

La campagna Message in a Bottle della Nasa invita le persone di tutto il mondo a rmare con il proprio nome una poesia scritta dalla poetessa statunitense Ada Limón (vedi foto sopra). Basta compilare il form al link bit.ly/3qJk27O e si riceverà via mail un messaggio di conferma della registrazione.

In Praise of Mystery: A Poem for Europa (il testo si può leggere e ascoltare al link bit.ly/461gZIn) è un poema che collega due mondi acquatici: la Terra, desiderosa di raggiungere e capire quali caratteristiche rendono “abitabile” un mondo, ed Europa, in attesa delle esplorazioni che facciano luce sui suoi segreti. La campagna è frutto di una collaborazione speciale, che unisce arte e scienza, della Nasa, della poetessa Limón e della Library of Congress.

La poesia è incisa su una lastra di metallo al tantalio applicata alla sonda e viaggerà insieme ai nomi di tutti i rmatari, che saranno registrati su un microchip montato sulla navicella. La poesia e i nomi viaggeranno insieme, per miliardi di chilometri, nel viaggio che compirà la sonda Europa Clipper della Nasa verso il sistema di Giove.

La sonda verrà lanciata dal Kennedy Space Center della Nasa nell’ottobre 2024 ed entro il 2030 sarà in orbita attorno al pianeta gigante, poco tempo prima dell’arrivo della sonda europea Juice (vedi l’articolo a pag. 38). Durante la sua missione, che durerà diversi anni, Europa Clipper eseguirà 45 sorvoli di Europa ad altitudini comprese tra i 25 e i 2700 chilometri, raccogliendo misurazioni dettagliate per determinare se la luna possiede condizioni adatte alla vita nell’oceano nascosto sotto la crosta ghiacciata.

Ogni sorvolo coprirà un diverso settore di Europa, per ottenere in ne una mappa topogra ca globale della luna, che comprenderà una valutazione dello spessore del ghiaccio. Nei sorvoli a basse altitudini, Europa Clipper potrebbe anche attraversare i pennacchi di vapore acqueo che eruttano dai geyser ghiacciati della luna, per analizzare così il suo oceano dalla quota orbitale. Inquadra il QR per un video dedicato all’iniziativa Message in a Bottle.

La Via Lattea e la Galassia di Andromeda (M31) sono in avvicinamento reciproco e si ipotizza una fusione tra queste due grandi galassie fra quattro miliardi di anni. Un evento molto lontano ma che forse è già iniziato.

Nel nostro alone galattico sono state identificate più di 12mila stelle con velocità uguali o maggiori di 300 km/s. Sono stelle vecchie e a bassa metallicità; perciò, la loro origine potrebbe essere dovuta a episodi di cattura. Circa 500 di tali stelle esibiscono velocità anche maggiori di 1000 km/s e sono dette iperveloci (Hvs) (vedi anche a pag. 126).

Misure eseguite dal satellite astrometrico Gaia suggeriscono che siano di origine extragalattica, cioè espulse da galassie vicine e catturate dalla nostra. In particolare, una apposita simulazione gravitazionale ha dimostrato plausibile l’ipotesi che sia in corso un fenomeno di migrazione stellare tra M31 e la nostra Galassia, attualmente separate da 2,4 milioni di anni luce. E dato che anche dalla Via Lattea avvengono espulsioni stellari, è altrettanto probabile che M31 abbia catturato delle stelle partite dalla nostra Galassia.

Nessuna Hvs di sicura provenienza da M31 (vedi la foto di Omar Cazzanti) è stata ancora osservata, ma questo scenario è affascinante e indica una storia di interazione tra le due galassie più complessa di quanto creduto finora. Vedi la news completa su Bfcspace.com alla pagina bit.ly/3XoRFbx.

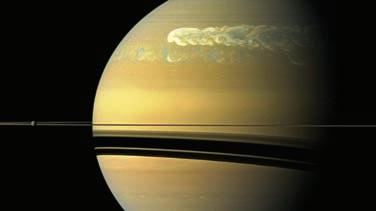

Da Encelado, satellite di Saturno, no alla costellazione del Perseo, rimbalzano le scoperte di “mattoni della vita”, della nostra vita, quella terrestre. Un team di ricercatori ha individuato il fosfato di sodio nell’oceano nascosto sotto la crosta ghiacciata di Encelado

Il composto si trova in quantità cento volte superiori a quelle degli oceani terrestri, rendendo la luna di Saturno uno degli obiettivi più promettenti per la ricerca diretta di forme di vita extraterrestre.

Il fosfato è stato trovato grazie alle analisi dei geyser di Encelado compiute dalla sonda Cassini. La missione si è conclusa nel 2017, ma i dati raccolti consentono ancora oggi di e ettuare nuove scoperte. I fosfati sono composti essenziali per la produzione del Dna e dell’Rna e di molte strutture biologiche degli organismi terrestri.

Da Encelado allo spazio profondo: grazie a spettri infrarossi ottenuti dall’osservatorio spaziale Spitzer (ormai dismesso) è stato individuato l’amminoacido triptofano nella nebulosa IC 348, una regione di formazione stellare che si trova a 1000 anni luce nel Perseo (vedi foto diAdam Block).

Il triptofano è uno dei 20 amminoacidi essenziali per la formazione di proteine, che sono la chiave per la vita sulla Terra. Gli amminoacidi non sono una novità nello spazio e si trovano comunemente nelle meteoriti: erano dunque presenti quando si è formato il Sistema solare. La nuova scoperta fa supporre che gli amminoacidi siano una presenza comune nelle regioni di formazione stellare, contribuendo alla chimica primitiva dei sistemi planetari.

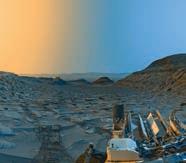

In questa spettacolare composizione di immagini, il rover Curiosity ha catturato l’incredibile panorama che si staglia nella Marker Band Valley in due momenti diversi della giornata, all’alba e al tramonto. Sebbene i colori siano stati elaborati successivamente, le due immagini, scattate una alle 9.20 e l’altra alle 15.40 (ora locale di Marte), mostrano un’illuminazione completamente di erente. Curiosity si trova ai piedi del monte Sharp, 5 chilometri all’interno del cratere Gale, dove continua le sue esplorazioni. Qui il rover in precedenza aveva scoperto le prove che anticamente questa regione era occupata da un grande lago. La Marker Band (“banda marcatrice”) che individua la regione in cui si aggira attualmente Curiosity, è un termine che i geologi usano per riferirsi a un sottile strato di roccia molto distinto dagli altri. Lo strumento che appare nell’immagine (il cerchio bianco in basso a destra) è il Radiation Assessment Detector, un misuratore di radiazioni che aiuta gli scienziati a capire come proteggere i primi astronauti che saranno inviati sul Pianeta rosso dalle pericolose radiazioni cosmiche che arrivano sulla super cie, non essendo intercettate da un campo magnetico e da una spessa atmosfera come accade sulla Terra.

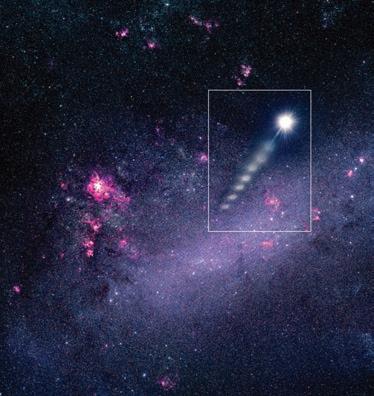

Nel periodo in cui vengono celebrate più che in ogni altro le “stelle cadenti” (in realtà frammenti di materiale interplanetario), grazie allo sciame delle Perseidi di agosto, (vedi a pag. 61), parliamo anche di vere e proprie stelle cadenti (vedi la news a pag. 6 e l’articolo a pag. 126). Ma esistono per no le “galassie cadenti”. In gura vediamo (nel riquadro) un gruppo di galassie che sta precipitando all’interno dell’ammasso di galassie della Chioma di Berenice, lasciandosi dietro un’enorme coda di gas surriscaldato. La scoperta è stata realizzata grazie all’osservatorio a raggi X Chandra della Nasa, che ha puntato i suoi strumenti verso il gruppo di galassie NGC 4839

Questo gruppo si trova vicino al bordo esterno dell’ammasso della Chioma, a circa 340 milioni di anni luce da noi, e si sta muovendo verso il centro di questo grande ammasso, “nuotando” in un mare di gas caldo che ha formato dietro le galassie una coda lunga 1,5 milioni di anni luce, pari a 15 volte il diametro della Via Lattea. I dati di Chandra hanno evidenziato anche la formazione di un’onda d’urto, simile al boom sonico di un jet supersonico, prodotta dall’enorme velocità di NGC 4839 che sta viaggiando a circa 4,8 milioni di chilometri all’ora verso l’ammasso di galassie. Vedi la news completa su Bfcspace alla pagina bit.ly/3ptCpxn

M.S.E.

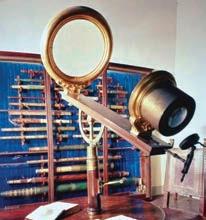

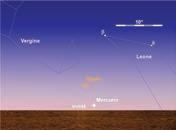

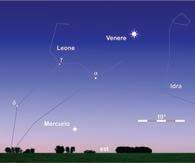

Martedì 19 giugno la sonda BepiColombo dell’Agenzia spaziale europea (Esa) è arrivata no a un’altezza di circa 236 chilometri da Mercurio e questo è il terzo di sei passaggi ravvicinati del pianeta previsti da una missione che si sta svolgendo con precisione assoluta.

Il viaggio è ancora lungo e si attendono novità importanti per l’esplorazione del pianeta più vicino al Sole, che già ora, con questo spettacolare rendez-vous, ci ha regalato immagini di grande interesse.

Le manovre di y-by sono fondamentali per disporre la sonda nelle condizioni necessarie per entrare in orbita attorno a Mercurio alla ne del 2025

La sonda è frutto della collaborazione dell’Esa con l’agenzia giapponese Jaxa e imbarca quattro strumenti scienti ci realizzati in Italia. Durante il y-by ha rilevato diversi crateri da impatto, compreso uno con diametro di 218 km ancora senza nome, che è stato battezzato Manley. Questa zona sarà interessante da esaminare quando inizierà la missione scienti ca della sonda, in quanto potrebbe essere composta dalla prima crosta del pianeta con materiale particolarmente scuro e poco ri ettente (forse ricco di carbonio).

In attesa dell’esplorazione vera e propria, per ottenere nuove immagini ravvicinate di Mercurio bisognerà aspettare il 5 settembre 2024. Vedi la news completa su Bfcspace,com alla pagina bit.ly/44iJTCn e inquadra il QR per il video del y-by.

Titano è una delle molte lune di Saturno, che per caratteristiche rappresenta molto più un pianeta che un satellite naturale. La conferma arrivò nel 2005 dalla piccola sonda di atterraggio Huygens, sganciata dalla sonda euro-americana Cassini. E quelle straordinarie immagini - anche se poche e non di eccelsa qualità – e i molti dati raccolti hanno subito avviato gli astronomi a proporre una nuova missione. Che si chiama Dragon y e verrà lanciata a giugno del 2027, per poi scendere su Titano nel 2034 – come confermato da un team di giovani ricercatori della Nasa e dell’Università Johns Hopkins, al convegno internazionale Space Exploration svoltosi lo scorso maggio al Politecnico di Torino. Un evento organizzato sotto le bandiere di Italia e Francia, le due nazioni che formano la ales Alenia Space, joint venture tra la francese ales e l’italiana Leonardo. Dragon y, che verrà lanciata da Cape Canaveral con un razzo Delta IV, è una missione che prevede un modulo di atterraggio con aerogiro. Quindi con un rotore tipo elicottero e ettuerà molti decolli e atterraggi dalla super cie per esplorarne le aree di maggiore interesse (e ora allo studio). Avrà l’ambizioso compito di valutare quanto Titano, un corpo celeste che ricorda molto la Terra primordiale (dove si stavano sviluppando le prime forme di vita), possa essere abitabile o perlomeno esplorabile e naturalmente studiarne la chimica prebiotica.

La Cina intende inviare i propri taikonauti sulla Luna per il 2030 e sono arrivate recentemente conferme e nuovi dettagli sui programmi, assai ambiziosi, di esplorazione umana che Pechino ha avviato per la super cie lunare.

Secondo quanto a ermato in un meeting dello scorso 29 maggio da Lin Xiqiang, vicedirettore della China Manned Space Agency, i primi taikonauti che toccheranno la super cie lunare saranno due e lo faranno per un soggiorno breve, di 6 ore. Questi saranno coadiuvati da un altro membro dell’equipaggio che rimarrà, invece, a bordo di un modulo di servizio in orbita lunare. La prima breve esplorazione è legata a un progetto di più vasto respiro, l’International Lunar Research Station (Ilrs).

Il progetto a guida cinese, che vede come primo e unico partner la Russia, mira a costruire una base lunare permanente, inizialmente robotizzata.

La base di ricerca verrà realizzata agli inizi degli anni 30, ma le prime missioni robotiche apripista verranno lanciate entro la ne dell’attuale decennio. “Questo include lo sviluppo di un razzo vettore con equipaggio di nuova generazione” – dice Lin – “il potente razzo Long March 10 (primo lancio nel 2027), un veicolo spaziale con equipaggio di nuova generazione, un lander lunare, una tuta lunare e altri prodotti per il volo spaziale. Sono in corso anche la costruzione di un nuovo sito di lancio e i test sulle relative strutture di lancio”.

La missione Artemis II riporterà degli astronauti in orbita lunare dopo oltre 50 anni di assenza umana. La data del lancio è fissata per non prima di novembre 2024, ma il modulo di servizio europeo Esm-2 che accompagnerà la capsula Orion fino alla Luna e ritorno è già stato consegnato alla Nasa (in figura, il motore principale del modulo). La nuova capsula Orion non è invece ancora ultimata, in quanto alcuni elementi devono essere recuperati dalla capsula che ha viaggiato nella missione Artemis I, un processo delicato che potrebbe causare dei ritardi sulla tabella di marcia.

Il modulo Esm-2, prodotto dall’Agenzia spaziale europea, ha il compito di spingere e orientare correttamente la capsula grazie ai suoi 33 motori, di alimentarla grazie ai suoi pannelli solari, di regolarne la temperatura e di immagazzinare aria e acqua.

Per assicurarsi che i quattro astronauti di Artemis II non abbiano problemi, durante il viaggio che li porterà fino a circa 9000 km oltre la Luna, raggiungendo così il nuovo record di distanza umana dalla Terra, il modulo di servizio verrà testato fino a fine anno per poi essere integrato alla navicella Orion e infine montato sulla cima del razzo Sls.

Dalle parole di Elon Musk, il prossimo test di volo di Starship potrebbe avvenire ad agosto. Questa volta Musk si aspetta una percentuale di successo più alta rispetto a quella di aprile, grazie alle migliorie eseguite. Il punto critico dello scorso test è stato la separazione fra navicella e booster, e proprio qui SpaceX ha apportato più modi che. Dal prossimo volo verrà testato l’hot staging, cioè il distacco tramite l’accensione dei motori della Starship. Questo aumenterà il carico utile del 10%, ma si deve implementare uno scudo nella parte superiore del booster, che nei piani a lungo termine dovrà essere riutilizzato. Anche la rampa di lancio verrà rinforzata con acciaio, cemento armato e un sistema di soppressione ad acqua. Alcune migliorie sono state e ettuate ai motori Raptor, alcuni dei quali non hanno dato ottime prestazioni nello scorso test. Entro ne anno gli investimenti totali in Starship supereranno i 3 milioni di dollari, ma se il progetto prenderà vita, il ritorno sarebbe assicurato. C’è infatti in gioco il lancio più economico di Starlink e altri satelliti di terze parti, l’utilizzo della navicella Starship come lander lunare per le missioni Artemis e non solo. La Nasa ha infatti rmato un accordo per fornire supporto scienti co e logistico a sette aziende statunitensi per la realizzazione di stazioni spaziali. Una di queste è proprio SpaceX, che vuole trasformare in ambiente abitativo la carenatura di Starship

“Il futuro dei voli spaziali sarà sempre più caratterizzato dai progetti delle società private. Lo spazio e l’aerospazio in generale si stanno dimostrando terreno fertile non solo per la scienza, per la ricerca e per la tecnologia, ma anche per opportunità di crescita industriale e commerciale. Ed è un futuro che è già iniziato”.

È più che una convinzione, ma una certezza, quella che esprime Roberto Vittori, generale di brigata aerea dell’Aeronautica militare italiana, e astronauta italiano dell’Esa, l’Agenzia spaziale europea. Il futuro, d’altra parte, è iniziato dopo la conclusione del Programma Shuttle, con una serie di progetti nanziati dalla Nasa, uno dei quali, quello della navicella Dragon di SpaceX, è ormai pienamente operativo dal 2020 e ha già portato in orbita con successo molti equipaggi con la Crew Dragon, così come andrà in orbita entro il 2023 la Starliner di Boeing, sempre con a bordo un equipaggio.

Oltre ai voli suborbitali di Virgin Galactic, non solo dedicati a voli turistici, ma anche per ricerche tecnologiche, come ha dimostrato proprio il recente volo Galactic-1 con a bordo tre u ciali dell’Aeronautica Militare Italiana.

Roberto Vittori ha preso parte a quella che era programmata come l’ultima missione del Programma Sts delle navette spaziali, volando sulla Endeavour nella missione Sts-134, nel maggio 2011, a cui però fu aggiunta una missione extra, la Sts-135, che resta così l’ultima del programma.

Dopo il suo volo sullo Shuttle, terza missione della sua carriera di astronauta dopo le precedenti spedizioni sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) con le navicelle Sojuz, Roberto Vittori ha rappresentato una sorta di “Ambasciatore astronauta italiano” presso l’Ambasciata italiana a Washington, con l’obiettivo, tra gli altri, di mantenere sempre viva la storica collaborazione tra Italia e Stati Uniti in campo spaziale:

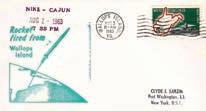

“È una collaborazione di cui stiamo celebrando il 60° anniversario, dato che risale all’agosto 1963 il lancio di uno dei primi satelliti (suborbitali) realizzati dal nostro Centro di Ricerche Aerospaziali in seguito agli accordi di collaborazione tra Italia e Stati Uniti nell’ambito del Progetto

San Marco, grazie al professor Luigi Broglio, che fece dell’Italia uno dei primi paesi al mondo in grado di costruire e mettere in orbita un proprio satellite” - ci ricorda Roberto Vittori, che abbiamo incontrato presso Leonardo a Torino, dove si trovava per testare alcuni droni

sviluppati dalla startup Skypersonic.

“Lo spazio del futuro? Guarda anche e soprattutto a iniziative private e commerciali” - dice l’astronauta italiano - “Da quando il programma Shuttle è terminato, la Nasa ha iniziato a trasferire nanziamenti a iniziative esterne. Il progetto della Dragon di SpaceX ne è la dimostrazione, con i suoi tre voli già e ettuati in versione cargo alla Iss, che hanno funzionato e le ottime performance del Falcon Heavy, un razzo vettore ben più potente che mette assieme tre Falcon 9 e li fa rientrare tutti alla base, dimostrando grandi capacità di recupero. Anche Je Bezos, con i suoi vettori di Blue Origin è competitivo... è un nuovo mondo che si è a acciato alla corsa spaziale e ne è protagonista”.

La Crew Dragon prevede l’invio di un equipaggio di quattro o cinque astronauti per la Iss e ritorno a Terra: “È un programma ormai pienamente operativo, e con voli sia governativi che privati” - dice Vittori - “Questo progetto riassume le esigenze attuali: disporre di un veicolo di concezione semplice e a dabile.

La Dragon, infatti, è una capsula di tipo tradizionale, un ibrido tra Apollo e Sojuz, che a costi contenuti può fare n da subito la spola Terra-spazio. E che funziona però con nuove tecnologie”.

E per un nuovo shuttle? C’è da aspettare ancora? “In questo momento sì – risponde VittoriAlcuni progetti, come il Dream Chaser, che prevede una mininavetta, un po’ come doveva essere

la Hermes europea (poi annullata), richiedono tempo. Anche se il concetto dell’aeroplano spaziale resta sempre valido”.

“Piuttosto” - aggiunge - “i primi velivoli spaziali potrebbero essere quelli di alcune società private, come già avvenuto con X-Core, che prevedono l’invio ad alta quota di velivoli tipo aero-razzi, tramite un velivolo atmosferico più grande che li porta ad alta quota; una volta sganciati dal velivolo principale, accendono i loro propulsori a razzo per raggiungere dapprima quote sub-orbitali, e in seguito quelle orbitali. In questo senso, il progetto del Dream Chaser di Sierra Nevada è competitivo”.

In Europa, la situazione è diversa, rispetto agli Usa: la partecipazione dei privati non ha coinvolgimenti diretti né in ambito dei voli umani, né in quello della robotica. Un percorso che si di erenzia nettamente dai nostri partner e dove non è prevedibile un cambio di direzione a breve. “L’aspetto innovativo dei nuovi progetti” - dice Vittori - “è l’anima commerciale che li distingue. Le nuove iniziative promettono anche nuovi posti di lavoro presso le società impegnate. Ed è un modello da esportare: per noi è interessante portarlo in Italia, nonostante il tessuto sociale e del lavoro sia diverso da quello americano”.

“E poi vi è una realtà altrettanto importante” - aggiunge - “Quella del turismo tra le stelle. I voli degli spazioplani di Richard Branson sono ormai una realtà e l’Italia fa parte integrante di questo progetto, con lo spazioporto di Grottaglie in Puglia e il centro di controllo in Altec a Torino. È turismo spaziale,

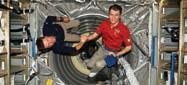

Nato nel 1964 a Viterbo, Roberto Vittori è sposato con Valeria Nardi e ha tre figli. Ama il calcio, la corsa, il nuoto e le buone letture. Nel 1989 si laurea presso l’Accademia aeronautica di Pozzuoli con una tesi in Scienze Politiche. Ha volato per circa 2000 ore su 40 tipi diversi di aerei militari e ha raggiunto il grado di generale dell’Aeronautica militare italiana Nel luglio 1998 viene selezionato come astronauta dall’Agenzia spaziale italiana (Asi), in cooperazione con l’Esa e si unisce al Corpo astronautico europeo dell’Esa con sede a Colonia, in Germania. Nell’agosto 1998 viene trasferito al Johnson Space Center della Nasa a Houston, in Texas, e segue il programma di formazione che abilita gli astronauti alle missioni a bordo dello Space Shuttle e della Stazione spaziale internazionale (Iss). Completata la preparazione come specialista di missione, Vittori porta a termine una serie di incarichi tecnici presso lo Space Shuttle Operations Systems Branch. Nell’agosto 2001 inizia l’addestramento di ingegnere di bordo allo Yuri Gagarin Cosmonaut Training Centre, presso Star City, vicino Mosca, in previsione del suo primo volo spaziale. Nella primavera del 2002 partecipa alla missione taxi-flight “Marco Polo”, primo astronauta italiano a partire da Baikonur verso la Iss e primo astronauta non russo a pilotare una Sojuz. Successivamente, rientra a Houston, dove lavora nella sezione per lo sviluppo dei veicoli spaziali di nuova generazione e nel gruppo investigativo che si occupa dell’incidente dello shuttle Columbia. Nel 2004 segue un nuovo addestramento per preparare la seconda missione sulla Iss (“Eneide”), che si svolge ad aprile del 2005, con la consegna della nuova Sojuz TM-34, la “scialuppa di salvataggio” per gli astronauti dell’equipaggio permanente della Stazione. Il 16 maggio 2011 Vittori decolla da Cape Canaveral con l’ultimo volo della navetta Endeavour prendendo parte, in qualità di specialista di missione, alla STS-134, con la quale sono approdati sulla Iss strumenti ed esperimenti estremamente importanti, in cui l’Italia ha giocato un ruolo di primo piano, a cominciare dall’Ams (Alpha Magnetic Spectrometer), un rilevatore di particelle progettato per operare come modulo esterno sulla Iss a “caccia” di antimateria (vedi in figura Roberto Vittori insieme a Paolo Nespoli nella Iss durante questa missione). Fino al 2021 Vittori ha ricoperto il ruolo di Space attaché presso l’Ambasciata italiana negli Stati Uniti.

più che esplorazione spaziale in senso stretto, ma è un’altra realtà nuova e a ascinante che sta per partire”.

LA MINACCIA VERTICALE

IL RITORNO ALLA LUNA

A proposito di esplorazione: recentemente abbiamo celebrato il 50° anniversario dei primi sbarchi lunari. Eri bambino, ma hai dei ricordi? “Pochi su Apollo 11, la

prima storica missione, mentre mi ha colpito Apollo 13, la missione del naufragio spaziale, che si concluse con il salvataggio degli astronauti ai comandi di Jim Lovell. Straordinario esempio di capacità e cooperazione tra uno straordinario equipaggio nello spazio e una straordinaria equipe di supporto a Terra”. Hai coniato un termine: “Minaccia verticale”. Di che cosa si tratta?

“È un problema che riguarda le orbite terrestri, che vanno controllate, ed è compito dell’Aeronautica militare fornire un controllo sugli space debris, cioè tutti i frammenti che orbitano attorno al nostro pianeta, e che di tanto in tanto provocano la caduta di grossi elementi spaziali”. I due moduli spaziali cinesi, che sono piombati verso la Terra in modo incontrollato, poiché privi di un

sistema tale da farli ricadere in un punto preciso del nostro pianeta, il primo dei quali nell’aprile del 2018, hanno fatto tornare di stretta attualità il problema…

“A volte si fa confusione tra ciò che viene gestito nello spazio e ciò che deve essere controllato per evitare che caschino al suolo grossi frammenti o intere componenti satellitari” –aggiunge Vittori – “Non si tratta dei

servizi di cui usufruiamo dai satelliti o dalle piattaforme satellitari, come telefoni, TV, internet e navigatori, ma la sorveglianza sui pericoli delle meteore prodotte da oggetti costruiti dall’uomo. È proprio il concetto di difesa a cui mi riferisco, e che vede l’Aeronautica militare impegnata in prima la”.

Dobbiamo dunque proteggerci dalla presenza sempre più massiccia

di oggetti che vagano in orbita e magari sono inutilizzati, tra stadi di razzi vettori, satelliti abbandonati e frammenti derivati da esplosioni, e scontri casuali (e non casuali…) tra oggetti in orbita?

“Per le orbite terrestri utilizziamo sempre i razzi” – dice Vittori – “gli stessi che mi hanno portato in orbita e che rappresentano un metodo superato. I lanciatori tradizionali

restano importanti per missioni di esplorazione, verso Luna e Marte, e per alcuni tipi di satelliti. Ma per l’orbita terrestre sono gli spazioplani il metodo migliore, da un punto di vista tecnico ed economico. Da questo punto di vista la Virgin Galactic è sulla strada giusta e presto svilupperà quelli più potenti per entrare in orbita, e non solo per i voli sub-orbitali di oggi. E la pista di Grottaglie come quelle di altre postazioni nel mondo, sono la logica conseguenza dei miglioramenti dell’aeronautica”.

Il ritorno alla Luna è ormai

imminente. Nel 2025 o 2026 i primi sbarchi, poi una base permanente: “Sì, tornare sulla Luna è molto importante” - dice Vittori - “ed è importante costruirvi delle basi per fare scienza, e poi per sfruttare le risorse presenti nelle rocce e nel terreno lunare. Inoltre, c’è l’elio-3, un isotopo che potrà essere utilizzato, tramite metodi di ssione nucleare, per poter ottenere energia sulla Terra. Dalla Luna potrebbe infatti arrivare una risposta per ottenere una nuova fonte di energia alternativa.

Il Programma Artemis è una straordinaria opportunità, ma sul

nostro satellite vi torneremo non più per brevi esplorazioni scienti che come ai tempi delle missioni Apollo, ma per sfruttarne le risorse, nell’ottica della new space economy. Per questo serviranno delle basi da collocare sulla super cie selenica, per iniziare a creare un avamposto, non solo in orbita lunare, ma anche e soprattutto su di essa”.

*ANTONIO LO CAMPO

È UN GIORNALISTA SCIENTIFICO

SPECIALIZZATO PER IL SETTORE

AEROSPAZIALE E COLLABORA

CON DIVERSE TESTATE NAZIONALI. PER COSMO CURA LA SEZIONE SPAZIO.

ESATTA REPLICA DELL’ORIGINALE REALIZZATA IN ALLUMINIO FORMATO 28X19,5 CM PER IL 50° ANNIVERSARIO DELLA MISSIONE

DISPONIBILE SU BFCSTORE.COM (bit.ly/41Fv5w4)

A 20,00 EURO (SPESE DI SPEDIZIONE INCLUSE)

Il suo incarico ha preso il via u cialmente lo scorso

15 giugno, dopo essere stato nominato a ne maggio. Teodoro Valente è il nuovo Presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), dopo che a Palazzo Chigi si era riunito il Comitato per le Politiche Aerospaziali (Comint), presieduto da Adolfo Urso, ministro per le Imprese e il Made in Italy con delega ai programmi spaziali e aerospaziali, che aveva approvato la nomina del nuovo Presidente e del Consiglio di Amministrazione (CdA) dell’agenzia.

Teodoro Valente è direttore dell’Istituto per i polimeri, compositi e biomateriali del Cnr. Vanta una pluriennale esperienza come professore ordinario di Scienza e tecnologia dei materiali presso l’Università La Sapienza di Roma, di cui è anche stato nominato prorettore, lo stesso ateneo in cui ha conseguito la laurea in ingegneria meccanica.

Il neopresidente dell’Asi ha prestato servizio anche presso la Direzione ricerca e sviluppo della Commissione Ue e ha svolto esperienze lavorative nel settore privato, come esperto di materiali polimerici e nanotecnologie. Valente subentra così a Giorgio Saccoccia, che proveniva dal settore sulla propulsione spaziale dell’Agenzia spaziale europea (Esa), che ha concluso ai primi di maggio il suo incarico. Saccoccia aveva a sua volta ereditato il ruolo di presidente nel 2019 dal sico Roberto Battiston

Con Valente è stato nominato il nuovo CdA, che sarà

composto da Giuseppe Basini, Marica Branchesi, Stefano Gualandris, Marco Lisi, Luisa Riccardi ed Elda Turco Bulgherini, con una ancora più signi cativa e quali cata rappresentanza femminile.

Nel rivolgere un ringraziamento al precedente presidente dell’Asi, il ministro Urso ha salutato il presidente e il nuovo CdA, ai quali ha augurato buon lavoro. “Sono particolarmente soddisfatto della piena sinergia con gli altri dicasteri con i quali abbiamo condiviso nomine di alto pro lo professionale e scienti co” – ha a ermato il Ministro – “che consentiranno all’Asi di a rontare meglio le s de impegnative che attendono la nostra Agenzia anche sul piano bilaterale e multilaterale. Impegni che riguardano anche un e cace e signi cativo utilizzo degli ingenti nanziamenti assegnati all’Asi, sia come trasferimenti ai programmi dell’Esa, sia sul fronte interno con i fondi ordinari e quelli messi a disposizione dal Pnrr. L’Italia - ha proseguito il Ministro - è leader globale nel settore spaziale e siamo pronti a confermare tale leadership a bene cio della liera industriale italiana e della ricerca e sviluppo a essa collegati”. Urso ha anche ricordato che è avviato il dibattito con gli attori pubblici e privati del settore per l’elaborazione di un progetto di Ddl che de nirà in tempi brevi l’intera governance nazionale sullo spazio

“L’Italia - ha sottolineato Urso - al contrario di altri Paesi dell’Unione europea e globali, manca di tale

essenziale inquadramento normativo, e contiamo di ovviare a tale lacuna entro gli inizi del prossimo anno”. Le molte tematiche del settore spaziale sono state tra gli argomenti al centro della più recente missione del ministro Urso negli Usa, dove ha

incontrato esponenti del National Space Council e delle maggiori aziende commerciali americane del settore. L’obiettivo era il ra orzamento della collaborazione tra Usa e Italia nel settore spaziale, già in atto da tempo nell’ambito di

molti programmi: voli spaziali con astronauti, missioni di esplorazione del cosmo e satelliti applicativi. Gli incontri e discussioni hanno portato a buone prospettive per le prossime, importanti s de spaziali che ci attendono.

Una grande svolta per la scienza nello spazio avvenne nel 1972, quando il geologo Jack Schmitt divenne il primo e ( nora) unico scienziato a mettere piede sulla Luna. Tuttavia, il volume di dati raccolti dalla sua missione è estremamente minore rispetto a quello ottenuto dagli studi compiuti negli anni seguenti a bordo della stazione spaziale Skylab (vedi Cosmo n. 39) e delle Saljut sovietiche.

Che si tratti di studiare il cosmo stesso, il comportamento sico e chimico della materia in condizioni di microgravità, o gli e etti del viaggio spaziale sugli animali e sul corpo umano, le nostre conoscenze vengono soprattutto dalle stazioni spaziali. I laboratori orbitali permettono di eseguire esperimenti scienti ci di lunga durata in un ambiente impossibile da ricreare sulla Terra, ma i primi a essere realizzati erano di cili da rifornire, e la rotazione degli equipaggi era problematica: se un equipaggio era a bordo, l’unico attracco disponibile era già occupato dalla loro navicella.

L’innovazione che ha permesso una presenza umana continuativa in orbita è stata la stazione spaziale modulare: i diversi settori della stazione vengono lanciati uno alla volta e collegandosi in orbita formano un ambiente abitativo e di ricerca più grande e con diversi

attracchi. Questo rende possibile ricevere capsule di rifornimenti e alternare gli equipaggi, senza lasciare mai la stazione sguarnita.

Grazie all’esperienza maturata a bordo delle Saljut e all’aiuto dello Space Shuttle statunitense, fu l’Unione Sovietica a costruire la prima stazione modulare, la Mir. Deorbitata nel 2001, lasciò il compiti dell’unico avamposto umano nello spazio alla Stazione spaziale internazionale (Iss).

Il più grande artefatto umano fuori dall’atmosfera ha ospitato decine di astronauti e cosmonauti, fra cui 44 delle 72 donne che hanno raggiunto nora lo spazio. La Iss è un esempio di collaborazione internazionale fra le agenzie spaziali che l’hanno realizzata (Usa, Russia, Europa, Canada e Giappone) e fra le oltre cento nazioni che hanno potuto utilizzarla per svolgere i propri esperimenti.

Sia sulla Iss che sulle navicelle americane Crew Dragon e sulle russe Sojuz che la raggiungono, si possono trovare cittadini di paesi ai lati opposti di un con itto bellico. Una convivenza assolutamente non scontata, soprattutto considerando gli accordi per satelliti internazionali a bordo di razzi russi cancellati nell’ultimo anno. Nonostante ciò, la durata vitale della Iss ha già superato i 15 anni inizialmente programmati, tenuto conto che buona parte della sua struttura è stata costruita negli anni 90. Gli astronauti e ettuano spesso lavori

di manutenzione all’esterno della stazione per rimediare alla sua usura, e i costi in continuo aumento hanno portato le agenzie spaziali Nasa, Esa, Csa e Jaxa alla decisione di porre ne alla sua vita operativa nel 2030, facendola deorbitare nell’Oceano Paci co meridionale l’anno successivo.

L’agenzia russa Roscosmos ha annunciato a più riprese il proprio ritiro dalla Iss, per focalizzarsi sulla futura stazione spaziale Russian Orbital Service Station (Ross).

L’anno scorso l’allora direttore Dmitrij Rogozin aveva chiesto provocatoriamente come avrebbe fatto la Iss a rimanere in orbita senza i moduli russi a fornirle

periodicamente la spinta necessaria. Ma questa posizione è stata ritrattata dall’attuale direttore, Jurij Borisov, che ha prolungato l’impegno russo sulla Iss no a quando la loro stazione spaziale non sarà costruita e operativa. Considerando i ritardi del progetto Ross e l’attuale condizione politica ed economica di Mosca, sarà di cile vedere un suo modulo in orbita prima del 2028.

La Ross potrà diventare operativa e cominciare a ospitare due cosmonauti con il quarto modulo, ma Roscosmos prevede di completare la stazione con sette moduli entro il 2035. A questo punto, un equipaggio di quattro cosmonauti visiterà la stazione che, a di erenza della Iss, avrà un’orbita eliosincrona, che le permetterà di sorvolare tutto il mondo e che, in

determinati periodi, potrà essere raggiunta più rapidamente dal suolo nazionale.

Se avrà successo, la Cina sarà la seconda nazione a completare una stazione spaziale modulare senza aiuti internazionali. La grande esclusa dalla collaborazione internazionale, ma non globale, della Iss, già nel 2011 e 2016 aveva lanciato le stazioni a modulo singolo Tiangong 1 e 2, e grazie all’esperienza maturata ha realizzato negli ultimi due anni la terza stazione modulare della storia, ancora una Tiangong

La con gurazione attuale di tre moduli le conferisce un volume abitativo di circa 340 metri cubi, che è solo una frazione degli oltre 900 della Iss, ma che permette comunque una permanenza di sei mesi a un equipaggio di tre taikonauti e l’esecuzione di attività extraveicolari. Secondo i piani iniziali, uno dei moduli doveva essere costruito in Italia da ales Alenia Space, ma l’azienda ha preferito restare vicino al partner statunitense, che ha vietato le collaborazioni spaziali con la Cina. In gioco non c’è solo la collaborazione a bordo della Iss, che ha portato alla realizzazione in Italia di cinque moduli e della Space cupola e alla permanenza in orbita di cinque astronauti italiani, fra cui l’unico comandante europeo donna, Samantha Cristoforetti. C’è anche la Luna.

Per stabilire una presenza continuativa sul nostro satellite, la Nasa ha lanciato il Programma Artemis e la realizzazione del Lunar Gateway, che sarà la prima stazione in orbita attorno alla Luna, per fare da campo base per le missioni lunari umane a partire da Artemis IV, che al momento è programmata per il 2027 Il primo modulo del Lunar Gateway verrà lanciato a novembre 2024 con un razzo Falcon Heavy di SpaceX: si tratta del Ppe (Power and Propulsion Element), che fornirà energia e la propulsione per modi care l’orbita della stazione. Assieme al Ppe verrà lanciato Halo (Habitation and Logistics Outpost), costruito in Italia da ales Alenia Space per Northrop Grumman, un modulo abitativo che potrà ospitare gli astronauti delle missioni Artemis. Agganciato ad Halo ci sarà l’hub di comunicazione Hlcs (Halo Lunar Communication System), la prima parte della sezione europea Esprit (European System Providing Refueling, Infrastructure and Telecommunications), anch’essa commissionata a ales Alenia Space, che sarà larga 4,6 metri e lunga in totale 6,4 metri.

La seconda parte della sezione europea, Erm (Esprit Refueling Module), verrà lanciata nel 2029 e riceverà le capsule di rifornimento Dragon XL, appositamente realizzate per il Gateway. Il loro contenuto verrà inizialmente immagazzinato a bordo di Erm insieme al carburante per alimentare il Ppe. Esprit permetterà agli astronauti di osservare la Luna e lo spazio attraverso sei nestre disposte in modo simile a quelle della Space cupola sulla Iss.

ales Alenia Space è coinvolta anche nella realizzazione del modulo abitativo I-Hab (International Habitation Module), che porterà il volume abitativo della stazione a più di 125 metri cubi. Sviluppato in una collaborazione fra l’Agenzia spaziale europea e quella giapponese, il suo lancio è ssato per il 2028 a bordo del razzo Sls della missione Artemis IV. Altri elementi potranno essere aggiunti in futuro, come airlock, moduli gon abili e il Canadarm 3.0, il braccio robotico lungo 8,3 metri realizzato in Canada.

Non solo le agenzie statali sono al lavoro sulle stazioni spaziali. Axiom Space, dopo aver portato sulla Stazione spaziale internazionale un equipaggio privato, ha ricevuto dalla Nasa l’esclusiva per agganciare i propri moduli alla Iss.

Il primo viene realizzato, ancora una volta, da ales Alenia Space e il suo lancio è previsto a ne 2025.

A questo primo modulo abitativo seguiranno altri di supporto vitale che

consentiranno ad Axiom di separare i propri moduli dalla Iss prima della deorbitazione di quest’ultima, realizzando la prima stazione spaziale privata.

Axiom o rirà non solo un’esperienza unica per turisti facoltosi, ma soprattutto la possibilità di eseguire esperimenti scienti ci per nazioni che non hanno accesso allo spazio, come è avvenuto già nella missione Ax-2, partita il 21 maggio scorso, in cui hanno volato due astronauti dell’Agenzia spaziale saudita verso la Iss: Ali Alqarni e Rayyanah Barnawi. Oppure, come recentemente concordato con l’Agenzia spaziale canadese, fornendo più tempo in orbita a nazioni che, pur essendo già inserite nelle collaborazioni internazionali, hanno ulteriori necessità. Il tempo a disposizione in microgravità sarà estremamente importante quando, dopo la fase di sperimentazione, comincerà quella manifatturiera. Le condizioni uniche dell’orbita permettono di creare leghe speci che e impianti retinici di migliore qualità. Axiom prevede che

nello spazio verranno prodotte bre ottiche, leghe e superleghe, impianti medici e biostampe 3D.

E non c’è solo Axiom Space.

Tre consorzi di aziende americane vogliono mettere in orbita le proprie stazioni spaziali prima della ne della Iss. La Nasa, nella sua recente ottica di partnership privata e concorrenziale, ha nanziato questi

tre consorzi per assicurare agli Stati Uniti un solido accesso allo spazio anche negli anni a venire. Nanoracks, Voyager Space e Lockheed Martin vogliono essere operativi entro il 2027 con lo Starlab, aperto anche a clienti internazionali. Blue Origin e Sierra Space vogliono utilizzare il razzo New Glenn o la capsula Starliner di Boeing

La startup Vast intende lanciare con un Falcon 9 di SpaceX il primo modulo della sua stazione spaziale Haven nel 2025 e portare a bordo il primo equipaggio nell’agosto 2025 con una capsula Crew Dragon Se riuscirà a rispettare le scadenze, la missione Vast-1 avverrà prima dell’attacco del modulo inaugurale della stazione di Axiom Space alla Iss. Inoltre, batterebbe sul tempo le aziende che hanno un contratto con la Nasa per realizzare le prime stazioni spaziali private e indipendenti. Il modulo presentato da Vast ha un diametro di 3,8 metri e un’altezza di 10,1 metri; orbiterà la Terra a 500 km di

per raggiungere il loro Orbital Reef. Anche Northrop Grumman ha ricevuto un nanziamento per il progetto della stazione commerciale Hero, e la Nasa è felice di contribuire a queste iniziative, in quanto la competizione tra queste aziende si ri etterà sia nei tempi di realizzazione, sia nei prezzi dei servizi o erti.

quota e potrà ospitare fino a quattro astronauti per un massimo di 30 giorni. Equipaggiato con WiFi e finestra d’osservazione, il modulo Haven-1 avrà la possibilità di simulare la gravità lunare girando su sé stesso, per realizzare dei test in vista delle future basi lunari. Un progetto molto ambizioso, che nei progetti a lungo termine della startup prevede di aggiungere altri moduli fino a superare i 100 metri di lunghezza. Un risultato analogo a quello ottenuto con la Iss, che ha richiesto però lo sforzo combinato di numerosi Paesi. Inquadra il QR per un video dedicato a questo progetto.

Erica Nelson è una giovane ricercatrice della Università del Colorado che durante la scuola elementare aveva fatto una ricerca sul telescopio spaziale Hubble (Hst), lanciato proprio in quegli anni. Al tempo rimase colpita dalla scoperta che più Hst guardava lontano, più forniva informazioni su oggetti sempre più giovani. Da qui nacque la decisione che “da grande” si sarebbe occupata di questo argomento. L’occasione si è presentata quando ha avuto la possibilità di lavorare con il nuovo telescopio spaziale James Webb (Jwst), il primo strumento in grado di osservare l’epoca primordiale dall’Universo, grazie ai suoi strumenti che operano nell’infrarosso vicino (1-5 micron con gli strumenti NirCam e NirSpec) e nell’infrarosso medio ( no a 25 micron con lo strumento Miri), dove si concentra la luce emessa dalla galassie più lontane, a causa dello spostamento verso il rosso del loro spettro.

Uno degli scopi principali di Jwst è proprio la ricerca di galassie lontanissime, nate 2-300 milioni di anni dopo il Big Bang, che è avvenuto circa 13,8 miliardi di anni fa. Per capire dalla forma e dalle caratteristiche spettrali di queste galassie il meccanismo che ha dato loro origine.

Prima del Jwst, la galassia più lontana era GN-z11, una macchia di luce rossa e allungata, individuata dalla camera infrarossa Wfc3 di Hst nel campo Goods North (Great Observatories Origins Deep Survey), con il supporto dell’osservatorio Keck-1 alle Hawaii. Sulla base dello spostamento verso il rosso delle righe spettrali, era stato determinato un redshift (z) pari a 11,6, che rivelava una nascita avvenuta 420 milioni di anni dopo il Big Bang

Ma il 6 giugno 2022 Jwst è andato ben oltre, scrutando i dintorni dell’ammasso Smacs 0J273, situato a 4,5 miliardi di anni luce nella costellazione del Pesce

» Sopra: il protagonista della prima immagine ufficiale pubblicata dal telescopio spaziale James Webb (luglio 2022) era l’ammasso di galassie Smacs 0J723, distante 4,5 miliardi di anni luce nella costellazione del Pesce Volante.

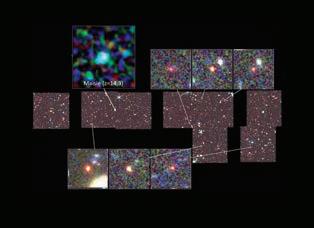

A sinistra: alcune delle galassie ad alto redshift scoperte nel campo dell’ammasso Smacs 0J273. Le distanze sono state ottenute grazie a misure fotometriche del Lyman break e a misure spettroscopiche dello spostamento verso il rosso di righe dell’idrogeno e dell’ossigeno.

Volante, che fa da lente gravitazionale a 16 galassie lontanissime retrostanti, producendo decine di tracce altamente deformate. H. Yan (Università del Missouri) ha così individuato, dietro l’ammasso, una serie di oggetti con redshift maggiore di 11, tra i quali (da confermare) alcuni addirittura con redshift pari a 20, potenzialmente nati solo 200 milioni di anni dopo il Big Bang e situati, a causa dell’espansione cosmica, a una distanza di circa 35 miliardi di anni luce da noi. Per Erica Nelson, assieme a un folto gruppo di colleghi, il lavoro è iniziato a

metà del 2022, quando la NirCam del Jwst è stata puntata su una minuscola regione dell’Orsa Maggiore già indagata da Hst negli anni 90, chiamata Ceers (Cosmic Evolution Early Release Science). Utilizzando il metodo del redshift fotometrico

*CESARE GUAITA LAUREATO IN CHIMICA E SPECIALIZZATO IN CHIMICA ORGANICA, HA LAVORATO COME RICERCATORE PRESSO I LABORATORI DI UNA GRANDE INDUSTRIA. È PRESIDENTE DEL GRUPPO ASTRONOMICO TRADATESE E DA OLTRE 25 ANNI CONFERENZIERE DEL

(cioè, misurando la posizione del Lyman break, il punto in cui decade la luminosità della galassia), sono stati scoperti 13 oggetti galattici con redshift compreso tra 7,4 e 9,1 (500-700 milioni di anni dopo il Big Bang). Sette di queste galassie primordiali hanno mostrato una struttura già ben de nita, con masse di circa 10 miliardi di masse solari e una (il cui redshift è pari a 7,4) con una massa dieci volte maggiore. Masse di questo tipo sono simili a quella della Via Lattea, ma la nostra Galassia produce in media due stelle all’anno, mentre in quel lontanissimo

passato la produzione stellare era centinaia di volte maggiore. Un bel problema, dato che nell’Universo di soli 5-700 milioni di anni di età non dovrebbe esserci già materia su cientemente concentrata per generare strutture così massicce e produttive. A meno di ricorrere alla “materia oscura”, che l’Universo primordiale avrebbe prodotto in grande quantità.

La presenza di materia oscura sembra necessaria anche per spiegare una scoperta di Jwst ancora più imprevista: quella di galassie già organizzate in ammassi 650 milioni di anni dopo il Big Bang. La ricerca è stata condotta dal NirSpec in due momenti successivi, con progetti avviati nell’ambito di due di erenti programmi. Il target era l’ammasso Abell 2744, distante circa 4 miliardi di anni luce, che fa da lente gravitazionale con la sua enorme massa a galassie molto più lontane, già studiate da Hst. Grazie all’e etto lente, il NirSpec ha scoperto sette galassie, tutte con redshift pari a 7,9, risalenti a 650 milioni di anni dopo il Big Bang, che costituiscono quindi un vero e proprio ammasso.

Il folto gruppo degli autori della scoperta, tra cui molti italiani, ha misurato velocità relative all’interno del proto-ammasso di circa 1100 km/s. Da qui l’idea che a tenere assieme il proto-ammasso sia un alone di materia oscura di circa due milioni di miliardi di masse solari. Se l’ipotesi verrà confermata, quell’ammasso lontanissimo si rivelerà simile a quelli più massicci dell’Universo “maturo”, come l’ammasso della

Chioma di Berenice. La tendenza ad aggregazioni galattiche primordiali è stata individuata anche in una lente gravitazionale di erente, relativa alla galassia SPT 0418-47 situata nella costellazione australe dell’Orologio con redshift pari a 4,225, nata 1,4 miliardi di anni dopo il Big Bang e distorta a forma di un “anello di Einstein” quasi perfetto da una galassia “vicina” con redshift pari a 0,263. L’anello di Einstein è stato scoperto nell’ottobre 2016 dal radiointerferometro Alma, utilizzando 43

antenne da 12 metri di diametro. Dalla sua analisi è stato possibile ricostruire una galassia nucleata a spirale molto evoluta, in quanto ricca di elementi di erenti dall’idrogeno, come il carbonio ionizzato, con una massa stimata di 10 miliardi di stelle e dotata di un alone di materia oscura cento volte maggiore, determinato in base ai dati di rotazione della galassia. Nell’ambito del programma

Templates (Targeting Extremely Magni ed Panchromatic Lensed Arcs), un team guidato da Jane

Rigby del Goddard Space Center ha individuato nelle immagini NirCam e Miri due sorgenti identiche (SE-1 e SE-2), situate sul bordo dell’anello di Einstein, con le stesse caratteristiche spettroscopiche dell’anello stesso e situate a una distanza paragonabile. Queste sorgenti potrebbero essere la doppia immagine di una singola piccola compagna della galassia

distorta ad anello, situata a una distanza da questa di circa 200mila anni luce e gravitazionalmente legata ad essa. Il “collante” per questa unione quasi primordiale sarebbe ancora una volta un alone di materia oscura.

Come si ricordava all’inizio, grazie al Jwst, il limite della galassia più

lontana (e quindi più giovane) è stato continuamente superato. Un gruppo guidato da Tommaso Treu (Università della California), nell’ambito del progetto Ers 1324, ha individuato (ancora tramite il redshift fotometrico) all’interno dell’ammasso Abell 2744 almeno cinque candidati con redshift maggiore di 10. Due di questi mostrano caratteristiche

Qui sopra: le tre proto-galassie più giovani finora scoperte dal telescopio spaziale James

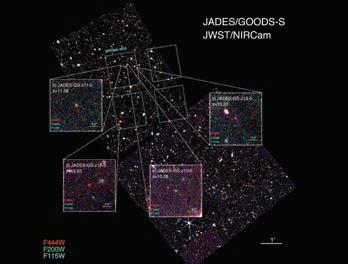

speciali. Uno è la galassia Glass-z11, che mostra proprio come GN-z11 (la galassia record di Hst) indizi di una struttura a spirale, davvero prematura secondo le teorie correnti. L’altro è la galassia Glass-z13, il cui redshift la collocherebbe a soli 300 milioni di anni dopo il Big Bang. Si tratta, comunque di due galassie piuttosto piccole, estese per meno di 5000 anni luce e contenenti circa un miliardo di stelle. Risultati analoghi sono stati ottenuti della collaborazione Jades (Jwst Advanced Deep Extragalactic Survey) che nell’ottobre 2022 e poi nei primi mesi del 2023 ha “vivisezionato” con Jwst una parte della regione attorno al campo Hdf (Ultra Deep Field) studiato da Hst e che in gran parte coincide con il campo Goods-South nella costellazione australe della Fornace. La NirCam ha lavorato a 1,15 micron

(reso con un falso colore blu), a 2,0 micron (falso colore verde), e a 4,44 micron (falso colore rosso). Su circa 250 candidati, sono state individuate quattro galassie con redshift maggiore di 10. Per due di queste galassie (Jades-GS-z10 e Jades GS-z11), inizialmente osservate da Hst, sono stati confermati gli spostamenti verso il rosso di 10,38 e 11,58. Altre due galassie (GS-z12 e GS-z13) sono invece una novità, perché mostrano valori di redshift rispettivamente pari a 12,63 e 13,20. La seconda, in particolare, mostra una età di 13,5 miliardi di anni, che la colloca solo a 300 milioni di anni dal Big Bang. E dal momento che ci manda luce da 13,5 miliardi di anni, deve essere nata prima, attorno a 200 milioni di anni dopo il Big Bang: siamo al limite della cosiddetta “era oscura” quando dovrebbero essersi formati i primi

misteriosi oggetti (forse grandi buchi neri) che innescarono la formazione delle galassie. Non è nita, perché, nell’ambito del progetto Ceers, Steven Finkelstein (Università del Texas) ha trovato con Jwst una galassia con redshift pari a 14,3, quindi risalente a 280 milioni di anni dopo il Big Bang. Lo scopritore, per la soddisfazione di aver scoperto la galassia no ad allora più giovane, le ha attribuito il nome della sua giovane glia Maisie. Forse, anche questo record è durato poco: C. Donnan (Università di Edimburgo) ha individuato su immagini del Jwst almeno sei galassie con redshift maggiore di 12, tra cui la galassia siglata Ceers 93316 con redshift pari a 16,7, quindi nata solo 235 milioni di anni dopo il Big Bang. Ma questa scoperta è ancora da confermare.

Queste lontanissime galassie sono piccole, composte da 100 milioni a 1 miliardo di stelle, poco produttive (massimo una stella all’anno) e quindi povere di elementi diversi da idrogeno ed elio, con una “metallicità” del 5-10 percento rispetto alle galassie vicine. Galassie maggiori potrebbero derivare dall’unione di queste piccole protogalassie in tempi stimabili di 2-3 miliardi di anni.

Ci si chiede quindi come sia possibile che il Jwst abbia individuato anche galassie già ben strutturate come forma e massa già in un’età compresa tra 200 e 500 milioni di anni dopo il Big Bang. Speriamo che il grande telescopio spaziale ci dia risposte convincenti su questo problema fastidioso, magari chiarendo anche la presunta importanza della materia oscura.

Altre Terre – Viaggio alla scoperta dipianeti extrasolari è un libro che racconta la ricerca di altri mondi, dai primi tentativi a occhio nudo no alle conquiste dei nostri giorni, grazie a telescopi sempre più so sticati. Ma è anche la storia degli astronomi, di donne e uomini che l’hanno fatta, di coloro che si sono avvicinati alla meta o di quelli che con forza hanno portato avanti le proprie idee, spesso non comprese o errate. Senza il loro contributo non sapremmo ancora nulla degli oltre 5000 pianeti noti nella Via Lattea e di tutti gli altri che si stanno continuamente scoprendo.

Siamo soli nell’Universo? Esistono altri pianeti simili alla Terra, eventualmente abitabili?

Questi sono solo alcuni degli interrogativi a cui Giovanni Covone tenta di dare una risposta, accompagnando il lettore in una sorta di viaggio nello spazio e nel tempo, dal sogno di Giordano Bruno no alle scoperte più recenti dei pianeti extrasolari, descrivendo quegli strani mondi nella vastità dell’Universo che sembrano andare in contrasto con l’unicità del nostro pianeta.

“Oggi non sappiamo se troveremo altri pianeti come la Terra o altre civiltà con cui dialogare”, scrive Covone, “ma sicuramente la ricerca degli esopianeti ci aiuterà a comprendere la nostra origine e il nostro futuro, aiutandoci a conquistare una necessaria consapevolezza dell’unicità e della precarietà della nostra specie”. Altre Terre è anche un testo scienti co che Covone presenta con semplicità e chiarezza espositiva, in cui il sogno dell’autore, e cioè l’osservazione diretta di altre Terre, potrebbe un giorno diventare realtà per gli astronomi del futuro, e per questo si rivolge in particolare ai giovani lettori che decideranno di seguire questa strada. Per approfondire alcuni argomenti, Cosmo ha raggiunto Giovanni Covone, professore associato, docente di astronomia e astro sica presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Napoli “Federico II”.

Il mio campo di ricerca è l’astro sica e mi interesso in particolare di due aspetti apparentemente distanti tra di loro: la cosmologia osservativa (attraverso l’uso della tecnica nota

come lensing gravitazionale) e lo studio dei pianeti extrasolari, in particolare dei pianeti di tipo terrestre.

Scrivere un libro di divulgazione per me è stato un passo naturale, motivato dal desiderio di comunicare i risultati delle nostre ricerche scienti che e anche le domande di carattere universale alle quali la scienza ci pone di fronte. La comunicazione della scienza mi appassiona quasi quanto la ricerca stessa, sia quando si tratta di didattica universitaria, sia quando si tratta di divulgazione verso un pubblico molto più ampio. Prima d’ora non avevo mai a rontato la s da della scrittura per un pubblico di non esperti. Ma nel 2020, l’interesse suscitato dal pianeta TOI-700d, che sembra simile al nostro, ha fatto scattare questa molla. Non è stato semplice: fra la prima idea e la consegna del manoscritto sono passati più di due anni.

A mio parere, la ricerca di una seconda Terra nella nostra Galassia rappresenta il Santo Graal

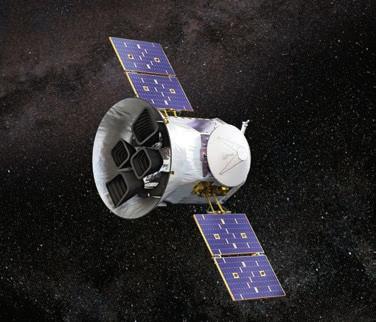

» Sopra: il telescopio orbitale Tess della Nasa misura la luminosità di decine di migliaia di stelle alla volta, per scoprire il passaggio di un pianeta davanti alla sua stella attraverso la piccola diminuzione di luminosità provocata dalla sua ombra.

Sotto a sinistra: Giovanni Covone è docente di astronomia e astrofisica presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Napoli “Federico II”.

Sotto a destra: un’illustrazione artistica del sistema planetario della stella TOI-700, una nana rossa distante 102 anni luce nella costellazione del Dorado. In primo piano l’illustrazione del pianeta simile alla Terra TOI-700d.

ALTRE TERRE

Altre Terre è un libro di Giovanni Covone, edito a Milano da HarperCollins Italia nel 2023. È composto da 336 pagine formato 14,5 x 2 x 21,2 cm con illustrazioni in bianco e nero. In vendita in libreria al prezzo di € 18,50.

un momento epocale nella storia della nostra cultura. E sarà solo il primo passo per ulteriori avventure scienti che.

UN CASO UNICO E RARO?

A proposito della Terra, nel libro parlo di “accidente cosmico”, perché la sequenza di eventi, anche fortuiti, che ha portato alla formazione di un pianeta come il nostro sembra davvero improbabile. Sappiamo che quasi ogni stella nasce con un sistema planetario, ma pianeti rocciosi davvero simili alla Terra sono probabilmente rarissimi: un pianeta ospitale per la vita come la conosciamo deve trovarsi alla giusta distanza dalla sua stella, avere acqua liquida sulla super cie, un campo magnetico protettivo, un satellite naturale come la Luna che permette all’asse di rotazione di rimanere stabile per miliardi di anni.

all’analisi delle prime osservazioni dei pianeti di tipo terrestre scoperti con questo strumento. Tess misura la luminosità di decine di migliaia di stelle alla volta, con cadenza di trenta secondi, per scoprire il passaggio di un pianeta davanti alla sua stella attraverso la piccola diminuzione di luminosità provocata dalla sua ombra. All’inizio, il gruppo di Napoli nella collaborazione Tess comprendeva solo me e uno studente in tesi di laurea. Quando a gennaio 2020 ricevetti l’invito del presidente della Camera, onorevole Roberto Fico, la segretaria fu molto sorpresa dal sapere che saremmo andati solo in due, uno dei quali non era ancora laureato. Oggi il gruppo è cresciuto, si chiama ExoplaNats (da Exoplanets e Naples) e comprende astro sici, informatici, biologi, chimici e studenti della Federico II e dell’Università Parthenope.

dell’astro sica moderna. Terra è sinonimo di “pianeta abitabile”, cioè di un pianeta che o re le condizioni ideali per la nascita e l’evoluzione della vita così come la conosciamo, no all’emergere di una specie in grado di contemplare le stelle. Non abbiamo ancora trovato un pianeta che possiamo de nire “un’altra Terra”, sia perché le nostre tecniche di osservazione non sono ancora mature, sia perché tali pianeti sono probabilmente molto rari. Io credo che la scoperta di un altro pale blu dot nella Galassia sarà

È probabile che la vita possa sorgere in ambienti anche molto estremi, come le nubi di Venere o gli oceani senza luce dei satelliti di Giove, ma da quello che sappiamo, le condizioni che ho citato (e altre ancora) sembrano davvero necessarie per permettere alla vita di evolvere no alle forme complesse che osserviamo oggi intorno a noi.

Il mio gruppo collabora dal 2018 con la Nasa e gli astronomi che hanno costruito il telescopio orbitale Tess (Transiting Exoplanet Survey Satellite). Abbiamo partecipato da subito

Il mio progetto è quello di fare crescere un gruppo di ricercatori che siano in grado di dare un contributo allo studio dei pianeti simili alla Terra. Come auspicio per il futuro, sarebbe meraviglioso leggere, da qui a qualche anno, della prima immagine diretta di un’altra Terra: sarà un momento importante per tutta l’umanità.

*CORRADO RUSCICA

HA STUDIATO ASTRONOMIA

ALL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E DI MILANO E GIORNALISMO SCIENTIFICO

ALL’UNIVERSITÀ DI FERRARA, HA

COLLABORATO CON GIORNALI

ON LINE ED È AUTORE DI TESTI DI DIVULGAZIONE ASTRONOMICA.

La scienza che studia gli oceani è fondamentale per capire se le lune oppure i pianeti che ospitano vaste estensioni di acqua in super cie o sotterranei sono in grado di diventare ospitali per la vita come la conosciamo, e in particolare se ambienti adatti alla vita possano esistere nel Sistema solare e anche in ambienti extrasolari.

Alcuni di questi corpi, appartenenti al nostro sistema planetario, sono i principali luoghi di interesse per missioni spaziali dedicate, come la sonda europea Juice, salpata il 14 aprile verso le lune ghiacciate di Giove (presentata su Cosmo n. 37).

L’acqua è molto importante, poiché la vita sulla Terra è iniziata proprio negli oceani. L’acqua è indispensabile per tutti gli esseri viventi sulla Terra, umani compresi, e costituisce una percentuale importante del peso del nostro corpo, dal 50 al 60 per cento negli adulti e no al 75% nei neonati.

La Terra è un “pianeta oceanico” in quanto appare ricoperta di oceani, che occupano circa il 70 per cento della sua super cie, ma il nostro pianeta non è l’unico mondo oceanico nel Sistema solare, perché ne esistono almeno una decina, che rendono il nostro vicinato decisamente più umido di quanto possiamo pensare, anche se meno appariscente di quello terrestre.

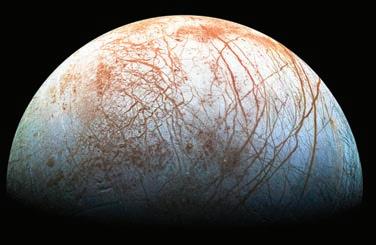

La luna Europa di Giove è uno di questi mondi oceanici, dove l’oceano è racchiuso da una spessa crosta di ghiaccio. E la sonda Europa Clipper della Nasa sarà lanciata nel 2024 proprio per studiare l’atmosfera, la super cie e l’interno di questa luna, in parziale collaborazione e concorrenza con Juice (vedi l’apertura delle Spacenews di questo numero).

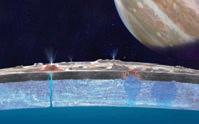

Dal punto di vista astrobiologico, Europa può essere esaminata suddividendola in tre zone: la crosta, l’oceano e il fondale oceanico ed è possibile, per ognuno di questi ambienti, cercare di capire quali siano gli “analoghi” sulla Terra, in

» Dall’ato in senso antiorario: la luna Europa di Giove ripresa dalla sonda Galileo. Spaccato dell’interno di Europa. La superficie, solcata da fratture nel ghiaccio originatesi negli strati sottostanti fa da cappello a un oceano salato profondo 80-100 km. La partenza della sonda europea Juice dalla base di Kourou il 14 aprile scorso verso le lune ghiacciate di Giove. Occorre avere pazienza, perché diventerà operativa nel 2031.

modo da stabilire dei paralleli fra il satellite di Giove e il nostro pianeta, così da de nire delle aspettative. Sulla crosta di Europa, i fattori sici che maggiormente in uenzerebbero gli organismi eventualmente presenti sarebbero la radiazione, il disseccamento e la temperatura. È di cile trovare ambienti terrestri pari per temperatura e radiazione. In alcune spiagge del Brasile si ha un livello di radiazione che arriva a 400 milligray (mGy) all’anno, un livello alto ma molto minore rispetto ai livelli della super cie di Europa. Questo è dovuto al fatto che la radiazione cui è soggetta la Terra è molto schermata dalla nostra atmosfera e infatti raddoppia ogni 1500 metri di quota. Sulla super cie di Europa si ha una radiazione che varia fra 3 e 4 Gy/anno. Per trovare valori altrettanto alti sulla Terra bisogna avvicinarsi ai giacimenti di uranio o ai reattori nucleari a piscina. Per quanto riguarda le basse temperature, si deve guardare alle croste ghiacciate antartiche, come quella che ricopre il lago Vostok. Quest’ultimo è l’ambiente terrestre più simile a Europa. È sepolto sotto quattro chilometri di ghiaccio da 25 milioni di anni ed è lo spessore del ghiaccio stesso che impedisce alcun tipo di processo fotosintetico. Questo lo rende un modello di riferimento per determinare come una potenziale biosfera potrebbe sopravvivere negli oceani di Europa. Sono state trovate forme di vita batterica no a 3590 m di profondità.

Trovare analoghi per l’oceano di Europa è una s da altrettanto ardua, poiché non si conosce l’esatta composizione chimica delle sue acque, anche se studi recenti mostrano come l’equilibrio chimico sia simile a quello presente negli oceani terrestri, ma con parametri più estremi. Un possibile analogo di Europa è il Mar Morto in Palestina, dove le concentrazioni saline sono molto alte. Anche laghi alcalini come il lago Mono in California e lo Spotted lake in Canada costituiscono un termine di paragone per quanto riguarda le condizioni ad alto valore di pH. Su Europa è stato ipotizzato un possibile ecosistema basato su batteri chemiosintetici, che operano la generazione di metano e la riduzione dello zolfo e dell’ossido di ferro. Grazie a questo processo, altri organismi potrebbero vivere grazie agli scarti degli organismi chemiosintetici. Sulla Terra sono

presenti condizioni simili sulla scarpata continentale del Golfo del Messico, dove colonie di batteri chemiosintetici operano la riduzione di carbonio e metano, senza utilizzare l’energia del Sole.

In ne, un analogo per quanto riguarda il fondale oceanico potrebbe essere la Fossa delle Marianne, il punto più profondo dell’oceano Paci co, dove una pressione di 1085 atmosfere e una temperatura di circa 2°C non impediscono la proliferazione di forme di vita batterica, in grado di resistere a condizioni proibitive.

Le osservazioni del telescopio spaziale Hubble hanno rivelato la presenza di vapore d’acqua in maniera stabile nell’atmosfera di Europa. Già nel 2013 era stato caratterizzato il vapore d’acqua associato a pennacchi che

eruttano attraverso il ghiaccio, ma i risultati più recenti mostrano che l’acqua non è localizzata soltanto in presenza di questi geyser, ma è distribuita su un’area più ampia della luna gioviana, anche se limitata al suo emisfero “posteriore”, quello che è sempre opposto alla direzione in cui si muove nel suo percorso orbitale. La causa di questa asimmetria tra l’emisfero principale e quello posteriore ancora non è stata compresa appieno. Inoltre, il

rilevamento di questo vapore d’acqua stabile cozza col fatto che le temperature massime diurne super ciali della luna sono pari a -162° C. Il rifornimento deve essere continuo, dato che si assiste a una sublimazione del ghiaccio d’acqua super ciale, che si trasforma direttamente da solido a vapore senza passare per la fase liquida.

Le osservazioni ultraviolette hanno permesso di determinare quanto ossigeno c’è in atmosfera, grazie

all’analisi delle righe di emissione dello spettro, e da queste si è ottenuta la scoperta del vapore acqueo. Sono tante le domande a cui dovranno rispondere le sonde Juice ed Europa Clipper con i loro strumenti. Inoltre, lo studio ravvicinato delle interazioni di Giove con le sue lune ghiacciate permetterà agli astronomi di ottenere informazioni utili per indagare le centinaia di pianeti simili a Giove che orbitano attorno ad altre stelle.

Negli ultimi tre decenni, la nostra conoscenza del valore scienti co della meteorite Renazzo e delle meteoriti del suo gruppo (CR) è aumentata notevolmente, poiché sono disponibili per l’analisi molti campioni provenienti da deserti, soprattutto quelli freddi come l’Antartide, che garantiscono l’assenza di contaminazione terrestre di questi veri e propri “universi in miniatura”.

Sulla base di una varietà di studi mineralogici, isotopici e spettroscopici, si è giunti alla conclusione che le meteoriti CR sono campioni eccellenti per l’identi cazione delle nebulose di tipo presolare e l’osservazione dei processi che portano alla formazione dei corpi genitori delle meteoriti, gli asteroidi.

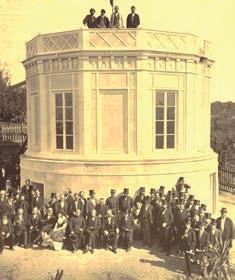

Tra le meteoriti raccolte in Antartide, le condriti carbonacee sono le più studiate, soprattutto per il contenuto di molecole organiche e dei cosiddetti “mattoni della vita” nel loro interno. Si ritiene in particolare che le meteoriti CR (circa 190 esemplari nora catalogati) contengano nel loro interno il materiale organico più antico rispetto a ogni altra condrite carbonacee. La meteorite Renazzo, caduta il 15 gennaio 1824, oltre a essere il capo la di questa famiglia di meteoriti, è un “documento” antichissimo del Sistema solare primitivo e la prima meteorite a mostrare la presenza di polvere di stelle (“grani presolari”) e di microstrutture fossilizzate ricche di carbonio, al punto che questo esemplare della nebulosa protosolare costituisce per gli addetti ai lavori una “stele di Rosetta” per l’astro sica nucleare, cioè la chiave di lettura dei processi nucleari veri catisi negli ambienti stellari che hanno preceduto la nascita del Sole. Dall’analisi dei frammenti della Renazzo abbiamo appreso che la composizione isotopica del Sistema solare è il risultato del rimescolamento dei getti di materiale espulso a seguito di processi esplosivi da un enorme

» Rocce disseminate sul ghiacciaio antartico, l’ambiente ideale per la ricerca di meteoriti (Nasa).

» Rappresentazione artistica della sonda Osiris-Rex della Nasa durante il prelievo di un campione della superficie dell’asteroide Bennu (ottobre 2020), che riporterà a terra il prossimo 24 settembre. Inquadra il QR per un video dedicato alla fase finale di questa missione.

.Nella pagina a destra: un frammento della meteorite Renazzo conservato al museo “Luigi Bombicci” di Bologna. Vedi a pag. 128 la recensione del libro L’eredità di Renazzo di G. Cevolani.

numero di stelle all’interno della nostra Galassia. Le indagini sulle supernovae hanno evidenziato composizioni elementari e isotopiche altamente eterogenee.

Tali aspettative sono supportate dalle moderne teorie sull’evoluzione stellare e sulla nucleosintesi e confermate dalle osservazioni di supernovae, dei loro resti e dei grani meteoritici che si sono formati nelle supernovae presolari. Delle 185 meteoriti CR2 classi cate dalla Meteoritical Society, ben il 70% proviene dall’Antartide, anche se si tratta in molti casi di frammenti appartenenti alla stessa caduta e

trovati in tempi diversi. L’archivio comprende una sola CR1 (scoperta in Antartide) e una sola CR3, scoperta nell’Africa di nord-ovest.

Uno studio pubblicato nel settembre 2022 mostra che gli spettri di ri essione dell’asteroide (101955) Bennu, ottenuti nel corso della missione Osiris-Rex della Nasa, si accordano bene ai test spettrali della meteorite antartica GRO 95577 di tipo CR1. Questo signi ca che la mineralogia della super cie di Bennu e quella della condrite antartica sono

molto simili. I corpi genitori delle CR sono target di grande interesse, perché contengono alcuni dei materiali più incontaminati della nebulosa presolare; inoltre, possono contenere quantità importanti di acqua e di composti organici esotici. Il ritorno sulla Terra della sonda che ha prelevato il 20 ottobre 2020 un campione dalla super cie dell’asteroide è previsto per il prossimo 24 settembre. Le analisi del campione al Johnson Space Center veri cheranno se Bennu è veramente composto da materiale a ne a quello della meteorite antartica.

Gli studi sulla formazione del Sistema solare che emergono dall’analisi delle CR antartiche suggeriscono che il loro corpo genitore si sia formato nel Sistema solare esterno, al di là dell’orbita di Giove. In e etti, le condriti CR contengono un raro tipo di condrula che è la più simile alle strutture trovate nei campioni della cometa Wild 2, recuperati dalla missione Stardust. Un elemento costitutivo della cometa è stato identi cato anche nella meteorite antartica LAP 02342 (di tipo CR2), un clasto ricco di carbonio e di grani presolari che probabilmente è

migrato verso l’interno dalla regione di formazione della cometa e poi è cresciuto nell’asteroide genitore della condrite.