Hefte zur Geschichte der Charité –Universitätsmedizin Berlin

Thomas Beddies

Traditionsbruch ohne Neuanfang

Die I. Chirurgische Klinik der Berliner Universität im »Dritten Reich«

48 Seiten, 15 Abb., Paperback

ISBN 978-3-95410-205-1

7 € [D] / 7,20 € [A]

Hans-Christian Jasch Rhoda Erdmann (1870–1935)

Leben und Karriere einer frühen Krebsforscherin zwischen internationaler Anerkennung und nationaler Marginalisierung

48 Seiten, 15 Abb., Paperback

ISBN 978-3-95410-206-8

7 € [D] / 7,20 € [A]

Andreas Winkelmann

Sezieren und Sammeln

Lisa Glauer/Wolfgang Knapp Erinnern und Vergessen Zwischen Medizin und Kunst

40 Seiten, 14 Abb., Paperback

ISBN 978-3-95410-222-8

7 € [D] / 7,20 € [A] E-Book: ISBN 978-3-947686-18-6 4,99 € [D/A]

300 Jahre Berliner Anatomie 1713 bis heute

64 Seiten, 19 Abb., E-Book

ISBN 978-3-947686-17-9

Nur als E-Book erhältlich 4,99 € [D/A]

Andreas Jüttemann

Campus Virchow-Klinikum

Judith Hahn

Leibesübungen und Leistungsmedizin

Der Sportarzt Karl Gebhardt und die Heilanstalten Hohenlychen in der NS-Zeit

64 Seiten, 19 Abb., E-Book

ISBN 978-3-947686-15-5

Nur als E-Book erhältlich 4,99 € [D/A]

Heinz-Peter Schmiedebach Psychiatrie im Nationalsozialismus an der Charité und in Berlin

56 Seiten, 12 Abb., E-Book

ISBN 978-3-947686-16-2 Nur als E-Book erhältlich 4,99 € [D/A]

Susanne Doetz Walter Stoeckel und die I. Berliner Universitätsfrauenklinik im Nationalsozialismus

48 Seiten, 10 Abb., Paperback

ISBN 978-3-95410-244-0

7 € [D] / 7,20 € [A]

E-Book:

ISBN 978-3-947686-24-7 4,99 € [D/A]

Andreas Jüttemann Auf dem Weg zum Schwangerschaftstest Das Laboratorium der II. Gynäkologischen Universitätsklinik unter Selmar Aschheim und Bernhard Zondek

56 Seiten, 18 Abb., Paperback

ISBN 978-3-95410-275-4

7 € [D] / 7,20 € [A]

Vom städtischen Rudolf-Virchow-Krankenhaus zum Universitätsklinikum der Charité

80 Seiten, 45 Abb., Paperback

ISBN 978-3-95410-296-9

7 € [D] / 7,20 € [A]

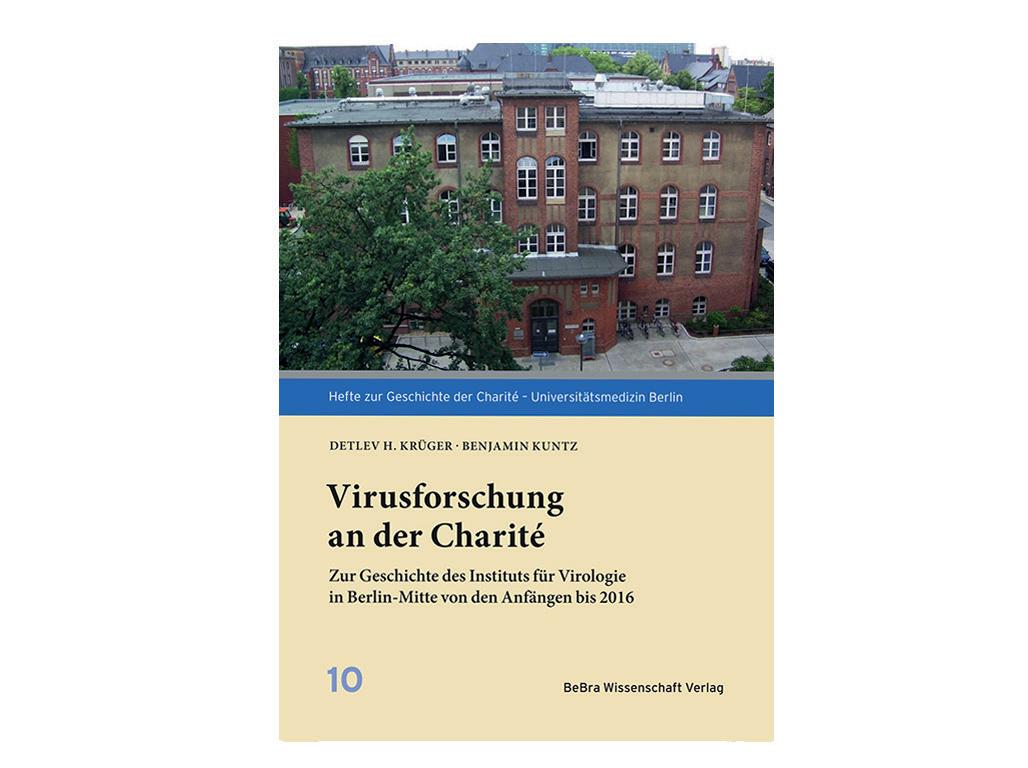

Detlev H. Krüger/Benjamin Kuntz Virusforschung an der Charité Zur Geschichte des Instituts für Virologie in Berlin-Mitte von den Anfängen bis 2016

56 Seiten, 25 Abb., Paperback

ISBN 978-3-95410-314-0

7 € [D] / 7,20 € [A]

Berlin kann auf eine lange und vielfältige Medizingeschichte zurückblicken. Über Preußen hinaus renommierte und einflussreiche Ärzte und Forscher lebten hier und prägten das medizinische Gesicht der Stadt. Und auch heute genießen Kliniken und Forschungseinrichtungen einen exzellenten Ruf. Hinzu kommen damals wie heute innovative zu medizinischen Zwecken genutzte Gebäude, an denen man die Geschichte der Medizin in der Hauptstadt nachvollziehen kann.

Prothesen als Ersatz für – kriegs- oder krankheitsbedingt – abgetrennte Gliedmaße waren schon immer vonnöten. Um die Geschichte der in Berlin wirkenden Bandagistin und Feinmechanikerin Caroline Eichler, die als Erste eine Beinprothese mit beweglichem Kniegelenk entwickelte und dafür ein Patent bekam – ebenfalls als erste Frau in Preußen – zeichnet Helga Tödt einen Abriss der Entwicklung der Prothetik vom Mittelalter bis in die neueste Zeit.

Benjamin Kuntz und Ingolf Alwert erzählen die Geschichte der heute fast in Vergessenheit geratenen Maison de Santé in Schöneberg – ein „Haus der Gesundheit“, das sich von einer idyllischen Kureinrichtung für Privatpatienten im Laufe der Jahre zu einer Heil- und Pflegeanstalt für Geistes- und Gemütskranke entwickelte, bis sie schließlich im Jahr 1919 ihre Tore schließen musste.

Rudolf Virchow gehört zu den berühmtesten in Berlin wirkenden Medizinern. Dabei prägte er jedoch nicht nur die medizinische Wissenschaft und Praxis, sondern wirkte auch als gewähltes Mitglied der Berliner Stadtverordnetenversammlung auf vielfältige Weise, etwa indem er den Bau einer Kanalisation anregte. Matthias David nimmt mit auf einen Stadtrundgang, auf dem sich zahlreiche Zeugnisse von Virchows Wirken in der Stadt entdecken lassen.

Das Jüdische Krankenhaus Berlin ist nach der Charité die älteste Heil-, Forschungs- und Pflegeeinrichtung in der Stadt und wird wohl deshalb auch „Kleine Charité“ genannt. Tanja Krajzewicz skizziert seine nunmehr fast 270-jährige, bewegte Geschichte, die als Symbol der Kontinuität jüdischen Lebens in Berlin gelten kann.

Als sich in anderen europäischen Ländern bereits ein Verständnis von der Notwendigkeit einer eigens auf Kinder und Jugendliche spezialisierte Heilkunde entwickelt hatte, wurden in Preußen Kinder noch als „kleine Erwachsene“ betrachtet, die Kinderheilkunde steckte hier buchstäblich noch in den Kinderschuhen. Frank Jochum erzählt am Beispiel verschiedener medizinischer Einrichtungen, wie sich Berlin im Laufe der Zeit zur Wiege der deutschen Kinder- und Jugendmedizin entwickeln konnte.

Wir wünschen eine informative Lektüre!

PS: Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, Mitglied im größten und ältesten Berliner Geschichtsverein zu werden? Im Jahresbeitrag von 60 Euro (Familienhaushalte 90 Euro) sind Führungen und Veranstaltungen sowie das Abonnement dieser Zeitschrift und der Bezug des renommierten Jahrbuches enthalten. Diese Investition lohnt sich für Sie persönlich, und zusätzlich unterstützen Sie die Erforschung der Stadtgeschichte.

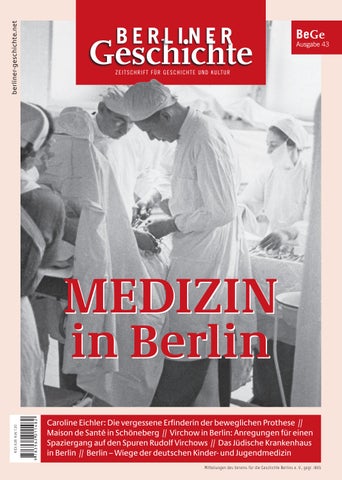

Titelbild: Operation im Jüdischen Krankenhaus Berlin, 1939

Caroline e i C hler

Die vergessene e rfin D erin D er bewegli C hen Prothese

Ob der Stelzfuß eines Piraten oder das Holzbein eines Kriegsinvaliden – Prothesen für verlorene Gliedmaßen waren schon immer vonnöten. Dass aber eine junge Frau in Berlin im 19. Jahrhundert maßgeblich zur Entwicklung der modernen Prothetik beigetragen hat, ist leider weitgehend in Vergessenheit geraten. Dabei entwickelte Caroline Eichler, die als Bandagistin kriegsverletzte Soldaten versorgte, die erste bewegliche Bein- und später auch Handprothese. Für beide bekam sie ein Patent – als erste Frau in Preußen überhaupt!

f rü H e Pr OTH esen

Aus Ägypten ist eine etwa 2500 Jahre alte Zehprothese bekannt und aus China ein 2300 Jahre altes Holzbein. Von dem römischen Offizier und Politiker Marcus Sergius Silus wurde berichtet, dass er im Zweiten Punischen Krieg (218–201 v. Chr.) seine rechte Hand verlor und sich eine eiserne Hilfshand anfertigen ließ, mit der er angeblich weiterkämpfen konnte.

Schon im Mittelalter wurden die Prothesen ausgefeilter. Besonders die Waffenschmiede und Uhrmacher mit ihrer hohen Kunstfertigkeit waren an der Entwicklung brauchbarer Handprothesen maßgeblich beteiligt. Der wahrschein-

lich berühmteste deutsche Prothesenträger der deutschen Geschichte war Götz von Berlichingen (1480–1562), den Johann Wolfgang von Goethe in seinem gleichnamigen Schauspiel verewigte. Seine Armprothese ist noch heute im Museum zu Jagsthausen zu bewundern. Der fränkische Reichsritter verlor 1504 im Landshuter Erbfolgekrieg durch eine Schussverletzung seine rechte Hand. Er ließ sich daraufhin von einem Dorfschmied eine eiserne Kunsthand anfertigen, deren Mechanismus er sich während seines Krankenlagers selbst ausgedacht hatte. 1530 ließ er sich eine verbesserte zweite Hand bauen. Die Konstruktion war so ausgeklügelt, dass sie sogar die Bewegung der Finger ermöglicht haben soll.

weinhold, undatiert

Im Februar 1836 wurde bei der Schiffbarmachung des Rhins (Nebenfluss der Havel) innerhalb der Stadt Alt Ruppin neben einer Brücke eine linke Eisenhand mit langem Unterarmschaft zum Festschnallen am Arm gefunden. Diese „Altruppiner Hand“, die heute im Heimatmuseum von Neuruppin aufbewahrt wird, stammt aus den ersten Jahren des 16. Jahrhunderts. Sie wird dem Rittergeschlecht derer von Arnsberg zugeschrieben. Da dieses im Jahr 1528 ausgestorben ist, muss die eiserne Armprothese vorher entstanden sein. Theodor Fontane bezeichnete sie in seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg als „Götz-Hand“. Diese Prothese aus der Zeit der Renaissance besteht aus Eisenblech. Sie verfügt über eine lange Armstulpe, die zur Gewichtsreduktion gefenstert ist, und wiegt trotzdem noch 1,4 Kilogramm. Die Finger sind kunstvoll gefertigt mit ausgeformten Fingernägeln. Ihr Mechanismus weist Ähnlichkeiten mit der Eisenhand des Götz von Berlichingen auf. Von Florenz bis Stockholm fand man insgesamt 32 eiserne Hand- oder Armprothesen aus dem späten 15. bis ins 17. Jahrhundert und zehn weitere aus dem 18. Jahrhundert.

Götz von Berlichingen und seine eiserne hand. Kolorierter Kupferstich, um 1810

Etwa zur gleichen Zeit gelang dem französischen Wundarzt Ambroise Paré (1510–1590) eine entscheidende Verbesserung bei den Beinprothesen. Seine Kenntnisse hatte er nicht an einer französischen Universität erworben, sondern, wie damals allgemein üblich, eine Lehre bei einem Barbier absolviert und dabei die Heilkunde erlernt. Als Wundarzt war er also mehr oder weniger ein Autodidakt. Berühmt wurde er, weil er bei Amputationen anstelle der Anwendung des Glüheisens die operative Gefäßunterbindung zur Blutstillung einführte. Außerdem gelang es ihm, seine Beinprothesen fest mit dem Beinstumpf zu verbinden. Paré erwarb sich einen solch legendären Ruf als Chirurg, dass sich die französischen Soldaten geweigert haben sollen, ohne ihn in die Schlacht zu ziehen. Das Anbringen von Beinprothesen war bis ins 19. Jahrhundert hinein nur möglich, wenn das Bein unterhalb des Knies amputiert worden war. Wurde das Bein am Oberschenkel amputiert, blieben nur die Achselkrücken, da es noch keine Prothesen mit einem beweglichen Knie gab.

Ein berühmter Träger einer Beinprothese war Friedrich II. von

Hessen-Homburg (1633–1708) – der „Prinz von Homburg“, der als General der Kavallerie unter dem Großen Kurfürsten und dem Generalfeldmarschall Georg von Derfflinger entscheidend an der Schlacht bei Fehrbellin am 28. Juni 1675 gegen die Schweden teilnahm. Friedrich hatte im Großen Nordischen Krieg als schwedischer Offizier 1659 bei der Erstürmung von Kopenhagen seinen rechten Unterschenkel verloren und trug seitdem eine hölzerne Prothese. Ungeachtet dieser Behinderung nahm er am Pommernfeldzug von 1675/76 und an der winterlichen Jagd im Januar 1678 über das Frische Haff teil, als der Große Kurfürst eine ganze Armee in mehr als 1000 Pferdeschlitten über das Eis jagte, um die in Ostpreußen eingedrungenen Schweden zurückzuschlagen.

margareTHe carOline eicHler, KriegsVerseHrTe und PreussiscHe inValidenfürsOrge

Erstaunlicherweise war es eine junge Frau, die 1832 als Erste eine bewegliche Beinprothese konstruierte und dafür als erste Frau in Preußen ein Patent erhielt. 1836 konstruierte sie

außerdem die erste willkürlich bewegbare Handprothese, die ebenfalls patentiert wurde.

Über Caroline Eichler ist wenig bekannt. Sie wurde vermutlich im Jahr 1808 in Nordhausen als dritte Tochter des Malers Johann Gottlieb Eichler geboren. Der Name ihrer Mutter ist nicht überliefert. Über ihre schulische Ausbildung weiß man nichts. Ihr methodisches Vorgehen bei ihren Konstruktionen deutet jedoch darauf hin, dass sie einen naturwissenschaftlichen Unterricht genossen hatte, denn ohne gute Kenntnisse in Physik, Mechanik und Anatomie wären ihr ihre wegweisenden Erfindungen nicht geglückt.

Als 17-Jährige war Caroline in Berlin als Kindermädchen bei der Familie von F. Sperling beschäftigt. Sperling war Koch am königlichen Hof, der „Bratenspicker“ des Prinzen Wilhelm, wie berichtet wird. Bald danach kam die junge Frau als Krankenpflegerin und Bandagistin mit beinamputierten Kriegsveteranen aus den Befreiungskriegen in Kontakt. Sie erlebte, wie diese durch ihre Behinderung ein jämmerliches Dasein fristeten.

In früheren Jahrhunderten hatten sowohl die Landesherren als auch die Regimentskommandeure die kriegsversehrten Söldner in aller Regel sich selbst überlassen. Die Männer kamen, wenn sie überhaupt überlebten und nicht an einer Wundinfektion starben, in Armenhäusern oder kirchlichen Einrichtungen unter, fanden vielleicht einen Wohltäter, der sich um sie kümmerte, oder schlossen sich andernfalls dem großen Heer der Bettler und Vagabunden auf der Straße an.

Der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm hatte nach dem Dreißigjährigen Krieg begonnen, ein kleines stehendes Heer in Brandenburg aufzubauen, um von der gemieteten Soldateska der Landsknechtsheere unabhängig zu werden. Schon das veränderte die Bindung zwischen den Soldaten und Offizieren und dem Landesherrn. Unter dem Einfluss des Halleschen Pietismus setzte sich um die Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert allmählich der Gedanke einer Fürsorgepflicht gegen-

über den Militärangehörigen durch, sodass die Versehrten nun nicht mehr nur ihrem Schicksal überlassen wurden. Der „Soldatenkönig“ Friedrich Wilhelm I., der ein Förderer von August Hermann Francke und seinen Anstalten in Halle war, ließ diejenigen Invaliden, die noch „zu kleinen Bedienungen“ zu gebrauchen waren, in den Garnisonsregimentern oder in den Kriegs- und Domänenkammern als Akzise-Inspektoren oder als Dorfschullehrer, Torschreiber oder Boten einsetzen. 1726 gab

Der französische chirurg Ambroise Paré bei einer Beinamputation während der Belagerung von Damvillers 1552

es allein in den Garnisonseinheiten bereits 7000 Invaliden. Kriegsversehrte, welche keinen Posten mehr bekleiden konnten, wurden mit Invalidenpensionen aus speziell dafür gegründeten Invalidenkassen notdürftig versorgt, oder sie erhielten das königliche „Privilegium“ zum ansonsten strafbaren Betteln. Schon 1705 hatte König Friedrich I. in Preußen erste Überlegungen zur Gründung eines Invalidenhauses in Berlin angestellt. Nach französischem Vorbild hatte er eige-

ne Unterkünfte für Kriegsinvaliden und ausgediente Soldaten geplant. Realisiert wurde dieser Plan jedoch erst einige Jahrzehnte später durch Friedrich II. nach dem Zweiten Schlesischen Krieg. Er ließ nahe der Charité am später gebauten BerlinSpandauer Schifffahrtskanal das Königliche Invalidenhaus errichten. Es sollte kriegsbeschädigten Offizieren, Unteroffizieren und Mannschaften eine Unterkunft, Verpflegung, Kleidung und ärztliche Betreuung in der nahegelegenen Charité kostenlos zur Verfügung stellen. 1748 wurde es mit 570 Mann, aufgeteilt in drei Kompanien, dazu mit zwölf Offizieren und 30 Unteroffizieren belegt. Die Bewohner trugen ihre Uniformen, sie behielten ihre militärischen Ränge, mussten, soweit sie gesundheitlich dazu in der Lage waren, Wachdienst schieben und Paraden abhalten. Jeweils vier ledige Soldaten bewohnten eine Stube mit Kammer. 30 Bewohner teilten sich eine Küche.

Das 1748 eröffnete Invalidenhaus westlich vor den Toren Berlins. Kupferstich (Guckkastenblatt), altkoloriert, um 1750

Zur Finanzierung war das Invalidenhaus von Friedrich II., dem Großen, mit Dotationen in Bargeld und 528 Morgen Landbesitz ausgestattet worden, den die Invaliden selbst bebauen sollten. Der König wollte auf diese Weise erreichen, dass sich das Invalidenhaus aus dem vorhandenen Grund- und Sachvermögen selbst erhalten konnte und dem Staatshaushalt zukünftig nicht zur Last fiel. Natürlich war das Invalidenhaus schon bei Eröffnung viel zu klein. Zwar wurden im 18. Jahrhundert die Verluste an Soldaten noch nicht systematisch erfasst, doch allein die Toten und Verwundeten im Siebenjährigen Krieg werden auf 180 000 preußische, 140 000 österreichische und 120 000 russische Soldaten geschätzt. Weitere Invalidenhäuser entstanden in späteren Jahren in Rybnik und Stolp.

Durch die Napoleonischen Kriege stieg Anfang des 19. Jahrhunderts die Zahl der Kriegsver-

letzten gewaltig an. Diese Kriege forderten in Europa zusammengenommen 3,5 Millionen Gefallene und Verwundete. Von Napoleons Russlandfeldzug kehrten von rund 600 000 Franzosen und Alliierten nur rund 120 000 zurück. Nur wenige Verwundete erhielten auf dem Schlachtfeld eine medizinische Erstversorgung. Wenn es eine solche gab, dann blieb bei Armoder Beinverletzungen fast immer nur die sofortige Amputation. Denn selbst wenn die Feldartilleriekugeln, Kartätschen – mit einer Art grobem Schrot gefüllte Geschosse, die von Kanonen auf den anstürmenden Gegner verschossen wurden – und die großkalibrigen Gewehrkugeln nicht den Knochen zertrümmert oder ein großes Gefäß zerrissen hatten, riefen die Geschosse doch schlammverschmutzte und mit Uniformfetzen verunreinigte Wunden hervor. Die entstehenden Wundinfektionen führten ohne rechtzeitige