11 minute read

MARIE-ANGE MAILLET/SIMONE NEUHÄUSER

MARIE-ANGE MAILLET · SIMONE NEUHÄUSER

Einleitung

Advertisement

Nicht nur als Gartenkünstler, sondern auch als Vielreisender und Autor von mehr als 20 Bänden Reisebücher, in denen er von seinen Aufenthalten in nahen oder entfernten Weltteilen erzählt, ist Fürst Hermann von Pückler-Muskau (1785–1871) heute noch bekannt. Nach seiner Englandreise in den Jahren von 1826 bis 1829 und den berühmten »Briefen eines Verstorbenen« von dieser missglückten Brautschau waren es vor allem die Berichte von seiner sogenannten Orientreise, die ihn in Europa zum Gesprächs- und Lektürethema werden ließen und ihm Geld einbrachten. Also reiste er und stellte fest: »Ohne Reisen kann ich nicht schreiben – denn dann fehlt der Stoff, u. Romane aus der Luft zu greifen fehlt es mir an Fähigkeiten.«1 Das Publizieren während der Reise funktionierte nur durch das heimische »Redaktionsteam« – bestehend aus der in Muskau waltenden Ex-Frau Lucie von Pückler-Muskau (1776–1854), Karl August Varnhagen von Ense (1785–1858) und vor allem dem in Muskau lebenden Schriftsteller und Ratgeber Leopold Schefer (1784–1862). Er sandte Pückler empfehlenswerte Literatur und Karten, redigierte seine Manuskripte, sorgte für Abschriften, schlug Buchtitel vor, erfand zum Beispiel das Pseudonym »Semilasso«2, verhandelte mit dem Verlag und veranlasste Rezensionen. In loser Folge erschienen außerdem Artikel Pücklers in der Augsburger Allgemeinen Zeitung, die zwar nicht dem Reiseverlauf entsprachen,3 aber für Bekanntheit sorgten und eine zusätzliche Einnahmequelle darstellten. Von Frankreich aus unternahm der Fürst im Jahr 1835 zunächst eine Expedition nach Algerien, wo er die französische Besatzung aus nächster Nähe beobachten konnte, und nach Tunesien, das ihm, weil es von europäischen Besuchern noch kaum berührt war, besonders ansprach – er widmete dieser Gegend drei der fünf Bände von Semilasso in Afrika (1836). Sein Weg führte ihn dann Ende 1835 in das Griechenland von König Otto, dem Sohn des bayerischen Königs Ludwig I., über das er Der Vorläufer (1838) und etwas später den unkonventionellen Südöstlicher Bildersaal (1840/41) schrieb, die an vielen Stellen nicht gerade ins enthusiastische Griechenlandbild der damaligen Philhellenen passten.4 Anschließend begab er sich Anfang 1837 nach Ägypten, wo er

1

»Machbuba« († 27.10.1840), posthumes Porträt durch einen unbekannten Sorauer Maler, Öl/Leinwand

2

Erstausgabe aus dem Besitz des Fürsten: Die Rückkehr, Berlin: Duncker, 1846–1848

mit dem Vize-König Mehmed Ali bekannt gemacht wurde und auf dessen Einladung hin die Reise bis in den Sudan fortsetzte. Seine Reiseeindrücke versammelte er in etwas veränderter Form in Aus Mehemed Ali’s Reich (1844). Darin feierte Pückler den von den Europäern als Despoten verschrienen Mehmed Ali als ägyptischen Napoleon und setzte seinem Modernisierungsstreben nach europäischem Vorbild ein Denkmal. 1838 reiste der Fürst durch Syrien und den Libanon und kam schließlich im Mai 1839 in Konstantinopel an – der Stadt, in der er 20 Jahre zuvor gern als Diplomat gewirkt hätte. Über Pest, Wien und Prag kehrte Pückler nach fast sechsjähriger Abwesenheit schließlich am 8. September 1840 nach Muskau zurück, dessen Verkauf er bereits in Konstantinopel geplant hatte und schließlich 1845 umsetzte. Ein Jahr später begann er in Branitz auf dem überlieferten Gut seiner Vorfahren mit der Neuanlage eines Parks und erst hier beendete er mit den drei Die Rückkehr betitelten Bänden (1846 bis 1848) sein Schriftsteller-Dasein. Als der Fürst in der Nacht vom 4. zum 5. Februar 1871 im Türkischen Zimmer seines Branitzer Schlosses starb, war er nicht nur längst berühmt als »Zauberer der Oasen«, er konnte auch wunschgemäß in seinem Tumulus in der Form einer Pyramide im See bestattet werden und hinterließ Sammlungsobjekte, Souvenirs und Mitbringsel, die ihn bis zum Schluss an die längste Reise seines Lebens erinnert hatten. Im November 2017 begannen die Vorbereitungen für Restaurierungsarbeiten in den Orientzimmern des Branitzer Schlosses und mit Blick auf das European Cultural Heritage Year 2018 sollte das, was in Branitz von »Fürst Pücklers Orient« in materieller Form überliefert war, vorgestellt und das dazu Bekannte und Überlieferte be- und hinterfragt werden. Ein erstes Ergebnis war die Ausstellung »Sehnsucht nach Konstantinopel: Europa sucht den Orient«, die Pücklers Sehnsüchte und die damalige »Orientmanie«, zahlreiche Exponate, offene Fragen wie auch den Stand der Restaurierungsarbeiten präsentierte.5 Ebenfalls daraus folgte eine Tagung, die unter dem Titel »Fürst Pücklers Orient zwischen Realität und Fiktion« vom 15. bis 17. November 2018 in Branitz und Muskau stattfand und Beiträge von Literatur-, Kultur- und Kunstwissenschaftlern, Ethnologen und Archäologen versammelte.6 Sie liegen in überarbeiteter Form nun mit dieser Publikation vor. Wie bei der Tagung in Form eines mitreißenden Festvortrages samt musikalischen Einlagen zeigt zunächst einleitend Andrea Polaschegg das große kulturelle Panorama, das »Fürst Pücklers Orient« begründete und prägte. Sie benennt Vorstellungen, Erfahrungen und Zeugnisse für die Untrennbarkeit von Morgen- und Abendland. Ebenfalls als Einleitung und Rüstzeug zum Tagungsthema beschäftigte sich Christian

3

Koffertruhe aus dem Besitz des Fürsten, Holz mit Perlmuttintarsien, 1. H. 19. Jh.

Friedrich als langjähriger Mitarbeiter der Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz (SFPM) mit der fürstlichen Reiseroute und trug Angaben zu Orten und Aufenthaltszeiten zu einem Itinerar zusammen, das ausdrücklich als erster Entwurf zu verstehen ist. Die Organisatoren der Tagung griffen auf die bewährte Kooperation mit dem Fachbereich Germanistik der Universität Paris 8 Vincennes-Saint-Denis zurück und knüpften zugleich inhaltlich an die gemeinsam 2011 veranstaltete Tagung »Fürst Pückler und Frankreich« an.7 Bereits damals hatte sich gezeigt, wie ergiebig das Thema »Orient« – sowohl als politische Konstellation wie auch als imaginäres Konstrukt – für das Verständnis der Lebens- und Gedankenwelt Pücklers ist. Aus den sowohl zur Zeit Napoleons als auch in der Restaurationszeit entstandenen engen Beziehungen zwischen Frankreich und Gebieten wie Algerien, Tunesien und Ägypten ergaben sich viele Berührungspunkte.8 Nicht zuletzt geht es dabei um Machtfragen und koloniale Bestrebungen innerhalb der europäischen Expansion.9 Marie-Ange Maillet untersucht in ihrem Beitrag Pücklers Urteil über das französische Kolonisierungsstreben in der Regentschaft Algier und arbeitet seine eigene und eigenartige Auffassung zum Kolonialgedanken heraus.

Daniel Bertsch beleuchtet die langjährige Freundschaft zwischen Pückler und dem Diplomaten Anton von Prokesch-Osten, die sich erstmals in Athen trafen. Beide

4

Scheinkanopen, Kalkstein, ca. 300 v. Chr.

hatten viele Gemeinsamkeiten: die Liebe zum Reisen, das Interesse an den Kulturen des Mittelmeerraums und eine über viele Jahre anhaltende schriftstellerische Tätigkeit. Ebenfalls den Aufenthalt in Griechenland bzw. Mitbringsel von dort nimmt WolfDieter Heilmeyers Beitrag zum Ausgangspunkt. Er betrachtet aus der archäologischen Perspektive Pücklers Besuch der Akropolis und ordnet diesen in die damals beginnende Politik der Denkmalrestaurierung ein, die unter der Obhut des Archäologen Ludwig Ross stand. Aus dem Ägypten des Mehemed Ali kam Pückler durch das ebenfalls von diesem beherrschte Heilige Land und nachdem er eher widerwillig »nichts aus der heiligen Litaney ungesehen« 10 gelassen hatte, betrat er bei Aidin den Herrschaftsbereich Sultan Mahmuds II., der wenige Tage nach der Ankunft des Fürsten in Konstantinopel starb. Kerstin Volker-Saad beschreibt Pücklers Reise durch die Gebiete der beiden Machthaber und welche Bedeutung deren Wohlwollen für den Fürsten hatte. Gleich zwei Beiträge beschäftigen sich mit der faszinierenden Persönlichkeit von Lady Hester Stanhope, deren Schilderung in Pücklers Rückkehr Alexander von Humboldt zu dem Lob bewegte: »Dieser neue Band ist von dem Glänzendsten, was sie geschrieben, denn sie schildern die Wunderfrau, zur Königin von Palmyra auserkoren, wie die Lüfte, die man einathmet, wie den balsamischen Duft […].«11 James Bowman untersucht die Beziehung, die zwischen Stanhope und Pückler bestand und eine solche Schilderung ermöglichte, während Ulrike Stamm das Außergewöhnliche der Persönlichkeit, ihre Form des »going native«, herausarbeitet, die einen Gegenakzent zu dem patriarchalisch gedachten Imaginationsraum Orient darstellte. Wie dieser Imaginationsraum Orient zu Hause beschrieben und vermittelt wurde, welche Metaphern

und Bilder sich dabei wiederholten, inwiefern Pücklers Schriften in die Zeit »passten«, ist ablesbar am Beitrag Dino Heickers, der rekonstruiert, wie andere deutsche Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die in den Orient reisten, über das »märchenhafte Morgenland« schrieben. Bis nach Frankreich zurück lässt sich das Spezialistentum des pferdebegeisterten Fürsten verfolgen. In der französischen Pyrenäenstadt Tarbes besuchte Pückler vor seiner Abreise nach Algier das berühmte königliche Gestüt, in dem er die arabischen Pferde bewundern konnte, die der Tierarzt Damoiseau als Begleiter des Vicomte Desportes im Auftrag des Königs Ludwig XVIII. im Jahr 1818 aus Syrien nach Frankreich gebracht hatte. Andrea Micke-Serin stellt dar, wie aus Pückler ein idealer Vermittler zwischen französischer und orientalischer Pferdezucht werden konnte. Wie eingangs beschrieben, war »Fürst Pücklers Orient« in Branitz Ausgangs- und Schwerpunkt der Aktivitäten 2018, die Anstoß zur Tagung gaben. Drei Aspekte waren dabei besonders wichtig: die Gestaltung der Orientzimmer im Schloss Branitz, die überlieferten Sammlungsobjekte, Reisemitbringsel und Souvenirs und – natürlich – die Pyramiden im Park. Silke Kreibich stellt in ihrem Beitrag die Geschichte und die Ausstattung der drei Orientzimmer vor, die sich in der ersten Etage auf der Südostseite des Schlosses befinden. So faszinierend deren farbkräftige, fantasievolle Wandmalereien sind, so schwierig und herausfordern stellte sich die Restaurierung der Papiertapeten dar, die nun Ende 2020 erfolgreich abgeschlossen sein wird. Was von der Fülle der einst durch den Fürsten von unterwegs nach Hause gesandten »ägyptischen Antiquitäten« überhaupt noch erhalten bzw. was davon noch in Branitz vorhanden ist, versucht Simone Neuhäuser aufzuzeigen. Eine Sonderausstellung befasste sich 2018 speziell mit Pyramiden in europäischen Landschaftsgärten des 18. und 19. Jahrhunderts und setzte die Branitzer Beispiele in den Kontext, arbeitete aber zugleich ihre Besonderheit heraus, denn deutlich unterscheiden sie sich in ihrer Materialität, da sie aus Erdmaterial aufgeschüttet und nicht aus Stein errichtet wurden.12 Der Fürst bezeichnete folgerichtig sein eigenes Grabmal, die Seepyramide, konsequent als »Tumulus«. Susann Harder nimmt diesen Sachverhalt zum Anlass, die mögliche Bedeutung antiker Hügelgräber, wie den Tumuli in Kleinasien, zu diskutieren. Pücklers Veröffentlichungen gehören zur Reiseliteratur. Sie überliefern nicht unbedingt das tatsächlich Geschehene, die »Realität« der Reise, sind nicht zuerst als Bericht, Dokumentation und authentische historische Quelle zu lesen, sondern entsprechen einer »fingierten Authentizität«13, sind fiktional und Ausdruck einer mal mehr, mal weniger poetischen Balance zwischen »Lebens- und Werkwirklichkeit«14 .

5

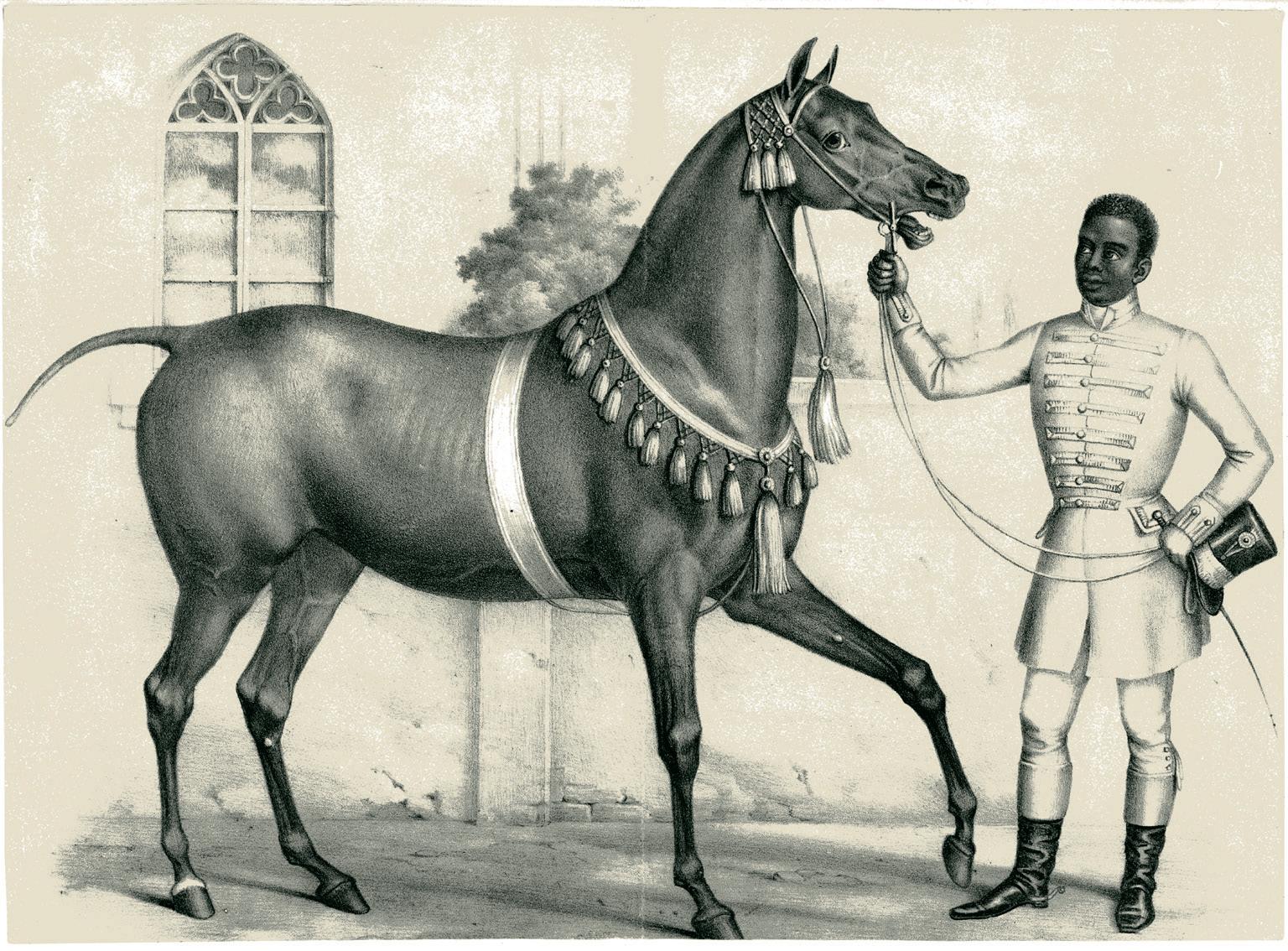

Aman Te-In, »August Paolo Joladour« (1829–?), Lithografie, um 1845

So weit, so herkömmlich, so bekannt.15 Jenseits der Publikationen Pücklers und mit zunehmender Quellenkenntnis, aber auch vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftlicher Debatten um Geschlecht, Rasse und Dominanz wurde und wird deutlicher, dass Pückler nicht nur als ein »wichtiger und feinsinniger Beobachter der Lebensumstände des 19. Jahrhunderts«16 beschrieben werden kann. Er reiste als ein privilegierter, adliger Europäer und war oft weniger ein »Kind seiner Zeit, ein Ächtes«17 als vielmehr ein sehr standesbewusster Mann seiner Zeit mit einem hierarchisierenden Blick, der in Algerien von einer »Feudalexistenz wie im Mittelalter in Europa« träumte, an die Segnungen der europäischen Zivilisation glaubte und kolonialpolitische Anschauungen äußerte.18 Pückler war ein Akteur innerhalb und Gestalter von Machtverhältnissen, die wiederum die Lebensrealität anderer prägten. Am drastischsten ablesbar wird das beim Thema Sklaven, von denen der Fürst mehrere erwarb und zwei von ihnen sogar nach Muskau mitbrachte. »Der kleine Neger aus dem Sennaar und die abyssinische Prinzessin«19 – so heißen sie als fiktive Gestalten in Pücklers Rückkehr. In den Branitzer

Sammlungen ist von den beiden jeweils ein Bildnis überliefert (Abb. ). Im Begleitbuch zur Ausstellung 2018 wurden die Informationen zusammengetragen, die aus den Quellen zugänglich waren, wie auch entsprechende Erwähnungen aus der fürstlichen Korrespondenz, die die Anzahl der Sklaven, ihre Behandlung und die Sicht des Fürsten auf diese Menschen skizziert.20 Ausdrücklich sollte und soll auf den dazu bestehenden Forschungsbedarf auch an dieser Stelle nochmals hingewiesen werden – Forschungen, die über die Möglichkeiten eines Museums hinausgehen. Grundlegend waren die bisherigen Erkenntnisse bei der Neukonzeption der Ausstattung der Orienträume im Schloss Branitz.21 Die Bildnisse von »Machbuba« und »Joladour« sind nicht mehr aufgehangen zwischen dekorativen Ansichten, Souvenirs und Reisemitbringseln, sondern sind mit Informationen gerade auch zu ihrem »Wahrheitsgehalt« und zu den zeitgenössischen Darstellungskonventionen innerhalb der neuen ständigen Ausstellung verortet.

Die Herausgeberinnen danken den MitarbeiterInnen und KollegInnen in Branitz und Paris für die Unterstützung bei der Realisierung dieser Publikation, vor allem Susann Harder für die Hilfe bei der redaktionellen Bearbeitung, Karin Kuhn für die Unterstützung bei den Transkriptionen aus der Sammlung Varnhagen, Maria Lutz für die Recherche in der fürstlichen Bibliothek und die Bildbeschaffung sowie Navid Nail für das Register. Nach Kairo geht ein Dankeschön an Salwa Badry für Lektüre und Deutung. Den MitarbeiterInnen des be.bra verlages gebührt ebenfalls großer Dank.

Anmerkungen

1 Pückler an Rother aus Tunis, 3.9.1835, Vgl. SFPM, SV, V183, CD15/F51/394–395. 2 Vgl. Schefer an Pückler, Muskau, 12.12.1834, SFPM, SV, V225, CD29/F138/454–456, hier 454. 3 Dazu Peuckert 2012, S. 152. 4 Vgl. Meier 2009. Vgl. Meier 2009. 5 Dazu erschien Fürst-Pückler-Museum 2018. 6 Leider fehlt die Textfassung des Beitrags von Leyla von Mende, Friedrich-Schiller-Universität Jena. Sie referierte zu »Firengistan und Orient. West-östliche Beziehungen im 19. Jahrhundert«; Wolf-Dieter Heilmeyers Vortrag fand am 20. März 2019 in Branitz statt. 7 Vgl. Fürst-Pückler-Museum 2012. 8 Vgl zum Beispiel die Beiträge von Nina Bodenheimer zu Pücklers Beziehung zu den Saint-Simonisten in Ägypten, Sylvia Peuckert zu Pücklers Champollion-Lektüre, oder Leslie Brückner zu den Orientreisen der französischen Schriftsteller René de Chateaubriand und Alphonse de Lamartine, in Fürst-Pückler-Museum 2012. 9 Vgl. auch Fendri 1996, Hamann 2008. 10 Pückler an Leopold Schefer aus Jerusalem, SFPM, SV, V227, CD29/F139/88f. 11 Assing 1873/75, Bd. 5, S. 15. 12 »Faszination Pyramiden. Branitz und die Sammlung Kindel«, Sonderausstellung im Marstall Park Branitz, März bis September 2018. 13 Vgl. Böhmer 2007. 14 Baum 2007. 15 Vgl. Meier 2009, Prass 2019. 16 So Peter Goodchild im Vorwort zu Kunst- und Ausstellungshalle 2016 S. 12–15. 17 Vgl. Fürst-Pückler-Museum 2010. 18 Vgl. Fendri 1996, S. 220/221, Brückner 201, Anm. 15, S. 133, Böhmer 2011. 19 Pückler 1848, S. 246. 20 Friedrich/Neuhäuser 2018, ab S. 21; vgl. auch Hamernik 1999 und Fürst-PücklerMuseum 2020, S. 202 und 221. 21 Bereits 2016 ist die einst im Türkischen Zimmer ausgestellte Skulptur »Machbuba« von Hans Scheib entfernt worden. Nicht nur in dieser Hinsicht den »Geist« der Vergangenheit beschreibend vgl. Schwachenwald 2019, hier S. 117.

22 Europa, West-Asien und Nord-Afrika, Karte von Carl Friedrich Klöden, Berlin bei Simon Schropp & Co. 1832