Inhalt Sommaire

Vom französischen Architekten geplant und auf dem Molkenmarkt erbaut Conçu par un architecte français, construit sur le Molkenmarkt

Vom Tabak über Stempel zum Polizeipräsidium Du tabac à la Préfecture de police en passant par les timbres et tampons

Eine Möbeltischlerei und ihr Schicksal L’ébénisterie Woellner et son destin

„M. Woellner’s Möbeltischlerei Nachf.“ M. Woellner’s Möbeltischlerei Nachf. / Successeurs de l’ébénisterie M. Woellner

Umbau im Nationalsozialismus, Reichsmünze und Weltkrieg

Les transformations pendant le nazisme, l’Hôtel de la monnaie du Reich et la Seconde Guerre mondiale

Die Verstaatlichung der Kunst – Das DDRKulturministerium La nationalisation de l’art – le ministère de la Culture de la RDA

Die Aufarbeitung – Bundesbehörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR Regarder le passé en face – Agence fédérale chargée des archives de la sécurité de la RDA (« Stasi »)

Deutschfranzösische Freundschaft –Das DeutschFranzösische Jugendwerk

Amitié francoallemande – L’Office francoallemand pour la Jeunesse

Vorwort Préface

Das Palais Schwerin wurde 1704 vom Architekten Jean de Bodt am Molkenmarkt, dem ältesten Markt der Stadt, erbaut. Hätte der in Paris geborene Architekt nach der Aufhebung des Edikts von Nantes wegen seines protestantischen Glaubens nicht aus Frankreich fliehen müssen, gäbe es das Palais Schwerin heute nicht in dieser Form! Seine Geburtsstunde ist somit eng mit den Geschicken Frankreichs und Deutschlands im 17. und 18. Jahrhundert verknüpft.

Seinen Namen erhielt das Palais von seinem Auftraggeber, dem Grafen Otto von Schwerin. Später ging es dann in den Besitz der Stadt über. Anfänglich zu repräsentativen Zwecken als Wohnhaus errichtet, wurde das Palais später vornehmlich für administrative Belange genutzt, und dies über 100 Jahre. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts bestimmte die Welt der Justiz seinen Zweck, Polizeipräsidium und Zuchthaus inklusive.

Le palais Schwerin fut construit en 1704 selon les plans de l’architecte Jean de Bodt sur le Molkenmarkt, le plus ancien marché berlinois.

Si cet architecte né à Paris n’avait pas dû fuir la France en raison de sa foi protestante suite à l’abolition de l’Édit de Nantes, cet édifice n’existerait pas sous cette forme ! Sa naissance est donc étroitement liée aux destins de la France et de l’Allemagne au 17e et au 18e siècle.

Le palais porte le nom du comte à l’origine de sa construction, Otto von Schwerin. Par la suite, il devint la propriété de la ville de Berlin. Au départ conçu comme lieu de résidence représentatif, il fut ensuite pendant plus de cent ans surtout utilisé par différentes administrations. Jusqu’au début du 20e siècle, il hébergea la préfecture de police et même une prison.

Pendant le Troisième Reich, le palais échappa à la destruction ; par contre les propriétaires de l’ébénisterie prospère Max Woellner furent

In der Zeit des Nationalsozialismus konnte das Haus dem Abriss entgehen, die Inhaber:innen der gut gehenden Möbeltischlerei Max Woellner entkamen dem Terror dieser Zeit jedoch nicht, wie wir im Verlauf der Recherchen zu diesem Buch herausgefunden haben.

Nach dem Zweiten Weltkrieg befand sich das Palais in der sowjetischen Besatzungszone und wurde später Sitz des Kulturministeriums der DDR. Die Wiedervereinigung, die eine Aufarbeitung der Geschichte des Staatssicherheitsdienstes möglich machte, brachte die Bundesbehörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen der ehemaligen Staatssicherheit in dieses Haus. Was für eine wechselhafte Geschichte!

Mit dem Beginn des neuen Jahrtausends zog das DeutschFranzösische Jugendwerk (DFJW) ein, sodass 300 Jahre nach der Errichtung des Palais wieder an seine französischen Wurzeln

victimes de la terreur et des persécutions, comme nous l’avons découvert lors de nos recherches préparatoires à la rédaction de ce livre.

À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le palais se retrouva dans la zone d’occupation soviétique ; il devint par la suite le siège du ministère de la Culture de la République Démocratique Allemande. Après la réunification, qui entraîna un travail de mémoire sur le ministère de la Sécurité d’État estallemand, l’édifice abrita des services de l’Agence fédérale chargée des archives de la Stasi (BStU). Quelle histoire mouvementée !

Au début du 21e siècle, l’Office francoallemand pour la Jeunesse (OFAJ) s’installa dans le palais – qui renoua ainsi avec ses racines françaises, 300 ans après sa construction. Aujourd’hui, on s’y exprime tous les jours en allemand et en français, les idées fusent dans les deux langues, on élabore des projets, on expérimente et on initie des rencontres.

angeknüpft werden konnte. Heute wird hier jeden Tag deutsch und französisch parliert, die Köpfe rauchen in zwei Sprachen. Es werden Konzepte entwickelt, Ideen erprobt und Begegnungen initiiert.

Bislang hat niemand die Chronik dieses Hauses niedergeschrieben. Mit einem ernsthaften Augenzwinkern und Blick auf die jungen Leser:innen, die das Buch erhalten (und hoffentlich auch) lesen werden, haben wir uns für einen besonderen Erzählstil entschieden.

Wir freuen uns sehr, dass wir das Palais dazu bewegen konnten, sein steinernes Schweigen zu brechen und uns Einblicke in seine bewegte Geschichte hinter dicken Mauern zu gewähren. Hinter seinen schweren Eichentüren am Eingang sind rauschende Feste gefeiert und schreckliche Schicksale besiegelt worden. Es gab Vernissagen, Finissagen, Jurysitzungen, Besuche von Staatsmännern und frauen und

Jusqu’à présent, personne n’avait rédigé la chronique du palais Schwerin. Le contenu de l’ouvrage est tout à fait sérieux, mais nous avons opté pour un style narratif particulier, étant donné que des jeunes se verront offrir ce livre et le liront – du moins, nous l’espérons.

Nous sommes très heureux d’avoir pu inciter le palais à briser son silence de pierre et à nous accorder le droit de jeter un œil sur l’histoire riche en événements qui s’est déroulée dans l’enceinte de ses murs épais.

Derrière ses lourdes portes d’entrée en chêne, des fêtes somptueuses ont été organisées et des destins tragiques ont été scellés. Les lieux ont accueilli des vernissages, des finissages, des jurys, des visites de femmes et d’hommes d’État ainsi que de jeunes venus du monde entier ; hélas également des arrestations et des persécutions. Ainsi, ce palais symbolise l’histoire de Berlin. En effet, dans ce qui est supposé

jungen Menschen aus aller Welt – aber auch Haft und Verfolgung. In diesem Sinne erzählt das Palais beispielhaft die Geschichte Berlins. Denn auch im vermeintlich Kleinen, in der Geschichte eines Hauses, entfaltet sich bisweilen die Geschichte einer sich über die Jahrhunderte wandelnden Gesellschaft und Stadtlandschaft. Der Molkenmarkt ist heute kaum mehr zu erkennen, wird aber auch in den kommenden Jahren von der Stadtgesellschaft –von uns allen – neu zu gestalten sein.

petit, à savoir l’histoire d’un bâtiment, se reflète la grande évolution sociétale et urbanistique de cette ville au cours des siècles. Aujourd’hui, le Molkenmarkt est devenu difficile à distinguer ; dans les prochaines années, il va être entièrement réaménagé par la communauté berlinoise – c’estàdire par nous toutes et tous.

Johanna

A. Kühne Christoph KreutzmüllerJohanna

A. Kühne Christoph Kreutzmüller

A. Kühne Christoph Kreutzmüller

Geschichte

Histoire

1704

Erbauung durch Jean de Bodt Construction par Jean de Bodt

1787

Stempel und Kartenkammer Chambre royale des cartes et tampons

1937 / 38

Umbau und Entkernung, Nutzung als Reichsmünze Hôtel de la monnaie du Reich (après travaux et désossement)

1765

Königliche Tabakadministration Administration royale des tabacs

1794

Königliches Kriminalgericht bzw. Preußisches Justizministerium Cour royale de justice (ministère de la Justice de Prusse)

1899

Einzug der Möbeltischlerei in das Palais Schwerin Emménagement de l'ébénisterie dans le Palais Schwerin

1952 – 1954

Staatliche Kommission für Kunstangelegenheiten Commission d’État de RDA pour les arts

1954

Ministerium für Kultur der DDR Ministère de la Culture de RDA

1990 Stiftung Lesen und die KonradAdenauerStiftung Stiftung Lesen (« Fondation Lire ») et fondation Konrad Adenauer

2000

DeutschFranzösisches Jugendwerk Office francoallemand pour la Jeunesse

1992

Bundesbehörde des Bundesbeauftragen für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, Abteilung: Bildung und Forschung Agence fédérale chargée des archives de la sécurité de la RDA, plus connue sous le nom de « Stasi » (département Information et Recherche)

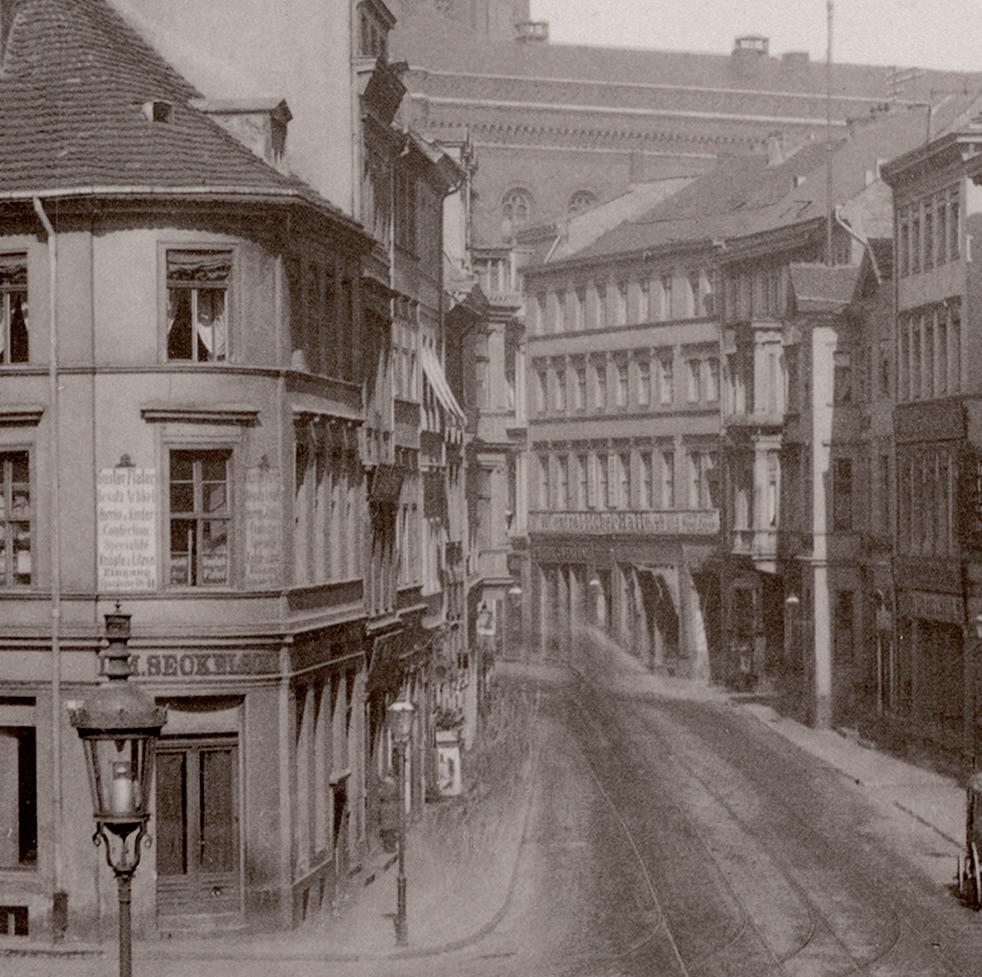

Blick vom Molkenmarkt in die Spandauer Straße, 1888 Vue depuis le Molkenmarkt sur la Spandauer Straße, 1888

Conçu par un architecte français, construit sur le Molkenmarkt

Vom französischen Architekten geplant und auf dem Molkenmarkt erbaut

Conçu par un architecte français, construit sur le Molkenmarkt 1

Ein Stadtpalais – was für ein klangvolles Wort. Kein Palast, was ja schon beeindruckend wäre, nein, ich bin ein Stadtpalais – das ist noch stilvoller! Und natürlich auch passender, denn das FranzösischSein ist tief in meinen Grundmauern verankert, und inzwischen können es auch alle wieder an der französischen Fahne an meiner Fassade sehen. Doch ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen. Angefangen hat es mit Jean de Bodt, einem französischen Architekten. Er hat mich entworfen und aus den beiden einfachen Wohnhäusern, die vermutlich nach dem Stadtbrand von Berlin im Jahre 1690 hier gebaut wurden, dieses Palais entstehen lassen. Beauftragt wurde er durch Otto von Schwerin (der Jüngere, 1645 – 1705). Daher auch mein Name „Palais Schwerin“. Heute stehe ich unter Denkmalschutz, weil ich von geschichtlicher und städtebaulicher Bedeutung 1 bin.

Un palais urbain – voilà un intitulé qui fait son effet ! Pas un « Palast » allemand, ce qui ne serait déjà pas mal, mais un « Palais », un palais urbain – ça a plus de style ! Et c’est tout à fait approprié, car ma francité est profondément ancrée dans mes fondations et il y a même un drapeau français qui flotte de nouveau sur ma façade. Mais ne nous précipitons pas ! Mon histoire commence avec Jean de Bodt, l’architecte français qui m’a imaginé et réalisé sur l’emplacement de deux modestes maisons bâties vraisemblablement en 1690, après l’incendie de Berlin. Ce projet lui avait été confié par Otto von Schwerin (le Jeune, 1645 1705), qui m’a donné son nom : Palais Schwerin. Aujourd’hui, mon importance, tant historique qu’architecturale, me vaut d’être classé au registre du Denkmalschutz . 2

Conçu par un architecte français, construit sur le Molkenmarkt

Jean de Bodt

„Das […] von Jean de Bodt […] umgebaute Palais Schwerin […] ist ein dreigeschossiger Putzbau mit einem an den Ecken von Sandsteinquadern gefassten dreiachsigen falschen Mittelrisalit. Dieser wird durch zwei Balkone auf Maskenkonsolen betont und von einer von Figuren flankierten Wappenkartusche bekrönt, die je zwei seitlichen Achsen sind ebenfalls von Eckquadern gerahmt. In den Rundbogenfeldern über den Fenstern des Hauptgeschosses beleben reizvolle Puttenreliefs die Fassade.“ 2

« Le Palais Schwerin […] conçu par Jean de Bodt […] est un édifice de trois étages à façades enduites avec un faux avant corps central tripartite et un appareillage de pierres d’angles en grès. Cet avantcorps, caractérisé par deux balcons soutenus par des consoles à macarons, est couronné d’un cartouche d’armoiries flanqué de figures. Les deux axes latéraux sont aussi appareillés de pierres d’angles. Au dessus des fenêtres de l’étage principal, dans les tympans des arcs en plein cintre, de ravissants putti en relief animent la façade. »3

So werde ich im DenkmalschutzGutachten von 1995 beschrieben. Vielleicht etwas sperrig und doch kommt selbst hier die Bewunderung für meine hübsche Fassade zum Ausdruck. Merci beaucoup ! Jean de Bodt war zu dieser Zeit nicht unbekannt in Preußen. Der geborene Pariser war Hugenotte und floh 1685 aufgrund seines Glaubens aus seinem Heimatland über Holland und England, bis er schließlich 1699 in Preußen ankam und als Architekt arbeitete. Otto von Schwerin lernte er während seiner Arbeit zum Entwurf des Berliner Zeughauses kennen. Von Schwerin war nämlich 1700 Mitglied einer Kommission, die den Bau des Zeughauses überwachte.

Wann genau ich fertig gestellt wurde, ist nicht sicher, vermutlich war es 1704, es könnte aber auch schon 1703 oder erst 1709 gewesen sein. Ein Hinweis, dass ich nicht älter sein kann, ist das große steinerne Wappen über dem heutigen Haupteingang. Es ist das Zeichen des Ordens vom Schwarzen Adler. Diese Ehrung wurde Otto von Schwerin 1701 zu teil, denn der Orden war von Kurfürst Friedrich III. in diesem Jahr gestiftet worden. Anlass war dessen Selbstkrönung zum König in Preußen, somit wurde ich in das quasi frisch gegründete Königreich Preußen hineingebaut.

Einige glauben, dass die Pläne für die Innenund Außengestaltung direkt aus Paris kamen und ich dadurch wie ein barockes Pariser Stadtpalais aussehe. 3 Da stand ich nun in all

C’est ainsi que je suis décrit dans l’expertise réalisée par le Denkmalschutz en 1995. Dans cette description un peu complexe, on perce néanmoins l’admiration suscitée par ma jolie façade. Vielen Dank! À cette époque, Jean de Bodt n’était pas un inconnu en Prusse. Ce huguenot parisien, persécuté pour sa religion, avait fui sa patrie en 1685. Il s’est d’abord installé en Hollande et en Angleterre, puis il s’établit comme architecte en Prusse, en 1699. Il fit la connaissance d’Otto von Schwerin en travaillant sur la Zeughaus, un édifice situé en plein cœur de la capitale. En 1700, von Schwerin était membre d’une commission en charge de surveiller sa construction.

La date de mon achèvement est incertaine : sans doute 1704 ou dès 1703 ou seulement en 1709. Un élément atteste que je ne peux pas être plus ancien : le grand blason en pierre qui surplombe l’actuelle entrée principale. Il représente un aigle, symbole de l’Ordre de l’aigle noir. Cette distinction fut remise à Otto von Schwerin en 1701, année où le princeélecteur Frédéric III, à l’occasion de son autocouronnement en tant que roi de Prusse, créa cet ordre prestigieux. J’ai été érigé pour ainsi dire sur les fondations du royaume de Prusse récemment créé.

Certains pensent que les plans de la conception intérieure et extérieure vinrent directement de Paris, ce qui expliquerait que je ressemble à un hôtel particulier parisien de style baroque .4 Me voici donc dans toute ma splendeur sur le

Conçu par un architecte français, construit sur le Molkenmarkt

meiner Pracht am Molkenmarkt in Berlin, in guter Nachbarschaft zum EphraimPalais, dem (alten) Berliner Rathaus und der NikolaiKirche, direkt im Zentrum, quasi dort, wo Berlin seinen Ursprung nahm. Zu meiner Entstehungszeit gab es hier tatsächlich einen Markt. „Der Molkenmarkt ist der älteste Platz Berlins und stellt mit der Pfarrkirche St. Nikolai (vermutlich bereits 1232 begonnen) das eigentliche Herzstück des alten Berlins dar.“ 4 Daher gab es auch Zeiten, in denen er „Alter Markt“ genannt wurde. Über den Namen „Molkenmarkt“ gibt es einige Spekulationen, aber ich meine mich daran zu erinnern, dass die Kurfürstin Katharina (1421 – 1476) den Verkauf von Molken und Molkereiprodukten aus den kurfürstlichen Meiereien dort verordnete.5 Sicher ist, dass das Leben rings um mich herum sprühte. Die Pferdekutschen zogen vorbei und die Bauern aus der näheren Umgebung boten ihre Ware feil. Die Lebensdaten Ottos von Schwerin zeigen schon, dass dieser nicht allzu lange Freude an mir hatte. C’est la vie ! Nach seinem Tod 1705 nutzten mich seine Nachkommen zwar noch einige Zeit als Stadtresidenz, doch schon 1762 wurde ich an den Staat verkauft.

Molkenmarkt de Berlin, dans le bon voisinage du Palais Ephraïm, de l’ancienne mairie (« Altes Rathaus ») et de l’église Nikolaï. Je m’érige en plein cœur du berceau historique de la ville. À l’époque de ma construction, se tenait effectivement un marché ici. « Le Molkenmarkt est la plus ancienne place de Berlin et, avec l’église Nikolaï (vraisemblablement commencée en 1232), il représente le cœur du vieux Berlin5. » D’où le nom de « Alter Markt » (ancien marché) qui lui fut attribué à certaines époques. Le nom de « Molkenmarkt » fait l’objet de diverses spéculations, mais je crois me souvenir que la princesse électrice Katharina (14211476) ordonna de vendre sur ce lieu les produits laitiers 6 provenant des métairies du royaume 7. Ce qui est sûr, c’est qu’une vie intense fourmillait tout autour de moi. Les voitures à chevaux traversaient la place où les paysans des environs venaient proposer leurs marchandises. La date de décès d’Otto von Schwerin indique qu’il ne goûta pas longtemps le plaisir de m’habiter. C’est la vie ! Après sa mort, en 1705, ses descendants m’utilisèrent encore quelque temps comme résidence urbaine, mais dès 1762, je fus vendu à l’État.

1 Vgl. DenkmalschutzGutachten, 1995.

2 Ebd.

3 Vgl. Kuke, HansJoachim: Jean de Bodt – 1670 – 1745. Vitoria 2002.

4 Schäche, Wolfgang: Architektur und Städtebau in Berlin zwischen 1933 und 1945. Berlin 1991, S. 170.

5 Vgl. Dobler, Jens: Zur Namensgebung. In: Dobler, Jens (Hrsg.): Das Polizeipräsidium am Molkenmarkt – Berliner Kriminalgeschichten aus dem 19. Jahrhundert. Berlin 2019, S. 61f.

1 Molkenmarkt : littéralement marché des produits laitiers.

2 Le Denkmalschutz est l’équivalent de la protection des monuments historiques.

3 Extrait de l’expertise réalisée par le Denkmalschutz.

4 Cf. Kuke, HansJoachim : Jean de Bodt – 1670 1745. Vitoria 2002.

5 Schäche, Wolfgang : Architektur und Städtebau in Berlin zwischen 1933 und 1945. Berlin 1991, p. 170.

6 « Molke » : petit lait en français.

7 Cf. Dobler, Jens : « Zur Namensgebung ». In Dobler, Jens (dir.) : Das Polizeipräsidium am Molkenmarkt – Berliner Kriminalgeschichten aus dem 19. Jahrhundert. Berlin 2019, p. 61sq.

Conçu par un architecte français, construit sur le Molkenmarkt

Molkenmarkt vom Rathausturm, 1896

Le Molkenmarkt depuis la tour de la mairie, 1896

Vom Tabak über Stempel zum Polizeipräsidium

Du tabac à la Préfecture de police en passant par les timbres et tampons

Nun begann eine turbulente Zeit, die kaum zu rekonstruieren ist, weil sich alles ständig änderte. Meine Erinnerung ist hier ganz schummerig. Plötzlich war ich kein Wohnhaus mehr. 1765 beherbergte ich die „Königliche Tabakadministration“. In dieser Zeit besaß Preußen ein Tabakmonopol – das heißt, jeglicher Tabak durfte nur durch den Staat verkauft werden. Der damit verbundene bürokratische Aufwand wurde an Schreibtischen hinter meinen Mauern geregelt. Doch schon 1786 gab Preußen sein Monopol wieder auf und die Tabakadministration wurde nicht mehr gebraucht. Die preußische Bürokratie sollte mich so schnell nicht wieder verlassen. 1787 zog eine Stempel und Kartenkammer in meine vier Wände ein.6 Intéressant !

Ce fut le début d’une époque turbulente, bien difficile à reconstituer en raison des changements incessants. Ma mémoire se trouble ici. Soudain, j’ai cessé d’être une résidence. À partir de 1765, j’ai abrité l’Administration royale des tabacs. La Prusse détenait alors un monopole sur le tabac – seul l’État avait le droit d’en vendre. Et toute la partie administrative de cette activité se tenait entre mes murs. Dès 1786, la Prusse renonça à ce monopole et l’Administration des tabacs devint superflue. Mais la bureaucratie prussienne n’allait pas me quitter si vite pour autant. En 1787, c’est la Chambre royale des cartes et tampons qui emménagea dans mes quatre murs 8 Intéressant !

Auch die Gebäude links und rechts von mir wurden von der Polizei genutzt und auf dem Hinterhof war die Stadtvogtei untergebracht. Mit der Zeit wuchs die Polizeibehörde immer weiter an, und es wurde immer mehr Platz für das Gefängnis gebraucht. Zuerst wurden immer mehr Häuser in staatlicher Hand zu diesen Zwecken genutzt, zum Beispiel auch das Palais Podewils, und es wurde versucht, an Ort und Stelle neue Gebäudeteile anzubauen. Doch der Stadtkern Berlins war bereits dicht bebaut, und es wurde schnell klar, dass die Größe der Räumlichkeiten den Ansprüchen der Polizeibehörde nicht mehr lange gewachsen sein würde. Daher begann man mit dem Bau eines neuen Polizeipräsidiums auf dem Alexanderplatz. 1900 zogen alsdann das gesamte Polizeipräsidium und Gefängnis dorthin um – hinter die alte Stadtmauer, auf der zu dieser Zeit schon die ersten Stadtbahnen fuhren.

Quelques années plus tard, en 1794, un changement notable intervint autour du Molkenmarkt. Jusquelà réputé comme lieu de commerce et de convivialité, il vit arriver la Cour royale de justice ou ministère de la Justice de Prusse. Une prison y a même été annexée. Dès lors, quand ils parlaient du « Molkenmarkt », les gens faisaient la plupart du temps allusion à la police. Je me retrouvais moimême intégré à ce complexe policier puisque j’hébergeais désormais au no 3 du Molkenmarkt le « département VI des infractions ». Aux premier et troisième étages se trouvaient les chambres du tribunal pénal, c’estàdire plutôt des bureaux et des petites pièces d’interrogatoire. Vers 1875, on y installa la salle de conférence de la « Schutzpolizei » 9 (Schupo) 10 .

Les bâtiments situés à ma droite et à ma gauche étaient également utilisés par la police, et dans l’arrièrecour se trouvait la Stadtvogtei11. Avec le temps, les services de police se développèrent et il fallut agrandir la prison. On commença par réquisitionner de plus en plus d’édifices de l’État prussien à cet effet, comme le Palais Podewil ; on tenta d’y adjoindre des annexes. Mais le centre de Berlin était déjà très dense et il apparut rapidement que les dimensions des locaux disponibles ne répondaient plus aux exigences de l’administration policière. C’est alors que débuta l’édification d’une nouvelle préfecture sur l’Alexanderplatz. En 1900, l’ensemble des services de police et la prison déménagèrent pardelà l’ancien mur d’enceinte de la ville, sur l’emplacement duquel circulaient déjà les premiers trains urbains.

Was sich in dieser Zeit auch veränderte, war das Verkehrsaufkommen in Berlin. Nicht unbedingt der private, aber der öffentliche Verkehr stieg rasant an und die Stadtplanung Berlins im 19. Jahrhundert musste darauf reagieren. Auch ich bekam das hautnah zu spüren. Die „Große Berliner PferdeeisenbahnGesellschaft“ legte gegen Ende der 1880erJahre eine neue Straßenbahnlinie zwischen dem Molkenmarkt und dem Holzmarkt an. Auch die Verbreiterung und der Umbau des Mühlendamms und der Spandauer Straße zwischen 1886 und 1900 führten dazu, dass sich der Verkehr und das Bild der Berliner Altstadt um mich herum veränderten. 8 Was für ein Staub, Lärm und Geruch! Quel désordre !

6 Vgl. Heißlein, Bernhard / Rogan, Carl: Die Stadtvogtei (Molkenmarkt No. 1 3). In: Dobler, Jens (Hrsg.): Das Polizeipräsidium am Molkenmarkt – Berliner Kriminalgeschichten aus dem 19. Jahrhundert. Berlin 2019, S. 77.

7 Vgl. Dobler, Jens: Verzeichnis der Räume im Polizeipräsidium am Molkenmarkt. In: Dobler, Jens (Hrsg.): Das Polizeipräsidium am Molkenmarkt – Berliner Kriminalgeschichten aus dem 19. Jahrhundert. Berlin 2019, S. 162.

8 Vgl. Goebel, Benedikt: Der Umbau AltBerlins zum modernen Stadtzentrum. Berlin 2003, S. 120 – 182.

Mentionnons ici qu’un changement notable était survenu à cette époque dans l’organisation de l’État. En pleine guerre franco allemande, en 1871, le roi de Prusse Guillaume Ier signa une nouvelle Constitution dans la Galerie des Glaces du château de Versailles. Elle consacrait la naissance de l’Empire allemand et inaugurait donc une ère nouvelle. Devant mes murs, les passantes et passants devisaient, parfois à voix haute, parfois en chuchotant, à propos de l’empereur et de l’Empire.

Ce qui changea aussi à cette époque à Berlin fut l’essor de la circulation. Le développement fulgurant des transports publics notamment, plus que des véhicules privés, obligea les services d’urbanisme à réagir. Je l’ai moimême douloureusement ressenti. Vers la fin des années 1880, la grande société berlinoise de tramway hippomobile aménagea une nouvelle ligne entre le Molkenmarkt et le Holzmarkt. L’élargissement et la transformation du Mühlendamm et de la Spandauer Strasse entre 1886 et 1900 entraînèrent une modification de la circulation et du vieux Berlin autour de moi 12 . Quel désordre !

8 Cf. Heißlein, Bernhard / Rogan, Carl : « Die Stadtvogtei (Molkenmarkt No. 1 3) ». In Dobler, Jens (dir.) : Das Polizeipräsidium am Molkenmarkt – Berliner Kriminalgeschichten aus dem 19. Jahrhundert. Berlin 2019, p. 77.

9 Police de protection.

10 Cf. Dobler, Jens : op. cit., p. 162.

Möbeltischlerei Wöllner, 1934 L‘ébénisterie Wöllner, 1934

L’ébénisterie Woellner et son destin

Eine Möbeltischlerei und ihr Schicksal

L’ébénisterie Woellner et son destin

Mit der Weimarer Republik kamen weitere Ideen zur Gestaltung der Berliner Innen und Altstadt. Der Molkenmarkt und seine Umgebung waren nun eine Mischung aus Einkaufsund Wohngebiet geworden. Am 23. Oktober 1923 wurde ein „Ortsstatut zum Schutz der Stadt Berlin gegen Verunstaltung“ erlassen, das allerdings nur eine handverlesene Anzahl an Gebäuden vor dem Abriss bzw. der Umgestaltung schützen sollte. Eines dieser Gebäude war ich.9 Andere Gebäude in meiner direkten Nachbarschaft hatten weniger Glück. So wurde ein großer Häuserblock zwischen Rathaus und Altem Stadthaus abgerissen, um ein neues Verwaltungsgebäude zu errichten. Tatsächlich gab es viele weitere Planungen, große Teile der Berliner Altstadt komplett neu zu gestalten, diese wurden jedoch aus zeitlichen und finanziellen Schwierigkeiten nicht

La République de Weimar apporta elle aussi de nouvelles idées d’urbanisation pour le vieux Berlin et son centre. Le Molkenmarkt et ses environs étaient désormais à la fois quartiers d’habitation et de commerce. Le 23 octobre 1923, une ordonnance pour protéger Berlin d’une défiguration fut promulguée, qui n’empêcha – hélas ! – que la démolition ou la modification d’un nombre infime de bâtiments. J’étais l’un d’eux 13. D’autres édifices de mon voisinage direct eurent moins de chance. Un grand pâté de maisons, situé entre la mairie et l’ancien Stadthaus, fut rasé pour faire place à un nouvel édifice administratif. Mais de nombreux autres projets visant un réaménagement complet de grandes parties du vieux Berlin ne furent pas concrétisés pour des raisons de financement ou de calendrier. Ce qui fut bel et bien construit à cette époque

Meine Wenigkeit wurde vermietet und als Möbelhaus und tischlerei genutzt. Die traurige Geschichte, die mit diesem Unternehmen verbunden ist, ist weithin in Vergessenheit geraten. Einiges davon habe ich mitbekommen, doch vieles passierte außerhalb meiner Sicht und Hörweite. Daher möchte ich an dieser Stelle die Erzählung über mich kurz unterbrechen und Platz machen für die Geschichte der Möbeltischlerei Woellner und von Moritz Elsoffer und Elise Katz. Zwei Historiker:innen haben sie zwischen verstaubten Aktendeckeln gesucht, entdeckt und aufgeschrieben.

(1902 1911), c’est le Stadthaus (aujourd’hui le plus souvent qualifié d’« Altes (ancien) Stadthaus ») : une deuxième mairie sur le Molkenmarkt, que j’apercevais sur le côté. Bien que d’aspects très différents, nous avions un point commun : pour la conception de la tour, l’architecte Ludwig Hoffmann s’inspira du clocher du Französischer Dom situé sur le Gendarmenmarkt. Nous avons donc tous les deux un lien avec la France et les huguenots.

Quant à moi, je fus loué, et voué à une fonction tout à fait inédite comme ébénisterie et magasin de meubles. La triste histoire attachée à cette entreprise est en grande part tombée dans l’oubli. Je fus informé de certains événements, mais beaucoup se sont déroulés à mon insu. C’est pourquoi je voudrais interrompre brièvement le récit me concernant pour faire place à l’histoire de l’ébénisterie Woellner, de Moritz Elsoffer et d’Elise Katz. Une historienne et un historien ont dépoussiéré des archives et retracé leurs destins .

„M.

Woellner’s Möbeltischlerei Nachf.“

Von Dr. Christoph Kreutzmüller und Johanna Kühne

Max Woellners Möbeltischlerei wurde 1871 gegründet. Berlin boomte, nicht zuletzt wegen der hohen Reparationszahlungen, die das im Spiegelsaal von Versailles gegründete Deutsche Reich vom besiegten Frankreich eingefordert

M. Woellner’s Möbeltischlerei Nachf. / Successeurs de l’ébénisterie M. Woellner Dr. Christoph Kreutzmüller / Johanna Kühne

L’ébénisterie de Max Woellner a été fondée en 1871. Berlin connaissait alors une expansion exceptionnelle, notamment en raison du paiement des réparations de guerre par la France. La jeune capitale se développait et il fallait meubler

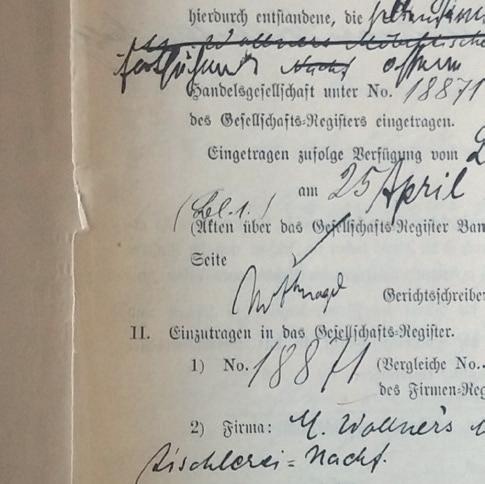

„Notiz der Gerichtsschreiberei des kgl. Amtsgerichts, 20.4.1899“, Landesarchiv Berlin, A Rep. 34202, 35452 « Notice du greffe du tribunal administratif royal, le 20 avril 1899 », Landesarchiv Berlin, A Rep. 34202, 35452

„Notiz der Gerichtsschreiberei des kgl. Amtsgerichts, 20.4.1899“, Landesarchiv Berlin, A Rep. 34202, 35452 « Notice du greffe du tribunal administratif royal, le 20 avril 1899 », Landesarchiv Berlin, A Rep. 34202, 35452

hatte. Die neue Hauptstadt wuchs und die neuen Häuser brauchten neue Möbel. Wer genau der Gründer der Möbeltischlerei war, erschließt sich aus den Unterlagen nicht. Belegt ist, dass Samuel Katz die Firma 1897 übernahm und mit dem Zusatz Nachf[ahren] versah.10 Katz verlegte den Standort seines Betriebs von der Köpenicker Straße 154 zum Molkenmarkt 2 / 3. Damit bewies der Kaufmann ein gutes Gespür. Mit Blick auf das älteste Kaufhaus der Stadt, N. Israel, lag das Geschäft genau zwischen der alten Haupteinkaufsstraße, der Königstraße und dem sich immer weiter entwickelnden neuen Boulevard, der Leipziger Straße. (Der Kurfürstendamm war zu diesem Zeitpunkt noch eine Baustelle.) Am 20. April 1899 – dem 10. Geburtstag eines österreichischen Jungen namens Adolf Hitler – notierte ein Schreiber des königlichen Amtsgerichts, dass Moritz Elsoffer in die Firma eingetreten war.11

Ganz offenbar wurde der Betrieb gut geführt. Er überstand die Fährnisse des Ersten Weltkrieges und der sich anschließenden Inflation. Nach dem Tod Samuel Katz’ übernahm seine Witwe, Elise Katz, 1920 seine Hälfte des beachtlichen Kapitals, überließ die Geschäftsführung aber ihrem Kompagnon. Da „M. Woellner‘s Möbeltischlerei Nachf. am Molkenmarkt“ ein Begriff in Berlin war und gute Gewinne abwarf,12 konnte sich Elsoffer nicht nur einen Wagen mit Chauffeur, sondern auch „alljährlich größere Reisen“ leisten.13 Fast das ganze Haus diente als Ausstellungsraum und Warenlager für „ein paar Hundert komplette Zimmer und zahllose Einzelmöbel“.14

toutes ses nouvelles habitations. Les documents ne permettent pas de dire précisément qui créa l’ébénisterie. Il est seulement attesté que Samuel Katz reprit la firme à son compte en 1897, ajoutant au nom de l’enseigne « Successeurs »14 . Il déménagea du 154 Köpenicker Strasse pour établir son entreprise au 2 / 3 Molkenmarkt. C’était faire preuve d’une bonne intuition ! Avec une vue directe sur le plus ancien grand magasin de la ville qui s’appelait N. Israel, du nom de son fondateur Nathan Israel, sa firme se trouvait exactement entre la Königstrasse, l’ancienne rue commerçante principale, et la Leipziger Strasse, un nouveau boulevard en plein essor (le Kurfürstendamm n’était encore qu’un chantier à cette époque). Le 20 avril 1899 – jour du 10e anniversaire d’Adolf Hitler –, un greffier du tribunal administratif royal nota l’entrée dans la firme de Moritz Elsoffer 15 .

L’entreprise, manifestement bien gérée, surmonta les vicissitudes de la Première Guerre mondiale et de l’inflation qui suivit. Après le décès de Samuel Katz, sa veuve, Elise Katz, hérita en 1920 de la moitié de l’important capital et céda néanmoins la direction à son associé. Grâce à la « renommée de l’ébénisterie M. Woellner & successeurs du Molkenmarkt à Berlin » et à son bon chiffre d’affaires 16, Elsoffer put s’offrir non seulement une voiture avec chauffeur, mais aussi « de grands voyages annuels »17. Toute la maison ou presque servait alors d’espace d’exposition et d’entrepôt pour « quelques centaines d’ensembles mobiliers complets et quantité d’autres meubles 18».

Eine Möbeltischlerei und ihr Schicksal

L’ébénisterie Woellner et son destin

Eine Möbeltischlerei und ihr Schicksal

L’ébénisterie Woellner et son destin

Zehn Jahre später schlitterte die Welt aber in die Weltwirtschaftskrise. Die Arbeitslosenzahlen stiegen und die politischen Auseinandersetzungen wurden – nicht nur in Berlin – immer radikaler. Sicher wird auch „Woellner‘s Möbeltischlerei“ hierunter gelitten haben. Arbeitslose kaufen in der Regel keine neuen Möbel. Außerdem lag der Molkenmarkt im Revier des als besonders brutal geltenden SASturms von Horst Wessel, der in direkter Nachbarschaft, in der Mühlendammklause, auch über ein Sturmlokal verfügte.15 Dessen ungeachtet verlängerte Elsoffer Anfang 1933 den Mietvertrag über sein Geschäftshaus am Molkenmarkt um zehn Jahre.

Dix ans plus tard, le monde entier fut victime de la crise économique de 1929. Le nombre de chômeurs explosa et les affrontements politiques se radicalisèrent – à Berlin et ailleurs. L’ébénisterie Woellner en souffrit certainement elle aussi. En général, les chômeurs n’achètent pas de nouveaux meubles. Qui plus est, le Molkenmarkt faisait partie du territoire contrôlé par la SA 19. Cette redoutable organisation nazie, dirigée à Berlin par Horst Wessel, se réunissait à la Mühlendammklause, une taverne du quartier 20. Ceci n’empêcha pas Elsoffer de renouveler le bail de son établissement du Molkenmarkt pour dix ans au début 1933.

In dieser Zeit herrschte auf den Berliner Straßen Angst. Nach den Berichten über zahlreiche Übergriffe der SA auf politische Gegner und Juden in den Zeitungen des Auslands, organisierte die NSDAP einen „Boykott“ aller Betriebe, Praxen und Kanzleien. Es ist davon auszugehen, dass am 1. April 1933 SAPosten auch am Molkenmarkt aufzogen. Ebenfalls gravierend war, dass das Möbelhaus ab Juni 1933 systematisch von einem wichtigen Geschäftsfeld ausgeschlossen wurde. Im Gesetz „zur Verminderung der Arbeitslosigkeit“ hatte die neue Regierung verkündet, sogenannte Ehestandsdarlehen vergeben zu wollen. Diese Darlehen wurden in Form von Gutscheinen, sogenannten Bedarfdeckungsscheinen, ausgegeben, für die Jungvermählte Hausrat erwerben konnten. Auf dem Verwaltungswege wurden alle jüdischen Betriebe von der Annahme dieser Scheine ausgeschlossen. Zudem

À cette époque, la peur était omniprésente dans les rues de Berlin. La presse internationale a fait état d’innombrables agressions de la SA contre des opposants politiques et des juifs. Le NSDAP 21 organisa le boycott de toutes les entreprises, cabinets de médecins et d’avocats juifs. Il est probable que des SA se soient déployés sur le Molkenmarkt le 1er avril 1933. À partir de juin 1933, l’ébénisterie Woellner se retrouva systématiquement exclue de l’attribution de marchés importants. Dans sa loi visant à « la réduction du chômage », le nouveau gouvernement avait annoncé l’attribution de « prêts de mariage ». Ils furent délivrés sous forme de « bons d’achat pour la couverture des besoins », permettant aux jeunes couples d’acquérir du mobilier. Mais l’encaissement de ces bons fut refusé par voie administrative à toutes les entreprises juives et il fut en outre interdit à tous les employés des administrations municipales, prussiennes et de l’ensemble du Reich de se fournir dans les commerces juifs 22